Il nostro tempo dalle storie alla Storia

Il Medioevo 1

equilibri

#PROGETTOPARITÀ

Il piacere di apprendere

Guida al metodo di studio: percorso facilitato per ogni lezione

“Raccontare la storia”: la storia vista da vicino

Studiafacile: schede per il ripasso e la preparazione all’esame

Gruppo Editoriale ELi

Pier Giorgio Viberti Giorgio Olmoti

Stampa: Tecnostampa – Pigini Group Printing Division – Loreto – Trevi 22.85.186.0P

Con attività di LETTURA delle CARTE 1 INDICE • L’Europa feudale 2 La diffusione del feudalesimo 2 L’Europa a metà dell’XI secolo 3 • L’Europa dei mercanti 4 Vie e aree commerciali in Europa nel XIII secolo 4 Le rotte commerciali delle repubbliche marinare 5 • L’Europa delle città 6 Le città europee nel Basso Medioevo 6 L’Italia alla fine del XII secolo 7 • La Chiesa dei santi e dei crociati 8 L’itinerario della prima crociata 8 Gli itinerari della seconda e della terza crociata 8 La diffusione degli ordini mendicanti 9 • La crisi del Trecento 10 La diffusione della peste in Europa 10 RIvolte urbane e contadine nel XIV secolo 11 • L’Impero ottomano 12 II primo nucleo dell’Impero ottomano 12 L’impero ottomano nel Trecento 12 L’impero ottomano alla fine del Quattrocento 13 • L’Italia: dai comuni alle signorie 14 L’Italia all’inizio del Trecento 14 L’Italia a metà del Quattrocento 15 • Lo scisma d’Occidente 16 L’Europa cristiana si divide 16 ©Principato

ATLANTE STORICO

L’Europa feudale

Il feudalesimo: dove e quando Unità 6

Il sistema feudale comincia ad affermarsi nel IX secolo nei domini di Carlo Magno. Esso è tuttavia un fenomeno di lunghissimo periodo. Ciò significa due cose:

1. il feudalesimo si diffonde a poco a poco in diverse regioni d’Europa;

2. il sistema feudale dura molto a lungo e può esistere insieme con altre forme di potere (per esempio il potere dei re, degli imperatori, della Chiesa, delle città).

Agli inizi del IX secolo

Alla prima metà dell’XI secolo

Alla fine dell’XI secolo

Alla prima metà del XIII secolo

2 Atene Roma Genova Pisa Napoli Amalfi Siracusa Alessandria Barcellona Valencia Granada Lisbona Porto Toledo Parigi Aquisgrana Amburgo Lubecca Danzica Stoccolma Riga Copenaghen Brema Amsterdam Londra Dublino Bordeaux Orléans Narbona Marsiglia Lione Ratisbona Belgrado Ragusa Durazzo Ravenna Trento Venezia Costantinopoli Egitto Reno Rodano Danubio Danubio Novgorod Mar Mediterraneo Oceano Atlantico Mare del Nord Mar Nero Mar Baltico CARTA 1 LA DIFFUSIONE DEL FEUDALESIMO

©Principato

L’Europa

alla metà dell’XI secolo Unità 6, unità 8 (lezioni 1, 2, 3)

Questa è una carta politica: mostra gli imperi, i regni e i principati europei alla fine dell’XI secolo. Come hai studiato nell’unità 6, i signori feudali esercitano una serie di poteri nei loro feudi: amministrano la giustizia, riscuotono le tasse, costruiscono i castelli, arruolano i soldati. Però riconoscono l’autorità di un re o di un imperatore, al quale giurano fedeltà. Il potere dei feudatari, quindi, coesiste (= esiste insieme) con quello dei regni e degli imperi.

Confini del Sacro romano impero Spedizioni scandinave

Mondo musulmano alla fine del X secolo

Regni cristiani della Penisola Iberica

LEGGI LE CARTE

Metti a confronto le carte 1 e 2 e indica le risposte o i completamenti esatti.

a. I primi territori in cui si a erma il feudalesimo

sono: Regno di Francia e Regno di Germania. Italia e Francia. Nord Europa.

b. Il feudalesimo si a erma anche nel mondo musulmano? SÌ NO

c. In quale epoca il feudalesimo si di onde nell’Impero bizantino?

Nell’XI secolo. Nel XIII secolo. Mai.

d. In Italia il feudalesimo si a erma: prima in Italia meridionale e nelle isole. prima in Italia settentrionale e centrale.

3 Atlante storico 1

CARTA 2 L’EUROPA A METÀ DELL’XI SECOLO

Mar Nero Mar Mediterraneo Oceano Atlantico Contea di Castiglia Contea di Barcellona Regno di León Regno di Navarra Califfato di Cordoba Regno di Germania Regno d’Italia Ducato di Polonia Borgogna Regno d’Ungheria Impero bulgaro Principato di Kiev Irlanda Boemia Scozia Inghilterra Islanda Croazia Bosnia Normandia Siria Impero bizantino FATIMIDI SLOVACCHI Regno di Francia Regno di Danimarca Roma Palermo Atene Il Cairo Gerusalemme Damasco Antiochia Venezia Costantinopoli Parigi Londra Amburgo Fær-Øer Shetland Kiev Cracovia Novgorod CARMATI PECENEGHI Fleury Cluny CARELI LAPPONI NORVEGESI SVEDESI FINNI Carinzia Sicilia

©Principato

L’Europa dei mercanti

Le vie del commercio Unità 7 (lezioni 4, 6)

Come hai studiato nell’Unità 7, nei secoli del Basso Medioevo l’Europa importa grandi quantità di seta e di spezie dall’Oriente. Ci sono però anche altri prodotti molto ricercati: il legname, indispensabile per costruire case e imbarcazioni; la cera, che serve per fabbricare le candele; le pellicce, utilizzate sia per ripararsi dal freddo sia come ornamento degli abiti dei nobili; l’ambra, con cui si preparano profumi; infine i falchi, che sono addestrati per la caccia.

Principali rotte marittime

Principali vie terrestri

Principali vie fluviali

Città dell’Hansa

Grandi fiere

Città commerciali (sedi di banca)

Principali aree commerciali

Italia del Nord

Fiandre

Champagne

Loira

Garonna

CARTA 3 VIE E AREE COMMERCIALI IN EUROPA NEL XIII SECOLO Mare del Nord Mar Baltico

Mar Mediterraneo

Roma

Pisa

Venezia

Bruges

Torun Marienburg

Kiev

Southampton Rodano

Elba Oder Danubio

or o utensili, sale schiavi,legname,

cera,pellicce,miele,

preziose pellicce, avorio, falchi, pesce

oro,tessuti

Oceano Atlantico

Mar Nero Lisbona

Firenze

Genova Milano Francoforte La Rochelle

Parigi Lagny Provins Bar-sur-Aube Troyes Londra

Amburgo Brema Stettino Danzica

Riga

Caffa Costantinopoli Antiochia Acri Alessandria Novgorod Lubecca Ypres Arras Gand

Reno

Tago Dnepr schiavi,

ferro,pellicce

cavalli,oro,schiavi pietspezie,seta, re

legname,ferro,pellicce

utensili,sale oro, ambragrigia schiavi

©Principato

Le repubbliche marinare Unità 7 (lezione 7)

Nei secoli dopo il Mille, alcune città italiane sviluppano enormemente i loro commerci. Sono le Repubbliche marinare: Amalfi, Pisa, Genova e Venezia. La potenza di Amalfi tramonta presto, mentre le altre città marinare italiane moltiplicano e allungano le loro rotte commerciali.

Domini di Venezia

all’inizio del Duecento

Vie commerciali di Venezia

Domini di Genova

all’inizio del Duecento

Vie commerciali di Genova

Domini di Pisa

all’inizio del Duecento

Vie commerciali di Pisa

LEGGI LE CARTE

Leggi i nomi di tutte le merci indicate nella carta 3 ed esegui le attività.

a. Le merci indicate nella cartina compiono lunghissimi viaggi per arrivare sui mercati in cui saranno vendute. Tutte queste merci hanno una caratteristica comune: quale?

Provengono tutte dall’Oriente, cioè dall’Asia.

Sono tutte merci che servono per costruire edi ci o per confezionare vestiti.

Sono tutte merci non deperibili, cioè che non rischiano di andare a male o perdere valore rapidamente.

b. La maggior parte delle merci importate in Europa:

è costituita da prodotti di lusso, destinati ai nobili e ai ricchi.

è costituita da prodotti di uso quotidiano, destinati a tutti.

5 Atlante storico 1 CARTA 4 LE ROTTE COMMERCIALI DELLE REPUBBLICHE MARINARE Mare del Nord Mar Baltico Oceano Atlantico Mar Mediterraneo Mar Nero Tunisi Pisa Amalfi Genova Augusta Ulma Valencia Baleari Corsica Sardegna Barcellona Marsiglia Venezia Bruges Caffa Tana Costantinopoli Amastri Amiso Beirut Sidone Tiro Gerusalemme Antiochia Trebisonda Alessandria Fiandre

Dalmazia

©Principato

Il nostro tempo dalle storie alla Storia

Gruppo Editoriale ELi Il piacere di apprendere 1

Medioevo

Pier Giorgio Viberti Giorgio Olmoti

Il

Il tuo nuovo corso di storia

Il nostro tempo è il tuo nuovo corso di storia in tre volumi:

Il Medioevo, L’età moderna, Dal Novecento ad oggi

Ogni volume è affiancato da un Atlante storico. Completa il corso lo Studiafacile, con sintesi semplificate e attività Verso l’esame di Stato.

Le unità

Il profilo storico è suddiviso in unità. Ogni unità si apre con quattro rubriche di inquadramento:

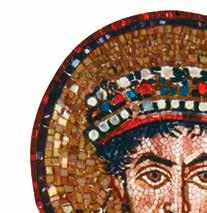

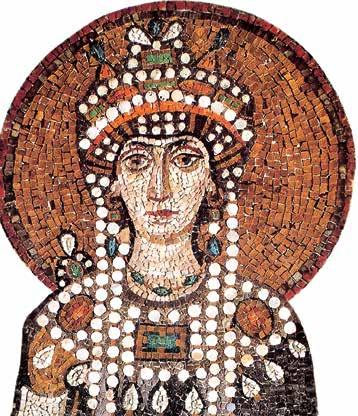

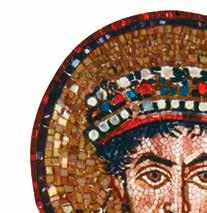

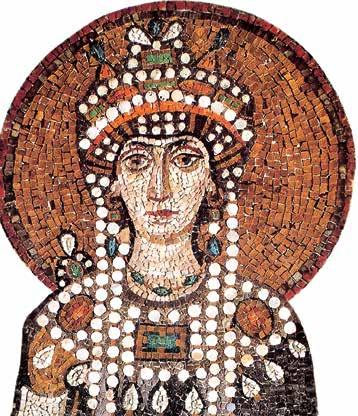

• Il personaggio: una figura simbolo del periodo trattato;

• Il tempo: gli eventi principali sulla linea del tempo;

• Lo spazio: una carta storica che fissa gli eventi nello spazio;

• La fonte: una voce importante dell’epoca.

Le lezioni

Le unità sono divise in lezioni proposte sempre su doppia pagina a fronte:

• ogni paragrafo è introdotto da una sintesi dei contenuti essenziali;

• ogni lezione si chiude con Studia con metodo, esercizi che ti aiutano a studiare in modo semplice e autonomo.

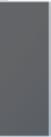

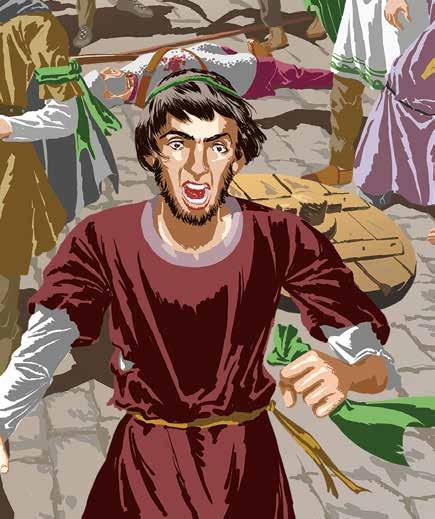

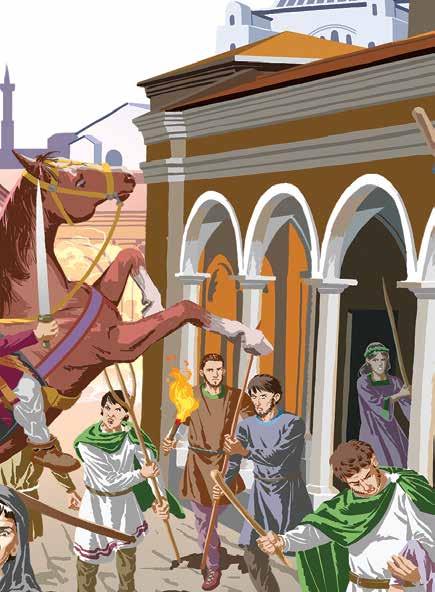

Il racconto storico

In questo tuo nuovo libro la storia è narrata in modo coinvolgente nella scheda

Raccontare la storia, dove viene proposto e illustrato un episodio storico memorabile, alla luce degli sviluppi storici più generali (“Dalle storie alla Storia”).

II

©Principato

Gli approfondimenti e l’educazione civica

Nel corso dei volumi troverai frequenti spunti di riflessione legati ai temi dell’educazione civica e numerose schede su diversi aspetti della vita, della cultura e della società del passato:

• La donna nella storia

• Storia e arte

• Vita quotidiana

• Scienza e tecnica

Gli esercizi

Il nostro tempo prevede materiali per lo studio in tre diversi momenti:

• esercizi per verificare se hai capito nelle singole lezioni;

• mappe e sintesi per il ripasso;

• attività per lo sviluppo delle competenze storiche a fine unità.

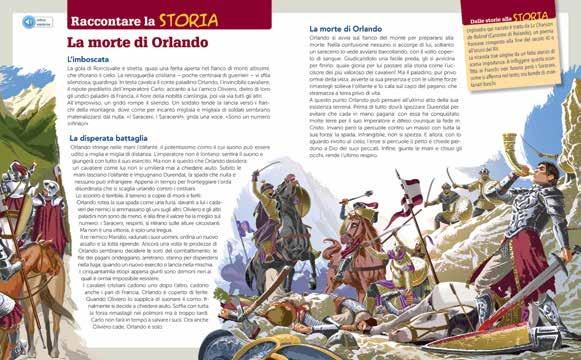

Lo “Studiafacile”

Il volume contiene:

• sintesi per il ripasso di tutto il corso in forma di domanda-risposta, in carattere ad alta leggibilità;

• temi e attività per la preparazione al colloquio d’esame

III

©Principato

Contenuti digitali integrativi

Nelle pagine sono inserite le seguenti icone, che indicano la presenza e il tipo di contenuti digitali disponibili sul libro.

Video

Videolezioni introduttive ai grandi argomenti

Audio

Lettura espressiva delle rubriche Raccontare la storia

Alta accessibilità

La funzione Alta Accessibilità degli soddisfa pienamente le esigenze della didattica inclusiva. Le funzionalità di base del servizio di ALTA ACCESSIBILITÀ:

• carattere specifico per dislessia

• leggibilità ad alto contrasto

• sintesi vocale dei contenuti testuali, un vero e proprio audiolibro

• pagine “liquide” con possibilità di ingrandimento

Realtà Aumentata

L’applicazione librARsi permette di accedere ai contenuti multimediali direttamente da smartphone e tablet in modo semplice e rapido:

• scarica l’App gratuita

• inquadra la pagina del libro in cui sono presenti le icone dei contenuti digitali

• accedi ai contenuti multimediali

Esercizi

Test di diversa tipologia e correzione immediata anche con Google moduli

Download

PowerPoint modificabili con la sintesi delle unità

È il gioco online per scoprire i 17 obiettivi e i traguardi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inquadra la pagina e inizia a giocare!

I contenuti digitali sono fruibili sul sito www.principato.it, sull’ e con l’App librARsi

IV

©Principato

V INDICE Unità 1 DALL’IMPERO ROMANO AI GERMANI 1 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 2 Lezione 1 L’anarchia militare del III secolo 4 Lezione 2 La rivoluzione del Cristianesimo 6 Lezione 3 Gli estremi tentativi di arrestare la crisi 8 Raccontare la storia “Con questo segno vincerai ” 10 Lezione 4 La fine dell’Impero d’Occidente 12 Lezione 5 La fine di un’epoca 14 Lezione 6 I Germani 16 Lezione 7 La società 18 Vita quotidiana Romani e Germani: due diversi tipi di alimentazione 19 Lezione 8 I regni romano-germanici 20 Lezione 9 I regni degli Ostrogoti e dei Franchi 22 Sintesi attiva 24 Mappa concettuale 26 Costruisci le competenze 27 Spunti di riflessione e approfondimento 30 Unità 2 BIZANTINI E LONGOBARDI 31 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 32 Lezione 1 L’Oriente bizantino e Giustiniano 34 Lezione 2 Giustiniano riconquista l’Occidente 36 Lezione 3 Il riordino dei codici e il cesaropapismo 38 Raccontare la storia “ Nika! Nika! ” 40 Lezione 4 L’Italia nuovamente invasa 42 Lezione 5 I Longobardi in Italia 44 Lezione 6 Il Regno longobardo 46 Lezione 7 Decadenza e fine del Regno longobardo 48 Sintesi attiva 50 Mappa concettuale 52 Costruisci le competenze 53 Spunti di riflessione e approfondimento 55 Educazione civica - Calcio giovanile il figlio viene ammonito e il padre picchia l’arbitro e uno spettatore 56 Unità 3 LA NASCITA DELL’ISLÀM 57 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 58 Lezione 1 La Penisola arabica, una terra dai due volti 60 Lezione 2 Maometto, il messaggero di Allah 62 Raccontare la storia La rivelazione di Allah 64 Lezione 3 La sottomissione ad Allah 66 LA donna nella storia La donna musulmana 68 Lezione 4 Il trionfo di Maometto 70 Lezione 5 I califfi elettivi 72 Lezione 6 Alla conquista di un Impero 74 Lezione 7 Il primo mercato “globale” 76 INDICE Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva ©Principato

VI Lezione 8 Una splendida civiltà 78 scienza E tecnica Storia dello zero 78 STORIA E ARTE La Moschea della roccia 80 Sintesi attiva 82 Mappa concettuale 84 Costruisci le competenze 85 Spunti di riflessione e approfondimento 88 Unità 4 LA CHIESA E CARLO MAGNO 89 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 90 Lezione 1 L’Europa, un continente cristiano 92 Lezione 2 Lontani dal mondo, più vicini a Dio 94 Vita quotidiana La giornata del monaco benedettino 97 STORIA E ARTE Il monastero benedettino 98 Lezione 3 Carlo Magno, re dei Franchi 100 Raccontare la storia La morte di Orlando 102 Lezione 4 L’esercito di Carlo 104 Lezione 5 Un grande Impero nel cuore dell’Europa 106 Lezione 6 Cultura e religione 108 Sintesi attiva 110 Mappa concettuale 112 Costruisci le competenze 113 Spunti di riflessione e approfondimento 116 Unità 5 L’IMPERO DIVISO E I NUOVI INVASORI 117 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 118 Lezione 1 L’Europa dopo Carlo Magno 120 Lezione 2 L’Impero sotto attacco 122 Lezione 3 I Vichinghi, terrore d’Europa 124 STORIA E ARTE L'Arazzo di Bayeux 126 Lezione 4 I Vichinghi: grandi esploratori e colonizzatori 128 scienza E tecnica Il drakkar 129 Raccontare la storia La scoperta di Vinland 130 Lezione 5 Altri temibili incursori: Saraceni e Ungari 132 Sintesi attiva 134 Mappa concettuale 136 Costruisci le competenze 137 Spunti di riflessione e approfondimento 140 Unità 6 IL SISTEMA FEUDALE 141 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 142 Lezione 1 La società dei tre ordini 144 Lezione 2 Il feudalesimo 146 Lezione 3 Un sistema fragile 148 Lezione 4 Il castello, centro del potere feudale 150 STORIA E ARTE Il castello 152 Lezione 5 La cavalleria 154 Vita quotidiana L'istituzione della cavalleria 156 Raccontare la storia La vestizione del cavaliere 158 Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva Videolezione

©Principato

Carlo Magno

VII INDICE Lezione 6 L’economia curtense 160 Lezione 7 Non solo agricoltura: altre risorse per la sopravvivenza 162 LA donna nella storia La donna nel Medioevo 164 Sintesi attiva 166 Mappa concettuale 168 Costruisci le competenze 169 Spunti di riflessione e approfondimento 171 Educazione civica - La libertà è come l’aria 172 Unità 7 IL RISVEGLIO DELL’OCCIDENTE DOPO IL MILLE 173 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 174 Lezione 1 I progressi dell’agricoltura dopo l’anno Mille 176 Lezione 2 L’alba di un nuovo mondo 180 Vita quotidiana Vivere in una città medievale 182 Lezione 3 La rinascita dell’artigianato e la rivoluzione commerciale 184 Lezione 4 Mercanti e mercati 186 Lezione 5 Monete, banche, lettere di cambio 188 Lezione 6 Nuove rotte commerciali 190 scienza E tecnica Le invenzioni che cambiarono il modo di navigare 191 Lezione 7 Le Repubbliche marinare 192 Raccontare la storia La battaglia della Meloria 194 Sintesi attiva 196 Mappa concettuale 198 Costruisci le competenze 199 Spunti di riflessione e approfondimento 202 Unità 8 CHIESA, IMPERO E STATI NAZIONALI 203 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 204 Lezione 1 La monarchia francese 206 Lezione 2 Inghilterra e Germania 208 Lezione 3 L’Europa cristiana 210 STORIA E ARTE L’architettura medievale dal romanico al gotico 212 Vita quotidiana Una religiosità tra paura e speranza 214 Lezione 4 La decadenza morale della Chiesa 216 Lezione 5 Lo scontro Chiesa e Impero 218 Raccontare la storia Enrico IV a Canossa 220 Sintesi attiva 222 Mappa concettuale 224 Costruisci le competenze 225 Spunti di riflessione e approfondimento 228 Unità 9 I COMUNI CONTRO L’IMPERO 229 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 230 Lezione 1 La nascita di una nuova società 232 Lezione 2 L’organizzazione economica del comune 234 Lezione 3 Come funzionava il comune 236 Lezione 4 L’importante ruolo di artigiani e commercianti 238 Lezione 5 I protagonisti della vita culturale: docenti e studenti 240 Videolezione Il risveglio dell'Occidente dopo il Mille Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva ©Principato

VIII Vita quotidiana I poveri e i malati: prescelti del Signore o parassiti oziosi? 242 Lezione 6 Impero, Papato e comuni: le lotte infinite 244 Lezione 7 Innocenzo III e Federico II, protagonisti del loro tempo 246 Raccontare la storia Leonardo Fibonacci e le cifre indo-arabiche 248 Lezione 8 Si riaccende la lotta fra l’imperatore e i comuni 250 Sintesi attiva 252 Mappa concettuale 254 Costruisci le competenze 255 Spunti di riflessione e approfondimento 258 Unità 10 VIAGGIARE E COMBATTERE PER LA FEDE 259 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 260 Lezione 1 I viaggi dei pellegrini 262 Lezione 2 I Turchi Selgiuchidi in Medio Oriente 266 Lezione 3 Liberare il Santo Sepolcro 268 Lezione 4 Le crociate 270 Raccontare la storia La crociata dei bambini 272 Sintesi attiva 274 Mappa concettuale 275 Costruisci le competenze 276 Spunti di riflessione e approfondimento 279 Educazione civica - Qual è la “vera” religione? 280 Unità 11 LE ERESIE E GLI ORDINI MENDICANTI 281 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 282 Lezione 1 Vivere secondo il Vangelo 284 Lezione 2 La Chiesa contro gli eretici 288 Lezione 3 Gli ordini mendicanti: i francescani 290 Raccontare la storia San Francesco rinuncia ai propri beni 292 Lezione 4 Gli ordini mendicanti: i domenicani 294 LA donna nella storia La monaca nel Medioevo 296 Sintesi attiva 298 Mappa concettuale 300 Costruisci le competenze 301 Spunti di riflessione e approfondimento 304 Unità 12 LA CRISI DEL TRECENTO 305 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 306 Lezione 1 La piaga della carestia 308 Lezione 2 Le rivolte popolari 310 Lezione 3 La morte arriva da Oriente 312 scienza E tecnica La medicina nel Medioevo 314 Lezione 4 La Guerra dei Cent’anni e lo scisma d’Occidente 316 Raccontare la storia La morte di Giovanna d’Arco 320 Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva ©Principato

IX INDICE Sintesi attiva 322 Mappa concettuale 324 Costruisci le competenze 325 Spunti di riflessione e approfondimento 328 Unità 13 IL FAVOLOSO ORIENTE 329 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 330 Lezione 1 Gengis Khan, il più grande conquistatore di sempre 332 Lezione 2 L’Impero mongolo 334 Lezione 3 Venezia, un ponte verso l’Asia 336 Raccontare la storia Marco Polo alla corte del Gran Khan 338 scienza E tecnica La Cina, un Paese di inventori 340 Sintesi attiva 342 Mappa concettuale 343 Costruisci le competenze 344 Spunti di riflessione e approfondimento 346 Unità 14 L’EUROPA ALLA FINE DEL MEDIOEVO 347 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 348 Lezione 1 L’avanzata dei Turchi e la caduta dell’Impero bizantino 350 Raccontare la storia La caduta di Costantinopoli 352 Lezione 2 La Spagna riunificata 354 Lezione 3 Persecuzioni e cacciata degli Ebrei 356 Lezione 4 L’Europa settentrionale 358 Sintesi attiva 360 Mappa concettuale 361 Costruisci le competenze 362 Spunti di riflessione e approfondimento 364 Unità 15 L’ITALIA DEL RINASCIMENTO 365 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 366 Lezione 1 Dai comuni alle signorie, dalle signorie ai principati 368 Lezione 2 Gli Stati regionali nell’Italia del nord 370 Lezione 3 Gli Stati regionali nell’Italia del centro-sud 372 Lezione 4 L’uomo nuovo al centro del mondo 374 Lezione 5 Umanesimo e Rinascimento 376 LA donna nella storia La donna del Rinascimento 378 Lezione 6 Il genio di Leonardo da Vinci 380 Raccontare la storia La Battaglia di Anghiari 382 Lezione 7 I grandi artisti del Rinascimento italiano 384 STORIA E ARTE Il Rinascimento rinnova la pittura 386 Lezione 8 La stampa, un’invenzione rivoluzionaria 388 scienza E tecnica La stampa con i caratteri mobili 388 Sintesi attiva 390 Mappa concettuale 392 Costruisci le competenze 393 Spunti di riflessione e approfondimento 395 Videolezione Il favoloso oriente Videolezione L'Italia del Rinascimento Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva ©Principato

Lo studio della storia Che cosa è la storia

Conoscere il passato per capire il presente

La storia è la disciplina che ricostruisce il nostro passato restituendoci la memoria degli eventi, dei personaggi, delle idee maturate e delle forme artistiche realizzate. Essa studia inoltre la vita materiale dei nostri antenati vicini e lontani, descrivendoci il loro modo di vivere e vestire, mangiare, spostarsi, lavorare, costruire...

È nella storia che noi ricerchiamo le nostre radici, ossia quegli eventi che hanno contribuito alla formazione culturale, religiosa, politica del nostro popolo ed è sempre la storia a spiegarci perché altri popoli hanno usanze, credenze, forme organizzative diverse dalle nostre.

Lo storico: detective attraverso il tempo

La storia è ricerca, descrizione e interpretazione Lo specialista che vi si dedica è lo storico, il cui lavoro si svolge attraverso due fasi: egli effettua la ricerca dei materiali che possono fornire una testimonianza diretta delle epoche passate e in seguito interpreta quanto raccolto inserendolo in un quadro il più possibile ampio e coerente. La sua ricerca potrà concentrarsi su singoli eventi, personaggi o fenomeni specifici (un’epidemia, un cambiamento climatico ecc.).

La ricostruzione storica

La storia si basa sullo studio delle fonti, cioè su quei documenti e materiali che permettono di comprendere gli eventi accaduti in epoche precedenti alla nostra. Le fonti per la ricerca storica sono diverse:

• materiali: resti umani, animali e vegetali, oggetti fabbricati dall’uomo;

• orali: racconti tramandati a voce, parole dei testimoni;

• scritte: testi incisi su legno o su pietra, scritti a mano o stampati;

• iconografiche: disegni, dipinti, sculture, fotografie;

• miste: composte di immagini e parole, come nel cinema e nella televisione.

Lezione X 1

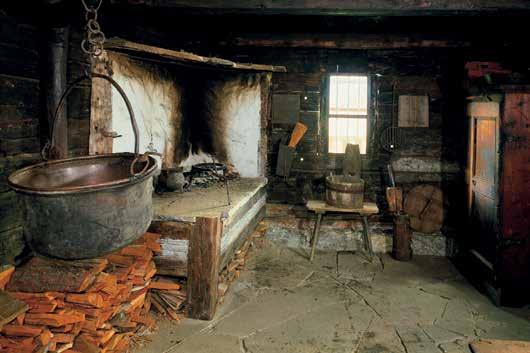

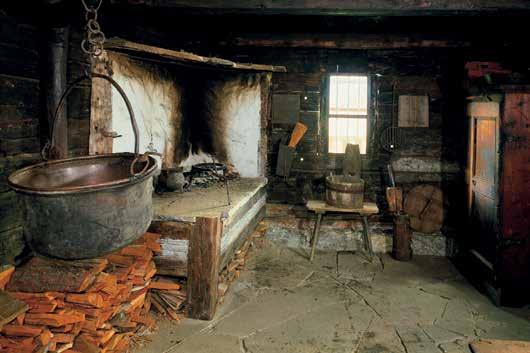

Ricostruzione dell’interno di un maso di montagna, Museo provinciale degli usi e dei costumi, Teodone (Bz).

Un’archeologa impegnata in uno scavo.

©Principato

La caduta del muro di Berlino, 1989.

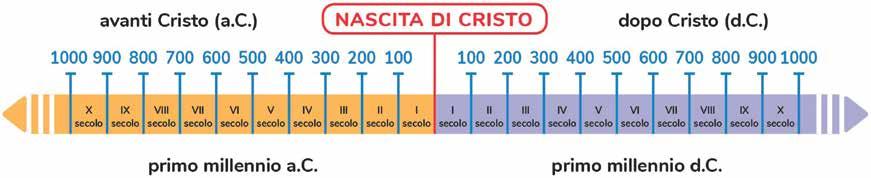

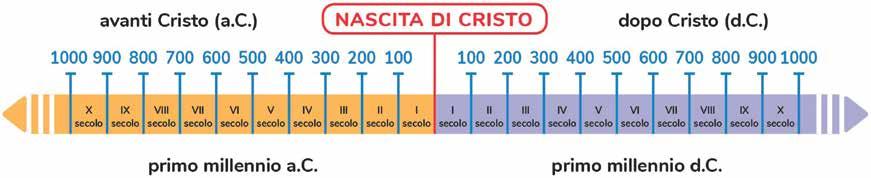

Il calcolo del tempo

Le date di riferimento

Per la ricerca storica è fondamentale collocare eventi, personaggi e fonti. Nel mondo occidentale il tempo è calcolato a partire dall’anno della presunta nascita di Gesù Cristo: gli anni che la precedono sono accompagnati dalla scritta a.C. (avanti Cristo), quelli che la seguono dalla scritta d.C. (dopo Cristo). Se le sigle non sono presenti, la data è successiva alla nascita di Cristo. I musulmani, invece, avviano il computo del tempo dal 622 d.C., anno in cui Maometto si trasferì dalla Mecca alla città di Medina

Gli anni sono espressi con i numeri cardinali (490 a.C., 1492 d.C.).

Gli anni (e i secoli) indicati con la dicitura a.C. seguono un ordine decrescente perché si va verso l’anno 0.

Gli anni (e i secoli) indicati con la dicitura d.C. seguono un ordine crescente perché si va dall’anno 0 in poi.

con i numeri ordinali scritti in cifre romane seguite dalla dicitura a.C. o d.C. (Il I sec. d.C. copre gli anni 1-100, il II sec. gli anni 101-200 ecc.)

Collocare gli eventi nella storia

Gli storici suddividono il nostro passato in due grandi ere:

con la cifra araba preceduta dall’apostrofo solo per il periodo compreso fra gli anni 1200 d.C. e 2000 d.C. (il '200, il '300)

• la preistoria, che va dalla comparsa dell’uomo fino all’invenzione della scrittura

• la storia, che dall’invenzione della scrittura giunge fino a noi ed è divisa in:

– Età antica dal 3200 a.C. alla caduta dell’Impero romano, nel 476 d.C.

– Età medievale dal 476 alla scoperta dell’America, nel 1492

– Età moderna dal 1492 alla Rivoluzione francese, nel 1789

– Età contemporanea dal 1789 a oggi

Uno strumento utile per sintetizzare i tempi della storia è la linea del tempo, che permette di evidenziare i rapporti temporali tra gli eventi.

Lezione XI 2

I secoli sono espressi 900 a.C. (circa) Civiltà etrusca Guerre puniche 264-146 a.C. Inizio della repubblica 509 a.C. 98-117 d.C. Traiano imperatore 44 a.C. Morte di Giulio Cesare 31 a.C. Augusto imperatore 235 d.C. Inizio

Fondazione di Roma 753 a.C. 0 Indicare date e secoli ©Principato

della anarchia militare

Le vie commerciali nei secoli XII-XIII

Gli strumenti per lo studio

leggere il titolo della carta, dove si indica il fenomeno rappresentato

Novgorod Stoccolma

Mare del Nord

Visby

Stettino Straslund Lubecca Amburgo Bruges Brema

Tallin

Riga

Le carte storiche

Southampton GRANO

Parigi

Londra Danzica Thörn Cracovia

Francofor te Magdeburgo Colonia

Troyes

Provins Bar-sur-Aube

La Rochelle Venezia

Milano Genova Montpellier Barcellona

Firenze Pisa

Roma

Bari Amalfi

Palermo

Bugia Tunisi

Odessa

Ca a

Mar Nero

Principali centri economici italiani

Principali itinerari delle città marinare italiane

Principali città della Hansa

Principali itinerari commerciali anseatici

Fiere della Champagne

Principali centri dell’industria tessile

I cavalieri franchi

Costantinopoli

Focea

Candia Famagosta Antiochia

Mar Mediterraneo

Trebisonda S. Giovanni d’Acri Alessandria

studiare la legenda, cioè le indicazioni che traducono i segni convenzionali riportati sulla carta (colori diversi, frecce, simboli ecc.)

Questa miniatura, eseguita nel monastero di San Gallo (in Svizzera) nell’XI secolo, mostra un gruppo di cavalieri franchi. L’immagine è una fonte preziosa per conoscere l’equipaggiamento dei cavalieri franchi, anche se è successiva all’epoca di Carlo Magno.

L’elmo A in metallo proteggeva la testa, compresa la nuca. Era molto costoso, perciò solo i cavalieri potevano permetterselo.

Lo scudo B era in legno con strisce di metallo. Aveva forma triangolare. Ogni cavaliere era armato di spada C , lunga circa 1 metro.

La lancia D era lunga e pesante. Impugnata dal cavaliere lanciato al galoppo aveva una terribile forza d’urto: era usata infatti per colpire i cavalieri avversari e disarcionarli, cioè gettarli giù da cavallo.

I cavalieri più ricchi indossavano la brunìa E , un pesante giaccone di cuoio ricoperto di lamelle metalliche. I combattenti dotati di brunìa formavano il nucleo più forte della cavalleria di Carlo Magno, la sua arma vincente.

La sta a F permetteva di mantenere l’equilibrio e di manovrare il cavallo più facilmente nella confusione della battaglia.

LA FONTE

La società medievale

Il vescovo Adalberone di Laon (947 circa-1030) riassume la struttura della società medioevale, dandone una giustificazione religiosa e pratica allo stesso tempo.

La Chiesa con tutti i suoi fedeli forma un solo corpo, ma la società è divisa in tre ordini. Infatti la legge degli uomini distingue altre due condizioni: il nobile e il servo non sono sotto una stessa legge. I nobili sono guerrieri, protettori della Chiesa, difendono con le loro armi tutto il popolo, grandi e piccoli, e ugualmente proteggono se stessi. L’altra classe è quella dei servi: questa razza di infelici non possiede nulla senza dolore.

Ricchezze e vesti sono fornite a tutti dal lavoro dei servi e nessun uomo libero potrebbe vivere bene senza i servi. Dunque la città di Dio, che si crede essere una sola, è in effetti triplice: alcuni pregano, altri combattono e altri lavorano. Questi tre ordini vivono insieme e non possono essere separati; il servizio di uno solo permette l’attività degli altri due e ognuno di volta in volta offre il sostegno a tutti. Adalberone di Laon, Poema dedicato al re Roberto

Le carte storiche rappresentano gli eventi che si sono svolti in una determinata area (ad esempio invasioni, migrazioni, battaglie ecc.) e/o le condizioni territoriali, politiche, militari, economiche, demografiche di una determinata zona in un determinato periodo.

Per imparare a comprendere questo tipo di carte è necessario leggere il titolo e la legenda.

Leggere e interpretare le immagini

L’osservazione e l’interpretazione delle fonti visive (dipinti, sculture, affreschi, disegni, fotografie) può fornire dettagli rivelatori di aspetti interessanti della vita nel periodo storico studiato.

Spesso il manuale accompagna le immagini con testi che aiutano a dare un’interpretazione complessiva della scena rappresentata e insegnano a osservare con attenzione tutti i dettagli.

Leggere e interpretare i documenti scritti

Un altro tipo di fonte che incontrerai con frequenza nelle pagine del manuale è costituito dai documenti scritti, ossia lettere, leggi, trattati, iscrizioni, cronache, diari, giornali, ecc. Per facilitare la comprensione, il manuale introduce l’estratto e, al termine della lettura, propone una guida per l’analisi del testo.

LEGGI L’IMMAGINE D E B C F A Lezione XII 3

Le tre classi della società medievale: chierico, cavaliere, contadino; miniatura del tardo XIII secolo.

SETA LINO SPEZIE VETRO ARMI SALE TESSUTI LEGNAME LEGNAME PELLICCE GRANO GRANO GRANO

©Principato

DALL’IMPERO ROMANO AI GERMANI

I soldati romani sottomettono i Daci. Bassorilievo dall’Arco di Costantino, Roma (II secolo d.C.).

I soldati romani sottomettono i Daci. Bassorilievo dall’Arco di Costantino, Roma (II secolo d.C.).

©Principato

UNITÀ 1

Costantino il grande

Dopo la crisi del III secolo, caratterizzata da interminabili guerre civili, l’imperatore Diocleziano tenta di salvare l’Impero romano con una riforma che, in realtà, si rivela fallimentare. Alla sua morte, infatti, nuovi pretendenti al trono si affrontano dando vita a scontri sanguinosi. Da queste lotte emerge la figura di Costantino, un personaggio di grande personalità, destinato a lasciare un’impronta duratura nella storia. Uomo energico, intelligente, a volte anche crudele (fa uccidere il figlio e la moglie), egli sa sconfiggere gli avversari e ristabilire il potere centrale su tutto l’Impero. La sua opera è determinante in ogni settore. La fine delle guerre civili gli permette di rafforzare la difesa delle frontiere e di frenare le incursioni dei popoli germanici. A oriente, dove sorge l’antica Bisanzio, fonda una nuova città che in suo onore prende il nome di Costantinopoli. Questa città, cinta di mura imprendibili, diventa in breve tempo una metropoli fra le più grandi e prospere del mondo allora conosciuto. Assicurata la pace politica e militare, Costantino vuole garantirsi anche quella religiosa, perciò concede la libertà di culto ai cristiani, ponendo fine alle persecuzioni nei loro confronti. L’unità del mondo cristiano, però, è messa in pericolo dai violenti contrasti sorti circa l’interpretazione della natura di Cristo. L’imperatore, allora, convoca a Nicea, nel 325, un grande concilio, chiamato a pronunciarsi in maniera definitiva su questo tema. Le decisioni prese in quell’occasione pongono le fondamenta della dottrina della Chiesa nei secoli successivi.

IL TEMPO

2

Statua in bronzo dell’imperatore Costantino il Grande, eseguita dallo scultore scozzese Philip Jackson (1998).

IL PERSONAGGIO

Anarchia

Regno

Regno di Diocleziano Battaglia di Adrianopoli I Visigoti saccheggiano Roma 235-284 378 410 284-305 306-337 Discesa di Attila in Italia 452 Teodorico re d’Italia 494 Odoacre depone l’ultimo imperatore 476 Battaglia di Teutoburgo 9 ©Principato

militare

di Costantino

LO SPAZIO

Massima espansione dell’Impero romano (117) Province conquistate da Traiano

LA FONTE

Come vivevano i Germani

Il brano che segue è tratto dal De bello gallico (Sulla guerra contro i Galli) di Giulio Cesare, che non fu soltanto un grande generale e uomo politico, ma anche un eccellente scrittore. Venuto a contatto con i Germani durante la campagna di Gallia, rimase fortemente impressionato da questo popolo ancora primitivo e selvaggio, ma forte, fiero e coraggioso.

Tutta l’esistenza dei Germani è concentrata sulla caccia e sugli impegni dell’attività militare; fin da piccoli si sottopongono alla fatica e alla vita dura. Non si dedicano all’agricoltura, e la maggior parte della loro alimentazione consiste in latte, formaggio, carne. E nessuno ha una quantità stabilita di campagna o terreni propri; ma i magistrati e i capi assegnano per i singoli anni alle famiglie quanto terreno serve loro, e l’anno dopo li costringono a passare altrove. Per spie-

Guerriero gallo fatto prigioniero dai Romani con le mani legate e la corda al collo (II secolo a.C.).

gare questa pratica, usano molti argomenti. In primo luogo vogliono evitare che gli uomini, condizionati da una prolungata attività, finiscano per dedicarsi troppo all’agricoltura a scapito dell’impegno nel fare la guerra. Inoltre vogliono evitare che i membri più potenti caccino dai possedimenti quelli più umili, o che si dedichi troppa cura nella costruzione delle abitazioni per evitare il freddo e il caldo. Temono anche che nasca un eccessivo attaccamento al denaro, cosa da cui nascono fazioni e discordie. I Germani tentano, in questo modo, di far sì che gli animi rimangano sereni, vedendo che tutti i membri della tribù dispongono di mezzi uguali.

possedimenti

Giulio Cesare, De bello gallico.

Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 3

OCEANO ATLANTICO Mar Mediterraneo MAURETANIA TINGITANA BETICA LUSITANIA TARRAGONESE CIRENAICA SIRIA GIUDEA EGIT TO ARABIA PETREA AQUITANIA LUGDUNENSE BRITANNIA BELGICA REZIA NORICO DALMAZIA DACIA TRACIA Ancona Roma Car tagine Alessandria BITINIA GALIZIA CAPPADOCIA CILICIA ARMENIA PONTO ASSIRIA MESOPOTAMIA Mar Caspio Mar Nero ASIA ACAIA EPIRO MACEDONIA LICIA PANNONIA SUPERIORE MESIA SUPERIORE MESIA INFERIORE PANNONIA INFERIORE Corsica Sardegna Regno dei Par ti Sicilia Cipro Creta ITALIA GERMANIA SUPERIORE GERMANIA INFERIORE NARBONENSE MAURETANIA CESARIENSE AFRICA PROCONSOLARE

©Principato

L’Impero romano sotto Traiano nel momento della sua massima espansione

Ritratto di Aureliano; scultura in bronzo dorato (268 -269 d.C).

L’anarchia militare del III secolo

L’Impero all’asta

Nel III secolo d.C. l’Impero romano attraversa un periodo di grave crisi. I generali si contendono il potere e lottano tra loro, indebolendo lo Stato.

Alla morte dell’imperatore Caracalla (217), ucciso dai suoi stessi pretoriani, seguì un periodo di disordini che divennero particolarmente gravi negli anni della cosiddetta anarchia militare (235-284). Durante questa fase gli imperatori venivano spesso eletti dalle loro legioni, oppure la carica imperiale era messa in vendita dai pretoriani. A volte due o anche più imperatori si trovarono a regnare contemporaneamente. Questa situazione diede origine a scontri sanguinosi fra i pretendenti, ma i vincitori non avevano nemmeno il tempo di gioire del loro successo che già erano costretti ad affrontare nuovi avversari. Il senato perse ogni autorità e le leggi non contavano più nulla, poiché ormai solo il denaro e le armi avevano un valore reale. Le conseguenze di questa situazione furono drammatiche:

• i confini, scarsamente difesi, divennero insicuri;

• l’economia decadde rapidamente;

• le istituzioni persero prestigio e valore;

• la popolazione diminuì in misura sensibile La crisi dell’Impero toccò il punto di massima gravità quando si formarono due Stati indipendenti dal potere centrale: a occidente un generale romano impose il suo controllo sulla Gallia, la Gran Bretagna e la Spagna; a oriente sorse un regno che si estendeva sulla Siria e sull’Egitto. Solo grazie all’energia dell’imperatore Aureliano, che regnò dal 270 al 275, fu possibile riportare questi territori sotto il controllo di Roma. Ma, a dimostrazione dell’instabilità politica del tempo, lo stesso Aureliano cadde vittima di un attentato.

Bassorilievo raffigurante Giove e il Sole.

LE PAROLE DELLA STORIA

Pretoriani: soldati che costituivano la guardia del corpo dell’imperatore.

Anarchia: stato di disordine che si ha quando le leggi sono assenti o inosservate.

Latifondisti: proprietari dei latifondi, ossia di tenute agricole di grandissima estensione.

1

Lezione 4 ©Principato

Troppi soldati, troppe tasse, pochi contadini

L’elevato costo delle guerre costringe lo Stato ad aumentare le tasse, mandando in rovina i piccoli proprietari terrieri. La miseria e le epidemie provocano un forte calo della popolazione.

La mancanza di una guida sicura non fu l’unico elemento di crisi. Altrettanto gravi furono le difficoltà che si andarono evidenziando nel sistema economico

L’Impero romano si estendeva dall’Europa all’Africa e all’Asia e governare e difendere un territorio così vasto costava moltissimo denaro. La fine delle conquiste militari privò lo Stato dei bottini di guerra e impedì di avere nuovi schiavi (che, in genere, erano prigionieri di guerra).

Poiché lo Stato aveva bisogno di soldi per pagare i generali, i soldati e tutti gli uomini che amministravano le province, le tasse aumentarono in misura eccessiva. Così molti piccoli proprietari terrieri andarono in rovina. Dovettero vendere il loro campo e andare a lavorare, quasi come schiavi, per i pochi grandi proprietari terrieri latifondisti. Altri, per evitare questa fine, preferirono lasciare le campagne e trasferirsi in città, con la conseguenza che molti campi rimasero incolti e la produzione agricola diminuì.

Poiché i prodotti agricoli erano più difficili da trovare, il loro prezzo aumentò e gran parte della popolazione cadde in miseria. Questo provocò un calo delle nascite, poiché le famiglie non avevano più i mezzi per sfamare i loro figli. La mancanza di cibo e la diffusione di malattie aggravarono ulteriormente la situazione, tanto che il numero delle nascite a un certo punto non riuscì più a compensare il numero dei morti.

Nell’immagine in alto, mosaico romano raffigurante la raccolta delle olive (III secolo d.C.).

In basso, mosaico romano raffigurante i lavori agricoli (aratura e semina) che si svolgono nei campi in autunno (III secolo d.C.).

STUDIA CON METODO

Fissa i concetti sul testo

1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

a. In quali modi venivano eletti gli imperatori durante il periodo dell’anarchia?

b. Quali furono le conseguenze di questo sistema?

c. Che effetto ebbe sui piccoli proprietari l’aumento delle tasse?

Individua i rapporti tra cause ed effetti

2. Completa le affermazioni che seguono, riferite alle cause della decadenza economica dell’Impero.

a. Reggere un territorio vastissimo costava molto denaro. Lo Stato perciò

b. Molti piccoli proprietari terrieri andarono in rovina e dovettero

c. Per evitare di essere ridotti a una condizione simile a quella degli schiavi essi preferirono

d. Di conseguenza la produzione agricola

e. E il costo della vita

Rifletti sul lessico

3. Scrivi il termine corrispondente alle seguenti definizioni.

a. Situazione in cui le leggi non esistono o non sono rispettate:

b. Soldati che costituivano la guardia del corpo dell’imperatore:

c. Proprietari di tenute agricole di grandissima estensione:

d. Persona priva di libertà e diritti:

e. Tributo che il cittadino deve pagare allo Stato in proporzione alla propria ricchezza:

Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 5 ©Principato

Vangeli: i quattro libri che raccontano la vita e la predicazione di Gesù di Nazareth.

La rivoluzione del Cristianesimo

Il Cristianesimo, una religione di salvezza

In Palestina nasce una nuova religione, il Cristianesimo, che predica la speranza e promette la salvezza dopo la morte. Essa è accolta con particolare favore dai poveri e dagli umili.

Mentre l’Impero precipitava in una crisi sempre più grave, per i sudditi romani, sconvolti dalle guerre, stremati dalle tasse, colpiti dalle epidemie, si accendeva una speranza. A portarla era una nuova religione, il Cristianesimo, nata in oriente, e precisamente in Palestina. Essa diffondeva il messaggio di Gesù Cristo, rivolto a tutta l’umanità, non solo ai potenti. Gesù, uomo e figlio di Dio al tempo stesso, non si presentava come una delle superbe divinità dell’Olimpo, ma agiva come un semplice predicatore, sempre a contatto con la gente comune. Ai suoi seguaci non prometteva ricchezze e potere, ma la felicità in un mondo ultraterreno. Questa religione stabiliva l’uguaglianza di ogni essere umano davanti a Dio. Essa, infatti, accoglieva tutti, anche gli schiavi, e quindi restituiva senso e dignità alla vita di ogni uomo, qualunque fosse la sua condizione sociale.

Ad attrarre consensi al Cristianesimo era anche il fatto che esso predicava in primo luogo l’amore e la pace, valori tanto necessari in quella turbolenta fase storica.

La “lieta novella”

Incisione in avorio che rappresenta gli apostoli Pietro e Paolo (V secolo).

Gli insegnamenti di Gesù sono raccolti nei Vangeli. Il Cristianesimo si diffonde rapidamente e i suoi seguaci fondano un’organizzazione chiamata Chiesa.

Prima di morire, Gesù aveva affidato ai suoi discepoli il compito di predicare in tutto il mondo la “lieta novella”, cioè la “lieta notizia” della salvezza che attende i buoni e i giusti. I suoi insegnamenti, riportati nei quattro Vangeli scritti, secondo la tradizione, dagli apostoli Marco, Matteo, Luca e Giovanni, ebbero larga diffusione in tutto l’Impero. Nello svolgere questo compito si distinsero particolarmente l’apostolo Pietro e Paolo di Tarso, divenuto fervente seguace del Cristianesimo dopo esserne stato un persecutore. La comunità cristiana diede vita a un’organizzazione che prese il nome di Chiesa, parola derivata dal greco, che significa “assemblea”. Il primo capo della Chiesa, cioè il primo papa, fu Pietro

LE PAROLE DELLA STORIA 2 Lezione 6 ©Principato

Le persecuzioni contro i cristiani

Il cristiani, condannati alla clandestinità e sottoposti alle persecuzioni imperiali, rimangono fermi nella loro fede.

A indebolire l’impero furono anche le tensioni suscitate dalle divisioni religiose che nacquero in seguito al diffondersi del Cristianesimo. In realtà fra la popolazione coesistevano da sempre numerose credenze religiose: oltre a quella pagana, vari altri culti erano stati importati dall’oriente. Gli imperatori non li avevano mai ostacolati, cosicché ogni suddito era libero di seguire quello che preferiva. Diverso fu l’atteggiamento tenuto verso i cristiani, cui si rimproverava il rifiuto di compiere i sacrifici agli dei della religione romana, obbligatori per legge. La loro concezione monoteistica, inoltre, era guardata con sospetto in un mondo in cui tutte le religioni avevano più divinità. Presto si diffusero dicerie secondo cui i cristiani si macchiavano di orrendi delitti e, a partire dall’imperatore Nerone (64 d.C.), essi furono periodicamente sottoposti a persecuzioni spietate.

Il sacrificio dei martiri

I cristiani sono costretti a praticare i loro culti in condizioni di segretezza e subiscono feroci persecuzioni, ma resistono. I martiri preferiscono morire piuttosto che rinnegare la loro fede.

Nonostante la politica repressiva il Cristianesimo continuò a diffondersi sempre più, anche se i suoi seguaci furono costretti a professare il loro credo in clandestinità, cioè in condizioni di segretezza. Numerosi furono i seguaci di questa religione che rifiutarono di rinnegare la loro fede e affrontarono la morte. Essi furono chiamati martiri, cioè “testimoni”, in quanto con il loro sacrificio avevano testimoniato la verità della fede in cui credevano. Per loro il martirio non rappresentava la morte, ma una rinascita in Cristo. Tra i personaggi più illustri che subirono questa sorte vi furono san Pietro e san Paolo

STUDIA CON METODO

Fissa i concetti sul testo

1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

a. A chi era rivolto il messaggio di Gesù Cristo?

b. Che cosa prometteva Gesù ai suoi seguaci?

c. Da chi furono scritti i Vangeli?

d. Che cosa rimproveravano ai cristiani gli imperatori romani?

e. Chi erano i martiri?

Verifica la comprensione

Monoteistica: religione caratterizzata dalla fede in un solo Dio.

2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false

a. Il messaggio di Gesù era rivolto a tutti gli uomini.

b. Gesù prometteva ai suoi seguaci la felicità su questa terra.

c. Nei Vangeli è detto che tutti gli uomini raggiungeranno la salvezza.

d. Il primo capo della Chiesa fu Pietro.

e. Il messaggio cristiano porta speranza in un momento storico di grande instabilità.

f. Le persecuzioni costrinsero tutti i cristiani a fingere di abbandonare la loro religione.

Martirio di cristiani dati in pasto alle belve del circo; avorio del VI secolo.

LE PAROLE DELLA STORIA

V

F

V

F

V F

V F

V F

V F Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 7 ©Principato

Le date della storia

325 d.C.

Gli estremi tentativi di arrestare la crisi

Le riforme di Diocleziano

Nel tentativo di regolarizzare la successione al trono, Diocleziano assegna il governo a due Augusti, a cui dovranno succedere due Cesari. Sotto il suo regno si compie la più terribile persecuzione dei cristiani.

A restituire allo Stato l’antica efficienza provarono due imperatori dotati di grande personalità: Diocleziano (243-313) e Costantino (280-337). Diocleziano attuò una riforma destinata, nelle sue intenzioni, a impedire il ripetersi delle lotte fra i pretendenti al trono. Egli suddivise l’Impero in due parti, governate da altrettanti Augusti, ciascuno dei quali poi avrebbe affidato a un Cesare una parte del suo territorio. Al momento della successione il Cesare sarebbe divenuto Augusto e avrebbe scelto a sua volta un nuovo Cesare. In tal modo si sarebbe impedito l’inserimento di eventuali usurpatori. Lo Stato divenne così una tetrarchia .

La riforma non diede però risultati positivi perché i successori di Diocleziano tentarono di appropriarsi di tutto il potere. Si verificò allora una serie di conflitti che videro fronteggiarsi, a un certo punto, ben sei Augusti!

LE PAROLE DELLA STORIA

Tetrarchia: potere esercitato contemporaneamente da quattro persone.

Ariani: seguaci di Ario (256-336), pensatore cristiano secondo il quale in Gesù era presente la sola natura umana.

Dogma: verità rivelata da Dio o affermata dalla Chiesa, che non può essere posta in discussione.

Eretico: così erano definiti quei cristiani che seguivano una dottrina ritenuta errata dalla Chiesa.

Diocleziano realizzò importanti riforme anche in campo militare ed economico. Il numero dei soldati fu incrementato e le legioni furono stanziate in parte lungo i confini, pronte ad effettuare rapidi interventi, e in parte scaglionate nel cuore delle province interne. Per fermare il continuo aumento dei prezzi dei generi di consumo, emanò un editto che fissava per legge il prezzo di ogni bene. Con Diocleziano si ebbe l’ultima e più sanguinosa persecuzione dei cristiani, che anche questa volta seppero superare la terribile prova.

Massimiano Territori assegnati agli Augusti (286) Diocleziano

Costanzo Cloro Province assegnate ai Cesari (286) Galerio Con ni della diocesi Capitali dell’Impero

OCEANO ATLANTICO Mar Mediterraneo BRITANNIA Londra Lutetia Cordova Cadice Car tagena Tarragona Marsiglia Milano Roma Bisanzio Trapezunte Nicomedia Tessalonica Atene Cirene Car tagine Efeso Antiochia Damasco Alessandria Leptis Magna Gerusalemme Sirmio GALLIA ITALIA REGIONE DI VIENNE SPAGNA MESIA REGIONE DEL PONTO ASIA PANNONIA TRACIA ORIENTE AFRICA Treviri Mar Nero Germani Marcomanni Quadi Ostrogoti Visigoti

Il Concilio di Nicea condanna la dottrina di Ario.

8

©Principato

L’Impero romano al tempo di Diocleziano

Lezione

3

Costantino, l’ultimo grande imperatore

Costantino accentra il potere, sposta la capitale a Costantinopoli e concede libertà di culto ai cristiani.

Le lotte fra i pretendenti al trono imperiale si conclusero con il trionfo di Costantino, che diede vita a un progetto politico opposto a quello di Diocleziano. Egli, infatti, abolì le cariche di Augusto e di Cesare, e accentrò tutto il potere nelle proprie mani. Inoltre spostò la capitale a Bisanzio, un’antica città greca situata sul Bosforo ( cartina a p. 8), situata in una posizione strategicamente favorevole dal punto di vista militare e commerciale. La città, a cui fu dato il nome di Costantinopoli (Città di Costantino), fu rifondata e cinta di mura possenti. Da allora essa divenne uno dei centri urbani più popolosi e fiorenti del mondo antico. Anche in campo religioso la politica di Costantino fu opposta a quella di Diocleziano: mentre quest’ultimo aveva tentato di annientare il Cristianesimo, Costantino decise di concedere libertà di culto ai seguaci di questa religione con un editto nel 313. Egli comprese che il paganesimo non riusciva più a soddisfare le esigenze spirituali degli uomini del suo tempo. I cristiani, invece, potevano costituire la base su cui rifondare un Impero profondamente in crisi.

Il Concilio di Nicea

Il Concilio di Nicea afferma che Gesù ha natura sia divina sia umana.

Purtroppo, i cristiani diedero vita ad accese controversie sui principi fondamentali della loro fede, in particolare sulla figura di Gesù Cristo. Ario, un sacerdote nato ad Alessandria nel 256, sosteneva che Gesù aveva solo la natura umana e non quella divina (che apparteneva unicamente al Padre). Altri, invece, gli riconoscevano sia la natura umana sia quella divina. Per porre fine ai contrasti, Costantino convocò un Concilio a Nicea (325): in quella sede egli volle che fosse presa una posizione definitiva. Gli ariani furono sconfitti: Gesù andava considerato uomo e Dio, e chi non avesse accettato questo dogma sarebbe stato considerato eretico.

STUDIA CON METODO

Fissa i concetti sul testo

1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

Concilio di Nicea (325) indetto e presieduto dall’imperatore Costantino, durante il quale avvenne la condanna per eresia di Ario (XII secolo).

a. In che modo Diocleziano pensò di riformare il meccanismo della successione al trono?

b. In quali modi Diocleziano e Costantino affrontarono il diffondersi del Cristianesimo?

c. In che cosa differivano le posizioni degli ariani rispetto a quelle espresse nel Concilio di Nicea?

Leggi le carte

2. Guarda attentamente la carta riportata a pagina 8, quindi rispondi alle domande.

a. In quante parti fu suddiviso l’Impero?

b. Rispetto a Roma, le città di Treviri, Milano, Sirmio e Nicomedia erano più vicine o più lontane dai confini?

Verifica la comprensione

3. Completa il testo inserendo i nomi opportuni. Nel Concilio di Nicea, convocato dall’imperatore , venne stabilito che è al tempo stesso e dio. Chi non accettava questo veniva considerato .

Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 9 ©Principato

“ Con questo segno vincerai ”

La lotta per il trono

Corre l’anno 312 d.C., e le truppe di Costantino sono in marcia verso Roma. Ad attenderle vi sono altre truppe, quelle di Massenzio, il generale che si è autoproclamato imperatore. Fra i due condottieri è in atto una guerra all’ultimo sangue, ma la posta in gioco è tale da giustificare qualsiasi spietatezza, qualsiasi eccesso: al vincitore toccherà metà dell’Impero, quella occidentale. Poco tempo è trascorso da quando l’imperatore Diocleziano ha lasciato il trono e si è ritirato nel superbo palazzo di Spalato, sulle coste della Dalmazia. Ma già i successori hanno cominciato a combattere ben altre battaglie. I pretendenti sono diventati quattro, poi cinque, tutti in lotta tra loro: come sempre, la successione è stata affidata alle armi.

La croce nel cielo

In questa generale confusione, Costantino, il più energico e abile dei pretendenti, prende l’iniziativa. Disceso dalla Gallia, cavalca alla testa della sua armata ed è a poche ore di cammino da Roma, dove lo aspetta il rivale Massenzio. A un tratto, nella limpida giornata di ottobre, un lampo accecante attraversa il cielo e il sole si accende di una luce più viva. Gli sguardi si volgono in alto e un mormorio corre sulle bocche dei legionari. Una croce luminosa è comparsa sulla volta celeste e sotto di essa è ben visibile una scritta di fuoco: In hoc signo vinces, “Con questo segno vincerai”. Pochi istanti e la visione si dissolve, ma Costantino sa che non si è trattato di un miraggio. Che cosa significa quella croce? E in che modo trasformare il segno in una vittoria? La marcia prosegue finché in lontananza non si scorge il ponte Milvio, sospeso sulle scure acque del Tevere, e al di là, sull’altra riva, i tetti di Roma. Ma è sera e presto scenderanno le tenebre. Tutto è rimandato a domani, domani tutto si deciderà: morte ai vinti, gloria e ricchezza ai vincitori.

Il sogno rivelatore

Costantino non trova pace nel suo letto da campo. Sa di giocarsi la carriera e molto probabilmente la vita nello scontro che lo attende, ma a inquietarlo sono ancora quella scritta e quel segno. Se, come è certo, i suoi occhi e quelli dei suoi uomini non sono stati vittima di un’allucinazione, chi ha mandato il messaggio? Che cosa voleva fargli capire? Nonostante gli sforzi, il sonno non giunge e i pensieri si inseguono sempre più inquieti. Poi, nel doloroso dormiveglia, una voce sconosciuta si materializza nella sua mente: «Costantino, quello che hai visto è il segno della croce, di quella croce che io ho portato per salvare gli uomini. Ordina che sia posta sulle tue insegne e la vittoria non ti sfuggirà». A pronunciare queste parole è la bocca di un uomo ancor giovane, dai dolci lineamenti, con una lunga chioma che gli cade sulle spalle. Un attimo, poi nella tenda ritornano il buio e il silenzio, ma il generale ha riconosciuto la figura di Cristo e ha compreso il messaggio. Domani sugli scudi e sui vessilli del suo esercito campeggerà la croce cristiana e per Massenzio non ci sarà scampo.

Lettura espressiva Raccontare la STORIA

©Principato

Non si sa se l’episodio narrato sia da considerarsi leggendario o realmente accaduto. Di certo l’armata di Costantino recava sugli scudi e sulle insegne un segno simile a una croce, la cui interpretazione, tuttavia, non vede concordi gli studiosi. Alcuni la ritengono effettivamente un simbolo cristiano, altri un emblema del dio solare Mitra, il cui culto era particolarmente diffuso tra gli eserciti. La battaglia comunque si concluse con la piena vittoria di Costantino e con la morte di Massenzio, annegato nelle acque del Tevere.

©Principato

Dalle storie alla STORIA

Staffe: anelli che pendono ai lati della sella, nei quali il cavaliere infila i piedi per salire a cavallo e per rendere più stabile la sua posizione durante la cavalcata.

La fine dell’Impero d’Occidente

La difficile difesa dei confini

Le guerre civili impegnano gran parte dell’esercito romano e indeboliscono la difesa dei confini, minacciati dai Parti e dai Germani.

Ai problemi interni, così gravi e urgenti, si aggiungeva quello della difesa delle frontiere. Fino a quando il potere fu saldamente nelle mani degli imperatori e l’economia rimase solida, l’Impero seppe difendere i propri confini dagli attacchi dei Parti a oriente e dei Germani a occidente. Con questi ultimi, anzi, furono stabiliti rapporti commerciali e spesso i loro guerrieri furono arruolati nelle legioni romane dove erano apprezzati per la forza e il coraggio. La situazione cambiò completamente in seguito alla crisi del III secolo, quando gli eserciti romani, più che nella protezione dai nemici esterni, furono impiegati nelle guerre civili. Venne allora a mancare una guida forte, in grado di coordinare e dirigere le operazioni militari su tutto il territorio dell’Impero. Questo stato di cose ebbe gravi conseguenze: le scorrerie dei Parti a oriente e delle tribù germaniche a occidente si fecero sempre più frequenti e incontenibili. Tale era la gravità del pericolo che l’imperatore Aureliano, fra il 270 e il 273, temendo per la sicurezza della stessa Roma, ordinò la costruzione di un’imponente cinta muraria attorno alla città

Gli Unni, i terribili cavalieri delle steppe

Dalle steppe dell’Asia centrale arrivano in Europa gli Unni, feroci e temibilissimi guerrieri.

Ad accelerare la fine dell’Impero fu una serie di migrazioni che ebbe inizio nelle lontane pianure dell’Europa orientale. L’evento che segnò l’inizio del fenomeno fu la comparsa degli Unni, un popolo nomade fino ad allora sconosciuto, proveniente dalle steppe dell’Asia centrale. Non conoscevano la scrittura, perciò ben poco si sa della loro storia precedente. Abilissimi arcieri e cavalieri (furono loro a portare in Europa le staffe), gli Unni erano guerrieri formidabili Poiché l’allevamento e il saccheggio erano le uniche attività che praticavano, erano sempre alla ricerca di nuovi pascoli per il loro bestiame e di villaggi da depredare. Le loro abitazioni consistevano in tende a forma di cerchio, che venivano sistemate su ruote e potevano essere trainate da buoi. La loro alimentazione era costituita di latte di asina e di carne di cavallo o di pecora.

Lezione 12 4

La Porta Asinaria nelle Mura Aureliane a Roma (270-273 d.C.).

©Principato

LE PAROLE DELLA STORIA

LA FONTE

Gli Unni

Nel passo che segue lo storico Ammiano Marcellino (330 – 400 ca.) descrive i caratteri fisici e le usanze di un popolo da poco entrato nell’orizzonte dell’Impero romano: gli Unni. Provenienti dalle pianure euroasiatiche, essi presentano ai suoi occhi caratteristiche tali da renderli più simili a demoni sprigionati dall’inferno che a esseri umani.

Gli Unni hanno l’abitudine di incidere profondamente con un coltello le gote ai bambini appena nati, affinché la barba, quando spunta al momento debito, sia debole a causa delle rughe delle cicatrici. Perciò anche da adulti sono senza barba, e non possiedono alcuna bellezza. Hanno membra robuste e salde, grosso collo e sono stranamente brutti e curvi, tanto che si potrebbero ritenere animali bipedi o simili a quei tronchi grossolanamente scolpiti che si trovano sui parapetti dei ponti. Per quanto abbiano la figura umana, sebbene deforme, sono così rozzi nel tenore di vita da non aver bisogno né di fuoco né di cibi conditi, ma si nutrono di radici di erbe selvatiche e di carne semicruda di qualsiasi animale, che riscaldano per un po’ di tempo fra le loro cosce e il dorso dei cavalli. Non sono mai protetti da alcun edificio e neppure una casupola con il tetto di paglia si può trovare presso di loro, ma vagano attraverso montagne e selve, abituati sin dalla nascita a sopportare geli, fame e sete. Quando sono lontani dalle loro sedi, non entrano nelle case a meno che non siano costretti da estrema necessità, né ritengono di essere al sicuro trovandosi sotto un tetto. Adoperano vesti di

lino oppure fatte di pelli di topi selvatici, né dispongono di una veste per casa e di un’altra per fuori.

Ma una volta che abbiano fermato al collo una tunica di colore appassito, non la depongono né la mutano finché, logorata dal lungo uso, non sia ridotta a brandelli.

Ignorano profondamente, come animali privi di ragione, il bene ed il male, sono ambigui ed oscuri quando parlano, né mai sono legati dal rispetto per una religione o superstizione, ma hanno un’immensa avidità d’oro. A tal punto sono mutevoli di temperamento e facili all’ira che spesso in un sol giorno, senza alcuna provocazione, più volte tradiscono gli amici e nello stesso modo, senza bisogno che alcuno li calmi, si rappacificano.

STUDIA CON METODO

Fissa i concetti sul testo

1 . Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

a. Che cosa fece l’imperatore Aureliano per provvedere alla sicurezza di Roma?

b. Come erano fatte le abitazioni degli Unni?

Verifica la comprensione

2. Indica le risposte corrette alle seguenti domande.

a. Da dove provenivano gli Unni?

Scandinavia

Asia centrale

Asia minore Germania

Leggi e interpreta il documento

b. Quale attrezzo essi portarono in Europa per la prima volta?

la staffa l’arco

la spada ricurva l’aratro

3. Sottolinea una volta i passi del documento in cui l’autore descrive l’aspetto fisico degli Unni e due volte quelli in cui descrive il loro carattere.

Ammiano Marcellino, Storie, XXXI-XXXI.

Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 13

©Principato

Un barbaro brandisce la spada contro un soldato romano; bassorilievo della colonna di Traiano a Roma (113 d.C.).

476 d.C.

Viene deposto l’ultimo imperatore romano e inizia una nuova fase storica: il Medioevo.

La fine di un’epoca

Le frontiere vengono abbattute

I Visigoti distruggono l’esercito romano nella battaglia di Adrianopoli e circa trent’anni dopo saccheggiano Roma.

Da secoli l’Europa centrale e orientale era abitata da popolazioni di stirpe germanica. I rapporti di queste popolazioni con i Romani avevano visto alternarsi scontri militari e momenti di pace, tuttavia esse non costituivano un pericolo mortale per l’Impero. La situazione cambiò rapidamente quando da oriente penetrarono nelle pianure russe gli Unni. Gli Ostrogoti e i Visigoti, le tribù germaniche stanziate in questa area, tentarono invano di opporsi alla loro avanzata: gli Ostrogoti furono sottomessi, i Visigoti spinti verso occidente. Questi spostamenti misero a loro volta in movimento altre tribù. In breve tempo una massa di Germani fece ingresso nei territori dell’Impero, nel tentativo di sfuggire alla minaccia unna. Le legioni si trovarono così ad affrontare un compito difensivo superiore alle loro forze e furono sconfitte. Ad Adrianopoli

(378) l’esercito romano fu letteralmente distrutto dai Visigoti e lo stesso imperatore Valente, che lo guidava, trovò la morte.

Nel 410 si verificò un evento che riempì di stupore e di terrore i contemporanei: i Visigoti, guidati del re Alarico, penetrarono in Italia e saccheggiarono Roma, ormai priva di difesa militare. La corte imperiale, rifugiatasi a Ravenna, assistette impotente alla caduta della gloriosa e millenaria città.

La caduta dell’Impero d’Occidente

Gli Unni invadono l’Italia, ma il loro capo, Attila, si ritira dopo aver incontrato papa Leone I. Nel 476 viene deposto Romolo Augustolo, l’ultimo imperatore romano.

Intanto gli Unni, sotto la guida di Attila, estesero il loro controllo su un territorio immenso, che andava dalla catena dei monti Urali fino al Reno e al Danubio. Agli ordini del re si muoveva un esercito sterminato, nel quale militavano, oltre agli Unni, i guerrieri delle popolazioni germaniche sottomesse. Con questo esercito, Attila si diresse verso occidente, invadendo la Gallia (451) e mettendola a ferro e a fuoco ma, ai Campi Catalaunici, nella Gallia settentrionale, fu respinto dai Romani, guidati dal generale Ezio, e dai Visigoti che in quell’occasione si erano uniti a loro. L’anno seguente Attila discese in Italia, dove le truppe romane rimasero chiuse nelle loro fortezze perché da sole non erano in grado di contrastarlo. Tuttavia, per ragioni che non sono chiare, dopo aver

Thomas Cole, La distruzione dell’Impero romano (1836).

Le date della storia Lezione 14 5 ©Principato

incontrato papa Leone I nei pressi di Mantova, decise di ritirarsi. Morì poco dopo (453) e il suo potere, fragile perché formato da genti di stirpe diversa, si sgretolò rapidamente. Il destino di Roma, però, era segnato: mentre la parte orientale respinse tutti gli attacchi e sopravvisse ancora per un millennio, l’Occidente era perduto per sempre. L’atto che segnò la sua fine fu la deposizione dell’ultimo imperatore, Romolo Augustolo, per opera di Odoacre, capo della tribù germanica degli Eruli (476). Ormai, dall’Italia alla Spagna, dalla Gallia all’Africa settentrionale il potere era passato nelle mani di nuovi padroni: i Germani.

Con il Medioevo comincia una nuova era storica

Con la caduta dell’Impero romano d’Occidente inizia una nuova era storica, il Medioevo, destinata a durare per circa un millennio.

L’anno della deposizione di Romolo Augustolo segna l’inizio di una nuova era chiamata Medioevo. Il termine, che significa letteralmente “età di mezzo”, indica un periodo posto fra la storia antica e quella moderna. La parola fu usata per la prima volta dagli intellettuali italiani del XV secolo. A loro avviso, dopo la grande civiltà classica greco-romana e la nuova civiltà rinascimentale che stava iniziando, vi era stata un’età di decadenza: il Medioevo, appunto Questo periodo ebbe la durata di circa un millennio, in quanto lo si fa terminare con il 1492, data della scoperta dell’America. Per secoli il Medioevo fu ritenuto un’era di barbarie, incapace di sviluppare una civiltà paragonabile a quella antica, ma oggi gli studiosi hanno in gran parte rivisto questo giudizio. Certo, le tribù germaniche che abbatterono l’Impero romano avevano una cultura per molti aspetti primitiva, ma con il loro arrivo l’Occidente iniziò un nuovo percorso storico definendo una civiltà che nulla aveva da invidiare a quella classica.

STUDIA CON METODO

Fissa

i concetti sul testo

1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

a. Che cosa fece Attila dopo aver incontrato papa Leone I?

b. Quale atto segnò la definitiva caduta dell’Impero romano d’Occidente?

c. Chi usò per primo la parola “Medioevo” e con quale significato?

Verifica la comprensione

2. Scrivi i nomi dei personaggi o dei popoli protagonisti degli eventi sotto indicati.

a. Inflissero una disastrosa sconfitta all’esercito romano nella battaglia di Adrianopoli.

b. Era alla guida dei Visigoti che nel 410 saccheggiarono Roma.

c. Incontrò Attila nei pressi di Mantova poco prima che questi si ritirasse dall’Italia.

d. Ultimo imperatore romano, deposto nel 476.

Rifletti sul lessico

3. Scrivi il termine corrispondente ai seguenti periodi di tempo.

• cinque anni

• dieci anni

• cento anni

• mille anni

Moneta in oro con l’effigie di Romolo Augustolo (475-476 d.C.).

Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 15 ©Principato

LE PAROLE DELLA STORIA

Barbari: in greco antico la parola barbaro significava “balbuziente” ed era riferita agli stranieri che parlavano lingue incomprensibili, tali da apparire quasi un balbettio alle orecchie dei Greci.

I Germani

La battaglia di Teutoburgo cambiò il corso della storia?

La sconfitta di Teutoburgo impedisce ai Romani di sottomettere e integrare le popolazioni germaniche.

Nei primi giorni di settembre dell’anno 9 d.C. tre legioni romane agli ordini del generale Quintilio Varo furono distrutte dai Germani, nella selva di Teutoburgo. Il loro compito era quello di sorvegliare la vasta regione che si estende fra i fiumi Reno ed Elba, in gran parte già sottomessa al dominio di Roma. L’attacco, inatteso, pose fine per sempre alla penetrazione romana in Germania. L’imperatore Augusto, infatti, rinunciò a proseguire la conquista di questi territori e spostò i confini dell’Impero lungo il Reno, che da allora avrebbe diviso il mondo romano da quello germanico.

La battaglia di Teutoburgo riveste un’enorme importanza storica poiché ebbe come conseguenza la rinuncia dei Romani al controllo della Germania. Senza quella sconfitta bruciante probabilmente le tribù germaniche si sarebbero sottomesse all’Impero (in parte già lo erano) e si sarebbero integrate nel suo tessuto, come era accaduto ai Galli e a numerose altre popolazioni.

Le popolazioni germaniche erano stanziate da secoli nell’Europa centrale e orientale e comprendevano numerose tribù che avevano in comune la lingua, la religione, la struttura sociale e il modo di vivere.

I Germani erano davvero barbari?

Gli stanziamenti delle popolazioni germaniche

nel IV-V secolo

I Germani sanno realizzare oggetti in metallo, ma non conoscono la scrittura.

Impero romano d’Occidente Impero romano d’Oriente

Chi erano i Germani e come vivevano?

I Romani, dicendo «barbari», si riferivano soprattutto a loro. L’opinione che ne avevano i Romani, cioè che fossero genti primitive, violente e selvagge, è però inesatta. In realtà, per vari aspetti, i Germani erano tutt’altro che arretrati. Sapevano realizzare oggetti pregiati, gioielli, armi e materiali d’uso comune (vasellame, stoviglie) di alta qualità.

Si vestivano con tuniche o con calzoni, e con grossolani mantelli di stoffa o di pelle, appuntati con una fibbia o con una spilla

Amavano molto ornarsi, e presso alcune tribù era in uso il tatuaggio. Non conoscevano però la scrittura e vivevano seguendo le tradizioni, poiché non avevano leggi scritte.

OCEANO ATLANTICO Mar Mediterraneo SPAGNA GALLIA EGIT TO INGHILTERRA Ravenna Roma Costantinopoli Nicea Car tagine ASIA MINORE Mar Caspio Mar Baltico Mar Nero AFRICA Ostrogoti Unni Visigoti Vandali Burgundi Franchi Angli Sassoni

16

©Principato

Lezione

6

Pastori e agricoltori

L’attività più importante dei Germani è la pastorizia, ma praticano anche l’agricoltura. Non conoscono la moneta.

I Germani, in origine, erano nomadi e vivevano essenzialmente di pastorizia, oltre che di bottini di guerra. Sappiamo comunque che quando restavano stabili su un territorio praticavano anche l’agricoltura. Coltivavano il terreno, ricavandone soprattutto cereali e ortaggi; conoscevano l’uso dell’aratro. Allevavano pecore, capre, mucche. Non esisteva presso di loro la proprietà privata. La terra era considerata un bene di tutti e di anno in anno veniva ridistribuita in piccole parti a tutti gli uomini liberi, perché la facessero coltivare dai semiliberi.

I Germani praticavano il baratto, ossia scambiavano oggetti con altri oggetti di pari valore. Solo nel III secolo, dopo essere entrati in contatto con l’Impero romano, nel mondo germanico entrò in uso la moneta, e così pure la scrittura. Grazie ai rapporti con i Romani, impararono il latino, da cui ricavarono una loro scrittura rudimentale, chiamata runica

A questa scrittura i Germani attribuivano un valore magico e la ritenevano fonte di potere. Secondo la leggenda, la sua scoperta sarebbe stata opera di Odino, la massima divinità della loro religione.

Runica: i 24 segni utilizzati da questa scrittura erano chiamati rune. L’alfabeto runico, diff uso nell’antico mondo germanico, cadde in disuso nel Medioevo, sostituito dall’alfabeto latino.

STUDIA CON METODO

Fissa i concetti sul testo

1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

a. A che cosa è dovuta l’importanza storica della battaglia di Teutoburgo?

b. Come vestivano i Germani?

c. Quali erano, in origine, le loro attività?

Verifica la comprensione

2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

a. I Germani non conoscevano l’aratro. V F

b. La terra apparteneva a poche famiglie nobili. V F

c. Prima del III secolo i Germani non utilizzavano la moneta, ma ricorrevano al baratto. V F

d. Dopo essere venuti in contatto con i Romani elaborarono una loro forma di scrittura. V F

Individua i rapporti di causa ed effetto

3. Secondo molti studiosi, la battaglia di Teutoburgo (causa) ebbe conseguenze tali da cambiare il corso della storia europea (effetti). Indica di quali conseguenze si tratta.

a. Permise la creazione di un vastissimo Impero germanico.

b. Causò la distruzione dell’Impero romano.

c. Causò la caduta dell’imperatore Augusto.

d. Impedì a Roma di sottomettere e di integrare nel suo Impero le popolazioni germaniche.

Due artigiani forgiano una spada (1200 circa).

LE PAROLE DELLA STORIA

Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 17 ©Principato

7 La società

Le suddivisioni sociali

La società germanica è divisa in tre classi, ma solo le prime due sono formate da uomini liberi. Le donne sono rispettate.

La società germanica era divisa in tribù e organizzata in grandi famiglie o clan. Il potere spettava a un re o a un consiglio di capi, scelti dall’assemblea dei guerrieri. I Germani si dividevano in tre classi:

• gli arimanni, uomini liberi dalla nascita, formavano la massa di guerrieri;

• gli aldi, uomini semiliberi, svolgevano i lavori manuali più qualificati;

• gli schiavi sopportavano i lavori più pesanti.

L’occupazione principale degli uomini liberi era la guerra: quella germanica era una società guerriera dove i re, i capi e i nobili erano circondati da una schiera di soldati fedelissimi. Le donne erano rispettate e il matrimonio era considerato un vincolo importante. Tuttavia la donna adultera poteva essere punita dal marito, anche con la morte. E se non era uccisa, era scacciata di casa ed esposta al disprezzo di tutto il villaggio

Una religione semplice

La religione dei Germani è legata alle forze della natura.

I Germani non avevano sacerdoti e la loro religione era assai semplice, legata alle manifestazioni della natura. Il re degli dei era Wotan o Odino, generalmente raffigurato con mantello e cappuccio, su un cavallo a otto zampe. Al suo fianco stavano i figli Thor, dio del tuono e delle tempeste, e Baldur, o Balder, dio del Sole. Freya era la dea dell’amore e della fertilità, cioè della capacità riproduttiva, ma anche della guerra. Loki, perfido e ingannatore, dedito al male ma capace, seppur raramente, di compiere buone azioni. La religione germanica aveva un carattere cupo e violento poiché i suoi protagonisti erano spesso impegnati gli uni contro gli altri nell’eterno conflitto fra il bene e il male. Tale conflitto si concludeva con una drammatica battaglia fra gli dei e i giganti, nel corso della quale morivano lo stesso Odino e il figlio Thor. Allora la Terra, privata della luce del Sole e delle stelle, sprofondava negli abissi marini.

STUDIA CON METODO

Fissa i concetti sul testo

1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

a. Qual era la condizione della donna germanica?

b. A che cosa era legata la religione germanica?

Verifica la comprensione

2. Indica quali compiti svolgevano i seguenti gruppi sociali:

• nobili:

• uomini liberi:

• uomini semiliberi:

3. Scrivi il nome delle divinità germaniche che corrispondono alle seguenti definizioni.

• re degli dei:

• dio del Sole:

• dio del tuono e delle tempeste:

• dio dedito al male:

18

Lezione

Statuetta femminile germanica in bronzo (800-400 a.C.).

©Principato

Romani e Germani: due diversi tipi di alimentazione

Le diversità climatiche

L’incontro fra le popolazioni germaniche e quelle mediterranee, inserite da secoli nelle strutture dell’Impero romano, fu anche un incontro di abitudini alimentari diverse. La diversità derivava innanzitutto dalle condizioni climatiche e ambientali in cui questi popoli vivevano: il mite clima mediterraneo, ad esempio, favoriva la coltura della vite e dell’olivo, mentre le rigide temperature continentali non consentivano la produzione di queste piante. Ne derivò un diverso modo di cuocere i cibi: fritti nell’olio quelli romani, saltati nel burro o nel grasso animale quelli germanici. Anche le bevande erano diverse, poiché se lungo le sponde del Mediterraneo si beveva vino, nelle regioni dell’Europa centro-settentrionale, prima del contatto con i Romani, prevalevano il latte di giumenta, una sorta di birra chiamata cervogia e il sidro, una bevanda ricavata dalla fermentazione della frutta.

Prodotti della terra e carne

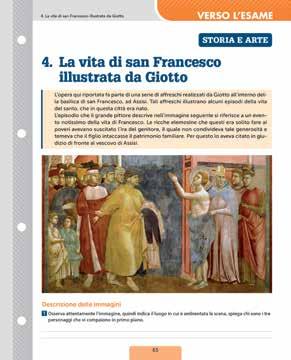

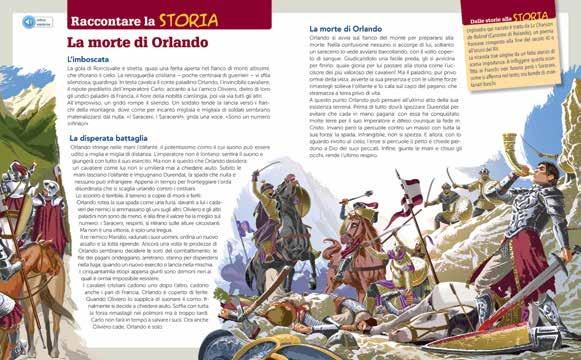

A segnare un solco profondo fra i due tipi di alimentazione era però il differente peso dato ai prodotti della terra da una parte e alla carne dall’altra. La civiltà greco-romana basava la sua dieta sul grano, sull’orzo, sugli ortaggi e sulla frutta coltivata; i Germani mangiavano prevalentemente carne, anche se non disdegnavano verdure e frutti selvatici. Ciò non significa naturalmente che i Romani non mangiassero carne, ma questo alimento aveva sulle loro tavole un’importanza minore in quanto il vero fulcro della loro alimentazione erano il pane, le polente, le minestre. Non si trattava soltanto di una scelta gastronomica, ma anche di un indicatore di civiltà poiché questi prodotti erano il frutto dell’agricoltura, cioè del lavoro dell’uomo che modifica l’ambiente e piega la natura ai suoi bisogni. Per le popolazioni germaniche, invece, era la carne a detenere una posizione di assoluto rilievo: questo cibo era segno di potenza e di virilità poiché la forza e il coraggio dell’animale si trasmetteva a chi lo mangiava. Per questo le carni preferite erano quelle degli animali che vivevano liberi nei boschi, in particolare del cinghiale, ma era praticato anche l’allevamento del maiale allo stato brado.