Viviendo al filo

Wanda Dufner, ilustración

Vivian Mansour

Vivian Mansour

Para Fernanda, Andrea, Laura y Virginia.

Esta obra se escribió gracias al apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Dirección editorial: Ana Laura Delgado Edición: Rocío Aguilar Chavira Asistencia editorial: Elena Borrás Corrección de estilo: Luis Téllez Tejeda Diseño y formación: Raquel Sánchez Jiménez

© 2019. Vivian Mansour, por el texto © 2019. Wanda Dufner, por las ilustraciones

Primera edición, octubre de 2019 D. R. © 2019. Ediciones El Naranjo, S. A. de C. V. Avenida México 570, Col. San Jerónimo Aculco, C. P. 10400, Ciudad de México. Tel. +52 (55) 5652 1974 elnaranjo@edicioneselnaranjo.com.mx www.edicioneselnaranjo.com.mx

ISBN: 978-607-8442-75-1

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización escrita de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, y en su caso de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

Impreso en México / Printed in Mexico

Vivian Mansour Wanda Dufner, ilustración

Estoy en la azotea. En medio de ropa colgada con pinzas que pellizcan calzones, camisetas y pantalones. Un poco de viento mueve las prendas ligeramente y me despeinan. Las redondas antenas para televisión parecen ojos y me miran indiferentes. Los sonidos de abajo se mezclan con cierta perversión. La voz ronca y desquiciante de un taladro se une a unos claxonazos y a los gritos que anuncian el reparto de gas. La campana de la basura invoca de seguro a señoras con tubos y batas floreadas que afanosamente sacan los desperdicios. De lo que quieren deshacerse. De tirar lo que no sirve. Lo inútil. Yo así me siento. Una envoltura mosqueada, salpicada de líquidos malolientes, incapaz de servir para nada. Me asomo al filo de la azotea. Mi mirada se desliza veloz metros y metros hacia abajo. Se topa con el asfalto gris, en medio de coches estacionados, como animales inmóviles de ese zoológico metálico. ¿Qué pasaría si me aviento? Volar por unos segundos hasta estallar en el piso. Unos segundos de libertad maravillosa y luego… la nada. Quizá no dolería tanto, aunque yo no le tengo miedo al dolor. A ese dolor.

Me retiro del filo de la azotea. No me voy a aventar. Una mezcla de miedo, cobardía y compasión por mi mamá y mi hermano me hace retroceder. Pero el dolor sigue ahí. Y no puedo pregonarlo como el que anuncia que viene el camión de la basura.

Correr. El despertador me zarandea esa mañana de lunes. Las sábanas están ásperas porque no las he lavado desde hace dos semanas. No he tenido tiempo. Ni ganas. Además, me molesta que tengan balones de básquetbol y de fútbol americano estampados. Quién sabe de dónde salieron y por qué llegaron a parar a mi cama. No es que yo quiera unas sábanas de princesitas o de Hello Kitty, pero odio este estampado. Le reclamé una vez a mi mamá y ella me dijo que no importaba el dibujo de las sábanas porque nadie podía verlo. Excepto yo. O sea que si nadie ve las cosas, están bien. Por ejemplo, ocultar la ropa sucia debajo de la cama.

Correr. Levantar a mi hermano y checar que ya esté listo. Hoy le cambiamos la rutina y eso le molesta. Es una hora y media más temprano de lo habitual. Mi mamá ya tiene preparado el desayuno (bastante aburrido: cereal, fruta y dos sándwiches para el lunch) porque tiene que abrir la estética a las ocho. Mientras tragamos a cucharadas los cornflakes, me repitió, por enésima vez, las instrucciones:

—Toman el metro y se bajan en la estación Chabacano, de ahí caminan dos cuadras hacia los locales que están sobre la avenida, buscan la fábrica de cajas y preguntas por el señor

Díaz y le dices que eres recomendada de la señora María Saldívar. Le explicas que tu hermano… —…que cuando mi hermano entienda las instrucciones las llevará a cabo al pie de la letra. Que solo es cuestión de paciencia —dije yo, cansada de estas frases que ya me había hecho repetir mil veces.

David masticaba concienzudamente su cereal, con la mirada en el infinito. Mi hermano pudo haber sido un chico guapo. Cabello crespo y rubio, ojos color miel, pero con una expresión extraña, como si mirara las cosas que pudieron haber sido, pero que no lograron completarse. Lo mismo pasaba con él: mi hermano era un boceto, el garabato de un muchacho que pudo ser, pero se quedó trazado a medio camino y el autor desistió en terminar su dibujo. El único punto malo de su apariencia eran los dientes: muy pequeños y sus encías abarcaban casi la totalidad de la boca. Era difícil no verlo, pero sus hermosos ojos compensaban esa fealdad.

David terminó de comer, sorbiendo hasta la última gota de leche que quedaba entre los restos de cereal y él solo se dirigió al baño para lavarse los dientes. Había sido un gran logro que realizara esa rutina por él mismo, pero cuando la entendió, la mecanizó y no fue necesario repetírsela. Su único requisito era que la puerta del baño siempre estuviera abierta para poder entrar sin tener que tocar.

El velo de Helena María García Esperón

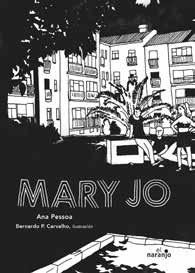

Mary Jo Ana Pessoa

El velo de Helena María García Esperón

Mary Jo Ana Pessoa