EUROPEAN MONTH OF PHOTOGRAPHY LUXEMBOURG 2021

Pour la huitième édition du Mois européen de la photographie au Luxembourg, nous avons choisi le titre “Rethinking Nature / Rethinking Landscape”. Les thèmes qu’évoque ce titre sont évidemment liés aux questions actuelles concernant les relations humaines avec l’environnement et aux nouvelles approches esthétiques du paysage, genre que la photographie a su mettre en valeur dès ses débuts.

Avec les positions plus radicales des artistes du mouvement des New Topographics dans les années 60, et l’arrivée du numérique dans les années 90, les codes de représentation du paysage ont radicalement changés de sorte à faire émerger aujourd’hui de nouvelles approches paysagères multi-médiales.

Alors que les transformations du système terrestre par l’homme laissent une empreinte indélébile, il est d’actualité de s’intéresser aux nouvelles façons de voir ces phénomènes aussi bien du point de vue sociétal, dans le contexte de l’Anthropocène, qu’artistique dans un dispositif de photographie politique et engagée.

Ancré dans un réseau européen de festivals de la photographie, depuis 2006, avec une nouvelle constellation comprenant Circulation(s) (Paris), Imago Lisboa (Lisbonne), Foto Wien (Vienne) et Europäischer Monat der Fotografie (Berlin) - le Mois européen de la photographie au Luxembourg

permet d’établir une plateforme de la création photographique européenne qui s’enrichit d’édition en édition par rapport au thème imposé et à partir de laquelle émergent des expositions thématiques de groupe et monographiques.

Ainsi, avec Rethinking Nature / Rethinking Landscape EMoP poursuit ses recherches photographiques sur les changements politiques, écologiques et artistiques de notre société, présentées notamment dans les expositions Mutations (2006-2011) et DistURBANces (2012-2013), en révélant de nouvelles positions photographiques face aux enjeux de la mondialisation et du réchauffement climatique.

Néanmoins, comme pour les éditions précédentes, la sélection n’est pas dogmatique et reflète l’idée d’échange entre les partenaires européens et nationaux tout en privilégiant la création internationale émergente. De la photographie-sculpture et de la photographie-dessin aux installations, du noir&blanc sériel et conceptuel à l’image hyper coloré déclinée sur les supports les plus variés, la photographie de paysage proposée dans cette édition n’est pas lisse mais au contraire suscite des questionnements saillants sur notre rapport à la nature.

Cependant face à ce bouleversement planétaire, ces positions photographiques variées ne sont pas alarmistes et catastrophistes mais le résultat de

différentes approches esthétiques entre écologie éthique et résistance poético-philosophique.

En réfléchissant aujourd’hui aux représentations photographiques de cette nature menacée, les artistes nous invitent à repenser le genre du paysage tout en lui donnant une dimension plus complexe où la beauté est aussi une question de sensibilité et de conscience de notre environnement.

Dans ce contexte thématique et à partir d’un ensemble d’une cinquantaine d’artistes, le jury d’EMoP (Berlin, Lisbonne, Luxembourg, Paris et Vienne) a retenu cinq artistes en vue du prix European Month of Photography Arendt Award dont une partie des œuvres sera montrée au Arendt House parallèlement au Cercle Ratskeller et au Musée national d’Histoire et d’Art avec d’autres artistes présentés lors des échanges entre curateurs des festivals européens et co-sélectionnés avec les partenaires luxembourgeois.

Les expositions au Mudam, à la Villa Vauban (installation au parc), au Casino Luxembourg, au centre culturel neimënster mais aussi à la Cité de l’Image à Clervaux, au CNA à Dudelange, aux centres d’arts de Dudelange (Nei Liicht et Dominique Lang) et à la toute nouvelle Konschthal Esch déclinent le thème en restant dans l’esprit de leur programmation.

Le Mois européen de la photographie au Luxembourg est toujours l’occasion de célébrer la photographie sous ses formes les plus nouvelles comme celles du passé. On peut ainsi redécouvrir notre patrimoine photographique à travers les collections comme celle de The Family of Man ou à travers les expositions de la Bibliothèque nationale ou des Archives nationales.

Les galeries luxembourgeoises comme Nosbaum Reding, Valerius, Fellner contemporary, MOB-ART studio tout comme l’Institut français et l’Institut Camões défendent quant à eux un volet plus ancré dans le contemporain. À cela s’ajoute la présence incontournable de Lët’z Arles dans le paysage photographique luxembourgeois.

Nous remercions pour cette édition le Ministère de la Culture, la Ville de Luxembourg et plus particulièrement nos partenaires institutionnels ainsi que ceux du privé sans lesquels une manifestation comme celle-ci ne serait pas possible. Leur engagement constitue le fondement même d’un événement culturel comme le Mois européen de la photographie au Luxembourg.

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

EUROPEAN MONTH OF PHOTOGRAPHY ARENDT AWARD 2021

Le “European Month of Photography Arendt Award” est un prix prestigieux récompensant tous les deux ans les artistes visuels émergents qui proposent un travail artistique innovant et pertinent par rapport à la thématique choisie par le réseau EMoP (European Month of Photography) dont l’association du même nom a son siège au Luxembourg.

Depuis 2013, Arendt, cabinet d’avocat indépendant, basé à Luxembourg est affilié au Mois Européen de la Photographie au Luxembourg. À travers le parrainage du Prix EMoP, Arendt offre une plateforme à cinq artistes présélectionnés choisis parmi ceux invités aux expositions du réseau EMoP. En récompensant les jeunes lauréats et en participant aux expositions du Mois européen de la photographie au Luxembourg, Arendt soutient l’art de la photographie depuis plus de 15 ans.

En choisissant Rethinking Nature / Rethinking Landscape comme thème de son projet commun, l’Association du Mois européen de la photographie cherche à mobiliser le pouvoir du médium de la photographie pour étendre le discours écologique à travers de nouveaux regards émergents sur la nature et le paysage.

Le jury EMoP était composé de Paul di Felice (président / Luxembourg), Bettina Leidl (vice-présidente / Vienne) et des membres du comité Emmanuelle Halkin (Paris), Verena Kaspar- Eisert (Vienne) et Rui Prata (Lisbonne).

Les cinq artistes présélectionnés s’intéressent à la complexité de la corrélation entre l’homme et la nature et réfléchissent chacun à sa façon sur les nouvelles représentations et fictions du paysage. Avec les photographies de Vanja Bučan nous entrons dans un univers fantasmagorique et onirique illustrant un écosystème disposé de manière inhabituelle. Chez Inka & Niclas les visions perturbées du paysage sont de l’ordre de l’étrange et du sublime, alors que les photographies des villages ruraux russes en ruine

de Danila Tkachenko témoignent d’une époque historique révolue. Chez Anastasia Mituykova comme chez Maria Magdalena Ianchis, les représentations des icebergs et paysages de glace du Groënland se déclinent sous différentes formes d’images mentales et réelles qui se présentent dans des installations où l’archive et la mémoire tentent de représenter les stigmates de l’Anthropocène et de combler le vide laissé par l’impossibilité de photographier la complexité de la nature.

Le travail de Noémie Goudal explore le rapport de la nature à l’artificiel, de la science à l’imaginaire, du construit à l’inventé. À travers ses oeuvres, elle questionne le paysage sous différents angles, comme une édification du regard.

Fascinée par la relation entre un paysage physique et sa construction mentale, elle joue de ce qu’elle représente et de ce qu’elle a représenté historiquement dans l’imaginaire collectif. Une partie de l’oeuvre de l’artiste se compose de larges installations et sculptures qu’elle fabrique

de toutes pièces et photographie in situ créant ainsi des « espaces autres », comme ceux décrits par le philosophe Michel Foucault. La réunion d’espaces fictionnels et d’espaces géographiques fabrique des « hétérotopies », lieux concrets qui hébergent l’imaginaire.

ARTISTES

BRUNO

COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

PAUL DI FELICE (POUR CAFÉ-CRÈME ASBL),

Comme pour les éditions précédentes du Mois européen de la photographie, le thème générique “Rethinking Nature / Rethinking Landscape” se décline sous différentes formes et différents angles de vues, entre déconstruction du « paysage » et exploration artistique de la « nature ».

Les représentations paysagères ont une longue et riche histoire dans l’art et leurs transgressions aussi. On pense notamment aux « marcheurs » anglais et autres formes du Land art qui à partir des années 70 ont radicalement changé la représentation du paysage. En devenant support, le paysage n’est plus représenté par l’artiste en tant que sujet, mais traversé physiquement comme expérience artistique.

Cette approche s’accompagnait déjà d’une prise de conscience du rapport de plus en plus déséquilibré entre l’homme et la nature.

Aujourd’hui, aux questions qui touchent à l’empreinte environnementale et le dépassement des capacités de la planète, les artistes répondent en participant de plus en plus à l’éveil d’une nouvelle conscience écologique. Mais comment ces nouveaux constats se traduisent-ils visuellement ?

Rethinking Landscape propose cinq positions d’artistes portant un nouveau regard photographique sur les représentations du paysage et montrant de nouvelles approches esthétiques très variées entre fiction, sublimation et distanciation.

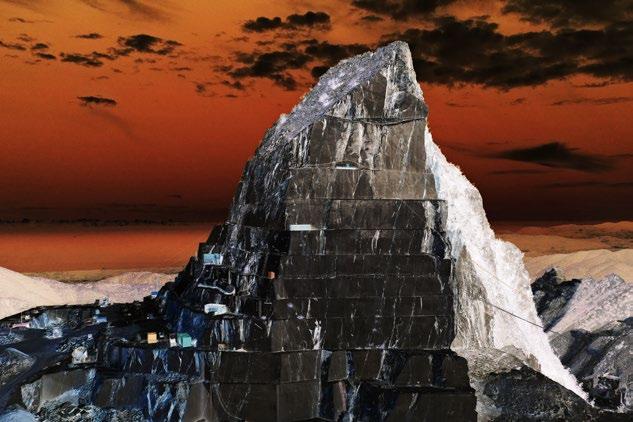

C’est ainsi que Bruno Baltzer & Leonora Bisagno, artistes franco-italiens qui vivent au Luxembourg, s’intéressent au paysage en continuant leur recherche artistique sur la poïétique de l’image, l’acte photographique et les représentations visuelles. Les œuvres Si je me souviens et La pointe de l’Iceberg déjouent le caractère mnémonique et indiciel de la trace photographique à travers une certaine déconstruction de l’image symbolique de la montagne. D’un côté, les inscriptions monumentales sur le flanc d’une carrière oubliée à Montréal et de l’autre des images inversées des carrières de Carrare. Dans l’une comme dans l’autre série, la vision des artistes est celle d’une réinterprétation iconographique du paysage dans une confrontation historico-politique de l’image.

Les œuvres d’Inka & Niclas, artistes scandinaves (finlandais et suédois) établis à Stockholm, s’inscrivent quant à elles plus dans une paraphrase des représentations romantiques du paysage que dans un questionnement politique. Néanmoins, à travers leurs séries Family Portraits ou 4 K ULTRA HD, ils jouent sur le rapport nature et homme dans un contexte paradoxal de sublimation et de distanciation du réel. L’artificialité qu’ils rajoutent aux images est à la fois un élément fascinant et étrange qui questionne les représentations classiques du paysage. Entre force presque sacrale et genius loci ou éco-symbolicité (Berque), le paysage selon Inka & Niclas est autant une construction formelle qu’une matérialité photographique.

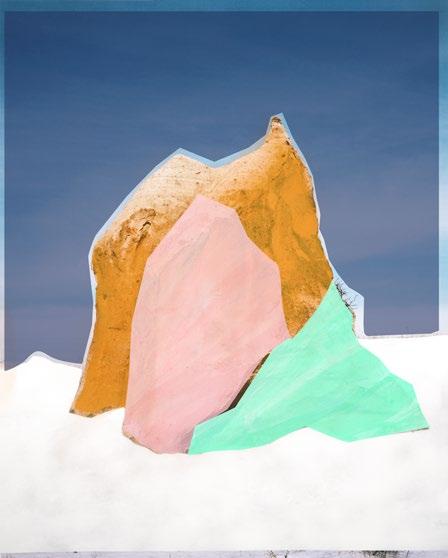

Chez l’artiste suisse Douglas Mandry, le paysage plutôt que d’être une représentation telle-quelle, devient une reconstruction, une composition en strates proche d’une démarche archéologique. À partir de photographies prises lors de ses voyages, il développe une approche plasticienne de la photographie en s’inspirant d’archives et en collant et coloriant les images. Présentées sous forme d’installation, où wallpaper photographique et pho-

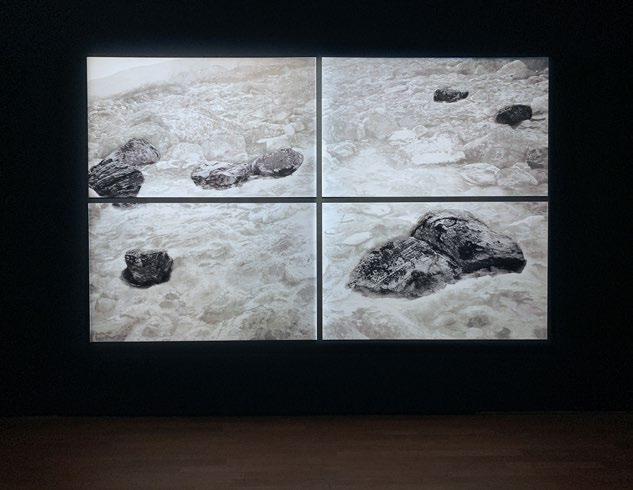

tographie encadrée se juxtaposent, ses œuvres de la série Unseen Sights renouent avec les représentations anciennes des cartes postales retouchées. Cependant par le découpage et le coloriage pop, ces nouveaux « paysages » nous invitent à visiter un territoire imaginaire où l’éclectisme postmoderne domine. L’idée du paysage qui émane de la série en noir&blanc Cercle, Square de Daniel Reuter, artiste luxembourgeois vivant en Islande, est marquée par une démarche conceptuelle. Comme l’indique le titre, ces paysages renvoient à une certaine typologie et une relation formelle où le rapport de force entre l’homme et la nature n’est pas défini. Comme des réminiscences visuelles de certaines installations des artistes du Land Art, ces photographies semblent se détacher de leur sujet initial pour mettre en jeu un langage visuel formaliste. Pas d’horizon, pas vraiment de point de vue central mais des fragmentations et des jeux de texture et d’échelle dans ces photographies qui paraissent comme une espèce de modélisation du paysage naturel.

„RETHINKING LANDSCAPE” PROPOSE DE NOUVELLES APPROCHES

ESTHÉTIQUES TRÈS VARIÉES ENTRE FICTION, SUBLIMATION ET DISTANCIATION.

Les photographies de la série Motherland du photographe russe Danila Tkachenko traitent la question de l’abandon forcé des villages ruraux pendant la collectivisation de l’ère communiste entre 1928 et 1937. En brûlant les vestiges symboliques qui hantent ces paysages au fin fond des steppes soviétiques, l’artiste crée une espèce de rituel funéraire nocturne. Malgré leur beauté spectaculaire, ces images radicales nous font imaginer les tensions politiques et sociales dues à ces désertifications. L’action de purification qui s’inscrit dans le présent interagit avec les utopies échouées du passé afin de créer une attitude critique envers ce paysage politique post-soviétique en mutation.

L’exposition a été réalisée en partie dans le cadre d’une collaboration internationale de Café-Crème asbl sous le titre de Rethinking Nature / Rethinking Landscape du réseau EMoP (European Month of Photography asbl) regroupant les institutions dédiées à la photographie de cinq capitales européennes (Berlin, Lisbonne, Luxembourg, Paris et Vienne). Elle est présentée au Luxembourg en plusieurs volets complémentaires au Cercle Cité – Ratskeller et Arendt House également.

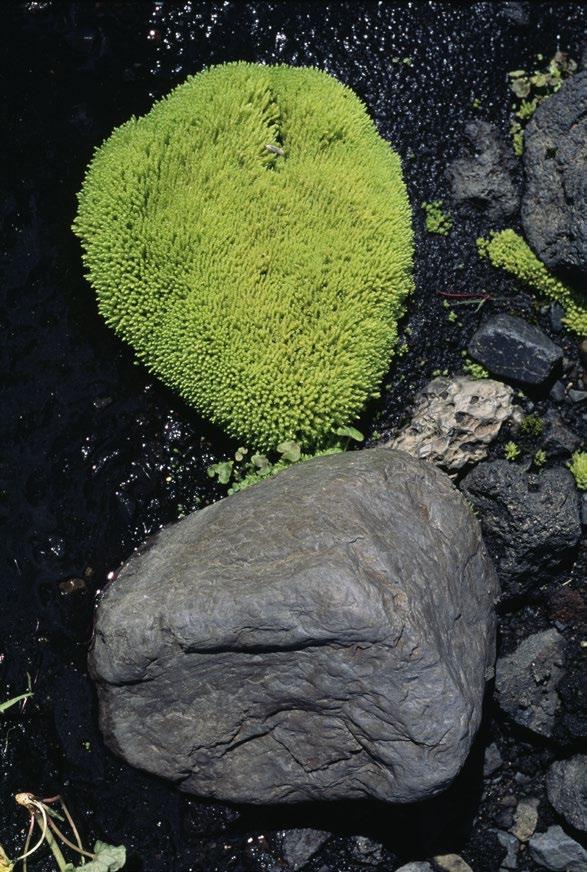

DE

Avec “Rethinking Nature” le thème générique de cette 8ème édition est décliné de façon à provoquer une rupture avec ce qu’on appelle le genre du paysage. Le point de vue et le cadrage n’obéissent plus à la perspective euclidienne séculaire de la peinture ou de la photographie de paysage classique. N’étant pas non plus assimilable au genre de la nature morte, ces représentations ouvrent de nouveaux espaces micro et macro sur la nature.

En plus, le dispositif de fabrication de l’image et d’exposition participe à l’exploration artistique de cette thématique. En conséquence, ces approches artistiques photographiques se caractérisent par la dématérialisation, la déconstruction et la fragmentation signifiant la vulnérabilité de cette nature et exprimant les conflits actuels dans son rapport avec l’homme.

Plus que jamais, l’association avec d’autres disciplines artistiques et scientifiques permettent de nouvelles approches photographiques et vidéographiques interrogeant l’état actuel et contribuant à une prise de conscience écologique. Ces nouvelles démarches photographiques qui se nourrissent des connaissances scientifiques participent aussi à la perception de la nature que nous avons aujourd’hui. Ainsi, les images de crise de la situation actuelle sont véhiculées artistiquement par une photographie qui se veut performative, multimédia et politique. Complice d’une expérience esthétique nouvelle, le regardeur est interpellé par la mise en scène et l’installation photographique s’ouvrant à des champs inexplorés.

L’artiste roumaine Maria-Magdalena Ianchis vivant à Vienne, s’intéresse au changement climatique provoqué par l’homme. À travers ses recherches artistiques autour de trois glaciers islandais et autrichiens, elle montre d’un côté la vulnérabilité et l’impuissance de la nature et de l’autre la fragilité de l’homme.

Son intérêt pour les icebergs elle l’exprime ainsi : « Lorsqu’un glacier fond, il saigne à mort, meurt et disparaît à jamais de la surface de notre planète. »

Ses photographies, ses installations, ses vidéos présentent sous le titre de Transition les tentatives presque vaines de ralentir la fonte des glaces et illustrent artistiquement les efforts illusoires d’éta-

blir une connexion forte avec notre environnement. Néanmoins son engagement artistique n’est pas dogmatique mais ouvert à un imaginaire qui nous transpose dans les profondeurs de l’humanité. Avec ses paysages sous-marins, l’artiste français Nicolas Floc’h nous plonge dans un univers fascinant des habitats marins immergés. Ses expéditions scientifiques et artistiques l’ont amené à étudier les transformations dues au réchauffement climatiques et de voir comment en dehors de leur impact politique ses photographies trouvent des correspondances esthétiques en référence à la peinture et à d’autres représentations de paysages photographiques classiques. Pour l’artiste, celles-ci convoquent un ensemble d’époques et de recherches appartenant à un autre vocabulaire que celui du milieu sous-marin.

De ses plongées dans l’obscurité des profondeurs où l’image se révèle davantage à posteriori, il collecte des milliers de prises de vue. L’œuvre qui se présente à nous est le résultat d’un choix rigoureux d’ordre plastique et esthétique, à partir d’un corpus important d’images. Outre la beauté des photographies et la qualité artistique du travail de Nicolas Floc’h, ces séries dévoilent une œuvre ouverte (Eco) où de multiples espaces se croisent.

L’art et les sciences s’entrecroisent aussi chez l’artiste luxembourgeoise Justine Blau. Sur les traces de Charles Darwin et la question d’extinction et de dés-extinction, elle crée des assemblages d’images et des installations – photographies et vidéos- qui

nous transposent dans un monde entre réel et imaginaire à travers une quête scientifique-artistique. À partir de mises en scènes surréalistes et de théâtralisations des artefacts, elle propose de repenser la nature, en nous plongeant dans son univers fluide et ouvert tout en révélant les controverses qui alimentent son questionnement scientifique, artistique et philosophique.

Selon elle, le médium photographique, lui permet « par sa multitude de canaux d’utilisations et de références et par quelques gestes de détournements, de tenter d’une certaine manière, une mise en abyme de notre monde. »

COMPLICE D’UNE EXPÉRIENCE

ESTHÉTIQUE NOUVELLE, LE REGARDEUR EST INTERPELLÉ

PAR LA MISE EN SCÈNE ET L’INSTALLATION PHOTOGRAPHIQUE S’OUVRANT À DES CHAMPS

INEXPLORÉS.

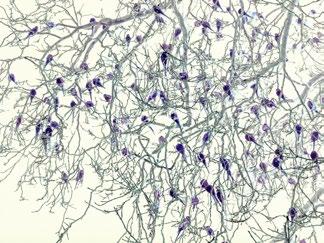

L’artiste slovène vivant à Berlin Vanja Bučan quant à elle, s’intéresse aux corrélations de l’homme avec la nature et aux questions liées aux écosystèmes. Inspirée des natures mortes et arrangements insolites des surréalistes et dadaïstes, elle détourne des situations qui montrent ces relations entre le végétal, l’animal et l’humain en reconstruisant des environnements dans son studio. À travers ses mises en scènes et arrangements absurdes, elle perturbe avec ironie et enchantement notre vision de la nature. Les photographies généralement de grand format sont captivantes et curieuses par leur générosité chromatique et leur imbrication de formes et de textures étranges.

Fascinée depuis son jeune âge par les pôles nord et sud et lectrice des écrits de Jean Malaurie comme Les Rois de Thulé et de ses plaidoyers en faveur des inuits, Anastasia Mityukova, artiste de Genève, présente avec Iceworm Project un travail artistique complexe. Cette recherche photographique repose sur des archives de documents autour d’une base militaire nucléaire expérimentale construite

à Thulé et abandonnée par les Américains en laissant les déchets enfouis dans le sol gelé du Groenland. Un corpus de 6000 images accumulé par l’artiste au courant des dernières années se présente sous différentes formes évolutives et organiques créant une nouvelle narration en interaction avec les visions du spectateur.

Paul di Felice

Paul di Felice

L’exposition a été réalisée en partie dans le cadre d’une collaboration internationale de Café-Crème asbl sous le titre de Rethinking Landscape / Rethinking Nature du réseau EMoP (European Month of Photography asbl) regroupant les institutions dédiées à la photographie de cinq capitales européennes (Berlin, Lisbonne, Luxembourg, Paris et Vienne). Elle est présentée au Luxembourg en plusieurs volets complémentaires au MNHA, au Casino Forum d’art contemporain et Arendt House également.

ARTISTE

DAPHNÉ LE SERGENT

COMMISSAIRE

PAUL DI FELICE (POUR CAFÉ-CRÈME ASBL) & LAURENCE LOCHU, DIRECTRICE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

EXPOSITION RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

« Envisager la fin du minerai d’argent et poser son regard sur une photo argentique, cela pourrait-il être un regard porté sur sa propre finitude ? »

Daphné Le Sergent

Dans le cadre de la 8e édition du Mois européen de la photographie sous le thème de Rethinking Nature - Rethinking Landscape , Daphné Le Sergent, artiste française d’origine coréenne, présente avec Silver Memories un ensemble de paysages réalisés en différents médias : photographie, dessin et vidéo.

En partant de l’hypothèse que le minerai d’argent se raréfie, elle construit un narratif artistique hybride où la photographie argentique est au centre du questionnement des enjeux artistiques, économiques et écologiques.

Sa proposition multimédia qui se présente, d’une part, comme une projection vidéo et, de l’autre, comme une installation composée de photographies et de photographies-dessins, créées spécialement pour l’espace du Casino Luxembourg, montre de façon sensible la chaîne de production de la photographie argentique allant de l’extraction minière aux fluctuations boursières.

Dans ses dessins sur photographie, la mine de plomb semble se substituer à l’argentique et la trace scripturale dominer l’index photographique. Le jeu de l’échelle, le rapport du proche et du lointain benjaminien, entre projection auratique dans les profondeurs de la matière et réflexion parodique émergeant des surfaces, est aussi un clin d’œil à l’esthétique pictorialiste de la fin du XIXe siècle. Aux « tableaux » photographiques ou faux daguerréotypes que Daphné Le Sergent compare à des peintures de vanités, elle associe une vidéo, l’image extractive, qui retrace l’histoire de la photographie selon une perspective économique et géopolitique spéculative liée à l’extraction et à la fabrication du métal. Ainsi selon l’artiste, cette

image extractive vient « puiser dans les profondeurs de la terre tout autant qu’arracher des informations au réel ». Ici, une panoplie d’images, issues principalement d’archives ainsi qu’ une voix off racontent cette péripétie à partir de la colonisation des terres mexicaines au XVIe siècle jusqu’à l’extraction minière récente en créant de façon poético-visuelle une réflexion sur la surexploitation des ressources naturelles, sur les spéculations boursières, mais aussi sur la représentation photographique, voire même, comme l’exprime Daphné Le Sergent à travers certains de ses titres sur « la préciosité du regard et le désir des choses rares ».

Paul di Felice

Paul di Felice

ARTISTES

COMMISSARIAT

Au début d’année, les festivals de photographie Foto Wien, le Mois européen de la photographie Luxembourg et Imago Lisboa ont lancé conjointement un appel à candidatures international sur le thème de “Repenser la nature”. Parmi 168 soumissions provenant de 74 pays, les œuvres d’environ 130 artistes ont été sélectionnées, puis éditées et organisées pour le diaporama “Rethinking Nature”.

Les photographes et artistes participants démontrent de manière impressionnante que le médium de la photographie a un rôle particulier à jouer dans l’effort de compréhension de la relation actuelle entre l’homme et la nature. Le diaporama Rethinking Nature rassemble une grande variété de points de vue sur la nature qui illustrent, filtrent et analysent l’ambivalence actuelle de notre compréhension de la nature – d’une part la nature en tant que lieu de paix et de nostalgie, d’autre part comme cible de destruc-

tion environnementale et d’exploitation croissante. De même, la mise en abyme que la traduction artistique crée inévitablement permet de réfléchir aux multiples significations de la nature. De cette distanciation qui est à la base d’un potentiel particulier émerge une qualité originale de la photographie de paysage. Les œuvres sélectionnées couvrent un champ de pensée artistique qui va de la réflexion philosophique, de la mise en scène conceptuelle, du document neutre jusqu’aux nouveaux romantismes. La compilation des différentes positions, en combinaison avec la musique composée spécialement pour le diaporama, ouvre une expérience audiovisuelle à multiples facettes qui permet d’explorer les rapports subjectifs respectifs avec la nature.

HOLGER TRÜLZSCH, DOMINIQUE AUERBACHER

Dominique Auerbacher et Holger Trülzsch poursuivent depuis plusieurs années une réflexion sur le paysage comme en témoignent leurs œuvres respectives.

Dans l’installation «Les paysages du Kairos», ils associent et font dialoguer leurs visions et évocations du paysage.

« Les photographies de Holger saisissent l’apparition de paysages dans les traces du sol maculé de son atelier ou d’autres ateliers, ainsi que dans les coulures fugaces des couleurs renversées. Par ailleurs, sur ses polaroïds peints (imprimés en grand format), les traces de peinture évoquent les structures végétales d’une nature luxuriante et ouvrent un autre espace, celui d’un paysage onirique » (D. A)

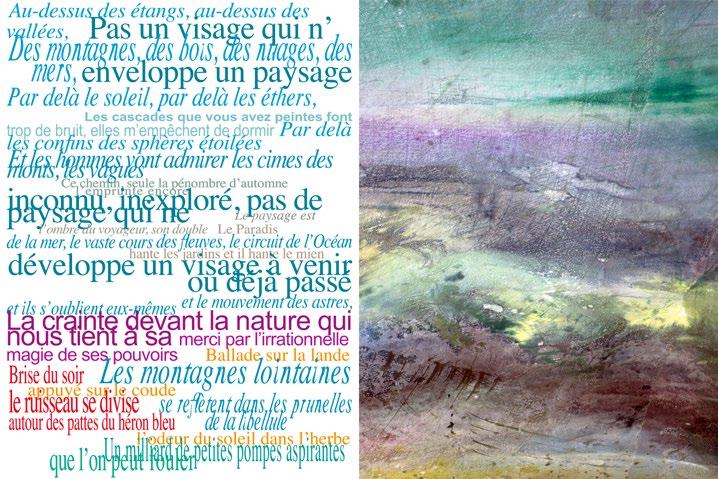

Les tableaux des entrelacs de phrases de la série «Reliefs» de D. Auerbacher, mêlent d’après la forme littéraire du centon, des extraits de textes provenant d’origines diverses (littéraire, mythologique, ethnologique, scientifique, artistique…) pour former, à partir de reliefs (au sens de restes, de traces), un ensemble d’images mentales du paysage.

Paul di Felice : Créer une installation photographique pour le jardin/parc de la Villa Vauban dans le cadre de la 8e édition du Mois européen de la photographie dont le thème est Rethinking Nature/ Rethinking Landscape est certainement un défi comme chaque œuvre in situ mais en même temps n’est-ce pas une autre façon pour vous de penser la représentation paysagère à partir d’une recherche artistique déjà bien entamée depuis des années. Les références artistiques, littéraires et philosophiques ne manquent pas dans vos « paysages reconstruits » qui sont aussi une sorte de mise en abyme et de distanciation du genre mais qui nous transposent aussi dans un imaginaire surprenant.

Dominique Auerbacher : « Les paysages du Kairos » évoquent et d’une certaine manière convoquent la Nature, le Paysage, et le Jardin dans leurs relations aux beaux-arts, à la littérature, à la mythologie…

En l’occurrence, le petit dieu du Kairos, qu’on ne peut saisir que par les cheveux quand il passe à toute vitesse, est au rendez-vous. Il a incarné pour nous l’inattendu susceptible de surgir, l’instant fugitif et décisif d’un à-propos propice.

Notre installation essaye de jouer avec la perception du proche et du lointain, de penser les lieux en fonction de l’agencement du jardin et des possibilités de déplacements et de haltes pour les visiteurs, ce qui nous ramène à l’interrogation de Henry Maldiney, Sommes-nous « devant » ou « dedans » le paysage ?

Il me semble qu’un jardin est à la fois ce lieu de la nature, de l’artifice et de la mythologie où on s’imagine apercevoir des personnages des Métamorphoses d’Ovide sous la forme d’un rocher, d’un arbre ou d’un animal.

On retrouve dans cette installation, Arachné, la jeune mortelle de Lydie qui fut transformée en araignée par la déesse Minerve pour l’avoir défiée et surpassée dans l’art du tissage et surtout avoir osé représenter sur sa tapisserie des dieux qui assouvissent leurs désirs en recourant à des métamorphoses pour abuser de leurs victimes.

Je pense à la phrase de Jean-Pierre Vernant « La mythologie, c’est une vision de soi face au monde, elle marque une prise de distance par rapport à ce qui, aujourd’hui, nous semble évident ».

H. Trülzsch : Le jardin et le parc sont peut-être les derniers refuges qui nous permettent de réfléchir à la nature en tant que culture du paysage. Dans le jardin du musée Vauban, notre installation d’images et de textes s’organise sur trois lieux qui, situés sur le cercle de la pelouse centrale, forment un triangle. La déambulation circulaire semble être appropriée à la réflexion, à la méditation ; par exemple dans le parc d’Ermenonville, le chemin (aujourd’hui partiellement disparu) tracé autour du lac où se trouve le cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau, passait aussi devant les ruines du temple, la maison du philosophe, le tombeau du poète inconnu et la pyramide. «Ce n’est donc ni en architecte, ni en jardinier, c’est en Poète et en Peintre qu’il faut composer les paysages, afin d’intéresser tout à la fois l’œil et l’esprit». Cette citation est de René-Louis de Girardin, ami de Rousseau, seigneur d’Ermenonville et créateur de ses jardins.

Paul di Felice : Plusieurs expressions se superposent dans ce travail très complexe où le paysage peut devenir une interface de démarches artistiques et littéraires dont la visualisation conceptuelle est le résultat d’une pensée sensible et intelligible.

En partant de la peinture et de la gestualité d’un côté, de la philosophie et de la littérature de l’autre, vos mises en image paysagères dépassent la photographie pour devenir une installation voire sculpture photographique dans le cadre du jardin/parc de la Villa Vauban.

H. Trülzsch : Quand le visiteur est assis ou allongé sur la pelouse, il peut contempler les trois images (d’un format horizontal de 3m x 2m), qui sont chacune une photographie d’une apparence du paysage ou de la nature sur le sol d’un atelier : une averse, un relief vallonné ressemblant à une gravure de Hercules Seghers, une formation liquide d’un éden. En marchant autour de la pelouse, le visiteur découvre à l’arrière de chacune de ces trois images, un centon composé des élements de Reliefs ( au sens de restes) de la mémoire du paysage auquel est associée une image agrandie d’un Polaroïd “overpainted” ou une photographie d’un sol taché de craies de couleur qui évoque les paysages méditerranéens d’Albert Camus dans Noces à Tipasa ou dans L’Eté.

D. Auerbacher : Les images de textes sur le paysage font partie d’une série intitulée Reliefs (au sens de restes, de traces). Les couleurs et les polices des caractères composent un ensemble textuel pictural constitué de vers, de phrases et d’extraits de textes provenant de divers auteurs. J’utilise le genre littéraire du centon pour re-contextualiser ces appropriations et ces détournements en les entrelaçant dans une trame polysémique du paysage. Il y a aussi les supercheries ingénieuses du centon comme celle de Blaise Cendrars qui révèle que les poèmes de son recueil Kodak (Documentaire) ont été « taillés à coups de ciseaux » dans le roman d’aventures, Le Mystérieux docteur Cornélius, de son ami Gustave Lerouge et qu’il s’agit d’un collage « monté comme un court-métrage poétique » ; il écrira « ces poèmes, que j’ai conçus comme des photographies verbales, forment un documentaire ».

Quant au lettriste Gil J Wolman, il développera l’art de la citation dans son Art scotch après l’avoir expérimenté dans son récit détourné J’écris propre dont il dira qu’il est écrit « aux ciseaux et à la colle » avec des phrases découpées dans des livres et que le titre lui-même est un détournement du slogan publicitaire pour le stylo Bic.

Les spolia dans l’architecture ont aussi quelque chose du centon par leurs remplois dans une construction nouvelle de matériaux et d’œuvres d’art provenant d’une construction ancienne ou de ruines. Ainsi de nos jours, le couple d’architectes chinois Wang Shu et Lu Wenyu inscrivent le savoir-faire traditionnel chinois dans la ville contemporaine notamment en ayant recours à la technique millénaire dite « wa pan » qui utilise une mosaïque de matériaux de récupération pour reconstruire les murs des maisons détruites par les typhons.

H. Trülzsch : Quand je prends une photo, dans un premier temps, mon regard reste concentré sur l’écran LCD de l’appareil photo, j’examine les structures du sol maculé d’un atelier… il arrive qu’un détail se différencie dans des taches ou des traces liquides de peinture … à cet instant et à cet endroit là, le cadrage met en évidence ce que je reconnais comme un paysage. La surface laisse apparaître le non-visible.

Il ne s’agit pas d’une peinture photographiée et pas non plus d’une peinture gestuelle.

L’image qui se produit résulte de ce procédé de capture photographique sans lequel elle n’adviendrait pas.

CONCEPT DE L’EXPOSITION

TIMOTHY PRUS (ARCHIVE OF MODERN CONFLICT)

COMMISSAIRES

TIMOTHY PRUS (ASSISTÉ DE ED JONES, LUCE LEBART, GIULIA SHAH ET MICHELLE WILSON) ET MICHELLE COTTON (ASSISTÉE DE SARAH BEAUMONT ET CHRISTOPHE GALLOIS)

SCÉNOGRAPHIE

POLARIS ARCHITECTS

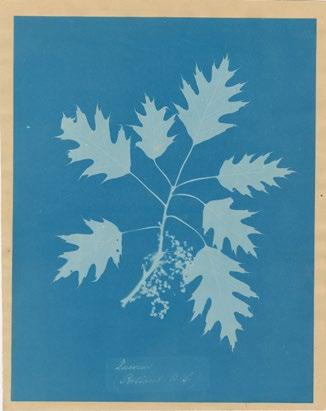

AVEC DES PHOTOGRAPHIES DE ANNA ATKINS,

PHOTOGRAPHIES DE LA COLLECTION

ARCHIVE OF MODERN CONFLICT

“Enfin seules” présente une sélection de plus de deux cents images de la collection Archive of Modern Conflict. Fondée en 1992 à Londres, cette organisation se décrit comme étant « dépositaire des histoires perdues et oubliées que recèle la production photographique passée ». Initialement portée sur l’histoire des conflits, elle s’apparente aujourd’hui davantage à un laboratoire qu’à une archive traditionnelle, couvrant une multitude de genres.

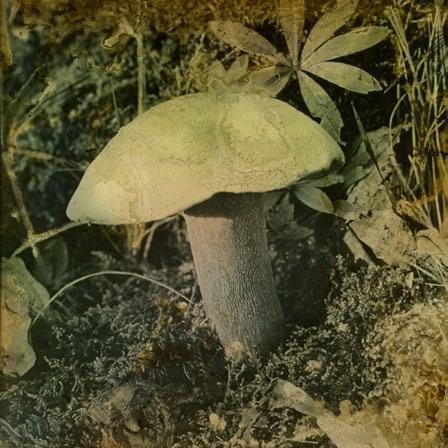

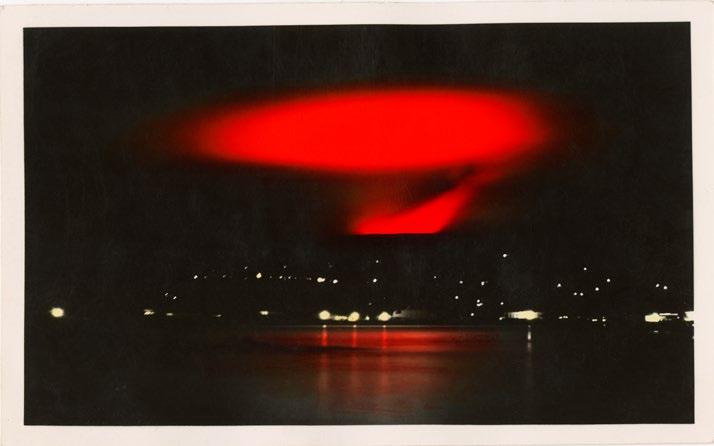

À travers un ensemble de photographies provenant de tous les continents et couvrant une large période, du milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1970, Enfin seules pose un regard inédit sur le monde végétal dans toute sa diversité. Conçue comme un environnement immersif articulé autour d’un espace central, assimilable à une « caverne », l’exposition dresse le portrait d’un monde fictionnel

déserté de toute vie humaine ou animale. La date et la raison de cette disparition, tout comme la manière dont elle se serait produite, ne sont pas précisées. Des images de la flore, de champignons, de troncs d’arbres, de fougères, de stalagmites ou d’aurores boréales investissent l’ensemble des murs de la galerie. Ces panoramas de plantes, de roches et de lumières servent de toile de fond à une sélection de photographies historiques et récentes, aux techniques et procédés divers. Photographies d’artistes de renom figurent aux côtés de celles de personnalités issues de différents champs disciplinaires - tels que la botanique, l’astronomie, les mathématiques ou la science, et d’images anonymes.

L’EXPOSITION DRESSE LE PORTRAIT

D’UN MONDE FICTIONNEL DÉSERTÉ DE TOUTE VIE HUMAINE OU ANIMALE.

LA DATE ET LA RAISON DE CETTE DISPARITION, TOUT COMME

LA MANIÈRE DONT ELLE SE SERAIT PRODUITE, NE SONT PAS PRÉCISÉES.

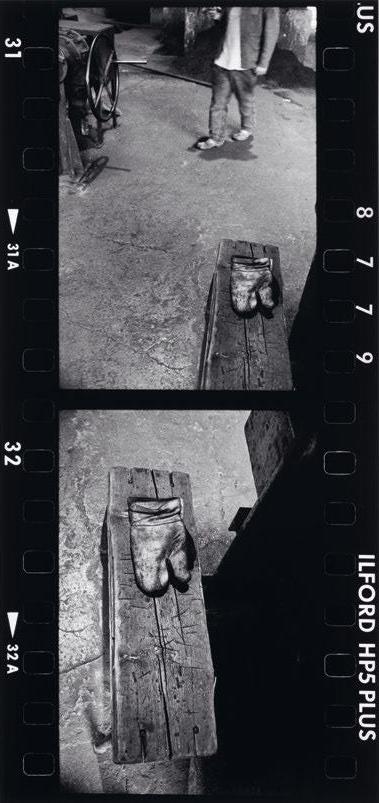

LAND(E)SCAPE est une capture photographique de l’oubli. Des restes, porteurs de traces d’une vie perdue, constituent des nouveaux paysages qui incarnent l’absence, la disparition d’une personne.

L’expérience de l’objet abandonné et retrouvé devient un moment de découverte et de témoignage d’un passé.

Faire aujourd’hui de la photographie de paysage n’est pas une chose aisée pour une jeune artiste. Le paysage est pollué, par l’histoire ancienne et récente, par nos excès de consommation, de production et d’exploitation et par le passage de l’Homme, passage voulu ou contraint, libre ou obligé.

Alors quand Lisa Kohl est arrivée en 2016 sur l’île grecque de Lesbos, elle a été confrontée au paysage idyllique de l’île égéenne ou le ciel et la mer sont d’un azur profond et onirique, mais aussi aux milliers de migrants arrivés de Turquie qui sont passés par là en quête d’une vie acceptable et digne.

Dans la série de photographies LAND(E)SCAPE, l’artiste témoigne avec un langage plastique très subtile et sensible de cette tragédie humaine et du sort de ces hommes, femmes et enfants qui ont fui la terreur pour se retrouver dans un autre cauchemar, la fin de leur rêve de liberté et de paix. En photographiant les objets abandonnés, oubliés et perdus, l’artiste crée un nouveau paysage, un land(e) scape, qui par l’absence nous suggère la présence. Les objets sont élevés au statut d’icônes. En les découvrant un par un, le spectateur a accès à l’intimité des personnes, il les rencontre, il les voit et les entend. Il est pris d’émotion. L’oubli n’a pas lieu car l’histoire est écrite par le biais du langage photographique de Lisa Kohl.

Danielle Igniti

Danielle Igniti

Repenser, réinventer les paysages extérieurs pour mieux explorer les paysages intérieurs, et raconter les liens qui nous unissent à la nature, à notre environnement : Marine Lanier nous entraîne dans «la dimension lyrique et primitive» de la nature, «pour questionner la puissance sauvage qui nous entoure». Elle nous immerge dans le végétal en particulier avec sa série de monochromes organiques Eldorado qui montre la flore épaisse d’une pépinière à l’abandon.

La nature est saisie dans son état brut, elle est personnifiée, et ses mystères nous happent, et nous échappent.

Les photos de Marine Lanier mettent en lumière une végétation primaire, où les éléments surgissent et dialoguent : pierres, roches des falaises, eaux

profondes des cascades, terre, glace, mais aussi la peau, le sang... Son univers est un monde sauvage, originel, qui renvoie les êtres à leurs pulsions primitives. Dans la série Le Soleil des loups, réalisée en Ardèche sur un territoire situé au-dessus d’un volcan, Marine Lanier montre deux enfants dont les corps sont en symbiose avec cet espace rugueux et minéral. La photographe a suivi durant trois ans le parcours de deux frères, un appareil argentique en main : la nature rustre, indomptable, absorbe magistralement les silhouettes de ces adolescents sans loi.

Leurs corps semblent des lianes ou des racines incrustées dans le paysage. C’est le cas aussi avec la série Les Contrebandiers, où les êtres semblent faire partie intégrante de leur environnement hostile, ils se fondent dans ces montagnes abruptes, ces territoires inaccessibles, impraticables, tout autant que sublimes.

Les œuvres de Marine Lanier explorent différentes échelles, lointaines ou fragmentaires. Les paysages d’Arménie, extraits de la série Les Lointains sont de grands déserts calcinés de chaleur. Leurs contours dramatiques racontent les conflits et les massacres invisibles, comme un probable hors-champ. Les panoramas ont été réalisés depuis des surélévations, des promontoires, des falaises, d’où l’on peut embrasser les espaces environnants, prendre du recul, de la hauteur. Et surtout sentir la menace, la tension qui se jouent sur ces monts et ces gouffres, qui «accentuent l’impression de traque du visible, rendant soudainement inquiétant et opaque des paysages lunaires où seule affleure une géologie tourmentée». En regard, les gros plans, les close-up bouleversent notre perception de l’échelle. Dans la série Les Contrebandiers notamment, ils nous perdent dans la possibilité d’un ailleurs, en nous renvoyant à d’autres grands espaces invisibles.

L’utilisation des couleurs chez Marine Lanier convoque la palette du peintre. Les couleurs chaudes s’articulent avec les couleurs froides ou le noir et blanc, les tons chauds évoquent la brûlure du soleil, les tons froids «l’énergie de la nuit, de la neige, du repli». En travaillant sur la série Eldorado, l’artiste explique : «J’ai vu cette couleur de l’or qui filtrait à travers la bâche des serres. J’ai décliné cette teinte, elle résonnait avec cette idée de rêves perdus». C’est ainsi qu’est née cette magnifique série végétale de monochromes dorés.

Pour les photos en noir et blanc de la série Le Soleil des loups, la photographe commente : «Mon noir et blanc est plutôt gris, comme une cendre qui se serait déposée sur la nature et sur les hommes, une sorte d’hommage au volcan». Les couleurs sont aussi un langage, des symboles. Ainsi par exemple le mauve invoque un monde onirique, celui des limbes, situé entre la vie et la mort.

«La couleur est ce qui reste. Elle est l’essence, le souvenir, la sensation quand nous ne pouvons plus raconter», dit-elle aussi.

Marine Lanier aime citer des cinéastes qui l’ont marquée et ont influencé ses images, tels que Bres-

son, Kieslowski ou Boorman et Laughton ; elle a d’ailleurs aussi étudié le cinéma avant d’intégrer l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles. Son esthétique, en particulier en ce qui concerne son approche de la nature et des paysages, tisse des correspondances évidentes avec les lieux mystérieux et organiques filmés par Tarkovski, ces espaces indéterminés et habités, à la fois sensuels et étranges, familiers et menaçants. Les univers qu’elle met en scène semblent comme suspendus dans le temps : ils appartiennent tout autant au passé, au présent et au futur. Chaque série est empreinte d’intemporalité, et place aussi le spectateur qui l’appréhende en dehors du temps, parce que dans un espace souvent indéfini. «Mon appréhension du temps questionne alors les notions de limite, de transgression, et de métamorphose».

La nature est le miroir de lieux intimes, qui racontent des fictions de quêtes perpétuelles. «Le tout entre en collision avec l’autobiographie, elle réverbère alors quelque chose de plus large, de plus grand, qui dépasse le particulier pour se tourner vers la mémoire collective, transgénérationnelle, vers nos mythologies, nos peurs primaires, cosmos invisible.»

«Le mythe de l’Eldorado est nostalgie, rêve de paradis perdu. Il décrit souvent un lieu d’innocence naturelle situé dans l’origine des temps. Ici l’imaginaire de l’île s’ouvre sur une nature sauvage, hostile, spontanée. L’Eldorado est une étape dans l’itinéraire, un monde où les valeurs sont inversées, une traversée aveugle, un refuge temporaire, une contrée fabuleuse.»

Le cheminement de Marine Lanier questionne inlassablement le réel, pour mieux le dépasser. Elle ne cesse de tenter de saisir les mystères de la Nature, le miracle d’être en vie. Elle semble traquer les interstices de l’invisible, elle nous livre des contes fantastiques, recrée un monde à la fois subtil et originel, comme pour faire émerger l’irréalité du réel, la réalité de l’irréel. La photographe nous emporte dans les arcanes de l’imaginaire, pour déchiffrer les signes et les symboles en éclosion au sein du paysage. L’aphorisme d’Héraclite n’est jamais très loin «La Nature aime à se cacher» : ces secrets ances-

traux, qu’ils traitent des mystères du passage de la vie à la mort, ou des miracles impudiques de la nature, nourrissent le travail de l’artiste. Grâce à la force sauvage de ses photographies, Marine Lanier convoque en nous des émotions profondes, viscérales, touche des zones inconscientes et sensibles, qui nous bouleversent. En démiurge, elle nous emporte au royaume des ombres, laissant planer un voile sur ses paysages larges ou fragmentaires, et en poétesse s’exprime par la métaphore et l’oxymore visuel.

S’opposant à l’attitude prométhéenne (l’homme doit se rendre maître et possesseur de la nature), et prônant résolument l’attitude orphique, c’est-àdire que seuls le poète et l’artiste sont en mesure de soulever le voile des mystères de la nature[1], Marine Lanier photographie les hommes et les paysages en voilant de sa fiction la réalité, pour mieux nous en dévoiler les secrets enfouis.

ARTISTES

ANNE-SOPHIE COSTENOBLE, PATRICK GALBATS, FLORIAN GLAUBITZ, THILO SEIDEL, ÉMILIE VIALET COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION

NEIMËNSTER, CAFÉ-CRÈME ASBL, NOUVEL OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU GRAND-EST, SAARLÄNDISCHES KÜNSTLERHAUS SAARBRÜCKEN E. V

Cette interrogation sourd dans l’esprit du visiteur à chaque évènement photographique. Se posait-on - d’emblée - une telle question il y a 40 ou 60 ans ? Il est permis d’en douter.

Si de toute époque chaque génération a ressenti que devenait révolu le monde qui l’avait pétrie, jamais ce sentiment vague où l’inquiétude le dispute à la nostalgie ne s’est trouvé autant que maintenant justifié par une réalité tangible, corroborée, irréfutable. La langueur diffuse s’est muée en brutale certitude.

C’est que ne sont plus en cause les seules évolutions d’idées et de mode de vie. L’échec patent des systèmes politiques à bout de souffle entraîne une sinistre ronde de corollaires : économie d’exclusion, violence sociale et dégâts écologiques irréversibles. Nos conditions de vie physiques sont en jeu, dorénavant. Une telle constatation ne se borne pas à ébranler nos certitudes, elle les balaye pour en affirmer une nouvelle : à l’évidence le monde ne sera plus, ne pourra plus être, celui qu’il a été.

Qu’attendons-nous, alors, des photographes ? Un miracle, peut-être. Qu’ils fassent surgir l’espoir ténu que nous ne pouvons formuler, qui, enfoui derrière notre conscience désabusée, bien secrètement nous habite, l’espoir d’une espérance. L’urgence cependant les commande, et souvent confirment-ils les inquiétudes qui nous taraudent, lèvent-ils les derniers doutes et déchirent-ils l’ultime souffle d’espoir. Arpenteurs de la terre bouleversée, citadins en perpétuel transit à travers la froideur des ensembles urbains, observateurs tout à la fois alertés et distanciés, témoins intransigeants de nos (dis) fonctionnements, ils constatent, ils relatent. Sans pathos, sans attiser le repentir collectif, sans professer quelque prétendu message. À la différence d’attitudes antérieures, bien des gestes photographiques actuels ne portent plus, sur un réel d’ailleurs fluctuant, un regard renouvelé, mais laissent la nouveauté du monde directement émerger, sans filtre

ni code. Feraient-ils par leurs images se dessiner la carte du nouveau monde (qui, comme un legs tristement prospère des New Topographics, tend tout entier au non-lieu), nombre de photographes, loin de sacrifier au systématisme de la Nouvelle objectivité, alimentent cette géographie par des visions fortuites où hasard et poésie se mêlent, dans une rugueuse tendresse parfois. Ils collectionnent plus qu’ils n’inventorient. Avec une liberté de cadrage qui traduit la précarité des situations.

Il est frappant de relever dans le corpus d’images qui suit la quasi-éviction de la figure humaine, tout au moins le désintérêt manifeste pour son individualité, instaurant par là une relation d’évitement, pour reprendre à notre compte une terminologie ethnologique. À l’opposé des heures glorieuses de la photographie humaniste, la foi en l’homme semble s’être éteinte. S’attache à lui, oserions-nous

avancer, une forme de culpabilité inhérente à son action (ou son inaction), voire à son essence-même, qui le condamne au bannissement de l’image, comme après la révélation des camps de la mort il était, pour les peintres, devenu irreprésentable. Alors, il se tapit dans l’ombre des images. Nature sans cesse remodelée par le travail, nature sauvage paradoxalement contrainte par muséification, arrogance urbaine, déchets de toutes sortes et en tout lieu, faune sauvage « conservée », animaux domesti-

qués, toujours la main de l’homme se devine-t-elle en hors-champ. Toujours se voit ainsi ravivé le sempiternel dialogue Nature/culture dont la permanence se teinte aujourd’hui d’une couleur rabattue.

Et toujours, par les photographes, s’éveille en nous, à l’échelle tant singulière que commune, avec ce qu’il faut de drame pour la magnifier, la révélation de notre appartenance au monde.

Pierre van Tieghem

Pierre van Tieghem

ARTISTES

COMMISSAIRES

Dans le cadre du 8e Mois européen de la photographie (EMoPLux) au Luxembourg, les Centres d’Art de Dudelange et le Centre national de l’audiovisuel (CNA) s’associent pour présenter les trois expositions monographiques de Marie Capesius, Rozafa Elshan et Marie Sommer reliées sous le titre de « Archipel » : une île dont la cohabitation intrigante entre une communauté naturiste et un camp militaire défie l’idée-même de paradis, un appartement qui sert de point d’observation pour une étude expérimentale d’une fraction du quotidien capté au moyen d’un téléobjectif, un territoire dans la région arctique marqué par une ligne de radars, dont les vestiges évoluent au long des cycles de la fonte des glaces.

Les trois artistes explorent des territoires naturels, stratégiques et intimes, à travers leurs strates de mémoire et d’idéologies, et proposent une mise en perspective à travers des langages très variés tels que la photographie, la vidéo, le son, la sculpture, le des-

sin, le journal intime et imprimé, la performance, les images d’archives.

« Archipel » nous parle d’un monde traversé par les courants et vagues, ses fragilités, beautés et paradoxes, sous la lumière des relations changeantes entre l’homme et son environnement. « Archipel » est aussi un observatoire du répertoire renouvelé de l’image pour le raconter aujourd’hui.

COMMISSAIRES

Au début des années 1930, « Héliopolis », le premier village naturiste en Europe, a été fondé sur l’île du Levant, en Méditerranée française. Les premiers adeptes du mouvement naturiste ont mis pied sur cette île sauvage, afin d’échapper à la vie de ville agitée et de vivre un mode de vie plus sain en accord avec la nature. de missile. Un grillage sépare ces deux mondes opposés, qui cohabitent dans le même paysage. Intriguée par ces contrastes frappants, Marie Capesius documente avec sa caméra le quotidien d’Héliopolis et va à la rencontre de ses habitants pendant plus de trois ans. Une déclaration qu’elle a souvent entendue “Ici, c’est le paradis” a provoqué sa réflexion sur la notion du paradis. Qu’est-ce que le paradis ? Qu’est-ce que cela pourrait être et a-t-il déjà existé ?

De simples bungalows et terrains de camping ont été aménagés, plus tard une école et une infrastructure de village se sont construits. Le fait que ce n’est qu’en 1989 que Héliopolis a été raccordée à l’électricité marque la détermination de la communauté naturiste à préserver leur philosophie et style de vie naturel. Dans les années 1950, la marine française s’établit également sur l’île du Levant et utilise jusqu’à aujourd’hui 90 % de la superficie de l’île comme base militaire et de test de lancement

Inspirée par l’histoire d’Adam et Eve, elle compose intuitivement avec ses photographies et ses notes furtives un conte ouvert, qui questionne les sentiments subconscients liés au paradis et à l’enfer.

Elle vient à la conclusion que le paradis et l’enfer sont présents des deux côtés du grillage, que la présence de la vie et de la mort forme un ensemble, une évolution cyclique de la nature. Elle utilise des symboles qu’elle trouve dans la nature ; comme par exemple le serpent et le scorpion, pour évoquer des références archaïques et souligner une interprétation métaphysique.

Pour le Mois européen de la photo au Luxembourg, dont le sujet est « Rethink Nature and Landscape », Marie Capesius présente sa série en cours Heliopolis, qui a initialement été montrée à Berlin, dans le cadre de son projet de fin

d’étude à l’école « Ostkreuzschule für Fotografie » fin de l’année 2019. Dans une version plus étendue et avec une scénographie spécifique adapté au lieu d’exposition, notamment à la galerie « Nei Liicht », elle invite les spectateurs à plonger dans une vision plus intime des contrastes de paysages intérieurs et extérieurs de son travail. Elle inclut l’affichage d’originaux extraits de ses cahiers de notes qu’elle a tenus pendant ses recherches sur l’île, une projection photo où elle inclut des enregistrements de sons de la nature sur l’île, une série de photographie de nu et des représentations visuelles du côté militaire, qu’elle associe à la couleur bleue, faisant de l’ombre à la cité du soleil.

ARTISTE ROZAFA ELSHAN

COMMISSAIRES

À toi beaucoup t, (0000.....) 5fois infiniment fois

n était exeloús [sic].

Tu désœuvrais ta démonstration, contenue dans une boîte et tu la frottais à la peau de cet endroit de passage, pour (te) dépayser, mesurer l’espace, une durée (avec la précision d’un sismographe), t’essayer à une forme un peu plus attentive du quotidien. Ce quotidien exeloús, de nos temps.

Démontrer, tu disais, en éprouvant un tas de trucs : la trace photographique, la reproduction infinie par photocopie, l’étirement d’un instant dans sa répétition, la distribution du temps en forme de tickets numérotés, la couleur rouge, le point de vue caméra, les articulations hasardeuses d’une liste de films trouvée, le dispositif de vision formé par des plaques de verre de différentes tailles, l’arpentage d’un espace et de ses contraintes, les bruits de leurs désœuvrements. Démontrer pour éprouver et pour informer une recherche, la manifester possiblement, dans la salle d’attente d’une gare.

(Entre parenthèses : dans la gare de M. Reihl, constructeur de rails et de trains qui n’ont besoin d’arriver nulle part et des palais de verre qui s’effondrent sous le poids d’expositions et de clichés, on raconte qu’il continuait de regarder devant lui, monsieur Reihl, mais rien à faire. Il n’arrivait vraiment pas à comprendre. Impossible. Vraiment, il n’arrivait pas à le voir. De quel côté était la vie.)

Dans l’attente, tu collectais des petits bouts de papier glanés entre les livres trouvés au Pêle-mêle et manipulés par des mains inconnues et anonymes. De ces solid objets, qui nous regardent, tu retenais la mince chance d’une rencontre, d’un retardement sur page. Une érotique des écarts imprévisibles par rapport à la ligne droite. (0000.....)

(…) la poésie des infinies potentialités imprévisibles de même que la poésie du vide naissent d’un poète qui n’a aucun doute quant à la nature physique du monde. Cette pulvérisation de la réalité s’étend aussi aux aspects visibles, et c’est là qu’excelle la qualité poétique de Lucrèce : les grains de poussière qui

tourbillonnent dans un rayon de soleil au milieu d’une pièce sombre (II, 114-124) les toiles d’araignée qui nous enveloppent sans que nous nous en apercevions tandis que nous marchons (III, 381-390).

Accordée à ces expériences qui se donnent en bordure de récit, tu t’approchais d’une sorte de point oméga, où (quand/comme) le temps bascule dans l’espace, l’horloge s’est arrêté à 11 :11 et l’on ne cherche plus à aligner les causes aux effets : tout donnait l’impression d’être réel, le rythme était réel, paradoxalement, des corps qui se mouvaient musicalement, des corps qui bougeaient à peine, une dodécaphonie, des choses qui se passaient à peine, cause et effet si radicalement séparés que tout lui paraissait réel, à la façon dont sont dites réelles toutes les choses du monde physique que nous ne comprenons pas. (…) Lumière et son, tonalité sans paroles, la suggestion d’une vie au-delà du film, l’étrange réalité criante qui respire et mange là-bas, cette chose qui n’est pas du cinéma. (22)

Rester debout faisait partie de l’art, l’homme debout participe. (…) Mais il revenait toujours au mur pour un contact physique, faute duquel il risquait de se retrouver à faire quoi, il ne savait pas trop… (120)

Ces moments abstraits, de toute forme et toute taille, le motif du tapis, le grain du plancher, qui maintiennent son œil comme son esprit en alerte absolue, et puis le palier, en plongée… (119)

En contre-plongée du mur (écran) tu t’allongeais alors par terre et avec rigueur, sans bouger ni t’assouplir, tu essayais d’atteindre le plafond à l’aide d’une projection sur verre. Telle une écriture jouée infiniment sur un bout de papier de la taille de cette salle de passage : de l’univers clos au monde infini.

Michela SacchettoAvec des extraits et des citations de : Alessandro Baricco, Châteaux de la colère, Albin Michel, 1995 ; Italo Calvino, « Légèreté » dans Leçons américaines, Gallimard, 2017 ; Don Delillo, Point Oméga, Actes Sud, 2010 ; Émilie Hache (ed.), De l’Univers clos au monde infini, Éditions Dehors, 2014, Chris Marker, Le Tombeau d’Alexandre, 1992 ; échanges avec Rozafa Elshan ; marque page trouvé par Rozafa Elshan ; Virginia Woolf, Solid Objects, dans A Haunted House and Other Short Stories, Adelaide, 2009.

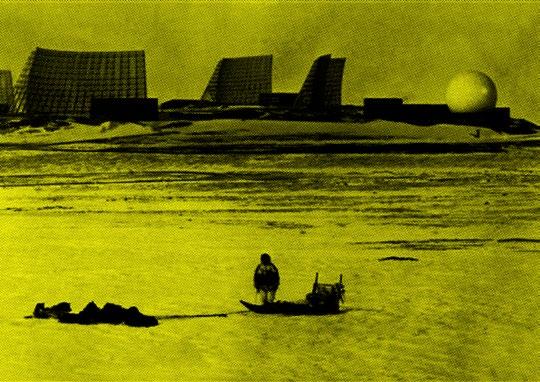

COMMISSAIRES

« L’Œil et la Glace » poursuit une recherche sur les lieux-archives de la guerre froide que Marie Sommer a amorcée en 2018 à la Stasi à Berlin. L’installation explore cette fois les vestiges de la DEW Line (Distant Early Warning Line), un système de défense mis en place dans le nord du Canada pour détecter toute éventuelle invasion de l’Amérique du Nord par les Soviétiques. Cette ligne de radar et de communication à longue portée trace une frontière magnétique sur l’ensemble du territoire arctique d’ouest en est.

Sur les nombreuses stations construites entre 1954 et 1956, la très grande majorité a été abandonnée, mais sans avoir été démantelée. Dégradés par les effets du temps, ces lieux constituent en soi une archive, dont l’historicité est circonscrite à l’intérieur d’un conflit qui s’est joué à l’abri des regards.

L’installation se compose de trois parties : un film projeté sur deux écrans, des photographies tirées de fonds d’archives canadiens et états-uniens imprimées avec les données cartographiques de tous les sites et une table-objet qui reprend des éléments architecturaux des dispositifs de radar. Par son titre, l’installation fait référence à deux enjeux

géopolitiques déterminants de la guerre froide : la détection à distance (l’œil) et la conquête du Nord (la glace).

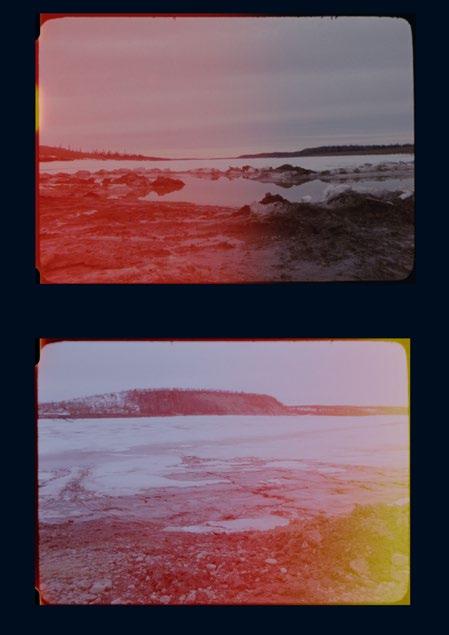

Le film a été tourné aux environs de Tuktoyaktuk à quelques centaines de kilomètres de la station du nom de code BAR-3, située à une latitude de 69° 26’ 35” nord et une longitude de 132° 59’ 55” ouest. Ne pouvant accéder au site en raison d’une fonte prématurée de la glace, Marie Sommer dirige sa caméra vers cette nature en transition et capte les effets de ce changement climatique sur l’environnement. Tourné en 16mm, le film n’est ni documentaire ni narratif. Il est au contraire abstrait et affiche sa propre matérialité analogique : le montage des courtes séquences alterne entre des paysages et des prises de vue rapprochées, qui donnent à voir la texture singulière de la glace, et laisse apparaître des entrées de lumière, qui altèrent la pellicule. Le film semble ainsi sur le point de se désagréger de lui-même.

Cette dématérialisation accentue la fonte de la glace et fait écho à la dégradation des sites militaires que montrent les images d’archives. La juxtaposition des photographies met en contraste deux temps du conflit : les lieux au moment de leur mise en opération, où se révèle la froideur de leur technologie, et les lieux désaffectés, où les vestiges divulguent la nature particulièrement précaire de leurs architectures. Conçues dans l’urgence de la menace et dans des conditions extrêmes, les stations radars de la Dew Line étaient vouées à l’obsolescence dès leur origine en raison de l’évolution extrêmement rapide des technologies de surveillance durant cette période critique de la guerre froide. Les dispositifs de radar s’imposent majestueusement dans plusieurs photographies, mais leur monumentalité a quelque chose de fantomatique, comme si le futur qu’ils préfiguraient s’était figé dans le passé. Dans cette atmosphère rétro-futuriste, que la comparaison des photographies laisse apparaître, on décèle encore l’idée du progrès malgré la désuétude qui y règne. Ces lieux-archives attesteraient ainsi d’une nouvelle temporalité que la guerre froide introduit et que « L’Œil et la Glace » interroge : un temps anté-numérique, où se joue la transition entre une technologie de surveillance analogique, qui requiert la présence humaine, et une technologie numérique entièrement informatisée et opérationnelle à distance. Montrer la désuétude de ces architectures de la guerre froide, comme le fait « L’Œil et la Glace », ne vise pas à parler de la fin d’un conflit, mais à montrer l’obsolescence programmée dont ils sont les témoins matériels.

Marie Fraser

Marie Fraser

ELINE BENJAMINSEN, 2021

On dit souvent que le jargon financier est délibérément obscur ; en contrefaisant la complexité, il égare l’opinion publique. En parcourant le dictionnaire des termes financiers du Financial Times, Sami Hammana a découvert qu’une grande partie du vocabulaire employé par les chroniqueurs financiers de ce quotidien se réfère au monde naturel.

« S’il existe une telle convergence » entre la nature et le marché, soutient-il, « alors la violence du capitalisme et la dégradation de l’environnement sont non seulement inséparables, mais suivent des logiques similaires, sinon identiques, dans la définition de stratégies d’émancipation. » (Hammana, The Geofinancial Lexicon, 2018)

Follement inspirée par des termes tels que « esprits animaux », « dead cat bounce », « ordres Iceberg », « jour des quatre sorcières » et « vampire des abysses », Benjaminsen a décidé de mettre en images ces bizarreries viscérales dans son dernier travail

“Collapsed Mythologies. An annex to the Geofinancial Lexicon”. L’objectif de ce projet, créé durant sa résidence artistique au Centre national de l’audiovisuel au Luxembourg, est de formuler des plaidoyers visuels pour illustrer ces fictions financières et les dégager de leur opacité tout en examinant leurs étymologies et leurs mythologies. En tant que berceau mondial de la gigantesque industrie des fonds d’investissement, le grand-duché de Luxembourg a récemment créé un centre d’innovation dans le secteur des marchés verts et de la finance durable –un cadre idéal pour cette recherche.

Entre la signification de ces termes (comme les interactions financières habituellement évoquées par des emprunts dérivés de l’écologie) et le monde naturel désigné par ces termes, gisent de riches récits mythologiques.

ARTISTES

COMMISSAIRE

“LandRush - Ventures into global agriculture” est une exploration artistique de l’impact social et environnemental de l’agriculture à travers le monde.

L’agriculture accélère le dérèglement climatique, l’extinction, l’érosion et la raréfaction des ressources en eau. Elle monopolise environ 40% des terres émergées et plus de 70% de l’eau douce de la planète, asséchant les lits des rivières et tarissant les nappes phréatiques.

En raison de la surexploitation des sols et de l’intensification rapide du réchauffement climatique, la désertification est une des plus lourdes menaces pesant sur la vie sur terre. Tous les jours, à chaque minute, l’avancée du désert détruit 23 hectares de terres arables, tandis que la dégradation des sols réduit de 23% la productivité de l’ensemble de la surface terrestre mondiale.

La population mondiale devrait frôler les dix milliards d’habitants d’ici 2048. L’évolution des régimes alimentaires, plus riches en viande et en poisson, se traduira par une demande accrue en nourriture avec le risque d’une dégradation encore plus rapide des

sols par épuisement, alors qu’au même moment les récoltes seront de plus en plus mauvaises en raison du dérèglement climatique. Les fertilisants déversés par les activités agricoles industrielles détraquent les écosystèmes des cours d’eau et des zones côtières, tandis que la déforestation et la transformation des prairies en terres cultivables causent l’érosion des sols et l’appauvrissement de la biodiversité. La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’humanité ; l’agriculture et les changements dans l’utilisation des sols en sont les principaux responsables et contribuent par ailleurs à l’émission d’un quart environ des gaz à effet de serre qui aggravent le dérèglement climatique. Plus que toute autre, l’agriculture est l’activité par laquelle l’espèce humaine transforme la planète, pourtant la plupart des gens ne mesurent pas à quel point nos systèmes alimentaires sont fragiles en réalité.

Frauke Huber et Uwe H. Martin documentent les conséquences sociales et environnementales de l’agriculture mondiale depuis 2007. En adoptant une démarche de journalisme lent, ils nouent d’étroites relations sur place avec des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs et interviewent des responsables politiques, des activistes et des scientifiques. Leurs projets se développent de manière organique, chapitre par chapitre, suivant un cycle constant de recherche, production et présentation. Cette approche ouverte permet à leur travail de faire surface au sein de contextes toujours nouveaux, en jetant progressivement des ponts entre publications dans des revues, films documentaires, Web-documentaires linéaires et applications interactives jusqu’aux mises en espace dans des institutions culturelles.

White Gold (2007-2012) examine les effets sociaux et écologiques de la production mondiale de coton. Le coton entre dans la fabrication de nos vêtements, des billets de banques, des aliments pour animaux, du dentifrice et des pellicules cinématographiques. Le commerce du coton a toujours été des plus inéquitables et sa réputation de produit naturel n’est rien de plus qu’une illusion. Le coton détruit des régions entières par ses besoins excessifs en eau, emploie plus de pesticides que d’autres cultures et

dégrade les écosystèmes. De plus, le coton stimule l’industrialisation mondiale de l’agriculture.

Landrush (2011 – en cours) analyse l’impact des investissements agricoles à grande échelle sur les économies rurales et les droits fonciers, l’essor des carburants renouvelables, la réaffectation des terres et l’avenir de l’agriculture à travers le monde, tout en documentant l’accaparement néo-colonial des terres en Éthiopie, les méga compagnies industrielles au Brésil, les fermes familiales florissantes grâce à la production d’éthanol dans l’Iowa, et l’agriculture biologique ainsi que les politiques d’aménagement du territoire en Allemagne orientale – parmi bien d’autres phénomènes.

Dry West (2014 - en cours) documente la société hydroélectrique et les paysages façonnés par l’homme de l’ouest américain, où les rivières coulent dans des berges en béton, à travers les montagnes et le désert, tout en rapportant de l’argent. Ce système, qui a fait fleurir le désert et grandir des villes, est de plus en plus déséquilibré. La région réclame plus d’eau que ne peut en fournir la nature. Plus de 80% de l’eau est engloutie par un système agricole qui a métamorphosé la moisson en opération minière ; au lieu du cuivre, de l’or ou du pétrole, il extrait de l’eau fortement subventionnée.

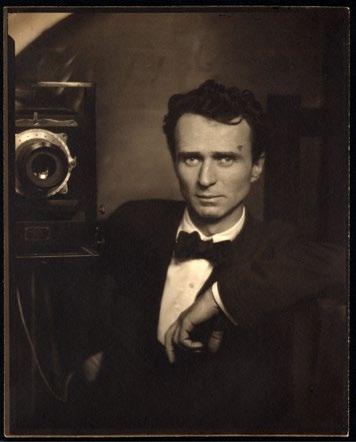

Les “Steichen Collections” au Grand-Duché de Luxembourg rassemblent le patrimoine lié à Edward J. Steichen (1879-1973). La longue carrière de cet artiste américain mondialement connu et d’origine luxembourgeoise a surtout été marquée par la photographie : d’une part, il travaille en tant que photographe prolifique, de l’autre comme direc-

teur au département photographie du Museum of Modern Art (MoMA) à New York, où son travail de commissariat d’exposition a trouvé une résonance internationale.

Plusieurs collections témoignent de son travail créateur au Luxembourg : celles du Musée national d’histoire et d’art (MNHA), de la ville de Luxembourg et du Centre national de l’audiovisuel (CNA). Le fonds des Steichen Collections du CNA comprend les deux expositions emblématiques The Family of Man (1955) et The Bitter Years (1962) que Steichen crée en tant que curateur au MoMA. Elles forment aujourd’hui deux ensembles iconiques de la photographie humaniste et documentaire du XXème siècle.

THE FAMILY OF MAN MÉMOIRE DU MONDE DE L’UNESCO (CHÂTEAU DE CLERVAUX)

En 1955, Edward Steichen conçoit The Family of Man pour le 25ème anniversaire du Museum of Modern Art (MoMA) de New York. Une exposition qui attirera le monde au musée et qui entrera dans l’histoire de la photographie, par son ambition, son succès

international et sa réception enthousiaste et controversée à la fois. L’exposition est pensée comme un panorama humaniste visant à tisser des liens entre les peuples via le pouvoir de communication de l’image. Steichen saisit l’esprit du temps et dessine une image rassurante, incluant tensions et espoirs, sur le fond du contexte historique agité de la guerre froide.

503 images de 273 auteurs de 68 pays sont ici sélectionnées pour composer un manifeste pour la paix et l’égalité fondamentale des hommes. Les images d’auteurs tels que Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Dorothea Lange, Robert Doisneau, August Sander, Ansel Adams, … y sont mises en scène d’une manière moderniste et spectaculaire.

Après une itinérance internationale et décennale, la collection est léguée au Grand-Duché de Luxembourg dans les années 1960. Entrées dans les archives du CNA au moment de sa création en 1989, les photographies originales y sont restaurées et préparées à l’exposition permanente au Château de Clervaux – lieu choisi par Steichen lui-même. Aujourd’hui, la collection fait partie de la Mémoire du Monde de l’UNESCO et est présentée selon une interprétation contemporaine au respect de son histoire.

www.steichencollections.lu

L’extinction du dernier haut fourneau de l’usine sidérurgique d’Esch/Belval, un quartier d’Esch-sur-Alzette, marque la fin d’une époque importante dans l’histoire industrielle du Luxembourg. Avec sa série de photographies Derniers

Feux, véritable monument à la mémoire du monde disparu des hauts fourneaux et usines sidérurgiques du GrandDuché, Yvon Lambert préserve de l’oubli cette partie de notre histoire.

L’alliance entre l’homme, le feu et le fer est ancienne. Si les premiers fours de fusion furent construits il y a 3000 ans, le feu et le fer restent, aujourd’hui, des éléments essentiels, des éléments qui n’ont rien perdu de leur force symbolique. La fascination qu’inspirent ces éléments et leur transformation reste entière. Celui qui a eu l’occasion de visiter une usine sidérurgique ne peut ignorer l’aura de ces anciennes cathédrales industrielles.

Selon Roland Barthes « dans la Photographie, je ne puis jamais nier que la chose a été là. Il y a double position conjointe : de réalité et de passé. Ça-a-été ; il a été absolument, irrécusablement présent, et cependant déjà différé ». Cette conception de la Photographie s’applique particulièrement à l’œuvre d’Yvon Lambert, sa pratique de la photographie argentique fondée sur des processus photochimiques qui transposent les traces lumineuses et temporelles d’une réalité manifeste. De là, ce réalisme mélancolique et poignant propre aux tirages d’Y. Lambert, malgré la grande diversité des sujets et des lieux qu’ils nous donnent à voir. Dans sa série Derniers Feux, cette réalité est celle du monde désormais historique de la sidérurgie, du travail des hommes, des infrastructures techniques et de l’atmosphère qui le caractérisent. En procédant ainsi, ses images vont bien au-delà d’un intérêt documentaire.

« Un œil du photographe, grand ouvert, regarde à travers le viseur, l’autre, fermé, regarde à l’intérieur de sa propre âme », Henri Cartier-Bresson définit ainsi le caractère duel du regard du photographe à la fois extérieur et intérieur. Cette même démarche se retrouve chez Y. Lambert dans l’art d’aborder le sujet. Comme le démontrent ses autres séries photographiques, il est un observateur extrêmement fin et précis. Cependant, c’est par sa capacité à saisir des atmosphères et des ambiances, par son intérêt pour les gens, son empathie et sa curiosité intellectuelle qu’il va au-delà des images toutes faites pour rendre visible ce qui à première vue ne l’est pas. Dans ces photographies le spectateur reste parfois en arrêt devant la menace de gerbes d’étincelles. Force, dynamisme, concentration extrême sont nécessaires dans ces hauts et obscurs espaces qui ressemblent à de sombres cathédrales et dans lesquelles les hommes paraissent petits et perdus dans leur harassant travail quotidien.

Eva-Maria Reuther

Eva-Maria Reuther

UN HOMMAGE À LA VIE ET AU TRAVAIL DES HOMMES QUI EN FURENT

LES ACTEURS.

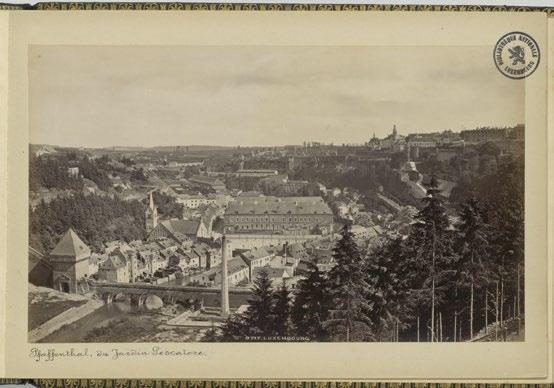

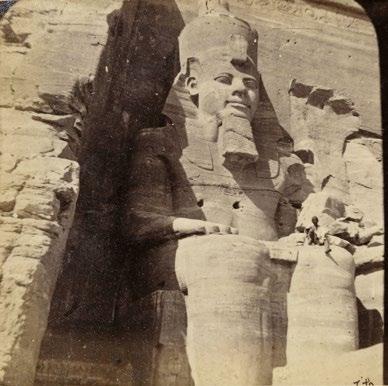

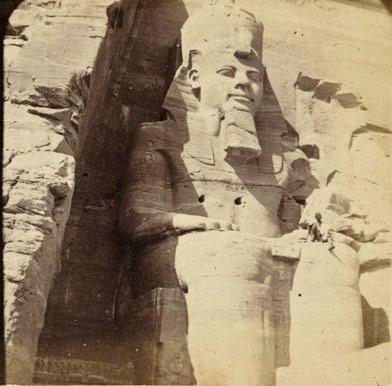

Francis Frith (1822-1898) acquiert une énorme renommée en Grande-Bretagne durant la seconde moitié du 19e siècle, grâce aux photos ramenées de ses trois voyages en Orient entre 1856 et 1860. L’égyptomanie submerge la société victorienne, les fouilles archéologiques suscitent un grand intérêt et, en 1854, le public afflue pour voir l’Egyptian Court au Crystal Palace à Sydenham.

Frith est un homme au tempérament passionné, très religieux, érudit malgré le fait qu’il ait arrêté sa scolarité à l’âge de seize ans. Il relate dans son autobiographie que durant ses années d’apprentissage à Sheffield, il s’est plongé dans les écrits métaphysiques de John Locke, Dugald Stewart et Adam Smith. Il aime aussi lire de la poésie, des récits de voyages et des biographies[I]. La famille Frith fait partie du mouvement des quakers et Francis a une illumination

religieuse à la suite d’une dépression aux alentours de dix-neuf ans. Sa foi est alors devenue l’un des fondements de sa vie. Durant cette époque de mal-être, il voyage avec ses parents au Nord de l’Angleterre dans le Yorkshire, au Pays de Galles et en Écosse. Il décide ensuite de se lancer dans le commerce alimentaire de gros avec un associé à Liverpool, qui est à cette époque une ville maritime en plein essor. Lorsqu’il vend son commerce à trente-quatre ans, il a amassé une telle fortune qu’il peut vivre de ses rentes. C’est à Liverpool qu’on trouve la trace de son intérêt pour la photographie, il est un des membres fondateurs de la Liverpool Photographic Society créée

Celle-ci a sa propre revue, le Liverpool Photographic Journal, qui mentionne en 1856 que Frith a participé à l’exposition de la London Photographic Society et que « les meilleurs portraits sont ceux de notre membre, Mr. Frith, un amateur ».[III] Cette exposition présente quatorze photos de Frith, dont deux portraits et des photos de paysages du Pays de Galles, dont des vues stéréoscopiques, vendues par la société d’instruments d’optique Negretti and Zambra. Frith travaille avec le procédé au collodion humide, qui produit les négatifs les plus fiables et nets. Ce procédé au collodion humide sur verre inventé par l’anglais F. Scott Archer et rendu publique en 1851 s’avère difficile à maîtriser, d’une part « à cause de la fragilité du support verre, mais aussi parce que l’humidité de l’émulsion doit être maintenue de la prise de vue au fixage du négatif. Les opérateurs, en voyage surtout, devaient agir rapidement et développer sur-le-champ. »[IV] Notons aussi que Frith signe déjà ses négatifs en gravant son nom dans l’émulsion au collodion, pour contrecarrer le piratage[V]

Frith, qui déménage à Reigate après avoir vendu son affaire, se sent pourtant désœuvré. C’est alors qu’il décide de voyager: “ The very best thing that a young man of means and leisure can do, if he has not yet found another destiny.”[VI] C’est dans l’état d’esprit du Grand Tour en Orient, effectué par l’aristocratie ou la bourgeoisie aisée, qu’il se lance dans l’aventure égyptienne.

En compagnie de son ami Francis Herbert Wenham, un ingénieur en optique et mécanique, il part en Égypte de septembre 1856 jusqu’en juillet de l’année suivante. Les deux compagnons se complètent par leur inventivité, Wenham avec un bateau à vapeur de sa création qu’il amène en Égypte et Frith avec son chariot de travail couvert, en osier, utilisé comme chambre noire sur roues et occasionnellement comme chambre à coucher. Les égyptiens spéculent qu’il transporte son harem dans son chariot, ce qui lui vaut beaucoup de respect.[VII] Lors de ce premier voyage, Frith remonte la Vallée du Nil jusqu’à Abou Simbel. Il a emporté trois appareils photographiques de différents formats, un appareil à plaque standard

[III] Ibid., p. 44 et p. 189 Liverpool Photographic Journal 3, no.27 (8 mars 1856)

[IV] François Brunet La naissance de l’idée de photographie. Paris PUF, 2000 p. 222

[V] Douglas R. Nickel Francis Frith in Egypt and Palestine, p. 45

[VI] Ibid. p. 29 extrait de: Francis Frith A true story of my life

(200x250mm), un appareil à plaque mammouth (400 x 500 mm) et un petit appareil stéréoscopique[VIII]. Wenham dit dans ses mémoires que c’était les débuts du procédé du collodion humide et qu’ils n’étaient pas optimistes quant au résultat, car ils étaient les premiers à tenter l’expérience dans des « pays chauds »[IX]

Wenham étant le consultant optique de Zegretti and Zambra, cette firme publie les premières vues stéréoscopiques en 1857, que Frith leur envoie d’Égypte.[X] À leur retour, ils restent trois mois en Angleterre, le temps de se refournir en matériel pour repartir pour six mois, cette fois jusqu’en Palestine, via l’Égypte, de novembre 1857 à mai 1858. Ils se rendent à Jaffa par la mer, puis ils vont à Jérusalem, Hebron, la mer morte, Nazareth, Damas, Baalbek et Beyrouth[XI]

Après ce voyage, Frith est déjà une célébrité, il donne des conférences, expose ses tirages grands formats et supervise la publication de son premier ouvrage.

C’est l’éditeur James S. Virtue qui publie Egypt and Palestine en deux volumes avec 76 photos, distribuées par souscription en 25 fascicules avec un tirage de

[VII] Ibid. p. 47 extrait de: Francis Frith Egypt and Palestine, vol. 2. London James Virtue, 1858-60

[VIII] John Hannavy (ed.) Encyclopedia of nineteenth century photography. New York : Routledge, 2008, p. 558

[IX] Ibid. p. 48 extrait de : Francis Wenham A photographic tour: past and present (British journal of photography 45, no. 1997 (12 Aug. 1898)

[X] Colin Osman Egypt caught in time. Reading : Garnet, 1997, p. 35

[XI] Douglas R. Nickel Francis Frith in Egypt and Palestine, p. 29

2000 exemplaires[XII], en 1858 et en 1859. À cette période germe en Frith l’idée que l’illustration photographique de livres sera le futur de l’imprimerie et il s’associe à un marchand d’images londonien pour créer la firme Frith and Hayward.[XIII]

En 1859, Frith entreprend son dernier voyage en Orient, qu’il considère comme « une prouesse, et peut-être une folie »[XIV]. Il va plus loin que n’importe quel photographe avant lui, presque jusqu’à la troisième cataracte et atteint Soleb en Nubie. Ce périple est très éprouvant, il parcourt des kilomètres à dos de chameau. Il relate dans une lettre à la London Photographic Society du 7 août 1859: «[W]e were devoured by thousands of sandflies ; the water was bad, and the great heat. I worked hard, and took some fine pictures… I imagine the temperature in my little tent could not be less than 130° Fahrenheit; the developing solution was quite hot»[XV]. Il re-photographie certains sites notamment à cause de nouvelles excavations entreprises depuis sa dernière visite et ajoute d’autres vues.

À son retour de voyage, il relocalise sa société d’impression et d’édition pho-

[XII]