De cette maison les Arlésiens ont parfois entendu parler. Parce qu’au XVIII e siècle elle abritait l’une des familles puissantes de la cité, parce que l’on raconte que c’est dans l’un de ses salons que Gounod composa Mireille et peut – être un peu parce qu’elle est aujourd’hui habitée par un photographe, François Halard. On la connaît certes moins que celle où Van Gogh peignit un jour sa chambre ou que ce prieuré sur le Rhône dont Réattu voulut faire la maison des artistes à venir. Mais, secrètement, c’est une maison qui vibre et où s’élabore un travail continu. Dans la succession des chambres claires ou obscures, François Halard compose depuis des années un opéra d’images.

François Halard photographie comme il chine : en liberté, avec gourmandise, mais aussi avec une forme d’urgence, de nécessité. Car il a compris depuis l’enfance qu’un objet désiré n’attend pas, qu’en dépit de ses promesses de vous attendre il s’envolera dès que vous aurez le dos tourné et que remords ou regrets, eux, demeureront longtemps. Alors, cette impérieuse loi est devenue sienne, quitte à lui dicter parfois des extravagances d’un autre temps, des stratégies que l’on croyait mortes avec une Louise de Vilmorin, écrivant dix lettres dans la journée — quitte à mentir à son frère et à ses meilleurs amis — pour réunir avant le soir la somme exorbitante demandée par un antiquaire pour une “ tour en vermeille, une beauté impossible à décrire ”

( L’argent me ruine, 1953 ). Impossible à décrire, sans doute, mais pas à photographier. Alors qu’il était étudiant à Paris, François Halard ressentit un jour la même pulsion tyrannique que l’auteur de Madame devant un lit à la polonaise du XVIII e siècle encore paré, chose rarissime, de ses atours d’origine. Il fit l’impossible pour l’acquérir et le faire entrer dans la chambre de bonne qui était alors sa seule maison. A bien y penser, le lit, une fois installé dans le réduit, ne devait permettre à peu près aucun mouvement et aucune autre activité. Caprice enfantin ? Extravagance dandy ? Pas sûr, geste fondateur, plutôt, de ceux dont la littérature et les contes regorgent pour montrer la folie mais aussi la nécessité qu’il y a à conquérir ce que la raison défend. Grands et petits graals font et défont les destins mais aussi, plus simplement, les parcours. Celui de François Halard n’aurait sans doute pas été le même sans ce geste baroque, que redoubla un peu plus tard l’acquisition d’une lithographie de Cy Twombly, accrochée à un mur de la même chambre sous les toits. Même démesure, même sens des priorités et peu importe ce que l’on mangera ce soir et demain … Quand ces désirs irrépressibles sont vécus assez tôt, ils produisent, selon les circonstances, des collectionneurs,

des voleurs, des nostalgiques, des envieux, des marchands et peut – être dans certains cas, des photographes. François Halard ne fit carrière ni dans le grand banditisme ( pas le profil ), ni dans le collectionnisme forcené ( pas la fortune ), mais il est probable que l’une des raisons invisibles qui le poussa vers la photographie se dissimule encore dans les profondeurs de ce lit de marquise, tel le petit pois caché un jour au même endroit pour éprouver la sensibilité d’une princesse. Dans son cas, le lit à ciel de taffetas, moins discret qu’un pois, il faut bien l’admettre, annonçait certes d’autres acquisitions, mais il aurait surtout pu révéler à un œil attentif que la beauté ne serait pas pour ce jeune homme un luxe superflu mais au contraire une nécessité, un horizon aussi délicieux que tyrannique. Comment prolonger ce goût “ des belles choses ”, comme on disait alors, quand on a vingt ans et nul héritage parental à dilapider ? En devenant photographe, peut – être. Louise de Vilmorin, encore, désespérant de trouver les “ cinquante mille francs ” pour sa “ tour en vermeil ” s’exclamait, dans une formule à la fois mondaine et pourtant à double sens : “ C’est si triste de ne jamais avoir les moyens d’être vraiment raisonnable ! ” D’une certaine façon, c’est en devenant photographe que François Halard s’est donné les moyens de fréquenter durablement et “ raisonnablement ” un univers qui le happa très jeune et fit définitivement de lui l’un de ses sujets en mettant sur sa route un meuble digne de Versailles et les plus beaux hiéroglyphes de l’art contemporain. De même que nombre d’écrivains disent avoir appris à mieux lire en commençant à écrire, François Halard a sans doute fait ses gammes de regardeur en découvrant la photographie. Photographier n’est certes pas posséder, même si certains peuples fuient encore l’objectif impudique des touristes de peur, dit – on, qu’on ne leur vole leur âme. Photographier n’est pas posséder, mais collectionner, sans doute, et plus encore habiter. La précocité du goût de François Halard pour certains objets, pour certaines œuvres d’art et aussi pour les maisons amorce un mouvement qui le conduira aux quatre coins

du monde, des palais palladiens aux lofts new – yorkais, des maisons hantées de Tanger à l’antre des artistes. Une quête ininterrompue que n’explique pas le seul désir de pousser des portes ni la curiosité d’esthète. Il y a dans ses photographies une interrogation permanente, quelque chose de l’enfant qui, visitant un château, regarde moins le baldaquin du lit que, juste à côté, la petite porte dissimulée dans les tentures.

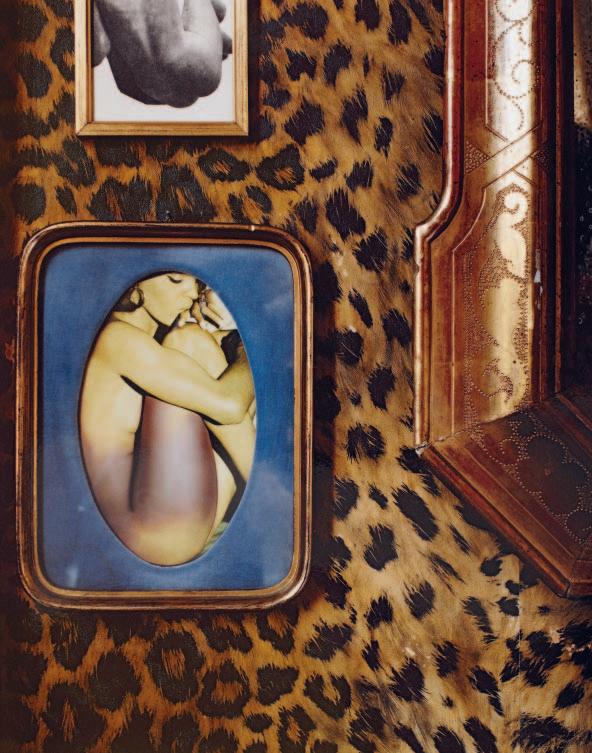

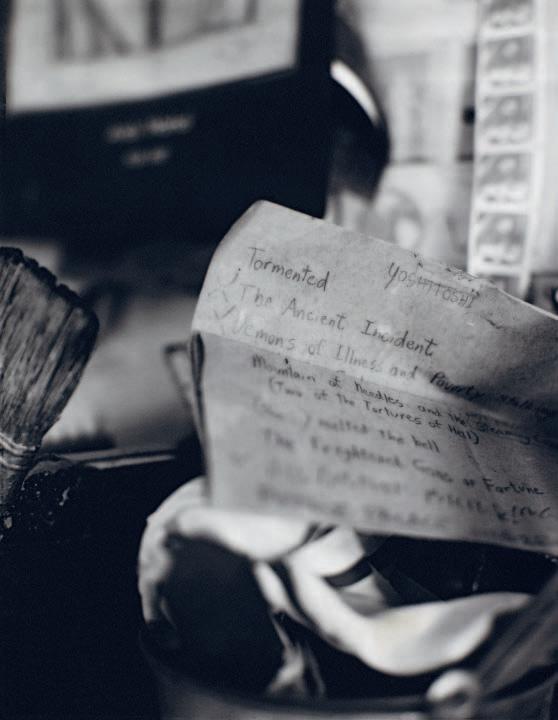

La photographie, François Halard l’utilise aussi comme un miroir, comme une chambre noire ou claire dans laquelle se dessinent les contours des objets, comme pour les peintres qui s’aidaient de ces instruments d’optique pour parfaire leur perspective. Une image pour vérifier, comme un nuancier, un diapason, pourquoi pas : une radiographie. Ce que l’œil devine ou pressent, la photographie a ce pouvoir de le confirmer ou de l’infirmer. Polaroïds instantanés ou lents tirages, ses images sont parfois autant d’esquisses volantes d’un grand œuvre en préparation, et on les retrouve chez lui à peu près partout, entassées sur un coin de table ou pêle – mêle avec des pages découpées dans des magazines, des petits mots griffonnés sur le papier monogrammé d’un hôtel lointain ou encore avec des cartons d’invitation à des expositions inaugurées la veille à Avignon ou il y a vingt ans à New York. Photographier, c’est essayer. Quand un nouvel objet arrive dans la maison, qu’il soit tableau ancien, meuble déglingué trouvé au coin de la rue ou tissu jaune comme le soleil provençal du XVIII e siècle, il n’est pas passé aux rayons X mais subit l’épreuve de la photographie. Pas pour déterminer s’il est photogénique ou non, car François Halard est bien placé pour savoir qu’un objet ne naît pas photogénique mais le devient, âme ou pas âme. Il s’agit plutôt d’éprouver sa présence, de chercher quelle peut être sa place, quel rôle, éventuellement, il jouera. Il y a dans ces expérimentations quelque chose de celles de Des Esseintes, l’absolutiste de Fontenay – aux – Roses imaginé par Huysmans ( A rebours, 1884 dont la recherche de beauté passait par les assemblages les plus sophistiqués, les plus précieux, parfois les plus fous.

Comme lui, d’ailleurs, François Halard a parfois recours aux fleurs pour trouver l’accord juste. Une affiche de Cy Twombly rapportée d’un musée viennois peut ainsi se trouver confrontée à un bouquet de grands casablancas, princes des lys que l’on ne trouve que dans les hôtels vraiment chic ou les églises encore prospères. Pourquoi des lys blancs pour les boucles sanguines du peintre américain ? Mystère des analogies ou des affinités inscrites dans sa mémoire : inutile de chercher. Et aussi : pourquoi avoir déposé l’affiche dans cette pièce de la maison, sur ce meuble – là, contre ce mur bleu et à cette heure – là du jour ? Autant de questions auxquelles le photographe peut et ne peut pas répondre, comme lorsque après une longue séance de portrait il scrute avec passion les planches – contact et condamne ou retient d’un trait au feutre rouge les images qui, peut – être, existeront. Artistes, mannequins d’un soir ou gens du monde, les modèles les plus différents sont passés devant l’objectif de François Halard, tel Félix González – Torres, beau comme un archange surpris en plein vol un jour à Soho. Que cherche – t – il alors ? Une expression particulière, la vérité d’un instant, l’attente du commanditaire ? Songe – t – il aussi à la susceptibilité ou au narcissime du modèle ? C’est sans doute tout cela à la fois et en même temps quelque chose de radicalement différent : la confrontation entre ce que l’œil a vu, ce que l’esprit a espéré et ce que la photographie rend, à présent, comme la mer rend sinistrement les corps morts à un rythme que les pêcheurs connaissent mais que nul n’est en pouvoir de lui imposer. Chez François Halard, il en va des objets comme des visages : le pressentiment guide le geste de départ, parfois même une certaine mise en scène, mais la suite est imprévisible. Roland Barthes pensait que la photographie montre ce qui “ a existé ” ( La Chambre claire, Note sur la photographie, 1980 ). Souvent, particulièrement dans les images prises dans sa maison, elle cherche au contraire ce qui existera, ce qui pourrait exister. La photographie n’est plus alors le vestige d’un instant, mais la promesse d’autres instants à venir, d’autres objets, d’autres emplacements, d’autres lumières, d’autres fleurs.

Photographié sur la table du grand salon de la maison arlésienne, un carton d’invitation pour une exposition de Cy Twombly n’existe pas. Placé devant un bouquet de pivoines, il n’est plus simplement un carré de carton mais une promesse de volupté, un assemblage de plaisirs qui raconte déjà quelque chose. Il y a bien sûr dans ces alliages le goût ancestral de la nature morte, la savante et mystérieuse alchimie des maîtres hollandais, de Chardin, de Morandi. Mais, à la différence d’autres photographes qui se placent volontiers dans cette tradition et tentent parfois de la réinventer, François Halard ne cherche pas à composer une photographie qui singerait la peinture. Ses objets sont en transition, en mouvement, ils participent d’une recherche comparable à celle de la lumière, quand le photographe tourne longtemps autour d’un visage ou d’une pièce, avance, recule, s’accroupit ou monte sur une chaise pour trouver le meilleur angle, dans une chorégraphie qui pourrait être celle du bourdon autour de la fleur de pivoine. Il y a dans ces images une jouissance bien loin des austères allégories de la nature morte. La joie de ramener un nouveau “ trésor ” à la maison, de le déballer, de prendre enfin le temps de le contempler, émotion bien connue du collectionneur, rejoint la joie de photographier. Devant ces compositions de plaisir, peut – être la notion de “ décoratif ” prend – elle tout son sens : on songe à ces plantes, à ces meubles que Matisse rapportait dans son atelier. Quand il peint un des célèbres fauteuils rocaille ou choisit de représenter une femme devant l’un de ces tissus orientaux qu’il chérissait tant, il y a ce même mélange joyeux de délectation de la beauté d’un objet et du travail en train de se faire. Le visiteur qui découvre aujourd’hui ces objets au musée Matisse de Cimiez peut les trouver anecdotiques, mais devant la toile où le peintre les a fait jouer avec les autres éléments de la composition, il peut ressentir encore l’excitation d’un jour où ces êtres de bois ou de soie étaient bien plus que des objets. C’est sans doute cet instant des débuts que François Halard cherche aussi dans ses photographies “ d’intérieurs ”, dans

ces maisons aimées depuis des années ou visitées une seule fois qui sont au centre de son œuvre.

Si François Halard partage avec Des Esseintes le goût des expérimentations, cette façon de faire de sa maison un laboratoire, il s’en éloigne, en revanche, par un trait fondamental. Là où le personnage de Huysmans faisait tout pour refermer la maison sur elle – même, pour qu’aucun élément du voisinage ou du paysage alentour n’apparaisse, François Halard ouvre au contraire les fenêtres en grand. Dans A rebours, Des Esseintes fait inscrire sur sa cheminée les mots de Baudelaire, “ anywhere, out of the world ” — n’importe où, hors du monde. Il semble que dans ses maisons, au contraire, François Halard ouvre la porte au monde et que c’est même à l’instant précis où le monde pénètre dans ces univers très privés qu’il appuie sur le déclencheur.

Dans “ Villa Malaparte ” ( 2003 ), série sur la célèbre maison de Curzio Malaparte à Capri, se révèle une demeure bien différente de celle immortalisée par Jean – Luc Godard dans Le Mépris. Maison – sculpture, maison –belvédère, elle se révèle aussi dans les détails : sur l’une des photographies, on voit le rebord d’une fenêtre, où la vitre, pour ne pas claquer au vent, est retenue par un petit bout de journal et où des aiguilles de pin se sont déposées. Le vent de la mer, les pins qui sertissent la maison sont alors aussi présents que cette architecture spectaculaire tant photographiée. En cela, François Halard se distingue nettement des photographes allemands de l’école de Düsseldorf, par exemple, qui dans leurs photographies d’architecture et d’intérieurs privilégient souvent des perspectives monumentales et annihilent au maximum les traces de présence humaine. Sa vision de l’architecture est tout autre : sur d’autres images de la série, la maison est photographiée en résonance avec son environnement naturel — la mer, les rochers, les falaises, les arbres — comme pour interroger la nature de ce lien. Vue de haut, dominant la mer, la maison a l’air d’un étrange bateau,

mais quand ce sont les falaises qui sont photographiées depuis la terrasse, des analogies se font, des correspondances apparaissent entre la courbe des murs blancs et celles des rochers qu’aimait déjà l’empereur Tibère. De même que dans le secret de sa maison arlésienne François Halard accouple fleurs et objets, il assemble à Capri la nature et l’architecture en se demandant toujours ce que l’une fait à l’autre. Et ce qu’il montre n’a rien de la nostalgie d’une maison vide mais dit au contraire le bonheur d’un alliage réussi. Comme quand il photographie la maison de verre de Pierre Chareau ou celle de Carlo Mollino, il retrouve cet instant où l’ordre des choses n’était pas arrêté. Une émotion première, comme celle de l’architecte à la fin du chantier ou celle de l’écrivain lors de la première soirée passée là, à arpenter la terrasse et à regarder le paysage. Ces émotions ont – elles d’ailleurs existé ?

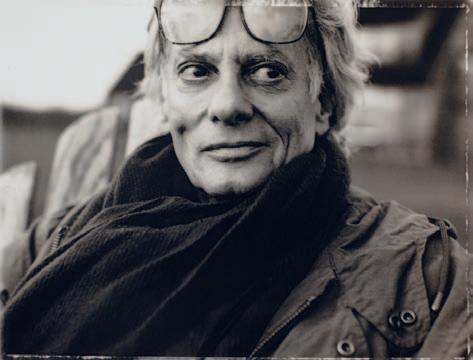

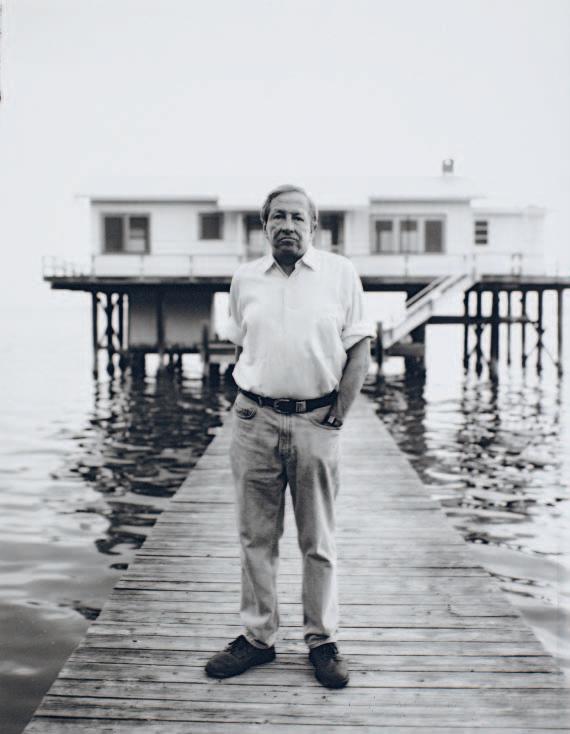

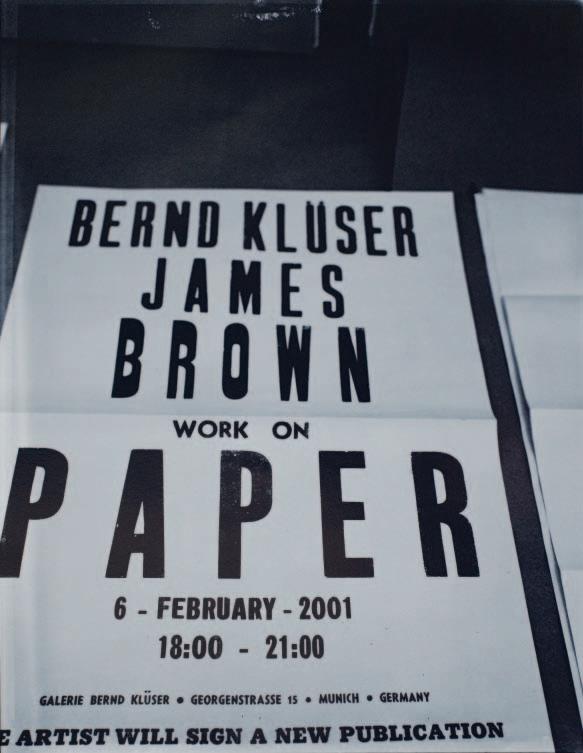

Peu importe, dans ses photographies, elles sont là. Comme le peintre, le photographe a bien sûr ses sujets de prédilection. Si François Halard a photographié l’architecture, les jardins, mais aussi bien d’autres sujets, ce qu’il aime par – dessus tout, sans doute, ce sont les artistes, rencontrés à Paris, à New York, à Arles ou ailleurs : Robert Rauschenberg, Julian Schnabel, James Brown … Il collectionne leurs livres, parfois leurs œuvres, mais, inutile de mentir, l’un d’eux les supplante tous : Cy Twombly. François Halard a eu le bonheur de lui rendre visite dans sa maison de Gaeta, dans la baie de Naples et la série qu’il y a réalisée est sans doute l’un des moments les plus éloquents de son travail. Malaparte était architecture, mer et vent, Gaeta est mer, aussi, mais surtout la démonstration de ce que peut la photographie. Adulé, l’artiste américain a inspiré une littérature assez abondante où historiens de l’art et critiques ont tenté de percer ce mystère qui depuis les années 1950 ravit une sorte de secte d’inconditionnels. François Halard en est l’un des plus vibrants représentants, lui qui depuis des années suit le travail du maître et n’hésite pas à traverser l’Europe ou l’Atlantique pour aller voir l’une de ses expositions.

Cette connaissance extrêmement précise d’une œuvre pourtant complexe, il a su à la fois s’en aider et en même temps s’en détacher. Dans les pièces de la maison, où meubles anciens cohabitent avec la trouvaille du jour, où les peintures et les sculptures de Twombly voisinent avec des choses sans importance et semblent disposées au hasard, François Halard a cartographié un univers. Ses perspectives, ses détails, ses “ assemblages ”, encore, font surgir mieux que n’importe quel texte critique la singularité absolue de cet artiste inclassable. Ce n’est pas, bêtement, que les objets semblent soudain avoir une âme, c’est plutôt les liens qu’ils entretiennent entre eux qui apparaissent, ce mélange de sophistication incroyable et de simplicité presque rustique, cette façon d’être à la fois cultivé et foutraque, sage comme Platon et plus fou qu’un enfant. La force des photographies de François Halard est donc moins de rendre la cohérence d’un univers esthétique que d’en dévoiler la complexité, la poésie, la fragilité. La maison de Cy Twombly, comme les autres qu’ il photographie, est une maison qui a d’abord l’air de faire la sieste avec élégance mais qui en réalité tangue. Une maison qui n’est pas seulement l’autoportrait de son propriétaire mais aussi un lieu à rêver.

“ Il en est des plaisirs comme des photographies. Ce qu’on prend en présence de l’être aimé n’est qu’un cliché négatif, on le développe plus tard, une fois chez soi, quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire intérieure dont l’entrée est ‘ condamnée ’ tant qu’on voit du monde. ” Brassaï, qui amait tant Proust, plaça cet extrait d’A l’ombre des jeunes filles en fleurs en exergue du livre qu’il consacra à l’écrivain ( Marcel Proust sous l’emprise de la photographie ). Pour lui, l’auteur utilisait son propre corps “ comme une plaque ultrasensible ” à partir de laquelle il développa “ cette photographie gigantesque que constitue A la recherche du temps perdu ” . Au terme de cette visite subjective et rêveuse chez François Halard, nul doute que c’est sa propre maison arlésienne que le photographe utilise “ comme une plaque ultrasensible ”. Il y rapporte les souvenirs des beautés vues par le monde, souvenirs réels ou photographiques.

Mais cette chambre d’échos, il ne la laisse jamais tranquille, enduisant sans cesse les murs et les plafonds du vieux palais de sels argentiques toujours vifs. Elle porte en elle le souvenir d’autres demeures qui s’y superposent mais aussi la promesse de celles à venir. C’est une maison arlésienne sous l’emprise de la photographie.

Vincent HuguetI Cy Twombly Page 36

II Julian Schnabel Page 66

III Jean – Charles Blais Page 79

IV Carlo Mollino Page 88

V Richard Avedon Page 101

VI Paul Cézanne Page 108

VII Rita Ackerman Page 118

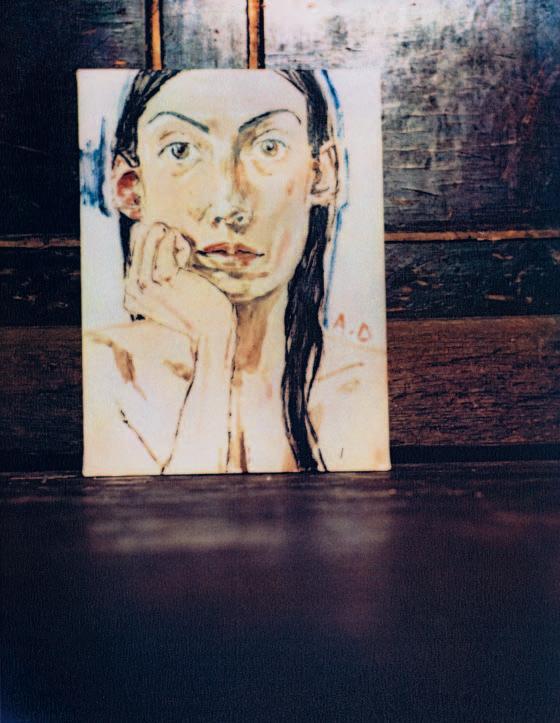

VIII Ahn Duong Page 122

IX Miquel Barceló Page 129

X Robert Rauschenberg Page 142

XI James Brown Page 155