VW-Zeitschrift Roxy 10/2022 64419 • € 5,50 Schweiz CHF 9,–| Österreich € 6,–TERMINHEFT als Beilage Europas Sammlermagazin 4 196441 905502 10 2 Monate Termine Á neu

n Schaltpult

?In unserem Fundus gibt es ein Schaltpult, das wohl einer Fahrschule gehörte. Es stammt von der Fa. Werner Degener, Hannover, hat die Maße ca. 37 x 15 cm und keinen elektrischen Zugang, was eigenartig ist. Kann man zu der Firma noch etwas ermitteln. Wie ist so ein Gerät einzuschätzen? Wie hat es funktioniert? G. Rasch, München

!Hierbei handelt es sich offenbar um ein Schaltpult für eine größere Schautafel, auf der Verkehrssituationen simuliert werden konnten. Gefertigt wurde das Schaltpult aus Stahlblech mit Hammerschlaglack, diversen Druck-, Kipp- und Drehschaltern sowie einem Wecker. Auffällig sind die beiden leicht abgerundeten hölzernen Leisten rechts und links. Diese dienten wohl dem Zweck, die Schalter vor Beschädigung zu schützen. Daraus könnte man schließen, dass das Schaltpult für einen mobilen Einsatz gedacht war. Unten ist auf einer Plakette der Name des Herstellers angegeben. Die Firma Werner Degener aus Hannover, Fachverlag für Fahrschulen, wurde 1935 gegründet, ansässig in der Hindenburgstraße 33 von 1939 bis 1960. Da auf der Adressen-Plakette die Postleitzahl fehlt, könnte man dieses Schaltpult wohl in die Zeit vor 1941 datieren. Die Funktion für die Zeigerampel oder Heuer-Ampel (eingeführt an großen Straßenkreuzungen ab 1932, noch bis 1972 gültiges Verkehrszeichen), lässt ebenfalls diesen Zeitraum plausibel erscheinen. Allerdings weist die Firma Degener auf der eigenen Internetseite darauf hin, dass man nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs erst Ende der 50er-Jahre mit der Fertigung von detailgetreuen Modellen zum Zwecke der Schulung am Objekt begonnen hat. Da sich kein Stromzugang findet, könnte es sich um eine Designstudie der Firma handeln, die so nicht in Serie gegangen ist. Möglicherweise verblieb der Entwurf beim Entwerfer und entging so den Bomben im Oktober 1943. Eine Anfrage bei der Firma Degener blieb leider ohne Ergebnis, irgendwelche Unterlagen scheint es dazu nicht zu geben. Die Bewertung ist schwierig. Dekorative Degener-Demonstrationsmodelle können mehrere tausend Euro erzielen, ein Schaltpult von 1959 (?) wirkt dagegen etwas schlicht. Es gibt einen kleinen Kreis Sammler, die sich an Industrie-Ästhetik erfreuen kön-

n In dieser Rubrik beantworten unsere Experten Ihre Fragen zu dem ein oder anderen guten Stück. Doch leider sehen wir uns außerstande, ganze Nachlässe oder sämtliche sich in Ihrem Haushalt befindlichen Trouvaillen bewerten und schätzen zu lassen. Auch bitten wir um Verständnis, wenn es mit der Bearbeitung länger dauert. Senden Sie uns also Ihre Anfrage nur zu einem zu bestimmenden Objekt –mit detaillierter Beschreibung und gutem Foto, auf dem das Objekt ganz abgebildet ist.

Noch ein Hinweis zu den Preisen, die von Fall zu Fall von unseren Experten genannt werden: Hierbei handelt es sich um Richtwerte, die anhand von Fotos allein getroffen werden und je nach Zustand des Objekts nach oben oder unten korrigiert werden können.

Ihre Anfrage schicken Sie bitte an:

Gemi Verlags GmbH Redaktion Leserforum Pfaffenhofener Str. 3 85293 Reichertshausen

oder per E-Mail an info@gemiverlag.de

LESERFORUM 4 EXPERTISEN 10 / 22

nen. Ein Mensch, der tagtäglich mit Schaltkästen zu tun hat und gerne Knöpfe drückt, mag daran Gefallen finden. Einen Schätzpreis von unter 500 Euro halte ich für angemessen.

Klaus-Dieter Müller, Kunstsachverständiger Lüneburg

n

Katzengemälde

?Anbei sende ich Ihnen ein Foto eines Ölgemäldes aus einer Erbschaft. Dieses schöne Bild mit Katzenmotiv hat die Maße 24 mal 18 cm. Unten rechts ist es in Rot signiert mit „B. Kögl”. Meine einzige Information ist, dass der Maler bekannt ist unter dem Namen Katzen-Kögl. Ich nehme an, dass sein Hauptthema folglich Katzendarstellungen waren. Können Sie mir mehr zu diesem Maler sagen? Über eine Expertise würde ich mich sehr freuen, da ich das Bild in gute Hände geben möchte.

Günter Westerhold, Minden

Das dekorative Bild von Benno Kögl (eigentlich Benedikt Paul Kögl, in den USA „Benno Kogl”) orientierte sich noch stark an den sehr populären Gemälden des „Katzen-Adam” genannten Julius Adam d. J. (1852-1913). Benno Kögl war zunächst Autodidakt und wandte sich erst spät den „Brot und Butter”-Katzenbildern zu. Die Nachfrage in den USA war groß und Kögl produzierte mehrere solcher Bil-

!

Ein trauriger Abschied

1982 –Der Trödler war erfolgreich eingeführt und unser bester Markt war der Altstadtflohmarkt in Köln. Hier hatten wir den Standhändler Zeltinger als unseren Verkäufer gewonnen und er verkaufte jeden Monat einige hundert Zeitschriften „Trödler” aus dem Gemi Verlag.

Unser Verkäufer musste sechs Wochen zur Kur, und da er nicht wollte, dass ein Fremder sein erfolgreiches Gebiet auch nur übergangsweise übernimmt, stellte er uns als Vertretung seinen Verwandten, den 16-jährigen Schüler Jörg Kirschbaum vor. Nach einigen Startschwierigkeiten verkaufte er mit Hilfe seiner Schulkameraden alle Hefte, die wir ihm geliefert hatten.

Von da an ließen ihn die Märkte nicht mehr los. Mit seinen Mitschülern verkaufte Jörg einige Tausend Hefte jeden Monat.

Das war zum Teil sehr aufwändig und beschwerlich. Die Magazine wurden z. B. mit der Straßenbahn von Köln nach Bonn transportiert und einmal im Monat auf dem Markt in der Rheinaue verkauft.

Mit 18 wurde der Führerschein gemacht und das erste Auto angeschafft. Jörg wur-

der pro Tag für seine englische und amerikanische Kundschaft. Die Ausführung ist immer sorgfältig genau, reicht aber nicht an die Qualität der „Katzen-Adam”-Bilder heran. Im Allgemeinen sind die Preise für Katzenbilder des Katzen-Kögl etwas ge-

fallen. Katzen-Videos scheinen heute mehr den Nerv der Zeit zu treffen. Für das aufwändig gerahmte Gemälde würde ich heute einen Wert von 500 bis 700 Euro veranschlagen.

Klaus-Dieter Müller, Kunstsachverständiger Lüneburg

de zum Regionalverkaufsleiter und später zum Vertriebsleiter für die ganze damalige Bundesrepublik. Zeitweilig arbeiteten mehr als 100 Zeitschriftenverkäufer für ihn.

Zwischen mir, als Herausgeber des „Trödler”, der „Flohmarkt Revue” und einiger anderer Marktmagazine, und Jörg entwickelte sich neben der beruflichen Zusammenarbeit eine besondere Freundschaft.

Jetzt ist Jörg Kirschbaum nach langer Krankheit von uns gegangen. Obwohl wir von seiner Krankheit wussten, hatten er und wir im Verlag lange Hoffnung, dass sich alles noch zum Guten wendet. Sein Tod hat uns tief getroffen und mir fehlt seitdem ein intelligenter und humorvoller Gesprächspartner.

Jörg wird uns allen stets in guter Erinnerung bleiben.

Gerd Reddersen (Herausgeber)

LESERFORUM 5 10 / 22 Jörg Kirschbaum (1966 - 2022)

AUSSTELLUNGEN

n Räuber Hotzenplotz

Otfried Preußler (1923-2013) gehört zu den bedeutendsten und einflussreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren des deutschsprachigen Raums. Mit Geschichten wie „Der Räuber Hotzenplotz”, „Die kleine Hexe” und „Das kleine Gespenst” hat der Autor seit den 1950er-Jahren Figuren erschaffen, die bis heute Generationen von Heranwachsenden prägen und aus den Kinderzimmern dieser Welt sowie dem Schulunterricht nicht mehr wegzudenken sind. Insgesamt schreibt er über 35 Bücher, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt werden und mit einer Gesamtauflage von über 50 Millionen Exemplaren weltweit seine Leserinnen und Leser begeistern.

Preußler arbeitet in seiner langen Schaffenszeit mit zahlreichen Zeichnerinnen und Zeichnern zusammen. Diese illustrieren nicht nur seine Geschichten, sondern erwecken die Figuren zum Leben, indem sie von ihrem persönlichen Stil und eigenen Ideen Gebrauch machen. Besonders bekannt sind die Illustrationen von F. J. Tripp, die dem Räuber Hotzenplotz sein markantes Äußeres verleihen. Die holzschnitthaften Sepia-Zeichnungen, die Herbert Holzing für Krabat erschafft, bleiben über zahlreiche Auflagen hinweg bestehen. Das unverwechselbare Aussehen der kleinen Hexe, aber auch des kleinen Wassermanns, ist der Künstlerin Win-

Illustration von F. J. Tripp, Mathias Weber aus Otfried Preußler, Der Räuber Hotzenplotz; Ludwiggalerie Schloss Oberhausen © by Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, Stuttgart

nie Gebhardt zu verdanken. Mehr als 50 ihrer originalen Tuschezeichnungen stellt der Thienemann-Esslinger Verlag aus seinem Archiv eigens für die Ausstellung bereit.

Die Neuillustrationen der Klassiker durch Daniel Napp, Thorsten Saleina und Annette Swoboda werden in der umfangreichen Schau genauso vertreten sein wie die frühen Zeichnungen. Indem die Präsenta-

tion nahezu alle Protagonisten Preußlers vorstellt, unterstreicht sie die immense Bandbreite seines Schaffens. Zum ersten Mal beleuchtet damit eine Ausstellung grundlegend die lllustratorinnen, die den Büchern durch ihre eindringlichen Bilder zu großem Erfolg verholfen haben. Auch selten gezeigte Originalzeichnungen zu „Hörbe”, die Otfried Preußler selbst angefertigt hat, sind zu sehen.

Viele Geschichten Preußlers werden auch in andere Medien übertragen: Hörbücher, Theateradaptionen, Filme und Spiele zeugen von der immensen Beliebtheit der jeweiligen Werke. Über 300 originale Zeichnungen sowie Filmrequisiten, Buchausgaben und Fotografien ermöglichen erstmals einen umfangreichen Überblick über das Wirken Otfried Preußlers und seiner Illustratorinnen und Illustratoren.

Die Ausstellung lädt dazu ein, unterschiedlichste Gattungen zu durchwandern: über klassische Bilderbücher, Geschichtensammlungen und traditionelle Sagen bis hin zu fantastischen Erzählungen. Dabei können die Besucher den gesamten Preußler-Kosmos kennenlernen. Dazu gehören auch Charaktere wie die dumme Augustine, Tella, die Schildbürger und Wanja sowie einige der weniger bekannten Protagonisten. Kinder als auch Erwachsene können sich über drei Etagen hinweg von Otfried Preußlers Geschichten faszinieren lassen und beim Betrachten der Bilder in unterschiedliche Welten eintauchen. Zur Ausstellung ist ein Katalog erhältlich, hrsg. von Linda Schmitz-Kleinreesink und Christine Vogt, 160 S., 29,80 €. ISBN 978-3-932236-44-0. (18. September 2022 bis 15. Januar 2023)

Telefon: 0208 4124916

Webseite: www.ludwiggalerie.de

n Komplettes Erscheinungsbild

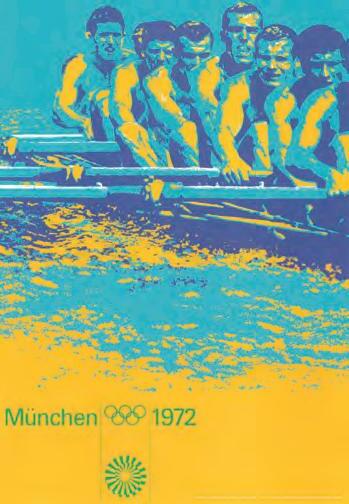

Am 26. August 1972 begannen die XX. Olympischen Sommerspiele in München. Genau 50 Jahre später zeigt das BröhanMuseum in Berlin eine Sonderausstellung, die sich dem ikonischen Erscheinungsbild der Spiele widmet. Federführend bei der Gestaltung war einer der bedeutendsten Grafikdesigner des 20. Jahrhunderts: Otl Aicher (1922-1991), der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Damit ist das Jahr 2022 ein doppeltes Jubiläum – Anlass für die breit angelegte Schau „Otl Aicher. Olympia 72“.

Otl Aicher und sein Team haben unter dem Schlagwort „die heiteren Spiele“ erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele ein komplettes Erscheinungsbild entwickelt, das bis heute Maßstäbe setzt und eigentlich unerreicht geblieben ist. Der gebürtige Ulmer entwickelte Zeichen, die jeder kennt: Strichmännchen, welche die verschiedenen Sportarten symbolisieren, ein Telefonhörersymbol, eine Kaffeetasse, die auf Gastronomie hinweist – ein grafisches Leitsystem.

Durch ein ganzes Spektrum von Exponaten lässt die Ausstellung die Besucherin-

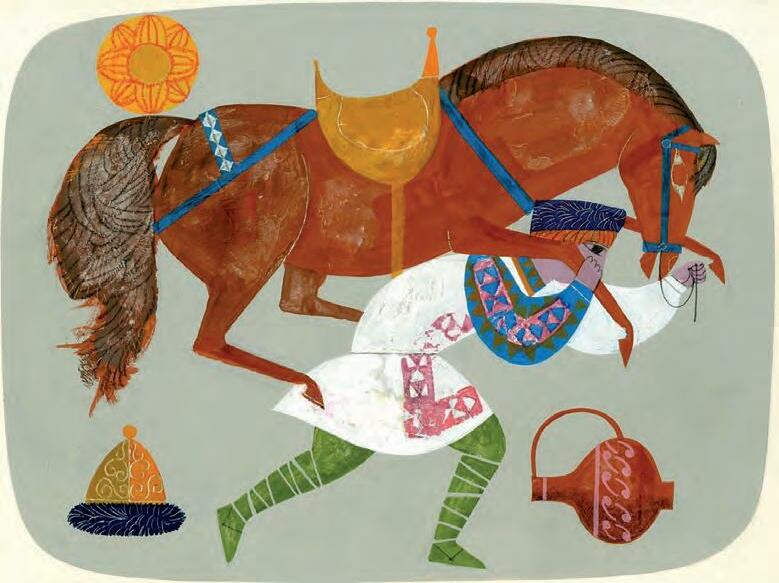

Illustration von Herbert Holzing aus Otfried Preußler, Die Abenteuer des starken Wanja; Ludwiggalerie Schloss Oberhausen

© by Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, Stuttgart

MAGAZIN 6

10 / 22

nen und Besucher in die Welt der Olympiade hautnah eintauchen: Gezeigt werden Sportplakate, Bulletins und Programmhefte zusammen mit dem legendär gewordenen Maskottchen „Olympia Waldi“, Trainingsanzügen, Hostessen-Dirndl, Souvenirs und vielem mehr. Allen gemein ist eine innovative Bildsprache, vor allem die Plakate prägten mit ihrer Formsprache und Leuchtkraft das Erscheinungsbild wesentlich mit. Weniger bekannte Informationsgrafiken, wie Stadt- und Lagepläne sowie Künstlerdrucke kontextualisieren diesen bedeutenden Beitrag zur visuellen Kultur der Nachkriegszeit. Ergänzt wird die Schau mit Fotografien, die den Bau des Olympiaparks dokumentieren und damit auch den gestalterischen Aufbruch in der Architektur skizzieren. Mit zahlreichen Leihgaben aus privatem und öffentlichem Besitz möchte das Bröhan-Museum dieses einzigartige Ereignis mit seiner eindrücklichen Bildsprache zum Leben erwecken.

Die XX. Olympischen Sommerspiele 1972 prägten München maßgeblich. In Deutschland fand das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ein internationales Großereignis statt – nach den nationalsozialistischen Olympischen Spielen in Berlin 1936. Der Anspruch, die Erwartungen, aber ebenso die Euphorie waren groß, sich in bewusst kritischer Abgrenzung zur eigenen Vergangenheit als demokratische und moderne Bundesrepublik zu präsentieren. Gerade auch in Folge der 68er-Bewegung lag ein Gefühl von Aufbruch in der Luft; es sollten freie und beschwingte Spiele werden. Die heiteren Spiele, aber auch das tragische Attentat auf die israelische Olympiamannschaft sind fest in der kollektiven Erinnerung verankert. (Bis 30. Oktober)

Telefon: 030 32690600

Webseite: www.broehan-museum.de

MESSE

n Designmesse und Riesenflohmarkt

10. Designbörse Berlin: Die internationale Vintagemöbelschau zeigt echtes Vintage –Designklassiker und Stilikonen aus 120 Jahren herausragenden Möbel- und Produktdesigns, vom 1. bis 3. Oktober 2022 in der Tribünenhalle der Trabrennbahn Berlin Karlshorst. Die offene Preview findet am 30. September von 17 bis 21 Uhr statt.

Designmöbel sind die modernen Antiquitäten. Sie stehen für Stil und Geschmack. Sie haben den Kunstmarkt längst erobert und eine neue, junge Generation von Designenthusiasten hervorgebracht. Echtes Vintage ist in, ob als Sammlerobjekt oder Wohnwunsch. Alle wollen und suchen sie. In den letzten zwei Jahren wohl hauptsächlich nur online. Auf Berlins einziger Möbelmesse für gebrauchte Stilikonen gibt es sie nun wieder live zu sehen und auszuprobieren, konzentriert und einmal im Jahr, nicht nur bewundern und sich inspirieren lassen, sondern sofort kaufen und gleich mit nach Hause nehmen kann man sie in allen Preisklassen.

Auf 1.000 Quadratmetern erwarten die Besucher solitäre Glanzstücke und ganze Wohnensembles aus Raritäten und feinstem Vintage. Ein selten gesehenes Cross-over aus 120 Jahren Designgeschichte. Hochgehandelte Sammlerraritäten mit Lebenspuren, für die man tiefer in die Tasche greifen muss, stehen neben erschwinglichen, nicht minder reizvollen No-name-Entwürfen. Quer durchs 20. Jahrhundert sind die Bauhaus Stahlrohrund Freischwingermöbel aus der Ideenschmiede Anfang des Jahrhunderts stark vertreten. Selbstverständlich mit dabei sind die futuristisch-poppigen 60er- bis

80er-Jahre-Stilikonen aus Kunststoff und Fiberglas, ganz groß im Repertoire der Messe sind die elegant geformten Holzsilhouetten der Skandinavier. Dem zeitgenössischen Trend folgend sind die gefragten Interieurs des nordischen MidCentury Modern, schlichte und sehr gemütliche Sitzgruppen mit viel edlem Holz wie Palisander und Teak.

Designbörse mit Riesenflohmarkt auf der Trabrennbahn Karlshorst, Berlin

Die Designbörse Berlin findet im Rahmen des Riesenflohmarktes zum Tag der Deutschen Einheit vom 1. bis 3. Oktober mit denselben Öffnungszeiten statt. Der Riesenflohmarkt draußen ist gratis. Zum verlängerten Feiertagswochenende finden also zwei Megaevents in einem auf der Berliner Trabrennbahn Karlshorst statt –In & Outdoor!

Telefon: 030 5099382 Webseite: www.oldthing.de

Otl Aicher, Plakat „Rudern“ Olympische Spiele München, 1972, Bröhan-Museum, Berlin; BröhanMuseum Berlin

© Florian Aicher, Rotis / HfG-Archiv, Museum Ulm

Otl Aicher, Elena Winschermann, Stofftier Olympia-Waldi, Olympische Spiele München, 1972; BröhanMuseum Berlin

© Florian Aicher, Rotis / HfG-Archiv, Museum Ulm

MAGAZIN 7 10 / 22

GUTE FAHRT!

REINHARD BOGENA

Fragt man irgendwo auf der Welt nach typisch deutschen Produkten, dann fällt garantiert der Name Volkswagen. Nur wenig andere Artikel sind derart eng mit der Vorstellung von deutscher Qualität und Wertarbeit verbunden wie der VW Käfer aus Wolfsburg; die Älteren erinnern sich: „Er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft...” Allen Kritikern zum Trotz eilte ihm stets der Ruf voraus, dass man sich auf ihn verlassen kann, nicht zuletzt durch die Erfahrungen, die man im Krieg mit Kübel- und Schwimmwagen gesammelt hatte. Sein luftgekühlter Boxermotor machte nur selten schlapp, egal ob im kalten Sibirien oder in der afrikanischen Wüste. Über seine Geschichte wurde viel geschrieben, deshalb wollen wir uns an dieser Stelle einmal einer anderen Sache widmen, die eng mit ihm verbunden ist, nämlich die „Zeitschrift für den Volkswagenfahrer“ mit dem beziehungsreichen Titel „GUTE FAHRT".

In einem Rückblick schrieb die GUTE FAHRT 1965 (Heft 6) darüber: „Die ersten Volkswagen, die auf Geheiß der britischen Militärregierung … gebaut wurden, waren zum Verzehr durch die Besatzungsmacht bestimmt. Sie waren infolgedessen english-grün lackiert. Weiß der Teufel –

Der Zweite Weltkrieg zerstörte die Hoffnungen der Deutschen, ein eigenes Auto zu besitzen, auf dramatische Art und Weise. Viele hatten auf den (nach der Organisation „Kraft durch Freude” benannten) KdF-Wagen gespart, doch die versprochene Auslieferung kam nie zustande, denn die im neuen Werk entstandenen Fahrgestelle bekamen kriegstaugliche Aufbauten. Sofort nach Kriegsende begann der Wiederaufbau des zerstörten Wolfsburger Werkes –zeitgleich mit Einzelfertigungen jenes Autos, das ursprünglich das deutsche Volk mobilisieren sollte.

wenige Menschen, die eine gute Fee besaßen, hatten in dieser schrecklichen Zeit auch Verbindungen zu solchen Besatzungs-VWs...”

Für private Interessenten war ein neuer VW auch nach der Währungsreform im Jahre 1948 unerschwinglich, abgesehen davon, dass Benzin nur auf Bezugsschein für

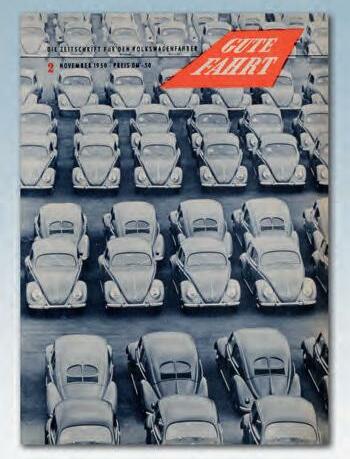

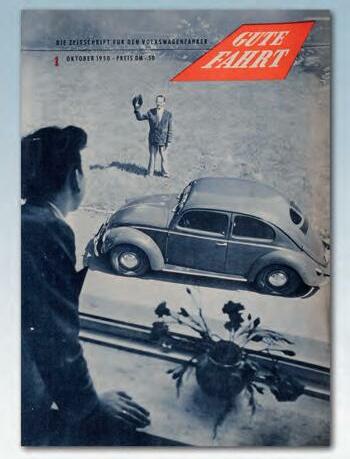

Von oben nach unten: GUTE FAHRT Nr. 2/1950

Standardwerk für VW-Käfer-Fahrer

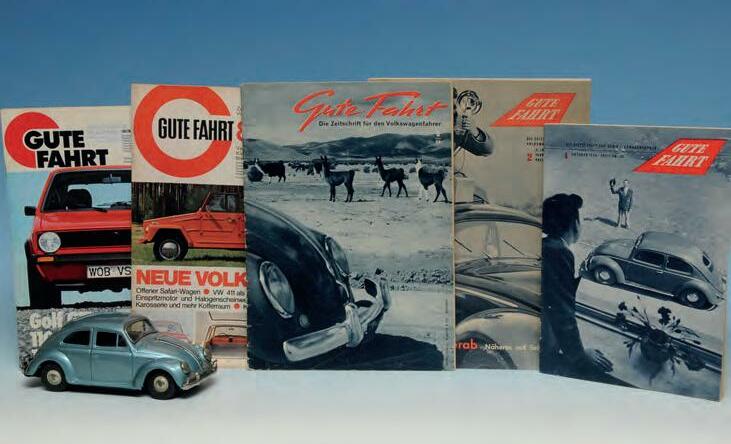

Die GUTE FAHRT im Laufe der Jahrzehnte

Langer Weg zum eigenen Auto

ZEITSCHRIFTEN 8

10 / 22

rund 60 Pfennig pro Liter ausgegeben wurde (bei einem Stundenlohn von ca. 1 DM). Trotzdem konnte schon im August 1955 der einmillionste VW-Käfer das Werk verlassen! Viele Kunden hatten sich ihr Fahrzeug vom Munde abgespart. Aber –oder vielleicht gerade deshalb – kannte der Stolz darauf keine Grenzen. Endlich gehörte man zur privilegierten Familie der Autobesitzer! Und als solcher richtete man den Wagen mit Blumenväschen am Arma-

Oben von links nach rechts: GUTE FAHRT Erstausgabe

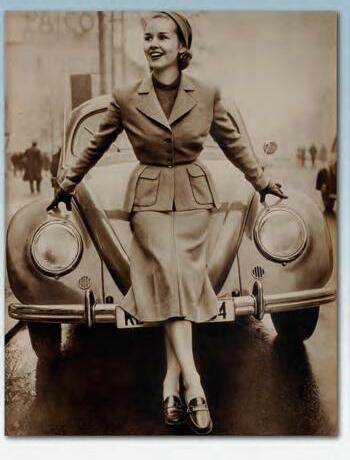

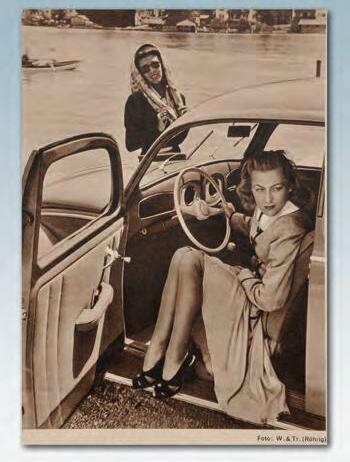

Bilder wie dieses in einer frühen Ausgabe der GUTEN FAHRT wecken Nostalgiegefühle

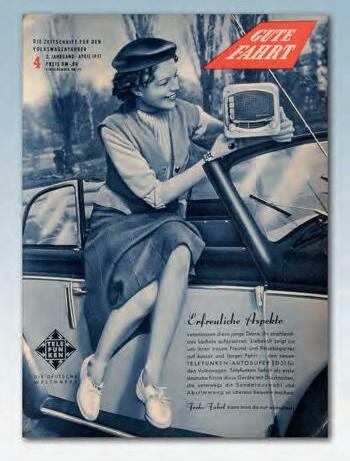

Die elegante Dame in GUTE FAHRT Nr. 4/1951

Mitte: Schon damals wollten sich einige von der Masse abheben / GUTE FAHRT Nr. 2/1950

Rechts: Umschlagseiten GUTE FAHRT Nr. 6/1951

turenbrett wohnlich ein und gönnte ihm das ein oder andere Zubehör; Auswahl gab es bald genug: vom Wirbulator, der Fliegen von der Windschutzscheibe ab-

halten sollte, über Luxus-Lenkrad und Zusatzarmaturen bis zum Dachgepäckträger und Liegesitzbeschläge blieben kaum Wünsche offen. Über das Neueste auf diesem Gebiet und weit darüber hinaus informierte die GUTE FAHRT, die der Fachhändler für gute Kunden kostenlos bereit hielt. In dieser umfangreichen Zeitschrift ging es primär um den Volkswagen, dennoch war sie nach eigener Aussage unabhängig und deshalb kein Sprachorgan des Hersteller-Werkes. Das sollte sie offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge machen.

Erstausgabe Oktober 1950

„Lieber VW-Fahrer! Dies ist also das erste Heft der GUTEN FAHRT …“, so heißt es zu Beginn des Leitartikels in der Erstausgabe vom Oktober 1950. Im folgenden Text

ZEITSCHRIFTEN 9 10 / 22

erfahren wir den Grund, warum die Zeitschrift ins Leben gerufen wurde: „Denn der Volkswagen ist keine Ware oder auch kein Transportmittel schlechthin, –er ist ein lieber, kleiner Kerl und ein prächtiger Kamerad... Unsere Zeitschrift will dieses Verhältnis fördern... Die GUTE FAHRT möchte den Stammtisch abgeben, an dem sich die Familie der VW-Fahrer einmal im Monat zusammensetzt... Wir wollen ganz offen miteinander sprechen, denn wir glauben, daß das für alle Beteiligten das Erfreulichste ist.” Die ersten Hefte waren mit 26 x 18 cm etwas kleiner als das schon bald folgende DIN-A-4-Format. Herausgeber ist der Delius Klasing Verlag, Bielefeld, die Tätigkeit des Chefredakteurs oblag Arthur Westrup. Beide, Klasing und Westrup waren auf dem Sektor des Automobils keine Unbekannten. Der Verlagsleiter hatte bereits vor dem Krieg einige Motor-Publikationen ins Leben gerufen,

darunter 1913 den „Motorfahrer”, die erste Zeitschrift des zehn Jahre zuvor gegründeten ADAC; ebenso verantwortlich zeichnete er für die „Allgemeine Automobil-Zeitung”, deren Aus mit Beginn des Krieges kam. Arthur Westrup kennen wir nicht nur als Autor zahlreicher Bücher, er war auch mit NSU (als Pressechef) eng verbunden; der Journalist starb 2009 im Alter von 96 Jahren. Der Gedanke, eine Zeitschrift für Volkswagenfahrer ins Leben zu rufen, entstand vermutlich beim Verfassen eines Buches, das Westrup im Verlag Klasing & Co veröffentlichte und längst als Standardwerk gilt: „Besser fahren mit dem Volkswagen”, erschienen im gleichen Jahr wie die GUTE FAHRT. Auf über 270 reich illustrierten Seiten wird darin ausführlichst der Volkswagen in all seinen Teilen beschrieben, verbunden mit Ratschlägen, die den Leser zu einem Spezialisten in Sachen VW-Käfer machen können. Wer dieses

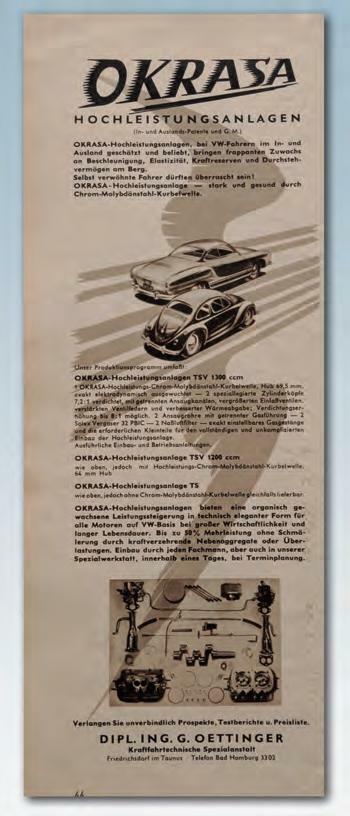

Buch gelesen hat, wird sein Auto mit anderen Augen ansehen. Erst dann kennt man den Volkswagen, „zu dem man als Fahrer ein persönliches, herzliches Verhältnis unterhält”, wie es im oben genannten Leitartikel heißt. Eigentlich müsste man die GUTE FAHRT als Fortsetzung dieses Buches betrachten, denn genau jener Stil wird über viele Jahre hinweg beibehalten. Neben interessanten und lustigen Informationen aus aller Welt und aus der frühen „Barackenstadt” Wolfsburg, Neues vom VW und Tipps („Vom richtigen Starten”, „Wir bauen eine Nebelleuchte an”) vergisst man auch die Damen nicht; Artikel mit Überschriften wie „Kleider machen Autos” richteten sich an das weibliche Geschlecht: „Wir wissen es längst, gnädige Frau, die Farbe Ihres VW haben natürlich Sie ausgesucht...”. Die Herren der Schöpfung interessierten sich eher für technische Dinge und Zubehör, das in Kleinanzeigen beworben wird: „VDO SpezialKraftstoffmesser-Anlage für alle Volkswagen”, „In jeden Volkswagen den neuen Blaupunkt Auto-Super”, oder ein Westfalia-Anhänger, „lieferbar für jeden Zweck”. Eines der immer wieder angesprochenen Themen betraf nicht nur die korrekte Einstellung von Fahrwerk und Boxermotor, sondern auch die Leistungssteigerung. Passende Angebote finden wir auch im Werbeteil. Die meist kleinformatigen Werbeanzeigen kann man zumindest bis in die sechziger Jahre im Einzelfall durchaus als

Oben von links nach rechts: Telefunken Autoradio auf Titelseite von GUTE FAHRT Nr. 4/1951...

...aber von einem Radio konnten die meisten Autobesitzer nur träumen

Das Werk sagt: Ruhig draufdrücken, stundenlang, GUTE FAHRT Nr. 5/1951

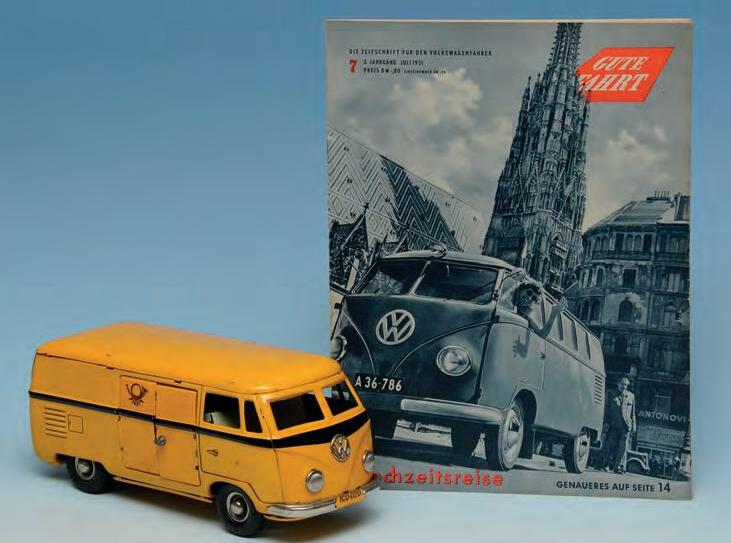

Links: GUTE FAHRT Nr. 7/1951

ZEITSCHRIFTEN 10

10 / 22

steht aus einer Schirmmütze, durchdringendem Röntgenblick, Uniform, Stempeln und Papier. Jeder Zoll am Zöllner ist Mißtrauen. Er verursacht dem Staat Kosten (die er allerdings, wenn er sein Soll am Zoll erfüllt, mit Zins und Zinseszins wieder einbringt) und einem Grenzfahrer Aufenthalt, Herzklopfen und Unordnung...” (Heft 7 / 1951). So wie sich der deutsche Schriftsteller Thaddäus Troll (ein Pseudonym, eigentlich hieß er Hans Bayer) hier satirisch über Verkehrspolizisten und Zöllner auslässt, kamen auch andere bekannte Persönlichkeiten in der GUTEN FAHRT zu Wort, darunter Horst Stern, später bekannt durch „Sterns Stunde“ im ZDF, Alexander Spoerl (siehe dazu TRÖDLER, Nr. 9 / 2011), Clauspeter Becker (Auto Motor und Sport) und der Automobilschriftsteller Fritz B. Busch. Darüber hinaus erfährt man, dass „Marina Ried und Vasa Hochmann, Filmschauspieler-Ehepaar” sich einen Volkswagen gekauft haben („Farbe: Aga-

hübsch und unaufdringlich bezeichnen. Noch heute informieren sie den Besitzer eines VW-Oldtimers über zeittypisches Zubehör.

Trotz der Anzeigen blieb genügend Raum für Bilder und Geschichten, die sich zu lesen lohnen –ein Beispiel? „Der Zöllner be-

ZEITSCHRIFTEN 11 10 / 22

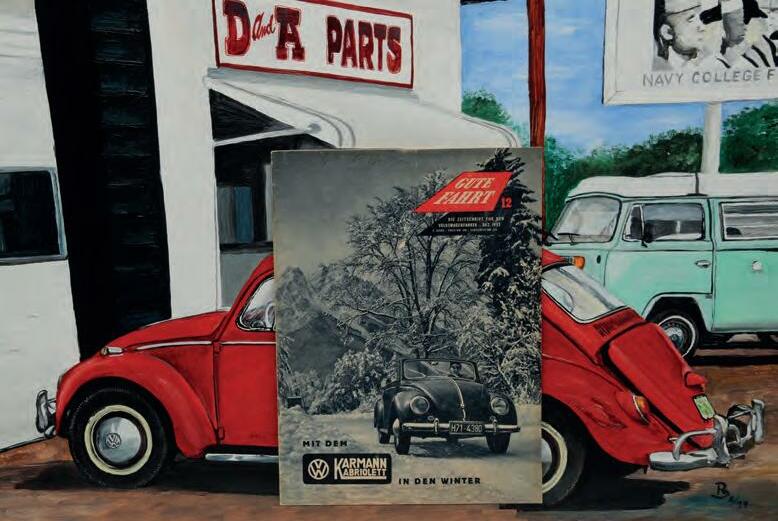

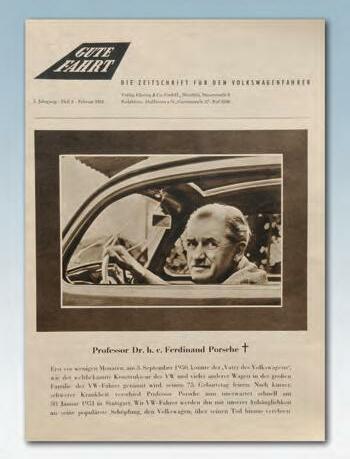

Ganz oben von links nach rechts: GUTE FAHRT Nr. 2/1951 –Nachruf auf Prof. Porsche Ein begehrter Werkzeugsatz –GUTE FAHRT Nr. 7/1951 GUTE FAHRT Heft 12/1952 Oben: Versteck am Straßenrand, die erste Radarkontrolle –GUTE FAHRT Nr. 10/1959 GUTE FAHRT Heft 12/1952

ve mit Weißwandreifen”) und findet häufig bildhafte Beweise für das Improvisationstalent von Bastlern, die sich Gedanken über Praktisches gemacht oder ihren Wagen nach eigenem Geschmack umgestaltet haben – amüsant anzuschauen und zudem ein Stück Zeitgeschichte.

Der besondere Stellenwert des Autos in den Nachkriegsjahren färbte auch auf die

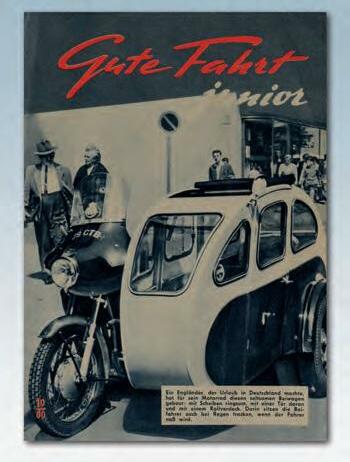

Jugend ab. Eine Autozeitung, vom Vater mitgebracht, blieb beim Sohn nicht unbeachtet. Das wussten die Redakteure der Zeitung und legten der GUTEN FAHRT ab 1959 eine Zeitlang die „GUTE FAHRT junior”, bei. Diese achtseitige Beilage, kaum größer als DIN-A-5-Format, war vorwiegend auf die Gruppe der etwa 12 bis 18jährigen Jugendlichen zugeschnitten. Zumindest männliche Heranwachsende fühlten sich durch die Junior-Heftchen beachtet und ernst genommen. So wurden schon früh „zarte” Bande geknüpft zwischen der Marke Volkswagen und dem Nachwuchs. Heute sind diese kleinen Hefte eher seltene Fundstücke.

Alte Ausgaben

Besonders beliebt bei Sammlern sind alte Ausgaben der GUTEN FAHRT mit der Abbildung eines Brezel-Käfers, eines Cabrio-

lets oder eines Karmann Ghia – dessen Foto man bei ganz alten Heften manchmal (als Werbung für Karmann) auf der Rückseite findet. Sieht man einmal davon ab, dass die Zeitschrift im Grunde genommen Imagepflege für die Marke VW betreibt, schafften es auch andere Hersteller mit ihren Produkten auf die Titelseite –beispielsweise Telefunken: „Erfreuliche Aspekte veranlassen diese junge Dame, ihr strahlendstes Lächeln aufzusetzen. Liebevoll zeigt sie uns ihren treuen Freund und Reisebegleiter auf kurzer und langer Fahrt – den neuen TELEFUNKEN-AUTOSUPER ID 51 für den Volkswagen...”, so steht es relativ unauffällig in einem wundervollen Foto auf dem Titelbild von Heft 4, 1951. In der Regel repräsentieren die Schwarzweiß-Aufnahmen auf dem Titel eine (nach Kriegsende lang ersehnte) heile Welt, den Stolz auf das eigene Auto und auf das Erreichte. Stimmungsvolle Szenen aus der Arbeitswelt rund um den Volkswagen sind der Beweis: Es geht aufwärts, wir sind wieder wer! –Der Volkswagen ist auf dem Weg, zu einem von vielen Repräsentanten für das Wirtschaftswunder zu werden. Sein „Vater”, wie man Prof. Dr. Ferdinand Porsche häufig bezeichnete, verstarb nur wenige Monate nach Erscheinen der Zeitung, die sich allein seiner Erfindung widmete.

Oben von links nach rechts: Käfer am Fließband –GUTE FAHRT Nr. 3/1957

GUTE FAHRT junior –die Beilage für den Nachwuchs 1960/61

GUTE FAHRT Nr. 4/1960

Ganz links: Okrasa war Viagra für den Volkswagen –GUTE FAHRT Nr. 4/1959

Links: Der Buggy (hier ein Prospekt) geht auf eine Idee der Zeitschrift zurück

ZEITSCHRIFTEN 12 10 / 22

Die GUTE FAHRT gedachte dem berühmten Professor in der Februar-Ausgabe von 1951.

Logischerweise kommen auch die KäferDerivate VW-Bus und Karmann Ghia nicht zu kurz, ebenso wie die späteren VWModelle bis hin zum Buggy, einem Funcar

Ganz oben von links nach rechts: GUTE FAHRT Nr. 11/1968

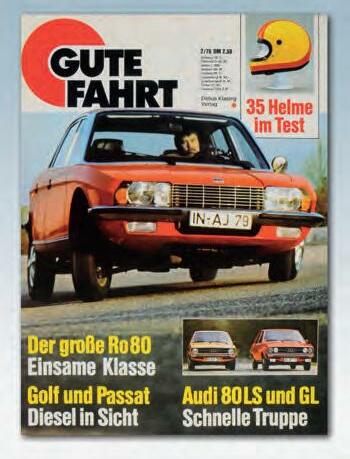

GUTE FAHRT Nr. 2/1976 mit dem von NSU übernommenen RO 80

GUTE FAHRT Nr. 5/1973

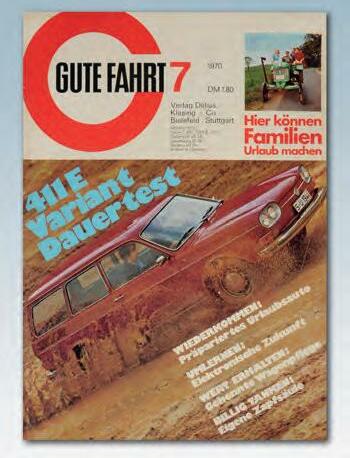

Oben: GUTE FAHRT Nr. 7/1970 mit VW 411, dem „Nasenbär", wie der Volksmund sagte

Rechts: Das große Camping-Glück –wohnen, essen, schlafen

mit GFK-Karosserie auf verkürztem KäferFahrgestell. So spiegelt die GUTE FAHRT auch die wechselvolle Geschichte des VW-Konzerns in den sechziger Jahren wider. In der Anfangszeit hoben sich die Hefte von anderen Zeitschriften unter anderem durch die Druckfarbe ab, den ganz leicht ins Blauviolett gehenden Grautönen. 1958 änderte sich das äußere Erscheinungsbild mit einem überarbeiteten TitelDesign, ebenso 1964. Es war auch das Jahr, in dem mehr Farbe ins Titelbildmotiv einzog. Eine weitere Anpassung an die neue Zeit gab es 1975, als mit der Ausdehnung des VW-Konzerns Audi mit ins Boot kam.

Informativ und unterhaltsam

Die antiquarischen Ausgaben von GUTE FAHRT sind informative und unterhaltsame Zeitdokumente –nicht nur für die große Familie der Volkswagenfahrer. Viele kleine und große Artikel erzählen uns, wie es früher war und was „unsere Väter” beschäftigte. Für sie war der Volkswagen zumindest bis in die siebziger Jahre hinein nicht selten ein Familienmitglied – die GUTE FAHRT gehörte dazu.

Fotos: Reinhard Bogena

ZEITSCHRIFTEN 13 10 / 22

HUGO GERNSBACK

FRANZ PICHLER

Regelmäßig erscheinende Serien von Magazinen zu aktuellen Themen, die nicht nur unterhaltend, sondern zu eigenen Tätigkeiten anregen, waren stets für die Jugend und Junggebliebenen von Interesse. Ich kann hier auf meine eigene Erfahrung zurückblicken. In meiner Kindheit gab es keine Schulbücher und auch meine Eltern besaßen keine Bücher. Meine Großmutter hatte sich jedoch in jungen Jahren die „Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens“, eine Art des „Readers Digest“ in Deutsch, angeschafft. In jedem Band gab es am Schluss den Teil „Mannigfaltiges“, der für mich damals einen wichtigen Lesestoff bot. Mein Interesse für Naturwissenschaft und Technik wurde wohl bereits damals damit geweckt. Später, in der Zeit als Lehrling, war es die Beilage „Der Radiopraktiker“ der wöchentlich erscheinenden österreichischen Zeitschrift „Funk und Film“, die meine Begeisterung zum Radiobasteln und zur Radiotechnik auslöste. So manche der geschätzten Leser haben wohl ähnliche Erfahrungen in der Kinder- und Jugendzeit gehabt. In diesem Aufsatz soll jedoch die Aufmerksamkeit auf die von Hugo Gernsback ab dem Jahre 1908 in den Vereinigten Staaten von Amerika über viele Jahre herausgegebenen Magazine gelenkt werden, mit denen es ihm gelang, die Jugend für die Gebiete Elektrizität, Science Fiction, Radio und Fernsehen zu begeistern und zu eigenem Experimentieren zu bringen. Im Folgenden soll diese großartige Leistung von Hugo Gernsback in einem Überblick dargestellt werden.

Electro Importing Co

Hugo Gernsback war im Jahre 1904 im Alter von zwanzigJahren aus Luxemburg in die USA ausgewandert. Geboren im Badischen als Hugo Gernsbacher, be-

Links: Modern Electrics, May 1908

Oben: Modern Electrics, January 1911

ZEITSCHRIFTEN 14

suchte er das Polytechnikum in Bingen am Rhein. Von Kindheit an war er ein „Erfinder“ und „Experimentierer“, wobei die Elektrizität es ihm besonders angetan hatte. In den USA wollte er eine von ihm erfundene neuartige elektrische Batterie patentieren lassen und eine Fabrikation dazu starten. Dies gelang ihm leider nicht, dafür entdeckte er, dass er seine bereits in von Kindheit an gewonnene Erfahrung mit „elektrischem Spielzeug“ erfolgreich zur Schaffung einer Lebensgrundlage einsetzen konnte. Er gründete in New York die „Electro Importing Co“ (E.I.Co), die im Versandhandel Bauteile und Lehrmittel zum Experimentieren mit Elektrizität anbot. Sorgfältig mit Lesestoff und reicher Bebilderung gestaltete Kataloge, die jährlich erschienen und gratis versandt wurden, führten zu einem großen Erfolg. Dies bewog ihn, zusätzlich noch ein Magazin herauszugeben. Das Magazin „Modern Electrics“ erschien ab dem Jahre 1908. Es gilt als erstes Magazin, das sich der gerade entstandenen drahtlosen Telegraphie nach Marconi widmete.

Es sollte nicht bei diesem Magazin allein bleiben. Viele weitere folgten. Bereits im Jahre 1913 verkaufte er die Rechte für

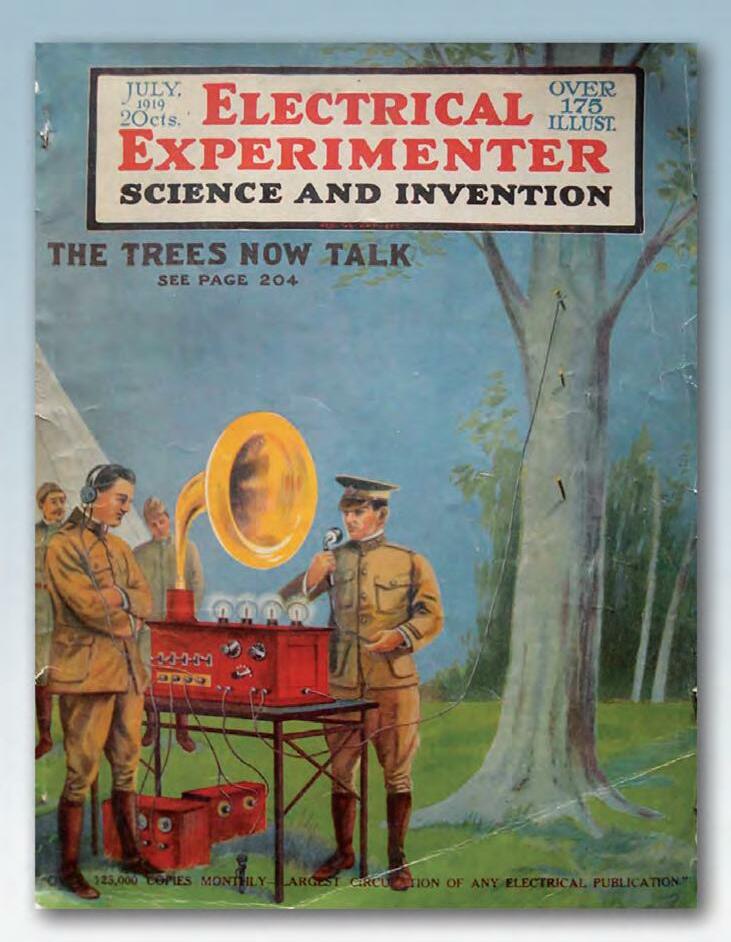

„Modern Electrics“ mit dem Ziel, ein großformatiges Magazin mit farbigem Umschlag, für dessen Gestaltung er talentierte Künstler einsetzte, herauszugeben, das sich hauptsächlich dem Experimentieren widmen sollte. Von 1913 bis 1920 erschien so erfolgreich das Magazin „Electrical Experimenter“.

Rechts: Electrical Experimenter, July 1919

Im Jahre 1919 konnte Hugo Gernsback den berühmten Elektrotechniker und Erfinder Nikola Tesla, der bereits 62 Jahre alt war und dessen Stern bereits im Erlöschen war, als Autor gewinnen. Tesla schrieb in mehreren Nummern des „Electrical Experimenters“ seine Lebensgeschichte auf, allerdings nur für die ersten Jahre seines Lebens. Er hatte sich mit Gernsback zerstritten. Gernsback blieb aber seiner Verehrung für Tesla treu. Nach dessen Tod im Jahre 1943 ließ er zur Erinnerung an Tesla eine Totenmaske von ihm anfertigen.

Oben: Hugo Gernsback mit der Totenmaske von Nikola Tesla

Nikola Tesla

Oben: Hugo Gernsback mit der Totenmaske von Nikola Tesla

Nikola Tesla

ZEITSCHRIFTEN 15

Viele Magazine 10 / 22

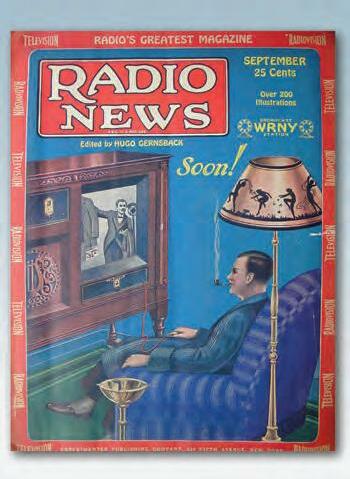

Radio News

Das Jahr 1920 markiert in den USA die Einführung des „Radio Broadcasting“ also des öffentlichen Rundfunks. Dieser Entwicklung trug auch Hugo Gernsback sofort Rechnung. Er gründete umgehend das Magazin „Radio News“, das viele Jahre beitrug, das Medium Radio, diese neue Technik und deren verschiedene Einsatzmöglichkeit für Unterhaltung, Kultur und Werbung, in den USA bekannt zu machen.

Electrical Experimenter

Das Magazin „Electrical Experimenter“ hatte schon seit 1919 den Untertitel „Sci-

ence and Invention“. Da auch das Magazin „Radio News“ Anleitungen zum Selbstbau und zum Experimentieren enthielt, entschloss sich Gernsback zur Gründung eines neuen Magazins mit dem Titel „Science and Invention“ mit dem technikinteressierte junge Leser angesprochen werden sollten. Für die Gestaltung des Umschlages gewann Gernsback besonders talentierte Künstler, darunter auch den aus Österreich stammenden Graphiker Frank R. Paul.

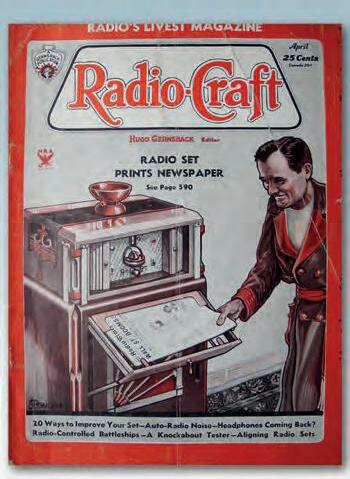

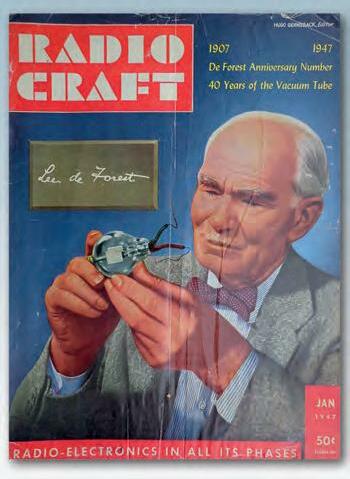

Radio Craft

Von der Wirtschaftskrise in Nordamerika im Jahre 1929 blieb auch Hugo Gernsback nicht verschont. Die dafür zuständige „Experimenter Publishing Company“ musste Konkurs anmelden, die Herausgabe für alle Magazine einstellen, und die Rechte dafür gingen verloren. Für Hugo Gernsback galt es, einen neuen Anfang zu setzen. Als neues Magazin für das Gebiet des Radio gründete er das Magazin „Radio Craft“ das für viele Jahre eine wichtige Monatszeitschrift bleiben sollte.

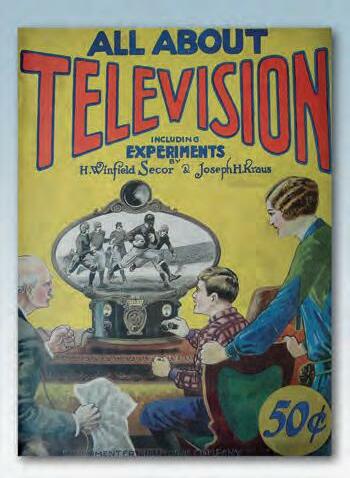

All About Television

Neben dem Radio hatte in den 1920erJahren auch das Fernsehen die ersten

Links: Radio News, August 1928

Oben links und rechts: Radio News, September 1928

Radio Craft, April 1934

ZEITSCHRIFTEN 16

10 / 22

den Boden, den man heute dem Gebiet von „Science Fiction“ zuordnet, betreten. Unter dem Slogan „Fiction Today, Cold Facts Tomorrow“ ermunterte er darin die Jugend, Artikel zu „verrückten“ Erfindungen zu verfassen, wobei jedoch die geltenden Naturgesetze nicht verletzt werden sollten. Nach dem Zusammenbruch der Wirtschaft setzte Gernsback mit dem Magazin „Wonder Stories“, das von der zu Gernsback gehörigen neu gegründeten „Stelar Publishing Corporation“ herausgegeben wurde, sein Projekt der „Scientifiction“ fort. Das Magazin „Wonder Stories“, das unter Sammlern heute stark beachtet wird, erschien bis zum Jahre 1936.

Unser Aufsatz betrachtete Magazine mit technisch-wissenschaftlichem Inhalt und solche mit phantastischem Inhalt, die bis Ende der 1930er-Jahre in den USA von Hugo Gernsback herausgegeben wurden. Daneben hat er jedoch auch weitere

Schritte gemacht. Den Beginn setzte das „mechanisch-optische Fernsehen“ auf der Basis der Bildzerlegung mittels der Nipkow-Scheibe. In England hatte der Schotte John Logie Baird im Jahre 1926 damit erfolgreich die elektrische Übertragung von bewegten Bildern gezeigt. Hugo Gernsback hatte gleich einen eigenen Beitrag parat. Im Jahre 1927 gab er die umfangreiche Broschüre „All About Television“ heraus, in der stufenweise die Entwicklung des Fernsehens dargestellt wurde und Anleitungen zum Bau eines eigenen Fernsehgerätes zu finden waren. Die erste Nummer des Magazins „Television“ folgte im Juli 1928. Die Wirtschaftskrise des Jahres 1929 verhinderte die Fortsetzung, so dass erst im Jahre 1931 das neue Magazin „Televison News“ erscheinen konnte. Es hielt sich aber nur bis zum Jahre 1932. Das Thema Fernsehen wurde nach dem Jahre 1932 durch das Magazin „Radio Craft“ mittels Ausgabe von „Special Television Number“ weiter betreut.

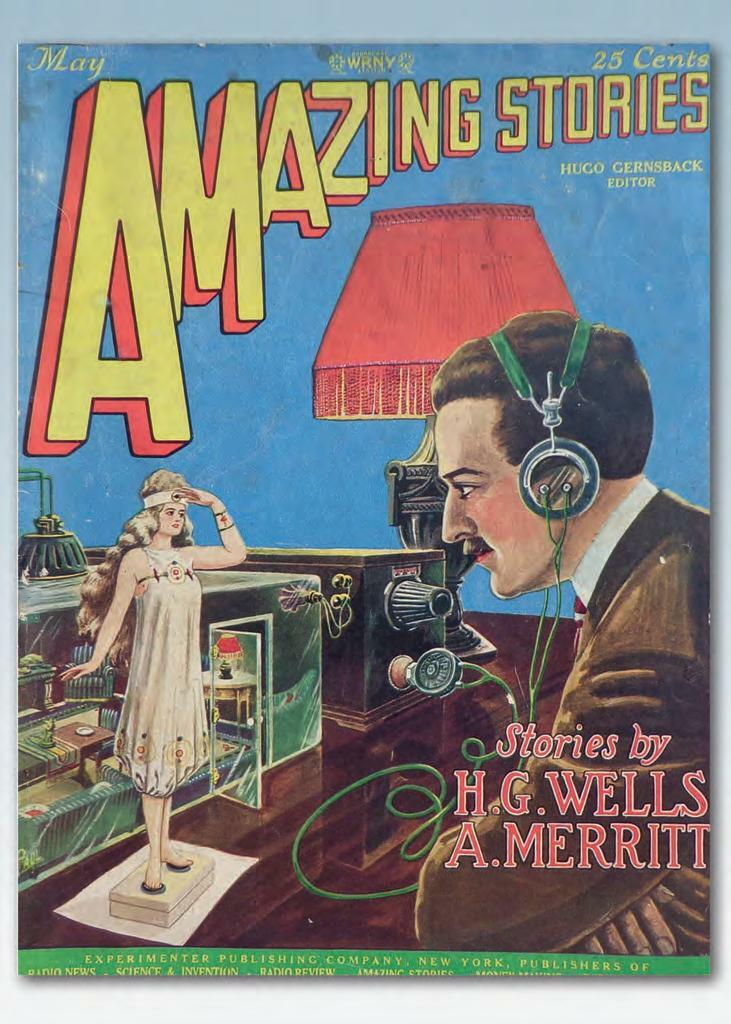

Amazing Stories

Die bisher betrachteten Magazine, die von Hugo Gernsback herausgegeben wurden, hatten durchwegs einen technischwissenschaftlichen Inhalt. Gelegentlich wurden auch Aufsätze, die als phantastisch eingestuft werden können, darin aufgenommen. Gernsback hatte jedoch bereits im Jahre 1926, also noch vor dem Zusammenbruch der Wirtschaft, mit der Herausgabe des Magazins „Amazing Stories“

ZEITSCHRIFTEN 17 10 / 22

Oben links und rechts: Radio Craft, January 1947 All About Television, New York 1927 Rechts: Amazing Stories, May 1927

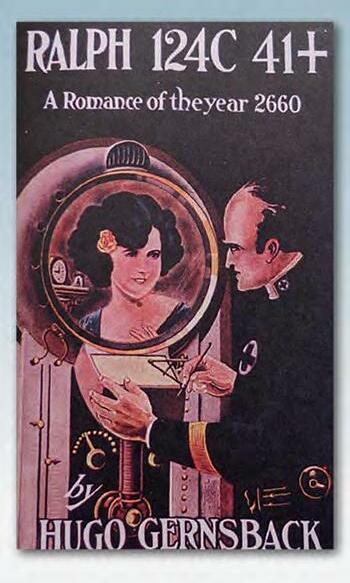

Magazine, so auch „Foto Craft“, „Motor Camper & Tourist“, „Sexology“ und andere herausgegeben. Gernsback war stets bemüht, am Puls der Zeit zu sein. Auch war er schriftstellerisch nicht untätig. Stets unterstützte er seine Magazine mit „Editorials“, war als Erfinder tätig und verfasste selbst Bücher. Bekannt geworden ist vor allem sein Roman „Ralph 124C 41+ A Romance of the year 2660“, der zuerst in 12 Fortsetzungen von April 1911 bis März 1912 in „Modern Electrics“ und im Jahr 1926 als Buch erschien.

Ehen und Ehrungen

Hugo Gernsback ging drei Ehen ein und hatte daraus vier Kinder. Er starb im Jahre 1967 im Alter von 83 Jahren in New York. In Luxemburg, seinem Heimatland, wurde sein Wirken im Jahre 2009 durch eine große Ausstellung geehrt. In Deutschland fand im Jahre 2013 am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe die Ausstellung „Die Gernsback Prophezeiung. Father of Science Fiction“ statt, in der vor allem sein Beitrag an der Entwicklung der elektronischen Kultur gewürdigt wurde.

Literatur

Larry Steckler (Editor): A Man Well Ahead of His Time. Poptronics Inc., Marana, Arizona, 2007

Centre National de Litérature (Editor): Hugo Gernsback. An Amazing Story. Mersch (Luxemburg), 2009

Franz Pichler: Hugo Gernsback und seine technischen Magazine. Trauner Verlag Linz, 2014

Fotos: Prof. Franz Pichler

Mit seinen Magazinen hat Hugo Gernsback in der Frühzeit der Funk- und Radiotechnik für die amerikanische Jugend ei-

nen wichtigen Beitrag geleistet. Nicht wenige seiner eifrigen Leser, die von Monat zu Monat mit Spannung auf das Erscheinen der nächsten Nummern warteten, waren später als Erfinder und Techniker erfolgreich. Hugo Gernsback kann sich zurecht in die Reihe anderer aus Europa ausgewanderter Persönlichkeiten, wie Pupin, Tesla, Alexanderson, Steinmetz und Zworykin einordnen, die alle mit ihrem Wissen und Talent mithalfen, dass die USA zu einem der führenden Staaten auf dem Gebiet der Elektrotechnik und der Radio- und Fernsehtechnik wurden. Seine Magazine, die zum Teil in großen Auflagen erschienen, sind heute, vor allem natürlich in den USA, beliebte Sammelobjekte. Dabei nehmen die Magazine „Amazing Stories“ und „Wonder Stories“, die dem Gebiet des „Science Fiction“ zugeordnet werden können, einen besonderen Platz ein.

Links: Hugo Gernsback mit Tele-Eye Glasses

Oben: Zukunftsroman von Hugo Gernsback „Ralph 124C 41+”

ZEITSCHRIFTEN 18 10 / 22

Beliebte Sammelobjekte