Facultad de Ingeniería Programa Gestión de Proyectos División de Acompañamiento Integral Dirección de Bienestar Sede Bogotá

1 número 2021 revista estudiantil de divulgación y cultura agrícola ISSN en línea 2806-0490

Revista estudiantil de divulgación y cultura agrícola de la Universidad Nacional de Colombia Número 1 • 2021 • ISSN en línea 2806 · 0490 Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Ingeniería | Sede Bogotá

INNAGRI es una publicación anual de estudiantes del pro grama de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería que surge como iniciativa del Semillero de Investigación Innovación en el Campo y en la Ingeniería para la Sociedad - ICIS, la cual busca ofrecer un espacio para la convergen cia de diferentes saberes que atraviesan a esta disciplina, donde se integren no solo los aspectos científicos e investi gativos sino también los relacionados con el ámbito social y humano dentro del sector agrícola.

CONTACTO innagrifi_bog@unal.edu.co @revistainnagri

Universidad Nacional de Colombia

Cra 45 No 26-85 Edificio Uriel Gutiérrez Sede Bogotá www.unal.edu.co

CONTACTO PGP proyectoug_bog@unal.edu.co 316 5000 ext. 10661 / 10662 /gestiondeproyectosUN @pgp_un issuu.com/gestiondeproyectos

El material expuesto en esta publicación puede ser distri buido copiado y expuesto por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No se pueden realizar obras derivadas. Las ideas y opiniones presentadas en los textos de la siguiente publicación son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Nacional de Colombia.

rectora Dolly Montoya Castaño vicerrector José Ismael Peña Reyes director bienestar sede bogotá Oscar Arturo Oliveros Garay jefe de división de acompañamiento integral Zulma Edith Camargo Cantor coordinador programa gestión de proyectos William Gutiérrez Moreno decana de la facultad de ingeniería María Alejandra Guzmán Pardo director bienestar ingeniería Giovanni Muñoz Puerta

COMITÉ EDITORIAL

coordinación

Ana Tejedor | ingeniería agrícola, facultad de ingeniería - sede bogotá experta evaluadora Ingeniera Agrícola Andrea Katherín Carranza Díaz msc. en ingeniería agrícola de la universidad nacional de colombia, candidata al docto rado en suelo y medio ambiente de la universidad laval, canadá corrección de estilo innagri Angie Garzón | estudios literarios, facultad de ciencias humanas - sede bogotá comité de fotografía y diseño innagri Neil Lopez | diseño industrial, universidad nacional de colombia- sede bogotá Ana Tejedor | ingeniería agrícola, facultad de ingeniería - sede bogotá comité de logística y divulgación Sara Gutiérrez | ingeniería agrícola, facultad de ingeniería - sede bogotá Bryan Gil | ingeniería agrícola, facultad de ingeniería - sede bogotá Katherine López | ingeniería agrícola, facultad de ciencias agrarias - sede medellín fotografía de portada Ana Julyeth Tejedor Díaz corrección de estilo Diana C. Luque V. ( PGP ) diseño y diagramación Fernando Rodríguez ( PGP )

innagri n° 1 | 2022

Contenido

INNAGRI N°1

Editorial Agradecimientos COLUMNAS

Ingeniería agrícola: Historia y proyecciones en Colombia SICAD: Poniendo manos a la obra sobre el cannabis (investigación e industria)

Ana Julyeth Tejedor Díaz

página Andrea Herrera Cardona

6 8 12

Juan José Mantilla Cutiva • María Camila Gutiérrez Pineda Paula Andrea Uribe Benavides • Leonardo Urrea Ríos

20

PROYECTOS ESTUDIANTILES

Proceso de implementación de tres huertas comunitarias ubicadas en Bogotá, Pitalito (Huila), y Viotá (Cundinamarca)

BIOTECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y ACTUALIDAD

Espectroscopía NIR como herramienta en la autenticación de alimentos Hackeando el valor de "p" en las pruebas estadísticas aplicadas en agricultura

32 62 74

innagri n° 1 | 2022

Juan Pablo Cordero Rodríguez • Karen del Pilar Galindez Labrador Laura Juliana Peñuela Mojica • Omar David Guzmán Sánchez

Kelly Johanna Patarroyo León • Carolina María Sánchez-Sáenz

Sebastián Gutiérrez Pacheco

Editorial

Ana Julyeth Tejedor Díaz 1

La innovación es un proceso de creación que se alimenta de experiencias heredadas, a partir de las cuales transformamos y reinventamos nues tras realidades buscando descubrir nuevas formas de entender el mundo. En este sentido lo innova dor, o el acto mismo de innovar, puede entenderse como la representación de un cúmulo de saberes que se articulan para dar vida al futuro, y es sobre este concepto en donde yace la esencia misma de la ingeniería, una ingeniería que hoy más que nunca debe estar al servicio de su entorno.

Adicionalmente, es importante reconocer que el desarrollo de la ingeniería no es un hecho ais lado a las dinámicas sociales, pues, en conjunción

1 Ingeniería Agrícola, Facultad de Ingeniería. anjtejedordi@unal.edu.co

con las ciencias, esta está llamada a responder a las demandas de la humanidad y del medio am biente, las cuales se entrelazan por fuertes rela ciones tanto biológicas como sociales, económicas, políticas, culturales, entre otras. Con este proyecto editorial se busca resignificar el papel de la in geniería dentro de todos los contextos en los que se desenvuelve la sociedad, en especial dentro del rural y del trabajo técnico asociado a la producción agrícola. Innagri representa la innovación en la Ingeniería Agrícola, una ingeniería contemporánea, con la capacidad de integrar las diferentes perspectivas que convergen en las problemáticas que como profesionales buscamos resolver, de aquí que uno de nuestros objetivos sea darles mayor valor a las ideas y al trabajo que se realiza desde la academia y el mundo investigativo.

Este proyecto se divide en tres secciones. La primera de ellas, llamada Columnas, es un espacio para la argumentación y el pensamiento críti co. Allí se recogen ideas de diferentes disciplinas en torno al campo, la ingeniería rural y todas las áreas ligadas a esta. Su propósito es dar cabida a todas las voces que aportan a la construcción del trabajo conjunto por el desarrollo rural, ambien tal y tecnológico del sector agrícola. Por otra parte, dentro de este diálogo multidisciplinar es preciso destacar la labor investigativa y la generación de conocimiento que se desarrolla a través del tra bajo de diferentes grupos estudiantiles; por esta razón la revista es presentada como una platafor ma para la publicación de proyectos estudiantiles que se encuentran ligados a las líneas temáticas abordadas. De este modo se busca dar visibilidad a los esfuerzos, logros y retos que surgen en el tra bajo estudiantil durante los procesos de creación e innovación, y, al mismo tiempo, propiciar el inte rés de diferentes sectores académicos por un trabajo colaborativo en el que se pueda aprender de diversas experiencias gracias a la multiplicidad de miradas sobre la misma problemática. Finalmente, Innagri presenta una tercera sección denominada Biotecnología, innovación y actualidad destinada a la divulgación de temas innovadores que repre senten nuevas tecnologías o herramientas rele vantes para el avance técnico y científico de la Ingeniería Agrícola.

Nuestra primera publicación se logra gracias a un arduo esfuerzo por brindar a todas las profesiones y oficios inmersos en el marco del tra bajo agrícola y medioambiental un lugar para la

discusión y el común entendimiento frente a pro blemáticas ambientales y sociales transversales a la sociedad en general, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria y el agotamiento de re cursos esenciales para la vida; como también, por darle un elemento de identidad al programa de Ingeniería Agrícola que invite al trabajo multidisciplinar e integre diversos saberes.

innagri n° 1 | 2022

Agradecimientos

En esta primera publicación, el proyecto INNAGRI extiende su agradecimiento a todas las per sonas que creyeron en esta iniciativa. A la ingeniera Carolina María Sánchez Sáenz, actual directora del Área Curricular del Departamento de Ingeniera Civil y Agrícola, ya que, sin su apoyo constante, oportuna gestión y su siempre amable disposición, este proceso no hubiese sido posible.

A la ingeniera Andrea Katherín Carranza Díaz, quien ha seguido de cerca el trabajo realizado y con gran entusiasmo ha respaldado cada paso en el camino.

A la Facultad de Ingeniería, por permitir y con fiar en el desarrollo de esta estrategia para la di vulgación del trabajo de estudiantes, egresados y docentes en torno a la Ingeniería Agrícola y a las diferentes dimensiones que la atraviesan.

Al Programa de Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, por brindar a la comunidad universitaria herramientas para la creación y materialización de ideas que enrique cen la experiencia de vivir la universidad desde diferentes ámbitos.

A los autores del presente número por per mitir a este proyecto mostrar su trabajo y valiosas contribuciones para el desarrollo social, científico e investigativo del sector agrícola.

A todas las personas que estuvieron involu cradas en la construcción de esta publicación, por su dedicación y amor por lo que hacen.

innagri n° 1 | 2022

COLUMNAS

Panorámica embalse La Esmeralda Fotografía de Neil Fray López Bernal

Ingeniería agrícola: historia y proyecciones en Colombia

Andrea Herrera Cardona 1

Resumen

En este artículo se expone un resumen del origen de la Ingeniería Agrícola y su transformación a lo largo de los años, principalmente el cambio que ha presentado este programa de estudios en Colombia, algunos de sus retos y sus proyecciones a futuro. Por otro lado, se presenta la importan cia tanto de la agricultura, como de la aplicación de la ingeniería en el campo para impulsar el de sarrollo agrícola del país. Finalmente, se explican los cambios que se han presentado desde la academia sobre esta rama de la Ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia.

Palabras clave Agricultura Colombiana Ingeniería Agrícola Programa de Estudios Desarrollo Académico. 1 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. anherreraca@unal.edu.co

innagri n° 1 | 2022

ingeniería agrícola

La agricultura es la actividad responsable del su ministro de alimentos en el mundo y toma una gran importancia en el crecimiento económico de los países en vía de desarrollo (Bula, 2020). Esta actividad tiene su origen en el periodo neolíti co, unos 10 000 años atrás luego de que algunas poblaciones pasaran de ser cazadores nómadas a ser agricultores sedentarios (Heraldo, 2016). Actualmente, la agricultura impulsa la econo mía de muchos países en desarrollo con grandes aportes al hábitat y el paisaje, mediante la con servación de suelos y biodiversidad, la ordenación de cuencas hidrográficas y la retención del carbono ( FAO , 2005).

Uno de los principales promotores del desarrollo económico y de la reducción del índice de po breza en la mayoría de los países desarrollados es su crecimiento económico ( FAO , 2005). El aumento de inversión en el sector agropecuario acrecienta la productividad, el empleo y los ingresos de tra bajadores agrícolas; asimismo, es eficaz para redu cir la pobreza urbana con la transformación inicial de la economía hacia el desarrollo (Bula, 2020).

Se cree que los estudios sobre agricultura surgen a partir de las máquinas para labores agrí colas (Hernández, 2005). El primer programa de Ingeniería Agrícola nace en Estados Unidos en 1886, en la Universidad de Nebraska. Este plan de estudios contaba con conocimientos de mecánica práctica y estudios de suelo y agua (Hernández, 2005). En América Latina, el primer programa de Ingeniería Agrícola se establece en 1954 en la Universidad de Manabí, Ecuador; en 1960 se crea

el programa de la Universidad Agraria La Molina, Perú; en Colombia, el primer plan curricular surge en 1965, en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín; y finalmente, en 1969, se crea en Brasil el programa de pregrado en Ingeniería Agrícola de la Universidad de Rio Grande del Sur (Hernández,2005).

El programa de Ingeniería Agrícola nace en Colombia como respuesta a dos necesidades fun damentales: la mentalidad cuantificadora del ingeniero en el agro, con su conocimiento en ciencias, física y matemática; y el ingeniero con conocimiento biológico (Gómez y Villa, 1975). Un intercambio, realizado en 1962,entre la Universidad de Michigan y la Universidad Nacional de Colombia, es una de las principales causas de la creación del programa: profesores estadounidenses especializados en el área de la maquinaria agrícola dieron clases en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional en Medellín, y profesores colombianos fueron a especializarse en Estados Unidos (Bustamante Betancur, 1985). El primer plan de estudios en Ingeniería Agrícola de Colombia contaba con líneas de estudio en ingeniería de riego, drenaje y adecuación de tierras; ingeniería de procesamiento de productos agrícolas; maquinaria agrícola y mecanización; y sistemas de estructuras agrícolas y electrificación rural (Gómez y Villa, 1975).

El programa de Ingeniería Agrícola de la Sede Medellín surgió gracias a la colaboración del decano de la Universidad, Carlos Garcés, la OEA , la FAO , y los ingenieros Fredy Salas (Universidad Agraria la Molina), Alfonso Diaz (Universidad Nacional en Palmira), Alejandro Sandino (Universidad Nacional

en Bogotá) y Carl Hall (Universidad de Michigan) (Bustamante, 1975). Tras su aprobación se establecieron los pregrados de las sedes Palmira y Bogotá, en 1967 y 1969 respectivamente; la Universidad Surcolombiana, en 1976; y la Universidad de Sucre, en 1978 (Bustamante, 1985).

La Ingeniería Agrícola tiene un papel importante tanto en la etapa de cultivo (con labores de adecuación de tierras, implemento de maquinaria agrícola e ingeniería del agua) como en la etapa de cosecha (participando en la poscosecha y la transformación de productos agrícolas) (Ramos Sarria et al., 1985). Los primeros veinte años de trayectoria de la carrera mostraron un balance positivo, man teniéndola en un lugar relevante de los ámbitos académico y profesional; así, sus egresados parti ciparon en diferentes actividades y entidades del sector agropecuario (Bustamante Betancur, 1985). Otro balance, esta vez de los primeros cincuenta años de la Ingeniería Agrícola en Colombia, eviden cia que ha presentado cambios al adaptarse al de sarrollo político, social, económico y agroindustrial del país (Jiménez Narváez y Mendoza de Armas, 2015). La mayoría de estos cambios se deben a la necesidad de transformar la agricultura tradicional, con el fin de volverla más productiva, competitiva, eficiente y rentable (Hernández Hernández, 2005). De esta manera, se han hecho modificaciones en poscosecha, ciencia y tecnología de alimentos, y en el aprovechamiento y manejo de recursos naturales (Jiménez Narváez y Mendoza de Armas, 2015).

Según el Proyecto Educativo de Programa ( PEP ), el objetivo del pregrado en Ingeniería Agrícola es

la “[…] adecuación y modernización del sector rural, para la producción, conservación y transformación primaria de los productos alimenticios y mate rias primas de origen agropecuario” (Universidad Nacional de Colombia, 2021, p. 17). Por otra parte, el objetivo del estudiante es adquirir conocimien tos interdisciplinarios para la conservación y ma nejo de recursos naturales, y adaptarse a nuevas tendencias como la agricultura y zootecnia de pre cisión (Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2018). Como resultado de la colaboración del grupo de académicos, aulas y laboratorios que integran el programa de Ingeniería Agrícola se fortalece el plan de estudios frente al Consejo Nacional de Acreditación ( CNA ) (Jiménez Narváez y Mendoza de Armas, 2015).

En la actualidad, la Ingeniería Agrícola se encuentra en evolución debido a la cuarta revolu ción industrial y busca adaptarse a otras áreas del conocimiento como los biosistemas (Parra y Osorio, 2019) o a nuevas ramas de aplicación que comprenden el control y la automatización en la agricultura (Universidad Nacional de Colombia, 2014). Ejemplos de estas adaptaciones se pueden observar en todo el mundo: en Estados Unidos (2005) se cambia de ASAE (Sociedad Americana de Ingeniería Agrícola) a ASABE (Sociedad Americana de Agricultura y de Ingeniería Biológica); en Europa se integra el estudio de la biología, el medio ambiente y la agricultura en la Ingeniería de Biosistemas; en Asia y Oceanía se incorpora el concepto de Ingeniería de Biosistemas; y finalmente, en América Latina, se dan cambios en Costa Rica, donde a partir del año 2011 se habla

innagri n° 1 | 2022 14 - 15

ingeniería agrícola

de Ingeniería en Ecosistemas, en Producción y en Bioingeniería, y en Brasil, donde existen varias universidades con niveles de pregrado y posgra do en Biosistemas (Parra y Osorio, 2019).

A partir de lo descrito anteriormente se evidencian las transformaciones de la Ingeniería Agrícola y la visión que debe adquirir para continuar siendo una profesión competente en nuestro país. Por tal motivo, se ha impulsado una reforma en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y se han logrado adecuar algunas asignaturas del nivel de maestría para actualización en Biosistemas. Esto implicó el cambio de nombre de Maestría en Ingeniería – Ingeniería Agrícola a Maestría en Ingeniería – Ingeniería de Biosistemas a través del Acuerdo 180 del 2020 de Consejo Académico, y la modificación de los objetivos específicos del pro grama de Maestría en Ingeniería – Ingeniería de Biosistemas, mediante el Acuerdo del 320 del 2020 del Consejo Superior Universitario.

Actualmente, el programa de posgrado de Maestría en Ingeniería – Ingeniería de Biosistemas se encuentra vigente en la Universidad Nacional de Colombia; sin embargo, está a la espera de la creación del código SNIES por parte del Ministerio de Educación Nacional para poder graduar profesionales en este programa (Osorio, comunicación personal, 7 de septiembre de 2021). Este plan de estudios cambia el enfoque de la maestría de dos líneas de investigación a seis, que comprenden: “[…] manejo sostenible de agua y suelo, poscose cha y procesos agroindustriales, máquinas y meca nización agrícola y agroindustrial, construcciones

e infraestructura rural y bioclimática, energía y au tomatización agrícola, y transferencia de tecnología y desarrollo rural” (Universidad Nacional de Colombia, 2020, párr. 3).

Estas modificaciones empezaron desde el programa de posgrado (el cual cuenta con una participación inferior al pregrado) que buscaba provocar una transformación gradual de la Ingeniería Agrícola desde la academia. Adicionalmente, con el fin de actualizar a los profesionales que ejercen su carrera, se busca crear una Especialización en Agroindustria y Biosistemas, que funcione como puente entre el nivel de estudios de pregrado y la maestría (Osorio, comunicación personal, 7 de sep tiembre de 2021). Cabe resaltar que, aunque se han propuesto cambios en el programa curricular desde el 2006 (principalmente en la sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia), solo hasta el 2014 se evidenció algún interés por la moderni zación. Este se intensificó mediante una propuesta en el 2019, que fue la causa de la actual reforma en el área de Ingeniería Agrícola (Osorio, comunicación personal, 7 de septiembre de 2021).

Para concluir, vivimos en un país agrícola con una gran oferta ambiental y potencial para el de sarrollo agropecuario, lo que nos invita a producir responsablemente alimentos de calidad y en can tidad suficiente para suplir la demanda que hay en el mundo. Lo anterior se encuentra de la mano con los objetivos estratégicos de la FAO que pretenden que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles (Mota Botello y Mora Izquierdo, 2018). Las políticas públicas son

un requisito fundamental para impulsar la produc tividad agrícola, pues permiten elevar los ingresos para la inversión en investigación, tecnología y prácticas innovadoras para los agricultores; y así, aumentar los rendimientos, gestionar los recursos, mejorar la calidad de los productos, conservar los recursos naturales y adaptarse a los desafíos climá ticos (Bula, 2020). Por esta razón es necesario que, como profesionales del área de Ingeniería Agrícola, docentes en la academia, investigadores y trabaja dores del campo, nos integremos y trabajemos por el cumplimiento de un propósito en común: el de sarrollo del sector agrícola de nuestro país, pues sin campo no hay ciudad.

Referencias

Acuerdo 180 de 2020 [Universidad Nacional de Colombia]. Por el cual se actualizan los objetivos específicos y la estructura de los planes de estudios del programa curricular Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Biosistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá Sede Bogotá; se modifica el Acuerdo 010 de 2002 del Consejo Académico, y se derogan los Acuerdos 259 de 2008 y 055 de 2009 del Consejo Académico.

Acuerdo 320 de 2020 [Universidad Nacional de Colombia]. Por el cual se cambia el nombre del programa curricular Maestría en Ingeniería - Ingeniería Agrícola por la de Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Biosistemas de la Universidad Nacional de Colombia, su objetivo general y el título que otorga, y se modifican los Acuerdos 009 y 018 de 2002 del Consejo Académico.

Bula, A. O. (2020). Importancia de la agricultura en el desarrollo socio-económico. Puente Académico, 16, 1-29. https:// observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/Importanciade-la-agricultura-en-el-desarrollo-socio-económico.pdf

innagri n° 1 | 2022 16 - 17

ingeniería agrícola

Bustamante, F. (1975). Programa de Ingeniería Agrícola, bases para su creación y desarrollo histórico. Revista Facultad Nacional de Agronomía, 30(1), 5-8. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/72557

Bustamante, F. (1985). La profesión de la ingeniería agrícola en Colombia. Revista Facultad Nacional de Agronomía, 38(2), 3-6. https://www.google.com/url?sa=tyrct=jyq=yesrc=sysource=webycd=ycad=rjayuact=8yved=2ahUKEwicyt zH5vLyAhVKRzABHXB0DwgQFnoECAIQAQyurl=https%3A%2F%2Frevistas. unal.edu.co%2Findex.php%2Frefame%2Farticle%2Fdownload%2F28313% 2F28668%2F101011yusg=AOvVaw0noxP2oib4a_1h4vnHHXbM

FAO. (2005). La importancia de la agricultura en la actualidad. En Agricultura y diálogo de culturas, nuestro patrimonio común. http://www.fao.org/3/a0015s/a0015s04.htm

Gómez, J. M., y Villa, L. G. (1975). Programa de Ingeniería Agrícola bases para su creación y desarrollo histórico. Facultad Nacional de Agronomía de Medellín, XXX(1). http://www.bdigital.unal.edu.co/37032/1/38407-170908-1-PB.pdf

Heraldo. (2016). ¿Dónde y cómo se originó la agricultura? https:// www.heraldo.es/noticias/sociedad/2016/07/14/donde-comoorigino-agricultura-966623-310.html?autoref=true#

Hernández Hernández, J. E. (2005). Introducción a la Ingeniería Agrícola (Cuarta edición). Universidad Nacional de Colombia.

Jiménez Narváez, G., y Mendoza de Armas, C. (2015). Cincuenta años del programa de Ingeniería Agrícola. https://www.google.com/url?sa=tyrc t=jyq=yesrc=sysource=webycd=ycad=rjayuact=8yved=2ahUKEwjImYvj5PL yAhW3RjABHUEMDmsQFnoECAMQAQyurl=https%3A%2F%2Frevistas.unal. edu.co%2Findex.php%2Frefame%2Farticle%2Fdownload%2F53376% 2F58601%2F316724yusg=AOvVaw04qf4fOCUB1iUdJMmIOZOY

Mota Botello, G., y Mora Izquierdo, D. (2018). La FAO y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Patrimonio”: Economía Cultural y Educación para la Paz (Mec-Edupaz), 2(14), 100-117. http://www.fao.org/3/i4997s/i4997s.pdf

Parra, A., y Osorio, R. (2019). Propuesta de actualización y Modificación: Programa de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Agrícola a Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Biosistemas [Borrador no publicado]

Ramos Sarria, R., López D., M. J., y López D., J. A. (1985). El ingeniero agrícola en la agroindustria. Revista Facultad Nacional de Agronomía, 38(2), 9-12. https://www.goo gle.com/url?sa=tyrct=jyq=yesrc=sysource=webycd=ycad=rjayuact=8yved=2ahUKEwigjvuJ5vLyAhVrRDABHdrQBjsQFnoECAMQAQyurl=https%3A%2F%2Frevistas. unal.edu.co%2Findex.php%2Frefame%2Farticle%2Fdownload%2F28315% 2F28679%2F101118yusg=AOvVaw2TarxyfnZkm0hQyJlR1Sy6

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. (2018). Misión Universidad Nacional. Análisis textual. Carreras asociadas: Ingeniería Agrícola.

Universidad Nacional de Colombia. (2020). Maestría en Ingeniería - Ingeniería Agrícola. https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/es/ formacion/maestria/maestria-en-ingenieria-agricola.html

Universidad Nacional de Colombia. (2021). Proyecto Educativo de Programa: mejoramiento continuo y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado - Ingeniería Agrícola. Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá. https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/images/recursos/pregrado/ ingenieriaAgricola/PEP_Ingeniera_Agricola_2021_Actualizado.pdf

innagri n° 1 | 2022 18 - 19

Laboratorios de poscosecha y control Fotografía de Ana Julyeth Tejedor Díaz

SICAD: poniendo manos a la obra sobre el cannabis (investigación e industria)

Resumen

“El cannabis ha sido [la planta psicoactiva] de mayor cultivo, consumo y tráfico alrededor del mundo” (D’souza, 2021) y por tal razón ha sido ob jeto de fuertes restricciones a través de políticas antidrogas en los países productores y consumi dores. Sin embargo, recientemente la sociedad ha comenzado a cambiar su perspectiva frente a su uso y comercialización, lo que ha traído como resultados, por un lado, la creciente legalización parcial o total en diferentes países, (entre ellos,

Canadá, 15 estados de Estados Unidos, Uruguay, Sudáfrica y Georgia) y, por otra parte, el incremen to del número de empresas y de inversionistas que incursionan en su mercado. Por esto, ante el aumento del interés de diferentes industrias en los beneficios del cannabis y su uso para comba tir diversas patologías, nace SICAD (semillero de investigación en cannabis y sus derivados), como estrategia para el desarrollo de técnicas y tecno logías que contribuyan en la construcción de esta nueva industria de manera integral.

Palabras Clave Cannabis

Investigación Terapéutica Industria del Cannabis Derivados

Transformación del Cannabis

1 Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. jmantillac@unal.edu.co

2 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. mgutierrezpi@unal.edu.co

3 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia. pauribeb@unal.edu.co

4 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. ilurrear@unal.edu.co

Juan José Mantilla Cutiva 1

María Camila Gutiérrez Pineda 2 Paula Andrea Uribe Benavidez 3 Leonardo Urrea Ríos 4

innagri n° 1 | 2022

Introducción

Dado el contexto de regulación y legalización mundial, en enero del 2019 la ONU , tomando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre los beneficios médicos y terapéu ticos del cannabis, y respaldada por el voto de 27 países, decidió retirar esta planta de la lista de los estupefacientes más peligrosos. Esta decisión ha producido una avalancha de interés entre ex pertos e investigadores en relación con sus componentes, a la producción y al mejoramiento genético de la planta, así como a la búsqueda de nuevos métodos para el desarrollo de la industria en pro del beneficio de las economías internas.

consumidores fueron Israel, Estados Unidos, Chile, Canadá y Nueva Zelanda con un porcentaje de consumo de 27 %, 17 %, 15,1 %, 14,43 %, 13,89 % respectivamente (figura 1) (La República, 2021).

Figura 1 Países con mayores ingresos del mercado de Cannabis medicinal 2020

Contexto económico del cannabis a nivel internacional

New Frontier Data estimó que el recaudo anual para el 2020 del mercado de cannabis fue de $150 000 millones de dólares, y que contaba con un crecimiento de entre US $45 000 millones y US$67 000 millones comparado con el año ante rior. Más aún, al evaluar las ventas del sector, las cuales superaron los US $15 000 millones a pesar del contexto de crisis que se dio a lugar a causa de la pandemia (La República, 2021), se eviden ció que incrementaron un 71 % como resultado de las ventas en línea y de la mayor legalización en ciertos territorios (Barcott, 2021). En este sen tido, los países que tuvieron mayores ganancias con la comercialización medicinal de la planta fueron Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia y Uruguay; mientras que los principales países

Fuente: Statista. Nota: adaptada de Países que más ganan con el cannabis medicinal, La República, 2021.

Este panorama ha permitido que los inversio nistas sean optimistas frente al crecimiento del mercado en los próximos años. Según un infor me de Arcview Market Research y BDS Analytics, se prevé que para el 2024 en Estados Unidos se incrementarán las ventas a US $31,1 mil millones y para el final de la década estas serán de US $85 000 millones de dólares. Es más, si el cannabis es legalizado a nivel nacional en este mismo país, los ingresos fiscales que provendrían de este mercado sumarían US$128,8 mil millones y habría alrede dor de 1,6 millones de nuevos puestos de trabajo (D’souza, 2021).

sicad

Sin embargo, muchos son los obstáculos que aún enfrenta el mercado en términos de regulación y legislación, puesto que, en países como Canadá, donde el uso de la hierba floral para uso recreativo y medicinal es completamente legal, existen ambigüedades legales entre sus distintas provin cias dada la autonomía de cada una de ellas (Reiff, 2021a). Igualmente, las empresas enfrentan gran des restricciones a los servicios bancarios y aún per siste la estigmatización que a lo largo del tiempo ha recaído sobre esta planta (Reiff, 2021b).

Pese a lo anterior, la industria ha traído gran des beneficios a las finanzas públicas y al mercado laboral: en Estados Unidos, este sector empleó a tiempo completo alrededor de 250 000 perso nas (unos 77 300 empleos más que en el 2019), lo que representa el 32 % del total de crecimien to del número de empleados en el ámbito nacio nal. Por otro lado, la investigación de cannabis de la Universidad Estatal de Pueblo-Colorado identi ficó que, en el 2019, tan solo en la economía local, se habían recaudado US $302 millones en impues tos y tarifas provenientes de la marihuana medici nal y recreativa (Krishna, 2021).

Desarrollos en pro de la salud

Existe evidencia muy antigua del uso medicinal y terapéutico del cannabis en el mundo: en el año 2700 a. C. se reportó su uso en China; en el siglo VIII se encuentra mencionado en cartillas médicas de la India; a principios del siglo XX fue introdu cido a Europa y hasta recetado a la reina Victoria de Inglaterra para tratar sus cólicos menstruales

(Peña, 1999). Sin embargo, en los años treinta fue proscrito por riesgo adictivo debido a sus propiedades psicoactivas.

El paso del tiempo y el creciente interés en el estudio de la planta, junto con esfuerzos comunitarios de pacientes alrededor del mundo, lograron que se entablará un diálogo a propósito de la regulación y legalización para uso medicinal del can nabis. En el caso particular de Colombia, la lucha de estos sectores ha sido larga, pero ha desem bocado en el Decreto 811 de 2021, que, además de ampliar las fronteras productivas y económicas, también abre las puertas para la investigación en materia farmacéutica, médica e industrial.

En la década de los sesenta, en Israel, un grupo de científicos lograron aislar y sintetizar las moléculas de CBD y THC con el fin de estudiar las propie dades terapéuticas del cannabis. Al mismo tiempo descubrieron un sistema fisiológico de regulación de la homeostasis del ser humano: el sistema endocannabinoide, que está presente también en ani males y plantas, y que es un conjunto de moléculas endocannabicas (Anandamida y 2AG ) junto con sus respectivos receptores ( CB1, CB2 y 5HT1A ). Así se pudo comprobar que en el cuerpo hay un sistema que responde a receptores que están en el cannabis (The CBD side, 2021). Este sistema de recep tores, ligandos endógenos y enzimas contribuyen en conjunto a la regulación de diversas funciones entre las que se pueden encontrar:

[…] el aprendizaje y la memoria, la respuesta al estrés y al dolor, la regulación del sueño, los

innagri n° 1 | 2022 22 - 23

sicad

mecanismos de recompensa, la ingesta de ali mentos,los movimientos y control de la postura, entre otras. Además, sirve como modulador de otros sistemas como el inmunológico,el cardiovascular, el gastrointestinal y el reproductivo. (Casadiego-Mesa y Lastra-Bello, 2015, p. 502).

Hasta los años treinta se utilizó el cannabis sativa como base en analgésicos y medicamentos para tratar desordenes compulsivos, desde entonces, la investigación de los principios activos de esta planta ha permitido tratar en la actualidad enfermedades neurodegenerativas,molestias asocia das a pacientes con cáncer, ansiedad, dolor, entre otras (ver tabla 1).

Cáñamo para transformar

Mirando hacia el futuro en esta industria ver sátil, esperamos que la fibra de cáñamo también pueda ser aprovechada para alimentar de una manera más ecológica y amigable sectores productivos como la industria textil. El cáñamo produce hasta dos veces más fibra que el algodón y utiliza menos agua, menos pesticidas y en un menor tiempo de producción (Fresen, 2020). Adicionalmente, tiene una versatilidad equipara ble a la de otras fibras, ya que a través del cá ñamo pueden elaborarse diferentes productos: desde cuerdas hasta jeans, pasando por toda la variedad de prendas de vestir y productos para el hogar (como plumones, cojines, ropa de cama, etc.), todo tipo de productos plásticos, ladrillos de construcción, entre muchos otros.

Tabla 1 Posibles usos terapéuticos del cannabis y sus derivados

Patologías sobre las que actúa Cannabinoide

Desarrollo y progresión de tumores en el cáncer Cannabidiol

Náuseas y vómito como consecuencia de la qui mioterapia en el cáncer Dronabinol, Nabilona, TCH

Trastornos de ansiedad, insomnio y epilepsia Cannabidiol Esclerosis múltiple

Cannabidiol, Sativex, (Delta 8 y 9) TCH, HU211, ácido ajulémico

Anorexia, dolor y ca quexia asociada al VIH Cannabis fumado Presión intraocu lar, Glaucoma

Abn-CBD, CBG-DMH, WIN 55, 212-2 (Delta 9) TCH, Cannabidiol, HU-211, CP-55940

Dolor crónico y condi ciones terminales

Isquemia cerebral

TCH, Nabilona, Cannabidiol, ácido ajulémico

WIN 55, 212-2, CP55940, HU-211, Cannabidiol

Enfermedad de Hunington

WIN 55, 212-2 (Delta 9) TCH, Cannabidiol, Sativex

Fuente: Casadiego-Mesa A.F., Lastra-Bello S.M. (2015, p. 508). Nota: Reproducida de Otros posibles usos terapéuticos y sus derivados, de Casadiego Andrés y Lastra Sara (2015).

El impacto generado por esta planta para el desarrollo de una economía más sostenible con los recursos comienza desde la siembra: una vez una semilla es plantada, el terreno es protegido de la erosión a través de la renovación y descan so del suelo, un proceso que contribuye a redu cir la contaminación del agua y a garantizar la vida de los suelos.

Decreto 811 del 2021, hacia la regulación en Colombia

El Gobierno nacional emitió el pasado 23 de julio el Decreto 811 de 2021, por medio del cual se sustituye el título 11 de la parte 8 del libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con el acceso seguro e informado al uso del cannabis y de la planta de cannabis para uso medicinal. Dicho de creto modifica una serie de regulaciones existen tes para el control del manejo del cannabis y sus derivados, y, adicionalmente, autoriza la exporta ción de la flor seca de esta planta, lo cual estaba prohibido antes de la expedición de la legislación.

En el capítulo 2 de la nueva normativa se au toriza e implementa el uso regulado de la materia (como lo es la planta, sus semillas, sus granos, et cétera), que esté exenta del componente psicoac tivo THC (tetrahidrocannabinol), únicamente para fines industriales o medicinales; a la vez se permi te el uso exclusivo del componente CBD para fines investigativos, de producción y de comercialización de productos. Dicho capítulo se refiere también a las licencias que concederán permisos especí ficos a diferentes compañías para la fabricación y

comercialización de derivados del cannabis. Entre los tipos de licencias estipuladas en el decreto se encuentran la licencia para la producción y el ma nejo de semillas o del grano y las licencias extraordinarias para el cultivo de cannabis por motivos de agotamiento de existencias o de investigación con fines no comerciales. Estas tienen duraciones de tres, cinco y hasta diez años, con posibilidad de trámites de modificación y renovación, los cuales serán avalados por el Invima o por:

El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes (...) [en el caso de] las licencias de semillas para siembra y grano, y de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. (Decreto 811, 2021)

Estas regulaciones generan grandes expectativas para la economía colombiana, pues se refie ren a una industria potencial que no había podido ser explotada debido a los regímenes prohibitivos que existían. Al respecto, el abogado José Francisco Mafla (2021) afirma que:

El Decreto 811 de 2021 es una de las estrate gias del Gobierno para reactivar la economía, donde se actualiza la regulación en materia de cannabis para fines medicinales y científicos, a la vez que reconoce a esta industria como una de las más prometedoras, con un potencial de exportador de US $17 700 millones.

Y no es para menos, pues después de la cri sis económica que sufrió Colombia a causa de la

innagri n° 1 | 2022 24 - 25

sicad

pandemia se buscan alternativas para una recupe ración económica relativamente rápida y de urgencia a través de la exploración de nuevos horizontes comerciales, que generen un beneficio a diferentes sectores económicos del país (el agrícola y el industrial), aprovechando el auge mundial del uso del cannabis. Con este decreto las investigaciones en torno a esta planta podrán ser mucho más am plias y a su vez el trabajo podrá ser mayor, gene rando grandes beneficios para el país.

Conclusiones: la tarea de SICAD en el contexto cannábico colombiano

En Colombia, debido a las antiguas restricciones en materia legal, al estigma generado alrededor del uso de la planta de cannabis y al alto costo de tratamientos producidos e importados desde el extranjero, las asociaciones y comunidades de

pacientes crearon sus propias fórmulas magis trales: extracciones artesanales que no permitían, por la falta de instrumentos y conocimiento técnico, conocer con certeza las cantidades obtenidas de los cannabinoides más conocidos y uti lizados ( CBD y THC ). Esta situación no permitió hallar un estándar en las cantidades presentes de estos componentes entre una y otra extrac ción ni considerar los más de cien cannabinoi des presentes en la planta.

Con este antecedente, y apoyados en las nuevas legislaciones nacionales, se crea el proyecto SICAD (Semillero de Investigación en Cannabis y Derivados). El proyecto entiende como necesaria la tarea de alimentar la investigación en la planta de cannabis y sus derivados. Se espera que se puedan generar importantes avances en materia de implementaciones prácticas en el área de la medicina

Figura 2. Primera salida de campo del SICAD (Huila)

Fuente: fotografía de Paula Andrea Uribe Benavidez.

Fuente: fotografía de Paula Andrea Uribe Benavidez. y la industria que ayuden a mejorar la calidad de vida de toda la población interesada.

El SICAD pretende ser un móvil de formación e investigación multidisciplinar, que ponga a disposición de la comunidad estudiantil, empresarial y la sociedad en general nuevas técnicas y tecnologías que fomenten el desarrollo y consecuente competitividad de esta industria floreciente, particularmente en los eslabones de la cadena de pro ducción: desde la semilla, el cultivo, el laboratorio

Referencias

de fabricación y finalmente el paciente o usuario. Asimismo, busca generar interés en el desarrollo y creación de nuevas empresas para este sector a partir de la implementación de las buenas prácticas agrícolas e industriales; esto con el fin de que el avance en materia del cannabis de uso medicinal e industrial en Colombia no pare, y enriquezca los horizontes académicos y económicos del país y, por supuesto, del mundo entero.

Barcott, B. B. W. (2021). The US cannabis industry now supports 321,000 fulltime jobs. Leafly. https://www.leafly.com/news/industry/cannabis-jobs-report

Casadiego-Mesa A. F., Lastra-Bello S. M. (2015). Cannabis sintético: aspectos toxicológicos, usos clínicos y droga de diseño. Revista de la Facultad de Medicina. 63(3), 501-510. http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.47460

innagri n° 1 | 2022 26 - 27

Figura 3. Segunda salida de campo del SICAD en la empresa GAIA. (Mariquita-Tolima)

D’souza, D. (2021). The future of the marijuana industry in America. Investopedia. https://www.investopedia.com/articles/ investing/111015/future-marijuana-industry-america.asp

Decreto 811 de 2021. Por el cual se sustituye el título 11 de la parte 8 del libro 2 del Decreto 780 de 2016, único reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al uso del cannabis y de la planta de cannabis. D.O. No. 51744. https://www.minjusticia.gov.co/normatividad- co/Decretos/ DECRETO%20811%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf

Diario La República. (2021). Estas son las economías que más ingresos reciben con el negocio del cannabis medicinal. https://www. larepublica.co/globoeconomia/estos-son-los-paises-que-mas-ganancon-el-negocio-de-la-cannabis-medicinal-en-el-mundo-3138950

Fresen Madero, J. (2020). La fibra de cáñamo, el nuevo algodón para la industria textil. Cannapp. https://cannapp.com.co/fibra-de-canamo/

Krishna, M. (2021). The Economic Benefits of Legalizing Weed. Investopedia. 29. https://www.investopedia.com/articles/ insights/110916/economic-benefits-legalizing-weed.asp

Maflas, J. F. (2021). Decreto 811 de 2021: nuevas oportunidades para la economía. Asuntos Legales. https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/ decreto-811-de-2021-nuevas-oportunidades-para-la-economia-3215816

Peña, J. (1999). Ventana a la farmacología. Revista de la Facultad de Medicina, (47), 49-50.

Reiff, N. (2021a). How Does Canada’s Legalization of Marijuana Work? Investopedia. https://www.investopedia.com/insights/ how-does-canadas-legalization-marijuana-work/

Reiff, N. (2021b). Biggest Challenges for the Cannabis Industry in 2021. Investopedia. https://www.investopedia.com/ biggest-challenges-for-the-cannabis-industry-in-2019-4583874

The CBD Side. (2021). Historia y origen del CBD y del sistema endocannabinoide. https://www.thecbdside.com/que-es-el-cbd/ historia-y-origen-del-cbd-y-del-sistema-endocannabinoide/

sicad

Cámara de germinación y desarrollo de cannabis Fotografía de Neil Fray López Bernal

PROYECTOS ESTUDIANTILES

Cultivo maíz macanal Fotografía de Neil Fray López Bernal

Proceso de implementación de tres huertas comunitarias ubicadas en Bogotá, Pitalito (Huila) y Viotá (Cundinamarca)

Juan Pablo Cordero Rodríguez 1 Karen del Pilar Galindez Labrador 2 Laura Juliana Peñuela Mojica 3 Omar David Guzmán Sánchez 4

Resumen

Las huertas son definidas como espacios en los que se cultivan vegetales, hierbas y granos de variados tipos, estas se caracterizan por desarro llar una producción limpia utilizando insumos que se encuentran en el mismo agroecosistema.

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. jpcorderor@unal.edu.co

2 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. kpgalindezl@unal.edu.co

3 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. lpenuelam@unal.edu.co

4 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. oguzmans@unal.edu.co

innagri n° 1 | 2022

huertas comunitarias

Palabras clave Huertas Comunitarias Agricultura Urbana Biodiversidad Agroecosistema

Actualmente, las huertas brindan alternativas para la soberanía y seguridad alimentaria, y a su vez fomentan la formación de tejido social y la conservación de la agrobiodiversidad. A partir de diversos estudios se han identificado diferentes problemáticas en torno a la implementación de huertas, entre ellas la asistencia técnica deficien te y la sostenibilidad a largo plazo de estas. En esta investigación se llevó a cabo la implemen tación de tres huertas comunitarias agrobiodi versas (ubicadas en Bogotá, Pitalito y Viotá) y la evaluación de varias huertas caseras (ubicadas en Viotá), con el propósito de: 1) identificar las prácticas más utilizadas para el mantenimiento de las huertas, y 2) demostrar las limitaciones a nivel técnico y social en la implementación de estas. Con la realización de entrevistas semiestructuradas a los agricultores se encontró que el uso de materiales orgánicos es una de las prácticas más usadas, tanto para la adecuación del suelo como para la fertilización de las plantas; por otra parte, se identificó como problemática más relevante la baja disponibilidad de mano de obra para el sostenimiento de las huertas; finalmente, se evi denció que las mujeres son quienes se encargan principalmente de la planeación, instauración y mantenimiento de estos espacios.

Introducción

Las huertas se definen ampliamente como espacios donde se cultivan diferentes hortali zas, granos básicos, frutas, plantas medicinales, hierbas comestibles, ornamentales, entre otras (Palacios et al., 2016; Silva, 2017). Usualmente, estas se establecen en fincas, jardines, balcones, terrazas o en espacios comunitarios no productivos (por ejemplo, terrenos baldíos). Se carac terizan por desarrollar una producción limpia, en la cual se prioriza el uso de insumos que se encuentran dentro del mismo agroecosistema (Hinestroza et al., 2019).

Las huertas se han convertido en una alter nativa sostenible para combatir los problemas de seguridad alimentaria y de deficiencia nutricional, especialmente en comunidades en las que el acceso a alimentos es limitado (Granados et al., 2016). Adicionalmente, las huertas comunitarias se configuran como espacios de integración para personas de diferentes edades en los que se intercambian conocimientos y alimentos. Estas experiencias pro pician la generación de lazos comunitarios basados en la confianza, el trabajo en equipo y la solidari dad (Castro, 2020).

No obstante, se han identificado problemáticas en torno a su implementación. En el proyecto de instauración de un sistema de huertas para las islas de Providencia y Santa Catalina, ejecutado por Reina (2008), los procesos de mayor dificultad fueron la articulación de las personas, el desarrollo de capacitación para todo público, la divulgación para incrementar la participación, la generación

de incentivos económicos y la sostenibilidad de las huertas en el tiempo. También se destacan la falta de tecnologías o técnicas sencillas para la produc ción bajo condiciones ambientales adversas y ex tensión rural deficiente ( FAO , 2014).

La extensión rural ha sido practicada como una transferencia de conocimientos, técnicas o metodologías hacía población rural, desconociendo los conocimientos de las comunidades asesoradas. Sin embargo, en los recientes planteamientos sobre la labor de extensión se construyen conocimientos a partir del diálogo, intercambio y análisis de saberes, con el objetivo de generar capacidades que les permitan a las comunidades mejorar su realidad eco nómica, política, social y ambiental (Méndez, 2020).

Uno de los métodos de producción orgánica a pequeña escala de fácil implementación, con el que se obtienen mayores rendimientos en un espacio reducido y con una menor cantidad de in sumos externos, es conocido como el método de cultivo biointensivo (Rostran et al., 2016). Este se fundamenta en una serie de principios que buscan la sustentabilidad económica, ambiental y social de la producción. Algunas prácticas de este método incluyen: preparación del suelo, uso de compost, semilleros y siembra intensiva, cultivo de produc tos con alto carbono y calorías, uso de semillas de polinización abierta y la integralidad del sistema productivo (Jeavons y Cox, 2016). A partir de dichas prácticas se busca enfrentar los problemas de con taminación y desgaste del suelo, agotamiento de recursos naturales, dependencia de combustibles fósiles y productos químicos (Rostran et al., 2016).

innagri n° 1 | 2022 34 - 35

huertas comunitarias

Teniendo en cuenta el contexto presentado anteriormente, el objetivo del presente estudio es hacer un análisis comparativo en condiciones con trastantes de los procesos de implementación de tres huertas comunitarias ubicadas en Bogotá,Viotá (Cundinamarca) y Pitalito (Huila).

Materiales y métodos

Área de estudio Huerta de Bogotá

Está ubicada en uno de los invernaderos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; situado a 4°38' 8.9" N 74°05' 21.7" W, a 2640 msnm. El espacio disponible para sembrar se encuentra distribuido en dos naves con un total de 264 m2. Una nave se encuentra en un sistema abierto expuesto a condiciones ambientales y la otra en un sistema cerrado con cobertura plástica. El suelo posee textura arcillosa, con alta capacidad de retención de humedad y pH de 5,15. No presenta problemas por salinidad.

Huerta de Pitalito (Huila)

Está ubicada en la vereda Miravalle, en el corregimiento de Chillurco (1°54'29.9"N 76°03'59.7"W), a 1640 msnm. El municipio presenta un régimen de lluvias bimodal con aproximadamente 3246 mm/año y la tempe ratura oscila entre 17-23ºC. La huerta posee un área de 120 m2, donde se presentan cam bios en la pendiente que oscilan entre 16° y

30°. El suelo presenta una textura franco-ar cillosa, con alta retención de humedad.

Huertas de Viotá

Se encuentran ubicadas en las veredas de Brasil y Palestina (4°21' 56.6" N 74°29' 10.0" W), y co rresponden a un complejo de treinta huertas establecidas en sistema abierto. La zona pre senta una temperatura media de 19°C y cuen ta con una precipitación anual de 1216 mm. La implementación se realizó en conjunto con la Asociación de Trabajadores Campesinos de Viotá ( ASTRACAVI ).

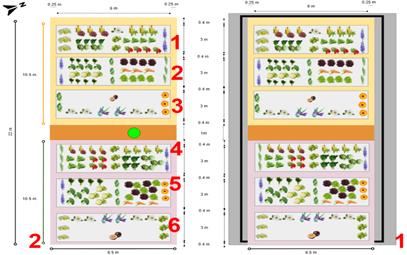

Implementación de las huertas Huerta Bogotá

Cada nave fue distribuida en seis camas de las cuales tres se encontraban bajo un método de producción tradicional y tres fueron trabajadas bajo los lineamientos de la metodología biointensiva, como se muestra en la figura 1. Se sembraron diferentes especies en cada cama siguiendo los principios de asocia ción de cultivos y alelopatía (Blanco, 2006). Para las camas trabajadas bajo el método tra dicional se realizó inicialmente la incorpora ción de materia orgánica al suelo (100 kg de Solid Blend/cama) y la delimitación de camas. El proceso que se realizó durante la siembra fue el siguiente: 1) apertura del hoyo en el sitio de siembra; 2) aplicación de un puñado de abono orgánico en el sitio; 3) inmersión de las raíces de las plántulas en suspensión de

Figura 1. Plano de la huerta en Bogotá

Fuente: elaboración propia.

Nota: En la parte superior está la zona con manejo tradicional y en la parte inferior el manejo biointensivo. En la nave de la izquierda se maneja sistema abierto expuesto a condiciones ambientales y en la derecha un sistema cerrado con cobertura plástica en el techo.

Trichoderma sp; y 4) ubicación de la plántula en el hoyo. Para la fertilización se realizaron aplicaciones semanales de fertilizantes líquidos solubles completos con NPK y micronutrientes (Actipjyl Complet-Ingeplant®),y bioestimulan tes a base de algas (Algaplant- Ingeplant®).

Huerta Pitalito (Huila)

El terreno se dividió en tres secciones: la pri mera se realizó por medio del método bioin tensivo; la segunda a través del método de labranza cero, el cual consiste en hacer la

labranza mínima en el suelo; y, la tercera con el método tradicional, a partir de los conocimientos de los agricultores de la región. Las especies utilizadas en cada una de ellas se en cuentran consignadas en la tabla 1.

Huertas de Viotá

Las huertas se establecieron de acuerdo con el espacio disponible en cada una de las fincas de los agricultores pertenecientes a la Asociación de Trabajadores Campesinos de Viotá ( ASTRACAVI ); dicha asociación tiene por

innagri n° 1 | 2022 36 - 37

Tabla 1. Especies y métodos propuestos para la huerta piloto en Pitalito, Huila

Sección Método Especies

Huerta biointensiva

huertas comunitarias

Huerta labranza cero

Elaboración de camas tipo terrazas para aplicación del método biointensivo y plantulación. La fertilización se hizo se manal con compost y gallinaza. El ma nejo de plagas con soluciones de ajo-ají, canela con naranja, caminos de ceniza y fermento de agua con jabón y tabaco.

Cama 1: Tomate, albahaca, lavanda, menta y espinaca.

Cama 2: Lechuga, cebolla, pimentón, cilantro común. Cama 3: Romero, rábano, zanahoria, manzanilla, orégano y tomillo. Cama 4: Acelga, rábano, uchuva y menta piperita. Cama 5: Cilantro, repollo, espinaca, hierbabuena, salvia.

Siembra removiendo de manera mínima el suelo, realizando transplante. Lechuga crespa, acelga, repollo, tomate y lechuga lisa.

Siembra de hileras (30-35 cm x 2m) con solo una especie o dos.

Huerta tradicional con co nocimientos de la región

Camas preparadas con gallinaza y resi duos de la finca compostados.

Preparación del terreno a una profundi dad de 20cm. Siembra directa en campo.

Hilera 1: Cilantro. Hilera 2: Cebolla Hilera 3: Repollo Hilera 4: Acelga Hilera 5: Zanahoria Hilera 6: Pimentón Cama 1: Tomate y albahaca. Cama 2: Lechuga y cebolla. Cama 3: Romero y rábano.

objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos y sus asociados mediante procesos enfocados en la masificación de la agroecología y la soberanía alimentaria. La ins talación de las huertas se realizó por medio de la mano de obra de las mismas familias, a partir de sus conocimientos tradicionales de

Fuente: elaboración propia. preparación de suelo en zonas abiertas. Se sembraron especies usadas para autoconsu mo, entre ellas se destacaron lechuga, tomate, espinaca, rábano, fríjol, arveja y acelga. La fertilización se realizó a partir de compuestos orgánicos producidos dentro de las fincas como compost y lombrihumus líquido.

Recolección de datos

Huerta de Pitalito (Huila)

Se procedió a utilizar el enfoque propuesto por Méndez (2020), que caracteriza el territorio y la comunidad a través de: 1) generación de espacios de diálogo multidireccional; 2) pro moción de diálogo sinérgico directamente con los campesinos a través de visitas a fincas o reuniones virtuales; 3) recolección de información con una encuesta semiestructurada; 4) identificación de problemáticas en la implementación de huertas; y 5) reconocimiento de fortalezas y recursos para la implementación de huertas.

Huerta de Bogotá

Se realizó una encuesta semiestructurada a los estudiantes de ingeniería agronómica, parti cipantes del proyecto, con el fin de recopilar información sobre los aspectos técnicos rela cionados con la implementación de la huerta.

Huertas de Viotá

Se realizó por medio de una encuesta se miestructurada, realizada a los agricultores responsables de las huertas, para recolectar información en cuanto a aspectos técnicos de la implementación de estas.

Análisis de datos

La información recolectada en las entrevistas fue sistematizada en una matriz de Excel. A

partir de la base de datos consolidada se realizó un análisis descriptivo y comparativo del estado de las huertas en las tres zonas de estudio.

Resultados

Huertas en Pitalito (Huila)

Problemáticas asociadas al establecimiento de huertas

Se encontró que el 70 % de las fincas que llevan mucho tiempo establecidas y manteniendo fa milias numerosas tienen o han tenido huerta (figura 2a). No obstante, en la actualidad son muy pocas las fincas que le han dado continuidad a estos espacios para la horticultura. Uno de los principales problemas, identificado por medio de las entrevistas, es el envejecimiento del campesinado y la falta de interés hacia este tipo de actividades por parte de la población joven. Por otra parte, la comunidad suele calificar las prácticas de huerta como algo que no es rentable y que demanda mucho tiempo.

Figura 2. Resultados percepción de la agroecología en Pitalito (a)

1 | 2022 38 - 39

innagri n°

huertas comunitarias

(b) (c) (d)

Fuente: elaboración propia.

Nota: (a) Resultados tenencia de huertas en las fincas. (b) Resultados conocimiento de agroecología. (c) Participación según el género. (d) Participación según edad y género.

En la figura 2d se observa que la participa ción por parte de jóvenes menores de 25 años es baja (6 personas), mientras que el rango que pre sentó mayor población interesada fue el de 30 a 45 años. Se puede evidenciar que hay mayor par ticipación de mujeres dentro de la población en cuestada, las cuales expresaron su interés por la implementación de huertas (figura 2c).

Por otra parte, se les preguntó a todos los participantes si conocían o habían escuchado el tér mino agroecología y se encontró que alrededor del 87 % de la población encuestada lo desconoce (fi gura 2b). Respecto a la implementación de huertas, se identificó que más del 60 % de las fincas que tuvieron huerta dejaron de tenerla por las si guientes razones:

› Las personas que trabajan en huertas sue len tener edades avanzadas y muchos presentan algún tipo de problema de salud que les impide hacer el esfuerzo físico que requieren estos espacios.Además,recalcan que para tener una huerta de calidad se requiere invertir tiempo y mucho trabajo.

› Para la mayoría de los entrevistados es más fácil comprar las hortalizas en el mercado que cultivarlas, ya que ahorran tiempo y dinero.

› En algunas partes no ha sido posible sem brar ciertas especies, pues se identifican problemas en la germinación, fertilización y manejos fitosanitarios.

› Fenómenos climáticos (como la diferencia

de temperatura entre el día y la noche, las he ladas o las fuertes lluvias) generan condicio nes de estrés en las hortalizas, lo que provoca pérdida de material, especialmente en los es tadios iniciales de crecimiento.

› Falta de tiempo para hacer las labores cul turales necesarias para el mantenimiento de la huerta, ya que en época de cosecha de café gran parte del tiempo es destinado a la realización de actividades demandadas por ese cultivo.

› En el caso de las mujeres exclusivamente,las labores domésticas del hogar limitan el tiempo que pueden dedicar a actividades de huerta.

Caracterización de las huertas vecinas

Se encontró que en las huertas ubicadas en la zona de Pitalito se siembran hortalizas, frutales, aromáticas, raíces y tubérculos, legumbres y cerea les. Se evidenció que se produce una gran cantidad de especies de hortalizas y de aromáticas a com paración de los demás grupos (figura 3).

Prácticas realizadas en la huerta

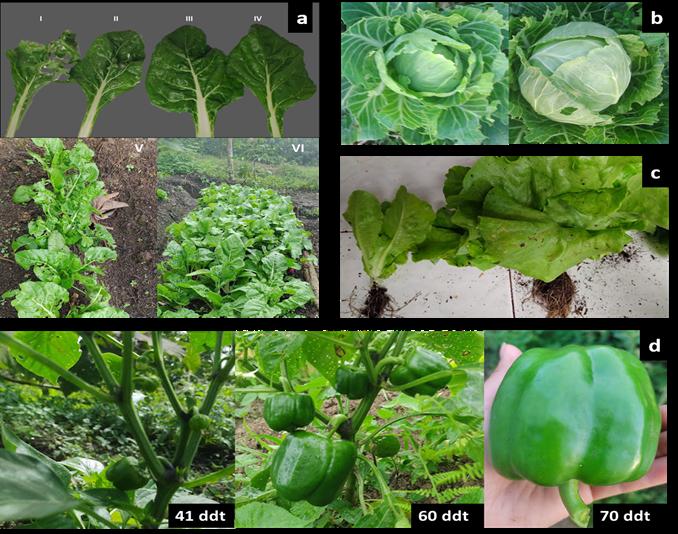

Las camas realizadas por medio del método tradicional presentaron encharcamiento, ya que no se tuvo en cuenta la construcción de canales para el drenaje, lo que generó inundaciones a causa de las fuertes lluvias e hizo que las plantas presentaran estrés por anegamiento (figura 4a). En contraste, las camas establecidas por medio del método biointen sivo no presentaron este problema. Por otra parte, debido a las condiciones climáticas desfavorables

innagri n° 1 | 2022 40- 41

se limitó la reproducción de aromáticas y se favo reció la aparición de malezas, plagas y enferme dades (figuras 4c, 4d, 4e y 4f).

Respecto al tiempo transcurrido entre la siem bra y la cosecha se encontró que por medio del método biointensivo los ciclos de las plantas fueron

más cortos, obteniendo hortalizas como acelga, lechuga, espinaca y col para cosechar a los veinte días después de trasplante (en adelante ddt) (figura 5a y 5b); mientras que por medio del método tradicio nal los especímenes aún se encontraban en estado plántula sesenta días después de siembra (en adelante dds) (figura 4e).

huertas comunitarias

Figura 3. Agrobiodiversidad de la huerta de Pitalito

Fuente: elaboración propia.

Nota: Hortalizas: acelga, rábano, espinaca, brócoli, repollo, lechuga, cebolla, cebollín, tomate chonto, ají, ajo, pimiento, calabaza, coles, pepino, tomate cherry. Frutales: uchuva. Raíces y tubérculos: papa amarilla, zanahoria. Legumbres: fríjol, arveja. Aromáticas: hierbabuena, hinojo, albahaca, eneldo, mejorana, manzanilla, orégano, cilantro, poleo. Cereales: maíz.

Figura 4. Problemáticas huerta Pitalito

Fuente: fotografías de Karen del Pilar Galindez Labrador. Nota: (a) Cama de huerta tradicional inundada. (b) Condiciones climáticas desfavorables. (c) Propagación casi nula de aromáticas. (d) Enfermedades en plántulas de cilantro por mal compostaje. (e) Malezas invadiendo terreno donde no hubo germinación. (f) Problemas de plagas en las brasicáceas.

innagri n° 1 | 2022 42 - 43

Fuente: fotografías de Karen del Pilar Galindez Labrador. Nota: (a, b) Hortalizas a los 20 ddt. (c) Plántula de acelga 25 dds. (d) Rábanos producidos en la huerta. (e) Plántula de acelga 60 dds por el método convencional. (f) Tomates obtenidos por el método tradicional. (g) Incorporación de plantas con uso medicinal y ornamental. (h) Polinizador en flor de espinaca. (i). Pimentones y tomates de la región. (j) Jornada con jóvenes participando en el trasplante y aprendiendo el método biointensivo.

huertas

comunitarias

Figura 5. Huerta piloto Pitalito

Figura 6. Ensayos en la huerta

Fuente: fotografías de Karen del Pilar Galindez Labrador. Nota: (a) I, II y V Método tradicional de siembra de acelga. III, IV y VI Método biointensivo cama 4. (b) Efecto en la fenología de MT a la izquierda y MB a la derecha. (c) Efecto en la fenología de labranza cero a la izquierda y MB a la derecha. (d) Obtención de pimentón sin aplicación de agroquímicos.

innagri n° 1 | 2022 44- 45

huertas comunitarias

Por otra parte, a los 80 dds se observó un de tenimiento en el crecimiento de las plantas de la huerta tradicional debido al daño por plagas y en fermedades (figuras 6a y 6b). En las camas bajo el método biointensivo se redujo el ataque por pla gas al sembrar acelga junto a rábano y aromáti cas. Respecto al método labranza cero se observó que las plantas presentaban retraso fenológico en comparación con el método tradicional, a excep ción de la acelga (figura 5c).

Implementación de huerta en Bogotá

Problemáticas asociadas al establecimiento de la huerta

Una de las principales limitaciones para el esta blecimiento de la huerta fue el acondicionamiento del suelo, que presentaba un alto grado de compac tación, pues se encontraba bajo una cubierta plástica y no había sido utilizado en un largo tiempo. Este abandono hizo que presentara malezas gramíneas,especialmente de Pennisetum clandestinum (kikuyo), en toda su extensión, enraizadas hasta 30 cm de profundidad y con abundantes rizomas.

Por otra parte, se dificultó la labranza del suelo debido a su textura arcillosa, que impedía la formación de terrones de menor tamaño por medio de herramientas como pica y azadón. Dada esta condición, se presentaron encharcamientos durante las temporadas de altas precipitaciones y agrietamiento cuando no había lluvias (figuras 7a y 7b).

Las condiciones de suelo y la presencia de rizomas, junto con condiciones ambientales adversas,

limitaron el crecimiento radical de las plántulas sembradas (acelga, espinaca y repollo) lo que pro vocó deficiencias nutricionales, detenimiento del crecimiento y muerte de los ejemplares a los diez días después de siembra (figuras 7c y 7d).

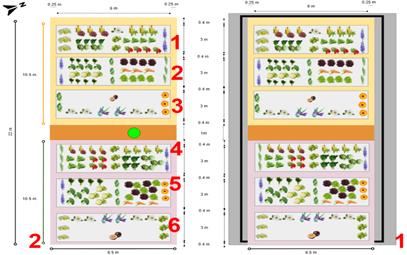

Prácticas realizadas en la huerta

Se sembraron diversas especies a partir de las relaciones alelopáticas existentes entre estas. En la figura 8 se observa la cantidad de especies pre sentes. Se encontró que el mayor número corresponde a la categoría de aromáticas, pues estas se usaron como barreras vivas para la protección de las hortalizas contra plagas. Los resultados del pro ceso de implementación de huertas en Bogotá se evidencian en la figura 10.

Respecto al manejo del suelo se encontró que la incorporación de abono incrementó el porcentaje de establecimiento de las plántulas. Se observó que el suelo acondicionado tuvo un porcentaje de establecimiento del 80 %. Adicionalmente, el uso cáscara de huevo triturada en la base de la planta disminuyó las pérdidas de agua por evaporación en las épocas secas: las plantas con cáscara tenían mayor vigor y turgencia comparadas con aquellas en las que no se realizó esta práctica (figura 9).

Respecto a las prácticas orientadas a la prevención de enfermedades, se realizó la aplica ción de productos de control biológico a base de Trichoderma sp. En la Figura 11, se pueden eviden ciar las raíces sanas de rábano inoculado con suspensión de Trichoderma sp y las raíces colonizadas por micelio en rábanos no inoculados. Debido al

Figura 7. Problemáticas encontradas Fuente: fotografías de Laura Juliana Peñuela Mojica. Nota: (a) Encharcamiento del suelo en temporada húmeda. (b) Suelo agrietado en temporada seca. (c) Crecimiento excesivo de malezas. (d) Condiciones climáticas adversas, como granizadas.

Figura 8. Agrobiodiversidad de la huerta de Bogotá.

Fuente: elaboración propia.

Nota: Hortalizas: Alcachofa, acelga, rábano, espinaca, brócoli, repollo, lechuga. Frutales: curuba.

Raíces y tubérculos: zanahoria. Legumbres: fríjol, arveja, habichuela. Aromáticas: ruda, cilantro, salvia, manzanilla, caléndula, romero, orégano, toronjil, hierbabuena, perejil. Cereales: maíz.

innagri n° 1 | 2022 46 - 47

Figura 9. Uso de cáscaras de huevo trituradas alrededor de las plantas

Fuente: fotografías de Laura Juliana Peñuela Mojica.

Nota: (a) Panorama general de huerta y efecto en la conservación de la humedad del suelo. (b) Zona con cáscaras de huevo. (c) Zona sin cáscaras de huevo.

Figura 10. Trasplante y establecimiento de especies sembradas en la huerta

Fuente: fotografías de Juan Pablo Cordero Rodríguez.

Nota: (a, b) Alcachofa sembrada en campo. (c) Rábano. (d) Acelga. (e) Caléndula. (f) Alcachofa en semillero.

huertas comunitarias

Figura 11 Efecto comparativo de la protección realizada por Trichoderma en las raíces de la planta de rábano

es la poca disponibilidad de mano de obra. Los agri cultores explican que esto se debe a que las actividades productivas que dan sustento a los hogares son muy demandantes (por ejemplo, las prácticas relacionadas con el cultivo de café).

Por otra parte, mencionan que tienen acceso reducido a semillas o plántulas de calidad, lo que limita las actividades de siembra. Respecto a temas fitosanitarios,los agricultores identifican la presencia de plagas, especialmente de insectos defolia dores que atacan principalmente a las hortalizas.

Fuente: fotografías de Laura Juliana Peñuela Mojica.

Nota: Izquierda: planta sana inoculada con Trichoderma sp. Derecha: planta con raíces colonizadas por micelio de hongo fitopatógeno que no fue inoculado con Trichoderma sp.

daño del patógeno las raíces de plantas no inocu ladas presentaban menor tamaño y mostraban síntomas asociados a deficiencia nutricional.

Implementación de huertas en Viotá

Problemáticas asociadas al establecimiento de las huertas

A partir de las encuestas semiestructuradas realizadas a los agricultores,se encontró que una de las principales limitantes para la continuidad y man tenimiento de las huertas familiares y comunitarias

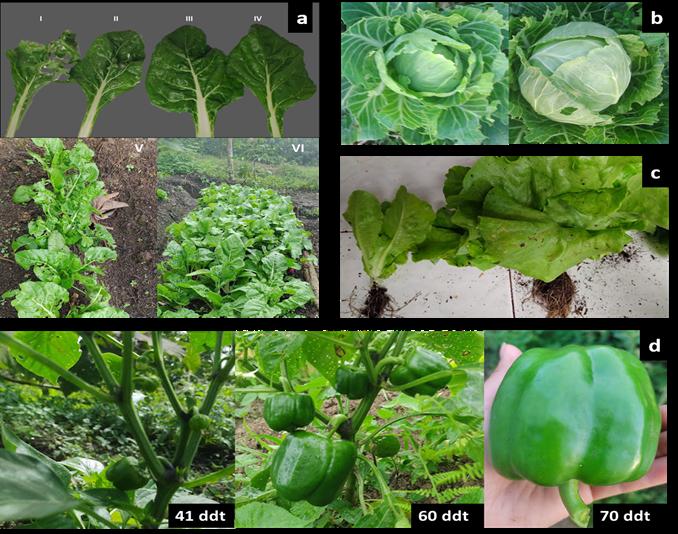

Prácticas realizadas en las huertas Inicialmente se realizó la siembra de diver sas especies de plantas. Se evidencia el predomi nio del grupo de hortalizas y aromáticas frente a los demás (figura 12).

Al efectuar la visita a las huertas se evidenció que las actividades relacionadas con su planeación, implementación y mantenimiento son realizadas principalmente por las mujeres de las fincas, y que la producción se encuentra destinada al autoconsumo. Otro aspecto para resaltar se relaciona con cómo se propende por una producción limpia que provea alimentos sanos y evite el uso de agroquí micos. Por otra parte, se identificaron prácticas co munes para el acondicionamiento del suelo como la incorporación de fuentes de materia orgánica obtenida dentro de los sistemas productivos (algunas de ellas son la gallinaza, el estiércol de ga nado, compost realizado a partir de desechos del cultivo de café y el lombrihumus líquido) (figura 13).

innagri n° 1 | 2022 48- 49

Figura 12. Agrobiodiversidad de las huertas de Viotá

huertas comunitarias

Fuente: elaboración propia. Nota: Hortalizas: habichuela, acelga, rábano, espinaca, brócoli, repollo, lechuga, cebolla, cebollín, remolacha, tomate chonto, tomate cherry, ají, ajo, pimentón, calabaza, guatila, ahuyama. Frutales: lulo. Raíces y tubérculos: zanahoria. Legumbres: fríjol, arveja. Aromáticas: ruda, cilantro, manzanilla, orégano, hierbabuena. Cereales: maíz

Figura 13. Resultado de masificación de huertas en Viotá

innagri n° 1 | 2022 50 - 51

Fuente: fotografías de Juan Pablo Cordero Rodríguez. Nota: (a, b) Abonos preparados en las fincas para acondicionamiento del suelo. (c, d, e, f) Especies sembradas en las huertas.

Figura 14. Huerta comunitaria de Viotá (vereda Palestina) Fuente: fotografías de Juan Pablo Cordero Rodríguez. Nota: (a, b) Adecuación del terreno. (c, d) Abono líquido a base de residuos orgánicos y fruta.

huertas comunitarias

Otras prácticas particulares observadas en las huertas corresponden a la delimitación de camas con palos de bambú, la producción de bocashi y la aplicación de un biopreparado líquido a base de frutos de guayaba (figura 14). En la figura 15 se puede evidenciar la masificación de huertas.

Discusión de resultados

Problemáticas relacionadascon el estableci miento de huertas

Al contrastar los procesos de las tres zonas bajo estudio, se halla como problemática común la

baja disponibilidad de mano de obra para el man tenimiento de las huertas, lo que se encuentra relacionado con el poco interés de los jóvenes por hacer parte de estos procesos. Como consecuencia, las personas mayores de las familias deben hacer se cargo de las actividades productivas, las cuales son altamente demandantes y son priorizadas al ser el sustento de los hogares. En Bogotá, tal limitación se debe a que los estudiantes cuentan con otras responsabilidades, especialmente académicas, que reducen su disponibilidad de tiempo para trabajar en la huerta. Esto coincide con los estudios de Flórez y Tamayo (2019), quienes encontraron

Figura 15. Resultado de la masificación de huertas en Viotá Fuente: fotografías de Juan Pablo Cordero Rodríguez.

que en los cafetales de Ciudad Bolívar (Antioquia) había una escasez de mano de obra debida prin cipalmente a la poca participación de los jóvenes, quienes manifestaban no tener interés en las ac tividades agrícolas.

Otro aspecto similar entre Pitalito y Viotá es la alta responsabilidad que asumen las mujeres en las actividades de planeación, implementación y mantenimiento de las huertas; esto se debe a que ellas se encuentran más tiempo dentro de las fincas

realizando labores domésticas, lo que les permi te mayor cercanía con el huerto, mientras que los hombres usualmente deben movilizarse hacia sus trabajos, esto hace que su intervención sea limita da. En este sentido, las mujeres suelen quedar re cargadas de trabajo, pues además de cumplir con el sostenimiento de la finca y la familia deben en cargarse de la huerta. Estos resultados reflejan la tendencia histórica de la división sexual del tra bajo que se evidencia en el deber que las mujeres tienen de atender la salud y alimentación de

innagri n° 1 | 2022 52 - 53

huertas comunitarias

la familia y, a su vez, de mantener la producción dentro de la unidad doméstica (Espinosa y DiezUrdanivia, 2006).

Dentro de los elementos contrastantes, se evi dencia que hay una mayor sensibilización de las personas a cargo de las huertas de Viotá y Bogotá por la implementación de prácticas agroecológicas como el uso de abonos orgánicos y la siembra de gran diversidad de especies, así como la eliminación del uso de agroquímicos. Esto se debe a que los agricultores de Viotá llevan más de quince años desarrollando procesos de sensibilización respecto a la agroecología, la seguridad y la soberanía alimentaria; de este modo, se responsabilizan en la realización de una producción limpia, para asimis mo alimentarse de forma más sana. En el caso de Bogotá, los estudiantes de agronomía participan tes del proyecto consideran el espacio de la huer ta como un lugar de aprendizaje y experimentación en torno a nuevas alternativas de producción, por lo cual también reconocen la importancia de imple mentar prácticas limpias y de tener mayor agrobiodiversidad dentro de los agroecosistemas. En el caso de Pitalito, la comunidad presentó un conocimiento muy reducido frente a estos tópicos y del mismo modo expresó su poco interés por la implementación de huertas. Cano et al. (2012) afirman que las actividades de huerta se han visto reducidas a causa de un tránsito de prácticas tradicionales a prácti cas modernas, lo cual se traduce en el abandono de prácticas productivo-culturales, como lo son las huertas, y la implementación de actividades agrícolas con propósitos comerciales, que progresivamen te ponen en riesgo la diversidad biocultural local.

Prácticas realizadas en las huertas Respecto a la diversidad de las huertas se evidencia la predominancia de especies de hortalizas y aromáticas, por lo que se puede decir que estas son las de consumo más frecuente dentro de las familias. En contraste, la producción de cereales y frutales fue reducida.

Viotá y Pitalito son las zonas más diversas en cuanto al número de especies sembradas; esto se debe a que la producción se encuentra destinada al autoconsumo diario de las familias y se hace necesario complementar la dieta con mayor diversidad de alimentos. En las huertas de Pitalito y Bogotá, se evidenció que la siembra de especies aromáti cas junto con hortalizas brinda un efecto de protección contra el ataque de plagas, que reducen el rendimiento o la calidad del producto cosechado. Según Semarnat (2013), existen algunas plantas que cuando se siembran juntas pueden generar un efecto benéfico o perjudicial sobre los organis mos que se encuentran a su alrededor, como lo es la repelencia de insectos. En este sentido, se evi dencia lo afirmado por Gómez y Zabaleta (2001), quienes enuncian que asociar cultivos promueve una mayor diversidad biológica y optimiza el uso de los recursos.

Un aspecto común en las tres zonas fue el uso de diferentes abonos orgánicos como una medida para realizar el acondicionamiento del suelo y la fertilización de las plantas. Tal como se observó en las huertas, las plantas que son sembradas en suelos previamente abonados se desarrollan mejor, ya que tienen a disposición un flujo suficiente de

nutrientes gracias al incremento de la actividad mi crobiana que degrada las moléculas para hacerlas asimilables a las plantas. Por otro lado, los abonos orgánicos propician buena estructura, porosidad y retención de humedad en los suelos, lo que favo rece el crecimiento y desarrollo de las plantas. Lo anterior es relevante en el método biointensivo, ya que, cómo lo indica Royer (2010), la finalidad del abono es maximizar la biodiversidad microbiana y devolver nutrientes y carbono al suelo.

Conclusiones

A partir del proceso de construir y visitar huertas, se evidencia que estas se configuran como un es pacio de aprendizaje, observación y experimentación empírica, lo que ha permitido construir experiencias y conocimiento. Estas dinámicas generan concientización acerca de la importan cia de producir alimentos para autoconsumo y de realizar prácticas asociadas a una producción lim pia, que a su vez propenda por un uso respon sable de los recursos y por la conservación del suelo. El fin de implementar este tipo de prácti cas es la transformación de las dinámicas culturales de alimentación y producción actuales en las

familias campesinas relacionadas con el proyec to, para que con la experiencia sean promotoras de la información y se dé un intercambio constan te de saberes que logre una masificación de huer tas en los territorios.

Por otro lado, se resalta que la implementa ción y mantenimiento de huertas es un proceso de alta complejidad, porque demanda un gran com promiso por parte de los individuos para las actividades de adecuación de suelo, siembra, deshierbe y manejo fitosanitario. Por lo tanto, para que este tipo de iniciativas sean sostenibles en el tiempo, la responsabilidad de la huerta no puede recaer en una sola persona, sino que debe sensibilizarse a todos los integrantes de la familia con el fin de que haya una distribución equilibrada de las tareas.

Para finalizar, es importante mencionar que el método biointensivo aplicado en su totalidad puede crear las condiciones necesarias para el desarrollo de un agroecosistema próspero, capaz de ser autosostenible, de tener un bajo impacto ambiental y de mejorar de manera considerable la producción de los agricultores.

Referencias

Blanco, Y. (2006). La utilización de la alelopatía y sus efectos en diferentes cultivos agrícolas. Cultivos tropicales, 27(3), 5-16. https://bit.ly/3BS3JWC

Cano-Ramírez, M., De la Tejera, B., Casas, A., Salazar, L., y García-Barrios, R. (2012). Migración rural y huertos familiares en una comunidad indígena del centro de México. Bot. Sci, 90(3), 287-304. https://bit.ly/38Mf8ej

innagri n° 1 | 2022 54 - 55

huertas comunitarias

Castro, L. (2020). Huertas comunitarias como herramienta para alcanzar la autonomía alimentaria de los ex combatientes de las FARC de la comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, Charras, Guaviare. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional – Pontificia Universidad Javeriana.

Espinosa, L., Diez-Urdanivia, S. (2006). Notas sobre la contribución de la mujer a la seguridad alimentaria de la unidad doméstica campesina. Nueva Antropología, 20(66). https://bit.ly/2X1mmrX

Florez, J., y Tamayo, C. (2019). Factores determinantes de la escasez de mano de obra en el Grupo Café Cascada en Ciudad Bolívar (Antioquia). [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio Institucional UNIMINUTO.