Trabajamos por la seguridad de los animales

Yo uso antibióticos

Yo soy responsable

Yo uso antibióticos

Yo soy responsable

La gama de antibióticos betalactámicos de Laboratorios Syva que ofrece soluciones a las principales enfermedades bacterianas en animales de producción a través de tratamientos individualizados.

Enfrentarse a un proceso patológico en una explotación ganadera puede convertirse en tal labor detectivesca que, a veces, uno desearía contar con una bola de cristal para llegar a la raíz del problema.

Teniendo en cuenta que en el sector ganadero tratamos con poblaciones en las que influyen innumerables factores, llegar a un diagnóstico certero, identificando el agente causal y, lo que es más importante, encontrar su origen para poder aplicar medidas correctivas, no es siempre una tarea sencilla.

Sin dejar de lado la intuición, la experiencia y el “ojo clínico” que nos permiten encaminar el diagnóstico, cada vez son más las herramientas que podemos incorporar a nuestro arsenal de detectives veterinarios.

No solamente contamos con pruebas laboratoriales cada vez más precisas, sino que tenemos acceso a bases de datos que, gracias a la actitud colaborativa entre la comunidad científica y los profesionales que trabajan a pie de campo, nos permiten entender mejor las características epidemiológicas y filogeográficas de los patógenos que amenazan a nuestras granjas de forma que podamos adoptar las medidas necesarias y oportunas para prevenir su propagación, algo de vital importancia a la hora de combatir las resistencias antimicrobianas.

El desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos abordajes que integran los conocimientos de diversos campos de estudio nos están permitiendo explorar ideas y

enfoques que hasta hace poco eran “ciencia ficción”. Ejemplo de ello es la biología computacional y las ciencias “ómicas” que han revolucionado nuestra forma de entender la salud y la enfermedad.

Los estudios de genómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica, epigenómica, farmacogenómica, interactómica, microbiómica y metagenómica nos abren los ojos a un mundo intrigante y lleno de posibilidades.

Los conocimientos derivados de estas ciencias no se pueden quedar en simples curiosidades teóricas, sino que es fundamental integrarlos en la práctica con un enfoque holístico que considere al individuo en su conjunto. Pasamos así a considerar a nuestros animales como ecosistemas dinámicos y complejos , entornos simbióticos en los que todo está conectado y en los que cualquier factor puede inclinar la balanza hacia un estado saludable y productivo o un estado enfermo y poco rentable.

¡Se nos presenta así una oportunidad emocionante para influir en la salud animal y humana de formas que nunca habíamos imaginado!

Las evidencias que nos muestran los animales rumiantes, sus genes y su microbioma aún tienen un enorme potencial por descubrir, solo debemos saber dónde buscar. ¡Es hora de poner a prueba nuestra curiosidad científica y empezar a explorar el ecosistema rumiante como nunca antes habíamos hecho!

EDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

PUBLICIDAD

Laura Muñoz

+34 629 42 25 52 laura@mediatarsis.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

DIRECCIÓN TÉCNICA

Christian de la Fe Rodríguez

Luis Miguel Jiménez Galán

REDACCIÓN

Daniela Morales

Osmayra Cabrera

COLABORADORES

Carlos Ramón Romero Sala

Fernando Laguna

Fernando Bacha

Gema Chacón

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Tel: +34 93 115 44 15 info@grupoagrinews.com www.rumiantes.com

Precio de suscripción anual:

España 30 €

Internacional 90 €

DIRIGIDA A VETERINARIOS DE RUMIANTES

Depósito legal rumiNews B-8798-2019

ISSN (Revista impresa): 2696-8185

ISSN (Revista digital): 2696-8193

Revista trimestral

4

Papel de los rumiantes en el ciclo biogénico del carbono

Carlos Fernández1 y Fernando Bacha2

1Universitat Politècnica de Valencia

2NACOOP, S.A.

El pastoreo por parte del ganado herbívoro ayuda a eliminar los gases efecto invernadero del aire al estimular el crecimiento de las plantas, lo que acelera la absorción de CO2 del aire.

10

¿Cómo disminuir los Kg de CO2 eq en una granja lechera?

Enrique Fraile Pernaute Técnico de rumiantes, Adisseo

16

Abordaje Práctico del Secado Selectivo

Luis Miguel Jiménez

Servet Talavera S.L.

La implementación de la terapia de secado selectivo requiere extremar las medidas de higiene y conocer los Índices de Salud de Ubre para obtener resultados satisfactorios.

Monitorización de la salud intestinal en el ternero lactante. Biomarcadores y aplicaciones

Oscar Mencía Ares y Gema Chacón Pérez

Exopol S.L.

Monitorizar la salud intestinal es esencial para establecer medidas preventivas que permitan garantizar un correcto funcionamiento del aparato digestivo de los terneros lactantes.

La Corte del Cochino - La ganadería en extensivo en la Sierra de San Pedro 42

La Corte del Cochino es una dehesa de la Ganadería Fernández-Trejo que a veces huele a brezo y a jara y otras a cerdo ibérico y a vacas.

Impacto de las micotoxinas en vacas lecheras 48

Antonio Gallo

Profesor Asociado, Departamento de Ciencia Animal, Alimentación y Nutrición, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia

Los efectos de las micotoxinas en los rumiantes están asociados a signos confusos y difíciles de distinguir de otros problemas de salud.

Tecnología innovadora al servicio de la producción de rumiantes 60

María Jesús Serrano Andrés

Instituto Agroalimentario de Aragón IA2 –Universidad de Zaragoza

Los avances en el desarrollo científico y tecnológico permiten una producción ganadera más eficiente y sostenible.

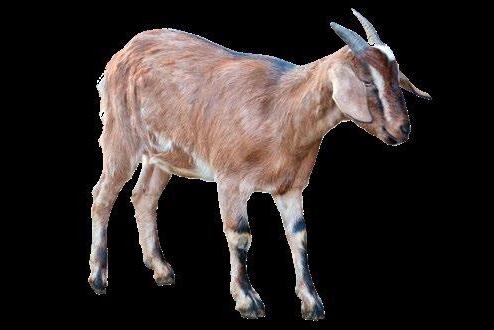

Actividad coagulante de extractos vegetales en la leche de cabra Murciano-Granadina

Sonia Galián, Begoña Peinado, Ángel Poto y Laura Almela

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA)

Estudio preliminar obteniendo extractos a partir de diferentes especies vegetales y comprobando su poder coagulante en leche cruda de cabra Murciano-Granadina.

¿Es mejorable la bioseguridad en mi explotación de pequeños rumiantes?

Christian de la Fe, Antonio Sánchez, Joaquín Amores, Juan Carlos Corrales y Xóchitl Hernández

Grupo de Investigación Sanidad de Rumiantes, Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia. Campus Regional de Excelencia Internacional Mare Nostrum

En este artículo, se plantea una serie de cuestiones para que cada uno las responda y autoevalúe si la bioseguridad de su granja es buena o, al contrario, manifiestamente mejorable.

Agradecemos a nuestros anunciantes por hacer posible la publicación de esta revista: Adisseo, Anembe, Arvet, Bioplagen, Boehringer Ingelheim, Elanco, Lidervet, Qualivet, Syva y Vetia.

La báscula CIMA Control Cattle permite el pesaje de vacas y terneros en movimiento, sin tener que encerrarlos o detenerlos.

Peso a la entrada de los terneros. Curvas de crecimiento.

Peso a la carga para matadero.

Peso de la primera cubrición de las novillas.

Peso al parto.

Variaciones de peso de las vacas.

Asociacion a identificación electronica, Crotales FDX i HDX by Rango de peso entre 25 kg1.200 kg.

C.Pica d’Estats, 22, 3-2 25006 Lleida

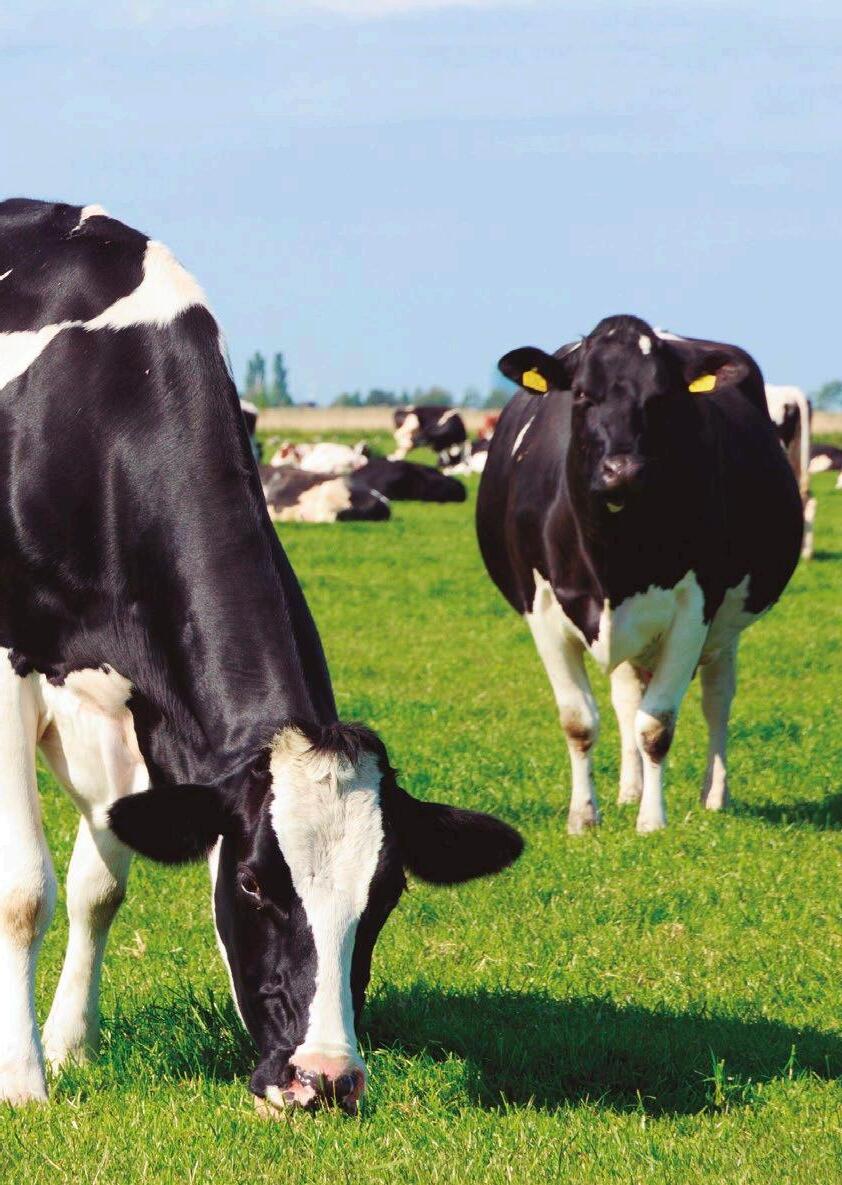

Amenudo se piensa que el ganado rumiante (vacas, ovejas y cabras) contribuye de modo negativo al cambio climático porque emite metano (CH 4), un gas de efecto invernadero.

Si bien esto es cierto, el hecho de que el ganado eructe CH 4 es parte de un ciclo natural importante que lleva ocurriendo desde el comienzo de la vida, es lo que se conoce como el ciclo biogénico del carbono

El ciclo biogénico del carbono se centra en la capacidad de las plantas para absorber y secuestrar carbono.

Las plantas tienen la capacidad única de captar el dióxido de carbono (CO 2) de la atmósfera y depositarlo en las hojas, raíces y tallos de las plantas, liberando a su vez oxígeno (O 2) a la atmósfera.

Este proceso se conoce como fotosíntesis y es fundamental para el ciclo biogénico del carbono.

Cuando las plantas realizan la fotosíntesis, el carbono se convierte principalmente en celulosa, un carbohidrato que es uno de los principales componentes básicos de las plantas.

La celulosa resulta ser el compuesto orgánico más abundante en el mundo, presente en:

Pastos

Arbustos

Cultivos Árboles

El contenido de celulosa es particularmente alto en pastos y arbustos de terrenos marginales, que son lugares donde los granos de cereales y otros cultivos comestibles para la especie humana no pueden crecer.

Dos tercios de todos los terrenos agrícolas existentes en el planeta son marginales, llenos de pastos ricos en celulosa que no son digeribles por los seres humanos.

Pero, ¿adivinas quién puede digerir la celulosa procedente de estos terrenos marginales?

¡Los RUMIANTES!

Ingieren ese material vegetal, obteniendo energía y reciclando la celulosa y, por tanto, también el carbono.

Una vez convertida en CO 2, las plantas pueden volver a realizar la fotosíntesis y fijar ese carbono en celulosa.

A partir de aquí, el ganado vuelve a consumir las plantas y el ciclo comienza de nuevo.

En esencia, el CH 4 emitido por el ganado no agrega carbono nuevo a la atmósfera, pues tras 10 años ese carbono es reutilizado por las plantas para la síntesis de carbohidratos.

El ganado rumiante está hecho para digerir la celulosa, pudiendo consumir pastos y otras plantas con alto contenido en celulosa y, a través de la fermentación entérica, asimilar el carbono almacenado en la celulosa.

De esta forma, puede utilizar el carbono para cubrir sus funciones vitales, como el crecimiento, la producción de leche y otros procesos fisiológicos y metabólicos.

Más bien es parte del ciclo natural del carbono a través del ciclo del carbono biogénico (Liu, Proudman y Mitloehner, 2021).

En la Figura 1 se esquematiza el ciclo biogénico del carbono:

Como consecuencia del consumo de celulosa , el ganado pierde carbono en forma de CH 4 y, por lo tanto, devuelve a la atmósfera el carbono secuestrado por las plantas.

Después de unos 10 años aproximadamente, ese CH 4 se descompone (oxidación de hidroxilo) y se vuelve a convertir en CO 2 [CH 4 CO 2 + H 2 O].

1) 2) 3) 4) 5)

El carbono procedente del CO 2 atmosférico se captura vía fotosíntesis y se almacena en plantas en forma de celulosa, depositándose también en el suelo.

El carbono que contienen las plantas lo ingieren los animales rumiantes, que liberan CH4 vía eructo y también libera CH4 el estiércol almacenado en el suelo.

Después de 10 años, el CH4 se oxida y se convierte en CO 2.

El carbono se extrae del CO 2 de la atmósfera y se almacena en las plantas en forma de carbohidratos, que son ingeridos por el ganado rumiante.

Posteriormente, se libera de nuevo carbono en forma de CH4 a la atmósfera y el ciclo continúa.

¿SABÍAS ADEMÁS QUÉ?

El pastoreo por parte del ganado herbívoro ayuda a eliminar los gases efecto invernadero del aire al estimular el crecimiento de las plantas, lo que acelera la absorción de CO 2 del aire.

¿LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

SON PARTE DEL CICLO DEL CARBONO BIOGÉNICO?

El ciclo del carbono biogénico es un ciclo relativamente rápido.

El ciclo natural del carbono entre animales rumiantes, plantas y la atmósfera, tiene lugar durante un período de tiempo relativamente corto (alrededor de 10 años).

Los escarabajos peloteros pueden reciclar los nutrientes en los pastos y ayudar a almacenar carbono en el suelo.

Por tanto, estamos estimulando la retención de carbono en plantas y suelo, eliminándolo de la atmósfera.

En comparación, el intercambio de carbono entre la atmósfera y las reservas geológicas (como suelos profundos, fondos marinos y rocas) está en el lapso de milenios (Allen y col., 2018).

Podemos considerar una media de aproximadamente 1.000 años de permanencia en la atmósfera para el CO 2 procedente de la quema de combustibles fósiles (Figura 2).

¿Por qué la extracción y quema de combustibles fósiles tiene un mayor impacto en nuestro clima que el ciclo biogénico del carbono?

Porque se necesita un mínimo de 1.000 años para que el CO 2 liberado por la quema de combustibles fósiles se vuelva a depositar en las reservas geológicas.

Para poner esto en perspectiva, el CO 2 liberado al conducir su automóvil al trabajo hoy permanecerá en la atmósfera, teniendo un efecto de calentamiento en nuestro clima, por más tiempo que la vida de usted, sus hijos o incluso sus nietos.

Así, es más significativo el impacto de larga duración que tiene la quema de combustibles fósiles en nuestro clima (media de 1.000 años), que el eructo emitiendo metano del ganado, que es parte del ciclo del carbono biogénico a corto plazo (10 años de media).

Eso significa que, si las emisiones de metano del ganado se mantienen estables o se reducen, los combustibles fósiles tienen un impacto mucho mayor a largo plazo en nuestro clima que el metano producido por los animales rumiantes.

Es decir, con una cabaña ganadera estable (ni crecimiento ni disminución), la cantidad de CH 4 producido por los animales rumiantes en realidad se equilibra con la descomposición -oxidación del CH 4 que se produce en la atmósfera.

La velocidad a la que el CH 4 se produce por los animales rumiantes es igual a la velocidad a la que se descompone en CO 2 (oxidación vía ciclo biogénico) y que posteriormente es fijada por las plantas durante la fotosíntesis.

El CO 2 es un gas que se acumula a lo largo del tiempo y permanece en la atmósfera.

El CH 4 es un gas que se destruye a la misma velocidad con la que se emite.

Papel de los rumiantes en el ciclo biogénico del carbono DESCÁRGALO EN PDF

La presión ambiental sobre el sector ganadero es cada vez mayor, especialmente en el caso del vacuno de leche.

Sin entrar a valorar el grado de parcialidad que pueda haber en la multitud de comunicaciones que se publican responsabilizando a la ganadería de una gran parte del Cambio Climático, existen herramientas que pueden ayudar a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero y a mostrar que nuestro sector es sensible a las demandas del consumidor e intenta aplicar soluciones para aliviar, en la medida que le corresponde, el problema.

Gráfica 1. Impacto de las distintas actividades relacionadas con la cadena de producción y comercialización de leche sobre la emisión de gases de efecto invernadero (G. Thoma et al., 2013, International Dairy Journal 31, S3-S14)

Si hablamos de producción de gases de efecto invernadero, cabe destacar el concepto de CO2eq que agrupa una variedad de gases con distinto potencial de daño.

En la Gráfica 1 (Thoma et al., 2013) se muestra en qué fases se producen estos gases a lo largo de la cadena de producción y comercialización de leche.

Se observa que el principal gas asociado a la alimentación es el CO₂, mientras que el metano procede principalmente de la fermentación ruminal, tal y como demuestra un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin en 2008.

La producción del alimento incluye todos los inputs suministrados a los animales e incluye todos los procesos que intervienen hasta que llega a la vaca. Por tanto, las materias primas utilizadas a la hora de racionar y el diseño de las raciones resultan esenciales para reducir el efecto de la producción de pienso.

A partir de ahora, cuando racionemos, no solo debemos considerar los requerimientos nutricionales, la salud del animal y los criterios económicos, sino que también deberemos tener en cuenta el impacto sobre la producción de CO₂eq.

De este mismo estudio se deriva que, del 100% de las emisiones de CO₂eq asociadas a la producción de leche, el 19% procede de la producción de alimento, el 25% del metano entérico y el 24% de los purines.

Purines

IMS: Ingestión de Materia Seca; PDIE: Proteína Digestible en el Intestino según contenido Energético para la síntesis microbiana en el rumen; LysDI: Lisina Digestible, MetDI: Metionina Digestible

El racionamiento con aminoácidos resulta una herramienta muy útil para reducir el impacto ambiental.

Está demostrado que trabajar con niveles adecuados de Metionina y Lisina digestibles permite reducir el nivel de proteína de las raciones, mejorando la eficiencia de utilización del nitrógeno, reduciendo el coste de producción y disminuyendo las emisiones de CO₂eq.

Ejemplo de ello son los resultados de un estudio realizado en Francia (Trou G., Mathieu Y., Andrieu D., Bahloul L., Cirot C., Faverdin P. y Lemosquet S., 2020) en el marco del proyecto “SOS Proteína” en el que, mediante la reducción del nivel de proteína en las raciones iniciales (Tabla 1), se consiguió:

Mejorar el rendimiento productivo:

+ 0,6 kg leche/vaca/día

Mejorar la calidad de la leche:

+ 0,5 g de proteína/kg de leche/día

Tabla 1. Características medias de las raciones de Control (T y T') y Experimental (E) en 5 granjas lecheras.

Tabla 1. Características medias de las raciones de Control (T y T') y Experimental (E) en 5 granjas lecheras.

Una estrategia muy eficaz para disminuir el impacto ambiental de la alimentación de vacas lecheras consiste en sustituir parte de las materias primas proteicas por aminoácidos ruminalmente protegidos (Smartamine M o Metasmart, en el caso de metionina protegida) para alcanzar los niveles de aminoácidos digestibles requeridos para la producción y calidad de leche deseada, además de otras materias primas, como cereales, para mantener los niveles de energía necesarios.

De esta manera:

Se consigue mejorar la eficiencia del nitrógeno y reducir la excreción de nitrógeno urinario al medio ambiente.

Se consigue un impacto positivo sobre los kg de CO₂eq emitidos, disminuyendo las emisiones debido a que las materias primas utilizadas como fuente de proteína tienen un gran peso en este aspecto.

El mayor o menor éxito del impacto positivo de esta estrategia dependerá de las materias primas disponibles.

Origen de las materias primas: la procedencia, la de cultivo y la distancia a la granja afectan a la cantid

La correcta valoración ambiental de las materias primas utilizadas es fundamental.

Cuanto mayor sea la variedad de materias primas, más posibilidades habrá de reducir el impacto ambienta

Gráfica

Además de contribuir a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, optimizar las dietas según las necesidades de aminoácidos digestibles tiene otros beneficios:

Económico: en la mayoría de las ocasiones se consigue una reducción del coste de la ración en función de los precios de las materias primas utilizadas.

Mejoras en aspectos reproductivos: la metionina tiene un efecto positivo sobre el desarrollo y la implantación embrionaria.

Effect of methionine supplementation on methylation and lipid accumulation of the preimplantation embryo in dairy cows, D. Acosta, A. Denicol, C. Skenendore, Z. Zhou;

M. Corrêa, D. Luchini, P. Hansen, J. Loor, and F. Cardoso. Effect of dietary methionine supplementation on preventing embryo losses, M.Toledo, G. Baez, E.Trevisol, N.Lobos, J. Guenther, D. Luchini, R. Shaver, M. Wiltbank

Incremento del margen de ingresos sobre el coste del pienso (IOFC) (€)/100 vacas/día

Dieta óptima en aminoácidos (AA) + Limitaciones medioambientales La optimización de aminoácidos permite reducir los impactos y mejorar el IOFC

Reducción de los trastornos metabólicos: la metionina interviene en multitud de procesos metabólicos a nivel hepático, mejorando el funcionamiento del hígado y la respuesta inmunitaria

Supplemental Smartamine® M or MetaSmart® during the transition period benefit postpartal cow performance and blood neutrophil function, J.S. Osorio*†, P. Ji*†1, J.K. Drackley†, D. Luchini‡, and J.J. Loor*†2

El racionamiento con aminoácidos digestibles en vacuno lechero resulta una herramienta muy útil en la reducción de los kg de CO₂eq de las granjas.

Este efecto positivo será mayor cuanto mayor sea la variedad de materias primas disponibles para racionar y mayor sea su proximidad a los centros de producción y a las granjas donde se utilizará la ración.

2. Efecto de distintas optimizaciones con aminoácidos sobre kg CO2eq, eficiencia del nitrógeno, proteína de la dieta y coste de la dieta. Ref.: SOS Protein, ensayo oficial del INRA en 5 granjas (4 meses en invierno, 2018-19).

La terapia antibiótica de secado o terapia de la vaca seca (TVS) es una estrategia ampliamente conocida desde hace años que forma parte del Plan de los 5 Puntos del National Institute of Research in Dairying (NIRD) de los años 70 y del Plan de los 10 Puntos del National Mastitis Counci l (NMC).

Simplemente consiste en el tratamiento con antibiótico en el momento en el que se secan las vacas, aplicándose en todos los cuartos de todas las vacas.

Luis Miguel Jiménez Servet Talavera SL luismi-che@servettalavera.es

Luis Miguel Jiménez Servet Talavera SL luismi-che@servettalavera.es

Esta estrategia, que se ha estado usando durante los últimos 50 años, ha sido y es una herramienta que ha permitido controlar las infecciones intramamarias (IIM) y la calidad de leche de las explotaciones lecheras de todo el mundo.

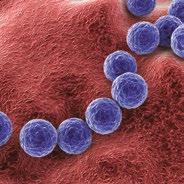

En un primer momento, la terapia antibiótica de secado se instauró para intentar curar las infecciones intramamarias de las vacas, ya que la mitad de ellas llegaban infectadas al momento del secado, estando las infecciones asociadas a Staphylococcus aureus, principalmente.

Siempre se ha afirmado que la terapia antibiótica de la vaca seca es útil para curar infecciones, y lo es, ya que elimina las posibles infecciones que hayan podido tener lugar durante la lactación.

Además, esta terapia de secado actúa de una manera eficiente, previniendo infecciones sobre todo al inicio del periodo seco, durante la fase de involución activa, cuando la ubre empieza a involucionar, pero todavía no está seca del todo.

Hace nueve años, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) estableció, como en otros países de la Unión Europea, el Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos (PRAN).

El motivo fundamental era la necesidad de frenar el auge de las resistencias por parte de las bacterias a los antimicrobianos.

La Medicina Veterinaria forma parte del denominado “One Health” y, por tanto, estamos involucrados en el proceso del desarrollo de las resistencias. Es por ello que debemos continuar haciendo un uso responsable de antimicrobianos como ya lo hacíamos antes.

Actualmente, está vigente la aplicación del Reglamento (UE) 2019/6 que señala que no se pueden administrar antibióticos a ningún animal sin que estos manifiesten signos clínicos o cualquier otra elevación de los parámetros fisiológicos que sugieran que la enfermedad está presente.

El Reglamento especifica que los tratamientos profilácticos con antibióticos solo podrán administrarse a un único animal cuando el riesgo de infección o de enfermedad infecciosa sea muy elevado y las consecuencias puedan ser graves.

Una parte de la disminución de las posibles resistencias a los antibióticos por parte de las bacterias consiste en la reducción del uso preventivo o profiláctico de los antibióticos.

No hay que olvidar que el tratamiento generalizado de todos los cuartos de todas las vacas al secado tiene una función:

Curativa: eliminación de infecciones intramamarias existentes.

Preventiva: prevención de posibles infecciones.

Al eliminar esta función de la terapia antibiótica de secado, debemos disponer de información y herramientas que nos permitan mantener una óptima salud de la ubre en las explotaciones.

LEER REGLAMENTO (UE) 2019/6

En muchas de las explotaciones lecheras se ha ido produciendo un cambio en la epidemiología de las IIM.

Se han ido erradicando los problemas de mastitis contagiosas asociadas a Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae, y las infecciones se han ido asociando más a patógenos ambientales (estreptococos y coliformes, principalmente).

Es precisamente para luchar contra los patógenos ambientales donde la función preventiva de la terapia de la vaca seca es fundamental, debiendo compensarse con la adopción de prácticas de manejo adecuadas en la explotación, concretamente:

Mantener un ambiente limpio, seco y confortable para la vaca.

Garantizar una nutrición adecuada.

Realizar un uso extendido de selladores internos del pezón.

A la hora de implementar una terapia de secado selectivo (TSS), se debe decidir en qué explotaciones se podrá realizar con la mínima repercusión en la salud de la ubre.

No todas las explotaciones están preparadas para empezar a implementar una TSS, debiendo ser el veterinario especialista en calidad de leche el que, junto con el ganadero y los otros técnicos de la explotación, determine el plan de acción a seguir.

Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae ColiformesEn 2017, un grupo de expertos en calidad de leche de toda Europa estableció que había explotaciones de alto y de bajo riesgo:

Explotaciones de alto riesgo: aquellas con un recuento de células somáticas (RCS) en la leche de tanque por encima de 250.000 células/ml y presencia de patógenos contagiosos.

Explotaciones de bajo riesgo: aquellas con un RCS de tanque inferior a 250.000 células/ml y ausencia de patógenos contagiosos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) también adoptó esta clasificación de forma que las denominadas explotaciones de alto riesgo son aquellas que han tenido:

Últimos 2 meses RCS >250.000 células/ml

Recuento celular por encima de 250.000 células/ml en los últimos 2 meses.

Últimos 6 meses Presencia de S. aureus, St. agalactiae

Presencia de microorganismos contagiosos (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae y Mycoplasma spp.) en los 6 últimos meses.

ALTO RIESGO

RCS de tanque >250.000 células/ml

Presencia de patógenos contagiosos

BAJO RIESGO

RCS de tanque < 250.000 células/ml

Ausencia de patógenos contagiosos

Imagen 2. Explotación lechera de alto riesgo. Imagen 3. Explotación lechera de bajo riesgo.Por otro lado, las explotaciones que no cumplan los criterios de riesgo anteriores son las denominadas explotaciones de bajo riesgo

Todas las explotaciones, sin excepción, deberían estar incluidas en un Programa de Control de Mastitis, pero son las de alto riesgo las que más lo necesitan, ya que deben pasar obligatoriamente a ser explotaciones de bajo riesgo.

A estas explotaciones se les da un plazo de 3 meses para implementar un Programa de Control de Mastitis y, si transcurrido este plazo, no están incluidos en uno, pasarán a considerarse como de bajo riesgo.

Si, una vez transcurridos 12 meses, una explotación de alto riesgo sigue teniendo el mismo estatus, se le dará de plazo otros 3 meses y, a partir de allí, será considerada como de bajo riesgo.

Entonces, tendremos el caso de que una explotación que, aun siendo de alto riesgo, estará obligada a cumplir con los criterios de una de bajo riesgo.

Una granja de alto riesgo puede realizar la TSS, pero hay que recalcar que el riesgo de empeorar la calidad de la leche puede ser mayor.

Por tanto, en una granja de alto riesgo se deberá seguir realizando una terapia de secado de blanqueo y, por supuesto, incorporar el sellador interno en todas las vacas.

Una explotación también se puede considerar de alto riesgo cuando existan situaciones coyunturales excepcionales como, por ejemplo, un cambio en las instalaciones o un cambio en el sistema de ordeño convencional pasando a una sala con ordeño robotizado.

Es importante determinar la situación de la granja con respecto a la salud de la ubre, es decir, saber si es una explotación de alto o bajo riesgo a través de las siguientes herramientas:

Se necesita saber cuál es el RCS, siendo un dato que tienen todas las explotaciones.

Hay que determinar la presencia de microorganismos contagiosos, lo que se puede conseguir a través de cultivos microbiológicos y pruebas de PCR.

La prevalencia de infecciones intramamarias

Se puede empezar a realizar la TSS en aquellas explotaciones que disfrutan de una excelente calidad de leche y que disponen de un registro de datos excelente.

Es necesario conocer en todo momento la epidemiología de la mastitis, siendo muy importantes los recuentos individuales de células somáticas. Se deben conocer, además, los siguientes datos:

La tasa de cronicidad de infecciones

La tasa de curación en lactación

La tasa mensual de mastitis clínicas

El porcentaje de vacas que llegan sanas al secado

La tasa de curación en periodo seco

La tasa de nuevas infecciones en recién paridas (vacas y novillas)

Toda esta información es importante para determinar cuál es la situación de partida, lo que permitirá evaluar si, tras la implementación de cualquier medida, en este caso, la TSS, la salud de la ubre mejora, empeora o sigue exactamente igual.

Recuento de células somáticas (RCS) de leche de tanqueCuando hablamos de índices de Salud de Ubre, hay uno especialmente importante y que resume cómo ha sido el estado de la salud de la ubre durante el periodo de lactación: el porcentaje de vacas que llegan sanas al secado.

A la hora de realizar la TSS, solamente se aplicará un antibiótico de secado en aquellas vacas diagnosticadas como infectadas, no en las sanas.

¿Cómo determinar que una vaca está infectada?

El objetivo debe ser que este porcentaje se sitúe en un 80% de las vacas, lo que suele cumplirse en la mayoría de las explotaciones que hemos denominado de bajo riesgo y en las que se debe hacer TSS.

Un ejemplo de ello es la Tabla 1 en la que se pueden apreciar los índices de Salud de Ubre en el Periodo Seco.

Existen determinadas herramientas que permiten identificar a una vaca como infectada, es decir, realizando el diagnóstico de mastitis antes de iniciar el secado. Para ello, es necesario tener la máxima información posible sobre las vacas con el fin de seleccionar cuáles se secarán con antibiótico y sellador interno, las consideradas como infectadas.

Las herramientas disponibles para el diagnóstico de una infección intramamaria son:

Test de California (CMT) antes del secado

Cultivo microbiológico de vacas individuales

Recuento celular individual

Historial de mastitis clínica

Una vez que se ha dado el paso para realizar una TSS, siempre bajo asesoramiento profesional, se debe elaborar un protocolo de acción en el que se determine qué vacas se secarán con antibiótico y sellador y a cuáles se aplicará solamente el sellador interno.

¿Cuál será el criterio de decisión?

El hecho de que la vaca tenga o no una IIM o que tenga posibilidades de tenerla o haberla tenido será el criterio de decisión.

Para ello, antes de secar a la vaca hay que determinar si hay o no una infección, siendo recomendable chequear todas y cada una de las que se vayan a secar, haciendo pruebas a su lado y tomando muestras de leche, además de estudiar el historial en lo que a salud de ubre se refiere.

Lo ideal sería tomar una muestra de leche unos días previos a la fecha prevista de secado para hacer un cultivo e identificación de microorganismos.

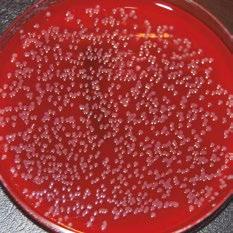

El cultivo microbiológico se considera el “Gold Standard” para determinar si una vaca está infectada, pudiendo realizarse el aislamiento en un laboratorio especializado o mediante un cultivo en la propia explotación, haciendo lo que se conoce como “cultivo en granja”.

Dependiendo del microorganismo que se aísle, se tomará una decisión u otra.

Por ejemplo, si ha crecido un estafilococo coagulasa negativo, probablemente no se le deba hacer mucho caso. Si, por el contrario, ha crecido un Streptococcus uberis habrá que ponerse en lo peor, es decir, la vaca seguramente estará infectada.

En este apartado se incluye también el cultivo en granja, pudiendo hacerse una prueba de sensibilidad o antibiograma de alguna de las muestras dependiendo de la etiología de las infecciones intramamarias.

Lo habitual es chequear todas las vacas y, para ello, la prueba estrella al pie de la vaca es el Test de California.

En el caso de los cuartos que presenten un resultado positivo, se debe tomar una muestra para cultivo e identificación.

Además, justo antes de secar la vaca también se puede realizar un Test de California con el fin de determinar si está infectada, ya que se puede haber infectado los días previos.

En aquellas explotaciones que tienen datos de recuento individual de células somáticas, este puede ser también un criterio de selección.

Se considera que una vaca está infectada si tiene alguno de los cuatro últimos controles de la lactación por encima de 100.000 células/ml.

Si alguno de los últimos cuatro controles ha tenido un recuento superior a 100.000 células, la vaca será candidata a secar con antibiótico y sellador.

Imagen 5. Cultivo microbiológico para el aislamiento e identificación de microorganismos en muestras de leche de vaca antes del periodo de secado.

Por último, es importante revisar el historial de mastitis. Es decir, se deben estudiar los datos del recuento de células somáticas individual (si es que existe) y revisar el historial de casos de mastitis clínica en la lactación previa.

El recuento individual de células es una excelente herramienta para el control de mastitis, pero no está disponible en todas las explotaciones. De hecho, solamente algo más del 50% de las explotaciones españolas está en Control Lechero Oficial.

Este es el criterio normal en la mayoría de los países para seleccionar las vacas para realizar una TSS, pero debemos tener en cuenta que no siempre está disponible.

También hay que fijarse en el historial de mastitis clínica, si la vaca ha tenido un caso de mastitis en la lactación previa también habría que secarla con antibiótico y sellador.

Todos estos criterios (cultivo, CMT, recuento individual de células somáticas historial de mastitis) hay que tenerlos en cuenta en el 100% de las vacas que se vayan a secar. Por tanto, hay que estudiar todas y cada una de las vacas a secar individualmente.

Todas las vacas consideradas como infectadas se tratarán con el antibiótico correspondiente (una cánula por cada cuarto) y, además, se le aplicará un sellador interno por cada cuarto.

En cambio, habrá vacas que se secarán solamente con un sellador interno, las consideradas “sanas”. En ningún caso se puede quedar una vaca sin la aplicación de un sellador interno como mínimo, ya que es la única defensa que tendrá además de sus propias defensas naturales.

Es en las vacas “sanas”, aquellas que no están infectadas o que no hemos considerado infectadas, donde radica el problema. Dado que solamente se le aplicará un sellador interno como medida preventiva, con un mal manejo en el momento del secado es relativamente fácil que se produzca una IIM, ya que existen varios factores predisponentes:

Nivel de producción de la vaca en el momento del secado. Las vacas se deben secar con poca producción, por lo que lo ideal es secarlas cuando tengan una producción inferior a 20 L.

Las células encargadas de la defensa, como los neutrófilos, estarán “ocupadas” en fagocitar los componentes de la leche, principalmente, grasa y caseína. Por tanto, el nivel inmunitario de la glándula mamaria se verá comprometido, debiendo hacerse un secado brusco (cese brusco de la lactación) con reducción de la alimentación en los días previos.

Debido a la presión intramamaria, el conducto del pezón se acorta y se dilata facilitando el acceso a posibles microorganismos causantes de infecciones intramamarias.

Falta del tapón de queratina que es la primera línea de defensa y no ha tenido tiempo de formarse.

Dependiendo de la vaca, tardará más o menos en formarse y en algunas no llega a formarse durante todo el periodo seco, permaneciendo abierto. Esto también puede depender de la producción en el momento del secado.

Cese del ordeño. La salida de la leche durante el ordeño ejerce un efecto de arrastre de cualquier microorganismo. Además, cesan las medidas de higiene, como la limpieza y desinfección de los pezones.

Ambiente de la vaca en el momento del secado. El entorno de las vacas durante el secado debe ser lo más higiénico posible.

Son muchos los países en los que se está realizando la TSS, incluida España.

Holanda fue uno de los primeros en asumir esta práctica, haciéndola gradualmente desde 2013 y, de hecho, el secado selectivo es la norma.

El uso de selladores está generalizado en todas las vacas y en lo que respecta a recibir TVS, solamente se usa antibiótico en aquellas vacas que tienen un recuento celular por encima de 50.000 células somáticas y en novillas el punto de corte está en 150.000 células.

Otro país pionero es Dinamarca donde el 30% de las vacas reciben TVS.

En aquellas explotaciones que tienen un recuento celular en leche de tanque por encima de 100.000 células somáticas/ml se realiza una prueba diagnóstica de PCR a aquellas vacas que tienen un resultado positivo y se secan con antibiótico y sellador.

En aquellas explotaciones que tienen un recuento celular en tanque por debajo de 100.000 células/ml se aplica un sellador a todas las vacas.

Son muchos los estudios que hay al respecto. Citaré dos que resumen muy bien lo que ocurre cuando se realiza una TSS.

El primero, llevado a cabo en Holanda por Christian Scherpenzeel entre junio de 2011 y marzo de 2012 en 97 explotaciones, incluyó un total de 1.657 animales (657 novillas y 1.000 vacas).

Los criterios de selección de los animales fueron, para cada cuarto:

La existencia o no de infección

El recuento celular

Se tomó una muestra de leche de leche de cada cuarto antes del secado para determinar el recuento celular y hacer el cultivo e identificación.

El punto de corte para determinar una infección fue:

250.000 células/ml en vacas

150.000 células/ml en novillas

Se trataron solamente dos cuartos de cada animal con bencilpenicilina y neomicina, actuando los otros dos cuartos como grupo control.

En el momento del parto y a los 14 días postparto se muestrearon los cuatro cuartos, así como los cuartos que tuvieron mastitis clínica.

Tal y como se aprecia en la Tabla 2, el recuento celular al parto fue mayor en el grupo control que en el que tuvo tratamiento, pero a los 14 días los resultados fueron similares.

Se registraron en total 319 casos de mastitis clínica en los 100 primeros días de lactación en 243 animales (en 174 vacas y en 60 novillas), 200 casos fueron en cuartos no tratados con antibióticos y 119 en cuartos que recibieron TVS.

Los cuartos que no recibieron terapia antibiótica tuvieron una tasa de incidencia de mastitis clínica 1,7 veces mayor que los cuartos en los que si se aplicó antibiótico.

Otro gran estudio fue el realizado en Alemania por Martin Tho Seeth en 2016 y fue la base de su tesis doctoral.

En este estudio los animales se dividieron en tres grupos dependiendo del método usado para el diagnóstico de las IIM al secado.

Grupo 1: se usó el Petrifilm® como método de cultivo (en la propia explotación).

Grupo 2: se utilizó el recuento de células somáticas.

Grupo 3: actuó como control y se aplicó TVS con antibióticos en todos los animales.

En los tres grupos se aplicó un sellador interno.

Hubo una menor tasa de nuevas infecciones en el grupo 3 en comparación con los grupos en los que se aplicó la TSS.

En el Grupo 3, la tasa de nuevas infecciones fue del 0,7%, mientras que en el Grupo 1 fue del 1,9% y en el Grupo 2 del 2,9%.

Tabla 2. Recuento de células somáticas (RCS) en los diferentes cuartos.

Con respecto a la tasa de mastitis clínica en los 100 primeros días de lactación, hubo un menor número de casos de mastitis clínica en el Grupo 3, siendo la tasa de mastitis clínica del 2,7%, mientras que en el Grupo 1 fue del 3,4% y en el Grupo 2 del 3%.

En España, se está realizando TSS en muchas explotaciones. Es más, hay bastantes explotaciones en las que, desde hace años, no se usa ni antibiótico ni sellador al secado.

Hasta hace dos o tres años, el 75% de las explotaciones estaba usando TVS generalizada en todas las vacas. Ha sido desde principios de 2022 cuando muchas granjas han optado por la TSS.

Un hecho que se ve todos los días es la falta de criterios técnicos fiables para la selección de vacas y, en muchos casos, la decisión en cuanto a la selección de vacas a secar con antibiótico se toma en base a las sensaciones del ganadero.

Se debe seguir avanzando, sobre todo en la implementación de más protocolos para prevenir y reducir la mastitis, siendo también fundamental mejorar los registros y el manejo de los datos de las explotaciones.

Un hecho innegable es que minimizar el uso profiláctico de la terapia de secado contribuye a reducir considerablemente el uso de antibióticos en vacas de leche.

Esto se debe a que el 80% de los antibióticos que se usan en bovino de leche son para la salud de la ubre, tanto para el tratamiento de las mastitis clínicas como para la terapia de secado.

La reducción del uso de antibióticos en el secado en un 70-80% se traduce en una disminución general del uso de antibióticos en las explotaciones lecheras que puede llegar hasta el 50%.

Podríamos suponer que otro beneficio es el económico, aunque esto es discutible debido al hecho de que la salud de la ubre no mejora, en el mejor de los casos sigue igual que cuando se realiza la TVS convencional.

Lo normal es que el riesgo de IIM aumente y también el riesgo de padecer una mastitis clínica, lo que puede redundar en mayores pérdidas debido a la mastitis, sobre todo en lo que a reducción en la producción se refiere.

No obstante, si se extreman las medidas de higiene de la explotación, se conoce la etiología de las IIM, se hace un buen protocolo de secado, se tiene conocimiento de los Índices de Salud de Ubre y, en definitiva, si la explotación recibe un asesoramiento en calidad de leche, el paso para realizar la TSS será sencillo y el resultado satisfactorio.

Abordaje Práctico del Secado Selectivo DESCÁRGALO EN PDFsalud intestinal hace referencia al correcto funcionamiento y equilibrio del sistema digestivo y de la microbiota intestinal.

intestino es un órgano clave para la salud del animal, ya que no solo se encarga de la digestión y absorción de , sino que también actúa como barrera defensiva, impidiendo la entrada de patógenos y sustancias nocivas al organismo y desempeñando funciones inmunitarias y hormonales.

Por tanto, la salud digestiva es esencial para la salud general del y, en definitiva, para garantizar bienestar y unos rendimientos productivos óptimos.

Oscar Mencía Ares y Gema Chacón Pérez Exopol S.L.

Oscar Mencía Ares y Gema Chacón Pérez Exopol S.L.

¿QUÉ ES LA SALUD INTESTINAL Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA EN LOS

Diversos factores, como la dieta, la genética, el manejo o las condiciones de alojamiento, influyen de forma decisiva en la salud intestinal de los animales.

Los actuales ritmos de producción a los que está sometido el ganado vacuno, particularmente la ganadería intensiva, hacen que sea imprescindible monitorizar esta salud intestinal desde las primeras fases de vida con el objetivo de establecer medidas preventivas que permitan garantizar un correcto funcionamiento del aparato digestivo de los terneros lactantes.

De forma general, la monitorización de la salud intestinal se puede llevar a cabo utilizando:

Técnicas no invasivas: suponen una menor manipulación y, por tanto, menor estrés (por ejemplo, la recogida de heces).

Técnicas invasivas: implican una mayor manipulación del animal y una mayor especialización del personal (por ejemplo, la toma de sangre o muestras de tejidos).

Por ejemplo, un adecuado encalostramiento de los terneros y el uso de lactoreemplazantes de buena calidad puede marcar la diferencia en los rendimientos productivos de estos animales en fases productivas posteriores.

Técnica Tipo de muestra Ventajas

No invasiva Heces

Técnica rápida y sencilla

Toma de muestra in vivo

En la Tabla 1 se resumen las principales características de cada técnica, incluyendo los tipos de muestras que se pueden monitorizar para evaluar la salud intestinal en terneros.

Inconvenientes

Posible imprecisión de los resultados (muestra muy heterogénea)

Invasiva

Sangre

No implica estrés para el animal No requiere personal especializado

Técnica rápida y precisa Muestra homogénea del funcionamiento general del organismo Reducido coste

Contenido intestinal Mucosa digestiva

Muestra más idónea y representativa

Posibilidad de estudiar diferentes tramos del digestivo de forma específica

Valoración indirecta que no proporciona información exacta sobre el tramo del digestivo donde se producen los cambios

Necesidad de personal especializado Estrés en la manipulación, lo que puede alterar algunos parámetros

Elevado coste

Necesidad de personal especializado Sacrificio del animal

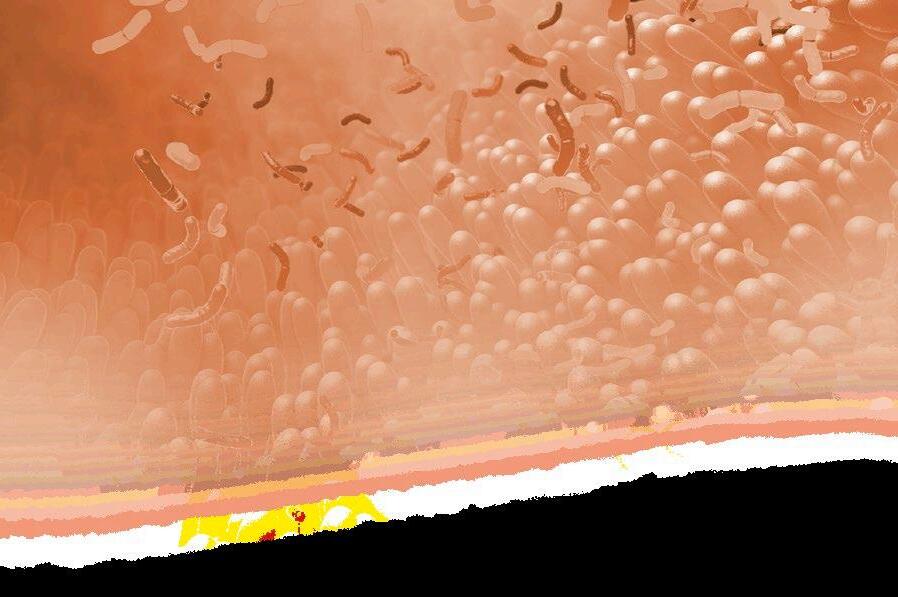

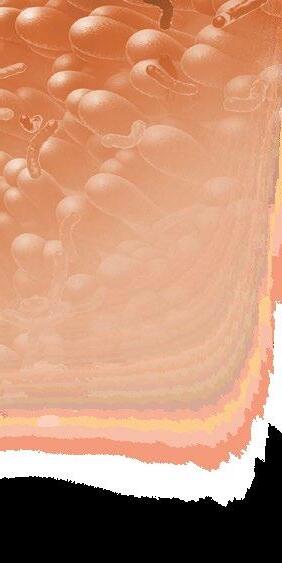

Tabla 1. Tipos de técnicas para la monitorización de la salud intestinal en terneros lactantes.Existe una gran variedad de biomarcadores que se pueden monitorizar para la evaluación de la salud intestinal en los terneros. Todos ellos están interconectados (Figura 1 ), siendo aconsejable realizar un abordaje integral de los diferentes grupos de parámetros.

Capa mucosa externa

Capa mucosa interna

propia

Célula de Paneth Célula dendrítica

Ensamblaje en la capa mucosa

Célula calciforme

Maduración de linfocitos B

Activación de linfocitos T y B

local y sistémica (Creado con BioRender.com y Adaptado de Peng J. y col., 2021).

A continuación, se detallan algunos de los biomarcadores que tienen una mayor relevancia y aplicabilidad en terneros lactantes.

Figura 1. Esquema de la interacción de la microbiota intestinal y la integridad de la pared intestinal con la respuesta inflamatoria

EMPIEZA CON LA VACUNACIÓN DE LA MADRE Y UN MANEJO ADECUADO

Fencovis® supone un paso adelante en la prevención frente al complejo de la diarrea neonatal del ternero.

PROTECCIÓN AVANZADA

FRENTE A LA DIARREA NEONATAL

A diferencia de los rumiantes adultos, en los que el rumen constituye el gran biorreactor donde se localiza la amplia mayoría de los microorganismos, en los terneros lactantes es la microbiota intestinal la que juega un papel decisivo en la salud digestiva.

Esta microbiota está compuesta en su mayoría por bacterias, pero también arqueas, virus, protozoos y hongos, que realizan diversas funciones beneficiosas, como la digestión de ciertos nutrientes o la producción de ácidos grasos de cadena corta , que ayudan al mantenimiento de un pH óptimo en el intestino. Además, promueve el desarrollo del sistema inmunitario al desafiar a las células inmunitarias presentes en la pared intestinal.

Sin embargo, la microbiota intestinal también está poblada por microorganismos perjudiciales para la salud del animal, cuyo incremento puede desencadenar una disbiosis intestinal -desequilibrio en las proporciones de los microorganismos- y debilitamiento del sistema inmunitario, lo que a menudo se traduce en diarrea y otros trastornos digestivos.

En el caso de los terneros lactantes, los microorganismos que desempeñan un papel más importante en la salud digestiva son las bacterias. Para su monitorización en muestras digestivas -contenido intestinal, mucosa digestiva o heces- se puede recurrir a dos abordajes principales:

Secuenciación masiva del gen

ribosómico 16S: permite conocer todas las bacterias presentes en la muestra, permitiendo no solo cuantificar cada taxón bacteriano, sino también valorar la diversidad del ecosistema digestivo.

Cuantificación de taxones bacterianos

específicos: mediante el empleo de la PCR a tiempo real se pueden cuantificar de forma específica determinados microorganismos que puedan considerarse de relevancia por sus características beneficiosas o perjudiciales para la salud digestiva del ternero, simplificando la interpretación de los resultados y reduciendo los costes.

El papel de la microbiota intestinal

En la Tabla 2 se incluyen los principales taxones bacterianos a monitorizar en terneros lactantes.

Taxón bacteriano

Enterobacteriaceae

Lactobacillus

Bifidobacterium

Ruminococcaceae

Lachnospiraceae

Familia bacteriana que incluye algunas de las especies bacterianas más perjudiciales para la salud digestiva, como Escherichia coli o Salmonella enterica.

Género bacteriano beneficioso.

Participa en la producción de determinados compuestos, como ácidos grasos de cadena corta.

Promueve el desarrollo del sistema inmunitario. Algunas cepas son probióticas.

Género bacteriano beneficioso.

Participa en la producción de determinados compuestos, como ácidos grasos de cadena corta.

Promueve el desarrollo del sistema inmunitario. Algunas especies son probióticas.

Familia bacteriana beneficiosa por su papel en la digestión de la fibra alimentaria y la producción de ácido butírico.

Algunas especies, como Faecalibacterium prausnitzii, tienen un marcado carácter probiótico.

Familia bacteriana beneficiosa por su papel en la digestión de la fibra alimentaria y la producción de ácido butírico.

Algunos géneros, como Blautia o Roseburia, son muy importantes en el control de los procesos inflamatorios en el intestino.

Tabla 2. Taxones bacterianos para la monitorización de la salud intestinal en terneros lactantes y su interpretación.

Tabla 2. Taxones bacterianos para la monitorización de la salud intestinal en terneros lactantes y su interpretación.

Para asegurar una salud intestinal óptima el mantenimiento de una buena unión entre las células del epitelio intestinal es fundamental, ya que ello garantiza que su función de barrera se mantenga intacta.

Disrupciones en la integridad intestinal facilitan la entrada de compuestos perjudiciales para el organismo, como sustancias tóxicas, microorganismos o sus metabolitos, lo que desencadena una respuesta inflamatoria local mediante la liberación de precursores inflamatorios, como las citoquinas, pudiendo extenderse a nivel sistémico.

Todo ello se traduce en repercusiones negativas sobre la salud del ternero y, en definitiva, en una reducción de sus rendimientos productivos.

Uno de los abordajes más frecuentes para la monitorización de la integridad intestinal y la respuesta inflamatoria local consiste en la cuantificación de la expresión de genes de interés presentes en las células de la mucosa intestinal (enterocitos y células inflamatorias), para poder evaluar si su expresión en el grupo tratamiento está aumentada o disminuida con respecto a un grupo control.

Este abordaje se realiza mediante la PCR a tiempo real, cuantificando el ARN mensajero de genes específicos que codifican para proteínas de unión estrecha de los enterocitos y citoquinas producidas por las células inflamatorias (Tabla 3 ).

Si bien esta técnica es invasiva cuando se aplica de forma rutinaria sobre la mucosa digestiva (preferiblemente yeyuno), en los últimos años se ha comenzado a aplicar en heces de terneros lactantes, con resultados prometedores (Rosa y col., 2018), lo que puede constituir un punto de partida para su implementación práctica en condiciones de campo.

El empleo de la técnica de ELISA es otra opción interesante, ya que permite la detección de determinados compuestos o proteínas que nos indican que existe una pérdida de la integridad intestinal y una respuesta inflamatoria asociada.

Dependiendo del parámetro a monitorizar, esta técnica puede realizarse de forma:

Directa sobre la propia mucosa intestinal, por ejemplo, para cuantificar inmunoglobulina A (IgA).

Indirecta para detectar a nivel sanguíneo marcadores de filtraciones intestinales. Esto es especialmente relevante, ya que permite realizar los estudios in vivo sin necesidad de sacrificar a los animales.

En la Tabla 3 se resumen los principales marcadores a monitorizar para la valoración de la integridad intestinal y de la respuesta inflamatoria ante una agresión de la mucosa digestiva.

Proteína de unión estrecha transmembrana responsable de mantener la unión entre las células del epitelio intestinal. Zonulina-1

Diamino oxidasa (DAO) Suero ELISA

D-Lactato Suero ELISA

Proteína de unión estrecha intracelular responsable de mantener la unión entre las células del epitelio intestinal.

Enzima presente en las células del epitelio intestinal que se libera a sangre únicamente cuando la mucosa intestinal está dañada.

Metabolito procedente de la fermentación de la microbiota intestinal, cuya presencia en sangre es indicativa de aumento de permeabilidad intestinal.

Lipopolisacárido (LPS) Suero ELISA

Citoquina proinflamatoria con papel fundamental en la estimulación de la respuesta inmune inflamatoria.

Componente de la pared de las bacterias Gram-negativas, por lo que su presencia a nivel sanguíneo indica filtraciones intestinales. Inflamación intestinal

Citoquina antiinflamatoria con función reguladora sobre la respuesta inmunitaria, inhibiendo la síntesis de citoquinas y las funciones de determinadas células inflamatorias.

Citoquina con función pro- y antiinflamatoria, con papel esencial en la regulación de la respuesta inmune. Principal determinante en la producción de proteínas de fase aguda en el hígado.

Una de las principales aplicaciones prácticas de la monitorización de la salud intestinal es la valoración in vivo del efecto de la suplementación en la dieta de los animales con aditivos, como probióticos, prebióticos o ácidos orgánicos.

Son múltiples los estudios que han valorado el efecto de estos productos, destacando, por ejemplo, los efectos beneficiosos de la suplementación de los lactoreemplazantes con derivados del ácido butírico, como la tributirina (Liu y col., 2022).

Otras aplicaciones incluyen la evaluación del efecto que determinadas intervenciones en los animales y en el ambiente, tales como cambios de estrategias nutricionales o el estrés térmico, pueden tener sobre la salud intestinal del animal.

Esto último es vital, ya que está bien descrito que un incremento del estrés térmico ocasiona graves disrupciones de la integridad intestinal, lo que genera alteraciones de la salud intestinal y, en definitiva, repercusiones en la salud general.

Aunque a priori esta monitorización parezca estar alejada de su aplicación en el día a día de la actividad ganadera, cada vez es más necesario obtener información objetiva que nos permita entender qué efecto están teniendo las medidas que aplicamos en la granja sobre los datos productivos.

Todo ello, con un fin último: mejorar el bienestar y la salud general de los terneros en las etapas tempranas de la vida, garantizando así un incremento de los rendimientos productivos en las fases productivas posteriores.

DESCÁRGALO EN PDF ACCEDER A BIBLIOGRAFÍA

Monitorización de la salud intestinal en el ternero lactante. Biomarcadores y aplicaciones

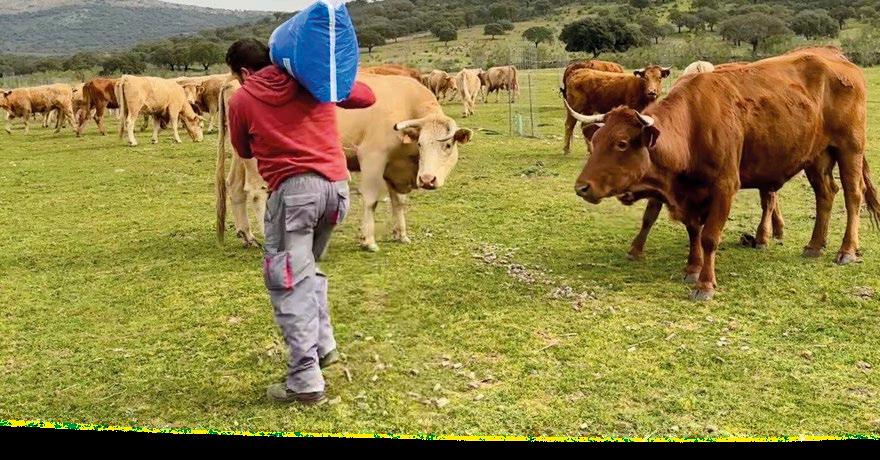

La ganadería Fernández-Trejo está dividida entre Cáceres y Malpartida de Cáceres. Cuenta con más de 200 vacas Charolesas, Retintas y Limousin en extensivo. Su familia tiene registros de que llevan siendo ganaderos por lo menos desde 1775 y, gracias a sus hijas, continuará una generación más.

Entre las fincas que utilizan para el ganado destaca La Corte del Cochino, una dehesa que a veces huele a brezo y a jara y otras a cerdo ibérico y a vacas.

Está ubicada en pleno centro de la Sierra de San Pedro, en la provincia de Cáceres, muy cerca de Badajoz. Una sierra que es «Zona de Especial Protección de Aves» (ZEPA) y «Zona Especial de Conservación» (ZEC), por lo que deben ser aún más cuidadosos con su fauna y flora, respetando en el laboreo las épocas de cría de los animales.

La Corte del Cochino cuenta con más de 100 cabezas de ganado distribuidas entre su sierra y su llanura, donde las vacas pasan los días entre escobas, lavándulas, encinas y alcornoques.

Sin las labores de poda que realizan las vacas, se produciría un fenómeno llamado “matorralización” en el que la flora se desborda, y acaba multiplicándose el peligro de incendio.

Si hay algo que caracteriza al ganado de la explotación, es su continua probabilidad de contacto con la fauna silvestre típica de la península ibérica.

Tejones, jabalíes, ciervos, gatos monteses, buitres e incluso el águila imperial, se resguardan en la sierra, por lo que es primordial que el ganadero evite que los animales se crucen, para protegerlos de enfermedades como la tuberculosis.

el mínimo contacto, como por ejemplo, cerca de las instalaciones, donde sabes que a los animales silvestres les cuesta más acercarse”.

Julio Fernández-TrejoEn verano, cuando hay fuertes sequías, los abrevaderos pueden ser focos de infección de tuberculosis o carbunco, por ello, es esencial proporcionar al ganado fuentes de agua limpia a las que sólo ellos tengan acceso.

Las vacunaciones y los saneamientos en esta zona están a la orden del día, debiendo ejecutar un plan vacunal diseñado por un veterinario y adaptado a las características de la ganadería.

“Un método efectivo es dar de comer al ganado en zonas donde exista

La ganadería en extensivo demuestra su capacidad de convivencia, familiaridad y respeto por la fauna silvestre. No debe ser lo salvaje contra lo doméstico, sino la integración admirable del entorno del uno en el otro.

Hace más de trescientos años que la familia Fernández-Trejo se dedica a la ganadería. Antiguamente, la base de la ganadería estaba en la cría de la oveja, por lo que la familia contaba con ovejas Merinas.

En esta ganadería los grandes pilares son los veterinarios y los operarios. A veces una vaca tiene un mal parto y trabajan contrarreloj. Tienen que lograr encerrarla sin causarle estrés y antes de que anochezca para poder atenderla correctamente.

La oveja Merina es dura, así que aguanta las condiciones extremeñas. Aunque sacaban corderos, queso y lana, lo que más producción daba era la lana. También contaban con vacas Retintas.

“La ganadería antiguamente era de Retinta Extremeña, Retintas puras que tenían el rabo blanco. Eran unas vacas con cuernos enormes y “culo de pollo”. Hace sesenta o setenta años el ganado estaba más adaptado al terreno. Ahora gira todo en torno a la producción. Las razas ya han cambiado muchísimo, son más cárnicas. Debemos proteger el ganado autóctono, el de nuestras tierras, para que no caiga en el olvido”

“Las vacas en campo hay que revisarlas varias veces al día, sobre todo en épocas de paridera cuando tienes que andar con mil ojos”.

Julio Fernández-Trejo

“Antes de la PAC subsistíamos. Los años que no llovía era una pena. Si no existiese la PAC, actualmente este oficio no podría mantenerse. La gente hubiese tirado la toalla. Yo prefiero que existan buenos precios y un buen mercado, pero los precios estaban tirados, por eso se abandonó muchísimo el campo. Las ayudas al campo mejoraron muchísimo la situación”.

Julio Fernández-Trejo

Julio destaca el papel de ganadero y de padre como impulsor del relevo generacional. Los ganaderos deben apoyar y motivar a sus hijos en esta decisión e impulsar las prácticas en las explotaciones. Recalca la importancia de cuidar de los pastores y de permitir y premiar el aprendizaje de los jóvenes que quieren dedicarse al campo.

“Antes tenía unas 900 ovejas, pero con la crisis de los pastores me rendí. Era imposible encontrar un pastor en el 2012. También había sufrido un accidente laboral en el 2000 que me quitó movilidad. Con todo esto tomé la decisión de vender las ovejas”.

Julio Fernández-Trejo

Julio Fernández-Trejo

La alimentación del ganado en extensivo es totalmente variada. La vaca tiene a su disposición todo tipo de alimento, desde bellotas y plantas autóctonas, hasta forrajes y alimentos complementarios dependiendo de la época en la que nos encontremos. Las vacas deciden qué comer y cuándo comer, sorteando con sabiduría las plantas menos apetitosas.

“Aquí todos los días del año se les da de comer, se revisa la alambrada, se comprueba el estado de preñez, revisamos su estado físico, se vacunan, se crotalizan terneros, se desparasitan... Es una labor continua en la que no puedes faltar un solo día”.

Julio Fernández-Trejo

El ganado en extensivo tiene una peculiaridad y es que tú no obligas al ganado, más bien son las reses las que deciden bajo su propia voluntad. Dicen que el secreto para manejar el ganado es que todo lo que haga lo debe hacer voluntariamente. Dicho de otra manera, nunca se debe dar cuenta de que se le está obligando a algo.

A todos nos gustan las películas Western pero distan mucho de la realidad. En el campo nunca existe un trato tan brusco del ganado. ¡No es de extrañar que en las películas siempre se escapen las reses! Bromas aparte, es común conocer cada vaca, su físico, su personalidad, e incluso ponerles nombre.

Cuando una vaca vive en completa libertad es fundamental que dejen que una persona permanezca cerca, se dejen curar y ayudar a parir, si fuera necesario. Por lo tanto, es indispensable ganarse su confianza

Conocer cada gesto, adelantarse a sus actos y actuar con paciencia y tiempo son las claves para que nuestro ganado actúe de la mejor manera. Por ello, una de nuestras obligaciones como ganadero es conocer a la manada y hacernos una idea de las jerarquías.

La jerarquía en las vacas nos puede ayudar incluso a saber qué vaca puede estar enferma y no ha mostrado sintomatología aún, ya que sus compañeras pueden intentar quitarle el rango mediante la fuerza.

En la ganadería de la Corte utilizan el refuerzo positivo

¿Quieres que pasen de un corral a otro? Debes usar comida, premios e incluso caricias.

¿Quieres que una vaca deje que te acerques cuando haya parido en el campo? Debes haberla acostumbrado a tu presencia, demostrando que no eres enemigo, más bien todo lo contrario. Acostumbrar a las vacas a nuestra voz es otra de las claves para un correcto manejo de las vacas en extensivo. Es muy común que el ganadero les hable cuando pasea entre ellas para que relacionen su voz con la calma y la libertad. A la hora de comer también es importante acostumbrarlas a la voz, ya que tienen que salir de todos los rincones de la sierra.

Muchas veces se recurre al claxon del coche para asegurarse de que aquellos animales que están lejos lo oigan y no se pierdan el almuerzo.

Evitar el estrés en el ganado es fundamental para pasear entre él, lo que permite utilizar el método de la observación de manera más cercana y efectiva. Por supuesto, ganarse la confianza del ganado hará que las vacas vivan más años y provocará menos lesiones en situaciones de alto estrés, como puede ser un saneamiento.

La Corte del Cochino- La ganadería en extensivo en la Sierra de San Pedro DESCÁRGALO EN PDF

Antonio Gallo

Antonio Gallo

Profesor Asociado, Departamento de Ciencia Animal, Alimentación y Nutrición, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por mohos u hongos filamentosos a los no se atribuye ninguna función evidente para el crecimiento o la reproducción, sino que aparecen como resultado de la interacción entre el moho y su entorno.

Sin crecimiento fúngico, no hay micotoxinas. No obstante, la presencia de mohos no implica necesariamente la presencia de micotoxinas, dado que solo determinadas cepas producen micotoxinas, siendo necesario que se den ciertas condiciones ambientales específicas para que ocurra.

La contaminación de los productos agrícolas con micotoxinas representa un importante desafío a nivel mundial, tanto antes como después de la cosecha, ya que estos metabolitos se caracterizan por su gran estabilidad térmica, lo que dificulta la detoxificación de la matriz contaminada. Dado su bajo peso molecular y su gran estabilidad, son capaces de generar toxicidad en humanos y en otros animales vertebrados (Gallo et al., 2015).

Los principales hongos micotoxigénicos pertenecen a los géneros Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Monascus y Penicillium spp., pero otros géneros, como Chaetomium, Cladosporium, Claviceps, Diplodia, Myrothecium, Phoma, Phomopsis, Pithomyces, Trichoderma y Stachybotrys, también incluyen especies micotoxigénicas.

Actualmente, se han descrito aproximadamente 18.000 metabolitos secundarios de los hongos, pero solo un número limitado de ellos ha recibido atención científica desde los años 60 (Gallo et al., 2015).

Las micotoxinas más estudiadas son las “reguladas”:

Aflatoxinas (AF)

Citrinina

Tricotecenos, como el deoxinivalenol

(DON)

Patulina

Ocratoxina A (OTA)

Fumonisinas (FBs)

Zearalenona (ZEN)

Algunas de las principales toxinas de los hongos endofíticos: toxinas del cornezuelo del centeno y la ergotamina

Las micotoxicosis son síndromes resultantes de la ingestión, el contacto con la piel o la inhalación de estos metabolitos fúngicos por parte de los seres humanos y el ganado.

Las micotoxinas pueden ser teratogénicas, mutagénicas y carcinogénicas, pudiendo desencadenar diversos efectos tóxicos al ser ingeridas, inhaladas o absorbidas por contacto con la piel.

Los efectos tóxicos de las micotoxinas dependen de factores como:

Tipo de toxina

Dosis

Órgano diana

Sexo, edad y especie

Figura 1. Principales hongos micotoxigénicos. Alternaria, Aspergillus, Fusarium y Penicillium spp.Cuando el ganado ingiere piensos contaminados con micotoxinas, los efectos sobre su salud pueden ser agudos o crónicos.

Los efectos agudos son signos evidentes de enfermedad o incluso de muerte. Sin embargo, la observación de manifestaciones agudas de micotoxicosis es rara en las condiciones de las explotaciones.

Los efectos crónicos son otros trastornos menos evidentes, como el rechazo del alimento, inmunosupresión y la reducción de la ingestión, productividad y fertilidad.

Los efectos de las micotoxinas en los rumiantes están asociados a una multitud de efectos confusos y difíciles de distinguir de otros posibles problemas de salud. Esto se debe a:

Los efectos agudos y crónicos causan graves pérdidas económicas debido a:

Cambios clínicamente ambiguos en el crecimiento de los animales

Reducción de la ingesta de alimentos o rechazo de los mismos

Alteración de la absorción y el metabolismo de los nutrientes

Efectos endocrinos Impacto del estado inmunitario

(Fink-Gremmels, 2008)

El efecto de las

La presencia simultánea de múltiples micotoxinas tiene efectos interactivos, clasificados como aditivos, antagónicos o sinérgicos (CAST, 2003).

Los efectos debidos a la ingestión de múltiples micotoxinas pueden ser similares, menores o, en la mayoría de los casos, mucho mayores que la ingestión de una sola micotoxina.

Las micotoxinas pueden ser modificadas, dando lugar a (micotoxinas conjugadas a compuestos polares como la glucosa, el ácido malónico y el glutatión) dificiles de cuantificar mediante las técnicas de laboratorio habituales.

Las formas modificadas de una micotoxina pueden presentar la misma toxicidad que el compuesto original al ser enlaces específicos hidrolizados

en el tracto digestivo. 1. Factores dependientes del animal y del ambiente 3. Fenómenos de modificación de micotoxinasLos animales pueden desarrollar numerosos síntomas tras el consumo de piensos contaminados con micotoxinas producidas por Fusarium spp. entre los que se incluyen problemas gastrointestinales, heces blandas, diarrea, inmunosupresión y una disminución general del rendimiento, probablemente debido a la reducción de la ingesta de alimentos y al aumento de la susceptibilidad a las enfermedades (Seeling et al., 2006).

Las micotoxinas de Fusarium más relevantes y con mayor incidencia son:

A continuación, repasamos los principales efectos fisiológicos atribuidos a las micotoxinas de Fusarium en relación a la salud intestinal y el estrés oxidativo.

Efectos de las micotoxinas de Fusarium sobre la salud intestinal

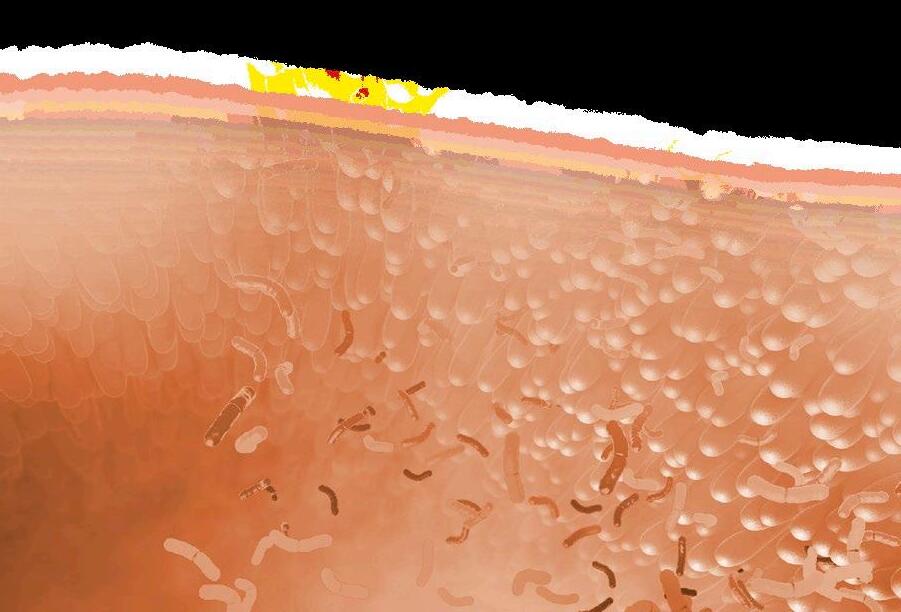

Las micotoxinas de Fusarium pueden afectar a la inmunidad de las mucosas, que consta de un sistema inmunitario innato y adaptativo (Figura 2).

Toxina T-2 (T2) y toxina HT-2 (HT2)

Nivalenol (NIV)

Diacetoxiscirpenol (DAS)

Proliferación celular: Disminuye por DON, toxina T-2 y FB1

Permeabilidad intestinal: Aumenta por DON y FB1

Estas micotoxinas son capaces de atravesar el epitelio intestinal, llegando a la circulación sistémica y afectando al sistema inmunitario, pudiendo tener efectos inmunoestimulantes o inmunosupresores que dependen de la edad del hospedador, la dosis y la duración de la exposición.

Producción de IgA: Aumenta por DON y NIV Disminuye por toxina T-2

Producción de moco: Disminuye por DON, toxina T-2, ZEN Aumenta por ZEN sola

Célula epitelial intestinal Célula caliciforme

Alteración de la producción de citoquinas: DON, toxina T-2, NIV, FB1 y ZEN

Célula plasmática secretora de inmunoglobulinas (Igs)

Figura 2. Efectos de las micotoxinas de Fusarium en el epitelio intestinal. Las micotoxinas de Fusarium alteran diferentes mecanismos de defensa intestinal, incluyendo la integridad epitelial, la proliferación celular, la capa de moco y la producción de inmunoglobulinas (Igs) y citoquinas (adaptado de Antonnisen et al., 2014; creado con BioRender.com).

Las micotoxinas de Fusarium influyen negativamente en la función intestinal y el sistema inmunitario. En consecuencia, la exposición a estas micotoxinas puede aumentar la susceptibilidad a muchos patógenos entéricos y sus toxinas (por ejemplo, las endotoxinas). Además, la inmunosupresión inducida por las micotoxinas también puede provocar una disminución de la resistencia a las enfermedades infecciosas.

Relación de las micotoxinas de Fusarium con el estrés oxidativo

Los rumiantes son una fuente potencial de microrganismos o enzimas con capacidad de biodegradación de micotoxinas.

Por ejemplo, las micotoxinas son metabolizadas por las enzimas del citocromo P450 a aducto metabolitoguaninaN7 (Figura 3).

Vías de señalización

Citocromo P450

Aducto MetabolitoGuanina-N7

Micotoxina

Metabolito

Aducto Metabolito-Lisina

Glutatión reducido

Figura 3. . Metabolismo de las micotoxinas en los vertebrados (Adaptado de Omar HEM.,2013).

Metabolito-GSH conjugado

Glutatión S-transferasa

micotoxinas.

Las ROS son moléculas químicamente reactivas que se forman como un subproducto natural del metabolismo normal del oxígeno y tienen un papel importante en la señalización celular y en la homeostasis

En situaciones de estrés ambiental, los niveles de ROS pueden aumentar drásticamente como resultado del estrés oxidativo. El estrés oxidativo se produce cuando la concentración de ROS generada supera la capacidad antioxidante de la célula y da lugar a diversos procesos deletéreos debido a un desequilibrio entre la excesiva formación de ROS y las limitadas defensas antioxidantes.

La célula puede tolerar cantidades pequeñas y moderadas de estrés oxidativo mediante la producción de moléculas antioxidantes, como la vitamina A, C y E, y GSH, así como la activación de enzimas (por ejemplo, CAT, SOD, GPx, glutatión reductasa [GR] y glutatión S-transferasa [GST]) para contrarrestar el exceso de oxidantes.

En cambio, las lipoxigenasas (LPO) pueden provocar daños en las proteínas y la inactivación de las enzimas unidas a la membrana a través de un ataque directo, ya sea por los radicales libres o por la modificación química de sus productos.

En 2015, Gallo et. al revisaron exhaustivamente toda la bibliografía actual sobre micotoxinas, generando un resumen que recogiera todas las pruebas realizadas hasta el momento.

Los conocimientos actuales evolucionan cada vez más, permitiendo comprender que aún quedan muchos ensayos por realizar, tanto in vivo como in vitro También es necesario perfeccionar las herramientas de detección y diagnóstico rápido, como la instrumentación NIR para el análisis de la calidad del ensilado.

La Tabla 1 muestra la actualización bibliográfica desde 2015 hasta 2021 de los ensayos realizados in vivo relativos a los efectos de las micotoxinas de Fusarium. En general, se observaron respuestas relacionadas con el tipo de micotoxinas en:

Comportamiento alimentario y digestibilidad de la dieta

Estado fisiológico e inmunitario

Producción y calidad de la leche

Aspectos reproductivos

Cambios en el peso corporal

ZEN (0 -27µg/ kg / MS) DON (4 0-274 µg / kg MS)

ZEN (<1 ppm en dieta)

sTipo de estudio Digestión dieta Estatus inmunitario

Vaca seca ET Ninguno Metabolismo ruminal

↓↓↓ Recuento total de leucocitos

Peso corporal LecheReproducciónDesaparició n de micotoxinas

Danicke et al.(2016)

ZEN (~550 µg/kg DM)*

AFB1 (~10.0 µg/kg DM)*

en 2 rebaños FT

Vacas

ET

sobre la reproducción, pero ↓ dimensiones de los folículos antrales y ↑AMH

Fushimi et al.(2015)

Gras a ↑↑SCC Jovaislene et al. (2016)

ZEN (300 ppb) Novilla de carne ET ↓↓ calidad de los ovocitos Ninguno en la morfometría de las hormonas y de RS

FB (≤5, 15, 30, 60 or 90 ppm) ↑ Ratio SA:SO ↓GMD

Almeida Silva et al. (2021)

Vacas lecheras

↓↓↓ Ninguno

o MY

↓↓

Vacuno de carne ET ↓ pH ruminal ↓↓

FB (0.2, 3.5 mg/kg TMR)

DON (1.7 mg/kg diet)

FB (3.5 mg / kg diet)

DON, NIV, ENN, MPA, ROQ-C, ZEN

Vacuno de carne ET ↓ PB ↓↓

ET: Efec to sobre la fermentación líquida ruminal

No se ha obser vado ningún efec to sobre los AG V

Tabla 1. Efectos de la ingestión de micotoxinas de Fusarium en rumiantes.

54 rumiNews Marzo 2023 | Impacto de las micotoxinas en vacas lecheras micotoxinas

Parcial para ENN y ROQ-C No MPA

Otros a bajo pH

Jennings

et al. (2020)

Kinoshita et al. (2015), other result s in Keese et al. (2008a,b,c)

Duringer et al. (2020)

Rober ts et al. (2021)

Debevere et al. (2021)

* Recalculado a partir de los datos presentados en cada artículo AMH: Hormona antimülleriana; SCC: Recuento de células somáticas; SA:SO ratio: Ratio Esfinganina/Esfingosina; GMD: Ganancia Media Diaria; PB: Proteína Bruta; ENN: Enniatinas; MPA: Ácido micofenólico; ROQ-C: Roquefortina C; AFV: Ácidos Grasos Volátiles

Para tener una representación más intuitiva, la Gráfica 1 resume los efectos de 21 ensayos que se realizaron para evaluar el efecto de las micotoxinas producidas por Fusarium spp. (es decir, principalmente DON, ZEN y FB).

Algunos ensayos se realizaron con una sola micotoxina, mientras que otros evaluaron el efecto de diferentes micotoxinas al mismo tiempo.

Cuando se estudiaron micotoxinas con efectos diferentes en el mismo ensayo, cada efecto se atribuyó solo a la micotoxina responsable y no a todo el complejo de micotoxinas examinadas en el ensayo para el procesamiento de los datos.

Digestibilidad dieta Conducta alimentaria inmunitario Peso corporal

Producción de leche Calidad de la leche Reproducción

Gráfica 1. . Efectos de 21 ensayos realizados para evaluar el efecto de las micotoxinas DON, ZEN y FB probadas tanto solas como en combinación con otras.

Bibliografía: Duringer J.M. et al; 2020; World Myco. J.- Roberts H. L. et al.; 2021; Toxins- Gallo A. et al; 2020; J. Dairy Sci.- Danicke S. et al.; 2016; Arch. Anim. Nutrit. - Jovaisiene J. et al.; 2016; Pol. Jour. Vet. S. - Kinoshita A. et al.; 2015; J. of Phys. and Anim. Nutr.- Jennings J.S. et al.; 2020; J. Anim. Sci. - Fushimi Y. et al.; 2015; Reprod Dom Anim. - Almeida Silva L. et al.; 2021; Reprod. Dom. Anim. - McKay et al., (2019); Anim. Feed Sci. Technol. - Hildebrand B. et al; 2012; J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. - Keese, C.; 2008; Arch. Anim. Nutr. - Keese, C.; 2008; Arch. Anim. Nutr.Korosteleva, S.N.; 2007; J. Dairy Sci. - Ingalls, J.R.; 1996; Anim. Feed Sci. Technol. - Weaver, G.A.; 1986; Am. J. Vet. Res. - Coppock, R.W.; 1990; Vet. Hum. Toxicol. - Baker, D.C.; 1999; J. Vet. Diagn. Investig.- Osweiler, G.D.; 1993; J. Anim. Sci. - Mathur, S.; 2001; Toxicol. Sci.- Weaver, G.A.; 1986; Am. J. Vet. Res.

La Gráfica 1 muestra que:

La ZEN está vinculada a efectos reproductivos.

Los FBs están vinculados a efectos sobre la digestibilidad de la dieta, la conducta alimentaria, el estado inmunológico fisiológico y el peso corporal.

El DON tiene un amplio espectro de acción e implica todas las esferas afectadas por el FB, así como la producción y la calidad de la leche.

En 2008, Fink-Gremmels demostró que los rumiantes son menos susceptibles que los monogástricos cuando son alimentados con piensos contaminados con micotoxinas.

El rumen representa una defensa activa:

Tiene capacidad de fijación de las micotoxinas que son retenidas por la fibra, las paredes de la levadura y las paredes bacterianas.

Tiene mecanismos de desactivación/ degradación de estos metabolitos secundarios debido a la presencia de protozoos o bacterias.

A diferencia de los monogástricos, que reciben una dieta muy estandarizada, rica en productos amiláceos y pobre en fibra, los rumiantes reciben una dieta extremadamente variada que incluye ensilados obtenidos a partir de diversas matrices (maíz, cebada, trigo, sorgo), heno, forraje, maíz de alta humedad, subproductos, semillas y otros concentrados.

Debido a la necesidad de alimentar a los rumiantes con alimentos que no compitan con la alimentación humana y para poder reaccionar ante los elevados precios de las materias primas, la formulación de las dietas para rumiantes está cambiando y la inclusión de coproductos y subproductos está aumentando.

Por ello, es importante evaluar la posible contaminación con micotoxinas reguladas y emergentes de estos nuevos piensos, lo que representa una nueva área de investigación para los nutricionistas de animales.

¿Cómo afectan las micotoxinas al aprovechamiento de la ración?