MICOTOXINAS ENEMIGAS INFILTRADAS DE LA SALUD Y LA PRODUCTIVIDAD PORCINA p. 30

Nº8 | Julio 2023

El cambio climático amenaza nuestra capacidad de garantizar la seguridad alimentaria mundial, erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. Tiene efectos directos e indirectos en los sistemas agroalimentarios debido a regímenes de precipitaciones y temperaturas cambiantes e impredecibles, una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos y catástrofes como sequías e inundaciones y brotes de plagas y enfermedades.

FAO, 2023

Inmersos en plena ola de calor, el impacto del Cambio Climático en nuestras vidas es cada vez más evidente. Las condiciones climáticas extremas de las que ya nos avisaban los científicos hace décadas son una realidad innegable con previsiones de episodios de temperaturas extremas, sequías y tempestades cada vez más frecuentes e intensas.

Han corrido ríos de tinta sobre la contribución del sector ganadero, y el porcino en particular, al Cambio Climático. Sin embargo, un aspecto que requiere una atención y preparación pormenorizada es el impacto que tendrá el Cambio Climático en la producción porcina.

Lo primero que se nos viene a la mente es el aumento de las temperaturas, con olas de calor cada vez más prolongadas que pondrán a prueba nuestra capacidad para mitigar el estrés térmico en los cerdos, un fenómeno que tiene serias consecuencias para su salud y productividad, pudiendo observarse un aumento de la mortalidad, mayor propensión a desarrollar infecciones por un debilitamiento del sistema inmunitario y pérdidas de rendimiento reproductivo.

Por ello, la adaptación de las instalaciones y la optimización de los sistemas de climatización para lograr unas condiciones ambientales adecuadas con un consumo energético mínimo son objetivos que deben estar contemplados dentro de la estrategia de toda granja porcina para hacer frente al Cambio Climático.

Pero más allá de las variaciones térmicas, las amenazas del Cambio Climático vienen en la forma de escasez de recursos naturales y retos sanitarios.

CAPEANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN PORCINA

Las condiciones climáticas extremas condicionan los rendimientos y la calidad de los cultivos de materias primas para alimentación animal, lo que unido al incremento de los costes y al agotamiento de los recursos hídricos, requerirá de la aplicación de medidas destinadas a maximizar el aprovechamiento y minimizar el desperdicio de estos recursos tan valiosos.

En este sentido, las estrategias basadas en la economía circular, el aprovechamiento de subproductos agroindustriales y la selección de animales con mayor capacidad de aprovechamiento de los recursos son estrategias que merecen ser exploradas.

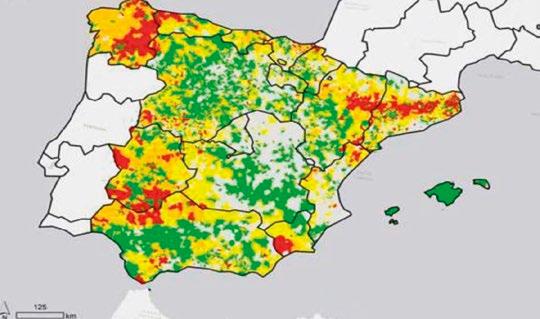

En el ámbito sanitario, la tropicalización del clima conlleva un mayor riesgo de emergencia de enfermedades transmitidas por artrópodos vectores en áreas nuevas debido a cambios que favorecen su proliferación y, con ello, la propagación de patógenos.

Del mismo modo, los cambios en los patrones de infección de las cosechas con nuevas especies fúngicas micotoxigénicas nos obligará a replantear los protocolos de monitorización de micotoxinas en las materias primas y piensos, siendo necesario refinar los análisis, poniendo a punto técnicas analíticas y ampliando el espectro de toxinas a detectar.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo el Cambio Climático impactará al sector porcino, siendo fundamental comprender en profundidad los puntos vulnerables de forma que se puedan implementar políticas y adoptar medidas que tengan en cuenta el contexto socioeconómico de las granjas y que permitan una sostenibilidad efectiva a largo plazo.

EDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

DISEÑO GRÁFICO & WEB

Marie Pelletier

Enrique Núñez Ayllón

PUBLICIDAD

Laura Muñoz +34 629 42 25 52 laura@mediatarsis.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

REDACCIÓN

Daniela Morales Osmayra Cabrera F.X. Mora

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Barcelona

España

Tel: +34 93 115 44 15 info@agrinews.es

www.porcinews.com

www.porcinews.com/revista-porcisapiens/

Precio de suscripción anual:

España 45 €

Extranjero 120 €

ISSN (Revista impresa) 2696-8142

ISSN (Revista digital) 2696-8151

DIRIGIDA A VETERINARIOS DE PORCINO

Depósito Legal PorciSapiens B 7620-2021

Revista Cuatrimestral

La

EDITORIAL

dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Noun Project/Freepik/Dreamstime/BioRender

1

4/15

MONITORIZACIÓN DE LA SALUD INTESTINAL EN PRODUCCIÓN PORCINA: BIOMARCADORES Y APLICACIONES

Óscar Mencía Ares y Marta Ferrer Ormad Exopol S.L.

16/22

VACUNACIÓN SIMULTÁNEA CON MÚLTIPLES

ANTÍGENOS: ¿SON COMPATIBLES EFICACIA Y FACILIDAD DE MANEJO?

M. Jiménez, M. Marcos y R. Menjón Servicio Técnico Porcino

MSD Animal Health

24/29

CLAVES DEL MANEJO Y ALIMENTACIÓN DEL PORCO CELTA

Manuel Martínez Ruiz Veterinario de ASOPORCEL

30/41

MICOTOXINAS. ENEMIGAS INFILTRADAS DE LA SALUD Y LA PRODUCTIVIDAD PORCINA

Panagiotis Tassis

Profesor Titular de Medicina y Reproducción Porcina Clínica de Animales de Producción, Facultad Medicina Veterinaria Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia

42/55

PREVENCIÓN DE LA PESTE PORCINA AFRICANA - EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD EXTERNA FRENTE A FAUNA SILVESTRE EN EXPLOTACIONES

PORCINAS INTENSIVAS

Mario Sebastián-Pardo1, Eduardo Laguna1, Daniel Hernández2, José Casanovas3 , Antonio Carpio1, Saúl Jiménez-Ruiz1,4, Pelayo Acevedo1, Ludovica Preite1, Jordi Baliellas5 , Llorenç Ricou 6 , Vidal Montoro1, Fernando Escribano7, María José Gens8 , Andrés Cuenca9, Carmen Teodora Morales Cuenca9, Carlos Martínez-Carrasco10, Gregorio Mentaberre11 y Joaquín Vicente1

1IREC (UCLM-CSIC-JCCM); 2INTERPORC, 3Cincaporc; 4GISAZ, Unidad de Investigación Competitiva ENZOEM; 5Grup de Sanejament Porcí; 6Cos d’Agents Rurals de Lleida, Generalitat de Catalunya; 7CRFS El Valle, ORTHEM; 8Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Comunidad Autónoma Región de Murcia; 9Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Comunidad Autónoma Región de Murcia; 10Departamento de Sanidad Animal, Universidad de Murcia; 11Departamento de Ciencia

Animal, Universitat de Lleida, Wildlife Ecology & Health

56/60

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EXTERNA FRENTE A FAUNA SILVESTRE - APLICACIÓN Y VALIDACIÓN SOBRE EL TERRENO

Mario Sebastián-Pardo1, Eduardo Laguna1, Daniel Hernández2, José Casanovas3 , Antonio Carpio1, Saúl Jiménez-Ruiz1,4, Pelayo Acevedo1, Ludovica Preite1, Jordi Baliellas5 , Llorenç Ricou 6 , Vidal Montoro1, Fernando Escribano7, María José Gens8 , Andrés Cuenca9, Carmen Teodora Morales Cuenca9, Carlos Martínez-Carrasco10, Gregorio Mentaberre11 y Joaquín Vicente1

1IREC (UCLM-CSIC-JCCM); 2INTERPORC, 3Cincaporc; 4GISAZ, Unidad de Investigación Competitiva ENZOEM; 5Grup de Sanejament Porcí; 6Cos d’Agents Rurals de Lleida, Generalitat de Catalunya; 7CRFS El Valle, ORTHEM; 8Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Comunidad Autónoma Región de Murcia; 9Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Comunidad Autónoma Región de Murcia; 10Departamento de Sanidad Animal, Universidad de Murcia; 11Departamento de Ciencia

Animal, Universitat de Lleida, Wildlife Ecology & Health

SUMARIO NO 8

62/75

ANTIBIÓTICOS Y CARNE: UN ENFOQUE NOVEDOSO EN LOS MÉTODOS DE VIGILANCIA

Dr. Ma Jesús Serrano Andrés Unizar-IA2

76/80

IMPACTO DEL CONTROL DE LA COCCIDIOSIS Y LA ANEMIA FERROPÉNICA EN LA CALIDAD DEL LECHÓN AL DESTETE

E. E. Udvarhelyi1, L. Villagrasa2, T. Abizanda2, O. Mitjana1, M.V. Falceto1, D. Espigares3 , L. Garza-Moreno1,3

1Departamento de Patología Animal, Universidad de Zaragoza

2Grupo Mazana

3CEVA Salud Animal

Agradecemos a nuestros anunciantes por hacer posible la publicación de esta revista: Boehringer Ingelheim, Ceva, MSD Animal Health, S.P. Veterinaria y Tashia.

WWW.PORCINEWS.COM/ REVISTA-PORCISAPIENS/

MONITORIZACIÓN DE LA SALUD INTESTINAL EN PRODUCCIÓN PORCINA: BIOMARCADORES Y APLICACIONES

a producción porcina actual está sometida a unos ritmos de producción muy exigentes, con unas condiciones de alojamiento, alimentación y manejo muy controladas y una gran estandarización de su genética. Todos estos factores influyen de forma decisiva en la salud intestinal de los animales, por lo que cada vez es más necesario el desarrollo de herramientas que nos permitan evaluar las intervenciones que realizamos en las explotaciones.

B

LL

SALUD INTESTINAL Monitorización de la salud intestinal en producción porcina: Biomarcadores y aplicaciones 4 Nº 8 | Julio 2023

Óscar Mencía Ares y Marta Ferrer Ormad Exopol S.L.

Descarga el PDF

¿QUÉ ENTENDEMOS POR

SALUD INTESTINAL Y QUÉ

RELEVANCIA TIENE EN LA PRODUCCIÓN PORCINA?

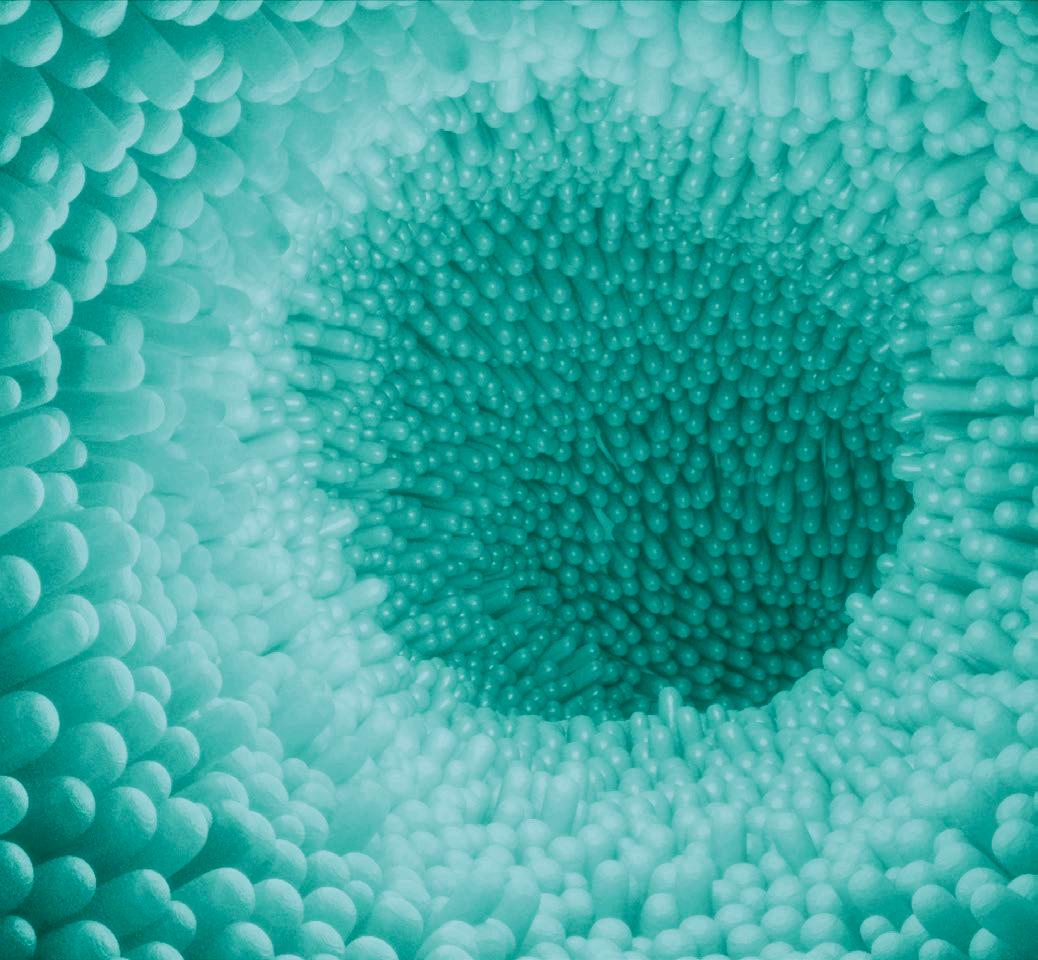

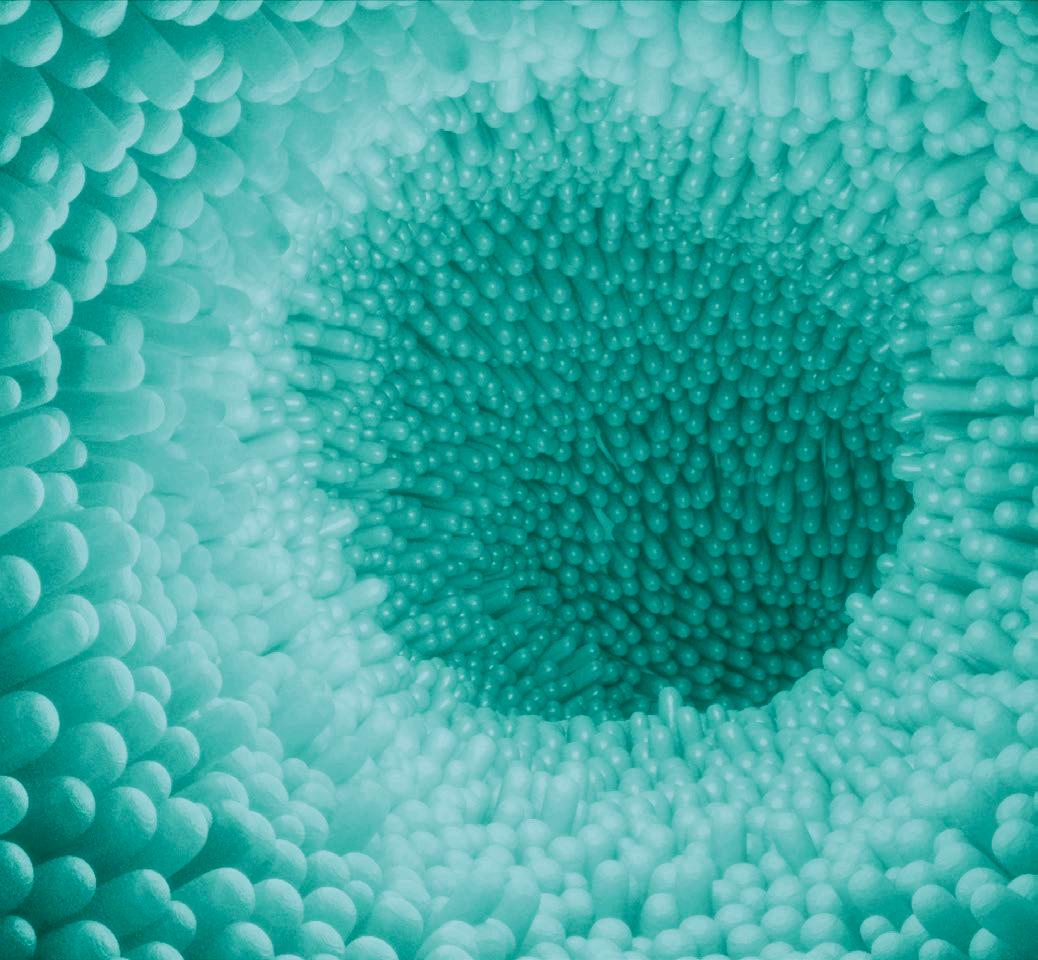

Un adecuado equilibrio entre el aparato digestivo y la microbiota intestinal residente es vital para garantizar el correcto funcionamiento del organismo. Esto se conoce como salud intestinal.

El intestino desempeña múltiples funciones entre las que se encuentran:

La digestión y la absorción de nutrientes.

La constitución de una primera barrera defensiva frente a la entrada de patógenos y sustancias nocivas para el organismo, como microorganismos, toxinas o metabolitos.

Además, cuenta con una gran cantidad de células inmunitarias presentes a lo largo de toda su pared, responsables del desarrollo y modulación de una función inmunitaria local que se traslada a nivel sistémico.

UNA SALUD INTESTINAL ÓPTIMA ES VITAL PARA GARANTIZAR UNA BUENA SALUD GENERAL DEL ANIMAL

El desarrollo de nuevas técnicas laboratoriales nos permite monitorizar determinados parámetros involucrados en la salud intestinal, obteniendo así resultados objetivos de dichas intervenciones que nos darán la información necesaria para desarrollar medidas preventivas encaminadas a conseguir una mejora de la salud digestiva porcina y, en definitiva, unos rendimientos productivos óptimos.

B

5 DIAGNÓSTICO

¿EN QUÉ TIPO DE MUESTRAS PODEMOS REALIZAR LA MONITORIZACIÓN DE LA SALUD INTESTINAL?

Para la monitorización de la salud intestinal se pueden emplear:

ABORDAJES NO INVASIVOS

Suponen una menor manipulación y, por tanto, menor estrés para los animales.

Un ejemplo de muestra recogida mediante este abordaje son las heces.

ABORDAJES INVASIVOS

Requieren de personal especializado y una mayor manipulación del animal, pero nos pueden dar una información más exacta de los cambios que se están produciendo, especialmente si se toman muestras de segmentos específicos del tracto gastrointestinal.

Ejemplos de muestras recogidas mediante este abordaje incluyen la sangre o los tejidos.

En producción porcina, el abordaje principal consiste en la monitorización de biomarcadores en muestras de heces, dada la relativa facilidad para su recogida.

Esta información puede complementarse con la evaluación de parámetros presentes en sangre, como marcadores inflamatorios o de estrés oxidativo, con el objetivo de dar una imagen completa del efecto que determinadas intervenciones tienen sobre el organismo del animal.

En la Tabla 1 se describen los principales abordajes para la toma de muestras, incluyendo los tipos de muestras que se pueden monitorizar para evaluar la salud intestinal en los cerdos.

SALUD INTESTINAL Monitorización de la salud intestinal en producción porcina: Biomarcadores y aplicaciones 6 Nº 8 | Julio 2023

ABORDAJE TIPO DE MUESTRA VENTAJAS LIMITACIONES

Técnica rápida y sencilla

Toma de muestra in vivo

No invasivo Heces

Implica un menor estrés para el animal

No requiere personal especializado

Posible imprecisión de los resultados (muestra muy heterogénea)

Valoración indirecta que no proporciona información exacta sobre el tramo del sistema digestivo donde se producen los cambios

Sangre

Técnica rápida y precisa

Muestra homogénea del funcionamiento general del organismo

Reducido coste

Invasivo

Contenido intestinal

Mucosa intestinal

TABLA 1

Muestra más idónea

Posibilidad de estudiar diferentes tramos del sistema digestivo de forma específica

Necesidad de personal especializado

Estrés en la manipulación, lo que puede alterar algunos parámetros

Elevado coste

Necesidad de personal especializado

Sacrificio del animal

Tipos de abordajes para la monitorización de la salud intestinal en cerdos.

En este artículo nos centraremos en los parámetros relacionados de forma directa con la salud intestinal.

7

DIAGNÓSTICO

¿QUÉ BIOMARCADORES SE EMPLEAN PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD INTESTINAL?

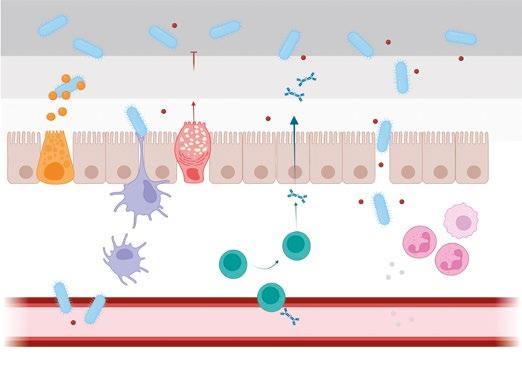

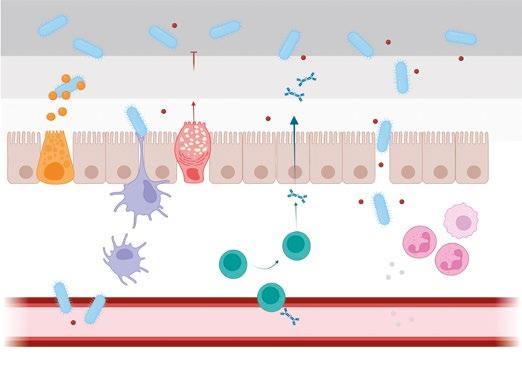

Existe una amplia variedad de potenciales marcadores que se pueden emplear para la monitorización de la salud intestinal en la producción porcina. Estos biomarcadores pueden agruparse en base a las funciones en las que están involucrados, si bien todos ellos están interconectados (Figura 1).

Por ello, recomendamos realizar un abordaje integral de los diferentes biomarcadores, de manera que podamos obtener una imagen lo más completa y objetiva posible que permita:

Comprender el porqué de los cambios en los rendimientos productivos. Establecer una relación con las intervenciones realizadas.

Capa mucosa interna Torrente sanguíneo

Lámina propia

Toxina/Metabolito Defensinas

Célula de Paneth

1 2 Enterocito IFN-γ Calprotectina TGF-β

Bacterias Activación de linfocitos T y B

Mucina

Célula dendrítica IgA IgG

Maduración de linfocitos B Célula plasmática

FIGURA 1

SALUD INTESTINAL Monitorización de la salud intestinal en producción porcina: Biomarcadores y aplicaciones 8 Nº 8 | Julio 2023

Esquema de la interacción de la microbiota intestinal y la integridad de la pared intestinal con la respuesta inflamatoria local y sistémica (Adaptado de Peng J. y col. (2021); creado con BioRender.com).

A continuación, se detallan algunos de los biomarcadores más relevantes en la producción porcina. Capa mucosa externa Ensamblaje en la capa mucosa Célula caliciforme Neutrófilos Macrófago

ESTUDIO DE LA INTEGRIDAD Y LA INFLAMACIÓN INTESTINAL

La función de barrera y la función inmunitaria del intestino son posibles gracias a la unión de las células del epitelio intestinal (enterocitos) y a las células inmunitarias integradas en el epitelio y en la lámina propia de la mucosa intestinal.

En caso de que ocurran disrupciones de esta integridad, se produce un incremento de la permeabilidad transcelular, provocando el paso de compuestos perjudiciales para el organismo, como toxinas, microorganismos o sus propios metabolitos.

Como consecuencia, se desencadena una respuesta inflamatoria local a nivel de mucosa gracias a la liberación de precursores inflamatorios, como citoquinas, por parte de las células inmunitarias allí presentes (linfocitos o macrófagos).

Esta respuesta inmunitaria se puede trasladar a nivel sistémico, generando una respuesta inflamatoria generalizada que afectará a la salud general del animal y, consecuentemente, a los rendimientos productivos.

En la actualidad, la evaluación de la integridad intestinal y la respuesta inflamatoria local en producción porcina se basa en el estudio de la expresión génica de las células presentes en la mucosa intestinal (enterocitos y células inmunitarias), lo que permite valorar si determinadas intervenciones provocan cambios en su expresión entre un grupo experimental (por ejemplo: cambio de estrategia nutricional, inclusión de aditivos o cambios de manejo) y un grupo control, con la variable a estudiar como única diferencia entre ambos grupos.

PARA VALORAR LA EXPRESIÓN GÉNICA, LA DIANA ES EL ARN MENSAJERO (ARNm)

PRODUCIDO POR ESTAS CÉLULAS, UNA

MOLÉCULA INTERMEDIARIA ENTRE EL ADN Y LAS PROTEÍNAS

EXPRESIÓN GÉNICA

EXPRESIÓN GÉNICA

EXPRESIÓN GÉNICA

EXPRESIÓN GÉNICA

9 DIAGNÓSTICO

Expresión génica en muestras de mucosa intestinal

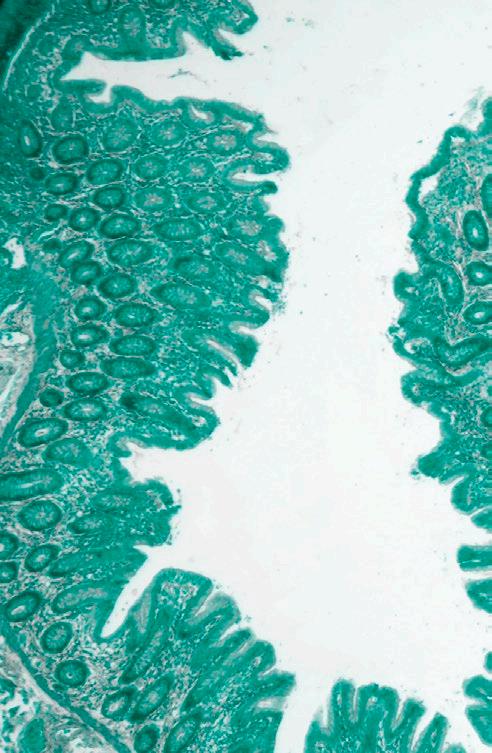

En porcino, la expresión génica se ha evaluado de forma sistemática en muestras de mucosa intestinal, principalmente yeyuno, dado que permite obtener una información precisa del tramo del intestino en el que se están produciendo los cambios.

Expresión génica en heces

Recientemente se ha comenzado a realizar una valoración de la expresión génica de marcadores intestinales en las heces de los animales, siendo esta muestra más heterogénea y proporcionando una información más global de los cambios ocurridos a lo largo del tracto digestivo en relación con la integridad y la inflamación intestinal, sin necesidad de sacrificar a los animales para la toma de muestras.

La evaluación de la expresión génica en heces y mucosa intestinal puede realizarse mediante dos tecnologías diferentes:

Transcriptómica: consiste en la secuenciación de todo el ARN mensajero producido por las células de la muestra en cuestión.

Proporciona una imagen completa de los genes que se están expresando en la misma.

La principal limitación de esta técnica es su elevado coste y la necesidad de disponer de equipamiento y personal muy especializados para poder analizar e interpretar todos los resultados obtenidos, dado que se genera una gran cantidad de información.

Cuantificación de la expresión de genes de interés: consiste en la cuantificación del ARN mensajero de genes diana que están involucrados en la salud intestinal mediante la técnica de PCR a tiempo real.

SALUD INTESTINAL Monitorización de la salud intestinal en producción porcina: Biomarcadores y aplicaciones 10 Nº 8 | Julio 2023

En la Tabla 2 se incluyen los principales biomarcadores a monitorizar en producción porcina.

Monitorización Biomarcador Interpretación

Ocludina

Integridad intestinal

Proteína transmembrana de unión estrecha responsable de mantener la unión entre los enterocitos.

Inflamación intestinal

Zonulina-1

Proteína intracelular de unión estrecha responsable de mantener la unión entre los enterocitos.

TABLA 2

IFN-γ

Citoquina proinflamatoria muy relevante en la estimulación de la respuesta inmune inflamatoria.

TGF-β

Calprotectina

Citoquina con función reguladora sobre la respuesta inmunitaria, inhibiendo la síntesis de citoquinas y las funciones de determinadas células inflamatorias.

Proteína inflamatoria con propiedades antimicrobianas producida por los neutrófilos.

Principales biomarcadores para la monitorización de la integridad y la inflamación intestinal en mucosa intestinal y en heces en producción porcina mediante la evaluación de la expresión génica.

11 DIAGNÓSTICO

ABORDAJE DE LA MICROBIOTA INTESTINAL

Una composición óptima de la microbiota intestinal es fundamental para el mantenimiento de una buena salud digestiva. Aunque el componente más conocido y estudiado de la misma son las bacterias, la microbiota también está compuesta por otros microorganismos, como virus, protozoos, arqueas y hongos.

Entre las funciones que desempeña la microbiota intestinal se incluyen: La digestión de ciertos nutrientes.

La producción de compuestos beneficiosos para el organismo como vitaminas o ácidos grasos volátiles.

Funciones inmunitarias indispensables para el correcto funcionamiento del organismo al estimular las células inflamatorias presentes en la lámina propia de la pared intestinal.

En esta microbiota no solo nos encontramos microorganismos beneficiosos, sino que también existen otros perjudiciales, presentes en bajas concentraciones, cuyo incremento puede provocar disbiosis, es decir, desequilibrios en las proporciones de los componentes de la microbiota, lo que a menudo suele traducirse en procesos digestivos, como diarreas.

ES NECESARIO DISPONER DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ANALIZAR LA MICROBIOTA INTESTINAL DE LOS ANIMALES DE FORMA RÁPIDA Y ECONÓMICA

En producción porcina, el estudio de la microbiota intestinal suele realizarse en muestras de heces, por la facilidad para su recogida y porque no implica el sacrificio del animal. No obstante, también puede evaluarse en muestras de contenido intestinal o, incluso, en la mucosa digestiva.

En la actualidad existen tres abordajes principales para el estudio de la microbiota intestinal:

Metagenómica: consiste en la secuenciación de todo el material genético presente en la muestra, incluyendo no solo bacterias, sino también otros microorganismos.

Aporta una información muy completa, pues además de la taxonomía, también indica la presencia de factores de virulencia o genes de resistencia a antibióticos.

Al igual que en la transcriptómica, sus principales limitaciones son su elevado coste y la necesidad de equipamiento y personal especializados.

Secuenciación masiva del gen 16S ARNr: se trata del estudio de la composición bacteriana de la microbiota intestinal.

Permite cuantificar cada taxón bacteriano, así como las proporciones en las que están presentes y su diversidad.

Cuantificación de taxones bacterianos específicos: consiste en la cuantificación de taxones bacterianos beneficiosos y perjudiciales para la salud digestiva en el cerdo mediante el empleo de la PCR a tiempo real.

De esta manera se realiza una búsqueda dirigida de taxones, simplificando la interpretación de los resultados y reduciendo costes.

SALUD INTESTINAL Monitorización de la salud intestinal en producción porcina: Biomarcadores y aplicaciones 12 Nº 8 | Julio 2023

En la Tabla 3 se incluyen los principales taxones bacterianos a monitorizar en producción porcina.

Técnica Interpretación

Enterobacteriaceae

Familia bacteriana que incluye algunas de las especies bacterianas más perjudiciales para la salud digestiva, como Escherichia coli o Salmonella enterica.

Género bacteriano beneficioso

Participa en la producción de determinados compuestos, como ácidos grasos de cadena corta.

Lactobacillus

Bifidobacterium

Promueve el desarrollo del sistema inmunitario.

Algunas cepas son probióticas.

Género bacteriano beneficioso

Participa en la producción de determinados compuestos, como ácidos grasos de cadena corta.

Promueve el desarrollo del sistema inmunitario.

Algunas cepas son probióticas.

Familia bacteriana beneficiosa por su papel en la digestión de la fibra alimentaria y la producción de ácido butírico.

Lachnospiraceae

Algunos géneros, como Blautia o Roseburia, son muy importantes en el control de los procesos inflamatorios en el intestino.

Familia bacteriana beneficiosa por su papel en la digestión de la fibra alimentaria y la producción de ácido butírico.

Ruminococcaceae

Algunas especies, como Faecalibacterium prausnitzii, tienen un marcado carácter probiótico.

TABLA 3

Taxones bacterianos de interés para la monitorización de la salud intestinal en producción porcina.

13 DIAGNÓSTICO

Técnica

Aplicación Ventajas Limitaciones

Transcriptómica

Imagen completa de los genes que se están expresando en las células de la muestra.

Cuantificación de la expresión de genes de interés

Estudios de la integridad y la inflamación intestinal

Abordaje más específico centrado en la salud intestinal.

Elevado coste. Necesidad de equipamiento y personal muy especializados.

Al ser dirigido, puede que no se detecten los cambios porque se estén produciendo modificaciones en la expresión de otros potenciales genes diana.

Metagenómica

Información muy completa (taxonomía, factores de virulencia y genes de resistencia a antibióticos).

Elevado coste. Necesidad de equipamiento y personal especializados. Secuenciación masiva del gen16S ARNr

Estudio de la microbiota intestinal.

Cuantificación de taxones bacterianos específicos

Cuantificación de cada taxón bacteriano, incluyendo proporciones y diversidad.

Búsqueda dirigida de taxones.

Interpretación sencilla.

Coste reducido.

Información limitada a unos pocos taxones. No se observa la imagen completa de la microbiota.

Posibilidad de sustitución de la funcionalidad entre taxones.

TABLA 4

Resumen de los principales abordajes empleados para evaluar la salud intestinal de los cerdos y sus posibles aplicaciones.

SALUD INTESTINAL Monitorización de la salud intestinal en producción porcina: Biomarcadores y aplicaciones 14 Nº 8 | Julio 2023

¿CÓMO PODEMOS

EMPLEAR EL ESTUDIO DE LA SALUD INTESTINAL EN LA PRÁCTICA VETERINARIA?

Aunque a priori podría parecer que estos estudios están alejados de la práctica diaria en el campo, estas herramientas permiten evaluar de forma objetiva cómo influyen en la salud digestiva de los animales las intervenciones realizadas en la granja, como un cambio de estrategia nutricional, la suplementación con aditivos o, incluso, modificaciones en el manejo y en las instalaciones. Todo ello siempre deberá acompañarse de una evaluación de los parámetros productivos, demostrando la eficacia práctica de las medidas implementadas.

De esta manera se pueden tomar decisiones a corto o medio plazo encaminadas a mejorar el bienestar y la salud digestiva del ganado porcino, garantizando así una salud general y unos rendimientos productivos óptimos.

BIBLIOGRAFÍA

Fouhse, J. M., Zijlstra, R. T., & Willing, B. P. (2016). The role of gut microbiota in the health and disease of pigs. Animal Frontiers, 6(3), 30–36. https://doi.org/10.2527/ AF.2016-0031

Kim, S. W., & Duarte, M. E. (2021). Understanding intestinal health in nursery pigs and the relevant nutritional strategies. Animal Bioscience, 34(3), 338. https://doi. org/10.5713/AB.21.0010

Kwak, M. J., Tan, P. L., Oh, J. K., Chae, K. S., Kim, J., Kim, S. H., Eun, J. S., Chee, S. W., Kang, D. K., Kim, S. H., & Whang, K. Y. (2021). The effects of multispecies probiotic formulations on growth performance, hepatic metabolism, intestinal integrity and fecal microbiota in growing-finishing pigs. Animal Feed Science and Technology, 274, 114833. https://doi.org/10.1016/J.ANIFEEDSCI.2021.114833

Lin, A., Yan, X., Wang, H., Su, Y., & Zhu, W. (2022). Effects of lactic acid bacteria-fermented formula milk supplementation on ileal microbiota, transcriptomic profile, and mucosal immunity in weaned piglets. Journal of Animal Science and Biotechnology, 13(1), 113. https://doi.org/10.1186/S40104-022-00762-8/TABLES/4

Liu, Y. (2015). Fatty acids, inflammation and intestinal health in pigs. Journal of Animal Science and Biotechnology, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/S40104-0150040-1/FIGURES/1

Peng, J., Tang, Y., Huang, Y. (2021). Gut health: The results of microbial and mucosal inmune interactions in pigs. Animal Nutrition, 7, 282-294.

Pu, J., Chen, D., Tian, G., He, J., Zheng, P., Mao, X., Yu, J., Huang, Z., Luo, J., Luo, Y., & Yu, B. (2020). Effects of benzoic acid, Bacillus coagulans and oregano oil combined supplementation on growth performance, immune status and

intestinal barrier integrity of weaned piglets. Animal Nutrition, 6(2), 152–159. https://doi.org/10.1016/J. ANINU.2020.02.004

15 DIAGNÓSTICO

V VACUNACIÓN SIMULTÁNEA CON MÚLTIPLES ANTÍGENOS:

¿SON COMPATIBLES EFICACIA Y FACILIDAD DE MANEJO?

MSD Animal Health

n los últimos años, el sector porcino español se ha convertido en uno de los referentes a nivel mundial, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Aun así, son muchos los desafíos a los que últimamente, tanto productores como veterinarios, debemos enfrentarnos, y que están generando cambios en la manera de afrontar la gestión productiva y sanitaria de nuestras granjas. Algunos de estos retos son más generalistas: medioambientales, sociales, de comunicación… Sin embargo, otros afectan directamente al día a día de las granjas, como son los retos sanitarios y de manejo.

EE

M. Jiménez, M. Marcos y R. Menjón Servicio Técnico Porcino

Nº 8 | Julio 2023 VACUNACIÓN Vacunación simultánea con múltiples antígenos: ¿son compatibles eficacia y facilidad de manejo? 16

Descarga el PDF

LOS RETOS SANITARIOS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA MODERNA

En lo referente a la sanidad, estamos viviendo un empeoramiento significativo de la misma y las razones son varias: menor uso de antibióticos, retirada del óxido de zinc, aparición de cepas de PRRS de alta patogenicidad, etc.

El aumento de la prevalencia de diferentes patologías, junto con el compromiso de reducción de uso de antibióticos, hace que la prevención cobre más fuerza en los planes de control sanitario: cada vez vacunamos más y frente a más antígenos. Sin embargo, este abordaje sanitario en ocasiones entra en conflicto con otro de los desafíos reales del sector:

1 2

La complejidad del manejo.

La falta de mano de obra.

Es innegable que la disponibilidad de personal cualificado, así como la retención de este, es un limitante en las granjas, tanto que, en ocasiones, la facilidad de manejo y el ahorro de tiempo es uno de los factores de decisión principales a la hora de implementar medidas sanitarias.

Precisamente por este motivo, uno de los objetivos de MSD Animal Health es ofrecer soluciones tecnológicamente innovadoras que faciliten el manejo de las vacunas, asegurando la eficacia y rentabilidad de las mismas.

APLICACIÓN COMBINADA DE DIFERENTES VACUNAS

La aplicación combinada o simultánea de diferentes vacunas ofrece múltiples ventajas, como:

La reducción de mano de obra y el tiempo de aplicación.

La reducción de manipulaciones y del estrés relacionado con la vacunación.

Mientras que en otras especies la vacunación simultánea con varios antígenos es una práctica habitual, en el sector porcino no lo es tanto. Tradicionalmente, este uso quedaba limitado a vacunas aplicadas en cerdas, como las vacunas bivalentes frente a Parvovirus porcino y Mal Rojo, o frente a E. coli y C. perfringens.

Algunos ejemplos son:

La vacuna de cerdas Porcilis® Ery+Parvo+Lepto

Única vacuna octavalente registrada en Europa para el control de Parvovirus porcino, Mal Rojo y 6 serogrupos de Leptospira

ESTA ES UNA TENDENCIA QUE HA

IDO CAMBIANDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, AMPLIÁNDOSE

LOS REGISTROS DE VACUNAS COMBINADAS “READY TO USE”, TANTO EN CERDAS COMO EN LECHONES

La vacuna para lechones Porcilis® PCV M Hyo

Primera vacuna bivalente en un solo vial y lista para ser usada registrada en Europa frente a Circovirus porcino tipo 2 y Mycoplasma hyopneumoniae.

V

SANIDAD 17

En otras ocasiones se trabaja en registros de aplicación simultánea de diferentes vacunas ya disponibles, para facilitar la conveniencia y la flexibilidad de los diferentes planes vacunales.

Este es el caso de las vacunas Porcilis® PCV M Hyo, Porcilis® Lawsonia y Porcilis® PRRS que tienen registro específico para administrarse en el mismo momento1

Este tipo de registros facilitan mucho el manejo, puesto que, de manera sencilla, siempre y cuando la dinámica de infección específica de la granja lo permita, en un único manejo puede inmunizarse al lechón frente a cuatro antígenos diferentes, con la evidente reducción de tiempo y mano de obra que ello conlleva.

Ahora bien, la facilidad de manejo nunca debe sacrificar aspectos como la eficacia o la seguridad.

Por tanto, es imprescindible asegurar que la respuesta inmunitaria inducida al aplicar varios antígenos a la vez es, por lo menos, igual que cuando se aplican de manera independiente.

PARA DEMOSTRARLO, SE REALIZAN PRUEBAS DE EFICACIA EN LAS QUE, TRAS ESTUDIOS DE DESAFÍO, SE DEMUESTRA

LA AUSENCIA DE INTERFERENCIA ENTRE VACUNAS

Este es el caso de las vacunas Porcilis® PCV ID, Porcilis® M Hyo ID Dosis Única, Porcilis® Lawsonia ID y Porcilis® PRRS (vía ID) que, recientemente, han obtenido el primer y único registro europeo de administración simultánea de cuatro antígenos aplicados vía intradérmica.

Para demostrar la eficacia y seguridad de este nuevo protocolo vacunal, se realizaron varios estudios de desafío cuyos resultados se publicaron en la revista Animals en 2021 y que resumimos a continuación2

EFICACIA DE LA VACUNACIÓN INTRADÉRMICA SIMULTÁNEA

FRENTE A CIRCOVIRUS PORCINO

TIPO 2, VIRUS PRRS,

MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE Y LAWSONIA INTRACELLULARIS

Horsington, J. et al. (2021) ‘Efficacy of simultaneous intradermal vaccination of swine against porcine circovirus 2, porcine reproductive and respiratory syndrome virus, mycoplasma hyopneumoniae and Lawsonia intracellularis’, Animals, 11(8), p. 2225. doi:10.3390/ ani11082225.

OBJETIVO

ACCEDER AL ARTÍCULO COMPLETO

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la vacunación intradérmica con Porcilis® PCV ID, Porcilis® M Hyo ID Dosis Única, Porcilis® Lawsonia ID y Porcilis® PRRS (vía ID), administradas a la vez y en la misma área anatómica (p. ej. mismo lado del cuello), comparada con la eficacia de las mismas vacunas administradas solas.

Nº 8 | Julio 2023 VACUNACIÓN Vacunación simultánea con múltiples antígenos: ¿son compatibles eficacia y facilidad de manejo? 18

MATERIAL Y MÉTODOS

Lechones de 3 semanas de vida se asignaron a varios grupos de estudio en función del agente infeccioso evaluado:

PCV2

PRRS

Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo)

Lawsonia intracellularis (Law)

En cada grupo de estudio los lechones se dividieron en dos subgrupos:

Grupo 1 (G1)

Lechones vacunados con Porcilis® Lawsonia ID reconstituida en Porcilis® PCV ID y Porcilis® M Hyo Dosis Única, con el dispositivo IDAL 3G Twin

Porcilis® PRRS aplicada con el IDAL 3G Mono Todas las vacunas aplicadas en el mismo lado del cuello del lechón.

Grupo 2 (G2)

Lechones vacunados únicamente con la vacuna correspondiente al grupo de estudio (Porcilis® PCV ID, Porcilis® PRRS, Porcilis® M Hyo Dosis Única o Porcilis® Lawsonia ID respectivamente), administrada con el dispositivo IDAL 3G Mono.

Lechones control sin vacunar.

Tras la vacunación:

1 2

Los diferentes grupos de estudio se desafiaron con el antígeno correspondiente (Tabla 1)

Se definieron diferentes parámetros para cada grupo de estudio en función de la patología de estudio, para evaluar la eficacia de la vacunación (Tabla 2)

+

Grupo 3 (G3)

TABLA 1

Antígeno Semanas post-vacunación PCV2 2 semanas PRRS 4 semanas Mhyo 3 semanas Law 4 semanas

SANIDAD 19

Momento de desafío experimental para los diferentes antígenos.

Antígeno Parámetros evaluados

PCV2

Sintomatología clínica, respuesta inmunitaria humoral, viremia, y presencia vírica en heces y tejidos.

PRRS Sintomatología clínica, fiebre, GMD, respuesta inmunitaria humoral y viremia.

Mhyo Lesiones pulmonares.

Law Sintomatología clínica, GMD, lesiones macro y microscópicas, y carga bacteriana en heces y mucosa del íleon.

RESULTADOS

A continuación, se resumen los resultados más relevantes en cada uno de los grupos de estudio.

Ambos grupos vacunados, con independencia del protocolo (G1 y G2), presentaron una viremia (p<0,0001) (Gráfica 1), carga vírica en heces (p<0,001) y carga vírica en tejidos (p<0,01) significativamente menor en comparación con el grupo control no vacunado. No hubo diferencias significativas entre los grupos de vacunación.

PCV2-G1: PCV ID con Law ID + M Hyo ID + PRRS ID

PCV2-G2: PCV ID

PCV2-G3: no vacunados

GRÁFICA 1

Viremia post-desafío de PCV2 en los tres grupos estudiados (G1, G2 y G3). La flecha señala el momento del desafío.

TABLA 2

Parámetros evaluados en cada grupo en función de la patología estudiada.

PCV2

PCV2

6420- Copias de ADN de PCV2/µl (log 10 ) Día del estudio 0 13 28 35

Nº 8 | Julio 2023 VACUNACIÓN Vacunación

20

simultánea con múltiples antígenos: ¿son compatibles eficacia y facilidad de manejo?

Ambos grupos vacunados, con independencia del protocolo (G1 y G2), presentaron mejor GMD que el grupo control (p<0,0001) y una reducción significativa de la viremia (p<0,0001) (Gráfica 2). De nuevo, los grupos vacunados no presentaron diferencias significativas entre ellos, evidenciando una eficacia equivalente.

PRRS-G1: PCV ID con Law ID + M Hyo ID + PRRS ID

PRRS-G2: PRRS ID

PRRS-G3: no vacunados

GRÁFICA 2

Viremia de PRRS post-desafío en los tres grupos estudiados (G1, G2 y G3). La flecha señala el momento del desafío.

A las 3 semanas post-desafío se observó una reducción significativa de las lesiones pulmonares en ambos grupos vacunales, con respecto al grupo control (p<0,05) (Tabla 3). De nuevo, no hubo diferencias significativas entre los grupos vacunados.

a,bLas puntuaciones con distintos superíndices difieren significativamente entre sí (p < 0,05).

TABLA 3

Puntuación de lesiones pulmonares post-desafío en los tres grupos estudiados (G1, G2 y G3).

hyopneumoniae

PRRS M.

hyopneumoniae

PRRS M.

543210Título de PRRSV (TCID 50 /ml) Día del estudio 0 27 32 35 39 42 49 56 Grupo Puntuación de lesiones pulmonares Mhyo-G1 2,6a Mhyo-G2 0,9a Mhyo-G3 (No vac) 5,2b

SANIDAD 21

Ambos grupos vacunales presentaron reducción de la diarrea, menos carga bacteriana en heces y en la mucosa del íleon, así como una reducción de lesiones, tanto macro como microscópicas, con respecto al grupo control (Tabla 4). De nuevo, sin diferencias entre grupos vacunados.

En todos los casos, los grupos vacunados presentaron mejoras significativas con respecto al grupo control no vacunado.

No hubo diferencias entre los grupos vacunados, confirmando que no hay interferencia entre vacunas o efectos negativos sobre la eficacia cuando se realiza una vacunación simultánea de las vacunas estudiadas.

Estos resultados evidencian que prácticas vacunales que permiten la aplicación de varios antígenos de manera simultánea son beneficiosas, reduciendo el manejo y el estrés asociado a la vacunación, sin afectar negativamente a la eficacia de la vacunación.

Adicionalmente, si la aplicación es intradérmica, se consigue un beneficio adicional sobre el bienestar animal3 que, sin duda, ayudará a mejorar la eficiencia de las granjas.

L. intracellularisL. intracellularis

Diarrea (puntuación) GMD (g/d) qPCR en heces (Log10 pg DNA/µl) Lesiones macroscópicas (puntuación) Law-G1 0,12a 1.074a 0,10a 0a Law-G2 0,08a 1,002a 0,11a 8a Law-G3 (No vac) 2,00b 668 1,18b 109b

BIBLIOGRAFÍA 1.Ficha Técnica Porcilis PCV M Hyo, Porcilis Lawsonia y Porcilis PRRS. 2.Efficacy of Simultaneous Intradermal Vaccination of Swine against Porcine Circovirus 2, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus, Mycoplasma hyopneumoniae and Lawsonia intracellularis. Horsington, J.; Witvliet, M.; Jacobs, A.A.C.; Segers, R.P.A.M. Animals 2021, 11, 2225. 3.Welfare Benefits of Intradermal Vaccination of Piglets. D Temple et al. Animals 2020. TABLA 4

post-desafío

L.

Nº 8 | Julio 2023 VACUNACIÓN Vacunación simultánea con múltiples antígenos: ¿son compatibles eficacia y facilidad de manejo? 22

CONCLUSIÓN

Resultados

de

intracellularis en los grupos estudiados (G1, G2 y G3).

VACUNACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA CON HASTA 4 ANTÍGENOS

L. intracellularis, PCV2, M. hyopneumoniae y PRRS

N U E S T R A I N N O VA C I Ó N , T U C R E C I M I E N T O

Á

N E O D E 4 A N T Í G E N O S

MAXIMIZA

PROTECCIÓN OPTIMIZACIÓN

Lawsonia ID PCV ID PRRS PORCILIS® PRRS PORCILIS® PCV ID PORCILIS®

PORCILIS®

ID

PORCILIS PRRS LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA PORCINO. Liofilizado: Sustancia activa: Virus PRRS cepa DV vivo atenuado: 104,0-106,3 TCID50*. Disolvente: Adyuvante: Acetato Inmunización activa de cerdos clínicamente sanos en un ambiente contaminado con virus de PRRS, para reducir la viremia causada por la infección con cepas europeas del virus de PRRS. Indicaciones específicas: Para cerdos de cebo, el efecto del virus sobre el sistema respiratorio es el más relevante. En las pruebas de campo, los cerdos vacunados, especialmente los lechones vacunados a las 6 semanas de edad, mostraron una mejora significativa de los resultados productivos (reducción de la morbilidad debida a infección con virus de PRRS y mejor crecimiento diario y conversión de pienso) hasta el final del período de cebo. Para cerdos reproductores, el efecto del virus sobre el sistema reproductor es el más relevante. En cerdas vacunadas en ambientes contaminados con el virus de PRRS se observó una mejoría significativa del rendimiento reproductivo y una reducción de la transmisión del virus a través de la placenta después del desafío. El interés de la vacunación con Porcilis PRRS reside en obtener un estado inmune alto y homogéneo frente al virus de PRRS en una explotación. Establecimiento de la inmunidad: 28 días después de la vacunación. Duración de la inmunidad: al menos 24 semanas. No usar en explotaciones donde la prevalencia de virus de PRRS europeo no haya sido establecida mediante Porcilis PRRS debe utilizarse solamente en explotaciones contaminadas con virus de PRRS, donde se haya establecido la prevalencia de virus de PRRS europeo mediante métodos de diagnóstico virológico fiables. No se dispone de datos sobre la seguridad de la vacuna para el rendimiento reproductivo en verracos. No utilizar en explotaciones en las que se haya adoptado un programa de erradicación de PRRS basado en la serología. Vacunar únicamente animales sanos. Precauciones especiales para su uso en animales: Deben tomarse precauciones para evitar la introducción de la cepa vacunal en un área en la que no esté presente el virus de PRRS. El virus vacunal puede transmitirse a cerdos en contacto durante 5 semanas después de la vacunación. La vía de transmisión más común es el contacto directo, pero no puede excluirse la transmisión a través de objetos contaminados o a través del aire. Deben tomarse precauciones para evitar la transmisión del virus vacunal de animales vacunados a animales no vacunados (es decir, cerdas gestantes sin inmunidad) que deben permanecer libres de virus de PRRS. No utilizar en verracos donantes de semen para explotaciones seronegativas, puesto que el virus de PRRS puede ser excretado en el semen durante muchas semanas. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Gestación: Las cerdas adultas y nulíparas sin inmunidad frente a virus de PRRS no deben ser vacunadas durante la gestación, puesto que esto puede tener efectos negativos. La vacunación durante la gestación es segura cuando se lleva a cabo en cerdas adultas y nulíparas ya inmunizadas frente al virus de PRRS europeo mediante la vacunación o por infección de campo. Lactancia: La vacuna puede ser utilizada durante la lactancia. Precauciones especiales de conservación: Vacuna o caja combinada: conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Proteger de la luz. Disolvente: conservar a PORCILIS PCV M HYO EMULSIÓN INYECTABLE PARA PORCINO. COMPOSICIÓN POR 2 ml: Sustancias activas: inactivado cepa J ≥ 2,69 UPR2. Adyuvantes: Aceite mineral ligero 0,268 ml, aluminio (como hidróxido) 2,0 mg. 1Unidades antigénicas INDICACIONES. Para la inmunización activa de cerdos, con el fin de reducir la viremia, la carga vírica en pulmones y tejidos linfoides, la excreción del virus causada por la infección con circovirus porcino tipo 2 (PCV2) y la gravedad de las lesiones pulmonares causadas por la infección por Mycoplasma hyopneumoniae. Para reducir la pérdida de ganancia y/o PCV2 (como se observa en estudios de campo). Establecimiento de la inmunidad con vacunación de dosis única: PCV2: 2 semanas : 4 semanas después de la vacunación. Establecimiento de la inmunidad con vacunación de dos dosis: PCV2: 18 días después de la primera vacunación; M. hyopneumoniae: 3 semanas después de la segunda vacunación. Duración de la inmunidad (ambos programas de vacunación): PCV2: 22 semanas después de la (última) vacunación; M. hyopneumoniae: 21 semanas después de la (última) vacunación. CONTRAINDICACIONES: Vacunar únicamente animales sanos. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Al usuario: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario, consulte urgentemente con un médico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. Al facultativo: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo de un cirujano, dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón. Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. Proteger de la luz directa del sol. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Reg. Nº: EU/2/14/175/001-010. Intervet International B.V. PORCILIS LAWSONIA, LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA EMULSIÓN INYECTABLE PARA PORCINO. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancia activa (liofilizado): Lawsonia intracellularis cepa SPAH-08 inactivada ≥ 5323 U*. Adyuvante (disolvente): Aceite mineral ligero 222,4 mg, aluminio (como hidróxido) 2,0 mg. * Unidades de masa antigénica determinadas en el test de potencia in vitro (ELISA). INDICACIONES Para la inmunización activa de cerdos a partir de las 3 semanas de edad para reducir la diarrea, pérdida de ganancia de peso diaria, lesiones intestinales, excreción bacteriana y mortalidad causadas por la infección por Lawsonia intracellularis. Establecimiento de la inmunidad: 4 semanas después de la vacunación. Duración de la inmunidad: 21 semanas después de la vacunación. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Vacunar únicamente animales sanos. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Al usuario: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. Al facultativo: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento veterinario puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo de un cirujano, dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación o la lactancia. Precauciones especiales de conservación: Liofilizado y disolvente: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Reg. Nº: 3814 ESP . Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. fichas

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE MANEJO

LA

DE RECURSOS

M Hyo ID Dosis Única

Lawsonia

Ver

técnicas

Dosis Única

BIOSEGURIDAD VERSATILIDAD FACILIDAD

Descarga el PDF

P CLAVES DEL MANEJO Y ALIMENTACIÓN DEL PORCO CELTA EE

Manuel Martínez Ruiz Veterinario de ASOPORCEL

Manuel Martínez Ruiz Veterinario de ASOPORCEL

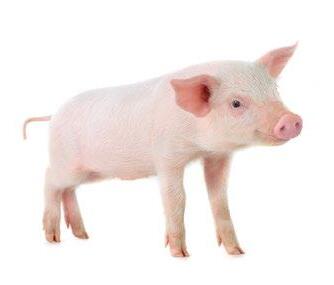

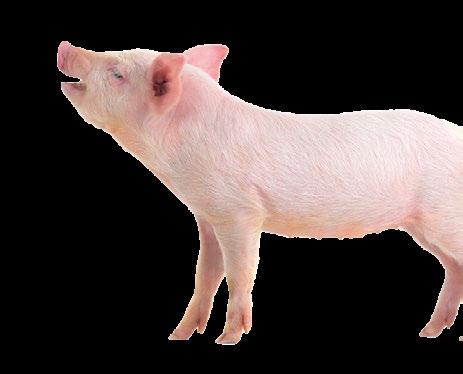

l Porco Celta fue la raza porcina más importante de Galicia hasta mediados del siglo pasado, pero su censo entró en recesión, pasando a estar en peligro de extinción, calificación que conserva hoy en día. No obstante, en los últimos años su censo ha ido en aumento debido a la aceptación por parte de los consumidores y criadores de esta raza.

Nº 8 | Julio 2023 MANEJO Claves del manejo y alimentación del Porco Celta 24

PORCO

CELTA - EL TESORO GALLEGO

El Porco Celta es la única raza porcina autóctona de Galicia, pero su censo ha ido en recesión, llegando a estar en peligro de extinción. Esta pérdida del censo fue debida a dos causas principales:

La intensificación del sector primario y su enfoque durante la segunda mitad del siglo pasado, priorizando la búsqueda de razas de alto nivel de conversión alimentaria sobre las cualidades organolépticas del producto.

1 2 ALIMENTACIÓN

El éxodo rural que sufrió la mayoría del país.

EL INTERÉS EN LA RAZA PORCO CELTA RADICA EN SU IMPORTANCIA COMO PATRIMONIO GENÉTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO, APORTANDO UNAS CANALES CON UNA CALIDAD FÁCILMENTE PERCEPTIBLE

La raza Porco Celta pertenece al tronco celta que, más allá de sus conocidas características morfológicas, se caracteriza por ser animales de tamaño grande y volumen medio, precoces y muy andadores.

Son cerdos de corte rústico muy adaptados a las características climáticas y edafológicas de Galicia, dando como resultado animales resistentes, ideales para mantener en explotaciones extensivas o semiextensivas, es decir, en el sistema de producción tradicional de Galicia.

P

POR PARTE DEL CONSUMIDOR

Para evitar la pérdida de esta emblemática raza, en 1999 se constituyó ASOPORCEL (Asociación de Criadores de la Raza Porcina Celta) que, desde entonces, trabaja en la recuperación y conservación de la raza Porco Celta, siendo la única entidad oficialmente reconocida por la Comunidad Autónoma de Galicia para la gestión del Libro Genealógico de la raza. Afortunadamente, en los últimos años su censo ha ido creciendo debido a la aceptación por parte de los consumidores y criadores de esta raza. 25

MANEJO DEL PORCO CELTA

En la actualidad, el gran grueso del censo de la cabaña del Porco Celta se encuentra en explotaciones reducidas (censo de 4-10 hembras reproductoras), en régimen semiextensivo, regentadas y atendidas por la unidad familiar, de tal forma que se conserva el manejo tradicional de la especie.

Este tipo de manejo se sustenta sobre cuatro pilares de la producción: Genética, Nutrición, Manejo y Sanidad.

MANEJO REPRODUCTIVO

MEJORA GENÉTICA

MEJORA GENÉTICA

Del mismo modo, también se lleva a cabo la calificación por sistema de puntos de la totalidad de los reproductores en una escala del 1 al 10, con el fin de seleccionar aquellos animales con unas características morfológicas deseadas tanto a nivel racial como productivo.

CASTRACIÓN

CASTRACIÓN MONTA NATURAL

MONTA NATURAL

El manejo reproductivo de las explotaciones se basa en la monta natural. Para ello, cuentan con uno o más verracos que realizan la cubrición de las hembras a partir de los 10 meses de edad, llevándose a cabo la manipulación de las fechas de parto mediante el manejo del verraco para llegar al objetivo de 2 partos/año.

El uso de la monta natural como medio reproductivo podría dar a entender que el manejo genético es limitado.

No obstante, al tratarse de explotaciones con un número reducido de hembras, este manejo es viable gracias a la renovación periódica de los machos cuyas líneas genéticas, al igual que las de las hembras, están monitorizadas y tuteladas desde ASOPORCEL que las comprueba mediante el genotipado del 100% de los reproductores y un muestreo de la gran mayoría de las camadas.

ESTA PRÁCTICA PERMITE MANTENER LA CONSANGUINIDAD DE LA CABAÑA A UNOS NIVELES MUY BAJOS, ALGO FUNDAMENTAL EN LA RECUPERACIÓN DE UNA RAZA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

En cuanto al manejo reproductivo en los cebos, se recurre a la castración física de la totalidad de los machos destinados a su engorde y sacrificio, evitando al mismo tiempo sabores indeseados en el producto final.

Igualmente se recurre a la inmunocastración en las hembras para evitar comportamientos indeseados y pérdidas de conversión periódicas fruto de la manifestación del estro.

Nº 8 | Julio 2023 MANEJO Claves del manejo y alimentación del porco celta 26

MANEJO SANITARIO

En lo que respecta a la sanidad animal, en las explotaciones de Porco Celta cuentan con una serie de medidas para lograr la máxima bioseguridad con los recursos disponibles.

Como ya se ha indicado, la mayoría de las explotaciones tienen censos reducidos y, en muchos casos, se realiza la rotación de pastos para evitar la sobrecarga de los mismos.

También cuentan con la ventaja de que, al tratarse de una raza autóctona, los cerdos están sumamente adaptados a las características edafológicas y climáticas de la zona, presentando una mayor resistencia a los agentes externos en comparación con las razas comerciales, así como a patógenos, lo que permite reducir la necesidad de administrar fármacos durante el ciclo productivo.

BIOSEGURIDAD

Desde ASOPORCEL se lleva a cabo un programa sanitario aprobado por la autoridad competente en todas las explotaciones que incluye la vacunación de la cabaña frente a la Enfermedad de Aujeszky, no permitiendo el abandono de esta práctica y logrando la catalogación de indemne de todas las explotaciones a pesar de su régimen extensivo/semiextensivo. Esta vacunación se comprueba mediante estudio serológico en laboratorio acreditado, a la par que se analizan los muestreos para detectar posibles infecciones de Enfermedad de Aujeszky, Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana, Brucelosis y, en casos de riesgo, Tuberculosis.

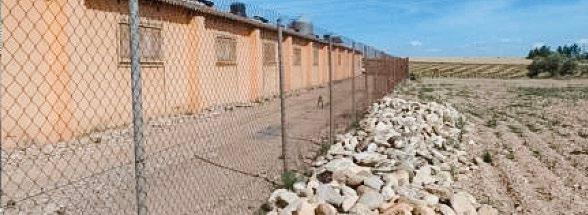

Desde el punto de vista de la bioexclusión, las explotaciones cuentan con vallado perimetral electrificado para evitar el contacto con animales silvestres, especialmente con otros suidos.

Cabe destacar que, desde la publicación del Real Decreto 1221/2009, se establece la obligatoriedad de disponer de instalaciones permanentes aisladas del exterior con la capacidad máxima autorizada para poder confinar los animales en caso de necesidad.

27 ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN DEL PORCO CELTA

La nutrición y alimentación del Porco Celta está íntimamente asociada al tipo de manejo tradicional de los cerdos.

La gran mayoría de los ejemplares tienen salida al exterior, proveyendo a los ejemplares un contexto donde poder necesidades etológicas y expresar su comportamiento natural. Esto tiene dos consecuencias, por un lado, recorren grandes distancias a lo largo del día, otro lado pastorean, comiendo raíces, tubérculos y pequeños invertebrados.

Pese a que los cerdos son animales monogástricos y no hacen un uso tan eficiente de los nutrientes como los rumiantes, sí que son capaces de hacer un aprovechamiento de los recursos disponibles la fermentación de la celulosa y la hemicelulosa en el ciego y el colon (no así de la lignina).

No obstante, el Porco Celta, aunque pastorea, no solo se desarrolla a base de hierbas y raíces.

Antiguamente, se le suplementaba con restos de comida, granos y harinas, pero hoy en día, los productores han dejado todo eso atrás y les suministran piensos especialmente formulados para las características fisiológicas y de manejo de esta raza, así como para cada etapa de la producción en la que se encuentre el animal.

En las primeras etapas del cebado de los animales, el manejo de la alimentación es muy similar al de cualquier otra raza porcina en el mismo régimen de explotación.

ETAPA DE CRECIMIENTO

La etapa de crecimiento y desarrollo en el Porco Celta es la más delicada desde el punto de vista bromatológico, ya que, al tratarse de una raza de crecimiento muy rápido, gran tamaño y precocidad sexual, se produce una síntesis y depósito de proteínas sumamente alta en un periodo de tiempo muy corto.

Para lograr un soporte óseo adecuado para soportar el peso que alcanzarán al final de su vida productiva y una gran masa magra que aportar tras su sacrificio, es preciso alimentar a los animales durante este periodo de tiempo con una dieta alta en proteínas, vitaminas y minerales de forma equilibrada. Todo ello teniendo en cuenta que, al pastorear, la saciedad de los individuos está condicionada por el volumen ingerido y no fruto de una cobertura de las necesidades nutricionales.

Nº 8 | Julio 2023 MANEJO Claves del manejo y alimentación del Porco Celta 28

ETAPA DE CEBADO

Una vez alcanzada la madurez sexual, se cambia el tipo de ración hacia una formulación distinta, priorizando la calidad de la grasa, ya que la alimentación es uno de los factores que más influencia tiene sobre la calidad de la carne debido a que los lípidos se depositan en los tejidos sin apenas transformación. Por ello, se recurre a una formulación alta en ácido oleico con el fin de obtener un producto más rico en ácidos grasos insaturados, es decir, cardiosaludable.

EL

MANEJO NUTRICIONAL EMPLEADO, EL RÉGIMEN EXTENSIVO QUE PROPORCIONA EJERCICIO A LOS ANIMALES, LAS EDADES DE SACRIFICIO DE LOS CEBOS Y LA GENÉTICA DE LA RAZA TIENEN COMO RESULTADO UNAS CANALES DE UNA CALIDAD SUPERIOR, FÁCILMENTE

PERCEPTIBLE POR EL CONSUMIDOR FINAL

El empleo de Porco Celta dentro del esquema de producción descrito y en régimen de pastoreo tiene otra serie de ventajas:

Al permitir que los animales recorran grandes distancias a lo largo del día, no solo se mejora la calidad, sino que también se minimiza su nivel de estrés, lo que redunda en una mejora de su potencial productivo.

Se produce un aprovechamiento de los recursos naturales producidos in situ con todas las ventajas que ello supone, no solo a nivel económico, sino también a nivel ambiental.

Permite realizar el pastoreo de montes con el ganado haciendo limpieza y desbroce de terrenos abandonados o infrautilizados, siendo una herramienta de lucha contra los incendios forestales, contribuyendo a fijar y mantener población en el medio rural y a compatibilizar la ganadería extensiva con la fauna salvaje.

29 ALIMENTACIÓN

MICOTOXINAS ENEMIGAS INFILTRADAS DE LA SALUD Y LA PRODUCTIVIDAD PORCINA

E

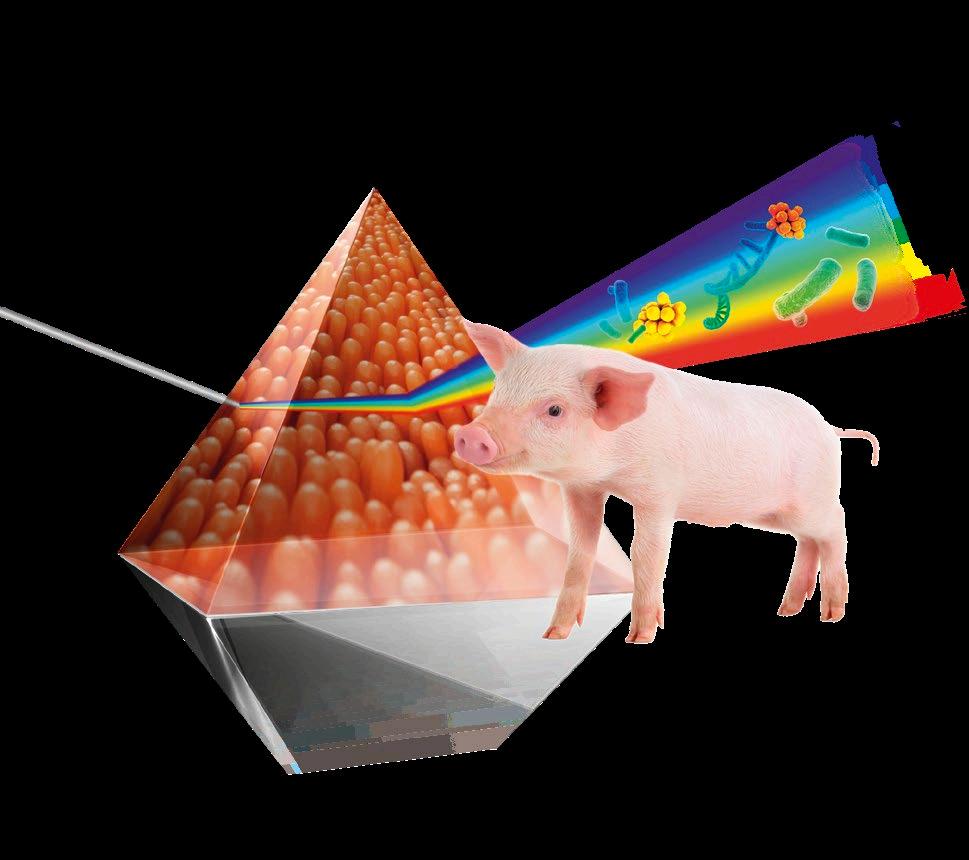

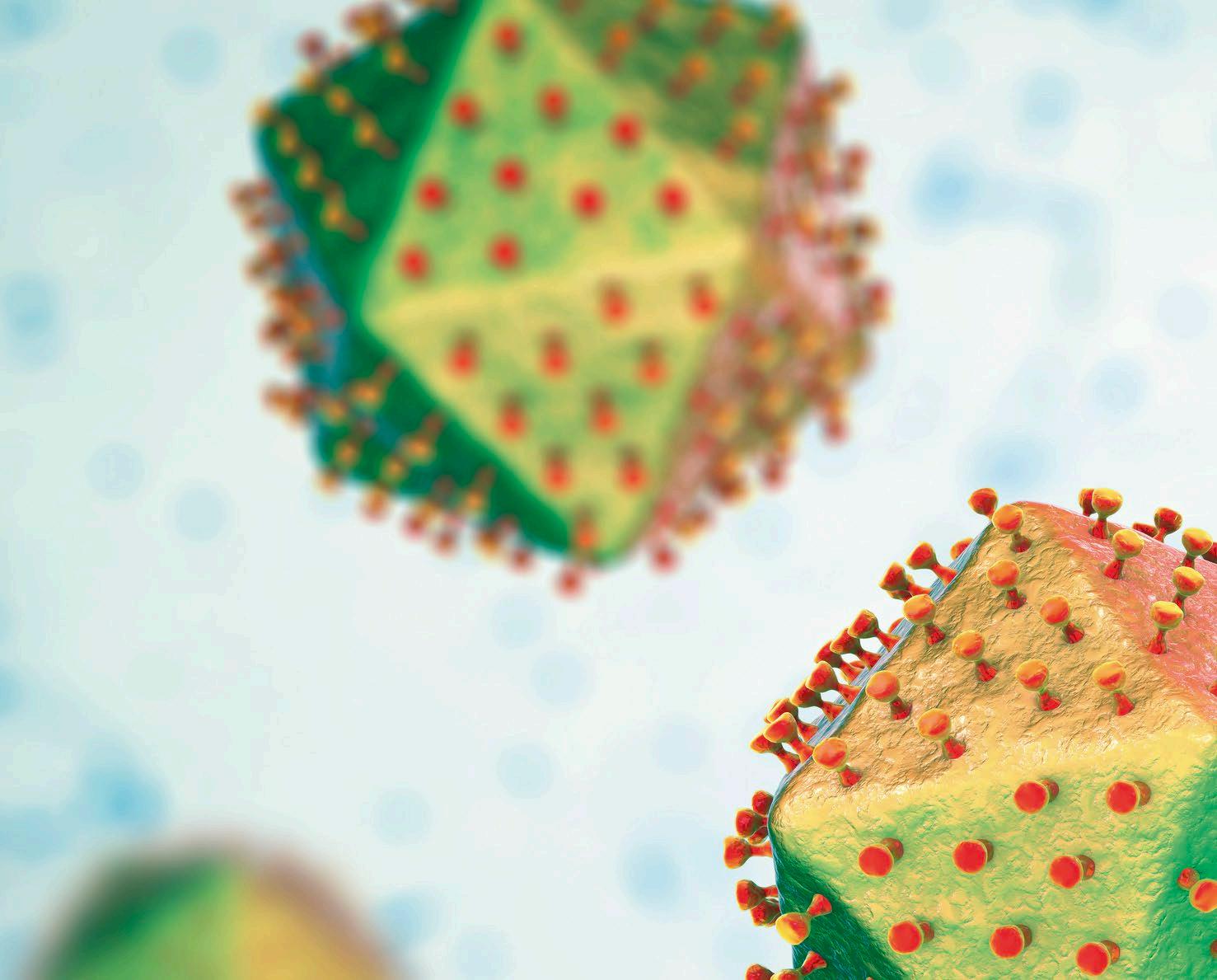

El consumo de piensos contaminados con micotoxinas conlleva importantes riesgos para la salud y productividad porcina. Entre ellas se encuentran las “micotoxinas enmascaradas”, que son difíciles de evaluar mediante técnicas analíticas convencionales, pudiendo pasar desapercibidas en la evaluación rutinaria de los piensos, y las “micotoxinas emergentes”, que no están reguladas legislativamente y que no suelen incluirse en los análisis rutinarios, son una preocupación creciente. Teniendo en cuenta la gran variabilidad en los efectos de las micotoxinas, el problema de las micotoxicosis en los cerdos es bastante complejo, existiendo muchos retos de futuro en este campo de investigación.

Panagiotis Tassis

Profesor

Titular de Medicina y Reproducción Porcina

Titular de Medicina y Reproducción Porcina

Clínica de Animales de Producción, Facultad

Medicina Veterinaria

Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia

Nº 8 | Julio 2023 MICOTOXINAS Micotoxinas. Enemigas infiltradas de la salud y la productividad porcina 30

Descarga el PDF

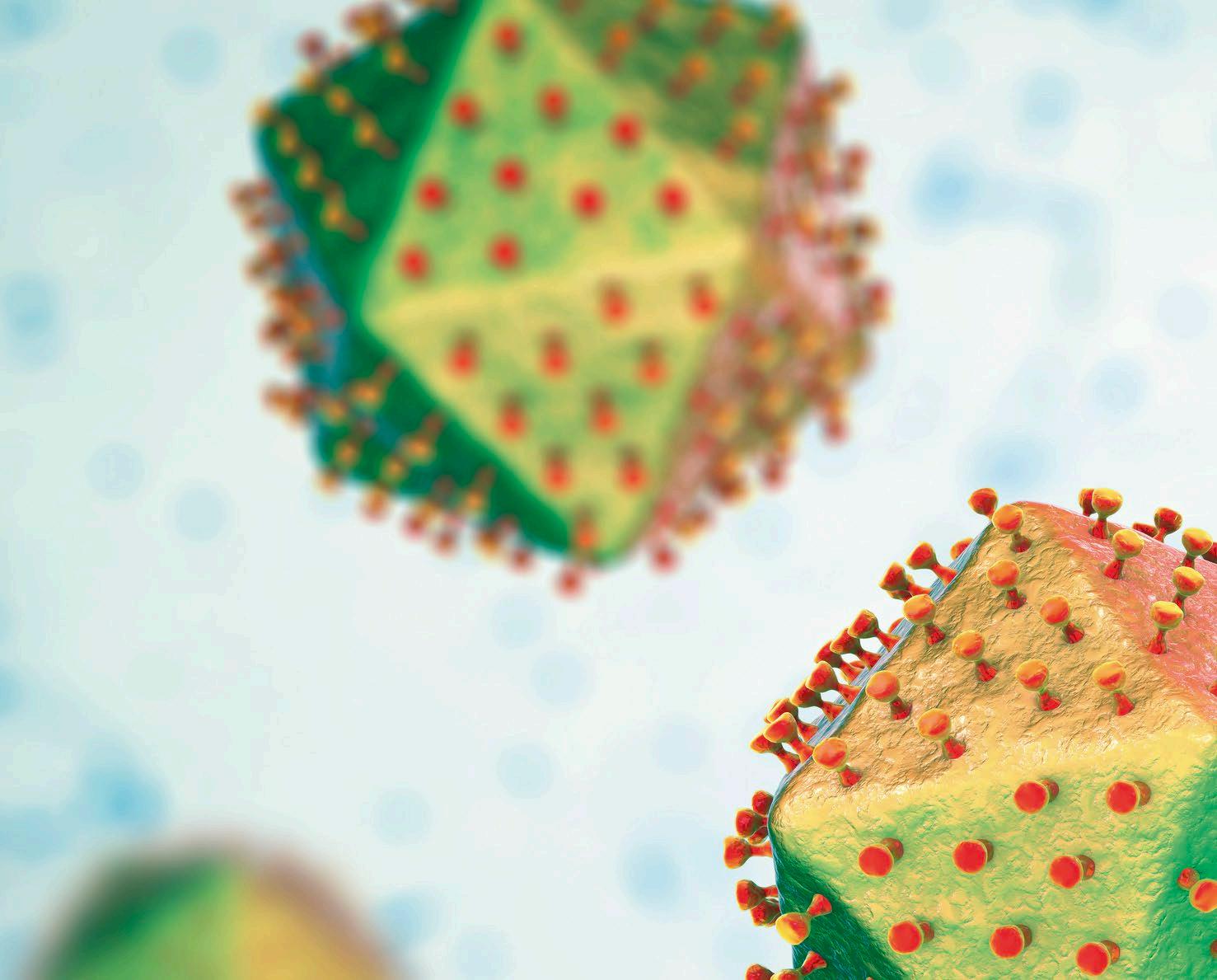

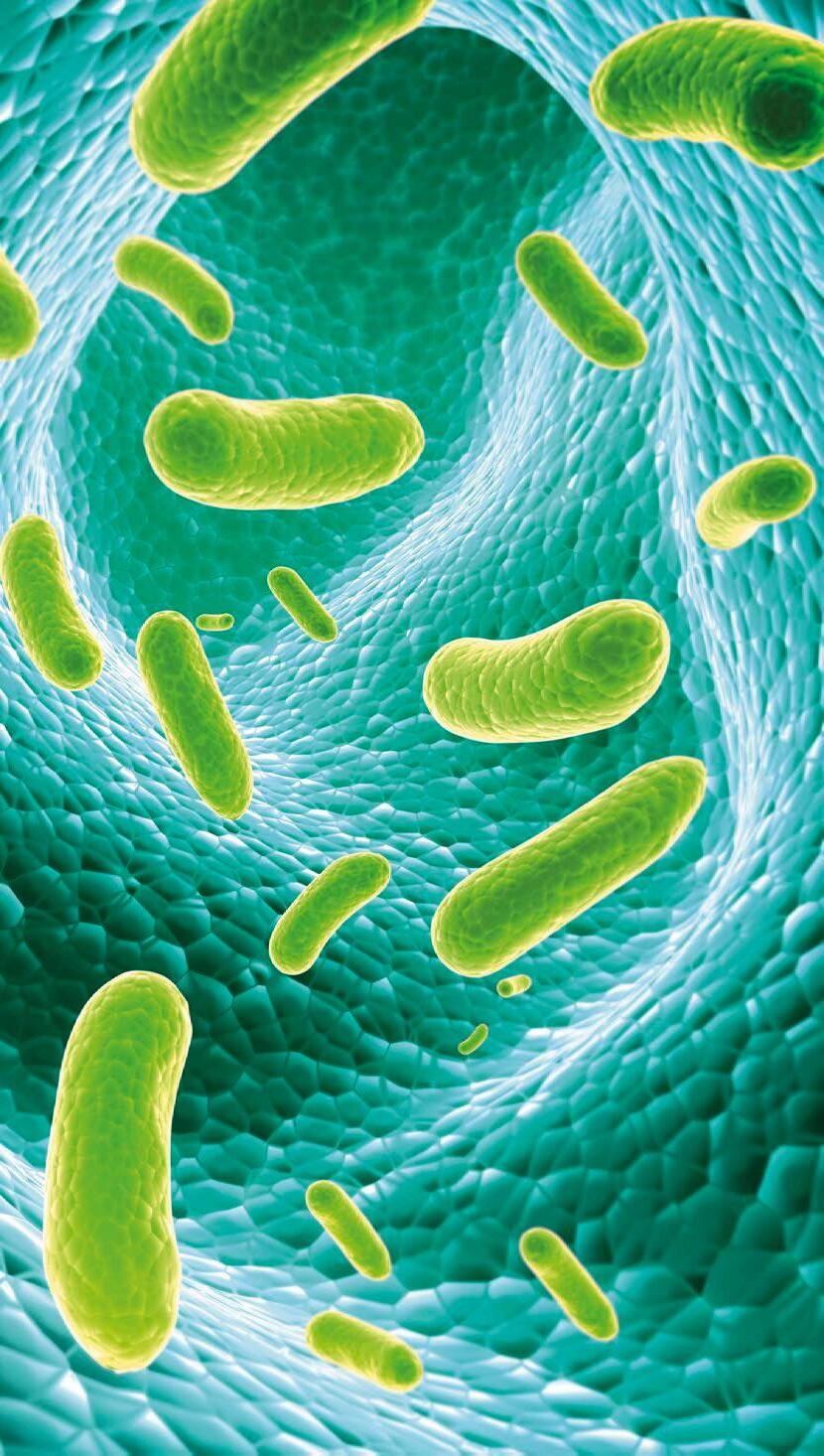

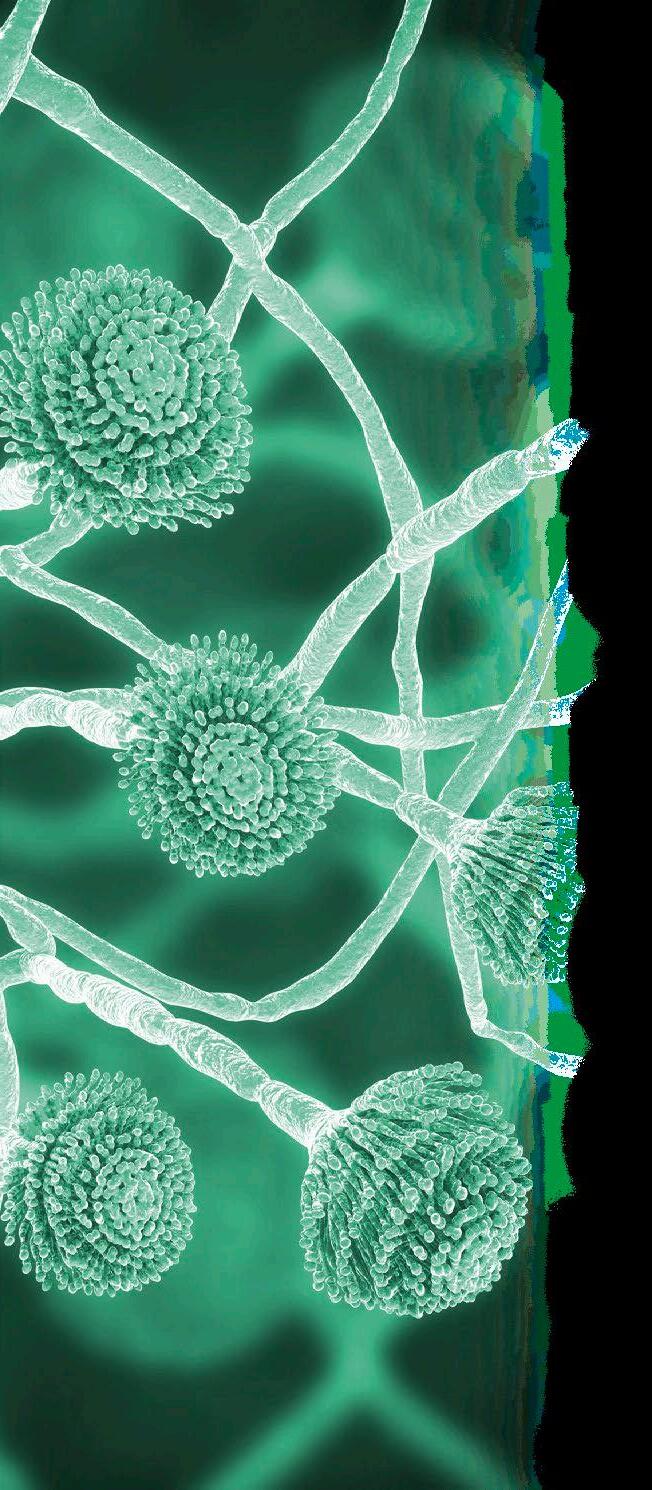

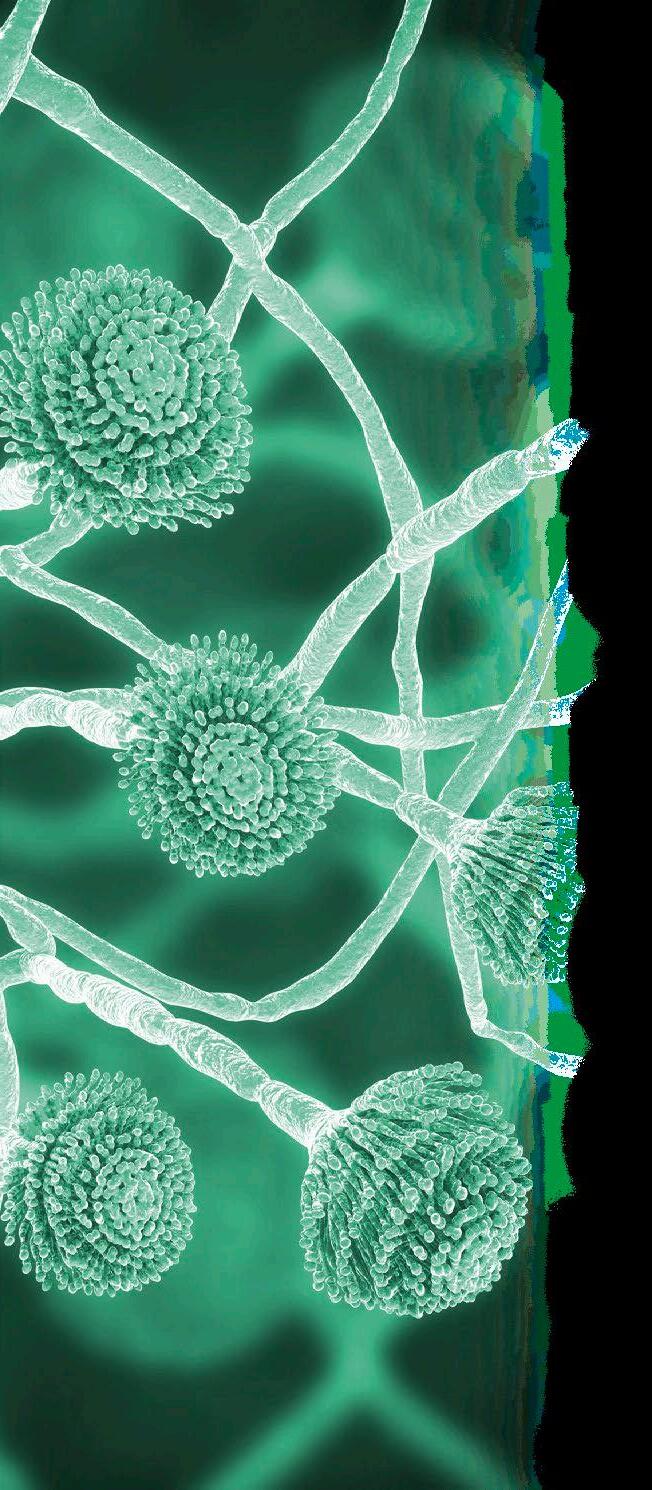

Numerosas micotoxinas, que son metabolitos secundarios de los hongos, afectan a los granos utilizados en la elaboración de piensos para porcino en todo el mundo. Las especies fúngicas productoras de micotoxinas más importantes pertenecen a los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria y Claviceps1.

MICOTOXINAS - TRIPLE AMENAZA

MICOTOXINAS REGULADAS

Determinadas micotoxinas son consideradas extremadamente relevantes por sus efectos perjudiciales sobre la salud y productividad porcina. Concretamente, se encuadran en este grupo:

Las aflatoxinas (AFs) B1, B2, G1 y G2 (AFB1, AFB2, AFG1 y AFG2).

El deoxinivalenol (DON).

La zearalenona (ZEN).

Las fumonisinas (FBs; FB1, FB2 y FB3).

La ocratoxina A (OTA).

Otras micotoxinas, como la toxina T-2, el nivalenol o los alcaloides ergóticos (o alcaloides del cornezuelo de centeno), se han observado en varios casos en regiones geográficas concretas2

UN ESTUDIO REALIZADO DURANTE UN PERIODO DE 10 AÑOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DE 100 PAÍSES REVELÓ QUE DON, FBS Y ZEN ERAN

LAS MÁS PREVALENTES 3

M

PATOLOGÍA 31

Este estudio puso de manifiesto que:

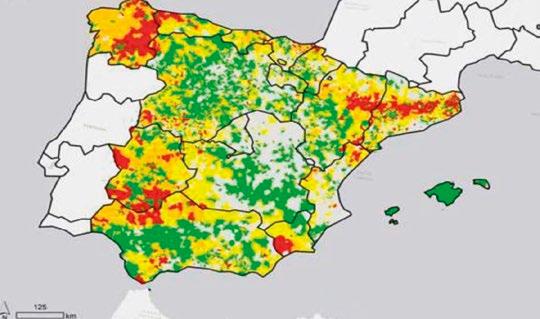

La contaminación de los granos por micotoxinas es un fenómeno mundial, observándose además que las muestras finales de piensos mostraban niveles significativos de contaminación.

La mayoría de las muestras presentaban niveles de contaminación inferiores a los niveles máximos fijados por la UE.

El cambio climático puede aumentar la gravedad del fenómeno de la contaminación de los granos por micotoxinas.

La exposición simultánea a más de una micotoxina en los granos es la “regla” y no la “excepción”.

MICOTOXINAS ENMASCARADAS

Las micotoxinas enmascaradas son metabolitos de fase II modificados biológicamente y formados por mecanismos de defensa de las

El término “micotoxina modificada” abarca todas las formas independientemente de su origen, incluidos los compuestos formados por reacciones a lo largo del procesamiento, por microorganismos o por el metabolismo de

difíciles de evaluar mediante técnicas pudiendo “pasar desapercibidas” en la

Algunas de las micotoxinas modificadas más comunes son:

DON-3-glucósido (D3G), DON (DON3S) y DON (DON15S), ZEN-16-glucósido (ZEN-16G), ZEN-14G, ZEN-14-sulfato.

Nº 8 | Julio 2023 MICOTOXINAS

porcina 32

Micotoxinas. Enemigas infiltradas de la salud y la productividad

MICOTOXINAS EMERGENTES

Las “micotoxinas emergentes”, descritas por primera vez en 20084, son aquellas que no están reguladas legislativamente y que no suelen incluirse en los análisis rutinarios.

Los principales representantes de esta categoría son:

Las enniatinas (ENN).

La beauvericina (BEA).

La moniliformina (MON).

Diversos metabolitos fúngicos, como los precursores de las aflatoxinas (esterigmatocistina, averufina, etc.), alcaloides del cornezuelo del centeno y otros.

BEAUVERICINA

Los efectos tóxicos de la BEA se atribuyen a su estructura molecular que le confiere propiedades ionóforas, actuando como transportador de iones a través de la membrana citoplasmática.

Se ha determinado que esta micotoxina puede tener efectos perjudiciales sobre el rendimiento reproductivo de los cerdos.

BEAUVERICINA ENNIATINAS

ENNIATINAS

Las ENN (ENNB es la más importante) se incorporan a las bicapas lipídicas de las membranas celulares actuando como poros selectivos y aumentando la permeabilidad para los cationes alcalinos.

La rápida metabolización de las ENN explica su baja toxicidad in vivo.

MONILFORMINA

MONILFORMINA

La exposición a MON se asocia a una reducción del peso corporal y de la GMD, así como alteraciones de los valores hematológicos, cardiotoxicidad y mortalidad.

PATOLOGÍA 33

PRINCIPALES EFECTOS DE LAS MICOTOXINAS EN LA SALUD Y LA PRODUCTIVIDAD PORCINA

El consumo de piensos contaminados suele conllevar la ingestión de varias micotoxinas, ya que los granos pueden estar infectados con más de un tipo de hongo y algunas especies de hongos pueden producir más de una micotoxina. A esto se suma el hecho de que la alimentación de los cerdos se compone de mezclas de granos.

LAS PROPIEDADES TÓXICAS DE LAS

PRINCIPALES MICOTOXINAS SE ASOCIAN A UNA GRAN VARIEDAD DE TRASTORNOS PATOLÓGICOS

AFLATOXINAS

Las AFs inhiben la transcripción de ADN a ARNm en el núcleo, reduciendo la síntesis proteica, lo que se traduce en toxicidad y muerte celular. Además, la AFB1 puede suprimir las células presentadoras de antígenos, alterando la función de las células dendríticas y reduciendo la proliferación y diferenciación de los linfocitos T.

Estas micotoxinas afectan, sobre todo, al hígado y al aparato digestivo, aunque también se ha señalado que afectan a los sistemas reproductivo e inmunitario.

En general, reducen la absorción de nutrientes y la ganancia de peso, pero, además, la exposición crónica a dosis bajas provoca ictericia (aspecto pálido-amarillento del hígado) con focos hemorrágicos en el hígado y niveles variables de fibrosis y cirrosis.

Nº 8 | Julio 2023 MICOTOXINAS Micotoxinas. Enemigas infiltradas de la salud y la productividad porcina 34

Adicionalmente, los efectos de las aflatoxinas en el hígado y los riñones influyen en la síntesis del colesterol y, posteriormente, en la activación de la vitamina D, así como en el equilibrio del calcio y el fósforo.

El impacto que tienen las aflatoxinas sobre el hígado se debe al hecho de que este órgano tiene un papel fundamental en su detoxificación En este sentido, las aflatoxinas pueden ser:

Metabolizadas por las enzimas del citocromo P450 del hígado a un epóxido reactivo intermedio que se vuelve más cancerígeno.

Hidroxiladas, produciéndose las aflatoxinas M1 y M2 que son menos dañinas.

LA AFB1 TIENE MAYOR TOXICIDAD Y EFECTOS

CANCERÍGENOS QUE OTRAS AFLATOXINAS

FUMONISINAS

Las fumonisinas se asemejan estructuralmente a la esfingosina (So) y a la esfinganina (Sa), inhibiendo competitivamente a la enzima ceramida sintasa implicada en la conversión de Sa a So y su transformación en esfingolípidos complejos.

Estas micotoxinas provocan alteraciones significativas a nivel del sistema digestivo e inmunitario de los cerdos y, en casos extremos, se puede observar edema pulmonar.

Los signos clínicos asociados a la exposición pueden ser de carácter agudo, subagudo o crónico, pudiéndose observar: Edema pulmonar agudo y mortal (dosis elevadas).

Hepatotoxicosis con ictericia y necrosis hepática (exposición subaguda).

Alteración de la integridad de la barrera intestinal y reducción de la tasa de crecimiento (exposición crónica).

Posibles alteraciones pulmonares crónicas e inmunosupresión (exposición crónica).

Los análisis laboratoriales suelen mostrar:

Lesiones histológicas de edema pulmonar interlobular masivo.

Apoptosis hepática y retención biliar.

Aumento de los niveles séricos de AST, GGT, bilirrubina y colesterol.

PATOLOGÍA 35

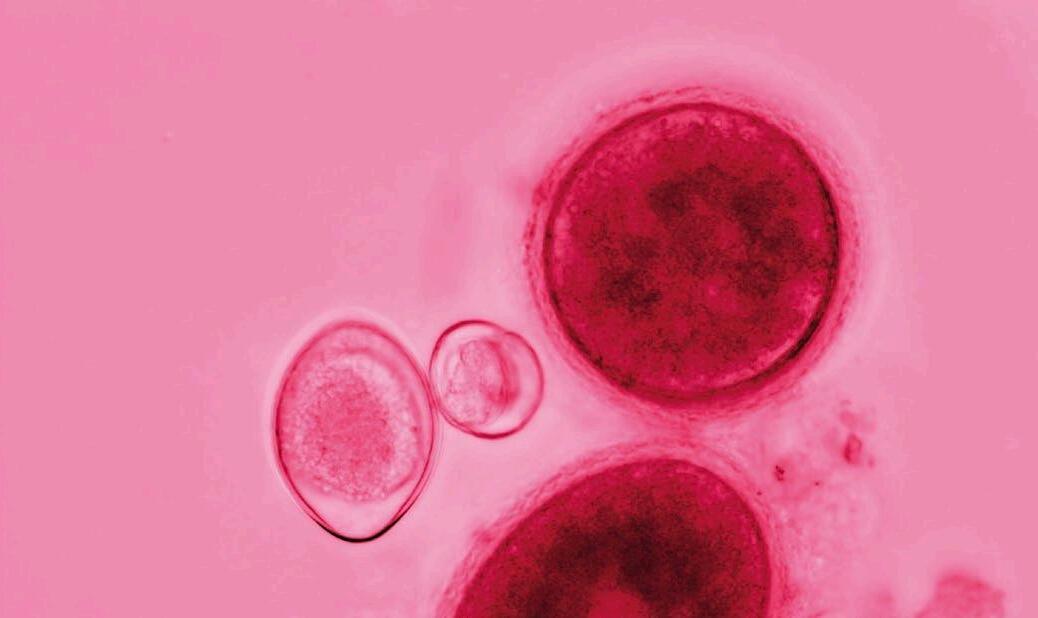

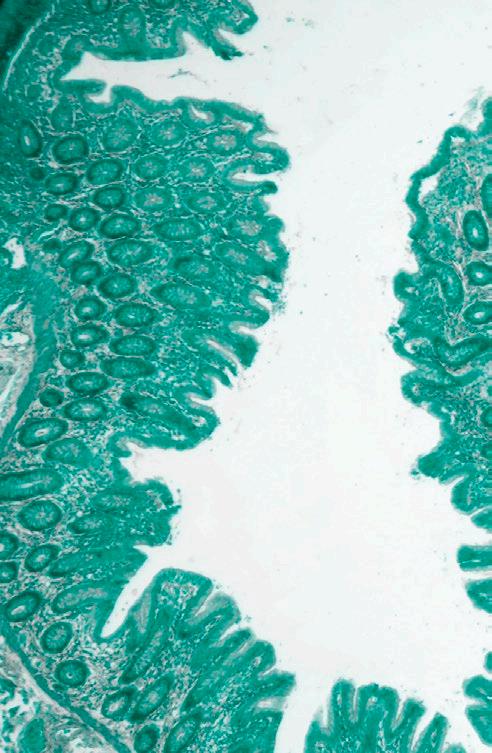

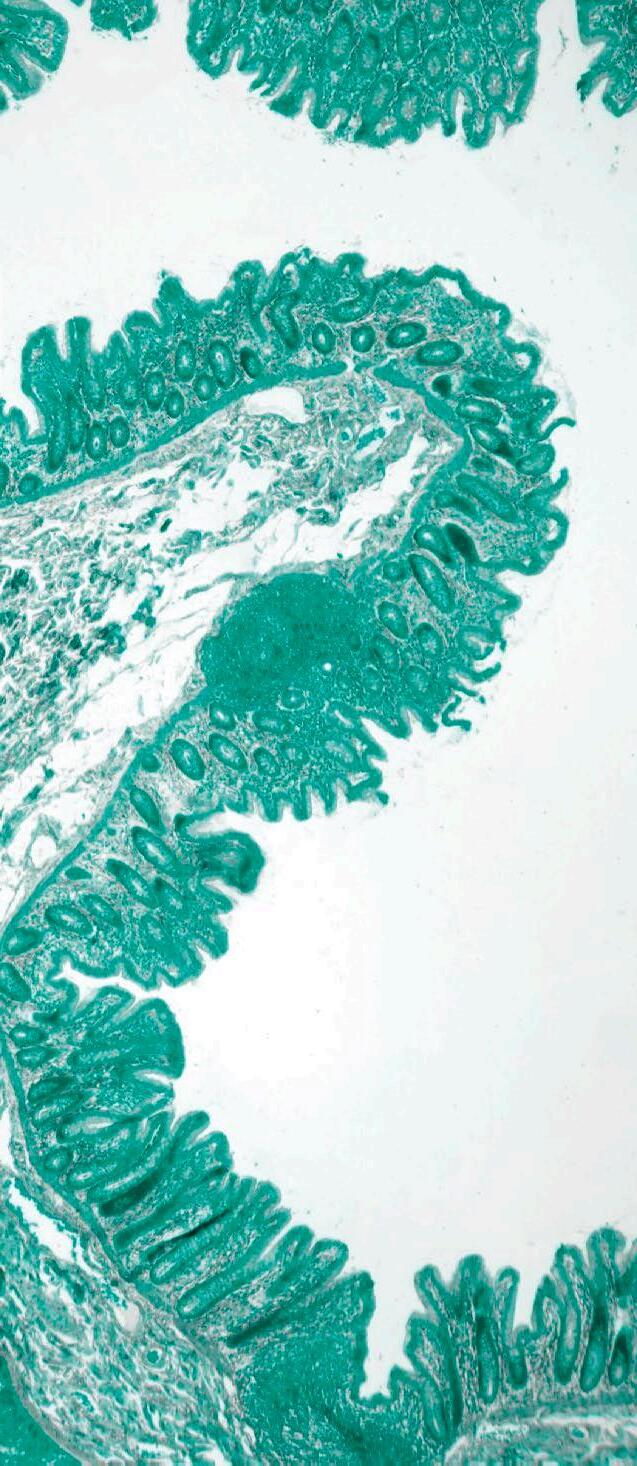

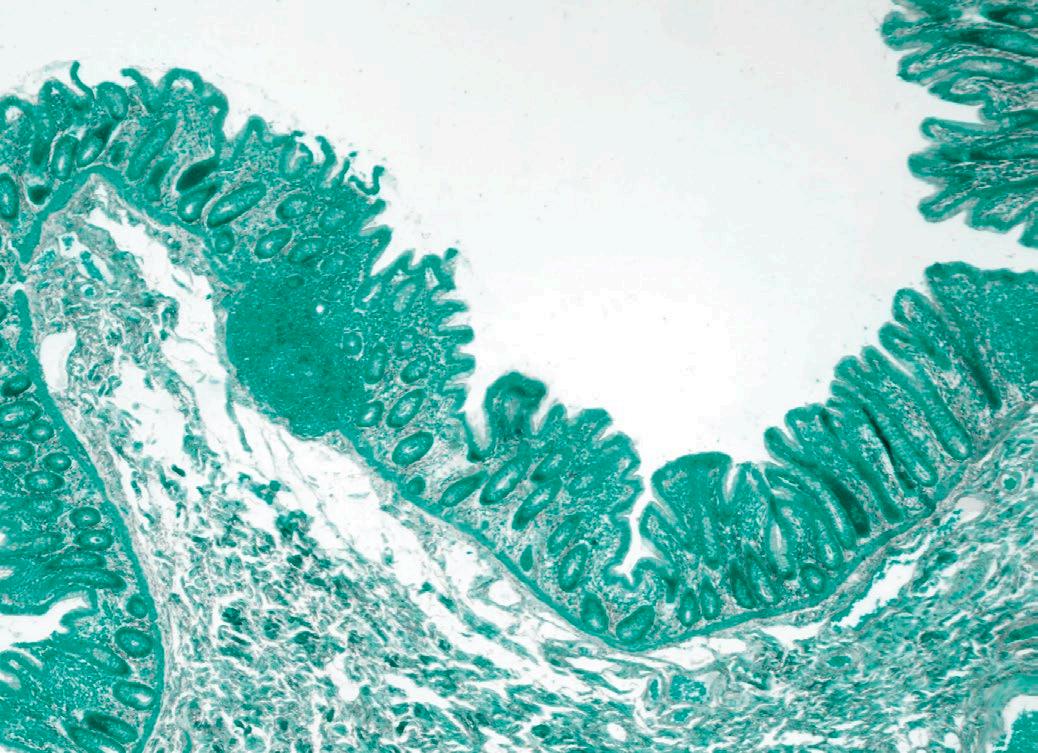

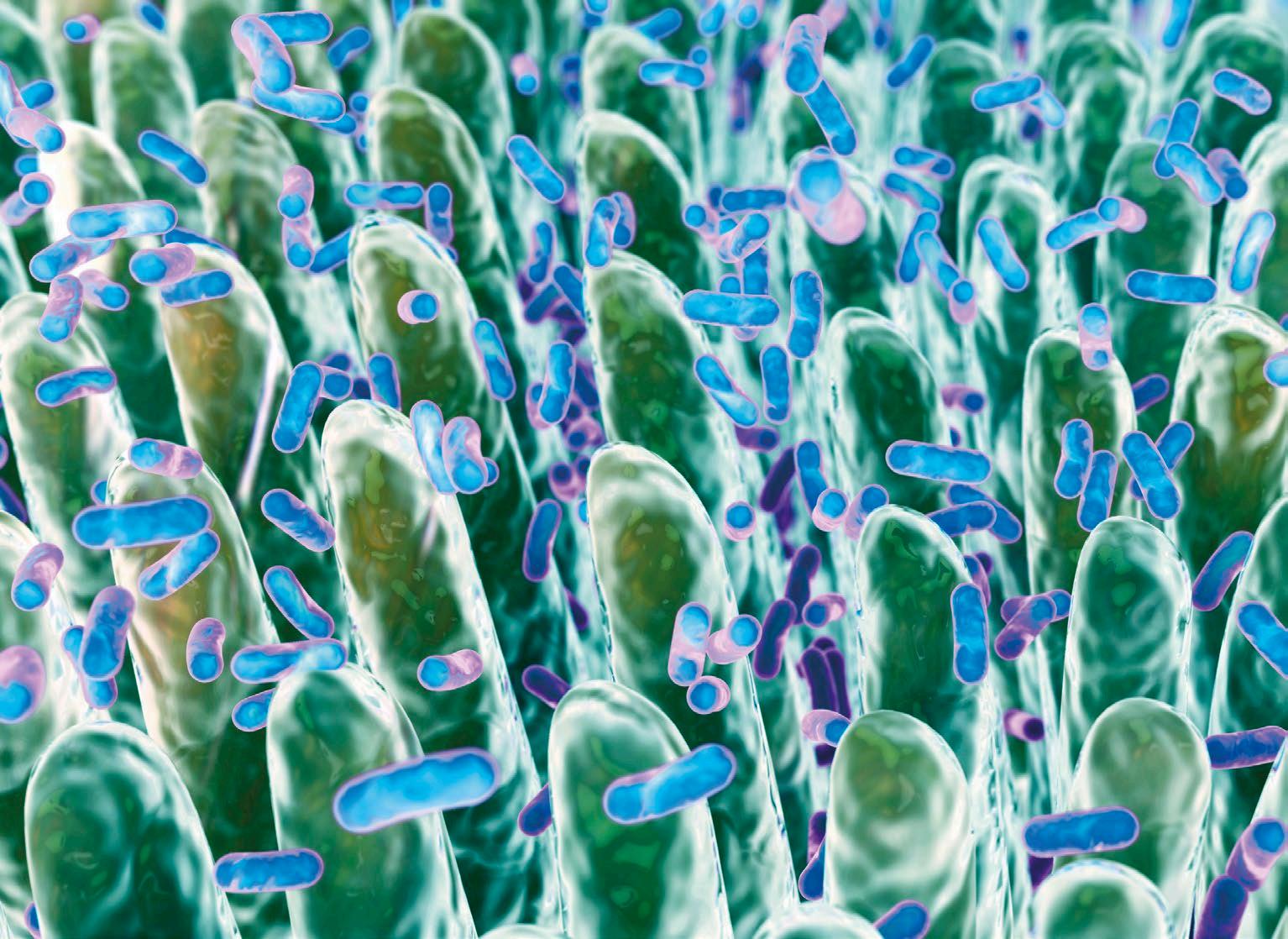

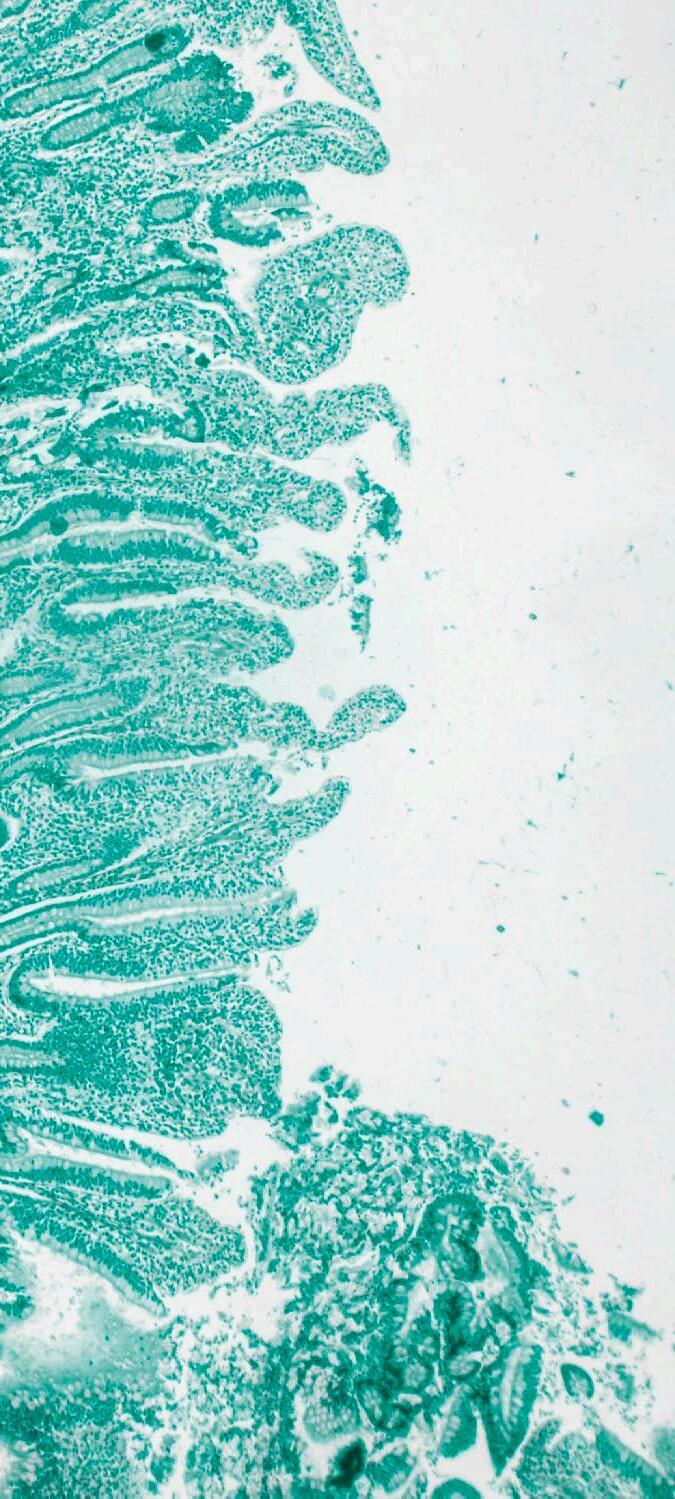

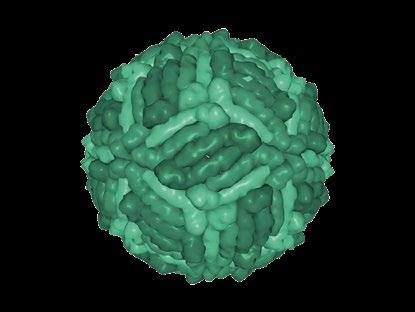

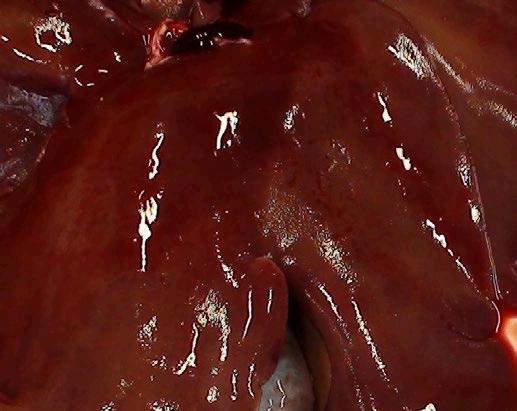

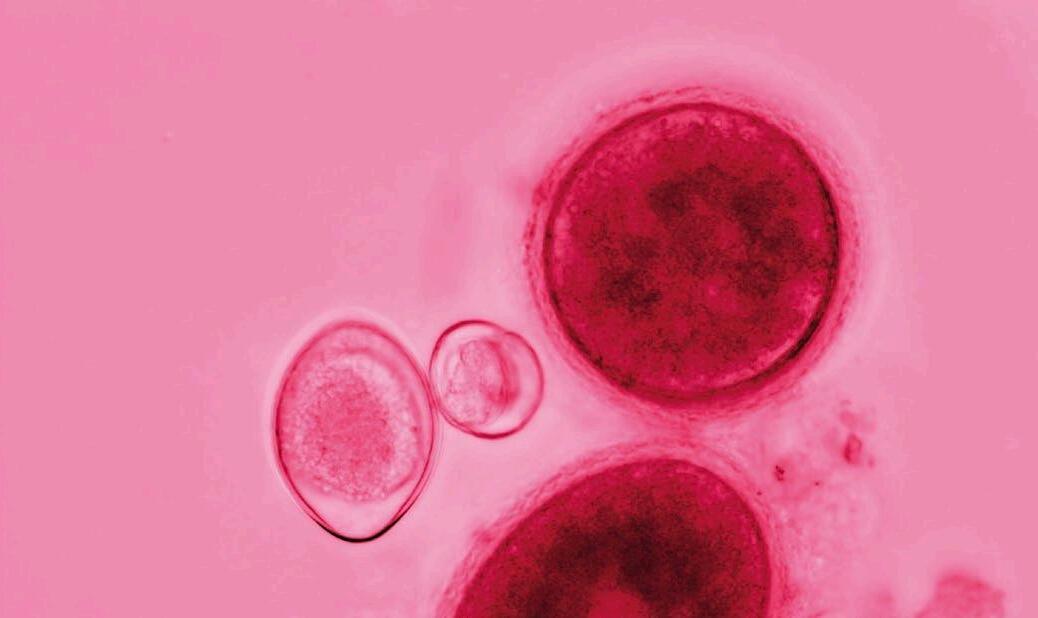

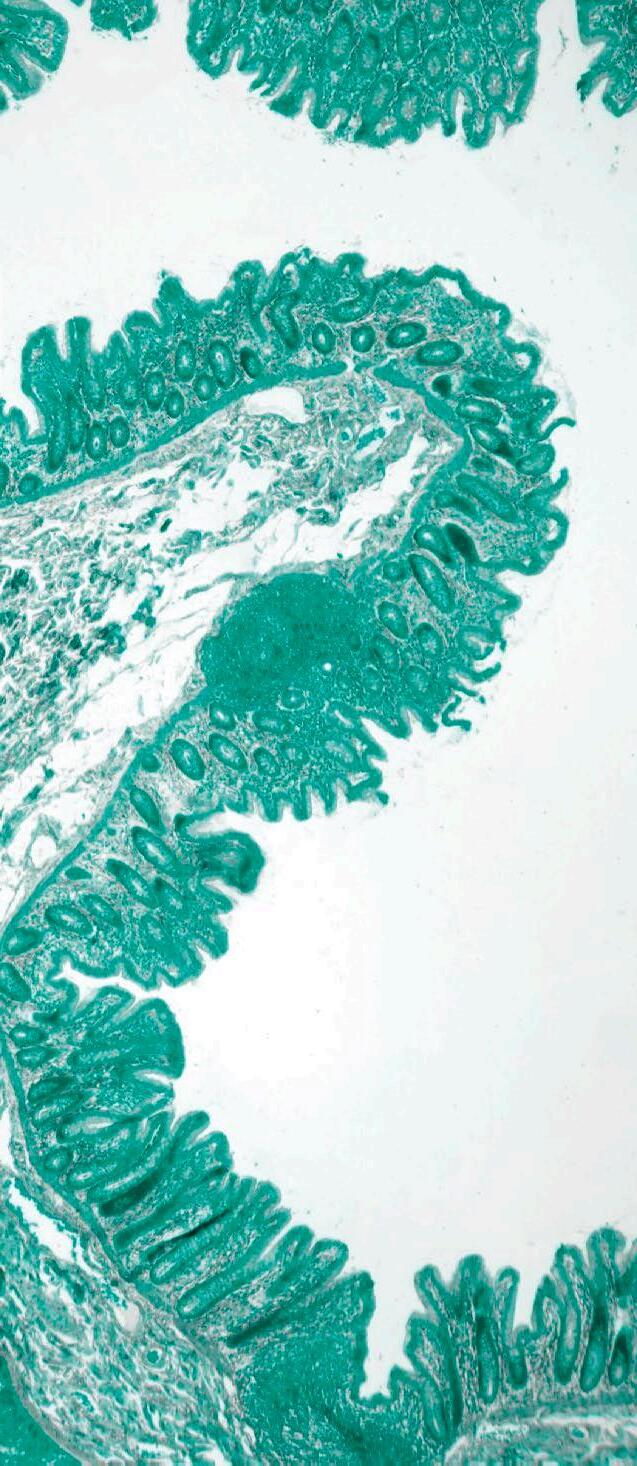

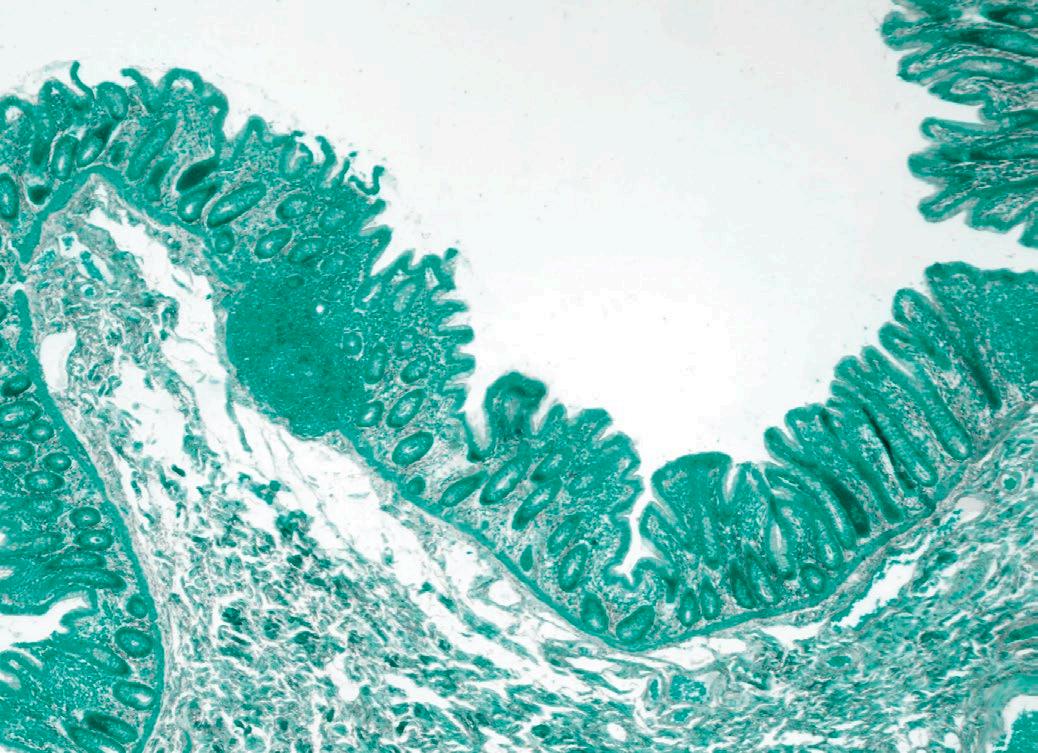

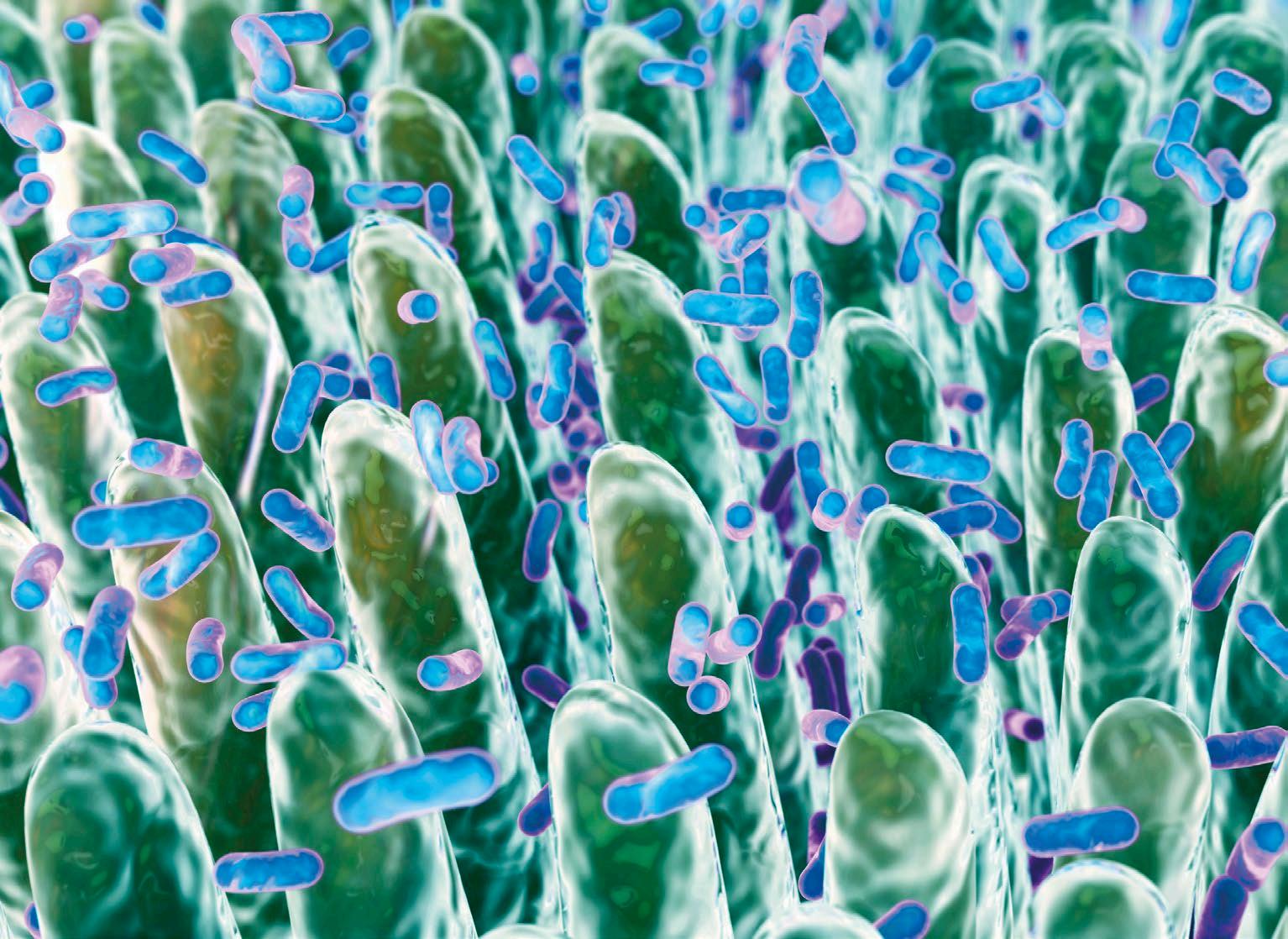

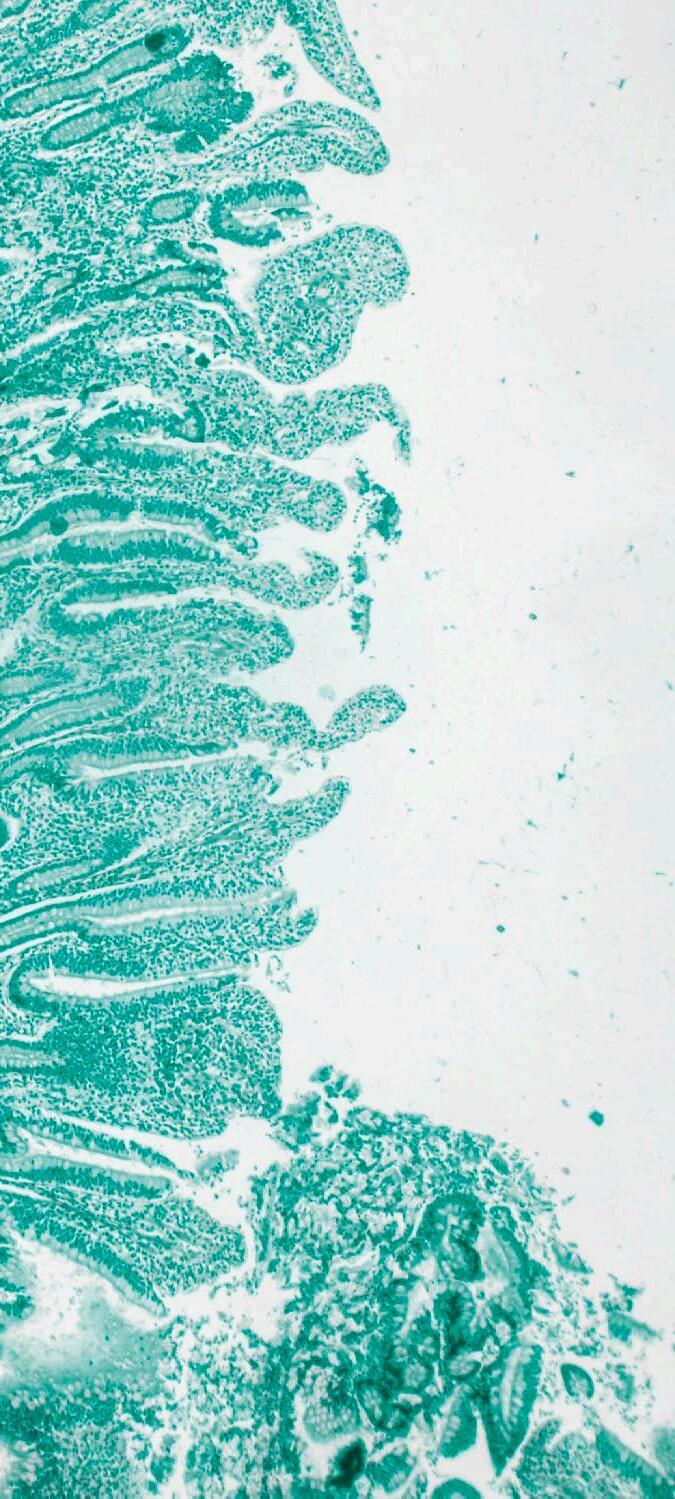

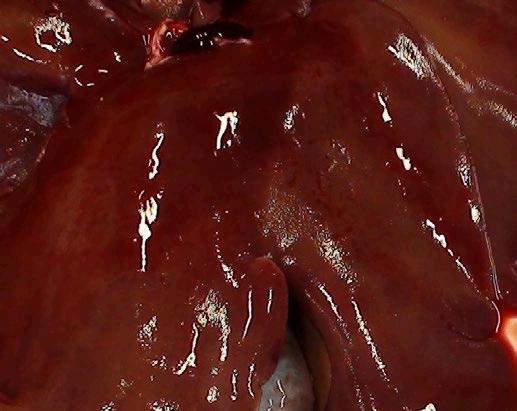

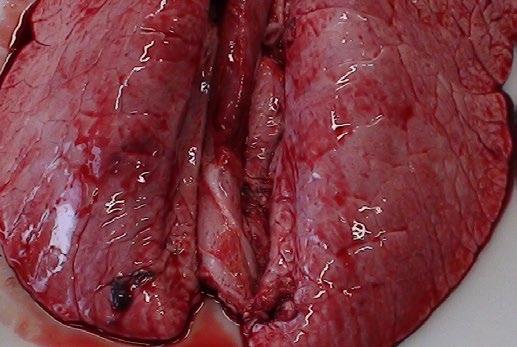

IMAGEN 1

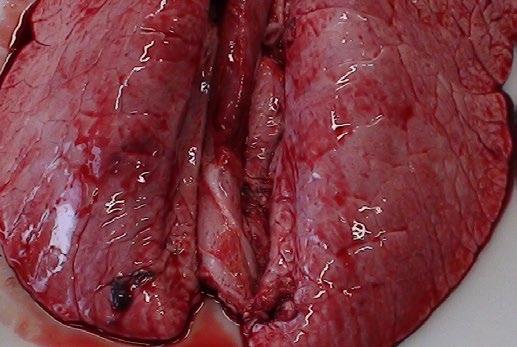

IMAGEN 2

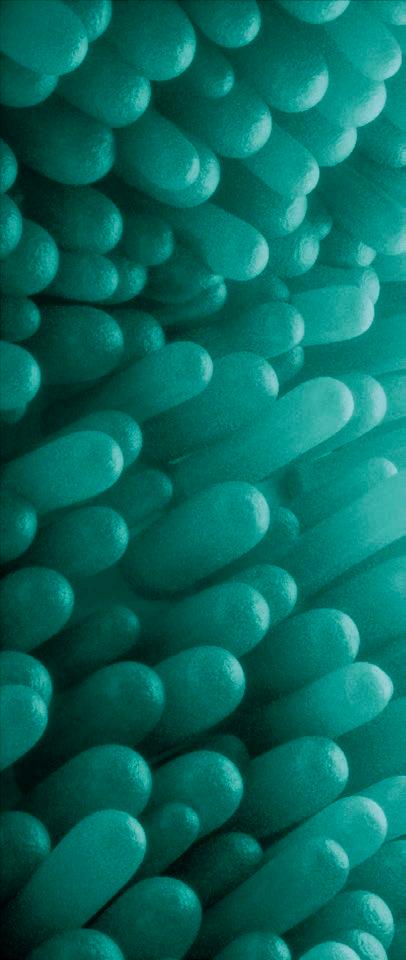

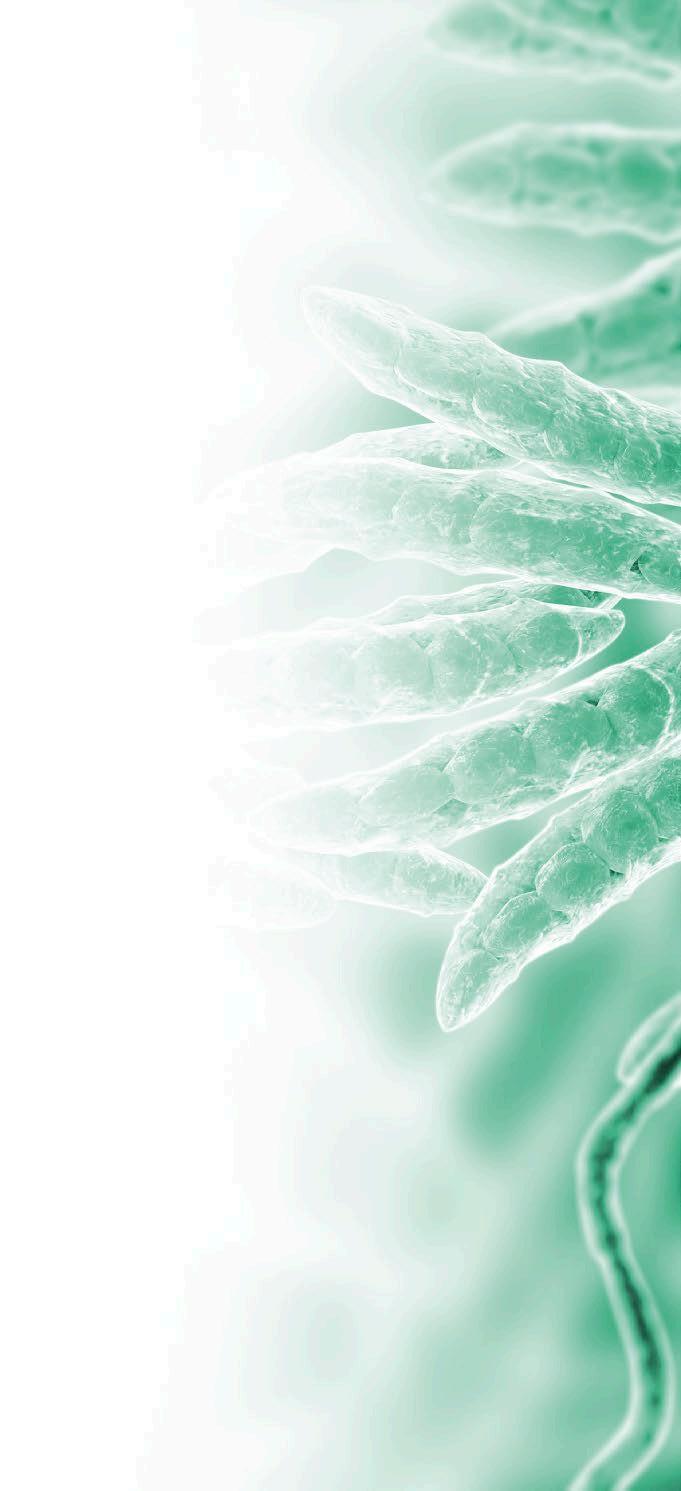

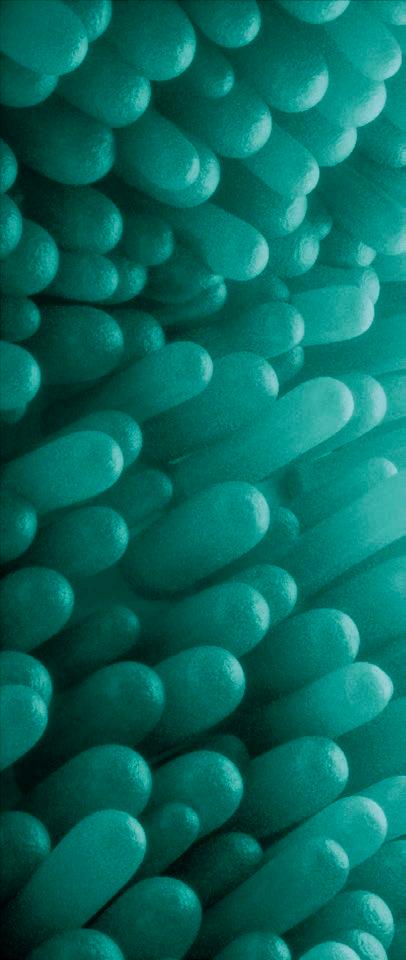

A nivel intestinal pueden observarse los efectos de las fumonisinas evidenciados por la fusión y atrofia de las vellosidades intestinales, lo que reduce la capacidad de absorción de nutrientes.

Además, se produce un deterioro de la respuesta inmunitaria local con disminución de la expresión de IL-8 e IL-12p40, produciéndose:

Una disminución de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER), de la densidad de células caliciformes y de la presencia de proteínas de unión estrecha (principalmente ocludina y E-cadherina).

Aumento de la translocación bacteriana a otros órganos y proliferación de bacterias oportunistas intestinales debido al aumento de los espacios intercelulares y de la permeabilidad intestinal.

Pulmón de cerdo afectado por la exposición a fumonisinas.

Hígado de cerdo afectado por la exposición a fumonisinas.

Nº 8 | Julio 2023 MICOTOXINAS Micotoxinas. Enemigas infiltradas de la salud y la productividad porcina 36

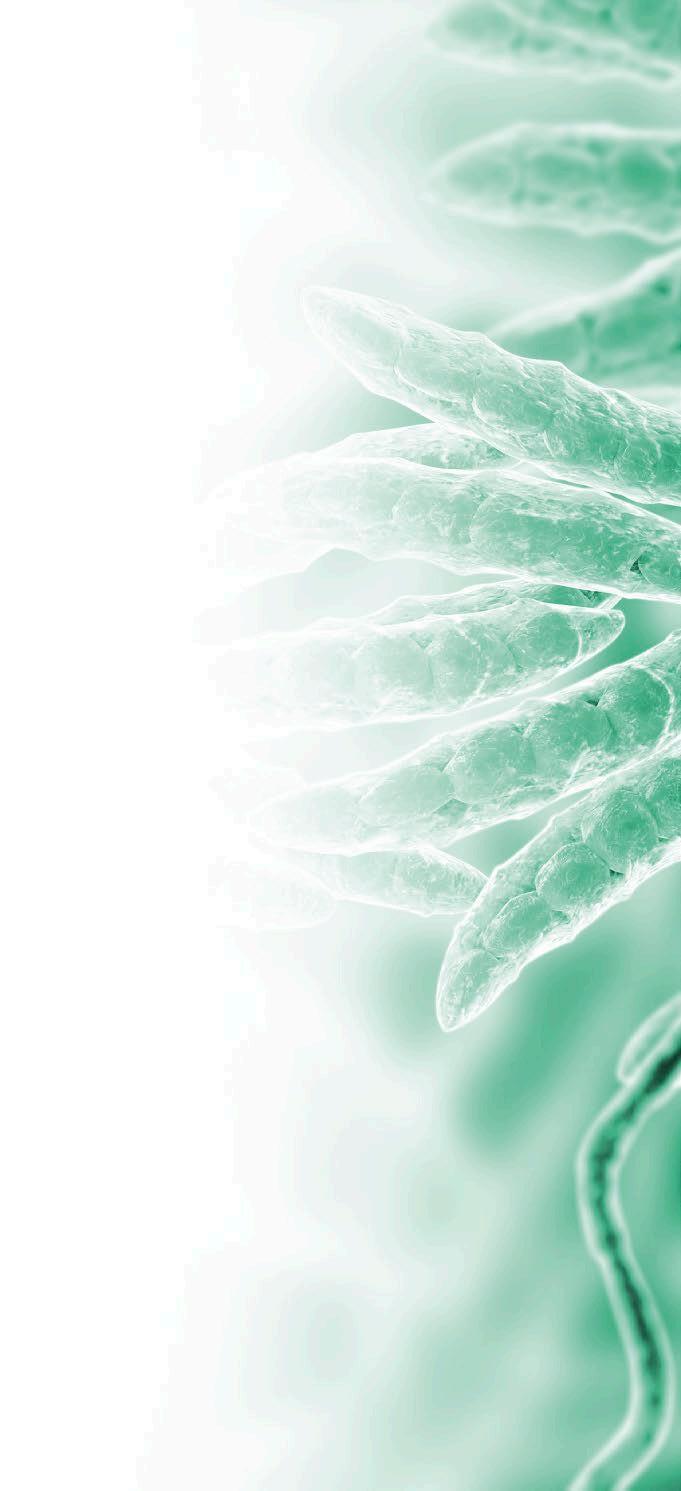

IMAGEN 3

Alteración de las vellosidades intestinales del íleon por exposición a fumonisinas.

ZEARALENONA

La zearalenona es reconocida por su marcado tropismo hacia el sistema reproductor.

Atraviesa las membranas celulares (p. ej. células uterinas), uniéndose a los receptores citosólicos de E2 (estradiol 17b) y formando un complejo receptor ZEN-E2 (ZEN-E2R) Este complejo pasa al núcleo celular y se une a los receptores nucleares específicos de E2, lo que impide la formación del complejo hormona-receptor.

Como consecuencia, se produce la activación del gen responsable de la síntesis de ARNm (generalmente estimulada por E2), aumentando la actividad de la ARN polimerasa y de la síntesis de proteínas uterinas inducidas por estrógenos, lo que se traduce en efectos anabólicos y reproductores similares a los inducidos por estrógenos.

Estos efectos “estrogénicos” se manifiestan en la forma de:

Pseudogestación.

Reducción de la fertilidad. Síndrome de hiperestrogenismo.

Reducción del tamaño de las camadas.

Aumento del intervalo destetecelo (IDC), etc.

PATOLOGÍA 37

La especie porcina es muy sensible a la ZEN y la toxina parental se metaboliza, principalmente, a α-zearalenol (α-ZEL) en esta especie, presentando este metabolito una mayor potencia estrogénica que la ZEN.

Las cerdas prepúberes parecen ser un grupo de edad muy sensible a los efectos de la toxina.

OCRATOXINA A

La OTA es un potente inhibidor de la síntesis proteica con propiedades nefrotóxicas, carcinogénicas, teratogénicas, inmunotóxicas y, posiblemente, neurotóxicas.

Ocratoxicosis aguda en cerdos se caracteriza por la afectación renal (nefropatía), mientras que en los casos de ocratoxicosis crónica los primeros signos se presentan en forma de reducción del consumo de pienso y de ganancia de peso, observándose deshidratación, diarrea, poliuria y polidipsia.

DEOXINIVALENOL

El deoxinivalenol se une a la subunidad ribosómica 60S, inhibiendo la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, desencadenando un estrés ribotóxico que conduce a la activación de quinasas, MAPKs y sus vías de señalización.

La exposición a esta micotoxina se asocia con alteraciones digestivas, inmunitarias y reproductivas, siendo frecuente la observación de vómitos y severa afectación de la función epitelial intestinal.

EL CERDO SE CONSIDERA LA ESPECIE MÁS SENSIBLE A LA EXPOSICIÓN AL DON5

Nº 8 | Julio 2023 MICOTOXINAS Micotoxinas. Enemigas infiltradas de la salud y la productividad porcina 38

A nivel intestinal se produce un deterioro de la integridad y función de la barrera intestinal, lo que se traduce en una menor capacidad de absorción de nutrientes, así como una alteración de la respuesta inmunitaria intestinal local, desencadenando y potenciando los fenómenos inflamatorios.

Por ello, los principales signos de toxicosis por DON son de tipo gastrointestinal, observándose:

Malestar abdominal.

Diarrea que podría estar asociada a la inhibición de la actividad del transportador dependiente de sodio-glucosa (SGLT-1).

Vómitos.

Anorexia.

Reducción de la ganancia de peso.

Los efectos del DON sobre la función reproductiva se han evidenciado en diferentes estudios y se ha señalado que se originan en las alteraciones en la maduración de los ovocitos y del desarrollo embrionario, junto con la disminución de la ingesta de alimentos.

Además, se ha observado que:

El DON tiene efectos directos dosis-dependientes sobre la esteroidogénesis y la proliferación de células de la granulosa, afectando a la función ovárica y, en consecuencia, al rendimiento reproductivo en cerdos.

Los ovocitos de cerdas jóvenes son más sensibles que los de cerdas cuando se exponen a DON durante la maduración in vitro.

La exposición a corto plazo a dosis relativamente altas de DON (3 y 5,5 mg/kg pienso) puede perjudicar la reproducción y el desarrollo fetal en animales.

Es importante señalar los fenómenos de coocurrencia del DON y las fumonisinas, tal y como puso de manifiesto un estudio6 que revelaba la existencia de una interacción sinérgica y aditiva entre DON y FB1 a nivel intestinal.

PATOLOGÍA 39

DEOXINIVALENOL + ZEARALENONA EN VERRACOS

DEOXINIVALENOL + ZEARALENONA EN VERRACOS

Recientemente, en un estudio in vitro se ha demostrado que los niveles umbral de DON y ZEN (50,6 μM y 62,8 μM para DON y ZEN, respectivamente) pueden causar un deterioro significativo de la motilidad espermática y afectar a los parámetros morfológicos y de viabilidad del semen de verraco.

En este caso, DON y ZEN demostraron tener efectos tóxicos individuales y combinados sobre el semen de verraco in vitro7

La toxina T-2 interactúa con la peptidil transferasa de la subunidad ribosómica 60S, inhibiendo la síntesis proteica, de ARN y de ADN, induciendo apoptosis y necrosis en algunos tipos celulares, así como peroxidación lipídica, con la consiguiente alteración de la integridad de la membrana celular.

El sistema inmunitario es una de las principales dianas de la toxina T-2, atribuyéndosele una actividad inmunomoduladora dual: estimulación a dosis bajas e inhibición a dosis altas.

Interfiere con la maduración de las células presentadoras de antígenos, alterando los niveles de anticuerpos de proliferación linfocitaria, lo que conduce a una mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas.

Otros hallazgos relacionados con la exposición a toxina T-2 son: Necrosis y ulceración en el tracto digestivo.

Anorexia.

Leucopenia.

Inhibición de la eritropoyesis.

Efectos reproductivos y teratogénicos: alteración del citoesqueleto de los ovocitos porcinos y efectos inhibitorios sobre la producción de esteroides inducida por IGF-I y FSH en las células de la granulosa.

Nº 8 | Julio 2023 MICOTOXINAS Micotoxinas. Enemigas infiltradas de la salud y la productividad porcina 40

TOXINA T-2

RETOS DE FUTURO PARA HACER FRENTE A LA AMENAZA DE LAS MICOTOXINAS EN LAS EXPLOTACIONES PORCINAS

La amenaza de las micotoxinas en la alimentación porcina sigue siendo un problema mundial que podría intensificarse debido al fenómeno del calentamiento global. Teniendo en cuenta la gran variabilidad en los efectos de las micotoxinas, el problema es bastante complejo, existiendo muchos retos de futuro en este campo de investigación.

Las micotoxinas afectan a la salud, la función reproductiva y el rendimiento del ganado porcino, con importantes repercusiones económicas para el ganadero, debiendo prestarse especial atención a los signos clínicos vagos a largo plazo, así como a los signos relacionados con alteraciones recientes de la alimentación.

Dada la alta probabilidad de exposición a varias micotoxinas simultáneamente, los estudios destinados a identificar e interpretar sus complejas interacciones (efectos sinérgicos, aditivos o antagónicos) in vivo es fundamental.

Otro reto es la necesidad de realizar diagnósticos precisos y a tiempo en el campo.

El muestreo en el momento adecuado de las muestras apropiadas y la selección de técnicas de laboratorio de última generación tienen un efecto significativo en la precisión del diagnóstico y el control de la micotoxicosis en las explotaciones.

BIBLIOGRAFÍA

1. Steyn, P.S. The biosynthesis of mycotoxins. Review de Medecine Veterinaire 1998, 149, 469–478.

2. Streit,

Schatzmayr,

A.; Aprodu, I.; Puel, O.; Oswald, I.P. Current Situation of Mycotoxin Contamination and Cooccurrence in Animal Feed Focus on Europe. Toxins 2012, 4, 788-809.

3. Gruber-Dorninger C, Jenkins T, Schatzmayr G. Global Mycotoxin Occurrence in Feed: A Ten-Year Survey. Toxins. 2019;11:375.

4. Jestoi, M. Emerging Fusarium mycotoxins fusaproliferin, beauvericin, enniatins, and moniliformin − a review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2008, 48, 21−49.

5. EFSA (European Food Safety Authority). Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain [CONTAM] related to Deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed. The EFSA Journal 2004;73, 1-42.

6. Alassane-Kpembi I, Kolf-Clauw M, Gauthier T, Abrami R, Abiola F a, Oswald IP, et al. New insights into mycotoxin mixtures: The toxicity of low doses of Type B trichothecenes on intestinal epithelial cells is synergistic. Toxicol Appl Pharmacol 2013;272:191–8. doi:10.1016/j.taap.2013.05.023.

7. Tassis, P.D.; Tsakmakidis, I.A.; Nagl, V.; Reisinger, N.; Tzika, E.; Gruber-Dorninger, C.; Michos, I.; Mittas, N.; Basioura, A.; Schatzmayr, D. Individual and Combined In Vitro Effects of Deoxynivalenol and Zearalenone on Boar Semen. Toxins 2020, 12, 495.

La exploración de los mecanismos de acción de las micotoxinas a nivel molecular y celular, así como la investigación de nuevos biomarcadores de exposición son algunos de los retos futuros en el campo del diagnóstico de la micotoxicosis en el ganado porcino. Además, las nuevas estrategias de detoxificación y el desarrollo de productos capaces de inducir la biotransformación de las micotoxinas en formas no tóxicas será de gran ayuda en el campo de la prevención y el control de la micotoxicosis desde un enfoque más personalizado.

E.;

G.; Tassis, P.; Tzika, E.; Marin, D.; Taranu, I.; Tabuc, C.; Nicolau,

41 PATOLOGÍA

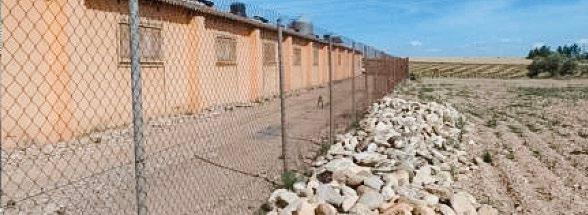

PREVENCIÓN DE LA PESTE PORCINA AFRICANA - EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD EXTERNA FRENTE A FAUNA SILVESTRE EN EXPLOTACIONES

PORCINAS INTENSIVAS

Mario Sebastián-Pardo1*,

Eduardo Laguna1, Daniel Hernández2 , José Casanovas 3 , Antonio Carpio1, Saúl JiménezRuiz1,4 , Pelayo Acevedo1, Ludovica Preite1, Jordi Baliellas 5 , Llorenç Ricou6 , Vidal Montoro1, Fernando Escribano7, María José Gens 8 , Andrés Cuenca9, Carmen Teodora Morales Cuenca9, Carlos Martínez-Carrasco10 , Gregorio Mentaberre11 y Joaquín Vicente1

1Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (UCLM-CSIC-JCCM);

2Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, INTERPORC; 3Cincaporc; 4Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Zoonosis (GISAZ), Unidad de Investigación Competitiva ENZOEM, Universidad de Córdoba; 5Grup de Sanejament Porcí; 6Cos

d’Agents Rurals de Lleida, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya; 7CRFS

El Valle, ORTHEM; 8Consejería de Medio

Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Comunidad Autónoma Región de Murcia; 9Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Comunidad Autónoma Región de Murcia;

10Departamento de Sanidad Animal (Facultad de Veterinaria), Universidad de Murcia; 11Departamento de Ciencia

Animal, Universitat de Lleida, Wildlife Ecology & Health

*Mario.Sebastian@uclm.es