3 minute read

Ratched tra thriller

MEDICINA IN TV

RATCHED TRA THRILLER E HORROR

Advertisement

di CLARA RANIERI È approdata su Netflix la serie tv che narra la storia della terribile infermiera Mildred Ratched, personaggio nato dal romanzo “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. La trasposizione cinematografica di Milos Forman del 1975 vinse ben cinque Oscar nelle cinque categorie più prestigiose, tra cui quello alla Miglior attrice protagonista, allora assegnato a Louise Fletcher per il ruolo di Mildred Ratched. Nonostante sia un’opera di finzione, i personaggi - adesso come allora - sono ispirati alla realtà. Ken Kesey, scrittore del libro, negli anni ‘60 fece volontariamente parte di un programma che a fini di cura testava farmaci per studiare gli effetti delle sostanze psicotrope sulla mente dei pazienti e passò molto tempo nell’ospedale dei veterani di Menlo Park. Da questa esperienza sono nati i personaggi presenti nel libro e nel film, tra cui l’infermiera Ratched. La serie Ratched, un prequel degli eventi narrati nel film, è ambientata nel 1943, nella California del Nord. L’infermiera, interpretata da Sarah Paulson (12 anni schiavo, Carol, Il cardellino, American Horror Story) è interessata a prendere lavoro a qualsiasi costo presso un ospedale psichiatrico, ma le sue motivazioni e la fonte della sua determinazione ci sono inizialmente ignote. Svolgendosi negli anni Quaranta e soprattutto nel clima socio-culturale statunitense di quel periodo, ci troviamo a osservare una società conservatrice, che si oppone strenuamente all’aborto, all’eutanasia e ai rapporti omosessuali, considerando punto centrale di riferimento la famiglia tradizionale, formata da un capofamiglia uomo e una donna relegata a ruoli inferiori. Mildred si dimostra sin dall’inizio un personaggio misterioso, capace di manipolare le persone intorno a lei, specie se uomini. Il grande ospedale è gestito dal visionario Dott. Hanover, che attua pratiche sperimentali molto cruen-

te, nella convinzione di poter così curare la mente umana. I suoi pazienti sono omosessuali, bambini con disturbi dell’attenzione o ricche signore annoiate. Tra le pratiche usate sin dalle prime scene, c’è la lobotomia. Questa terribile tecnica fu in effetti praticata a lungo in tutto il mondo: fu inventata da Antonio Egas Moniz nel 1936 e resa famosa dal suo successore Walter Freeman che nel 1945 ne sviluppò una versione meno ‘aggressiva’. Moniz nel 1949 ricevette il premio Nobel della medicina per quella che all’epoca sembrò una grande novità: la psicochirurgia. Solo negli anni 50 si iniziò a dubitare dell’efficacia della lobotomia. Bisogna ovviamente ricordare che prima dell’ingresso degli antipsicotici e delle psicoterapie, i disturbi mentali venivano trattati nelle maniere più disparate: elettroshock, convulsioni indotte da cardiazol, sonno obbligato mediante barbiturato o simili, malarioterapia nei pazienti affetti da demenza paralitica. In un simile panorama, certamente la lobotomia dovette inizialmente sembrare alle famiglie dei pazienti una soluzione più immediata. La serie tv non lesina affatto scene anche molto violente Nonostante sia un’opera di finzione, i e non adatte ad un pubblico personaggi sono ispirati alla realtà. Ken più impressionabile, ma tocca Kesey, scrittore del libro, negli anni ‘60 fece volontariamente parte di un programma temi importanti rappresenche studiava gli effetti delle sostanze tandoli con serietà, cercando psicotrope sulla mente dei pazienti. di comprendere la devianza e criticando aspramente la cultura americana dell’epoca fondata sull’aggressività, che facilmente oggi si può ancora ritrovare nelle situazioni paradossali che ci troviamo ad osservare.

ARTE e medicina

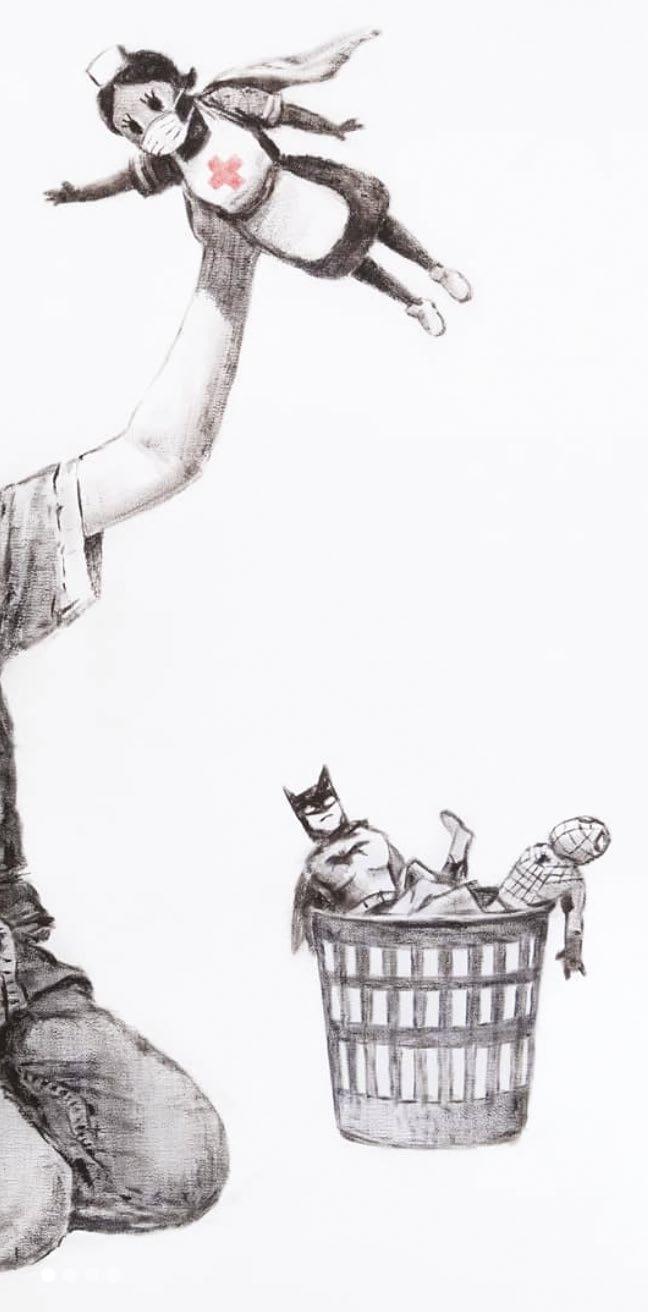

Bansky GAME CHANGER

University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, 2020.

In tempi di pandemia anche Bansky ha deciso di rendere omaggio a medici e infermieri, dedicando un lavoro agli operatori del National Health Service. Dietro lo pseudonimo si cela uno street artist britannico attivo dagli anni Novanta, le cui opere vengono ormai esposte in mostre e battute all’asta per cifre milionarie ma la cui identità rimane un mistero. Bansky ha donato l’opera “Game Changer” all’ospedale universitario di Southampton. Rappresenta un bambino che, messi da parte i pupazzi di Batman e dell’Uomo Ragno è intento a giocare con il suo nuovo super eroe: una infermiera in uniforme e mascherina.

Nella foto l’opera esposta nell’ospedale universitario di Southampton