17 minute read

La entrevista

Denise Lucero Mosqueda *

En una época de cambio, es necesario reflexionar en torno a los desafíos que enfrenta la Educación Pública Superior: universitarios

Advertisement

Profesores, investigadores, trabajadores y estudiantes de distintas Instituciones de Educación Superior (IES) se darán cita el próximo 24, 25 y 26 de marzo en el edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para reflexionar en torno a los desafíos que enfrentan las universidades públicas del país en el contexto de los cambios que se viven en México.

Organizado por el Instituto de Ciencias (ICUAP), el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSYH), el Instituto de Física, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) y el Centro de Estudios del Desarrollo y Social (CEDES), el foro Retos de la Educación Pública Superior tiene como finalidad, analizar, debatir y reflexionar sobre temas como la autonomía universitaria en el nuevo modelo de Educación Superior; docencia e investigación en la coyuntura actual; hacia una investigación conjunta SEP, Conacyt y Universidades Públicas; y ejes del conocimiento y los retos del nuevo Plan de Desarrollo.

Asimismo, la transición intergeneracional y renovación de la planta académica en la universidad; la vinculación con la Educación Media Superior; universidad y ciudadanía; y la responsabilidad social y cultural de las universidades públicas.

Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, ahondó en entrevista para en algunas de las dificultades que enfrentan las universidades de carácter público y la necesidad de que el Estado mexicano defina políticas públicas, que tengan claridad de cuál es el papel de educación superior de carácter público en un modelo y proyecto de desarrollo del país y permitan una continuidad desde el punto de vista estratégico y financiero.

Las poLítica de apoyo a La investigación, inconsistentes

Un primer problema, señaló el catedrático, es que las distintas dependencias u organismos encargados de apoyar la investigación en nuestro país no tienen políticas congruentes ni consistentes, lo que significa que se carece de una visión unitaria entre las instituciones encargadas de fomentar esta actividad, Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (Conacyt), sus símiles locales.

Detalló que existen diferencias entre las condiciones en que se desarrolla la docencia y la investigación en los Centros Conacyt y las universidades públicas, en estas últimas, los científicos desarrollan actividades para nivel licenciatura, tienen compromisos de renovación de contenidos de lo que se enseña, que no se circunscriben a la ciencia, tecnología y las humanidades vistas desde la perspectiva de Conacyt. “Desde nuestro punto de vista, es evidente la necesidad de hacer un nuevo modelo de apoyo a la investigación, la docencia en posgrados, y que tanto SEP, Conacyt, centros de investigación, institutos y universidades públicas nos sentemos a tener una visión integral de lo que significa desarrollar estas actividades en el ámbito de las universidades públicas.

“Esto supone cosas como, ¿quién define los temas prioritarios a investigar? Hay una tensión creciente entre la idea promovida por Conacyt que los temas son aquellos de las publicaciones extranjeras indexadas, que en buena medida están definidos por intereses que son ajenos incluso, a las realidades nacionales, y más vinculados a procesos de gestión de saberes y conocimientos relacionados con grandes corporaciones, como la industria farmacéutica y la militar, por mencionar algunos ejemplos”.

Lo anterior, precisó, sin sacar del debate el conocimiento de frontera en esos contextos, y sí poniendo en la mesa, las necesidades desarrollo de infraestructuras tecnológicas propias en función de las condiciones particulares del país.

L a participación de Las universidades púbLicas en Los programas nacionaLes estratégicos

“Los grandes problemas a los que nos enfrentamos como país requieren que efectivamente las universidades discutan a fondo el modelo de desarrollo que sobrepasa los modelos económicos. Colocar en el centro de atención los modelos de gestión y de gobierno que hasta ahora han prevalecido suponen enfrentar la necesidad de rediseñar los Estados nacionales”.

Vélez Pliego consideró que la participación de las IES en los programas nacionales estratégicos de desarrollo requiere de diseñar mecanismos ágiles de colaboración interinstitucional que permitan abordar el debate de la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, que no son lo mismo; y que tampoco se resuelve administrativamente el que estas posibilidades diversas de colaboración entre disciplinas, entre saberes, desde el punto de vista epistemológico y metodológico, ni se pueden resolver solo por voluntad.

Para ello, ahondó, hay que construir las condiciones, los ambientes académicos, las infraestructuras de financiamiento para que alguno de estos modelos de colaboración efectivamente den los resultados deseados.

“Ese camino se ha buscado instrumentar de manera autoritaria, así ha ocurrido en el pasado a partir de forzar en el ámbito de la SEP, la existencia de cuerpos académicos que no son resultados de una experiencia de formas de organización propias de la educación superior y que son, como ha ocurrido en muchas de las cosas que se derivan del modelo neoliberal, de la instrumentación de la educación superior de carácter público que son imposturas, son formas de condicionamiento para financiar las actividades de investigación y docencia de los profesores.

“Hay resultados relativamente pobres, desde mi punto de vista, en el ámbito de la profundización los retos epistemologicos y metodológicos que supone la construcción de grupos de trabajo alrededor de problemas que consideramos prioritarios”.

L a autonomía:

patrimonio y Libertad de cátedra

Cuál es la visión del gobierno actual alrededor de las universidades públicas de carácter autónomo, cuestionó el académico, en referencia a las iniciativas de todos los partidos que desde los congresos locales y también desde el Congreso de la Unión, ponen en entredicho el principio constitucional consagrado en la fracción 7 del artículo 3 referente a la autonomía de las universidades públicas.

“De manera limitada algunos legisladores piensan que el patrimonio universitario se circunscribe al subsidio, es una visión limitada de la idea y de la gestión del patrimonio. Las capacidades que tienen las universidades autónomas sobre éste están marcadas en la fracción (antes citada)”.

En lo referente al contenido se enseña, los temas de investigación, la formas en que se desarrolla –que suponen el respecto irrestricto a los principios de libertad de cátedra e investigación– son el núcleo fundamental para para que universidades estén en capacidad de coadyuvar con la sociedad, con los gobiernos, a resolver los problemas nacionales y regionales, definió.

“De otra manera se somete a (las universidades) a estar atadas a los intereses particulares de grupos de carácter político, económico, social; es esta libertad de enseñanza y contenido, lo que le da a la universidad efectivamente construir saberes, herramientas tecnológicas, conocimientos que coadyuven a propósitos de las instituciones, no solo de formación profesional, de recursos humanos, capacidades, habilidades, competencias, herramientas de promover a la sociedad para resolver sus problemas”.

Esto, pormenorizó, supone una redefinición de las formas de relación entre la universidad y la forma de regulación de las relaciones de la sociedad con sus actores, “desde el punto de vista neoliberal se ha querido circunscribir solamente una forma de vinculación entre las capacidades universitarias y los actores empresariales. Esto hay que sobrepasarlo. Los actores económicos y sociales de nuestras realidades nacionales no se circunscriben al empresariado”.

Naxeai Luna Méndez *

La educación superior en contexto

LOS PROMOTORES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS

La adopción de medidas neoliberales desde los años 70 hasta los 90, en casi todo el mundo, tuvo fuertes implicaciones, no sólo en la economía sino también en la educación. Las recomendaciones de políticas públicas las han hecho los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); una ilustración reciente de sus recomendaciones es el texto Trends Shaping Education 2019, en el cual la OCDE plantea que el futuro de la educación —en el contexto de las megatendencias globales— tiene dos objetivos:

1. Preparar mejor la educación para las transformaciones en curso de lo económico, lo social y lo tecnológico. La educación debe considerar lo económico para cumplir con su misión de apoyar a que los individuos se desarrollen como personas, ciudadanos y profesionales…

2. Entender cómo la educación puede influir esas tendencias, para proveer las competencias y habilidades necesarias que operen en el mundo moderno”.

Queda claro que para la OCDE, el papel de la educación superior (ES) debe seguir siendo la mano transformadora de la economía, una economía neoliberal que se beneficia del gran ejército de reserva (de los desempleados) que facilita los bajos niveles salariales y por ende las altas ganancias al gran capital. Para ello, la política educativa debe sincronizarse con las megatendencias para garantizar la permanencia del gran ejército de reserva, que sólo podrá existir, si toda la población en edad de trabajar, cuenta con el mínimo de habilidades y competencias que les permita ser fácilmente sustituidos en cualquier parte del mundo. El concepto clave en el discurso de la OCDE es “calidad” educativa, a través del cual se ha buscado homogenizar los contenidos y la gestión educativa; evidencia de ello es la tendencia a las certificaciones de las IES a nivel mundial, cuyos estándares han sido establecidos con base en el funcionamiento y programas de las IES estadounidenses 1 . En México la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se ha encargado de implementar las propuestas que los organismos multilaterales han sugerido; en su propuesta Visión y acción 2030plantea una renovación de la ES en México, atendiendo al objetivo 4 de la agenda 2030 2

: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

C ALIDAD EDUCATIVA

El concepto de calidad educativa de los organismos multilaterales concuerda con la vinculación de la ES con el mercado laboral, que permite continuar con la acumulación de capital, ya que dicho concepto implica crear ambientes para el aprendizaje de habilidades intelectuales genéricas para el trabajo, y el aprendizaje a lo largo de la vida; creatividad e innovación; resolución de problemas; capacidad de adaptación a entornos cambiantes; manejo de las tecnologías de la información; formación para el trabajo en equipo; emprendimiento y liderazgo, además del conocimiento de diferentes idiomas. A nivel nacional, la calidad de las IES se mide con indicadores de atributos de la planta docente (capacidad académica) y de resultados (competitividad) (Integralia, 2018:35). Según Integralia, sólo el 17.5 por ciento de los programas evaluables tienen certificación de calidad, ignorando si el resto no pudieron pagar el elevado costo de la certificación o no cuentan con los estándares considerados por los certificadores. En uno de los ranking que miden el desempeño de las universidades (considerando la proporción entre académicos y estudiantes, investigación, empleabilidad e internacionalización), el QS World University Rankings, solo aparecen dos de México entre las mejores 200 del mundo la UNAM y el ITESM, otras 12 IES mexicanas se encuentran entre las mil mejores. Mientras que el Foro Económico Mundial ubica la competitividad de México en el lugar 48 de 140 países, en el cual el indicador de calidad del sistema educativo y enseñanza de matemáticas y ciencias son los indicadores más bajos en el periodo 2011 y 2018 en el cual, el indicador de administración universitaria fue calificado de buen desempeño, esto a pesar del escándalo de corrupción denominado “la gran estafa”, en el año 2017. Por lo demás, los rankings globales siguen teniendo gran influencia en la política educativa de los países, al orientar la organización institucional, programas y métodos de enseñanza que los países desarrollados marcan, pues son las universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Japón las que los han encabezado (SJTUIHE y Times Higer citado por OECD, 2019).

L A ESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

En México, el sistema de educación superior está integrado por dos grandes subsistemas: las IES públicas y las privadas. Dentro del primer subsistema se incluyen las universidades federales, estatales, tecnológicas, politécnicas, interculturales, los institutos tecnológicos, la educación normal, centros públicos de investigación y otras instituciones de investigación. Estas IES son financiadas con recursos federales, estatales y propios. El financiamiento federal depende de la matrícula y cantidad de trabajadores. En términos reales, el gasto nacional en educación superior por alumno creció en promedio 0.06 por ciento cada año durante el periodo 1995-2018. Sin embargo, de 2012 a 2018 el gasto cayó 0.68 por ciento en promedio anual. “El gasto del año 2014 fue del 55.4 por ciento del gasto promedio de los países de la OCDE. Mientras que la inversión pública fue del 1.1 por ciento del PIB, una inversión menor a la de los países desarrollados como: Canadá, Chile, Corea y Estados Unidos, quienes destinaron 2.7 por ciento del PIB” (Integralia, 2018:64). La cobertura nacional para 2018 fue de apenas 38.4 por ciento (sin posgrado), 4,210,250 estudiantes, de los cuales 50.3 por ciento fueron mujeres y 49.7 por ciento hombres. Los campos de conocimiento más demandados son: administración y negocios (19 por ciento), ingeniería, manufactura y construcción (19 por ciento) y ciencias sociales y derecho (17 por ciento) (ANUIES, 2019).

· Fuente: INEGI con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2T, 2018

E L MERCADO LABORAL Y LA FORMACIÓN TERCIARIA

Para la OCDE (2020) 3

las decisiones de los jóvenes que ingresan al nivel profesional o terciario son las que afectan las tasas de empleo, porque la mayoría elige los campos de artes y humanidades, ciencias sociales y comunicación y no los campos de ingeniería, manufactura, construcción y tecnologías de la información, en donde la tasa de empleo es del 90 por ciento vs. 83 por ciento. Por lo que es necesario que haya una alienación entre la oferta y la demanda educativa.

En México la oferta laboral, en el periodo 2011-2018, se ubica principalmente en el sector servicios (aproximadamente el 61.5 por ciento) con las profesiones en educación, humanidades y artes, ciencias sociales, ciencias administrativas, y salud; seguida por el sector secundario (aproximadamente el 25 por ciento) con las profesiones de ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnología; y muy poco en el sector primario (aproximadamente el 13.5 por ciento) con profesiones agropecuarias. Pero en 2018 el nivel de desempleo de los profesionistas fue el más alto entre los diferentes niveles de escolaridad (4.6 por ciento) y por arriba del nivel nacional (3.3 por ciento).

En general, la idea de que la educación terciaria (incluye licenciatura, maestría y doctorado) permite la movilidad social, es decir, facilita alcanzar mayores ingresos y por tanto mejores condiciones de vida, en efecto se cumple, pero sólo para aquellos profesionistas que logran insertarse al mercado laboral. En México, el mayor porcentaje de población ocupada con estudios de maestría y doctorado (30 y 32 por ciento, respectivamente) percibe ingresos de cinco y más salarios mínimos y los de nivel licenciatura y normal (entre el 38 por ciento aproximadamente) perciben entre cuatro y cinco o más salarios mínimos, mientras los ocupados con nivel primaria y secundaria (poco más del 50 por ciento) perciben ingresos de entre dos y tres salarios mínimos, sólo entre el 1 por ciento y 4 por ciento de este nivel perciben cinco salarios mínimos (ver cuadro 1).

En este sentido, las reformas educativas neoliberales no parecen beneficiar a la mayoría de los egresados del nivel terciario, sino sólo a quienes logran insertarse al mercado laboral, formándose de esta manera un gran ejército de reserva que facilite la acumulación de capital.

* naxeailuna@yahoo.com

1 En México el organismo que emite la acreditación de los programas de ES es la COPAES y los organismos encargados de evaluar los programas educativos son los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 2 La agenda 2030 es la que contiene los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 3 En su publicación What are the choices facing first-time entrants to tertiary education?. Education indicators in focus, february 2020, no. 73.

Bibliografía citada

OCDE - Organización para la cooperación y el desarrollo económico (2009). Higher education to 2030, Vol. 2, Globalisation, Centre for educational research and innovation. ANUIES - Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2019). Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México, diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio institucional.

José Fidel Sánchez Juárez *

La matrícula de las universidades públicas autónomas: entre el neoliberalismo y la 4T

La 4T tiene una deuda histórica con la actual juventud mexicana en general, pues como sector que fue sistemáticamente atacado, marginado, asesinado por el proyecto neoliberal, acudió en masa a votar por Andrés Manuel López Obrador, que proponía un proyecto nacional en el que la juventud sí tuviera oportunidades. Dicha deuda histórica se particulariza en las Universidades Públicas Autónomas, espacio que además de tener jóvenes azotados por las políticas de precarización laboral del neoliberalismo, fungió de bastión que irradió fuerza moral e ideológica en favor de la izquierda electoral. Sin duda el triunfo del 1º de julio de 2018 pisó fuertemente los patios de las Ciudades Universitarias de todo el país.

La importancia de las Universidades Públicas Autónomas para el proyecto nacional de la 4T se enfrenta necesariamente a que éstas han sido por lo menos desde hace 30 años y son todavía trinchera estratégica de los grupos más reaccionarios del país, pues el neoliberalismo para hacerse real en territorio nacional, tomó por la fuerza de sangre y fuego todas estas instituciones. La derecha está viva y es vigente en estas universidades, tiene las rectorías, las administraciones centrales, y maneja todo grupo de interés.

Esta contradicción de proyectos se concreta en quién ejerce el poder de definir la política de ingreso a las universidades públicas autónomas. En términos generales, la educación neoliberal cuyo objetivo es el fortalecimiento del mercado educativo, necesita hacer lo más pequeña posible la matrícula de la educación, la 4T por su lado, ha explicitado que su proyecto es abrir lo más posible la matrícula de estas. La política de ingreso, el aumento o disminución de matrícula es el indicador de una disputa viva.

Si bien ha quedado claro que la 4T tiene interés en las Universidades, no ha hecho claro el programa que propone, hay en cambio indicios que debemos seguir con la mayor tenacidad posible.

Los objetivos ya fijados por el gobierno federal se explicitan en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024, aprobado por el Poder Legislativo el 27 de junio de 2019 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019. Veamos el lugar que ocupa la educación superior 1 : De la sección “Epílogo: visión de 2024: De tal manera, en 2024 el país habrá alcanzado el objetivo de crear empleos suficientes para absorber la demanda de los jóvenes que se estén incorporando al mercado laboral. Los programas de creación de empleos y de becas para los jóvenes habrán surtido su efecto y el desempleo será mínimo; la nación contará con una fuerza laboral mejor capacitada y con un mayor grado de especialización. Ningún joven que desee cursar estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior por falta de plazas en las universidades y ninguno estará condenado al desempleo, al subempleo o a la informalidad.” (Subrayado del autor). Además, esto se concretó en la emisión de La Ley de Educación, en la que se establece el derecho a la educación superior y su gratuidad; lo cual presenta ya un gran reto.

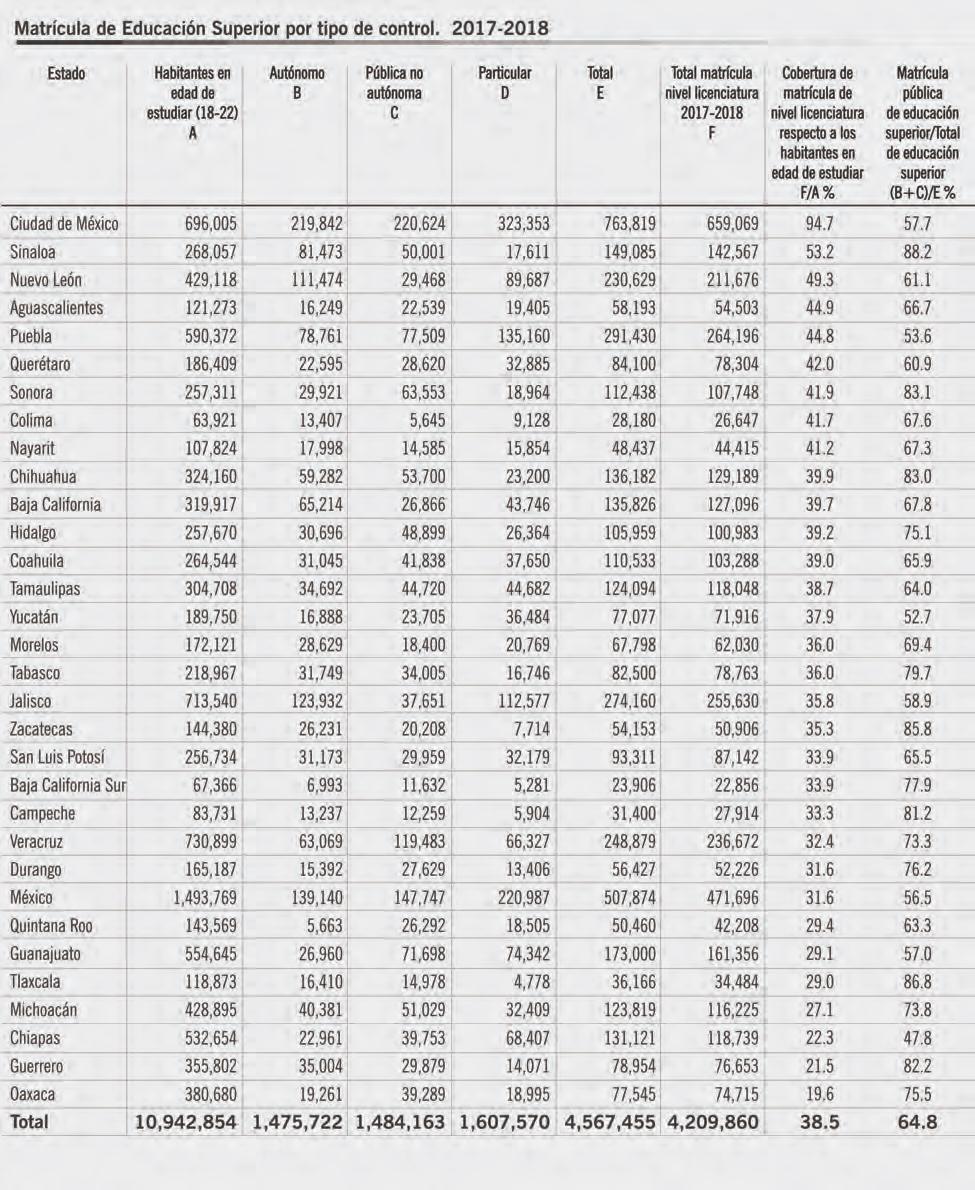

Por eso nuestro punto de partida es el último ciclo escolar del “neoliberalismo” y sobre el que AMLO ha iniciado el camino rumbo a ese 2024 prometido. En el cuadro 1 se presenta la matrícula de la educación superior y cobertura, para el ciclo 2017-2018, así como su sostenimiento. Las entidades federativas están ordenadas en función de su cobertura, de mayor a menor. La cobertura de educación superior resulta de dividir el número de matriculados en un programa de estudios sobre el total de jóvenes en edad de estudiar (18 a 22 años), considerando que en el país existen 10 millones 942 mil 853 jóvenes en edad de estudiar, de los que 4 millones 209 mil 860 están matriculados en un programa de estudios de licenciatura, lo que representa el 38.5 por ciento, es decir que el resto 61.53 por ciento de jóvenes mexicanos no tienen acceso a estudios de nivel superior.

Sin embargo, se observa que una parte de la matrícula es en instituciones privadas: 35.2 por ciento. Este parte se vería disminuida si consideramos que se ha postulado la gratuidad, la demanda de · Fuente: Elaboración propia con información de 1. Encuesta intercensal 2. http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior 3. https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Panorama_de_la_educacion_superior.aspx 4. https://sep.subsidioentransparencia.mx/2020/subsidio-ordinario/UPE

ingreso a las instituciones públicas se vería impactada tanto por los que han tenido acceso como los que abandonarían el sistema privado.

Así, el impacto total de las decisiones tomadas sobre el derecho a la educación superior y su gratuidad será muy alto, prácticamente tendría que triplicarse la oferta, si solo consideramos la educación pública. Esto es un fuerte reto para la 4T y que pone en cuestionamiento a las actuales Instituciones de Educación Superior.

La desigualdad es otro de los problemas que destacan en el cuadro, en un extremo está la Ciudad de México, con una tasa de cobertura de 94.7 por ciento, en tanto que en el otro extremo están las entidades que tienen indicadores de mayor pobreza como son Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

¿Cuál es el futuro de las universidades públicas autónomas en una 4T que no acaba de nacer y un neoliberalismo que no acaba de morir?

* verde.contraespera@gmail.com.