Une aU tre image de la grande g U erre

3.

4. LES ÉVOLUTIONS DE

5. QUEL HÉRITAGE ?

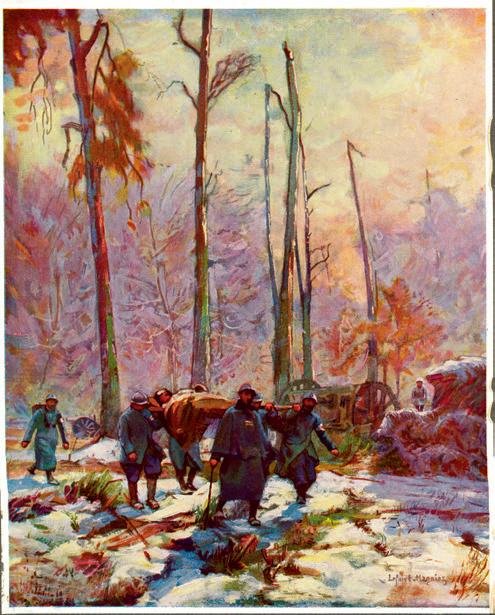

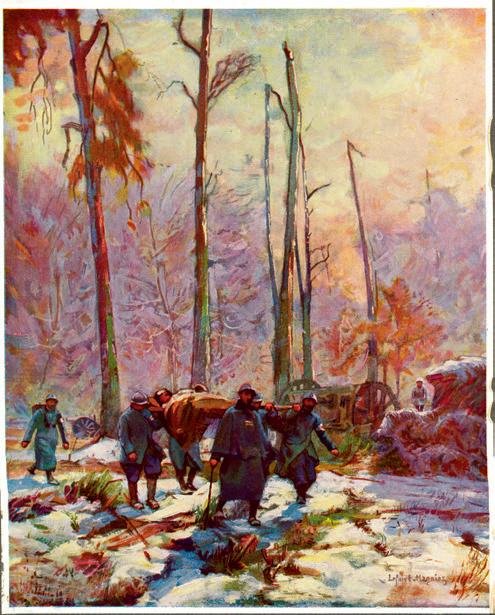

Édouard Lefort-Magniez, Transport d’un blessé en Argonne (5 e Armée), huile sur toile.

Édouard Lefort-Magniez, Transport d’un blessé en Argonne (5 e Armée), huile sur toile.

Édouard Lefort-Magniez, Transport d’un blessé en Argonne (5 e Armée), huile sur toile.

Édouard Lefort-Magniez, Transport d’un blessé en Argonne (5 e Armée), huile sur toile.

« L’histoire donne à l’avenir les moyens d’être pensé ». Formulée au lendemain de la Première Guerre mondiale, cette réflexion de Paul Valéry traduit parfaitement le sens et la portée de notre engagement pour la mémoire et l’histoire. La connaissance de notre passé permet de savoir qui nous sommes et ce que nous voulons. Elle contribue aussi à nous rendre conscients des valeurs que nous partageons et qui forgent notre identité commune par-delà la diversité de nos origines, de nos convictions, de nos appartenances. C’est dans cette démarche que s’inscrit cette exposition sur la radiographie pendant la Grande Guerre et sur le rôle joué par Lyon dans cette aventure médicale et technologique.

Lyon est aujourd’hui reconnue comme l’une des grandes villes de l’histoire de la santé et de la médecine dans notre pays. Au tournant du XIX e et du XX e siècle, notre cité a su porter une forte volonté d’innovation et de progrès dans ce domaine, grâce au travail de médecins et de scientifiques de premier plan.

C’est à Lyon qu’Étienne Destot, pionnier de la radiologie, participera à créer le premier service de radiologie de France. Il s’inscrira avec énergie dans cette grande tradition de la recherche médicale lyonnaise et permettra la naissance de la radiologie clinique en défrichant la pathologie traumatique. Par son travail il écrira une des pages les plus illustres de la médecine dans notre ville, et apportera à notre cité, aux Hospices Civils de Lyon et au site de l’Hôtel-Dieu, une renommée supplémentaire à la hauteur de leur histoire.

Dans ces heures terribles du premier conflit mondial, nombreux sont ceux qui participeront à améliorer les conditions de soins et de traitements des grands blessés du champ de bataille. On peut citer le rôle majeur joué par Auguste Lumière, Victor Despeignes, Léon Bouchacourt, Fabien Arcelin, Albéric Pont, Claudius Regaud, Paul Villard ou encore Antoine Béclère.

En choisissant d’explorer les développements considérables de la radiographie à Lyon durant cette période et le travail remarquable de femmes et d’hommes œuvrant dans des domaines très différents — l’imagerie, la radiologie, mais aussi la physique, la chirurgie ou la médecine militaire — cette exposition met en valeur la capacité d’innovation et la tradition d’excellence scientifique et médicale de notre ville.

Mes félicitations vont au professeur Michel Amiel, grand médecin et scientifique, qui a su réaliser cette exposition ambitieuse valorisant la collection léguée par la famille d’Albert Renaud aux Hospices Civils de Lyon. Ma reconnaissance va également au professeur René Mornex, président de l’association « Patrimoine Médecine Santé Lyon », au directeur des Archives municipales, Louis Faivre d’Arcier, au conservateur du Musée des HCL, Sergueï Piotrovitch d’Orlik, ainsi qu’aux nombreux partenaires. Cette exposition est un témoignage majeur sur le rôle de Lyon dans la recherche médicale pendant cette période qui fut l’une des plus terribles dans l’histoire de notre pays.

Le professeur Léon Bérard dans son service de chirurgie à l’Hôtel-Dieu de Lyon pendant la Première Guerre mondiale. À sa droite, Auguste Lumière.

Les Hospices Civils de Lyon s’inscrivent de longue date dans une tradition de progrès et d’innovation en médecine. Ainsi ils ont accueilli, à l’Hôtel-Dieu, le premier cabinet de radiologie, celui d’Étienne Destot, dès mars 1896.

Ils veillent également à apporter la plus grande réactivité face aux événements importants, notamment lors de la Grande Guerre déclarée le 3 août 1914. En demandant le 29 juillet 1914 la mobilisation sur place des personnels, sans succès, et en faisant place dès le 1er août aux blessés à venir.

Ils ont contribué à faire alors de Lyon une ville-hôpital. En mobilisant l’Hôtel-Dieu, la Charité et les établissements réunis ou créés depuis 1802, mais aussi de nombreuses annexes, souvent initiées par des particuliers, telle celle d’Auguste Lumière située cours Gambetta. Ils ont pu compter sur l’aide de professionnels de santé dévoués au bien commun pour pallier le départ de ceux, nombreux, mobilisés sur le front.

Au tournant des années 1970, les hôpitaux ont investi lourdement dans les nouvelles techniques d’imagerie numérique : échographes, salles d’angiographie, ordinateurs puissants, et premiers scanners. À partir de 1986, ils s’équipent en IRM. Toutes techniques très coûteuses, mais nécessaires pour apporter les meilleurs soins.

Les HCL s’appuient sur les plans de relance, les médecins, les chercheurs, et des collaborations institutionnelles pour mener d’ambitieux projets de recherche, tel le morphomètre en 1994. Première mondiale en angiographie cardiaque et neurologique, il ouvrait la voie à des examens en 3D, avec la définition d’une angiographie classique, et une vue endo-artérielle du vaisseau selon le principe de la réalité virtuelle.

Le professeur Michel Amiel, à l’hôpital cardiologique, a été le premier radiologiste en France à lancer, avec Robert Goutte, une équipe du CNRS à la croisée de la clinique, de la physique et du traitement de l’image, en collaboration avec l’INSA et l’Université Lyon 1.

En 2016, les HCL ont à nouveau innové, en imagerie diagnostique et à visée thérapeutique, en créant un partenariat de 12 ans avec Philips. Cette première, pour un établissement public hospitalier français, permet de mettre à disposition des patients et des chercheurs les équipements les plus avancés tout en optimisant les dépenses de fonctionnement.

Un patrimoine de qualité, inscrit dans l’histoire riche et ancienne de la ville de Lyon, appartient aussi à l’image des HCL. Le musée des HCL en témoigne. Il accueille, depuis 2003, la collection Albert Renaud, l’une des plus importantes au monde en radiologie.

Le musée des HCL, labellisé « musée de France », est celui d’un hôpital ouvert sur la ville, sur la mémoire hospitalière et sur le monde actuel. Après 80 ans de présence à l’Hôtel-Dieu, il s’appuie sur 15 000 pièces d’une collection touchant à la santé, aux arts et à la société, pour mener des actions en ligne et hors les murs avec de nombreux partenaires.

Ainsi, la collaboration fructueuse avec l’association Patrimoine Médecine Santé Lyon et les Archives municipales de Lyon pour l’exposition Rayons X. Une autre image de la Grande Guerre , démontre la capacité du musée à contribuer à des projets culturels de qualité et d’envergure, dans une complémentarité de compétences et de moyens.

L’équipe médico-chirurgicale au travail en salle de radiologie, pour extraire un projectile. La radiologie a acquis ses lettres de noblesse, en termes de spécialité médicale, pendant la Grande Guerre.

René Mornex, Président

La médecine hospitalière à Lyon a débuté après le XIVe siècle et s’est progressivement amplifiée pour deux raisons : la générosité des Lyonnais et l’intérêt des édiles de la cité.

Deux dates sont à retenir :

• 1802 et la création des Hospices Civils de Lyon, regroupement administratif des hôpitaux de la Charité et de l’Hôtel-Dieu, qui fut un modèle.

• 1877 et la création de l’université de Lyon, comportant une faculté de médecine et de pharmacie.

La réputation médicale n’a pas attendu cette confirmation et elle s’est développée progressivement surtout en chirurgie (Louis Léopold Ollier).

Dans l’esprit du public, l’Hôtel-Dieu avait une place privilégiée. C’était le navire-amiral qui était impliqué dans chaque événement.

À la fin du XXe siècle, les progrès de la médecine ont obligé à reconsidérer les structures. L’Hôtel-Dieu, dont la dimension patrimoniale s’amplifiait, perdait ses capacités techniques modernes. Un souci a grandi dans la population, de conserver l’histoire médicale de « leur » Hôtel-Dieu.

Il fallait trouver le moyen de maintenir cette image.

L’association Patrimoine Médecine Santé Grand HôtelDieu Lyon a pris sa place avec des moyens modestes, mais en s’appuyant sur près de 300 adhérents qui lui ont fait confiance avec générosité.

Entre autres actions, soulignons deux expositions qu’elle a réalisées, présentées au Fort de Vaise :

• Regards sur l’Hôtel-Dieu, en 2013, montrait l’importance de l’image du bâtiment et essayait d’en dévoiler l’âme.

• Les Trente Glorieuses de la médecine lyonnaise (18771907), en 2016, relatait la structuration et les premiers résultats flamboyants de celle-ci.

En 2017, l’exposition Rayons X. Une autre image de la Grande Guerre s’articule chronologiquement parfaitement avec la précédente. Elle vise à démontrer la part importante des innovations médicales, et la participation primordiale lyonnaise dans la guerre de 1914-1918.

Elle a, pour cela, une triple légitimité. On peut souligner que tous les médecins militaires ont été formés à Lyon à la suite du transfert de l’École de Santé Militaire de Strasbourg. La technique, ensuite, puisque c’est à Lyon (simultanément à Paris) que les travaux de Röntgen ont été pour la première fois mis en œuvre, avec Étienne Destot. Enfin, c’est un Lyonnais, Justin Godart, qui a orienté la stratégie médicale des armées.

Lyon devint à cette époque la ville-hôpital accueillant les blessés du front et s’efforçant de compenser leurs infirmités séquellaires, particulièrement les blessés de la face, avec Albéric Pont qui créa un centre de traitement des Gueules Cassées.

Ces aspects sont développés dans l’exposition impulsée par l’association Patrimoine Médecine Santé Lyon et pilotée par l’un de nos membres les plus actifs, le professeur Michel Amiel. Elle n’aurait pas été possible sans une coréalisation avec le musée des Hospices Civils de Lyon qui a accueilli la collection de radiologie d’Albert Renaud, les Archives municipales de Lyon, l’activité du comité scientifique, les dons et mécénats, et sans Cécile Iannuzzo, commissaire de l’exposition.

L’association Patrimoine Médecine Santé Lyon est fière de contribuer à cet ouvrage, qui s’inscrit dans sa volonté de valoriser le patrimoine hospitalier et médical lyonnais, historique et actuel.

Lorsque Wilhelm Röntgen fait part publiquement de sa découverte des rayons X, la presse diffuse rapidement et largement, la nouvelle. À côté de nombreux amateurs de physique qui reproduisent l’expérience, et de spectacles qui laissent les fantasmes s’exprimer devant le grand public, des pionniers appliquent les rayons X au corps humain, au corps blessé, au corps fracturé. C’est le cas d’Étienne Destot à l’Hôtel-Dieu de Lyon. Proche de Léopold Ollier, il s’inscrit dans la suite des innovations médicales à Lyon, dont le dynamisme a été marqué par la création de la faculté de médecine. Émule de Claude Bernard, Destot expérimente, étudie, invente. Les blessures causées par les armes nouvelles de la guerre 1914-1918 ont nécessité le concours de tous les progrès récents de la médecine. Parmi eux, la radiologie n’avait pas encore vingt ans. Encore balbutiante, peu diffusée, voilà qu’elle participe à un effort de soins qui révolutionnera en quelques semaines une organisation militaire dépassée par l’ampleur des dommages. Structurée et reconnue, la radiologie devient une discipline indispensable au geste chirurgical.

Albert Renaud, ingénieur de formation, a réuni une collection exceptionnelle, de plus de 2 000 pièces, qui documente la genèse progressive, depuis le XVIIIe siècle, des appareils nécessaires à la production des rayons X, puis de l’évolution du matériel de radiologie jusqu’au milieu du XX e siècle. Son épouse a légué en 2003 cette collection au musée des HCL, qui l’inventorie, la protège, la valorise. Ce remarquable patrimoine, la place de la radiologie dans la guerre 1914-1918 et, réciproquement, celle de cette guerre dans l’histoire de la discipline, enfin l’importance de la ville de Lyon à maints égards, tous ces facteurs rendaient cohérente, à l’initiative de l’association Patrimoine Médecine Santé Grand Hôtel-Dieu Lyon, la tenue d’une grande exposition à Lyon à l’occasion du Centenaire.

Cet ouvrage accompagne cette exposition intitulée Rayons X. Une autre image de la Grande Guerre, et présentée aux Archives municipales de Lyon du 4 octobre au 23 décembre 2017. S’il en suit les principales étapes du parcours, il a été conçu indépendamment, avec son propos et ses auteurs propres, sollicités pour leurs compétences éclectiques et leurs affinités avec les thèmes abordés. Les rayons X font partie des nouvelles images qui constituent notre modernité, développées en particulier à Lyon, ville connaissant un développement urbain, industriel, hospitalier et militaire, important au tournant

du XX e siècle. Leur découverte s’inscrit dans une période de nombreuses avancées fondamentales en physique. Diffusée par la presse, elle fascine le grand public, à travers des expériences facilement reproductibles puisque bien des amateurs de physique possèdent déjà les appareils nécessaires, qu’Albert Renaud s’est fait fort de collectionner. Simultanément, des pionniers s’emparent de cette technique pour l’appliquer au domaine médical.

La guerre est déclarée alors que Lyon célèbre la modernité urbaine et accueille un important congrès de radiologie. L’organisation des soins est pour la première fois d’ampleur nationale, mais selon une conception des blessures dépassée par la modernité des armes, et qui se révèle catastrophique. Les équipages radiologiques ne sont pas inédits, mais encore insuffisants, cependant que des médecins sont formés spécifiquement aux armées depuis 1850, et à Lyon à partir de 1889. Les photographies de Jean-Baptiste Tournassoud, publiées par le ministère de la Guerre, témoignent pour leur part, dans un regard pictorialiste, de la volonté de montrer les effets de la guerre sans en montrer les blessés.

Face aux constats qui s’imposent, une nouvelle logistique sanitaire est organisée. Dans les grands centres de l’arrière, la mobilisation hospitalière est considérable. Des manipulatrices radio sont formées, des ambulances radiologiques sont fabriquées pour intervenir au plus près du front. Dans plusieurs spécialités médicales les médecins innovent pour une meilleure prise en charge, tels à Lyon Albéric Pont en chirurgie maxillo-faciale et Étienne Rollet en ophtalmologie. Albéric Pont crée une trousse d’urgence et un centre qui aura soigné 7 000 blessés. Il privilégie la réparation du squelette facial sur la reconstruction de l’enveloppe faciale, et la dissimulation de la mutilation par des prothèses restauratrices sur la reconstruction chirurgicale.

La guerre a été le moteur d’avancées importantes en radiologie. Dans les décennies suivantes, les progrès concernent l’imagerie conventionnelle, la tomographie, les produits de contraste et l’amplificateur de brillance, avant l’intrusion de l’outil numérique qui révolutionne l’imagerie médicale, cependant que la radioprotection et la radiobiologie font des avancées notables. Actuellement, les recherches et innovations restent importantes à Lyon, dans sa Métropole et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis Röntgen, la radiologie s’est appliquée à l’étude scientifique des œuvres d’art, a inspiré de nombreux artistes et est entrée dans les représentations sociales. Sur les scènes de guerre actuelles, l’imagerie médicale continue de jouer son rôle sur le terrain et dans les structures d’accueil de blessés, dans les opérations extérieures comme dans les grandes métropoles touchées par le terrorisme. Une galerie de portraits rend hommage à ces pionniers de la radiologie, qui ont su développer autant les techniques de la radiologie, devenue grâce à eux une véritable discipline médicale, que des soins nouveaux apportés aux blessés.

La découverte de Röntgen se situe à la croisée de développements importants propres au XIX e siècle.

De nombreux dispositifs techniques sont inventés qui créent des images à l’aide d’instruments mécaniques, de la chimie, de la lumière, composant une histoire du regard instrumenté1. À commencer par la photographie, dont le statut d’image acheiropoïète ne cesse encore d’être débattu2.

L’évolution de la médecine a délaissé une « médecine des symptômes [entrée] en régression pour se dissiper […] devant une clinique tout entière ordonnée à l’anatomie pathologique »3. Pour voir l’intérieur du corps, les multiples speculums rejoignent le stéthoscope de Laennec, avec lequel « il s’agit tant de maintenir la distance émotionnelle et physique que d’obtenir une image des cavités inaccessibles »4.

Les images médicales ont ajouté aux représentations de surfaces en deux dimensions (dessin, gravure), celles en volume des modèles en cire, en papier mâché, des moulages en plâtre. « Voir mieux, plus net, plus exact, couvre l’illusion de soigner correctement5 »

Les physiciens découvrent des phénomènes jusque-là inconnus, avec les travaux menés sur les rayons cathodiques et la fluorescence, qui occupaient notamment Röntgen.

1 Delphine Gleizes et Denis Reynaud, Machines à voir. Pour une histoire du regard instrumenté (XVIIe -XVIIIe siècle), Presses universitaires de Lyon, Lyon, 2017.

2 Tristan Garcia, « Le pouvoir magique de la photographie », conférence donnée le 8 octobre 2016 à l’ENS-Lyon dans le cadre du Festival de Philosophie 2016, université Jean Moulin Lyon 3 / ENS Lyon. L’auteur rapporte l’histoire des arguments différenciant l’image photographique des images créées par la main de l’homme (peinture, dessin…), et trace comme ultime argument actuel de cette différence l’appareil producteur d’image, mettant ainsi l’accent sur l’image scientifique.

3 Michel Foucault, Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, Presses Universitaires de France, Paris, 1963, p. 124.

4 Monique Sicard, « Corps transparent, esprit nouveau », Médium, 2006/4 (n° 9), p. 40.

5 Ibid., p. 39.

Les découvertes des physiciens avaient contribué à faire apparaître un homme nouveau, qui vit en intensité, et « l’électricité en tant que pure intensité, ce n’était pas d’abord une idée, c’était une image. L’image d’une charge […] C’est cette vague image-là qui a excité l’Europe et qui a mis en branle le projet moderne, car c’est elle, après le projet de rationalisation du mouvement et de la matière, qui rendait le monde non seulement pensable et connaissable, mais vivable »6.

Les images aux rayons X prennent place parmi d’autres images créées ou mises en évidence dans les mêmes années. Ces images saisissent ou rendent compte, avec des formes nouvelles, de l’expérience vécue des hommes, de leur vie quotidienne, entre objectivité et mise en question de la réalité.

Ce sont celles du cinématographe des frères Lumière, qui rend perceptible le mouvement dans des scènes quotidiennes, et qui est présenté à Paris le 28 décembre 1895, le même jour que les rayons X par Wilhelm Röntgen à Würzburg.

Ce sont celles des rêves et du psychisme à travers la psychanalyse, dont le terme apparaît en 1896.

La radiologie apporte une nouvelle connaissance objective de notre corps. Elle étonne. Elle interroge. Elle inquiète. La phénoménologie lui reprochera de ne pas saisir notre « corps-sujet, corps-chair, corps-vécu »7, qui échappent à l’objectivation médicale. « Dirons-nous donc que nous percevons notre corps par sa loi de construction, comme nous connaissons d’avance toutes les perspectives possibles d’un cube à partir de sa structure géométrique ? », interroge Maurice Merleau-Ponty8, tant « l’expérience du corps-propre est celle d’une globalité substantielle »9.

Il faut attendre Gilbert Simondon pour que l’imagerie médicale soit comprise comme une connaissance supplémentaire de nous-mêmes.

Henri Brispot, Le Cinématographe Lumière, 1895. Affiche lithographiée. Les frères Lumière ont déposé le brevet du Cinématographe le 13 février 1895 et organisèrent une première projection publique du film La Sortie des Usines Lumière le 22 mars. Le 28 décembre 1895 débuta l’exploitation commerciale du Cinématographe.

6 Tristan Garcia, La vie intense. Une obsession moderne, Autrement, Paris, 2016, p. 42-43.

7 Christophe Auriault, Comprendre l’imagerie médicale avec Gilbert Simondon, p. 65, en ligne : http://philosophie.ac-amiens.fr/sites/philosophie.ac-amiens.fr/IMG/pdf/Simondon_ Auriault-2.pdf

8 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 1945, p. 175.

9 Christophe Auriault, op. cit., p. 66.

« En comprenant l’individuation du vivant, nous comprenons l’individuation qui nous structure en tant que sujet ; en saisissant le sens génétique de son être, sa relation dynamique à son milieu, nous pouvons nous saisir aussi en tant que sujet de conscience et être-au-monde10. »

Le petit journal illustré, n° 1 564 du 12 décembre 1920 : supplément du dimanche, une du journal. Charles Infroit, radiographe à la Salpêtrière, meurt victime de son dévouement à la science.

Nous intégrons cette individuation dans notre psychisme, « poursuite de l’individuation vitale chez un être qui, pour résoudre sa propre problématique, est obligé d’intervenir lui-même comme élément du problème par son action comme sujet ; le sujet peut être conçu comme l’unité de l’être qui se représente son action à travers le monde comme élément et dimension du monde »11

C’est alors moins le regard du médecin sur notre corps qui importe, que notre capacité à l’intégrer dans notre propre regard.

L’imagerie médicale participe pleinement de cette ère qui est la nôtre, dans laquelle l’image, notamment techniquement produite, est désormais l’un des vecteurs essentiels de notre connaissance et de notre vécu du monde.

Röntgen est élevé par le milieu médical au rang de mythe. « La découverte des rayons inconnus s’écrit comme un récit des origines témoignant d’une figure à double face. Röntgen est un scientifique moderne [et], à l’opposé, ce chercheur d’absolu dont Balzac offre la caricature : isolé, passionné jusqu’à se perdre lui-même. Il expérimente et déduit, mais il découvre par hasard, incarnant dès lors tant la modernité que la tradition12. »

Plus que d’autres peut-être, la découverte des rayons X et la radiologie invitent à une complémentarité de registres différents, parfois opposés, que sont le regard scientifique, la perspective critique et la mise en récit, que mettent en œuvre ces réalisations collectives qui prennent la forme d’expositions.

10 Ibid., p. 68.

11 Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Jérôme Millon, Grenoble, 2005, p. 165.

12 Monique Sicard, op. cit., p. 43.

Lyon au tournant du siècle : industries, hôpitaux, arméeLouis Faivre d’Arcier

À Lyon, le grand événement de 1914 aurait pu être l’exposition internationale urbaine, voulue par Édouard Herriot et ouverte le 24 mai avec l’objectif « d’étudier… tout ce qui touche à l’organisation de la Cité moderne »1. Lyon, alors en transformation, s’affirme comme une métropole.

Sa population est passée de 260 000 habitants en 1852 à 460 000 en 1911, avec une forte proportion d’ouvriers (31 % des hommes et 15 % des femmes). Les disparités entre quartiers sont importantes : en périphérie, La Mouche, Gerland, Vaise, Champvert et le Point-du-Jour sont incomplètement urbanisés ; les 2e et 6 e arrondissements sont les plus huppés, tandis que des taudis s’entassent, entre autres, sur la rive gauche du Rhône.

La ville est un nœud de communication propice au commerce. La soierie profite de l’augmentation de la production des ateliers situés dans les environs et s’internationalise2. Elle entraîne de nouvelles industries, comme la teinture et la chimie : les frères Lumière, inventeurs du cinéma en 1895, sont actifs dans la photographie, mais aussi la chimie et la santé. En 1914, leurs usines de Monplaisir produisent 70 000 plaques photographiques par jour3.

Plan de Lyon en 1914 paru dans l’ouvrage Southern France Including Corsica; Handbook for Travellers par Karl Baedeker.

1 Bruno Benoit, « Édouard Herriot, le grand architecte de l’exposition », Lyon, centre du monde ! L’Exposition internationale urbaine de 1914 , Fage Éditions, Lyon, 2014, p. 48-49.

2 Maria-Anne Privat-Savigny, « La soierie lyonnaise, 1800-1914 », L’esprit d’un siècle. Lyon 1800-1914, Fage Éditions, Lyon, 2007, p. 104-125.

3 Jean-Marc Lamotte, « Les Lumières [sic] : images d’un siècle », ibid., p. 160-167.

Centrale hydro-électro-motrice de Cusset en 1900.

D’autres secteurs se développent. Ainsi la production électrique, avec la mise en service du barrage de Cusset en 1899, dont l’usine est alors la plus puissante du monde. En 1900, la région, un des berceaux de l’automobile, compte 50 constructeurs4. Un tel bouleversement entraîne des réaménagements, massifs sous le Second Empire, avec l’ouverture des rues de la République et du président Édouard Herriot, moins brutaux à la fin du XIX e siècle. Une grande partie de la parure monumentale est en place, et la ville continue sa transformation : l’école du service de santé militaire est installée en 1888, trois ponts sont construits dans les années 1890, la préfecture du Rhône est inaugurée en 1891, la fontaine Bartholdi est mise en service en 1892, la basilique de Fourvière est achevée en 1896 et l’ensemble des facultés est terminé en 1898…

Poussée par la présence de l’école vétérinaire et de la faculté de médecine et de pharmacie5, mais aussi d’hôpitaux civils et militaires, la municipalité s’intéresse aux questions d’urbanisme6 et particulièrement d’hy. Les rapports au conseil municipal font état de kilomètres de canalisations nouvelles en vue d’apporter l’eau courante. La vaccination contre la variole est obligatoire dès la fin du XIX e siècle. Appuyée par des philanthropes, la ville met en œuvre une politique d’hygiène de l’habitat, subventionnant des opérations de rénovation et surveillant le renouvellement des baux consentis par les Hospices Civils sur leurs terrains de la rive gauche du Rhône. En 1909 est fondée la société anonyme démocratique des habitations à bon marché de Lyon. En 1912 est installée la commission pour le plan d’extension8 Dans ce contexte, Tony Garnier occupe une place particulière. Recruté par Victor Augagneur, maire jusqu’en 1904 et ancien professeur à la faculté de médecine, il conçoit les nouveaux abattoirs municipaux. Avec Herriot, la : les travaux des abattoirs durent de 1909 à 1914, l’hôpital de Grange Blanche, pensé en 1909, est mis en chantier en 1914.

Hôpital Édouard Herriot de Tony Garnier, « Vue d’une allée desservant les pavillons ». Ce document a été publié en 1919 dans l’ouvrage Les Grands travaux de la ville de Lyon, qui valorise le développement de la ville.

4 Fondation Berliet, « Les riches heures de l’automobile lyonnaise », ibid., p. 150-156.

5 Philippe Jaussaud, « Les enfants d’Hygie. Pharmacie, art vétérinaire et santé publique à la veille de l’exposition », Lyon, centre du monde, op. cit., p. 194-199.

6 Cf. Lyon et la région lyonnaise en 1906, publié par le Congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences, préface d’Édouard Herriot, A. Rey, Lyon, 1906, 2 tomes.

7 Philippe Dufieux, « À propos de l’hygiène de Lyon (1800-1914) », ibid., p. 168-180.

8 P.-Y. Saunier, « Au service du plan. Hommes et structures de l’urbanisme à Lyon au XX e siècle », Forma urbis, les plans généraux de Lyon du XVIe au XX e siècle, Archives municipales de Lyon, Lyon, 1997, p. 136.

conçu, selon l’architecte, comme « étendu, baigné de soleil, aéré », par opposition à l’Hôtel-Dieu, « somptueux, mais inadapté »9.

Lyon n’a pas l’image d’une ville militaire 10 L’armée était cependant présente, avec un important patrimoine foncier, dont les forts de la défense de Lyon, achevés à la fin du XIX e siècle, mais aussi la caserne de la Part-Dieu et l’hôpital Desgenettes, situé alors sur la Presqu’île : le site principal non loin de la Charité et un site annexe sur les pentes de la Croix-Rousse.

Ainsi, le rôle de Lyon dans la guerre, et spécialement dans l’histoire de la santé militaire, trouve de nombreux facteurs favorables dans la situation de la ville, sa prospérité, son développement et ses infrastructures de transport et de production.

—

Différents problèmes préoccupent les scien tifiques du XIX e siècle. L’électrodynamique, étu diée par Michael Faraday, James Clerk Maxwell et Heinrich Hertz donne naissance à la théorie électromagnétique de la lumière et la thermody namique, étudiée par Rudolf Clausius et Ludwig Boltzmann aboutira au concept d’entropie. C’est Heinrich Geissler qui réussit, en 1855, la fabrica tion du premier tube à gaz raréfié. Des améliora tions techniques à l’intérieur des tubes sont appor tées, en 1869, par Johann Wilhelm Hittorf et surtout par William Crookes en 1879. Otto Schott parvient en 1894 à augmenter considérablement la résistance de la paroi en verre de ces tubes.

Wilhelm Röntgen s’intéresse à ces domaines : sa thèse de doctorat (Studie über Gase, Zurich, 1869) abordait les problèmes thermodynamiques tandis que son séjour à Giessen lui avait permis d’étudier les charges mobiles de l’électrodynamique qui permettra plus tard à la physique de progresser. En décrivant la lumière émise au sein des tubes cathodiques, Eugen Golsdtein est le premier à « analyser » le concept de lumière cathodique. En 1880, Hertz découvre que ces rayonnements cathodiques peuvent traverser de fines plaques métalliques placées au sein du tube. Soulignons que dans le domaine des ondes électromagnétiques, seuls la lumière visible, les ultraviolets, les infrarouges ainsi que les ondes hertziennes sont connus en 1895 !

Reproduction de la scène du 22 décembre 1895, au cours de laquelle Röntgen réalise la radiographie de la main de sa femme Bertha, avec une pause de 15 minutes ; c’était la deuxième radiographie humaine, puisqu’il avait déjà radiographié la sienne auparavant. Carte postale, non datée.

Portrait de W. C. Röntgen, reproduction d’une gravure de Lindner-Mohn, 1900.

Photographie d’un tube de Crookes au sein duquel est placée une fine pellicule de micas en forme de croix de Malte.

Schéma d’un tube de Crookes, pour montrer que, lorsque la différence de potentiel entre l’anode et la cathode est suffisante, on peut voir une projection phosphorescente sur la paroi du tube, provenant du passage du rayonnement cathodique au travers de cette croix de Malte.

Comme beaucoup d’autres scientifiques de l’époque, Röntgen étudie intensément les fameux rayonnements cathodiques. Daltonien, il dissocie difficilement le vert des autres couleurs. Aussi, pour mieux appréhender les propriétés fluorescentes émises par ce rayonnement, il travaille volontiers dans une totale obscurité. En revanche, il est doté d’une acuité visuelle trois fois supérieure à la norme. Lors d’une expérimentation, le 8 novembre 1895 , il enveloppe un tube de Crookes-Hittorf pour éliminer le rayonnement visible ultraviolet. Il constate ainsi qu’un carton recouvert d’une fine couche de platino-cyanure de baryum émet une lumière fluorescente chaque fois que le courant de haute tension est appliqué au tube. Non seulement des substances deviennent fluorescentes, mais les plaques photographiques sont impressionnées par ce curieux rayonnement !

Pour expliquer cette nouvelle source de rayonnement, Röntgen émet deux hypothèses de travail : soit il s’agit d’un rayonnement différent de celui décrit comme rayonnement cathodique et se propageant seulement à courte distance en dehors du tube, découvert par Philipp von Lénard en 1894, soit ce rayonnement, émis en dehors de la paroi du tube, peut pénétrer plus ou moins profondément certaines matières. Après avoir radiographié de nombreux petits objets et sa propre main, Röntgen invite, le 22 décembre 1895, son épouse Bertha dans son laboratoire. C’est ce soir-là qu’il réalise, après une exposition de 15 minutes, la radiographie de la main de sa femme (deuxième radiographie humaine, la première étant celle de sa propre main). Le 28 décembre, Röntgen remet ses notes au secrétaire de la Société physico-médicale de Würzburg en vue de les faire publier, ce qui se réalise, car il faut rappeler qu’il vient de terminer le mandat de recteur ! À la demande de l’empereur Guillaume II, Röntgen présente sa découverte à la cour impériale de Berlin, le 13 janvier 1896. Quant au premier exposé public, il se tient le 23 janvier au cours d’une réunion de la Société physico-médicale de Würzburg.

Comme ce rayonnement n’a jamais été décrit dans la littérature, Röntgen l’appelle « X », comme x inconnue. Pour cette découverte sensationnelle, il recevra le 10 décembre 1901 le premier prix Nobel de physique.

Radiographie de la main, avec son anneau, de Bertha, la femme de Röntgen, réalisée le 22 décembre 1895.

1896 : « LE XXE SIÈCLE A VRAIMENT COMMENCÉ ! » —

Il est important de signaler que la nouvelle de la découverte des rayons X s’est propagée très rapidement : non pas par la littérature scientifique, comme l’on peut raisonnablement le supposer, mais bien par les médias, ce qui constitue une première mondiale. En effet, lorsque, le 3 janvier 1896, le physicien viennois Franz-Serafin Exner reçoit la carte de vœux du professeur Röntgen, il s’entretient, par hasard, avec d’autres scientifiques venus lui rendre une visite de courtoisie et il leur en révèle le contenu. Un certain Ernst Lecher, présent à cette réunion informelle, rapporte la « nouvelle » à son père qui est le rédacteur en chef du journal viennois Die Presse et qui, sans l’accord de Röntgen, diffuse l’information en la publiant, le dimanche 5 janvier, à la une de son journal. Le jour suivant, la nouvelle se propage par le télégraphe dans le monde entier.

Fac-similé de la première page du manuscrit rédigé par Röntgen relatant sa découverte. Document rare, car suite aux dispositions testamentaires prises par Röntgen, tous ses carnets de laboratoire furent brûlés après son décès. Seule cette première page fut sauvée.

Röntgen avait démontré que le « nouveau » rayonnement différait fondamentalement du rayonnement cathodique et qu’il est produit comme suite à la collision de ce rayonnement avec la matière, en l’occurrence, la paroi en verre. L’expérimentation a été si magistralement décrite et détaillée dans trois publications : « Über eine neue Art von Strahlen » (le 28 décembre 1895, le 5 mars 1896, le 13 mai 1897) qu’il fut impossible à tout autre chercheur (sinon de futurs Prix Nobel) d’apporter une nouvelle contribution à cette découverte avant 1905. En effet, à cette époque, seul Charles Glover Barkla (Prix Nobel 1917) jette les bases de la polarisation spécifique par rayons X. Il faudra attendre 1912 pour que Max von Laue (Prix Nobel 1914) observe la diffraction des rayons X au moyen des cristaux, ce que William Henry Bragg et William Lawrence Bragg ont mathématiquement développé et pour lequel ils ont obtenu le prix Nobel en 1915. Ainsi naquit la radiocristallographie.

La science évolue par échelons ; les découvertes se basent sur les connaissances déjà acquises ; la Physique n’échappe pas à la règle. Sans entrer dans trop de détails, on peut voir, dans le domaine qui nous intéresse, la chronologie des principales étapes suivantes :

1896 : découverte de rayonnements émis par les sels d’uranium (Henri Becquerel).

1897 : l’uranium est identifié comme source de ces rayonnements (Marie Curie).

1897 : identification de l’électron (Joseph John Thomson).

1898 : séparation des éléments Radium et Polonium (Pierre et Marie Curie) et invention du terme « radioactivité » (Marie Curie).

1900 : détermination de la nature des rayonnements bêta (Henri Becquerel).

1900 : détection du rayon gamma (nommé au départ kerma par Paul Villard).

1900 : élaboration de la théorie quantique (Max Planck).

1905 : découverte de l’équivalence masse-énergie, E=mc 2 (Albert Einstein).

1908 : invention du compteur de mesure de la radioactivité (Hans Geiger).

1911 : découverte du noyau et du modèle « planétaire » de l’atome (Ernest Rutherford).

1913 : élaboration du modèle atomique (Niels Bohr).

1914 : invention du mot « proton » (Ernest Rutherford).

Pour terminer dans un tout autre registre, on doit signaler que, pour le grand public, cette « lumière invisible » découverte par Röntgen est source d’amusement que la presse, les grands magasins, les fabricants de matériel de physique… vont, dès le début de 1896, très rapidement satisfaire. Mais ceci est vraiment une tout autre histoire !

Il est exceptionnel qu’une découverte se répande aussi rapidement, et suscite autant la curiosité universelle, que celle de Wilhelm Röntgen. Lui-même en vint à dire après l’envoi de ses premiers tirés à part à quelques collègues scientifiques, dont Henri Poincaré à Paris : « … et le diable fut lâché… ». La presse s’empare très vite de la nouvelle : Die Presse à Vienne le 5 janvier publie le premier compte rendu, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier :

• Le 7 janvier, le Frankfurter Zeitung en Allemagne ; et le Standard en Grande-Bretagne ;

• Le 8 janvier le Sun à New York

• Le 10 janvier, à Paris, le Petit Parisien évoque, brièvement, « une découverte sensationnelle », et met de suite l’accent sur « l’utilité médicale potentielle, notamment pour localiser une balle de revolver ».

Passés les 10 premiers jours d’incertitude, le débat s’installe dans la grande presse, puis dans les journaux de vulgarisation scientifique tels La Nature pendant de nombreux mois, et au moins jusqu’en 1897 ! Le terme le plus utilisé est celui de « photographie de l’invisible »

Dans la séance de la Société des sciences médicales de Lyon du 5 février 1896, Étienne Destot présente ses premières images, obtenues grâce à un tube de Crookes prêté par les frères Lumière. Il utilise lui-même le terme de « photographie », obtenue avec les rayons de Wilhelm Röntgen. Le débat de la séance autour de ces premiers résultats, et de ceux d’autres intervenants sur le même thème (notamment les photographies au travers de corps opaques avec une lampe à incandescence), démontre a posteriori toute l’ambiguïté qui était alors courante à ce sujet.

Les rayons X « voient tout ». Carte postale humoristique, non datée.

Première radiographie réalisée en France, à Paris, par Toussaint Barthélémy et Paul Oudin, et présentée le 20 janvier 1896 à l’Académie des Sciences par Henri Poincaré ; le flou important de l’image s’explique parce que le tube a été déplacé au-dessus de l’avant-bras pendant vingt minutes.

Groupe d’ouvriers posant fièrement devant le stand « Les Rayons X », lors de la foire de Paris. Carte postale, après 1904.

Radiographie d’un poisson (plie ou carrelet), Guide pratique du radiographe, Henri Van Heurck, Anvers, 1897.

C’est aussi, dans la presse, le début d’une suite de brèves où l’humour noir le dispute au goût du fantastique. En effet, les expériences étaient faciles à reproduire. Savants, hommes de laboratoires, industriels, tous rivalisèrent d’ardeur. La découverte dépassait l’imagination. Elle franchit très vite la porte des laboratoires pour passionner le grand public.

À Paris, au grand café des Capucines, les démonstrations succédaient à celles des frères Lumière. Les rayons « diaboliques » disséquaient instantanément les volontaires et projetaient leur squelette sur l’écran luminescent.

Au Cabaret du Néant, à Montmartre, la foule se pressait. Un homme gisait dans un cercueil. L’instant d’après, les badauds voyaient apparaître son squelette.

Les forains s’en emparèrent à leur tour, ainsi que les revuistes des théâtres. Les humoristes rivalisèrent de trouvailles, mêlant rêve et fantaisie. Aux mystérieux rayons s’associent parfois des séances d’occultisme ou de spiritisme, utilisant la Lumière de Wood et la luminosité des substances vitrifiées. Ce déferlement du fantastique vaut à Röntgen une vénération universelle.

Les usages imaginés couvrent les domaines les plus sérieux. Les rayons X sont utilisés pour rechercher armes et explosifs dans les bagages dès 1897, mais aussi dans le contrôle industriel, l’identification des vrais et faux bijoux, l’application aux tableaux, l’inventaire des momies égyptiennes.

Du visible à l’invisible, de la photographie à la microradiographie, l’humanité se meut désormais avec aisance dans le règne de l’intelligible matérialisé par l’image. Elle a renversé l’angoissant postulat de la matière opaque, ennemie de la pensée.

Bientôt pourtant à la fascination se mêlera une crainte justifiée de la technique innovante. En particulier en médecine, les accidents dus à des usages inconsidérés des fameux rayons étant découverts assez vite. La

presse, dès le second trimestre 1896, évoque les méfaits, ou les dangers, des rayons X. Mais loin d’effrayer ou de freiner l’intérêt du public, ces accidents deviennent prétexte à des brèves piquantes dont Cosmos se fait le champion ; dans le numéro du 25 juillet 1896 on peut lire que, selon un professeur de l’université de Vanderbilt « les gens qui consentent à ce que l’on fouille l’intérieur de leur tête au moyen des rayons X perdent leurs cheveux au bout de 71 jours ».

Source de progrès et de fantasmes, le rayonnement X porte le merveilleux scientifique à son paroxysme !

Mais la science est aussi à un tournant, tout comme l’électricité quelques années plus tôt, et bientôt, avec la radioactivité, ils vont devenir très vite de moins en moins praticables par l’amateur.

Par ailleurs, et sous l’angle médical et clinique, si l’image externalise la maladie, elle fait aussi irruption entre le malade et son médecin. Il faudra plus d’une génération pour que celui-ci s’approprie la nouvelle technique, dans sa pratique journalière. La guerre va y contribuer.

EN VISITE — Ah ! Madame, si vous voyiez sa propriété, quel confort ! — Ah ! Vous connaissez l’intérieur de Madame la Notairesse ? — Très bien, c’est moi qui l’ai passée aux rayons X . Carte postale humoristique, non datée.

Les inventions nouvelles. Grâce au radium on photographie la pensée des gens. Carte postale humoristique, non datée.

Toutes les conditions pour la découverte des rayons X étaient réunies dans les laboratoires de physique en 1895 :

• La génération d’un courant de haute tension par des bobines ou des roues électrostatiques ;

• Les tubes à vide pour observer l’effet d’une haute tension dans ces tubes ;

• Le traitement de l’image.

Albert Renaud était ingénieur et passionné d’histoire et de physique depuis ses études à l’École centrale de Paris. Sa collection englobe le matériel de physique des XVIIIe et XIX e siècles devant aboutir à cette découverte. Nous allons largement citer ici ses écrits : qui peut mieux en parler que luimême, ainsi coauteur posthume de cet exposé1 ?

De 1780 à 1830, de grands savants tracent les chapitres de la recherche fondamentale (sur l’électricité) : Luigi Galvani découvre les actions du courant continu, Hans Christian Ørsted établit le lien entre l’électricité et le magnétisme, André-Marie Ampère crée l’électrodynamique, Michael Faraday et Joseph Henry découvrent l’induction, enfin ce dernier produit les décharges oscillantes de la haute fréquence. Le terrain est prêt pour les premières réalisations capitales, dont les moteurs et les dynamos. Suite aux travaux d’Ampère sur l’électrodynamique et de Faraday sur l’induction, Hippolyte Pixii réalise en 1832 la première machine électrodynamique (générateur de courant alternatif).

Schéma du fonctionnement d’une bonnette, ici la bonnette-éclipse de Dessane. Il s’agit d’une chambre noire miniaturisée (ici représentée ouverte ou fermée), dotée sur l’une de ses faces d’un écran fluorescent qui permet de réaliser une radioscopie quand il reçoit l’image portée par les rayons X après traversée d’un objet.

Autoportrait peint du docteur Georges Chicotot, Premiers essais du traitement du cancer par rayons, 1907.

Le chronomètre dans sa main gauche mesure le temps d’irradiation et le chalumeau dans sa main droite contrôle la « dureté » du tube à rayons X.

Œuf électrique de l’abbé Nollet (1745). Considéré comme l’ancêtre des tubes à gaz raréfié (ici 1/10 de bar environ), dans lesquels des « effluves électriques » apparaissent entre les 2 électrodes, quand celles-ci sont réunies à une source de courant (pile par exemple).

Toutefois, les appareils n’étaient alors pas encore capables de produire les fortes tensions (plusieurs dizaines de milliers de volts, ou plusieurs dizaines de KV) nécessaires à la production des rayons X. Pour cela, on ne disposa que d’électricité statique, obtenue par frottement sur un corps isolant.

Mais l’électricité statique n’est pas dynamique et il faut donc pouvoir la stocker avant de l’utiliser. Ce stockage était assuré par des bouteilles de Leyde (à partir de 1745) et des condenseurs (1800) dont la puissance était limitée par leur volume et/ou leur coût (les bouteilles de Leyde contiennent de la feuille d’or). Heureusement en 1799, Alessandro Volta réalisa la première pile électrique, mettant à la disposition des chercheurs une source de courant idéale et simple. Aussi ne faut-il pas s’étonner de la multiplicité des perfectionnements de ce petit générateur d’énergie jusqu’à nos jours !

Pour générer des rayons X, dont on sait maintenant qu’ils sont en fait un rayonnement électromagnétique de très courte longueur d’onde (donc très énergétique), libéré par l’énergie cinétique liée au choc brutal des électrons sur l’anode d’un tube à vide, il faut des voltages « astronomiques » pour l’époque afin d’accélérer ces électrons à une vitesse suffisante pour qu’on obtienne la très courte longueur d’onde des rayons X. Pour cela il existait deux approches : augmenter la taille des machines électrostatiques ou utiliser l’induction de Faraday et Henry à l’aide de transformateurs de courant alternatif.

Jesse Ramsden invente en 1766 la première grande roue électrostatique. Sa simplicité et sa régularité de fonctionnement permirent à tous les chercheurs de s’initier à cette nouvelle technique. Trois autres ensembles s’imposèrent longtemps : (1) la machine de Carré, appréciée pour sa régularité de fonctionnement et utilisé pour des applications médicales en électrologie, (2) la roue de Holtz, primitivement en verre, puis en caoutchouc dès 1880, délivrait une puissance appréciable (>50kV). Elle fut largement utilisée au début des rayons X pour alimenter les tubes de Crookes. (3) La roue de Wimshurst (1860) qui comportait un disque en verre recouvert par des pétales en papier d’étain finit par supplanter les autres et subsista avec de multiples perfectionnements jusqu’après la Grande Guerre.

La deuxième approche, celle des transformateurs, permit d’obtenir des voltages élevés dès l’industrialisation des installations radiologiques à la fin du XIX e siècle, mais il fallait disposer d’un accès au courant alternatif…

Toutefois, ces deux approches n’étaient nullement antinomiques ! Dès 1835, Christian Ernst Neef eut l’idée d’alimenter [la bobine génératrice] de façon intermittente à l’aide d’un interrupteur périodique, initialement manuel. En 1839, Wagner constata l’augmentation de l’effet d’induction par l’introduction dans l’axe de la bobine d’une tige métallique (ultérieurement nommée « noyau »). En application des lois d’Ampère, cette

Le tube de Crookes, modifié par Villard et Chabaud, régule le vide par osmo-régulation.

Georges Gaiffe (fabricant), bobine de Ruhmkorff. Construite à partir de 1851, elle est utilisée par la plupart des pionniers comme transformateur de courant de basse en haute tension, nécessaire à la production de rayons X (pour atteindre plusieurs dizaines de milliers de KV).

tige pouvait attirer des pièces métalliques. En conséquence, le rupteur de Neef devint automatique grâce à un ingénieux dispositif entretenant les vibrations d’une lamelle métallique (système encore utilisé dans toutes nos sonnettes actuelles). Cet accessoire s’appelait alors trembleur ou marteau, en raison d’une petite masse fixée en bout de la lamelle oscillante. La bobine d’induction était née et prit sa forme définitive en 1850 avec Heinrich Daniel Ruhmkorff dont elle porte désormais le nom. Les perfectionnements ultérieurs de cette bobine concernaient le dispositif du rupteur, et plus particulièrement la façon dont on pouvait, par ce dernier, agir sur la fréquence de rupture et ainsi sur le rendement de la transformation.

Il faut rappeler ici que peu de temps avant la découverte des rayons X, en 1888, Heinrich Hertz observa que les arcs électriques produits par une bobine de Ruhmkorff généraient des phénomènes électriques pouvant être détectés à distance, à travers l’air libre. Alors qu’il ne savait pas plus que Röntgen qu’il s’agissait aussi d’ondes électromagnétiques, elles furent nommées « ondes hertziennes » et exploitées dès 1890 par Guglielmo Marconi et Édouard Branly pour inventer la télégraphie sans fil, puis en mars 1914 pour réaliser la première émission de radiodiffusion. Albert Renaud écrit : Les installations à ondes hertziennes utilisaient donc une bobine de Ruhmkorff, qui servirent fréquemment par la suite à la production des rayons X : lorsque Röntgen eut fait sa découverte, les télégraphistes n’eurent qu’à raccorder un tube de Crookes à leur équipement, pour eux aussi produire des rayons X. Dans la collection, on retrouve donc le matériel utilisé à l’époque pour ces recherches, comme les résonateurs de Heinrich Hertz, de Nikola Tesla, d’Arsène d’Arsonval, les solénoïdes, le récepteur de Hertz, le cohéreur de Branly, l’émetteur Morse de Marconi, ainsi que le résonateur de Paul Oudin déjà utilisé en médecine électrologique.

En effet, l’utilisation de toutes les formes de courants électriques à des fins de diagnostics ou de traitements médicaux s’était généralisée tout au long du XIXe siècle, bien avant l’apparition des rayons X. Pratiquement tous les appareils servant à l’électrologie médicale de cette époque sont une transposition directe du matériel utilisé dans les laboratoires de physique et ont toujours recours à la bobine d’induction. Ce sont d’ailleurs souvent les physiciens qui les utilisèrent, et les médecins s’intitulèrent eux-mêmes « Médecins-électriciens ». Ce sont eux qui deviendront d’abord des « électroradiologistes » et par la suite les radiologues.

Mis à part l’œuf de l’Abbé Nollet, qui a passionné les chercheurs à partir de 1745 sans aboutir à une découverte significative, l’ancêtre véritable des tubes à vide est le tube de Geissler. Heinrich Geissler inventa en 1857 une technique de soudage verre-métal parfaitement étanche permettant de créer un vide très intense dans les tubes. Il permettait d’observer une fluorescence dans un tube à vide soumis à une tension électrique. Si le tube de Geissler ne fit qu’amuser la galerie, les physiciens s’approprièrent immédiatement cette nouvelle soudure. Les recherches dans les laboratoires de physique se consacrent plus particulièrement à l’étude des « rayons cathodiques » (Philipp von Lénard), ou « matière radiante, constituée par des faisceaux d’électrons émis par la cathode de ces tubes à gaz raréfié » (William Crookes). En 1860, Johann Wilhelm Hittorf crée la série de tubes qui portent son nom ; en 1879 Crookes lance ses tubes « pour matière radiante » ; enfin en 1885, von Lénard utilise « son » tube pour des recherches de propagation des rayons cathodiques hors de l’enceinte à vide. C’est ce dernier phénomène qui intriguera Röntgen et sera à la source de sa découverte des rayons X.

Le traitement de l’image ne vient que secondairement : initialement, le patient était simplement placé entre le tube à rayons X et un « écran de scopie », une plaque de verre recouverte de platinocyanate dont le pouvoir de fluorescence n’était pas très grand. Afin de se protéger contre la lumière ambiante, toujours gênante, les médecins utilisaient des « bonnettes », sorte de lunettes entourées d’un boîtier noir porte-écran fluorescent, dont le premier fut inventé par Thomas Edison en 1896. Il faut rappeler ici le lourd tribut payé par les premiers radiologues à leur science naissante. Le danger des rayons X n’était pas connu et nombre d’eux moururent de radiodermite.

Lorsqu’on voulait obtenir un document radiographique à conserver, on utilisait la technique photographique de l’époque, y compris le développement : jusqu’à la guerre, les clichés étaient pris sur des plaques en verre revêtues sur une face d’une couche photosensible, le tout enveloppé dans du papier noir afin de protéger la plaque contre la lumière. La plaque ainsi protégée était placée dans une « cassette » en bois pour éviter la casse sous le poids du patient. On en faisait ensuite un tirage positif sur papier et c’est ainsi que nous retrouvons les premières radiographies. Ce retirage sur papier était réalisé à l’aide d’un châssis de tirage photographique ordinaire.

Mais la manipulation et le transport des plaques en verre dans les hôpitaux de campagne étant dangereux, on confectionnait des surfaces photosensibles moins lourdes et moins fragiles, d’abord en papier, puis en celluloïd et en acétate. Enfin, la nécessité de l’enseignement conduisit vite à la pratique des réductions photographiques sur plaques d’environ 10 x 10 cm, faciles à transporter et projeter.

Revol (fabricant), roue de Wimshurst. Cette machine électrostatique est composée de deux roues en verre ponctuées de plaques d’étainet tournant en sens inverse. Elle fut l’une des plus employées par les pionniers pour alimenter les tubes à rayons X par du courant de haute tension.

Radiguet et Massiot, GaiffeGaillot-Pillon (fabricants) : ensemble de radiologie, vers 1908. Une table en bois, un statif mobile porte tube, une crédence alimentant l’ensemble et surmontée de la bobine de haute tension, composent les éléments d’une salle de radiologie.

Cabinet de radiologie, avec un patient en cours d’examen, installé par Arthur Radiguet, à côté de son laboratoire industriel, 1898.

Lunettes d’accommodation (avant 1915), équipées de verres filtrants rouges et utilisées pour conserver l’accommodation à l’obscurité entre deux séances de radioscopie.

Le vide des tubes n’était pas toujours suffisamment poussé : les grands cabinets disposaient donc d’énormes pompes à vide, dont la complexe tuyauterie en verre remplie de mercure, collée sur une solide planche de chêne, évoque aujourd’hui une raffinerie de pétrole. On pouvait ainsi refaire le vide et compenser les petites imperfections des soudures verre-métal. À l’opposé, le fonctionnement des tubes « consommait » les rares électrons dans leur enceinte et le tube devenait « dur », nécessitant de lui appliquer une surtension dangereuse. De plus, le déplacement dans les tubes à gaz de particules métalliques issues de la cathode, et leur fixation sur les parois de l’ampoule (donnant un aspect typique de métallisation) entraînait également une fixation des particules gazeuses et donc un accroissement du vide interne. Très rapidement, divers dispositifs chimiques ou physiques pour réintroduire des éléments dans le tube étaient ajoutés : il pouvait s’agir de potasse, d’hydrogène (par osmose) ou de platine, chaque technique créant son diverticule spécifique formant un appendice sur la paroi du tube et autant de noms propres qu’il y avait d’inventeurs. Parfois il fallait chauffer le dispositif, à l’image du platine, et on retrouve le radiologue manipulant le tube avec un bec Bunsen allumé pendant la séance (Georges Chicotot). Les plus fortunés avaient une solution bien plus efficace : ils possédaient plusieurs tubes, de degrés de vide différents, qu’ils utilisaient selon la densité des régions à radiographier. Un accessoire, justement nommé « râtelier » servait même à ranger ces tubes au mur !

La qualité des rayons X n’était donc nullement négligée… elle pouvait même être déterminée par visée optique directe en scopie avec des lunettes « radiochrométriques » (de type de Benoist), ancêtre de la dosimétrie.

Avec sa collection, Albert Renaud pouvait reproduire au complet n’importe quel cabinet de radiologie, année après année, depuis la découverte des rayons X jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Sa démarche didactique illustre non seulement l’évolution « en ligne droite » d’une technologie si vitale, mais également les impasses et les erreurs qui n’ont pas survécu. Outre l’intérêt historique de sa collection, c’est peut-être ce regard « darwinien » qui est le plus précieux sur le plan pédagogique.

Au décès d’Albert Renaud en 1990, sa collection a été sauvegardée grâce à la volonté et au dévouement de ses proches et des autorités des HCL dans

Sa femme et ses filles l’ont léguée aux Hospices Civils de Lyon en 2002 pour en préserver l’intégralité. Le docteur Heiner Brinnel, gendre investi aux côtés de son beau-père, a poursuivi cet objectif à son décès. Henri Doizelet, ingénieur, camarade d’Albert Renaud à l’École centrale de Paris, passionné d’histoire de la radiologie, a accompagné les phases initiales de

Le professeur Michel Amiel, le professeur Guy Pallardy, son épouse Marie-Jo Pallardy et le docteur Roger Novel, amis d’Albert Renaud, avaient compris l’intérêt de cette collection, initialement destinée à un musée de la radiologie à l’Arbresle avant que ce projet, devenu irréalisable, ne soit réorienté vers les HCL grâce à la clairvoyance de Michel Amiel.

François Grateau, et le professeur René Mornex, respectivement directeur général et vice-président, ont porté le projet de legs auprès du conseil d’administration des HCL. Puis, Michel Amiel, soutenu par René Mornex, le professeur Van-André Tran-Minh, Jean-Marie Renaud et Serguei Piotrovitch d’Orlik, ont trouvé un lieu pour préserver la collection et les moyens de la promouvoir dans le cadre du musée des HCL, labellisé « musée de France ».

Albert Renaud (à gauche), ingénieur et collectionneur, et Guy Pallardy (à droite), professeur de radiologie à Paris, historien, auteur avec son épouse d’un livre de référence sur la radiologie mondiale et collectionneur de cartes postales de radiologie.

La mobilisation sanitaire fut, en France, le fait du Service de santé militaire (SSM) dans le cadre d’une armée de conscription. Elle concerna non seulement la prise en charge médicale et chirurgicale des combattants malades ou blessés, mais aussi, dans un pays qui vit la plupart des grandes batailles se dérouler sur son sol, la défense sanitaire des populations civile et militaire. L’expérience est doublement inédite : d’une part, les pouvoirs publics eurent, du fait de la conscription, pleine autorité sur le corps médical ; d’autre part, l’organisation générale des soins fut pensée, pour la première fois, comme un système national dont les rouages interdépendants, placés sous la responsabilité et le contrôle de l’État, devaient assurer le suivi médical et social des blessés, malades ou gazés, depuis leur évacuation et leur triage jusqu’à leur réinsertion dans l’armée ou dans la société civile, en passant par leur hospitalisation, leur rééducation fonctionnelle et professionnelle.

En retracer les principales étapes est malaisé, car les données de l’équation sanitaire française ont, au cours des quatre années de guerre, considérablement varié en fonction des doctrines sanitaires et de la tactique militaire, de l’usage des armes, des menaces épidémiques, des progrès de l’observation médicale et chirurgicale, et, enfin, du déroulement des combats. C’est ainsi qu’à l’Armistice, l’organisation du SSM n’avait plus rien à voir, en termes de logistique, de moyens humains et matériels, avec celle qu’il présentait à son entrée en campagne. Il n’est donc pas inutile de revenir sur les raisons et les modalités de sa métamorphose dans un contexte grevé d’incertitude et d’imprévisibilité.

Les débuts du SSM furent marqués par de lourdes erreurs de conception. Pariant sur une guerre d’infanterie offensive de courte durée, le haut commandement estimait, sur la base des conflits antérieurs, que la plupart des blessures seraient occasionnées par des balles de fusil sans réelle conséquence infectieuse ni complication (sauf au niveau de l’abdomen et du crâne). De là, la recommandation d’emballer sommairement les blessures à proximité du front (doctrine de l’« emballage sanitaire ») avant de diriger les blessés sur les hôpitaux de la zone intérieure, où ils devaient recevoir les soins nécessaires. On pensait en outre que la maladie tuerait, comme dans les conflits antérieurs, cinq à six fois plus que le feu des armes. Or c’est tout le contraire qui se produisit : les blessures par éclats d’obus furent trois fois plus nombreuses que celles par balles, et le ratio des pertes maladies/blessures s’inversa, sauf sur le front oriental. Si l’on ajoute à ces erreurs d’appréciation, l’inadaptation et le sous-équipement des formations sanitaires, la priorité donnée au transport des troupes et des munitions sur l’évacuation des blessés et, surtout, le défaut de liaison entre le SSM et le commandement, toutes les conditions d’un « Charleroi sanitaire » se trouvaient réunies. La percée des troupes allemandes en précipita la venue, sonnant ainsi la déroute du Service de santé. Si les premiers signes de ressaisissement datent de l’automne 1914, avec notamment la décision d’opérer les blessés près du front pour conjurer les risques d’infection (et donc éviter les amputations), l’amélioration fut tardive. C’est la nomination, en juillet 1915, du radical-socialiste lyonnais, Justin Godart, au poste de sous-secrétaire d’État au Service de santé militaire (SSESSM) auprès du ministre de la Guerre, qui ouvrit de nouveaux horizons. Ni médecin ni militaire, mais député et avocat lyonnais, ce dernier allait mettre à profit la stabilisation du front pour réformer de fond en comble le SSM en zone intérieure, la zone des armées restant la chasse gardée du haut commandement jusqu’en mai 1917. Fut ainsi levée une armée sanitaire de 168 0000 non-combattants, composée de 19 474 médecins de complément (contre 1 707 du cadre actif), 3 828 pharmaciens, 5 239 officiers d’administration, 120 350 infirmiers et 10 100 infirmières. Tout ce personnel fit l’objet d’un triage par compétence qui corrigea les funestes erreurs d’affectation du début des hostilités. L’organisation médico-chirurgicale fut partagée en 16 secteurs, tandis qu’un maillage prophylactique destiné à conjurer les menaces épidémiques était mis en place au niveau des régions militaires et à l’échelon civil départemental, des médecins adjoints-techniques assurant un rôle d’interface sanitaire entre le pouvoir civil et les autorités militaires. Des spécialités jusque-là embryonnaires se détachèrent du tronc commun de la médecine pour s’épanouir dans des centres ad hoc : ophtalmologie, urologie, physiothérapie, neurologie, ortho -

et des hôpitaux furent chargés de normaliser, de diffuser les bonnes pratiques médicales et d’encourager le travail en équipe, fondé sur la complémentarité des spécialités.

Sur le plan de la logistique, le changement d’échelle fut encore plus net : pour abriter, trier, opérer et hospitaliser, 200 000 lits (non interchangeables) furent organisés dans la zone des armées et pas moins de 500 000 en zone intérieure, à partir des structures existantes ou par le biais de réquisitions (grands hôtels, casinos, écoles, etc.). Le transport des blessés opéra une véritable mue grâce à la multiplication des sections sanitaires automobiles, portées de 500 à 4 120 voitures, lesquelles évacuèrent plus de 10 millions de malades et blessés dans la zone des armées (versus 5 millions par trains sanitaires).

Si ces efforts portèrent leurs fruits en dépit d’une liaison toujours défaillante entre le SSESSM et le haut commandement, ce fut en partie grâce à la stabilisation du front. Mais les progrès réalisés, dont l’indicateur le plus frappant est l’évolution du taux de récupération des malades et des blessés (de 79 % en 1916 à 91 % en 1918), tiennent aussi au développement d’une « épidémiologie » des blessures, fondée sur l’observation statistique de leur structure anatomopathologique : compte tenu de la nature des plaies (souillées du fait des éclats d’obus), le sort du blessé se décidait en 24 heures.

Le SSM s’est donc efforcé de conformer l’organisation des évacuations et des soins à cette « loi biologique ». Les deux causes se sont du reste conjuguées pour fixer, jusqu’à la reprise de l’offensive en janvier 1918, la carte des HOE (hôpitaux d’origine d’étapes), répartis dans chaque armée, sur deux

René Hénane

L’École d’application de médecine militaire, première école de formation de médecins militaires et rattachée à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, a été créée par le décret du 9 août 1850. Les docteurs en médecine recrutés par l’armée à la sortie des facultés doivent y séjourner durant un an pour adapter leurs connaissances à la médecine aux armées et à la médecine de guerre.

Elle prend peu après le nom d’École spéciale de médecine et de pharmacie militaires, et les titres de docteur en médecine et de maître en pharmacie peuvent être acquis en cours de scolarité au sein de cette école. Elle devient enfin l’École impériale d’application de la médecine et de la pharmacie militaires, avec possession obligatoire des titres de docteur en médecine et maître en pharmacie.

Les médecins suivent les matières enseignées à l’hôpital de perfectionnement du Val-de-Grâce : cliniques médico-chirurgicales de guerre, médecine opératoire et bandages, médecine légale et règlements administratifs, hygiène, épidémiologie, exercices pratiques d’anatomie chirurgicale et de toxicologie.

L’École impériale du service de santé des armées a quant à elle été ouverte le 3 novembre 1856 à Strasbourg. C’est l’école des « Carabins rouges ». Elle recrute par concours des élèves qui poursuivront leurs études de médecine auprès de la faculté de médecine de Strasbourg. Une fois leur doctorat obtenu, les jeunes médecins sont admis de plein droit à l’École impériale de médecine et de pharmacie militaires au Val-de-Grâce.

Les élèves de l’école participent activement à la guerre qui éclate en juillet 1870. Le 25 juillet, 62 élèves de 4 e année et 15 pharmaciens élèves de 3e année sont affectés aux ambulances de l’armée du Rhin.

École du service de santé militaire à Lyon. Elle sera transformée dès le début de la guerre en hôpital complémentaire. Carte postale, non datée.

Les uniformes du service de santé militaire.

École du service de santé militaire à Lyon. La cour d’honneur vers 1913. Carte postale.

L’école recevra le baptême du feu, sur ses bâtiments, mais aussi dans la personne de ses élèves, qui se couvriront de gloire et dont plusieurs verseront leur sang au service des blessés. L’école sombrera toutefois dans la capitulation de Strasbourg et l’annexion de l’Alsace.

Malgré sa courte durée de vie (14 ans), cette école forma 1 054 médecins dont certains appartiennent à l’histoire de la médecine, notamment Alphonse Laveran qui découvrit à Constantine l’hématozoaire du paludisme et fut en 1907 le premier Prix Nobel de médecine français. L’école est dissoute lors de la capitulation, le 28 septembre 1870 et les élèves rejoignent leurs foyers ou forment des promotions médicales, regroupées à l’université de Montpellier.

Entre 1870 et 1889, la continuité du recrutement et de la formation des médecins militaires est assurée auprès des facultés de médecine de Montpellier et Nancy, avant de rejoindre l’École d’application du Val-de-Grâce.

L’école du service de santé militaire de Lyon (ESSM) est ouverte auprès de l’université de Lyon le 9 mars 1889. La durée des études à l’ESSM s’adapte à celle des études universitaires menant au diplôme de docteur en médecine et de maître en pharmacie. Les élèves reçoivent un enseignement complémentaire : stages cliniques à l’hôpital Desgenettes et travaux pratiques à l’école, enseignements assurés par les professeurs agrégés du Val-de-Grâce. À partir de 1905, les élèves reçus au concours d’entrée à l’ESSM effectuent d’abord un an de service militaire au sein d’un régiment d’artillerie ou de cavalerie, avant de commencer leurs études médicales, à la faculté de médecine de Lyon. Ce régime sera abrogé par la loi du 7 avril 1913.

tuent durant un an à l’École d’application du service de santé militaire, au Val-de-Grâce : initiation et travaux pratiques de médecine et chirurgie de guerre, hygiène, etc., avant de rejoindre leur affectation au sein des forces armées.

En 1914, au moment de la mobilisation de l’armée française, l’ESSM de Lyon est fermée. Elle devient hôpital complémentaire (HC9), et 300 des 558 élèves, médecins et pharmaciens, rejoignent les régiments des armées comme médecin et pharmacien auxiliaire.

L’école rouvre ses portes aux élèves en octobre 1919. Les Santards firent leur devoir : quarante-cinq d’entre eux tombèrent au champ d’honneur. Quatre-vingt-neuf étaient décorés de la Légion d’honneur, quatre-vingtdouze de la Médaille militaire, plus de quatre cents cités à l’ordre de la nation.

École du service de santé militaire de Lyon. Arrivée des blessés, 1914. Carte postale.

École du service de santé militaire de Lyon. Une salle d’étude, vers 1910.

Jean-Baptiste Tournassoud naît le 3 mai 1866 à Montmerle-sur-Saône dans l’Ain. D’origine modeste — son père est cordonnier et sa mère lingère —, il s’engage comme volontaire dans l’armée en 1891. Au tournant du siècle, par sa pratique de la photographie en amateur, il rencontre les frères Lumière. Ils se lient d’amitié. Auprès d’eux, il perfectionne sa technique. D’abord envisagée comme un loisir, la photographie se révèle être, toute sa vie durant, une activité sociale de première importance.

Mobilisé à l’âge de 48 ans, il est capitaine puis commandant dans le 14 e escadron du train jusqu’en 1916. Il sert ensuite dans plusieurs services : géographique, topographique, de renseignements. En octobre 1918, il devient directeur de la Section Photographique et Cinématographique de l’Armée jusqu’en mars 1919. Il prend sa retraite à 53 ans et consacre les trente années qui suivront à une pratique quotidienne de la photographie, avant de s’éteindre, le 5 janvier 1951 dans son village natal.

Son ascension militaire et sociale le propulse au contact des plus hauts dignitaires de l’État et de l’armée française qui ont marqué l’histoire du premier conflit mondial. Il fixera le portrait officiel de nombre d’entre eux, parmi lesquels : Clemenceau, Pétain, Foch, Mangin ou Nivelle. Mais, son goût pour les scènes de genre le pousse à traiter des sujets dans une approche ethnographique plus personnelle. Les années d’avant-guerre, entre 1902 et 1913, sont d’ailleurs structurantes pour cerner sa personnalité et sa manière de témoigner de la guerre. Sa carrière militaire, comme le milieu social qu’il fréquente au sein de la société bourgeoise lyonnaise, lui donnent régulièrement l’occasion de photographier les sujets militaires. Les personnages, auxquels il voue un farouche attachement, sont représentés alors seuls ou en groupe dans des mises en scène au ton humoristique : Fixe ! V’là l’officier de semaine ! ou encore Portez ! Sabrrrrre ! De savoureuses

Développée suite à la découverte des rayons X en 1895, la radiologie était une technique encore balbutiante à la déclaration de la guerre, en 1914. Durant les quatre années de conflit, les médecins ont dû faire face aux nouveaux types de blessures provoqués par l’apparition d’armes nouvelles. La radiologie, menée par des personnalités influentes à l’esprit novateur, eut alors un apport décisif dans la prise en charge des blessés et la réorganisation des soins. À Lyon, ville de tradition hospitalière accueillant de nombreuses infrastructures civiles, militaires et universitaires, médecins et civils transforment la ville en véritable hôpital. Comment la radiologie a-t-elle révolutionné le monde médical ?

Comment s’est-elle constituée en discipline désormais indispensable aux soins médicaux ? Historiens, chercheurs et scientifiques rendent ici compte de cette histoire passionnante, depuis les premières découvertes des pionniers à l’imagerie médicale actuellement développée.

www.editions-libel.fr

Dépôt légal : octobre 2017

ISBN : 978-2-917659-64-9

23 € TTC