September .2023

培訓開始

#概況

今年Design for People 碩士學程總共有��位同學,視覺傳達與工業設計背景的同學各佔了將近一半的 數量,僅有幾位是時尚相關領域的學生。就文化背景而言,學生多來自歐盟國家,其中丹麥本地學生有 �個,和亞裔學生的數量不相上下。

#Intro week

在正式進入課程有為期一週的適應課程,校方一方面幫助新生們熟悉同學與校園環境,另一方面說明未 來的課程規劃。上學期的課程有Exploring Design Perspectives、Communication Design Practice & Prototyping和Foundations of Social Design 三門課,學期中也有不同類型的工作坊可以自由參加, 比如embroidery machine和sewing room。

#Exploring Design Perspectives

在這門課程開始前,老師列出三篇關於社會創新(Social innovation)和價值共創(cocreation)的文 章,希望學生閱讀完後進行反思。Exploring my own present & future design DNA是這兩週主要的個 人作業,目的在於根據過往的學習及工作經驗得到的技能與知識,思考目前的學習目標和想像未來的工 作前景,藉此明確個人的三項設計原則,最後需要上台簡報上述內容,並且要繳交一份寫作文件,以 ���字具體說明每項設計原則如何執行。

而這門課包含另一個小練習是Direct engagement with the world & people,�到�人一組,主題是調 查有關柯靈的資訊。導師Canan有特別強調重點是透過什麼方法與人們互動,以提高陌生人分享的意 願。我們這組最後決定以行走告解箱的形式與路人互動,希望人們可以跟我們分享秘密,同時也在小鎮 的不同角落張貼留言板,透過文字間接與人們互動。

碩士課程安排以週數為基準,上課時間通常是從早上9點15分開始到中午12點,下午的上課時間則是從12點半到2點45 分。

學校內有販賣美術用品與材料,拿學生證可以有10%的 折扣。

學生大使帶著所有新生一起遊戲(Danish Clapping game)。

教師Barnabus鼓勵所有新生從錯誤中學習,勇於說不。

課程公告、上課時間地點和簡報檔案等內容會即時更新在 itslearning的學習平台上。

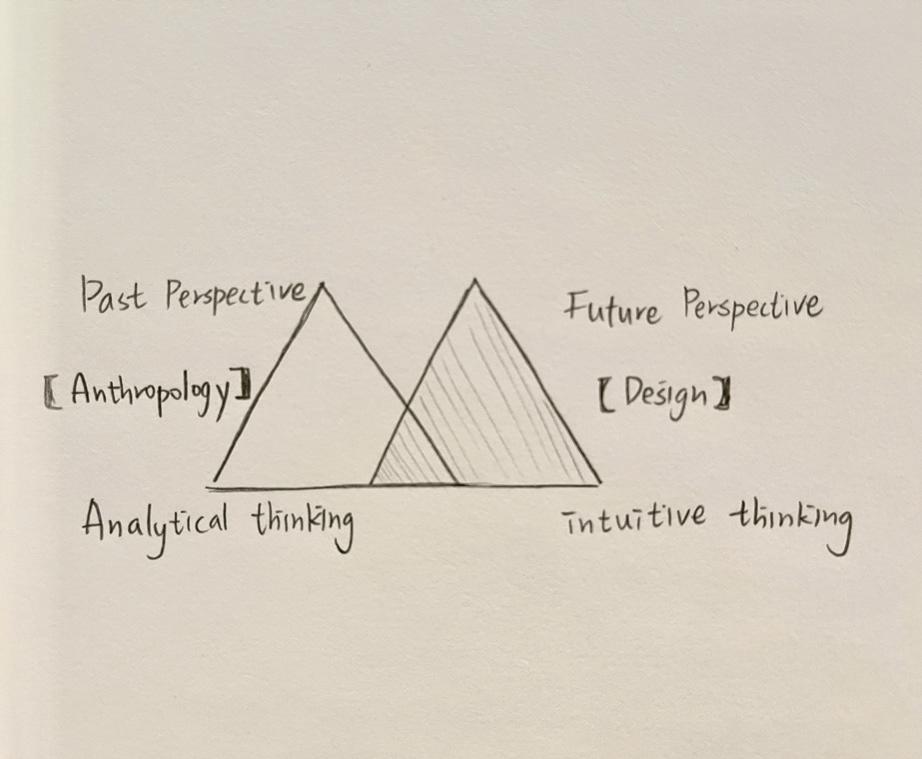

針對個人design DNA的作業,老師提供的思考方向,從 過往的經驗連結未來的期許。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Direct engagement with the world & people小組練習的簡報內容。

Intro week的第一天有收到臨時校區的紙本地圖,幫助學 生熟悉教室位置。

留言板作為另一個和人們互動的途徑,被放置在酒吧廁所 等。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

October .2023

視覺傳達設計課與實踐

#Communication Design Practice & Prototyping課程簡介

這是一門獨立於Design for People的課程,也是一門新的課。為期五週的專業課旨在讓學生運用設計 技能與工具完成真實客戶指定的海報與雜誌設計,並由三位老師共同帶領。第一位丹麥背景的老師

Brian Jørgensen,會根據學生的設計方向分享相關的丹麥傳統,第二位Barnabas Wetton希望學生勇

敢做設計,堅持自己的設計觀點,還有另一位來自業界的Rikke Hansen建議學生在設計流程保持彈性 ,避免線性思維。

#作業要求

本課程與丹麥國家公園合作(Nationalpark Vadehavet),每位學生需獨立進行兩個項目,其一是會放 置在夏日渡假屋(Summer

house)的海報,核心是傳達人們親近自然的同時也要愛護自然,另一項是 雜誌改版設計,值得一提的是學生不僅可以決定設計形式,雜誌內容要放什麼也可以自行決定。

#教學方式

五週的時間裡老師講課的時間不多,主要是讓學生主動詢問,老師像是提供幫助的角色,協助同學們走 完整個流程。課程最後是Barnabas教大家怎麼精要的在五分鐘內和客戶簡報,第一點要注意的是,儘 管調研或設計過程可能很複雜,但在簡報上簡單呈現就好,著重在如何表達設計概念。其二是在進行簡 報時,最好客戶手上也有實際的設計物可以觸摸。最後一點是須留心時間管理,特別提醒在設計實務的 過程裡不完全是都在“做”設計,通常會花��%的時間思考如何解釋設計意圖。

最後一堂課每位同學需要上台向國家公園的代表人簡報,此階段老師不會評論,僅由客戶方對學生的作 品提出問題或反饋。另外分享一個丹麥的風土人情,當丹麥客戶進到發表教室時會逐一向每個人握手打 招呼,離開的時候也會握一次手,無論教室裡有多少人。

第一週基本上是留給同學們調查國家公園相關資料,穿插海報印刷和攝影棚的介紹,而後面兩週是讓大家做設計的時間,最 後留了一週的時間讓大家準備簡報。

客戶提供需要放入海報的內容有十項要點,文字主要是丹麥文,提供英文翻譯。

Brian 分享人物誌的簡報,可作為了解丹麥人渡假傳統的 方式之一。

Nationalpark Vadehavet 在丹麥西部海岸,距離科靈大 概單程要快兩小時的車程,老師不要求同學一定要去一趟 ,學生們可以自行決定。

Rikke提供的課程簡報中明確化海報設計的具體目標,並建議學生當設計師不完全認同客戶的想法時,可以多設計一款來說 服客戶。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Rikke帶同學們參觀在科靈本地的印刷廠。

這是一個丹麥同學的海報,親手織了一片Vadehavet的 地貌,引起大家熱烈的討論。

November .2023

Foundations of Social Design

#社會設計專案概述

結束為期五週的Prototype課程後,我們回到Design for People的課程,此次合作對象是Vejle公共 圖書館。重點是如何在整個設計流程中與利益相關人互動,以及如何透過設計回應當地市民的真實需求

,同時考慮圖書館自身的未來發展。課程前期有人類學、心理學等不同背景的外部講師分享他們的觀點 ,以及在與不同年齡層目標族群互動時需要注意的重點。

#專案開展與分組

在展開社會設計的專案時,導師安排了學生們與館方人員的會面,也要求學生閱讀社會設計相關的文獻

。課程第一週結束前,助教公布了調研分組名單,將相同設計領域的同學組成一組,且每組都會有一位 丹麥同學。然而,當調研開始一週後,有同學提出想跨領域合作,並建議以目標受眾相同為基準進行分 組會更理想。對此,課程導師展現了極具人性和尊重的態度,在第三週給予學生重新組隊的機會。這次 經歷讓我更深地體會到丹麥的教學文化是非常平等、自由與彈性。同時,也引發了對於面對複雜的社會 議題,怎麼樣的團隊結構是比較理想的。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#個別指導(Supervision)

考慮每次小組討論的老師各異,且討論時間有限,簡潔扼要地概述專案變得至關重要,包含專案的初衷 、調研發現以及解決方案的建構。然後,再向老師提問目前遇到的困難,以及具體希望老師如何幫助。

這種討論方式有助於確立彼此在相同的理解上,同時避免老師們在聽取一連串的發展過程和細節時感到 困惑。此外,相較於盯著螢幕展示專案進展,口頭表達並實際展示手繪草圖的方式更能促進有效溝通。

指定閱讀文獻《Disentangling‘the social’in social design’s engagement with the public realm》提到,在社會設計( Social Design)中,所謂的社會價值指的是對社會產生了小範圍但具有決定性質變的影響。

館方表示比起提供學生更多歷史資料,對方更期待學生在設計過程中的新發現。

也向同學說明這間學校課程著重在Molecular Social Design,少部分是偏向Utopian面向的課程。

講師(Nicolai)指出,在現實世界中,人們並非完全理性 ,其言行也並非始終一致。與大數據的資料搜集不同,人 類學家更注重重返實地進行調查,透過對環境的觀察,以 深入了解消費者行為背後的動機。

講師(Nicolai)提及在實地考察的技巧與建議。

在課程第一週,全班實際走訪到Vejle公共圖書館,聆聽 館方的需求與期望。

除了圖書館本身之外,我們也深入訪談館方人員關於移動 書庫的發展與現況。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

上問卷與口頭訪問了解市民的相關看法。

112年度視傳組

此門課的期中發表是依據人數計算每組發表時長與反饋時 間,而全部發表完後導師會有大概15分鐘的綜合講評。

這門課在期中發表後需要繳交專案敘述(project description)才能參加考試,我認為這有助於釐清設計的脈絡。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Foundations of Social Design成果準備

#概況

十二月是各小組專注於設計原型與準備最終提報的時間,主要分享幾點在進行社會設計專案的特點與收 穫。

#未定義的設計形式

這門課每個小組都投入了超過一半的時間進行調查和聚焦問題。在前期探索的階段,時常由於高度的不 確定性而感到困惑,比如要時刻提醒自己不能預設最終設計會是書籍、家具、遊戲還是其他形式。因此 ,老師們非常強調前期的調研過程,是如何在與人們互動的過程中逐步發現見解,並推導出最終的設計 方案。

#有反饋空間的設計原型

在討論設計原型的用意時,老師Laila提醒同學們,初期不應該花太多心力完善一個設計原型。當設計

師拿著粗略的設計原型尋求反饋,人們更容易提供更多的意見,如此會有比較好的討論空間。一旦原型

變得太完整,除了花費大量時間外,可能人們也不好說、不太會說什麼了。

#為人們而設計的核心價值

在提報的反饋環節,老師Laila向幾組提出了類似的問題:「設計概念很強,做得也很好,但你能告訴我 人們憑什麼用這個設計嗎?」做設計必須思考的是人們為何需要這個設計,並且在設計師離場後,設計 本身是否能持續產生作用。例如,有個時尚背景的同學提出邀請市民共同編織一個藝術裝置的方案,同

學們都表示贊同與喜歡,但老師特別提了為什麼要人們要花時間和精力和你共同創作一個公共藝術品, 且參與者不能帶走任何東西,這提醒了同學們反思設計最後成就了誰?

課程後幾週導師有安排各小組報告文獻,並反思專案與文 獻內容的關聯性。《Making Things Happen:Social Innovation and Design》談及設計師在社會設計中扮演 的四種角色。

三人工設小組一起做出的設計原型,完成度非常高。當我 們拿著修改後的線框圖找老師討論是否要做一個可互動的 原型再進行使用者測試,老師Brian建議我們先以口頭詢 問來還書的市民,檢測人們在還書流程中是否更容易給予 讀書推薦。影片為和市民互動的第二版設計原型,老師們 一致認為這是個很有趣且低成本的測試方法。

在圖書館訪談市民與館員後,我們邀請他們運用不同材質 、圖片、顏色和文字,拼出理想中的情緒板。

老師們都會希望學生在簡報上透過視覺化呈現文獻重點。 作者Ezio Manzini提出由變革從何處開始來劃分是自上而 下或是自下而上的社會創新。

詢問市民從找尋靈感到借閱書籍的流程中,在不同時機點 的需求。在前期研究中,我們小組發現圖書館推行讀者自 主推薦的做法並不理想,原因在於對於一般讀者而言太過 突然,也不容易在短時間內組織文字來推薦一本書。因此 ,我們決定以服務設計的角度切入,將評分評論的環節加 入現有的還書系統,以降低讀者推薦的門檻。

提報時有兩位圖書館員與課程老師參與,有趣的是館方也 會向老師提問一些設計名詞代表什麼及學生最後的考試。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

發表結束後的口頭課程評價,導師非常歡迎同學提出各種 看法,並回答課程設計的背後原因。

112年度視傳組

回到視傳的supervison,可以再單獨和老師討論專案如 何修改與推進。比如根據簡報對象調整報告的方式,當在 跟客戶簡報,老師們建議可以先說設計結果,再說過程如 何推導。

January

.2024

Foundations of Social Design考試與展覽

#概況

期末提報的三週後是考試週,學生可以選擇要團體或個人考試,每位同學可以從課程老師或專業指導老 師選擇一位主考官,考慮不同的主考官與考場安排,同學們的考試時間都不一樣。在考試系統上可以看 到自己與同學的考場與時間安排、主考官,方便彼此協調和考前佈置。我認為這樣的作法可以讓同學們 有機會參觀彼此佈置的考場,能看到其他專業的考場佈置也覺得挺有意思,是一個很好的交流機會。

#考試

通常在考前一天,學生會到指定考場教室開始佈置、演練發表。在考試當天的發表環節,和過往經驗比 較不同的是,即便考官在期末發表時都聽過每組的設計內容,考試時還是需要將考官當成是第一次聽到

,因此梳理從探索到設計決策的流程是很重要的。另外,學生在發表時有完全的主導權,可以適時引導 考官離開座位,到特定展板前或是演示設計原型,而不只是沈悶地單純照著簡報說明。

學生發表結束後是考官提問的時間,除了關於專案的問題,也會問學生對於理論的理解,以及從課程中 學到的收穫。答辯後會公布成績,同時也會給予學生反饋,考官很明確地指出哪裡覺得很好,哪裡可能 有待改進,而這個範圍不只是針對設計內容也包含發表方式。令我印象深刻且備受鼓勵的是,考官

Brian提到在探索過程中的每條彎路都不會是錯的路,每個發現都是好的發現。

#展覽

112年度視傳組

考試結束後,我們將改進後的課程成果展示在Vejle圖書館,透過為期數週的展覽讓更多人看到,讓設 計不只停留在課堂上,有得到更多反饋的機會。

考場佈置全景,需要展現所有設計過程與結果。

左側展板視覺化探索的過程。

考試時間長度因人數而異,學生需要嚴格遵守發表時間, 而在答辯環節,老師們也會問到最後一分鐘。

其他同學的作品。

考試結束後,在Vejle圖書館有個集體的展出。

展覽有個簡單的開幕茶會。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

February .2024

下學期:設計方法學 & 移情與平等

#Design Methodology

開學的第一週,所有碩士一年級的學生都參加了設計方法學課程,透過講座和小組討論進行。這門課程 旨在通過對從 ���� 年至今的設計方法研究進行文獻回顧,並經歷了探索、試圖建構單一框架到理解現 實和多元發展的四大階段,來了解設計過程不是線性的,而是根據需求和反饋,在不同階段往返的過程

。老師鼓勵使用不同的視覺化方法來解釋抽象概念或文獻內容,因此在討論中能看到各種創意表達或設

計比喻,比如有一組同學製作了一個大型紙羅盤來呈現他們的設計宣言,我認為這樣的學習方式相當有 趣。接下來的幾週將是與南丹麥大學設計管理系的學生共同上課。

#Empathy and Equity

在下學期的第一門主要課程是為期十週的「移情與平等」。該課程專注於Loneliness(或Togetherness

)這一主題,強調更深入地運用參與式設計方法,並以同理心、平等和道德為指導進行研究。在討論設 計道德時,有同學針對二手店的消費心態提出了見解,指出即使大多數人可能是出於尋找便宜商品的心 態來的,但不能忽略這是少數人買新衣服的唯一機會。

本次課程共有四個合作對象,學生可以根據興趣選擇其中一個進行研究。前兩週主要是進行文獻閱讀和 聆聽講座,老師們分享了過去專案的經驗和方法。講師Hân在進行老年失智相關案例研究時,觀察到人 們將類似於小孩的玩具布偶放置在療養院內的環境中。對此,她提出了質疑:老年人是否能夠接受被當 作孩子般的對待?並探討了設計如何提出一個更加體現尊嚴的解決方案。我選擇的合作對象是Swap Spot,這是一個地方性非營利組織,旨在通過衣物交換來實現永續時尚的目標。我們以多種方式來了解 這個機構,包括與負責人進行訪談以獲得基本的理解,設計對話工具並參與志願者聚會,還有成為志願 者從內部觀察整個運作過程。

第一週成果展示,包含設計方法學的發展脈絡、與組員討

我們小組以可展開的立方體乘載我們的觀點,讓觀者可以 更好地理解與探索。

參觀完所有合作機構後,大家一起用便利貼整理筆記,共 享信息。

與小組同學和老師一起討論第一次訪談的內容。

同理心的課程目標之一強調如何在設計過程中與利益相關 人更緊密的合作。

課程的其中一個練習是visualizing theory the paper(文 獻視覺化),以展現對文章的理解並簡要地向同學老師分 享其觀點。

我們製作了一些可以開啟對話的工具參與志工們的聚會。

課程講座提到同理心的研究方法與工具。

這次的課程安排了四個不同的合作機構,同學可以依據興 趣選擇。

同時也張貼寫有問題的海報,引導志工們回答。

112年度視傳組

March .2024

期中進度:設計方法學 & 移情與平等

#Design Methodology_Group Assignment

每週五的設計方法學課程邀請各領域的學者來演講,主題涵蓋了Speculative Design、Transition Design、Design Anthropology、Co-creation和Design Thinking。演講結束後,課程教師會再次強 調文獻的重點,幫助學生理解,並對演講者的內容提出評論或質疑。小組作業也要求學生立即回顧上午 吸收的內容,包括以視覺化手段闡釋相關主題的主張、研究方法、優缺點等。我個人覺得這樣的課程安

排非常有助於促進思考,在討論的過程中也會涉及到其他諸如當代設計師的角色,一起探討彼此的設計 觀點。

#Empathy and Equity_Mid Crit

根據前期的調研,我們將發現歸納為兩大面向,一是志願者留下的原因,另一是工作流程到工具的負面 體驗。我們計劃改善不滿意的地方,並突顯優點,因此制定了具體目標的HMW,打算將「提高效率」、

「增添娛樂性」和「情感連結」三者結合,作為設計方向並開始發想。此外,我們向老師們提出了一些 有關舉辦工作坊的問題,包括:

(一)個人或團體工作坊

根據老師們的分享和同學舉辦的工作坊,我們發現多數以小團體形式進行。相對於個人工作坊,這更加

考驗設計師的控場能力和記憶力。雖然一次性獲得理想的反饋可以節省時間成本,但參與者可能不願討 論敏感或負面的題目,導致問題的迴避或粉飾。講師Hân更偏向於個人工作坊,儘管這可能更耗時,但 可以更深入地了解每個人的觀點。她強調「��」是理想參與者反饋的數量,這樣可以拆分成不同組合進 行分析和設定優先順序。我認為這種方式對設計師來說相對容易,但可能缺乏讓參與者互相啟發的可能 性。

(二)工作坊的舉辦時機 雖然People Program強調讓利益相關人參與整個設計流程,但工作坊的舉辦時機取決於其目的。我曾 對具體的解決方向和設計形式應該由設計師還是利益相關人內部決定感到困惑。鑑於團隊成員的背景和

課程規劃,我認為如果不是由設計師決定,可能會出現期望和設計能力不匹配的情況。另一方面,缺乏 利益相關人的參與可能會導致設計師在決策過程中產生主觀的解讀。

可能地成為一隻烏龜,在他們的生活環境觀察他們的行為與需求。

同理心課程中期發表的簡報內容。

研究過程與方法,我們透過個人訪談、團體工作坊、問卷 和與志工一起輪班等方式了解機構願景與志工們的需求。

我們發現剛加入和資歷較久的志願者在工作中有不同的問 題點,而且比起加入時間早晚,輪班的頻繁度可能更影響 對工作流程的熟悉度。

參加當地的Business lunch。

繪製志願者旅程地圖,著重在志願者在輪班時的情緒變化 與熟悉工作流程。

根據研究發現明確設計框架,並設定優先級別。

參加推測設計工作坊,用chatgpt根據一段記憶推測此人 的未來職涯走向,並透過其他AI工具來進行設計呈現。

整理研究發現和因果關係的問題海報。

People Program 和 Social Lab的復活節小聚。

April .2024

移情與平等最終提報

#Empathy and Equity_Final Pre

考慮到人力和時間的限制,我們根據需求的優先順序安排工作,首先專注於解決志願者在傳遞知識過程

中可能出現的流失問題。我們設計了一本工作指南,可用於志願者培訓或輪班時使用。為了更清晰地確 定工作指南的必要性和內容,我們在舉辦了一場由三位管理層和一位新加入的志願者參與的團體工作坊 後,才開始繪製草圖並討論設計細節。

#工作坊流程設計

老師Laila提醒我們要詢問參與者的選擇或行為背後的原因。例如,當參與者表達對某種視覺風格的偏

愛時,設計師需要追問其喜歡的原因,可能是色彩、構圖、圖形或效果等。同時,這也是設計師與參與 者討論機構看法等話題的機會,有助於轉化為具體且可實施的設計期望,避免僅滿足參與者表面想法而 忽略真實需求。

#最終提報

課程結束時進行了兩次報告,一次是向合作單位和課程老師團隊的People Program提報,隔天則是由 所有碩一的視覺傳達專業學生向同儕與該專業老師的提報。儘管老師們各有不同的偏好,但普遍認同在 報告過程中專注於最終的設計成品,而無需詳細描述所有的研究過程。此外,有老師特別強調希望在聽 取報告時能感受到設計師的個人特質和設計成品背後的人性,例如在簡報中加入真實照片,不僅展示參 與者,還能展現設計師在設計過程中的樣子。

將龐雜的研究發現精簡成與直接影響設計方向的兩點。

設計成品與應用情境。

工作坊剪影。

修正後的How Might We。

工作指南的內頁。

工作坊流程,考量到參與者未必能全程參與,我們將比較 重要的部分往前提。

工作坊地點選擇盡量靠近合作單位的位置,我們認為這樣 有助於幫助參與者回想志願服務的情景。

為了節省時間,我們將能搜集到的資料與前期調查的發現整理並列印,參與者只需要標示關鍵的內容,更多時間留給彼此討 論。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Critical Framing

批判框架課 & 實習準備

批判框架課為期五週,著重於跳脫以解決問題為目的的設計方法,學習如何利用設計來引起討論和反思 ,啟發人們對未來的想像。授課方式強調感官探索,老師安排了聽覺和嗅覺的練習,並通過講述推測設 計的案例來加深同學們的理解。以視覺傳達的專案El Dorado為例,該專案通過視覺化表達資訊如何影 響人們的認知和形塑偏見。

這是唯一一門沒有指定合作對象的課程,同學們大多是以獨立展開專案。在每次發表或團體討論的過程 中,可以感受到同學們關注議題的多樣性,有些同學針對設計產業進行宏觀的批判,也有些同學以個人 體驗為出發點進行省思。

#Exploring Design Perspective_Internship Application

這門課在下學期著重在幫助學生們準備秋季實習,包含提供履歷和LinkedIn個人頁面的修改建議等。

尋找業界實習的管道大概有幾種,其一是通過LinkedIn或學校求職管道Career Gate投遞有徵實習生

的公司,單獨聯繫設計工作室詢問是否有實習機會也是一個方法,除此之外,也可以在與老師們討論時 詢問有沒有比較匹配自己作品集的公司,或是從校友網絡尋找更多機會。

關於丹麥的求職文化,通常履歷上會放照片,少數公司會特別強調他們是進行盲目招聘。在與老師 Laila討論作品集的呈現方式時,她提到以PDF格式呈現會讓觀者更熟悉和方便操作。根據投遞公司的 類型,整理出兩到三版的作品集是一種簡單且有效的方法。此外,不同於學校注重過程的推導和探索,

作品集應該以展現設計技術的能力為主,研究過程不宜佔用過多篇幅。 May .2024

其中一個感官練習是在戶外進行聲音的寫生,老師還安排 了一個活動,讓我們體驗一起用餐但全程不交談,以此來 反思我們日常生活中習以為常的事情。

另一位視傳背景的同學製作了一款AI鬧鈴App,提出人 際相處中的矛盾:人們可能並不像自己想像的那樣在乎他 人的感受。

智慧產品真的有我們想像的那麼聰明嗎?一位產設背景的 同學製作了一系列難以使用的設計原型,凸顯科技在讓生 活更方便的同時,也可能帶來惱人的一面。

一位產設背景的同學製作了一個名為De-stress的設計原 型,探討我們如何應對當代社會中繁忙行程帶來的壓力。

一位視傳背景的同學以海報形式視覺化不同類別的痛感, 挑戰現有的疼痛數值量表。

另一位視覺傳達背景的同學從遠距戀愛的經驗出發,提出 "Transportable Partner"的概念書,探討肌膚飢渴症的 相關議題。

另一個聲音視覺化的練習是用鐵絲物質化個人感受。

另一位產設背景的同學專注於社交恐懼的議題,製作了一 個自動打招呼的木偶裝置,反思人際交流的可能性。

這個練習是將蠟筆綁在手指上進行人像速寫,以此開啟對 觸覺的探索。

"Seaweed for Thoughts" 是一位染織設計背景同學的專 案,透過可食用衣物材料反思快時尚的問題。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

June .2024

期末準備 & 3 days of design Festival

#Exams

六月是這間學校的考試月,是一個忙碌而充滿挑戰的時期。處處可見同學們和即將畢業的碩士生們忙於 佈置考場的身影,與上學期相比,這學期的時間安排更為緊湊。上學期有聖誕假期作為緩衝,讓學生們 有充裕的時間準備考試。而這學期,課程一結束就緊接著連續兩場考試,時間顯得格外緊迫。在這學期 的考試經歷中,我注意到答辯環節中老師們頻繁提出的幾個問題:

How do you critique your design process?

What did you learn most from this course? Any new skills or knowledge?

How do you take this project further in the future?

How would you change your design if critical framing were used to solve problems rather than to ask questions?

除了對於自身的反思,我滿意外老師們普遍專注於討論專案的意義和未來發展潛力,相較之下對於原型 製作的技術細節著墨不多,即便是在Empathy and Equity的考試中,業師提問也更關注使用者對於設 計的反饋。

#3 days of design Festival

這是每年都會在哥本哈根舉辦的設計節,重視創新和突破性思維,這間學校的準畢業生也可以自由報名

參展,共同角逐獎金。今年的得獎者以丹麥陶土和再生紙為材料,製作了一款遇水則融的骨灰盒,意在 創造一個安全且更有意義告別逝者的儀式。這種創新設計展示了如何將傳統工藝與現代環保理念相結合 ,同時也反映了設計師對生死議題的深刻思考。

#Time to say goodbye

六月不僅是考試的季節,也是離別的時刻。在碩士畢業典禮上,校長的一段話給我留下了深刻印象:「

相信同學們這兩年學到了很多,現在是時候忘掉這些,向人生的下一個階段邁進。」,希望同學們永遠保 持學習的心態。與此同時,我們也即將告別在山坡上的臨時校區,學校於七月開始進行搬遷工作,準備 回到原本校區(Ågade ��)迎接新的學期,同學們也很期待翻修後的新面貌。

Empathy and Equity的考場佈置(入口)。

Empathy and Equity的考場佈置(研究過程展示)。

Critical Framing的考場佈置(成品)。

根據Empathy and Equity期末提報反饋修正後的成品。

Critical Framing的考場佈置(過程)。

3 days of design獎金得主的作品。

哥本哈根捷運車廂內的圖形符號設計分享。

MA畢業典禮現場。

July .2024

實習概況

#Internship Interview

在下學期尋找實習機會的過程中,我面試了設計公司、非營利組織和科技新創公司。以下是我想和大家 分享的一些經驗:

(�)履歷和作品集投遞後,通常會透過電子郵件進行來回溝通和確定個人面試時間與形式。如果一週內 沒有收到回覆,可以主動致電詢問。

(�)面試之前因為太緊張還特別約了老師了解,但老師回覆丹麥的面試文化偏輕鬆,真實感受也確實如 此。面試時間落在半小時到一小時之間,整個過程感覺更像在和學校老師閒聊。

(�)介紹作品的環節更像是透過作品展現個人的興趣,而不是報告設計成果。在這個過程中,我感受到 他們更注重了解我的設計思路和未來目標。

112年度視傳組

我最後去的實習單位是位於奧胡斯的文化和商業平台 Institut for (X),這是一個設計師、音樂家、藝術 家、企業家和木匠共同工作的地方,除了舉辦講座和工作坊外,也提供場地租借服務促進公共活動。而 此次招實習生目的在於透過研究與設計改善內部成員間的溝通與協作,剛好匹配我的個人興趣與在丹麥

的學習經驗。在投遞履歷和作品集不久後,對方強烈建議我先來實地走訪工作環境,當面聊實習細節。

#Museum exhibition and activity

在丹麥工作可以享有五週的帶薪假期,因此七月成為許多人選擇放假的時間,這也間接影響了部分公共 服務和公司業務的安排。例如,Designmuseum的設計藝術資源因圖書館的關閉而無法外借。丹麥的 博物館在夏日假期期間也會舉辦多樣的戶外文化活動,比如Moesgaard博物館在奧胡斯海邊舉辦的 Viking Days,展示了傳統維京工藝品和表演。

另外,我在閒暇時間也來到了位於哥本哈根的Designmuseum看展覽《THE FUTURE IS PRESENT》,

值得一提的是在展覽中看到的更多是向觀者提問,而非提供明確的解決方案,其中包含對社會制度的提 問或個人成長的反省,而項目「Bottled and boxed pondering」更是成功將概念商品化。

丹麥設計中心(DDC)也參與了展覽《THE FUTURE IS PRESENT》,藉由情境設計(scenario design)探索社會福 利如何因應人口老化的挑戰。

Snailrabbit是其中一個可能的未來場景,當養老年金制 度完全取消後,勞動力市場將會如何變化?

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

位在哥本哈根的實習面試設計公司Designit。

《THE FUTURE IS PRESENT》其中一個展出項目《

Bottled and boxed pondering》點出當代人的物質、情 緒和精神方面等需求。

Design Museum收藏的丹麥海報,分為文化、廣告和政 治海報三大類,其中包含Sven Brasch和Arne Ungerman的海報作品。

位在奧胡斯的實習單位Institut for (X)。

項目《Bottled and boxed pondering》也將概念商品化 ,於博物館商店販售一系列對於個人的提問卡片,意在激 發有意義的談話。

在奧胡斯海邊辦的維京日(Moesgaard Viking Days),可 以看到很多維京時代的工藝和表演。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

Nicholas Nybro以樂高核心價值building experience 出 發,為比隆(Billund)創作的當代服飾。

在維京日市集看到的北歐古老符文。

August .2024

實習進度與培訓尾聲

#Internship Task

在Institut for (X)的實習已經過了一個月。前三週主要用來適應環境並熟悉彼此的工作方式,包括了解 內部專案資料和接觸利益關係人。隨著團隊成員陸續從假期中返回辦公室,我在進行自己的研究任務之

餘,也參與了其他專案,如與建築師一起繪製新的區域地圖,以及協助平面設計師籌備��週年紀念日 的海報印刷工作坊。

#Working Culture

這裡的工作文化自由且具彈性,無論是工作時數還是工作地點,都可以根據個人需求調整。每週一次的 例會並非強制參加,與其說是正式的會議,不如說是分享與求助的場合。例會時間一般不會超過一小時 ,考量到大家的精神狀態。如果有議題未能在會議中討論完畢,則會安排在其他時間處理。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

#Community of Egos

Institut for (X)與其他文化平台不同的一大特點是,許多人最初可能只把這裡當作與志趣相投的朋友聚 會的場所,但隨著時間推移,他們逐漸將這裡視為可以實現個人目標的工作場所,從兼職逐步發展為全 職工作或建立合作關係。這裡的氛圍鼓勵成員之間的相互支持,即便是實習生,也能透過自己的觀點, 為組織帶來積極的變化。

#培訓心得回顧

這段旅程始於我對北歐國度的好奇,隨著對社會設計思維和方法的深入學習,我逐漸從最初的難以適應 ,轉變為理解並應用這些新知識。回想這一年來經歷過不少迷茫,懷疑過設計是否真的能解決社會問題

,也還在學習如何平衡研究與設計。然而,老師的話啟發了我:作為設計師,我們未必能根除問題,但 可以通過設計能力找到切入點。我們不是心理學家或人類學家,保持設計師身份的關鍵之一,就是從研 究階段就開始構思創意,保持開放心態,不要預設結果,勇敢在未知中前行。

最後,感謝菁培計畫讓我來到丹麥,這段經歷不僅拓展了我的視野,也讓我接觸到多樣化的研究方法, 無形中加深了我對設計倫理和社會責任的理解。這段旅程暫時以對自身的反思告一段落,也非常感謝在 這一路上給予我幫助的人。

實習課程中提到的設計位階。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

學校老師Thomas提出分析專案的理論框架。

在實習課程中,我們也討論到「改變的本質取決於變化的速度」這一觀點,以及人們如何看待改變。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

112年度視傳組

在之前的講座中談論到設計與人類學之間的增效作用。

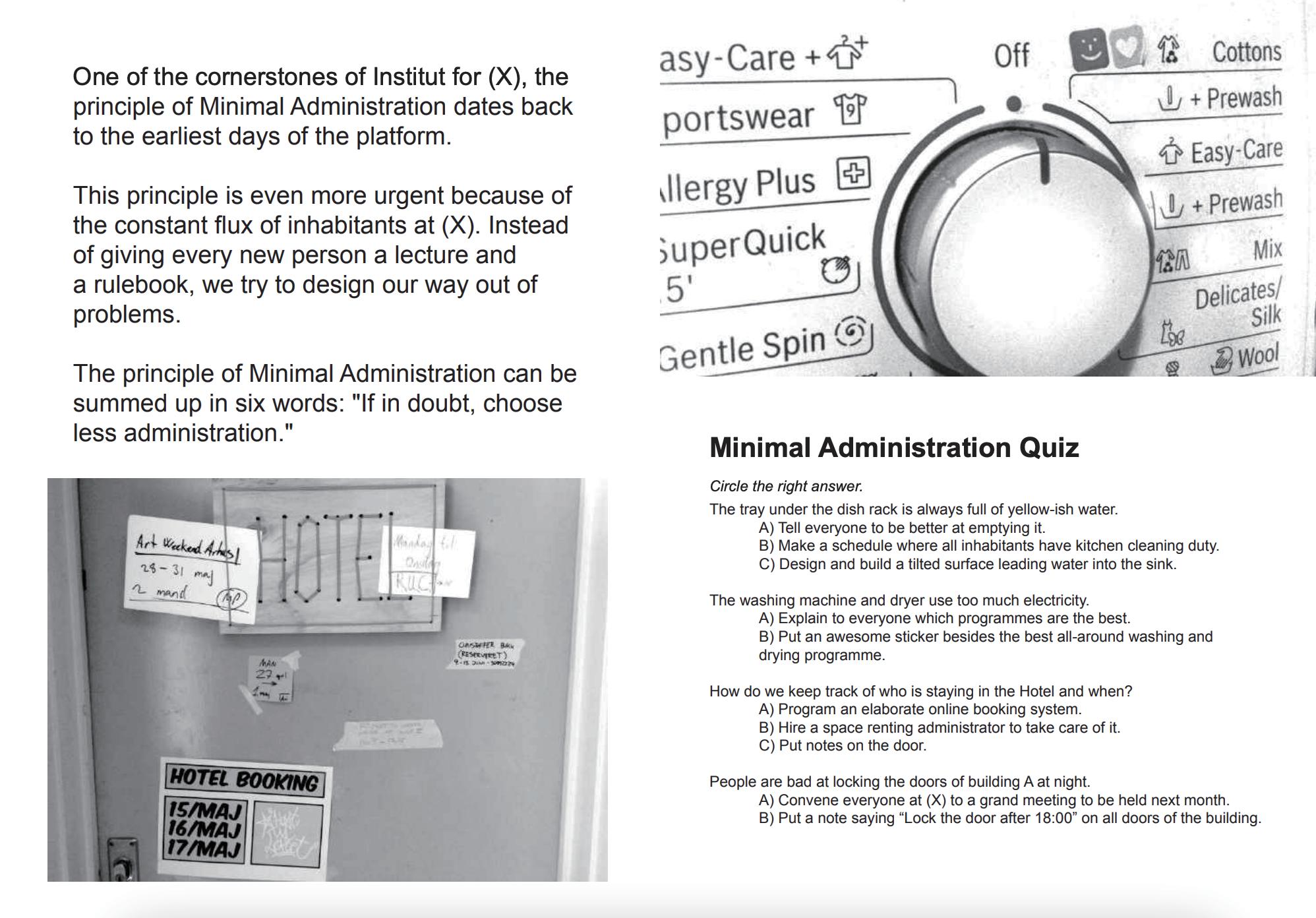

透過Institut for (X)的出版物深入了解其歷史發展、專案內容及核心原則。其中一個重要的原則是「最低限度的行政」,讓運 作更加靈活。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。

在研究奧胡斯其他文化場域時,我發現了一個資源整合完善的網站。

實習的辦公室的氛圍非常舒適,沒有固定坐位,佈置得像 家一般溫馨。

梳理組織架構與內外部關係。

這次製作的地圖預計兩米大,除了更新現有資訊外,還會融入敘事元素,因此在尋找參考圖時敘事性地圖也成為重要考量。

本篇為教育部菁培計畫選送海外培訓學員每月心得分享,歡迎引用。如需引用請註明出處,謝謝尊重作者。