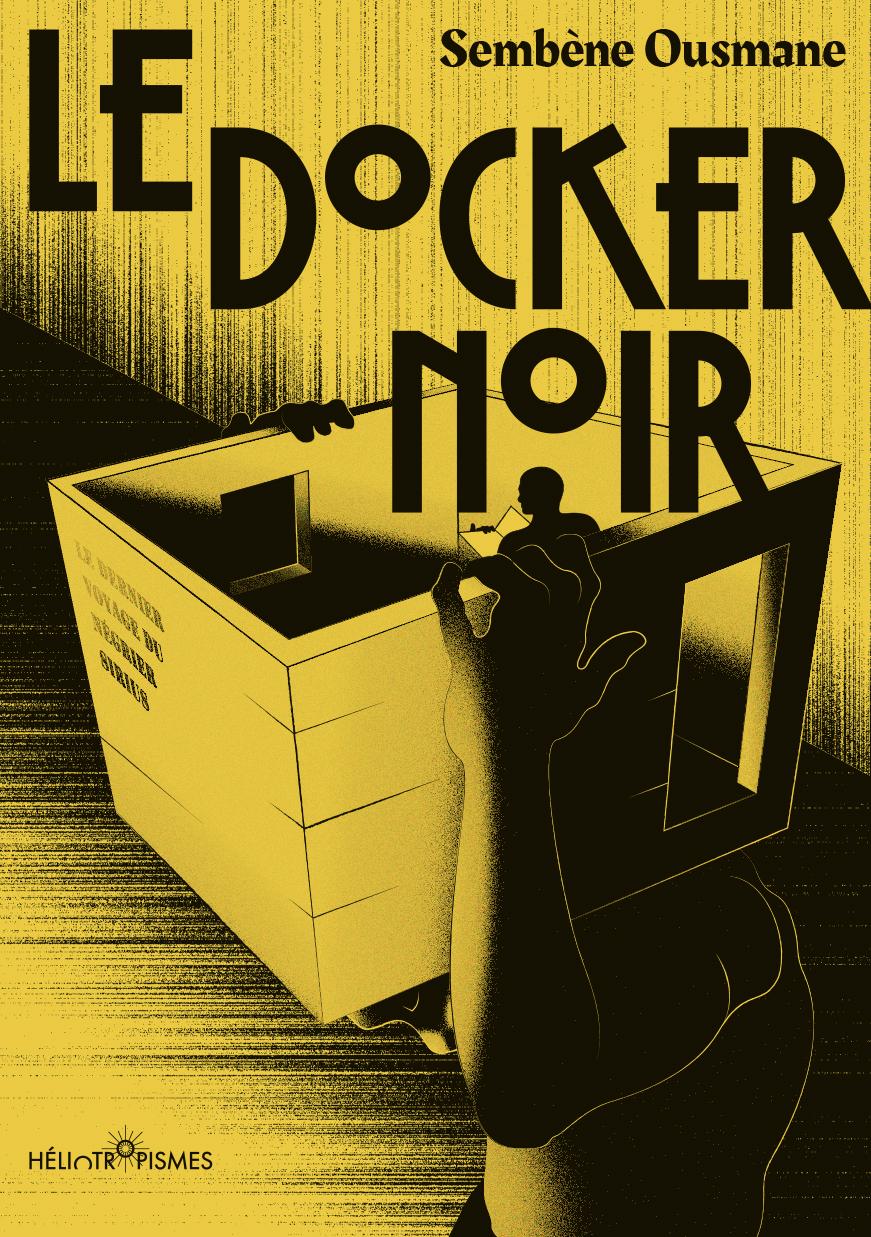

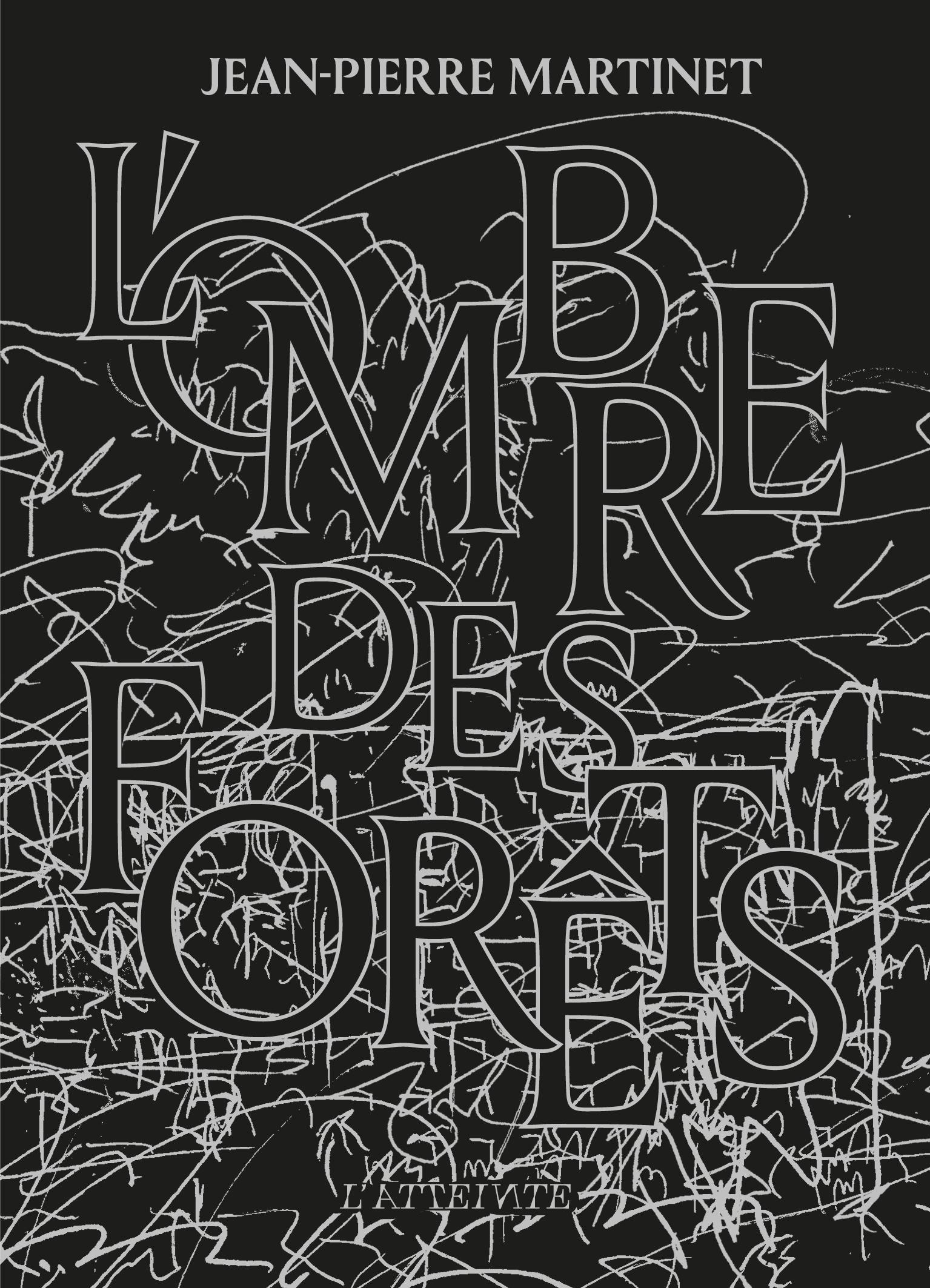

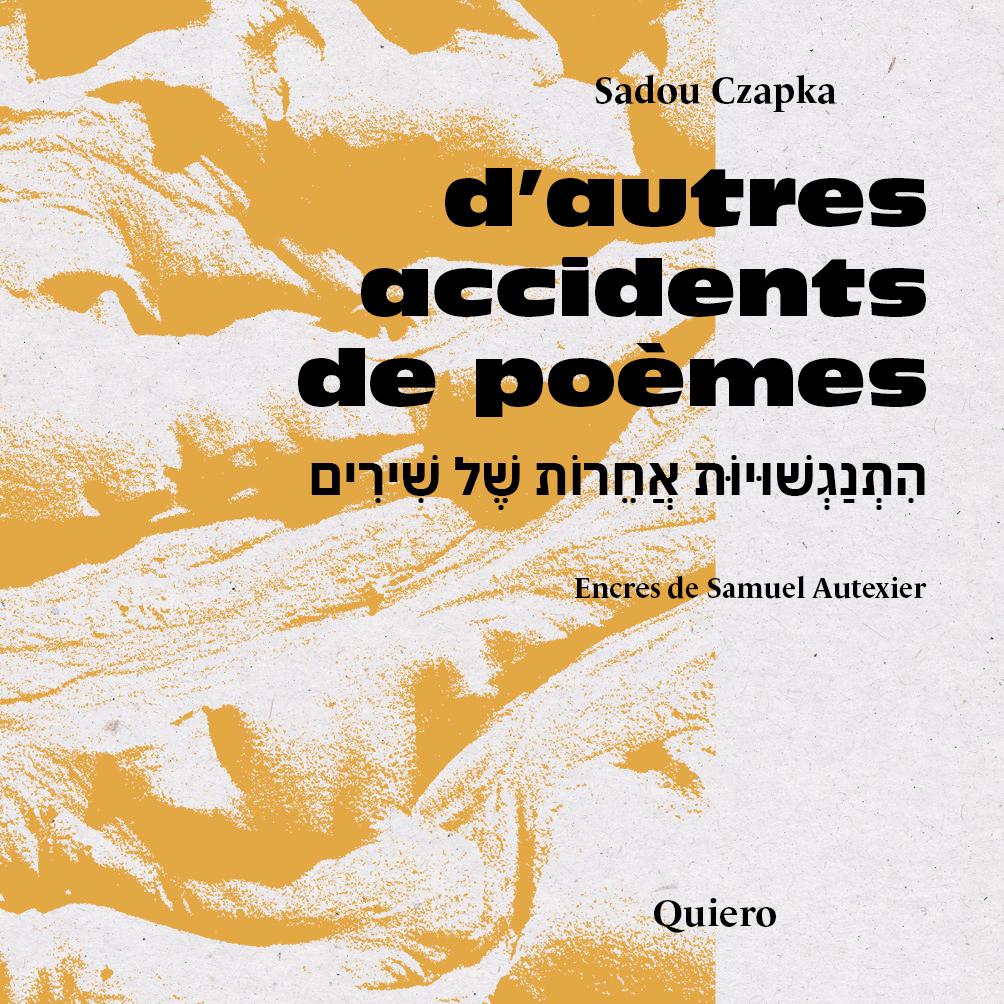

ISBN : 978-2-493205-03-2

© Perspective cavalière, 2023

Graphisme : Débora Bertol

Nathalie Rouanet

Rouge indien

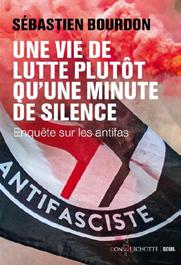

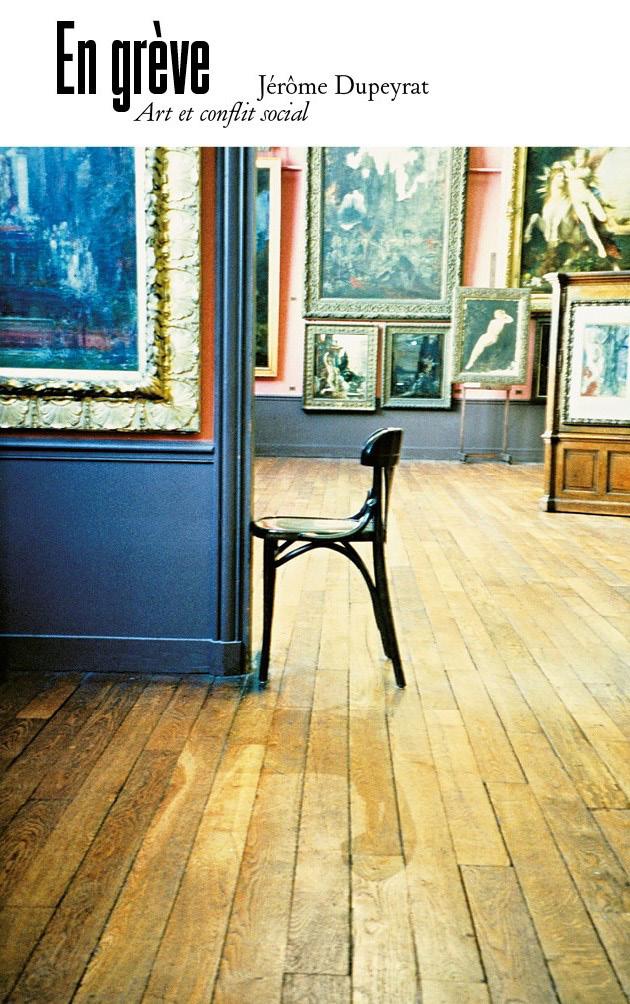

Qui était Amrita Sher-Gil, cette femme au destin fulgurant née en Hongrie et morte en Inde, qui portait colliers de perles et manteaux de fourrure dans le Paris des années vingt et qui a peint la vie humble et aride des habitants de Shimla dans une œuvre aujourd’hui considérée comme majeure ?

Dans Rouge indien, Nathalie Rouanet retrace la brève vie d’Amrita Sher-Gil à la manière d’un scénario : son enfance en Hongrie puis en Inde, ses années de formation à Paris, nourries de rencontres illustres au parfum de scandale, et sa fin tragique alors qu’elle n’avait que vingt-huit ans.

Par sa création et son mode de vie, cette artiste exigeante, à la sexualité exaltée, a posé les bases de la peinture moderne et de l’émancipation féminine en Inde.

Date de publication : 30 janvier 2023

Illustration : Christophe Merlin Contact presse & librairies : Couverture souple avec rabats Étienne Gomez Antony Thalien

12,9 x 19,8 cm 0679918283 06 31 20 71 63

152 pages, 18 € editionsperspectivecavaliere@gmail.com

« Les couleurs de l’Inde l’inspirent, et sa peinture prend corps. Le talent de Nathalie Rouanet est de restituer ces couleurs, mais aussi les odeurs, les goûts, le bruit de l’Inde, et de narrer l’histoire d’Amrita comme on compose un tableau. Bref, une très belle lecture de cette rentrée de janvier ! » (Carine Chichereau)

Née en France, Nathalie Rouanet vit à Vienne. Elle est traductrice en allemand de Nina Bouraoui, d’Hélène de Monferrand et de JeanClaude Carrière, et en français de nombreux essais, catalogues d’art, scénarios et sous-titrages. Elle est aussi slameuse sous le nom de Ann Air.

Une après-midi de juillet 1948, dans une villa cossue des coteaux de Shimla, une Hongroise du nom de Marie Antoinette Gottesmann-Baktay se suicide avec le pistolet de son mari, un Indien sikh. Dans un film, cet événement tragique n’aurait lieu qu’à la fin. Et nous n’apprendrions les détails que petit à petit, comme moi qui ai fait de longues recherches et reconstitué les fragments de l’intrigue image par image, lettre par lettre, bribe par bribe. Au début, il n’y aurait aucun marqueur de temps ni de lieu. Juste :

Photo © Maria Noisternig

Photo © Maria Noisternig

#l’incipit

On entendrait une mélodie de piano, Saint-Saëns ou Gabriel Fauré. Et le doux clapotis d’une pluie de mousson. Un plan large sur une villa à flanc de montagne, tandis qu’apparaîtrait un intertitre :

Sois heureux un instant. Cet instant, c’est ta vie.

OMAR KHAYYAM

La façade de la villa est blanche, les toits sont verts. Les fenêtres en saillie surmontées d’une coupole ressemblent à de petits mausolées. Dans le jardin, des pins de l’Himalaya, des fougères arborescentes et des rhododendrons indiqueraient aux connaisseurs, géographes ou grands voyageurs, la zone dite des « montagnes septentrionales ».

Dans la séquence suivante, la caméra balayerait un salon somptueux. De lourds rideaux et draperies aux fenêtres. Aux murs, des toiles de grand format d’un artiste encore inconnu, des photographies encadrées, des miniatures indiennes. Sur un petit bureau, une lampe Art déco, des livres et des papiers en désordre, une loupe et, dans un cadre, la photographie autochrome de deux petites filles aux coiffures des années vingt et vêtues de déguisements. On entendrait le doux bruissement d’un ventilateur de plafond et un cliquetis de vaisselle. La caméra continuerait son panoramique, puis zoomerait sur une table basse octogonale en bois de cèdre sculpté où des mains d’homme à la peau brune verseraient du thé dans une tasse en porcelaine anglaise. Notre champ de vision engloberait aussi de fins souliers de femme et les plis d’une robe en soie. Un lent travelling arrière révèle- rait alors une femme blanche élégante d’un âge avancé, la soixantaine passée, assise, non, plutôt affalée dans un profond fauteuil, le chignon défait et le visage ravagé – de chaleur, de fatigue, de chagrin ? On ne sait pas. Pas encore. (p. 9-10)

#la séance de pose avec Marie

Paris. Atelier d’Amrita. Au bout du petit matin.

Plan large. Des toiles de grand format d’Amrita, mais aussi de Boris et de Marie-Louise, sont appuyées aux murs : un torse d’homme, plusieurs nus féminins dont celui du modèle noir des Beaux-Arts, des portraits, des autoportraits, des natures mortes, des paysages parisiens, des villages de Hongrie. Amrita est au chevalet. Elle porte un ample tablier de peintre noir et des bracelets de perles qui cliquettent à chacun de ses gestes. Ses cheveux sont sommairement attachés en chignon. Le soleil du matin éclaire le fauteuil Récamier couvert d’un drap blanc, où est allongée une jeune fille appuyée sur les coudes, un livre entre les mains, nue sous une étoffe de soie où l’on devine un dragon brodé.

– Écoute ça, Amrita, on croirait qu’il l’a écrit pour toi :

Tes pieds sont aussi fins que tes mains, et ta hanche

Est large à faire envie à la plus belle blanche ;

À l’artiste pensif ton corps est doux et cher ;

Tes grands yeux de velours sont plus noirs que ta chair…

#les funérailles d’Amrita

Le bûcher a été préparé, du bois mort empilé, au sommet une litière en bambou. Les mains aimantes y déposent Amrita.

EXTERIEUR. JOUR

Les amis sont venus chargés de fleurs ; jasmin, soucis et laurier rose, poudre de santal rouge et ghee répandus sur son corps.

Puis son père accomplit le rituel. Le vieux lion, barbe et crinière blanches, calme comme la rivière, son regard noir troublé de larmes, allume le bûcher et chante le Kirtan Soliha : « Le parfum de santal venu de l’est est l’encens, le vent est l’éventail... »

Bientôt la fumée monte, le bois s’enflamme, les flammes lèchent la défunte. Rouge carmin, rouge garance, rouge indien. Puis le silence.

On n’entend plus que le crépitement du feu et les sanglots de la mère. Sa robe noire flotte dans la brise légère.

Des étincelles éclaboussent le ciel, les pétales de fleurs s’envolent. Et dans la profondeur des braises, nous entendons craquer le crâne et le bois.

Ce n’est que quelques jours plus tard qu’on rassembla ses cendres et qu’on les dispersa dans la rivière sous la lueur argentée de la lune.

Ne pleure pas les beaux jours Parce qu’ils sont passés, Souris parce qu’ils ont été.

Depuis ce 5 décembre 1941, quatre buffles noirs attendent leur dernier coup de pinceau.

Recensions :

- "Rouge indien", par Yves Mabon, Lyvres, 30/01/2023 : https://www.lyvres.fr/2023/01/rouge-indien.html

- Séries de vidéos de Nathalie Rouanet publiées sur les comptes Facebook/Instagram de Perspective cavalière, 01/2023.

- "Amrita Sher-Gil, un destin hollywodien", par Daphné Bétard, Beaux-Arts Magazine, 03/2023 : https://www.beauxarts.com/produit/beaux-arts-magazine-n465/, p. 40.

- Entretien radiophonique avec Nathalie Rouanet (et Étienne Gomez), par Sylvie Gillot, "Remue-méninges féministes", Radio libertaire, 04/04/2023 : https://www.anarchiste.info/radio/libertaire/podcast/semaine/202314.html

- Entretien avec Nathalie Rouanet, par Jean-Davy Dias pour RegArts: https://regarts.org/Interviews/Nathalie_Rouanet.php

Amrita Sher-Gil sur Arte : Amrita Sher-Gil reine de la peinture moderne (Invitation au voyage, 31/02/2022) : https://www.arte.tv/fr/videos/108267-001-A/en-inde-amrita-sher-gil-reine-de-la-peinture-moderne/ Amrita Sher-Gil, reine de la peinture moderne - Delhi, capitale de l’Inde moghole - À Pondichéry, le soleil a rendez-vous avec Vénus (Invitation au voyage, 04/02/2023) : https://www.arte.tv/fr/videos/109357-004-A/invitation-au-voyage/

Rencontres en librairie/sur des salons avec Nathalie Rouanet : Zeugma (Montreuil), 27/01/2023 ; salon Animalia/Inde (Mairie du XIXe), 29/01/2023 ; Le Tracteur Savant (Saint-Antonin-Noble-Val) ; "Resto Littéraire", Chapitre 3 (Vesoul), 13/05/2023.

Hors Collection

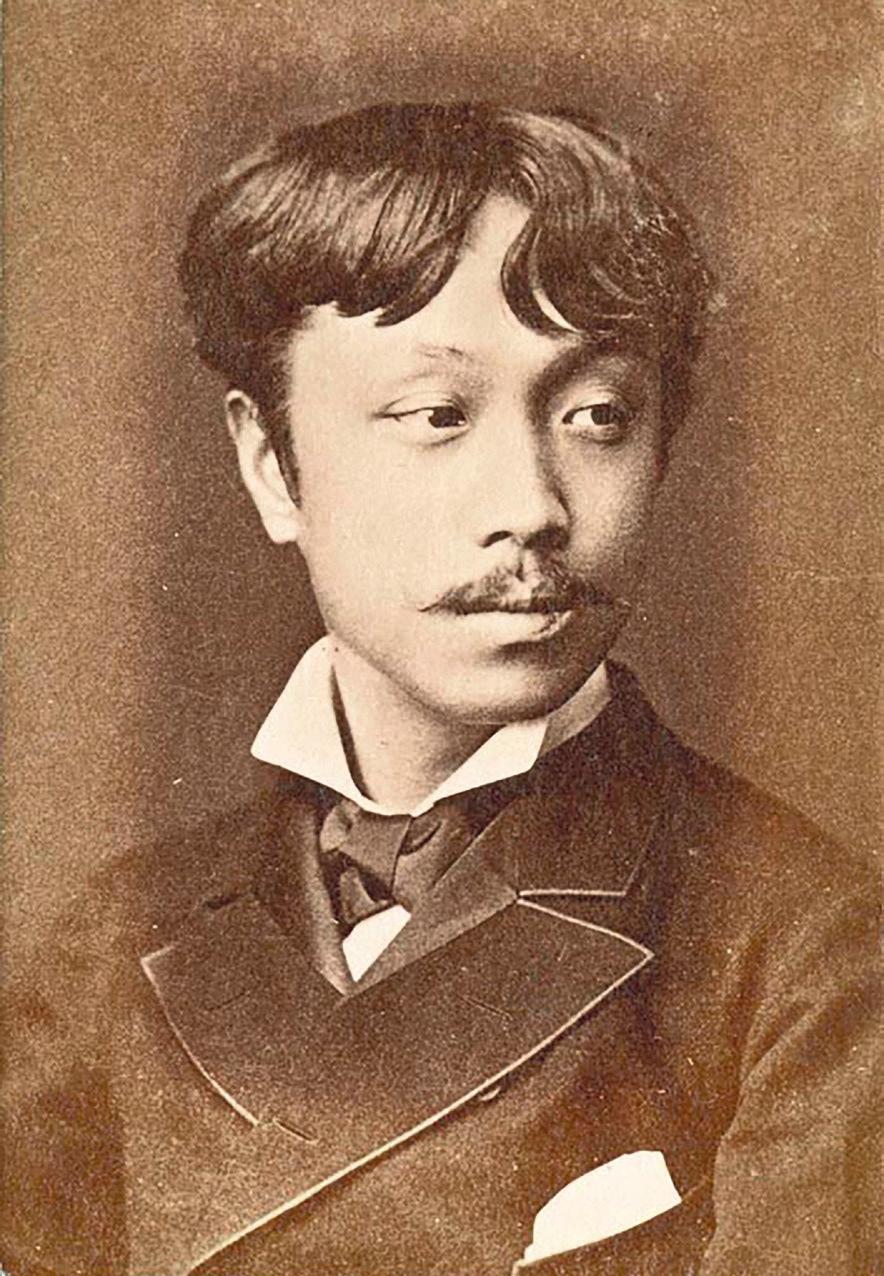

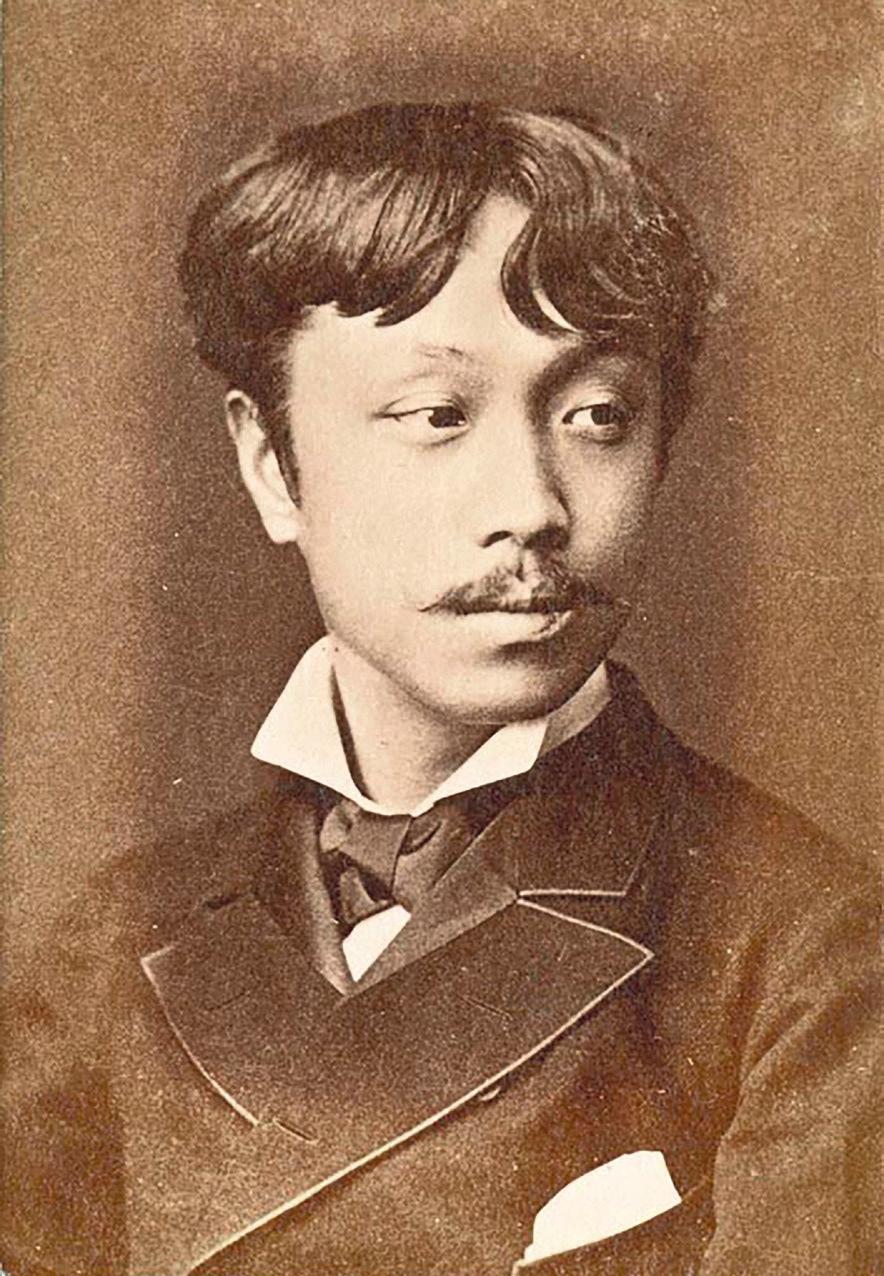

Saionji, l’ami japonais de Clémenceau de Philippe Pivion

Format 14 par 21 cm Pages 254

Reliure : Dos carré collé cousu

ISBN :

Prix : 22 € / CHF.- 30

Parution : octobre 2023

Rayon : Roman Historique

MOTS CLEFS :

Commune - Guerre de 14/18 - Japon

Éditions À plus d’un titre

Nouveauté novembre 2023

Saionji, l’ami japonais de Clémenceau

Philippe Pivion

Durant les années d’apprentissage de Saionji, ces années parisiennes, il fut un ami fidèle de Georges Clemenceau. Les deux hommes ont eu une complicité, une intimité pourrait- on dire, dont ils ne déferont jamais. Très curieusement, nous n’avons, là encore, plus trace de leurs échanges épistolaires; ils ont, semble-t-il d’un commun accord, fait disparaître leur correspondance. Que pouvait-elle recéler qui nécessitât qu’elle fût détruite ?

Saionji et Clemenceau sont les deux personnages historiques principaux de ce récit. Il m’a paru nécessaire de cerner le contour des événements qui les conduisirent à se cramponner à certains principes plutôt qu’à d’autres. En s’imprégnant des bouleversements des années 1870, le lecteur pourra, je l’espère, déceler les ressorts de leur cheminement. Ainsi, comment expliquer que Clemenceau en 1918 se soit à ce point obstiné pour que la Conférence de Paris, destinée à élaborer le traité de paix avec l’Allemagne notamment, s’ouvrît le 18 janvier 1919 et que le traité lui-même fût signé à Versailles, si nous ne faisons pas un retour en arrière au 18 janvier 1871 ?

Ce faisant, nous nous éloignons du sujet, penserez- vous. Il se peut, mais pouvons-nous aborder l’évolution intime de ces hommes qui ont marqué l’histoire si nous ne mesurons pas les contradictions d’alors ?

Mais si se cachait aussi une autre vérité derrière le masque impénétrable des photographies officielles, un secret enfoui dans les tréfonds de l’histoire, un secret partagé avec Clemenceau ? Alors la narration peut prendre l’allure d’un puzzle, le roman devenir un récit. Le lecteur en sera peut- être troublé, décontenancé, mais c’est le choix de l’auteur, de découvrir cette autre possible vérité.

Philippe Pivion est l’auteur de :

La mort est sans scrupules (éditions du Losange), L’estafette (éditions Ramsay) Brigadistes ! (Ouvrage collectif éditions du Caïman) et, au cherche midi de la trilogie, : Le Complot de l’Ordre noir, Le Livre des trahisons et Dès lors, ce fut le feu.

Distribution pour la France : SERENDIP LIVRES : 10, rue Tesson 75010 Paris - contact@serendip-livres.fr

Fax : 09 594 934 00 /// tél. : 01 40 38 18 14 - gencod dilicom : 3019000119404

Distribution et diffusion pour la Suisse : Éditions D'en bas - Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne

Tél. +41 21 323 39 18 /// Fax. +41 21 312 32 40 - www.enbas.net

Philippe Pivion

Saionji, l’ami japonais de Clemenceau Roman

Éditions À plus d’un titre

Philippe Pivion

20/06/2023 08:50

Saionji, l ’ ami japonaisde Clemenceau

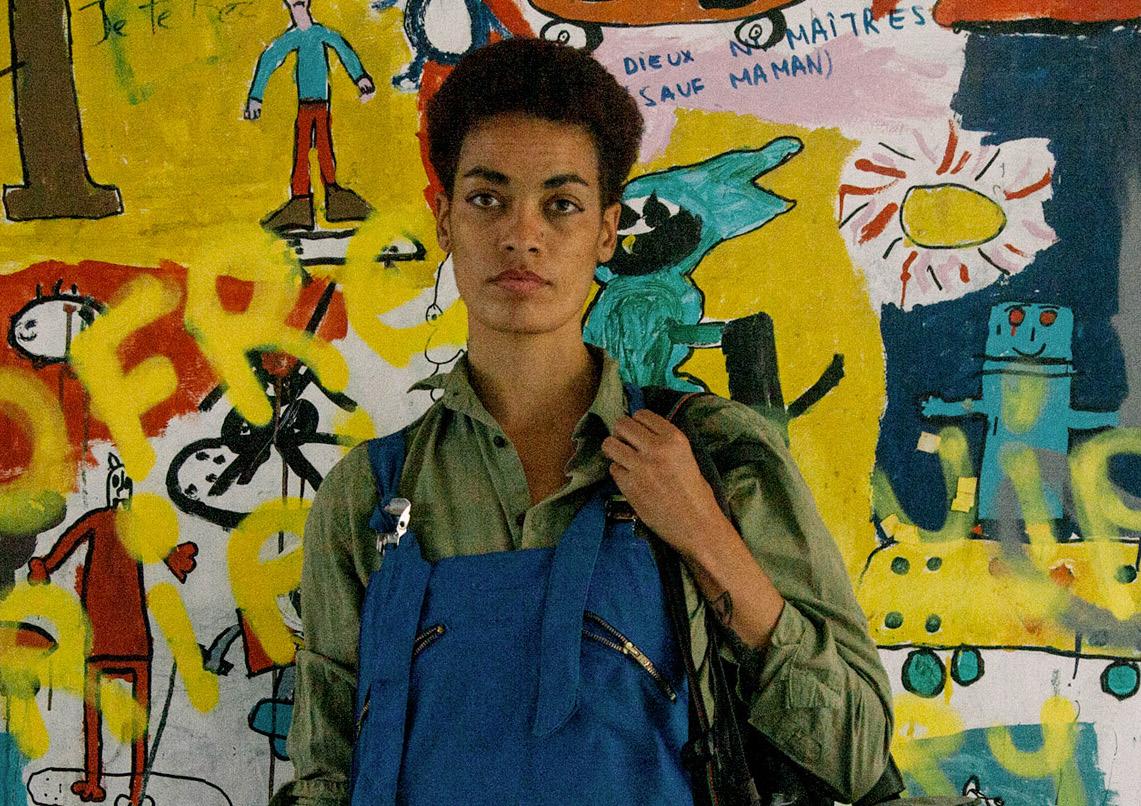

PERRINE LE QUERREC

Les pistes

Trois personnages dans 42 univers parallèles et toujours la mort, le sang, l’amour, les rêves.

Il y a Eva, il y a Piotr, il y a Tom. Une femme, un homme, un enfant. Trois personnages jetés dans 42 univers parallèles. La vie s’y manifeste, happée par la mort, l’amour tangue, la violence guette, menace, jaillit. Il y a la force du désir et celle des rêves. Ici Eva se saisit d’un verre, Piotr boutonne sa chemise, le petit Tom appuie sur les pédales de son vélo. Des gestes se font, se défont. Des sentiments naissent, meurent écrasés, survivent, s’effondrent, se métamorphosent. C’est la nuit, c’est le jour. L’avenir se joue avant le passé et le passé se vit encore au présent. Le temps se distribue dans l’univers. Fusion. Tout se répète, rien n’est identique. Une piste vaut un monde, un monde vaut ce que valent ces trois destins et les mots pour les dire. C’est la guerre, ses décombres, ses cadavres mutilés qui crient. C’est l’été, l’or en lumière et les corps qui s’aiment derrière les persiennes. Il y a du sang, des gorges tranchées. Les pistes ainsi se déclinent, les fonctions changent, l’action se diffracte. Reste l’écriture, les signes qui dansent sur la page tremblante et un écho intrigant qui s’élève.

collection ShushLarry

format 11 x 17,5 cm, broché isbn 978-2-88964-059-1

prix CHF 16.50 / € 13

rayon littérature genre roman parution 4 janvier 2024

a&f LES PISTES Perrine Le Querrec trois mêmes l’enfant et chemise, Ève, l’écriture. Trois s’entraînent, une mulTentatives montage et démonte. ville depuis quitté vingt charnière de ces

Querrec 26.06.23 06:36 art&fiction

Fictions

ShushLarry Perrine Le

De la même autrice:

VERONIQUE BERGEN, ARTPRESS, FÉV. 2019

si vous aimez les intrigues, les jeux de piste, le sang, l’amour, les rêves. Smoking / no smoking d’Alain Resnais, Godard, et l’écriture.

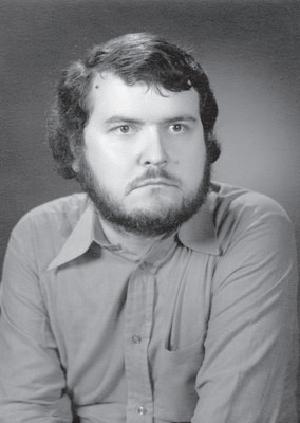

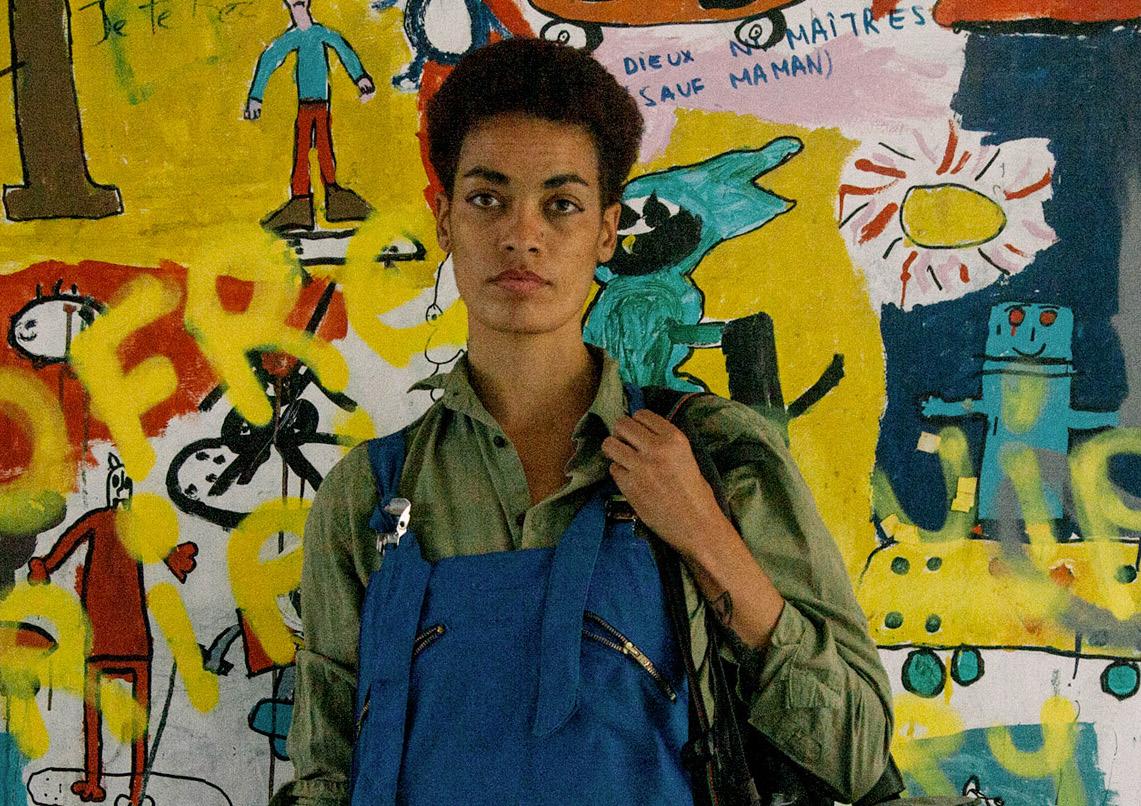

Perrine Le Querrec est née à Paris et c'est dans cette ville qu'elle a écrit ses vingt premiers livres. Livres de poésie et de prose, livres graphiques aussi faits d'archives et de silences, de trous et de pliures. Où le travail sur la langue et les signes ouvre des perspectives politiques, des champs d’expérimentation. Perrine Le Querrec a notamment publié La Construction (art&fiction, 2018) qui présente les plans d'un hôpital psychiatrique mais dont le véritable architecte est le lecteur. Elle a depuis quitté la ville pour le Berry et c'est là qu'elle écrira ses vingt prochains livres. Les pistes ont été menées à la charnière de ces deux vies.

©

Xavier

Loira

©

Xavier

Loira

Éditions d’en bas, 2022 La Contre Allée, 2020 art&fiction, 2018 La Contre Allée, 2022

Portrait

« L’œuvre singulière de Perrine Le Querrec se donne les moyens d’une grande inventivité formelle afin de donner voix à ceux qu’on enferme. »

Souvent ils commencent de haut les films, d’en haut EN PANORAMIQUE le survol d’une forêt un désert filant le brouet des cascades, alors commencer l’écriture comme ça de haut en survol, pas même un horizon mais la page bouchée par le grand pays le grand paysage et puis descendre, fendre l’air jusqu’au trottoir, gros plan sur une petite tennis blanche sur la pédale d’un vélo, des mains d’homme qui boutonnent une chemise, une femme tenant un verre, nuque dévoilée par ses cheveux relevés, l’enfant et son vélo, la femme qui boit, l’homme devant le miroir.

Une histoire qui n’a plus rien d’une histoire, mais une masse compacte de paysages, de terres immergées – une géographie mutante.

La première piste

Sur un trottoir très noir la petite tennis blanche et le revers d’un pantalon trop grand, l’enfant pédale sur son vélo en chrome, il est très sérieux ne quitte pas le trottoir très noir des yeux il ne sourit pas ne chantonne pas, il roule aussi vite qu’il le peut, il appuie régulièrement un pied

Perrine Le Querrec | Les pistes Extraits

après l’autre de toutes les forces de ses cinq ans il quitte le périmètre de sa maison du quartier de la ville si possible, sans rien d’autre que sa volonté et son absolue incompréhension des deux adultes laissés dans la maison sous un tumulte de cris, sa mère encore ivre le verre qu’elle ne quitte plus, toujours entre elle et son fils, elle et son mari, elle et sa vie, elle et les autres, elle et elle il y a le verre plein puis vide puis plein puis les rires les larmes les mots toujours les mêmes, les violences les excuses les saletés les assiettes vides de Tom l’enfant à la bicyclette, le ventre vide de Tom le cœur vidé de Tom le ventre tordu de Tom, les yeux secs Tom roule en direction du soleil, mètre après mètre s’éloigne de cette maison où elle est tombée entre l’évier et la table le verre au-dessus de sa tête comme un trophée elle ne l’a pas renversé, et alors s’approche papa il sort de la chambre où il vient de s’habiller boutonner les mille boutons de sa chemise devant le miroir il tente d’être sourd aveugle totalement sourd totalement aveugle, ni femme ni enfant, le petit Tom devant lequel il passe à présent sans mot dire, enjambant sa femme pour se servir un café qu’il boit très rapidement devant la fenêtre, ce qui se passe dans son dos ne le concerne pas, le petit Tom espérant qu’il se retourne qu’il aide

10 PERRINE LE QUERREC

Perrine Le

|

Extraits

Querrec

Les pistes

LES PISTES 11

maman à se relever qu’il aide Tom à lacer ses tennis qu’il termine son café enjambe sa femme dans l’autre sens, décroche son manteau l’enfile et sort tandis que Tom que sa mère appelle pour qu’il vienne l’aider, lace ses tennis par des pensées magiques et sort à son tour, enfourche son vélo et quitte à jamais cette maison cette mère ce père ces inconnus qui n’ont pas lacé les deux brins blancs de ses tennis, quel dommage le lacet s’est défait et le lacet coincé et l’enfant est tombé et une voiture est arrivée.

Il faut vite prendre du recul un très large recul ne pas regarder la tennis souillée le visage de Tom son œil étonné grand ouvert sur l’azur qu’il emporte dans sa rétine, il nous faut nous échapper de la place du meurtrier vite remonter au ciel traverser les nuages s’approcher du soleil la ligne noire du trottoir n’existe plus la petite ville non plus l’écriture survole une immensité végétale, l’écriture-aigle.

La seconde piste

Envol vol survol, sous le ventre de l’aigleécriture la fourmilière ; fondre sur la page réseau serré de la ville à coups de bec déchiqueter les nœuds de l’espace, voici la ville aux millions de lumière, de fourmis, de fenêtres

Perrine Le Querrec | Les pistes Extraits

brisées par l’écriture en mille éclats elle percute les mains tremblantes de Piotr assis au bord de la table de consultation reboutonne sa chemise pâle froissée. Le médecin range ses outils ses mots ses déclarations, il a énoncé la vérité l’arrêt de mort, énumère les traitements les espoirs les possibles un à un les boutons glissent résistent refusent de plus en plus minuscules les trous possibles pour s’habiller reprendre forme humaine, les deux mains se cognent s’évitent se grimpent dessus la fente le bouton se dérapent s’évitent, Piotr de plus en plus lentement l’espoir que la voix du médecin ralentisse ne perfore plus sa vie, qu’elle s’épuise retienne la guillotine du diagnostic encore un instant avant le dernier bouton étrangleur se redresser dans la chemise froissée se relever sur deux jambes d’aplomb quand tout bascule tout a basculé la vie la mort jusqu’alors il ne les avait jamais vues comme le pile et face de la même imposture il est bien obligé à présent, Piotr enfonce sa chemise boutonnée lundi avec mardi avec mercredi avec jeudi avec vendredi avec samedi avec dimanche, chaque jour devient unique, il lui reste des jours à vivre quelques jours quelques semaines il ne pourra pas apprendre à son fils Tom à faire du vélo courir à ses côtés en tenant

12 PERRINE LE QUERREC

Perrine

Le Querrec | Les pistes Extraits

en équilibre l’enfant la bicyclette la route l’avenir et le lancer l’encourager l’applaudir tout au long de sa vie, il n’a plus que quelques jours quelques semaines pour trinquer avec sa femme cogner verre contre verre À l’amour ! À nous ! À toi ma merveilleuse ma sublime ma flamme je n’ai rien dit pas assez, pas tout de l’odeur de ta nuque sensuelle lorsque tu replies les ailes de tes cheveux ta tête s’incline vers moi ton sourire tes silences plein du monde autour de nous la danse de Tom bondissant dans ses tennis blanches qu’il refuse de quitter, il est la perfection enjouée babil incessant dans la vie de l’homme condamné sous forme d’une ordonnance de traitements palliatifs oh la douleur de l’homme arraché au monde dont il ne discerne déjà plus les détails quotidiens et merveilleux mais plane, vol bruissant plumes noires au-dessus de son propre corps couché dans le cercueil dont le couvercle se referme, la terre jetée au visage les yeux fermés par les larmes de sa femme et l’interrogation du petit Tom le visage tourné vers le ciel où on lui a dit que son père était monté, avec l’écriture gravir mot à mot le deuil par un dernier trait de plume noire se débarrasser de la gravité et planer de plus en plus haut audessus du cimetière

LES PISTES 13

Perrine

Le Querrec | Les pistes Extraits

En librairie le 17 mars 2022

Format: 14 x 21 cm

Pages: 80 p.

Reliure: broché, collé

rayon: littérature

CLIL: 3641

CULTURA: LI00AC

Prix: 12 € / 16 CHF

ISBN: 978-2-8290-0641-8

Éditions d’en bas

Rue des Côtes-de-Montbenon 30

1003 Lausanne

021 323 39 18

contact@enbas.ch / www.enbas.net

LES ALOUETTES

Perrine Le Querrec

PRÉSENTATION

Les Alouettes brisent les silences qui cadenassent les violences faites aux femmes, ces silences qui sont une autre forme de violence déjouée grâce à la force des mots, grâce à la force des femmes.

Ce livre est issu de rencontres de Perrine le Querrec auprès de femmes qui ont partagé les violences qui ont fauché leur vie. De leurs mots elle compose les textes des Alouettes.

Voici ce qu’écrira Agnès, une des participantes, à l’issue de ce travail : « … j’avais participé à quelque chose qui me dépassait. Quelque chose qui était mon histoire, mais aussi celle des autres femmes ayant pris part à l’exercice et celle de ces sœurs inconnues qui peuvent se reconnaître dans ces poèmes. La force des mots qui sont les miens, traduits sous une forme qui les rendent universels. C’est moi, oui, mais il n’est plus question de moi. Il est question, de moi, de toi, d’elle, de chacune qui a pu vivre des choses inacceptables. »

AUTEUR

Perrine Le Querrec est née en 1968 à Paris. Elle publie de la poésie, des romans, des pamphlets. Elle écrit par chocs, construit une langue et un regard à la poursuite des mots réticents, des silences résistants. L’image comme l’archive sont des matériaux essentiels à sa recherche poétique, tout comme son engagement auprès de ceux dont la parole est systématiquement bafouée. Roman chorégraphique, écriture iconographique, poésie accompagnée d’improvisations musicales, travaux d’écritures avec des photographes, des plasticiens, les champs d’expérimentation de Perrine Le Querrec s’enrichissent de tous les vocabulaires de création.

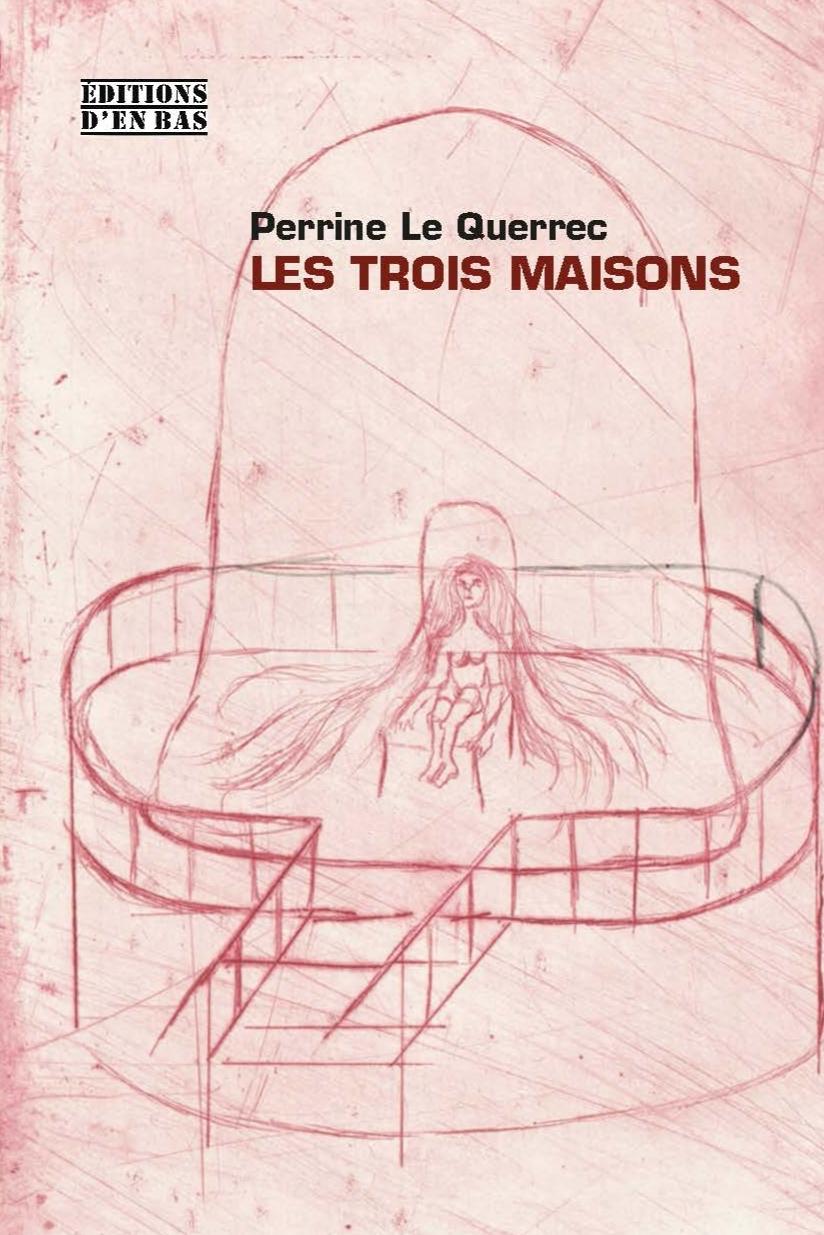

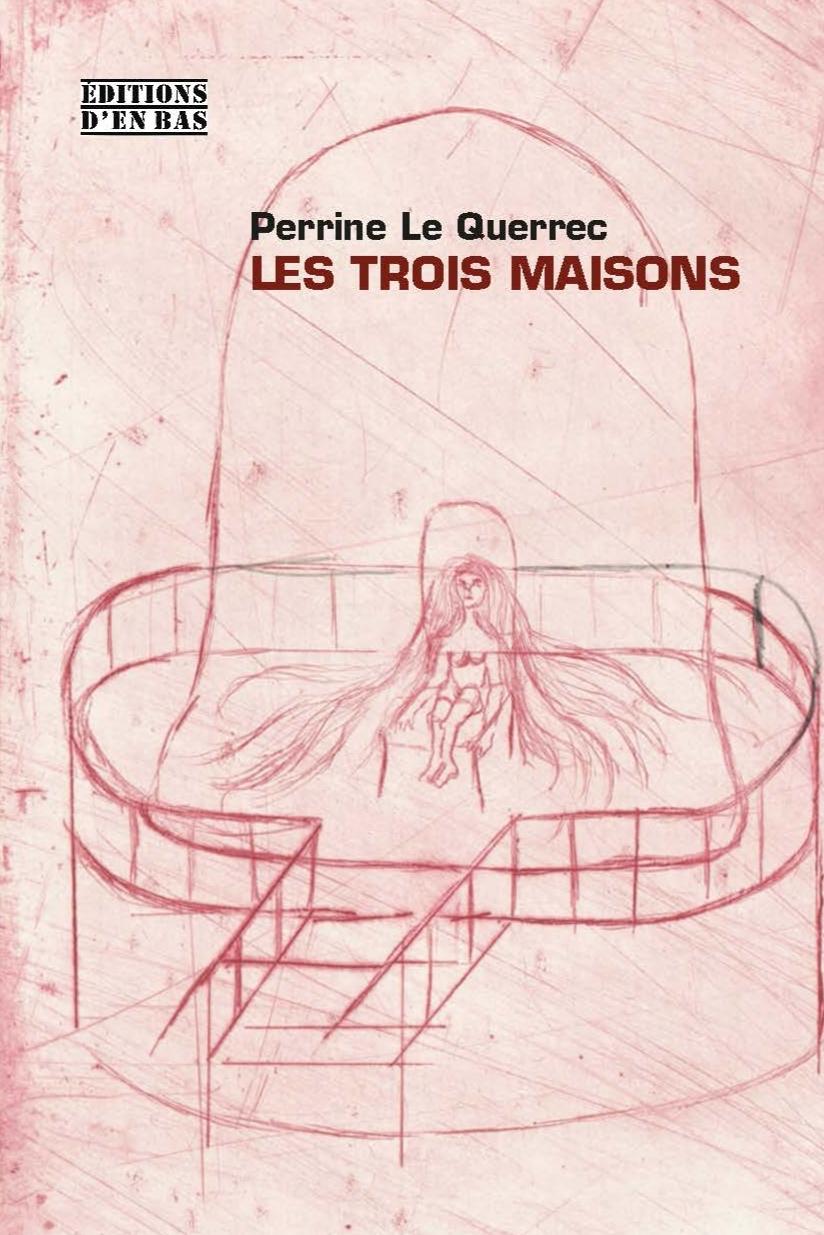

Comptent parmi ses dernières publications Bacon le cannibale (Hippocampe), Le plancher (L’Éveilleur), Les tondues (Z4 éditions), La ritournelle (Lunatique), Les trois maisons (Éditions d’en bas, 2021).

9782829006418

Format: 14 X 21cm

Pages: 144 p.

Reliure: broché, collé

Illustrations

Rayon: roman historique francophone

CLIL: 3506

CULTURA: LIVRE - LITTÉRATURE LITTÉRATURE FRANÇAISE Fiction francophone. Semi-poches texte inédit

Prix: € 17

ISBN: 978-2-8290-0610-4

PERRINE LE QUERREC LES TROIS MAISONS

ROMAN

Jeanne L’Étang naît à Paris en 1856.

Bâtarde, fille de folle, elle passe les premières années de sa vie enfer-mée dans l’étroit comble d’une maison parisienne.

Lorsqu’elle s’en échappe, c’est pour être enfermée ailleurs: la maison des folles - la Salpêtrière -, puis la maison close.

Ces trois maisons délimitent le destin de Jeanne L’Étang : à travers les murs lui parviennent l’agitation parisienne, la guerre de 1870, la Commune, les grands travaux d’Haussmann.

À l’intérieur des murs, elle rencontrera Degas, l’un de ses amants au bordel, Charcot, maître des hystériques e la Salpêtrière, Freud, son assistant pour quelques mois.

Folie et luxure, misère et vices, chaque maison possède ses propres codes, son vocabulaire, ses silences, ses issues.

Mot à mot, année après année, Jeanne L’Étang apprendra à parler ces langues.

L’AUTEURE

Ses rencontres avec de nombreux artistes dans le cadre de son métier de recherche et de documentation nourrissent sa propre création litté-raire et pluridisciplinaire, comme le fait sa fréquentation assidue des archives de toute nature.

9782829006104

MOTS-CLEFS

enfermement, folie, prostitution, exploitation des femmes

Elle publie son premier roman, Coups de ciseaux, en 2007, mais c'est surtout Le plancher, publié en 2013, qui rend le mieux compte de son ancrage profond dans la recherche documentaire (archives d’hôpitaux psychiatriques en l’espèce), et lui donnent accès à une certaine notorié-té. Dans Ruines (2017) elle se penche sur la vie d’Unica Zürn et dans Bacon le cannibale (2018), à partir d’un travail sur les archives de la Fondation Francis Bacon, elle explore le lien de l’artiste britannique à la langue poétique.

Rue des Côtes-de-Montbenon 30 | 1003 Lausanne Tél : +41.21.323.39.18/ Fax : +41.21.312.32.40 contact@enbas.ch www.enbas.net

Maria Kakogianni

Titre : Iphigénie à Kos

Sous titre : monologue polyphonique Collection : Traversées

Largeur : 13 cm

Hauteur : 20,5 cm

Poids théorique : 100 gr

Nombre des pages : 28

Prix : 13€

Tirage envisagé : 600

Quantité disponible pour Serendip : 250

ISBN : 978-2-9581188-8-4

9782958118884

Biographie : Maria Kakogianni est née à Athènes travailleuse du texte et philosophe. Elle a publié des ouvrages dans des domaines variés, alliant philosophie, littérature, poésie, et essai politique. Parmi ses publications

•Printemps précaires des peuples éditions Divergences, 2020, illustrations de Satya Chatillon ; Ivre décor (Hippocampe éditions 2020, Keimena books 2023) ; Surgeons et autres pousses (éditions Excès 2022), en collaboration avec Marie Rouzin et Amalia Ramanankirahina pour l'intervention graphique.

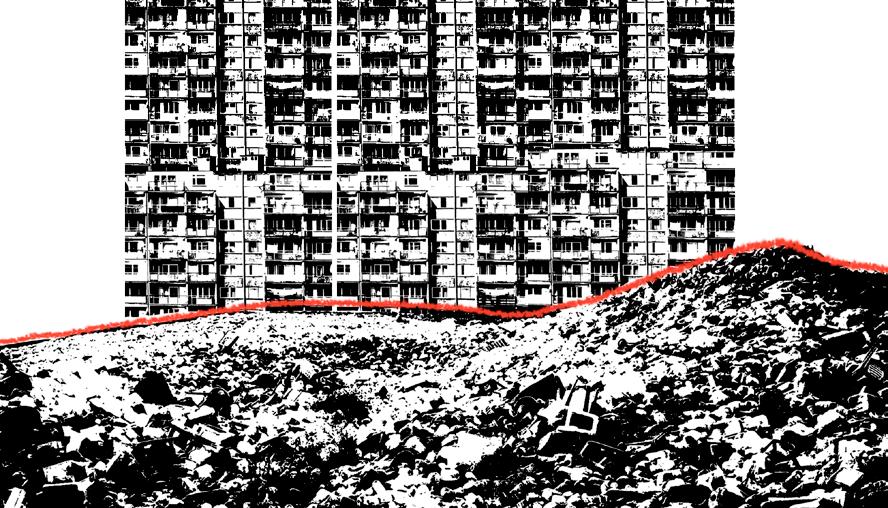

Pitch : Impatiente de partir pour Troie, l'armée grecque est retenue à Aulis. Le vent ne souffle pas. L'oracle dit qu'il faut sacrifier la jeune Iphigénie, fille du chef de l’armée. Aujourd'hui, Aulis est un paysage ravagé : les restes d’une ancienne carrière, un immense complexe industriel, fermé depuis des années, un chantier de construction naval...

Difficile d'habiter cette terre maintenant, et encore plus d’habiter nos mythes. Et si Iphigénie était une vielle sage-femme à la retraite ? Une femme enceinte venant du Cameroun attend son transfert au camp de

réfugiés de Samos, sur le palier, une vieille dame lui offre un verre d’eau, sa voisine, Iphigénie. Une femme se promène au bord de la mer. Elle nous convie dans ses errances, ses réflexions et ses affects, aussi intimes

Pendant que la catastrophe écologique et sociale fait ravage, un nouvel oracle annonce : Il n'y a pas d'alternative. Un homme d'une quarantaine d'années demande à Iphigénie du feu, mais un simple échange verbal semble impossible, empêché. La femme au bord de la mer monologue, les souvenirs de son enfance lui reviennent par bribes, confondant mythe et réalité, des voix du passé se multiplient, des hallucinations au présent aussi. Un petit vent souffle. Au rythme des vagues des questions arrivent : Qui parle ? Que peut une rencontre ? Estce que les bateaux sont partis ?

que collectifs. Dans un monologue polyphonique, au rythme des vagues, des questions arrivent : Qui parle ? Que peut une rencontre ? Est-ce que les bateaux sont partis ?

Ce texte réinvestit un genre classique, celui de la transfiguration des mythes de la littérature antique pour en donner à la fois une autre forme et un autre contexte. Un texte à la fois poétique et politique. Il a été mis en scène à Avignon dans le Off en 2023 après avoir reçu le soutien du programme des résidences écrivains Seine Saint-Denis, et d’une résidence d’écriture à La Maison du Spectacle

– La Bellone (Bruxelles.)

« Un ancien mythe grec raconte qu’il fallait sacrifier la jeune Iphigénie à Aulis, afin que les bateaux partent pour la guerre de Troie. Les restes d’une ancienne

carrière, une usine à produire du béton, une usine de traitement de déchets chimiques, un chantier de construction naval. Voici Aulis aujourd’hui, de guerre lasse.

Entre deux camps de réfugiés, sur l’île de Kos, Iphigénie, une sagefemme à la retraite, aide une femme enceinte venant du Cameroun à accoucher. Chaque jour, d’autres bateaux partent vers le pays de la ville légendaire de Troie. Ce sont plutôt des embarcations de fortune, de canots de sauvetage sans moteur, chaque jour repoussés en pleine mer.

Un ancien mythe grec raconte qu’il

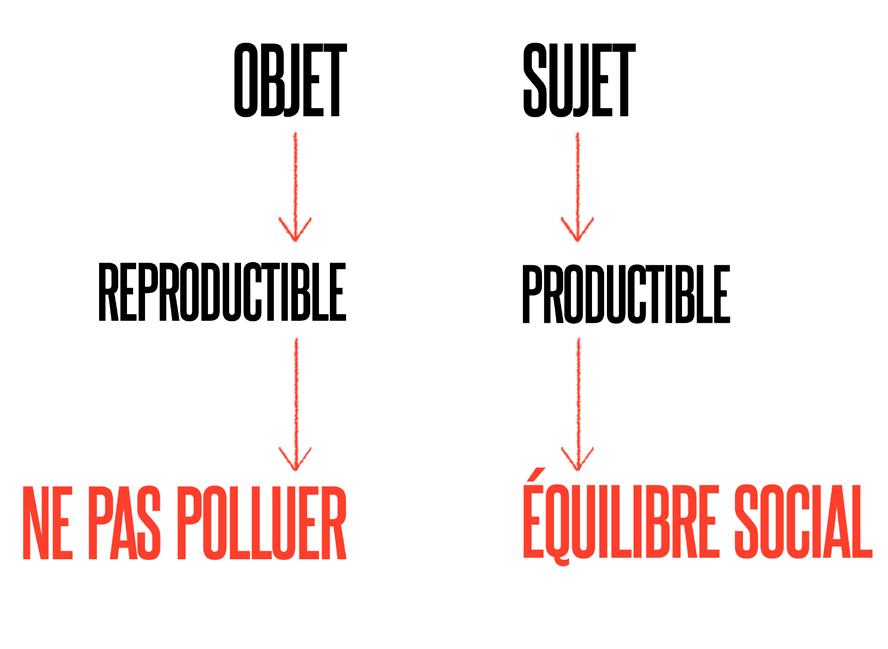

Au point de départ de ce projet, il y a cette double question qui lie la dévastation des milieux de vie, la construction des refuges pour les humains et les non-humains et la nécessité d’autres manières de faire histoire et cultiver des récits. Dans la mythologie grecque, Iphigénie est une figure de sacrifice. Moins connue qu’Œdipe

qu’elle veut, ce qu’elle peut, ce qu’elle doit. Le sacrifice chez elle semble moins lié à un choix dramatique qu’à tout ce que l’absence de choix organise comme tragédie.

Que faire ? Il n’y a pas d’alternative. Quelque chose de ce qui organise notre présent semble aux prises avec les cauchemars d’Iphigénie. Cette Iphigénie qui erre non pas entre différents choix mais dans cet espace infiniment plus petit et plus vaste entre choix et non-choix. Elaborée à partir d'entretiens auprès des personnes parlant plusieurs langues, qui ont des langues maternelles égarées, adoptives, de substitution, « Iphigénie à Kos » n’est pas un récit documentaire qui remplace le mythe, elle ruisselle entre les deux.

Aujourd’hui tout annonce qu’il n’y a pas d’alternative, que même les alternatives existantes seront toujours avortées et les corps qui les auront portées, abîmés.

qui fait un choix aveugle, inconscient, moins exaltée qu’Antigone qui érige un choix fort refusant les lois de la cité, Iphigénie est celle qui hésite, celle qui change d’avis, celle qui semble ne pas pouvoir devenir actrice devant ce

Et pourtant Le réel n’est jamais ce qui se donne comme réalité. Et rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer, de disjoncter.

Extraits :

Ère d’encre.

L’heure où le merle chante au milieu des conquêtes et des migrations.

(Aulis, 2019)

Iphigénie à Kos A la frontière du documentaire et du mythe

L’heure où la réalité dépasse la fiction et celle-ci sort ses griffes. Le soleil est en train de croquer la ligne ondulante d’horizon. Les couleurs font tâche sur tout ce qui voudrait être ou avoir une limite. Chair et pierre, corps, viande, esprit.

Il y a un enfer fêlé pour chaque amour empêché, chaque enfant qui n’arrive pas à dormir, et chaque monde qui n’en finit pas de finir.

Je marche pieds nus au bord de l’eau, la bagnole est garée là-haut.

Je l’ai vue en arrivant, il y avait une enseigne en néon « Iphigénia : εθνικές µεταφορές », dixit « métaphores nationales », c’est une boite de transport, en grec on les appelle métaphores aussi, la boutique était fermée. L’usine de béton aussi, le chantier de construction navale tourne au ralenti. Corps-paysage décrit ravages. Il y a une ancienne carrière, une usine de traitement des déchets aussi. La légende dit que c’est ici, à Aulis, qu’il fallait sacrifier la jeune vierge Iphigénie pour que les bateaux partent ainsi pour la guerre de Troie. Mais Aulis ? Pourquoi on l’a sacrifiée elle ? Comment habiter cette terre maintenant ? Et nos mythes.

Depuis peu, un petit théâtre a été aménagé entre les collines de sable de l’ancienne carrière. La roche précédemment abattue forme l’hémisphère où sont maintenant accueillis les gradins des spectateurs. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m’a pris de venir ici me promener aujourd’hui. Cela n’a rien à voir avec le théâtre, je le sais, c’était une excuse. Cela fait des années que je suis partie, je fais partie de ceux qui ont pu partir. Ce matin, en me réveillant, sous un air de confusion, je me suis sentie en mission, tiens je vais aller voir le théâtre qu’ils ont construit. Une mission c’est bien, ça occupe. - Je donne mon corps à la Grèce. Sacrifiez Iphigénie, allez détruire Troie ! Voilà les monuments que je léguerai à la longue mémoire des siècles ; ce sont là mes enfants, mes noces, ma gloire. Ce n’est pas moi, c’est Iphigénie qui parle, mais je ne crois pas un mot, surtout ici. On lui annonce une noce avec un beau gosse, Achille, c’est finalement un sacrifice pour que les bateaux partent à la guerre. Au début elle refuse, elle veut vivre, puis elle accepte. Quelle mouche l’a piqué ? L’exaltation patriotique ne me convient pas. Elle n’a pas légué ça à la mémoire des siècles. Ça doit être autre chose, mais quoi ? Iphigénie, de quelle lutte serais-tu le nœud ?

Michel Serfati

Genre : roman

Format : 12 x 18,5 cm

Pages : 240

Prix : 18 €

ISBN : 978-2-490-251-83-4

Né en 1953 à Belfort, Michel Serfati entre en littérature avec Finir la guerre, sélectionné au Festival du Premier roman de Chambéry en 2016. Il publie ensuite, toujours chez Phébus, L’Enfant de la colère en 2020.

Qui est Ismène ? Fille de Jocaste et de Œdipe, sœur d’Antigone, d’Étéocle et de Polynice, que savons-nous d’elle en dehors des illustres membres de sa famille ? Rien, sinon qu’elle n’existe que comme reflet du destin tragique de sa sœur. Michel Serfati lui invente une vie après la mort d’Antigone, l’imagine quittant Thèbes avec sa servante Philarète, découvrant Athènes, rencontrant Sophocle à qui elle raconte le drame de sa famille les Labdacides, revenant à Thèbes pour assister à la mort de Créon puis, prenant définitivement le large pour mener une Odyssée au féminin, perdant, dans son exil, son statut de princesse. Le charme de ce livre est que l’auteur s’amuse avec la mythologie, nous dresse le portrait d’une femme belle et aventureuse qui se délie des liens ataviques qui la gardaient prisonnière pour inventer sa vie et découvrir le monde.

Janvier

Contact : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr Téléphone : 06 62 68 55 13 Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils Éditions du Canoë 2024

XVI

Elle voulait retrouver Sophocle, dont la réputation était maintenant établie bien au-delà de l’Attique. On venait de loin entendre et voir ses tragédies dont certaines avaient déjà été couronnées aux Grandes Dionysies. Ismène regrettait-elle d’avoir, des années plus tôt, peutêtre par vanité aristocratique, repoussé les avances de l’homme, pourtant bien fait de sa personne, si doux aussi ? Voulait-elle se donner à elle-même et donner à celui qui était maintenant parvenu à une gloire certaine une nouvelle chance ? Elle ne le savait trop, la pensée l’avait effleurée, mais elle avait un autre objectif en tête. Elle renoua d’abord avec Lampros, son ancien maître de musique. Le vieil homme tout grisé témoigna toute sa tendresse à l’égard de la jeune femme que, comme chacun, il savait profondément blessée. Leur première rencontre fut l’occasion d’un chant partagé qu’il lui proposa immédiatement, et la magie de leur communion vocale fut instantanée.

Y a-t-il plus belles retrouvailles que de chanter ensemble ? Ton timbre n’a rien perdu de son élégance,

3

tu as encore gagné en tessiture, en amplitude aussi, et je suis frappé de voir combien ton corps, que j’ai senti un peu contraint au premier regard, s’est instantanément déployé au moment où tu as libéré ta voix, c’est tout simplement magique.

Chanter, chanter encore, seule le plus souvent, est une des choses qui me font la vie belle par instants, même si j’ai parfois du mal à me tenir droite.

C’est à lui qu’elle s’adressa pour reprendre contact avec Sophocle qu’elle n’osait solliciter directement. Le vieux maître invita le tragédien pour, lui avait-il fait dire, une belle surprise. La rencontre entre Ismène et Sophocle eut lieu un après-midi dans le jardin de l’hôte, qui rapidement s’éclipsa, prétextant une leçon. Sophocle, dont la cinquantaine n’avait pas altéré le charme malgré quelques rondeurs, ne masqua pas sa surprise devant celle qu’il appela la princesse de Thèbes, mais il sembla lui aussi sur une certaine réserve. Était-ce l’étonnement qui créait cette imperceptible retenue, était-ce l’invisible voile de drame qu’elle portait malgré elle, ou le souvenir d’une humiliation ancienne, fruit de la distance qu’Ismène avait su lui imposer il y avait si longtemps ? L’homme de théâtre se montra cependant courtois, prévenant, curieux de ce qu’elle devenait.

Cher Sophocle, tu sais que j’ai toujours admiré ton génie, la manière dont tu parviens à si bien mettre en scène les passions humaines, et celles qui le sont moins. Partout on vante tes mérites et ton talent.

Rien ne m’a été offert par ma naissance, je n’étais

pas d’une grande famille, comme d’autres, mais mon père m’a fait donner une belle instruction que je tente maintenant de faire fructifier, avec beaucoup de travail, en observant sans relâche les hommes, en écoutant aussi, autant qu’il est possible, la voix des dieux. Je n’ai rien oublié de ton séjour à Athènes, de la manière céleste dont tu as rayonné devant tout le groupe de jeunes gens que vous formiez autour de Lampros. Et je constate avec un grand plaisir que, malgré les deuils si insupportables qui t’ont frappée, tu n’as rien perdu de ta beauté.

— C’est de ces deuils dont je veux t’entretenir. Tu connais la malédiction qui frappe toute ma lignée…

J’en connais ce qui s’en raconte…

Mais justement, chacun raconte ce qu’il veut, ce qui l’arrange. Je voudrais te la narrer dans les moindres détails, et qui mieux que moi, seule survivante de ce carnage, peut le faire ?

Certes. Et qu’attends-tu de moi ? Car tu attends quelque chose de moi, n’est-ce pas ?

Oui, je voudrais que tu en écrives l’histoire, celle d’Œdipe mon père et frère, de Jocaste ma mère, celle de mes frères, celle d’Antigone, la mienne aussi. Toi seul sauras rendre la vérité qui est due à chacun. Ce que tu écriras restera fixé une bonne fois pour toutes dans l’histoire et traversera les siècles, j’en suis certaine, car je sais ce que ton génie peut produire. Et peut-être cela m’aidera-t-il à m’alléger d’un poids bien trop lourd pour mes frêles épaules.

4 5

COMME ALMANACH

Marie-Jeanne Urech

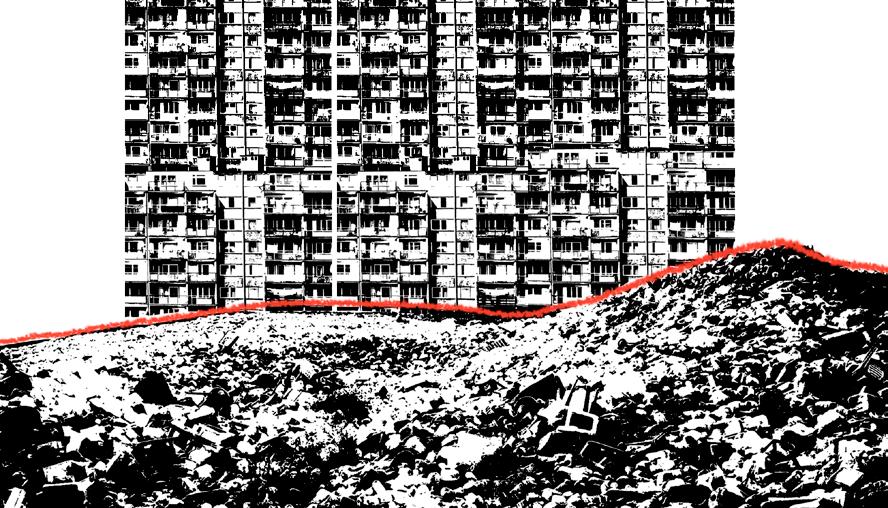

Chaque soir, Simon allume à l’aide de sa perche les lampadaires de la ville. Alors que la population se déporte en masse vers l’idéalisée Belgador pour ne jamais en revenir, lui s’évertue à contenir l’inévitable progression de l’obscurité. Autour de lui, les immeubles se fissurent, la ville est rongée par une végétation suffocante, les denrées viennent à manquer et l’espoir s’amenuise. Un jour, Simon recueille près du Lacmer un perdu-retrouvé, un jeune enfant recraché par les flots, traumatisé, colérique et mutique. Il prend alors la tâche de lui apprendre le langage et le soin du monde.

Après la Terre tremblante, paru en 2018, Marie-Jeanne Urech interroge à nouveau les fragilités de nos quotidiens, nos abandons, et le difficile exercice d’animer un monde tout en le transmettant avec une passion ingénue. Avec K comme Almanach, ainsi qu’un troisième roman en cours d’écriture, MarieJeanne Urech prévoit un cycle de textes sur la mise en mot de notre monde qui se détricote.

Sur l’autrice

Née un 4 juin 1976 entre 5h42 et 21h21, à Lausanne, Marie-Jeanne Urech profite de cette longue journée ensoleillée pour écrire romans et nouvelles dont Les Valets de nuit, prix Rambert 2013, et Des accessoires pour le Paradis, prix Bibliomedia 2010. Traduites en allemand, italien, anglais et en roumain, ses histoires se lisent aussi la nuit.

Hélice Hélas Editeur

Rue des Marronniers 20

CH-1800 Vevey

Tél.: ++41 21 922 90 20

litterature@helicehelas.org

www.helicehelas.org

> litterature@helicehelas.org

Distribution Suisse :

Servidis

Chemin des Chalets 7

CH-1279 Chavannes-de-Bogis

Tél.: ++41 22 960 95 10

www.servidis.ch

> commande@servidis.ch

Distribution France - Belgique :

Serendip-Livres

21bis, rue Arnold Géraux FR - 93450 L’Île-St-Denis

Tél.: ++33 14 038 18 14

www.serendip-livres.fr

Collection : Mycélium poche

Genre : Roman Sujets abordés : Amour, couple, passion, fêtes foraines

Format 11.5x16.5 cm, 168 pages

ISBN : 9782940700486

CHF 16/EUR 12

Parution février 2023

K

De sa fenêtre, Simon ne voyait ni mer ni lac, mais une colline rabotée, lyophilisée à grands frais afin d’y construire une muraille et un complexe hôtelier. La muraille pour décourager les étrangers et le complexe hôtelier pour en accueillir d’autres. Enfant, par cette même fenêtre, il avait vu les bulldozers arracher buissons de genêts et arbres noueux, les pulvérisateurs répandre leur chimie et le temps assécher la colline. Il avait vu les nuances de vert s’affaiblir, pâlir, puis se dissoudre tout à fait. Et enfin les pierres s’ériger à des hauteurs inhumaines. Il restait quelques vestiges de ces constructions pharaoniques, jamais rentabilisées à cause de la soudaine découverte de Belgador. Aux jumelles et avec un peu de persuasion, on distinguait à présent quelques pousses vertes se frayer un chemin, repeuplant cette colline mutilée de rares poils, comme ceux qui donnent aux éléphants des têtes si émouvantes.

21 ***

Un cri suivi d’une secousse réveillèrent Simon. Tous deux venaient des profondeurs de l’immeuble, là où Madeleine maintenait, plus fortement que du béton armé, les fondations de l’immeuble. Simon dévala les escaliers, croisant sur leur palier ceux que le séisme avait inquiétés. Madeleine était courbée par une crampe au mollet, les bras résolument tendus vers un plafond qui menaçait de l’écraser.

Pousse sur ma jambe, vite !

Laquelle ?

La gauche. Comme ça ?

Madeleine se redressa, le plafond reprit de la hauteur et la maison cessa de trembler.

Ouvre une bouteille !

Celle-ci ?

N’importe laquelle ! Ce sont toutes les mêmes.

C’est quoi ?

22 ***

Du magnésium.

C’est bon ?

Comme du ciment. Je dois en prendre tous les jours. A cause de mes crampes.

C’est pour ça que tu as une collection de tire-bouchons ?

Chaque dimanche, les locataires de l’immeuble se retrouvaient chez Madeleine pour un repas. Aucun n’avait d’enfants, l’église ne les attirait pas, ils avaient passé l’âge de se reposer, alors jamais ils ne manquaient le rendez-vous dominical. Seul Monsieur Samson restait à l’étage, infortuné prisonnier de petite ou grande guerre, auquel on servait la soupe, le gibier et l’omelette sur un plateau comme au parloir. Les discussions étaient animées, joyeuses, familiales. Et même si Georgette n’entendait plus grandchose, elle souriait dans le vague, comblée par le repas et la bonne compagnie. Quand Simon quittait les convives pour éclairer la nuit, il regrettait toujours les conversations manquées. On avait beau le retenir, jamais il ne manquait l’heure.

23

***

9 782940 522811

LA TERRE TREMBLANTE

Marie-Jeanne Urech

2e édition (poche)

Dans La Terre tremblante, le lecteur verra que ce qui se cache derrière une montagne, c’est une autre montagne, et ainsi de suite. Son père tout frais enterré, Bartholomé de Ménibus fuit l’archétype du village dans la vallée — sa laiterie, son abattoir et son café — pour aller voir à quoi ressemble l’autre versant de la montagne. Dans le pays d’à-côté, les routes asphaltées crachent des engins et, sur un banc, les vieux se languissent et attendent leurs enfants qui les ont abandonnés pour partir en vacances. Les vaches portent des hublots pour qu’on jauge : « C’est une vitrine sur le produit » explique le paysan. Bartholomé décide de poursuivre et d’enjamber la montagne suivante. La Terre tremblante est un ouvrage troublant. Paradoxes et autres perles d’inventivité ouvrent la voie à une sagesse plus profonde : si les montagnes se ressemblent et mènent apparemment à d’autres montagnes, chaque ville rencontrée par Bartholomé est unique, aux prises aux rapports de production effrénés ou à la gestion des déchets ou à des impuretés à cacher ou enterrer. La Terre tremblante pourrait passer pour une fable écologique. Ce serait s’arrêter à la première couche de cette œuvre riche et exponentielle. Au milieu de son écorce revient inlassablement la question du peuplement du monde par les humains, puis, comment ils le quittent. Derrière le style énigmatique et proprement urechien, on découvre une tendresse ingénue et un humanisme poétique.

Diffusion :

Paon diffusion

44 rue Auguste Poullain +93200 Saint-Denis www.paon-diffusion.com

Hélice Hélas Editeur

Rue des Marronniers 20

CH-1800 Vevey

Tél.: ++41 21 922 90 20

litterature@helicehelas.com

bd@helicehelas.com www.helicehelas.org

Sur l’auteur : Née un 4 juin 1976 entre 5h42 et 21h21, à Lausanne, Marie-Jeanne Urech profite de cette longue journée ensoleillée pour écrire romans et nouvelles dont Les Valets de nuit, prix Rambert 2013 et Des accessoires pour le Paradis, prix Bibliomedia 2010. Traduites en allemand, italien et roumain, ses histoires se lisent aussi la nuit, grâce à une autre source lumineuse, la fée électricité.

Collection : Mycélium et mi-raisin

Genre : roman, conte absurde

Sujets abordés : écologie et production, anthropologie et croissance

Format 11.5x16.5, 152 pages

ISBN 978-2-940522-81-1

CHF 16/EUR 12

Parution janvier 2020

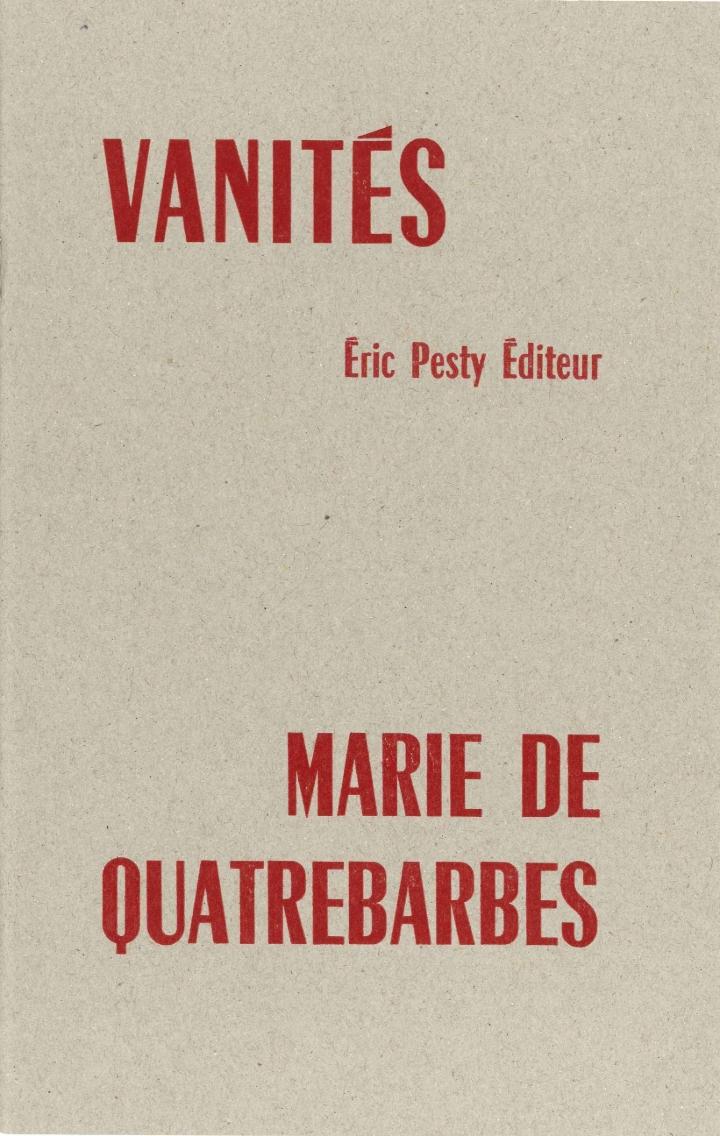

ÉRIC PESTY ÉDITEUR

Michel Falempin

Funérailles

« un jour, dans les parages d’un simple tas de débris végétaux, émergea l’ombre solitaire d’un jeune homme, je l’entraperçus : ce qu’elle faisait, dans cette partie à l’abandon du sanctuaire où elle cachait son vice, j’hésite à en faire part, mais tant pis : cette ombre lisait ! / Faulkner ? Sans vergogne, je l’aurais juré. »

Funérailles s’ouvre sur un pastiche du roman de Faulkner intitulé Sanctuaire : une description en négatif et en pied de l’héroïne prénommée Temple, à laquelle fera écho une seconde description de jeunes femmes, plus proches de la Temple originale, à la toute fin de ce texte bref.

Le narrateur (je) se rend au cimetière du Kremlin-Bicêtre (le « sanctuaire ») pour accomplir ses devoirs filiaux et croise tour à tour deux cortèges funéraires : l’un accompagnant l’enterrement d’une jeune femme sans doute prostituée ; l’autre accompagnant l’enterrement d’une haute dignitaire communiste russe. La rencontre incongrue de ces deux cortèges amène à la chute du récit – littéralement en fait de chute : au sortir du cimetière le narrateur se tord la cheville et réussit à se rétablir in extremis provoquant la moquerie (mélange de gaieté et d’insolence) de trois jeunes femmes apparues : « Vous avez manqué tomber, Monsieur, je vous ai vu, je vous ai vu. » Le narrateur de conclure, rappelant les deux cortèges rencontrés : « c’est pour moi comme si cette gaieté, cette insolence, lançaient sur l’Amour [représenté par la prostituée mise en bière] et sur la Cité Juste [la haute dignitaire communiste] une ultime et insouciante pelletée de terre ».

Michel Falempin est né en 1945. Il est retraité de ses emplois de bibliothécaire à la bnF et conservateur à la Bpi, centre Pompidou.

Il est l’auteur d’une œuvre discrète mais reconnue, puisque son écriture rencontre, depuis sa première publication en 1976, successivement des maisons d’édition prestigieuses comme la collection « Digraphe » et la collection « Textes » chez Flammarion, la collection « Littérature » à l’Imprimerie Nationale, les édition Ivrea.

En 2019, nous publiions en co-édition avec Héros-Limite : Affaire de genres et autre Pièces de fantaisies – regrougant les Pièces de fantaisie n°15, 10, 5, 3 et 14.

Funérailles est la vingt-quatrième pièce de cet ensemble.

(COUVERTURE PROVISOIRE)

Parution : février 2024

Prix : 10 €

Pages : 16

Format : 14 x 22 cm

EAN : 978-2-917786-88-8

Collection : agrafée

Rayon : Poésie

CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE

Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com

Voici un personnage littéraire. Mais aussitôt choisi, il faut le reconnaître : cette jeune femme ne porte pas, flanqué sur son bras (à la diable, précise l’original), un manteau. Ses jambes ne sont pas longues, ça non, mais robustes, écartées de surcroît et puis découvertes plus qu’en partie. Une hâte fébrile ne les agite pas ; elle est assise, placide, prenant sur le sol (ciment) un appui qui paraît ferme. Il est clair, avec cela, que sa silhouette courtaude ne se profile pas en coup de vent et pas question non plus qu’elle s’évanouisse dans l’ombre : le côté de l’avenue où elle se tient est implacable, ce jourlà, quant au soleil (l’ombre est en face, il faut traverser l’avenue, ce n’est pas sans l’observation d’un certain nombre de règles, ce sera pour plus tard). De la jupe minimale et noire ne déborde aucun dessous féminin. Elle n’est pas poudrée : enfarinée, plutôt. Sa face, tragique (théâtrale), artificiellement crayeuse, est endeuillée : sourcils refaits charbonneux, bouche noire, les ongles aussi, mais, je note, écaillés. La tête d’une messagère qui n’apporte pas une bonne nouvelle. Point

1

de jeux de lumière dans une chevelure légèrement rousse dont les boucles pendraient : la touffe volumineuse a connu l’eau oxygénée. Néanmoins, pour n’importe qui passe, il y a bien une vision de flanc et de cuisse mais qui n’a rien de fugitive : elle insiste, presque elle provoque. Puisque l’original ne dit rien du buste, je précise : décolleté, pas en vain. Surtout, rien ne permet d’avancer qu’elle s’appelle Temple. Pourtant, elle a déjà, alors qu’elle est assise, qu’elle paraît attendre, placé dans son giron, quelque chose : un épi de maïs. Manquent quelques grains grillés qu’elle a dû mordiller avant de le nicher en haut de sa jupe noire, là où le chemisier en partie déboutonné, déborde sur le haut du ventre replet. C’est seulement à cause de la place de cette céréale, qu’un passant, qui a lu, pense à Faulkner. Nous sommes à l’endroit où le côté ensoleillé de l’avenue (comme s’intitule à peu près une célèbre chanson américaine) donne sur une brève allée qui emprunte son nom à sa destination : elle est dite « du cimetière ». Deux comparses s’approchent de la terrasse où se tient ce personnage littéraire devant un gobelet de carton duquel émerge la paille coudée et l’accostent.

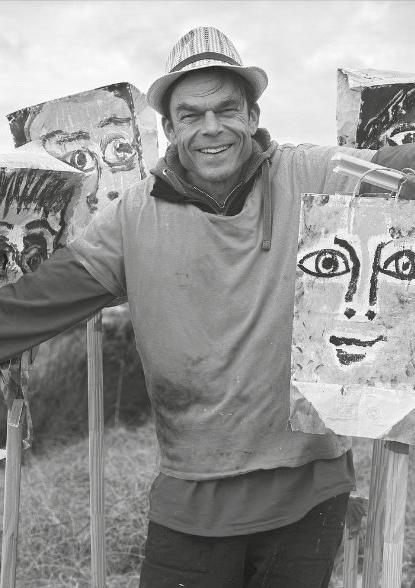

LUC MARELLI

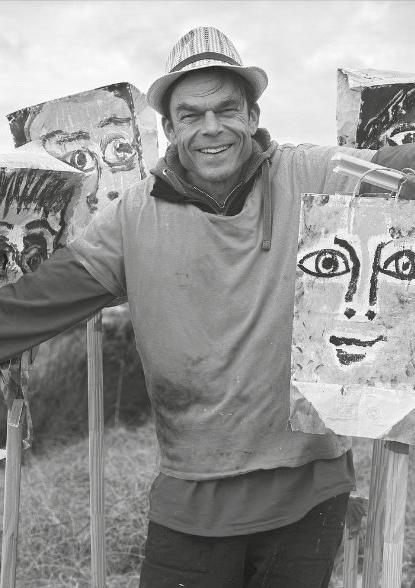

Tendresses après la pluie

Luc Marelli a l’habitude de sauter par-dessus les frontières. « Depuis l’enfance », dit-il. Un carnet, sac au dos, il dessine dans le train, dans les villes, dans les champs. En quelque point de chute ses peintures attendent d’être reprises. Un de ses derniers chemins le conduit en Finlande, dans une résidence d’artiste, pour plusieurs séjours. C’est la matière de Tendresses après la pluie. L’observation d’un ailleurs et de soi-même – que fait au peintre un soleil si bas ?

Après une première prise de repères, Luc Marelli élargit le cercle. Marches dans le froid, rencontres près d’une voie désaffectée, amitiés liées dans les gares et discussions. Musées et bibliothèques pour l’histoire de l’art. Il y fait chaud. Puis le cercle s’élargit dans le temps. Des personnages racontent l’histoire du pays. Celle, récente, de l’abandon de la voie ferrée. Celle, plus ancienne, d’un morceau de territoire perdu lors d’une guerre. Cette fois, c’est une frontière qui saute par-dessus les vies et les villages. Par la parole, les témoins s’aventurent dans ce no man’s land où flottent encore leur enfance, leurs ancêtres.

collection ShushLarry

format 11 x 17,5 cm, 124 p., broché isbn 978-2-88964-065-2

prix CHF 16.50 / € 13

rayon littérature genre récit parution 8 mars 2024

« La journée commence par un coucher de soleil. » C’est un peintre qui part en Finlande. Il décrit ce qu’il voit et s’invente des témoins pour raconter plus loin l’histoire de cette terre.

art&fiction

LA FINLANDE, LE VOYAGE, LA PEINTURE, JOHN BERGER, «LE LIÈVRE DE VATANEN»

D’ARTO PAASILINA, AKI KAURIMSÄKI, MARIO RIGONI STERN

Luc Marelli (*1958) est né à Athenaz, dans le canton de Genève. Il a passé plusieurs années dans des villes européennes: Berlin, Munich, Rome et Bruxelles. Au début des années 1990, il a installé son atelier en Bourgogne du Sud, en France.

Il peint dans la nature, à la lumière du jour, influencé par les saisons. Depuis une dizaine d’années les forêts, la lumière et la palette de couleurs de l’Europe du Nord le fascinent. Plusieurs séjours en Finlande et en Scandinavie nourrissent son inspiration. Parmi de nombreux prix, il a remporté par deux fois les Bourses fédérales en peinture.

L’écriture de Luc Marelli est chargée de sensations –visuelles, tactiles – de goûts et d’odeurs. Elle croise tous les thèmes chers à son travail de peintre : les baies, les fruits, les plantes aromatiques, les abeilles, les ruches et le miel, les nichoirs pour oiseaux.

SI VOUS AIMEZ

Portrait

JE ME SOUVIENS . À mon arrivée elle me proposa de participer à une séance de dessin d’académie avec un modèle. Je répondis que j’étais fatigué par le voyage et tirai ma valise dans l’escalier raide, à l’étage, vers le studio mansardé que j’allais apprivoiser six semaines durant. En mon for intérieur je n’avais nulle envie de tromper mes errances à venir, le long de la frontière russe, avec des croquis de nus le jeudi soir. Lorsque j’étais dans les environs, il m’arrivait même, de laisser glisser les heures où avaient lieu ces séances de dessins, au bar vitré de la gare centrale. Mes bouffées de mauvaise conscience étaient vite effacées par des dessins, sur le vif, dans ce refuge d’alcooliques, en attente de trains fantômes.

J’ÉTALE MON MATÉRIEL sur une grande table. Je peindrai au sol. Patience. Plastique de protection fin sur un lino constellé de taches. Eclats d’inspirations passées ? Calmer la hâte. J’échafaude. Pour ne pas m’y tenir, pour oublier le motif de mon séjour. Pour me libérer des tentations. Je pose un programme au stylo sur un grand morceau de papier.

Luc Marelli | Tendresses après la pluie Extraits

Les petits pots de couleurs glissent de leur sachet d’emballage. Inventer une palette. Apprécier l’attente. La brosse de tapissier, épaisse me plaît. Elle se gorge d’eau, de jus, de couleurs. Dispense. Retient, déverse. Garde en réserve des indices colorés qui se retrouvent et se marient dans ses poiles. Inventer. Tout recouvrir d’un brouillard blanc. Danse autour des feuilles de papier. Je me détends. Ma soupe glisse son odeur. Lâcher les pinceaux. Des feuilles humides couvrent le sol. Par petits sauts, les évitant, je gagne la cuisine.

Dehors, passants aux chiens, fantomatiques. Le jour nous fausse déjà compagnie. Ensuite. Les pinceaux poisseux. Des couleurs couvrent les feuilles. J’ai laissé un peu de moi-même. Que suis-je venu découvrir ? Je sors en déroute. Le froid violente le sol gelé. Le lièvre blanc détale. Je marche jusqu’à la cheminé de briques.

PARLER DE CES PASSAGES D’UN LIEU À

L’AUTRE et des sédiments enfouis dans les illusions, qu’ils laissent sur le corps et l’âme. Les jours par glissements successifs parviennent à une lumière silencieuse.

Prendre l’enfilade sous gare qui scinde la ville telle une tranche de gâteau, posée sur des colliers de rails ou scintillent, boutiques,

10 LUC MARELLI

Luc Marelli | Tendresses après la pluie Extraits

restaurants, bars, ou des glissades d’escalators, conduisent aux façades en fête, allumées de géométries variables. S’extraire de cette forteresse urbaine, retrouver un indice de nature sous la forme d’une rivière énergique le temps d’un jour et avant que le froid, étrange dans l’obscurité, ne la change en glace.

À ces journées, toutes particulières, les arbres racontent l’année écoulée. Quelques feuilles jaunes, glissent et éclairent le sol. Phosphorescence et scintillement dans une lumière qui hésite.

D’abord le temps s’étire vers l’horizon, ankylosé de pluie et ces feuilles mortes, comme des cartes de géographie usées miroitent lorsque l’obscurité domine et me guident jusqu’à la maison grise. Ensuite un vent glacial balaie sans répit la cité moderne. Réfugié dans une bibliothèque, j’ouvre, exalté et curieux, des livres au hasard. Je note les noms d’inconnus, envisage de les rencontrer ou tout du moins de défricher ce qu’ils ont laissé comme iconographie publique. L’utilisation, à mes yeux magique, des matériaux à disposition dans une nature, ici immense, me laisse songeur et affamé. Des sensations enfouies surgissent. Je pense à la précision requise, au fil des saisons, face aux changements brutaux des conditions

T ENDRESSES APRÈS LA PLUIE 11

Luc Marelli | Tendresses après la pluie Extraits

Basso / Godefroy

Genre : beau livre / essai

Format : 13 x 21 cm

Pages : 240 pages en couleurs

Préface de Mireille Calle-Gruber

Prix : 24 €

ISBN : 978-2-490251-85-8

Doctorante en littérature française au sein de l’équipe Handling, Pauline Basso prépare une thèse autour des gestes d’assemblages d’écrivains (Michel Butor, Marguerite Duras et Claude Simon) et de leurs processus créatifs.

Adèle Godefroy est photographe, enseignante et chercheuse. À la suite de sa rencontre avec Michel Butor en 2013, elle a fait une thèse sur l’étude des interactions entre la pratique photographique du poète et son écriture. Elle anime régulièrement des ateliers d’écriture créative tout en poursuivant sa pratique personnelle de la photographie.

C’est à Albuquerque, lors d’une tournée de conférences aux ÉtatsUnis, que Michel Butor délaisse la photographie qu’il a pratiquée de 1951 à 1961 pour s’adonner aux assemblages de cartes postales qu’il adresse à ses divers correspondants. Commencés comme un amusement, ils deviennent, au fil du temps, de plus en plus élaborés et se diversifient selon les destinataires.

Pauline Basso les a étudiés avec une grande attention et Adèle Godefroy en a fait de merveilleuses photographies. Cette activité parallèle à l’œuvre du grand écrivain est montrée pour la première fois dans cet ouvrage. Mireille Calle-Gruber s’attache à mettre l’accent sur l’importance de la correspondance dans l’œuvre de Michel Butor, qui est encore – à elle seule – un continent inédit.

Mars

Éditions du Canoë 2024 Contact : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr Téléphone : 06 62 68 55 13 Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils

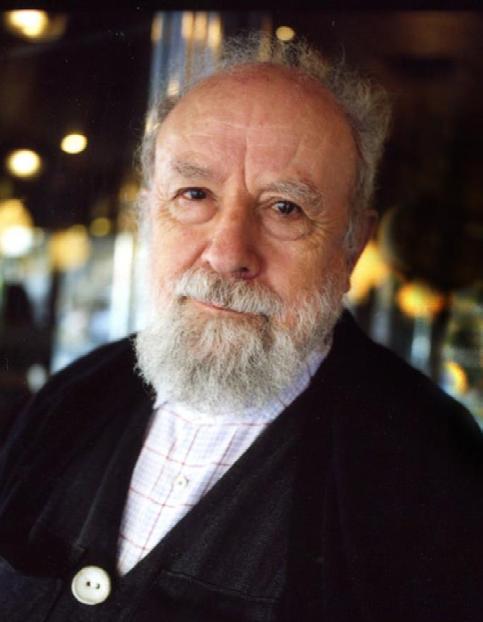

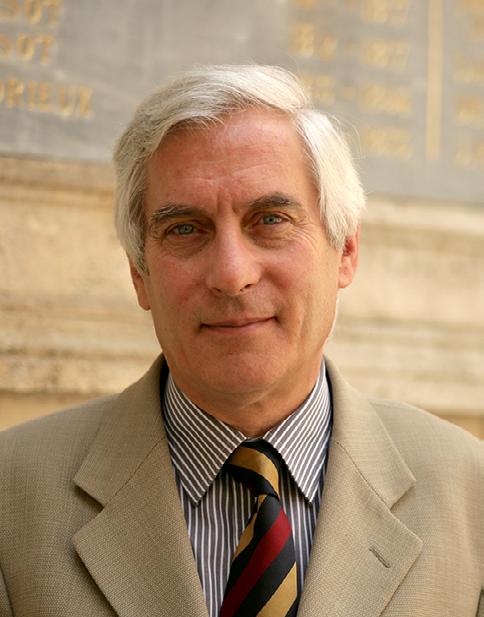

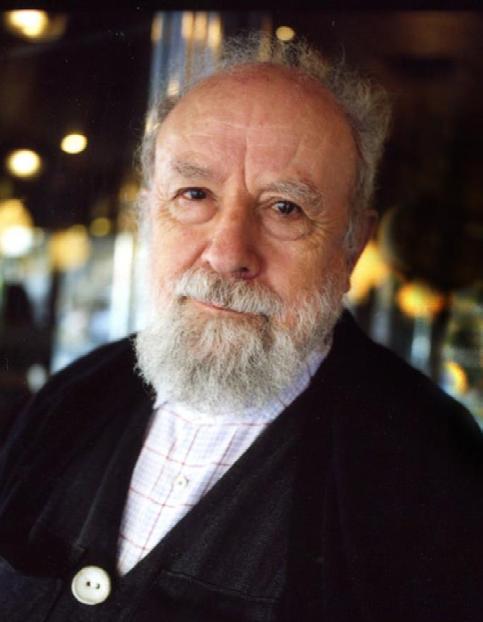

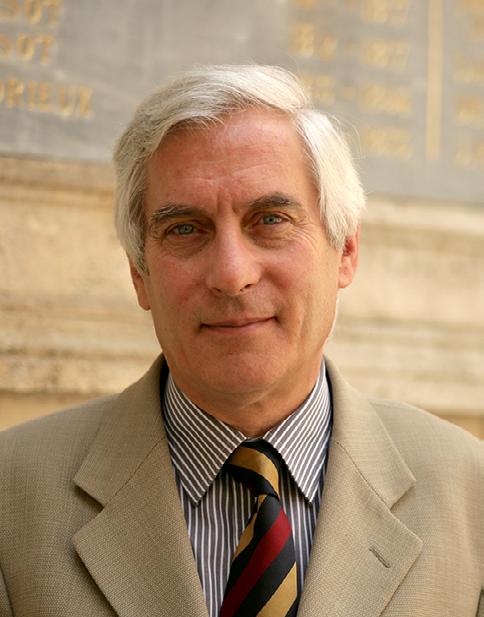

Michel Butor et Carlo Ossola

Genre : dialogue

Postface de Carlo Ossola

Format : 12 x 18,5 cm

Pages : 64

Prix : 10 €

ISBN : 978-2-490251-80-3

Michel Butor (1926-2016) est un des écrivains majeurs de notre temps. Après avoir été professeur de langue française à l’étranger, il entame une carrière universitaire et enseigne la littérature aux États-Unis, en France, puis à Genève. Poète, romancier et essayiste, il a exploré et expérimenté toutes sortes de formes nouvelles de représentation du monde. Il a également collaboré avec des artistes, créant de nombreux livres-objets. Les Éditions de la Différence ont publié ses œuvres complètes en 12 volumes (2006-2010).

Carlo Ossola (Turin, 1946) est, depuis 1999, professeur au Collège de France, où a été créée pour lui la chaire de « Littératures modernes de l’Europe néolatine ». Il a été professeur titulaire dans les Universités de Genève (1976- 1982), Padoue (1982-1988), Turin (1988-1999). Il a été, avec Jack Ralite, à l’origine des « Lundis du Collège de France à Aubervilliers ». Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont, récemment, Fables d’identité pour retrouver l’Europe, Paris, PUF, 2017 ; et Les Vertus communes, Paris, Les Belles Lettres, 2019.

À Saint-Émilion, le 28 mai 2011, deux hommes discutent. L’un, Michel Butor, auteur sans pareil, se trouve dans une disposition étrange : l’année passée, il a perdu sa femme et vu paraître, par ailleurs, le dernier volume de ses Œuvres complètes. L’autre, Carlo Ossola, sent que le moment est flottant. Ils se trouvent dans une église désaffectée, dans les limbes en quelque sorte : il ne peut en être autrement, il sera question du temps. Des temps, plus précisément, qui traversent l’œuvre de Butor et qui se superposent, comme des strates géologiques, dans le corps et l’esprit d’un écrivain de plus de quatre-vingts ans. Qu’est-ce que relire, des décennies plus tard, l’intégralité de sa propre œuvre ? Comment un lieu, en tant que monument, permet-il de déchiffrer le temps ? Qu’est-ce que le temps une fois que l’homme n’est plus ?

Il était plus que temps – c’est le moins qu’on puisse dire – que cet entretien saisissant soit réédité.

octobre

3

Contact : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr Téléphone : 06 62 68 55 13 Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils Éditions du Canoë 2023

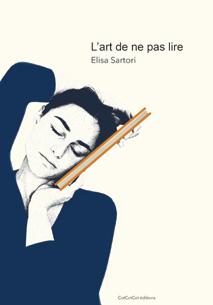

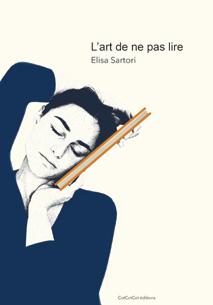

CotCotCot Éditions

de Elisa Sartori

tous publics

ISBN 978-2-930941-67-7

format : 10,5 x 15,5 cm

coll. Baladeur, des livres qui aiment à se déplacer sans but précis couverture souple à rabats ; dos carré cousu-collé

52 pages • [14,50 €]

• livre relié •

Un livre est-il le meilleur des cadeaux ? Qu’en faire lorsqu’il est cause de souffrance et de malentendus ?

Le laisser prendre la poussière ou lui trouver une utilisation ? La narratrice propose plusieurs pistes pour le moins inattendues…

Illustration : photographie + tablette graphique

Thèmes : livre

lire/lecture

dyslexie

Argumentaire :

• les jeunes et la lecture : difficultés et souffrances, malentendus ;

• thèmes plus larges autour du livre et du corps, du livre-objet, de la place de la lecture/du livre dans la société de consommation actuelle (livre devenu objet déco chez les influenceurs)

•

•

•

livre-objet

sortie le 5 jan. 2024

L’art de ne pas lire

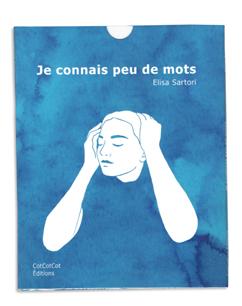

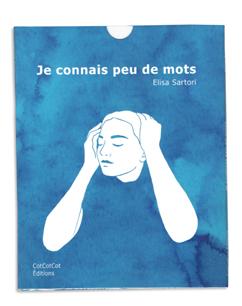

Née à Crémone, Elisa Sartori commence ses études à l’Académie des beaux-arts de Venise pour ensuite les poursuivre à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, au sein de l’atelier d’illustration d’Anne Quévy. Son livre accordéon Je connais peu de mots (CotCotCot, 2021) lui a valu le Prix de la première œuvre en littérature jeunesse 2021, décerné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Également paru aux éditions Thierry Magnier : Les Polis Topilins, album illustré par Nina Neuray.

[leporello]

Je connais peu de mots

– ► Prix de la première œuvre

– jeunesse 2021, Fédération

– Wallonie-Bruxelles

Sortie : février 2021

[Carnet 02]

À hauteur d’enfant de Lisette Lombé & 10ème ARTE (collectif de street art composé d’Almudena Pano et Elisa Sartori)

Sortie : septembre 2023

[Baladeur 01]

à paraître en janvier 2024

Titres publiés chez CotCotCot

CotCotCot éditions | contact presse : Gabriel Lucas | gabriel.lucas@labernique.com Tél. : +33 6 15 82 58 56 | visuels : labernique.com/ressources

CotCotCot

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16

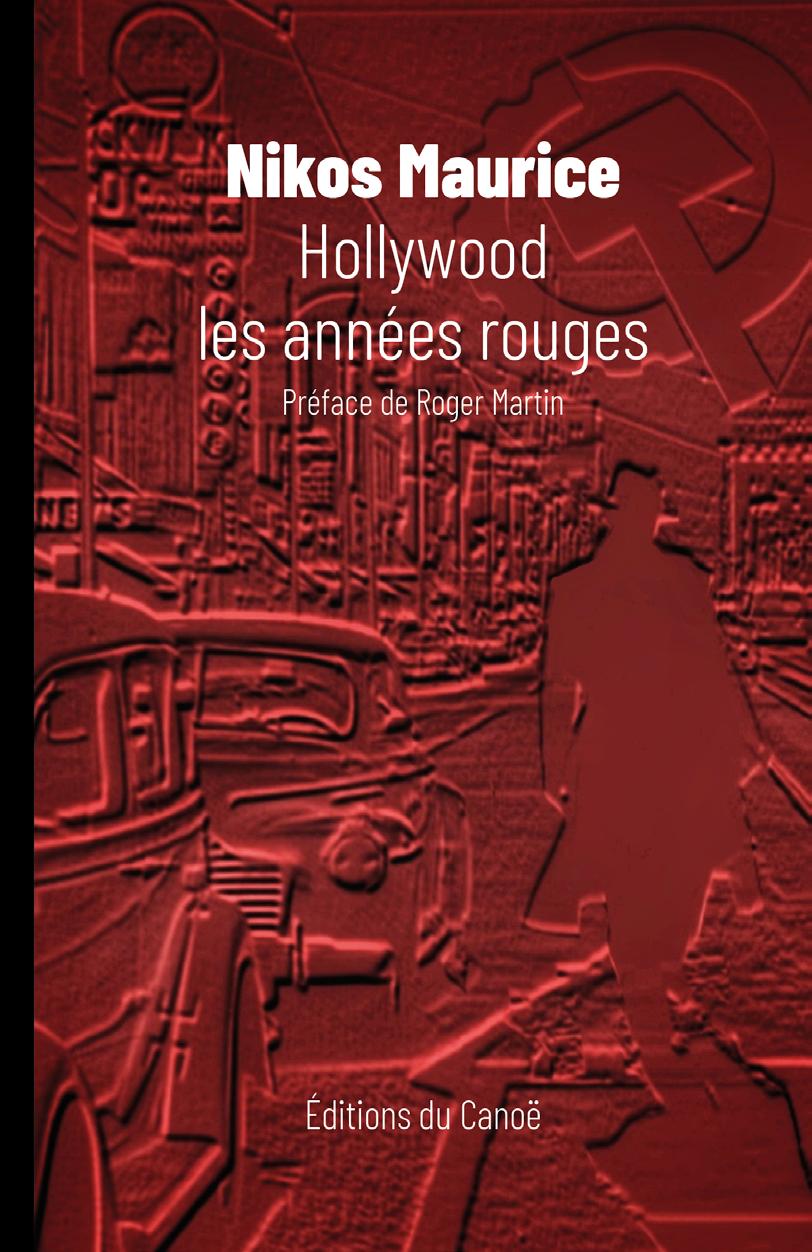

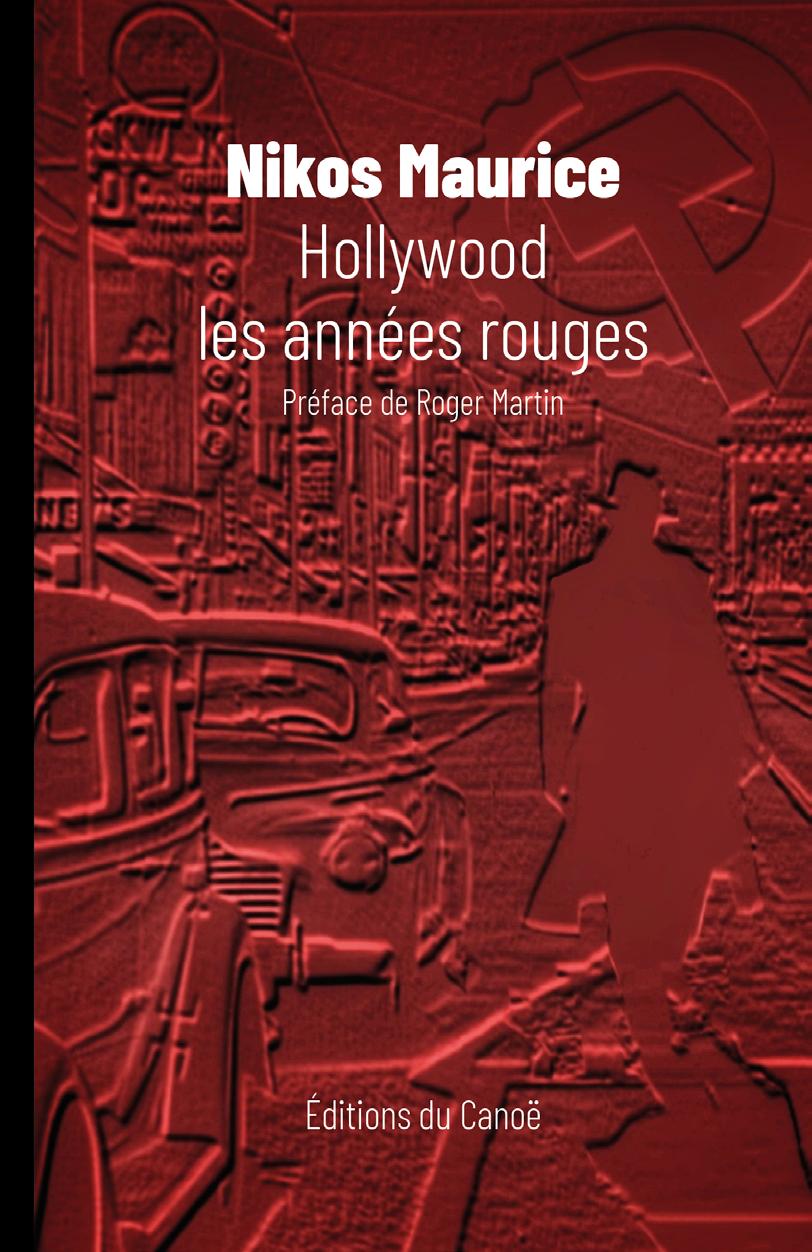

Nikos Maurice

Genre : roman policier

Préface de Roger Martin

Format : 13 x 21 cm

Pages : 288

Prix : 21 €

ISBN : 978-2-490251-84-1

Né à Paris en 1983, Nikos Maurice a passé les vingt premières années de sa vie dans le Val-de-Marne à Fontenay-sous-Bois, ville pour laquelle il travaille désormais comme journaliste. Durant ses études de cinéma et audiovisuel à Censier, il a écrit et réalisé plusieurs courts métrages autoproduits tout en écrivant des nouvelles et des romans. C’est en 2016 qu’il publie son premier livre, L’infiltré de La Havane, aux éditions de La Différence. Hollywood, les années rouges est son deuxième roman.

Harvey Zrodwayne est un jeune dramaturge et scénariste, brillant et gouailleur. Après ses premiers succès new-yorkais, son agent lui propose de rejoindre Hollywood où une carrière fulgurante l’attend. Seul hic : Harvey est communiste. Et en cette année 1951, le maccarthysme et la chasse aux sorcières battent leur plein, les têtes d’affiche tombent les unes après les autres pour « activités anti-américaines » et la méfiance est généralisée. Le héros s’en aperçoit vite, lui qui retrouve à Los Angeles son grand frère, Sam, scénariste à succès par ailleurs porté sur la bouteille qui dort avec un revolver et se sent traqué en permanence. Ce qui aurait pu relever de la paranoïa californienne se révèle peu à peu être une vaste intrigue où gravitent un psychologue anticommuniste affilié au FBI, des militants repentis et délateurs, des comédiennes talentueuses et désabusées, une mystérieuse voiture bleu clair qui disparaît sitôt qu’on s’en approche… et Sue, secrétaire pas vraiment gauchiste d’un magnat de la production cinématographique, dont Harvey s’entichera rapidement, au cours d’une éducation sentimentale autant que politique.

La façon dont Nikos Maurice nous entraîne dans l’Amérique des années cinquante tient du tour de force, tant par l’incarnation de personnages hauts en couleur et attachants que par un style qui se joue des codes, à la fois comique et trépidant. La grande famille du cinéma hollywoodien défile au passage, et le lecteur pénètre jusque dans le jardin d’un James Stewart débraillé, où s’est encastré la voiture neuve de notre héros devenu détective amateur… Un régal de suspense et de romanesque.

Février

Photographie : © Matthieu Regnier

Éditions du Canoë 2024 Contact : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr Téléphone : 06 62 68 55 13 Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils

CHAPITRE 12

Sam avait tenu à m’offrir cette voiture. J’avais trouvé son entêtement un peu curieux. Ce n’était pas tant son envie de me faire un cadeau d’une telle ampleur qui m’avait frappé, mais la façon qu’il avait eu de l’exprimer, sans fausse désinvolture, avec une pointe de gravité même, comme s’il voulait s’acquitter d’une dette. Du reste, il l’avait dit peu ou prou :

Il faut bien que je joue mon rôle de grand frère parfois.

La sincérité de sa remarque m’avait d’abord laissé pantois, puis j’avais rétorqué :

Qu’est-ce que tu racontes ? Ce n’est pas le rôle d’un grand frère d’offrir une voiture au petit frère. À la limite, une femme ! Mais pas une voiture ! avais-je plaisanté pour détendre l’atmosphère, étrangement sérieuse tout à coup.

— Je me rends bien compte que je n’ai pas joué mon rôle d’aîné comme j’aurais dû, m’avait-il dit alors, sur le ton d’un aveu. J’aurais aimé pouvoir te protéger en vrai grand frère.

3

Mais quand ? À quelle occasion tu ne m’as pas protégé ? lui avais-je répondu, me sentant forcé d’opposer une dénégation à ses inquiétudes.

Je ne sais pas… Dans la rue, à l’école, à la mort de papa… Je n’ai pas d’exemple précis. Mais je sais que c’était souvent toi qui me protégeais de moi-même et que ça devait être pénible.

Et d’une voix qu’il avait lancée plus haut pour qu’elle sonne enjouée, il avait ajouté :

— T’inquiète pas pour le prix, c’est pas ça qui va me mettre sur la paille ! De toute façon, j’ai beaucoup trop d’argent que je ne mérite pas…

Si par cette phrase, il avait cru égayer l’ambiance, c’était râpé ! Enfin, j’avais fini par céder, tout en brocardant sa soudaine sentimentalité qui, parce qu’elle m’allait droit au cœur, m’embarrassait :

Si je comprends bien, tu m’offres une voiture pour te racheter une conduite !

Ça l’avait fait rire, fermant ainsi la parenthèse des regrets. Et d’humeur subitement festive, il m’avait invité à dîner chez lui, ou plutôt chez eux, car il avait dit « chez nous ». L’expression incluait June, évidemment, peutêtre même Thornton Clay, que je n’avais pas recroisé depuis le jour de mon arrivée.

Il s’était trouvé que Thornton était parti chez son ex-femme voir son fils de quatre ans, aussi avionsnous dîné tous trois. Il faisait si chaud que nous avions mangé dehors, à la lueur des lampions pendus au noyer, qui décalquait sur l’herbe du soir l’ombre chinoise de ses

branches. Un disque de Django Reinhardt jouait dans la maison, portes et fenêtres ouvertes sur le jardin ; et à mesure que s’approfondissait le bleu de la nuit, s’intensifiait le jaune aurore de la lumière intérieure. La grande salade d’avocats et de crevettes, servie sur la table d’extérieur, avec la glacière pleine de bières posée sur l’herbe comme en pique-nique, accentuait ce sentiment d’été. Il était plaisant de penser qu’à New York, on boutonnait encore son manteau, on devait même relever le col et le maintenir d’une main, l’autre plongée dans la poche. Sam et moi partîmes dans une discussion qui nous entraîna loin, laissant June sur le bas-côté du débat. Nous faisions le constat de la récente mutation du capitalisme. En ce début de décennie, le développement fulgurant de la société de consommation accroissait la colonisation des esprits et des espaces, publics et privés. La publicité – via la télévision, dont le marché bondissait de mois en mois – s’invitait chez les gens, s’introduisait dans leur living pour mieux pénétrer leur cerveau. Comme disait Sam, le Capital jouait les Père Noël, à ceci près que les cadeaux étaient payants. L’émergence d’une classe moyenne de salariés-consommateurs, ayant gagné le tiercé du bonheur télévision-voiture-réfrigérateur, était un trompe-l’œil en Technicolor pour dissimuler l’exploitation.

Avec l’American Way of Life, on est au cœur de l’hégémonie culturelle dont parlait Gramsci ! s’exclamait Sam, surexcité, plongeant la main dans la glacière pour prendre une énième bouteille de Pabst Blue Ribbon.

4 5

Son exaltation de pouvoir à nouveau débattre avec moi et son insistance à dire combien ça lui avait manqué étaient un camouflet pour June, loin d’être idiote, mais d’une intelligence emmêlée faute de l’avoir exercée, incapable d’aligner trois idées sans que sa pensée trébuche. Elle boudait ostensiblement, et j’en fus d’abord très gêné, essayant de l’inclure du regard, la sollicitant par des mouvements de tête pour la faire réagir, mais rien n’y fit : elle s’était résolue à l’ennui. Tant pis ! m’agaçai-je. Sam a bien le droit de parler de ce qu’il veut avec son frère qu’il n’a pas vu depuis trois ans !

Quand June finit par ouvrir la bouche, ce fut pour lui décocher une flèche :

Enfin, ça te va bien de tenir ce genre de discours, alors que tu as une villa, deux voitures, un poste de télévision

et un grand réfrigérateur…

Mais enfin, je n’ai jamais dit que j’étais contre les biens de consommation et que les gens devaient vivre comme des pauvres ! se défendit Sam. Tout ce qu’on dit, c’est que la bourgeoisie industrielle et financière achète la paix sociale et fait croire aux salariés qu’il n’y a plus d’antagonismes de classes.

Des « antagonismes de classes » ? répéta June, irritée.

Des intérêts contradictoires entre le patronat et le salariat, si tu préfères…

C’est vrai, dis-je à mon tour, aujourd’hui, pour désunir les travailleurs et désamorcer toute revendication collective, il n’y a plus besoin de casseurs de grève…

Il suffit de leur faire miroiter une vie de petit-bourgeois. Et loin de moi l’idée de faire culpabiliser les gens ! C’est bien normal d’aspirer au confort moderne.

— Cela dit, reprit Sam, le fume-cigarette entre les dents, ses mains étant occupées à décapsuler une nouvelle bouteille, quand le mirage capitaliste ne suffit plus à calmer les travailleurs, on peut toujours compter sur le patronat et la police pour leur taper sur la gueule. Il y a deux méthodes pour endormir le peuple… avec ou sans matraque !

En somme, si j’ose dire, on a le choix entre Morphée ou morfler.

Tu viens de l’inventer, celle-là ?

J’essaie de la placer depuis 1942 !

Sam, s’esclaffant, expulsa un nuage de fumée ; puis évoqua la grande grève des décorateurs de la Conference of Studio Unions, que la police de Los Angeles et la sécurité de Warner Bros. avaient violemment réprimée lors de ce vendredi d’octobre 45, qui resta dans les mémoires comme le Hollywood Black Friday.

June campait sur sa position – assise, pour être exact, avec le coude sur la table et le menton sous la paume. Ses parents avaient dû lui apprendre qu’une jolie femme est charmante quand elle fait petite fille. Quelle mouche l’avait donc piquée ? Était-ce le fond même de notre pensée qui l’avait froissée, ou le fait de se savoir dépassée ? Était-ce habituel que Sam l’évince et dialogue seul avec l’invité ? Notre débat n’avait pourtant pas duré bien longtemps. La goutte d’eau venait peut-être

6 7

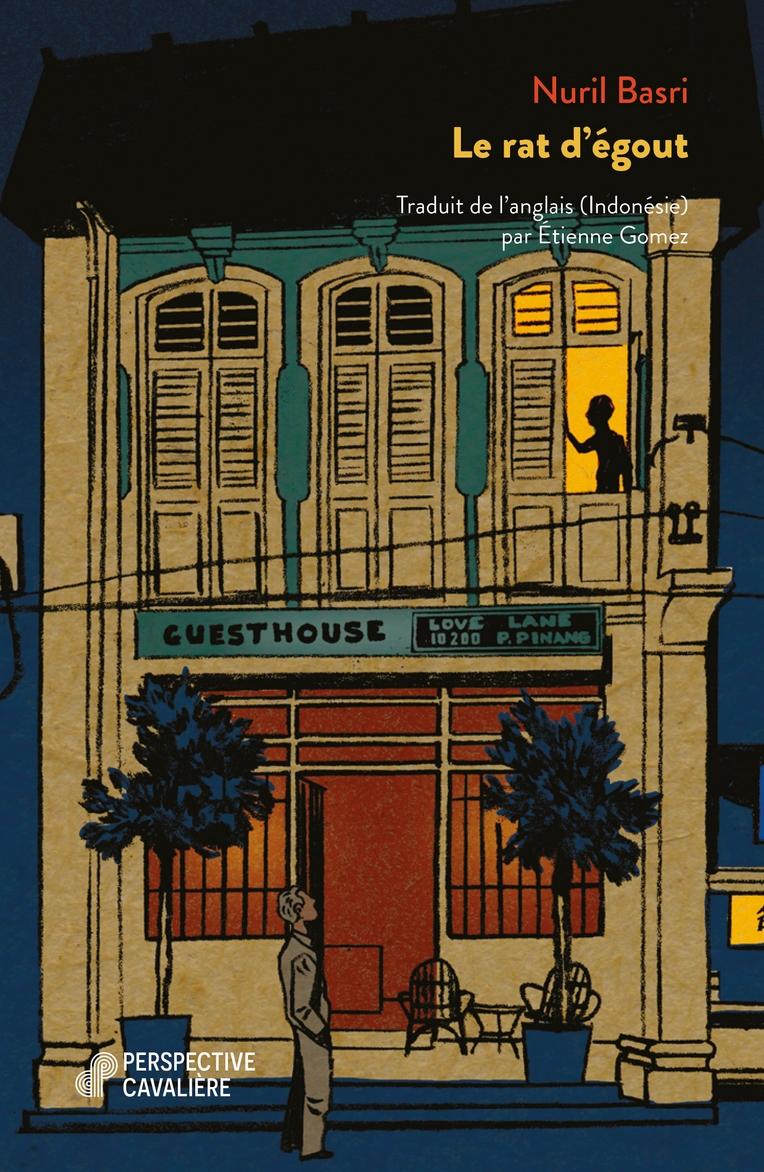

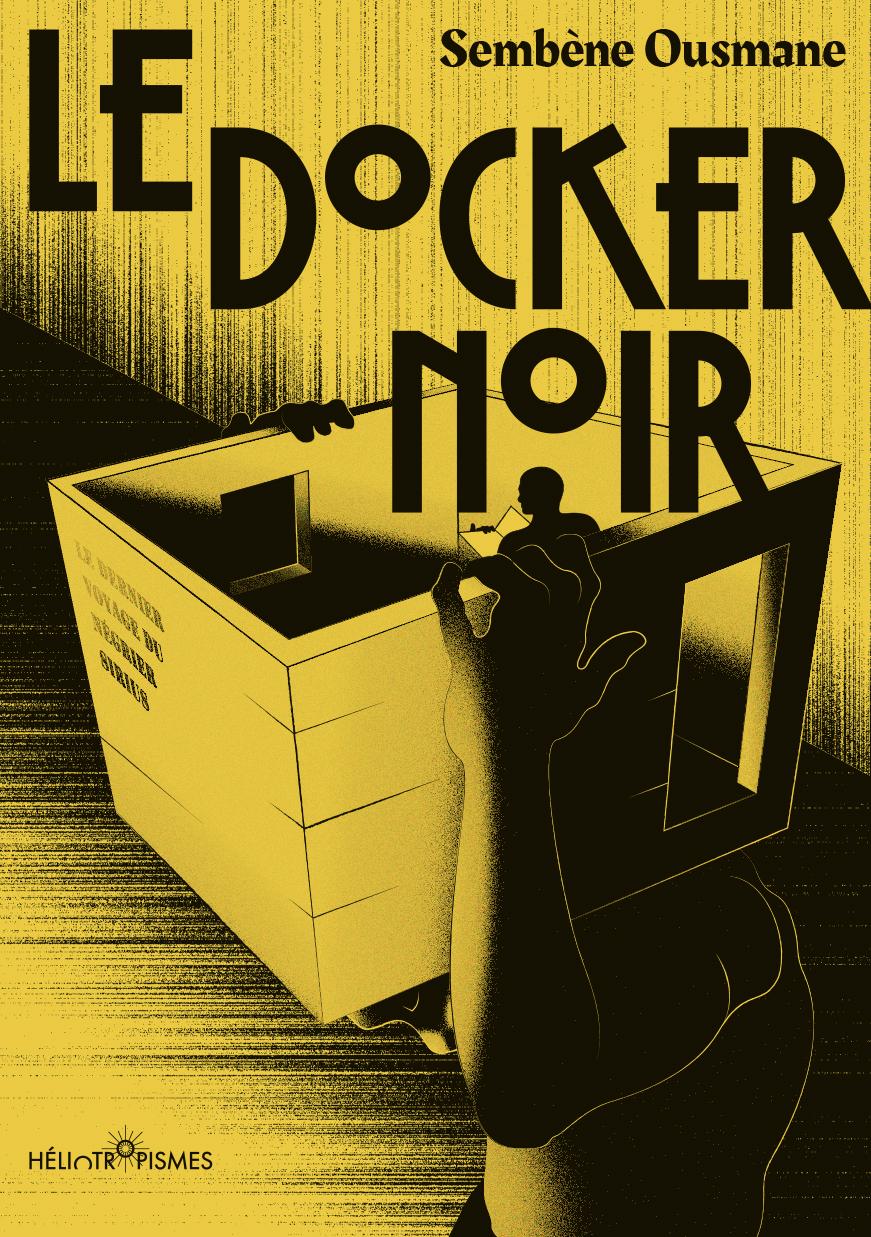

ISBN : 9782493205056

© Perspective cavalière, 2024

Graphisme : Débora Bertol

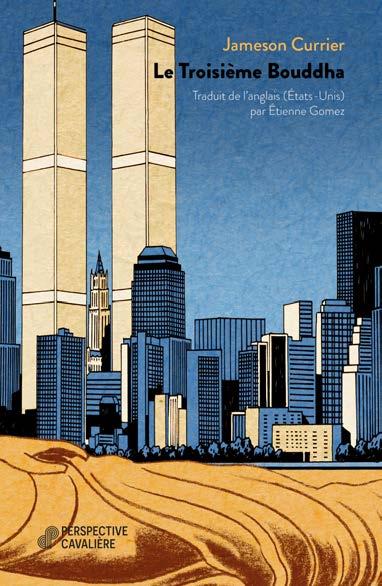

Arch Brown

Un pornographe

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Étienne Gomez, avec une préface de Jameson Currier

New York, printemps 1967. Un jeune agent publicitaire doit démissionner pour avoir soutenu un employé surpris en train de feuilleter Playboy au bureau. Au lieu de rechercher tout de suite un autre emploi, il décide de s'acheter une Bolex et de s'initier à la réalisation au cours de l'été. En arpentant Central Park et les rues de Manhattan avec sa caméra portative à la main, il ne sait pas encore qu'il va révolutionner la pornographie américaine.

Le manuscrit d'Un pornographe a été retrouvé dans les papiers d'Arch Brown après sa mort en 2012. Rédigé au milieu des années 1970 à la manière d'un bilan de carrière, ce texte inclassable est au croisement des mémoires intimes, du manuel de reconversion professionnelle et du manifeste esthétique. Car, plus encore qu'un outil de libération sexuelle, la pornographie était pour Arch Brown un instrument de connaissance.

Date de publication : 5 janvier 2024

Contact presse & librairies : Couverture souple avec rabats Étienne Gomez Antony Thalien

Illustration : Christophe Merlin

12,9 x 19,8 cm 0679918283 06 31 20 71 63

Environ 310 pages, 22 € editionsperspectivecavaliere@gmail.com

Résumé :

Après trois chapitres autobiographiques – 1. Lumière, 2. Caméra, 3. Action – sur sa jeunesse dans le Midwest, sur ses débuts dans la publicité, et sur sa reconversion dans la pornographie, Arch Brown dresse un tableau complet de la pornographie en général et à son époque en particulier.

Il définit ainsi les fantasmes fondamentaux en jeu dans l’industrie : 4. Le fantasme de la Star (il faut s’aimer soi-même et croire en soi), 6. Le fantasme du Moi (il faut aimer la caméra et le public-, 7. Le fantasme du Ça (certains ont un goût prononcé pour une partie donnée du corps), 8. Le fantasme du Jeu de rôle (certains tirent satisfaction de la possibilité offerte par le cinéma d’incarner quelqu’un d’autre).

Il dresse aussi une typologie des personnes intéressées, qui ne sont pas toutes bonnes pour l’industrie : 5. Les rôdeurs (ils n’ont rien à offrir mais veulent seulement infiltrer l’industrie du porno), 8. Les baiseurs (il sont excellents et endurants dans l’action face à la caméra comme dans la vie), 13. Les voyeurs (ils jouissent de leur propre image), 14. Le public (il vient voir les films, mais qui est-il et que cherche-t-il ?).

Enfin, il passe en revue certains aspects techniques ou esthétiques et certaines évolutions contemporaines de son époque : 10. Les gens, les lieux, les choses (sur l’importance de tout ce qui n’est pas pornographique dans les films pornographiques), 11. SM, bondage, etc. (sur l’essor des pratiques impliquant des rapports de domination), 12. Rôles discordants (sur les personnes qui ont des caractéristiques des deux genres, masculin et féminin), 15. Les films (sur le fait que les films mènent leur vie à eux, indépendamment des intentions de son réalisateur).

Bien plus qu’une incursion dans la pornographie et dans les milieux underground des années 1970, ce qui serait déjà beaucoup, ce livre inclassable jette les bases d’une véritable anthropologie de la pornographie du point de vue technique, psychologique, social, économique, etc.

#pornographie #new-york #1960 #1970 #hétéro #gay #bi #queer #bondage #SM #LGBT #sexe #amour #plaisir #cinéma #reconversion professionnelle #épanouissement personnel

extrait n°1

#les raisons d’une reconversion

Le manuscrit retrace les étapes d’une reconversion professionnelle d’une manière qui fait étrangement écho aux manuels de développement personnel d’aujourd’hui.

Un aspect de mon travail était de chercher des idées ou des sujets dans l’air du temps à partir desquels ma compagnie pourrait élaborer une campagne promotionnelle ou publicitaire. Je demandais à mon équipe de feuilleter les vieux exemplaires de journaux ou de magazines qui traînaient pour trouver des exemples de police de caractère ou de lettrage photographique qui pourraient nous servir. Un de mes employés feuilletait ainsi un numéro de Playboy lorsqu’un dirigeant entra dans nos bureaux et, le surprenant, il vit rouge. J’ignore comment ce magazine s’était retrouvé là. J’essayai d’expliquer que le jeune homme n’avait fait qu’obéir et que j’étais seul responsable de la situation. Le gars en question était gay et je savais que les photos de filles nues ne l’excitaient pas mais je ne pouvais pas dire ça. La direction décida de le renvoyer. Des cadres de mon niveau et des collègues du jeune homme se réunirent au débotté pour prendre sa défense. On était aux débuts de la libération sexuelle et un magazine comme Playboy ne justifiait pas de renvoyer un très bon employé, qui, après tout, n’avait fait que son travail. Il fut convenu qu’en cas de licenciement, nous partirions tous en même temps. Nous n’avions pas imaginé un seul instant qu’ils pourraient laisser partir deux chefs de département et plusieurs de leurs employés. Erreur ! En moins de vingt-quatre heures, la direction décida de nous laisser partir. Nous ne nous fîmes pas prier.

Je me retrouvai sans travail et, comme tant d’employés dans leur spécialité, je m’aperçus qu’il n’y avait pas beaucoup de postes disponibles. Même dans une grande ville, au-delà d’un certain niveau dans un domaine comme le mien, les opportunités sont rares et la concurrence est rude. J’envoyai des CV, consultai des agents, en vain. Personne n’avait rien à m’offrir. […]

Je touchais des allocations de chômage et, l’été arrivant, je pris la décision de ne pas m’inquiéter de mon sort. De buller. D’aller à la plage. De me dégoter une nouvelle passion. J’avais un peu d’argent de côté et l’idée d’acheter un appareil me revenait régulièrement. Pourquoi ne pas me mettre à la photographie ? […]

Après des visites dans des magasins de photo, l’idée d’une caméra me séduisit de plus en plus. Une 16 mm de seconde main avait un prix voisin de celui d’un appareil neuf et je pouvais à la fois faire des films et des photos avec les meilleurs plans. […]