4 minute read

Un bucle eterno

Un bucle eterno

Sofía Mejía León

Advertisement

La televisión estaba encendida. Yo miraba un programa en conmemoración del temblor del 85. Ese día tomaba una sola clase en la noche. Me levanté tarde. Estaba desayunando mientras una carga de ropa en la lavadora hacía crujir su motor. Mi papá había estado de viaje y recién llegaba. Desde el quinto piso del edificio sentí un movimiento. Bien pudo haber sido un gigante que tomó y dejó caer la construcción completa, o una mutación invertebrada de proporciones descomunales moviéndose por el subsuelo de la Ciudad de México. El edificio dio un pequeño brinco, tal cual lo haría un guijarro rebotando sobre la tierra. Se apagó el televisor y la lavadora dejó de hacer ruido. Las puertas en todo el edificio azotaron. La gente dejaba sus departamentos y bajaba las escaleras rápidamente. Un movimiento frenético dio inicio. Mi perro comenzó a ladrar. Parecía que no se callaría nunca. Me agaché detrás del sillón. No había pasado ni una semana del último temblor. Había localidades en Guerrero que aún estaban poniéndose en pie. En diferentes partes del país se organizaban centros de acopio. Circulaba información en programas de radio, televisión, WhatsApp e internet sobre los lugares más seguros dentro de una casa. Se decía que era un mito más que una estadística que los marcos de puertas fueran el lugar más seguro en todas las viviendas, pues dependía del tipo de construcción y de la zona. El primer temblor de septiembre ocurrió por la noche, casi de madrugada. Fue violento y breve, aunque al día siguiente escuché en la voz de amigos y familiares que duró muchísimo. No importa cuánto dure, siempre nos parece una eternidad. Al intentar dormir, durante la madrugada, escuché un tráiler venir a lo lejos. La velocidad del vehículo era tal en la avenida desierta que casi podía oírlo cortar el viento con un wuougn wuougn wuougn. El corazón se agitaba y los intestinos se contraían porque me recordaba la alarma sísmica. Me hacía pensar en la posibilidad de réplicas.

Temblaba por segunda ocasión en el mes. “El mismo puto año de hace cien putos años”, dijo un estudiante de secundaria en un video casero que a los pocos días se volvió viral. Ese muchacho se refería a la improbabilidad de que temblara el mismo día. Ni él ni yo vivimos el temblor del 85, pero sabemos que fue algo importante para la capital del país. Cada año conmemoramos la fecha con un simulacro en escuelas y oficinas. A diferencia de hace 32 años, el temblor nos agarró despiertos y a la mitad de alguna actividad. No me quedé parada en el marco de la puerta, sino agazapada detrás del sillón de dos plazas de la sala. Mi papá permanecía de pie junto a mí, aparentando calma pero con el rostro desencajado. El perrito ladraba y recorría el pasillo de ida y vuelta como si persiguiera una pelota imaginaria. La alarma no nos advirtió. Nos pusimos en estado de alerta porque el piso comenzó a moverse en círculos. Pensamos que pasaría pronto, igual que el temblor de la semana anterior, pero los muros crujían cada vez más fuerte y escuchábamos la vajilla de la vecina caer al piso y hacerse pedazos. Dejamos de pensar que pasaría pronto. Dejamos de pensar que habría una continuidad si es que la tierra cesaba de moverse. Había una mezcla de ruidos. Objetos haciéndose añicos en los departamentos cercanos; nuestros muebles, espejos y cuadros cayendo frente a nosotros; el perro ladrando como reclamo por tenerlo viviendo en un quinto piso del que no puede salir corriendo para hallar un lugar seguro. Simultáneamente, un monólogo interior de incertidumbre y miedo -un discurso que no tenía palabras- también se sumaba al ruido. Papá se agachó cerca de mí. Yo alcancé a tomar una pata del perrito para que dejara de correr. Necesitaba abrazarlo porque me parecía una certeza que el edificio se iba a desmoronar. «Si tardan días en encontrarnos quiero que nos hallen juntos», pensé. Días después leí que una estudiante fue hallada, en posición fetal, protegiendo a su perro. Encontraron con vida solo a la mascota. El suelo se detuvo, pero adentro de mí algo continuó agitado por varias semanas, como anticipando un derrumbe. Tuvimos miedo a las réplicas durante días. En las noticias circulaba información de investigadores de la unam, especialistas que aclaraban lo improbable de una

réplica debido a que fue un temblor atípico en comparación con los que ha sufrido el país. “Intraplaca”, creo que decían los medios. Y esto lo entiende la mente, pero al cuerpo le lleva tiempo desaprender el estado de alerta constante.

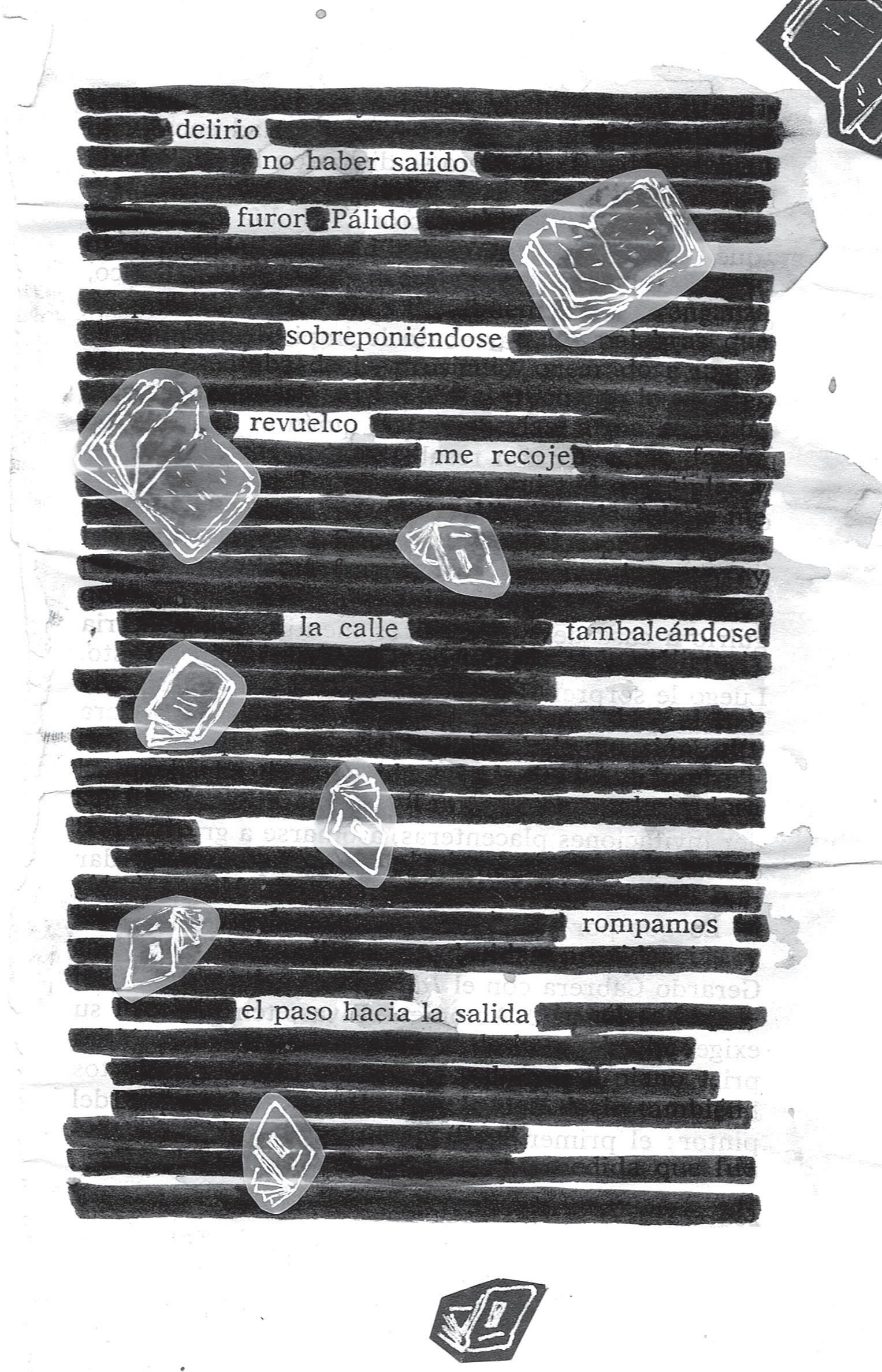

Mi hogar no sufrió daños en la estructura. La única pérdida fue un espejo y los siete años de suerte que se llevó consigo. En casa tenemos un estudio. Durante más de tres meses uno de los libreros permaneció atravesado en la habitación, como congelado en una caída eterna. Los libros formaron un montículo mientras iban cayendo. Una postal del temblor. Por supuesto, esa habitación se mantuvo cerrada. Tal vez temíamos que fuera una especie de cápsula del tiempo que se podía activar si entrábamos. Quedaríamos atrapados en el momento específico del temblor, como en una pesadilla. Un bucle eterno.

Hace algunas semanas por fin levantamos el mueble y nos deshicimos de casi todos los libros, nuestra pequeña versión de escombro. No puedo evitar pensar en las familias que ahora están incompletas o viviendo en la calle. ¿De qué forma levantarán su mueble, emocionalmente? ¿Cómo se desharán de su escombro?