8 minute read

Processionaria del pino Controllo degli adulti

Michele Ruzza Consultant and Pest Management Advisor

Tra i diversi insetti presenti nel territorio italiano, la processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), sta diventando un insetto sempre più soggetto a controllo, non solo per i danni che può provocare al nostro patrimonio boschivo, ma anche per quelli che può causare alle persone e agli animali da compagnia, nelle sue forme larvali. È importante quindi valutare come, per il controllo di questo insetto, sia necessario in un’ottica di sostenibilità, agire con diverse strategie contenitive per la risoluzione del problema.

Caratteristiche

La processionaria del pino è un insetto dell’ordine dei lepidotteri con ciclo di sviluppo olometabolo (uovo-larva-pupa-adulto) che attacca prevalentemente due specie di Pino (Pinus nigra e Pinus silvestris) ma può essere rilevato, anche se più raramente, in altre specie di Pino (P.halepensis, P. pinea, P. pinastres, P. strobus) oltre che su Larici (Larix) e Cedri (Cedrus).

L’adulto depone le uova a spirale attorno ad una coppia di aghi dopo circa 24/48 ore dallo sfarfallamento, previa una fecondazione che avviene mediamente dalla metà di giugno a tutto agosto (in funzione anche dalle condizioni meteorologiche). Le uova si presentano di forma approssimativamente sferica, di colore grigio-biancastro, misurano circa 1 mm di diametro e si trovano all’interno di ovature che possono contenere fino a 300/350 uova. Le larve sono di circa 30-40 mm a maturità. Presentano capo nerastro e corpo di colore grigiastro nella parte dorsale e con sfumature ocracee nella parte ventrale. Nel dorso sono presenti dei ciuffi di peli che fanno assumere alla larva un colore rosso-rugginoso. I peli (sino a 600 mila unità per esemplare) sono fortemente urticanti e pericolosi per la pelle, le mucose degli occhi e le vie respiratorie. In 6/7 mesi le larve di processionaria del pino attraversano 5 stadi larvali, intervallati da 4 mute. Fino al secondo stadio le larve non risultano urticanti. Fino alla fine di settembre (in funzione delle condizioni climatiche) le larve sono nomadi sui rami della pianta e con l’arrivo dell’inverno costruiscono dei nidi sericei di dimensioni variabili. A primavera, raggiunta la maturità, scendono verso il basso dall’albero formando delle tipiche colonne di individui (processioni) e si interrano ad una profondità di circa di 8-10 cm.

Nel terreno le larve si incrisalidano ed entrano in diapausa fino al periodo estivo (se le condizioni non sono ottimali, la diapausa può durare alcuni anni) per poi sfarfallare. In generale la crisalide presenta una colorazione bruno-brillante ed ha una dimensione di circa 1,5 cm di lunghezza. Gli adulti vivono mediamente 24/48 ore, tempo necessario per l’accoppiamento. Presentano ali anteriori di colori grigio e posteriori bianche con una macchia nera posta all’estremità inferiore del margine, con un’apertura alare di circa 30-35 mm.

Quadro Normativo Per Il Controllo

È importante ricordare che il quadro normativo di riferimento (decreto legislativo 19 agosto 2005, n°214) è stato superato in seguito all’entrata in vigore del REG. 2016/2013 e della pubblicazione in gazzetta ufficiale del D. Lgs n°19 del 02/02/2021 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell’art. 11 della legge 04/10/2019, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Sulla base di questa nuova normativa, si identifica come le competenze attualmente possono essere gestite su questi tre livelli:

• dal Settore Fitosanitario Regionale con possibile attività di controllo, valutazione, prescrizione delle misure di intervento qualora si valuti che la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

• dall’autorità sanitaria competente del territorio (Sindaco) a cui competono gli interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali;

• dai singoli privati proprietari di terreni e delle piante infestate, i quali hanno obbligo d’intervento, conformemente alle guide fornite dalle singole amministrazioni.

Metodologie Di Controllo

Per poter controllare le popolazioni di T. pityocampa è possibile intervenire con diverse strategie in un’ottica di I.P.M. (Integrated Pest Management): periodo invernale: utilizzo di due diverse metodologie, entrambe identificate come metodologie meccaniche. La prima, circa nel mese di gennaio, consiste nell’asportazione meccanica dei nidi sericei e loro conseguente distruzione. La seconda, da iniziare nel periodo di febbraio circa, consiste nel posizionare, attorno al tronco dei pini, dei collari predisposti per la cattura delle larve di processionaria durante la loro discesa a terra.

periodo primaverile: con metodologia chimica mediante endoterapia, ovvero iniezione di particolari insetticidi all’interno della pianta per poter contrastare l’infestante.

periodo estivo: si può intervenire mediante cattura massale con trappole, attivate con feromone sessuale. periodo autunnale: tendenzialmente a settembre, in funzione delle condizioni climatiche, si può intervenire con metodologia chimica mediante irrorazione della chioma con prodotto a base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki, tendenzialmente la sera e in assenza di vento e con bagnatura uniforme della chioma.

CASE STUDY: CONTROLLO MEDIANTE CATTURA MASSALE

Durante la stagione estiva 2022 si è eseguito, in collaborazione con l’azien- da Ecorat, il controllo di T. pityocampa mediante utilizzo di trappole a cattura, attivate con feromone sessuale in un territorio comunale, affacciato sul Mare Adriatico. Nell’areale oggetto della prova, insistono aree boschive, aree attrezzate (parchi/giardini pubblici) oltre a viali e proprietà private su cui insistono individui di Pino marittimo (Pinus pinaster Aiton, 1978) e Pino nero (Pinus nigra J.F. Arnold, 1785).

Caratteristiche

TECNICHE DELLA TRAPPOLA

La trappola, utilizzata per il monitoraggio della processionaria del pino risulta costituita da un contenitore in plastica di forma cilindrica (40 cm lunghezza, diametro 15 cm circa) con due ingressi laterali e un serbatoio inferiore a forma di sacco. Il feromone sessuale si inserisce in uno specifico contenitore a sifone appeso all’interno del cilindro in plastica.

In totale, nel territorio, sono state posizionate n°110 postazioni, suddivise in tre diverse aree identificate in:

• pubblica via: alberature con corona circolare di terra a livello basale del tronco;

• parcheggio pubblico: alberature disposte a filari, con striscia di terra basale di 3 m per tutta la lunghezza dell’impianto;

• parchi pubblici: alberature presenti.

Le postazioni sono state installate nel mese di luglio e successivamente nei mesi di agosto, settembre e ottobre si è provveduto ad eseguire i monitoraggi di efficacia. Tutte le postazioni presenti nel territorio sono state georeferenziate.

La stagione 2022 è stata una stagione estiva anomala per quanto riguarda le condizioni climatiche. In particolare, la temperatura media è sempre stata superiore ai 30°C con un calo (ma con medie più alte rispetto agli anni precedenti) nel mese di settembre. Anche gli eventi piovosi non sono risultati significativi nel periodo di luglio e agosto e si sono evoluti in pochi eventi meteorologici eccezionali, a partire dalla terza metà del mese di settembre. Tale anomalia climatica può aver portato ad un periodo di diapausa maggiore delle larve di processionaria.

Valutazione posizionamenti

Considerando i posizionamenti si può evidenziare come, delle 110 postazioni, 81 (pari al 74%) abbiano interessato alberature presenti su pubblica via, 21 (pari al 19%) abbiano interessato parchi pubblici e infine 8 postazioni (pari al 7%) abbiano interessato il parcheggio pubblico.

In totale, le 110 postazioni hanno registrato catture di adulti di T. pityocampa nei mesi di settembre e ottobre e assenza nel mese di agosto, con un totale di 120 individui catturati.

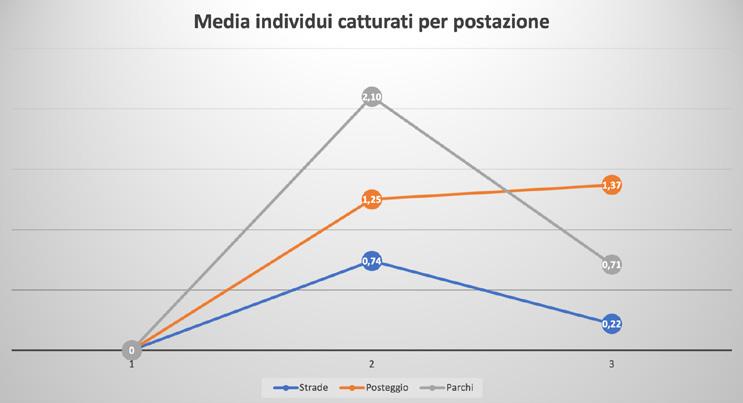

Analizzando i dati per area di posizio- namento, si può identificare quale può essere la metodologia per un corretto posizionamento delle trappole a cattura avendo:

Posizionamento in pubblica via: sono state posizionate 81 postazioni e le stesse hanno dato un totale di 78 individui catturati. Se tale dato ad una prima analisi risulta essere significativamente elevato, rapportato al totale delle postazioni presenti risulta essere basso, avendo una media di meno di un individuo catturato per postazione. osizionamento in parcheggio pubblico: sono state posizionate 8 postazioni. In tale area di studio si è evidenziato come ci sia stata una media costante di catture nel periodo considerato, con una quantità di individui superiore a 1 catturato per postazione.

Posizionamento in parchi pubblici: In tali aree sono state posizionate 21 postazioni che hanno portato alla cattura di 51 individui di T. pityocampa.

Considerazioni e linee guida posizionamento

La prova ha identificato, nonostante le particolari condizioni ambientali, una buona cattura di individui adulti.

Si è inoltre identificato che, in aree a più alta concentrazione di pini (parchi/ giardini pubblici), è consigliabile agire con un posizionamento nei vertici di quadrati da 50 m per lato, mentre l’uso su piante utilizzate come ornamento in pubblica via non sembra dare elevati standard di cattura.

ALCUNI CENNI STORICI E NON a cura di Chiara Dassi

La prova proseguirà anche nella stagione 2023, e nella stessa si andrà a identificare, in prima istanza, un raffronto tra i nidi sericei che si erano formati nel territorio prima dell’intervento con trappole a cattura rispetto a quelli che eventualmente si formeranno dopo l’intervento con trappole attrattive a feromoni. I posizionamenti saranno invece razionalizzati, sulla base dei dati raccolti, andando ad incidere nelle aree più sensibili, con posizionamento delle trappole a partire dal mese di giugno (possibile emersione dei primi adulti) e controllo mensile sino ad ottobre. Personalmente, non mi resta quindi che darvi appuntamento tra un anno per scoprire assieme i risultati di questa prova.

Primi di marzo Distruzione dei nidi, tagliandoli per poi bruciarli. Punto critico: se il nido è posto attorno alla gemma apicale questa tecnica è sconsigliabile in quanto, soprattutto nei pini giovani, ne arresterebbe lo sviluppo. Un tempo si usava anche iniettare soluzioni di DDT nei nidi e addirittura sparare nei nidi utilizzando cartucce caricate con tale insetticida.

Alternativa “biologica” Anziché bruciare i nidi porli in gabbie a rete fitta affinché i bruchi non possano uscirne o, peggio, gli adulti tornare ai pini sfarfallando e ovideporre per consentire ai probabili parassiti (ditteri e imenotteri) di compiere il loro ciclo, diffondersi e tenere sotto controllo l’infestazione delle processionarie. Il metodo sperimentato dal corpo forestale fu abbandonato per la laboriosità e i costi elevati. Inoltre i ditteri endofagi del gruppo dei Tachinidi faticavano a fuoriuscire dalle gabbie e, in ogni caso, l’efficacia era incerta.

1957. Lotta con gli allora presidi registrati come sanitari o medico-chirurgici

Siamo nella preistoria di tale lotta. Un Ispettorato forestale utilizzò applicazioni sui e nei nidi di una miscela di Parathion (un estere fosforico assai tossico) e DDT (un cloroderivato non particolarmente velenoso per i mammiferi, ma dalla lunghissima persistenza ambientale). I risultati si ottenevano nel giro di alcuni giorni e la mortalità delle larve tendeva al 100%.

1959. Utilizzo di mezzi aerei

In tale anno, quello stesso Ispettorato irrorò una vasta pineta sempre con la medesima miscela insetticida con risultati all’epoca ritenuti incoraggianti. Dati i tempi non furono considerati i danni ambientali collaterali.

La Formica rufa Nell’Europa centrale si osservò che dove erano presenti abbondanti nidi di Formica rufa le processionarie non si sviluppavano. In particolare l’Istituto di Entolomogia dell’Università di Pavia tentò a più riprese l’introduzione di queste formiche sia nei boschi alpini sia appenninici ma, per ragioni che non emersero con chiarezza e ancor oggi non chiare, tale pratica ebbe risultati assai modesti e transitori.

Thaumetopoea (= Cnethocampa) pityocampa

NOME VOLGARE

Processionaria del pino

INQUADRAMENTO SISTEMATICO

Classe: Insecta

Ordine: Lepidoptera

Famiglia: Thaumetopoeidae

DIMENSIONI

Uova: 1 mm

Larva: 30-40 mm

Pupa: 15-17 mm

Adulto: maschio a.a. 30 mm femmina a.a. 40 mm.

CARATTERISTICHE E DIFFUSIONE

Larva con capo nero e corpo color grigio ardesia, ricoperta di lunghi peli arancioni. Adulto con ali anteriori grigie, con sfumature e punti sia chiari che scuri e con tre fascette trasversali ondulate.

Ali posteriori biancastre con una macchia grigia sul margine interno. Addome coperto da peli gialliccioscuro. La specie è diffusa in tutta l'Europa meridionale.

HABITAT raramente di larici e cedri.

Parchi, giardini, alberature stradali oltre a boschi e foreste.

Larva: vive gregaria entro nidi sericei situati solitamente all'apice dei rami più alti delle conifere; tali nidi divengono sempre più voluminosi e compatti fino alla fine di settembre. Da questi fuoriesce in primavera per nutrirsi, procedendo in fila indiana e rilasciando un filo sericeo che viene usato per ritrovare il nido.

Adulto: è attivo al crepuscolo e di notte; durante le ore diurne si riposa sulla parte alta dei tronchi nelle zone più riparate.

CICLO BIOLOGICO

Uovo > larva > pupa > adulto

N° generazioni/anno: 1

N° uova/femmina: 100-150 uova in ooplacche disposte a manicotto sugli aghi o più raramente sui rametti. Le ooplacche, lunghe ≈ 3 cm, sono ricoperte dai grigi peli addominali della femmina.

Svernamento: come larva di terza età, gregaria entro nidi sericei o come crisalide nel terreno.

DANNI

Divorano gli aghi, provocando defogliazioni più o meno spinte, che causano ritardi di sviluppo, indebolimento e, talvolta, morte delle piante colpite. I peli urticanti delle larve possono provocare disturbi agli occhi, alla pelle ed alle vie respiratorie di uomini ed animali.