DENTRO

4 EDITORIALE

NOVITÀ PRODOTTI

TECH

EVENTI

A URBANPROMO

PRESENTATO L’ATLANTE DELLA MOBILITÀ DOLCE

cura di Urbanpromo

MERCATO | ESCLUSIVA CERVED

“VENTI FAVOREVOLI...”

cura della redazione

TRANSIZIONE ENERGETICA

FOTOVOLTAICO E SOLARE

TERMICO: SPUNTI

RIFLESSIONE

Simone Monotti e Vincenzo Argenti

INTERVISTA

IDROGENO: IL COMBUSTIBILE DEL FUTURO DIVENTERÀ REALTÀ?

Silvia Martellosio

ANNIVERSARI

DA 50 ANNI UN CLIMA DI VALORE di Silvia Martellosio

SPECIALE INNOVAZIONI

MATERIALI INTELLIGENTI PER L’EDILIZIA DEL FUTURO di Patrizia Ricci DENTRO L’OBIETTIVO

QUANDO LO SHOPPING DIVENTA SOSTENIBILE

cura di Fondazione Promozione Acciaio

NON SOLO SCUOLA... di Polistudio A.E.S.

SUPERBONUS 110%

“RACCONIGI 25”: A TORINO

Organo ufficiale di:

RINASCE UNA COMUNITÀ,

UN QUARTIERE

Giorgio

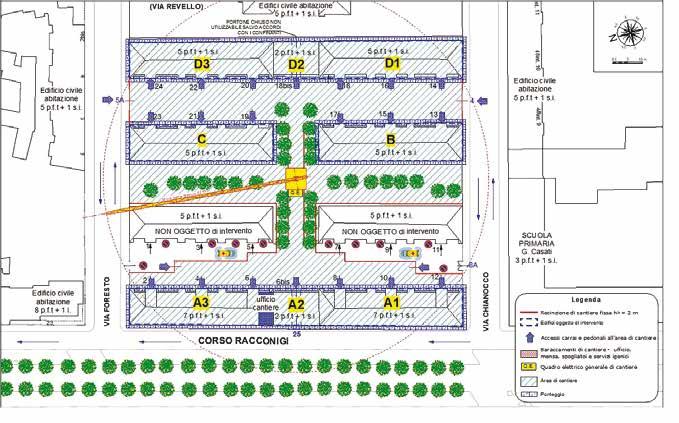

IL COORDINAMENTO DELLA

DEI CANTIERI

RISTRUTTURAZIONE

BENI MONUMENTALI

Luca Vienni

CONSULENZA FISCALE

IL BOLLO

REDDITO

cura di Assocaaf

IMPIANTI ELEVATORI SENZA

CONFORMITÀ: SERVE

SOLUZIONE

Iginio

“THE BIG FIVE CONSTRUCT

2022”, L’IMPORTANZA

MADE IN ITALY

Comitato consultivo

Carla Tomasi (Finco)

Angelo Artale (Finco)

Giorgio Albonetti (Quine)

Marco Zani (Quine)

Comitato scientifico

Dario Amici (Assoroccia)

Antonio Arienti (Aif)

Alfio Bonaventura (Aifil)

Cesare Boffa (Fire)

Sandro Bani (Anfus)

Sergio Fabio Brivio (Finco)

Fabio Brondolin (Assofrigoristi)

Francesco Burrelli (Anaci)

Paolo Cannavò (Fecc)

Davide Castagnoli (Anacs)

Innocenzo Cipolletta (Aifi)

Italo Cipolloni (Anisig)

Pier Luigi D’Ambrosio (Aiz)

Daniela Dal Col (Anna)

Caterina Epis (Fondazione

Promozione Acciaio)

Emilio Fadda (Ansag)

Guido Faré (Unicmi)

Nicola Antonio Fornarelli (Acmi)

Roberto Frassine (Assocompositi)

Fabio Gasparini (Assites)

Gabriella Gherardi (Aises)

Hans Paul Griesser (Ancca)

Iginio Lentini (Union)

Giuseppe Lupi (Aipaa)

Antonio Maisto (Assoverde)

Luca Marzola (Zenital)

Laura Michelini (Anfit)

Aurelio Misiti (Cnim)

Fabio Montagnoli (Pile)

Francesco Morabito (Assografene)

Daria Pasini (Archeoimprese)

Paolo Pastorello (Restauratori Senza Frontiere)

Marco Patruno (Fisa)

Massimo Poggio (Fias)

Giuseppe Riello (Afidamp)

Walter Righini (Fiper)

Kristian Schneider (Ari)

Angelo Sticchi Damiani (Aci)

Daniele Succio (Anipa)

Paolo Taglioli (Assoidroelettrica)

Eleonora Testani (Ancsa) Bruno Ulivi (Ait)

Redazione Giorgio Albonetti | Direttore Responsabile Silvia Martellosio | Coordinamento Editoriale s.martellosio@lswr.it - Cell. 349.1801063

Collaboratori Vincenzo Argenti, Assocaaf, Fondazione Promozione Acciaio, Iginio S. Lentini, Simone Monotti, Polistudio A.E.S., Patrizia Ricci, Giorgio Sandrone, Urbanpromo, Luca Vienni

Pubblicità Elena Genitoni | Ufficio traffico e.genitoni@lswr.it

Servizio abbonamenti abbonamenti.quine@lswr.it - Tel. 02.864105 Abbonamento annuale (6 fascicoli): 40 € Costo copia singola: 2,30 € (presso l’Editore)

Produzione Antonio Iovene | Procurement Specialist a.iovene@lswr.it - Cell. 349.1811231 Grafica e Impaginazione: Life sh.p.k. Stampa: Aziende Grafiche Printing Srl Peschiera Borromeo (MI)

Editore Quine Srl Sede legale Via Spadolini, 7 - 20141 Milano www.quine.it - info@quine.it tel. 02 864105

Quine è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione n° 12191 del 29/10/2005. Registrazione del Tribunale di Milano n° 79 del 3/3/1986. Tutti i diritti di riproduzi one degli articoli pubblicati sono riservati. Manoscritti, disegni e fotografie non si restituiscono.

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 di seguito GDPR, i dati di tutti i lettori saranno trattati sia manualmente, sia con strumenti informatici e saranno utilizzati per l’invio di questa e di altre pub blicazioni e di materiale informativo e promozionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dagli art. 5-6-7 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati a soggetti con i quali Quine Srl intrattiene rap porti contrattuali necessari per l’invio delle copie della rivista. Il titolare del tratta mento dei dati è Quine Srl Via G. Spadolini 7 - 20141 Milano, al quale il lettore si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione di cui agli articoli 15-21 del GDPR.

Testata associata

La scarsa incisività dei contenuti presenti nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza (5 agosto 2022, n. 118, pubblicata nella G.U. del 12 agosto 2022, n. 188 – Molto bene comunque che almeno vi sia) induce una riflessione su quali siano effettivamente “i poteri forti” in Italia. Una locuzione che spesso si usa (o abusa) quando non si sa bene cosa dire o di cosa si parli.

In Italia i cosiddetti “poteri forti” (non pubblici) da un punto di vista economico, di fatto, non esistono quasi più; molta della forza che avevano si è trasferita all’estero con l’acquisizione delle nostre principali imprese. Solo per fare qualche esempio: Fiat divenuta Chrysler, ora Stellantis, con sede in Olanda e quotata alla borsa di Parigi, la cui maggior influenza è oggi nel nostro Paese la proprietà di “la Repubblica” e “La Stampa”; Luxottica adesso Essilor, con maggioranza francese e quotata a Parigi. E si potrebbe continuare.

Dal punto di vista aziendale, società realmente forti – con capitalizzazione di borsa, numero di dipendenti e capacità di influenza su imprese, fornitori e stakeholders – sono Eni (Snam\Terna), Enel, Leonardo e, tra le non quotate, Ferrovie dello Stato (che include Anas), Poste e GSE; Rai a parte. Peraltro queste aziende costituiscono ormai da tempo i principali singoli contribuenti di Confindustria in base a una situazione anomala in cui la maggior organizzazione italiana di imprese private ha come soci più importanti le imprese pubbliche o a controllo pubblico attraverso Cassa Depositi e Prestiti (mai che il MEF, azionista di ultima istanza, si sia pronunciato in merito al fatto che fiumi di denaro pubblico vengono convogliati da oltre 20 anni in ogni singola territoriale di Confindustria, associazione che, per giunta, inibisce ai soci l’adesione ad altre organizzazioni in contrasto

con quanto previsto dalla Costituzione e dalla Legge 180\2011 in tema di libertà di impresa e sindacale).

Ma allora chi sono i “poteri forti”?

Sarò molto semplice, ai limiti del semplicismo. I poteri forti sono quelli che condizionano la vita di ogni giorno dei cittadini di qualunque condizione; quindi, non è (solo e soprattutto) Mediobanca, né sono gli eredi di Cuccia; non è la Fiat, o come si chiama adesso.

Sono i tassisti che non si trovano mai e che da quarant’anni riescono a mantenere il privilegio di una licenza che si trasmettono, coronando il sogno di qualunque essere umano di avere una barriera all’ingresso al proprio lavoro e che – ove messa in dubbio – bloccano le città (è come se un padre, che spende più dell’equivalente di una licenza per portare il figlio alla laurea, bloccasse la città perché questo poi non trova lavoro). Ricordiamo che in Italia sono riusciti ad azzerare Uber, unico Paese “sviluppato” in cui ciò è avvenuto.

Sono i mezzi di trasporto pubblico locale che funzionano secondo logiche, almeno nelle grandi città, tutte da verificare e con puntualità (si fa per dire) spesso casuale. Sono gli stabilimenti balneari che, di fatto, impediscono l’accesso a spiagge gestite pagando canoni mediamente risibili; sono gli operatori ecologici che, specie da Roma in giù, non svolgono adeguatamente il lavoro per i quali sono pagati e le cui aziende sono tutte municipalizzate e ipersindacalizzate e neanche per sbaglio sono soggette a gara per l’affidamento (e le cui tariffe sono sempre assolutamente svincolate dalla prestazione). E così via…

Potere forte è la burocrazia (vicinissima ad auto togliersi il limite massimo di 240.000 euro annui di stipendio) che

ultimamente si è digitalizzata: digitalizzazione fatta per favorire chi sta dall’altra parte dello sportello e non l’utente che, anzi, ha visto la sua situazione peggiorare. Non parliamo, poi, di anziani “informaticamente analfabeti” che per usufruire di tali servizi hanno bisogno di assistenza. Questi sono i poteri forti che, tra l’altro, non sono soggetti ad alcun controllo e sono spesso governati non da Presidenti, Amministratori Delegati o Direttori Generali, ma dai Sindacati, i cui interessi dovrebbero essere contemperati con quelli del “sindacato dei cittadini” cioè, nelle città, il Sindaco che li rappresenta. Ma basta vedere la vicenda dei taxi per capire che così non è. Qualcuno dirà: “Ma ci sono le lobby tra i poteri forti”. Premesso che, anche qui, va fatta chiarezza. Non esiste una lobby tanto forte da poter firmare una legge se non c’è un parlamentare, senatore, deputato o un membro dell’Esecutivo che lo faccia; certo ci sono le lobby (i cosiddetti portatori di interessi). Infatti sono viste con attenzione e andrebbero regolamentate, cosa che non si riesce a fare da cinquant’anni per colpa, usiamo questa parola, dei politici che non vogliono consentire l’inibizione del loro passaggio alla sfera lobbistica una volta finito il mandato. Le cose a volte sono più semplici di quanto non si creda. I poteri forti sono certamente anche la Magistratura, cui abbiamo dedicato un editoriale ad hoc. E, nella vita di tutti giorni, anche banche e assicurazioni, il cui controllo istituzionale – assolutamente insufficiente – è rispettivamente in capo a Banca d’Italia e Ivass (Istituto di controllo sulle assicurazioni). La stessa architettura di questo controllo ne denuncia l’inadeguatezza: l’Ente di controllo Banca d’Italia ha come principali azionisti due dei maggiori Istituti italiani (Intesa Sanpaolo e Unicredit) che dovrebbero essere oggetto del controllo. Non solo, ma da Banca d’Italia proviene anche il Presidente del citato Ivass. ll risultato è che continuiamo a vedere cambiamenti complicati e unilaterali delle condizioni, richiesta di doppie e triple firme, comunque vessatorie, contratti di una tale complicazione che sono fatti apposta per scoraggiarne la lettura, la permanenza di voci inaccettabili, come – solo per fare esempi in ambito bancario – la cosiddetta commissione di massimo scoperto, che ora alcuni Istituti denominano in modo differente, il tema dell’anatocismo etc. E mi astengo, in questa sede, dall’affrontare il tema della cessione dei crediti in ambito Superbonus. Chi di noi non si è imbattuto in simili circostanze. Vediamo poi delle penalità e delle indicazioni correttive assolutamente risibili e fatte quando non se ne può fare proprio a meno. Siamo un Paese dove c’è assolutamente bisogno di più concorrenza reale.

La linea di cassonetti per interni a vista dalle prestazioni termoacustiche certificate. Disponibile in versione verniciabile o rifinita da abbinare a serramenti in legno, PVC e alluminio.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) lancia la pompa di calore EHS Mono HT Quiet. È una soluzione di climatizzazione resistente nel tempo, che combina funzionalità avanzate e nuove tecnologie per raggiungere una temperatura dell’acqua calda fino a 70 °C e livelli di rumorosità di appena 35 dB(A). Ideale per il segmento delle ristrutturazioni residenziali anche sui territori con condizioni climatiche estreme, in quanto è in grado di garantire il 100% delle prestazioni di riscaldamento anche con temperature fino a -25 °C e +43 °C. Inoltre, l’installazione e la manutenzione dell’unità si eseguono facilmente. Nonostante le dimensioni compatte, adatte anche a essere posizionato sotto l’altezza di una finestra, EHS Mono HT Quiet presenta uno scambiatore di calore con un’area più grande (dell’8,8% circa rispetto ai modelli tradizionali), in grado di trasferire il calore in modo più veloce ed efficiente. Dotata di un nuovo compressore scroll , che comprime i gas refrigeranti a pressioni molto più elevate, e di una tecnologia “Flash Injection” che, a sua volta, aumenta la portata del gas refrigerante, questa pompa di calore ad alta temperatura garantisce un funzionamento costante anche a temperature molto basse, fino a -30 °C. L’unità esterna è protetta anche da un rivestimento anticorrosione “Durafin Ultra” , applicato sullo scambiatore di calore e sul telaio per garantire la massima durata nel tempo in condizioni climatiche più rigide. Inoltre, questa pompa di calore vanta valori di SCOP pari a un’efficienza energetica A+++. L’unità può essere anche controllata da remoto con SmartThings: uno dei vantaggi è la possibilità di monitorare all’istante il consumo energetico quotidiano, settimanale e mensile. L’unità esterna è dotata di un sistema di isolamento acustico a doppio strato, con design brevettato “Groove Grid Felt”, in grado di assorbire efficacemente ogni tipo di rumore prodotto dalle parti soggette a compressione e minimizzare le vibrazioni. L’utilizzo di ammortizzatori a molla (anziché in gomma) nel montaggio del compressore riduce la trasmissione delle vibrazioni del 90%. Il compressore sfrutta un albero motore rinforzato che diminuisce il rombo a bassa frequenza, mentre l’unità esterna si avvale di un ventilatore Multi-Serration che limita in modo significativo il rumore prodotto.

EHS Mono HT Quiet è il primo modello della line-up premium di pompe di calore ad alta temperatura, a marchio Samsung. È disponibile in tutta Europa in 3 taglie (8, 12 e 14 KW) e con alimentazione monofase e trifase. Tutte le tre versioni saranno dotate dello stesso telaio. La disponibilità di questo nuovo modello potrà variare a seconda del mercato. La pompa di calore è molto versatile e si adatta facilmente a ogni sistema, in primis , con ClimateHub , un sistema integrato per la gestione del riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. www.samsung.it

Ariston compie un ulteriore passo concreto nei confronti della sostenibilità presentando la nuova gamma di caldaie a condensazione One+ NET, compatibili con le miscele di idrogeno al 20% grazie alle innovazioni tecnologiche apportate alla gamma. Prodotti di punta della nuova gamma sono le caldaie Alteas One+ NET e Genus One+ NET, la cui classe energetica arriva fino alla A+, dotate di funzioni in grado di gestire il riscaldamento di casa in modo intelligente ed efficace, in base allo stile di vita e alle esigenze di ciascuno. La gamma presenta una rivisitazione d’avanguardia anche dal punto di vista tecnico. Infatti, lo scambiatore in acciaio inox XtratechTM, cuore delle caldaie One+ NET, è un componente unico nel suo genere che garantisce performance nel tempo e affidabilità; quindi, un minor rischio di intasamento ed elevate prestazioni anche nelle situazioni più critiche. Inoltre, grazie al nuovo Ignition System+, sono state ridotte le emissioni di NOx del 30% rispetto alla precedente gamma One. È diminuito notevolmente anche il livello di rumorosità rendendo le caldaie della gamma One+ NET tra le più silenziose della propria categoria.

Il nuovo termostato smart

Come se non bastasse, le caldaie sono dotate del termostato Sensys

HD. Il termostato presenta un design completamente rinnovato, con schermo TFT a colori ad alta risoluzione e un’interfaccia utente più moderna e intuitiva. Infine, grazie all’intelligenza artificiale le nuove caldaie presentano anche la nuova funzione di manutenzione predittiva. Analizzando più nel dettaglio i modelli, Alteas One+ NET è senza dubbio il prodotto che più rappresenta le innovazioni di gamma. Presenta anche un nuovo circolatore con maggiore prevalenza e maggiore efficienza, riducendo così i consumi e la rumorosità. Il modello si distingue anche per un design moderno ed elegante: il pannello in vetro temperato e antigraffio lo rende infatti un oggetto d’arredo esteticamente esclusivo. Genus One+ NET, invece, è la sintesi moderna tra performance , facilità d’uso e tecnologia connessa. È dotata anch’essa del termostato di serie –Sensys HD – e WiFi integrato in caldaia, in grado di rilevare la temperatura esterna direttamente da internet senza sonda esterna. Infine, Clas One WiFi è la combinazione ideale di comfort e risparmio, con WiFi integrato

direttamente in caldaia e rapporto di modulazione aumentato fino a 1:8. È anche disponibile nella versione 30L con componenti maggiorati di serie, ed è particolarmente indicata per le sostituzioni in presenza di impianti di vecchia generazione. La nuova gamma di caldaie a condensazione One+ NET è nativamente connessa anche con l’app Ariston NET. Ciò consente di gestire i prodotti in tempo reale e a distanza, di accenderli e spegnerli, di impostare i programmi, modificare la temperatura e cambiare le modalità di funzionamento, anche tramite i principali assistenti vocali, come Hey Google e Alexa, per garantire costante efficienza e comfort. Inoltre, grazie all’innovativo sistema di controllo da remoto, l’app può avvisare anche in caso di imprevisti di malfunzionamento dell’impianto, previa sottoscrizione di un contratto di manutenzione, che garantisce anche 10 anni di assistenza garantita su parti di ricambio originali, manodopera, chiamata e intervento.

www.ariston.com

Diloc presenta “Green Line”: la linea di barriere d’aria per ambienti commerciali e grandi superfici in grado di offrire un comfort impeccabile e ottimizzare l’isolamento, eliminando le dispersioni termiche. Applicando le barriere sopra a porte e ingressi, il muro d’aria creato dal sistema di ventole protegge l’ambiente da flussi termici in entrata e in uscita, mantenendo il locale correttamente climatizzato ed evitando gli sprechi. Completo di tecnologia Eco e funzionalità smart , il sistema di ventilazione permette di lasciare aperte le porte di negozi, uffici, grandi magazzini e ingressi merci, e isola gli ambienti da sbalzi termici e infiltrazioni di smog, fumi o insetti. Gli sprechi energetici sono eliminati e le emissioni nell’ambiente sensibilmente ridotte, mantenendo sempre il massimo livello di comfort. Il sistema di ventilazione di Green Line combina l’azione di ventole multiple per offrire l’isolamento termico più adatto a ogni esigenza applicativa. La speciale ventola Centrifuga canalizza un flusso d’aria più intenso ed è progettata per installazioni a 300 cm d’altezza. La ventola tangenziale, discreta e silenziosa, permette un’installazione a partire da 250 cm. Grazie al flusso d’aria angolato a 105 gradi, le barriere d’aria possono inoltre essere utilizzate a moduli per aumentare la superficie coperta. La linea è disponibile in quattro modelli, con tagli di portata d’aria variabili da 1400 m2/h a 3600 m2/h e assorbimento energetico compreso tra 160W e 350W. www.naicon.com

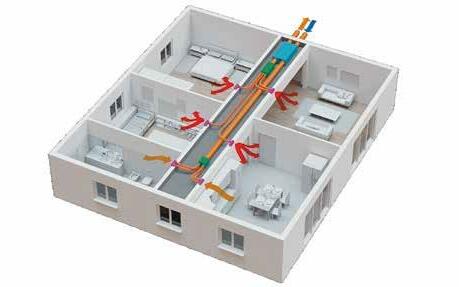

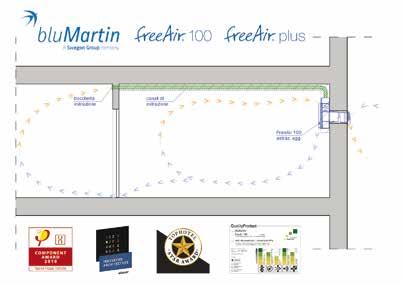

L’impianto intelligente che unisce i vantaggi del centralizzato con quelli del decentralizzato si presta anche per le ristrutturazioni

Installando l’impianto di ventilazione freeAir100 in posizione semiincassata nella muratura perimetrale si minimizzano le opere murarie. Grazie al kit di estrazione per stanze aggiuntive è possibile estrarre l’aria dai locali come bagno, lavanderia o guardaroba. In questo modo è possibile servire più ambienti minimizzando i tubi e recu perando il calore dalle stanze più calde e umide. La mandata resta a bordo macchina, mentre l’aria pulita si distribuisce negli ambienti vicini grazie alla differenza di pressione creata dalle estrazioni canaliz zate. Non ci sono tubi di mandata e le relative criticità per la pulizia e la sanificazione nel tempo. Oltre alle estrazioni aggiuntive, la macchina modula in automatico o al bisogno l’estrazione a bordo in modo da gestire eventuali odori del locale soggiorno/cucina. Se la cucina fosse in locale separato, si può estrarre con una tubazione aggiuntiva. Le unità interne freeAirPlus, dotate di sensori VOC, modulano l’aria nelle camere da letto, quando è necessario, senza la necessità di canali di mandata. L’impianto è ideale per abitazioni fino a 80 mq circa. L’installazione prevede di eseguire un foro di circa 27x27 cm; la con trocassa viene fissata al muro, sporgendo all’interno di circa 20 cm, ed è poi rivestita in cartongesso. In tal modo si agevola la posa dei canali di estrazione collegati al plenum superiore. freeAir100 modula la portata in base al fabbisogno reale tramite otto sensori, compreso quello della CO2. Il recupero di calore è fino al 94%, certificato Passive House e con Sigillo Qualità CasaClima. Filtri ePM10

di serie (opzionali ePM1) e bypass automatico per il free-coo ling. È possibile collegare il tutto al software freeAir Connect anche via WiFi, in cloud e con e-mail alert gratuito. Il sistema ha vinto diversi premi, tra cui: il Passive House Component Award, l’Iconic Design Award e il TopStar Hotel Award.

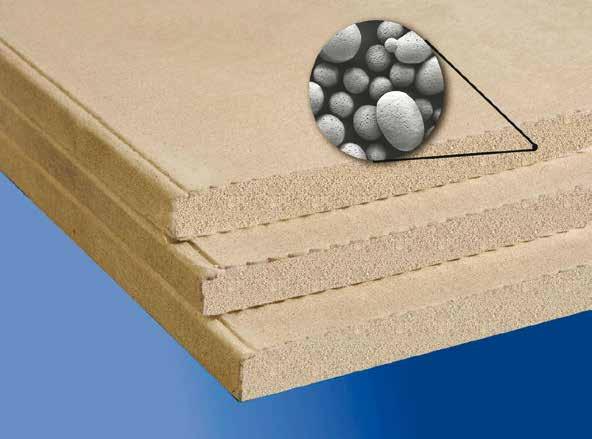

Wavin Italia presenta il nuovo sistema DRY per la realizzazione di impianti di riscaldamento radiante a secco. Pur mantenendo inalterate le peculiarità della precedente release , il sistema è in grado di assicurare un elevato livello di resistenza allo schiacciamento grazie al solo pannello, rendendo superflua la presenza della lamiera di copertura in acciaio zincato in precedenza necessaria per la ripartizione dei carichi. Pensato per applicazioni civili che non prevedono l’utilizzo di un massetto cementizio a copertura dell’impianto, complici l’assenza di un elevato spessore per la posa dell’impianto e il peso sopportabile ridotto, DRY si conferma una soluzione che garantisce il massimo comfort, velocità di posa ed efficienza sia in nuovi edifici che in caso di ristrutturazione. Il sistema a secco è composto da un pannello in polistirene espanso sinterizzato di soli 26 mm di spessore, che assicura livelli di resistenza meccanica e termica ottimali, rivestito da una lamina di alluminio con cinque scanalature a interasse di 15 cm predisposte per l’inserimento di un tubo di 16 mm di diametro. Una delle

sezioni di testa del pannello è invece stampata in modo da permettere la realizzazione di curve e di due tratti rettilinei di attraversamento. Per l’accoppiamento dei pannelli è sufficiente avvicinare i bordi ed eventualmente usare del nastro adesivo alluminato, mentre il fissaggio al pavimento richiede l’utilizzo di un’apposita colla da cappotto. Il rivestimento può essere realizzato con piastrelle direttamente incollate sul pannello, previa posa di opportuni primer di protezione, oppure in parquet flottante o incollato. www.wavin.com

Sherpa Aquadue di Olimpia Splendid è la serie di pompe di calore split polivalenti per il residenziale, che si distingue per la classe energetica superiore (fino alla A+++ in riscaldamento – clima medio) e il doppio circuito frigorifero brevettato, che migliora il comfort e incrementa l’efficienza. Sherpa Aquadue consente, infatti, di raffrescare in estate, riscaldare in inverno e produrre ACS in contemporanea: una caratteristica che – oltre a evitare interruzioni nell’erogazione del comfort indoor – rende possibile recuperare energia durante il raffrescamento estivo, aumentando l’efficienza del sistema. Sherpa

Aquadue può inoltre portare l’ACS a 75 °C in modo autonomo, senza l’ausilio di resistenze elettriche o generatori supplementari (come caldaie o solare termico). La possibilità di stoccaggio di ACS ad alta temperatura, a sua volta, consente di evitare il periodico ricorso ai cicli antilegionella (con i relativi picchi nell’assorbimento di energia elettrica) e di ridurre fino al 30% il volume del bollitore a pari quantità di ACS erogabile, ottenendo così un minore ingombro complessivo. Da sottolineare come le potenzialità di questa tecnologia si moltiplichino in presenza di un impianto fotovoltaico: tutte le pompe di calore Sherpa Aquadue sono infatti dotate di un contatto che consente di aumentare l’autoconsumo dell’energia prodotta dal fotovoltaico, immagazzinando l’energia sovraprodotta e riducendo la quantità di energia elettrica da acquistare dalla rete, anche quando l’irraggiamento solare è assente. Le pompe di calore split polivalenti di Olimpia Splendid sono disponibili nella versione a torre, con bollitore da 150 litri integrato, e nella versione pensile: unità quest’ultima che, grazie all’utilizzo di uno speciale kit, può essere installata con estrema flessibilità, a incasso o semi-incasso, all’interno così come all’esterno dell’edificio.

Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning presenta air-e, il primo generatore indipendente di particelle nanoe™X a soffitto. Il nuovo generatore è ideale per una vasta gamma di applicazioni in cui la qualità dell’aria indoor è un elemento fondamentale. Air-e è una soluzione a basso consumo energetico (4.0 W) e un singolo dispositivo può coprire una superficie di circa 20 m2. In caso di superfici maggiori, è possibile installare più di un’unità per una copertura completa degli spazi. Air-e è una soluzione a soffitto dal design discreto, che non richiede l’installazione aggiuntiva di tubazioni, ed è l’ideale per lavori di ammodernamento di ambienti con impianti di climatizzazione privi di tecnologia nanoe™X. Il suo peso di soli 1,1 kg lo rende estremamente semplice da installare, mentre il livello di pressione sonora di 25,5 db (A) ne garantisce un funzionamento discreto. Il generatore rilascia fino a 4,8 trilioni di radicali ossidrilici (noti anche come radicali OH) al secondo. I radicali ossidrilici, abbondantemente presenti in natura, possono contribuire a inibire 5 tipi di inquinanti, tra cui alcuni virus, batteri e muffe, nonché a neutralizzare i cattivi odori, come ad esempio il fumo di sigaretta. Gli studi condotti negli ultimi anni da Panasonic hanno inoltre dimostrato che il generatore di nanoe™X è in grado di inibire anche il SARSCoV-2 e il virus dell’influenza A sottotipo H1N1 fino al 99,9%. www.aircon.panasonic.eu

In occasione di Interclima e Chillventa, Clivet ha presentato in anteprima la nuova gamma VRF CVT8, disponibile dal 2023. Tra le caratteristiche della nuova gamma, in particolare, troviamo:

• ampio campo di funzionamento: da -15 °C a +55 °C in raffrescamento, fondamentale nei locali tecnici con apparecchiature elettriche, e da -30 °C a +30 °C in riscaldamento;

• design compatto e lunghezze frigorifere ancor più incrementate per adattarsi alle diverse esigenze impiantistiche;

• silenziosità;

• controllo intelligente tramite app;

• installazione flessibile ed efficiente grazie a procedure automatizzate.

Le unità esterne assicurano un elevato risparmio e un’alta affidabilità; è infatti possibile controllare accuratamente le variabili ambientali per ottenere le massime prestazioni e un consumo minimo (3W) in stand by L’installazione è flessibile e semplificata così come la manutenzione. L’impiego della tecnologia Mild Air migliora il benessere e la purezza dell’aria, mentre il nuovo EasyCom – bus avanzato di comunicazione e controllo a due cavi autoalimentato e indipendente delle unità interne, basato su una tecnologia sviluppata internamente con una tipologia d’installazione libera – assicura una comunicazione rapida e resistente a eventuali disturbi elettromagnetici. La capacità del singolo sistema VRF si estende fino a 90 kW per singolo modulo e 270 kW in combinazione; il funzionamento è controllato approfonditamente tramite 19 sensori distribuiti su tutto il circuito frigorifero e il box dove sono alloggiate le schede elettroniche è completamente isolato dalla polvere ed eventuali schizzi d’acqua. Completano la gamma di unità esterne le unità Mini VRF con gas R32 da 8-18 kW e gas R410 da 8 fino a 67 kW, combinabili fino a 3 moduli (200 kW) e con espulsione aria canalizzabile (80Pa), anche queste con ampio range di funzionamento da -15 °C a +55 °C in freddo e da -30 °C e +30 °C in caldo. La gamma di unità interne composta da 13 serie con potenze da 1,5 a 56 kW, compatibili sia con refrigerante R32 che con R410, assicura un ottimo controllo, un accurato filtraggio e la massima purificazione dell’aria con un indice di capacità fino al 200%.

Nell’ottobre 2021 sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’ex Liceo Celio, a Rovigo, per ospitare l’Urban Digital Center. La storicità dell’edificio ha reso necessaria una scelta di interventi accurati a livello progettuale e installativo degli impianti di riscaldamento e raffre scamento. Il progetto prevedeva ambienti molto più grandi degli ambienti scolastici esistenti e strutturalmente si è dovuto procedere con l’abbattimento di mura interne e la realizza zione di una copertura eterogenea e sicura. In questo scenario, gli spazi a disposizione per eventuali centrali termiche non erano presenti. Pertanto, è stato fondamentale studiare una soluzione con impianti compatti e flessibili che non andassero ad appesantire la struttura e a diminuire gli spazi, calcolati al millimetro sulla base delle esigenze universitarie.

L’impianto di riscaldamento a radiatori esi stente è stato sostituito con la soluzione ad aria a fluido variabile VRF ECOi EX di Panasonic a due tubi, in abbinamento a una ventilazione meccanica controllata (VMC). I sistemi VRF sono maggiormente adattabili a edifici di diverse tipologie gra zie alla minima dimensione delle tubazioni di refrigerante; inoltre, in fase di progetta zione, non si deve tener conto di ulteriori ingombri dedicati ad accumuli d’acqua, pompe e trattamenti acqua. Oltre che più compatti, i sistemi VRF sono anche più semplici da gestire dato che, una volta avviati, funzionano senza dover control lare sistematicamente la qualità dell’acqua, la circolazione e la pulizia delle tubazioni. Un altro punto a favore è la possibilità di ragionare in termini di efficienza energetica e comfort umano grazie alla possibilità di regolare automaticamente la temperatura di evaporazione (VET) o condensazione (VCT) e di impostare la temperatura di uscita dell’aria tra i 7 °C e i 22 °C.

Per garantire il massimo in termini di comfort termico-acustico e qualità dell’aria è stata richiesta una soluzione con:

• terminali d’impianto dimensionati alla minima velocità, posizionati al cen tro delle stanze per escludere qualsiasi situazione di correnti d’aria;

• terminali con tecnologia per la purifica zione dell’aria integrata senza appesan tire ulteriormente la struttura con ulteriori device finalizzati alla IAQ.

Vincente è stata la scelta nel garantire aria primaria tramite la VMC e preservare la qualità della stessa mediante un impianto con tecnologia di purificazione integrata.

Ogni zona (aule, uffici, sale studio e common room) è controllata in temperatura, velocità e qualità dell’aria grazie ai comandi CONEX di Panasonic in modo autonomo con esclu siva mandata e ripresa dell’aria all’interno di ogni stanza. Con il fine di garantire una migliore qualità dell’aria sono state instal late, al centro della stanza, unità interne a cassetta 90x90 Panasonic con tecnologia nanoe™ X integrata mark 2. Tale soluzione consente di rilasciare 9.600 miliardi di radi cali ossidrilici al secondo che, a loro volta, inibiscono 5 tipi di inquinanti, allergeni, pollini, cattivi odori e alcuni virus e batteri. L’innovativa tecnologia garantisce gli stessi benefici all’interno degli edifici, rendendoli più confortevoli. Le unità interne installate, inoltre, hanno la funzione di pulizia interna e permettono il controllo dell’umidità, l’impo stazione individuale dell’orientamento delle quattro alette e hanno una ridotta rumoro sità della ventola in modalità lenta.

Sempre nell’ottica di voler preservare la qualità dell’aria, tutte le unità UTA sono state posi zionate nel sottotetto (quindi protette da intemperie) e la loro presa d’aria esterna è a quota oltre 9 metri dal piano stradale. Ogni stanza è dotata di diffusori ad alta induzione a effetto elicoidale per massimizzare la diluizione dell’aria pulita dentro la stanza. Le aule sono utiliz zate con profili fortemente variabili e le UTA sono state suddivise proprio in funzione di tali profili: così i consumi energetici sono funzionali all’effettivo utilizzo degli ambienti.

Energeticamente parlando, ogni zona ha il controllo dei principali parametri di comfort e, al tempo stesso, è presente una supervisione da pannello centralizzatore touch screen Pana sonic (CZ-256ESMC3) dal quale è possibile impostare diversi profili di utilizzo. Il comando regola il funzionamento dell’impianto di climatizzazione, comprensivo della ventilazione mec canica, mettendo a disposizione funzioni di monitoraggio on-demand, calcolo carico (interno/ totale), indicazione dell’impostazione del livello limite massimo in accordo al prezzo dell’e nergia, alla domanda di elettricità e al carico per il condizionamento. Oltre al comfort, è stato infine richiesto dalla committenza di preservare il buon funzionamento di apparecchiature molto particolari. Il raffrescamento della sala server è stato garantito da un impianto TKEA Panasonic con due unità ridondanti tra loro. In caso di avaria il sistema sarà capace, in modo istantaneo e automatico, di garantire le condizioni climatiche ottimali affinché l’apparecchia tura

possa essere nelle sue migliori condizioni per operare.

per la Transizione Energetica INES.2S – centro francese supportato dalla Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica (CEA) – ha recentemente presentato VIPV (Vehicle Integrated PhotoVoltaics) , soluzione per integrare l’energia solare nei trasporti privati. Il kit, per ora ancora in fase di prototipo, è piuttosto semplice, non invasivo e di facile utilizzo. Consiste in un pannello fotovoltaico con una potenza di 145 Wp; il modulo vanta una faccia posteriore magnetica e un design meccanico che gli consentono di adattarsi a qualsiasi carrozzeria metallica. L’elettronica è costituita da un regolatore di carica MPPT, associato a una batteria oltre che da un microinverter.

Il kit è estremamente versatile e facilmente montabile e smontabile; può essere utilizzato su qualsiasi veicolo dotato di carrozzeria metallica, ma ha la pecca di non riuscire ad alimentare direttamente la batteria principale, dettaglio su cui il team di ricerca si sta concentrando al fine di trovare un modo per permettere al panello di caricare direttamente l’accumulatore mantenendo le perdite al minimo.

Il prototipo è stato testato con successo su una Renault Zoe, dimostrando la possibilità di guadagnare fino 4 km al giorno, potendo sfruttare l’energia solare di una giornata estiva con una potenza di 145Wp, e un consumo stimato di 150Wh/km. Indubbiamente i dati raccolti, per quanto incoraggianti, sono piuttosto limitati ed è necessaria una serie di feedback di mesi su veicoli diversi per quantificare con precisione il contributo effettivo in chilometri solari che il kit è in grado di fornire. Secondo il team una stima piuttosto veritiera si attesterebbe a circa 800 km di autonomia aggiuntiva all’anno, sempre considerando l’adozione di un kit solare con una potenza di 145 Wp utilizzato sul modello di riferimento. Per ora l’Istituto francese punta ad accendere la curiosità dei possessori di un veicolo elettrico attorno alla propria invenzione, in modo da poterla testare e renderla un prodotto finito e commercializzabile.

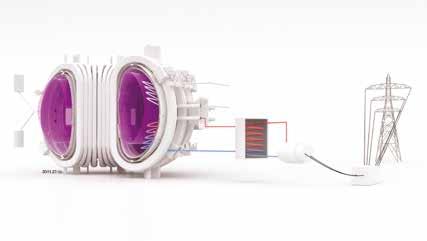

DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor) entrerà in funzione intorno alla metà del secolo e permetterà di produrre fino a 500MW

la progettazione ingegneristica della prima centrale dimostrativa a fusione, denominata DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor), che si pone l’obiettivo di produrre, intorno alla metà del secolo e in modo sicuro e sostenibile, 300-500 MW di energia elettrica, in grado di soddisfare i consumi annuali di circa 1,5 milioni di famiglie. Lo ha annunciato a Bruxelles il Consorzio EUROfusion – di cui fanno parte 21 organizzazioni italiane coordinate da ENEA, tra cui Istituto per la scienza e tecnologia dei plasmi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istp) e Consorzio RFX – in occasione della conferenza di lancio di Horizon EUROfusion , il nuovo programma europeo di ricerca sulla fusione cofinanziato dalla Commissione europea tramite Euratom. Il reattore dimostrativo DEMO sarà il successore dell’impianto sperimentale ITER, attualmente in costruzione nel sud della Francia, a Cadarache. “Si tratta di un passo importante che traghetterà la ricerca sulla fusione da un ambito puramente sperimentale alla produzione vera e propria di energia elettrica. Per farlo DEMO dovrà adottare le più avanzate tecnologie per ‘controllare’ il plasma e generare elettricità in modo sicuro e continuo operando con un ciclo del combustibile chiuso”, sottolinea Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento ENEA di Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare. “A questo scopo, stiamo realizzando, con i nostri partner , il super laboratorio Divertor Tokamak Test (DTT) presso il Centro Ricerche di Frascati. Qui testeremo nuove e diverse configurazioni e materiali per il divertore, il dispositivo che avrà il compito di smaltire il calore residuo all’interno dei reattori a fusione con flussi di potenza superiori a 10 milioni di Watt per metro quadrato, confrontabili a quelli della superficie del Sole”, aggiunge Dodaro. “Questo passo conferma la roadmap europea che si pone come scopo la produzione di energia elettrica da reazioni di fusione – spiega Daniela Farina, direttrice dell’Istituto per la scienza e tecnologia dei plasmi del Cnr. Per conseguire questo obiettivo con successo è importante che la ricerca della comunità scientifica prosegua attivamente sui temi scientifici e tecnologici tuttora aperti in un’ottica

più ampia possibile, sui quali il Cnr sta lavorando in sinergia con gli altri enti e istituzioni italiani e nel quadro di una straordinaria collaborazione mondiale. È uno sforzo globale che non può attuarsi senza un sostegno convinto nel lungo termine”.

“La decisione di sviluppare il progetto di DEMO, un reattore a fusione dimostrativo in Europa, è il naturale sviluppo del costante impegno europeo, da sempre all’avanguardia a livello globale, nella promozione della ricerca di risorse energetiche a basso impatto ambientale di cui la fusione dell’idrogeno rappresenta uno degli ingredienti del paniere di fonti rinnovabili ed eco-sostenibili – sottolinea Piergiorgio Sonato, presidente del Consorzio RFX, i cui soci sono Cnr, ENEA, INFN, Università degli Studi di Padova e Acciaierie Venete. Il Consorzio RFX ospita a Padova, presso l’Area di Ricerca del Cnr, oltre all’esperimento RFX-mod che è una delle infrastrutture di ricerca ad alta priorità come definito nel PNIR 2021-27 (Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca Italiane), il laboratorio di sviluppo degli iniettori di particelle neutre per ITER, NBTF-Neutral Beam Test Facility ; rappresenta l’elemento indispensabile per accendere e controllare la reazione di fusione dell’idrogeno nel reattore ITER in fase di installazione a Cadarache, in Francia, e a cui contribuiscono Cina, Corea del Sud, India, Giappone, Russia, Stati Uniti d’America e Unione europea”, aggiunge Sonato. L’annuncio di DEMO arriva dopo il risultato record ottenuto da EUROfusion presso l’impianto europeo JET (Joint European Torus) a Culham (Regno Unito), che ha prodotto 59 megajoule di energia totale da fusione utilizzando lo stesso mix di combustibili di deuterio-trizio (plasma) che sarà impiegato in ITER, in DEMO e nelle future centrali elettriche a fusione. Il record è stato possibile creando e sostenendo plasmi stabili in grado di generare elevati valori di potenza di fusione, circa 11 MW, per 5 secondi, a fronte di circa 33 MW di potenza di riscaldamento immessa dall’esterno.

Uno studio del Cnr ha indagato la variazione del valore immobiliare degli edifici residenziali di Firenze in funzione delle anomalie termiche superficiali estive

Ilrisultato di questa ricerca del Cnr è stato pubblicato a metà luglio, ma riteniamo sia da considerare ancora valido anche per gli anni a venire. Nonostante la sempre maggiore attenzione indirizzata all’impatto di alcuni eventi estremi legati ai cambiamenti climatici (tra cui tempeste, innalzamento del livello del mare, inondazioni, incendi) sul patrimonio immobiliare, ancora scarsa è quella dedicata all’effetto delle elevate temperature. Le anomalie termiche superficiali urbane, esaltate dal fenomeno delle isole di calore, possono infatti associarsi a un significativo aumento dei costi per il raffreddamento degli ambienti interni, del consumo di acqua e a un generale disagio che incide sensibilmente sulla qualità della vita. Questo aspetto è rilevante soprattutto in Europa, una delle regioni più attraenti al mondo per gli investimenti immobiliari, e ancor più in Italia, dove oltre il 70% della popolazione è proprietaria di abitazioni. Nello studio, pubblicato sulla rivista Sustainability , coordinato dai ricercatori dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) con il contributo di Ispra, è stata indagata la variazione del valore immobiliare degli edifici residenziali in una città storica italiana (Firenze) in funzione delle anomalie termiche superficiali estive.

Dalle analisi è emerso che la temperatura superficiale è sempre più determinante per la valutazione del valore di un immobile residenziale man mano che ci si allontana dal centro storico. “Gli effetti sono infatti

Abbiamo utilizzato dati satellitari NASA per la stima della temperatura superficiale, quelli sul valore degli immobili dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e quelli sulle caratteristiche urbane (consumo di suolo, copertura arborea ed erbacea e corpi d’acqua) forniti da Ispra. Per valutare il diverso valore immobiliare si è tenuto conto anche delle caratteristiche urbane circostanti gli edifici. Le analisi sono state condotte in varie zone della città (centrale, semicentrale e periferica) e su edifici con diversi pattern termici (hot-spot, cool-spot e zone neutre)

MARCO MORABITO, ricercatore Cnr-Ibe

evidenti nella fascia semicentrale e soprattutto periferica, dove l’aumento del valore di mercato dell’immobile è associato linearmente a una diminuzione della temperatura – commenta Marco Morabito, ricercatore Cnr-Ibe. La temperatura superficiale, invece, non è determinante per il valore immobiliare nella fascia centrale, dove altri elementi come la vicinanza a luoghi storici, paesaggistici e architettonici influisce in modo determinante. Anche se il 37% degli immobili residenziali centrali ricade in hot-spot termici, quasi il 10% di questi appartiene alla classe con il valore di mercato più alto”.

L’identificazione degli edifici in zone di hot-spot e la conoscenza delle caratteristiche urbane che li circondano sono informazioni utili per pianificare interventi mirati a renderli sostenibili e più efficienti dal punto di vista energetico. “In questo modo potranno essere evitati futuri deprezzamenti del valore immobiliare dovuti agli effetti del caldo. Per quanto ancora l’attrattività e il fascino di un edificio residenziale nel centro storico prevarranno sui costi di gestione sempre più elevati necessari per garantire una buona qualità della vita, viste le temperature sempre più elevate per periodi prolungati dell’anno?”, conclude il ricercatore Cnr-Ibe.

Lampade a LED che, oltre a illuminare, sono in grado di sanificare da batteri e virus – tra cui il virus SARS-CoV-2 – scuole, uffici e luoghi pubblici, ma anche superfici, aria e acqua, in modo sicuro, rapido, sostenibile ed economico. È questa una delle ultime novità realizzate da ENEA. In particolare, le due tecnologie applicate si chiamano SAVE e UV-CiSANA e si basano su sistemi LED e di tipo UV-C.

SAVE è una lampada da soffitto pronta per l’industrializzazione, dotata di un sistema smart che abbina algoritmi e tecnologie radar per la gestione sicura del personale. Di facile installazione e già dotata di certificazione virucida, oltre a sanificare consente di programmare il funzionamento e segnala l’eventuale ingresso indesiderato di persone o animali durante le operazioni. In soli 45 minuti è in grado di sanificare da virus e batteri, incluso il SARSCoV-2, un ambiente di circa 20 mq, in assenza di persone o animali. “Con un livello di maturità tecnologica 6, il cosiddetto Technology Readiness Level o TRL, il nostro prototipo SAVE è stato dimostrato in ambiente rilevante ed è pronto per l’industrializzazione –sottolinea Mariano Tarantino, responsabile della divisione ENEA di Sicurezza e sostenibilità nucleare del Centro Ricerche di Bologna.

Per il futuro prevediamo di implementarne le funzionalità con sistemi di assistenza per ipovedenti e di estenderne l’applicazione, per esempio, sui mezzi pubblici o in agricoltura, per la sanificazione da patogeni, come contributo al controllo della pandemia mondiale”. Il progetto SAVE è stato finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e, in parte, da risorse ENEA.

LED a ultra-violetti per la sanificazione battericida e virucida

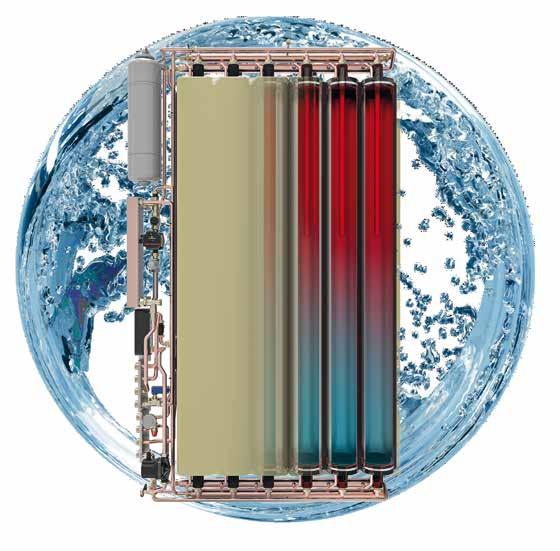

Per quanto riguarda UV-CiSANA, si tratta di lampade innovative a LED UV-C per sanificare superfici, aria e acqua, in grado di eliminare oltre il 99,9% di batteri e virus, incluso il SARS-CoV-2, anche in pochi secondi di irraggiamento. Le lampade a LED UV-C sono compatte, facilmente trasportabili, sostenibili e con dimensioni e tempi di accensione e spegnimento ridotti rispetto alle lampade a mercurio comunemente utilizzate. La tecnologia è efficace anche per la sterilizzazione in tempo reale di acqua con flusso tipico di un comune rubinetto, così come per la sanificazione dell’aria in locali chiusi (uffici, aule scolastiche, negozi, etc.). “La capacità sterilizzante dei LED UV-C, che emettono radiazione ultravioletta della banda C, è nota da tempo: la sua efficacia si basa sul fatto di essere assorbita efficacemente dal DNA/ RNA dei patogeni (virus, batteri, funghi), rompendone i legami e causandone quindi l’eliminazione o l’inattivazione – spiega Sarah Bollanti del laboratorio ENEA di Applicazioni dei plasmi ed esperimenti interdisciplinari. La tecnologia a LED UV-C è promettente e la nostra esperienza in ottica, in particolare in sorgenti di luce ultravioletta, ci permette di progettare e realizzare dispositivi ad hoc per le diverse necessità. Siamo disponibili a nuove collaborazioni anche per valutare applicazioni in cui compattezza, trasportabilità e rapidità di utilizzo siano prioritarie, come ad esempio su treni, aerei e altri mezzi di trasporto”.

Queste speciali lampade sono state sviluppate dai Centri Ricerche ENEA di Brasimone (Bologna) e Frascati (Roma)Il progetto è promosso da Rete Ferroviaria Italiana e dalle 29 associazioni che costituiscono Amodo, l’Alleanza per la mobilità dolce

a cura di URBANPROMO

L’

Atlante della mobilità dolce è stato presentato nell’ambito di Urbanpromo (11-14 ottobre), manifestazione organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit a Torino presso Cascina Fossata. Il progetto dell’Atlante è promosso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e dalle 29 associazioni che costituiscono Amodo, l’Alleanza per la mobilità dolce. Si parte dai big data e dalla geografia collaborativa per mettere in relazione

stazioni ferroviarie, ciclovie, cammini, sentieri e greenways con il patrimonio storico, artistico e naturalistico presente su tutto il territorio nazionale: è il primo compendio che opera questa rilevazione in modo integrato. Il protocollo, avviato nel marzo dello scorso anno, è di durata triennale e – oltre a offrire uno strumento di divulgazione – vorrebbe orientare e aiutare le scelte delle istituzioni e degli enti locali per lo sviluppo della mobilità dolce nei propri territori.

Si è esaurita la prima fase in cui sono state raccolte e sistematizzate le informazioni. Ora fino a marzo 2024, momento di conclusione del protocollo Amodo-Rfi, il lavoro proseguirà con l’aggiornamento e l’implementazione delle banche dati, lo sviluppo ulteriore dell’analisi e il confronto con gli enti interessati – ovvero Regioni, Province e città di dimensioni maggiori – per promuovere la traduzione delle informazioni in politiche. Emerge che abbiamo a disposizione un potenziale importante di accessibilità dolce, ma in generale manca l’ultimo miglio. Perciò vogliamo scegliere tra le oltre 3.000 stazioni ferroviarie quelle che diventeranno hub della mobilità dolce per pianificare e realizzare – con il Ministero delle Infrastrutture, Rfi e gli enti locali interessati – i collegamenti con gli elementi della rete che sono ad esse prossimi, come i sentieri, i cammini, le piste ciclabili

GIULIO SENES, componente del Comitato di Gestione ristretto di Amodo

Nella prima fase del lavoro è stata conclusa la mappatura integrata di oltre 3.000 stazioni ferroviarie attive (di cui circa 2.000 di RFI), delle 28 linee ferroviarie turistiche attive o in progetto (per circa 1.600 km), dei circa 900 borghi delle reti appartenenti ad Amodo (Bandiere Arancioni, Borghi Autentici d’Italia, Cittaslow, Comuni Virtuosi, Borghi più Belli d’Italia), dei circa 12.000 km di sentieri nazionali e internazionali (Sentiero Italia del CAI e i sentieri internazionali di FIE), degli 83 cammini (per un totale di circa 24.000 km), delle 1.656 aree protette per un totale di circa 100.000 km2 (24 Parchi Nazionali, 147 Riserve Naturali Nazionali, 134 Parchi Naturali Regionali e Riserve Naturali Regionali, 68 SIC e 610 ZPS, 171 Altre Aree Naturali Protette, 112 Oasi WWF, 3 Parchi Naturali Sommersi e 27 Aree marine protette, 66 Parchi Minerari ReMI), dei 55 siti Unesco (per circa 5.700 km2), dei circa 18.000 km di greenways e ciclovie, esistenti e in progetto (37 greenways, 3 itinerari Eurovelo, 10 Ciclovie Turistiche Nazionali, 20 itinerari Bicitalia). Sono state, inoltre, individuate e mappate le 50 linee ferroviarie in esercizio di straordinaria bellezza che attraversano le aree interne e i territori italiani, che sono state denominate da Rfi e Amodo come “Linee del paesaggio” da proporre per il turismo slow www.urbanpromo.it

“

“

La progettazione ha un ruolo centrale nella transizione energetica. Una progettazione “all-round” che guarda alla produzione ed all’utilizzo dell’energia, al mondo termico ed elettrico, alla climatizzazione ed alla mobilità.

ll Concorso di Idee Viessmann 2022 è il contest che premia i progetti che hanno una visione di sistema atta a massimizzare l’efficienza globale nel contesto in cui si opera.

Partecipare è semplice! Fino al 30 novembre candida i progetti che meglio rappresentano le tue proposte di progettazione efficiente. Viessmann ti premia!

Scopri come partecipare e i premi in palio!

energetica

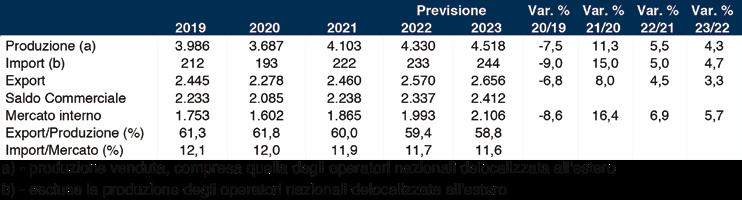

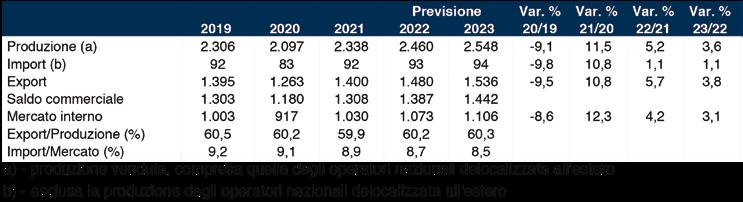

Secondo i dati Cerved, nel 2021 il settore della refrigerazione, ventilazione e condizionamento è cresciuto nettamente. Ma ora sconta l’impatto dell’aumento dei costi di materie prime, componentistica ed energia

a cura della REDAZIONE

Il peggio è (forse) alle spalle. Dopo il calo del 2020, il set tore della refrigerazione, ventilazione e condizionamento è in netta ripresa e chiude il 2021 con numeri che fanno ben sperare. Dalla fotografia scattata da Cerved nell’ultimo report (maggio 2022) emerge un trend positivo, con una domanda in decisa crescita per tutte le categorie di prodotto del com parto, grazie soprattutto alla ripresa del sistema economico dopo la pandemia Covid-19. Restano, a ogni modo, alcune incognite per il 2022 e gli anni a venire, a causa dei conflitti

internazionali in corso, che stanno comportando una difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime e componentistica e un generale aumento dei costi. Considerando l’intero settore, la produzione interna di impianti di refrigerazione, ventilazione e condizionamento nel 2021 si attesta a 4.103 milioni di euro, in aumento dell’11,3%. Un incremento trainato sia dall’aumento delle vendite sul mercato interno, in crescita del 16,4%, per un totale di 1.865 milioni di euro, sia dall’incremento delle esportazioni, che registrano un

Questo studio è realizzato da Cerved Market Intelligence, la divisione Cerved che ti consente di conoscere il mercato in cui operi e far crescere il tuo business. Vuoi approfondire le evoluzioni del tuo settore di riferimento? Scrivici a info.marketingsolutions@cerved.com

Fonte: elaborazione Cerved su fonti qualificate

aumento dell’8,0% e si attestano a 2.460 milioni di euro. Sebbene l’export continui a rappresentare il 60% della produzione nazio nale, anche le importazioni, pur rimanendo marginali, alimen tando solo l’11,9% del mercato interno, mostrano un aumento positivo (+15%).

La produzione nazionale di impianti di refrigerazione e venti lazione è tra le più importanti al mondo e nel 2021 si attesta a 2.338 milioni di euro, segnando una crescita dell’11,5% rispetto all’anno precedente.

I produttori italiani detengono un ruolo di primo piano nel con testo settoriale su scala mondiale e vantano una considerevole specializzazione tecnologica.

I principali operatori nazionali presentano un’elevata propen sione alle esportazioni, che assorbono quasi il 60% della pro duzione italiana in valore, per una dimensione di 1.400 milioni di euro, in aumento del 10,8%. Il mercato interno vale 1.030 milioni di euro e mostra un incremento del 12,3%, con le importazioni che soddisfano circa il 9% della domanda nazio nale, attestandosi sui 92 milioni di euro. La maggior parte degli operatori è specializzata nel settore o presenta una diversifi cazione relativa alla componentistica (scambiatori di calore) o alla vendita di arredi e attrezzature per punti vendita della ristorazione.

Entrando nel dettaglio della produzione italiana di impianti di refrigerazione e ventilazione, questi i risultati delle 4 aree d’affari: ■ refrigerazione commerciale (banchi, mobili e celle frigo rifere). Il segmento rappresenta il 43,2% del totale, con un

valore di 1.010 milioni di euro, in aumento del 16,9%; i dati evidenziano come nel 2021 vi sia stato un incremento di espositori e banchi frigo per supermercati e dei prodotti per l’industria e la logistica alimentare. Resta debole, invece, la domanda del mercato ristorazione e alberghiero, dove l’inci denza delle esportazioni è elevata per la presenza di grandi operatori specializzati, che vantano una ampia e consolidata presenza internazionale;

■ refrigerazione industriale (condensatori, gruppi frigoriferi, raffreddatori di liquido, aeroevaporatori, dry cooler, refrigera tori a bordo macchina). L’area, che rappresenta il 36,1% del totale, con un giro d’affari di 840 milioni di euro (in crescita dell’8,4%), nel 2021 è influenzata dal rilancio della domanda europea dopo l’intensa flessione del 2020, dalla tendenza più favorevole per le macchine che utilizzano gas refrigeranti naturali (anidride carbonica, ammoniaca) e che dispongono di un maggior contenuto tecnologico (in termini di sistemi elettronici di gestione e controllo);

■ ventilazione. L’area rappresenta il 13,8% rispetto al totale, con un valore di 325 milioni di euro, in aumento del 7,3%, che comprende anche una parte di componentistica (soprattutto ventole). La produzione nel 2021 cresce grazie allo sviluppo della domanda del comparto agroalimentare (allevamenti, serre, industrie alimentari) e alla leggera ripresa di quella industriale e del terziario. Per alcune linee di prodotto a bassa complessità, la produzione italiana resta penalizzata dalla cre scente concorrenza dei produttori internazionali, soprattutto nell’ambito delle esportazioni;

■ scambiatori di calore a fascio tubiero. Il segmento copre il rimanente 6,9% del totale, con una dimensione di 163 milioni di euro, in aumento del 5,2%, destinati in gran parte all’export. Dopo alcuni anni di continua contrazione, l’area torna a registrare un incremento della produzione italiana, in relazione alla ripartenza degli investimenti in grandi impianti nel comparto petrolchimico ed energia.

TABELLA 1. Il settore degli apparecchi per la refrigerazione, la ventilazione e il condizionamento. Dati in milioni di euro, variazioni percentualiLa produzione italiana di impianti per il condizionamento cen tralizzato registra nel 2021 una crescita dell’11,0%, arrivando a quota 1.765 milioni di euro. La forza del settore risiede sicura mente nel numero elevato di produttori con competenze tecno logiche consolidate e in grado di presidiare la domanda nazio nale e internazionale. L’andamento positivo della produzione nazionale è favorito sia dalla crescita del mercato interno, che ha una dimensione di 835 milioni di euro e segna un incremento del 21,9%, che dalla ripresa delle esportazioni, che aumentano del 4,4% e si attestano su un valore di 1.060 milioni di euro. L’ac celerazione del mercato influisce anche sul livello delle importa zioni, aumentate del 18,2%, fino a raggiungere un valore di 130 milioni di euro. L’export ha un’importanza rilevante per il settore e copre circa il 60% della produzione nazionale, coinvolgendo tutte le aree di prodotto. Per alcuni segmenti, tra i quali i gruppi refrigeratori nelle fasce di potenza superiori a 50 kW o le unità terminali, l’incidenza dell’export sulla produzione nazionale è particolarmente alta.

La produzione nazionale di impianti centralizzati di condiziona mento riguarda cinque aree d’affari, con caratteristiche, ambiti di destinazione, canali distributivi e andamenti differenti: ■ gruppi refrigeratori (chiller). Costituiscono l’area setto riale più rilevante e rappresentano il 63,2% della produzione nazionale in valore, in crescita del 12,1% a 1.115 milioni di euro (pari a 71.000 macchine, in aumento del 12,7%). L’attività dei produttori mostra tassi di crescita maggiori per i sistemi a condensazione ad aria, in particolare per le macchine di potenza minore che hanno beneficiato della tendenza del

mercato residenziale a spostarsi verso sistemi a pompa di calore, anche per effetto del Superbonus 110%. Per i sistemi a condensazione ad acqua, caratterizzati da potenze e dimen sioni decisamente maggiori, per i quali i produttori italiani vantano una forte specializzazione e sono leader a livello internazionale, la produzione registra invece un rallenta mento, penalizzata anche dalla contenuta ripresa dell’export; ■ unità interne (ventilconvettori, fan coil). Il segmento rappre senta il 13,3% della produzione nazionale in valore, in crescita del 11,9% a 235 milioni di euro (pari a 850.000 macchine, in aumento del 13,3%). I produttori nazionali sono leader a livello europeo e mondiale e destinano all’export il 50% circa della propria produzione. La forte accelerazione di questi pro dotti è strettamente legata alla forte diffusione delle pompe di calore di piccola taglia, in particolare sul mercato residenziale. I maggiori aumenti della produzione hanno riguardato i ven tilconvettori standard con mantello e i sistemi hi-wall; hanno mostrato una crescita significativa anche le unità interne di taglia maggiore per i sistemi canalizzati;

TABELLA 2. Il settore degli apparecchi per la refrigerazione e la ventilazione. Dati in milioni di euro, variazioni percentuali

Fonte: elaborazione Cerved su fonti qualificate

TABELLA 2. Il settore degli apparecchi per la refrigerazione e la ventilazione. Dati in milioni di euro, variazioni percentuali

Fonte: elaborazione Cerved su fonti qualificate

Fonte: elaborazione Cerved su fonti qualificate

■ centrali trattamento aria. Costituiscono il 9,6% della produ zione nazionale in valore, con un incremento del 9,7% a 170 milioni di euro. In conseguenza della pandemia Covid-19 si è diffusa una maggiore consapevolezza relativamente all’im portanza della qualità dell’aria, motivo per cui i produttori settoriali stanno sviluppando sistemi dotati di nuovi metodi di filtrazione che includono tecnologie di sanificazione (tra le quali lampade UV, filtri elettronici, non thermal plasma);

■ condizionatori di precisione per centri di elaborazione dati (CED). Rappresentano il 6,8% della produzione nazio nale in valore, in crescita del 9,1% a 120 milioni di euro. I produttori italiani distribuiscono i propri prodotti princi palmente all’estero, sia per l’appartenenza a grandi gruppi multinazionali sia a causa della dimensione contenuta del mercato nazionale. La produzione nazionale beneficia del forte sviluppo di centri di calcolo e data center indotto dalla ampia adozione dello smart working, la cui diffusione è solo parzialmente calata con il superamento della fase pandemica più critica;

■ altri sistemi (packaged, rooftop, aerotermi). Il segmento copre il 7,1% della produzione nazionale in valore, con un incremento del 4,2% a 125 milioni di euro. I produttori italiani sono leader a livello nazionale e mostrano un’ele vata propensione all’export per alcune tipologie di prodotto (principalmente i condizionatori packaged). Questi segmenti di prodotto non hanno ancora recuperato i livelli produttivi pre-Covid a causa di una ripresa della domanda inferiore rispetto ad altre categorie di prodotto.

Secondo i dati Cerved, nel primo semestre del 2022 il settore si sta dimostrando dinamico e in crescita, grazie alla ripresa degli investimenti del comparto commerciale, agli effetti degli incentivi pubblici di sostegno alla domanda e al portafoglio di ordini inevasi nel 2021 di cui tanti operatori stanno bene ficiando. Il settore è anche favorito dal superamento della

fase pandemica per i mercati della ristorazione e dell’alber ghiero, la ripresa degli investimenti nell’industria petrolchimica e gli effetti sull’industria italiana delle azioni messe in campo dal Governo per stimolare gli investimenti pubblici e delle imprese (PNRR).

Qualche incertezza sembra invece esserci per la seconda parte dell’anno, nella quale il settore potrebbe risentire dell’incerta evoluzione di alcuni fattori esterni, che potrebbero limitare lo sviluppo della domanda e dei livelli di produttività e margina lità delle imprese. Fra questi, vanno considerati in particolare l’incremento, a partire dall’ultimo trimestre 2021, dei costi di acquisto e la scarsa disponibilità di materie prime (acciaio, allu minio, rame) e della componentistica meccanica ed elettronica e la crescita dei costi di trasporto e logistica e dell’energia, che nel breve periodo determinano una notevole criticità per gli operatori in termini di riduzione dei livelli di marginalità del business. A livello internazionale potrebbero influire la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, le sanzioni economiche verso Russia e Iran, così come la critica situazione sociale e politica in Nord Africa e Sud America. Per quanto riguarda invece le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina, il settore finora non ne ha risentito molto, dal momento in cui per i produttori nazionali le esportazioni verso Russia, Bielorus sia e Ucraina rappresentano una quota decisamente contenuta dell’export totale. Vanno però considerati gli effetti indiretti sulle imprese italiane del conflitto e delle sanzioni economi che adottate dall’Unione Europea, poiché hanno determinato una accelerazione dell’aumento dei costi delle materie prime e soprattutto dell’energia elettrica, in relazione all’importanza della Russia nella fornitura di gas naturale all’Italia e ad altri Paesi europei. L’aumento dei prezzi di vendita potrebbe infine influenzare negativamente la dinamica, già penalizzata dalla crescente instabilità economica e politica, soprattutto a livello europeo, della domanda industriale e commerciale.

TABELLA 3. Il settore degli apparecchi per il condizionamento centralizzato. Dati in milioni di euro, variazioni percentuali

Un complesso quadro normativo, dal punto di vista pratico, che pone spesso dei vincoli per la tutela paesaggistica

La tutela ambientale è senza dubbio uno dei temi cruciali in cui l’ingegneria può e deve dare il suo fattivo contributo da protagonista. In questi mesi contrassegnati dal conflitto bellico russo-ucraino e dalla conseguente crisi dei prezzi e

della fornitura di gas naturale, il tema della diversificazione delle fonti energetiche appare ancor più decisivo, soprattutto in chiave di ecosostenibilità. In questo quadro di riferimento il fotovol taico non è certo una novità. Ormai da anni è tra i protagonisti

del settore, anche a scapito di alternative più problematiche o comunque meno in voga come l’eolico, il geotermico e il moto-marino. Dopo il vero e proprio boom dei primi tre lustri degli anni 2000, dovuto anche agli incentivi economici e il busi ness derivante, il fotovoltaico è diventato una presenza costante in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, ma anche nel caso di interventi di puro efficientamento energetico. La spinta derivante dal Superbonus non ha fatto altro che confermare e rafforzare questa positiva e auspicabile tendenza a favore della tutela ambientale e del risparmio.

Come sempre accade in ogni ambito, però, ci sono criticità e aspetti secondari che meritano riflessione e approfondimenti per ottimizzare il processo e minimizzare i problemi. Uno degli aspetti più spinosi, oltre allo smaltimento e alla manutenzione, appare essere quello della tutela paesaggistica. Tra pannelli integrati, non integrati e parzialmente integrati il quadro è ben chiaro e, soprattutto nel caso di installazione su coperture, è ben noto come impattare al minino sull’aspetto paesaggistico. Cercando di fare chiarezza, ricordiamo che l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e-quater) dispone che i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, rientrino in attività di edilizia libera, fatte salve le pre scrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme anti sismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeolo gico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (l’articolo interessato è il 136).

Nel dettaglio, dovendo installare pannelli fotovoltaici, devono essere seguite le indicazioni del D.L. n. 28 del 03/03/2011, attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e in parti colare l’art. 7-bis (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili).

Il comma 5 di tale articolo recita che: “Ferme restando le dispo sizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’instal lazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’ar

ticolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strut ture e manufatti diversi dagli edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati”. Da ciò emerge che, nelle zone vincolate paesaggisticamente, l’installazione dei pannelli è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi (autorizzazioni).

Passando in rassegna il D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004, troviamo l’articolo 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) che recita: “1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geo logica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposi zioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetco e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. Ogni regione o territorio può ovviamente inserire determinate zone nell’elenco di quelle da tutelare. Nella regione Umbria, per esempio, in base a quanto previsto all’articolo suddetto, con la DGR 1089 del 08/10/2018, pubblicata in GU, serie generale 285 del 07/12/2018, si dichiarano varie zone di notevole interesse pubblico più specificamente i soggetti in ambito dei punti c) e d). Analogo iter è seguito in altri territori. A ciò si sommano il

D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il D.P.R. 31 del 2017 (Regolamento recante individua zione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) che va a specificare quali sono gli interventi esclusi e quelli non esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. A fronte di questo complesso quadro normativo, dal punto di vista pratico, ci si trova spesso di fronte a vincoli che recitano: “I pannelli fotovoltaici e solari dovranno essere integrati nel manti copertura, del tipo non riflettente e di colorazione simile al materiale di copertura o, comunque, di una gamma cromatica tenue, nella scala delle terre locali, compatibile con i colori del contesto”.

Sulla base di tutto ciò appaiono spontanee e inevitabili alcune riflessioni operative.

Premesso che pannelli fotovoltaici e solari hanno l’obiettivo di captare le radiazioni elettromagnetiche provenienti dal sole e non di rifletterle o disperderle verso l’esterno.

Premesso che, mentre per i pannelli fotovoltaici esistono in diverse colorazioni, i pannelli solari termici sono solo di una colorazione standard.

La frase “o comunque” della prescrizione fa capire che il colore del pannello, non è vincolato al colore del manto di copertura, bensì dalla scala delle terre locali, quindi sembrerebbe che la discriminante sia il colore delle terre locali, purché però compa tibile con i colori del contesto.

A fronte di tutto ciò ci si chiede se il colore dei pannelli debba essere compatibile con i colori del contesto oppure compatibile

con la gamma cromatica delle terre locali. Nelle zone del conte sto periferico umbro è predominante per esempio il colore del verde dei prati o dei terreni coltivati, oppure il verde bottiglia scuro dell’olivo o di altre essenze arboree.

Da un’attenta lettura si evince quindi che sono i colori del con testo che vanno a definire la colorazione del pannello predo minante. A creare necessità di riflessione ci sono anche motiva zioni puramente tecnologiche. Un pannello solare fotovoltaico colorato costa circa quattro volte quello standard, ha una resa inferiore di circa il 25%-30%, ha tempi di attesa per la fornitura dopo l’ordine di circa 8 mesi e per ottenere la stessa potenza installata ha bisogno di una superficie maggiore del 20% (mac chia paesaggistica più grande). Passando ai solari termici, come detto, il problema è ancor più grave, perché non esistono in commercio pannelli di colorazione diversa dal nero opaco clas sico. Pertanto la scelta del colore risulta obbligata.

Se si è costretti quindi a installare pannelli solari termici scuri, è evidente che anche i fotovoltaici dovranno avere la stessa colo razione, per evitare contrasti cromatici perlomeno discutibili, ma ciò potrebbe far incorrere nel mancato rispetto delle prescrizioni cromatiche sopra citate.

Appare evidente come il tema meriti necessità di uniformazione centrale non essendo facilmente gestibile una eccesiva varietà di interpretazioni da territorio a territorio, soprattutto quando le località sono vicine, paesaggisticamente analoghe, ma afferenti a province o regioni diverse (zone di confine).

i protagonisti del settore si incontrano per discutere dei temi cruciali e delle principali sfide che attendono il mondo dell’edilizia. Un appuntamento fondamentale per professionisti, aziende e stakeholder, per confrontarsi sul futuro di un mercato in continua evoluzione, con la partecipazione dei massimi esperti in ambito accademico, istituzionale, associativo e del mondo imprenditoriale. Il convegno prevede l’erogazione di CFP per ingegneri e architetti

platinum sponsor con il patrocinio di

Mentre persistono ostacoli burocratici ed economici, sono sempre di più gli Stati che promuovono la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno “pulito” come fonte di energia. Una scelta che si presenta come la più “coerente” per centrare gli obiettivi della transizione energetica, ma anche ardua. Le sfide tecnologiche, economiche e sociali, infatti, non mancano, e anche l’Italia dovrà affrontarle se vuole viaggiare stabilmente a emissioni zero. Abbiamo parlato di tutto questo con Raffaele Candela, Baxi Product Manager - Hydrogen Country Coordinator

C&C: Nelle strategie di transizione energetica di molti Paesi e anche della Commissione UE, l’idrogeno si sta sempre più affermando come elemento-chiave. In questo contesto, quali sono le potenzialità, ma anche le eventuali criticità, del suo utilizzo?

R.C.: Da anni tutto il mondo occidentale sta spingendo verso la decarbonizzazione. Già a dicembre 2015, con l’accordo di Parigi sul clima, 183 Stati membri della convenzione quadro delle Nazioni Unite firmarono un accordo per ridurre le emis sioni di gas serra a partire dal 2020. Seguì un’accelerazione verso tutte le fonti di energia alternativa, tra cui quella solare, eolica e idroelettrica. Sulla stessa scia, Baxi – su incarico del gruppo di appartenenza BDR Thermea – nel 2016 ha iniziato a concentrarsi sull’idrogeno. Una scelta precisa, impegnativa sia dal punto di vista della ricerca che da quello finanzia rio, ma assolutamente premiante: l’idrogeno, infatti, è un gas simile agli altri, ma che – se prodotto con elettrolisi alimen tata da fonti rinnovabili (solare o eolico) – offre il grande vantaggio di non rilasciare emissioni di CO e CO2. Il prodotto della combustione è essenzialmente vapore acqueo. Si trova ovunque; è un gas non tossico, invisibile, inodore, più leg gero dell’aria e con un altissimo potere calorifico. Apparen temente un quadro perfetto, insomma, se non si considerasse il complesso studio legato al suo utilizzo per gestire l’alta volatilità, lo stoccaggio, la solidità dei materiali che vi entrano in contatto. Baxi ha dunque impiegato ingenti risorse per riuscire a proporre al mercato una caldaia a condensazione funzionante al 100% a idrogeno, ma con le stesse potenzialità e prestazioni di una caldaia tradizionale. Il tutto senza avere praticamente alcun parametro di riferimento tecnico e nor mativo legato all’utilizzo dell’idrogeno. A livello normativo, oggi qualche passo è stato fatto per i prodotti funzionanti con una miscela di gas contenente fino al 20% di idrogeno, ma manca l’aggiornamento del quadro normativo relativamente a trasporto, distribuzione e installazione degli apparecchi per uso residenziale funzionanti al 100% a idrogeno.

Quando l’idrogeno potrebbe fare il proprio ingresso in maniera consistente nel comparto del riscaldamento? Sarà possibile “adattare” le attuali caldaie a questa tecnologia o dovrà per forza avvenire una sostituzione?

Nel 2022 Baxi ha messo in funzione la prima linea produttiva in Europa della caldaia funzionante al 100% idrogeno green L’obiettivo è arrivare a installarla nelle case degli italiani dal 2025. Non sarà idealmente possibile adattare le caldaie esi stenti per farle funzionare a idrogeno, fatta eccezione per le nostre attuali gamme Luna Style e Luna Classic, progettate per funzionare al 20% di idrogeno. In futuro sarà reso disponibile un kit di trasformazione che le renderà operanti al 100% idro

RAFFAELE CANDELA, Baxi Product Manager – Hydrogen Country Coordinator

RAFFAELE CANDELA, Baxi Product Manager – Hydrogen Country Coordinator

IDROGENO PURO. Prima linea Europea per la produzione di caldaie funzionanti a idrogeno puro

IDROGENO PURO. Prima linea Europea per la produzione di caldaie funzionanti a idrogeno puro

geno. In Europa ci sono 110 milioni di caldaie a condensazione installate: la transizione verso l’idrogeno richiederà del tempo, ma l’auspicio è che venga supportata da importanti incentivi per invitare alla sostituzione della caldaia.

L’ostacolo più grande al momento è convincere gli enti erogatori a sostenere la distribuzione dell’idrogeno e a investire su di essa. Comun que, il passaggio dal metano all’idrogeno verde è questione di tempo, come prima è stato per il passaggio dal gas di città al gas naturale.

A livello di componentistica, che complessità pone la caldaia all’idrogeno?

L’80% della componentistica nelle caldaie a idrogeno è uguale a quella presente nelle più avanzate caldaie a metano. Il bruciatore e la sensoristica sono le parti più evidenti soggette a cambiamento e, per questo, oggetto di pro lungate e approfondite ricerche che hanno portato, già a partire dal 2016, alla selezione di specifici fornitori che potessero contribuire con proprie competenze alla progettazione e ottimizzazione delle parti utili per il passaggio. Un altro aspetto delicato è relativo al collaudo, che implica un’attenzione maggiore rispetto a quello di una caldaia con tecnologia a gas tradizionale.

Quanto si risparmia (costi e consumi) con una caldaia a idrogeno?

La caldaia a idrogeno nasce come un prodotto ad alta efficienza, dunque simile in tal senso alle più evolute caldaie a gas. L’obiettivo minimo è quello di assicurare lo stesso livello di effi cienza. Si tratta però – va sottolineato – di un prodotto a emissioni zero: sostituendo il metano con l’idrogeno verde, a parità di prestazioni, le emissioni di CO2 verranno azzerate. È un vantaggio innegabile. La caldaia a idrogeno è un prodotto senza precedenti, frutto di inve stimenti, ingegno, competenza e perseveranza: una caldaia che utilizza idrogeno puro, verde, che può essere prodotto da energia eolica e solare. È stata progettata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, e la sua installazione e messa in servizio sono del tutto simili a quella dei prodotti attuali a gas naturale, con l’enorme vantaggio di abbattere ulteriormente anche le emissioni di NOX

L’Italia è pronta ad accogliere questa novità a livello di infrastrutture?