7 minute read

una historia de distancias

Diógenes es la película de Leonardo Barbuy. Diógenes es la primera película de Leonardo Barbuy. Diógenes es la primera película del director peruano Leonardo Barbuy. Diógenes es la primera película del director peruano Leonardo Barbuy que acaba de ser estrenada en el festival de cine de Málaga. Diógenes es la primera película del director peruano Leonardo

Barbuy que acaba de ser estrenada en el festival de cine de Málaga y ha ganado un premio como Mejor Película

Advertisement

Iberoamericana. Esa historia de distancias es Diógenes.

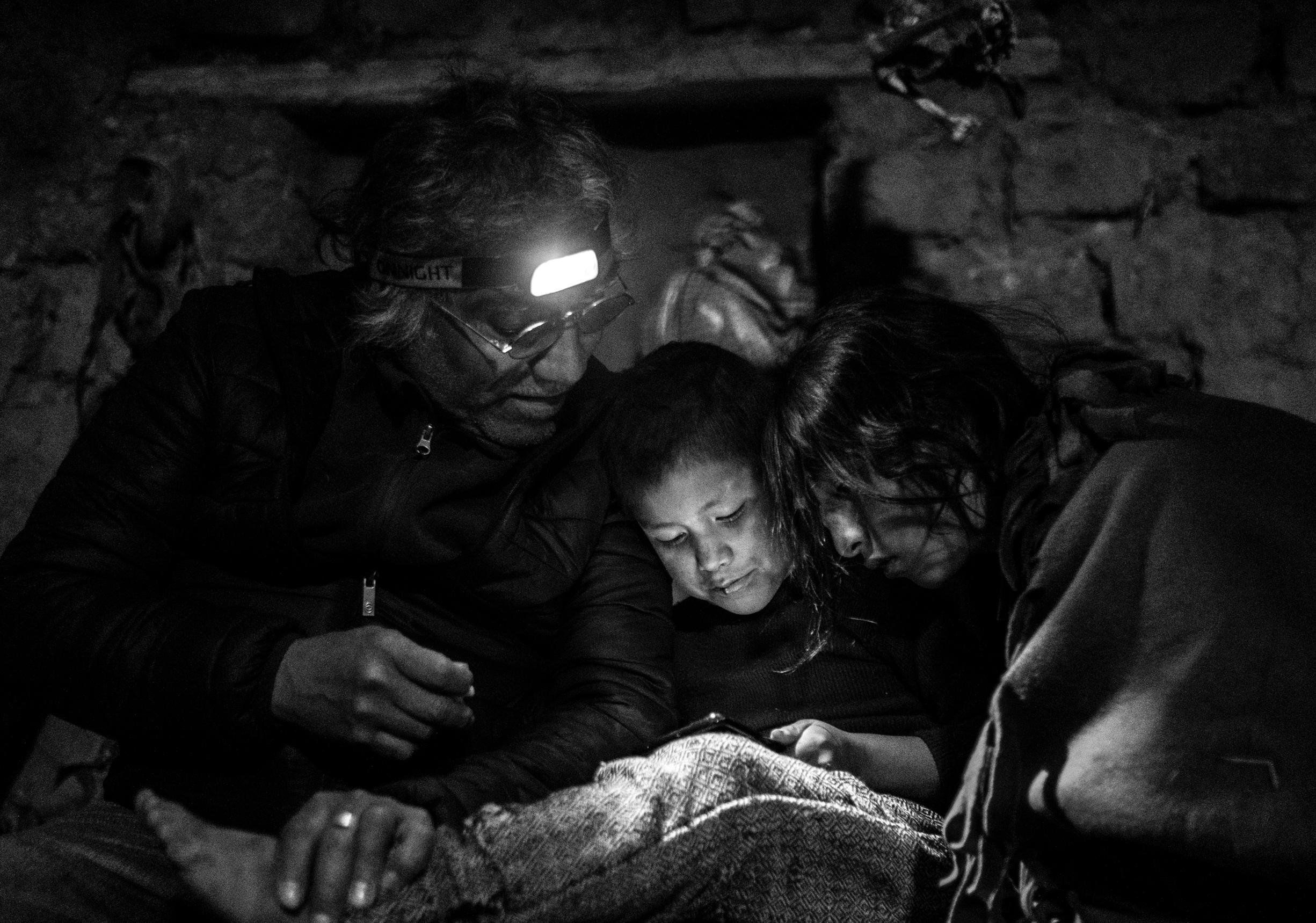

Hace seis años, Leonardo Barbuy tuvo un sueño: un hombre moría dentro de una casa de pastoreo, en la cima de una montaña de la sierra central, y nadie se enteraba. Al despertar, pensó en una situación aún más brutal: que ese hombre tuviera dos hijos pequeños que vivieran igual de aislados del mundo. La premisa lo llevó a escribir «Diógenes», su primer largometraje, que también ha dirigido. Es una película hablada en quechua, filmada en blanco y negro, con una narración —visual, sonora, literaria— que mantiene al espectador casi siempre en la periferia. Y que ni Barbuy ni Illari Orccottoma, la productora, consideran suya. Dicen que es una creación colectiva del equipo en colaboración con la comunidad de Sarhua, un pequeño distrito de Ayacucho, donde transcurre la historia. Ahora estamos en Málaga, a más de 400 km al sur de Madrid. Hace dos días, Barbuy y Orccottoma estrenaron mundialmente «Diógenes» en el Festival de cine de Málaga. Ambos coindicen en que han sido privilegiados en el proceso de filmar la película: ganaron los fondos de Desarrollo y Producción de Largometrajes del Ministerio de Cultura de Perú, el Fondo de Coproducción del Programa Ibermedia y, además, el World Cinema Fund. Han coproducido con Colombia y Francia. No lo saben todavía, pero mañana «Diógenes» será premiada como Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección en la sección Zonazine del Festival. Repetirán la misma mecánica que el estreno: después de agradecer la participación vital del pueblo de Sarhua, director y productora movilizarán la reflexión hacia «la violencia sistemática basada en el racismo y el abuso de poder que atraviesa el Perú».

El origen de la historia es un sueño de Leonardo, pero ¿cómo deciden que debe ocurrir en Sarhua?

Leonardo: El sueño estaba situado en cualquier estancia de pastoreo de la sierra central, porque son los recuerdos de mi infancia, pero luego empezó la investigación, primero con archivo, de conocer casos de aislamiento y de pensar posibilidades a partir de ello…

Illari: De hecho, en ese proceso, un día conversamos con el equipo sobre esta alternativa de ficción y empezamos a indagar en los posibles trabajos que podría tener una persona que se aísla. Debía ser un oficio autosustentable y apareció la opción de que fuese artesano… Entonces recordamos a los pintores que hacen las famosas tablas de Sarhua. Aun así, cuando nos acercamos al pueblo, lo hicimos con curiosidad e inocencia, hasta que comenzamos a recibir más señales que nos confirmaban que ese era el lugar para esta historia.

DIVERSIDAD, DIVERGENTE, DISCORDANTE, CONFRONTATIVA Y TAMBIÉN COMPLACIENTE… CALCULO QUE DIÓGENES

SE VA A SITUAR EN ALGÚN

LUGAR ENTRE TODAS ESAS

PARTICULARIDADES»

Leonardo: Al final fueron cinco años de vincularnos, de conocer algunas biografías, historias, tradiciones y miedos. En todo ese proceso el guion se fue nutriendo.

¿Cuándo llegan a los actores?

Leonardo: Eso fue una coincidencia. La primera persona que contactamos en Sarhua fue Elizabeth Canchari, una mujer muy importante para la comunidad porque es la directora del colegio. Cuando hablamos sobre la película, me dijo: «oye, me has contado esta historia y mi primo es pintor de tablas de Sarhua, quedó viudo y tuvo que criar a su hijo solo». Así conocimos a Jorge Pomacanchari y nos impactó muchísimo su forma de contar su historia, el tipo de nostalgia y nobleza profunda que transmite su mirada, ese aire cautivador, pero también difícil de descifrar. Desde el primer momento fue la persona que pensamos para el papel de Diógenes. El caso de los niños fue distinto. Esperamos hasta el último año para buscarlos porque no queríamos enamorarnos de sus auras antes.

Trabajar con niños ya es difícil, ¿cómo les fue con niños que no son actores? Leonardo: El pacto con ellos fue inmediato. Creo que el hecho de que no tuvieran tan instaurada la parafernalia cinematográfica, hizo todo más orgánico. Además, con el equipo siempre hablamos de que el rodaje debía contemplar una dimensión muy fuerte de respeto, no solo hacia los niños, sino hacia toda la comunidad. La aproximación no era extractivista, sino una aproximación de cuidado, muy consultiva y también de construcción conjunta. Les preguntábamos, por ejemplo: «¿cómo le dirías esto a tu papá?», y luego trabajábamos desde ese lugar.

La película ubica al espectador en permanente distancia de lo que ocurre, especialmente en los momentos más dramáticos. Tiene sentido porque es una historia sobre aislamiento, pero ¿es también una manera de manifestar la distancia con que se mira la realidad de la sierra?

Leonardo: Siempre fuimos conscientes de que debíamos mantener una distancia narrativa y pensar muy bien desde dónde contar esta historia. No podíamos narrarla en primera persona, pero también has acertado en otro tipo de distancia, la cultural. O la distancia lingüística que vive sobre todo Santiago, o también la distancia en relación a la memoria, que notamos en Sabina y Santiago, porque la memoria de la sociedad está filtrada por Diógenes. Diógenes termina siendo una especie de entidad que resume la posibilidad del contacto con el mundo. Son varios tipos de distancia, dentro de la película y también en la forma en que la película se muestra.

Es una película que se narra, muchas veces, solo a través de los sonidos.

Illari: Sarhua es un pueblo que suena mucho. Cada vez que buscábamos locaciones era increíble escuchar cómo crujían los troncos de los eucaliptos, o los animales, la campana del pueblo y sonidos más modernos, como el megáfono en la plaza de la comunidad. Desde las cuatro de la mañana, aparece esa voz quechua, electrónica, sonando mal, pero sonando…. Es un universo sonoro que acaba siendo la marca del lugar y que nos ha servido como inspiración.

Leonardo: En el guion te encontrabas con varios párrafos de descripción de sonido antes de que empezaras a leer la acción. En las primeras versiones, había muchas más escenas en negro absoluto en los que el espectador no tenía referencias. Como son personajes que viven encerrados, es poco lo que ven y más lo que pueden escuchar e imaginar. Creo que el mundo sonoro nos da cuenta de esto, de estos mitos que están todo el tiempo, como sonando. También con la música, que te envuelve y te hace ir y volver.

Leonardo compuso la música, pero esa no era la idea inicial…

Leonardo: La idea era trabajar únicamente con sonoridades del pueblo y que no hubiera música original. Pero en el montaje varias personas vinculadas me aconsejaron que probara componer porque la película podría necesitarlo.

En realidad, creo que le hizo muy bien. Es como una presencia superficial, que te hace salir y respirar un poco de este ritmo sumergido. Me parece que la música, no porque sea menos importante, se sitúa siempre en la superficie de la dimensión sonora. Siempre que aparece, sabes que estás mirando el vidrio.

Mirar desde lejos. La fotografía de «Diógenes» tiene un marcado estilo documentalista. El espectador mira la historia de lejos, desde una posición casi siempre contemplativa. Es la mirada que propone Barbuy y también, los dos directores de fotografía: Musuk Nolte, por primera vez en un largometraje, y Mateo Guzmán, de Colombia, que transformó la propuesta fija y documental de Nolte a una cinematográfica y en movimiento.

¿Estamos frente a una nueva cinematografía con motivaciones e historias más profundas?

Leonardo: Siento que, en los últimos diez o quince años, el cine peruano ha empezado a tener, dentro de su gran eclecticismo, mucha diversidad convergente, divergente, discordante, confrontativa y también complaciente… Calculo que Diógenes se va a situar en algún lugar entre todas esas particularidades.

Illari: Ahora mismo, por ejemplo, se están desarrollando y produciendo varios proyectos de cine comunitario en todo el Perú. En otros países están trabajando con comunidades indígenas. Incluso en los festivales se han abierto secciones para cineastas indígenas o películas habladas en idiomas originarios. Un compañero cineasta cusqueño, luego de ver la película, me preguntó: «si dicen que Diógenes no existiría sin el trabajo de la comunidad, ¿por qué no invitaron a alguien de Sarhua a dirigirla?» Es un punto de vista válido, pero ese es otro proceso que hubiera generado otra película.

Todos los años, con el inicio de clases, las familias peruanas experimentan diversas emociones: la primera vez de los hijos yendo al colegio, la espera por conocer nuevos amigos o reencontrarse con compañeros de carpeta. Por otra parte, niños y familias lidian con la angustia de enfrentar gastos y con la incertidumbre de no saber si sus hijos podrán continuar los estudios. En los países desarrollados, como Finlandia, Singapur, Japón y Estonia, no solo la educación integral, de calidad, es gratuita y obligatoria, también es homogénea, sin distinción de clases sociales. Los niños estudian cerca del lugar en que viven, al que pueden desplazarse caminando sin necesidad de transporte público.

Mientras tanto, en Lima, esa jungla de motores rugientes que circulan en las vías urbanas, se desconocen los límites de velocidad, las señales horizontales y verticales, incluso las señales de los semáforos. El resultado nefasto es que se producen más de 90 mil siniestros, medio centenar de lesionados y más de tres mil muertes al año.

Mientras el Ministerio de Educación subestima desarrollar la educación vial desde temprano en las aulas de las instituciones educativas, otras organizaciones de la sociedad civil despliegan su esfuerzo por coadyuvar a la formación del ciudadano, para su comportamiento adecuado en el uso de la vía y los medios de transporte, respetando las normas y reconociendo que donde termina el derecho de uno, comienza el de los demás.

El Touring y Automóvil Club del Perú ha dedicado los últimos 25 años a promover la educación vial en las instituciones educativas mediante sus campañas bus escuela y vamos seguros, atendiendo