Il p ri mo eifl<auantennlo oli olel nostro gro rnale • • • • • • •

••: •ea11:

Altellelll - Ricer ehe lnlorno al rApp o rto fra vlsu< e lucP (i nOuPnza della fall r.a)

l'ertgo - li.azi l mprovvi <ati JU'r lo sgo mbero tlei fe rili tlal di b:ll t.aglifl

lli

lllvlstAI

.IYI8TA •• c;UORJIIAI.I lE D F.8TIEal.

l l r J[

P UBBLICATO 1lAidt' ISPETTORATO DI SANITÀ ANNO LI FASC.'

190 3 '31 GENNAIO l ;( SOMMARIO

b

I

vosta

. . . . . . • .

Rivi s ta do nevmpatolugia

chirurgica • • •

ista do oto-rino-larlngo latria • •

ista do oeullstoea • • Rlvosta tl i tecniCA e servizio medico militar•.

l<ta d'igiene. • • • • • Misce1la11ea • • • • • • • • ••• Y. l ' Jndict utU' inln'no dtlla coptrllna. O ' REZIONE ED AMMINIS TRAZTONE ROMA • l'a!JLuu del della Gaerra, YJa XX Settembre - HOMA. ( 28 l

3

U • 40 Pog 5t 115 • et 84 611 78 • 19...

RoY

Riv

Rlv

Pag.

Pog.

INDICE

DELL.à. RIYISTA DI ylORXAJ,l ITAIJIA.NI ED ESTERI

Rl\'ISTA

Wetreff, I JChowak. - Rice rca nell'orina

Proach er. - R1 cerca rlella biliru bina nell' orina mediante la diazc reaz1one d1 lthrlich

Geo,.. lloe LookwNd - La gastrite cronica non alcoolica

Mara - Il riOMso del ngo • • •

RIVISTA 01 NEVROPA TOI.OGIA .

••'• e Petlat. - Un raro caso di amnMia Iste rica, con pe rdita della p r imlti,•a pensonalitll. Pag 55

I\IVISTA CHtnURGICA.

CrOmer - Uiagnosi del carcinoma ciel grosso intestino

Trev... - L•intervento chirurgico nell"appendlclte . . . . .

Lem ke . - L'lnter•ento chlrurglro nella tubercolosi polmon.1re

RIVISTA 01

Barth - Lo condi&loni dell"organo dell"udito e delle vie aeree superiori In 17G recl ute

RIVISTA Ul OCUI.ISliC.:A.

S.ell - Sulla cecita ttansltoria prodo tta prolungata tlegli occhi all"ulone del ragg i solari • • •

Lor e Clall-rta.- L'ettrolisi pericorneale e sopracorneale nel trattamento del pan no tta· comatoso e delle cheratiti • • • • •

Olue••· - Processo di cao tarlwulone del globo oculart', destinato a sostituire ne1 fanelulll la enucleulooe dello stesso •

II IIIIIMOW - Trattamento tlelle cheratiti suppu rate medlanJe la luce solere

Suaaparel. - Trattamenlo dello pterigio col massaqlo . . . . . . . . .

RIVI STA 01 TECNICA E SERVIZIO MEDICO MILITARE

Hara. - Il sanitario inglese nella gu.ma conlro l Boeri

D'IGII.l:NE

lome - Vacclnazlono e riYaccloazione

5t •83

Pag 52

ISC&l.LANEA Pag 59 eo • 61 Pa g. 81 Pag 6\ 65 •66 • 116 • 67 Pog. 118 Pog. 18 Pag 79 l l o i ., •

GIORNALE MEDICO

DEL ESERCITO P UB BLICATO

LI

ROM A TIPOGRAFI A ENRICO VOG HERA 1903

DALL' I SPETl'ORATO DI SANl'fÀ MILI'fARE ANNO

- 190:}

l l

IL PRIM:O CINQUANTENNIO DI VITA DEL NOSTRO GIORNALE

oggi il nos tro Giornale in nuova e più forbita veste, co me si addice a chi fPstegg ia una data sole nn e, sentiamo il dovere di rico rd are brevemente ai n ostri l ett ori le origin i e i progress i di questa. pubblicazione, val qnanto dire le origini e i progressi del nostro corp o, rie ,-oca.ndo nei vecchi gra te e glori ose m e morie, e additando ai giovani non inutili ese mpii.

Co l R egio D t> creto de l30 otto bre 1850, s i inizi ò una nuova. er a pel Corpo sanitario dell'eserci t o sardo. Si può dire anzi che dati da. allora soltanto la costituzion e di un Corpo san itario mili tare. Prima di allora il Sl'rvizio sanitario dell'es ercito e ra distinto in due rami: medico e chi rur gico Vi erano m edici e vi erano chirurghi; non vi erano medici·chirurghi. Ver o è che fino dal 18 ! 3 un s ovrano provvedimento aveva. ordinato che dal

1• gennaio 1846 n ess un chirurgo magg iore in 2• potesse essere am messo agli esa mi per la promozione a c hirurgo maggio r e. se non tosse munito dell a doppia laurea. Ma se la maggior parte deg li uffiziali di sanità venne cosi ad avere nominalrnente la duplice qualità di medico e di ch irurgo, n essuno poi l'aveva P. ffe ttivamente. po ichè l 'organamento de l servizio, i quadri ste:;si d e l co r p•l continuavano a portare la separazione. Il serv izi-Q dei corgi era tutto fatr.o d a i chirurghi. Agli ospedali erano add etti medici e chi rurg hi pei ri s p ettivi servizii.

Quanto ques ta d1" cinzione pregiudicevole al servizio e al decoro de l Corp o sani ·ario, d i quan to ostacolo f osse al pArfezionamento sciemtifi.co di questo non occorre accennare. Essa mantene\'a poi un perenne antagonismo tra i due rami del personale. affettando i m edici verso i chirurghi una. certa avanzo dell'epoca, del resto già. anche allora molto lontana, in cui i chirurghi d ei co rpi erano sce lti e stipendiati direttamente dai colonnelli, e in cui chirurgo e flebotomo erano spesso sinonimi .

A questo stato di cose venne, come abbiano accennato, a. porre rimedio il nuovo r egolamento del 1850, i cui primi due articoli portano

...

appunto la escl usione dal Corpo sanitario dei muniti di una·sola e l 'abolizione della in personale medico e personale chirurgico. Cogli articoli successivi si stabiliscono la gerarchia, le competenze, i diritti del nu ovo corpo, che risultava composto di:

3 medici divisio uali di l,. classe (a L. 3200), pareggiati a maggio ri;

6 id. id. di 2" id. (a L. 2800), id. id.

16 med ici di reggimento di l" classe (a L. 2400), paregg. a capitani;

16 id. id. di id. (a L. 2200), id. id.

16 id. id. di 3• i d. (a L. 2000), id. id.

56 medici di battaglione di l " id. ( a L. 1600), paregg. a tenenti;

56 id. id. di 2" id. (a L. 1300 ' • id. id.

Nè la proporzione numerica dei gradi, nè gli stipendi rappr esentavano invero una molto brillante posizione. Era però per quei tempi un grande progresso. Notiamo anche che il Consiglio superiore di sanità non era considerato come faciente parte de l Corpo, essendo in del Governo di eleggere i suoi membri dovunque credesse.

Ben dodici articoli, dei trentotto che compongono l'in tero regolamento, s i occupano della istruzione degli ufficiali medici, prescr ivendo corsi di esercitazioni pratic he e lezioni teoriche, e soprattutto la istituzione di riunioni scientifiche da tenersi periodicamente presso gli ospedali d ivisionar ii, e la compilazione di memorie cliniche.

Questo nuovo ordinamento. che incontrò subito il favore, anzi rentusiastica appr ovazione del Corpo sanitario, si dovè all'uomo insigne, la oui nobile effigie appare riprodotta nel frontispizio del nostro Giornale .

Alessandro Riberi, nacque in Stroppo nella provincia di Cuneo il 2 aprile 1796 ( l). Laureato non ancor vtmtenne, nel l 8l5, in medici na. e chi rurgia, conquistò rapidamente un'alta considera zione. Al grande ingegno, alla vasta cultura, all'acume clinico, all'abilità chirurgica, co n · giungeva. egli belle qualità oratorie, cosicchè dive nn e ben pre,to uno de i più acclamati professori dell'Ateneo torinese e salì in ancor verde età. a. g rande fama in Italia ed all'estero. Ma renumerare i suoi m er iti scientifici ci porterebbe troppo in lungo, volendo noi qu i parlar solo delle sue benemerenze verso il Corpo sanitario in genere e verso questo Giornal e in particolare. Il Riberi era fino dal 1825 chirur go mag-

(Il Nell'articolo biografico insrrito neWEnciclopedia medica ilaliana d ol Vallardi. comJlil ato clnl dottor A. L ONGIli. In data della nascita e il apro le 179\. Però vi è ciNto che mori d a 65 anni. Cùlla. data riferita dal LonRhi con corda anche 'IUella risultanle dali" Archivio d e l Scnntn. Secon<lo un'n l tra lliogralla, rlol •lottor PKRON>:, in.1erita nel Giornale di medici>la malllt&re. anno 186\t. pag. G, il Riheri snrobbe uoto il !6 aprile t794. In altr& biografia inserita popolare ltalia11a • invece nato il 17 aprile 1791. Noi ei siamo atltnuti alla data risultante dalla matricola del Cor pù sanitar io esisten te nell"Archivio dell' Ispettorato, e compi lata durante la vita dal Ribori

4 IL PRIMO OINQU A::\TE:.NI O DI VITA

giore delle guardie del Corpo di Sua Maestà, la qual carica t enne fino al 18!3, anno in cui fu chiamato a succedere al dott. Gillio ( 1), defunto nel dice mbre dell'anno precedente, nella oarica di Preside nte del Consiglio di sanità militare. Data fino da allora ropera di risanamento e di ri costituzioue del Corpo sani ta rio. a cui dedicò cosi gran parte d ella sua at t ività, e che gli era grande mente facilitata dalla immensa autorità che circondava il suo n o me, come chirurgo, come profe3So re, come uomo pubbli co (2) La sinte3i, p er cosi d ire, ufficiale di questo suo lungo lavoro fu il nuovo ordinamento del 1850 di cui più sopra abbiamo parlato.

Col largo censo guadagn11 tog li dall'esercizio profess ionale egli beneficò in vita più gli al tri che s e stesso; e si e resse morendo un m onumento di gra-titudine più dure,·ole del bronzo.

Dato, col nuo vo ordinamento, un felice ris veglio alla cultura d el corpo sanitario, pensando che lo stimolo dell'emulazione è più sentito quando l'agognato guiderdone non consista soltanto in una co· rona d'alloro, erogò ogni anno, del proprio, la somma di 1000 lire per conferire un premio ai medici militari autori di memorie scientifiche. Il primo concorso fu bandito nel 1856, e da allora in poi, il conferimento di quel premio continua regolarmente a dare un non piccolo incentivo all'attività. scientifica del nostro corpo.

Allo Spedale di S. Giovanni in Torino egli rilas ciava annua!mente il suo intero stipendio perohè fosse impiegato nella istituzi one e nel mantenimento di un museo d'anatomia patologica nello stesso Ospedale.

Ma delle beneficenze da lui fatte in vita troppo lungo sarebbe il discor rere, e difficile il ricer carne la indicazione documentata, poichè, oome bellamente fu scritto in una delle Epigrafi d6ttate pel suo funerale da Luigi Cibrario, la sua pietà non era ostentata ma s incera; la sua beneficenza occulta ma opet·osa; non potè più celm·la marendo.

Veuuto infatti a morte il 18 novembre 1861, furono fatti pubblici i suoi ultimi voleri, coi quali una cospicua parte del suo patrimonio fu destinata ad opere di beneficenza ed a incoraggiamento agli studii. A noi basti accennare che in favore del cor po sanitario militare, provvide alla continuazione in perpetuo del Premio Riberi, già istituito in vita; e in favore della scienza. medica in genere provvide alla. istitu-

111 Era nato nel 1761. Fu ìl primo prPsirl•nte rlcl surcr iore rli sn nlla mPillco rull••gta lo fino !!al 1796. P ru anche de lla racolta merltca d e ll' un•ver>i ta Ne l 1814 ru nominato m llro tlelll eilla Iella di Torin o. Ispettore )(r ncrale d egli o<pMali milllari nel tSt S e mo Il eo nettn6 furono le earlch• publllirhe rb lui coperte. fra le quali tli•·itlevn In StHt • trnor· thmna atllvila Pu, tra altro pr•slrlrnte rlel •:on siglio snperior•• tlell' Istr uzion e p uhhiiCA ;

11•1 R•·zno th l 1 49. Protom•docn Ile Ila Rea t l'a miglia, e med ico per,on:ale del Ile , ns.ihte Ca rlo AllJ erto and•e n l'lle 5ue ultime ore in Oporto.

DEL 'NOSTRO GIOR!\ALE

zione del vistoso premio di L. 20000 da conferirsi dall'Accademia di medicina di Torino. Quest' ultimo premio però doveva, giusta il suo testamento, e:1ser conferito soltanto 7 volte dopo la sua morte , di tre in tre anni; di modo, che dopo anno, esauri t osi il capitale, il premio sarebbe venuto a cessare. Il degno erede del nome e d e lle sostanze di lui, l'avv. Antonio Rib er i, perfezionando per sua generosa iniziat i Ya. ropera generosa dello zio, provvide del suo al completamento del capitale, in modo che il premio, da conferirsi ogni 5 anni, è di,·euuto perpetuo.

Ma, d opo questa necessar ia digrelisione sul pril}lo instauratore del corpo sanitario, torniamo alla storia del nostro giornale.

Il risveglio scientifico po r tato nel corpo dal nuovo ordinamento de l 1850, la libertà di stampa recentemente largita dal r egime costituzionale, l'obbligo infina delle riunioni scientifiche da tenersi presso gli Speùali, fec ero nascere conte mpora neamente in diversi medici militari l'idea di fondare un Giorn ale « che (lo diciamo coll e parole stesse del Programma inserito nel P numero dell'anno I') mettesse in mu t ua r'elazione gli sparsi figli della famiglia medico militare e loro ren dess e profittevoli i frutt i delle conferenze scientifiche tenute negli Sped ali militari pubblicandone i process i v erbali, le storie le tte delle mal a ttie, e tutti i lavori scient ifici in det t e conferenze comunicati, non t r alasciando in pari tempo di trattenersi sugli inter es si g enerali del corpo sanitar io e sulle r iforme p ossono chiamarsi utili al buon andamento de l sanitario dell'armata » .

« Quantunque questo bisogno di pubblicità. d e i lavori degli uffi c iali d el co rpo fosse generalmente sentito, debbesi però agli uffiziali sanitari del Presidio ed Ospedale divisionale di Sciamberì (l) l'iniziativa della

(l ) Qne!' la pro pos ta fu fatta alla Conferen:ta scientifica del m febb rai o 1851 dal m edico rtl r eggim• nto dott. &ro nc d o Oeau fort, co me a pag. 33 t• de l gio mnle Fu ' ' " e Il med ico divisional e Comi$setti. presidente •l c ll'atlunanza, s e ne reco il pro tJUil'n.1· tore pra1•o Il Consiglio s ur•e r• o re.

Il Comls<elll e ra nato il Il tnarzo l a&:;. Fu il te rzo pros lde nte d el s upe ri oN>, ed 1l pri mo rh o ar r ivasse a capo de l Cor po Su r. itar•o percorrendo una regolare cnrriPra Entrò nl servizi o tuil i! a re com• t.htruri(O ma jfgiore d t t • clas se nel 183:! Fu medico in cnpo tl e l Corpo ai s pediz ion e In Ortc ute nr l e lo in cari co c bhe p er lo campagne d el 11159 e 1800. S u cce:sse al niherl nr l l 86! nrlt n carica rll presl•lc nt ù de l Consiglio. che tenne Ono al t8i3, in cui fu coll ocato n Mod Il '!4 te mhrc 188:1 Oen c ht) s u ccedesse a un u omo di tantn rinomanza. •rnnlc il Riheri, egli vtt co n tato t r a i h cne me rltl Ile i corpo >nnltarlo lt:tllano t 'e poca in cui eg li t r·nno la i>ri• Siti Pnzn ru una dell o p ltt

.1111lclll e Jl ien n rti imp rtantl , quali la rus ion e nel Corpo samtnrlo it uliano d ei tloll bo r bonico, c ciel co rpi vo lontari ; Il tra s loco d otrufll cto da To rino a FlrPttZf, cltc fu s in cr on o a ll o scoppio d r lla I!Uerra d r l1866 tasc10 molti lodati sctltli srlc nt lll r i, tra 1 t(lt:tli cl l'lat·c r tco rcl a re l e Ann ot az i oni •ull' ollilu.diue cùgli Italian i al Jt nJizio mililn re . Ftrc nzc l &i i . Il Ra rohu Camillo ll og ì•• r d e D•aufor L nato Il '!3 dicem br e ! SII a tto •w c•lo di !tlodcnn. La ur ea to a Pisa n e l 183i ser vi nel 18!8 Il Govern o p rov viso ri o d t Mod ena eo m o me< l1 co ci i r es:gi mt•u to ne lla m ode nese: poi ne ll' anno stesso p :13sò co me Chirurgo nell ' Eser ci to p icmou te;e.

G IL PRIMO CINQUANTENNIO

DI 'VITA

Mori 3 Torino •l !2 Rl>ril o 1858.

proposta al Consiglio super iore onde ottenere un giornale che potesse stimarsi l'organo del corpo sanitario di tutta l'Armata ».

Il Riberi non solo accolse la proposta, che corrispondeva ad un concetto già. da l n i careggiato, non solo se ne fece caldo sostenitore presso i! Ministero dolla Guerr a per ottenerne la sanzione, che ebbe luogo per dispaccio dell'li Luglio 1851, ma d e tte al nuovo Gio r nale il suo validissimo appoggio, con tribuendovi coi suoi scritti, e a gg iunse poi a tutti questi benefizii un g e neroso contributo pecu niario. Ecco perche il froutispizio del .nostro Giornale si adorna della sua effigie, come di quella del suo beùemerito fondatore (1).

Il p r imo numero del Giornale uscì il 28 luglio 1851. E qui dobbiamo subito giustificar e un'apparente con tradizione; poichè partendo da quella data il Giornale avrebbe ora compiuto 51 anni e mezzo, e l'anno 1903 anzichè il 51o sarebbe il 53" della sua vita. La differenza dipende da una interruzione di un anno avvenuta n e l periodo d ella gue r r a di Crimea. Così la numerazione d ell e annate fu la seguente: Anno l" dal 28 luglio 1851 al 26 luglio 1852; anno II" dal 2 agosto 1852 al 25 luglio 1853; anno nr· dal l" agost.o 1853 al 31 luglio 1854; anno IV" dal 7 agosto 185-1 al 3 1 di cembre 1856, con inte rruzione dal 27 giugno 1855 al 9 no ve mbre 1856. Dall'anno v• (1857) in p oi la numerazione degli anni, corrisponde esattamente cogli anni $Olari.

Nei primi anni il Giornale, il cui titolo era Giornale di medicina mi· litm·e d el corpo sanitario dell'armata sarda, usciva settimanalmente, in fogli di 8 pagine in 4" a due colonne. Nel 1861, costituito il Regno d'Italia, ed avvenuta la fusione dei corpi sanita.rii degli altri eserciti degli Jtati italiani, prende il titolo di Gi ornale di medicina militare del corpo sanitario dell'armala italiana. I n questo periodo di tempo fu dapprima direttore il dott. Comissetti, medico divisionale, divenuto poi successore del Riberi nel 1862 nella cariéa di presidente del Consiglio su pe riore. Egli tenne la direzione per le prime due an nate, cioè fino al luglio 1853, coadiuvato dal dottore de Beaufort, qnale redattore. Successe a lui il dott. Arella (2), medico ispettore, coad iuvato dal dottor Nicola Mantelli ( 3), che tenne la redazione fino a tutto il 1866. Nel 18 62, sotto la stessa dire zione, il Giornale cambia il formato in 4• in quello stesso che ba conservato fino alranno ora scorso. N e l1863, invece di us cire in fascicoletti settimanali di 16 pagine, esce tre volte al mese

( t ) Il c una ri produ zi one riai hn sto rlcl esiste nte nello Spcdalo mditare eli Torin o . Nato il :!.3 nprile ISOS. Entr6 ìn romo medico appl ica to ur i 1833 tutta la carriera llno alla ca ri ca di membro !lol s up eri ore, eho tenne dal1860aiiS66, data. del s uo collocamento In (3) Nato nel t817. Chirurgo maggiore in 1'8 marzo collocato in nel ISSO esse nd o colonnello. M.lggior generalo m edico n e lla rise rva nel 1895, mori il 4 novembre 1898.

DEL NOSTRO GIOR!\ALE 7

in fascico li d i 32 pagine. In questo s t esso anno si aggiunge alla direzion e, come compila to re, il compianto Baroffio (l ), allora m edico divisionale, che tanta p arte della sua. attività dedicò in seguito al gio r nale.

L'annata 1866 fo r m a un vol um etto che raggiung e appena la metà. dei precedenti. Il giornale sospende le sue pubblicazioni riu r ante la camp agn a. In questo stesso anno avvie ne il t r as loco de l Consiglio s up eri ore di Sani tà da T or ino a Firenze; e conseguemente le pu bblicazioni, interrotte n el maggio a. T ori n o, si riprendono nel settembre successivo a Fuenze. Nel 1867 l a direzione è assunta dal dott. Nicolis, med ico i spettore (2), co n tinuando a d esser e r edattore il BaroO:ìo . N e l 1869 cessa la direzione d el Nicol is e resta. il solo r edatto re B aroffìo. Nel 18 70, troviamo d irettore il medi co i s pettore Cera le (3) ; continua come r edattore il Baroffìo. Il giornale si pu bblica sempre n ominai· ·mente in 36 numeri annui; ma in sostanza esce mensilmen te a numeri tripli. Al Cer ale succede nel 1873 per pochi m esi il medico ispettore Orselli (4). Nel 18 74 troviamo dire t t or e il colonnello medico ispettore Manay ra (5); co ntinua come red atto r e il tenente colonnello B arof.fio. Co l 18 75 il g iornal e segue il comitato di sanità milita r e a Roma. e mercè l'ap· ,pogg io finanziario dato dal Ministero d ella Guerra (era allora ministro il generale Ri cotti) radd oppia. quasi il suo volume e di venta, anche nominalmente, m ensile.

La direzio n e si compone del colonnello ispettore Manay ra e d el capitano medico .Federico Tosi (6) come reda ttore. (Il Barof.fio era rimasto

( l ) N&IO Il 3 o tt obre t 81 'i. F ece i suoi st udi• in P.tvia, e i primi passi proresslnnali a M1lano. Appartenevi! a. q uella ralangc di giovani medici che. raue l e campagne dol 1848 e 18,9, dl 311rgnando nman ere souo Il giogo aUJir la co, presero scn izio neii'Esen:ilo sa n:lo, q ua li il Corteso, Il Giud ici, il Bcsoui. fu m aggio r generale medico nel t 88i; Ispe t tore ca po nel 189J. Mon Il 13 gmgn o t 893. Uomo diinstanca· h ile nllhit:l, 14nto nel cam po •c•entinco che nel campo t ecni co enmmin istrallvo, IBsclò vasta. e lmpenlur3 traccia d1 e pei m oll i scritti scienli nc i e pe r le rirorme ed l miglioramenti da l u i s tudi ati nel ser· vizio m edico mll•1.3re.

(SI Nato il robhraiu t 816. Allievo chirurgo ne l 1837. Ispettore membro del Consiglio s u periore ne l t 863 Fu collocato in ne l ! 869.

(31 Nnl o Il 5 lu glio 18 13. Chirurgo maggiore Il 9 ago;to 1836, mo miJro d el Con!lgllo s uperior e ncl 1869. t:ollocalo i n rip oso nel 1876. un {! ran num er o dllllslinzionl m criln te s ui cnmpi d i bott.al!l •a. full primo co mp ilator e rlello regola ri s l.3 ti stiet•e san ifarie de ll'EserCito dopo i primi saggi Ile i JlaronJo

(4) Na t o In Tosca na ne l 18il; prPse parte, p rima co me se mph ce voionl.3rio e !lupo ch irurgo n e l battaglione vo lonta ri o nore11lln o. alla campa,.:na. (lei t S\8. 1\lma<to poi t o>o.1no, parto nlln ca Ul pagna del t 8l 9 come merl ico di hr igata a<ld ello n! co mand o rt oll e trnp110 di d o tto tru p pe ru promosso mcdJ co Is pe ttore Co ll oca t o in ne l 1878, mo r i

(51 i'\ alo Il 7 Ollob ro 1817 n Sospello e ntral o in sP-rvi?.io rome chi rn r)(o mng!(lorc in!' n•• II SI\1. Stli al cll ge n era li' e di Pres itlente del co mitat o nel t SSQ, al colloca mtnto iu ri poso rlcl Mo ri Il 4 gen na io 1887, pochi giorni do po il s uo In posizio ne a usi liaria. Fuuo• n o 111 mnlta dott r ina o•l e rullzione. Tra i s u o i nnmerosi sc r •lti é notovole un lrntl:l l o s ulla m cnin;pte cc reh ro SJli n.,le ep idemica.

(GJ Nato a 11i Carrara il ! 837. a :;(gi unto nel corpo sani t ario nc ii'Es••rcill• re· la re sartlo noi 1859. Pu per molli anni prima cl el Comitato •li s:u11 t n. e 1111i di rvttor•• t iPI\.• scuola <Il l'it•ll'una e nell'altra si acquistò lo rt(•l rorpo s ·•n•tano. dopo a1er Il :;rado di m a;:gior generale IOOtll':\ 1h acuta m SllCHt il 19 OIIObrc 1896.

8 IL l'RIMO DJ VITA

a Firenze come direttore di quello Spedal e). N el 1877 al Tosi succede il capitano medico Ettore Ricciardi, ora generale medico in posizione ausiliaria; nel 1879 la redazione passò al capitano medico Carlo Fretti, ora colonnello medico in posizione ausiliaria. N el 1880 la direzione passa al colonnello med ico i spettore Elia (o ra maggiore general e in riposo 1, essendo stato il Manayra promosso maggiore generale e presidente del Co· mitato, in sostituzione del Cortese, collocato in riposo. Nel 1882, assume la direzione il colonneìlo medico ispettore Baroffio, che la fino alla sua promozione ari ispettore capo nel1892. Colla direzione del Baroffio fm·ono redatto ri del giornale il capitano medico Fretti fino a tutto il 1882, il capitano medico Sforza, ora. tenente colonnello, fino al sett em bre 1890, epoca in cui gli successe chi scrive questi appunti.

Nel1885 il giornale cambiò il suo vecchio titolo in quello di Giornale meclico del R. 0 Esercito e della R.• Ma1·i,1a . A dar ragione di questo cambiamento, occorre tornare qualche passo indietro. Il corpo sanitario della Marina. formava in amico nn solo corpo con quello dell'Esercito, ed era. pur esso alla dipendenza del Consiglio superiore di S anità ; perciò il Giornale eli medicina militare, nei primi anni, era veramente l'organo scientdìco dell'uno e dell'altro ramo di servizio. Ma dopo la separazione delle due carriere, dopo la costituzione presso il Ministero della Marina. di un ufficio direttivo e consultivo che adempieva completamente le funzioni del Consiglio superiore di Sanità, il Giornale di medicina mililu.re perdt, a. poco a poco la qualità di organo scientifico comuue ai due corpi.

Essendo frattanto il corpo sanitario della marina cresciuto in numero ed ancora. più in meritata considerazione, fu giustamente sentita la convenienza di dar nuovamente a questo corpo un mezzo di render pubblica la sua notevole attività scientifica.; e perciò, il giornale, ridivantato l 'organo dei due corpi, ampliò ancora il suo volume, di due fogli per fascicolo, facendo posto, con parità di diritto, ai lavori dei nostri egregi colleghi della marina, i quali erano pure rappresentati n ella compilazione del giornale da un collaboratore speciale (l). Questa comunanza durò fino al 1895; anno in cui, aumentando felicemente, in misura non piccola., la produzione scientifica dei due corpi, si riconobbe . che, non bastando più il vecchio giornale a contenerla, e ra necessario che il corpo sanitario della marina avesse un suo organo scientifico particolare.

E i l giornale nostro, ascrive a suo grande onore lo avere accolto nel suo se no i primi germi vitali di una pubblicazione che ha preso di già

DEL NOSTRO GIORNALE

(1 , furo no sucressi,•amento collahoratori per la n.• Marina, i dottori Andrea. Torel la, Guelfo Von &lmrner, Giovanni Petolla e Teodorico l\osati.

un posto così brillante nella stampa medica, gli Annali eli m edi ci nrt navale.

Dopo il Baroffi o tennero successivamente la direzione il colon ne llo medico Regis (1), poi maggior g e nerale ed i s pettore capo, fi no al 18 96; il maggior generale medico Tosi per pochi mesi di detto anno, il colo n· nell o medico Ricc iar di fino al settembre 1897; il col onn ell o medico Panara fino all' ottobre 18 98; il colo nnello medi co Gi ,·ogre a tt uale is pettore capo di sanità., fino al febbraio 1899; poi di nu o vo, fino a l luglio 18 99, il colonnello medico a cui successe l' ctttuale direttore , maggior generale medico comm. Landolfi..

Abbiamo ritenuto non inutile, sebbene forse alquan to arida., qu est a enumerazione delle tappe seguite nel suo cammino dal giornal o. E ssa ci ha ri evocato l e memorie antiche del nostro corpo, dai primi t em pi, in oui, privo di t r adizioni scientifiche, liberato appena allora. dall'in ceppa· mento conseguente dagli antichi ordinamenti, dovette i l suo rapido sviluppo ad un elevato sontimento di cameratismo professional e, fino ai nostri t empi, in cui, conquistato felicemente un posto dignitoso fra. i corpi sanita ri di tutte le nazioni, può guardare con orgoglio il suo passa t o e con altrettanta. fiducia. il suo avvenire.

Sia. sempre il nostro giornale, come nei dieoi lustri ora t ermi n a t i, lo specchio fedele dei prog r essi della famig lia medico-militare i e pos8a. fra cinquaut' anni ce lebrare il suo centenario co ll'evocazione di memorie se mpre più gloriose.

I l ) i'ia to il 14 t83G Entrato in SPrm<in n t l ! R:;s. l>rettore capo d i S.1nila mtl• tar.• ti rt 1899 Uo mo d i rara cultura. ma <l' allreuant'> rara non ch e JtOdll' l racete guo va lo re sric nt tlico Di me nte ! e rena e pruden te. <Il animo avre h lw po tut o rrn tlc r o a ncora g randi ser V>t' i al corp< • quand'> la m orle lo cols e ti fe hltra to 11!99.

10 IL l'UlMO CI:-IQUANTE...,.NIO DI

VITA DEL NOSTUO

. ..

RI CERCI-I E

I NTO RN O A L R A PPORTO F R A V I SUS E L UCE (INFLUENZA DELLA FATICA)

Un problema d i Ottica fisiologica è quello che si riferis ce alla sensibilità. d ell'occhio, il c u i stimolo normale è la luce. La sensibilità dell'occhio è rappresentata dall'impressione più o meno viva, prodotta sul medesimo d alla luce e particolarmente dalle varie spe cie di luce

S'ignora, è vero, in qual modo la. ìuce ecciti la retina e quali rapporti passino t r a i mutamén ti della r etina e l'eccitazione di essa; ma non s'ignor a che, ad eccitare la retina, basta nua luce di durata straordinariamente breve e d' i ntensità. straordinariamente picco la.. Si sa, infat ti, che ad impressionare l a retina umana è sufficiente la durata della scintilla elettrica, che è di 0,000,000,668 di minuto secondo, e l' intensità luminosa di 0,000, 000,029 di candela normal e.

A questo propo.sito, ·mi piace di ricordare le ultime interessantissime r icer che d i La. ngley, professore all'Osser vatorio Smithsoniano n egli Stati Uniti d'Amer ica

Il L angley, con l e sue esperienze, ha. dimostrato che, data la stessa. in t ensità, la impressione p iù· forte sulla. retina. è prodotta dal colore $pettrale verde; in altri termini il verde è la. radia.zione fisiologicamente più econo mica.

L'esperienze del Langley sono interessantissime, perchè hanno accertato la prodigiosa. sensibilità dell'occhio i n date condizioni. Anch'egli si propose di risolvar e i l problema della sensibilità. della r e tina, e si domandò quanta energia luminosa occorra per produrre la. più debole impressione che l'occhio possa. percepire. I n seguito a. calcoli e ad esperienze, il Langley concluse: « Se si suppone che in una turbina. alta.

MEMOR I E OR I GINAL I

Labo ratorio dt Fisiologia della R. Università di Torino diretto dal pro r. A . MOSSO

----

Dott. Alb e r&o &Uobelli. m edi co - Assistente onorario

non più di un metro, C!ld& una mass a d'acqua d i uu litr9 soltanto e che, per mezzo della dinamo o della co rrente elettrica, l'energia così sviluppata venga. trasformata interamente, senz'alcuna perdita, in luce verde, la quantità. di luce così ottenuta basterebbe a. man tene r e per tre milioni di anni il più debole chiarore, che l 'occhio possa. perce pire».

Lord parlando del telefono ebbe ad osservare che se esso è un'invenzione veramente meravigliosa, più meraviglioso an co ra. è l 'orecchio, il q u ale resta impre3Sionato da piccolissima dose di en erg ia. Che dire p oi dell'occhio, l11. cui sensibilità specifica è immensamente superiore a qu ella dell'orecchio?

La. sua sensibilità. s i ri vela. sopratutto nel campo dell'astronomia. Gl'immensi progressi, fatti nello studio del mondo stellare, n on si devono soltanto nl perfezionamento degl' istrumenti; una parte del suc· cesso spetta, senza dubbio, all'organo della vista

Lo st udio d e lle stelle nuove fu res o possibile dal t eloscopio, dal fotom e tro, e più s pecialmente dallo spettrosco pio e dalla fotog ra fia, com· binata parte col telosco pio parte collo spettroscopio. Ma se la lastra fotografì Ga resta impressionata nei casi, in cui il corpo celeste splenda di luce tu rchina, violetta e ultravioletta. (alla quale il nostro occhio è poco o punto sensibile), essa per altro non riproduce in tutti i casi quei minu t i particolari , che, neila luna e nei grandi pianeti, si possono rilevare con l'occhio.

Un a ltro problema di ottica fisiologica molto discusso è quello che si riferis ce al rapporto tra angolo visuale e luce.

N on pochi hanno a studia.rlo, e tra i tanti cito d egli italiani il Rey mond, l' Albertotti e più recentemente il Colombo, aiuto alla clinica oculistica d ella R. Università di Bologna.

I m etodi di misura, adoperati per stabilire quali rapporti esi stan o tra l'angolo visuale e l a. luce, sono parecohi ; ma. tutti hann o per base o la luminosità assoluta dell'oggetto, o l a. luminos ità fra l'oggetto e il fondo, ossia il contrasto .

Per variare il contrasto poi si può ricorrere a dùe mezzi, o dimi· nuendo la. luminosità. dell'oggetto se nza modificare quella. del fondo, o diminuendo la luminosità. del fondo s enza modificare q uella dell'ogg etto. M:a ciò non basta. Come giustamente fanno osser v are i cul tori di ottica fi s iologica , in tutte le esperienze che hann o per iscopo di risolver e il problema d ei rapporti che esiston o fra l ' angolo vis uale e la luce, il primo ter mine, ossia il pun t o di partenza. sta. nel valore della lu ce minima st,(ficienle che permetta la. distinzione di du e punti separati da. un d etermina to angolo visuale (Ag V).

12 Rl Cij.RCJIF.

PPORTO

1:\TO RX O AL RA

('

l l

Ora è facile il comprendere che la determinazione del Visus, così fa t ta, ha pure lo scopo di misurare il se nso della luce (Licht sinn), di cui si ammettono il limite di eccitazione (Reizsch w elle) e il limite di differenziazione ( Unterschiedssch w elle ).

Qui è opoortuno di rivolgersi la domanda: Che intendesi per senso della lu ce ?

Per l'Aubert il senso della luce consiste nella facoltà della re t ina di distinguere la luce e la diffe renza di luce.

Secondo l'Ole Bull il senso della luce non è che la semplice facoltà di distinguere le difièrenze di luce.

Treitel chiama senso della luce la fa coltà. che permette all'occhio di distinguere un oggetto dalle parti circostanti.

Per il Bjerrum il limite di eccitazione può equipararsi al lim ite di

E cosi il "\Volffberg dice che, volendo dete rmin are il senso della luce, oc-::orre stabilire tanto il minimo stimolo lumino3o quanto la minima diflerenza fra gli stimoli.

Dal canto suo il Philipsen ritiene che il senso d ella luce è nè più nè meno che il limite d'eccitazione.

Finalmente il Parinaud ammette che il senso della luce consista n el minimo della differenza apprezzabile fra due luci e nel minimo visibile di ciascuna delle due luci.

Si capisce, pertanto come gli st.ndiosi di ottica fisiologica abbiano attivamente continuate le ricerche e gli esperimenti, intes i a chiarire il problema che si riferisce alla quantità di luce necessaria per l'occhio sano, ond ' esso possa distinguere due punti separati da un in te rvallo conosciuto. Tali ricerche ed esperimenti sono per la fisiologia assai interessanti; perohà si tratta di misurare quella che Cbarpentier chiama sensibilità visuale, ossia la sensibilità. luminosa in funzione del senso della forma.

Il prof'. Mosso, volendo ch'io m'occupassi dello studio dei rapporti fra v isus e luce, non solo mise a mia disposizione la tavole fotopto· metriche del Colombo; ma fece appositamente costruire dal bravo meccanico del laboratorio sig. Corino un banco ottico, secondo il modello e le misure date dallo stesso Colombo.

Al prof. Mosso che mi assegnò il tema, e mi forni i mezzi neoes· sari .per eseguire l'esperienze, al . mi fu. di constgli e di aiuto d 0 e professo 1 sens1 della m1a v1va grat1tudme.

' ev d' d

Le ricerche d aticate, banno avuto per 1scopo 1 ve ere prtma . , a me pr . d' . . d " . . d' l rapporti esi,te t' ii ·sus e luce m con tzton• or mar1e, e pm 1 stu· di n 1 ra vz d 11 fì are in reJa.· d · l'influenza e a at10a.

' -tone a ess1,

l!'RA V'ISUS E Lt;OE 13

RICERCHE ll'iTORNO AL RAPPOUTO

Per poter comparare i risultati occorreva naturalmente un'indagine sistematica, la quale avesse come base di misura l'acuità. visiva centrale di un gruppo d'individui oon occhi perfettamente normali. Cosi facendo, le cause d'errore venivano ad essere eliminate o almeno rid otte ad un grado minimo.

Tarole. - Le tavole di cui mi avvalsi n ell'esperienze erano quelle medesime, che il prof. Albertotti della R." Università di Modena presentò, a nome del dott. Colombo, in una delle sedute del Congresso in.ternazionale dei fisiologi, tenutosi a Torino dal17 al21 settembre 1901.

Chi voglia conoscere i minuti dettagl i e i dati tecnici d e lle suddette tavole, non ha che a leggere le due monografia dello stesso a u to re, l" una dal titolo: Mistwe SJJeJ·ii,tentali dell'eme1·alopia e dello1·pore ?'Clinico (Pa,·ia, 1901), e l'altra: Note alla seconda edi;;ione delle lut'ole foloptometriche (Bologna 1902). - Io mi limito so ltanto ad enunciare i principi, su cui è fondata la loro costruzione.

j.jsse appartengono al tipo di quelle ideate clall'Albertotti nol 1878, e pubblicate nel 1895:

«

t• Una superficie bianca., di cui un.a parte sia occupata co n d e l nero uniformemente distribuito su di esse mediante un tracciato di righe nere parallele, viene a cost.itu ire un fondo uniforme a. ti uta. grigia più o meno oscura a seconda d ella quantità di nero impi egato,·i, allorquaudo è vista ad una tale distanza per cui riesca imposs ibile a.ll'occh io. che l'osserva, riso l vere il tracciato ».

« 2• La quantità di luce incidente che viene r eflessa (di tl'usa ) da una tavola così costru tto. è espressa e misurata dal rapporto col quale trovaus• su di essa distribuiti il bianco ed il nero :..

« 3° Il rapporto tra il bianco e il nero in una tavola così costrutta. (cioè ottenuta mediante un tracciato di righ e nere parallele di la r ghezza e lunghezza costanti per tutta l'estensione della tavola e separ ate da intervalli bianchi di larghezza costant.e per tutta l'estensione della tavola e di lunghezza eguale a quella delle linee nere) è uguale al rapporto fra la larghezza della linea bianca e quella della linea n era. Infatt i noi possiamo considerare eguali segmenti di una linea bianca di una l inea nera come rettangoli di eguale altezza; ed è un noto teorema. di geometria. quello che dimostra che le aree di r ettangoli di eguale altezza. stanno fra loro come le basi ».

Le t11.vole de l Colombo sono in numero di dieci, e tutte portano im· pressi i segni del Landolt. La l' (a fondo bianco) ha il valore fotometrico ed è contraddistinta dal segno L (hu:e) == l. L e altre nove hanno fondi graduati, secondo le serie delle frazioni decimali dell'unità da'/ ,. ad '/,•.

14

Ma per fare l'esperienze, oltre alle speciali tavole, accorrevano:

a} un ambiente perfettamente oscura bile;

b) un banco fotom et rico graduato;

c

) due sorgenti di luce della gtessa natura.

Nulla di quanto mi era necessario, a me mancava.

Ambiente. - L 'esperi enze furono eseguite in una delle sale de l laboratori o, e precisamente in quella destinata alle ri cerche di ottica fisiologica.

La sala dalle pareti tinte a nero, si può re ndere completamente oscura, in modo che non passi raggio di luce, m e rcò la perfetta chiu· sura dell e due porte e delle due.fìne3tre.

B anco (otometJ·ù.:o.- Fu. come dissi già, appositame nte costruito.

Esso risulta di due parti principali, cioè di un apparecch io per centrare l'occh io iu esame, e di nn tavolo mu11ito di un quadretto portaottati p i e di lampade elettriche spostabi li .

Ad una dell'estremità della sala è piazzato un sedile p el soggetto in esame. D l).vanti al s edile su un tavollno trova.u:;i un sostegno, come <tuel\o annes:>o all'oftalrnometro d ello J a va l, e per la centratura de ll 'occ hio. L'occhio si centra, dopo che il s ogg(j tto ab bia p og· giato il mento e la fronte sul menzionato sostegno, col gnar.lare le mire o traguardi costituiti da due punti luminoSI, dati da. due pi <.:CO· lissime lampct.dine elettriche. La luce d' ogni lampiLdiua d e ve perClo trave rsa re un forarne di 2 millimetri di dia met10 di un c ilindrico metallico lungo 10 centimetri, posto su uno dei r agg i d e lla ,·isnal e.

All'estremità opposta della sala è piazzato uu tav olo r ett,angolare, graduato, lungo 2 metri, disposto nel senso d e lla. hnea. assiale biente. Il lato d el tavolo, attiguo alla della sala, ha un quadretto porta.·ottotipi di 32 centio1e tr i per ogni lato cou uua scanalatura, la quale permE.'Itte l'introduzione delle tavole montate su cartoni. Il qu adretto è imperniato QSa.ttamente al suo centro di figura. in modo da poter ruotare liberamente, conservando sempre la sua posizione in un piano normale a quella. del banco.

Sul banco, per tutta la ·sua. lunghezza, sono fìssllti due regoli, tra l oro equidistanti, che fanno da rotaie per lo scorrime nto di un carrello, portante le due lampade elettriche, destinate all'illuminazione degli ottotipi. Uno dei lati lunghi del banco è di viso in e dal centro delle basi delle due lampade parèe un indice, il quale segna. la distanza fra il quadretto porta-ottotipi e le lampade, a seconda della variabile posizione delle medesime.

La. distanza dal centro di figura del quadretto porta-ottotipi a.l punto d'incrocio dei prolungamenti degli assi delle mlre è di metri 8.

FRA VISUS E LUCE

15

L'altezza del centro di figura del quadretto porta-ottotipi sul piano del pavimento è di metri 1,32.

Sorgt>nti di lace. - P er l'illuminazione delle tavole si adoperò, come poc'.tnzi accennai, l 'incandescenz a elettrica, cioè due lampade d i inten;;itti dett>rmiuata.

Ognuna delle du e sorgenti luminose è data. da una lampada. elettrica. di forma st'erica, a. vetro smerigliato, chiusa in un para.·luce cilindrico di latta annerita. Questo ha un'apertura. circolare corrispondente alla parte, dove sorge il quadretto porta-ottotipi. La. lampada. essendo spostabile anche in se nso verticale, può col suo centro essere messa. alla stessa. altezza del centro di figura del quadretto porta-ottotipi.

In ricerche di qu esto genere è di massima importanza. il sistema d'illuminazione .

Si sa che l'inten sità e la qualità d ella. luce diurna variano continua· mento, a seconda delle ore del giorno, dell'altezza del sole, dello stato dell'atmosfera, ccc. Ora., per esperimenti, come quelli da me eseguiti, si dovrel.Jbe dispo r re di una sorgente luminosa. normale che in ogni ora del giorno si mantenesse di un' intensità costantemente eguale. Ma allo stato attuale della scieuza per a.pprossimà.rsi alle condizioni di una sorgente luminosa normale, è da preferirai la luce artificiale alla luce naturale, come precisamente consigliano di fare o hanno fatto .Mayer, Javal, Klei n, Cohn, Uhthoff, Albertotti, Nicati, Colo mbo.

Quest'ultimo autore giustamente osserva (e del medesimo parer e è il capitano medico prof. E. Trombetta, insegnante alla. scuola d'applicazione di sanità mili tare di Fir enze) che nei oasi, in cui la. determinazione del Visus può ass umere l'importanza di un giudizio medic o-legale (esame di reclute, d i ferrovieri, ecc.), essa dovrebbe essere fatta a luce artificiale, della. quale si conosca l'intensità.

L'illuminazione, pel reciproco concorso ed aiuto della teoria e della pratica, ha. in questi ultimi anni rapidi progressi. In tesi generale può dirdi che oggi 1' illuminazione si fondi sull'incandescenza. dei corpi solidi, si a. nelle lam pade elettriche, sia. nei becchi a gas; nelle lampade elettr iche si ha il fi lo di carbone, e nei becchi a gas si hanno le miriadi di particelle d i carbonio, che splendono come tanti carboni ar· denti.

E qui, permettondomi una. digressione, voglio rilevare come un tale stu dio por ta a considerare che, oltre alle radiazioni luminose de' vari col ori ohe emanano da un s olido reso incandescente, formanti lo spettro luminoso oompleto, vi sono contemporaneamente due categorie di raggi, i quali non i mpressionano la retina, cioè gl'infrarossi e gli ultra· v i oletti (raggi osou ri, raggi invisibili). L'emissione di questi raggi non

16 RICERCHE INTO.R:\O'

AL RAPPORTO

solo è inutile, ma. è altresì. dannosa; perchè, anche facendo astrazione dall'energia che vien consumata per produrli, essi presentano lo svantaggio di rialzare ]a temperatura delÌ'ambieute.

Dal punto di vista dell' illuminazione è di grande importanza il determinare sperimentalmente per un foco laio di luce la proporzione relativa dei raggi luminosi e dei raggi oscuri. Grazie ag li strumenti termometrici assai perfezionati, con qu esto studio sperimentale s i sono ottenut i interessant i r isultati. Cosi pel carbone s i è trova t o che quau t o più alta è la temperatura, cui ard e, tanto maggiore è la proporzio ne dei raggi luminosi in confronto di quelli osc uri; e quind i quanto p i ù ele vata è la tempe ra.tLua, alla. quale una l a mpada bruci_a, tan t o più f orte è il s uo rendimento luminoso.

D'altra parte questi espe rime nti hanno pure indicat o q uali pro· grassi res tino ancora da realizzars i. Bast i il ri corda re c be in u na lampada ad inca nd escenza ord ina ria, i r aggi st<tn n o tr a il 3 e il 5 p. 100, e che n e lle lam p a d e a d arco la proporzione v a. d a l 1 3 <• l 15 p. 100. S icch è l'emissione d e i raggi in v isibili rappr esen t a u na perdita dell' 85 al 97 p. 100.

Ora, r ito rnando al cas o n ostro, tra la luce na t ur al e, che varia. co ntinua mente p er i n te nsi t à e quali tà, e la luce ar t i fic iale, ch e varia men o, non cade dubbi o sulla s celta . Ma p u r da nd o la prefe re n za a s or genti di luce ar t ificial e (gas di carb on e , gas a ce til ene, incand esce nza ele t tri ca, ecc. ), nell'is t ituire ricerch e im pro ntate a car a t t ere di mass ima esattezza, come so no a p pun to le ricer che sui r a pporti fra ango lo visuale e luce, è assolutame nte indispensabile misurare l'in tensita luminos a. delle sorgenti, che si adope rano.

A qu es to riguardo, devo dire che la fisica dis p one di numerosi a p· parecc hi misnratori, fondati si principi differenti; ma essa non dispon e a ncora di un a pparecchio tipo che di a risulta t i rapidi p e r q uanto s icuri.

L e misure fotometriche, come osserva il R oiti, pres entano s e mpre d elle gravi incertezze; perchè le varie luci h a nno tinta diversa, perchè l'occhio non discerne le piccole di fferenze d'inte nsità, e perchè è fic ile procurarsi un'un ità eli l uce che si mantenga costa nte, e s ia egualm ente i-iproducibile.

N e ll'espe rie nze da me compiute, ad es empio di quant o praticò il C o lombo, feci uso di lampadine elet trich e ad incandescenza.

La corrente è fornita al laboratorio di fisiologia dalla S ocietà Alta I talia. Essa è continua, ba un voltaggio nominale di 240, ed è munita di apparecchi misuratori.

Potei convincermi, in seguito alle numerose determinazioni fatte in quattro mesi in differenti ore del giorno, che l'intensità luminosa

- Gwrnale m eclico.

FRA VISUS t;: LCCE 17

delle l ampadine pe l rischiaramento delle tavole fotop to m et riohe non andava soggetta a forti oscillazioni. E ciò significava per le mie ricerchE'! un indiscutibile vantaggio; perohè è un fatto assodato che Ja costanza nella composizione cromatica. della luce delle lampade ad incandescenza è intima mente l egata all'invariabilità della corrente. In al t ri termini, col varia r e dell' energia della co rrente possono variare le proprietà. della luce.

Per evitare anche le piccole oscillazioni sar ebbe stato opportuno intercalare alla corrente una survoltri ce Thompson. Ad ogni modo, dur ante l'esperienze, se la. cor rente presentava fo rti oscillazioni, io me n'avvedeva, tenendo d'occhio l'indice di un sensibilissimo Milli-A mpenn eter di Harlmann e Braun, che avevo intercalato alle lampadine.

Per misurare l'intensità. luminosa dalle lampade, feci sempre uso del fotometro del Weber, ed in ogni esperie nza tenni per norma imprescindibile, oltre alla. misura eseguita. immediatamente prima e dopo, la comparazione dei poteri illuminanti delle due lampadine.

I soggetti per l'esperienze erano dotati di occhi in condizioni perfettamente fisiologich e, esenti da vizi di refrazione.

Como già. ebbi occasione di dire, pe r base di misura fu presa. l'acutezza visi va centrale e monoculare. Ogni esperimento fu fa tto dopo aver centrato e diafr ammato l'occhio in esam e.

P e r diafram ma r e l'occhio esaminando fu adoP.erato un disc o metallico co n un foro del d iametro di 2 millimetri ; mentre per scartare r altro occhio , vi si antepose un identico disco imperfo rato. I menzionati dischi er ano tenut i fissi, di nanzi agli occhi, da un porta- l enti a stan ghetta.

Di c iascun soggetto, in una delle sale del laboratorio, misurai prima il visus massimo alla luce del giorno; dete rminai cioè la dis tanza massima., a cui l'occhio in esame rius ci va. a. riconoscere il più piccol o s egno di prova. d ella. tavola N. l. Così venivo a stabilire, se l 'esperienze a. luce artifi ciale s' iniziassero col visus massimo, opp ur e con un visus minore d e l soggetto. Per altro adottai come regola costante d'iniz i are quasi tutte l'esperienze con il grado d i visns mass imo , determinabile suliE'I tavole alla dista nza di metri 8 ( l ).

(IJ d i ll mlt.'He la a m etri 8; perché lll sala destinata 11er l'esperien ze r ll o tUca, non o s uffi cientemente lunga da poter ad una rnal!glore.

l l 'l. ' l ! 8 RIOER CllE INTORNO AL RAPPORT O

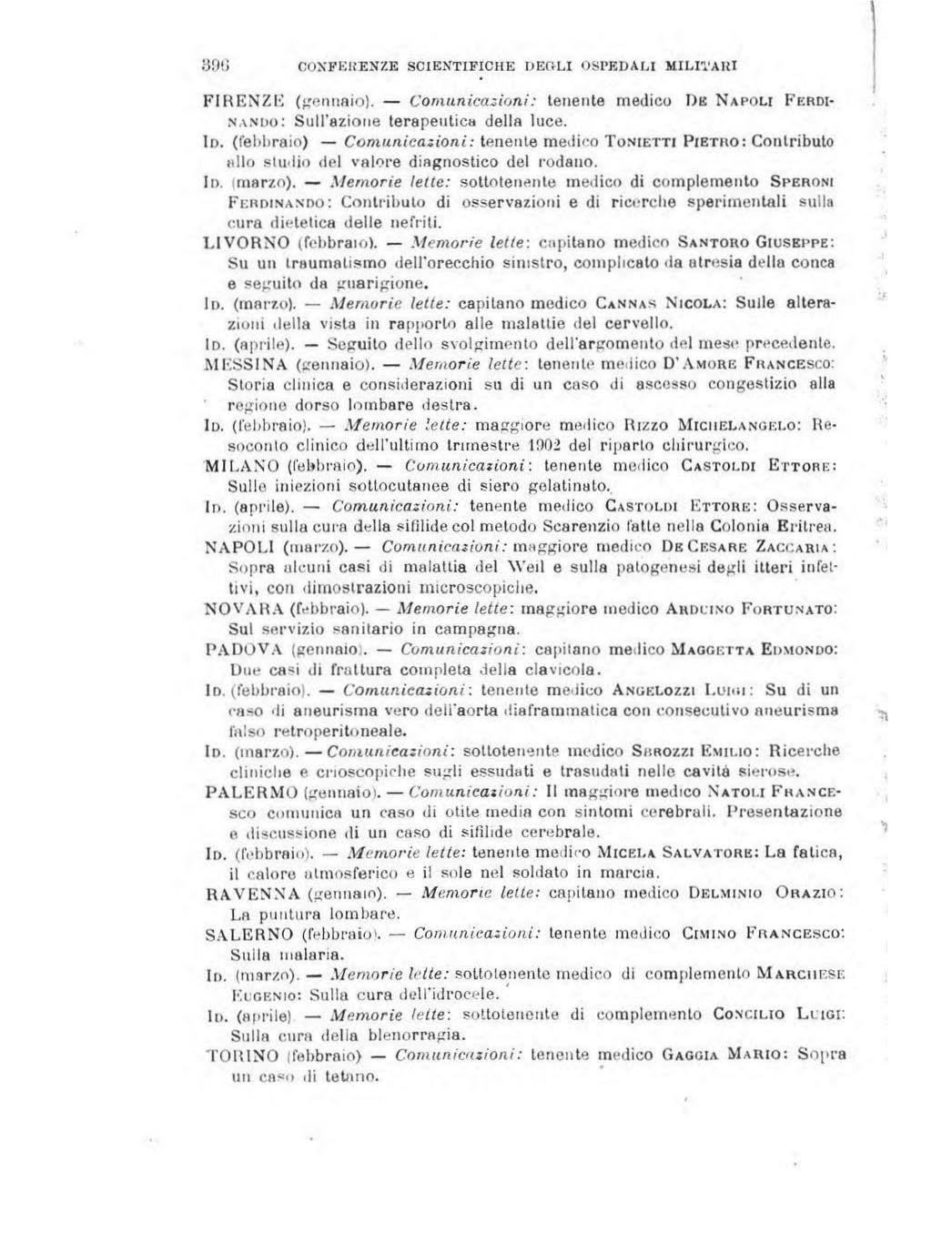

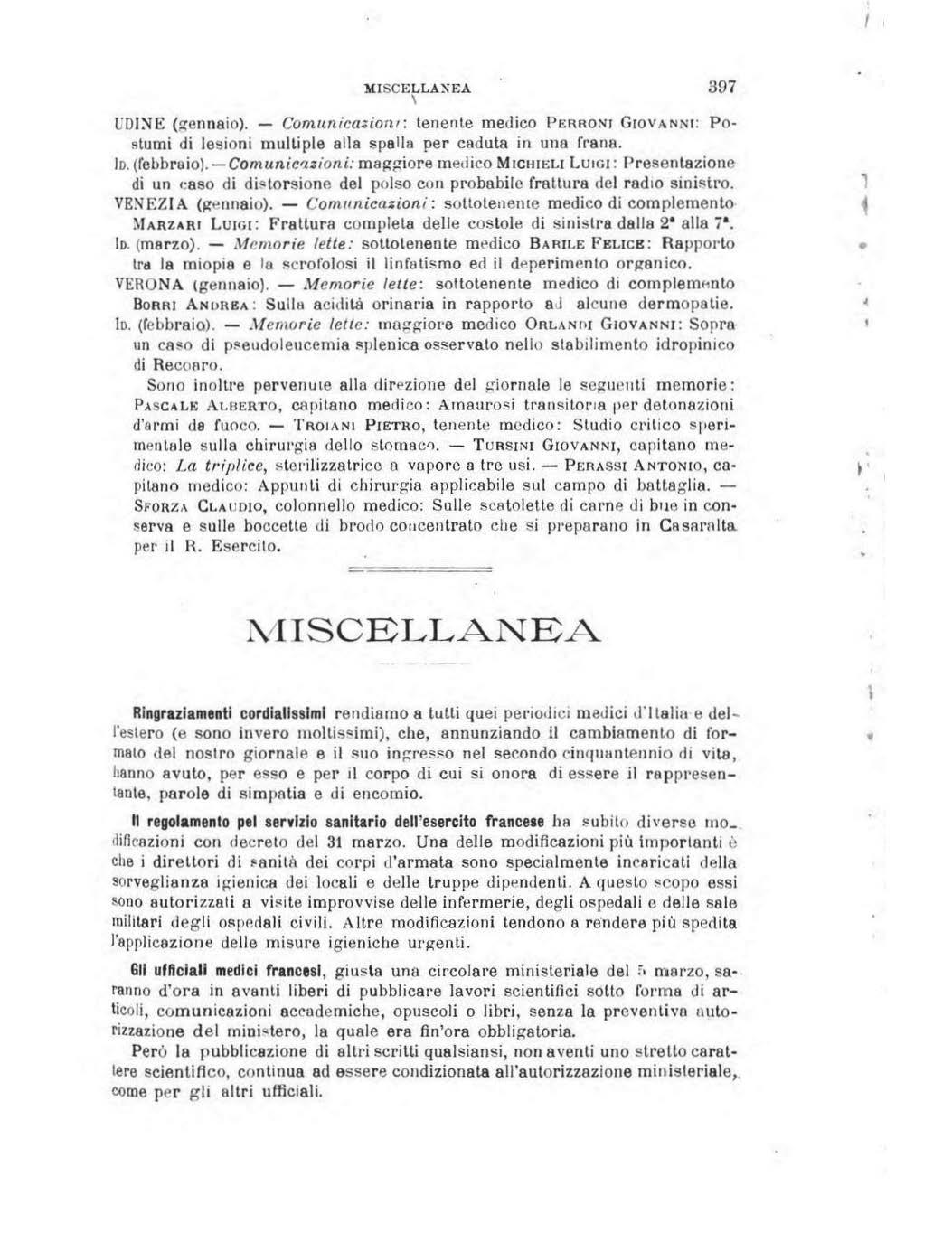

MODALITÀ OOM LE QUAL[ FURONO ESEGUITE T U'rT E L' ESPERrENZE.

Nel cominciare ogni esperienza avvicinavo le lampadine al cartello, che rapprese ntava la I tavola, con moto lento ed uniforme. Appena l'occhio aveva raggiunto sulla I tavola il suo massimo visus, misurato a.d 8 metri, io presentava successivamente le altre nove tavole della sene, determinando p er ciascuna di esse il grado del visus.

Noa occorre dire che nel presentare le tavole facevo ruotare in vario senso il quadretto porta ottotipi, onde i segni di prova potessero assumere diverse posizioni, e che ri chiedevo dal soggetto la designazione esallissima· della sede e specialmente della direzione dell'apertura di quel segno di prova, che egli riusciva a distinguere.

Fra. l'una e l'altra tavola. allorchè notavo diminuzione n el visus, interponevo un intervallo di tempo costante; e questo periodo intervallare fra l'una tavola e l'altra fu precisamente d i tre minuti primi. Non s'i mpiegò un intervallo maggiore, come quello di dieci minuti adottato dal Reymond e di sette minuti adottato dal Colombo, per il grande inconveniente che ogni soggetto in esame si stancava.

Di guisa che l'esperienze si componevano di due distinte parti; la prima consisteva nel porre l'occhio esaminando in condizione di luce mini m& sufficiente (L m S) pel suo angolo visuale (A g V) minimo; la seconda con8isteva n el rilevare come lo stesso occhio si comportasse di fronte alla luce decrescente (o al decrescente contrasto) .

Per stabilire quindi la L m S, occorreva avvicinare le lampadine, sostenute dal descritto carrello, al piano degli ottotipi; e in tal modo si aumentava gr&datamente il risohiarMnento dei medesimi, fìnohè l 'occhio in esame raggiungeva il massimo visus misurato in antecedenza co n eccesso di luce, ossia alla luce del giorno.

Iu ogni esperimento a me interessava (poichè costituiva il dato fondelle ri cerche) di sapere il potere rischiarante dei luminari e la loro distanza dal piano del ca rtello al p rimo termine dell'indagine. Ciò costituiva, come ho detto, il dato fondamentale per la ragione che le caratteristiche del torpore retini co sono espresse da un valore di L mS - a parità. di condizioni sperimentali e di AgV iniziale- più elevato dalla media normale, e da un aumento angolare prematuro, rispetto ai normali, di fronte alla luce e a l decrescente contrasto.

Per. ottenere che l'intensità luminosa. della corrente fosse maggiormente costante, cercai di praticare l'esperienze in ore, in cui non funziona.ssero in laboratorio motori elettrici. Nondimeno per ri cavare una medi a. che potesse rap.presenta.re l'andamento normale del fenomeno, anche di sperimentare in ore differenti.

Finalment.e per vedere se la fati ca esercitasse o no un'influen:.r;a modificatrice sul rapporto fra visus e luce mi regolai così:

J.'RA VISOS E LOOE 19

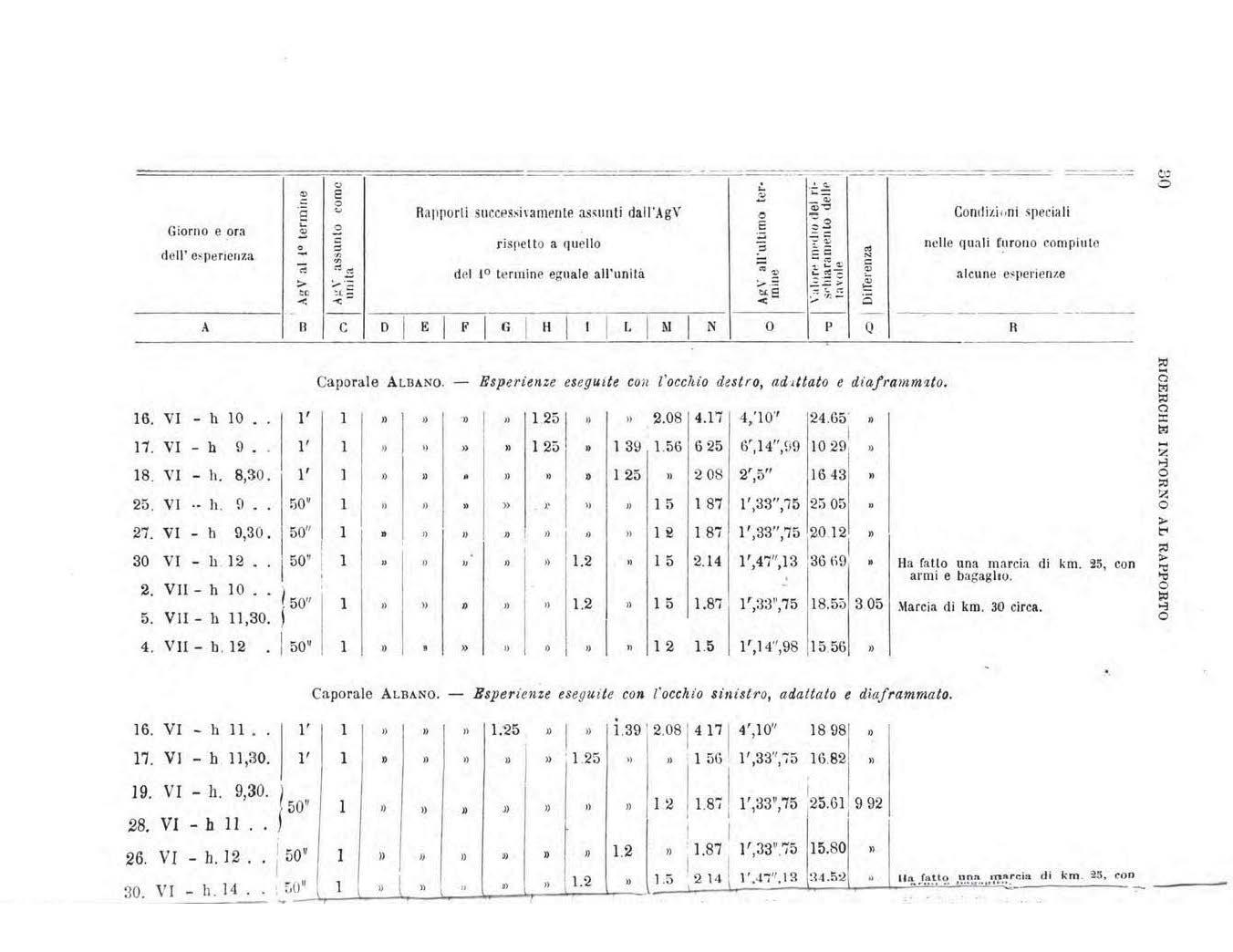

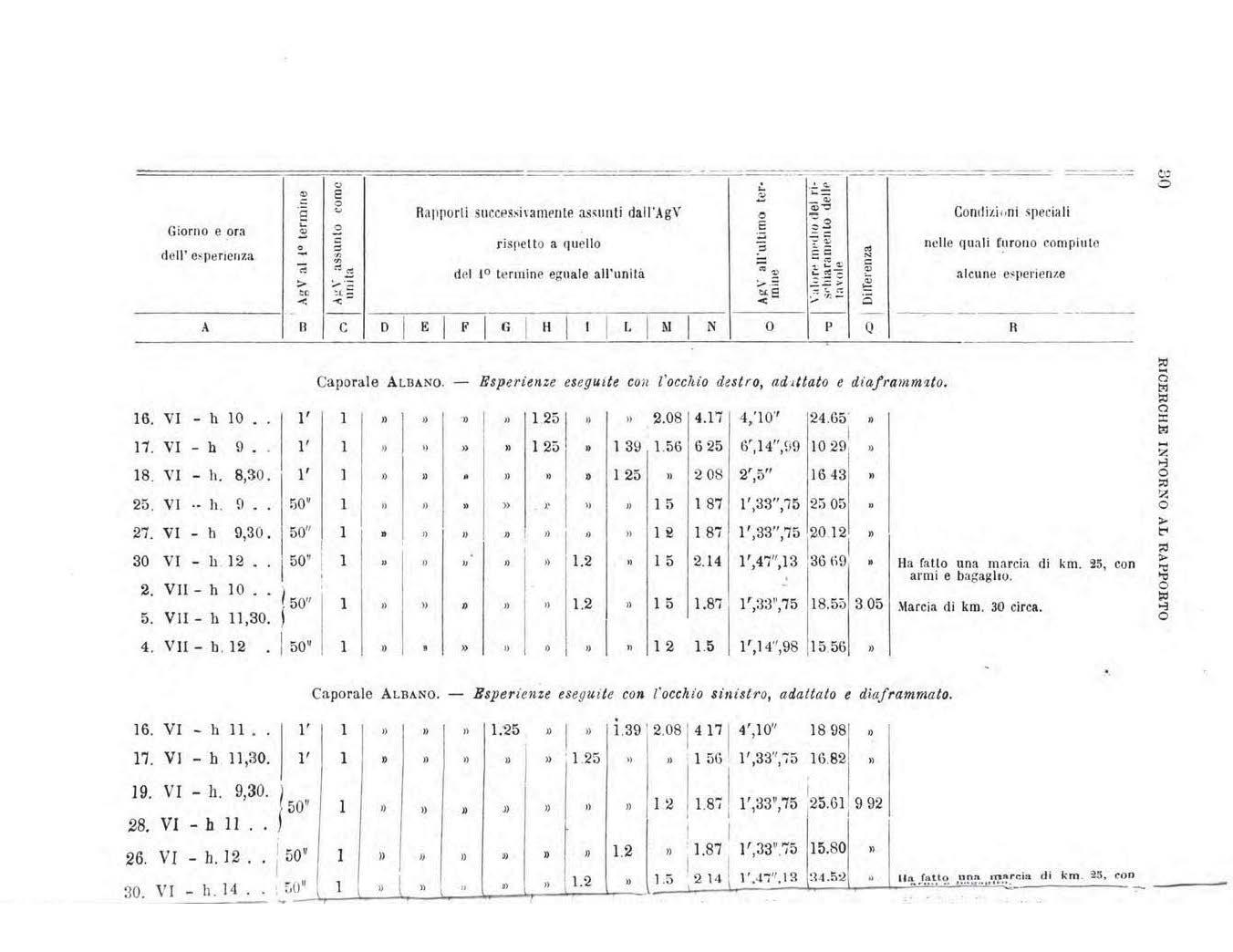

D ei sette sogg etti, due ( rimas ti sempre a mia dispos izione) venivano a ffati cati, salendo e discende n do parecchie volte per le scale del labo· ra.to r io, le quali dalle cantine vanno al soffitt o, (95 g radi n i, alti iu media cm. 15) con u n peso nello zaino di kg. 28; g li altri cinque venivano affaticati, facendo istr uzioni militari per un dete rminato tempo o marcia di una determi n ata lunghezza, sempre con ar m i e bagagli o.

Perchè l'espe rienz e, fatte dopo la fatica fossero confrontab i li co n q u elle- fatte all o stato di riposo, esse eran o iniziate, per ogni soggetto, sempre co n lo stesso vis us. Così solamen te mi era p ossibile di constatare, se la fatica esercitasse un'i nflue nza modificatrice su l rappor t o f ra visus e luce. Ma oltre a.d. essere iniziate co n lo stesso vis us, tali espe· r ienze furono com piute quasi s empr e nelle medesime ore; e ciò allo di poter istituire un più esatto confro nto.

Ogni soggetto, immediatamente prima di esse re sottoposto a lresperienza, era tenuto per venti minuti al buio p er adattarlo. Quindi p er og ni es perien z a si troverann o du e ind i cazioni, qu el la di occhio malo, e.l·al tra. di occhio adattato.

Riass um e ndo di co che tut te resperienze, i cui risul tat i sono espressi n e lle apposite tab elle, furono eseguite a luce ar tificiale (incand Pscenza elettri ca) sempre con le stesse norme:

a) L'occhio in esame era adattato, ·ce n trato e diaframmato;

b) L'occhio in esame era distante dalla tavola f oto p to metrica m. S .

Le misure delle sorgenti lumin ose (esp r esse in di Hefner-Altenek ) sono state rica Ya t e dalla m edia a ri t m etica di almeno qn&.ttro determinazioni.

SoooETTI P Bn ( l ).

t • Boldrin Antonio, soldato ne l 23• fanteria, classe di leva 18 79;

V::=: : ad ambo gli occhi.

2" Cravero Anto nio, soldato nel !)• fìlln te ria, cl asse di leva 1879;

V - ad ambo gli occh i.

3' Alban o Pi etr o, caporale nel r b ersaglieri, classe di leva 1880;

V == a d ambo gli occhi .

4• Cinci Ser afino, sol dato ne l r bersaglieri, cl asse di leva l l:;S t ;

V == ad ambo gli occhi.

(l) Rl ug ruio scnlitamPnte Il srgoo r direuore di sani ta d el l corpo d'armata, colon nrllo medi co .,a. 'nliere Randone. Il quale aderi sempre vol enlierl alle rirhieste. fattegli dal pror. Mo•so per rar concede re dalle 'uperiori a ulorila sogj!etti a..tatti all e mie inda){ini.

' . •, '' l 20 RI CE RC HE IXTOR:\ 0 AI, HAI'POH'l'O

o• Corti Attilio, soldato nel l" b ersaglieri, classe di. leva 1881 ; 1· = ad ambo gli occhi.

6" Montermini Giuseppe, soldato nel l" bersaglieri, classe di leva 8 1881; v = 6,667'

7'' Pera.gine Pietro, soldato nel l • bersaglieri, classe di leva 1881; r = ad ambo gli occhi.

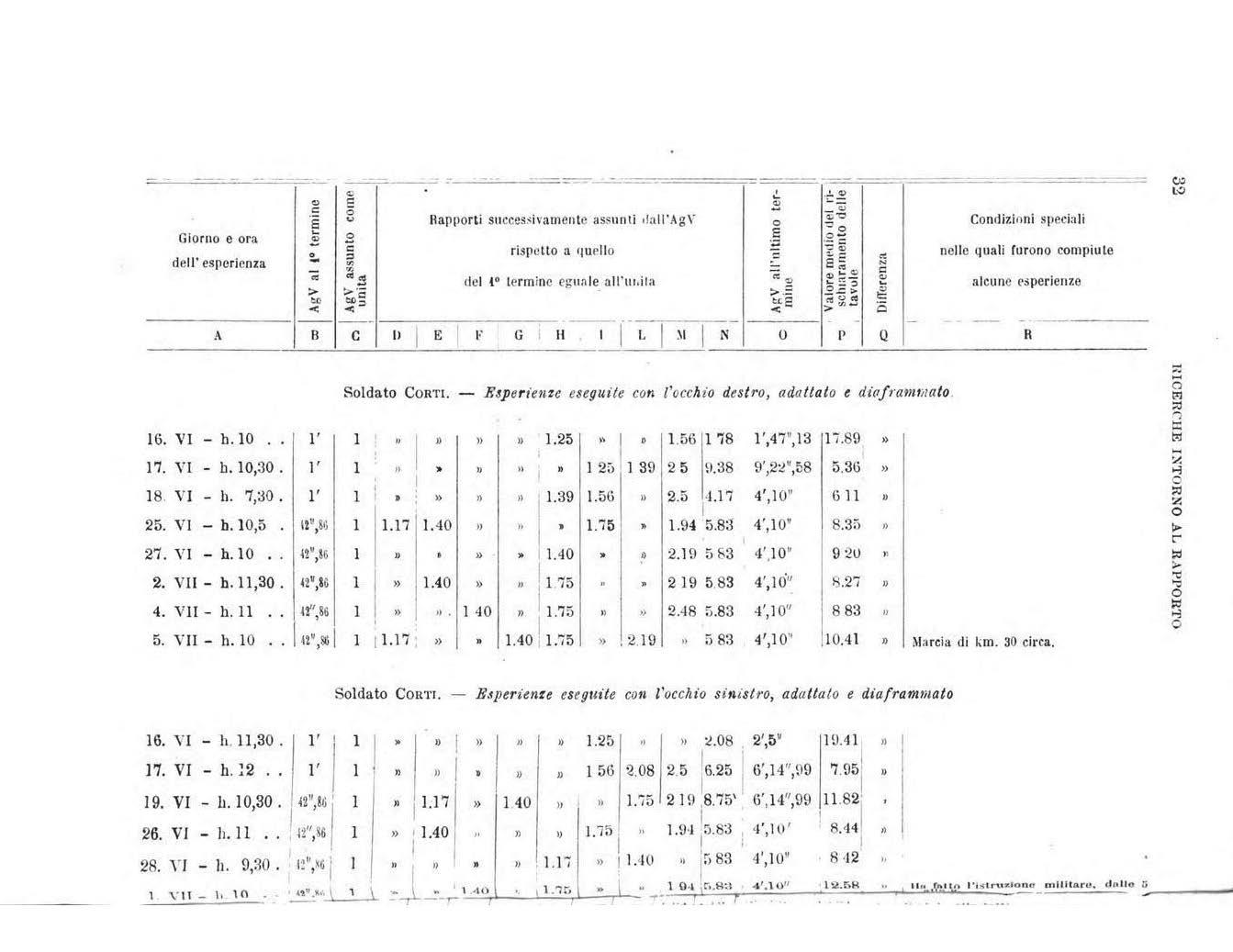

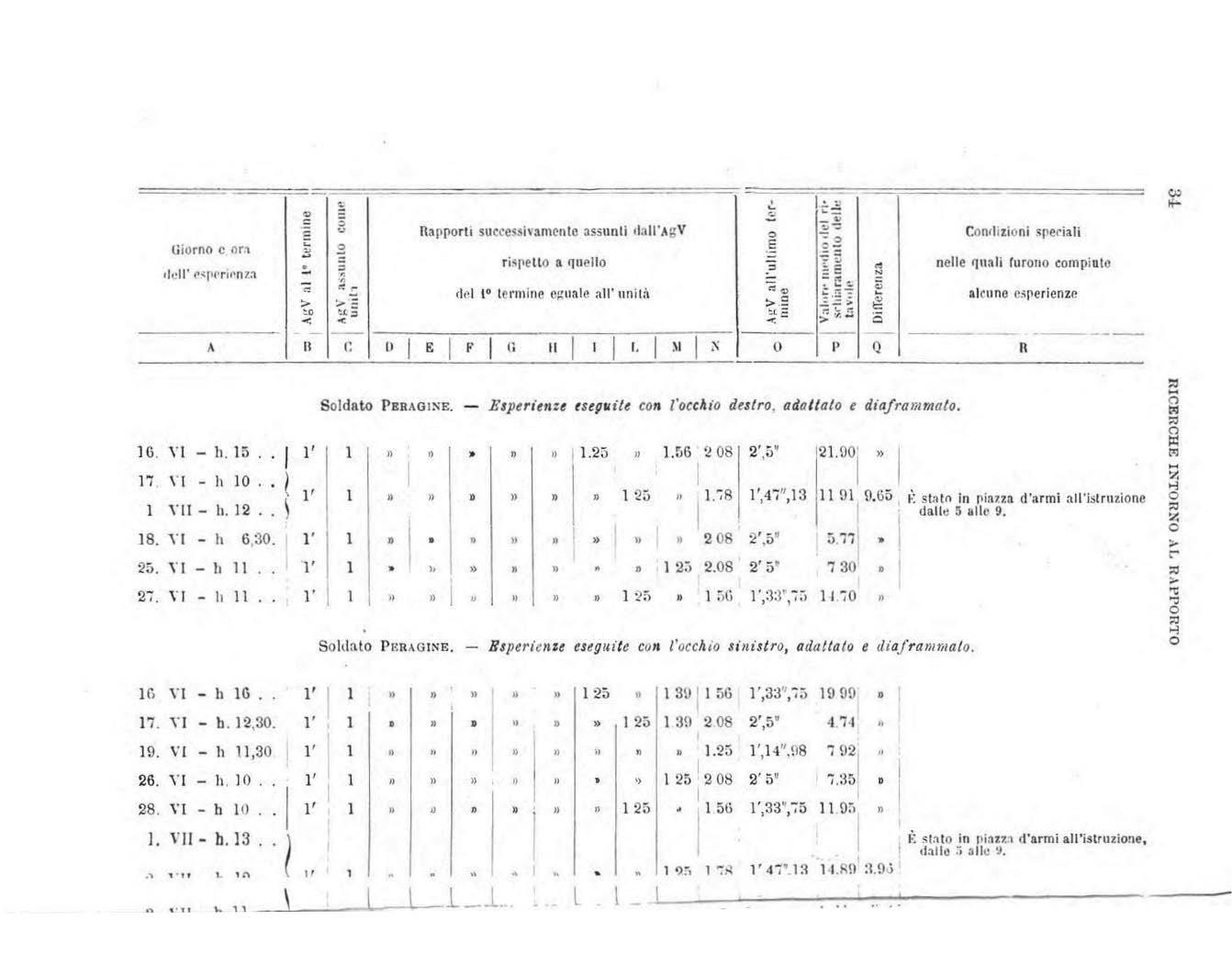

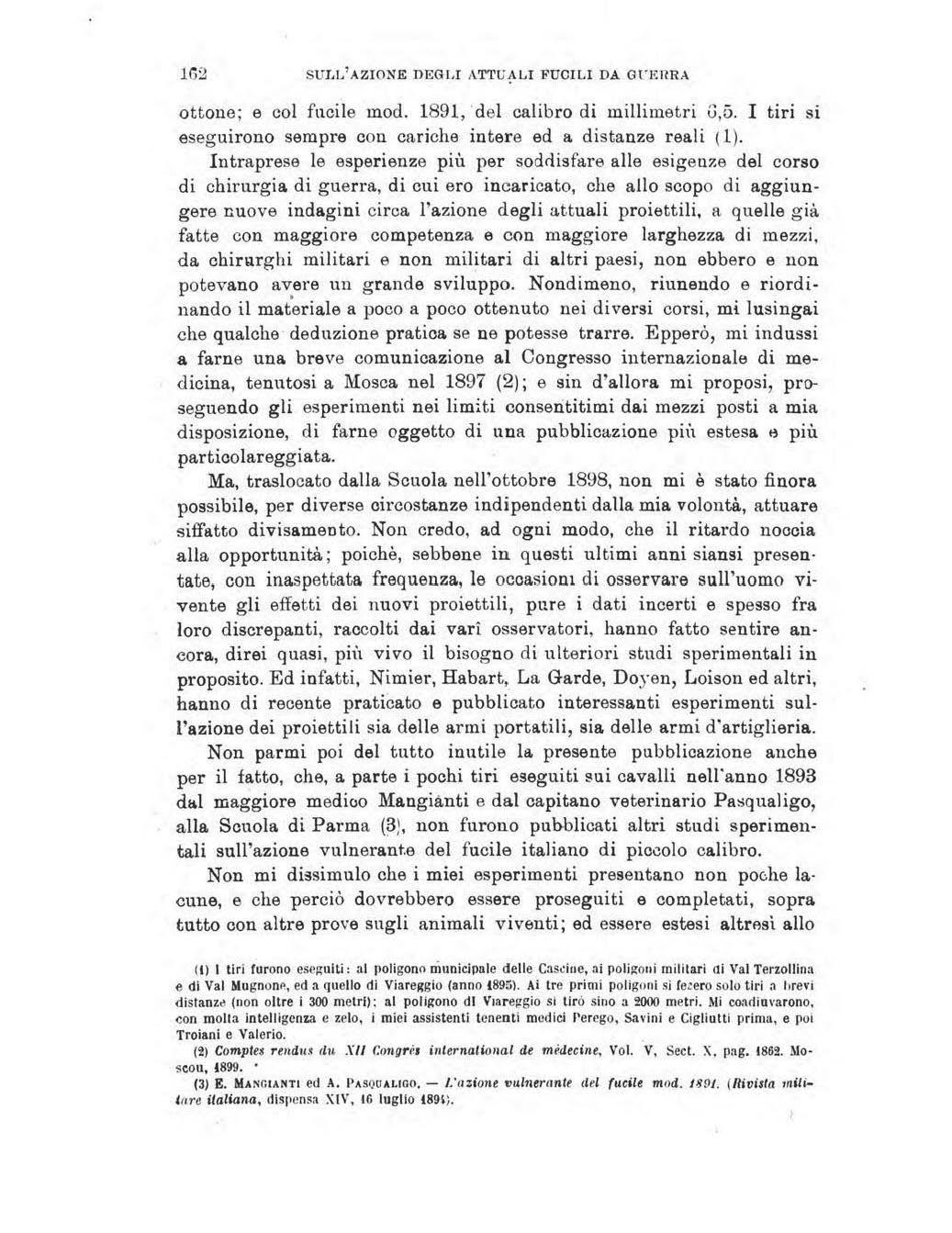

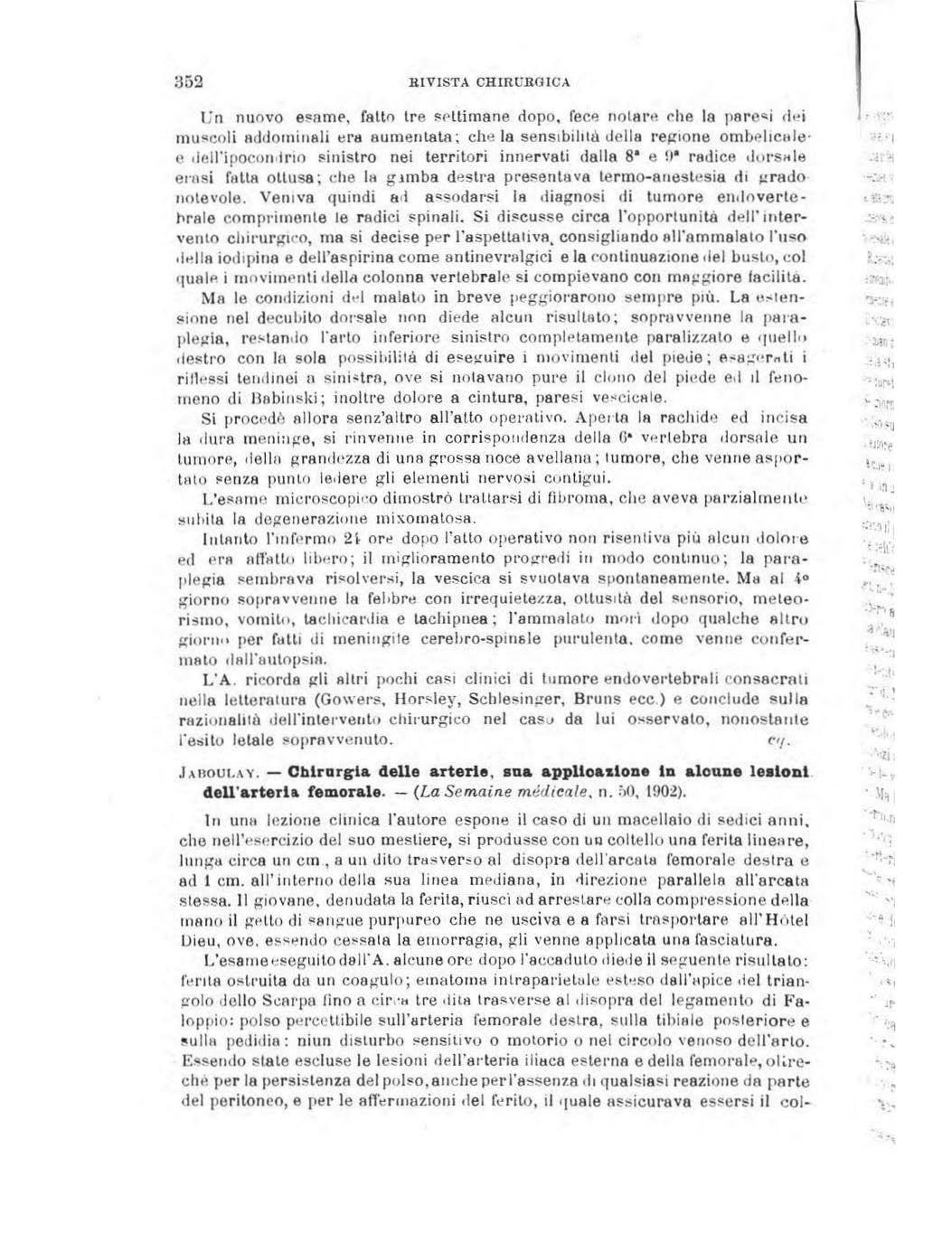

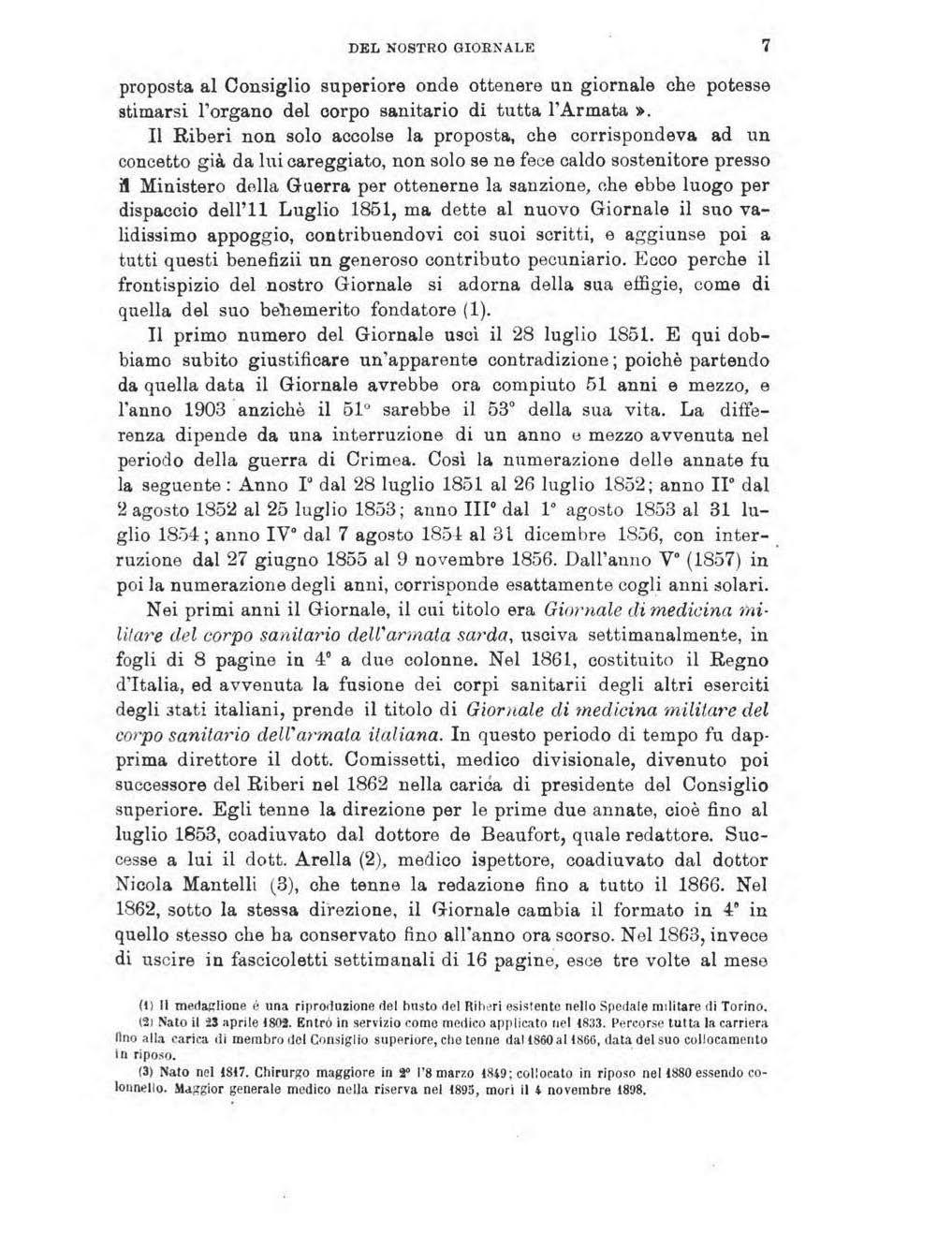

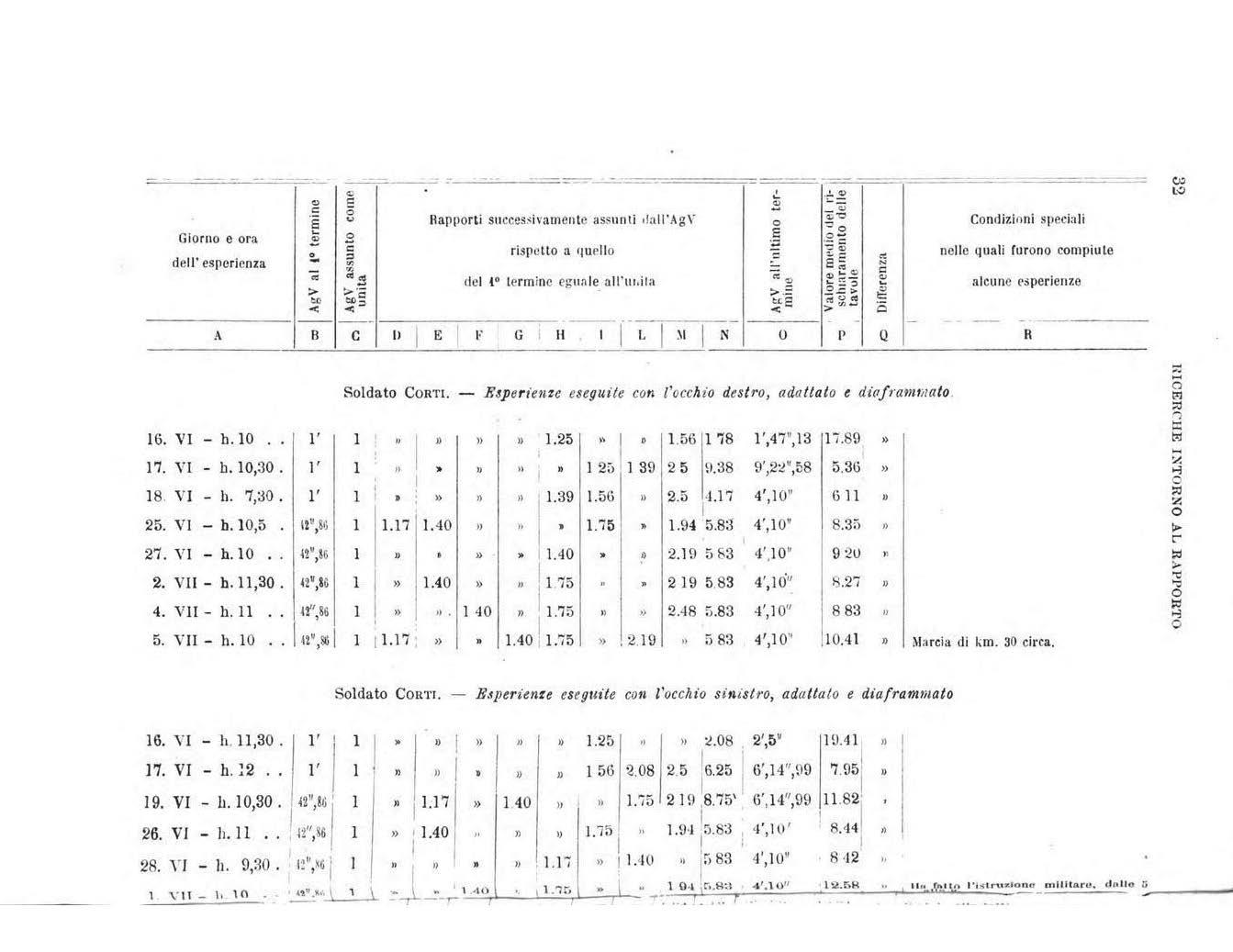

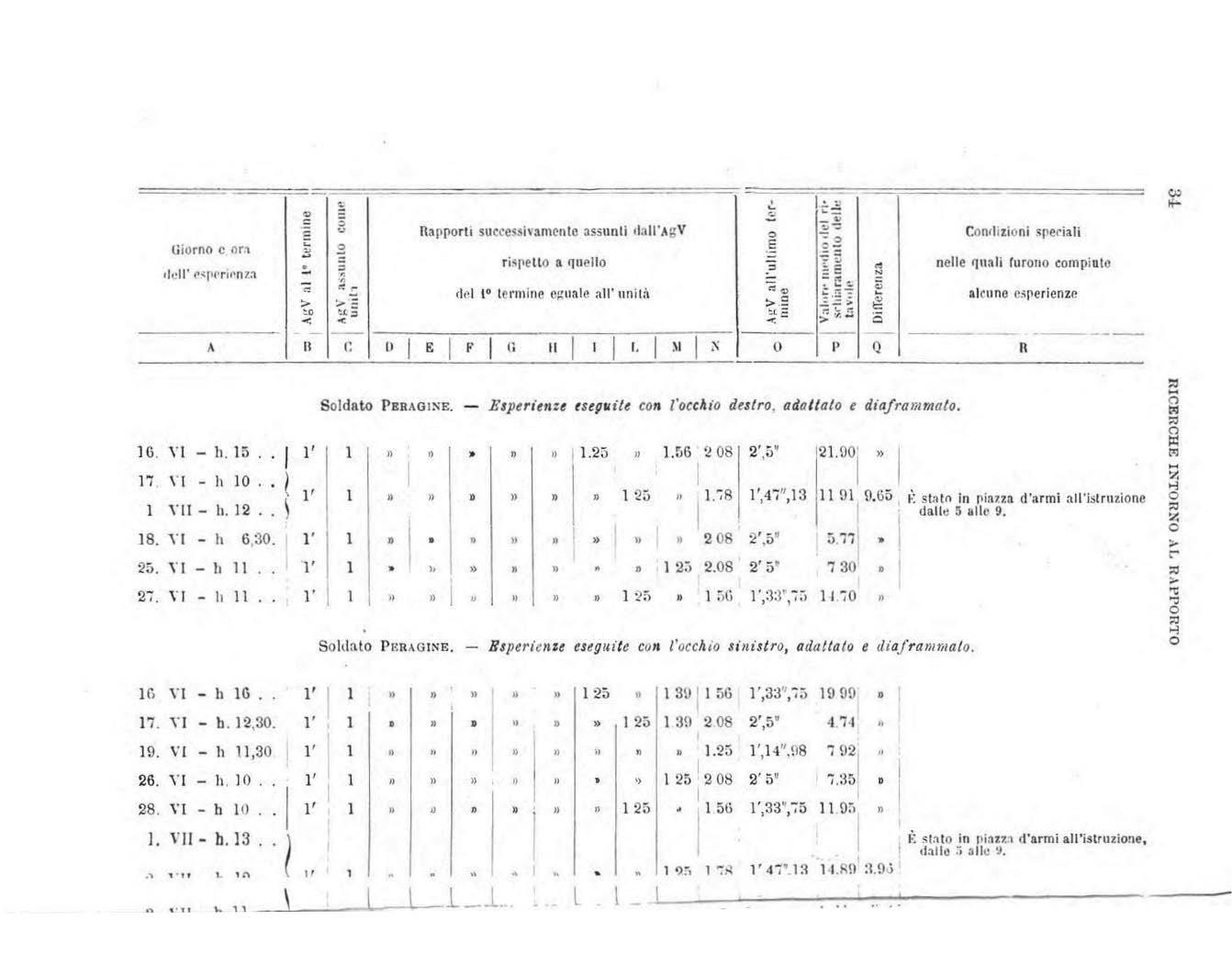

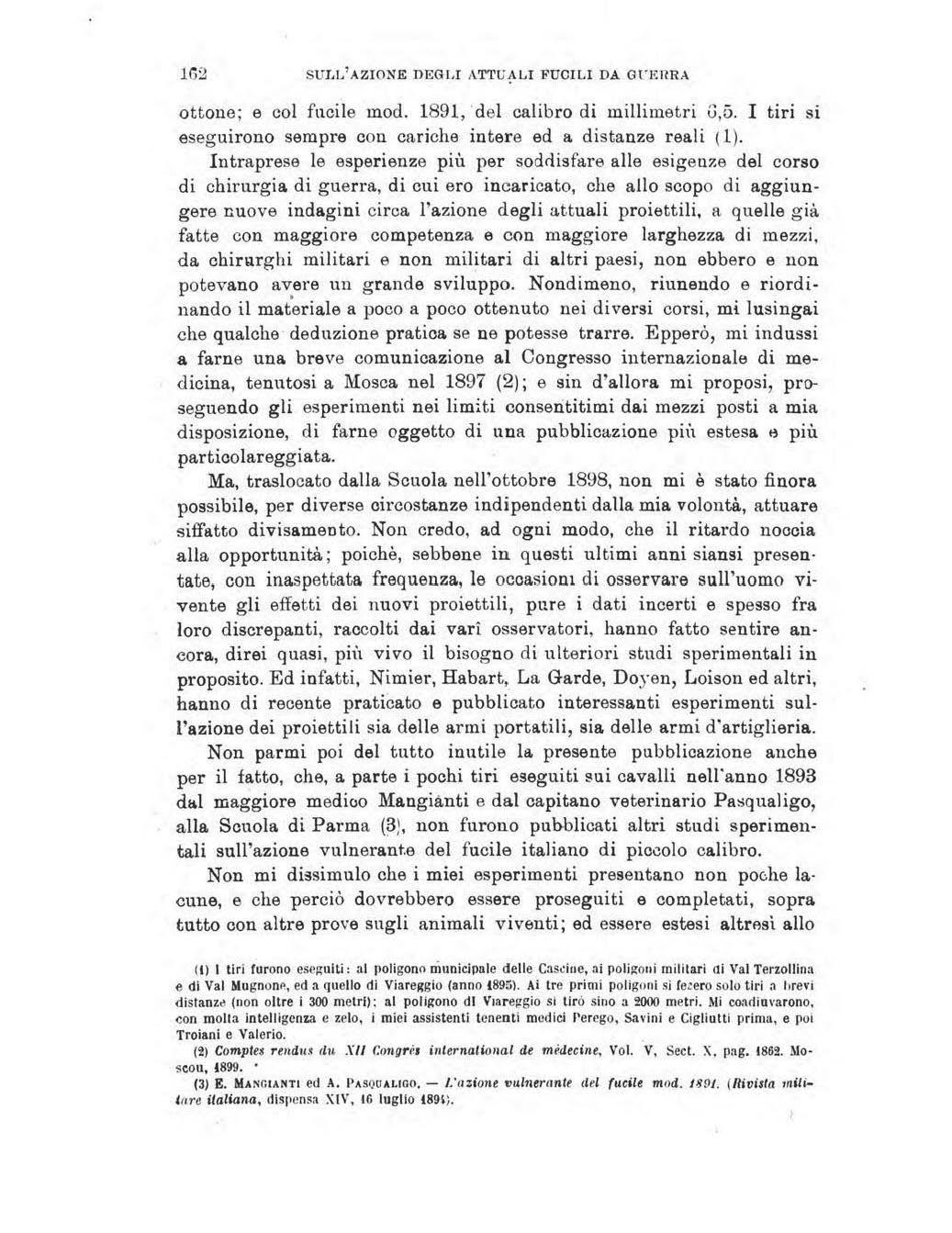

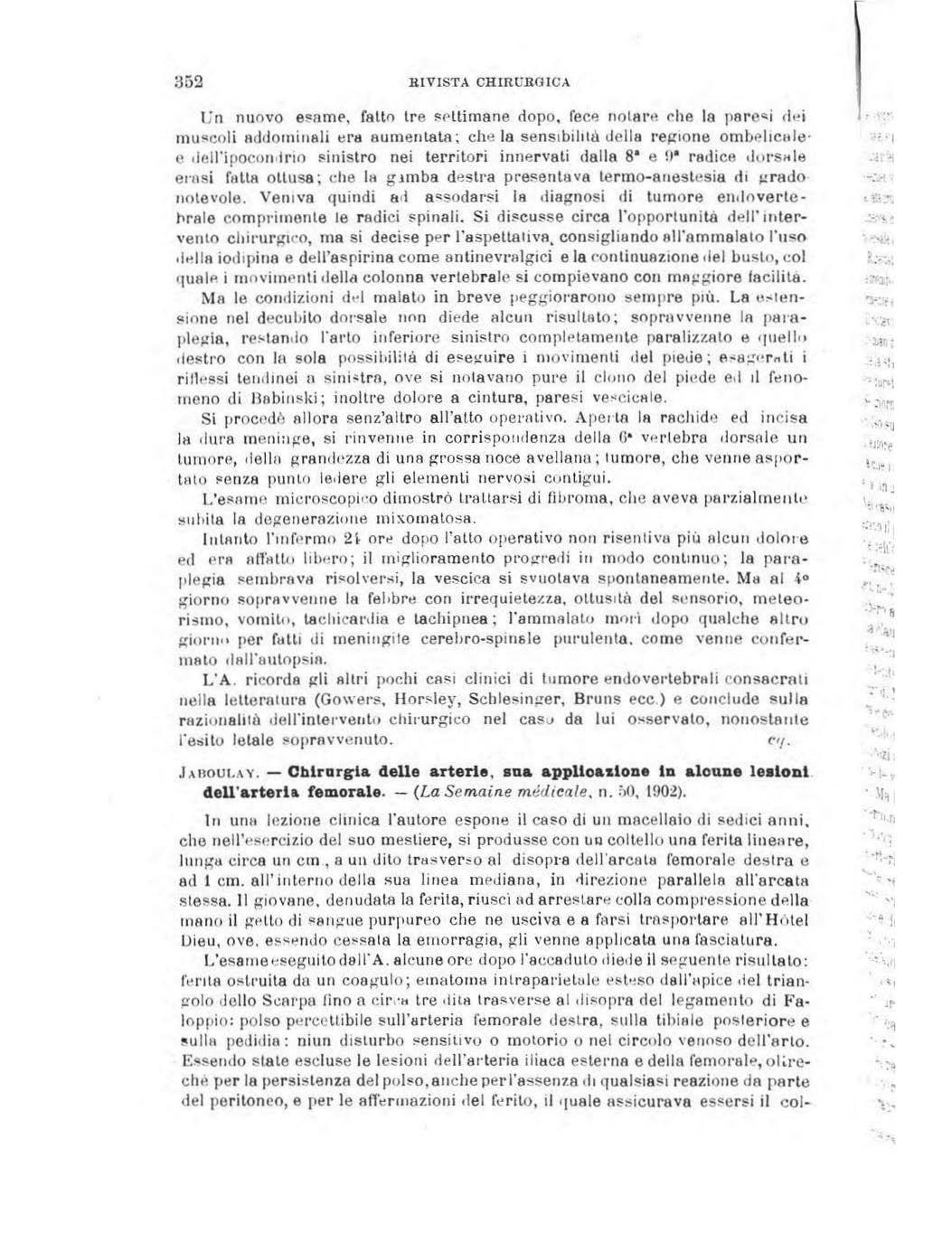

Nelle tabelle, che seguono, sono raccolte l"es perienze compiute sui va r i soggetti.

Quell'esperienze risultate identiche per l'angolo visivo iniziale e terminale e per la serie dei rapporti angolari in te rcorre nti sono tra loro riunì te.

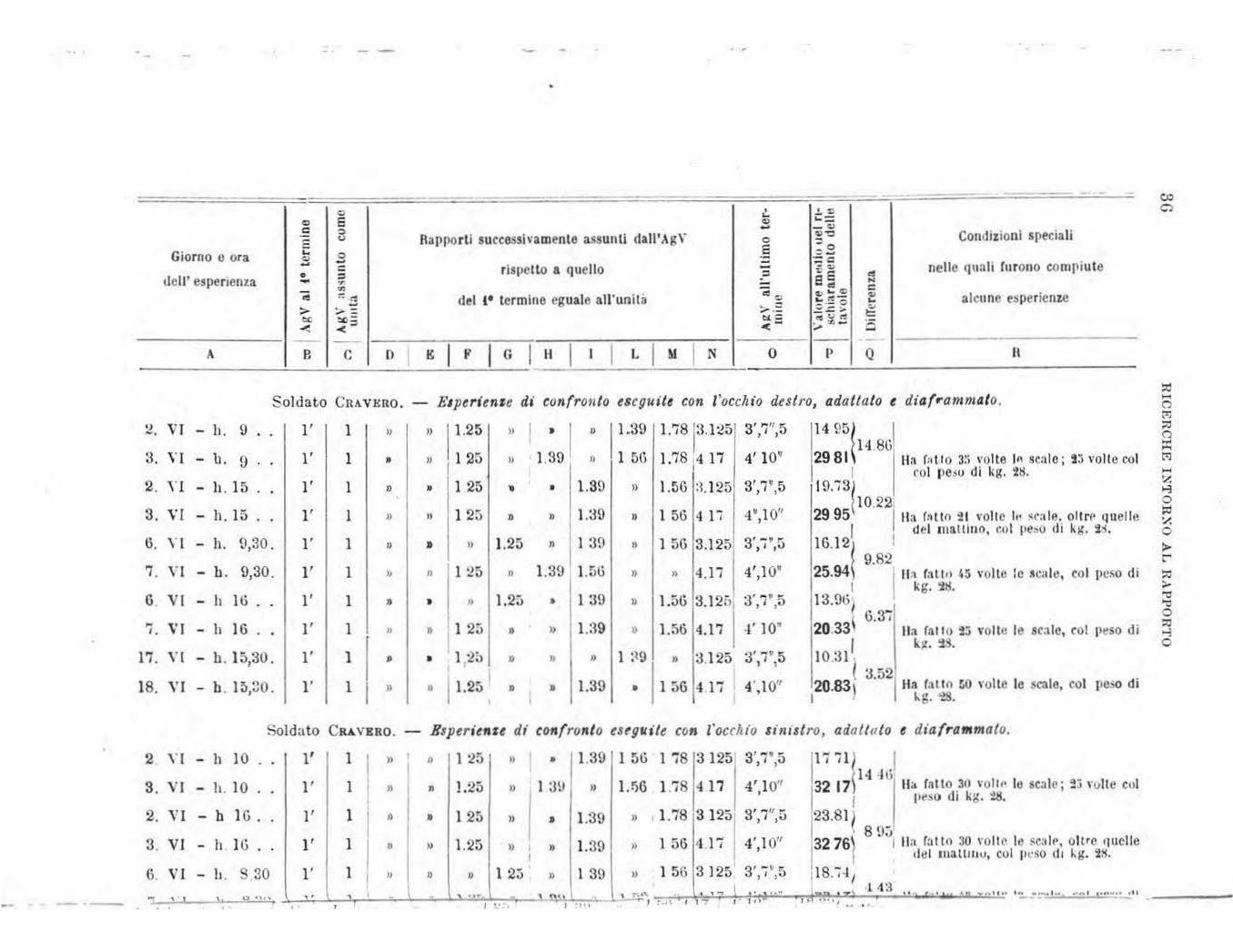

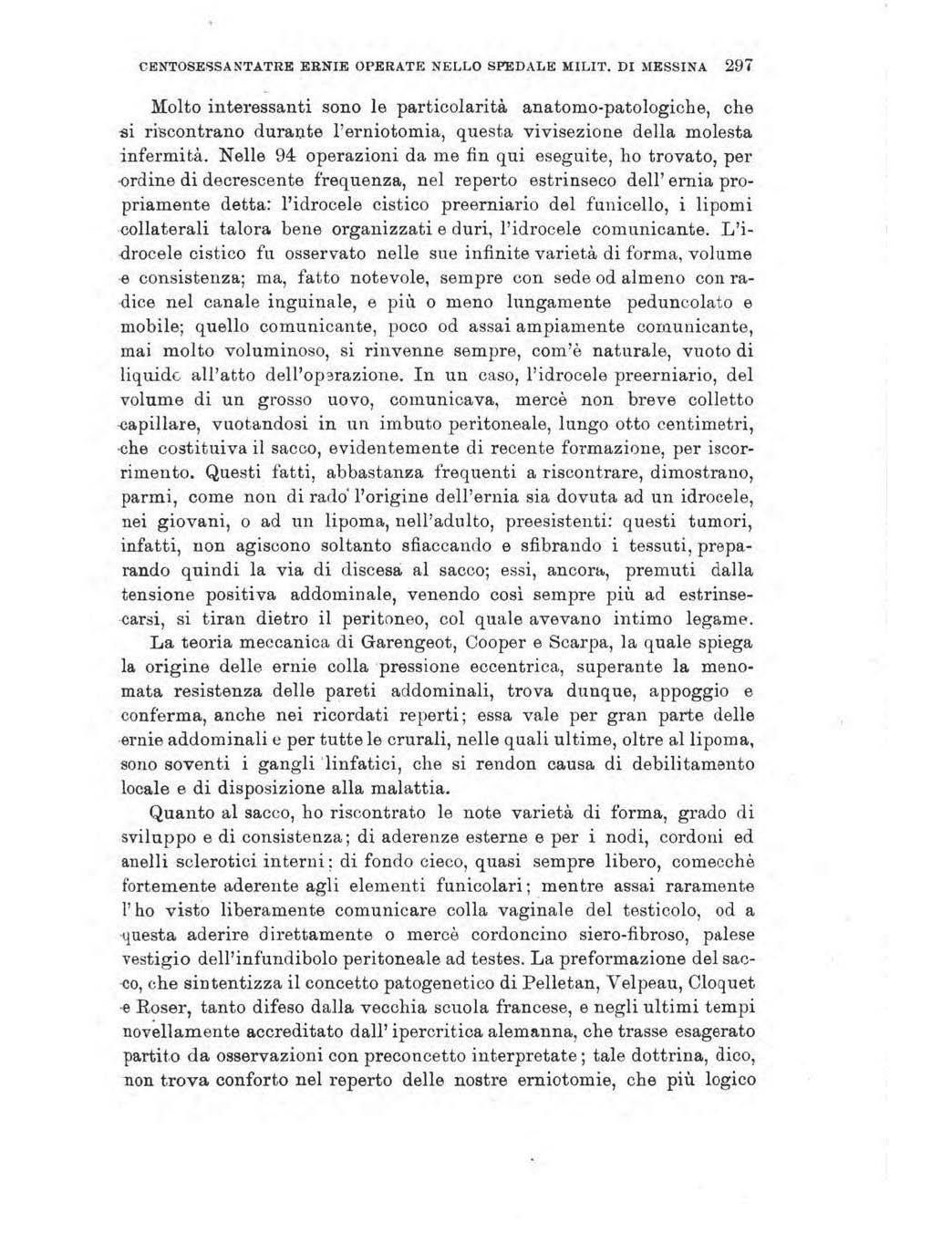

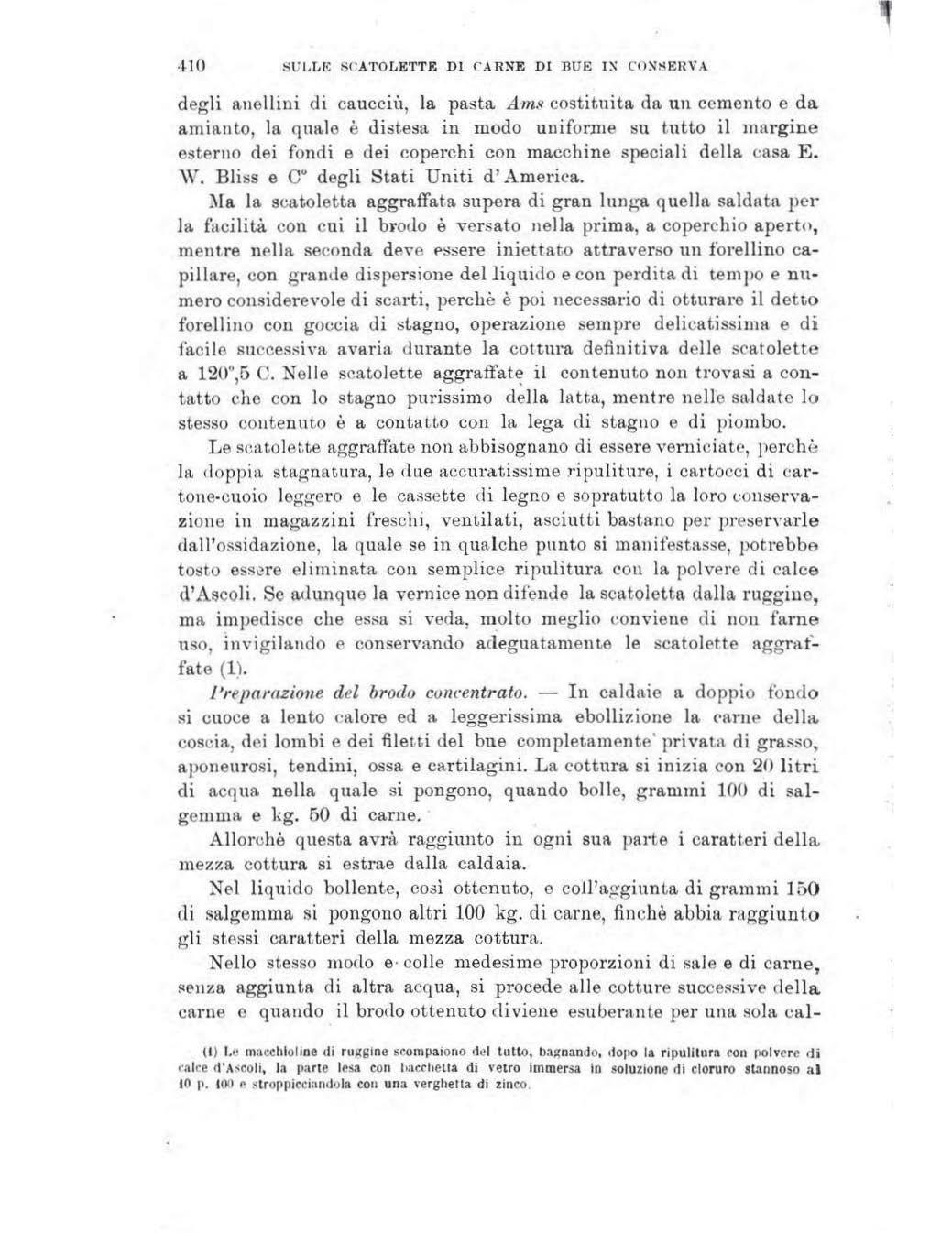

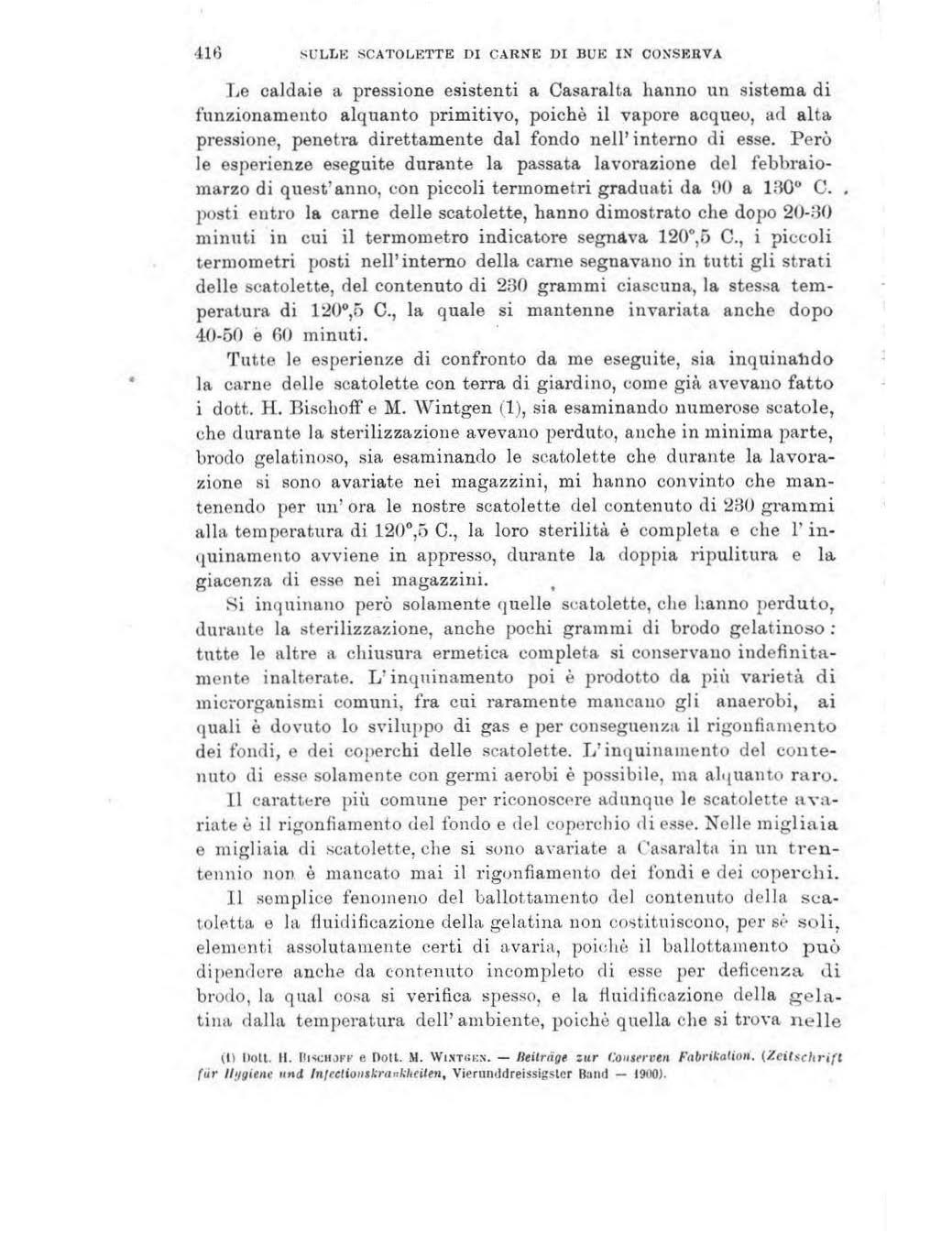

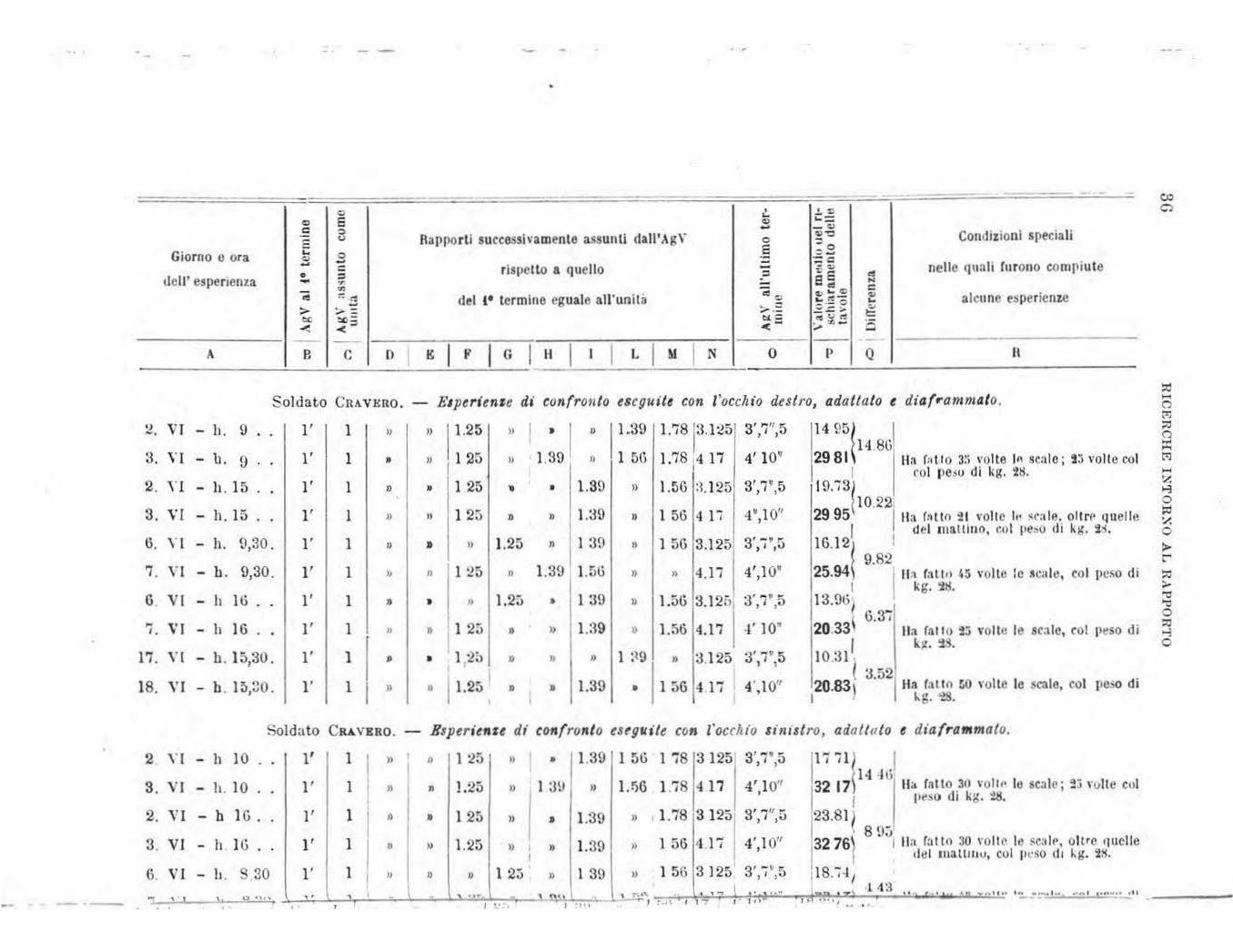

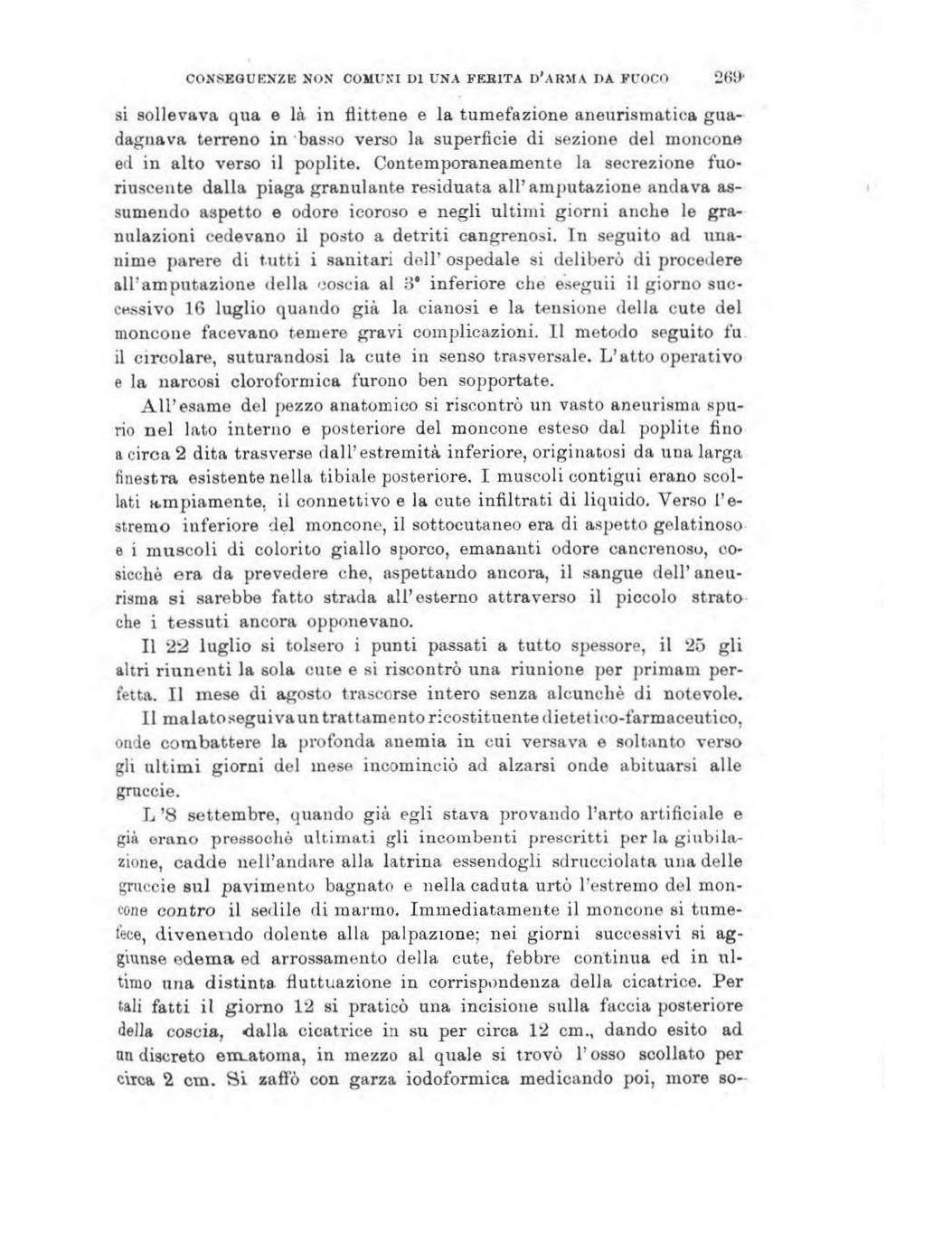

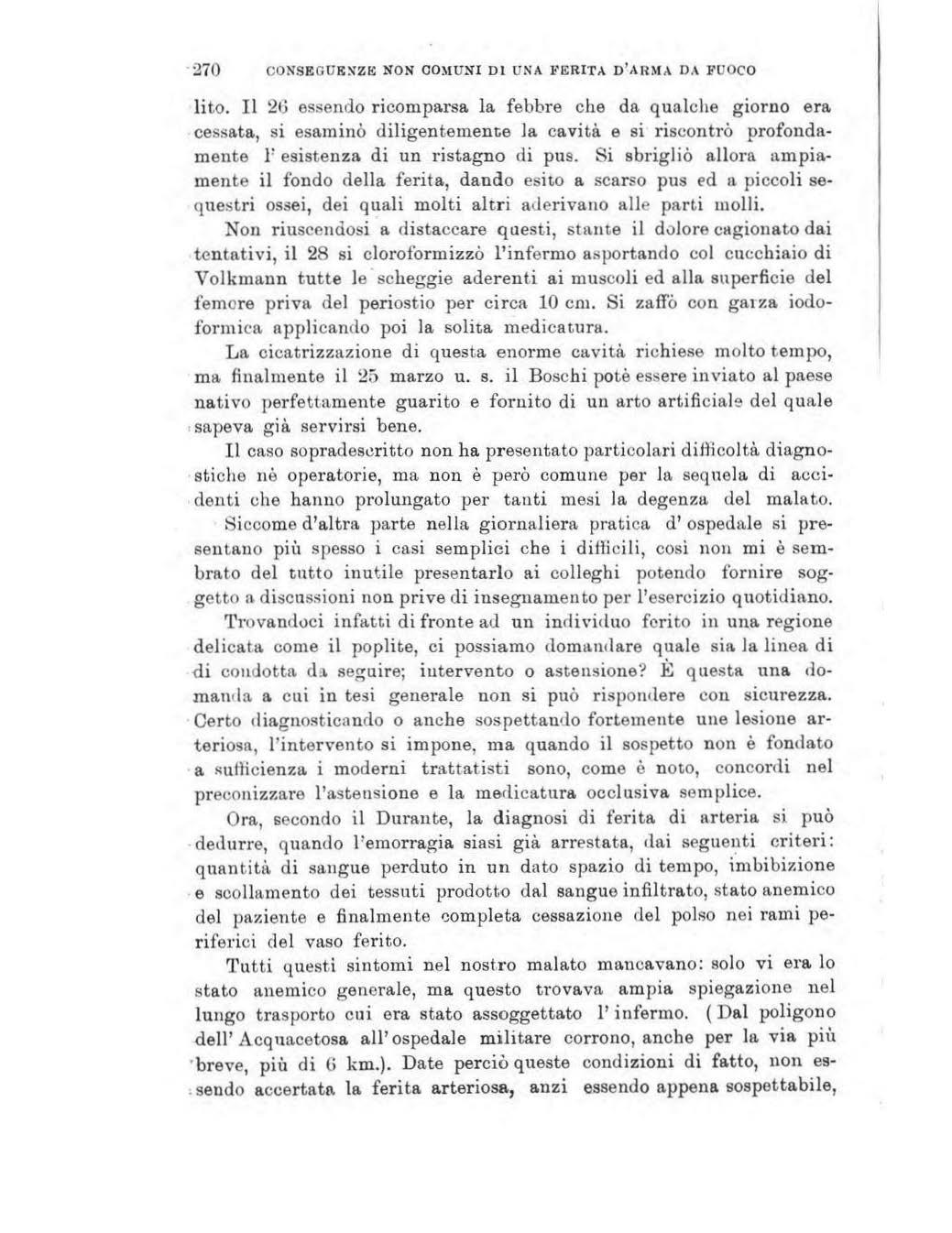

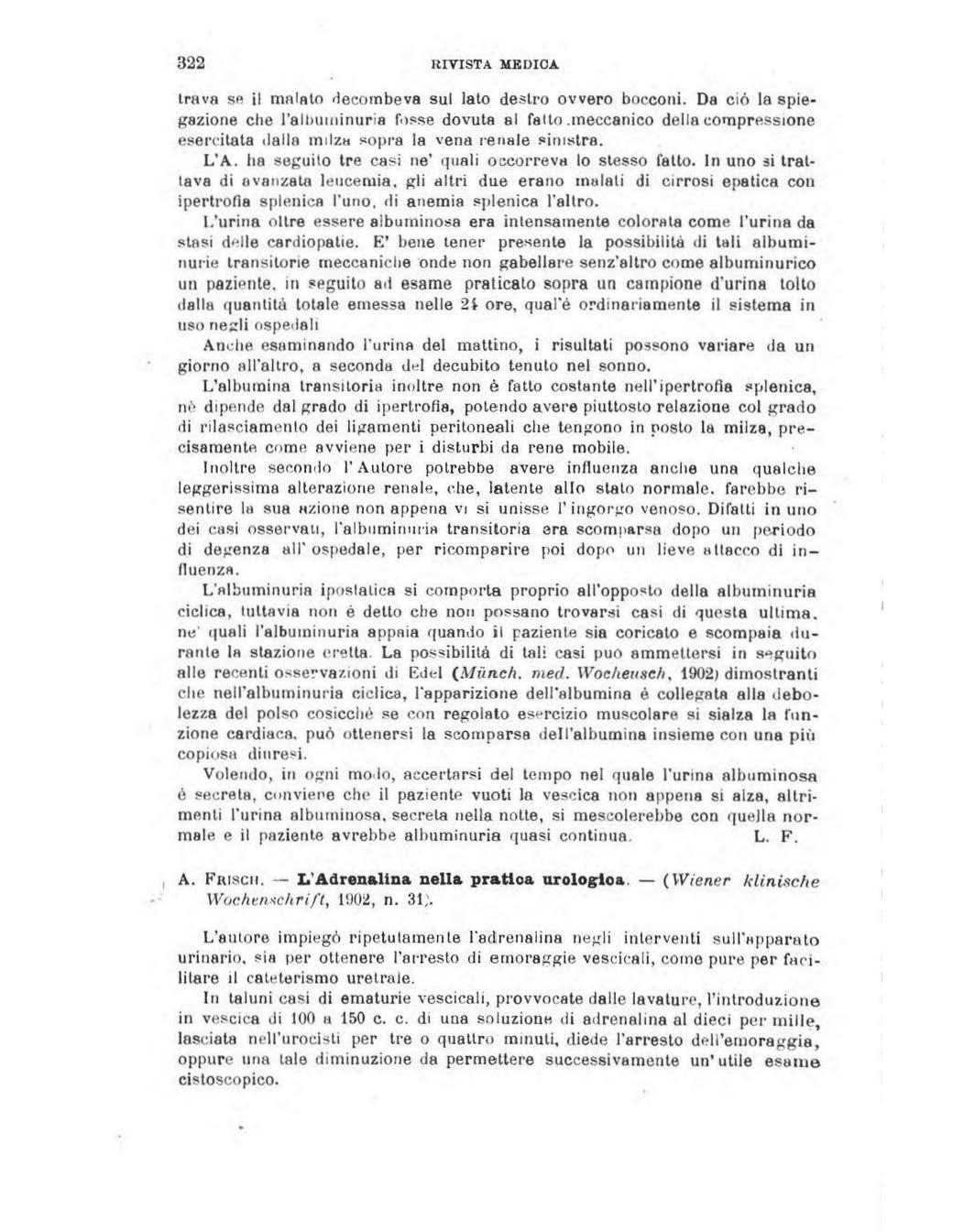

Le colonne, in cui c iascuna tabella è divisa rappresentano rispettivamente :

Co lonna A - Giorno e ora dell'esperienza oppure dell' espe · rienze a.llorchè queste per l'identità dell' Ag V iniziale e terminale e dei rapporti angolari intercorrenti il primo e l 'ultimo termine si sono potute riunire.

Colonn a B. - Angolo visuale ( .1g V ) a l primo termine della o de l l" espe rienze.

Colonn a C. - Angolo visuale al primo termine assunto come unità.

Colonne D, E, F, G, H, l , L, 111, N. - Rapporti successivamente assunti da ll'angolo visuale con l'angolo visuale del primo te rmine, posto eguale ad uno durante il corso d ella o dell'esperienze. Queste colonne corrispondono ordinatamente alle nove tavole, con l e quali furono compiute l'esperienze ( 1).

( I l In luogo tlei cal•:oli del Vis us si sono mess i i calcoli basati sui valori • eali del( li a n(o!oli visuali.

È facile rico!truìre l'!'lperienze, il m e todo or t.llnario; basta ai va lori dei rapporti quelli rtel •·lsll!l in frazioni d ecimali.

l visll!l Iniziali <Ielle espe rienze wno trii:

l . s "'' R v- s __ = 'i ; = 6,667 ; - 5,714

In rrazio n1 deci mali si hanno

l' = l ; l' = t.l ; l'= 1.4.

Prendentlo. ad esernrio, on'esporienza co n 1 isu; iniziale. C!(Uale arl l, nella quale al 4° te rmine SI trovi un rappCJrto di = 1.56, pe r sapere qual e l'isus vi corrisponda in dc.:imah. si sta· bi lisce la proporzione

11 x : VI =l : 1,56

l Vx = 1,56 = O,M

Co.!i. per portar e nn altro esempio, si prenda un'esperie nza eoo iniziale = 1,4, nella all 'SO termine , 31 troVi un rapporto = '!.19, il ••is us in rt eci rnali sara dato Ja

FRA VISUS E LU CE 21

E SPERIENZE.

quale

Colon na O. - Angolo visuale all' ultimo termine della o de ll'aspe · rienze.

Co lo11 n rt P. - Valore medio ( l ) del risc hiarai:ne nto delle tavole du r ante il co'rso delresperienze, espresso in unità di Hefue r-Aiten ek . Allorq uando parecchie esperienze sono raggruppate, il valor e di q u es ta colonna rappresen t a la media aritmetica d e i v a lori d el rischia ramen t o d i c iascuna dell'es perienze ste3se.

Colonna Q. - Riguarda esclus ivamen te gruppi di es p erie nze Compare in essa la di fferenza fra il valo re massi mo e il v a lore minimo del ri schiara.mento, che entrano n ella somma dei d etti valori, d a lla qual e fu dedottA la media aritme tica, che fig ura n e lla colonna P.

Colonna R. - I ndi cazioni di cond izioni specia li, in cui furono compiute alcune esperienze.

L'ultima delle tabelle. la quale è stata desunta dalle preced enti, s i riferisce all'esperienze di confronto per vedere l'influenza modifi ca t rice della fati ca. sul ra pporto fra visus e luce.

Nella. tabe lla, in cui sono riportate l ' esperienze di confronto, la. colonna Q indica la differen za di risohiara.me nto d elle tav o le prima e dopo la fatica. .

(t ) 1 Yal o rl d el riscluara mento fur ono determina t i pe r cìascu no de i SPg ni o u o me lr ici con tenuti neiiP ta Yo le usa te n elle n cerehe, secondo la no ta formu la n - l co•. i d •

Il c.1 leolo <Il q u es ti ,·alo ri \'e nne per cia <cu no de i d ue lum ma rl 11 per ri a.;eunn rt elle Jl(hid onl da e:;,;l occu pat i, n s petlo a lle tavole a l ioiz1a le d'ogn i slug la e.•pe roe nza. lA! ta vole furono aempro nc ll 'o3cc uzoo ue di calco h , m (Jos11lu nr m•rm ule, coo., rullfl due lm···· o rlno nlah llrn llauto l'aptrtura tlc l fra l segn i o lt o me Lr ici, r.onten ulo m eu e. pa ra lle lamente.

Pel rno •IO, con cui furono de r ova ti l valori c he co mpa iono nrlla colon na P. con O n. s oldato B·•ldrl n (3 1 - o re 15.30). Per qu e, L'espe r u·u m Il va lore Ile i JUltll re rischiara nte de liA •lue so rs:enLI di Luc'!, es presso in un ita di Hefn r r ora l.a d o;Lantn d ci lun u na ri dal plano, ove erano IH LaYtJ ie (misumla sulle normali co nrlotto tla ciascuna luminosa su qu es ti) plano ) e ra di m 0 78

l rtl pro ••a riconosciuto sulle diiTr rentl tavolo de li Ase n o de ll'occhio esaminalo nel co rso di IJU Cll t'espr rlenza furono o rdlna!nmento quoll e ch e corrl s pomJono al seguenti

La somma olel due coemclenll d i ri;chiaram e nto (clou de i l'a lorl d i r-o;; 1 d cte rmona to p er cla<eun

. .' ,, l i l ' 22 TNTORN O A r. RA l'l'O RTO

r - .s - 8 IO

811.1 t , 8 r s = tul!5 , ,_ 8 ' - 50

V=-

Nel corso delle mie esperien ze ho osserva to quanto era stato notato dal Colombo nelle sue numerose ricerche in questo campo, cioè:

l o Il valore di luce minima sufficiente non è una costan te per i differ enti occhi, e n eppure per uno stesso occhio in istato

2° Rip etendo le misure sopra uno stesso occhio è facile trare una certa costanza nei valori dei rapporti angolari, che corrispondono alle diminuzioni d e l contrasto; ma nessuna legge di gener!ile applicazione regola la successione degli angoli dall ' iniziale minimo al terminale massimo dell'esperienza. .

Per parte mia. debbo rilevare pure che le differ enze f ra i valori d i L mS per uno stesso Ag V raggiungono, alcune volte, per l"occlrio di uno stesso sog getto a.ftitt icato gradi notevoli e superiori a. fJUelli che si osservano in condizioni fis iologiche (1).

ln base all'ultima tabella., ricavata dalle- al tre - di confì·o1l lO - mi è l ecito di affermare che

A parità di angolo visuale e di adattamento retinico preliminare e di diafra.mmatura, gli occhi dei soggetti affaticati ric hiesero in generale valori di Luce superi ori (e in qua l che caso no te volmente superiori ) a quelli ri chiesti dagli stessi occhi, allorquando i sogg etti n on erano stati affaticati innanzi di sottoporli all'esperienze.

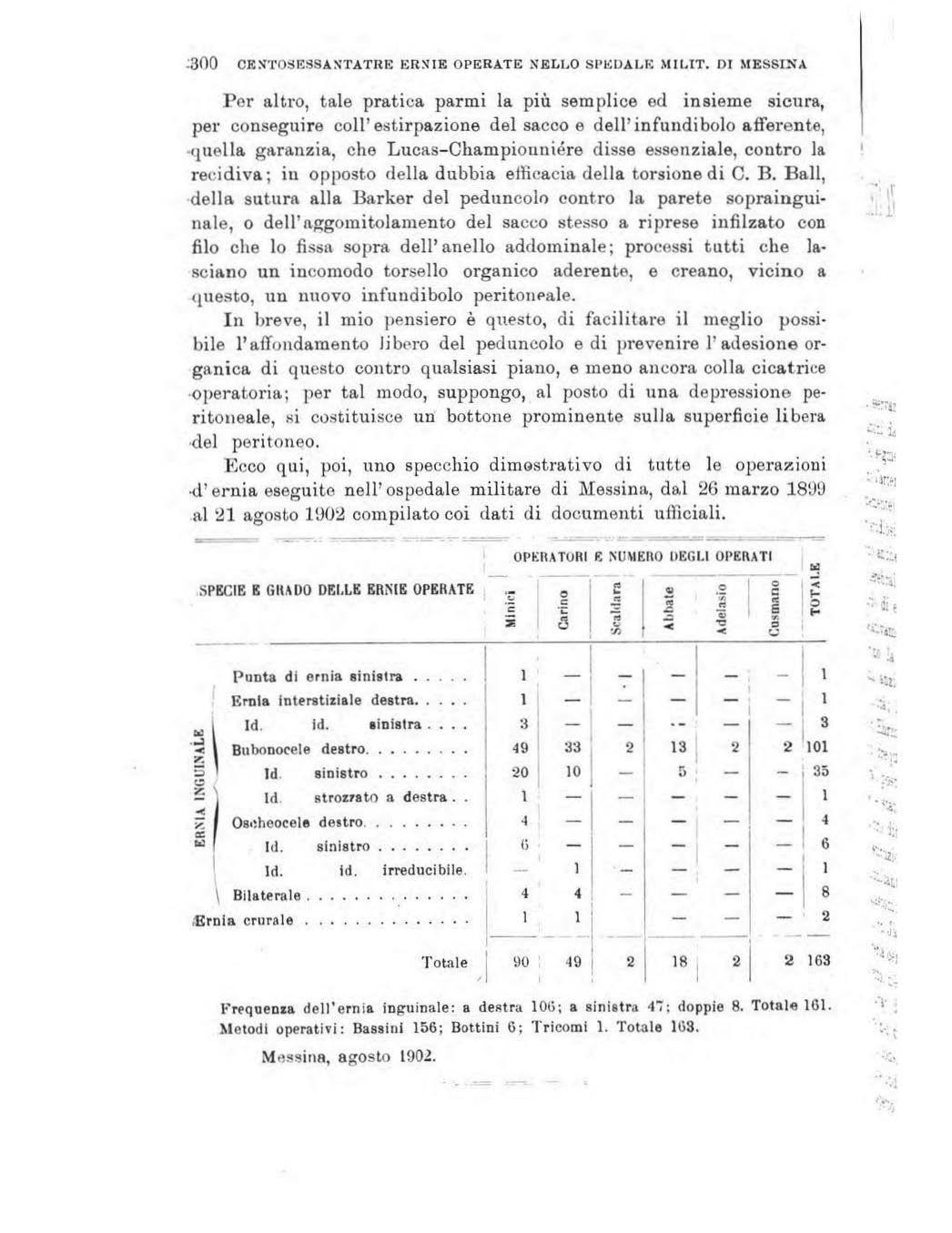

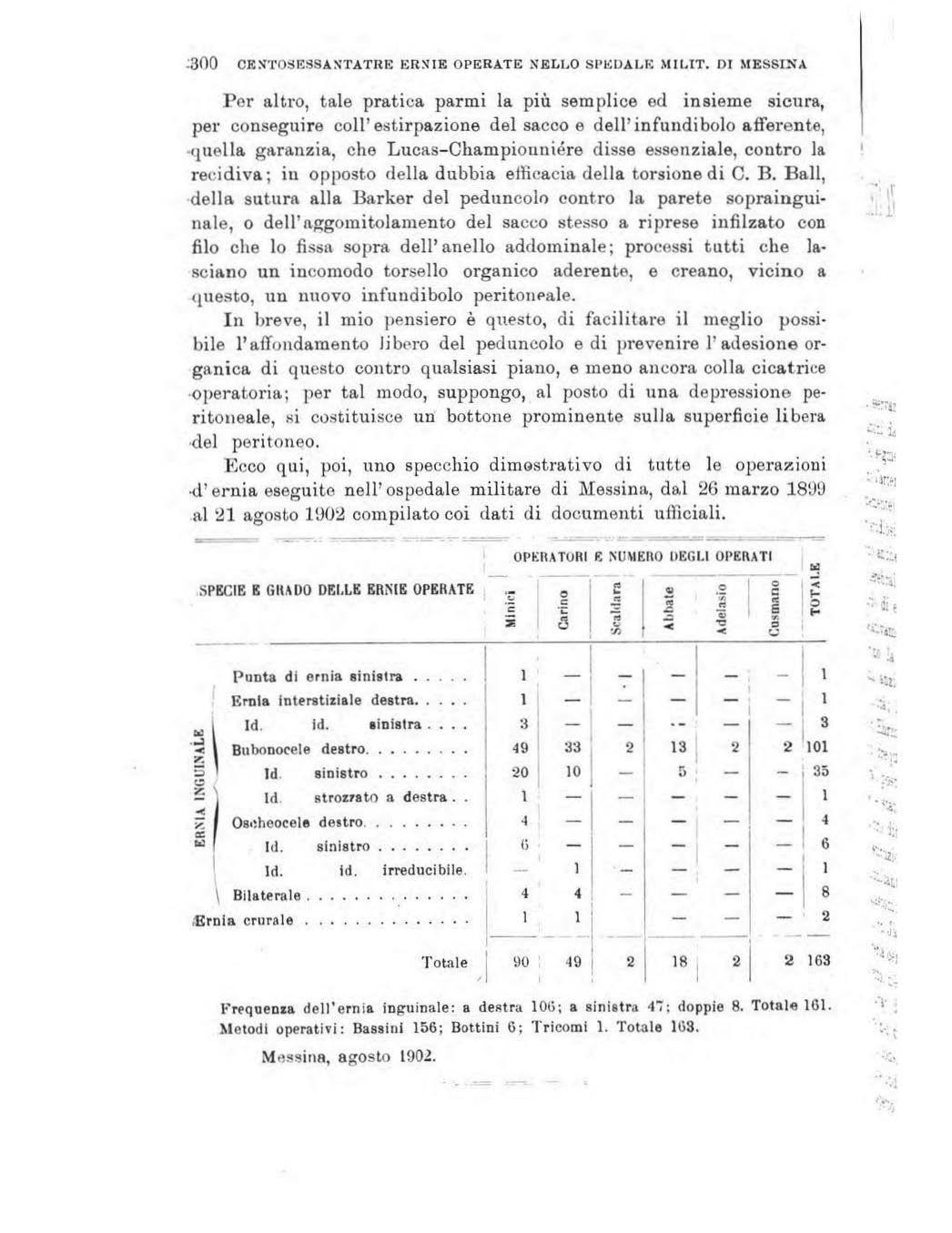

I ri&ultati sperimentali permetterebbero di hsserire che gli occhi di soggetti affaticati dimostrano una delle carat teristiche del to rpore retinico, ritenendo questo, p er d efinizione del Reymond : c uno stato par-

luminare In quella posizione dei luminan rispl'tto all e tavole) é rappresentata tlalla seguentu ;Il valori, c he c orrispondono no differenti ottometricl:

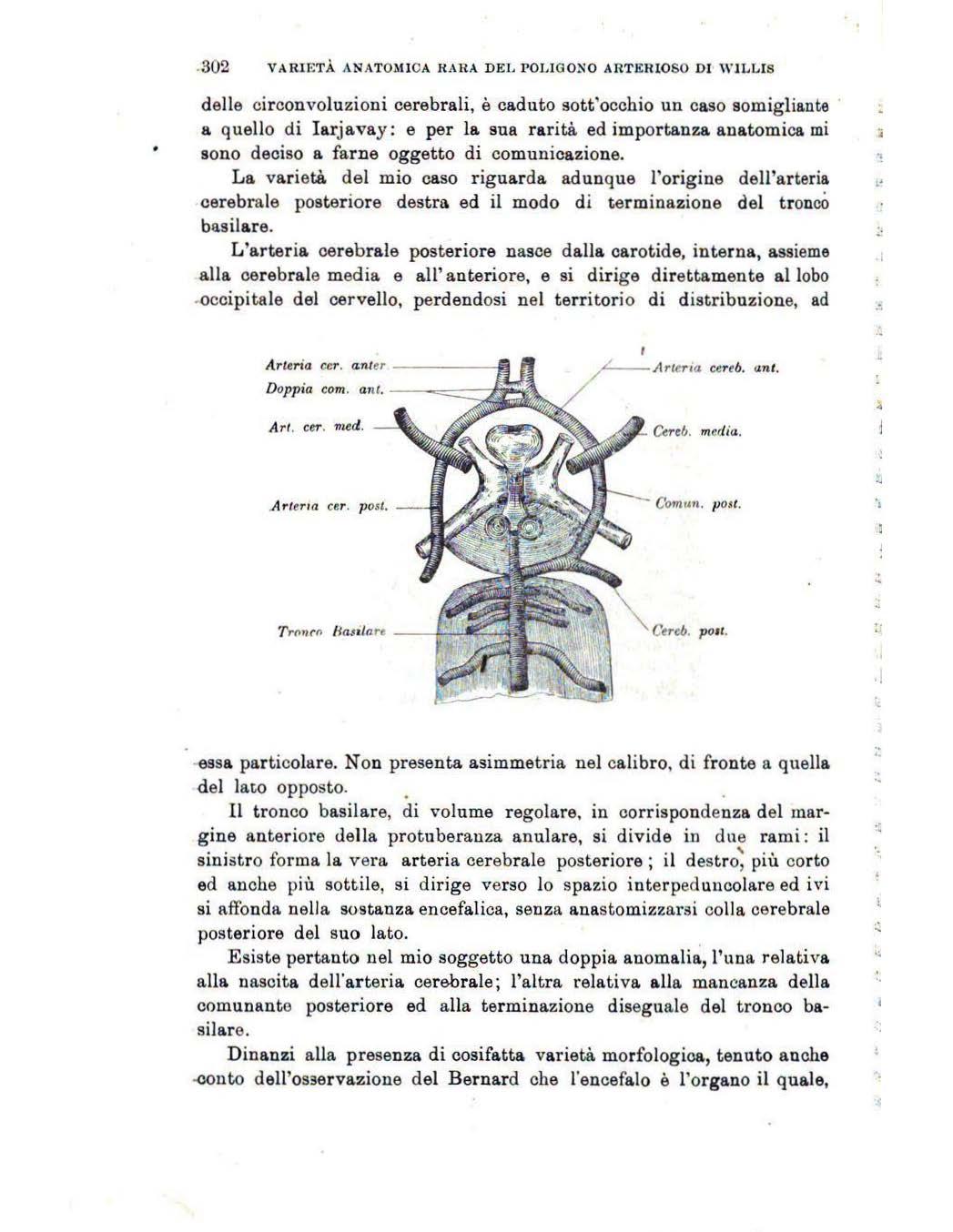

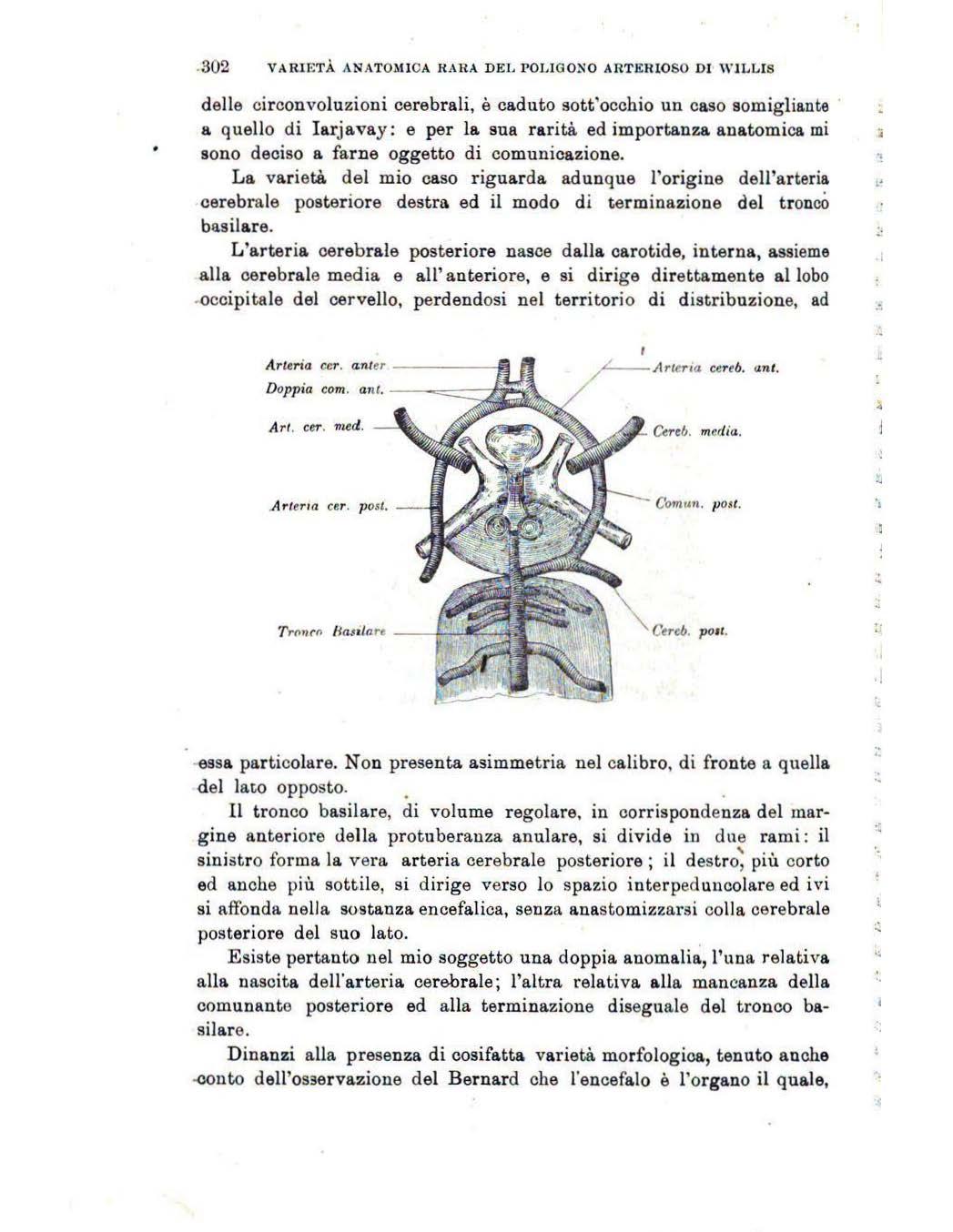

La so mma di questi valori é espressa da

K la modla aritmetiCA da

l\ volore 111 t,80t rnppreseotn dun11Ue la m edia !Ielle so mme dei eoenleientl di ri• chiara mcn to (va· lou dt i per tullll di prova c he hann o ser vito a quPst'e;periensa. Questo valor e mollipliento

Ptr '·H la rormola Ilei ri.11chia ram e nto ptil sop ra r ico r daL•J darà il mellio rtel rlsehlarame t.u degh ouotipl o•Mi n e li"•'-'!Per it> n 7.n con O D del solda t o Boldrln di sop ra menlionat.a.

So noti poo che per cla<eun liCjlno di prova l valori rt el eo•fficien te Ili ri,;chlaramen to v•nnero llelmnon•to pet poot.o d'mcroeio tltlle lliago nali d el quadrato che rti JlJlrPst•n ta la degli a nelli.

Ch C4•fronta - E4perìenle t e 3 gwgno con q u t ile del 7 e 18 gi ugno del soldato Cravero.

FRA VISOS E LU CI': 23

CoNCL USIONI.

U36 V9t i,St3 !.774 t.i37 i ,863 16 814 :i,Bre

tioolare d e lla. retina. per cui E'SS&. a vrebbe bisog no di essere impressionata da una luce più in ten sa che allo stato fisiologico, perchè il sensorio p ossa. raccogliere un ' impressione distin ta 1),

Ma, si ccome è noto per gli stessi st udi del Rey mond, un altro fatto concorre a caratterizzare il to rpore della r etina, ed è l'aumento angolare prematuro, richiesto dall 'occhio a reti n a tor p ida in confronto di un occhio in condizioni no rmali risp etto alle prime d iminuzio ni della Luce iniziale ( LmS per Ag V iniziale dell'esperimento).

Ebbi ocas ione di constatar e qu esto fatto una sola. vo l t a in tutta. la serie delle espe ri enze, da m e compiute, e precisamente nell'es p erienz a del 5 luglio su OD del soldato Cor t i dopo una marcia.

Merita di ricordare, a questo proposi to, come tutte q uan te le mie esperienze siano state invariabilmente preced ute da un p eriodo di adattamento alrosou ri tà di venti minuti. Sarebbe f orse p ossibile la dimostrazione intera d ei fenomeni che carat terizza no lo sta to torpido della retina, qualora si r itentassero l'espe rienze senza farl e precedere dall'adattamento degli occhi

Il fatto che posso affermare in base ai risultati sperim entali, c10e la necessità eli una maggio;·e luce, l 'occhio del soggetto affaticalo ,·aggiunga quell'angolo t•isi·vo, i l q·uale dete1-mina in n ormali il su o pote1·e di m 'è sem brato tuttavia degno di un certo interesse tanto dal lato scientifico q ua nto dal lato pratic o ; e però ho voluto r e nderlo noto co n questa pubblicazione.

Torino, ottobre 1902.

24 RICERCHI':

INTOR:-<0 AL RAPPORTO l''RA VISUS E LUCE

DELLE

Giorno e or a d e ll' es pericnM

., c :! .-;; > ""< A l B

., . 6 o u s c ;; ., >·= "'" <

Rnp JIOrli s ucr.essivamenlc assunli dall'Ali\"

' § o

t.!! _-.: ;= ,. ;; &.. ..:..c:. 1;-

Condizi oni specia li n·•lie •1uali rurono compiute alèun e es perienze p l o 'l> _ l E "F! - G IH ·r-1-·1 L l M l N l _.!.._ c o R

ri<petto a q uello del l ' t ermin e eguale al l 'uni t a

So'dato B oLDHI N - Es ptrlt t!Ze eseg"ite cotl l'o cchio deot ro , adatta t o e dfajram mato.

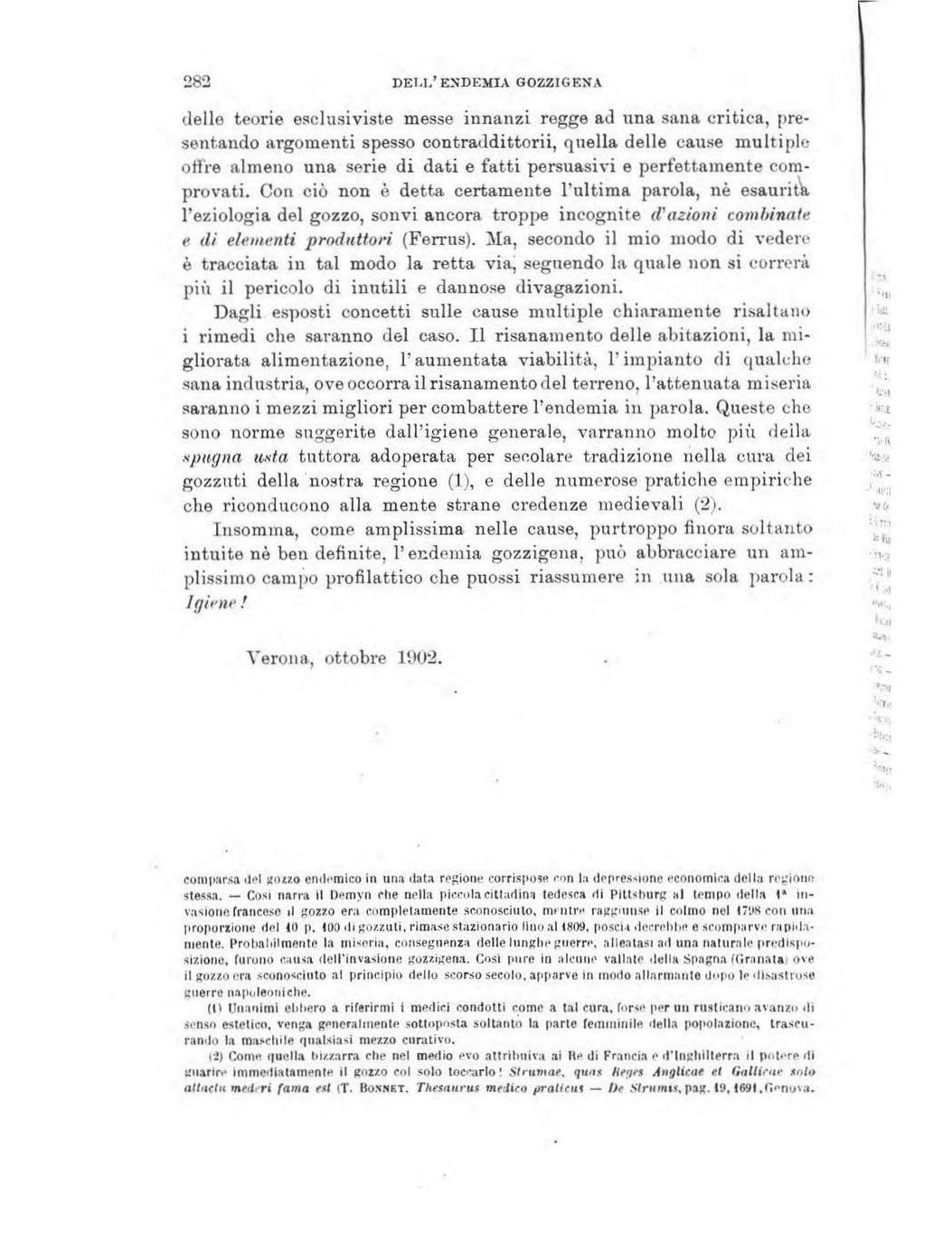

Sl.V - b. 9,1 5. SI. Y - b. 15,30. I l . I l 1 , . » l' l )) i1.25 l) l D ., 1.25 1.39 11 56 2.08 16 25 1.89 \ 1.56 l) 1."18 .6.25 6',14' ',99 1 1.101 • ()' ,14",99 11.881 , 2 v l - h. 8,30 . 3. VI - b. 8,30. 2 . Yl - h. 9,80 . 5 '\' l - 11.15,90. 2 YJ - b. 15,30 S. YI - b. 15,90. 2. YI - h. 18,30 . 5. Y I - b. 9,30 6 VI - b. l O lì. YJ 7 VI h 16,30 . l' l ' l ' l' l ' l ' 1. Yl l - b. lO .. l l' - h. 16,30 . \ · l l )) l ,, >l l )) " l )) » 1.25 1.25 1.25 1 1 39 199 1 ., l 1.56 l l."i'8 ;117 : 4' ,10'' l :39 l.5G 1 56 i.J n . 4 ',10" )) 4.11 4',1 0' ' n » 11.25 1 l) 11.311 l b 13. 125 9',7",5 l 25 )) 1 39 o) 1.56 4.1'7 4',10'' )) l )) l 1.25 l )) l l 39 1.5\i l " 4. 17 4',10" 1.25 1 J.:!!l 1 L5G 1.78 lu25 6',14",9V Ha rauo 60 1·o ite le scalo. col peso di 9 .iS 5 .1 5 kg. i 8 sulle srallc. 9.19 10.01 )) 8.971 8 .79 '7.84 Ba !nlt.o 40 I'Oite l e eo l peso dl 1-g. '!8 s ulle Slmllo. 8 .i:3 l Ila ratto 65 • o lte lo sca1e, col peso di kg. 28 sulle spalle. 1.051 l lh fallo 45 l'oll e le s cale. oltre quello d e l ma limo, rol prn;o di kg 28 s u lle L-::1 C) ('l l'l l:d ('l :.; t.>J .... z "'! o ;o z o > t" Il> "' " o

S o l da t o B o i, DI.liN - E sp erie·u e cug u ile co11 l'occ lliu Htt i &lro, adattato e diaf ra mm ato .

28. \' - h. H,SS . l l '

3 1. v - b 9,45 .

-

.

. V I - h .l

. l

G. Y I - b . 9 . . l l '

VI - b. 9 . . l l ' '7. VI - b . 9 . . l l '

. VI - h .

l l '

18. ' l - l• I li 8 . V II-

9 . l' l l ' l » l l o 11.25 1.:t:, 1 :J!II· .. · ··1. 11 )} , 1 3\l , • 156 12 08 !4 11 .J', l v" 4', 10" 1 1.:115 l 5.88 1 • 1 11a 1:u1 u • ollc ,,, sc•llc , col peso d i sull" s ;•.llle. l)

Il

6.

2.

3

7

15,30.

l'i.

Hl 8 Vll

h. I O 18. Y l

h I O : : l

.·l l ' l ! )) • l • ' l 2 5 .. l o l 25 1 .25 , • l 39 1.39 , 156 2.08 14. 17 4', 10'' 1.39 » l l.'i8 , 6.25 6',14'',119 l 56 1 l.'J8 2.08 ;6 .25 6',14" ,99 :·::1: l l l 9 8 4 " l )) • i l 25 1.39 1.56 • 1 1.78 14 17 l 4',10" 7 G8 2.85 ' l l t . l >) l • l l 39 1 l l l l l l l Ha fatto 60 volle l e scale, col peso d i kg ! 8 sul le ,;pallé .:"'!l" 1 4.1 ' :4',10" 1.401" '' , )} 11.5 ò l4li i 4',1 0" , 8.6l >) l " l> 1 1.25 1.25 • ·1 1.3<) 1.39 ,. . • l 25 » • • 1.2 5 ' l >) 1 1.25 ,, l • 1 1.2 5 " 1.39 11.56 l l .:i9 " l 39 " • 1 .2 5 ' " 1.39 1.25 )) l 1.3!) 1.5li l 'i8 6.25 6' 14" 99 9.56 • J ra tto 40 volte le o llrr 'f UPiie • 1 del •na ll iuo , w l di 28 s u ll e 1.39 l U)(j 1'3.12:> l 5 () l • 4.17 l l.:HI(U?5 l. ùG Il.18 . Il5 6 14.1 , ). :,1\ 14 1'i (l.\)4 1 )) l ·1',1 0" l (\ 9 4 • G ' ,H '' ,!)9 10 .i31 » 3'. 7",5 6' ,14'',99 9 (l:J spa ll e. fl:o fatl o 65 , oftc :e scah•, col peso di

>Palle Ha ratt o 45 '' olte lP s ca le, col peso d i sull o Sll:ol k r l ',l {)'' l 7.!'3 4 ', l ll" )0 119 l 1.\12 ,, lRa fa t tn i5 Vlll l• ' le sca l<', col peso di kg . sull e >l'a ll e. ":: ::0 .. cn c ID l'l o l"l l\:) ...

3 1. v

4

16 l ' l' 2. VI - b. 9,30 . l ' 2. ' ' l - h. l S. \' ! - b \l,SO. 5 V I - h IO,SO 5. \'l - !1. 16,30 .

\' l - h. 15,30 . l'

VI -h. 16,:JO . l l'

6,30

l'

5.

VI - b .

-

-

'

' " " "

Soltlat o CnA vKno. - eugu i t c cotl l'occltiiJ destro, adattat o e d i aframma lo.

- - ---- - -· --.. l .:l 00 2 ;..

Cuwh7.10III

E - :> c

o

. - --·-;:l

Ra ppor h ....... , .amt nlf' ;a... 1h.ll \ \ ;! \ o

speriah

ora 3 fl'lll'ltfl o 'IIICIIO -:- •tuall flmmo 1h•ll' e<pr r io•ltZl r. "' "' •lei 1° trr111lnr all'uuit;• akune e,pr rh•nze > >:;:: >-= >:?:: <"' < <-

--l l . \ l Il c Il E p G H l l l• N o Q l n

o ['l ::;) G 28. y - h. 10, 'l l' l 2;) •• 1.39 1 " I l 3.1251 S' l » " . 13 25 l) l l l ..... Sl. V - h. 10t3;,' l' l " . 1) 1.2;) " 1.39 1 UG 125 3',1 ', 5 13 38 • -l 3 1. v - h. 15,50 . l l' l l jJ.2;, •• I l l.flli 1208 4. 17 4',10'' 114 25 Ila ratto JO I OIIù h• :1 l'Olio col o " " • IO pesu eli j8 Sl•a lltl. z o 2. Yl - h 9 " l l' l t) l) ' 1 2;, ,, ., " l.:'!!l 1.1 8 3 12<J 3't7''t5 11·1 Il!"• Q !>c2. "l - h. Il ;o l l ' l 1.2(> l,:1!) ,, l.::il'o ('125 :l't'";"t5 16 91 f>.l i3 :;. .. Il .. .. "Cl 2. \'l- 11.15 l è l l l l l 2;) 1.39 • l • l, "6 3 125 3' 7' 5 ;o 2. VI - b. 18 Il >) " 2o.Gi • ....: ' l l t t 6 3. VI - h. 9 l ' l • " l 25 .. 1 39 • 1.5G l 'ì8 4.11 4'tl0" 29 8 1 l) Ila r.1 11o 30 ' 'oltc tr I'Oitc col l.:l!l • l 56 14 li 4', 10'' \li sulle Sf'atlc. 3. Yl - 1• 1;:; .. , 1 1 • • " l • • » Ila ratto 21 le ,c3le, rol 1•eso di l l l ' kg. il! >U II P opa tle. 5. VI - h. !l l l l . . ..... il. VI - h. IO .. 5. VI - b. 15 . . l' l " il )) 1.2;j >) 1.3!1 1 1.:16 13.125 3't7' ,5 19Auj 9.Sti s. n - h. o,so . ) / l l 2:•. li. \'l - h. l G .. l l' l l ,, 1.2:. " !.3!1 1 :,r, " " ,·l. l'i 4',1 0' , _ ___ ---n- h 11.:10 n , l

Soldato CR AVtmo - esegu i te co11 l' occhio si 11 i8lro, adn ttato e diaf ra mma/o. 28. v - h . 15, 30. l '

Ila ratto 30 volte In scale ; 5 vo llo col peso d i s ulle spal le . » l Ha fn ll o 30 l'o lte te >cal•·; 10lte col l"'so d• kg. s ull e ;pa ll e. l .. l l la ratt o 30 I' Oile le s<al e, o lire que lle del mau mo, cui peso di kg s ull e

"

l

Il a f•llo altre 35 vol t o• le scal e, col peso l di 28 sulle s pa llu. u.<'5'

Il a rauo !:. l Oli o• le scale, co l veso di il! su lle spalle. :? 1 37 :.!O.u5

Il:• fat t e Si! l'ol t•• le scal••, co l di sulle

17. V I - Il l i>,:JO. 18 VI - h. 9,30 SO VI -b !l l' /' l ' l l , 1 l )) l l 25 l) 1.:2:/ l) ' 1.25 u » 1.3 9 1.:.!9 l ;j\) l " ;3. ! :?5 " ' Uit> 171 :3 125 3',7",5 •1', 10" S',7•,:; J 7 :Il 20 sa 26.6 2 l) l lln fa llo Vlll l e l e scale, col peso 111 '!8 s u lle spa lle.

h. 10,10

l' Sl. V - h

16,30

l ' 2 vl -h l o . . l' 2. VI - h. 16 l ' 2. Vl - h.l9 l ' !l. v l - b . l o l l ' 3 V I - h 16 l l ' 5. VI - h. 16 u. VI 6. VI '7. VI 7 . VI l ' - h. 8,30. l _ b . 15 . ·Il' - b. 8,:30 . l \ l t - h. 1 5 l 1'7. \'l - h 16 30 . VI - b. 10 l ' 18 . VI - h.l 0.30. l' l » l ,, 1.25 )) )} JJ 1 .n \) l) l 4 l • l l 1.2 5 1.25 1 1.25 1 1.25 1.:?5 1.25 l) l) l 1.:25 1.25 ' ! 1.2;} 1.25 )) )) l 39 » Il Ul9 1 .2:1 » 1.25 l 3!J ,, » 1.3!) 1 1.56 l l.'i8 13 125 " 11.56, 1.78 13 125 1.:.!9 l 56 1.7 8 r l.1 7 l 3\J 1. 56 1.78 ,:3.1 25 1.3() " 1.39 o l.vG r l.J2,> l 56 2.08 4. 11 1.39 1 • l 1.56 1·1.1 1 1.3() 1. 3H l '' Il l 1.56 l 56 ' :11.2;) l.5 ii 14. 17 D 14 .17 l.:l\1 l.:l\1 " ' 1 3. 12r>/ ,, l ;}li ·l l'i l 3',7' ,5 3','111,5 4', 1u' 3, - 1r,l ,OJ :3',7'1,5 3','7'',5 4',10" 4',10'' 3', 'iu15 ·1',10" 4 ',10'1 :r,1",:J 1', 10" 1 3.38

:?1.9

Ht 5 IS.:m

31. v -

.

.

.

1 l) 1 12 43 l . 2 5.27 17.7 1 1·. 23 SI

4 .32.1i l 32.'; 1)

1.5:? l 3 .5i

l>j ::0 :>< !il c: (J) t'l (') 1:'1 1.-:> 9

---o ... ; 3 -= -"' succes.<irameute dai i'Ag\" .,.., Gondizi •· ni

o Gioruo e ora E

rispelto a que llo "' "' ndl c c1 uali compi uto d oli' o-pencuza c::::: N c -;:; d el 10 te rmìn r eg nale a ll'unità "'" e al cunu C'perienze > :.,..; ..=.-= :.. -te <:< 5 :,; Q .. < -l l l l l l l o- 1- .\ l B c o E F G l H l L 111 N o l' R

Caporale A lOANO. - Bsperie nze escgu1te co 11 l'occhio destr o, ad •ttato e d i ajramm'lto.

i!

:

l l 2.08 4.li 4,'10'' 16. VI -h 10 l 1 " l • • ,, 1 25 •• >) 24 G5 • 10 29 1 11 . VI-h 9 l' 1 ,, " )) • l 25 • 1 sv 1.56 6 25 " 18. VI - h . 8,30. l' 1 • • . • .. b l 25 )) 208 2',5" 16 43 • 9 GO' l l 87 1',33",15 25 05 25 VI ·· h l .. •• • )) ,. " .. 1 5 . 27. VI - h 9,30 . 50" 1 • " )) • .. • l) 1 e 1 Si l',33",75 20 12 • 2.1 4 1',47'',13 136 ti9 1 • 30 VI - h 12 50' l u " " • )\ 1.2 " l 5 Ha ratto una marc ia rli km. 25, co n 1.8'1 11',33",;, 18.5>1 '" armi e bag aglto. 2. v Il -h l o l 50" l • " o ,, ., 1.2 " l 5 .\larcia di km . 30 circa. 5. VII- h 11,30. j 4 . V II- h . 12 l 5o' l • » , o • n 1 2 1.5 1',14",98 15 56 Caporale ALBANO. - Esperienze esegu i te con l'occhio sinistro, adattato e diaframma/o. 16. VI - h l l . .I l' 1'7. VI - b 11,30. l' 19. VI -h 9,30. / 50" 28. VI - h 11 .. 26. VI - h. 12 . 50V 30. v l - h. 14 . ;,()' l >) l » l l) l )) l " l) " 1.'25 " )) Il l l) l) J) Il )) •> l » l " n • l )) 1.39 2.08 14 11 4',10" 18 98 o " ' 1 .25 .. .. l ;>6 1',33'',"75 1G.82 .. l 2 ! 1 87 1 1' 83' '75 1 25 61 . 9 92 l) ,, )) l \ ' l l l » o 1.2 )) 1.8'7 1',33' .75 15.80 » l .. 1.2 • 1.3 2 14 1 1 ',.!":'1.19 . 11 f!..fnU9,. ,':l.fta.. da di km l:S, I"OD o :0 ò t<l :0 o x t<lz ..., o ;ò o > 1:" :o > ..., ..., o :0 ..., o

CJNCJ. - 81perienu esegw ite con {'occhio destro , adattato e tiiofr ammato.

:l \ ' IJ - h l o . . ( 511' l . l l l "l lls. 10 1.,11 ,rl •l 'a rnH, l Il l .. l .. l ., l ' :l ' . l:> 1.87 l ',:lS",;:; 2299 •.t..-11•• :t a li• • :1 . \ Il - h \ l l l 1:: Olll l lllO l , Marr1;:t. di km SO drr&

lG \ ' l - h. 14,30. l' l • l D l • l " • l " l . 1.:16 4 17 4', 10' 13.34 1 • 17 V I - h 9,30 l' l l R l) l • l • o » o 1 1.56 1 1',3 1•.75 13 2G I » 18. VI - b 8 .. l ' l • .. • • o • >l 1.2:> 2 .08 2 ',5'' 11.51 l • • 1.40 1.75 , 2.19 1 1',33' ,'15 11035 25. \'i - h 9,30. i''' t l o 1.1 1 l • » . . 'l 21. V I - h 11,30 . u'','> l o • 1.1 'l • • • 1.94 1 2.19 1 1',33",15 i12.GO j !lO. VI - h. l l,30. n•,so l Il " 1.17 • Il • 1 1,40 o 12 ,19 1 1',33",75 121.08 1 . f3tlO marrla 111 '!5, con armi e 2. v Il - h. 10,30 4! .. l . Q • • u 1.1'1 • ! 40 2.19 1',33' ,15 1623 1 .. SI:< t•• all't<lllt7.o In pi a7za oJ'armi, dalltJ 5 allo• 9. l IO- 4 . VII- lt 11,30. l Il ,, l) 1.:71 o •l 1 1'1 n 1 1.9 1 1',33",75 SlR " • >) l.'lO 1.75 219 1',33' ,75 13211 <l 5, \'IJ - b. 10,30. a•,s.. l Jl Marcln rll 30 cirrn. (il Il l) Il r. rn l'l Soldato - l!.•perit lltt euguite COli l'occhio si11i1t

adattat o e d iaframmafo. t" c: o ["' 16. VI - h 15,30 . l' 1 )) " l) Il l » i l.:)!) l ;;6 Il 4.1 1 1 4',1ù'' ' 536 1 • l 17. VI - b 12 . l' l • • " » l • l) l . 1.25 2.5 1 2',30. 10. 191 n . l 9. \'l - h l o . t!",l.; l • • 11'7 • • 1.40 ·• 1 9 1 2.19 1',33•,j5 9 44 . ' l · 1 1.17 , .. 26. VI - h. 11 30. i!'' ,h l • " . \') - h. 11,30 . l l) l u l • • o l 1 1 li l. i> :. 19 l ,33 1 r5 1 14 6i> » 30 \'1 - h 14,30. n',•oJ l • i IJ l Il \1 • • t l.40 » 12 .19 ! 1',33',7:> 3349 ' Il a l.> tl n mHd a di t ;; ron l arnu e l. VII - h 10,30. ll'',Soi l ,, l Jl • • • • 1.17 . 2 19 l ',33'',75 28.1)0 • Sll\IO illl'l•t r uttvn8 in tl'Rrmi, l l •l"lle S all t 9. 3. Yll -h 11,: o. l • D l • o • l.li ,, l 94 1',23",34 1:?.43 • t': anol,l!o all'rolru710 ite 5. \ ' IJ - h 14 .. l ·"l l 1.1'1 ' 1.40 1.75 2 19 1 1' ,33' ,";5 20.22 • di Lm 30 cirra. (.1: . l) l) " l ..... .....

ro,

. - ·--· ' --------- ------- w c ' 4)

O) E " o ... Rapporti ass unti •l:tii"Ag\· o """ Condizi nni specia li 'Co Giorno e ora l g ·E oo c ri spetto a •1 urllo nelle (Juali furo no compiute ii: "' dell'esperienza - e;:; N c "' del t • term ine eg uale nlcune tspericnze > >·;: E.::> "' eo ..,- ttC "'" "' l::: < <" <- Q -- --- - f":\ l n c Il l E F G Il l L N o p Q l R

Soldato C ORTI. - E3p er ienzc eug 11ite co n l'occhio destro, adattat o e di(ljl·amtila to .

l-:>

...

-

"

C'l t'l ;:j r') 16. VI - h. 10 .. l ' l " l » n » 1.25 " l • 1.56 l '18 1',47' ,13 17.89 " t>J .... 17. VI - h. 10,30. l ' !1.38 9',2:!',il8 5. 36 Y. l " » • >l " l 25 l 39 25 )) .., o 18 . VI - h. 7,:30 . l' l • » » )) 1.39 1. 56 l) 2 .5 417 4',1 0" Gll • ;:j l . z lu1 o 25. VI - b. 10,5 ll' ,&ol l J..I O )) " l • 1.15 • 1.94 5.83 4',10' 8 .35 » t.>r 27. VI - h . 10 n' ,&6 l » • » » l 1.40 . o 2. 19 5 &3 4',10' 9 :!U n i:d Il,.._ ). 2. Vll - b. 11,30. n•,s& l l 1.40 2 19 5 8 3 4', HÌ'' "d " » » l li) . . » "' o 4 Vll- h. 11 u",ss l » l 40 1.75 2 .48 5.8 3 4' ,1 0'' 8 83 » i:d . . .. . " l) " .., o 5. VII - h . 10 . . l 11.17 ' l) . 1.40 1.75 l) . 2 .10 ,, 5 83 4',10" 10.41 » dì 30 cir ca Soldato COilTI. Esperienze eug11ite co n l'occhio sini st ro, ada ttato e dìaframmato 16. YI - h. 11,30. l ' l l l » ! l " » 1.2:> .. " :!.08 2',f>' l !J.41 l) l 17. VI - h . 12 .. l ' l t " " l » » l 56 2.08 2 5 :6.25 6',14'', \19 '7.!l5l l 19. VI - Il. 10,30. 12",M l 11.17 » l 40 )/ " l.'i5 2 l !l 8.75' G',14'',99 11.82 26. Vl - h. Il .. H'', S6 i <l', l ll ' l 8.44 1 l l , 1.40 " n )/ l. i5 • . 1.94 ,5.83 ,, l l l 28. Yl - h . 9,:l0 . 1'' 1''<r 1 l Il •• • Il . 1.1 i )) l 1.40 ,, IG83 4',10" 8 •12 ,, . ' ' l l l Y ll - \, 10 + .. . \4ò .. _ 1 0 4 1 lr._S!.J 4 '.1011 \>t.6R .. ll u ,'):lt n J•l.çtn.1dono nlllttaru. d n llo li--..,.-. . .. . . .. t

Soldnto MOISTERMllSI. - Espe r ienze eugu i t e con l'occllio #nillro , ad4tta to e diaframma/o.

:$. \ li - h ll,vll .l.:, 5. \'Il - h. l:J a•,,, ' 1 n/ .. l . • • l .l • l v l .. '. 1 l •IO l. i:> • l :!.IU l • 1:>.83 <! ' ,Hl ·- "l Il :1:, l. ::.O l.llU .l&lo4 ._u k1n. 34' d rca Soldo.t o i\loNTKR:-tJNI - Biptrien •e eseguile colf l'occhio deJtro, adottato e diaframma/o w "" W. VI - b. l' l l o )) . • 11.25 » l » 1 1.39 13.125 S1,7 u,5 114.15 a· ... 17. Yl - h. 1l l' 1 .. • • » » 1.25 J) 1.39 12.5 2',30'' 32.07 ::. .. 18. YI - h. 7 .. l' 121.81) :! l • • • • • l 25 Il 2 08 2',5' 2>. VI - h 10,30 'l l ' i l 27. VI - h. 10,30. l 30. VI - h. 12,30 l:l<'' l • » » o " \) 1.2 » 11.05 2 5 2',5' 22.03 12.3R Ha fl1t10 una marcia di km. ;!5, con armi e baf('•GI•u· 4. 'Il- h . 12,30. 5. y Il - b. 11 .. . l l Marcia di 30 km. ci rca.

16. VI - b. 12 . ·1 l' l l " " 1 25 ' • )) l) 1.39 12.05 1 2'.30' 12G.441 : l 11. n - h. 13,30 . l' l 1.25 Il l 56 208 2',5" 15 17 » J) l) . l) l 19. n - h. 11 .. ' l 30 VI - b. 13,3(1 ./ l Ha ratto una marcia di km. !5, co n arm• u oaga ,; llo . . 50' l " " .. )) )) 1.2 , l L'i 25 2',5'' 33 42 8 6·1 l. VII- b.ll,SO. l È stato In piazza d'armi, l Llalle 5 9. 5. ' ' Il - h. 14,30. , Marcia di km. 30 circa. 25 VI - b. 10,30 . !iO' l Il » )) • )) l 2 Ui • 25 2',5' 14.78 )l 28. Yl - h. 10,30. 50' l l) li . • 1.2 • » l 5 12 .5 2',5" 14 52 2. Vll - h. 11 .. lu:s l l lÈ stato alla t t ltica. 50' l l » n » " 1.2 • . 2.5 2',5' 2S.SS Ul8 4. VII - h. 10,30 . l , ::l ).. <! u; <": tJl t'l t' <": /") l'l Cl> w

Uto rnn c on 11··11' -A lG . \'1 -h . 15 l

--., c :; E u Ra ppo rll assu nti •lall 'Ag V o -=o Co nrhti oni :: ;:! :. " ri.;petlo a quello :; .. nelle quali rurono compiuto 7 N .. ,.,_ dt• l t• all ' unità .. ., f .::: : e al cuno c;perlenzc > :,] > .: @ e• ::> !:;,(= Q < -c: ..,- -- - -- - -- --n c: u l E l F l (l Il l l l f. l M l :-; o p Q n

Soldato PBR AOI:SE. - Espe rienze t sepll ile co n l'occhio destro, adattato t diaframma/o

Soldato P rmAO I:>E. - Bs perienze eseguit e C<l ll l 'occh io &iJ1istro, ada/lato e

18.

25.

2i.

17

19.

26.

IO

l 28.

l. \'Il- b. 13 t l "' .. " \

li \ ' l -h lO { Yll - h. 12

Yl - h G 30.

\'l - h li

\'l - h Il l G Yl - h lG ..

. \'l - b . l 2,30.

VI -h \1,30

Yl - h ,

.

\'l - h 111

l l n • • • l) 1.25 '' UG 208 2' - · , ù 2 l. !l0' )) l l' l • l) • )) D ,, 1 2;) Il 1.':8 l ', 4ì",13 11 !li 9 65 st.oto In pin7za d'armi all'istruzione dali.: 5 alle 9. l l l 2 ' ,5' l ' l • • " • )) )) • 2 08 ;) ii • l l' l . )o » • » . D l 2:} 2.08 2' 5" 7 30 • l l' l ,, l) l l) Il D l :!1\ • l l ·,:3:3' 11 iO l) •

l ' l ,, • . Il " Il l :25 • l 3!1 l 56 19 09 • l ' l • » • ., D » l 25 l 3!1 2 08 2',5· 4 i l 1' 1 O) " )) O) n \J n • 1.:?:3 1',1-1",!18 i 112 l , 1 l) )) O) O) )) . o) l 25 2 08 2' 5' 7 .:l5 D l l l l' l " • • l ll o 1 25 . 1 1 5u 1',33'',-:5 11 sta t o in t•oat7.1 d'armi all'istruzione , l l ;; a ll e ) l 1 . . .. . l ". l 1' 4i 13 ll.f\ !1 :1.!1J l l l_l... . L l l C>J :::1 o tlll ;::l Q l'l .... >-i o :::1 o ;;. r :::l ).. "C ..., o ;::l >-i o

!'4,,Jtfato IJor.on

d( rouJ'ro HIO