LA RICERCA E L’ATTACCO DEI SOMMERGIBILI DELL’ASSE AI

19-27 Febbraio 1941

I SUCCESSI DEL SOMMERGIBILE MICHELE BIANCHI

19-27 Febbraio 1941

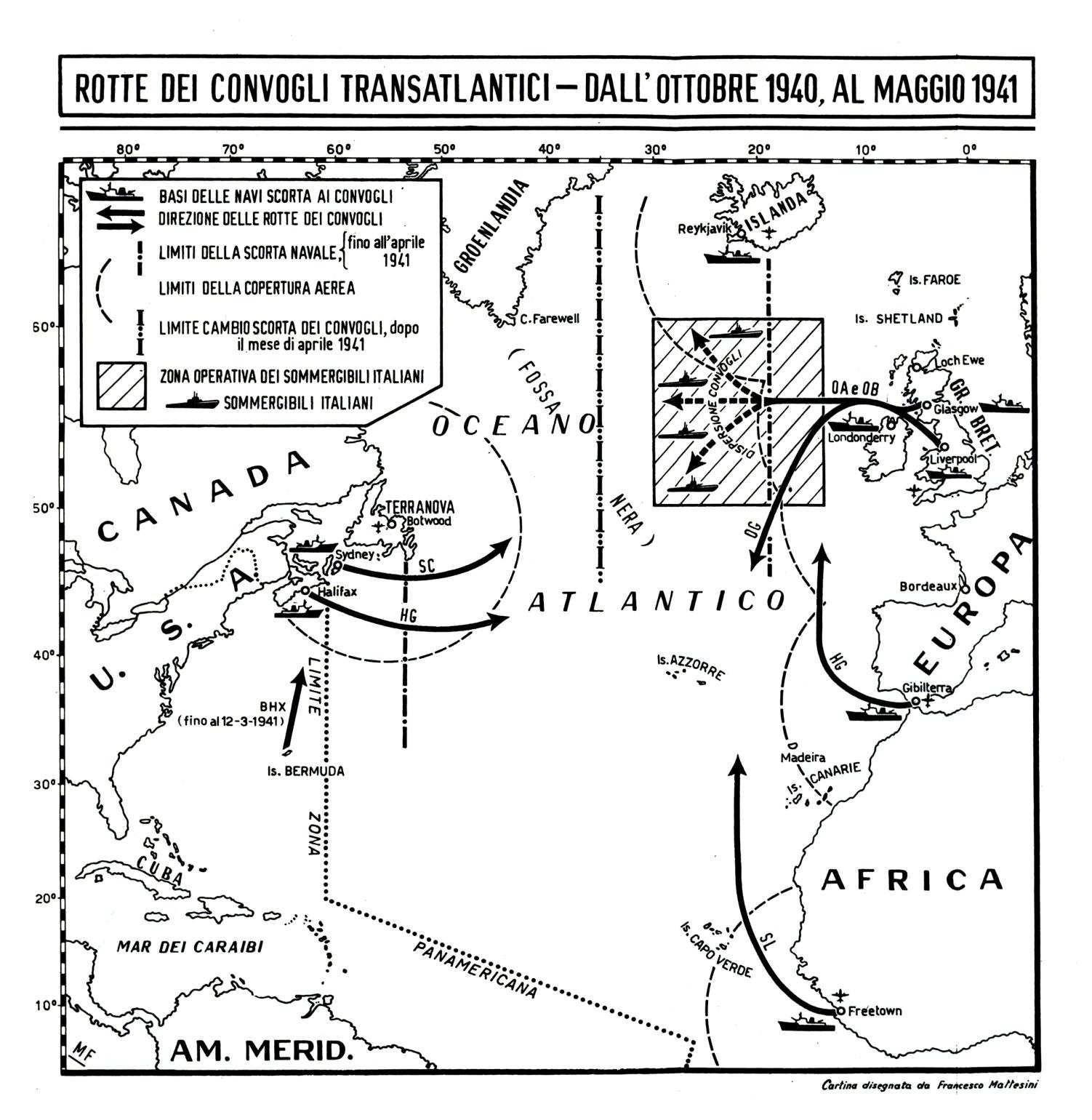

All’inizio del 1941 la guerra sottomarina nel Nord Atlantico andava assumendo, da parte tedesca, un nuovo volto, quello di una maggiore collaborazione aeronavale tra sommergibile e aerei, nell’attacco ai convogli britannici che percorrevano l’Atlantico.1

L'ammiraglio Karl Dönitz, Comandante in Capo dei Sommergibili tedeschi (Befehlshaber der Unterseeboote – B.d.U.), che reputava indispensabile una stretta collaborazione fra l'aviazione e i sommergibili per la scoperta e l'attacco ai convogli nelle zone nord-occidentali delle Isole britanniche, aveva più volte richiesto che gli si accordasse un certo numero di aerei a grande autonomia. Ma il maresciallo del Reich (Reichsmarschall) Hermann Göring, Comandante della Luftwaffe, aveva idee del tutto personali sull'impiego dell'aviazione. Fedele al principio «tutto ciò che vola mi appartiene», fin dal tempo di pace non aveva mai preso in considerazione le richieste della Marina che voleva disporre di una aviazione propria.

Una volta stabilito che la Luftwaffe avrebbe condotto per proprio conto anche la guerra sul mare, alla Marina, come accadeva anche in Italia, furono concessi soltanto aeroplani adatti all'esplorazione e in previsione di operazioni tattiche o di scontri navali. Ma poiché quegli stessi aerei rimanevano sempre alle dipendenze della Luftwaffe, ne conseguiva che di essi si poteva disporre soltanto mediante preventive richieste e contatti e non sempre le richieste erano accolte nella giusta misura.

Pertanto, una prima collaborazione fra gli aerei e i sommergibili, che era iniziata dopo la conquista della Francia, nel luglio del 1940, e proseguita fino a tutto dicembre, non aveva avuto un grande successo a causa della povertà dei mezzi impiegati. La maggior parte dei velivoli della Luftwaffe erano antiquati e possedevano insufficiente autonomia, e poiché scarsi erano gli aerei a grande raggio d’azione, fu possibile a malapena assicurare una ricognizione giornaliera nella zona a sud-ovest dell'Irlanda. Questo non poteva bastare all'ammiraglio Dönitz, che si vide costretto a chiedere qualcosa di più da utilizzare per le sue reali necessità.

Il 2 gennaio del 1941 Dönitz fece una relazione sull'argomento al Comandante in Capo della Marina Germanica, grande ammiraglio Erich Raeder, a Berlino. Questi, che concordava pienamente con lui, lo mandò dal generale Alfred Jodl, Capo di Stato Maggiore della Wehrmacht (OKW) il quale, sentite le ragioni e restatone convinto, ne parlò a Adolf Hitler il 7 gennaio. Il Führer assecondò le richieste di Dönitz e gli mise a disposizione dodici velivoli FW.200 del 1° Gruppo del 40° Stormo (I./KG.40) di base a Merignac, presso Bordeaux, affinché li impiegasse per l'esclusivo compito di esplorazione e collaborazione con i suoi sommergibili.

Il FW.200, aereo civile di linea opportunamente trasformato, chiamato più comunemente Condor, era l'unico quadrimotore tedesco impiegato offensivamente dalla Luftwaffe. Dotato di un’autonomia di 800 miglia, e armato usualmente con

1 Per saperne di più, Francesco Mattesini, Betasom. La guerra negli Oceani (1940-1943), Seconda Edizione, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma, 2003, pagine 727.

quattro bombe da 250 chili, il FW.200 poteva spingersi fino al 20° meridiano ovest e quindi oltre la zona di dispersione dei convogli il cui limite era fissato a quell'epoca sul 19° meridiano. Inizialmente i FW.200 disponibili erano ancora pochi e quindi in grado di espletare soltanto due ricognizioni offensive giornaliere nella zona del Canale del Nord.

Nondimeno, malgrado iniziali difficoltà dovute alle non buone comunicazioni radio e a errori di rotta, gli aerei riuscirono in più occasioni a scoprire i convogli e, con le loro segnalazioni, permisero al B.d.U. di appostare i sommergibili al punto giusto per intercettarli. Inoltre, poiché era stato dato loro un secondo compito, quello di attaccare tutte le navi mercantili che navigavano isolate o che avevano perduto il contatto con i loro convogli, i FW.200 dettero un forte contributo nell'affondare piroscafi per conto proprio, e in effetti, in due mesi, dal gennaio al febbraio, ne distrussero ben trentasette per quasi 150.000 tsl.2

2 Il 1° Gruppo del 40° Stormo, comandato dal tenente colonnello Edgar Petersen, era formato da tre squadriglie. La 1a e la 2a avevano la loro base a Merignac, la 3a a Cognac. Il suo organico, molto ridotto, era costituito normalmente da circa venticinque velivoli. Il 1° marzo 1941 Petersen fu nominato comandante dello Stormo.

Carneval, Lorient. Nella sede del B.d.U., l’ammiraglio Dönitz, che ha alla sua destra il suo capo di stato maggiore capitano di vascello Eberhard Friedrich Clemens Godt, discute con gli ufficiali del suo comando.

Carneval, Lorient. Nella sede del B.d.U., l’ammiraglio Dönitz, che ha alla sua destra il suo capo di stato maggiore capitano di vascello Eberhard Friedrich Clemens Godt, discute con gli ufficiali del suo comando.

Da parte britannica, inizialmente non potevano essere escogitati rimedi efficaci contro i Condor, che agivano molto al di fuori dell'autonomia dei velivoli da caccia di base a terra. Pertanto, non restò che spostare ulteriormente più a nord, verso l'Islanda, le rotte dei convogli in uscita dal Canale del Nord in modo da allontanarle dalla zona di influenza degli aerei tedeschi.

La diramazione delle rotte, che indubbiamente facilitava ai britannici la difesa, finì per rendere sempre più difficile al Comando Superiore dei Sommergibili tedeschi il compito di trovare i convogli. Con i soli sommergibili si poteva sorvegliare solo una limitata distesa di mare. Ma poiché una volta individuata la posizione degli Uboote i convogli potevano facilmente evitare lo sbarramento predisposto dal B.d.U. cambiando rotta, in febbraio, di fronte agli insuccessi, fu necessario cambiare tattica. Mentre lo schieramento dei sommergibili tedeschi fu prolungato fino nelle zone situate a sud dell'Islanda, i FW.200 del I./KG.40 partendo dalla base di Bordeaux e poi anche da Brest, si trasferivano in Norvegia sorvolando tutta l'ampia distesa settentrionale a ovest e a nord-ovest delle Isole britanniche. Nel trasferimento essi segnalavano e attaccavano a bassa quota i convogli e le navi isolate incontrate, quindi raggiungevano la base di Stavanger-Sola, oppure di Vaernes, presso Trondheim, e ne ripartivano il giorno seguente per rientrare in Francia facendo, con le medesime modalità operative, lo stesso tragitto in senso inverso.

Aeroporto di Merignac (Bordeaux) anni 1940-1941. Velivolo Fw 200 C-3 Condor del I/KG 40.

Aeroporto di Merignac (Bordeaux) anni 1940-1941. Velivolo Fw 200 C-3 Condor del I/KG 40.

Così, giovandosi della collaborazione degli aerei, che andavano perfezionando, con il sistema d'impiego, la condotta della navigazione, il mantenimento del contatto e delle comunicazioni, nella seconda metà di febbraio i sommergibili svolsero un brillante e fruttuoso ciclo operativo che vide impegnati con buoni risultati anche i sommergibili italiani dell’11° Gruppo di base a Bordeaux (Betasom), comandato del contrammiraglio Angelo Parona, piemontese di cinquantadue anni, che prima di assumere quell’incarico era stato il Comandante in Seconda della Squadra Sommergibili (Maricosom).

Nella sala operativa (Operations Room) del Comando dei Western Approaches a Derby House (Liverpool) due ufficiali superiori, un capitano di vascello e un capitano di fregata, consultano la situazione in mare sulla carta.

La ripresa delle operazioni in comune tra sommergibili tedeschi e italiani e il primo successo del sommergibile Bianchi

Le operazioni in comune tra sommergibili tedeschi e italiani si svolsero in un periodo di grandi tempeste che continuarono a flagellare, in quell'inverno eccezionalmente lungo, il Nord Atlantico.

Avendo preso accordi con il B.d.U., l’ammiraglio Parona nella prima decade di febbraio fece partire un gruppo di quattro sommergibili, il Michele Bianchi il giorno 5, l’Otaria e il Lorenzo Marcello il giorno 6, e l’Agostino Barbarigo il giorno 10, con l’ordine di raggiungere nella zona di operazioni settentrionali posizioni a cavallo del 15° parallelo est. L’Otaria arrivo nella sua zona il 13 febbraio, il Bianchi il 14, il Barbarigo il 16, mentre nessuna notizia si ebbe dal Marcello che, come vedremo, andò perduto per cause non accertate, per cui non sappiamo se avesse raggiunto la zona assegnata e partecipato alle operazioni.

Al Barbarigo fu anche trasmesso, il 12 febbraio, di fare attenzione nei giorni dal 13 al 16 per “Probabile passaggio” nella sua zona dell’incrociatore pesante tedesco Admiral Hipper, salpato da Brest per attaccare i convogli ad ovest delle Isole

britanniche. Gli spostamenti dell’Hipper furono trasmessi ai sommergibili con altri messaggi di Betason.3

Le condizioni atmosferiche furono particolarmente sfavorevoli per i sommergibili fin dall’attraversamento del Golfo di Guascogna, tanto che il Bianchi avendo trovato mare che raggiunse l’intensità di forza 8, ebbe asportato il primo portellone anteriore dell’intercapedine, con leggera entrata d’acqua e allagamento del periscopio d’attacco. Tuttavia ciò non gli impedì dal continuare la missione in buone condizioni, tanto che il comandante del sommergibile, capitano di corvetta Adalberto Giovannini, scrisse nel suo rapporto di missione d’essere rimasto abbastanza soddisfatto della tenuta al mare della sua unità anche di poppa e con governo difficile.4

Su richiesta del Comando Superiore dei Sommergibili, che spostava i propri Uboote verso nord, il 16 febbraio Betasom costituì con le quattro unità subacquee uno sbarramento, a ponente dell'Irlanda, per l'attacco al traffico in zone più meridionali rispetto alle posizioni tenute dagli U-boote tedeschi sulle rotte con il Canale del Nord, il tratto di mare tra la Scozia e l’Irlanda.

Mentre l’Otaria e il Barbarigo non effettuarono alcun avvistamento, il Bianchi, fin dalla notte del 14 febbraio riuscì a conseguire un primo successo. Avvistato alle 01.45 un piroscafo da carico oscurato di circa 5.000 tonnellate, con pozzi delle stive lunghissime e alberi a traliccio, e che seguiva rotta verso nord-est, il comandante Giovannini, manovrando dal lato favorevole rispetto alla luce della luna, lo attaccò di prora alle 03.26, lanciando un siluro da 450 mm che però fallì il bersaglio. Allora, ripeté la manovra d’attacco e alle 04.36, lanciò altri due siluri da 533 mm da 700 metri di distanza, che colpirono entrambi. Quindi, insieme al personale di servizio in torretta, assistette all’affondamento del piroscafo, avvenuto in appena sessantacinque secondi, senza che avesse potuto ultimare un disperato segnale di soccorso.

Si trattava del piroscafo britannico Alnmoor (capitano Albert Edwards), di 6.573 tsl, costruito nel 1927 e in servizio per la compagnia Doxford W. & SonsWilliam Doxford & Sons Ltd. di Sunderland. Nave dispersa del convoglio lento SC.21 (Nuova Scozia - Inghilterra), l’Alnmoor, dopo essersi trasferito da New York a Halifax, era partito dal porto canadese il 31 gennaio diretto a Newport (Galles), trasportando un carico di farina e un carico generale compreso acciaio metalli e ferroleghe, nonché anche quattordici aerei da caccia tipo “Curtiss” (fonte Warsailors).

Il piroscafo, colpito dai due siluri lanciati dal Bianchi, affondò a sud-ovest di Capo

3 La mattina del 12 febbraio, l’Hipper avvistò il convoglio SLS-64, costituito da diciannove mercantili privi di scorta diretti a Freetown (sierra Leone). L’incrociatore attacco il convoglio, consumando quasi tutti i proiettili da 203 mm, e riuscì ad affondare sette navi mercantili per complessive 32.806 tsl, e ne danneggiò altri tre. Poi, con le macchine in avaria a causa di un guasto, l’Hipper rientrò a Brest, da dove poi salpò per rientrare in Germania.

4 Giulio Raiola, Timoni a salire. Le imprese dei sommergibili oceanici italiani in Atlantico, Mursia, Milano 1978, p. 65.

Clear, la punta estrema meridionale dell’Irlanda. Decedette l’intero equipaggio di quarantadue uomini.5

Subito dopo conclusa l’azione, il Bianchi, alle 04.52, avvistò un altro piroscafo diretto a nord-ovest ma, non potendo attaccarlo per le condizioni iniziali sfavorevoli e per la forte velocità di quella nave, desistette dall’inseguirlo. Gli altri tre sommergibili italiani non realizzarono avvistamenti, sebbene su segnalazione di Betasom il Marcello fosse stato inviato verso la danneggiata petroliera olandese Taria, alla cui vana ricerca partecipò anche il sommergibile Francesco Morosini (capitano di corvetta Alfredo Criscuolo), che assieme al Enrico Dandolo (capitano di corvetta Riccardo Boris) si trovava in quella zona di operazioni, ed erano entrambi in procinto di rientrare alla base. La Taria, di 10.354 tsl, che era stata colpita dalle bombe di un velivolo tedesco FW.200 del I./KG.40, poté raggiungere Rothesay Bay, ove trasbordò il suo carico di benzina su un’altra petroliera.

Il piroscafo britannico Alnmoor che fu silurato e affondato dal sommergibile Bianchi il 14 febbraio 1941 a sud-ovest di Capo Clear.

5 Il piroscafo britannico Alnmoor , inizialmente dato affondato a due sommergibili tedeschi, prima all’U-101 e poi all’U-123, in seguito a nuove ricerche di David Sibley è risultato che i due U-boote avevano attaccato due altre navi mercantili. Pertanto l’affondamento del piroscafo Belcrest (capitano Norman Cecil Brockwell), di 4.517 tsl, dato per affondato dal Bianchi, e da noi preso per buono e inserito nelle prime due edizioni del libro per l’Ufficio Storico della Marina Militare Betasom. La guerra negli Oceani (1940-1943), era errato, poiché il Belcrest dirigeva verso occidente, per l’America (Newport). Invece l’Alnmoor dirigeva verso la Gran Bretagna, dovendo andare a Glasgow. Il comandante Giovannini aveva riportato nel suo rapporto di aver attaccato, inseguito e affondato con il Bianchi una nave che aveva rotta nord-est, e quindi con quasi assoluta certezza era quella dell’Alnmoor, partito da Halifax con il convoglio SC.21.

Di fronte alla rarefazione del traffico nel settore assegnato ai sommergibili italiani, fatto notare al Comando tedesco dall’ammiraglio Parona il 18 febbraio, e su nuove disposizioni del B.d.U., Betasom spostò di circa 80 miglia a settentrione il Bianchi, il Marcello e il Barbarigo, e tenne a sud il solo Otaria che si trovava a corto di nafta. In tal modo si costituì, in un settore al momento più adatto, un nuovo schieramento, che completò con continuità il dispositivo tedesco lungo il 20° meridiano ovest e che coprì l'ampia zona compresa fra il Canale del Nord (57° parallelo nord) e l'estremo sud dell'Islanda6. All’Otaria (capitano di corvetta Giuseppe Vocaturo), alle 11.00 del 19 fu ordinato di rintracciare un piroscafo in avaria, ma il sommergibile non vi riuscì.

6 Il 18 febbraio la situazione dei sommergibili tedeschi in mare era la seguente: nella zona di operazione si trovavano U-48, U-69, U-73, U-96, U-103, U-107 e U-123; in navigazione diretti alle rispettive zone di agguato U-95, U-46, U-108 e U-552; in navigazione di rientro alla base U-52, U94 e U-101.

La motocisterna britannica Talia che, danneggiata da un aerei tedesco FW.200 del I./KG.40, fu vanamente ricercata dai sommergibili italiani Marcello e Morosini.

Il FW.200 “Condor”.

La motocisterna britannica Talia che, danneggiata da un aerei tedesco FW.200 del I./KG.40, fu vanamente ricercata dai sommergibili italiani Marcello e Morosini.

Il FW.200 “Condor”.

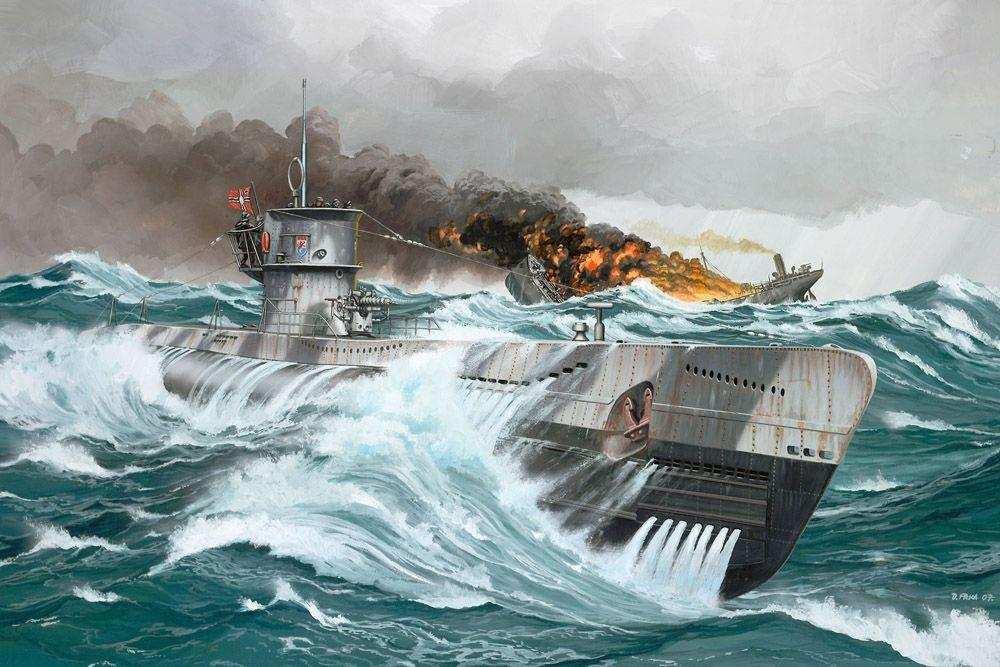

L'ammiraglio Dönitz, che non disponeva ancora di un sufficiente numero di sommergibili da impiegare negli ampi sbarramenti, di fronte alle missioni vittoriose di alcuni sommergibili italiani, in particolare del Torelli (capitano di fregata Primo Longobardo) che in gennaio aveva affondato quattro piroscafi (Nemea, Brask, Nikolaos Filinis e Urla) per 17.998 tsl, ritenne necessario riprendere con Betasom quella collaborazione operativa che il B.d.U. aveva bruscamente interrotta il 5 dicembre del 1940. Decisione che era stata determinata dagli scarsi successi conseguiti dalle unità subacquee italiane, e dal loro insufficiente addestramento nell’attaccare i convogli, tanto da dimostrarsi, secondo quanto scritto da Dönitz alla S,K.L. il 5 dicembre 1940, più d’impaccio che di utilità.7 Ciò che aveva determinato a Betasom grande delusione, che contaminò anche gli ambienti di Supermarina e di Maricosom

Pertanto, ancora una volta, attuando un dispositivo nel quale erano contemporaneamente impegnati diversi sommergibili tedeschi e italiani, l'ammiraglio Dönitz poneva le basi per lo svolgimento di una vasta manovra di ricerca e attacco ai convogli, contando su una buona prova fornita dalle unità subacquee italiane.

Il sommergibile Michele Bianchi.

7 Francesco Mattesini, Betasom. La guerra negli Oceani (1940-1943), Seconda Edizione, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma, 2003, p. 142 sg.

Il sommergibile Michele Bianchi.

7 Francesco Mattesini, Betasom. La guerra negli Oceani (1940-1943), Seconda Edizione, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma, 2003, p. 142 sg.

A mezzogiorno del 19 febbraio 1941 un quadrimotore FW.200 della 1a Squadriglia del I./KG.40, che pilotato dal tenente Bernhard Jope si era alzato dall’aeroporto di Merignac (Bordeaux) con destinazione Stavanger-Sola (Norvegia), nel volo di ricognizione ad ovest dell'Inghilterra avvistò, a 80 miglia a nord-ovest da Capo Wrach (59°40'N, 06°W), il convoglio OB.287 in uscita dal Canale del Nord, e dopo aver lanciato il segnale di scoperta lo attaccò con bombe da 250 chili affondando due petroliere britanniche; la Gracia, di 5.642 tsl, della quale si salvo l’intero equipaggio di 48 uomini, e la Housatonic, di 5.559 tsl, partita da Liverpool e diretta a New York in zavorra, della quale decedettero tre uomini dell’equipaggio, mentre altri trentuno si salvarono.

Il tenente pilota Bernhard Jope, del I./KG.40, che il 19 febbraio 1941 affondò con il suo velivolo FW.200 le petroliere britanniche Gracia e Housatonic. Il 26 ottobre 1940 aveva colpito e immobilizzato il transatlantico britannico Empress of Britain, poi affondato dal sommergibile U-32. Dopo altri successi, nominato maggiore e comandante del III./KG.100 il 9 settembre 1943 guidò una formazione di undici velivoli Do.217 ad attaccare la flotta italiana diretta a Malta, affondando con bombe speciali PC.1400X la nuova corazzata italiana Roma (41.650 tonn. standard) al largo dell’Asinara.

Il convoglio fu segnalato dagli aerei come comprendere quarantacinque navi senza apparente scorta. Ma poiché la sua posizione non appariva segnalata con sufficiente precisione, per intercettare quella grossa formazione, in realtà costituita da quaranta navi mercantili ripartite su nove colonne e cinque unità di scorta (cacciatorpediniere Montgomery, Vanoc, Wanderer, Wotch e sloop Nasturtium), che con rotta a ovest si spostava a 7 nodi lungo il 59° parallelo, alle 16.17 di quel 19 febbraio l'ammiraglio Dönitz scrisse nel suo Diario di Guerra:8

Occorre tentare l’impiego dei sommergibili che si trovano al Nord in posizione favorevole. E’ altrettanto possibile che il convoglio accosti verso Nord come verso Sud. Mi decido a costituire una linea di sbarramento il cui centro si trovi davanti alla prora del convoglio dirigente per Ovest. I battelli possono appunto raggiungere una linea di sbarramento che si trovi a Ovest della posizione in cui si troverà a mezzogiorno [del 20] il convoglio, considerando la sua velocità di 7 nodi. Se farà invece 8 nodi, i sommergibili dovranno incontrarlo nell’ultimo tratto della sua rotta. I sommergibili ricevono pertanto l’ordine di trovarsi per le ore 12.00 su una linea di sbarramento profonda 6 miglia da Qu 2111 fino a Qu 2377.

Allo sbarramento dei sommergibili, steso lungo il 12° meridiano ovest e fra i paralleli 60°50'N e 59°10'N, parteciparono nell'ordine da nord U-73, U-107, U-48, U96 e U-69, distanziati in linea di fila di 20-25 miglia fra loro; una distanza che fu ritenuta sopportabile dal B.d.U. per “la mole del convoglio e la probabile buona visibilità”.9 L’U-103, che aveva comunicato di essere in rotta di rientro, non poté partecipare allo sbarramento, che fu integrato e prolungato all'estremità meridionale dai sommergibili italiani Barbarigo e Marcello, mentre il Bianchi fu posto in posizione arretrata per partecipare all'eventuale attacco dopo l'avvistamento della formazione nemica da parte dei sommergibili avanzati.

Allo scopo di consentire lo schieramento di tutti i sommergibili, essi ricevettero l'ordine di attaccare il convoglio solo dopo averne ricevuto l'ordine dal Comando a terra.

Il convoglio, fu più volte segnalato il successivo 20 febbraio dalla ricognizione aerea, richiesta dal B.d.U. e assicurata fin dall'alba a mezzo di tre velivoli FW.200 del I./KG.40 partiti ad intervalli di un'ora, per darsi il cambio e mantenere il contatto. E fu constatato che la sua rotta generale dirigeva sull'ala sud dello schieramento tedesco. Sussistendo il pericolo che le navi da carico potessero aggirare lo sbarramento da quel lato, il B.d.U. sperò che il sommergibile italiano prolungante la fila, il Barbarigo (capitano di corvetta Giulio Ghiglieri), avvistasse il convoglio. Ma ciò non avvenne poiché, a seguito di una segnalazione del sommergibile, che alle ore 12.00 dava la propria posizione (37°45'N, 20°45'W), fu constatato che il Barbarigo era molto a ponente rispetto a quanto ordinato.

Avendo il sommergibile italiano specificato che a causa delle condizioni atmosferiche (mare-vento forza 7

9 da ovest) navigava alla velocità di soli 4 nodi apparve chiaro che non avrebbe potuto assumere la posizione assegnata nello sbarramento.10 Tale posto fu allora assegnato al Bianchi, ma questi non poté giungervi in tempo e pertanto, proprio nella posizione decisiva, non vi fu nessun sommergibile ed il convoglio OB.287 passò indenne.11 Tuttavia esso fu attaccato nel pomeriggio da due FW.200 del I./KG.40, uno dei quali con pilota il tenente Bernhard Jope decollato da Stavanger per rientrare a Merignac. Egli attaccò il convoglio danneggiando gravemente i piroscafi britannici St. Rosario, di 4.312 tsl, e Rosenborg, di 1.997 tsl, che furono costretti ad invertire la rotta per rientrare in porto.

Un velivolo FW.200 del I./KG.40 in volo sopra un convoglio britannico.

10 Probabilmente neppure il Marcello occupava la posizione assegnata nello sbarramento. Del sommergibile, infatti, non si ebbero più notizie dopo la partenza dalla base avvenuta il 7 febbraio.

11 L’ammiraglio Dönitz, dubitando che i due sommergibili italiani fossero nel posto giusto, fece il seguente ragionamento: “La situazione è ora la seguente: la rotta generale del convoglio, secondo gli avvistamenti di ieri e i primi di oggi, è 260° e pare diretta all’incirca sulla ala Sud dei sommergibili tedeschi. Questi operano, al momento, verso Nord on base alla rotta 300° segnalata dall’aereo. Se questa rotta era solo transitoria e la rotta generale è Ovest o anche più meridionale, sorge il pericolo che il convoglio scapoli a Sud i sommergibili. E’ quindi più giusto non lasciare operare liberamente sulle segnalazioni dell’aereo, come finora ordinato, ma bensì tentare di incocciare il convoglio con uno sbarramento più compatto, senza tener conto degli italiani” Cfr., Kurzfassung Kriegstagebucher Deutescher U-Boote 1939 – 1945

Il piroscafo Katia, ex St. Rosario, nel dopoguerra.

Il piroscafo britannico Rosemborg.

Ma al Comando Superiore dei Sommergibili non fu possibile portare direttamente a contatto le unità subacquee che alle 15.03, in seguito ai cambiamenti

di rotta del convoglio, avevano ricevuto l'ordine di spostarsi verso ponente, poiché la posizione comunicata dagli aerei apparve alquanto imprecisa.

Infatti, durante tutta la giornata al B.d.U. vi fu molta incertezza a causa delle notevoli discordanze sulla segnalazione del convoglio secondo gli avvistamenti effettuati dagli aerei e le intercettazioni radiogoniometriche del Servizio B (BDienst), l'organizzazione di allarme radio della Marina tedesca. Ritenendo che meritassero maggior fiducia le segnalazioni degli aerei, l'ammiraglio Dönitz inizialmente decise di basarsi solo su quelle; poi, alle 19.45, quando si accorse che le notizie giunte non erano attendibili, dando ragione alle comunicazioni del Servizio B impartì ordini per la costituzione di una nuova linea di sbarramento, situata più a levante verso il 17° meridiano ovest. Tale linea, disposta sulla normale alla direttrice di marcia del convoglio e ancora formata da U-73, U-107, U-48, U-96 e U-69 fu nuovamente prolungata alle ali dai tre sommergibili italiani: Bianchi e Barbarigo a nord, Marcello a sud.

Alle 03.00 del 21 febbraio i sommergibili ricevettero l'ordine di iniziare il rastrellamento della zona con rotta nord-est alla velocità di 8 nodi e alle 14.00, in seguito ad un nuovo segnale di scoperta del convoglio trasmesso nel primo pomeriggio, abbandonarono le posizioni ordinate per dirigere incontro al nemico. Ma anche questo tentativo fallì a causa di discordanze nelle segnalazioni. Pertanto, al calar della notte, l'ammiraglio Dönitz decise di interrompere le ricerche dell'OB.287 e assegnò alle unità subacquee nuove posizioni di agguato.

Soltanto l’U-96 del tenente di vascello Heinrich Lehmann-Willenbrock riuscì a rintracciare e affondare, poco dopo mezzogiorno del 22 febbraio, una nave del convoglio, la petroliera britannica Scottish Standard, di 6.999 tsl, che alle 09.23 era stata colpita dalle bombe di un velivolo FW.200 del I./KG.40 e abbandonata dall’equipaggio di quarantatre uomini, cinque dei quali decedettero. I trentotto superstiti, incluso un cannoniere, furono raccolti dal cacciatorpediniere britannico Montgomery (capitano di fregata Henry Freston Nash) che, prima di portarli a Oban, la sera del 22 febbraio avvistò l’U-96 e durante la notte lo attaccò lanciando trentasette cariche di profondità che danneggiarono l’U-boote, senza però impedirgli di rimanere in zona.12

12 L’U-96, della 7a Flottiglia di Saint Nazaire, dall’11 dicembre 1940 al 25 settembre 1942 affondò 28 navi per 190.094 tsl, e ne danneggio altre 4 per 33.043 tsl. Tra l’11 dicembre 1940 e il 9 marzo 1942, i successi del capitano di corvetta Heinrich Lehmann-Willenbrock, con l’U-96, furono rappresentati, nel corso di otto missioni, dall’affondamento di 25 navi per 179.125 tsl, e dal danneggiamento di altre 2 navi per 15.864 tsl. Insignito della croce di cavaliere con fronde di quercia, fu nominato comandante della 9a Flottiglia Sommergibile di Brest e poi, fino al termine della guerra, comandante dell’11a Flottiglia Sommergibili di Bergen (Norvegia). Sommergibilista tra i più famosi, dopo la prigionia nel maggio 1946, Lehmann-Willenbrock rientrò in Germania, dove per il suo eccezionale servizio in guerra fu decorato dalla Marina federale con la Croce al merito di 2a classe. Nel 1980 sull’U-96 fu prodotto un famoso film, assegnando la parte di Lehmann-Willenbrock all’attore tedesco Jürgen Prochnow.

La petroliera britannica Scottish Standard, del convoglio OB.287, che danneggiata il mattino del 22 febbraio dalle bombe di un velivolo FW.200 del I./KG.40, ricevette il colpo di grazia dai siluri del sommergibile U-96.

Il Fw200 C code F8+BW del capitano Daser. Sulla deriva del timone le sagome e le cifre dei tonnellaggi delle navi affondate dal velivolo.

La petroliera britannica Scottish Standard, del convoglio OB.287, che danneggiata il mattino del 22 febbraio dalle bombe di un velivolo FW.200 del I./KG.40, ricevette il colpo di grazia dai siluri del sommergibile U-96.

Il Fw200 C code F8+BW del capitano Daser. Sulla deriva del timone le sagome e le cifre dei tonnellaggi delle navi affondate dal velivolo.

Alle 09.30 del 22 febbraio (sabato), un FW.200, decollato da Stavanger per rientrare in Francia, avvistò nel punto geografico di latitudine 59°59'N, longitudine 01°24'W, situato a 40 miglia a sud di Lousy Bank (banchi dei pidocchi), il successivo convoglio OB.288, anch'esso in rotta dall'Inghilterra verso occidente. Il convoglio era formato alla partenza da Loch Ewe, il 20 febbraio, da quarantasette navi mercantili e da sei unità del 4° Gruppo di scorta, i cacciatorpediniere Georgetown (capitano di corvetta Arthur Geoffrey Poe), quale caposcorta, Achates, Antelope, le corvette Heather, Picottee e il trawler Ayrshire. Vi era anche il Manistee, un piroscafo veloce requisito dall’ammiragliato, armato e impiegato come nave scorta oceanica (Ocean Boarding Vessel). Il convoglio, con navi che portavano soprattutto carbone, aveva per destinazione Halifax e procedeva a una velocità di 7 nodi, mentre la scorta doveva accompagnarlo fino al 19° meridiano ovest, che era la distanza massima, a sud dell’Islanda, permessa all’epoca per mancanza di unità adibite a quel compito. A questo punto i convogli erano dispersi, e ogni nave proseguiva isolata la sua rotta verso la rispettiva destinazione.

Il FW.200 attaccò l’OB.288 e sganciate le bombe da 250 chili danneggiò due piroscafi, il greco Mount Kitheron e il britannico Keila.

Il piroscafo greco Mount Kitheron, che assieme al piroscafo britannico Kelia fu danneggiato da un velivolo FW.200 del I./KG.40

Il piroscafo greco Mount Kitheron, che assieme al piroscafo britannico Kelia fu danneggiato da un velivolo FW.200 del I./KG.40

Per sfruttare la situazione, il B.d.U. ordinò a U-46 e U-552 di operare contro il convoglio; poi quando alle 12.00 giunse dall'aereo un nuovo segnale che rettificava la primitiva posizione della formazione nemica, l'ammiraglio Dönitz decise di costituire un nuovo gruppo di ricerca spostando U-73, U-69, U-96, U-107, U-552, U-97, Barbarigo e Bianchi che si trovavano in posizione favorevole per intervenire.

Comunque il raggiungimento prima dell’oscurità di una linea di sbarramento, fu ritenuta incerta dal B.d.U., per l’imprecisione delle posizioni in cui si trovavano i sommergibili, molti differente tra di loro dal momento che avevano navigato ad alta velocità. Per raggiungere almeno una certa ampiezza di esplorazione, l’U-73, U-96 e U-69 ebbero l’ordine di ricercare il contatto in strisce larghe 20 miglia, tra lat. 60°30’N, long. 59°30’W, e all’U-107 e U-123, che si trovavano più lontano, fu trasmesso l’ordine “nessun legame”. Fu comunicato all’U-552 che, nel caso vi fosse stata buona visibilità, dovesse spingersi in avanti, e all’U-46 di restare nella zona di agguato. Quanto all’U-107, esso comunicò poco dopo di essere in rotta di rientro.

Alle 16.16, operando in base agli avvistamenti aerei, l’U-73 (tenente di vascello Helmut Rosenbaum), che nello sbarramento occupava la posizione più settentrionale, avvistò il convoglio. Avendo ricevuto l’ordine di trasmettere rilevamenti e di attaccare solo su ordine, allo scopo di permettere alle altre unità di avvicinarsi, il sommergibile si limitò a seguire il nemico comunicando con continuità ed esattezza i dati di localizzazione.

La presenza del sommergibile fu rilevata dalle stazioni d’ascolto e radiogoniometriche britanniche, e alle 16.24 del 22 febbraio il Comandante in Capo del Western Approaches, ammiraglio Percy Noble a Derby House, Liverpool, con un

Il piroscafo britannico Kelia.

Il piroscafo britannico Kelia.

messaggio “immediato”, ne informò il commodoro del convoglio, contrammiraglio

Richard Anthony Aston Plowden sul piroscafo Sirikishna, e lo autorizzò a un cambiamento di rotta, che però non fu eseguito. Il Comandante del Western Approaches ne arrivò a conoscenza soltanto l’indomani alle ore 09.00, per l’avvistamento di un velivolo Hudson del Comando Costiero (Coastal Command), che rilevava la presenza del convoglio più a sud-ovest di dove avrebbe dovuto trovarsi.

Nelle ore serali, a causa del mare tempestoso e della cattiva visibilità che resero difficili manovre e controllo, l'U-73 perse il contatto, e ciò deluse l’ammiraglio Dönitz che dal sommergibile si attendeva di mantenersi in vista del convoglio “in ogni caso”, poiché nel frattempo aveva dato libertà di attacco all’U-95, U69 e U-126, ma di giorno solo a condizione di occasioni particolarmente favorevoli.

Ritenendo che difficilmente un altro sommergibile avrebbe potuto rintracciare il convoglio durante la notte, alle 21.00 l’ammiraglio Dönitz ordinò a U-73, U-96, U69 e U-123 di spostarsi più a ponente e costituire, per le ore 10.00 del mattino successivo, una nuova linea di sbarramento, prolungata alle estremità da un’unità italiana: Bianchi a nord, Barbarigo a sud. I sommergibili, raggiunte le posizioni assegnate, ricevettero l'ordine di dirigere con rotta a nord-est alla velocità di 7 nodi, per cercare di incrociare la rotta nemica; la mossa si dimostrò appropriata poiché le unità subacquee, con una navigazione resa faticosa dal mare tempestoso, poterono disporsi davanti all’OB.288 che, procedendo con rotta nord-est, andò ad incappare, a sud dell’Isolanda, nella linea di sbarramento come era stato previsto dal B.d.U.

Vedetta sulla torretta di un sommergibile italiano che naviga nel Nord Atlantico con mare grosso.Alle 10.00 del 23 febbraio l'U-96 del tenente di vascello Lehmann-Willenbrock avvistato l’OB.288, che si spostava con rotta sud-ovest alla velocità dei 8 nodi, mantenne il contatto e in base alle sue precise segnalazioni gli altri sommergibili vennero informati con continuità durante tutta la giornata e poterono regolare la loro rotta sul nemico in modo da intercettarlo nella notte. Nel frattempo anche un FW.200 del I./KG.40 venne inviato in esplorazione, ma trovandosi il convoglio al limite del suo raggio di autonomia, il velivolo non riuscì a rintracciarlo. A sera si avvicinarono al convoglio OB.288 l’U-69 e l’U-95 e poco dopo il tramonto fu data dal B.d.U. libertà di attacco.

Mentre il Barbarigo, che alle ore 0725 del 23 febbraio avvistò un cacciatorpediniere, non riuscì a portarsi sul convoglio per le sfavorevoli condizioni del mare, che gli impedirono di mantenere sulla rotta opportuna una velocità superiore ai 5 nodi, il Bianchi si trovò in posizione favorevole per intervenire. Nella navigazione di spostamento, poco dopo il crepuscolo del 23, incontrò il piroscafo da carico britannico Manistee, di 5.360 tsl, costruito nel 1920 per la compagnia Cammell Laird & Co Ltd, requisito nel dicembre 1940 dall’Ammiragliato, che lo armò con due cannoni e due complessi contraerei, trasformandolo in unità di scorta oceanica con la sigla F 104, ed assegnandolo alla sorveglianza delle rotte. Comandato dal capitano di fregata Eric Haydn Smith, il Manistee faceva parte del convoglio OB.288, che dalle quarantasette navi iniziali, per sopraggiunte avarie e danni per gli attacchi aerei, era ridotto a disporne quarantuno.

Il Bianchi attaccò il Manistee contemporaneamente all’U-107 che, come detto, si trovava in rotta di rientro alla base per raggiunto limite di autonomia.

Il capitano di corvetta Giovannini, avvistò il Manistee alle 17.45, e cinque minuti dopo individuo un U-boote del tipo IX la cui attenzione era rivolta sullo stesso obiettivo. I due sommergibili, dopo aver atteso il tramonto mantenendosi fuori vista su rotta parallela al piroscafo per ben cinque ore, andarono contemporaneamente all’attacco manovrando di prora al bersaglio, senza scambiarsi alcun segnale avendo entrambi i comandanti compreso di avere lo stesso obiettivo. Il comandante Giovannini tentò di precedere al lancio l’unità alleata, ma non vi riuscì. L’U-107, più veloce e manovrabile del sommergibile italiano, invertì la rotta per attaccare di poppa, e il Bianchi a sua volta “invertì la rotta dal lato opposto”, a sinistra, “per non passargli di poppa ed ostacolare il suo lancio”.13

Il comandante dell’U-107, capitano di corvetta Günter Hessler, che era il cognato dell’ammiraglio Dönitz, alle 22.42 lanciò un siluro, che fu visto colpire il Manistee a centro nave sul fianco sinistrò, fatto confermato nel suo rapporto anche da Giovannini, che vide il piroscafo cominciare “a sbandare e procedere a lento moto col timone alla banda”. Quando Hessler si accorse che anche il Bianchi stava manovrando di prora a bassa velocità per attaccare il piroscafo, l’U-107 virò di bordo per non trovarsi nel campo di tiro del sommergibile italiano.

13 Archivio Ufficio Storico Marina Militare, “Rapporti di Missione”, foglio n. 116/SRP del 24 marzo 1941-XIX, fondo Betasom.Alle 22.56 il comandante Giovannini lanciò a sua volta un siluro da 533 mm dalla distanza di 600 metri. Poco dopo, avendo udito una forte detonazione, probabilmente causata dall’esplosione prematura del siluro, e avendo osservato una colonna di fumo a poppa del piroscafo, che sembrava calasse in mare le imbarcazioni di salvataggio, Giovannini convinto di aver dato al Manistee il colpo di grazia, si allontanò “per lasciare libero il sommergibile alleato”, e per “riprendere la ricerca delle altre unità del convoglio”.14

In realtà, secondo le osservazioni fatte sulla torretta dell’U-107, il Bianchi non riuscì a colpire la nave nemica, che virando stretto, continuò nella sua rotta con uguale velocità, coprendosi con una cortina di nebbia. E’ pensabile che il Manistee non fosse stato raggiunto neppure dal siluro dell’U-107, esploso all’altezza della sala macchine, come affermato dal comandante dell’U-boote, e neppure in altra parte dello scafo, altrimenti la nave si sarebbe fermata, oppure avrebbe diminuito la velocità. Invece costrinse l’U-107 a un lungo e movimentato inseguimento.

Infatti, manovrando con adeguati movimenti a zig-zag, il Manistee riuscì a rendere vane diverse azioni d’attacco dell’U-107 e lo tenne a lungo sotto la minaccia dei suoi cannoni. Alle 22.58 l’U-107 lanciò altri due siluri contro il piroscafo, ma non lo colpì. Alle 23.42 lanciò un altro siluro con lo stesso esito. Proseguì l’inseguimento con il bersaglio zigzagante fino alle 07.58 del 24 febbraio, quando lanciò ancora due siluri, uno dei quali, finalmente, colpì il Manistee a poppa causandone l’affondamento in lat. 58°55’N, 20°50’W.15

Non è conosciuta la versione britannica sull’affondamento del Manistee poiché decedette l’intero equipaggio. In totale, in questa tragedia del mare, morirono ben centoquaranta uomini, ossia diciotto ufficiali e centoventidue marinai.

Avendo intercettato i segnali di soccorso del Manistee due unità britanniche, la corvetta Heather e i cacciatorpediniere Churchill e Leopard (quest’ultimo franco gollista), furono inviati ad assistere la nave in pericolo. Ma i due cacciatorpediniere furono necessariamente dirottati per assumere la scorta di un altro convoglio in arrivo da occidente, e la sola corvetta Heather (capitano di corvetta James Geoffrey Clemons Gibson) esplorò una larga zona di mare senza rintracciare alcun superstite del Manistee.

14 Archivio Ufficio Storico della Marina Militare, Rapporto del Sommergibile Bianchi, fondo Naviglio Militare.

15 Sull’attacco al Manistee l’ammiraglio Aldo Coccia, all’epoca degli avvenimenti sottocapo di stato maggiore di Betasom, nel suo libro “Sommergibili all’attacco” (Rizzoli, 1955) ha scritto, in modo alquanto scenico, che quando stava per lanciare i siluri sul piroscafo, il comandante Giovannini si accorse che anche un sommergibili tedesco dirigeva sullo stesso bersaglio. “Allora fra i due sommergibili s’ingaggia una specie di regata a chi arriva prima sul bersaglio: una regata che ha per traguardo il piroscafo e una posta un po’ diversa dalle solite coppe delle competizioni sportive, una gara nella quale poi ricamarono molto gli organi della propaganda tedesca, anche perché Giovannini aveva brillantemente partecipato anni indietro alle regate veliche di Kiel e aveva vinto il primo premio fra le imbarcazioni delle Marine Militari. Alla fine lanciarono entrambi i sommergibili contro il disgraziato piroscafo, ed entrambi con esito positivo. Il piroscafo affondò subito”.

La nave ausiliaria britannica Manistee che attaccata dai sommergibili Bianchi e U 107 fu affondata da quest’ultimo, dopo che il sommergibile italiano aveva fallito l’attacco con il siluro, al termine di un lungo inseguimento.

Il sommergibile tedesco e il suo comandante capitano di corvetta Gunther Hessler.

Il sommergibile tedesco e il suo comandante capitano di corvetta Gunther Hessler.

Frattanto, mentre il Bianchi, che aveva ripreso l’inseguimento delle navi del convoglio, navigava nella notte tra continui piovaschi, i mercantili dell’ OB.288, per ordine fissato dal Comando dei Western Approaches, erano stati abbandonati sul 19° meridiano ovest dalle unità di scorta, giunte al limite dell’autonomia. Tuttavia, le navi da carico, nonostante avessero ricevuto l’ordine di dispersione, trasmesso alle ore 21.00 dal commodoro del convoglio, contrammiraglio Plowden, avevano continuato la loro rotta ancora raggruppate quando, improvviso e senza alcun contrasto, ebbe inizio l’attacco a “branco di lupi” dei sommergibili.

In quel momento le condizioni del tempo erano perfette per agevolare l’attacco dei sommergibili, poiché in assenza di luce lunare, essendo la notte molto buia, non vi era alcuna visibilità. Infine, soffiava un vento leggero e si aveva un moderato moto ondoso che nel corso di attacchi non avrebbe disturbato la corsa dei siluri.

Alle 23.27 del 23 febbraio un primo siluro lanciato dall’U-96 di LehmannWillenbrock raggiunse il piroscafo britannico Anglo Peruvian (capitano Cyril Mervyn Quick), di 5.457 tsl, che partito da Loch Ewe era diretto a Boston con 3.015 tonnellate di carbone. Colpito da un altro siluro che spezzò lo scafo della nave in due tronconi, l’Anglo Peruvian affondò in tre minuti. Decedettero, il comandante, ventisei uomini dell’equipaggio e due cannoniere, mentre i diciassette superstiti furono raccolti dal piroscafo britannico Harberton e sbarcati il 4 marzo ad Halifax.

Il piroscafo britannico Anglo Peruvian, che fu affondato dal sommergibile tedesco U-96 del tenente di vascello Heinrich Lehmann-Willlenbrock.

Il piroscafo britannico Anglo Peruvian, che fu affondato dal sommergibile tedesco U-96 del tenente di vascello Heinrich Lehmann-Willlenbrock.

Il tenente di vascello Heinrich Lehmann-Willlenbrock comandante dell’U-96. Sul sommergibile e sul personaggio nel 1981 fu fatto un famoso film, in cui l’attore tedesco Jürgen Prochnow interpreta la parte di Lehmann-Willlenbrock.

L’U-96.

L’U-96.

Dettagli pittorici dell’U-96. Da The blueprints.com.

Poco dopo l’attacco dell’U-96 altri due U-boote, U-69 e U-95 attaccarono a breve intervallo e affondarono tre navi mercantili.

Il piroscafo britannico Marslew, (capitano Hubert Roland Watkins), di 4.542 tsl, fu colpito alle 23.39 del 23 febbraio sul fianco destro presso la sala caldaie da un siluro G7 dell’U-69 (tenente di vascello Jost Metzler), la cui esplosione spezzò in due la nave, che affondò in trenta minuti a 265 miglia ad ovest-nord-ovest di Rockall. Del Marslew, partito da Liverpool e diretto a Montevideo e Villa Constitución (Argentina) con un carico di 6.000 tonnellate di merci varie, decedette il comandante con dodici uomini dell’equipaggio, mentre altri ventitré uomini, inclusi due cannonieri, furono raccolti dal piroscafo britannico Empire Cheetah e sbarcati a Philadelphia l’11 marzo.

Il piroscafo britannico Marslew affondato dall’U-69.

Il piroscafo britannico Marslew affondato dall’U-69.

Il piroscafo norvegese Svein Jarl (capitano Martin Marsteen), di 1.908 tsl, salpato da Oban diretto ad Halifax in zavorra, nell’intervallo di mezz’ora fu attaccato dall’U-95 (tenente di vascello Gerd Schreiber) con due siluri, il secondo dei quali colpì il bersaglio a poppa alle 00.28, del 24 febbraio. La nave fu vista affondare e con essa andarono perduti tutti i ventidue uomini dell’equipaggio.

Alle ore 00.46 del 24 l’U-95 effettuò un altro attacco contro il piroscafo britannico Cape Nelson (capitano Kenneth Malcolm), di 3.807 tsl, che era partito da Hull per New York in zavorra. Colpito da un siluro, il Cape Nelson affondò nello spazio di sette minuti, con quattro uomini dell’equipaggio, compreso il comandante. I trentaquattro superstiti furono raccolti dal piroscafo britannico Harberton e sbarcati a Halifax il 4 marzo

Dopo gli attacchi dell’U-96. U-69 e U-95, il convoglio si scompaginò, con le navi che dirigevano verso ovest in tutte le direzioni, ed ebbe inizio la caccia ai mercantili isolati, rimasti senza alcuna scorta, cui parteciparono anche l’U-123 e il Bianchi.

Il piroscafo norvegese Svein Jarl che fu affondato dall’U-95.

Il comandante dell’U-95 tenente di vascello Gerd Schreiber.

Il piroscafo norvegese Svein Jarl che fu affondato dall’U-95.

Il comandante dell’U-95 tenente di vascello Gerd Schreiber.

Il sommergibile italiano attaccò un piroscafo di grosso tonnellaggio. Al termine di un breve inseguimento reso difficoltoso dal mare grosso e dalla pioggia che riduceva la visibilità nella zona, il Bianchi lanciò tre siluri da 450 mm. I primi due di poppa, alle 04.37 del 24 febbraio, che arrestarono il piroscafo facendolo appruare, e il terzo di prora, alle 05.29, che servì a dare alla nave il colpo di grazia, sollevando sul bersaglio, all’altezza della prima stiva prodiera, un’alta colonna d’acqua. Il lancio del siluro avvenne dopo che l’equipaggio della nave nemica si era allontanato con le scialuppe di salvataggio.

Si trattava del piroscafo britannico Huntingdon, di 10.946 tsl, che il capitano di corvetta Giovannini aveva ritenuto potesse essere un mercantile della Blue Funnel, tipo “Adrastus” (7.905 tsl), con “prora da incrociatore, poppa normale, isola centrale bassissima con plancia non grande e bene staccata, puntali e picchi di carico supplementari sul cassero e castello”. Caratteristiche, che erano molto simile al piroscafo Linaria affondato dall’U-96 e che noi invece, nelle due edizioni di “Betasom. La guerra negli Oceani (1940-1943”, abbiamo assegnato al Bianchi, non avendo motivo di dubitare dei dati all’epoca esistenti nell’Ufficio Storico della Marina Militare, trasmessi, a richiesta, dall’Ammiragliato britannico e confermati anche dallo storico tedesco Jürgen Rohwer.

Sull’affondamento dell’Huntingdon da parte del sommergibile Bianchi esiste da parte britannica la seguente versione. Il piroscafo, costruito in Germania nel 1920, appartenente alla New Zealand Shipping Company, al comando dal capitano John Percy Styrin era salpato da Swansea il 13 febbraio 1941 con un carico vario da trasportare in Australia. Per il trasferimento oceanico raggiunse l’estuario della Clyde (Glasgow) allo scopo di essere inserito nel convoglio OB.288.

Il piroscafo britannico Cape Nelson, anch’esso affondato dall’U-95.

Il piroscafo britannico Cape Nelson, anch’esso affondato dall’U-95.

Due belle immagini del piroscafo britannico Huntingdon, di 10.946 tsl, del convoglio OB.288, affondato dal sommergibile Bianchi la notte del 24 febbraio a nord ovest della Scozia. Era la nave più grande del convoglio fra quelle affondate dai sommergibili.

Alle 02.35 (fuso orario britannico) del 24 febbraio l’Huntingdon fu colpito dal sommergibile Bianchi, con un siluro che aprì un grosso squarcio all’altezza della stiva prodiera numero 1. L’equipaggio salì in coperta e il comandante Styrin ordinò l’abbandono nave, facendo mettere in mare le scialuppe di salvataggio prima che il Bianchi lanciasse un ultimo siluro, il terzo, che colpì nuovamente la grossa nave affondandola in lat. 58°25’N, long. 20°23’W. Faceva freddo e nevicava, ma i sessantasei uomini dell’equipaggio dell’Huntingdon furono prontamente salvati dal piroscafo greco Papalemos, che lasciò il convoglio trascurando il rischio di fermare le macchine per recuperare i naufraghi.

Nel frattempo era proseguita la caccia da parte degli U-boote che nelle prime ore del 24 febbraio affondarono con l’U-96 del tenente di vascello LehmannWillenbrock, i piroscafi britannici Linaria e Sirikishna, quest’ultimo a nave del commodoro, e con l’U-95 del tenente di vascello Schreiber il piroscafo britannico

Temple Moat

Il primo a essere affondato fu il piroscafo Linaria (capitano Henry Theodore Speed), di 3.385 tsl, che partito da Hull trasportava un carico di 2.501 tonnellate di carbone da sbarcare a Halifax. Alle 01.16 fu colpito da un siluro dell’U-96 e affondò di poppa a circa 265 miglia a sud di Reykiavik (Islanda). Decedette l’intero equipaggio di trentatré uomini e due cannonieri.16

Seguì poi il piroscafo Temple Moat (capitano Thomas Ludlow), di 4.427 tsl che, in rotta da Blyth a Buenos Aires con un carico di 6.130 tonnellate di carbone, fu colpito da un siluro dell’U-95 e affondò, a 240 miglia a sud dell’Islanda, con tutto l’equipaggio di quarantadue uomini inclusi due cannonieri.

Infine fu la volta del piroscafo Sirikishna (capitano Robert Paterson), di 5.458 tsl che, partito da Clyde per Halifax in zavorra (per poi imbarcare un carico di legname) alle 02.20, colpito da un siluro dell’U-96 sul fianco sinistro, si arrestò rimanendo immobilizzato.

Alle 08.36 il sommergibile di Lehmann-Willenbrock, che era rimasto nella zona, tornò all’attacco dando al piroscafo il colpo di grazia con un altro siluro. Anche per il Sirikishna una vera tragedia, perche decedettero tutti gli uomini che si trovavano a bordo, il commodoro contrammiraglio Plowden, il capitano della nave, trentaquattro uomini dell’equipaggio e due cannonieri.

16 Anche per l’affondamento del piroscafo Linaria, sempre basandoci sui dati ufficiali dell’Ammiragliato britannico e sulle notizie fornire dallo storico Jürgen Rohwer all’Ufficio Storico della Marina Militare e poi riportate anche in pubblicazioni, in particolare il famosissimo Die UBoote - Erfolge der Achsemmächte 1939-1945, noi avevamo assegnato il successo al sommergibile Bianchi, e come tale riportato in Betasom. La guerra negli Oceani (1940-1943, mentre in realtà, come oggi risulta nel sito Internet uboat.net, il sommergibile italiano affondò il piroscafo britannico Baltistan.

Il piroscafo britannico Sirikishna, la nave del commodoro del convoglio OB.288, che silurato dall’U-96 si perse con tutto l’equipaggio.

Il piroscafo Linaria che fu anch’essa affondata dall’U-96.

Il piroscafo Linaria che fu anch’essa affondata dall’U-96.

Il piroscafo britannico Temple Moat che fu affondato dall’U-95.

Il rientro a Saint Nazaire dell’U-96 da una missione bellica invernale. Secondo da destra è il comandante, tenente di vascello Heinrich Lehmann-Willlenbrock.

Il piroscafo britannico Temple Moat che fu affondato dall’U-95.

Il rientro a Saint Nazaire dell’U-96 da una missione bellica invernale. Secondo da destra è il comandante, tenente di vascello Heinrich Lehmann-Willlenbrock.

Alle 04.19 del 24 febbraio, l’U-73 (tenente di vascello Helmut Rosenbaum) ottenne l’ultimo successo contro l’OB.288, colpendo con un siluro sul fianco destro il piroscafo britannico Waynegate (capitano Sydney Gray Larard), di 4.260 tsl, che al momento dell’attacco del sommergibile aveva vicino un altro piroscafo. L’azione si svolse tra raffiche di neve, e il Waynegate, che era partito da Greenock diretto a Freetown con un carico di 6.200 tonnellate di carbone, colpito tra la 1a e la 2a paratia, si arrestò; ma poiché esso non accennava ad affondare, alle 03.51 l’U-73 lancio un altro siluro che non colpì il bersaglio, e subito dopo un nuovo siluro che invece raggiunse il piroscafo. Ma, per dare a quella nave il colpo di grazia, alle 04.38 fu necessario lanciare un quarto siluro G.7, e ciò avvenne dopo che l’equipaggio del Waynegate si era allontanato con due imbarcazioni di salvataggio. Il siluro colpì presso la stiva n. 2, ma trascorse ancora una mezz’ora di tempo prima che il coriaceo piroscafo affondasse, in lat. 58°50'N, long. 21°47’W. L’equipaggio, composto di quarantuno uomini, inclusi due cannonieri, fu raccolto da cacciatorpediniere gollista francese Leopard e sbarcato a Greenock il 28 febbraio.

Al rientro da una missione, la torretta del sommergibile U 73. Saluta il comandante, tenente di vascello Helmut Rosembaum.

L’attacco all’OB.288 portò all’affondamento di dieci navi per 52.857 t, delle quali nove navi per 41.911 tsl dai sommergibili tedeschi e una per 10.946 tsl dal Bianchi. Andarono perduti altri due piroscafi isolati venuti a trovarsi in quella notte nella zona di transito del convoglio, il tutto per 59.654 tsl. A queste perdite si

Il piroscafo britannico Waynegate, l’ultima nave del convoglio OB.288 a essere affondata nella notte del 23-24 febbraio, per attacco dell’U-73.

Il piroscafo britannico Waynegate, l’ultima nave del convoglio OB.288 a essere affondata nella notte del 23-24 febbraio, per attacco dell’U-73.

aggiungeva il danneggiamento di altre due navi mercantili del convoglio, attaccate dai velivoli Fw.200 del I./KG.40 e costrette a tornare indietro.17

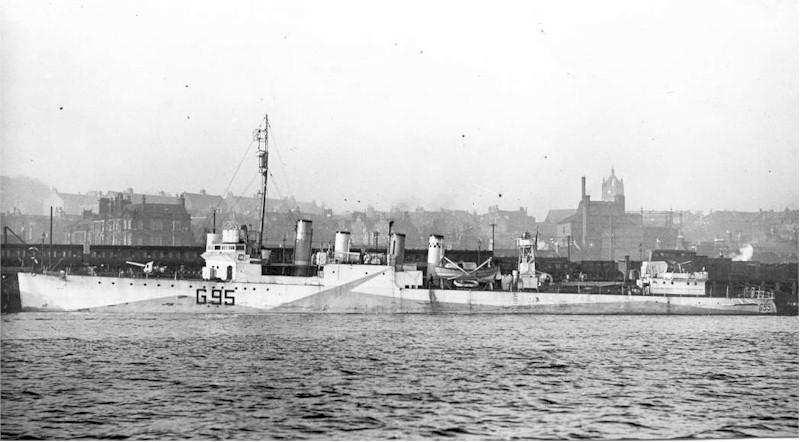

Fu probabilmente nel corso di questa operazione che, a sud-ovest delle Isole Ebridi, andò perduto il sommergibile Marcello (capitano di corvetta Alberto Teppati). Nel pomeriggio del 22 tre navi scorta britanniche, i cacciatorpediniere Montgomery e Hurricane e la corvetta Periwinkle, attaccarono con le bombe di profondità altrettanti sommergibili localizzati in immersione in zone distanti tra loro. In nessun caso fu ottenuta la prova dell'affondamento; ma poiché l'azione del Montgomery (capitano di corvetta Henry Freston Nash), uno dei cinquanta quattro pipe ceduti dal Presidente statunitense Roosevelt ai britannici nel settembre 1940, si svolse molto vicino alla zona assegnata al Marcello, potrebbe esistere la probabilità che il suo attacco sia stato fatale al sommergibile e ai suoi cinquantasei uomini dell'equipaggio.

Il sommergibile Marcello nel 1939. E’ possibile che sia stato affondato il 22 febbraio 1941 dal cacciatorpediniere britannico Montgomery mentre partecipava, assieme al Bianche e agli Uboote all’attacco al convoglio OB. 288.

17 Il B.d.U. avendo chiesto i risultati dell’azione dei sommergibili tedeschi ricevette dai comandanti i seguiti apprezzamenti di affondamenti: U-96, un incrociatore ausiliario e due navi per 26.500 tsl; U-95, tre navi per 18.000 tsl; U-73 una nave per 6.500 tsl; U-69, tre navi per 25.000 tsl; U-97, un piroscafo e una cisterna per 16.000 tsl, e silurata una cisterna. Cfr., Kurzfassung

Kriegstagebucher Deutescher U-Boote 1939 – 1945.

Al dramma fu probabilmente inconsapevole testimone il Bianchi il quale, a partire dalle ore 16.00, udì quaranta scoppi di bombe di profondità lontane e nella direzione di un sommergibile in emersione avvistato alle ore 11.16 del mattino, in lat. 57°55’N, long. 17°40’W, alla distanza di 800 metri senza averne riconosciuta la nazionalità. La possibilità che si trattasse del Marcello può essere avvalorata dal fatto che nessun sommergibile tedesco fu attaccato nel pomeriggio di quel giorno in quella zona. Tuttavia occorre anche considerare che l’attacco del Montgomery contro un supposto sommergibile si svolse alle ore 15.00 (16.00 secondo il fuso italiano) in lat.

Sommergibile della classe “Marcello”. A differenza del Michele Bianchi (della più moderna classe “Marconi), che aveva un solo cannone a prora, i sommergibili classe “Marcello” ne avevano due, uno a prora e uno a poppa.

Il cacciatorpediniere Montgomery, un quattro “pipe” statunitense ceduto ai britannici in seguito alla legge Affitti e Prestiti.

Sommergibile della classe “Marcello”. A differenza del Michele Bianchi (della più moderna classe “Marconi), che aveva un solo cannone a prora, i sommergibili classe “Marcello” ne avevano due, uno a prora e uno a poppa.

Il cacciatorpediniere Montgomery, un quattro “pipe” statunitense ceduto ai britannici in seguito alla legge Affitti e Prestiti.

59°00’N, long. 17°00’W, e quindi a una distanza di ben 69 miglia da quella in cui si trovava il Bianchi, la cui perdita pertanto resta un mistero difficile da dipanare.18

La ricerca dei convogli “OB.289” e “OB.290” e il terzo successo del sommergibile Bianchi

Il 23 febbraio, mentre si svolgeva l'operazione contro l'OB.288, il B.d.U. era stato informato dall'U-552 che il susseguente convoglio OB.289, partito da Liverpool e comprendente venticinque navi mercantili e sei unità di scorta (cacciatorpediniere Douglas, Malcolm, Burham, sloop Mallow, corvette Clarkia, Petunia), procedeva con rotta a nord al largo delle Isole Ebridi, e pertanto ordinò a U-95, U-97 e U-108 di spostarsi verso oriente per tentare di raggiungerlo.

Il comandante dell'U-552, sottotenente di vascello Erich Topp, continuò a mantenere tenacemente il contatto per tre giorni ed attaccò con mare grosso, senza fortuna, a causa di difettoso lancio dei siluri. Nondimeno le sue precise comunicazioni permisero all'U-97 (tenente di vascello Udo Heilmann) di intercettare e attaccare il convoglio, nella notte del 23-24, affondando tre navi britanniche per 16.761 tsl, e danneggiando una petroliera norvegese. Gli attacchi del sommergibile ebbero il seguente svolgimento.

Alle 02.12 del 24 febbraio, trovandosi a sud-ovest delle Isole Faroe, l’U-97 lanciò due siluri colpendo e affondando due piroscafi dell’OB.289, il Mansepool (capitano Harry Clark), di 4,894 tsl, e il Jonathan Holt (capitano William Stephenson), di 4,973 tsl. Erano i primi successi del sommergibile e del suo comandante dall’inizio della guerra.19

Sul piroscafo Mansepool, che era salpato da Liverpool diretto a Takoradi –Acra – Lagos – Duala con un carico vario, vi furono due morti. Sul piroscafo Jonathan Holt, salpato da Liverpool per Freerown anch’esso con un carico vario, i morti furono ben cinquantuno, compreso il comandante.

I ventuno superstiti del Mansepool furono prontamente raccolti dal piroscafo britannico Thomas Holt e trasferiti sulla corvetta Petunia (capitano di corvetta George Victor Lagassick), che a sua volta raccolse tre naufraghi del Jonathan Holt, mentre altri tre naufraghi della medesima nave furono salvati dal Copeland (capitano J. Mc.Kellar), un altro piroscafo del convoglio che per soccorrerli aveva fermato le macchine.

18 Archivio Ufficio Storico della Marina Militare, fondo Scambio notizie con Ammiragliato britannico.

19 Tra il 24 febbraio 1941 e il 15 giugno 1943, l’U-75 affondò, prima in Atlantico e poi nel Mediterraneo, 16 navi per 71.237 tsl, e ne danneggiò 1 per 9.718 tsl. Il comandante Udo Heilmann, sempre con lo stesso sommergibile, tra il 24 maggio 1941 e il 17 ottobre 1941, affondò 11 navi per 57.089 tsl, e ne danneggiò 1 per 9.718 tsl. In Mediterraneo, sotto tre comandanti, a iniziare dal 17 ottobre 1941 con Heilmann, l’75 affondò 7 navi per 15.914 tsl. Fu affondato il 16 giugno 1943 da un velivolo australiano Hudson del 459° Squadron a ovest di Haifa. Vi furono 27 morti e 21 superstiti.

Il sommergibile tedesco U-97, che attaccando il convoglio OB.289 colpì quattro navi, mercantili affondandone tre

Il piroscafo britannico Mansepool la prima nave del convoglio OB.289 a essere silurata e affondata dall’U-97.

Nel frattempo l’U-97 aveva continuato la caccia al convoglio e alle 06.24, colpì con un siluro la petroliera britannico British Gunner (capitano James William Kemp), di 6.894 tsl, che partita da Swansea e diretta ad Aruba (Venezuela) in zavorra, restò immobilizzata a 273 miglia a nord-ovest di Capo Wrath. Quattro ore dopo la corvetta Petunia, contro l’opinione del comandante Kemp che si era detto convinto di poter raggiungere un porto amico, ordinò di abbandonare la British Gunner. Vi furono tre morti, e quarantuno superstiti raccolti dalla Petunia e sbarcati a Stornoway, nelle Isole Ebridi.

Alle 08.18 l’U-97 del comandante Heilmann concluse la serie dei suoi successi attaccando ancora il convoglio OB.289, e colpendo con un siluro un’altra grossa petroliera, la norvegese G.C. Brøwig (capitano Gunnar Gauslaa), di 9.718 tsl, partita da Bowling per New York in zavorra. Ma poiché le macchine della nave restarono intatte, essa continuò il suo viaggio assistita dall’ogni presente corvetta Petunia, arrivando a Stornoway il 27 febbraio. La G.C. Brøwig fu riparata e rientrò in servizio tre mesi dopo il siluramento.

Il piroscafo britannico Jonathan Holt, in convoglio. Fu la seconda nave a essere affondata dall’U-97.

Il piroscafo britannico Jonathan Holt, in convoglio. Fu la seconda nave a essere affondata dall’U-97.

La petroliera British Gunner la terza nave del convoglio OB.289 affondata il 24 febbraio 1941 dall’U-97.

La petroliera norvegese G.C. Brøwig che pur colpita e danneggiata da un siluro dell’U-97 fu in grado di proseguire la navigazione, raggiungendo Stornoway.

Da parte italiana, secondo la relazione dell’ammiraglio Parona trasmessa a Supermarina, il sommergibile Barbarigo non riuscì a rintracciare il convoglio OB.289 perché le condizioni del mare da nord-ovest gli impedirono di mantenere una velocità superiore a 5 nodi sulla rotta opportuna.

Il sommergibile, trasmettendo la sua posizione, si trovò molto a ponente, con rotta 340°, ciò che costituì una sorpresa a Betasom perché il Barbarigo avrebbe dovuto trovare convoglio. Gli fu allora ordinato di rastrellare con rotta 30° fino al parallelo 60°30’N, allo scopo di attaccare eventuali piroscafi dispersi del convoglio. Durante la ricerca il Barbarigo avvistò un piroscafo, ma il suo comportamento prudenziale non gli concesse di conseguire l’agognato successo.

Infatti, alle ore 08.30 del 24 febbraio, il sommergibile avvistò gli alberi e il fumo di un piroscafo per 40° circa Tuttavia, nella presunzione che la rotta a zig-zag seguita dal piroscafo lo potesse portare in prossimità del sommergibile, il capitano di corvetta Ghiglieri, dimostrando di non aver capito come comportarsi in simili situazioni, ossia dirigendo sul bersaglio in superficie per stringere le distanze, preferì immergersi per tentare l’attacco in immersione.

Con questa prudente manovra il piroscafo rimase fuori del raggio d’azione del Barbarigo, la cui missione si concluse con una delusione

La corvette Petunia, che raccolse i superstiti dei piroscafi Jonathan Holt e British Gunner e prestò assistenza alla danneggiata petroliera norvegese G.C. Brøwig.Sommergibile classe “Marcello”, probabilmente il Barbarigo.

Alle 14.11 dell'indomani, 25 febbraio, l'U-47 (tenente di vascello Günther Prien), che si trasferiva nell'area di operazione, transitando a nord-ovest dell'Irlanda, avvistò in lat. 46°15'N, long. 11°45'W un convoglio di venti-venticinque piroscafi diretto a occidente alla velocità di 7 nodi.

Si trattava dell'OB.290, partito da Liverpool il 23 febbraio con quaranta mercantili e sette unità di scorta, i cacciatorpediniere Vanquisher, Whitehall, Winchelsea, gli sloop Enchantress, Weston, e le corvette Campanula e Pimpernel. Commodoro del convoglio era il contrammiraglio R. A. Hornell sul piroscafo Samuel Bakke.

Nonostante l’intensa vigilanza esercitata da idrovolanti britannici Sunderland del Coastal Command con compiti antisom, e le deviazioni di rotta ordinate dal commodoro del convoglio per tentare di evitare gli sbarramenti dei sommergibili, l’U-47 tenne il contatto e nella notte si portò al lancio silurando una grossa motocisterna britannica e affondando tre piroscafi per complessive 12.087 tsl.

Il tenente di vascello Prien nella torretta del suo sommergibile U-47.

L’U-47 in navigazione.

Le prime due navi ad essere attaccate dell’U-47 furono il piroscafo belga Kasongo (capitano Emile Mathieu), di 5.254 tsl, e la motocisterna britannica Diala, di 8.106 tsl Entrambe le navi furono colpite da un siluro. Il Kasango, salpato da Liverpool diretto a Freetown e a Metadi con un carico vario e munizioni, affondò con sei uomini dell’equipaggio. I quarantadue superstiti, compresi due cannonieri, furono raccolti dalla corvetta Campanula (capitano di corvetta Richard Vere Essex Case) e

sbarcati a Gourock, mentre la Diala, che ebbe ucciso un uomo dell’equipaggio, fu danneggiata ma poté raggiungere un porto della Gran Bretagna.

il piroscafo belga Kosongo, che fu affondato dall’U-47.

la motocisterna britannica Diala, che fu colpita e danneggiata dal medesimo sommergibile tedesco.

Proseguendo l’inseguimento del convoglio, alle 01.37 l’U-47 colpì con un siluro sul fianco sinistro, nella stiva n. 2, il piroscafo norvegese Borgland (capitano Anders Andresen), di 3.636 tsl che, partito da Belfast era diretto a Takoradi. Il Borgland affondò lentamente scomparendo dalla superficie del mare circa quattro ore dopo essere stato abbandonato dall’equipaggio, poi raccolto dalla corvetta Pimpernel (tenente di vascello Frederick Harold Tornton).

Alle 02.10 il sommergibile U-47 portò a termine i suoi attacchi lanciando un siluro contro il piroscafo svedese Rydboholm (capitano B. Ryberg), di 3,197 tsl che, partito da Garstan per Freetown, fu colpito a poppa sul fianco sinistro e con la sala macchine allagata, appruandosi mostrando le eliche, temendo che affondasse fu abbandonato dai ventisei uomini dell’equipaggio e da due cannonieri nelle scialuppe di salvataggio. Gli uomini tornarono a bordo del Rydboholm il mattino seguente, quando constatarono che la nave non era affondato, per poi doverla abbandonare di nuovo perché ormai era condannata. Il piroscafo affondò e più tardi tutti i naufraghi furono raccolti dalla corvetta Pimpernel.

Il piroscafo norvegese Borgland seconda nave affondata dall’U-47.

Il piroscafo norvegese Borgland seconda nave affondata dall’U-47.

Il piroscafo svedese Rydboholm, la terza nave del convoglio OB.290 ad essere colpita e affondata dall’U-47.

Nel frattempo, l'ammiraglio Dönitz, che al momento aveva tutti i sommergibili impegnati a nord, sperò di portare sul convoglio OB.290 l'U-99 del tenente di vascello Otto Kretschmer, che da Lorient si trasferiva anch'esso in zona di operazione. Pertanto, allo scopo di costituire per il mattino seguente un’eventuale linea di sbarramento disposta sul 17° meridiano, davanti alla rotta della formazione nemica con la quale l'U-47 continuava a mantenere il contatto visivo, il B.d.U. dispose alcuni spostamenti. L'U-97, che pur trovandosi senza siluri poteva ancora servire per mantenere il contatto, ricevette l'ordine di dirigere a sud assieme all'U-73; la stessa manovra fu disposta per il Barbarigo e il Marcello che nello sbarramento dovevano prendere posizione alle ali, rispettivamente a nord e a sud, mentre il Bianchi doveva portarsi in un punto più avanzato.

A questa ricerca non vi partecipò l’Otaria, che sempre trovandosi a sud della zona in cui si stavano sviluppando ricerca e attacco al convoglio OB.288, non aveva avuto occasione di avvistare naviglio nemico, né militare né mercantile, e in conseguenza il 24 febbraio, a corto di nafta, aveva segnalato a Betasom di rientrare

alla base.20

20 Ubaldino Mori Ubaldini, I Sommergibili negli Oceani, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma, 1966, p.150.

alla base.20

20 Ubaldino Mori Ubaldini, I Sommergibili negli Oceani, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma, 1966, p.150.

Il sommergibile Otaria mentre naviga a forte velocità. Notare l’ancora non ridotta alta camicia dei periscopi, che rendeva visibile il sommergibile anche di notte.

L'U-47 continuò a comunicare la posizione e gli spostamenti dell'OB.290 per tutta la notte e gran parte della giornata del 26 febbraio, ma poi, calata l'oscurità, fu costretto a immergersi per la reazione di una unità della scorta e perse il contatto. A questo punto l'impiego dell'U-97 del tenente di vascello Heilmann, anche se era privo di siluri, si dimostrò redditizio. Il sommergibile prese contatto nel pomeriggio e con le sue segnalazioni radiogoniometriche permise a una formazione di sei FW.200 del I./KG.40 partita da Merignac di portarsi sul convoglio, che avvistarono e attaccarono, a 350 miglia ad ovest dell'Irlanda. Furono colpite con le bombe dagli aerei ben dieci navi, sei delle quali, per 33.067 tsl, affondarono. Si trattava dei piroscafi britannici Llanwern, Melmore Head, e Swinburne, l’olandese Beursplein, il norvegese Solferino e il greco Kyriakoula.

Sebbene le condizioni del tempo fossero andate peggiorando, l'U-97 continuò a tenersi in vista dell'OB.290 fino alla mezzanotte, quando, trovandosi ormai oltre il 19° meridiano ovest, il convoglio britannico si sciolse. I sommergibili che si trovavano nelle vicinanze ricevettero l'ordine di avanzare lungo la direttrice di marcia del nemico per attaccare piroscafi danneggiati e dispersi. Il solo U-47 il 28 febbraio riuscì ad affondate un piroscafo, il britannico Holmolea (capitano John Robert Potts), di 4.233 tsl, unità dispersa del convoglio HX-109, partito da Halifax e diretto a Hull con un carico di 7.000 tonnellate di grano, semi di lino e mais. Invece, l’U-73 e l’U99 (che aveva attaccato l’Holmolea prima che l’U-47 lo affondasse) lanciarono i siluri senza conseguire risultati

Il piroscafo britannico Holmolea, unità dispersa del convoglio HX-109, che fu affondato il 28 febbraio dall’U-47 del comandante Prien, con l’impiego dapprima del cannone da 88 mm e poi con un siluro.

Da parte italiana, il Barbarigo, che insieme al Bianchi aveva ricevuto l’ordine di attaccare due piroscafi danneggiati, non ebbe occasione di fare avvistamenti. Invece il Bianchi, che aveva cambiato rotta tornando a nord, nelle prime ore del 27 febbraio ebbe la fortuna di incontrare tre navi mercantili.

Il comandante Giovannini attaccò la prima nave, che erroneamente ritenne fosse il piroscafo britannico Empire Ability (ex tedesco Uhenfels della DDG Hansa, catturato dai britannici nel 1939 al largo di Freetown e requisito dal MoWT, Ministry of War Transport), di 7.603 tsl, ma non colse il segno perché i due siluri da 450 mm lanciati, alle 01.45 e alle 03.50, furono deviati dal mare ondoso molto ampio. Alle 04.47 colpì con un siluro da 533 mm la seconda nave, il piroscafo britannico Baltistan, di 6.803 tsl, e assistette al suo affondamento; non attaccò la terza nave avvistata alle 05.40 dello stesso giorno 27 perché Giovannini ne fu sconsigliato dalla contromanovra del piroscafo, facendogli sospettare trattarsi di una pericolosa unità civetta.

Il Baltistan (capitano John Hobson Hedley), piroscafo moderno essendo stato costruito nel 1937 per la compagnia South Shields, era partito con il convoglio OB.290 da Ellesmere con destinazione Città del Capo, avendo a bordo otto passeggeri e 6.200 tonnellate di merci varie. Fu colpito dal siluro del Bianchi sul fianco destro e affondò a circa 400 miglia a ovest dell’Isola Valentia (Irlanda). Morirono cinquantuno uomini, compresi quattro passeggeri. Il comandante Hadley e i restanti diciassette uomini, tredici membri dell’equipaggio e quattro passeggeri,

furono recuperati dal cacciatorpediniere britannico Brighton (capitano di fregata C.W.V.T.S. Lepper) e sbarcati a Plymouth.

Il piroscafo Empire Ability, che erroneamente il sommergibile Bianchi ritenne di avere attaccato, mentre invece non faceva parte di alcun convoglio in navigazione ad ovest delle Isole Britanniche.

I piroscafo Baltistan, la terza nave affondata nella missione dal sommergibile Bianchi. Foto Clive Ketley, da tynebuiltships.co.uk.

I piroscafo Baltistan, la terza nave affondata nella missione dal sommergibile Bianchi. Foto Clive Ketley, da tynebuiltships.co.uk.

Il sommergibile Michele Bianchi entra nella base di Bordeaux con al periscopio le bandierine triangolari dei suoi successi.

L’affondamento del Baltistan rappresentò l’ultimo atto di un interessante ciclo di operazioni contro convogli, che si era prolungato per più di una settimana e nel corso del quale, per la prima volta, sommergibili italiani avevano partecipato attivamente ai rastrelli di ricerca degli U-boote tedeschi. Purtroppo, da parte italiana, ancora una volta, venne a mancare il risultato d’insieme; il successo negato al Marcello e al Barbarigo, 21 fu ottenuto dal solo Bianchi, il quale rientrando a Bordeaux il 4 marzo con l’affondamento di tre navi per 24.222 tsl, si rese protagonista di una brillante missione i cui risultati furono perfettamente corrispondenti a quelli conseguiti in quello stesso periodo dai sommergibili tedeschi.

21 Il Barbarigo restò nella zona operativa fino al 1° marzo, ma non poté svolgere alcuna attività a causa di una violenta tempesta con neve e grandine, che lo costrinse a tenere la cappa per alcuni giorni. Rientrò a Bordeaux l’8 marzo.

Il rientro a Bordeaux del sommergibile Bianchi , che nella terza decade di febbraio 1941 aveva affondato tre navi mercantili a nord-ovest ella Scozia per 24.222 tsl., ottenendo la più fruttifera missione conseguita fino a quel momento dai sommergibili di Betasom. Questo record sarà battuto da cinque sommergibili italiani, ma ad iniziare soltanto dal marzo 1942.

Risultato che va esteso, naturalmente, al comandante Giovannini, che per i suoi successi ricevette il “vivo plauso” e le “felicitazioni vivissime” dell’ammiraglio Riccardi, Capo di Stato Maggiore della Regia Marina, e dell’ammiraglio Falangola, Comandante di Maricosom.22

22 Il 5 marzo 1941 l’ammiraglio Riccardi trasmise a Betasom: “SUPERMARINA – 27647 –Esprimete Comandante Giovannini mio vivo plauso per prova di perizia e valore che hanno avuto felice coronamento nei ripetuti successi riportati durante ultima missione (alt) Estendete mio elogio ad Ufficiali et equipaggio del sommergibile BIANCHI (alt) 111505” . Lo stesso giorno l’ammiraglio Falangola telegrafava a Betasom: “MARICOSOM – 75716 – Per Comandante Giovannini (alt) A voi allo Stato Maggiore et all’equipaggio del BIANCHI mio compiacimento et mie felicitazioni vivissime per brillante esito missione (alt) 175005” .

L’ammiraglio Parona accoglie il comandante Giovannini, al rientro dalla missione vittoriosa che ha portato il sommergibile Bianchi ad affondare tre navi per 24.222 tsl.

Inoltre, il Bianchi realizzò, come sostenne l’ammiraglio Parona, il record degli affondamenti fra quanti conseguiti fino ad allora dai sommergibili italiani.23 Soltanto cinque delle unità subacquee italiane avrebbero fatto meglio di lui in fatto di affondamenti. Il Da Vinci con 17 navi per 120.243 tsl; il Tazzoli con 18 navi per 96.650 tsl; il Torelli con 7 navi per 42.871; il Morosini con 6 navi per 37.547 tsl; e il Barbarigo con 7 navi per 39.300 tsl, e con una nave danneggiata per 5.052 tsl.

23 L’ammiraglio Parona ritenne che il Bianchi avesse affondato quattro navi per 29.068 tsl, e quindi con l’inserimento del Manistee, che invece era stato un successo dell’U-107, e con l’esclusione del presunto piroscafo Empire Ability su cui rimaneva, giustamente, il dubbio dell’affondamento.

Nelle due foto, il capitano di corvetta Giovannini, rientrato a Bordeaux dalla missione a nord ovest della Scozia, presenta all’ammiraglio Parona e al capitano di vascello Cocchia il grafico della missione del sommergibile Bianchi, con le navi affondate.

Lo stesso vale per il comandante Giovannini che, con il record raggiunto, avrebbe conseguito il settimo posto nella classifica dei comandanti italiani affondatori.

Il capitano di corvetta Giovannini rientrò alla base ai primi di marzo. Fu quella la su ultima missione bellica nel comando di un sommergibile. Decorato con la Medaglia d’Argento, e insignito dall'ammiraglio Dönitz con l’ambita onorificenza della Croce di Ferro di 2a classe, fu inviato a Gotenhafen, nel Baltico, per dirigere Marigammasom, la sezione tattica per l’addestramento di comandanti ed equipaggi dei sommergibili italiani, costituita presso la scuola tedesca per sommergibilisti nel Golfo di Danzica.24

Trattando delle azioni dei sommergibili Bianchi e Barbarigo, nella sua relazione per Supermarina l’ammiraglio Parona scrisse:25

La manovra disposta dal B.d.U., in perfetta intesa con questo Comando Superiore, ha portato al conseguimento di risultati soddisfacenti con la distruzione di 154.000 tonn. delle quali circa 30.000 da parte della unica unità italiana che ha partecipato efficientemente all’azione.

Dai rapporti di missione dei due Sommergibili si rileva come gli ordini siano stati chiaramente intesi e ne sia stata compresa la ragione da parte delle unità operanti. In casi analoghi si ripeterà una manovra del genere, i concetti della quale sono stati illustrati ai comandanti dipendenti verbalmente e mediante aggiunta all’ordine generale di operazione di questo Comando.

Nel suo rapporto di missione, il comandante Giovannini, aveva fatto delle considerazioni, non tutte condivise dall’ammiraglio Parona, come quella delle difficoltà di poter mantenere il sommergibile in immersione con mare grosso nelle manovre d’attacco, o il suo dubbio sulla completa esplosione dei siluri perché, rispose il Comandante di Betasom, essi erano sempre regolarmente esplosi provocando l’affondamento delle navi colpite. Furono invece accolte le seguenti proposte:26

1°) “l’opinione espressa circa l’opportunità di abbreviare per quanto possibile la durata delle trasmissione radio-telegrafiche”, per le quali si sarebbe provveduto

24 . Nell'inverno del 1940-41 ottennero la Croce di Ferro di 2a classe anche l'ammiraglio Parona, il capitano di corvetta Franco Tosoni-Pittoni comandante del sommergibile Alpino Bagnolini e il capitano di fregata Primo Longobardo del Luigi Torelli.

25 Archivio Ufficio Storico Marina Militare, “Rapporti di Missione”, foglio n. 116/SRP del 24 marzo 1941-XIX, fondo Betasom.

26 Ibidem.

“in occasione dell’adozione delle macchine cifranti” (le Enigma tedesche, fornite da B.d.U. per rendere più celeri, e sicure, le trasmissioni con i sommergibili);

2°) “l’opportunità dell’adozione di un apparecchio per la punteria e il lancio notturno”, simile al tipo tedesco U.Z.O., che permetteva al comandante del sommergibile di effettuare il lancio dei siluri “e mantenere costantemente in punteria sul bersaglio il siluro col variare anche nella fase finale dell’attacco, l’angolazione dell’arma per annullare le oscillazioni prodotte dal cattivo governo con mare agitato”.

Kernevel (Lorient), maggio 1941. L’ammiraglio Angelo Parona di fronte alla compagnia d’onore dopo aver ricevuto dall’ammiraglio Dönitz (secondo da destra) la Croce di Ferro di 1a classe.

Avendo consultato attentamente il rapporto di missione del capitano di corvetta

Giovannini, assieme alle valutazioni fatte dall’ammiraglio Parona sulle manovre d’attacco dei sommergibili, Supermarina, riguardo al Bianchi, scrisse a Betasom, e per conoscenza al Comando della Squadra Sommergibili (Maricosom), quanto segue: 27

27 Archivio Ufficio Storico Marina Militare, “Esame dei rapporti delle missioni compiute dai sommergibili in Atlantico dal 18 gennaio al 31 marzo”, foglio n. 9190 dell’11 maggio 1941-XIX, fondo Betasom.

E’ stata esaminata col più vivo interesse la manovra disposta dal Comando dei Sommergibili tedeschi per portare lo schieramento dei sommergibili alleati a contatto di convogli nemici, avvistati da aerei, i quali sono riusciti a dare successive posizioni dei gruppi avversari.