Testi ericerche storiche:Flavio Russo Ricostruzionivirtuali, progettografico, impaginazione ecopertina:FerruccioRusso Tavole tecniche ortogonali:Gioia Seminario

Traduzione:Ju Di Martino

I diritti sonoriservati.Nessuna parte di questapubblicazione può essereriprodotta, archiviata ancheconmezzi informatici, otrasmessa in qualsiasi forma ocon qualsiasimezzo elettronico,meccanico, con fotocopia,registrazione oaltro, senzalapreventiva autorizzazionedei detentori dei diritti,

Allrights riserved. Napart ofthispublication may bereproduced, sturedin a retrievalsystem, ortransmittedin anyfarm orby anymeans, electronic, mechanical,photacopying. recordingorotherwise, without thepriorpermission ofthe copyrightowner

ISBN 978-88-87940-96-7

I RISTAMPA

@ 2016 UFFICIO STORICO SME - ROMA

STATOMAGGIORE DELL’ESERCITO Ufficio Storico

Flavio Russo

SOTTOL’INSEGNADELL’AQUILA

Storiadell’EsercitoRomano dalla Repubblica all’Impero

ROMA 2016

PREFAZIONE

PREFAZIONE

Non vi è dubbio che fondamentale per lo sviluppo, l’estensioneelatenutadelloStatoepoi dell’Imperoromano fuil suoesercito,straordinarioveicolodipotere, organizzazione,tecnologia,cultura,linguaeciviltà…Ad esso dobbiamo, in ultima analisi, la formazione della civiltà europea eoccidentale, che in séassorbì ed ela— borò tanto del sapere e delle credenze spirituali clell’0riente, compreso il cristianesimo, veicolati in gran parteproprioattraversole flottemilitariele legioni,

Non vi è dubbio che fondamentale per lo sviluppo, l’estensioneelatenutadelloStatoepoi dell’Imperoromano fuil suoesercito,straordinarioveicolodipotere, organizzazione,tecnologia,cultura,linguaeciviltà…Ad esso dobbiamo, in ultima analisi, la formazione della civiltà europea eoccidentale, che in séassorbì ed ela— borò tanto del sapere e delle credenze spirituali dell’Oriente, compreso il cristianesimo, veicolati in gran parteproprioattraversole flottemilitariele legioni,

tema classico editi dallo stessoUfficio, quest'ultimo possa venir meglio divulgato e diffi.lso anche nel— l’ambito delle varie Sovrintendenze e delle Facoltà umanistiche.

All’esercito romano dobbiamo alcuni dei monumenti più straordinari dell’Antichità, come le g1andi gallerie e i porti realizzati daAgrippa nella zona flegrea, acquedotti, centuriazioni e opere dibonifica e canalizzazione, e il nucleo generatore di molte città delleProvince dell’Impero,

All’esercito romano dobbiamo alcuni dei monumenti più straordinari dell’Antichità, come le giandi gallerie e i porti realizzati daAgrippa nella zona flegrea, acquedotti, centuriazioni e opere dibonifica e canalizzazione, e il nucleo generatore di molte città delleProvince dell’Impero,

Laversione iningleseassicurauna circolazionepiù vastadegliormai semprepiù angusticonfinidell’editoria libraria italiana, e costituisce senz’altro un’apprezzahileerilevanteemergenza,anchesottoilprofilo editoriale, per la quantità e la qualità delle illustrazioni,ecertamentecontribuisceallacorrettaeaggiornata diffusione del saperestorico-archeologico.

MarioPagano

Non mancano recenti studi e ricerche accurati su vari aspetti di questa complessa materia, e agili vo— lumi,comequellodel 1989diYann LeBohec,L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto a Caracalla,tradottoancheinitaliano,quellodiMichel Feugère, Les armes des remains de la République a’ l'Antiquite' tardive, Paris 1993,2002, e quello di Pat Southern e Karen R. Dixon, The Late Roman army, London 1996,nonché documentate mostre, con hei Cataloghi, come quello sui Romani fra le Alpi e il maredelNord, editoaMainz nel 2000.

Non mancano recenti studi e ricerche accurati su vari aspetti di questa complessa materia, e agili vo— lumi,comequellodel 1989diYann LeBohec,L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto a Caracalla,tradottoancheinitaliano,quellodiMichel Feugère, Les armes des remains de la République a’ l'Antiquite' tardive, Paris 1993,2002, e quello di Pat Southern e Karen R. Dixon, The Late Roman army, London 1996,nonché documentate mostre, con bei Cataloghi, come quello sui Romani fra le Alpi e il maredelNord, editoaMainz nel 2000.

SoprintendenteperiBeniarcheologicidelleprovince di Salerno,Avellino 2Benevento edelMolise Professorealle Università SuorOrsoladiNapoli edelMolise

Etaassenteperòfinoraunvolumedivulgativocheillustrasse nel contempo l‘intero arco completo dell’evoluzionestoricadell’esercitoromano,intuttelesue articolazioni, con una particolare e aggiornata attenzione agli aspetti tecnologici. Tale vuoto, particolarmentesentitoinItalia,ma avvertitoanche all’estero,è oracolmatodal presentevolumediFlavioeFerruccio Russo,chefaseguitoaduna seriedivolumi,chehanno ottenutogradimentoesuccessodicriticaedipubblico, suaspettiparticolari-checostituisconoanchedellenovita-, eche sonoin parte ripresi inquestatrattazione.

Etaassenteperòfinoraunvolumedivulgativocheillustrasse nel contempo l‘intero arco completo dell’evoluzionestoricadell’esercitoromano,intuttelesue articolazioni, con una particolare e aggiornata attenzione agli aspetti tecnologici. Tale vuoto, particolarmenteseutitoinItalia,ma avvertitoanche all’estero,è oracolmatodal presentevolumediFlavioeFerruccio Russo,chefaseguitoaduna seriedivolumi,chehanno ottenutogradimentoesuccessodicriticaedipubblico, suaspettiparticolari-checostituisconoanchedellenovità-, eche sonoin parte ripresi inquestatrattazione.

Al riguardo l’iniziativa dell’Ufficio Storico dello StatoMaggiore dell’Esercito si colloca tra lepiù encomiabilidegliEntipreposti allaricerca,eperlamole del nostro patrimonio archeologico eper il ruolo che l’Italia ha avuto nelle vicenda, Ritengo auspicabile, pertanto, che proprio per la qualità di tale impegno, peraltro già apprezzato in numerosi altri volumi a

Al riguardo l’iniziativa dell’Ufficio Storico dello StatoMaggiore dell’Esercito si colloca tra lepiù encomiabilidegliEntipreposti allaricerca,eperlamole del nostro patrimonio archeologico eper il ruolo che l’Italia ha avuto nelle vicenda, Ritengo auspicabile, pertanto, che proprio per la qualità di tale impegno, peraltro già apprezzato in numerosi altri volumi a

SOTTO L’INSEGNA DELL’AQUIL.

PREMESSA PREMISE

Ilmondonoto In età classicasecondo Tolomeo, lllsec. 3.0. Theknown Walidinthe ClassicalAge accordingtoPia/emy, lllc,B.C

.} .:.‘ì .;}.j3.» -

ERE\’I$ DbXKIPT‘.G'

Premessa

Fra gli studiosi permane una sensibiledivergenza sulladinamica dell’evoluzione sebbene, in so-

stanza,nessunoormainemetta indiscussioneil criterioinformatore.Pertutti, infatti,èquelloil grandiosoprocessoallespalledelladiversitàdellespecieanimali,esito,indefinitiva,diuna continua modifica,siapure impercettibile,deirispettivisingoliorganisminelcorsodeltempo.Processoche potrebbe anche riguardarsi come una sorta di istinto di sopravvivenza collettivo, adottato della specie stessapersfuggireall’altrirnentiinevitabileestinzione,determinatadalmutaredellecondizioniambientali.Ovvialaconclusione:ilperpetuarsi dellavitasulpianetahaqualepresuppostoimprescindibileilcostante adeguamento al contesto vigente… Conclusione che si conferma valida persino per le istituzioni umane, acondizione di risultare abbastanza longeve daabbracciareun gran numero di generazioni, assumendoperciò una connotazionedifattoanaloga aduna speciebiologica propriamente detta…Epiù se ne protrae la soprawivenza più tale analogia appare stringente: fenomenochesi attagliaperfettamente allavicenda dell’EsercitodiRoma,ilquale, sopravvivendoperoltreun millennio, subìpertantoun vistosoprocessoevolutivo.

' “' L" perciò, v ‘ ‘ ’ e * " lepiù spiccatecaratteristichepeculiari subordinarleadunaperiodizzazionedistintivae,soprattutto,rievocarnegliambiti ediperché dellemutazioni. Procedimentochedaràorigineadaltrettanteparti dellaesposizione,laprincipaledellequali,esattamente comeinnatura lamaturità formale "‘ con lafase più ““ dellaspecie, "‘ con la formazionedel cosiddettoAltoImpero…AmpioarcocronologicocompresofiaAugusto eDiocleziano, dopodel quale,per convenzione, inizia il Tardo Impero, ovvero la fasecatabolica non solo dell’istituzione militare ma dell’intera organizzazione statuale romana culminata con la sua tragica dissoluzione.

Delrestovarilevatochelediversefasinonostentanopariridondanzadellefonti,ne'peraltroun’analoga rilevanza storica,percui seèsenzadubbioInteressanteesporrelecaratteristichedellesercitodellaRoma e r perentitàe va, checircailprimodisponiamo,inbuona sostanza,solodi nan-azionidiscarsaattendibilità,inmolticasiinverosimilileggende. Quantoalsecondo,abbastanzabendocumentato,essendofonementecondizionatodalletantetrasformazioni dello Stato,impostedallasualogicaespansionisticaedaggressiva,finìperrisultare altrettantoeffimero e cangiante persino nelle impostazioni tattiche, da renderne troppo frammentarie le relative descrizioni.Ben diversa,invece,èlarievocazionedell’esercitodell’AltoImpero,quandoormailagrande costruzioneterritorialediRomasiconsideròesauritaedilcompitodellafor7aannatafuperantonomasia lasuadifesa Aquelpunto lavastità dello Statoeledisponibilitàdellerisorseumaneedecononrichermposero esigenzeinfrastrutturali ed ‘ ' di in ‘ chesolol’ militare fuIngradoalungodifronteggiareerisolvere,escogitandodivolta involta schemidifensivipiù adeguati.

Sottoil Segnodell’Aquila - Premessa

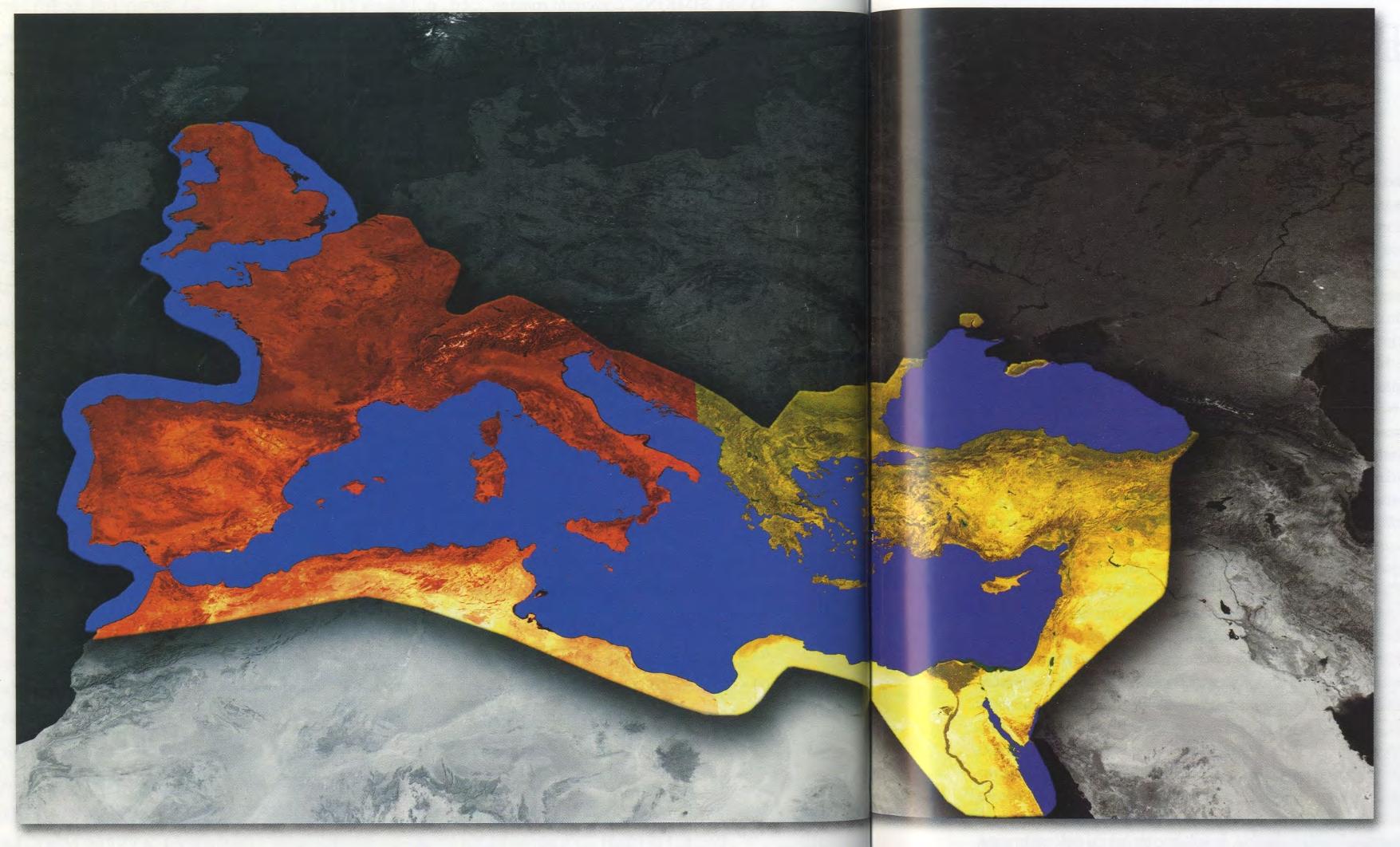

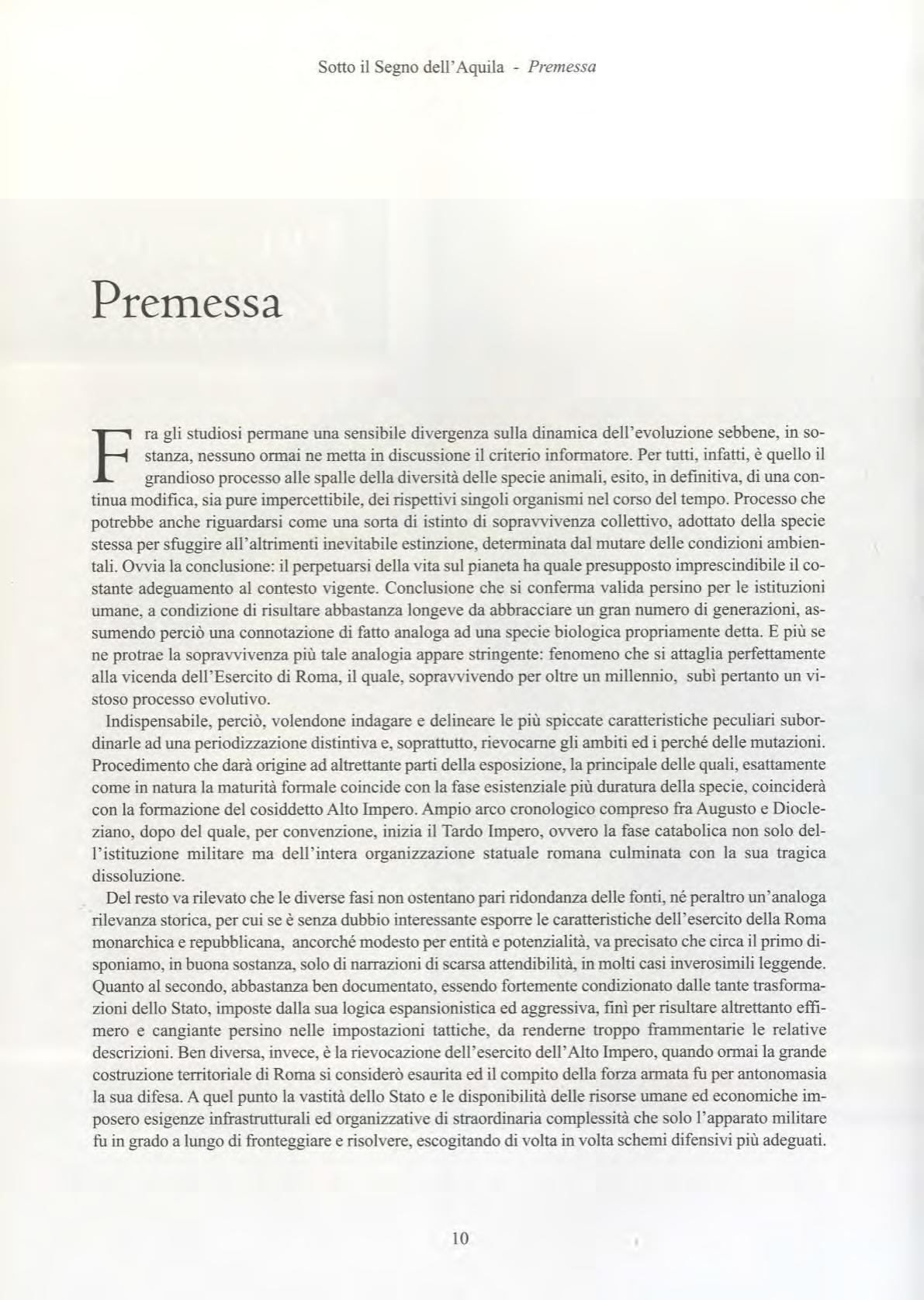

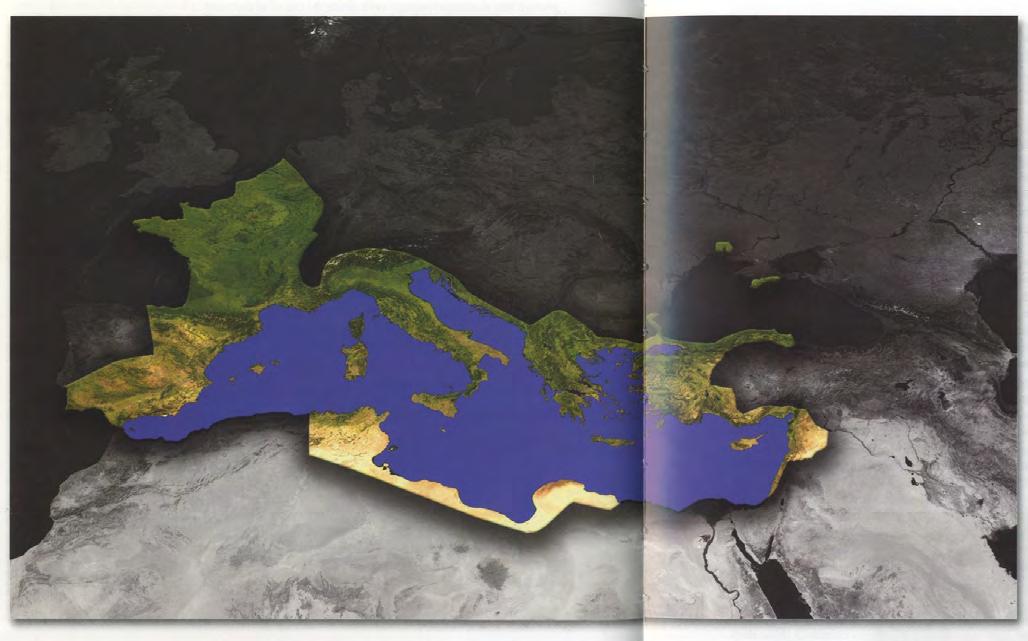

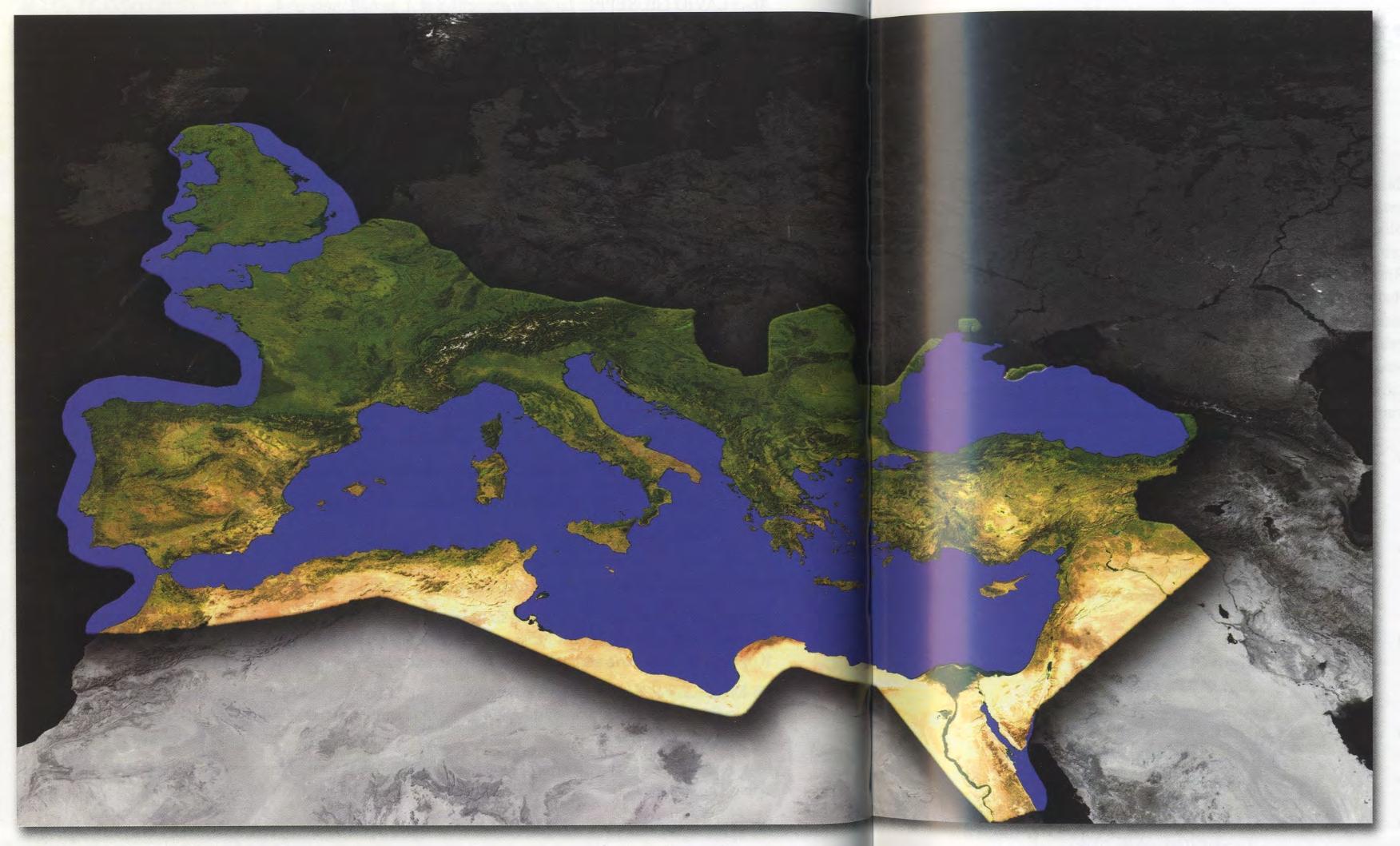

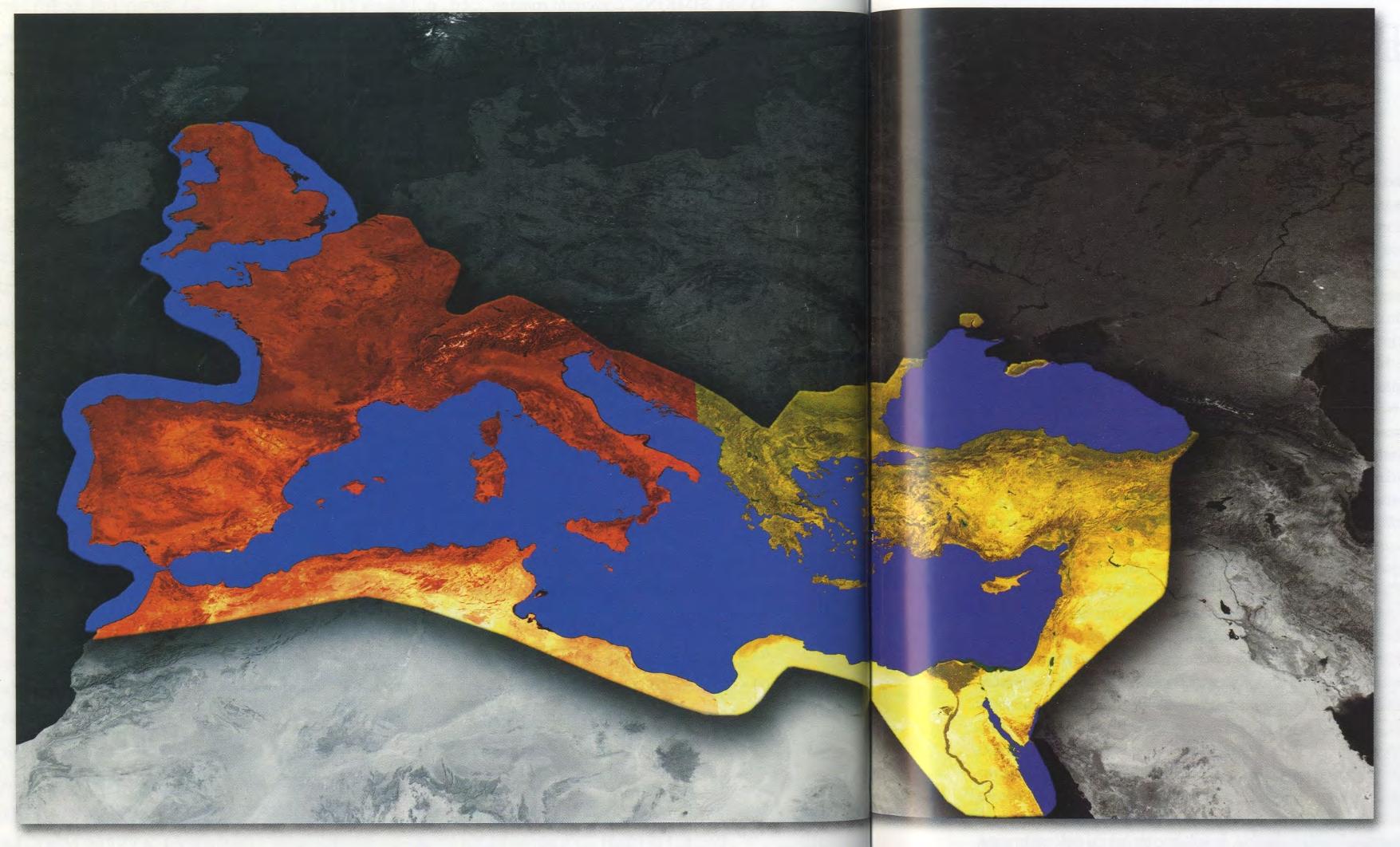

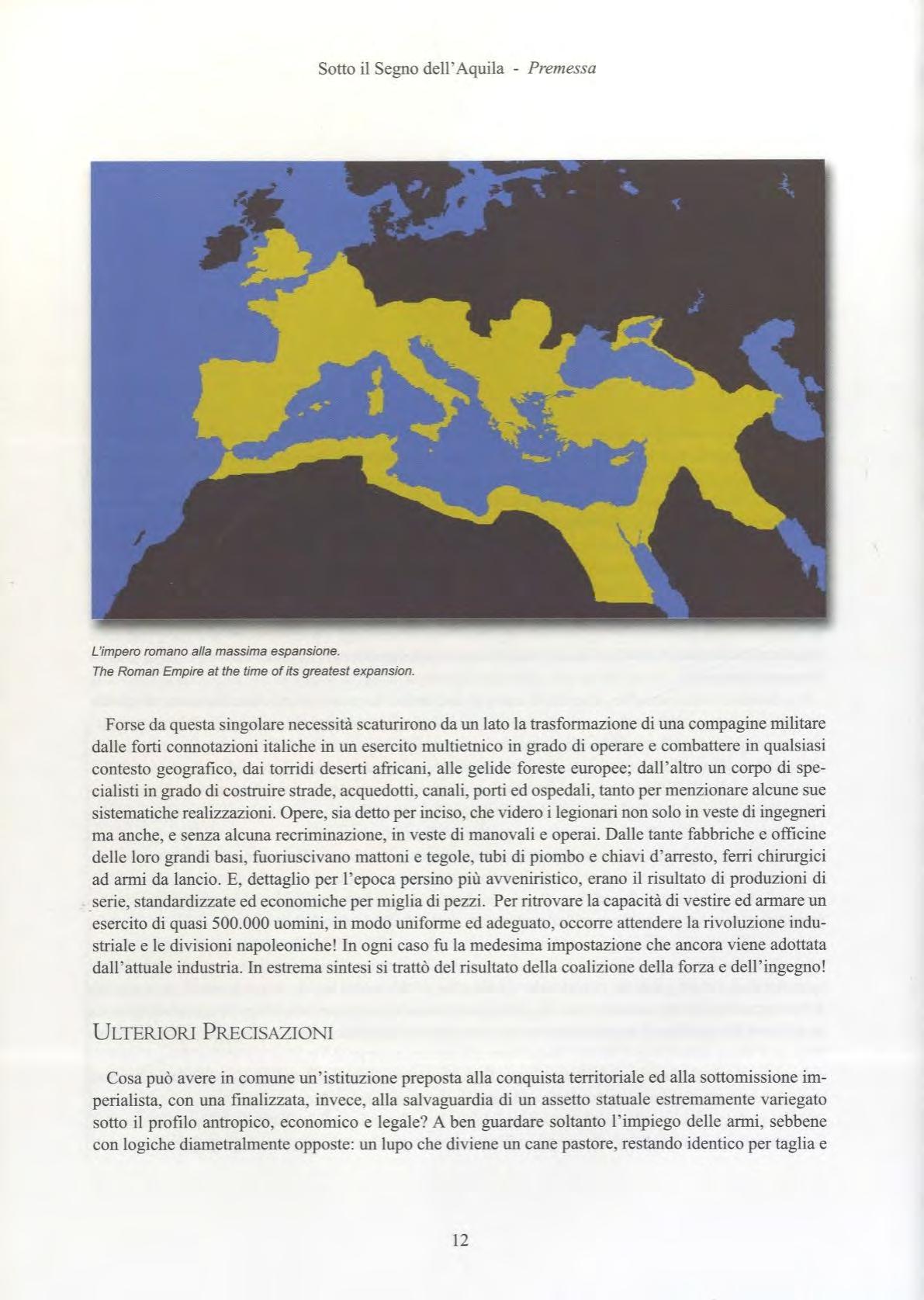

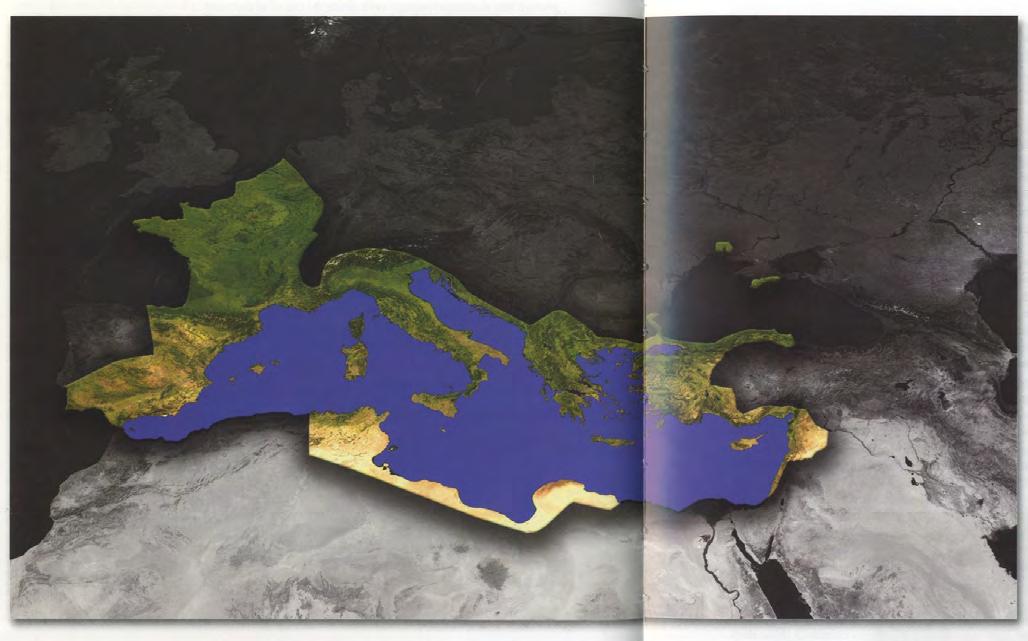

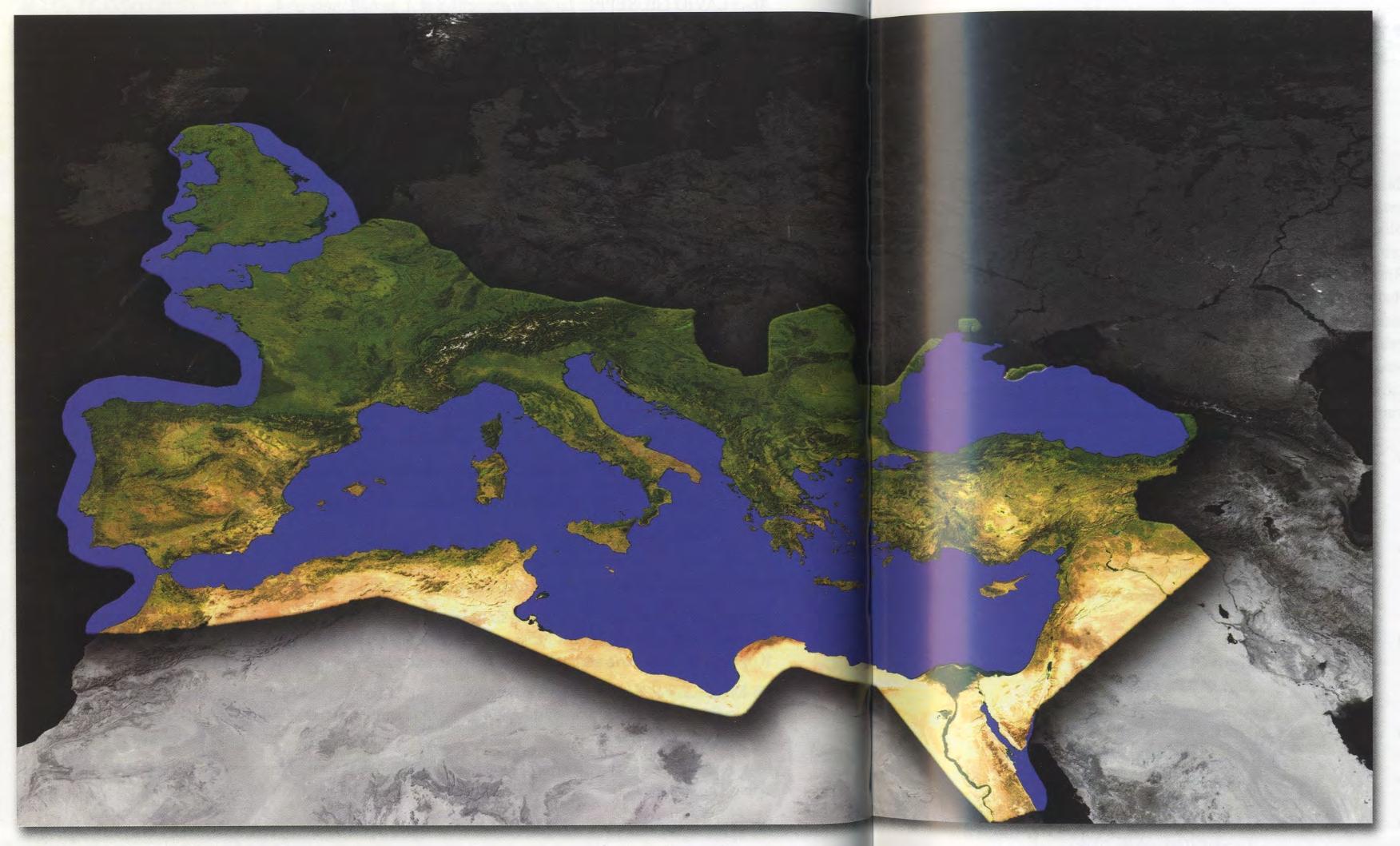

L'imperoromanoallamassimaespansione TheRomanEmpireatthetimeofItsgreatestexpansion.

Forse daquestasingolareneces scaturironodaun lato latrasfomrazronediuna compaginemilitare dalle forti connotazioni italiche in un esercitomultietnico in grado di operare e combattere in qualsiasi contesto geografico, dai torridr deserti africani. alle gelide foreste europee; dall'altro un corpo di spe cialisti ingradodicostruire strade.acquedotti.canali…porti ed ospedali.tanto per menzionarealcunesue sistematicherealizzazioni…Opere,siadettoper inciso,chevidero i legionari non soloinveste diingegneri ma anche, esenzaalcunarecriminazione, in Veste di manovali eoperai.Dalle tantc fabbricheeofficine delle loro grandi basi. fuonuscrvanomattoni e tegole.tubi dipiombo echiavi d’arresto…ferri chirurgici ad anni da lancio. E. dettaglioper l'epoca persino più aweniristico. erano il risultato di produzioni di serie,standardizzateedeconomicheper miglia dipezzi. Per ritrovare lacapacitàdi vestire ed armareun esercitodiquasi 500.000uomin . in modo uniforme ed adeguato.occorre attenderela rivoluzione industrialee le divisioni napoleoniche! In ogni caso fu lamedesima impostazione che ancora viene adottata dall'attualeindustria. Inestrema sintesi sitrattò del risultato della coalizione della forza edell’ingegno!

ULTERIORI PRECISAZIONI

Cosa può averein comuneun'istituzione preposta alla conquistaterritoriale ed alla sottomissioneime perialista, con una finalizzata. invece. alla salvaguardia di un assetto statuale estremamente \'anegato sotto il profilo antropico. economico e legale?A ben guardare soltanto l'impiego delle armi, sebbene con logiche diametralmente opposte:un lupoche divieneun canepastore. restando identicoper tagha e

Sotto il Segnodell'Aquila - PI?HIPHLI

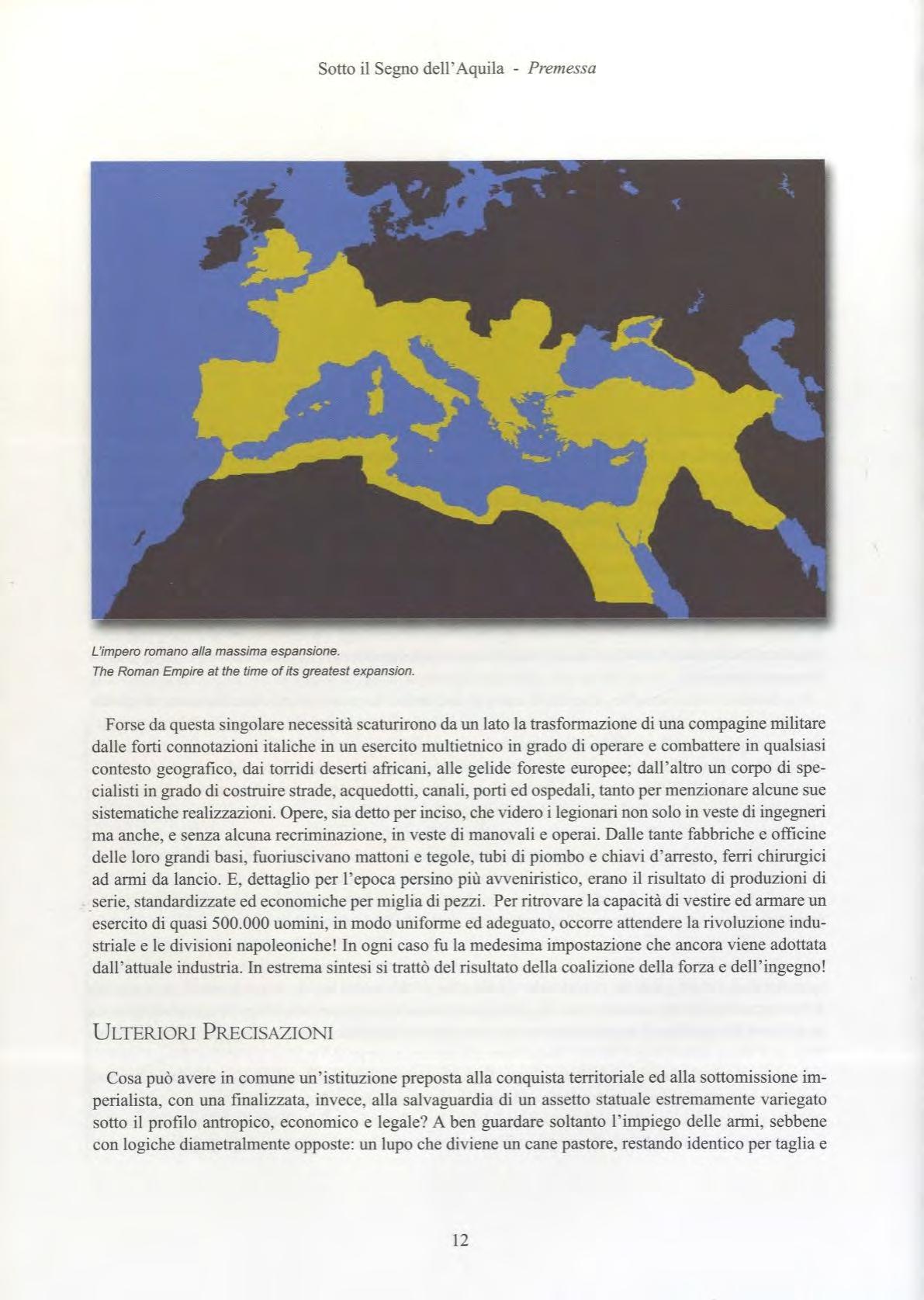

perdentatura!Partendodaquest’ultimaconstatazione si può delineareuna rievocazione dell'esercito di Roma cheesuli dal solitostereotipotuttobrutalità eviolenza,massacrietrionfi,deportazionieschiavitù.Certamentequestitragiciaspettivifurono,sebbenediluiti in un arco di quasi dieci seco er il resto, però, si - trattò di ordine e legalità, di disciplina e civiltà, di progressoedibenessere…

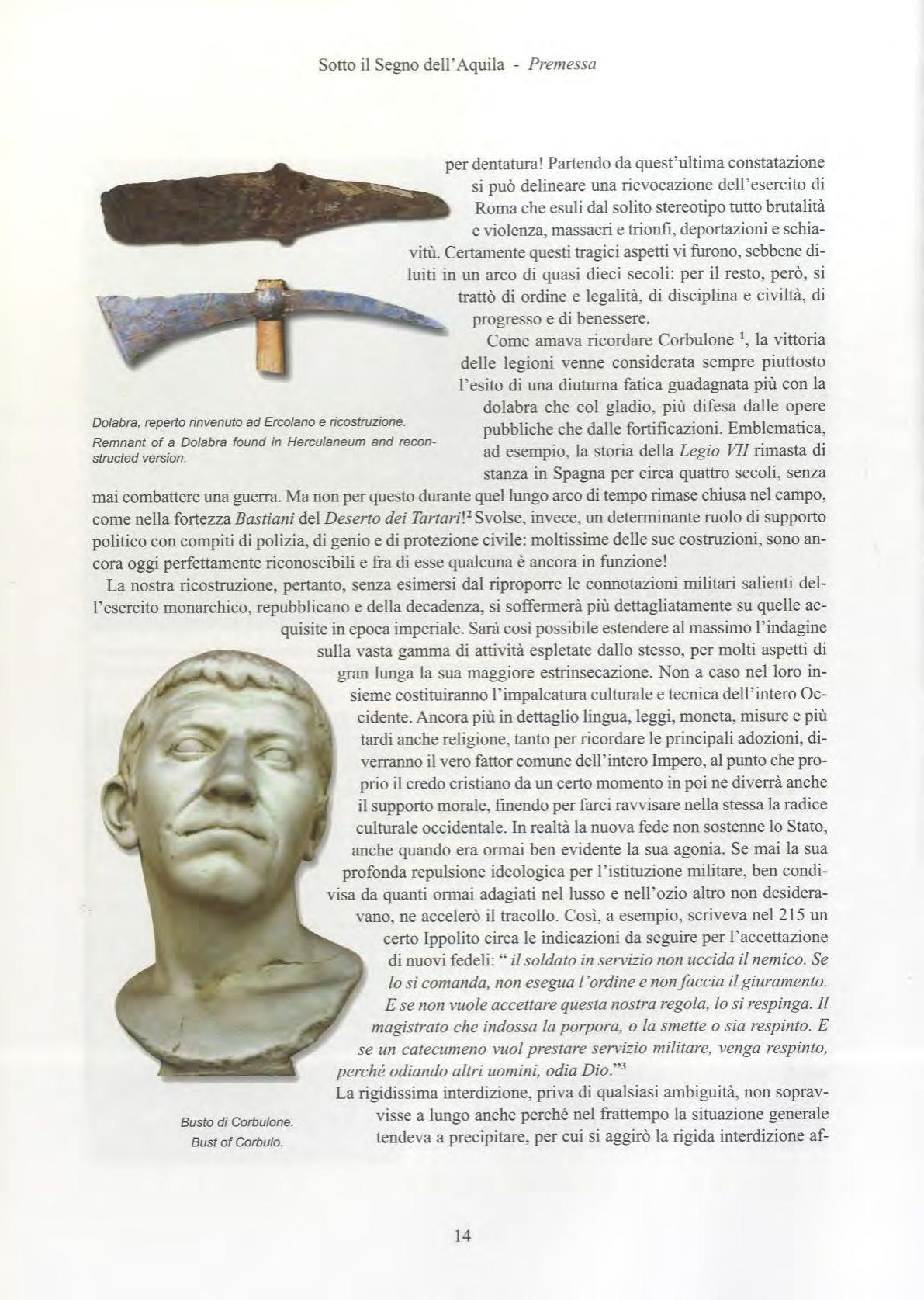

Come amava ricordare Corbulone ‘,la vittoria delle legioni venne considerata sempre piuttosto l‘esito di una diutuma fatica guadagnata più con la dolabra che col gladio, più difesa dalle opere pubblichechedalle fortificazioni…Emblematica, ad esempio, la storia dellaLegio VIIrimasta di stanm in Spagna per circa quattro secoli, senza maicombattereunaguerra…Manonperquestodurantequellungoarcoditemporimasechiusanelcampo, comenellafortezzaBastianidelDesertodeiTartari!2Svolse,invece,un determinanteruolodi supporto politicoconcompitidipolizia,digenioediprotezionecivile:moltissimedellesuecostruzioni,sonoancoraoggipuf -' " i.liefiadiesse ‘ èancorain£ ' '

Dalabra, repertorinvenutoadEmnlano&nbosvuzione.

La nostra ricostruzione, pertanto, senza esimersi dal ripropone le connotazionimilitari salienti dell’esercitomonarchico, repubblicanoedelladecadenza,sisofi‘ermeràpiù dettagliatamente suquelle acquisiteinepocaimperiale,Saràcosìpossibile estenderealmassimol‘indagine sulla vasta gamma di attività espletatedallo stesso,per molti aspetti di gran lunga la sua maggiore estrinsecazione. Non a caso nel loro insiemecostituirannol’impalcaturaculturaleetecnicadell’interoOccidente.Ancorapiù indettagliolingua,leggi,moneta.misureepiù tardianchereligione,tantoperricordareleprincipali adozioni,diverrannoilverofattorcomunedell’interoImpero,alpuntocheproprioilcredocristianodauncertomomento inpoinediverràanche ilsupportomorale, finendoperfarciravvisarenella stessalaradice culturaleoccidentale.Inrealtà lanuova fedenon sostennelo Stato, anchequandoera ormai ben evidente la sua agonia. Semai la sua profonda repulsione ideologica per l’istituzione militare, ben condivisa da quanti ormai adagiati nel lusso e nell’ozio altronon desideravano, ne accelerò il tracollo. Così, aesempio, scriveva nel 215un certo Ippolito circa le indicazioni da seguireper l’accettazione dinuovifedeli:“ilsoldotoinservizionon uccida ilnemico.Se losicomando,non eseguaI 'Ordineenonfacciailgiuramento. E senon vuoleaccettorequestanostra regola, lasirespinga.Il magistrato cheindossa laporpora, (:la smette(;sia respinta. E seun catecumeno vuolprestare servizio militare, venga respinto, perche' odiandooltr-iuomini, odioDio.“3

La rig-idissima interdizione,priva di qualsiasi ambiguità.non sopravBusmd:Corbulons… visse a lungoancheperche' nel frattempola situazionegenerale E…gfCornuto. tendeva a precipitare, per cui si aggirò larigida interdizione af-

Sotto il Segnodell‘Aquila - Premessa

Remnant al& Dolabra found in Hama/aneum and reconstruchdversion.

fermandoche ladifesadell’Imperoera ladifesadellaChiesa.ovverodellostessocristianesimo.lsoldati, perciò, avrebberocombattuto in nome di Cristoe quando fossero stati costretti ad uccidere la colpa sarebbe stata dell’aggressore che li aveva costretti! Ma ormai per molti aspetti quella sorta di ipocritarev sipiscenzagiungevatroppotardiessendostatocompromessolospiritocombattivo,giàseriamenteminato dal benessere edal lusso. Paghe viavia maggiori per allenare i renitenti. ed opere difensive semprepiù grandiose e costose tentarono di sopperire alle carenze di uomini: soluzioni che in breve innescarono unapolitica fiscaleesasperataebrutale,chefinirà perpeggiorareulteriormente lasituazione.Altermine della sua agonia l'imperonon cadrà per la pressione deibarbari, che inrealtà forse non vi fu mai, trattandosi (come oggi possiamo agevolmentecomprendere)piuttosto di una migrazione che di una invasione, abbastanza facileperciò dagestire eda canalizzare.Rappresentò,emolti studiosisonoconcordi alriguardo, il cedimentoaduna aggressioneinternacondottadalladilagantecriminalità,asuavoltaesito dellamiseria. Un circuitoperverso, un rincorrersi di fiscalisrno spietato,diblocco del mercato edi lati» tanza sociale,chesommandosiallarepulsioneper l‘attivitàmilitare,peraltroprogressivamentepiù invisa a tuttiper lagratuitabrutalità, prodotta dallaimmissione deibarbarinell’esercito, portarono al collasso l’Imperod’occidente.

UNA STRANA CARATTERISTICA

La scarsa solidarietà fra la popolazione civile e il comparto militare, manifestatasi pienamente nel TardoImpero,mostra i suoiprodromi giàall’iniziodell’era volgare. E,forse, i primi sintomidelloscollamento Era esercitoecittadini simanifestanoproprio nelle ricche città lontane dai confini,dove da un certomomento inpoi lapresenza delle legioni èpercepita comequellaprecipua di una forzadi occupazione,piuttostochediunaforzadifensiva.Se,adesempio,siosservapiùattentamentelacerchiadiPompei, sia perché tra le meglio conservate del l secolo sia, soprattutto,per essere sfiiggita in seguito alla catastrofe vesuviana del 79 alle successive abituali estravolgentiriqualificazioni,seneconstata una singolare connotazione.‘Per vari aspetti ricorda le maggiori cinte greche, edel resto anche questaerainbuona sostanzadifatturagreca,dove ladifesaerasostenutadaforzemercenarie. Il con— testo politico-economico, tuttavia, è ben diverso essendo quello della massima floridezza e dina— micità dell‘Impero, con l’Europa ormai in gran partepienamente assoggettata,con il Mediterraneo ridottoalagoromano,senzanavi nemichein grado di compiere incursioni: nulla, quindi, che potesse indurre a paventate un qualsiasi attacco, daterraodamare, Eppurelemura diPompeiconservanoletorri aggettanti sia all’esternoche all'intento, conservandopure in sommità, lungo il camminamento, un doppio parapetto, verso l'esternoeverso l’interno,caratteristicacherende l‘interaopera ingradodiespletareuna resistenza controinvestimenti alla città edallacittà!

Sotto il Segnodell'Aquila - Premessa

Pompei,IIa/ra.Dettagliodeldoppioparapettointento Pompe/l, Ita/y.DetailoftheInienordoublepar-ape!

In altre parole, mura strutturate in modo da poter reagire a investimenti ossidionali condotti da aggressori esterni od interni, comunque sempre contro la sua giamigione. La spiegazione in prima approssimazioneravvisaneldispositivounavolontàdiresistenza adoltranza:quandoanche lacittàècaduta le suemura continuano la lorofunzione,esattamentecome una piazzaforte rinascimentale. Ma il paragoneèfuorviante,nonavendolemuraurbiclrene'talefunzionenétaleconcezione:una fortificazionepe» limetrale quando cade ciò che circonda, non ha più alcuna finalità militare e alcuna possibilità di sopravvivere!Ovvio ‘ ’ cheil ,, , internofosse a nus-rare rivoltecittadine,testimoniandocicosiunapersistentedifiidenziversolafedeltàdeisuoiabitanti.Unafedeltànon diversadaquellachei Romanisiattendevanodairepartiausiliari,i quali nonacasoinpiù circostanzedefezionarono.Ladiffidenza,conl’affermarsidelcristianesimoecoltempo, lungidalrientrare si rafforzò vistosamente creandoperciò quasiuna dicotomiatra mondo militareecivile,chenon giovò certamentene' all’istituzione,néai cittadini, néall’Impero.

UN MINIMO DI CHIAREZZA

Da secolisiafferma,con la nostalgia tipica dei decaduti,chegli abitanti dell‘Italiasonoidiretti eredi dei Romani, i pronipoti bonaccioni degli aggressivi antenati. ln realtà la sola comunanza residua sembrerebbe di tipo geografico. Lo storico Galasso, in suo accurato studio sul Mezzogiorno d’Italia 5, in base ad una seriedi correlazioni,giungeallaconclusionechelasuaattualepopolazioneva considerata, in stragrandemaggioranza, ladirettadiscendentedi quellagiàpresentenellemedesimecontradenelVI secolodC,Valeadire,dopola dissoluzionedell’imperoedopolepiù cospicuemigrazioni deibarbari. TenendocontochenelVI secololapopolazionemeridionaleedibuonapartedelrestod’Italiaeraquella sopravvissutaallaconquistaromanae,soprattutto,quellaserviledel latifondo, è assurdoricercareintale umilecoacervoeventualicaratteriereditariromani.Ilragionamentoinduceadunasecondaconclusione: seciò è accadutonellapartepiùtormentatadellaPenisola,occupataecolonizzatareiteratamentedanord con stirpi di origine germanica e da sud di stirpe araba, si deve presumere chenella regioni europee, dovelapresenza militareromanaper-massper secoli,lesupposteconnotazioni caratteriali sisianoeffet— tivamentetramandate.Inparticolareproprioneiten-itoricontiguiaigrandilimes,neiqualiglienormi stanziamenti legionari si avvicendaronoper oltre trecent’anni, determinando cosi un sostanziale ricambio etnico, e sensatopresumere che vi si possano rintracciare gli estremiretaggi umani del militarismo di Roma, magari più a livellocomportamentale che fisico. Plausibile, pertanto, che il notorio militarismo prussianonon discendadall’OrdineTeutonico,ma riconoscendosinellostessoOrdinel’ultimafiliazione delle legioni, come sembrano suggerire le suetattiche di combattimentoe di controlloterritoriale, alle spalledel primovi siaquelloromano.“

Niente dinuovoalmenopergrandilinee,certamente,ma è dall'osservazionedeicaratteriereditariche siricava una siapur tenue idea diquelladegli antenati,edi nostri furonodiben altra natura ed inclinazione.Lamaggiorepropensione alledisciplinegiuridiche,ai sofismireligiosi ed ideologicidi cui lanostra Penisola è stata sempre la culla e, per contro, la modestissima reattività alla violenza, la supina accettazionediaggressionistraniere,forierespessodidetestatedinastie,nesonouna indirettaconferma. Daun similepresupposto,peraltrononnecessariamentenegativoinognisuadirettaconseguenza,lanostra storiografia è senza dubbio lapiù idoneaper motivi culturali, geografici e linguistici atracciare un quadro storicoinerenteall'esercitoromano ma, al contempoèlamenoadeguata apenetrarrre lamenta» litàelalogicasottesa.E,purtroppo, per larisaputa awersionenei confronti delledisciplinetecniche, si confermaanchelameno adattaacoglierelarilevanza ela varietà delle iniziative edelleattività assolte

Sottoil Segnodell’Aquila - Premesso

dallelegioniinogniangolodell’impero,fungendodabattistradadellaciviltà.Nessunameraviglia,quindi, che in materia non siamo mai andati oltre allericerche germaniche, britanniche, francesi enon di rado, persino, spagnolecheci limitiamoatradurre, nellamiglioredelle ipotesi.Paradossalmenteperciòlanostra lingua,chepiù ditutteleneolatine somigliaall’anticausata dai Romani,non èbastata a incentivare più accurateeserieindagini sullevicendedellagrandiosa istituzione. Il chenon manca diprovocare vistoseapprossimazionitecnicheegravi improprietàformali,deleterieinunaqualunquericerca scientifica, ma intollerabili conuna così strettaaflìnità etimologica.Per cui, tentando un diverso approccioall’argomento, ci èparsoutile procederepreliminarmente proprioadunapuntualizzazione etimologica circa ivocaboli ele definizioniche entrerannocorrentementenell’esposizione, troppo spessoconfusi.

SIGNIFICATODI ESERCITO

Il sensoetimologico, in prima istanza, è chiarissimopermanendo inalterato anchein italiano:esercito deriva dallatinoexercitusilquale,asuavolta, derivadallavoceverbaleexérceoche significaaddestra, tengo in esercizio. E fin qui tutto talmente logicoescontato,dagiustificarequanti tengono aravvisarvi unapeculiarità distintivadellanostra forzaarmata…La suadenominazione,infatti,non sirifà comelastragrande maggioranza di quelle delle altre nazioni, alla logica distruttivadelle armi, come ad esempio Anny per quella stanmitense e britannica edArmè per quella francese, ma all‘esempio pacifico dell’esercizio,del lavoro.Concettochesembravolerribadireilprimatodellacapacitàtecnica suquellameramentebellica implicante l’usodelleanni.

Nonfermandosiperòall‘apparenza,nellaFattispeciealsoloetimolatino.matentandodi individuareilpiù arcaicodalqualeasuavolta derivava,nonsfuggeperrestareancoraallatinocheilverboesercitarerisulta compostodaexcol sensodifioriedamérecol sensodispingere,per cui il sensosarebbequellodispingerefirarr',faruscire, stimolareeper ampliamentoconcettualefirrlavorare,sollecitare,Mancare einfine ancheaddestrare, Il che lungi dal dare conferma alla precedente etimologia, la rende se mai dubbia,non capendosicosapossa voler significarelospingerefilari,owen)chiedacosadovrebbeesserefattouscire.

Per altri studiosi la spiegazione e insita nella non derivazione dalla voce verbale arcé7e ma dal sostantivoaree,chesignificavafortezza, rocca dacuiilnostroarr-rz:intalcasoilsensosarebbefiroridella mcca,fuoridellafortificazioneeper estensionetutti quelli chevengono condotti fiiori dalle difese,ovviamenteperandarecontroalnemico.Significatosenzadubbiopiùcalzante.Rafi‘orza,inoltre,questaseconda ipotesi anchel’etimologia di arcocheviene fatta risalire al latinoàrcuscol significatogenerico di arma,dacuiderivòrin-eo,rerpr'rrgo ilnemicoowiamentecon l’impiegodelle armi. E quiil discorso torna al puntodipartenza,ricavandosi facilmenteil sensocomplessivodiuna difesaattivacondottacon l’uso armi: concezione senza dubbio calzante alla Costituzione, ma lontana dalla suddetta interpreta— zioneedulcorata,Inogni casoil concettodi impiegodellearmi è ben presente anchenell’etimodi exercitus, esercito,oracome allora!

SIGNIFICATODI LEGIONE

L’etimologialatinadi legione,Iegr'o-Iegr'orrr's,derivadallavoceverbale !ègerecolsensodiraccogliere, adunareeradunare.il latinolègere,chepernoidivienelèggere,derivavaasuavolta,comeilcoevogreco Ièg-eirr,dallaradiceIag=leg,col sensodiudunare,raccogliere, vagliare.Vagliandoisegnialfabetici si ha infatti lalettura,chesipuò considerarelagiustapronuncia foneticadellalororaccolta:vagliando gli uomini, cioè scegliendolieradunandoli siebbelalegione,una giustaformazionemilitare.Ilsignificato

Sottoil Segnodell’Aquila - Premessa

20

quindi lascia trapelare che l‘immissione nelle legioni non era ne' automatica ne scontata,né, meno che mai.di massa comenelle bande medievali.dove l‘unicorequisitoerail farnumero. Quella accettazione costituiva, invece,una sorta di promozrone sociale,di un ambitoriconoscimento rimasto tale per molti secoli, quasi una qualifica senza della quale le can-icrc politiche ed amministrative più prestigiose sarebbero risultate tassativamente precluse.

SIGNIFICATO DI ARMATA

Il termine sin dal suoawentoha indicato esclusivamenteuna rilevante formazionedi navi daguerra. Inpraticaun numero sufiicientediuni diprimaria grandezza,per formarela linea dibattaglia.Attualmentee statosostituitoda[lotta,cheasuavolta non vanta alcunaetrmologiané ingreconéin latinoade guata. Stando al Guglielmotti, all’armata appartengono gli ammiragli. i capitani, gli ufficiali, i comandanti,i marinai.le maestranze,gli equipaggi.lagente. i rematori, i macchinisti. In ogni casotutti quanti avesseroattinenza con ilmare. le navi, il loroarmamento ele loro macchine, In epoca estremamente recente. oWero a partire dalla seconda metà del XIX secolo. il termine armataha iniziato ad es— sereusatoper indicarepure l’EsercitodiTerra,oparti diessodi cospicuedimensioni,generandoperciò confusionenella letturadei testi classici.

SIGNIFICATODI SOLDATO

Sebbeneanchequest’altrovocaboloostentiuna suaevidenteetimologianellatinosàlia'us,divenutopre stosàldur.cioèsaldo, definizione adottata all‘epoca per le monete di oroe argento, per la saldezza del lorovalore,non conobbealcunaadozioneinambitomilitare fino all’etàmoderna.Ilterminesoldato,infatti. deriva dallo spagnolo soldato ’,che designava un individuo as-roldaro per compiti soltanto marginalmente e parzialmente inerenti alla difesa in armi.In breve un paramilitare, addettoafunzioni ausiliarie eprivo.perdefinizione, della dignitàdeimilitaripropriamente detta.

La qualifica di soldato compare in italia per la prima volta fra le guarnigioni delle torri costiere del viceregno di Napoli “. quando a fianco di un caporale spagnolo, che ne assumeva il comando con regia patente epomposo titolo di custe11ano. vi erano due opiù saldati. Designati e assoldati dalleuniversità limitrofeeranopagati dallestesse soltantoper l’estate. in pratica un lavoratore stagionale. definizione anacronistica per i legionari dell’esercitodiRoma,qualechene fosseilruolo, il rangoeilperiododi servizio.anchedopolacorresponsionesistematicadellortiperra'iurn,inizialmente contributo statale agli udsidui, ovvero ai militaricheperesigenzebelliche sivedevanopro»

Sottoil Segnodell'Aquila Premessa

Erchie, Sale-mo. TonediErchie Nella pagina a fianco. Vietri, Salerno. Tome Cfestsrel/a,

lungare la ferma pure alla stagione invernale. Quantoal significatodel vocabolortipendium, che trova un strettocorrispettivonel nostrostipendio,derivavadastr'ps-stipis.una monetina di rame di infimovalore.Sensatoconcluderechealleorigini ilservizionon solofosseavulsodalsoldo,machequandocom— parve una qualcheremunerazione sitrattòdiuna modestissima indennitàper evitareaggravi albilancio dei meno abbienti.Dal puntodi vista storicoestando,almeno,alla tradizione l’introduzione dellapaga militareavvennenelcorsodell’assediodi Veio,protrattosi dal406al 396a.C.Verosimilmente lo siconsideròun espedientenon destinatoall’adozionesistematica,ma latrasformazionedellaguerradaevento armuale estagionaleinprassi continuaeincessante,finìperrenderlo indispensabile ed ovvio.“

SIGNIFICATODI MILITARE

Assodato chenon è correttodefiniresoldatigli uomini dell’esercitoromano, con quali termini venivano desigrratiabitualmentei suoicoscritti esoprattuttoperché?Tutte le fonticonvergonosuunaunica denominazione,miles, cioèmilite, definizioneattualmentedimodesta adozioneforseperché sembraattagliarsi piuttosto a membri di formazioni paramilitari. Corpi di fortecaratterizzazione ideologica edi scarsasoggezionealloStato,cheben pocohannoincomuneconun esercitonazionale.Peralcuni autori tuttavia, ladifferenzatra milizia edesercitova individuatanella temporaneità dellaprima enellapersistenzadel secondo.Inaltriterminiuna formazionechesiaggregainvistidiunabattaglia, odiuna cam— pagna stagionale,perpoi sciogliersial suoconcludersièsempreunamilizia. Nel caso,invece,cheresti permanentemente in servizio, senza alcuna soluzione di continuità, indipendentemente dallo stato di guerraodipace,va considerataun esercito.Posta cosilaquestionetutti gli eserciti dell’antichinà,tra cui quelloromano, fummodapprimamilizieesoltantoinun secondomomento,enon sempre,sievolseroin eserciti. Questa distinzione spiegherebbe il perché del protrarsi della dizione di milite per i legionari, anche quando a giusto titolo tali non erano più, dovendosi da allora piuttosto definirepedites owero fanti.Per i Romani,invece,il milesfu ilmilitarenellapienezza del significato.

Circa l‘etimologia del temine molti studiosisonopropensi a crederecherisalga allaprimissima istituzionedell’esercito,quelloformatodallostessoRomoloselezionandodaognitribùmilleuomini. Stando atale supposizioneognimembro eraperciò unus exmille, una deimille.Per altri studiosi, invece, sussisteun’ipotesiantitetica,secondolaqualelaradicesideveindividuareinmil,col sensodiradunare, riunire con l'aggiunta di item come terminazione partecipale del verbo ire. andare, quindi radunare un discretonumeroperandare,permuovere,permarciare.lntal casosarebbemillesemai aderivare dalla riunione col sensodimoltitudine!

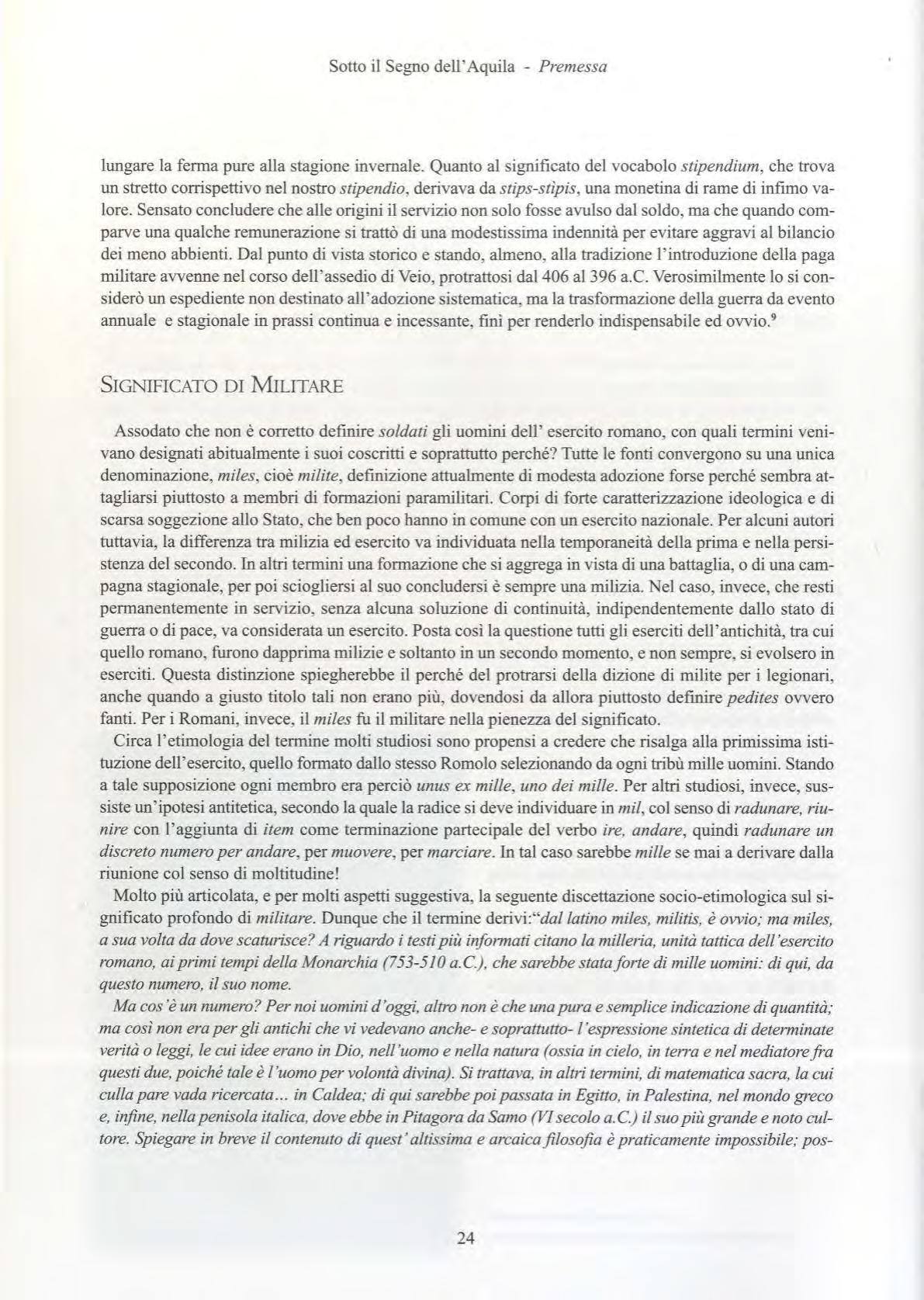

Moltopiù articolata,eper molti aspetti suggestiva,laseguentediscettazionesocio-etimologicasu]significatoprofondo di militare. Dunqueche il termine deriviz“dallatinomiles, militir, è ovvio;ma miles, asuavoltadadovescaturirce?A riguardoitestipiù infi7nnaticitanolamiller-ia, unità tattica dell'esercito minano, aiprimitempidellaMonarchia (753-510«.C), chesarebbestatafortedimilleuomini:diqui, da questonumero, ilsuonome.

Macos'èun numero?Pernoiuomrnidaggi,uhmnon è cheunapuraesempliceindicazionediquantita; ma cosìnon eraperinantichichevi " anche-e ,, l sinteticadi verità oleggi, lecuiideeeranoinDio, nelluomoenella natura (ossiaincielo, in terra enelmediatorefm questidue,poiche'taleel’uomopervolontàdivina).Sitrattava, inaltritermini, dimatematicasacra, lacui cullaparevada ricercata... in Gulden;diquisarebbepoipassata inEgitto, inPalestina, nelmondogreco e,infine,nellapenisola italica,doveebbeinPitagoraduSama(VIsecoloa.C.)ilsuopiùgrandeenotocultore. Spiegarein breve ilcontenutodiquest'ultimi…eomaicafilasofia èpraticamente impossibile;pos-

Sottoil Segnodell‘Aquila . Premessa

24

siamoperòcercaredidarneun ideacon un esempiocheserviràanche-esopi‘atlutto-aspiegareil velo Sir gni/icarodelnumero mille, equindianchedelvocabolomiles.Proviamoci.

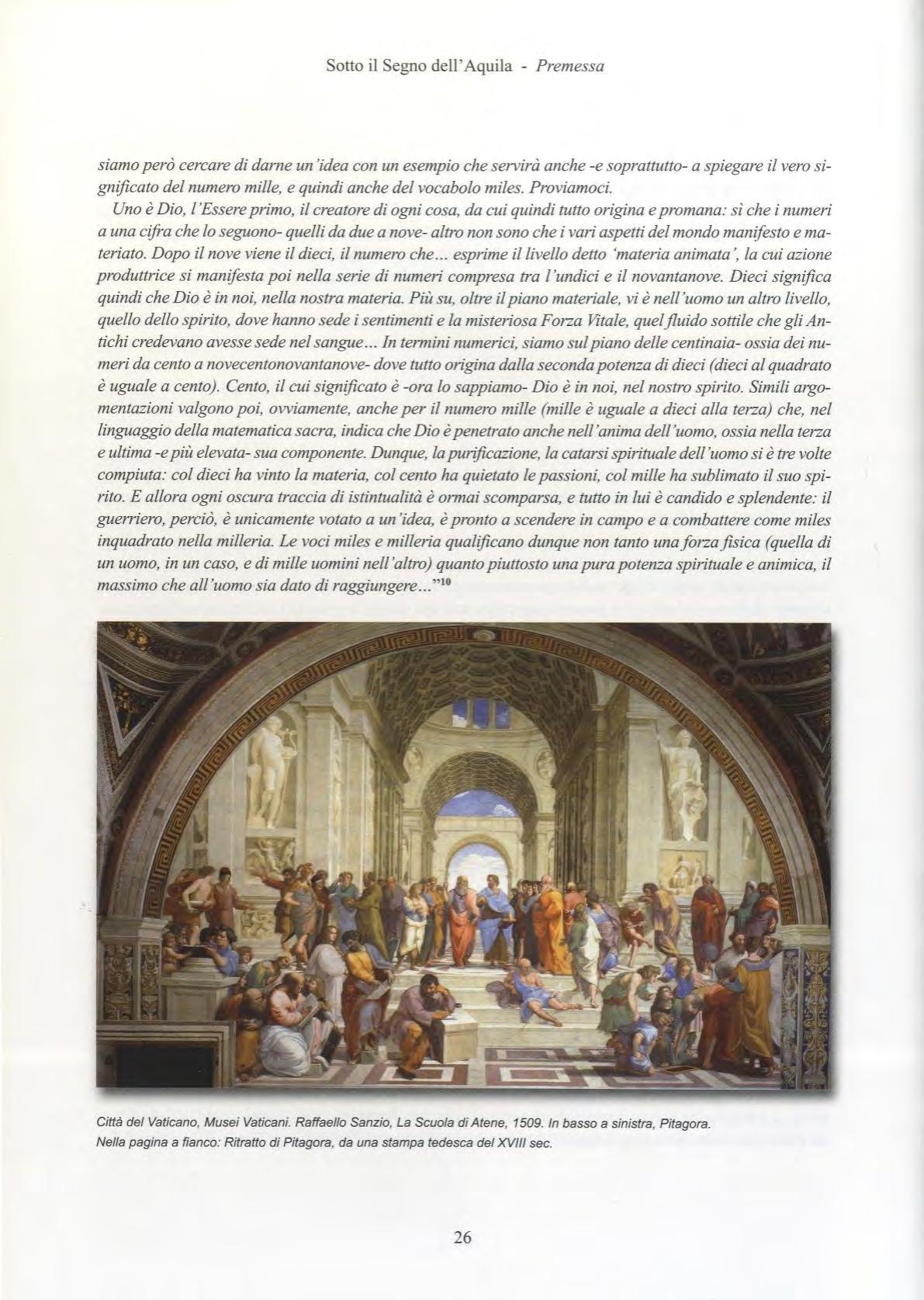

Una è Dio,!'Essereprima, ilcreatorediognicosa, dacuiquindituttooriginaepromana:sicheinumeri aunacifracheloseguana-quellidadueanove-altrononsonocheivariaspettidelmondomanifestoemateriato.Dopoilnovevieneildieci,ilnumeroche...esprimeillivellodetta 'maleriaanimata’,lacuiazione produttrice simanifesta poi nella seriedinumeri compresa tra I ‘undiciei]novantanove. Diecisigni ca quindicheDio è innoi, nella nostra materia. Piùsu, oltreilpianomateriale, vi e nell'uomoun altrolivello, quellodellospirito, dovehannosedeisentimentielamisteriosaForza Vitale, quelfluidosottilechegliAntichicredevanoavessesedenelsangue...In termininumerici.siamosulpianodellecentinaiwossiadeinumeridacentoanovecentonavantanove-dovetuttooriginadallasecondapotenzadidieci(diecia]quadrato e ugualea cento)… Cento.ilcuisignificato è —ora losappiamo—Dio è in noi, nelnostrospirito.Similiargomentazioni valgonopoi, ovviamente, ancheper ilnumero mille (millee'uguale a diecialla terza) che, nel linguaggiodellamatematicasacra,indicacheDio èpenetratoanchenel!’animadell’uomo,ossianella terza eultima—epiù elevata-suacomponente.Dunque, lapurificazione. lacatarsispiritualedell’uomosiètrevolte compiuta:coldieciha vintolamateria, colcentoha quietatolepassioni, colmilleha sublimata ilsuospirito. E alloraognioscuratraccia diistintualila‘è ormaiscomparsa,etuttoin luiè candidoesplendente:il guerriero,perciò, è unicamentevotatoaun’idea,èprontoascenderein campoea combatterecomemiles inquadratonella mil/erio. Levocimiles emilleria qualificanodunquenon tanto unaforzafisica (quelladi un uomo, in un caso,edimilleuomininell’altro)quantopiuttostounapumpotenzaspiritualeeanimica, il massimocheal]’uomosiadatodiraggiungere...""

Sotto il Segnodell'Aquila - Premessa

26

Cittàdel Vaticano, Muse!Vaticani. Raffaello Sanzio, La Scuola dlAtene, 1509.Inbasso asinistra, Pitagora. Nella pagina afianco:RitrattodiPitagora, dauna stampatedesca delXVIII sec.

Note

1— Sullafigura diGaioDomizioCorbulonecfr.P.C.TACITO,Annali, libri l-VI.Perunapiù dettagliata esposizionedellasuaattivitàmilitarecfrM.A…LEVI,L imperoromano, Torino 1967,vol…I,pp.285—303.

2- Cfr…D. BUZZANTI,Ildesertodei Tartari, [*edizioneMilano 1940,

3-Lacitazione è trattadaU…BROCCOLI,L infernointerra,inARCl-IEO,n°11,novembre2007,p,]03.

4 — Cfr, F. RUSSO,F.RUSSO,89a.C.AssedioaPompei, Pompei 2005.,pp, 64-69.

5 -Da G. GALASSO,L’altra Europa,Milano 1982,pp.]9-ZS.

6 -Cfr.F. L. CARSTEN,Le originidellaPrussia,Bologna 1982,pp. 19—21.

7 — Cfr.R,A, PRESTON, S.F.WISE, Teoriasocialedellaguerra,Verona 1973,pp.]33…Ed ancoraper ulteriori approfondimenti cfr. R. PUDDU,Ilsoldatogentiluomo.Autoritratto diuna societàguerriera: la Spagna del Cinquecento, Bologna 1982,pp. 145e sgg. Sempredello stesso autore,Eserciti e monarchienazionalineisecoliXV—XVI, Firenze 1975,pp.27-34.

8 — Cfi'.F. RUSSO,Letorrianticorsarevicereali,Napoli 2001,pp. 185-192.

9-Cfr.J. WACHER,IlmondodiRoma imperiale,Bari 1989,p. 88.

10 - DaG,CERBO,F.RUSSO,Parole epensieri.Raccoltadicuriositàlinguistico-militari, Roma2000, alla voce,

Sotto il Segnodell'Aquila » Premessa

28

PARTE PRIMA

Le Legioni (lella Illom'rrchiu

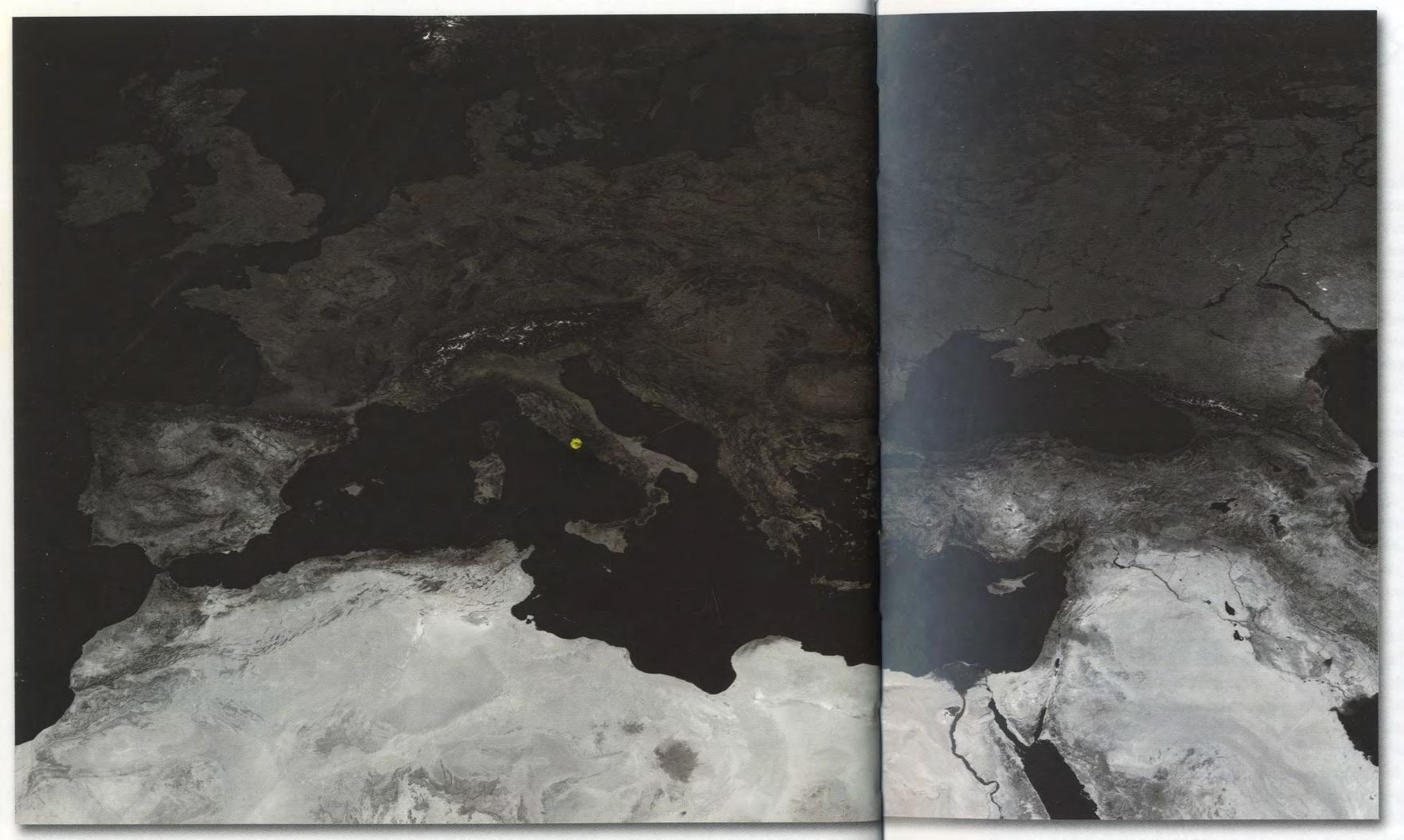

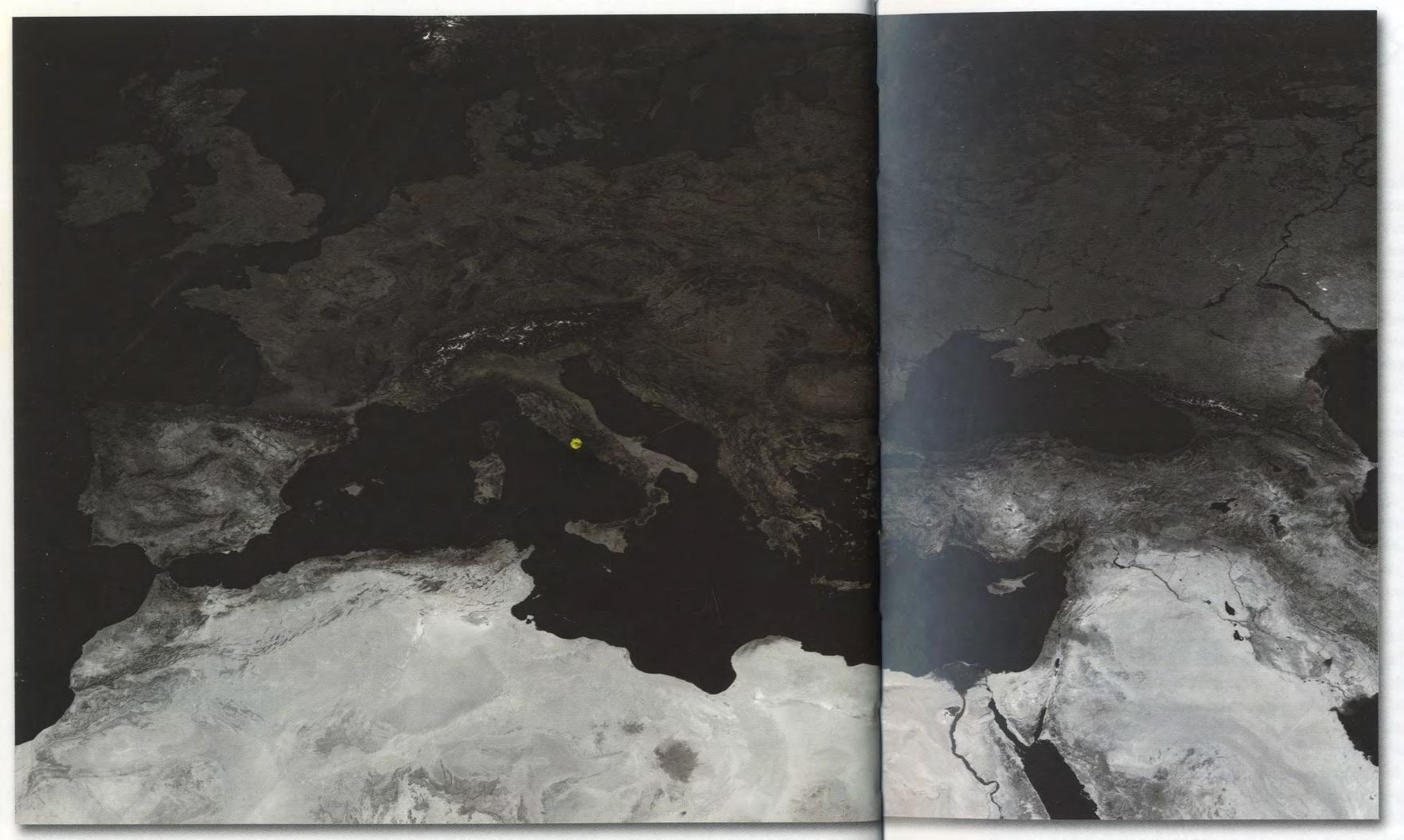

L'area sonoilcomm/la dl Roma nel 510a C The area dom/risiedby Roma In 510H.C..

L'area sonoilcomm/la dl Roma nel 510a C The area dom/risiedby Roma In 510H.C..

Alle origini di Roma

’ ' militare, ,, come ' dibasel’ ' diunassettour-

…

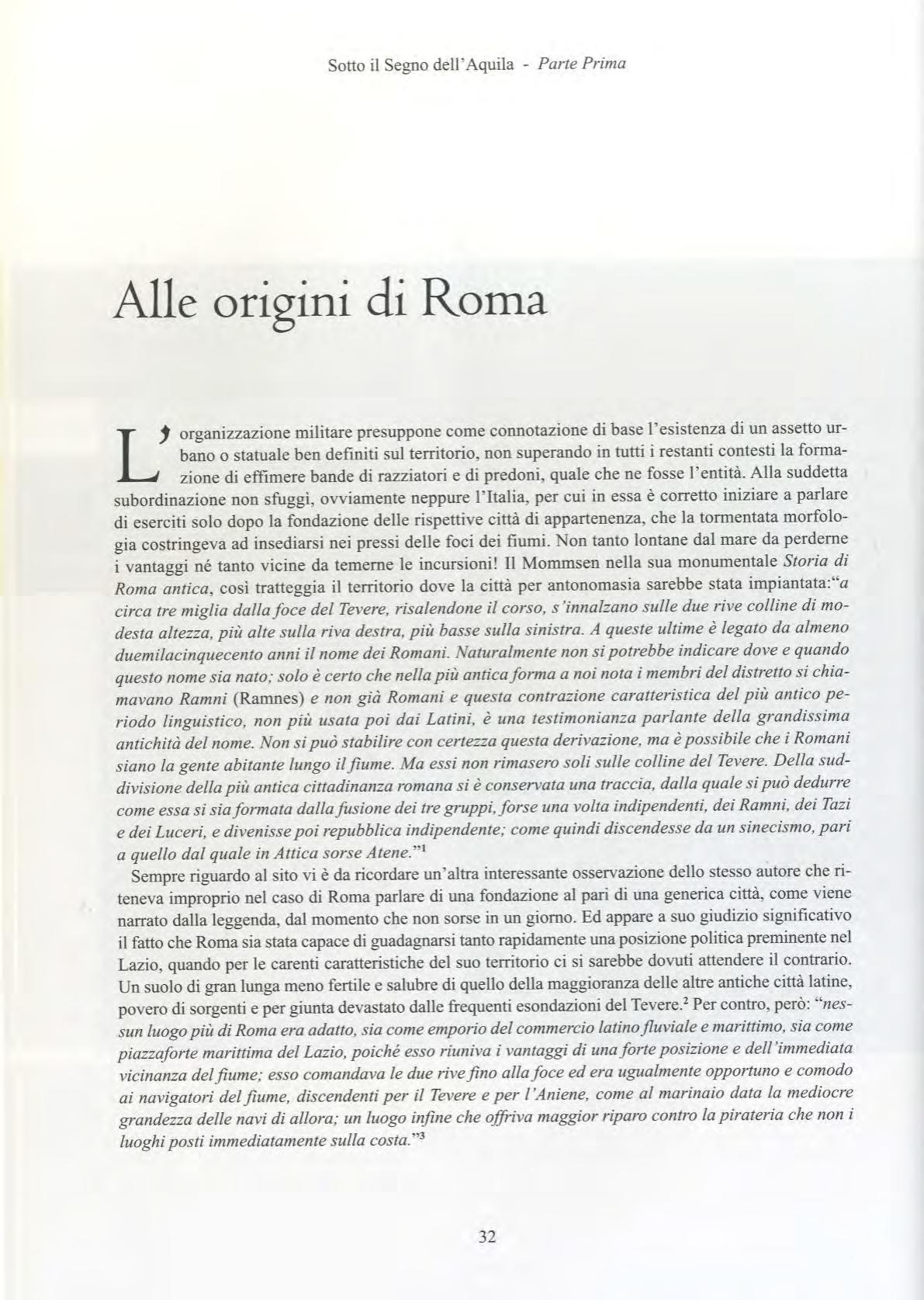

bano ostatualeben definiti sulterritorio,non superando intutti i restanticontesti la formazione di effimerebande di razziatori edipredoni, qualechene fossel’entità.Alla suddetta subordinazionenon sfuggì,owiamenteneppure l’Italia, per cui in essa è corretto iniziare a parlare di eserciti solodopo lafondazionedellerispettive città di appartenenza, che la tormentata morfologia costringeva ad insediarsi nei pressi delle focidei fiumi.Non tanto lontane dal mare da perderne i vantaggi né tanto vicine da tememe le incursioni! Il Mommsen nella sua monumentale Storia di Roma antica, cosi tratteggia il territorio dove la città per antonomasia sarebbe stata impiantata:‘a circa tre miglia dallafocedel Tevere, risalendo/te ilcorso, 5'innalzanosulleduerivecollinedimodesta altezza,più altesulla riva destra,più bassesulla sinistra. A questeultime è legatoda almeno duemilacinqaecentoanniilnomedeiRomani. Naturalmente non sipotrebbeindicaredove equando questonomesianoto;solo è certochenellapiù anticaformaanoinota imembrideldistrettosichiamavano Ramni (Ramnes) e non già Romani e questa contrazione caratteristica delpiù anticoperiodo linguistico, non più usata poi dai Latini, è una testimonianza parlante della grandissima antichità delnome. Non sipuàstabilirecon certezzaquestaderivazione, ma èpossibilecheiRomani riano la gente abitantelungoilfiume. Ma ersinon rimaserosolisullecollinedel Tevere.Della suddivisionedellapiù anticacittadinanzaromana siè conservatauna traccia, dallaqualesipuo' dedurre comeessasisinfonnala dallafusionedeitregruppi,forseuna volta indipendenti, deiRamni dei Tazi edeiLuceri, e’ ' poi ' , ’ comequindi ’ daun ' ' ,pari a quellodalqualeinAttica sorseAtene.”

Sempreriguardo al sitovi è da ricordareun’altra interessanteosservazione dellostessoautorecheriteneva improprionel casodi Roma parlare diuna fondazione alpari diuna genericacittà comeviene narrato dalla leggenda,dalmomento chenon sorsein ungiorno.Ed appare a suogiudizio significativo ilfattocheRoma siastatocapacedi “ tanto una., politica, nel Lazio, quandoper le carenti caratteristiche del suoterritorio ci sisarebbedovuti attendere il contrade Un suolodigranlungameno fertileesalubrediquellodellamaggioranza dellealtreantichecittàlatine, poverodi sorgentieper giuntadevastatodallefrequentiesondazioni delTevere.’Percontro,però: “ne?» run luogopiùdiRoma eraadatto,siacomeemporiodelcommerciolatinofluvialeemarittimo, siacome piazzaforte marittima delLazio,poiche' essoriuniva i vantaggidiunaforteposizione edellimmediata vicinanza delfiume essocomandava leduenvefinoalla/aceedera ugualmenteopportuno ecomodo ainavigatori del [ ume, discendentiper il Tevere eper ! 'Aniene, come almarinaio data la mediocre grandezzadellenavidiallora;un luogoinfinecheofi'riva maggior riparocontro lapirateria chenon i luoghiposti immediatamentesullacosta."3

Sotto il Segnodell’Aquila - PartePrima

I}

32

Sotto il Segnodell'Aquila - PartePrima

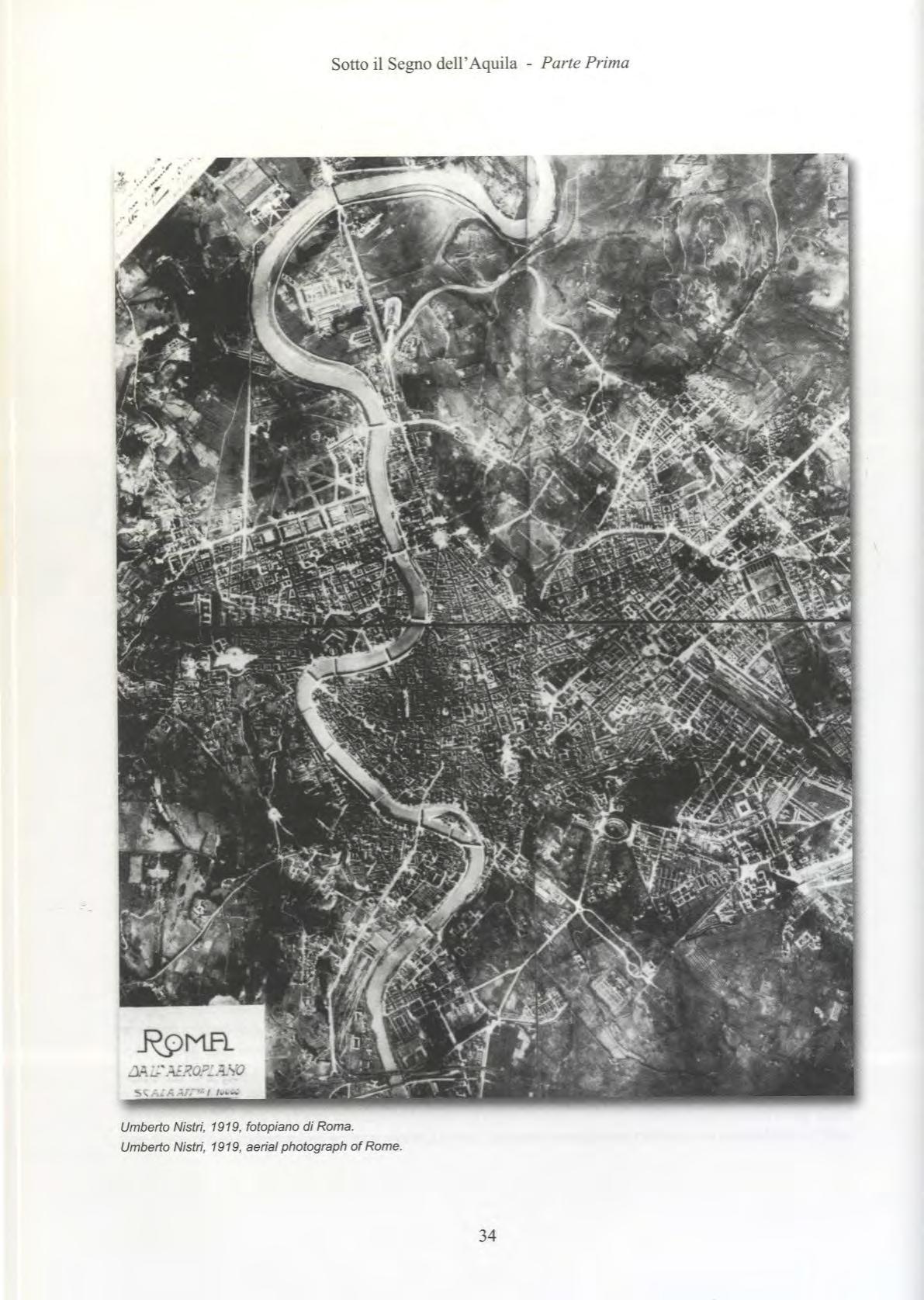

UmbertoNistn. 1919,tatoo/anodiRoma.

UmbertoNtstn. 1919,sena!photographofRame.

34

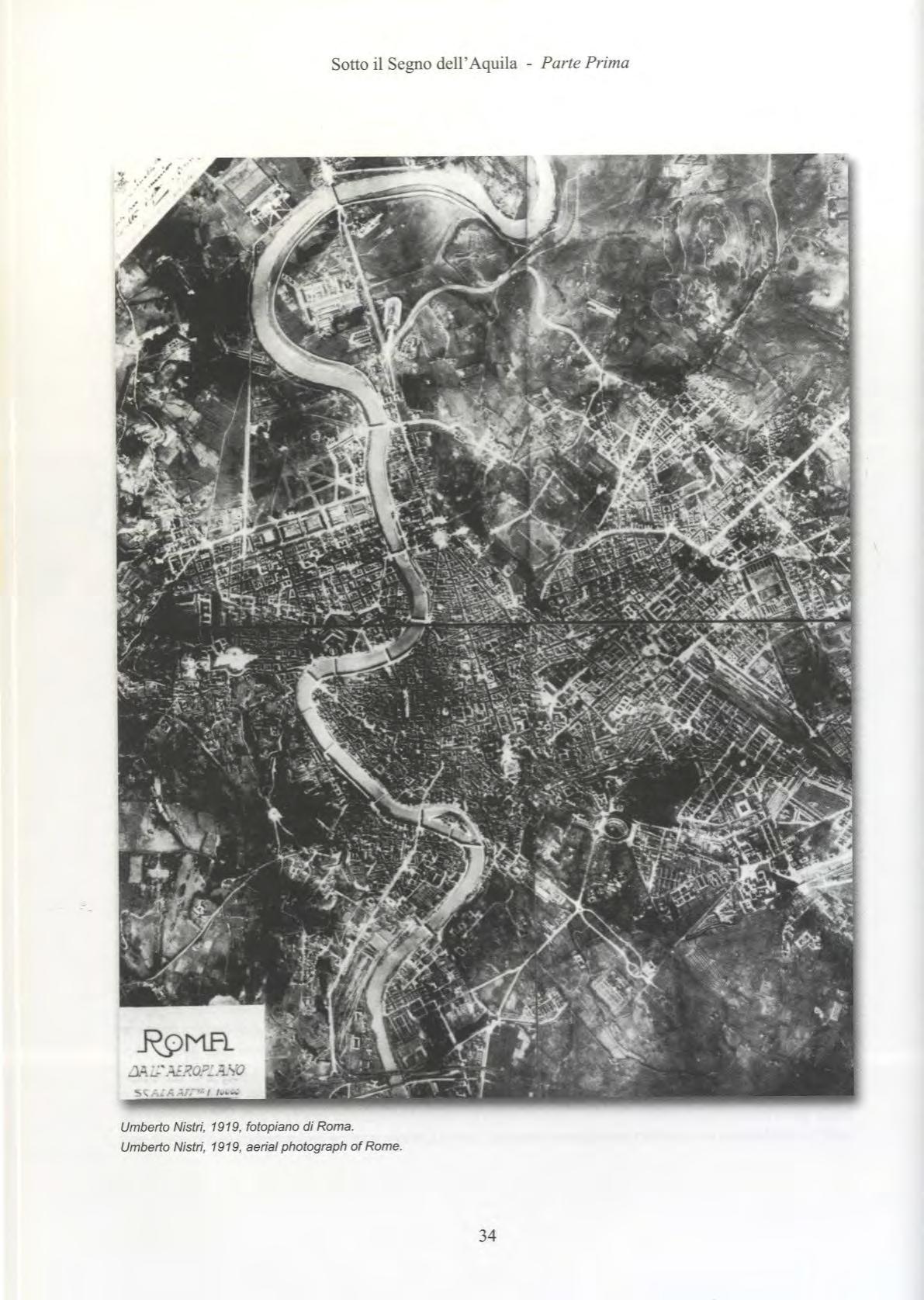

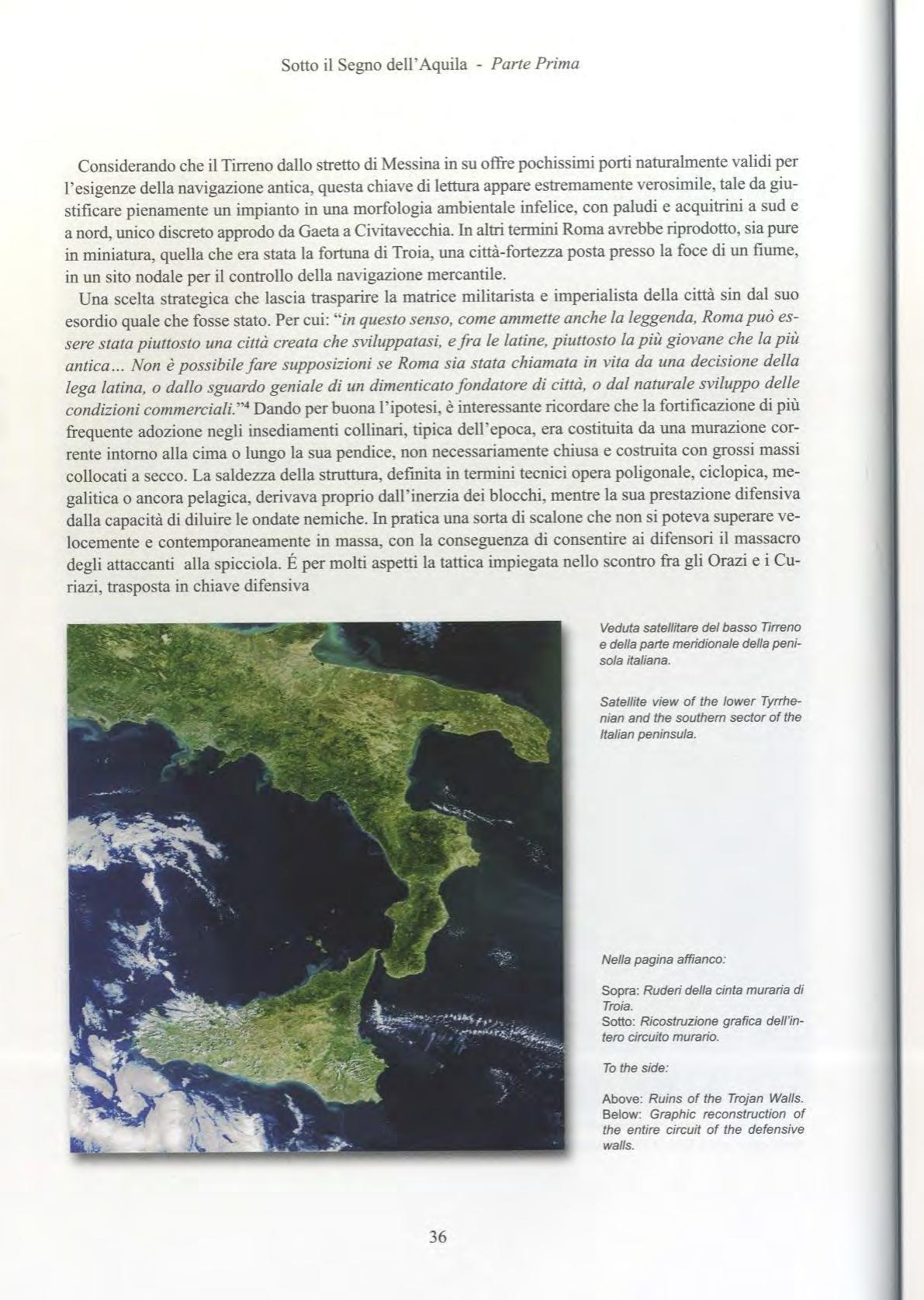

Con.iderandoche ilTirreno dallo strettodiMessina in suoffrepochissimi porti naturalmente validi per l'e 'genzedellanavigazione antica…questachiavedi lettura appareestremamente verosimile.tale dagiustificare pienamente un impianto in una morfologia ambientale infelice. con paludi @ acquitrini a sud e anord,unico discretoapprododaGaetaaCivitavecchia. in altri termini Roma avrebbe riprodotto 51apure inminiatura, quella che era stata la fortuna di Troia. una città-fonezzaposta presso la fece di un fiume, in un sitonodale per il controllo della navigazione mercantile.

Una scelta strategica che lascia trasparire la matrice militarista e imperialista della città sin dal suo esordioqualechefosse stato.Percui: "in questosenso, comeammetteanchela leggenda, Romaputì ere serestatapiuttosto una citta' creata chesviluppa/asi, efi-a le latine.piuttosto lapiù giovane che lapiù antica... Non epossibilefare Suppa oni se Roma sia Stata chiamata in vita da una decisione della lega latina, o dallo sguardogeniale di un dirnenticatofondalore di citta', o dal naturale sviluppodelle Caridi onicommerciali.“Dando perbuona l'ipotesi,e interessantericordare che la fortificazionedipiù frequente adozione negli insediamenti collinari, tipica dell‘epoca, era costituita da una mutazione corrente intomo alla cimao lungo la sua pendice. non necessariamente chiusa e costruita con grossi massi collocati a secco.La saldezzadella struttura,definita in termini tecnici operapoligonale. ciclopiea,megalitica () ancorapelagica. derivava proprio dall’inerziadei blocchi. mentre la sua prestazione difensiva dallacapacitàdi diluire le ondatenemiche. Inpratica una sortadi scalonechenon sipoteva superarevelocemente e eontemporaneamente in massa. con la conseguenza di consentire ai difensori il massacro degli attaccanti alla spicciola. Èper molti aspetti la tattica impiegatanello scontro fra gli Orazi e i Curiazi, trasposta in chiave difensiva

Vedi/ta Satellitaredelbasso l'arena edella parte meridionale della penisolaria/rana

Satellite view of the lower Tyrrhe— menandthesouthernsectorofthe Italianpeninsula

Nellapaginaall'ranco

Sopra:Ruderidellaetniamural/adi Troia.

Sotto: Ricostruzione grafica dell'/VP tero C/fculiomurario

To the Side

Above Ruins of the Trojan Walls

Below Graphic reconstruction of the entire crrcuri of the defensive walls

Sotto il Segnodell’Aquila PartePrima

INSEDIAMENTI ARCAICI LAZIALI

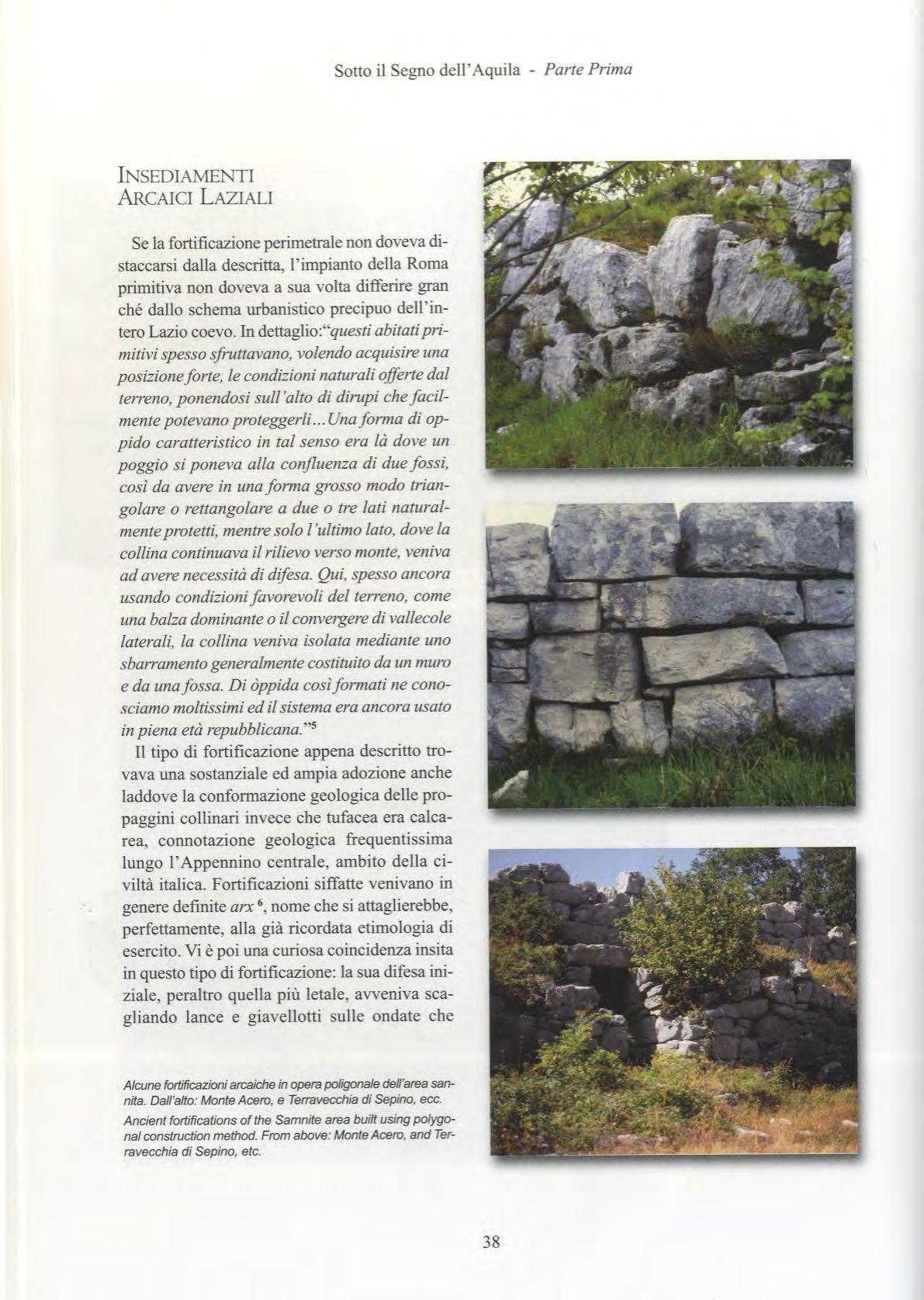

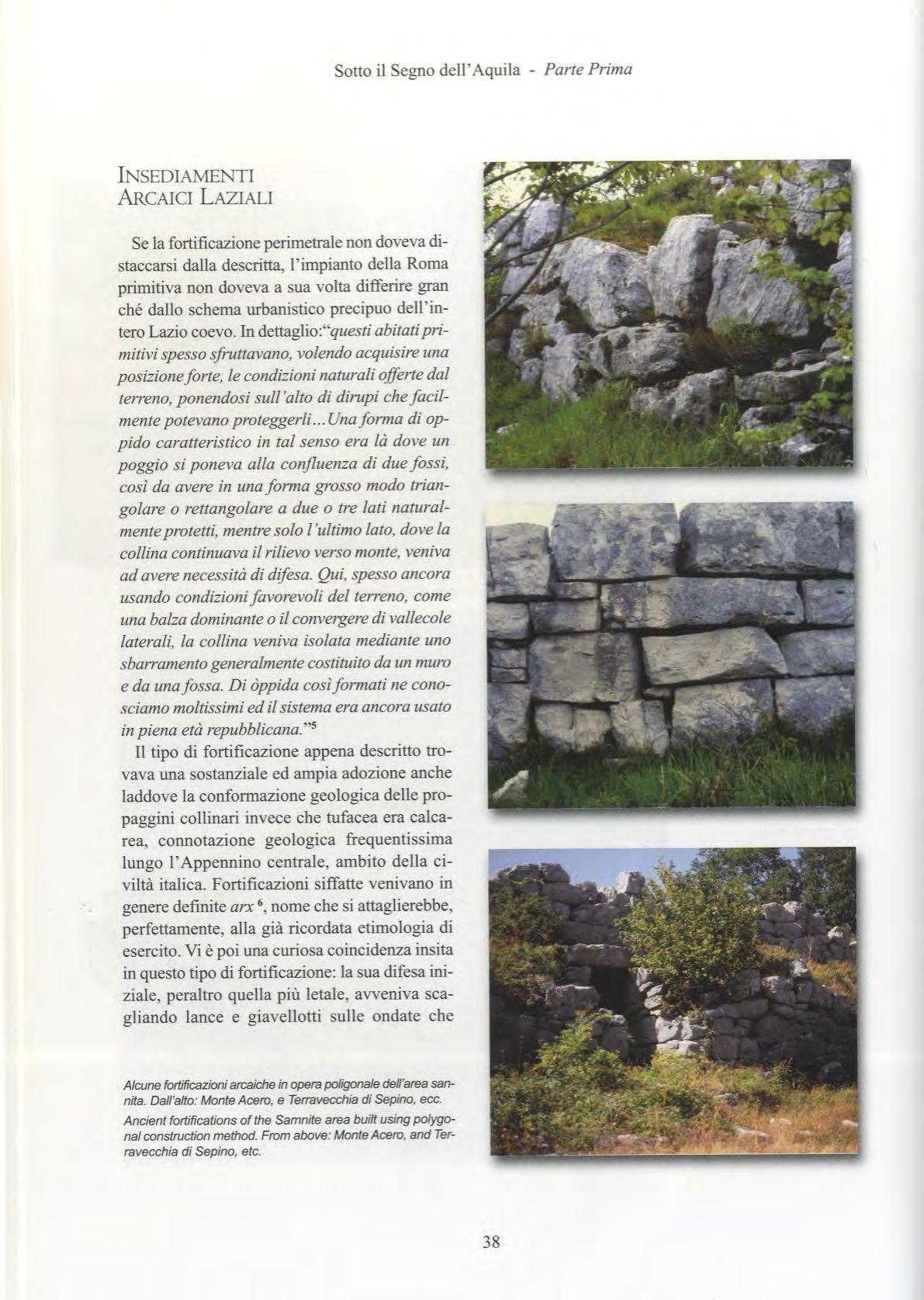

Selafortificazioneperimetmlenon dove\adi staccarsi dalla descritta, l’impianto della Roma primitiva non doveva a sua volta differire gran che dallo schema urbanistico precipuo dell'interoLaziocoevo.Indettaglio:“‘questiabitatiprimitivispessosfruttavano, volendoacquisireuna posizioneforte,lecondi:ioninaturalialienedal terreno,ponendosi sull'alto di dirupi che[aci/A mentepotevanoproteggerli...Unaforma di ap— pido caratteristico in tal senso era là dove un poggio siponeva alla confluenza di duefossi. cosi da avere in ultafiyrma grossomodo nione golare o rettangolare a due o tre lati naturalmenteprotetti, mentresolo]'allimolato.dovela collinacontinuavailrilievo versomonte, veniva adaverenecessità didifesa. Qui,spessoancora usando cond'wionifavorevolidel terreno, come una balza dominanteoilconvergeredivallecole laterali, la collina veniva isolata mediante uno sbarramentogeneralmentecostituitodaun muro eda unajbssa. Dioppidocosi/armatineconosciamomoltissimiedilsistemaeraancora mato inpiena etàrepubblicana.“

Il tipo di fortificazione appena descritto trovava ima sostanziale ed ampia adozioneanche laddove laconformazionegeologicadellepropaggini collinari invece che tufaceo era calcarea, connotazione geologica frequentissima lungo l’Appennino centrale, ambito della civiltà italica. Fortificazioni silîane venivano in generedefinitearx‘.nomechesiattaglierebbe. perfettamente, alla già ricordata etimologia di esercito.Vi è poi una curiosacoincidenzainsita inquestotipodi fortificazione:lasuadifesainiziale, peraltro quella più letale, avveniva scagliando lance e giavellotti sulle ondate che

AlcuneIomticazroniarcaicheinoperapoligonaledelt'areasannna,Dall'alto;MonteAcero,eTerravecchiadiSepino,ecc Ancientfortificatransa!theSamnrteareabuiltusingpolygo— nelconstructionmethod.Fromabove‘MonteAcero,andTen lavecchiadiSepino,etc.

Sono il Segnodell'Aquila PartePrima

38

Sotto il Segnodell’Aquila PartePrima

tentavanodirisalire lependici, alpunto daconsiderare quellatattica complementare di quella struttura, Le duemaggiori etnieche si conteseroa lungo la supremazia militare. quella sannita e quella romana, trasseroentrambelalorodenominazionedallalancia:quiritisignificainfattiquellidellalancia,comesam— nitiilpopolodellasanniountozzogiavellotto italici)!"Del restoilriferimento allalanciasicoglieanche inalcunialtritermini latinicome,adesempioinpopulusaffineapopolari=devostore,chesiritrovanelle antichelitaniecon ilnomedipilumnuspop/us, lamilizia armatadi lancia,detta anchepilus.

TRA LEGGENDE ETRADIZIONI

Standoallatradizione il periodomonarchicodiRoma,quellodei famosi settereche siavvicendarono sui settecolli,va dal 753a.C.al 509a.C.Quantosiaverosimile una talerievocazione dinastica basta a dimostrarlouna semplicedivisioner. ognireavrebbedovutoregnaremediamente oltre33anni,successioneadirpocoportentosa! Inrealtà leoriginidiRoma,dopoladistruzionedituttelescarsefontiscritte provocata dallarazziadeiGallinel 390a.C.,rimaseroavvoltenelmistero.ScrittoricomeLiviotentarono di attenuarlo ricostruendo, oper meglio dire, ipotizmndo in età augustea quello che sarebbe stato un consonopassato per laCittà.Alla leggendasisostituìcosì ilmito, senza mutare minimamente l’irrealtà storica,pur aderendola narrazione, ditanto in tanto, aprecisi eventinodali.Pertanto sela rievocazione non risulta pienamente credibile,non èperòneanchedel tutto falsa, dal momento che ormai apparedel tuttoassodatounperiododigovernomonarchico, conclusositra il 500eil450a.C.Comepure assodato appareuna fasedidominazioneetruscadellacittà,cheinbasealletestimonianzearcheologichevienecollocataall’incircanel 600a.C.,subitodopo,in coincide…con lapavimentazione del foroper coprirela retedelle fognature.9

Prescindendodaqualsiasiriscontrogli storiciromani attribuirono,concordemente,aRomololafondazione della città e della monarchia: per la tradizione era pur sempreil nipote di Enea, il diretto legame geneticotra una città giànella leggenda ed una destinata ad entrarvi.Chimeglio di lui avrebbe potuto esserneil primo re? Meno prosaicamenteapparefin troppo evidenteche i primi quattrore costituisconouna sintesi di mitologia e dinarrazioni popolari relative ad eroi sicuramente esistiti, con invenzioni storichetese a fornire illustri genealogie alleprincipali famigliedi Roma.Abbastanza sospettala strana '‘ difigrre ‘ ‘ Romolo,ad ,“ , è il sovranoguerriero subito bilanciato daNumacheè,invece,il sovranopacifico.Analoga contrapposizionenella successivacoppia di sovrani,TullioOstilio eAnco Marzio.”Non può non rilevarsi la matrice etrusca del rituale di fondazione adottatodaRomolo ",il famoso solcotracciato daun aratro dalvomere dibronzo. Forse proprio inquestodettagliosicelal’intimaconnessionefralanascenteentitàstatualeelapiùanticacontigua, misteriosa esfuggente,dell'etniaetnrsca.Non acasol’ultimorediRomaviene ricordato come etrusco e la sua cacciata, per alcuni studiosi,potrebbe in chiave simbolica rappresentare l‘affrancamentodellacittàdaquellaarcaicadipendenza.Di certo:“con I 'avventodelladinastiaetrusca entriamo in un terrenopiù solido... E 'significativoilfattocheduedelleopereattribuiteagliEtruschi-ilponte sul Tevere eilporto di Ostio-fosserocondizioninecessarie alprogresso eal commercio. Faproprio in questoperiodo cheRoma sitrasformò in una città. I sistemidi drenaggio, la cinta difensivo delle muro, la costruzioneditempli, elerifiinne costituzionali attribuitea questoperiodo, tutto ciò costituisce !'aspettopiù importantedellacrescita urbana.Roma imparòdagliEtruschi iprincipidiarc/ria tetturo... DagliEtruschiderivòanche !’otganizzazionecomunitariaemilitarediRoma. Sipuòdireche ilsecolodella dominazioneetruscotrasfizrmà un isolatoinsediamento... in unostatomilitarecon un fortepotere Centrale"”

40

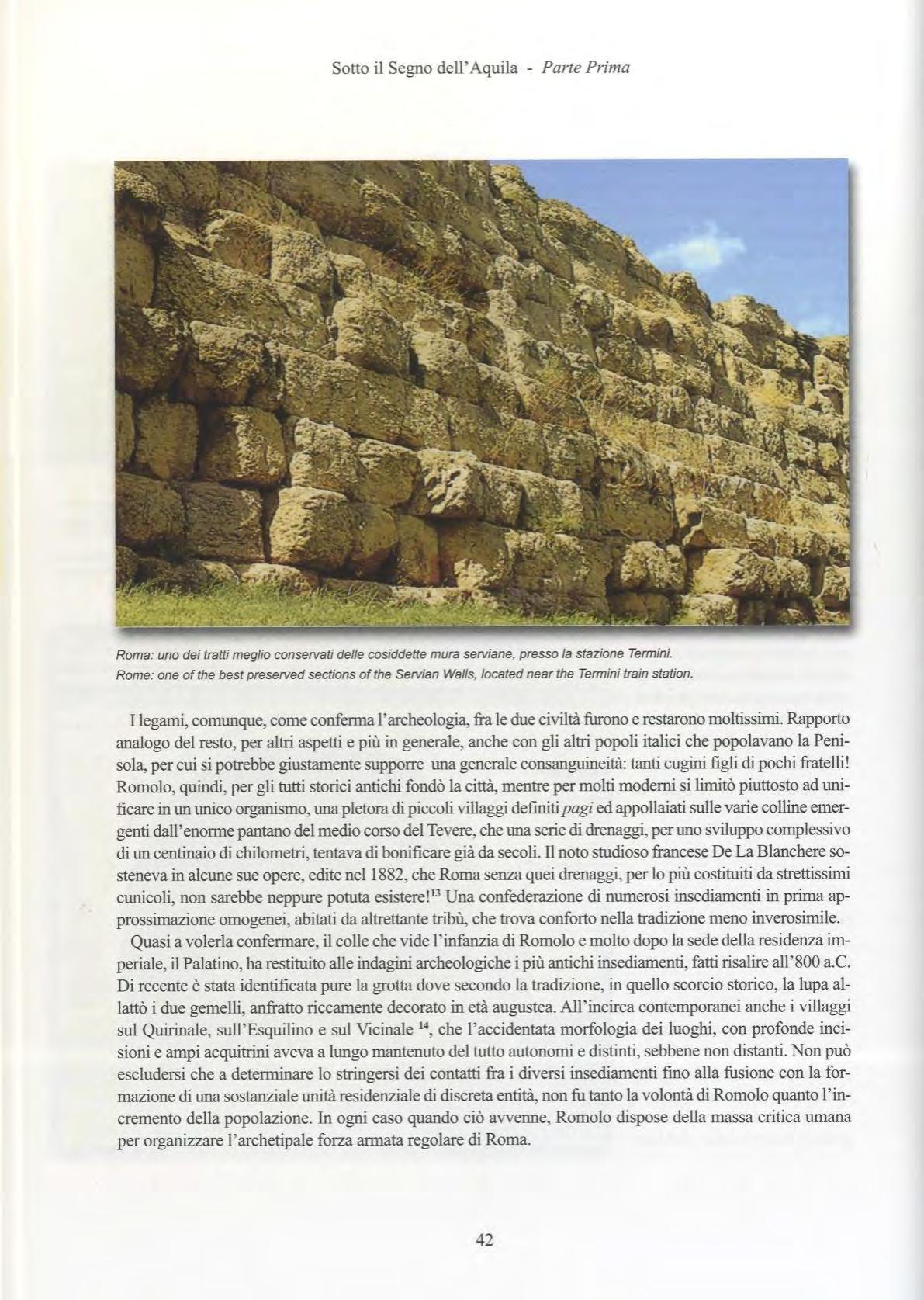

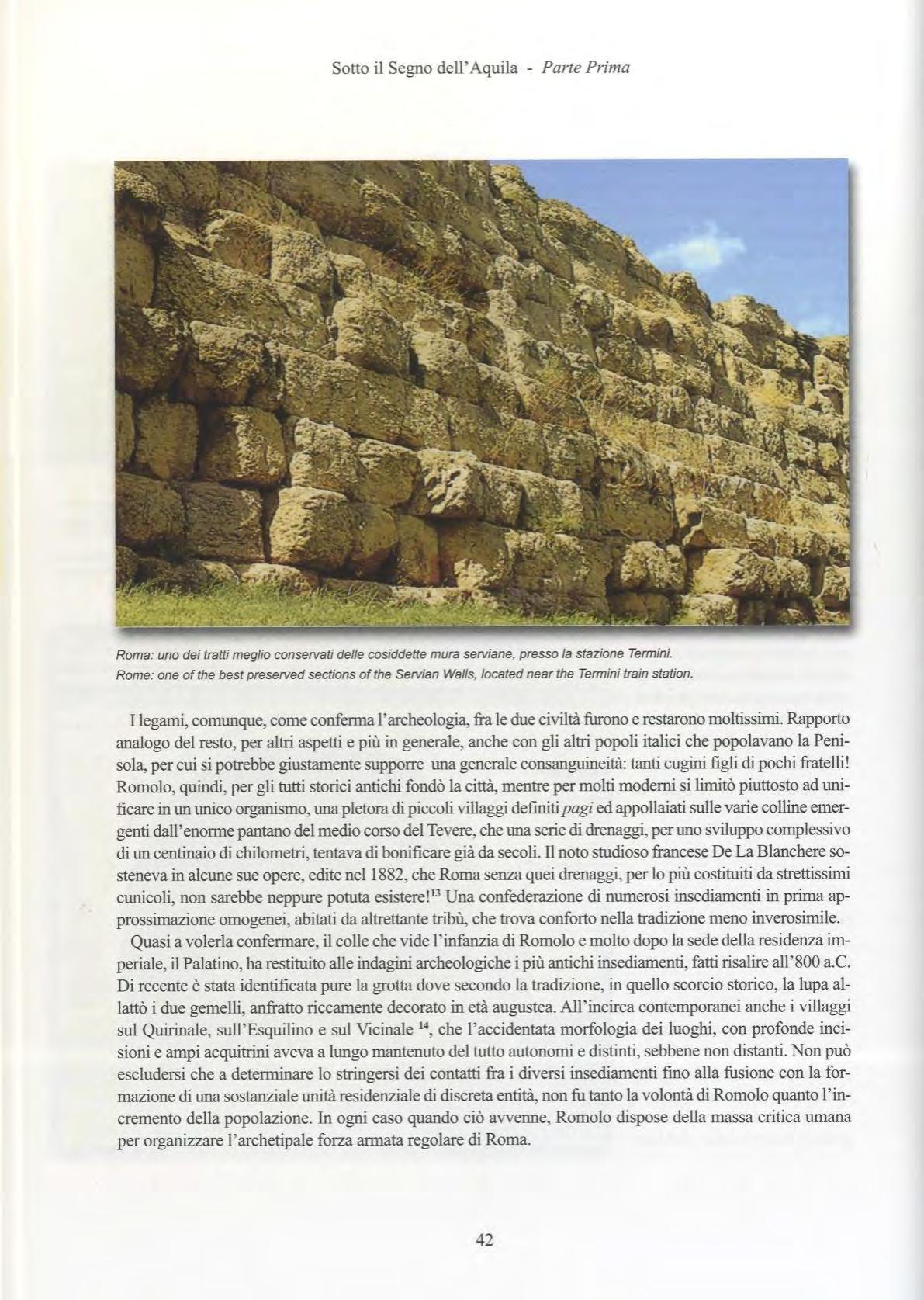

Roma:una deitrattimeglio conselvaù delle cosiddettemurì sen/inne,presso lastallone Termini Roms. una 0!thebestpreservedsemonsofthe Sen/ian Walls, locatednearthe Terminitrain station.

Ilegami,comunque,comeconfermal'archeologia,fraledueciviltàfuronoerestaronomoltissimi.Rapporto analogodelresto, peraltri aspetti epiù ingenerale.anchecongli altripopoli italici chepopolavanola Penisola,percui sipotr-ebbe giustamentesuppone unageneraleconsanguineità:tanticuginifiglidipochi fratelli! Romolo, quindi,perglituttistoriciantichifondòlacittà,mentrepermoltimodernisilimitòpiuttostoadunificareinununicoorganismo,unapletoradipiccolivillaggidefinitipogiedappollaiatisullevariecollineemergentidall’enor'rnepantanodelmediocorsodelTevere,cheunaseriedidrenaggi,perunosviluppocomplessivo diuncentinaiodichilometri,tentavadibonificaregiàdasecoli.ilnotostudiosofranceseDeLaBlanchercso— smnevainalcunesueopere,editenel 1882,cheRoma senzaqueidrenaggi,perlopiù costituiti dastrettissimi cunicoli,non sarebbeneppure potuta esistere!”Una confederazione di numerosi insediamenti inprima ap— prossimazione omogenei,abitatidaaltrettantetribù,chetrova confortonella tradizionemeno inverosimile.

Quasiavolerlaconfermare,ilcollechevidel‘infanziadiRomoloemoltodopolasededellaresidenzaimperiale,ilPalatino,ha ' ' alleindagini ‘ ‘ ' ‘ ipiùantichi ' " ' fattirisalireall‘800a.C, Di recenteè stataidentificatapure lagrottadovesecondolatradizione, in quello scorciostorico,lalupaallattò iduegemelli,anfi'attoriccamentedecoratoinetàaugustea,All’incirca contemporaneianche i villaggi sul Quirinale, sull’Esquilino e sulVicinale “, che l’accidentata morfologia dei luoghi, con profonde incisionieampi acquitriniavevaalungomantenutodeltuttoautonomi edistinti.sebbenenon distanti.Non può escludersi che adeterminare lo stringersidei contatti fra i diversi insediamenti fino alla fusionecon la for mazionediunasostanzialeunitàresidenzialedidiscretaentità,non futantolavolontàdiRomoloquantol’incremento dellapopolazione. In ogni casoquandociòavvenne.Romolo disposedella massa criticaumana per organizzarel‘archetipale forzaarmataregolaredi Roma.

Sotto il Segnodell‘Aquila - PartePrima

42

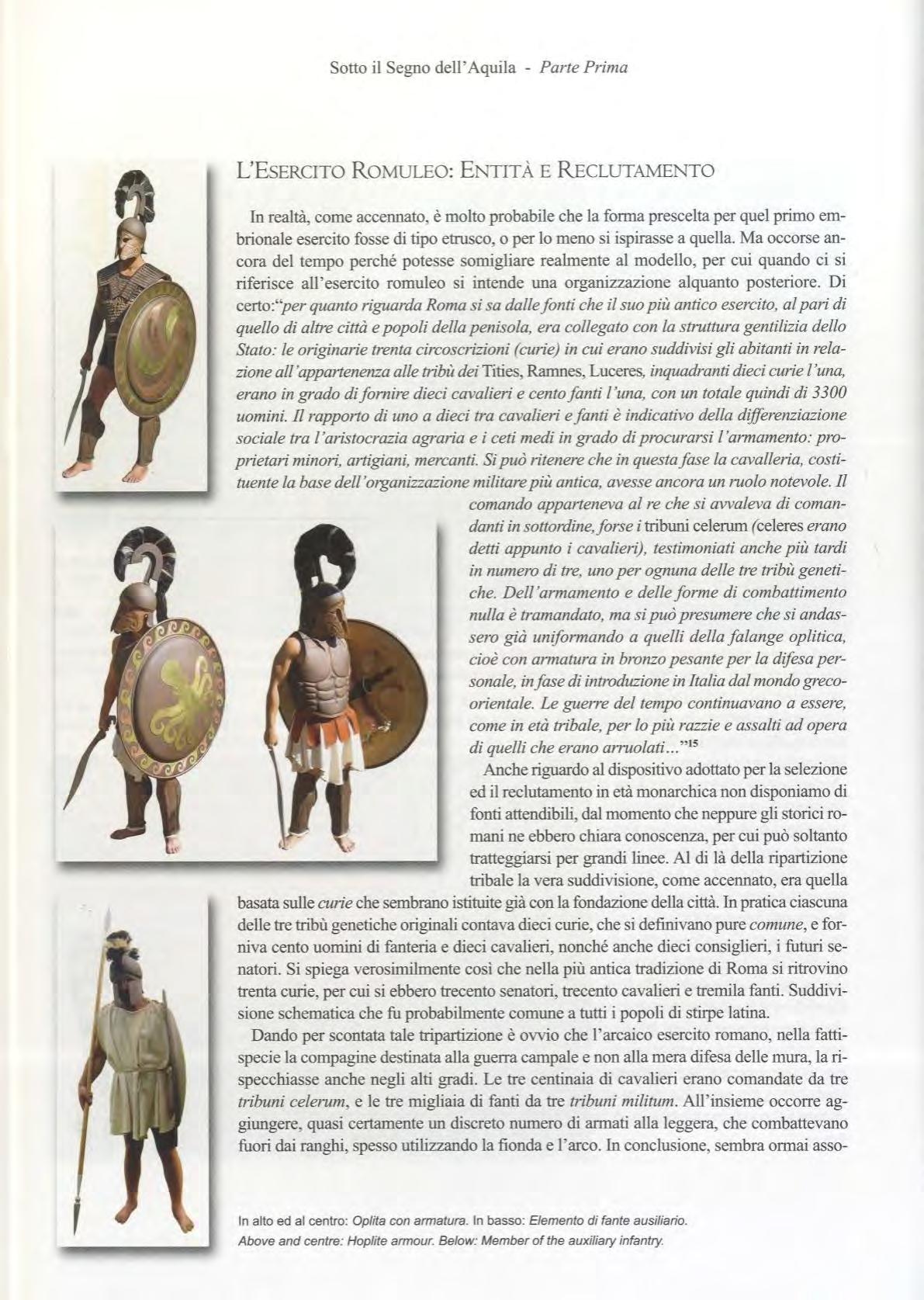

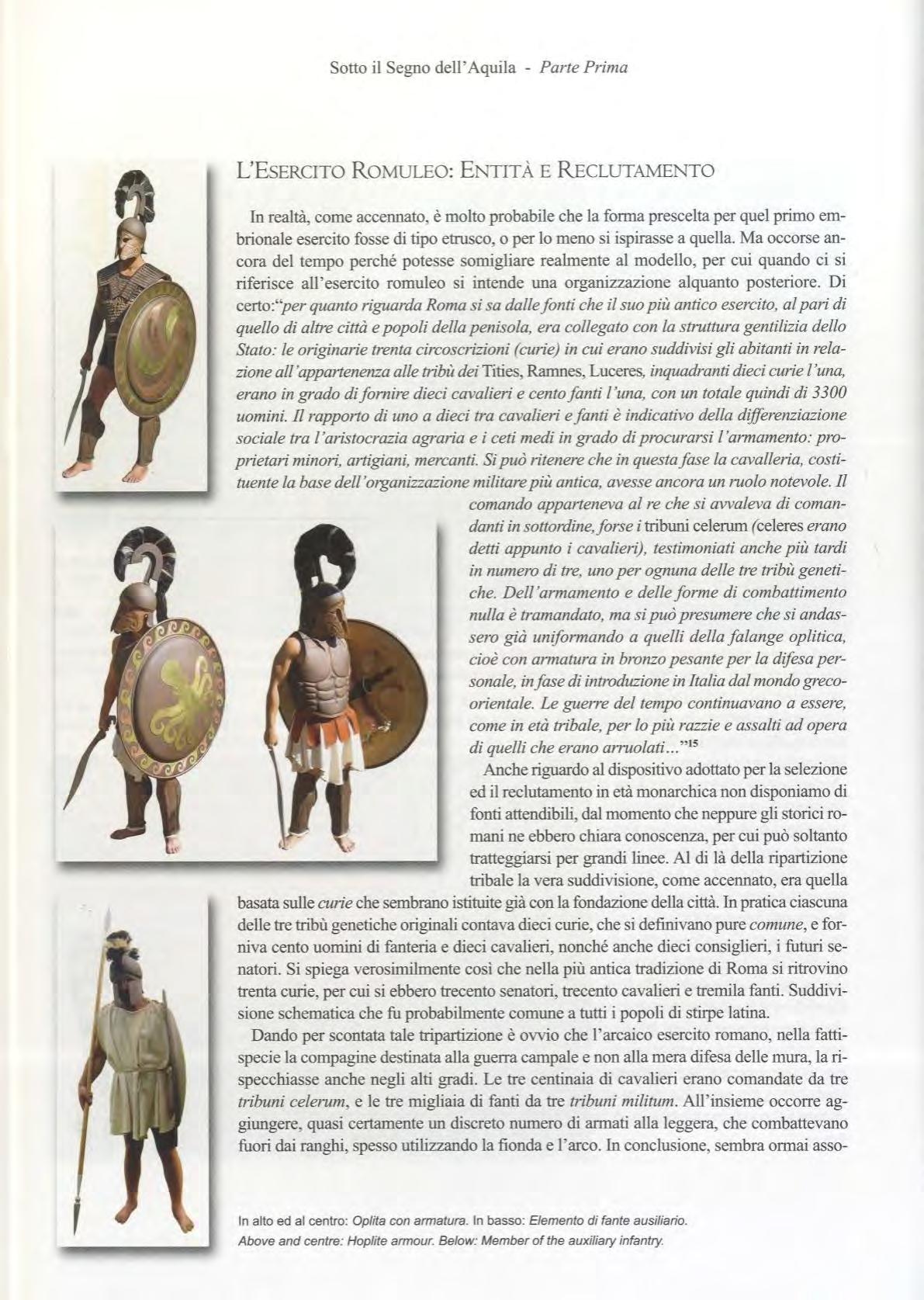

L’ESERC1TO ROMULEO:ENTITÀ E RECLUTAMENTO

Inrealtà,comeaccennato,èmoltoprobabile chelaformapresceltaperquelprimoembrionale esercitofosseditipoetrusco,operlomeno siispirasseaquella.Maoccorse ancora del tempo perché potesse somigliare realmente al modello, per cui quando ci si riferisce all’esercito romuleo si intende una organizmzione alquanto posteriore. Di certo:“perquantoriguardaRomasisadallefonticheilsuopiùanticoesercito, alparidi quellodialtrecittà epopolidellapenisola, eracollegatocon lastrutturagentiliziadello Stato:leoriginarietrentacirroscrizioni(carie)incuieranosuddivisigliabitantiin relazioneal!'appartenenzaalletribùdeiTrties,Ramnes,Luceres,inquadrantr'diecicarie]’una, eranoingradodifarrrirediecicavalieriecentofiznti !’una,con un totalequindidi 3300 uomini.Ilrapportodiuna adieci tra cavalieriefiznti è indicativo della diflèrenziazione socialetra l'arirlocraziaagrariaeicetimediingradodiprocurarsi!'arrnamerrta:proprietariminori, artigiani, mercanti Sipuòritenerecheinquestafaselacavalleria.costituentelabasedell'organizzazionemilitarepiùantica, avesseancoraun ruolonotevole.Il comandoapparteneva alre chesiavvaleva di corna» daraiinsottordine,finseitril'mnioelerum(celereserano detti appunto i cavalieri), testimoniati anchepiù tardi innumeroditre, unaperognunadelletretribùgenetiche. Dell’armarnenloedellefirme di combattimento nulla è tramandato, ma sipuòpresumere chesiandasserogià uniformando a quelli dellafizlange oplitica, cioèconarmatura in bronzopesanteper ladifesapersonale,infasediintroduzioneinItaliadalmondogrecoorientale. Leguerredel tempo continuavanoa essere, comein età tribale,perlopiù razzieeassaltiadopera diquellicheeranoarruolati...“S

Ancheriguardoaldispositivoadottatoperlaselezione edilreclutamentoinetàmonarchicanondisponiamodi fontiattendibili,dalmomentocheneppureglistoriciromani neebberochiaraconoscenza,percuipuòsoltanto per grandi linee.Al di là della ripartizione tribalelaverasuddivisione,comeaccennato,eraquella basatasullecur-iechesembranoistituitegiàconlafondazionedellacittà.Inpraticaciascuna delletretribùgeneticheoriginalicontavadiecicarie,chesidefinivanopurecomune,eforniva centouomini di fanteriaediecicavalieri,nonche'anche dieci consiglieri,i futurisenatori. Sispiegaverosimilmente cosi chenella piùanticatradizionedi Roma siritrovino trenta cur-ie,percuisiebberotrecentosenatori,trecentocavalieri etremila fanti.Suddivisioneschernaticachefilprobabilmente comuneatutti i popoli di stirpelatina.

Dando per scontata taletripartizioneèovvioche l‘arcaicoesercitoromano, nella fattispecielacompaginedestinataallaguerracampaleenonallameradifesadellemura,lari— specchiasse anchenegli alti gradi… Le tre centinaia di cavalieri erano comandate da tre tribuni c‘e/eram, e letre migliaia di fantida tre tribuni militum…All’insieme occorre aggiungere,quasi certamenteun discretonumerodi armati allaleggera,che combattevano fuoridai ranghi,spessoutilizzandolafiondael'arco.Inconclusione.sembraormaiasso-

ln altoed al centro: Oplttacon armatura. In basso: Elemento difanteausiliario.

Aboveandcentre?Hop/itearmour. Below:Memberoftheauxiliaryinlantly.

Sottoil Segnodell‘Aquila — PartePrima

Sottoil Segnodell‘Aquila - PartePrima datoche quel primo esercito schierasseun organicoecce» dentei 3000peditese i 300L‘E/EYES, fornitirispettivamente inragionedi milleedicentodaciascunadelletretribùoriginarie.Ma soltantoaquelletre migliaia etre centinaia fu datoilnomedi legioneo.forse,neebbesoltantoleconnotazioni archetipali essendo, nella realtà. alquanto più modesto. In ogni caso si deve immaginare unaz‘fforza puramentepatrizia. L’afllusso dinuoviabitantidai colli circostanti,elaloroorganizzazioneinnuovetribù, lomutò in un esercitoprevalentementeplebea, aumentandoneal tempostessoledimensioni.

Questaorganizzazioneera tradizionalmenteattribuita non ai Tarquini ma a Servio Tullio, re inlermediofra i due"“

LA RIFORMA DI SERVIOTULLIO

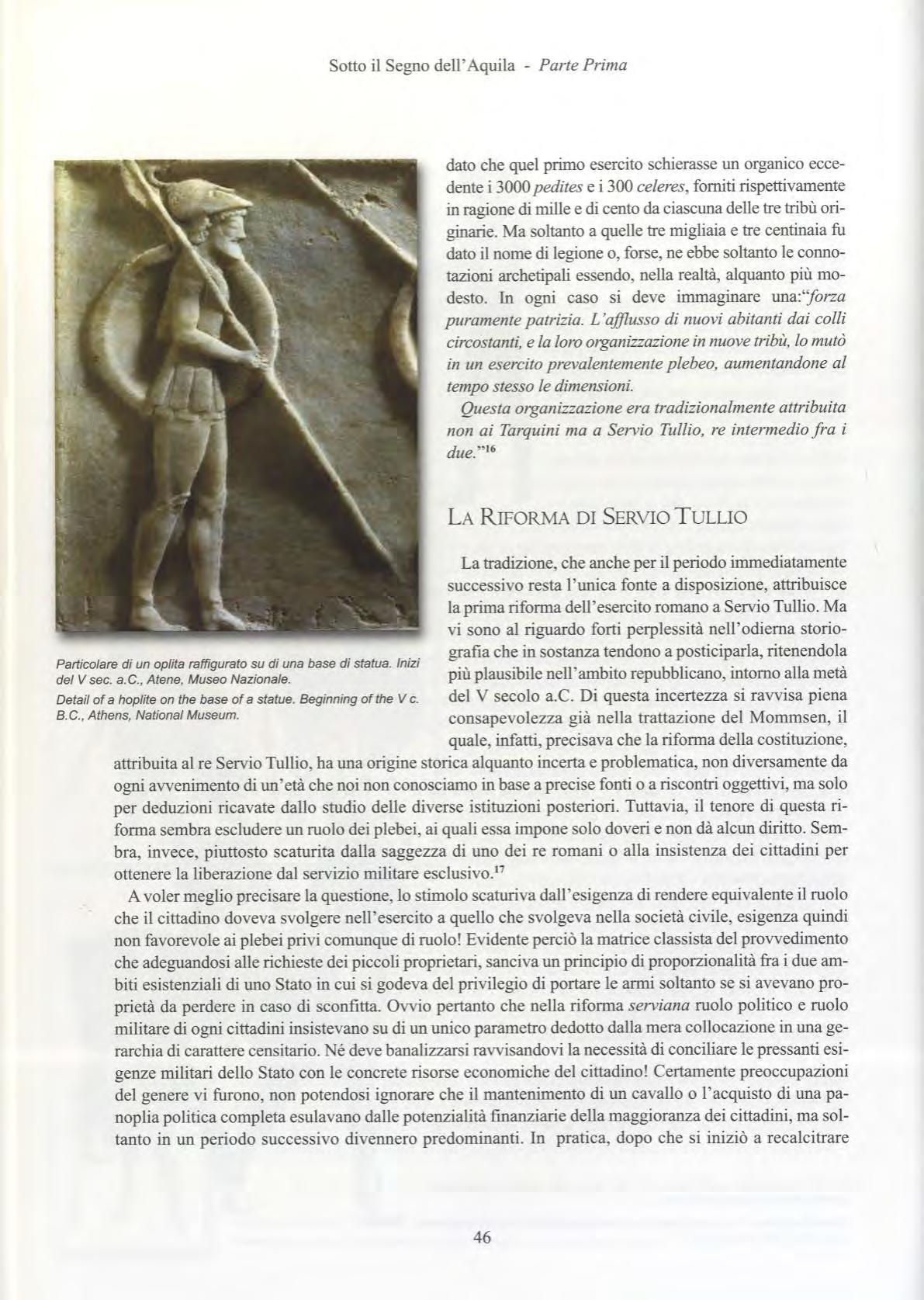

Latradizione,cheancheperilperiodoimmediatamente successivoresta l’unica fontea disposizione, attribuisce laprimariforma dell’esercitoromanoa ServioTullio.Ma vi sono al riguardo forti perplessità nell’odiema storiografiaeheinsostanzatendonoaposticiparla,ritenendola

Particolarediun Dplita raffigurato sudiuna base diStatua.Inizi deivsec,ac,.Atene, MuseoNazione/a piùplausibilenell’ambitorepubblicano, intornoallametà Detailolahopiite onthebaseafastatue.BeginningstilleVe. del V secolo aC. Di questa incertezza si ravvisa piena H.C.,Àthens' Na“°"alMuseum consapevolezza già nella trattazione del Mommsen, il quale,infatti,precisava che lariforma dellacostituzione, attribuitaalreServioTullio,ha unaoriginestoricaalquantoincertaeproblematica,non diversamenteda ogniavvenimentodiun’etàchenoi non conosciamoinbase aprecise fontioariscontrioggettivi,ma solo per deduzioni ricavate dallo studio delle diverse istituzioni posteriori. Tuttavia, il tenore di questa riformasembraescludereun ruolodeiplebei,aiquali essaimponesolodoveri enon daalcundiritto. Sembra, invece, piuttosto scaturita dalla saggezza di uno dei re romani o alla insistenza dei cittadini per ottenerelaliberazione dal serviziomilitare esclusivo.”

Avolermeglioprecisare laquestione,lostimoloscaturivadall‘esigenzadirendereequivalente il ruolo che il cittadinodoveva svolgerenell‘esercitoa quelloche svolgevanella società civile, esigenzaquindi non favorevoleaiplebeiprivi comunquediruolo!Evidenteperciòlamatriceclassistadelprovvedimento cheadeguandosi allerichiestedeipiccoli proprietari,sancivaunprincipiodiproporzionalità fraidueam» biti esistenziali diuno Statoin cui sigodevadelprivilegiodiportarele armi soltantosesiavevanoproprietà da perdere in caso di sconfitta.Ovviopertanto che nella riforma serviana ruolo politico eruolo militarediogni cittadini insistevanosudiununicoparametrodedottodallamera collocazioneinunagerarchia dicaratterecensitario.Nédevebanalizzarsiravvisandovi lanecessitàdiconciliarelepressanti esigenze militari dello Statoconle concreterisorse economichedel cittadino! Certamentepreoccupazioni del genere vi furono,non potendosi ignorare che il mantenimento di un cavallo ol‘acquisto diuna panoplia politica completaesulavanodallepotenzialità finanziariedellamaggioranza dei cittadini,ma soltanto in un periodo successivo divennero predominanti. ln pratica. dopo che si iniziò a recalcitrare

46

Sottoil Segnodell‘Aquila - PartePrima dinanzi al compitodi aiutarela comunità,riguardando quello che inprecedenza era statoun privilegio comeun deprecabile obbligo.“

Conlariformaserviana,contutteleriservesuddette,sipassòdall’organizzazionecuriata,chetuttavianon venne soppressa,all’ordinamentocenno-iato,dalnomedellacenturia. In dettaglioaifinidella levaServio TulliosuddiviseilterritoriochealloraformavaloStatoincircoscrizioniotribù,dellequaliquattrourbane, con inomideipiù importanti quartieri ovvero Suburana,Palatina,Esquilina Colina, eben sedicirustiche ilcuinomefutrattodallefamigliecheviavevanolemaggioriproprietà. La città,grazieatali innovazioni, neebbeun immediatovigorosoimpulsoallo "..…. ,resopiù "" dall" determinato dall’integrarsi con le antichepopolazioni diun grannumero di immigrati,attratti come sempre dalleprospettive dibenessereedi lavorocheRomaofiîriva.Forsefuronoproprioquellenuovepotenzialità chepermiserounapolitica di eSpansioneediprimatonel LazioaTarquinioilSuperbo."

Inpratica,ilnuovoordinamentodeicomitiacenturiarilasciavanellemanidellacomponentesocialepiùabbienteilpoteremilitare,distinguendoinbasealcensoilrangodiappartenenzaaifinidell‘inquadramentonell’esercito.Allo scopo,pertanto, l’interapopolazione maschile idonea alleannivenne suddivisa in cinque classi.Aldisopradellamaggioresicollocatonoicittadini ingradodiservireacavallo,echequindicostituivanolamiliziaacavallo(equites).Più indettaglio,standoaLivio:“coicittadinicheavevanoun censodicentomila assi o più si firma" ottanta centurie, quaranta di anziani e quaranta di giovani, chiamati complessivamenteprima classe:glianzianidovevanotenersiprontialladifetadella città, igiovania combatterefizori;comearmaturafiu'onoadessiprescritti!'elmo,ilclipeo,glischinieri, lacarme;questearmi, tuttedibronzo,dovevanoservirealladifesadelcorpo;armio_[fensiveI’unaeilgladio.[...]lasecondaclasse erafirmatadacolorocheavevanouncensotraicentomilaeisenantacinquernilaassi,econessi,traanziani egiovani,fitronofinnateventicenturie;armiprescritteloscudoinvecedelclipeo,e, trannelacorazza,tutte quelledellaprima classe. Stabiliperlataza classeun censominimodicinquantamilaassi;fixronofirr-rnate altrettantecenturie,distinteanch’essecon lostatocriteriodell”età:quantoallearminon v'eraalcratadif ferenza, trannechefizronotoltiglisehirrieri.Perlaquartaclasseilcensoeradiventicinquemila assi;altrettantelecenturie,madiverselearmi:fiuonoprescrittisoltanto]’astaeilgiavellotto.Piùnumerosiicittadini dellaquintaclasse,concuisiformaronotrattacenturie;essiponavanofiondeepietredagetto[.…].Ilcento perquestaclasseeradiundicimilaassi.Ilcensoinferioreaquthcompresetuttoilrestodellapopolazione; senefirrmàunasolocenturia,esentedallamilizia.Armataeordinatacosilafanteria,formòcoimaggiorenti dellacittàdodicicenturiedicavalieri;creòparimentialtreseicenturie,inluogodelletreistituitedaRomolo, mantenendoglistessinomicheavevanoavutoal!'attodellalorocostituzioneconsacratacongliauguri.Per I ”acquistodeicavallifidnonoversatidalpubblicoerariodiecimilaassi. Tuttiquestioneriricadderodaipoveri suiricchi.Ma essiebberopaimaggioridirittipolitici.Ilmfi”ragio, infatti,nonfixconcessopertestaatuttiirtdistintamentecon lastessaforza elostesso valore, secondolaconsuetudinetramandata da Romolo edosi servato dain altrire; mafa creata una gradazione, sichenessuno apparisseescluso dal sufl"ragio, ma praticamente I ‘autoritàfossetuttanellemanideimagiorenti, Infizttisichiamavanoavotareperprimiicd; valieri,poi I ’attantacenturiedellaprimaclasse:senonsiraggiungevaun accordo—ilcheaccadevadirado— sichiamavanoquelledellasecondaclasse;manonsiscesemaitantogiùdaarrivareall’ultirna.’“

ASPEiTI ECONOMICO—SOCIALI DELLA RIFORMA SERVIANA

Daun punto di vista strettamentemilitarei cittadinimaschi idonei allearmi,di etàcompresafrai 1718armi ed i 60,eranosoggetti al serviziomilione, sia che fosseroromani, forestieri o,persino, liberti a patto però di avereunaproprietà inRoma. E inbaseallasuaconsistenzaeconomica,dovevanoarmarsi

48

secondoleprescrizioniricordate,Vièdaricordare, al riguardo,una singolaredisposizionefiscalechefaceva riferimento ad una entitàdi base che era il podere. Chi l‘avesseposseduto interamente veniva inclusonellaprima classe,obbligatoalservizioconl‘interaarmaturapolitica; i restanti finivanonellealtre quattroclassi secondoun dispositivocheprevedeva l’inserimento nella seconda per ipossessori di 3/4 dipodere nella terzaper iproprietari diuna sola metà nella quartaper i proprietari diun quarto e nella quintaper quelli diun ottavo.Pertantotenuto contochesecondo:“laripartizionedelsuolousata inquei tempi, quasi la metà diessoera costituitodapoderi interi; ognigruppodicoloro chepossedevano tre quarti0la metà oppureun quartodipodere corrispondeva adun ottavoscarsodellapopolazione. Gli ottavidipodereeranotenutida un altroottavoabbondante…Per la leva dellafanteria eraquindistabilitochedifronteadatlantaproprietaridiunpodere interosiarruolassero venti da ognunodeglialtri tregruppieventotto dall'ultimo.““

Al di làdelladefinizione,chediper sénon è quantizzabile direttamente,acosasideve farcorrispondereuninteropodere,cioèaquantiettariodierni?Una seriedideduzioni,dalmomentocheancheinquesto caso nulla ci è pervenuto, lasciano supporre che fosse di circa 20 iugeri. Ora lo iugero, come l’etimologiasuggerisce,eralaquantitàditerraarabileinunagiornataconuna coppiadibuoi aggiogata, da iugum-giogo. Facile a questopunto equipararlo a circaun quartodi ettaro,ovveroa 2500mq. Pertanto ilpodereromano sidevesupponedicirca 5ettari,entitànon particolarmenterilevante soprattutto tenendocontodelladensitàdemograficadell’epoca Inognicaso,sebbenenonvengaesplicitamentetramandato un sistema del generepresupponeva un catastodella proprietà fondiariaperfettamente tenuto edaggiomato,dovenon solofossero =' i, ma fossero registrati ipassaggi diproprietà. Ilcheimplicavaunarevisionesistematicaeperiodica delcatastostesso,inmodo da disporre di ruoli anagraficiperla leva aggiornatieattendibili.

UNITÀ DI SUPERFICIE ROMANE

HEREDIUM pari a due iugeri dra 1I2ettaro

CENTURM pari a 100heredium, 200 iugeri,cirm 50ettari

Surus pari a4centurie.800iugeri,circa 200 ettari

Ai fini della leva,come accennato.lariforma serviana divise la cittàeil territorio limitrofodi appar. tenenza inquartieri,owiamentequattro,dettitribus,dacuiilgradoditribuno, Tuttaviaquestetribù, da non confondersi con le genetiche, devono intendersi piuttosto comedistretti, dei quali il primo comprendeva la città antica, il secondo la nuova, il terzo il vecchio sobborgo murato successivamente, il quartoquellounitoallacittàconlacerchiadi ServioTullio."Quasi certamentealdi fuoridiognidistretto il territorio " sarà stato " di sua, ', , in modo di renderesostanzialmente equivalente il numero di uomini di ciascun distretto. Qualeche ne fosse il criterio informatore, anchenelle definizionideidistrettisiravvisa nelleriformeservianeiltentativodi razionalizzarel’intero settoremilitare, Infatti nel suointerocomplessonon siriscontraalcunprowedimentochenon abbiauna chiara attinenza ()una esplicitarelazione al serviziomilitare.Persino la norma che escludeva dalle centurie, chiunque avessegià superato i sessant’anninon trova altragiustificazione senon quella inerente ai limiti di etàdel servizio…“

Da quanto finora delineato, emerge una sorta di paradosso per l’esercito romano monarchico, paradosso che permar'rà anchein quello di epoca repubblicana, I suoi membri per essere ritenuti degni di

Sottoil Segnodell’Aquila - PartePrima

50

farneparte eperesserviammessidovevanodimostraredidisporrediuncenso,ovverodiaveredelleproprietà fondiarie,Anzipiùrisorseavevanopiù dovevanospendereper rispettare leordinanze sugliarmamenti,Considerandoinoltrechel‘entitàdelcenso,puressendoconsiderataindenaro,erainrealtàrelativa adunpossessoterriero lacuiredditività non può considerarsicostante,il sacrificiorichiestonon appare indifferente e lasciaaditoa molti interrogativi… Perche' avendopiù terra si doveva sostenereuna spesa maggioreper andarein guerrainprima linea,dovelamortalità sipresume maggiore? Quale erailcriterio informatore di quella scelta alla rovescia, almeno secondo il nostro attuale metro di giudizio? Per cercare dichiarirez“l'insuflirienza diun interpretazionepuramenteutilitarirtica diquestaleggedipro— porzionalità dellefunzionimilitari epolitiche all’interno della città antica [edi Roma in particolare n.d.A.]spingerernol'analisiin un campoadiacente:quellodeifondamentiqualitativi. enonpiù quantitativi, dellacittadinanza…Inefi"ettiilbuonsoldatocoincidevacon ilproprietarioterriero, nonsoloperche'quelloerailtipodiricchezza difi‘ìciledasottrarre, in casodisorteavversa, allebramedelnemico, mentre erafacilefizrla con ibenimobili;ma ancheperché illavorodella terra…per ilcittadino e'una scuoladivirtù, doveegliimparalequalita'dell’accortezza,dellafina edellagiurtiziachecostituiscono ilfondamentodelvaloremilitare.?“

Inaltritermini chipossedeva laterra,oltreadaverequalcosadaperdere, eraancheawezzoasopportarea lungola faticainprevisione diun utilecheloricompensasse! Inoltre,il soldatoideale coincideva proprio conilpadredi famigliaenon soloperché lavolontà di salvaguardarelavita elalibertà deifigli gli fornivapiù stringentimotivazioniacombattere,ma ancheperche cosi agendorealizzavarn pieno la sua di ' ’ con la ' , ilitàai suoidove1i religiosi ecivili,ri» tenuti validi per la soprawivenzadella comunità.15In pratica anchequesta seconda connotazioneribadisce la preferenziale idoneità di chi aveva beni da perdere, includendo fia i beni anche quelli non materiali, in quantopiù responsabile.Al di là dellemotivazioni eticheedi quellematerialipiù omeno convincenti,ilprincipiofondamentaleallabasedellostatotimocrat:icoerainsitonella farcorrispondere allemaggiori disponibilitàdicensodei maggiori doveri eimpegni inambitomilitareepolitico, E daun determinatopunto di vista può risultare anche logico, come accennato, dal momento che possedere un bene implicail doverlodifendere.Il vincolare l’immissione nell’esercitoalpossesso della terra sigtificavagarantirsisullemotivazionideimembri,quasicomeconunaipoteca,iqualidifendendoipropribeni finivanoper difenderequellidell’intera ‘ elasua ” “ (‘ che si a chipiù aveval’onered’unarmamentomiglioredovendoproteggereprimadituttosestesso,Tuttaviasia lemotivazioni eticheche lepragmatiche non sembranobastare a giustificarepienamente tale opzione, almenodaun certomomento inpoi,ovverodall’instaurarsid’uncrescentebenessereed’unaminoredurezzaesistenzialenon essendopensabileunasocietàomogeneamentemotivataalsacrificio.Nonpuò, infatti, negarsi che la guerra avesse già iniziato a connotarsi come una attività se non redditizia almeno remunerativa,certamentepericolosa,manon privadiricompensemateriali. Sebbenenon ammessaesplicitamente, né sancita da alcuna legge, si ravvisa un’altra motivazione chegiustificava il ruolo milimre preminente degli abbientie,per contro,l‘emarginazionedeiproletari.

Lecampagnevittorioseproducevano,oltreadunacrescentequantitàdibottinoinricchezza mobilefagoeitatoingranparte dalloStato,ancheunaenormeespansionedelterritorioaspesedelnemico.Secondo laprassituttii possessi sarebberodovuticonfluirenella disponibilitàpubblica ma, inrealtà, semprepiù spessoqueiterreni vennero spartitifra i benestanti ed, in particolare, fra i senatori, Situazionecheprodusserapidamenteun fortediversificarsisocio-economicodellapopolazione,inconseguenzadellaguerra. Sedauna parte, infatti,una finzionesempremaggioredei coscrittinon riusciva asostenerele spesederivantidallecampagne,soprattuttoperi mancati introiti dall’interrotta attivitàagricola,pastorale oartigianaleche fosse, dall’altrauna ristretta elite si arricchivacon

Sottoil Segnodell’Aquila - PartePrima

52

i profitti bellici. Permuto con l’ampliami

delle conquistementre la stragrandemaggioranza dei coscritti cittadini si irnpoveriva, l’aristocrazia se— natoriale si appropriava degliutili che l’imperialismo romanoproduceva. In particolare si accaparrava, di fattoe spessoanchedi diritto,dellaparte migliore emaggiore deibottini di guerra, ovverodell’ager romanuschesiaccrescevaaoltranzaconleconfischediterritorioimposteaivinti."Comecon precisione ricordava Appiano"’,inbreve tempo diquegli ampipossedimenti illegaliz“iricchisene considerarono proprietari…Acquisiranograzieallapersuasione, oppureinvasero con la violenza lepiccoleproprietà deicittadinipoveri che confinavanocon loro. Vastidominipresero ilposto dellepiccole eredità. Terre egreggifitronoaffidateadagricoltoriepastoridicondizioneservile.perevitare I ”inconvenientechela coscrizionemilitarepotessefarpauraauominidicondizionelibera...Datuttequestecircostanzerisultò cheigrandidiventaronoricchissimiechelapopolazione... degliuominiliberi,per rifletta deldisagio, delletasseedelserviziomilitarecheliprostrava vennea diminuire./”’

Scusate,allora, concludere che l‘esclusione dei ceti proletari dai ranghi superiori dell’esercito, non fosse una mera conseguenza della loro incapacità ad armarsi in modo adeguato, deficienza che da un certomomentoinpoi avrebbepotutofacilmenteessererisoltaaspesedellostato,maunaprecisavolontà di esclusione…Pertanto sidevecrederecheilbasilareprincipiodella suddivisionegerarchicamilitare in funzionedellapropria capacità adattuarsi edel massimo interesse alla difesa, aveva finito per lasciare ilpostoadunaconcezionedeltuttonuovachesoloapparentementesomigliavaconquella.Inbreve ilpotere spettava a chi aveva un adeguatocenso,sem alcuna altra giustificazione! Stando a Ciceronotale singolareconcezionerisaliva allostessore Servio,valeadireaiprimordi diRoma,e semai fosserimastoqualche dubbioalriguardo fu elaboratapureuna teoria finalizzata a spiegarel’esclusione dal serviziomilitaredelproletariato."

ENTITÀE SUDDIVISIONÎDELL'ORGANÎCO

Daquantoappenaespostoloschieramentoadottatodallariformaservianapergrandilineepuòcosì sintetizzarsi: la legione romana continuava adessere, come era stata fino ad allora, la fondamentaleunità militare di fanteria;una falangedi tremila uomini, compostaearmatanella suainterezza secondol’anticamanieradorica.Tatticamentesischieravasopraseifile,presentandounfrontedicinquecentouomini equipaggiati di tuttopunto,coadiuvatidaaltri milleeduecentonon armati,detti velitesovelati,”Labasilaredivisionetra seniores,fra i 47 ed i 60anni,ejuniores, fi'ai 17ed i 46, lascia prefigurare una duplicità vigentepurenellemansionimilitari fraquellesedentarieequellecampali,ovverodiguarnigione nelle fortificazionie,più in generale.di difesaleprime edimanovra sultenitorio e,più in generale,di attacco le seconde… Proprioper quest'ultima trova senso la suddivisioneper censo, rese bene evidente, persinodalontano,daldiversoarmamentoindividuale.

Imilitidellaprimaclasse,infatti,dispostinelleprimefileeranodotati di scudorotondo, di schinie1i, di corazza edi elmo,nonché di spadaelancia,anni acquistatealorospeseedi loroproprietà. Il che, implicitamente,lasciasupporreuna certa variabilità formaleefunzionalefrale stesse.Inogni casosi trattava di fanteria pesante, corrispondente in sostanza a quella già definita dai greci degli opliti e schierata appunto nelle prime file della formazione falangistica. La seconda classe disponeva in sostanzadiun similearmamentarioadeccezionedelloscudo,cheeradi formaoblunga,sceltache, sempre implicitamente, sottintendeil venir meno della necessità della corazza.Anche in questo casoper comprenderelalogicadelleprotezioni bisogna fareriferimentoallaformazionefalangisticaedallasua tattica di combattimento, che più innanzi verrà schematicamente rievocata. La terza classe, manteneva le connotazioni della secondasenzaperò gli schinieri,altroriscontro della suaposizionepiù ar-

Sotto il Segnodell’Aquila - Parte

Prima

54

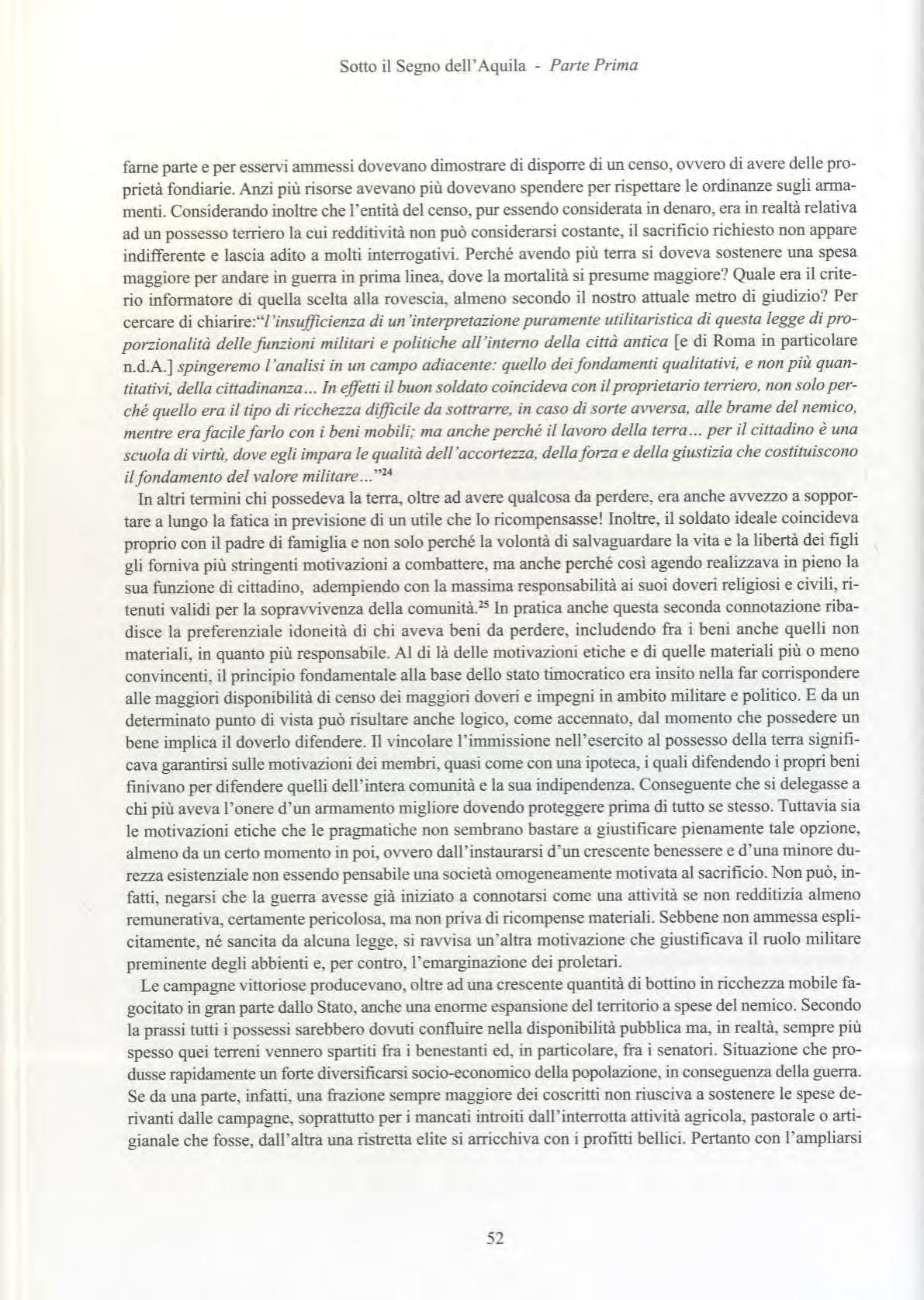

rctrata e quindi riparata, Seguivano la quarta, che disponeva soltanto di lance e giavellotti, senza alcuna protezione passiva, e infine la quinta. altrettanto leggera ma armata esclusivamente di fionde quandonon soltanto di sassi, L‘armamento da lancio & scoglionato in base alla gittata delpropulsore, davanti le lance capaci di colpire fino ad una trentina di meri edietrole fionde.capaci a lorovolta di percuotere fino ad un centinaio.Lo schieramento,pertanto appare accortamente calibrato per infliggerecrescentiperdite con il sen'arsidelledistanzeapartiredalcentinaiodimetri finoalla fasedell’urto. Assodato chedopola riforma serviana l‘entitàpresumibile degli arruolabili nel nuovoesercitofosse diun paio di decinedi migliaia diuomini, econsiderando l’organicod‘una legionedell‘epoca, sene deve ipotizzare un numero non inferiore a quattro unità. Per l'esattezza due coppiedi due. Pertanto quando necessario:“di solitosimettevano in movimento duelegioni; le altre due rimanevano come presidio:percuiInformazionenormaledellafanteriasicomponeva diquattrolegioniparia 16.800 uomini, di 80 centuriedellaprima classe.di20perciascheduna delleseguentitre, di28dell'ultima, non compresela duecenturiedisupplentinonchéquelledeglioperai edeisuonatori. Siaggiungeva la cavalleria chesommava a 1800 cavalli, un terzo della qualeera riservato aimembripolitici del comune; quandoperò sientrava in campagnasisolevanoassegnaresoltantotre centuriedi cavalli adogni legione.

Lo statoabitualequindidell'esercitoromano diprima eseconda chiamata ammontavapressochéa 20.000 uomini, il qualenumero avrà senza dubbio in generale corrisposto allo stato effertivo dei Romani atti a portar armi nel tempo in cui vennero introdotti questi nuovi ordini di milizia.””

Selagrandeunità tattica uscita dalla riforma serviana può ritenersi archetipale di quella che sarà in epocaposteriore la le— gione propriamente detta,diprecipua concezioneromana,tanto il suo armamento difensivo e offensivo quanto la sua modalità di schierarsie,so— prattutto, dicombattere appaiono di indubbia ispirazione greca.

Vaso. alpe, Chlgl, da Veio… Vi èrappresentata una falangedioplìtlguidataalcentro da un suonatore di doppioflauto.

Vase, alps,Chigi,fromVeil. Aphelsnxofhop/itesledin the centre by .!player of doubleflute,

Sottoil Segnodell‘Aquila - Parte

Prima

56

ARMAMENTI DIFENSIYI E OFF sm, INDIVIDUALI E COLLETTIVI

Esattamentecome lafalangemacedone.cheattinse il suoapiceottimale in quella realizzata da Filippo ll eperfezionata dal figlio Alessandro. anche la legioneromana puòconsiderarsi discendentedallaclassicafalangegreca.Tuttavia le sueforti caratterizzazionipeculiari. il suospiccatoadattamentoa]carattere e alla morfologia del territorio centro meridionale. la trasformarono in una formazione tattica talmente originale da giustificame l’irrevcrsibile abbandonoal mutare dei teatri di combattimento.Nel periodo in esame,però, la sua derivazione dal modello dorico e ancora ben evidente. soprattutto quando si schierava in formazionedi combattimento. ovvero con le famose sei lineedi 500 uomini. La legionediquest'epoca, infatti,siconfermadi tipo oplitico, il che significa che l‘autore di questa riforma.pur adottando un re— clutamentosubase censitaria,restòper le modalità di combattimentoquella degli etruschi dellasecondametàdel VII secolo,in formazioneserrata,schierandodinanzi all’interoesercitouna solalineadi opliti armaticonl’interapanoplia, limitazionechederivòcertamente dall’impossibilitàdi dotaretutti con la stessa panoplia?Z Quantoal significatodi panoplia, il termine derivava dal grecopan. tutto. e tip/ia. armatura. quindi una corazzatura estesa alla maggiorparte del corpo.

Ma quali furonoipresupposti socialidell’adozionedellaformazione falagistica e, soprattutto, in cosa consisteva l‘annamento opl' 'co da renderlotantoonerosoche,magari inizialmente, sololeclassi più ab— bienti potettero permetterselo‘! Stando alla tradizione:“lo comparsa del]'annamentoopliticoediunaformazionedibattagliafandata sul sensodisolidarietàelospiritodi disciplina... [vannorelazionati]con l’ampliamentodelcoercivico. contemporaneoallanascitadellacittà. Manon vi è accordofraglistoricisull'elementoche, in questoduplice evoluzione, svolse un ruolo dispinta. Per alcunifu ilprogresso tecnico dell'… ciò che, " combattimento. costrinse]‘aristocraziaadassociare!insiemedeicittadini olla difesa della comunita‘ ea condividere. perciò, l'esercizio delpoterepolitico. Per altrifu invece il modificarsidel rapportofra leforzesociali1'elementoche,spodestando]'ar-istocraziadeisuoiprie vilegipolitici, determinòlacosti! zionediunaformazionedibattagliafavalevole alle azioni di massa, nonché l'invenzione di un armamento adeguato.Ma... sièpmposta recentementeuna terza soluzione, secondo laquale1afalangeoplificasarebbestatoinizialmenteun merostrumento tecnico alserviziodell‘aristocraria,prima diservireal]'ascesapolitica dinuovistratisociali."33

una nuovaf… di

Tralasciandodi approfondireulteriormente lagenesi dellafalangeedel relativo armamentoappare senza dubbiopiù interessante esaminarlodettagliatamente. Dunque. la maggiore epiù appariscenteconnotazione dcl-

Elmomacedone,SchinieriecorazzadibronzorinvenutinellatombadlFil/ppcliaVergine,IV sec,a.C.,Salonicco.MuseoArcheologlco.

Macedonianhelmet,great/esandbronzec…rassfoundinthetombofPhi/lipil,InVergina IV centuryE c,Salonika,ArchaeologicalMuseum.

Sotto

Segnodell‘Aquila -

il

PartePriora

StatuaequestrelnbronzodlAlessandmMagno Napoli.MuseoNazionale

Earnest/tan stati/e ofA/exartderthe Great. bronze Naples. National Museum

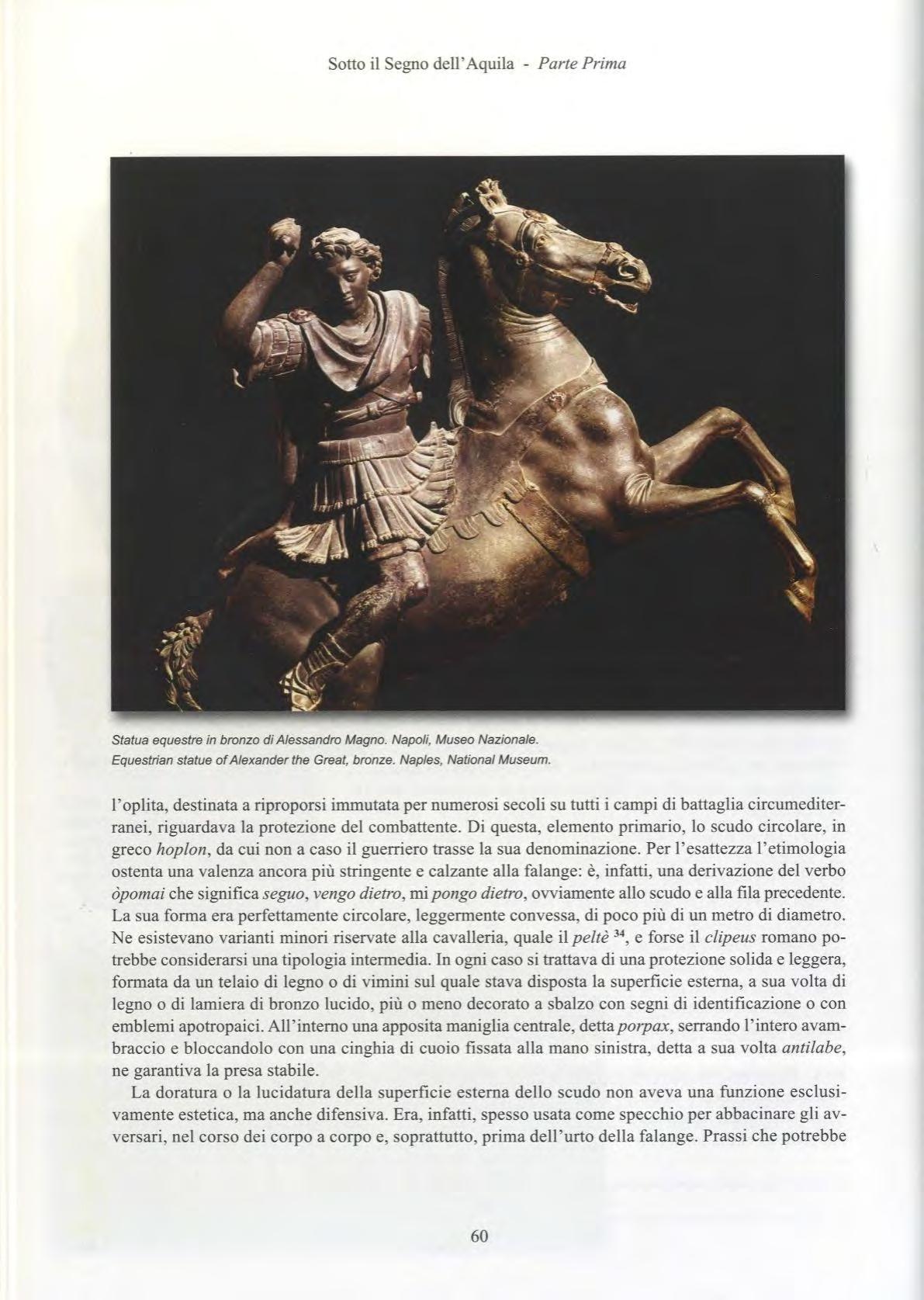

l‘oplita. destinata a riproporsi immutata per numerosi secoli su tutti i campi di battaglia circumcditcr— ranci. riguardava la protezione del combattente… Di questa. elemento primario. lo scudo circolare. in grecoIioplolt. da cui non a caso il guerriero trasse la sua denominazione. Per l'esattezza l‘etimologia ostenta una valenza ancora più stringente ecalzante alla falange: e. infatti. una derivazione del verbo o'pomaiche significaseguo.vengo dietro.mipongo dietro.ovviamentealloscudoe alla fila precedente. La sua forma era perfettamente Circolare. leggennente COI“essa.di poco più di un metro di diametro. \le esistevano varianti minori risenate alla cavalleria. quale ilpeltè “. e forse il clipeus romano potrebbe considerarsi una tipologia intermedia. In ogni caso si trattava diunaprotezrone solidae leggera… formata da un telaio di legno o di \imini sul quale stava disposta la superficie esterna. a sua volta di legno o di lamiera di bronzo lucido, più o meno decorato a sbalzo con segni di identificazione o con emblemi apotropaici.All'interno una apposita maniglia centrale.dettap0l'pttx. serrandol‘interoavambraccio e bloccandolo con una cinghia di cuoio fissata alla mano sinistra. detta a sua \olta tlntiltib9, ne garanti\a la presa stabile.

La doratura o la lucidatura della superficie esterna dello scudo non a\eva una funzione esclusi— vamente estetica.ma anche difensivi.Era. infatti. spessousata come specchio per abbacinarc gli av» Versari. nel corso dei corpoa corpoe.soprattutto.prima dell‘unodella falange.Prassi chepotrebbe

Sotto Il Segnodell'Aquila - Par/e Prima

60

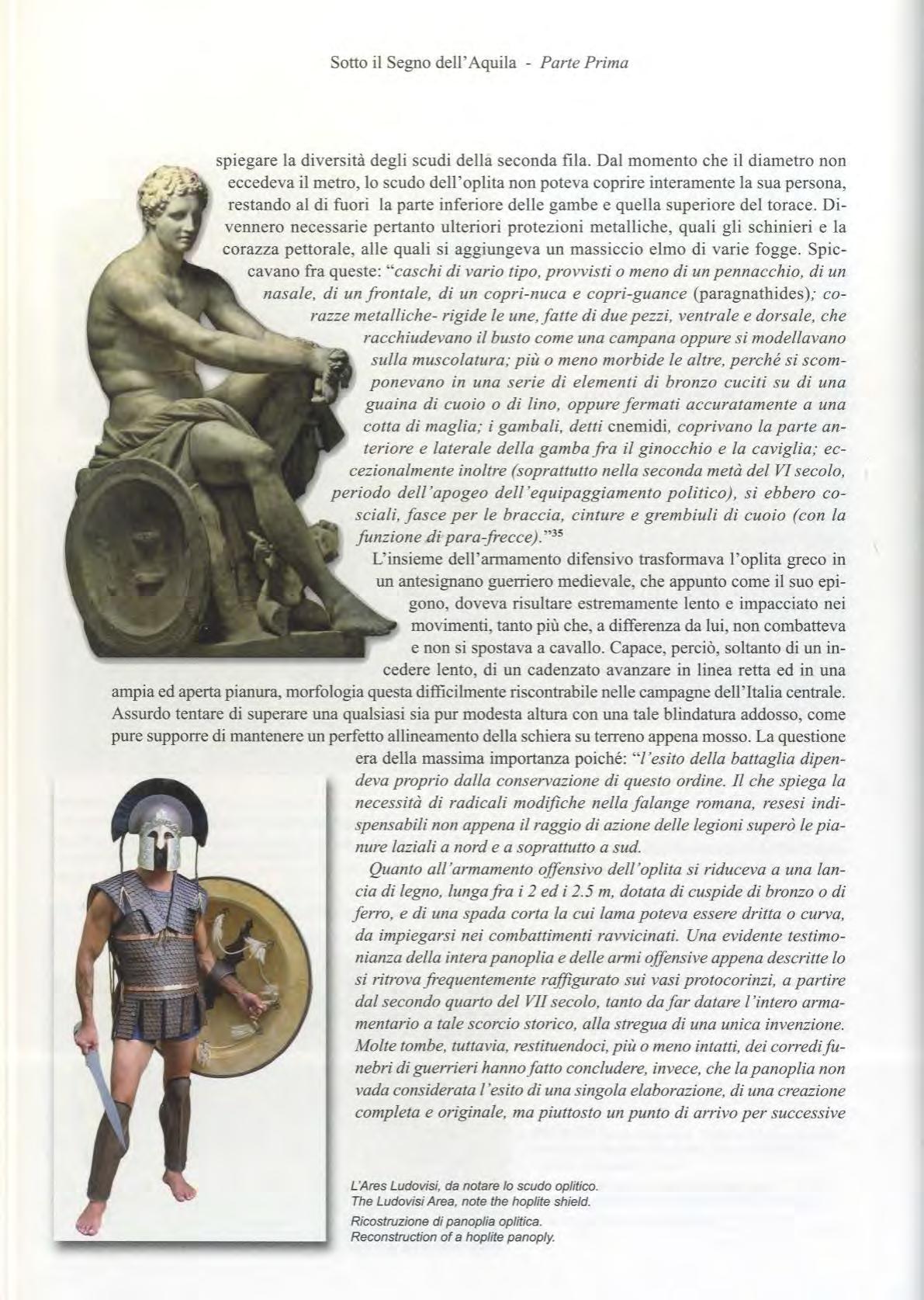

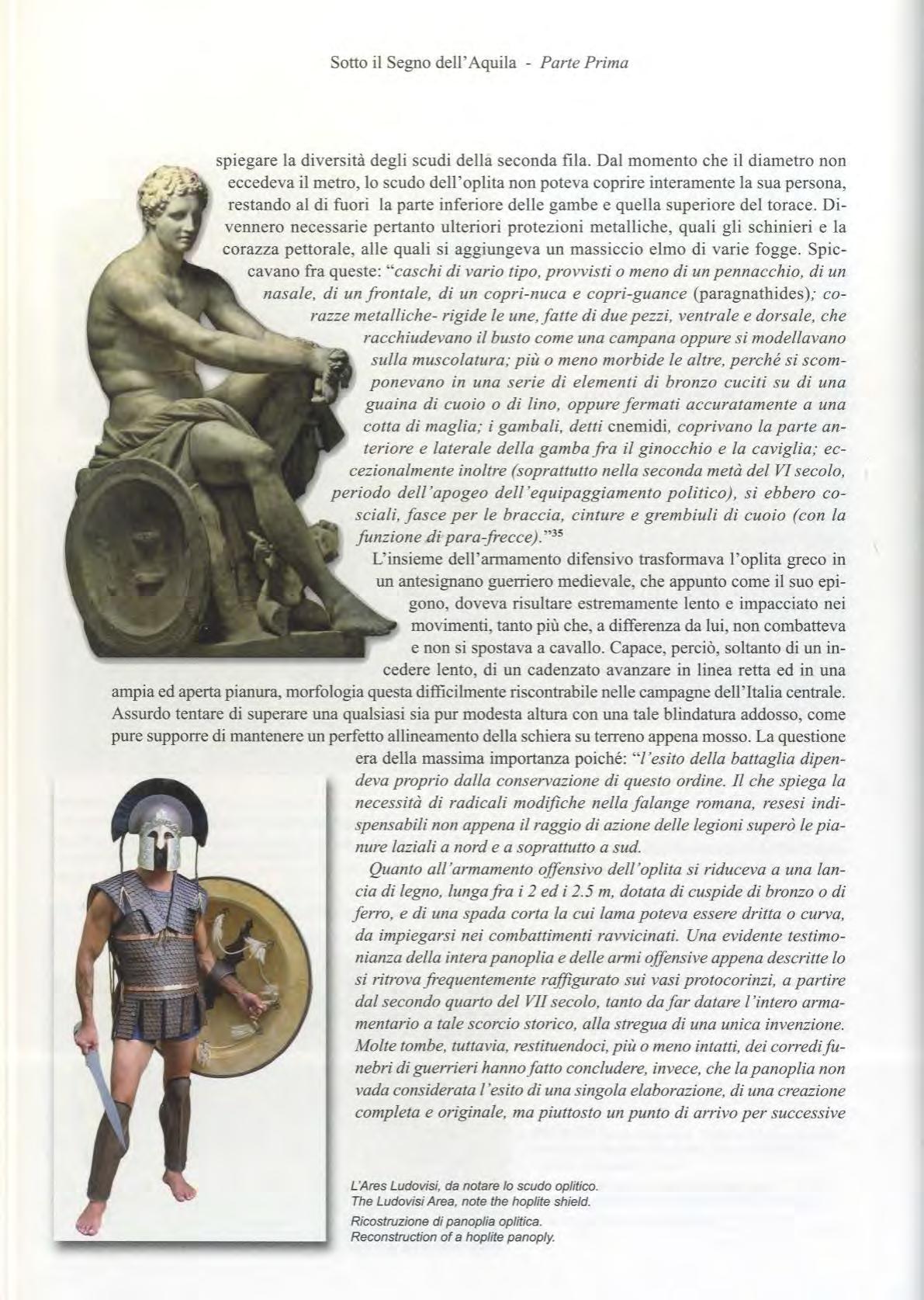

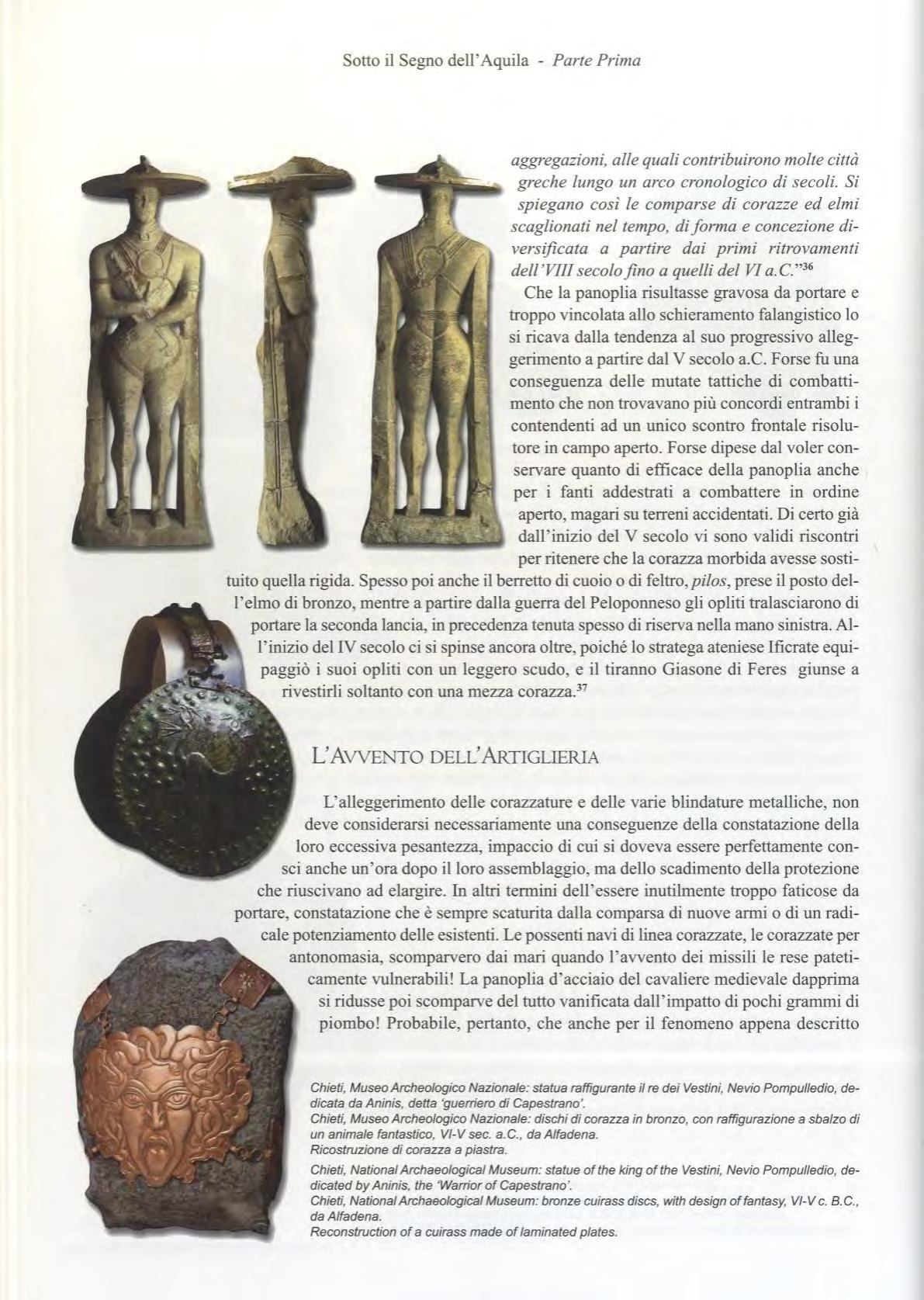

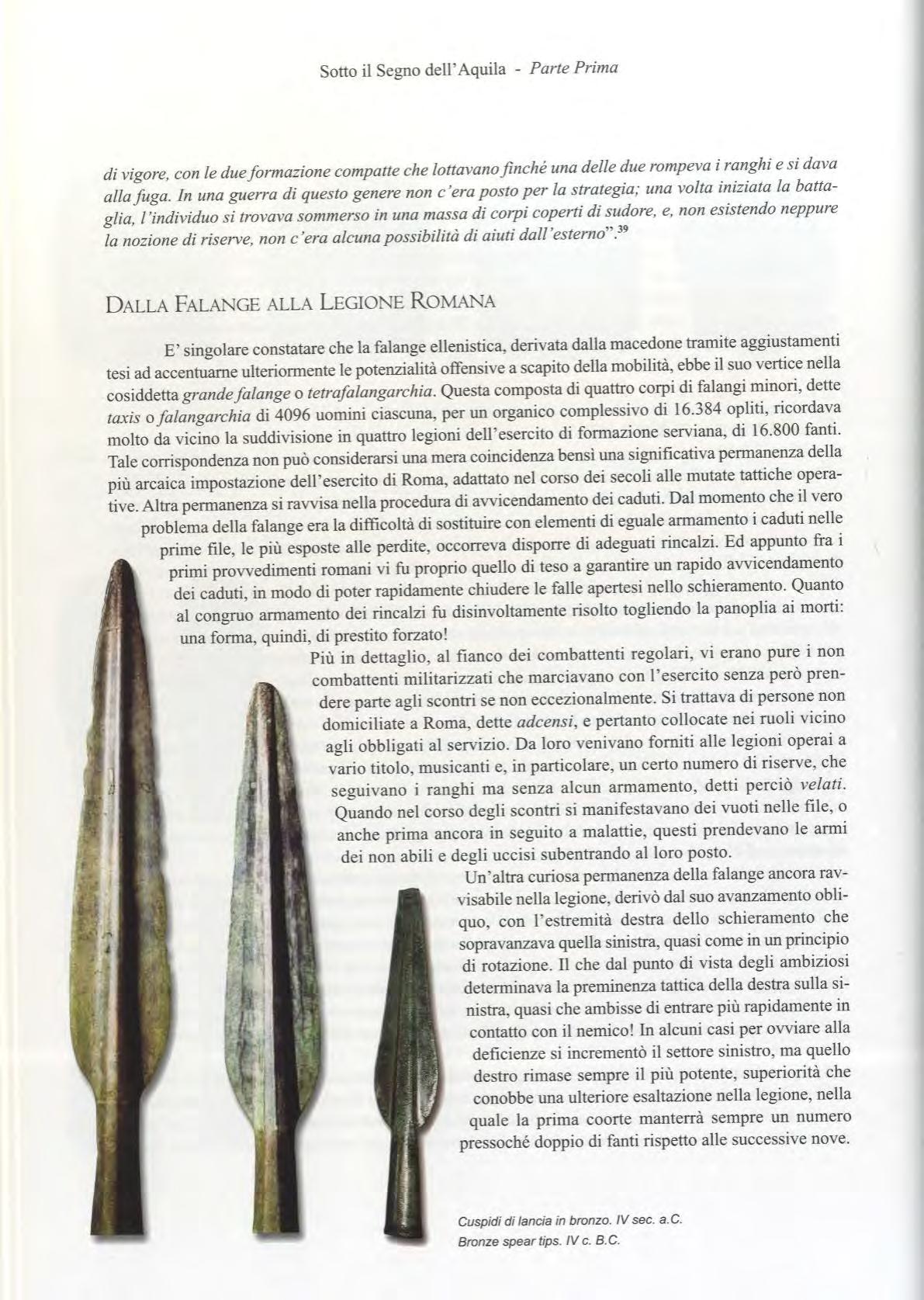

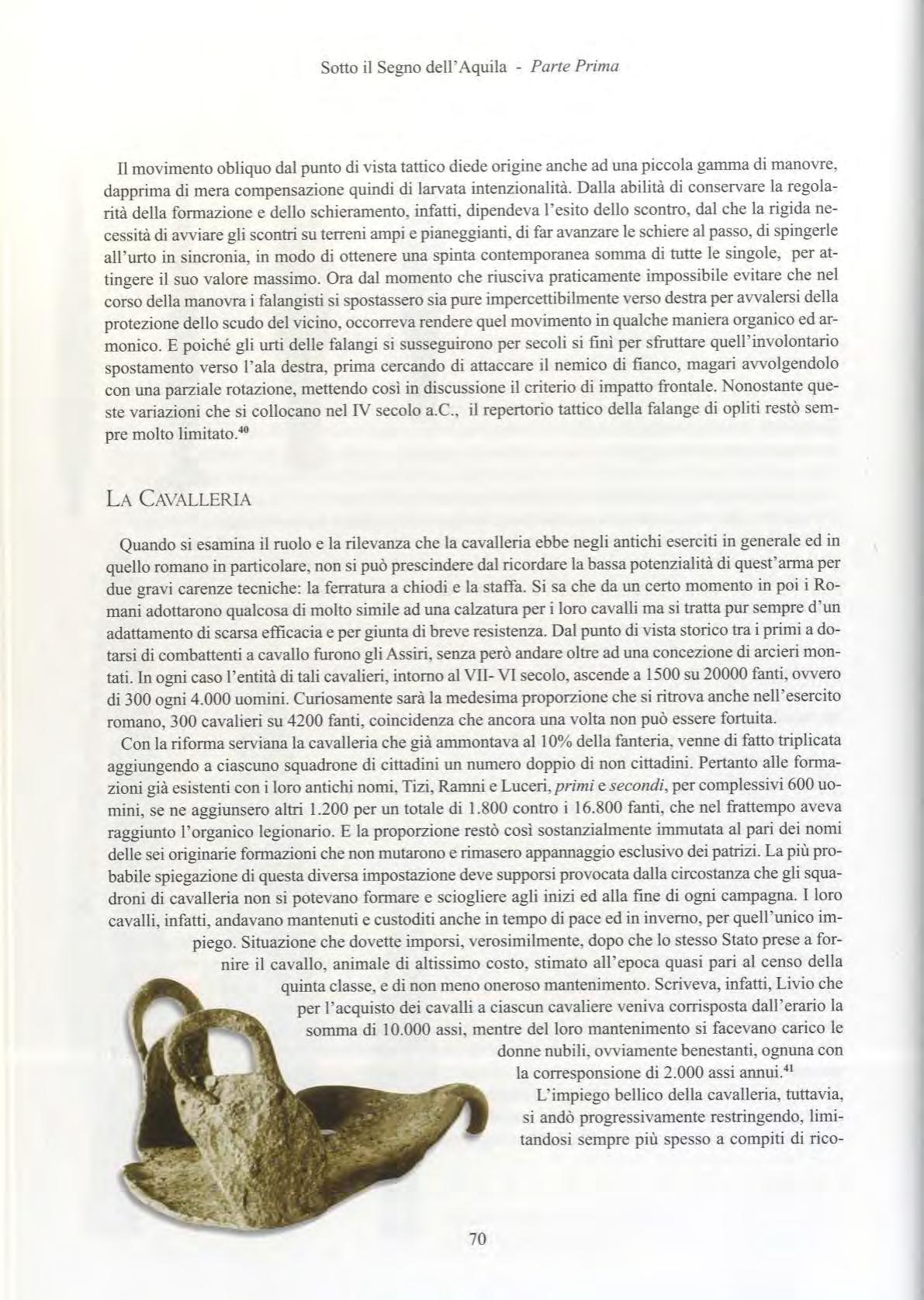

spiegare la diversità degli scudi della seconda fila. Dal momento che il diametronon eccedeva il metro, lo scudodell‘oplita non poteva coprireinteramente la sua persona, restando al di fuori la parte inferiore dellegambe equella superioredel torace. Divennero necessarie pertanto ulteriori protezioni metalliche, quali gli schinieri e la corazza pettorale, alle quali si aggiungeva un massiccio elmo di varie fogge. Spie» cavanofra queste: “caschidivario lipo,provvistiomenodiun pennacchio, diun nasale, di unfrontale, di un copri-nuca e copri-guance (paragnathides); coraz:e metalliche- rigide leune,foltediduepezzi, ventrale edorsale, che racchiudevano ilbusto comeuna campana oppuresimodellavano sulla muscolatura;più omeno morbide le oltre,perche'siscomponevano in una serie di elementi di bronzo cuciti su di una guaina di cuoio o di lino, oppurefermati accuratamente a una cotta di maglia; igambali, detti cnemidi, coprivano laparte anteriore e laterale della gambafra ilginocchio e la caviglia; eccezionalmenteinoltre (soprattuttonella seconda ine/à del VIsecolo, periodo dell'apogeo dell’equipaggiamentopolitico), si ebbero coscia/i,fasceper le braccia. cinture e grembiuli di cuoio {con la funzionedipara—frecce)."35

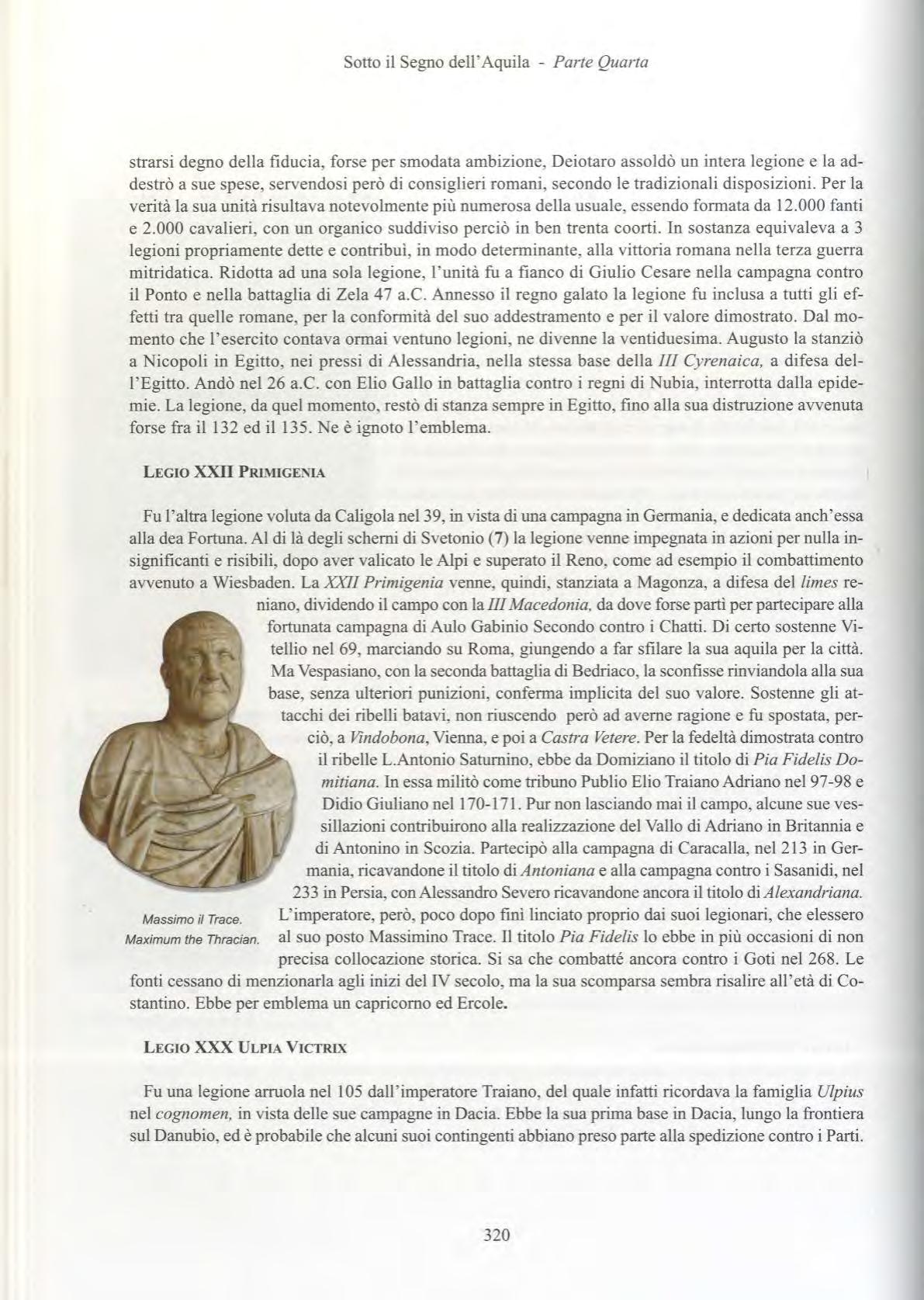

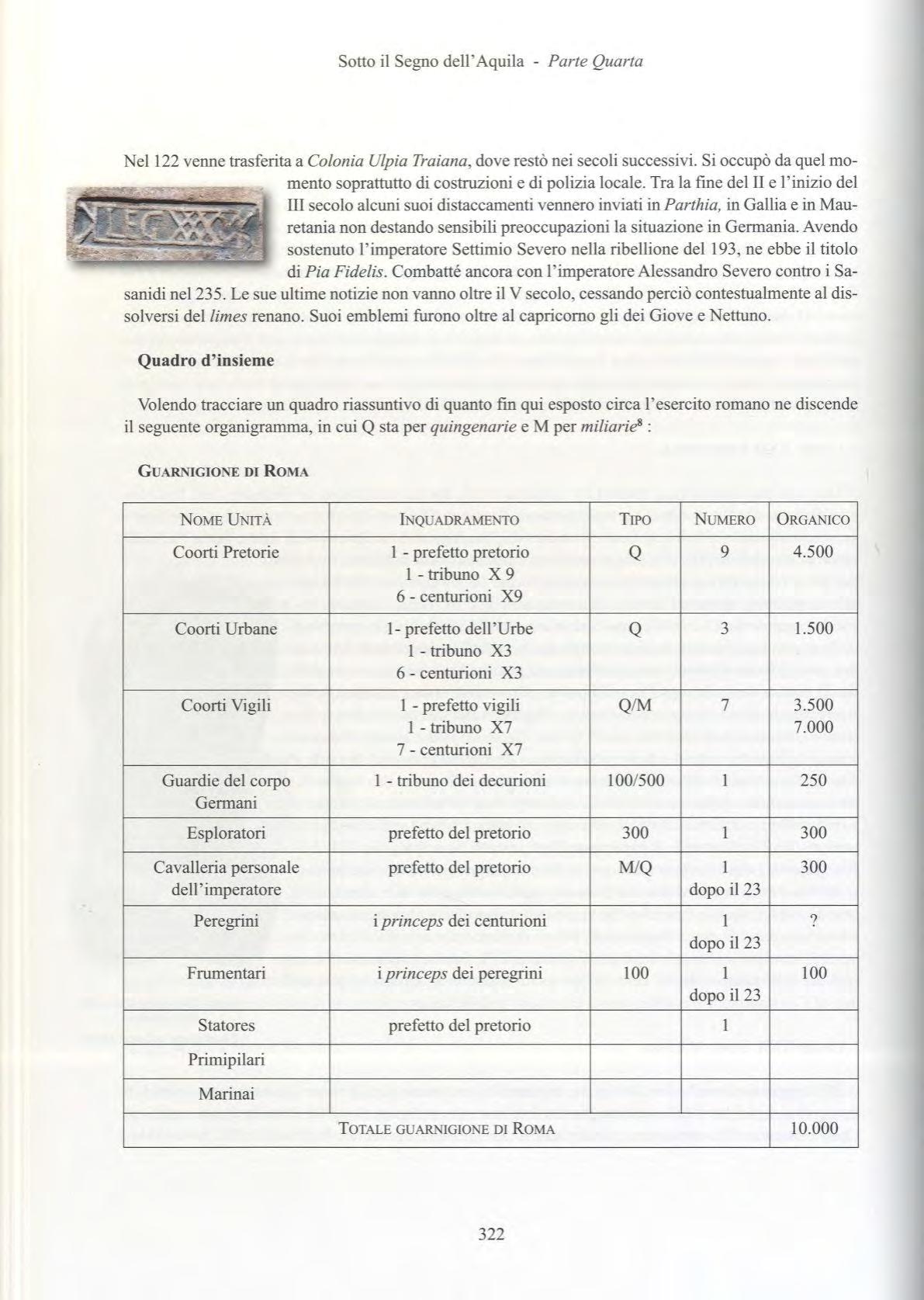

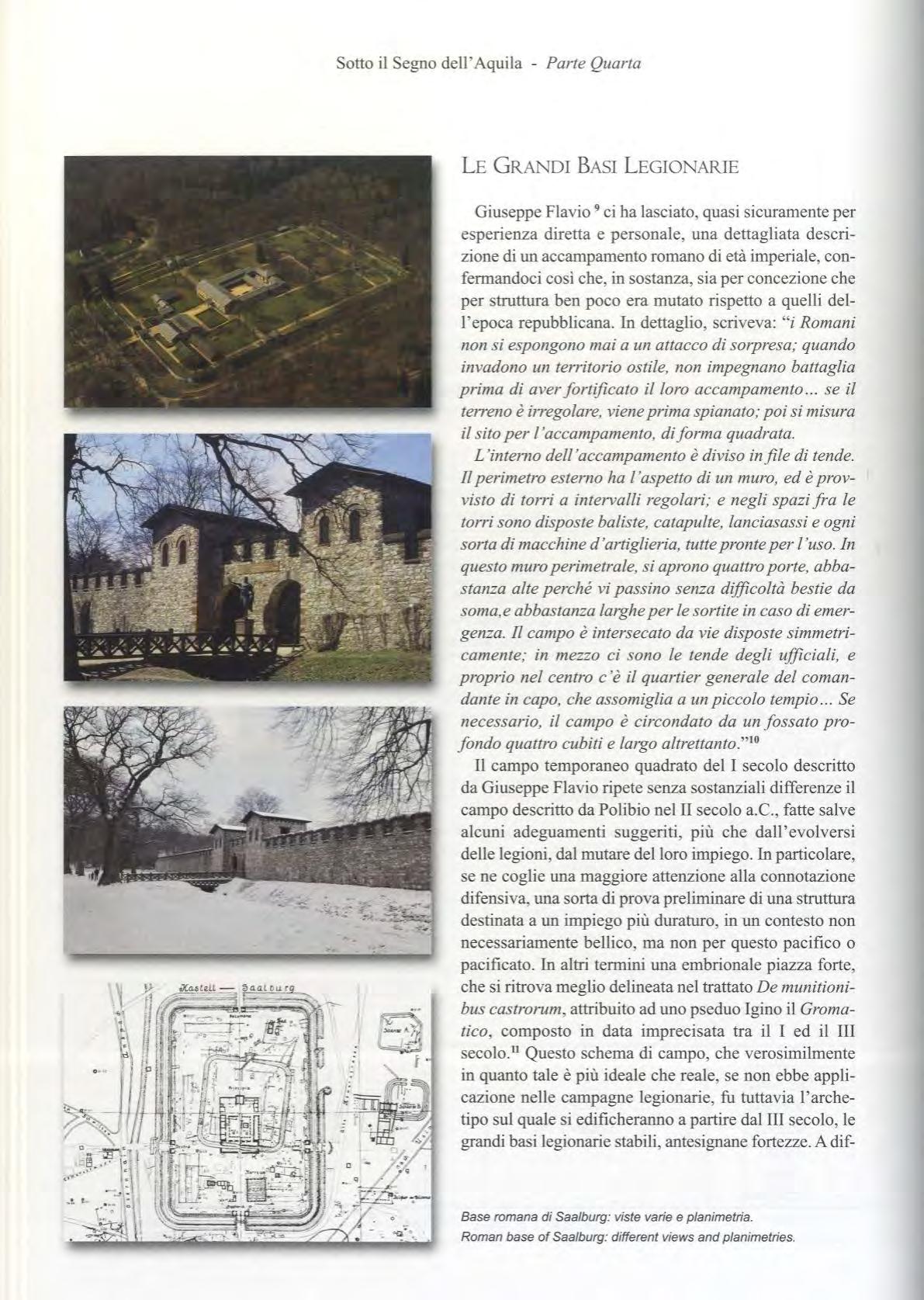

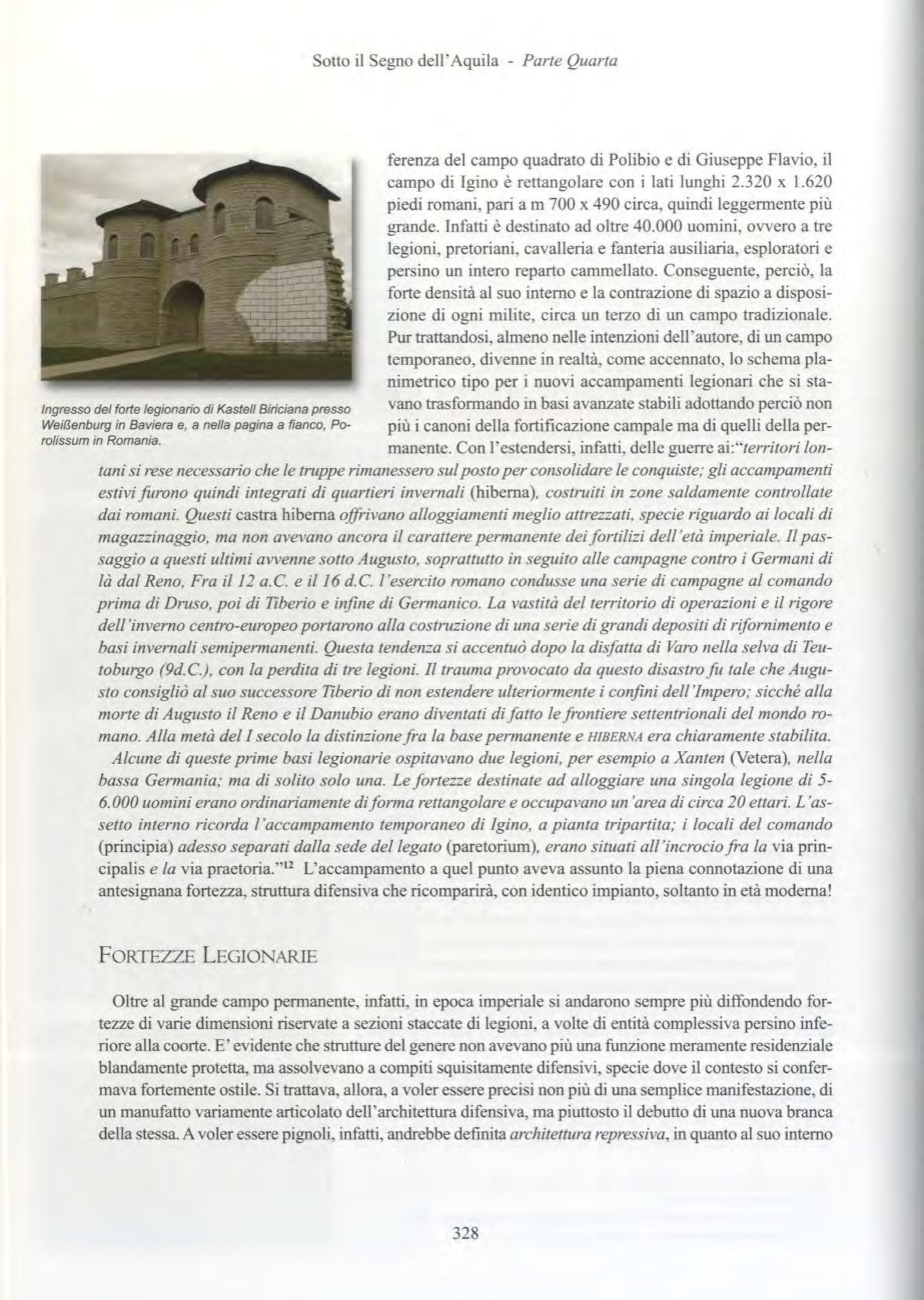

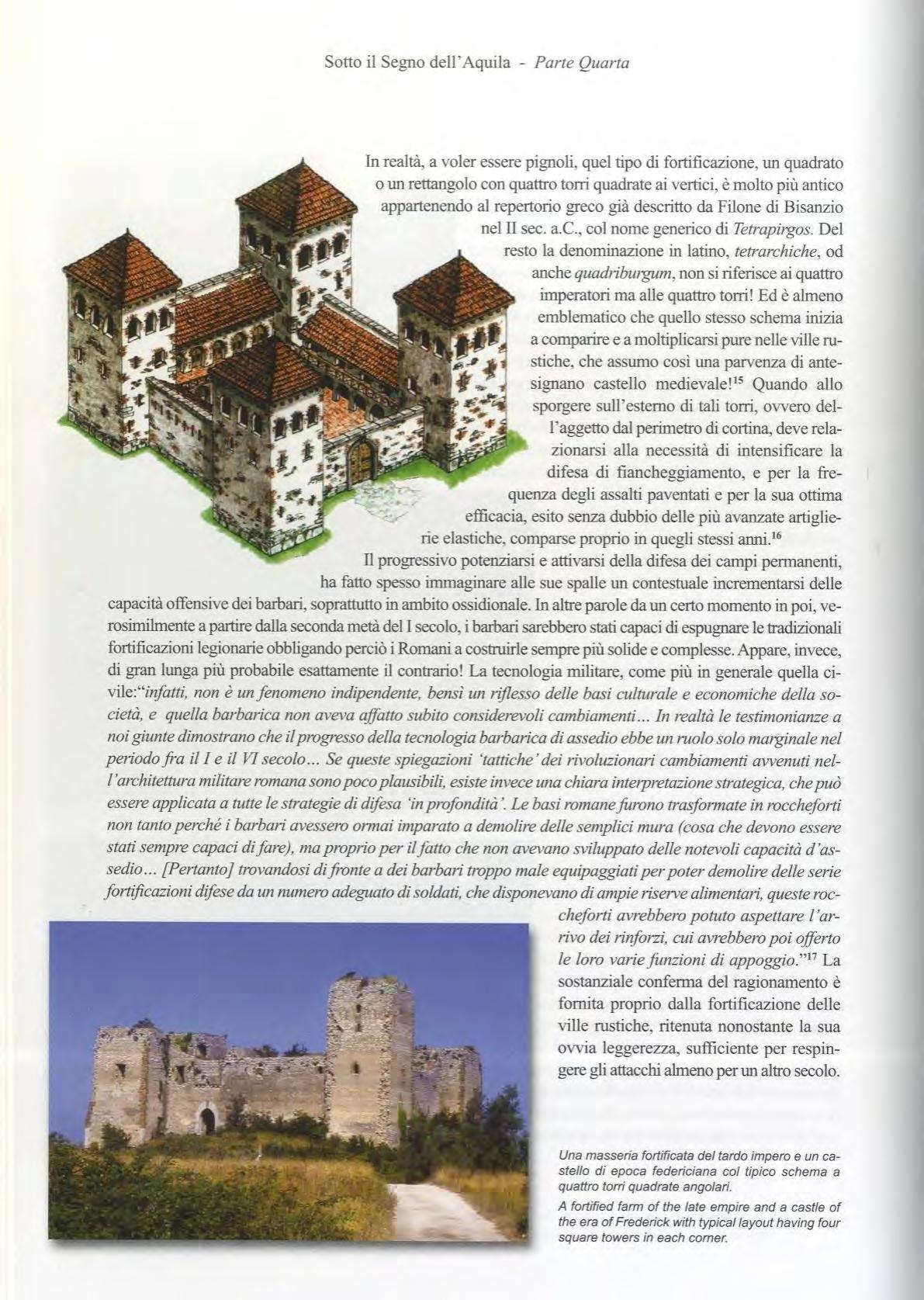

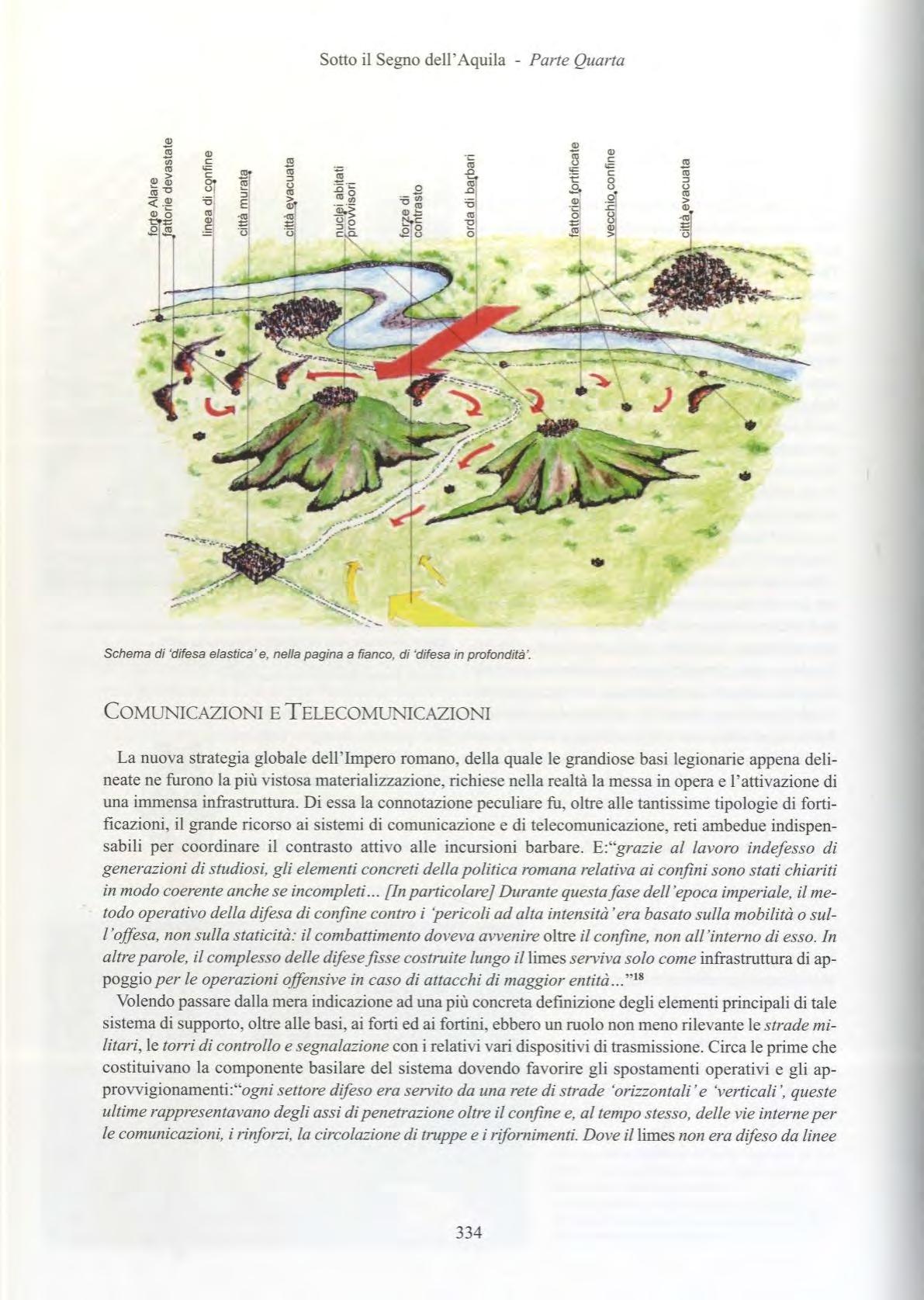

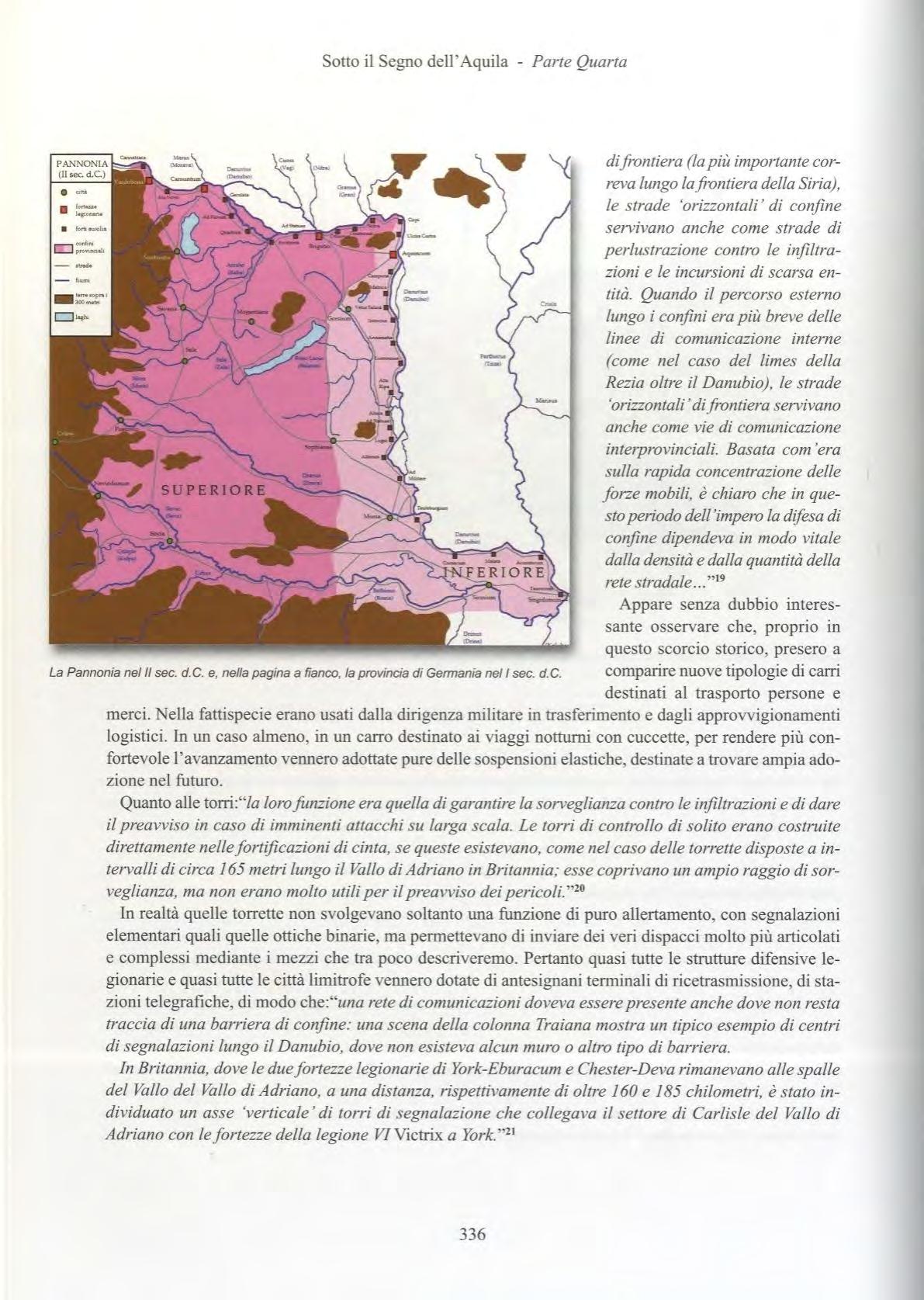

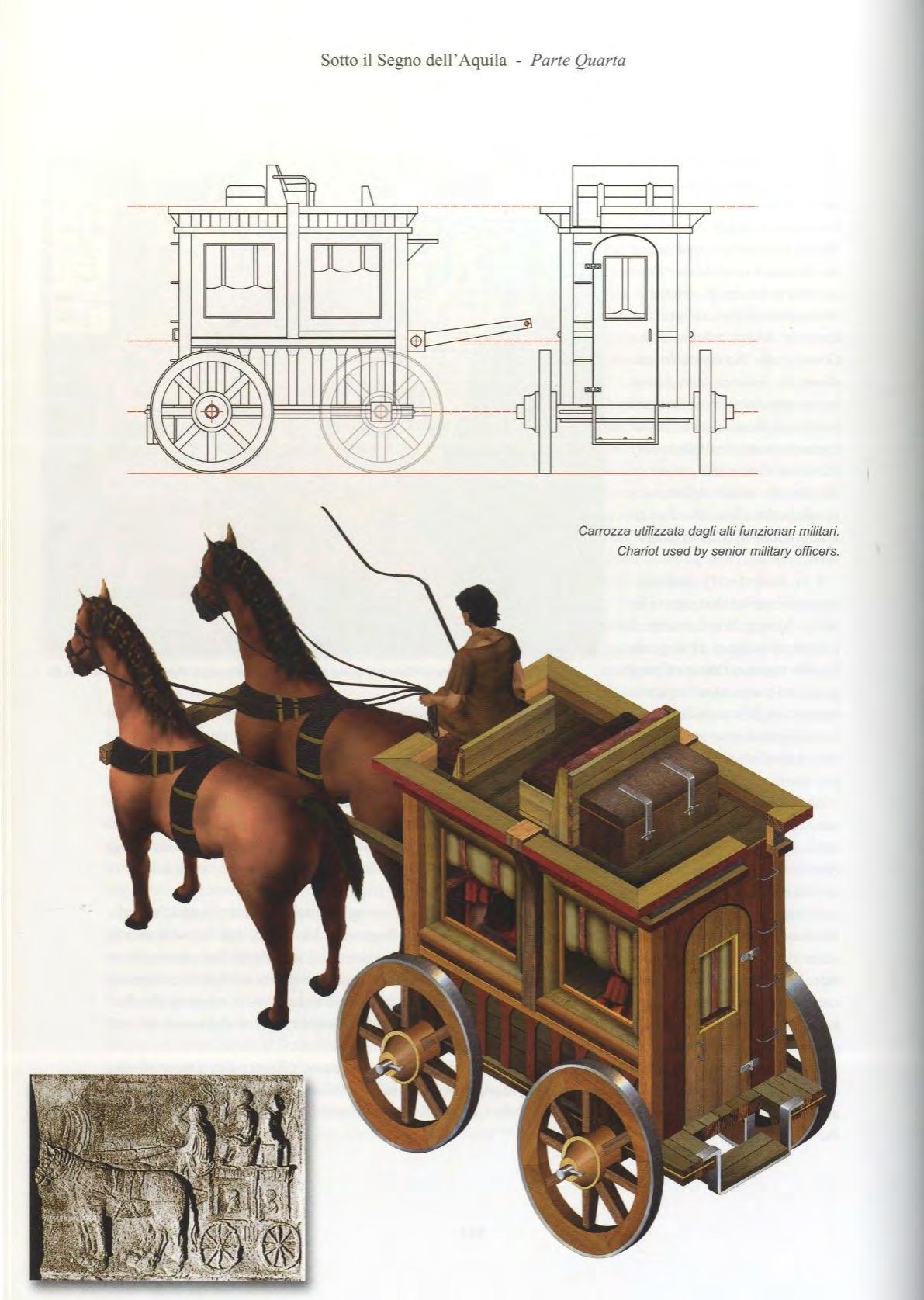

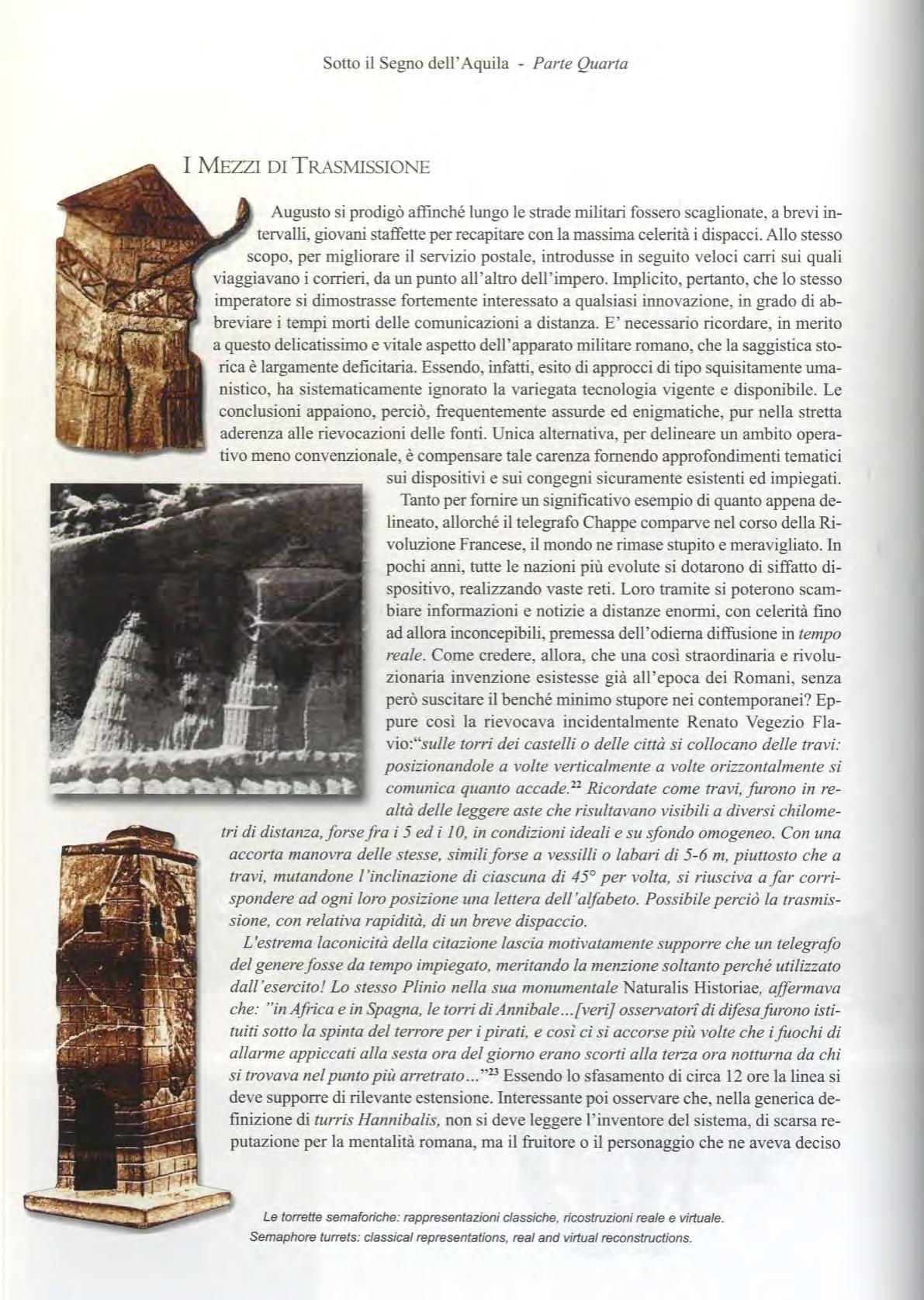

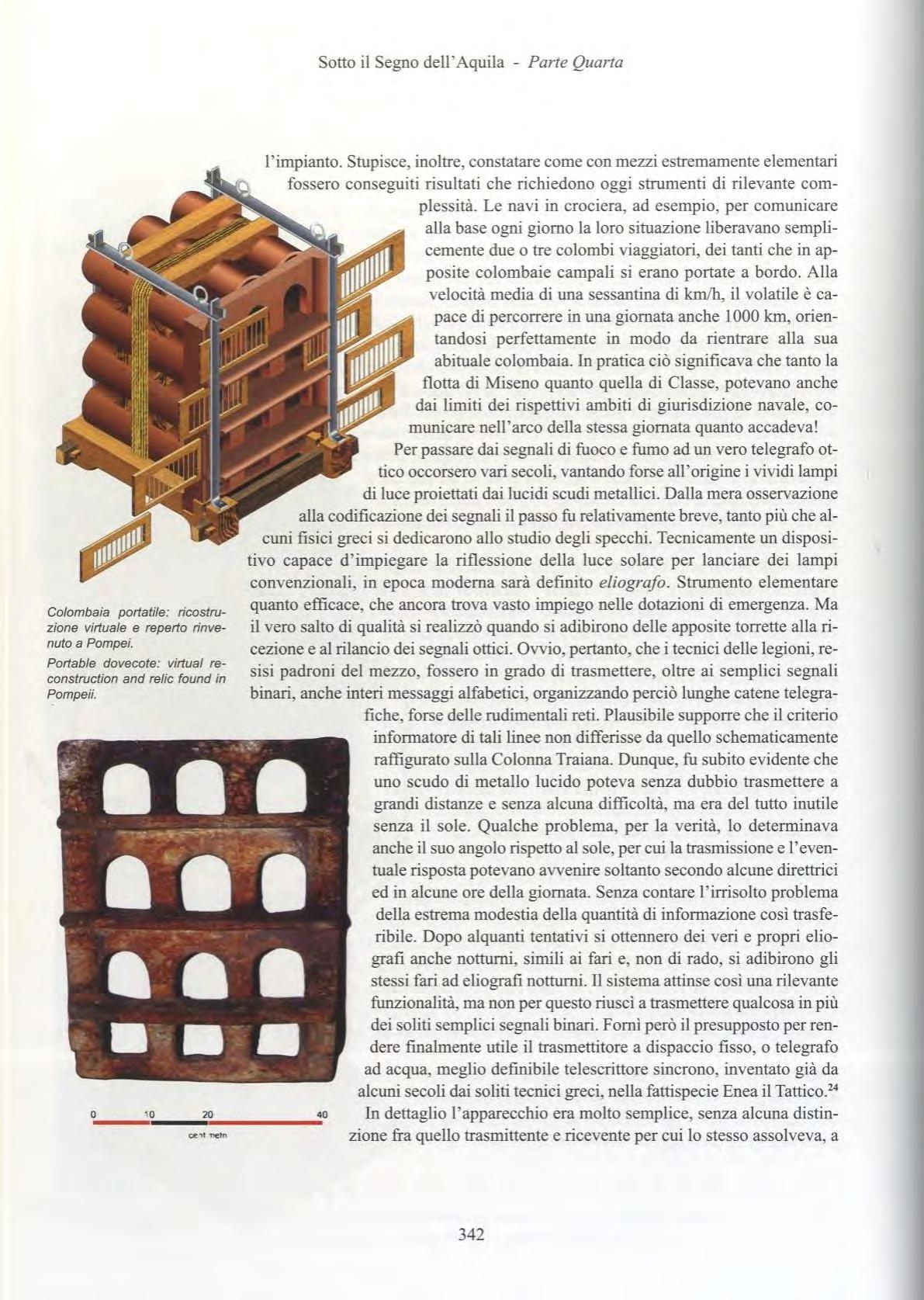

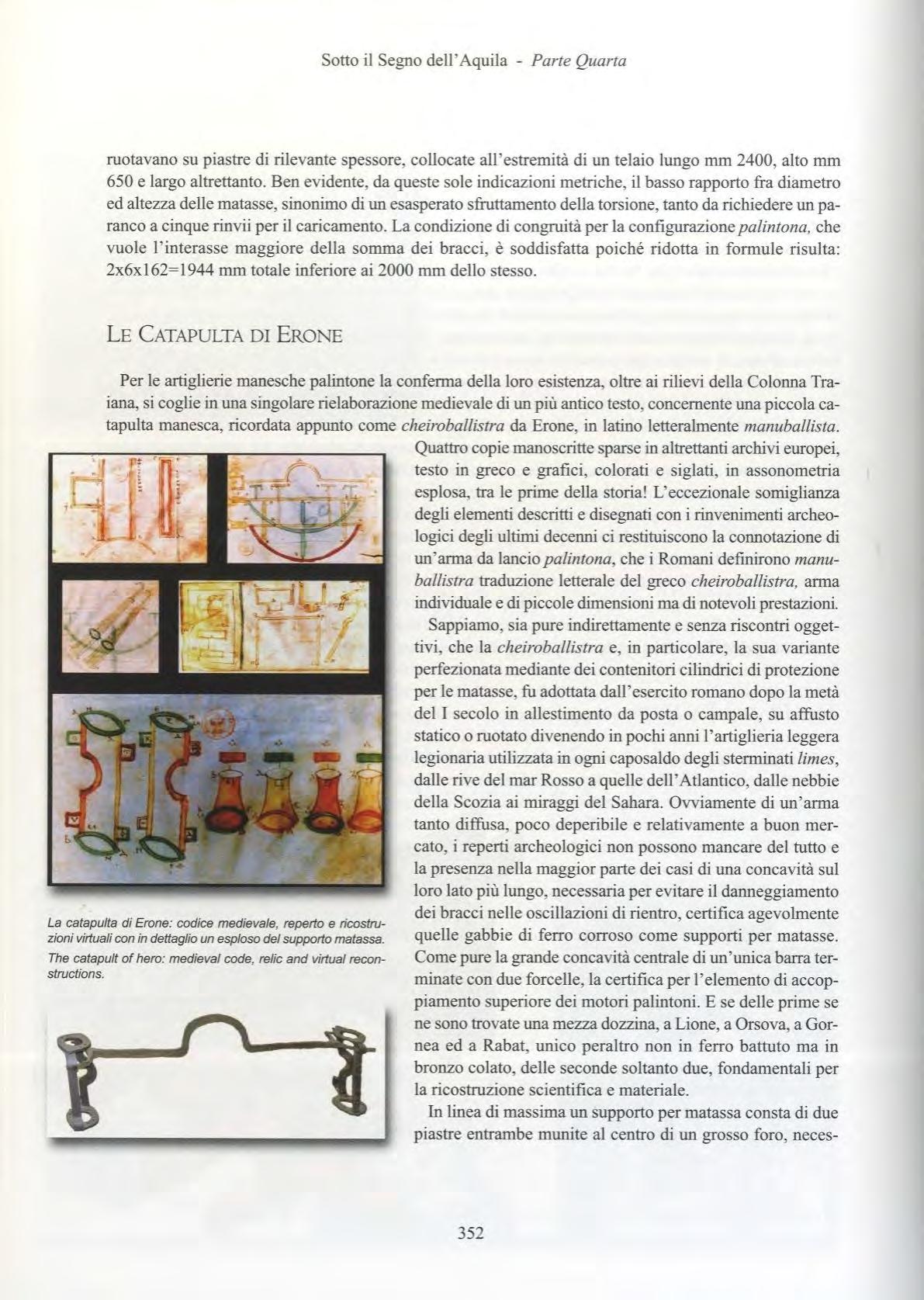

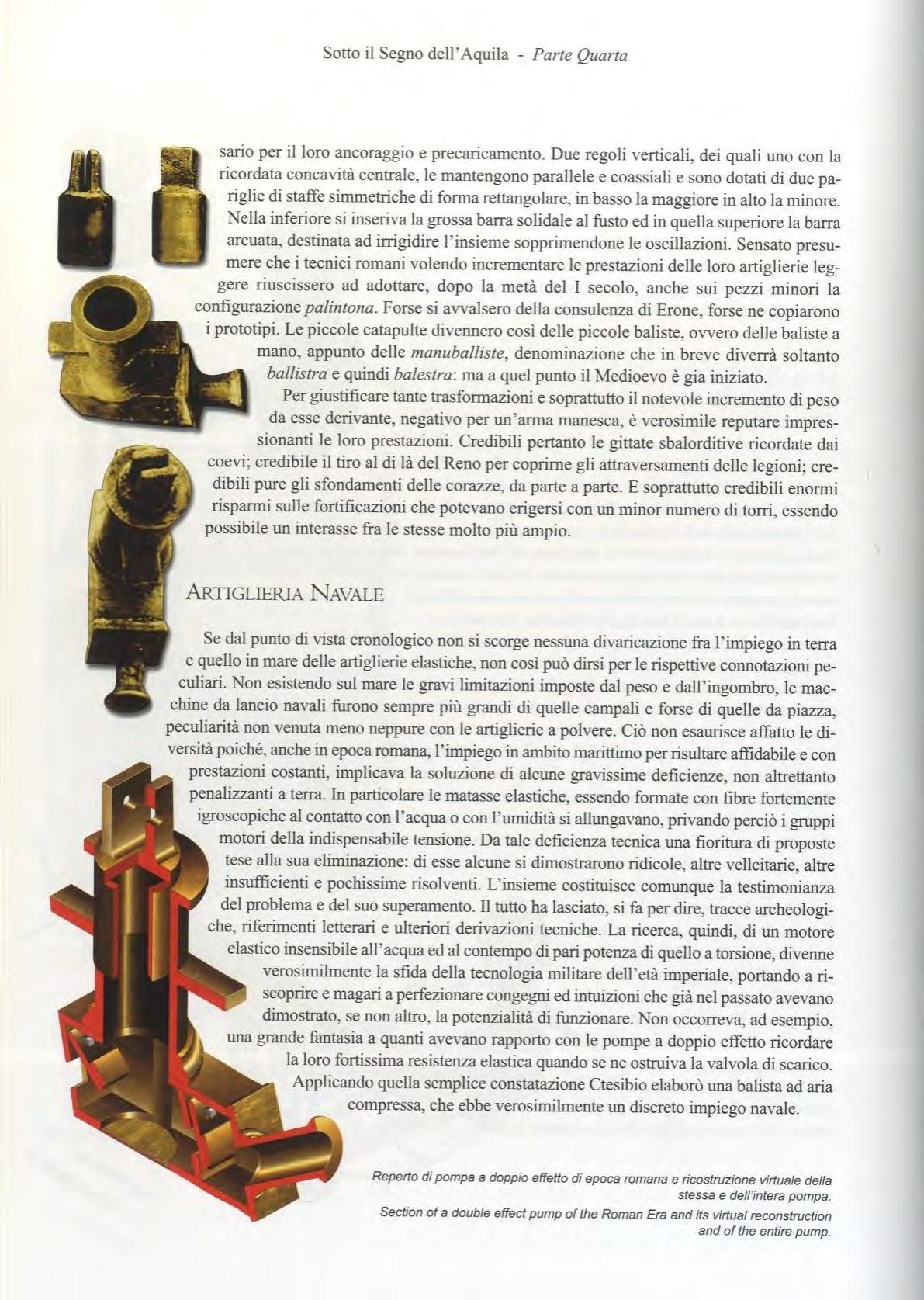

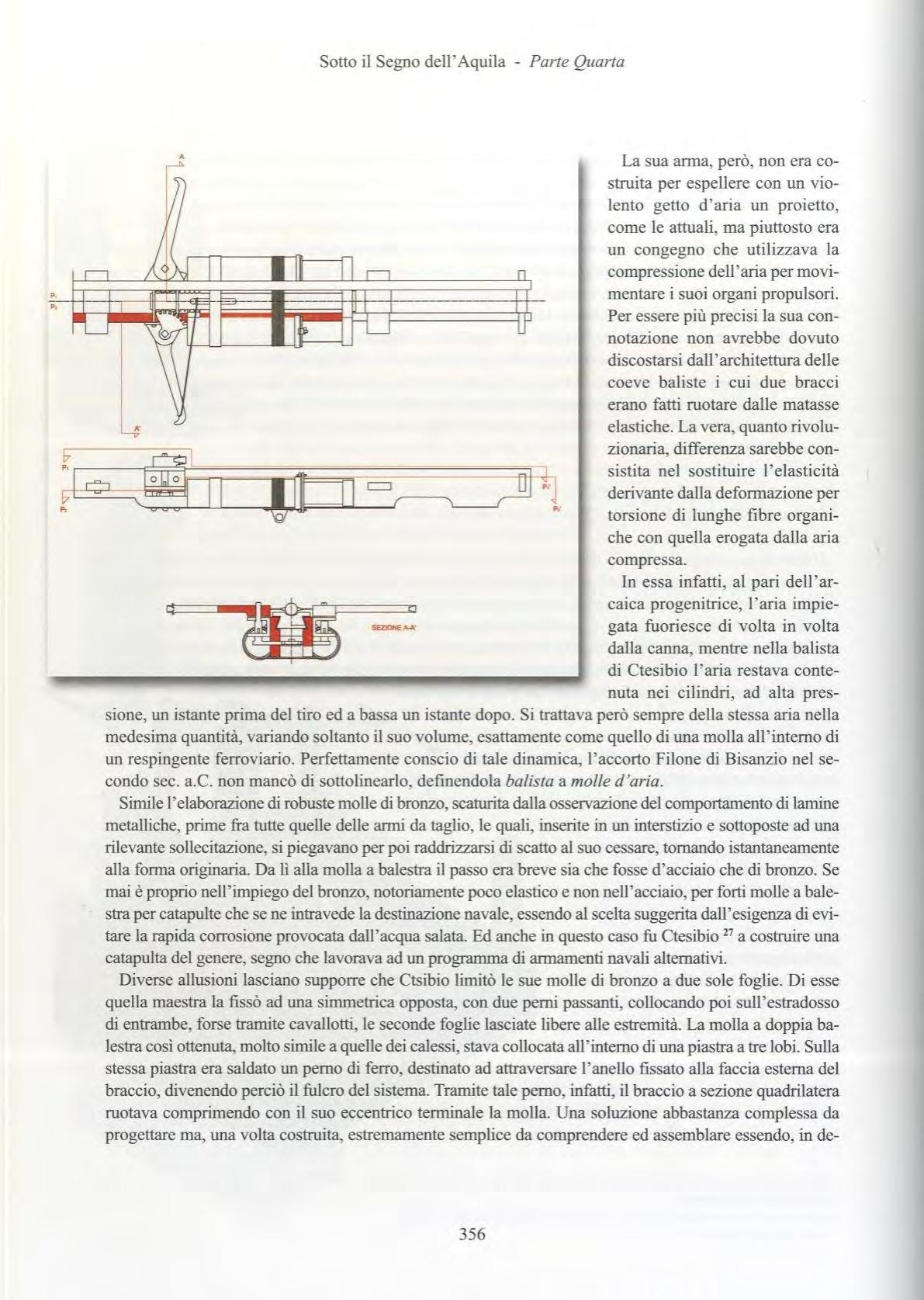

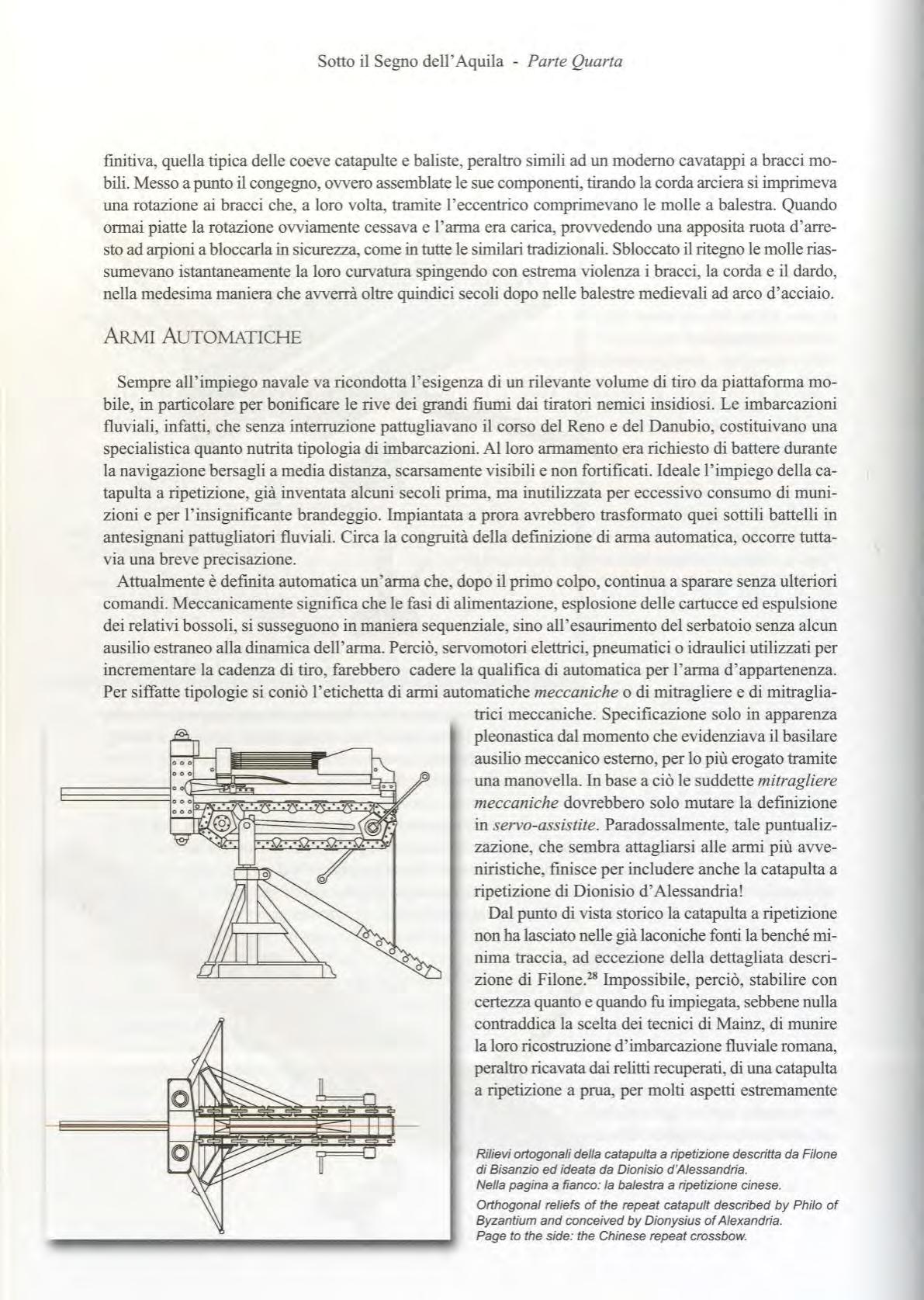

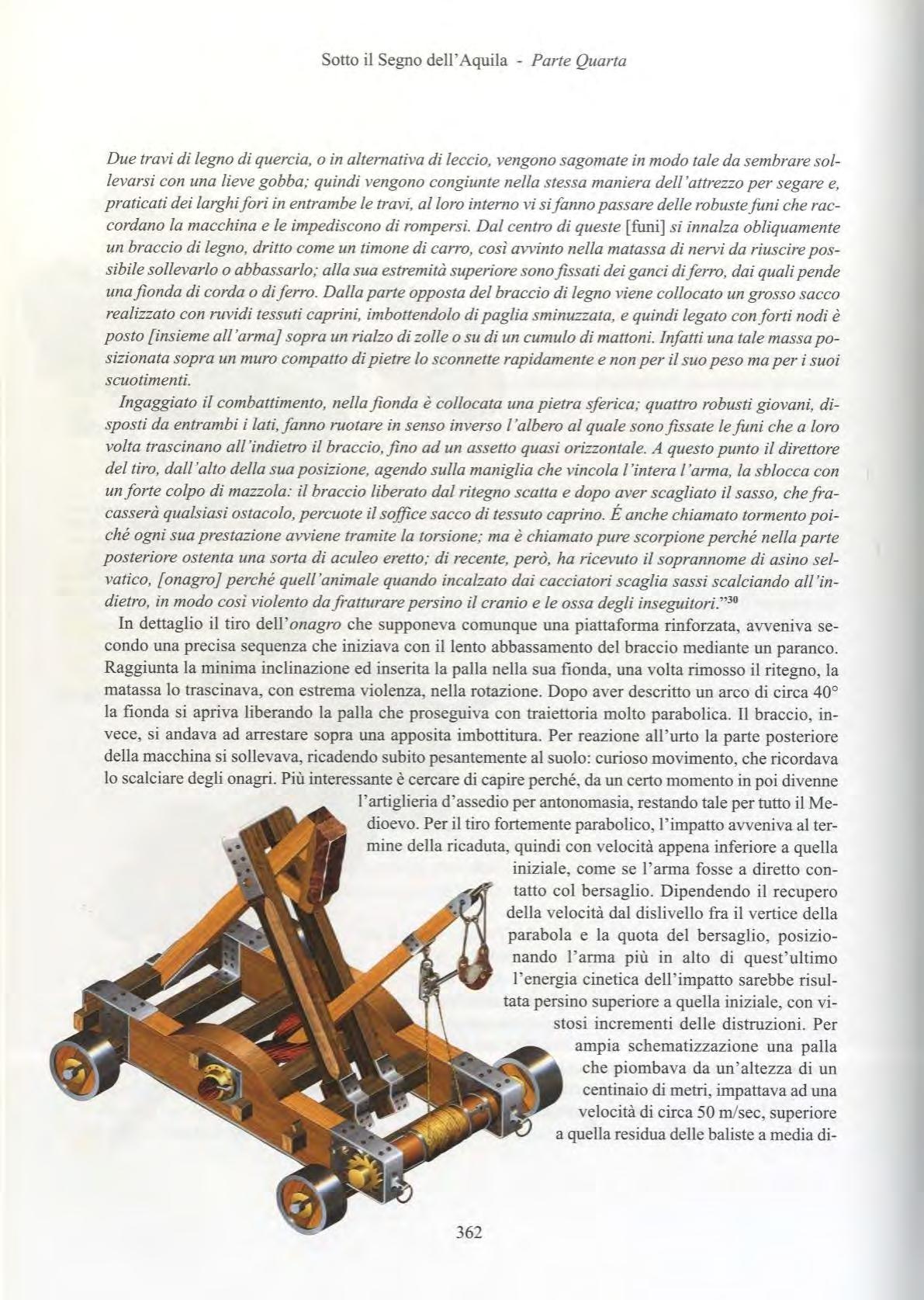

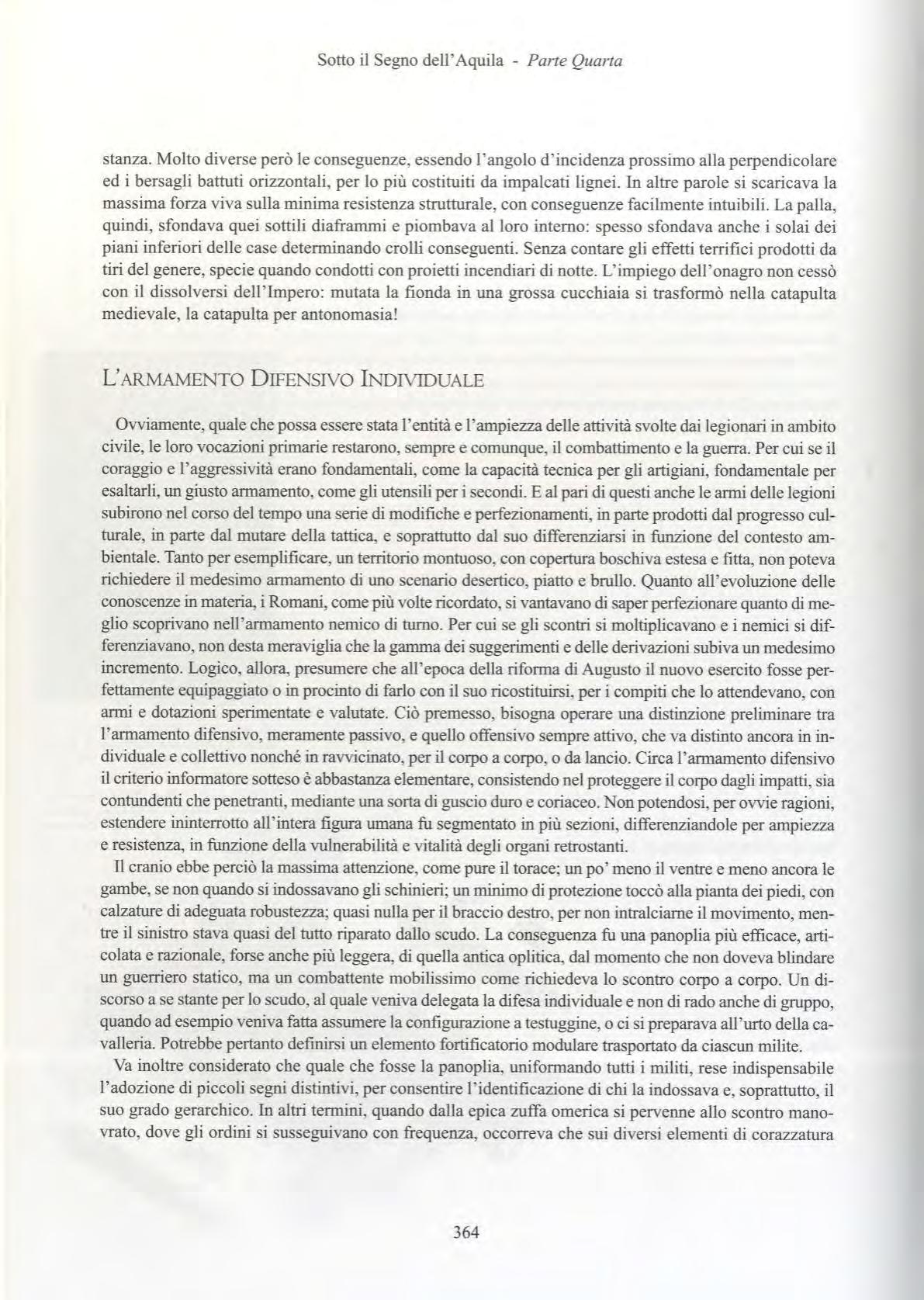

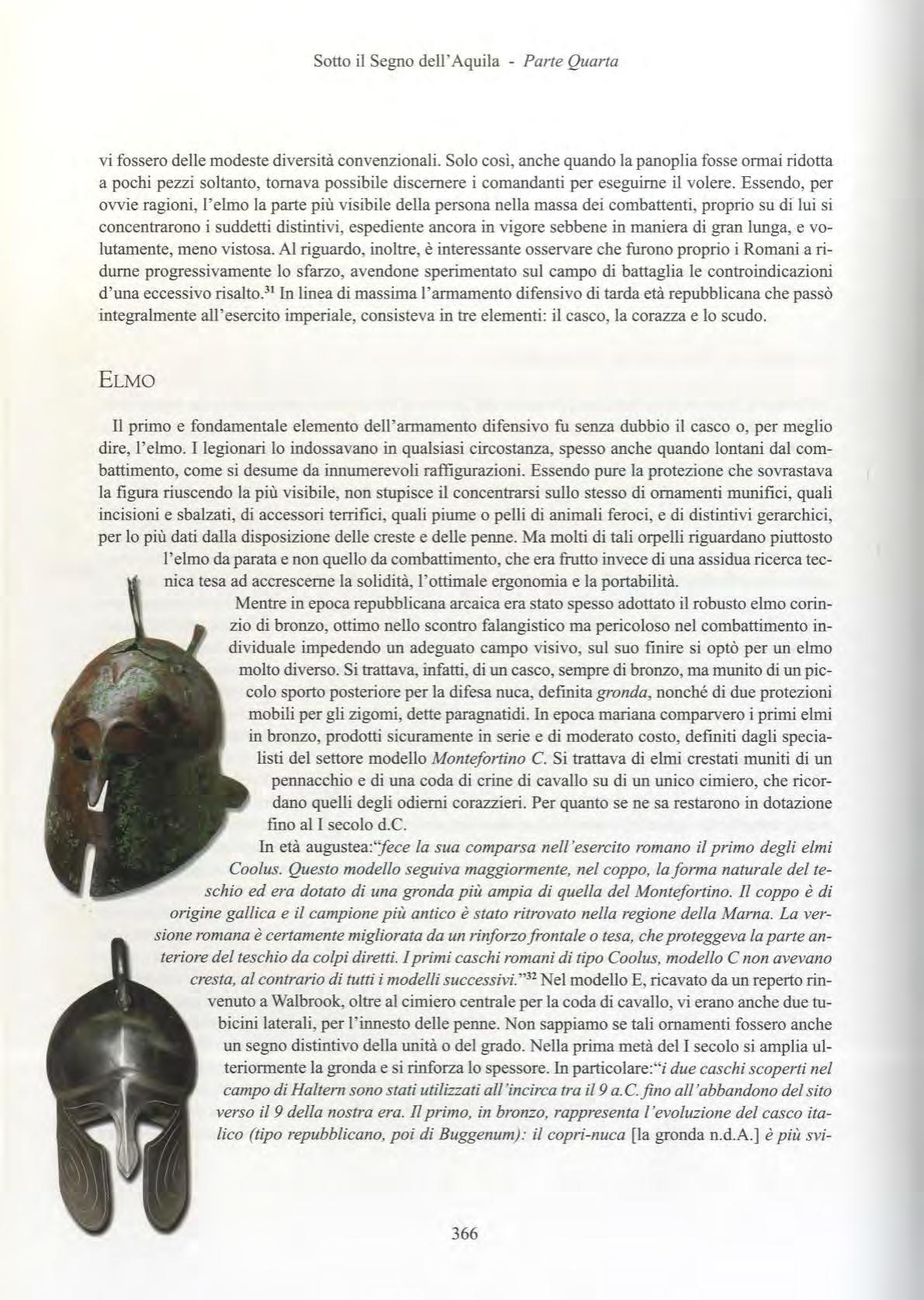

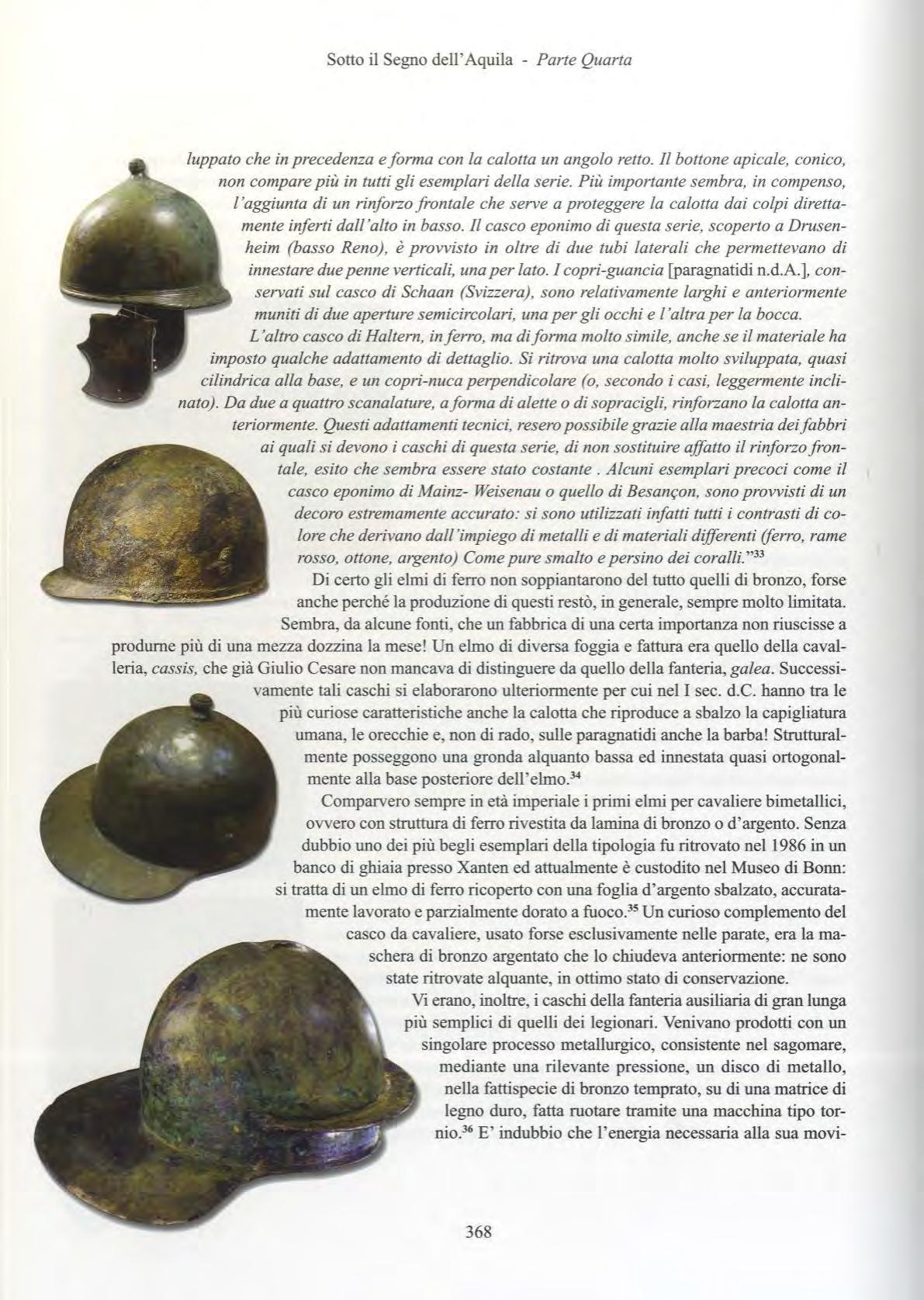

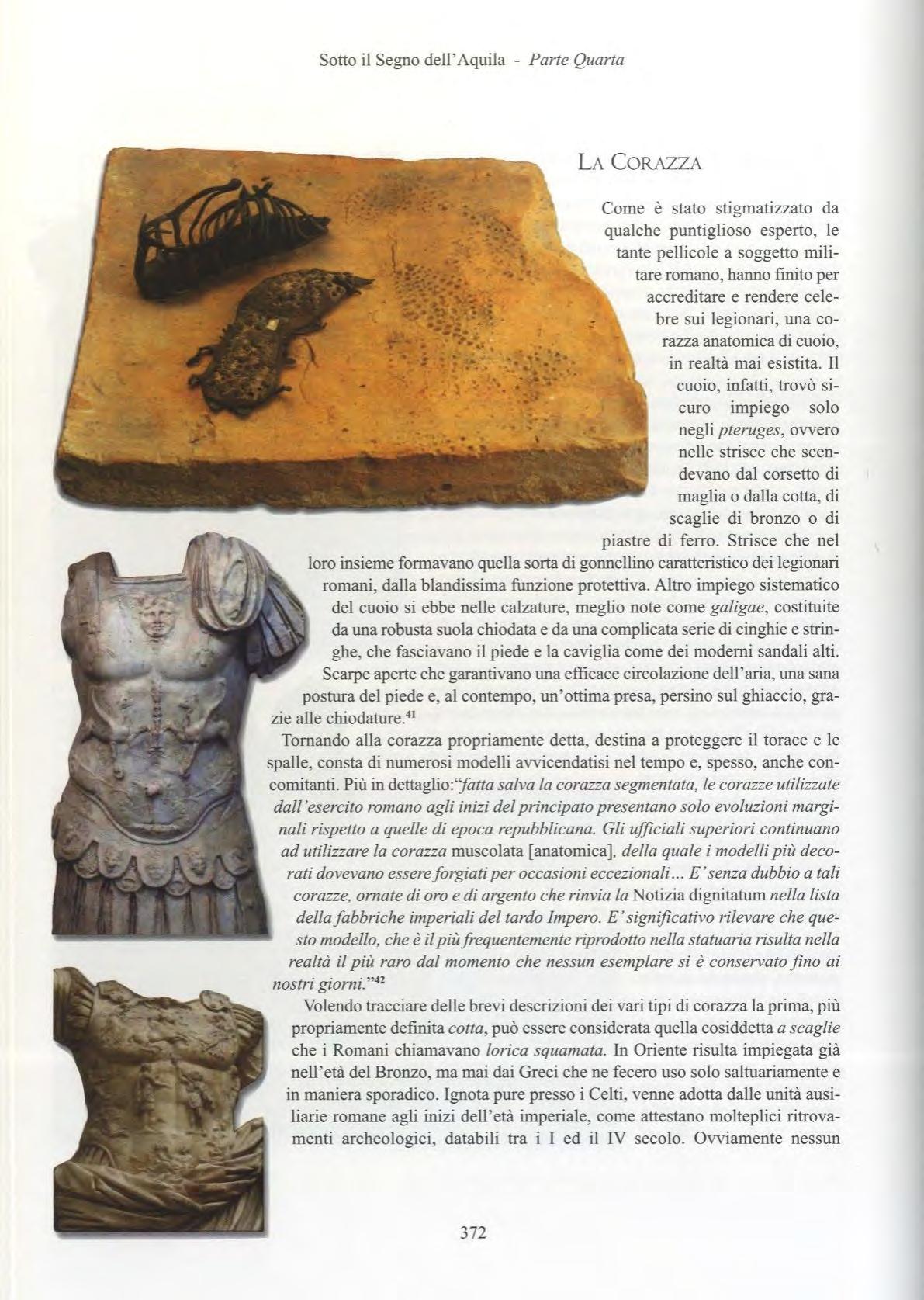

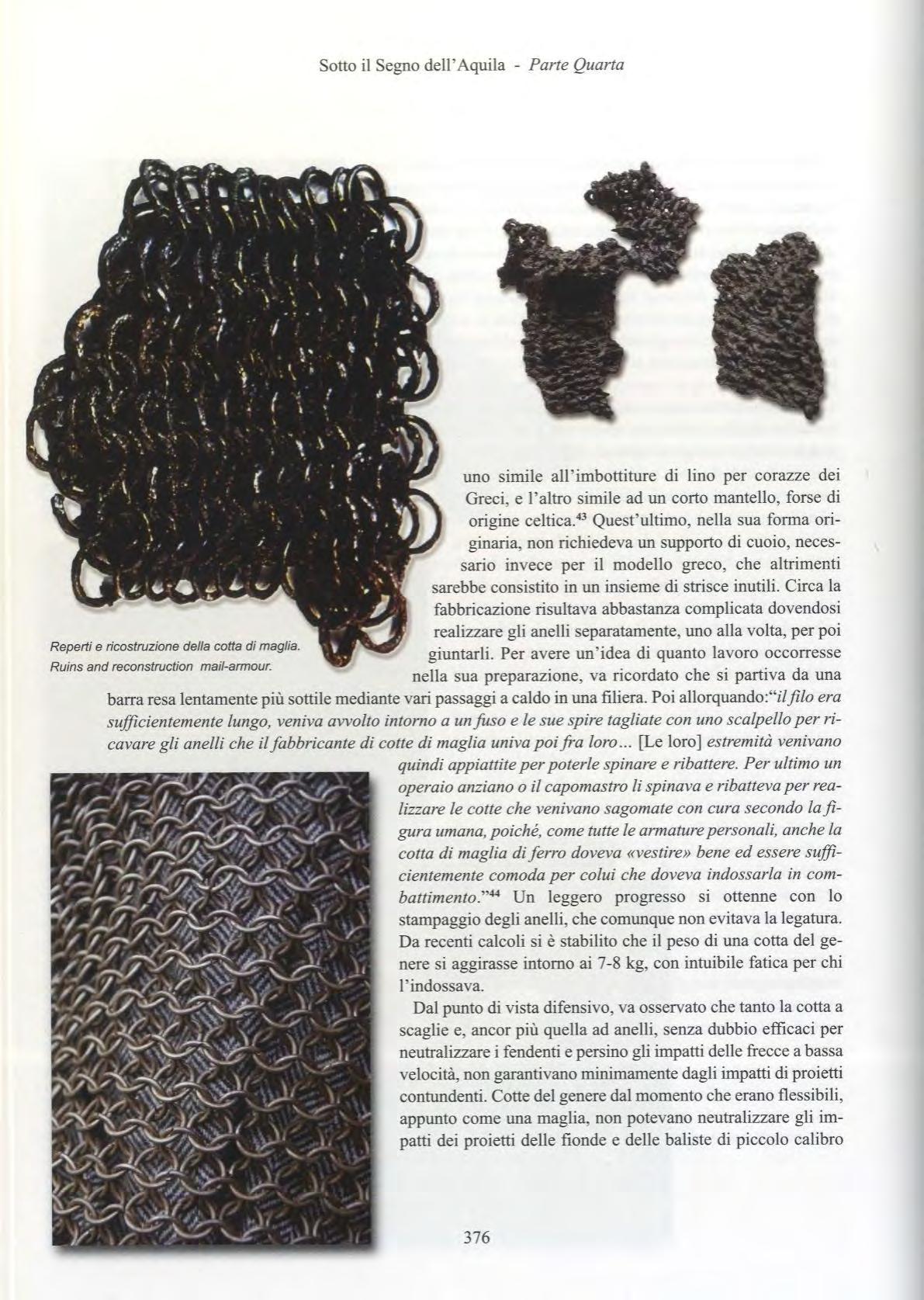

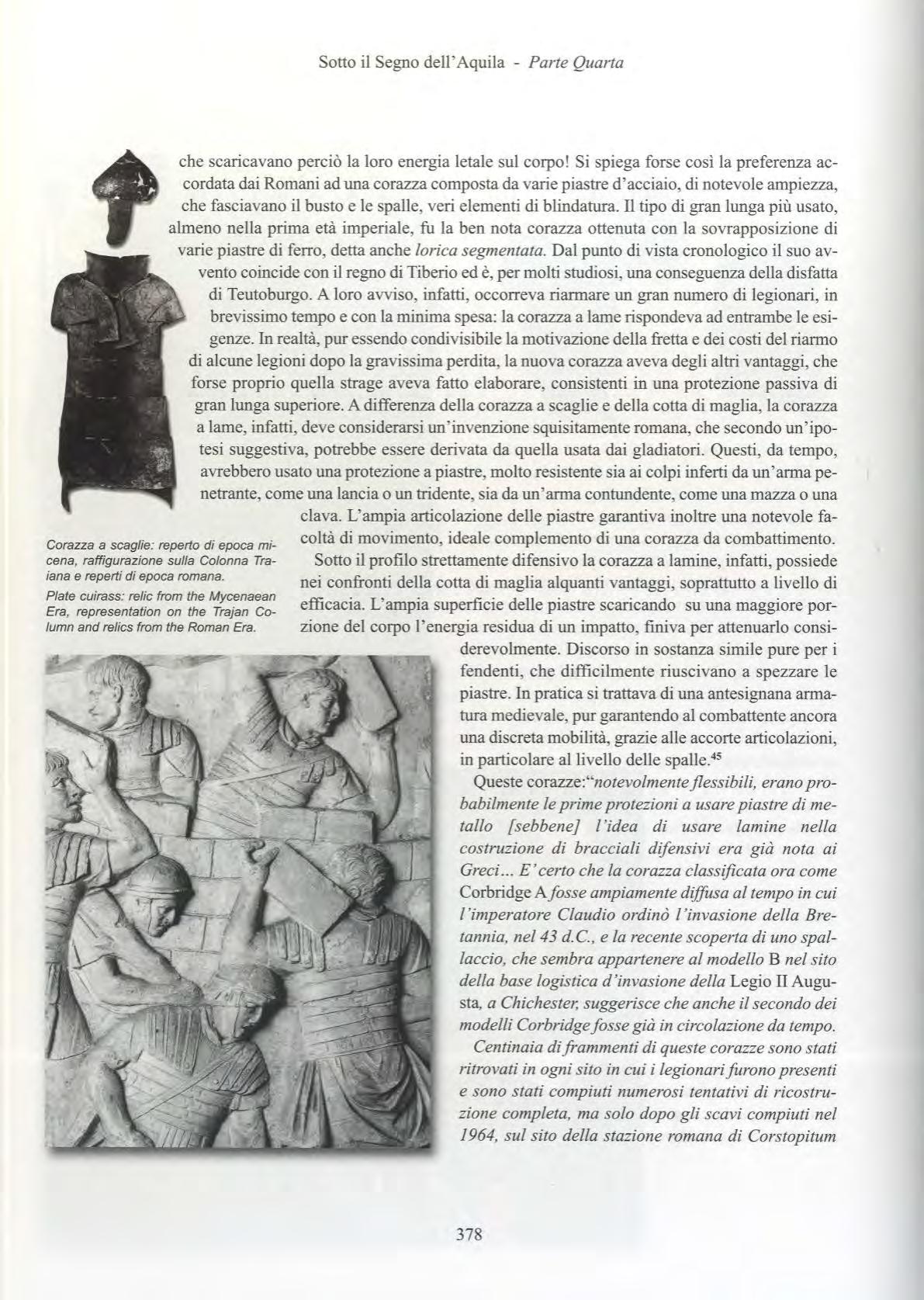

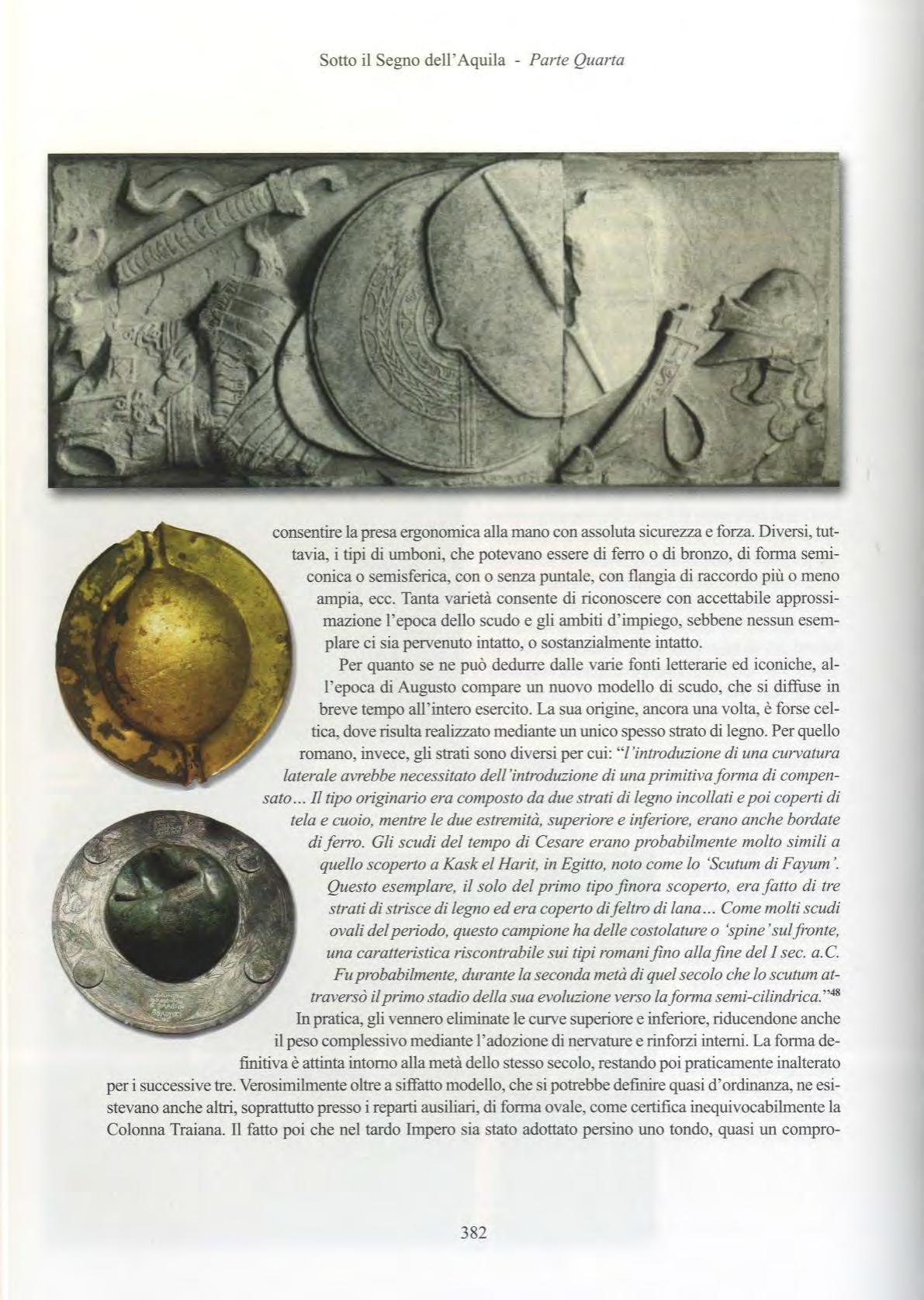

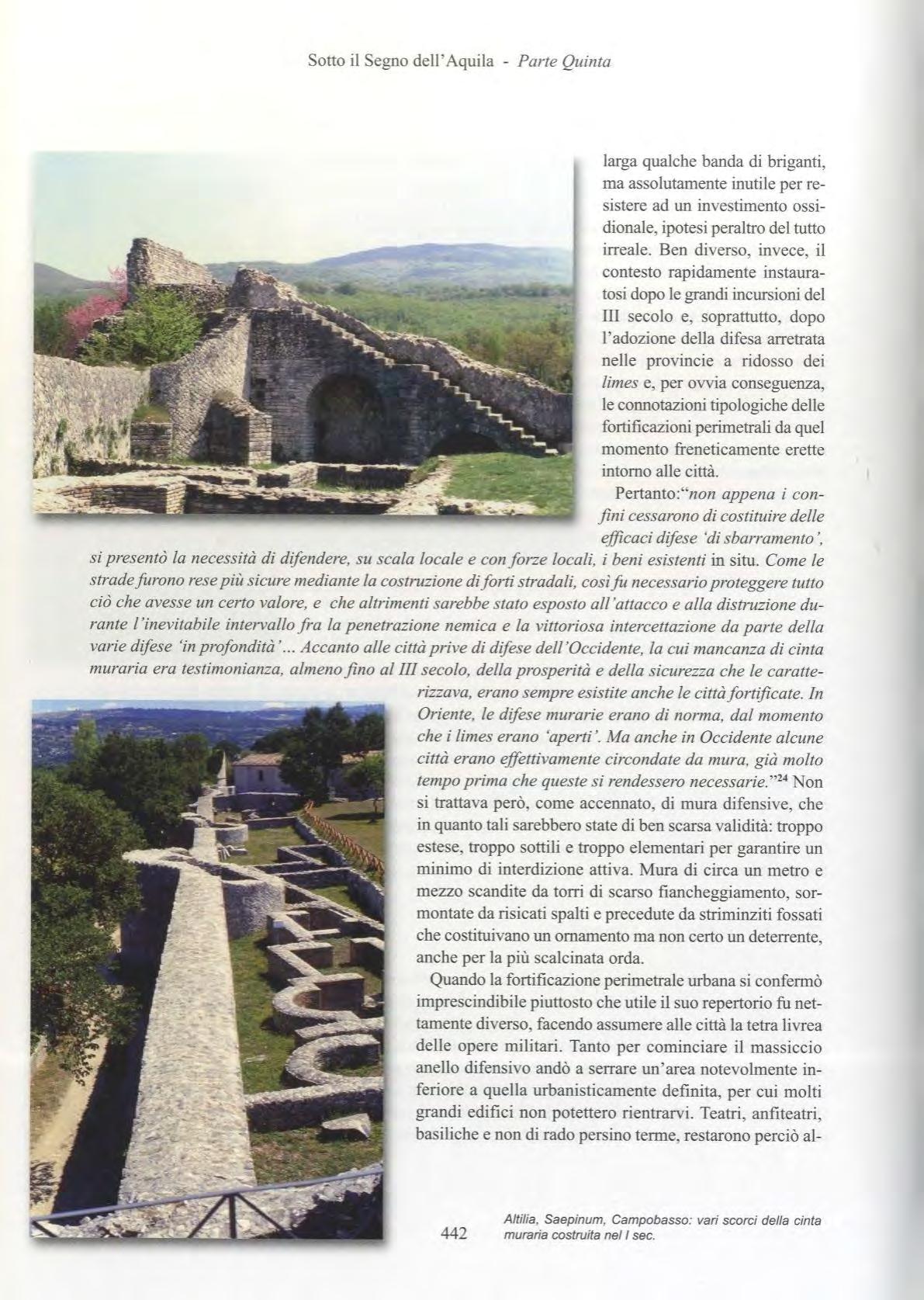

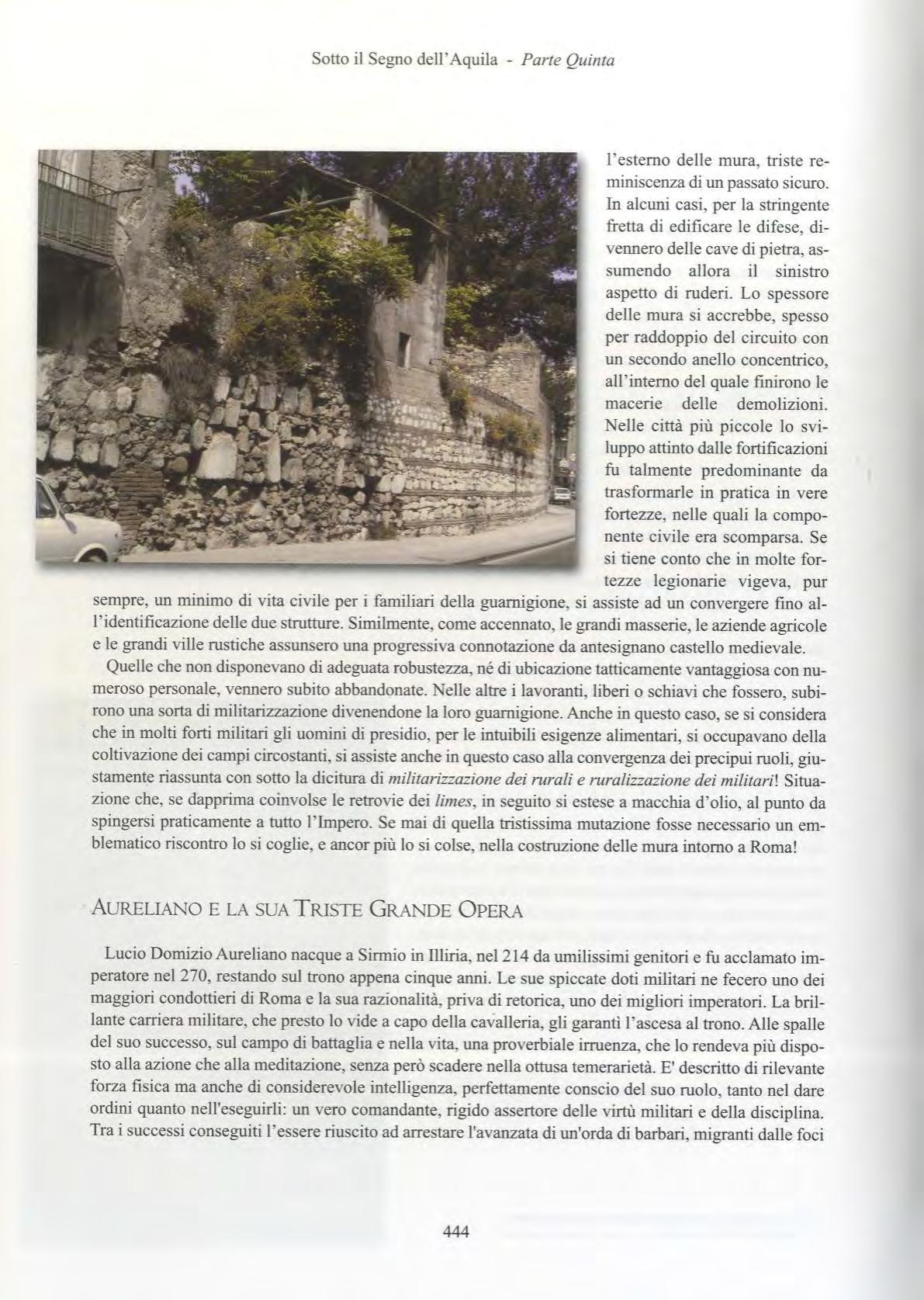

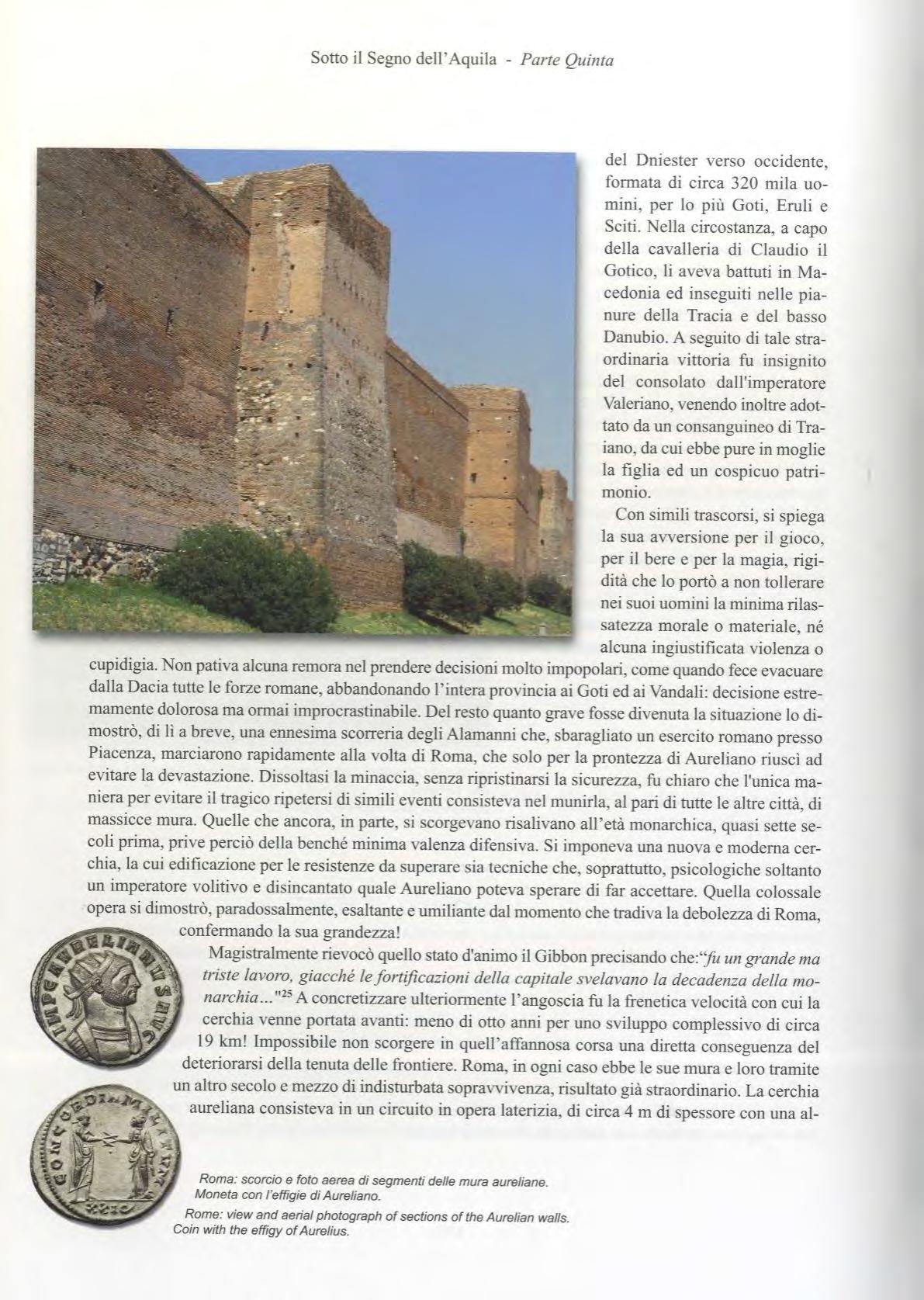

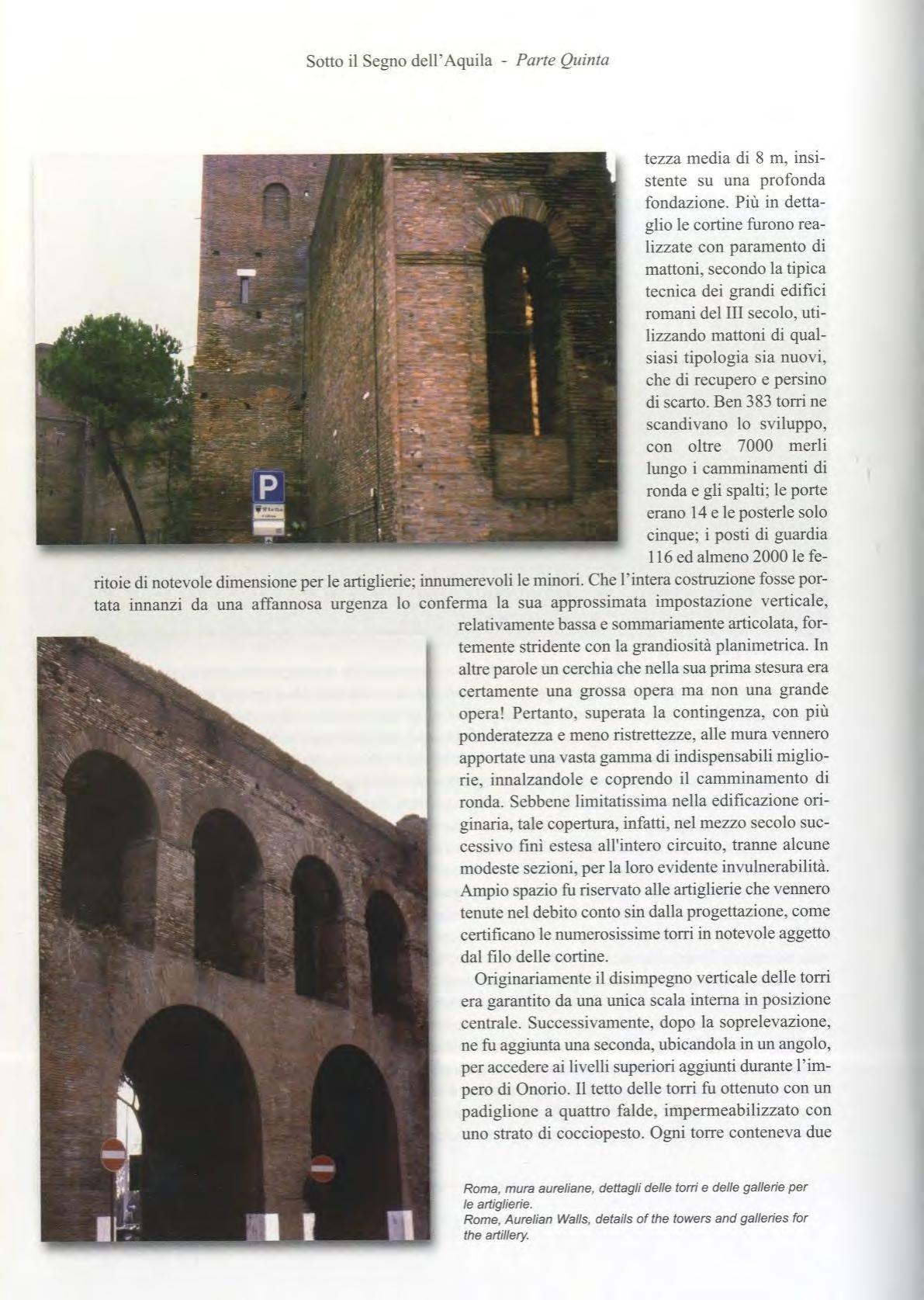

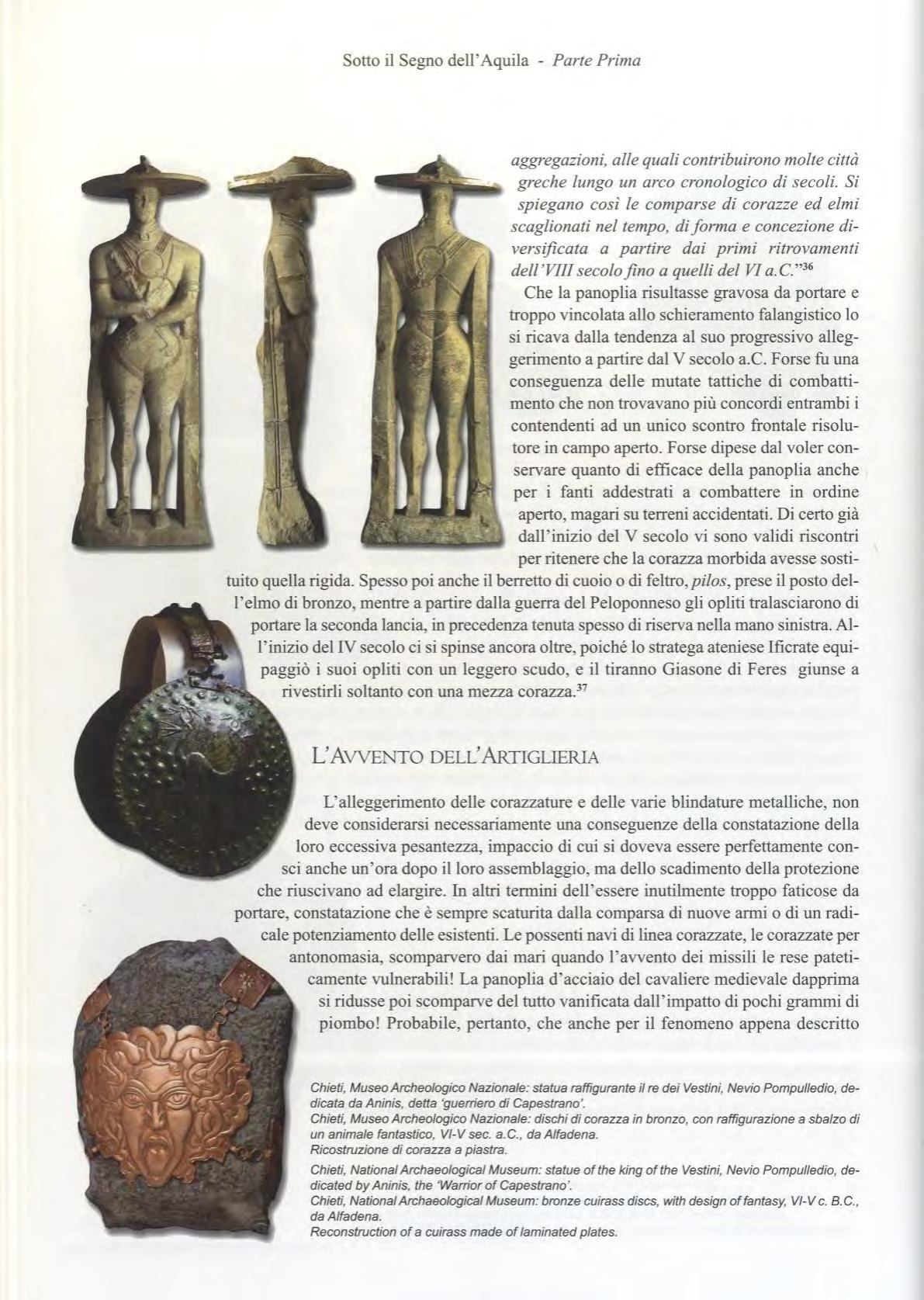

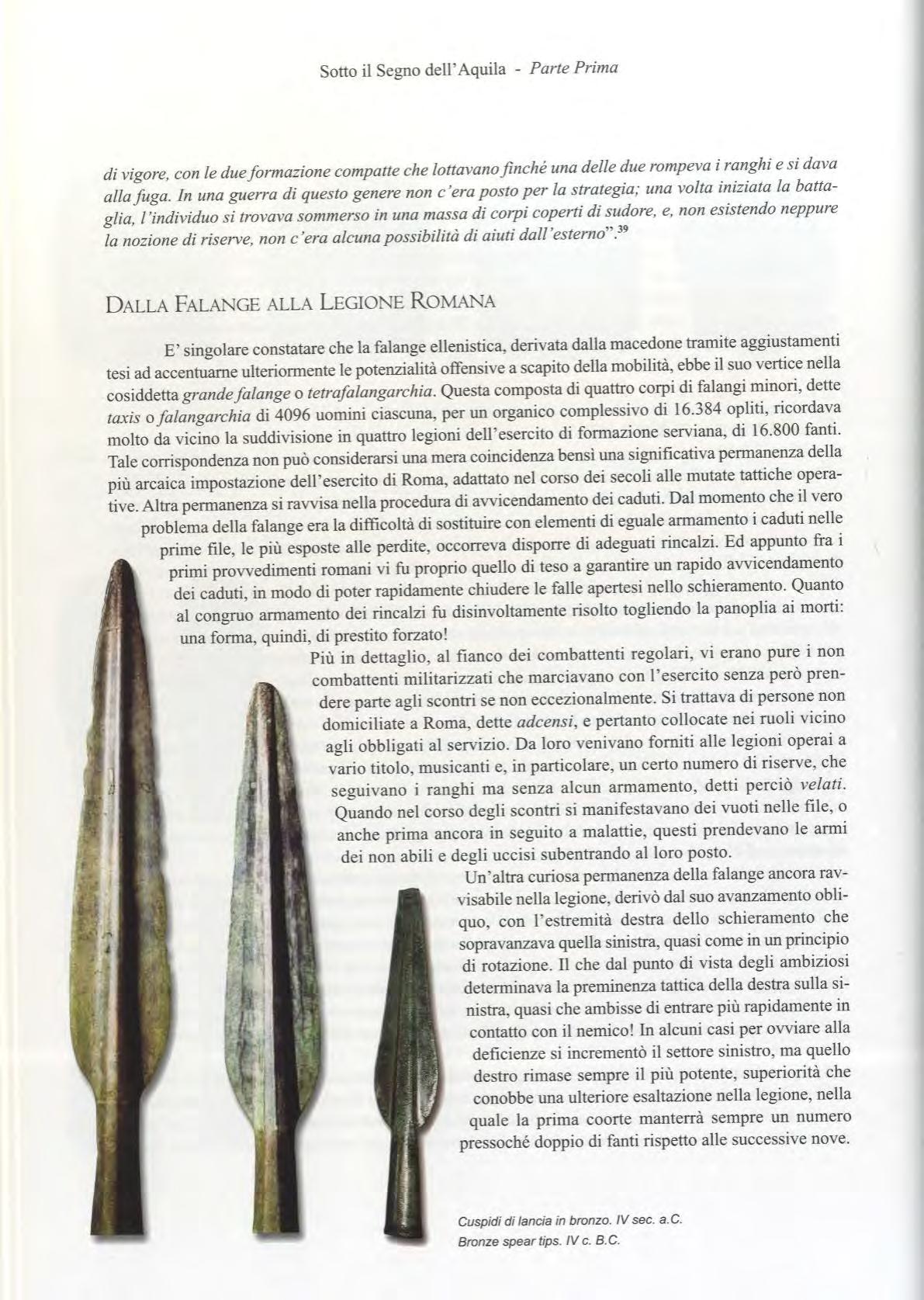

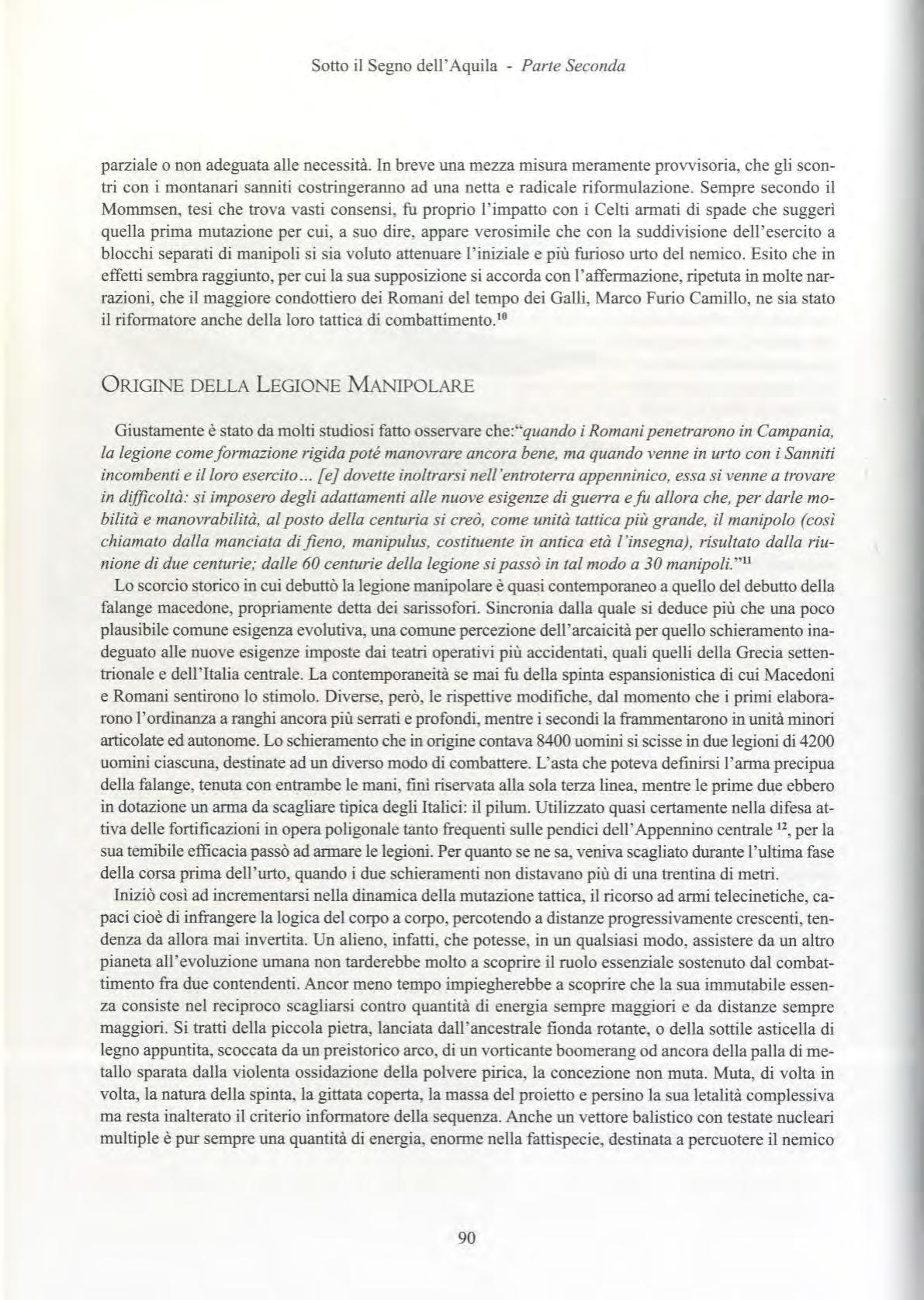

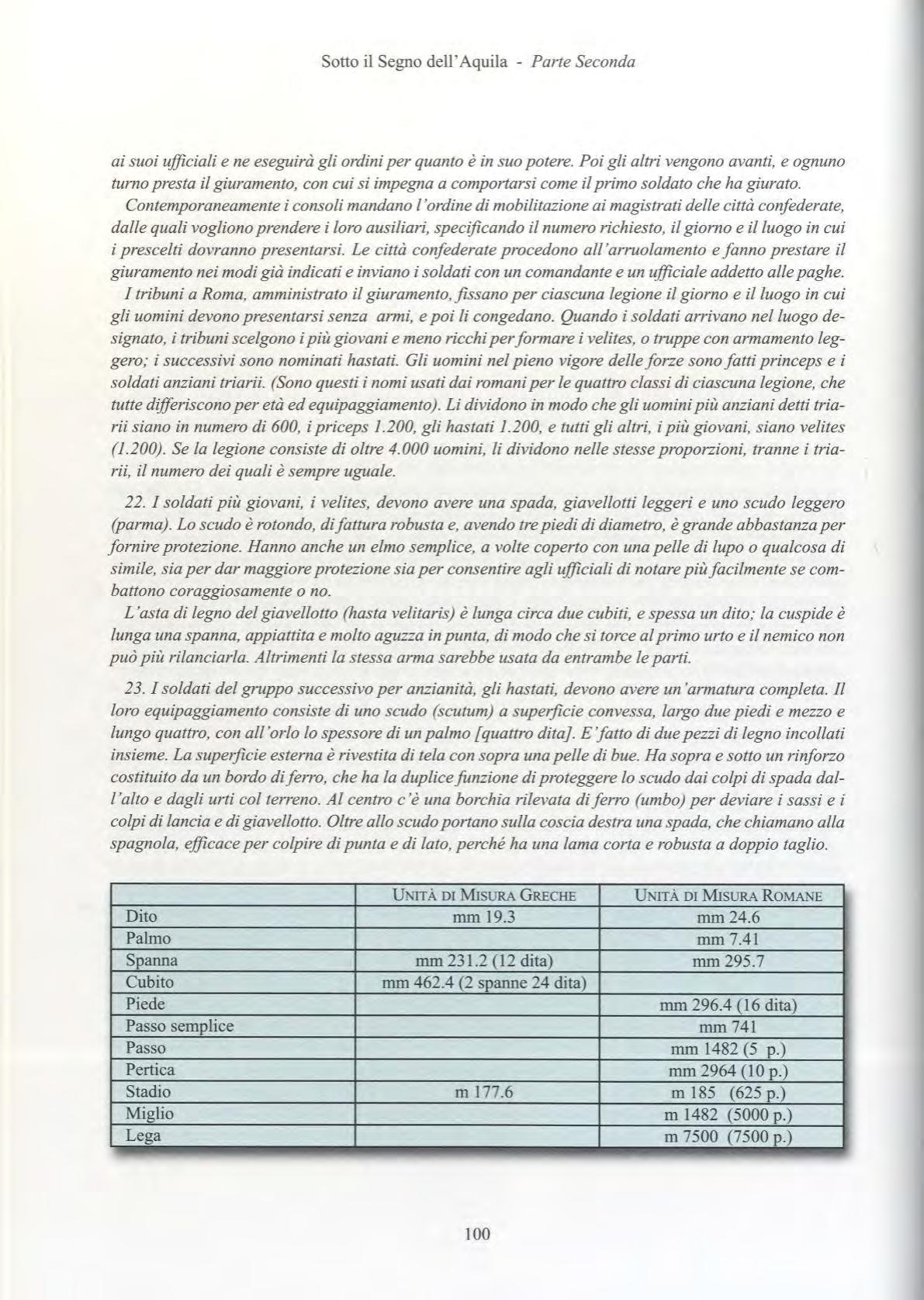

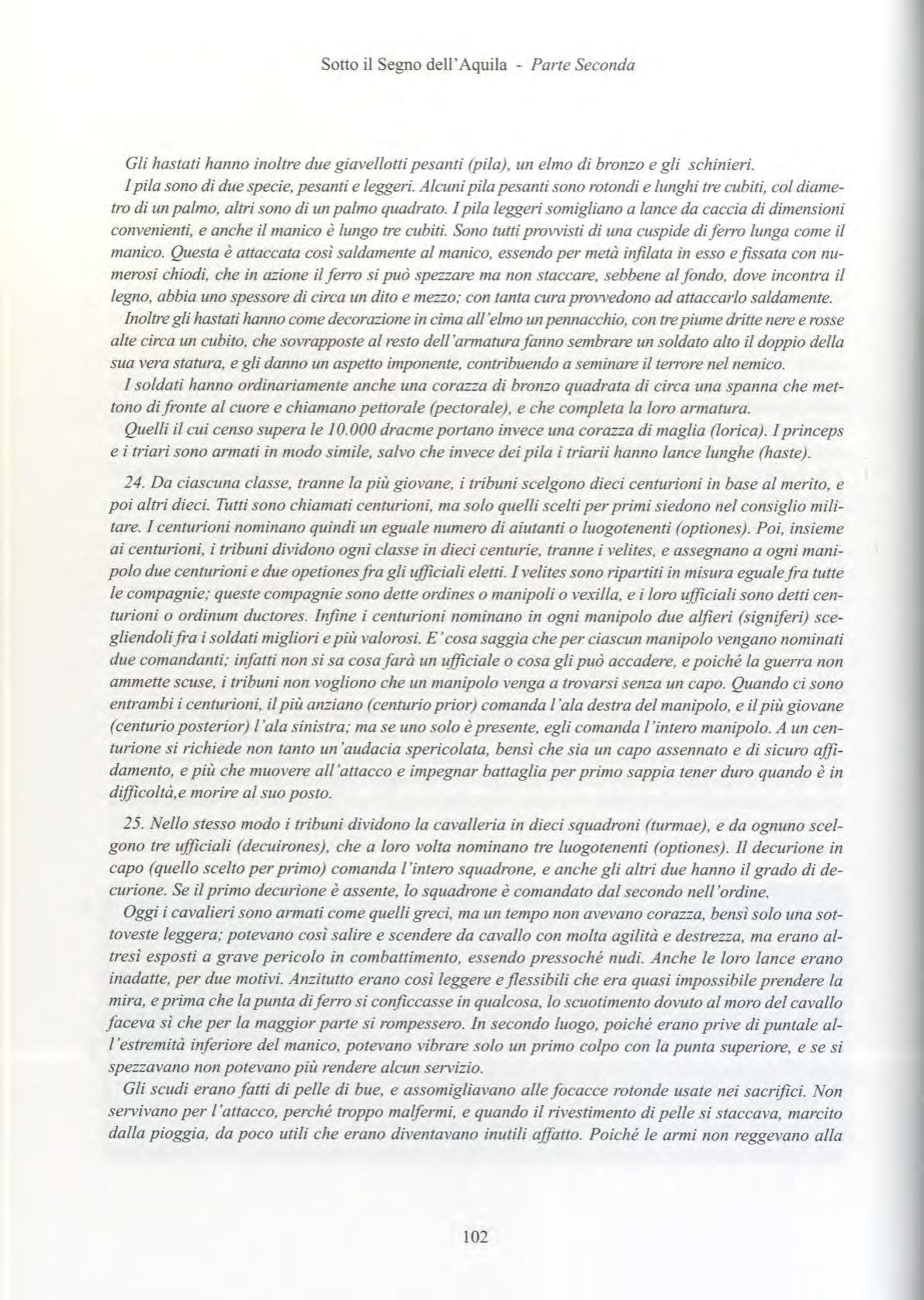

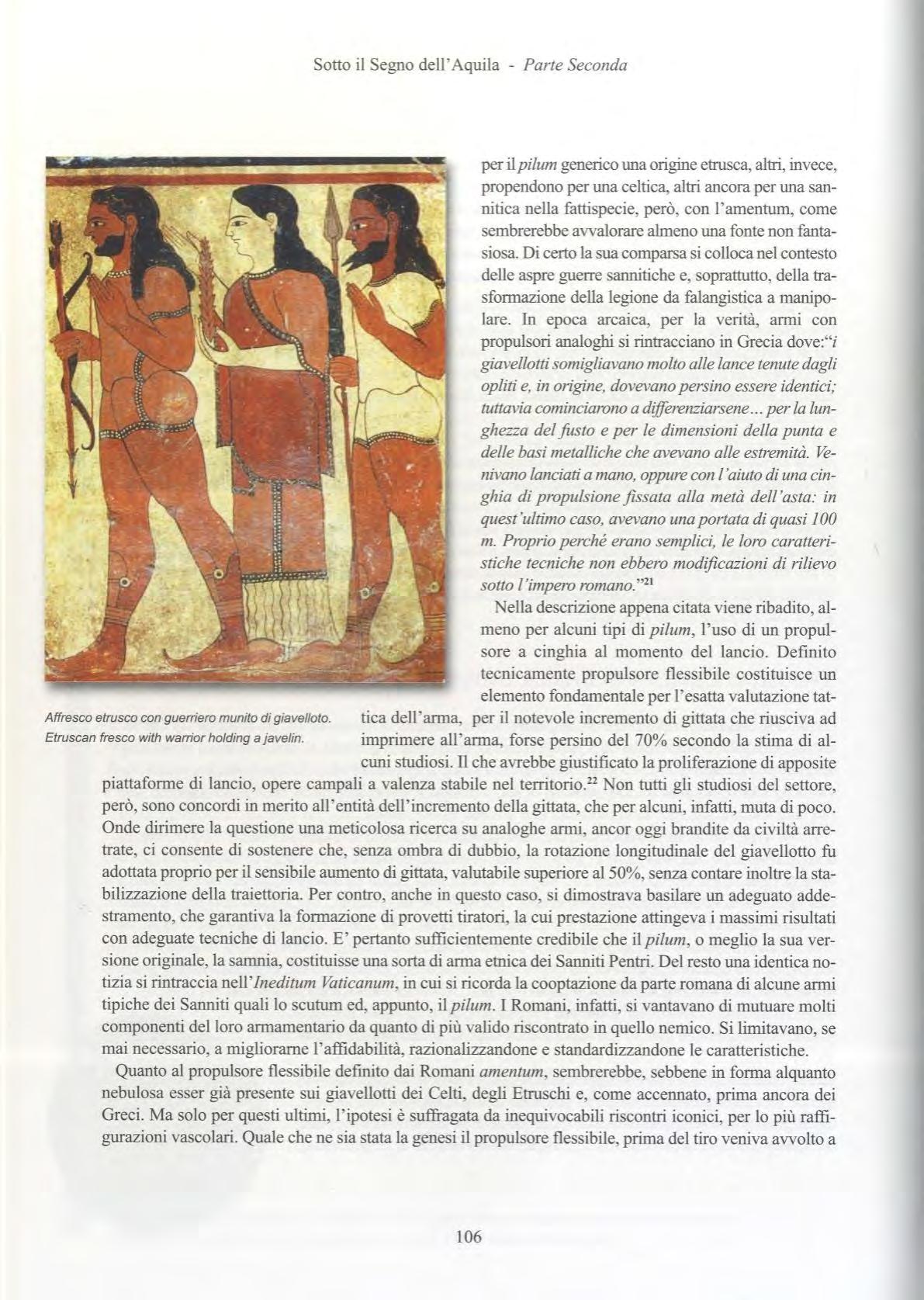

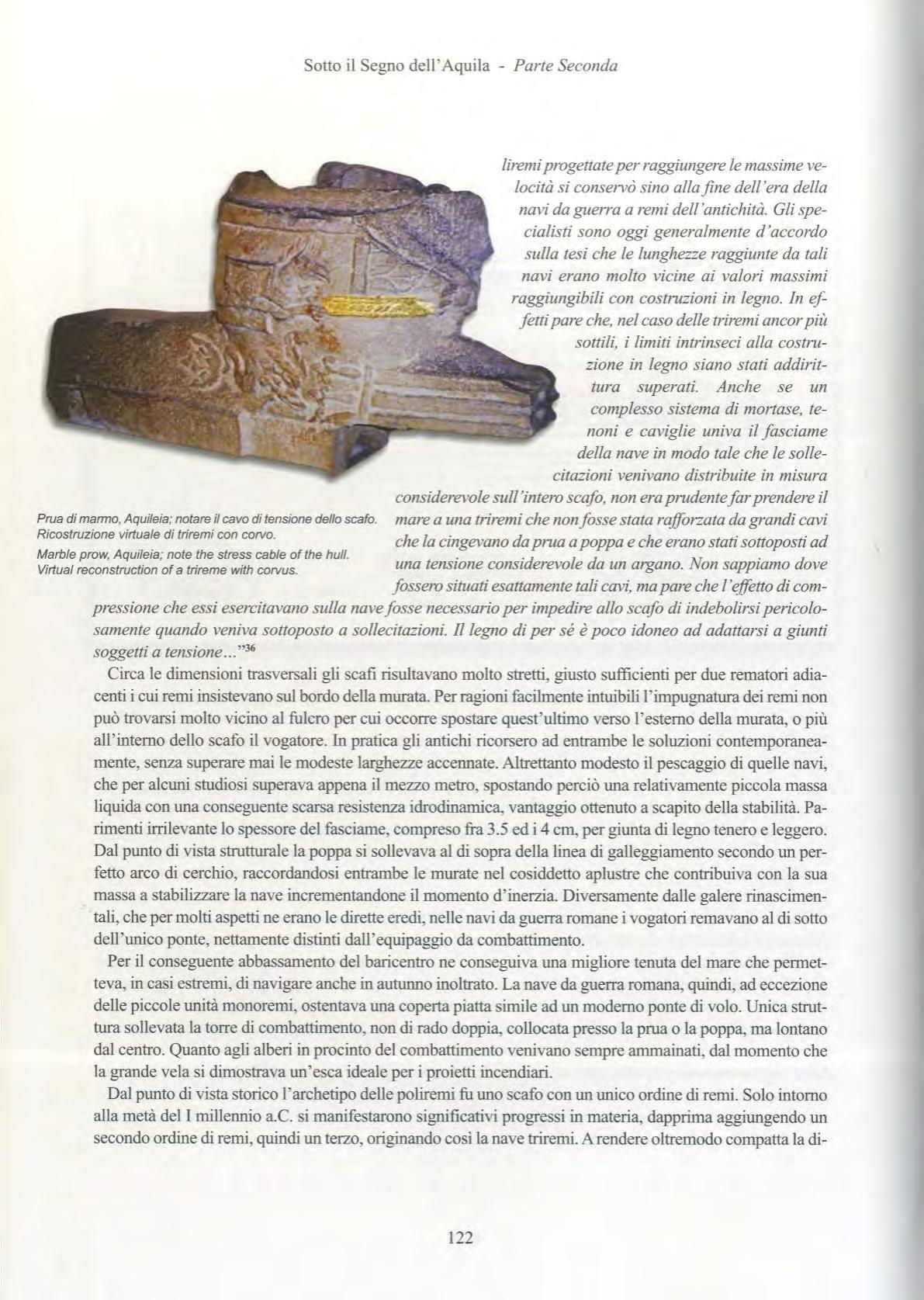

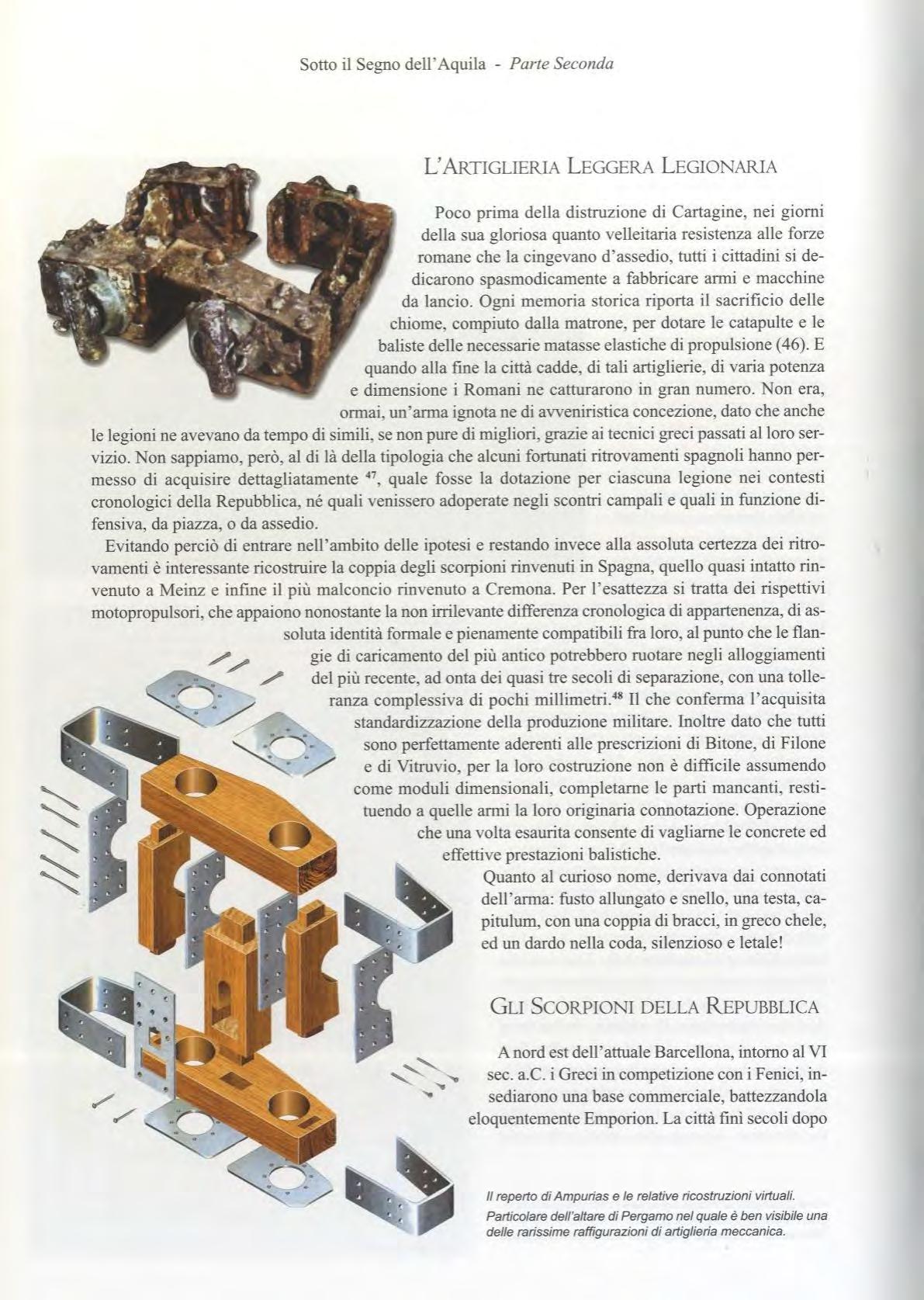

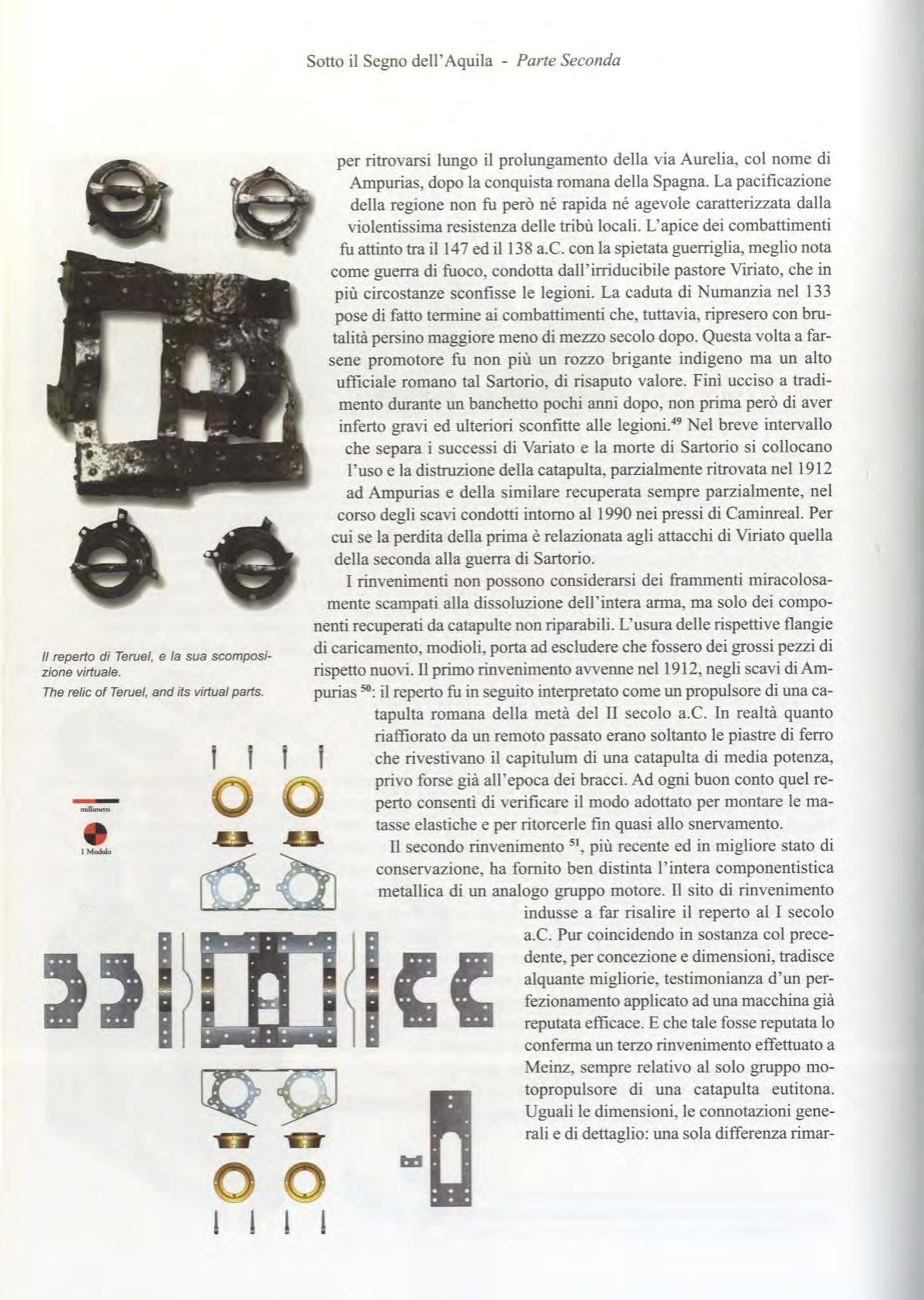

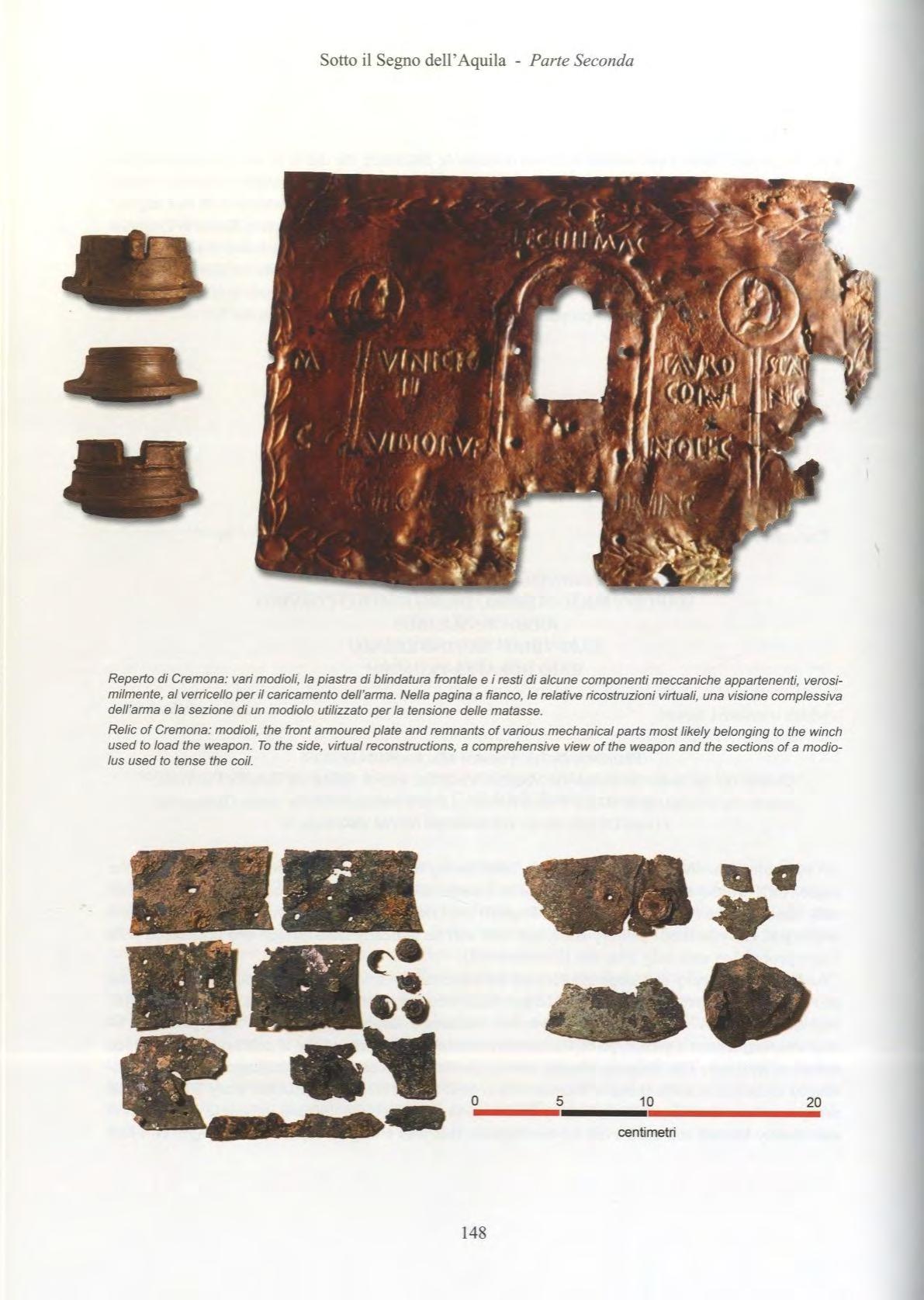

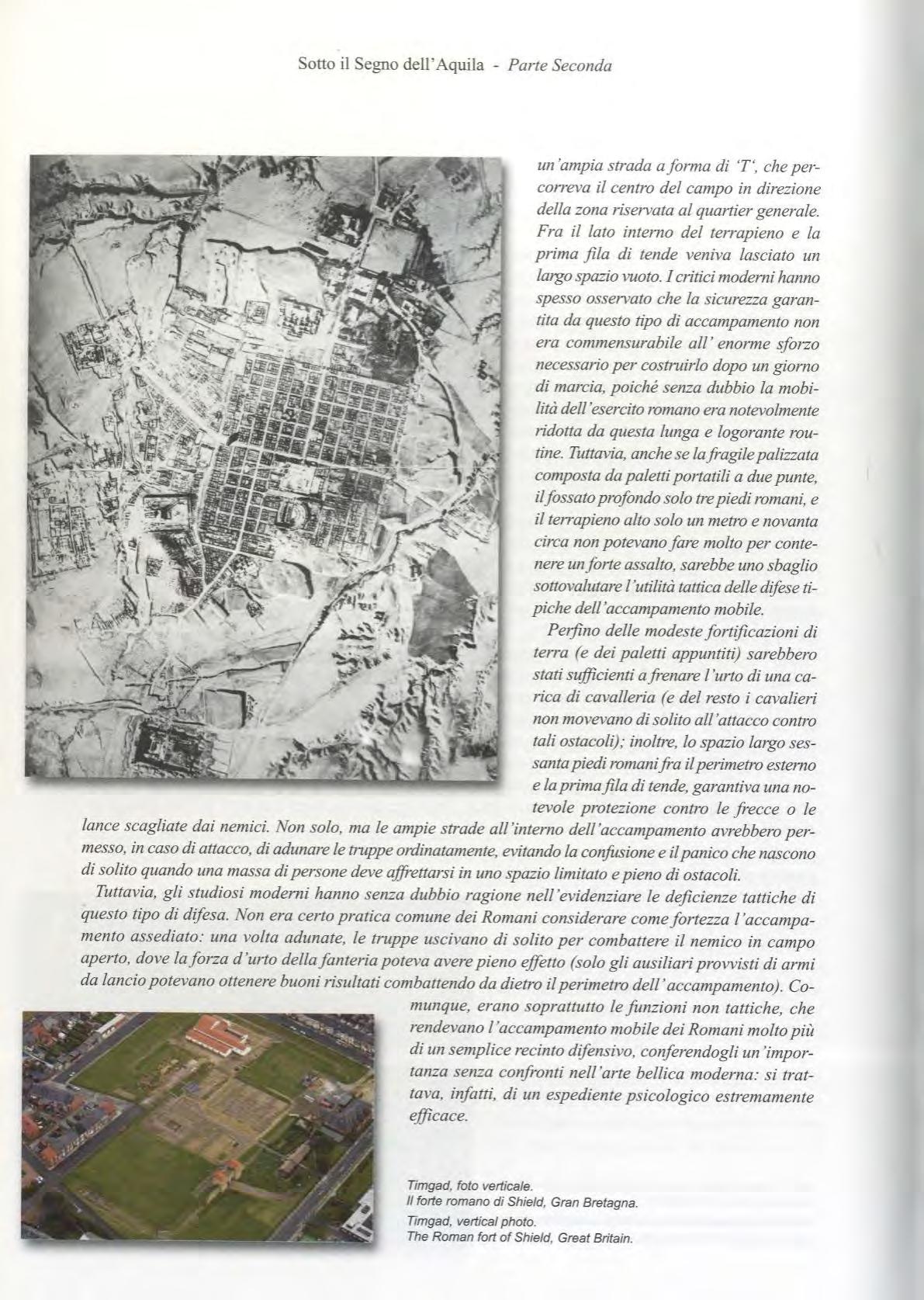

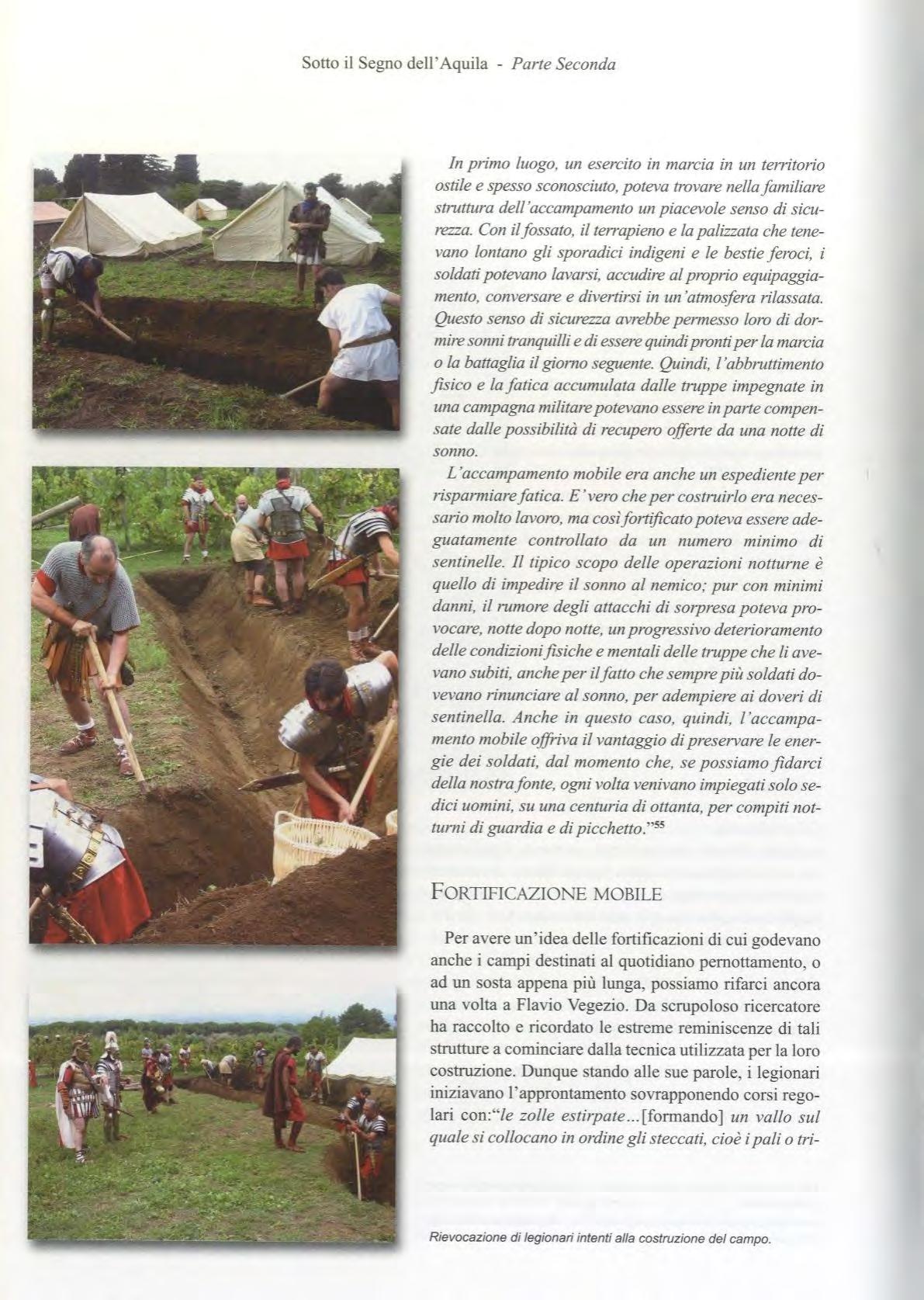

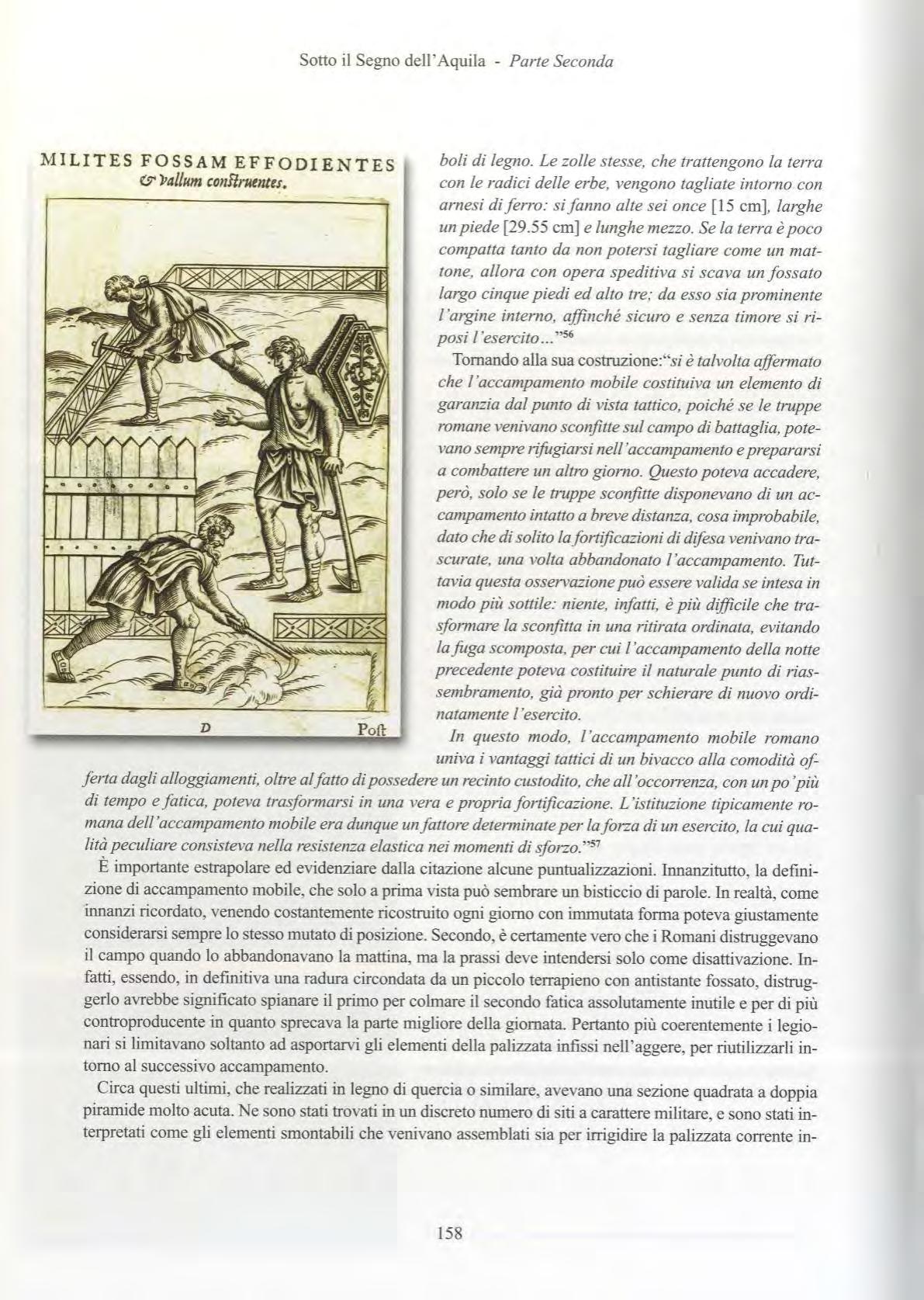

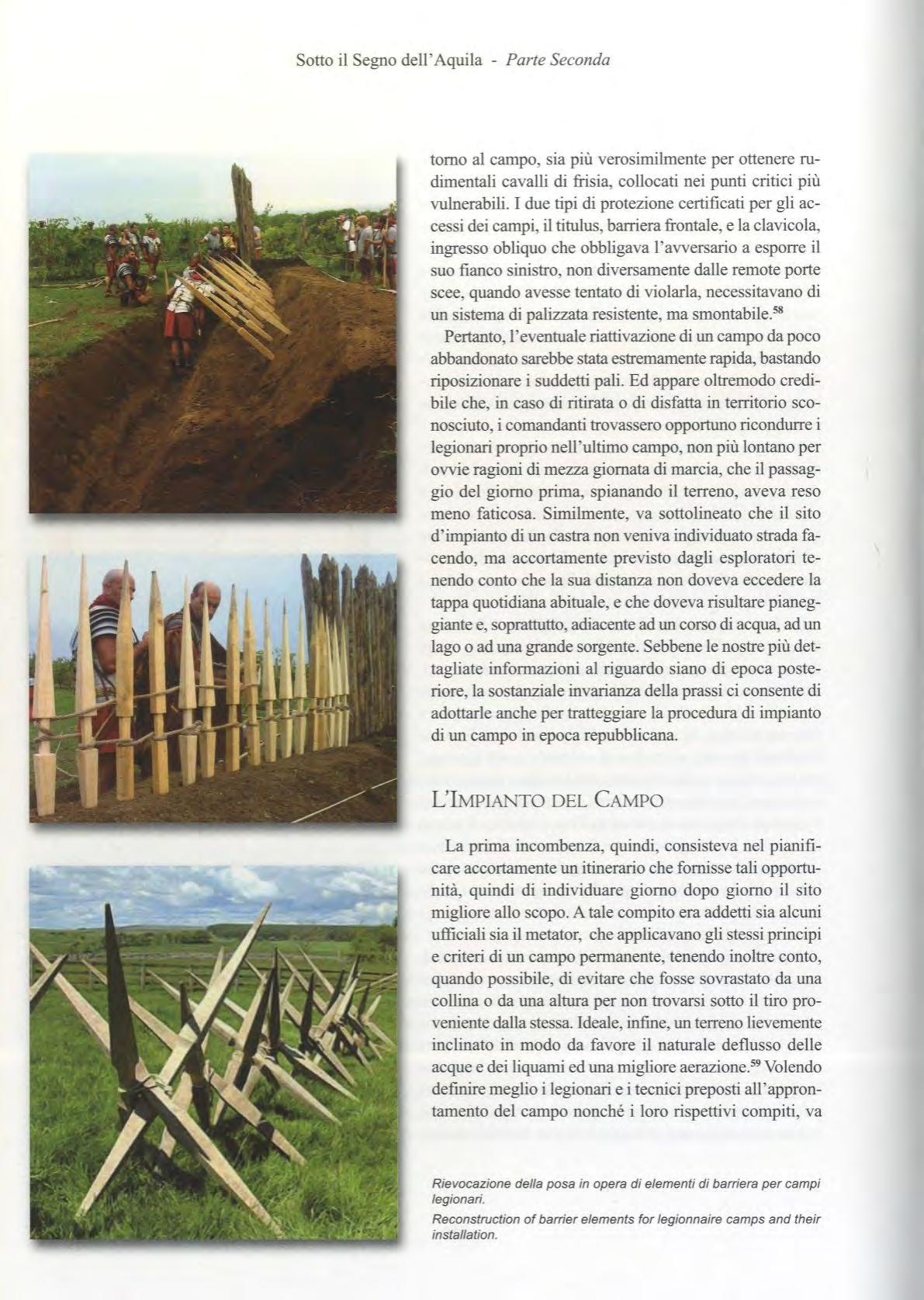

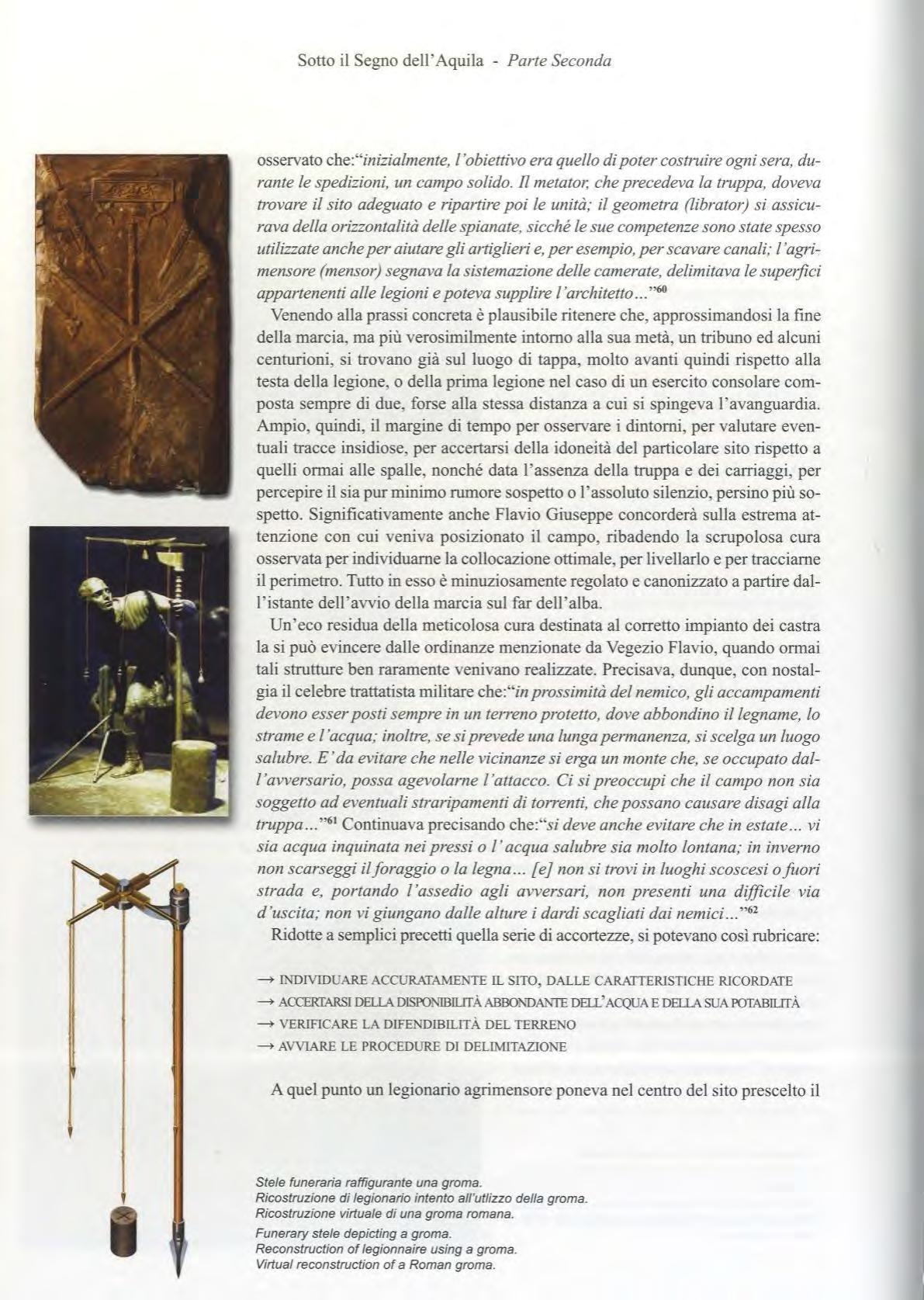

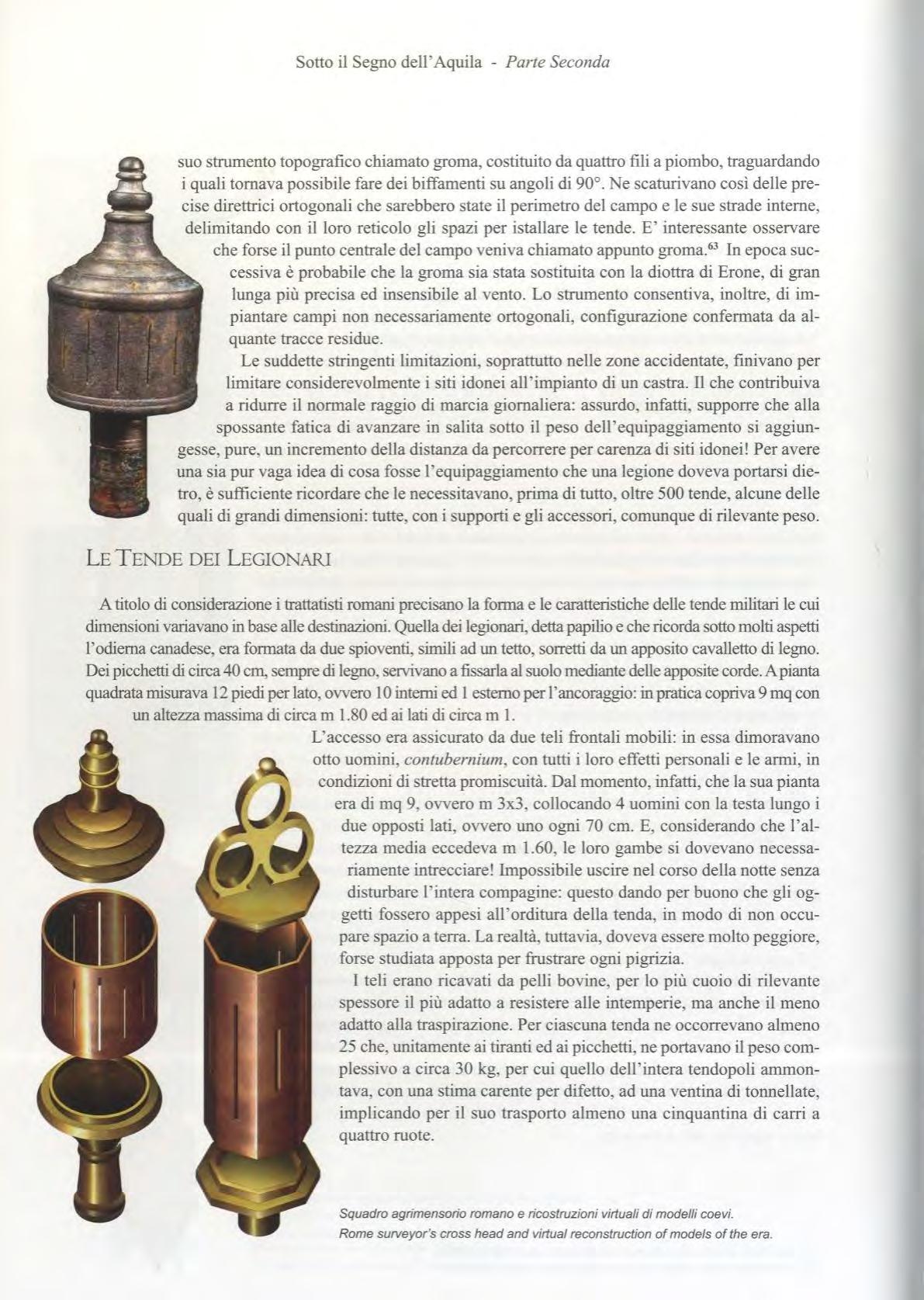

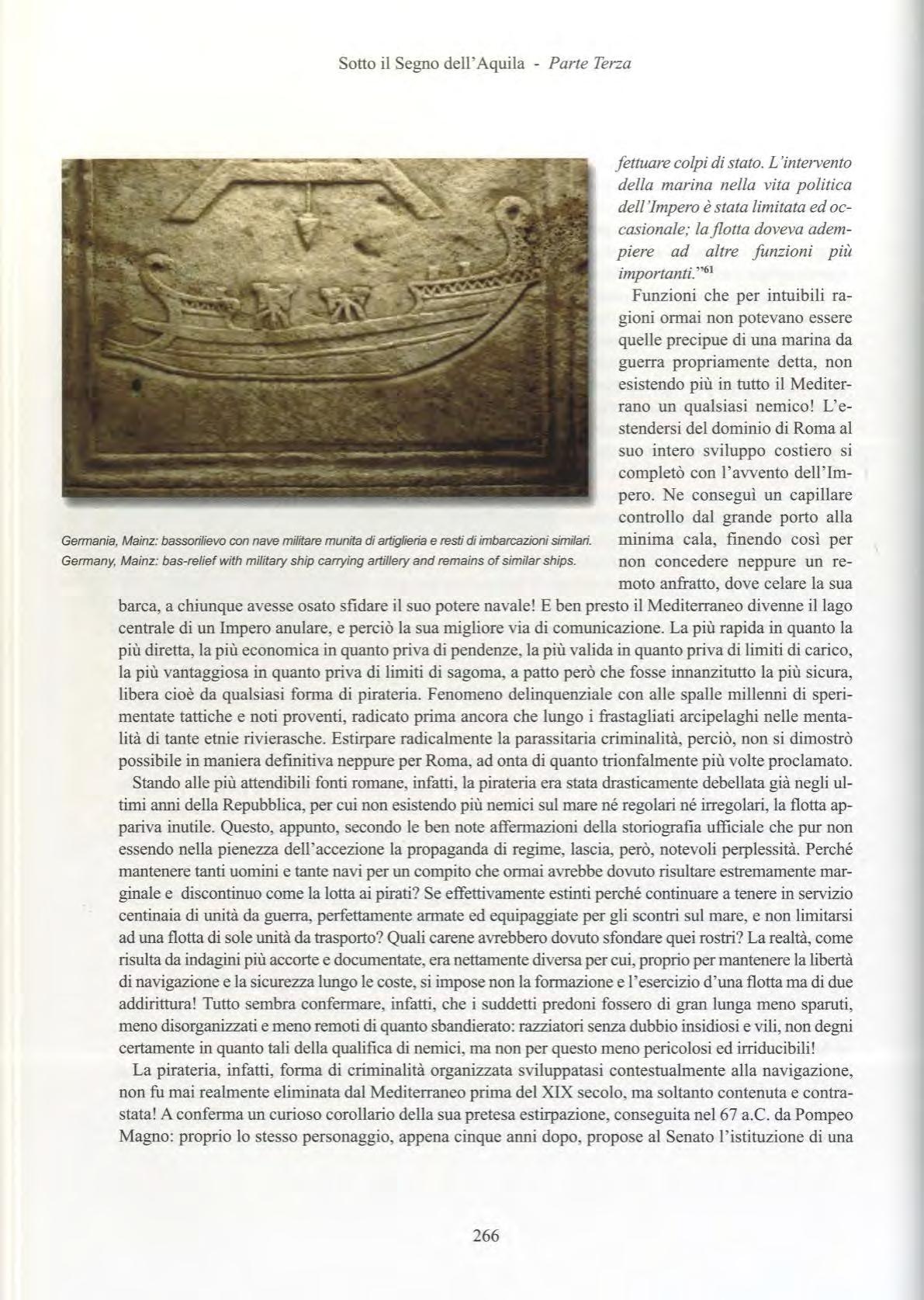

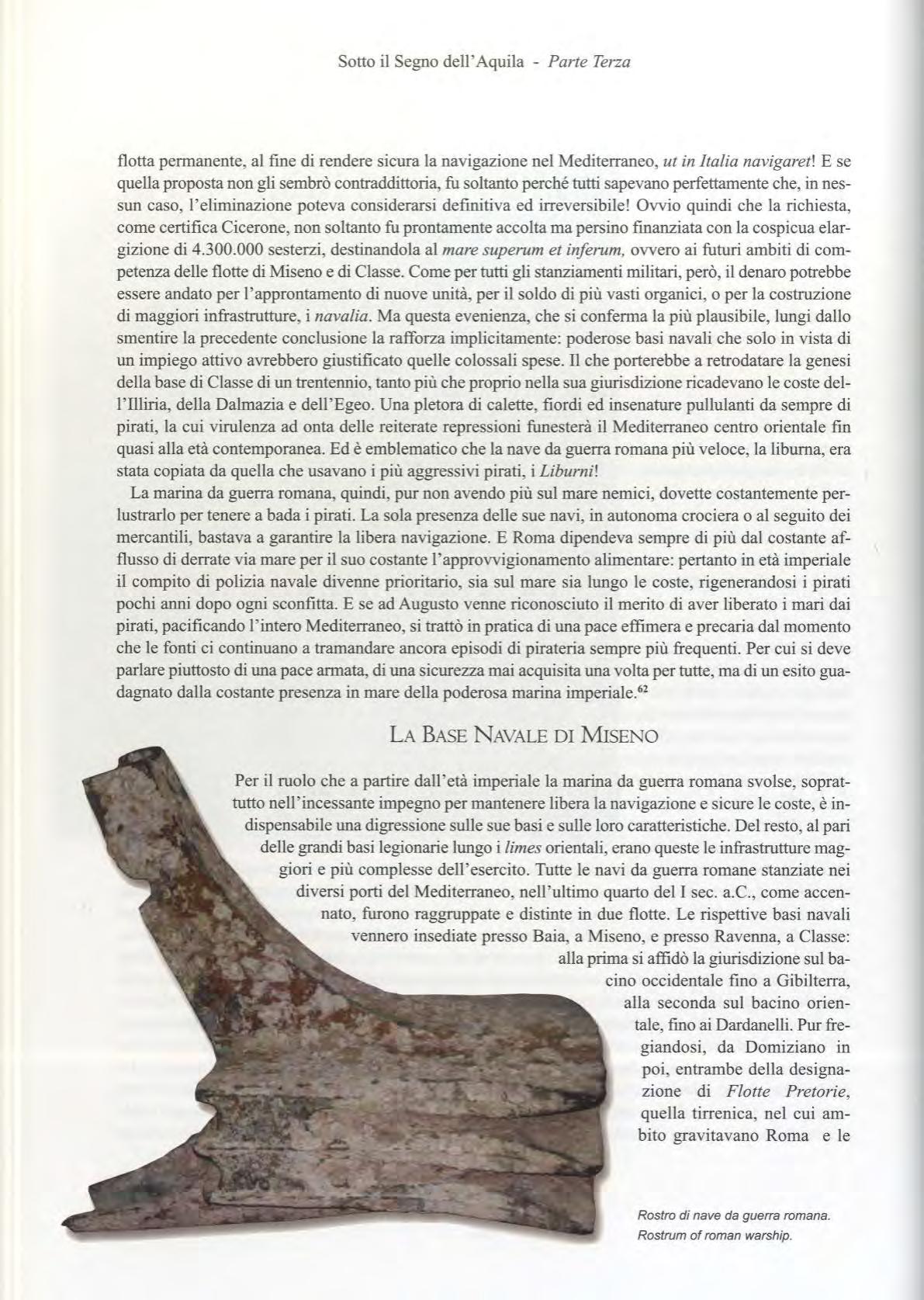

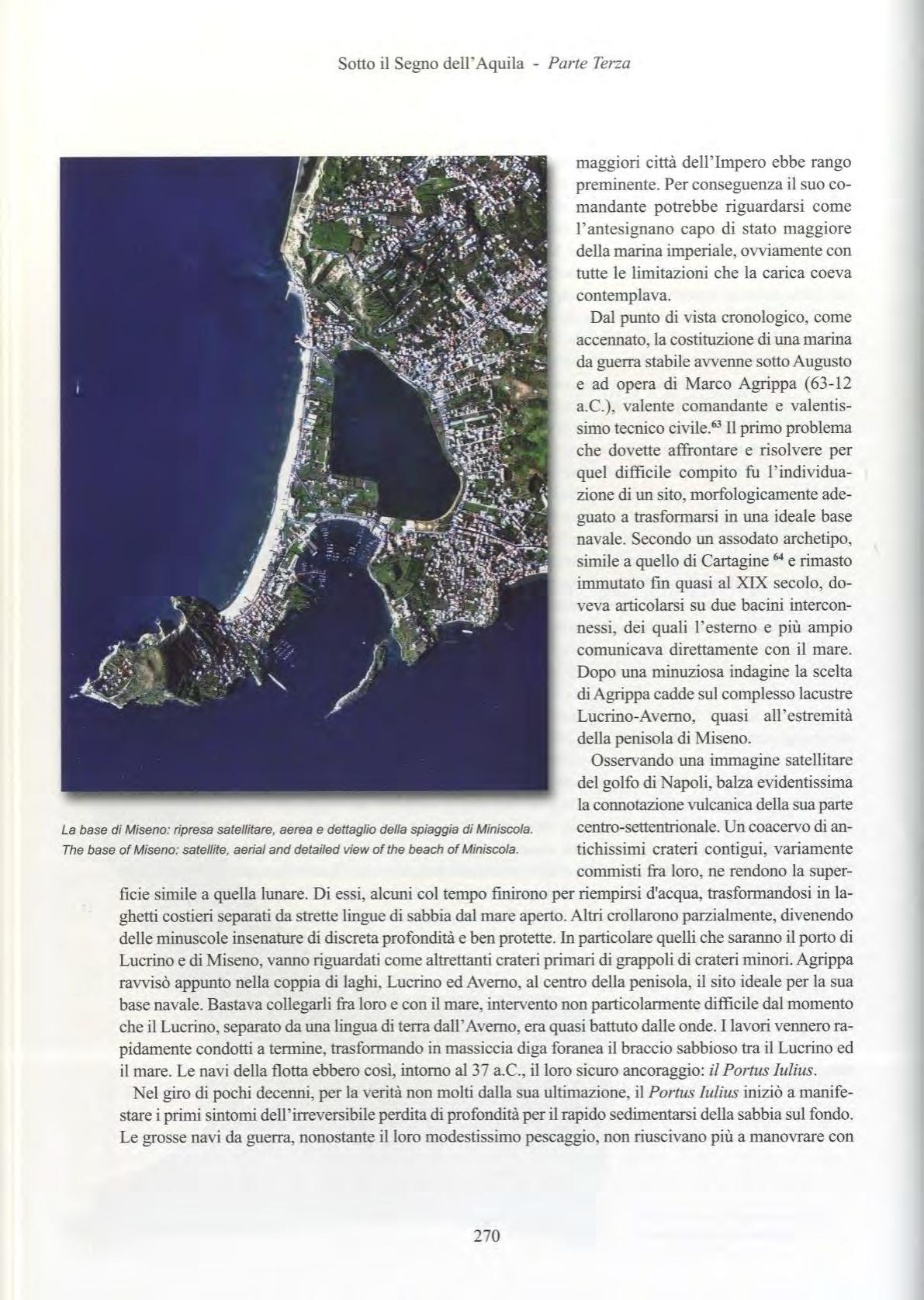

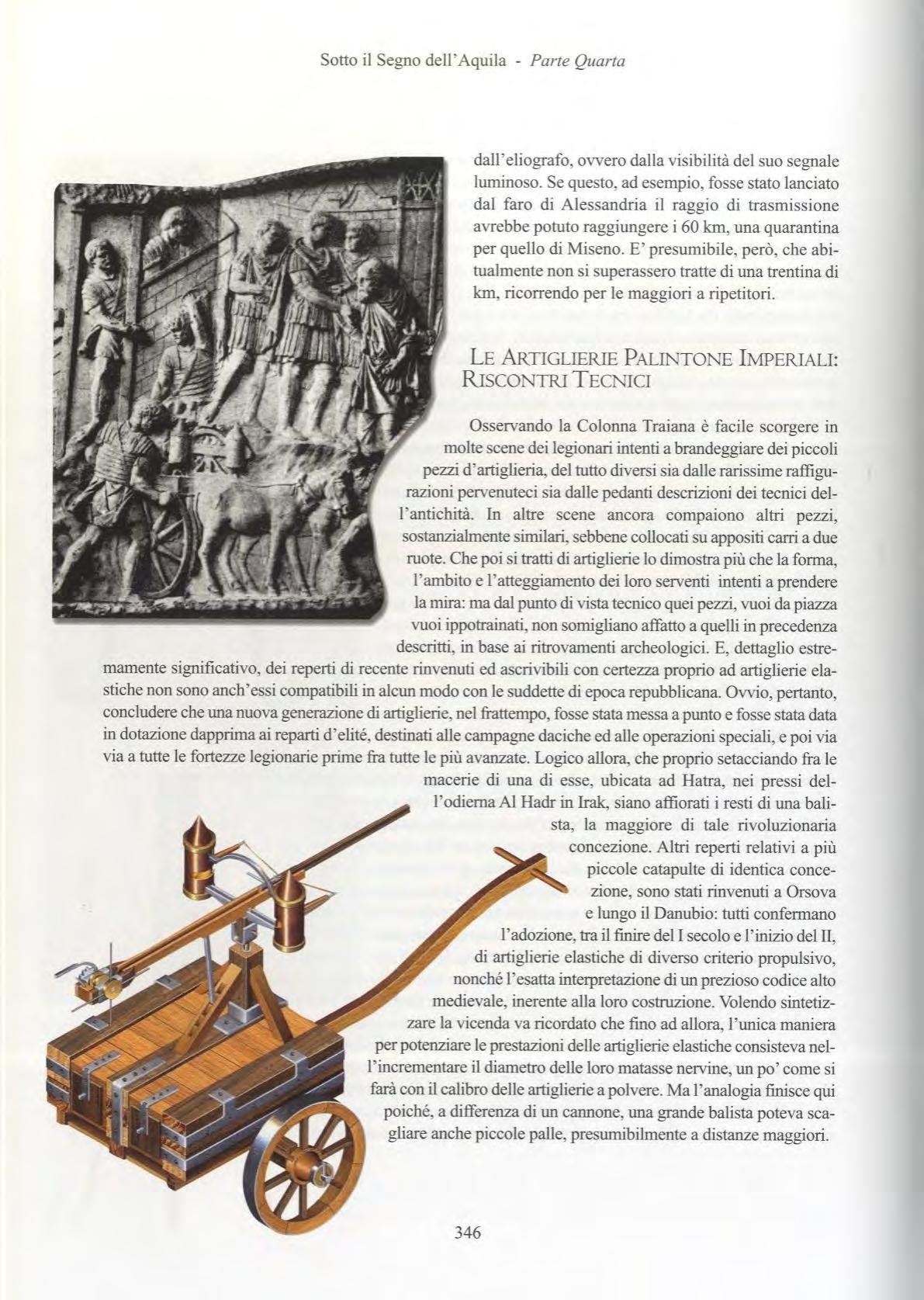

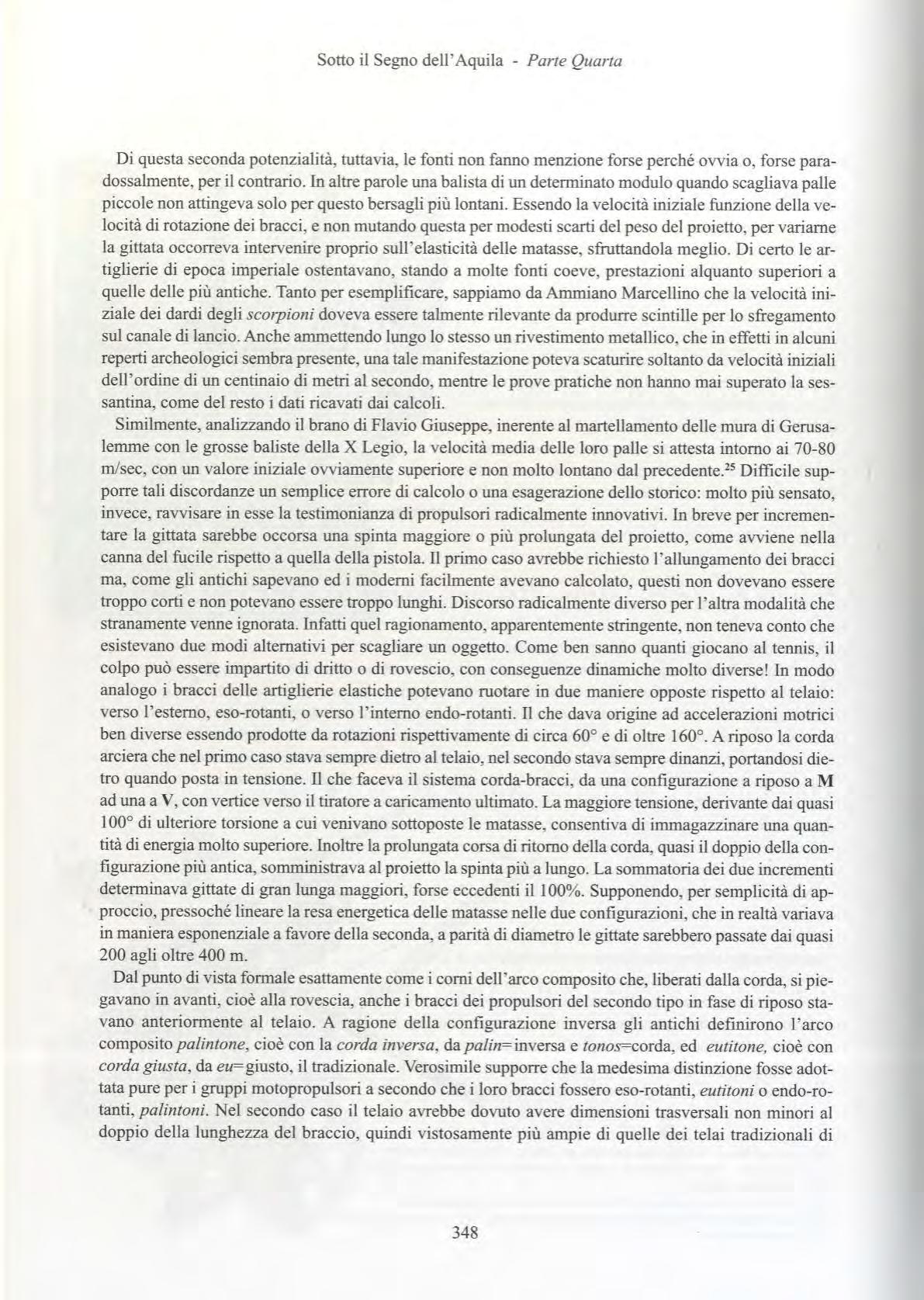

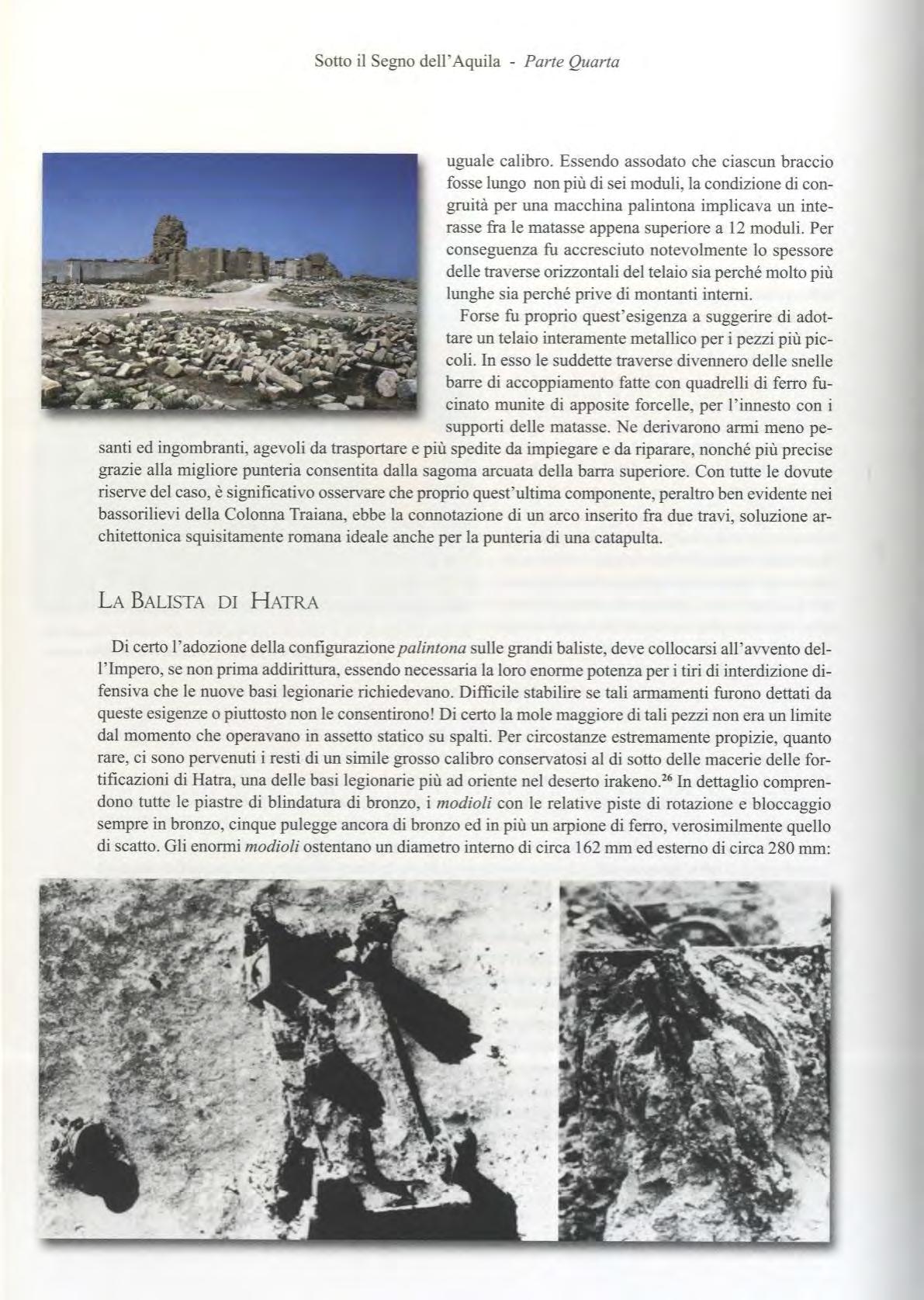

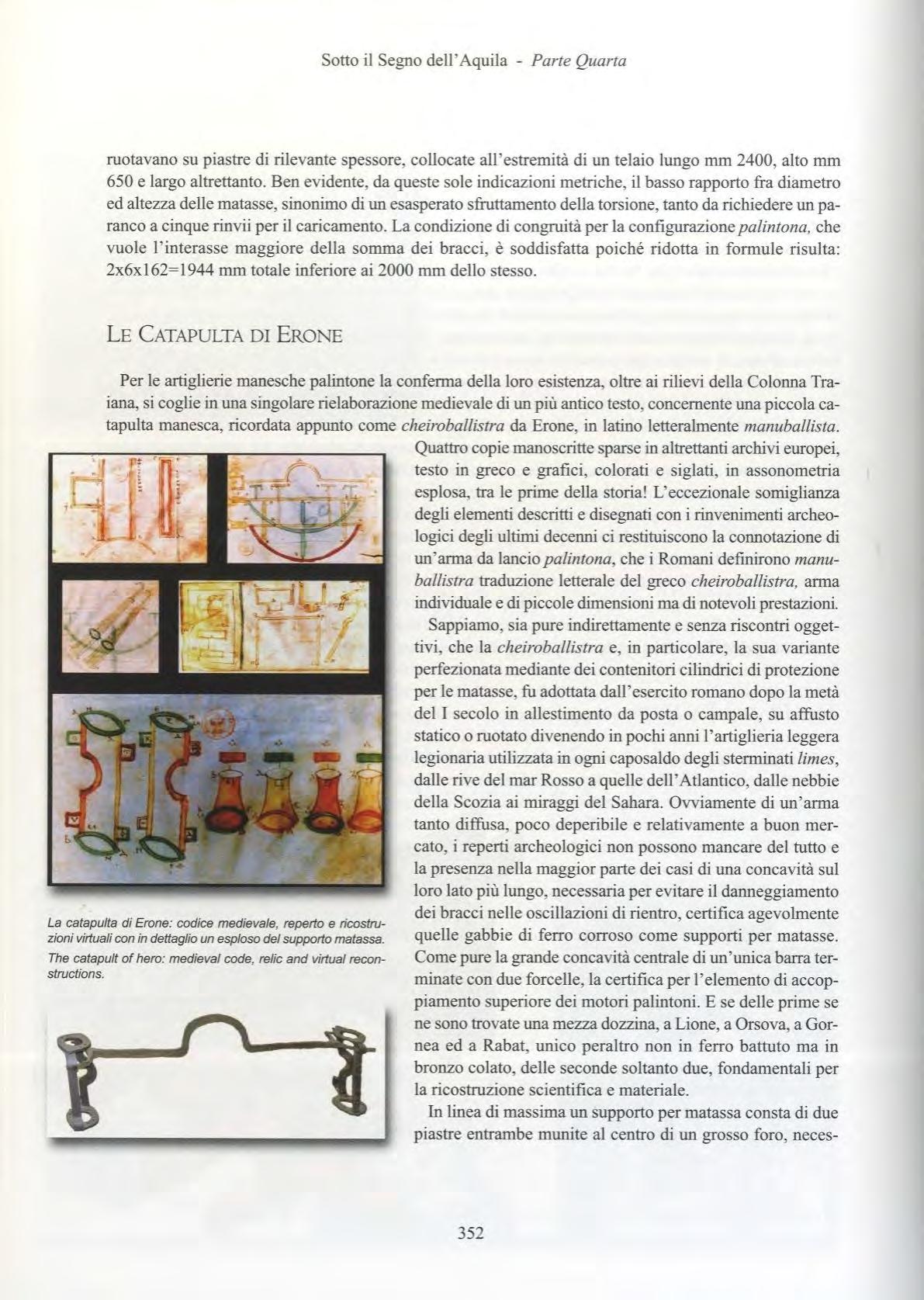

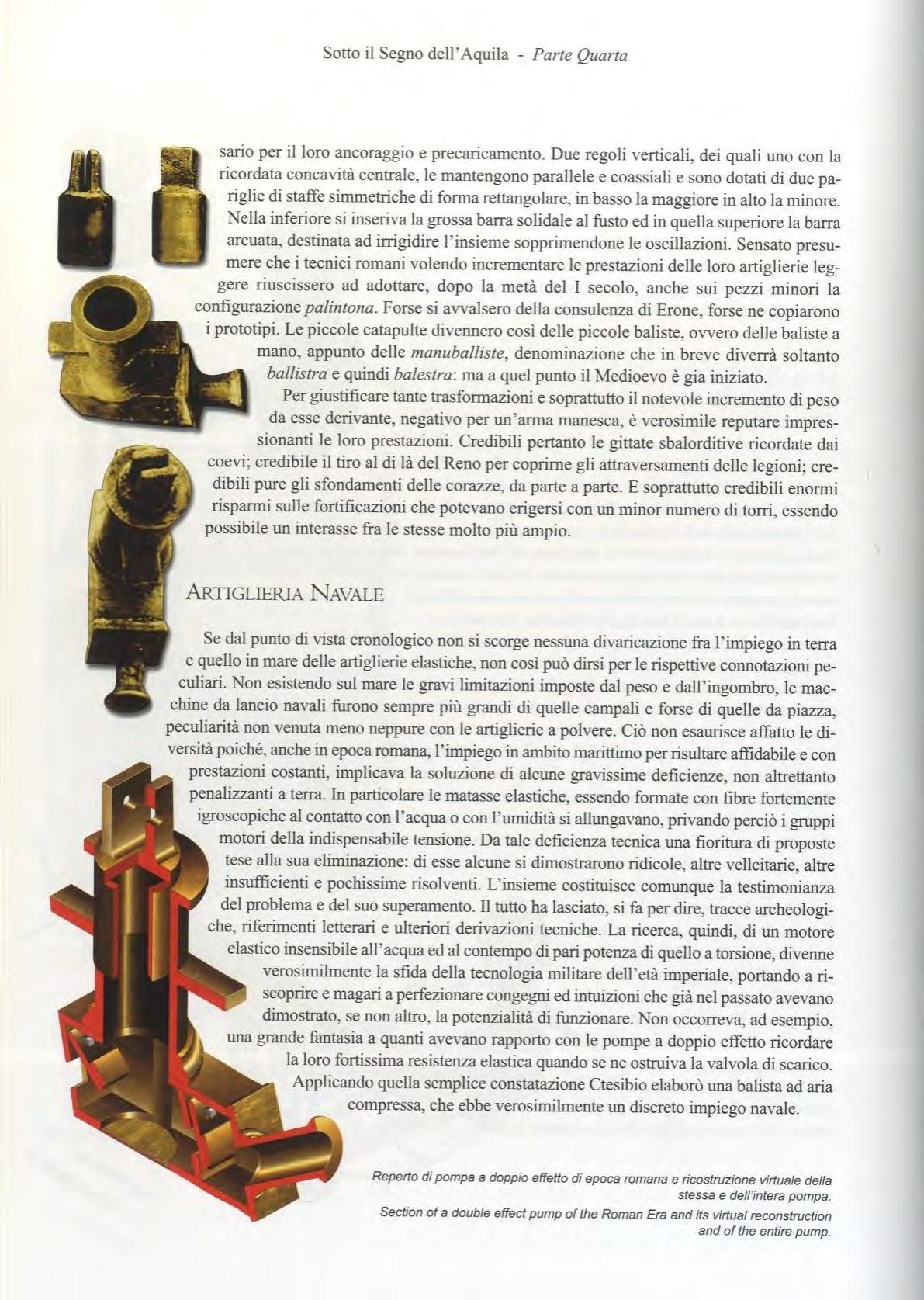

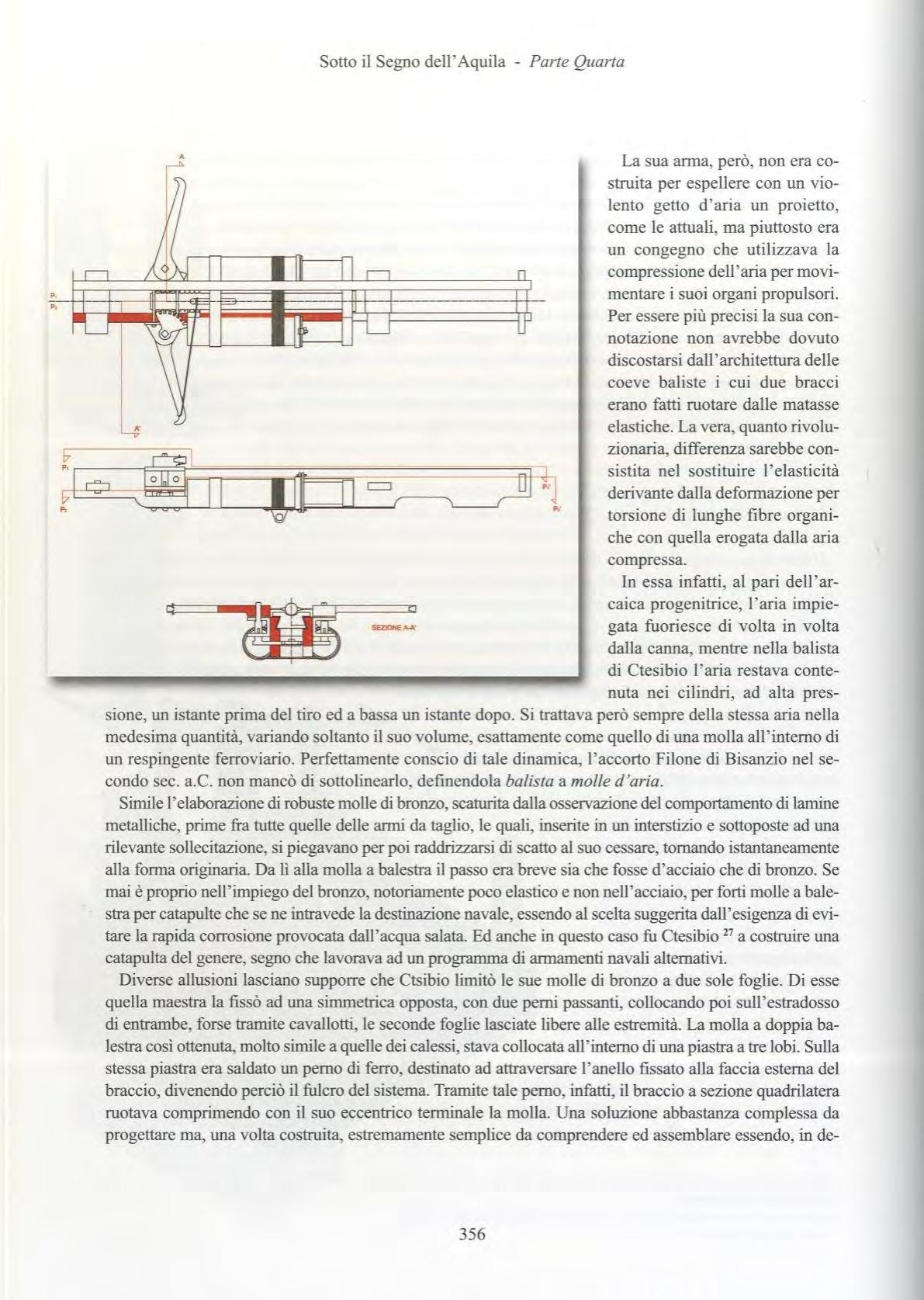

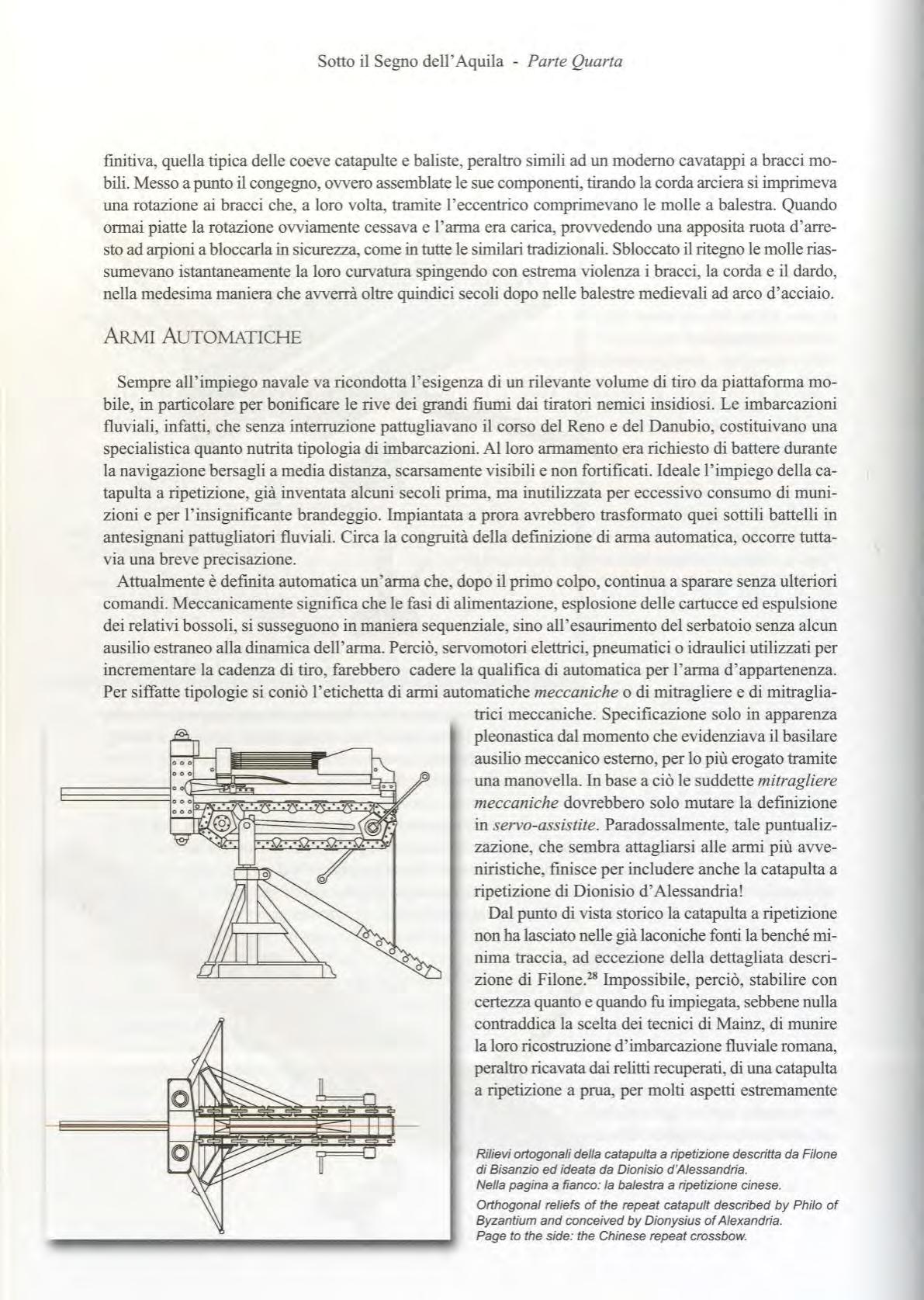

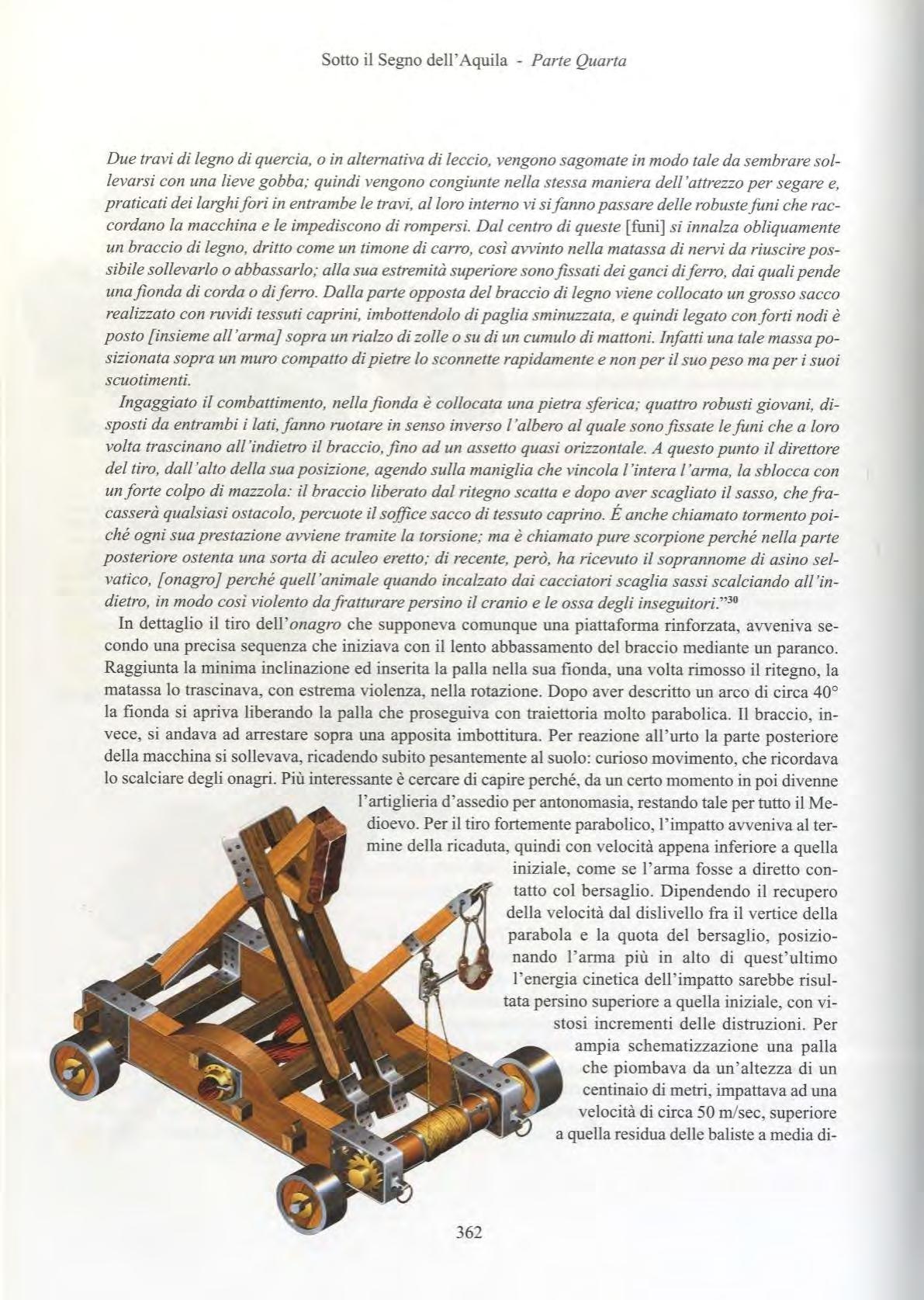

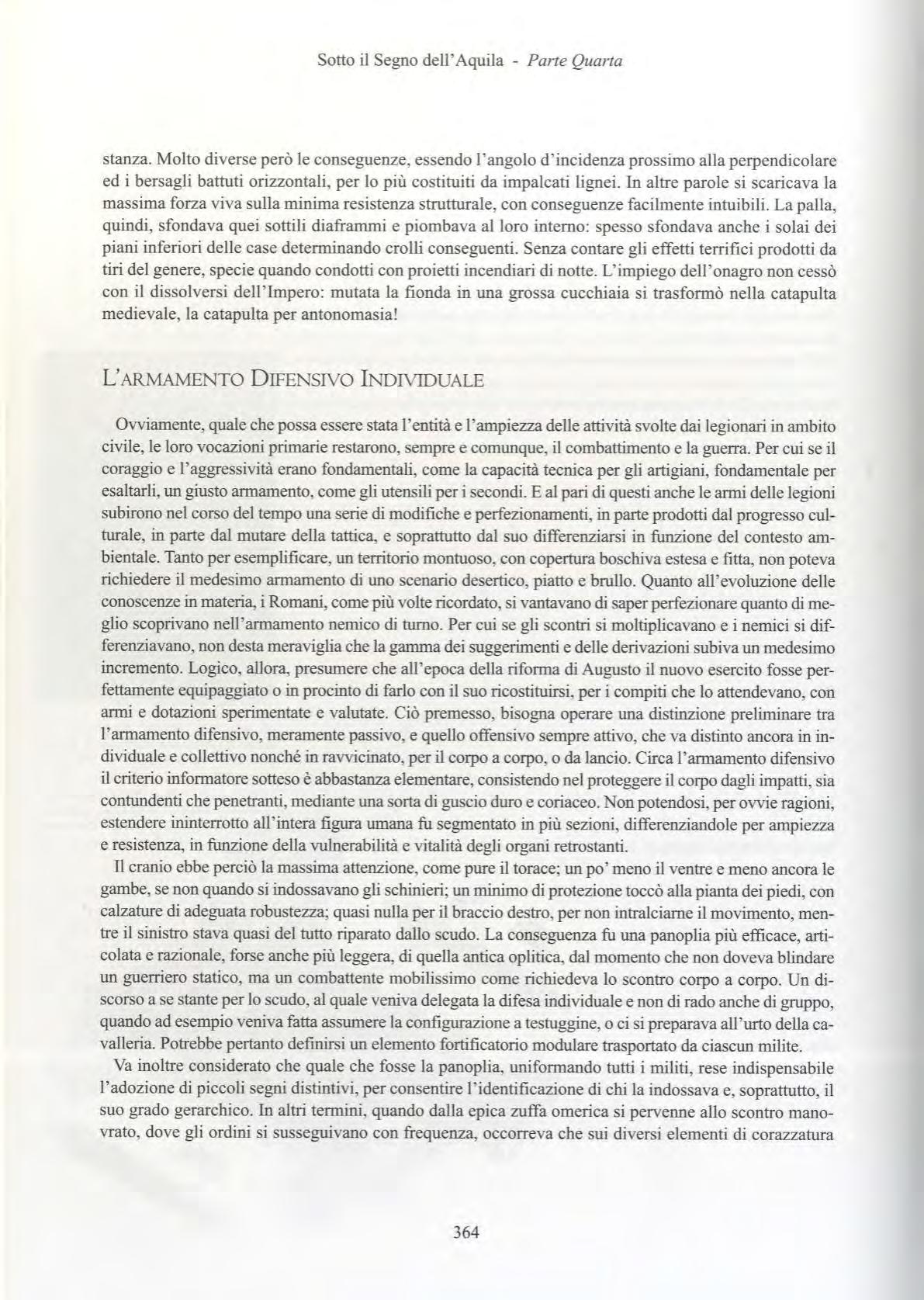

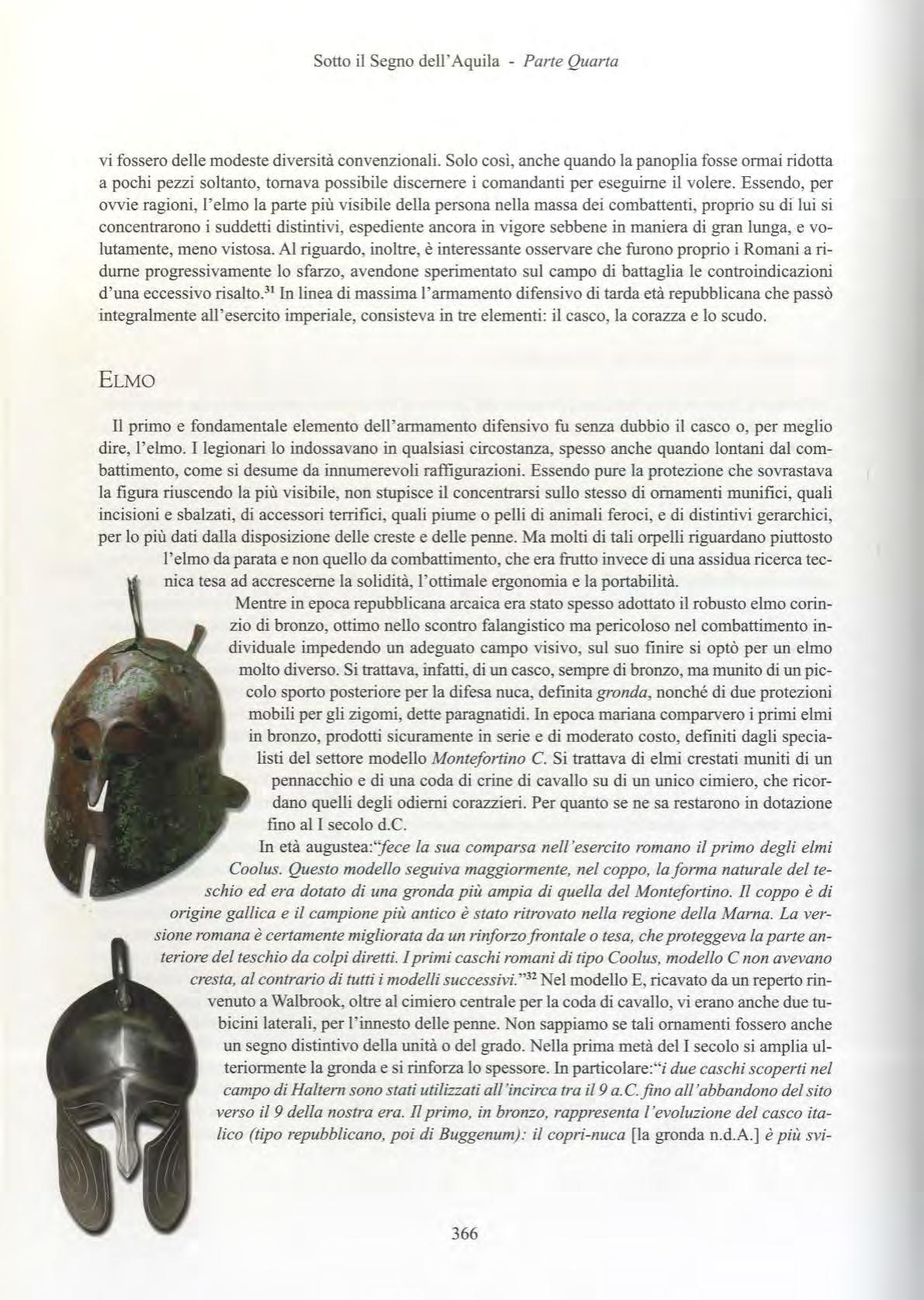

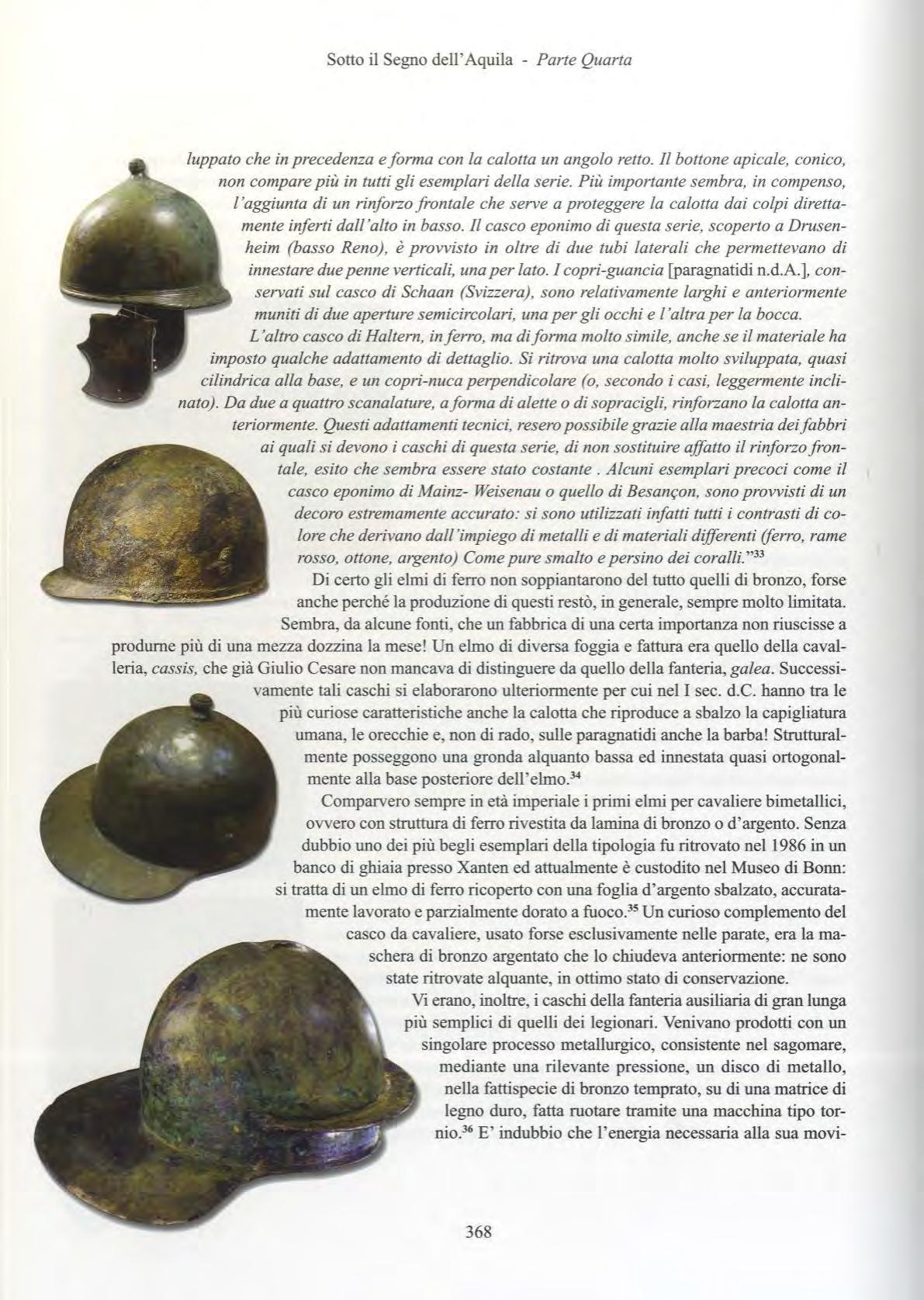

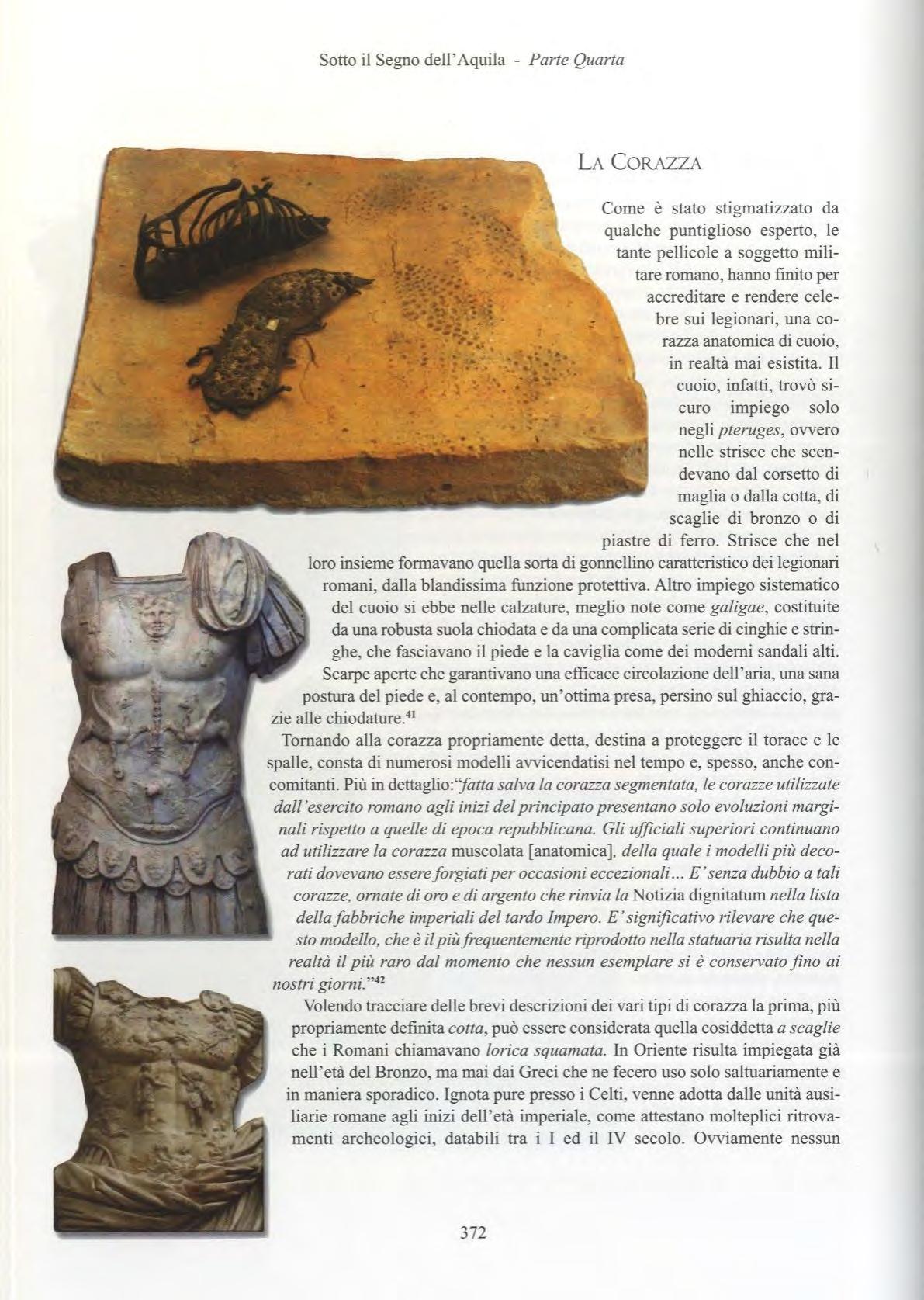

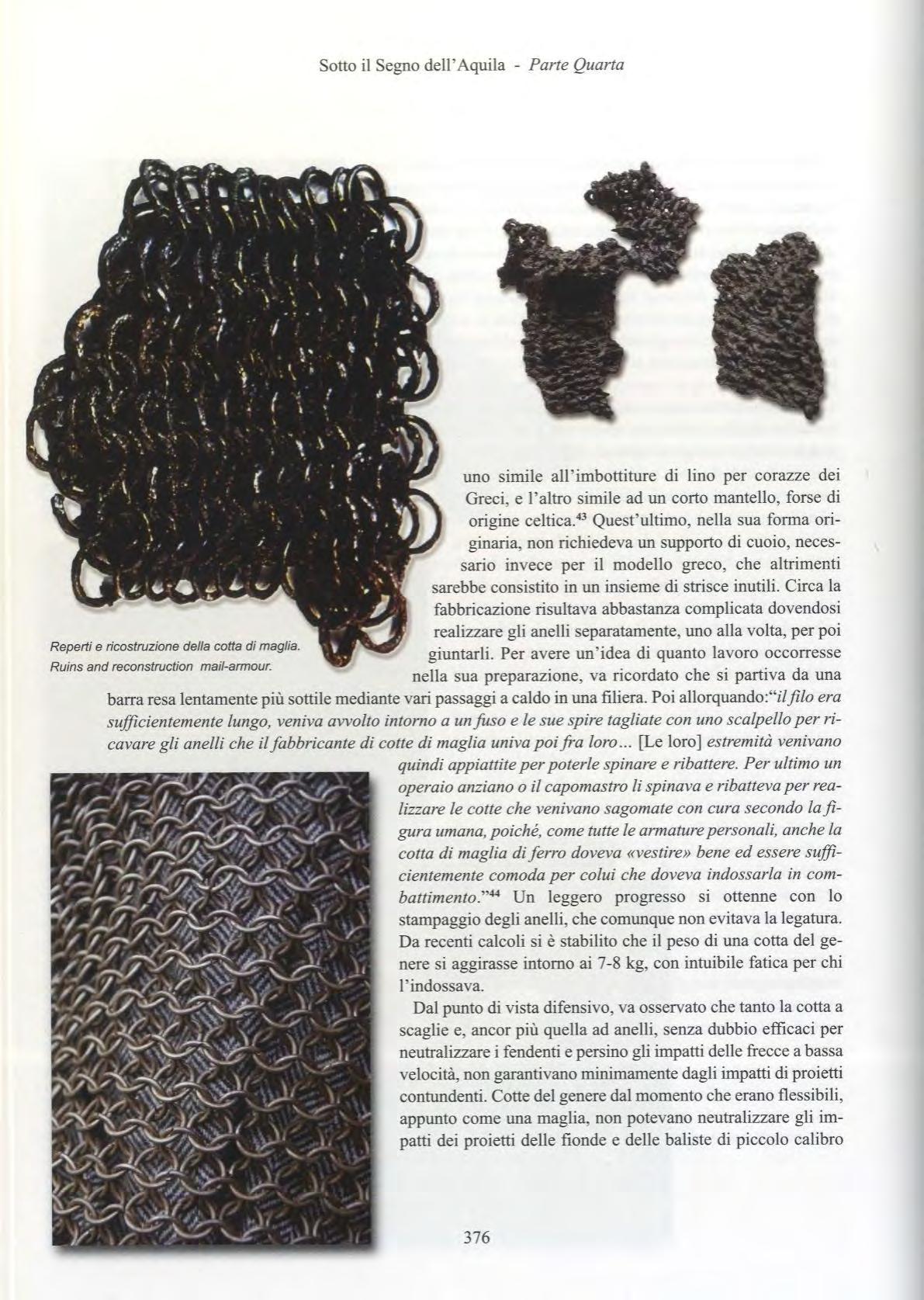

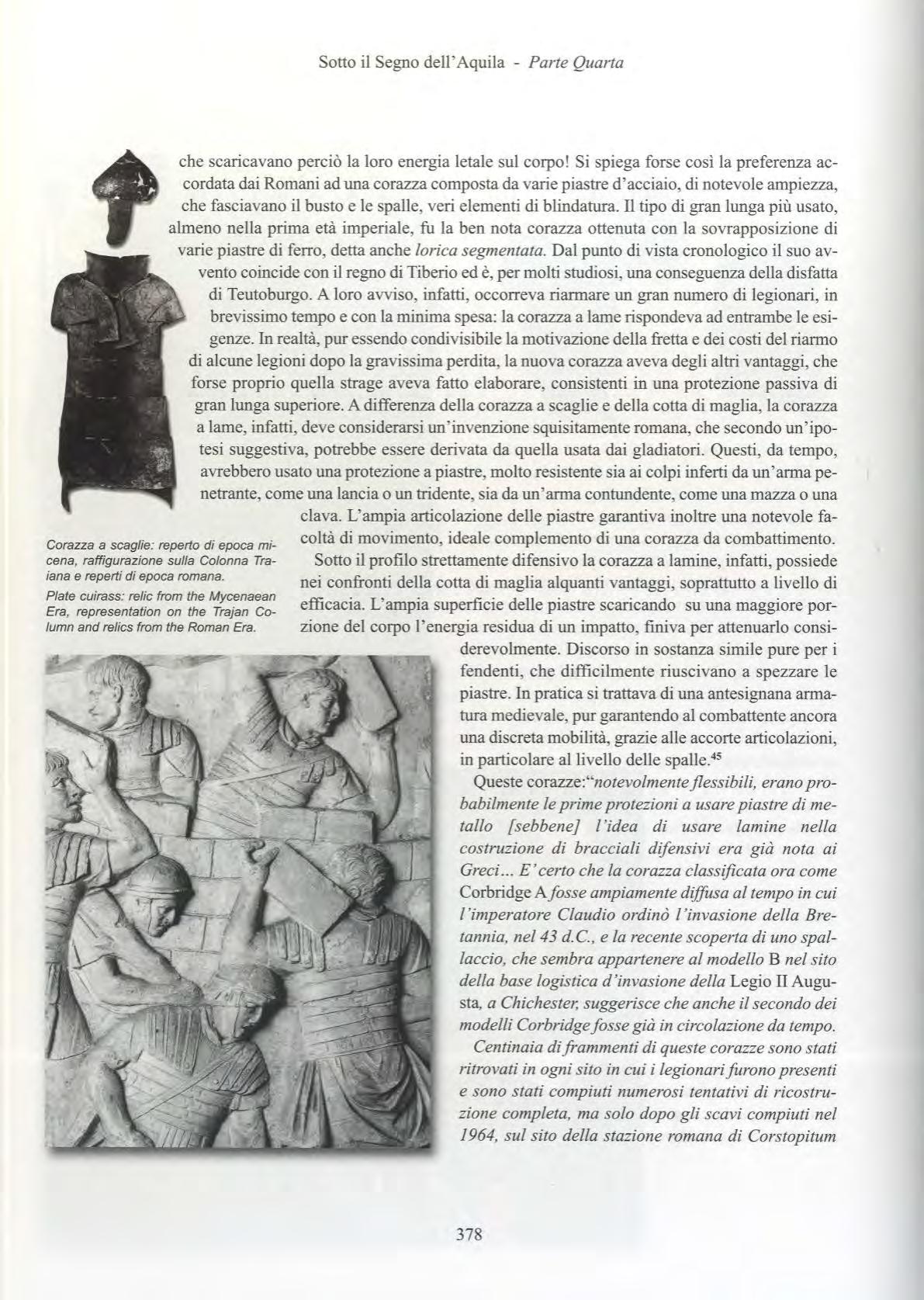

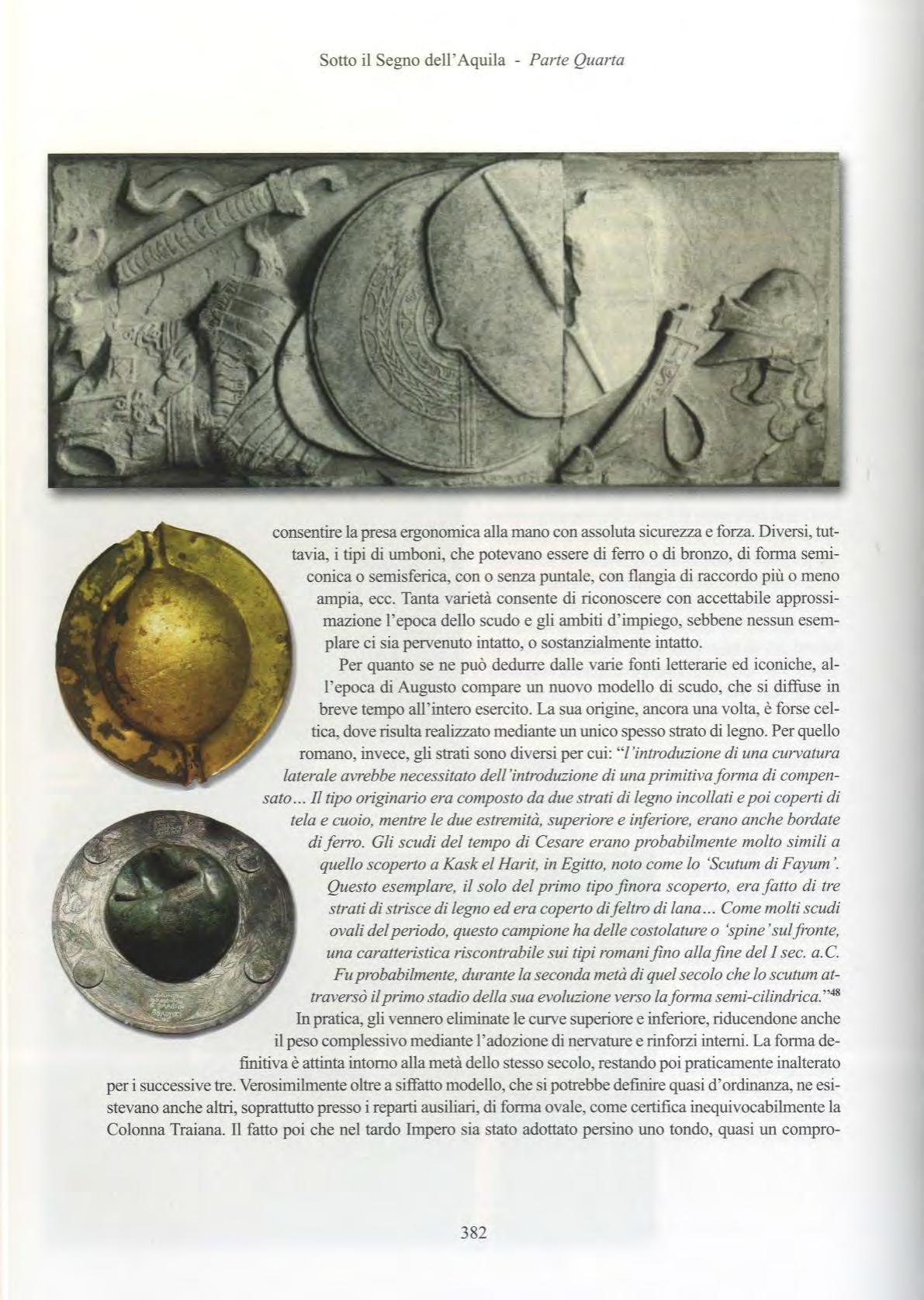

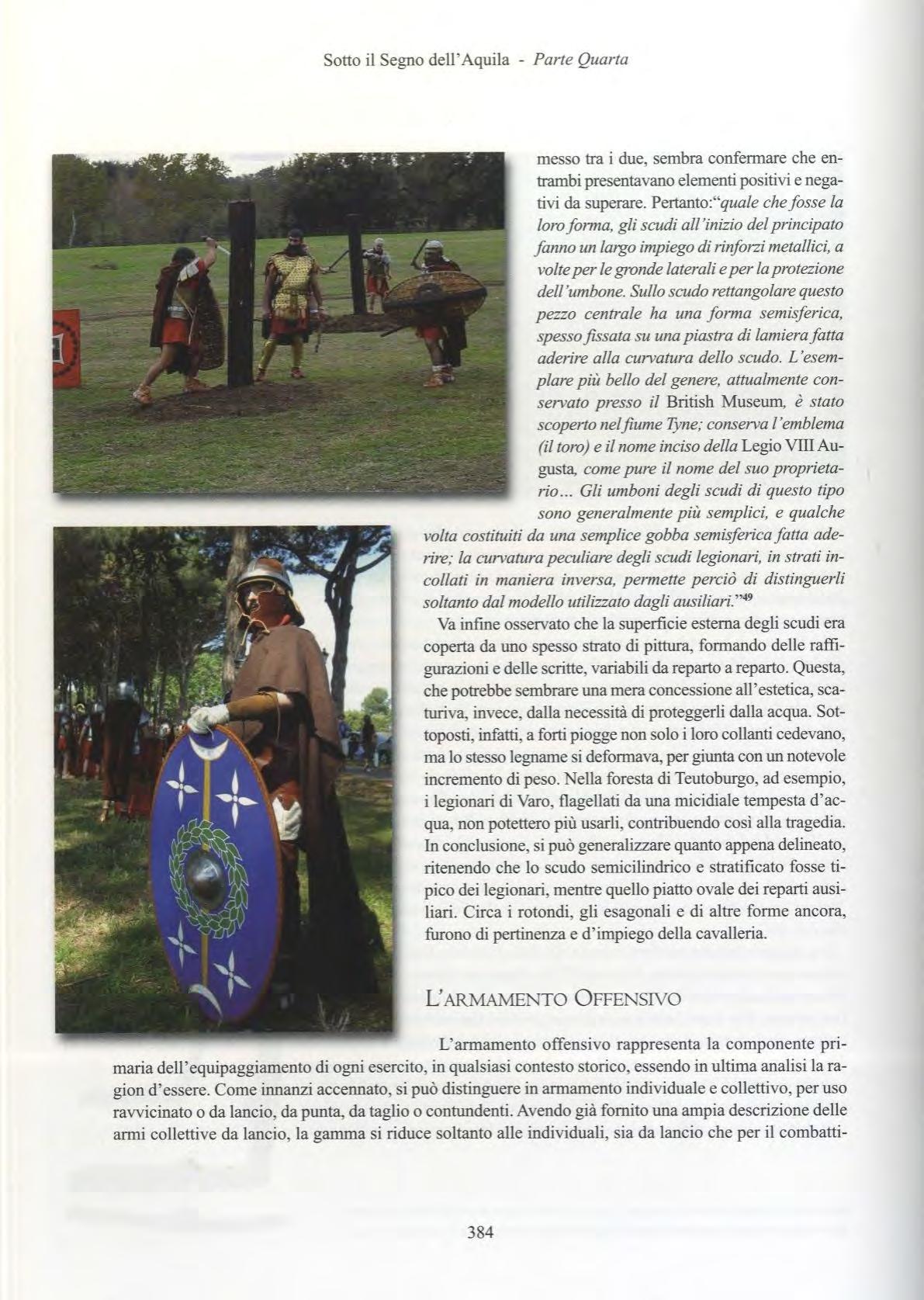

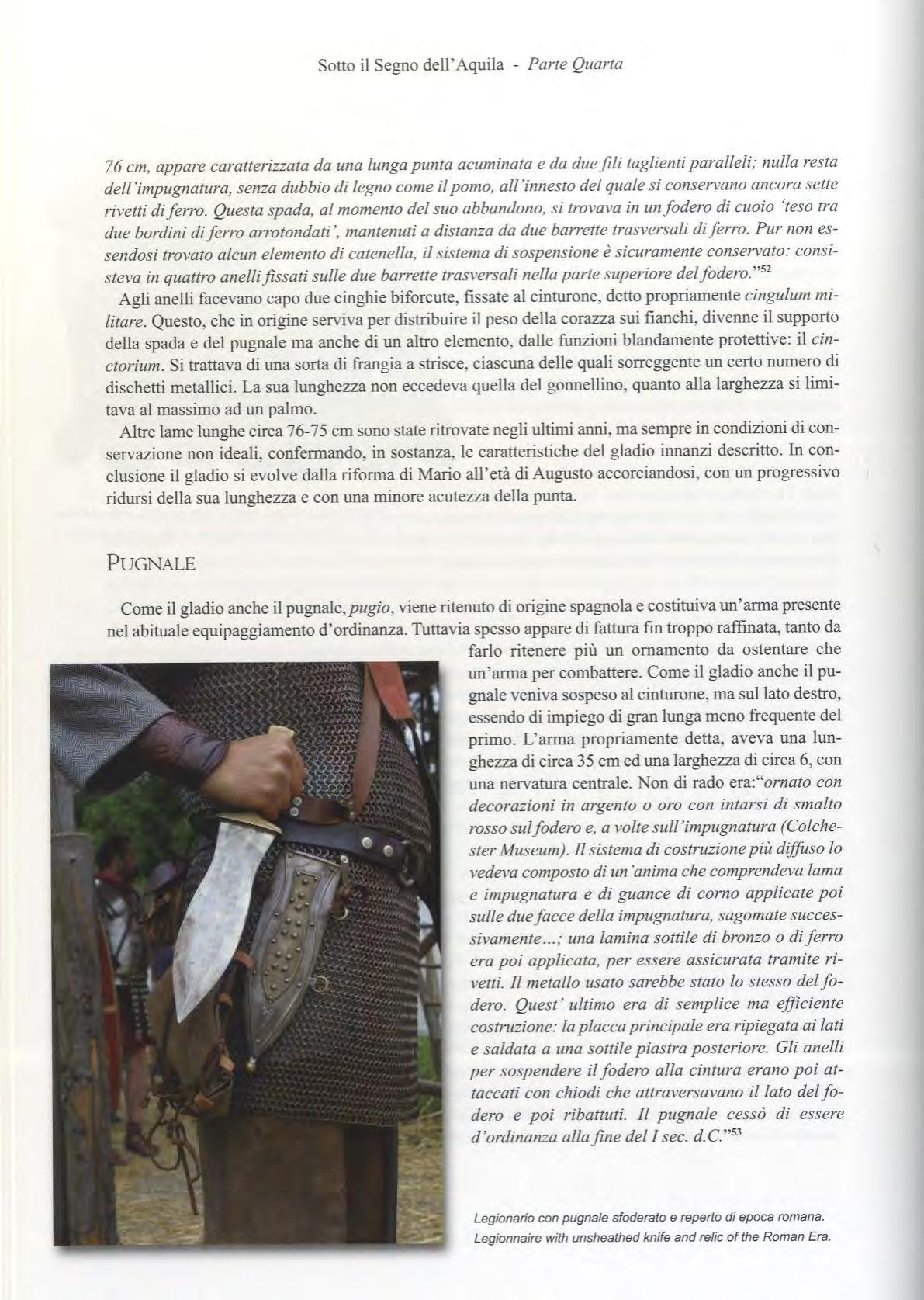

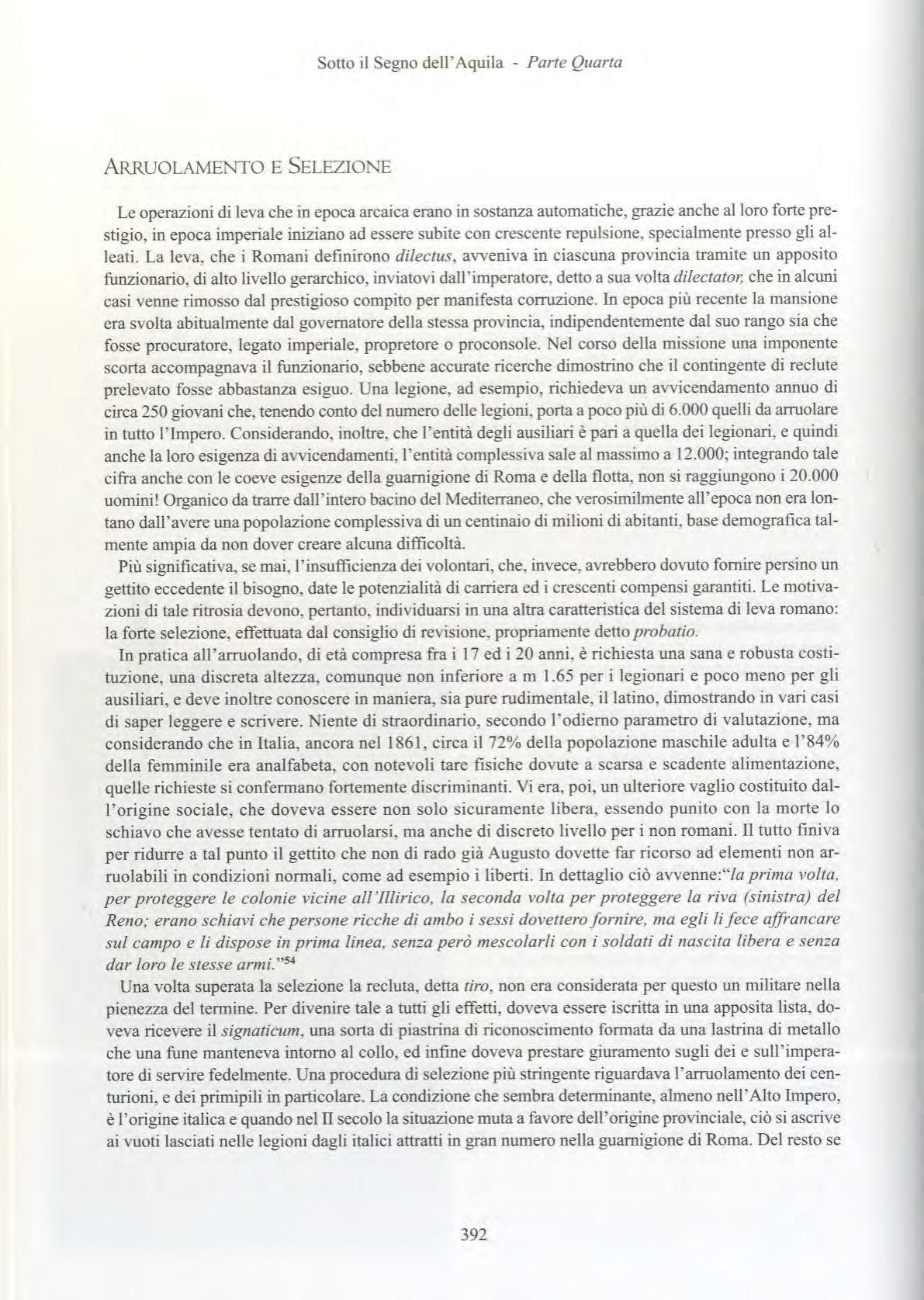

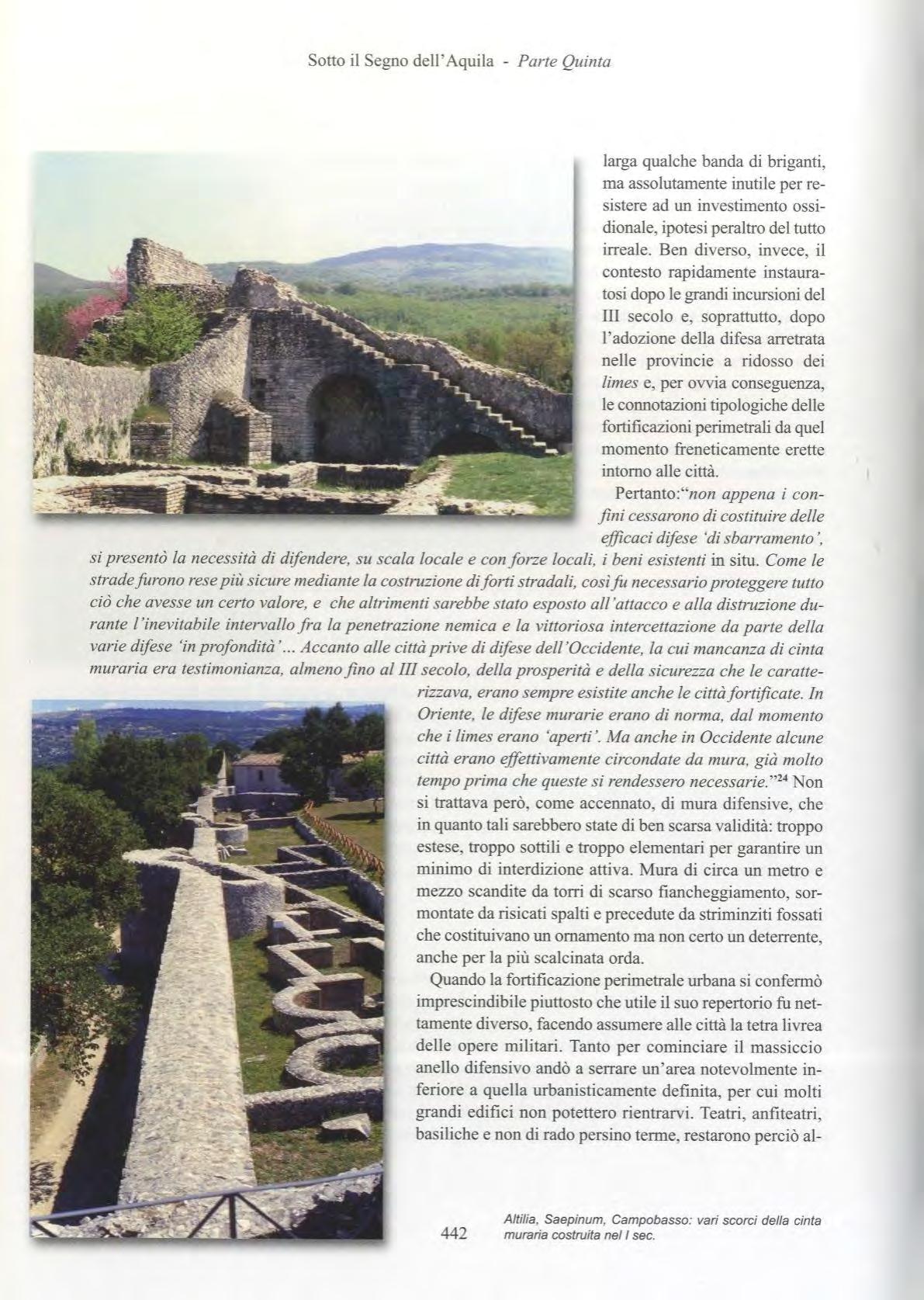

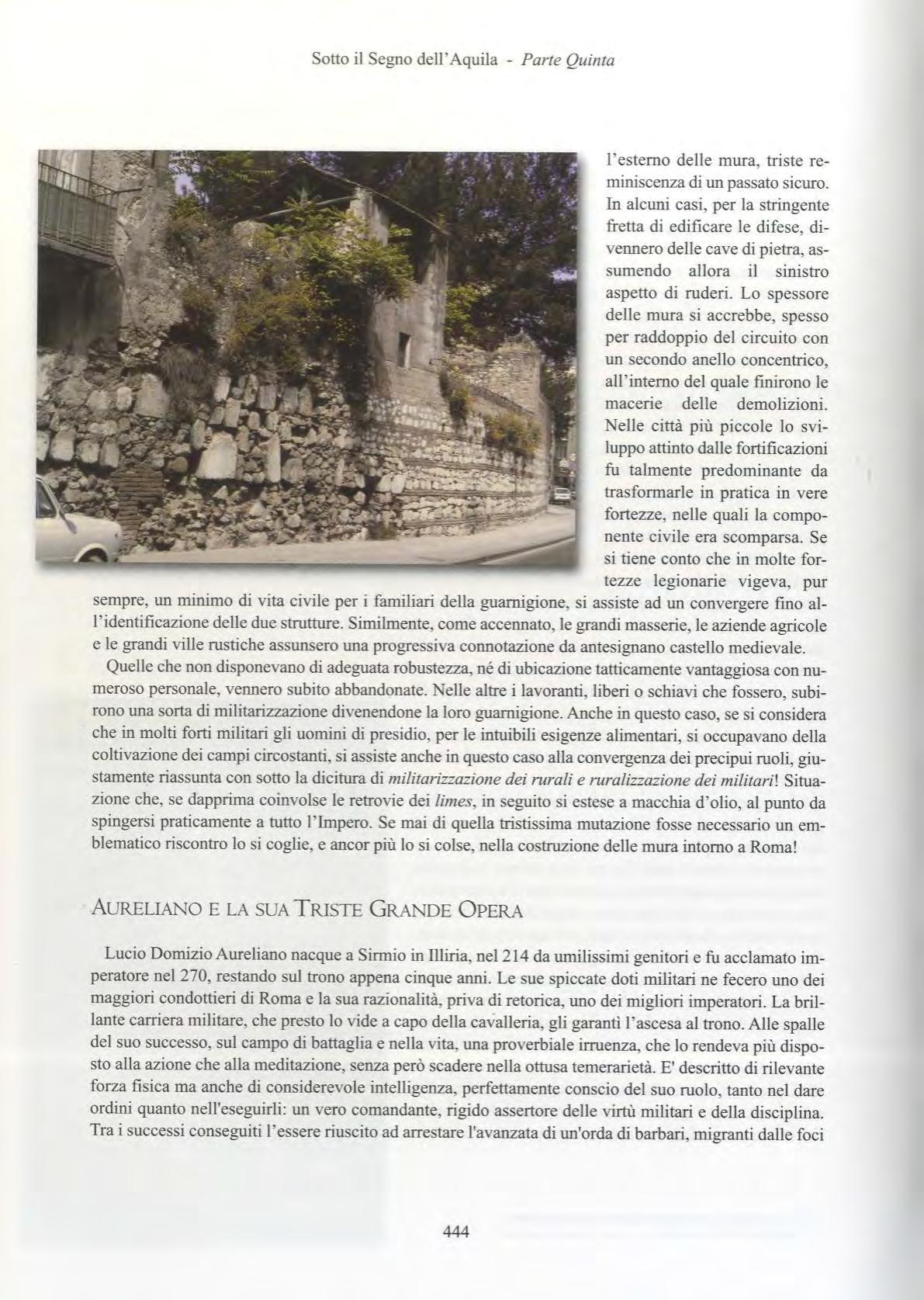

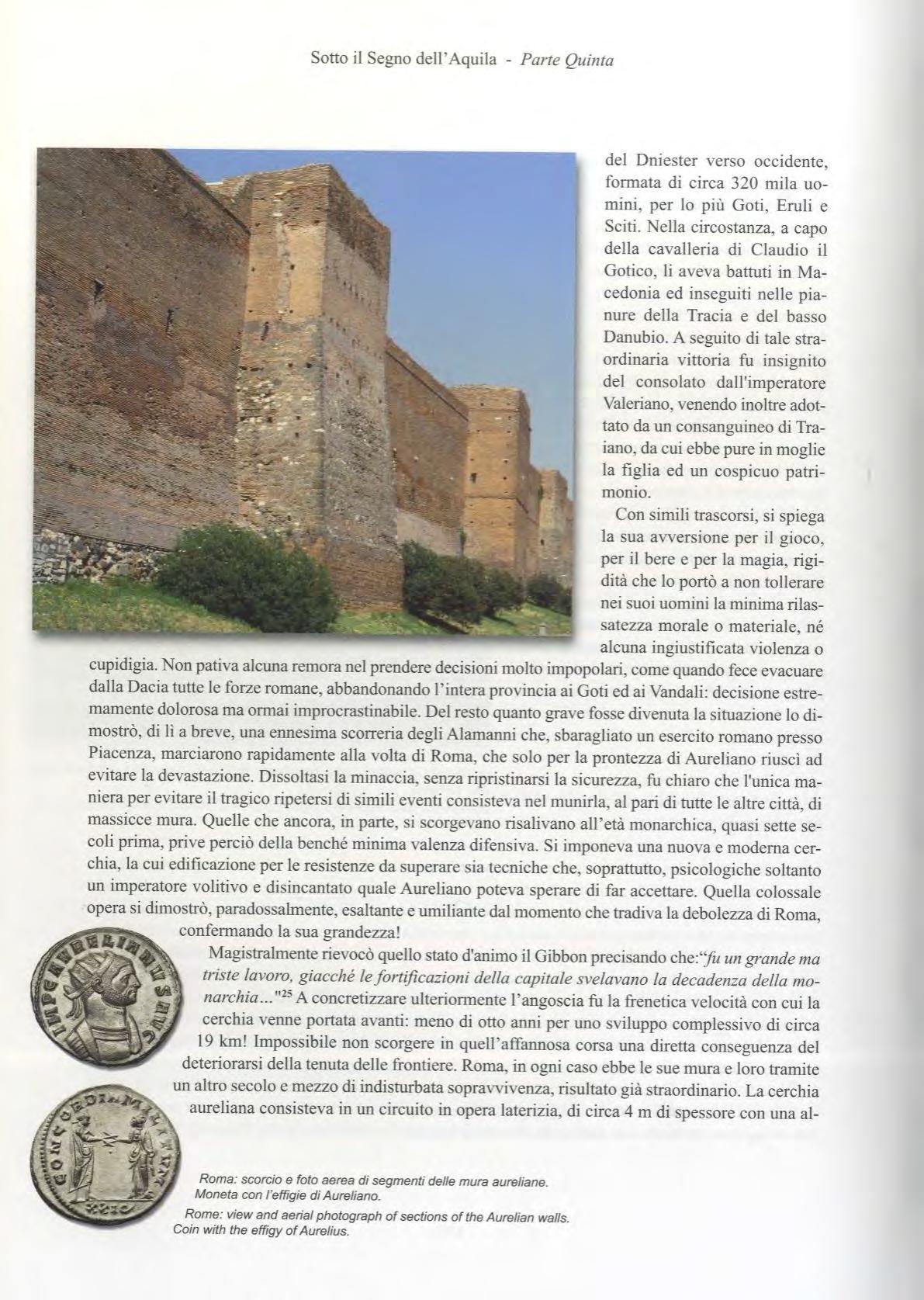

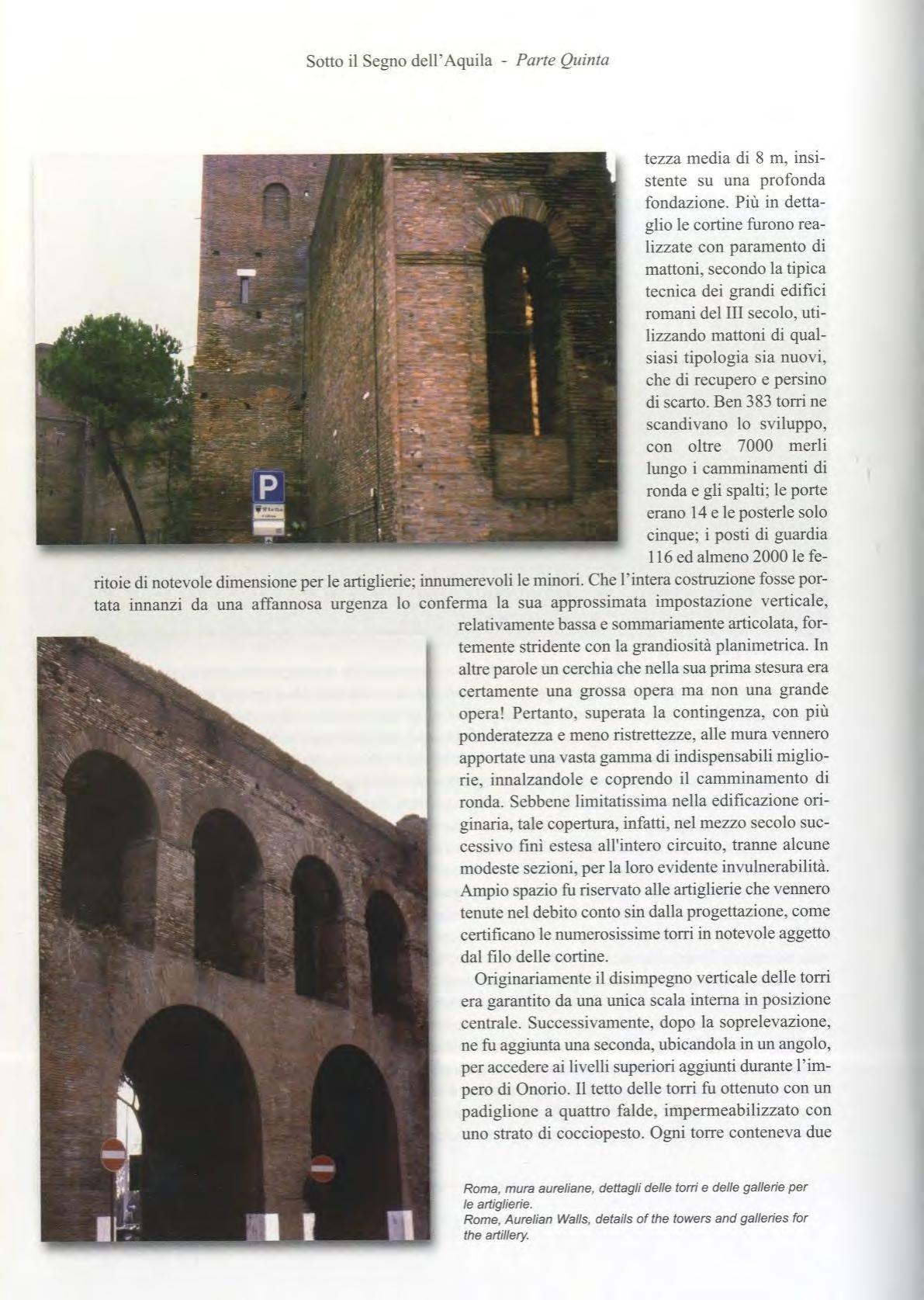

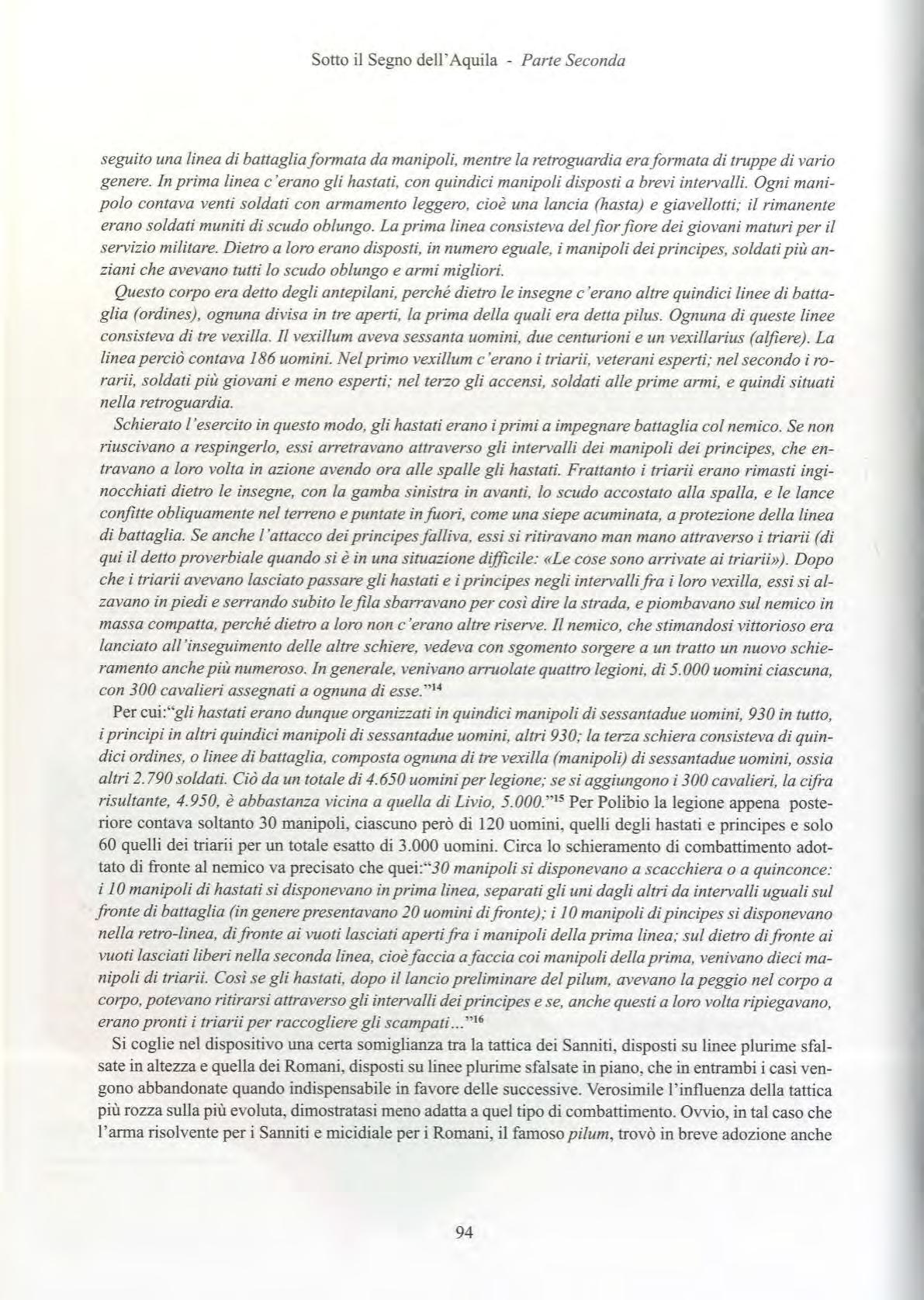

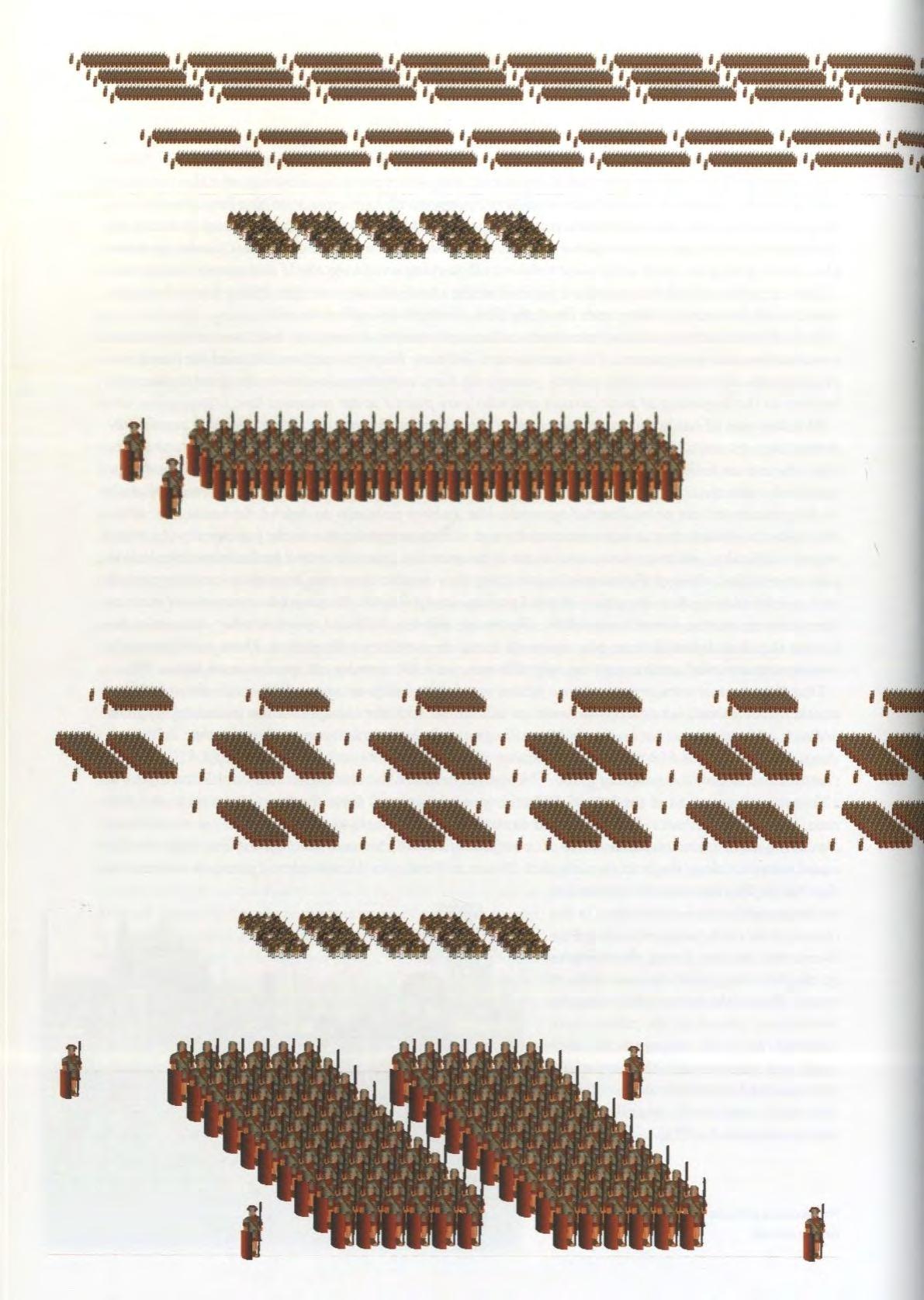

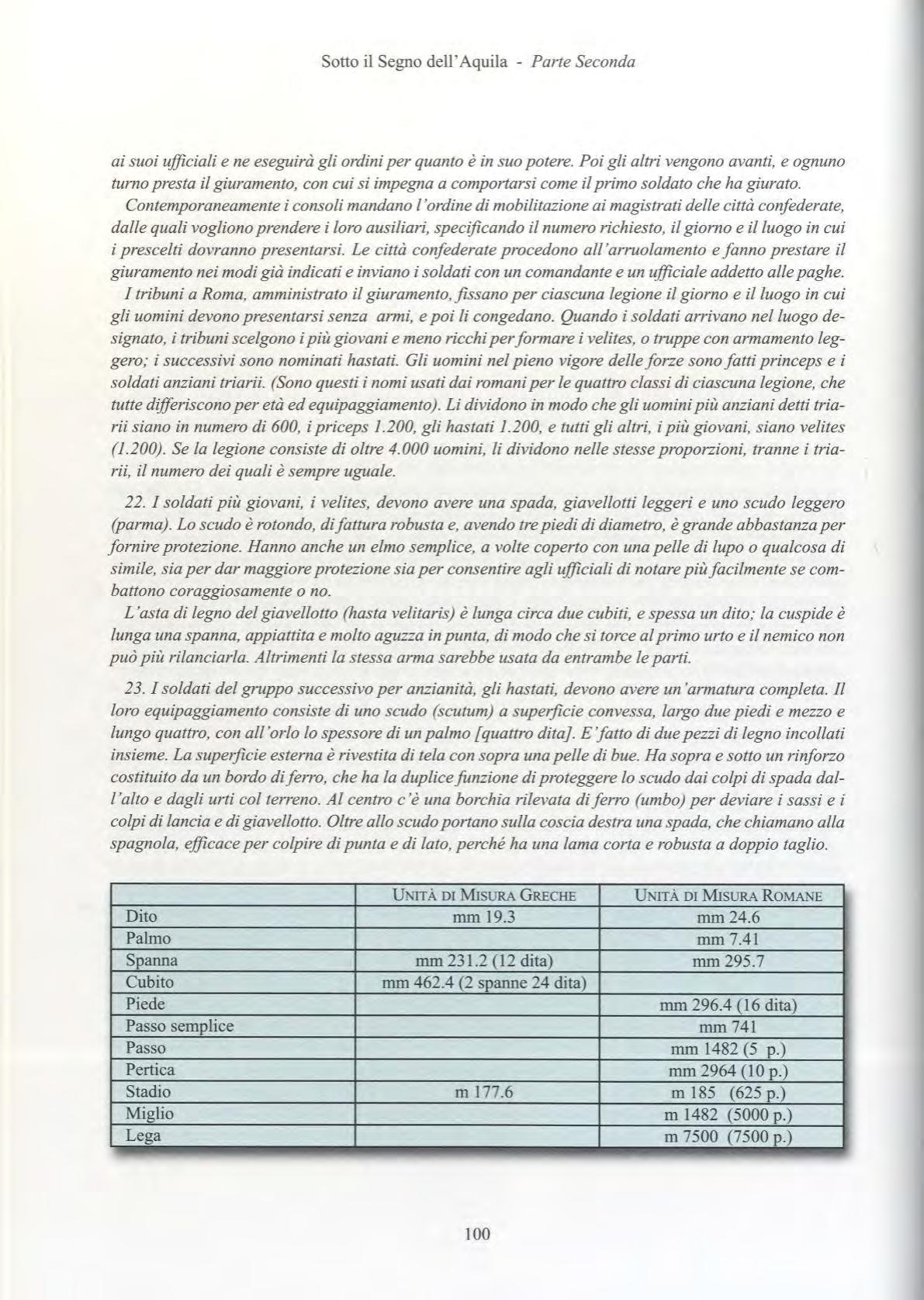

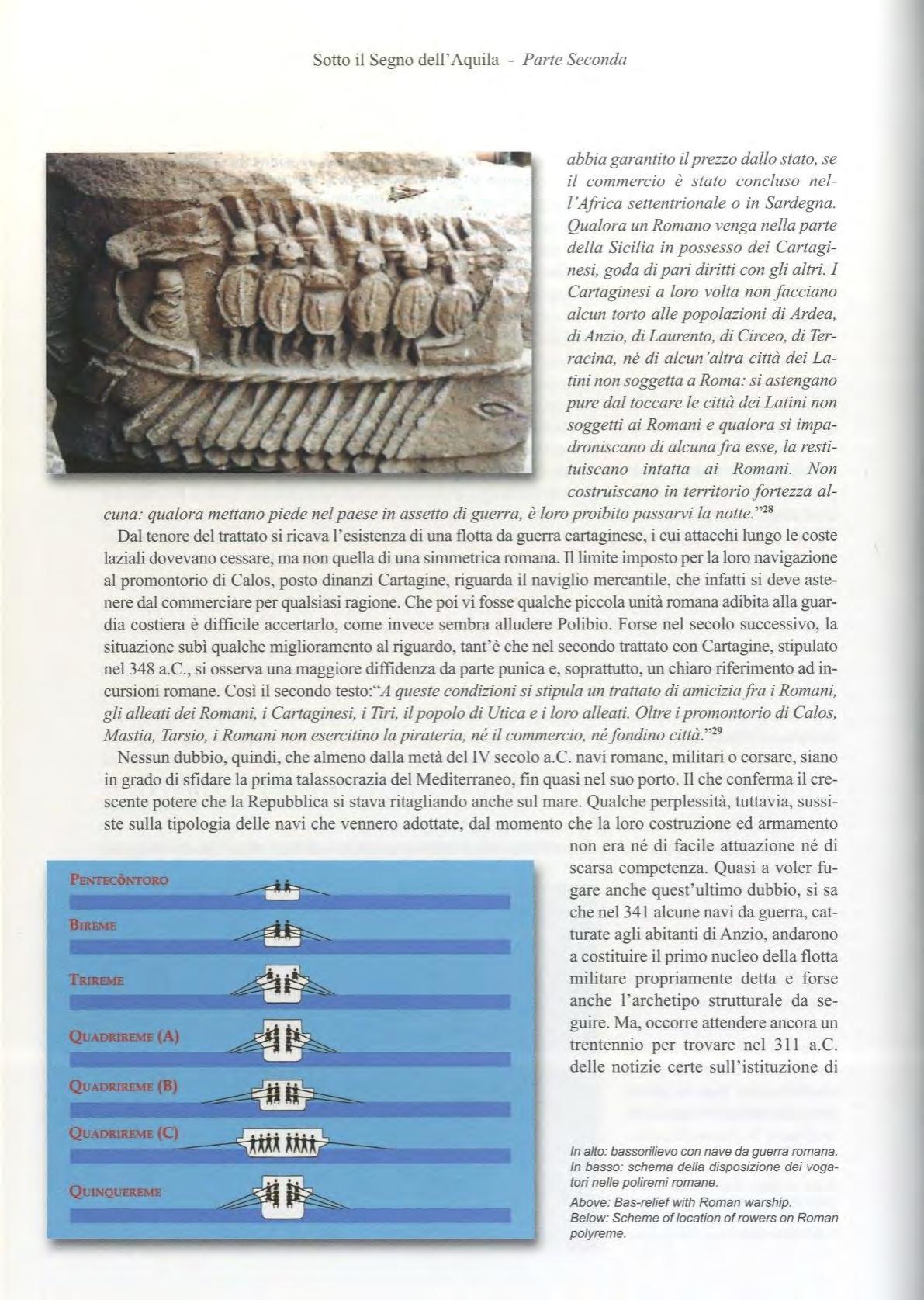

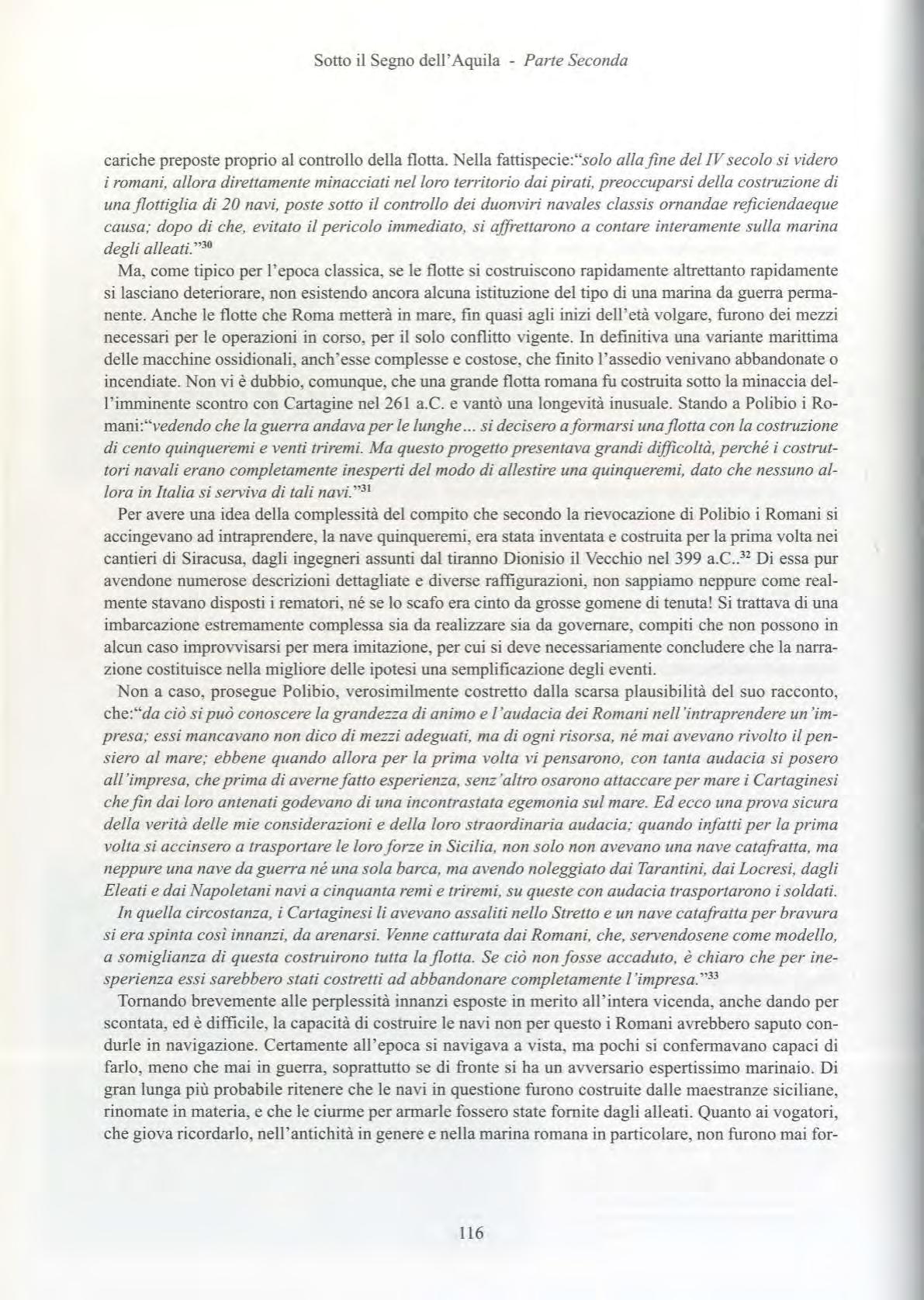

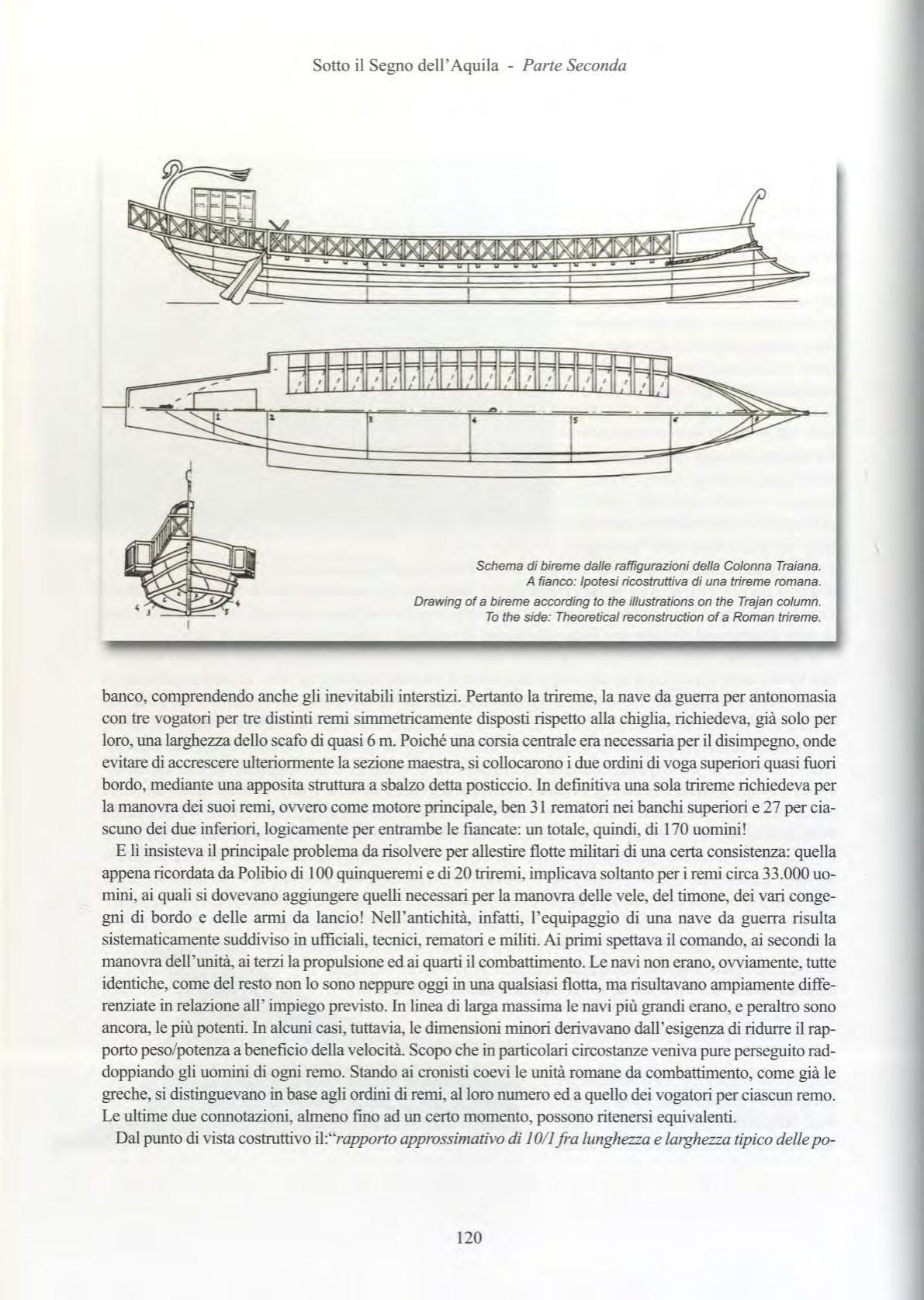

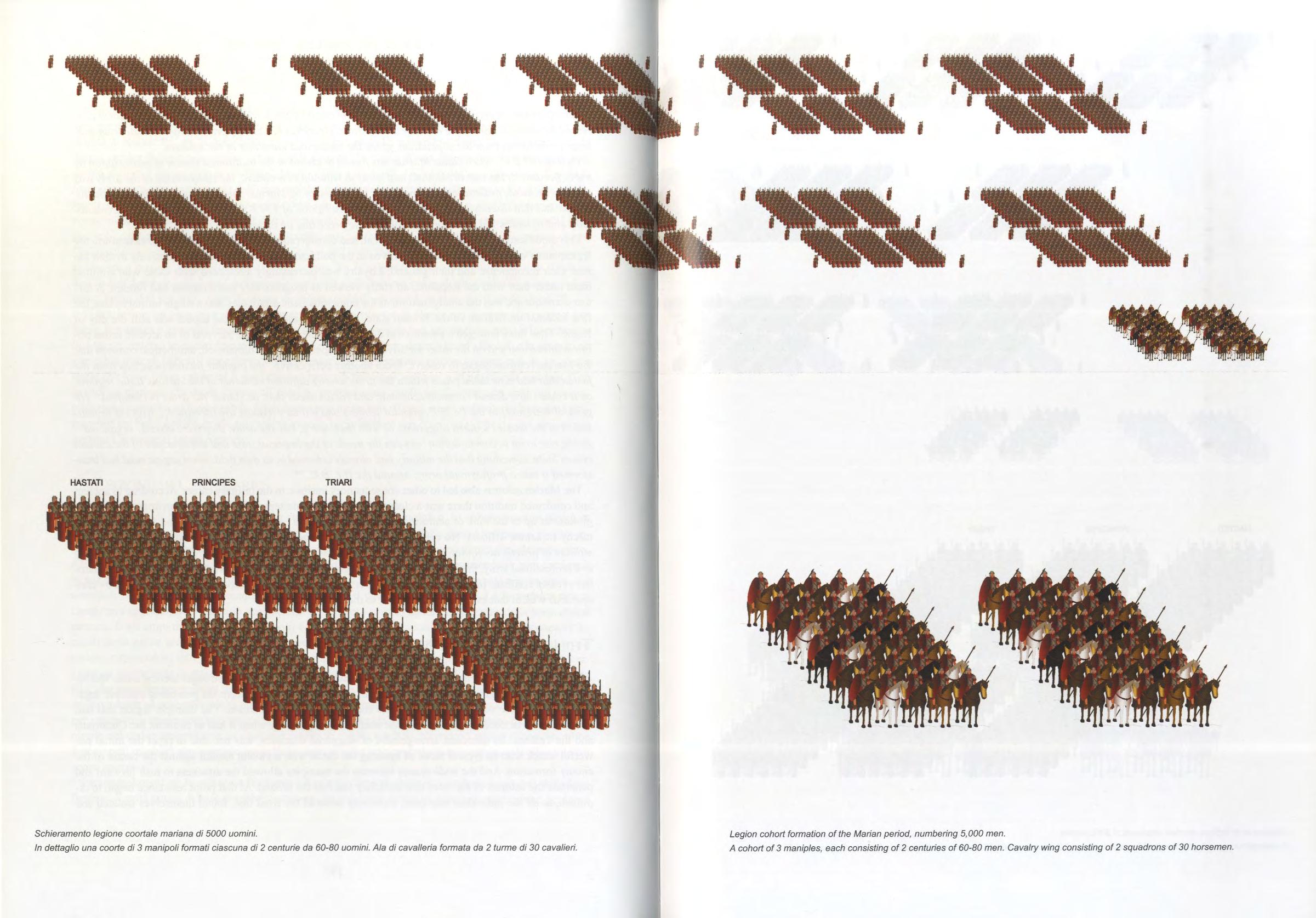

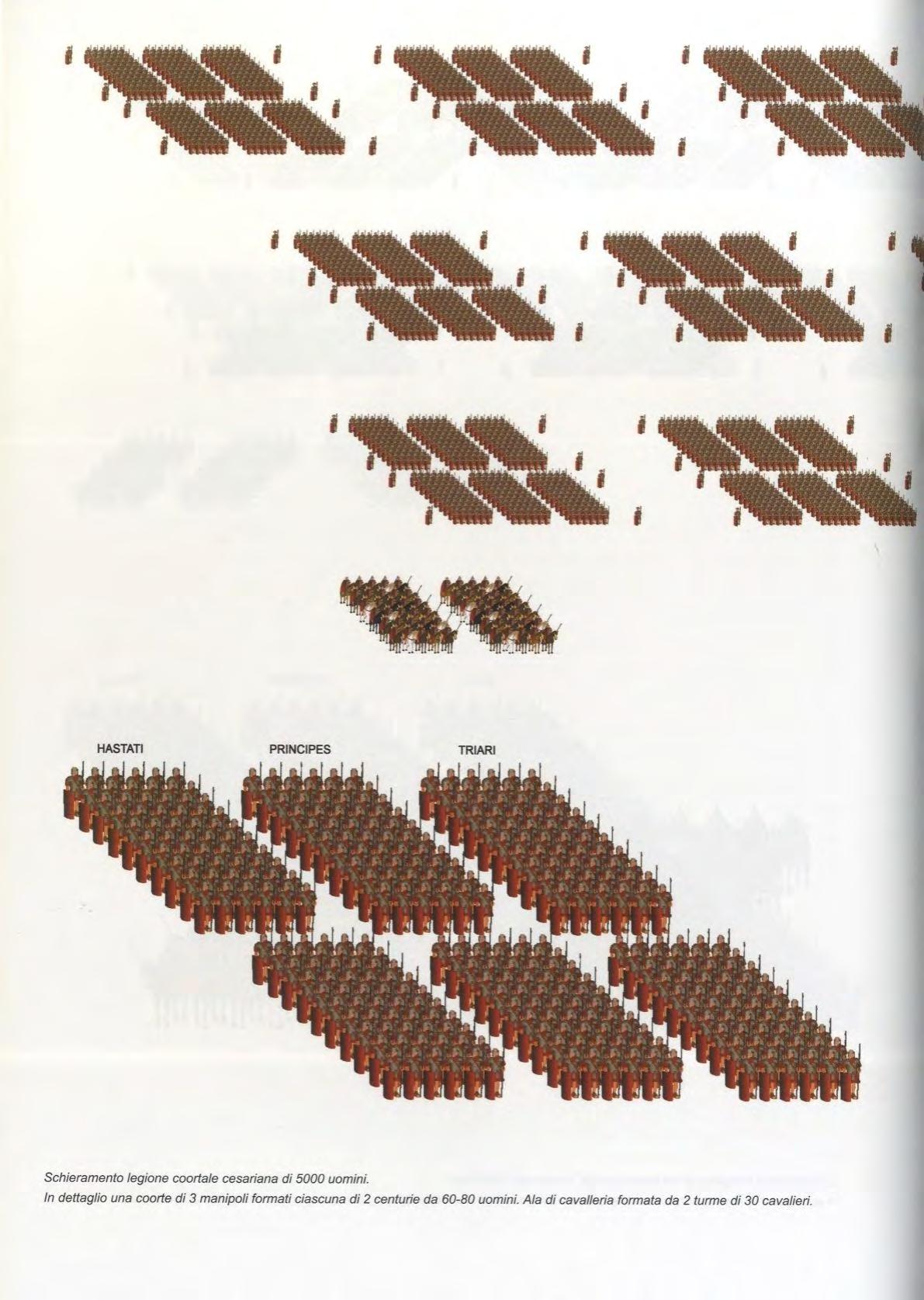

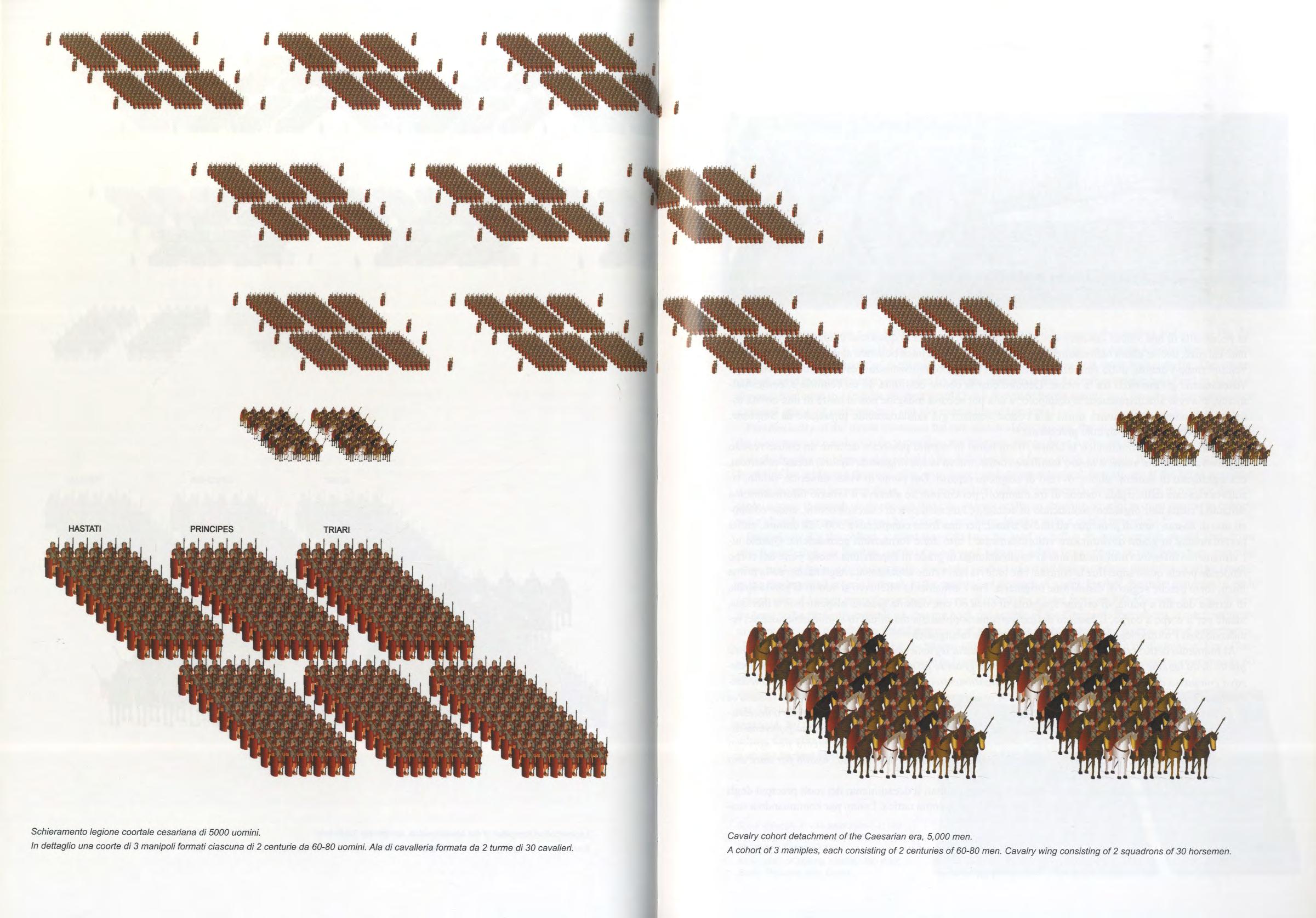

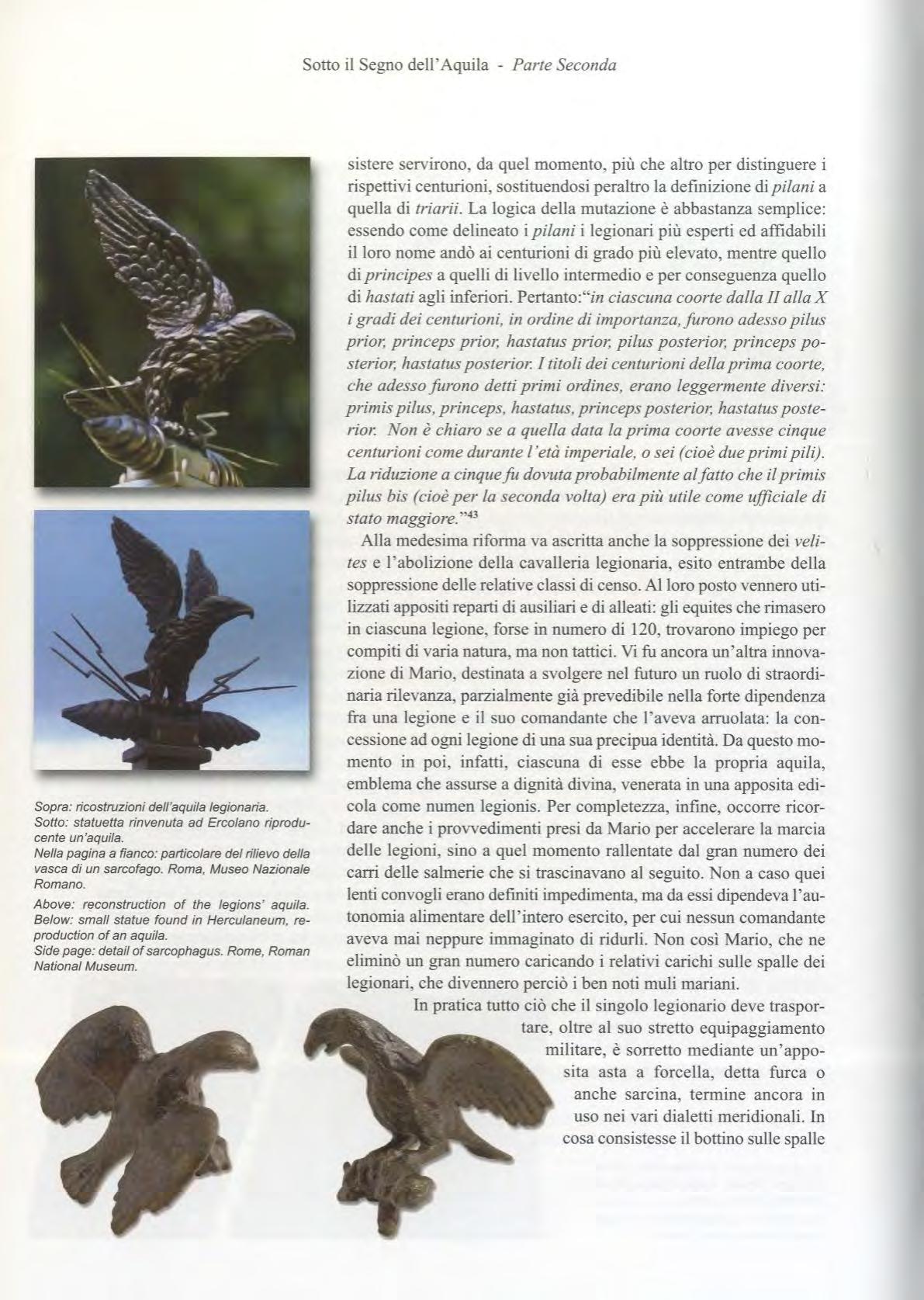

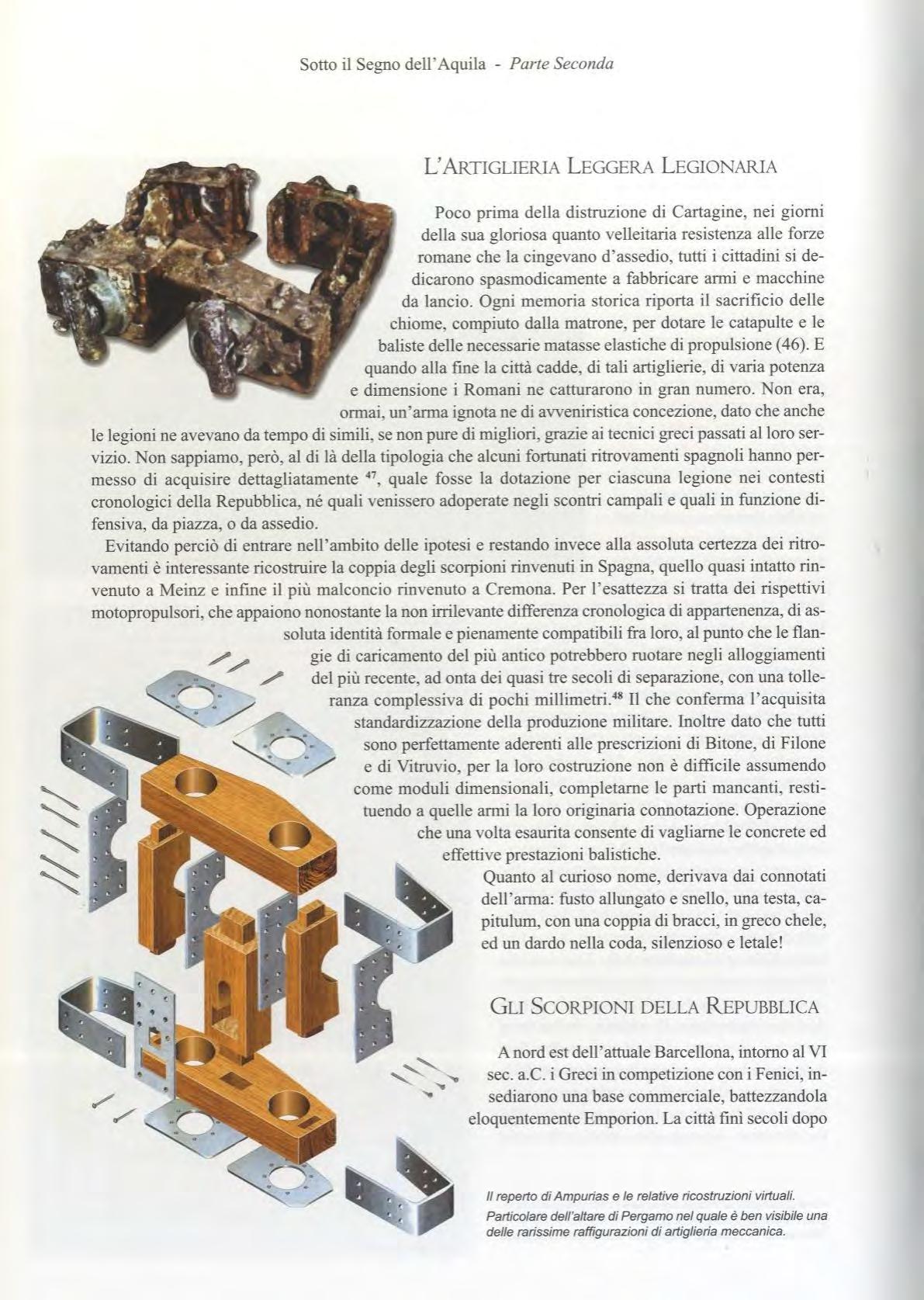

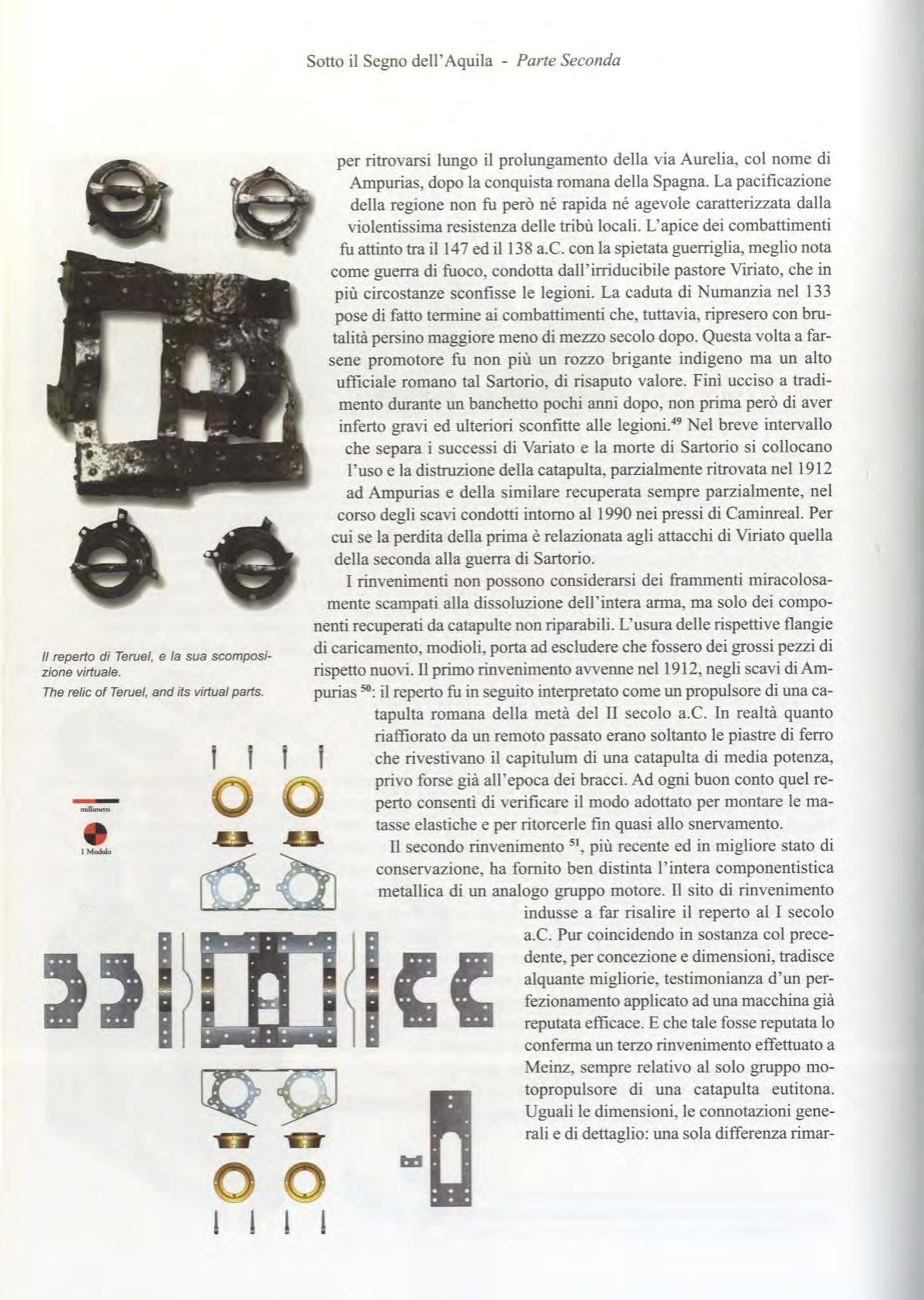

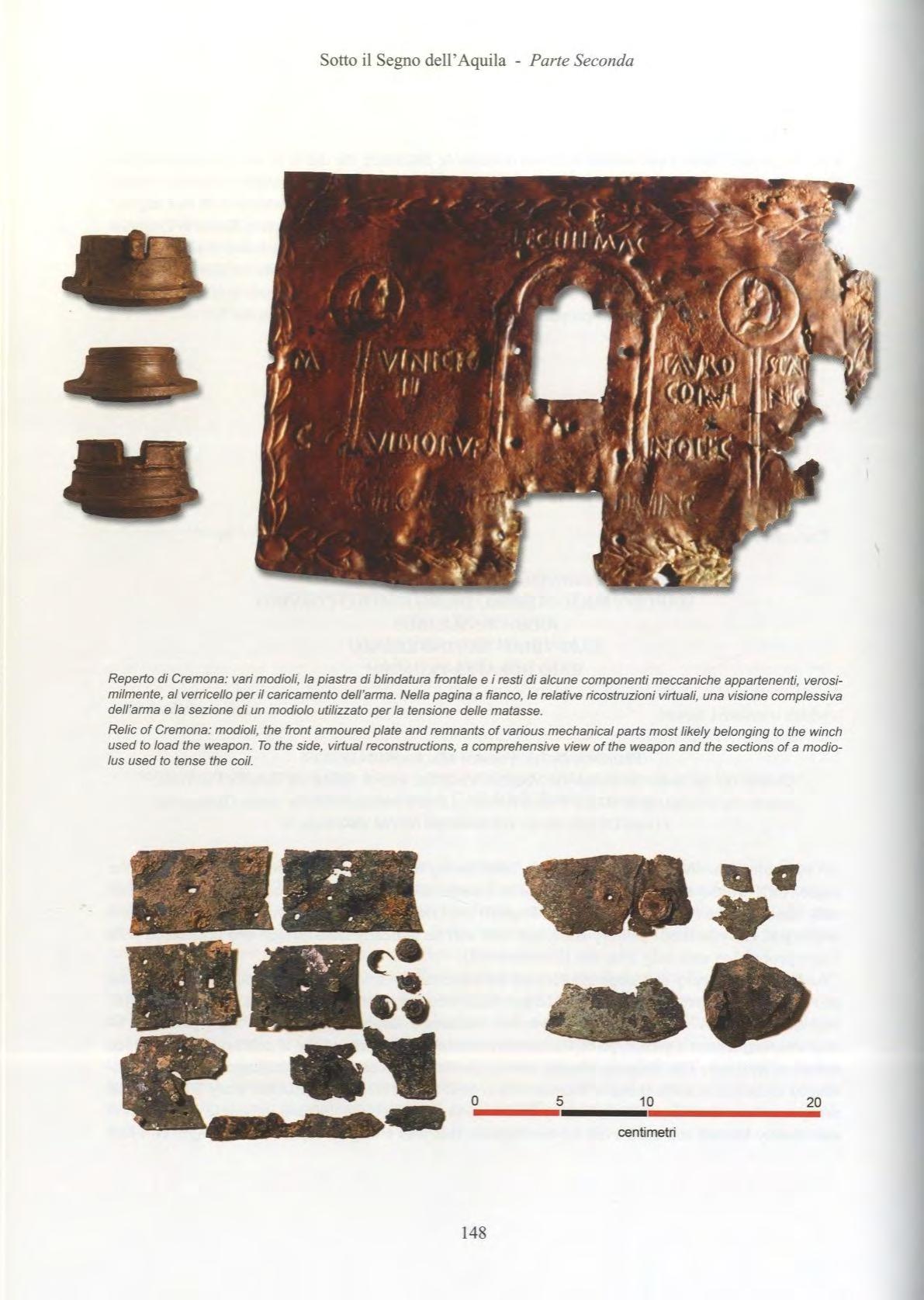

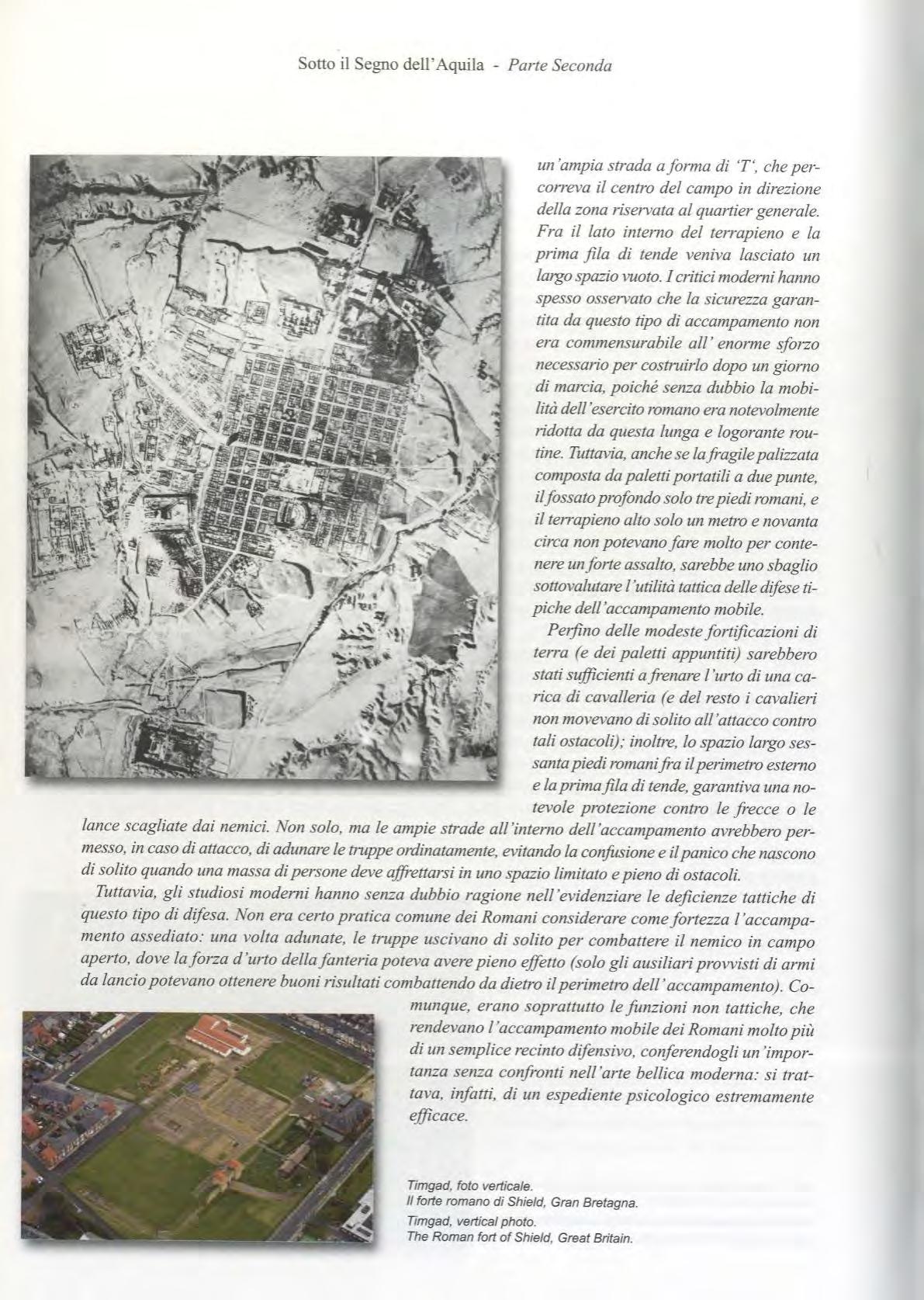

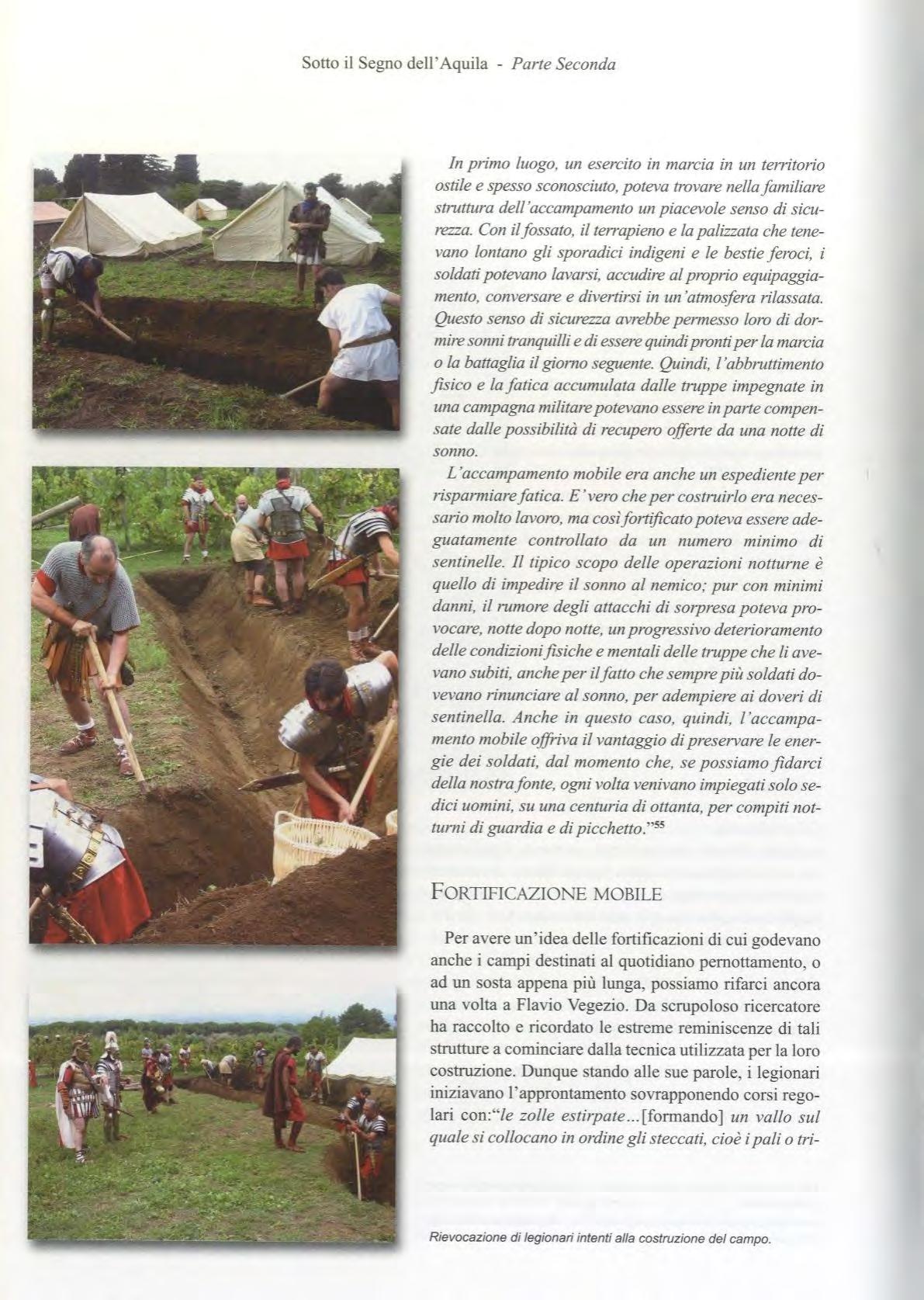

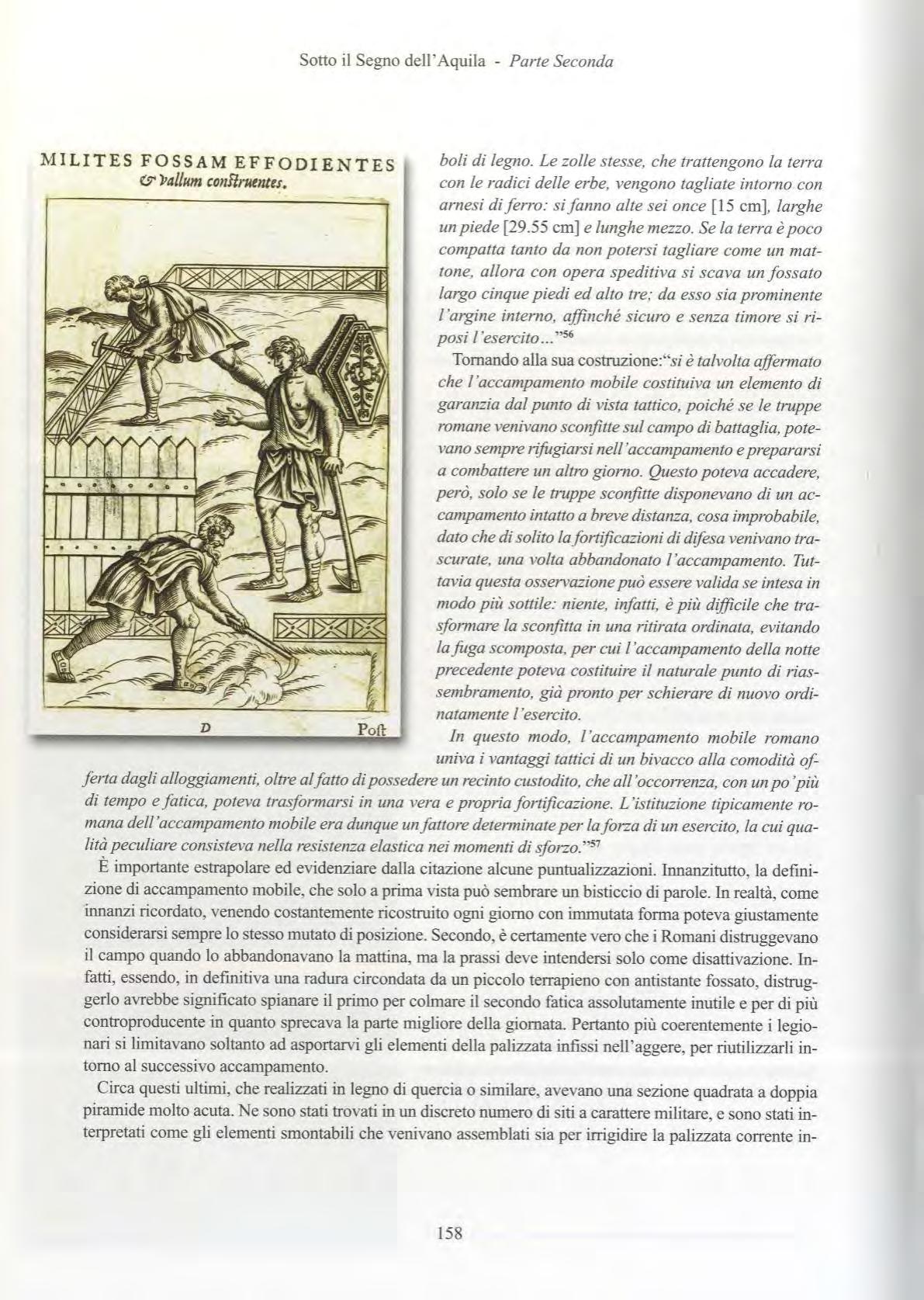

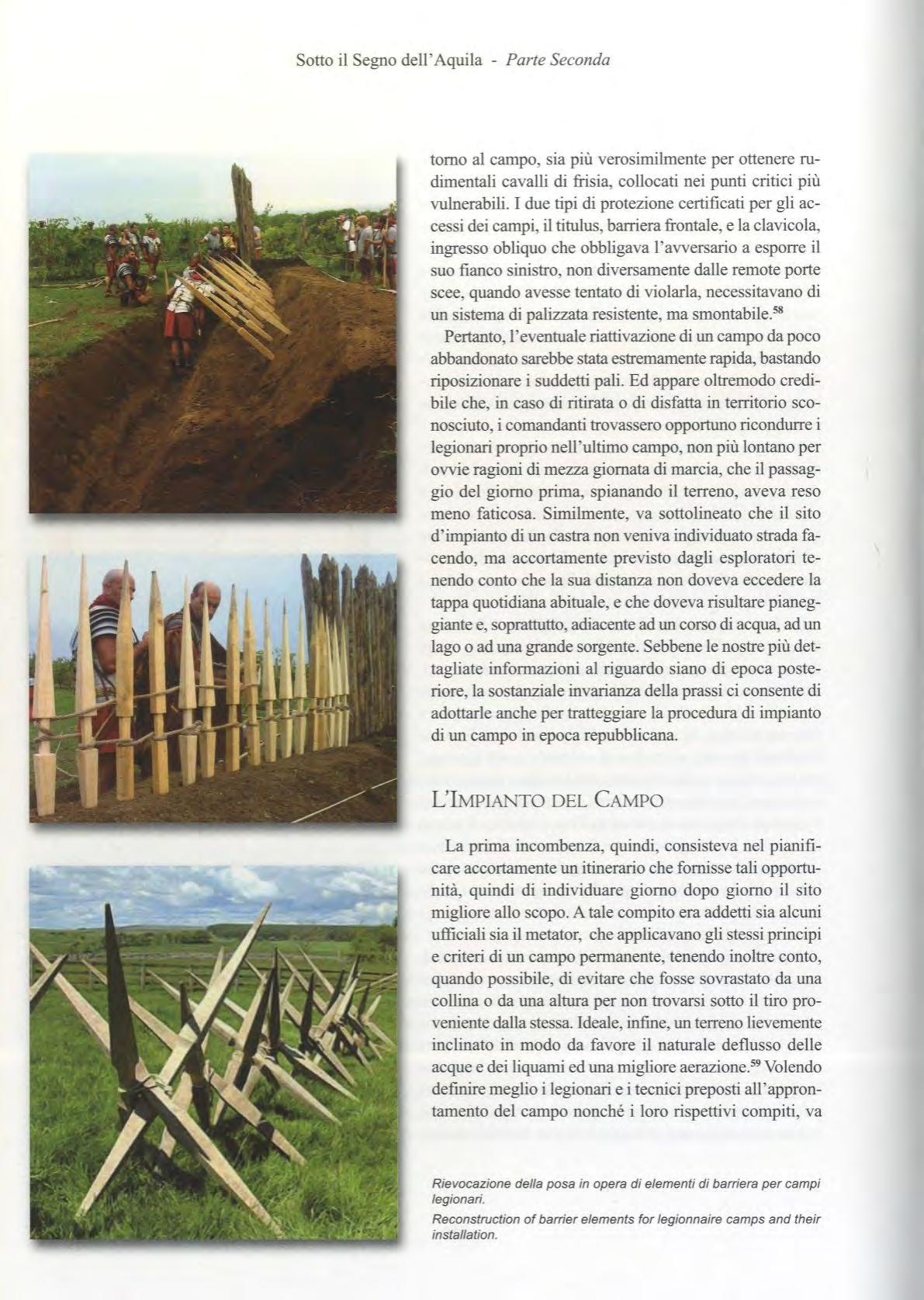

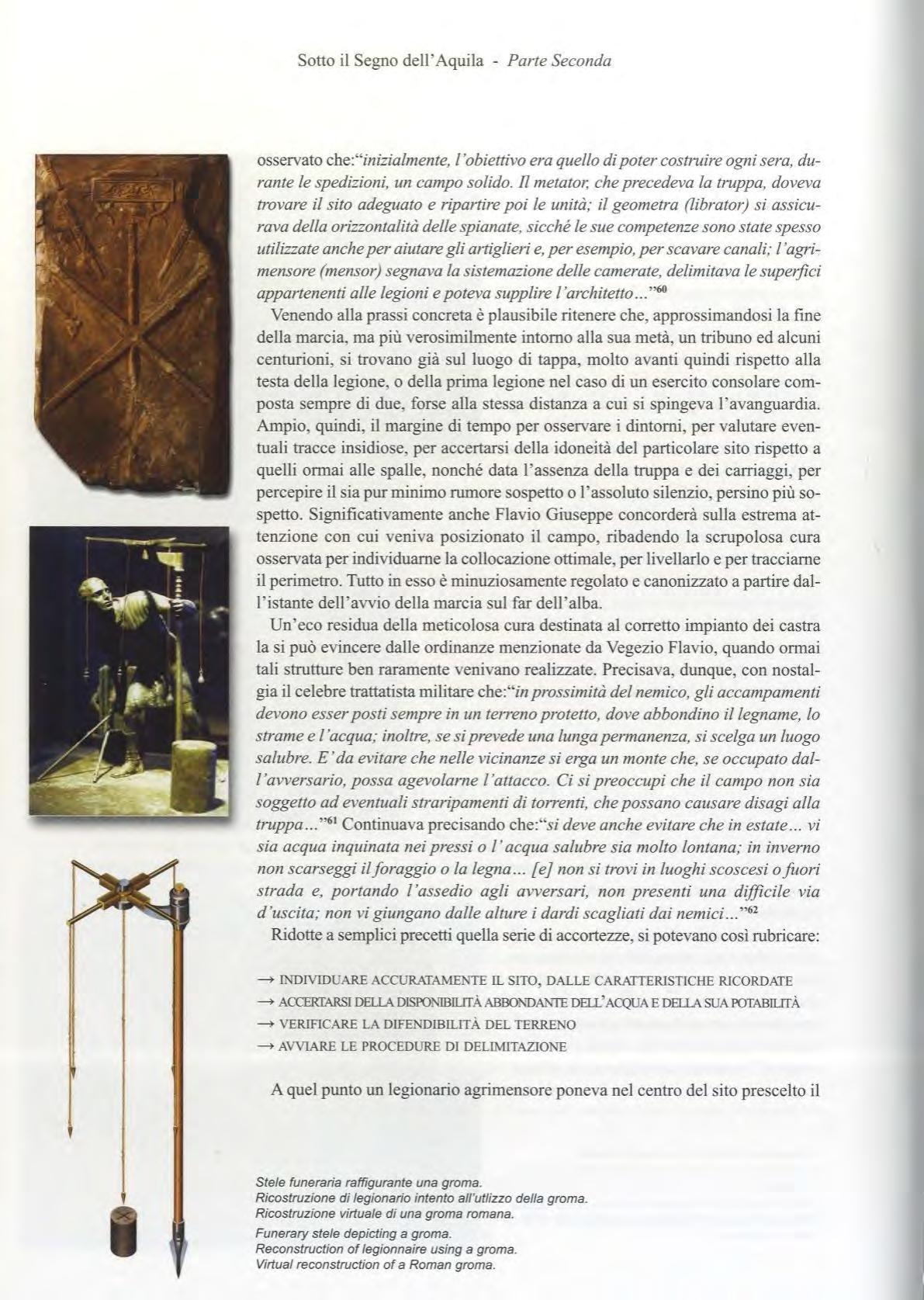

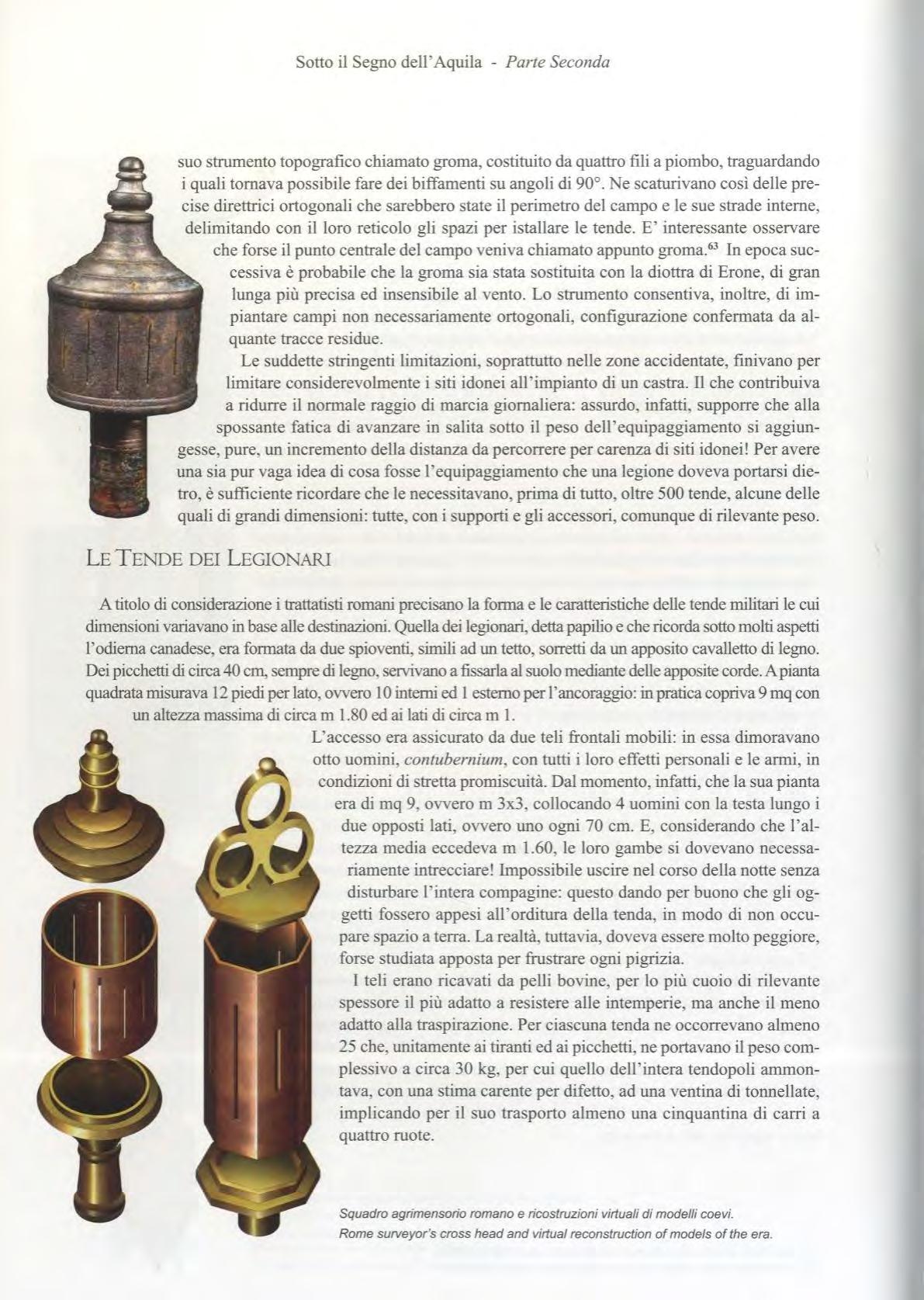

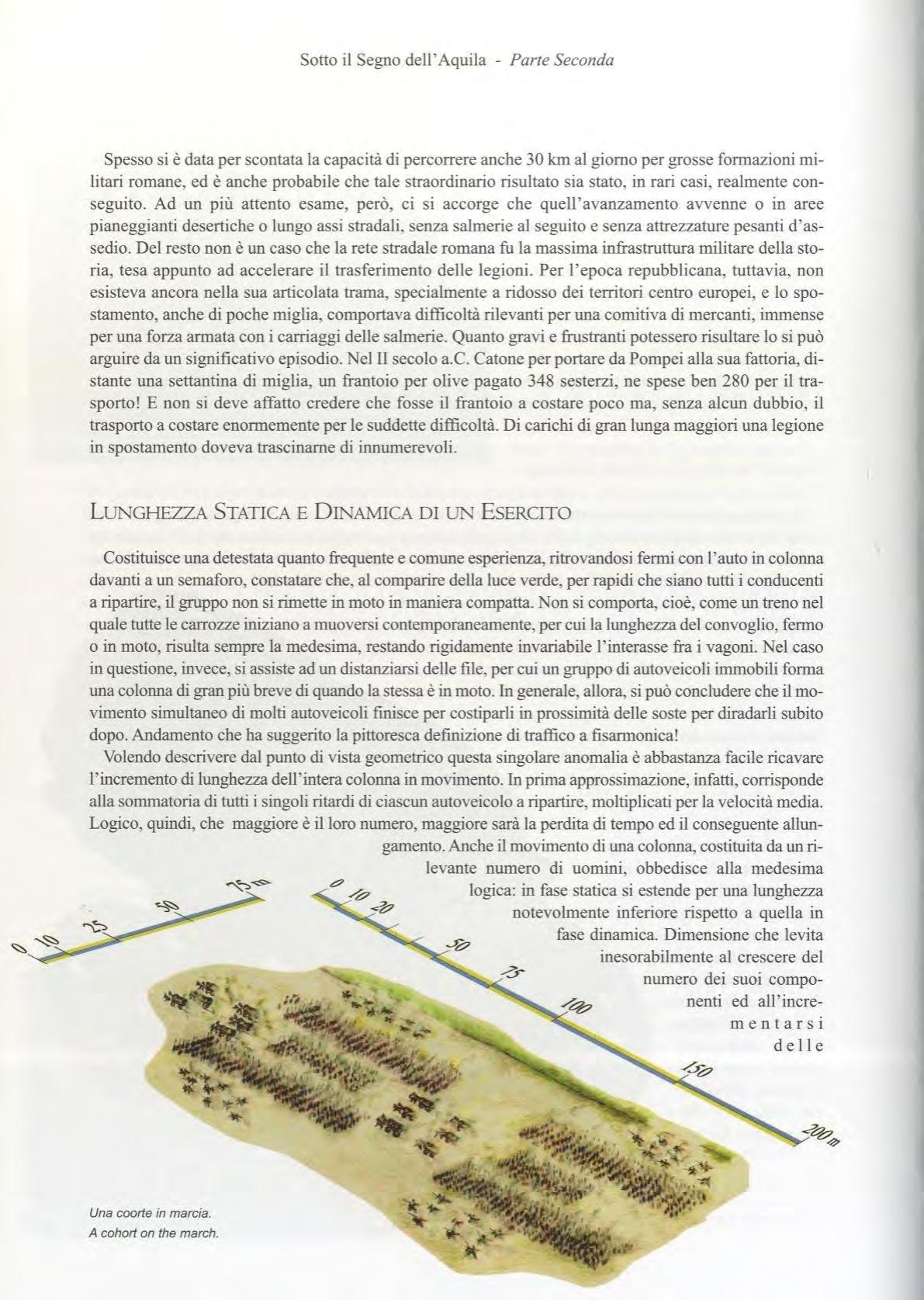

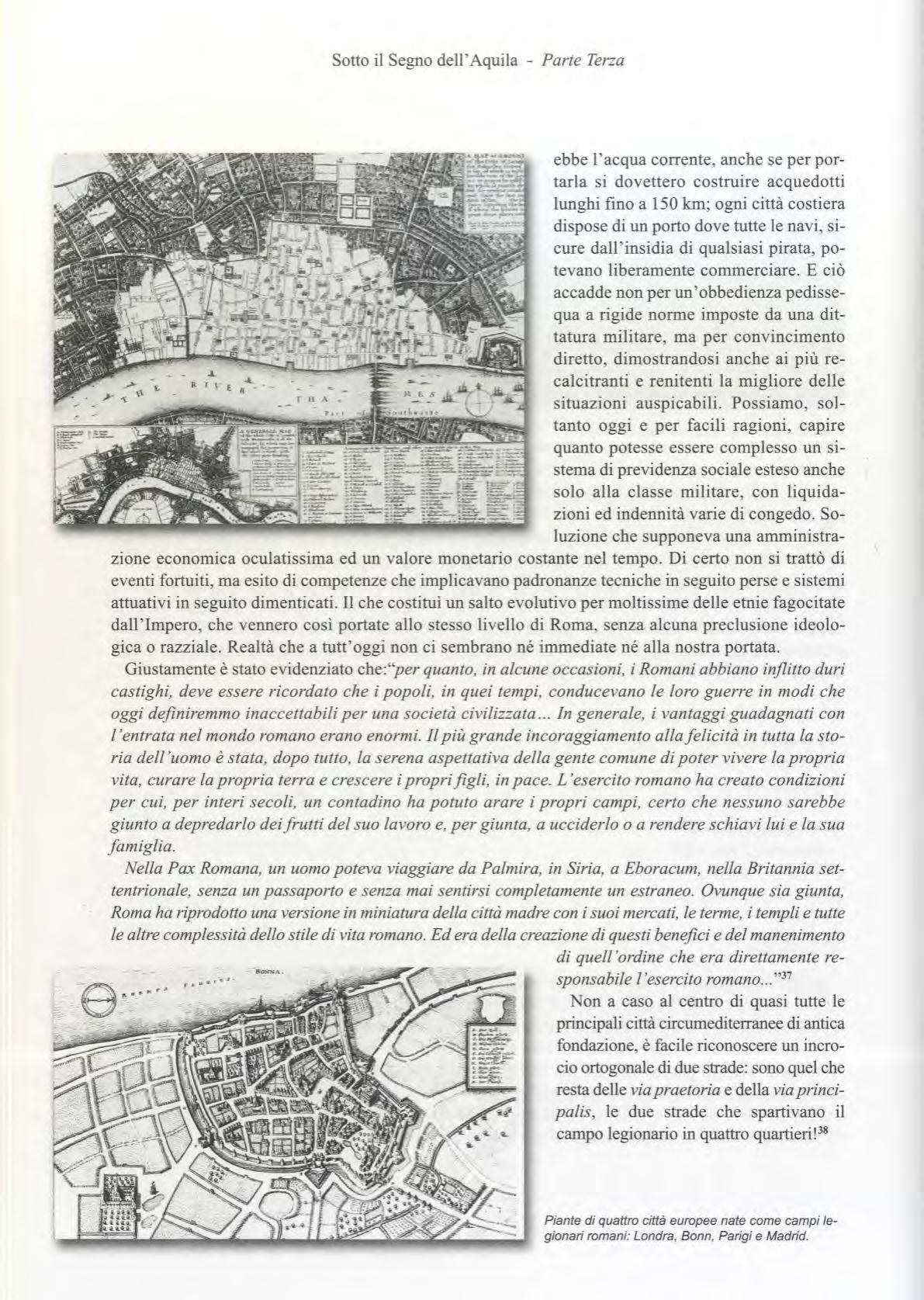

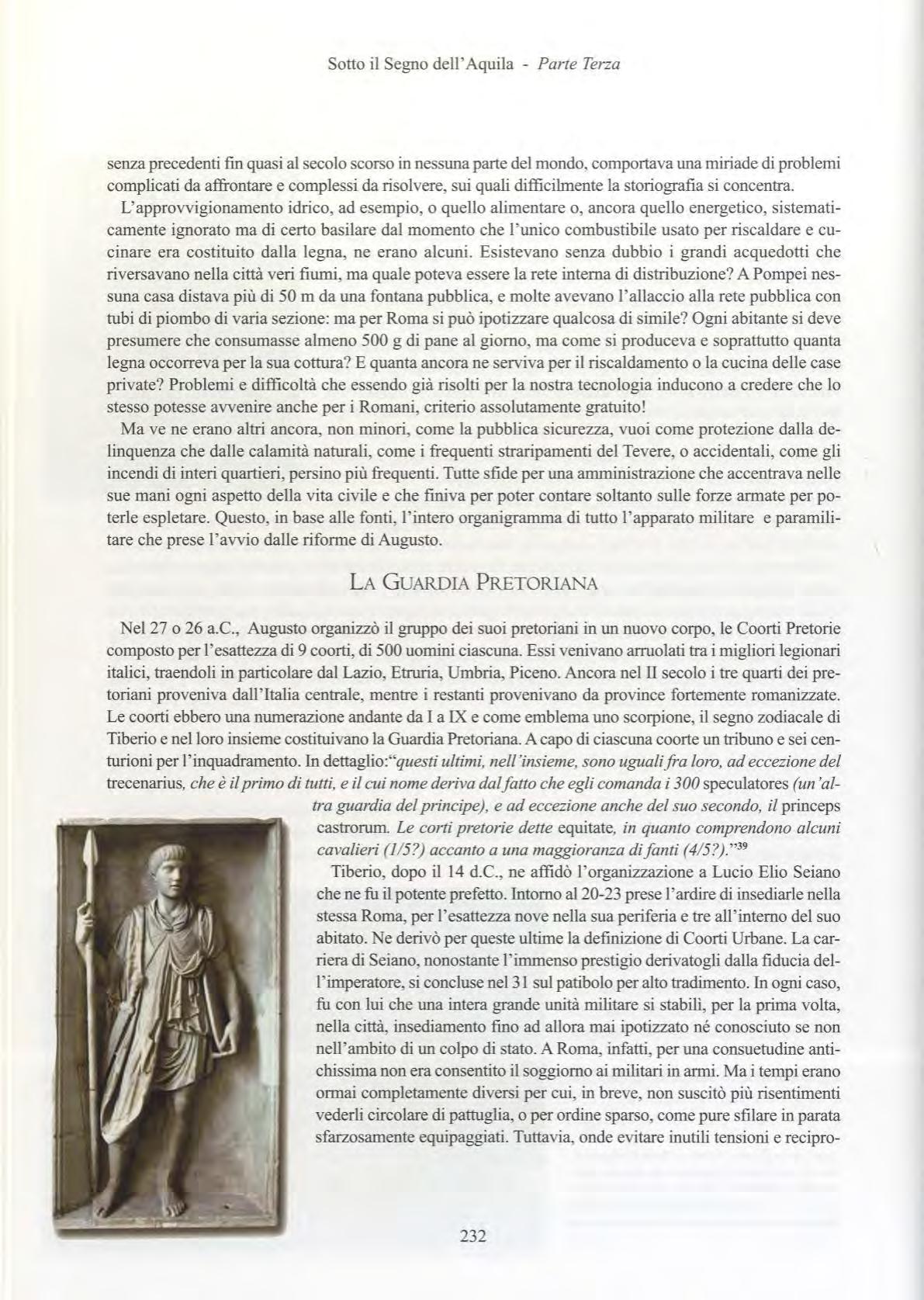

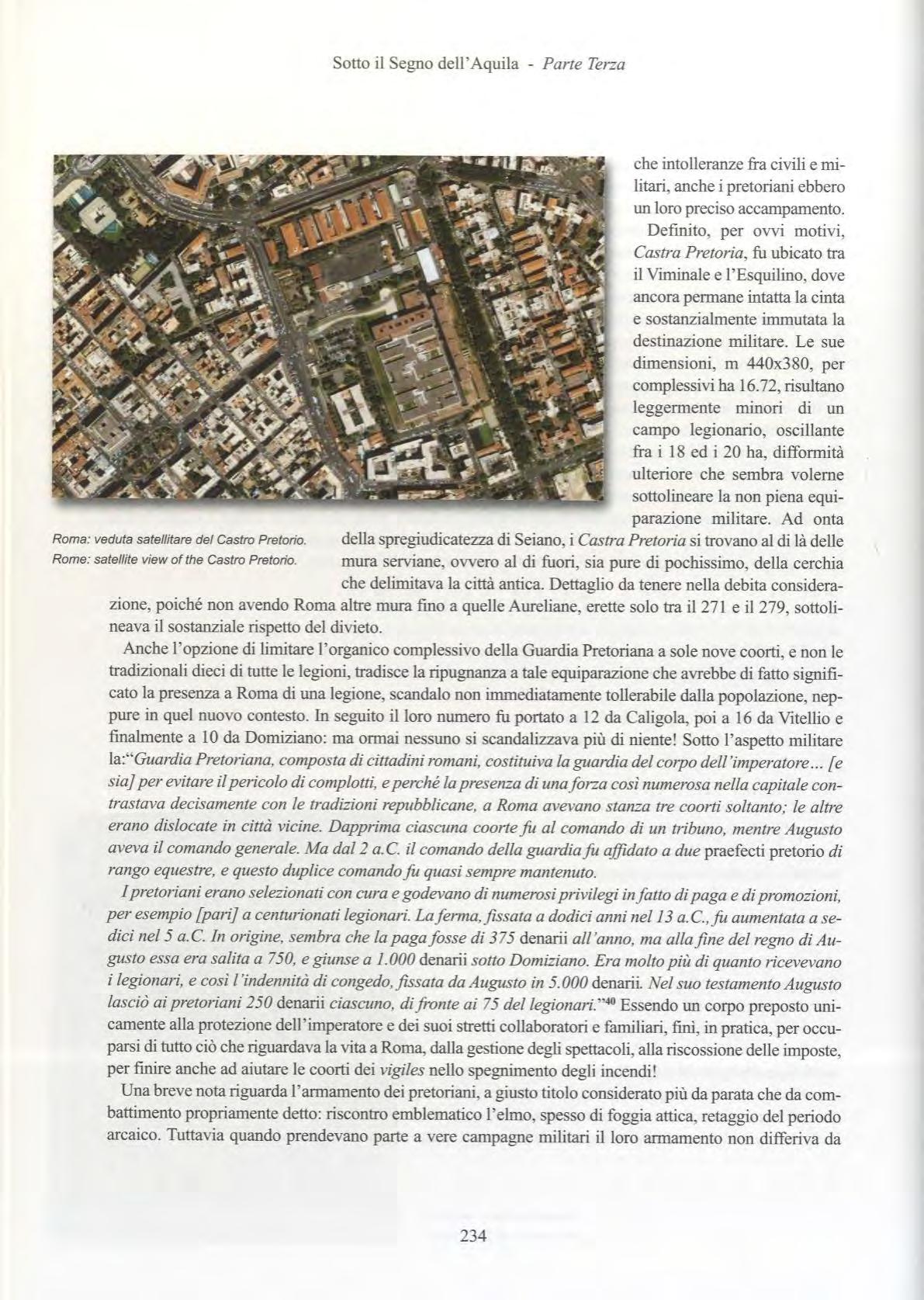

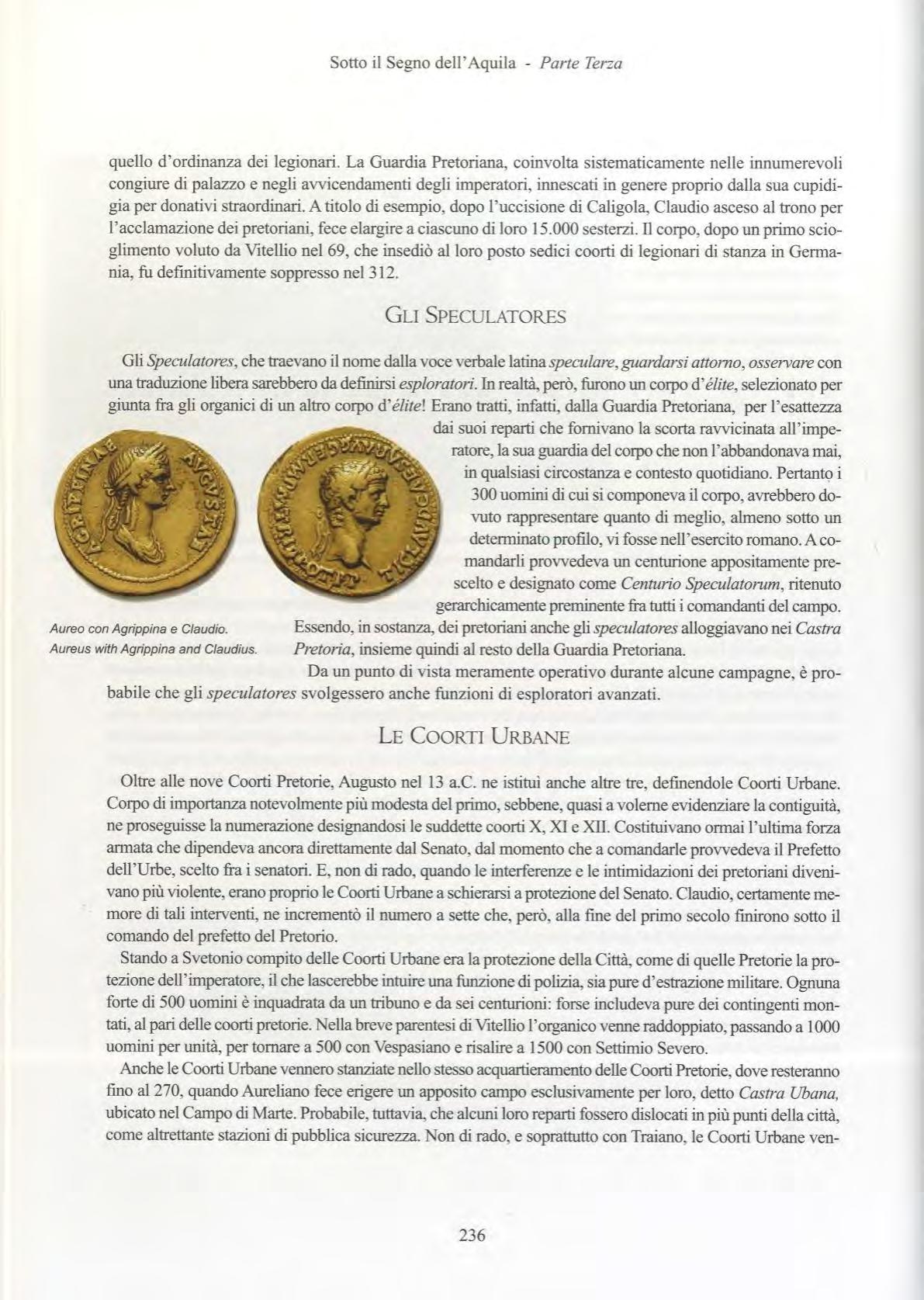

L’insieme dell’armamento difensivo trasformava l’oplita greco in un antesignanoguerrieromedievale, che appuntocome il suoepi» gono, doveva risultare estremamente lento e impacciato nei movimenti, tantopiù che.adifferenzada lui,non combatteva enon si spostava a cavallo, Capace,perciò, soltantodi un incedere lento, di un cadenzato avanzare in linea retta ed in una ampiaedapertapianura,morfologiaquestadifficilmenteriscontrabilenellecampagnedell’Italiacentrale.