Lange waren Effizienzsteigerung, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit gerne verwendete Schlüsselworte, wenn Experten in die Zukunft blickten und prophezeiten, was in den kommenden Jahren wichtig würde.

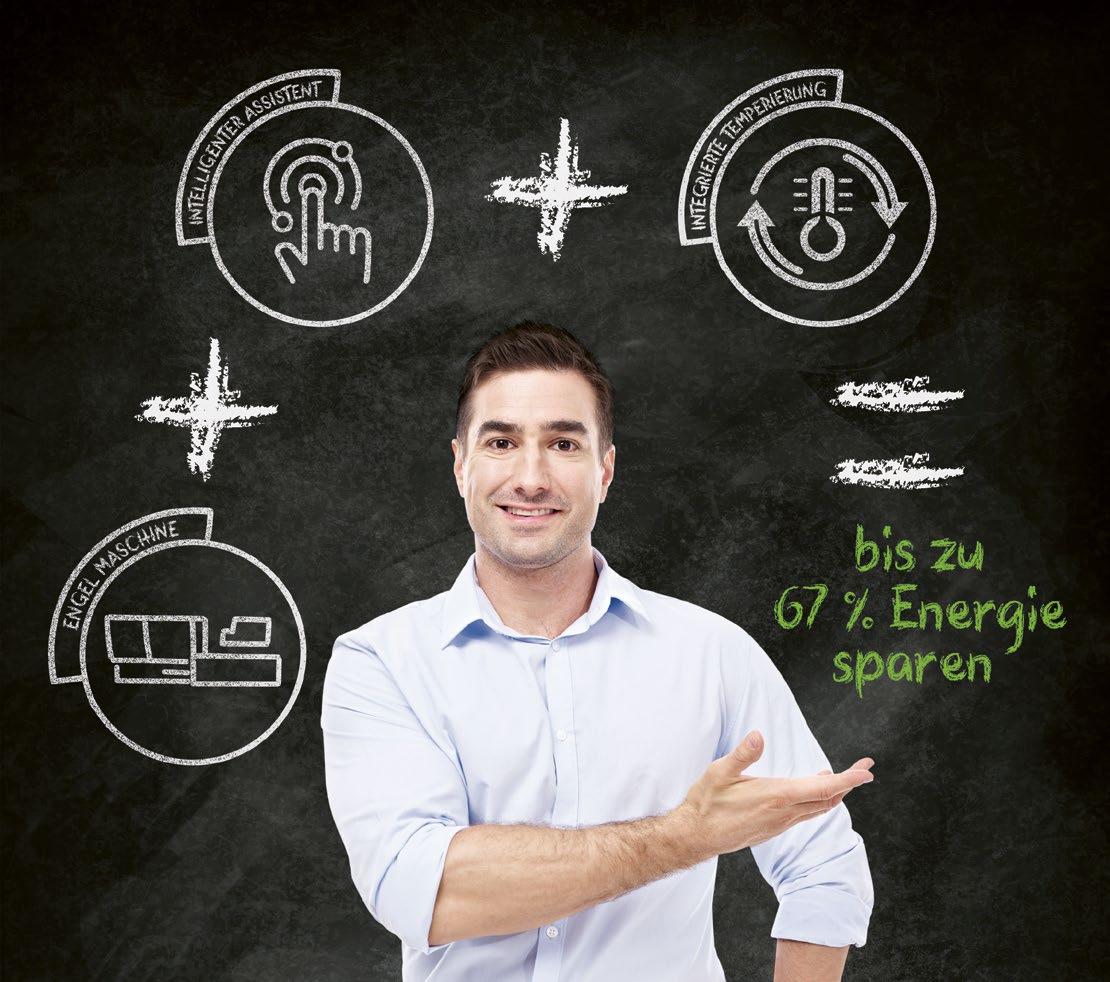

Maschinenbauer und Automatisierer richten ihre Geräte und Steuerungen schon seit geraumer Zeit nach diesen Vorhersagen aus. Sie bauen immer effizientere Anlagen und sparen dank intelligenten Steuerungen Zeit und Energie.

Nur schien es bislang schwierig, diese auf Nachhaltigkeit getrimmten Systeme an den Kunden zu bringen. Dort war Energieeffizienz und Digitalisierung eher ein Nice-to-have-Argument als eine zwingende Vorgabe bei der Beschaffung neuer Anlagen.

Doch nun, mit den steigenden Strompreisen, kommt gerade in energieintensiven Branchen, wie etwa der Kunststoffverarbeitung, Bewegung in die Sache. Plötzlich werden effiziente Lösungen nachgefragt, weil sich deren Anschaffung, anders als noch vor einigen Jahren, innert kurzer Zeit rechnet.

Das wurde an der K-Messe in Düsseldorf Ende Oktober deutlich. Viele Hersteller präsentierten Systeme, die intelligent gesteuert sind. Da wird beispielsweise Druckluft oder heisses Wasser nur genau am erforderlichen Ort zum erforderlichen Zeitpunkt und in der erforderlichen Menge bereitgestellt.

Aus der Distanz betrachtet, klingt das logisch und scheint mit heute gebräuchlichen Steuerungen auch einfach umsetzbar zu sein. Aber dass diese Systeme heute verfügbar sind, liegt an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und dem vorausschauenden Handeln vieler Ingenieure, die in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Genau diesen Themen - Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Effizienzsteigerung – widmen wir uns auch in dieser Messe-Ausgabe zur Swiss Plastics Expo. Die Schweizer Kunststoffmesse findet vom 17. bis 19. Januar 2023 in Luzern statt. Als Medienpartner sind wir in der Halle 2 am Stand E2151 vertreten.

Thomas Meier, Redaktor

6

Die Swiss Plastics Expo vom 17. bis 19. Januar 2023 vereint die gesamte Wertschöpfungskette der Schweizer Kunststoffindustrie.

10

Sandwichplatten aus rezykliertem Kunststoff

Sandwichplatten mit einem rezyklierten Mischkunststoffkern ermöglichen der Restfraktion aus der Kunststofftrennung ein neues Leben.

Das Recycling von Kunststoffen ist eine komplexe Herausforderung, die sich nicht nur auf ein geeignetes Sammelsystem und eine Energierückgewinnung beschränkt.

Die Fachzeitschrift für Werkstoffe – Verarbeitung – Anwendung

Erscheinungsweise 7 × jährlich

Jahrgang 12. Jahrgang (2022)

Druckauflage 4100 Exemplare

WEMF / SW-Beglaubigung 2022 3264 Exemplare total verbreitete Auflage 1280 Exemplare davon verkauft

ISSN-Nummer 1664-3933 Internet www.kunststoffxtra.com

Geschäftsleiter Andreas A. Keller

25

Kreislauf ist mehr als das Recyceln von Materialien

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Thema, das schon länger aktuell ist und mit den zunehmenden Energie- und Rohstoffpreisen an Bedeutung gewinnt.

30

Im Zuge der Digitalisierung gibt es viele interessante Use Cases, die das Spritzgiessen als Produktionsprozess optimieren sollen.

41

Das Kunststoff Ausbildungs- und Technologie-Zentrum (KATZ), Aarau, und das Kunststoff-Zentrum (SKZ), Würzburg, haben beschlossen, gemeinsam auf der Swiss Plastics Expo in Luzern aufzutreten.

Vorstufe

Herausgeber/Verlag

SIGWERB GmbH

Unter Altstadt 10, Postfach CH-6302 Zug Telefon +41 41 711 61 11 info@sigwerb.com, www.sigwerb.com

Anzeigenverkaufsleitung Thomas Füglistaler

Anzeigenverkauf

SIGImedia AG

Jörg Signer

Alte Bahnhofstrasse 9a CH-5610 Wohlen Telefon +41 56 619 52 52 Telefax +41 56 619 52 50 info@sigimedia.ch

Redaktion

Thomas Meier Telefon +41 79 310 01 59 thomas.meier@sigwerb.com

Marianne Flury (Senior Editor) Telefon +41 32 623 90 17 m.flury@sigwerb.com

Triner Media + Print Schmiedgasse 7 CH-6431 Schwyz Telefon +41 41 819 08 10 beratung@triner.ch www.triner.ch

Abonnemente Telefon +41 41 711 61 11 info@sigwerb.com www.kunststoffxtra.com

Druck Fontana Print SA Via Giovanni Maraini 23 CH-6963 Pregassona +41 91 941 38 21 www.fontana.ch

Jahresabonnement Schweiz: CHF 38.00 (inkl. Porto/MwSt.) Jahresabonnement Ausland: CHF 58.00 (inkl. Porto)

Copyright

Zur Veröffentlichung angenommene Originalartikel gehen in das ausschliessliche Verlagsrecht der SIGWERB GmbH über. Nachdruck, fotomechanische Vervielfältigung, Einspeicherung in Datenverarbeitungsanlagen und Wiedergabe durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.

Copyright 2022 by SIGWERB GmbH, CH-6302 Zug

Im Interview erklärt Willy Zemp, weshalb das Thema Kunststoff in der Welt des Kaffees aktuell ist wie nie zuvor.

Die vor gut einem Jahr ins Leben gerufene Organisation ERDE Schweiz hat am 31. Oktober 2022 ihre erste ordentliche Mitgliederversammlung durch geführt.

Das Institut iRAP der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg arbeitet an einer neuen Herangehensweise, um mit Sensoren den Spritzgiessprozess zu überwachen.

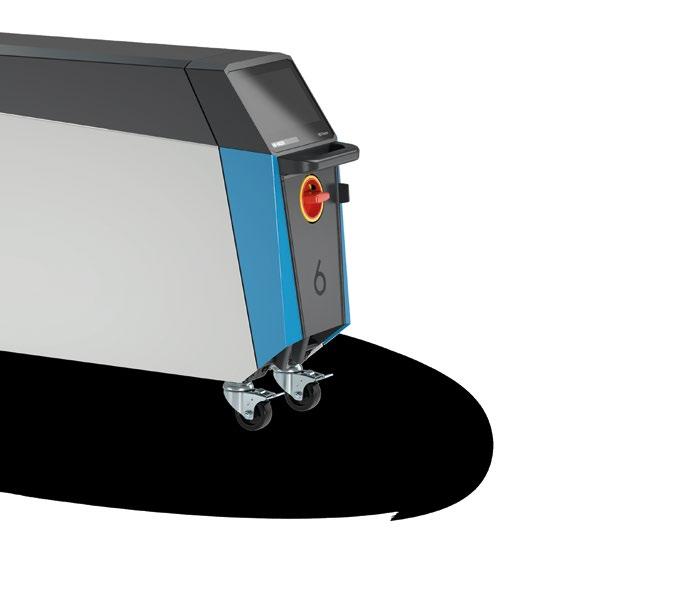

ZUM TITELBILD

Mit der Bündelung des Know-hows von gwk und Reisner ist ein Kompetenzzentrum des Thermomanagements mit über 100 Jahren Erfahrung entstanden. Das Team technotrans solutions GmbH spezialisiert sich auf die Entwicklung von besonders energieeffizienten und nachhaltigen Systemlösungen sowie Anlagen für eine grosse – in der Branche bisher einzigartige – Temperaturrange von -80 bis +400 ° C.

Mit hoher Fertigungstiefe, zertifiziertem Druckbehälterbau, Blech- und Rohrbearbeitung für Normal- und Edelstahl, einer Lackierstrasse sowie einem internationalen Service bietet technotrans den Vorteile auf alle individuellen Wünsche seiner Kunden schnell, flexibel und zielgerichtet eingehen zu können.

Die K erfüllt die hohen

KunststoffXtra hat an der K 2022 in Düsseldorf verschiedene Aussteller besucht. Im Gespräch wurde deutlich, dass sich viele dem Thema Energieeffizienz verschrieben haben, aus aktuellem Anlass.

72

«Wir konfrontieren unsere Kunden mit Ideen»

Im Gespräch erzählt Geschäftsführer Peter Birchler, was ihn neben dem 80-Jahr-Jubiläum der Silac AG sonst noch umtreibt.

66 d o G e r m a n y November Dezember 2022 11–12/2022

Umfassende Messevorschau Fachmesse und Symposium 17. bis 19. Januar 2023 Messe Luzern Energieeffiziente Kühlung für jeden kundenspezifischen Anwendungsfall www.technotrans.de

Zugeschnitten auf die Anforderungen ihrer Kunden projektieren Spezialisten kundenindividuelle Kühlanlagen. Durch die Kombination der effizient ausgelegten Komponenten werden die Einsparpotenziale maximiert.

Halle 1 Stand B 1039

Die Besonderheiten sind dabei unter anderem der Einsatz von klimaschonenden Kältemitteln mit einem geringen «Global-Warming-Potential» (GWP) sowie die Verwendung hocheffizienter Komponenten und selbstentwickelter Energiesparregelungen. Wir beraten Sie gerne! technotrans solutions GmbH Vertretung: INGENIEURBUREAU DR. BREHM AG Lettenstrasse 2/4, CH-6343 Rotkreuz Telefon +41 41 790 41 64 info@brehm.ch, www.brehm.ch

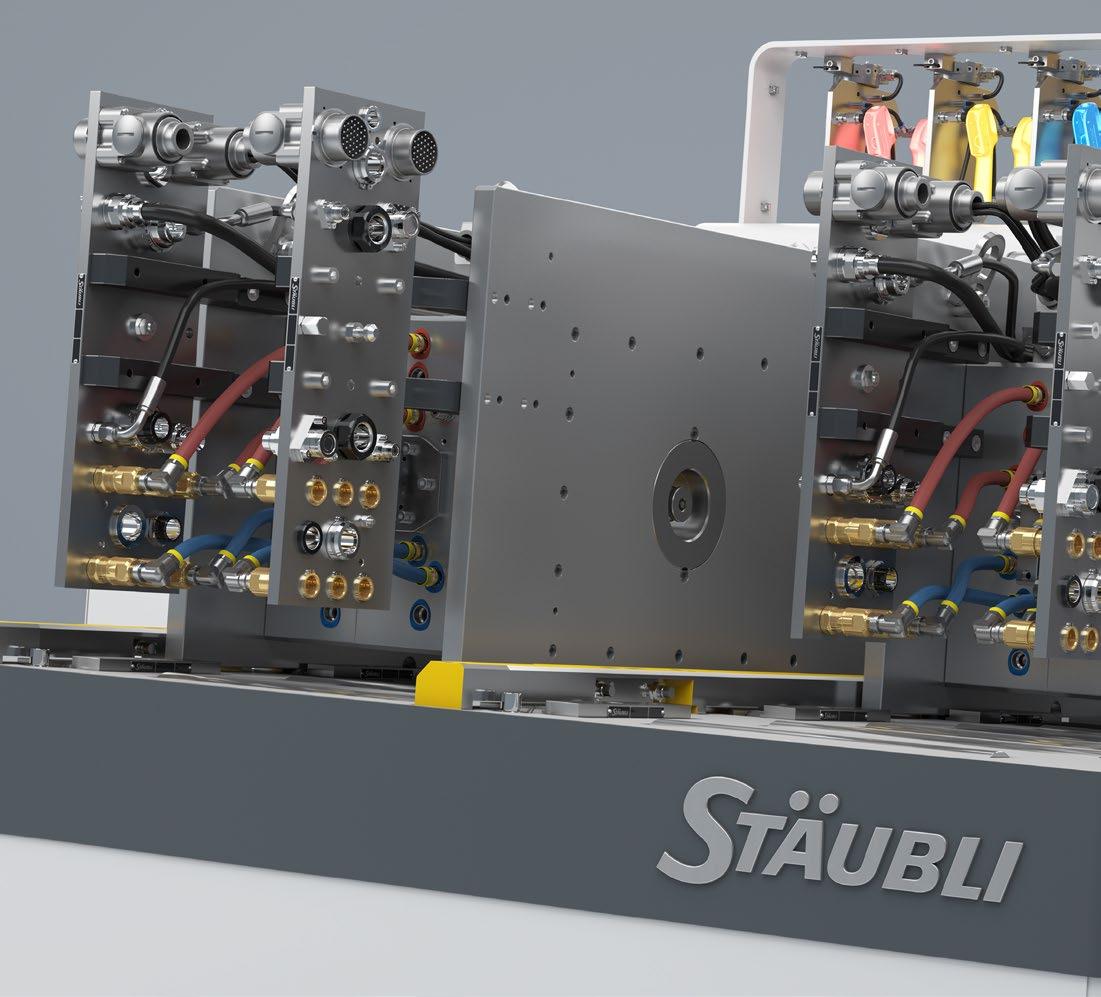

Ihn interessiert die Bohne

Unsere Experten spielen eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Ihre unproduktive Zeit zu reduzieren. Indem wir Ihre Werkzeugwechsel vor Ort bewerten, können wir Ihnen verbesserte Produktivitätslösungen anbieten, die auf Ihren Werkzeugpark zugeschnitten sind. Stäubli Produkte sind sowohl zuverlässig als auch nachhaltig und tragen somit insgesamt zu einer Reduzierung Ihrer TCO (Total Cost of Ownership) bei, während sie gleichzeitig die Einhaltung Ihrer CSR (Corporate Social Responsibility)-Politik verbessern.

Erfahren Sie mehr über unsere QMC-Lösungen (Quick Mold Change) mit Live-Demonstrationen an unserem Stand A1005 in Halle 1.

www.quick-mould-change.com

Vieles hat sich in der Welt verändert seit der letzten Austragung der Swiss Plastics Expo. Die CoronaPandemie hat nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Kunststoffindustrie vor viele Herausforderungen gestellt. Umso wichtiger und schöner ist es, dass mit der Swiss Plastics Expo 2023 das erste grosse Treffen der Schweizer Kunststoffindustrie seit der Pandemie stattfinden kann. Veränderungen sind auch immer eine Chance für Neues. Und Neues in Form von Neuheiten und Innovationen kann am besten im persönlichen Kontakt geteilt werden. Genau hierfür bietet die Swiss Plastics Expo die perfekte Plattform.

Eine Plattform, die aktuelle Themen wie Digitalisierung, Effizienzsteigerung oder Nachhaltigkeit berücksichtigt. Genau diese Themen werden an der Swiss Plastics Expo ins Zentrum gerückt. Wenn wir in der Kunststoffindustrie weiterhin konkurrenzfähig sein wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Produkte und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Eine digitale Herangehensweise ist zwingend notwenig in der heutigen Zeit. Und schliesslich ist das Thema Nachhaltigkeit wichtiger denn je zuvor. Die Swiss Plastics Expo stellt deshalb nachhaltige Produkte gezielt in den Vordergrund.

In dieser Ausgabe von KunststoffXtra werden Ihnen die verschiedenen Fokusthemen der Swiss Plastics Expo 2023 vorgestellt und Sie erhalten einen ersten Eindruck, was Sie an der Messe im Januar sehen, testen und im persönlichen Kontakt mit den Ausstellern erfahren können. Möglich macht dies die tolle Zusammenarbeit mit KunststoffXtra.

Der Einfluss von Kunststoff auf die Welt des Kaffees

Genau gleich wie unsere Aussteller muss auch die Swiss Plastics Expo innovativ bleiben. Deshalb wird an der Swiss Plastics Expo 2023 zum ersten Mal das Thema Kaffee in den Vordergrund gerückt. Von Kaffeemaschinen über Kapseln bis zu Bechern, Kunststoff ist in der Welt des Kaffees allgegenwärtig. An der Swiss Plastics Expo entdecken Sie, was die Schweizer Kunststoffindustrie dazu beiträgt, damit wir täglich feinen Kaffee geniessen können.

Wie Sie sehen, bietet die Swiss Plastics Expo 2023 zahlreiche Gelegenheiten, sich im persönlichen Kontakt kompetent informieren und inspirieren zu lassen. Ich freue mich deshalb, Sie im Januar in Luzern begrüssen zu dürfen.

Sara Bussmann, Messeleiterin Swiss Plastics Expo

Die Swiss Plastics Expo vom 17. bis 19. Januar 2023 vereint die gesamte Wertschöpfungskette der Schweizer Kunststoffindustrie unter einem Dach. Erfahren Sie von A bis Z, wie die Swiss Plastics Expo zu einer nachhaltigen, effizienten und modernen Fertigung beiträgt.

1An der Swiss Plastics Expo werden zehn Anwendungsbereiche mit der Schweizer Kunststoffindustrie in Verbindung gebracht. Damit wird die Swiss Plastics Expo für Expertinnen und Experten aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau oder der Medizin zu einem unverzichtbaren Ort für Inspiration, Wissen und Austausch.

Auf der Website der Swiss Plastics Expo zeigen die Aussteller in spannenden Beiträgen ihre Neuheiten, Praxisbeispiele oder Kundenprojekte in Aktion. Entdecken Sie bereits jetzt viele spannende Beiträge und applaudieren Sie für Ihre Favoriten. Sie erhöhen so die Chance des Unternehmens auf den Gewinn des Swiss Plastics Expo Award.

An der CEO Session im Innovation Symposium thematisieren bekannte Führungskräfte in mehreren Referaten Herausforderungen und Trends der Kunststoffindustrie. Der Morgen für Führungskräfte soll mit Referaten und Netzwerken CEOs als Denkanstoss dienen. Konkret wird in fünf spannenden Referaten über Megatrends, die CO2-Bilanz, die Energieversorung und die Materialverfügbarkeit gesprochen.

Die Swiss Plastics Expo greift die wichtigsten Themen rund um den Werkstoff Kunststoff in 14 Fokusthemen auf. In jedem Fokusthema entdecken Sie interessante Praxisbeispiele, Produkt- und Dienst-

leistungs-Highlights, welche die Aussteller an ihren Messeständen präsentieren, sowie spannende Präsentationen im Innovation Symposium.

Die Messe Luzern ist erfolgreiche Veranstalterin von Industrie-Messen und -Tagungen und kann auf ein grosses Netzwerk sowie gute Branchenkenntnisse in der Kunststoff- und Medtech-Industrie sowie im Bereich der additiven Fertigung zurückgreifen. Dank der optimalen Verkehrsanbindung und der Gehdistanz zum Stadtzentrum Luzern holen Sie sich an der Swiss Plastics Expo Ihr Update zur Kunststoffverarbeitung direkt vor Ihrer Haustür.

Die Swiss Plastics Expo ist der hochwertige Weiterbildungsort für alle, die mit Kunststoff arbeiten. Im Innovation Symposium erhalten Sie auf zwei Bühnen neustes Fachwissen zu den Themen, welche die Kunststoffindustrie aktuell beschäftigen. 36 Keynote Speaker berichten aus erster Hand über Wissenschaft, Technik und Produktion. Zudem erfahren Sie in 64 Kurzvorträgen

spannende Hintergründe zu aktuellen Kundenprojekten und innovativen Lösungen. Die Teilnahme am Innovation Symposium ist im Messeeintritt inbegriffen.

Der Journée de la Romandie stellt am Donnerstag, 19. Januar 2023 die Kunststoffindustrie der Westschweiz ins Zentrum. Die Swiss Plastics Expo bietet die optimale Plattform, um den Austausch

Die Swiss Plastics Expo greift insgesamt 14 Fokusthemen rund um die Bereiche Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Effizienzsteigerung auf:

• Additive Fertigung von Bauteilen und im Formenbau

• Big Data und Maschine Learning in Industrie 4.0

• Design für das Recycling von Kunststoffen

• Fertigung im Sauber- und Reinraum

• Intelligente Fertigung von komplexen Bauteilen

• Leichtbau

• Mehrkomponenten-Technologie

• Metallersatz und Hybridtechnik

• Neue Material- und Oberflächeneigenschaften

• Neue Wege im Kunststoff-Recycling

• Mit Lean Operation und Automation zu Industrie 4.0

• Technologien und Prozesse für das Fügen von Kunststoffen

• Verfügbarkeit und Anwendungen von Biokunststoffen

• Virtuelle Entwicklung und Simulation

Datum

Dienstag, 17. bis Donnerstag, 19. Januar 2023

Ort

Messe Luzern, Halle 1 und 2 Öffnungszeiten

Täglich 9.00 bis 17.00 Uhr Messeeintritt

Erwachsene CHF 25.00 (Eintritt für alle Tage gültig) Lernende und Studierende kostenlos. Im Eintrittspreis sind der Messebesuch und das Innovation Symposium inbegriffen.

Website

Auf der Messewebsite entdecken Sie schon vor der Swiss Plastics Expo, was die Aussteller an ihren Ständen zeigen und finden detaillierte Vorschauen auf die zahlreichen Referate. swissplastics-expo.ch

unter Experten über die Sprachgrenze hinaus zu fördern.

Die Swiss Plastics Expo legt mit einer spezifischen Kaffee-Welt und thematischen Schwerpunkten ein besonderes Augenmerk auf den Kaffee – von Material, Maschinen, Formen bis zur Nachhaltigkeit. Mit Willy Zemp gibt der einzige Schweizer Kaffee-Sommelier in fünf Showtimes spannende Einblicke in die Welt des Kaffees. Zudem gibt es im Innovation Sym-posium am Dienstag, 17. Januar 2023 von 13.00 bis 14.30 Uhr spannende Referate rund um das Thema Kaffee.

Die Swiss Plastics Expo bietet eine umfassende Themenvielfalt rund um die Bereiche Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Effizienzsteigerung an. Die Hauptthemen unterteilen sich in diverse Fokusthemen

(siehe Kasten). Die Besuchenden finden an der Swiss Plastics Expo zahlreiche Angebote, Beiträge und Informationen rund um die drei Hauptthemen.

An der Swiss Plastics Expo wird zum zweiten Mal der Swiss Plastics Expo Award verliehen. In den Kategorien Business, Engineering, Nachhaltigkeit und Publikumsliebling werden zukunftsweisende Produkte aus der Kunststoffindustrie prämiert. Die Produkte oder Lösungen in den Kategorien Business, Engineering und Nachhaltigkeit werden von einer Jury, bestehend aus VertreterInnen von Industrie, Wissenschaft und Medien, nominiert. Prämiert werden die besten Ausstellerbeiträge, die im Vorfeld der Swiss Plastics Expo auf der Messewebsite publiziert werden. Den Publikumspreis gewinnt der Beitrag, welcher auf der Website am meisten Applaus von den Besuchenden erhält. Besuchen auch Sie die Website und applaudieren Sie für Ihren Favoriten (siehe «Applaus»). Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 18. Januar 2023 um 16.30 Uhr auf der Bühne des Innovation Symposiums in der Halle 2 statt. Die Gewinner erhalten einen redaktionellen Beitrag in diesem Magazin sowie eine Einladung auf den Pilatus.

An der Swiss Plastics Expo treffen Sie die richtigen Anbieter und entdecken inspirierende und nachhaltige Lösungen. Die Fachmesse vereint die gesamte Wertschöpfungskette der Kunststoffindustrie unter einem Dach und bietet damit einen einzigartigen Überblick über den heterogenen Kunststoffmarkt. An der Swiss Plastics Expo finden Sie alles, was Sie für Ihre Projekte brauchen: Inspiration, Fachwissen und die richtigen Partner.

Machen Sie die Swiss Plastics Expo zu Ihrer Messe! Stellen Sie auf der Messeweb -

Treffen Sie die richtigen Partner.

site Ihren Messebesuch nach Ihren Interessen zusammen und merken Sie sich spannende Produkte, Dienstleistungen, Aussteller und Vorträge.

Am Mittwoch, 18. Januar 2022 ab 17.00 Uhr sind Besuchende, Aussteller, Referenten und Partner zur exklusiven Wine & Cheese Party eingeladen – ein ungezwungener und kulinarischer Netzwerkanlass der besonderen Art.

4500 Fachbesucher 200 Aussteller 64 Kurzvorträge 36 Keynote Speakers 14 Fokusthemen 10 Anwendungsbereiche 3 Tage persönlicher Austausch 1 Wine & Cheese Party … und das alles für ein Ticket von CHF 25.00

Messe Luzern AG CH-6005 Luzern +41 41 318 37 00 info@swissplastics-expo.ch swissplastics-expo.ch

Lapp Tec zeigt mit der Skincap Kaffeekapsel auf, wie die Anforderungen einer Aluminiumverpackung durch eine Spritzgusslösung erfüllt wurden, dies in Bezug auf Funktion und Qualität. Zudem erhalten die Zuhörer Impulse zu den Trends der Materialentwicklungen sowie den entsprechenden Marktanforderungen.

Die Entwicklung dünnwandiger Verpackungen mit Barriere-Eigenschaften erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner Fostag Formenbau AG. Pilotprojekt war die Entwicklung einer Kunststoff-Kaffeekapsel.

Neben der Erfüllung der funktionellen Anforderungen sind Migrationstests sowie vor allem Produkthaltbarkeitstest erforderlich. Die Gewährung der Haltbarkeit erfordert ein Material zur Sicherstellung der Sauerstoff-Barriere.

Die patentierte Co-Injektion Werkzeugtechnologie von Fostag ermöglicht die Verbindung von zwei unterschiedlichen Materialien. Die Einspritzung erfolgt über eine Nadelverschlussdüse in zwei Stufen. In der ersten Stufe wird die Innen- und

Aussenschicht eingespritzt, in der zweiten Stufe die Zwischenschicht. Die Erreichung der geforderten Zwischenschichten von 0.02 mm garantieren hochpräzise Heisskanalsysteme.

Im Vorfeld der Tests und Bemusterungen wird die Statistische Versuchsplanung angewandt. Um während der Produktion die Produktqualität sicherzustellen, wird die Statistische Prozesskontrolle zur Prozesssteuerung eingesetzt.

Im Rahmen der Nachhaltigkeit ist die Kreislaufwirtschaft Gebot der Stunde. Als Alternative dazu wird die umweltfreund -

liche Entsorgung der Reststoffe betrachtet – Stichwort Kompostierbarkeit, Schadstofffreier Abbau von Abfallmaterialien. Im ersten Entwicklungsschritt wurden Lösungen gefunden, welche die industrielle Kompostierbarkeit der Reststoffe ermöglichten. Die nächste Stufe ist die Erreichung der Bioabbaubarkeit. Dabei stehen die funktionellen Materialanforderungen, insbesondere der Sauerstoffbarriere, grundsätzlich im Gegensatz zu den Anforderungen der Bioabbaubarkeit (Sauerstoff- und Feuchtebedingungen). n

Markus Brander Gesamtverkaufsleitung Werkzeugbau, Fostag Formenbau AG

Die Zuhörer erhalten einen Überblick über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Biopolymere als mögliche Alternative zu konventionellen Polymeren. Ausserdem wird andiskutiert, ob und unter welchen Bedingungen Biopolymere wirklich nachhaltiger sein können.

Gemäss European Bioplastics und dem Nova Institute lag die weltweite Produktionskapazität für Biopolymere im Jahr 2021 bei 2,417 Millionen Tonnen, was weniger als zwei Prozent der gesamten weltweiten Kunststoffproduktion entspricht. In den kommenden Jahren wird jedoch ein starkes Wachstum erwartet. Wachstumstreiber könnten PBAT, PBS und Bio-PA sein. Die Empfehlung der Vereinten Nationen vom Dezember 2021, Biopolymere als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen zu betrachten, wird das Wachstum weiter ankurbeln.

Der Materialfluss für Biopolymere ist noch immer nicht ausreichend etabliert. Daher landen Biopolymere häufig in der Verbren -

nung. Die Beurteilung, ob ein Biopolymer ökologischer ist als ein herkömmlicher Kunststoff, hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B. der Rohstoffquelle, der Produktlebensdauer, den Transportwegen oder der Bewertung der Abbaubarkeit. Eine Ökobilanz kann hier Aufschluss geben, wobei der Faktor Abbaubarkeit nicht immer berücksichtigt wird.

Die Hauptanwendung für Biokunststoffe sind Verpackungen. Weitere wichtige Anwendungen sind Produkte für Landwirtschaft und Garten, Konsumgüter oder Fasern. Die Verwendung abbaubarer Biopolymere ist vor allem dann interessant, wenn ein hohes Risiko besteht, dass die Produkte in der Natur landen, wie zum Beispiel Mulchfolien oder Fischernetze.

Die wichtigsten Rohstoffe für Biopolymere sind fermentierter Zucker aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr, Stärke aus Mais, Kartoffeln oder Weizen, Zellulose aus Holz und pflanzliche Öle wie Rizinusöl aus der Rizinuspflanze oder Sojabohnenöl. Im Prinzip lassen sich fast alle Polymere aus diesen natürlichen Bausteinen herstellen, weshalb

immer mehr Biopolymere aus nachwachsenden Rohstoffen produziert werden. Anstatt Zucker oder Stärke zu verwenden, ist die Nutzung von landwirtschaftlichen Reststoffen in Zukunft wünschenswert. Eine interessante Vision ist auch die Verwendung von Methan, CO2 und Bakterien zur Herstellung von Biopolymeren. n

Dr. Christian Rytka Gruppenleiter Kunststoffverarbeitung und Nachhaltigkeit, Institut für Kunst stofftechnik (IKT) FHNW

Mittwoch, 18. Januar 2023 15.10 bis 15.30 Uhr

Ort: Halle 1

2

Sandwichplatten der Aargauer Firma UpBoards mit einem geschäumten rezyklierten Mischkunststoffkern ermöglichen der Restfraktion aus der Kunststofftrennung ein neues Leben und reduzieren die Menge verbrannten Kunststoffs. Die grossen Herausforderungen, welche die Verarbeitung des Mischkunststoffes mit sich bringt, wurden in Zusammenarbeit mit der FHNW gelöst und werden nun industriell umgesetzt.

Wegmann 1 Philipp Krzikalla 2 Prof. Dr. Christian Rytka 3 Raphael Markstaller 4Kunststoffsammlungen aus privaten Haushalten, wie zum Beispiel in Deutschland und Österreich der gelbe Sack, beinhalten zu grossen Anteilen diverse Verpackungen.

1

4

3

Diese bestehen zumeist aus Polyolefinen, PET, PS sowie kleinen Anteilen von Karton, Papier oder auch Metallen. Eine Trennung ist selbst mit hoch automatisierten Verfahren nur bis zu einem gewissen Grad wirtschaftlich und bei Mehrschichtsystemen technisch nur sehr bedingt möglich. Insbesondere Verbundfolien und Verunreinigungen ergeben einen Rest, den sogenannten Mischkunststoff, welcher aktuell ausschliesslich in der Kehrichtverbrennungsanlage verbrannt wird. Die Firma UpBoards GmbH mit Sitz in Buchs (AG) hat sich daher zum Ziel gesetzt, dieses Material als

Rohstoff zu verwenden, um Sandwichplatten herzustellen. Dabei sollte der Mischkunststoff zur Reduktion der Dichte als Kernmaterial geschäumt werden. Für die Stabilität sollen steife Deckschichten aus sortenreinem Kunststoffrezyklat verwendet werden, wobei alle Rohstoffe aus Rezyklat oder nachwachsenden Ressourcen bestehen sollen.

Weiter sollen solche Sandwichplatten, welche nicht mehr gebraucht werden, nicht einfach entsorgt werden, sondern im Sinne einer Kreislaufwirtschaft wieder zurück zu UpBoards gelangen. Dort wer-

Grütter Kunststoff + Formen AG Grossacherstrasse 45 8634 Hombrechtikon info@gruetterag.ch +41 55 254 10 40

den sie dem Mischkunststoff beigemischt und als zusätzliches Kernmaterial wieder verwendet. So kann sichergestellt werden, dass der «gerettete» Mischkunststoff nicht doch in der Verbrennung endet. Zusammen mit dem Institut für Kunststofftechnik (IKT) der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) entwickelte UpBoards unterschiedliche Materialkombinationen sowie ein Verfahren, um solche Sandwichplatten herzustellen. Das Schäumen des Mischkunststoffes sowie die Verbindung des Kerns zu den Deckschichten stellten sich dabei als grosse Herausforderungen dar.

Sandwichplatten existieren schon länger in den unterschiedlichsten Ausführungen mit diversen Materialien. Sie bestehen aus kompakten Deckschichten sowie einem leichteren Kern. Die Deckschichten sorgen für ausreichend Stabilität, während der leichte Kern das Gewicht der Platten reduziert. So ist es möglich, leichte Platten mit einer hohen Steifigkeit zu erhalten. Platten mit einem eher tiefen E-Modul können auch in einem Schritt als Integralplatten gefertigt werden, bestehend aus einem homogenen Material mit geschlossener Aussenhaut und innenliegenden geschlossenen Poren. Zur gezielten Erhöhung der Steifigkeit können je nach Anforderung Deckschichten aus sortenreinen Rezyklaten verwendet werden. Zudem ermöglichen Füll- und Verstärkungsstoffe sowie die Variation der Wandstärke eine weitere Steigerung der Steifigkeit der Deckschichten und somit des ganzen Sandwiches.

Die gute Haftung zwischen Deckschicht und geschäumtem Kern ist eine zentrale Komponente in der Entwicklung der Sandwichplatten. Eine Ablösung der Deckschicht vom Kern unter Belastung führt zum Versagen der Platte unter einer zu tiefen Last. Dies bei allen Materialkombinationen zu erreichen, stellte immer wieder eine grosse Herausforderung dar. Durch verschiedene Prozess- und Materialadaptionen konnte bei allen Platten eine ausreichend gute Haftung erzeugt werden, damit das volle Potenzial der Werkstoffe ausgeschöpft werden kann. So konnten im abgeschlossenen Forschungsprojekt für vier Einsatzbereiche

Materialkombinationen in diversen Geometrien identifiziert werden, welche nunmehr im neu aufgelegten Serienverfahren kommerzialisiert werden sollen.

Das Schäumen von Kunststoffen im Allgemeinen kann chemisch oder physikalisch erfolgen. Bei beiden Techniken wird Gas in den Prozess eingebracht, welches während des Formungsprozesses expandiert und so für Poren innerhalb des Kunststoffes sorgt. Beim chemischen Schäumen geschieht dies durch Zugabe eines Treibmittels in

Form von Pulver oder Granulat. Während des Prozesses, wenn der Kunststoff aufschmilzt, zersetzt sich das Pulver unter Freisetzung gasförmiger Stoffe. Dieses Gas wird vom Kunststoff aufgenommen und expandiert während des Formungsprozesses, was in einer Schaumstruktur resultiert. Eine homogene Schaumstruktur bietet diverse Vorteile, was insbesondere bei grossen Platten eine Herausforderung darstellt. Entstehen während des Schäumungsprozesses grosse Blasen oder gar Lunker, führt dies zu Einbussen in der Steifigkeit. Zusätzlich sind grosse Löcher

hinderlich bei der Weiterbearbeitung und bilden lokale Schwachstellen. Das Schäumen des Mischkunststoffes erwies sich als besonders herausfordernd, da im Material einerseits Verunreinigungen wie beispielsweise Karton, Papier, Alu und Holz vorhanden sind. Diese Materialen sind nicht in der Lage, die Gase aufzunehmen und so aufzuschäumen. Daher agieren sie im Schäumungsprozess als

Störstoffe und führen zu einer inhomogenen Schaumstruktur. Andererseits wird der Mischkunststoff nicht als Granulat, sondern in Form von kleinen Folienstücken geliefert, wodurch sich das physikalische Schäumen schwierig gestaltet, da das chemische Schäumungspotenzial aufgrund des ungünstigen Oberflächen-/ Volumenverhältnisses stark herabgesetzt wird. Durch gezielte Massnahmen und

geeignete Prozessparameter ist es nun möglich, einen ausreichend homogen geschäumten Kern zu fertigen.

Die Sandwichplatten werden mit einem eigens für UpBoards entwickelten Prozess in der Produktionshalle in Gretzenbach SO gefertigt, wobei die extern gefertigten Deckschichten in das Werkzeug eingelegt werden. Die Sandwichplatten werden mit einem energetisch effizienten Prozess hergestellt. Der Mischkunststoff wird aufgeschmolzen und zwischen die Deckschichten gespritzt. Während des Füllprozesses schäumt der Mischkunststoff auf.

Am Ende des Prozesses müssen die Platten gleichmässig abgekühlt werden, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Um die Prozesszeit zu reduzieren, soll zukünftig ein Wechselwerkzeug verwendet werden. Dies ermöglicht ein kontrolliertes Abkühlen, ohne den Prozess zu blockieren, so dass der Durchsatz deutlich gesteigert werden kann.

Während der Entwicklung des Prozesses tauchten immer wieder Herausforderungen auf, wie beispielsweise Bauteilverzug, Haftung der Deckschicht am Werkzeug beziehungsweise am Kern, Temperaturregelung, Schäumen über die ganze Füllstrecke oder Abdichtung. Dabei spielt das Materialverhalten des Kerns eine grosse Rolle, insbesondere weil die Qualität des verwendeten Mischkunststoffs aufgrund schwankender Zusammensetzung der Fraktionen teilweise stark variiert. Die anspruchsvolle Verarbeitung dieser Restfraktion des Mischkunststoffes ist das eigentliche Know-how der Firma UpBoards. Daher galt es, einen stabilen Prozess, welcher mit grossen Materialschwankungen zurechtkommt, zu entwickeln. Dies gelang mit diversen Versuchen und mit unterstützenden Simulationen in einem kleinen Massstab (1.2×0.6 m2). Das Upscaling auf Platten der Grösse 2.44×1.22 m2 ist nun auf der Zielgeraden.

Recyclingplatten aus Mischkunststoffabfall können als Ersatz für bestehende Neukunststoff-, Holz- oder Metallplatten, zur Sortimentserweiterung im Handel oder für die Erhöhung der eigenen Recyclingquote im Unternehmen eingesetzt werden. Die Platten sind vielseitig einsetzbar unter anderem als Bau-, Möbel- und Gartenbauplatten, in der Logistik (Heckdeckel, Unterböden), als Abschrankungen oder in der Kommunikationsbranche (Displays). Als einzigartiger Zusatznutzen tragen sie zudem zur Abfall- und CO2Reduktion bei. Ideal für alle Unternehmen, welche Nachhaltigkeit nicht nur kommunizieren, sondern leben.

Um das Sortiment von UpBoards GmbH zu erweitern, soll die Entwicklung weiter vorangetrieben werden. Einerseits soll durch Prozess- und Materialanpassungen der E-Modul der Platten weiter erhöht werden, so dass die Steifigkeiten für breitere Anwendungen mit höheren mechanischen Anforderungen ausreichen. Eine breitere Auswahl an Materialkombinationen in der Deckschicht soll zudem das Anwendungsprofil der Platten steigern. Andererseits soll die Schaumqualität noch optimiert werden, so dass bei gleichbleibender Steifigkeit das Gewicht der Platten weiter reduziert werden kann.

Die Firma UpBoards GmbH sowie auch die FHNW nehmen an der Swiss Plastics Expo 2023 vom 17.1.–19.1.2023 teil.

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Institut für Kunststofftechnik, IKT CH-5210 Windisch stephanie.wegmann@fhnw.ch philipp.krzikalla@fhnw.ch christian.rytka@fhnw.ch www.fhnw.ch

raphael.markstaller@boxs.swiss www.upboards.ch

Die kosteneffiziente Lösung für kleine Förderanlagen

Polypropylen (PP) ist eine der wichtigsten heute verwendeten Kunststoffsorten. Leider konnte für PP-Lebensmittelverpackungen bisher kein geschlossener Kreislauf etabliert werden. Die neusten Untersuchungen durch die Redilo GmbH und das KATZ zeigen aber vielversprechende Resultate hinsichtlich technischer Möglichkeiten und stellen klare Anforderungen an ein künftiges Sammel- und Recyclingsystem.

Dr. Melanie Haupt 1 Dr. Rémy Stoll 2 Dr. Panayota Tsotra 3Aus kurz- und langlebigen Anwendungen fallen in der Schweiz jährlich rund 790 000 Tonnen Kunststoffe als Abfall an. Davon wurden 2017 erst knapp 9% rezykliert [1]. Kunststoffe sind aber aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, denn sie ermöglichen viele Aspekte des modernen Lebens. Die zahlreichen Einsatzgebiete von Kunststoffen werden durch ihre Diversität und vielfältigen Eigenschaften ermöglicht. Neben einem grossen Ressourcenverbrauch führt der heutige Einsatz von Kunststoffen aber auch zu grossen Abfallströmen mit zum Teil katastrophalen Auswirkungen auf unsere Umwelt. Diese Auswirkungen können unter anderem durch das mechanische Recycling gemildert werden, das im Vergleich zu anderen Entsorgungswegen wie Deponierung, energetischer Verwertung und chemisches Recycling tendenziell umweltfreundlicher ist.

PP ist ein zentrales Polymer, vor allem in schnelllebigen Verpackungen: Rund 40% des PP kommen da zum Einsatz. Bis 2025 wird sich die Menge der PP-Verpackungen bei Bechern, Schalen und Trays mehr als verdreifachen [2]. Um geschlossenen Kreisläufen für PP etwas näher zu kommen, hat das Projekt realcycle (ermöglicht durch den Migros Pionierfonds) in Zusammenarbeit mit dem KATZ schon vor 2 Jahren mit technischen Tests zur Rezyklierbarkeit und zur weiteren Verarbeitbarkeit

1 Dr. Melanie Haupt, Co-Geschäftsführerin, Redilo GmbH

2 Dr. Rémy Stoll, Geschäftsführer, KATZ, 3 Dr. Panayota Tsotra, Leiterin aF&E, KATZ

begonnen. Dabei steht neben technischen Prüfungen auch die Arbeit mit Akteuren entlang der Wertschöpfungskette im Vordergrund – als ein Schlüsselelement, um neue Wege im Bereich der Kunststoffe gemeinsam zu erarbeiten.

Im neusten Projekt wurden Verpackungshersteller, Inverkehrbringer sowie Recyclingbetriebe eingebunden. Gemeinsam wurden in diesem umsetzungsorientierten Projekt die Aspekte der Zirkularität näher beleuchtet. Einerseits wurde die Zirkularität, bzw. der Erhalt der Materialstabilität über mehrere Kreislaufschlüsse hinweg untersucht, andererseits standen die Einflüsse von verschiedenen PP-Arten, hergestellt mit unterschiedlichen Verfahren, auf das Regranulat im Fokus. Die Beantwortung dieser Fragen ist zentral für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für PP, da damit die Randbedingungen für Sammlung, Sortierung und Verarbeitung für den Kreislaufschluss definiert werden.

Bei Versuchen zum Mehrfachrecycling wurde ein spezifisches und repräsentatives Produkt (Emmi Caffè Latte (ECL-)Becher) untersucht. Dabei stand im Vordergrund, wie die mehrfachen Recyclingprozesse die mechanischen Eigenschaften des jeweils erzeugten Rezyklats beeinflussen. Dafür wurden die spritzgegossenen PPHauptkomponenten des ECL-Bechers geschreddert und bis 10-mal regranuliert, womit eine Recyclingquote von 100% simuliert wurde. Bei Zyklus 1, 5 und 10 wurde das entstandene Rezyklat auf sein Fliessverhalten und auf farbliche Veränderungen getestet. Zudem wurden Schulterstäbe für Zugprüfungen sowie dünnwandige Becher für Kompressions-Versuche hergestellt.

Bild 1: Aus Rezyklat hergestellte PP-Becher. Je nach Farbe der eingesetzten Altkunststoffe resultieren unterschiedliche Farbeffekte im Rezyklat. (Bilder: Redilo/KATZ)

Bild 2: Kompressions-Versuche: Einfluss der Kreislaufzyklen auf das Beulverhalten von PP-Bechern.

In einem tatsächlichen Lebenszyklus wäre das Material weiteren Einflüssen ausgesetzt, zum Beispiel beim Sterilisieren, beim Abfüllen oder beim Transport. Solche Einflüsse wurden durch eine 14-stün -

dige Lagerung bei 80 ° C nach den Zyklen 5 und 10 simuliert. Es ist auch wahrscheinlich, dass das Rezyklat während eines Aufbereitungs- und Verarbeitungszyklus mehrmals aufgeschmolzen würde.

Bild 3: Umschaltdruck im Spritzgusszyklus bei der Herstellung von Zugprüfkörpern in Funktion der Schmelze-Volumenfliessrate MVR. Gelb hinterlegt ist der Bereich der untersuchten PP-Spritzgiesstypen. Grün hinterlegt ist der Bereich der PP-Typen für das Thermoformverfahren. Die Mischrezyklate KB, KN und Y50 liegen zwischen den beiden Bereichen.

Dies könnte dazu führen, dass die simulierte Belastung bereits nach einer geringeren Anzahl Zyklen erreicht wird. Die Versuche zeigen, dass sich die Eigenschaften verändern, diese Veränderungen den Einsatz des Rezyklats jedoch nicht behindern. Beim Spritzgiessen der Schulterstäbe und der Becher ist der Umschaltdruck im Spritzzyklus mit zunehmender Anzahl Zyklen leicht zurückgegangen. Die gleichzeitig beobachtete Zunahme der Schmelz-Volumenfliessrate (MVR) unterstützt die allgemeine Annahme, dass die mittlere Kettenlänge beim Verarbeiten und Rezyklieren von PP zurückgeht. Die Steifigkeit nimmt ab (–15%) und die Festigkeit bleibt fast unverändert. Der Gelbanteil im Weiss nimmt leicht zu, was von Auge jedoch fast nicht erkennbar ist.

Der heutige PP-Markt im Bereich der Lebensmittelverpackungen besteht aus rund 50% tiefgezogenen und 50% im Spritz-

giessverfahren hergestellten Produkten (Marktumfrage Redilo GmbH). Diese sind zudem weiss, transparent oder eingefärbt, bedruckt oder über ein in-mold-label (IML) dekoriert und sie können auch metallisiert sein. Des Weiteren wird PP auch in mehrlagigen Verpackungen genutzt, im Verbund mit zum Beispiel PET oder PE. Die technischen Hürden, welche durch den Mix verschiedener Formen von PP verursacht werden, wurde daher eingehend untersucht. Verschiedene PP-Produkte wurden gemischt, zerkleinert, regranuliert und wieder verarbeitet, um Zugversuche durchzuführen sowie thermogeformte und spritzgegossene Probekörper miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse aus dieser Versuchsreihe sind entscheidend, um festzustellen, wie gemischte PP-Produkte aus Haushaltssammlungen recycelt werden können. Zentral für die Verarbeitbarkeit ist der Schmelz-Volumenfliessindex MVR, wobei typische Spritzgiesstypen (gelb hinterlegt in Bild 3) und typische PP-Arten für das

Thermoformenverfahren (grün hinterlegt) deutlich unterschiedliche MVR zeigen (Bild 3). Die gute Fliessfähigkeit bei Spritzgiesstypen erlaubt schnelle Produktionsprozesse, was Ressourcen schont und eine effiziente Produktion ermöglicht. Das Beimischen von 5% PP aus thermogeformten Bechern verändert die dargestellten Eigenschaften des Spritzgussmaterials kaum (Y05). Auch die Charakteristiken der thermogeformten PP-Typen bleiben nach Beigabe von 5% Material aus Spritzguss PP-Bechern erhalten (Y95). Das Rezyklat bleibt zähfliessend mit höherer Steifigkeit und grösserer Bruchdehnung, ähnlich wie das unvermischte Rezyklat aus thermogeformten Bechern (YD).

Ein Rezyklat aus 50% thermogeformten Bechern und 50% spritzgegossenen Bechern (Y50) hat sowohl die typischen Eigenschaften der thermogeformten PP-Typen wie auch die der spritzgegossenen PP-Typen verloren. Während alle untersuchten mechanischen Eigenschaften im typischen Bereich von PP-Kunststoffen bleiben, verschiebt sich die Schmelze-Volumenfliessrate (MVR) in den Zwischenbereich zwischen optimierten Spritzgiesstypen und optimierten Thermoform-Typen. Solche Rezyklate sind für Spritzgiess- oder Extrusionsverfahren geeignet, die weniger hohe Anforderungen an die Fliesseigenschaften des PP-Rezyklats haben. Neben der Verarbeitbarkeit wurden die mechanischen Eigenschaften der Rezyklate geprüft. Die Bruchdehnung und die Maximalspannung der einzelnen PP-Typen blieb in den jeweiligen Rezyklaten erhalten (Bild 4). Bei Misch-Rezyklaten vermischten sich die mechanischen Eigenschaften und

Bild 4: Bruchdehnung von Zugprüfkörpern in Funktion der Schmelze-Volumenfliessrate MVR. Die Blasengrösse zeigt zusätzlich die maximale Spannung während des Zugversuchs an. Gelb hinterlegt ist der Bereich der untersuchten PP-Spritzgiesstypen aus Bechern. Grün hinterlegt ist der Bereich der PP-Typen für das Thermoformverfahren. Die Misch-Rezyklate KB, KN und Y50 liegen ebenfalls im grünen hinterlegten Bereich. Die Maximalspannung liegt bei den Misch-Rezyklaten jedoch 25% bis 35% tiefer als bei den PP-Typen für das Thermoformverfahren. Die beiden Rezyklate mit 50% (Mix) und 25% (BD) Anteil an spritzgegossenen Deckeln zeichnen sich durch eine deutlich erhöhte Bruchdehnung aus.

die gemessenen Werte lagen zwischen den Werten der einzelnen Rezyklat-Komponenten. Dieses Mischverhalten wurde mittels dynamischer Differenzkalorimetrie (DSC) und Dichtemessungen überprüft und verifiziert. Mehrkomponenten-Verpackungen, wie zum Beispiel IML-Becher oder Kapseln mit Barriereschicht, verhielten sich ähnlich wie die übrigen Rezyklate. Bei anderen Rezyklat-Mischungen wurde vereinzelt eine grössere Streuung der gemessenen Bruchdehnungen festgestellt. Dies kann auf eine Störung des Gefüges durch Fremdstoffe oder auf eine inhomogene Vermischung einzelner RezyklatKomponenten zurückzuführen sein. Entscheidend für den Einsatz des Rezyklates ist, neben technischen Eigenschaften, die Farbe des Materials. Effekte von Druckfarben, IML und eingefärbten Altkunststof-

fen wurden in der Versuchsreihe mituntersucht. Der resultierende Farbeffekt hängt

Redilo wird zu realcycle

Per 1.1.2023 hat die Beratungsagentur Redilo GmbH sämtliche Geschäfte an die neue realcycle GmbH mit Sitz in Zürich abgetreten. Personell ändert sich durch das Rebranding bzw. die Umfirmierung nichts, doch das neue Unternehmen erweitert sein Geschäftsfeld. Während Redilo auf die Bereiche Kunststoff und Verpackungen spezialisiert war, öffnet sich realcycle neuen Materialien sowie allen Branchen, die an einer systemischen und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft interessiert sind.

davon ab, wie dominant die Farbe der einzelnen Rezyklat-Komponente ist. Darüber hinaus hängt die Farbwirkung auch von der Bauteilgeometrie und vom gewählten Verarbeitungsverfahren ab. Für einen farbgesteuerten PP-Kreislauf wäre es daher wichtig, neben der Farbe der Altstofffraktionen auch deren Farbdominanz zu kennen.

Die Versuche, insbesondere auch die anfänglichen produktspezifischen Untersuchungen, haben gezeigt, dass typenrein gesammelte PP-Verpackungen mehrfach rezykliert werden können. Dies ist möglich ohne gravierende Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften, der Farbe oder der Verarbeitungseigenschaften. Im Gegensatz dazu vermischen sich bei Rezyklaten aus verschiedenen PP-Typen die Verarbeitungseigenschaften und die Farbe. Eine artikelbasierte Vorsortierung wäre demnach ein Gewinn, da sie zum Erhalt der optimierten Verarbeitungseigenschaften beitragen kann. Eine Vorsortierung mit erhöhter Sortiertiefe führt jedoch auch zur Verkleinerung der jeweiligen Fraktionen. Der damit einhergehende Effizienzverlust in der Altstoffaufbereitung ist gegenüber dem Qualitätsgewinn bei den Rezyklaten abzuwägen.

Die untersuchten Misch-Rezyklate geben erste Hinweise darauf, wie die Mechanik, Farbeigenschaften und Verarbeitungseigenschaften bei der Entwicklung von hochwertigen PP-Rezyklaten berücksichtigt werden können. Für die Schaffung von lebensmitteltauglichen PP-Kreisläufen müssen zusätzliche Kriterien im Kreislauf mitberücksichtigt werden. In einem nächsten Schritt sollen daher mögliche Wege von der Sammlung über die Sortierung und Trennung, der Aufbereitung bis hin zur Wiederverwendung aufgezeigt werden, um darin die Prozessfähigkeit, die Qualität und die Lebensmitteltauglichkeit der hergestellten Rezyklate nachweisen zu können.

Die beiden hier vorgestellten Projekte zur Schaffung eines PP-Kreislaufs wurden initiiert und geleitet durch die Redilo GmbH. Die praktischen Versuche wurden in enger

Zusammenarbeit mit dem KATZ geplant und durchgeführt. Die Projekte wurden durch Innosuisse – NTN Booster «Plastics for zero emission», Emmi (Schweiz) AG, Greiner Packaging AG, SwissPrimePack AG, Nestlé Suisse S.A., Migros Pionierfonds, Vogt-Plastic GmbH und Migros Industrie ermöglicht.

[1] Klotz, M. und Haupt, M. 2022. A highresolution dataset on the plastic material flows in Switzerland. Data in Brief, Volume 41.

[2] https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/my/Documents/risk/myrisk-blueprint-plastics-packaging-waste-2017.pdf

Kontakt

Redilo GmbH, CH-4102 Binningen haupt@realcycle.ch, www.realcycle.ch

KATZ, CH-5000 Aarau info@katz.ch www.katz.ch

Das Recycling von Kunststoffen ist eine sehr komplexe Herausforderung, die sich nicht nur auf ein geeignetes Sammelsystem und eine Energierückgewinnung (in Form von Verbrennung) oder eine stoffliche Wiederaufbereitung beschränkt.

Rudy Koopmans 1

Rudy Koopmans 1

Ein Video [1] von Swissinfo.ch aus 2019 mit dem Namen «Warum ist es so schwer, Kunststoffe zu recyceln?» schlussfolgert: «Wir haben das Jahr 2019, trotzdem scheint das Abfallmanagement für Kunststoffe in der Schweiz nach wie vor ein Rätsel zu sein.» Nun sind wir am Ende des Jahres 2022, und das Rätsel bleibt nicht nur für die Schweiz weiterhin ungelöst, sondern auch für den Rest der Welt. Nichtsdestotrotz können echte Rätsel gelöst werden, indem man die Regeln des Rätsels versteht und es auf seine einzelnen Elemente herunterbricht.

Eine Regel des Rätsels um das Recyceln von Kunststoffen ist der sozioökonomische Treiber: Wer profitiert davon, wie viel kostet Recycling und wer bezahlt? Eine andere Regel ist die Energie-Stoff-Bilanz, d.h. wie viele und welche Energieträger werden benötigt, um Kunststoffe herzustellen, die zum gewünschten Funktionieren der Gesellschaft beitragen und recycelt werden können? Eine dritte Regel wird oft als «Die Tragik der Allmende» [2] bezeichnet: Können Einzelpersonen, die in ihrem eigenen Interesse handeln, gemeinsame Ressourcen erschöpfen? Die anspruchsvollste Regel ist jedoch, dass die Naturgesetze das ungezügelte Wachstum einschränken oder einfach umschrieben: Es gibt nichts um -

Als «circularity gap» wird die Differenz zwischen der produzierten und genutzten Menge an Erzeugnissen und wie viel davon schliesslich wiedergewonnen wird bezeichnet. (Bilder: PICC)

sonst! Es sind Anstrengungen erforderlich, um Gesellschaften, Organisationen und Ökosysteme zu erhalten.

Die Bestandteile des Rätsels um das Recycling von Kunststoffen beginnen mit der Auswahl des Ausgangsmaterials für die Kunststoffsynthese. Fossile oder nicht fossile Rohstoffe bestimmen, welche Art und wie Kunststoffe hergestellt werden. Die Wahl bestimmt, wie einfach oder schwierig es ist, die Kunststoffe als Material oder in Form der Ausgangschemikalien wiederzugewinnen. Zunächst werden die herge -

stellten Kunststoffe in eine Vielzahl von Erzeugnissen umgewandelt, die jeweils durch eine Marktnachfrage motiviert sind. Tatsächlich erfüllen die zahlreichen Erzeugnisse zunehmend sehr spezifische funktionale Bedürfnisse oder Wünsche, die viele echte oder vermeintliche Vorteile wie Lebensmittelsicherheit, Komfort, Individualisierung, geringes Gewicht, niedrige Kosten, Langlebigkeit und vieles mehr bringen. Leider wird bei der Konzeption wenig oder gar nicht darüber nachgedacht, was nach dem tatsächlichen oder scheinbaren Ende der Nutzung passiert. Der entscheidendste Teil des RecyclingRätsels ist jedoch die Frage, was mit den

Das RCOIN-Konzept besteht darin, Kunststoffprodukten nach Gebrauch einen KryptoGuthabenwert zuzuweisen.

nicht mehr genutzten Kunststoffobjekten geschehen soll. Dies wird auch als «circularity gap» [3] bezeichnet und bezieht sich auf die Differenz zwischen der produzierten und genutzten Menge an Erzeugnissen und wie viel davon schliesslich wiedergewonnen [4] wird für die eventuelle Umwandlung in Werkstoffe oder chemisches Ausgangsmaterial. Dies ist der Teil des Sammelns und Sortierens, der die individuelle Bereitschaft erfordert, eine akzeptable, effektive Sammelinfrastruktur und ein effizientes Sortier- und Logistiksystem zu nutzen, das dem Kunststoffaufbereitungsprozess zugeführt wird. Bis heute gibt es in ganz Europa und seinen Regionen keine standardisierten Sammelverfahren oder Sortierprozesse. Die einzigen Gemeinsamkeiten bestehen in der unterschiedlichen indirekten oder direkten Besteuerung von Einzelpersonen oder Haushalten. Der letzte Teil des Rätsels betrifft die Aufbereitung der gesammelten und sortierten Kunststoffe.

Es sollte sofort klar sein, dass diese wenigen, aber wesentlichen Teile des Rätsels den Lebensunterhalt vieler Menschen, wie Interessenvertreter mit ihren jeweiligen besonderen Eigeninteressen, berührt. Eine gemeinsame Grundlage zu finden, um eine «circularity gap» zu vermeiden und einen geschlossenen Kreislauf von Rohstoff zu Rohstoff mit Schwerpunkt auf einem kohlenstoffneutralen Betrieb zu schaffen, erfordert die Zusammenarbeit und die Bereitschaft aller Beteiligten, Verhaltensweisen anzupassen und die derzeitige Vorgehensweise zu ändern. Eine

extrem anspruchsvolle Aufgabe. Typischerweise sind Gesetzgebung und Besteuerung die Mittel der Wahl, um Veränderungen durchzusetzen. Ein möglicher anderer Ansatz ist jedoch, jeden Einzelnen darauf zu trainieren, durch sein direktes persönliches Engagement im Recyclingprozess und ohne Besteuerung das Richtige zu tun.

In vielen Gesellschaften nahm man bezüglich der menschlichen Motivation an und tut dies auch noch immer, dass Indi -

viduen grundsätzlich egoistische Lebewesen sind, die durch ihre eigenen Interessen geleitet werden. Diese Annahme hat dazu geführt, dass Ökonomen, Politiker, Gesetzgeber, Geschäftsführer, Ingenieure und viele andere ein System rund um Anreize, Belohnungen und Strafen geschaffen haben, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. [5]

Gesetzgebung zur Netto-Null-Emission, Kunststoffsteuer, Emissionshandelssteuer, Mehrwertsteuer, Steuerermässigung auf ausgewählte Einkäufe, Rabatte, leistungsbezogene Bezahlung und vieles mehr zie -

EMS steht für eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Geschäftstätigkeit.

Die innovativen, gewichtsreduzierenden Gesamtlösungen von EMS führen bei EMSKunden zu einer Reduktion des jährlichen CO2-Ausstosses von 35‘000 Tonnen pro Jahr.

EMS legt auch in der Produktion grossen Wert auf die Umwelt und Nachhaltigkeit. Bereits 2006 wurde mit der Inbetriebnahme eines Biomassekraftwerkes auf dem weltweit grössten Werkplatz von EMS (Domat/Ems, Schweiz) der CO2-Ausstoss um über 80% reduziert.

Seit Anfangs 2020 operiert EMS CO2-frei und seit 2021 sind alle EMS-Standorte CO2-negativ.

Der innovative Entwicklungspartner

EMS-GRIVORY, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, Schweiz Tel. +41 81 632 78 88, www.emsgrivory.com, welcome@emsgrivory.com

len darauf ab, individuelle Beiträge zu erzwingen, wohingegen Engagement in einer kollektiven Aktion, d. h. Zusammenarbeit, erforderlich ist. Die Zusammenarbeit für einen gemeinsamen Zweck verlangt Verbundenheit, ein gemeinsames Ziel, die Mittel und die Fähigkeit zur Ausführung sowie das individuelle Engagement. Um dies zu ermöglichen, hat PICC RCOIN geschaffen. RCOIN ist ein gemeinsames Projekt der Ingenieur- und Architekturhochschulen (HEIA-FR), der Business School (HEG) und der Hochschule für Sozialwissenschaften (HETS) in Fribourg (FR). Es wird von HES-SO und Beiträgen der 3 Schulen finanziert. Das Konzept basiert ursprünglich auf einer Idee von Dr. Michael Peshkam und Dr. David Dubois, beide an der Business School INSEAD, Frankreich [6] tätig. Das Konzept besteht darin, Kunststoffprodukten nach Gebrauch einen Krypto-Guthabenwert zuzuweisen. Dieser Wert wird dem Käufer des Kunststoffprodukts in dem Moment gutgeschrieben, in dem es ordnungsge -

mäss zum Recycling entsorgt wird. Krypto-Credits können auf einem persönlichen Konto angesammelt werden, da jede «Rückgabe»-Transaktion durch die Blockchain-Technologie geschützt ist. Der Ansatz unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht deutlich von einem klassischen Deposit Return Scheme (DRS). Es ist bewiesen, dass ein Mehrpreis beim Kauf von kunststoffverpackter Ware die Rücklaufquote der Kunststoffverpackung deutlich erhöht. Mehrere Länder erreichen für EinwegKunststoffverpackungen wie PET-Getränke- oder PE-Milchflaschen [7] bereits jetzt eine von der EU für 2029 gesetzte Rücknahmequote bei der getrennten Sammlung von über 90 %. Freiwillige Systeme sind tendenziell weniger effektiv [8].

Was auch immer der positive Beitrag der Rücknahmesysteme sein mag, es zeigt sich immer noch, dass im Laufe der Jahre weltweit 100 000 Tonnen Plastikflaschen verbrannt, deponiert oder weggeworfen

Besuchen Sie uns an der Swiss Plastics in der Halle 1 am Stand A 1000.

Unser Know-how ist über unser 40-jähriges Bestehen gewachsen und damit auch unser Anspruch an Präzision und Perfektion.

SKS AG Kunststoffe & Werkzeugbau, Laupen www.sks-laupen.ch

wurden. Ungeachtet des bescheidenen Erfolgs dieser Systeme sind sie ein notdürftiger Ansatz mit begrenzter Wirkung auf ein selbst geschaffenes Problem. Darüber hinaus legen die Systeme die Kosten und Handhabung in die Hände der Öffentlichkeit, d. h. derjenigen, die beispielsweise eine Ware gekauft haben, deren Kunststoffverpackung nach Gebrauch der Ware nicht mehr benötigt wird. All die anderen Interessengruppen der Wertschöpfungskette – Kunststoffproduzenten, -verarbeiter, Einzelhändler, Markeninhaber, usw. –sind nicht beteiligt. Sie haben es zu einem Problem für die anderen gemacht. Im Gegensatz dazu ist das RCOIN-System ein lebenszyklischer Denkansatz, der alle Interessengruppen in der Wertschöpfungskette und nicht nur die Öffentlichkeit in den Vorgang, Kunststoffe so lange wie möglich in Verwendung zu halten, einbezieht. Dazu wird eine digitale Cloud-Infrastruktur aufgebaut, die die Konzepte Material-Massenbilanz [9], Materialpass [10], Krypto-Credits und «grüne» Anlageportfolios vereint. Es

nutzt bestehende Strukturen, definiert Verbesserungen und identifiziert Investitionsbedarf, um den Kreislauf zu schliessen. Dementsprechend wird jede Wertschöpfungskette für alle vollständig transparent. Die Massenbilanz definiert, welches Material wem gehört und wohin es geht und wie es wieder zurückkommt, und der Materialpass definiert die vollständige Zusammensetzung eines Produkts, um die Sortierung und Aufbereitung zu erleichtern. Der gesamte Prozess kann von allen Beteiligten gemäss ihrem Anteil am Materialoder Energieeinsatz für die Herstellung, Umwandlung, Verteilung, Verwendung und Wiederverwendung des Kunststoffprodukts, des Kunststoffmaterials oder der daraus gewonnenen Chemikalien finanziert werden. Aber noch wichtiger ist, dass der «Verbraucher» zum Akteur in dieser Wertschöpfungskette wird, d.h. jeder Bürger kann zum Unternehmer werden. Dies bedeutet, dass alle ein Produkt für den Gebrauch kaufen und den nicht verwendeten Teil, z. B. die Kunststoffverpackung, an Sammler «verkaufen», wobei sie bei Abschluss der Transaktion einen «Gewinn» in Form von Krypto-Credits erhalten. Dieser Krypto-Credit heisst RCOIN und ermöglicht es Einzelpersonen, beispielsweise in Recyclingunternehmen zu investieren, an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, lokale grüne Initiativen zu finanzieren, Forschung zu unterstützen und vieles mehr, um eine Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Alle Transaktionen werden mithilfe der Blockchain-Technologie gesichert. Das Fribourg RCOIN-Projekt ist ein erster Nachweis der Machbarkeit mit Fokus auf PET-Flaschen. Es testet den Prozess der Rückgabe leerer Flaschen und deren digitale Nachverfolgung, d. h. das Angehen der «circularity gap». Der Prozess erfordert, dass die Teilnehmer eine RCOINApp auf ihr Mobiltelefon herunterladen und sich registrieren, um ein persönliches Krypto-Guthabenkonto zu eröffnen. Die (leere) PET-Flasche des gekauften Getränks wird mit 1 RCOIN bewertet, die nach dem Scannen eines QR-Codes und dem Einwerfen in einen intelligenten PET-Behälter dem registrierten Konto der Person gutgeschrieben wird. Am aktuel -

len Projekt nahmen mehrere lokale Geschäfte und Wohltätigkeitsorganisationen teil, um RCOIN als Zahlung für verschiedene Dienstleistungen oder Waren zu akzeptieren. Alle Teilnehmer werden somit belohnt (erzielen einen Gewinn), um zu einer ordnungsgemässen und selektiven Sammlung beizutragen. Dieselben Prinzipien können auf jede Transaktion in der Wertschöpfungskette angewendet werden. Weitere Arbeiten sind erforderlich, um das Pilotprojekt zu einem grösseren, kommerziell tragfähigen Projekt auszubauen, für das Partner gesucht werden. Das Rätsel ist gelöst.

[1] https://www.swissinfo.ch/eng/nouvo_why-is-plastic-so-hard-to-recycle/45348284?utm_campaign=teaser-inarticle&utm_source=swissinfoch&utm_ medium=display&utm_content=o

[2] Hardin, Garrett. «The Tragedy of the Commons.» Science 162 (1968): 1243–1248.

[3] https://www.circularity-gap.world/ about

[4] Plastics Europe 2018, The Facts

[5] Yochai Benkler. The penguin, and the leviathan. The triumph of cooperation over self-interest, Crown Business, New York (NY) USA, 2011.

[6] http://knowledge.insead.edu – – M. Peshkam, D. Dubois, How blockchain can win the war against plastic waste, INSEAD, 2019.

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Container-deposit_legislation

[8] https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/ home/topics/waste/guide-to-waste-a-z/ pet-beverage-containers.html

[9] https://www.basf.com/global/en/whowe-are/sustainability/whats-new/sustainability-news/2019/EllenMacArthurfoundation-White-Paper-Mass-balance.html

[10] Thomas Rau http://turntoo.com/en/ material-passport/

Kontakt

PICC Plastics Innovation Competence Center CH-1700 Fribourg/Freiburg rudolf.koopmans@hefr.ch picc.center/en/

Swiss Plastics Expo in Luzern 17.–19. Januar 2023 Halle 1, Stand A1008

SFS gehört zu den international führenden Anbietern auf dem Gebiet der Spritzgiesstechnik. Durch innovative Verfahren und Zusatzoperationen sowie aufgabenspezifisch ausgewählte Kunststoffe sind wir in der Lage, nahezu jede beliebige Form in der geforderten Qualität herzustellen.

www.sfs.com/ksw

Die Recycelvorschriften der EU verlangen nach immer sortenreinerem Papierabfall. Papier wird in Lebensmittelverpackungen verwendet, wo es verschweisst werden muss. Um zwei Papierstreifen miteinander verschweissen zu können, müssen diese mit einem Fremdmaterial beschichtet sein. Das IMPE entwickelte zusammen mit der Firma Tanner & Co. AG eine neuartige Dispersionsbeschichtung für Papier, welche den Vorschriften der EU entspricht und dennoch verschweissbar ist.

Recycling liegt im Trend. Allerdings verlangt das korrekte Rezyklieren von Abfall nach immer sortenreineren Materialien. Die neuen, strengen Vorschriften der EU fordern, dass nur noch als Monomaterial gilt, was zu mindestens 95 % aus diesem Material besteht. Papierabfall gilt demnach als Papier, wenn der Gewichtsanteil an Fremdmaterial, z. B. einer Beschichtung, weniger als 5 Gewichtsprozente ausmacht. Allerdings sagt diese Regel nicht viel über die tatsächliche Rezyklierbarkeit des Papiers aus. Denn eine Beschichtung sollte darüber hinaus im Rezyklierprozess nicht stören, was bedeutet, dass das Beschichtungsmaterial im Idealfall wasserlöslich und bioabbaubar ist, und vor allem in der Kläranlage keine Probleme verursacht. Für viele Anwendungen muss daher ein neues Beschichtungsmaterial gefunden werden, welches einerseits die ihm zugedachte Funktion erfüllt und andererseits den gesetzlichen

Abb. 1: Mit einer Banderole verpackte Lebensmittel. (Bild: Tanner & Co. AG)

Vorschriften zur Rezyklierbarkeit entspricht. Diese Anforderungen stellen die Verpackungsindustrie vor grosse Herausforderungen. Eine solche Anwendung betrifft das Banderolieren. Das Banderolieren ist ein Vorgang der Verpackungstechnik, bei dem Gegenstände gleicher oder verschiedener Art mit einer Banderole (einem Band) zu einer Einheit zusammengefasst werden. Das Bündeln ist unter anderem aus Transportgründen sinnvoll. Eine bis zu 100 mm breite Ban

derole aus Papier oder recycelbarer Folie unterstützt «Branding with Banding» und Markenführung und sorgt für Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe. Sie vertritt Corporate Identity im Verkaufsregal und bietet ausserdem genügend Platz für weitere Informationen wie Mindesthaltbarkeitsdatum, Inhaltsstoffe oder Chargennummern – und das ohne zusätzliche Etikettierung. Ein Branding für alle Konsumgüter – dank hohen Hygienestandards auch für Lebensmittel (Abb. 1).

Die zu verpackenden Produkte werden dabei von einer Banderoliermaschine (Abb. 2) mit einem Papierband umschlossen, das an den Enden mit der einzigartigen Ultraschallverschweissung von Tanner verschweisst wird. Damit das Verschweissen gelingt, müssen die Papierbänder mit einer Dispersion beschichtet sein. Als Nebeneffekt wird die beschichtete Papierbandarole zudem besser wasserbeständig. Bislang wurden dafür die Folien aus Polyethylen oder Polypropylen verwendet. Allerdings genügen die mit diesen Materialien beschichteten Papiere den neuen Vorschriften der EU zum Recycling nicht mehr, diese Banderolen müssen als Verbunde

entsorgt werden, weil das Auftragsgewicht der Folien zu hoch ist. Will die Firma Tanner am Markt weiterhin erfolgreich sein, muss sie Papierbanderolen mit einer neuen, recycelbaren Beschichtung anbieten.

Das Labor «Polymere Beschichtungen» des Institutes of Materials and Process Engineering (IMPE) gehört zu der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Es befasst sich generell mit funktionellen und monomolekularen Beschichtungen, abgeschieden aus der flüssigen Phase, z. B. als Lack auf Materialien wie Papier und Karton, Textilien, Metallen und Kunststoffen. In Zusammenarbeit mit der Firma Tanner wurde im Labor PB, eine verschweissbare Papierbeschichtung für das Banderolieren, entwickelt, die die gesetzlichen Bedingungen zur Rezyklierbarkeit erfüllt.

Viele verschiedene Dispersionen wurden als Beschichtungsmaterial für die Banderolen getestet. Die Randbedingungen waren: i) Die Dispersion ist wasserlöslich, sodass es sich beim Recyclingprozess vom Papierbrei trennen lässt. ii) Die Rückstände im Abwasser verursachen keine Probleme in der Kläranlage. iii) Bei der Aufarbeitung entsteht kein Mikroplastik. iv) Trotz der ge

Abb. 3: Zugfestigkeiten von verschweissten Banderolen mit 5 verschiedenen Beschichtungen. Braune Balken: Normalbedingungen, blaue Balken: Erhöhte Luftfeuchtigkeit und Temperatur. (Bild: IMPE)

ringen Auftragsmenge (≤ 5%) lässt sich die Banderole noch verschweissen, und die Verschweissung erzielt eine gleich starke Zugfestigkeit wie die herkömmlichen Materialien. v) Die Dispersion ist für den Lebensmittelkontakt zugelassen. Zuerst wurden die Papiere mit Hilfe eines Rakels mit verschiedenen, wässrigen Polymerlösungen beschichtet. Nach dem Trocknen der Beschichtung wurde das Schichtgewicht bestimmt, der Zielwert war ≤ 2.5% pro Seite. Die Papierbänder wurden auf einer Ultraschall Schweissanlage von Tanner verschweisst. Dann wurden die verschweissten Banderolen in eine Zugprüfmaschine eingespannt, die Zug

kraft erhöht und geschaut, bei welcher Kraft die Schweissnaht versagt. Die Haftung der Schweissnaht der neuen Banderolen sollte nicht wesentlich schlechter sein als die der Banderolen mit den alten Beschichtungen aus Polyethylen oder Polypropylen. Als Ergebnis wurden neue Beschichtungen gefunden, die den Anforderungen der EU entsprechen und dennoch verschweissbar sind.

Abbildung 3 zeigt die Zugfestigkeit der Verschweissung der Banderolen mit den neuen Beschichtungen. Fünf verschiede

ne Beschichtungen (A–E) sind dargestellt. Die braunen Balken entsprechen Zugfestigkeiten bei Normalbedingungen, die blauen Balken bei erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit (30 ° C, 60 % Luftfeuchtigkeit). Die Reissfestigkeit des unbeschichteten Papiers der Banderole liegt bei 162 Newton (bei 30 mm breiten Bändern). Dieser Wert ist damit auch die maximal zu erreichende Zugfestigkeit der Verschweissung. Bei einem Mittelwert von ca. 120 Newton Zugfestigkeit der Verschweissung bei Normalbedingungen erzielen wir also etwa 74 % des zu erreichenden Maximalwertes. Diese Zugfestigkeiten sind für die Firma Tanner zufriedenstellend.

Die Beschichtungen A–E erfüllen die 5 % Regel und die gesetzlichen Vorgaben, das Projekt ist also als Erfolg zu werten. Abbildung 4 zeigt das fertige Produkt –eine Rolle mit EU konformen Banderolierpapier von Tanner.

Kontakt

Dr. Konstantin Siegmann Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Institute of Materials and Process Engineering (IMPE) CH 8401 Winterthur konstantin.siegmann@zhaw.ch www.zhaw.ch/impe n

Besuchen Sie uns auf der Swiss Plastics in Luzern . Vom 17. bis 19. Januar 2023 finden Sie uns in Halle 2 auf Stand B2043.

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Thema, das schon länger aktuell ist und mit den zunehmenden Energie- und Rohstoffpreisen an Bedeutung gewinnt. Nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Gründe, beispielsweise die Ressourcenknappheit und die Bepreisung des CO2-Fussabdrucks, sind Treiber für die Kreislaufwirtschaft.

Die Schweiz verbraucht aktuell die Ressourcen von knapp drei Erden, der sogenannte Overshoot Day war in diesem Jahr am 13. Mai (berechnet vom Global Footprint Network). Damit dieses Datum weiter nach hinten verschoben werden kann, müssen verschiedene Massnahmen ergriffen werden. Eine wichtige davon ist, dass die Wirtschaft vom linearen Denken

1 Prof. Daniel Schwendemann, Sarah Rickenbacher, beide IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung, OST Ostschweizer Fachhochschule, Rapperswil-Jona

wegkommt und vermehrt zirkuläre Produkte eingeführt und genutzt werden. Was aktuell häufig in der Betrachtung etwas ausser Acht gelassen wird, ist, dass bei gleicher Entwicklung der Wirtschaft und Bevölkerung wir bis 2050 unseren Rohstoffeinsatz noch einmal verdoppeln werden und dies kann unsere Erde nicht mehr leisten. Wir müssen unsere Wertschöpfung vom Rohstoffeinsatz abkoppeln. Dies kann nur gelingen, wenn wir Material mehrfach nutzen.

Was bedeutet Kreislaufwirtschaft wirklich?

Im linearen Wirtschaftssystem werden Rohstoffe abgebaut und anschliessend zu Produkten verarbeitet, die verkauft und

genutzt werden. Am Ende steht die Entsorgung der Produkte im Abfall, wo sie entweder verbrannt oder in einer Deponie gelagert werden. Dieses System führt dazu, dass ein hoher Rohstoffbedarf besteht und grosse Abfallmengen und Umweltbelastungen entstehen.

Die Kreislaufwirtschaft soll dazu die ökologischere Alternative bilden. In der Kunststoffindustrie ist der erste Gedanke zu diesem Thema meist das stoffliche Recycling. Dabei werden sowohl für Industrieabfall als auch für Produkte nach der Nutzung Lösungen gesucht, wie die Materialien entweder mechanisch oder chemisch aufbereitet und für neue Produkte eingesetzt werden können. Dies ist im optimalen Fall Cradle to Cradle oder

sogar ein Upcycling, es kann sich jedoch auch um Downcycling handeln. Die Kreislaufwirtschaft umfasst jedoch viele weitere Massnahmen als das stoffliche Recycling der Materialien. Dies sollte erst der letzte Loop am Ende des Produktlebens sein. Davor stehen andere Prozesse, wie das Teilen und Wiederverwenden der Produkte und das Reparieren und Austauschen von defekten Bauteilen. Damit dies jedoch sinnvoll umgesetzt werden kann, müssen nicht nur die Prozesse, beispielsweise für das Sammeln, etabliert werden. Die Kreislaufwirtschaft und die geplanten Materialströme müssen schon bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden. Dazu gehören sowohl das Design, zum Beispiel gut austausch- und reparierbare Komponenten, als auch die Materialwahl. Es ist also nicht nur eine Anpassung der End-of-Life-Prozesse nötig, sondern eine ganzheitliche Betrachtung des Produktlebenszyklus. Wichtig ist vor allem der Blick vom Ende des Produktlebens her. Schon bevor das Kunststoffbauteil in die «Entsorgung» kommt, sollte definiert sein, welchen weiteren Weg es vor sich hat. Durch die frühzeitige Planung können die geeigneten Massnahmen in der Sammlung und Sortierung vorgenommen werden, um ein geeignetes Material zu bekommen. Mit dieser Betrachtung wird der Abfall zum Rohstoff und somit zu einem Wertstoff für zukünftige Produktionen. Neben der Material- und Prozessentwicklung wird an der Entwicklung von neuen Organisationsstrukturen in Unternehmen, welche den Umstieg in eine zirkuläre Welt

erlauben, geforscht. Mit dem Umstieg vom linearen Wirtschaftsmodell zur Kreislaufwirtschaft müssen die innerbetrieblichen Strukturen und Abläufe angepasst werden. Nur mit klaren Vorgaben der Unternehmensleitung und mit entsprechenden Kompetenzen ausgestatteten Mitarbeitern lassen sich diese Herausforderungen stemmen. Des Weiteren erlauben digitale Entwicklungsprozesse eine ressourcenschonendere Entwicklung und optimierte Bauteile mit reduziertem Materialeinsatz.

Die Kreislaufwirtschaft ist nicht nur aufgrund der Nachhaltigkeit und steigender

Rohstoffpreise interessant. Durch die Wiederverwendung, Reparatur und das Materialrecycling können Wertschöpfungsketten in der Schweiz gehalten oder sogar in die Schweiz geholt werden.

Das IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung der Ostschweizer Fachhochschule ist seit mehreren Jahren in diesem Gebiet aktiv. Dabei werden Unternehmen bei Projekten im Bereich Kunststoffrecycling und auch in der Entwicklung von nachhaltigeren Produkten unterstützt.

Seit vielen Jahren arbeitet das IWK zusammen mit der Argo in Davos am Skischuhrecycling. Dabei wurde das bestehende Sortiersystem von der reinen Farbsortierung auf eine Farb- und Typensortierung mit Hilfe des Einsatzes eines FT-IR (Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer) umgestellt. Während in den letzten Jahren der Fokus auf der Herstellung von 3D-Druck Filamenten lag, konnte dieses Jahr im Juni mit der Hülle eines Smartphones (Circ Case von FREI -

TAG) ein Spritzgiessbauteil präsentiert werden. Das Produkt zeigt exemplarisch die Möglichkeiten für den Werkplatz Schweiz, so findet die gesamte Wertschöpfung im Bereich von 150 km zwischen Davos und Zürich statt.

Bei der diesjährigen Unihockey WM in der Schweiz war das IWK der Ostschweizer Fachhochschule Innovation Partner und hat im Rahmen der Kooperation aus allen Bällen und Schlägern die Awards gedruckt. Dabei wurden die gesammelten Teile zuerst zerkleinert und anschliessend aufbereitet. Hervorzuheben ist, dass hierbei die polyolefinischen Materialien so modifiziert wurden, dass sie anschliessend auf einem Filamentdrucker zu mehrfarbigen Bällen gedruckt werden konnten.

Zukünftig müssen sich die Firmen auf Grund der Vorgaben der Europäischen Union aktiver mit dem Einsatz von Recyclingmaterial auseinandersetzen, da bis 2030 strenge Zielvorgaben von 55 % bei allen Kunststoffteilen und 70 % bei den Verpackungen erzielt werden müssen. Dies sind hohe Ziele, da auf Grund von gesetzgeberischen Vorgaben bei Lebensmittelverpackungen, aber vor allem auch bei Pharma- und Medizinalprodukten, teilweise nur der Einsatz von Neuware möglich ist. Somit müssen alternative Produkte für den Einsatz dieser Materialströme gefunden werden. Schliesslich wird bis zum Ende dieser Dekade auch das chemische Recycling, bei welchem die Kunststoffe wieder in die Ausgangsmaterialen zerlegt und dann neu aufgebaut werden, in der Schweiz und Zentraleuropa vermehrt eingesetzt werden, damit die Recyclingziele erreicht werden können. Jedoch wird es höchstwahrscheinlich analog zu den Kehrichtverbrennungsanlagen eher in den Ländern mit einer guten Infrastruktur und stabilen politischen Systemen zum Einsatz kommen. Das Problem der weltweiten Verschmutzung und vor allem mit dem Meeresmüll kann so aber nicht gelöst werden, daher müssen auch für die restlichen Länder Systeme und Möglichkeiten für die Nutzung der Materialen gefunden werden, um dem Abfall einen Wert zu geben.

Die Kreislaufwirtschaft wird von der Politik nicht nur durch gesetzliche Vorgaben vorangetrieben, es werden auch grosse Investitionen in diesem Gebiet getätigt. Auch die Innosuisse fördert aktiv Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und Zirkularität. Aktuell können Fördermittel in verschiedenen Innovation Booster beantragt werden, beispielsweise in «Applied Circular Sustainability», «Innovation Booster Additive Manufacturing» oder «Plastics for Zero Emissions».

Prof. Daniel Schwendemann, IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung OST Ostschweizer Fachhochschule CH-8645 Rapperswil-Jona daniel.schwendemann@ost.ch www.ost.ch/iwk

Les bioplastiques issus des résidus agricoles offrent des avantages certains en matière de protection de l’environnement. Comme tous les produits dérivant d’éléments naturels, ils sont très variables.

Les avantages des plastiques biosourcés sont:

• l’absence de microparticules de plastique issues d’hydrocarbures fossiles

• le compostage en absence d’additifs issus de substances pétrochimiques

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (effet de proximité) En principe, le traitement mécanique des

plastiques biosourcés peut se faire avec les techniques utilisées pour les polymères issus du pétrole. L’une des difficultés principales de l’usinage provient de la grande variabilité du produit due à son origine naturelle. Dès lors, il devient primordial de disposer de machines dotées d’éléments à servocommande afin de régler rapidement et de manière précise les valeurs technologiques telles que la vitesse de découpe ou la fente de coupe. Maîtriser l’usinage des polymères biosourcés signifie se positionner favorablement dans un marché en plein essor.

Kontakt

Milimex AG

Flavio Milanesi, Geschäftsführer www.milimex.ch Halle 1 / C 1073

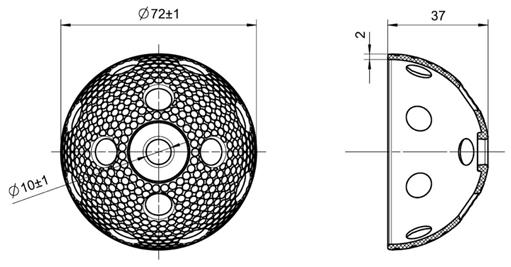

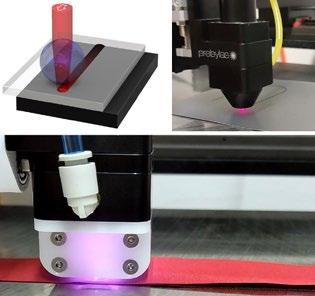

Um in der Solarluftfahrt verwendete energiedichte Batterien optimal zu kühlen, wird kalte Aussenluft auf mög lichst effiziente Art und Weise der Batterie zugeführt. Dies geschieht über additiv gefertigte lasergesinterte Belüftungskanäle.

Die in Leichtbauweise und mit zwischen 0,5 und 0,6 mm Wandstärke konstruierten Belüftungskanäle können nicht mehr konventionell hergestellt werden. Viele Funktionen und strömungsoptimierte Kanalgeometrien wurden in einem einzigen Bauteil integriert, so dass die total acht flugtüchtigen Belüftungsteile nur noch additiv über die Selective Laser Sintering-Technologie (SLS) produziert werden konnten. An die aus hochfestem Polyamid gefertigten Kunststoffbauteile werden hohe Anforderungen gestellt. Nicht nur Toleranzen von wenigen 0.1mm müssen eingehalten werden, sondern auch eine für Luftströmungen

optimierte Oberfläche sowie eine definierte Luftdichtheit müssen gewährleistet werden. Eine lasergesinterte 33 cm lange Luftzuführung wiegt heute nur noch 129 Gramm.

Kontakt Prodartis AG Beat Bossart, Leiter Vertrieb www.prodartis.ch Halle 2 / C 2082

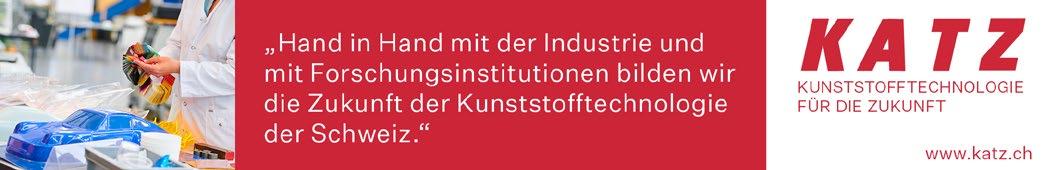

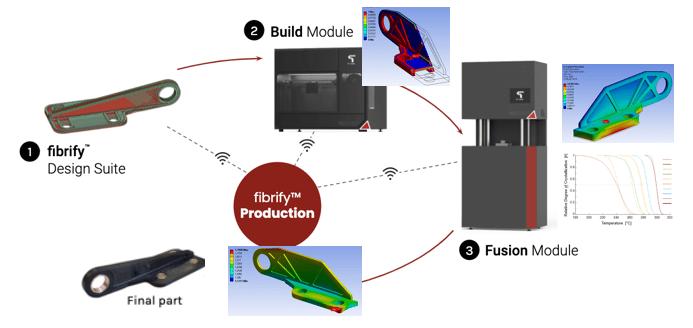

Der Keynote-Speaker Mario Studer erläutert, wie die Datendurchgängigkeit bei der Fertigung von Spritzgiessbauteilen realisiert werden kann und welcher Nutzen die Anwender daraus erzielen können.

Die Themen Digitalisierung, smarte Fabrik und Industrie 4.0 sind in aller Munde und halten auch beim Spritzgiessen verbreitet Einzug. Dabei nimmt das Thema Product Lifecycle Management (PLM) einen immer höheren Stellenwert ein. In der Theorie werden im PLM wichtige produktbezogene Stammdaten erfasst, die im Lebenszyklus eines Produktes anfallen. In

der Praxis zeigt sich jedoch, dass insbesondere bei der Entwicklung von Kunststoffbauteilen, welche im Spritzgiessverfahren realisiert werden, nur ein Bruchteil der relevanten Daten aus der prozessspezifischen Vorentwicklung und der späteren Produktion erfasst werden können.

In der Keynote wird die gesamte Komplexität bei der durchgängigen Datenerfassung gezeigt und mit OPTx ein erster datenbankbasierter Lösungsansatz präsentiert, welcher die relevanten Daten aus den Prozessschritten: Bauteilauslegung, Prozessauslegung, Werkzeugrealisierung, Werkzeugbemusterung und Produktion erfasst und verheiratet. n

Prof. Dr. Mario Studer

Leiter Fachbereich Simulation und Design, IWK Mittwoch, 18. Januar 2023 15.10 bis 15.30 Uhr

Ort: Halle 2

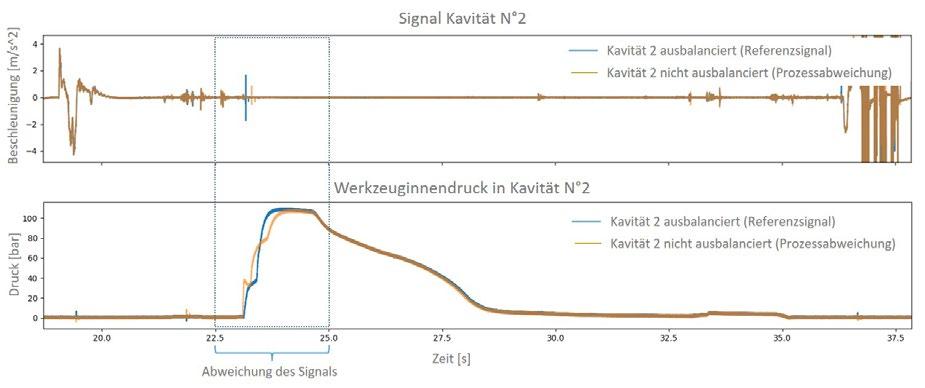

Im Zuge der Digitalisierung gibt es viele interessante Use Cases, die das Spritzgiessen als Produktionsprozess optimieren sollen. Zu den aktuell häufig diskutierten gehört der Use Case Quality Prediction. Ziel dabei ist es, die Qualität respektive die Qualitätsmerkmale der hergestellten Bauteile auf Basis von Prozessdaten vorherzusagen.

Curdin Wick 1 Mario Studer 2

Curdin Wick 1 Mario Studer 2

Die Energiekrise und der dadurch enorme Kostendruck sowie das Verlangen nach durchgängiger Qualitätsüberwachung stellen Spritzgiessverarbeiter vor neue Herausforderungen. Vor allem die Prozessüberwachung sowie die Qualitätsprognose und -regelung spielen dabei eine entscheidende Rolle, wenn es um die Industrie 4.0 in Spritzgiessunternehmen geht. Die im Prozess immer vorhandenen Schwankungen müssen erkannt und klassifiziert werden, um einen Einfluss auf die Bauteilqualität zu ermitteln. Je nach Anwendungsfall existieren sehr unterschiedliche Qualitätskriterien an die Formteile. Das sind in fast jedem Fall die Bauteilabmessungen, deren Form und Lagetoleranzen sowie diverse mechanische Eigenschaften, oft kommen zusätzlich noch optische Anforderungen hinzu.

Kann direkt nach der Herstellung eine Aussage zur Qualität der Bauteile gemacht werden, so ist dies ein entscheidender Vorteil. Abweichungen respektive Trends in den Qualitätsmerkmalen können frühzeitig erkannt werden und eine direkte Gut-/Schlechtteilsortierung wird möglich. Mathematische Modelle der künstlichen Intelligenz bieten hier ein grosses Potenzial. Bild 1 zeigt die Idee für den Use Case Quality Prediction.

Grundlage für den Einsatz dieser mathematischen Modelle ist eine saubere Da -

1 Curdin Wick (Fachbereichsleiter Spritzgiessen)

2 Mario Studer (Fachbereichsleiter Simulation & Design), OST – Ostschweizer Fachhochschule, Rapperswil

Bild 1: Use Case Quality Prediction im Überblick. (Bilder: IWK)

tenbasis. Dazu gehören neben den verschiedenen Parametern, auf deren Basis die Qualität vorausgesagt werden soll, auch die Qualitätsmerkmale der Bauteile selbst. Diese müssen vorhanden sein, damit die mathematischen Modelle trainiert werden können. Genau dieser Messaufwand zur Ermittlung dieser Qualitätsmerkmale wird häufig unterschätzt. Erschwerend kommt dazu, dass die masslichen Eigenschaften der Bauteile erst 24 Stun -

den nach der Produktion ermittelt werden können. Ein Qualitätsmerkmal, welches sich automatisiert und inline direkt nach der Produktion ermitteln lässt ist das Bauteilgewicht.

Für die Überprüfung des Use Case wurde deshalb eine bestehende Fertigungszelle mit einer automatisierten Gewichtsmessung erweitert. Dabei kann das Bauteil auf 5 mg genau gemessen und dem entsprechenden Bauteildatensatz zugeord -

Bild 2: Ballhälfte Unihockeyball inkl. Qualitätsmerkmale.

net werden. Anschliessend wurden mit der Ballhälfte eines Unihockeyballs Spritzgiessversuche durchgeführt. Bild 2 zeigt dieses Bauteil inkl. Qualitätsmerkmale. Für die experimentellen Spritzgiessversuche wurde ein Versuchsplan ausgearbeitet und abgefahren . Dadurch entsteht eine grössere Variation im Prozess und auch im

Bauteilgewicht. Für den Versuchsplan wurden die Einstellparameter Zylinder-, Werkzeugtemperatur, Nachdruckhöhe, Einspritzgeschwindigkeit und Staudruck variiert. Aus den aufgezeichneten Prozessdaten (Kurvendaten und zyklische Kennwerte) werden sogenannte KPI’s berechnet, welche die Datenbasis für die mathematischen

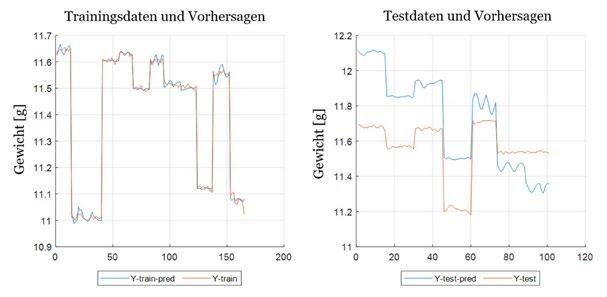

Modelle bilden. Bild 3 zeigt eine Übersicht der verwendeten KPI’s und deren Variation aufgrund des abgefahrenen Versuchsplans. Die Entwicklung des mathematischen Modells verlangt vorab eine Unterteilung der vorhandenen Daten in Trainings- sowie Testdaten, wobei die Trainingsdaten für das Modelltraining eingesetzt werden. Mithilfe der Testdaten wird das Modell getestet und schliesslich bewertet bzw. quantifiziert. Für die Trainingsdaten und für die Testdaten entstehen Fehler, wobei der Trainingsfehler ein Mass für die Güte der Annäherung zwischen der Ausgangsgrösse Y und der Schätzung beschreibt. Der Testfehler hingegen gibt an, wie genau das Modell Vorhersagen mit neuen Datensätzen zulässt.