4 minute read

Matinées Musicales & Gloriana

ZUM WERK BENJAMIN BRITTEN Matinées Musicales & Sinfonische Suite aus Gloriana

KÜNSTLICHE BLUMEN UND GROSSE KÖNIGINNEN

VON ALAIN CLAUDE SULZER Über mangelnde Popularität konnte sich Rossini zeitlebens ebenso wenig beklagen wie über fehlende Anfeindungen von Kollegen; von beidem gab es reichlich. Während sich Berlioz über Rossinis «melodischen Zynismus» ereiferte, blieb Schopenhauer immer «Mozart und Rossini treu»; Schumann bezeichnete ihn als den «trefflichsten Decorationsmaler» und Wagner, dessen Zusammentreffen mit Rossini dokumentiert ist, nannte ihn nach seinem Tod einen «ungemein geschickten Verfertiger künstlicher Blumen», wohingegen Giacomo Meyerbeer die «neuen Aspekte eines unsterblichen Genies» bewunderte. Carl Maria von Weber hingegen – den wiederum Rossini schätzte – sah in ihm einen «Luzifer der Musik», vor dem er davonlaufen müsse, «sonst fange er noch an, das Zeug gern zu haben».

Rossini überlebte unbeschadet Verehrung wie Verachtung. Mithin auch Beethovens maliziöses Diktum vom «guten Bühnenmaler» und dessen Empfehlung bei einem persönlichen Treffen in Wien, noch «viele Barbiere», aber «bloss nichts Ernsthaftes zu machen». Und auch Wagners dick aufgetragenes Bild vom «Schmetterling» Rossini, dem der «Adler» Beethoven geschickt auswich, «um ihn nicht durch das Schlagen seiner Schwingen zu erdrücken», konnte dem leicht dahingleitenden Schwan von Pesaro nichts anhaben. Die unzähligen Variationen, die auf der Grundlage der Opernmelodien des Italieners entstanden, sprechen eine andere Sprache: die der Huldigung und des Respekts vor so viel Einfallsreichtum. Ob Bottesini, Mercadante oder Moscheles oder die bedeutenderen Paganini, Chopin, Liszt, Offenbach oder Respighi, sie alle – und viele mehr – haben sich mit Rossinis Werk auseinandergesetzt. Benjamin Britten erwies ihm mit den Soirées Musicales und den Matinées Musicales gleich zwei Mal die Ehre. Bei den von ihm orchestrierten Stücken handelt es sich vorwiegend um Kanzonetten und Arietten für eine oder zwei Singstimmen und Klavier, die Rossini zu Lebzeiten unter dem Titel Soirées Musicales veröffentlicht hatte. Laut eigener Aussage hatte Britten diese als Kind oft aus dem Mund seiner musikalisch begabten Mutter gehört, die sie für Gesangsübungen verwendete, weshalb Brittens Kompositionen wohl auch als Hommage an Edith Rhoda Britten, geborene Hockey, gehört werden dürfen.

Britten hat diese Stücke, die in ihrer endgültigen Gestalt 1941 in Rio de Janeiro uraufgeführt wurden, in Rossinis Glanz erstrahlen lassen. Auch wenn er dem verehrten Älteren den Vortritt liess, trat er als Komponist mit eigenen Vorstellungen nicht völlig zurück. Das von Rossini bereits orchestrierte Pas de six aus der Oper Guillaume Tell etwa kürzte Britten nicht

Bette Davis und Errol Flynn im Film The Private Lives of Elizabeth and Essex (1939)

nur gegenüber dem Original empfindlich, er gab auch der Instrumentierung mehr Leichtigkeit, indem er den Umfang des Orchesters für die Grande Opéra auf jene Durchsichtigkeit reduzierte, die Rossinis italienische Opern auszeichnete. Ohne Geist und Charakter von Rossinis Musik zu verändern, kommentierte sie Britten mit geradezu britischer Zurückhaltung, indem er sie in seine eigene Tonsprache übertrug, die von jener des Vorbilds nicht allzu weit entfernt, aber auch nicht völlig mit ihr identisch war. Der Klangteppich, den er unter Rossinis kammermusikalischen Stücken ausbreitete, blieb aber in jeder Hinsicht harmonisch.

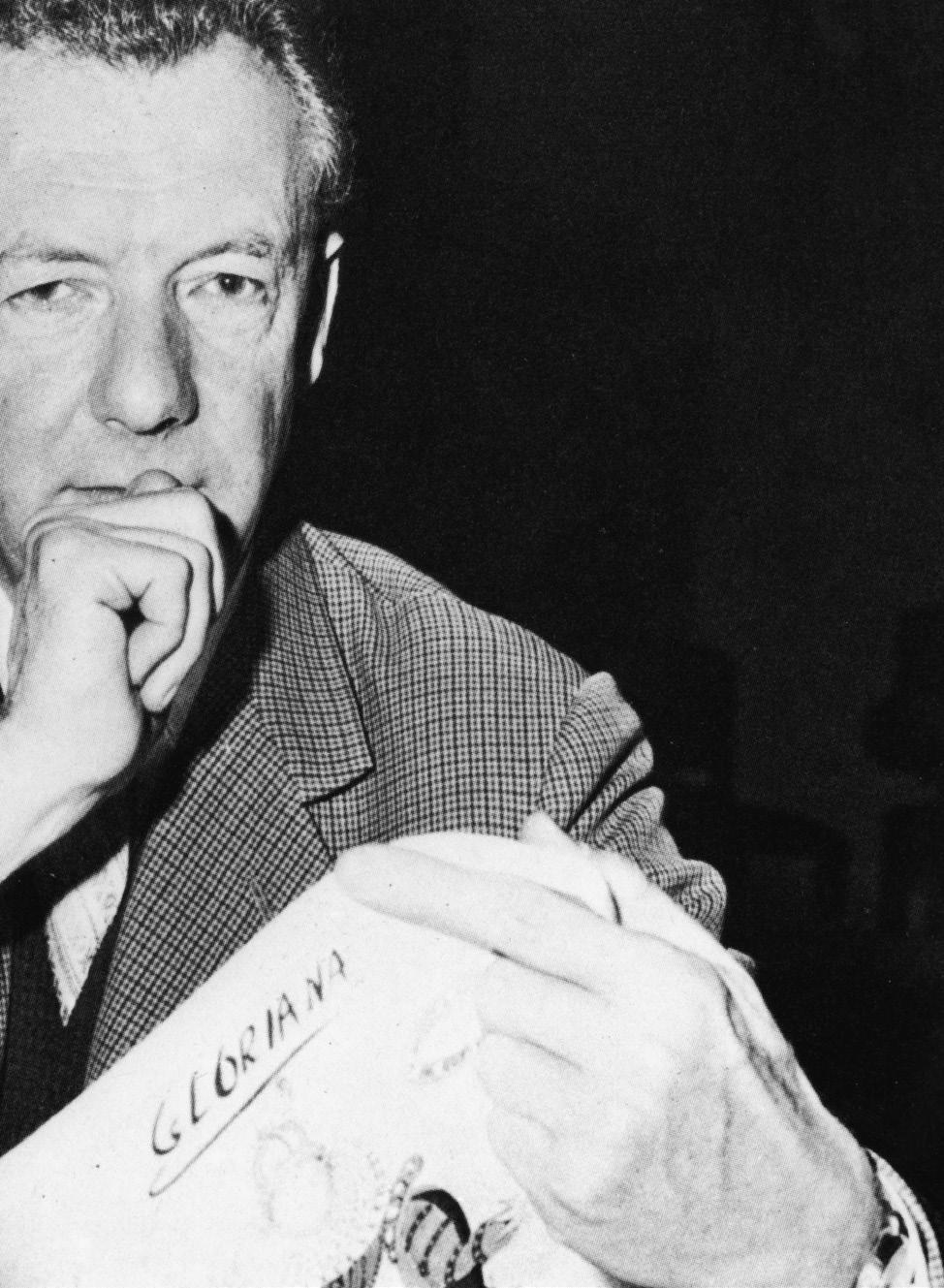

So wenig es Rossini 1825 abgelehnt hatte, eine Oper zur Krönung des letzten Bourbonenkönigs Karl X. zu schreiben, wäre es Benjamin Britten in den Sinn gekommen, sich dem Ansinnen zu widersetzen, 1953 eine Oper zur Krönung der jungen Elizabeth II. zu komponieren. Doch anders als Il viaggio a Reims von Rossini war Gloriana kein rauschender Erfolg beschieden. Das Werk, das wie Rossinis Elisabetta regina d’Inghilterra eine Episode aus dem Leben der ersten Elizabeth behandelte, fiel durch – weniger beim Publikum als bei einem Grossteil der Kritik. Es wurde als «trocken, uninspiriert, langweilig, ermüdend und kakophonisch» bezeichnet; so jedenfalls zitierte Le Monde die englischen Kritiker anlässlich der französischen Erstaufführung 1967 in Bordeaux. Die junge Queen hingegen, die – wie einst Karl X. – die Oper in einer Privatvorführung sah und hörte, war entzückt; gewiss fühlte sie sich geehrt, Anlass für diesen in unüblicher Eile ausgeführten Auftrag an einen der bedeutendsten lebenden Komponisten der Gegenwart gewesen zu sein, der weit über England hinaus bekannt war.

Vom durchwachsenen Erfolg erholte sich Gloriana nie, auch wenn es im Lauf der Jahre immer wieder zu beachteten Aufführungen kam, etwa 2018 unter Ivor Boltons Leitung im Teatro Real in Madrid. Im Gegensatz zu Peter Grimes, Billy Budd

ZUM WERK oder The Turn of the Screw schaffte es das Werk unverständlicherweise nicht ins Repertoire der internationalen Opernbühnen.

Die unbefriedigende Rezeption der Oper, deren Libretto auf einem Roman von Lytton Strachey basiert, dürfte einer der Gründe dafür gewesen sein, zumindest einen kleinen Teil der Musik in eine Suite hinüberzuretten, die ohne grossen Aufwand in jedem Konzertsaal gespielt werden konnte; die Uraufführung fand 1954 in Birmingham statt. Einen Eindruck von der Oper gibt in der GlorianaSuite vor allem der Lute Song, der auf einen Text jenes Robert Devereux, Earl of Essex, komponiert wurde, von dessen Liebesbeziehung zur ‹jungfräulichen› Königin Elizabeth I. Gloriana handelt, eine Liaison, die für Essex bekanntlich auf dem Schafott endete. Wie in anderen Opern, Dramen und Filmen ging die Sache für Elizabeth zumindest machtpolitisch gut aus; wie es im Herzen der alternden Königin aussah, liess jede Menge Raum für künstlerische Spekulationen.

Die letzten an Elizabeth I. gerichteten Worte der Oper sollten sich als Wunsch von prophetischer Reichweite erweisen, der für Elizabeth II. in ganz besonderem Mass in Erfüllung ging. Sie lauten: «I wish your majesty long life.»

BESETZUNG 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Perkussion, Harfe, Celesta, Streicher

ENTSTEHUNG 1941

URAUFFÜHRUNG 27. Juni 1941 im Theatro Municipal in Rio de Janeiro unter der Leitung von Emanuel Balaban

DAUER ca. 16 Minuten

Sinfonische Suite aus Gloriana

BESETZUNG 3 Flöten, 2 Oboen, Englischhorn, 3 Klarinetten, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, Pauken, Perkussion, Harfe, Streicher

ENTSTEHUNG 1953/54

URAUFFÜHRUNG 23. September 1954 in Birmingham mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter der Leitung von Rudolf Schwarz

DAUER ca. 26 Minuten