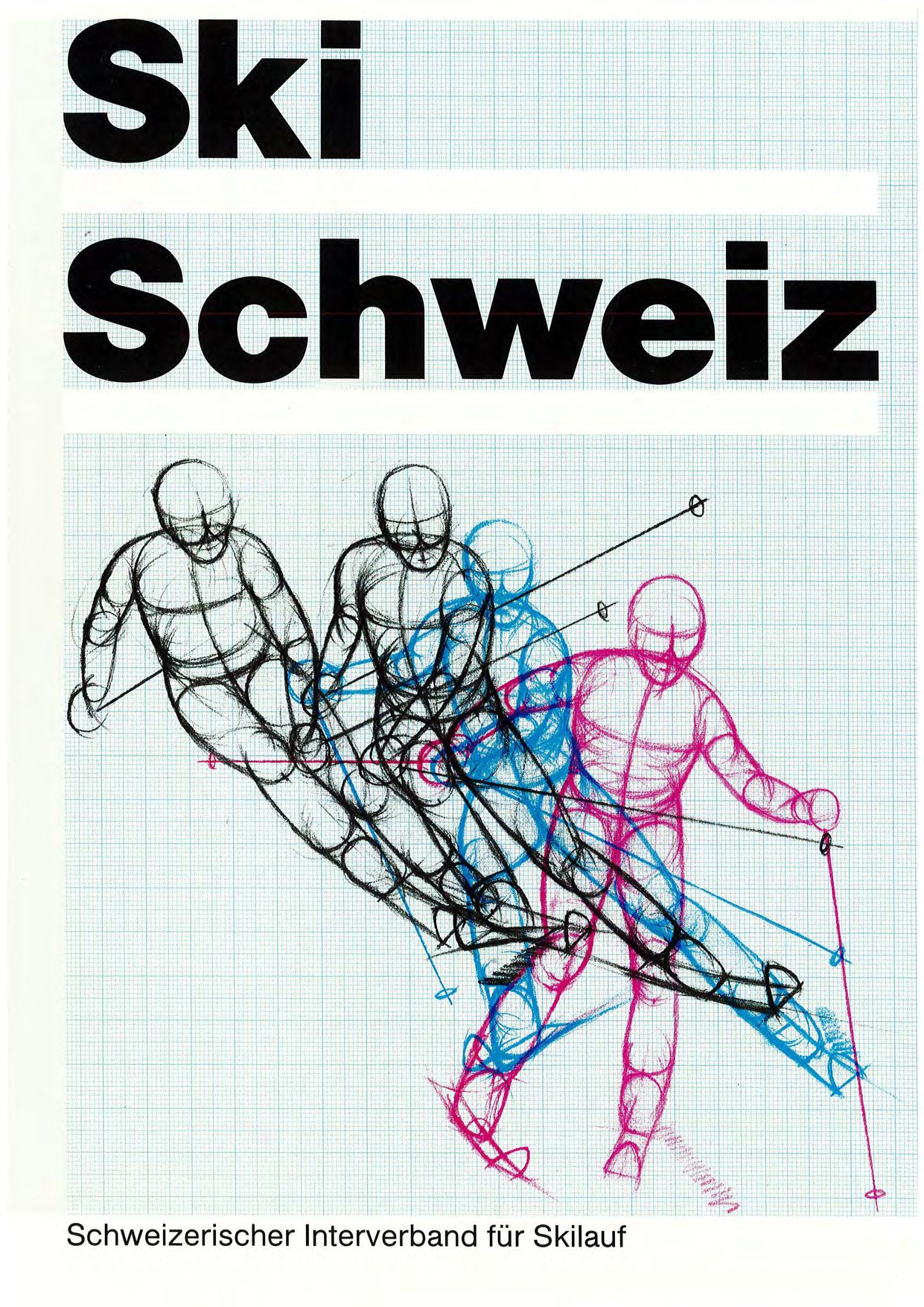

Schweizerischer Interverband fürSkilauf

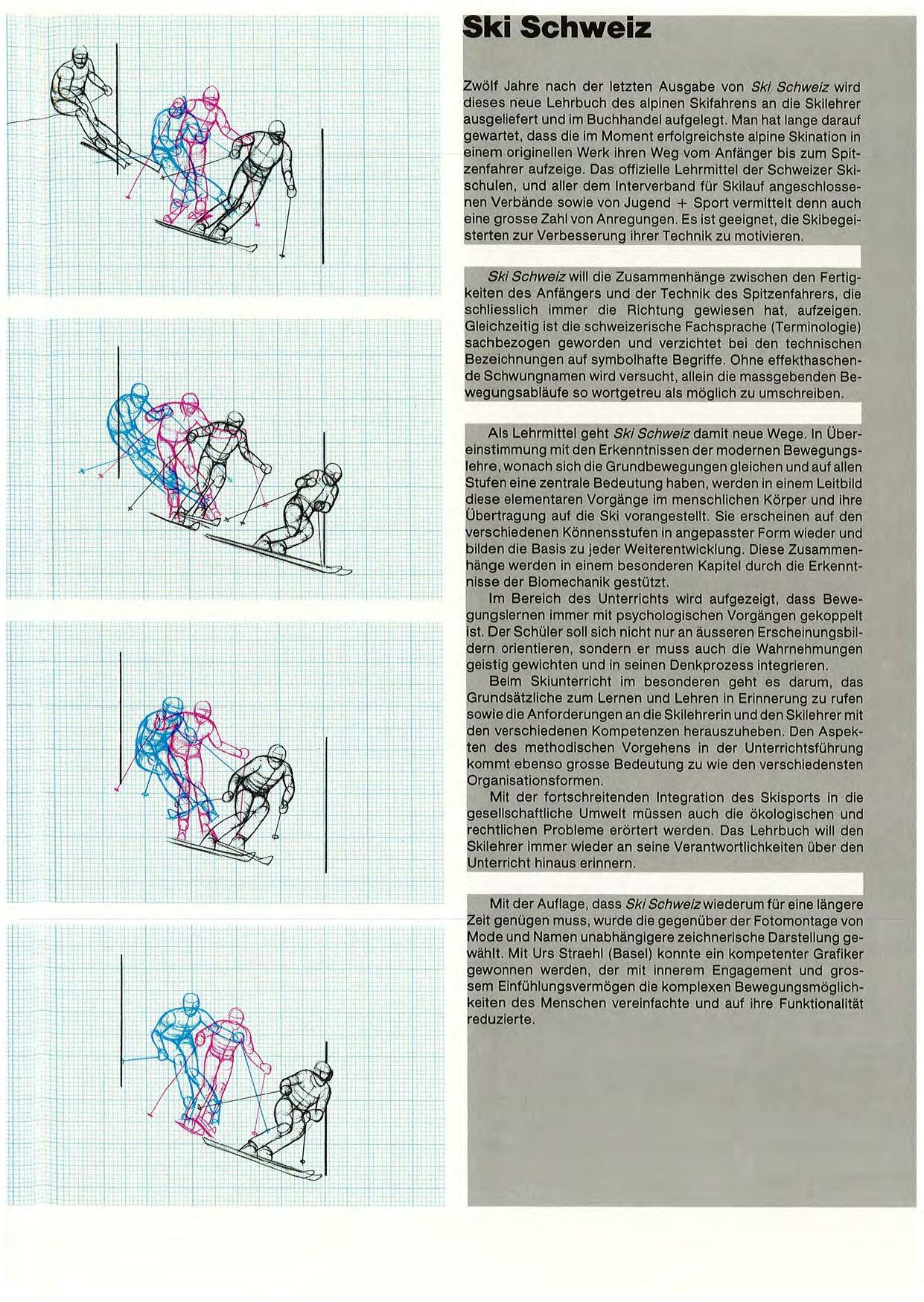

ZwölfJahre nach der letzten Ausgabe von Ski Schwelz wird dieses rieue Lehrbuch des alpinen Skifahrens an die Skilehrer ausgeliefert und im Buchhandel aufgelegt. Man hat lange darauf gewartet, dass die im Moment erfolgreichste alpine Skination in einem originellen Werk ihren Weg vom Anfängerbis zum Spitzenfahrer aufzeige. Das offizielle Lehrmittel der Schweizer Skischulen, und aller dem Interverband fürSkilauf angeschlossenen Verbändesowie von Jugend + Sport vermittelt denn auch eine grosse Zahl von Anregungen. Es ist geeignet, die Skibegeisterten zur VerbesserunaJhFerTechnikzumQtiyiÊEÊû^

Ski SchweizwW die Zusammenhängezwischen den Fertigkeiten des Anfängersund der Technik des Spitzenfahrers, die schliesslich immer die Richtung gewiesen hat, aufzeigen. Glelchzeitig ist die schweizerische Fachsprache (Terminologie) sachbezogen geworden und verzichtet bei den technischen Bezeichnungen auf symbolhafte Begriffe. Ohne effekthaschende Schwungnamen wird versucht, allein die massgebenden Bewegungsabläufeso wortgetreu als möglichzu umschreiben.

P Als Lehrmittel geht Ski Schweiz damnneue Wege. In Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der modernen Bewegungslehre, wonach sich die Grundbewegungen gleichen und auf allen Stufen eine zentrale Bedeutung haben, werden in einem Leitbild diese elementaren Vorgängeim menschlichen Körperund Ihre Übertragungauf die Ski vorangestellt. Sie erscheinen auf den verschiedenen Könnensstufenin angepasster Form wieder und bilden die Basis zu jeder Weiterentwicklung. Diese Zusammenhängewerden in einem besonderen Kapitel durch die Erkenntnisse der Biomechanik gestützt.

Im Bereich des Unterrichts wird aufgezeigt, dass Bewegungslernen immer mit psychologischen Vorgängengekoppelt ist. Der Schülersoll sich nicht nur an äusserenErscheinungsbildern orientieren, sondern er muss auch die Wahrnehmungen geistig gewichten und in seinen Denkprozess integrieren.

Beim Skiunterricht im besonderen geht es darum, das Grundsätzlichezum Lernen und Lehren In Erinnerung zu rufen sowie die Anforderungen an die Skilehrerin und den Skilehrer mit den verschiedenen Kompetenzen herauszuheben. Den Aspekten des methodischen Vorgehens in der Unterrichtsführung kommt ebenso grosse Bedeutung zu wie den verschiedensten Organisationsformen.

Mit der fortschreitenden Integration des Skisports in die gesellschaftliche Umwelt müssen auch die ökologischen und rechtlichen Probleme erörtertwerden. Das Lehrbuch wlll den Skilehrer immer wieder an seine Verantwortlichkeiten überden Unterricht hinaus erinnern.

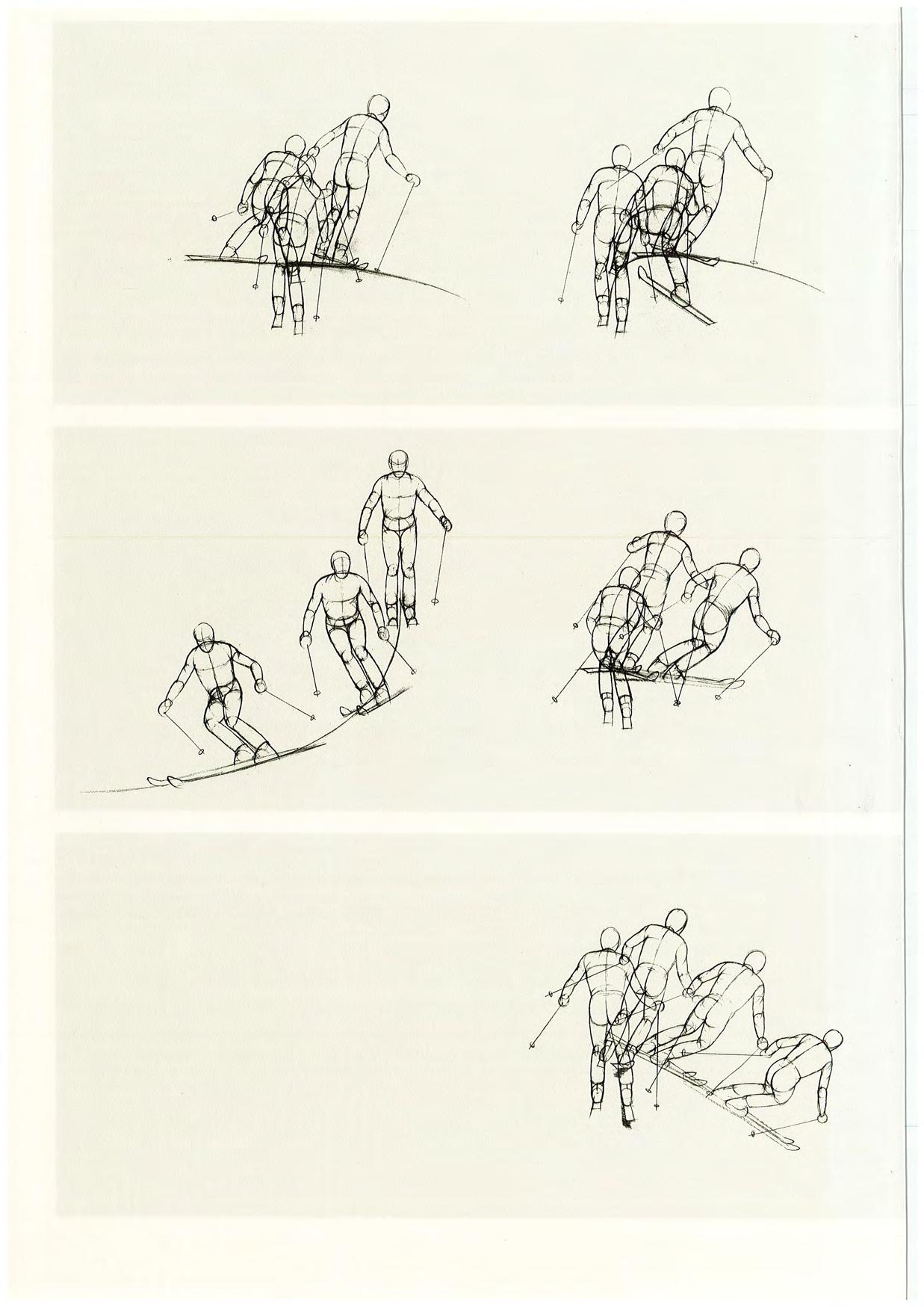

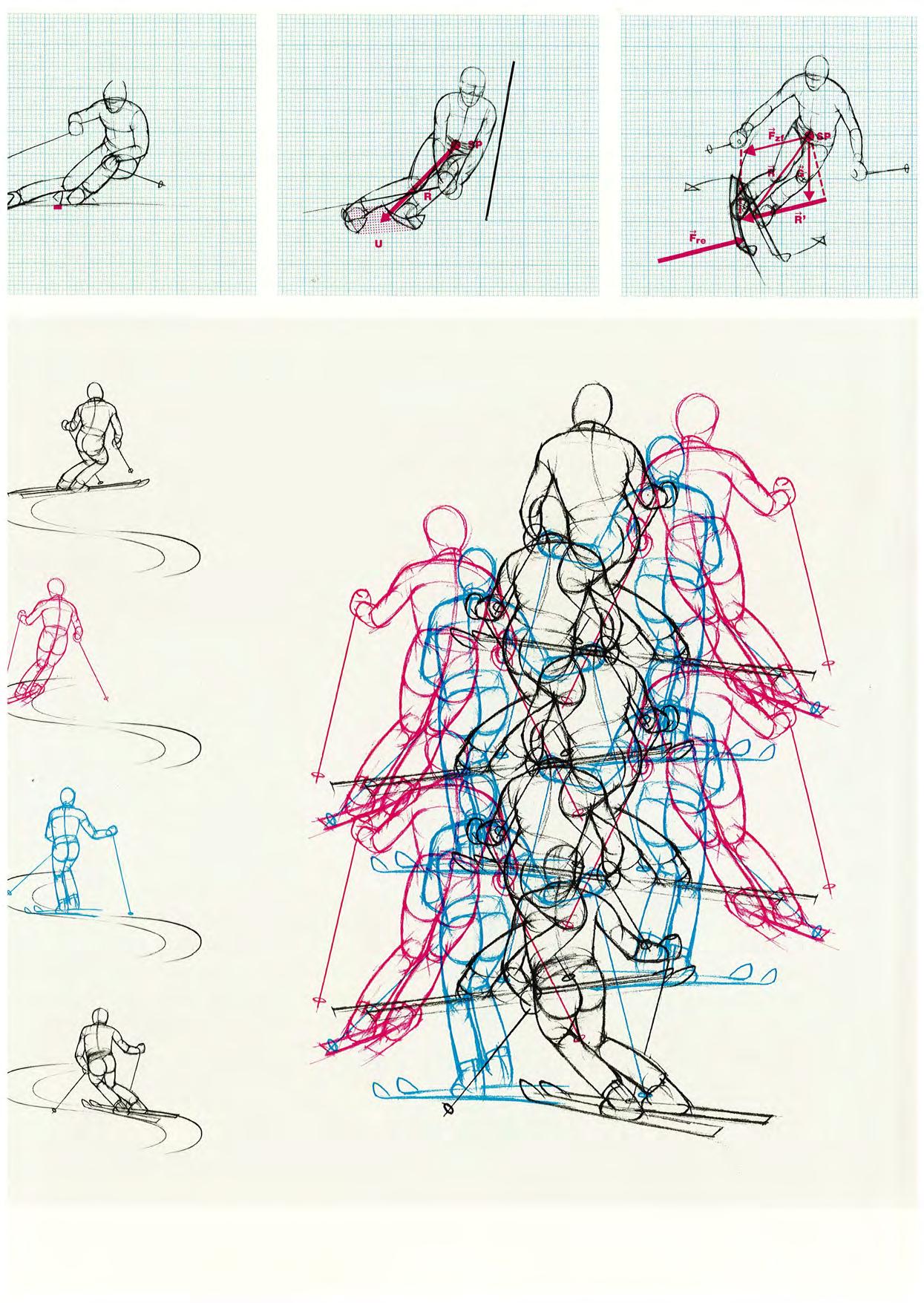

B Mit der Auflage, dass Ski ScAive/z'wiederum füreine längere Zeit genügenmuss, wurde die gegenüberder Fotomontage von Mode und Namen unabhängigerezeichnerische Darstellung gewählt.Mit Urs Straehl (Basel) konnte ein kompetenter Grafiker gewonnen werden, der mit innerem Engagement und grossem Einfühlungsvermögendie komplexen Bewegungsmöglichkeiten des Menschen vereinfachte und auf Ihre Funktionalität 'eduzierte.

Die Biomechanik berücksichtigtzur Erklärungmenschlicher Bewegungsabläufeneben den physikalischen Gesetzmässigkeitenauch die biologischen Voraussetzungen. Kenntnisse der biomechanischen Grundlagen verbessern dasVerständnisder skitechnischen Zusammenhängeund den Einblick in die Bewegungsabläufebeim Skifahren. Der Skilehrer soll einige Grundkenntnisse der Biomechanik des Skifahrens besitzen, auch wenn er aufgrund fehlenderVorkenntnisse in Physik nicht die ganze Materie beherrschen kann.

Um die Zusammenhänge zwischen den Steuerungs- und Regelungsvorgängen und den physikalischen Gegebenheiten deutlich zu machen, werden in den folgenden Ausführungenauch Begriffe aus der Sportmotorik (Koordination, Antizipation) verwendet. Skifahren steht in enger Verwandtschaft mit Sportarten wie Schlittschuhlaufen, Rollschuhlaufen, Rollbrettfahren, Wasserskifahren, Wellen-, Wind- und Skisurfen. Gemeinsames Merkmal ist das Bestreben, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Gleichgewichtsverhalten

Bewegungskoordination und Antizipation

Schwerpunkt und Schwerpunktbahn beim Skifahren

Seite 166

171

173

174

Belasten und Entlasten Seite 176 o Fahren in der Fallinie Seite 178

SchrSgfahren und Rutschen Seite 179

Schwingen Seite 180

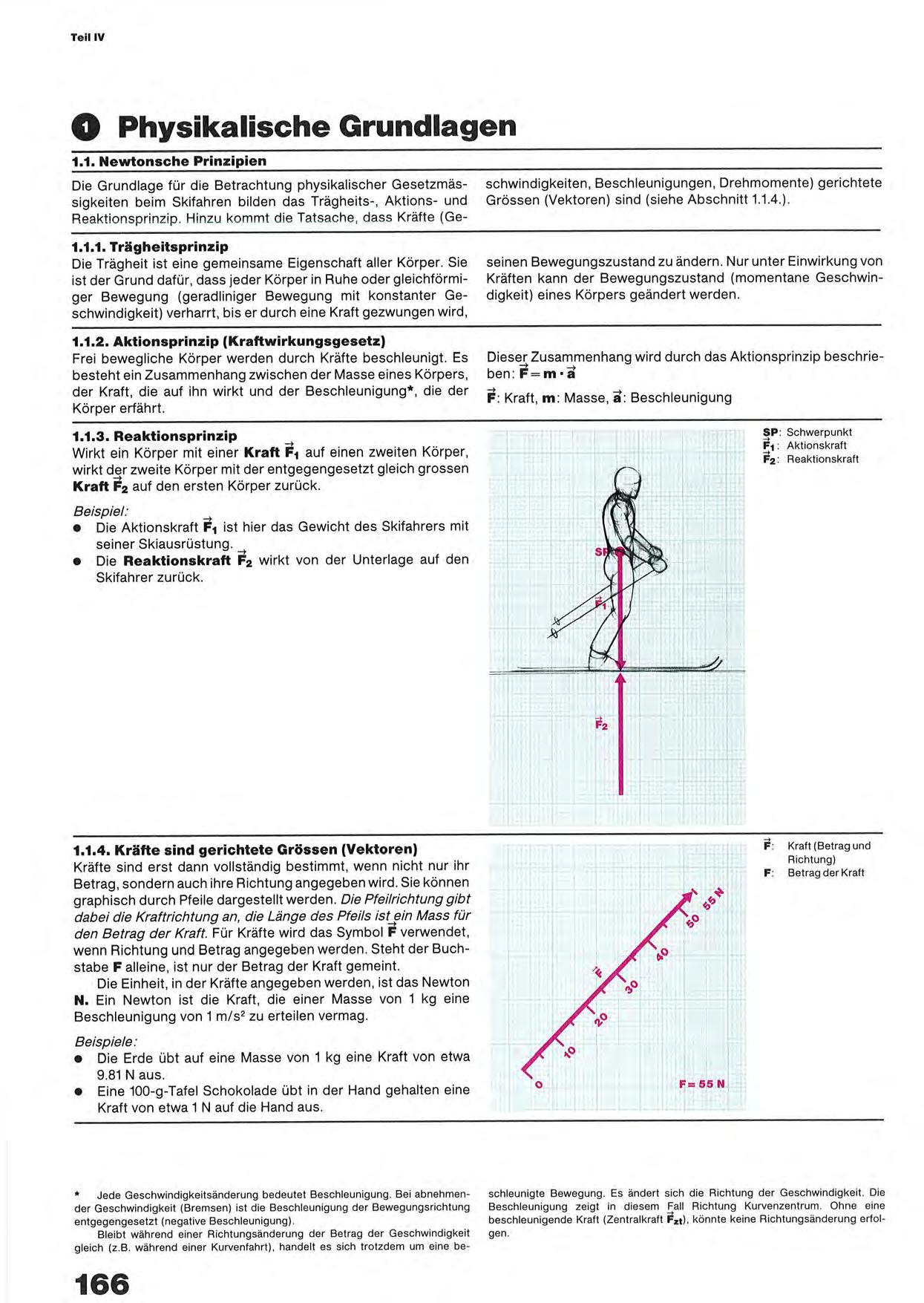

Die Grundlage fürdie Betrachtung physikalischer Gesetzmässigkeiten beim Skifahren bilden das Trägheits-, Aktions- und Reaktionsprinzip. Hinzu kommt die Tatsache, dass Kräfte(Ge-

Die Trägheitist eine gemeinsame Eigenschaft aller Körper.Sie ist der Grund dafür,dass jeder Körperin Ruhe oder gleichförmiger Bewegung (geradliniger Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit) verharrt, bis er durch eine Kraft gezwungen wird,

Frei bewegliche Körperwerden durch Kräftebeschleunigt. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Masse eines Körpers, der Kraft, die auf ihn wirkt und der Beschleunigung*, die der Körpererfährt.

Wirkt ein Körpermit einer Kraft F< auf einen zweiten Körper, wirkt der zweite Körpermit der entgegengesetzt gleich grossen Kraft FZ auf den ersten Körperzurück.

• Die Aktionskraft Fi ist hier das Gewicht des Skifahrers mit seinerSkiausrüstung.

• Die Reaktionskraft Fa wirkt von der Unterlage auf den Skifahrer zurück.

schwindigkeiten, Beschleunigungen, Drehmomente) gerichtete Grössen(Vektoren) sind (siehe Abschnitt 1.1.4.).

seinen Bewegungszustand zu ändern.Nur unter Einwirkung von Kräften kann der Bewegungszustand (momentane Geschwindigkeit) eines Körpersgeändertwerden.

Dieser Zusammenhang wird durch das Aktionsprinzip beschrieben: F=m-a F: Kraft, m: Masse, a: Beschleunigung

Kräftesind erst dann vollständigbestimmt, wenn nicht nur ihr Betrag, sondern auch ihre Richtung angegeben wird. Sie können graphisch durch Pfeile dargestelltwerden. Die Pfeiln'chtung gibt dabei die Kraftrichtung an, die Längedes Pfeils ist^in Mass für den Betrag der Kraft. FürKräftewird das Symbol F verwendet, wenn Richtung und Betrag angegeben werden. Steht der Buchstabe F alleine, ist nur der Betrag der Kraft gemeint.

Die Einheit, in der Kräfteangegeben werden, ist das Newton N. Ein Newton ist die Kraft, die einer Masse von 1 kg eine Beschleunigung von 1 m/s2 zu erteilen vermag.

• Die Erde übtauf eine Masse von 1 kg eine Kraft von etwa 9.81 N aus.

• Eine 100-g-Tafel Schokolade übtin der Hand gehalten eine Kraft von etwa 1 N auf die Hand aus.

* Jede Geschwindigkeitsänderungbedeutet Beschleunigung. Bei abnehmender Geschwindigkeit (Bremsen) ist die Beschleunigung der Bewegungsrichtung entgegengesetzt (negative Beschleunigung).

Bleibt während einer Richtungsänderung der Betrag der Geschwindigkeit gleich (z.B. während einer Kurvenfahrt), handelt es sich trotzdem um eine be-

schleunigte Bewegung. Es ändert sich die Richtung der Geschwindigkeit. Die Beschleunigung zeigt in diesem Fall Richtung Kurvenzentrum. Ohne eine beschleunigende Kraft (Zentralkraft F»t),könntekeine Richtungsänderungerfolgen.

Richtung)

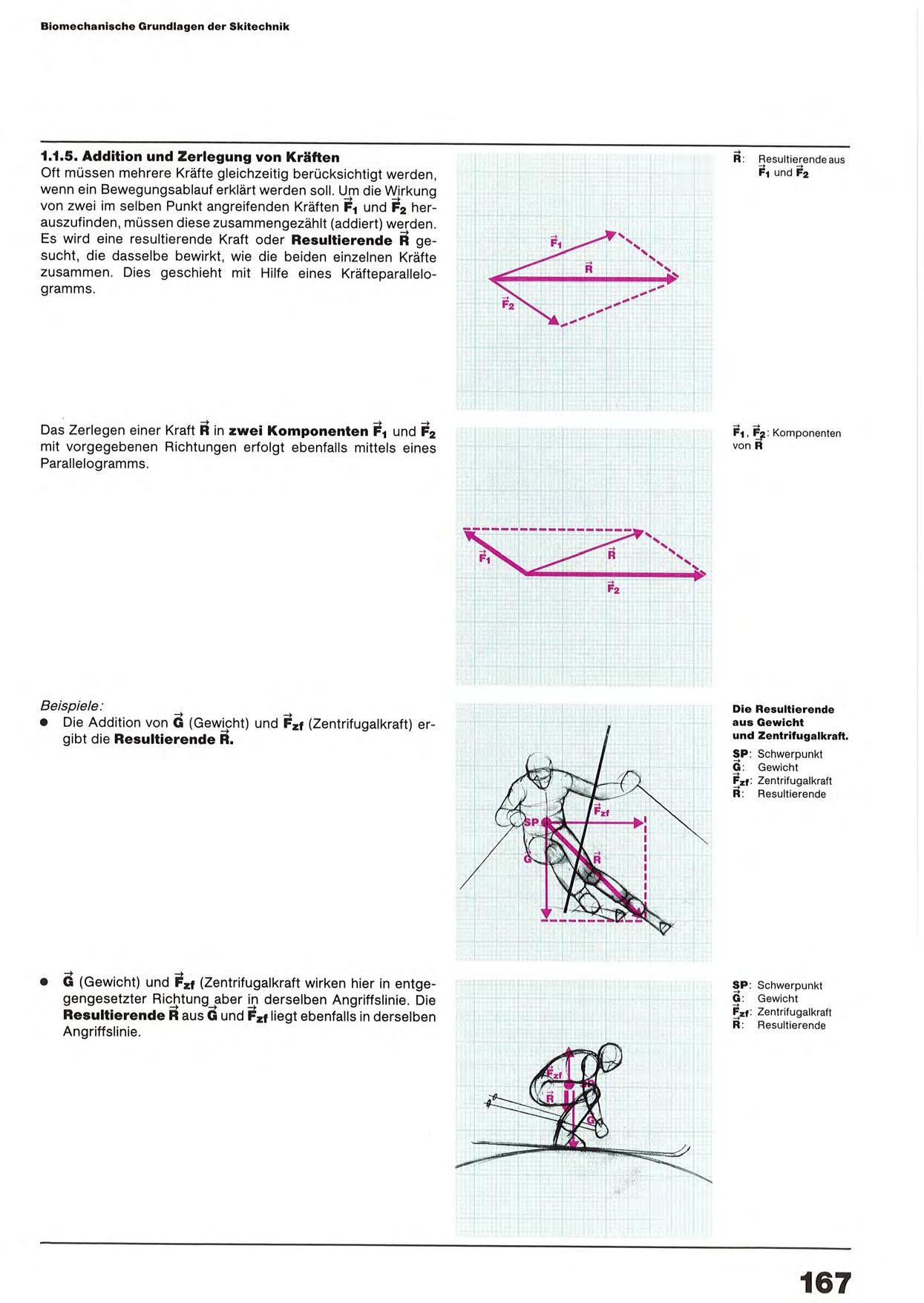

1.1.5. Addition und Zerlegung von Kräften Oft müssenmehrere Kräftegleichzeitig berücksichtigtwerden, wenn ein Bewegungsablauf erklärtwerden soll. Um die Wirkung von zwei im selben Punkt angreifenden KräftenFi und Fz herauszufinden, müssendiese zusammengezählt(addiert) werden. Es wird eine resultierende Kraft oder Resultierende R gesucht, die dasselbe bewirkt, wie die beiden einzelnen Kräfte zusammen. Dies geschieht mit Hilfe eines Kräfteparallelogramms.

Das Zerlegen einer Kraft R in zwei Komponenten Fi und Fz mit vorgegebenen Richtungen erfolgt ebenfalls mittels eines Parallelogramms.

Resultierendeaus Fi und ?a

• ÔieAddition von G (Gewiçht) und Fzf (Zentrifugalkraft) ergibt die Resultierende R.

Ê(Gewicht) und Frf (Zentrifugalkraft wirken hier in entgegengesetzter Richtung aber in derselben Angriffslinie. Die Resultierende R aus G und ?af liegt ebenfalls in derselben Angriffslinie.

Die Resultierende aus Gewicht und Zentrifugalkraft.

SP: Schwerpunkt G: Gewicht

Fzl'- Zentrifugalkraft R: Resultierende

SP: Schwerpunkt Gewicht Frf: Zentrifugalkraft R: Resultierende

Fürdie Bewegungsanalyse des Skifahrens ist eine Einteilung der Kräftein innere und äussereKräftenützlich.

Innere Kräftesind Kräftezwischen einzelnen Körperteilen (Muskelkräfte,Reibkràftein Gelenken usw.). Die inneren Krafte allein könnenden Bewegungszustand des Schwerpunkts nicht verändern.Sie verändernhöchstensdie Stellung der einzelnen Körperteilezueinander. Da sich der Skifahrer meistens im Kontakt mit der Unterlage befindet, rufen innere Kräfte äussere Reaktionskräftehervor.

Aussere Kräftewirken zwischen Körper und Umwelt (Gew/cht, Reakt/onskräfteusw.)

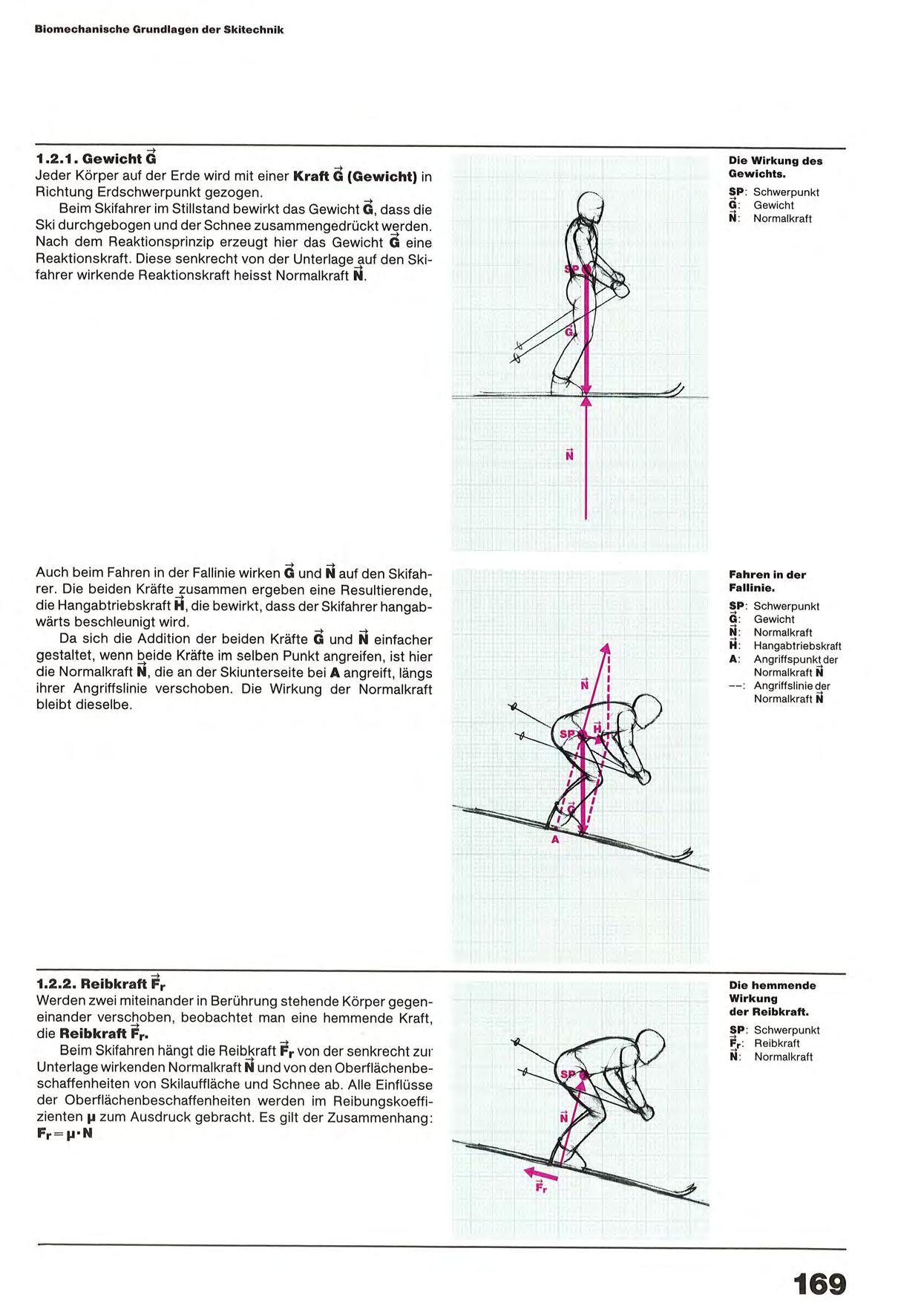

KräHe.Jeder Körperauf der Erde wird mit einer Kraft G (Gewicht) in Richtung Erdschwerpunkt gezogen.

Beim Skifahrer im Stillstand bewirkt das Gewicht G, dass die Ski durchgebogen und der Schnee zusammengedrücktwerden. Nach dem Reaktionsprinzip erzeugt hier das Gewicht G eine Reaktionskraft. Diese senkrecht von der Unterlage auf den Skifahrer wirkende Reaktionskraft heisst Normalkraft N.

Auch beim Fahren in der Fallinie wirken G und N auf den Skifahrer. Die beiden Kräftezusammen ergeben eine Resultierende, die Hangabtriebskraft H, die bewirkt, dass der Skifahrer hangabwärtsbeschleunigt wird.

Da sich die Addition der beiden KräfteG und N einfacher gestaltet, wenn beide Kräfteim selben Punkt angreifen, ist hier die Normalkraft N, die an der Skiunterseite bei A angreift, längs ihrer Angriffslinie verschoben. Die Wirkung der Normalkraft bleibt dieselbe.

Werden zwei miteinander in Berührungstehende Körpergegeneinander verschoben, beobachtet man eine hemmende Kraft, die Reibkraft Fr.

Beim Skifahren hängtdie Reibkraft Fr von der senkrecht zur Unterlage wirkenden Normalkraft N und von den Oberflächenbeschaffenheiten von Skilaufflächeund Schnee ab. Alle Einflüsse der Oberflächenbeschaffenheiten werden im Reibungskoeffizienten p zum Ausdruck gebracht. Es gilt der Zusammenhang: Fr=p.N

SP: Schwerpunkt G: Gewicht lî: Normalkraft

SP: Schwerpunkt G: Gewicht lî: Normalkraft H: Hangabtriebskraft A: Angriffspunktder Normalkraft N —:Angriffslinieder Normalkraft N

SP: Schwerpunkt ?r: Reibkraft lî: Normalkraft

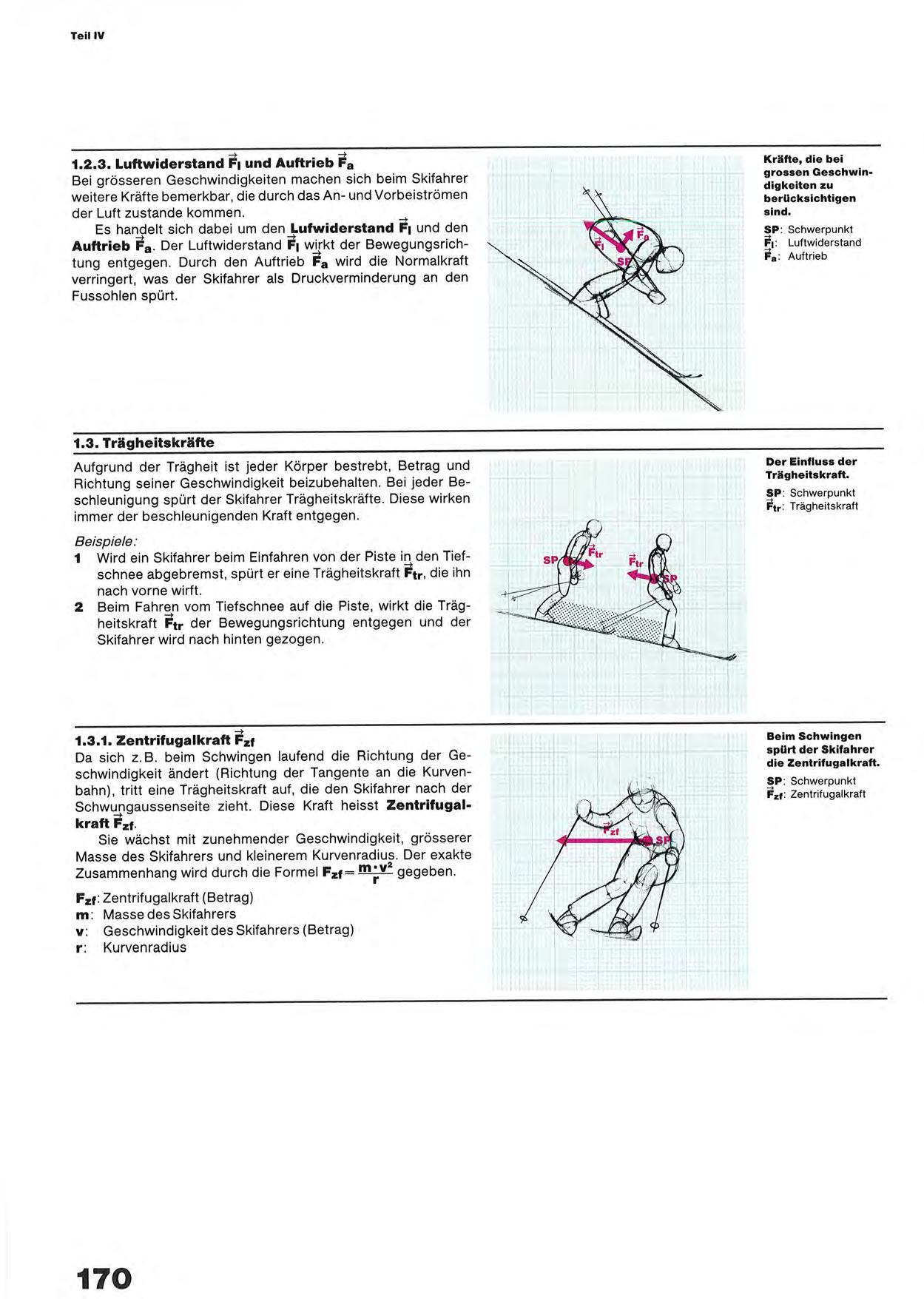

Bei grösserenGeschwindigkeiten machen sich beim Skifahrer weitere Kräftebemerkbar, die durch das An- und Vorbeiströmen der Luft zustande kommen.

Es handelt sich dabei um den Lufwiderstand F| und den Auftrieb Fg- Der Luftwiderstand F| wirkt der Bewegungsrichtung entgegen. Durch den Auftrieb Fa wird die Normalkraft verringert, was der Skifahrer als Druckverminderung an den Fussohlen spürt.

Aufgrund der Trägheit ist jeder Körper bestrebt, Betrag und Richtung seiner Geschwindigkeit beizubehalten. Bei jeder Beschleunigung spürtder Skifahrer Trägheitskräfte.Diese wirken immer der beschleunigenden Kraft entgegen.

1 Wird ein Skifahrer beim Einfahren von der Piste in den Tiefschnee abgebremst, spürter eine TrägheitskraftFfr, die ihn nach vorne wirft.

2 Beim Fahren vom Tiefschnee auf die Piste, wirkt die Trägheitskraft Ffr der Bewegungsrichtung entgegen und der Skifahrer wird nach hinten gezogen.

Da sich z.B. beim Schwingen laufend die Richtung der Geschwindigkeit ändert (Richtung der Tangente an die Kurvenbahn), tritt eine Trägheitskraftauf, die den Skifahrer nach der Schwungaussenseite zieht. Diese Kraft heisst Zentrifugalkraft Fzf.

Sie wächst mit zunehmender Geschwindigkeit, grösserer Masse des Skifahrers und kleinerem Kurvenradius. Der exakte Zusammenhang wird durch die Formel Fzf= m'v gegeben.

Fzf: Zentrifugalkraft (Betrag)

m: MassedesSkifahrers

v: Geschwindigkeit des Skifahrers (Betrag)

r: Kurvenradius

SP: Schwerpunkt FI: Luftwiderstand fs: Auftrieb

Der Einfluss der Trägheitskraft.

SP: Schwerpunkt ?tr: Trägheitskraft

Beim Schwingen spürtder Skitahrer die Zentrifugalkraft.

SP; Schwerpunkt ?ri: Zentrifugalkraft

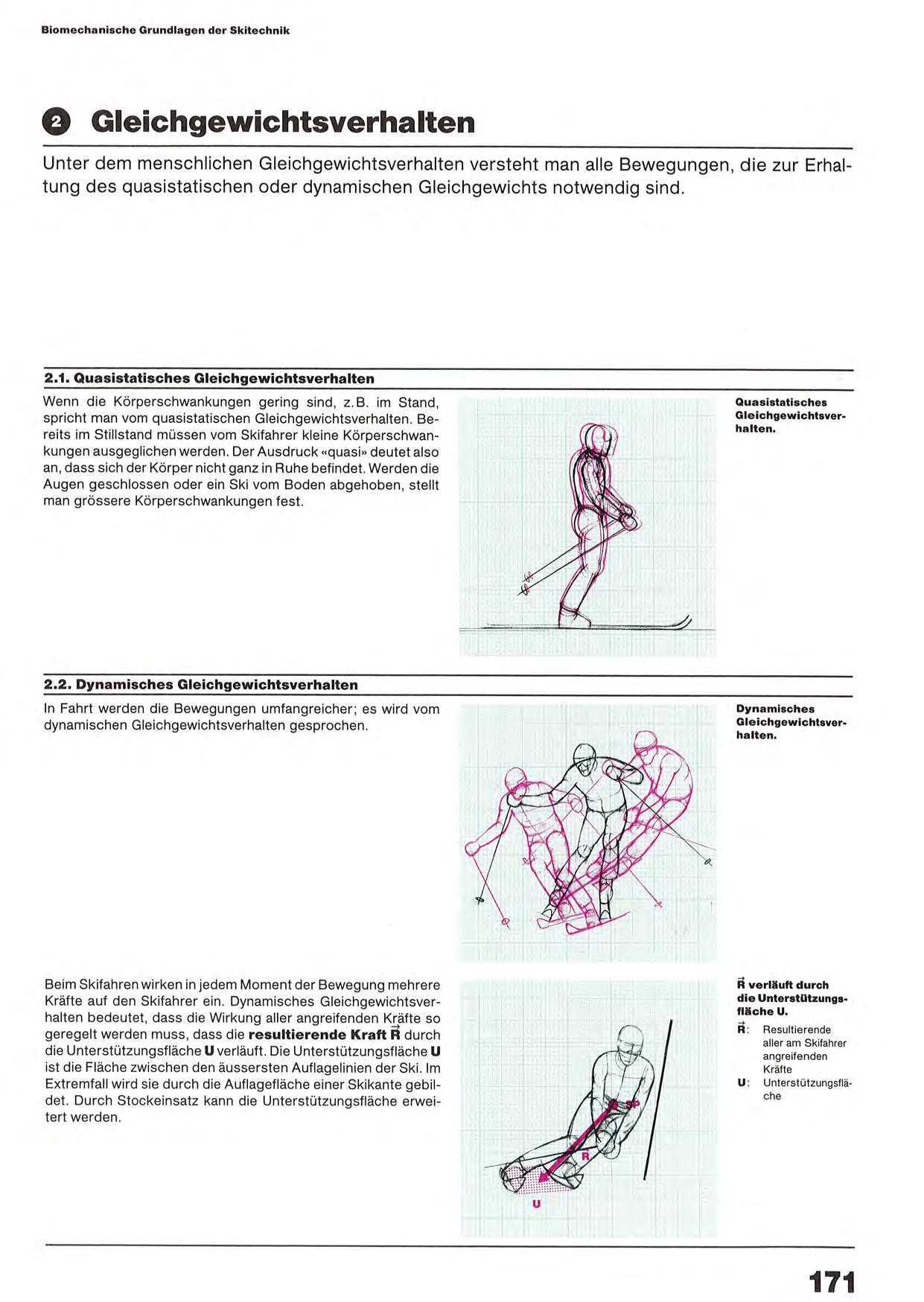

Unter dem menschlichen Gleichgewichtsverhalten versteht man alle Bewegungen, die zur Erhaltung des quasistatischen oder dynamischen Gleichgewichts notwendig sind.

Wenn die Körperschwankungen gering sind, z.B. im Stand, spricht man vom quasistatischen Gleichgewichtsverhalten. Bereits im Stillstand müssenvom Skifahrer kleine Körperschwankungen ausgeglichen werden. DerAusdruck «quasi»deutet also an, dass sich der Körpernicht ganz in Ruhe befindet. Werden die Augen geschlossen oder ein Ski vom Boden abgehoben, stellt man grössereKörperschwankungenfest.

In Fahrt werden die Bewegungen umfangreicher; es wird vom dynamischen Gleichgewichtsverhalten gesprochen.

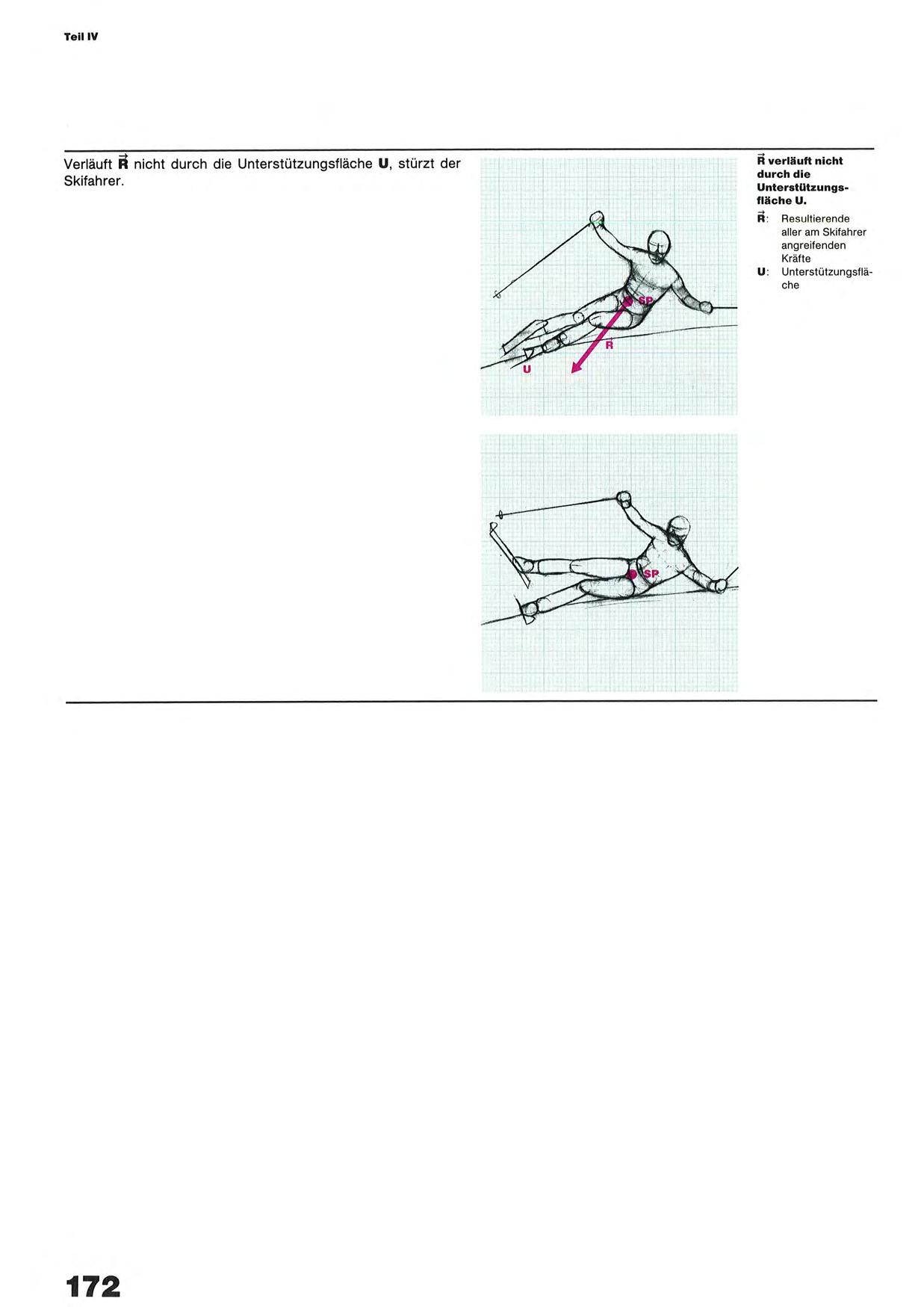

Beim Skifahren wirken in jedem Moment der Bewegung mehrere Kräfteauf den Skifahrer ein. Dynamisches Gleichgewichtsverhalten bedeutet, dass die Wirkung aller angreifenden Krafte so geregelt werden muss, dass die resultierende Kraft R durch die UnterstützungsflächeU verläuft.Die UnterstützungsflächeU ist die Flächezwischen den äusserstenAuflagelinien der Ski. Im Extremfall wird sie durch die Auflageflächeeiner Skikante gebildet. Durch Stockeinsatz kann die Unterstützungsflächeerweitertwerden.

die UnterstützungstlächeU.

R: Resultierende aller am Skifahrer angreifenden Kräfte U: Unterstützungsfläche

Verläuft R nicht durch die UnterstützungsflächeU, stürztder Skifahrer.

R verläuftnicht durch die UnterstützungsflächeU.

R: Resultierende aller am Skifahrer angreifenden Kräfte U: Unterstützungsfläche

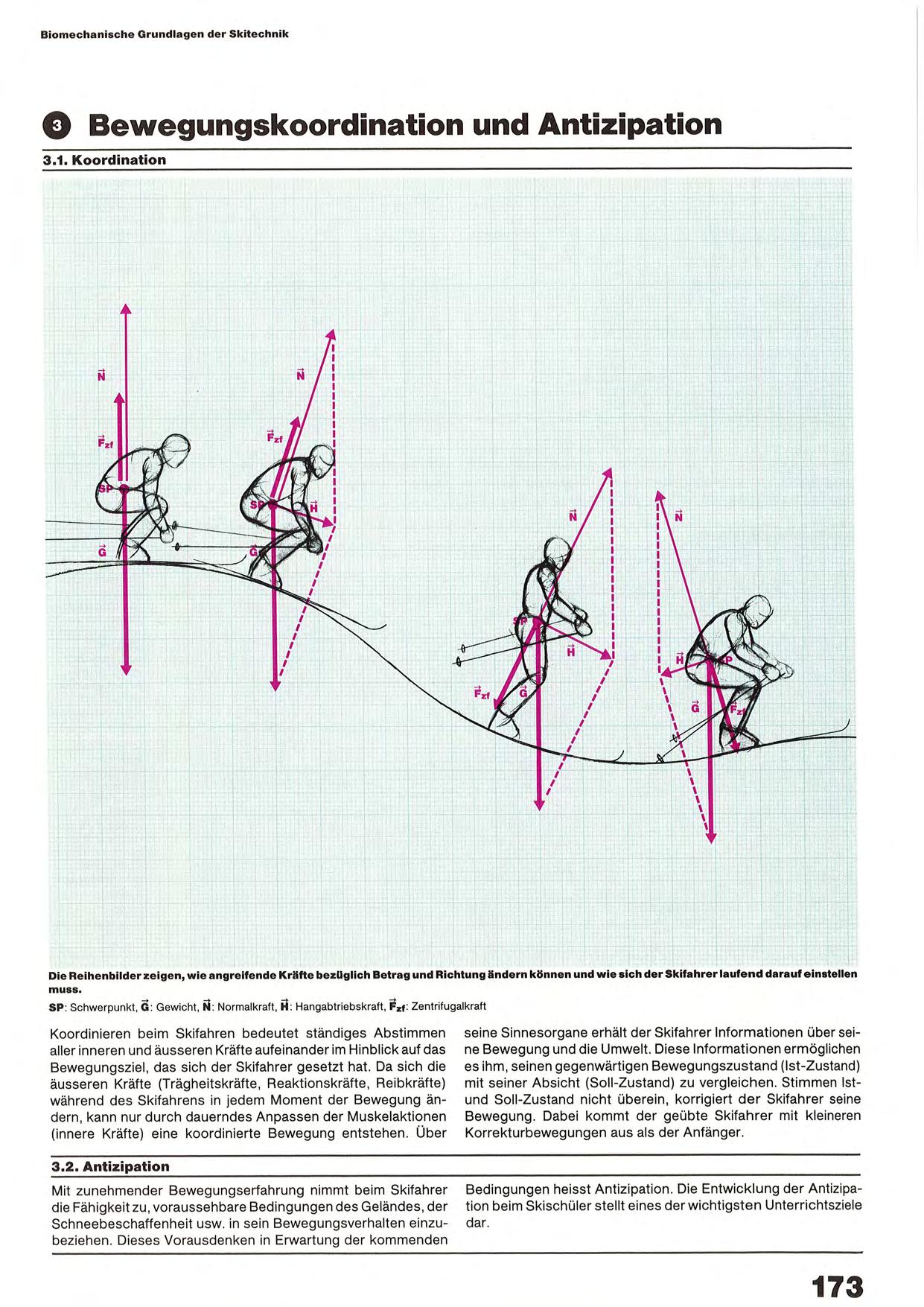

Die Reihenbilder zeigen, wie angreifende KräftebezüglichBetrag und Richtung Sndern könnenund wie sich der Skifahrer laufend darauf einstellen muss.

SP: Schwerpunkt, G: Gewicht, IÎ: Normalkraft, K: Hangabtriebskraft, ?if: Zentrifugalkraft

Koordinieren beim Skifahren bedeutet ständiges Abstimmen aller inneren und äusserenKräfteaufeinander im hlinblick auf das Bewegungsziel, das sich der Skifahrer gesetzt hat. Da sich die äusseren Kräfte (Trägheitskräfte,Reaktionskräfte, Reibkräfte) während des Skifahrens in jedem Moment der Bewegung ändern, kann nur durch dauerndes Anpassen der Muskelaktionen (innere Kräfte) eine koordinierte Bewegung entstehen. Uber

Mit zunehmender Bewegungserfahrung nimmt beim Skifahrer die Fähigkeitzu,voraussehbare Bedingungen des Geländes,der Schneebeschaffenheit usw. in sein Bewegungsverhalten einzubeziehen. Dieses Vorausdenken in Erwartung der kommenden

seine Sinnesorgane erhältder Skifahrer Informationen überseine Bewegung und die Umwelt. Diese Informationen ermöglichen es ihm, seinen gegenwärtigenBewegungszustand (Ist-Zustand) mit seiner Absicht (Soll-Zustand) zu vergleichen. Stimmen Istund Soll-Zustand nicht überein, korrigiert der Skifahrer seine Bewegung. Dabei kommt der geübte Skifahrer mit kleineren Korrekturbewegungen aus als der Anfänger.

Bedingungen heisst Antizipation. Die Entwicklung der Antizipation beim Skischülerstellt eines derwichtigsten Unterrichtsziele dar.

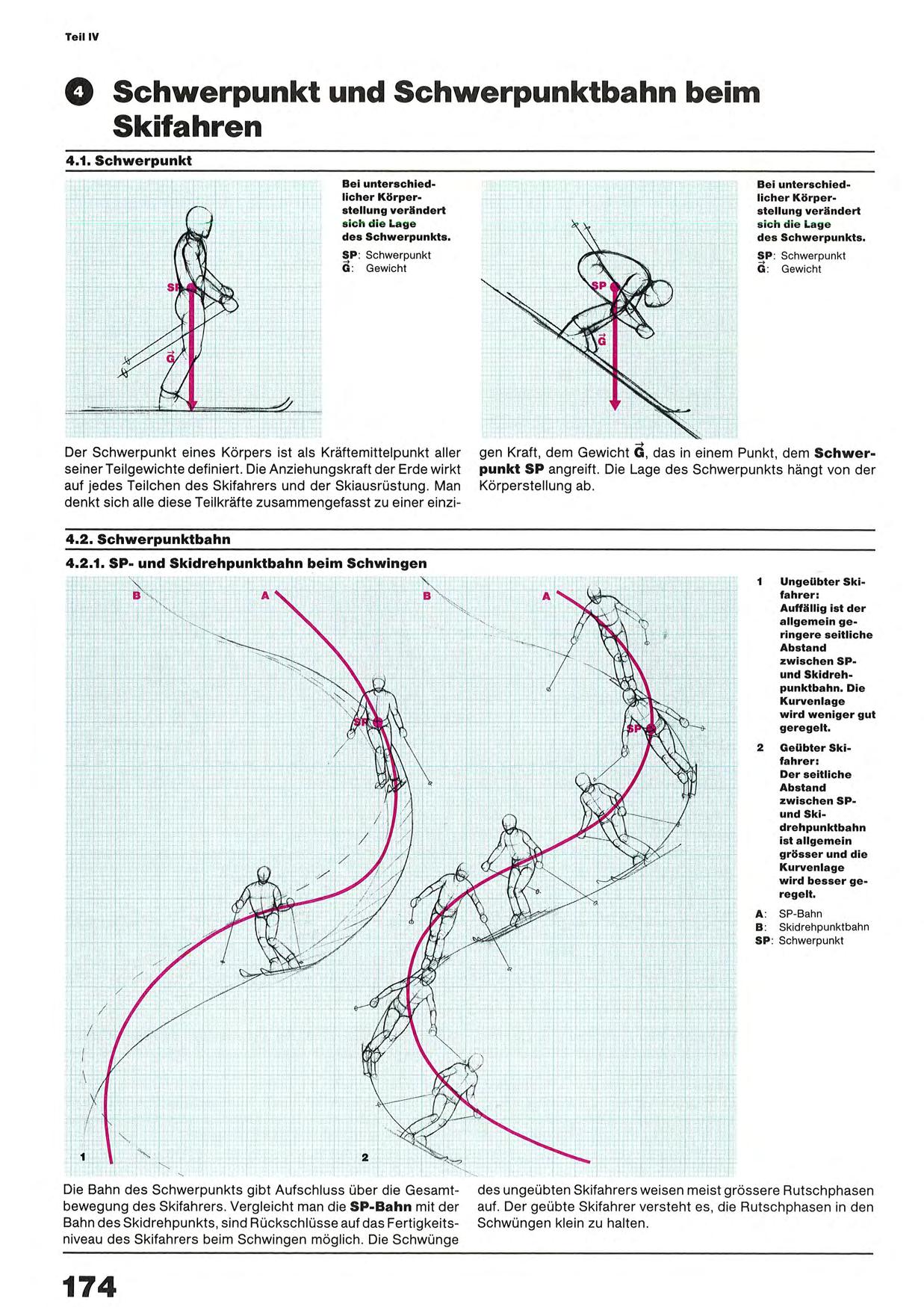

Bei unterschiedlicher Körperstellung verändert sich die Lage des Schwerpunkts. SP: Schwerpunkt Gewicht

Bei unterschiedlicher Körper. stellung verändert sich die Lage des Schwerpunkts. SP: Schwerpunkt Gewicht

Der Schwerpunkt eines Körpersist als Kräftemittelpunktaller seiner Teilgewichte definiert. Die Anziehungskraft der Erde wirkt auf jedes Teilchen des Skifahrers und der Skiausrüstung.Man denkt sich alle diese Teilkräftezusammengefasst zu einer einzi-

4.2.1. SP- und Skidrehpunktbahn beim Schwingen

gen Kraft, dem Gewicht G, das in einem Punkt, dem Schwerpunkt SP angreift. Die Lage des Schwerpunkts hängtvon der Körperstellungab.

r't-

1 UngeübterSkifahrer: Auffälligist der allgemein geringere seitliche Abstand zwischen SPund Skidrehpunktbahn. Die Kurvenlage wird weniger gut geregelt.

2 GeübterSkifahrer; Der seitliche Abstand zwischen SPund Skidrehpunktbahn istallgemein grosser und die Kurvenlage wird besser geregelt.

A: SP-Bahn B: Skidrehpunktbahn SP: Schwerpunkt

Die Bahn des Schwerpunkts gibt Aufschluss überdie Gesamt- des ungeübtenSkifahrers weisen meist grössereRutschphasen bewegung des Skifahrers. Vergleicht man die SP-Bahn mit der auf. Der geübteSkifahrer versteht es, die Rutschphasen in den BahndesSkidrehpunkts.sindRückschlüsseaufdasFertigkeits- Schwüngenklein zu halten. niveau des Skifahrers beim Schwingen möglich.Die Schwünge

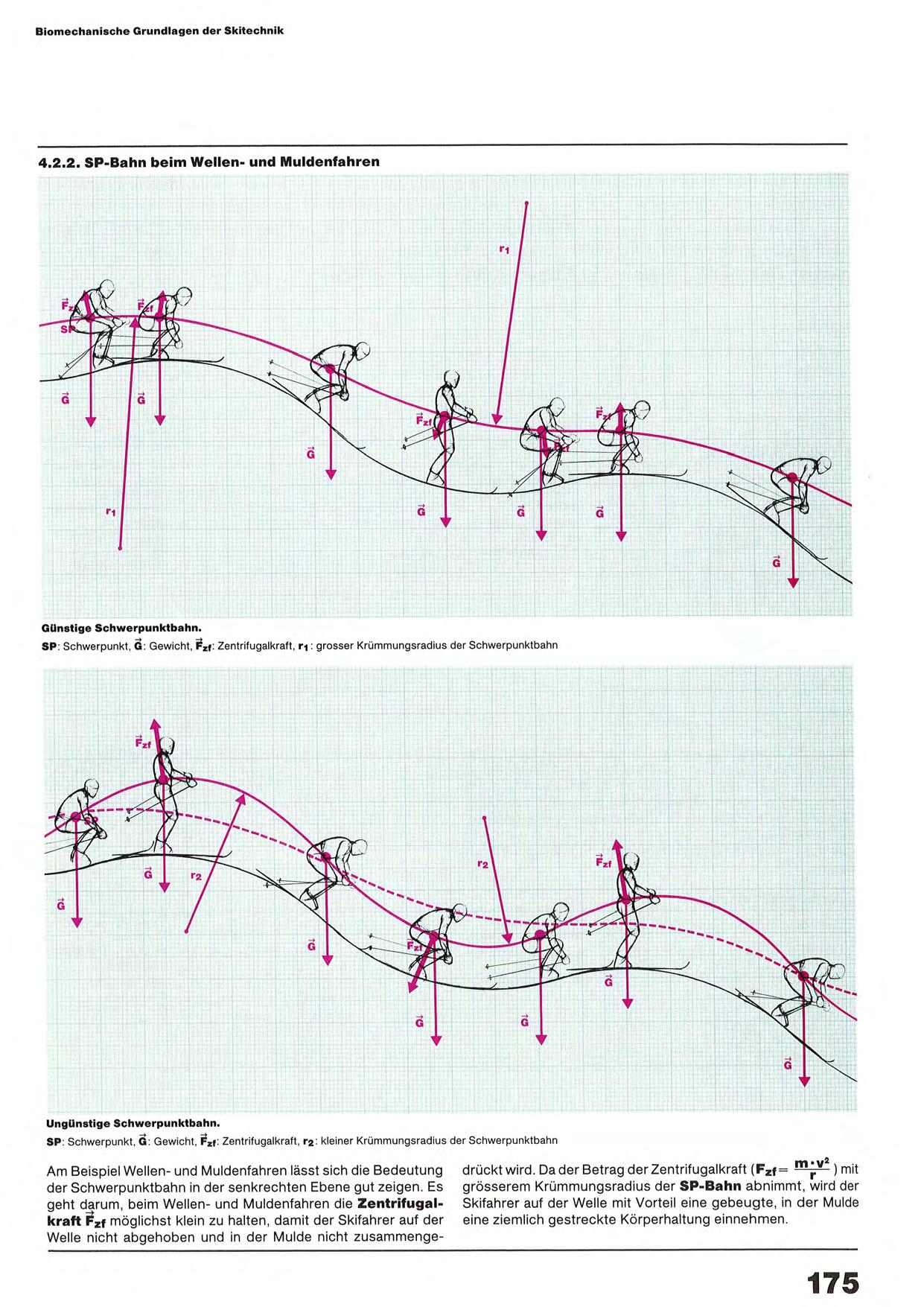

QUnstige Schwerpunktbahn.

SP: Schwerpunkt, G: Gewicht, ?i(: Zentrifugalkraft, ri grosser Krümmungsradiusder Schwerpunktbahn

SP: Schwerpunkt, G: Qewicht, Fzf: Zentrifugalkraft, ra: kleiner Krümmungsradiusder Schwerpunktbahn

Am BeispielWellen-und Muldenfahren lässtsichdieBedeutung drücktwird.DaderBetragderZentrifugalkraft (Fzf= m-v- ) mit der Schwerpunktbahn in der senkrechten Ebene gut zeigen. Es grösseremKrümmungsradiusder SP-Bahn abnimmt, wird der geht darum, beim Wellen- und Muldenfahren die Zentrifugal- Skifahrer auf der Welle mit Vorteil eine gebeugte, in der Mulde kraft Fzf möglichstklein zu halten, damit der Skifahrer auf der eine ziemlich gestreckte Körperhaltungeinnehmen. Welle nicht abgehoben und in der Mulde nicht zusammenge-

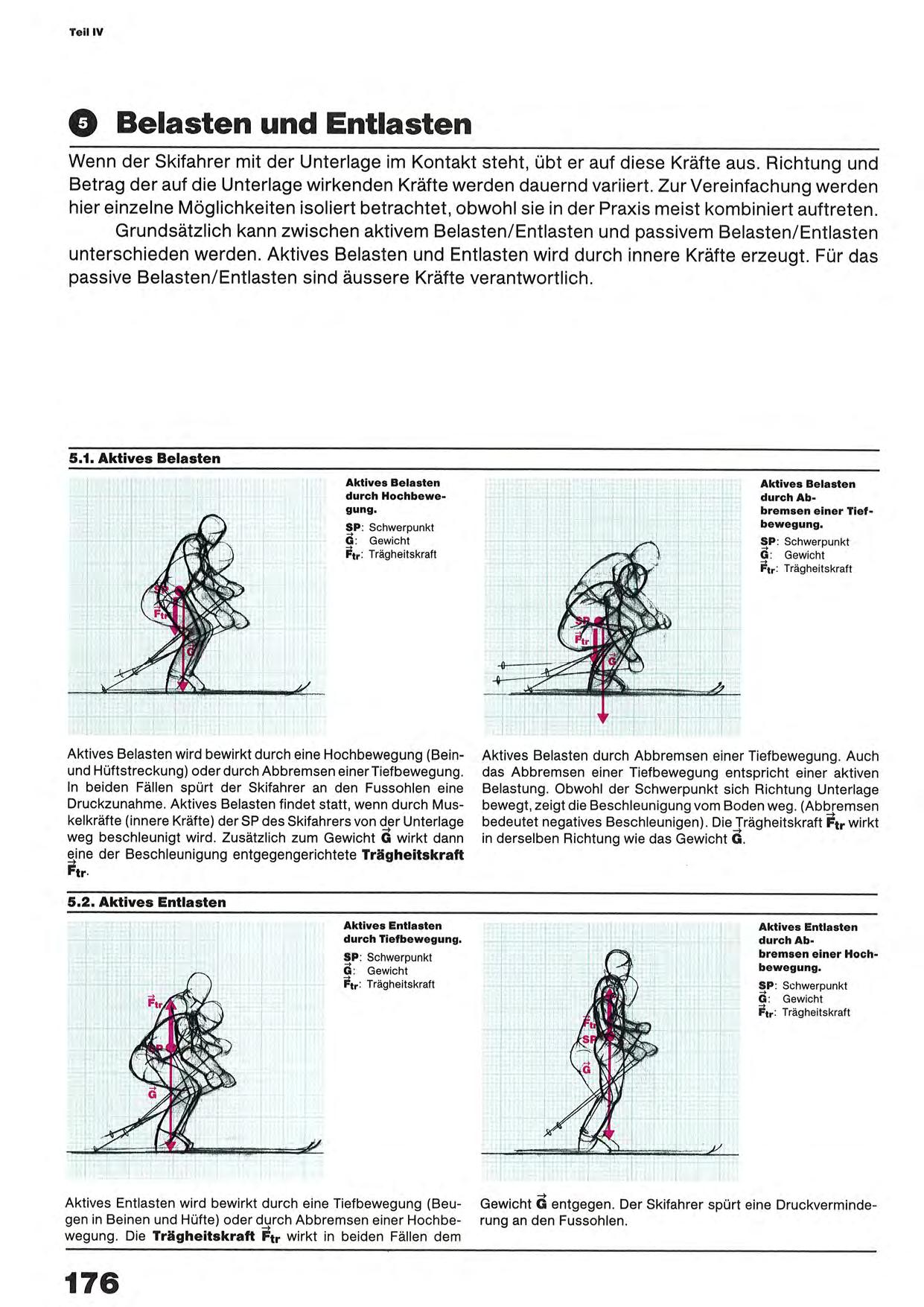

Wenn der Skifahrer mit der Unterlage im Kontakt steht, übter auf diese Kräfteaus. Richtung und Betrag der auf die Unterlage wirkenden Kräftewerden dauernd variiert. Zur Vereinfachung werden hier einzelne Möglichkeitenisoliert betrachtet, obwohl sie in der Praxis meist kombiniert auftreten. Grundsätzlichkann zwischen aktivem Belasten/Entlasten und passivem Belasten/Entlasten unterschieden werden. Aktives Belasten und Entlasten wird durch innere Kräfteerzeugt. Fürdas passive Belasten/Entlasten sind äussereKräfteverantwortlich.

Aktives Belasten durch Hochbewegung.

SP: Schwerpunkt Gewicht ?tr: Trägheitskraft

Aktives Belasten durch Abbremsen einer Tiefbewegung.

SP: Schwerpunkt G: Gewicht ?tr: Trägheitskraft

Aktives Belasten wird bewirkt durch eine Hochbewegung (BeinundHüftstreckung)oderdurchAbbremseneinerTiefbewegung. In beiden Fällen spürt der Skifahrer an den Fussohlen eine Druckzunahme. Aktives Belasten findet statt, wenn durch Muskelkräfte(innere Kräfte)der SP des Skifahrers von der Unterlage weg beschleunigt wird. Zusätzlichzum Gewicht G wirkt dann eine der Beschleunigung entgegengerichtete Trägheitskraft

Aktives Entlasten durch Tiefbewegung.

SP: Schwerpunkt Gewicht ftr'- Trägheitskraft

Aktives Belasten durch Abbremsen einer Tiefbewegung. Auch das Abbremsen einer Tiefbewegung entspricht einer aktiven Belastung. Obwohl der Schwerpunkt sich Richtung Unterlage bewegt, zeigt die Beschleunigung vom Boden weg. (Abbremsen bedeutet negatives Beschleunigen). Die TrägheitskraftFtr wirkt in derselben Richtung wie das Gewicht G.

Aktives Entlasten durch Abbremsen einer Hochbewegung.

SP: Schwerpunkt Ê: Gewicht ?tr: Trägheitskraft

Aktives Entlasten wird bewirkt durch eine Tiefbewegung (Beu- Gewicht G entgegen. Der Skifahrer spürteine Druckvermindegen in Beinen und Hüfte)oder durch Abbremsen einer Hochbe- rung an den Fussohlen. wegung. Die TrägheitskraftFfr wirkt in beiden Fällen dem

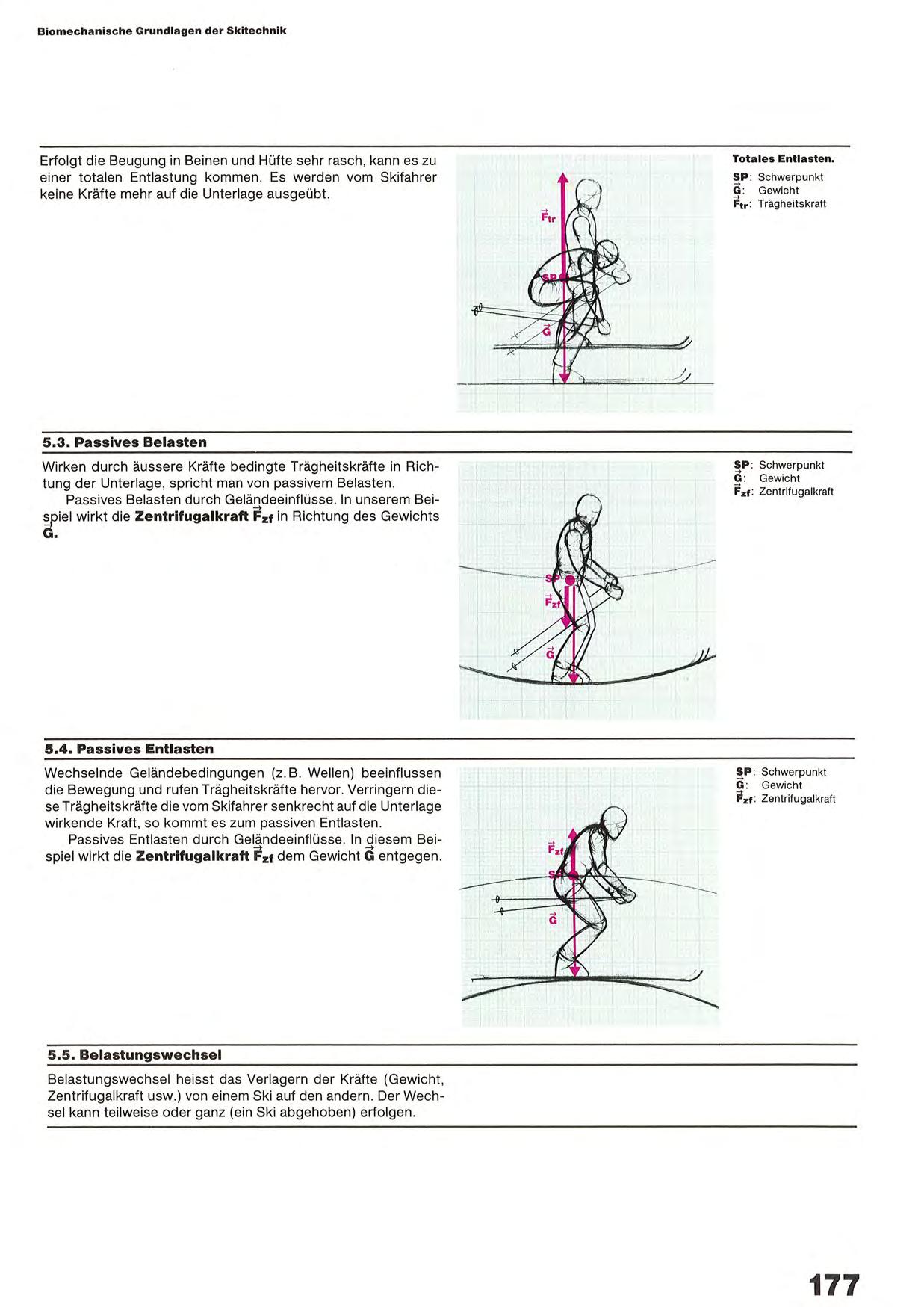

Erfolgt die Beugung in Beinen und Hüftesehr rasch, kann es zu einer totalen Entlastung kommen. Es werden vom Skifahrer keine Kräftemehr auf die Unterlage ausgeübt.

Wirken durch äussereKräftebedingte Trägheitskräftein Richtung der Unterlage, spricht man von passivem Belasten. Passives Belasten durch Geländeeinflüsse.In unserem Beispiel wirkt die Zentrifugalkraft Fzf in Richtung des Gewichts û.

Wechselnde Geländebedingungen (z.B. Wellen) beeinflussen die Bewegung und rufen Trägheitskräftehervor. Verringern diese Trägheitskräftedie vom Skifahrer senkrecht auf die Unterlage wirkende Kraft, so kommt es zum passiven Entlasten. Passives Entlasten durch Gelandeeinflüsse.In diesem Beispiel wirkt die Zentrifugalkraft Fzf dem Gewicht G entgegen.

Belastungswechsel heisst das Verlagern der Kräfte (Gewicht, Zentrifugalkraft usw.) von einem Ski auf den andern. Der Wechsel kann teilweise oder ganz (ein Ski abgehoben) erfolgen.

SP: Schwerpunkt G: Gewicht F(r: Trägheitskraft

SP: Schwerpunkt Ê: Gewicht :if: Zentrifugalkraft

SP: Schwerpunkt G: Gewicht ?zt: Zentrifugalkraft

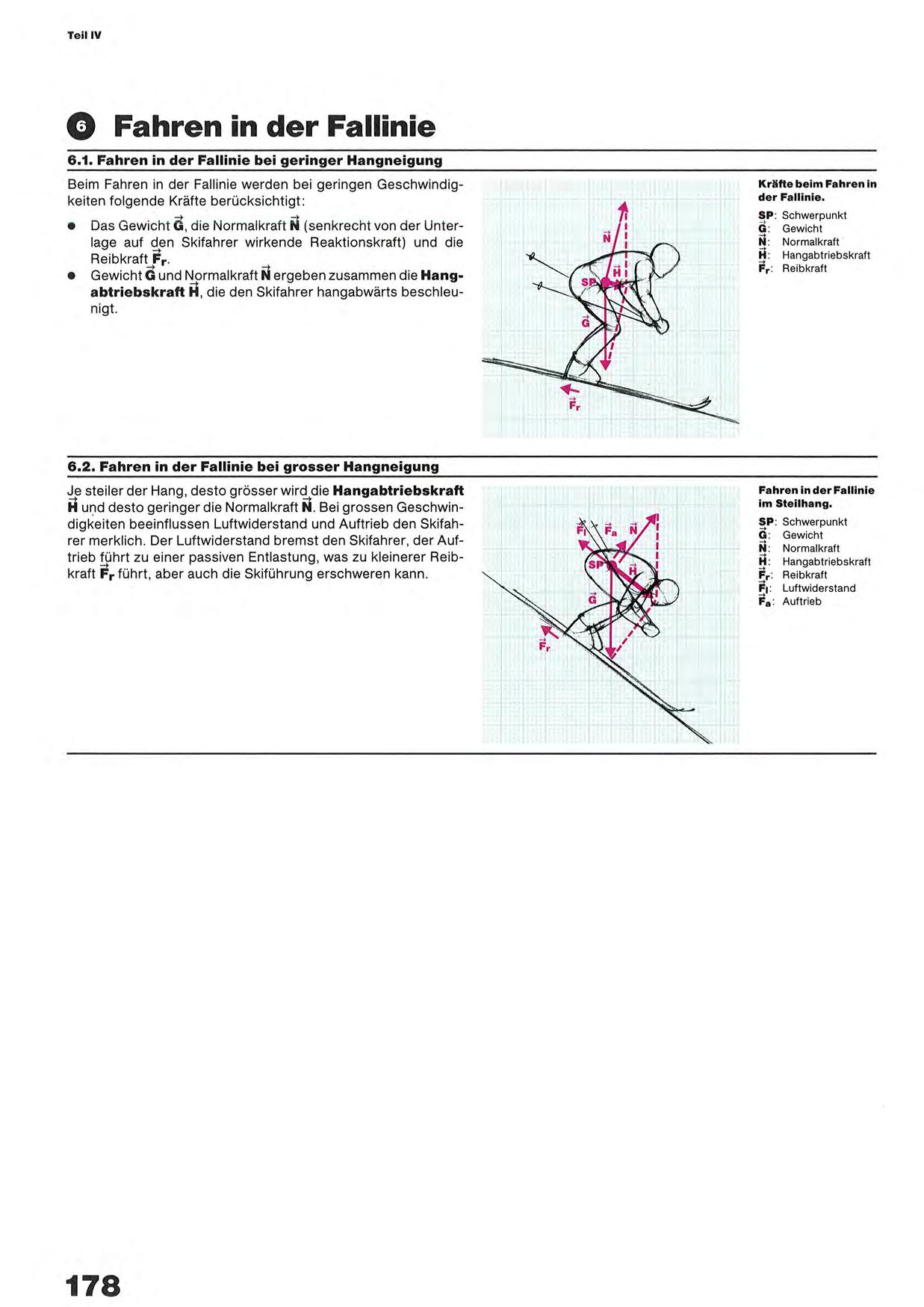

Beim Fahren in der Fallinie werden bei geringen Geschwindigkeiten folgende Kräfteberücksichtigt:

• Das Gewicht G, die Normalkraft N (senkrecht von der Unterlage auf den Skifahrer wirkende Reaktionskraft) und die Reibkraft Fr.

• Gewicht G und Nprmalkraft N ergeben zusammen die Hangabtriebskraft H, die den Skifahrer hangabwärtsbeschleunigt. F,

Je steiler der Hang, desto grösserwirddie Hangabtriebskraft und desto geringer die Normalkraft N. Bei grossen Geschwindigkeiten beeinflussen Luftwiderstand und Auftrieb den Skifahrer merklich. Der Luftwiderstand bremst den Skifahrer, der Auftrieb fuhrt zu einer passiven Entlastung, was zu kleinerer Reibkraft Frführt,aber auch die Skiführungerschwerenkann.

Kräftebeim Fahren in der Fallinie.

SP: Schwerpunkt G: Gewicht ß: Normalkraft H: Hangabtriebskraft ?r: Reibkraft

Fahren in der Fallinie im Steilhang.

SP: Schwerpunkt

G: Gewicht li: Normalkraft

ß: Hangabtriebskraft Fr: Reibkraft Pi: Luftwiderstand ?a: Auftrieb

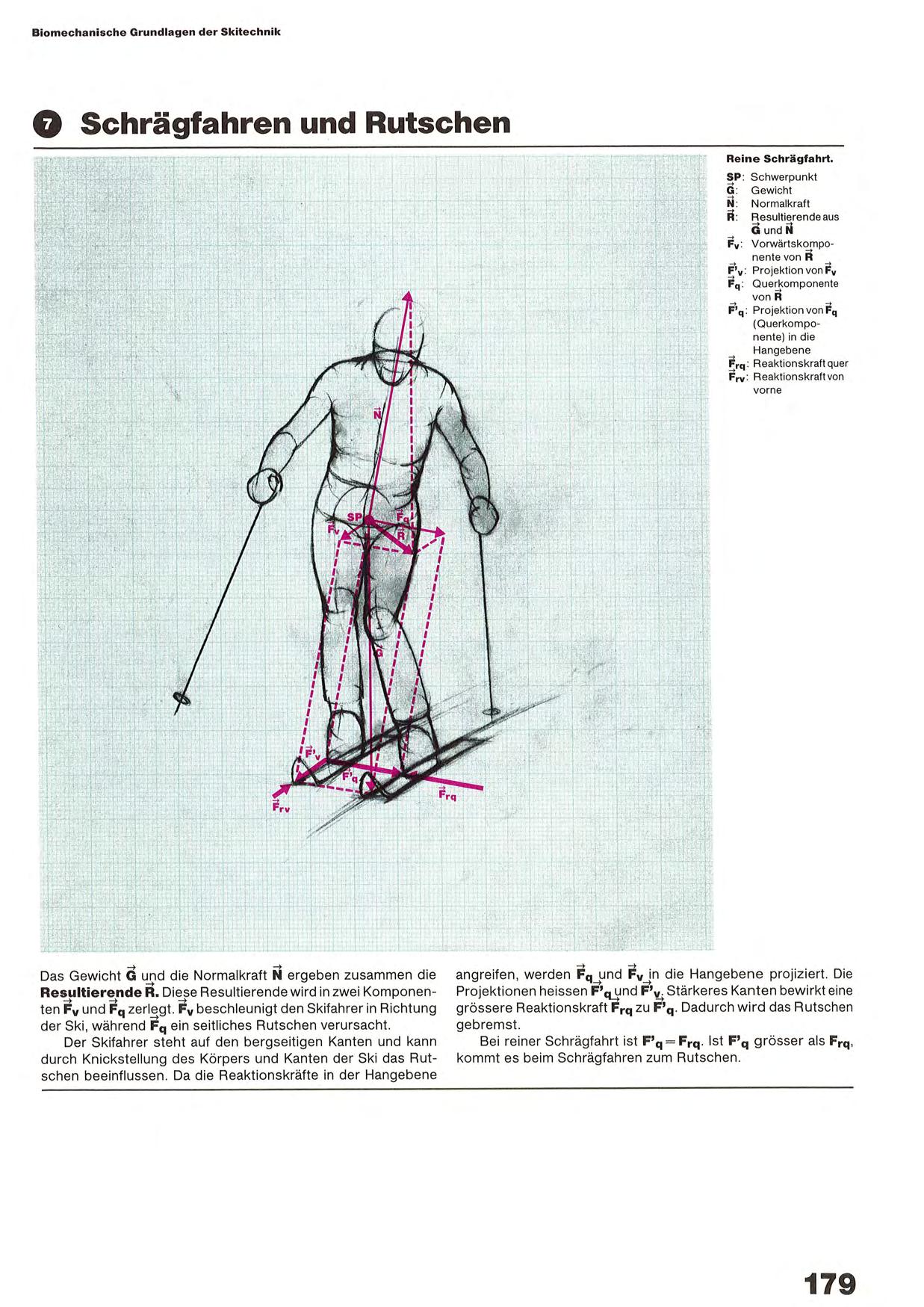

SP: Schwerpunkt G: Gewicht N: Normalkraft fi: Resultierendeaus Gundfî FV: Vorwärtskomponente von R F'v: ProjektionvonFy Fq: Querkomponente von R F'q: ProjektionvonFq (Querkomponente) in die Hangebene Frq: Reaktionskraftquer Frv. Reaktionskraftvon

Das Gewicht G und die Normalkraft N ergeben zusammen die angreifen, werden Fq und Fyin die Hangebene projiziert. Die Resultierende R. Diese Resultierende wird in zwei Komponen- Projektionen heissen F'qund F'y^ StärkeresKanten bewirkt eine ten FV und Fq zerlegt. Fy beschleunigt den Skifahrer in Richtung grössereReaktionskraftFrq zu F'q. Dadurch wird das Rutschen der Ski, währendFq ein seitliches Rutschen verursacht. gebremst.

Der Skifahrer steht auf den bergseitigen Kanten und kann Bei reiner Schrägfahrtist F'q=Frq. Ist F'q grösserals Frq, durch Knickstellung des Körpersund Kanten der Ski das Rut- kommt es beim Schrägfahrenzum Rutschen. schen beeinflussen. Da die Reaktionskräftein der Hangebene

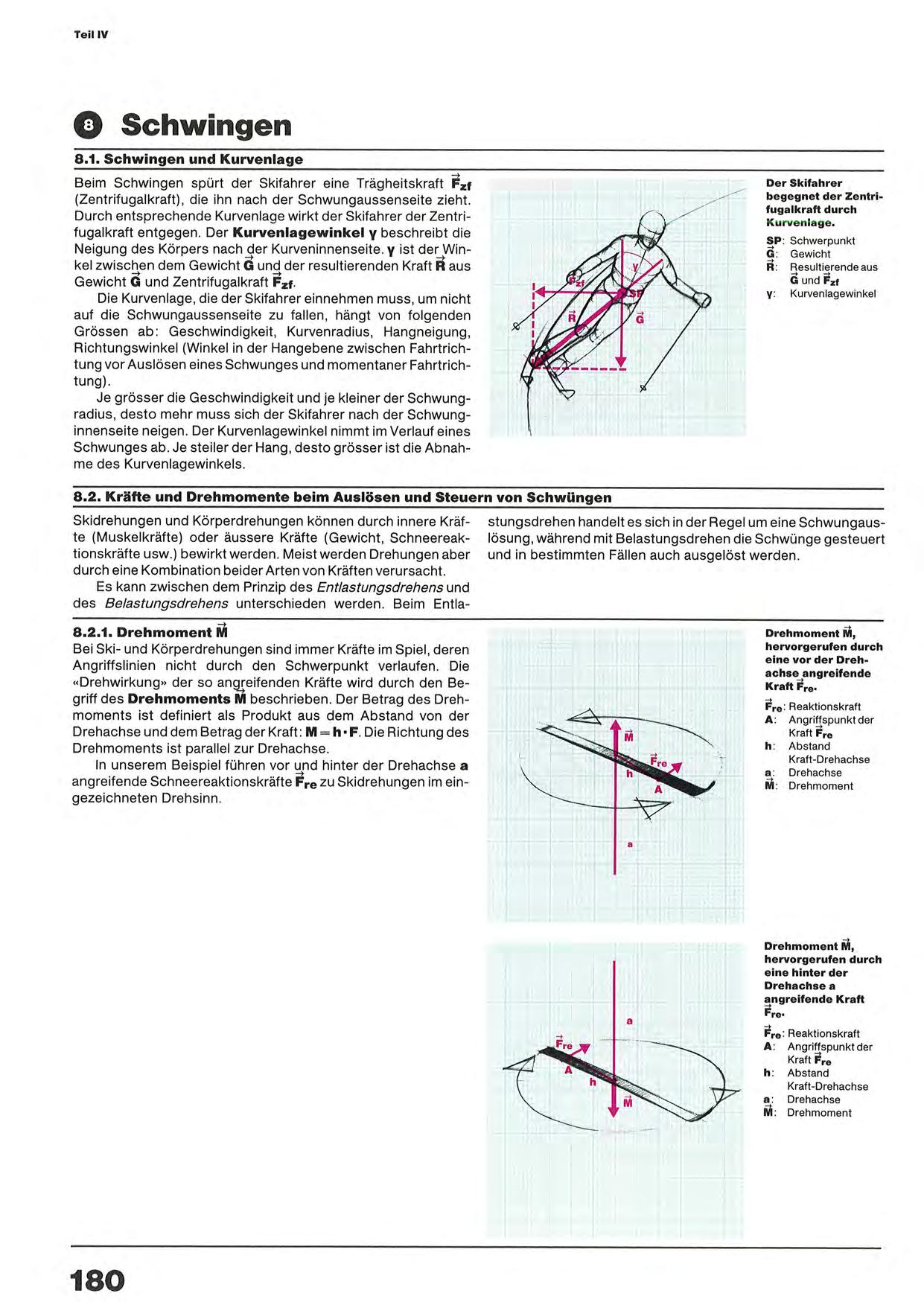

Beim Schwingen spürt der Skifahrer eine Trägheitskraft Fzf (Zentrifugalkraft), die ihn nach der Schwungaussenseite zieht. Durch entsprechende Kurvenlage wirkt der Skifahrer der Zentrifugalkraft entgegen. Der Kurvenlagewinkel y beschreibt die Neigung des Körpersnach der Kurveninnenseite.y ist derWinkel zwischen dem Gewicht G und der resultierenden Kraft R aus Gewicht G und Zentrifugalkraft Fzf.

Die Kurvenlage, die der Skifahrer einnehmen muss, um nicht auf die Schwungaussenseite zu fallen, hängt von folgenden Grössen ab: Geschwindigkeit, Kurvenradius, Hangneigung, Richtungswinkel (Winkel in der Hangebene zwischen Fahrtrichtung vor Auslöseneines Schwunges und momentaner Fahrtrichtung).

Je grösserdie Geschwindigkeit und je kleiner der Schwungradius, desto mehr muss sich der Skifahrer nach der Schwunginnenseite neigen. Der Kurvenlagewinkel nimmt im Verlauf eines Schwunges ab. Je steiler der Hang, desto grösserist die Abnahme des Kurvenlagewinkels.

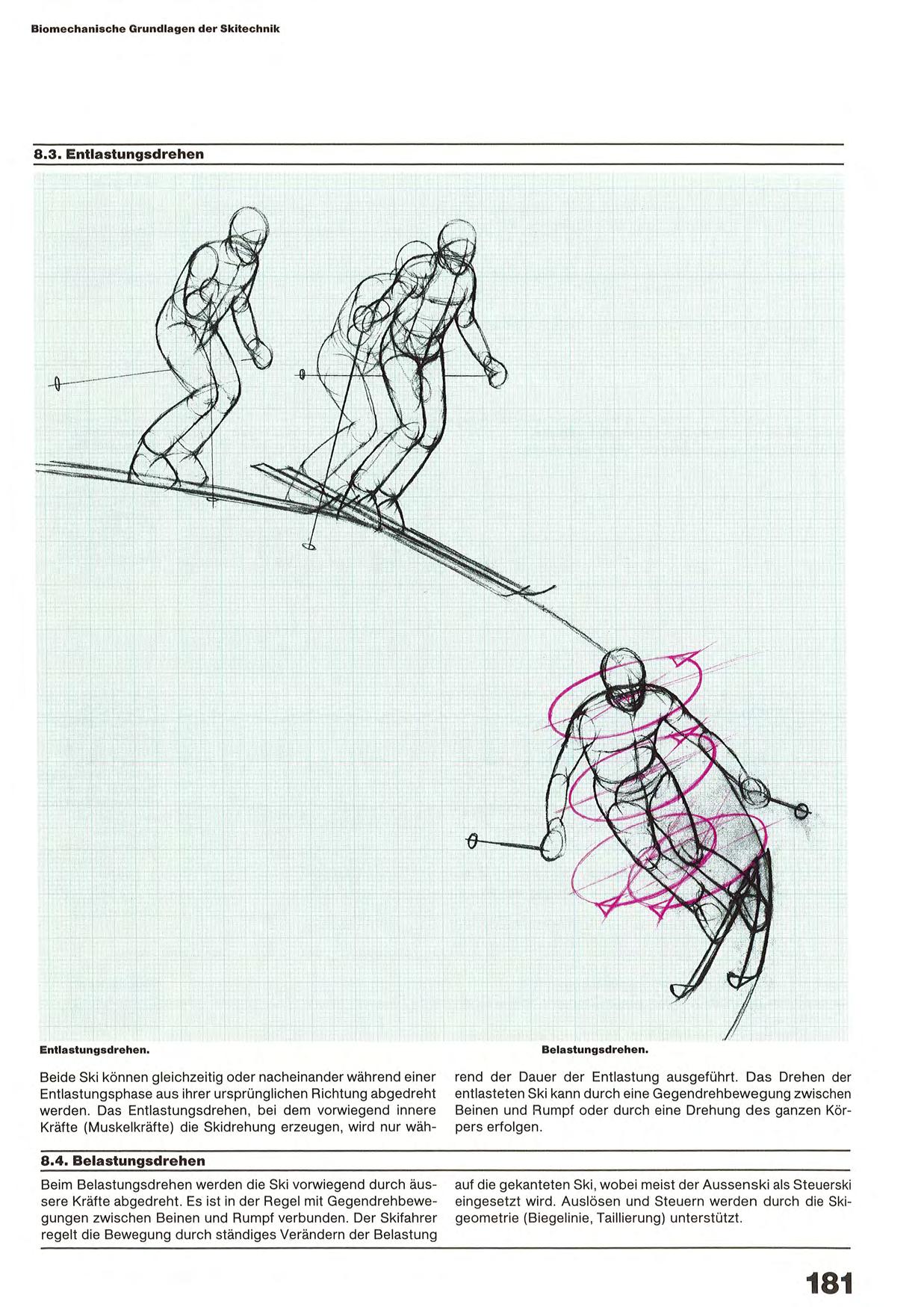

Skidrehungen und Körperdrehungenkönnendurch innere Kräfte (Muskelkräfte) oder äussere Kräfte (Gewicht, Schneereaktionskräfteusw.)bewirktwerden.MeistwerdenDrehungenaber durch eine Kombination beiderArten von Kräftenverursacht.

Es kann zwischen dem Prinzip des Entlastungsdrehens und des Belastungsdrehens unterschieden werden. Beim Entla-

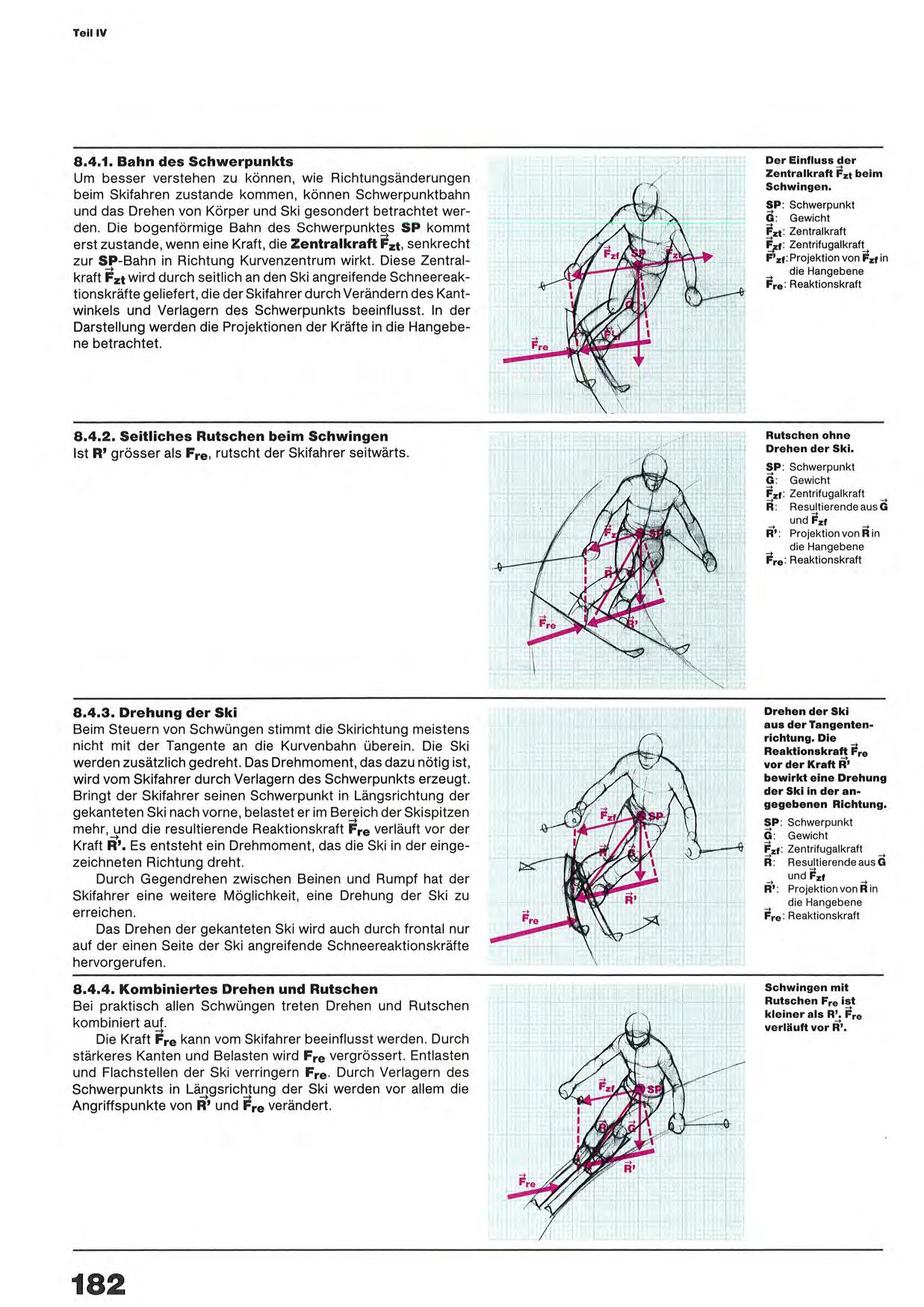

Bei Ski- und Körperdrehungensind immer Kräfteim Spiel, deren Angriffslinien nicht durch den Schwerpunkt verlaufen. Die «Drehwirkung»der so angreifenden Kräftewird durch den Begriff des Drehmoments M beschrieben. Der Betrag des Drehmoments ist definiert als Produkt aus dem Abstand von der Drehachse und dem Betrag der Kraft: M = h- F. Die Richtung des Drehmoments ist parallel zur Drehachse.

In unserem Beispiel führenvor und hinter der Drehachse a angreifende SchneereaktionskräfteFre zu Skidrehungen im eingezeichneten Drehsinn.

stungsdrehen handelt es sich in der Regel um eine Schwungauslösung,währendmit Belastungsdrehen die Schwüngegesteuert und in bestimmten Fällenauch ausgelöstwerden.

Drehmoment fh, hervorgerufen durch eine vor der Drehachse angreifende Kraft Pre.

?r. A: â:

Reaktionskraft Angriffspunktder Kraft Pre Abstand Kraft-Drehachse Drehachse Drehmoment

Drehmoment rt, hervorgerufen durch eine hinter der Drehachse a angreifende Kraft •re-

:re: Reaktionskraft A: Angriffspunktder Kraft ?re h: Abstand Kraft-Drehachse a: Drehachse ^: Drehmoment

Der Skitahrer begegnet der Zentrifugalkraft durch Kurvenlage.

SP: Schwerpunkt G: Gewicht R: Resultierendeaus Êund Frf Y: Kurvenlagewinkel

Entlastungsdrehen.

Beide Ski könnengleichzeitig oder nacheinander währendeiner Entlastungsphase aus ihrer ursprünglichenRichtung abgedreht werden. Das Entlastungsdrehen, bei dem vorwiegend innere Kräfte (Muskelkräfte) die Skidrehung erzeugen, wird nur wäh-

Beim Belastungsdrehen werden die Ski vorwiegend durch äussere Kräfteabgedreht. Es ist in der Regel mit Gegendrehbewegungen zwischen Beinen und Rumpf verbunden. Der Skifahrer regelt die Bewegung durch ständigesVerändernder Belastung

Belastungsdrehen.

rend der Dauer der Entlastung ausgeführt. Das Drehen der entlasteten Ski kann durch eine Gegendrehbewegung zwischen Beinen und Rumpf oder durch eine Drehung des ganzen Körpers erfolgen.

auf die gekanteten Ski, wobei meist der Aussenski als Steuerski eingesetzt wird. Auslösenund Steuern werden durch die Skigeometrie (Biegelinie, Taillierung) unterstützt.

Um besser verstehen zu können, wie Richtungsänderungen beim Skifahren zustande kommen, können Schwerpunktbahn und das Drehen von Körperund Ski gesondert betrachtet werden. Die bogenförmige Bahn des Schwerpunktes SP kommt erst zustande, wenn eine Kraft, die Zentralkraft F^ti senkrecht zur SP-Bahn in Richtung Kurvenzentrum wirkt. Diese Zentralkraft Fzt wird durch seitlich an den Ski angreifende Schneereaktionskräftegeliefert, die der Skifahrer durch Veränderndes Kantwinkels und Verlagern des Schwerpunkts beeinflusst. In der Darstellung werden die Projektionen der Kräftein die Hangebene betrachtet.

Ist R' grösserals Fre, rutscht der Skifahrer seitwärts.

Beim Steuern von Schwüngenstimmt die Skirichtung meistens nicht mit der Tangente an die Kurvenbahn überein. Die Ski werden zusätzlichgedreht. Das Drehmoment, das dazu nötigist, wird vom Skifahrer durch Verlagern des Schwerpunkts erzeugt. Bringt der Skifahrer seinen Schwerpunkt in Längsrichtungder gekanteten Ski nach vorne, belastet er im Bereich der Skispitzen mehr, und die resultierende Reaktionskraft Fre verläuftvor der Kraft R'. Es entsteht ein Drehmoment, das die Ski in der eingezeichneten Richtung dreht.

Durch Gegendrehen zwischen Beinen und Rumpf hat der Skifahrer eine weitere Möglichkeit, eine Drehung der Ski zu erreichen.

Das Drehen der gekanteten Ski wird auch durch frontal nur auf der einen Seite der Ski angreifende Schneereaktionskräfte hervorgerufen.

Bei praktisch allen Schwüngen treten Drehen und Rutschen kombiniert auf.

Die Kraft Fre kann vom Skifahrer beeinflusst werden. Durch stärkeresKanten und Belasten wird Fre vergrössert.Entlasten und Flachstellen der Ski verringern Fre. Durch Verlagern des Schwerpunkts in Längsrichtung der Ski werden vor allem die Angriffspunkte von R' und Fre verändert.

SP: Schwerpunkt

G: Gewicht

?it: Zentralkraft

Fjif: Zentrifugalkraft

F^ri: Projektion von fzl in die Hangebene ?re: Reaktionskraft

Rutschen ohne Drehen der Ski.

SP: Schwerpunkt

G: Qewicht

Fzf: Zentrifugalkraft

R: ResultierendeausG und Frf

R': ProjektionvonRin die Hangebene ?re: Reaktionskraft

Drehen der Ski aus der Tangentenrichtung. Die Reaktionskraft ?re vor der Kraft R' bewirkt eine Drehung der Ski in der angegebenen Richtung. SP: Schwerpunkt G: Gewicht Fïf: Zentrifugalkraft R: ResultierendeausG und Fif R': ProjektionvonRin die Hangebene Fre: Reaktionskraft

Schwingen mit Rutschen Fre ist kleiner als R'. Fre verläuftvor R'.

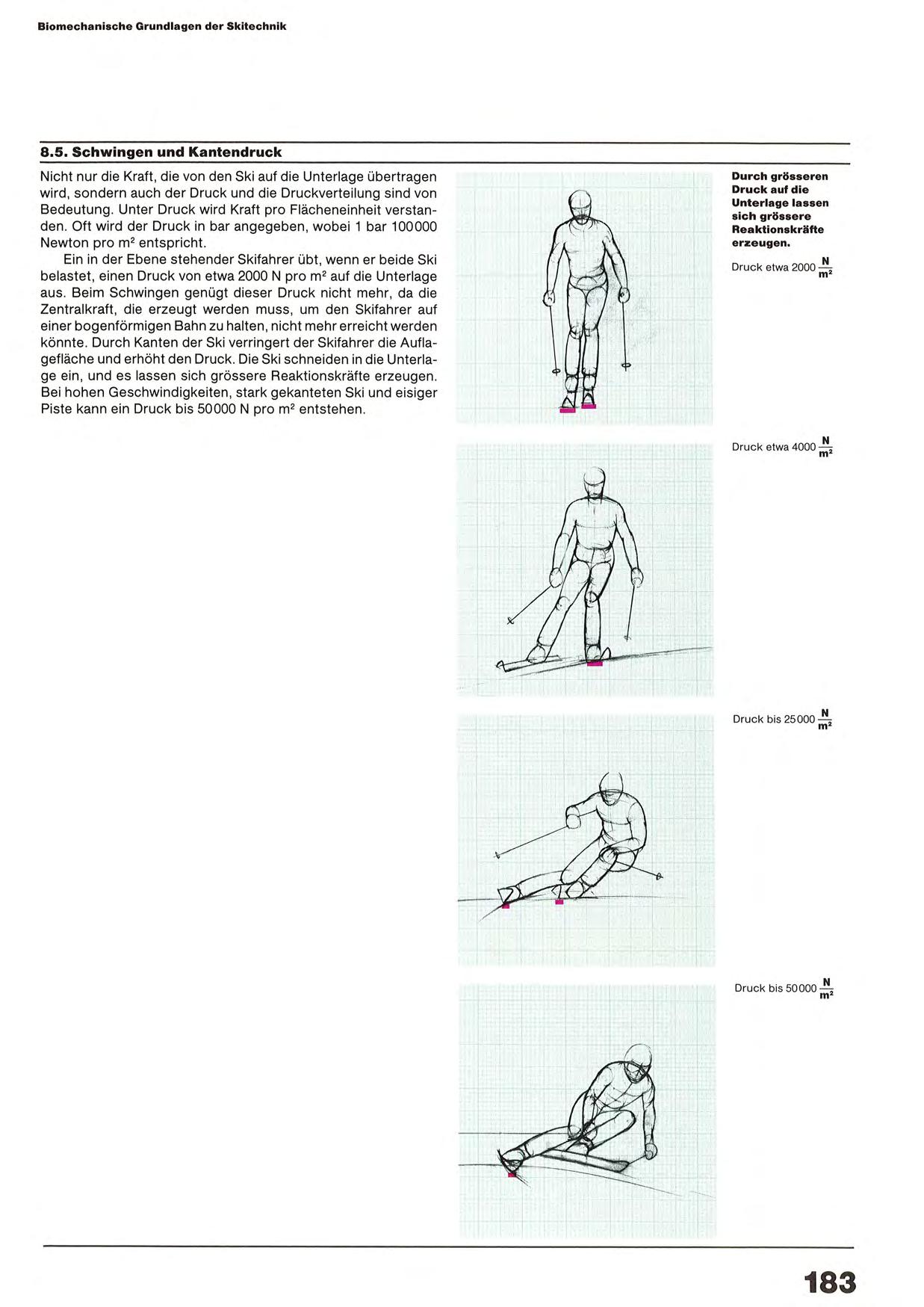

Nicht nur die Kraft, die von den Ski auf die Unterlage übertragen wird, sondern auch der Druck und die Druckverteilung sind von Bedeutung. Unter Druck wird Kraft pro Flächeneinheitverstanden. Oft wird der Druck in bar angegeben, wobei 1 bar100000 Newton pro m2 entspricht.

Ein in der Ebene stehender Skifahrer übt,wenn er beide Ski belastet, einen Druck von etwa 2000 N pro m2 auf die Unterlage aus. Beim Schwingen genügtdieser Druck nicht mehr, da die Zentralkraft, die erzeugt werden muss, um den Skifahrer auf einer bogenförmigenBahn zu halten, nicht mehr erreicht werden könnte.Durch Kanten der Ski verringert der Skifahrer die Auflageflächeund erhöhtden Druck. Die Ski schneiden in die Unterlage ein, und es lassen sich grössereReaktionskräfteerzeugen.

Bei hohen Geschwindigkeiten, stark gekanteten Ski und eisiger Piste kann ein Druck bis 50000 N pro m2 entstehen.

Drucketwa2000^

Druck etwa 4000-^;

Druckbis 25000^; m'

Druckbis 50000-^