7 minute read

Aníbal Valenzuela: Sociólogo y estudiante de Magíster en

Padre Leonardo Braeken con la comunidad cristiana de Caupolicán, 1967

Municipalidad y a la posterior “toma de terrenos”.

Advertisement

Desde el 14 de junio de ese año un gran contingente de familias ocupó los arenales ubicados al sur oriente de la ciudad, específicamente entre las calles José Joaquín Pérez y Libertad. El diario El Tarapacá del 17 de junio de 1957 recoge así este acontecimiento: “240 familias invadieron sitios para construir una población”, catalogándola como la “más grande población callampa que se levantará en la ciudad”. De esta manera nace la población Caupolicán.

Estas noticias llegaron rápidamente al convento franciscano y es el P. Bertuin Van Asten (holandés) el que se da a la tarea de recorrer las calles de la nueva población y visitar a las familias, dándose cuenta inmediatamente de la precariedad en la que estas viven. Se inicia así la primera misión urbana en las nuevas poblaciones marginales de Iquique. Durante los años 1957 y 1959 el P. Bertuin consigue el frontis de la casa de doña Isaura Pérez para realizar las primeras celebraciones litúrgicas.

COMUNIDAD

El 20 de noviembre de 1960 a través de la elección de una directiva se formaliza la comunidad cristiana de Caupolicán4, integrada por laicos y laicas, en su mayoría llegados de la pampa. Uno de los primeros objetivos de la comunidad fue habilitar la primera capilla (templo), la que fue bendecida un año después por Mons. Pedro Aguilera N., en presencia del intendente Esteban Sacco P. y un gran grupo de pobladores. Desde el año 1957 los padres franciscanos estarán presentes en todas poblaciones que van surgiendo en la parte suroriente de la ciudad: Caupolicán, O´Higgins, Nueva Victoria, Villa Soria, Aeropuerto, entre otras.

En el caso de la población Nueva Victoria fue el padre Hugo Van Pottelberghe quien desde el año 1965 ayudó a formar la comunidad cristiana y a conseguir un terreno para levantar su primera capilla. Él se destacó por ser un gran articulador del voluntariado, los pobladores lo recuerdan llegando con grupos de jóvenes a colaborar en la construcción de sus “ranchitos”. También contribuyó a la formación de la “Unión Cristiana”, una red de comunidades cristianas de base de varios barrios populares del sector (Braeken, 2018).

Durante toda la década de los años 60 y comienzo de los 70, los padres franciscanos irán desarrollando una labor misionera integral, compatibilizando los ámbitos sacramentales (celebración de misas, bautizos, etc.) con el solidario. Se despliegan por las poblaciones para celebrar misas de campaña en las fechas del calendario litúrgico más importantes: Semana Santa, Navidad, fiestas de la Virgen, entre otras; y organizan los grupos de “ayuda fraterna”, dividiendo el territorio parroquial en 20 sectores, haciendo llegar a las familias de cada sector la mercadería enviada por Caritas Chile5 .

En este tiempo se desarrolla en Roma el Concilio Ecuménico Vaticano II (19591965), y sus aires renovadores se hacen sentir en Iquique. Son los padres franciscanos y padres oblatos quienes fueron a la vanguardia de los cambios: nuevos modos de evangelizar (es el pastor quien va en busca de sus ovejas), nuevos métodos catequéticos (preparación para el bautismo en las casas), un mayor protagonismo del laicado (consejos pastorales

y comunidades cristianas de base), etc.

En las Crónicas del Convento San Francisco, encontramos un interesante resumen de la presencia y labor de los padres franciscanos en las poblaciones y a cuantas familias alcanzaba este servicio (1971):

• La parroquia-sede (San Francisco) con alrededor de 2.100 familias que son las mejores atendidas • Sector Caupolicán: la Capilla se inauguró al comenzar el Mes de María (diciembre 1970), tiene misa dominical y reuniones de formación. Son unas 845 familias. • Sector Nueva Victoria: tiene buenos dirigentes… tiene su misa dominical el sábado en la noche. Abarca 5 poblaciones, a saber, Nueva Victoria, Simpson, Baquedano, Endesa y Carampangue, formando unas 800 familias. • Sector Población O´Higgins: tiene poca atención religiosa. Últimamente coopera con nosotros un padre Oblato, Roberto Quevillón, en este sector. Suma unas 900 familias. • Sector Villa Soria: está en construcción una casa-capilla. La atención pastoral es prácticamente nula. Abarca 700 familias y sigue extendiéndose como prolongación del sector O´Higgins. • Sector Playa Brava: este sector, el más apartado de la parroquia (pero más cerca de la gruta de Lourdes de Cavancha) tiene buenas posibilidades de convertirse en parroquia en el futuro. Viven unas 2.000 familias en casas mejor acomodadas. En este año se dio inicio a las Comisiones para iniciar pronto la Construcción del templo y casa parroquial. La fundación depende todavía de la Parroquia San Antonio. • Así se llega a un total de más o menos 7.350 familias en la parroquia. Con un promedio de 5 personas por familia estaríamos hablando de alrededor de unas 36.750 personas (Braeken, 2018).

Con todo, el legado franciscano se mantiene hasta nuestros días, son muchos los/ as pobladores/as que nunca olvidaron a estos hombres venidos de tan lejos y que vistiendo el hábito de San Francisco hicieron presencia en estas áridas tierras, ayudándolos a construir sus casas y también la de Dios, incentivando la organización, celebrando sus matrimonios y bautizos, y haciéndose parte en todas sus luchas por alcanzar una vida mejor.

Padres Franciscanos participando en la celebración del 50º aniversario de la comunidad Cristo Rey de la población Caupolicán, 2010.

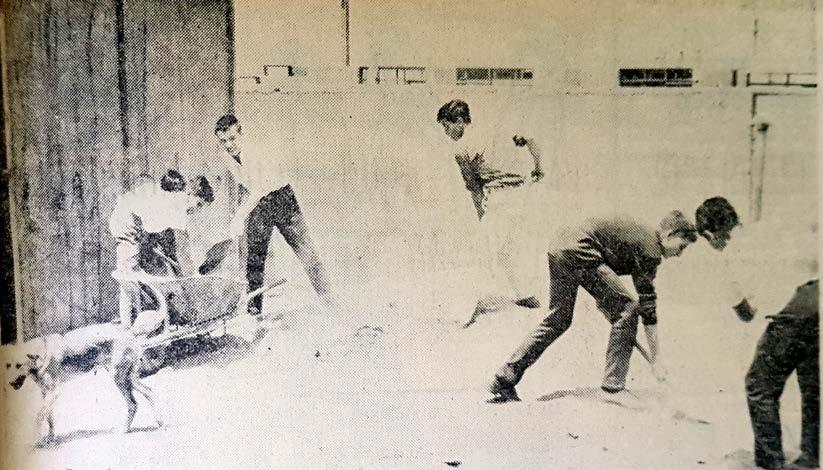

Jóvenes voluntarios, organizados por el padre Hugo Van Pottelberghe, colaborando en la construcción de las casas en población Nueva Victoria. Diario La Estrella de Iquique, 7 enero 1967, Pág. Nº 3

(*) Sociólogo

referencias

1. Fray Juan Rovegno, ofm. “Misiones Franciscanas a fines del Siglo

XIX y comienzo del

Siglo XX en Tarapacá

Chile”, Santiago, 2020 2.San Francisco de Asís (1182-1226) fundó tres órdenes religiosas:

Orden de Frailes

Menores (religiosos y sacerdotes), Hermanas

Contemplativas (Clarisas) y Orden Franciscana Seglar (integrada por laico/as y conocida en los inicios con el nombre de Venerable

Orden Tercera-VOT).

Los hermanos/as de esta última Orden son conocidos también como “terciarios”. 3. Certificado Vicariato

Apostólico de Tarapacá, 29 de agosto de 1911. 4. Desde el año 1967,

Comunidad Cristo Rey. 5. Desde el año 1957 comienza a funcionar en todo Chile.

El libro “De la pampa al Mar” aborda el proceso de industrialización y posterior ciclo de la pesca industrial en el puerto de Iquique entre los años 1930 - 1980.

“De la PamPa al mar” relata historias De una éPoca gloriosa

DE LA PAMPA AL MAR 1930-1980: Un proceso histórico en la memoria tarapaqueña

un nuevo libro arroja luces sobre el proceso de industrialización y posterior ciclo de la pesca industrial en el puerto de iquique entre los años 1930 – 1980. “de la paMpa al Mar” se llaMa la obra financiada por el Ministerio de las culturas, las artes y el patriMonio, que fue lanzada recienteMente y que aborda el período en que la industria coMienza a hacerse gravitante en la econoMía local. los autores, profesores de la universidad de tarapacá, nos presentan aquí sus Motivaciones.

Corrían los últimos años de la década de 1930. El Estado de Chile entonces ya intervenía en la economía e iniciaba un plan de industrialización para paliar los efectos de la debacle capitalista. Las noticias de la prensa local iquiqueña destacaban la alta migración de personas hacia otras regiones del Chile central y sureño, vía marítima o en ferrocarril. Eran poblaciones de pampinos que buscaban huir de la crisis mundial y del cierre inminente de varias salitreras. Quienes no tenían esa opción, solo se trasladarían hacia ciudades nortinas como Iquique, Arica, Antofagasta o Tocopilla. En ellas tenían alguna red de apoyo familiar. Llegar a dichas urbes era un nuevo inicio, ahora con el mar como aliado.

“La historia de nuestra región está llena de procesos que involucran periodos de crisis y bonanza. Tras un crecimiento abrupto demográfico producto de la industria salitrera, la ciudad de Iquique se había convertido en un puerto de renombre mundial. Sin embargo, desde 1940 en adelante, la ciudad comenzaría una nueva etapa de re configuración que desembocaría en un nuevo crecimiento gracias a la instalación de industrias procesadoras de recursos marinos, más conocidas como pesqueras.

Barrios clásicos como el Colorado, Cavancha, El Matadero, San Carlos, El Morro y la zona centro de Iquique, en un comienzo absorberían y darían cabida a las familias pampinas y de pueblos andinos que llegarían a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Eran años de pobreza, de calles sin pavimentar y de vida entorno a los vecinos. La solidaridad resultó fundamental para que nacieran las llamadas “banderas negras”. En paralelo más y más gente se sumaba a labores relacionadas a la pesca y el mar. Así recordaban el Iquique de aquella época futuros motoristas:

“(…) Iquique era un puerto militar solamente, había El regimiento

por: Claudio agUirre mUnizaga y Paulo lanas castillo (*)