Carlos Eduardo Adriano Japiassú

Ana Lúcia Tavares Ferreira

Carlos Eduardo Adriano Japiassú

Ana Lúcia Tavares Ferreira

Copyright© Tirant lo Blanch Brasil

Editor Responsável: Aline Gostinski

Assistente Editorial: Izabela Eid

Diagramação e capa: Analu Brettas

Eduardo FErrEr Mac-GrEGor Poisot

Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México

JuarEz tavarEs

Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil

Luis LóPEz GuErra

Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha

owEn M. Fiss

Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA toMás s. vivEs antón

Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha

Superpopulação carcerária e direitos humanos[livro eletrônico] / Carlos Eduardo Adriano Japiassú Ana Lúcia

Tavares Ferreira. -1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.

ISBN: 978-65-5908-696-2.

1.Direitos Humanos. 2. Prisão.3. Cárcere. 4. Presidiário.

I. Título.

CDU: 342.7

Bibliotecária Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.

Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Carlos Eduardo Adriano Japiassú

Ana Lúcia Tavares Ferreira

Este livro é o resultado de estudos e pesquisas que temos desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, no âmbito do Grupo de Pesquisa “Sociedade Contemporânea, Direitos Fundamentais e Sistema Penal”.

Particularmente, no que se refere à proteção dos Direitos Fundamentais, temos investigado a execução penal, a partir da jurisprudência das cortes regionais de Direitos Humanos, com atenção especial à Corte Europeia e à Corte Interamericana.

Aliás, essa pesquisa se insere nas redes do Instituto Brasileiro de Execuçõa Penal (IBEP) e do Comitê Internacional de Penalistas

Francófonos (CIPF), sem os quais, essa pesquisa e, portanto, esse livro não seria possível.

E, por fim, gostaríamos de agradecer à Editora Tirant Lo Blanch, por ter acreditado e permitido a publicação desse livro, que decorre, sobretudo, do apoio e o incentivo da Editora. Nosso muito obrigado à Tirant Lo Blanch

Rio de Janeiro, primavera de 2024.

carLos Eduardo adriano JaPiassú ana Lúcia tavarEs FErrEira

O número de pessoas privadas de liberdade em todo o mundo vem aumentando, embora em ritmo menos acelerado (24%), desde o ano 2000, em comparação com estimativa do aumento da população em geral no mesmo período (28%), segundo dados apresentados World Prison Brief List 13th Edition (2021).1

Em diversos países a redução mais acentuada do efetivo carcerário ocorreu na segunda metade de 2020 e os índices estabilizaram-se em níveis inferiores àqueles registrados no começo de 2020.

Entretanto, pode-se identificar marcantes diferenças entre continentes ou entre países do mesmo continente, no que se refere às variações no efetivo carcerário. A população prisional europeia reduziu-se em 27%, enquanto, na Oceania, houve um aumento de 82% e, nas Américas, de 43%, destacando-se um aumento de 200% na América do Sul.

O Brasil tem, atualmente, o terceiro maior número de pessoas privadas de liberdade no mundo (839.672 pessoas, incluindo 190.080 em prisão domiciliar), segundo o Depen, quantitativo superado apenas para o Estados Unidos e a China, respectivamente, o segundo e o terceiro do ranking mundial. No que se refere à taxa de encarceramento, o Brasil ocupava, em 2021, o 15% lugar do ranking mundial com 318 presos por cada 100.000 habitantes.2

1 FAIR, Helen. WALMSLEY, Roy. World Prison Population List Thirteenth edition. https:// www. prisonstudies. org/ sites/ default/ files/ resources/ downloads/ world_ prison_ population_ list_ 13th_ edition. pdf. Acesso em 15 de novembro de 2023.

2 Ainda que o número de pessoas privadas de liberdade seja impactante apenas em razão da ordem de grandeza, é a comparação entre as taxas de encarceramento que demonstra o maior ou menor nível de utilização da prisão nos diferentes países. A população carcerária é a medida correspondente ao número total de pessoas presas em um determinado dia do ano. A taxa de encarceramento - medida mais comumente utilizada nas comparações entre países -, consiste no número total de pessoas presas em um determinado dia do ano ou média diária de pessoas presas ao longo do ano inteiro, para cada cem mil habitantes. YOUNG, Warren; BROWN, Mark. Cross National Comparisons of Imprisonment. Crime and Justice. Chicago, Vol. 17, 1993, p. 1-49; CAVADINO, Mick; Dignan, James. Penal Systems: A Comparative Approach. SAGE Publications, 2014, Edição Kindle, p. 4. Segundo CAVADINO e DIGNAM, as comparações baseadas nas taxas de encarceramento vêm recebendo críticas, por deixarem de levar em consideração índices que contribuiriam para uma compreensão mais detalhada de cada sistema penitenciário, como, por exemplo, a taxa de detenção, tempo médio de permanência no cárcere, entre outros.

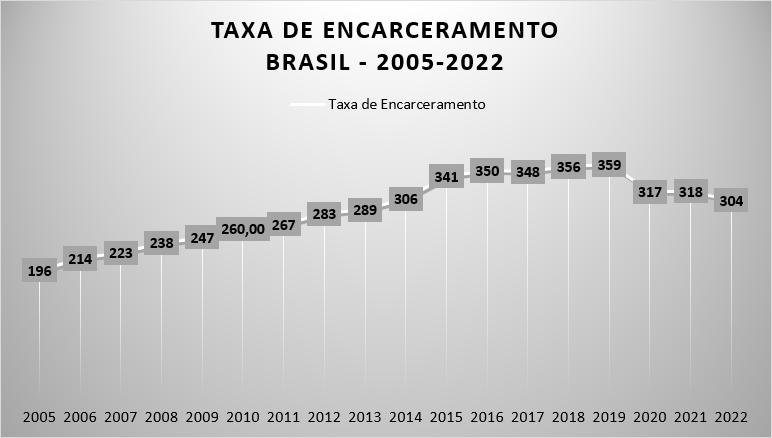

A população carcerária brasileira apresentou tendência constante de crescimento acentuado e acelerado, entre 2005 e 2019, passando a mostrar uma redução importante entre 2019 e 2020, seguida de uma relativa estabilização, nos últimos 4 anos, o que sinaliza uma inflexão da trajetória ascendente que vigorava desde o início dos anos 2000.

A mesma mudança de trajetória pode ser observada no que se refere à taxa de encarceramento brasileira, com a redução da taxa de encarceramento de 359 em 208 para 304, em 2022, como demonstra o gráfico abaixo:

Reconhece-se, porém, a validade da medida como referência inicial para a identificação de tendências nos sistemas penais considerados individualmente ou para a comparação entre países, por ser a melhor opção disponível, tendo em vista as desvantagens de outros indicadores. Os autores observaram que os registros oficiais de crimes notificados à polícia não seriam confiáveis, havendo razões para acreditar que a porção de crimes efetivamente registrados varie consideravelmente de região para região. A medida baseada nas condenações, por sua vez, distorceria os resultados por não levar em consideração os casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou casos de suspensão do processo ou da pena. De acordo com os autores, o ideal seria “ao verificar a punitividade de um país, tentar comparar as penas que ele impõe (e as outras decisões penais e processuais que ele toma) em relação a criminosos similares, em estágios similares do processo criminal. Curiosamente, quando isso foi experimentado no momento crucial da fixação da pena de criminosos condenados por crimes similares, a ordem de punitividade dos países tende a apresentar um resultado semelhante à ordem produzida por uma estatística de taxa de encarceramento grosseira.”

Embora tenha havido uma redução do número de pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos prisionais, já que 190.080 pessoas encontram-se, atualmente, em prisão domiciliar, persiste um déficit de 171.636 vagas, configurando-se um quadro de superpopulação carcerária reconhecido, cuja gravidade ensejou a declaração pelo STF do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário na ADPF 347.3

A taxa de ocupação elevada importa não só a falta de espaço vital, como também condições de detenção precárias, insalubres e promíscuas, além da escassez de prestações essenciais, como alimentação, cuidados de saúde, assistência jurídica, educação e segurança.

A superlotação importa, ainda, uma acentuada desproporção entre o número de pessoas presas e de funcionários da administração prisional, intensificando-se o risco de episódios de violência entre os detentos, ou contra os mesmos por parte dos agentes do Estado, resultando na lesão aos bens jurídicos cuja proteção justifica e legitima o próprio direito penal.

As medidas mais frequentemente recomendadas e utilizadas para solucionar problema da superpopulação carcerária são a cons-

trução e ampliação estabelecimentos prisionais e a adoção de reformas legislativas voltadas para a redução do contingente carcerário. Entretanto, essas medidas não necessariamente implicaram a eliminação ou redução da superpopulação.

No caso brasileiro, registrou-se um aumento no número de vagas do sistema prisional 206.559 em 2000 para 477.056 em 2022 (130%), Porém, o déficit de vagas passou de 154.843 a 171.636 (aumentando 10.8%) no mesmo período. Significa dizer que o aumento de vagas ficou aquém do que seria necessário para resultar em uma taxa de ocupação adequada.

É importante registrar que parte do aumento do número de vagas deve-se à redução da população penitenciária entre 2019 e 2020 (de 155.274 para 672.697 pessoas privadas de liberdade), em razão da utilização da prisão domiciliar como estratégia de gestão da pandemia de Covid-19, com base na Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).4

Tampouco a adoção de leis desencarceradoras, como, por exemplo a Lei 9.714/98 (penas alternativas), a Lei 12.258/10 (monitoramento eletrônico) ou a Lei 12.403/11 (medidas cautelares no processo penal), resultou em efetiva redução da população carcerária, podendo-se afirmar que as reformas legislativas contribuíram muito mais para aumentar a rede penal do que para controlar os níveis de superlotação.

Muito se tem debatido sobre o quadro brasileiro de superpopulação carcerária, podendo-se identificar na literatura uma forte ênfase na investigação da influência de fatores externos ao sistema penal, como por exemplo condições socioeconómicas, erosão das prestações sociais, cultura de autoritarismo, influências mediáticas, entre outros.5

4 Sobre o tema ver JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano et al. Controle da execução penal e pandemia de COVID-19: desafios e perspectivas para a efetiva proteção da saúde das pessoas privadas de liberdade. Revista de Estudos Criminais, v. 19, n. 79, p. 185-209, 2020.

5 Ver por todos BATISTA, Nilo. Mídia e sistema penal no capitalismo tardio. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 11, n. 42, p. 242-263, 2003.

Entretanto, a influência de fatores internos do sistema penal — é dizer, decisões político-criminais produzidas nos níveis legislativo, executivo e judiciário — sobre os índices de encarceramento brasileiro constitui um tema raramente abordado, apresentando-se uma lacuna que este trabalho busca preencher, ainda que parcialmente, por maio da investigação do impacto do Direito Internacional dos Direitos Humanos no controle da população carcerária.

A consolidação dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade deve-se, não só à sua positivação nas Constituições Nacionais, mas também em grande parte ao desenvolvimento de standards no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a partir da moldura normativa inicialmente introduzida na segunda metade do Séc. XX, em diversos documentos supranacionais, como, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1967), Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (1955).

O desenvolvimento de standards sobre privação de liberdade ganhou ainda maior relevo nas duas últimas décadas, no âmbito dos Sistemas Regionais de Direitos Humanos, notadamente, na jurisprudência das duas últimas décadas, da Corte Europeia de Direitos Humanos (CtEDH), da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH) e da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos (CtADHP).

A contribuição dos Sistemas Regionais de Direitos Humanos para a moldura normativa sobre privação de liberdade tem reflexos, por sua vez, na produção acadêmica, propiciando a formação de um arcabouço teórico sobre os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade.

Configura-se, assim, a superação do paradigma de positivação dos direitos das pessoas privadas de liberdade nos limites dos ordenamentos jurídicos nacionais, formando-se, em substituição, um quadro normativo simultaneamente internacional e nacional, amparado em novos aportes teóricos que compõem o que vem sendo chamado de Direito Internacional da Privação de Liberdade.

Estabelece-se, além disso, uma influência recíproca entre jurisprudência de órgãos supranacionais de Direitos Humanos e produção acadêmica, na medida em que as novas bases teóricas dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade acabam por promover a expansão e reconfiguração desses direitos, com reflexos naquela jurisprudência.

Nesse contexto, foram desenvolvidos diversos standards sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade e, especialmente, sobre a superpopulação carcerária e mecanismos de controle da população prisional.

No que se refere especificamente à taxa de ocupação dos estabelecimentos de privação de liberdade, desde os primeiros anos do Século XXI, a CtEDH vem adotando novos parâmetros e concepções, na moldura da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH) e da Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes (CEPT), a partir dos quais se reconhece superpopulação carcerária como tratamento desumano e degradante

Entretanto, a jurisprudência da CtEDH vem incorporando a produção normativa que se origina do exercício do monitoramento internacional dos locais de privação de liberdade, notadamente as recomendações do Comitê para Prevenção da Tortura do CoE (CPT) e as Regras Penitenciárias Europeias (RPE).

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtEDH), por sua vez, vem incorporando diversos standards desenvolvidos no âmbito do CoE, no contexto de um profícuo diálogo judicial internacional de Direitos Humanos, que se reflete na atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (ComIDH) de monitoramento dos locais de privação de liberdade.

Além disso, esse desenvolvimento normativo tem se refletido, mesmo que de forma ainda incipiente, no Sistema Africano de Direitos Humanos, notadamente na jurisprudência da CtADHP e na atuação da ComADHP.

O objetivo do trabalho é investigar o impacto do monitoramento internacional dos locais de privação de liberdade exercido no âmbito dos Sistemas Regionais de Direitos Humanos sobre o desenvolvimento normativo e teórico das novas concepções sobre os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, especialmente no que se refere ao controle da superpopulação carcerária.

A investigação insere-se na área de concentração Direito Público e Evolução Social, no âmbito da linha de pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos, a partir da investigação desenvolvida no Grupo de Pesquisa do Grupo de Pesquisa Sociedade Contemporânea, Direitos Fundamentais e Sistema Penal.

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Na primeira foram investigados os aportes criminológicos sobre os fatores determinantes do crescimento da população carcerária, com ênfase nos fatores internos ao sistema penal. Na segunda etapa, investigou-se o monitoramento internacional dos locais de privação de liberdade exercido pelos órgãos supranacionais dos Sistemas Regionais de Direitos Humanos e seus reflexos sobre o desenvolvimento de standards sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade na jurisprudência, além do diálogo judicial internacional sobre o tema. Na terceira etapa, foram analisados os reflexos do monitoramento internacional sobre o controle da superpopulação carcerária.

A partir da pesquisa realizada, o trabalho divide-se em três seções, além de introdução e considerações finais, sendo cada uma das seções destinada à apresentação das três etapas da pesquisa.

Na primeira seção serão abordados os aportes criminológicos sobre os fatores que contribuem para o crescimento da população carcerária, analisando-se as investigações sobre os fatores externos, internos ao sistema penal, além dos intermediários.

Em seguida, será abordado, na segunda seção, o monitoramento internacional dos locais de privação de liberdade exercido pelo CPT, no âmbito do CeE, pela ComIADH, no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA) e pela Cm ADHP, no âmbito da União Africana (UA), além da influência desse monito-

ramento sobre os órgãos judiciais ou quase judiciais dos respectivos Sistemas Regionais de Direitos Humanos.

Também na segunda seção serão apresentados os resultados da pesquisa sobre o diálogo judicial internacional sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade, demonstrando-se a influência dos standards desenvolvidos na jurisprudência da CtEDH sobre a jurisprudência da CtIDH e CtADHP.

Na terceira seção, apresenta-se a análise do impacto desse desenvolvimento normativo e teórico sobre os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade sobre o controle da superpopulação carcerária.

A privação de liberdade vem sendo utilizada como pena desde o século XVIII, e figura, atualmente, na maioria dos ordenamentos jurídicos do ocidente, como a consequência jurídica do delito de maior severidade (excluindo-se, evidentemente, os países que ainda admitem a pena capital) e, portanto, como instrumento punitivo reservado aos casos mais graves, devendo ser aplicado apenas quando falham todas as outras possibilidades de controle estatal.

Não obstante esse ponto de consenso e a adoção dos princípios político-criminais que dele decorrem, constata-se, desde o ano 2000, um aumento da população carcerária mundial de 24%.6 Além disso, número expressivo de países enfrenta problemas no que se refere às taxas de ocupação, dentre os quais República do Congo (616%); Bolívia (263%); Brasil (173%); Emirados Árabes (158%) Nigéria (133%) India (130%); França (122%); Argentina (118%), Bélgica (116%) e Itália (115%).7

Constata-se, além disso, que a expansão do encarceramento e superpopulação carcerária são fenômenos comuns a diversos países, identificando-se uma coincidência entre alguns fatores que influenciaram o crescimento das taxas de encarceramento em diferentes sistemas penitenciários.

Partindo desse pressuposto, o tema vem sendo investigado em diversos estudos e pesquisas, com metodologias e marcos teóricos diversos, tanto em relação a determinados países isoladamente, como

6 FAIR, Helen. WALMSLEY, Roy. World Prison Population List Thirteenth edition. https:// www. prisonstudies. org/ sites/ default/ files/ resources/ downloads/ world_ prison_ population_ list_ 13th_ edition. pdf. Acesso em 15 de novembro de 2023.

7 Nesse sentido, PAVARINI, Massimo. Un Arte Abyecto: ensayo sobre el gobierno de la penalidad. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2006. p.158.

na perspectiva comparada, buscando-se apontar os fatores que contribuem para o crescimento dos índices de encarceramento.

As investigações vêm demonstrando que o crescimento das taxas de encarceramento resulta da interação complexa entre múltiplos fatores, que variam conforme as características locais de cada configuração social, sendo inviável a indicação de uma única causa ou origem para o fenômeno

Nesse contexto, foram identificados inúmeros fatores determinantes, os quais podem ser divididos, para melhor compreensão do tema, entre fatores externos e internos ao sistema penal, além de fatores intermediários.

Dentre os fatores externos, destacam-se os índices registrados de criminalidade, as variações demográficas e as condições socioeconômicas.

Os fatores internos ao sistema penal, por sua vez, consistem em todas as decisões produzidas nos seus diversos níveis, desde a instauração de procedimento de investigação em sede policial, passando pela propositura da ação penal pelo ministério público, até a prolação de sentença condenatória pela autoridade judicial.

Já os fatores intermediários seriam aqueles que interagem entre os fatores internos e externos, podendo-se mencionar como exemplo a influencia da mídia sobre opinião pública a respeito das decisões político-criminais, exercida por meio da divulgação jornalística e frequentemente distorcida dos índices registrados de criminalidade.

É frequente a associação entre a taxa de encarceramento e os índices de criminalidade registrada.8 Entretanto, os estudos que

8 A criminalidade não seria, como bem observou CASTRO, “(...)uma realidade que existe na natureza, mas uma construção social que depende dos “juízos adscritivos” que produzem a qualidade de criminoso na pessoa a quem se aplicam; uma construção social que está em constante criação e que provém, não das regras do Direito Penal, mas das regras que condicionam a atividade de definição das instâncias de controle.” CASTRO, Lola Aniyar. Criminologia da Reação Social. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 110. Assim, NILO BATISTA propôs, a substituição do objeto de reflexão, apontando que “a criminalidade – enten-

buscaram identificar a relação entre esses fenômenos apresentaram resultados contraditórios entre si.

Os resultados das diversas pesquisas quantitativas sobre o tema apresentam enorme variação, podendo-se identificar estudos que não encontraram nenhuma correlação entre os índices de encarceramento e de criminalidade (Nagel, Young e Brown, Zimring e Hawkins, Törnudd),9 estudos que encontraram uma correlação positiva entre esses fatores (Biles, Bowker),10 além de estudos nos quais foi identificada uma correlação negativa (Bowker).11

Esclareça-se que a correlação positiva ocorre toda vez que as variáveis são diretamente proporcionais, ou seja, a criminalidade au-

dida como o somatório das condutas infracionais que se manifestam na realidade social – é sempre incognoscível, do qual não temos como nos aproximar segundo critérios metodologicamente confiáveis.” Nessa perspectiva, poderíamos optar, como sugeriu o autor, pela adoção do termo criminalidade registrada, para designar os indicadores das estatísticas policiais e judiciárias, ou, de forma mais acertada, criminalização, “porque a seletividade operativa do sistema penal, modelando qualitativa e quantitativamente o resultado final da criminalização secundária – isto é, quem e quanto ingressarão nos registros -, faz dele um procedimento configurador da realidade social.” BATISTA, Nilo. Criminalidade Econômico- Financeira Intervenção no XIII Congresso Internacional de Direito Comparado. Disponível em << file:///C:/Users/ tavar/Downloads/59-199-1-PB.PDF>>. Acesso em 16 de dezembro 2018. A criminalização, por sua vez, desenvolver-se-ia em duas etapas, quais sejam: criminalização primária e secundária. Na criminalização primário, sanciona-se, como explicou NILO BATISTA, uma lei penal atuarial que incrimina ou permite a punição de certas pessoas, enquanto a criminalização secundária, tem-se a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas. Sobre o tema ver BATISTA, Nilo, ZAFFARONI, Raúl Eugênio, ALAGIA, Alejandro. SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro – I. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p.42-43. Neste trabalho será adotado o termo criminalidade, buscando-se harmonizar o texto com a literatura pesquisada no qual a expressão aparece frequentemente, como será apontado ao longo do trabalho.

9 NAGEL, William G. On Behalf of a Moratorium on Prison Construction. Crime and Delinquency Thousand Oaks, Vol. 23, p. 154-172, April 1977. YOUNG, Warren; BROWN, Mark. Cross-national Comparisons of Imprisonment. Crime and Justice, Vol. 17 -1, p. 1-49, 1993. Ver também sobre o tema LYNCH James P. Comparison of Prison Use in England, Canada, West Germany, and the United States: A Limited Test of the Punitive Hypothesis. Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 79, Issue 1, p.108-217, Spring 1998. ZIMRING, Franklin, HAWKINS, Gordon. The Scale of Imprisonment. Chicago: The University of Chicago Press, 1991. p. 121-124. No mesmo sentido DE GIORGI, Alessandro. Re-Thinking the Political Economy of Punishment. Hampshire: Ashgate, 2006. p. 19. Sobre o tema ver GREENBERG, F. David. The Dynamics of Oscillatory Punishment. Journal of Criminal Law and Criminology. Volume 68, Issue 4, p. 643-651, December 1977; JANKOVIC, Ivan. Labor Market and Imprisonment. Social Justsice/Global Options, Crime and Social Justice, no. 8, p. 17-31, fall-winter 1966, WALLACE, Don. The Political Economy of Incarceration: Trends in Late U.S. Capitalism: 19711977. Critical Sociology, Los Angeles: Sage, Vol. 10-11, Issue 4-1, p. 59 – 65, 1981. TÖRNUDD, Patrik. Fifeen Years of Decreasing Prisoner Rates in Finland. National Research Institute of Legal Policy: Helsinki, 1991. p. 8; LAPPI-SEPPÄLÄ, Tapia. Penal Policy in Scandinavia. In TONRY, Michael. (org). Crime Punishment and Politics in Comparative Perspective. Chicago: The University of Chicago Press, 2007. p. 238-239.

10 BILES, David. Crime and the Use of Prisons. Federal Probation, Vol. 43, Issue 2, p. 39-43, 1979. BOWKER, Lee H. Crime and the Use of prisons in the United States: A Time Series Analysis. Crime & Delinquency. Thousand Oaks, Vol.27(2), p.206-212, April 1981

11 No período entre 1941 e 1978, Bowker encontrou uma correlação débil entre os índices de criminalidade e as taxas de encarceramento. No que se refere à correlação entre taxas de encarceramento e índices de criminalidade, no período entre 1958 e 1978, com defasagem de um, dois ou três anos, o autor encontrou uma correlação negativa significativa. Sobre o tema, vide BOWKER, op. cit., p. 206-212.

menta e o índice de encarceramento também. Diferentemente, há correlação negativa nos casos em que as variáveis são inversamente proporcionais, isto é, os índices de criminalidade diminuem e os índices de encarceramento aumentam.

Resultados contraditórios também foram encontrados em pesquisas qualitativas mais complexas, nas quais foi utilizada a perspectiva comparada, levando-se em conta a interação entre diversos fatores.

Assim, Lynch e Pridemore concluíram, por meio da comparação entre diversos países com os Estados Unidos, que os elevados índices de criminalidade violenta e o grande volume de crimes de drogas seriam fatores determinantes para o aumento das taxas de encarceramento norte-americanas, no período entre 1999 e 2008.12

Entretanto, Cavadino e Dignan observaram que os índices de criminalidade vêm declinando, desde a década de 1980, nos Estados Unidos e, desde meados da década de 1990, na Inglaterra, sem que se tenha revertido, nesses países, a tendência de aumento das taxas de encarceramento, que seguiram ascendendo nos períodos indicados.13

A comparação entre os Estados Unidos e o Canadá também corroboraria, segundo Downes, a inexistência de correlação entre índices de criminalidade e taxas de encarceramento. As taxas de homicídios canadenses e norte-americanas teriam evoluído simetricamente durante quase meio século, ascendendo do final da década de 1960 até meados da década de 1990, embora em escalas distintas, sem que se tenha verificado, no caso do Canadá, o encarceramento em larga escala, como ocorreu nos Estados Unidos.14

12 LYNCH, James P. ; PRIDEMORE, William Alex. Crime in International Perspective. in WILSON, James Q; PETERSILIA, Joan. Crime and Public Policy. New York: Oxford University Press, 2011. p. 5-35. Sobre o tema ver FROST, Natasha. The Mismeasure of Punishment: Alternative measure of punitiveness and their (substantial consequences). Punishment and Society. Los Angeles: Sage Publications, Vol. 10, Issue 3. p. 277-300, July 2008.

13 CAVADINO, Mick; DIGNAN, James. Penal Systems: A Comparative Approach. SAGE Publications, 2014. Edição Kindle. p.45; SNACKEN, Sonja Penal Policy and Practice in Belgium In TONRY, Michael. (org). Crime Punishment And Politics in Comparative Perspective. Chicago: The University of Chicago Press, 2007. p. 176.

14 DOWNES, David. Visions of Penal Control in the Netherlands. In TONRY, Michael. (org). Crime Punishment And Politics in Comparative Perspective. Chicago: The University of Chicago Press, 2007. p. 109; sobre o tema, ver WEBSTER, Cheryl Marie; Doob, Anthony N. Doob. Punitive Trends and Stable

No mesmo sentido, observou Lappi-Seppälä que os índices de criminalidade finlandeses apresentaram evolução simétrica aos demais países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suécia), entre 1950 e 1998, ao passo que as respectivas taxas de encarceramento divergiram de forma considerável no mesmo período.15

Como observado por Nagin, ao analisar a relação entre índices criminais e taxas de encarceramento, deve-se estabelecer como premissa que taxas de encarceramento não são variáveis por si próprias, mas produtos de outros fatores, como a probabilidade de apreensão de criminosos e do grau de severidade das sanções, ou seja, o resultado de políticas criminais que determinam “quem vai para a prisão e por quanto tempo.”16

Assim, predomina na literatura a ideia de inexistência de uma correlação simples, automática e direta entre os índices criminais e as taxas de encarceramento, tendo-se consolidado consenso no sentido de que o atual estado do debate não autoriza uma afirmação conclusiva da relação causal entre essas variáveis.17

Também buscou-se identificar a relação entre crescimento dos índices de encarceramento e o modo de produção capitalista (Rusche e Kirchheimer),18 a disponibilidade ou a forma de exploração da força de trabalho (Melossi e Pavarini),19 o Estado do bem-estar social

Imprisonment Rates in Canada. In TONRY, Michael. (org). Crime, Punishment and Politics in Comparative Perspective. Chicago: The University of Chicago Press, 2007. p. 303.

15 LAPPI-SEPPÄLÄ, Tapio. Penal Policy in Scandinavia. In TONRY, Michael. (org). Crime Punishment and Politics in Comparative Perspective. Chicago: The University of Chicago Press, 2007. p. 240.

16 NAGIN, Daniel. Deterrence in the Twenty-first Century: a Review. Carnegie Mellon University Research Showcase, p. 27-29, 2013

17 Sobre o tema, ver por todos SNACKEN, Sonja; BEYENS, Kristel. Sentencing and Prison Overcrowding. European Journal on Criminal Policy and Research March. European Journal on Criminal Policy and Research, Joint Research Centre on International Crime: Milano, Volume 2, Issue 1, p. 84–99, 1994.

18 RUSCHE, Georg e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social. Rio de Janeiro: Revan, 2004. Vários estudos mais recentes desenvolveram a hipótese original de Rusche e Kirchheimer, elaborando-se modelos teóricos mais complexos a partir da perspectiva materialista histórica. Sobre o tema ver por todos CHIRICOS, Theodore G.; DELONE, Miriam A. Labor Surplus and Punishment: a Review and Assessment of Theory and Evidence. Social Problems, New York: Oxford University Press, Vol. 39, No. 4, November 1992.

19 MELOSSI, Dario et PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica: As Origens do Sistema Penitenciario (séculos XVI -XIX). Rio de Janeiro: Revan, 2006. p. 25. Também o modelo teórico de Melossi e Pavarini viria a ser desenvolvido, recebendo tratamentos mais complexos e sofisticados, pelos próprios autores e outros pesquisadores. Sobre o tema ver por todos GIORGI, Alessandro de. Punishment and Political Economy. In: SIMON, Jonathan et SPARKS, Richard (Ed.) The Sage Handbook on Punishment and Society. London: Sage Publications Ltd, 2013. Edição Kindle. p. 1287-1905.