JÉRÉMIE MORE AU

Tra le tante autrici e i tanti autori che hanno saputo incanalare nei loro fumetti lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, di quest’epoca incerta che porta il nome di Antropocene, Jérémie Moreau è forse il più lucido ma anche il più elusivo, e non perché, nel complesso, la sua opera sia particolarmente criptica, o contraddittoria, o pertinente solo per accidente. Al contrario, possiamo riconoscere nei suoi libri – da La saga di Grimr a Penss e le pieghe del mondo, passando per I pizzly e per la collana per bambine e bambini che sta curando per l’editore francese Delcourt – una certa programmaticità che va via via costruendo un discorso ampio e sfaccettato. Multiforme, come multiforme deve per necessità essere ogni discorso sulla complessità del reale.

La lucidità di Jérémie Moreau è (o può apparire) elusiva proprio perché il suo incedere programmatico, ma al contempo sospinto da un sentire profondo, lo porta talvolta a scartare di lato, verso storie che solo a posteriori riconosciamo come parte di un tutto coerente e maggiore della somma delle sue parti. Di questo Il discorso della pantera, con i suoi racconti dalla forza delle parabole più che delle favole, è, credo, emblematico.

Le storie con animali per protagonisti non sono certo cosa nuova. Lasciando correre la mente possiamo facilmente pensare alle favole di Esopo e a La fattoria degli animali, il romanzo di George Orwell, a Le avventure del bosco piccolo, la serie animata tratta dai libri di Colin Dann, e a Beastars, il manga di Paru Itagaki, solo per citarne qualcuna di diverse epoche, di diversi intenti, di diversi linguaggi. Ma c’è una peculiare forma di animalità nei protagonisti del reticolo che compone Il discorso della pantera: convintamente animali, per nulla antropomorfizzati, eppure reminiscenti di un qualcosa di distintamente umano, o che potremmo forse definire tale. In questo, gli animali di Jérémie Moreau non assomigliano a quelli di Colin Dann o di Orwell, metafore e trasfigurazioni della società dell’uomo. Non assomigliano nemmeno alle faine che in I miei stupidi intenti, il romanzo rivelazione di Bernardo Zannoni, abitano in case, dormono su letti, mangiano al tavolo della cucina e tengono i conti di creditori e debitori, pur mantenendo un’essenza animale che definirei quasi radicale. La forza indiscutibile di questo romanzo sta proprio nello straniamento, continuo e sincopato, generato dall’accostare istinto e civilizzazione (più che umanità), l’affiancamento più che la coesistenza di Natura e Cultura.

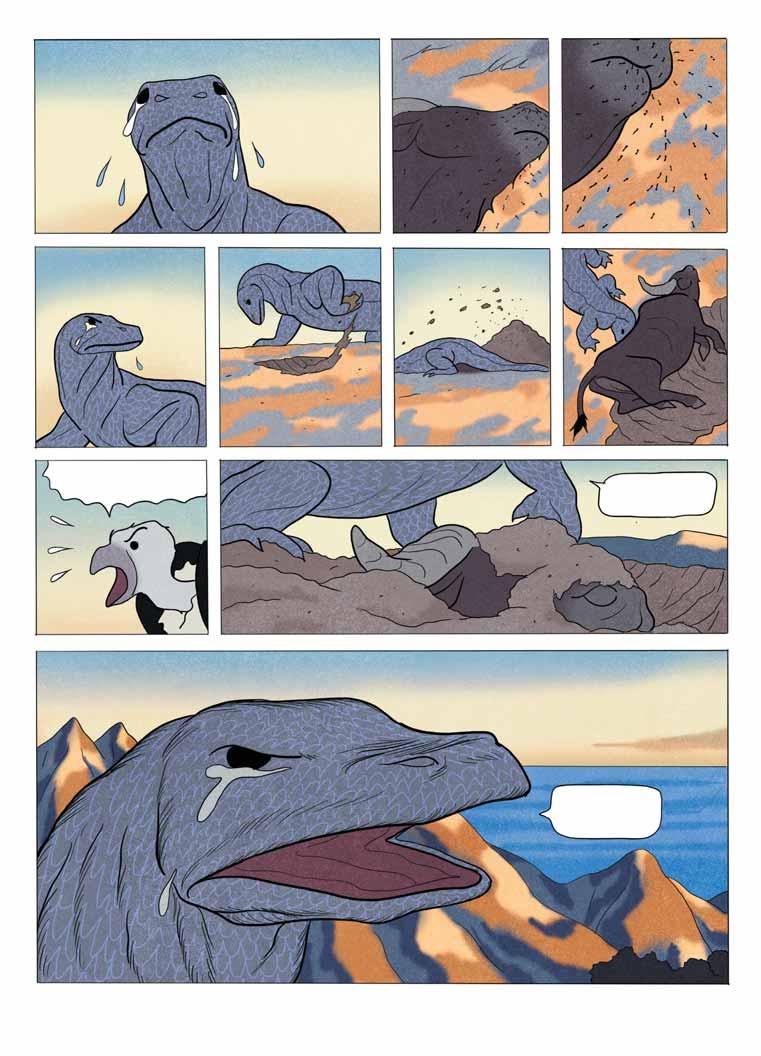

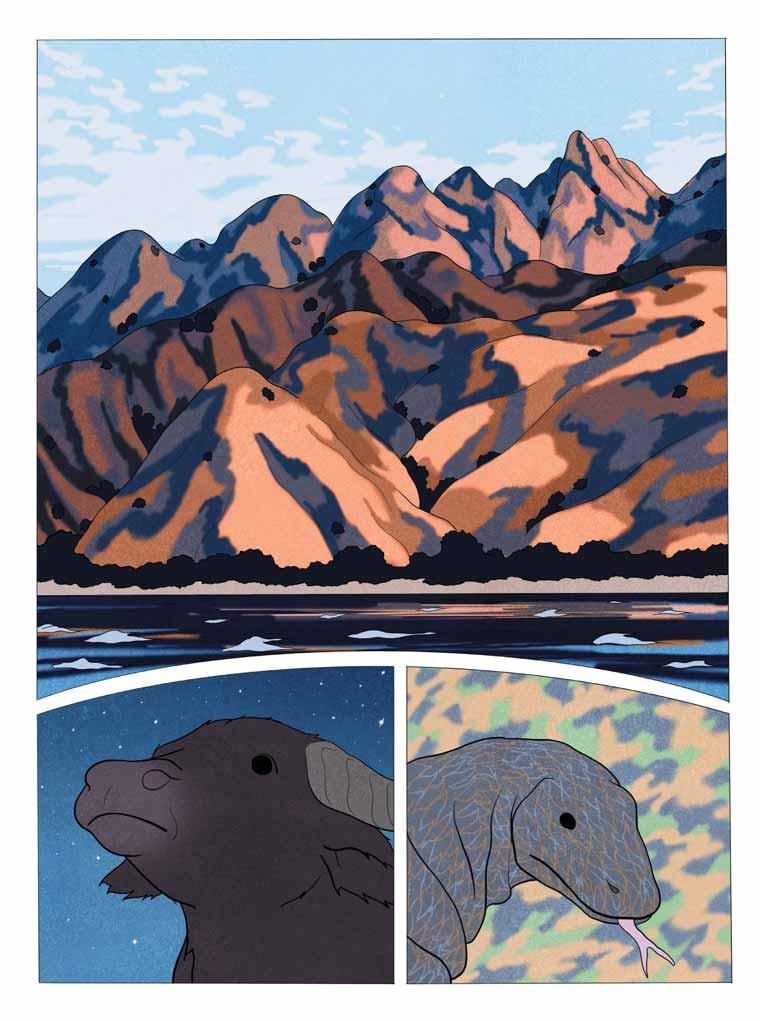

In Il discorso della pantera si respira un altro tipo di straniamento. Gli animali rimangono tali, e quell’anelito umano che riconosciamo in loro è sepolto in profondità ataviche e quindi espresso con parole e sentimenti meno raffinati, nel senso di meno costruiti, in qualche modo più fondativi di un tavolo o di un registro di conti. «Quando amo becchetto. Non posso farne a meno», dice il molesto uccellino ammaliatore alla struzza da cui non vuole che un passaggio. L’animale sta nel non poter fare a meno di becchettare, l’umano nel sentimento d’amore di cui, come di tanti altri sentimenti, ci siamo appropriati. Li abbiamo scelti con superbia come definitori, come il nocciolo minimo e irriducibile di ciò che crediamo sia nostro e ci separi dal (o per meglio dire ci elevi sul) resto dell’esistente. Ma ciò che ritroviamo in quell’uccelletto malevolo, così come nella pietà del varano, nella curiosità dello storno e nella vanità del paguro, non è qualcosa che ci appartiene. Viceversa è qualcosa che ci precede e ci accomuna al mondo animale (in questo caso) e non-umano (più in generale). Questa umanità profonda è presente fin dall’apertura, che istituisce a seguito di un sentimento di pietà il rito della sepoltura, ma si muove via via in superficie fino a emergere nella conclusione circolare. La pantera Sofia esplicita l’ordine del mondo e Homo, non a caso l’animale più vicino all’uomo da un punto di vista evolutivo, rifiuta quell’ordine. Nel dolore del lutto, celebra il corpo della madre in una rappresentazione dalla potenza archetipica che da sola varrebbe a Moreau un posto tra i grandi della narrazione disegnata (e non). È un rifiuto e un’opposizione alla Natura simile a quello di Penss, che sfida il mondo in una lotta in ugual misura di vendetta e di possesso destinata alla rinuncia o al fallimento. «Tu. Mondo… tu. Che permetti una cosa del genere. Me la pagherai», afferma il ragazzo contestualizzando così la sua ricerca dell’agricoltura come qualcosa al di fuori, e anzi in aperto contrasto, a ciò che è Naturale.

Il discorso della pantera ci ricorda invece che “noi” e “Natura” non sono (e anzi non possono essere) termini contrapposti. Ce lo ricorda mostrandoci l’umano nell’animale e chiudendo la sua storia con un monito che sarà ribaltato in invito nel successivo I pizzly. Qui Moreau riprende le cosmogonie amerindie relative al Tempo del Mito, un’epoca prima della differenziazione tra gli esseri in cui tutto era umano e nulla lo era ancora. L’ibrido tra orso polare e grizzly da cui “pizzly”, che ricorda l’essenza ibrida e trans-specie dei bambini falena di Donna Haraway, simboleggia e contestualizza il ritorno dei protagonisti a una Natura sempre mutevole e in continua evoluzione (non in progressione). Un ritorno che non è rivoluzione né decrescita felice, per usare una terminologia cara a certe politiche solo superficialmente ecologiste. Decrescita, d’altro canto, ha in sé la semantica tutta umana e tutta moderna del rifiuto della crescita, fondamento se non dell’Antropocene di certo del Capitalismo, e ha quindi alla base (pur per negazione) tutti gli elementi di quello che sempre Donna Haraway chiama “il Problema”. Al contrario! Il ritorno alla Natura di I pizzly, all’animalità che abbiamo saputo conoscere e nella quale abbiamo saputo riconoscersi in Il discorso della pantera, non è un tornare indietro “perché davanti c’è il pericolo ontologicamente mortale della catastrofe ecologica antropogenica”. È un riconoscere nel non-umano la non unicità e la non separatezza dell’umano, è formare un’alleanza tra tutti gli esseri che Bruno Latour chiama “terrestri” e con i quali, per recuperare una terminologia harawayana, non possiamo che con-vivere e con-morire.

Matteo Gaspari

Matteo Gaspari è laureato in Astrofisica e Cosmologia. Dal 2016 ha lavorato all’organizzazione del festival BilBOlbul e dal 2021 cura la collana fumetti di add editore. Scrive per diverse riviste tra cui gli Asini, The Comics Journal e Blow Up. Per Tunué ha tradotto e letterato Un mondo nuovo di Chris Reynolds e Cuore di tenebra di Peter Kuper.

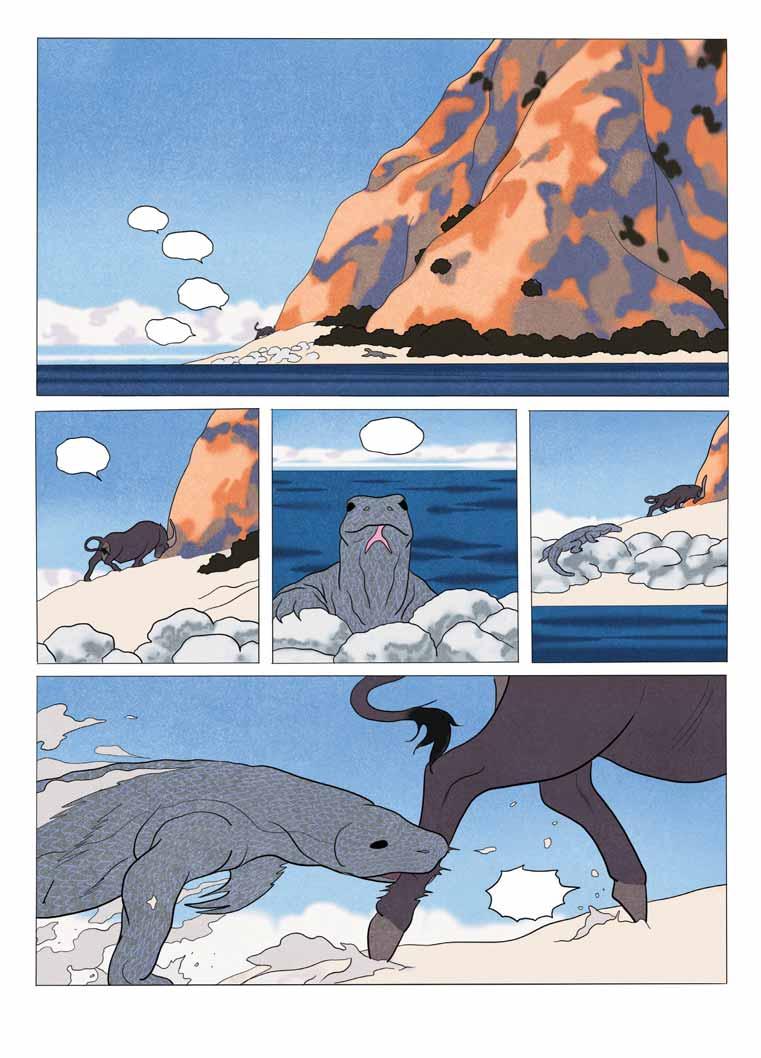

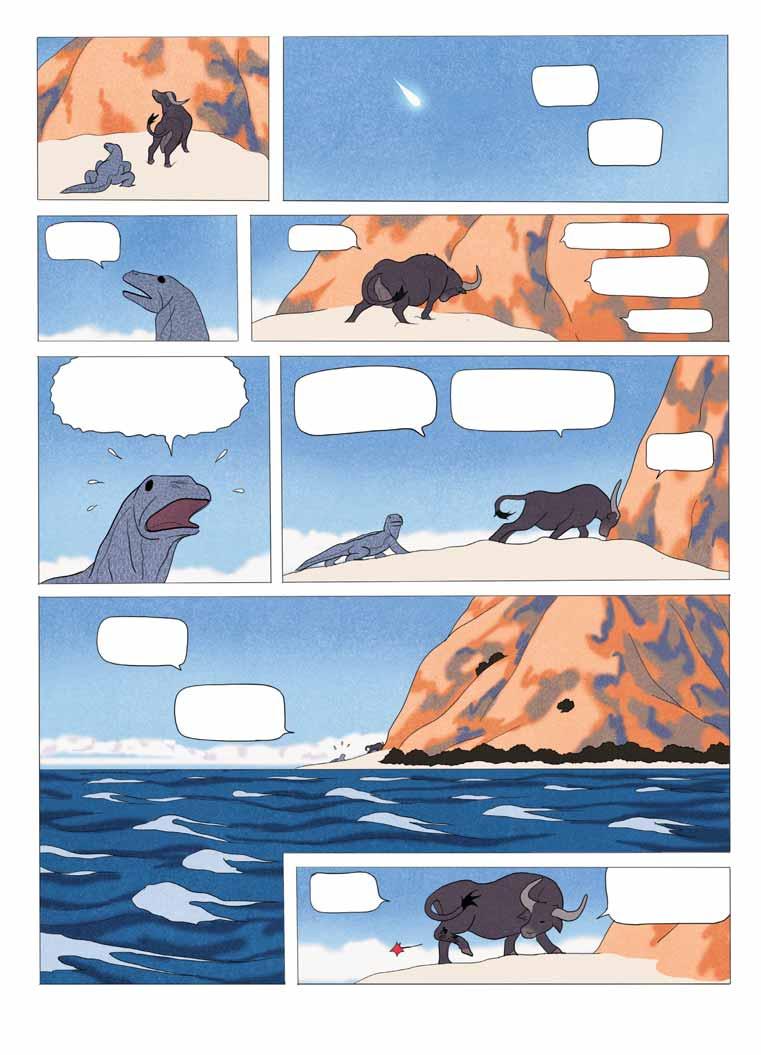

Sì, grazie, ho sentito. Ma perché mi hai morso? Non vedi che sono in missione?

Spingendo, la sposto.

Spostandola, la salvo.

Ah, sì? Che missione?

Ma che stai facendo?!

E da cosa la salvi, esattamente?

Come sarebbe, che sto facendo?

Davvero? E in che modo?

E tu come lo sai?

È una cometa.

Si sta precipitando sull’isola.

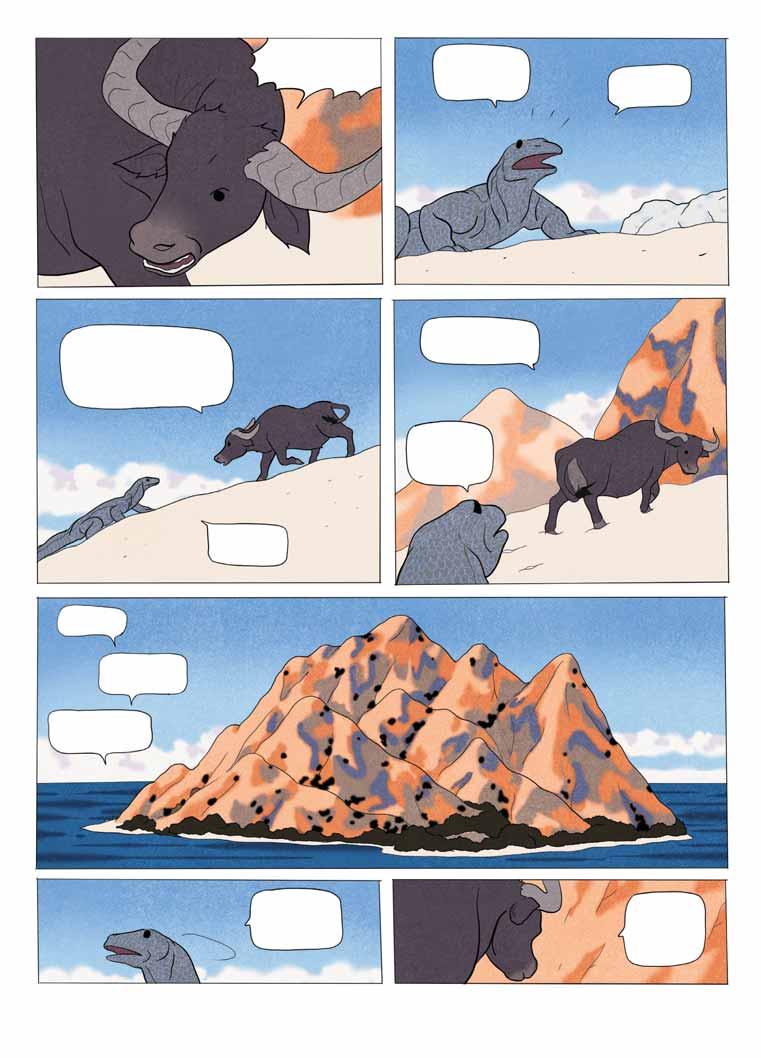

Ma... ma... se è vero... allora perché nessuno fa niente?! Dovremmo spingere tutti quanti!

Incredibile! Che potenza!

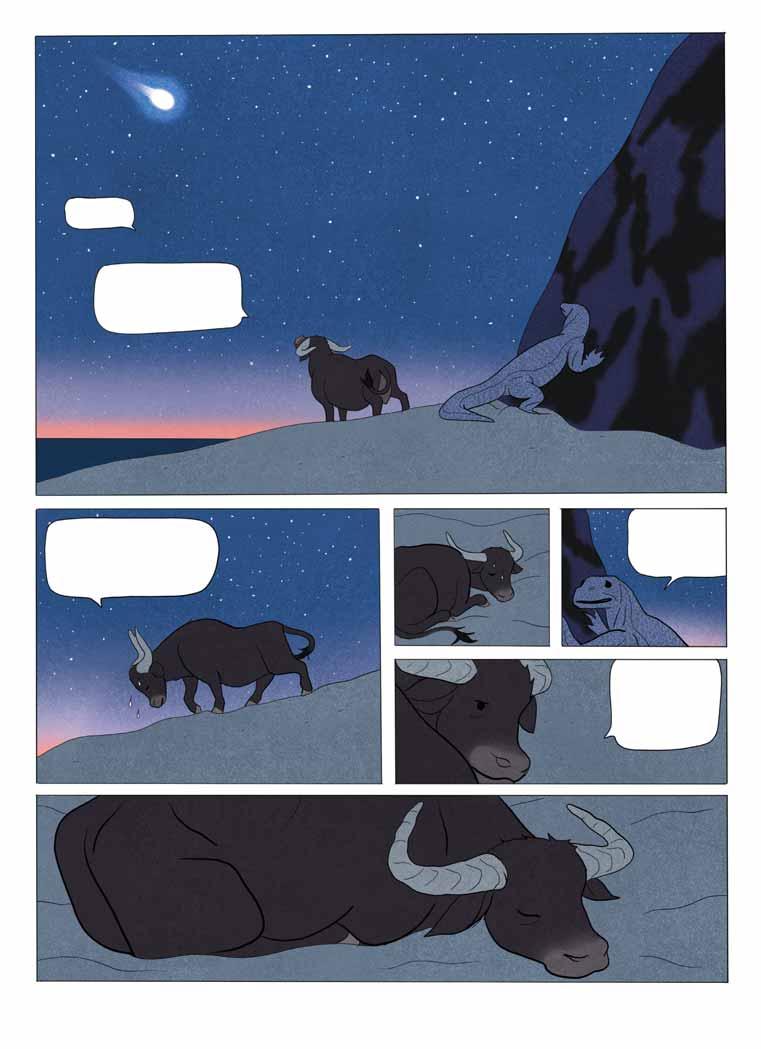

Allora credi che ce la caveremo?

È quel che mi affanno a dire, ma nessuno mi ascolta.

Per fortuna sono molto forte. L’isola si muove anche se la spingo da solo.

Il fatto che cresca giorno dopo

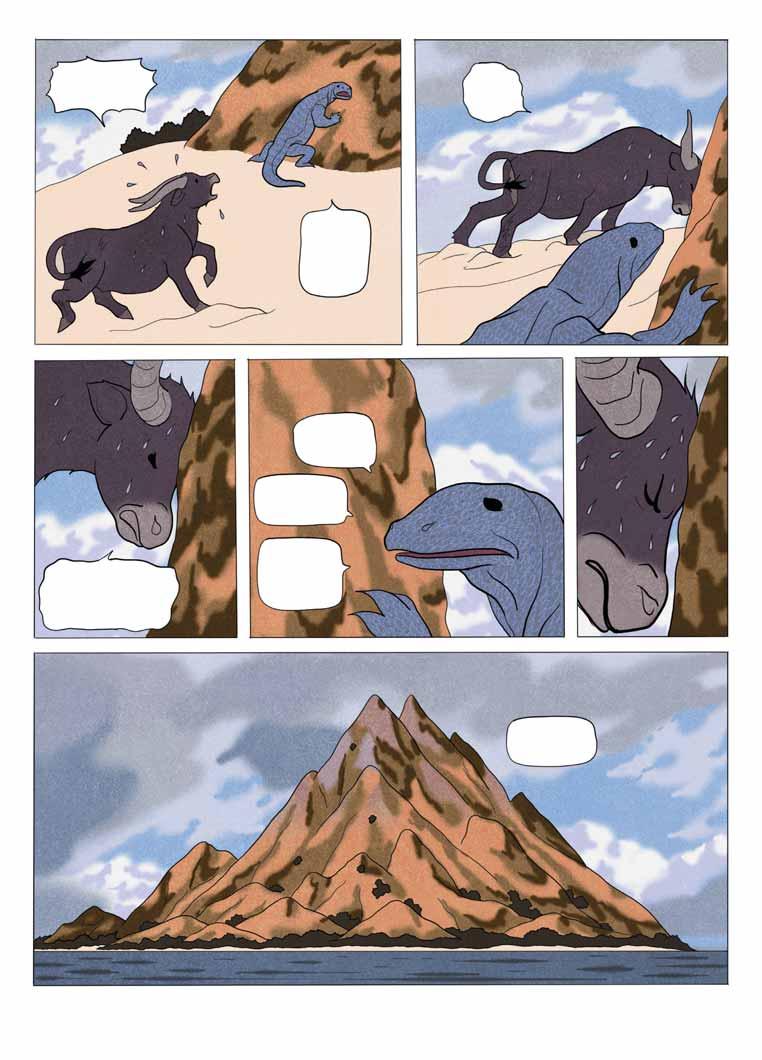

Accidenti, è vero! Ti ho morso! È un disastro!

Spingiamo!

Guarda.

Mio dio... Ho l’impressione che stia crescendo a vista d’occhio.

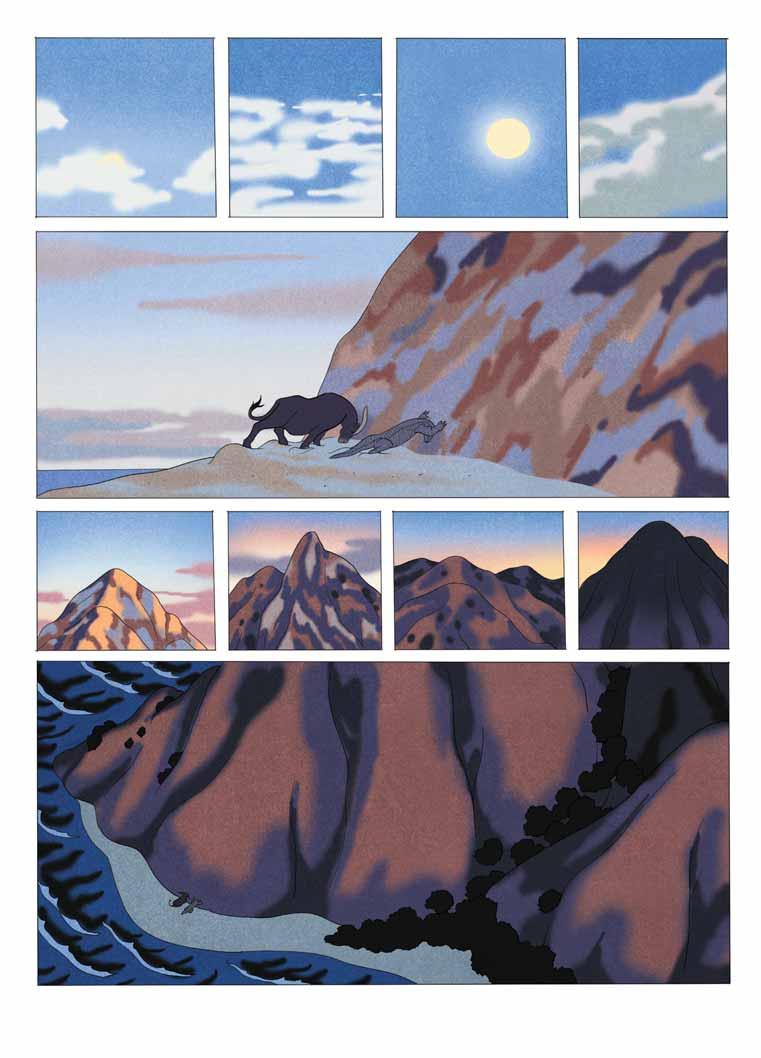

Non mi hai svegliato?!

alla fine del

È pazzesco...

La cometa viene dritta addosso a noi...

Significa che tutti i chilometri che ho fatto fare a quest’isola in tutti questi anni...

... mi hanno portato esattamente nel punto in cui cadrà...?

Allora finalmente è morto, il pazzo?

Spero che la sua carne sarà più sana del suo spirito!