N°374 - 4,00 €

JANVIER - FÉVRIER 2018

Bimestriel de l’UNION DES PROGRESSISTES JUIFS DE BELGIQUE

UPJB

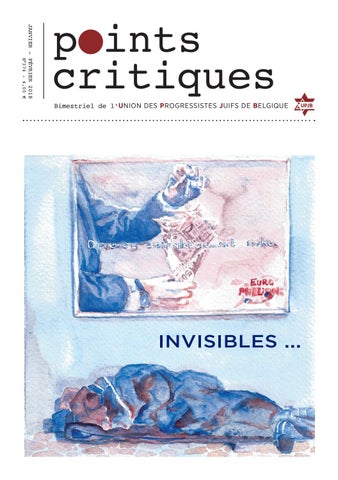

INVISIBLES ...

UPJB Bimestriel de l’Union des Progressistes juifs de Belgique (ne paraît pas en juillet et en août)

Secrétariat et rédaction

UNION DES PROGRESSISTES JUIFS DE BELGIQUE

Abonnez-vous Cette revue est le fruit d’un travail collectif de bénévoles. Elle doit son existence à ses abonnés. Vous pouvez y lire une actualité juive progressiste, en accord avec les valeurs

Rue de la Victoire 61 I B-1060 Bruxelles T + 32 2 537 82 45 - @ upjb.be@gmail.com www.upjb.be - Points Critiques

de gauche, d’égalité, de justice et d’émancipation. Vous

Comité de rédaction

Prix au numéro 4 € Abonnement annuel 18 € ou par ordre permanent mensuel de 2 € Abonnement de soutien 30 € ou par ordre permanent mensuel de 3 € Abonnement annuel à l’étranger par virement bancaire de 40 €

Jacques Aron, Marianne De Muylder, Anne Grauwels, Jeremy Grosman, Judith Lachterman, Daniel Liebmann, Antonin Moriau, Françoise Nice, Tessa Parzenczewski, Elias Preszow, Henri Wajnblum, Gérard Weissenstein

Ont également collaboré à ce numéro

Martine Cornil, Sharon Geczynski, Anne Gielczyk, Henri Goldman, Irène Kaufer, Tanguy Logé, Antonio Moyano, Jean-Pierre Orban, Noé Preszow, Clément Sapir, Jacques Schiffmann, Jo Szyster, Claudine Van O.

Illustrations Couverture : Gecko

Graphisme, lay-out et production Idealogy - www.idealogy.be

Chargée de communication Sharon Geczynski

Seuls les éditoriaux engagent l’UPJB.

Avec le soutien de

serez tenus au courant des activités culturelles, politiques et intellectuelles de l’UPJB et son mouvement de jeunesse.

SOUTENEZ L’UPJB EN DEVENANT MEMBRE

Conditions

Adhérer aux objectifs de l’association qui a pour buts : de promouvoir et de transmettre une judéité

Éditorial FRANÇOISE NICE ET ANNE GRAUWELS

11 heures du matin dans le tram. Avec son père, une petite fille Rom, les nattes bien tressées sous un bonnet de père Noël fait la manche. Elle a un petit visage calme et triste. Sur la vitre, son doigt redessine le cœur que quelqu’un a tracé. Qu’a-t-elle de commun avec Omar, ce jeune pasteur Peul du Niger

Focus

INVISIBLES ...

diasporique et progressiste ; de contribuer à la défense et la promotion des valeurs démocratiques d’égalité, de solidarité, de justice sociale et, en particulier, de combattre toutes formes de racisme; de contribuer à la lutte en faveur d’une politique d’asile et d’immigration à visage humain ; de contribuer à la lutte pour la paix dans le monde et, en particulier, au combat pour un règlement juste du conflit israélo-palestinien qui garantisse la sécurité et la souveraineté des deux peuples dans l’égalité.

cf. la Charte de l’UPJB : www.upjb.be/?page_id=58 et s’acquitter d’une cotisation mensuelle (10,00 € - 5,00 € pour les revenus modestes). La qualité de membre donne droit à notre bimestriel « Points Critiques » et à des droits d’entrée réduits à nos activités.

Compte UPJB

IBAN BE92 0000 7435 2823 - BIC BPOTBEB1

qui vagabonde d’abri en abri provisoire, dépendant de la bonne volonté des uns et des autres, nomade en Belgique comme il l’était au Niger. Mais il remercie la Belgique et l’association Ulysse qui lui a permis d’apprendre à lire et écrire. La petite Rom et le jeune Peul, ou encore Christophe ou Renée, ces SDF bien belges que Liège, Charleroi, Etterbeek… interdisent de mendicité, tel jour à tel endroit, sous peine d’arrestation administrative : ils sont de plus en plus nombreux, dans nos rues,

dans nos gares, sous les porches, dans les parcs, à la sortie du supermarché, aux feux rouges… Il y a aussi ceux qu’on ne voit pas, issus de la classe moyenne, jeunes, femmes seules avec enfants, malades, chômeurs, pensionnés ou actifs … «Ceux et celles qui se trouvent en situation de devoir abandonner l’une ou l’autre chose nécessaire à leur bien-être, à leur dignité par manque de moyens financiers» comme le formule Martine Cornil plus loin dans ce numéro consacré aux «précaires». Tous ceux-là, qu’ont-ils en commun avec Albert Frère ? Rien, ils ne se croiseront sans doute jamais. Penser la pauvreté sans parler des richesses disponibles n’a pas de sens. Parler des enfants pauvres sans parler de ce qui a conduit leurs parents au dénuement relève d’un écran de fumée, comme le fait l’opération « Viva for life ». Les bons sentiments ne sont pas toujours éclairants. Ce qui est en cause, c’est «la violence des riches» comme le formulent les sociologues français, les Pinçon-Charlot , une violence qui «permet la distribution des dividendes en même temps que le licenciement de ceux qui les ont produits». Depuis les années 1980, qui coïncident avec la fin des «trente glorieuses», les écarts de richesses se creusent, inégalités de revenus et inégalités de patrimoine pour l’ensemble de la planète, comme le révèle un rapport alarmant et alarmiste (le Wealth and Income Database) de 100 économistes. Et tandis que les riches deviennent plus riches, et les pauvres plus pauvres, les gouvernements ne se donnent

3

Focus INVISIBLES ... plus les moyens de gérer les inégalités. En cause, la mondialisation, la financiarisation de l’économie et les politiques néolibérales du tout-au-marché. L’ascenseur social de l’éducation et de la formation, qui a permis après-guerre et dans les années soixante de remarquables carrières chez les enfants survivants de la Shoah, de beaux parcours parmi les enfants de l’immigration italienne, - et de manière bien plus lente «Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bienêtre et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autre cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.» Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

et difficile dans les familles maghrébines ou turques à cause de la xénophobie-, cet ascenseur s’est ralenti ou bloqué avec le triomphe du néo-libéralisme. Les politiques d’austérité, avec ou sans correctifs pour les plus fragiles, n’ont pas empêché la paupérisation et la précarisation d’une grande partie des classes moyennes. Le modèle : diplôme > emploi durable + emprunt hypothécaire >> acquisition d’une maison semble dépassé. Aussi kitsch qu’une soirée télé en famille dans les années 60. Ou un épisode de Dallas dans les années 80.

4

La pauvreté est un poison qui mine la démocratie. Elle est synonyme de souffrances, de fractures sociales, de comptabilité mesquine et envieuse. Où le dernier arrivé se voit stigmatisé comme « l’Autre », l’étranger, l’ennemi, le pauvre, celui qui menacerait la

FOCUS

précaire accumulation de celui qui s’efforce de survivre, d’assurer un avenir digne à ses enfants. Pourtant, cette vieille Marocaine qui mendie dans l’espace commercial de City 2, qui menace-t-elle vraiment ? Elle fait honte à sa communauté, réputée pour son devoir de solidarité inscrit au cœur de l’Islam. Pourtant, ces Juifs qui font appel au service social juif, ou ces artistes qui bénéficient de l’annuelle opération des « petits sabots », que menacent-ils ? La tranquillité des repus et quelques clichés qui ont la vie dure. On ne mesure pas encore toutes les conséquences politiques de cette explosion des inégalités, mais la montée de l’extrême droite en Europe et la victoire de Trump aux Etats-Unis nous en donnent un avantgoût amer. La formule « moins d’impôts, moins d’état » cher aux MR et autres NVA, le « travailler plus, gagner plus » de Sarkozy, les formules libérales « modernes », flexibles et intempestives d’Emmanuel Macron n’amélioreront pas la situation. Plus il y a de pauvreté et d’inégalité, plus il y a de corruption et de violence. La lutte contre la pauvreté est un combat démocratique. Quelques chiffres: • Dans le monde, le top 1% des plus riches a capté 27% de la croissance des revenus entre 1980 et 2016, le top 1% des plus riches détient 39% du patrimoine mondial de ménages contre 22% en 1980. • En Belgique, 10 % des ménages les plus riches détiennent près de 44 % du patrimoine net global des ménages belges. • En Belgique, un enfant de cadre supérieur a 53 fois plus de chances qu’un enfant d’ouvrier peu qualifié de devenir cadre supérieur à son tour. • 853 entreprises belges ont placé plus de 550 milliards dans des paradis fiscaux.

Comme toi, comme moi.

B

ien connue des auditeurs de la RTBF, Martine Cornil a réorienté sa carrière. Elle vient de passer un an à Espace Social Télé-Service, une asbl bruxelloise privée et pluraliste qui offre un accueil inconditionnel à toute personne en difficulté. Au fil de ses rencontres, elle a découvert une réalité méconnue et revu ses propres représentations de la précarité et de la pauvreté. Entretien avec

Françoise Nice

Points Critiques : En Région bruxelloise, selon l’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale, le taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale se situe autour de 38 %. 30 % des Bruxellois vivent avec un revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté. Un quart des Bruxellois de moins de 18 ans (24 %) grandissent dans un ménage sans revenu du travail. La part de la population percevant une allocation d’aide sociale ou un revenu de remplacement (à l’exception des pensions) y est élevée : 22,5 % des personnes d’âge actif (18-64 ans) et 18 % des personnes âgées (65 ans et +). Tout cela, ce sont des statistiques. La pauvreté, ce sont des situations très concrètes, lesquelles? Où commence la pauvreté selon vous? Martine Cornil : Je précise d’abord que je ne suis pas spécialiste. Mes réponses sont celles d’une citoyenne attentive au monde qui l’entoure et peut-être « privilégiée »

dans le sens où j’ai pu aller observer la réalité de terrain qui se cache derrière les statistiques. Pour moi, la pauvreté commence dès lors qu’une personne se trouve en situation de devoir abandonner l’une ou l’autre chose nécessaire à son bien-être, à sa dignité par manque de moyens financiers. La première chose qui me vient à l’esprit concerne les soins de santé et particulièrement les soins dentaires, la fameuse formule des « sans dents » de François Hollande est en ce sens exemplaire, rares sont les pauvres qui ont de bonnes dents. Ensuite je ne parlerais pas de pauvreté au singulier, il faut parler de pauvretés plurielles. Souvent être pauvre de biens dans nos sociétés occidentales amène à être pauvres de liens sociaux, pauvres de loisirs, de culture… La pauvreté, c’est l’exclusion, y compris de la vie telle qu’on nous la montre souhaitable, normale. Vivre dans une ville comme Bruxelles avec un minima social, c’est être dans la survie, calculer au centime près, ne pas relever la tête de son budget,ne pas pouvoir aller au cinéma avec les enfants, ne jamais partir en vacances, c’est postposer les soins de santé, avoir peur des huissiers, devoir accepter un logement à la limite de la salubrité ou carrément insalubre… Une assistante sociale m’a dit : « Faire croire aux gens qu’ils peuvent vivre avec les minimas sociaux et les rendre responsables de leurs manques et de leurs galères, c’est du sadisme d’état.»

5

Focus INVISIBLES ... Etre allocataire social aujourd’hui, c’est aussi vivre dans la peur et la contrainte. La peur des contrôles et des évaluations négatives, la contrainte de devoir prouver en permanence que l’on est un « bon » chercheur d’emploi, que l’on s’active. Aujourd’hui, quelque chose d’infiniment pervers se déploie dans le discours et les politiques sociales qui sont menées pour « aider » les pauvres: le discours de la responsabilité et de l’exemplarité. Nous vivons dans une société où l’on nous fait croire que nous sommes tous responsables de notre bien-être, co-créateurs de notre réussite: si on veut on peut! L’autoentreprenariat et la flexibilité sont mis en avant comme gage de réussite. Celui qui rate le train n’a donc qu’à s’en prendre à lui-même puisque ce ne sont pourtant pas les coachs (les idiots utiles du néo-libéralisme) qui manquent. A défaut de leur trouver du travail, on offre maintenant (quand on ne les y oblige pas) aux allocataires sociaux les plus éloignés du marché de l’emploi des modules de « re-looking » ou des cours de cuisine où l’on apprend à manger sainement pour peu d’argent, des ateliers pour apprendre à bien gérer son budget,…

6

Le « bon » pauvre d’aujourd’hui, c’est donc celui qui a un petit potager pour cultiver ses légumes. Il recycle tout, répare, achète essentiellement en seconde main et participe ainsi à l’économie circulaire. Il n’a pas de voiture et donc ne pollue pas, il ne boit pas, ne fume pas, prouvant ainsi qu’il se sent responsable de sa santé. Bref le pauvre idéal, le pauvre méritant est le prototype du décroissant qui participe à la préservation de l’environnement.

FOCUS

La pauvreté, c’est ne pas avoir la possibilité d’assumer et de revendiquer ses choix de vie et se retrouver stigmatisé et traité d’irresponsable si on le fait envers et contre tout. Je me souviens de cette anecdote racontée par Christine Mahy (secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ndlr) : une femme qui était prise en charge par un service de médiation de dette s’est vu refuser, par la personne qui avait en charge son dossier, de pouvoir prendre un peu d’argent pour organiser un goûter d’anniversaire pour son fils... A l’inverse personne n’interdira à un riche de participer au réchauffement climatique en roulant en 4/4, en utilisant la clim, en empruntant l’avion plusieurs fois par an et personne n’ira lui faire la leçon sur ses habitudes alimentaires qui lui font peut-être courir des risques cardio-vasculaires.

Les dizaines de milliers de sans-papiers, de réfugiés laissés à l’abandon, de Roms... sont-ils les principaux groupes en situation de pauvreté à Bruxelles et dans les grandes villes ? Je ne le pense pas, je ne crois pas qu’ils soient plus nombreux que les allocataires sociaux, les travailleurs pauvres, les petits pensionnés locataires qui peinent à boucler leurs fins de mois. Mais ce sont ces groupes-là dont on parle le plus et cela crée à la fois un sentiment de rejet et de peur et camoufle le problème essentiel : il y a de plus en plus de pauvres. Le fameux « Et nos SDF alors ? » est exemplatif de la perception erronée de la situation générale. Mettre ces groupes en lumière est une

façon de laisser dans l’ombre l’impact des politiques sociales régressives mises en place depuis de nombreuses années par nos gouvernements successifs sur l’ensemble de la population. La première chose qui m’a profondément marquée quand j’ai commencé à travailler à Espace Social, c’est de rencontrer à la Consigne Article 23, - l’ accueil de jour pour sans-abris - des femmes dont l’apparence physique ne différait en rien de la vôtre ou de la mienne, il était impossible de deviner que ces femmes vivaient dans la rue et elles mettaient toutes un point d’honneur à ce qu’il en soit ainsi. On est bien loin, là, du cliché du clochard aviné qu’on prend plaisir à nous montrer…

© attentionfragile.org

La pauvreté, c’est quelque chose qui peut vous tomber dessus très vite. La perte d’un emploi, la non-individualisation des droits, la dégressivité accrue des allocations... peuvent précipiter n’importe qui dans une spirale infernale en quelques mois. J’ai personnellement touché du doigt cette réalité matérielle-là après avoir perdu mon emploi. Quelle différence faites-vous entre précarité et pauvreté ? Le mot «précarité» est-il un cache-sexe sémantique ? Oui, je pense qu’il s’agit d’un cache-sexe. “Précarité” induit une notion de rétablissement possible : un équilibre précaire ne présage pas forcément d’une chute. Un travailleur précaire est quand même un travailleur. Le mot « pauvre » semble, lui, plus définitif et fait peur.

7

Focus INVISIBLES ...

FOCUS

Les baskets, les réfugiés et les artistes « La volonté de ne pas me contenter d’une opposition intellectuelle, le fait de devenir maman, et « Pas pleurer », ce spectacle adapté du roman autobiographique de Lydie Salvaire. Mise en scène par son compagnon Denis Laujol, accompagnée par la musicienne Malena Sardi, Marie-Aurore D’Awans y interprète avec force le dialogue d’une ancienne réfugiée de la guerre d’Espagne avec sa fille. Un spectacle incandescent et bourré d’espérance, qui lui a valu à un prix du théâtre « J’espère, sans y croire, que les mandataires politiques comprendront que fermer les frontières n’a jamais aidé personne, que cela n’empêchera pas les migrations». Marie-Aurore héberge aussi des réfugiés : « Ma petite fille aura vu passer chez nous des Soudanais, des Erythréens, je suppose qu’elle en gardera quelque chose. Le métissage, c’est l’avenir… On se trompe en disant que ce sont les pauvres qui chassent les riches, qu’on chasse plutôt la fraude fiscale ».

FRANÇOISE NICE

lus de vingt mille personnes sont inscrites sur la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Plusieurs réseaux s’y sont greffés. Des milliers de messages solidaires circulent sur Facebook. Les artistes, mais pas seulement eux, se sont engagés dans ce vaste mouvement. Rencontres.

8

Pourquoi les artistes ? Ils savent s’exprimer, ils ont des horaires quotidiens moins rigides, du moins quand ils ne sont pas en création ou en tournée. Parce qu’euxmêmes sont des précaires, souvent. Des débrouillards. Des personnes qui ont un point de vue éthique, une vision du monde. Le 24 septembre, en une poignée de jours, le metteur en scène Lorent Wanson rassemblait un millier d’artistes et de citoyens ordinaires à la Gare du Nord. Ils étaient là, avec quelques refugiés masqués, pour dire « Pas en notre nom », pour clamer leur refus des traques policières, leur refus des lois régressives et des postures provocatrices de Théo Francken, le secrétaire d’état à l’Asile et la Migration. En juin, le théâtre de la Balsamine avait lancé la plateforme « United stages ». Une vingtaine de théâtres et de lieux culturels en sont membres. Chaque théâtre s’organise comme il le souhaite : nuits d’hébergement, concerts et places de spectacles gratuites, récoltes de fond, appel à la générosité et à la solidarité du public en fin de spectacle…

MARIE-AURORE D’AWANS: « ETRE EN COHÉRENCE AVEC NOS VALEURS »

Avec Itsik Elbaz, la comédienne Marie-Aurore D’Awans a créé la plateforme 2euros 50. Une fois par semaine, une quinzaine de bénévoles prépare environ 350 repas et les livre au parc Maximilien. 2euros 50 récolte aussi des fonds. Fin novembre, plus de 12.000 personnes y étaient inscrites. « La réactivité est forte » précise MarieAurore D’Awans : « Lorsque nous lançons un appel, en deux heures, l’objectif est atteint. On aiguille aussi cette générosité vers des structures qui en ont besoin ». Ce qui l’a poussée à lancer 2euros 50 ?

Marie-Aurore D’Awans ©Yves Kerstius

P

THIERRY SMITS : « QUELQUE CHOSE DE TRÈS SALE SE PRÉPARE »

mènera peut-être en Grande-Bretagne. Car les passages réussis sont rares. Il me fait rencontrer Moubarak, un jeune Soudanais en errance depuis 2015. Il baragouine quelques mots de français. Raconte son parcours de la Libye à l’Italie jusqu’à Bruxelles, en passant par Calais et Paris. Il a tenté à trois reprises de passer en Angleterre. « Comment fais-tu pour ne pas devenir fou? ». Moubarak n’a pas bien compris ou ne sait pas comment me répondre. Thierry repose la question. Alors l’émotion affleure, Moubarak ne trouve toujours pas les mots en français, Thierry le prend dans ses bras, aussi ému que lui. « Tu sais, personne ne les touche, ils ont aussi besoin d’être embrassés ». « Accueillir n’est pas difficile, j’ai acheté 10 matelas pneumatiques et demandé des couvertures chez 2euros 50 ». Et lancé des appels au ravitaillement sur la page Facebook de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés : « 100 boîtes de sardines, dix pains blancs, 2 caisses de bananes, 8 caissettes de mandarines, du lait, des jus de fruits, et des biscuits… urgent, c’est pour trois jours ».

Comme elle, le chorégraphe Thierry Smits est libre de toute attache politique. Il a accueilli pendant un mois une vingtaine de réfugiés chaque soir, et jusqu’à 40 fin novembre. Dans les locaux de sa compagnie, les jeunes réfugiés s’organisent, nettoient les lieux, jouent sur leur téléphone portable. Tic-toc fait la balle de ping-pong. Le local est un havre doux et chaud. Thierry leur offre le gîte, un solide petit déjeuner, et leur glisse une boite de sardines quand ils repartent vers le Parc Maximilien ou sur la route qui les

Thierry a gardé un cœur et une énergie d’enfant qui croit que tout est possible, qu’il suffit de le vouloir. Il pense que c’est souvent la paresse qui explique l’inertie. « Les gens ne comprennent pas qu’on est au début d’un processus. Que les migrations vont amplifier ». Face à cela, il voit monter, en Belgique et dans toute l’Europe « quelque chose de très sale. Bientôt viendront les appels à la délation. Les gens feraient bien de lire « Seul à Berlin » *, ils comprendraient que le fascisme peut s’installer très vite ».

*Un roman d’Hans Fallada, qui évoque le climat de terreur, de répression politique et de régression morale dans l’Allemagne de 1940

9

Focus INVISIBLES ... L’ABSENCE DES POLITIQUES

Dans le tunnel de la Gare du Nord, Françoise Romnee (Solidarité avec les réfugiés de la Gare du Nord) a le même regard clair et souriant :« Non je ne suis pas près de m’épuiser ». Elle est intervenue en 2015 au parc Maximilien, ensuite à Calais : « La première fois, j’ai pleuré et fait des cauchemars pendant 5 jours ». Elle a ensuite organisé un ravitaillement régulier jusqu’au démantèlement de la « Jungle ». Elle intervient à la Gare du Nord depuis un an, jour après jour. « Franchement Calais, à côté de ce qu’on voit ici, c’était un petit paradis. Les gens avaient un abri, pouvaient faire du feu ». Quand elle arrive, à 17 heures, les réfugiés se mettent en file. Un repas va leur être servi. Avec Myriam, Françoise fédère et planifie les distributions à 15 jours : « Je n’ai pas un cœur plus grand que les autres. Ces personnes ont vécu l’enfer dans leur pays, ont fait le parcours dans des conditions pitoyables, et on les traite comme des sous-hommes, ça m’est insupportable. » Ce qui lui fait le plus chaud au cœur, c’est la mobilisation fidèle de simples citoyens, où les Musulmans sont très nombreux, Françoise Romnee, gare du Nord à Bruxelles.

10

FOCUS

« Ils ont une culture de l’hospitalité ». Ce qui lui fait le plus mal : « L’indifférence de ceux qui passent dans la gare en sortant des bureaux, et qui font l’autruche. Ils ne regardent pas les réfugiés, ce sont comme des fantômes ». Pas plus que Marie-Aurore, Thierry, ou Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Bruxelles, aucun.e mandataire politique n’a approché Françoise, à titre individuel, pour s’enquérir de la situation sur le terrain. Au téléphone Mehdi Kassou explique : « Nous faisons le boulot à la place du politique. Certains spéculent sur notre épuisement. Je ne pense pas que la solidarité va se tarir avec les fêtes de fin d’année, au contraire ». Il pilote un réseau de 3000 bénévoles, gère chaque soir plus de deux cent hébergements et des dizaines de chauffeurs. Avec l’appui de Médecins du monde et d’autres Ong, Mehdi s’active aussi à l’installation du centre de Haren, 80 places, à côté du bâtiment prévu pour l’accueil des SDF dans le cadre du Plan hiver : « On sait déjà que cela ne suffira pas. Il faut mettre en place un véritable centre d’accueil et d’hébergement ».

Non, tous les Juifs ne sont pas riches ! ANNE GRAUWELS

L

e drame de ce jeune Juif de la banlieue parisienne, Ilan Halimi, enlevé et torturé à mort par le gang de Fofana en atteste: le mythe «tous les Juifs sont riches» a la vie dure. Entretien avec Vincent De Mulder, coordinateur au Service Social Juif (SSJ)

En Europe, en moyenne, une personne sur six vit en dessous du seuil de pauvreté (c’est-à-dire environ 1000€ par mois). Il n’existe pas de données par communauté, impossible donc de chiffrer la précarité en milieu juif en Belgique, mais des statistiques françaises semblent indiquer qu’il n’y a pas de grosses différences entre les milieux juifs et l’ensemble de la population. En France, selon le Fonds Social Juif Unifié, 18% des Juifs tombent sous le seuil de la pauvreté, un ordre de grandeur qui vaut également pour la Belgique, selon Vincent De Mulder du Service Social Juif. Les groupes à risques sont les mêmes partout : familles monoparentales, personnes victimes d’un «accident de la vie» (veuvage, faillite, maladie…) et bien sûr, les personnes âgées. Au SSJ, on voit même des gens qui ont perdu tous leurs droits et passent par le revenu d’intégration sociale, soit un revenu très faible : 750€ pour un isolé, 900€ pour une famille monoparentale ou un couple. L’accès au logement et l’accès à l’éducation posent notamment problème. Les allocations familiales ne suffisent pas, par exemple, pour donner accès aux écoles juives. Même

Un antisémite dit: « Je me suis converti au judaïsme, j’ai rejoint la religion du profit » Dieudonné 18/07/2010 si des aides sont prévues pour les plus précarisés - les écoles juives reçoivent entre autres des dons de la Centrale - les écoles sont elles-mêmes confrontées à des frais incompressibles comme les frais de sécurité, de plus en plus lourds. Il existe une fondation Nussbaum pour la scolarité des enfants: elle intervient pour les inscriptions à l’université ou pour la prise en charge des repas. Cette fondation collabore avec le SSJ et avec les écoles juives. Quant à la Fondation du Judaïsme (issue des biens spoliés en déshérence), elle consacre aussi une grande partie de ses dons aux écoles juives. Comme le SSJ a été créé au départ pour aider les survivants de la Shoah, beaucoup pensent que sa mission se limite à cela, ignorant qu’il peut apporter une aide plus générale. De toute manière, demander de l’aide n’est pas toujours psychologiquement facile et peut engendrer un sentiment de honte. C’est particulièrement vrai dans la communauté juive où on a tendance à vivre dans l’illusion que la pauvreté est très rare. Pour Vincent de Mulder, le cliché «tous les Juifs sont riches» est donc également nourri de l’intérieur. Autre spécificité des milieux juifs : la possibilité de partir en Israël et, aidé par le gouvernement israélien et par l’Agence juive, de s’y refaire une vie. Beaucoup en reviennent désillusionnés et sans argent. Israël demande à présent des garanties et il devient de plus en plus difficile à un certain âge de s’y installer sans disposer au départ d’un petit capital.

11

Focus INVISIBLES ...

Ascenseur pour le précariat JUDITH LACHTERMAN

M

on père, avec son diplôme du secondaire supérieur, était devenu directeur à la RTBF. Il avait un grand bureau avec un fauteuil en simili cuir, un mini bar et une secrétaire. Quand je ramenais un mauvais bulletin, il me menaçait en gueulant que tout ce qu’il possédait, il l’avait obtenu par son travail et qu’il n’avait rien à me léguer, pas d’argent, pas de passe-droit, pas de raccourci vers la réussite sociale. Il croyait à l’université comme on croit en Dieu. C’était pour lui la clé du succès. Et moi aussi, j’y croyais.

D

12

e nombreuses années, deux masters, un divorce, deux enfants et quelques emplois mal fichus plus tard, je me suis retrouvée à faire des « heures supplémentaires ». Je finissais mon travail à plein temps dans une administration, je quittais le bureau que je partageais avec un collègue moustachu, et je me rendais dans un open space où j’effectuais en soirée un laborieux travail de corrections sur épreuves. Rien de vraiment misérable, juste un petit job en extra pour payer l’une ou l’autre facture ou servir du bœuf à dîner sans avoir l’estomac noué. Mais je ne pouvais m’empêcher de penser que dans le domaine de la réussite sociale, j’avais dû louper l’une ou l’autre marche de l’escalier. Plus tard, j’ai compris que j’avais tort de ramener cette problématique d’escalier défectueux ou d’ascenseur en panne à ma petite personne et que d’autres autour de moi avaient des difficultés à boucler leur budget familial.

A

ujourd’hui, parmi mes ami.es, au moins trois louent leur appartement - pas un appartement supplémentaire mais leur lieu de vie -, via une plateforme de locations touristiques bien connue. Je décide de les interroger. Aucun.e ne sombre dans le misérabilisme. « Tu dois préciser dans ton article que moins travailler peut aussi être un choix », insiste Sasha, dont je sais bien qu’elle est atteinte d’une maladie auto-immune et qu’elle ne pourrait pas travailler à temps complet même si c’était son désir. Pour Léone aussi, il s’agissait d’une décision, même si elle me confie qu’en cumulant les boulots, elle peut démarrer sa journée à 8 h et la clôturer à 22 h : «Cela me plaît d’avoir plusieurs employeurs, bureaux, horaires. J’ai eu un enfant et j’ai travaillé à mi-temps jusqu’à ce que mon fils entre en primaire. Je ne pars pas en vacances ailleurs que chez des amis ou dans la famille. Je m’habille en seconde main, je me coupe les cheveux et les teins moi-même. Mais j’ai une belle qualité de vie. Cela compense. » Et comment lui est venue l’idée de louer son appartement ? « Je me suis retrouvée sans revenus suffisants à cause d’une période creuse au travail. J’ai profité de la garde alternée pour louer mon appartement quand mon fils était parti chez son père. Comme je vivais dans un quartier assez coté, cela a très bien fonctionné… ».

I

na, une amie sociologue qui travaille à mi-temps dans l’associatif, cuisine avec sa maman des petits plats qu’elle vend à des ami.e.s ou des inconnu.e.s grâce à une autre plateforme en ligne. Je lui demande si elle aime vraiment ça, la cuisine, et elle me répond que sa mère connait quelques difficultés financières, que la préparation des plats c’est un plaisir bien sûr, mais ça rapporte aussi de l’argent. Et de l’argent, elle n’en a que peu puisqu’elle travaille à mi-temps. Elle m’écrit « Je travaille dans un secteur très féminisé (il faut reprendre les chiffres, c’est édifiant!) de moins en moins subsidié par les pouvoirs publics qui pousse de plus en plus au précariat (beau concept aussi de Robert Castel...*) ». Plus tard, elle me rappelle qu’elle a laissé son boulot précédent, mieux payé, dans une administration bruxelloise, pour échapper à un harceleur : « Autre chose à méditer, la précarisation, c’est aussi ce qui pend au nez de celles qui, comme moi, ont cru bon de balancer leur porc... ».

L

e « précariat », voilà le mot qui manquait à mon vocabulaire. Autour de moi, les plus touché.e.s par ce précariat sont des femmes célibataires, éduquées, avec un ou des enfants. Comme cette collègue, qui occupe un poste à responsabilités et me confiait, à 10 jours du prochain salaire, qu’il ne lui restait plus que 100 euros pour vivre. « J’essaie de prendre ça bien, comme un exercice, je me débrouille… J’ai acheté plein de légumes frais bio », me dit-t-elle fièrement, avant d’ajouter « évidemment, ça fait beaucoup de travail pour cuisiner tous ces légumes… » Et je me demande si avec du courage, de la débrouillardise et notre grand désir d’échapper – même un peu - au capitalisme, nous ne passons pas à côté d’un combat politique. * Le précariat est « un infra-salariat qui se développe en deçà de la société salariale et qui ne permet plus d’assurer l’indépendance économique et sociale des travailleurs. »

13

Focus INVISIBLES ... Un pauvre Juif dit à un homme très riche: «Si vous voulez vivre éternellement, venez vivre dans notre village. Pourquoi dit le riche, c’est si sain que ça chez vous? Ecoutez, répond le pauvre, jamais un homme riche n’est mort chez nous»

Le squat comme réponse à la précarité. Carnet de voyage d’un être sur place CLÉMENT SAPIR

Il y a des amitiés, aussi sincères soientelles, dont il faudrait toujours un peu se méfier. Alors que, naïvement, j’invite l’ami à passer dans mon nouveau chez moi, à Molenbeek, pour admirer ma chambre refaite à la sueur de mon front, voilà que, dès le lendemain, il me presse d’écrire un mot sur ma nouvelle maison ou au moins sur ce qu’elle est. Je me retrouve ainsi à parler d’un mouvement qui n’en est pas un. Mon chat acquiesce, je continue. Vous me voyez venir, c’est de squat dont on me somme de parler … Qu’on s’entende d’abord sur une définition : squatter, c’est occuper sans droit ni titre un lieu, un terrain, une maison, qu’importe. C’est peut être avec les Diggers (faction chrétienne anglaise, fondée en 1649, considérée comme précurseur de l’anarchie moderne) que commence l’histoire du squat. Les Diggers, ou Bêcheux, s’opposent à l’”Enclosure act” (appropriation privée des terrains communaux, les «commons») et entendent bien continuer à les cultiver sans avoir à louer ni à payer une redevance à quiconque.

14

Suivent, bien plus tard, les grèves de loyer (Australie 1929-1936, Barcelone 1931) et, dans les années 1970, les occupations de logements vides par les autonomes ita-

liens. Depuis, « la galaxie squat » prend conscience d’elle-même. Qu’elles partent de revendications de droit au logement ou d’une exigence de baisse des loyers, toutes ces formes de squats portent en elles le germe de la critique de la propriété traditionnelle au profit de la propriété d’usage. Il y a beaucoup de manières de squatter : • il y a ceux qui sont à la rue et qui s’abritent comme ils peuvent, • il y a les politisé.e.s (anarchistes, auto nomes ...) qui refusent l’idée même de loyer et de son corollaire, le travail salarié, • ceux qui refusent tout contact avec le propriétaire et d’autres dont le proprié taire lui-même demande aux squatteurs de s’installer (sans doute par peur de voir arriver de « mauvais squatteurs »), • les artistes dont les logements sont parfois des lieux d’activités, • il y a aussi les associations de locataires qui peuvent être plus ou moins complices des locataires, • il y a ceux qui se font expulser tous les mois et ceux qui vivent au même endroit depuis des années, • et puis il y a les autres, ceux qui squat tent comme des propriétaires et par tagent comme des gestionnaires. De ceux-là je ne parlerai plus, je ne veux pas salir ce papier plus qu’il ne le faut.

Dessin Gecko

Cette nébuleuse, aux frontières parfois poreuses, pratique souvent la récup’ (récupération des invendus des marchés ou supermarchés) et un certain art de la débrouille, elle peut vivre de façon plus ou moins communautaire ou en cloisonnement individuel complet, un peu comme une colocation. Même si elle connaît mille et une variantes, c’est aujourd’hui la “galaxie squat” dans sa globalité qui est menacée par une nouvelle loi.

Celle-ci pénalise non plus la simple effraction, mais l’occupation d’un lieu sans droit ni titre, avec une peine pouvant aller de 15 jours à 2 ans de prison ... Comment s’y opposer ? Que tous ceux qui en éprouvent le besoin occupent les lieux vides et qu’entre ces squats se créent des solidarités, que ce soit face à une infiltration d’eau ou ...de policiers. https://infokiosques.net/squat https://squatbelgium.noblogs.org/

15

Focus INVISIBLES ...

FOCUS

Mes Golden Sixties Un pauvre Juif dit: «Si je trouve un million de dollars dans la rue, je le garde. Sauf, bien sûr, si je découvre que ce million de dollars appartient à un pauvre. Comme je suis honnête, je le rends tout de suite».

GÉRARD WEISSENSTEIN

À

contrario de la période de crise et de régression sociale que nous traversons aujourd’hui, les « Golden Sixties » sont régulièrement citées, tel un leitmotiv, comme une ère de prospérité et de progrès. Mais si, dans ces années-là, le tout à l’auto et la promotion immobilière ont bousculé les villes, si la musique rock a explosé la culture jeune, la vie de tous les jours, elle, n’a pas suivi … En 1960, Gérard Weissenstein avait 11 ans …

16

Réveil. Premier bruit du matin. Ma mère « secoue le feu ». « Le feu », c’est le feu continu, alimenté par du charbon anthracite, qui chauffe les trois pièces de notre appartement de Woluwé. Le feu continu, si ma mère l’entretient bien - ne devra être allumé qu’une ou deux fois par hiver. Chaque matin donc, armée d’un tisonnier, ma mère « secoue » le feu pour filtrer les cendres qui tombent dans un tiroir métallique, elle retire ensuite le tiroir, verse les cendres dans la poubelle (elle aussi métallique, heureusement, à cette époque), saisit le seau à charbon et le déverse dans la gueule de fonte noire. Ensuite, elle descend à l’entresol, où il y a notre petite cuisine et, séparée d’elle par un simple mur cloisonné, notre WC. La cuisine est chauffée par un autre poêle qu’il faut rallumer chaque matin, avec des « boulets », des déchets de charbon aggloméré. Cela fait partie des

tâches de ma mère qui chauffe ensuite une bouilloire d’eau sur le réchaud, se lave sommairement dans l’évier de la cuisine avant de préparer le petit déjeuner pendant que mon père, puis moi, nous nous lavons tout aussi sommairement avec, chacun, le contenu de notre bouilloire. On lavait « le dessus » chaque matin, et le « dessous »… je ne sais plus quand, disons une fois par semaine ??? Ma 1ère salle de bain, le 1er bain pris « chez moi », c’était après notre déménagement de 1967, j’avais 18 ans … Ma tâche à moi, c’était de descendre chaque jour à la cave, armé de deux seaux à charbon, que je remplissais l’un de boulets, l’autre d’anthracites. Je remontais les deux étages (pas d’ascenseur évidemment) couvert d’une fine poussière noire. Les deux petits monticules de la cave - le tas d’anthracite et le tas de boulets - devaient en principe tenir tout l’hiver. En réalité, on terminait chaque année la saison en allant jour après jour chercher un sac de charbon à l’épicerie du coin … Est-ce qu’on était « pauvres »? Non, pas vraiment, mes parents travaillaient tous les deux, ma mère était ouvreuse de cinéma, mon père employé de bureau. Petite classe moyenne. Mais les familles de mes copains étaient souvent plus aisées. Il m’arrivait de m’enfermer dans leurs salles de bain pour admirer la baignoire, le bidet (sans oser demander à quoi cela pouvait bien servir), les robinets sophistiqués. Souvenir

Voilà à quoi elle ressemblait, notre VW des Sixties... Dessin Gecko

de ce cornet de plastique bleu accroché au carrelage blanc… il servait à récolter l’ouate et les cheveux perdus par les parents de mes potes!!!! Non, nous n’étions pas « pauvres ». La preuve : nous avions un frigo. Sur le palier, devant la cuisine. Il ne fonctionnait pas à l’électricité. Un camion venait chaque semaine de Strombeek nous livrer des grands blocs de glace. Un ouvrier chargeait ces blocs sur les épaules et les montait jusque chez nous pour les enfourner dans le frigo.

Voilà un échantillon de mes années soixante. Seul progrès notoire : la 1ère Volkswagen de mon père, une occase datant des fifties avec deux petits hublots à l’arrière, les « flèches » qui servent de clignoteurs, la couverture à prendre avec nous parce que le chauffage est quasi inexistant. Je n’ai jamais compris cette appellation des « Golden Sixties ». Je n’ai rien vu de bien marquant. Ni misère, ni opulence. On ne se posait pas la question, tout simplement.

17

Focus INVISIBLES ...

FOCUS

Le “Etty Hillesum Youth Theater” à Jaffa Un théâtre pour créer du lien. SHARON GECZYNSKI

L

a culture, le théâtre, comme outils de progrès et de mixité sociale pour populations défavorisées... Pas une mince affaire en Israël ! Voici l’expérience de Gal Hurvitz, une jeune metteure en scène israélienne.

J

18

affa. Banlieue de Tel-Aviv? Ville pluriethnique? Mixte? Judéo-arabe? Palestinienne? Tenter de qualifier un territoire, c’est déjà prendre conscience des enjeux qui le sous-tendent. Cette ville - qui a été un grand port régional à la fin de l’empire ottoman et sous mandat britannique - est passée dans l’imaginaire collectif israélien en l’espace d’une vingtaine d’années, d’une portion de ville mal famée et délabrée – le « quartier arabe » de Tel-Aviv – à une ville branchée où “l’authenticité orientale” est encensée : restaurants de spécialités arabes ou méditerranéennes et autres bars à narguilés ou houmous y poussent comme des champignons. L’urbanisme néolibéral et la gentrification s’y sont fortement développés. Les prix de l’immobilier ont flambé. Les ménages à faibles revenus ont bien du mal à s’y loger et sont relégués dans des quartiers pauvres loin du centre névralgique. Les inégalités sociales étant intrinsèquement liées aux différences culturelles dans cette ethno-démocratie, des populations dites “défavorisées”, issues de vagues d’immigrations successives, y cohabitent: mizrahim (Juifs orientaux), Juifs d’Ethiopie, migrants non-Juifs et palestiniens citoyens d’Israël.

C

’est dans l’un de ces quartiers que j’ai fait la connaissance de Gal Hurvitz, une jeune metteure en scène israélienne. Elle s’exprime très bien en français: elle a été à bonne école, elle a fait ses classes à Paris chez la metteure en scène Ariane Mnouchkine. Dès son retour en Israël, elle s’est demandé comment adapter le Théâtre du Soleil au contexte israélien. Ce n’est pas une mince affaire quand on sait le peu d’argent alloué à la culture en Israël. Aujourd’hui, tout en craignant pour la pérennité de son projet, son objectif est de travailler avec des adolescents de quartiers défavorisés qui n’ont pas accès au théâtre : «J’ai voulu importer ce concept, que tout le monde apprenne la scénographie comme le jeu, le chant comme l’écriture théâtrale et qu’à la fin tout le monde fasse tout. Mais plutôt qu’avec des acteurs, j’ai voulu construire cela avec des adolescents en difficulté, des ados sans moyens qui n’ont que nous pour étudier la scénographie, l’art et le jeu parce qu’ils viennent de quartiers défavorisés ou de familles détruites (enfants de prostituées, de parents alcooliques, orphelins,…).» Sa détermination lui permet de concrétiser son projet. La municipalité met à sa disposition un théâtre dans un quartier défavorisé de Jaffa. Il s’appellera « Etty Hillesum Youth Theater » du nom d’une jeune Juive qui, comme Anne Frank, a écrit le journal de sa vie pendant la guerre avant d’être déportée: «Quand j’ai développé le projet, j’ai lu un livre qui m’a beaucoup influencée

19

Focus INVISIBLES ... et qui s’intitule “Une vie bouleversée” 1. Etty, une artiste juive laïque, décrit sa vie à Amsterdam et raconte son cheminement spirituel. Elle a aidé les gens à travers l’art, l’écriture et l’amour de l’homme pendant les années atroces de la Shoah.»

A

ux jeunes de Jaffa et du sud de Tel-Aviv, Gal veut offrir une formation culturelle de qualité. La pratique du théâtre doit créer des liens entre ces jeunes de toutes origines et confessions: «Le théâtre se trouve dans le quartier Daled de Jaffa, au théâtre Ennis. Ce quartier est un espace social qui comprend une grande variété de populations avec lesquelles il est fascinant de travailler. Cette mixité génère et rend propice une pratique du théâtre riche et unique. Le public est multiculturel, il provient de toutes les composantes de la société, mais ce sont surtout les résidents de Jaffa : des Juifs, des Arabes, des nouveaux immigrants de Russie et d’Éthiopie. Tout le monde collabore autour des thèmes qui relèvent du quotidien, ce qui crée une similarité ou au moins un questionnement autour de la vie, des conflits, des nondits... tout ce qui fait le théâtre quoi.»

E

n 2017, Gal parvient à faire venir à Jaffa le metteur en scène français Pascal Rambert pour qu’il monte avec les élèves Une (micro) histoire économique du monde, dansée, une pièce créée en 2007 qui a déjà été présentée dans de nombreux pays. Le Etty Hillesum Youth Theater à Jaffa

20

La question du boycott lui a évidemment été posée. Sa réponse : «Je ne vais pas m’empêcher de collaborer avec Gal Hurvitz qui fait un travail unique, sublime et réel avec des jeunes, sous des prétextes de géopolitique» 2.

C

omme Pierre Dulaine qui réussit à faire danser ensemble des enfants juifs et palestiniens dans le film Dancing in Jaffa, la force de Gal c’est peut-être de croire qu’elle ne fait pas de politique: «on ne fait pas à proprement parler un travail politique mais déjà le fait qu’ils travaillent ensemble, c’est énorme». Dans cette ville, plus qu’ailleurs, il est encore possible de créer des espaces communs et c’est déjà en soi un petit miracle : depuis la création du mur de séparation, les différentes populations qui composent la société israélienne ne se croisent quasiment plus. Bien sûr, ces initiatives ne changent pas directement la donne politique… mais elles permettent d’imaginer qu’un monde différent est possible.

1 - Voir pour la version française: Etty Hillesum: «Une vie bouleversée». suivi de «Lettres de Westerbork», éditions du Seuil 1995 2 - Voir l’article paru dans I24:https://www. i24news.tv/fr/actu/culture/132250-161210-pascalrambert-a-tel-aviv-l-occasion-faire-une-choseutile-a-travers-l-art

Israël|Palestine © David Mckee via shutterstock.com

Jérusalem : derrière le symbole HENRI GOLDMAN

D

écembre 2017. Les États-Unis décident de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y déplacer leur ambassade. Décision d’autant plus symbolique que ce déménagement n’interviendrait pas avant deux ans. Alors, pourquoi de telles réactions .

Un symbole ? Sans doute, mais Jérusalem n’est pas n’importe quel symbole. Capitale éternelle de ceci, troisième lieu saint de cela, berceau de tout le monde, cette ville étouffe sous le poids d’un surinvestissement séculaire qui la transforme en un enjeu politique de premier plan. Y planter son drapeau et y faire reconnaître avec éclat sa souveraineté a toujours été un des objectifs déclarés du mouvement sioniste, dont il faut rappeler ce trait paradoxal : lors de sa naissance, à l’orée du XXe siècle, ce mouvement s’est affronté violemment avec la religion juive parce qu’il prétendait séculariser et mettre lui-même en œuvre une promesse divine – le rassemblement des exilés pour « l’an prochain à Jérusalem » – qui ne pouvait être accomplie

que lors de l’arrivée du messie ; en même temps, il n’a cessé de mobiliser toute la quincaillerie religieuse pour justifier ses conquêtes. Cette démarche s’est encore accentuée depuis 1967 où la Bible a directement servi à justifier la présence juive en « Judée-Samarie ». Le plus loufoque fut atteint, dans la séquence actuelle, quand le corps diplomatique israélien répercuta, en guise d’argumentaire, la preuve ultime qui justifiait le statut de Jérusalem : le roi David en avait fait une capitale il y a 3000 ans. Il y avait quelque chose de surréaliste à entendre l’ambassadrice Simona Frankel débiter avec assurance une telle ânerie qu’aucun diplomate d’un autre pays, même le plus archaïque, n’aurait osé proférer. Cela en dit long sur la dérive idéologique de la démocratie israélienne. La diplomatie israélienne a pourtant raison sur un point : depuis 1948, Jérusalem est fonctionnellement la capitale d’Israël. Le parlement, le gouvernement, la présidence y sont localisés, du moins dans sa partie ouest, la seule sous souveraineté israélienne jusqu’en 1967. Dans les différentes

21

Israël - Palestine chancelleries, il était généralement considéré que, dans le cadre d’un règlement final, Jérusalem-Ouest resterait de toute façon sous souveraineté israélienne unique. Or, jusqu’à ce jour, aucun État n’y a implanté son ambassade. Jusqu’à la décision de Trump, même les soutiens politiques les plus constants de l’État hébreu avaient conservé leur ambassade à Tel-Aviv. Pourquoi ? L’explication remonte à 1947. Le 29 novembre de cette année-là, l’Assemblée générale de l’ONU – qui ne compte alors que 57 États – vote le plan de partage divisant en deux États, l’un juif et l’autre arabe, la Palestine qui se trouve sous mandat britannique depuis 1922. Les frontières séparant ces deux États sont les seules qui disposent d’une reconnaissance internationale basée sur une décision de droit. Or, Jérusalem ne fait alors pas partie de l’État juif. Cette ville et sa banlieue constituent une petite zone sous contrôle international enclavée dans l’État arabe. La célèbre « boite bleue » du KKL (Fonds national juif) avec une carte qui couvre toute la Palestine.

Comme on sait, ce plan de partage particulièrement inégalitaire fut refusé par la quasi-totalité des acteurs arabes de la région. Israël gagna la guerre qui s’en suivit et engrangea d’importantes conquêtes territoriales. Dont la plus grande partie de Jérusalem (à l’exception des lieux saints). Jusqu’aux nouvelles conquêtes de 1967, la ligne du cessez-le-feu de 1948, qu’on appelle en Israël la ligne verte, a gardé tous les attributs physiques d’une frontière. Mais, en droit, ce n’en était pas une. Non par manque de reconnaissance internationale, mais pour la raison qu’Israël n’a jamais voulu fixer ses propres frontières, en se laissant toujours la possibilité de les étendre vers l’Est. N’oublions pas que le projet sioniste majoritaire concerne toute la Palestine et qu’il n’y a jamais renoncé. D’où une véritable difficulté diplomatique : comment reconnaître un État qui n’a pas de frontières ? Et si le réalisme politique commande de le reconnaître malgré tout, dans quelles frontières doit-il l’être ? En maintenant leur ambassade dans le périmètre de l’État juif de 1947, les États marquent leur attachement, au moins sur le plan des principes, au droit international. Ce droit n’est qu’une digue fragile, imparfaite, souvent inique, mais il marque néanmoins un progrès de la civilisation par rapport à la loi de la jungle et à l’expression unilatérale du rapport de forces. C’est ce droit international que la décision de Trump bafoue. Cyniquement, on pourra dire que ça ne change rien en pratique : le désaveu massif de la communauté internationale à la dernière trumperie ne masque même pas son impuissance à agir contre les multiples dénis de droit et de justice commis par le gouvernement de Netanyahou. Mais il y a le symbole…

22

#l’AGENDA de l’upjb Agenda actualisé sur www.upjb.be

14.01 < 16H00

26.01 < 20H15

CINE CLUB

« LA VIE SAUVAGE »

« KINSHASA KIDS » DE MARC-HENRI WAJNBERS

Rencontre avec Thomas Gunzig Chroniqueur corrosif au «Café serré» sur la RTBF, scénariste, auteur de théâtre et surtout romancier et nouvelliste, Thomas Gunzig construit une œuvre à géométrie variable où notre société est auscultée à la loupe, dans une langue singulière et féroce, qui s’approprie tout le jargon d’aujourd’hui pour mieux le dynamiter. Présentation: Tessa Parzenczewski.

Dans le vif et violent bordel d’un quartier pauvre de Kinshasa, les shégués, ces enfants qu’on balance à la rue sous prétexte qu’ils sont sorciers, nous embarquent dans une fiction en forme de docu d’une vitalité très précieuse et d’une intelligence rare. En présence du réalisateur.

19.01 < 20H15 « L’ÈRE DU COMPLOTISME, LA MALADIE D’UNE SOCIÉTÉ FRACTURÉE »

Rencontre avec Marie Peltier Historienne, chercheuse et enseignante à Bruxelles, Marie Peltier travaille depuis 2011 sur les questions interculturelles et la narration des conflits au Moyen-Orient. Dans son livre, Marie Peltier déconstruit les ressorts du complotisme, un phénomène devenu, selon elle, largement majoritaire dans l’imaginaire occidental.

02.02 < 20H15 DES COURS DE MORALE/RELIGION À DES COURS DE PHILOSOPHIE ET DE CITOYENNETÉ À L’ÉCOLE PUBLIQUE

Conférence – débat Avec Catherine Buhbinder et Hicham Abdel Gawad Pour satisfaire à la fois ceux qui veulent maintenir des cours de religion/morale obligatoires et ceux qui veulent les remplacer par un cours de philosophie et de

A l’UPJB - 61 rue de la Victoire à 1060 Bruxelles, Métro : Parvis de Saint-Gilles ou Hôtel des Monnaies

➝

I

citoyenneté pour tous, le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a coupé la poire en deux ; il a décidé qu’on leur consacrerait à chacun une heure de cours ! Cette solution assez schizophrénique et franchement impraticable, ridiculise l’école publique.

23.02 < 20H15

Catherine Buhbinder est philosophe, titulaire du nouveau cours de philosophie et de citoyenneté. Hicham Abdel Gawad est diplômé en islamologie de l’UCL et professeur de religion islamique dans les écoles secondaires bruxelloises. Modérateur Michel Staszewski.

C’est avec son dernier essai consacré au «national-libéralisme» que cet esprit inquiet et malicieux débarque à Bruxelles. Comment comprendre les mécanismes institutionnels par lesquels une gouvernementalité néolibérale s’inscrit dans les imaginaires collectifs, les transformant sans cesse, lui permettant d’exercer un contrôle de plus en plus accéléré des flux de nos vies? Quelle place reste-t-il à la liberté d’action pour s’opposer aux formes contemporaines de la domination? Jean-François Bayart, spécialiste de sociologie historique et comparée du politique, est professeur à Genève. Il est l’auteur de plusieurs essais, dont L’illusion identitaire (Fayard, 1996), et Le Gouvernement du monde (Fayard, 2004). Introduction Elias Preszow.

16.02 < 20H15 CINE CLUB «LES SENTINELLES» DE PIERRE PÉZERAT

Ce documentaire émouvant retrace la rencontre entre un scientifique engagé et des ouvrières d’une usine d’amiante, puis d’autres collectifs de travail victimes de substances toxiques. Le réalisateur est le fils d’Henri Pézerat décédé en 2009. Débat avec Annie Thébaud-Mony, compagne d’Henri Pézerat et scientifique de premier plan en santé du travail, auteur de plusieurs livres sur ces questions. Introduction Laurent Vogel.

QUEL FUTUR A L’IMPASSE ?

Conférence-débat avec Jean - François BAYART autour de «L’impasse nationale - libérale»

02.03 < 20H15 L’ŒUVRE PÉDAGOGIQUE DE JANUSZ KORCZAK

Conférence d’Elsa Roland, chercheuse en sciences de l’éducation à l’ULB. Tout au long des siècles et partout dans le monde, l’éducation et l’instruction ont toujours été centrales dans la pastoralité hébraïque et les écoles juives. Elsa Roland questionne notre école à partir de plusieurs expériences éducatives émanant du monde juif, et plus particulièrement l’expérience de Janus Korczak – célèbre pour son engagement à toute épreuve auprès des enfants du ghetto de Varsovie. Introduction Laurent Vogel

II

#l’AGENDA dU CLUB Agenda actualisé sur www.upjb.be

11.01 < 15H00

25.01 < 15H00

BEAUTÉS BAROQUES ET HISPANIQUES

CINÉMA D’ANIMATION ET PROPAGANDE, UNE FACE MÉCONNUE DES CONFLITS DU XXIÈME SIÈCLE

Concert d’Alexandre Wajnberg Journaliste scientifique, artiste du spectacle et guitariste amateur, il jouera une partie de son répertoire (Dowland, Bach, Turina, Villa-Lobos, Ravel, Wajnberg), ainsi que des pièces de Francisco Torroba, Manuel de Falla, Nicolas Alfonso, Éric Satie et Ralph Towner.

18.01 < 15H00 LE JOUR OÙ TOUT BASCULA. SOUS L’OCCUPATION NAZIE, DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DECROLY

Conférence de Jean Lemaître Dans son dernier livre, Jean Lemaître revisite l’histoire de l’Ecole Decroly sous l’occupation allemande, avec des personnages réels, des faits historiques, tels que sublimés par le filtre des souvenirs au fil du temps qui passe.

Conférence de Philippe Moins Historien de l’art et spécialiste du cinéma d’animation, Philippe Moins expliquera, projections à l’appui, comment un médium sympathique et attrayant, basé sur l’humour et la caricature, a pu être utilisé et détourné à des fins idéologiques.

01.02 < 15H00 PEUT-ON SORTIR DU CAPITALISME ?

Conférence de Gabriel Maissin Tel était le titre du dossier du n°100 de la revue Politique sorti en mai 2017. Gabriel Maissin, un des coordinateurs et auteurs de ce dossier, fera la synthèse de cette problématique qui interpelle toute personne de gauche.

A l’UPJB - 61 rue de la Victoire à 1060 Bruxelles chaque jeudi à 15h00 Métro : Parvis de Saint-Gilles ou Hôtel des Monnaies

III

Lire 08.02 < 15.00

22.02 < 15.00

DAVID GROSSMAN, AU CŒUR D’UNE ŒUVRE AUX MULTIPLES FACETTES

LE YIDDISH EN CHANTANT-5ÈME

Conférence de Tessa Parzenczewski Du récit du réel comme «Le vent jaune», écho de la vie des Palestiniens sous l’occupation, au cycle romanesque où la fiction déploie toute la panoplie de l’imaginaire, David Grossman ne cesse d’explorer ses propres territoires : la société israélienne, ses déchirures, ses dilemmes, ses voix dissidentes, sans oublier la mémoire toujours présente de la Shoah qu’il évoque par une sorte de détour, aux confins du fantastique.

15.02 < 15.00 LE PLAISIR DU COLLAGE OU L’INTELLIGENCE DES IMAGES

Conférence de Jacques Aron. Architecte, essayiste et graphiste, Jacques Aron nous entraînera dans une promenade visuelle parmi ses collages papiers et numériques..

Conférence chantée par Jacques Dunkelman et Willy Estersohn. Suite du chansonnier de ces 2 animateurs musicaux qui s’accompagnent à la guitare et passent du yiddish au français... Pour chanter tous ensemble !

01.03 < 15.00 CINE CLUB “CHRONIQUE D’UN ÉTÉ” DE JEAN ROUCH ET EDGARD MORIN

Tourné en 1961 avec Marceline L o r i d a n - I ve n s et Regis Debray. Paris 1960. Alors que la guerre fait rage en Algérie et que le Congo lutte pour son indépendance, Edgar Morin, sociologue, et Jean Rouch, cinéaste et ethnologue, enquêtent sur la vie quotidienne de parisiens pour tenter de comprendre leur conception du bonheur.

SAVE THE DATE 10.05 AU 13.05.18

LE PREMIER FESTIVAL KLEZMER À BRUXELLES!

Le klezmer débarque dans notre shtetl bruxellois, à l’UPJB. Un week-end de trois jours où musique, chant et danse mettront à l’honneur le klezmer et la culture yiddish. L’occasion de réunir et de faire se rencontrer les amateurs de klezmer de Belgique et d’ailleurs et de populariser davantage cette musique envoûtante aux sonorités à la fois mélancoliques et emplies de joie ! Différents instrumentistes, une chanteuse et un danseur venus de plusieurs pays d’Europe seront présents tout au long du week-end. Ils communiqueront aux stagiaires leur passion du klezmer et de la culture juive

IV

d’Europe de l’Est. Joanna Britton et Amandine Seifert , les klez’meydelekh.

Les sauvages selon Thomas Gunzig TESSA PARZENCZEWSKI

Quelque part en Afrique. Un avion s’écrase. Un seul survivant, un bébé blanc, désormais orphelin, prénommé Charles. L’enfant est recueilli par une troupe de soldats, rebelles? Marginaux en tout cas. C’est auprès de leur chef que Charles grandira, dans une Afrique à feu et à sang. Des années plus tard, grâce au hasard et à Google Street View, Charles adolescent est récupéré par sa famille d’origine. En quelques jours et sans transition, arraché à son monde familier et surtout à Septembre, son amoureuse, «l’enfant sauvage» atterrit dans la civilisation. Un oncle, bourgmestre d’une «ville moyenne», son épouse, un cousin, une cousine l’attendent. Et c’est là que Thomas Gunzig se déchaîne. Ce n’est même pas au vitriol que l’auteur dépeint notre société, c’est carrément au bazooka. Rien ne trouve grâce devant Charles. Plongé dans l’ambiance scolaire, il met à nu les rapports de force qui régissent ce microcosme où «populaires» et «paumés» vivent dans des mondes parallèles. Il est effaré par ces jeunes dont la vraie vie se déroule sur Facebook, Twitter et autres réseaux. Mais plus que tout, c’est leur inculture totale qui l’étonne. Car l’enfant sauvage a lu et beaucoup, initié par son mentor, fou de littérature, et surtout de poésie. Baudelaire, Verlaine, Apollinaire et Rimbaud scandent son quotidien, à mille lieux de la réalité environnante. Et que dire de sa nouvelle famille? Tous les rites et conventions d’une bourgeoisie satisfaite volent en éclats sous la charge assassine du nouvel arrivant.

«Si le lieu d’où je venais était bel et bien le théâtre sans rideau d’inqualifiables atrocités, le lieu où je me trouvais en ce moment était bel et bien un enfer qui avait pris la peine de se construire un décor». Du fond de cet enfer, Charles a pris la décision de s’enfuir, de prendre le chemin du retour pour retrouver Septembre. Il met en place un dispositif ingénieux où séductions et manipulations se conjuguent comme autant de bombes à retardement qui exploseront le moment venu. Au passage, il piège la psy de l’école, dans un ineffable dialogue, où l’érudition de l’adolescent se heurte à une ignorance abyssale. Avec son imagination délirante, qui parfois galope noire, Gunzig échafaude une intrigue romanesque où ne manque même pas un trésor et où des fétiches quasi insignifiants prouvent encore leur efficacité. Comme l’étrange visiteur dans «Théorème» de Pasolini, Charles a perturbé la vie de tous les protagonistes, pour le meilleur et pour le pire. Et pour la première fois peut-être, dans une langue toujours aussi percutante, aux images insolites, Thomas Gunzig ajoute ici de la tendresse à sa férocité, dans une célébration lyrique de l’amour où même «Le cantique des cantiques» est convoqué.

Thomas Gunzig. «La vie sauvage.» Au Diable Vauvert. 324 p. 18€ Thomas Gunzig présentera «La vie sauvage» à l’Upjb le 26 janvier à 20h15.

23

Lire

Lire

Alain Finkielkraut, Élisabeth de Fontenay - En terrain miné ANTONIO MOYANO

U

n livre-échange de lettres où Alain Finkielkraut donne la réplique à la philosophe Élisabeth de Fontenay qui le mouche et lui ferme le claquet sur plusieurs points. Vous savez quoi ? Ça me fait un bien fou au moral !

A

près quarante ans d’amitié, deux amis s’affrontent pour cause de désaccord politique. Elle est née en 1934, lui en 1949. Pourquoi s’expliquer par lettres ? Afin d’éviter la hargne langagière dans laquelle l’un des deux est passé maître. A.F a bien de la chance d’avoir comme amie Élisabeth de Fontenay (dont la mère, juive, était née à Odessa). Son livre La Prière d’Esther paru en 2014 m’avait subjugué, je m’étais promis de la relire, c’est chose faite, c’est pour elle que je franchis ce terrain miné.

C

ela fait vingt-cinq ans que A.F anime sur France-Culture l’émission Répliques qui aborde aussi bien des faits de société que l’histoire ou la littérature, domaine où A.F excelle. Malheureusement, l’homme insiste trop volontiers pour nous offrir ses idées, croyant sans doute nous éclairer. J’avoue que ses opinions politiques me fichent le bourdon. Il me fait souvent penser à un comique-troupier jouant Cassandre et postillonnant des anathèmes comme une cruche. Que de fois ai-je crié en l’écoutant : N’a-t-il donc aucun ami qui lui dise : ça suffit !

24

S

es positions de plus en plus « ultradroitières » offusquent la sensibilité de son amie. « Je souhaiterais, dit-elle, que le spectre entre nous d’un différend irré-

versible se dissipe. Ta vision passéiste de l’état du monde, ton irritation vis-à-vis des nouvelles générations... ». Antimoderne, pessimiste, décliniste désespéré, ayant une vision apocalyptique, A.F est allergique au multiculturalisme, à l’antiracisme, à Pierre Bourdieu, aux sociologues, à Jean-Jacques Rousseau… et j’en passe. Il ne supporte plus la gauche ni les progressistes, les accusant de complaisance ou d’aveuglement vis-à-vis de l’islamisme. « La maîtrise que tu possèdes de ta détresse te fait écrire trop parfaitement, lui dit-elle. Tu ne m’énerves pas, Alain, c’est beaucoup plus grave que de l’énervement, tu contraries la confiance que j’ai mise en toi à la lecture de tes premiers livres, dans la mesure où tu dévies vers une droite dure... tu es sans nuance dès lors que tu décides de te taire opiniâtrement au sujet de la dette de l’Occident et de la question sociale. Ton destin fatal, Alain, il se nomme Renaud Camus. » C’est un moment crucial du livre. On a longtemps cru que l’artiste homosexuel ou juif était naturellement du côté du « plus faible ». Cette idée est devenu obsolète, c’est fou comme les bonnes traditions se perdent ! Désormais, des homos concourent aussi aux premières places de partis d’extrême-droite. C’est le cas de Renaud Camus, écrivain homosexuel, jadis dans le cénacle des écrivains d’avantgarde, il soutient le Front National de son style précieux débordant de néologismes et de périphrases. A.F le soutient bec et ongles.

place pour moi ? Va-t-on valoriser mon expérience, mon expertise ? Ses peurs n’ont rien de risibles, elles sont semblables à celles du travailleur chassé de son usine pour délocalisation. Intellectuel brillant et ambitieux, A.F souffre de voir les strapontins de la renommée afficher sold out alors que lui-même est encore en lice. Rivalité et concurrence sont aussi à l’oeuvre dans la branche qui est la sienne. Il a compris qu’il devait aller voir ailleurs. Et cet ailleurs, pour lui, c’est la droite dure. Il est comique, il s’offense de ne pas être bien reçu par ceux de « Nuits debout » ! N’est pas Sartre qui veut, mon ami ! C’était 1968, Sartre debout sur un fût à Boulogne-Billancourt !

ans sa colère, A.F exprime une angoisse des plus légitimes : Y a-t-il encore une

« À force de porter un diagnostic accablant sur le présent et le futur des sociétés occi-

D

Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay © Libération

dentales, écrit Élisabeth de Fontenay, tu finis par te refuser à l’effraction que devrait provoquer dans nos vies et dans nos représentations, la présence, nouvelle sur notre territoire, de ceux qui sont entièrement démunis, pauvres en monde, pauvres en ressources et pauvres en avenir : sans oublier pour autant ces malheureux Français dits de souche... » Ironie de l’histoire, A.F a été élu à l’Académie Française au siège de... Félicien Marceau (nom de plume de Louis Carette, né à Kortenberg). A.F l’Immortel est donc un peu belge désormais !

Élisabeth de Fontenay / Alain Finkielkraut : En terrain miné. Stock, 2017 – 264 pages.

25

Lire

Lire

Convivialité des spectres. Autour de deux textes de Saul Ascher ELIAS PRESZOW

Car précisément, par le fait que sa foi se soit scindée, l’esprit de tolérance est entré dans l’esprit de la nation, et par lui l’esprit cosmopolite, et avec ce dernier la réceptivité pour une culture universelle1 Le plus souvent, nous ne savons pas comment les rayons nous arrivent. Il en est ainsi avec les textes. Comment un nom d’auteur se manifeste à nous, réclamant soudain notre attention. Jamais sans doute, je n’aurais connu Saul Ascher, encore moins sa pensée, si Jacques Aron ne me l’avait présenté par livre interposé : « Un philosophe juif allemand entre Révolution française et Restauration prussienne » (L’Harmattan, 2017). Qui est ce Saul Ascher ? Un philosophe juif de la fin du 18ème siècle, début du 19ème, (1767-1822), autodidacte, qui s’efforça de réfléchir aux contradictions de son temps à l’aune de sa propre instabilité.

O

u peut-être est-ce l’inverse? Un homme qui fut interrogé par les lumières troubles des conflits politiques et moraux dont il était contemporain, dans des catégories intellectuelles en plein bouleversement ? Il essayait de suivre, de comprendre, d’agir : religion, progrès, science, nation, langue, Etat… quelle place y avait-il pour le salut individuel et collectif là-dedans ?

E

t comment en saisir la modernité dès lors que le langage de la tradition n’était plus propre à l’exprimer ? Ou en tout cas, que ses voies

26

semblaient bouchées, encombrées, confuses ? Il s’agit en quelque sorte d’apprendre ce que Dieu attend de nous, se dit Ascher pour lui-même, et voilà qu’il l’écrit sur un bout de papier. La machine est lancée ! Il faut repartir de zéro, se remettre en marche pour chercher sa vérité, et peut-être, au bout, trouver une paix perpétuelle. D’autant plus nécessaire à imaginer qu’au-dehors le monde tremble, tout craque et ploie. A cheval entre la Révolution française et les conquêtes napoléoniennes, Saul Ascher témoigne depuis sa Germanie natale - il acquiert la citoyenneté prussienne en 1812 - des mouvements du siècle. Mensonge et anathème font rage autour de lui, autant qu’élan et enthousiasme. La germanomanie est à la mode ! On exhorte à la pureté des origines, on menace de bannir les étrangers. Les oreilles sifflent, les bouches hurlent : Mort à… Vie à…. Les forces du dehors font pression sur les consciences, les minorités sont en première ligne, en tête desquelles les Juifs… Il n’étonnera personne que, chez ces idéalistes enthousiastes, pour qui chrétienté et germanité devaient être imbriquées au point que l’une ne se conçoive pas sans l’autre, les Juifs ne représentent précisément le contraire de cette doctrine (p 38). On encode, on légifère, on enrégimente à tours de bras pour désigner qui en est, qui n’en est pas : lui, oui... lui, non.

S

aul Ascher lit Kant. Il connaît ses critiques sur le bout des doigts, il ne s’en laisse pas conter par les autorités intellectuelles ou religieuses. Que puis-je connaître ? Que puis-je faire ? Que puis-je espérer ? Il n’a pas réponse à tout mais il s’entraîne à tirer droit. La cible, entre autres, c’est Fichte : c’est la réaction romantique, source des futurs apprentis racistes qui donneront bientôt une si sinistre postérité... Saul Ascher essaie de capter les causes du besoin religieux, pour combattre les idéologies qu’il vient nourrir et contrer les tentatives d’instrumentalisation : Dans le malheur et dans les épreuves, où l’indépendance des hommes et des nations est brisée, et où l’on n’espère aucun secours extérieur, les hommes se réfugient dans leurs habitudes intimes et y cherchent consolation à leurs souffrances. Le sentiment d’impuissance est ainsi souvent le support agissant de la religiosité (p 75). L’Europe a le vertige , l’Europe a la nausée. Ce sont des spectres que nous connaissons qui s’agitent dans cette crise. Ils hantent encore notre vieille culture, et comme tout fantôme qui se respecte, ils apparaissent vagues et flous, indistincts. Tels qu’Ascher lui-même se manifeste à Henri Heine lors d’une nuit de cauchemar : Chancelant et s’appuyant comme toujours sur sa canne espagnole, il s’approcha de moi et me dit amicalement, dans son dialecte peu disert : « N’ayez pas peur et ne pensez pas que je sois un spectre. Ce n’est qu’un effet de votre imagination. Qu’est-ce qu’un spectre ? Pouvez-vous m’en donner une

définition ? Ou me définir les conditions de possibilité d’un spectre ? Que serait le rapport d’une telle apparition avec la raison ? La raison, j’ai bien dit : la raison. »2

P

artisan d’une forme de métapolitique - une science de la politique basée sur l’expérience qui puise ses sources dans une conception révolutionnaire de la liberté humaine - que signifie Ascher pour nous aujourd’hui ? En quoi cela a-t-il un sens pour Jacques Aron, qui a adapté et annoté deux de ses textes, « La Germanomanie » (1815), et le « Célébration de Luther sur la Wartburg » (1818) chez l’Harmattan, de nous les donner à lire ? Pour que nous tentions de répondre, tant mal que mal, près de deux cents ans après, à l’appel impatient de cette voix jusqu’alors inconnue ; entamant une fois de plus ce curieux dialogue avec les morts ; cherchant peut-être à notre tour à découvrir une vérité, un espace paisible, dans un monde instable, agité d’imprudences, trouble de lumières ? Et nous interrogeant : qu’est-ce qu’un spectre ? D’où viennent les rayons ?

1 - Saul Ascher, « La célébration de Luther sur la Wartburg » in: Jacques Aron: « Un philosophe juif allemand entre Révolution française et Restauration prussienne » (L’Harmattan, 2017), p 94 2 - Voyage du Harz » (Die Harzreise, 1824) Cité par Jacques Aron, ibid, p.27

27

Lire

Voir

Dans le monde tsigane, avec Jean Marc Turine.

Des cerises de sang en goûter d’amour.

TESSA PARZENCZEWSKI

JEAN-PIERRE ORBAN

Ce fut d’abord un feuilleton radiophonique, sur France Culture, transposé aujourd’hui en roman. Un roman foisonnant, qui parcourt le XXe siècle, du côté des victimes. C’est par la voix de Théodora, désormais aveugle et en fin de vie, que nous suivrons pas à pas la chronique des persécutions. Après une vie d’errance, d’Est en Ouest, Théodora revient vers sa terre natale, quelque part au bord du Danube. Et les souvenirs affluent. Heureux parfois, comme son histoire d’amour avec Aladin, joueur d’accordéon, qui l’encouragea à apprendre à lire et à écrire, mais plus souvent douloureux. Mariage forcé, pogroms ponctués de viols, bûchers détruisant les instruments de musique, et parfois des écrits, comme les carnets de poèmes de Théodora. Plus tard viendront les camps…

28

Des destins se croisent, des personnages apparaissent et disparaissent. Théodora recueillera un petit garçon errant dans la forêt, amnésique de son passé: Nahum. Un autre peuple, une même souffrance. Dans une Europe en ruines, pas de répit. Les «Nègres blancs» comme on les surnomme parfois, subissent toujours discriminations et mépris. Théodora se bat, se rebelle, passe par la case prison. Nahum, devenu danseur, donne des spectacles, accompagné par l’accordéon d’Aladin. Une autre réalité, un autre rêve. Le lecteur se fraye un chemin dans un labyrinthe où d’un bout à l’autre de la terre, les protagonistes se perdent, se retrouvent, au gré du hasard et des coïncidences. Et parfois un miracle: Théodora rencontre un capitaine

de navire et son étrange équipage. Des marins d’origines diverses dont les biographies reflètent les tragédies contemporaines de tous les continents. Elle embarquera sur le «Sâmaveda», une utopie flottante, comme une respiration, une trouée d’espérance. Pas d’hiérarchie à bord. Les sons d’un piano accompagnent la traversée. Le pianiste est muet. Ce ne fut qu’une halte. Théodora reprend ses pérégrinations, à la recherche d’Aladin et de Nahum. Dans le roman et dans la réalité, les péripéties se bousculent, des guerres conquérantes éclatent, des régimes tombent, mais une constante subsiste: les «fils du vent» ne trouvent toujours pas leur place dans ce monde en mutation. Ghettos à l’Est, bidonvilles et campements à l’orée de nos villes restent leur quotidien. Avec un lyrisme exalté, Jean-Marc Turine donne la parole à ceux qui ne l’ont jamais, avec empathie il explore leur univers, mettant en évidence leurs perceptions, leurs aspirations, comme dans ce passage, où la mère de Théodora parle d’une autre sorte de livre: «Mon livre s’écrit dans l’air que je respire, l’air qui nous accompagne le long des chemins de notre liberté et des rejets qui noircissent notre peau (…) Mon livre dit que le Tsigane ne quitte rien ni ne va quelque part, le Tsigane parcourt sa demeure, les terres qu’il traverse. La foulée tsigane est une déambulation infinie.»

Jean Marc Turine. «La Théo des fleuves» Esperluète éditions. 217p. 18€.

J

ean-Pierre Orban est écrivain et chercheur. Il nous livre ses impressions sur l’exposition L’Intime & Le Monde1 au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris qui présente des œuvres de quelques familiers de la maison UPJB: Marianne Berenhaut, Sarah Kaliski et Arié Mandelbaum. Gérard Preszow (avec Lucie Duckerts-Antoine) en est le commissaire. L’exposition est visible jusqu’au 4 février.

Jeudi 7 décembre, au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, j’ai découvert un autre Arié Mandelbaum. Ou plutôt : j’ai vu Arié dans une autre maison. Tout entier, mais il aurait pu ne pas être là. D’ailleurs, refugié en lui-même, en retrait des conversations et des bruits du vernissage, il était à peine là. Ses toiles l’étaient. Chacune sous la lumière qui lui donnait pleine présence, en révélait la force, le mouvement, cette insaisissable couleur du blanc qui n’est pas blanc et qu’il est quasi impossible à reproduire en photo. La chaleur, en un autre mot la vie. Celle que je cherche dans la maison, les ateliers, les archives intimes des auteurs et

Je côtoie Arié Mandelbaum et son œuvre depuis près de deux ans maintenant. Arié et son œuvre : ils forment un tout. J’ai de plus en plus tendance, contre le dogme classique ou – soyons pédant – structuraliste, à ne plus séparer l’artiste et sa création. Pour être plus exact, je ne veux plus que cela : visiter des œuvres auxquelles l’artiste ou l’écrivain adhère par tous les pores de sa peau, qu’il ou elle assume par toutes les respirations de sa vie. Question de me retrouver dans une œuvre comme dans une maison dont l’occupant n’aurait pas déserté les lieux en me laissant les clés. Parti tel un voleur de son âme à la nuit tombée. Cela fait près de deux ans que je fréquente Arié, peut-être son âme, dans son atelier, sa maison. Arié Mandelbaum: B.K.M., affiche de l’exposition © Brice Vadermeeren

29

Voir

artistes. Je sentais la présence d’Arié derrière moi, son regard sceptique, inquiet sur ses pièces, mais c’est comme si ses œuvres n’avaient plus besoin de lui, et si cela peut me rendre malheureux, c’est heureux. Elles vivent sans lui. Chacune était dans sa propre lumière, celle qui se dégage d’elle et outrepasse les limites du format, du temps et du lieu.

H

ier (car j’écris ceci le 8 décembre), j’ai trouvé Arié dans une autre maison encore. Une maison ainsi qu’on le dit d’une famille. Dans la salle d’exposition découpée par les « commissaires » Lucie Duckerts-Antoine et Gérard Preszow en pièces qui s’invitent l’une l’autre, on passe d’un membre à l’autre. Comme d’un frère à une sœur et vice versa, et d’une sœur à une sœur. Issus d’une même généalogie. Cette généalogie qu’est en train de dessiner Arié dans son atelier pour une prochaine exposition et que tente de fixer Sarah Kaliski dans ses carnets et ses papiers : Annie Bernard, Jean Samuel, Egon-Heinrich Gamiel né le 18 mai 1934, un des 44 enfants..., Beila Biglaizer convoi n°20. Nom, prénom, âge, adresse. Ces enfants surpris, figés en pleins jeux par l’artiste et le foudroiement de l’histoire. Une généalogie absente, désincarnée dans les moules de chaussures en bois qui, chez Marianne Berenhaut, s’avancent alignés sur un rouleau de papier kraft qui se déroule ou les écrase inexorablement. Ou encore dans le landau vide, glacé dirait-on de cendres, sur une échelle qui se referme, sous une affiche d’horaires de trains et le portrait déjà rétréci d’une tante, mère, sœur ?

30

Une absence qui surgit des boîtes de sardine peintes par Sarah Kaliski de corps écrasés, à jamais anonymes.

Voir

Un effacement qui balaie les papiers marouflés, tendus en une résistance sur les toiles d’Arié Mandelbaum qui fait affleurer contre l’insaisissable les regards, les traits du visage, les mains, une ligne, un geste, la vie, oui la vie.

A