Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Le 30 août 1944, L’union champenoise sortait de la clandestinité le jour de la Libération de Reims. Quatre-vingts ans plus tard, L’union s’invite chaque matin dans le quotidien de nos lecteurs. Huit décennies que nos journalistes arpentent la Marne, l’Aisne, les Ardennes, pour rendre compte le plus dèlement possible de la vie de nos territoires, de leur dynamisme, grands témoins des évolutions de notre temps, oreilles attentives de nos interlocuteurs, plumes agiles qui, sans concessions, érigent l’information comme un rempart face aux obscurantismes. Il y a nos jours et nos nuits, esclaves d’une information qui ne s’arrête jamais, témoins du meilleur comme du pire. Il y a aussi ces maillons essentiels à la vie d’un journal, des métiers de l’ombre sans qui L’union ne serait rien. Il y a les nuits blanches des rotativistes, celles des colporteurs de presse, qui vivent chaque soir une course contre la montre pour livrer à temps nos exemplaires dans votre boîte aux lettres ou chez vos marchands de journaux. Un cycle permanent qui ne s’arrête jamais, nous emmène dans le tourbillon de la vie de nos villes et de nos villages. Et qui tisse peu à peu le l de notre histoire, riche de vos histoires.

Géraldine Baehr-Pastor

Directrice générale de Rossel Est Médias

Notre histoire

Les grandes dates

La naissance d’un journal

Les enjeux pour notre entreprise 2024 : les coulisses du quotidien

L’album souvenirs

Les Unes historiques

Les coups de cœur de nos photographes

Ces reportages ont marqué leur carrière

Vous et nous

Le journal a changé leur vie

Paroles de lecteurs

Fan de la première heure

Des personnalités parlent de L’union

Savoir d’où l’on vient, c’est prendre le temps de cultiver l’héritage du passé pour maintenir l’existence du débat démocratique et prendre part à la vie de nos territoires. C’est surtout préparer l’avenir et vous donner, chaque jour, les clés de compréhension du monde qui nous entoure. Grâce à la consolidation de nos activités sur de nombreux supports – papier, sites, applications, newsletters, TV digitale –, nous rendons l’information toujours plus utile, complète et accessible à nos 350 000 lecteurs quotidiens. Plus que jamais, nous nous engageons pour un journalisme toujours plus exigeant, utile, incarné, vivant et porteur de solutions. Nous défendons un pluralisme qui porte toutes les voix, toutes les actions, tous les combats. Et ils sont nombreux. Pour le maintien du bien vivre ensemble, ici, maintenant. Pour les générations futures face à la jungle des réseaux sociaux, proies faciles de la désinformation. Pour nos modèles économiques face aux Gafa qui pillent nos contenus et font régner les algorithmes sur nos vies. Les dé s sont nombreux pour continuer à exister dans ce monde en perpétuel mouvement, alors que les intelligences arti cielles viennent à nouveau bousculer la donne. S’adapter, toujours, grandir pour faire de ces menaces de véritables opportunités, et tenir bon parce que cette aventure est formidable. Elle nous rend ers de l’héritage laissé par des compagnons qui luttèrent pour un monde libre. Aujourd’hui, nous sou ons bien plus que nos bougies, c’est un vent d’espérance pour l’avenir de la presse, qui s’annonce riche et passionnant. Vive L’union !

Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va.

Nos dé s

Du papier au numérique

Des projets innovants

Un média engagé sur son territoire

De nouveaux leviers de croissance

Supplément gratuit au journal L’Union

Éditeur de la publication : journal L’Union

Directeur de la publication :

Géraldine Baehr-Pastor

Rédacteur en chef : Arnault Cohen

Rédaction et photos : L’union Régie publicitaire : Global Est Médias, 4-6 rue Gutenberg, 51100 Reims. CPPAP n° 0425 C 86339. Imprimé sur les presses du journal l’union, 6, rue Gutenberg, Reims. Provenance du papier : France, Suède. Merci à Hervé Chabaud, Sébastien Lacroix et Didier Louis, anciens rédacteurs en chef de L’union ainsi qu’à Gilles Grandpierre, ancien grand reporter, pour leurs précieuses contributions. Merci également au comité départemental de l’O ce National des Combattants et des Victimes de Guerre pour la labellisation de notre supplément dans le cadre du 80e anniversaire de la libération.

80ANS LIBÉRATION DE LA

1er Mai 1944

Distribution du remier numéro clandestin de L’union champenoise.

27 Septembre 1945

Le journal L’union est constitué en une Société à responsabilité limité (SARL) avec douze associés copropriétaires.

14 Mars 1965

La première femme de l’espace, la cosmonaute soviétique Valentina Terechkova, est reçue à L’union avec son mari également cosmonaute, le colonel Andrian Nikolaïev.

10 Novembre 1970

L’union publie, en pleine journée, une édition spéciale sur la mort du général de Gaulle.

4 Mai 1977

Pour le 10 000e numéro de L’union, le président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, adresse un message au personnel du journal et à tous ses lecteurs.

4 Avril 1943

Au café Le Petit Sapeur, les représentants de plusieurs mouvements de la Résistance prennent l’engagement de faire paraître un organe baptisé L’union.

30 Août 1944

Le journal de la Résistance L’union champenoise s’installe dans les locaux de L’Eclaireur de l’Est 87-91, place Drouet d’Erlon à Reims.

23 Novembre 1963

Après l’assassinat du président démocrate des Etats-Unis, John F. Kennedy à Dallas, le n°5903 de L’union se vend à 196 260 exemplaires, un record.

25 Mars 1967

Le chanteur Charles Aznavour s’arrête à L’union où il est reçu par Pierre Bouchez, l’un des six directeurs-gérants.

“Je suis heureux d’être reçu par le grand journal de Reims”, con e-t-il.

25 Novembre 1971

Robert Hossein donne son premier spectacle à Reims, “Crime et Châtiment”, dont il a livré la genèse à L’union.

C’est un événement national.

14 Janvier 2013

Le groupe belge Rossel rachète L’union qui est intégré dans le groupe Rossel Est Médias, avec L’Ardennais et L’Est-éclair. Une politique de modernisation et de diversi cation est engagée pour répondre aux nouvelles attentes tant sur le papier que sur les supports numériques.

26 Décembre 1999

Alors que la tempête du siècle cause des dégâts considérables, L’union regroupe ses journalistes en particulier à Reims où il y a de l’électricité pour assurer la parution des toutes les éditions du journal.

18 Juin 1987

La rotative Super Gazette, installée rue Gutenberg remplace la Wifag de la place d’Erlon pour l’impression de L’union.

15 Juillet 1985

Philippe Hersant, directeur du groupe France-Antilles, présente devant le comité d’entreprise de L’union un plan de reprise qui sera accepté par le tribunal de commerce.

Janvier 1983

Les six membres du conseil de gérance décident de transférer le pouvoir à une seule personne, Jean-Pierre Jacquet, nommé gérant unique de L’union.

Juillet 2002

Le quotidien quitte ses locaux historiques de la place Drouet-d’Erlon à Reims pour ceux de la rue de Talleyrand. En 2013, il s’installe au 14, rue Edouard-Mignot.

Mars 1992

Le groupe Hersant rachète L’Ardennais à L’Est républicain.

27 Février 1986

Coluche accorde une interview exclusive à L’union pour le lancement des Restos du cœur.

2 Novembre 1984

Le célèbre acteur américain

Peter Falk, alias Columbo, invité du Festival du Polar, s’arrête à L’union et remercie chaleureusement tout le personnel pour l’accueil qui lui a été réservé.

Printemps 2020

L’union se met en éditions Covid-19 en raison de la pandémie qui s’installe.

27 Février 2021

Christian Lantenois, reporter photographe à L’union et L’Ardennais, est violement agressé au cour d’un reportage à Reims.

Septembre 2022

Lancement #tanews, univers éditorial dédié aux centres d’intérêts des jeunes, leurs préoccupations et envies.

5 Février 2014

Premier cahier spécial “Guerre 14-18” pour le centenaire de la Première Guerre mondiale dans L’union. Ce rendez-vous est maintenu jusqu’à n décembre 2018.

Décembre 2020

Déménagement à la Médias Factory, 6, rue Gutenberg, Reims.

3 septembre 2021

Lancement de la TV digitale sur le site de L’union.

Février 2023

Création de Terres de champagnes avec un univers sur nos sites entièrement dédié à l’actualité du champagne, à ceux qui le font et à ceux qui l’aiment.

Terres de champagnes couvre l’ensemble de l’aire d’appellation. C’est aussi une newsletter hebdomadaire.

3 zones de di usion

Aisne / Ardennes / Marne

7 éditions

Ardennes, Soissons, Laon, Epernay, Vitry-le-François, Reims, Châlons-en-Champagne lunion.fr et 1 application

236 salariés

124 journalistes 2024

64 000 exemplaires / jour

1 site internet

1 TV digitale

272 430 visiteurs uniques / jour

La création d’un journal est une aventure formidable. Quand elle survient au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cela devient un événement historique. La naissance de L’union, le 30 août 1944, est à classer dans cette catégorie. Quatre-vingts ans plus tard, nous avons eu envie de vous raconter une histoire d’amour qui est née au même moment que notre titre.

Il est grand, blond, souriant, toujours bien droit sur sa bicyclette. Il salue les voisins mais ne s’attarde pas, entre au 21, rue de Sousse à Reims et ferme vite la porte. Depuis le mois d’avril 1944, il réside dans cette modeste maison bien cachée par une haute palissade en bois où a été discrètement installée une imprimerie clandestine. On le dit ébéniste et il donne le change. Sur son porte-bagage, il y a quelques morceaux de bois et plusieurs outils. Toujours les mêmes. À y regarder de plus près, ses mains ne sont pas celles d’un travailleur manuel. Serge Labruyère, le jeune instituteur de Venizel dans l’Aisne, a été mis à l’abri dans la Marne. Membre du réseau de la Fédération unie des jeunesses patriotiques, il a déjà participé à plusieurs opérations de récupération d’armes et est considéré en danger par ses chefs. Comme à Reims, Marcel Dalan, qui

allemande, a demandé du renfort, on lui a trouvé l’homme qu’il lui faut. Traqué la ville.

À peine arrivé, Serge Labruyère retourne à l’école. Victor lui enseigne le métier d’imprimeur et mieux vaut pour l’instituteur qu’il apprenne vite car son professeur est exigeant et lui met la pression. Il le convertit en typo-conducteur

et le charge de préparer le premier numéro du journal clandestin du Comité départemental de libération, destiné à être distribué le 1er mai. C’est au cours

proche de l’usine à gaz rémoise, qu’Henri Bertin de Ceux de la Résistance (CDLR), Raymond Guyot de la Section française de l’internationale ouvrière (SFIO) ont, au

Grande-Bretagne, les trois autres dans un camp de concentration nazi lorsqu’il s’agit de rédiger le premier numéro. Ce sont Michel Sicre, président du Comité départemental de la Libération, assisté d’Henri Kinet du Front national, du socialiste Robert Duterque, d’Edmond Forboteaux de Libé -Nord qui s’en chargent.

Avec sa collection de caractères 6 subtilisés dans une imprimerie rémoise par des ouvriers résistants, fort de plaques de linoléum en provenance directe de la Sarlino pour graver les titres, et une Minerve à pédale, une machine rudimentaire au cliquetis discret au contact de la presse avec la galée, Serge Labruyère s’applique. Inexpérimenté, il doit recommencer plusieurs fois avant d’obtenir une feuille imprimée double face, lisible et présentable qu’il tire à cinq mille exemplaires.

Retrouvez Hervé Chabaud vous raconte la grande histoire de l’union en vidéo en ashant ici

Imprimer c’est bien. Di user c’est mieux. Marcelle Tissier dit banco. Cette jeune femme arrivée de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire, département qu’elle a dû fuir parce qu’elle y était activement recherchée, a passé sept semaines à Dijon et s’est ennuyée. Elle est volontaire et impatiente d’être dans l’action. On lui a créé une nouvelle identité : Evelyne Martin auquel s’ajoute un nom de code, « Nadia », et un surnom a ectueux, « Zoubinette ». Pour accomplir sa tâche, elle dispose d’un vélo d’homme, transformé en bicyclette de femme par le garagiste de Port-à-Binson, de deux sacoches et d’une remorque. On lui xe un rendez-vous un soir d’avril dans un café près de l’église Saint-Thomas. On lui désigne un grand jeune homme blond qui dîne seul : « C’est ton fournisseur. » Si le jeune homme est présent les jours suivants à la même table, cela signi e que des exemplaires du journal clandestin l’attendent dans l’arrière-cuisine.

Ils ne doivent pas avoir de contacts, ce qui ne dérange pas Marcelle Tissier : « Il m’avait été tout de suite antipathique, trop beau et trop sûr de lui », con ait-elle en 1984 parlant de Serge Labruyère avec son accent incomparable de Saône-et-Loire.

Elle fait des dizaines et des dizaines de kilomètres pour distribuer le journal, met en place des « sous-dépôts », comme sous le tas de pommes de terre de l’épicier rémois Vannelet.

Pourtant, à la Libération, Zoubinette est prête à devenir Mme Serge Labruyère ! L’amour est passé par là. Ils se snobaient. Ils sont devenus inséparables. Un vrai roman. Une belle histoire.

Par Hervé Chabaud

distribué le premier

Si le jeune homme est présent les jours suivants à la même table, cela signifie que des exemplaires du journal clandestin l’attendent dans l’arrière-cuisine.

L’excellence

française

dans chaque détail !

03 26 49 04 21

Par Hervé Chabaud

La première édition de L’union, gratuite, a été publiée et distribuée le jour de la Libération de Reims, le mercredi 30 août 1944.

D’une feuille clandestine, « L’union champenoise » devient un journal ayant pignon sur rue ! Le jour de la libération de Reims, le mercredi 30 août 1944, une édition gratuite est distribuée. Elle est austère parce que sans photographie mais la « une » annonce sur toute sa largeur l’événement du jour : la libération de Reims et l’accueil chaleureux des Rémois aux troupes alliées et aux résistants qui ont concouru à ce grand moment.

Il y a aussi la volonté de s’inscrire dans la continuité de la République française incarnée par le gouvernement provisoire à la tête duquel se tient le général de Gaulle. Avec la di usion de deux messages dans la même présentation et sous le même format, celui du commissaire de la République Grégoire Guiselin, qui représente l’Etat, et celui du Comité de la Libération de la Marne qui est présidé par Michel Sicre et réunit les di érents mouvements clandestins de la Résistance qui, par leur engagement, ont contribué au grand jour vécu par les Rémois et depuis quarante-huit heures par d’autres Marnais.

Seule nuance, Guiselin conclut par « Vive le général de Gaulle, Vive la République, Vive la France », Michel Sicre par : « Vive les Alliés, Vive la France ». Désormais « L’Union champenoise » se substitue à « L’Éclaireur de l’Est », journal qui a collaboré et est interdit de parution.

Par Hervé Chabaud

De la Libération à juillet 2002, L’union a trôné sur la place d’Erlon, à Reims, dans un immeuble de caractère. Quatre-vingts ans plus tard, après trois déménagements, votre journal regarde vers l’avenir dans un bâtiment à l’architecture ultra-moderne, la Factory, où tous les métiers se côtoient et travaillent ensemble pour vous informer.

De la place Drouet-d’Erlon en passant par la rue de Talleyrand, la rue Gutenberg puis la rue Edouard-Mignot avant de s’installer à nouveau rue Gutenberg dans la Factory, le journal a connu plusieurs déménagements. Rien à voir entre l’immeuble de caractère d’un généreux classique occupé jusqu’à la Libération par « l’Eclaireur de l’Est » au 87-91, place Drouet-d’Erlon et l’actuel bocal futuriste aux baies vitrées alignées, si ce n’est l’expression d’une architecture évolutive où s’activent les équipes aujourd’hui.

De la Libération jusqu’à la mi-juillet 2002, « L’union », s’a che sur la place centrale de Reims qui, au l du temps, perd ses voitures au pro t d’un immense parking souterrain et d’un espace minéralisé d’où surgissent, alignés, quelques arbres pourvoyeurs de verdure et d’ombre. On se précipite alors dans la galerie d’accès du quotidien dont les vitrines sont tapissées d’images d’actualité en provenance du monde entier, comme des photos des manifestations locales dont le journal s’est fait l’écho. C’est aussi le passage obligé de toutes les personnalités qui font une visite de courtoisie au deuxième étage, au conseil de gérance, puis dans la bibliothèque. Le protocole le veut ainsi.

Lorsque le rez-de-chaussée est restructuré pour initier un accès central s’ouvrant vers les étages, l’ambiance change. Dans le même temps, l’impression en centre-ville est abandonnée au pro t d’un centre de fabrication en zone Colbert, rue Gutenberg, selon le choix du groupe France-Antilles en 1985.

Le 14 juillet 2002, une partie de la rédaction et l’ensemble des services administratifs, de la publicité et du marketing s’installent à l’angle de la rue de Talleyrand et de la rue de Vesle à deux pas du théâtre et du palais de justice. Les services techniques mais aussi les services des informations générales, des sports et de la coordination rédactionnelle prennent leurs quartiers dans un nouveau bâtiment érigé au 6, rue Gutenberg auprès de l’imprimerie. C’est une première dans la répartition éclatée des forces vives qui font chaque jour le journal.

En juin 2013, le siège du journal est transféré au 14, rue Edouard-Mignot dans un immeuble d’angle avec la rue de Courcelles, jadis siège d’une enseigne de magasins à succursales multiples. Tout y est organisé en plateau avec de vastes espaces impersonnels où les services travaillent côte à côte. L’impression demeure à Gutenberg. Néanmoins, l’idée de regrouper tous les services dans un nouveau bâtiment s’appuyant sur quelques éléments structurants du précédent et adossé à la nouvelle rotative est validé.

Début 2021, « L’union » regroupe toutes ses forces à la « Factory », nouvelle vitrine du titre. L’open space y règne en maître, chaque salarié n’a plus une place attitrée mais un casier et un caisson mobile, tandis que l’informatique s’est renforcée et les téléphones xes ont disparu. Une adaptation pour mieux répondre aux nouvelles missions dont le groupe Rossel, qui a repris « L’union » en 2012, a dé ni pour stimuler ses di érents supports d’information.

20% DE REMISE sur les poêles INÈS sur modèles en stock

En sac de 15kg 100% résineux Din plus VENTE DE PELLETS *Quantité

Président du Groupe Rossel

Président du groupe belge Rossel, Bernard Marchant estime que L’union a bien évolué depuis son rachat en 2013. Mais qu’il doit encore s’adapter pour attirer de nouveaux lecteurs.

Par Valérie Coulet

epuis 80 ans, L’union est le premier et son département, et il doit le rester média dans sa ville

L’union fête ses 80 ans. Comment ce titre, que votre groupe belge a racheté en 2013 au groupe français Hersant, se porte-t-il ?

Un travail de fond a été mené par phases et l’entreprise a bien évolué, de façon dynamique et positive, dans un contexte social apaisé et volontariste. Aujourd’hui, le titre se trouve en bonne position pour assurer sa transformation pour le futur, dans un écosystème en changement profond. L’union est plutôt bien positionné par rapport aux autres titres, à l’extérieur et à l’intérieur du groupe. Chez nous, il est d’ailleurs considéré comme un modèle à suivre. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire.

Quels sont ses points forts et ses points faibles ?

Ses points forts sont son ancrage local et la qualité de ses contenus, ainsi que la relation de con ance avec le lectorat, qui a été recréée et qui est extrêmement importante. Dans les points forts, il y a aussi, grâce à l’environnement de travail mis en place, une bonne transversalité, ce qui est fondamental. Les équipes éditoriales, marketing, de la régie publicitaire et du back-o ce travaillent bien ensemble. Il y a une bonne dynamique. Par ailleurs, L’union fonctionne de façon autonome. Il peut réinvestir ce qu’il génère.

Il faut maintenant accélérer les e orts sur le digital. Car il est extrêmement important d’aller chercher un lectorat plus jeune et de rajeunir la relation au lecteur. On sait qu’il faut le faire grâce à des outils complémentaires et de miser sur la multidi usion : journal papier, liseuse, site…

L’union était-il très en retard au niveau digital par rapport à vos autres titres ?

Disons que les marchés ne sont pas au même niveau de maturité. Il est vrai que plus on se trouve au nord de l’Europe et plus les marchés sont numérisés. Si L’union n’était pas en avance dans ce domaine, un e ort a été fait tant au niveau éditorial qu’au niveau de la régie publicitaire. Aujourd’hui, il

y a une accélération de cette numérisation et c’est une bonne chose. Il faut rattraper le retard tout en gardant le bon équilibre.

Depuis 80 ans, L’union est le premier média dans sa ville et son département, et il doit le rester dans des plateformes multimédias. On a la chance d’avoir une radio – Champagne FM – qui est un bon vecteur de communication mais il y a un e ort à faire sur la vidéo, en trouvant le bon modèle. Les journalistes de presse ne doivent pas devenir des journalistes audiovisuels mais la vidéo doit enrichir leur capacité à raconter de belles histoires.

L’union a été le premier de vos titres à lancer, il y a trois ans, sa télé digitale. Quel bilan dressez-vous ?

On lance ce genre d’initiative pour deux raisons. La première, c’est pour enrichir notre o re au lecteur. La seconde, c’est pour transformer l’entreprise et donc amener les salariés à travailler avec ces nouveaux formats. En réalité, on teste des choses par souci de l’innovation. Car notre métier, c’est d’informer mais également d’innover.

Quelle est la recette pour qu’un titre de presse comme L’union continue de se vendre ?

Et quel modèle économique préconisez-vous pour qu’il reste rentable ?

Le monde change plus vite qu’avant et le citoyen a parfois du mal à s’y adapter. Avec le phénomène de surcommunication, les gens ont des difcultés à appréhender de façon apaisante ce qui se passe dans le monde, surtout s’ils s’informent par les réseaux sociaux. Notre travail est d’apporter des ltres grâce au prisme journalistique, en expliquant, analysant… Au fond, notre rôle est d’aider notre lectorat à ne pas subir mais à devenir acteur de l’information.

Pour mener cette mission tout en restant rentable, il faut construire un écosystème. Mais dans ce domaine, il n’y a malheureusement pas de règle. On doit tracer notre route en étant si possible aidés par les régulateurs. Car notre écosystème ne doit pas être mis à mal par des outils d’intelligence arti cielle qui pilleraient nos contenus sans que l’on soit rémunéré.

Une entreprise comme la nôtre doit être agile et performante tout en véri ant que les règles du jeu soient respectées par les di érents acteurs. Si tout se met bien en place, L’union sera encore présent pour au moins les 80 prochaines années !

Si beaucoup d’informations sont gratuites sur Internet, la grande majorité des articles digitaux sont payants.

Comment donner envie aux gens de payer ?

Autrefois, les fausses informations circulaient dans les cafés, aujourd’hui cela se passe sur les réseaux sociaux. On peut d’ailleurs parler d’une industrie de la désinformation. Si l’on veut que les gens paient pour nous lire, ce qui est indispensable, nous devons construire de bons contenus, utiles aux lecteurs. Ces derniers doivent avoir conscience de la valeur ajoutée.

Il faut d’ailleurs bien ré échir à la façon dont on vend un journal car les gens font la comparaison avec leur abonnement Net ix ou Spotify. Je répète souvent que les trois critères les plus importants pour les équipes sont la compétence, la passion et la curiosité. Et pour que les gens entrent dans le magasin, notre vitrine doit être attractive.

De nombreux journalistes et lecteurs ont peur de l’intelligence arti cielle et redoutent un nivellement par le bas. Quelle est votre position ?

Il n’y a aucune raison d’avoir peur si, plutôt que de subir l’intelligence arti cielle, on l’utilise de façon intelligente. Comme on ne doit pas créer ce que l’on craint, il faut apprendre à maîtriser et à gérer la machine. Car si on ne le fait pas, d’autres l’utiliseront mieux que nous et on risque alors de perdre la bataille. Quand on regarde en arrière, on aurait pu avoir peur d’énormément de choses. Mais l’être humain a su s’adapter. Les nouveaux dé s permettent d’avancer.

16 & 17 NOVEMBRE

Par Florentin Grandjean

Journalistes, commerciaux, graphistes, photographes, éditeurs…

Plusieurs centaines de personnes issues d’une dizaine de métiers différents travaillent chaque jour pour produire un journal et animer l’information sur nos différents supports (web, réseaux sociaux).

6h30

La Factory, le siège de L’union à Reims, s’éveille. Ce sont les journalistes du service web qui arrivent les premiers. Leur objectif : mettre en avant sur nos sites et nos réseaux sociaux l’actualité de la nuit ainsi que celle du matin, à un horaire où vous êtes très nombreux à vous connecter. Il s’agit également d’anticiper ce qui va faire l’actualité du jour qu’elle soit locale, régionale, nationale ou internationale. Il faut être à l’a ût des sujets qui marchent déjà bien, airer ceux qui vont monter en puissance dans la journée. L’idée est d’avoir sur nos sites et applications une variété de thématiques qui puissent ainsi proposer à chacun, tout au long de la journée, de piocher selon ses envies du moment : locale, sports, politique, économie, loisirs, consommations, champagne, people, Lifestyle mais aussi des jeux, quizz… L’équipe du web n’est évidemment pas seule pour proposer tout cela. Elle peut s’appuyer sur des dépêches de l’Agence France Presse mais surtout sur l’ensemble des journalistes de Rossel Est Médias soit 165 personnes entre L’union, L’Ardennais, L’Est éclair et Libération Champagne (350 000 visiteurs uniques en moyenne chaque jour sur nos sites)

9h00

Si les équipes sont déjà arrivées un peu avant, cet horaire marque le véritable lancement de la journée que ce soit au siège à Reims mais aussi dans les di érentes agences (Châlons-en-Champagne, Épernay, Vitry-le-François, Sézanne, Sainte-Ménehould, Laon, Chauny, Hirson, Soissons, Château-Thierry, Charleville-Mézières, Sedan, Fumay, Rethel et Vouziers). C’est le moment clé de la réunion des di érents services.

Web, locale, reportage, photographe, vidéo, sport… chacun se réunit avec la même priorité : déterminer quelle est l’actualité du jour, le traitement des sujets, leurs angles (la façon dont on va en parler), qui va s’en occuper, leurs déclinaisons sur le web, en vidéo et ensuite dans le journal. On anticipe aussi à ce moment-là les dossiers à venir. L’ensemble est coordonné ensuite par le rédacteur en chef du jour, tout ce qui a été décidé à cette heure pouvant être remis en question à n’importe quel moment de la journée en fonction de l’actualité.

Place ensuite aux reportages. Seuls, ou avec un photographe, les rédacteurs partent sur le terrain pour véri er une information, interviewer des personnes, suivre une conférence de presse, rendre compte de belles histoires comme des drames plus personnels. La richesse de notre métier est de pouvoir dans une même journée rencontrer des personnes très di érentes, traiter de sujets très variés avec à chaque fois le souci de mettre en avant les témoignages et ce qui préoccupe nos lecteurs au quotidien.

Le traitement de ces sujets peut se faire en direct en liaison avec le web lorsqu’il s’agit par exemple de faits divers où d’informations importantes à partager rapidement. Dans d’autres cas, les journalistes rentrent ensuite à la rédaction pour rédiger leurs articles qui sont ensuite mis en ligne puis déclinés dans le journal papier.

15h30

Les équipes dites « du soir » arrivent. Ce sont les personnes qui vont se charger de gérer la mise en page et le bouclage du journal jusque 00h30. Ce sont elles également qui prendront le relais des équipes du web à partir de 20 heures pour animer les sites et les réseaux sociaux. C’est tout une nouvelle chaîne qui se met en place pour compléter et accompagner le travail des rédacteurs qui se poursuit dans les locales ou au siège.

18h00

La réalisation des Unes. Entre les di érentes éditions de L’union et L’Ardennais, ce sont huit Unes di érentes qui sont faites chaque soir. Le choix des sujets, des titres, des photos se fait en amont avec les chefs de chaque édition puis les arbitrages sont réalisés à 18 heures par la rédaction en chef avec la personne qui monte les Unes. L’objectif est à chaque fois de mettre en avant la richesse du contenu de nos éditions avec des sujets locaux en priorité évidemment mais aussi nationaux voire internationaux quand l’actualité l’exige. Un soin particulier est mis dans la « mise en scène » de ces Unes avec un travail graphique réalisé dès que cela est possible.

C’est l’heure du bouclage et de l’envoi à l’impression de nos premières éditions. Distance du siège de Reims oblige, c’est L’Ardennais, puis L’union Ardennes qui partent en premier sur les rotatives. Suivront ensuite à partir de minuit les éditions de l’Aisne puis à partir de 0h30 celles de la Marne. Sauf actualité particulière qui nécessite un décalage de l’impression, il n’est plus possible à partir de ces horaires de changer quoi que ce soit dans le contenu du journal.

La vie continue au siège de L’union. Une fois les journaux imprimés ils sont en e et expédiés par di érents canaux. Des camions emportent ainsi les journaux chez les dépositaires de presse de chaque département qui ensuite les redispatchent vers les marchands de journaux et les porteurs (ceux qui livrent les journaux chaque matin dans les boîtes aux lettres). À Reims, les porteurs viennent directement chercher leurs journaux au siège. La gestion des abonnés postés est également assurée depuis Reims. Chaque nuit ce sont une dizaine de personnes, tous les services confondus, qui sont mobilisées pour assurer le bon fonctionnement des rotatives et de l’expédition du journal.

SCHMIDT Cormontreuil

Elle est la vedette de L’union et en impose par ses dimensions : longue de 80 mètres, elle tourne à 75 000 exemplaires par heure, 362 jours par an. Elle ? C’est la rotative GOSS Uniliner S. qui en impose dans le bâtiment de 8000 m2 spécialement construit pour l’abriter en 2008. Star du journal, sa puissance, sa beauté font à coup sûr un e et boeuf. Bichonnée, mise en route, nettoyée chaque jour par une équipe de près de 40 personnes, la rotative est le coeur qui bat au sein de l’imprimerie, une véritable ruche parfaitement rôdée qui fait naître chaque jour les 100 000 exemplaires des journaux de Rossel Est médias (L’union, L’Ardennais, L’Est éclair, Libération champagne et d’autres titres du groupe Rossel). C’est un ballet parfaitement orchestré et minuté, qui opère chaque nuit un travail minutieux et une course contre la montre 362 jours par an pour que les services des expéditions prennent le relais avant le départ des journaux pour leurs points de vente ou chez nos abonnés. Des évolutions, l’imprimerie en a connu depuis 80 ans (lire ci-dessous) pour passer de la typographie à l’o set. « Cette transition vise à moderniser nos méthodes tout en optimisant la qualité et la rapidité de nos productions », explique William Carducci, directeur adjoint du centre d’impression. « L’o set présente plusieurs avantages par rapport à la typographie traditionnelle. En premier lieu, cette méthode permet une reproduction plus précise des images et des textes, avec une qualité constante sur de grands tirages. De plus, elle o re une meilleure gestion des couleurs et une plus grande souplesse en termes de supports d’impression. Ce changement nous permettra également de réduire les coûts de production, tout en maintenant un haut niveau de qualité pour nos clients »

Les rotatives seront ouvertes au public et se visiteront le vendredi 4 octobre dans le cadre de l’opération Visite ma boîte initiée par le groupe Rossel Est Médias.

Visite sur inscription en ashant le QR Code

Que d’évolutions pour le typographe !

La rotative en chi res

E ectifs quotidiens :

7 personnes par nuit à la rotative, 3 à l’expédition, 2 à la maintenance.

Production 7 jours/7 et 362 jours par an (sauf 24 décembre, 31 décembre et 30/04 veille du 1er mai)

100 000 exemplaires en couleur par jour

50 000 exemplaires de nos hebdomadaires et journaux gratuits 11 éditions

4 500 tonnes / an de papier recyclé

1 bobine papier = 1 300 kg

11 tonnes de papier par nuit en moyenne

80 tonnes d’encres par an

290 000 plaques en alu soit 73 000 m2 par an

Entré à l’époque du plomb, et ayant arrêté à celle du numérique, Dominique Berger, en 44 ans de carrière, commencée en 1974 à l’époque du plomb, celle-ci s’est achevée en 2013 à l’ère du numérique. « Ça a commencé avec le lecteur optique, se souvient Dominique, par ailleurs correspondant de notre titre à Cormontreuil. On peut dire que ça correspond à notre scanner d’aujourd’hui, cela permettait de composer les lignes de caractères en plomb automatiquement à partir d’une feuille écrite tapée à la machine.

C’était en 1975. »

1975 est d’ailleurs une année vraiment notable, puisque c’est elle également qui a vu le début du « montage papier ». « Auparavant, le montage était très manuel, résume notre témoin : il fallait disposer les lettres en plomb que l’on sortait de petits casiers en bois, la casse, dans ce que l’on appelle un composteur, sorte de règle ajustable, aussi bien pour les titres que pour les textes. Cela demandait du temps, donc il fallait du monde. » Dominique

Berger se souvient qu’à cette époque, L’union faisait travailler en tout quelque 700 personnes !

« Auparavant, le montage était très manuel : il fallait disposer les lettres en plomb dans un composteur… »

Tout se faisait donc à la main. Puis, la mécanisation est venue en aide, sous la forme de la linotype, grande machine à l’ancienne avec engrenages, tirettes, renvois d’angle et autres courroies de transmission, et surtout munie d’un clavier, évoquant celui d’une machine à écrire, permettant de sélectionner les caractères uniquement par des actions du doigt. Dominique parle du tournant du montage papier, mais la disparition du plomb s’est faite progressivement. De même que celle des typographes euxmêmes, professionnels que l’informatique a rendus inutiles. Car leur tâche consistait à disposer les éléments sur les feuilles à imprimer : titres, textes, photos et publicités. Maintenant, c’est l’ordinateur qui fait tout ça.

Du 30 août au 30 septembre 2024

SAVEZ-VOUS QUE LA BIOÉCONOMIE EST DÉJÀ

UNE RÉALITÉ DANS VOTRE QUOTIDIEN ?

Énergie, cosmétique, emballage, pharmaceutique... : venez découvrir ces produits, fabriqués à partir de végétaux ou de matières venant des animaux.

100 événements gratuits pour tout comprendre !

d’Infos +

P ar Arn a ult C ohe n

Chaunu propose ses dessins de presse à L’union depuis une vingtaine d’années. Avec beaucoup de gourmandise, d’ailleurs, considérant que notre journal fait preuve d’une grande liberté dans le choix des dessins. Il y voit comme un héritage de Cabu, qui a fait ses premiers pas de dessinateur de presse dans L’union, chez lui, à Châlons

NNNe lui demandez pas quand il a commencé à dessiner dans L’union. Les dates, ce n’est vraiment pas son truc. N’essayez pas non plus de savoir comment il est entré dans notre journal. Il se souvient juste avoir découvert L’union dans le Quid, que seuls les plus de 50 ans peuvent connaître, quand il cherchait à tout prix des journaux où vendre ses dessins d’actualité. La gravure du

Nous sommes en 1986, Chaunu – Emmanuel de son petit prénom – a 20 ans et rêve de devenir dessinateur de presse. Il candidate dans tous les journaux de France.

S’il ne sait plus vraiment quand et comment il s’est retrouvé à dessiner pour L’union, Chaunu a parfaitement en tête son premier

commence alors. Une belle aventure.

Aujourd ’hui, Chaunu dessine pour une dizaine de journaux régionaux du pays. Depuis sa Normandie de cœur, où il réside, il caricature l’actualité avec acuité et humour, avec une productivité démentielle. Chaque soir, il envoie jusqu’à une vingtaine un large choix de dessins.

de suite senti à L’union une liberté dans le choix des dessins qu’il n’y avait pas ailleurs. J’envoie des esquisses plus ou moins percutantes et le choix dépend de l’audace du rédacteur en chef. Les autres journaux sont plus timides que vous, ils ont peur

faites des choix plus percutants, plus osés. Il y a une patte, c’est À l’écouter, cette impertinence dans les choix de dessins semble relever de la tradition, de la ligne éditoriale. Et elle aurait une Châlons. C’est peut-être ça, l’explication. À L’union, vous n’avez pas peur du dessin de presse, vous aimez le dessin de presse. Ce n’est pas toujours le cas, beaucoup de journaux s’en moquent. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi vous aviez cette

nouveau monde, celui où la jeunesse a pris le pouvoir. Cabu, c’est un homme qui respectait le lecteur, les petites gens. Cabu, c’est un trait d’une grande précision. Mitterrand, Giscard, Dorothée, le Beauf étaient dessinés avec une très grande précision. Cabu, c’est un artiste populaire de très grande valeur. Très peu de dessinateurs de presse sont entrés dans l’H istoire, malheureusement de manière tragique [dans l’attentat de Charlie Hebdo]. Avec Charb et

Fermez le ban.

ous l’aurez constaté, votre journal est bien évidemment constitué de photos et d’articles. Mais au l des pages se trouvent aussi des publicités, essentielles au modèle économique du journal.

Anne Colas est la directrice de Rossel Conseil

Médias Est : l’agence de communication et médias du Groupe Rossel La Voix basée sur La Marne, l’Aisne, les Ardennes et Aube. Sa mission est de vous accompagner dans l’élaboration de vos plans de communication.

Les marques médias du Groupe (L’Union, l’Est Eclair, Libération Champagne ou L’Ardennais) et d’éditeurs externes nous permettent de vous proposer un relais médias puissant et a nitaire pour vos campagnes notamment au local et en proximité avec votre cible.

« Notre mission, c’est d’apporter des solutions à nos clients, les orienter vers une stratégie de communication, écouter leurs besoins en leur proposant tout un éventail de produits (vidéos, contenu, encarts publicitaires…) » déclare Anne Colas.

Nos équipes vous proposent le bon mix médias pour les ampli er de la manière la plus optimale.

Forte de son expertise et de l’audience de ses supports, Rossel Conseil Médias

Est se met au service de la communication des professionnels d’activités variées (entreprises, commerces, institutions, concessions automobiles, grandes distributions, centre de formation, etc.) Nos experts vous conseillent

et vous accompagnent dans la réalisation de vos campagnes publicitaires sur-mesure, ciblées et adaptées à vos besoins, de la stratégie à la di usion de vos campagnes sur nos titres de presse quotidienne régionale et au-delà dans des environnements contextualisés.

55 collaborateurs

3 279

Clients accompagnés en 2023

29 110

Campagnes réalisées en 2023

PUBLI-REPORTAGE

Par Carole Gamelin

« «

Elle est entrée à L’union le jour de ses 20 ans. Trente-huit ans plus tard, Béatrice Lempereur, assistante de la rédaction se dévoue toujours aux lecteurs de nos journaux.

Trente-huit ans de maison ! Toute une carrière au service du journal et de ses lecteurs. Béatrice Lempereur est la dèle assistante de rédaction de L’Ardennais. Née dans l’Aisne au sein d’une famille de 6 enfants, arrivée à Charleville-Mézières à l’âge de trois mois, ayant toujours vécu dans les Ardennes, Béatrice est une ne connaisseuse du département.

Autant dire que pour la rédaction de L’Ardennais, elle est une source inépuisable d’informations. Et pourtant rien ne destinait notre collaboratrice au monde de la presse.

Tout juste diplômée d’un BTS en secrétariat de direction, Béatrice est entrée chez nous par hasard en 1986. « J’ai pris connaissance d’un poste au détour d’une conversation. Je me suis présentée à L’union pour passer des tests de sténo-dactylo. Ils m’ont rappelée le jour de mes 20 ans pour me dire que j’étais prise ».

À l’époque, L’union est installée rue de Mantoue. Quand, six ans plus tard, le journal rachète son concurrent L’Ardennais, direction le Cours Briand et « Le Château », là où étaient installées la rédaction et l’imprimerie du journal.

Accueil téléphonique, relations avec nos correspondants, nos lecteurs et nos informateurs : les missions sont variées et c’est ce qui plaît à Béatrice. « J’ai fait ma place. J’aime faciliter la vie de l’agence », résume-t-elle.

Au point de devenir un véritable pilier de l’équipe. « 38 ans, nalement c’est passé très vite ! Je ne me suis jamais ennuyée parce que dans la vie d’un journal, il y a toujours de l’imprévu et j’aime l’adrénaline », avoue celle qui confesse avoir un grand plaisir à échanger avec les journalistes.

J’ai grandi avec le journal, c’est ma deuxième famille

Des souvenirs, elle en a plein la besace ! Elle a vécu le choc des grands événements de l’histoire : « la chute du mur de Berlin, les attentats du 11 septembre, le Bataclan et bien sûr Charlie Hebdo. Je me souviens de cette photo que nous avions prise dans la rédaction avec notre a che « Je suis Charlie » et les rassemblements partout en France ». « J’ai grandi avec le journal, c’est ma deuxième famille », dit-elle. Une famille durement éprouvée par la perte ces dernières années de Valérie Léonard et David Zanga, deux journalistes de L’Ardennais. « Leur disparition m’a énormément marquée », murmure Béatrice.

Nouvelle étape dans une carrière déjà bien remplie : le déménagement des

toujours de l’imprévu

bureaux de L’Ardennais du Cours Briand vers la gare. Une nouvelle page qui l’inspire : « l’endroit est lumineux, très passant. On voit plus de monde ! », s’enthousiasme-t-elle.

Amatrice de lms avec de belles histoires « sans castagne », fan inconditionnelle de Jean-Jacques Goldman, Béa partage son temps entre L’Ardennais et sa maison de Flize. Mariée et mère de trois lles et d’un garçon, mamie-gâteau très présente pour Julia et Abel, elle aime les balades en forêt avec son chien.

À cinq ans de la retraite, notre che e de tribu sait déjà qu’elle restera dans les Ardennes. Elle compte ensuite devenir bénévole à la Croix-Rouge. Rendre service, toujours.

TREIZIÈME EDITION

hèle Gérard a été correspondante du journal sur le secteur de Vertus, à la fin des les reportages et l’écriture l’ont remonter la pente.

«Lle plus « insolite », quand elle a donné « un cours de sténo » à Maitre Gims. Françoise Lapeyre a « beaucoup donné à L’union – le soir je carburais au Red Bull et aux rondelles de saucisson », mais ne regrette rien. « J’ai beaucoup appris et vécu tellement de choses…”

nard Legran d

es gens me demandaient de couvrir un événement. Une fois que j’avais dit oui, je ne pouvais plus revenir en arrière. Alors, je me préparais avec soin, je me

e a aidé Michèle Gérard à sortir d’un état dépressif photo des résidents de la maison de retraite, les dames se

«En 1987, Martial Gayant venait d’être Maillot jaune sur le Tour de France. Dominique Delers, journaliste à Hirson, voulait le rencontrer. Il était accompagné de Bernard Hinault. Nous les avons rencontrés ensemble et puis il m’a dit : « tu t’y connais mieux que moi, tu vas faire le papier. » C’est comme ça que j’ai commencé, d’abord pour le vélo, puis les autres sports et petit à petit pour le reste de l’actualité locale. »

Bernard Legrand s’est vite pris au jeu. « Ce qui est intéressant, c’est d’aborder tous les sujets ». Il se souvient des dimanches sportifs où il dictait son texte par téléphone à une sténo rémoise de L’union. Depuis près de 40 ans, il assure son activité avec le soutien précieux de son épouse Annick. Bernard Legrand a aussi été porteur de journaux pour L’union à Hirson. « Je me levais tous les matins à 4h30 pour mettre dans les boîtes aux lettres de 80 à 100 journaux, puis je partais travailler et le soir je faisais mon ac tivité de correspondant. Quand il neigeait, on faisait la tournée à pied avec Annick. » L’union fait la force.

l’Éducation nationale à la presse régionale, il n’y avait qu’un pas que Paul franchi allégrement en devenant correspondant pour L’union, à Laon.

aul Lefèvre a découvert notre titre en 1950… sur les genoux de son re. « Il me faisait découvrir le Tour de France avec L’union sur la table ». Il également de celui que tout le monde appelait Lulu dans le village de stribuait le journal aux habitants. « L’union était toujours à la maison. » est avec sa casquette de directeur du Centre départemental de ion pédagogique et de délégué axonais du Centre pour l’éducation et à l’information qu’il a participé à la mise en œuvre à L’union du e Jeunes reporters qui impliquait des collégiens dans la rédaction s. Ce lien étroit avec notre quotidien l’a conduit vers la correspondance nées 2000. « La presse crée du lien avec les gens. Ce qui m’a toujours ns cette activité de correspondant, c’est la diversité des interlocuteurs

Son nom restera attaché aux portraits qu’il proposait à nos lecteurs chaque , sans imaginer qu’il en écrirait pas moins de 500 !

Vous êtes passionné(e) par l’actualité locale et avez un goût prononcé pour l’écriture ?

Rejoignez notre équipe en tant que Correspondant(e) de Presse ! postuler@lunion.fr

Devenez CORRESPONDANT

Envoyer votre CV à

st-ce que vous pouvez vous asseoir à l’arrière parce que sur le siège avant je mets les journaux ? » Lorsque je rejoins Isabelle, je comprends très vite qu’être vendeur colporteur de presse (VCP), c’est être très organisé. Il est deux heures du matin lorsqu’on se rejoint sur Sedan. Le rendez-vous est donné à ce qu’on appelle « le dépôt ». Les colporteurs attendent un livreur qui débarque du siège de l’Union à Reims avec les journaux. Parfois, 5 minutes, parfois un peu plus. Car actualité oblige, et problèmes informatiques parfois, la livraison du journal peut avoir quelques minutes de retard. Une fois arrivé, tout s’enchaîne. Les colporteurs se servent dans l’arrière de la camionnette. Pour la Sedanaise, âgée de 55 ans et colporteuse depuis 9 ans, ce matin-là, il va falloir distribuer 247 éditions de l’Ardennais, une trentaine de l’Union Ardennes, di érents magazines distribués via la société Speed groupe et des quotidiens nationaux comme Le Monde, via la liale Nordispress. Des chi res qui ne lui font pas peur, puisque ça peut monter parfois « à 290 notamment les samedis », nous con e-t-elle.

Raison pour laquelle il faut être bien organisée : retirer les liens en plastique qui entourent les di érents journaux, faire des piles. et préparer le trousseau de clés qui comporte les nombreux badges et clés pour accéder aux di érents immeubles. « J’ai un peu l’impression d’être passe-partout. » Il est moins de 2h30. « La tournée, je la connais par cœur. Elle a très peu changé en neuf ans. Parfois, je teste un nouveau sens, mais sinon j’ai mes petites habitudes », explique Isabelle. Avant de partir, la VCP a tout de même véri é son carnet de route. «Le soir, on reçoit sur notre téléphone le détail de la tournée du jour, c’est globalement la même, mais il faut quand même être attentif aux déménagements, à ceux qui sont abonnés que le week-end etc ».

Première maison à distribuer. Ici, pas de di culté particulière, la boîte aux lettres est accessible. Isabelle a « juste » à plier le journal puis à le glisser. Pareil pour le voisin, également abonné. Il faut ensuite remonter dans la voiture et la déplacer de quelques

Par Margaux Plisson

mètres. En moins de dix minutes, plus de 20 journaux ont été distribués à 20 adresses di érentes.

Heureusement, ça ne circule pas beaucoup. « Toute façon, avant, j’étais convoyeuse de véhicules. J’allais parfois en Italie, en Espagne ou en Irlande. Donc, la route je connais. »

Même si, elle l’avoue, la n de l’éclairage public début 2023 n’aide pas à bien repérer les boîtes aux lettres. « Cette maison-là, par exemple, j’ai toujours cru qu’elle était rose et puis un jour, je suis repassée en plein jour et je me suis rendu compte qu’elle était orange. »

Ce genre d’anecdotes, la VCP en a plein : « Je pourrais écrire un livre ! » Entre les petites rues qu’elle a découvertes, le papy qui attend en peignoir son journal tous les matins à 7 heures, la fois où elle a appelé la police pour une voiture en feu ou encore la fois où elle a failli se faire mordre par un chien… Mais le temps le et il n’y a pas de temps à perdre. Après Sedan, direction Wadelincourt, avant un nouveau passage sur Sedan notamment à la « ZUP » où les journaux à distribuer sont nombreux : « Il y a des immeubles où je dépose 8/9 journaux », avant de terminer à Floing.

Si le trajet paraît court, environ 50 kilomètres, Isabelle met plusieurs heures à le faire. Et pour cause, la VCP s’arrête environ tous les 50/100 mètres, même si parfois il su t de bien s’y prendre pour ne pas avoir à descendre de la voiture. « C’est mon remplaçant qui m’a montré comment il fallait s’y prendre, c’est-à-dire qu’il faut bien connaître la largeur de sa voiture », ironise-t-elle.

Là où elle perd le plus de temps, c’est une petite ruelle à Floing. « Je suis obligée de couper le moteur et de marcher, j’ai compté un jour, ça fait 216 pas ! » Mais c’est aussi, au petit matin, car les voitures et les bus s’ajoutent à la circulation. Il est d’ailleurs environ 7h30 lorsqu’Isabelle termine sa tournée. Elle passe à la boulangerie chercher sa baguette quotidienne, avant d’aller se coucher à l’heure où la ville se réveille et découvre les actualités du jour.

360 vendeurscolporteurs depresselivrent chaquejour nosjournaux aux abonnés.

Par Aurélie Beaussart

C’est à Reims que la signature de la reddition a eu lieu dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 mai, pour un arrêt des combats fixé au 8 mai, à 23h01. À l’heure dite, les Allemands ont signé un nouvel acte de capitulation à Berlin. C’est cette dernière date que l’Histoire a retenue.

La une du numéro 215 de L’union est barrée par un grand titre : « L’Allemagne a capitulé ». Rapidement suivi par : « C’est à Reims que la signature de la reddition a eu lieu lundi à 2h41 ». Le tout accompagné de la photo du collège technique où fut donc signée la capitulation. 79 ans plus tard, la façade n’a guère changé. Le bâtiment est toujours un lieu d’étude. Le collège technique est devenu le lycée Roosevelt. Aujourd’hui, Olivier Lubineau, le chef de l’établissement le reconnaît volontiers : « Ça fait forcément quelque chose même si on n’en parle pas au quotidien. Les élèves de seconde, chaque année, visitent le musée de la reddition, étroitement imbriqué au lycée, a n de replonger dans l’histoire, et de bien comprendre ce qui s’est passé ici, dans ses murs. D’autant que lorsque l’on voit la salle des cartes, baptisée War Room par les Anglais et les Américains, on a l’impression que le temps s’est arrêté, que la signature s’est déroulée la veille. » Il y a 79 ans, le quartier général d’Eisenhower avait ainsi investi une partie des locaux du collège moderne technique mais les cours n’avaient pas été interrompus pour autant. Dans le hall d’entrée du lycée, on trouve la photo prise, à quelques mètres de là, dans la War Room témoignant de la signature de la reddition mais aussi, un monument aux morts dédié aux deux Guerres mondiales, et également le drapeau Rhin-Danube, que le Souvenir Français a tenu à o rir l’an dernier à l’établissement scolaire et qui jusqu’à présent était en dépôt au musée de la reddition.

Par Gérard Kancel

Le Stade de Reims remporte son premier titre de champion de France le mercredi 1er juin 1949 lors d’une rencontre initialement prévue le dimanche 29 mai.

Il y a plus de monde que d’habitude, pour un jour travaillé, sur la place d’Erlon en ce mercredi 1er juin 1949. À la sortie des bureaux et des usines, plusieurs dizaines de personnes ont convergé vers l’entrée des locaux du journal L’union.

C’est que l’heure est historique pour le Stade de Reims, club né en 1931, rouge et blanc depuis 1938. À Sète, avait débuté à 15h un match qui devait désigner le vainqueur du championnat 1948-1949 de Division 1. Disputée initialement le dimanche 29 mai, la confrontation avait été stoppée à la mi-temps par l’arbitre, le terrain des Métairies ayant été transformé en bourbier par des pluies orageuses.

La belle a aire pour les joueurs d’Henri Roessler menés 1-0 au moment de l’arrêt. Perdus comme des âmes en peine et partis pour laisser le titre à un autre faute de maîtriser leurs nerfs dans les moments décisifs. Cela avait été déjà le cas un an auparavant où Albert Batteux et ses coéquipiers s’étaient écroulés, à Saint-Etienne, alors que le championnat 1948 leur tendait les bras en cas de victoire.

Les Stadistes vont interpréter cette interruption provoquée par les vannes célestes comme un signe favorable et se refaire un moral de vainqueurs. De toute façon, ils n’ont pas le choix : Lille est repassé devant au classement et seul un succès fera d’eux des champions.

Cette fois, les Champenois ne rateront pas leur entrée en matière et mèneront à la pause sur un terrain encore boueux. Pierre Sinibaldi a ouvert le score très tôt (2e) et si son équipe n’a pu éviter la réaction des Dauphins sétois (égalisation de Koranyi à la 6e minute), elle aura trouvé les ressources nécessaires pour reprendre un but d’avance par André Petit ls juste avant la mi-temps (44e). Cet avantage, les visiteurs vont le protéger pendant une seconde période qui leur semblera avoir duré une éternité…

Le lendemain, plusieurs milliers de Rémois attendront évreusement jusqu’en milieu d’après-midi le retour du train où a pris place la délégation stadiste.

La fête va durer plusieurs jours pour les joueurs et leurs supporters. Comme au temps des sacres royaux !

Groupama s’engage à former 1 million de Français aux gestes de premiers secours.

21 juillet 1969

L’aventure Apollo 11

À 3h56 du matin, les Français et le reste du monde découvrent les images en noir et blanc des premiers pas des hommes sur la Lune. Un exploit historique qui fait la Une de L’union le 21 juillet 1969.

«Le rêve de l’humanité est en n réalisé. » Dans la soirée du dimanche 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les deux premiers hommes à marcher sur la Lune.

À 384 000 kilomètres de là, sur Terre, c’est l’émulation. Avec l’avènement de la télévision, de nombreux Français ont pu voir les images en direct dès 3h56 (heure française), une heure tardive qui n’a pas empêché les journaux d’en faire les gros titres dès le lendemain. Dans son édition du 21 juillet 1969, L’union propose trois pages dédiées à ce qui reste comme l’une des plus grandes prouesses de l’humanité.

Benjamin Poupard, directeur adjoint du Planétarium de Reims, revient sur cette une astronomique. « Il y a un exploit technologique et humain exceptionnel. Mais ce qui est le plus important à l’époque, c’est le symbole que représente ce voyage. Encore aujourd’hui, 55 ans après, la Lune reste le point le plus lointain qu’ont atteint les hommes. La mission avait aussi un objectif scienti que, c’est grâce aux échantillons récupérés par les astronautes qu’on a pu déterminer comment la Lune s’est créée. »

« La mention de Jules Verne dans le titre du journal est intéressante, car entre la mission Apollo 11 et le roman de ce dernier, il y a beaucoup de coïncidences. Comme la durée du voyage, 4 jours dans les deux cas, ou encore la base de lancement : dans son livre, l’écrivain français fait décoller ses voyageurs de la Floride, à quelques kilomètres de l’actuel Cap Canaveral. L’autre point à souligner est le manque de photos dans les journaux. Malgré la di usion en direct à la télé, il faudra attendre le retour des trois astronautes pour développer les pellicules prises sur la Lune, et en n avoir les photos désormais restées célèbres. »

/Marie-Pierre Duval

6 juin 1977

Juin 1977, les ouvriers des VMC sont en grève depuis plusieurs jours. Après une tentative de délogement par la garde mobile, c’est un commando de la Confédération française du travail qui débarque dans la nuit du 5 au 6 juin, deux hommes ouvrent le feu, deux hommes seront blessés, le troisième, Pierre Maître, touché à la tête, mourra quelques heures après.

Six juin 1977, la nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre dans le milieu syndical rémois : un ouvrier des Verreries Mécaniques Champenoises (VMC) vient d’être tué lors d’un piquet de grève. « Nous étions en grève depuis plusieurs jours, se souvient Jean-Claude Boulben, secrétaire général de l’Union syndicale des retraités CGT. Nous réclamions un 13e mois pour tous, nous avions une prime annuelle, mais elle se faisait à la tête du client ! » La plupart des salariés des VMC sont alors en grève.

« Le 29 mai, la garde mobile était venue nous déloger, sans résultat », poursuit le délégué au comité d’entreprise de l’époque.

Ce soir du 5 juin, Jean-Claude Boulben est devant l’usine. « Une voiture est passée avec des gars qui ont arraché des banderoles. À ce moment, je peux vous dire que de la charbonnette a volé ! » Les charbonnettes étaient ces gourdins de bois que les ouvriers utilisaient pour allumer les fours. Quelques heures après, un nouvel équipage arrive devant l’usine, cette fois ses occupants ouvrent le feu, trois ouvriers sont touchés. Deux hommes sont blessés, Pierre Maître, touché à la tête, mourra peu après. Il avait 31 ans.

« Là, tout s’arrête, la direction veut ouvrir les négociations mais la CGT a imposé d’attendre après les obsèques. » Le 10 juin, 50 000 personnes se retrouvent au cimetière de l’Ouest, parmi elles, Henri Krasucki « mais aussi Georges Séguy, le secrétaire général de la CGT, rappelle Jean-Claude Boulben. Sans oublier des milliers de cégétistes venus de partout en France ». Une stèle, installée devant l’usine, rappelle le souvenir de Pierre Maître. Les deux auteurs des coups de feu seront condamnés aux assises à 20 ans de réclusion criminelle pour l’un et à 7 ans de prison pour l’autre.

10 mai 1981

Mitterrand président

« Pour nous, le 10 mai 81, c’était un peu la concrétisation politique de mai 68. C’était un moment historique, avec ce sentiment que les luttes avaient fini par payer ! », résume Dominique Ledemé.

Dominique Ledemé s’en souvient presque comme si c’était hier : le 10 mai 1981, il était chez lui pour assister au résultat de la présidentielle. Aujourd’hui membre de Génération.s et conseiller municipal dans l’opposition, à Reims, il avait alors 25 ans et terminait sa formation d’inspecteur du travail. Engagé à gauche, après un passage au Parti socialiste. « Le soir, j’étais avec mon épouse devant la télé », raconte-t-il. Les visages des deux candidats, Giscard et Mitterrand, apparaissent lentement à l’écran. « On ne pouvait pas savoir immédiatement qui avait gagné, car les deux avaient une calvitie », évoque-t-il, amusé.

Quelques secondes plus tard, c’est « l’explosion de joie ». Le téléphone sonne. Ce sont les copains. « On a pris une bouteille de champagne et on les a rejoints. » L’idée est lancée d’aller à Paris, « mais il pleuvait et nalement on est restés à Reims. Et on s’est couchés assez tard, vous imaginez… » Une liesse sans équivalent dans une vie « sauf peut-être lors de la victoire de la France à la Coupe du monde 98, avec cette même envie de se retrouver… »

Dominique Ledemé fêtera de nouveau l’élection de Mitterrand durant la semaine avec ses collègues en formation puis au sein d’une amicale de locataires dont il est membre, en présence du maire de Reims, le communiste Claude Lamblin (élu en 1977).

L’union du 11 mai 81, cet élu au sourire bienveillant se souvient l’avoir acheté : « Je suis pratiquement sûr de l’avoir encore. C’est le genre d’exemplaire qu’on garde, mais il faut que j’arrive à remettre la main dessus ! »

9 novembre 1989

La chute du mur de Berlin

Par Marie-Pierre Duval

En 1989, alors que la France vient de célébrer le bicentenaire de la Révolution, à l’est, un symbole de la Guerre froide s’écroule. Alors étudiant à Reims, le sénateur Antoine Lefèvre a vécu la chute du mur de Berlin avec une émotion toute particulière.

Des coups de pioche dans un mur, un violoncelliste qui joue sa partition, des petites voitures noires qui lent sur les routes, les images de la chute du mur de Berlin sont dans toutes les mémoires. Ce 9 novembre 1989, le monde assiste en direct à la n du symbole de la partition de l’Europe entre le bloc de l’Est et celui de l’Ouest, à la n de la guerre froide.

À Reims, un jeune étudiant en droit regarde cela avec une attention particulière. Le Laonnois et futur sénateur Antoine Lefèvre est franco-allemand, né à Düsseldorf. « J’ai beaucoup regardé la télévision à cette époque, les scènes de joie, ces gens qui découvraient l’ouest, Rostropovitch et son violoncelle, c’était également très émouvant de voir tous les noms de ceux qui ont péri en voulant franchir le mur. »

L’un de ses amis a fait le voyage à cette époque pour être au cœur des événements. « Il avait vécu à Berlin, il voulait voir ça, poursuit le sénateur de l’Aisne. Il faut se souvenir qu’à l’époque, cette situation semblait bloquée pour toujours même si avec Gorbatchev, on sentait que l’étau se desserrait, la chute du mur était inéluctable. » L’Est, il en avait senti le poids grâce à ses cousins de Hambourg dont une partie de la famille vivait encore de l’autre côté du rideau de fer. « Le moindre déplacement était soumis à des tas de demandes d’autorisations qui pouvaient sauter au dernier moment. En France, nous venions de célébrer le bicentenaire de la Révolution et là une porte s’ouvrait sur la liberté. »

Cette histoire de l’Allemagne, le sénateur Lefèvre a eu maintes fois l’occasion de l’évoquer avec ses propres enfants lorsqu’ils sont allés à Berlin avec l’école. « Mais comment leur expliquer ce que les Allemands ont vécu ? Cela semble maintenant si irréel qu’un pays a pu vivre ainsi coupé en deux… »

27 décembre 1999

La tempête dévastatrice

Par Sophie Bracquemart

Une tempête d’une violence exceptionnelle s’abat sur la France du 26 au 28 décembre 1999, avec des vents mesurés à près de 200 km/h sur certains points de la côte et de 120 à 150 km/h à l’intérieur des terres.

Dans la ville préfecture de la Marne, les dégâts sont considérables. Alors premier adjoint au maire de Châlons-en-Champagne, René Doucet raconte.

« J’étais chez moi le 26 décembre. Trois arbres avaient chu dans le jardin, des tuiles s’étaient envolées de mon toit. Mon gendre et moi étions sortis dans la matinée pour parer au plus pressé. Je me souviens avoir été frappé par la violence de la tempête, sans me rendre compte des dégâts qu’elle avait occasionnés dans la ville. Ce n’est qu’en essayant de rejoindre le directeur général des services aux ateliers municipaux que je m’étais rendu compte de leur ampleur. De nombreuses voies étaient coupées à la circulation, comme l’avenue du Général-Patton que je n’avais pas pu emprunter. Les peupliers qui la bordaient avaient été sou és ! Une grande partie des quartiers de la ville étaient privés d’électricité… Heureusement, les agents municipaux étaient revenus d’eux-mêmes sur leurs congés pour nous prêter main-forte. »

Le lendemain, René Doucet et le maire, Bruno Bourg-Broc, avaient entrepris de faire le tour des sites les plus touchés. « La découverte de l’état du Petit jard nous avait frappés. Un spectacle apocalyptique s’o rait à nous, tant de grands arbres vénérables avaient été renversés ! Nous avions alors eu l’impression que nous ne parviendrions jamais à restaurer ce patrimoine. »

8 octobre 2001

Un mois dans l’œil du cyclone

Par Gilles Grandpierre

C’était le reportage d’une vie pour notre grand reporter.

En 2001, Gilles Grandpierre est allé par deux fois en Afghanistan. Près d’un quart de siècle plus tard, ses souvenirs restent plus vivants que jamais.

Qui voulait y aller ? Les candidats ne se bousculaient pas. J’avais levé la main. Le Pakistan, l’Afghanistan, vingt jours après l’e ondrement des Twin Towers, ça ne se refusait pas. Le reportage d’une vie, peut-être… Le rédacteur en chef Thierry de Cabarrus estimait les attentats du 11-Septembre su samment considérables pour justi er un reportage au long cours. Il avait raison. Une page d’histoire se tournait qui clôturait le XXe siècle. Une nouvelle guerre de « libération » se préparait, contre Al Qaïda et le fascisme taliban, cette fois. Quotidien régional ou pas, L’union devait y aller.

Deux jours après, j’étais dans l’avion d’Islamabad avec un collègue du Républicain lorrain, Francis Kochert. Pendant quinze jours, tandem inséparable. Quinze jours pour décrire les dérèglements du monde depuis cette capitale interminable rebaptisée « Journalistan ». Les angles de reportages pullulaient. Il su sait de se baisser. Je garde le souvenir de cette madrasa, cette école coranique, où des enfants pliés en deux égrenaient les sourates pendant des heures, des drapeaux américains incendiés dans les rues ou le souvenir de ce prof croisé à l’ambassade de France. Un gars de Charleville-Mézières !

Le reportage avait poussé jusqu’à Peshawar et la vertigineuse Passe de Khyber, mythique frontière pakistano-afghane en pays Pachtoune. La route de Kaboul interdite, nous avions rebroussé chemin. Fin du premier épisode. Le temps d’un aller-retour, un mois et demi plus tard, j’y étais revenu, seul cette fois. A coups de bakchichs exorbitants, j’avais atteint Djalalabad, première ville afghane sur la route de Kaboul que venaient de prendre les Américains. Tellement d’images fortes encore : paysage superbe, rouge et minéral, ville antédiluvienne traversée de pick-up surarmés, adolescents bardés de kalachnikovs, hôpital hors d’âge, frayeurs d’un tremblement de terre et, le lendemain, d’un bombardement lointain sur Tora Bora ! Au misérable Kaboul’s Hotel, les reporters s’entassaient à cinq par chambre sur des matelas jetés au sol. Le soir, nous montions sur le toit pour dicter les papiers, le téléphone satellite braqué sur le ciel. Seules les étoiles éclairaient la nuit noire.

2 juin 2002

Un incendie criminel

Un incendie a ravagé la préfecture de la Marne. Le député-maire de Châlons-en-Champagne, Bruno Bourg-Broc nous dévoile une anecdote surprenante sur cette nuit-là.

Dans la nuit du 1er au 2 juin 2002 à Châlons-en-Champagne, un homme pénètre dans le bureau du préfet de la Marne, Jean Daubigny, pour y mettre le feu. Il s’enfuit en plongeant dans le canal du Mau qui borde les jardins de la préfecture tandis que 71 sapeurs-pompiers sont dépêchés sur les lieux.

Les salons du rez-de-chaussée, les appartements du préfet, son bureau, celui de ses directeurs de cabinet… sont fortement endommagés. Ce qui n’est pas sans provoquer « d’intenses émotions » chez le député-maire de Châlons-en-Champagne, Bruno Bourg-Broc. « La préfecture, initialement l’Hôtel des Intendants de Champagne, c’était pour moi tout un symbole : celui de l’État qui était en train de brûler. »

Alors ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy était arrivé sur place dans la matinée du 2 juin. « J’étais allé l’accueillir au centre hospitalier où son hélicoptère s’était posé. Le préfet était là lui aussi, simplement vêtu d’un jean et d’un t-shirt, ses e ets personnels rendus inutilisables. Nous avions fait un état des lieux ensemble pour constater les dégâts. » Bruno Bourg-Broc dit avoir été marqué par deux choses : « Le nombre de soldats du feu mobilisés, et celui des Châlonnais s’étant rendus sur place le lendemain ». Puis il révèle une anecdote tenue secrète jusque-là. « Allant récupérer son ls à une surprise-party, l’une de mes collaboratrices était passée derrière la préfecture vers minuit. Elle avait alors vu un type sortir de l’eau, qui lui avait demandé de le conduire faubourg Saint-Antoine. Sans le savoir, elle avait véhiculé l’incendiaire qui avait pris la fuite par les jardins bordés par le canal du Mau. »

16 octobre 2003 Suicide

Poursuivi devant les assises de la Marne pour la séquestration et l’assassinat de trois jeunes gens, Pierre Chanal (56 ans) s’est suicidé avec une lame de rasoir dans la nuit du 14 au 15 octobre 2003 dans sa chambre d’hôpital.

Sa mort a mis n à son procès qui ne faisait que commencer. Et avec elle, à « l’a aire des disparus de Mourmelon ». Huit personnes avaient disparu non loin du camp militaire de Mourmelon-le-Grand entre 1980 et 1988.

« J’ai été réveillé à 3 heures du matin par un coup de téléphone, se souvient Me Gérard Chemla, qui représentait les familles des disparus de Mourmelon. C’était Monique Derrien (grand reporter à Radio France) qui m’apprenait que Pierre Chanal s’était suicidé. Étant parvenu à joindre mon associé, Vincent Durtette, nous avions convenu de nous retrouver à 7 heures du matin. Nous avions alors prévenu nos clients, tout au moins ceux que nous parvenions à contacter. Puis nous nous étions préparés à reprendre l’audience.

« C’était assez compliqué, pour tout dire. Nous avions perdu quelque chose, ce n’était pas une mort qui nous était indi érente. Les journalistes étaient en e ervescence. Nos clients, catastrophés. Nous n’arrivions pas à comprendre comment Chanal avait pu échapper à la vigilance de ses gardiens, sachant qu’il avait déjà tenté de se suicider au mois de mai. La seule personne qui n’avait pas l’air choquée, c’était sa sœur. Elle avait l’air soulagée.

« La présidente a ouvert l’audience. La cour a appris le décès de l’accusé et l’extinction de l’action publique a été constatée. L’un de mes clients s’est exclamé : « Tout ça pour ça. » Et ça s’est terminé. Il y a eu une vraie sensation de perte et cette impression qu’il avait ni par gagner. Jamais nous n’aurions de vérité judiciaire. »

9 juillet 2012 La réconciliation

Propos recueillis par Grégoire Amir-Tahmasseb

Le dimanche 8 juillet 2012, François Hollande et Angela Merkel célèbrent à Reims les 50 ans de la réconciliation franco-allemande, scellée dans la cathédrale le 8 juillet 1962 par le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Premier adjoint à l’époque de la maire de Reims Adeline Hazan, Eric Quénard se souvient de ce jour particulier.

«Accueillir un président de la République, c’est déjà en soit particulier mais deux chefs d’État qui marchent dans les pas du général de Gaulle et du chancelier Konrad Adenauer, c’est à la fois un moment d’histoire et une organisation extrêmement complexe », témoigne Eric Quénard, premier adjoint de la maire de Reims en 2012. « Cela avait été des semaines et des semaines de travail avec l’Élysée, la préfecture, le ministère de l’Intérieur, l’ambassade d’Allemagne. »

« Ce jour-là, ce fut une communion populaire avec de nombreux Rémois qui étaient venus autour de la cathédrale et de l’hôtel de ville. Il y avait beaucoup de respect entre Angela Merkel et François Hollande. Les deux chefs d’État avaient délivré des messages très forts en direction de la jeunesse et autour de la construction européenne. Des messages qui résonnent encore aujourd’hui. »

« Tout avait été organisé pour que les moindres détails rappellent le 8 juillet 1962. Le déjeuner o ciel par exemple était réalisé par le chef Philippe Mille qui avait revisité le menu servi il y a cinquante ans. Le repas se passait dans la grande salle des fêtes de l’hôtel de ville. Cela avait été un moment mémorable et tellement apprécié par les deux chefs d’État qu’ils avaient prolongé le déjeuner qui ne devait initialement durer que trois quarts d’heure. Ils avaient pris le temps de pro ter et de partager ce moment de convivialité. J’étais assis lors de ce déjeuner à côté de l’arrière-petite- lle du général de Gaulle… Cette journée restera un moment fort de cette mandature. »

6 juillet 2015

Par Thomas Crouzet

Le 5 juillet 2015, au lendemain de l’inscription des coteaux, maisons et caves de l’appellation à l’Unesco, toute la Champagne célébrait l’événement historique à Hautvillers. Marie-Paule Cheval a fait partie de ceux qui ont communié ce jour-là, elle qui a soutenu et accompagné son mari Pierre, porteur de la candidature avec l’association Paysages de champagne, dans cette folle aventure qui a duré neuf ans.

«Au début, personne n’y croyait vraiment, con e, avec un sourire, Marie-Paule Cheval. C’est Jean-Luc Barbier, directeur du Comité Champagne, qui est venu trouver mon mari, pour lui demander s’il était partant. Même eux ne savaient pas s’ils allaient y arriver. Mais, à force de détermination et de passion, ils y sont parvenus. »

Une passion partagée par tous, ce dimanche de juillet où les verres de champagne, les drapeaux tricolores et les fanions aux couleurs de l’Unesco ont été levés haut vers le ciel.

« C’est là que j’ai pris la mesure de ce que représentait la Champagne et la erté d’être Champenois », sou e Marie-Paule Cheval.

Six mois après l’événement, Pierre Cheval, le « Monsieur Unesco » de la Champagne, décédait brutalement à son domicile. Mais personne n’a oublié le nom de ce vigneron atypique, dont les lettres s’inscrivent désormais sur un boulevard d’Aÿ-Champagne et un parc d’Hautvillers. Ni l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, dont la Champagne célébrera l’année prochaine les dix ans à Champillon, le 4 juillet 2025.

28 janvier 2017

Par Sophie Bracquemart

Lancée le 1er août 2014 dans la continuité de l’opération Serval, l’opération Barkhane visait à maintenir la pression sur les groupes armés terroristes au Mali, accompagner les armées partenaires telles que les Forces armées maliennes et agir auprès des populations. Quatre mille militaires français avaient été déployés dans la bande sahélo-saharienne, dont 200 sapeurs du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières. Aurélien Laudy et moi avions pu les rejoindre en janvier 2017

Parmi nos souvenirs les plus marquants, un attentat suicide perpétré contre le camp du Mécanisme opérationnel de coordination de Gao qui réunissait des groupes armés signataires des accords de paix de 2015. Revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), il avait fait plus de soixante morts et des centaines de blessés. Alors sur la plateforme opérationnelle désert de Gao, nous avions entendu l’explosion en plus de sentir le sol et les murs trembler. Puis couvert « l’événement », les combattants polycriblés opérés sur la base militaire. Tout aussi lourd, l’état de choc dans lequel se trouvaient les militaires français dont le petit véhicule protégé (PVP) avait sauté sur une mine antichar à proximité d’un puits, attaque signée d’un groupe armé terroriste dans le Nord du Mali. Il avait causé d’importantes blessures physiques à l’un des leurs que nous avions par la suite retrouvé dans les Ardennes.

Nous gardons aussi le souvenir des pénibles conditions de travail des forces françaises au Mali ainsi que celui des résultats qu’ils y avaient obtenus. À Gao, par exemple, le marché Boiteux avait retrouvé sa fonction originelle alors que les terroristes y commettaient des exécutions. Ou dans le Nord du pays, l’importance des opérations civilo-militaires dans les villages qui avaient notamment permis la remise en état de puits et l’ouverture d’écoles.

18 mars 2020

Un jour pas comme les autres

Par Véronique Chauvin

Toute sa carrière de journaliste à L’union, Véronique Chauvin l’a passée à concevoir la Une de nos éditions. Nous avons demandé à la jeune retraitée de nous dire laquelle l’avait le plus marquée. Voici sa réponse.

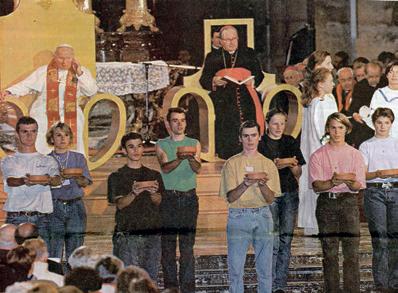

Quand Jean Paul II est entré dans la cathédrale de Reims ce 22 septembre 1996, on a ressenti une onde de chaleur qu’il dégageait, c’est irrationnel, impensable. J’ai pu prendre cette image car j’étais dans la chaire, seul photographe avec un collègue de l’AFP, j’avais une vue totale. Quand le pape a voulu quitter la cathédrale, sortant de la nef, la foule a refermé l’allée centrale. Il était prisonnier, le service d’ordre débordé. Il a mis un temps fou à sortir. En raison des mesures de sécurité, on ne pouvait pas suivre le pape. J’avais disséminé une quinzaine de photographes, dont des correspondants, reconnaissables par les services de sécurité, ils portaient des impers blancs marqués L’union.

Stéphanie Jaye t /photographe à L’union depuis 2018

Anciens comme actuels, des photographes de notre rédaction ont accepté de ne choisir qu’une image ramenée d’un reportage, et d’en rappeler le contexte.

ja , ique gend inondations dans les Ardennes. Un matin, avec Francis Dujardin, reporter, nous partons de Reims pour recueillir des témoignages. Nos bottes bateau, nous avions accosté à la fenêtre d’une maison, entrant ainsi L’habitante nous avait fait un café. Pendant que je prenais des photos, Francis posait mille et une questions à ces gens qui vivaient avec 40 ou 50 cm d’eau dans leur maison. Deux heures après, les pompiers étaient venus

Ce portrait est tiré d’un reportage réalisé avec la reporter Sophie Bracquemart sur l’inceste. Saïrati Assimakou, jeune femme de 29 ans, originaire de Mayotte, et poignant. « Un viol, c’est un crime sans cadavre. J’y pense malgré moi dès que je témoigner à visage découvert ce qui est très rare. Nous avons été plus que touchées, submergées par ses paroles, par sa sincérité, sa maturité et son combat de femmes, d’hommes, d’enfants, de toutes classes sociales.

(situé entre le tribunal et l'hôtel de police)

Bernard Sivade /photographe à L’union (1997-2021)

Pen, accompagnée de Nicolas Dupont-Aignan, vient visiter la cathédrale de Reims. Bloqués à l’intérieur car une foule hostile les attend sur le parvis, ils niront par sortir par une porte dérobée sous les huées et divers projectiles de quelques manifestants qui ont compris un peu tard le stratagème. Cette photo illustre bien le travail du reporter photographe. Une attente assez longue, très peu ou pas d’infos… Et puis une idée, un pari, une certitude et donc une sortie très rapide, quelques secondes, par le palais du Tau, leur seule échappatoire possible et moins risquée. C’est là que j’ai choisi de les attendre et je pense être le seul photographe à avoir eu cette photo.

Wafflart /photographe à L’union depuis 1994

Angel Garcia /photographe à L’Ardennais (1985-2013)