PERFUSION

Gesellschaft für Arterioskleroseforschung Current Contents/

5/6 2022

Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen in Klinik und Praxis

Jahrgang 35, Heft 5/6 Dezember 2022

VERL AG PERFUSION

Offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft für Arterioskleroseforschung

Current Contents/ Clinical Medicine

ORIGINALARBEIT

Homöopathie unter dem Radarstrahl der Wissenschaft

ÜBERSICHTSARBEIT

Defibrillatorweste – ein wirksamer Schutz vor dem plötzlichen Herztod

FOREN

Forum diabeticum: Mehr Zeit im Zielbereich nach Umstellung auf Lyumjev® auch bei Typ-2-Diabetes

Forum cardiologicum:

• Neue Studiendaten zu Dapagliflozin zeigen signifikante Verbesserungen bei Patienten mit Herzinsuffizienz oder chronischer Nierenerkrankung

• Amplatzer Piccolo™ verschließt persistierenden Ductus arteriosus sicher und effektiv

Forum antihromboticum: Vorteile der dualen antithrombotischen Therapie mit Rivaroxaban plus ASS bei KHK und pAVK

Forum Ernährung: Wie sinnvoll ist eine Zuckersteuer?

Forum Schlaganfall: Kein erhöhtes Schlaganfallrisiko durch die Impfung gegen SARS-CoV-2

Forum Lipidsenker: Langzeitdaten zu Inclisiran zeigen anhaltende Wirksamkeit und Sicherheit über vier Jahre

REDAKTIONELLER TEIL

Mitteilungen, Kongressberichte

Gemeinsam bringen wir die Therapie Ihrer Patienten auf eine neue Ebene

VESOXX® (1 mg/ml Oxybutynin-HCl) wirkt durch seinen multimodalen Wirkmechanismus2–5 und schützt dadurch langfristig die Nieren.6, 7 Die Dosierung von VESOXX® wird entsprechend urodynamischer Parameter patientenindividuell festgelegt.1 Die direkten Wirkungen von VESOXX® in der Blase und die geringere Verstoffwechselung lassen eine hohe Effektivität und eine bessere Verträglichkeit im Vergleich zur oralen Therapie erwarten.1, 7–11

VESOXX (1 mg/ml) wird angewendet zur Unterdrückung einer neurogenen Detrusorüberaktivität bei Kindern ab 6 Jahren u. bei Erwachsenen, d. ihre Blase mittels sauberer intermittierender Katheterisierung entleeren und nicht adäquat mit oralen Anticholinergika eingestellt werden können.1

1. VESOXX® Fachinformation. 2. Murakami S. et al. Urol Int. 2003; 71(3):290–298; (präklinische Studie an isoliertem humanen Blasengewebe mit Antimuskarinika). 3. Chapple C.R. et al. Urology. 2002; 60(5 Suppl 1):82–88; discussion 88–89; (Übersichtsartikel). 4. Kim Y. et al. Urology. 2005; 65(2):238–242; (präklinische Studie an Ratten mit intravesikalen Antimuskarinika). 5. De Wachter S. and Wyndaele J.J. J Urol. 2003; 169(5):1892–1895; (präklinische Studie an Ratten mit intravesikalem Oxybutynin). 6 Pannek J. et al. Urology. 2000; 55(3):358–362; (prospektive Open-Label-Studie mit intravesikalem Oxybutynin in Kombination mit oralem Oxybutynin, n = 25). 7. Humblet M. et al. Neurourol Urodyn. 2015; 34(4):336–342; (retrospective Kohortenstudie mit intravesikalem Oxybutynin, n = 10 bei Re-Evaluation). 8. Krause P. et al. J Urol. 2013; 190(5):1791–1797; (prospektive, randomisierte Cross-Over Open-Label-Studie (Periode I und II: orales oder intravesikales Oxybutynin, Periode III: intravesikales Oxybutynin), n = 20). 9. Buyse G. et al. 1998; 160(3 Pt 2):1084–1087; discussion 1092; (prospektive Open-Label-Studie mit intravesikalem Oxybutynin, n = 15). 10. Oki T. et al. J Urol. 2004; 172(5 Pt 1): 2059–2064; (präklinische Studie an Ratten mit oralem und intravesikalem Oxybutynin). 11. Schröder A. et al. Neurourol Urodyn. 2016; 35(5):582–588; (randomisierte, prospektive, aktiv kontrollierte, multizentrische Open-Label-Studie mit intravesikalem Oxybutynin (n = 18) und oralem Oxybutynin (n = 17)).

VESOXX 1 mg/ml, Lösung zur intravesikalen Anwendung. Wirkst.: Oxybutyninhydrochlorid. Zus.: 1 ml Lös. enth. 1 mg Oxybutyninhydrochlorid; 1 skalierte Fertigspritze m. 10 ml Lös. enth. 10 mg Oxybutyninhydrochlorid. Sonst. Bestandt.: Salzsäure, Natriumchlorid, Wasser f. Inj.-zwecke. Anw.: Zur Unterdrück. einer neurogenen Detrusorüberaktivität (Neurogenic Detrusor Overactivity; NDO) b. Kdrn. ab 6 J. u. b. Erw., die ihre Blase mittels sauberer intermittierender Katheterisier. (CIC) entleeren, wenn sie durch eine Beh. m. oralen Anticholinergika aufgrund mangelnder Wirksamkeit und/oder unerträglicher Nebenwirk. nicht adäquat eingestellt werden können. Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. d. Wirkst. od. sonst. Bestandt.; schwere gastrointest. Erkrank. (z. B. schwere Colitis ulcerosa u. tox. Megakolon); Myasthenia gravis; Engwinkelglaukom u. Pat. m. einem Risiko dafür; begleit. Sauerstoffther. Nebenwirk.: Harnwegsinfekt.; asymptomat. Bakteriurie; Hyperprolaktinämie; Prolaktin erhöht; Teilnahmslosigk.; Halluzinat.; kognitive Stör.; Hyperaktivität; Schlaflosigk.; Schlafstör.; Agoraphobie; Orientierungsstör.; Aufmerksamkeitsstör.; Schwindelgefühl; Kopfschmerz; Somnolenz; Erschöpf.; Dysgeusie; getrübter Bewusstseinszustand; Bewusstlosigk.; anticholinerges Syndr.; Krampfanfall; Vertigo; Trockenes Auge; anomale Sinnesempfind. d. Auges; Akkommodationsstör.; supraventrik. Tachykardie; Hypotonie; Gesichtsröt.; Obstipat.; Mundtrockenh.; abdominale Beschwerden; Schmerzen im Unter- od. Oberbauch; Übelk.; Dyspepsie; Diarrhö; Hypohidrose; Ausschlag; nächtl. Schwitzen; (verstärkter) Harndrang; Proteinurie; Hämaturie; Stör. b. d. Entleer. d. Harnblase; Schmerzen an d. Instill.-stelle; Durst; Brustkorbbeschwerden; Kältegefühl. Verring. Sauerstoffsätt. im Rahmen einer Sauerstoffther. Bek. NW einer anticholinergen Ther. (bisher b. intravesikaler Anw. v. Oxybutynin nicht beob.): Erbrechen; Anorexie; vermind. Appetit; Dysphagie; gastroösophag. Refluxkrankh.; Pseudoobstrukt. b. Risikopat. (ältere Personen od. Pat. m. Obstipat. u. b. Behandl. m. and., die intest. Motilität verring. AM); Verwirrth.-zustand; Agitiert.; Angst; Alpträume; Paranoia; Sympt. einer Depress.; Abhängigk. v. Oxybutynin (b. Pat. m. einer Vorgeschichte v. Drogen- od. Substanzmissbrauch); Arrhythmie; Hitzschlag; (Engwinkel-) Glaukom; Augeninnendruck erhöht; trockene Haut; Angioödem; Urtikaria; Photosensitivität; Überempfindlichk. Kdr. könnten empfindlicher f. d. Wirk. d. Produktes sein, insbes. in Hinblick auf psychiat. u. d. ZNS betreff. NW. Warnhinw.: Enth. d. sonst. Bestandteil m. bek. Wirk. Natrium (3,56 mg/ml). Weit. Angaben: s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig.

FARCO-PHARMA GmbH, Gereonsmühlengasse 1-11, D 50670 Köln. Stand: 08/2022.

Warum ich wieder Deutscher wurde

Der Prozess begann vor über 2 Jahren, als ich zur deutschen Botschaft in London ging, um meinen lange abgelaufenen Pass erneuern zu lassen. Dort reichte ich der Beamtin meinen alten Reisepass und bat darum, ihn zu verlängern. Sie schaute ihn an, dann mich, dann wieder den Pass. Sodann konfiszierte sie meinen alten Pass und meinte unmissverständlich: Sie sind kein Deutscher mehr! Wenn ich wieder Deutscher werden wolle, müsse ich ganz von vorne anfangen und mich neu einbürgern lassen. Als ich 1999 die britische Staatsbürgerschaft annahm, hätte ich die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen müssen. Da ich dies unterlassen hatte, verlor ich meine deutsche Staatsangehörigkeit. Um ehrlich zu sein, damals wäre mir das alles sowieso egal gewesen –ich hatte einen Europäischen Pass, und das war mir genug. Aber das war 1999, und jetzt hatte ich meine Meinung geändert. Nun folgte ein zweijähriger Antragsprozess. Das bedeutete, Dokumente über Dokumente zu finden, zu beschaffen und einzureichen. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn man mich nach den Fingerabdrücken meiner Großmutter gefragt hätte. Aber warum wollte ich überhaupt wieder ein Deutscher werden? Wer mich gut kennt, weiß, dass ich nie wirklich stolz darauf war, Deutscher zu sein. Als ich heranwuchs, habe ich mich oft sogar dafür geschämt. Eines meiner Forschungsthemen war lange Zeit die Medizin im Dritten Reich, und es war dieses Thema, das mich dann gänzlich

Prof. Dr. med. E. Ernst, Exeter, U.K. von Deutschland entzaubert hat. Nachdem ich 1993 einen Ruf an die Uni Exeter angenommen hatte, schien es mir völlig logisch, Brite zu werden. Ich war sogar stolz darauf; das Vereinigte Königreich war meine Wahlheimat, und diese Entscheidung sollte fürs Leben sein. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich damals gedacht, dass Großbritannien eines Tages dem kollektiven Todeswunsch erliegen würde, die EU zu verlassen. Nach dem zutiefst unehrlichen Referendum im Jahr 2016 war ich immer noch überzeugt, dass dieser Akt außergewöhnlicher Selbstschädigung verhindert werden würde. Aber dann geschah es doch, nicht zuletzt aufgrund der Lügen des rechten Flügels der Tory-Partei und der doppelzüngigen Inkompetenz von Jeremy Corbyn und seinen Anhängern. Ich erinnere mich an den Morgen, an dem ich das Ergebnis des Referendums im Radio hörte – ich war den Tränen nahe. Der Brexit an sich wäre schon schlimm genug gewesen, aber die Art und Weise, wie er die Atmosphäre in Großbritannien veränderte, war meiner Meinung nach noch schlimmer. Mit den Nationalisten an der Macht schien sich jeder Schwachkopf berechtigt zu fühlen, seine fremdenfeindlichen Gedanken nach Belieben kundzutun. Lügen und Korruption in der Politik wurden zur neuen Norm.

Die Presse schwieg weitgehend oder unterstützte sogar diejenigen, die behaupteten, der Brexit würde nur Vorteile haben und das große britische Empire zurückbringen. Die wenigen, die den Mut hatten zu widersprechen, wurden zu „Volksfeinden“ erklärt. Ich und viele Gleichgesinnte hatten das Gefühl, dass Großbritannien schnell zu einer Bananenrepublik wurde. Das meiste von dem, was mich einst dazu gebracht hatte, ein Brite zu sein, war innerhalb weniger Monate verschwunden. Es war also an der Zeit, meinen Standpunkt zu überdenken. Der erste Schritt, den meine Frau und ich unternahmen, war, nach Cambridge zu ziehen. Wir empfanden diesen Ort als eine Enklave der Vernunft in einem Land, das sich selbst zu zerstören schien. Der zweite Schritt bestand darin, mehr Zeit in der Bretagne zu verbringen, dem Geburtsort meiner Frau. Unsere französischen Freunde waren ausnahmslos der Meinung, dass das Vereinigte Königreich den Verstand verloren habe und zur Lachnummer Europas geworden war. Der dritte Schritt bestand darin, wieder die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Jetzt, da dies alles erledigt ist, bin ich froh und traurig zugleich. Glücklich, wieder Mitglied der Europäischen Union zu sein, und traurig, zu sehen, was aus dem Land geworden ist, das ich so geliebt habe.

Edzard Ernst, Emeritus Professor, University of Exeter

148 Forum diabeticum 150, 157 Forum cardiologicum 152 Forum Ernährung 155 Forum Schlaganfall 158 Forum Lipidsenker 143, 147, Mitteilungen 149, 159 161 Kongressberichte

Offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft für Arterioskleroseforschung Current Contents/Clinical Medicine

148 Forum diabeticum 150, 157 Forum cardiologicum 152 Forum nutrition 155 Forum stroke 158 Forum lipid lowering drugs 143, 147, Informations 149, 159 161 Congress reports

INHALT

EDITORIAL

133 Warum ich wieder Deutscher wurde E. Ernst

ORIGINALARBEIT

136 Homöopathie unter dem Radarstrahl der Wissenschaft Norbert Aust, Viktor Weisshäupl

144

ÜBERSICHTSARBEIT

Defibrillatorweste – ein wirksamer Schutz vor dem plötzlichen Herztod Brigitte Söllner

CONTENTS

EDITORIAL

133 Why I became a German again E. Ernst

ORIGINAL PAPER

136 Homeopathy under the science radar Norbert Aust, Viktor Weisshäupl

144 REVIEW

Defibrillator vest –- effective protection before sudden cardiac death Brigitte Söllner

ORIGINALARBEIT

Homöopathie unter dem Radarstrahl der Wissenschaft

Norbert Aust1, Viktor Weisshäupl2 1 Informationsnetzwerk Homöopathie, Deutschland 2 Initiative für Wissenschaftliche Medizin, Österreich PERFUSION 2022; 35: 136 – 142

Im November 2020 wurde eine Studie zur homöopathischen Zusatzbehandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht [1]. Hauptautor ist Professor Michael Frass, der die Medizinische Universität Wien (MedUni Wien) als Institutszugehörigkeit angibt, allerdings zum Zeitpunkt der Veröffentlichung pensionsbedingt dort nicht mehr tätig war. Diese Studie ragt in vielerlei Hinsicht aus den üblichen Homöopathiestudien heraus:

• Sie wurde nicht in einem von den in großer Zahl am Markt befindlichen Journalen der Komplementär- und Alternativmedizin veröffentlicht, sondern in der angesehenen Fachzeitschrift „The Oncologist“ (Impact Factor >5) unter Peer Review [2].

• Das untersuchte Krankheitsbild, der nicht-kleinzellige Lungenkrebs, stellt ohne Zweifel eine sehr schwere Erkrankung dar, an der 4 von 5 Patienten innerhalb von 5 Jahren versterben [3].

• Die Studie wurde als randomisierte, doppelt verblindete, placebokontrollierte Vergleichsstudie ausgeführt, dazu an mehreren Standorten in Österreich. Damit wird der „Goldstandard“ noch deutlich übertroffen. Die beschriebenen Verfahren recht-

Zusammenfassung

Im November 2020 wurde eine Studie zur Homöopathie als Zusatzbehandlung bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht. Dabei soll es den HomöopathiePatienten wesentlich besser ergangen sein und sie die Diagnose deutlich länger überlebt haben als die Patienten, die stattdessen nur Placebo erhielten. Eine eingehende Analyse und der Vergleich mit Daten aus dem Studienregister ergaben jedoch, dass die Autoren die Daten sehr wahrscheinlich manipuliert oder gefälscht haben. Das Versuchsprotokoll wurde erst zu einem Zeitpunkt aufgestellt, als die Ergebnisse der Versuchspersonen bekannt waren. Dabei wurden die Beobachtungszeit von 104 auf 18 Wochen erheblich gekürzt und die Ausschlusskriterien von 1 auf 11, später auf 22 beträchtlich erweitert. Diese Festlegungen können somit zur Beeinflussung der Studienergebnisse genutzt worden sein. Bestimmte Merkmale der veröffentlichten Überlebenskurven deuten darauf hin, dass dies auch geschehen ist. Die Österreichische Agentur für Wissenschaftliche Integrität hat diesen Befund inzwischen bestätigt und die Retraktion der Studie empfohlen. Dieser Fall macht auch deutlich, dass Autoren bisweilen darin erfolgreich sind, Studien zur Homöopathie in renommierten Journalen zu veröffentlichen. Daher wird an alle am Veröffentlichungsprozess Beteiligte appelliert, solche Arbeiten sehr genau zu prüfen, ob positive Ergebnisse der Homöopathie oder anderer unplausibler Behandlungsverfahren wirklich auf solider Forschung beruhen und entsprechend Stellung zu nehmen.

Schlagwörter: Homöopathie, Lungenkrebs, Datenmanipulation, Wissenschaftliche Veröffentlichungen

Summary

A study on the adjunct homeopathic treatment of patients in advanced stages of non small-cell lung cancer was published in November 2020. Apparently patients who received this treatment fared much better and had a much prolonged survival compared

to patients that received placebo instead. However, a thorough analysis and comparison with data from the study register showed, that very likely the authors might have modified or falsified their results. The protocol was compiled only after the study was completed and the patient data known to the authors. Follow-up time was reduced drastically from 104 weeks to 18 weeks only. The number of exclusion criteria was inflated from originally 1 to 11, later to 22 items. These settings could have been deployed to modify the results. The survival functions as published show characteristics that suggest, this really has happened. The Austrian Agency for Scientific integrity confirmed these findings and recommended the study to be withdrawn. This case is an example that authors try to publish studies on homeopathy in respectable journals, sometimes successfully. All the parties involved in the publication of scientific papers should double-check manuscripts about homeopathy and other implausible treatments very thoroughly if they really were the outcome of solid scientific research and should take appropriate action if not.

Keywords: homeopathy, lung cancer, data manipulation, scientific publications

fertigen es ohne weiteres, der Studie nur ein geringes Risiko eines Bias zuzusprechen.

• Die Untersuchung wurde lange vor dem Start bei ClinicalTrials. gov registriert [4], das Studienprotokoll wurde als begleitendes Dokument hochgeladen [5].

• Die berichteten Resultate sind sensationell: Die mediane Überlebenszeit war unter der homöopathischen Zusatzbehandlung um 70 % höher als unter Placebo. Lebensqualität und subjektives Wohlbefinden verbesserten sich mit der Homöopathie kontinuierlich und deutlich in allen Aspekten, während es den Patienten nur mit Placebo immer schlechter ging [1]. Ohne Zweifel handelt es sich hier um signifikante und klinisch relevante Effekte, was in den bisher vorliegenden hochwertigen Studien zur Homöopathie noch nie zu verzeichnen war.

Damit könnte die Studie als valider Beleg für eine durchgreifende Wirksamkeit der Homöopathie gelten. Die Vermutung, dass die Homöopathie auch in anderen, weniger tiefgreifenden Indikationen eine Wirksamkeit über Placebo hinaus entfalten könnte, wäre zumindest naheliegend.

Die zutage getretene starke Wirksamkeit weckt indes erhebliche Zweifel. Bisher ist in noch keiner Studie ein derartig durchschlagender Effekt aufgetreten [6], obwohl weitgehend dieselben Mittel eingesetzt wurden wie in vielen anderen Studien auch. Warum haben sie nicht in anderen weniger schweren Krankheitsbildern deutlichere Effekte gezeigt als die eher geringen Effektstärken, wie sie in allen systematischen Übersichtsarbeiten zitiert werden? Präparate, die praktisch keine Bestandteile aus dem Ausgangsstoff mehr enthalten und nur aus geschütteltem Lösungsmit-

tel bzw. dem Arzneiträger bestehen, sollen in der Lage sein, prinzipiell zum Tode führende pathologische Prozesse deutlich zu verzögern? Aufgrund dieser Zweifel haben das Informationsnetzwerk Homöopathie aus Deutschland und die Initiative für Wissenschaftliche Medizin aus Österreich eine mehrköpfige Arbeitsgruppe gebildet, um die Studie genauer zu untersuchen.

Methode

Gegenstand der Untersuchungen waren alle Unterlagen, die über das Internet frei verfügbar sind. Dies sind:

• Der Text der Studie, in der Folge als „Veröffentlichung“ bezeichnet [1]

• Die Registerdaten bei Clinical Trials.gov in den verschiedenen Datenständen, sowohl die aktuellen Einträge [4] als auch die älteren Versionen, die über die „History of Changes“ zugänglich sind [7]. Zum Zeitpunkt der Untersuchung war der Eintrag vom 6. November 2020 aktuell.

• Das zu den Registerdaten hochgeladene Studienprotokoll, datiert auf den 10. Januar 2011 [5] sowie im weiteren Verlauf die aktualisierte Fassung, datiert auf den 6. Februar 2014 [8].

Die einzelnen Angaben wurden in eine zeitliche Reihenfolge gebracht und miteinander verglichen. Dabei wurde versucht, den Ablauf zu verstehen, um die Vorgehensweise mit den Anforderungen einer validen Forschungsarbeit zu vergleichen. Nachdem die Ergebnisse vorlagen, wurden die Studienautoren im Juni 2021 angeschrieben und über den Befund informiert. Dem Haupt-

Registrierung Januar 2012 [10] Veröffentlichung November 2020

Zahl der Teilnehmer 600 150

Zahl der Studienarme 2 3

Zahl der Ausschlusskriterien 1 22

Beobachtungszeit Lebensqualität 104 Wochen* 18 Wochen

Zahl der Krebsarten 3 1

* Abgeleitet aus der Angabe „Time Frame: 7 Years“ abzüglich der Rekrutierungszeit von 5 Jahren

Tabelle 1

[1]

Register 5. August 2018 [12] Protokoll 18. September 2019** [5]

Zahl der Teilnehmer 150 300

Zahl der Studienarme 3 3

Zahl der Ausschlusskriterien 1 11

Beobachtungszeit Lebensqualität 104 Wochen* 18 Wochen

Zahl der Krebsarten 1 1

* Abgeleitet aus der Angabe „Time Frame: 7 Years“ abzüglich der Rekrutierungszeit von 5 Jahren

** Datum des Hochladens zu ClinicalTrials.gov, das Dokument trägt das Datum vom 10. Januar 2011.

Tabelle 2

autor wurde expressis verbis die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Dies ist jedoch nicht erfolgt. Neben den Autoren wurden auch der Vorsitzende der Ethikkommission sowie die Forschungsrektorin der MedUni Wien über die Ergebnisse in Kenntnis gesetzt, die ihrerseits bei der Österreichischen Agentur für Wissenschaftliche Integrität eine Untersuchung der Arbeit anregte. Dort wurden zusätzlich Originaldaten und die Protokolle ausgewertet, wie sie der Ethikkommission vorlagen. Die Ergebnisse sind nur insoweit publik, wie sie im Nachrichtenmagazin „Profil“ veröffentlicht wurden [9], der Originalbericht ist leider nicht öffentlich zugänglich.

parameter vorgenommen worden, zu denen aber in der Veröffentlichung nichts ausgesagt wird (Tab. 1). Erkennbar sind die beträchtlich angestiegene Zahl der Ausschlusskriterien von 1 auf 22 und die drastische Abkürzung der Beobachtungszeit für die Lebensqualität von 104 auf 18 Wochen, die auch für das subjektive Wohlbefinden gilt. Beides sind die Hauptzielkriterien dieser Studie.

Ergebnisse

Während der Studie sind erhebliche Änderungen wesentlicher Studien-

35. Jahrgang

Die Angaben zu diesen Studienparametern in der ersten hochgeladenen Version des auf den Januar 2011 datierten Protokolls stimmen jedoch besser mit der Veröffentlichung überein als die Angaben in der späteren Erstregistrierung (Tab. 2). Allerdings wurde das Protokoll nicht vor Beginn der Studie publiziert, wie es das angegebene Datum suggeriert, sondern es wurde erst sehr viel später, am 18. September 2019, zu den Registerdaten hochgeladen [11]. Dies ist ein Zeitpunkt

ca. 2 Monate nach Abschluss der Datenerfassung im Juli 2019. Es ist anzunehmen, dass zu diesem Datum bereits erste Auswertungen vorlagen. Angaben im Protokoll deuten ebenfalls auf einen wesentlich späteren Entstehungszeitpunkt hin als das angegebene Datum vom Januar 2011: So wird eine Softwareversion beschrieben (SPSS –25.0), die erst 2017 verfügbar war, und es wird eine Literaturangabe offenbar durch Copy und Paste übernommen, die mit dem Literaturverzeichnis der Veröffentlichung übereinstimmt, während es im Protokoll kein Quellenverzeichnis gibt.

Daraus ist zu schließen, dass die Angaben im Protokoll, sofern sie vom vorher aktuellen Datenstand des Registers abweichen, erst post hoc festgelegt wurden, während mit der Datumsangabe des Protokolls ein Zeitpunkt vor Studienbeginn vorgespiegelt wird.

Tabelle 2 zeigt den Vergleich der ersten Protokollfassung mit den vor dem Upload aktuellen Registereintrag. Man erkennt die hier erstmals eingeführte Abkürzung der Beobachtungszeit und den starken Anstieg der Ausschlusskriterien, die bis zur Veröffentlichung, also zu einem noch späteren Zeitpunkt, auf 22 anwuchs. Beide Änderungen sind demnach post hoc erfolgt. Etwa 2 Wochen nachdem die Autoren über unsere Ergebnisse informiert worden waren, wurde am 14. Juni 2021 eine zweite Protokollfassung hochgeladen, die hinsichtlich der Studienparameter vollkommen mit der Veröffentlichung übereinstimmt [8]. Der Text wurde überarbeitet, sodass die Anhaltspunkte für einen späteren Entstehungszeitpunkt nicht mehr enthalten sind. Diese Protokollversion wurde auf den 6. Februar 2014 vordatiert. Zu diesem Zeitpunkt lief die Studie bereits 2 Jahre und die ersten Patienten könnten ihre Nachbeobachtungszeit gerade abgeschlossen haben. Mithin wäre dies immer noch ein angemessener Punkt für genauere Festlegungen der Studienparameter. Die ältere Protokollversion wird nicht erwähnt. Die zweite Protokollversion kann nur als Versuch verstanden werden, den wahren Sachverhalt erneut zu verschleiern und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe als gegenstandslos erscheinen zu lassen.

Die Eintragungen und das Protokoll vermitteln den unzutreffenden Eindruck, die Studienparameter wären zu einem Zeitpunkt festgelegt worden, als die Resultate der einzelnen Patienten noch weitestgehend unbekannt waren, und dies sei während der gesamten weiteren Studiendauer konsequent eingehalten worden.

Das alles legt die Vermutung nahe, dass die Studienergebnisse auf manipulierten oder verfälschten Daten beruhen und nicht auf soliden Forschungsergebnissen.

Post-hoc-Festlegungen

Die in der Veröffentlichung nicht dokumentierte post hoc eingeführte drastische Verkürzung der Beobachtungszeit für die Hauptzielkriterien „Lebensqualität“ und „subjektives Wohlbefinden“ von 104 auf 18 Wochen führen zu einem selektiven Berichten der Studienergebnisse. Man darf unterstellen, dass der Bericht dann abgebrochen wurde, als die Ergebnisse für die Homöopathie den Optimalpunkt erreicht hatten. Damit wird zwangsläufig die wahre Wirkung ins Positive überzeichnet dargestellt. Die berichteten Zahlenwerte sind nicht repräsentativ für das Gesamtgeschehen und daher ungeeignet für eine Bewertung. Dies ist ein schwerwiegender Studienmangel, weil eine solche Vorgehensweise eine nachträgliche Manipulation der Daten darstellt [13].

Die zweite starke post hoc erfolgte Änderung ist der beträchtliche Zuwachs an Ausschlusskriterien, was ebenfalls nicht in der Veröffentlichung beschrieben wird. Die auf diese Weise ausgeschlossenen Patienten erscheinen auch nicht im Consort-Flussdiagramm, das die Entwicklung der Teilnehmerzahlen in den verschiedenen Stufen darstellen soll [1].

Bei den Ausschlusskriterien ist kein Schema zu erkennen, nach dem es selbsterklärend wäre, warum Patienten etwa mit einer koronaren Herzerkrankungen, mit Nieren- oder Lebererkrankungen nicht teilnehmen

durften, Diabetes, Bluthochdruck oder Magenerkrankungen hingegen keine Ausschlusskriterien darstellten. Angesichts der vergleichsweise geringen Teilnehmerzahl in Homöopathie- und Placebogruppe, in Summe nur 98 Personen, ist es denkbar, dass ein Ausschlusskriterium nur jeweils 1 oder 2 Teilnehmer betroffen hatte. Es könnte also sein, dass mit den post hoc erfolgten Festlegungen Daten einzelner Teilnehmer gezielt aus der Auswertung entfernt wurden.

Ein an anderer Stelle veröffentlichtes Zahlenexperiment zeigt, dass man durch gezielte Ausschlüsse einzelner Patienten das Resultat in eine bestimmte Richtung verschieben kann [14]. Streicht man in der Homöopathiegruppe Patienten, die früh verstorben sind, und in der Placebogruppe solche, die lange überlebt haben, dann entsteht aus ansonsten gleichwertigen Kurvenzügen ein charakteristischer Verlauf, der auch in den veröffentlichten Überlebenskurven erkennbar ist:

• Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen resultieren nur aus einer kurzen Zeitspanne zu Anfang, danach verlaufen die Kurven mit mehr oder weniger großen Streuungen parallel. So auch in der Studie: In den ersten 9 Wochen sterben in der Homöopathiegruppe nur 2 von 51 Patienten (4 %), in der Placebogruppe aber 11 von 47 (23 %). Während der restlichen Beobachtungszeit von 95 Wochen versterben in beiden Gruppen dann etwa gleich viele Patienten: 26 unter der Homöopathie (51 % der ursprünglichen Anzahl), 25 unter Placebo (53 %).

• Die mediane Überlebenszeit der Placebo-Patienten verringert sich,

da Patienten mit langen Überlebenszeiten fehlen. In der Studie erreichen die Patienten unter Placebo bei Weitem nicht die 303 Tage als mediane Überlebenszeit, wie sie in der Veröffentlichung als Durchschnittswert für eine rein konventionelle Behandlung zitiert werden. Vielmehr lag sie mit nur 257 Tagen deutlich darunter.

• Die mediane Überlebenszeit in der Homöopathiegruppe steigt hingegen an, wenn früh verstorbene Patienten ausgeschlossen werden. So auch in der Studie: Bei den Homöopathie-Patienten lag die mediane Überlebenszeit mit 435 Tagen deutlich über dem Erwartungswert.

Es bleibt also festzuhalten, dass die nachträgliche Festlegung der zahlreichen Ausschlusskriterien es ermöglicht, die Daten dadurch zu manipulieren, dass Patienten mit unpassenden Resultaten ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Lebensdauerkurven zeigen genau die Merkmale, wie sie bei einer solchen Manipulation entstehen. Aus den vorhandenen Unterlagen folgt zumindest, dass die in der Veröffentlichung präsentierten Resultate wahrscheinlich nicht durch solide Forschungsarbeit zustande gekommen sind. Vielmehr ist der Schluss naheliegend, dass die erstaunlichen und einzigartigen Effekte nicht real sind, sondern bewusst in eine gewünschte Richtung verändert wurden. Alleine die eindeutige Rückdatierung der Protokolle lässt kaum eine andere Erklärung zu.

Die Österreichische Agentur für Wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) kommt mit anderen Me-

thoden zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Auch dort werden die Festlegungen des Protokolls als post hoc erfolgt angesehen. Die Kommission kommt zu der Schlussfolgerung [9]: “The Committee concludes that there are numerous breaches in scientific integrity in the study, as reported in the publication. Several of the results can only be explained by data manipulation or falsification. The publication is not a fair representation of the study.”

Das Journal, in dem die Studie veröffentlicht wurde, hat inzwischen eine „Expression of Concern“ veröffentlicht [15], die Retraktion der Studie steht noch aus (Stand 19.11.2022).

Schlussfolgerungen

Im Bestreben, die Homöopathie als eine wissenschaftsbasierte Lehre zu positionieren, ist in der Vergangenheit eine Reihe von klinischen Studien veröffentlicht worden. Dabei sind solche Untersuchungen für die homöopathische Lehre nutzlos: Die therapeutischen Eigenschaften der einzelnen Mittel werden in sogenannten homöopathischen Arzneimittelprüfungen ermittelt, bei denen gesunde Testpersonen die Mittel einnehmen. Die daraufhin erlebten Symptome bilden gesammelt in Repertorien die Grundlagen der Medikamentierung, die nach dem von Hahnemann (1755 – 1843) postulierten Ähnlichkeitsgesetz verordnet werden. Demnach ist eine Substanz in der Lage, bei einem Kranken die Symptome erfolgreich zu bekämpfen, die sie bei einem Gesunden hervorrufen kann. Die bisherige Evidenzlage für die

Homöopathie ist eher dünn: Sämtliche systematischen Reviews seit 1991 kommen zu dem Schluss, dass es zwar, wenn man alle Studien indikationsübergreifend zusammenfasst, kleine Effekte zugunsten der Homöopathie gibt, diese Ergebnisse aber wegen der unzureichenden Qualität der einzelnen zugrunde liegenden Studien nicht belastbar sind [16]. Bislang ist es noch nicht gelungen, einen über Placebo hinausgehenden, therapeutisch relevanten Effekt in einer hochwertigen klinischen Studie nachzuweisen. Dennoch werden auch die kleinsten Erfolge, und seien sie in noch so zweifelhaften Studien zustande gekommen, viele sogar nur in Pilotstudien, von interessierter Stelle werbewirksam als Beleg dafür präsentiert, dass die Homöopathie per se doch eine sinnvolle Therapieoption darstelle. So wird diese Studie auf einer Reihe einschlägiger Webseiten präsentiert, beispielsweise im Auftritt der Clinica Santa Croce, die sich auf die homöopathische Behandlung von Krebserkrankungen spezialisiert hat [17].

Der Hauptautor erhielt 2021 den Peithner-Forschungspreis, der von der Muttergesellschaft des größten österreichischen Herstellers homöopathischer Präparate vergeben wurde [18].

In diesem Zusammenhang ist der Schluss recht einfach zu ziehen: Es gibt nach wie vor keine hochwertige Studie, in der signifikante und klinisch relevante Effekte homöopathischer Präparate zweifelsfrei aufgetreten sind. Diese Aussage ist durch die Studie zum nicht-kleinzelligen Lungenkrebs nicht widerlegt worden.

Allerdings ist die erfolgte kritische Auseinandersetzung der ÖAWI

keine Folge eines aus dem Wissenschaftsbetrieb heraus initiierten Prozesses. Vielmehr wäre die ganze Affäre nicht ins Rollen gekommen, wenn nicht eine Gruppe von Kritikern der Homöopathie die Initiative ergriffen hätte, die Studie zu analysieren und die Ergebnisse publik zu machen. Dies deutet auf blinde Flecken in der medizinischen Forschung hin, die von Anhängern dubioser Heilslehren wie der Homöopathie ausgenutzt werden können. Denn:

• Wie war es möglich, dass eine solche fragwürdige Arbeit in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht werden konnte?

• Wie war es möglich, dass die kritische Auseinandersetzung mit der Studie nicht durch das Fachpublikum aus der Leserschaft erfolgte?

• Was wäre passiert, wenn der Hauptautor nicht die MedUni Wien als seine Institutszugehörigkeit angegeben hätte? Dann hätte diese nicht die ÖAWI eingeschaltet, die als Ergebnis eine Retraktion der Studie empfohlen hat.

Im Prinzip haben alle Beteiligten des Prozesses, der am Ende eigentlich zu validen Erkenntnissen und bestmöglichem Wissen führen sollte, dies nicht mit der erforderlichen Intensität verfolgt:

Die Ethikkommission: Angesichts der theoretischen Unmöglichkeit, dass homöopathische Präparate über Placebo hinaus wirksam sind, widerspricht es ethischen Grundsätzen, klinische Untersuchungen der Phase III, die die Wirksamkeit der Präparate nach-

weisen sollen, freizugeben. Patienten wird unnötig Hoffnung auf eine positive Wirkung gemacht. Prinzipiell begrenzte Etatmittel werden für unnütze Pseudoforschung aufgewendet.

Die Co-Autoren: Unter den CoAutoren findet sich eine Reihe bekannter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Onkologie, die zwar die Patienten konventionell behandelt haben, aber mit der Homöopathie nur sehr wenige Berührungspunkte haben. Deren Namen sind in Fachkreisen sicher aus einer Reihe seriöser Veröffentlichungen bekannt – und scheinen für eine Seriosität der Arbeit zu bürgen. Es erscheint daher notwendig, dass sich CoAutoren mit der Forschungsfrage auseinandersetzen – und bei unsinnigen Vorhaben eine Co-Autorschaft ablehnen.

Der Verlag (1): Sofern der Verlag eine Arbeit zur Homöopathie überhaupt annimmt, sollte dafür gesorgt werden, dass ein wirklich kritisches Peer Review stattfindet. Das führt natürlich in einen Zwiespalt: Da die Homöopathie als Ganzes nach einer wissenschaftlichen Validierung sucht, werden Anhänger dieser Lehre einer Studie mit positiven Resultaten eher wenig kritisch gegenüber stehen. Seriöse Forscher aus der wissenschaftlich orientierten Medizin werden hingegen kaum bereit sein, hierfür Arbeitszeit aufzuwenden. Vielleicht sollten die Verlage ohnehin dazu übergehen, die Aufwendungen für die Peer Reviews, die ja eine essentielle Lebensgrundlage eines wissenschaftlichen Journals sind, auch zu honorieren.

Das Peer Review: Ein Peer Review sollte sich nicht nur auf den Text der Veröffentlichung konzentrieren und diesen nach mehr oder weniger formalen Punkten überprüfen. Hier hätte ein Blick in die Daten der Erstregistrierung die eklatanten Abweichungen zur Veröffentlichung offenbart, die im Manuskript nicht beschrieben worden sind. Die unerklärte Abkürzung der Beobachtungszeit und die Erweiterung der Ausschlusskriterien hätte sofort auffallen müssen und die Arbeit hätte mit der Forderung nach Klärung der offenen Punkte zurückgewiesen werden müssen.

Das Studienregister: Glücklicherweise hat das US-Amerikanische Studienregister ClinicalTrials.gov alle Versionen der Registerdaten konserviert, allerdings fällt es beim Aufruf der Webseite nicht auf, dass wesentliche Studienparameter modifiziert wurden. Hier ist eine deutlichere Kennung auf der ersten Seite erforderlich, die sofort ins Auge fällt. Es gibt jedoch auch viele nationale Studienregister, in denen alte Datenstände nicht konserviert werden und die Autoren die Möglichkeit haben, während der Laufzeit der Studie Parameter anzupassen, ohne dass dies irgendwo erscheint. Dies nimmt dem Review die Möglichkeit, eben solche Veränderungen zweifelsfrei zu erkennen und verfehlt damit den Zweck, der mit einer Registrierung erreicht werden soll.

Das Fachpublikum: Bis dato, Stand November 2022, ist kein einziger Leserbrief zur Studie veröffentlicht worden. Das heißt, das Fachpublikum hat diese Arbeit bestenfalls mit einem Schulterzu-

cken ignoriert. Dies ist zwar verständlich, lässt aber die Studie als unkommentiert und unwidersprochen erscheinen. Das wiederum sieht so aus, als wäre die Studie in den einschlägigen Fachkreisen akzeptiert, was zur Werbung für homöopathische Therapien genutzt werden kann. Es sei daher an die fachkundigen Leser von Journalen appelliert, zu dubiosen Veröffentlichungen in Leserbriefen Stellung zu nehmen.

Die Verlage/Herausgeber (2): Die Verlage bzw. die Herausgeber müssen sich verpflichten, Leserbriefen zu ihren Artikeln auch dann zu prüfen, wenn sie nicht direkt vom angesprochenen Fachpublikum stammen. In diesem Fall ist Folgendes geschehen: Bereits im Juni 2021 hatte die Arbeitsgruppe einen „Letter to the Editor“ verfasst und darin die wesentlichen Kritikpunkte mit den zugehörigen Belegen aufgeführt. Dieser ist bislang nicht veröffentlicht worden, es hat auch offenbar keine inhaltliche Prüfung stattgefunden. Erst nach dem Abschlussbericht der ÖAWI ist man tätig geworden und hat eine „Expression of Concern“ veröffentlicht [15]. Eine Retraktion steht noch aus. Man stelle sich vor, der Hauptautor hätte nicht die MedUni Wien als Institutszugehörigkeit genannt, dann hätte man dort auch nicht die ÖAWI eingeschaltet, es gäbe keinen Abschlussbericht und die Arbeit stünde immer noch als unangefochtene Evidenz im Raum.

Fazit: Wenn sich in der Zukunft solche Fälle nicht wiederholen, dann hätte diese Studie die evidenzbasierte Medizin tatsächlich vorangebracht.

Literatur*

1 Frass M, Lechleitner P, Gründling C. et al. Homeopathic treatment as an add-on therapy may improve quality of life and prolong survival in patients with nonsmall cell lung cancer: a prospective, randomized, placebo-controlled doubleblind, three-arm multicenter study. The Oncologist 2020;25:1-26 (Open Access). https://doi.org/10.1002/onco. 13548

2 Oxford Academic “The Oncologist”. https://academic.oup.com/oncolo

3 Robert Koch Institut: Krebsregister, Daten für Lungenkrebs. https://www. krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/ Krebsarten/Lungenkrebs/lungenkrebs_ node.html

4 ClinicalTrails.gov: Registerdaten zur Studie Frass_2020: https://clinicaltrials. gov/ct2/show/NCT01509612

5 Frass M. Homeopathy in cancer (HINC) – Study protocol; Version date: January 10, 2011. https://clinicaltrials. gov/ProvidedDocs/12/NCT01509612/ Prot_SAP_000.pdf

6 Beispielhaft: Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA et al.: Randomised placebocontrolled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews 2014;3:142. https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2046-4053-3-142

NHMRC Information Paper: Evidence on the effectiveness of homeopathy for treating health conditions, Canberra: NHMRC;2015. https://www.nhmrc. gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02a_information_paper. pdf

7 ClinicalTrails.gov: History of changes zur Studie Frass_2020. https://clinicaltrials.gov/ct2/history/NCT01509612

8 Frass M. Homeopathy in Cancer (HINC) –- Study protocol; Version date: February 6, 2014. https://clinicaltrials.gov/ProvidedDocs/12/ NCT01509612/Prot_SAP_001.pdf

9 Schönberger A. Homöopathie bei Krebspatienten: Fast zu schön, um wahr zu sein. Profil, 28.10.2022 https://www. profil.at/wissenschaft/homoeopathiebei-krebspatienten-fast-zu-schoen-umwahr-zu-sein/402198219

10 ClinicalTrials.gov: Registerdaten zur Studie Frass_2020: Datenstand January 13, 2012. https://clinicaltrials.gov/ct2/ history/NCT01509612?V_2=View#Stu dyPageTop

11 ClinicalTrials.gov: Registerdaten zur Studie Frass_2020: Datenstand October 29, 2020. https://clinicaltrials.gov/ct2/ history/NCT01509612?V_8=View#Stu dyPageTop

12 ClinicalTrials.gov: Registerdaten zur Studie Frass_2020: Datenstand August 15, 2018. https://clinicaltrials.gov/ct2/ history/NCT01509612?V_7=View#Stu dyPageTop

13 Higgins J, Thomas J. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions; Version 6.3, 2022, Chapter 8.14.1: Rationale for concern about bias [of selective outcome reporting]. https://handbook-5-1.cochrane.org/ chapter_8/8_14_1_rationale_for_concern_about_bias.htm

14 Aust N, Weisshäupl V. Verbesserung beim Überleben von Lungenkrebspatienten mit Homöopathischer Komplementärbehandlung? (Frass et al. 2020) – Eine Studienkritik; Webseite des Informationsnetzwerks Homöopathie: https://netzwerk-homoeopathie.info/ studienkritik-zu-lungenkrebsstudiefrass-et-al-2020/

15 NN. Expression of Concern: Homeopathic treatment as an add-on therapy may improve quality of life and prolong survival in patients with non-small cell lung cancer: a prospective, randomized, placebo-controlled double-blind, threearm multicenter study. https://doi. org/10.1093/oncolo/oyac221

16 NN. Systematische Reviews zur Homöopathie – Überblick; Webseite „Homöopedia“ des Informationsdnetzwerks Homöopathie: https://www.homöopedia.eu/index.php?title=Artikel:Systematische_Reviews_zur_Homöopathie_-_Übersicht

17 NN. Neue Studie zur Homöopathie bestätigt die klinische Erfahrung der Clinica Dr. Spinedi; Eintrag vom 04.02.2021. https://clinicaspinedi.ch/de/ neue-studie-zur-homoopathie-bestatigtdie-klinische-erfahrung-der-clinica-drspinedi/

18 NN. Wissenschaftspreis für Homöopathie-Studien aus Österreich; Beitrag auf MedMEdia.at vom 13.05.2021. https:// www.medmedia.at/relatus-pharm/wissenschaftspreis-fuer-homoeopathie-studien-aus-oesterreich/

Anschriften der Verfasser: Dr.-Ing. Norbert Aust Fritz-Heeg-Erasmus-Straße 25 79650 Schopfheim Deutschland

Dr. phil. Dr. med. Viktor Weisshäupl Graf-Starhemberg-Gasse 32-1-11 1040 Wien Österreich

* Alle Links abgerufen am 17.11.2022.

MITTEILUNGEN

Stellungnahme der Deutschen Hochdruckliga zum Einnahmezeitpunkt von Antihypertensiva

Morgens oder abends? Eine kontrollierte randomisierte Studie aus Großbritannien kam zu dem Ergebnis: Wann man die blutdrucksenkenden Medikamente einnimmt, ist egal. Hier eine zusammenfassende Stellungnahme der Deutschen Hochdruckliga zu diesem Thema.

Es ist unklar, ob eine abendliche Antihypertensivagabe Vorteile hinsichtlich der Blutdruckeinstellung und der Verhinderung kardiovaskulärer Endpunkte gegenüber einer morgendlichen Dosierung hat. Zwei große spanische Studien (MAPEC, HYGIA) wurden u.a. wegen implausibel hoher Effektstärke bei nur sehr geringen Blutdruckunterschieden und implausibel niedriger Dropout-Raten (0,4 – 2 %) sowie nicht festgelegter antihypertensiver Medikation in den Behandlungsarmen stark kritisiert [1]. Deshalb wurden weitere große Studien initiiert, um Klarheit in dieser wichtigen Frage zu bringen: TIME („Treatment In Morning vs Evening“ [2]) sowie die noch laufenden Studien BedMed und BedMed-Frail [1].

TIME-Studie bringt Klarheit

Die TIME-Studie [2] wurde online am 11. Oktober 2022 im Lancet publiziert und kam zu dem klaren Ergebnis, dass eine Randomisie-

rung des Einnahmezeitpunktes aller Antihypertensiva am Morgen oder am Abend bei 21.104 Patienten mit medikamentös behandelter Hypertonie keinen Effekt auf den primären Endpunkt aus vaskulärem Tod und Hospitalisierung wegen Herzinfarkt oder Schlaganfall nach einem Follow-up-Zeitraum von im Median 5,2 Jahren hatte (HR: 0,95; 95%-KI: 0,83–1,10]. Für relevante sekundäre Endpunkte wie die vaskuläre Mortalität und Gesamtsterblichkeit erbrachte die abendliche Gabe mit 1,1 % bzw. 4,2 % im Vergleich zur morgendlichen Gabe mit 1,0 % bzw. 4,1 % ebenfalls keinen Vorteil.

Bei abendlicher Einnahme der Antihypertensiva lag der morgendliche systolische/diastolische Blutdruck um 1,8/0,4 mmHg niedriger und der abendliche systolische/diastolische Blutdruck um 1,1/0,9 mmHg höher als bei morgendlicher Antihypertensivagabe.

Das untersuchte Patientenkollektiv war zu Studienbeginn 65 Jahre alt, mit einem mittleren Blutdruck von 135/79 mmHg unter der Einnahme von durchschnittlich 1,5 Antihypertensiva, hatte in 13 % eine kardiovaskuläre Vorerkrankung und bestand zu 57 % aus Männern und zu 90 % aus Kaukasiern.

Fazit

Die TIME-Studie [2] unterstützt den Konsens verschiedener Hypertoniefachgesellschaften [1], dass entsprechend der wissenschaftlichen Datenlage die abendliche Antihypertensivagabe keinen Vorteil gegenüber der morgendlichen Antihypertensivagabe aufweist. Somit kann die Antihypertensivagabe in

gleicher Weise am Morgen oder am Abend erfolgen.

Entscheidend ist, wie sich die Antihypertensivaeinnahme am besten in den Tagesrhythmus des Patienten einfügt und welcher Einnahmezeitpunkt mit der höheren Adhärenz assoziiert ist (im Allgemeinen höher bei morgendlicher Einnahme).

Natürlich spielen auch mögliche Nebenwirkungen eine Rolle, die z.B. die Gabe eines Diuretikums am Morgen als günstiger erscheinen lassen.

Bernhard K. Krämer, Martin Hausberg, Markus van der Giet, Ulrich Wenzel

Literatur

1 Stergiou G, Brunström M, MacDonald T et al. Bedtime dosing of antihypertensive mediactions: Systematic review and consensus statement. International Society pf Hypertension position paper endorsed by World Hypertension League and European Society of Hypertension. J Hypertens 2022;40:18471858

2 Mackenzie IS, Rogers A, Poulter NR et al. Cardiovascular outcomes in adults with hypertension with evening versus morning dosing of usual antihypertensives in the UK (TIME study): a prospective, randomized, open-label, blindedendpoint clinical trial. Lancet 2022; 400:1417-1425

2022; 35: 144 – 147

Der plötzliche Herztod (PHT) ist trotz stetigen medizinischen Fortschritts und verbesserter medikamentöser Therapie noch immer die Ursache von 50 % der kardiovaskulären Todesfälle und zählt zu den häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt. Allein in Deutschland versterben jährlich über 100.000 Menschen daran [1]. Häufigster Auslöser sind schnelle Herzrhythmusstörungen wie anhaltende Kammertachykardien und Kammerflimmern. Die einzige Behandlung, die diese lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen beenden kann, ist eine Defibrillation, d.h. die Abgabe eines elektrischen Behandlungsschocks. Das Herz soll damit wieder einen normalen, koordinierten Rhythmus aufnehmen. Je schneller die Defibrillation durchgeführt werden kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Überlebens – mit jeder Minute Verzögerung einer Defibrillation sinkt die Überlebenschance um etwa 10 % [2].

Im Krankenhaus ist die zeitnahe Defibrillation häufig erfolgreich, da der Patient durchgängig überwacht wird und geschultes Krankenhauspersonal schnell verfügbar ist, um den Schock zu verabreichen. Außerhalb des Krankenhauses ist eine

ÜBERSICHTSARBEIT

Defibrillatorweste – ein wirksamer Schutz vor dem plötzlichen Herztod

Brigitte Söllner, Erlangenerfolgreiche zeitnahe Defibrillation davon abhängig, ob der Betroffene überwacht wird und ob der Rettungsdienst rechtzeitig eintrifft. Daher werden Patienten mit einem bekannten dauerhaft hohen PHTRisiko oft mit einem implantierbaren Cardioverter-Defibrillator (ICD) geschützt. Bevor der Eingriff erfolgt, empfehlen die Leitlinien der nationalen und internationalen Fachgesellschaften eine Wartezeit: nach Myokardinfarkt 40 Tage, bei nicht ischämischer Kardiomyopathie mindestens 3 Monate optimale medikamentöse Therapie. Denn in vielen Fällen verbessert sich in diesem Wartezeitraum die Pumpleistung des Herzens und das PHT-Risiko sinkt, sodass kein ICD mehr implantiert werden muss [3]. Gerade in der Zeit früh nach einem kardialen Ereignis besteht jedoch das höchste Risiko für einen PHT [4, 5]. Um die Patienten in dieser vulnerablen Phase vor dem PHT zu schützen, gibt es 2 Möglichkeiten: die kostenintensive Überwachung im Krankenhaus oder die Versorgung der Patienten mit einem tragbaren Cardioverter-Defibrillator (WCD, LifeVest®). Geschützt durch den WCD können die Patienten das Krankenhaus verlassen und

ihr alltägliches Leben wie gewohnt weiterführen. Darüber hinaus ermöglicht die Monitoringfunktion des WCD eine individuellere Risikostratifizierung. Ziel ist es ja, die Behandlung langfristig zu optimieren und zu entscheiden, ob ein anhaltender Schutz mittels eines ICD nötig ist.

Indikationen

Die LifeVest® Defibrillatorweste wird bei einer Vielzahl von Indikationen eingesetzt, die Patienten einem erhöhten PHT-Risiko aussetzen [6]:

• bei Herzinsuffizienz mit einer LVEF ≤35 %, wenn noch kein permanent erhöhtes Risiko für eine PHT festgestellt wurde

• nach kurz zurückliegendem (<40 Tage) Myokardinfarkt mit einer LVEF ≤35 % (für 40 – 90 Tage)

• nach einer koronaren Revaskularisierung (PCI, aortokoronarer venöser Bypass; für 3 – 4 Monate)

• bei neu diagnostizierter Kardiomyopathie, wenn eine Besserung der linksventrikulären Funktion zu erwarten ist (für 3 – 6 Monate)

• bei akuter Myokarditis, wenn eine Besserung der linksventrikulären Funktion zu erwarten ist (für 3 – 6 Monate)

• bei fortgeschrittener koronarer Herzkrankheit während der Wartezeit auf eine geplante Herzoperation (für 3 – 4 Monate)

• bei erhöhtem Risiko unmittelbar nach der Explantation eines ICD, wenn eine sofortige Reimplantation nicht möglich ist (für 1 – 2 Monate)

• bei indizierter ICD-Implantation, die z.B. aufgrund von Nebenerkrankungen noch nicht möglich ist Über die unmittelbare Schutzfunktion hinaus dient der WCD auch der Risikostratifizierung von Patienten. Außerdem kann der WCD tagesaktuelle telemedizinische Informationen bereitstellen, sodass Änderungen des Gesundheitszustands des Patienten frühzeitig erkannt und bei Bedarf behandelt werden können. Somit trägt der WCD zu einer optimierten und patientenindividuellen Therapie bei.

Breite Evidenz für die Schutzfunktion und sichere Risikostratifizierung

Umfangreiche Daten aus retrospektiven und prospektiven Registern mit mehr als 20.000 Patienten belegen die klinische Wirksamkeit des WCD in der Terminierung ventrikulärer Tachyarrhythmien bei gleichzeitig sehr niedrigem Risiko inadäquater Therapien [7, 8, 9, 10]. Nach den Ergebnissen des WEARIT II-Registers benötigen nur 42 % der Patienten mit ischämischer, nicht ischämischer oder

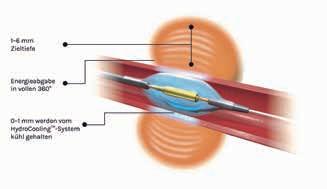

So funktioniert die LifeVest® Defibrillatorweste

Die LifeVest® besteht aus einer Stoffweste, in der sich ein Gürtel mit Mess- und Therapieelektroden befindet, und einem Monitor. Die Stoffweste wird unter der Kleidung direkt am Körper, der Monitor an der Hüfte oder an einem Schulterriemen getragen, und zwar rund um die Uhr, also auch während des Schlafens. Die Defibrillatorweste sollte vom Patienten nur zum Waschen oder Duschen abgelegt werden. Das Gerät überwacht das Herz des Patienten kontinuierlich. Wird ein lebensgefährlicher Herzrhythmus erkannt, benachrichtigt das integrierte Alarmmodul den Patienten mit hör-, sicht- und fühlbaren Warnsignalen. Ist der Patient bei Bewusstsein und toleriert die Arrhythmie, kann er einen unnötigen Schock verhindern, indem er gleichzeitig die beiden Reaktionstasten am Monitor drückt. Ist der Patient bewusstlos, gibt das Gerät erst ein leitendes BlueTM Gel über die Therapieelektroden und dann einen elektrischen Behandlungsschock ab, um den normalen Herzrhythmus wieder herzustellen. Für die LifeVest® ist – anders als beim automatischen externen Defibrillator (AED) – kein Eingreifen durch andere Personen notwendig. Die Behandlungssequenz von der Erkennung der lebensbedrohlichen Arrhythmie bis zur Abgabe des Behandlungsschocks dauert in der Regel weniger als 1 Minute.

kongenitaler Kardiomyopathie und schwer eingeschränkter linksventrikulärer Funktion nach einer mittleren Tragedauer des WCD von 90 Tagen (22,5 Stunden/Tag) noch einen ICD [6]. In einer deutschen Registerstudie mit 6.000 Patienten betrug die mediane Tragezeit 23,1 Stunden pro Tag [9].

Dass der WCD bei konsequenter Anwendung einen klaren Überlebensvorteil bietet, verdeutlichen die Ergebnisse der randomisierten, kontrollierten Studie „Vest Prevention of Early Sudden Death Trial“ (VEST), die 2.302 Patienten mit stark eingeschränkter Pumpfunktion nach Myokardinfarkt einschloss [11].

In der Intention-to-treat-Analyse konnte zwar keine signifikante Senkung des primären Endpunkts arrhythmische Mortalität gezeigt werden (relatives Risiko: 0,67; p = 0,18); die Gesamtmortalität hingegen – der wichtigste sekundäre Endpunkt – wurde signifikant reduziert (relatives Risiko: 0,64; p = 0,04). Dieses Ergebnis wurde in einer im Jahr 2020 veröffentlichten Per-Protocol-Analyse der VESTStudie nochmals näher beleuchtet [12]. In diese Analyse wurden alle Patientendaten vom Zeitpunkt der Randomisierung bis zum letzten protokollgemäßen Tragetag des WCD aufgenommen, nicht aber diejenigen Tage nach einem vor-

zeitigen Abbruch, z.B. wegen der ICD-Implantation. Die Per-Protocol-Analyse ergab, dass bei Patienten unter konsequenter WCD-Therapie nicht nur die Gesamtmortalität um 75 % (p < 0,001), sondern auch der primäre Endpunkt eines arrhythmischen Todes um 62 % (p = 0,02) signifikant reduziert wurde. Die tägliche mediane Tragezeit in der Per-Protocol-Analyse lag bei ≥22 Stunden [12].

Dass eine effiziente Risikostratifizierung möglich ist, bestätigten die Daten der PROLONG-II-Studie, die 353 Patienten mit Herzinsuffizienz (ICM oder NICM; LVEF: 25 ± 8 %) einschloss, die zwischen 2012 und 2017 mit einem WCD versorgt wurden [13]. Hier konnte über einen langen Nachbeobachtungszeitraum (2,8 ± 1,5 Jahre) gezeigt werden, dass bei 53 % der Patienten aufgrund der Verbesserung der LVEF keine Indikation mehr für einen ICD bestand. Die mittlere Tragzeit pro Patient betrug 104 ± 76 Tage. Bei 4 % der Patienten wurden lebensbedrohliche Arrhythmien durch adäquate Schocks erfolgreich behandelt, sodass die Patienten im Anschluss kein erhöhtes Risiko für einen PHT mehr hatten [13].

Von Leitlinien empfohlen

Seit 2000 ist die LifeVest® Defibrillatorweste in Europa CE-zertifiziert, und seit 2001 besitzt sie die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA). Im Jahr 2015 wurde die LifeVest® in die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) [10] sowie der European Society of Cardiology (ESC)

[14] für das Management ventrikulärer Arrhythmien und die Prävention des plötzlichen Herztods aufgenommen. Im Zuge der letzten Aktualisierungen der ESC Heartfailure Guidelines 2021 [15] sowie der ESC VT/VF Guidelines 2022 [16] wurde der Leitlinienansatz der ESC weiterentwickelt, indem Empfehlungen für bestimmte Patientenindikationen in verschiedene Leitlinien aufgenommen wurden. Die Defibrillatorweste hat nun für ischämische und nicht ischämische Patienten in den ESC HF Guidelines eine IIb-Empfehlung mit Evidenzgrad B [15] und für Post-MyokardPatienten eine IIb-Empfehlung mit Evidenzgrad B [16]. Auch die Leitlinien der American Heart Association (AHA) und der Heart Rhythm Society (HRS) beinhalten die Empfehlung, die Anwendung des WCD bei ischämischen und nicht ischämischen Patienten in Betracht zu ziehen [17].

Leitlinienempfehlungen zum Einsatz der LifeVest®

• NICM- und ICM-Patienten mit Herzinsuffizienz sind in den ESC HF-Leitlinien (2021) mit einer Empfehlung der Klasse IIb (Level B) eingestuft [15]

• Post-MI-Patienten sind in den ESC-Leitlinien für VT/VF (2022) aufgeführt und bewahren die Klasse IIb (Level B), vorher Evidenzlevel C [16]

• Für die Sekundärprophylaxe bleibt die Empfehlung Klasse IIa (Level C) [16]

• Für Patienten, die auf eine Herztransplantation warten, lautet die Empfehlung weiterhin Klasse IIb (Level C) [16]

Kostenerstattung

Die LifeVest® Defibrillatorweste ist seit 2005 im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet [6] und wird als Hilfsmittel verordnet. Die Kosten werden in der Regel von den Krankenkassen erstattet. Im Juli 2019 wurde das Hilfsmittelverzeichnis aktualisiert und es wurden zusätzlich alle primärprophylaktischen Indikationen mit einer hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion (LVEF ≤35 %) aufgenommen [6].

Hierzu zählen Patienten mit einem temporär erhöhten PHT-Risiko nach akutem Myokardinfarkt (<40 Tage zurückliegend), einer erwarteten LVEF-Verbesserung bei akuter Myokarditis oder bei Erstdiagnose einer dilatativen Kardiomyopathie. Weitere Einsatzbereiche sind die peripartale Kardiomyopathie, die fortgeschrittene koronare Herzkrankheit während der Wartezeit auf eine geplante Herzoperation sowie post PTCA und post ACVB. Weiterhin wird die Defibrillatorweste für eine prolongierte Risikostratifizierung aufgeführt.

Die Ergänzung des Hilfsmittelverzeichnisses unterstreicht die breite wissenschaftliche Datenlage und bestätigt die seit Jahren gängige Verordnungspraxis.

Literatur

1 Kauferstein S et al. Plötzlicher Herztod bei jungen Menschen durch kardiale Gendefekte. Dtsch Arztebl Int 2009; 106:41-47

2 Perkins GD et al. Basismaßnahmen zur Wiederbelebung Erwachsener und Verwendung automatisierter externer Defibrillatoren. Kap. 2 der Leitlinien zur Reanimation 2015 des European Resuscitation Council. Notfall Rettungsmed 2015;18:748-769

Brigitte Söllner: Defibrillatorweste – ein wirksamer Schutz vor dem plötzlichen Herztod

3 Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (Hrsg.). Ventrikuläre Arrhythmien und Prävention des plötzlichen Herztodes, ESC Pocket Guidelines, Version 2015

4 Adabag AS et al. Sudden death after myocardial infarction. JAMA 2008; 300:2022-2029

5 Solomon SD et al. Sudden death in patients with myocardial infarction and left ventricular dysfunction, heart failure, or both. NEJM 2005;352:25812588

6 GKV-Spitzenverband. Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 10. Juli 2019. Bundesanzeiger vom 23. Juli 2019

7 Epstein AE et al. Wearable cardioverter-defibrillator use in patients perceived to be at high risk early post-myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2013; 62:2000-2007

8 Nguyen E et al. Wearable cardioverter-defibrillators for the prevention of sudden cardiac death: A meta-analysis. J Innov Card Rhythm Manag 2018;9:3151-3162

9 Wäßnig N et al. Experience with the wearable cardioverter-defibrillator in patients at high risk for sudden cardiac death. Circulation 2016;134:635-643

10 Deneke T et al. Kommentar zu den ESC-Leitlinien 2015 „Ventrikuläre Arrhythmien und Prävention des plötzlichen Herztodes“. Kardiologe 2017;11: 27-43

11 Olgin JE et al. Wearable cardioverter-defibrillator after myocardial infarction. N Engl J Med 2018;379:12051215

12 Olgin JE et al. Impact of wearable cardioverter-defibrillator compliance on outcomes in the VEST trial: As-treated and per-protocol analyses. J Cardiovasc Electrophysiol 2020;31:1009-1018

13 Mueller-Leisse J et al. Extended follow-up after wearable cardioverter-defibrillator period: the PROLONG-II study. ESC Heart Fail 2021;8:51425148

14 Priori SG et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the preven-

MITTEILUNGEN

Neue KfH-Patientenbroschüre „Diabetes verstehen. Nierenfunktion erhalten.“

Einer von 10 Erwachsenen weltweit lebt derzeit mit Diabetes. In Deutschland sind zirka 8,5 Millionen an einem Typ-2-Diabetes erkrankt, Tendenz steigend. Während ein festgestellter Diabetes heutzutage sehr gut behandelbar ist, können dauerhaft zu hohe Blutzuckerwerte die Blutgefäße der Organe schädigen und so zu schwerwiegenden Komplikationen für Nieren, Augen, Nerven und das Herz-KreislaufSystem führen. Diabetes ist eine der häufigsten Ursachen für ein chronisches Nierenversagen. „Des-

Perfusion 5-6/2022 35. Jahrgang

tion of sudden cardiac death. Eur Heart J 2015;36:2793-2867

15 McDonagh TA et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42:3599-3726

16 Zeppenfeld K et al. 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Eur Heart J 2022;43:3997-4126

17 Al-Khatib SM et al. 2017 AHA/ACC/ HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Circulation 2017; CIR.0000000000000 549

Anschrift der Verfasserin: Brigitte Söllner

Medizinjournalistin und Wissenschaftliche Lektorin Lärchenweg 10 91058 Erlangen E-Mail: brigitte.soellner@online.de

halb sind eine frühe Diagnose sowie eine frühzeitige, konsequente Behandlung auch für die Nierengesundheit von großer Bedeutung“,

betont Professor Dr. med. Dieter Bach, Vorstandsvorsitzender des KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. Mit seiner seiner neuen Patientenbroschüre „Diabetes verstehen. Nierenfunktion erhalten“ informiert das KfH über mögliche Folgeerkrankungen, insbesondere für die Nieren, und wie man diesen vorbeugen kann.

Die Broschüre wurde mit medizinischer Beratung von Professor Carsten Böger, leitender Arzt des KfHNierenzentrums Traunstein, erstellt und steht zum Download auf www. kfh.de/infomaterial/patientenratgeber/ zur Verfügung oder kann unter info@kfh-dialyse.de bestellt werden.

Das weiterentwickelte Insulin lispro Lyumjev® imitiert mit seinem besonders schnellen Wirkeintritt die physiologische Insulinwirkung noch genauer als herkömmliches Insulin lispro (Humalog®) [1]. Was das für Patienten mit Typ-2-Diabetes bedeutet, die von ihrer bisherigen Bolusinsulintherapie auf Lyumjev® umgestellt werden, und wie sich wichtige Zielparameter der Glukosekontrolle verändern, untersuchte die Studie PRONTO Time in Range [2].

An der prospektiven Open-LabelStudie mit einem Behandlungsarm nahmen 176 Patienten teil, die seit über einem Jahr Typ-2-Diabetes hatten und neben weiteren Medikamenten seit mindestens 3 Monaten eine intensivierte Insulintherapie (ICT) bekamen. Die Studienteilnehmer wurden von ihrer gewohnten ICT auf eine Behandlung mit

FORUM DIABETICUM

Mehr Zeit im Zielbereich nach Umstellung auf Lyumjev® auch bei Typ-2-Diabetes

dem Mahlzeiteninsulin Lyumjev® in der Formulierung U100 umgestellt. Als Basalinsulin verwendeten sie Insulin glargin.

Während zu Studienbeginn nur 22 % ein System zur kontinuierlichen Glukosekontrolle (CGM) nutzten, wurden während der Beobachtungszeit von 12 Wochen bei allen Teilnehmern die Glukosewerte per CGM erhoben. Diese Studie ist die erste, bei der CGMSysteme Wirksamkeitsdaten zu Lyumjev® bei Typ-2-Diabetikern lieferten.

Primärer Endpunkt der Studie war die Zeit im Zielbereich von 70–180

mg/dl tagsüber (zwischen 6 und 24 Uhr). Als sekundäre Endpunkte wurden die gesamte Zeit im Zielbereich und der HbA1c definiert [2].

Verbesserte Glukosekontrolle nach 12 Wochen

Nach 12 Wochen zeigte sich eine deutliche Verbesserung mehrerer Parameter der Glukosekontrolle gegenüber den Ausgangswerten. So hatte sich die Zeit im Zielbereich tagsüber signifikant um durchschnittlich 45 Minuten erhöht, ebenso wie die gesamte Zeit im

FORUM DIABETICUM

Zielbereich (Abb. 1). Dieser Anstieg war das Resultat der Abnahme hyperglykämischer Werte, insbesondere nach den Mahlzeiten. Die Zeit im hypoglykämischen Bereich blieb dagegen unverändert. Gleichzeitig kam es zu einer durchschnittlichen signifikanten Reduktion des HbA1c-Werts von 8,2 % auf 7,8 %. Bereits die Zulassungsstudie PRONTO T2D hatte gezeigt, dass bei Menschen mit Typ-2-Diabetes unter Lyumjev® weniger Glukosespitzen und niedrigere postprandiale Glukosewerte auftreten als unter herkömmlichem Insulin lispro [3]. Eine längere Zeit im Zielbereich konnte bisher jedoch nur bei Typ1-Diabetikern nachgewiesen werden [4].

Die Ergebnisse dieser ersten Studie mit Anwendung von CGM-Systemen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zeigen nun, dass auch diese Patientengruppe deutlich von einer Umstellung auf Lyumjev® profitieren und dadurch eine verbesserte Glukosekontrolle, auch im Sinne von mehr Zeit im Zielbereich und niedrigerem HbA1c, erreichen kann.

Fabian Sandner, NürnbergLiteratur

1 Fachinformation Lyumjev®, aktueller Stand

2 Wang Q et al. Association of Diabetes Care & Education Specialists – 2022 Annual Conference; Baltimore, USA; 12.–15. August 2022, Poster IP 11

3 Blevins T et al. Diabetes Care 2020; 43:2991-2998

4 Klaff L et al. Diabetes Obes Metab 2020;22:1799-1807

MITTEILUNGEN

Tempo

Smart Button™ erleichtert das digitale DiabetesManagement mit

Fertigpens

Für Menschen mit Diabetes, die Insulinpens verwenden, ist es wichtig, die verabreichte Insulinmenge und den Zeitpunkt der Dosisgabe genau nachzuverfolgen. Denn in Verbindung mit den Glukosedaten kann auf dieser Basis über notwendige Anpassungen der Therapie entschieden werden. Eine deutliche Erleichterung wäre es, wenn die Datenerfassung automatisiert erfolgen würde.

Mit dem Tempo Smart Button™ hat Lilly nun ein Modul entwickelt, das als Bestandteil eines neuen personalisierten Diabetes-Management-Systems in Echtzeit verlässliche Daten zu den verabreichten Insulindosen liefert.

Automatisierte Protokollierung der verabreichten Insulindosen

Der Tempo Smart Button™ ist ein kleines Modul, das am Tempo Pen™ angebracht wird, einer modifizierten Version des bestehenden vorgefüllten Einweg-Insulinpens KwikPen™ von Lilly. Es kann den Zeitpunkt und die Menge der mit dem Pen injizierten Insulindosen sowie das verwendete Insulin registrieren und diese Daten automatisiert an eine mit ihm über Bluetooth verbundene App senden.

Fließen dort auch die Werte aus der kontinuierlichen Glukosemessung ein, lässt sich die Qualität der Diabetestherapie zeitnah bewerten und verbessern. Da alle relevanten Daten an das digitale Tagebuch übermittelt werden, braucht der Patient kein Diabetestagebuchs mehr führen.

Das Modul ist kompatibel mit der Software und den medizinischen Geräten mehrerer Anbieter von Diabetes-Management-Plattformen, darunter z.B. Glooko®, mySugr® und DexCom Inc.

Der Tempo Smart Button™ hat die Zertifizierung abgeschlossen und die CE-Kennzeichnung erhalten. Er kann mit allen Tempo Pens™ verwendet werden und wird damit allen erwachsenen Patienten zur Verfügung stehen, die mit Lyumjev®, Abasaglar® und/oder Humalog® (jeweils in der Formulierung U100) behandelt werden.

Lilly plant, das Tempo® System 2023 in Deutschland auf den Markt zu bringen.

B. S.AstraZeneca präsentierte auf den diesjährigen Kongressen der American Society of Nephrology (ASN, Kidney Week) und der American Heart Association (AHA, Scientific Sessions) aktuelle Daten zum Natrium-Glucose-Cotransporter2-Inhibitor (SGLT2i) Dapagliflozin (Forxiga®). Diese neuen Erkenntnisse betreffen sowohl das kardiovaskuläre als auch das renale Wirkspektrum des SGLT2i und haben wichtige Implikationen für Patienten und das Gesundheitssystem [1, 2]. Wie eine neue präspezifizierte Analyse der Phase-III-Studie DELIVER zeigt, kann Dapagliflozin die Symptombelastung und die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Patienten mit Herzinsuffizienz verbessern – und dies sowohl bei leicht reduzierter als auch erhaltener Ejektionsfraktion. Außerdem ergaben Auswertungen der DAPACKD-Studie, dass die Dapagliflozin-Therapie die Rate der Krankenhauseinweisungen bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) aller Ursachen reduzieren kann.

FORUM CARDIOLOGICUM

HF-Patienten profitieren durch eine Verbesserung ihres gesamten Gesundheitszustands

Patienten mit Herzinsuffizienz (HF) mit leicht reduzierter oder erhaltener Ejektionsfraktion (EF) haben – neben einem höheren Risiko für Krankenhauseinweisungen und Mortalität – weitere physiologische Einschränkungen und belastende Symptome sowie eine reduzierte Lebensqualität [2]. Die

Verbesserung des gesamten Gesundheitszustands stellt daher ein wesentliches Therapieziel dar. In einer präspezifizierten Analyse der Phase-III-Studie DELIVER wurde der Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) angewendet, um die gesundheitlichen Auswirkungen von Dapagliflozin mit Hinblick auf Symptombelastung, körperliche Einschränkungen und Lebensqualität zu untersuchen [2]. Bei allen mittels KCCQ erhobenen Parametern führte Dapagliflozin –zusätzlich zur Standardbehandlung und im Vergleich zu Placebo – zu einer signifikanten Verbesserung: bei der körperlichen Einschränkung (1,9 Punkte), der klinischen Krankheitsmanifestation (2,3 Punkte), beim Gesamtzustand (2,1 Punkte) und beim Gesamtsymptomwert (2,4 Punkte; alle p < 0,001). Diese Vorteile wurden bereits nach 1 Monat registriert und über die Dauer von 8 Monaten hinweg aufrechterhalten. Nach 8 Monaten erzielten außerdem mehr Patienten unter Dapagliflozin eine kleine, moderate oder große (um 5, 10 bzw. 15 Punkte) Verbesserung des Gesundheitszustands in den bewerteten KCCQ-Bereichen. Der Nutzen von

Dapagliflozin in Bezug auf kardiovaskuläre Todesfälle und eine Verschlechterung der HF bei Patienten mit leicht reduzierter oder erhaltener EF schien bei Betroffenen, die bei Studienbeginn einen höheren Grad an symptomatischer Beeinträchtigung aufwiesen, besonders deutlich ausgeprägt zu sein. Das Verträglichkeitsprofil von Dapagliflozin entsprach dabei dem bewährten Sicherheitsprofil des Medikaments [2].

Diese Ergebnisse unterstützen die gemeinsamen HF-Leitlinien 2022 des American College of Cardiology, der American Heart Association und der Heart Failure Society of America, in denen ein breiterer Einsatz von SGLT2i in der klinischen Praxis und ein früherer Beginn einer leitliniengerechten medikamentösen Therapie empfohlen wird [3]. Darüber hinaus stehen sie im Einklang mit einer aktuellen Veröffentlichung, laut der eine frühzeitige und anhaltende Verringerung klinischer Ereignisse bei HF-Patienten mit leicht reduzierter oder erhaltener EF einen statistisch signifikanten Nutzen zeigt – und dies bereits binnen 4 Wochen nach Behandlungsbeginn [4].

Neue Studiendaten zu Dapagliflozin zeigen signifikante Verbesserungen bei Patienten mit Herzinsuffizienz oder chronischer Nierenerkrankung

Renaler Benefit bei CKDPatienten

Zusätzlich zum klinischen Nutzen von Dapagliflozin im Bereich kardiovaskulärer Erkrankungen belegt eine aktuelle, auf der Kidney Week der ASN präsentierte Analyse der DAPA-CKD-Studie auch den renalen Benefit des SGLT2i bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) [5]. Die Auswertung ergab, dass die Dapagliflozin-Therapie die Rate der Krankenhauseinweisungen aller Ursachen reduzierte – und dies unabhängig vom Vorliegen eines Typ-2-Diabetes. Diese Ergebnisse haben nicht nur Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen, sondern auch auf das Gesundheitswesen. Denn neben dem Einfluss, den die CKD auf Patientenebene nimmt, verursacht sie auch für die Gesundheitssysteme weltweit erhebliche Kosten – insbesondere wenn die CKD in eine terminale Niereninsuffizienz mündet oder die Entwicklung kardiorenaler Ereignisse begünstigt [1]. Die Studie INSIDECKD schätzte daher das Einsparpotenzial, das durch die Behandlung mit Dapagliflozin erreicht werden könnte [1]. Die Analyse von 23 Ländern mit über 100.000 Patienten ergab, dass sich durch die Addon-Therapie mit Dapagliflozin versus alleiniger Standardbehandlung über einen Zeitraum von 3 Jahren Kosten in Höhe von 205 Mio. USD einsparen ließen. Dies entspricht einer Kostensenkung in Höhe von 33 % [1].

FORUM CARDIOLOGICUM

Dieses Einsparpotenzial verwundert nicht, denn weltweit sind mehr als 850 Millionen Menschen von CKD betroffen – mit steigender Tendenz [6]. Allerdings bleibt die Erkrankung häufig unerkannt [7]. Daher untersuchte die internationale Studie REVEAL-CKD die Rate an CKD-Diagnosen in USA, Italien, Deutschland, Japan und Frankreich. Dabei ergaben sich beachtlich hohe Unterdiagnoseraten von 61,6 % bis 95,5 % für Patienten mit manifester CKD im 3. Stadium (entsprechend einer geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR) von ≥30 und <60 ml/min/1,73 m2) [8]. Erfreulich war jedoch, dass – sobald die Diagnose gestellt wurde – die Patienten von den entsprechenden Monitoring- sowie Managementstrategien profitieren [8]. Der positive Einfluss der frühzeitigen Diagnosestellung auf den Erhalt der Nierenfunktion ließ sich dabei an der jährlichen Abnahme der eGFR ablesen, die anhand der US-Datenbank TriNetX erhoben wurde [9]. Bei den berücksichtigten 27.000 Patienten bezifferte sich der Abfall der eGFR vor CKD-Diagnose auf –4,12 (95%-KI: –4,23 bis –4,02). In den 2 Jahren nach der Diagnose war er mit nur –0,30 (95%-KI: –0,44 bis –0,14) wesentlich geringer [9].

Fabian Sandner, NürnbergLiteratur

1 McEwan P et al. Translating the findings of DAPA-CKD to reductions in healthcare resource utilization from a

global perspective. American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2022, 3.–6. November 2022 in Orlando

2 Kosiborod MN, et al. The effects of dapagliflozin on symptoms, function and quality of life in patients with heart failure and mildly reduced or preserved ejection fraction: results from the DELIVER Trial. American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2022, 5.–7. November 2022 in Chicago

3 Heidenreich PA et al. 2022 AHA/ACC/ HFSA Guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2022;145:e895-e1032

4 Vaduganathan M et al. Time to clinical benefit of dapagliflozin in patients with heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction: a prespecified secondary analysis of the DELIVER randomized clinical trial. JAMA Cardiol 2022;7:2380-6583

5 Schechter M et al. Dapagliflozin effect on hospital admissions in patients with chronic kidney disease: a post hoc analysis of the DAPA-CKD trial. American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2022, 3.–6. November 2022 in Orlando

6 Jager KJ et al. A single number for advocacy and communication-worldwide more than 850 million individuals have kidney diseases. Nephrol Dial Transplant 2019;34:1803-1805

7 Bikbov B et al. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2020;395:709-733

8 Tangri N et al. REVEAL-CKD: Management and monitoring of patients with CKD stage 3 in France, Germany, Italy, Japan, and the USA. American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2022, 3.–6. November 2022 in Orlando

9 Tangri N et al. REVEAL CKD: Estimated glomerular filtration Rate (eGFR) decline before and after a CKD diagnosis among patients with CKD stage 3. American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2022, 3.–6. November 2022 in Orlando

FORUM ERNÄHRUNG

Wie sinnvoll ist eine Zuckersteuer?

Franz-Werner Dippel, Hohen NeuendorfAus zahlreichen Studien wissen wir, dass Zucker eines der größten Gesundheitsrisiken in unserer Ernährung darstellt [1]. Deshalb empfiehlt die WHO, höchstens 5 Energieprozent des täglichen Kalorienbedarfs in Form von zugesetztem Zucker zu sich zu nehmen [2]. Bei einem normalgewichtigen Erwachsenen entspricht das etwa 8 Stück Würfelzucker pro Tag (ca. 25 g). Der durchschnittliche Zuckerverzehr der Deutschen liegt jedoch aktuell bei dem Vierfachen [3]. Der tatsächliche Verbrauch dürfte aber noch deutlich höher sein, da es für zahlreiche Zuckerarten keine belastbaren Verbrauchszahlen gibt.

Zucker hat viele Gesichter Unter Zucker im engeren Sinne versteht man nur den weißen, kristallinen Haushaltszucker aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr. Chemisch handelt es sich dabei um einen Doppelzucker (Disaccharid), der zu je einem Teil aus den beiden Einfachzuckern (Monosacchariden) Glukose (Traubenzucker) und Fruktose (Fruchtzucker) besteht, die chemisch fest miteinander zu einem Doppelmolekül (Saccharose) verbunden sind.

Darüber hinaus wird der Begriff „Zucker“ aber auch als Sammelbegriff für zahlreiche weitere süß schme-

ckende Kohlenhydrate aus anderen pflanzlichen Quellen verwendet. So lassen sich Glukose und Fruktose mittlerweile enzymatisch aus stärkehaltigen Pflanzen herstellen [4]. Vorzugsweise werden dafür Mais, Weizen, Reis und Hirse sowie Kartoffeln verwendet. Daraus gewinnt man einerseits ein Zuckergemisch aus kurz-, mittel- und langkettigen Stärkeabbauprodukten (Maltose, Maltodextrin), andererseits eine Mischung aus den beiden Einfachzuckern Glukose und Fruktose (Glukose-Fruktose-Sirup, High-Fructose-Corn-Sirup bzw. Isoglukose). Aus lebensmittelrechtlichen Gründen darf der so gewonnene „Stärkezucker“ jedoch nicht als Zucker bezeichnet werden, da es sich nicht um Saccharose handelt.

Verschiedene exotische Zuckerpflanzen dienen ebenfalls der Zuckergewinnung. Die daraus hergestellten Pflanzensirupe (z.B. Agaven-, Ahorn- und Dattelsirup) bzw. Pflanzenzucker (z.B. Kokosblütenzucker, Palmzucker) bestehen aus den bei-

den Monosacchariden Glukose und Fruktose sowie aus dem Disaccharid Saccharose in unterschiedlicher Zusammensetzung.

Schließlich lassen sich durch Eindicken von Fruchtsäften aller Art zuckerhaltige Konzentrate herstellen (Traubensüße, Birnendicksaft, Bananenmark etc.). Auch sie enthalten die Zuckerarten Saccharose, Glukose und Fruktose in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen.

Bleiben zu guter Letzt noch die beiden tierischen Zuckerquellen Milch und Honig. Beim Milchzucker (Laktose) handelt es sich um ein Doppelmolekül aus Traubenzucker (Glukose) und Schleimzucker (Galaktose). Der natürliche Laktosegehalt von Vollmilch(produkten) liegt bei ca. 4,7 %. Damit fällt Kuhmilch in die Klasse der Lebensmittel, die offiziell als zuckerreduziert gelten. Honig, das zuckerreiche Ausscheidungsprodukt der Bienen, besteht zu etwa gleichen Teilen aus den beiden Einfachzuckern Glukose und Fruktose sowie einer geringen Menge des Zweifachzuckers Saccharose.

Zucker als Lebensmittelzutat

Zur Süßung von Fertiggerichten und Getränken werden von der Lebensmittelindustrie bevorzugt Haushaltszucker (Saccharose), Stärkezucker (Glukose-Fruktose-Sirup, Maltodex-

FORUM ERNÄHRUNG

Bezeichnung des Zuckers

Haushaltszucker, Kristallzucker

Maissirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Isoglukose, Stärkezucker, High-Fructose-Corn-Sirup (HFCS) etc.

Malzzucker, Bierzucker

Ausgangsprodukt

Zuckerrübe Zuckerrohr

Enthaltene Zuckerarten

Saccharose = Disaccharid aus Glukose und Fruktose

Getreide (Mais, Weizen, Hirse, Reis), Kartoffeln Gemisch aus Glukose und Fruktose

Maltose = Disaccharid aus Glukose und Glukose

Vor allem Gerste

Maltodextrin, Gerstenmalz(extrakt), Malzsirup Gemisch aus Oligo- und Polymeren der Glukose

Ahorn-, Agaven- und Dattelsirup etc. Kokosblüten- und Palmzucker

Exotische Zuckerpflanzen

Gemisch aus Glukose, Fruktose und Saccharose Frucht(saft)konzentrat, Dicksaft etc. Dörrobst, Trockenfrüchte Obst, Früchte und Beeren

Bienenhonig Pflanzennektar

Molken- bzw. Süßmolkenpulver, Vollmilch- bzw. Magermilchpulver Vorwiegend Kuhmilch

Tabelle 1: In industriell hergestellten Fertigprodukten verwendete Zuckerarten.

trin) sowie diverse Fruchtkonzentrate (Glukose, Fruktose, Saccharose) und Milchzucker (Laktose) eingesetzt. Neben seiner geschmacks- und strukturgebenden Funktion hat Zucker auch konservierende und farbgebende Eigenschaften. Exotische Sirupe und Honig kommen wegen ihrer Konsistenz sowie aus Kostengründen seltener zum Einsatz. In geringem Umfang werden auch natürlich süßende Zutaten wie Frischobst oder Trockenfrüchte verwendet. Es gilt also festzuhalten, dass unser Nahrungszucker vorwiegend aus 3 Zweifachzuckern (Saccharose, Maltose, Laktose) sowie deren Komponenten Glukose, Fruktose und Galaktose besteht (Tab. 1). Glukose kommt als Baustein in allen 3 Zweifachzuckern vor und ist damit der häufigste Einfachzucker in unserer Nahrung. Rechnet man die Glukose aus den stärkehaltigen Lebensmitteln (z.B. Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln) noch hinzu, so wird schnell deutlich,