Einleitung

Wie vollzog sich die nationalsozialistische Machteroberung in den Dörfern und Kleinstädten des Weserberglands? Wer waren die Täter, die an den Stellschrauben der Politik drehten und Aufmärsche, Straßenkämpfe und Saalschlachten organisierten und später Verhaftungen einzelner Bürger befahlen? Wer fiel den zahllosen Übergriffen auf tatsächliche und vermeintliche NS-Gegner zum Opfer? Wer trat dem Siegeszug der NS-Bewegung entgegen? Wer widersetzte sich dem Anpassungsdruck, den nicht nur Fähnleinführer, Blockleiter, Ortsgruppenleiter, Betriebsobleute, Betriebsführer und Bürgermeister ausübten, sondern auch „einfache“ SA- und SS-Leute?

Sowas hätt einmal fast die Welt regiert!

Die Völker wurden seiner Herr, jedoch

Dass keiner uns zu früh triumphiert –

Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.

Bertolt Brecht: Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui

Das vorliegende Buch versucht Antworten auf diese Fragen zu geben. Die von den Autoren recherchierten 27 Biografien aus den früheren Kreisen Uslar, Hofgeismar, Höxter und Holzminden spiegeln sowohl Karriereverläufe in der NS-Bewegung wider als auch den Überlebenskampf von Opfern und Gegnern unter den Bedingungen einer barbarischen Diktatur. Da die Lebenswege dieser unterschiedlichen Menschen eingebettet sind in die Geschichte einzelner Orte und Betriebe, vermittelt unsere Publikation auch Einblicke in den politischen Alltag der Region in den 1920er und 1940er Jahren. Da sich etliche Männer auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs politisch engagiert haben, verfolgen wir ihren Lebensweg bis in die Zeit der Bundesrepublik Deutschland.

Die skizzierten Biografien sind nicht repräsentativ für das Weserbergland und seine Gemeinden. Auf die Lebenswege von Frauen haben wir nicht aus grundsätzlichen Erwägungen heraus verzichtet, sondern weil das Quellenmaterial, das wir erschließen konnten, die Erarbeitung differenzierter weiblicher Biografien nicht zuließ.

Einige Männer entziehen sich einer schnellen politischen Zuordnung, da ihr Verhalten widersprüchlich war. Hans Grimm zum Beispiel, ein einflussreicher Wegbereiter der NS-Bewegung, konnte als prominenter Autor im „Dritten Reich“ mehrere seiner Mitbürger vor Übergriffen der SS schützen und rettete ihnen wahrscheinlich das Leben.

Die NS-Bewegung, die in Holzminden 1921, in Uslar 1923 und in Höxter und Oedelsheim/Weser 1925 gegründet wurde, war bis 1929 im Weserbergland eine rechtsradikale Sekte, die weder von den bürgerlichen noch von den proletarischen Parteien beachtet wurde. Mit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise entwickelte sich diese Mikropartei zu einer Massenbewegung, die auch im Wesertal und im Solling zahlreiche Anhänger fand. Organisiert haben den Siegeszug von SA und NSDAP in der Region nicht selten erwerbslose Akademiker wie August Knop (Boffzen/Höxter/Holzminden), Hans-Joachim Schimmelpfennig (Holzminden), Karl Gerland (Gottsbüren/Krems/Kassel) und Karl Kuhlemann (Uslar/Wolfenbüttel/ Northeim), denen die Hitler-Bewegung neue berufliche und gesellschaftliche Möglichkeiten bot. Auch Martin Naundorf (Bodenfelde) zählte zu den intellektuellen Köpfen der Partei, verfolgte jedoch andersgeartete Berufsperspektiven und versuchte in seinem Wohnort eine vergleichsweise moderate Politik durchzusetzen, die auf terroristische Übergriffe verzichtete. Während es Naundorf gelang, die sozialdemokratisch orientierte Arbeiterschaft zu neutralisieren, stellte der gut geerdete Klempnermeister Adolf Fiege (Uslar/Peine) als Ortsgruppenleiter und Kreisleiter Kontakte seiner Partei zum örtlichen Handwerk und zu den Landwirten des Umlands her. Eine nicht zu unterschätzende Sonderrolle spielte der Bestseller-Autor Hans Grimm („Volk ohne Raum“), der im konservativen Bürgertum der Region zahlreiche Anhänger besaß und einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz der NSDAP in dieser Bevölkerungsschicht leistete.

Auch wenn die meisten Mitglieder und Funktionäre der Nazis aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft kamen, war ihre Bewegung keineswegs politisch homogen. Neben jungen Politikern wie Karl Gerland, August Knop und Martin Naundorf, die als weitsichtige Strategen auf regionaler bzw. örtlicher Ebene für ihre Partei wirkten, waren in NSDAP, SA und SS auch Männer in Leitungsfunktionen aktiv, die wie der SS-Oberscharführer Karl Merz (Lippoldsberg) und der SA-Sturmführer Hans-Joachim Schimmelpfennig (Holzminden) nach der nationalsozialistischen Machteroberung allein auf Gewaltpolitik setzten und die vor aktiver Teilnahme an Terrormaßnahmen nicht zurückschreckten. Der zeitweilige NSDAP-Kreisleiter Knop mied die Folterkeller seiner SS- und SA-Hilfspolizisten, war jedoch für sie verantwortlich.

Nicht zu unterschätzen ist vor allem im Umbruchjahr 1933 die Bedeutung von konservativen bzw. sozialdemokratischen Honoratioren wie Karl Ilse (Uslar), Albert Schulze und Walther Bauermeister (beide Bodenfelde), die im Frühjahr 1933 in die NSDAP strömten und dazu beitrugen, dass die Transformation der ersten deutschen Demokratie in eine Ein-Parteien-Diktatur relativ reibungslos vonstat-

ten ging. Unternehmer-Patriarchen wie Ilse und sein Bodenfelder Kollege Dr. Riel inszenierten ihre Firmen zwar als „NS-Musterbetriebe“, wollten jedoch vor allem auch unter den Bedingungen des „Dritten Reiches“ „Herr-im-Hause“ bleiben und versuchten den Einfluss der Partei auf den Betriebsalltag einzugrenzen.

Wenn NSDAP-Kreisleiter - nach einem Goebbels-Wort - kleine Herrgötter waren, dann können Ortsgruppenleiter als kleine Fürsten angesehen werden.

Männer wie der schon zitierte Naundorf und dessen Lippoldsberger Amtskollege Hermann Steinhaus organisierten in ihren Dörfern erfolgreich die Formierung der dörflichen Gesellschaft. Naundorf verhinderte allerdings auch Übergriffe auf Juden und gewährleistete den Geselligkeits- und Sportvereinen eine weitgehende Autonomie. Steinhaus, der ebenfalls als eher „gemäßigter“ Nationalsozialist anzusehen ist und eine ähnliche Politik intendierte, scheiterte zunehmend an der starken Machtstellung eines SS-Sturms in seinem Wohnort.

Widerstand gegen antidemokratische Verbände und Parteien hatte es bereits in den frühen 1920er Jahren in den Dörfern und Kleinstädten des Weserberglands gegeben. Vor allem die Umtriebe des militanten antisemitischen „Wehrverbands“ Jungdeutscher Orden hatten Jungsozialisten wie August Schönitz jun. (Uslar) und später die Mitglieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold mobilisiert. In den ländlichen Hochburgen der Arbeiterbewegung wie den Industriedörfern am Ith und in der Hilsmulde hingen Nazi-Plakate allenfalls ein paar Minuten. In Bodenfelde, Karlshafen, Hilwartshausen, Lauenberg und in vielen anderen Orten kam es im Sommer 1932 zu blutigen Kämpfen zwischen „rechten“ und „linken“ Militanten, wobei die Gewalt zumeist von SA und SS-Formationen ausging. Ludwig Decker (Arenborn/Lauenförde) und Fritz Diedrich (Beverungen), die auf den Straßen von Beverungen aufeinander trafen, waren Täter und Opfer zugleich: Der junge Kommunist Diedrich wehrte sich gegen Übergriffe der SA-Leute und verletzte den 18-jährigen SA-Mann Decker mit seinem Messer. Decker verblutete auf den Straßen Beverungens, während sein Kontrahent nach einer Gefängnisstrafe in einem Konzentrationslager starb.

Nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar besetzten SS- und SA-Kolonnen - zumeist mit ausgearbeiteten Verhaftungslisten - Dörfer wie Holzen und Grünenplan und Kleinstädte wie Hofgeismar und Holzminden. Sogenannte Hilfspolizisten nahmen Verhaftungen einzelner Arbeiter und von Menschen jüdischen Glaubens vor. Den Drucker und Arbeiterführer Karl Poth (Holzminden) schlugen sie für mehrere Jahre arbeitsunfähig. Aus Angst vor weiteren Übergriffen verließ er seinen Wohnort.

Der junge Kommunist Richard Wagenknecht (Amelith/Polier), der vor seinen Häschern in die Sollingwälder geflohen war und zeitweilig von einer SA-Standarte gejagt wurde, stellte sich schließlich der Polizei und verbrachte acht Monate in Gefängnissen und Konzentrationslagern. Sein Genosse Otto Kreikemeier (Uslar), Techniker in der Möbelfabrik von Neugarten & Eichmann, war vom April bis um Dezember 1933 im KZ Moringen inhaftiert. Der Kupferschmied und Schlosser Albert Arnemann (Wahmbeck/Bodenfelde) freundete sich mit polnischen und französischen Zwangsarbeitern seines Betriebs an. Als er 1945 versuchte, die Bombardierung seines Wohnorts Wahmbeck zu verhindern, entging er nur knapp einer örtlichen Lynchjustiz.

Auch in der ostwestfälischen Kleinstadt Beverungen veränderte sich das Alltagsleben im Frühjahr 1933 schlagartig. Integrationsangebote an frühere Protagonisten der Zentrumspartei und der Sozialdemokratie waren gekoppelt mit wüsten Bestrafungsandrohungen, wobei persönliche Sympathien und Antipathien der NSDAP-Ortsgruppenleiter, auch deren spezifische wirtschaftliche Interessen, über Tod und Leben entscheiden konnten. So verlor der angesehene frühere Zentrumspolitiker und Stadthonoratior Theodor Roeingh sein Leben, weil er sich weigerte in die NSDAP einzutreten. Ähnlich erging es dem langjährigen SPD-Politiker Johannes Diedrich. Der Kaufmann Ernst Rose wurde zwar als „Halbjude“ zunehmend ausgegrenzt und schikaniert, überlebte aber im Gegensatz zu engen Verwandten das „Dritte Reich“. Er musste nach Kriegsende viele Jahre lang darum kämpfen, als politisch Verfolgter anerkannt zu werden und die 1939 „zwangsarisierte“ Firma seines Onkels in den Familienbesitz zurückzuführen.

Einen organisierten Widerstand gegen die Verhaltenszumutungen des NS-Regimes hat es in den Dörfern und Kleinstädten Ostwestfalens, Nordhessens und Südniedersachsens nicht gegeben. Einzelne Menschen haben sich jedoch aus politischen, religiösen oder ethischen Gründe gegen die Verhaltenszumutungen des NS-Regimes gewehrt. So haben sozialdemokratische Arbeiter wie August Schönitz jun.(Uslar) und Albert Arnemann (Wahmbeck/Bodenfelde) versucht, die politische Gleichschaltung ihrer Betriebe zu verhindern.

Obwohl das Dorf Lippoldsberg bereits um 1930 als „braune Hochburg“ galt, funktionierte nach der Machteroberung der NSDAP die Gleichschaltung des Ortes nur begrenzt. Dafür sorgten alte Sozialdemokraten wie der Steinhauer Friedrich Remhof und der Fabrikarbeiter und Kleinbauer Karl Fricke sowie junge Rebellen wie der Lehrling Walter Risch. Fricke sabotierte zwar die Integration seines „Evangelischen Arbeitervereins“ in das Organisationsnetz der Nazis, konnte jedoch dessen Auflösung nicht verhindern. Risch galt als „politisch unzuverlässig“, weil er sich

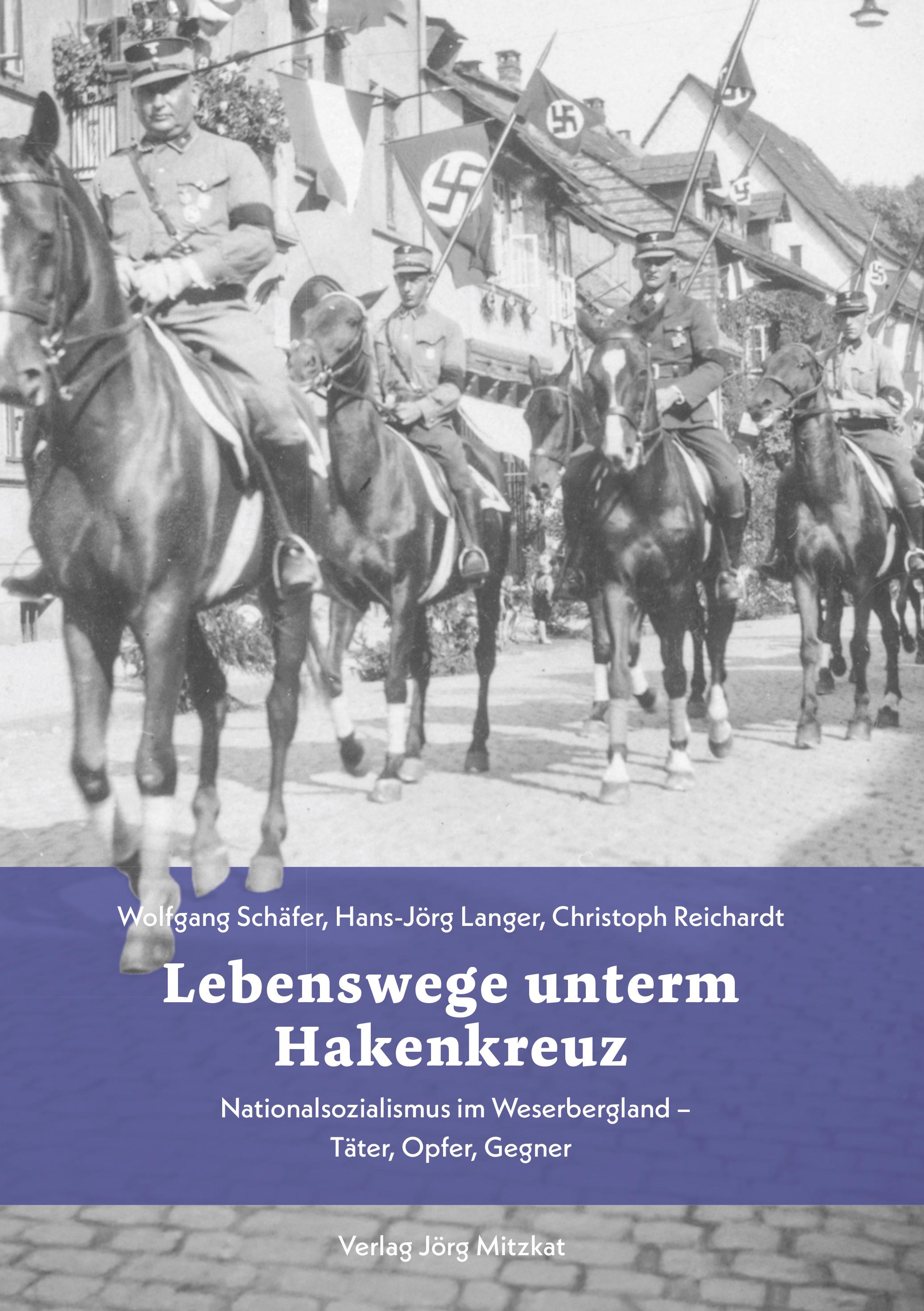

Umzug des Uslarer BdM (nicht datiert).

weder für die HJ noch für die SA begeistern ließ. Als er seine Lehrstelle als Kaufmann verlor, wurde er im Rahmen einer reichsweiten Aktion gegen „arbeitsscheue“ Menschen ins KZ Sachsenhausen deportiert. Remhof stimmte bei einer Scheinwahl zum Reichstag 1936 als einziger von 800 Wählerinnen und Wählern mit „nein“. Er verlor daraufhin seinen Arbeitsplatz im Steinbruch und wurde auf Geheiß eines SS-Führers mit Knüppeln und Peitschen traktiert. Für großes Aufsehen sorgte in Lippoldsberg und seinen Nachbarorten auch Rischs ehemaliger Arbeitskollege Gustav Siemon, der sich nach einer steilen Blitzkarriere bei der Luftwaffe in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager dem „Nationalkomitee freies Deutschland“ anschloss und deutsche Soldaten zum „Überlaufen“ aufforderte. Später gehörte Siemon als Mitglied der NDPD der Volkskammer der DDR an.

Unsere Studie ist nach politischen „Tatorten“ gegliedert. Die einzelnen Biografien basieren auf Archivmaterial, einer Auswertung unterschiedlichster Zeitungen sowie auf der wissenschaftlichen und regionalhistorischen Literatur. In einzelnen Fällen konnten wir außerdem auf Interviews zurückgreifen, die wir vor etlichen Jahren aufgezeichnet haben.

Wegbereiter der NS-Bewegung

Da er in seinem Hauptwerk anschaulich die Lebens- und Arbeitsverhältnisse an der Oberweser beschrieb, identifizierten sich viele Menschen mit Grimms Bestseller „Volk ohne Raum“. Die Weserfähre von Gieselwerder ist in diesem Buch eine wichtige Nachrichtenbörse.

Der Dichter in seinem Dorf

Hans Grimm

Der seit 1918 in Lippoldsberg lebende Schriftsteller Hans Grimm mischte sich nicht nur in die Kommunalpolitik seines Wohnorts ein, sondern er avancierte auch mit dem Erscheinen seines Romans „Volk ohne Raum“ zu einem einflussreichen Dorfhonoratior. Zudem gewann er im nationalkonservativen Bürgertum Deutschlands zunehmend an Ansehen. Mit seinem weit verbreiteten Bestseller und mit Vorträgen, Lesungen, „Dichtertagen“ sowie mit öffentlichen Stellungnahmen beeinflusste Grimm mehrere Jahrzehnte das politische Klima auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene.

Kaufmann, Journalist, Dichter

Hans Grimm wurde am 22. März 1875 geboren und wuchs zusammen mit seinen drei jüngeren Brüdern und seinen Eltern in Wiesbaden auf.1 Er war mit Adelheid von der Schulenburg verheiratet, mit der er zwei Kinder hatte. Seine Eltern, Theodor Julius Grimm und Marie Schlumberger Edle von Goldeck, gehörten zum wohlhabenden Bildungsbürgertum der Kurstadt. Vater Theodor Julius, ein ehemaliger Jura-Professor, war zeitweilig Mitglied der nationalliberalen Fraktion des preußischen Landtags. Er zählte 1862 zu den Mitbegründern des „Deutschen Kolonialvereins“ und pflegte enge Beziehungen zu verschiedenen Afrikaforschern und Propagandisten eines deutschen kolonialen Engagements. Mitglieder des Kolonialvereins wollten Rohstoffgebiete für das Deutsche Reich erschließen und suchten zudem Auswanderungsländer für ausreisewillige Deutsche.2

Nach dem Abitur auf einem Realgymnasium und einer kaufmännischen Ausbildung in England lebte Grimm als Kaufmann und Mitarbeiter deutscher Zeitungen in Südafrika (Namibia). 1910 kehrte er nach 13 Jahren im Ausland nach Deutschland zurück.3 Er schrieb sich an der Universität München als Student der Staatswissenschaften ein und veröffentlichte Reiseberichte, Novellen und Geschichten in verschiedenen Zeitschriften. Außerdem war er als Korrespondent für verschiedene

1 Zum Lebensweg Grimms vgl.: Gümbel, Annette: „Volk ohne Raum“. Der Schriftsteller Hans Grimm zwischen nationalkonservativem Denken und völkischer Ideologie, Darmstadt und Marburg 2003; Quest, Thorsten/Schäfer-Richter, Uta: Dorfleben. Die Geschichte der Dörfer Lippoldsberg und Vernawahlshausen, Wahlsburg 1989, S. 256; Grimm, Hans: Suchen und Hoffen. Aus meinem Leben 1928 bis 1934, Lippoldsberg 1960; Franke, Manfred: Grimm ohne Glocken. Ambivalenzen im politischen Denken und Handeln des Schriftstellers Hans Grimm, Köln 2009.

2 Vgl.: Gümbel, Hans Grimm, S. 35 ff.

3 Vgl.: Ebenda, S. 32.

Tageszeitungen tätig. Während des Ersten Weltkriegs diente Grimm als Soldat an der Somme und im Reichskolonialamt.4

Dorfalltag und Heimatroman

Im Sommer 1918 konnte Grimm für 25 000 Mark das Herrenhaus der 1912 aufgelösten Lippoldsberger Klosterdomäne erwerben, obwohl ein reicher Unternehmer zunächst wesentlich mehr Geld für das verwahrloste, repräsentative Gebäude mit angrenzendem Park geboten hatte.5

In der ersten Hälfte der 1920er Jahre lebte Hans Grimm mit seiner kleinen Familie in vergleichsweise bescheidenen finanziellen Verhältnissen als Mitarbeiter von Moeller van den Brucks Zeitschrift „Das Gewissen“ und als freier Schriftsteller in Lippoldsberg.6 Für etliche Einwohner des Weserdorfs war er ein aufmerksamer, hilfsbereiter Nachbar, der Anteil am Dorfalltag nahm. Andere sahen in Grimm einen elitären Herrenreiter.

Hans Grimm integrierte sich relativ schnell in das Sozialleben Lippoldsbergs mit seinen ausgeprägten Klientelstrukturen und war ein gern gesehener Gast in den Werkstätten einiger Handwerksmeister, wo er Material für seinen Roman „Volk ohne Raum“ sammelte. Sein umfangreiches Hauptwerk, das teilweise im Weserbergland spielt, schrieb Grimm in den Jahren 1920 bis 1926. Der „Landhunger“ der dörflichen Selbstversorger-Gesellschaft, in der Sozialstatus und Lebensstandard an Landbesitz geknüpft waren, ist ein zentrales Thema des Buches, das auf die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Handwerker- und Arbeiterbauernfamilien in der Gegend um Lippoldsberg, Gieselwerder und Bodenfelde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eingeht und zudem regionalspezifische Traditionen wie das weitverbreitete Wildern in den Wäldern oder das Bodenfelder Schützenfest aufgreift. Gegenpole der Weserdörfer bilden das Ruhrgebiet und Südafrika.7 In seinem erfolgreichen kolonialen Heimatroman mit antisemitischen Untertönen plädiert Grimm für deutsche Kolonien und huldigt dem Mythos „vom freien Bauern auf freier Scholle“ (Gümbel). Da er in diesem Buch die Biografien einzelner Bürger seines Wohnorts streift und einige Lippoldsberger wie den „Glöckner“ und Maurer Karl Driehorst in Nebenrollen auftreten lässt, sahen auch Einwohner des Weserdorfs, die der NSDAP eher skeptisch gegenüber standen, in dem Buch i h r e n Dorfroman.

4 Vgl.: Grimm, Hans: Warum – woher – aber wohin. Vor, unter und nach der geschichtlichen Erscheinung Hitler, Lippoldsberg 1954, S. 92 ff.

5 Vgl.: Dossier „Hans Grimm“ im Gemeindearchiv Wahlsburg.

6 Vgl.: Grimm, Warum - woher - aber wohin, S. 108 ff.; Gümbel, Hans Grimm, S. 63 ff.

7 Vgl.: Mecklenburg, Norbert: Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman, 2. Auflage, Königstein/Ts 1986, S. 100.

„Volk ohne Raum“ erschien in einer Zeit, in der unter dem Einfluss nationalistischer Verbände Romane über das Dorfleben verstärkt nachgefragt wurden.8 Der große kommerzielle Erfolg dieses Buches machte Grimm wirtschaftlich unabhängig und öffnete ihm in Berlin viele Türen. Auch im Weserbergland und in Lippoldsberg gehörte er nun zu den angesehensten Bürgern und spielte gern die Rolle des weitgereisten, weltläufigen Ratgebers und Fürsprechers mit großem informellen Einfluss in allen Bereichen von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, der immer wieder zu wichtigen Gesprächen mit den Reichen und Mächtigen unterwegs war und den Minister, Professoren und Dichter hofierten. Er brach allenthalben zu mehrwöchigen Lesereisen auf und genoss auch seine Popularität in der Heimat. Gelegentlich empfing Grimm auch Menschen aus der Region in seinem Klosterhaus. So las er im Januar 1924 Mitgliedern der Bruderschaft Bodenfelde-Lippoldsberg des Jungdeutschen Ordens aus dem Wilddiebskapitel von „Volk ohne Raum“ vor.9 Als er im April 1928 von einer fast einjährigen „Studienreise“ nach Südwestafrika nach Lippoldsberg zurückkehrte, brachten ihm die örtlichen Freizeit- und Geselligkeitsvereine ein Willkommensständchen.10

Der Wegbereiter

Die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg und die Novemberrevolution waren für Grimm, der die Entstehung und Entwicklung der Weimarer Republik mit Skepsis und Argwohn verfolgte, eine nationale Schmach. Seine Ablehnung der parlamentarischen Demokratie und des Parteiensystems hat er nie geleugnet.11 Als die Mehrheit der Lippoldsberger Gemeinderäte 1919 in der ersten demokratischen Kommunalwahl des Ortes für einen Bürger meister-Kandidaten der Sozialdemokraten stimmte, trug Grimm zusammen mit anderen Angehörigen der alten Dorfelite dazu bei, dass Buchhändler Friedrich Ullrich sein Amt nicht antreten konnte und die Wahl wieder holt wurde. In einem zweiten Wahlgang votierten die Gemeinderäte schließlich für einen konservativen Kleinbauern und Posthalter.

8 Vgl.: Hein, Jakob: Dorfgeschichte, Stuttgart 1976, S. 110.

9 Vgl.: Sollinger Nachrichten, 10.1.1924.

10 Vgl.: Sollinger Nachrichten, 7.4.1928.

11 Vgl.: Franke, Grimm ohne Glocken, S. 8 ff.

12 Vgl.: Quest/Schäfer-Richter, Dorfleben, S. 263 f.; vgl. auch die Ab schnitte über Hermann Steinhaus und Karl Merz.

Hans Grimm

Grimms politisches Denken wurde durch seinen Vater, seine österreichischen Verwandten, seine eigenen Auslandsaufenthalte und nicht zuletzt auch durch seine Erfahrungen in seinem Wohnort Lippoldsberg geprägt.13 Mit „Volk ohne Raum“ konnten sich viele Bewohner der Weserdörfer identifizieren. Grimm schildert beispielsweise relativ realistisch die „Landflucht“ seines Protagonisten Cornelius Friebott nach Bochum bzw. Südwestafrika und erfolglose Aufbegehren der Arbeiter in einem Steinbruch. Die Mühen der arbeitsintensiven Kleinlandwirtschaft stehen im Mittelpunkt der ersten Buchkapitel. Er war zwar mit dem ehemaligen Gewerkschafts-Vorsitzenden August Winnig befreundet und tauschte sich zu Beginn der 1930er Jahre des Öfteren mit dem ADGB-Funktionär Franz-Josef Furtwängler 14 aus, die industrielle Arbeitswelt und die politische und gewerkschaftliche Bewegung der Lohnabhängigen blieben ihm jedoch fremd. Über die wenigen „roten“ Arbeiter von Lippoldsberg schreibt er in „Suchen und Hoffen“: „Die Sozialdemokraten, die es unter den Fabrikarbeitern gab, nannten sich Sozialdemokraten aus Arbeitskameradschaft, der eigenen Denkart nach waren sie nicht weniger konservativ als irgendein deutschnationaler Bauer.“15 Die politische Linke, auch die relativ gemäßigte Sozialdemokratie, lehnte Grimm entschieden ab, ihre Organisationen waren ihm verhasst.16

Hans Grimm war immer ein politisch ambitionierter, national-konservativer Schriftsteller. Während er zunächst zwischen der DNVP und der NSDAP stand, näherte er sich im Laufe der Jahre immer mehr den Nationalsozialisten an. 17 Er pflegte Kontakte zu unterschiedlichsten Autoren und Politikern der politischen Rechten. So verkehrte er in Arthur Moeller van den Brucks elitärem Juni-Kreis und traf sich mit prominenten Nationalsozialisten wie Goebbels, Hitler, Göring und Rust. Er unterhielt auch über eine langen Zeitraum intensive Beziehungen zu dem einflussreichen Verleger und deutsch-nationalen Politiker Alfred Hugenberg. Im Oktober 1931 hoffte er auf eine Vereinigung der nationalen Rechten und nahm an ihrem Treffen in Harzburg teil, wo er auch mit Hitler zusammentraf.18 Grimm war nie Mitglied der NSDAP, setzte sich aber im April 1932 bei den Reichspräsidenten-Wahlen in der Stichwahl für den NSDAP-Kandidaten Adolf

13 Vgl.: Gümbel, Hans Grimm, S. 35.

14 Vgl.: Grimm, Hans: Suchen und Hoffen, S.95 ff.

15 Ebenda, S. 216.

16 Vgl.: Gümbel, „Volk ohne Raum“, S. 73.

17 Vgl.: Ebenda.

18 Vgl.: Ebenda, S. 74.

Hitler ein.19 Damals schrieb er in der großen rechten Regionalzeitung Göttinger Tageblatt: „Was in der Hitlerpartei zum ersten Male wahrgemacht wurde, die Austilgung des marxistischen Klassenkampfes, die Entfernung der Kirchenspaltung aus der Politik, der Glaube an Deutschland statt an Stämme und Länder, das was auf deutscher Erde ganz unerreichbar geschienen hatte, sprang in die Volksbewegung ein. Von dieser, und was wir alle daraus machen, hängt das bessere Schicksal Deutschlands und aller deutschen Kinder ab. Es gibt keine andere Bewegung, die im letzten parteifreier wäre und gibt keine andere Bewegung, die die Volksgemeinschaft und Volkshoffnung befreiter von allem Gifte enthielte; aus keiner anderen Bewegung ist die Möglichkeit zum neuen echten Reiche Deutschlands vom Volke her und aus seiner Liebe und aus seiner verpflichtenden Hoheit gegeben.“20 Grimms öffentliches Werben für Hitler dürfte dazu beigetragen haben, die Vorbehalte des Bürgertums gegenüber der NS-Bewegung abzubauen.

Der Dichterfürst

Hitlers Ernennung zum Reichskanzler und die Eroberung der politischen Macht durch die NSDAP begrüßte Hans Grimm, der im „Dritten Reich“ zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren aufstieg.21

In seinem Erinnerungsbuch „Suchen und Hoffen“ schildert er mit verklärtem Blick die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Lippoldsberg.22 So lag laut Grimm im Frühjahr 1933 eine „gute Heiterkeit auf allen Gesichtern als wie nach einer gelungenen großen Aussöhnung, und die Heiterkeit machte gesprächig und hilfsbereit. (…) Das einsetzende lachende Frühjahr diente dieser Aufhellung und Freudigkeit im Dorfe; und ihren stärksten erkennbaren Ausdruck fand sie an den Sonntagen. Da marschierte die ganze rasch zuwachsende SA zum Gottesdienst auf, und die große romanische Klosterkirsche war mit Kirchgängern gefüllt wie seit Jahren nicht mehr.“23 Mit zwei Ortsgruppenleitern der Lippoldsberger NSDAP pflegte Grimm freundschaftliche Beziehungen. Bereits 1933 wurde er zum Senator der Preußischen Akademie der Künste ernannt. Von 1933 bis 1935 amtierte er als Präsidialrat der Reichsschrifttumskammer.

19 Vgl.: Franke, Grimm ohne Glocken, S. 39 f.

20 Grimm, Hans: Ich werde Hitler wählen! Antwort und Aufruf an Deutsche, in: Göttinger Tageblatt, 7.4.1932.

21 Vgl.: Koch, Gerd: Dichtertage bei Hans Grimm, Autor des Romans Volk ohne Raum, in Lippoldsberg an der Weser, in: Ders.(Hg.): Literarisches Leben, Exil und Nationalsozialismus. Berlin – Antwerpen – Sanary-sur-Mer-Lippoldsberg, Frankfurt/M 1996, S. 94.

22 Grimm, Suchen und Hoffen, S. 216 f.

23 Ebenda.

Auch in der Zeit des „Dritten Reiches“ suchte Grimm immer wieder den Kontakt zu seinen Lesern und genoss seine große Popularität. Die Sollinger Nachrichten (Uslar), die ihm stets gewogen waren, feierten ihn als „Deutschlands politischen Dichter“.24 Im März 1933 absolvierte Grimm eine Vortragsreise durch Posen und Oberschlesien.25 Anschließend nahm er eine Einladung des Uslarer Sollingvereins an, im großen Saal des Hotels Menzhausen aus seinen Werken zu lesen. Auf einem „Kolonialabend“ der Uslarer Hitler-Jugend in Küchemanns Gasthaus konnte der prominente Autor im März 1934 die Ovationen der jungen Leute genießen. „Als er mit seiner Familie den Saal betrat, brachten ihm die Anwesenden eine Huldigung dar“, berichtete die Lokalzeitung.26 Grimm las auf dieser Veranstaltung aus einer südafrikanischen Novelle über das Schicksal eines Farmers, der von einem Steppenbrand heimgesucht wird. Anschließend richtete er „mahnende Worte (...) an die HJ, wobei er die Tatsache vom Mangel an deutschem Raum wiederholte, aber auch unser Recht auf Raum unterstrich.“27 Nachdem er 1936 vor Soldaten in Hann. Münden und Holzminden aus seinen Werken gelesen hatte, bedankte sich die Kapelle der Holzmindener Pioniere mit einem Abendkonzert auf dem Klosterhof.28 Grimm war sich auch nicht zu schade, „Hitler-Urlauber“ aus Göttingen zu begrüßen und durch sein Dorf zu führen.29

Sollinger Nachrichten, 30.03.1933

24 Sollinger Nachrichten, 22.7.1936.

25 Vgl.: Sollinger Nachrichten, 27. und 31.3.1933.

26 Sollinger Nachrichten, 5.3.1934.

27 Ebenda.

28 Vgl.: Sollinger Nachrichten, 15.7.1936.

29 Vgl.: Sollinger Nachrichten, 22.7.1936.

30 Vgl.: den Abschnitt: Friedrich Remhof

Trotz seiner großen öffentlichen Anerkennung hielt Grimm seit 1934 eine zunehmende Distanz zur Regierung. So kritisierte er in Briefen an die Reichsregierung Wahlmanipulationen in Lippoldsberg und Übergriffe auf Oppositionelle wie den Steinhauer Friedrich Remhof30 sowie den Hauptlehrer Otto Adamy.31 Auch Wilhelm Spormann, der den Widerstand gegen die Ablösung Adamys organisiert hatte, wandte sich an Grimm, als Mitglieder des örtlichen SS-Sturms immer wie-

31 Vgl.: Gümbel, Hans Grimm, S. 190 ff. und 250. Vgl. auch die Abschnitte Friedrich Remhof und Otto Adamy.

der sein Haus umstellten und durchsuchten.32 Eine Intervention des Schriftstellers scheint dann die Verfolgung des Tischlermeisters beendet zu haben. Walter Risch 33 dagegen, der aufmüpfige Jugendliche, der sich mit den Dorfautoritäten anlegte und deshalb ins KZ Sachsenhausen eingeliefert wurde, war für Grimm ein „asozialer junger Mann“, gegen dessen zeitweilige Inhaftierung in einem Konzentrationslager er scheinbar nichts einzuwenden hatte.34

Auf Grimms „Dichtertagen“ trafen sich von 1934 bis 1942 meist am ersten Sonntag des Juli unterschiedlichste national-konservative Schriftsteller auf dem Klosterhof - vom ehemaligen Terroristen Ernst von Salomon bis zum niederdeutschen Heimatdichter Ernst Moritz Jahn.35 In aller Regel waren sie nicht Mitglied der NSDAP. Diese Treffen besaßen einen „Volksfestcharakter“ (Mittenzwei)36 und wurden ergänzt durch Konzerte der Akademischen Orchester-Vereinigung Göttingen in der romanischen Klosterkirche. Die Tagungen standen meist unter einem besonderen Motto. So sollten zum Beispiel die eingeladenen Autoren im Sommer des Jahres 1937 davon erzählen, „was zu verschiedenen Zeiten auf dem Dorfplatz vorgetragen

32 Vgl.: Reichardt, Christoph/Schäfer, Wolfgang: Nationalsozialismus im Weserbergland. Aufstieg und Herrschaft 1921 bis 1936, Holzminden 2016, S. 550.

33 Vgl.: das Kapitel Walter Risch.

34 Vgl.: Grimm, Warum - Woher - Aber Wohin?, S. 161.

35 Vgl.: Franke, Grimm ohne Glocken, S. 95 ff. ; Koch, Gerd: Dichtertagung bei Hans Grimm, S. 96 ff.

36 Mittenzwei, Werner: Der Untergang einer Akademie oder Die Mentalität des ewigen Deutschen, 2. Auflage, Leipzig 2003, S. 432.

Dichtertag bei Hans Grimm in Lippoldsberg.

wurde“.37 Leitwort des folgenden Jahres war: „Vater, Mutter, Elternhaus - Blut und Boden“.38 Die Lippoldsberger Dichtertage entwickelten sich im Laufe der Jahre zu Höhepunkten des regionalen Kulturlebens, die von Anhängern Grimms aus der näheren und weiteren Umgebung, Studenten, Freunden der Akademischen Orchester-Vereinigung und Sommerfrischlern besucht wurden.39 Unter den bis zu 3000 Zuhörern befanden sich auch etliche Wehrmachtsangehörige, SA-Leute und Hitlerjungen. Frauen und Männer aus dem Lippoldsberger und Bodenfelder Bürgertum bildeten allenfalls eine sehr kleine Minderheit des Auditoriums.

Während des Zweiten Weltkriegs entwickelte sich Grimm zu einem Apologeten des Regimes, der sich „bereitwillig in den geistigen Dienst des Krieges und der Eroberung stellte“.40 Werke wie „Der Richter in der Karu“ wurden in hoher Auflage als „Tornisterschriften“ für Soldaten aufgelegt. Einigen verwundeten Lippoldsberger Soldaten schickte Grimm Exemplare von „Volk ohne Raum“ mit handschriftlicher Widmung ins Lazarett.

Am 8. April 1945, als amerikanische Truppen bei Gieselwerder die Weser überquerten und das von der Waffen-SS verteidigte Lippoldsberg angriffen, flüchteten viele Bewohner des Klosterareals in die Kirche, wo Grimms Schwiegertochter den Kindern Märchen vorlas.41 Hans Grimm, dessen Wohnhaus teilweise durch Granaten zerstört wurde, erwarb einmal mehr die Sympathien der Lippoldsberger Dorfbevölkerung, als er verhinderte, dass SS-Soldaten ihr Maschinengewehr auf dem Turm der Klosterkirche aufbauten.42 Als die US-Truppen schließlich das Dorf besetzten, bot sich Grimm als Übersetzer und Vermittler an. Da er nie Mitglied der NSDAP war, wurde er später problemlos „entnazifiziert“.43

Der Weißwäscher

Als nach dem Zweiten Weltkrieg das Ausmaß der deutschen Verbrechen bekannt wurde, zeigte Grimm keine Einsicht.44 In den späten 1940er und frühen 1950er Jahren verteidigte er den „ursprünglichen Nationalsozialismus“ und bagatellisierte die

37 Vgl.: Sollinger Nachrichten, 13.5.1937.

38 Sollinger Nachrichten, 4.7.1938.

39 Vgl.: Sollinger Nachrichten, 2. und 3.7.1935, 4.7.1938, 5.7.1939; Mittenzwei, Die Mentalität des ewigen Deutschen, S. 430 ff.

40 Vgl: Gümbel, „Volk ohne Raum“, S. 221.

41 Vgl.: Quest/Schäfer-Richter, Dorfleben, S. 344.

42 Vgl.: Saft, Ulrich: Krieg in der Heimat, bis zum bitteren Ende im Harz, 2. Auflage, Walsrode 1996, S. 78 f.; Grimm, „Warum – Woher – Aber Wohin?, S. 465.

43 Vgl.: Gümbel, Hans Grimm, S. 250.

44 Vgl.: Mittenzwei, Die Mentalität des ewigen Deutschen, S. 498 ff.; Franke, Grimm ohne Glocken, S. 122 ff.