Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft für Südniedersächsische Heimatforschung e.V.

Band 21

Christoph Reichardt / Wolfgang Schäfer

Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft für Südniedersächsische Heimatforschung e.V.

Band 21

Christoph Reichardt / Wolfgang Schäfer

Aufstieg und Herrschaft 1921 bis 1936

Mitarbeit: Peter Siebert

Herausgegeben vom Heimat- und Verkehrsverein Beverungen e.V.

Verlag Jörg Mitzkat

Holzminden 2016 / 2024

Dieses Buch wurde gefördert von:

NRW-Stiftung

Südniedersächsischer Landschaftsverband

Heimat- und Verkehrsverein Beverungen

Arbeitsgemeinschaft für Südniedersächsische Heimatforschung e.V.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar

ISBN 978-3-95954-170-1

3. korrigierte und leicht gekürzte Auflage [Editorischer Hinweis: Es wurden im Kapitel 9. einige Porträts entfernt. Diese wurden aktualisiert und ergänzt und in dem Buch „Lebenswege unterm Hakenkreuz. Nationalsozialismus im Weserbergland – Täter, Opfer, Gegner“ publiziert.]

Alle Rechte vorbehalten.

Verlag Jörg Mitzkat, Holzminden, 2024, www.mitzkat.de

Umschlagbilder:

Vorderseite: 1. Mai 1933 in Uslar (nachbearbeitet)

Rückseite: Hermann Weidemann wird am 2. Mai 1933 auf einem Ochsen durch Hofgeismar geführt

Gestaltung: L.Happel

3.4.

3.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.

6.1.

6.2.

Machteroberung der Nationalsozialisten 1933 .......................

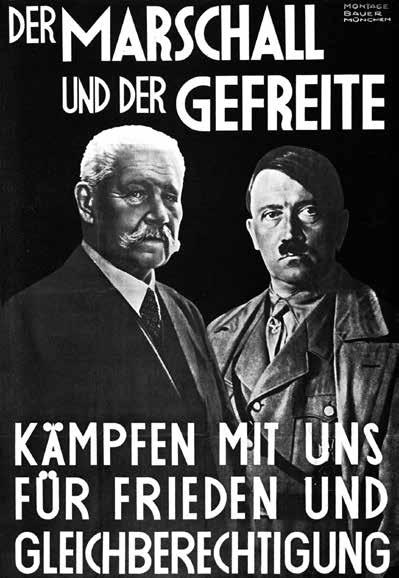

7.1. Der Marsch in die Diktatur. Die ersten Schritte… 223

7.2. Die Reichstagswahlen vom 5. März 1933 ............................................................230

7.3. Die Märzwahlen und ihre politischen Folgen ................................................... 241

7.4. Der „offene Terror“ der Nationalsozialisten ...................................................... 244

7.5. „Hitler-Frühling in Weserbergland“ .....................................................................

7.6. Verfolgung, Resignation, Solidarität? .................................................................

7.7. Das Ende der bürgerlichen Parteien .................................................................. 309

7.8 Das KZ in der Kleinstadt .........................................................................................311

7.9. Resümee ..........................................................................................................................

8.1. Gemeinschaft und „Gemeinschaftsfremde“ .................................................... 324

8.2. Bodenfelde 1933: ein Dorf im Gleichschritt? ....................................................333

8.3. Am Kälberstrick über die Lange Straße: der Fall Hugo Winkler ...................338

8.4. „Das war dein Vorzug“ Die Neutralisierung der Arbeiterklasse ................... 341

8.5. Der Abbau der Arbeitslosigkeit ........................................................................... 353

8.6. Erziehung durch Arbeit zur Arbeit? ....................................................................358

8.7. Heimatbewegung und Nationalsozialismus ..................................................... 367

8.8. Heldenkult im Dritten Reich am Beispiel „Ludwig Decker“ ...........................

8.9. Kirche unter dem Hakenkreuz .............................................................................

8.10. Der „Kampf um die Jugend“ ..................................................................................

8.11. „Die Juden sind unser Untergang“ ........................................................................

8.12 Proteste mit dem Stimmzettel: die „Neinsager“ ..............................................

Portraits ...........................................................................................................................

9.1 Dr. Lorenz Pieper: Der Vorkämpfer ....................................................................

9.2 Karl Baumann: Der Demokrat ..............................................................................502

9.3 Wilhelm Beye: Der Prediger .................................................................................

9.4 Albert Körber: Der Standartenführer ................................................................

9.5 Maria Reese: Die Agitatorin .................................................................................

9.6 Leopold Rosenstein: Der Passant

9.7 Wilhelm Henne: Der Rebell ................................................................................... 516

9.8 Karl Driehorst: Der Fleckenvorsteher (von Manfred Driehorst) ................... 518

9.9 Richard Haller: Der Steigbügelhalter ..................................................................

9.10 Hermann Bartels: Der Architekt ..........................................................................

9.11

9.12

9.14

9.15

9.16

11.1.

Das vorliegende Buch entstand in den Jahren 2012 bis 2016. Ursprünglich planten wir eine Begleitpublikation zur Wanderausstellung „Bürgerkrieg im Wesertal“, die in den letzten Jahren in verschiedenen Museen und Schulen gezeigt wurde. Arbeitsverpflichtungen der Verfasser und Finanzierungsprobleme haben dazu geführt, dass sich die Fertigstellung unserer Studie verzögert hat. Wir haben in diesem Zeitraum den Themenrahmen wesentlich erweitert. Stand bei der Ausstellung die Straßenschlacht in Beverungen am 10. Juli 1932 im Mittelpunkt, so haben wir mittlerweile eine Reihe weiterer Konflikte im Weserbergland untersucht und uns zudem in stärkerem Maße den Jahren 1933 bis 1936 gewidmet, in denen das NS-Regime seine Macht festigen konnte.

Der „Nationalsozialismus in der Provinz“ beschäftigt die Verfasser nicht erst seit gestern. Erste Recherchen zu diesem Themenkomplex fanden bereits in den 1970er Jahren statt, diese wurden jetzt durch weitere Archivstudien wesentlich erweitert.

Dank schulden wir Archivaren und Bibliothekaren, deren engagierte Mitarbeit uns eine große Hilfe war. Recherchiert haben wir u.a. in verschiedenen Bundes- und Landesarchiven sowie in den Kirchenarchiven Bielefeld und Paderborn, in der „Dokumentationsstelle der katholischen Jugendbewegung“ in Hardehausen sowie in den Stadtarchiven Göttingen, Warburg, Brakel und Bad Driburg. Außerdem haben uns unterstützt: Gemeindearchivar HansJörg Langer (Wahlsburg) und die Stadtarchivare Dr. Daniel Althaus und Iris Heise (Uslar), Dr. Elke Heege (Einbeck), Ekkehart Just (Northeim), Michael Koch (Höxter), Stefan Schäfer (Hann. Münden), Dr. Hilko Linnemann und Dr. Matthias Seeliger (Holzminden) sowie Museumsleiter Helmut Burmeister (Stadtmuseum Hofgeismar). Wir bedanken uns außerdem bei Freunden und Heimatforschern, die uns durch Informationen, Dokumente, Fotos und Kritik geholfen haben: Axel Bust-Bartels, Detlef Creydt, Roland Henne, Anja Kohrs, Walter Decker, Hermann Grote, Jörg Nolte, Wilfried Spormann, Wolfgang Tölle, Gisela Wassmuth-Kahle sowie Peter Siebert, der uns seine umfangreiche Quellensammlung zur Verfügung stellte.

Wir danken der NRW-Stiftung, dem Landschaftsverband Südniedersachsen, dem Sollingverein e.V. (Neuhaus), der Arbeitsgemeinschaft für Südniedersächsische Heimatforschung e.V., der Sparkasse Höxter, der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold sowie Gabriele Lösekrug-Möller (MdB) für die finanzielle Unterstützung von Ausstellung und Buch.

Heinrich Mohnsam ist nicht alt geworden. Der 24jährige Kasseler Arbeiter starb am 17. März 1931 an den Folgen der Verwundungen, die er sich bei einer „Saalschlacht“ in Grebenstein (Kreis Hofgeismar) mit SA- und SS-Leuten zugezogen hatte. Der 18jährige SA-Mann Ludwig Decker aus Arenborn (Kreis Hofgeismar) verblutete am 10. Juli 1932 bei Straßenkämpfen in Beverungen (Kreis Höxter). Eduard Rüddenklau aus Hofgeismar und David Austermühle aus Ostheim (Kreis Hofgeismar) erlagen im März 1933 den schweren Verletzungen, die ihnen SA- und SS-Leute in der Nacht vom 25. auf den 26. März 1933 zugefügt hatten.

Machteroberung und Herrschaft der NSDAP erfolgten nicht heimlich und nicht leise, sondern in aller Öffentlichkeit und gewaltsam. Auf den ersten Blick war das abgelegene Weserbergland keine Hochburg der NS-Bewegung. Während sich in den katholischen Gebieten der Kreise Höxter und Warburg die Zentrumspartei bis 1933 als dominierende politische Kraft behaupten konnte, prägten die Organisationen der Arbeiterbewegung in den Industriestandorten der Kreise Einbeck, Hofgeismar, Holzminden und Uslar lange Zeit das politische und soziale Leben. Allerdings breiteten sich zu Beginn der 1930er Jahre auch zwischen Leine und Weser die NSDAP und ihre Bürgerkriegsarmee SA aus.

In den Jahren 1931/1932 häuften sich in Deutschland Zusammenstöße zwischen Anhängern der politischen Rechten und der Linken. Die Kontrahenten versuchten nicht nur die Versammlungen und Aufmärsche der jeweils anderen Partei zu stören bzw. zu verhindern, sondern sie lieferten sich auch blutige Saal- und Straßenschlachten. Spätestens im Sommer 1932 befanden sich große Teile Deutschlands am Rande eines Bürgerkriegs. Auch im idyllischen Weserbergland forderten sie Todesopfer. Der Prozess der politischen Gleichschaltung der Region im Frühjahr/Sommer 1933 kulminierte teilweise auch in Nordhessen, Südhannover, Ostwestfalen und im braunschweigischen Weserdistrikt in Gewaltorgien.

In dem konfessionell gespaltenen und hinsichtlich seines Wahlverhaltens und seiner Einwohnerstruktur sehr heterogenen Weserbergland bündeln sich viele Aspekte der deutschen Geschichte der Jahre 1919 bis 1936 wie in einem Brennglas. In unserer Untersuchung soll zunächst der Aufstieg der

NSDAP von einer bedeutungslosen Splittergruppe zu einer Massenbewegung untersucht werden. Wie vollzog sich die Entwicklung des Nationalsozialismus, wo lagen seine ideologischen und organisatorischen Wurzeln, wer waren seine Unterstützer, wer die Gegner? In einem zweiten Arbeitsschritt gehen wir ausführlich auf die bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse in den Jahren 1931 bis 1933 ein. Welche Faktoren hemmten oder beschleunigten den politischen Aufstieg der Partei? Welches Verhalten zeigten die Nationalsozialisten und ihre Gegner vor und nach dem Januar 1933? In welcher Weise ging die endgültige Machteroberung vonstatten? Einen dritten Untersuchungsschwerpunkt bildet schließlich die Epoche der Machtkonsolidierung. Wie entwickelte sich das Alltagsleben im Weserbergland in den Jahren 1933 bis 1936 in der vielfach beschworenen „Volksgemeinschaft“? Wie konnte das NS-Regime seine zahlreichen Gegner neutralisieren und integrieren? Wie vollzog sich die Ausgrenzung bzw. Vernichtung der „Gemeinschaftsfremden“? Wie festigte das NS-Regime seine Macht im ländlichen Raum?

Und nicht zuletzt: Unter welchen Bedingungen widersetzten sich einzelne Menschen, Gruppen oder Organisationen den Verhaltenszumutungen und dem Terror der nationalsozialistischen Diktatur?

Räumlich konzentriert sich diese Darstellung vor allem auf den westfälischen Kreis Höxter, den heutigen Kreis Holzminden und westlichen Teil des Kreises Northeim (beide Niedersachsen) sowie den nördlichen Zipfel des Landkreises Kassel (Hessen). In dieser Gegend fehlen Großstädte, die Städte sind klein und zumeist ländlich geprägt, gleichwohl lassen sich auch im Weserbergland punktuell Unterschiede zwischen Kleinstadt und Dorf ausmachen.

Unsere Studie versucht, die Mikroebene vor Ort mit regionalen und nationalen Entwicklungen zu verknüpfen. Dabei haben wir immer wieder kleine lokale Fallstudien in unsere Untersuchung integriert. Zeitlich liegt der Fokus der Arbeit auf den Jahren zwischen 1930 und 1936, aber auch hier wird, wo es sinnvoll erscheint, der Zeitraum in beide Richtungen stark erweitert.

Geschichte aber wird durch Menschen gestaltet! Der letzte Abschnitt dieses Buches ist „politischen Lebensläufen“ gewidmet. In kurzen biografischen Skizzen werden Personen vorgestellt, die in der Zeit des Nationalsozialismus im Weserbergland gelebt haben. Die meisten von ihnen tauchen an unterschiedlichen Stellen in den systematischen Kapiteln auf. Wir gehen den Lebenswegen von Menschen nach, welche die „nationale Revolution“

Schützenumzug in der Nikolaistraße in Höxter (nicht datiert, wahrscheinlich um 1933)

Dieses fast zwei Meter breite Schild wurde um 1934 in Ahlbershausen aufgestellt.

bewusst gefördert haben und unter dem NS-Regime Karriere machten und porträtieren einige ihrer Gegner. Nicht wenige dieser Biografien entziehen sich jedoch einer schnellen politischen Zuordnung, da das soziale und politische Verhalten vieler Menschen oft voller Widersprüche war.

Die Literatur zum Nationalsozialismus ist unüberschaubar geworden. Die von uns genutzten und im Literaturverzeichnis erfassten Aufsätze und Monografien stellen daher nur einen kleinen Ausschnitt dar. Heimatkundliche Arbeiten treten dabei gleichberechtigt neben die wissenschaftliche Literatur, zudem wurde bei der Recherche nicht nur auf einschlägige Quellen in Gemeinde-, Stadt-, Landes- und Bundesarchiven, sondern auch auf regionale und lokale Zeitungen und Zeitschriften zurückgegriffen. Nicht zuletzt konnten wir auch einige Interviews auswerten, die wir in den letzten Jahrzehnten mit Zeitzeugen durchgeführt haben. Entstehen sollte ein möglichst facettenreiches und anschauliches Bild dieser Jahre, auch wenn dabei der Zugriff nur notwendig exemplarisch sein kann.

Gerade jungen Menschen wollen wir einen bedeutsamen und zu häufig auch tragischen Abschnitt unserer nationalen und regionalen Geschichte

vermitteln: Der Nationalsozialismus hat nicht irgendwo, weit entfernt von unserer Heimat in Berlin oder München stattgefunden, sondern auch im Weserbergland vor der eigenen Haustür. Er hat auch hier seine Opfer gehabt und seine Täter! Den Opfern zum Gedächtnis, den Nachgeborenen zur Mahnung.

Innerhalb weniger Jahre erlebte die NSDAP in vielen Teilen Deutschlands einen geradezu kometenhaften Aufstieg. Michael Grüttner beschreibt vier „Grundelemente“ des nationalsozialistischen Weltbildes, die u.a. in Hitlers Buch „Mein Kampf“ dargelegt wurden: „1. einen rassistisch aufgeladenen Sozialdarwinismus, 2. eine aggressive Lebensraumpolitik, 3. einen manichäischen Antisemitismus und 4. einen völkischen Radikalnationalismus.“1

Das Recht des Stärkeren wurde auf die Beziehungen zwischen den Völkern übertragen, das stärkere Volk setze sich gegen das schwächere durch und könne dadurch neuen Lebensraum gewinnen. Dies wurde gleichsam als „Motor des menschlichen Fortschritts“ empfunden. Am Ende dieses natürlichen Ausleseprozesses erringe das stärkste Volk schließlich die Weltherrschaft. Die Politik müsse das deutsche Volk auf diesen Kampf vorbereiten, und zwar in mehrfacher Hinsicht: Nach innen durch eine strikt eugenische Politik und die Verhinderung der „Rassenmischung“, nach außen durch Aufrüstung und Bündnispolitik. Pazifistisches Gedankengut hatte im Denken der Nationalsozialisten keinen Platz. Als „Volk ohne Raum“ sei Deutschland gezwungen, sich neuen Lebensraum zu suchen, nach Hitlers Überzeugung war dieser im Osten zu finden, in den slawisch besiedelten Gebieten, wobei die dort lebende Bevölkerung als minderwertig beschrieben wurde, die überflüssig sei. Der größte Hass der Nationalsozialisten aber richtete sich gegen die jüdische Bevölkerung, dabei wurden die Juden nicht als Religionsgemeinschaft, sondern als Rasse beschrieben. Die Weimarer Republik wurde als „Judenrepublik“ verunglimpft, überhaupt waren die Juden in NS-Sicht für alle negativen Ereignisse und politischen Probleme der jüngeren Geschichte (u.a. für die Oktoberrevolution 1917 und den angeblichen „Dolchstoß“ in den Rücken der deutschen Armee von 1918) verantwortlich und trugen zudem sehr negative Charaktereigenschaften. Hitlers Hass auf die Juden war geradezu fanatisch und viele seiner Anhänger waren eines Geistes mit ihm.2

Schon sehr früh wurden Juden von Veranstaltungen der NSDAP ausgeschlossen, beispielhaft mag diese Anzeige gelten, zwar wird eine „Freie Aussprache“ versprochen, aber „Juden haben keinen Zutritt.“3 Entsprechende

1 Grüttner, Michael: Das Dritte Reich 1933 – 1939. Zehnte, völlig neu bearbeitete Auflage Stuttgart 2014 (Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte, Band 19), S. 41

2 Vgl. ebenda S. 41f.

3 Anzeige aus: „Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide“, Jahrgang 1929, Abbildung in: Niemann, Eckehard: Nationalsozialismus im Landkreis Uelzen, Band 1: 1925 – 1933, Varendorf 2014, S. 161

Hinweise finden sich auch in NSDAP-Anzeigen der Oberweserregion, so 1929 in Höxter. Über die „Judenfrage“ sollte zu Beginn der zwanziger Jahre in Holzminden referiert werden; diese Veranstaltung der dortigen Ortsgruppe des „Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes“, einer der Keimzellen der NSDAP, wurde jedoch abgesagt, nachdem jüdische Bürger mitdiskutieren wollten.4 Zunehmend fanden jetzt „Deutsche Abende“5 statt, in deren Verlauf man sich auch dem „Deutschen Tanz“ hingeben konnte, nach 1933 wurden sie zu einem Massenphänomen.6 Dies ist Ausdruck eines sich nach der Niederlage von 1918 und dem als „nationale Demütigung empfundenen Vertrag von Versailles“ verstärkenden und zudem radikalisierenden Nationalismus, von dem die NSDAP in besonders hohem Maße profitierte. Nach Hans-Ulrich Wehler wurde der deutsche Nationalismus durch den Weltkrieg und die Belastungen der Nachkriegszeit entscheidend befördert: „Durch die Kriegsniederlage, den Zerfall der monarchischen Ordnung und die territoriale Amputation des Reiches wurde die bisher unbezweifelte Hochschätzung des Staates scharf abgewertet, während das „deutsche Volk“ als Garant der historischen Kontinuität und als Träger der nationalen Mission aufgewertet wurde.“7 Dieser Nationalismus war demnach „völkisch“, weil das Volk und nicht der Staat im Zentrum stand. Die Juden, von den Nationalsozialisten als fremde Rasse bestimmt, waren danach keine Deutschen. Endziel war der ethnisch homogene Nationalstaat, die Interessen des eigenen Volkes sollten zudem rücksichtslos gegenüber anderen Völkern durchgesetzt werden. Nach 1933 wurde die „Volksgemeinschaft“ in vielfacher Weise beschworen. Die einzelnen Bausteine der nationalsozialistischen Ideologie waren nicht neu, vielfach gehen sie bis ins 19. Jahrhundert und noch weiter zurück.8 Der NSDAP wurde dabei durch viele Gruppierungen der Weg bereitet.

4 Vgl.: Würzburger, Ernst: Höxter: Verdrängte Geschichte. Zur Geschichte des Nationalsozialismus einer ostwestfälischen Kreisstadt, Holzminden 2014, S. 179f.

5 Im April 1923 veranstaltete bspw. der Männergesangverein Brakel einen „Deutschen Abend“, es waren demnach nicht nur offen nationalistische Verbände und Parteien, die derartige Veranstaltungen durchführten. Vgl.: Beverunger Zeitung. 26.4.1923

6 Vgl.: Würzburger, Höxter: Verdrängte Geschichte, S. 180 sowie Anzeigen, nachgedruckt in: Engemann, Herbert: Nationalsozialismus und Verfolgung in Brakel. Eine Dokumentation von Herbert Engemann mit einem Kommentar von Ulrich Ernst, hg. von der Stadt Brakel, o.O. 1988, S. 14 und 16

7 Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914 – 1949, Bonn 2009, S. 545 (Erstausgabe München 2003)

8 Vgl.: Grüttner, Das Dritte Reich, S. 42f. sowie: Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914 – 1949, S. 542-546

Um 1925 bildeten die Deutschen jüdischen Glaubens 0,9 % der Bevölkerung. Die meisten der 564 379 Frauen und Männer gehörten dem mittleren Bürgertum an und lebten in Städten. Trotz einer weitgehenden sozialen und wirtschaftlichen Integration wurden Juden auch in der parlamentarischen Demokratie von Weimar gesellschaftlich diskriminiert.1 Für viele politische und kulturelle Vereinigungen, vom Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband bis zum Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund, waren „die Juden“ für Krisen und Katastrophen aller Art verantwortlich. Manche Gruppen praktizierten eine eher verdeckte Judenfeindlichkeit. In Nordhessen reichten die antisemitischen Traditionen weit ins Kaiserreich zurück.

Spätestens seit den Wirtschaftskrisen der 1870er Jahre vertraten konservative Politiker in der politischen Öffentlichkeit des Deutschen Kaiserreichs dezidiert antisemitische Positionen.2 Selbst angesehene Wissenschaftler wie der Historiker Heinrich von Treitschke machten „die Juden“ zu Sündenböcken für ökonomische und gesellschaftliche Probleme. „Täuschen wir uns nicht“, schrieb Treitschke 1879, „die Bewegung ist sehr tief und stark (…). Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf, unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuts mit Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde: Die Juden sind unser Unglück.“ 3

Seit dieser Zeit konnten in einigen Gebieten Deutschlands Parteien, Verbände und Presseorgane Fuß fassen, die aus ethischen, völkischen und/oder wirtschaftlichen Gründen eine Integration der Menschen jüdischen Glaubens ablehnten.4

1 Vgl.: Elbogen, Ismar/Sterling, Eleonore: Die Geschichte der Juden in Deutschland, Hamburg 1993, S. 284 ff.

2 Vgl.: Wehler, Hans-Ulrich: Das Deutsche Kaiserreich 1871 - 1918, Göttingen 1973, S. 86 und 111 f.; Elbogen/Sterling, Geschichte der Juden, S. 252 ff.; Evans, Richard J., Das Dritte Reich Band 1: Der Aufstieg, München 2004, S. 70 ff.

3 Zitiert nach: Ellbogen/Sterling, Geschichte der Juden, S. 252

4 Vgl.: Evans, Das Dritte Reich, Band 1, S. 70 ff.; Klein, Thomas: Entwicklungslinien der politischen Kultur in Nordhessen bis 1918, in: Schiller, Theo/von Winter, Thomas (Hg.): Politische Kultur im nördlichen Hessen, Marburg 1993, S 20 - 32, hier S. 27 sowie: Schön, Eberhart: Die Entstehung des Nationalsozialismus in Hessen, Meisenheim am Glan 1972, S. 8 ff.

„Das Lied von den schlimmen Juden – vorgetragen von der Kreuz-Zeitung“

(Berliner Wespen, 1875)

Vor allem der einflussreiche Berliner Hofprediger Adolf Stöcker und der Marburger Bibliothekar und Bauernführer Dr. Otto Böckel bündelten Vorurteile gegenüber „den Juden“ in politischen Organisationen, die ab 1887 auch die Tribüne des Reichstags für ihre Propaganda nutzten.5

Die deutschen Antisemiten waren eine heterogene politische Bewegung, die sich durch häufige persönliche Machtkämpfe und Richtungsstreitigkeiten, durch zahlreiche Spaltungen und Zusammenschlüsse auszeichnete.6

Auch die Ziele der verschiedenen Organisationen lagen weit auseinander. Während christliche Konservative keine grundsätzlichen Gesellschaftsveränderungen anstrebten, sondern eine Ausgrenzung der bereits in Deutschland lebenden Juden und einen Einwanderungsstopp für Juden aus Osteuropa forderten, verstanden sich viele Antisemiten Nordhessens als Reformer, die gegen die soziale Deklassierung von Handwerkern und Kleinbauern auf dem Lande zu Felde zogen.7 Nicht zuletzt gingen die verschiedenen antisemitischen Strömungen und ihre Protagonisten in der konkret-praktischen politischen Arbeit unterschiedliche Wege. Während beispielsweise der erfolgreiche Reichstagsabgeordnete Max Liebermann von Sonnenberg, ein charismatischer Reserveoffizier, als seriöser Parlamentarier auftrat, identifizierten viele Bürger mit den Bestrebungen des egozentrischen „Bauernkönigs“ Böckel vor allem Radau und Tumulte.8

Zu einer Hochburg der Bewegung entwickelte sich in der Zeit des Kaiserreichs Nordhessen.9 Otto Böckel (1859 - 1923) und seine Anhänger entfachten hier eine aggressive rassistische Hetze gegen jüdische Viehhändler und Kreditgeber, die sie für den Niedergang der Landwirtschaft in Nordhessen verantwortlich machten.10 Populär wurden sie vor allem durch „judenfreie Viehmärkte“ und Kreditgenossenschaften für Bauern und Handwerker.

5 Vgl.: Evans, Das Dritte Reich, Band 1, S. 70 f.; Schön, Entstehung des Nationalsozialismus, S. 12 sowie: Klein, Thomas: Der preußisch-deutsche Konservativismus und die Entstehung des politischen Antisemitismus in Hessen-Kassel (1866 – 1893), Marburg 1995, S. 209 ff.

6 Vgl.: Klein, Der preußisch-deutsche Konservativismus, S. 211; Gerlach, Hellmut von: Der Antisemitismus, in: Ritter, Gerhard A. (Hg.): Das Deutsche Kaiserreich 1871 – 1914, Göttingen 1975, S. 130 - 132 sowie: Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871 – 1918, S. 112

7 Vgl.: Schön, Entstehung des Nationalsozialismus, S. 11; ; Evans, Das Dritte Reich, Band 1, S. 71 f. sowie: Ellbogen/Sterling, Geschichte der Juden, S. 259 f.

8 Vgl.: Klein, Der preußisch-deutsche Konservativismus, S.210 f.; Klein, Entwicklungslinien, S. 28 sowie: Schön, Entstehung des Nationalsozialismus, S. 10 ff.

9 Vgl.: Klein, Der preußisch-deutsche Konservativismus, S. 90 ff., Schön, Entstehung des Nationalsozialismus, S. 5 ff.

10 Vgl.: Schön, Entstehung des Nationalsozialismus, S. 12

Viele Lehrer und Pfarrer sowie die auf dem Lande weit verbreitete evangelische Wochenzeitung „Casseler Sonntagsblatt“ unterstützten diese ungewöhnliche, öffentliche Aufmerksamkeit heischende Agitation in Ober- und Niederhessen.11

Der an die preußischen Provinzen Hannover und Westfalen und an das Großherzogtum Braunschweig grenzende 1. Kurhessische Wahlkreis Hofgeismar-Rinteln-Wolfhagen war ursprünglich nationalliberal orientiert. In dieser wenig industrialisierten Region gewannen antisemitische Kandidaten von 1890 bis 1912 das Reichstagsmandat.12 Seit dem Jahre 1900 war die Deutsch-Soziale Partei (DSP) im Wahlkreis Hofgeismar-Rinteln-Wolfhagen erfolgreich.13 Die DSP trat für eine imperialistische Außenpolitik ein und machte sich für einen massiven Agrarprotektionismus stark. Sie wurde vor allem von Landwirten, kleinen Gewerbetreibenden, Angestellten und Beamten in Dörfern und Kleinstädten gewählt, genoss jedoch auch Sympathien in den agrarisch-proletarischen Zwischenschichten.

Im Kreis Hofgeismar besaß die Deutsch-Soziale Partei zahlreiche Anhänger in der Kreisstadt und in Kleinstädten wie Grebenstein, wo sie bei den Reichstagswahlen des Jahres 1912 stabile Mehrheiten für sich gewinnen konnte.

Spektakuläre Wahlerfolge erzielten die Antisemiten eher in kleinen, agrarisch geprägten Orten, zum Beispiel in einigen Diemelgemeinden oder in den Bramwalddörfern rechts der Weser. So konnte der antisemitische Kandidat Richard Herzog bei den Reichstagswahlen vom 20. Januar 1912 in Arenborn, dem Geburtsort Ludwig Deckers, 66 von 68 Stimmen (95,9 %) auf sich vereinigen, während sich für seinen sozialdemokratischen Konkurrenten, den Kasseler Gewerkschaftssekretär Albert Grzesinski, lediglich zwei Wähler (4,1 %) entschieden.14 Auch in Heisebeck (82,4%), Deisel (93,2 %), Eberschütz (98,9 %) und Hümme (84 %) erfreuten sich die Antisemiten, die bei diesen Wahlen als „Wirtschaftliche Vereinigung“ antraten, größter Beliebtheit.

Zum latenten Antisemitismus gesellte sich in der ländlich-kleinstädtischen Gesellschaft oftmals ein ausgeprägter Militarismus.

11 Vgl.: Schön, Entstehung des Nationalsozialismus, S. 10 sowie: Klein, Der preußisch-deutsche Konservativismus, S. 254 ff.

12 Vgl.: Klein, Der preußisch-deutsche Konservativismus, S. 253f. und 278

13 Vgl. ebenda, S. 278 sowie: Schön, Entstehung des Nationalsozialismus, S. 13

14 Vgl.: Hofgeismarer Zeitung, 20.1.1912 (Extra-Ausgabe)

Die Krieger-Vereine der Weimarer Republik verstanden sich zwar als „unpolitisch“ und betonten ihre Verfassungstreue, diese traditionsreichen Veteranenverbände, die sich in den 1920er Jahren vielfach dem „Kyffhäuserbund“ anschlossen, hielten jedoch in den Dörfern und Kleinstädten des Weserberglands die Begeisterung für das Militär wach und verklärten bei zahllosen Veranstaltungen die Brutalität des Krieges zu einem nationalen Opfergang.

Nach den Einigungskriegen entstanden in allen Teilen Deutschlands Krieger-Vereine als Zusammenschlüsse der Kriegsteilnehmer, die sich binnen weniger Jahre zu einflussreichen Massenorganisationen entwickelten.1 Allein im „Sollinger Kriegerbund“ hatten sich vor dem Ersten Weltkrieg mehr als 1500 ehemalige Soldaten und Reservisten in 31 Vereinen zusammengeschlossen.2 Krieger-Vereine standen „treu zu Kaiser und Reich“ und prägten mit ihrer Militärbegeisterung und ihrer antisozialdemokratischen und manchmal auch antisemitischen Grundhaltung bis 1918 in vielen Dörfern und Kleinstädten die politische Kultur der Handwerker, Kaufleute und Bauern.

Nach dem Ersten Weltkrieg setzten die Krieger-Vereine mit modifizierten Inhalten ihre Arbeit fort. In der Kleinstadt Northeim zum Beispiel waren zur Zeit der Weimarer Republik nicht weniger als 25 vaterländische bzw. Kriegsveteranenverbände aktiv. „Schaustellungen bildeten einen wesentlichen Teil der Tätigkeit in den Militärvereinen“, berichtet Allen. „Drei- bis viermal im Jahr unternahm ein solcher Kriegerverband einen Aufmarsch mit Kapelle, Uniformen und unter Beteiligung aller anderen Organisationen. Alle setzten sich für die nationale Sache ein (…).“3

Nur selten gründeten im Weserbergland Kriegsveteranen Organisationen wie den Lippoldsberger Verein „Kameradschaft“, die sich dezidiert vom Krieger-Verein der Vorkriegszeit distanzierten und die staatsbürgerliche Bildung zu einem zentralen Vereinsziel bestimmten.4

1 Vgl.: Wette, Wolfram: Militarismus in Deutschland. Geschichte einer kriegerischen Kultur, Frankfurt/M 2008, S. 72 ff.

2 Vgl.: Sollinger Nachrichten, 20.2.1912

3 Vgl.: Allen, William Sheridan: Das haben wir nicht gewollt! Die nationalsozialistische Machtergreifung in einer Kleinstadt 1930 bis 1936, Gütersloh 1965, S.25

4 Vgl.: Hofgeismarer Zeitung, 18.3.1919

In den 1920er Jahren war bei den meisten Krieger-Vereinen die Errichtung von Gedenksteinen für die gefallenen Soldaten ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Diese Bestrebungen starteten sie oft schon im ersten Nachkriegsjahr. Die Vereine sammelten Gelder, koordinierten Transport-, Maurer- und Steinmetzarbeiten und weihten zusammen mit den Vertretern anderer Organisationen sowie den örtlichen Geistlichen die Denkmäler ein.5 Manchmal legten die Krieger-Vereine zum Festakt eine Broschüre oder ein Buch mit den Namen bzw. den Biografien der gefallenen Soldaten vor. In seiner Publikation „Den Gefallenen zum Gedächtnis“, schreibt Rektor Albert Schulze, der einflussreiche Volksschulleiter des Fleckens Bodenfelde: „Das Denkmal, obwohl den Toten gewidmet, soll dennoch kein Totenmal sein. Der sitzende Löwe, mutig hinausblickend, soll den Lebenden eine Mahnung sein, nicht bei der Klage um Vergangenes zu beharren, sondern mutig den Kopf zu erheben und vorwärts zu schauen; es soll auffordern zu treuer Pflichterfüllung, damit es mit unserm geliebten Vaterlande wieder voran gehe, dass es einst wieder mächtig und frei dastehe.“6

Auch in Uslar nutzte Rektor Heinrich Meyer, der Vorsitzende des örtlichen Krieger-Vereins, die Denkmalseinweihung am 24. September 1922 für eine spezifische Form der militärischen Traditionspflege, welche Vaterlandstreue und deutsches Heldentum beschwor, die militärische Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg jedoch leugnete: „Das Denkmal wird uns aber auch an unsere Pflicht erinnern, die wir den Hinterbliebenen der Gefallenen und unserem Vaterlande gegenüber schuldig sind. Aber es wird auch noch in den fernsten Zeiten erinnern an die beispiellosen Heldentaten, die Deutschlands Armeen 4 Jahre lang auf zahllosen Schlachtfeldern vollbracht haben; denn kein Hass und keine Rachsucht der Feinde vermag das zu verkleinern, was deutsche Treue, deutscher Mut und deutsche Opferwilligkeit in diesem Riesenkampfe geleistet haben.“7 Krieger-Vereine, Wehrverbände, evangelische Geistliche und politische Parteien der nationalen Rechten huldigten in den 1920er Jahren einem exzessiven Totenkult8, der aus den Gefallenen des Weltkrieges „Opfer der heiligen Sache des Vaterlands“9 machte.

5 Vgl. beispielsweise: Meyer, Karl/Glitsch, Rudolf: Chronik des Weltkrieges für die Schule Schönhagen, vervielfältigtes Manuskript im Stadtarchiv Uslar, S. 15 ff.; Meyer, Heinrich: Kriegsgedenkbuch der Stadt Uslar 1914 – 1918, Uslar 1938, S. 147 ff. sowie: Baumann, Karl: Kriegs-Chronik von Wahmbeck, Manuskript im Ortsarchiv Wahmbeck, S. 86

6 Schulze, (Albert): Den Gefallenen zum Gedächtnis, Uslar o.J., o.P.

7 Meyer, Kriegsgedenkbuch, S. 150

8 Vgl.: Mosse, George L.: Gefallen für das Vaterland. Nationales Heldenturm und namenloses Sterben, Stuttgart 1993, S. 89 ff.

9 So der Uslarer Pfarrer Jäger bei der Einweihung des Wienser Kriegsdenkmals am 12.9.1922;