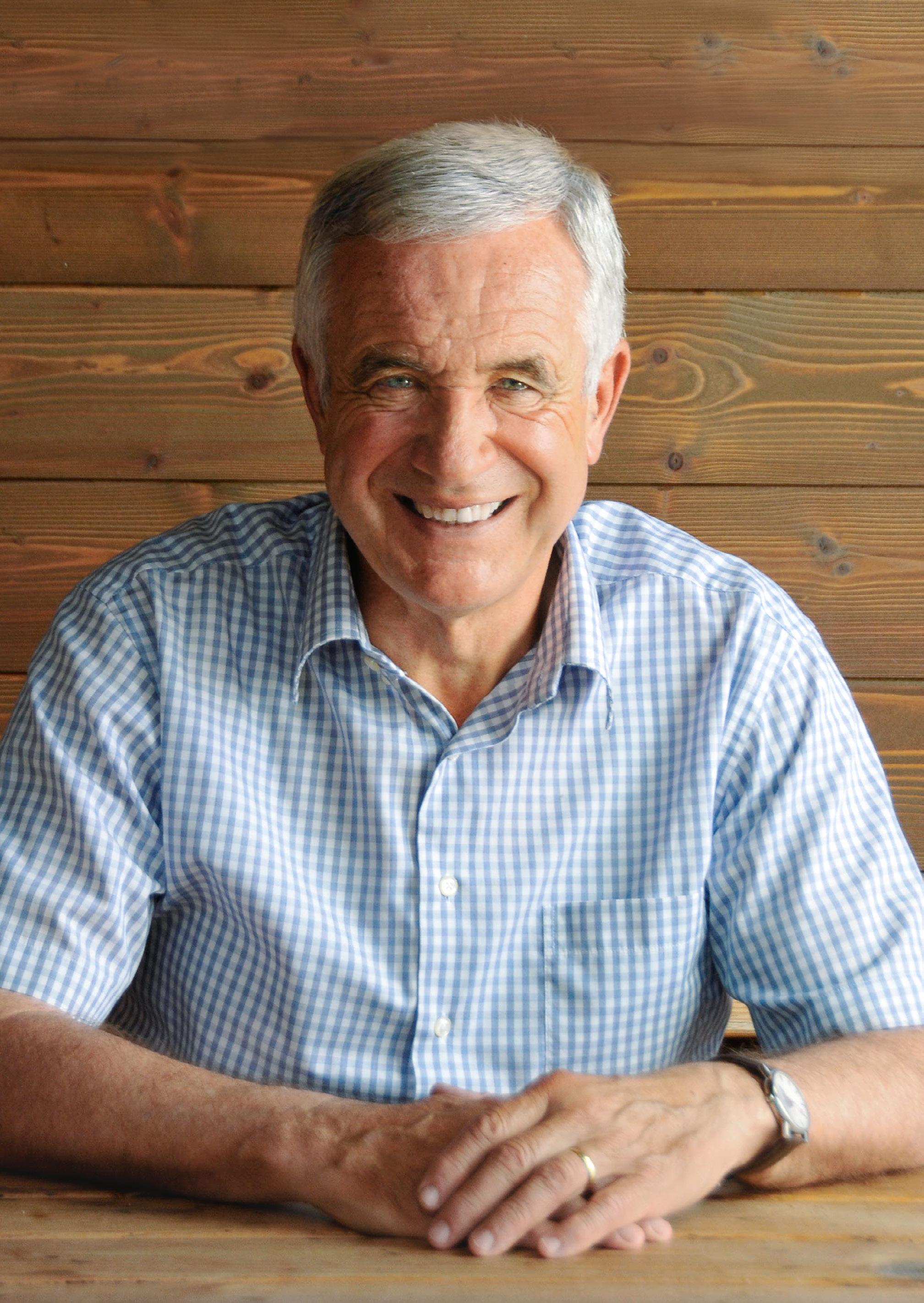

Beat Straubhaar

Philipp Abt

Beat Straubhaar

Philipp Abt

Alle Angaben in diesem Buch wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihnen und dem Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autoren noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich diejenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2014 Weber Verlag AG, CH-3645 Thun/Gwatt 3. Auflage 2024

AUTOREN

Texte, Lektorat und Bildauswahl: Beat Straubhaar, Weber Verlag AG Konzept und Idee: Philipp Abt, www.wortschaft.ch

WEBER VERLAG AG

Gestaltung und Satz: Nina Ruosch

Bildbearbeitung: Adrian Aellig Korrektorat: Heinz Zürcher

BILDNACHWEIS auf Seite 4

ISBN 978-3-03818-549-9

www.weberverlag.ch

Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

Beat Straubhaar

Philipp Abt

Hanspeter Latour

BILDNACHWEIS

Da ein Grossteil der verwendeten Bilder aus privaten Fotobüchern stammt, konnte in einigen Fällen der Fotograf nicht mit Sicherheit bestimmt werden.

HANSPETER LATOUR Seiten 6, 12 (unten), 15, 16, 22, 27 (unten), 31, 34 (unten), 37, 38, 41, 42, 45, 53, 54, 61, 72 (oben), 108 (unten), 128, 133, 138, 143 (unten), 160, 186, 189, 195, 218, 226, 227, 229

BEAT STRAUBHAAR Seiten 10, 108 (oben), 143 (oben), 155 (oben), 158 (oben), 169 (oben), 180, 223 (unten), 235, 239, 242, 243, 244

REUTERS Cover (Pascal Lauener)

PETER BICHSEL Seite 9

THUN-THUNERSEE TOURISMUS Seite 12 (oben)

ARCHIV FC THUN Seite 19

GETTY IMAGES Seiten 27 (oben, Bongarts), 78 (Bongarts), 91 (oben, Warren Little), 178 (oben, AFP), 178 (unten, Bongarts), 183 (Bongarts), 230 (oben, Bob Thomas)

KEYSTONE Seiten 34 (oben, Photopress-Archiv), 72 (unten, Gaëtan Bally), 174 (Sigi Tischler), 223 (oben, Alessandro Della Bella), 233 (Walter Bieri)

ERNST SCHÖNI Seite 48

STADTARCHIV THUN Seite 57 (oben)

ANDREAS BLATTER, BERNER ZEITUNG Seiten 58 (unten), 62, 169 (unten), 230 (unten)

KURT AEGERTER Seiten 57 (unten), 58 (oben)

HEINZ-DIETER FINCK Seite 86

FRESHFOCUS Seiten 87 (unten, Andy Müller), 238 (Andreas Meier)

RAINER BOLLIGER, ST. GALLER TAGBLATT Seite 91 (unten)

ANTON GEISSER Seite 97

PATRIC SPAHNI Seiten 112, 114

SCHWEIZER RADIO UND FERNSEHEN SRF Seiten 119, 136, 155 (unten), 246 (Merly Knörle)

WALTER L. KELLER, BLICK Seiten 124, 150

JOACHIM THIES, FOTOGRAF Seite 131

URS BAUMANN, BERNER ZEITUNG Seite 158 (unten)

KURT REICHENBACH Seite 162

PAOLO FOSCHINI Seite 202 (oben)

RAPHAEL GALLIKER, HÄGENDORF Seite 202 (unten)

IMAGO/GEISSER Seite 203

WOHN- UND ARBEITSGEMEINSCHAFT GWATT Seiten 208, 212, 214, 215

CHRISTOF MÖRI, Bildermachermoeri.ch Seite 240

Latour, der Gooli: Vorwort von Peter Bichsel 7

Der Ball im richtigen Tor und der Mensch im Zentrum. 11

Mit «Schutte» gross geworden. 13

Balljunge, Stifti, Juniorennati. 21

Von Verletzungen und Treffern mitten ins Herz. 32

Die Lehrzeit als Trainer. 46

Der lange Weg zurück. 56

Fussball, ohne Wenn und Aber. 65

Der Pfiff, die Gemmi und ein Stadtplan. 77

Anrufe von unterwegs und aus der Heimat. 88

Die Vision 2002, gezeichnet und umgesetzt. 102

Ein Spruch wird Kult. 115

Lagerfeuer, Wein und Läckerli für alle. 137

Fussballer im Park und in der Autowaschanlage. 153

Latour de Suisse. 164

Über Heuschrecken zu Geissböcken. 172

Bergdoktor, Klosterfrau und Gangsterjäger. 181

Ehre, wem Ehre gebührt. 193

Der beste Götti der Welt. 204

Von Königen, Bösen und Gehörnten. 216

Osterhase und Nothelfer in schwieriger Mission. 228

«… ds Füür am Brönne bhaute!» 237

Der Handschlag: Nachwort von Christoph Sterchi 246

Eine aussergewöhnliche Trainerkarriere 248

Mein Dank 248

VORWORT VON PETER BICHSEL

An einem Herbsttag 2013 versammelte sich eine grosse Gruppe von Leuten im Solothurner Stadion, um hier am Rande des Spielfelds die Urne von Theres Schreier beizusetzen. Sie, das Grosi, wie sie von allen genannt wurde, hatte hier in der Beiz des Clubs über sechzig Jahre gearbeitet, bis ins hohe Alter eine bewundernswerte, eine schöne Frau, agil und schnell wie eine junge Frau, schlagfertig, fröhlich –besorgt für alle und alles, wirklich das Grosi für eine halbe Welt, die Welt des Solothurner Fussballs, die ihre Welt war, und sie war die Seele dieser Welt.

Um ihr Grab standen Männer und Frauen, die sich trauernd erinnerten. Und diese Leute erinnerten auch selbst, sie erinnerten an die Geschichte und an die Geschichten des Fussballclubs Solothurn. Unter ihnen Hanspeter Latour, einer der ganz wenigen ehemaligen Trainer hier. Und was mich überraschte, die einzige ehemalige Mannschaft, die hier mit vielen Spielern vertreten war, war seine damalige Mannschaft, die – wie sollte es anders sein – nicht nur gute Erinnerungen an ihren Trainer Latour hatten, aber Erinnerungen an eine gute Zeit, an die Zeit von Latour und Grosi.

Hanspeter Latour war 1983 als Trainer zum FC Solothurn gekommen als Nothelfer, denn der FC kämpfte gegen den Abstieg in die zweite Liga. Unter Latour gelang ihm der Ligaerhalt und bereits vier Jahre später spielte er für eine Saison in der Nationalliga B. Nach dem Abstieg entschied sich der FC, Latour als vollamtlichen Trainer anzustellen, und Latour kündigte dafür eine sichere und gute Stelle in einem Bundesbetrieb. Für beide Teile ein sehr mutiger, wenn nicht gar übermütiger Schritt. Hätten sie mit Hanspeter Latour damals nur einen guten vollamtlichen Trainer gefunden, es wäre wohl schiefgelaufen, aber sie fanden in ihm einen Profi, einen Vollprofi, einen Manager, der sich nicht nur um Mannschaft und Training kümmerte, sondern um alles, er schrieb Konzepte, gestaltete und redigierte Matchprogramm und Clubzeitung, kümmerte sich um das ganze Umfeld. Nicht einfach, dass er ein Profi war, machte ihn aus, sondern, dass er hartnäckig und energisch alles um sich herum professionalisierte. Und dieses Umfeld steckte er weit. Er entwarf ein Juniorenförderungskonzept gleich für den ganzen Kanton. Es hat heute noch seine Wirkung und viele gute Früchte hervorgebracht.

Mit solchen Ansprüchen an sich selbst und an alle Beteiligten macht man sich nicht nur Freunde. Latour wollte auch nicht Freunde machen, er wollte Fussball machen. Ich glaube, Fussball war für ihn ein Leben lang so etwas wie eine Utopie – zum vornherein nicht erreichbar, aber desto trotz erstrebenswert, dieser total gute, total schöne, total sehenswerte Fussball. «Nein», sagte er mir damals einmal, «Sport auf diesem Niveau hat mit Gesundheit nichts zu tun.» Also Härte – harte Arbeit. Und Hanspeter Latour privat: ein angenehmer, besonnener Bürger, ein aufmerksamer Gesprächspartner mit einer Neigung zur Philosophie, zum Hinterfragen, selbst seinen geliebten Fussball hinterfragt er. Er legt Wert auf gute Sitten und versucht das auch vorzuleben. Und derselbe Latour als Trainer am Spielfeldrand, bis zur letzten Sehne seines Körpers und bis zur Verrücktheit engagiert, meist knapp am Durchdrehen und das auch lauthals darstellend. Kaum ein Spieler auf dem Feld schien so engagiert zu sein wie er, und so sah er es auch selbst und war nicht nur erregt, sondern regte sich auch auf, als ginge es um Leben und Tod. Als wären der Private und der Profi zwei ganz verschiedene Menschen.

Hanspeter Latour war als aktiver Fussballer Torwart oder Torhüter. Das hat ihn wohl geprägt. Die beiden Wörter, die genau dasselbe bezeichnen, klingen so verschieden wie wenn sie die Bezeichnung für Verschiedenes wären. Der Torwart streng, gerecht und auch selbstgerecht wie ein Schulhausabwart, der seinen Kasten sittenstreng rein hält. Der Torhüter, der seinen Kasten liebevoll behütet, ihn nicht eigentlich rein hält, sondern ihn beschützen will vor dem bösen Ball des Feindes. Die zwei Seelen in der Brust des Goolis. Denn Latour ist auch durch und durch Schweizer und das Wort Gooli, das zwar aus dem Englischen stammt, ist durch und durch ein schweizerdeutsches Wort. Es strotzt von Gemütlichkeit, von Behaglichkeit, Beschaulichkeit. Durchaus vorstellbar, dass auch unsere Bezeichnung Gooli schuld daran ist, dass der Schweizer Fussball immer wieder hervorragende Torhüter hervorgebracht hat. Sie kommen aus einer anderen sprachlichen Welt und bringen ihre guten Nerven mit aus der Behaglichkeit des Wortes Gooli.

Hanspeter Latour hat als Gooli angefangen, ist dann Torhüter und Torwart geworden und trägt die drei Seelen der drei Bezeichnungen in seiner Brust.

Etwas ist den drei verschiedenen Schlussmännern allerdings gemeinsam: Sie schreien. Sie stehen fast am Spielfeldrand. Sie beobachten das Spiel engagiert und organisieren die Verteidigung – immer kurz vor der totalen Verzweiflung.

Es ist relativ selten, dass ehemalige Torhüter Trainer werden. Weshalb eigentlich nicht? Sie, die schon als Aktive immer das ganze Spiel vom Rand aus beobachtet haben und engagiert verfolgten und organisierten, der behagliche Gooli – dä wo Sorg het –, der strenge und kompromisslose Torwart und der vertrauenswürdige Torhüter – oder einfacher, die drei so Verschiedenen zusammengefasst in einem Sammelbegriff: «Hanspeter Latour».

Und Latour, der Treue: Ein Herbsttag 2013. Latour ist zurückgekommen auf «seinen» Fussballplatz, um teilzunehmen an der Urnenbeisetzung vom Grosi, von jener Frau, die das Umfeld, das Latour erfolgreich professionalisierte, von der anderen Seite als Liebhaberin gestaltete, die oft auch die tapferen jungen Amateure, die jetzt auch anwesend waren, getröstet hat, wenn sie unter dem konsequenten Professionalismus ihres Trainers litten, die auch den Trainer tröstete, wenn er seine Pläne nicht durchsetzen konnte. Ein Plan übrigens ist mir erst viel später aufgefallen. Latour, der alle Lehrgänge und Diplome bereits hinter sich hatte, hat damals 14 Jahre lang ganz bewusst im Selbststudium seine Lehre als Trainer gemacht. Die Diplome reichten ihm nicht, er wollte es lernen. Und der Lehrling war erfolgreich, erreichte wieder die Nationalliga B, und Latour war wieder weiter am Lernen. Seine Spieler, die auch zur Beerdigung kamen, sind Amateure, Liebhaber geblieben und treffen sich immer noch wöchentlich zum Fussballspielen, nicht in einem Verein, sondern einfach so zum Tschutte, die Treuen. Hanspeter Latour sehe ich inzwischen am Fernsehen als Fussballexperten. Seine Stimme erinnert mich immer noch ein wenig an den ehemaligen Fanatiker, aber in Wirklichkeit, so scheint mir, hat er die Seite gewechselt, auch er ist zum Fussballliebhaber geworden, zum Amateur, und Liebhaberei hat auch mit Treue zu tun. Hanspeter Latour hat sich letztlich dann doch für den beschaulichen Gooli entschieden.

Am Anfang war es bei mir der Ball, welcher mich faszinierte. Genauer gesagt ein Fussball.

Später kamen Mitspieler, Gegner, Schiedsrichter, Funktionäre und fussballbegeisterte Menschen verschiedenster Nationen aus unterschiedlichen Branchen und Schichten dazu. Aus mir und dem Fussball entstand eine Leidenschaft, welche mir durch die Kontakte in der Fussballwelt einen erfüllenden Lebensinhalt ermöglichte.

Dieses Buch soll nicht in erster Linie eine Biografie sein. Keine Erfolgsstory. Kein Fussballsachbuch und schon gar keine Abrechnung irgendwelcher Art.

Sie als Leser erfahren, was mir als Spieler und insbesondere als Trainer in 1000 Pflichtspielen in verschiedensten Ligen und Spielklassen von Bedeutung war und mir in Erinnerung geblieben ist. Was ich wollte, was ich dabei dachte, wie ich es machte, damit hoffentlich der Ball am Schluss im richtigen Tor lag und der Mensch dabei stets im Zentrum blieb.

Philipp Abt hatte die Idee zum Buch und erstellte das Konzept dazu. Beat Straubhaar verfasste in Zusammenarbeit mit mir die Texte. Peter Bichsel erfüllte mir den Wunsch eines Vorwortes. Die Herausgabe des Buches übernahm der Werd & Weber Verlag in Thun. Herzlichen Dank für die tolle Teamarbeit.

Das Buch ist für einmal der Ball. Unser Team hofft damit ein Tor zu erzielen.

Falls Sie als Leser – schmunzelnd, nachdenkend, staunend, lachend –das so empfinden, dann haben Sie den Match gewonnen.

Herzlichst,

Ihr Hanspeter «Pudi» Latour

… dem 2004, als 57-Jährigem, der Titel «Berner Oberländer des Jahres» verliehen wurde.

«Das regt mi hüt no uf. 2:0 verlore u wär überhoupt nid nötig gsy», erzählt Hanspeter Latour seinem Gegenüber. Den rechten Arm über dem Tisch auf- , den linken in der Hüfte eingestützt – voller Engagement, jedes Detail präsent – beleuchtet er eine Episode seiner Karriere. Als ob es gestern gewesen wäre.

Die Leidenschaft und Motivationskraft, die später zu einem Markenzeichen von Hanspeter Latour wurde und ihn als Fussballtrainer bis in die Bundesliga führte, begann in Thun.

«Wenn ich, bis zur heutigen Zeit, als ‹Berner Oberländer› bezeichnet werde, dann stimmt dies eigentlich nur zur Hälfte. Denn Thun ist ‹nur› Ausgangspunkt ins Berner Oberland und die Menschen in ihrem Wesen eher städtisch.»

«I bi aber e Thuner wo stouz isch, wenn är aus Bärner Oberländer bezeichnet wird.»

So war es naheliegend, dass ihn der in der Zeit als Trainer des FC Thun verliehene Titel «Thuner des Jahres» weniger überraschte als die 2004 überreichte Auszeichnung als «Berner Oberländer des Jahres». Einen gewissen Stolz, als «Berner Oberländer» bezeichnet zu werden, sollte Hanspeter Latour immer verspüren und diese Freude hat er auch gerne weitergegeben. Zum Beispiel als es im Campus des Grasshopper-Club Zürich einmal darum ging, zwei durch ihn finanzierte Tribünenstühle zu beschriften. Da liess er dann nicht etwa «Latour» oder «Gränni» darauf verewigen – sondern, heimatverbunden wie er ist, «BEO» für Berner Oberland.

«Wenn ich heute auf meine Jugendzeit zurückblicke, darf ich sagen, dass ich glücklich aufwachsen durfte. Ich war der jüngste Sprössling unserer fünfköpfigen Familie. Meine beiden älteren Schwestern verspürten deutlich weniger Bewegungsdrang als ich. Beide übten sich beispielsweise mit der Geige, waren mit der Frisur beschäftigt oder probierten Kleider vor dem Spiegel, während ich dem Ball nachrannte. Trotz diesen unterschiedlichen Freizeitbedürfnissen mochten wir uns sehr gut. Rückblickend darf ich sagen, dass sie gelegentlich gar –ohne mein damaliges Wissen – wie zwei Schutzengel auf mich aufpassten. Der reichlich späte Dank sei ihnen hiermit gewiss.»

Mit «Schutte» gross geworden.

Für Hanspeter wäre damals eine Blockflöte bestimmt gewesen. Aber diese interessierte ihn wenig oder besser ausgedrückt überhaupt nicht. Dies zum Leidwesen seiner Lehrerin in der Unterstufe. Eines Tages galt es, eine Aufführung für die Eltern einzustudieren. Für die verschiedenen Rollen im Spiel brauchten die Schüler ihre Musikinstrumente. Natürlich musste auch gesprochen und gesungen werden. Den Rollen entsprechend wurde auch die Kleidung bestimmt.

«Als Fräulein Zimmermann, die Lehrerin – ja damals sagte man noch Fräulein – die Rollen verteilte, kam ich als Letzter an die Reihe. Warum wohl? Das damals schon etwas in die Jahre gekommene Fräulein Zimmermann schaute nicht in erster Linie, wer sich im Turnunterricht auszeichnete oder in der Pause am meisten Bewegung brauchte. Ich sage bewusst Bewegung, denn Fussballspielen war damals auf dem Schulhausareal verboten. Die Lehrerin freute sich vor allem über Kinder, welche gerne musizierten… – da war ich ja bekanntlich nicht dabei.»

Die Lehrerin glaubte auch nicht an Hanspeters gesangliche und sprachliche Qualitäten und stufte ihn als eher schüchtern ein. So erhielt er ein grosses Stück grünes Krepppapier, welches zu einem doppelseitigen Dreieck geheftet und mit Schlitzen für Augen und Mund versehen wurde. Die Kreation musste er sich überstülpen und war so, eine Tanne darstellend, ein Teil der Kulisse. Ohne einen einzigen Mucks während der ganzen Aufführung, alleine am vermeintlichen Waldrand stehend. Ob seiner Rolle war er nicht glücklich, auch wenn es für ihn als einzigen Schüler nichts zu üben gab und ihm nach den Schulstunden mehr Zeit fürs «Schutten» blieb.

«Dä cha leider kes Instrumänt u isch ender e Schüche.

Am beschte isch är e Teil vor Kulisse u markiert dr Waudrand!»

«Doch da waren noch meine Eltern. Was würden die sich denken, wenn sie an die Aufführung kämen? Diesen Moment wollte ich mir und ihnen ersparen. Was mir übrigens auch gelang. Ich erzählte nichts von der Aufführung und die Einladung dazu liess ich verschwinden. Vielleicht gelang es auch nur deshalb, weil Fredi, mein Klassenkamerad aus der Nachbarschaft, dicht hielt und meine Eltern während der ganzen Schulzeit kaum Kontakt zur Lehrerschaft hatten. Dies wohl auch, weil ich auf Grund verschiedener Wohnungswechsel bald in Thun und dann wieder in Steffisburg zur Schule ging.»

Hanspeter war wichtig, dass neben der Schule genügend Zeit fürs «Schutten» blieb. Der abgeschlagene Zahn ist eine Folge davon.

…und bei einer späteren Weihnachtsfeier, bei der es ihm sogar zum Hirten reichte (mit Schaf).

Die Eltern Emmi und Paul Latour auf ihrem Balkon, mit Blick aufs Schloss Thun.

Als ihr Grab auf dem Friedhof Thun aufgehoben wurde, nahm Hanspeter ihre Asche und den Vogel vom Grabstein in seinen Garten.

Hanspeters schulische Leistungen gaben aber nie Anlass zu Beanstandungen. So hatte auch niemand einen Grund, ihn bezüglich des Fussballspielens einzuschränken. Seine Freizeit gehörte bis zum Ende der Schulzeit ganz dem Fussball. Und doch nicht ganz. Gelegentlich brauchte man ja als 14- bis 16-jähriger Jüngling auch etwas Sackgeld und dieses verdiente er sich bei verschiedenen Wochenplätzen. Als Ausläufer bei einem Bäcker, Metzger, Gärtner oder bei einem Früchteund Gemüsehändler. Noch heute kommt ihm vieles, das ihn die damaligen Geschäftsbesitzer lehrten, sehr gelegen. Vor allem Verlässlichkeit und Freundlichkeit im Umgang mit Kunden.

«Fussballspielen bedeutete für mich vor allem, den Umgang mit dem Ball zu beherrschen. Also übte ich dies auf allen einigermassen ebenen Flächen, welche mir in meiner unmittelbaren Umgebung zur Verfügung standen. Zum Beispiel im Garagenhof mit den Garagentoren. Stundenlang versuchte ich, oft ganz alleine, den Ball so zu treffen, dass er möglichst im rechten und linken oberen Winkel am Garagentor aufschlug. Dazu musste der Ball bei der Ballabgabe entsprechend angeschnitten und der Krafteinsatz gut dosiert werden. Dabei erlangte ich ein gutes Ballgefühl. Am liebsten spielte ich aber unter der ‹Wöschhänki›.»

In den 50er-Jahren gab es noch nicht in jeder Haushaltung einen Tumbler und die Wäsche musste zum Trocknen aufgehängt werden. Dazu gab es fast vor jedem Haus eine entsprechende Einrichtung. Zwischen zwei aus geschweissten Stahlrohrstangen bestehenden Toren waren auf einer Länge von etwa zwölf Metern sechs Drähte gespannt. An diesen konnte man die Wäsche aufhängen. Wenn keine Wäsche hing, war dies für lange Zeit Hanspeters einziger Fussballplatz mit installierten Toren.

«Wenn ich Glück hatte, kamen noch zwei, drei Kollegen dazu. Dann gab es packende Duelle. Wir spielten im besten Fall zwei gegen zwei mit ‹fliegendem› Torhüter. Oder eins gegen eins, von Tor zu Tor, meistens mit Pfister Fredi. Der wohnte, wie schon früher einmal, wieder ganz bei mir in der Nähe. Ja, früher an der Lauenen, oberhalb Thun und unterhalb Goldiwil, da sind wir zwei über längere Zeit zusammen aufgewachsen.»

Die einzige, wirklich ebene Fläche in dieser Hanglage war ein grosses, begrüntes Wasserreservoir. Darauf spielten die Knaben Fussball. Pfisters wohnten in einem Bauernhaus. Wenn es stark regnete, waren im Tenn «Kopfballmätschli», von Tor zu Tor angesagt.

«Ja, das waren herrliche Zeiten, als das Tenn unsere Turnhalle war und die ‹Wöschhänki› das Stadion. Ich glaube übrigens, dass auch die ‹Wöschhänki› den Ausschlag gab, dass ich später Torhüter wurde.

Mit «Schutte» gross geworden.

Mit «Schutte» gross geworden.

Wenn wir dort nämlich von Tor zu Tor spielten, konnte ich genau gleich gut schiessen wie Fredi. Aber im Fangen der Bälle war ich immer besser. Ich fing die grössten ‹Hämmer› und ‹fischte› die Bälle aus beiden Ecken.»

« We mir ir Wöschhänki gschuttet hei, vo Goal zu Goal, de hani d Baue aube am beschte chönne fa. Sogar die gröschte Hämmer.»

Etwas später verbrachte Hanspeters Neffe, als acht- bis zehnjähriger Schüler, gelegentlich die Ferien bei Latours. Und auch mit ihm spielte der schon erwachsene Hanspeter unter der «Wöschhänki» Fussball. Dieser Neffe heisst übrigens Bernard Pulver und wurde später langjähriger Torhüter bei den Berner Young Boys!

«Grund genug noch zu sagen, dass ich Fräulein Zimmermann meine ‹miese› Rolle von damals längst vergeben habe. Aber weniger Fussball zu spielen, um dafür auf der Blöckflöte üben zu können, wäre für mich und auch für Bernard nie in Frage gekommen.»

«Ds Schutte gäge ds Flötle ytusche – uf gar ke Fau!»

Zur grossen Leidenschaft Hanspeter Latours kam in seinen Jugendjahren auch eine Portion Fügung hinzu, damit er später seine Ziele erreichen und die Träume verwirklichen konnte.

1954 gehörte der FC Thun der obersten Schweizer Fussballliga an und erreichte in dieser Saison 1955 sogar noch den Cupfinal.

Hanspeters Vater nahm ihn als Siebenjährigen immer an die Spiele ins neue, heimische Lachenstadion mit, wo er den Fussballern auf dem Feld ganz genau auf die Beine schauen konnte und überaus fasziniert war von der Begeisterung, welche die Menschen für dieses Mannschaftsspiel und die Aktionen auf dem Rasen empfanden.

Im selben Jahr fand in der Schweiz die Fussball-Weltmeisterschaft als erst fünfte Ausgabe dieser Art statt. Es war das erste offiziell als «Fussball-Weltmeisterschaft» bezeichnete Turnier und gespielt wurde in Basel, Genf, Lausanne, Lugano, Zürich und im eigens dafür umgebauten und erweiterten Wankdorfstadion in Bern.

Aussenseiter Deutschland, trainiert vom legendären Sepp Herberger, war damals noch überhaupt keine Fussballmacht. Doch die Mannschaft mit Kapitän Fritz Walter gewann völlig überraschend das Finalspiel gegen Ungarn mit 3:2 und schaffte so das vielzitierte «Wunder von Bern».

Mit «Schutte» gross geworden.

«Für mich zusätzlich faszinierend war, dass die deutsche Mannschaft am Ufer des Thunersees, im Hotel Belvédère in Spiez, logierte. Übrigens ganz in der Nähe des Teams aus Uruguay, das als Mitfavorit dieser Weltmeisterschaft sein Lager auf der anderen Seeseite, in Hilterfingen, aufgeschlagen hatte. Leider hatten wir damals noch keinen Fernseher, aber am Radio verfolgte ich die Spiele und Berichterstattungen dieser Weltmeisterschaft in der Schweiz ganz genau…»

«Obschon ich von klein auf eine grosse Begeisterung für den Fussball in mir trug, sehe ich doch rückblickend die Ereignisse in den Jahren 1954 und 1955 als mitentscheidend an, dass ich so angetrieben wurde, im Fussball Erfolg zu haben. Ich wollte ebenfalls so spielen können wie die damaligen Stars im Wankdorf und im Lachenstadion und eine solche Begeisterung entfachen, wie ich es damals am Radio hörte und unter der Bevölkerung spürte.»

«I ha eifach so wöue spiele u juble wie d Stars im Wankdorf u im Lachestadion.»

«Mein grosser Traum war also fortan, einmal in meinem Leben in der ersten Mannschaft des FC Thun in der obersten Schweizer Fussballliga spielen zu können. Dieser Wunsch faszinierte mich so sehr, dass in mir ein Feuer entbrannte – ein Feuer, das nicht mehr zu löschen war.»

Hanspeters Eltern setzten ihm in der Erziehung Leitplanken. Seine Leidenschaft zum Fussball haben sie in zurückhaltender Art und Weise unterstützt.

«Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Am Tag des alles entscheidenden Spiels mit dem FC Thun um den Aufstieg in die Nationalliga A ging ich noch an ihrem Grab vorbei und sagte ihnen, sie müssten heute Nacht unbedingt auf das Lachenstadion schauen. Ich korrigierte dann später in meinen persönlichen Unterlagen die offizielle Zuschauerzahl des Aufstiegsspiels von 4922 auf 4924!»

Hanspeter Latour, auf die drei wichtigsten Ereignisse in seinem Leben angesprochen, antwortet spontan: «Die Geburt der Kinder, der Tod der Eltern und der Aufstieg des FC Thun in die Nationalliga A». Sie lesen richtig, die Erfüllung des Bubentraums und nicht etwa der Trainerwechsel in die Bundesliga zum 1. FC Köln.

«Stadion Lachen», eröffnet 1954. Auf der gegenüberliegenden Seite der Tribüne das Olympia-Tor, hinter dem sich die Mannschaften versammelten, um in Einerkolonne das Spielfeld zu betreten. Zwischen Rasen und Publikum die Aschenbahn als Stimmungskiller, dazu ein dichter Fichtenzaun. Das war dem Schulbuben Hanspeter zu abweisend, er wollte näher ran. Vorerst noch hinter das Tor.

Offiziell durfte man erst mit zwölf Jahren einer Juniorenmannschaft angehören und so war seine Motivation bis dahin, jeweils einer der nur sechs möglichen Ballboys an einem Spiel der ersten Mannschaft des FC Thun zu sein. Das war übrigens alles andere als selbstverständlich, denn Spiel für Spiel buhlten etwa zwanzig Knaben um diese Ehre.

Jeder auserkorene Balljunge durfte ein blaues Trikot mit der Aufschrift «Weissenburger» – zu jener Zeit ein beliebtes Mineralwasser aus der Region – überstreifen. Aber nicht jeder hatte einen Ball an seiner Spielfeldseite zum Wiedereinwerfen, wie das heute der Fall ist. Also musste man aufmerksam sein, um das runde Leder möglichst rasch zurück an den Spielfeldrand zu bringen. Sich etwa zwischendurch auf den Rasen zu setzen, war verboten.

«Mich faszinierte der Goalie-Posten schon immer und ich bevorzugte daher als Balljunge die Position direkt hinter dem Tor. Hier war ich meinen Idolen am nächsten. Obwohl ich mindestens ebenso gut als Feldspieler mit dem Ball umgehen konnte, war für mich bereits jetzt klar, dass ich einmal Torhüter werden wollte.»

Es sollte sich auszahlen, dass er in jeder freien Minute mit dem Ball geübt hatte. Denn er wurde in der Juniorenzeit beim FC Thun, zu der er nun starten durfte, immer eine Kategorie höher eingeteilt als die anderen Knaben seines Jahrgangs. Er war schon etwas stolz, den anderen Spielern diesen einen Schritt voraus zu sein.

So wurde er statt bei den C-Junioren bereits schnell bei den B-Junioren berücksichtigt und etwas später gar in interregionale Auswahlen berufen, in welchen sich die besten Fussballer der jeweiligen Jahrgänge messen durften. Zu dieser Zeit kam er sogar ins Team der Berner Kantonalauswahl und wurde mit dieser zweimal Junioren-Cupsieger. Als erster Höhepunkt in seiner Fussballer-Karriere folgte 1964 das Aufgebot für die Schweizer Junioren-Nationalmannschaft. Das war eine tolle Sache!

Die Spiele als Torwart der Juniorennationalmannschaft bedeuteten Hanspeter Latour viel…

«Vergessen werde ich diese zwei grossen, internationalen Turniere nie – in Holland und Deutschland waren sie –, die wir als Junioren-Nationalmannschaft bestreiten durften. Da nahmen damals auch Junioren wie zum Beispiel Franz Beckenbauer und Berti Vogts teil. Beide wurden später erfolgreiche Nationalspieler und sogar Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Bei den Holländern war Johan Cruyff dabei, später einer der begnadetsten Spielmacher der Fussballgeschichte und oft als ‹Europas Fussballer des Jahrhunderts› bezeichnet. Das war uns als Junioren natürlich zu dieser Zeit nicht bewusst, auf welch spätere ‹Legenden› wir da trafen. Mein Augenmerk galt sowieso meinen Teamkollegen.»

War Hanspeter Latour 1964 beim Turnier in Holland noch ErsatzTorwart, avancierte er ein Jahr später im Junioren-Nationalteam zur Nummer 1. Am Turnier in Lörrach vom April 1965, beim 0:0 gegen die starken Polen, brauchte es eine aussergewöhnliche Leistung des 17-jährigen Torwarts. Der Presse speziell aufgefallen ist Latour aber im Spiel gegen Irland, das leider 3:1 verloren ging. Dass die Torausbeute der Iren nicht höher ausgefallen sei, «lag am ausgezeichneten Schweizer Torhüter Latour», schrieb ein Journalist.

Eine Begegnung aus dieser Zeit machte auf Hanspeter Latour einen gewaltigen Eindruck, sie wird ihm unvergessen bleiben.

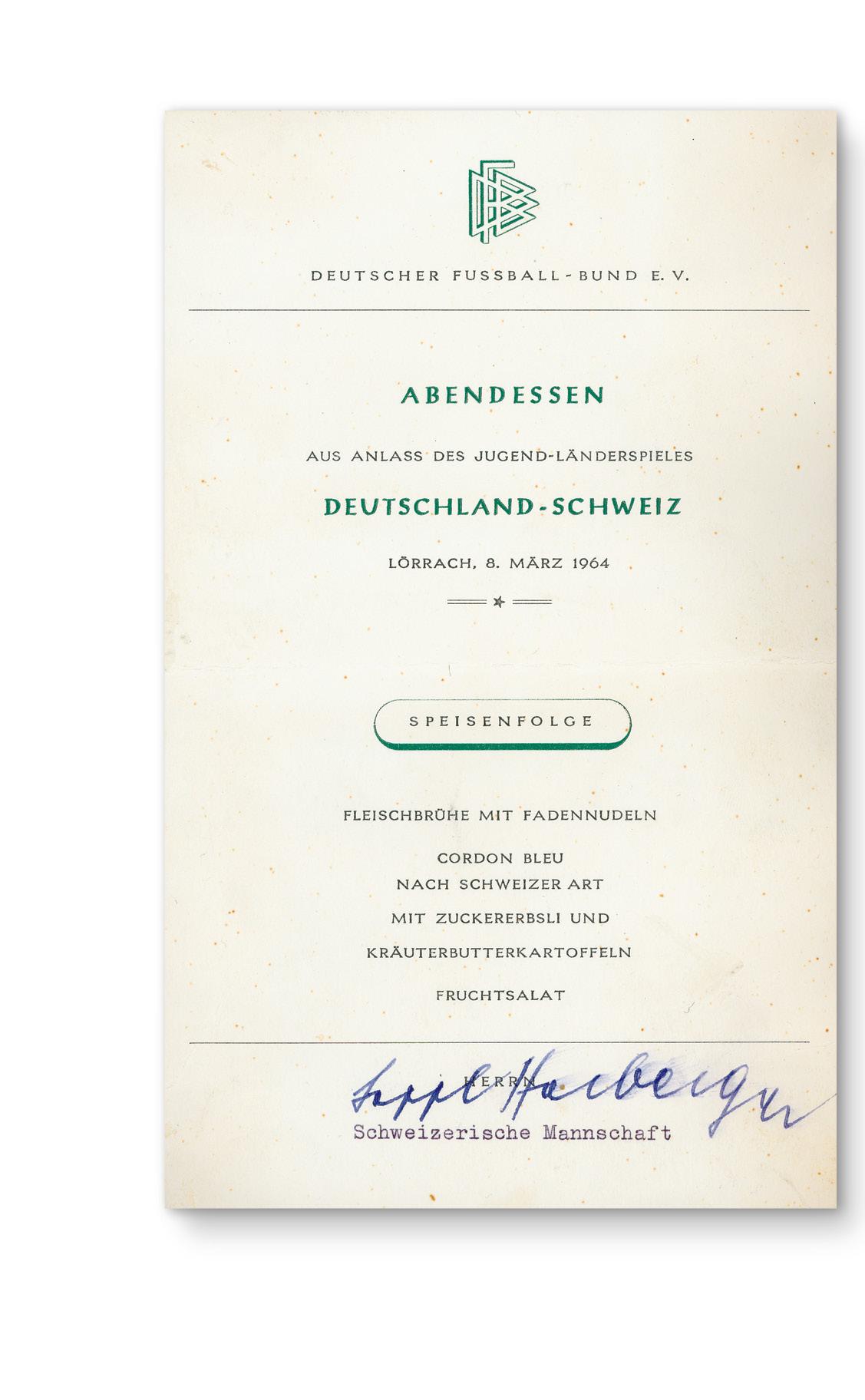

Am 8. März 1964 bestritt er mit der Juniorennationalmannschaft, der sogenannten UEFA-Juniorenauswahl, in Lörrach ein Länderspiel gegen Deutschland. Dass das Spiel mit 1:2 verloren ging, war für ihn nicht die einzige Enttäuschung, denn er kam nämlich gar nicht zum Einsatz und blieb auf der Ersatzbank.

Nach dem Spiel war das Schweizer Team gemeinsam mit der deutschen Mannschaft zum Nachtessen eingeladen. Dort wurde das baldige Eintreffen eines Ehrengastes angekündigt. Was den jungen Schweizer Torhüter in seiner allgemeinen Enttäuschung nicht gross interessierte.

«Als aber unter grossem Applaus Sepp Herberger den Saal betrat, war ich wie elektrisiert. Mit dem hatte aus unserer Delegation niemand gerechnet. Ich schon gar nicht. Was ich doch über diesen Sepp Her berger schon alles sagen hörte. Wie er 1954 seine Mannschaft am Thu nersee auf das Endspiel gegen Ungarn vorbereitete. Nur auch dank ihm wurde für Deutschland das Wunder von Bern überhaupt mög lich. Was dieser Weltmeistertitel damals für die Zukunft Deutsch lands bedeutete, ist längst erkannt. Und nun stand er da. Vor uns. Direkt vor mir. Spüren Sie beim Lesen meinen damaligen und noch heutigen Respekt vor diesem Menschen? Herberger hatte eine Ausstrahlung auf mich, wie sie nur schwer zu beschreiben ist. Väterlich, unsere Freuden und Leiden um den Fussball ge nau kennend. So sprach er zu uns. Nichts von Hochmut oder Arroganz war da zu spüren. Im Gegenteil. Stolz aber res pektvoll wünschte er uns alles Gute für unsere zukünftige Fussballkarriere. Er verstand es, mit wenigen, aber ein drücklichen Worten uns glaubhaft zu machen, welch gute Aussichten uns – möglicherweise auf einem beschwerli chen Weg – bevorstanden.»

«U itz isch är da gstande. Vor üs, diräkt vor mir!»

Damit diese Begegnung nie vergessen gehen sollte, bemühte sich Hanspeter Latour um ein Auto gramm. Bereitwillig setzte Sepp Herberger seine Unterschrift auf die Menükarte.

«Ich habe dieses für mich bedeutungsvolle Dokument bis heute – es sind seither immerhin 50 Jahre her – fein säuberlich aufbewahrt. Nicht, dass ich täglich an Herberger denke. Dennoch war er für mich eine grosse Persönlichkeit, welche mir sofort das Gefühl gab, meine Leidenschaft zu verstehen.»

Hanspeter Latour erwähnt an dieser Stelle zwei weitere Trainer, wel che auf ihn eine ähnliche Ausstrahlung nach einem gemeinsamen Gespräch hatten. Da wäre einmal der dänische Europameistertrainer

Balljunge, Stifti, Juniorennati.

…wie auch das Autogramm von Sepp Herberger.

Balljunge, Stifti, Juniorennati.

Richard Möller Nielsen, welchen er anlässlich einer Weiterbildung kennen lernte. Beeindruckend ehrlich sagte er ihm, ein Trainer könne nicht auf jede Frage die richtige Antwort geben, auch wenn sein Team Europameister geworden sei. Im Fussball gebe es auch Zufälliges. Dann auch Giovanni Trapattoni. Im Anschluss an die Medienkonferenz des Spieles 1. FC Köln – VfB Stuttgart (0:0) nahm er Latour zur Seite, legte den Arm auf seine Schulter und sagte in gebrochenem Deutsch, aber mit ungebrochenem Elan: «Verrückt Hanspeter, einfach verrückt, was die mit uns machen!» Solche Begegnungen und Aussagen haben Latour stärker gemacht.

«Rückblickend war für mich bedeutend, wie ich damals nach der Begegnung mit Herberger den Speisesaal im Hotel in Lörrach verliess. Zwei Stunden zuvor, als Ersatztorhüter, bei verlorenem Spiel, war mein Selbstvertrauen ein wenig ins Wanken geraten. Aber das war vorbei. Beim nächsten UEFA-Juniorenturnier in Deutschland war ich nicht mehr auf der Bank. Sondern dort, wo ich am liebsten war. Im Tor natürlich.»

Das half Hanspeter Latour auch beim FC Thun. Er kam als Sechzehn- und Siebzehnjähriger regelmässig zu Einsätzen in der 1. Mannschaft oder in der Reservemannschaft, welche damals übrigens die Schweizermeisterschaft in der NLB der Reserven gewann. Die meistens etwas jüngeren Reserveteams trugen jeweils das Vorspiel zu den Spielen der 1. Mannschaft aus – gegen den gleichen Gegner.

«Bi de Reise mit dr erschte Mannschaft hani herts Brot ggässe.»

«Bei den Reisen mit der ersten Mannschaft ass ich als Jüngster allerdings hartes Brot. Wenn zum Beispiel im Tessin ein Spiel bevorstand und wir, wie damals für uns üblich, mit dem Zug reisten, war in Luzern umsteigen angesagt und mit bis zu mehr als 30 Minuten Wartezeit bis zur Weiterfahrt zu rechnen. So lange wollten die Spieler aber nicht auf dem zügigen Perron warten. Also ab ins Bahnhofbuffet. Möglichst schnell und ohne Bagage. Dieses stellte man auf das Abfahrtsperron und einer hatte dort zu schauen, dass nichts wegkam oder verloren ging. Dieser eine sollte ich sein. Der Jüngste natürlich. Weigern durfte ich mich verständlicherweise nicht. Stellen Sie sich vor, im Tessin hätte plötzlich einem Spieler die Tasche mit den Fussballschuhen gefehlt. Ich darf nicht daran denken. Gleichwohl hatten die älteren Spieler die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich sagte selbstbewusst, klar bliebe ich auf dem Perron, aber wer sicher sein wolle, dass seine Tasche bei Zugsabfahrt noch da sei, der hätte mir gefälligst 50 Rappen zu zahlen. Mit dem hatten sie nicht gerechnet. Etwas perplex, bezahlten sie mir den Hüterlohn. Nicht

schlecht, 17 x 50 Rappen machte immerhin 8 Franken und 50 Rappen. Auf der Rückreise natürlich das gleiche Prozedere. Mit 17 Franken im Sack war ich der einzige Gewinner. Das damalige Spiel ging knapp verloren und eine Punkteprämie war also nicht in Aussicht.»

Möglicherweise erscheint Ihnen diese Geschichte nicht erwähnenswert. Dass sie gleichwohl Erwähnung findet, hat einen bestimmten Grund. Am Neujahrskonzert 2014 in Thun trifft Hanspeter Latour unerwartet den zehn Jahre älteren Fridolin Hofer. «Fidu», wie die Spieler ihn nannten, war damals auch im Zug ins Tessin, er war der Stammgoalie der Mannschaft. Zum Neujahrskonzert wurde er von seinen beiden erwachsenen Töchtern begleitet. Latour stellte ihnen seine Frau vor und bei einem Cüpli kamen sie ins Gespräch. Vor allem Hofer wusste viel zu erzählen. In den drei Frauen hatte er dankbare Zuhörerinnen. Er meinte, jetzt komme noch die Hammergeschichte. Natürlich war es die 50-Rappen-Perron-Geschichte von Luzern. Zwischen dem damals Erlebten und der Erzählung lag ein halbes Jahrhundert. Aber für «Fidu» und «Pudi» war es, als sei es gestern gewesen. Hanspeter Latour freute sich, dass vor allem die drei damals nicht Beteiligten darüber herzhaft lachen konnten.

«Nebst meiner direkt nach der Schulzeit begonnenen Karriere als Lizenzspieler einer Nationalliga-Mannschaft – ich war damals mit 16 Jahren der jüngste und Robert Ballaman mit 38 Jahren der älteste Spieler – galt es einen Beruf zu erlernen. Ich entschied mich für eine Laborantenlehre bei den Schweizerischen Metallwerken Selve in Thun. Diese Berufswahl habe ich später nie bereut. Die Ausbildung war interessant und anspruchsvoll. Meine Leidenschaft blieb natürlich der Fussball.»

Der Lizenzspielervertrag beim FC Thun versprach Hanspeter Latour damals ein Jahresgehalt von 2000 Franken. Die dazu kommende Punkteprämie betrug pro gewonnenen Punkt – ein Sieg gab damals zwei Punkte – fünfzig Franken. Das Einkommen aus seinem ersten Lizenzspielvertrag entsprach somit im Durchschnitt etwa seinem Lehrlingseinkommen bei den Schweizerischen Metallwerken Selve.

«Es war für mich nicht immer leicht, Berufslehre und Nationalligasowie Auswahlspiele unter einen Hut zu bringen. Zum Glück gab es da noch den sportbegeisterten Berufsschullehrer Lüthy. Wenn ich beim chemischen Rechnen in der Stöchiometrie Mühe hatte, nahm er sich Zeit für mich und gab mir direkt im Anschluss eine kleine Nachhilfe. Er war stolz, mich als Fussballer des FC Thun in seiner Klasse zu haben, und hatte für vieles Verständnis, was seinerzeit Fräulein Zimmermann nicht kannte. Ohne mich deswegen gegenüber den Mitschülern zu bevorzugen, nutzte er den möglichen Spielraum zu meiner Unterstützung aus. War zum Beispiel eine Rechnung im Ansatz des Lösungsweges rich-

Balljunge, Stifti, Juniorennati.

tig, das Schlussergebnis jedoch falsch, gab er mir noch einen Viertelpunkt. Wenn absolut nötig, auch mal einen halben Punkt… Das war Gold wert für mich. Nur so blieb ich im für die Lehrabschlussprüfung zählenden Fachrechnen auf der genügenden Seite.»

«Es isch nid eifach gsy, d Lehr u d Nationalliga- u d Uswahl-Spiel unger ei Huet z bringe.»

Am Schluss seiner Lehrzeit legte «Stift» Latour die Prüfung zum Laboranten mit der guten Gesamtnote 5,0 ab. Ein Ergebnis, das sich sehen liess, schliesslich war die Bestnote 6,0.

Als Hanspeter Latour später selber Prüfungsexperte wurde, erinnerte er sich oft an Lehrer Lüthy. Bei den mündlichen Prüfungen fragte er die Lehrlinge immer, in welchem Stoffgebiet sie am stärksten seien. Entsprechend stellte er dann die Startfragen. Das gab ihnen eine gewisse Sicherheit. Natürlich mussten sie ihm dann auch die von ihm spezifisch ausgesuchten Fragen beantworten. Er machte dabei nie Geschenke, aber an einer Prüfung nur nach Schwächen zu suchen und möglicherweise dadurch einem Lehrabgänger den Einstieg ins Berufsleben unnötig zu erschweren, entsprach nicht seiner positiven Grundeinstellung.

Im Juni 1964 reiste Latour mit dem FC Thun nach Foggia zu einem Spiel im Rahmen des Alpencups. Das war ein mehr oder weniger freundschaftliches Aufeinandertreffen der Aufsteiger aus der Schweizer Nationalliga B und der Italienischen Serie B. Als Dritte der Meisterschaft hatten die Thuner sich eigentlich nicht für diesen Cup qualifiziert. Da aber die AC Bellinzona auf die Teilnahme verzichtete, kam der FC Thun zum Zug und nahm die Einladung gerne an.

«Für mich und die meisten von uns war dies der erste Einsatz in einem Wettbewerb auf internationaler Clubebene. Genau so erstmalig war, dass wir gegen ein Profiteam spielten. Für uns war es ein entsprechend grosser Moment, gemeinsam zuunterst an den Stiefel Italiens zu reisen. Mit dem Zug ging es nach Mailand. Die Hitze machte uns schon dort zu schaffen, doch das wäre noch gegangen. Uns wurde nämlich am Flughafen mitgeteilt, dass unser Flugzeug nach Bari alles andere als startbereit sei. Es müssten zuerst noch einige Teile ausgewechselt werden. Uns wurden Mineralwasser und Sandwiches gereicht, um die Wartezeit besser überbrücken zu können. Sage und schreibe fünf Stunden dauerte es, bis wir zum Nachtflug mit der Propellermaschine abhoben. Nicht ganz ohne ‹Schiss› nach dem Vorspiel und für viele von uns wars der erste Flug überhaupt.»

Nach der sicheren Landung in der Hafenstadt wurde das Team mit dem Bus landeinwärts nach Foggia gefahren. Zu später Stunde gab es im

Balljunge, Stifti, Juniorennati.

Hotel nichts mehr zu essen und von einem nächtlichen Ausgang wurde dem Team abgeraten.

«Beim morgendlichen Training auf einem Sandplatz gaben wir aber wieder richtig Gas. Immerhin gelang es dabei ‹Fidu›, dem ausnahmsweise mitspielenden Masseur Felix Sutter den grossen Zehen zu brechen. Ausgerechnet Felix, der eigentlich bei uns für mögliche Blessuren zuständig war – an einen mitreisenden Arzt kann ich mich nicht erinnern –, beanspruchte jetzt medizinische Hilfe.»

Die Vorbereitung auf ein internationales Spiel hätte schon damals seriöser ausfallen müssen. Auch die Aussagen vom ältesten Spieler «Butz» Rothenbühler, Spezialist für Freistösse und Eckbälle und technisch der beste Spieler der damaligen Thuner Mannschaft, dass es für ihn zu heiss sei, um mitzuspielen, wäre heute undenkbar. Besser meinte es Otto Hess, der mitgereiste Platzwart und gute Seele rund um die Mannschaft. Er hatte von Thun eigens den fertigen Pausentee mit viel Zitrone mitgenommen. Beim Öffnen der Thermosflasche explodierte diese förmlich.

«Thermosfläsche mit em Pousetee isch em Otto bim Uftue förmlech explodiert vo däm Druck, wo dert inne

entstande

isch.»

«Otto war auch bei einem auf der Strasse eingegangenen Weinhandel wenig erfolgreich. Die zwei bereits bezahlten Flaschen trafen jedenfalls nicht in unserem Hotel ein. Otto bekam das auch später noch von uns zu hören. Wir fragten ihn bei jeder passenden Gelegenheit, ob sein Vino rosso eventuell per Post gekommen sei…»

Vor 5000 Zuschauern kam es dann, wie es kommen musste. Noch schlimmer. Die Thuner hatten auf dem Hartplatz, von Rasen keine Spur, nicht die geringste Chance und lagen zur Pause bereits 5:1 zurück. Latour spielte die zweite Halbzeit und am Schluss hiess es 8:1. Der grosse Unterschied lag nicht nur an der für die Thuner ungewohnten Hitze von 38 °C. Im Rückspiel gab es dann eine knappe 3:4Niederlage. Auch in Thun verfolgten über 4000 Zuschauer das Spiel, vor allem Italiener. Es war die Zeit der in der Schweiz arbeitenden Saisonniers und die wollten ihre Landsleute lautstark unterstützen.

«So wenig erfolgreich wir bei diesem internationalen Kräftemessen auch waren, lehrreich war die Sache schon, gerade für uns jüngere Spieler. Mit dem Team in den Flieger zu steigen. International zu spielen. Zu erleben, was eben im Profifussball alles möglich wäre. Die Leidenschaft zum Beruf zu machen. Das weckte schon Träume.»

In der Schweiz gab es, wie bereits erwähnt, in den beiden obersten Ligen den bezahlten Lizenzspieler Fussball. Aber das hatte – mit Ausnahme von einigen Ausländern – nichts mit Profi zu tun. Die Spieler hätten nie von diesen Löhnen leben können. Es war aber natürlich ein schöner Zustupf zum Lohn von der hauptberuflichen Tätigkeit. Für Latour also schwer, an solche Träume zu glauben. Erst noch bei Thun in der Nationalliga B.

«Aber Sepp Herberger hat uns doch erst vor knapp einem halben Jahr in Lörrach Mut gemacht. Er konnte doch mit seinen Worten nicht nur Franz Beckenbauer oder Berti Vogts – beide spielten gegen uns in der deutschen Mannschaft – gemeint haben. Nein, was er sagte, galt für alle. Also auch für mich. Weiter an eine erfolgreiche Fussballkarriere zu glauben, davon konnten mich auch die schmerzhaften Schürfungen, welche ich vom Hartplatz in Foggia mit nach Hause nahm, nicht abhalten.»

Als 1966 die Laborantenlehre erfolgreich abgeschlossen war, folgte Hanspeter Latour einem Trend, der damals äusserst gängig war: Er ging ein Jahr ins «Welschland». Einerseits um Französisch zu lernen, andererseits aber auch, um Geld zu verdienen. Natürlich wollte er dabei auch fussballspielen können…

Es gab Kontakte in den Neuenburger Jura, zum FC Le Locle, der zu dieser Zeit der Nationalliga B angehörte.

«Ich hörte, dass in einem Unternehmen eine Stelle als Laborant ausgeschrieben sei, und so packte ich diese Chance. Meine zwei älteren Schwestern, die ein Auto zur Verfügung hatten – ich natürlich noch nicht, so kurz nach dem Lehrende –, chauffierten mich in das mir unbekannte Städtchen unweit der französischen Grenze.»

Da stand er nun, ohne jemanden richtig gut zu kennen, in diesem Le Locle, einquartiert in ein Zimmer, welches eher zum Treppenhaus gehörte als zu einer Wohnung. Nach der ersten Erkundungstour durch das Haus wusste der Ankömmling zumindest, dass sich ein WC und eine Dusche in jedem zweiten Stock befanden. Das sollte aber auch heissen, dass diese zwei Räume mit weiteren Zimmermietern geteilt werden mussten.

«Mir war das eigentlich nebensächlich, mein Zimmer hatte ja ein Bett, einen Schrank und ein Lavabo mit fliessendem, allerdings nur kaltem Wasser. Vor allem war ich froh, die Stelle als Laborant in den Fabriques d’Assortiment Réunies und eine Bleibe zu haben – und fussballspielen zu können!»

Als die Ausleihe von Torhüter Latour vom FC Thun an den FC Le Locle besiegelt und der Leihvertrag unterschrieben war, hiess der Trainer beim

Balljunge, Stifti, Juniorennati.

Balljunge, Stifti, Juniorennati.

Team aus der Nationalliga B Willy Kernen. Er war ein ehemaliger Spieler des FC La Chaux-de-Fonds und galt mit seinen über 40 Einsätzen im Dress der Schweizer Nationalmannschaft als erfahrener Mann. Er war eigentlich die treibende Kraft, dass Latour diesen Schritt wagte. Als Hanspeter Latour dann allerdings zum ersten Training beim FC Le Locle erschien, hatte man Willy Kernen angeblich wegen Differenzen mit dem Präsidenten entlassen und sich – nicht zum Vorteil Latours – für eine vereinsinterne Lösung entschieden.

«Wenn ich warmes Wasser benötigte in meinem Zimmer, kam der Tauchsieder – auf Französisch «Thermoplongeur» – zum Einsatz. So auch nach einem samstäglichen Lottomatch in Le Locle, als ich und Peter Spichiger, ein Deutschschweizer Kollege, doch tatsächlich einen Preis gewannen: Eine rohe Poularde oder vielmehr, wie wir sagten, ein ‹Suppenhuhn›!»

«Aber wie choche mir itz das Suppehuehn?»

Wie sollten die beiden jedoch das gute Stück verzehrbereit hinbekommen? Weder Latour noch sein Compagnon hatten doch eine Küche zur Verfügung und jemanden zu fragen, hätte rein rhetorisch unverhältnismässig grossen Aufwand «en français» bedeutet. Also blieb nur der Thermoplongeur als Lösung übrig…

«In meinem Zimmer füllten wir ein ‹Chessi› mit Wasser, tauchten den Plongeur hinein und liessen das Huhn eine gute Stunde – bei gelegentlichem Nachfüllen von Wasser, versteht sich – kochen. Nein, ich kann Ihnen sagen, was war das für eine Freude, als das Fleisch schlussendlich schier von den Knochen fiel! Zugegeben, etwas fad war das Gekochte schon. Gleichwohl stimmte unsere Moral und wir waren sogar etwas stolz, ganz nach dem Motto ‹gewonnen, gekocht und gegessen›.»

Durch diese nicht allzu luxuriösen Verhältnisse in Le Locle wurde Hanspeter Latour noch selbstständiger und lernte einige wichtige Lektionen fürs Leben: Verantwortung zu übernehmen, sich zu organisieren und sich den Umständen anzupassen.

Sein Schulfranzösisch war zwar alles andere als alltagstauglich, er hatte oft richtig Mühe, sich zu verständigen. Auch in der Firma und im Fussballteam wurde nur französisch gesprochen, und dies nicht etwa schön langsam, damit auch dieser bald zwanzigjährige Thuner Giel mithalten konnte. Aber er kommunizierte wenn nötig mit Händen und Füssen und war gewillt zu lernen – eine entscheidende Voraussetzung, um sich weiterentwickeln zu können.

«Nein, es war keine einfache Zeit da im ‹Welschen›, aber sie hat mir gezeigt, dass man in gewissen Situationen durchhalten und sich durchbeissen muss.»

Anstehen zum «Fassen» in sauberer Ruhnstellung – Rekrut Latour in der Panzer-Grenadier-RS auf der Thuner Allmend.

Während dieser Zeit in Le Locle absolvierte Hanspeter Latour zudem noch die Rekrutenschule als Panzergrenadier. In Thun allerdings, mit Wohnort Le Locle. Und drei Jahre später musste er – mehr erzwungen als erwünscht – noch in die Unteroffiziersschule einrücken, da gab es kein «Pardon».

Im Nachhinein betrachtet sollte aber die militärische Ausbildung eine wertvolle Lebenserfahrung bedeuten, auch wenn sich Spitzensport und Militär damals noch schlecht vereinbaren liessen. Heute ist man da ja glücklicherweise wesentlich weiter.