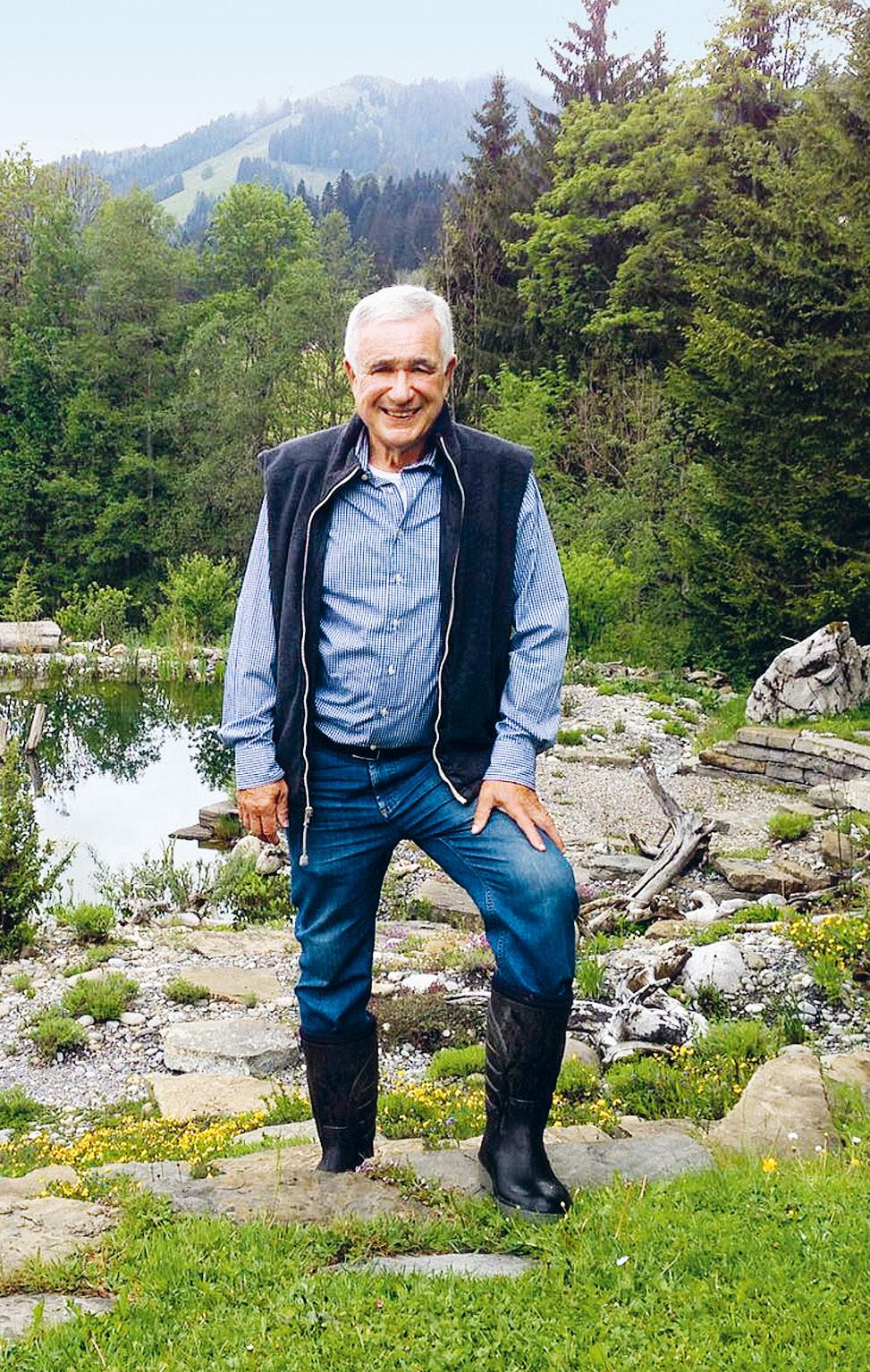

Hanspeter Latour

Hanspeter Latour

Hanspeter Latour

Quelle: SRF / Glanz & Gloria blüht auf, 2016.

Neu beobachtete Tiere im Beobachtungsgebiet im Innereriz

Wenn das Glück sichtbar wird: das Mauswiesel

Eine unglaubliche Geschichte: das Weisse Hermelin

Luchs und Wolf

Mit Respekt jagen und fotografieren

Beobachtungs- und Erkennungsaufgaben

Ein Brauner Bär im Garten und ein Braunbär am Ramsgring

Beobachtungen und Geschichten ausserhalb des Gebietes Innereriz

Schwalben, Eulen und Lerchen – Besuche in Alchenstorf

Der Siebenschläfer

Der Steinadlerhorst im Wallis

Der Buntspecht

Gartenrotschwanz und Grünspecht im Schosshalden-Friedhof

Die Turmfalken im Schloss Trachselwald

Die Bartmeisen von La Sauge – Eine Büchergeschichte

Wendehals in den Rebbergen am Bielersee

Mein Besuch im Zoo Basel

Meine Kontakte zu Experten und ihre Beiträge

Mein Besuch beim Pionier der Naturgärten

Natur mit Latour ist ein Buchtitel, welcher genau dem Inhalt in Wort und Bild des vorliegenden Buches entspricht. Ich erzähle, was ich in der Natur beobachte, welche Gedanken ich mir dabei mache, und zeige die entsprechenden Bilder dazu. Das Buch ist eine Fortsetzung der nach mehreren Auflagen vergriffenen Bücher «Das isch doch e Gränni!» und «Das isch doch e Schwalbe!». Das erste Buch war eine erzählende und bebilderte Biografie aus meinem Erwerbsleben als Familienvater und Fussballtrainer. Das zweite Buch erzählte von meinem Leben nach der Pensionierung, vom Traum unseres naturnahen Gartens und dem Beobachten und Fotografieren der darin und unmittelbar darum herum vorkommenden Tiere. Und auch vom direkten Erleben der Biodiversität und dem Erzählen von Geschichten zu diesem Thema. In vielen Begegnungen und Gesprächen wurde ich dabei immer wieder –nicht etwa abwertend – von meiner Fussballzeit eingeholt.

Das vorliegende dritte Buch hat mit der Geschichte eines ehemaligen naturverbundenen Fussballtrainers nicht mehr viel zu tun. Es spiegelt vielmehr die Ansichten eines nicht hochschulmässig und wissenschaftlich ausgebildeten, aber intensiven Naturbeobachters wider, welcher fotografiert, erzählt und publiziert, was er in der Schweiz bezüglich der Artenvielfalt sieht, erlebt und wie er darüber denkt. Dies ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Absolutheit, aber mit dem Ziel, auch bisher weniger Naturinteressierte auf die Bedeutung der Biodiversität aufmerksam zu machen und den Naturfreunden Beispiele aufzuzeigen, wie sich die privaten und öffentlichen Gärten, die Landwirtschaft und die Industrie zur Erhaltung der wichtigen Artenvielfalt einheimischer Pflanzen und Tiere entwickeln können.

Gegenwärtig wird viel über das Klima, die Natur und die ganze Umwelt diskutiert und Alarm geschlagen. Dies mehrheitlich abgestützt auf Studien und Beobachtungen von Experten und weniger auf persönliche Beobachtungen und Erlebnisse. Es ist erfreulich, wie sich die Jugendlichen einsetzen und von der Politik endlich Massnahmen fordern. Gleichzeitig ist es aber auch bedauerlich, dass die meisten von ihnen weder ein halbes Dutzend Schmetterlinge noch Vögel kennen.

Der wirkliche Bezug zur Natur fehlt mir da. Frage ich in Schulklassen danach, sind die Kenntnisse sehr unterschiedlich. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin überraschend gut Bescheid weiss und ich frage, woher sie das wüssten, bekomme ich meistens die Antwort: vom Grosi oder vom Grossvater.

Bild: Die Tiere brauchen Rückzugsorte, welche von der Gesellschaft zu respektieren sind. Zwei Stare am Waldrand.

Lehrer und Lehrerinnen haben bekanntlich nach dem Lehrplan zu unterrichten, und ich hoffe, dass auch alle künftigen Grosseltern unsere Vögel und Schmetterlinge noch kennen werden! Vielleicht ist das aber gar nicht mehr nötig: Im Naturhistorischen Museum Bern ist unter anderem eine Sonderausstellung mit dem Titel «Weltuntergang – Ende ohne Ende» zu sehen. Im Rahmenprogramm mit dem Thema: «Insektensterben – Sind wir dem Untergang geweiht?» war ich als Podiumsteilnehmer eingeladen. Auslöser für diese Debatte war die weltberühmte «Krefelder Studie». Persönlich glaube ich daran, dass wir in der Schweiz – und hoffentlich weltweit – Lösungen für eine Umwelt finden werden, die für Mensch und Tier auch in Zukunft erträglich sein wird. Die dafür notwendigen Organisationen und Institutionen haben wir schon heute. Es braucht zum Erreichen dieses Zieles aber viel Engagement und den Willen, miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten und der Nachhaltigkeit den

ihr gebührenden Stellenwert zukommen zu lassen.

Weil mir wie schon angetönt gewisse wissenschaftliche Kenntnisse fehlen, bin ich dankbar, dass mir bezüglich der einzelnen Tierarten anerkannte Experten des Naturhistorischen Museums Bern die nötigen Erklärungen im Buche liefern. Ebenso wichtig sind für mich und auch die Leser die authentischen Beiträge aus der Landwirtschaft.

Mein persönliches Motto für mehr Biodiversität heisst: Das eine tun und das andere nicht lassen!

Ich wünsche Ihnen beim Lesen und Betrachten der vorliegenden Beispiele viel Freude und Zuversicht.

Herzlich, Ihr Hanspeter Latour

8. Februar 2019. Wie jedes Jahr führt das Forum Biodiversität Schweiz der Akademie der Natur wissenschaften an der Universität Bern eine Fachtagung durch. Dieses Mal lautet das Thema «Biodiversität erzählen». Unter den Referenten, für viele unerwartet: Hanspeter Latour. In seiner unverkennbaren Art berichtet er – nein, nicht über Fussball. Sondern über seine Beobachtungen und Erlebnisse, wenn er mit dem Fotoapparat dem Zaunkönig oder dem Hermelin nachstellt. Eine Geschichte nach der andern bringt der begnadete Erzähler zum Besten, amüsante, erstaunliche und berührende. Als ihm der Moderator immer wieder Zeichen gibt, dass seine Redezeit abgelaufen sei, schlägt dann doch der Fussballtrainer durch. «Bi de Schuttmätsch gits haut o immer ä Nachspiuzyt», meint Latour spitzbübisch. Mit dem Spruch hat er den grossen Hörsaal mit den gut 230 Teilnehmenden aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis im Sack und den Moderator ausgekontert.

An der Tagung stand die Frage im Zentrum, wie es gelingen kann, Menschen für den Schutz der Natur zu gewinnen, die sich nicht sonderlich dafür interessieren. Denn der Handlungsbedarf ist gross: Mit der biologischen Vielfalt geht es weltweit bergab. Die Wissenschaft redet inzwischen vom 6. Massenaussterben. Dabei stehen nicht nur Korallenriffe und tropische Regenwälder unter Druck – auch in der Schweiz sinkt die Biodiversität seit Jahrzehnten. Im Mittelland und zunehmend auch in gut erreichbaren Gegenden in den Alpen und im Jura ist sie inzwischen in einem bedenklich schlechten Zustand. Das zeigen unter ande -

rem die Bücher, Berichte und Faktenblätter des Forums Biodiversität, des wissenschaftlichen Kompetenzzentrums für die biologische Vielfalt in der Schweiz (www. biodiversity.ch). Doch nach wie vor ist ein Grossteil der Bevölkerung der Meinung, der Biodiversität gehe es hierzulande gut oder sogar sehr gut. Was die Wissenschaft weiss, macht die Bevölkerung eben noch lange nicht heiss.

Um den grossflächigen Rückgang der Biodiversität aufzuhalten, gilt es dringend, die Ursachen für den Rückgang anzugehen und wo immer möglich die Chance zu nutzen, der Natur Gutes zu tun. Da müssen auch Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Handel, Siedlungs- und Strassenbau, Forschung und Bildung – ja die ganze Bevölkerung mithelfen. Doch wie kann man neue Kreise dafür motivieren? Wissenschaftliche Artikel, Fachberichte der Behörden und Broschüren von Naturschutzorganisationen werden vor allem von denen gelesen, die eh schon überzeugt sind; wer sich bisher nicht für die Natur interessiert hat, wird sich damit kaum hinter dem Ofen hervorlocken lassen.

Hanspeter Latour macht es anders: Er knüpft mit seinen Geschichten am Fussball und am Alltagsleben der Menschen an und berührt genau damit die Herzen. Lange wusste ich nicht, dass er sich auch für die Natur interessiert. Dann präsentierte er im Januar 2018 an der Feier zum 25-Jahre-Jubiläum des Naturschutzvereins Wasen i. E., einer Sektion von BirdLife Schweiz, sein Buch «Das isch doch e Schwalbe». Dieses Buch wollte BirdLife Schweiz auch in der

Bild: Insektenvielfalt in der Schweiz. Dunkle Kreisfläche: Anzahl Arten bei verschiedenen Insektengruppen, die in der Literatur erwähnt sind. Helle Kreisfläche: Geschätzte Artenzahl (Quelle: aus HOTSPOT 40/2019, Zeitschrift des Forums Biodiversität Schweiz, www.biodiversity.ch/hotspot).

Zeitschrift Ornis vorstellen, bei der ich als Redaktorin tätig bin. So baten wir Latour um ein Interview. Wir trafen ihn in einem Restaurant im zürcherischen Rüti, wo er am selben Abend als Redner gebucht war. Er werde oft als Referent eingeladen, berichtete er, an Anlässe von Rotariern, an Firmenjubiläen und für Managerseminare, meist wegen seiner Erfahrung als Fussballtrainer, Motivator und Coach. Inzwischen mache er das nur noch, wenn er dort auch über seine Naturerlebnisse berichten könne. Und dann legte er los und erzählte ein Müsterchen nach dem andern aus seinem naturnahen Garten im Innereriz, Geschichten, wie er sie auch an der erwähnten Tagung im Februar 2019 präsentierte. Jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die erwartet hatten, Latour würde sich als ehemaliger Fussballtrainer auf seichte Anekdoten ohne Fachinhalt beschränken, sahen sich bald eines Besseren belehrt. Latour weiss, wovon er redet. Sein enormes Wissen hat er sich mit unglaublicher Geduld

und Ausdauer angeeignet. Er harrt stundenlang aus, wenn es ihn gepackt hat, beobachtet genau und macht sich kluge Gedanken, weshalb sich ein Tier so oder anders verhält, warum eine Pflanze an einem bestimmten Ort wächst und an einem anderen nicht, was der Grund sein könnte, dass der Neuntöter langsam verschwindet und der Löwen zahn massiv zunimmt.

Latour schafft, was wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch lernen müssen: Er lässt andere an seiner Begeisterung für die Natur teilhaben. Indem er erzählt, was er selber macht, um einer grossen Vielfalt von Vögeln, Schmetterlingen, Bienen und Fröschen etc. in seinem Garten Lebensraum zu bieten, motiviert er andere, es ihm gleich zu tun. Natur mit Latour eben.

Dr. Daniela Pauli, Leiterin Forum Biodiversität Schweiz, Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT), und Redaktorin von Ornis, der Zeitschrift von BirdLife Schweiz.

Mein Vater war ein grosser Naturfreund und vor allem ein Tierliebhaber. Er zeigte mir viel in der Natur und über die Natur. Wohlverstanden: von der einheimischen Natur und ihren Tieren. Als Jüngling interessierten mich allerdings ein Elefant oder ein Löwe eigentlich mehr als eine Feldlerche oder ein Trauermantel. Der Besuch in einem Zoo oder Tierpark war gegenüber den Wochenendexkursionen in unserer Region ein absolutes Highlight.

Komisch. Heute interessieren mich die Feldlerche und der Trauermantel eigentlich mehr als der Elefant und der Löwe. Warum wohl? Offenbar ist mir von meinen Spaziergängen in der regionalen Natur mit meinem Vater doch mehr in Erinnerung geblieben als angenommen, auch wenn er mir gegenüber kein grosses Aufsehen machte, wenn er am Himmel eine Feldlerche hörte oder sich ein Trauermantel am Wegrand an einer Staude sonnte. Aber er freute sich, mir diese zu zeigen und etwas darüber zu erzählen.

Wenn ich heute mit unseren Enkelkindern einen Spaziergang in unserer Region mache, suche ich vergeblich nach einer Feldlerche am Himmel. Und den Enkelkindern am Wegrand einen Trauermantel zeigen zu können, würde bei mir ein Glücksgefühl hervorrufen. Ich gehe mit ihnen auch in den Zoo oder Tierpark; bei den Kindern haben Elefant, Löwe und Bär nichts von ihrer Faszination verloren, und wir sehen diese Tiere bei jedem Besuch.

Natürlich kann ich den Enkelkindern bei einem Spaziergang in ihrer Region noch Vögel und Schmetterlinge zeigen. Es beschäftigt mich aber schon, dass gewisse Arten so selten oder sogar verschwunden

sind. Wer kaum eine Vogel- oder Schmetterlingsart kennt, dem wird das weniger auffallen, und er mag denken, es fliege ja immer noch genug in der Luft herum. Studien von anerkannten Wissenschaftlern und Organisationen haben aber längst bewiesen, dass dem nicht so ist und eine immer grösser werdende Anzahl von Tieren durch Umweltveränderungen bedroht ist und beispielsweise das Volumen der Insektenmengen dramatisch abgenommen hat. Für die Bestäubung in der Pflanzenwelt und als Nahrungsquelle für gewisse Tierarten werden entsprechend schlimme Folgen prognostiziert.

Bei meinem Engagement für mehr Biodiversität beschränke ich mich bewusst auf Erfahrungen, die ich in der Landschaft und im Garten selber gemacht oder beobachtet habe und quasi als Beweis fotografieren konnte.

Dieses Material möchte ich aber nicht in meinem Laptop liegen lassen, sondern unter die Leute bringen. In einer einfachen, auch etwas unterhaltsamen Form für Menschen gedacht, die wie ich keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber bereit sind, sich für die Artenvielfalt zu interessieren und bestenfalls, egal in welchem Rahmen, auch zu engagieren.

Allein im Jahr 2019 hielt ich in der Deutschschweiz an verschiedensten Orten und vor unterschiedlichstem Publikum über 50 Vorträge, gab Interviews, publizierte in verschiedenen Heften und Magazinen und engagierte mich auch bei SRF beim Projekt MISSION B für mehr Biodiversität.

Hier nur drei Beispiele von meinen sehr verschiedenen Auftritten:

SWIFCOB 19 «Biodiversität erzählen»

Wenn ich irgendwo, irgendwann sagen werde, diesen Mann oder diese Frau kenne ich von der gemeinsamen Zeit an der Uni Bern, wird dieser oder jener natürlich nicht denken, ich sei nur einen Tag dort gewesen. Aber immerhin ist es von meiner Seite keine Lüge, sondern nur etwas gar angeberisch geredet.

Ich war eingeladen, an der dortigen Tagung vor über 230 Forschenden und Fachpersonen über meine Beziehung zur Biodiversität oder, für mich passender, zur Natur

ergänzte, dass Forschende sich durch kritisches Nachfragen nicht verunsichern lassen oder gar angegriffen fühlen dürften. Ziel von Journalisten sei es, klare Aussagen zu bekommen, auch mittels Provokation. «Das ‚ja aber…‘ ist Teil des Spiels», so Glogger. Zudem müssten Forschende den Mut haben, zu vereinfachen. «Streben Sie Vollständigkeit an, bleibt im schlimmsten Fall 0% beim Publikum hängen. Reduzieren Sie die Faktendichte, ist die Chance gross, dass 50% beim Publikum ankommen». Fischer hakte nach: «Es ist wichtig, dass wir Wissenschaftler uns zu Wort melden», betont er. «Wenn wir nicht reden, tun es andere, die viel weniger wissen».

Freude an der Natur

zu erzählen und mit Bildern zu belegen. Am Vormittag mit einem Referat und am Nachmittag mittels eines Workshops. Ich lernte an diesem Anlass viele Experten kennen und profitierte viel vom gemeinsamen Austausch. Es entstanden dabei auch weitergehende Kontakte.

Die Ansichten über mein Engagement können Sie dem folgenden, auszugsweise abgedruckten Tagungsbericht der Tagungsverantwortlichen, Frau Dr. Daniela Pauli, entnehmen.

Vielleicht sind Naturgeschichten, die komplett ohne Belehrungen auskommen, sogar die besseren Erzählungen und tragen mehr zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei. Zu diesem Schluss könnte man zumindest nach dem eindrücklichen und unterhaltsamen Auftritt von Hanspeter Latour kommen. Schnell wurde klar, dass Latour von der Natur genauso begeistert ist wie vom Fussball. Nach seiner Pensionierung wollte der bekannte Fussballtrainer etwas Neues machen, «etwas, wo ich wenig weiss, das mich aber interessiert und bei dem ich immer besser werden kann». Er beschloss, seinen Garten in eine Naturoase umzugestalten. Sein Ziel: Der perfekte Gastgeber für möglichst viele Arten zu sein.

Die Vielfalt vor der Haustüre und in der näheren Umgebung seines Chalets dokumentiert Latour akribisch mit der Kamera. Die vielen Anekdoten und Episoden über seine neue Leidenschaft hat er mittlerweile in seinem Buch «Das isch doch e Schwalbe!» zusammengefasst. Auf philosophische und witzige Weise dokumentiert er die Artenvielfalt und lenkt den Blick auf die kleinen Naturwunder – nicht belehrend, sondern mit einem Augenzwinkern. Und selbstverständlich spielt der Fussball in Latours Geschichten immer mal wieder eine Rolle.

Seine Geschichten, die unter anderem von Zaunkönigen und Hermelinen als Fotosujets handeln, erzählte er auf unterhaltsame Art und Weise aus einer fachfremden Perspektive dem Fachpublikum und zog es damit in den Bann «In Bezug auf die Wildtierfotografie will ich in die Champions League», witzelte Latour. «Ziel meines Buches ist es, Menschen für Natur zu sensibilisieren, ihnen die Augen zu öffnen. Die Leute sollen Freude an meinen Geschichten haben.»

Damit die Biodiversitäts-Fachleute bei ihren zukünftigen Bemühungen zur Erhaltung der Natur erfolgreich sind, gab er den Anwesenden ein paar Tipps aus seiner Trainerkarriere mit auf den Weg. Es brauche zunächst Fleiss und Mut. Wenn diese beiden Zutaten vorhanden seien, würde auch das Glück vorbeikommen. Strategisch gelte es, an das Mögliche zu denken. Man müsse organisieren und motivieren. Wenn man dies alles in der richtigen Reihenfolge beherzige, würden Träume wahr werden. Daraus entstehen Geschichten, die man dann glaubhaft erzählen kann

Wege zum Erfolg

Quelle: Klaus G., Pauli D. und Martinoli D.: Biodiversität erzählen. Tagungsbericht zur SWIFCOB 19, 8. Februar 2019 (www.biodiversity.ch/swifcob)

Wie Hanspeter Latour und einige weitere Redner an der Tagung zieht auch Julien Perrot das Wort Natur dem Begriff Biodiversität vor. «Biodiversität ist mir zu technisch und weckt keinerlei Emotionen», sagte der Gründer und Chefredaktor des Magazins «La Salamandre». Perrot erzählt schon von Kindesbeinen an Naturgeschichten – lange vor seinem Biologiestu-

Chance, die ich zum gut nutzen konnte», Kastrati bescheiden. Liga inter dem die inshistorie Die Emstarken Rang der 54 steuerte Cluburco Schneider bei, der

Chance, die ich zum gut nutzen konnte», rati bescheiden.

sich überlegen den Sieg in der Torjagd in der 2. Liga inter sicherte. In der nächsten Spielzeit müssen die Konolfinger indes ohne vielen, vielen Jahren in der Mannschaft ist für die gekommen kürzerzutreten», sagte der 33-Jährige. Ob Wirbelwind Rui Manuel Sil-

Lig gelang gen die beste Saison inshistorie Die Emeichten den starken Rang. 19 der 54 SaisonFCK steuerte Cluburco Schneider bei, der ge ohne Schneider auskommen. «Nach vielen, vielen Jahren in der ersten Mannschaft ist für mich die Zeit gekommen kürzerzutreten», sagte der 33-Jährige. Ob Wirbelwind Rui Manuel Da Sil-

Winterthur ausgeliehen – in der letzten Saison für den NeufeldClub in der 2. Liga regional. Logisch, dass dies auch Vertretern aus höheren Ligen oder ambitionierten Ligakonkurrenten nicht

ung ger in der Promound der 1. Liga.

eines Pokals als die starke Spielzeit. e ehemalige YB-Juin der letzten Saim des Stadtberner ubs so richtig durch. tin Lengen gab mir der 2. Liga inter gelang dem FC Konolfingen die beste Saison in der Vereinshistorie Die Emmentaler erreichten den starken vierten Rang 19 der 54 Saisontreffer des FCK steuerte Cluburgestein Marco Schneider bei, der müssen die Konol ge des ohne Schneider auskommen. «Nach vielen, vielen Jahren in der ersten Mannschaft ist für mich die Zeit gekommen kürzerzutreten», sagte der 33-Jährige. Ob Wirbelwind Rui Manuel Da Sil-

verborgen geblieben ist. «Mal schauen, was im Sommer alles noch passieren wird», sagte Da Silva. Nishath, 37 Toren Skorer in der 3. Liga, war am nicht zugegen. Clubkamerad AufLyss nahm die Nishath entgegen. okal von YB:

Winterthur ausgeliehen – in der letzten Saison für den NeufeldClub in der 2. Liga regional. Logisch, dass dies auch Vertretern aus höheren Ligen oder ambitionierten Ligakonkurrenten nicht

va dem FC Bern erhalten bleiben wird, ist fraglich. Satte 29 Tore gelangen dem Bruder von Profi Nuno Da Silva – von Thun an Winterthur ausgeliehen –letzten Saison für den NeufeldClub der 2. Liga Logisch, dass dies auch Vertretern aus höheren oder ambitionierten Ligakonkurrenten nicht

ühsamer» Coach

Sathananthan Nishath, mit 37 Toren bester Skorer in der 3. Liga, war am Galaabend nicht zugegen. Ein Clubkamerad vom Aufsteiger SV Lyss nahm die Preise für Nishath entgegen.

Nuno Da Silva vo un an Winterthur ausgeliehen – in der letzten Saison für den NeufeldClub in der 2. Liga regional. Logisch, dass dies auch Vertretern aus höheren Ligen oder ambitionierten Ligakonkurrenten nicht

verborgen geblieben ist. «Mal schauen, was im Sommer alles noch passieren wird», sagte Da Silva.

verborgen geblieben ist. «Mal schauen, was im Sommer alles noch passieren wird», sagte Da Silva. Sathananthan Nishath, mit 37 Toren bester Skorer in der 3. Liga, war am Galaabend nicht zugegen. Ein Clubkamerad vom Aufsteiger SV Lyss nahm die Preise für Nishath entgegen. ). Foto:

Die Sa isonabsch lussga la «Abpfiff» des Mittelländischen Fussba llverbands wa r gespickt mit Höhepunkte

Liga inter gelang dem gen die beste Saison inshistorie Die Emeichten den starken 19 der 54 SaisonFCK steuerte Cluburco Schneider bei, der

en den Sieg in der der 2. Liga inter sider nächsten Spielzeit Konolfinger indes Schneider auskommen.

sich überlegen den Sieg in der Torjagd in der 2. Liga inter sicherte. In der nächsten Spielzeit müssen die Konolfinger indes ohne Schneider auskommen. «Nach vielen, vielen Jahren in der ersten Mannschaft ist für mich die Zeit gekommen kürzerzutreten», sagte der 33-Jährige. Ob Wirbelwind Rui Manuel Da Sil-

Samstag die zweite Auflage der Gala über die Bühne, die dank der Zusammenarbeit mit dem Torjagdevent dieser Zeitung auch für Clubs aus anderen Teilverbänden ausgeweitet wurde. Präsident Bianchi und sein Vize

hneider, Ar tian Kastrati und Rui Manuel Da Silva (von links). Foto: Iris Andermat t Zanchetto, der charmant

Zanchetto, der charmant

Ohren, investieren

va dem FC Bern erhalten bleiben wird, ist fraglich. Satte 29 Tore gelangen dem Bruder von Profi Nuno Da Silva – von Thun an Winterthur ausgeliehen – in der letzten Saison für den NeufeldClub in der 2. Liga regional. Logisch, dass dies auch Vertretern aus höheren Ligen oder ambitionierten Ligakonkurrenten nicht

ausg

Abend führte, sind den regionalen

ländischen Fussba llverbands wa r gespickt mit Höhepunkten.

vielen Jahren in der nschaft ist für mich mmen kürzerzutreder 33-Jährige. Ob Rui Manuel Da Sil-

va dem FC Bern erhalten bleiben wird, ist fraglich. Satte 29 Tore gelangen dem Bruder von Profi Nuno Da Silva – von Thun an Winterthur ausgeliehen – in der letzten Saison für den Neufeld

Präsident Bianchi und

Die Berner Topskorer posieren mit dem Meisterpokal von YB:

rend an. Einige Ehrungen für diverse treue Seelen, die seit Jahr-

Präsident Bianchi und sein Vize

Ramon Zanchetto, der charmant durch den Abend führte, sind Glücksfälle für den regionalen Fussball. Fussballverrückt bis über beide Ohren, investieren die beiden auch dank dem Support von Helfern im Hintergrund

verborgen geblieben ist. «Mal schauen, was im Sommer alles noch passieren wird», sagte Da Silva.

Sathananthan Nishath, mit 37 Toren bester Skorer in der 3. Liga, war am Galaabend nicht zugegen. Ein Clubkamerad vom Aufsteiger SV Lyss nahm die Preise für Nishath entgegen.

Herzblut ohne Ende, um die Vereine zu unterstützen und einander näher zu bringen. Entsprechend gut war die Stimmung bei den fast 200 geladenen Fussballern und Funktionären – selbst tropische Temperaturen im Zen-

la «Abpfiff» des Mittelländischen Fussba llverbands wa r gespickt mit Höhepunkten.

klüg eogr fassbar beweglichen Mädchen der Rhythmischen Gymnastik (RG) Ittigen muteten imponiere ve zehnt ihr

zweite Auflage der e Bühne, die dank ammenarbeit mit dem nt dieser Zeitung Clubs aus anderen Teilausgeweitet wurde. Bianchi und sein Vize

Ramon Zanchetto, der charmant durch den Abend führte, sind Glücksfälle für den regionalen Fussball. Fussballverrückt bis über beide Ohren, investieren die beiden auch dank dem Support von Helfern im Hintergrund

Sathananthan Nishath, mit 37 Toren bester Skorer in der 3. Liga,

Abend führte, sind für den regionalen Fussballverrückt bis Ohren, investieren die dank dem Support ern im Hintergrund Herzblut ohne Ende, um die Vereine zu unterstützen und einantrumssaal taten der prächtigen Stimmung keinen Abbruch.

dank dem Support ern Herzblut ohne Ende, die Verzu und der näher zu bringen. Entsprechend gut war die Stimmung bei den fast 200 geladenen Fussballern und Funktionären – selbst tropische Temperaturen im Zentrumssaal taten der prächtigen Stimmung keinen Abbruch.

Zanchetto, der charmant Abend führte, sind

Latour, der mit 72 JahEnergie ausstrahlt, die esgleichen sucht, zog mit seialle in seinen Bann. w mit einer ausgeChoreografie der unweglichen Mädchen ischen Gymnastik muteten imponieEinige Ehrungen für diSeelen, die seit JahrHintergrund für wirken, berührten das Grillbuffet war dank schmackhaften SalaVegetarier ein Gau

wollte Gasser seine uhe nach dem gegaerhalt in diesem den berühmten Na«Doch ich habe halt mühsamen Coach, der lanund mich zu einer on überredet hat», schmunzelnd und viele Lacher aus m. FCM-Kulttrainer iss nur zu gut, was te Le den Va de Der nior s To chert müs ohne «N er

sfälle für den regi Fussball. Fussballverrückt beide Ohren, investier auch dank dem Supp Helfern im Hintergrund tropische Temperaturen im Zen Kulttrainers ftritt gionalfussballer hres Kiebitz ist. (lüp) fassbar beweglichen Mädchen der Rhythmischen Gymnastik (RG) Ittigen muteten imponiere ve zehnt ihr

He den te

He den

Herzblut ohne Ende, um die Vereine zu unterstützen und einander chend den lern tr

ländischen Fussba llverbands wa r gespickt mit Höhepunkten.

trumssaal taten der prächtigen Stimmung keinen Abbruch.

Zanchetto, der charmant Abend führte, sind für den regionalen Fussballverrückt bis Ohren, investieren die dank dem Support ern im Hintergrund lern und Funktionären – selbst tropische Temperaturen im Zenknapp 45-minütig Kulttrainers Hans e verschiedene Pflanbefinden. Und dank Laandiosem Auftritt wissen die Regionalfussballer, Vogel des Jahres 2019 ebitz ist. (lüp) den vielen schmackhaften Salaten auch für Vegetarier ein Gauchm Und de YB-

llverbands wa r mit Höhepunkten. Die Girls von

trumssaal taten der prächtigen Stimmung keinen Abbruch. Latour fesselte die Zuhörer Höhepunkt des Abends war das knapp 45-minütige Referat des Kulttrainers Hanspeter Latour

Supp von Helfern im Hintergrund tropische Temperaturen im Zen-

ückten das Publikum Foto: Iris Andermat t : Ha

das des our, der einst Thun an die nationale Spitze geführt und später auch ch undwissen sballer, ge Ja 19 der Kiebitz ist. (lüp)

Latour fesselte die Zuhörer Höhepunkt des Abends war das knapp 45-minütige Referat des Kulttrainers Hanspeter Latour, der einst Thun die nationale Spitze geführt und später auch GC und den 1. FC Köln trainiert hatte. Gebannt wie kleine Kinder, die auf Youtube ihre Lieblingsserie schauen, lauschten die Gäste seinen Worten. Schnell wurde ersichtlich, welch kluger Motivator und Kommunikator der 72-Jährige als Coach gewesen sein muss und mit Sicherheit immer noch wäre Latour entführte die Zuhörer mit Charme und Witz in seine Vergangenheit als Coach, weihte sie in seine Geheimnisse und Methoden ein und gab Anekdoten zum Besten. Am Schluss erzählte er von seiner heutigen Leidenschaft, dem Naturparadies in Eriz, wo sich seltene einheimische Tiere und unzählige verschiedene Pflanzenarten befinden. Und dank Latours grandiosem Auftritt wissen nun auch die Regionalfussballer, dass der Vogel des Jahres 2019 der Kiebitz ist.

Auch mit 72 Jahren voller Energie:

Hanspeter Latour. Foto: Iris Andermatt

ückten das Publikum Foto: Iris Andermat t

Di

der einst Thun an die nationale Spitze geführt und später auch GC und den 1. FC Köln trainiert hatte. Gebannt wie kleine Kinder, die auf Youtube ihre Lieblingsserie schauen, lauschten die Gäste seinen Worten. Schnell wurde ersichtlich, welch kluger Motivator und Kommunikator der 72-Jährige als Coach gewesen sein muss und mit Sicherheit immer noch wäre Latour entführte die Zuhörer mit Charme und Witz in seine Vergangenheit als Coach, weihte sie in seine Geheimnisse und Methoden ein und gab Anekdoten zum Besten. Am Schluss erzählte er von seiner heutigen Leidenschaft, dem Naturparadies in Eriz, wo sich seltene einheimische Tiere und unzählige verschiedene Pflanzenarten befinden. Und dank Latours grandiosem Auftritt wissen nun auch die Regionalfussballer, dass der Vogel des Jahres 2019

Die Girls Fo to: Ir is An de rmatt

Herzblut ohne Ende, um die Vereine zu unterstützen und einander näher zu bringen. Entsprechend gut war die Stimmung bei den fast 200 geladenen Fussballern und Funktionären – selbst tropische Temperaturen im Zentrumssaal taten der prächtigen Stimmung keinen Abbruch. Latour fesselte die Zuhörer Höhepunkt des Abends war das knapp 45-minütige Referat des Kulttrainers Hanspeter Latour, der einst Thun an die nationale Spitze geführt und später auch GC und den 1. FC Köln trainiert hatte. Gebannt wie kleine Kinder die auf Youtube ihre Lieblingsserie schauen, lauschten die Gäste seinen Worten. Schnell wurde ersichtlich, welch kluger Motivator und Kommunikator der 72-Jährige als Coach gewesen sein muss und mit Sicherheit immer noch wäre Latour entführte die Zuhörer mit Charme und Witz in seine Vergangenheit als Coach, weihte sie in seine Geheimnisse und Methoden ein und gab Anekdoten zum Besten. Am Schluss erzählte er von seiner heutigen Leidenschaft, dem Naturparadies in Eriz, wo sich seltene einheimische Tiere und unzählige verschiedene Pflanzenarten befinden. Und dank Latours grandiosem Auftritt wissen nun auch die Regionalfussballer dass der Vogel des Jahres 2019 der Kiebitz ist. (lüp)

Die Girls von der RG It tigen verzüc tropische Temperaturen im Zentrumssaal taten der prächtigen Stimmung keinen Abbruch.

Latour fesselte die Zuhörer Höhepunkt des Abends war das knapp 45-minütige Referat des Kulttrainers Hanspeter Latour, be te

Auf Grund verschiedenster Engagements hatte ich mich daran gewöhnt, als einer der Hauptprotagonisten an Fernsehproduktionen mitzumachen. Die Woche mit Seline, Joshua und Luca, drei jungen WG-Bewohnern eines alten Hauses mit grossem Garten, welcher im Sinne der Biodiversität umgebaut werden sollte, war für mich als «Biodiversitätscoach» und Motivator dieser fünfteiligen Sendereihe des SRF-Regionalmagazins «Schweiz aktuell» eine echte Herausforderung.

Denke man nur an den Altersunterschied zwischen den drei Gartenbauern und mir, an die körperlichen Anstrengungen bei den Gartenarbeiten und an den Einfluss des Wetters. An vier von fünf Tagen regnete es! Jammern? Keineswegs. Im Gegenteil.

Die Zusammenarbeit mit den jungen WG-Bewohnern war für mich sehr bereichernd, und das ganze Team, bestehend aus Stefan Nänni als Gartenbauer, Bigna Silberschmidt als Moderatorin und Mario Grossniklaus als Sendungsverantwortlichem, machte einen sehr guten Job, was mir sehr geholfen hat.

Am Schluss durfte sich jedenfalls die optische Veränderung des Gartens sehen lassen, und wir erhielten durchwegs positive Rückmeldungen von den Zuschauern. Dazu trugen natürlich auch die Leute hinter der

Kamera, die wirklich ganze Arbeit leisteten, einen wesentlichen Beitrag bei. Vor Ort waren auch die Verantwortlichen von SRF Mission B für mehr Biodiversität, und ich durfte noch einige Videobeiträge machen. Mein spontanes Kurzvideo über das Paarungsritual der Gartenkreuzspinnen wurde auf Handys zu einem regelrechten Renner.

Gerne erinnere ich mich an dieses Engagement in Oberwil am Zugersee zurück, und ich werde mir den entstandenen Garten später sicher noch einmal ansehen und dabei hoffentlich auch ein kurzes Wiedersehen mit Seline, Joshua und Luca erleben dürfen.

Hier einige Impressionen zum Beitrag:

Im Frühjahr 2019 lancierte das Schweizer Radio und Fernsehen SRF die vorgängig bereits erwähnte Mitmachaktion «Mission B» für mehr Biodiversität. Die Aktion dauert noch bis im September 2020 und wird von allen Organisationen mitgetragen, die sich für eine Verbesserung der Umwelt engagieren.

Diese schweizweite Aktion soll Privatpersonen motivieren, in Gärten, auf Balkonen und Flachdächern einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt einheimischer Pflanzen und Tiere, insbesondere der Insekten, zu leisten. Jeder Quadratmeter, auf welchem neu und bewusst einheimische Wildblumen stehen gelassen oder neu angepflanzt werden, zählt und soll auf einer Online-Plattform von SRF, möglichst dokumentiert, angemeldet werden. Die Vielzahl solcher Einzelaktionen kann in der Summe Grosses bewirken.

SRF orientiert online laufend über den Stand der Aktion und zeigt anhand von Beispielen, was alles getan werden kann und was an gelungenen Beispielen bereits gemacht wurde. Die Aktion stösst in der Bevölkerung auf reges Interesse. Persönlich habe ich mich entschlossen, die Aktion im Rahmen meiner Möglichkeiten zu unterstützen. Dazu gehört auch die Bereitschaft, bei Online-Produktionen von SRF, teils in unserem Garten, mitzumachen.

Natürlich versuche ich, die Aktion auch mit eigenen neuen Quadratmetern zu unterstützen; und dieses Projekt möchte ich Ihnen hier vorstellen:

Unweit von unserem Haus und Garten lag seit Jahren eine kleine Baulandparzelle brach. Gelegentlich wurde die blumenarme Matte von Eseln abgeweidet. Sie ist gegenüber den benachbarten Häusern durch einen wasserführenden Graben und gegen

die landwirtschaftlich genutzten Flächen durch zwei Strassen abgegrenzt. Aus verschiedenen Gründen wurde die unbebaute Fläche der neu geschaffenen baulichen Gefahrenzone zugeteilt, und das seinerzeit darauf geplante Haus wäre nicht mehr bewilligt worden. Für noch mögliche Bauten wie einen Unterstand oder einen Lagerraum zeigte der Landbesitzer kein Interesse. Ich nahm mit ihm das Gespräch auf und bewarb mich für eine Pacht. Dies im Hinblick darauf, auf dem Land eine artenreiche Wildblumenwiese entstehen zu lassen. Der Besitzer war von meiner Idee begeistert.

Bevor ich die Pacht einging, fragte ich den Eselhalter, einen einheimischen Bauern, ob ihm die Fläche für seine Esel fehlen würde. Keinesfalls, meinte dieser, und auch er begrüsste – wenn auch ein bisschen auf den Stockzähnen lächelnd – mein Vorhaben.

Der zehnjährige Pachtvertrag war daraufhin schnell abgeschlossen.

Ordnungshalber orientierte ich zudem die Gemeindeverwaltung über mein Vorhaben, und auch von dieser Stelle kamen keine Einwände.

Ich liess nun das Grundstück gegen die Strasse weidemässig einzäunen, damit die Kühe im Sommer von der Strasse her keinen Zugang mehr hatten. Mein Landschaftsgärtner war bereit, mich zum Selbstkostenpreis bei der Aktion zu unterstützen, und bearbeitete mir die Fläche so, dass ich verschiedene Wildblumensamen ausstreuen konnte. Als Markenbotschafter für Wildblumen konnte ich in diesem Zusammenhang auf die Unterstützung der Firma Hauenstein aus Rafz zählen. Und damit man die ökologische Aufwertung der Fläche hoffentlich schon im Frühling 2020 erkennen kann, besorgte ich mir von der Gärtnerei Labhart in Schafisheim eine

stattliche Anzahl Wildblumenziegel. In den Anlagen dieser Firma hielt ich im Herbst 2019 anlässlich eines Fortbildungskurses vor 230 Gärtnerinnen und Gärtnern einen Vortrag über meine Beziehung zur Natur.

Wenn Sie über den Sinn meines neuen Projektes nachdenken, stellen Sie sich möglicherweise die Frage nach seiner Verhältnismässigkeit. Nicht ganz zu Unrecht. Wenn ich aber an die vielen Schmetterlinge und Insekten denke, welche sich hoffentlich die neue Blumenwiese einmal zu Nutzen machen werden, verzichte ich bewusst auf diese Fragestellung und bin einfach gespannt darauf, wie sich das von mir betreute «Projektlein» zur Förderung der Artenvielfalt entwickeln wird.

Jedenfalls habe ich die neuen 540 Quadratmeter bei SRF Mission B eingetragen.

Bilder: Entstehen der Wildblumenwiese auf der Geissegg durch Ansäen und Einsetzen von Wildblumen.

Klimaveränderung und Klimaschutz in der Schweiz

Es gibt Studien, die nicht anzuzweifeln sind, welche die Erderwärmung auf Grund verschiedener Faktoren, aber hauptsächlich durch den CO2-Ausstoss bestätigen und mit Zahlen belegen. Die Folgen der Erderwärmung werden unterschiedlich, oft tendenziell nach speziellen Gemeinschaftsinteressen prognostiziert. Positives ist dabei kaum je zu finden. Auch die Schweiz ist verpflichtet, ihren Beitrag zu leisten, dass diese Prognosen innert nützlicher Frist günstiger werden können. Möglicherweise mit neuen, umweltverträglichen Produkten, welche auch exportiert werden können. Ganz ohne Verzichtleistungen auch persönlicher Art wird dieses Ziel allerdings kaum erreichbar sein.

Die Gegnerschaft einer solchen Beitragsleistung pflegt Einwände jeglicher Art ins Feld zu führen; was man dabei am meisten zu hören bekommt, läuft darauf hinaus, global gesehen sei der Einfluss der Schweiz noch weniger als bloss unbedeutend, und die Grossmächte und Hauptverursacher wie die USA, China und Russland würden sowieso nicht mitmachen.

Solche Aussagen sind, selbst wenn sie zutreffen sollten, für die Bereitschaft, im Sinne der Nachhaltigkeit sein Teil zu Veränderungen beizusteuern oder gar selbst auf die eine und andere zur Gewohnheit gewordene Bequemlichkeit zu verzichten, alles andere als motivierend.

Biodiversität und Artenschutz in der Pflanzen- und Tierwelt der Schweiz

Auf die Problematik der Biodiversität und des Artenschutzes trete ich vor allem in den Kapiteln «Mehr Biodiversität», «Das Insektensterben» und «Der Einfluss der

Landwirtschaft» ein. Zur Einstimmung hier nur eine kleine Vorschau:

Es braucht keine Studien, um festzustellen, dass bei uns die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren in der Natur abnimmt. Ältere Menschen haben längst bemerkt, dass eine ganze Anzahl von Pflanzen und Tieren, die früher ganz selbst verständlich zu ihrem Umfeld gehört hatten, kaum mehr, in einzelnen Fällen sogar überhaupt nicht mehr zu sehen sind. Viele Arten sind tatsächlich akut gefährdet, und nicht wenige Pflanzen werden zudem durch invasive Eindringlinge in ihrer Existenz bedroht und verdrängt. Dagegen demonstriert niemand, auch keine Jungen. Wer kaum einheimische Vögel, Schmetterlinge und Wildblumen kennt, merkt nichts davon. Der Verlust ist aber immens, und seine Folgen werden unterschätzt: Vieles in der Natur droht auch bei uns aus dem Gleichgewicht zu geraten.

Der Versiegelung des Bodens müssen vertretbare Grenzen gesetzt werden, wenn nicht die dringend benötigten Lebensräume und deren Vernetzung für die Pflanzen und Tierwelt verloren gehen sollen –verloren auch für das Wohlbefinden der Menschen.

Gleiche Folgen hat die Überdüngung und zu intensive Bewirtschaftung des Bodens. Dies gilt gleichermassen für den immer mehr anfallenden Hofdünger in der Landwirtschaft wie auch für die Verwendung von Kunstdünger in den privaten Gärten und öffentlichen Anlagen.

Schliesslich bedrohen Gift- und Spritzmittel sowie Industrieabfälle nach wie vor unsere Gewässer. Mit Kläranlagen und harten, nötigen Vorschriften hat man hier allerdings bereits mehr bewirkt als auf anderen Gebieten.

Im Bewusstsein, was bei uns selber, in unserem kleinen Land, im Argen liegt, frage ich mich, ob die eingangs erwähnten Hinweise auf die Grossmächte USA, China und Russland überhaupt etwas anderes bezwecken, als eine billige Ausrede dafür zu finden, die Hände in den Schoss zu legen und trotz besseren Wissens nichts wirklich Zielführendes zu unternehmen. Wie dem auch sei – es gibt keine Ausreden: Eigenständiges, mit Blick auf das Ganze und in vertretbaren Schritten realisierbares Verhalten muss nicht nur von der Wirtschaft und den staatlichen Institutionen gefordert werden, sondern ist auch jedem Einzelnen in seinem persönlichen Umfeld zumutbar. Viele haben das schon heute begriffen, und ich bin zuversichtlich, dass sie immer mehr werden.

Heute, da ich diese Zeilen schreibe, finden die 90. Lauberhorn-Skirennen statt. Der langjährige, legendäre Lauberhorn-«Vater» Victor Gertsch hatte mich und meine Frau vor vielen Jahren nach Wengen zum Abfahrtsrennen eingeladen. Ein unvergessliches Erlebnis. Eine grossartige Stimmung im Publikum. Eine einmalig traumhafte Bergkulisse, Topathleten am Start und ein starkes Organisationsteam, welches mit vielen tüchtigen Helfern das ganze Spektakel erst möglich machte. Das wird heute nicht anders sein. Ich stehe in unserem Garten und warte, dass am Himmel der Airbus 321 der SWISS, eskortiert von sechs Tiger Jets der Patrouille Suisse, erscheint. Die Patrouille Suisse zeigt schon seit 20 Jahren unmittelbar vor dem Rennen eine beeindruckende Flugschau und kann also 2020 gleich wie das Rennen selber ein wenn auch etwas klei-

neres Jubiläum feiern. Im Innereriz kann ich bei gutem Wetter jeweils den Anflug und Abflug der Fliegerformation miterleben. Über Nacht hat es geschneit, und der Himmel ist relativ stark bewölkt. Vereinzelt reisst es auf, und die für die Mittagszeit prognostizierte Sonne wird sicht- und spürbar. Ich muss den Himmel über mir genau beobachten, damit ich die Flieger nicht verpasse und hoffentlich in einem wolkenfreien Abschnitt auch fotografieren kann. Es gelingt mir. Ich schaue die Fotos auf dem Monitor an. Die Flieger sind zu erkennen. Also weiter beobachten. Das Wetter hat sich gebessert, und ich will beim Abzug der Formation ein noch besseres Foto machen.

So weit kommt es aber nicht mehr. Bei meinem ersten Blick nach oben erlebe ich nämlich, viel näher und ebenso schön, eine andere Flugschau. Unerwarteterweise kreist knapp über mir ein Rotmilan. Er macht zwei kurze Runden und zieht in Richtung Wald davon. Ich schaue auf den Monitor. Der Vogel ist zu erkennen. Ich habe von der Patrouille Suisse und auch vom Rotmilan schon bessere Fotos gemacht als heute. Aber der Augenblick zählt und ist für mich grossartig und vielsagend: Die Patrouille Suisse zeigt am Himmel, wie innovativ sich die Menschen entwickelt haben, und der Rotmilan demonstriert, wie grossartig sich die Natur dabei zu halten vermocht hat.

Eine solche Ausgewogenheit zwischen Technik und Natur wird nur möglich dank der vielen Menschen, welche nicht nur an Innovation, sondern auch an Nachhaltigkeit denken. «Das eine tun und das andere nicht lassen» – das wurde mir innert Sekunden vor Augen und vor die Kamera geführt. Die beiden Augenblicke bleiben mir unvergessen, und natürlich liefere ich die Fotos dazu.

Grosses Bild: Airbus 321 mit Tiger Jets der Patrouille Suisse.

Kleines Bild oben: Wetterlage im Innereriz mit SiebenhengsteGebirgszug.

Kleines Bild unten: Auf sich aufmerksam machender Rotmilan, knapp über mir am gleichen Standort und zur gleichen Zeit.

Man beobachtet es im Garten, man erfährt es durch wissenschaftliche Studien, man merkt es beim Autofahren – und auch am Bahnhof erfährt man, was zu tun sei, bevor der Zug abgefahren ist! Ende der Vorbemerkung. Mehr dazu weiter unten.

Regelmässig und ganzjährig haben wir Blau- und Kohlmeisen im Garten. Im Spätwinter beginnen die Kämpfe um die Brutplätze in den aufgehängten Nistkästen. Die Kästen der kleineren Blaumeisen haben zu deren Schutz kleinere Einfluglöcher. Auf Grund dieses Unterschiedes müsste eigentlich geregelt sein, welcher Kasten wem zusteht. Dem ist aber nicht so: Die Blaumeisen möchten auch in die Kästen der Kohlmeisen, und umgekehrt interessieren sich die Kohlmeisen auch für die Kästen mit den kleineren Einfluglöchern. Am Schluss brüten dann die Kohlmeisen in ihrem Kasten hinter dem Haus und die Blaumeisen im Kasten vor dem Haus. Geregelt haben das die stärkeren Kohlmeisen. Sobald der Nestbau beginnt, lassen sich die unterschiedlichen Meisenpaare in der Regel in Ruhe. Mein grösseres Beobachtungsinteresse galt dem Blaumeisenpaar, welches im Kasten an der Esche unmittelbar vor unserer Haustür brütete. Ich beobachtete die Vögel, wie sie Nestmaterial sammelten und fleissig in den Kasten trugen. Als die Jungen bereits geschlüpft waren, kam es Ende der ersten Maiwoche zu einem Wintereinbruch: Kalt und gute 20 Zentimeter Schnee über Nacht! Für mich war klar, ich musste Futter auslegen. Die Altvögel waren innert Kürze an der Futterstelle und pickten eifrig an den Sonnenblumenkernen; sie so bei Kräften zu halten, war sicher richtig. Aber was gab es für die Jungen im Nest? Mit was

im Schnabel flogen die Altvögel weiterhin in den Nistkasten? Mit Insekten, stellte ich fest, welche sie in den Bäumen und Sträuchern und den Hecken fanden. Die kompakte Schneedecke am Boden und der Schnee auf den Ästen hinderten die Blaumeisen zu meinem Erstaunen offensichtlich nicht daran, für die Jungen Futter zu finden. Aber wirklich genug? Blaumeisen sind wahre Meister im turnerischen Absuchen von feinsten Ästen, Blättern und Blüten nach Insekten.

Fazit dieser Beobachtung: Nistkästen für Vögel machen nur Sinn, wenn es in deren Nähe auch Futterquellen zur Aufzucht der Jungen hat. In diesem Fall also einheimische Bäume und Hecken, bei deren Pflege auf Pestizide und Insektizide verzichtet wird und ein «Autobahnschnitt» keine sinnvolle Verjüngung darstellt.

Unseren Blaumeisen wünschte ich rasch sich bessernde Wetterbedingungen für die Futtersuche und eine hoffentlich erfolgreiche Brut. Leider erfüllte sich mein Wunsch nicht. Die Kälte hielt an, die Altvögel suchten den Nistkasten mit den Jungen nicht mehr auf und stellten die Fütterung offensichtlich wegen Insektenmangels ein. Nach einigen Tagen des Abwartens nahm ich den Kasten vom Ast und mir bot sich beim Öffnen ein traurig machendes Bild: alle fünf Jungvögel, mit gestreckten Hälsen auf Futter wartend, tot im Nest.

Ich entsorgte das Nest samt Inhalt, reinigte den Kasten und hängte ihn wieder an den Ast. Weil ich bemerkte, dass die Kohlmeisen auf der anderen Hausseite dem Kasten ebenfalls fernblieben, schaute ich auch dort hinein – drei Junge, ebenfalls tot im Nest. Ich entsorgte auch dieses Nest,

putzte den Kasten und hoffte auf eine Zweitbrut. Und diese Hoffnung erfüllte sich interessanterweise in zwei anderen Kästen bei beiden Meisenarten mit je drei erfolgreich ausgeflogenen Jungen. Später erfuhr ich von er fahrenen Ornithologen, dass sie die gleichen, offensichtlich wetterbedingten Feststellungen gemacht hatten. Anfangs Frühjahr war es warm, und die Vögel hatten eher früh mit der Brut begonnen. Fehlbruten waren diesmal auf das Wetter zurückzuführen.

Aber was, wenn es, durch den Menschen verursacht, generell Jahr für Jahr deutlich weniger Insekten gibt? Die berühmte und vor allem anerkannte Krefelder Studie zeigt diesbezüglich erschreckende Zahlen. Die Antwort ist klar, und es wird von gewissen, auf Insekten angewiesenen Vogelarten künftig deutlich weniger geben. Einige Arten sind schon jetzt gefährdet.

Ich habe hier auf die Bedeutung fehlender Insekten bezüglich der Vögel hingewiesen. Aber was passiert hinsichtlich der Bestäubung in der Pflanzenwelt? An diese Folgen zu denken kann Angst machen. Wenn Sie ein langjähriger Autofahrer sind, erinnern Sie sich sicher noch daran, wie Sie früher im Sommer während der Fahrt die Frontscheibe wegen der vielen daran klebenden Mücken wiederholt reinigen mussten. Heute ist das kaum mehr der Fall. Für Sie zum Fahren ein Vorteil, zugleich aber auch ein Beweis dafür, dass Sie keinen Grund haben, am drohenden Insektensterben zu zweifeln.

Pro Natura Schweiz hat an vielen grösseren Bahnhöfen auf das Insektensterben hingewiesen. Auf den Zugperrons waren hinter den Sitzbänken grosse, moderne Plakate mit der Aufschrift «Rettet unsere Insekten!» zu sehen. Darunter stand, was zu tun sei. Wurden die Plakate auch beach-

tet? Ich wollte es wissen und fragte einige Sitzbankbenutzer danach. Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus und reichten von nicht beachtet, noch nicht beachtet, gesehen zu – erfreulicherweise – gerade mit dem Sohn darüber gesprochen.

Fachkompetente, aufwändige Klima- und Umweltstudien werden von mir nicht angezweifelt. Viel wichtiger erscheint es mir aber, die selbst beobachteten und festgestellten negativen Veränderungen der natürlichen Umwelt in die persönliche Denk- und Handlungsweise einfliessen zu lassen. Und das eben auch im Zusammenhang mit dem, was die Pflege und den Unterhalt der privaten und öffentlichen Gärten betrifft. Im Klartext: Verzicht auf Gift enthaltende Sprühund Streumittel. Wenn die Weichen auch politisch in dieser Weise gestellt werden, habe ich eigentlich keine Angst, dass der Zug für die kommenden Generationen bereits abgefahren sei. Noch einmal im Klartext: Es braucht wirtschaftlich und gesellschaftlich tragbare Veränderungen und Investitionen zu Gunsten der Nachhaltigkeit. Dies sowohl im privaten, landwirtschaftlichen als auch im industriellen Bereich.

Weil Sie das Plakat auf dem Bahnhofperron möglicherweise nicht gesehen haben, zeige ich es auf der Seite 28 noch einmal.

Ich habe versucht, Ihnen das Insektensterben und seine möglichen Folgen aus meiner Sicht und aufgrund meiner eigenen Beobachtungen aufzuzeigen und Sie auf die Möglichkeiten zur Verbesserung in Ihrem privaten Bereich aufmerksam zu machen.

Viel ausführlicher und wissenschaftlich fundiert werden unsere politischen Vertreter in der Landesregierung über das Insektensterben informiert und mit erfolgversprechenden Massnahmen dokumentiert.

In meinem Beitrag über die Landwirtschaft werden Sie mehr darüber erfahren.

Bild: Der Mäusebussard will uns daran erinnern, bezüglich der Versiegelung der Landschaft wieder rücksichtsvoller zu werden.

Trotz riesigem Einsatz der Eltern ging der Kampf mangels Insekten verloren.

Verkaufsregal in einer Landi mit Sprüh- und Streumitteln unter anderem gegen Insekten.

Bild: Die intensivere und mit schweren Fahrzeugen betriebene Landwirtschaft hat sich längst bis in die Voralpengebiete durchgesetzt.