DIE EISHELDEN

Mit einem Vorwort von Peter Zahner

Impressum

Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihm und vom Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

1. Auflage 2021

2. Auflage 2024

© Weber Verlag AG, Gwattstrasse 144, CH-3645 Thun /Gwatt

Autor: Thomas Renggli

Weber Verlag AG Leitung / Konzept: Annette Weber-Hadorn Gestaltung Cover, Layout und Satz: Bettina Ogi Bildbearbeitung: Adrian Aellig Korrektorat: David Heinen

ISBN 978-3-03818-589-5 www.weberverlag.ch

Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

von Peter Zahner

1995 war kein schönes Jahr für das Schweizer Eishockey. An der WM in Gävle und Stockholm verlor die Nationalmannschaft in der Vorrunde nacheinander gegen Italien, Frankreich und Deutschland. Und in den beiden Abstiegsspielen gegen Österreich folgte die Höchststrafe: 0:4 und 4:4. Die Relegation war besiegelt. Und auch personell herrschten tumultartige Zustände: Trainer Mats Waltin, der während der Saison für den entlassenen Hardy Nilsson als Coach eingesprungen war, musste gehen.

Doch es gibt auch einen guten Aspekt an diesem Ereignis. Es sollte bis heute der letzte Sturz aus der Beletage gewesen sein. Und für mich war es das Jahr, in dem ich im Verband einen Schritt nach oben machen konnte. Ich wurde vom Leiter der Junioren-Nationalmannschaften zum Sportdirektor – und damit zum Vorgesetzten des Nationaltrainers befördert. Drei Jahre später kehrte die Schweiz an der Heim-WM (dank der Erhöhung des Teilnehmerfeldes auf 16 Teams und dem fixen Startplatz für den Veranstalter) in den Elitezirkel zurück; und das mit Pauken und Trompeten. Mit einer fast schon märchenhaften Effizienz und einem sensationellen Sieg gegen Russland stürmte das Team von Ralph Krueger bis in die Halbfinals und sorgte trotz frühsommerlichen Temperaturen im ganzen Land für eine riesige Euphorie.

LUNG

WELTMEISTERLICHE VORFREUDE AUF 2026

Es sind Gefühle, die das Schweizer Eishockeypublikum 2013, 2018 und 2024 nochmals erleben durfte: als unsere Nationalmannschaft in Stockholm, Kopenhagen und Prag bis in den Final vorstiess und dreimal erst im letzten Moment scheiterte. Vor allem die Niederlage von 2018 im Penaltyschiessen war höchst unglücklich. Ich erinnere mich noch genau, wie Kevin Fiala in der 76. Minute frei vor dem gegnerischen Tor zum Abschluss kam – und hauchdünn scheiterte. Ich behaupte: In neun von zehn Fällen verwertet Fiala diese Chance. Und die Schweiz wäre Weltmeister gewesen. Was mich besonders freut: Mit Patrick Fischer war es ein Schweizer Trainer, der das Wunder von Kopenhagen möglich machte – und sechs Jahre später in Prag nochmals ganz nahe an der Goldmedaille stand. Dies zeigt, dass wir in der Schweiz auch in Sachen Taktik und Ausbildung auf höchstem Niveau arbeiten.

In der längerfristigen Entwicklung darf man sechs Trainer hervorheben, die das Schweizer Eishockey geprägt und vorwärtsgebracht haben. In den Anfängen des Professionalismus waren dies zweifellos der Schwede John Slettvoll und der US-Amerikaner Bill Gilligan, die in Lugano und Bern nicht nur eine grosse Konkurrenz kultivierten, sondern mit ihren Trainingsmethoden und dem taktischen Gespür das Schweizer Eishockey auf ein höheres Niveau hoben. Die beiden waren es, die an der WM 1992 in der damaligen Tschechoslowakei im Viertelfinal gegen Deutschland zum 3:1Sieg coachten. Doch danach fehlte ihren Spielern die Kraft – im Halbfinal gegen Schweden (1:4) und im Bronzespiel gegen die CSSR (2:5). In Kloten verrichteten die Nordeuropäer Conny Evensson und Alpo Suhonen ähnlich wegweisende Arbeit – sowohl taktisch als auch trainingsmethodisch.

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends waren es zwei andere Konkurrenten, die das Geschäft belebten und das Schweizer Eishockey mit unterschiedlichen Ansätzen, aber einer ähnlichen Hingabe vorwärtstrieben: Nationaltrainer Ralph Krueger und der ewige HCD-Coach Arno Del Curto. Der Deutschkanadier und der Engadiner

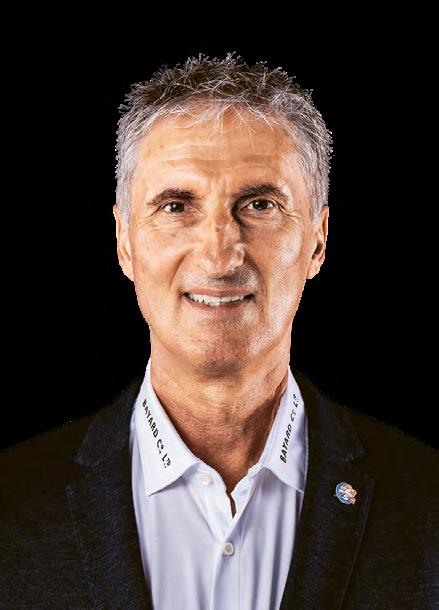

Der studierte Betriebsökonom und langjährige Trainer Peter Zahner ist seit 2007 CEO der ZSC Lions. Zuvor war er während über anderthalb Jahrzehnten im Schweizer Verband in diversen Positionen beschäftigt – unter anderem als Sport- und Verbandsdirektor.

waren so unterschiedlich – und doch so gleich. Beide vermochten ihre Spieler von ihren Ideen zu überzeugen und bis in die äussersten Fingerspitzen zu motivieren. Beide waren schlaue Verkäufer ihrer Sache und Antreiber im Sinne des Teamgeists und der Siegermentalität.

Da ist es fast schon logisch, dass Patrick Fischer sowohl in Davos als auch in der Nationalmannschaft eine Schlüsselrolle spielte. Der begnadete Flügelspieler hat einiges von den beiden abgeschaut – und tritt heute als gewiefter Kommunikator und «Diplomat» auf. Ich würde ihn als «Players-Coach» bezeichnen. Denn Fischer ist in gewissem Sinne immer Spieler geblieben – und weiss genau, welche Sprache seine Leistungsträger sprechen. Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb selbst am Ende einer langen Saison auch aus Nordamerika praktisch jeder Profi dem Ruf der Nationalmannschaft folgt.

Die verpassten Möglichkeiten von 2018 und 2024 sind indirekt auch ein klares Zeichen – ein Zeichen, dass die Schweiz bereit ist für den grossen Coup. Sie hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich in der Weltspitze etabliert: dank einem hervorragenden Nachwuchsprogramm im Verband, dank der wertvollen Ausbildungsarbeit der Klubs und der starken und ausgeglichenen Liga, dank dem Durchbruch der Schweizer Spieler in der NHL, dank dem in allen Bereichen gewachsenen Selbstvertrauen. Dass heute wieder härter über Ligagrösse und Ausländerbegrenzung gesprochen wird, ist nur richtig. Denn wir müssen unserer Eishockeykultur Sorge tragen.

Fakt ist aber auch: Heute kommen unsere Eishockeyspieler nicht mehr an eine WM, um ehrenvoll im Viertelfinal zu scheitern. Heute sagen sie laut und unbescheiden: «Wir wollen Weltmeister werden.» Diese Euphorie gilt es allerdings zu relativieren – obwohl das Potenzial für einen Titelgewinnt zweifellos besteht. Denn gegen aussen bietet man so Angriffsflächen. Allerdings muss dafür alles zusammenpassen; gerade wenn die WM im eigenen Land stattfindet – wie in zwei Jahren. Denn Druck und Erwartungen können eine Mannschaft auch belasten und hemmen. Es ist wohl kaum ein Zufall, dass in den vergangenen 40 Jahren der Gastgeber das Turnier nur fünfmal gewann.

Dies soll die Laune der Schweizer Fans im Hinblick auf die Heim-WM 2026 aber auf keinen Fall trüben. Wir werden in zwei Jahren garantiert ein wundervolles Sportfest erleben. Eine Eishockey-WM ist immer auch eine Begegnungsgelegenheit und ein Treff-

punkt für die vielen internationalen Fans, die unseren Sport enthusiastisch und absolut friedlich zelebrieren.

Die Vorfreude auf die WM in Zürich und Fribourg wird durch dieses wunderschöne Buch zusätzlich verstärkt. Darin lässt sich die ganze Faszination des Eishockeys am Beispiel der Schweizer Nationalmannschaft hautnah und authentisch erleben: Alte Glücksgefühle werden aufgefrischt, Erinnerungen an epische Niederlagen aber nicht verdrängt. Denn oft müssen dunkle Phasen überstanden werden, um letztlich wieder ans Licht zu kommen. Vor Ihnen liegt ein faszinierendes Werk, das einen ab der ersten Zeile fesselt und weit mehr ist als eine Sammlung von unterhaltsamen Anekdoten. Dieses Buch ist ein Objekt der sportlichen Zeitgeschichte, das eine der schönsten Erfolgsstorys im Schweizer Sport der vergangenen 50 Jahren dokumentiert.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen.

Peter Zahner

Zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ein Blick in die Geschichte des Schweizer Eishockeys liefert die ganze Bandbreite der Emotionen. Für einen ersten Höhepunkt sorgte ein Hotelvolontär namens Toni Morosani.

Tief im letzten Jahrhundert war das Schweizer Eishockey-Nationalteam populärer als die nationale Fussballauswahl. Die olympischen Triumphe von 1928 und 1948 (Bronze) sowie mehrere Europameister-Titel und WM-Medaillen zwischen 1928 und 1953 überstrahlten die Heldentaten der Fussballer bei Weitem. Aber dann folgte der Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Fast 30 Jahre lang versank das Schweizer Eishockey, von einem kurzen Zwischenhoch 1971 abgesehen, in einer tiefen internationalen Depression. 1973 stürzten die Schweizer gar zum zweiten Mal in die C-Gruppe ab, damals die niedrigste Leistungsstufe. Auf das Niveau von Australien. Der «Blick» schrieb: «Dann spielt doch gegen Hawaii.» Immerhin verdanken wir unserem temporären Eishockey-Kellerdasein einige happige Triumphe: 20:0 gegen Australien, 15:0 gegen Korea, 9:0 gegen Dänemark. Den deutlichsten Sieg in der 112-jährigen Geschichte des Schweizer Eishockeyverbands feierten wir am 4. Februar 1939 gegen Jugoslawien: 23:0! Gegen das etwas grössere China begnügten wir uns 1994 mit einem 20:1.

Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Den tiefsten Absturz erlebte unser Nationalteam an den ersten Olympischen Winterspielen in Chamonix 1924. Jede zweite Minute kassierten wir ein Tor. Kanada – Schweiz 33:0. Aber Rache ist bekanntlich süss. Vier Jahre später, am 20. Februar 1928, rächte uns der 21-jährige Toni Morosani, damals Hotelvolontär, später Generaldirektor des Davoser Fünf-Sterne-Grandhotels Belvédère. Die in St. Moritz Olympiasieger gewordenen Varsity Grads aus Toronto machten auf ihrer Heimreise halt in Davos und sollen sich dort den einen oder anderen oder noch anderen Whisky genehmigt haben, weshalb im anschliessenden Freundschaftsspiel gegen den HCD der kanadische Goalie erstens etwas wacklig auf den Beinen stand und zweitens offenbar Sehprobleme hatte. Worauf der Puck vom Stock des erwähnten Hotelvolontärs ins Tor rollte. Der Jubel der Davoser echote von allen Bergen, denn nie zuvor in der 68-jährigen Eishockey-Weltgeschichte hatte ein Europäer gegen Kanada in das 1,83 Meter breite und 1,22 Meter hohe Drahtgehäuse getroffen. Hoteldirektor Morosani musste die Geschichte des Volontärs Morosani immer und immer wieder verkünden, doch die 1:6-Niederlage,

die wackligen Beine und die Sehprobleme des kanadischen Torhüters schien er vergessen zu haben.

In der Neuzeit fordern die Schweizer auch nüchterne Topnationen. Ausgangspunkt des Hochs war die Heim-WM 1998 (und die Verpflichtung von Ralph Krueger als Nationaltrainer). Der Kanadier mit deutschen Wurzeln änderte Tonalität und Denkweise. Die Schweizer Nationalmannschaft begeisterte das ganze Land und erreichte sensationell die Halbfinals. Auch sonst brach der Bann. Denn die neue Generation verschaffte sich genauso in Nordamerika grössten Respekt und die Aussicht auf lukrative Verträge in der National Hockey League. Heute stellt die Schweiz in der besten Liga der Welt Spieler für eine halbe Mannschaft – und viele spielen in ihren Teams eine Schlüsselrolle. Die Silbermedaillengewinne von 2013, 2018 und 2024 spiegeln die neue Leistungskultur auch auf WM-Niveau. Heute sagen Spieler wie Nico Hischier, Nino Niederreiter und Roman Josi voller Selbstvertrauen: «Wir wollen Weltmeister werden.»

Doch eigentlich ist Französisch die Muttersprache des Schweizer Eishockeys. Drei Waadtländer Vereine gründeten 1908 den nationalen Verband und stellten auch die Mannschaft für die erste Weltmeisterschaft. Sie fand 1920 in Antwerpen statt und feierte vor Jahresfrist fast unbemerkt ihren 100. Geburtstag. Gründungspräsident Max Sillig, gleichzeitig Delegationsleiter, Kassier, Trainer, Captain und Stürmer, reiste mit acht Confrères an die Schelde. Sein Budget, 800 Franken für zehn Tage, entsprach ungefähr dem sportlichen Ergebnis: 0:29-Niederlage gegen Silbermedaillengewinner USA. Weltmeister wurde Kanada. Die Hegemonie des Eishockey-Mutterlandes dauerte bis Anfang der 1960er-Jahre.

Ab 1964 übernahm die Sowjetunion das Kommando. Erst drei Jahrzehnte später eroberten die Kanadier den Eishockey-Thron zurück. Darauf sitzen sie, zumindest nach dem eigenen Selbstverständnis, noch immer – wie es sich gebührt für den Erfinder des schnellsten Mannschaftsspiels. Dessen Wiege stand 1860 in Kingston Harbour. Für die allererste Profiliga zeichnete damals ein Mann namens J. L. Gibson verantwortlich. Seine Berufskollegen sind ihm noch heute dankbar. Eishockeyaner zählen zu ihren besten Kunden: Mr. Gibson war Zahnarzt. Doch auch zahnlose Spieler, deren es auf Glatteis viele gibt, kämpfen verbissen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieses Buches.

Thomas Renggli

Schulterschluss: Die Eishockey-Nationalmannschaft symbolisiert das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl wie nur ganz wenige Institutionen des Landes.

An der WM 2024 in Prag und Ostrava schrieb die Schweiz ein kleines EISHOCKEY-MÄRCHEN . Sie rang

Deutschland nieder, bezwang im Halbfinal Rekordweltmeister Kanada und griff im Final gegen Tschechien nach Gold – bis sie nach zwei späten Toren 0:2 unterlag. Doch diese Silbermedaille glänzt wie Gold.

In den Schlussminuten des dramatischen Finals an der WM 2024 in Prag warfen die Schweizer nochmals alles nach vorne. Angeführt von ihren NHL-Stars Roman Josi, Nico Hischier, Nino Niederreiter und Kevin Fiala, setzten sie die Tschechen unter grossen Druck und erarbeiteten sich gute Abschlussgelegenheiten. Doch letztlich blieb der Kraftakt ohne Ertrag.

24 Stunden nach dem heroischen Halbfinalsieg gegen Kanada mussten sie sich dem Heimteam geschlagen geben. David Pastrňák hatte in der 50. Minute ein Masszuspiel direkt ins Schweizer Netz gehämmert. 19 Sekunden vor Ende setzte Kämpf mit dem 2:0 den Schlusspunkt.

Während in der ausverkauften O2-Arena in Prag das Fest nun richtig begann, mussten die Schweizer wie schon 2013 und 2018 als Finalverlierer vom Eis. Im ersten Moment mag dies bitter sein – sehr bitter. Aber mit ein wenig Abstand wird man realisieren: Diese Silbermedaille glänzt wie Gold. Denn sie zeigt, dass die Schweizer trotz rückläufigen Tendenzen bei den Junioren und Diskussionen in der Liga (bezüglich Grösse der A-Klasse und Zahl der Ausländer) auf dem richtigen Weg sind. Wer in diesem Weltklassefeld bis wenige Sekunden vor Ende des Finals auf den grossen Coup hoffen darf, hat sich definitiv im Feld der Grossen etabliert.

Entsprechend positiv fielen die Wertungen in den Schweizer Zeitungen aus. Der «Blick» titelte: «Kopf hoch. Für uns seid ihr Champions» – und fügte nicht frei von Pathos an: «Gewinner sind die Eisgenossen trotzdem. Das Team von Patrick Fischer mag am Ende den ganz grossen Coup nicht geschafft haben, ein grosses Turnier aber haben die Schweizer gezeigt. Eines, auf das wir stolz sein dürfen.» Die «Neue Zürcher Zeitung» erteilte Coach Patrick Fischer quasi die Absolution: «So bitter dieses Verdikt ist, das Schweizer Eishockey präsentierte sich in Tschechien glänzend wie schon lange nicht mehr. Keinen anderen dürfte die Niederlage am Sonntag gegen Tschechien

mehr schmerzen als Fischer. Trotzdem hat der Trainer bestätigt, dass sein Mantra, auf dem richtigen Weg zu sein, mehr war als eine beschönigende Durchhalteparole. An der WM in Prag hat er sich das Recht verdient, seine Arbeit im Nationalteam bis zur Heim-WM 2026 fortzusetzen.»

Vorkämpfer: Nino Niederreiter (links) und Nico Hischier weisen ihren Kollegen den Weg.

«SO

Die «Wand» im Schweizer Tor: Leonardo Genoni (Mitte) führt die grosse Schweizer Goalie-Tradition fort.

Die Euphorie im ganzen Land spiegelt sich nicht zuletzt in den Einschaltquoten beim Schweizer Fernsehen. Die WM-Spiele stiessen auf ein enormes Publikumsinteresse: Bis zu 1 115 000 Personen sahen den Final. Den Halbfinal gegen Kanada sahen im Maximum 875 000 Personen. Auch der Viertelfinal gegen Deutschland (513 000) sowie die Vorrundenpartien (durchschnittlich 280 000) erreichten gute Werte.

Fragezeichen beim Nachwuchs

Von einer «fantastischen WM» schrieben die Zeitungen der TX Group, der beispielsweise der «Tages Anzeiger» angehört: «Diese Nationalmannschaft darf dennoch stolz

sein. Sie glänzte vielseitig.» Goalie Leonardo Genoni sei hervorragend gewesen, die «überragenden Individualisten aus der National Hockey League» hätten sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt und Spieler aus der Schweizer Liga an ihrer Seite gehabt, die sich «nicht zu schade waren, sich in den hinteren Reihen aufzuopfern». Allerdings stelle sich die Frage nach der Zukunft: «Es rücken im Vergleich zur aktuellen Generation viel weniger junge Spieler mit hohem Potenzial nach.» Es brauche eine kritische Diskussion über die Nachwuchsförderung.

Die Titel von CH Media sehen die Schweizer als «immerhin Weltmeister der

Herzen». «Dieser Final ist das beste Spiel, das ein Schweizer WM-Team je verloren hat.» Einzige Erklärung für die Niederlage: «Die Hockeygötter haben gewürfelt.» Weder Sündenböcke noch vermeidbare Fehler habe es gegeben. «Nationaltrainer Patrick Fischer hätte nichts besser machen können. Mit diesem Turnier ist seine Position nun bis und mit der Heim-WM 2026, bis zum Auslaufen seines Vertrages, gesichert.»

Unbescheiden tönt es jenseits des Röstigrabens. Laut «Tribune de Genève» und «24 heures» braucht die Schweiz nun vor allem eines, um eine grosse Eishockeynation zu werden: den Weltmeistertitel. Die Finnen hätten sich vor 30 Jahren in der gleichen Sackgasse befunden: oft platziert, nie gewonnen. Mit dem Titel von 1995 sei der Knoten geplatzt.

Ritterschlag für Fischer

Tatsächlich: Die Finalqualifikation von Prag bedeutet nicht nur die dritte Silbermedaille der Neuzeit, sie stellt quasi den Ritterschlag für den Headcoach Patrick Fischer dar. Nach 2018 führte der 48-jährige Zuger die Schweiz erneut in ein Endspiel – und machte deutlich, dass die jüngste Niederlagenserie in den Testspielen keine Bedeutung hatte.

Alles, was zählt, sind die zweieinhalb Wochen während der WM. Fischer, früher in der Nationalmannschaft und (unter anderem) in Lugano, Davos und Zug selber ein spielstarker und treffsicherer Flügelstürmer, ist in gewissem Sinne immer ein Spieler geblieben – und weiss genau, welche Sprache seine Leistungsträger sprechen und verstehen. Dies ist einer der

Hauptgründe, weshalb selbst am Ende einer langen Saison auch aus Nordamerika praktisch jeder Profi dem Ruf der Nationalmannschaft folgt.

Genoni hext die Schweiz in den Final Das stärkste Spiel des Turniers lieferten die Schweizer im Halbfinal. Dank einem herausragenden Goalie Leonardo Genoni bezwangen sie Kanada 3:2 nach Penaltyschiessen.

Sieben Siege, eine Niederlage. Die Schweizer Bilanz war schon vor dem Halbfinal hervorragend – allerdings mit einem nicht zu unterschätzenden Makel. Die einzige Niederlage war auf das Vorrundenduell mit dem Halbfinalgegner Kanada zurückgegangen.

Neues Spiel, neues Glück. Und das Spiel entwickelte sich ganz nach den kühnsten Schweizer Träumen. Das Team von Headcoach Patrick Fischer drückte gegen die kanadische NHL-Auswahl sofort aufs Gaspedal und übernahm dezidiert die Kontrolle.

DEN RITTERSCHLAG FÜR DEN

HEADCOACH PATRICK FISCHER DAR.

Bei numerischem Gleichstand schlug sich dies noch nicht auf dem Scoreboard nieder. Als die Schweizer aber in Überzahl agieren konnten, klappte alles wie am Schnürchen. In der 16. Minute veredelte Kevin Fiala eine Loeffel-Vorlage zur Führung, zwei Minuten später doppelte Nino Niederreiter nach. Der Churer lenkte einen Schuss von Roman Josi unhaltbar ins kanadische Tor: 2:0.

Grosser Schweizer Jubel! Aber auch düstere Erinnerungen. Schon in der Vorrunde hatten die Schweizer mit diesem Score geführt – um dann in Unterzahl das Spiel aus der Hand zu geben.

Tatsächlich mussten sich die Schweizer mit einem Mann weniger wehren – und lösten diese Aufgabe gut. Doch das Unheil folgte postwendend. Die Kanadier hielten den Druck aufrecht und verkürzten in der 35. Minute zum 1:2.

20 Minuten trennten die Schweizer vom dritten WM-Final innerhalb von elf Jahren. Doch die Kanadier wurden stärker – immer stärker. Vorerst führte aber kein

Weg am Schweizer Goalie Leonardo Genoni vorbei. Doch in der 58. Minute war auch er machtlos. Im Powerplay glich Tavares die Partie aus.

Die Schweizer blieben unter Druck – und handelten sich kurz nach Abschluss der regulären Spielzeit eine Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis ein. Nun lag der Matchpuck bei Kanada. Doch das FischerTeam liess sich nicht aus dem Gleichgewicht kippen.

Und so kam es zur Penalty-Entscheidung. Und dort wurde der Torhüter zum Helden.

Leonardo Genoni liess sich nur einmal bezwingen. Und weil für die Schweiz Kevin Fiala und Sven Andrighetto trafen, war das Wunder von Prag vollbracht.

Wegweisender Sieg gegen Deutschland Eishockey-Weltmeisterschaften haben ihre eigenen Gesetze – beziehungsweise ein einziges wichtiges Gesetz: Entscheidend ist der Viertelfinal. Verliert man das erste K.o.-Spiel, verblasst selbst die glänzendste Vorrundenbilanz. Gewinnt man es, liegen die Medaillen sozusagen zum Abholen bereit.

Kaum einmal wurde dies deutlicher als am Turnier in Tschechien. Nach einem souveränen Auftritt in der Gruppenphase, wartete im Viertelfinal Deutschland. Ausgerechnet.

Angstgegner! Der Ruf, der dem deutschen Team vorauseilte, war aus Schweizer Sicht nicht eben ermutigend. In den vorherigen drei K.o.-Spielen hatten die Schweizer gegen den Nachbarn immer den Kürzeren gezogen – an den Olympischen Winterspielen 2018 sowie an den WM-Turnieren 2021 und 2023. Der letzte Erfolg in der Direktausscheidung gegen den Erzrivalen besass schon fast musealen Charakter – an der WM 1992 in der Tschechoslowakei.

Wie einst vor 32 Jahren

Gleiches Land, gleicher Gegner – gleiche

Schweizer Glückseligkeit. Die Mannschaft von Patrick Fischer nahm das Schicksal in Ostrava sofort in die eigenen Hände und drückte vehement aufs Gaspedal. Eine erste Powerplay-Möglichkeit liess sie zwar ungenutzt. Doch in der 8. Minute machte es Christoph Bertschy besser – und dies ausgerechnet in Unterzahl.

Damit war die Richtung des Spiels vorerst gegeben. Die Schweizer waren engagierter, schneller und technisch besser. Sie machten vieles besser als im Vorjahr gegen denselben Gegner. Von einem Deutschland-Komplex war weit und breit nichts zu

spüren. In der 17. Minute erhöhte Hischier auf 2:0. Es war bereits das sechste Tor des Wallisers – und ein weiterer Beweis, wie wichtig die NHL-Cracks im Team von Trainer Patrick Fischer sind. 17 von bis anhin 31 Toren waren auf das Konto der Nordamerika-Fraktion gegangen.

Die Schweizer hatten alles im Griff. Scheinbar. Im Mitteldrittel musste Glauser auf die Strafbank. Und nun spielten die Deutschen ihre bisher grösste Stärke – das Überzahlspiel – gnadenlos aus. SCB-Söldner Kahun traf in der 32. Minute zum 1:2. Nun verloren die Schweizer vorübergehend die Balance. Deutschland schaltete nochmals einen Gang höher und kam dem

Solidarität und Gemeinschaftsgeist: Das Schweizer Team präsentiert sich als verschworene Einheit.

Schwungvoll und dynamisch: Christoph Bertschy etabliert sich in Tschechien als echter Leader.

Ausgleich nah. Kahun scheiterte in der 39. Minute mit einem wuchtigen Schuss am Pfosten. Glück für den Schweizer Goalie Genoni.

Siegestreffer ins leere Tor

Im Schlussdrittel drückten die Deutschen weiter auf das 2:2. Physisch stärker – und auch mit dem grossen Selbstvertrauen des letztjährigen Silbermedaillengewinners brachten sie die Schweizer in Bedrängnis. Doch das Fischer-Team hielt dagegen – und konnte in der 59. Minute über das siegsichernde dritte Tor jubeln: Bertschy traf ins verlassene deutsche Gehäuse.

Die Basis für diesen prestigeträchtigen Sieg hatten die Schweizer bereits zum Ab-

schluss der Vorrunde gelegt. Hatte Patrick Fischer 2023 im letzten Vorrundenspiel gegen Lettland einige seiner Stammkräfte (Nino Niederreiter, Nico Hischier, Denis Malgin, Dean Kukan) geschont und dafür nachträglich harsche Kritik eingesteckt, überliess er diesmal nichts dem Zufall. Zwar stand sein Team schon vor dem Vergleich mit Finnland als Viertelfinalist fest. Doch die Frage lautete: Trifft die Schweiz als Gruppen-Zweiter auf Deutschland? Oder als Dritter auf die USA?

Angesichts der jüngsten (schlechten) Erfahrungen mit den Deutschen durfte man gespannt sein, mit wie viel Engagement die Schweizer den Sieg gegen Finnland anstreben würden. Und man konnte

bald einmal feststellen: Das Fischer-Team wollte den Sieg unbedingt – und damit am Donnerstag die Revanche gegen den Nachbarn.

Im Mitteldrittel schlug sich das Schweizer Engagement auf dem Scoreboard nieder. Zuerst (26. Minute) veredelte Kevin Fiala einen Abpraller vor dem finnischen Tor zum Führungstreffer. Dann doppelte Glauser mit einem Hammer von der blauen Linie nach (28. Minute). Fiala und Niederreiter hatten die Vorarbeit geleistet – und damit den grossen Wert der NHLVerstärkungen einmal mehr bewiesen.

Heldenempfang mit Tränen Es ist nicht zuletzt das NHL-Personal, das die Anspruchshaltung definiert – und über eine Silbermedaille nicht mehr vorbehaltlos jubeln mag. Dabei war der Empfang der Schweizer Nationalmannschaft in der Heimat nach dem verlorenen WM-Final gegen Tschechien war durchaus weltmeisterlich. Rund 2000 Zuschauer feierten die Spieler in der Klotener SWISS Arena wie Helden: Jubelrufe, Siegesgesänge, Partystimmung.

Doch die Hauptdarsteller sahen aus, als hätte ihnen jemand am Tag der Weihnachtsbescherung das Geschenk unter dem Tannenbaum entrissen: konsterniert, ernüchtert – total enttäuscht.

Sinnbild der Schweizer Enttäuschung war Kevin Fiala, der mit dem MVP-Award als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet worden war. Anstatt sich über seinen persönlichen Erfolg zu freuen, sprach er aus, was sich in den Gesichtern seiner Mannschaftskollegen ablesen liess: «Wir sind immer noch enttäuscht. Ich glaube,

das wäre jeder, der einen WM-Final verliert. Ich glaube, wir hätten den Sieg verdient gehabt.»

Später wurden in der Halle nochmals Szenen aus allen Spielen der Nationalmannschaft gezeigt – auch solche aus dem Final. Spätestens in diesem Moment brachen die Emotionen aus Fiala heraus – er vergoss bittere Tränen und überliess das Mikrofon Torhüter Leonardo Genoni. Nico Hischier nahm seinen Teamkollegen in die Arme.

Wenig später stand Fiala hinter der eigens für den Event errichteten Bühne und bemühte sich um Fassung: «Es schmerzte, diese Bilder noch einmal zu sehen. Ich habe noch immer Mühe, Worte zu finden. Wir wollten den Pokal mit den Fans teilen und sind unglaublich enttäuscht. Vor allem über die Art und Weise, wie wir diese Partie gegen Tschechien verloren haben.»

EINE SILBERMEDAILLE NICHT MEHR VORBEHALTLOS JUBELN MAG.

Auch seine Kollegen fühlten sich von den Huldigungen der Fans fast ein bisschen überfordert: «Als Sportler willst du immer gewinnen», sagte Christoph Bertschy. «Da ist klar, dass in so einem Moment die Enttäuschung gross ist.» Für Nino Niederreiter war die Silberfeier ein Déjà-vu. Der Churer kann nun schon die dritte solche Auszeichnung in seinen Medaillenschrank

«OBWOHL

MEISTERTITEL VERPASST HABT,

hängen. Und doch war die Mannschaft für den Stürmer der Winnipeg Jets in diesem Jahr am nächsten dran am goldenen Coup. Weil sie im Final mithalten und bis zum Schluss hoffen konnte, das Spiel auf ihre Seite zu kippen. «Das ist schon extrem schade.»

Die Fussballer verneigen sich

Auch aus anderen Sportarten brandete den Schweizern grösster Respekt entgegen.

Der Fussball-Erfolgstrainer Urs Fischer outete sich als Fan und schrieb auf Facebook: «Liebe Schweizer Eishockey-Nati, mit grossem Respekt und Anerkennung möchte ich euch heute Abend herzlich zur Silbermedaille gratulieren! Obwohl ihr knapp den Weltmeistertitel verpasst habt, habt ihr gezeigt, was es bedeutet, als Team zusammenzuhalten und bis zum Schluss zu kämpfen. Eure Leidenschaft und Beharrlichkeit haben auf dem Eis für einiges an Spektakel gesorgt und euch verdient zu einem der besten Eishockey-Teams weltweit gemacht. Ich bin stolz, eure Erfolge in diesem spannenden Turnier mitverfolgt zu haben. Vielen Dank dafür, dass ihr uns Fans in den vergangenen Tagen so viele

aufregende Momente beschert habt! Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg für zukünftige Herausforderungen und hoffe, dass ihr auch in Zukunft mit dem gleichen Kampfgeist überzeugen werdet. Herzliche Glückwünsche zum erkämpften Silber! Euer Fan Urs Fischer.»

Auch Fussball-Nationaltrainer Murat Yakin zog den Hut: «Was Trainer Patrick Fischer, die Spieler und der ganze Staff an der WM leisten, ist schlicht sensationell. Die Nati mit ihren Ausnahmekönnern wie Josi, Fiala oder Niederreiter tritt als Einheit auf. Die Eishockey-Nati zeigt, was mit Leidenschaft, Solidarität und individueller Klasse alles möglich ist. Sie ist eine Inspiration für die ganze Sportschweiz.» Und der langjährige Fifa-Präsident Sepp Blatter beförderte die Eishockey-Nati selbst nach dem verlorenen Final gegen Tschechien zu Siegern: «Gratulation an Tschechien zum WM-Titel. Aber grössten Respekt auch für die Schweiz. Diese Silbermedaille glänzt wie Gold.»

Ludovic Magnin, Trainer des FC Lausanne-Sport und langjähriger Nationaltrainer, verstand die Leistungen der Eishockeyspieler als auch Wink mit dem Zaunpfahl an ihre Kollegen aus der Fussball-Nationalmannschaft: «Ich bin ein grosser Eishockeyfan. Das ist eine Riesengeschichte, was da in Tschechien passierte. Es ist bewundernswert, wie es Trainer Patrick Fischer geschafft hat, aus diesen tollen Einzelspielern eine Einheit mit einem überragenden Spirit und Stolz zu formen. Unsere NHL-Stars wie Fiala, Josi oder Niederreiter heben unsere Qualität nochmals auf ein anderes Niveau. Es ist schön, zu sehen, wie sie sich für die Schweiz aufopfern und alles aufs Eis wer-

fen, was sie haben. Persönlich fiebere ich besonders mit Patrick Fischer und Andres Ambühl mit, da ich die beiden persönlich kenne und sehr schätze. Für die Sportschweiz ist es schön, zu sehen, was wir zu leisten imstande sind. Ich hoffe, dass dies unsere Fussballer als grosse Inspiration für die EM mitnehmen.»

Die Würdigungen der Fussballer treffen ins Schwarze. Doch die Hoffnung Magnins ist auch ein wenig naiv. Denn faktisch könnte der Unterschied zwischen Fussball- und Eishockey-Nationalspielern nicht grösser sein. Zwar werden hüben wie drüben bei den Topcracks fürstliche Gehälter verdient. Doch Bescheidenheit und Demut sind nur im Eishockey quasi mit der Ethik des Sports verbunden. Machen sich die Fussballer

einen Spass daraus, vor den Kameras der Boulevardpresse mit den schönsten und teuersten Sportwagen ins Trainingscamp einzurücken, parkieren die Eishockeyspieler den VW-Käfer – oder das Velo. Mieten die Fussball-Superstars für die Sommerferien eine Privatinsel, renovieren Eishockeyspieler einen alten Camper und fahren an den oberen Zürichsee nach Schmerikon.

Essen Fussballer ein goldenes Steak, darf es bei den Puckhelden auch eine Bratwurst vom «Vorderen Sternen» sein.

Mögen diese Beispiele nicht auf alle zutreffen, einen grossen Kern Wahrheit beinhalten sie. Und sie sind fest in der DNA der beiden beliebtesten Mannschaftssportarten verankert. Oder mit anderen Worten: Vorteil Eishockey!

Verschworene Einheit: Calvin Thürkauf, Christoph Bertschy, Sven Andrighetto und Jonas Siegenthaler (v. l. n. r.) zeigen den Gegnern die Zähne.

Rot-weisses Eishockey-Glück: Die Schweizer Fans sorgen an der WM für Stimmung.

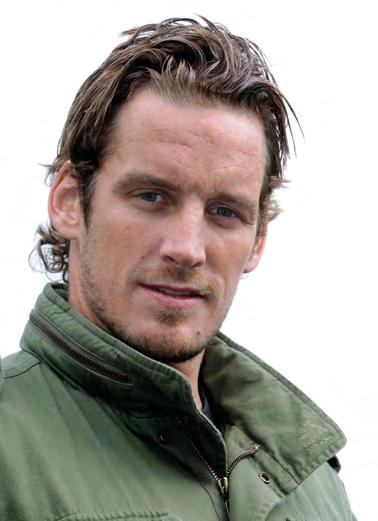

Trainer PATRICK FISCHER legte sein Meisterstück ab.

Fischer gibt es wie Sand am Meer: Helmut, Urs, Joschka, Helene, die Ski, die Chöre und die Bettwaren. Doch keiner ist in der Schweiz derzeit populärer als Patrick. Der 48-jährige Zuger schaffte mit der Eishockey-Nationalmannschaft vor sechs Jahren innerhalb von drei Monaten eine der erstaunlichsten Wenden der Sportgeschichte: vom Totalversager an Olympia zum Heilsbringer an der WM. Und auch in den vergangenen Monaten gelang ihm Ähnliches. Nach einer Serie von 13 Niederlagen auf der Euro Hockey Tour gelang ihm im entscheidenden Moment die Wende. An der WM in Tschechien überwand die Schweiz im Viertelfinal den Deutschland-Fluch und rang in einem dramatischen Halbfinal Kanada nieder. Im Zentrum der Euphorie – die Schweizer Stars aus der NHL, die Fischers Ruf ausnahmslos folgten und die Nationalmannschaft zu ihrer persönlichen Herzensangelegenheit befördert haben.

Den Titel verpasste seine Mannschaft zweimal nur um Haaresbreite. 2018 lag sie im Final gegen Schweden zweimal in Führung – und schien auch im Penaltyschiessen auf Erfolgskurs. Doch letztlich fehlte ihr ein erfolgreicher Schuss zum totalen Glück. Und 2024 verlor sie erst 19 Sekunden vor Schluss die Goldmedaille aus der Griffdistanz.

Beide Finals waren grosse verpasste Chancen. Denkt Patrick Fischer an das Endspiel 2018 in Kopenhagen zurück, wird ihm bewusst, wie schmal der Grat zwischen Triumph und Niederlage im Eishockey ist: «In neun von zehn Fällen verwertet Fiala seine Riesenchance, die er in der Verlängerung vier Minuten vor Schluss auf dem Stock hatte. Wir wären Weltmeister gewesen. Doch so glitt uns das Spiel im Penaltyschiessen aus der Hand.» Aber auch 2019 seien sie viel knapper an einer Medaille vorbeigeschrammt, als es rückblickend aussehe:

«Im Viertelfinale glichen die Kanadier erst 0,4 Sekunden vor Schluss aus. Hätten wir den Vorsprung über die Zeit gerettet, wären wir unter den Top 4 gewesen.»

Doch zurück nach Kopenhagen ins Jahr 2018. Die Schweizer Spieler nahmen die Silbermedaille an jenem Sonntag mit leeren Blicken und hängenden Köpfen entgegen. Fischer reflektierte das schwer Fassbare bereits kurz nach der letzten Parade des schwedischen Goalies Nilsson mit bemerkenswerter Nüchternheit:

«An den Winterspielen in Pyeongchang verloren wir gegen Deutschland in der Verlängerung und waren die Deppen. Jetzt sind wir Helden, weil wir das Finale erreichten. Aber wir sind weder Deppen noch Helden, sondern ehrliche Arbeiter.»

Fischer sprach klar und mit gefasster Stimme. Selbst nach dem dramatischen Ende wirkte er in seinem dunklen Sakko, mit der blauen Krawatte und den zurückgekämmten Haaren eher wie ein Banker nach Feierabend als ein Eishockeytrainer, der gerade das wichtigste Spiel seiner Karriere durchlitten hatte. Nur wenn er mit aufgerissenem Mund einen Schluck aus der Plastiktrinkflasche nahm, erinnerte er an einen Sportler.

In seinem Auftreten und der Kommunikation weist der Zuger auffällige Parallelen zu Ralph Krueger auf – zum Schweizer Nationaltrainer, der zwischen 1998 und 2010 den Positivismus auf dem helvetischen Glatteis kultivierte, selbst eine Kanterniederlage gegen Kanada zum Sieg erklärte und auch immer etwas als Verkäufer in eigener Sache auftrat. So sprach Fischer, der die Mehrzahl seiner 184 Länderspiele in der Ära Krueger absolvierte, vor den Win-

terspielen in Pyeongchang laut von einer Medaille. Es war eine Aussage, für die er nach dem Scheitern scharf kritisiert wurde. Von SCB-Manager Marc Lüthi etwa wurden ihm die fehlende Ausbildung und Erfahrung als Trainer vorgehalten – ein Einwand, der nicht völlig aus der Luft gegriffen war.

Seinen ersten Job als Trainer erhielt Fischer 2010 in der Junioren-Abteilung des HC Lugano. Eigentlich aspirierte er auf den Posten des Schweizer U20-Nationaltrainers. Aber nach der Entlassung von Philippe Bozon in Lugano wurde er quasi über Nacht als Co-Trainer an die Bande der ersten Mannschaft gespült. 2013 trat er offiziell als Headcoach in die Verantwortung. Im selben Jahr assistierte er in der Nationalmannschaft Headcoach Sean Simpson und gehörte zu den Silbermedaillengewinnern von Stockholm. Unter dem Anspruch, der «Nati» wieder mehr Swissness zu verleihen, erhielt er im Dezember 2015 seinen ersten Vertrag als Nationalcoach.

Eine Personalie, die in den Medien kritisch beurteilt wurde. Fischer sagt heute dazu: «Ich verstehe, dass dieser Entscheid für einige schwer nachvollziehbar war. Schliesslich war ich in Lugano entlassen worden. Aber ich spürte, dass mit diesen talentierten Spielern und einer offensiveren Spielweise vieles möglich ist.» Hätte der Verband allerdings nicht einen Strategiewechsel vollzogen, wäre er kaum zum Zug gekommen: «Es war mein Glück, dass Swiss Ice Hockey im Umbruch war – und die neue sportliche Führung auf frische Kräfte setzte.» Fischer weist jedoch darauf hin, dass in Lugano nicht alles schlecht gewesen sei: «In den ersten beiden Jahren lief es gut. Wir schlossen die Qualifikation jeweils mit einem Punktrekord ab und leiteten den Generationenumbruch ein. Ich war wohl der erste Trainer in der Resega seit John Slettvoll, der drei aufeinanderfolgende Saisons beginnen konnte.» Er sei Lugano für diese Chance heute noch unendlich dankbar. Gleichzeitig habe er in jenen Jahren als Assistent im Schweizer Nationalteam von

«ICH WAR WOHL DER ERSTE TRAINER IN DER RESEGA SEIT JOHN

SLETTVOLL, DER DREI SAISONS IN FOLGE BEGINNEN KONNTE.»

Sean Simpson und Colin Muller sehr viel gelernt: «Vor allem der Weg zur Silbermedaille 2013 war ein überragendes Erlebnis.» Im Eishockey könne man das Siegen nicht auf Knopfdruck lernen, es sei ein Prozess, den man verinnerlichen und erleben müsse.

Als er 2015 seinen Einstand als Nationaltrainer gab, habe er viel von der Arbeit seiner Vorgänger profitiert: «Wir hatten ein funktionierendes System und eine breite personelle Basis. Und nun stiess eine Generation von Spielern nach, die das offensive Element verstärkte. Plötzlich hatte die Schweiz rund ein Dutzend NHL-Spieler.» Es habe ihm ausserdem in die Karten gespielt, dass mit kreativen Verteidigern wie Diaz, Blum, Josi oder Gehring plötzlich eine viel optimistischere Spielweise möglich war. Gleichzeitig sagt Fischer, der frühere Goalgetter: «Das Toreschiessen ist Willenssache. Es geht darum, pausenlos an sich selber zu arbeiten.»

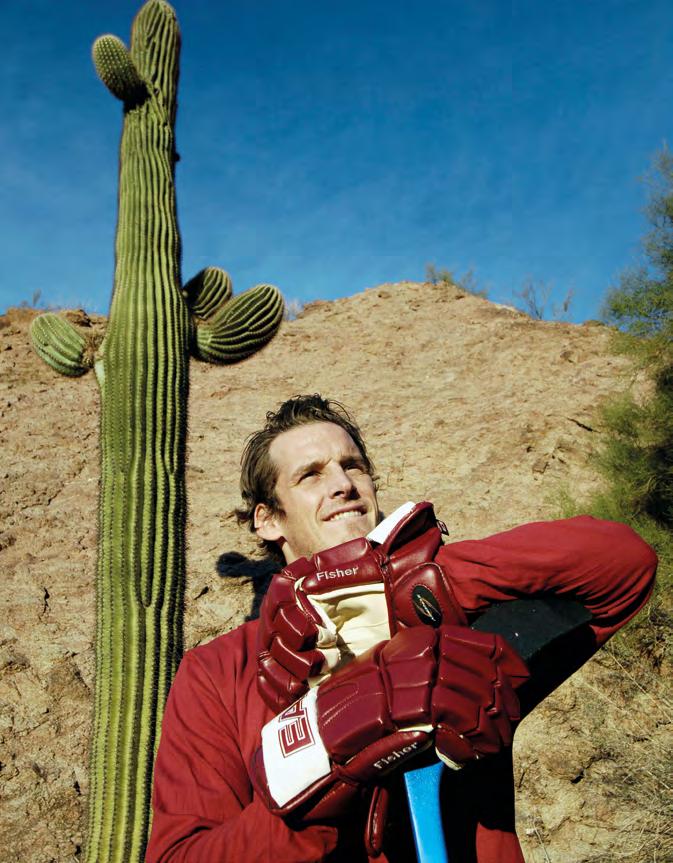

Patrick Fischer war in seinem Leben oft im richtigen Moment am richtigen Ort –aber er besass auch immer wieder den Mut, vorwärtszugehen und Neues zu probieren. Mit über 30, einem Alter, in dem sich die meisten seiner Berufskollegen auf den Ruhestand vorbereiten, wagte er den Sprung in die NHL. Bei den Phoenix Coyotes brachte er es immerhin auf 27 Spiele und vier Tore. Vor allem machte er Bekanntschaft mit dem grössten Spieler der Geschichte, Wayne Gretzky, der damals Headcoach und Mitbesitzer der Coyotes war und den Transfer des Schweizers einfädelte. Noch heute steht Fischer mit Gretzky in Kontakt – und ist beeindruckt von dessen Aura: «Trotz seinem riesigen Erfolg und seiner Berühmtheit ist er eine ganz normale Person wie du und ich. Er ist ein absolut sympathischer Typ, der einen guten Humor hat und sehr offen ist.» Wayne Gretzky sei äusserst bescheiden und habe es vor allem geschätzt, dass er von Fischer ganz normal behandelt worden sei. Dies ist einer der obersten Grundsätze von Patrick Fischer: «Ich versuche allen

Menschen gleich zu begegnen – frei von Vorurteilen oder vorgefassten Meinungen.» Es sind jene Eigenschaften, die ihn bei den aktuellen Nationalspielern beliebt machen – und die Nationalmannschaft zu einer attraktiven Plattform befördern; auch für Grossverdiener aus der NHL. Von seinen früheren Trainern hat bei ihm Arno Del Curto den wohl stärksten Eindruck hinterlassen: «Ich bin ihm das erste Mal begegnet, als er beim HC Luzern meinen Bruder Marco trainierte.» Marco habe ihm damals gesagt: «Du, wir haben einen Trainer, der tickt nicht ganz richtig. Wie der uns übers Eis jagt, ist abnormal.» Fischer lacht, wenn er diese Geschichte erzählt – und fügt sofort hinzu: «Arno hat mit seiner Intensität, Energie und Motivationskunst die Trainingslehre in der Schweiz auf ein neues Niveau gehoben. In Davos trainierten wir oft drei- bis viermal pro Tag. Es ist erstaunlich, dass nicht schon früher andere diesen Weg

gegangen sind.» Auf die Frage, wie er seine persönliche Beziehung zum St. Moritzer beschreibt, antwortet Fischer: «Wir glauben beide ans Unmögliche. Und Arno wusste, wie er mit mir umgehen musste. Er konnte auch akzeptieren, dass ich das Eishockey im Ausgang manchmal vergessen habe.» Im entscheidenden Moment fand Patrick Fischer den Fokus jedoch immer. Sonst hätte er es kaum zu Meisterehren mit Davos und Lugano sowie zu 183 Einsätzen mit der Schweizer Nationalmannschaft gebracht. Seine Weltoffenheit erschloss ihm immer wieder unerwartete Perspektiven. So spielte er gegen Ende seiner Laufbahn kurz für SKA St. Petersburg in der russischen KHL. Zu jener Zeit sagt er schonungslos ehrlich: «Finanziell war dies das beste Angebot, das mir je vorlag. Barry Smith, den ich aus Phoenix kannte, coachte das Team. Aber ich merkte schnell, dass ich für diese Topmannschaft nicht gut genug war. Smith hätte al-

Gewiefter Kommunikator: Fischer verschafft sich bei seinen Spielern Gehör.

In der Wüste: Fischer während seines NHL-Gastspiels bei den Phoenix Coyotes.

les umstellen müssen, um für mich Platz zu schaffen. Das wollte ich nicht. Deshalb lösten wir den Vertrag nach drei Monaten auf.»

Zuletzt kehrte Patrick Fischer zum EV Zug zurück und gab 2009 trotz weiterlaufendem Vertrag unvermittelt den Rücktritt bekannt: «Ich habe meine Ansprüche nicht mehr erfüllt – basta», kommentierte er damals seine Entscheidung. Patrick Fischer hatte genug vom Eishockey – und schien auch sonst mit seinem alten Leben aufräumen zu wollen.

Der Weg der Selbstfindung führte ihn auf erstaunliche Nebenpfade: Tai Chi, Yoga, Charakterlehre und eine Zwischenstation als professionellen Pokerspieler. Ausserdem befasste er sich intensiv mit der indigenen Lebensweise in Südamerika, erstand Land im Dschungel von Peru und verbrachte in der Sommerpause jährlich einen Monat abseits der Zivilisation bei einem Indianerstamm: «Ich wollte die absolute Ruhe erleben und über mein Leben reflektieren.»

Zu erreichen war er während dieser Zeit nur für seinen Sohn Kimi. Dieser war auch der Grund, weshalb es ihn nach Lugano zurückzog. Zwar war die Ehe mit seiner ersten Frau schon länger geschieden, doch Fischer suchte die Nähe zum Sohn. Mittlerweile hat er seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Zug verlegt.

Damit schloss sich ein Kreis. Patrick Fischer war in der Zentralschweiz quasi in den Eishockeysport hineingeboren worden. Er wuchs im Zuger Herti-Quartier – einen Steinwurf von der Eishalle entfernt – als jüngstes von drei Kindern auf. Vater Walter war in führender Position für eine amerikanische Firma tätig. In der Freizeit gehörte er zum erweiterten Betreuerstab beim EV Zug. Patrick galt immer als Frohnatur, die die Menschen mit Charme und Schalk einnahm. Dies verhalf ihm auch im Eishockey zu Beliebtheit. Wo auch immer er spielte, gehörte er zu den Stimmungsmachern in der Garderobe. In Lugano bildete er mit Marcel Jenni und Gian-Marco Crameri eine der erfolgreichsten Schweizer Sturmlinien der 1990er-Jahre. Doch wie seine beiden Sturmpartner wurde er aus dem EishockeyParadies vertrieben. Fischer war zu stark für das grosse Ego von Trainer Jimmy Koleff.