8 minute read

Als Korrespondent vor Ort

In meiner Jugend träumte ich oft davon, auf einem unerforschten Planeten zu landen und diesen entdecken zu dürfen. Bücher von Thor Heyerdahl, Jules Verne, Antoine de Saint-Exupéry, René Gardi oder Dhan Gopal Mukerdschi hatten schon früh meine Abenteuer- und Reiselust angeregt. Der Traum vom fremden, unerforschten Planeten ist für mich später gewissermassen in Erfüllung gegangen. Zuerst mal mit der Entscheidung, Journalist zu werden.

Schon in meinen ersten Berufsjahren erlebte ich oft jeden einzelnen Arbeitstag, insbesondere jede Auswärtsreportage, als kleine Entdeckungsreise. Das Nachforschen, Beobachten, Interpretieren, Vergleichen und Analysieren hatte mich bald stark in den Bann gezogen. Ich war besessen, immer wieder Neues, mir Unbekanntes kennenzulernen. Zuerst als Radioreporter in Zürich, dann als Inlandredaktor in Bern, später als Auslandskorrespondent in Deutschland.

Gewiss: Deutschland war kein entfernter Planet! Trotzdem bot sich mir hier die Möglichkeit, immer wieder etwas unbekanntere Regionen zu bereisen und diese dem Publikum mit meinen Reportagen näherzubringen. Wenn ich an meine Zeit in Deutschland zurückdenke, so erinnere ich mich nicht nur an Parteitage oder an Wortgefechte im Bundestag, sondern beispielsweise auch an eine nächtliche Bootsfahrt mit einem Krabbenfischer durchs nordfriesische Wattenmeer.

Als ich dann anfangs der 90er-Jahre mein erstes Mal als Auslandskorrespondent nach Moskau wechselte, betrat ich gewissermassen Neuland. Nach nur einem Jahr begann die einstige Weltmacht, die damalige Sowjetunion, zu wanken. In den meisten Sowjetrepubliken setzte man sich neue Ziele. Bei vielen Bürgern kamen neue Hoffnungen auf, andere wiederum fühlten sich enttäuscht oder gar betrogen. In Tschetschenien, Moldawien, Georgien, Aserbaidschan und Tadschikistan kam es zu Bürgerkriegen.

Während meiner Moskauer Jahre reiste ich immer wieder intensiv durch die verschiedensten Regionen der einstigen UdSSR. Dabei interessierte mich nicht nur die offizielle Staatspolitik, ich versuchte stets, auch das Schicksal ethnischer Minderheiten nachzuzeichnen oder den sozialen,

wirtschaftlichen und kulturellen Alltag in den verschiedenen Ländern meines Berichtsgebietes zu verstehen.

In eindrücklicher Erinnerung blieb mir so ein Besuch der Sonnwendefeier in Jakutien, der mich in eine mir bislang tatsächlich ganz andere Welt entführte. Unvergesslich ist für mich auch ein Gespräch mit einem Karakalpaken am Ufer des Nordaralsees, der sich – nach dem Fischsterben im Aralsee – auf die Haltung von Kamelen spezialisiert hatte. Unvergesslich auch die nächtliche Begegnung mit einem Wächter des Atomabfalllagers nördlich von Murmansk, der sich in seiner Holzhütte allein gelassen fühlte und offenbarte, dass er kaum wusste, wie er bei einem beunruhigenden Vorfall Alarm schlagen müsste.

IMMER DIE KNACKGERÄUSCHE IN DER TELEFONLEITUNG Anfangs der 90er-Jahre war die Kommunikation zwischen Moskau und der Schweiz aufwändig und kompliziert. Internet und E-Mails gab es noch nicht, und auch spontane Telefonanrufe von Bern oder Zürich nach Moskau waren in der Regel ohne Voranmeldung beim Telefonamt kaum möglich. Wenn ich meinen Redaktionen Vorschläge für Reportagen unterbreiten wollte, war ich gezwungen, meine Ideen per Telex nach Bern zu melden. Das Rattern der Telexmaschine im Büro ist mir heute noch in bester Erinnerung – ebenso die schrille Glocke, welche jeweils kundtat, dass eine eingegangene Mitteilung von der Papierrolle abgerissen und zum Lesen geholt werden musste.

Radiobeiträge und Livegespräche fürs Radio wurden damals meist über die Telefonleitung in die Schweiz überspielt. Heute ist es kaum mehr vorstellbar, wie die damalige Hörerschaft bereit war, Reportagen zu lauschen, die dermassen von Knackgeräuschen übertönt wurden. Radioreportagen aus Moskau oder Peking anfangs der 90er-Jahre klangen wie die Stimme von Neil Armstrong, als sich dieser 1969 bei seiner Mondlandung auf der Erde meldete.

Aufwändigere und längere Radioreportagen durfte ich anfangs der 90er-Jahre der damaligen Swissair mitgeben, die dafür besorgt war, dass meine Tonbandspulen gleichentags auf dem Zürcher Flughafen einem Radiokollegen übergeben werden konnten.

HEUTE IST DIES ANDERS Dank Computer und Internet, dank der heutigen Handyverbindungen oder Satellitenlinks kann sich jeder Journalist – aber auch jede Bürgerin, jeder Bürger – aus fast jeder Ecke der Welt ohne Zeitverlust fast überall melden und Texte, Töne und Bilder übermitteln.

Mir selbst kamen die neuen technischen Möglichkeiten vor allem während meines zweiten Moskauer Korrespondenteneinsatzes (von 2008 –2015) zugute. Nun war es äusserst einfach, Interviews mit Übersetzungen zu vertonen, Reportagen zu montieren und in Sekundenschnelle in die Schweiz zu übermitteln. Jederzeit – von jeder Demo, bei jedem wichtigen Ereignis, auch aus jedem Gerichtsgebäude – konnte ich mich bei der Redaktion in der Schweiz melden.

LIVE VON FAST ÜBERALL Auch Live-Schaltungen fürs Fernsehen konnten so rund um die Uhr für meinen Kollegen Christof Franzen oder für mich organisiert werden. Spät nach Mitternacht (Ortszeit) von einem Hoteldach in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek, aus einer Quartierstrasse der Krimhauptstadt Simferopol, von der Hafenmole in Sevastopol, von einer Altstadtterrasse in Tbilissi oder – wochenlang fast täglich – von einem Hotelbalkon über dem Kiewer Maidan. Kaum je hat es mit einer Liveschaltung nicht geklappt!

SCHNELLIGKEIT ALLEIN MACHT ABER NOCH KEINEN GUTEN JOURNALISMUS Live am Bildschirm zuhause mitzubekommen, dass sich irgendwo empörte Leute versammeln, birgt die Gefahr, dass sich der Empfänger dieser Nachricht schon für informiert hält (er hat ja die Bilder selbst und erst noch live gesehen). Wichtig aber ist, dass er auch erfährt, in welchem politischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang sich die Menschen versammeln – gegen welche Widerstände, mit welchen Chancen!

DIE GEFAHR DER WIEDERHOLUNG Weil ich bei sich überschlagenden Ereignissen manchmal beinahe stündlich in die Schweiz berichtete, oft parallel fürs Radio und für das Fernsehen, verlor ich manchmal etwas die Übersicht. Oft musste ich mich deshalb fragen, ob ich nun dies oder jenes bereits am Abend zuvor in der Radiosendung «Echo der Zeit» erwähnt hatte oder nicht. Oder ob es die Hörerschaft langweilte, wenn ich in der Sendung «Heute Morgen» mehr oder weniger dasselbe erklärte wie am Abend zuvor in der Tagesschau.

Als Korrespondent an der Front darf man allerdings nicht davon ausgehen, dass das Publikum jede Nachrichtensendung verfolgt. Man ist oft gezwungen, die Ereignisse immer wieder von neuem – möglichst spannend und gleichzeitig korrekt – zu erläutern.

ÜBER DIE SCHWIERIGKEIT, DIE ZUKUNFT VORAUSZUSEHEN UND GESCHEHENES SACHGERECHT ZU ANALYSIEREN Als konservative Kommunisten im August 1991 ihren Putschversuch gegen den damaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow verübten, oder als Putins Soldaten im Frühjahr 2014 strategisch wichtige Plätze auf der Krim besetzten … bei diesen und ähnlichen Ereignissen bin ich oft gefragt worden, weshalb es so gekommen sei, und vor allem, wie sich der Lauf der Geschichte der Sowjetunion oder – im zweiten Falle – der ukrainischen Krimhalbinsel weiterentwickeln werde.

Es klingt lapidar. Im Nachhinein können wir Geschehenes meist gut analysieren. Nach einem Ereignis sind wir oft innert Sekundenschnelle in der Lage, zu erläutern, weshalb eine bestimmte Entwicklung diesen und nicht einen anderen Lauf nahm, ja nehmen musste. Wenn es aber darum geht, in die Zukunft zu blicken, sind Historiker, Politologen und Journalisten oft auf Mutmassungen angewiesen. Einige Beobachter lassen sich bei Voraussagen vor allem von ihren Idealen leiten, andere verlassen sich auf ihren Instinkt. Die Frage nach dem «wie weiter?» hat bei mir oft ein ohnmächtiges Stirnrunzeln ausgelöst – gleichzeitig aber meine Bereitschaft gestärkt, Entwicklungen möglichst unvoreingenommen auf mich wirken zu lassen.

EIGENE POSITIONEN DEUTLICH MACHEN Gleichzeitig war ich stets bemüht, die Entwicklungen, über die ich berichtete, aus möglichst vielen Perspektiven zu beobachten und zu analysieren. Wichtige Grundwerte aber, wie etwa die Menschenrechte oder das Völkerrecht, waren für mich stets sakrosankt. Dies hat – etwa bei der Diskussion um die «Rechtmässigkeit» der russischen Krim-Annexion – gelegentlich zu Kontroversen mit sogenannten «Putinverstehern» und «Krimnaschisten» geführt.

«Krim nasch» (auf Deutsch: «Die Krim ist unser») war eine Parole, die man 2014 oft in der russischen Propaganda vernommen hat. In Anlehnung an dieses Motto wurden in der Folge jene, die in Russland mit diesem Motto warben, von kritischen Zeitgenossen als «Krimnaschisten» bezeichnet.

Als Korrespondent habe ich auch immer wieder kommentiert. Dabei aber stets kenntlich gemacht, wenn es sich um einen Kommentar, um eine persönliche Meinungsäusserung, um eine Mutmassung handelte. Kommentare und Einschätzungen sollten stets als solche erkennbar sein. Und auch die Perspektive und Werthaltung, aus denen der Kommentierende die Dinge beurteilt.

ABSEITS DER POLITIK Ein Höhepunkt in meinem Berufsleben war, dass ich im Sommerhalbjahr 2012 die siebenteilige SRF-Dokumentarfilmserie «Seidenstrasse» mitproduzieren durfte. Als «Presenter» und Reporter reiste ich – zusammen mit einem kleinen TV-Team – quer durch die Türkei, durch den Kaukasus, durch Zentralasien und bis ins chinesische Xi-an. Hier bot sich mir die Gelegenheit, mich vor allem in kulturelle, volkskundliche und Alltagsthemen der besuchten Regionen zu vertiefen.

ERSTENS KOMMT ES ANDERS, UND ZWEITENS ALS MAN DENKT (W. BUSCH) Während der Dreharbeiten für diese Dokfilmserie stellte sich mehrmals heraus, dass es sich lohnt, ursprünglich verabschiedete Produktionspläne vorübergehend über Bord zu werfen, sich Unerwartetem zu stellen. Mehrmals gelang es uns auf diese Weise, Überraschendes, Spannendes, von dem wir bislang nichts geahnt hatten, in unsere Reportage zu integrieren. Unsere Spontan-Interviews und ungeplanten Drehs stellten sich im Nachhinein gar als «Highlights» heraus. Solches Umstellen und spontanes Agieren war aber nur möglich, weil wir ein besonders gut eingespieltes Team waren. Jeder wusste in diesen Momenten, was er jetzt zu tun hatte, wie wir uns ohne vorherige Absprache zu bewegen und zu verhalten hatten. Als Journalist, der bisher hauptsächlich als «Einzelmaske» fürs Radio unterwegs war, habe ich diese intensive TV-Teamarbeit als beglückend, ja ab und zu sogar als berauschend erlebt.

Folkloreveranstaltung in Buchara, Usbekistan

«EINMAL KORRESPONDENT – IMMER KORRESPONDENT» Diese Losung hatte ich einst als mein Credo bezeichnet. Denn ich liebte die Herausforderungen des Korrespondentenberufs. Deshalb ist es mir auch nicht leichtgefallen, mich von der Korrespondentenfront zurückzuziehen.

Jetzt aber blicke ich mit grosser Dankbarkeit auf meine Berufsjahre zurück – vor allem auf jene, die ich als Auslandskorrespondent erleben durfte. Ich habe es stets als grosses Privileg empfunden, in dieser Zeit so viele Länder, all die Menschen und Kulturen, so viele Facetten einer «anderen Welt» kennenlernen zu dürfen! Aber auch jetzt, im «Unruhezustand», bin ich immer wieder in diesen Republiken unterwegs.

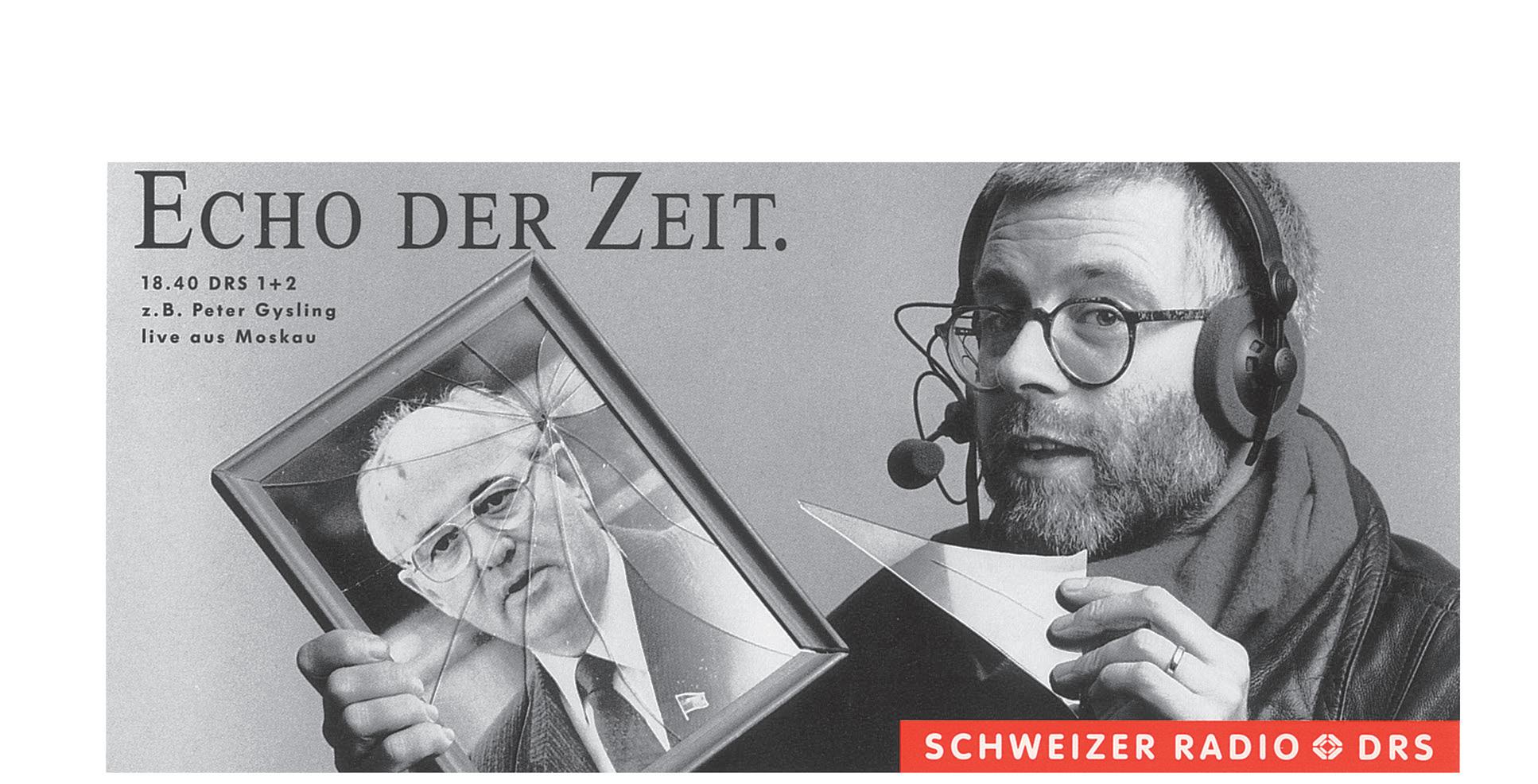

Mehrteilige Plakat- und PR-Aktion von Schweizer Radio DRS, 1991. Dieses Sujet widmete sich der Berichterstattung über den Zerfall der UdSSR.