IN TROCKENEN TÜCHERN

Gewebtes und Besticktes aus dem Osmanischen Reich

arnoldsche

arnoldsche

Bestickte Gegenstände waren im Leben der osmanischen Bevölkerung von der Kleidung bis zur militärischen Ausrüstung, bei prunkvollen Zeremonien im Palast wie bei alltäglichen Aktivitäten in den einfachen Haushalten präsent. So entwickelte sich die Stickerei zu einem professionellen Handwerk und es entstanden herausragende Kunstwerke. Die besondere Rolle der Stickerei unter den dekorativen Künsten der Osmanen ist zu einem großen Teil auf die türkischen Bräuche und Traditionen zurückzuführen, insbesondere auf ihr nomadisches Erbe. Osmanische Paläste und Wohnhäuser waren nicht mit Möbeln im westlichen Stil eingerichtet. Es dominierten niedrige Sofas (sedir) mit bestickten Kissen entlang der Wände, und die wenigen Möbel waren mit reich verzierten Tüchern verkleidet. Webkunst und Stickerei waren dadurch prominent vertreten, in Teppichen, Wandtüchern und Vorhängen vor Fenstern, Türen, Schränken und Feuerstellen. Neben der mit Stickereien versehenen Innendekoration gehörten auch verschiedenste bestickte Tücher wie Betttücher (yorgan yüzü), Einschlagtücher (bohça), Gebetsteppiche (seccade), Speisematten (nihale), Turbantücher (kavuk örtüsü), Spiegeltücher (ayna örtüsü), Rasiertücher (berber önlüğü), Handtücher ( peşkir), Servietten ( yağlık) und Badetücher (havlu) zu den unverzichtbaren bestickten Gegenständen.1 Räume wurden, ob in Palästen, Villen oder einfachen Wohnhäusern, nicht nach Schlaf-, Ess- oder Wohnzimmer aufgeteilt. Zur Essenszeit wurde ein Raum mit Hilfe eines Esstabletts aus Kupfer oder Messing (sini ) und eines Tuches (sofra nihalesi ) zum Esszimmer und zur Schlafenszeit mit einer Matratze und Bettdecken zum Schlafzimmer umfunktioniert. Somit wurde die Einrichtung des Raumes mit Hilfe von gewebten und gestickten Gegenständen je nach Bedarf angepasst.

Quellen wie Gemälde und Miniaturmalereien einheimischer und ausländischer Kunstscha ender geben eine Vorstellung davon, von wem, wo, wie und zu welchem Zweck die Stickereien zu osmanischer Zeit hergestellt und verwendet wurden. Ab dem 16.Jahrhundert liefern Reiseberichte detaillierte Informationen. Die erste bekannte ausländische Quelle zu türkischen Stickereien ist das Werk des Franzosen Nicolas de Nicolay (1517–1583) mit dem Titel Navigations et pérégrinations orientales , in dem er von den meisterhaften Nadelarbeiten der Frauen aus Karaman in der Provinz Konya berichtet.2

Mädchen, gleich welchen Standes, lernten in der osmanischen Zeit die Kunst der Stickerei von frühester Jugend an, da diese Fertigkeit als wichtiger Bestandteil der Erziehung angesehen wurde. Nicolas de Nicolay berichtete 1550, dass im Palast 200 junge Mädchen in Zehnergruppen aufgeteilt und in diesen Kleingruppen in verschiedensten Näh- und Sticktechniken unterrichtet wurden.3 Auch die Frauen und Töchter der Sultane waren berühmt für ihre Stickereien, darunter die Lieblingsfrau von Süleyman I. (reg. 1520–1566), Hürrem Sultan, und die Tochter von Murad IV. (reg. 1623–1640), Kaya Sultan.4 Im Seyahatnâme, dem

Hülya Bilgi

Osmanlı süsleme sanatları arasında dokumacılık sanatının k nc kolu olarak gelşen şleme sanatı, g y m kuşam aksesuarları, günlük yaşamda kullanılan örtüler, çadır ve asker tech zata kadar çok gen ş uygulama alanı bulmuş, gerek saray hayatında gerekse halkın günlük yaşamında öneml b r yer tutmuştur. Bunda, Türkler n gelenek ve görenekler le göçebe yaşam tarzının etk s büyüktür. Osmanlı saray ve evler nde Batı tarzı mob lya bulunmayışı ve ev eşyalarının oldukça sade oluşu, dekorasyonda dokumalara ve yüksek kal tede şlemelere daha çok yer verme gerekl l ğ n ortaya koymuştur. Saray ve evler yer yaygıları, duvar örtüler , pencere, kapı, dolap ve ocak perdeler g b çeş t çeş t şlemelerle süslen r, odaların başlıca eşyaları arasında yer alan sed rler n üzer şlemelerle süslü m nder ve yastıklarla döşen rd . Böylece az ve sade olan ev eşyalarının döşemeler nde dönem n modasını yansıtan, yüksek kal tede şlemel örtüler kullanılarak zeng n b r görünüm elde ed l rd . İç mekân dekorasyonunda kullanılan şlemeler n yanında yorgan yüzler , bohçalar, seccadeler, sofra altına ser len n haleler, kavuk örtüsü, ayna örtüsü, berber önlükler , peşk r, yağlık, havlu g b farklı türdek şlemel örtüler de Osmanlı dönem n n vazgeç lmez şlemel eşyalarındandı1. İster saray, ster konak, sterse sıradan b r ev olsun, ev yaşamında yatak odası, yemek odası, oturma odası g b farklı kullanıma göre ayrılmış mekânlar yoktu. Genell kle b r oda, yemek zamanı s n ve sofra n hales le yemek odası, yatma zamanı se dolaptan çıkarılan yatak ve yorganlarla da yatak odası oluyordu. Böylel kle odanın döşemes kullanım özell ğ ne göre değ şen dokuma ve şlemel eşyalar yardımıyla yapılıyordu.

Günümüze ulaşan bazı belgeler, yazılı kaynaklar, m nyatürler le yerl ve yabancı sanatçıların yapmış olduğu res mler Osmanlı dönem nde şlemeler n k mler tarafından, nerede, nasıl, ne amaçla yapıldığı ve nasıl kullanıldığı hakkında f k r vermekted r. Özell kle 16. yüzyıldan t baren Türk ye’ye gelen seyyahların anlatımlarında bunu detayları le görmektey z. Türk şlemeler ne da r b l nen lk yabancı kaynak Fransız N colas de N colay’ın (1517–1583) “Nav gat ons et pérégr nat ons or entales” adlı çalışmasıdır ve bu çalışmada, Konya-Karaman’dak kadınların büyük b r ustalıkla yaptıkları ğne şler nden bahsed lmekted r.2

Osmanlı dönem nde, şlemeler n doğumdan ölüme hemen her alanda nsana eşl k etmeler neden yle gerek sarayda gerekse halk arasında genç kızlara erken yaşlardan t baren el ş yapımının öğret ld ğ ve bu becer n n, onların yet şt r lmes n n öneml b r parçası olarak görüldüğü b l nmekted r. N colas de N colay, 1550’de Saray’dan bahsederken k yüz genç kızın onar onar gruplara ayrılmış olduğunu, her grubun başına b r şef ver ld ğ n ve bu şe er n her türlü ğne ş n onlara öğrett ğ n bel rtm şt r3. Sarayda pad şah kadınları ve kızlarının da şleme yaptığı ve bunlar arasında Kanun Sultan Süleyman’ın (sal.1520–1566) hasek s Hürrem Sultan ve IV. Murad’ın (sal.1623–1640) kızı Kaya Sultan’ın ün saldığı b l nmekted r.4 N tek m 17. yüzyılın ünlü seyyahı Evl ya Çeleb ’n n seyahatnames nde

1 Bilgi & Zanbak 2012.

2 Palotay 1954, 3658.

3 Johnstone 1985, 9.

4 Tezcan 2006, 216–18.

Abb. 1Das tägliche Leben im Harem. Ignatius Mouradgea d’Ohsson. 1740–1807. Ömer M. Koç Collection. Haremde günlük hayat. Ignatius Mouradgea d’Ohsson. 1740–1807. Ömer M. Koç Koleksiyonu.

Reisebericht von Evliya Çelebi, einem berühmten Reisenden des 17. Jahrhunderts, werden in seinen Erzählungen zu den Servietten-Händlern (yağlıkçılar esnafı) bestimmte Stickereien als die Servietten der Kaya Sultan bezeichnet.

5 Delibaş 2007, 115.

6 Gökyay 1996, 293.

Da die Stickerei im Leben der osmanischen Frauen einen so wichtigen Platz einnahm, stellen viele Gemälde und Gra ken die Frauen im Harem mit dem Stickrahmen dar (Abb. 1). Wenn die Stickereien aus dem Harem und den Palastwerkstätten nicht ausreichten, etwa um die Brautaussteuer der Prinzessinnen anzufertigen, wurden weibliche und männliche Stickende in Werkstätten außerhalb des Palastes beauftragt. Die Lohnaufstellungen der Palastarchive zeigen, dass die professionellen Sticker:innen mit Kunstscha enden zusammenarbeiteten.5 Evliya Çelebi beschreibt in seinen Erzählungen über die Istanbuler Kau eute, dass Kunstscha ende, die nakkaşan-ı yağlıkçıyan genannt wurden, mit einem schwarzen Stift die Servietten, Betttücher, Kissen und Handtücher mit einer Vorzeichnung versahen.6 Die fertigen Stickereien wurden in eine Werkstatt gebracht, dort gebügelt und für den Verkauf aufbereitet.

yağlıkçılar esnafı anlatılırken, dükkânda yapılan b r grup şlemen n “Kaya Sultan yağlıkları” adı le z kred ld ğ görülür.

El şlemeler , Osmanlı kadını le o kadar özdeşleşm şt r k Osmanlı harem hayatını canlandıran b rçok gravür ve tabloda kadınlar gergefte şleme yaparken tasv r ed lm şt r (res m 1). Öte yandan harem kadınlarının yaptığı şlemeler le saray atölyeler nde yapılan şlemeler özell kle hanım sultanların çey z hazırlıkları sırasında ht yacı karşılamada yeters z kaldığında, saray dışındak şleme atölyeler ne s par ş ver l r ve oradak kadın veya erkek nakışçılar maaşa bağlanırdı. Ayrıca saray arş v nde yer alan belgelerdek ücret dökümler nde, şleme ustalarıyla b rl kte nakkaşlara ödenen ücret n bel rt lmes , şlemec l ğ n b r ek p ş olduğunu ve nakkaşlarla şlemec ler n b rl kte çalıştığını göster r. 5 N tek m, 17. yü zyıl Osmanlı dönem n n İstanbul esnafı hakkında ayrıntılı b lg ler ed neb ld ğ m z Evl ya Çeleb ’n n seyyahatnâmes nde nakkaşan-ı yağlıkçıyan esnafından bahsed l rken bu k ş ler n, makrama, çarşaf, yastık ve peşk rler üzer ne s yah kalemle şleme önces nde desen ç zd kler n bel rt r.6 Ç z m ve nakış aşamasından sonra bu şlemeler, başka b r atölyede ateş mak naları olarak tab r ed len ütü benzer aletlerle düzleşt r l p satışa hazır hale get r lmekte d .

Saray yaşamının her anında, özell kle doğum, evlenme ve ölüm g b yaşamın üç ana dönem nde şlemeler n bolca kullanıldığı d kkat çeker. Osmanlı soyunun ve devlet n n devamlılığı ç n büyük önem taşıyan “Velâdet- Hümâyûn” den len pad şah çocuklarının doğumlarında, gerek anne ve gerekse çocuk ç n hazırlanan yatak ve oda takımlarında şlemen n kullanılmasına büyük özen göster lm şt r. Doğumların yanında pad şah kızlarının düğünler ve çey zler de şlemeler n yoğun kullanıldığı öneml alanlardı. Dönem n modasına uygun olarak hazırlanan her türlü şlemel eşyanın en özel çey zlerde yer alırdı. N tek m Sultan Abdülmec d’ n (sal.1839–1861) kızı Beh ce Sultan’ın 1868 tar hl çey z defter nde kayıtlı çey z eşyaları arasında pek pl k, nc , sırma, pul ve tırtıl tel le şl bohça, seccade, yağlık, sofra altı ve kahve örtüsü, makrama g b farklı kullanıma yönel k çok sayıda şlemen n yer aldığı görülür.7

Y ne sarayda özel günlerde ver len hed yeler arasında üst kal tede şlemel mend l, peşk r ve bohçaların yer aldığı d kkat çeker. Geleneğe göre ver len her hed ye büyük ya da küçük olmasına bakılmadan mutlaka b r mend l veya şlemel b r bohça ç nde takd m ed l rd . Sarılan örtü veya mend l n göster ş nden hed ye ver len k ş ye göster len değer n dereces anlaşılırdı. Aynı şek lde Sultan da b r k ş y hed ye le onurlandırdığı zaman bu hed ye ne olursa olsun mutlaka şlemel b r mend l veya bohça ç nde ver lmekteyd .

Türkler, büyük meras m kıyafetler nden, ç çamaşırına kadar g ys ler n mutlaka şleme yaparak süslem şlerd r. Özell kle de kadın g y m nde şlemen n ayrı b r yer vardır. Çevre, kuşak, uçkur g b aksesuarlar le g ys ler n yaka, kol ve etek kenarları çoğunlukla şlemelerle süslenm şt r. Kadın g ys ve aksesuarlarındak şleme detayları, günümüze ulaşan yerl ve yabancı sanatçıların yapmış olduğu gravür ve tablolarda da açıkça görülmekted r. Özell kle, Avrupa’da Türk Ressamı olarak tanınan İsv çrel ressam Jean-Ét enne L otard’ın, 1738–1743 yılları arasında

İstanbul’da bulunduğu süre ç nde Avrupalı ve Osmanlı kadınlarını, Osmanlı g ys ler ç nde bet mled ğ res mler buna en güzel örneklerd r. Sanatçının, İstanbullu

b r kadını resmett ğ b r kadın portres nde, kadının başını süsleyen çevren n üze -

r ndek şlemeler detaylı olarak resmed lm şt r (res m 2). Ressamların dışında,

5 Delibaş 2007, 115.

6 Gökyay 1996, 293.

7 Delibaş 1988, 63–98.

Osmanisch, Mitte 18. Jh.

132 × 55 cm.

Erworben von Helene von Werries zwischen 1893 und 1899 in Tunesien / vererbt an Marie-Helene von Beverförde / Schenkung 1979 von Marie-Helene von Beverförde.

MFK, Inv. Nr. 79-301 137

Die gesamte Fläche des Tuches zieren Blumenzweige, die sich bei genauerer Betrachtung als Variationen eines Einzelmotivs erweisen: Ein schlanker, nach oben gebogener Zweig, der rote stilisierte Rosen, gezackte Blätter und kleine Knospen trägt. Die Komposition, die in zwei Reihen neben- und vier Reihen übereinander angeordnet ist, erhält zum einen durch die Drehung einer Zweiergruppe in der Längsachse und zum anderen durch die Spiegelung der Einzelmotive an der Querachse Dynamik.

Diese Motivik trat im Osmanischen Reich im Laufe des späten 17. Jahrhundert auf und wurde bis ins 18. Jahrhundert fortgeführt. Die Musterung der Gesamt äche legt eine mögliche Verwendung als sogenanntes ›Spiegeltuch‹ nahe. Mit solchen ayna örtüsü wurden nachts Spiegel verhängt, um den ›Bösen Blick‹ abzuwenden.1 (AM)

GEWEBE: Leinwandbindung. Kette: Leinen, Mehrfachgarn, Z-gedreht, gebleicht, 17–18 Fäden/cm. Schuss: Leinen, Mehrfachgarn, Z-gedreht, gebleicht, 17 Fäden/cm. Webbreite: 53 cm

STICKEREI: Seide, Zwirn, S-gedreht, weiß, hellrot (verblasst), violett (verblasst), rot, rot (verblasst), rotbraun, grün, blau

Eine Vorzeichnung ist nicht erkennbar und lässt auf Auszählen des Musters im lockeren Gewebegrund schließen

Die Ranke wurde im Plattstich (schräg; gerade) ausgeführt wie auch die blaue Einfassung aller Kanten. Die Füllstiche dagegen wurden in einer Kombination aus verdoppeltem Vorstichstufenweise und diagonal gearbeitet. Konturen und Binnenzeichnungen liegen im verdoppelten Vorstich an. Ein Farbwechsel zwischen den Rottönen der Blüten scheint unbeabsichtigt und deutet auf die Verwendung von Seidenfäden unterschiedlicher Lichtechtheiten. (BKr)

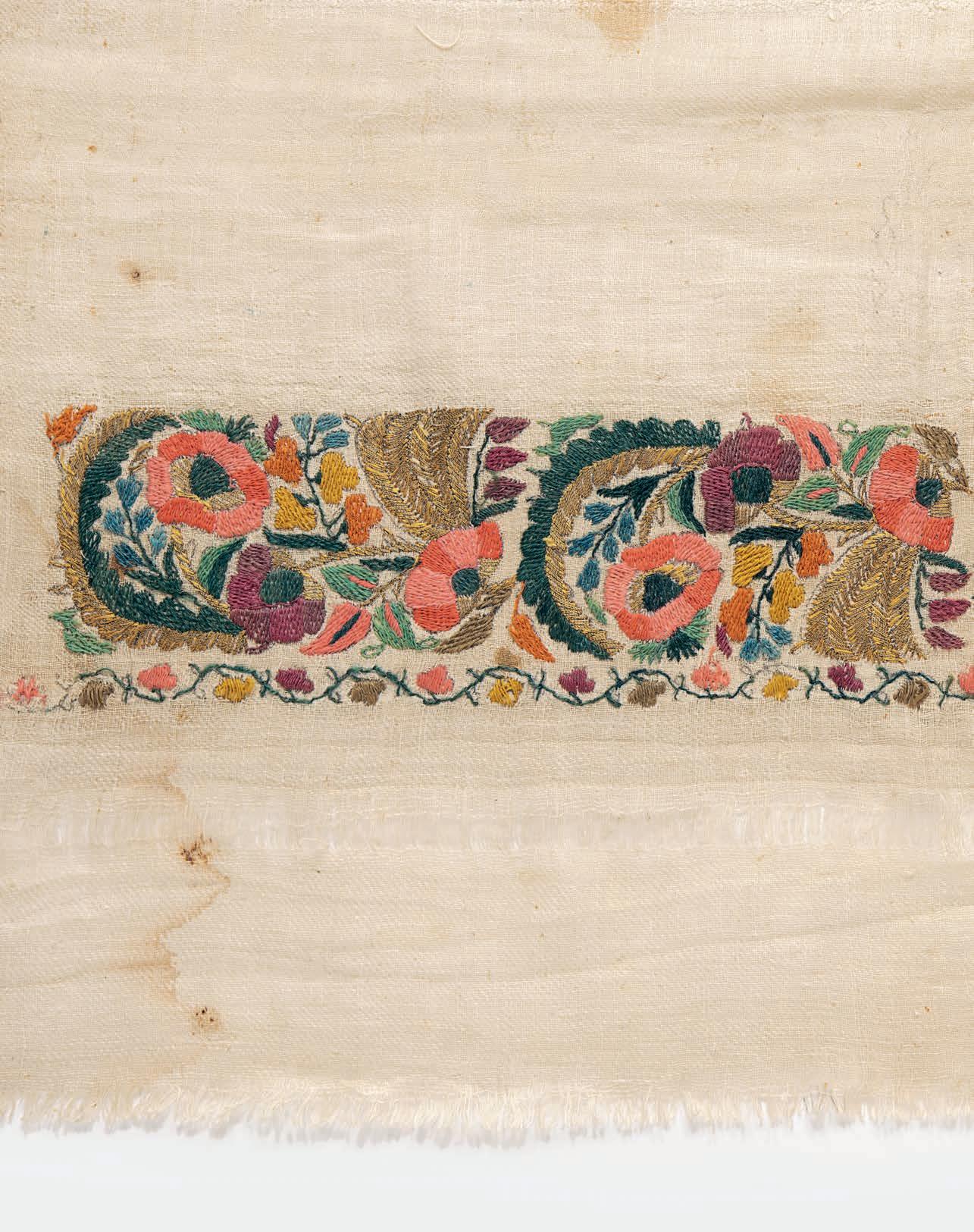

Die farbenfrohe Stickerei an den Schmalseiten dieses Badetuchs zeigt ein klassisch anatolisches Motiv: ein Blumenbouquet aus runden roten Blüten, gerahmt von C-förmig gebogenen und gezackten grünen Blättern. Dicht aneinandergefügt, nehmen vier Ausführungen jeweils die gesamte Schmalseite ein. Die Kontrastfarben rot und grün erzeugen eine strahlende Wirkung. Kleinere Blüten an Stängeln und spitze grüne Blättchen füllen die Zwischenräume. Den Abschluss bildet eine zarte Blütenranke.

Verschiedene Marker dienen als Hinweise auf die Biogra e dieses Badetuchs: Eine eingewebte Markierung in Form einer Sanduhr gibt Auskunft über die Werkstatt, in der das Gewebe hergestellt wurde. Von der Verwendung des Tuches in Präsentationen der Aussteuer oder als Dekoration des Beschneidungsbettes zeugen ein angenähtes rotes Sto stück als Besitzmarkierung sowie ein schwarzer Faden (vgl. Kat.Nr. 18). Lichtschäden im Gewebe sowie Schlingen zum Aufhängen lassen darauf schließen, dass das Tuch (vermutlich, um es für den Kunsthandel attraktiver zu gestalten) lange Zeit so zusammengenäht war, dass nur die Stickerei zu sehen war. So versinnbildlicht dieses Badetuch die ganze Geschichte des Gebrauchs und der Verwendung dieser Stickereien als Aussteuer- und Prestigeobjekte. (AM)

GEWEBE: Köperbindung 2.2 und Kett orgewebe mit beidseitigem Schlaufenor in Leinwandbindung. Kette: Leinen, Mehrfachgarn, Z-gedreht, gebleicht, 15 Fäden/cm. Florkette: Leinen, Mehrfachgarn, Z-gedreht. Verhältnis: 3 Kettfäden : 1 Florkettfaden. Schuss: Leinen, Mehrfachgarn, Z-gedreht, gebleicht, 11 Fäden/cm. Webbreite: 76,5 cm

STICKEREI: Lahn, goldfarben um gelbe Seidenseele, Z-gedreht, 2-fach. Seide, Zwirn, S-gedreht, gelb. Wolle, Zwirn, S-gedreht, gelb, orange, rosa, rot, violett, hellgrün, dunkelgrün, blau, hellbraun. Musterhöhe: 11,5–12 cm

Das Mittelfeld unterteilen Gewebestreifen mit beidseitigem Schlaufen or. Im Bereich der Schmalseiten blieben ottierende Kettfäden stehen, die wohl beim Weben die Gesamt äche des Badetuchs eingrenzten. Die Kettfäden laufen in Schnittkanten aus. Das Einzelmotiv wurde gespiegelt und vierfach in einer Reihe in Webbreite angeordnet. Die dunkle Vorzeichnung ist gut sichtbar. Metallfäden wurden locker im Köpergewebe im Plattstich (schräg) verteilt. Farbige Wollzwirne zusammen mit wenig gelben Seidenfäden führen die Füllstiche in verev pesent und im Plattstich aus. Für Linienmuster und Konturen dient der verdoppelte Vorstich. (BKr)

Jeweils drei zentrale, rote Rosenmotive, kranzförmig umgeben von je sechs halbrunden grünen Rispen über kleinen rosafarbenen Blüten, zieren die Schmalseiten dieser Serviette. Den Abschluss bildet eine wellenförmige Bordüre mit Blättern. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich in der Neigungsrichtung des gelben Blattes am zentralen vertikalen Zweig eine sehr subtile Gegenläu gkeit der Einzelmotive.

Ein Wäschezeichen lässt darauf schließen, dass die Serviette sich einstmals im Besitz von Maria M. Evans befand. Über den Namen hinaus ist nichts über diese vormalige Besitzerin bekannt – ebenso wenig über die Weber:innen und Sticker:innen, die diese Serviette schufen. (AM)

GEWEBE: Leinwandbindung im Wechsel mit Scheindrehergewebe. Kette: Baumwolle, Mehrfachgarn, Z-gedreht, beige, 20 Fäden/cm. Schüsse: Baumwolle, Mehrfachgarn, Z-gedreht, beige, 15 Fäden/cm; Seide, Mehrfachgarn, entbastet, ungefärbt, schwach Z-gedreht. Webbreite: 49 cm

STICKEREI: Lahn, goldfarben. Seide, Zwirn, S-gedreht, gelb, rosa, lachsfarben, blaugrün, hellgrün, schwarz; Farben verblasst. Musterhöhe: 18 cm

Das Mittelfeld wurde durchbruchartig gestaltet und zusätzlich mit hellen Seidenschüssen unterteilt. Zu beiden Schmalseiten sollen ottierende Kettfäden beim Weben wohl die Gesamt äche einer Serviette markieren. Die Schnittkanten wurden gesäumt.

Je nach Einfallwinkel des Lichtes glänzen die feinteiligen Streifenmuster aus goldfarbenem Lahn heute noch unverändert. Die schwarze Vorzeichnung ist schwach sichtbar. An den Seidenfäden hingegen sind durch Lichteinwirkung Farbverluste hinzunehmen. Der schmale Metallstreifen umwickelt das Gewebe im Plattstich (schräg; schräg zur Mitte) oder durchbruchartig als Füllung aus Vierecken (Plattstich, senkrecht, stufenweise versetzt).Nach Fertigstellung der Stickerei wurde er sichtbar ach geklopft und liegt nun dem Gewebe eng an. Vorherrschend erscheinen die Füllstiche in pesent, die kleinen rosa Blüten in verev pesent. Die schmalen Konturen in Rosa und Schwarz wurden im verdoppelten Vorstichausgeführt, die breiten liegen in zwei Reihen nebeneinander. Die Wellenbordüre greift einzelne Farben des Hauptmotivs auf, wechselt mit Seide und Metall ab sowie mit Plattstichund pesent. (BKr)

Türkei, um 1900. 116 × 36 cm. Slg. Ulla Ther

Parallel und in etwas jüngerer Zeit entstand in der bäuerlichen Kultur eine ähnliche Ausformung von Aussteuertextilien – lange schmale Tücher in Handtuchgröße mit gewebten Ornamenten, meist rot und blau auf naturfarbenem Leinen oder Baumwolle. Die Muster sind geometrisch, oft Kelimmustern ähnlich. Wie die Stickereien sind auch sie regional etwas unterschiedlich.

Das Motiv der ›Juwelierswaage‹ und das angeknüpfte zweifarbige Netz deuten auf eine Herkunft dieses Handtuchs aus dem Tal des Sakarya hin. Für den Brautschmuck aus goldenen Armreifen und Münzen, die die Braut später oft an einem Band um den Hals trug, war der Gang auf den Basar zum Juwelier des Vertrauens ein aufregendes Ereignis für die weiblichen Angehörigen einer Familie. Der Preis wurde durch die Juwelierswaage (kuyumcu terazi ) festgelegt. (UT)

GEWEBE: Leinwandbindung, broschiert, Bordüren in Schlitzkelim 1. Kette: Baumwolle, Mehrfachgarn, Z-gedreht, beige, 13–14 Fäden/cm. Schuss: 2 und 4 Grundschüsse, beige : 2 Broschierschüsse. Grundschüsse: Baumwolle, Mehrfachgarn, Z-gedreht, beige, 13–14 Fäden/cm; rot; blau; Seide, Mehrfachgarn, Z-gedreht, hellbraun, 2-fach. Kelimschüsse: Baumwolle, Mehrfachgarn, Z-gedreht, rot und blau, 2-fach; Seide, Mehrfachgarn, Z-gedreht, hellbraun, 2-fach. Broschierschüsse: Baumwolle, Mehrfachgarn, Z-gedreht, rot und blau, 2-fach. Webbreite: 35 cm. Musterhöhe: 23–24 cm

Querstreifen aus Zweiergruppen roter Grundschüsse unterteilen in Webbreite das Mittelfeld und halten Verbindung zu den Musterächen der Schmalseiten.

Dort fassen dreifarbige Randbordüren mit aneinandergereihten ›Pistolen‹2 das als ›Juwelierswaage‹ bezeichnete Motiv ein. Dreiergruppen aus blauen Grundschüssen inmitten von roten vervollständigen die Einfassungen. Das eigentliche Motiv wurde wie zuvor in Schlitzkelim gearbeitet, wobei rote und blaue Fäden sich vom Seidengrund klar abheben. Um dort die kleinen Dreiecke deutlich abzugrenzen, wurden dazwischen vier Grundschüsse aus Seide eingetragen.

Daran schließt ein Zickzackmuster mit gefüllten Dreiecken an. Diese wurden durch kleine Würfel aus drei Broschierschüssen diagonal aufgeschichtet. Nach zwei roten oder blauen Broschierschüssen fortlaufend ottierend wurden zwei Grundschüsse in beiger Baumwolle eingetragen. Auf jede Würfelreihe folgen vier Grundschüsse. Abstehende Fadenenden markieren den Anfang sowie das Ende der Musterschussfäden.

Aus jeweils zehn Kettfäden wurde ein Netz aus Fransen geknotet und sechs rote Baumwollfäden als Kontrast hinzugenommen. Eingeknüpfte Quasten aus roter und beiger Baumwolle vervollständigen das Netz. (BKr)

1 Dombrowski & P uger-Schindlbeck 1988, 16.

Türkei, Bilecik, um 1900. 110 × 49,5 cm. Slg. Ulla Ther

Dieses Handtuch stammt aus der Gegend von Bilecik in Westanatolien (vgl. Kat.Nr. 35). An den Schmalseiten reihen sich fünf Einzelmotive in Form von roten Blüten mit gebogener Blattranke fortlaufend aneinander – ein Motiv, das ähnlich auch in bestickten Tüchern vorkommt (vgl. Kat.Nr. 5, 9, 31).

Nahe einer Schmalseite ist über eine kurze Distanz ein blauer Baumwollfaden eingewebt, der möglicherweise als Besitzmarkierung diente, wurde das Tuch für die Präsentation der Aussteuer oder als Dekoration des Beschneidungsbettes an eine Verwandte oder Freundin verliehen, deren Vorrat an Stickereien für den jeweiligen Anlass nicht ausreichte. (AM)

GEWEBE: Leinwandbindung, broschiert, Randbordüren in Schlitzkelim. Kette: Seide, Mehrfachgarn, Z-gedreht, hellbraun, 14 Fäden/cm. Schuss: 2 Grundschüsse (Seide) : 2 Broschierschüsse; 6 Grundschüsse (Seide) : 4 Broschierschüsse beim Stufenmuster. Grundschüsse: Seide, Mehrfachgarn, Z-gedreht, hellbraun, 19–21 Fäden/cm; Baumwolle, Mehrfachgarn, Z-gedreht, beige und weinrot, 2-fach. Broschierschüsse: Baumwolle, Mehrfachgarn, Z-gedreht, beige, rot und weinrot, 2-fach; blau, 4-fach. Kelimschüsse: Baumwolle, Mehrfachgarn, Z-gedreht, beige, 4-fach; rot und weinrot, 2-fach. Webbreite: 48 cm. Musterhöhe Bordüren: 9,5 cm.

Fünf breite und vier schmale Streifen aus dicken, beigen Grundund Broschierschüssen unterteilen in Webbreite das Mittelfeld. Darin eingewebt lockern weinrote Broschierschüsse in abgesetzten und diagonal versetzten Linien diese auf. Nahe den Webkanten und symmetrisch in Längsrichtung angeordnet vervollständigen ein Stufenmuster im Wechsel mit einer stilisierten Blume aus roten und weinroten Broschierschüssen die Streifen.

Die Farbstellungen der Einzelmotive wiederholen sich und wurden um blaue Broschierschüsse erweitert, wobei nach zwei Broschierschüssen stets zwei seidene Grundschüsse folgen. Randbordüren in Schlitzkelim zusammen mit Dreiergruppen weinroter und beiger Grundschüsse bilden dazu den Rahmen. Kurze Fadenenden markieren den Anfang und das Ende der Musterfäden. Beide Seiten des Handtuchs wurden sehr sorgfältig gearbeitet und zuletzt die Kettfäden zu Fransen verzwirnt. (BKr)

© 2022 Museum Fünf Kontinente, München; arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, sowie die Autorinnen

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und Wiedergabe auf jegliche Weise (gra sch, elektronisch und fotomechanisch sowie der Gebrauch von Systemen zur Datenrückgewinnung) – auch in Auszügen –nur mit schriftlicher Genehmigung der Copyright-Inhaber. www.arnoldsche.com

HERAUSGEBERIN

Anahita Nasrin Mittertrainer, Museum Fünf Kontinente

AUTORINNEN

Hülya Bilgi, Beate Kränzle (BKr), Anahita Nasrin Mittertrainer (AM), Ulla Ther (UT)

ÜBERSETZUNG AUS DEM TÜRKISCHEN

Deniz Göcen, München

LEKTORAT

Saskia Breitling, Wien

Veronika Grahammer, Museum Fünf Kontinente

GRAFISCHE GESTALTUNG

Silke Nalbach, Mannheim

OFFSET REPRODUKTION

Reproline Genceller, München

DRUCK

Schleunungdruck, Marktheidenfeld

BUCHBINDER

Hubert & Co., Göttingen

PAPIER

135 g/m2 Magno volume

ARNOLDSCHE PROJEKTKOORDINATION

Greta Garle

Bibliogra sche Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra e; detaillierte bibliogra sche Daten sind über www.dnb.de abrufbar.

ISBN 978-3-89790-676-1

Made in Germany, 2022

BILDNACHWEIS

Alle Fotogra en, so nicht anders ausgewiesen: © Nicolai Kästner, Museum Fünf Kontinente

S. 28–33: © Sadberk Hanım Museum / Fotos: Hadiye Cangökçe

UMSCHLAGABBILDUNGEN

vorn: Serviette | Yağlık, Osmanisch, 2. Hälfte 18. Jh., Kat.-Nr. 21

WIR DANKEN DEN LEIHGEBER:INNEN

Ulla Ther, München

Werner Middendorf, Berlin