Streifzug Kulinarischer

So vielfältig-lecker ist die Südtiroler Küche

So vielfältig-lecker ist die Südtiroler Küche

HERZHAFT

So vielfältig wie unser Land und seine Natur – so bunt und mannigfaltig sind auch seine kulinarischen Traditionen. Kommen Sie mit uns auf einen Streifzug durch die zahlreichen einzigartigen Spezialitäten, die Südtirol zu bieten hat.

Und wo könnte man damit besser anfangen als bei einer zünftigen Marende? Denn die Tradition des „Marennens“ spiegelt in gewisser Hinsicht sehr gut die Volksseele des Landes wider. Gemütlichkeit und Arbeitsamkeit gesellen sich hier zum Bekenntnis zu höchster Qualität der Zutaten. Ursprünglich war die Marende nämlich ein nachmittägliches Zusammentreffen in der Bauernstube, bei dem sämtliche Familienmitglieder eine Pause von der Arbeit machten und sich mit einfachen, typischen Le-

bensmitteln für den weiteren Tagesverlauf stärkten. Wenn auch die bäuerliche Tradition in den vergangenen Jahrzehnten etwas in den Hintergrund gerückt ist, so gibt es doch viele Menschen, die diese typische Brotzeit sehr schätzen und weiterhin pflegen – wenn auch nicht täglich, aber zumindest ab und zu.

Die wenigen, herzhaften Zutaten einer Marende lassen schon beim Gedanken daran das Wasser im Munde zusammenlaufen: Speck, Käse, Schüttelbrot – und zum Trinken ein Glas Wein bzw. ein Schnapsl. Zu diesen „Grundzutaten“ können freilich nach Lust und Laune zahlreiche weitere schmackhafte Lebensmittel hinzukombiniert werden: von den Kaminwurzen und Gewürzgurken über Kräuterbutter bis hin zu Schinken und Tomaten.

Qualität und Herkunft beim Speck entscheidend

Bei der „Hauptzutat“ – dem Speck – sind Qualität und Herkunft entscheidend. Wer hierzulande die Bezeichnung „Südtiroler Speck g.g.A.“ tragen will, muss nach ganz bestimmten Regeln produzieren (Temperatur beim Räuchern, Reifungsdauer, Salzgehalt usw.), die das „Südtiroler Speck Konsortium“ strengstens überwacht. Dieses wurde 1992 gegründet und steht seither für die Qualitätspolitik, den Schutz der Marke und die Durchführung von Werbemaßnahmen, welche von den Richtlinien der EU (Reg. 510/2006), des Staates (Gesetz 526/99) und des Landes Südtirol geregelt werden. Der wichtigste Begleiter des Specks bei einer Marende ist der richtige Wein. Das kann hierzulande idealtypisch ein Vernatsch oder Lagrein sein – also jene zwei autochthonen Rotwein-Sorten, die seit Jahrhunderten den Südtiroler Weinanbau prägen. Aber auch Experimentierfreude ist erlaubt. Die

Vielfalt an Weinsorten lädt dazu ein, neue Geschmackskombinationen zu entdecken.

Eine Weinkultur mit viel Geschichte

Die Heimat des Vernatschs ist der Südtiroler Süden, wobei Önologen immer an die kleinen, aber feinen Unterschiede erinnern: So ist der Kalterersee etwas weicher, der Meraner etwas würziger und der St. Magdalener etwas fülliger im Geschmack. Der Lagrein hingegen ist dunkler in der Farbe und passt tendenziell zu einem sehr würzigen Speck am besten. Mittlerweile ist das Weinland Südtirol in Fachkreisen aber mindestens ebenso bekannt für seine ausgezeichneten Weißweine. Ob Sauvignon, Weißburgunder, Ruländer oder die „Königin der Düfte“, also der Gewürztraminer: Südtirols Böden eignen sich vielerorts optimal für den Anbau hochklassiger Weißweine. Das haben immer mehr Landwirte vorausschauend erkannt. Mitt-

lerweile beträgt der Anteil der Weißweinsorten an der Südtiroler Gesamtanbaufläche über 55 Prozent – Tendenz steigend.

Die Wiederentdeckung des Korns

Doch Südtirol ist nicht nur ein Wein- und Apfelland, nicht nur ein Speck- und Kaminwurzen-Gebiet, sondern auch eine wahre „Kornkammer“. Heute wird in Südtirol auf etwa 400 Hektar des Landes Getreide angebaut. Die Hauptanbaugebiete sind dabei das Pustertal und der Vinschgau. Von dieser bereits langen Tradition des Getreideanbaus zeugen noch heute die vielen, teils liebevoll restaurierten Mühlen, die das Landschaftsbild vor allem in den erwähnten westlichen und östlichen Landesteilen mancherorts bis heute prägen. Und auch wenn früher viel größere Flä-

chen für den Ackerbau vorgesehen waren – die Zahl nimmt seit Jahren wieder langsam, aber kontinuierlich zu. Es darf also mit Fug und Recht von einer Wiederentdeckung des Korns gesprochen werden. Da verwundert es kaum, dass Südtirol auch besonders bekannt für einige Teigwaren ist. Dazu zählt unter anderem das Schüttelbrot. Dieses ist ein hartes, knuspriges Fladenbrot aus Roggenmehl, Wasser, Hefe, Salz und Gewürzen (Kümmel, Fenchel, Anis, Koriander …) mit regional verschiedenem Geschmack und Aussehen. Der Teig des Schüttelbrots wird vor dem Backen durch Schütteln gelockert und in die charakteristische dünne Fladenform gebracht. Diese Form bewirkt, dass das Brot nach dem Backen schnell hart wird und so für längere Zeit aufbewahrt werden kann, ohne zu verderben. Die Be-

zeichnung Südtiroler Schüttelbrot ist übrigens seit 2020 als geschützte geographische Angabe nach europäischem Recht eingetragen.

„Schlutzer“ und Knödel –So bunt wie das Land Doch auch andere Teigwaren sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und als Qualitätsprodukte beliebt. Das gilt nicht zuletzt für die Schlutzkrapfen. Die originalen „Schlutzer“ mit Spinatfülle stammen ursprünglich aus dem Pustertal, werden aber seit Generationen überall im Land überaus gerne genossen. Und auch bei den Füllungen darf es heute durchaus mal etwas kreativer zugehen. Wichtig ist eigentlich nur eines: Bei der geschmolzenen Butter und (je nach Geschmack) dem Parmesan, mit denen die Schlutzkrapfen übergossen bzw. bestreut werden,

Genießen

sollte nicht allzu sehr gespart werden. Dasselbe gilt übrigens auch für eine weitere Südtiroler Spezialität, über die wir hier – am Ende unseres kulinarischen Streifzugs durch Südtirol – gar nicht mehr viele Worte verlieren wollen: die Knödel. Denn wie ein Knödel im Idealfall aussehen und schmecken sollte, womit er gefüllt und womit gegebenenfalls bestreut werden sollte, darüber gibt es vermutlich so viele verschiedene Meinungen wie Knödelköchinnen und -köche im Land. Daher an dieser Stelle nur mehr ein einziger Hinweis, der allgemeingültig ist: Egal, was manchmal behauptet wird, Knödel sollten ausdrücklich NICHT unter den Achselhöhlen gedreht werden. Scherz beiseite, egal ob Knödel, „Schlutzer“ oder Speckbrettl – Hauptsache, es schmeckt. In diesem Sinne: Mahlzeit!

Täglich

Sie sind so beliebt wie nie zuvor: Bauernmärkte, die es mittlerweile quer durchs Land auch in kleinen Ortschaften gibt. Eine interessante Form der Direktvermarktung von landwirtschaftlichen Produkten, die ihrerseits für immer mehr Bauern zum wichtigen zweiten (oder dritten) Standbein wird.

Die Daten sind aktuell –und sie zeigen, welch enormen Wert die Direktvermarktung mittlerweile für die heimischen Landwirte hat. Der direkte Verkauf von hofeigenen Produkten – egal ob im Hofladen oder auf den immer beliebter wer-

denden Bauernmärkten im ganzen Land – ist nämlich für immer mehr Südtiroler Bauernhöfe eine wichtige zusätzliche Erwerbsquelle. Dies wurde nicht zuletzt bei der jüngsten Fachtagung für die bäuerliche Direktvermarktung im November 2023 deutlich.

Fine Dining mit jungem Schwung. Wir bieten innovative Menüs gepaart mit edlen Tropfen.

Laut Erhebungen des Wirtschaftsforschungsinstitutes WIFO der Handelskammer Bozen erwirtschaften Südtirols Bauernhöfe durch Direktvermarktung einen jährlichen Umsatz von rund 45 Millionen Euro. Das sind durchschnittlich 98.000 Euro pro Be-

trieb. Denn laut den aktuellen Daten gibt es derzeit 455 Betriebe (2,8 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe in Südtirol), die sich der Direktvermarktung von Produkten verschrieben haben und die im Jahr 2019 mindestens 10.000 Euro Umsatz durch die Di-

Der direkte Verkauf von hofeigenen Produkten ist für immer mehr Südtiroler Bauernhöfe eine wichtige zusätzliche Erwerbsquelle.

rektvermarktung erzielt haben.

Dabei halten sich die Produzenten, die vorwiegend Produkte aus pflanzlichem Anbau, und jene, die vorwiegend Produkte aus der Haltung von Tieren vermarkten, in etwa die Waage.

„Dieser sehr respektable Umsatz zeigt, dass Südtirols Hofstellen durch Direktvermarktung gut abgesichert werden können“, betonte Handelskammerpräsident Michl Ebner bei der Vorstellung der Studie. Neben dem Urlaub auf dem Bauernhof sei die Direktvermarktung von hofeigenen Produkten auf diese Weise für viele Landwirte ein zweites lukratives Standbein geworden, wie auch Hans J. Kienzl, Leiter der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund, auf der genannten Fachtagung sagte. Er sehe deshalb in der Direktvermarktung den Zuerwerb mit dem größten Potenzial in den nächsten Jahren.

Wein auch bei Direktvermarktung an der Spitze

Am meisten Umsatz wird demnach durch die Direktvermarktung von Wein und anderen alkoholischen Getränken erwirtschaftet – rund die Hälfte der 45 Millionen Euro. Das liegt nicht zuletzt daran, dass direkt vermarktete Weine auch relativ hohe Preise erzielen können, da Südtiroler Wein als höherpreisiges Qualitätsprodukt längst etabliert sei. Ebenfalls wichtig sei der Verkauf von Käse und Milchprodukten, das rund 7 Millionen Euro an Umsatz pro Jahr bringe, wie es bei

der jüngsten Fachtagung Direktvermarktung hieß.

Als wichtigste Gründe für den Einstieg in die Direktvermarktung gaben die Befragten in der Studie des Wirtschaftsförderungsinstituts (WIFO) der Handelskammer Bozen hauptsächlich die Erhöhung der Wertschöpfung am Hof, die Freude an der Verarbeitung von Produkten und die betriebliche Unabhängigkeit an. Herausfordernd sei vor allem der sehr hohe Arbeitsaufwand, auch, weil sich die Kunden nicht nur eine konstant hohe Produktqualität, sondern auch schnelle Lieferzeiten erwarten. Deshalb sollten sich Landwirte vor dem Einstieg sehr gut überlegen, ob man im Stande ist, die zusätzliche Arbeit der Verarbeitung und Vermarktung zu stemmen und ob es sich finanziell auszahlt.

Laut der Studie ist das Interesse an der Direktvermarktung auf Produzentenseite jedenfalls weiterhin sehr groß. Demnach planen 54,2 Prozent der Produzenten zukünftig den Ausbau der Direktvermarktung, vorwiegend durch Erhöhung der Produktionsmenge. Zwei Drittel der Befragten würden anderen Landwirten den Einstieg in die Direktvermarktung empfehlen. „Das Interesse ist groß, vielleicht zählen wir bald 600 bis 700 Betriebe,

die ihre Produkte direkt vermarkten“, hieß es bei der Vorstellung der Zahlen.

Direktvermarkter rücken immer mehr in den Fokus

Der Südtiroler Bauernbund jedenfalls gibt die entsprechende Beratung und baut sein Unterstützungsangebot für Direktvermarkter laufend aus: Seit Kurzem gibt es eine Direktvermarkter-Akademie; außerdem einen BeraterPool für 116 mögliche Problemfelder. Nicht zuletzt investiert der Südtiroler Bauernbund mit dem „Farm-Food-Festival“ und der neuen Webseite der Marke „Ro-

ter Hahn“ auch verstärkt in das Marketing.

Im Rahmen der jüngsten Fachtagung wurden auch die positiven „Nebeneffekte“ der Direktvermarktung unterstrichen. Die Direktvermarkter kommen demnach direkt mit den Kunden in Kontakt. Das schafft ein Miteinander und mehr Verständnis für die Landwirtschaft. Und für die Kunden äußert sich dies in der Gewissheit, Produkte erworben zu haben, bei denen sie Vertrauen in die Produzenten und in die Produktionsbedingungen haben können. Ein Einkaufserlebnis mit gutem Gewissen also.

Direkter Kontakt und weniger Ressourcenverbrauch Zudem schont die Direktvermarktung von Produkten (etwa auf den Bauernmärkten oder auch in den immer häufiger zu sehenden AbHof-Verkauf-Automaten) auch die Umwelt: Kurze Wege vom Produzenten zum Konsumenten sind eine sehr ressourcenschonende Art und Weise des Vertriebs von Lebensmitteln. Man bedenke nur, wie viele Produkte (auch Nahrungsmittel) Tag für Tag rund um den Globus geschickt werden, damit auch bei uns in Mitteleuropa exotische Spezialitäten auf den Teller kommen können. Die Direktvermarktung bildet hier ein gelungenes Gegenbeispiel von Nachhaltigkeit. Wer Produkte direkt vom Erzeuger kauft, lässt Zwischenhandel und weite Transportwege automatisch weg. Seit jeher sind Märkte nicht nur Orte des Einkaufs, sondern auch Treffpunkt von Anbietern und Kunden. Das gilt für die modernen Bauernmärkte umso mehr.

Wichtig ist dem Südtiroler Bauernbund in jedem Fall aber auch, dass die Direktvermarktung keineswegs das so erprobte und traditionsreiche Südtiroler Genossenschaftssystem „sabotieren“ soll. Das Genossenschaftswesen sei für die Südtiroler Landwirtschaft essenziell. Die Direktvermarktung soll damit nicht konkurrieren, sondern eine weitere Ergänzung bilden.

Die Südtiroler Kaminwurze ist das neueste der Südtiroler Qua-

litätsprodukte. Sie kann damit –wie etwa Milch, Bier und Apfelsaft – das Gütesiegel „Qualität Südtirol“ tragen.

Auf vielen Südtiroler Bauernmärkten wird die Kaminwurze als solche direkt an den Verbraucher gebracht, dazu ist zu sagen, dass die Südtiroler Kaminwurze eine traditionell hergestellte Rohwurst ist. Sie besteht aus rohem Fleisch (Rind-, Schweine-, Schaf-, Ziegen- oder Wildfleisch) und Gewürzen. Damit Kaminwurzen haltbar bleiben, werden sie geräuchert und getrocknet. Für Kaminwurzen mit Qualitätszeichen Südtirol muss das Fleisch ausschließlich von Schweinen, Rindern, Schafen und Ziegen stammen, die in Südtirol geboren, gemästet und geschlachtet wurden.

Seit jeher sind Märkte nicht nur Orte des Einkaufs, sondern auch Treffpunkt von Anbietern und Kunden. Das gilt für die modernen Bauernmärkte umso mehr.

Wird auch Wildfleisch verwendet, muss es von in freier Wildbahn lebendem Wild (Rot-, Reh-, Gamsund Steinwild) aus Südtirol stammen. Farbstoffe sowie natürliche, naturidentische und künstliche Aromastoffe sind nicht erlaubt. Die Südtiroler Kaminwurzen werden in Naturdärme gefüllt. Als typische traditionelle Spezialität erweitert die Südtiroler Kaminwurze das Projekt „Südtiroler Qualitätsfleisch“. Derzeit bieten 18 Südtiroler Metzgereien

„Südtiroler Qua-

litätsfleisch“ an. Davon 13 auch die Südtiroler Kaminwurze, die jetzt das Qualitätszeichen Südtirol tragen darf. Das Qualitätszeichen Südtirol ist eine Gemeinschaftsmarke der Provinz Bozen für hochwertige Lebensmittel aus Südtirol mit garantiertem Ursprung und geprüfter Qualität. Dieses dürfen nur land- und ernährungswirtschaftliche Erzeugnisse aus Südtirol tragen, deren Qualität deutlich über dem gesetzlichen Standard liegt. Was aber müssen die Produzenten beachten, damit ihre Kaminwurzen das Qualitätszeichen Südtirol tragen können? Das Herstellungsverfahren sowie Herkunft, Haltung und Fütterung der Tiere sind im sogenannten Pflichtenheft verankert, das auch auf qualitaetsuedtirol.com einsehbar ist. Metzgereien, die Südtiroler Kaminwurzen nach diesen Kriterien herstellen möchten, unterliegen einer Eingangskontrolle durch die unabhängige akkreditierte Kontrollstelle SQK. Wenn deren Gutachten positiv ausfällt, schließt die Metzgerei mit der zuständigen Stelle in der Landesverwaltung einen Nutzungsvertrag zur Verwendung der Marke „Qualität Südtirol“ ab. Ab diesem Zeitpunkt prüfen regelmäßige Kontrollen Fleischherkunft und artgerechte Tierhaltung.

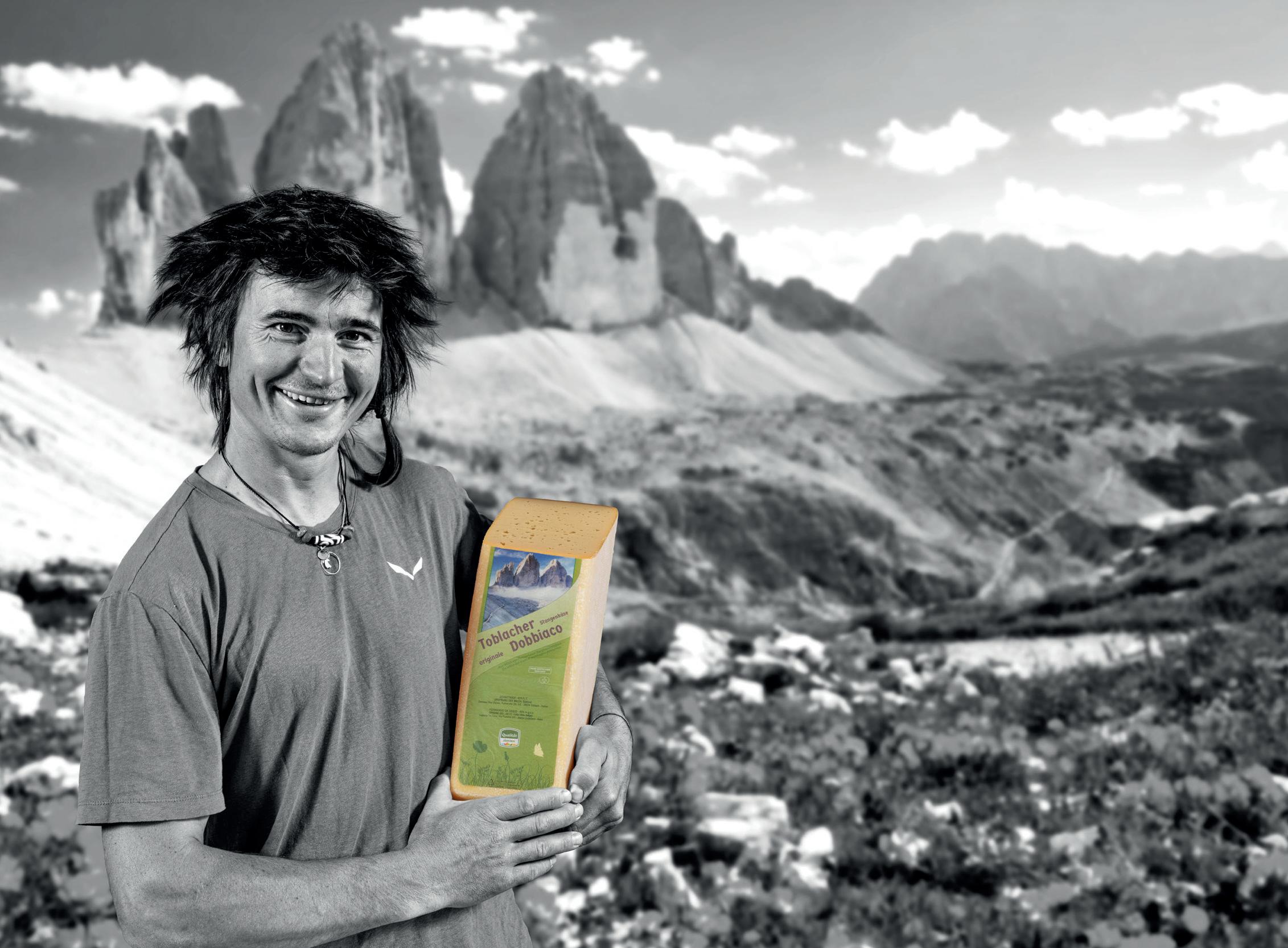

Am Anfang steht die gute Milch. Am Ende ein erstklassiger Käse. Dazwischen liegt unsere Geschichte, die 1882 mit der Gründung der Sennereigenossenschaft Toblach im Herzen der Dolomiten beginnt.

Die Hingabe für herausragende Produkte und die Leidenschaft für den Beruf haben die Milchbauern einst zu diesem entscheidenden Schritt motiviert. Unsere Verpflichtung zu ihren Werten bleibt bis heute bestehen. Die 100% Südtiroler Qualitätsmilch trägt den unverwechselbaren Geschmack unserer kräuterreichen A lmen und Wiesen am Fuße der Drei Zinnen in sich. Handwerkliche Sorgfalt und Leidenschaft bilden die Grundpfeiler für ein herausragendes Endprodukt. Gemein -

sam setzen wir uns für nachhaltige Landwirtschaft und die Bewahrung unserer Natur ein. Jeden Tag werden mehr als 30.000 Liter Milch von 130 Höfen aus der Umgebung frisch in unserer Sennerei Drei Zinnen in Toblach auf 1.250 m ü.d.M. angeliefert.

Die faszinierende Entstehung feinster Käsesorten lässt sich in unserer Schaukäserei anschaulich verfolgen. Seit 2005 öffnet sie ihre Türen für genussfreudige Besucher und gewährt an strategischer Lage entlang der Dolomitenrundfahrt-Routen

spannende Einblicke in die Welt des Käses, seine Geheimnisse und Geschichten.

Unser Shop, direkt an der Pustertaler Straße mit kostenlosen Parkplätzen, bietet reichlich

Gelegenheit, die köstlichen Erzeugnisse unter fachkundiger Anleitung zu verkosten. Selbstverständlich dürfen die Lieblingssorten auch gerne in den Einkaufskorb wandern.

Abonniere jetzt die „Zett“ E-Paper-Ausgabe für ein Jahr zum Jubiläumspreis von 35 € anstatt 94,90 € und nimm an der Verlosung von großartigen Preisen teil.

5 x VW CALIFORNIA VON AUTO BRENNER FÜR EIN WOCHENENDE

30 x E-BIKE VON PAPIN SPORT FÜR EINE WOCHE

Hier QR-Code scannen oder unter zett.it/35 schnell und einfach dein Abo abschließen

ANGEBOT GÜLTIG BIS 19 MAI 2024