Una montagna di risparmi

Inizia il nuovo anno con interessanti riduzioni.

Inizia il nuovo anno con interessanti riduzioni.

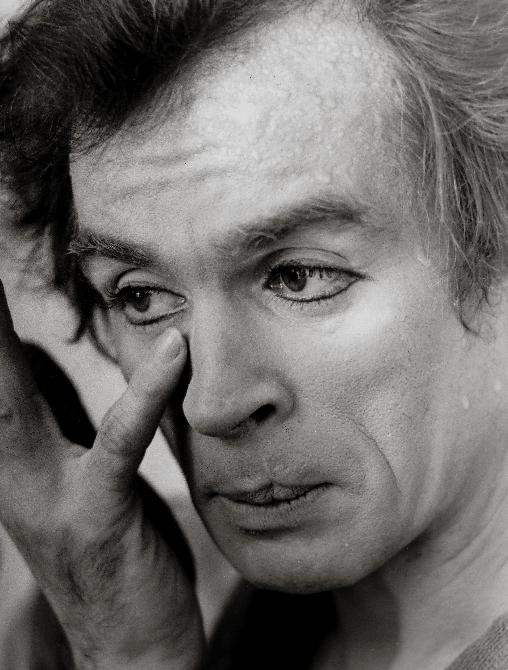

Entriamo piuttosto guardinghi nell’anno appena nato, come gatti acciambellati sugli zerbini e tuttavia vigili: sempre pronti a spiccare il balzo salvifico un istante prima di essere sorpresi da un rottweiler o investiti da un motorino. Se chiedete in che cosa possiamo sperare per l’anno venturo, mi vengono in mente solo i felini, la loro studiata prudenza, la capacità di tenere la posizione fino all’ultimo e l’istinto animale per la sopravvivenza.

Non sarà il massimo delle ambizioni, ma se proviamo ad osservare il 2022 dallo specchietto retrovisore della storia vediamo un’umanità che pensava di essere scampata al morbo neo-medievale del coronavirus e si è trovata immersa in una sporca guerra sul pianerottolo di casa, la malandata casa europea – abbruttita sul finire dell’anno passato da uno scandalo tangentaro. Un deprimente spettacolo che ci travolge con i suoi drammi annessi e connessi, tipo la traballante situazione energetica. D’altra parte è così quando, per scaldare il salotto occidentale, si stipulano contratti con democrazie notoriamente

finte, dalla Russia ai torbidi regimi petroliferi. O l’inflazione e il conseguente aumento del costo di tutto (comunque più contenuto in Svizzera rispetto all’Eurozona).

Almeno, nei già pochissimo brillanti anni della pandemia l’ingegno umano aveva partorito i vaccini che, volenti o nolenti, hanno evitato una decimazione (a dir poco) della popolazione mondiale, checché ne dicano i critici. Ma qui, tra autocrati guerrafondai, regimi come quello talebano che tornano a impedire alle donne di studiare all’università o come quello iraniano che appronta patiboli per soffocare dentro un cappio il grido di protesta delle piazze, il vaccino dov’è?

Chi può fabbricare, oggi, il vaccino della pace?

Dove si nasconde la sua ricetta? Che fine hanno fatto le speranze della nuova era di armonia e prosperità che sembrava essersi spalancata sul mondo dopo il crollo del Muro di Berlino?

E che cosa abbiamo fatto dell’eredità etica della Seconda guerra mondiale, dei suoi solenni «mai più» all’orrore e alla violenza, della convinta costruzione di un’umanità pacifica e pacificata?

Guardandoci intorno la situazione è desolante, ma dobbiamo ammettere che sul nostro zerbino le cose non poi vanno tanto male. Perché un conto è avere meno potere d’acquisto e restare sgomenti leggendo i giornali ma trascorrendo le feste più o meno come prima, tra panettoni, spumanti e maratone Netflix, dentro una casa che non è minacciata da una pioggia di missili, e un conto è sperare che non ti crolli il soffitto in testa o che tuo figlio, tuo marito o tuo padre non muoiano, là al fronte. Sono quasi tutte giovani le vittime del conflitto russo-ucraino (su tutti e due i fronti) ed è vergognoso che non se ne parli, che delle loro vite e delle loro morti non resti quasi traccia, qui nei tg e nelle nostre coscienze.

Felinamente acciambellati nelle nostre confortevoli tane, non possiamo e non dobbiamo consolarci pensando di stare meglio di chi sta peggio, sarebbe meschino e poco lungimirante. Ci deve consolare e dare speranza, invece, credere che dopo ciò che è successo negli scorsi mesi, dovremmo avere acquisito qualche anticorpo al

male. Come minimo l’intelligenza dei gatti che attivando le vibrisse fiutano in tempo le minacce nell’aria. E, soprattutto, sanno togliersi dagli impicci prima di essere travolti.

Ce ne sono fin troppe di minacce che non abbiamo saputo o voluto vedere – dalla crisi ambientale, al terrorismo, alle guerre dormienti, agli squilibri economici – e abbiamo imparato, o avremmo dovuto imparare, che di fronte a queste sfide o ci si salva tutti o non si salva nessuno. Mentre attendiamo se non un vaccino alla tragedia, almeno un palliativo – che so, un accordo di pace o uno straccio di armistizio, per restare alla crisi russo-ucraina – ci auguriamo che il 2023 sia un balzo verso la saggezza, uno scatto dell’intelligenza collettiva, della nostra responsabilità nei confronti della famiglia umana e dell’intero pianeta. Ce la possiamo fare, nel corso della storia l’umanità è uscita da crisi orripilanti come le secolari pestilenze e i conflitti mondiali. Sì, ce la possiamo fare: i gatti hanno sette vite. Riusciremo a non sprecarle tutte?

Il boom delle auto elettriche

Entro il 2050 la metà del parco veicoli in Svizzera sarà elettrico, ma i problemi di mobilità si risolveranno solo limitando gli spostamenti

Pagina 7

Una malattia ereditaria

Diversi tipi di tumore hanno a che fare con una mutazione genetica che oggi può essere diagnosticata preventivamente

Pagina 8

Groenlandia dell’Est

Grande è la voglia di riscatto che la gente di queste terre ha quando si mette in fuga da un vivere incerto e intriso di solitudine

Pagina 9

Bambini e migrazione ◆ La Svizzera ha accolto finora quasi 70mila profughi ucraini, tra cui molte famiglie con figli piccoli. Isabella Cassina, esperta in materia di sostegno psicosociale, propone un intervento terapeutico per curare le ferite invisibili del conflitto ancora in corso

La questione migratoria è tornata d’attualità dopo che per quasi due anni era finita in secondo piano. Con l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, i flussi migratori sono ripresi. Inoltre, la guerra in Ucraina ha provocato in Europa la più grande crisi umanitaria dalla Seconda guerra mondiale. Dallo scoppio del conflitto gli sfollati interni sono più di 7 milioni e oltre 13 milioni di persone hanno trovato rifugio nei Paesi limitrofi. La Svizzera ha accolto finora 67mila ucraini (dati di inizio novembre) che hanno ottenuto lo statuto di protezione S.

«Ai genitori fuggiti dall’Ucraina consiglio di creare da subito uno spazio e un tempo dove il bambino possa giocare»

Sono soprattutto donne con bambini e giovani in età scolastica. Anche se ora sono al sicuro, sul treno diretto a ovest si sono portati la sofferenza di una separazione forzata dai propri cari e dalla loro terra. Sono ferite invisibili che vanno riconosciute e curate. Ed è proprio ciò che fa Isabella Cassina. L’assistente sociale sta svolgendo un dottorato di ricerca sull’applicazione del gioco e delle arti espressive come terapia nei contesti di crisi. Di recente ha dato alle stampe una pubblicazione in cui illustra il concetto di «recuperare il tempo di gioco perduto», approccio terapeutico volto a fornire supporto a bambini affetti da una serie di disturbi psicosociali causati dallo sfollamento.

Signora Cassina, la sua prima esperienza sul campo nell’ambito del sostegno psicosociale risale al 2009, quando ha assistito gli sfollati interni a Belgrado. Cosa ricorda di quella esperienza in Serbia?

Le persone fuggite dal Kosovo più di dieci anni prima vivevano ancora in baracche nei centri di prima accoglienza ai margini della città. In questa situazione di emergenza erano nati i loro figli che parlavano del conflitto come se l’avessero vissuto sulla loro pelle perché quell’esperienza traumatica era stata trasmessa loro dai genitori. Nonostante fosse finita da anni, la guerra era quindi ancora molto presente nella quotidianità, anche in quella dei più piccoli. Possiamo parlare di trauma intergenerazionale. È stata per me un’esperienza illuminante che ha avuto un ruolo decisivo nel mio percorso professio-

nale. Lì ho capito che volevo saperne di più sulle strategie per aiutare i bambini.

E una di queste strategie si basa proprio sul gioco. Di che cosa si tratta?

Il gioco è un istinto naturale dell’essere umano che ci accompagna per tutta la vita. Bambini e adulti hanno bisogno di giocare, lo fanno in modalità differenti e per soddisfare necessità diverse. Per i bambini il gioco è fondamentale per comprendere il mondo che li circonda, esprimere ed elaborare episodi di vita ed emozioni forti, sviluppare abilità essenziali. Per questo motivo, è importante che un bambino venga messo rapidamente nelle condizioni di giocare se è stato privato di questa possibilità, ad esempio durante una migrazione forzata o in una situazione di emergenza. Nel libro parlo proprio di «recuperare il tempo di gioco perdu-

to» affinché i bambini possano fare esperienze riparatorie fondamentali per il loro benessere psicosociale e lo sviluppo cognitivo.

Come si articola l’intervento terapeutico attraverso l’uso del gioco?

Il nostro è di solito un intervento a 3 livelli di forma piramidale. Nella prima fase vengono coinvolte possibilmente tutte le persone che ruotano attorno ai bambini: genitori, familiari, operatori sociali, insegnanti. Attraverso il gioco si crea un contesto senza troppo regole, in cui ci si può divertire e stare bene insieme in un ambiente accogliente e rilassato. In questo contesto si individuano i bambini che hanno bisogno di un sostegno psicosociale più mirato. In seguito, il gioco viene usato come terapia e si inizia un percorso parallelo con la singola famiglia. Si cambia il setting, ad esempio da uno spazio che può accogliere una ventina di perso-

ne si passa ad una stanza di terapia in cui viene fatto un lavoro individuale basato sui bisogni del bambino, sul suo livello di sviluppo e durante il quale vengono coinvolti quanto più possibile i genitori.

Anche se hanno raggiunto il Paese d’accoglienza dove i genitori hanno chiesto asilo, i bambini ucraini continuano a vivere una condizione di stress post-traumatico e sono confrontati con grandi difficoltà. Che tipo di intervento dovrebbe essere promosso in Svizzera?

La migrazione è un processo che consiste in un prima, un viaggio e un dopo. Quando il bambino arriva in Svizzera ha vissuto esperienze complesse e potenzialmente traumatiche che possono creare una situazione di grande disagio, soprattutto se non vengono individuate in fretta. È importante quindi intervenire tempestivamente e per poterlo

fare bisogna essere preparati e sapere chi contattare per fornire il supporto necessario. In linea generale, a un genitore proveniente dall’Ucraina consiglierei di creare da subito uno spazio e un tempo dove il bambino possa giocare. Sembra una banalità, ma studi scientifici hanno dimostrato che il gioco è il più naturale ed efficace processo di autoguarigione per i bambini. Grazie al gioco riescono ad esprimere attivamente le proprie emozioni, a rielaborarle e con il tempo a sentirsi a proprio agio in una nuova realtà. Inoltre, le scuole hanno un ruolo fondamentale. Sono il nostro punto di riferimento in tutti i progetti e interventi in qualsiasi parte del mondo. È così che riusciamo ad arrivare ai genitori. Ma è importante occuparsi anche del corpo docente, confrontato con una situazione inattesa, come ad esempio l’arrivo di nuovi bambini che possono alterare le dinamiche di classe.

Devono il loro nome ai cavalieri del passato, le cui nobili e coraggiose gesta erano svolte nell’intento di salvare delle vite, gli odierni «Cavalieri del cuore», espressione usata per designare quei comuni cittadini che sono prontamente intervenuti in una situazione di arresto cardiaco, dando prova di grande umanità.

L’iniziativa «Cavaliere del cuore» – promossa dalla Fondazione Ticino Cuore – è un momento di festa e celebrazione, giunto alla tredicesima edizione, voluto per rendere omaggio alle oltre 600 persone che negli ultimi tre anni si sono prodigate nella pratica della rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei sanitari. La cruciale importanza di questa fase di intervento immediato è oggi una cosa nota. Un’efficace presa a carico dell’arresto cardiaco – che solo in Ticino interessa ogni anno tra le 300 e le 350 persone – assume infatti la forma di una catena, ogni anello della quale è essenziale per il successo del seguente. La difficoltà, lungo questa catena, sta nel fatto che i differenti elementi terapeutici devono essere eseguiti in maniera coordinata ed estremamente rapida. Difficoltà sulla quale grava ulteriormente il fatto che i primi anelli sono spesso nelle mani di non professionisti.

I primissimi momenti di soccorso sono fondamentali per salvare le vite di chi è colpito da un arresto cardiaco. I corsi per volontari laici sono un’arma fondamentale per aiutare le vittime (foto Keystone). Nella foto piccola: il direttore di Ticino Cuore, Claudio Benvenuti.

ne al tema di cui ci stiamo occupando, che ha permesso al nostro Cantone di ottenere un tasso di successo nella rianimazione cardiopolmonare ineguagliato a livello svizzero.

Sensibilità e solidarietà sono testimoniate anche dalle gesta dei 600 Cavalieri del cuore di cui parlavamo in apertura. Fra questi, vi sono dei First Responder come più in generale delle persone che appartengono ai servizi partner degli enti di soccorso, come polizia, pompieri, guardie di confine, ma pure dei cittadini comuni, che non hanno necessariamente seguito una formazione.

I primissimi interventi di soccorso dipendono spesso da non professionisti chiamati a praticare la rianimazione

«Se i primi tre anelli non sono stati gestiti in maniera corretta, nessuna struttura sanitaria sarà in grado di recuperare», commenta Claudio Benvenuti, direttore della Fondazione Ticino Cuore, costituita nel 2005 su iniziativa della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e del Cardiocentro Ticino, con lo scopo di aumentare la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso. Che la Fondazione si stia muovendo nella giusta direzione, lo testimonia il fatto che nel nostro Cantone tale sopravvivenza sia triplicata dall’anno della sua costituzione. Ad oggi, infatti, la sopravvivenza globale in caso di arresto cardiorespiratorio si aggira attorno al 14% ed aumenta fino al 55% in caso di fibrillazione ventricolare. «Si tratta di un risultato molto importante che colloca il nostro Cantone tra le migliori regioni a livello internazionale», aggiunge Benvenuti.

Questo eccellente risultato si deve al concetto ticinese di presa a carico dell’arresto cardiaco. «Il modello

Settimanale edito da Migros Ticino Fondato nel 1938

Abbonamenti e cambio indirizzi tel +41 91 850 82 31 lu–ve 9.00 –11.00 / 14.00 –16.00 fax 091 850 83 75

registro.soci@migrosticino.ch

Costi di abbonamento annuo Svizzera Fr. 48.– / Estero a partire da Fr. 70.–

ticinese si compone di un insieme di azioni. Da un lato vi è la sensibilizzazione e la formazione della popolazione perché l’idea che sta alla base dell’aumento della sopravvivenza è che la rianimazione vada cominciata al più presto possibile», spiega il direttore di Ticino Cuore. Dalla segnalazione dell’arresto, il tempo medio d’intervento è nel nostro Cantone di 10-12 minuti. Un intervallo rapido, che non cambia però il fatto che ogni minuto passato, la probabilità di successo della rianimazione si riduce del 7-10%. Da qui la convinzione del ruolo chiave dell’intervento dei soccorritori volontari. «Chi è presente deve attivarsi e farlo nel modo corretto: riconoscere l’evento, allarmare il 144

e iniziare subito il massaggio cardiaco. Per far sì che ciò sia possibile, c’è stata un’attività importante, come si diceva, di sensibilizzazione e formazione, che ha fatto in modo che in 15 anni quasi 120mila persone siano state formate a questi temi; detto in altri termini, un ticinese su tre almeno una volta nella vita ha seguito un corso di rianimazione – afferma Benvenuti – altro elemento importante è la messa a disposizione di apparecchi defibrillatori, i quali aiutano, in alcuni casi in maniera molto significativa, il paziente ad avere una prognosi positiva». «Negli arresti cardiaci la fibrillazione è frequente nei primi 7-10 minuti; un ulteriore motivo per il quale è imperativo intervenire precocemente», continua. Attualmente sul territorio sono distribuiti 1400 defibrillatori. «Se sono in presenza di una persona che sta avendo un arresto cardiaco, l’operatore del 144 mi dirà dove si trova il defibrillatore a me più vicino. La stessa cartina usata a tale scopo dal 144 si trova sul nostro sito Internet e sulla nostra applicazione per smartphone – spiega Claudio Benvenuti –se invece, per esempio, lavoro in una banca oppure faccio l’allenatore in un centro sportivo che dispongono di un tale apparecchio, devo essere a conoscenza di dove esso si trovi».

Per garantire una risposta adeguata a questa patologia che colpisce spesso senza preavviso, è quindi importante che la popolazione impari ad allarmare correttamente, riani-

mare ed usare il defibrillatore. Detto ciò, e restando in tema di non professionisti della sanità, c’è da parlare del successivo step della rete d’intervento e soccorso che ha contribuito a rendere il nostro territorio una delle zone più cardioprotette d’Europa. Stiamo parlando della rete First Responder (FR) – un modello organizzativo innovativo ideato dalla Fondazione Ticino Cuore e dalla FCTSA – costituita da un insieme di persone e istituzioni (polizia, pompieri, guardie di confine, samaritani, …) che, su base volontaria, danno la propria disponibilità ad essere allarmati da Ticino Soccorso 144. «Praticamente, al verificarsi di un arresto cardiaco, Ticino Soccorso attiva la rete di FR indicando il luogo dell’intervento e i minuti necessari all’ambulanza per arrivare sul posto. Se un First Responder può raggiungere il paziente in minor tempo, risponde alla chiamata attivandosi immediatamente – spiega Benvenuti – la possibilità che una persona formata possa iniziare la rianimazione sul posto, con defibrillatore e massaggio cardiaco, prima dell’arrivo dei soccorsi è un ulteriore elemento che fa sì che il paziente possa beneficiare del massimo delle chances per riprendersi». Per essere un First Responder basta essere maggiorenni, aver seguito un corso per la rianimazione ed avere il relativo certificato valido. Oggi la rete di FR conta più di 5000 persone, a testimonianza della sensibilità e solidarietà esistenti in Ticino in relazio-

«Il Cavaliere del cuore è un evento che abbiamo voluto per ringraziare tutti i laici che si sono attivati spontaneamente per salvare qualcuno. Vogliamo valorizzare questo bellissimo gesto di altruismo, anche nel caso in cui, purtroppo, l’esito è stato sfavorevole», afferma il direttore di Ticino Cuore. Alla cerimonia prendono parte alcuni ex pazienti, che consegnano di persona il riconoscimento ai loro salvatori. «Spesso si tratta del primo momento che essi hanno per incontrare le persone che si sono prodigate nelle prime misure di rianimazione e questo è molto bello e toccante», continua.

Non tutti, trovandosi in una situazione come quella in cui intervengono i «Cavalieri del cuore» avrebbero il coraggio di agire; quali sono effettivamente i rischi che si corrono? «Innanzitutto, la prima cosa da fare è chiamare il 144 e seguire le indicazioni fornite dall’operatore», spiega Benvenuti, tornando su un elemento che già di per sé è rassicurante. «Detto ciò, bisogna essere consapevoli del fatto che se non si fa nulla, il paziente morirà; quindi, ogni cosa che si fa prima dell’arrivo dei soccorsi è meglio dell’immobilismo», continua il direttore della Fondazione, la quale, per promuovere ulteriormente la sensibilizzazione su questo tema che nel nostro Cantone è già buona – basti pensare che all’anno sono mediamente 8mila le persone che seguono un corso di rianimazione – punta sulle giovani generazioni: «Riteniamo questo aspetto molto importante perché genera un cambiamento culturale. Di fatto ogni anno proponiamo la formazione ai ragazzi di quarta media, iniziativa alla quale attualmente aderiscono circa due terzi delle sedi –conclude Claudio Benvenuti – in ogni caso, chiunque fosse interessato può rivolgersi ai Servizi di autoambulanza locali, alle Sezioni samaritani oppure alle Società di salvataggio, che offrono regolarmente dei corsi di rianimazione cardiopolmonare certificati e riconosciuti». azione

Sede Via Pretorio 11 CH-6900 Lugano (TI)

Telefono tel + 41 91 922 77 40 fax + 41 91 923 18 89

Indirizzo postale Redazione Azione CP 1055 CH-6901 Lugano

Posta elettronica info@azione.ch societa@azione.ch tempolibero@azione.ch attualita@azione.ch cultura@azione.ch

Pubblicità Migros Ticino Reparto pubblicità CH-6592 S. Antonino tel +41 91 850 82 91 fax +41 91 850 84 00 pubblicita@migrosticino.ch

Editore e amministrazione Cooperativa Migros Ticino CP, 6592 S. Antonino tel +41 91 850 81 11

Stampa Centro Stampa Ticino SA Via Industria – 6933 Muzzano

Tiratura 101’177 copie

Attualità ◆ Puntualmente, come in ogni Epifania che si rispetti, ritorna la deliziosa torta dei Re Magi, sfornata freschissima dal panificio della Migros

confezionata, 420 g Fr. 4.10

Impossibile resistere alla torta dei Re Magi, non solo per il suo gusto unico, ma anche per l’irrefrenabile desiderio di riuscire finalmente a trovare al suo interno la famosa statuina di plastica a forma di re che dà diritto al fortunato di regnare per un giorno intero, indossando l’immancabile coroncina acclusa alla confezione. Questo soffice dolce di pasta lievitata viene prodotto fresco dal panificio della Migros seguendo la ricetta tradizionale che venne rilanciata in Svizzera negli anni Cinquanta. Che si tratti della variante classica con uva sultanina nell’impasto e granella di zucche-

ro e mandorle a scaglie in superficie, di quella con ingredienti al 100% di origine biologica oppure ancora della versione con golosissimi pezzetti di cioccolato nascosti nella pasta, ognuno troverà il suo dolcetto preferito per celebrare come si conviene la festa dei Re Magi. La specialità è preparata con passione dalle panettiere e dai panettieri del panificio Migros, come pure nelle due panetterie della casa di S. Antonino e Serfontana, utilizzando ingredienti di elevata qualità. Bisognerà però affrettarsi a procurarsela, perché sarà disponibile fino a giovedì 5 gennaio.

A tavola ◆ Grazie alla sua versatilità, questo tipo di carne permette di approntare portate prelibate e mai banali

•

Ingredienti

•

•

•

•

• Sale, pepe

•

•

•

La carne di tacchino, analogamente a quella di pollo, è un alimento prezioso perché apporta al nostro organismo importanti sostanze quali proteine, sali minerali e vitamine e, rispetto ad altre carni, è povera di grassi. Inoltre, grazie alla sua tenerezza, succosità e all’aroma delicato, il tacchino si presta bene per la preparazione di un’infinità di ricette, dalle più semplici a quelle più raffinate dei giorni di festa. Se il tacchino intero arriva sulle tavole soprattutto durante le occasio-

ni speciali per accontentare numerosi commensali, gli altri tagli si gustano tutto l’anno per preparare invitanti ricette sempre diverse e particolarmente economiche rispetto ad altre tipologie di carne. Le fettine sono per esempio molto gettonate quando si tratta di soddisfare i gusti di tutti, anche dei buongustai più piccoli. Sono ricavate dal petto dell’animale e risultano molto tenere e facilmente digeribili. Si possono utilizzare alla stregua delle fettine di maiale o vitello, al natura-

le, con una salsina o impanate, sia arrostite, grigliate, stufate o come ripieno. Come il pollame in generale, anche il tacchino deve essere servito sempre ben cotto onde evitare disturbi alla salute. Idealmente, la carne dovrebbe avere una temperatura al cuore di almeno 75°C per distruggere tutti i batteri, pur mantenendo la sua bella succosità. Infine, se siete a corto di idee in fatto di ricette, qui a lato trovate una proposta super croccante che non deluderà nessuno.

•

Taglia i pomodori a dadini. Trita finemente la cipolla e il prezzemolo. Mescola i pomodori con la cipolla e la metà del prezzemolo. Condisci con il Condimento bianco, sale e pepe.

Sbatti le uova e mescolale con il prezzemolo rimasto e il parmigiano. Condisci le fettine con sale e pepe. Passale prima nella farina poi nell’uovo. Rosola la carne a fuoco medio per ca. 10 minuti nel burro per arrostire. Servi la piccata con la salsa fredda di pomodori.

Lo scorso settembre l’Accademia della mobilità, una società del Touring Club Svizzero che si qualifica come una «cellula di riflessione e di azione» dedita allo studio e alla promozione delle conoscenze sulle trasformazioni del settore dei trasporti, ha dedicato ai veicoli elettrici una giornata della sua «Arena della mobilità», una manifestazione che ogni anno riunisce esperti provenienti da tutta l’Europa. Il motore elettrico non è un’invenzione degli ultimi anni. Era già conosciuto a fine Ottocento. Ma è solo nell’ultimo decennio, a fronte dei problemi ambientali e climatici e delle incognite riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento in carburanti fossili, che la spinta verso la mobilità elettrica si è fatta irresistibile. L’industria automobilistica ha avviato una profonda riconversione, ben illustrata dalla crescente offerta di modelli ibridi ed elettrici; la maggior parte dei produttori intende passare esclusivamente all’elettrico al più tardi entro il 2035. La via è dunque tracciata. Una serie di ostacoli sono stati superati o sono in procinto di esserlo. Alcune riserve, o miti come li ha definiti Martin Bolliger, responsabile del servizio di consulenza sulla mobilità del TCS, sono caduti.

C’è chi pretendeva che l’automobile elettrica non fosse sostenibile dal punto di vista ambientale. Oggi risulta invece che, considerato l’intero

processo dalla fabbricazione, alla produzione di energia, all’uso e all’eliminazione e al riciclaggio, essa presenta un profilo migliore rispetto al motore termico, purché l’elettricità provenga da fonti rigenerabili. Infatti, a seconda del modello, le emissioni di CO2 sono inferiori a partire da una percorrenza di grosso modo 30’000 km.

C’è chi temeva che non si disponesse dell’energia per alimentare un parco veicoli convertito alla nuova trazione elettrica. Giova ricordare a tal proposito che oggi circa un terzo dell’energia finale è consumata in Svizzera dal settore dei trasporti e di questo terzo il 95% è di origine fossile. Con la diffusione della trazione elettrica viene progressivamente a diminuire l’uso dei carburanti fossili. L’energia elettrica per le automobili è per contro destinata ad aumentare. Entro il 2050 la sua incidenza sul totale passerà dall’attuale 0,4% ad un previsto 15-20%. Si tratta di un incremento importante ma gestibile nell’ambito della strategia energetica elvetica, che, accanto all’obiettivo di una maggiore efficienza e quindi riduzione dei consumi, postula la sostituzione delle energie fossili con la produzione di energia elettrica da fonti indigene e rigenerabili. L’uso dell’auto elettrica non è ancora del tutto privo di condizionamenti. Sono tuttavia in fase di superamento. Lo sviluppo delle batterie per assicurare una maggio-

re autonomia è in corso, la diffusione dell’uso sta riducendo i costi, la rete per la ricarica si amplia velocemente. La guida di un’auto elettrica si sta anche rivelando piacevole, silenziosa e confortevole. A quando un parco veicoli completamente elettrico?

Nel 2021 il parco delle automobili ha raggiunto in Svizzera 4,7 milioni di unità. I veicoli completamente elettrici erano 70’223, ossia l’1,5%. Se consideriamo anche gli ibridi plug-in (43’223) arriviamo a una quota del 2,5%. Nelle nuove immatricolazioni il numero delle auto elettriche è in forte ascesa. La Confederazione, nello scenario di riferimento dell’ottobre 2021, valuta che nel 2050 la metà del parco automobili sarà elettrico. Per essere in linea con la strategia energetica e climatica perseguita questa quota dovrebbe essere ben superiore e fissarsi all’80%.

Per questo motivo la stessa Confederazione, tramite Svizzeraenergia, ha stabilito una Roadmap Elettromobilità 2025 che, con il coinvolgimento di 59 organizzazioni pubbliche e private, punta a far sì che entro questa data la metà delle nuove immatricolazioni sia costituito da modelli elettrici o ibridi plug-in (oggi il 22,2%), disporre di 20’000 stazioni di ricarica accessibili a tutti (stato agosto 2022: 8588) e promuovere la ricarica a casa e sul posto di lavoro. Le misure per incentivare questo cammino vanno dall’informazione capillare e dalla puntuale consu-

lenza alla definizione di standard per gli allacciamenti elettrici e alla realizzazione di stazioni di rifornimento. In diversi Cantoni sono previsti contributi per l’acquisto dei veicoli e/o per le stazioni di ricarica, la Confederazione ha rinunciato all’imposizione fiscale dei veicoli elettrici, prevede contributi per stazioni di ricarica e intende inasprire le norme per le emissioni dei motori termici. La riconversione del parco veicoli all’elettricità costituisce in definitiva una delle maggiori sfide politiche, tecnologiche ed economiche mai sinora affrontate. Gli economisti mettono in guardia da due possibili controtendenze. Da un lato la cresci-

ta demografica tende inevitabilmente a ridurre i vantaggi ottenuti a seguito dell’incremento dei consumatori. Dall’altro, in economia il minor costo grazie alla maggiore efficienza tende a ridurre il consumo di risorse solo in parte, poiché automaticamente può generare nuovi bisogni e quindi spingere il consumo a un nuovo rialzo. Le soluzioni ai problemi della mobilità e della sua sostenibilità vanno quindi inserite in una strategia più ampia nella quale devono trovare spazio anche misure per evitare gli spostamenti, per condividerli usando uno stesso veicolo, e per incoraggiare quelli a piedi, in bicicletta e con i trasporti pubblici.

Medicina ◆ Oggi si può individuare la predisposizione a sviluppare più facilmente un tumore rispetto alla popolazione generale

Maria Grazia BulettiLa modella italiana trentottenne Bianca Balti, di recente, si è sottoposta a una mastectomia preventiva. Lo ha annunciato lei stessa: quando ha scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1 (dall’inglese Breast Cancer gene 1), ha scelto di sottoporsi all’intervento per ridurre il rischio di contrarre un tumore al seno. Nel 2013 la stessa diagnosi era toccata ad Angelina Jolie che raccontò di aver ereditato la mutazione genetica dalla madre, morta di cancro alle ovaie a 56 anni. Aveva fatto scalpore la decisione della nota attrice quando optò per una scelta preventiva radicale, sottoponendosi alla mastectomia bilaterale e all’asportazione di tube e ovaie. Entrambe hanno preso questa decisione in seguito al test genetico BRCA raccomandato nei pazienti con un rischio famigliare elevato e documentato da un’accurata consulenza genetica.

Filippini: «Per il tumore al seno e all’ovaio, una quota tra il 5 e il 10% dei casi è attribuibile alla forma ereditaria»

«La doppia mastectomia preventiva non è raccomandata per tutte: in ogni caso deve trattarsi di una decisione informata e consapevole». Così la dottoressa Francesca Borzani, specialista in oncologia alla Clinica Sant’Anna di Sorengo, introduce il tema dell’oncologia genetica e della consulenza oncogenetica che oggi permette di individuare nel DNA le mutazioni dei geni in presenza di diverse tipologie di tumori.

Dal canto suo, la specialista FMH in genetica medica Giuditta Filippini chiarisce che «tra quelli ereditari più frequenti ci sono il tumore al seno, il tumore all’ovaio, il tumore del colon , il melanoma, il tumore al pancreas e quello alla prostata; mentre ve ne sono altri più raramente ereditari come, ad esempio, i tumori onco-ematologici».

La pertinenza della genetica oncologica è supportata da chiari dati statistici: «Per il tumore al seno e all’ovaio, per esempio, una quota tra il 5 e il 10% dei casi è attribuibile alla forma ereditaria (ndr : quando la sua insorgenza è dovuta a una mutazione genetica trasmessa dai genitori)», prosegue la genetista che puntualizza: «Le mutazioni presenti nei genitori hanno il 50% di probabilità di essere trasmesse ai figli che, sia chiaro, non ereditano la neoplasia dovuta a quell’alterazione ma, eventualmente, la predisposizione a sviluppare più frequentemente quel tumore rispetto alla popolazione generale».

Ciò spiega come la consulenza oncogenetica è parte integrante di un processo il cui obiettivo guarda alla gestione globale di tutte le persone a rischio o affette, provenienti da famiglie predisposte a forme ereditarie o famigliari di cancro. «I criteri d’accesso ai test oncogenetici e al relativo diritto alla richiesta di rimborso da parte delle casse malati si possono

consultare sul sito della Società svizzera di oncologia (www.sakk.ch)», spiega la dottoressa Borzani, invitando poi ad approfondire: «In caso di famigliarità, o di forte sospetto di tumore ereditario, è importante affidarsi allo specialista che sarà in grado di valutare la necessità di eseguire o no i relativi test genetici».

L’oncologa ricorda che la consulenza genetica oncologica è rivolta a persone con sospetta predisposizione ereditaria allo sviluppo di tumori e soprattutto deve essere effettuata da un gruppo multidisciplinare che comprende un genetista, un oncologo (eventualmente un esperto specialista della patologia in esame) e uno psicologo. Quest’ultimo mira a garantire un adeguato supporto e a favorire un’autonomia decisionale, considerata la complessità degli argomenti trattati, della scelta di sottoporsi al test e/o di intraprendere in seguito specifici percorsi di sorveglianza o riduzione del rischio: «Il paziente che vi si sottopone è invitato

a fornire dati sulla sua famiglia di appartenenza, sulla sua malattia e quella dei suoi famigliari; dopo la stesura dell’albero genealogico e un’esaustiva analisi dei dati anamnestici, il genetista verifica la presenza o meno dei criteri di accesso al test genetico».

Esame che si effettua tramite un campione di sangue da cui si estrae il DNA per leggerne le sequenze dei geni interessati dal tumore in questione, chiarisce Filippini: «In sede di consulenza vengono date tutte le informazioni disponibili sulla malattia e sul rischio di svilupparla, sull’indagine genetica e i suoi limiti, sul rischio di malattia associato al risultato del test e sulle possibilità preventive e/o terapeutiche disponibili».

Dal test genetico è quindi possibile ottenere «un risultato chiaramente informativo – spiega Filippini – in quanto viene individuata la mutazione famigliare predisponente, oppure un risultato in cui questa non viene identificata perché non è presente nella persona testata, o perché

si trova su altri geni non noti o non identificabili dall’analisi attualmente disponibile».

Scoprire il reale rischio di sviluppare un tumore, ad esempio del seno o dell’ovaio, permette di attuare un’adeguata strategia difensiva adatta alla situazione specifica personale, afferma Barzani: «La persona può decidere di partecipare a programmi di sorveglianza ad alto rischio, godendo di una possibilità di controllo maggiore rispetto agli screening esistenti per la popolazione in generale; può inoltre fornire ai propri famigliari informazioni importanti; infine può decidere in tutta autonomia e coscienza per una scelta più radicale come ad esempio hanno fatto la Jolie e la Balti per le quali il test genetico BRCA è risultato positivo, con le relative scelte che ne sono conseguite».

La genetista illustra l’esempio riportato: «I geni BRCA1 e BRCA2 producono proteine in grado di correggere eventuali errori a livello del DNA, prima della replicazione cellulare. Quando queste sono mutate, cioè difettose, il DNA non viene riparato correttamente e le mutazioni aumentano fino a indurre le cellule a dividersi in modo incontrollato, dando così vita a una massa tumorale. Una mutazione di questo tipo, ereditata da un genitore, determina quindi la predisposizione a sviluppare il tumore più frequentemente rispetto alla popolazione in generale: queste mutazioni aumentano l’insorgenza di tumori, con un rischio di cancro al seno che varia dal 60 all’80%, e un rischio tra il 15 e il 60% di contrarre un tumore all’ovaio, secondo il tipo di mutazione e la storia famigliare».

La popolarità delle due persone che hanno divulgato la propria scelta permette di sensibilizzare i lettori sull’importanza dei test oncogenetici laddove la storia famigliare è predisponente per lo sviluppo di un tumore, e apre la strada a un’eventuale monitoraggio di prevenzione del tutto individuale.

Migros Impegno ◆ A partire dal 9 gennaio sarà possibile votare le migliori iniziative svizzere per un buon vicinato –I progetti saranno sostenuti con un importo fino a 50’000 franchi

Chi non ne ha può dirsi fortunato. Oppure no. Ci riferiamo agli amati/ odiati vicini di casa, ossia coloro che vivono accanto e intorno a noi, e con cui a volte siamo costretti a condividere spazi comuni come lavanderie, solai e garage, oppure siepi e muri. Che la nostra vita si svolga in città, in piccoli centri, in una comunità abitativa o in una casa unifamiliare, alla maggior parte di noi capita di doversi confrontare, per un motivo o per l’altro, con i vicini di casa. E per questo sarebbe importante coltivare buoni rapporti con chi ci abita vicino, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la popolazione svizzera si è allontanata nei rapporti interpersonali, sia in termini di spazio sia di socialità.

Vista e considerata l’importanza di questo ambito relazionale, nel corso del 2022 Impegno Migros ha deciso di chinarsi su diversi aspetti a esso correlati. Nel corso dell’estate sono stati resi pubblici su scala nazionale i risultati del primo studio empiri-

A questo importante studio, che ha permesso di evidenziare le aspet-

tative e i desideri di cittadine e cittadini, Migros Impegno ha deciso di affiancare anche una serie di iniziative collaterali atte a incrementare e migliorare, quando addirittura non a creare, un buon rapporto di vicinato. È stato dunque lanciato il progetto

#iniziativadivicinato, volto a sostenere attivamente grandi o piccoli progetti di comunità nel vicinato.

Durante la prima fase dell’#iniziativadivicinato sono stati estratti a sorte 500 contributi da 500 franchi ciascuno per progetti di comunità nel vicinato, e nel mese di ottobre 2022 Migros Impegno ha indetto un concorso per la presentazione di idee di progetti volti a promuovere in modo duraturo la buona convivenza tra vicini. I progetti, che si potranno votare dal 9 gennaio, saranno sostenuti con un importo fino a 50’000 franchi. Fra quelli in lizza ve ne sono anche tre ticinesi.

L’Associazione «Il Circolo di Bedigliora» intende ridare vita al villaggio, da cui negli anni sono spariti sia il negozietto sia il bar, creando un luogo aggregativo in cui leggere, giocare a carte, fare musica, il tutto in nome di uno spirito aggregativo intergenerazionale.

L’associazione «Amélie» di Pre-

gassona, che dal 2021 offre attività e corsi per la socializzazione e l’integrazione, riuscendo a coinvolgere ben 500 persone, tra cui 200 giovani, desidera estendere la propria offerta, in modo da favorire uno sviluppo sociale anche a livello regionale.

Infine, l’Associazione «COSCOL» di Beride, che da oltre vent’anni offre letture, concerti e incontri culinari in una vecchia stalla salvata dalla demolizione, vorrebbe intensificare la propria offerta, permettendo ai partecipanti di riunirsi con maggiore regolarità e soprattutto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Come votare

A partire dal 9 gennaio 2023 sarà possibile votare il proprio progetto di vicinato preferito cliccando su https://www.migrosengagement.ch/it/vicinato

Tasiilaq, Groenlandia Orientale, 65°37'N 37°38'W, primi di dicembre, 2022. Dalla finestra, ore 16.15, buio completo: le montagne dall’altra parte del Kong Oscars Havn svettano sotto l’aurora boreale, mentre il mare si accende di verde. Di giorno, il villaggio di piccole case colorate nelle quattro ore di luce si veste di cieli rosa pallido, pervinca, azzurro carta da zucchero, viola, porpora, oro. Nell’aria i corvi e in lontananza l’ululato dei cani.

Il fiordo di fronte all’abitato più popoloso (2500 anime) della costa est della seconda isola più grande al mondo è totalmente libero dal ghiaccio. Le temperature di questi giorni sono insolitamente alte. Le montagne sono appena imbiancate e le tempeste delle ultime settimane hanno portato più acqua che neve. Parlando con la gente del luogo c’è un misto di preoccupazione e inquieta euforia.

Gli anziani sono perplessi: il mare gela sempre più tardi e le previsioni meteo sono sempre meno regolari. Caja, che da ragazza, correvano gli anni Novanta, nell’ambito di un programma di scambi interculturali all’estero, studiò per un anno in Ghana, sorride e mi conferma che lei preferisce così. Da bambina doveva uscire in slitta ad aiutare i cacciatori della sua famiglia e ha avuto un paio di incidenti, due brutte cadute che le hanno lasciato degli strascichi, e i dolori si sentono di più quando il freddo morde. Aggiunge però che suo padre, da che ha memoria, non si ricorda di un clima così mite in questa stagione. In genere a inizio dicembre la gente del posto ha già tirato in rada o a terra le piccole imbarcazioni, prima che il mare ghiacci. Una volta che il fiordo sarà solidamente stretto nella morsa del gelo, lo si potrà attraversare a piedi o con le slitte trainate dai cani.

Fino a 150 anni or sono la costa orientale della Groenlandia era una delle zone più remote del pianeta: lo stretto di mare che la separa dall’Islanda, infatti, era infestato da distese di ghiaccio che la Transpolar Drift

Stream trascina da nord (dalle coste della Siberia) verso l’oceano Atlantico. I primi tentativi di esplorazione condotti dai fiordi occidentali islandesi prevedevano una finestra temporale incerta tra giugno e agosto, per tentare di arrivare dall’altra parte. Le barche all’epoca erano di dimensioni ridotte e in legno. Mare agitato, iceberg e condizioni meteo spesso proibitive fecero naufragare diverse spedizioni. Furono in molti a partire senza mai fare ritorno, interi equipaggi inghiottiti dal mare, di cui non si seppe più nulla. La popolazione Inuit locale, arrivata su questa costa si stima 2000 anni prima di Cristo, rimase legata alle tradizioni e a uno stile di vita nomadico fino all’arrivo dei danesi che fondarono nel 1894 l’insediamento di Ammassalik (Tasiilaq).

Le esplorazioni delle regioni polari ci hanno regalato pagine memorabili colme di imprese e uomini che hanno sfidato la natura più avversa per amore dell’avventura e della scienza. Capitani coraggiosi, ricercatori indomiti, visionari abbagliati da queste distese di ghiaccio e mare, che hanno cercato di spingere sempre un po’ più in là il confine tra noto e ignoto. I loro racconti hanno contribuito alla nascita e all’espansione del nostro immaginario su queste terre estreme che anche ai giorni nostri continuano a esercitare un fascino magnetico. Ancora oggi c’è chi va in Groenlandia, in cerca di extreme expedition, convinto di trovare gli eschimesi vestiti di pelle di foca, che vivono negli igloo e si strofinano il naso per salutarsi.

Quello che spesso manca in questa narrazione è il prezzo pagato dalla popolazione locale, gli Inuit, per essere stata civilizzata e salvata dal paganesimo. Oggi si parla praticamente solo di quanto questi indigeni (che qui non sono una minoranza etnica, ma più dell’80% della popolazione) siano preda di alcolismo, depressione (la Groenlandia, 55mila persone, è il Paese al mondo in cui ci si suicida di più), indolenza. Le case «in sti-

le europeo» costruite dal governo danese, sono colorate, ma senza acqua corrente. Il sistema fognario inesistente. A scuola si insegna il danese e il groenlandese dell’ovest: il dialetto dell’est resta solo parlato a casa. Se a casa è rimasto qualcuno che lo parla. Molti cercano lavoro altrove, a Nuuk (la capitale), dove si fa business, o negli insediamenti a sud, che sono verdi e ci si possono persino allevare le pecore. I figli, li si lascia a casa, da qualche parente.

I ragazzi che hanno voglia di studiare vanno comunque a ovest, dove c’è più movimento e si concentrano gli investimenti economici, o in Danimarca. Molti tornano dopo poco, perché soprattutto nelle città europee restano frastornati. Troppo rumore, troppo traffico. Ansia. Pressione. Del resto, come ha sintetizzato bene Barry Lopez, nel suo magistrale Arctic Dreams, «Per alcune persone, ciò che sono non finisce con la loro pelle, ma arriva dove i sensi toccano la terra. Se la terra viene sommariamente sfigurata o riorganizzata, questo provoca loro dolore psicologico».

Sbircio di nuovo dalla mia finestra: questa notte è nevicato. Finalmente. Tutto è bianco, tranne i corvi. Non si vedono più le lattine vuote, abbandonate a decine per strada, gli elettrodomestici guasti che nessuno sa riparare, le gomme bucate, la barca guasta, arenata a riva. Per un attimo torna tutto perfetto. Anche i cani sembrano felici, l’odore della neve vuol dire che si torna presto a correre. Finalmente.

Quando il ghiaccio sarà abbastanza spesso e solido, i pescatori risaliranno la costa e praticheranno fori per pescare. I cacciatori più esperti usciranno in cerca di uccelli e foche, che nell’alimentazione tradizionale hanno lo stesso posto che polli, suini e bovini hanno per noi. È l’unica fonte di proteine fresche. Non ci sono allevamenti qui sulla costa est, il cibo arriva congelato sulle navi cargo da Danimarca e Islanda. E i cani non sono

abituati a scatolette e crocchini. Hanno bisogno di mangiare bene: presto correranno anche per i turisti in arrivo nella stagione invernale.

La gente a Tasiilaq sorride sempre, quando la incroci per strada. Un saluto non si nega a nessuno. Per millenni si sono spostati seguendo la linea del mare gelata e i suoi capricci. Vivevano in campi invernali, costruiti con ghiaccio e neve in inverno, in abitazioni fatte di roccia, erba e torba in estate. Sono arrivati quasi allo stermi-

nio nei periodi più freddi, hanno conosciuto abbondanza in quelli più miti e stabili. Oggi continuano a vivere una vita resa difficile da regole imposte da una cultura non loro e un clima che cambia troppo in fretta, ma sempre eroicamente aggrappati a queste latitudini, come le loro case sulle rocce di Tasiilaq.

Informazioni Su www.azione.ch, si trova una più ampia galleria fotografica.

Fu per distinguersi dalla plebe che cambiarono i gusti dei consumatori nobili nel nord Europa verso la fine del XVII secolo

Pagina 12

La storia della carne: come e quando dalla tavola dei ricchi è arrivata nei piatti dell’intera popolazione

Pagina 13

Una Befana che nasconde dolcetti

Al posto delle tradizionali calze appese ai camini, per la festa dell’Epifania possiamo creare uno scrigno segreto speciale

Pagina 14

La nostalgia ◆ Tuffarsi nel passato attraverso melodie, film o libri è un’esperienza che caratterizza il nostro tempo libero

Sebastiano CaroniPuò capitare, a volte, di ascoltare una canzone che ha marcato la nostra vita, che associamo a un momento, a una persona, a un’esperienza importante; ed è un po’ come se quella melodia, in modo quasi impercettibile, ci trascinasse in un doppio movimento: il presente viene risucchiato dal passato, e il passato torna a visitare il presente. Accade cioè che la nostra memoria riattiva esperienze vissute nel passato che, sospinte in avanti, si ripresentano al cospetto del nostro presente.

Può succedere con una melodia, presenza eterea per eccellenza, alleata del vento. Ma può capitare anche con un film, che scegliamo per allietare il nostro tempo libero. Magari è un film che immortala il decennio in cui abbiamo vissuto i momenti più formativi della nostra gioventù, e in maniera vicaria ci restituisce qualcosa di quell’epoca: sapori, suoni e sensazioni che credevamo sepolti ma che improvvisamente riaffiorano. E per chi ama leggere, allora anche un libro può regalarci l’ebrezza di quel doppio movimento. E quando un libro viene riletto, un film rivisto, o una canzone riascoltata, quel libro, quel film e quella musica diventano a loro volta parte integrante del presente.

In certi momenti è praticamente impossibile non avvertire un fremito, lieve o marcato, di nostalgia, per il semplice motivo che la nostalgia è

una delle cifre più rappresentative del nostro tempo: è quel retrogusto agrodolce che pervade e accompagna il presente. Rivisitare in chiave inedita il passato è una tendenza che caratterizza in maniera importante anche il nostro tempo libero, tanto che molti prodotti culturali destinati all’intrattenimento, dalla musica al cinema passando per l’abbigliamento e i prodotti di bellezza, fanno leva proprio sul sentimento della nostalgia.

Chi non è mai incappato in qualche serata musicale dedicata agli anni Ottanta o Novanta? Anche la televisione, del resto, sfrutta in modo strategico l’appeal di questi due decenni, proponendo trasmissioni e cicli di film nell’intento di riproporre il mood di quegli anni. La moda, da parte sua, non può essere da meno, con le sue continue rivisitazioni di stili che credevamo sorpassati.

Il blogger Mark Fisher rileva come nella musica contemporanea, prettamente digitale, spesso vengano riprodotti ad arte effetti analogici che ci riportano a stili e tendenze del passato. Basta veramente poco: una registrazione digitale che incorpora l’inconfondibile suono – perfetto nella sua imperfezione – della puntina del giradischi raggiunge, potenzialmente, il massimo effetto con un semplice dettaglio. E che dire delle numerose cover band che, attingendo a brani che

hanno fatto la storia, ci fanno rivivere i bei tempi andati?

In un presente in cui le innovazioni tecnologiche si susseguono troppo rapidamente e si perdono in un vortice di sterile autoreferenzialità, viviamo all’insegna della retrotopia, termine coniato dal sociologo Zygmunt Bauman per descrivere la contemporaneità: «abbiamo invertito la rotta e navighiamo a ritroso» afferma Bauman. «Il futuro è finito alla gogna e il passato è stato spostato tra i crediti, rivalutato, a torto o a ragione, come spazio in cui le speranze non sono ancora screditate».

Ma che cosa è, dunque, la nostalgia, e perché è una sfumatura importante dell’esperienza del nostro tempo libero? In un interessante saggio pubblicato negli anni Novanta – poi riedito e ampliato in due occasioni – dal titolo Nostalgia. Storia di un sentimento, il critico letterario e poeta Antonio Prete ricostruisce la storia della parola, affermando che il neologismo, coniato alla fine del XVII secolo dallo studente in medicina Johannes Hofer designava, in origine, «la malattia che colpiva i soldati svizzeri in servizio presso guarnigioni straniere»: la lontananza, si racconta, innescava in questi soldati l’irrefrenabile desiderio del ritorno in patria.

Jean-Jacques Rousseau, il secolo successivo, avrà modo di interrogarsi

su cosa esattamente mancasse a questi mercenari, arrivando alla seguente conclusione: «C’è in Svizzera una celebre aria popolare di montagna che i pastori suonano coi loro corni facendo risuonare tutt’intorno le montagne. Questo motivo, che in sé è poca cosa, ma che fa venire in mente agli svizzeri mille pensieri relativi al paese natio, fa versare fiumi di lacrime quando si ascolta in terra straniera».

Se la parola nostalgia – che risulta dalla convergenza fra i termini greci nostos (ritorno) e algos (dolore) – ha, perlomeno all’inizio, una connotazione prettamente medico-patologica, con il tempo si diffonde in altri ambiti e assume nuove sfumature di senso. Fintanto che la parola rimaneva in ambito medico, inoltre, veniva usata con un’accezione marcatamente negativa. Oggi, invece, le cose sono cambiate, e alla nostalgia si riconosce una duplice valenza: non solo negativa, dunque, ma anche positiva.

Come afferma Tiffany Watt Smith in Atlante delle emozioni umane (UTET, 2017), all’inizio del Novecento, «il significato del termine nostalgia iniziò a cambiare: non era più tanto in relazione al malessere provato quanto ci si trovava lontani da casa, ma una forma di desiderio per le cose passate». Sempre Watt Smith, a tal proposito, rileva come «un sorprendente numero di ricerche recenti

hanno messo in evidenza i vantaggi del concedersi qualche riflessione nostalgica, suggerendo che questo genere di riflessione aumenta il nostro senso dei legami sociali e del significato della vita». La stessa autrice poi, in maniera sintetica, ne conclude che la nostalgia «in meno di un secolo, da malattia mortale è diventata un salutare tuffo nel passato: neanche la nostalgia è più quella di una volta».

E se qualcuno, malauguratamente, si ritrovasse impantanato sul versante meno edificante della nostalgia, possiamo comunque ricordare le raccomandazioni che l’illustre medico Philippe Pinel, redigendo la voce «Nostalgia» dell’Encyclopédie Méthodique del 1821, elargiva ai suoi lettori: «Distrarre i malati con il gioco, i divertimenti, gli spettacoli, con occupazioni piacevoli». Oggi si direbbe, semplicemente, con il tempo libero.

Ai nostri lettori desiderosi di approfondire il tema, consigliamo invece due pubblicazioni recenti. La prima è Yesterday. Filosofia della nostalgia (Salani, 2022) della filosofa Lucrezia Ercoli, e la seconda è La luce delle stelle morte (Feltrinelli, 2022) dello psicanalista Massimo Recalcati. In entrambi questi libri troviamo un’analisi attenta e sensibile della profonda ambiguità che fa della nostalgia un pharmacon – al tempo stesso malattia e rimedio – dei tempi moderni.

Il filosofo olandese Erasmo da Rotterdam scriveva: «Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e più importante gradino verso la conoscenza». Ed è grande davvero, l’amore di Luis Humberto Soriano Bohórquez verso i suoi alunni e l’insegnamento. Cinquantenne, laureato in letteratura spagnola, Luis Soriano è un maestro della zona rurale della Magdalena, nel Nord Ovest della Colombia. Ha sempre conosciuto, fin da quando era piccolo, la difficoltà di avere libri in casa per chi vive in questa regione.

Quella della Magdalena è una zona che vive di agricoltura, un’area di contadini, dove la violenza della guerra civile tra Farc, esercito e paramilitari, ha lasciato dietro di sé molte vittime. Come molti sono i bambini e i ragazzi che vivono in fattorie isolate, tanto che per andare a scuola devono fare anche più di dieci chilometri e, spesso, si ritrovano a dover rinunciarci, dopo i primi anni di studio.

Tali difficili condizioni di vita portarono Luis Soriano – circa 25 anni or sono (poco dopo essere diventato maestro) – a prendere un’importante decisione: avrebbe contribuito alla cultura del suo popolo. Aveva capito che non era sufficiente garantire una possibilità ai giovani di andare a scuola, era invece importante stimolare la conoscenza dei ragazzi, portare a casa loro quello che mancava: i libri.

Luis trasformò questo suo desiderio in realtà creando la biblioburro, ovvero si inventò una biblioteca itinerante trasportata da due asini (burro in spagnolo vuol dire asino), che si chiamano Alpha e Beto: «Così che le due parole, lette di seguito danno la parola Alfabeto». Sorride Luis Soriano, sotto al suo cappello di paglia, gli occhiali che scivolano sul naso a causa del sudore, il viso tondo e l’andatura claudicante a causa di una caduta dall’asino. «È successo tempo fa, sono caduto dal mulo e mi sono rotto il ginocchio. E da allora zoppico. Ma non importa. Riesco ad arrivare comunque in tutte le fattorie sperdute della zona».

Racconta la sua vita, Luis Soriano, mentre cammina all’interno della biblioteca che ha creato a La Gloria grazie alle donazioni, e che ora contiene più di 5mila libri: «Ce ne sono di tutti i tipi, continua Luis Soriano, dalle favole ai romanzi ai libri di storia e geografia». Intanto, davanti a casa, la moglie ha portato i due fedeli

quadrupedi, Alpha e Beto, già pronti con le loro selle speciali per trasportare la cultura a dorso di mulo, nelle fincas della regione.

Sono viaggi a volte brevi, di due o tre ore, e a volte lunghi, che impegnano il nostro maestro anche per due giorni lontano da casa. Caricati circa 70 libri, Luis Soriano si mette in viaggio seduto sulla groppa di Alpha, tirando dietro Beto. Il sole batte forte mentre la ristretta carovana attraversa le campagne della Colombia caraibica puntando verso la modesta fattoria La Fortuna, che dista tre ore a piedi. A poco dall’arrivo, un nugolo di bambini, appena vede arrivare da lontano il maestro, si prepara per accoglierlo con grida di allegria e sorrisi.

Ci si raduna all’ombra di un albero e subito inizia l’assalto ai libri. Luis Soriano si siede circondato dai bambini. C’è chi legge Pinocchio, chi invece rimane affascinato dal libro delle Storie dell’Abuelo, (il nonno in spagnolo), mentre altri si fanno trasportare dalle vicende degli Inca. Il maestro con pazienza spiega le storie, la morale dietro alle favole, illustra i disegni, risponde alle domande originali e curiose dei bambini e ragazzi. È attento a ogni loro richiesta, sorride felice quando vede lo stupore sui loro volti. Agita le mani e le braccia mentre tiene la sua lezione all’aria aperta.

«Il mio modo di vedere l’insegnamento è molto basico», mi dice mentre si asciuga la fronte e sia appoggia all’albero. «Io non devo solo insegnare le materie scolastiche, ma devo anche trasmettere il valore della vita. Perché qui da noi se sei povero e ignorante, sei povero due volte. Qui le famiglie non possono permettersi di mandare tutti i figli a scuola (anche se è obbligatorio) o di acquistare dei libri. E allora cerco di aiutarle io». Un modo di fare che ricorda in parte la Teologia della Liberazione, un pensiero cattolico nato proprio in seno alla chiesa sudamericana e dichiarato qui in Colombia nel 1968. Un pensiero che mette al centro i valori di emancipazione sociale della gente più povera. Ma che pure, una volta, gli ha fatto rischiare la vita: fermato dai paramilitari, durante la guerra civile, Luis Soriano venne preso in ostaggio e accusato sia di essere uno degli organizzatori dei contadini locali, sia di trasportare armi, «ma fortunatamente dopo un paio di giorni si resero conto che l’unica arma che avevo erano i

miei libri per i ragazzi: mi lasciarono andare insieme ai miei due asini».

Si riparte di primo pomeriggio per raggiungere un’altra fattoria a un’ora di cammino. Luis Soriano lascia alcuni libri ai ragazzi per finire di leggerli, li riprenderà la prossima volta che torna e ricorda loro che devono tenerli con cura. In Colombia le statistiche dicono che il tasso di alfabetizzazione è del 95% «ma questo solo nelle grandi

città. Qui nelle campagne – mi spiega il maestro – è molto più basso».

I due docili asini seguono il sentiero tracciato tra l’erba che accarezza le caviglie, e appena passata la piccola collina si vede in lontananza il tetto della fattoria. Anche qui il benvenuto alla biblioteca itinerante, al suo maestro, ad Alpha e Beto è caloroso. Tutto è pronto per il pomeriggio di lezione e lettura: alcuni adolescenti sanno

già che libri prendere dalla groppa degli asini, mentre altri si tuffano su nuove copertine e disegni. Un anziano che sta tornando dal campo, un paio di ciabatte ai piedi e le mani rugose e sporche di terra, si ferma e abbraccia Luis Soriano, ringraziandolo per quello che sta facendo: «Io non sono mai andato a scuola, so appena leggere e far di conto. Ma ho sempre voluto per mia figlia una vita diversa dalla mia. Ed oggi grazie a lui – dice indicando Luis Soriano – lavora come bibliotecaria nella biblioteca del maestro, giù al distretto di La Gloria».

L’anziano riprende il suo cammino verso casa mentre intorno i bambini e le bambine sono attratti dalla lettura e dalle spiegazioni di Luis Soriano. Alpha e Beto riposano all’ombra, miti e silenziosi. Protagonisti involontari ma principali di questa storia. Discendenti, forse, di Platero, l’altro asino protagonista del romanzo Platero e Yo di Juan Ramon Jimenez, Premio Nobel per la letteratura.

Informazioni

Su www.azione.ch, si trova una più ampia galleria fotografica.

Vino nella storia ◆ Verso la fine del XVII secolo, le classi al potere cercano un vino nuovo e costoso per distinguersi dal popolo

Davide ComoliTra la seconda metà del XVII secolo e la prima metà del XVIII in Europa occidentale si verifica una vera rivoluzione del gusto in materia di vino. E, tanto per cambiare, incomincia tutto dall’Inghilterra. È appunto a metà del XVII secolo – dopo i moti civili tra re Carlo I e il Parlamento (1642), e la rivoluzione inglese, quando viene deposto re Giacomo (1688) – che l’aristocrazia britannica si consola assumendo una forma di snobismo con cui vuole distinguersi, non solo con i vestiti indossati, ma anche con i piaceri che può concedersi, compreso quello del bere: birra, Sack, vini bianchi dolci, Clairet, diventano bevande troppo comuni. Nasce da queste circostanze l’assoluto bisogno di un nuovo tipo di vino.

A tale scopo, i viticoltori si ingegnano elevando di fatto i costi con innovazioni che modificheranno le caratteristiche dei vini noti fino a quel momento: si parla di diversa produzione, dell’introduzione delle bottiglie di vetro e quella dei tappi di sughero modellati nella forma voluta, nonché d’invecchiamento in cantine asciutte dentro la sabbia. Alla fine, i mercanti ottengono una tipologia di bordolesi chiamati vins noirs, vini di lunga fermentazione (più rari e più cari), che convincono la clientela inglese, per la durezza dei tannini che fa pensare a vini più alcolici rispetto ai famosi French claret

Il 10 aprile 1663 Samuel Pepys scrive sul proprio diario: «Usciti dalla Borsa con sir J. Cutler e Mr. Grant, siamo andati alla Royal Oake Taverne a Lumbard Street dove abbiamo trovato A. Broome, il poeta, un uomo allegro e intelligente credo, se non fosse un po’ troppo presuntuoso. Lì abbiamo bevuto un tipo di vino francese di nome Ho Bryan, dal sapore buono e particolare mai bevuto prima». Il vino in questione è quello che viene prodotto nella proprietà di Haut-Brion da Arnaud III de Pontac, primo presidente del Parlamento di Bordeaux, nella sua tenuta situata nella regione del Graves.

Nel 1666 il de Pontac apre per il figlio a Londra una drogheria, un ristorante e una taverna chiamati «The Sign of Pontac’s Head», dove vengono presentati all’esigente élite dell’alta società britannica i vini della tenuta, venduti tre volte più cari dei vini provenienti dal sud della Spagna. È fatta!

A differenza di altri vini importati, de Pontac produce il suo vino su un vigneto dalla superficie di 38 ettari, il terreno dell’Haut Brion costituito da una collina il cui suolo è stato drenato dalle ghiaie ( graves) sulla sponda sinistra del fiume Garonna. I vitigni usati per la produzione del vino a quell’epoca sono: il Malbec (Noir de Pressac), e il Petit Verdot al quale erano associati i due Cabernet (Sauvignon – Franc) chiamati all’epoca «Grande e

petite vidure ». Questi nuovi vin noir sono certamente migliori dei Claret, troppo leggeri, acidi e poco stabili, di facile deperimento.

Nonostante il successo dei vini della Graves nell’alta società londinese, lo scoppio della guerra tra Francia e Inghilterra (1660-1670), la proibizione d’importare qualsiasi merce sull’isola, e l’imposizione di tasse doganali (1678) molto pesanti sui vini francesi, portano a una crisi nel bordolese.

Viene dunque abbandonata la produzione di vini dalla scarsa qualità, per investire nella produzione di vini d’alta gamma. Nel frattempo sopravviene il famoso inverno del 1709 che

impone una totale ricostruzione dei vigneti, soprattutto nel Medoc e nelle Graves. Si preparano i terreni, bonificando le zone paludose con buona terra e ghiaia. È chiaro che solo le grandi famiglie proprietarie terriere possono investire denari in queste opere, troviamo così: i Pontac, i d’Avlède (Margaux), la famiglia Ségur (proprietario di Lafite, 50 ettari, e Latour, 36 ettari), considerata nel XVIII secolo come «il principe delle vigne». Cominciamo a trovare anche i nomi di ricchi commercianti bordolesi come Moytié a Saint-Julien, Rauzan a Pauillac, Kanon a Saint-Emilion, Fontenmoing a Pomerol e alcuni commercianti ingle-

si come Lynch, Barton, Johnstone e molti altri.

A metà del XVII secolo alcuni mercanti olandesi prendono la cittadinanza di Bordeaux, in modo da poter beneficiare di esenzioni fiscali per il loro commercio. Oltre che dell’esportazione dei vini di Gaillac e Cahors, si occupano anche di esportare vini dolci, per questo le vendemmie vengono ritardate in modo da ottenere uve dal contenuto zuccherino più alto, usate anche per la distillazione.

Già nel 1670 questa operazione è fatta a Sauternes e, a fine secolo, anche un po’ più a est, a Monbazillac. Gli olandesi intuiscono la potenzialità delle uve Sémillon che, lasciate in pianta più a lungo, possono raggiungere un alto grado zuccherino, perché attaccate da quella che veniva chiamata «pourriture noble », muffa nobile che, più tardi, sarà identificata come Botrytis cinerea; la dolcezza unica dei vini prodotti in questo modo, raggiungerà presto prezzi elevati tra gli amanti di questa tipologia di vini speciali.

Nel 1713 con la pace di Utrecht, Filippo V re riconosciuto di Spagna deve cedere i Paesi Bassi, l’Inghilterra ottiene Gibilterra e alcuni territori francesi d’oltremare. Ristabilita la pace il commercio tra Francia e Inghilterra riprende con più regolarità e vigoria, il mondo di allora incomincia a conoscere i grandi crus bordolesi.

La carne, per secoli, è sempre stata un lusso, cioè, una pietanza che poteva essere accessibile solo ai ricchi, o ai molto ricchi. Il resto della popolazione si nutriva di cereali, nella forma sia di polenta sia di pane, e il consumo era, ancora a metà Ottocento, di un chilo di pane a testa al giorno! Abbastanza per sopravvivere, non per essere in salute, data la scarsità di proteine e vitamine. Nonostante venisse arricchito ogni tanto con legumi (la carne dei poveri); ma davvero solo ogni tanto, ché a cuocere i legumi secchi ci voleva tanto combustibile, da sempre caro. La carne incomincia ad essere alla portata di molti, non di tutti, dopo la Prima Guerra Mondiale, per trasformarsi in un grande boom dagli anni Cinquanta in avanti. Non comunque nella ricettazione classica, ricca e complessa, ma in una versione nuova, più semplice, alla portata di ogni palato e portamonete.

Una ricetta si impone, le scaloppine. Non si sa con precisione quando siano nate, si sa però che – nei libri del tempo – i saltimbocca (ovvero le scaloppine arricchite) facevano parte delle «ricette di importazione», sebbene nessuno specifichi da dove. Sono quindi un patrimonio condiviso. Definiamole. Si tratta di un piatto composto da fettine di carne di vitello (o maiale, ma anche pollo e tacchino) ricavate dalla fesa o dalla noce, appiattite con il batticarne allo spessore di cinque millimetri per intenerirle, cotte in un grasso, aromatizzandole con «un qualcosa». Questa è la versione che ho conosciuto nella mia infanzia. Nella capitale italiana prese poi piede una versione locale, appunto i saltimbocca, anzi i salt’in bocca alla romana, dove venivano e vengono proposte coperte con una fettina di prosciutto crudo e salvia, fissati con uno stecchino, come fosse uno spillo. Altrove, altre versioni locali.

Sono sempre state considerate «cibo per bambini», e giustamente. Perché sono di fatto tenere – hai voglia, se batti una carne prima o poi diventa tenera –; perché veloci da fare; perché non hanno l’orrido bianco del grasso – allora odiato anche da me, mentre oggi se una carne non ha tanto saporito grasso non la considero –; e perché «moderne».

Erano considerate un piatto casalingo che di più non si può, anche se ovviamente moltissime trattorie lo proponevano, con successo.

Il grasso di cottura? Qui iniziano i problemi. A casa si utilizzava una forte tradizione lombarda: burro mescolato con olio d’oliva, quello base, non certo l’extravergine che peraltro allora non esisteva del tutto. Nel resto del paese, solo strutto od olio di oliva.

Altra questione importante da considerare è in quale modo arricchirle per ottenere un sughetto col quale poi fare scarpetta. Il canone era doppio. Ovviamente dovevano essere passate nella farina, altrimenti il sughetto non si addensava. Prevaleva la versione più classica, col solo succo di limone, anche se così guarnendo si doveva utilizzare più grasso. L’altra versione era con i piselli: un mix di proteine animali e vegetali davvero vincente. A volte si facevano con il Marsala: d’accordo eravamo bambini, ma allora si diceva che un po’ di alcol facesse bene. Di fatto, tenuto conto dell’evaporazione della parte alcolica del Marsala in cottura – l’alcol evapora prima della parte acquosa dei vini, che è poco meno del 90 per cento del vino – restava un piatto adatto anche ai più piccoli.

Molto raramente si faceva invece la cosiddetta versione bolognese. Con le scaloppine passate nell’uovo sbattuto, fritte, ricoperte con prosciutto e formaggio e finite in forno.

Due ricette di scaloppine, la prima classica la seconda nuova. Saltimbocca alla romana (ingredienti per 4 persone): 800 g di fesa di vitello, prosciutto crudo a fettine, 1 dl di vino bianco secco, salvia, olio evo,

pe. Togliete gli stecchini e servite i saltimbocca nappati con la salsa. Scaloppine con cavoletti di Bruxelles (per 4 persone): 800 g di fesa di vitello, 16 cavoletti di Bruxelles, prezzemolo tritato, farina bianca, olio evo, sale, pepe. Sbollentate 16 cavoletti per 5’, scolateli e frullateli con poca acqua. Tagliate la fesa a fettine sottili, battetele e infarinatele. Scaldate un filo d’olio in una padella antiaderente e rosolate le fettine 1 minuto per lato poi levatele e tenetele in caldo. Unite i cavoletti e fate addensare. Rimettete le fettine, fatele insaporire 30 secondi per lato. Regolate di sale, di pepe e di prezzemolo tritato. ●

sale, pepe. Tagliate a fettine sottili la fesa, appiattitele con il batticarne e incidetene i bordi con qualche taglietto per evitare che si arriccino durante la cottura. Appoggiate sopra ogni fettina 1 fettina di prosciutto crudo e 1 foglia di salvia poi fermate con uno stecchino, infilandolo come fosse uno spillo. In una padella fate scaldare 1 filo di olio, deponeteci le fettine con il prosciutto sotto e fatele rosolare 3 minuti, poi giratele e rosolatele per 2 minuti. Scolate e tenete in caldo. Deglassate con il vino, unite 4 cucchiai di soffritto di cipolla ed emulsionate unendo 1 filo di olio fino ad avere una salsa abbastanza densa. Regolate di sale e pe-

Tagliate la carne a dadi uguali di 3 cm per lato e marinateli con olio, 1 bicchiere di vino, gli aromi, pepe pestato e 1 foglia di alloro per 1 ora, a temperatura ambiente. Scolate i cubetti dalla marinata e infilzateli in 8 spiedini di legno che avrete bagnato con acqua. Alternate ai cubetti falde sottili di cipolla. Appoggiare gli spiedini su una griglia e infornare a 250°C. Cuoceteli per 10 minuti, girandoli 4 volte in modo che tutte le facce dei dadi siano egualmente cotte. Salate solo dopo averli sfornati.

Lavate le salsicce e asciugatele. Tagliatele a metà e apritele. Appoggiatele dalla parte del budello su una griglia che inserirete nella placca del forno. Cuocete le salsicce per 10 minuti a 220°C, poi giratele, irroratele con il vino e proseguite la cottura per altri 10 minuti. Sfornate le salamelle e chiudetele in alluminio. Lasciate riposare per 10 minuti nel forno spento. Nel frattempo, appoggiate i panini aperti sulla griglia e scaldateli nel forno ancora caldo ma non acceso. Servite le salsicce nei pani caldi spalmati con poca senape e insaporiti con sale (tenendo in

già

delle salsicce) e pepe.

Con l’arrivo del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si chiude il periodo festivo e si entra nella routine del nuovo anno. Vediamo allora come concludere in bellezza questo periodo così magico, creando con i bambini di casa una simpatica Befana, vera protagonista di questa festa tanto amata dai più piccini.

Una volta finita potrà nascondere qualche dolcetto, frutta secca o un piccolo dono. Prima di prendere la sua scopa e spazzar via tutte le festività!

Ricavate dalle confezioni delle uova i piccoli coni centrali. Dipingeteli in nero o viola; saran-

Forse non tutti sanno che la bandiera più antica del mondo è… Scopri il resto della frase leggendo a soluzione ultimata le lettere evidenziate. (Frase: 6, 5, 9)

no il corpo e il cappello della vostra befana.

Con un pennarello fine nero disegnate con pochi tratti un viso sulla parte convessa dei cucchiaini. Potete arricchire questo volto con la tecnica che preferite. Inserite il cucchiaino nel cono che avete scelto come base. Se il manico fuoriesce, tagliatelo.

Mettendo qualche punto di colla direttamente sul cucchiaino, create la capigliatura della vostra befana con una piccola matassa spettinata di lana cardata, (in questo caso è stata utilizzata la lana cardata della Pro Verzasca).

Avvolgete metà pulisci pipa attorno al collo della vostra figura e andate così a creare delle braccia che potete arricchire con due piccole perle in legno o con dei piccoli pomelli di cartone ricavati anch’essi dal cartone delle uova e dipinti dello stesso colore del vestito. Incollate il cappello.

A piacere aggiungete dettagli. Un vecchio calzino di nylon avvolto intorno al corpo o al cappello renderanno la vostra befana più completa e vissuta.

Volete che per l’Epifania la befana porti un piccolo dono?

Inserite un sacchetto di frutta secca o qualche dolcetto nei vasetti per culture. Chiudete il fondo con della carta crespa e un elastico o con un calzino di nylon (in fondo la befa-

• Alcune confezioni vuote delle uova

• Pittura acrilica nera e viola, pennelli

• Pulisci pipa neri

• Cucchiaini da caffè in legno

• L ana cardata arancia

• Vasetti

• Pennarello fine nero

• Pistola colla a caldo

(I materiali li potete trovare presso la vostra filiale Migros con reparto Bricolage o Migros do-it)

na ha un sacco di calze rotte nel cassetto!) e posizionateci sopra la vostra simpatica vecchietta. Buona Epifania!

Tutorial completo azione.ch/tempo-libero/passatempi

Regolamento per i concorsi a premi pubblicati su «Azione» e sul sito web www.azione.ch I premi, tre carte regalo Migros del valore di 50 franchi, saranno sorteggiati tra i partecipanti che avranno fatto pervenire la soluzione corretta entro il venerdì seguente la pubblicazione del gioco. Partecipazione online: inserire la soluzione del cruciverba o del sudoku nell’apposito formulario pubblicato sulla pagina del sito. Partecipazione postale: la lettera o la cartolina postale che riporti la soluzione, corredata da nome, cognome, indirizzo del partecipante deve essere spedita a «Redazione Azione, Concorsi, C.P. 1055, 6901 Lugano». Non si intratterrà corrispondenza sui concorsi. Le vie legali sono escluse. Non è possibile un pagamento in contanti dei premi. I vincitori saranno avvertiti per iscritto. Partecipazione riservata esclusivamente a lettori che risiedono in Svizzera.

Prima di addentrarci nel nuovo anno, vogliamo provare a ricapitolare cos’è successo d’interessante negli ultimi sei mesi nel campo dei viaggi e del turismo?

Per cominciare si è molto sgonfiato il tanto atteso revenge tourism, ovvero un nuovo, fortissimo desiderio di viaggiare per rifarsi del tempo perduto durante l’isolamento. Gli entusiasmi hanno dovuto misurarsi con qualche ritorno di fiamma del virus e soprattutto con la guerra infinita in Ucraina, oltre a inflazione e costi aumentati, rinvii, cancellazioni e caos generale (soprattutto nei cieli). Nel frattempo diverse destinazioni, nonostante vengano da anni difficili, hanno mostrato chiaramente di non voler tornare al passato. Apripista è Amsterdam: non solo la città olandese da tempo non si promuove più sui mercati internazionali, ora ha anche cominciato a scoraggiare attiva-

mente (Stay away! ) quei turisti molesti, soprattutto inglesi, interessati solo ad alcool, droga e prostituzione. E, nel loro piccolo, due villaggi catalani, Rupit i Pruit e Siurana, a sorpresa hanno rifiutato di essere inclusi tra i borghi più belli di Spagna, nel timore di veder arrivare troppi visitatori.

La ripartenza in grande stile del turismo è stata frenata anche da giustissime preoccupazioni ambientali, sottolineate da un’estate insolitamente torrida e prolungata. Ecco perché treni e autobus ‒ decisamente più sostenibili ‒ hanno cominciato a erodere gli spazi di mercato dell’aviazione, che per parte sua non riesce ancora a superare la crisi degli ultimi due anni.

Altre conseguenze? A quanto sembra il grande caldo fa desiderare il grande freddo e dunque è sempre più forte l’interesse per i Paesi nordici.

L’Islanda è senza dubbio in cima alla lista dei desideri. Nel 2014 l’italianista Claudio Giunta intitolò il suo libro di viaggio in quel Paese Tutta la solitudine che meritate (non proprio uno slogan turistico). Ma oggi essere soli a quelle latitudini non è facile.

L’Islanda non ha neppure bisogno di promettere troppo e infatti in un divertente video prende in giro i turisti spaziali: se cercate paesaggi infiniti, deserti rocciosi, vulcani, basta venire in Islanda (o andare in Groenlandia, v. pag. 9). Aggiungete che oltre metà della popolazione terrestre, secondo un recente sondaggio, preferirebbe investire nel nostro pianeta i soldi destinati al turismo spaziale, considerato non senza ragioni uno spreco di risorse.

Anche le isole Faroe sono richieste. Il locale ente turistico offre vitto e alloggio gratis in cambio di tre giorni di lavoro, prendendosi cura dei

Una signora elegantissima di una certa età, entrata in scena con cappotto blu notte e foulard a pois, appena arriva il gipfeli su un piattino, all’istante, gli stacca l’estremità con le dita. Intanto, la boiserie in ciliegio del tea-room al primo piano della confiserie Schiesser a Basilea (253 m), incomincia ad accordarsi, tra i milioni di fotorecettori della mia retina un mattino d’inizio inverno, al verde larice dell’imbottitura delle panche e sedie. Dove su una di queste, in stile caffè viennese, è seduta la signora del gipfeli: taglio a caschetto lungo, capelli grigi striati di nero, naso aquilino, orecchini a forma di cuore. L’ultima estremità, a sorpresa, la inzuppa nell’espresso e poi, roba mai vista, con il cucchiaino raccoglie ogni minima briciola rimasta in giro. Un gesto inatteso che la dice lunga sulla bontà dei gipfeli (o kifer come si dice in Ticino) di Schiesser.

Forse la vera specialità insospettabile di questa pasticceria al diciannove della Marktplatz da centocinquantadue anni. La sciura del gipfeli, con i polpastrelli, continua a cercare, tastando, le briciole. Senza ordinarne un secondo come faccio ora, seduto a uno dei ventuno tavolini in marmo di questo tea-room anni Trenta, le cui tende ricamate, sono color rosa salmone. Dalle finestre si vedono passare via i tram verdi, l’albero di Natale sulla piazza dove ci sono, come sempre, le bancarelle del mercato. Diversi, tra gli avventori, sono turisti venuti a visitare l’eccentrico municipio rosso mattone in faccia. Molti gli habitué, riconoscibili dal trinomio «Basler Zeitung» – caffè-kifer Laila mi porta il kifer dorato, la cui piega è basilare e l’aspetto graziosamente irregolare. Azzannandolo, ecco che arriva Stephan Schiesser, pasticcere di quarta generazione,