Im Verhältnis zu anderen Erfüllungsoptionen kann die Nutzung von erneuerbarem Wasserstoff im Raffineriebereich je nach relativen Preisverhältnissen, Stromnebenkosten und Verfügbarkeit des nachweisbar grünen Stroms wirtschaftlich sein, wenn er vollständig auf die THG-Minderungsquote angerechnet werden kann und die Bedingungen für den Strombezug attraktiv gestaltet werden (siehe Punkt 2). Daher stellt diese Maßnahme eines der wenigen Instrumente für den Markthochlauf von „grünem“ Wasserstoff dar, das einen marktnahen Ansatz verfolgt. In der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) wurde das Potenzial der RED II für den Markthochlauf von „grünem“ Wasserstoff z. T. erkannt (Maßnahme 5). So sollen allein zwei GW der geplanten fünf GW Elektrolyseleistung in Deutschland bis 2030 in Raffinerien entstehen. Die wesentlichen politischen Instrumente der Umsetzung (z. B. die Höhe der THG-Minderungsquote in der nationalen Umsetzung der RED II) lässt die NWS dennoch offen.

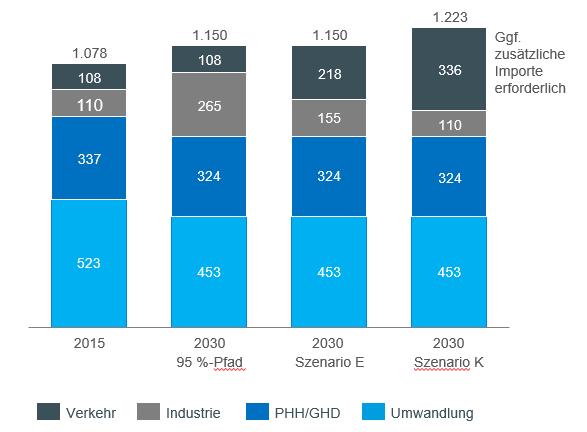

Empfehlungen der Industrie für die nationale Umsetzung der RED II 1. CO2-Reduktion durch klimaneutrale Kraftstoffe ermöglichen Die RED II schreibt einen Mindestanteil von 14 Prozent erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Verkehrssektors vor. Für die Erreichung des von der Bundesregierung national festgelegten ambitionierten Klimaziels im Verkehrssektor wird dieser Mindestanteil aus Sicht der Industrie nicht ausreichen, was auch seitens der Bundesregierung in der NWS erkannt wurde. So strebt die Bundesregierung an, den Mindestanteil erneuerbarer Energien „signifikant über die EUVorgaben hinaus zu erhöhen“. Dieser politische Wille muss aber auch markt- und letztlich betriebswirtschaftlich umzusetzen sein. Hier sind folgende Überlegungen zu berücksichtigen; denn das Ziel, einen höheren Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor zu erreichen, sollte durch einen intelligenten Maßnahmenmix erfolgen. Konventionelle Biokraftstoffe stehen nur in begrenztem Umfang nachhaltig zur Verfügung. Diese Potenziale sollten ausgeschöpft werden. Ein großer Anteil des zukünftigen Kraftstoffbedarfs muss jedoch perspektivisch mit fortschrittlichen Biokraftstoffen und insbesondere synthetischen Kraftstoffen, die mit Hilfe von grünem Strom hergestellt werden, gedeckt werden. Allerdings sind diese Produkte im heutigen Marktumfeld ohne weitere Maßnahmen eine wirtschaftlich uninteressante Erfüllungsoption. Der Kraftstoffanbieter würde eine THG-Quote in diesem Fall mit den günstigsten Erfüllungsoptionen, zumeist aus konventioneller Biomasse, erfüllen und hätte nicht die nötigen Ressourcen, um in die Produktion fortschrittlicher Kraftstoffe zu investieren. Zudem steht die Nutzung dieser Erfüllungsoptionen in Konkurrenz mit der Nutzung in anderen Sektoren (vgl. Abbildung 1), wo diese ggf. mit höherer volkswirtschaftlicher Kosteneffizienz eingesetzt werden können 3 . Um einen rechtzeitigen Markthochlauf von fortschrittlichen Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen zu ermöglichen, sind daher zusätzliche spezifische Maßnahmen erforderlich wie z. B. eine Unterquote oder (nationale) Mehrfachanrechnung.

3

Der BDI setzt weiterhin auf einen sektorübergreifenden Ansatz für die nationale Klimaschutzpolitik in Abgrenzung zur sektoralen Ausrichtung des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung. Aus Sicht der Industrie sind die nationalen Klimaschutzziele über alle Sektoren hinweg auch unter der Maßgabe einer volkswirtschaftlichen Kosteneffizienz erreichbar. Bei sektorspezifischen Unterzielen treten hingegen ökonomische Ineffizienzen auf, die am Beispiel der Verwendung von Biomasse und Wasserstoff zu Konkurrenzsituationen führen.

5