POLITICA

Fratelli coltelli d’Italia. Con Meloni al governo il partito litiga e sbanda

Fratelli coltelli d’Italia. Con Meloni al governo il partito litiga e sbanda

Non è speculazione. Tasse altissime. Troppi piccoli distributori. Raffinerie vecchie e obsolete.

Dietro il caro benzina c’è un mercato che non funziona

ECONOMIA

Licenziamenti in massa nelle Big Tech. Con modalità spesso brutali

CULTURA

Dai talent show a Youtube, tutte le strade portano a Sanremo

SCOPRI LA NUOVA JEEP ® AVENGER 1ST EDITION.

Il futuro è nelle tue mani. La nuova Avenger 1st edition è puro DNA Jeep®. Lasciati conquistare dal suo design audace e scopri la sua sorprendente combinazione di affidabilità e versatilità.

Immagini indicative, a puro scopo illustrativo, veicolo non ancora disponibile. La commercializzazione nei paesi europei è attesa approssimativamente alla fine del 2022, anche con motorizzazione turbo benzina. Consumo di energia elettrica di Jeep® Avenger per kWh/100 km: 15,9; emissione di CO2 g/km: 0. Valori definiti in base al ciclo combinato WLTP, misurati dal costruttore in prove di pre-approvazione e che possono essere soggetti a modifiche dopo l’omologazione finale. I valori indicati servono a fini comparativi. Importante: i valori effettivi del consumo di energia elettrica possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optional, frequenza di ricarica elettrica per chilometri percorsi, temperatura ambiente, stile di guida, velocità, peso totale, uso di determinati sistemi (aria condizionata, riscaldamento, radio, navigazione, luci, ecc.), tipi e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne, ecc. Autonomia Jeep® Avenger full-electric: 392-390 km. Valori definiti in base al ciclo combinato WLTP, misurati dal costruttore nelle prove di pre-approvazione e che possono essere soggetti a modifiche dopo l’omologazione finale. Importante: l’autonomia effettiva può essere fortemente diversa e può variare in base a: optional, condizioni di utilizzo dell’auto (stile di guida, velocità, peso totale, ecc.), uso di alcune attrezzature (aria condizionata, riscaldamento, ecc.), tipi di pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne. Per ulteriori informazioni, specifiche e dettagliate sull’autonomia elettrica di Jeep® Avenger e i vari fattori che influenzano tale autonomia elettrica saranno forniti non appena il veicolo sarà omologato e disponibile per la vendita.

Consumo di carburante di Jeep® Avenger Autonomia benzina l/100 km: 5,6; emissioni CO2 g/km: 127-126. Valori definiti in base al ciclo combinato WLTP, misurati dal costruttore nelle prove di pre-approvazione e che possono essere soggetti a modifiche dopo l’omologazione finale. Importante: il consumo effettivo di carburante e i valori delle emissioni di CO2possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni d’uso e di vari fattori quali: equipaggiamenti opzionali, temperatura ambiente, stile di guida, velocità, peso totale del veicolo, uso di sistemi del veicolo, aria condizionata, riscaldamento, radio, navigazione, luci, tipi e condizioni di pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne, ecc. Jeep® è un marchio registrato di FCA US LLC.

www.jeep-official.it

Alessandro Mauro Rossiera una volta la borghesia. Rappresentava l’Italia laboriosa, che sapeva occuparsi di politica, che aveva una visione, dei propri interessi, certo, ma anche del Paese e del futuro. Accanto alla famiglia Agnelli, «borghesi di sangue blu», c’erano tanti altri Grandi Borghesi, soprattutto industriali, da Adriano Olivetti a Giovanni Battista Pirelli, che hanno gettato le basi di questo Paese. C’era addirittura una scuola del pensiero laico e borghese come l’ufficio studi della Banca Commerciale Italiana da cui sono uscite menti eccelse del ’900. Ma questa è storia. Veniamo ai tempi nostri. C’era una vol-

ta la borghesia e c’è ancora come racconta Gianfrancesco Turano. Però è cambiata, quella industriale di una volta non c’è più. Pochissimi figli hanno seguito le orme dei padri e dei nonni, affogando nelle paludi di un’Italia dove, più che la borghesia, sono scomparse le classi dirigenti: è un Paese che vive nella mediocrità. D’altra parte, se anche la politica deve andare a cercare Mario Monti o Mario Draghi qualcosa vorrà pur dire, cioè che la politica non sa più esprimere leader veri in grado non solo di governare l’Italia con lungimiranza e competenza ma anche soltanto di tenere insieme le maggioranze. Oggi non comanda più l’industria ma comandano i servizi. E i servizi sono sempre più globali, ci si occupa meno del Paese e più dei mercati internazionali. Quello che è peggio, è che è cambiato il mondo del lavoro. Sono cresciuti i precari, i lavori sottopagati, il lavoro nero.

Oggi per un giovane comprarsi una casa è un miraggio, prima era un obiettivo sacrosanto. Si stava meglio quando si stava peggio? Non si può dire. Ogni tempo ha le sue caratteristiche. Ma la classe lavoratrice così come siamo stati abituati a concepirla nel ’900 è destinata ad assottigliarsi fin quasi a scomparire. Sono cambiate anche le classi sociali e il rapporto tra loro: prima padroni/proletari; poi produttori/consumatori; ora sempre più distributori di servizi/utenti.

Ma anche nel mondo dei servizi non c’è da stare troppo allegri, per chi lavora. Come scrive Matteo Novarini, «l’ondata di tagli all’occupazione nei servizi più innovativi non ha risparmiato l’Italia. Meta ha scelto di tagliare 22 dei circa 130 dipendenti degli uffici di Milano. Amazon ha rinunciato a un nuovo polo della logistica che avrebbe impiegato 100 persone a Cuneo. Un disimpegno che fa preoccupare i 3.500 dipendenti degli altri stabilimenti del Piemonte e i 17 mila di tutto il Paese. Uno dei tagli più massicci è arrivato a luglio, quando l’app di consegne tedesche Gorillas ha deciso di uscire dal mercato italiano e di lasciare a casa 540 persone. Le ha informate con una videoconferenza». Ci saranno sempre più tante braccia in libera uscita, ma anche tante intelligenze (programmatori, ingegneri, esperti in sostenibilità, ecc.) che avranno più occasioni per ricollocarsi nel mercato del lavoro. Destinato però inevitabilmente a cambiare.

Secondo il professor Domenico De Masi, chi svolge lavori creativi come artisti, calciatori, musicisti, visionari, diventerà sempre più importante, quasi insostituibile in un mercato chiuso o comunque poco aperto; saranno loro i veri padroni dell’immaginario e quindi domineranno la società, supportati dall’intelligenza artificiale e dalla robotica.

E l’uomo che fine farà? Possibile che abbia programmato di sconfiggere sé stesso?

Il tramonto della borghesia e del lavoro come li abbiamo conosciuti.

E gli interrogativi sul progresso

Sarà materia di forte scontro tra governo e opposizioni. Ogni cambiamento tocca interessi forti

uando il governo Draghi annunciò l’intenzione di riformare il fisco, previdi che non ci sarebbe riuscito perché sarebbe stato impossibile per una coalizione tanto variegata trovare un accordo su un tema così politico come le tasse. Ci avevo visto giusto. Per una riforma fiscale serve un governo politico come quello che abbiamo ora. La legge delega per la riforma fiscale dovrebbe arrivare in Parlamento fra un mesetto. Sarà un’area di forte scontro con le opposizioni, soprattutto per l’Irpef, l’imposta sui redditi personali.

Vediamo perché.

Un primo terreno di scontro sarà la sem-

via della ritenuta alla fonte, mentre gli autonomi evadono due terzi delle imposte (non lo dico io: lo dice il rapporto sull’evasione che questo stesso governo ha pubblicato in ottobre). Un’apparente maggiore equità orizzontale, senza ridurre l’evasione, porterebbe allora paradossalmente a una ancora maggiore differenza nel grado effettivo di tassazione. Le opposizioni daranno battaglia a difesa dei dipendenti.

C’è poi il tema della progressività dell’imposta sul reddito. Quanto dovrebbe differire il livello di imposizione tra persone con redditi diversi? La Costituzione richiede che il nostro fisco sia progressivo, ma quanto debba essere progressivo è una scelta politica. Probabilmente il governo riproporrà la tassa piatta, che è inaccettabile per tutte le opposizioni, alcune delle quali vorrebbero anzi aumentare il grado di progressività.

plificazione dell’Irpef. Su questa tutti dovrebbero essere d’accordo. Anche quest’anno le istruzioni per il modulo 730 saranno di 400 pagine! Ma semplificare è difficile perché la complessità è frutto dell’accumularsi di leggi, leggine, regolamenti introdotti per far piacere a qualcuno. Semplificare allora vuol dire andare a toccare gli interessi di fasce particolari della popolazione che fanno riferimento a gruppi politici diversi.

Altro terreno di scontro sarà quello dell’equità orizzontale, il che significa che, a parità di reddito, l’imposta dovrebbe essere la stessa indipendentemente dal lavoro che uno fa. Al momento, invece, gli autonomi sono tassati di più soprattutto a livelli di reddito medio bassi. Il governo vuole eliminare questo svantaggio. Potrebbe sembrare desiderabile a tutti. Ma l’evasione da parte dei dipendenti è quasi zero, per

Infine c’è la questione di come il sistema fiscale debba incentivare certi comportamenti. In quest’area un tema delicatissimo è quello del “quoziente familiare” che il governo vorrebbe introdurre per favorire chi ha più figli. Col quoziente familiare la tassazione passerebbe da individuale a familiare, con la divisione del reddito complessivo per il numero di membri della famiglia. Questo sistema però disincentiva l’entrata nel mondo del lavoro delle donne perché con esso una donna che inizia a lavorare ricevendo come spesso accade un reddito più basso di quello del marito pagherebbe un’aliquota di tassazione più alta di quella applicata con la tassazione individuale. Anche qui lo scontro con l’opposizione sarà forte, anche perché si potrebbe facilitare chi ha figli in altri modi, per esempio aumentando l’assegno unico corrispondente.

Insomma, le aree di scontro sono tante e anche tali forse da creare, per la prima volta dalle elezioni, un fronte unito di tutte le opposizioni. Incredibile a dirsi.

Francesca Barra

Francesca Barra

entosessanta ore in mezzo al mare. Centosessanta ore schiacciato fra bambini cullati da mamme disperate, fra anziani, esseri umani infreddoliti che pregavano ognuno il proprio Dio, mentre il pericolo di non farcela allontanava sempre di più la speranza di raggiungere illesi una terra libera.

Remon Karam ha solo quattordici anni quando abbandona il suo Paese, l’Egitto, il 6 luglio 2013. Suo cugino era stato ammazzato davanti alla Chiesa dove pregava, sua madre era stata colpita con delle pietre lanciate per intimorirla, i suoi insegnanti lo picchiavano perché non riusciva a impa-

rare a memoria il Corano. E così, lui, cristiano copto, per poter professare la sua fede, per poter studiare e realizzare i suoi sogni, decide di accodarsi a un gruppo di migranti e fuggire. Per cinque giorni viene sequestrato dagli scafisti in attesa di un riscatto da parte della famiglia che, in quel momento, pur di non farlo morire, vende velocemente tutto ciò che possiede.

«In barca per dissetarci ci davano piccoli sorsi di acqua, razionandola nei tappi di plastica sporchi di benzina. Era così nauseante che non ci veniva voglia di bere. Il riso veniva cotto con l’acqua salata del mare e ho trascorso le prime notti bagnato dalle onde gelide del mare».

Remon riesce ad arrivare in Italia, a Portopalo di Capo Passero, ma qui diventa solo un numero: il novantadue. Resta tale per molto tempo nel centro di accoglienza travolto da liti, fughe, impossibilità di comu-

È arrivato in Italia dall’Egitto a 14 anni. Oggi ne ha 23, si è laureato e vuole fare l’ambasciatore

nicare fra culture e lingue differenti. Una sola volta, dopo un mese, un ragazzo somalo gli presta un telefono cellulare con cui chiama sua madre per avvisarla di essere vivo, ma quella telefonata è solo uno scambio di lacrime e singhiozzi.

Poi accade un miracolo quando incontra una coppia italiana: Marilena e Carmelo che per quindici anni avevano provato ad adottare un bambino italiano, senza riuscirci. Non ci pensano troppo quando lo conoscono: «Eravamo destinati a lui». Carmelo, per fargli imparare l’italiano velocemente e poterlo iscrivere a scuola, ricopre i mobili e gli oggetti di casa con foglietti adesivi con la traduzione in italiano (e in siciliano per farlo divertire). Remon è sveglio, impara in fretta e si sente amato come un figlio, non importa se di sangue o di cuore. «Qualche volta, di notte, immagino il mio ritorno in Egitto. Immagino di fare una sorpresa ai miei genitori, bussare alla loro porta, anzi fischiare e scoprire che mia madre sa ancora distinguere il fischio di suo figlio, come quando ero bambino, e dire: ce l’ho fatta! Sono diventato l’uomo che sognavate?»

Oggi Remon ha 23 anni, ha realizzato il suo sogno. Si è laureato in Lingue e culture moderne all’Università Kore di Enna, dove è anche rappresentante degli studenti al consiglio dei Garanti, e ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale ha dedicato il suo amore per l’Italia e l’università. Sogna di diventare ambasciatore e di «rappresentare i diritti degli ultimi».

«Sogno un’Italia che non sia ferita dall’individualismo, spaventata da chi sembra diverso. Capace di accogliere chi la ama, indipendentemente dal colore della pelle o dall’orientamento sessuale e libera da ogni pregiudizio. Ma soprattutto sogno un mondo dove non si debba più fuggire dal proprio Paese per trovare una vita migliore e vivere da esseri umani liberi».

Il successo è qualcosa di molto personale e dipende dalla sicurezza con cui si affronta la propria strada, qualunque essa sia, chiunque noi siamo.

Mettiamocelo bene in testa.

Questa settimana è veramente una passeggiata tra notizie singolari. Ad esempio, leggo che i maschi gelosi inietterebbero nelle femmine una sostanza soporifera per impedire i tradimenti. Lo studio è stato fatto sugli insetti. Il moscerino della frutta di sesso maschile sembra essere geloso, lo hanno scoperto alcuni ricercatori argentini che hanno condotto uno studio sull’insetto e sui suoi comportamenti durante la stagione dell’amore. Ed è lì che hanno scoperto, per l’appunto, che i moscerini maschi quando si accoppiano con le femmine iniettano loro un particolare liquido che le farebbe ad-

dormentare subito dopo l’accoppiamento. In questo modo la femmina non si unirebbe ad altri moscerini interessati. Chissà per quale motivo i moscerini maschi sono stati spesso oggetto di studio. Leggo infatti che alcuni anni fa fu scoperto che i suddetti, subito dopo l’accoppiamento, lasciavano attaccata alla femmina una sostanza che l’avrebbe resa meno attraente agli occhi di altri pretendenti. Sarà questione di moscerini, ma se ci pensate somiglia anche al comportamento di umani maschi e femmine.

Una riflessione va fatta: si è soliti ripetere, scrivere e diffondere notizie sulla scarsa fedeltà delle donne e degli uomini e su come tra maschi e femmine succeda tutto e di più. Poi scopriamo all’improvviso che le leonesse, nel periodo fertile, si accoppiano anche cento volte con più maschi. È un modo, si dice, per evitare che uccidano

Le notizie curiose abbondano. E riguardano uomini e animali. La morale è: non esagerare

i futuri cuccioli dato che potrebbero essere loro figli. Peraltro, alcuni esperti sostengono che, anche tra certe razze di uccelli, le femmine volano via dal nido per accoppiarsi con altri esemplari pur di irrobustire la specie. A leggere queste notizie si evidenzia come tra gli animali non esistano la gelosia, la ripicca, la rivalsa che tanti guai provocano agli umani. Dirazzano un po’ i moscerini che sembra siano gelosi. Ma il problema è che un moscerino incazzato fa paura solo ad altri esemplari della specie e a nessun altro.

L’importante dopo aver letto un po’ di queste notizie è: umani e animali non devono esagerare. C’è una frase emblematica: «Se non ve la sentite, restate a casa: il divano non ha mai ucciso nessuno». Questa notizia fa da corollario a quella di cronaca dove si racconta di due escursionisti che hanno chiamato il Soccorso Alpino per farsi venire a recuperare. Perché? Perché erano troppo stanchi. L’elisoccorso ha infatti aiutato un 41enne e una 32enne che non riuscivano neanche a scendere a valle. Però non si spiega per quale motivo, sentendosi stanchi, avessero organizzato e realizzato una gita in alta montagna. Questa notizia è veramente singolare e pensavamo che non l’avremmo mai letta. Un autista Cotral, ovvero dipendente della concessionaria del servizio di trasporto pubblico extraurbano del Lazio, è stato scoperto mentre, nel tragitto fra Palombara Sabina e Monterotondo, si masturbava. La scena è stata ripresa con un telefonino da due adolescenti che si trovavano a bordo di quell’autobus. Pare che sia molto difficile risalire al conducente del mezzo. Noi avremmo dei suggerimenti in proposito ma non vogliamo mettere in difficoltà il supereccitato autista Cotral. Vi ricordate gli anni Cinquanta quando si fece un gran parlare per le automobili che avevano i sedili ribaltabili e lì si consumavano tradimenti a ogni ora della giornata?

Allo scoccare del novantesimo giorno di sciopero della fame un detenuto nel carcere di Sassari, l’anarchico Alfredo Cospito, aveva perso 38 chili. A maggio 2022, al suo decimo anno di carcere, Cospito è stato rinchiuso in una cella di un metro e 52 centimetri di larghezza per due metri e 52 centimetri di lunghezza, cioè uno spazio occupato quasi tutto dal letto.

Cospito, sepolto, come altri 749 detenuti in Italia (2021), in un sarcofago di cemento armato, è sotto regime di 41 bis. Nel 2022, il reato di Cospito è passato da strage comune a strage politica, reato

non applicato neanche per Capaci o Piazza Fontana. Il 41 bis, nella sua fondazione giuridica, ha una ratio non punitiva, ma di prevenzione: è infatti per esempio applicato indistintamente a persone condannate o in attesa di giudizio.

Lo scopo dell’isolamento, o quasi isolamento, è quella di impedire che il detenuto possa comunicare con altri soggetti, sia all’interno che all’esterno del carcere, per proseguire le attività criminose. Da misura emergenziale, nel 2002, questo regime detentivo è diventato cardine del sistema a tempo indeterminato ed è stato applicato, da lì in poi, anche ai reati di terrorismo. Il 41 bis nella sua formulazione giuridica, non si identifica necessariamente con il “carcere duro”; lo scopo della norma è quello di recidere i rapporti con l’organizzazione criminale di riferimento.

Il 41 bis dunque, quando applicato fuori dal suo scopo fondante, ovvero quello di tagliare i ponti con la struttura mafiosa, è un carcere che si potrebbe definire “illegittimo”, perché persegue concretamente e produce conseguenze diverse dalla norma, dalla sua finalità, dalla sua ratio. Ha un intento afflittivo e persecutorio, nega l’identità, depriva i sensi, non lascia spazio alla rieducazione a cui il carcere dovrebbe mirare.

Così vi è l’assenza della natura rieducativa e umana dell’istituzione carceraria, e, ancor più che agli anarchici, il carcere duro deve far paura a chi crede e protegge uno Stato di diritto. Il carcere duro e il 41 bis sono l’epitome di un’istituzione che condanna, in ogni caso, alla marginalità sociale e all’illegalità, di fatto la istituzionalizza. È una struttura intrinsecamente criminogena e patogena, ovvero reitera, anzi rafforza, le distorsioni di una società che di fatto non sa emancipare l’individuo dalle proprie condizioni materiali. Il carcere deve redimere, deve socializzare, deve assurdamente correggere devianze che sono le devianze di Stato: la precarietà, la marginalizzazione. Chiaramente l’ambiente sovversivo, quello che spazia dalle azioni dimostrative e simboliche, alla non-violenza, all’azione diretta e quant’altro, teme il carcere duro, perché la sua applicazione richiede necessariamente, da parte di chi esercita il diritto, l’identificazione di una categoria politica criminosa, non di un fatto. È la torsione del diritto, l’apice d’offensiva dello Stato: sugli anarchici si sperimenta la tortura e la repressione, parte di una strategia che viene allargata poi a chiunque pratichi il conflitto sociale, anche in forme lievi. Non è un caso infatti, che anche strumenti come la sorveglianza speciale, derivino dal codice Rocco. Ma cosa c’entrano i boss mafiosi con chi pratica il conflitto sociale?

Fuori dallo scopo di tagliare i ponti con la struttura mafiosa è un carcere “illegittimo”

Diletta Bellotti

Alle 7.30 suona la sveglia del cellulare, controllo se ho nuovi like su Facebook, no, allora insulto qualcuno su Twitter, ci leggo qualche opinione, mi indigno un po’, fuori è un brutto mondo, controllo il meteo, forse pioverà, controllo lee-mail, magari c’è una proposta che mi cambia la vita, ma no, non c’è, non c’è mai, e ormai mi sento vecchio, così guardo un balletto su TikTok, poi un altro, che gran figa ‘sta qui che twerka, per me fuori portata, allora guardo se una bionda mi ha rispostosuInstagram,no,nientemessaggi,allora guardo un video su Pornhub, poi un altro, poi un altro, magari intanto la bionda ha risposto, niente

da fare, allora insulto un giornalista su Twitter, lui mi risponde, io gli rispondo, lui dice che mi denuncia, io sparisco e controllo l’home banking, per ogni evenienza, magari mi è arrivato un pagamento, no, guardo LinkedIn, forse mi è arrivata un’offerta di lavoro, no, ma mi ha

scritto un mio compagno delle medie, proprio lì su LinkedIn, è sempre stato un secchione, vuole sapere come va, la sua foto profilo è una scrivania, lo cerco su Facebook per vedere se è ingrassato, anche lì la sua foto profilo è una scrivania, per guardare le altre foto dovrei chiedergli

l’amicizia, non vorrei che poi mi proponesse di incontrarci, vedo che la mia ex è una nostra amicizia in comune, controllo sul profilo della mia ex se sta ancora col maestro di yoga per cui mi ha lasciato, a quanto

pare no, non pubblica foto insieme a lui da 4 mesi e 12 giorni, adesso potrei finalmente iscrivermi a un corso di yoga, confronto i pacchetti di lezioni che trovo su Google, tutti troppo cari, potrei partire da un tutorial

su YouTube, apro l’app, che mi suggerisce una vecchia canzone, giro il link ai vecchi amici su Whatsapp, uno risponde con la foto di un culo, un altro col ralenti di un gol, un altro condivide un articolo contro

i politici, torno su Twitter, insulto un politico, il mio commento riceve sette like, prendo coraggio, scrivo alla bionda di Instagram: “ma perché non mi rispondi più?”, subito lei risponde: “scusa, stavo cucinando, e io detesto cucinare”, le invio la foto di un’anitra laccata trovata su Google Images, le scrivo che è il mio piatto forte e che potrei cucinare io per lei, non mi risponde più, aggiorno la pagina, ancora, ancora, ma niente, torno su Twitter, insulto un’attrice, però vedo che ha recitato in un film

che mi incuriosisce, vado su Netflix, in alto mi appaiono ititolidel momento , interessanti, in fondo chi se ne frega del film di quell’ attricetta del cazzo, inizio a guardare la prima puntata di una serie sui lottatori di sumo, non riesco a concentrarmi, inizio un documentario sui marsupiali, non riesco a concentrarmi, inizio un film sul genocidio degli armeni, che palle, però armeniha un bel suono, qualche mese fa stavo leggendo un eBook su Armani, lo apro, non mi ci raccapezzo più, ormai ho un gran sonno, anche oggi sono riuscito ad arrivare alla notte senza mai pensare alla morte.

Enrico Dal Buono

Enrico Dal Buono

Dal Getty di Los Angeles al Met di New York. Così opere e reperti di età grecoromana trafugati finivano nei musei più famosi

Agnelli, Benetton, Berlusconi. Le grandi famiglie contano sempre meno. E i nuovi ultraricchi sono lontani dal potere

Inquadra il Qrcode e ricevi la rivista a casa tua per un anno a 5,00 euro al mese (spese di spedizione incluse)

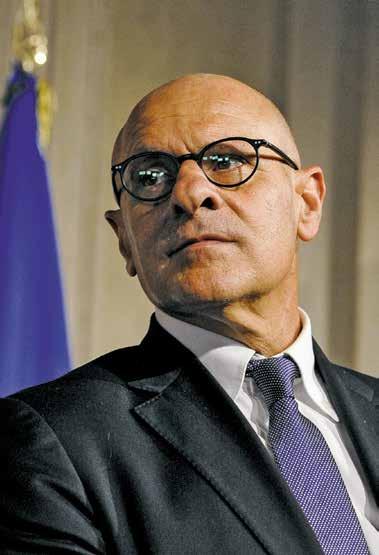

Rampelli commissariato. Donzelli elevato. La sorella Arianna domina. Con Meloni al governo il partito più votato resta senza guida

numero 4 - anno 69 - 29 gennaio 2023

Filtri e App dettano canoni estetici falsi, che non ammettono imperfezioni. E per i più giovani lo specchio è lo sguardo dei social

Per approfondire o commentare gli articoli o inviare segnalazioni scrivete a dilloallespresso@lespresso.it I nostri giornalisti vi risponderanno e pubblicheremo sul sito gli interventi più interessanti

Tasse altissime. Troppi impianti piccoli. Raffinerie vecchie e inefficienti. Mentre il governo accusa gli speculatori, un mercato che non funziona aspetta da anni una riforma

VITTORIO MALAGUTTI illustrazione di Ivan Canu

VITTORIO MALAGUTTI illustrazione di Ivan Canu

Su il sipario: va in scena la commedia della benzina. Una commedia all’italiana, naturalmente. Primo atto: il prezzo aumenta. Parte la caccia ai colpevoli, agli speculatori. Chi siano di preciso non si sa, ma basta la parola per far scattare le proteste di innumerevoli associazioni di consumatori. E siamo al secondo atto, con il governo che scende in campo, a parole. Terzo tempo: l’Antitrust monitora e la Guardia di Finanza indaga. Risultati? Si vedrà. Fine della storia. È un copione collaudato. L’ultima replica risale a pochi giorni fa, con lo sciopero proclamato dai sindacati dei benzinai, presunti colpevoli della recente impennata del listino dei carburanti.

DISTRIBUZIONE

Una raffineria. Sopra: rifornimento in autostrada. Nell’altra pagina: Ia fornitura alla pompa. Tutta la catena produttiva e distributiva italiana è altamente inefficiente

«Noi non c’entriamo», sostengono gestori e padroncini delle stazioni di servizio, tornati sulle barricate come è già successo più volte in questi anni. Già ai tempi del decreto “Salva Italia”, quello varato a fine 2011 dall’allora premier Mario Monti, la categoria si mobilitò per protesta contro alcune misure di legge per liberalizzare distribuzione e vendita dei prodotti petroliferi. Poca cosa, in realtà, ma le nuove norme vennero spiegate come il primo passo di una riforma complessiva del settore. Obiettivo finale: favorire il ribasso dei prezzi, che in Italia viaggiano da sempre su livelli ben superiori a quasi tutti i Paesi europei. Da allora, nell’arco di un decennio, i benzinai hanno più volte minacciato la serrata e, in un paio di occasioni, hanno anche chiuso i battenti per un paio di giorni, com’è successo tra martedì 24 gennaio e giovedì 26.

La macchina delle accuse e delle polemiche si è messa in moto anche la scorsa primavera, quando il mercato prese il volo per via - si disse - dell’invasione russa dell’Ucraina. Nel giro di poche settimane, complice la riduzione delle accise decisa dall’esecutivo di Mario Draghi, la tempesta si placò. Adesso siamo daccapo. La benzina venduta in Italia resta tra le più care d’Europa. Colpa della speculazione, ripetono i governi. A marzo dell’anno scorso fecero scalpore le parole di Roberto Cingolani. «È una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini», tuo-

nò l’allora ministro della Transizione Ecologica commentando l’ennesimo aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia in genere. A molti mesi di distanza da quelle dichiarazioni, nessuno ha ancora individuato i colpevoli del reato evocato da Cingolani. In compenso, il mercato dei prodotti petroliferi resta ingabbiato tra distorsioni e inefficienze che finiscono per scaricarsi sul consumatore finale.

Partiamo dalle grandi imprese petrolifere, da sempre sospettate di tirare le fila di una speculazione che amplifica ogni movimento al rialzo del greggio sui mercati internazionali. Difficile negare che le violente oscillazioni delle quotazioni del prezzo dell’oro nero abbiano garantito profitti straordinari alle aziende del settore. «Ma i margini di raffinazione (cioè i guadagni dei petrolieri, ndr) sono influenzati soprattutto dal fatto che gli impianti faticano a soddisfare la domanda di mercato», sostiene Claudio Spinaci, presidente di Unem, l’as-

In Italia ci sono oltre 21 mila distributori. Che vendono in media 1,3 milioni di litri.

Mentre in Germania, Francia e Spagna si superano ampiamente i tre milioni

sociazione di categoria dei petrolieri. In sostanza, le raffinerie sono poche e obsolete. Una situazione comune a tutti i Paesi occidentali, dall’Europa agli Stati Uniti. E così, se la materia prima scarseggia o i consumi aumentano, le ripercussioni sui prezzi diventano sempre più ampie.

In Italia, però, come segnalano i portavoce delle aziende di big oil, il costo industriale di benzina e gasolio è tra i più bassi d’Europa. Inferiore, per esempio, a quello tedesco e spagnolo. Poi ci sono le tasse. Il prelievo del fisco di Roma (accise e Iva) non ha eguali negli altri Paesi della Ue. Questo non basta, però, a spiegare la differenza di prezzo che pesa sugli automobilisti italiani. E allora, per capire meglio, conviene guardare anche altrove. Un dato su tutti: 1,3 milioni litri. È la quantità di carburante veduta in media da ognuno dei 21.700 distributori disseminati sulle nostre strade. In Germania, Francia e Spagna si superano ampiamente i tre milioni di litri, per-

ché le stazioni di servizio sono molto meno numerose. Oltreconfine gli impianti sono più grandi ed efficienti e questo, ovviamente, finisce per influenzare anche il prezzo. Questione di centesimi, certo, perché i margini di guadagno lordi dei singoli gestori, da cui vanno poi dedotti i costi d’impresa, sono di solito compresi tra il 10 e il 20 per cento per cento di quanto incassato. Secondo del Figisc-Confcommercio, una delle associazioni di categoria più rappresentative, si va dai 17 centesimi al litro dei self-service ai 31 centesimi circa per il “servito”. A conti fatti, però, l’estremo frazionamento del mercato, con una miriade di impianti piccoli o piccolissimi, contribuisce a spiegare i rincari, perché i gestori devono fare i salti mortali per far quadrare i conti e quindi, per evitare il crack, tendono a ritoccare all’insù il prezzo.

In passato, l’Antitrust ha più volte segnalato l’inefficienza complessiva del sistema invitando i governi che si sono via via

DISTRIBUTORI Confronto tra il numero di impianti in Italia e in alcuni Paesi europei

PER CENTO

L’aumento dei consumi di benzina e gasolio nei primi 11 mesi del 2022 rispetto al 2021

PER CENTO

Le tasse sul prezzo della benzina, le più alte d’Europa

PER CENTO

La diminuzione delle vendite di carburanti in autostrada tra il 2008 e il 2021

Per la quarta volta in un anno, con sempre maggiore enfasi mediatica, si sono tenute le cerimonie per onorare l’amicizia di convenienza fra Italia e Algeria. Due visite di Mario Draghi (aprile e luglio), una a domicilio del presidente Abdelmadjid Tebboune (maggio), una recente di Giorgia Meloni (addirittura due giorni) e altre assidue frequentazioni informali e ufficiali agevolate dalla trasferta di Sergio Mattarella nel novembre 2021. Certo, il gas. A fiotti. Anche troppo a leggere i resoconti. I soliti giochi di prestigio. Roma ha bisogno del metano algerino per sganciarsi definitivamente dai ricatti russi e per riaffermare la sua influenza nel mare Mediterraneo. Invece Algeri ha bisogno del sostegno italiano per elevarsi a forza industriale e soprattutto militare, a potenza regionale in grado di reggere il confronto con gli odiati vicini marocchini per

succeduti ad avviare una riforma che favorisse la ristrutturazione della rete. Secondo l’Autorità per la concorrenza i punti vendita andrebbero drasticamente ridotti, per migliorare l’efficienza complessiva del sistema e quindi favorire una riduzione dei prezzi. Sulla stessa linea si sono schierati anche i sindacati dei gestori. Ecco la loro idea: tagliare almeno 10 mila impianti, in pratica la metà del totale, finanziando gli interventi con un apposito fondo gestito dallo Stato. La proposta risale a un paio di anni fa. Da allora, però, si è fatto ben poco, quasi nulla. E così la benzina italiana resta tra le più care d’Europa, con una sorta di tassa supplementare a carico degli automobilisti, frutto dell’inefficienza del mercato. C’è di peggio. Le statistiche più aggiornate rivelano che migliaia di stazioni di servizio, almeno 5 mila, non arrivano a vendere 300 mila litri di carburante all’anno. Un giro d’affari troppo magro per garantire un profitto, anche minimo, ai

titolari degli impianti. E allora, per sbarcare il lunario, resta una sola strada: evadere il fisco.

Numerose indagini della magistratura hanno dimostrato che il trafficodi prodotti petroliferi è diventato uno dei business più redditizi per la criminalità organizzata. I proventi illeciti realizzati grazie all’evasione dell’Iva e delle accise, vengono reinvestiti «nell’acquisizione di depositi di stoccaggio e di impianti di distribuzione stradale», come ha ricordato il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, durante un’audizione della commissione parlamentare antimafia del maggio 2021.

Il virus dell’illegalità si è diffuso soprattutto tra le cosiddette pompe bianche, cioè i distributori, circa 8 mila in tutta Italia, che non sono affiliati alle grandi compagnie petrolifere. Secondo i sindacati dei

la disputa sui territori contesi del Sahara Occidentale. Lo scambio più interessante, che viene sottovalutato o persino omesso dalle cronache, è fra forniture di energia algerina e materiale bellico italiano che coinvolge le migliori aziende di Stato (Leonardo e sorelle).

Ciascuno può trarre vantaggi da posizioni di evidente debolezza. Per una sorta di impostazione storica che risale alla guerra di indipendenza, gli algerini tendono a differenziare le relazioni diplomatiche proprio per non sottomettersi a nessuno. Hanno radici antiche i rapporti con i russi, sin dai tempi sovietici, e anche con i cinesi. La coppia di grandi paesi che ha consentito ad Algeri di sopportare il crescente isolamento/distacco rispetto ai dirimpettai europei: per ragioni di orgoglio nazionale con la Francia, per questioni marocchine con la Spagna (amico del mio nemico), per profonda indifferenza con la Germania. Non rimane che l’Italia. Nell’ultimo decennio, dopo la violenta caduta del regime libico di Muammar Gheddafi e l’irrisolta instabilità politica, Roma non ha più un solido legame con Tripoli e ha perduto il suo ruolo decisivo nelle vicende in-

terne, se non per la presenza ancora strategica di Eni. Algeri può offrire al mondo le sue risorse naturali, e nient’altro, perciò lo fa con estrema prudenza e pure con molta fatica. La pace sociale algerina si basa sul gas, che viene garantito alle famiglie e alle fabbriche. La multinazionale Eni è stata la chiave di accesso per l’Italia e la sua collaborazione e i suoi progetti con la Sonatrach sono essenziali per aumentare le esportazioni attraverso i tubi del vecchio Transmed che approdano a Mazara del Vallo, per migliorare in fretta le estrazioni nonché per l’immancabile transizione ecologica (la settimana scorsa le delegazioni hanno annunciato un gasdotto per l’idrogeno). Oltre la consueta retorica, ci sono i numeri di Nomisma, dicono che nel 2022 l’Italia ha ricevuto col Transmed 23,7 miliardi di metri cubi di gas (Eni ha dichiarato 25) contro i 21,2 del 2021 e dunque con un modesto 12 per cento in più. Già al momento l’Algeria copre quasi un terzo del fabbisogno nazionale, che era di 76 miliardi di metri cubi nel 2021 e di 69,9 nel 2022 complice il tepore autunnale e la stangata dei prezzi. In sostanza i nordafrica-

Tra il 2008 e il 2021 la vendita di carburanti sulle autostrade

è crollata del 68 per cento. Gli esperti concordano: le stazioni di servizio, 370 in tutto, una ogni 30 chilometri, sono troppe

gestori, le perdite per le casse pubbliche ammontano ad almeno 13 miliardi l’anno, sotto forma di mancati incassi per l’Erario. D’altra parte, i benzinai legati alle organizzazioni criminali si riforniscono di carburante esentasse, per poi rivenderlo a prezzi molto inferiori rispetto a quelli dei concorrenti che rispettano le regole. I margini di guadagno per i boss di quella che è stata definita “petromafia” sono potenzialmente amplissimi, visto che il 58 per cento del totale degli incassi andrebbe versato allo Stato sotto forma di Iva e accise.

Un caso a parte è quello delle stazioni di servizio sulle autostrade. Qui i titolari degli impianti devono pagare ricche royalty ai gestori della rete. Secondo le rilevazioni più recenti dell’Autorità di regolazione dei trasporti, queste royalty ammontano in media a circa 6 centesimi per litro di carburante venduto. Va poi ricordato che ogni impianto autostradale deve per legge rispettare uno stan-

Accordi

strategici

dard di servizio che comprende, per esempio, il presidio del punto vendita 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Ecco perché il costo del rifornimento in questi particolari distributori è sempre molto più caro della media.

Non è una sorpresa, allora, che tra il 2008 e il 2021 la vendita di carburanti sulle autostrade sia crollata del 68 per cento. Gli esperti concordano: le stazioni di servizio, 370 in tutto, una ogni 30 chilometri, sono troppe. Il sistema delle concessioni andrebbe ripensato. Servirebbero nuove norme, una riforma attesa da anni. Invano. La politica preferisce inseguire i fantasmi degli speculatori. Per qualche voto in più.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il residente algerino Abdelmadjid Tebboune nel recente incontro ad Algeri

Per approfondire o commentare questo articolo o inviare segnalazioni scrivete a dilloallespresso@lespresso.it I nostri giornalisti vi risponderanno e pubblicheremo sul sito gli interventi più interessanti

ni hanno sostituito in minima parte la Russia, che è crollata da 29,1 a 11,2 miliardi di metri cubi. Poiché i siti di stoccaggio sono abbastanza saturi per affrontare quest’inverno, la paura di restare a secco incombe sul prossimo. Anche se, va precisato, la geopolitica adottata da Draghi, e non rinnegata da Meloni, permette all’Italia di non aver più un unico venditore di energia.

Però l’Algeria è necessaria, va blandita, persuasa, coccolata, e le commesse belliche da realizzare sono uno strumento formidabile. La premessa è che i nordafricani hanno molti soldi da investire perché gli idrocarburi sono richiesti e quindi assai cari, difatti l’ultimo bilancio ha portato a circa 20 miliardi di euro la dotazione complessiva per la Difesa.

Algeri è un abituale cliente di Mosca, possiede suoi elicotteri da trasporto e da attacco, mezzi anfibi, caccia bombardieri e, secondo una rivista specializzata americana e il senatore repubblicano Mark Rubio, un anno fa avrebbe comprato armi per 7 miliardi di dollari. Un evento concreto di segno opposto, non motivato, si è verificato nelle ultime settimane di novembre, quando

Il traffico di prodotti petroliferi è diventato uno dei business più redditizi per la criminalità organizzata.

C’è poi l’evasione di Iva e accise di pompe senza marca che arriva a 13 miliardi

di giovani algerini, costruzione di elicotteri per il mercato del continente.

I generali nordafricani hanno intensificato i contatti con diverse aziende italiane partecipate dallo Stato come Fincantieri (cantieristica navale civile e militare), Vitrociset (aerospazio e comunicazioni), Mbda Italia (tecnologia e missili) e hanno assistito alla presentazione (e al volo) del nuovo elicottero da combattimento chiamato AW-249 di proprietà di Leonardo. È molto probabile che quest’esemplare finisca nella lista della spesa. Con Fincantieri c’è l’idea di un programma congiunto da eseguire nel cantiere di Mers el Kébir. A Mbda hanno chiesto un lotto di missili (otto pezzi) Aster, ma l’azienda ha proposto i moderni Cammer-er. Ridurre le distanze tra l’Algeria e l’Europa e, di riflesso, smorzare la sintonia tra l’Algeria e la Cina e in particolare la guerrafondaia Russia, è un piano che può soddisfare gli alleati a Bruxelles e Washington. È un’occasione per l’Italia, capita nel Mediterraneo, appare non ripetibile. Andrà perduta se la politica ricade nel vizio dei proclami e dei titoli facili.

Luciano Canovaul ruolo e sul taglio delle accise sono state dette e scritte tante cose. A me preme sottolinearne due che sono legate a un modo di ragionare strettamente economico: la funzione di segnale del prezzo da un lato e, dall’altro, il costo opportunità di una scelta.

Le accise contribuiscono al prezzo della benzina e veniamo al primo punto: il ruolo di segnale dei prezzi. I prezzi contengono informazioni: se uno non capisce niente di vino, può ragionevolmente supporre che una bottiglia che costa di più contenga vino di maggiore qualità.

La scelta, prima del governo Draghi e poi del governo Meloni fino a dicembre 2022, di calmierare il prezzo della benzina scontando le accise, ha dunque distorto il segnale informativo contenuto nel prezzo. È legittimo farlo, in momenti di emergenza che richiedono un intervento a favore delle famiglie. Ma è anche legittimo fermarsi se si rischia di togliere a quel segnale di prezzo la sua funzione. Pensiamo per un attimo all’obiettivo di incentivare la mobilità elettrica e sostenibile, di consumare meno carburanti anche per una questione ambientale: come fare se il prezzo della benzina continua a essere sgonfiato artificialmente da un intervento governativo? Senza considerare un altro dato: le accise sono imposte regressive, che pesano di più su chi ha di meno e uno sconto su di esse avvantaggia, dunque, più l’autista della Porsche Cayenne che quello della Panda. È una questione di opportunità ed eccoci, dunque, al secondo punto: il costo opportunità.

Quando si prende una decisione, si soppesano costi e benefici delle varie opzioni disponibili e il costo opportunità definisce il valore più alto tra le opzioni scartate. La Germania è intervenuta pure alla voce “trasporti”, ma lo ha fatto rendendo più attraente l’alternativa all’auto come modalità di trasporto: l’abbonamento ai mezzi pubblici (treni, bus, metropolitane) è stato scontato in modo molto favorevole per gli utenti. Risultato: minore domanda di carburante e spostamenti più sostenibili sulla rete. In Italia per tutto l’anno passato, sono stati spesi 7 miliardi di euro per scontare il prezzo della benzina. E se quei 7 miliardi fossero destinati, invece, al miglioramento dell’infrastruttura di trasporto pubblico?

IN SIMBIOSI

Arianna Meloni, sorella di Giorgia e coordinatrice di fatto

della campagna elettorale per le Regionali del Lazio

Rampelli commissariato. Donzelli elevato. La sorella Arianna che domina sullo sfondo. Con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi il partito più votato resta senza una guida. E comincia a sbandare

ino a una settimana fa la situazione era abbastanza ordinata, almeno all'apparenza: c'era un candidato, l'ex presidente della Croce Rossa Francesco Rocca, in corsa per il centrodestra alla Regione Lazio. C'era una sorella in ascesa, Arianna Meloni, coordinatrice informale e per lo più telefonica della sua campagna. C'era un partito, Fratelli d'Italia, avviato verso la sua prima competizione elettorale post vittoria politica. Pochi giorni e tutto è cambiato: Rocca ha disertato lunedì 23 senza preavviso il primo confronto tv, la parte politica del suo comitato si è inabissata e il partito si è rivelato, più che una falange, una pentola a pressione. Soprattutto a Roma, dove FdI è da sempre più forte che nel resto d'Italia - prendeva il 20 per cento anche quando a livello nazionale non superava il 4 - e dove dopo un lungo ribollire è infine scoppiata, proprio mentre la premier era in Algeria, la contesa con la componente che fa capo all'ex mentore di Meloni, Fabio Rampelli, per una storia di iniziative di corrente assai simbolica e rivelatrice di un andazzo generale.

Come se non bastasse, in mezzo tra l'apparente quiete e l'esplosione della vicenda romana, si è consumata anche la rocambolesca caduta di Giuseppe Valentino, penalista, presidente della Fondazione An cioè di una delle casse di Fratelli d'Italia, candidato laico al Csm indicato da FdI come vicepresidente, ritiratosi il 17 gennaio nel bel mezzo della votazione perché era saltato fuori che era indagato per reato connesso nel processo Gotha, quello contro il direttorio della 'ndrangheta: l'avevano tirato in ballo nel 2021, ma nulla di formale era emerso dai controlli di Fratelli d'Italia, effettuati da Ignazio La Russa in persona. «È specchiatissimo, non facciamo la figura dei peracottari», protestava infatti il presidente del Senato, e presidente dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, in Transatlantico anche quando Meloni aveva già silurato l'ex sottosegretario.

Il caso Rampelli. Il caso Valentino. Il commissariamento dell'unica minoranza di Fdi. La malagestione delle nomine. Gli inciampi della comunicazione. Ed ecco, appena passati i cento giorni di governo, affio-

rare il tallone d'Achille di una premier e di una leader, Giorgia Meloni, che non si fida di nessuno, se non della famiglia. Che non delega a nessuno, se non singole questioni a pochi fedelissimi, a briglia corta. Basti dire quanto sia difficile per Meloni delegare, anche a livello di comunicazione: allo stato la premier - che a parte quella rituale di fine anno ha dismesso la pratica delle conferenze stampa, l'ultima risale al 22 novembrenon ha un capo ufficio stampa («alla prima imprecisione lo ucciderebbe», sussurrano), la sua storica portavoce Giovanna Ianniello è inquadrata come «coordinatore della comunicazione istituzionale» e il suo responsabile dell'ufficio stampa, già portavoce di Fini, Fabrizio Alfano, formalmente è solo un vice (il capo risulta «non nominato»).

La sorella d'Italia decide tutto. E ha messo in piedi, sussurrano in sintesi, una gestione mediorientale del partito, quasi «alla Gheddafi», o anche alla «partito comunista cinese», ora difficile a proseguirsi. Chi comanda a via della Scrofa ora che Giorgia sta a Palazzo Chigi? Questa incertezza ha consumato già qualsiasi ammortizzatore degli ingranaggi del partito. Al punto che tut-

Passati i cento giorni ecco affiorare il tallone d’Achille di una leader che non delega a nessuno, se non alla famiglia. Una gestione quasi mediorientale, “alla Gheddafi” o alla “comunisti cinesi”LA FRONDA Fabio Rampelli a capo della corrente dei gabbiani di FdI. A destra, Giorgia Meloni

to è esploso in una reazione spropositata proprio contro l'unica opposizione nel monolite di FdI, quella che fa capo ai gabbiani di Rampelli dove Meloni in origine militò: il commissariamento del coordinatore di Roma, Massimo Milani, accusato sostanzialmente di mescolare il suo ruolo formale con la sua appartenenza di corrente (i gabbiani di Rampelli appunto). Una durezza di reazione, per la vicenda romana, che non ci fu neanche ai tempi di Fanpage e dell'inchiesta sulla Lobby nera: quando la Procura aprì l'inchiesta, di cui ora ha chiesto l'archiviazione, indagando otto persone per un presunto giro di fondi illeciti e riciclaggio, nessuno pensò, per dire, di commissariare la federazione milanese guidata da Stefano Maullo (area Santanché).

Tutto nasce da un dato: nel partito di Giorgia Meloni comanda soltanto lei, sempre di più. Anche Roma, via Donzelli «per garantire terzietà». L'ultimo congresso di FdI risale al 2017, le cariche dell'esecutivo non sono state toccate ora che quasi tutti siedono al governo, come si evince anche dal sito del partito, trasformato in un organo di propaganda dell'esecutivo (si consiglia

in proposito la sezione: Gazzetta tricolore). Insomma modello Renzi, dice chi ricorda come il Rottamatore amministrò il Pd da Palazzo Chigi.

È l'opposto, questo, del modo democristiano di gestire il potere, secondo una suddivisione accurata: se al governo c'è Aldo Moro, al partito c'è Mariano Rumor; se c'è Giulio Andreotti, al partito c'è Arnaldo Forlani. Ecco, invece qui c'è solo Meloni: al governo e al partito. La destra del resto non è avvezza alla problematica. Mai fino ad oggi aveva espresso un presidente del Consiglio, e solo una volta ha dovuto confrontarsi con la compresenza di incarichi di governo e di partito: con Gianfranco Fini, che da leader di An, ministro e vicepremier aveva delegato tante questioni a una specie di direttorio, ai colonnelli, ai capicorrente: La Russa, Gasparri, Matteoli, Urso. Ecco, nell'era di Giorgia Meloni colonnelli non ve ne sono.

Nel partito iper-personalizzato ci sono uomini di fiducia, come il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, l'eurodeputato Carlo Fidanza, il responsabile dell'organizzazione Giovanni Donzelli. E qualche donna, come Chiara Colosimo (anche lei una

ex gabbiana, pare che quel disegno tribale che ha sull'anulare sinistro una volta fosse appunto un gabbiano). Personaggi che seguono Meloni sin dai tempi in cui divenne capa dei giovani di An nel 2004, ma che non sono titolari di quote rilevanti di voti.

E poi ci sono i parenti. Qui bisogna aprire un capitolo a parte, perché la funzione della parentela è particolare, nel caso Meloni. In questi mesi molto si è capito circa il ruolo di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, detto il cognato, ma di fatto anche più che un braccio destro: nel senso che «Lollo» come lo chiamano tutti è davvero un emissario del melonimondo. Fedeltà alla capa, sì, ma anche legame di sangue. Le due cose si mescolano in una maniera mai vista: di norma, infatti, nel campo da gioco della politica italiana il parente è colui che il potente colloca arbitrariamente in un qualche posto quando acquista sufficiente potere per farlo, anche a prescindere dalle sue competenze. Modello Berlusconi. Qui c'è un elemento diverso - peraltro comune in una destra dove spesso si condivide impegno politico, parentele, legami - nel senso che Lollobrigida in effetti ha una compe-

tenza politica fatta di quasi trent'anni anni di militanza, spalla a spalla con Giorgia Meloni. Che conobbe quando lei aveva 18 anni e non era nessuno, mentre lui iniziava a uscire con la sorella.

È proprio Arianna, «l'altra Meloni» come la chiamò Simone Canettieri nella sua prima intervista, l’elemento da tenere d'occhio nella vicenda di FdI. Dacché Giorgia è entrata a Palazzo Chigi, infatti, Arianna ha visto accrescere il suo potere. Nulla di formale, almeno per ora. Però con la fine del 2022 Arianna ha chiuso il suo ventennio di contratti a termine con la Regione Lazio (non ha mai cercato l'assunzione volendo evitare polemiche, era in ultimo responsabile della segreteria di Chiara Colosimo). Da allora per lei si è ventilato prima l'incarico di responsabile del tesseramento, poi di coordinatrice della campagna di Rocca. Un incarico che in parte svolge, nel consueto guazzabuglio che già si vide un anno fa con le Comunali per Roma, e anzi con una differenza: mentre per Enrico Michetti c'erano fin troppi referenti politici - da Lollobrigida al coordinatore regionale Paolo Trancassini, fino a Rampelli - adesso per impegni o per lesa maestà,

LA COPPIA

Arianna e Giorgia Meloni: sopra, in abito da sera per gli auguri sui social per il nuovo anno. In alto, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e marito di Arianna

nessuno sta seguendo la pratica. L'unica appunto è Arianna, che però agisce con discrezione: al telefono appunto.

Fu lei, del resto, già un anno fa a spingere per la candidatura di Michetti, che sentiva a Radio radio. Non è un segreto poi che Arianna faccia politica «sin da ragazza», come ha rivendicato più volte. È tutt'uno con la sorella «i nostri dna sono sovrapponibili, come quelli di due gemelle omozigote», ha raccontato. È la sua prima consigliera e sempre più spesso è proprio lei la terminale di tante informazioni. «Ho parlato con Arianna» è diventato come «parla con Lollobrigida», racconta il Foglio. Per toccare con mano questa simbiosi, basta dare un'occhiata ai profili social di Arianna. Pieni di messaggi politici del-

Tra i più recenti giochi di società per malati di politica, frequentatori di Palazzi e di salotti, aspiranti frequentatori, gente che cerca invano di disintossicarsene: individuare chi siano i segretissimi confidenti intervistati ne “L'Inquilino. Da Monti a Meloni, indagine sulla crisi del sistema politico”, il volume di ben 592 pagine (Feltrinelli) ma che appunto gli addicted divorano tipo romanzo di Stephen King, col quale Lucia Annunziata, editorialista e conduttrice di “Mezz'ora in più”, analizza e racconta dieci anni di potere italiano, dalla caduta di Silvio Berlusconi fino a quella di Mario Draghi. Un viaggio dentro a un decennio di «disordine istituzionale» e di premier tecnici, di sfiducia nei partiti, svuotamento del Parlamento e di crisi del Pd (inevitabile), nel quale fra l'altro parlano una serie di interlocutori privilegiati, che restano anonimi (le conversazioni, registrate, sono depositate presso l'editore). Ecco il punto: gole profonde che chiacchierano in un normale dialogo, nel libro, offrendo particolari che ingolosiscono, dettagli da giallo, sciarade per solutori esperti. Ad esempio, si ricostruisce nel dettaglio come nacque il governo Conte due, che poi tanti lutti addusse ai dem. Con riunioni riservate, mattina o pomeriggio, a casa di Luigi Zanda, per non farsi scoprire da Renzi. I partecipanti? «Zanda, Zingaretti, Franceschini, Gentiloni, Martina, Paola De Micheli, Piero Fassino, io, Andrea Orlando e poi potevano aggiungersi alcune variabili a seconda della riunione», dice l'anonimo. È ovvio che gli ospiti di Zanda sappiano chi sia l'«io» che parla: chi altro saprebbe indovinarlo?

Negli organigrammi interni non si è mosso nulla. E a Palazzo Chigi non esiste un capo ufficio stampa. Ma la prima consigliera è Arianna. Che non lavora più alla Regione Lazio

A palazzo si gioca a “Indovina chi?”

Festa per Casini, ma che dolore allo stadio. Presenti Giuliano Amato, Mario Monti, Ignazio La Russa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Matteo Piantedosi, Raffaele Fitto, Clemente Mastella, Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani, Nicola Zingaretti, Lorenzo Guerini e tanti altri per festeggiare Pier Ferdinando Casini e il suo libro “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano”, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Folto il gruppo dei bolognesi, concittadini di Casini: in cima alla lista Gianfranco Fini, Piero Gnudi e Gian Luca Galletti. In sala, nel settore dell’economia e della finanza, si parlava del fratello di Pier Ferdinando, Federico Casini, uno dei massimi esperti di assicurazione e brokeraggio, ex presidente Aon, ora scelto come ceo di Howden Italia. E somigliantissimo al fratello. Curiosità: a poche centinaia di metri di distanza, allo stadio Olimpico, c’era in campo la Lazio contro il Bologna, per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Ma lì la squadra felsinea ha perso: 1-0 per i biancazzurri. E pensare che Casini nella sua casa romana conserva la tuta della squadra di calcio del Bologna: un vero feticcio.

la sorella, foto della sorella, foto con la sorella, anche qualche capovolta sugli anelli come faceva anche la sorella quando aveva più tempo. Messaggi sulla sorella: «Ti accompagnerò sul monte Fato, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua», scrisse il 24 settembre. È ancora più simbolico il post di fine anno, dove compaiono le due sorelle d'Italia in abito da sera. E gli auguri: «A chi ha creduto, a chi non l'ha fatto ma si sta ricredendo, auguri anche ai rosiconi che non si ricrederanno mai per puntiglio. Auguri ai nostri amici e ai nostri nemici», «sarà un grande anno perché questo è il nostro vero augurio». Con tutti questi «nostro», viene in mente un verso del poeta Kavafis: il mio, il tuo, queste fredde parole tra noi mai pronunciate. Varrà anche per il partito?

CANDIDATO

Francesco Rocca, avvocato, già presidente della Croce Rossa è in corsa per il centrodestra alla guida della Regione Lazio

Lo scherzo della Lollo alla Cardinale. È stato l’ultimo scherzo di Gina Lollobrigida ai danni di un’altra grande del cinema, Claudia Cardinale. Nello stesso giorno della cerimonia di addio alla “Bersagliera” nella basilica di Santa Maria in Montesanto, nota al grande pubblico come la “chiesa degli Artisti di piazza del Popolo”, celebrante don Walter Insero (il suo storico soprannome? George Clooney), al cinema Barberini erano in programma la presentazione del volume “Claudia Cardinale. L’indomabile”, edito da Cinecittà ed Electa, e la visione del film “La ragazza di Bube”, restaurato, per omaggiare la carriera dell’attrice. Per evitare sovrapposizioni, all’ultimo minuto disponibile, l’evento dedicato alla Cardinale è stato rinviato al giorno successivo. Ed è stata pure rimandata, ma è stata recuperata il 26 gennaio, la prevista audizione dell’ad di Cinecittà Nicola Maccanico di fronte alla commissione Cultura della Camera dei Deputati, che doveva svolgersi sempre nel fatidico giovedì “terremotato” dalla Lollo. Le risposte ai parlamentari sul tema del Pnrr possono attendere.

Per approfondire o commentare questo articolo o inviare segnalazioni scrivete a dilloallespresso@lespresso.it I nostri giornalisti vi risponderanno e pubblicheremo sul sito gli interventi più interessanti

Ma è Guadagnino o Ingroia? Successo assicurato, con tanto di premio, per il regista Luca Guadagnino al Sundance Film Festival, la kermesse fondata da Robert Redford a Park City e tornata, finalmente, “in presenza”. Le sue ultime fotografie però hanno creato il panico nelle redazioni: «Ma è Guadagnino o l’ex magistrato Antonio Ingroia? Sono uguali». In effetti…

Scrivete a laboccadellaverità@lespresso.it

Al quarto governo di fila che si mette d’impegno per disintegrarla, è giunta l’ora di porre una domanda: che fine ha fatto l’Autorità nazionale Anticorruzione? Perché l’Anac non c’è più. Adesso assomiglia di nuovo alla sonnecchiosa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che nel 2014 Raffaele Cantone aveva trasformato in cane da guardia degli appalti e della trasparenza.

Ultimo segnale, il codice dei contratti pubblici. L’Anac non tocca palla: il testo è confezionato in esclusiva dal Consiglio di Stato. E a Giuseppe Busia, il presidente che nel settembre 2020 ha sostituito Cantone, non rimane altro che protestare flebilmente — a un convegno dell’Ance — contro i soprusi: «L’eliminazione di controlli con l’uso indiscriminato dell’in-house, l’innalzamento della soglia degli appalti a 500 mila euro, la soppressione delle verifiche sul conflitto d’interessi…», elenca. Ma è come abbaiare alla Luna.

Sulla carta l’Anac conserva pur sempre poteri consistenti. Sono però quelli tipici della defunta authority da cui è nata. È sparito, invece, per dirne una, quello di impartire le tanto discusse «linee guida» degli appalti pubblici. Per non parlare di certe oscenità spuntate nel testo con la scusa della semplificazione, come la possibilità di evitare moltissime gare con assegnamenti diretti o stratagemmi simili: lo scoglio di una authority dotata di robusta spina dorsale sarebbe stato insormontabile.

La storia del codice segue quella di un decreto dell’ex ministro Renato Brunetta, mai entusiasta dell’Anac, che alleg-

gerisce il suo ruolo nei piani delle pubbliche amministrazioni contro la corruzione. E nel frattempo ha pure successo un ricorso del sindacato di destra Ugl che demolisce la riforma dell’authority pensata da Cantone.

Lo stillicidio prosegue senza opposizioni, anche perché l’autorevolezza dell’Anac è ormai roba del passato. Parla chiaro il profilo della nuova commissione, ma non sono estranei alcuni fatti. Tipo la nomina a segretario generale di un dirigente di Palazzo Chigi, Renato Catalano, presidente della Consip in scadenza. Peccato che la Consip sia la centrale degli acquisti dello Stato. Dunque vigilata dall’Anac, che non le ha nemmeno risparmiato pesanti rilievi sulla gestione delle aste. La nomina è ri-

Mal sopportata dagli ultimi governi, svuotata di poteri e colonizzata dalla politica.

L’Autorità nazionale Anticorruzione non è più il cane da guardia dei contratti pubblici

tenuta non incompatibile perché alla Consip il presidente non ha deleghe gestionali. Giustificazione incredibile, la quale rafforza il sospetto che il problema fosse solo quello di dare un altro incarico, qualsiasi, a Catalano. Il quale, peraltro, ha già mollato: al suo posto Maurizio Ivagnes, dirigente interno dall’epoca precedente alla rivoluzione di Cantone.

Lo scivolone segue l’imbarazzante infortunio della scelta del portavoce, caduta a gennaio 2021 sul giornalista Francesco Paravati, incidentalmente genero dell’ex governatore calabrese Agazio Loiero. Salvo poi scoprire, solo dopo averne ufficializzato la nomina, che gli manca un requisito previsto dal bando. Con il risultato che Paravati si dimette dopo appena dieci giorni.

Il cortile interno della Galleria Sciarra, a Roma, dove ha sede l’Autorità nazionale Anticorruzione

Cantone lascia nel 2019, in anticipo di qualche mese sulla scadenza del mandato da presidente. C’è il governo gialloverde. «Sento che un ciclo si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell’Anac e del suo ruolo», mette a verbale. Traduzione: è chiaro che vi stiamo sullo stomaco, quindi tolgo il disturbo. Nel Palazzo pochi sono costernati. Cantone ha troppo potere, troppa influenza, troppa indipendenza. Sistema gli appalti dell’Expo 2015, facendo risparmiare mezzo miliardo. Commissaria il Mose. Fa risarcire le vittime dei crac bancari. Per ogni problema si bussa alla sua porta. E poi, perfino ricevuto alla Casa Bianca da Barack Obama. Scherziamo?

La verità è che la sua authority va di traverso a tutti. Da subito. Perfino chi l’ha istituita prova a toglierle i soldi, senza successo. Finché arriva il Nuovo che avanza. E si fa dura. Per nove mesi in attesa del repulisti tengono l’Anac a bagnomaria. Poi scatta la restaurazione partitica. Giuseppe Conte adesso governa con il Pd. Ed ecco Laura Valli, funzionaria della Banca Mondiale in quota grillina. Ecco Luca Forteleoni, magistrato sponsorizzato dal suo collega e deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri. Ecco l’avvocata Consuelo del Balzo, collaboratrice del sito meloniano La Voce del Patriota. Ecco l’avvocato Paolo Giacomazzo, che ha lavorato con il legale principe di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini. Ecco infine il presidente Busia, amico del pre-

mier: Conte vorrebbe farlo segretario generale di Palazzo Chigi; poi addirittura sottosegretario alla presidenza. Ma ogni volta il nome di Busia viene bloccato. All’Anac, però, non trova opposizione. Anzi. Il Pd accetta di buon grado, come fosse uno dei suoi, anche perché ha sempre orbitato nell’area della Margherita. Fa il segretario generale della Privacy con l’ex deputato Antonello Soro. Ma l’ha fatto anche nell’Autorità sugli appalti, prima dell’arrivo di Cantone. E finalmente si volta pagina, per la tranquillità del Palazzo.

P.s. Siamo ancora in attesa del regolamento sulla pubblicazione dei patrimoni dei dirigenti pubblici (cui Busia è allergico). Da quattro anni.

La comunicazione è sempre più lo strumento determinante per indirizzare successi o débâcle di un governo, di un partito o più in generale di un brand aziendale, soprattutto nell’epoca in cui ogni elemento, anche della vita privata, diventa preda dei social e di pubblici influenti.

In questa cornice, sono diversi i nuovi comunicatori che negli anni si sono distinti per aver inciso positivamente sull’immagine dei propri leader. Talvolta, instaurando un network di contatti imponente dal punto di vista strategico e relazionale. Tra questi ci sono indubbiamente Augusto Rubei e Paola Ansuini. Il primo, classe ’85 e già portavoce del ministero della Difesa e del ministero degli Affari Esteri, è forse l’unico under 40 in Italia ad aver saputo coniugare una profonda esperienza ai più alti livelli dello Stato, del giornalismo, della comunicazione politica/istituzionale e del management. Considerato un giornalista autonomo e indipendente, è salito alle cronache per aver ricostruito da zero l’immagine internazionale di Luigi Di Maio alla Farnesina dopo i disastri dei suoi predecessori, oggi è in forza alle relazioni internazionali di Leonardo Spa. La seconda, condivide altrettanto una profonda esperienza professionale a metà tra la politica e il management. Cresciuta infatti in Banca d’Italia fin dal 1988 dove ha poi ricoperto la carica di responsabile della comunicazione, viene chiamata nel 2021 da Mario Draghi ai vertici dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi. Soprannominata, con ironia, la “portasilenzio” per i suoi modi sobri e cauti di gestire l’esposizione mediatica dell’ex premier, in passato - sempre per Bankitalia - ha ricoperto i ruoli di vicecapo della de-

legazione a Bruxelles a ha curato la comunicazione per il cosiddetto Financial Stability Board. Restando tra le file governative, oggi spiccano l’attuale e storica portavoce della premier Giorgia Meloni, Giovanna Ianniello e il suo braccio destro Tommaso Longobardi, che ha esportato dalle parti di via della Scrofa le tecniche apprese alla scuola di Caseleggio, contribuendo alla modernizzazione e all’impennata dei social di Fdi. La Ianniello, in particolare, si è fatta notare in occasione della campagna elettorale che ha trascinato Giorgia Meloni alla vittoria. Donna di partito, da sempre legata al centrodestra, iniziò la sua collaborazione con Giorgia ai tempi di Azione giovani. Dal 2008 al 2013 è stata impegnata nella giunta di Gianni Alemanno quando questi ha ricoperto il ruolo di sindaco di Roma. Luca Morisi e Matteo Pandini per la Lega incarnano invece il momento forse di maggior successo della Lega. Non a caso il primo Governo

Dagli “istituzionali”

Ansuini e Rubei agli spin doctor di partito. Chi sono le donne e gli uomini che governano strategie decisive per il successo o la sconfitta dei leader politici

gialloverde fu pesantemente condizionato dalla strategia aggressiva di Matteo Salvini, che fagocitò prima sui media e poi nelle urne il Movimento Cinque Stelle. Il vero direttore d’orchestra fu proprio Morisi, che allora con La Bestia disegnò indubbiamente la nuova linea politica del partito e contribuì a costruire il successo delle Europee del 2019. Non è forse un caso che l’erosione dei voti del Carroccio abbia coinciso con la scelta obbligata da parte di Morisi di defilarsi. Pandini del canto suo continua a ricoprire il ruolo di portavoce del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Già a capo della comunicazione di Salvini quando sedeva al Viminale, ha un trascorso storico nel Carroccio. Per il M5S sarebbe impossibile non considerare il social media manager di Giuseppe Conte, Dario Adamo, vero artefice del successo del nuovo capo politico grillino insieme a Rocco Casalino, che alle ultime elezioni ha saputo dimostrare

Palazzi girevoli

L’idea di spacchettare in due la direzione generale del Tesoro è sempre più vicina: da una parte la finanza pubblica e i rapporti internazionali in mano a Riccardo Barbieri Hermitte, dall’altra la gestione delle partecipate al presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, che sta facendo un ottimo lavoro in azienda coadiuvato anche da una buona dirigenza. Per chi parla di incompatibilità? Draghi fu direttore del Tesoro e contemporaneamente presidente di Sace. ***

Siamo pronti a scommettere che le foto del Ministro Urso in compagnia del Presidente Zelensky abbiano dato a Giorgia Meloni molto fastidio. Possiamo immaginare che la Presidente avrebbe voluto essere la prima ad incontrare il Presidente ucraino in rappresentanza del Governo italiano, dopo aver reiterato più volte l’intoccabile sostegno militare ed economico a Kiev nonché dopo aver preannunciato un suo viaggio in occasione della conferenza stampa di fine anno. La smania di visibilità e protagonismo può giocare brutti scherzi alla coesione complessiva della squadra.

ancora un’ottima visione strategica per il successo del nuovo Movimento.

Infine il Partito Democratico, con Monica Nardi e Laura Cremolini. Quest’ultima capo ufficio stampa con l’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando e subito dopo portavoce del Ministro del Sud Giuseppe Provenzano, oggi cura i rapporti con i media per la vicepresidente del Senato Anna Rossomando. Monica Nardi prosegue nel suo compito di portavoce di Enrico Letta, al fianco di Tiziana Ragni come capo ufficio stampa Dem.

Ieri e oggi, donne e uomini che operano nella comunicazione sono gestori, riferimenti, suggeritori, costruttori di contenuti e ingegneri di strategie. L’evoluzione di un mestiere che oggi sembra essersi ritagliato un nuovo vestito su misura, cercando di vincere la sfida di non snaturarsi. Perché vecchio e nuovo possono coesistere senza confliggere.

PARTITI E NON SOLO

Da sinistra in senso orario: Augusto Rubei, Giovanna Ianniello, Tommaso Longobardi, Matteo Pandini, Monica Nardi, Paola Ansuini, Laura Cremolini, Luca Morisi

Goffredo Bettini

Goffredo Bettini

La triste vicenda circa la corruzione di alcuni parlamentari e assistenti nel Parlamento Europeo, appartenenti al gruppo socialista, ha riproposto il tema della questione morale. Le singole persone e le loro responsabilità vanno indagate dalla magistratura, individualmente e nel pieno rispetto delle loro garanzie.

Siamo di fronte a reati colti in flagranza. A confessioni, come nel caso di Antonio Panzeri, per la volontà di collaborare con la giustizia. Alcuni, invece, sono ancora in una fase di accuse generiche o di un coinvolgimento per sentito dire. Mi auguro che al più presto si arrivi a dare certezze

ai presunti rei e a cancellare l’inquietudine dell’opinione pubblica, soprattutto di sinistra. L’aumento di comportamenti scorretti, o persino criminali, va riferito a due processi politico-istituzionali e culturali che ci stanno investendo con rinnovata forza. La questione morale è tutt’uno con la questione democratica. Lo osservò per primo Enrico Berlinguer nel 1981 in una memorabile intervista concessa sull’argomento a Eugenio Scalfari. Quando si allenta il vincolo della rappresentanza e le decisioni si assumono nell’ambito di istituzioni lontane e poco trasparenti, aumenta il pericolo dell’autoreferenzialità, della discrezionalità, della irresponsabilità.

L’Occidente parla della necessità di esportare la democrazia in tutto il mondo. Ma quale democrazia? È dagli anni ’70 (ricordate la Trilateral?) che il pensiero neoliberista invoca una restrizione della de-

mocrazia, una riduzione della domanda, un accentramento del potere esecutivo. La coda avvelenata di questo lungo percorso che ha ribaltato le speranze suscitate dalle costituzioni emancipative del dopoguerra, ha portato all’oggi: una condizione nella quale mai è stato così fragile e confuso il rapporto tra il potere democratico e i cittadini. Ma oltre a questo c’è qualcosa, persino, di più basico. Si potrebbe dire di antropologico. Anche nella politica, che avrebbe il compito di promuovere ed educare il popolo, si sono insediati i miti peggiori di questa nostra modernità, per molti aspetti malata. Se comandano esclusivamente i valori del mercato, del profitto, della competizione persino spietata, dell’indifferenza di fronte al dolore degli altri è evidente che la classe dirigente (se non è in grado di resistervi e di coltivare un esempio di sobrietà alternativa) ne rimane vittima. Si adegua. Perde l’anima e il senso della sua missione. Anche a sinistra.

Nella discussione congressuale del Pd i temi che investono l’etica pubblica, vanno affrontati come una vera e propria sfida per il rinnovamento del partito. Che fare? L’interesse particolare e del tutto subalterno alla mondanità, va superato con uno sforzo, assente ormai da decenni, di pensiero, di elaborazione, di sapienza, di valorizzazione di tutte le energie ideali e intellettuali. Le correnti interne al Pd debbono concentrarsi su questo.

Sull’elaborazione e la proposta. Piuttosto che sull’organizzazione povera di catene di comando. E alla base, se si vogliono davvero mescolare le culture e le tradizioni costitutive del Pd, va dato un potere non solo di partecipazione ma di deliberazione agli iscritti, i quali attorno ai temi fondamentali in discussione possono determinare maggioranze diverse. Basta con le deleghe in bianco, occorre una democrazia dal basso consapevole e verificabile in procedure chiare.

Il congresso del Pd deve pronunciarsi. Conferendo un vero potere agli iscritti

La loro foto ha fatto il giro del mondo, ma dietro c’è una storia. Impressionante quanto quell’immagine». Chi parla è una delle operatrici della Commissione spagnola per l’assistenza ai rifugiati (Cear) di Las Palmas, la Ong che ha prestato assistenza ai tre nigeriani arrivati a Gran Canaria a inizio dicembre. Nascosti dietro il timone di una petroliera, hanno navigato per 11 giorni. Erano partiti da Lagos il 17 novembre e si erano sistemati nell’ incavo sul retro del gigantesco timone della petroliera Alithini II, 180 metri di lunghezza, salpata verso una meta per loro ignota. Ma qualunque posto sarebbe stato migliore, hanno detto quando sono stati ritrovati al porto di Las Palamas dal Salvamento Marítimo. Vivi, tra lo stupore degli operatori sanitari, anche se molto provati. «Disidratati, denutriti, con sintomi di congelamento. Eppure felici, perché ce l’avevano fatta, piangevano e tremavano», racconta l’operatrice. In ospedale, trattenuti come clandestini, hanno chiesto invano la protezione internazionale. Quando due di loro sono stati dimessi, le autorità spagnole li hanno rispediti a bordo in attesa del terzo: per legge toccava al comandante della petroliera riportarli a Lagos. Ma a quel punto sono intervenuti la Ong Caminando fronteras e il Segretariato per le migrazioni del vescovado delle Canarie.

«È un caso molto delicato», spiega Marìa Vieiyra, una degli avvocati, che sta seguendo Harry, 42 anni. È stato lui il primo a nascondersi nel vano del timone. Gli altri che non lo conoscevano l’hanno seguito: avevano avuto l’imbeccata dallo stesso pescatore. «Non avevamo idea di dove andassimo – racconta Harry attraverso il legale - Avevamo delle bottiglie d’acqua e qualche scorta di cibo. Io avevo preso anche delle spranghe, così da battere contro le paratie e richiamare l’attenzione dell’equipaggio. Il sacchetto con l’acqua è caduto in mare appena dopo qual-

che ora di navigazione. Ma eravamo lì e non restava altro da fare se non rimanerci, cercando di non morire. I giorni successivi sono stati tremendi, cercavamo di dormire a turno, così da non rischiare di cadere in acqua e non avevamo più nulla da mangiare. Sapevamo che un’onda più alta avrebbe inondato la cavità e ci avrebbe fatto annegare come topi in trappola. Perciò, al buio, abbiamo trascorso le ore pregando o cantando. Ma più i giorni passavano, più la nostra disperazione aumentava». Nessuna certezza, solo la voglia di resistere. «Senza sapere quanto tempo dovrai ancora patire la fame, la sete e il freddo, l’attesa diventa insopportabile. Ho detto agli altri di non bere l’acqua di mare, ma lo hanno fatto ed è stato peggio perché poi hanno avuto anche i crampi».

Per Harry era il secondo tentativo. Aveva già provato a fuggire dalla Nigeria nel 2020 su una petroliera diretta in Norvegia. Ma all’arrivo è stato respinto e riportato a Lagos. «Lì, la mia vita non ha senso, per questo ci ho riprovato. Io e la mia famiglia abbiamo subito le violenze della guerra, del terrorismo, le minacce di morte, la povertà. Come possiamo vivere senza speranza di futuro?», chiede Harry. Il suo piano prevedeva di chiedere asilo e poi farsi raggiungere da moglie e figlio. «Ho studiato da meccanico, posso lavorare sodo, perché

La sua foto e quelle di altri due migranti arrivati a Las Palmas nel vano timone di una petroliera fece il giro del mondo. Siamo andati a raccogliere la loro storia. Dormire o annegare

non ho diritto divivere? Perché sono nato nella parte sbagliata del mondo?». Neppure la legale Marìa Vieiyra può rispondergli, almeno fino alla decisione del ministro dell’Interno di Madrid Fernando Grande-Marlaska. La prima richiesta di asilo è stata respinta ma le pressioni del Cear, del Segretariato per le migrazioni del vescovado delle Canarie hanno indotto il governo a considerare la possibilità di accogliere i tre. Del caso si sta occupando anche David Melian Castellano, l’avvocato che assiste i compagni di Harry: «Dopo che il ministero ha ordinato l’espulsione immediata abbiamo coinvolto l’Acnur, la Agencia de la Onu para los Refugiados (l’Unhcr, ndr) che ci ha subito appoggiati. È stato un lavoro di squadra e ora per questi ragazzi si profila una possibilità».

LO SCATTO

I tre migranti nigeriani arrivati a Las Palmas dopo 11 giorni di navigazione nascosti nell’ incavo del gigantesco timone della petroliera Alithini II

questo va gestito con molto riserbo, almeno fin quando non verrà presa una decisione definitiva». Per ora, dunque, i ragazzi sono in Spagna, la loro richiesta d’asilo è ancora pendente e tocca alle autorità riconsiderarla. Serviranno almeno sei mesi. Durante i quali i tre provano a riprendersi dalle conseguenze del viaggio. Sono ancora abbastanza scossi, accusano i sintomi di stress post traumatico e sono seguiti da una psicologa.

L’agenzia spagnola per i rifugiati ufficialmente non si pronuncia ma conferma che il caso, anche grazie al clamore suscitato, potrebbe costituire un precedente importante per le politiche migratorie in Spagna. «La vicenda – rivela una fonte anonima – ha attirato l’attenzione. La stampa non ha seguito quasi nessuno dei 30mila disperati arrivati nel 2022, mentre in questo caso, l’interesse è stato forte, nel bene e nel male. Per

Due di loro hanno difficoltà a dormire, dopo che per undici giorni chiudere gli occhi poteva significare sparire tra le onde. Come per migliaia di altri migranti diretti in Spagna. Sono 11.286, secondo il più recente report di Caminando fronteras. Ovvero sei al giorno. Una strage i cui numeri potrebbero persino non essere precisi, al ribasso. Sempre secondo i dati, infatti, sono 241 le imbarcazioni che durante la traversata in mare sono sparite dai radar e mai più ritrovate.

GLORIA RIVA

e potesse tornare indietro, lo rifarebbe?

SAdriano De Gasperis, 54 anni ha gli occhi lividi di chi ha passato troppe notti in bianco. Lo incontriamo nello studio milanese del suo avvocato: «Nella Giustizia, nei giudici, ci credo ancora. Ma persone irrispettose delle leggi mi hanno distrutto la vita. Quindi no, non lo rifarei, resterei al mio posto». Nel momento in cui ci si indigna per l’omertà siciliana che ha permesso a Matteo Messina Denaro di vivere indisturbato tra Palermo e Campobello di Mazara, la piccola storia di ingiustizia subìta da De Gasperis, un civil servant milanese che ha denunciato una truffa di svariate migliaia di euro (e forse più) ai danni dei cittadini e del comune, dovrebbe almeno far riflettere.