I

I

Gabriele Cruciata 14 “Boss delle triadi”, processo a rilento Sara Lucaroni 18 Intese sul denaro, mai sui diritti umani colloquio con Riccardo Noury di Antonio Fraschilla 20 La rivolta inconsapevole dei cinesi prigionieri in casa Federica Bianchi 23 Quei femminicidi invisibili Luana De Francisco 24 Una legge contro i clienti, i sex worker dicono no Simone Alliva 26 Nuovo cinema Meloni Susanna Turco 28 Calamita Cuffaro, vuol rifare la Dc Antonio Fraschilla 32 Contrordine, si torna al carbone Vittorio Malagutti 34 In lotta per risarcire le malattie da inquinamento Angiola Codacci Pisanelli 38 Le cure negate ai bimbi del Sud Marco Grieco 40 Con la riforma Calderoli, Sanità basata sull’iniquità Ivan Cavicchi 43 A mani nude contro i veleni Anna Dichiarante 44

L’Ilva fa gola. Se paga lo Stato Gloria Riva 48 Quelle lacrime inaccettabili Paolo Pileri 54 Abbiamo occupato la scuola rivendicando responsabilità Edoardo Graziuso 56 La finta resa dei Casalesi Rosaria Capacchione 58 Tre proposte per evitare l’Apocalisse nelle carceri Franco Corleone 61 Una premier contro Macron Camille Vigogne Le Coat 66 Crisi di coppia Frank Baasner 68 L’azzardo scozzese Luciana Grosso 70 Guantanamo non chiude mai Gloria Riva 72 Piegare Kiev per negoziare la tregua Sabato Angieri 76 In classe sull’attenti Giuseppe Agliastro 78 Porta aperta sul retro dell’Ue Elena Kaniadakis 80 Non c’è pace tra gli ulivi Stefano Lorusso 84

Noi, campi di battaglia colloquio con Agnieszka Graff di Wlodek Goldkorn 88 Oriente magico Marisa Ranieri Panetta 94 L’arte è top secret Paola Caridi 98 Giovani con la febbre a 41 colloquio con Valeria Bruni Tedeschi di Claudia Catalli 100 Crane sull’altare Marcello Fois 102 Casa è libertà Valeria Verbaro 104

Così l’astrofisica Díaz-Merced traduce in suoni l’universo Roberto Orlando 106 Nella “ballroom” italiana dove si esprime la propria identità Natasha Caragnano 110 Influencer e top model virtuali, i grandi marchi se le accaparrano Maurizio Di Fazio 114

Un sentimento potente si va insinuando nella confusione di una scena pubblica affollata di idee deboli e proposte incerte: la nostalgia. È un sentimento che ha tante facce: nostalgia di casa per i milioni di persone che hanno lasciato la loro terra in cerca di una vita migliore; nostalgia di sicurezza per coloro che proprio da questi si sentono minacciati; nostalgia di un progresso economico che si immaginava garantito a tutti, ma anche, e forse soprattutto, nostalgia di una politica in cui credere e riconoscersi. Si sente crescere la fatica di vivere e si pensa che tornare indietro sarebbe il modo migliore per andare avanti. Vengono rimpianti, così, uomini e idee di tempi conclusi: Moro, Berlinguer, persino Craxi e Andreotti, con l’utile dimenticanza di scandali e ombre per non compromettere apologie tardive. E si guardano i nuovi politici con la diffidenza che in verità si meritano, soprattutto quelli che, a lungo nostalgici di un’epo-

ca tragica, cercano oggi di mostrarsi liberi dall’imprinting del fascismo. Esercizio inutile, perché la nostalgia ai nostri giorni è un impulso scomposto che invade la comunicazione, inondando la Rete di parole pronunciate nel passato o anche strumento di personaggi come Trump che l’hanno sfruttata per vendere un passato mai esistito. È quindi un sollievo che la nostalgia sia centrale anche nelle arti, con grandi film del passato come “Nuovo Cinema Paradiso” o il recentissimo “Nostalgia” di Martone, e che si sia sottoposta per secoli al trattamento di poeti e scrittori, diventando rimembranza per Leopardi, spleen per Baudelaire, nostalgia del futuro per Musil. Tra il passato idealizzato e il futuro minaccioso manca, però, un protagonista centrale: il presente. Non piace a nessuno perché ha annientato il vecchio e l’ha sostituito con il peggio. Anche se forse è proprio quella del presente la nostalgia più dolorosa.

Com’è possibile che in Italia ci siano decine di uffici investigativi cinesi camuffati da centri per i servizi che hanno lo scopo di rintracciare nel nostro Paese i dissidenti del regime e rimpatriarli? Formalmente gli uomini di Xi Jinping distribuiti in diverse città non “rapiscono” delle persone da loro “ricercate” che vogliono riportare in Cina. Se queste avessero commesso un reato, con una regolare procedura di estradizione si potrebbe procedere al rimpatrio. Questo invece non viene fatto secondo le normali procedure giudiziarie e così i cinesi hanno purtroppo perfezionato gli errori del passato commessi dagli occidentali nella lotta al terrorismo islamico, vedi la vicenda di Abu Omar. In questo caso non si tratta di “extraordinary rendition”, ma dell’accompagnamento dall’Italia a Pechino o a Hong Kong del ricercato che è stato “convinto” con una serie di operazioni violente effettuate in patria, come minacce ai parenti e torture, a lasciare “volontariamente” il nostro Paese. Di queste persone è poi complicato conoscere che fine facciano una volta messo piede in Cina.

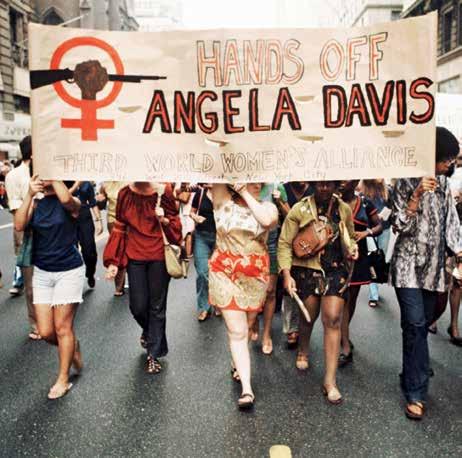

Tre anni fa in centinaia di migliaia sono scesi in piazza per protestare contro una proposta di legge che consentiva l’estradizione di sospetti criminali nella Cina continentale, dove i tribunali sono controllati dal Partito Comunista. Ma tutto ciò non è bastato. Adesso un’inchiesta giornalistica internazionale a cui ha partecipato L’Espresso con la Cnn e Le Monde, mette in luce quello che avviene anche nel nostro Paese.

I cinesi l’hanno chiamata operazione “caccia alla volpe”. Di tutti i fuggitivi che rientrano in Cina, come svela Gabriele Cruciata nelle pagine successive, solamente una percentuale compresa tra l’uno e il sette per cento usa vie ufficiali. Lo affermano i dati forniti dalla Commissione centrale per l’ispezione disciplinare, il più alto organismo di indagine interno al Partito Comunista Cinese che gestisce la «campagna contro la corruzione», utilizzata dal segretario Xi Jinping per le purghe sia interne al Partito sia a livello internazionale. Gli altri «fuggitivi» sono stati illegalmente «persuasi a tornare», per usare le parole delle stesse autorità cinesi.

L’inchiesta spiega che la preferenza del regime per la “persuasione” è legata alla ritrosia dei Paesi occidentali a rimpatriare i ricercati per metterli nelle mani di Paesi in cui i diritti umani di cittadini ordinari e oppositori politici sono sistematicamente calpestati, come ha affermato di recente la Corte europea per i diritti dell’uomo. Nei docu-

menti pubblici, che pubblichiamo online a corredo dell’inchiesta giornalistica, per concretizzare il desiderio di riportare i fuggitivi in Cina, si legge che l’operazione “Caccia alla volpe” ha avuto inizio nel 2014 e fino allo scorso mese le forze di polizia cinesi hanno condotto più di undicimila operazioni riguardanti talvolta singoli individui e talvolta interi gruppi familiari. Decine di migliaia di persone fuggite nei Paesi occidentali e di cui si sono poi perse le tracce al rientro in Cina.

Visto che in Italia abbiamo scoperto stazioni di polizia cinesi camuffate, ci si chiede se e come è possibile che questo accada, e come sia stato consentito a persone vicine al regime di Xi di lavorare indisturbate e senza autorizzazioni nel nostro Paese seguendo le indicazioni ufficiali della Ccdi (Commissione centrale per l’ispezione disciplinare) applicando la «persuasione al ritorno» (ritorsioni contro i familiari rimasti in Cina), di agenti sotto copertura, di spie, di sistemi di tortura e addirittura di rapimenti come «metodo legale» per convincere i fuggitivi a tornare. Sono domande che abbiamo posto alla Farnesina e al Viminale, che però hanno preferito non rispondere.

In molti Paesi la questione finisce nelle indagini delle Unità antiterrorismo o per la sicurezza nazionale, mentre negli Stati Uniti il direttore dell’Fbi ha dichiarato dinanzi al Congresso di essere molto preoccupato per delle attività così gravi «che violano il principio di sovranità e aggirano gli standard internazionali di cooperazione tra forze di polizia». Sul tema delle stazioni di polizia d’oltremare e la repressione transnazionale, la Commissione speciale sulle interferenze straniere del Parlamento Europeo udirà l’8 dicembre la ong Safeguard defenders che si occupa di monitorare le sparizioni in Cina. Ci piacerebbe sapere come il nuovo governo di Giorgia Meloni vuole affrontare questa questione di diritti civili, ma soprattutto di incursioni di spie cinesi nel nostro Paese.

Uffici investigativi cinesi truccati da agenzie di servizi. Agiscono nel nostro Paese per “convincere” al ritorno chi è contro il regime con procedure illegali e violazioni dei diritti umani. Viminale e Farnesina tacciono

Forze dell’ordine fuori dal Congresso Nazionale del Popolo, a Pechino

W. J. è un cittadino cinese giunto a Prato nel 2002. Arrivato illegalmente in Italia, per anni ha dovuto lavorare in nero con paghe intorno ai 700 euro mensili a fronte di turni massacranti da 15 ore al giorno in fabbrica. Pensava di essersi costruito una vita lontana dal regime cinese. L’illusione è durata fino all’agosto del 2015, quando è stato contattato dai suoi familiari rimasti in Cina, a loro volta contattati da ufficiali del regime.

Lo chiamavano per suggerirgli caldamente di ritornare in Cina e consegnarsi alle autorità cinesi, che da anni lo ricercavano perché accusato di appropriazione indebita. Dopo solo una settimana W. J. è rientrato in Cina, e da quel momento di lui non si è più avuta notizia.

Le autorità del regime hanno preferito minacciare W. J. e i suoi familiari e convincerlo a tornare in patria anziché usare le vie ufficiali, come ad esempio una richiesta di estradizione.

possano tornare in un territorio in cui i diritti umani di cittadini ordinari e oppositori politici sono sistematicamente calpestati, come anche affermato di recente dalla Corte europea per i diritti dell’uomo.

Di tutti i cosiddetti fuggitivi che rientrano in Cina solamente una percentuale compresa tra l’1 e il 7 per cento lo fa usando vie ufficiali. Lo affermano i dati forniti dallo stesso Ccdi (Commissione centrale per l’ispezione disciplinare), il più alto organismo di indagine interno al Partito comunista cinese che gestisce la «campagna contro la corruzione», utilizzata dal segretario Xi Jinping per le purghe sia interne al Partito che a livello internazionale. Gli altri «fuggitivi» sono stati illegalmente «persuasi a tornare», per usare le parole delle stesse autorità cinesi.

La preferenza del regime per la persuasione è legata alla ritrosia dei Paesi occidentali a che dei ricercati

Come si legge in alcuni documenti pubblici, per concretizzare il desiderio di riportare i fuggitivi in Cina, nel 2014 Pechino ha lanciato l’operazione “Fox Hunt” - Caccia alla volpecon cui da inizio 2014 a ottobre 2022 le forze di polizia cinesi hanno condotto con successo più di 11mila operazioni riguardanti talvolta singoli individui e talvolta interi gruppi familiari. Decine di migliaia di persone fuggite nei Paesi occidentali e di cui si sono poi perse le tracce al rientro in Cina. Alcune di queste sono state trovate in Italia e da qui fatte rientrare forzatamente in Cina usando mezzi come la ritorsione sui familiari e la tortura.

Per superare il grande limite della distanza fisica, in tempi più recenti alcune strutture provinciali della polizia cinese hanno avviato operazioni in stretta collaborazione con il Dipartimento del fronte unito (Ufwd) e la sua rete internazionale di associazioni, tutte impegnate in operazioni di influenza politica. L’obiettivo delle operazioni era aprire stazioni di polizia camuffate da uffici di servizi in

IL SISTEMA MESSO A PUNTO PER LA PRIMA VOLTA QUI DA NOI NON HA TROVATO OSTACOLI. ED È STATO POI SPERIMENTATO IN ALTRI STATI. EPPURE

territorio straniero. Le attività erano supervisionate dal Ministero nazionale della Pubblica sicurezza (Mps).

Queste stazioni sono state aperte in molti Paesi occidentali tra cui l’Italia, e hanno consentito a persone vicine al regime di lavorare indisturbate e senza autorizzazioni sul suolo straniero seguendo le indicazioni ufficiali del Ccdi sulla «persuasione al ritor-

Il presidente Xi Jinping all'Assemblea nazionale del popolo.A sinistra, il manager accusato di corruzione Ren Biao, sbarca da un aereo sotto la scorta della polizia a Pechino

no», che includono anche l’impiego di familiari rimasti in Cina, di agenti sotto copertura, di spie, di sistemi di tortura e addirittura di rapimenti come «metodo legale» per convincere i fuggitivi a tornare.

Formalmente gli uffici rinnovano patenti, passaporti e altri documenti cinesi e funzionano come dei Caf pensati per aiutare la comunità cinese a esplicare pratiche a di-

stanza nel proprio Paese d’origine. Inoltre agirebbero come uffici consolari paralleli. E questo in violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Essa prevede che tali strutture siano indicate come tali alle autorità ospitanti. In realtà, però, lo stesso governo cinese definisce gli uffici come «stazioni di polizia d’oltreoceano» in cui il personale lavora affinché la comunità cinese locale venga monitorata e vengano intercettati eventuali fuggitivi, come confermano decine di storie personali verificate da L’Espresso.

L’esistenza di queste stazioni era già stata denunciatadaunreportpubblicatoasettembre da Safeguard defenders, Ong spagnola dedita alla difesa dei diritti umani, e ripreso da alcuni articoli di giornale apparsi in Italia soprattuttosuIlFoglio.MaL’Espressooraèin grado di rivelare in esclusiva nazionale dettagli nuovi che dimostrano il ruolo cruciale giocato dall’Italia nelle attività transfrontaliere del regime cinese.

In un nuovo report di Safeguard defenders pubblicato domenica 4 dicembre e che L’Espresso ha visionato in anteprima viene mappata una situazione ben più grave di quella iniziale. Le stazioni di polizia cinese d’oltreoceano in Italia non sarebbero più

Due giovani cinesi fatti a pezzi in un ristorante, un regolamento di conti con un machete come arma. Era il 2010 e da quel duplice omicidio partì “China Truck”, l’inchiesta che secondo la Dda di Firenze e la Squadra mobile di Prato, non solo smantella una delle principali organizzazioni mafiose cinesi in Europa la cui base era nella cittadina toscana, ma ne svela forse per la prima volta meccanismi, peso, caratteristiche. E soprattutto nomi, come quello del «capo dei capi», Zhang Naizhong, «l’uomo nero», artefice di una pax fra bande criminali la cui guerra aveva già fatto una quarantina di morti, e ritenuto la mente di quel sodalizio. Se questo sia stato di «stampo mafioso», lo decideranno i giudici di Prato, in un processo che però non riesce a partire per cavilli legali, difficoltà di traduzioni, reperibilità degli imputati: lo scorso 11 novembre, per difetti di notifica ad alcuni di loro, per la terza

Agenti della polizia impegnati nell’operazione contro la mafia cinese denominata “China Truck” a Prato. A sinistra, il pattugliamento congiunto di agenti cinesi con la polizia italiana

quattro come affermato inizialmente, ma almeno dieci. Oltre a Prato, Firenze, Milano e Roma, ora spuntano anche nuove aree tra cui Bolzano, Venezia e la Sicilia.

A questo punto l’Italia è il Paese con la più alta presenza al mondo di stazioni di polizia d’oltreoceano. Ma c’è di più. In alcuni documenti delle autorità cinesi, che L’Espresso ha messo a disposizione dei lettori online sulla piattaforma Pinpoint, accessibile dal sito lespresso.it, si parla delle stazioni di Milano e Roma come di «progetti pilota». Cioè la Cina avrebbe utilizzato l’Italia come esperimento per capire come aprire stazioni di polizia

volta l’udienza è stata rinviata. In quella del 23 settembre invece non si trovavano i 56 faldoni che costituiscono il fascicolo penale, mentre il 16 febbraio, data di inizio del processo, il rinvio era dipeso dall’accoglimento delle istanze di impedimento presentate da alcuni difensori. Le indagini nel gennaio 2018 culminarono con 70 indagati e 33 arresti, tra cui Naizhong, ritenuto il boss delle triadi in Italia con l’accusa di controllare la logistica merci delle aziende cinesi pratesi e di altre città italiane da e verso mezza Europa imponendo le ditte di trasporto. Attività corroborata da estorsione, usura, riciclaggio, sfruttamento della prostituzione, spaccio, gioco d’azzardo, reati ora contestati a vario titolo a 55 imputati. Tutto rimandato al 10 marzo 2023, col rischio concreto che molti reati finiscano in prescrizione. L’aggravante mafiosa, contestata a 38 di loro tra cui il presunto boss, è il cuore del colossale lavoro di indagine della Squadra mobile di Prato, allora diretta da Francesco Nannucci, ora capo centro della Dia di Firenze: «Chi comanda a Prato, comanda in Europa», spiegò dopo gli arresti, annullati venti giorni dopo dal Tribunale del Riesame di Firenze che non rilevò «gravi indizi» di colpevolezza tali da contestare l’esistenza di un sodalizio mafioso. Sentenza che la Cassazione confermò in due pronunciamenti, fino alla decisione nel 2021 del Gup di Firenze di portare invece alla sbarra per la prima volta proprio la «mafia cinese». Le 5.000 pagine di informativa ricostruiscono circostanze, metodi, potenza economica, timori

e omertà non sul territorio ma dentro le comunità, i legami verticistici in Cina, e l’ascesa e gli affari milionari di Naizhong. Per il 62enne originario del Zhejiang, il 19 settembre è però arrivata la prima assoluzione, sempre a Prato, nel processo stralcio di “China Truck”. Erano a giudizio sei dei 55 imputati, quelli ancora destinatari della misura cautelare, non per l’aggravante mafiosa ma per i soli reati satellite: due sono stati condannati a otto e sei anni di reclusione. Naizhong, accusato di un episodio di usura risalente al 2011, è stato assolto perché «il fatto non sussiste». L’uomo che nelle intercettazioni si autoproclama «boss dei boss» ufficialmente è un imprenditore nel settore logistico. Stando alle carte, le società risultano affidate a prestanome e sempre lui sarebbe beneficiario finale dei proventi di sale da gioco illegali, estorsioni, droga, prostituzione e riciclaggio. Giri milionari: nei camion dell’organizzazione, oltre alle merci, viaggiavano anche scatole di banconote da 500 euro. Residente a Roma, ma temuto e riverito nelle più grandi comunità cinesi italiane ed europee, a Prato la polizia lo riprende mentre all’interno un ristorante riceve «l’inchino» di decine di connazionali arrivati in auto di lusso per omaggiarlo. Lusso che sfoggia anche al matrimonio del figlio nel 2013: all’hotel Hilton di Roma gli invitati li aveva fatti arrivare a bordo di Ferrari e Lamborghini noleggiate, 500 gli ospiti giunti anche da Francia e Cina, 80 mila euro di conto saldato in contanti.

Secondo il portavoce di Amnesty international in Italia Riccardo Noury le autorità della Cina hanno spesso tentato di fare pressioni su componenti delle loro comunità all’estero e con metodi che vanno contro il rispetto del diritto internazionale. «Sugli uiguri abbiamo segnalato un caso anche in Italia. Ma il vero tema, che le nostre istituzioni non considerano, è che dietro accordi commerciali con la Cina si chiudono gli occhi sulla richiesta del rispetto dei diritti umani nei Paesi occidentali come nel territorio cinese».

Noury, avete segnalato casi di interferenze delle autorità cinesi nei Paesi esteri e in particolare in Europa?

«Sì, ci siamo occupati più volte a livello internazionale della mano lunga delle istituzioni diplomatiche cinesi all’estero. In particolare in relazione alla questione delle famiglie di esuli uiguri, la popolazione che vive nel nord-

su territorio straniero che sono state poi effettivamente impiantate in numerosi Paesi occidentali.

Ma perché il regime di Pechino ha trovato nell’Italia la porta d’ingresso al mondo occidentale? Secondo l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, le stazioni di polizia d’oltreoceano sono «una delle importanti realizzazioni dei pattugliamenti congiunti di polizia sino-italiani». Il 27 aprile del 2015 infatti l’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni firma un accordo con cui si dà il via a delle operazioni congiunte di pattugliamento del territorio tra forze dell’ordine italiane e cinesi. La prima stazione «pilota» viene aperta a Milano nel 2016 proprio durante lo svolgimento dei pattugliamenti congiunti.

Ma non finisce qui: il 24 luglio 2017 l’allora viceministro dell’Interno Filippo Bubbico firma un accordo per rafforzare i pattugliamenti congiunti. I contenuti dell’accordo rimangono tuttora ignoti, ma è noto che in occasione del rinnovo il ministero della Pubblica sicurezza cinese affida le missioni in quattro città italiane al Dipartimento provinciale di Pubblica sicurezza dello Zhejiang, lo stesso a cui sono legate le stazioni dello Qingtian presenti a Roma, Milano e Firenze, aperte nel 2018.

ovest della Cina, nella regione autonoma dello Xinjiang. Queste comunità sono in diversi Paesi esteri sotto ricatto dalla polizia cinese e dalle autorità di Xi Jinping».

In che modo sono sotto ricatto, e quali metodi utilizzano le autorità cinesi per farli tornare in patria?

«Cercano in ogni modo di riportarli in Cina con la scusa di dover rinnovare un documento, per esempio, oppure avvisandoli che ci sono problemi con le loro famiglie rimaste nella madrepatria. Sappiamo per certo che, accolta la richiesta delle autorità e ritornati in Cina, moltissimi finiscono nei campi di rieducazione. Ma c’è di più: chi inizialmente si rifiuta di tornare in patria, e mantiene magari rapporti epistolari con la famiglia, mette a rischio i componenti di quest’ultima, che vengono magari arrestati. Si spezzano così sentimenti e rapporti familiari in maniera profonda e drammatica.

Ma la situazione più grave di tutti, e che denunciamo a livello internazionale, è quella dei campi di rieducazione dove sono finite oltre un milione di persone. E oggi preoccupa non solo la situazione a Pechino o nell’area della Xinjiang , ma anche quello che si sta vivendo ad Hong Kong: qui è stata appena chiusa anche la sede di Amnesty international». Avete segnalato casi di pressioni da parte di esponenti del governo o dello stato cinese avvenute nelle comunità in Italia alle nostre autorità? E che risposta avete ricevuto?

«In Italia abbiamo seguito una storia di ricongiungimento familiare. I genitori vivono in Italia ma non riescono a far arrivare dalla Cina i loro tre figli. Dobbiamo dire che in questo caso le autorità italiane ci stanno aiutando, con tutte le difficoltà del caso. Comunque anche da parte nostra è difficile ricevere segnalazioni dall’interno di queste comunità, che sono spesso molto chiuse. In generale ci scontriamo con un Paese che non considera il rispetto dei diritti umani come un elemento fondante dello Stato. In Cina inoltre c’è una continua repressione

del dissenso, soprattutto di avvocati che hanno provato a chiedere riforme e che invece vengono perseguiti: in diverse centinaia sono così finiti in carcere con l’accusa di aver seminato disordine e malcontento».

I governi italiani negli ultimi anni hanno fatto diversi accordi commerciali con la Cina. Che risposte avete ricevuto sull’inserimento del rispetto dei diritti umani, in entrambi i Paesi, per la comunità cinese? «Nessuna. E abbiamo sempre sollevato questo tema: in ogni accordo che viene preso con le autorità cinesi non c’è nulla sul rispetto dei diritti umani. A esempio sulla famosa intesa della “Via della seta”: questi accordi, al contrario, sono basati sullo sfruttamento del lavoro in grandi aree della Cina. E non parliamo solo dei marchi del lusso, dove ci sono decine di denunce. I rapporti tra Cina e Occidente, inclusi i rapporti tra Cina e Italia, sono basati evidentemente sul denaro e non sul rispetto dei diritti».

Un’imprenditrice sventola la bandiera cinese nei giorni del festeggiamento del capodanno cinese nella zona industriale di Prato.

In alto Riccardo Noury portavoce di Amnesty international in Italia.

Esistono inoltre delle fotografie e dei video riportate su Formiche che immortalano l’inaugurazione della stazione di polizia d’oltreoceano all’Esquilino, storicamente punto nevralgico della comunità cinese nella capitale. All’inaugurazione, tenutasi nel luglio del 2018, è presente Giuseppe Moschitta, in quel momento capo del Commissariato Esquilino. Presenti anche Feng Sibo, alto rappresentante della polizia cinese, e il console cinese.

L’Espresso ha interpellato il ministero dell’Interno e Giuseppe Moschitta per capire cosa sapessero le autorità italiane in quel momento e la Farnesina per capire com’è possibile che l’ambasciata italiana a Pechino - all’epoca retta da Ettore Francesco Sequi - fosse all’oscuro del fatto che questi accordi venivano presi con l’Mps, ministero cinese ben noto per le attività di repressione condotte a danno dei dissi-

denti e delle minoranze etniche-religiose nel Paese. Anche perché i documenti in questione consultati da L’Espresso erano e sono tuttora pubblici.

Dopo più di una settimana né la Farnesina né il Viminale hanno mai risposto.

Tra le storie personali verificate da L’Espresso spicca quella di Z., in Italia per 17 anni e persuaso al ritorno in soli sette giorni dopo che le autorità cinesi avevano trovato la sua figlia minore ad Hangzhou. Secondo Laura Harth, campaign director di Safeguard defenders, «non solo operazioni e storie individuali simili hanno riguardato cittadini cinesi in almeno 120 Paesi del mondo, ma ci sono le prove dirette dalle stesse autorità cinesi che le stazioni di polizia d’oltremare sono coinvolte nelle operazioni».

In molti Paesi la questione viene investigata dalle Unità antiterrorismo o per la sicurezza nazionale, mentre negli Stati Uniti il direttoredell’FbihadichiaratodinanzialCongresso di essere molto preoccupato per delle attività così gravi «che violano il principio di sovranità e aggirano gli standard internazionali di cooperazione tra forze di polizia». Sul tema delle stazioni di polizia d’oltremare e la repressione transnazionale, la Commissione speciale sulle interferenze straniere del Parla-

Una donna si avvia verso l'ingresso del centro culturale cinese in via Sarpi, la Chinatown di Milano

mento Europeo udirà Safeguard defenders il prossimo 8 dicembre.

«L’Italia è l’unico Paese europeo in cui la reazione alla nostra indagine è stata molto fredda», ha detto Laura Harth citando in particolare l’ex ministra degli Interni Luciana Lamorgese (all’epoca della pubblicazione a fine mandato), che parlando della stazione di polizia di Prato disse al Foglio che «non destava particolare preoccupazione» e che nel complesso si trattava solo di uffici amministrativi che niente avevano a che fare con attività di polizia.

«Sarebbe il caso che il nuovo governo italiano mostrasse la ferma volontà di cambiare passo e investigare seriamente la questione, ivi inclusa l’esposizione complessiva del Paese alle interferenze di Pechino, visto che è proprio dall’Italia che è partito tutto», conclude Harth.

Èstata la protesta del foglio bianco. Bianco come la tuta degli uomini che da due anni impediscono ai cittadini di uscire di casa per contenere l’epidemia del Covid-19. Bianco come il vuoto pneumatico in cui finisce ogni richiesta. Bianco come il lenzuolo in cui sono ricoperti i cadaveri dei protestanti torturati a morte. Il bianco in Cina equivale al nostro nero: è il colore della morte. Fisica e civile.

La scintilla è stato l’incendio scoppiato in una palazzina di Urumqi, capitale della martoriata regione dello Xinjiang, dove a una decina di persone in fuga le barricate poste per arginare il Covid-19 hanno tolto la vita. Ma, a differenza delle decine di proteste locali, le fiamme responsabili di quelle morti hanno attraversato valli e colline, lambendo le città della costa orientale, Pechino, Shanghai, Hong Kong e l’ormai mitica Wuhan, epicentro dell’epidemia. E hanno riattizzato profondi e nascosti rancori, dolori, rimostranze per cui non c’è più nessuno spazio nella Cina sterilizzata e iper-controllata di Xi Jinping. Dopo 32 anni, anche se solo per qualche giorno, le proteste di pochi sono diventate quelle di tanti, in tutto il Paese, unendo contadini, impiegati e studenti. Un’eventualità ritenuta impensabile in uno Stato dove i cittadini sono scrupolo-

samente sorvegliati, ma chiaro indice del malessere diffuso da tempo, almeno da quando Xi Jinping ha preso il potere dieci anni fa, trasformandolo da oligarchia in monarchia assoluta. Un potere che non lascia spazio nemmeno alla concertazione interna tra i membri del Politburo, come esemplificato dalla brutale cacciata pubblica dell’ex presidente Hu Jintao, critico di Xi, durante la quinquennale riunione del Congresso del Partito lo scorso ottobre. Un potere che anziché allentare i lacciuoli della dittatura, come stava avvenendo nei primi anni del nuovo millennio, li ha stretti sempre più forte, coadiuvato dalle moderne tecnologie e da una propaganda radicale che ha culturalmente isolato la popolazione dal resto del mondo e ora rischia di toglierle il respiro.

Le nuove generazioni di cinesi, cresciute in questa realtà sotto vuotosenza accesso a nessuno strumento non cinese di informazione - non hanno memoria di nulla: non solo del massacro di piazza Tiananmen del 1989 ma nemmeno della rivoluzione tibetana del marzo 2008, delle proteste pro democrazia del 2011, della rivolta del 2013, della rivoluzione di Hong Kong, dei paladini della giustizia sociale come Liu Xiaobo, premio Nobel per la pace, ucciso in prigione. Non sanno che ogni anno sono in au-

mento le sommosse locali. Non sanno che sono metodicamente e violentemente represse proprio da quel governo che ha per obiettivo «servire il popolo», come recita la scritta fuori dai palazzi del potere. Ed è forse per questo che tanti giovani sono scesi inconsapevoli in strada con i loro cartelli inneggianti sia alla fine dei lockdown sia alla fine di Xi. «Non avranno il coraggio di farci del male», gridavano i leader, increduli quando sono stati brutalmente sbattuti nelle auto e portati via. C’è chi è però riuscito a gridare, prima di scomparire, «libertà o morte». Con un coraggio pari alla sua ingenuità. Frutto della sterilizzazione della conoscenza voluta da Xi.

Il Covid-19 è stato per questo novello Mao la prima grande sfida ai suoi metodi di dominio. Pensava di risolverla con vaccini “nazionalisti”, poi risultati inefficaci, e con la chiusura della popolazione in casa per mesi, poi anni, sottoponendola ad ogni tipo di obbligo. A sorpresa, la resilienza della pandemia ha puntato il faro sui limiti di un governo antidemocratico e ultranazionalista. Che ora, per salvarsi, utilizzerà una combinazione di bastone e carota, eliminando i capi delle rivolte e allentando alcune restrizioni pandemiche.

Ma la corazza del dittatore Xi è ormai scalfita in tutto il Paese: chissà se, per distrarre il pathos comune, non cercherà di indirizzarlo velocemente al di fuori dei confini, contro un nemico esterno. Taiwan è ancora una volta avvertita.

La resilienza della pandemia ha puntato il faro sui limiti di un governo antidemocratico e ultranazionalista che per salvarsi le tenterà tutte

Ci sono stati periodi in cui la percentuale delle prostitute vittime di omicidio ha rappresentato quasi un quarto del totale delle donne uccise. Eppure, di quella porzione di delitti, laddove ne sia stato dato conto, si è parlato in termini e con enfasi diversi dai toni usati per il resto dei femminicidi. Quasi si trattasse di un segmento dell’universo femminile confinato ai margini di una società che, nel rifiutarle, ha scelto anche di ignorarne i diritti e le sorti. Compresa la morte per mano violenta. È uno spaccato che trova conferma ogni volta in cui la cronaca nera faccia irruzione nelle vite anonime delle sex workers quello che il Numero verde nazionale antitratta descrive nelle mappature che semestralmente aggiorna con i dati raccolti dalle unità di contatto e di strada attive in tutta Italia. Una fotografia tornata di estrema attualità anche dopo i fatti di Roma e che rispecchia l’analisi condotta dal suo coordinatore, Gianfranco Della Valle, e da Paola Degani, dell’università di Padova, nel primo e finora unico studio espressamente dedicato ai femminicidi di prostitute.

Un numero su tutti: dal 1970 a oggi, i casi sono stati 897. Un’autentica strage, che ha cancellato dall’anagrafe - sempre che vi fossero registrate - 765 donne e 132

transessuali (tutte mtf, ossia male to female). L’anno nero si ebbe nel 1998, quando le prostitute trucidate furono 37. Ma poco cambia se, come nel 1992 e nel 1996, le vittime furono 34, o se negli anni Settanta si era rimasti in un range compreso tra 10 e 19, o se, ancora, nel terzo millennio si è toccato il picco nel 2000, con quota 29. Restano comunque dati sconcertanti e, probabilmente, impensati anche in Lombardia, che svetta con 202 casi. Fanno storia a sé regioni più piccole come il Friuli Venezia Giulia, pure nella parte alta della classifica, visto che almeno 13 dei 27 femminicidi sono attribuiti all’ignota mano del “mostro di Udine”, e il Trentino Alto Adige, dove fu invece il “mostro di Bolzano”, pure rimasto senza nome, a colpire 5 delle 10 prostitute complessivamente ammazzate sul territorio. Il periodo approfondito nel report è più ristretto: si va dal 1988 al 2018, perché è a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta che la prostituzione di strada cambia volto, passando da prevalentemente autoctona a prevalentemente migrante. Oggi - si legge - meno del 3% delle donne che lavora in strada è italiana. Al sorpasso, tuttavia, non ha corrisposto un maggiore riparo ai rischi del

mestiere: con 421 vittime, la nazionalità più penalizzata è proprio quella italiana. Seguita dalle altre due nel frattempo imposte sul mercato del sesso a pagamento dalle rispettive tribù criminali: quella nigeriana (90) e quella albanese (66). «Donne - ricordano gli studiosi - accomunate da debolezza individuale e sociale e da scarsa autodeterminazione del loro progetto migratorio». E che «pagano con la propria vita le faide legate a logiche di accaparramento del profitto».

Il triplice femminicidio di Roma, con la montagna di stereotipi sfoderati per relegarlo nella categoria dei delitti a sfondo sessuale, peraltro per mano di un presunto folle, ha dimostrato ancora una volta quanto poco interesse ci sia a sollevare la tendina su un mondo criminale che di quelle e altre violenze rappresenta la cornice. Elemento, questo dello sfruttamento e delle vessazioni quotidiane subite dalle sex workers, che non a caso lo studio evidenzia, osservando tuttavia come siano le condizioni stesse dell’attività svolta a disincentivare qualsiasi forma di denuncia. Vittime due volte, quindi: in quanto «schiacciate tra organizzazioni criminali tra loro rivali e la patologica affermazione di potere dei clienti» e in quanto “prive di regolari titoli di soggiorno e spaventate tanto all’idea di non essere credute, quanto dalla certezza delle ritorsioni” che chi le controlla farà loro patire.

Da qui, la preziosità del lavoro svolto dagli operatori e dai mediatori linguistici e culturali. Tanto più in questi ultimi anni di profondo mutamento delle modalità di prostituzione, con il progressivo calo delle presenze in strada, in atto dal 2017 - già prima, quindi, dei divieti e delle restrizioni imposti dalla pandemia da Covid 19 -, anche quale conseguenza delle ordinanze emesse da questo o quel Comune per questioni di “decoro pubblico”, e il parallelo incremento dell’offerta indoor. Una transizione tutt’altro che vantaggiosa, a sentire gli esperti, e non soltanto per la maggiore difficoltà di mapparne il variegato universo. «Il rischio, ora più che mai, è rappresentato dall’invisibilità - spiega Della Valle -. A differenza della prostituzione autonoma e negoziata, che negli appartamenti può trovare situazioni di maggiore comfort, chi vive sotto lo scacco del-

lo sfruttamento e dell’assoggettamento vede aggravata la propria posizione di vulnerabilità». E torniamo all’esempio di Roma: quanto tempo c’è voluto per risalire all’identità delle due vittime cinesi? Essere ostaggi di quattro mura equivale a non esistere agli occhi del mondo che le circonda. «Finché sono in strada, le prostitute possono essere avvicinate dai nostri operatori e, pur con tutte le paure e resistenze che comprensibilmente manifestano, cominciare ad aprirsi - continua -. Tutto sta a conquistarne la fiducia: oggi sorseggiando una tazza di tè caldo insieme, domani chiacchierando in una pausa dal lavoro». La tutela sanitaria, che è l’obiettivo primario del Numero verde contro la tratta, si costruisce così. «Il meccanismo di prevenzione, con la distribuzione di preservativi e l’accompagnamento alle visite mediche - ricorda il suo coordinatore -, è rivolto a chi si prostituisce, ma vale poi anche per i clienti e per i loro par-

Foto:F. Fotia / Agf

Sommerso da stratificazioni del costume, della morale e della legalità il dibattito pubblico sulla prostituzione da sempre oscilla tra proibizionismo e legalizzazione. Sull’opportunità di legalizzare o meno il lavoro sessuale la società è divisa, così come i movimenti femministi, tra chi considera la prostituzione una forma di oppressione e chi, come “Non una di meno”, chiede invece di «attuare sforzi culturali per distinguere sex worker e prostituzione forzata, denunciando e combattendo lo stigma nel primo caso e la violenza patriarcale nel secondo» e di riconoscere i diritti di questi lavoratori. Incerta è la politica che aveva fatto riemergere il tema nel mese di giugno, a 64 anni di distanza dall’approvazione della legge Merlin che nel 1958 decretò l’abolizione della regolamentazione della prostituzione e quindi anche delle cosiddette “case chiuse”. La miccia che ha innescato per mesi discussioni tra le associazioni per i diritti civili è stata il disegno di legge presentato a Palazzo Madama dalla senatrice Cinquestelle Alessandra Maiorino, che puntava a criminalizzare i clienti

tner, presenti o futuri». Non meno centrale la necessità di favorire, attraverso il filo diretto con le unità di contatto, l’emersione dei risvolti criminali del fenomeno. A differenziare gli omicidi di prostitute dagli altri, cosiddetti, di genere, oltre all’età media più bassa delle vittime (35,8 anni le italiane, 26 le nigeriane e 24,3 le albanesi), è proprio la frequenza con cui non si perviene all’identificazione del colpevole. «Si tratta di donne “disumanizzate”, di cui si minimizza anche la morte - scrivono gli autori -. Le prostitute risultano spesso “disperse mancanti”: persone scomparse mai segnalate alle forze dell’ordine. Indagare non è facile quando mancano interesse pubblico e testimoni credibili, colleghe e clienti si dimostrano riluttanti a collaborare e le stesse prove del Dna appaiono confuse e riferibili a più soggetti. Lo stile di vita e l’assenza di relazioni interpersonali, inoltre, rendono improbabile che familiari e amici conoscano gli spo-

delle prostitute, seguendo l’approccio «neo-abolizionista» introdotto in Svezia nel 1999 e oggi in vigore anche in Francia. Modello, afferma la prima firmataria, riconfermata al Senato con le ultime elezioni, che ha portato ad una diminuzione del fenomeno del 65 per cento. Oggi quel ddl torna, sulla scia del dibattito scatenatosi sui delitti di Roma. «La scintilla iniziale- spiega la senatrice a L’Espresso - era scattata già a marzo 2019. Sui giornali Salvini chiedeva di riaprire le case chiuse. Ho approfondito la questione, avviato un’indagine conoscitiva di due anni. Il mio disegno di legge non colpisce chi è in prostituzione ma chi, utilizzando il denaro, pensa di poter comprare l’accesso al corpo di un altro essere umano. Senza sapere che quel gesto mette in moto tutto il sistema di tratta». Va ricordato che nell’ordinamento attuale, non è vietata la prostituzione in sé e per sé, ma solo l’intermediazione di terzi, sia in termini di promozione sia di sfruttamento. La novità introdotta dal ddl Maiorino sarebbe la possibilità di perseguire legalmente i clienti, tramite sanzioni pecuniarie e, in casi estremi, anche pene detentive. Lo scopo è colpire la domanda. La legge potrebbe convincere Fratelli d’Italia, già nel 2018 la leader Giorgia Meloni e attuale Presidente del Consiglio dichiarava: «Non ha senso colpire le prostitute che sono solo delle vittime. Probabilmente la via che può portare a dei risultati più efficaci è quella adottata dalle nazioni del nord Europa che punta a disincentivare la domanda. Un tentativo che vale la pena fare». Un tentativo che stona con le uscite del leader della Lega

stamenti quotidiani della vittima». Condotte con il contributo di 65 tra enti (soprattutto Comuni) e associazioni, le rilevazioni rappresentano una bussola di come, dove e quanto la criminalità organizzata punti sul business della prostituzione. L’ultima, aggiornata al 20 ottobre scorso, attesta un’ulteriore inversione di marcia, con il gruppo africano (quasi soltanto nigeriane) al 19,7% delle presenze, molte di meno rispetto al passato e al 70,8 del gruppo europeo, rappresentato per oltre il 45% da rumene, quasi il 30 da albanesi e il 5 da bulgare. In termini assoluti, le prostitute osservate sono state 1.440: con la prima mappatura nazionale, nel 2017, se ne erano contate 3.709. Allora come oggi, si tratta comunque di numeri per difetto: istantanea delle presenze complessive in una determinata sera e, poche o tante che siano, anche dello schiavismo dell’epoca contemporanea.

Matteo Salvini da anni favorevole alla riapertura delle case chiuse. «Oggi in Italia questo mercato lo gestisce la criminalità. E riguarda 80 mila persone. In Austria, Svizzera, Germania si mettono le regole, si danno garanzie. È un lavoro come un altro che si fa per scelta ed è sanitariamente tutelato e tassato. Io al governo voglio un Paese con delle regole».

E il Pd? Naviga a vista. «Non ne abbiamo ancora discusso», fanno sapere. Tuttavia, per la senatrice Valeria Valente «potrebbe esserci una maggioranza del partito favorevole a una legge che punisca i clienti».

Dentro questo dibattito muta sembra la voce delle e dei sex worker. «Cavalcando le notizie delle terribili uccisioni di sex worker a Roma si propone ancora il modello abolizionista nordico osteggiato dalle e dai sex worker la cui vita è resa più fragile proprio dalla criminalizzazione dei loro clienti», sottolinea Pia Covre, presidente del Comitato per i diritti civili delle prostitute.

La politica sul tema semplifica la complessità, dimentica che la realtà è fatta di pieghe e non di linee rette, fanno sapere da Ombre Rosse collettivo femminista di sex worker e attivisti: «Togliere il reddito alle lavoratrici vuol dire cancellare la complessità delle loro vite. Il cliente per non farsi multare potrebbe attirare le lavoratrici fuori da uno spazio sicuro. La maggior parte del lavoro sessuale è indoor, esistono dei meccanismi tra lavoratrici di mutua tutela. Il ddl aggrava e non risolve».

desso la verve teatrale è appena appena soffocata dalla veste istituzionale, cova sotto la cenere e sale a galla non appena si presenti l’occasione. Ma certo Giorgia Meloni, anche da premier, sul punto non è cambiata: «Siete stati così coraggiosi in altre situazioni», ha sibilato sottovoce, sarcastica, con gli occhi all’orizzonte e come parlando tra sé e sé, quando in sala stampa a Palazzo Chigi i giornalisti le contestavano avesse lasciato troppo poco spazio alle domande sulla manovra. Vestita di rosso, quella volta. Anche se non più urlante come nei comizi di Vox. Una Giovanna d’Arco social, come sostiene sulla rete chi gioca sulla data di nascita forse coincidente della pulzella d’Orleans, una politica subito capace di stare al centro dell’agone, del teatro della politica. Come quella volta a Milano, conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, in cui stette in silenzio sul palco per ben 54 secondi - in quel contesto è un’eternità - per significare quanto fosse assurdo che le si chiedesse ancora conto della maglietta nera piuttosto che delle sue proposte. Una tea-

tralità spiccata, naturale, che ai militanti di FdI ricorda Giorgio Almirante: «Da Giorgio a Giorgia», c’è chi ha sospirato quella volta a Milano. Si sa che Almirante veniva da una famiglia di artisti e teatranti girovaghi: il padre Mario era regista e doppiatore, gli zii Ernesto, Giacomo e Luigi erano attori.

Ma a chi risale la presenza scenica meloniana? Qualche giorno fa, su Repubblica, Filippo Ceccarelli nel cercare un modello espressivo primigenio ha azzardato un paragone tra Giorgia Meloni e una grandissima del passato, Bice Valori. Compagna di Paolo Panelli, attrice versatile da teatro alto e rivista, doppiaggio, musicarelli e intrattenimento tv. Molto in comune con Meloni: «Stessa statura da piccoletta, stessa verve femminile, ironica e popolaresca, stessa risposta pronta e schietta, stessa risata allegra o, se necessario, sprezzante. Impressionante è la voce che nel crescendo acquista una inconfondibile cadenza romanesca».

C’è un’altra attrice, con caratteristiche analoghe,

cui Meloni somiglia ancora di più. Il suo nome è Zoe Incrocci. Caratterista romana, una delle più note negli anni Cinquanta, attrice di teatro, cinema , televisione. Ha recitato in “Totò cerca moglie”, in “Brutti sporchi e cattivi” di Ettore Scola. Tanto doppiaggio: era la voce stridula di Lina Lamont (Jean Hagen) in “Cantando sotto la pioggia”, della servetta lamentosa Prissy (Butterfly McQueen) in “Via col vento”, di Marilyn Monroe in “Eva contro Eva”, di nonna Salice in “Pocahontas”. Tanti ruoli in televisione, da “Piccole donne”, “La cittadella”, fino a “Don Matteo”, “Il maresciallo Rocca” e “La dottoressa Giò”. Nel 1991 Incrocci vinse il David di Donatello, attrice non protagonista, per “Verso sera” di Francesca Archibugi. La somiglianza con Giorgia Meloni è spiccata. Impressionante. Quasi vertiginosa. Cosa c’entra Giorgia Meloni?

Un link è spuntato tra fine settembre e inizio ottobre. Quando i media spagnoli hanno cominciato a scrivere della vita canaria di Francesco Meloni detto Franco, il padre di Giorgia Meloni (che se ne andò di casa quando lei aveva un paio d’anni, e che lei non ha mai più visto dal 1988), una vita da film tra isole, trasferimenti in barca, un ristorante chiamato Marques de Oristano probabilmente ispirandosi alle origini sarde, la condanna a nove anni di galera per narcotraffico e due candidature alle elezioni locali: ebbene i giornali come El Mundo, ma anche nella Gazzetta ufficiale Spagnola (Boe) lo hanno indicato come Francesco Meloni Incrocci. In Spagna si utilizza nei documenti ufficiali anche il nome della madre - riforma che per ironia della sorte in Italia non ha mai attecchito, fra l’altro con l’argomento (maschilista) che avrebbe rovinato gli alberi genealogici.

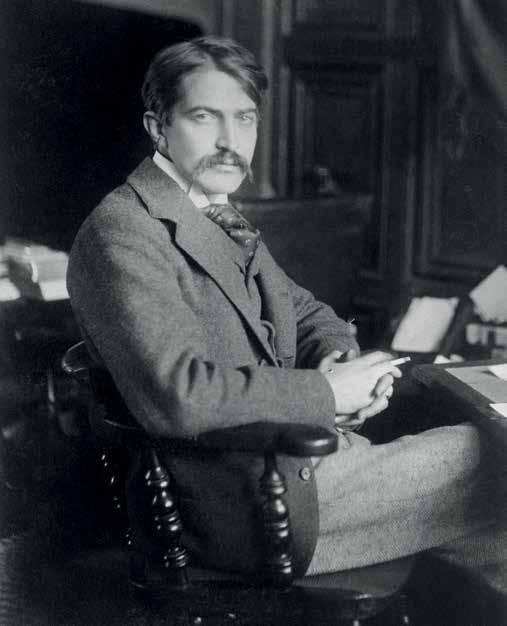

Ecco dunque spuntare un altro ramo: Incrocci. Nel 1937, Zoe Incrocci, appena ventenne, sposò a Roma Giovanni Meloni detto Nino, nato a Ghilarza in provincia di Oristano, vent’anni più di lei, personaggio di primissimo piano nel mondo dello spettacolo di quegli anni. All’epoca lui dirigeva il teatro universitario di Roma dei Guf, avrebbe avuto un ruolo sempre più importante dal dopoguerra in poi. Regista radiofonico,

punto di riferimento per prosa, rivista e teatro in radio. Premiatissimo, cercatissimo, ebbe la Maschera d’argento nel 1954 (nello stesso giorno Gina Lollobrigida presentava “La Romana” alla Mostra del cinema di Venezia) lavorava con Garinei e Giovannini e altri pezzi grossi, perfettamente inserito nell’universo favoloso e interconnesso che si stendeva tra via Veneto e Cinecittà, passando per la Rai-Eiar.

Un personaggio che ne metteva in contatto altri, da questo punto di vista somigliante aVittorioVeltroni.MelonieVeltroni,entrambi premiati con il Microfono d’argento in quegli anni, si conoscevano peraltro abbastanza bene. Alighiero Noschese raccontando i propri esordi, avrebbe spiegato che era stato proprio il padre di Walter Veltroni, all’epoca direttore del giornale radio, a dirottarlo sullo spettacolo: da redattore della radio, infatti, ogni volta che tornava dalle assemblee parlamentari dilettava i colleghi, più che con le cronache, con le imitazioni di De Gasperi, Togliatti, Nenni, Parri. Raccontò Noschese al Corriere d’Informazione, il 3 marzo del 1978: «Un giorno Veltroni mi consigliò a un regista radiofonico, Nino Meloni. “Sei più tagliato perfarelarivistacheilgiornalista”,midisse».

Intuizione corretta: Noschese finì nella commedia “Caccia al Tesoro” di Garinei e Giovannini e non tornò più indietro.

Nino Meloni, per suo conto, è personaggio chiave di tante carriere. Anche Nino Manfredi, nel 1987, avrebbe raccontato che nei primi anni di carriera, tra gli stenti, aveva svoltato così: «Grazie a Nino Meloni scoprii la radio, via Asiago. E il doppiaggio. Se no, come andavo avanti? Il cinema non mi voleva».

Era la stagione in cui l’Italia, dall’elenco mussoliniano scolpito all’Eur sul Colosseo Quadrato che la descriveva come un «popolo di poeti, artisti, eroi, di santi, pensatori, scienziati, navigatori, di trasmigratori» diventava anche un popolo rutilante e ruspante di arricchiti, di cinematografari, di attori, di scrittori, di cialtroni. Di inventori di mondi. Il popolo insomma della commedia all’italiana, magnificamente messo in scena, in quegli anni, da una coppia regale di sceneggiatori: Age e Scarpelli. Gli autori di cosette come “I soliti ignoti”, “L’armata Brancaleone”, “La grande guerra”, “I mostri”, “C’eravamo tanto amati”, “La terrazza”, “Romanzo popolare”, “In nome del popolo italiano”, “Straziami ma di baci sazia-

Il leader di Azione Carlo Calenda. Sopra, il nonno Luigi Comencini nel 1987 a New York

mi” e di almeno un altro centinaio di pellicole fondamentali nella storia del cinema italiano. Che c’entrano i due? Age era Agenore Incrocci, fratello minore di Zoe, che era nata a Roma due anni prima di lui.

Una vita non sempre fortunatissima, quella di Zoe. Sarebbe rimasta vedova nel 1960, il marito Meloni stroncato da un infarto mentre leggeva un copione coi suoi collaboratori in casa, proprio nel giorno in cui Fanfani inaugurava il tratto Firenze-Bologna dell’Autostrada del Sole. «Zoe Incrocci ferita in un incidente d’auto», riportano le cronache nell’agosto di quell’anno: era in vacanza in Spagna, con quattro dei suoi figli. Ma madre alla fine di sette: «Gemma, Paolo, Franco, Mario, Guido, Lellina e Raffaele», così come compaiono insieme con «le nuore e tutti i nipoti» su La Repubblica, nel necrologio che il 7 novembre 2003 ne annunciava il funerale nella chiesa di Santa Chiara a piazza dei Giuochi Delfici, la parrocchia della Camilluccia dove Giorgia Meloni ha passato i suoi primissimi anni di vita. Prima di trasferirsi, dopo l’incendio della casa a Roma nord che ha più volte raccontato, nel quartiere della Garbatella con la madre e la sorella. E di rompere con tutto il mondo della famiglia paterna, a un punto che si fatica persino a immaginarli parenti.

Zoe Incrocci avrebbe continuato tutta la vita a recitare: ha una parte iconica anche in “Pinocchio”, dove recita Lumachina, accanto alla fata Turchina Gina Lollobrigida, zia di quarto grado di Francesco Lollobrigida, oggi ministro della Sovranità alimentare nel governoMeloni.RegistadiquellaserieeraLuigi Comencini, che con Age e Scarpelli aveva fatto “Tutti a casa” e “La donna della domenica”, e che come si sa è il nonno di Carlo Calenda.

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare. In alto, la zia di quarto grado Gina Lollobrigida nel 1965

Martedì scorso, dopo due ore di colloquio con la premier, uscendo da Palazzo Chigi il leader di Azione ha raccontato alla Stampa: «Sento il fascino della storia di Giorgia Meloni. È quella che lei ha raccontato più volte: una donna che nasce in una famiglia non privilegiata, con una vita difficile e che ce la fa da sola. La chiami “chimica” se vuole». La storia di una «underdog», come Meloni ama definirsi. Con mezza storia del cinema italiano ad aleggiare fantasmaticamente sulla testa, però. Un po’ di chimica è il minimo, in effetti.

Foto: M. Mencarini –Rosebud2, A. Serranò –Agf, Keystone France –Gamma Rapho / GettyImages, C. Minichiello –Agf

Dicono i loro fan: sono i soli a fare ancora politica. Con molta spregiudicatezza. A cominciare dalla temerarietà con la quale si dividono sulla scena. Qui si parla, l’avrete capito, di Calenda & Renzi, profeti del Grande Centro che forse verrà, e del loro fitto dialogo con il governo Meloni che già fa gridareLetta indignato di qua, Berlusconi preoccupato di là - a nuove maggioranze, a generose stampelle, ad aiuti parlamentari e nomine concordate. Del resto c’è l’illustre precedente dell’ascesa di Ignazio La Russa, no? E sì, ma andiamo con ordine.

I due, così diversi tra loro ma noti entrambi per essersi rumorosamente disfatti del Pd, incuriosiscono la destra da tempo. Marcello Pera, per esempio, ex berlusconiano di ferro ora senatore di Fratelli d’Italia, si appellò un anno fa a Meloni perché lanciasse Calenda nella corsa a sindaco di Roma: «È una candidatura d’eccellenza». In quanto a Renzi, l’ex Cavaliere lo considera un figlioccio. Poi è arrivato il ciclone Giorgia e le cose a destra si sono complicate.

Il primo passo l’ha fatto Renzi, sempre il più svelto di tutti, che si è

offerto come presidente di una commissione d’inchiesta su Covid-19 e lockdown. E come dimenticare l’elogio della premier - «Ammazza, bravo!» - mentre al Senato lo ascolta condannare «il no a prescindere su presidenzialismo, giustizia e rigassificatori» e dichiararsi «lealmente contro, lealmente pronto a dare una mano». Dopo un po’ ecco anche Calenda, comprensivo: «La manovra economica non funziona e la premier è nuova: va aiutata, non solo contestata». Poverina.

I due sono bravi a dividersi i ruoli. Mentre Calenda si fa ricevere a Palazzo Chigi per parlare di manovra e del contestatissimo Mes, il meccanismo europeo nato per dare assistenza ai Paesi in difficoltà finanziarie, Renzi va a rassicurare Berlusconi su abuso d’ufficio e tv. Meloni assiste con interesse: un aiuto potrebbe servire, al Senato la maggioranza è stretta e Forza Italia fa mille obiezioni su pensioni, superbonus, reddito di cittadinanza. Il Cav. invece è molto agitato per l’intrusione. Commenta il fedelissimo Giorgio Mulè: «Ho il sospetto che i due si muovano come un cavallo di Troia per fare breccia nella maggioranza e scombinare gli equilibri».

Rosicchiare elettori a Forza Italia e Pd in vista delle Europee. Chiedere posti al prossimo giro di nomine. Una tattica spregiudicata che però apre grandi spazi a sinistra

È proprio così? E perché? Intanto al Terzo Polo, all’asciutto nel giro grosso delle nomine, serve un po’ di concreta gestione del potere: hanno trattato su Copasir, vigilanza Rai, commissione Covid-19; poi verranno Eni, Enel, Poste, Leonardo… Ma dietroc’èancheunprogettopiùampio. Calenda continua ad agitarsi nella speranza di strappare al Pd militanti e consensi; Renzi sonda Berlusconi convinto che questi, in caso di difficoltà con Meloni, non si affiderebbe certo a Salvini, ma a lui. E Calenda e Renzi insieme scommettono che alle Europee del ’24 (è vicina un’altra campagna elettorale!) conquisteranno un pacchetto di votiadoppiacifra«parlandoailiberalinonsovranistieairiformistiche non vogliono morire populisti». E i giochi si riaprirebbero.

Alcuni sondaggisti dicono che questi progetti danno più fastidio al Pd che alla destra, e tutto sembra confermarlo, dall’alleanza per le politiche annunciata e poi cancellata, a quelle per Lombardia e Lazio fino al dialogo in corso. I terzopolisti pensano che spingere il Pd verso Conte aprirebbe praterie per le loro scorrerie. Ora però la stampella di Renzi e Calenda a Meloni cambia le cose e forse sposta il dibattito dentro il Pd: la questione non è più scegliere tra Calenda e Conte, ma valutare quanto sia opportuno dialogare con il M5S e a quali condizioni. Scombinare gli equilibri, non subirli. E magari riflettere sulla propria identità.

Il grande salto è pronto e a chi lo guarda con scetticismo e un po’ di puzza sotto il naso per i suoi atteggiamenti folcloristici rimasti immutati, si consiglia caldamente di «non sottovalutarlo». L’ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, dopo il ritorno in politica nella sua Sicilia con le insegne della nuova Democrazia Cristiana, e fresco di riabilitazione dalla condanna per favoreggiamento, sta tessendo una rete nazionale per rilanciare lo scudocrociato e tornare in giro e in televisione. I volti sui quali Totò sta puntando sono due: l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, e l’esuberante eurodeputata no vax Francesca Donato. Ma non solo: nella rete di Totò saranno coinvolti nomi noti della Dc dei tempi che fu. Ma andiamo per ordine.

Cuffaro e il progetto di rilanciare la Democrazia Cristiana in salsa siciliana non sono stati minimamente scalfiti dalle polemiche per aver lanciato, assieme a Marcello Dell’Utri, altro condannato, per concorso esterno, e tentato dal ritorno in politica, la candidatura a sindaco di Palermo dell’ex rettore Roberto Lagalla e per aver sostenuto la candidatura

di Renato Schifani a presidente della Regione.

Totò, senza fare molto clamore, ha nel frattempo incassato il ritorno di potere che voleva con queste due operazioni. Piazzando assessori nella giunta comunale e soprattutto in quella regionale, e sempre in ruoli chiave e in storiche camere del consenso. Al Comune di Palermo in quota Dc è entrato in giunta Giuliano Forzinetti, figlio d’arte appena trentenne, che ha preso la delega importante alle Attività produttive: uno dei ruoli più ambiti in giunta, perché significa avere a che fare con tutte le attività commerciali della città e anche con i lasciapassare per aprire nuovi negozi.

Ma è nella giunta regionale di Schifani che Cuffaro è tornato in grande stile, prendendo anche qui deleghe pesanti per la sua Democrazia Cristiana: la delega alla Famiglia e al lavoro per l’ex medico legale Nuccia Albano, forte di un bacino di consensi radicato soprattutto in provincia di Palermo, e la delega agli Enti locali per Dario Messina, politico conosciuto

L’ex governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro impegnato in un incontro durante la campagna elettorale per le regionali

alle falde dell’Etna. Per essere chiari: su queste deleghe nella storia della politica siciliana sono state lanciate carriere formidabili. Tanto per citare alcuni nomi: Raffaele Lombardo giovane democristiano negli anni Ottanta le ha avute, come le hanno avute ras del voto di Forza Italia negli anni d’oro berlusconiani come mister ventimila voti Francesco Scoma. Non c’è sindaco o amministratore siciliano che non debba avere a che fare con l’assessorato alle Autonomie locali, non c’è famiglia indigente o precario nella regione tra le più povere d’Europa che invece non abbia mai bussato alle porte dell’assessorato alla Famiglia e al lavoro: tanto che Albano ha appena ricevuto una delegazione di percettori del reddito di cittadinanza che temono di perdere l’assegno per le scelte del governo Meloni.

Cuffaro però guarda avanti. E lavora a una proiezione nazionale, anche perché è fresco di riabilitazione dalle condanne subite in carriera. Il tribunale di sorveglianza di Palermo il mese scorso gli ha concesso la riabilitazione dalle due condanne rimediate: una negli anni Novanta, per diffa-

mazione nei confronti di un magistrato, Francesco Taurisano, l’altra per favoreggiamento aggravato per aver agevolato Cosa nostra. Cuffaro puntava anche all’eliminazione dell’interdizione dai pubblici uffici, che di fatto non gli consente di candidarsi alle elezioni. I giudici hanno applicato una norma della legge spazzacorrotti che impedisce al leader della nuova Dc di scendere in campo in prima persona.

Lui comunque lavora alacremente a rilanciare adesso sul territorio nazionale la sua Dc. Il primo contatto che ha avuto per trovare sponde al Nord è stato quello di Roberto Formigoni. L’ex governatore della Lombardia scalpita per tornare sulle scena politica, scontata la condanna per corruzione: «Lasciando il Senato ho detto che non mi sarei ricandidato, ma ho detto che avrei continuato a occuparmi di politica scegliendo il ruolo di insegnante», ha assicurato in una intervista al sito online Open. Ma adesso Cuffaro lo tenta, in virtù di una vecchia amicizia

che li lega fin dai tempi dei giovani della Dc e poi nella rampante Udc di Pier Ferdinando Casini. Cuffaro e Formigoni hanno poi altre reti, diciamo così, in comune: come quelle della sanità privata, che a entrambi sono costate care in termini di guai giudiziari. Ma i rapporti e le amicizie restano, come quella con Angelino Alfano, oggi alla guida di un colosso della sanità come il gruppo San Donato (appena sbarcato in Sicilia con una convenzione d’oro per creare un mini-reparto di cardiochirurgia pediatrica all’ospedale Civico di Palermo).

In ogni caso la rete degli ex Dc si sta muovendo per salire sul carro cuffariano. Due i nomi sul taccuino dell’ex governatore siciliano: Luigi Baruffi, ex componente di spicco della Dc milanese nella corrente andreottiana e Renzo Gubert, ex parlamentare del Cdu, oggi leader di una formazione autonomista in Trentino. Ma anche Mario Tassone, già calamita del voto in Calabria, è un nome presente sull’agenda di Cuffaro.

Il colpo mediatico vero è però quello che a breve incasserà con l’adesione ufficiale alla Dc dell’eurodeputata Francesca Donato. Il marito si è già candidato alle Regionali nella lista con lo scudocrociato, ma Totò vuole lei, la moglie che negli anni della pandemia è stata quasi ogni giorno in televisione, spesso con tesi a dir poco discutibili sui vaccini e sulle restrizioni imposte dal Covid-19: ma si sa, i volti conosciuti nel bene o nel male attirano attenzione e la Dc, se vuole fare il salto nazionale, ha bisogno dei riflettori addosso.

Cuffaro vuole utilizzare questi anni per provare a schierare la sua Dc alle prossime elezioni politiche e, perché no, se le cose vanno bene, anche subito; al Nord, magari alle Regionali in programma tra qualche mese in Lombardia, o alle prossime Europee, come lui ha annunciato a un sito locale molto vicino alla destra dell’isola: «Vogliamo rico-

minciare a tessere la tela dei moderati interrotta da Giorgia Meloni. La Dc non è di Cuffaro ma è degli elettori e di chi ci crede. Mi impegno da dirigente politico in Sicilia ma stiamo prendendo contatti e lavorando in questo senso anche in altre regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto, Sardegna, Campania. Sono il tessitore di questa idea e chissà se ancora una volta, dalla Sicilia, la Democrazia Cristiana, risorgerà ancora». Amici e detrattori confermano: mai sottovalutare Totò.

Il deposito di carbone della centrale elettrica Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, di proprietà dell’Enel

on è il gas, e neppure il petrolio, la minaccia più grave per il clima. Se il mondo vuole mettere un freno alle emissioni di CO2, e quindi anche al riscaldamento globale, deve liberarsi in fretta del carbone, la fonte di energia di gran lunga più dannosa per l’ambiente. È questo l’obiettivo da anni al centro delle discussioni di scienziati e politici, ma come dimostra l’esito deludente dell’ultima conferenza dell’Onu sul clima, la Cop 27 chiusa due settimane fa a Sharm el-Sheikh, il traguardo appare ancora molto lontano. L’ultimo allarme sugli effetti nefasti del carbone arriva da un rapporto appena pubblicato dalla Iea, l’Agenzia Internazionale dell’Energia. L’uso del più inquinante tra i combustibili fossili dovrà essere ridotto del 90 per cento entro il 2050 per rispettare la tabella di marcia che permetterebbe di limitare l’aumento della temperatura globale intorno a 1,5 gradi entro la fine del secolo, come fissato dall’Accordo di Parigi del 2015. Questa, in sintesi, la conclusione dell’Agenzia. Difficile negare che, alla luce della situazione attuale, l’obiettivo di decarbonizzazione fissato nel report sembra a dir poco irrealistico. Per mettere un freno al surriscaldamento del pianeta, entro il 2040 dovrebbero essere infatti dismesse le 9 mila centrali a carbone ora in funzione in tutto il mondo, per due terzi situate in Cina e in Paesi via di sviluppo dell’Africa e dell’Asia.

Il rapporto traccia un quadro per nulla rassicurante della situazione. Secondo gli analisti dell’Agenzia, è probabile che nel 2022 la produzione di energia con il carbone toccherà il suo massimo storico. A trainare la crescita sarà l’India, che vale il 12,5 per cento del consumo globale. Più di metà del minerale estratto nel mondo vie-

ne invece assorbito dalla Cina, dove però il rallentamento della crescita economica previsto per quest’anno dovrebbe finire per stabilizzare anche il ricorso al carbone come fonte di energia. Bastano questi dati per intuire come mai i due giganti asiatici, anche nella recente Cop 27, abbiano preso solo impegni generici sulla riduzione delle emissioni da combustibili fossili. Il governo di Nuova Delhi, in particolare, avrebbe voluto che la dichiarazione finale della conferenza non citasse espressamente il carbone, ma la richiesta è stata respinta. Nel testo però si parla di graduale riduzione (“phase down”) e non di eliminazione (”phase out”).

D’altra parte, va considerato che per Paesi come India e Cina il carbone è di gran lunga la fonte più importante per la produzione di energia elettrica: vale tra il 60 e il 70 per cento del totale. Una quota dieci volte superiore rispetto all’Unione Europea, dove le miniere locali (soprattutto Polonia e Germania) insieme all’import da altri continenti, forniscono materia prima per meno del 6 per cento dell’energia. Quest’anno, però, il taglio delle forniture di gas da parte della Russia ha spinto i governi a rimettere in funzione decine di centrali con combustibili ben più inquinanti del metano.

«Si va a carbone con le centrali che sono ancora operative, per un periodo transitorio che serve per risparmiare, mentre sostituiamo il gas russo con il gas nuovo», ha minimizzato nel giugno scorso l’allora ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani. A settembre, lo stesso Cingolani ha firmato un atto di indirizzo che

Andamento emissioni di CO2 in milioni di tonnellate nella Ue per la produzione di energia e altri impianti fortemente inquinanti, come acciaierie, raffinerie, cementifici

consente alle centrali a carbone italiane di riprendere a marciare a pieno regime. Il provvedimento riguarda in massima parte Enel, che possiede quattro dei cinque impianti ancora attivi nel nostro Paese. Il più grande è a Brindisi, gli altri tre a Civitavecchia, a Fusina (vicino a Venezia) e nel Sulcis, in Sardegna. Una seconda centrale sarda si trova nel nord dell’isola ed è controllata dal gruppo Eph del miliardario ceco Daniel Křetínský, azionista, tra l’altro, del quotidiano parigino Le Monde.

Già nel marzo scorso, pochi giorni dopo l’attacco russo all’Ucraina, il governo Draghi aveva dato luce verde al ritorno al carbone. Il piano di risparmi concordato da Roma con la Ue per far fronte allo stop delle forniture di gas da Mosca prevede da agosto un taglio dei consumi fino a 8 miliardi di metri cubi (su 74 miliardi complessivi all’anno) da raggiungere entro il marzo prossimo. Secondo Cingolani, un contributo complessivo di 1,8 miliardi potrebbe arrivare dai vecchi impianti dell’Enel e da quello targato Eph. Indietro tutta, quindi. Le centrali del gruppo pubblico, tutte in via di smantellamento o di riconversione a gas, hanno di nuovo riacceso i motori al massimo. «L’impatto ambientale

Nella prima foto da sinistra: l’impianto a carbone di Belchatow, in Polonia. Al centro: la miniera carbonifera nella stessa località. A destra: la miniera di lignite di Piniowek, sempre in Polonia, uno dei Paesi europei che fa maggiore ricorso al carbone

sarà piccolissimo - ha garantito il ministro - largamente compensato dalla crescita molto forte delle rinnovabili».

È ancora presto per fare un bilancio dell’anno, ma i dati relativi a questi ultimi mesi sembrano smentire le previsioni rassicuranti di Cingolani. Già nel primo trimestre del 2022, con il prezzo del gas volato ai massimi storici, le emissioni sono aumentate dell’8 per cento sullo stesso periodo del 2021 per effetto del «maggior consumo di fonti fossili concentrato su carbone e petrolio», come rilevato a suo tempo dall’Enea, l’Agenzia pubblica per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Tra settembre e ottobre, segnalano le stime più recenti, il tasso di crescita della CO2 in atmosfera è un po’ calato, ma la buona notizia si spiega più che altro con il rallenta-

mento del sistema industriale accompagnato da un clima insolitamente mite nelle prime settimane d’autunno. Di conseguenza, insieme alla domanda di energia per le aziende e per il riscaldamento, sono diminuite anche le emissioni. A ottobre, per dire, l’Italia ha consumato il 6,6 per cento di elettricità in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Il trend, però, potrebbe invertirsi quanto prima, con l’arrivo dell’inverno e il calo delle temperature.

E le rinnovabili? Qui le previsioni di Cingolani non hanno retto alla prova dei fatti, almeno finora. Abbiamo consumato più carbone, certo, ma anche meno energia da fonti pulite, perché nei primi dieci mesi dell’anno il sistema ha dovuto fare i conti il crollo della produzione idroelettrica, meno 37,6 per cento, dovuto a un’eccezionale

siccità che prosegue ormai da più di un anno. A conti fatti, quindi, la crescita di fotovoltaico (circa 2 mila gigawattora in più) e quella, molto più ridotta, dell’eolico (circa 500 gigawattora) non hanno affatto compensato l’aumento dell’energia elettrica prodotta nelle centrali a carbone, pari a circa 7 mila gigawattora in più rispetto ai primi dieci mesi del 2021, un incremento del 71 per cento. Secondo le rilevazioni di Terna, l’elettricità prodotta grazie al carbone ha così raggiunto il 6,7 per cento del totale, quasi il doppio del 3,7 per cento fatto segnare tra gennaio e ottobre del 2021. Le emissioni di CO2 sono aumentate di conseguenza, come segnala Enel. Le centrali gestite dal gruppo pubblico hanno prodotto nel primo semestre dell’anno 237 grammi di CO2 per kilowattora contro i 207 grammi registrati nello stesso periodo del 2021, un dato che nei documenti ufficiali dell’azienda viene spiegato con «l’aumento della produzione termoelettrica a carbone».

Il riavvio delle quattro centrali che da tempo funzionavano a mezzo servizio ha costretto Enel a fare scorta di minerale proprio mentre i prezzi si impennavano al rialzo. Da gennaio a luglio le quotazioni

del carbone sui mercati internazionali sono più che raddoppiate e il calo estivo ha ridimensionato solo in parte il rialzo dei mesi precedenti. Come se non bastasse, la società italiana, al pari degli altri concorrenti europei, ha dovuto fare a meno anche della materia prima proveniente da un importante fornitore come la Russia, colpita dalle sanzioni occidentali. Adesso Enel importa carbone soprattutto da Sudafrica, Indonesia e Colombia. Tutto combustibile che serve a compensare almeno in parte il taglio del gas di Mosca.

Il risparmio, però, ha un costo in termini di maggiori emissioni di CO2. Senza contare che la ripartenza delle centrali più inquinanti ha interrotto un processo virtuoso di decarbonizzazione che avrebbe dovuto portare alla chiusura o alla riconversione di tutti gli impianti a carbone entro il 2025. È questo, infatti, l’obiettivo dichiarato dal Piano nazionale integrato per energia e clima (Pniec) varato dal secondo governo Conte nel dicembre 2019. A tre anni di distanza, le buone intenzioni devono fare i conti con la più grave crisi energetica di sempre, innescata dall’attacco russo all’Ucraina. Le rinnovabili, per quanto in forte crescita, per molto tempo ancora non saranno in grado di prendere il posto del gas naturale come principale fonte energetica del Paese.

Difficile fare previsioni per il futuro prossimo. L’Europa corre il rischio di arrivare alla prossima primavera con gli stoccaggi di metano ridotti a zero e la corsa a riempirli in vista della successiva stagione invernale farebbe ripartire la corsa dei prezzi. Rinunciare al carbone diventa quindi molto difficile. Le centrali italiane continueranno a marciare a pieno ritmo e le emissioni di CO2 sono quindi destinate ad aumentare, come anche le polveri sottili nelle zone circostanti gli impianti, che pure sono dotati di filtri di ultima generazione per ridurre l’inquinamento. Certo l’Italia non è la Polonia dove gli impianti a carbone soddisfano il 70 per cento del fabbisogno di elettricità, mentre in Germania siamo al 25 per cento circa. Enel conferma che i suoi piani non cambiano: dal 2025 solo rinnovabili e centrali a gas naturale. Un impegno solenne che si perde in un orizzonte più incerto che mai, oscurato dalla guerra e dalla crisi climatica.

È un anniversario che nessuno vuole ricordare. Il 5 dicembre di settant’anni fa il cielo di Londra fu oscurato da una nuvola di smog più velenosa del solito. Quando si diradò, cinque giorni più tardi, aveva provocato tra cinquemila e 12 mila morti. La forbice tra queste due cifre mostra quanto sia difficile attribuire malattie e decessi all’inquinamento atmosferico. In Italia, secondo i dati più recenti, ogni anno muoiono per colpa dell’aria inquinata 53 mila persone. O forse 80 mila. Il problema è che legare all’inquinamento il singolo caso è praticamente impossibile. Può sembrare un paradosso, visto che da sempre i medici consigliano “aria buona” a chi ha malattie respiratorie: «Ma non lo è», risponde Roberto Romizi, presidente dell’associazione Medici per l’Ambiente. «Il rapporto causa-effetto tra inquinamento e aumento della frequenza di numerose malattie respiratorie è stato ampiamente dimostrato. Quello che non si riesce a fare è imputare il singolo caso (attacco di asma, bronchite, tumore del polmone...) accaduto tra le persone esposte all'inquinamento, perché ve ne sono (seppure con frequenza inferiore) anche tra i non esposti». Si spiega così che solo una volta una richiesta di danni in questo senso è stata accettata da un tribunale. È successo a Londra nel 2020, quando i genitori di una bambina morta di asma hanno ottenuto un risarcimento che ha fatto storia. Sperano di scrivere un pezzo di storia anche i due torinesi, appoggiati dagli ambientalisti di Torino Respira e di ClientEarth, che hanno deciso di portare in tribunale la Regione Piemonte perché il loro figlio di sei anni soffre di bronchite cronica. Per colpa dell’aria avvelenata che ha respirato quasi ogni giorno della sua vita, e quindi della Regione, che non ha fatto rispettare i limiti di legge sull’inquinamento atmosferico. In effetti dall’inizio di quest’anno, ha calcolato MeteoExpert, i cittadini di Torino, Milano e Venezia hanno respirato per due mesi interi aria inquinata (soprattutto dalle polveri sottili, le famigerate PM10 e PM2,5). E non è un problema solo delle metropoli: all’inizio del 2021, secondo fonti dello Health Effects Institute di Boston e della rivista Lancet, la Pianura Padana era il luogo in Europa in cui si moriva di più di inquinamento. In particolare, tra le venti città a più alta concentrazione di MP2,5 si contavano Brescia, Bergamo, Vicenza, Saronno, Verona, Treviso, Milano, Padova, Como, Cremona, Busto Arsizio… Al ventunesimo posto c’era Pavia, poco oltre Torino.

Gli allarmi si ripetono, le misure d’emergenza scandiscono gli inverni. Chi cerca le previsioni del tempo si vede segnalare per prima cosa la qualità dell’aria: molte città della Pianura Padana collezionano una quantità di “inquinata”, “mediocre”, “scadente” (e ci si chiede a che serve saperlo: se piove prendo l’ombrello ma se l’aria è sporca che faccio, respiro di meno?). Un numero crescente di cittadini sceglie comportamenti virtuosi: i ciclisti aumentano anche se i medici sconsigliano lo sport all’aperto, i trasporti pubblici svuotati dal Covid-19 sono di nuovo affollati, l’aumento dei vegani mira a ridurre gli allevamenti, il caro-gas si allea con l’ecologia per far abbassare i riscaldamenti. Ma la buona volontà dei singoli non basta. Quando L’Economist ha pubblicato una piantina dell’Europa che sanciva il record negativo della Pianura Padana, le cause erano attribuite ad «agricultural waste, factory emissions and car exhausts». Allevamenti, fabbriche e motori: la seconda voce però compare a stento nel dibattito sulle misure per ripulire l’aria. Come se tutti avessero introiettato in anticipo la filosofia del nostro presidente del Consiglio: «Non disturbare chi produce». Romizi (che è di Arezzo) invece elenca tra le cause «l’industrializzazione e l’alta densità di popolazione, oltre a traffico su strada, termovalorizzatori, riscaldamento a legna e allevamenti intensivi». Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, conferma che «le misure prioritarie devono riguardare la limitazione del traffico, automobilistico e commerciale, sapendo che i risultati più incisivi derivano dal superamento della motorizzazione diesel. L'altro pilastro su cui occorre lavorare è la riduzione delle emissioni agricole di ammoniaca, che in Pianura Padana sono la fonte più rilevante, e fino ad oggi fortemente sottovalutata, di particolato secondario». Chi si aspettava richieste più

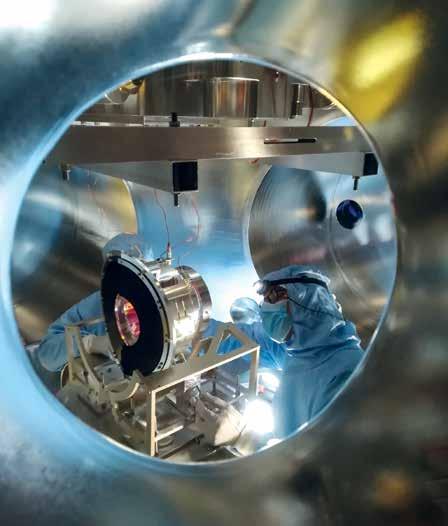

stringenti, in una delle zone più martoriate al mondo dal Covid, sarà rimasto deluso: ma il rapporto tra pandemia e aria avvelenata «non è stato dimostrato in modo definitivo», continua Meggetto. «Sicuramente l'inquinamento è un fattore debilitante della salute respiratoria e cardio-circolatoria. Ma sembra da escludere che ci sia un ruolo delle particelle sottili come agenti in grado di facilitare il contagio».