VERHEERENDES FRÜCHTCHEN

Importobst: Wo ist das Problem?

Seemannsromantik: Kann Segeltransport ein Geschäftsmodell sein?

Seltenheitswert: Diese Labels leisten sich noch Leinen in Bioqualität.

Schneckentempo: So rasant breitet sich

Importobst: Wo ist das Problem?

Seemannsromantik: Kann Segeltransport ein Geschäftsmodell sein?

Seltenheitswert: Diese Labels leisten sich noch Leinen in Bioqualität.

Schneckentempo: So rasant breitet sich

Alles Mögliche quer über den Erdball schicken, nur damit wir hier exotisches Obst, koreanische Luxuskosmetik, genetisch modifizierten Mais und aufblasbare Plastikmöbel haben – muss das sein? Kaufen wir doch lieber in der Region. Der Gedanke hat Saison – nicht nur unter vielen, die sich Sorgen angesichts der anfallenden Transportemissionen und der oft bedenklichen Arbeitsbedingungen in anderen Teilen der Welt machen.

Während sich immer wieder kategorischer Widerstand gegen die Öffnung der heimischen Märkte formiert, gibt es sehr selten Traktorenkorso-Demos gegen den Export von Agrarprodukten oder Autos in den Rest der Welt.

Nun gibt es freilich genug gute Gründe, sich gegen viele internationale Handelsabkommen zu stemmen – aber wem Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen ein Anliegen ist, wird die Abkommen fast immer anders gestalten und nicht die Intensivierung des Handels an sich verhindern wollen. Das Konzept »Entwicklung durch Handel« hat in seiner Umsetzung viele enttäuschende Schwächen gezeigt; die Verbreitung von besseren Arbeits- und Umweltstandards über die Welt, durch den Import von Bio- und Fairtrade-Produkten aus aller Welt nach Europa, gehört nicht dazu.

Spätestens beim Klimaschutz ist jede Abkapselungsstrategie mittelfristig zum Scheitern verurteilt – und die Klimawende wird nun einmal keinesfalls in Europa allein gestemmt werden können. Eine Forcierung und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung in anderen Teilen der Welt – durch notwendige direkte Geldleistungen, aber auch durch Handel entlang ökologischer und sozialer Standards – können wir einen riesigen Unterschied machen. Durch den Verzicht auf den

Irina Zelewitz, Chefredakteurin zelewitz@biorama.eu

Konsum von für Umwelt und Mensch verheerenden Produkten aus aller Welt ebenso.

Parallel werden die Treibhausgasemissionen der internationalen Seeschifffahrt weiter und schneller reduziert werden müssen – 2023 wurde immerhin beschlossen, dass sie im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens bis 2050 die Netto-Klimaneutralität erreichen sollen. Nach ökologischen Kriterien gestalteter Marktzugang –und Handelsabkommen auf Augenhöhe – können, ja müssen auch hier ein Motor dafür sein, dass es schneller geht!

Gute Lektüre!

IMPRESSUM

HERAUSGEBER Thomas Weber CHEFREDAKTEURIN Irina Zelewitz AUTORiNNEN Simon Loidl, Martin Mühl, Ursel Nendzig, Ulrike Potmesil, Hanna Stummer, Simon Vetter, Thomas Weber, Nikolaus Zelewitz GESTALTUNG Ulrike Dorner, Stefan Staller LEKTORAT Barbara Ottawa ANZEIGENVERKAUF Herwig Bauer, Thomas Weber DRUCK Walstead NP Druck GmbH, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten PRODUKTION & MEDIENINHABERIN Biorama GmbH, Windmühlgasse 9/14, 1060 Wien GESCHÄFTSFÜHRUNG Martin Mühl KONTAKT Biorama GmbH, Windmühlgasse 9/14, 1060 Wien; www.biorama.eu, redaktion@biorama.eu BANKVERBINDUNG Biorama GmbH, Bank Austria, IBAN AT44 12000 10005177968, BIC BKAUATWW ABONNEMENT biorama.eu/abo ERSCHEINUNGSWEISE BIORAMA 6 Ausgaben pro Jahr ERSCHEINUNGSORT Wien.

BLATTLINIE BIORAMA ist ein unabhängiges, kritisches Magazin, das sich einem nachhaltigen Lebensstil verschreibt. Die Reportagen, Interviews, Essays und Kolumnen sind in Deutschland, Österreich und der ganzen Welt angesiedelt. Sie zeigen Möglichkeiten für ein Leben mit Qualität für den Menschen und den Planeten Erde. Ohne dabei den Zeigefinger zu erheben. BIORAMA erscheint sechs Mal im Jahr. Zusätzlich erscheinen wechselnde BIORAMA-Line-Extentions.

Der Warentransport über die Ozeane kann mit dem Segelschiff fast emissionsfrei erfolgen. Drei europäische Unternehmen und ihre Kalkulationen im Portrait.

Bild der Ausgabe

LeserInnen

Street Talk 12 Global Village

16 Beerenhunger

Ist Avocadokonsum ein Problem?

22 Zurück in die Zukunft unter Segeln

Emissionsfreier Warentransport über die Ozeane wurde wiederentdeckt: Die Frachtsegler sind zurück.

29 Die Welt im Smoothiebecher Der Konsum exotischer Früchte steigt nach wie vor.

32 Bernie Wagner im Portrait

Er hadert mit der Natur und liebt es, erfolgreich zu scheitern.

38 Kinderkram

Dinge, die das Leben mit Kindern schöner machen.

44 Wo gibt’s Bioleinen und Mode daraus?

Fünf Eco Fashion Labels.

48 Wer frisst wen?

Nacktschnecken nerven. Zudem scheinen sie immer mehr zu werden. Stimmt das?

54 Kochbuchempfehlungen

60 Rezensionen

Empfehlungen, Warnungen, warnende Empfehlungen.

MARKTPLATZ

36 Marktplatz Kosmetik

KOLUMNEN

64 Aus dem Verlag

66 Elternalltag

Trotz steigender Beliebtheit regionaler Produkte hat der Import von Obst und Gemüse in den vergangenen Jahren weiter zugenommen.

Wenige Modelabels produzieren ihre Hosen und Oberteile aus Leinen in Bioqualität. Fünf werden in dieser Ausgabe vorgestellt.

Berni Wagners Klima-Kabarett »Galápagos« ist »ein Spiel auf Leben und Artentod und eine Liebeserklärung an die Menschheit«.

Die Rote Wegschnecke wird von der Spanischen Wegschnecke verdrängt. Unterscheiden kann man sie optisch kaum.

PEFC-zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen www.pefc.at

Eine der unterhaltsamen Facetten des Einzugs der durch Artificial Intelligence generierten »Fotos« ins Internet sind die Beiträge zur Kategorie »Wohnidee«. Mitunter auch die dazugehörigen Beschwerden darüber, dass es sich bei einem Bild mutmaßlich um ein künstlich erzeugtes handelt.

Wenn drei Menschen auf der Welt so wohnen können, dass sie von der Küchenarbeitsfläche direkt ihr 10-Meter-Infinity-Pool und den Central Park überblicken können, und das abgebildet wird, kann das inspirieren. Wenn dieselbe Granitplatte ans Panoramafenster zum Taj Mahal in nächster Nähe anschließt, ist das nicht nur nicht real, sondern auch unrealistisch. Wie ein Baumhaus mit einer Glashülle, in dessen Dreamscape man sich flüchten kann.

Der Schöpfer des Bildes, der in den USA lebende Designer Shail Patel, sieht Artificial Intelligence als Werkzeug, das mit der Geschwindigkeit seiner Gedanken mithalten kann – »als könnte man mehrere unterschiedliche Ideen simultan umsetzen«. Und noch bekommen Werkzeuge selten Credits. Eine bestimmte Art von Bildband hat lange davon gelebt, dass man beim Durchblättern beeindruckt feststellt, wie groß die Vielfalt von Natur und menschlicher Schaffenskraft ist. Nun gibt es gedruckte, schwere Coffeetable-Books wie dieses von Gestalten, die Ideen zeigen, die allenfalls umgesetzt werden könnten Faszinierend, was es auf der Welt alles nicht gibt!

gestalten.com

LeserInnen an und über uns –Mails, Tweets und hoffentlich Liebesbriefe an die Redaktion – und unsere Antworten.

BETRIFFT:

»Schönen guten Tag, ich bin kürzlich auf eine interessante, aber besorgniserregende Erkenntnis gestoßen, die ich gerne mit Ihnen teilen würde. Nachdem ich selbst Matcha für mich entdeckt habe und mich nach einem hochwertigen Produkt umsehen wollte, stieß ich schnell auf zahlreiche gehypte Marken in Deutschland, für die Blogger und Prominente werben.

Meine Recherchen führten mich jedoch zu einem größeren Thema: die erschreckende Intransparenz in der Matcha-Industrie. Nach dem Besuch einer Kaffeeplantage in Panama wurde mir bewusst, unter welchen Bedingungen viele PlantagenmitarbeiterInnen im globalen Süden arbeiten müssen. Um zu verstehen, wie es in der Matcha-Produktion aussieht, habe ich verschiedene Marken hartnäckig kontaktiert, erhielt jedoch stets die gleiche Antwort: Aus Datenschutzgründen könne man keine Informationen zu den Lieferanten weitergeben, versicherte mir jedoch, dass auf Qualität geachtet werde. Auch das EU-Biosiegel schien zunächst ein positives Zeichen zu sein, deckt jedoch keinerlei soziale Standards ab, wie es etwa das Fairtrade-Siegel tun würde.

Ich verstehe, dass auch wirtschaftliche Gründe dafür sprechen, die Lieferanten nicht preiszugeben. Dennoch finde ich es bedenklich, dass in Europa eine große Nachfrage nach Matcha besteht und die Produkte medial stark gehypt werden, während es kaum Informationen darüber gibt, wie diese Produkte angebaut und wie die Arbeiter vor Ort behandelt werden. Die KonsumentInnen bleiben über die sozialen Bedingungen, die hinter diesem Trend stecken, größtenteils im Dunkeln.

Wäre dieses Thema vielleicht interessant für

eine Story in Ihrem Medium? Ich denke, es könnte ein Anstoß sein, für mehr Transparenz in der Matcha-Industrie zu sorgen und VerbraucherInnen zum bewussteren Nachdenken anzuregen.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und danke Ihnen für Ihre Zeit. Herzliche Grüße,« – LENA EBNER, per Mail

Herzlichen Dank für Ihre Anregung – wir nehmen sie gerne auf und sehen uns an, inwiefern die Matcha-Herstellung von besonderen Problemen betroffen ist. Gerade weil, wie Sie sagen, im globalen Süden (aber nicht nur dort) die Arbeitsbedingungen oft problematisch sind, sind Transparenz der Hersteller und robuste Gütesiegel wichtig für unsere Orientierung im Konsumalltag. Wir würden daher empfehlen, schlicht auf Produkte zurückzugreifen, die sowohl bio- als auch Fairtrade-zertifiziert oder auf andere Weise biofair zertifiziert sind, denn die gibt es durchaus. Einzelne Produkttipps finden Sie so lange hier –in der Onlineversion unseres Marktplatz Food der Ausgabe 61:

»Matcha, Matcha.«

BIORAMA.EU/

MARKTPLATZ-FOOD-MATCHA

BETRIFFT:

Gegen die vorsätzliche Zerstörung von Ökosysteme

»Der Ölteppich auf dem Golf von Mexiko 2010 oder die Abholzung des Amazonas: Zwei

Beispiele für Ökozid, also die vorsätzliche und großflächige Zerstörung von Natur und ganzen Ökosystemen. Warum wird niemand für die massive Schädigung der natürlichen Lebenswelt, unserem Zuhause, zur Verantwortung gezogen? Wann wird Ökozid am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) als fünftes internationales Verbrechen gelistet? Es ist dringend notwendig, dass die EU und die Schweiz mit aller Härte gegen Umweltverbrechen vorgehen. Bevor es zu spät ist.«

– TANJA LIENHARD, per Mail aus der Schweiz

BETRIFFT:

in biorama 90 (April 2024)

»Im BIORAMA 90 habe ich einen Artikel gefunden »Transparent und Selbstkritisch« vom Möbelhaus Ikea. Zufällig habe ich bei Arte unter dem Titel »Wie Ikea den Planeten plündert« eine Reportage gesehen. Dann ist bei Greenpeace im Suchbegriff »Ikea« eine weitere Darstellung zu lesen und anzuschauen. Vielleicht habt ihr ja eine Rubrik Leserbrief mit dem Hinweis auf die verschiedenen Links.

Mit herzlichen Grüßen,«

– HOLGER SEYER, per Mail aus Lübeck

Vielen Dank für Ihre ergänzenden Hinweise – die wir gerne so abdrucken, mit den Informationen zu Filmtitel und Suche lassen sie sich leichter finden als lange Urls abtippen. Ein Hinweis: Die Arte-Dokumentation findet sich derzeit auf Deutsch noch auf Youtube.

Bitte mehr davon an redaktion@biorama.eu!

Das BioKistl feiert 25. Geburtstag und du darfst dich das ganze Jahr hindurch auf Highlights, Geschenke und Angebote freuen.

Alle Infos findest du auf www.adamah.at/25jahre

WIR produzieren CO2-neutral.

WIE DAS GEHT?

Scannen und Video anschaun!

BIOmasse

Photovoltaik

österreichisches Familienunternehmen

ÖKOstrom

65, ehemalige klinische Psychologin

Soweit ich kann, vermeide ich das – ich kaufe zum Beispiel nicht im Internet ein und schaue beim Obst auf das Herkunftsland. Produkte wie Avocados kaufe ich zum Beispiel gar nicht. Wo ich vermutlich von weiter her importiere, ist beim Einkaufen von Kleidung. Da ist mir eher ein günstiger Preis wichtig und dann weiß man natürlich nicht genau, woher die Dinge kommen.

22, Studentin

Früchte und manchmal auch Gemüse, das gerade nicht Saison hat. Sonst kaufe ich gerne manche Produkte von großen Marken, zum Beispiel Skincare. Die werden natürlich auch oft im weiter entfernten Ausland produziert.

27, Radiologietechnologin

Ich kaufe gerne Dinge bei Etsy ein, vor allem Deko-Artikel. Die kommen recht oft aus Kanada oder den USA. Außerdem wird Kleidung, die ich kaufe, natürlich auch oft von weit her importiert.

33, Software-Architekt

Produkte aus dem Asia-Shop. Da denke ich an Soßen, besondere Linsen und Bohnen oder Reisnudeln, das sind natürlich alles importierte Waren. Persönlich bestelle ich auch gerne Vinyl-Platten von weiter weg, das geht oft nicht anders.

55, Staplerfahrer

Produkte, die es regional nicht geben kann, weil sie hier nicht angebaut werden. Zum Beispiel Kaffee, Tee, Reis, Bananen oder Avocados.

21, Soziologiestudent

Elektronikprodukte, wie wahrscheinlich viele andere in Österreich auch. Ich glaube, bei ganz vielen Dingen, die ich importiere, weiß ich gar nicht, woher sie kommen oder dass sie von weiter weg herkommen. Da sind Handelsketten oft intransparent, aber ich behaupte auch nicht, das genau zu wissen oder dass ich mich da gut auskenne.

29, Angestellte

Bei manchen Produkten fände ich es sogar besser, wenn es die Möglichkeit gar nicht gäbe, sie von überall her zu bekommen, damit Leute angeregt wären, regionaler und saisonaler einzukaufen. Da das Angebot aber so riesig ist, nützt man das natürlich auch. Was ich selbst gerne importiere, sind eben Dinge, die es nicht lokal gibt – ich denke da zum Beispiel an authentische Zutaten für Gerichte aus anderen Ländern, etwa die für Pad Thai.

53, Universitätsprofessor Ananas, zum Beispiel aus Costa Rica – die wächst bei uns ja eher nicht so gut. Sonst versuche ich, bei Lebensmitteln auf Regionalität zu achten. Produkte wie Kleidung kommen natürlich auch oft von weiter her, bei der ist es schwieriger, darauf zu achten.

54, Lehrerin

Ich versuche zwar, so regional wie möglich einzukaufen, aber was ich auf jeden Fall gerne importiere, sind Bananen. Die schmecken einfach zu gut.

Umweltbedachte Milchabfüllung bei der Molkerei Gropper.

HANNA STUMMER

Die 1929 gegründete Molkerei Gropper produziert neben Milchprodukten unter anderem auch Säfte, Smoothies und Kaffee für Handelsmarken wie Lidl, Aldi, Rewe und Edeka. Täglich werden in den Gropper-Werken knapp eine Million Liter Milch verarbeitet. Im Verhältnis: Pro Jahr handelt es sich etwa um 269 Millionen Liter konventionelle und 81 Millionen Liter Biomilch. Die Molkerei ist damit der zweitgrößte Biomilchverarbeiter in Deutschland, überholt wird sie nur von der Biomolkerei Andechser. Genauso wie diese und das Ökodorf Brodowin war die Molkerei Gropper für den 17. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Milch- und Frischeprodukte nominiert, den sie Ende November auch gewann. Argumentiert wurde das mit der Leistung besonders wirksamer Beiträge zur Transformation und damit einhergehender vorbildlicher Wirkung für die Branche. 1998 erhielt das Unternehmen als eine der ersten Molkereien Europas die Umweltmanagementzertifizierung Emas. Auch heute ist Umweltschutz eigenen Angaben zufolge ein wichtiges Thema, die Molkerei verpflichtet sich etwa freiwillig zur CO2-Reduktion im Rahmen der Initiative Science Based Targets. Unternehmen, die sich dieser anschließen, müssen ihre Ziele zur Emissionsreduktion an die Pariser Klimaziele anpassen. So will Gropper seinen Treibhausgasausstoß aus direkten und energiebezogenen indirekten Emissionen bis 2030 um 42 % verringern.

gropper.de

MÜNCHEN

In München wird jetzt handwerklich mit bio-regionalen Rohstoffen gekäst.

Am Anfang steht kein Landwirtschaftsbetrieb und keine Molkerei, sondern ein Münchner, der aus einem Frankreich-Urlaub mit der fixen Idee zurückkommt, in München Käse zu produzieren – und jemanden zu finden, der weiß, wie das geht. Gefunden hat er statt einem gleich zwei Mitstreiter, und von nun an suchten sie zu dritt nach Startkapital, einer zentralen Location für eine »Gläserne Käserei« und nicht zuletzt nach einem Biomilchbetrieb. Der Nirschlhof liefert nun die Bioheumilch aus muttergebundener Kälberaufzucht von Kühen mit Hörnern zu. Im Sommer 2021 wurde nach erfolgreichem Crowdfunding das Unternehmen »Münchner Käsemanufaktur« gegründet und im Oktober 2024 die Käserei im Bezirk Bogenhausen eröffnet. Produziert wird dort nun Craftkäse in Bioqualität – gehandelt werden zusätzlich auch konventionelle Käse. »Craft-Käse bedeutet Käse-Handwerk, viel Zeit und Käse-Liebe in der Pflege und die Verwendung von Rohmilch. Solange wir handwerklich arbeiten können, sehen wir unsere Käse als Craft-Käse. Sobald es maschinell wird, nicht mehr«, erläutert Sebastian Kreuels aus dem Gründerteam. Verkauft wird der Craft-Käse wiederum auch am Viktualienmarkt und bei Partnerbetrieben. Die Geschäfte laufen gut, heißt es: »Der erste Münchner Käse wird super angenommen – der Verkaufsschlager ist unser Isarbazi.« Geplant sind nun ein Ausbau des Sortiments und eine Intensivierung von (Event-)Kooperationen mit der Gastronomie – Bio ist hierfür keine Voraussetzung. IRINA ZELEWITZ

muenchner-kaese-manufaktur.de

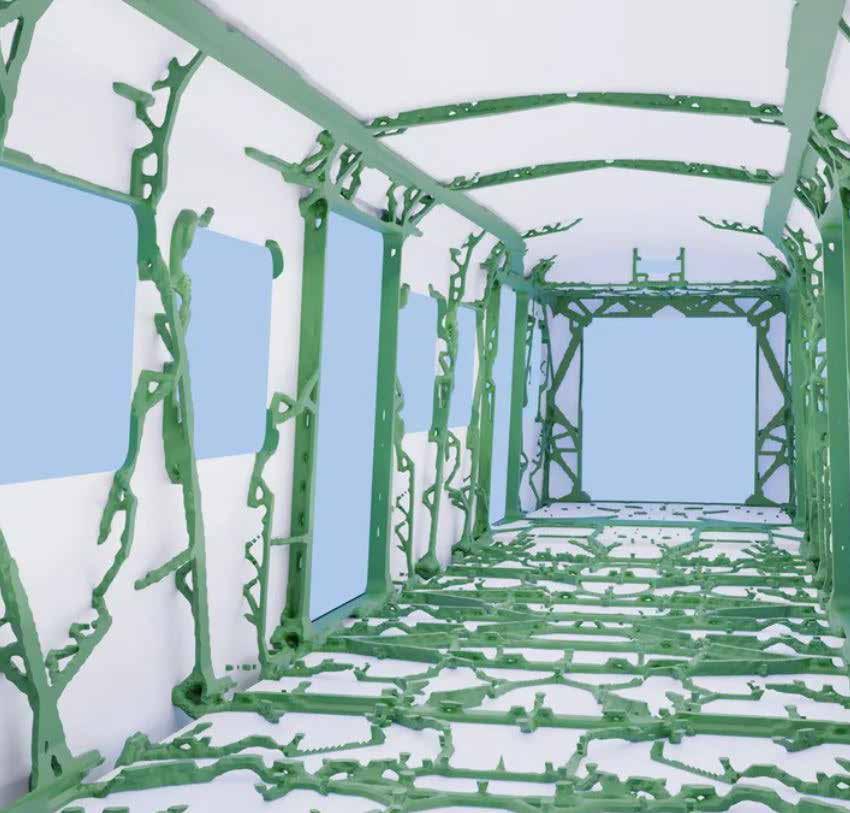

»Bionische« U-Bahn-Waggons sind leichter gebaut und damit energieeffizienter.

Auch das leistungsfähige und umweltfreundliche Massenverkehrsmittel U-Bahn hat Verbesserungspotenzial hinsichtlich Energieeffizienz. In Wien entwickelte Siemens in Zusammenarbeit mit ForscherInnen der TU Wien »bionische Wagenkästen« als Grundlage für den Bau neuer U-Bahn-Züge.

Die ForscherInnen analysierten, wie Material im Wagenkasten, also dem Aufbau der Waggons, eingespart werden kann. Das Ergebnis ist eine leichtere Struktur, die laut den ForscherInnen an jene von Baumblättern erinnert. Mit dieser Konstruktion kann das Rohbaugewicht eines Wagenkastens um 20 Prozent reduziert werden. Ein U-Bahn-Waggon wird dadurch um etwa eine Tonne leichter. Das wiederum macht den U-Bahn-Verkehr energieeffizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher. Außerdem werden durch die neue Bauweise bereits in der Konstruktionsphase Rohstoffe eingespart.

Auf der Londoner Piccadilly Line werden auf diese Weise konstruierte und in Österreich gebaute U-Bahngarnituren bereits getestet. 2025 sollen die ersten der Züge in den regulären Betrieb gehen.Für die Entwicklung hat Siemens Mobility im November den »Verena«-Preis bekommen. Die Auszeichnung wird im Rahmen der Verleihung des österreichischen Staatspreises Innovation an ein Unternehmen vergeben, das ein relevantes Projekt im Bereich Energiesysteme oder -effizienz zusammen mit einer Forschungseinrichtung umgesetzt hat. SIMON LOIDL staatspreis.at

Im Rahmen des Jahresschwerpunktes »Erinnern für die Zukunft in Niederösterreich« sucht das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich gemeinsam mit den Landessammlungen Niederösterreich nach Objekten, die die historischen Entwicklungen des Landes und seiner Bevölkerung seit der Öffnung des Eisernen Vorhangs abbilden. Zur Dokumentation des Alltagslebens kommt es darauf an, dass mit den Objekten eine persönliche Geschichte verbunden ist. Die Zeit der frühen 1990er-Jahre war geprägt von hoffnungsvoller Aufbruchstimmung. Niederösterreich rückte in die Mitte des wieder zusammenwachsenden Europas. Doch bald machten die Jugoslawienkriege deutlich, dass nicht alle Konflikte mit dem Zusammenbruch des »Ostblocks« gelöst worden waren.

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union 1995 und der Währungsumstellung von Schilling auf Euro 2002 nahm Österreich verstärkt an der europäischen Integration teil. Aber auch Auswirkungen von Naturkatastrophen zeigten sich im Bundesland, etwa bei den verheerenden Hochwässern der frühen 2000er-Jahre. Im Bereich der im Alltag genutzten Technik brach in den 1990er-Jahren eine neue Zeit an: Neue Kom-

munikationsmittel und das Internet begannen Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltig umzuformen.

Wir suchen nach Exponaten und Erinnerungsstücken zu diesen Ereignissen und Entwicklungen mit denen auch Geschichten und Erlebnisse für die Zukunft bewahrt werden können. Daher sind alle Dinge von Interesse, die im Zuge eines Ereignisses verwendet oder erhalten wurden, oder Dinge, die das persönliche Erleben einer Zeit vieler Umbrüche dokumentieren.

Bitte senden Sie Einmeldungen mit Bildern und einer kurzen Erläuterung zur Bedeutung, die das Objekt für Sie hatte oder hat per E-Mail an: geschichte@museumnoe.at

Im Rahmen von »Erinnern für die Zukunft in Niederösterreich« suchen wir Ihre persönlichen Exponate.

Oder besuchen Sie uns an den Sammelsamstagen:

18. Jänner 2025

15. Februar 2025

15. März 2025

12. April 2025

10:00–16:00 Uhr

Wo?

Museum Niederösterreich

Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten

Infos: museumnoe.at/geschichte

TEXT

Irina Zelewitz

Die Avocado gehört zu den Lorbeergewächsen – ist aber nicht mit dem Gewürzlorbeer zu verwechseln.

Der Siegeszug der Avocado, scheint es, zieht eine Spur der Verwüstung hinter sich her.

Schaut aus wie Gemüse, wächst auf einem Lorbeerbaum und ist folgerichtig eine Beere: Das Wissen über diese Merkmale der Avocado könnte in hiesigen Gefilden ebenso unverbreitet sein wie jenes zur Erkennung ihres Reifegrads durch optische Prüfung und Daumentest. Nichtsdestotrotz hat sie im vergangenen Jahrzehnt den europäischen Markt erobert wie kein anderes Obst. Ihr Siegeszug ist ein offensichtlicher. Im Gegensatz zu Palm- oder Kokosfett ist der steigende Konsum im vergangenen Jahrzehnt ein in den Supermarktregalen, auf den Speisekarten und Instagramkanälen sichtbarer. Es sind weniger industriell verarbeitete Produkte, sondern vor allem die ganzen Früchte, die immer häufiger in den Einkaufswagen landen. Von 230.000 Tonnen auf 759.101 Tonnen hat sich das Importvolumen von Avocados in die EU von 2013 bis 2023 in einem konstanten Trend mehr als verdreifacht. Im selben Zeitraum hat Deutschland seine Einfuhrzahlen von gut 31.000 Tonnen auf knapp 156.000 Tonnen (mit einem Warenwert von fast einer halben Milliarde Euro) verfünffacht. Zu einem der Statussymbole des Hipstertums hat es der Avocadotoast geschafft – das

auch den Verzicht auf tierische Produkte bei gleichzeitiger Dekadenz und Umweltzerstörung verkörpert. Die in den Augen vieler nach wie vor exotische Frucht hat das Image, weitgereist und teuer zu sein und einen horrenden Wasserverbrauch aufzuweisen. Dass die Avocadodichte dort besonders hoch ist, wo auch Barbiere, Tennissocken und Weltordnung nach Pantone-Farben zu Hause sind, wird hier nicht belegt werden. Dringender scheint ein Check der zentralen Kritikpunkte der Ökobilanz des Avocadoverzehrs. »400«, »bis zu 1000« und »ca. 1981 Liter« Wasser sind unter den Top-Ergebnissen, die Google bei der erstbesten Suchanfrage ausspuckt –klingt nach viel, ist es auch, trotzdem bringen erst Kontext und Vergleich sinnvollen Einblick: Welcher Wasserverbrauch wird hier angegeben? Der zur Bewässerung vor Ort? Oder der, der der Umgebung entzogen wird, bis eine Avocado reif ist? Der zur Produktion des benötigten Düngers?

Unterschiedlichste Kalkulationen sind üblich –und geben entsprechend unterschiedliche Auskünfte. Um qualifiziertere Konsumentscheidungen zu treffen, sind die Ergebnisse integrierter Berechnungsmethoden sinnvoll: Das Institut

für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) Heidelberg etwa berücksichtigt auch die Wasserknappheit in der Anbauregion (genauer gesagt im Staat, in dem produziert wird) in seiner Berechnungsmethode zum Wasserfußabdruck eines Lebensmittels.

Der tatsächliche Wasserverbrauch wird also noch mit einem Faktor multipliziert, der im internationalen Vergleich deutlich machen soll,

wie sehr dieses Wasser vor Ort fehlt. Nils Rettenmaier vom Ifeu bestätigt gegenüber BIORAMA, was unter anderem auch 2020 in einer im Auftrag der Satori GmbH, eines Schweizer Handelsunternehmens für Obst und Gemüse, erstellten Studie detailliert dargestellt wurde: Obwohl der absolute Wasserverbrauch in Peru und Chile höher ist als in Spanien, ist der Wasserfußabdruck in Spanien größer – eben weil dort eine höhere Wasserknappheit herrscht.

Avocados sind auf dem hiesigen Markt längst ganzjährig verfügbar, auch in Bioqualität –Hauptproduzenten von Avocados sind Mexiko, Kolumbien und Peru.

Der deutsche Markt allerdings wird laut deutscher Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und den aktuellsten Zahlen des deutschen statistischen Bundesamts Destatis (2022) »von Oktober bis Mai hauptsächlich aus Chile, Kolumbien, Spanien, Israel, Marokko, der Dominikanischen Republik und Mexiko« bedient. Während er »von Frühsommer bis Herbst hauptsächlich von Peru, Kenia, Südafrika und Tansania beliefert« wird. Wie

UMWELTAUSWIRKUNG VON AVOCADOS MIT SYSTEMGRENZE »BIS EINKAUF«

(kg CO2-Äq. / kg Lebensmittel)

Wasser-Fußabdruck (m3 H2O-Äq. / kg Lebensmittel)

Nils Rettenmaier ist Themenleiter im Bereich Biomasse und Ernährung am Institut für Energieund Umweltforschung (Ifeu) Heidelberg.

Datenquelle: Ifeu Heidelberg.

Infos und Tipps zur Ökologisierung unserer Ernährung ifeu.de/themen/ ernaehrung/ ernaehrungswende

soll bei so vielen Transportkilometern eine mündige, umweltbewusste Konsumentscheidung getroffen werden?

Oftmals überschätzten VerbraucherInnen die Rolle des internationalen Transportwegs, unterschätzten aber die Rolle der eigenen Einkaufsfahrt, wendet Nils Rettenmaier ein: »Wenn wir wegen weniger Produkte mit dem

»Wenn wir wegen weniger Produkte mit dem Auto zum Supermarkt fahren, entsteht das meiste TransportCO2 der Avocado direkt bei uns im Zielland«

Nils Rettenmaier, Geoökologe am Ifeu

Die Übersichtsseite des deutschen Bundesinformationszentrums Landwirtschaft für Direktbezug von Obst und Gemüse ist im Onlinebeitrag verlinkt.

BIORAMA.EU/AVOCADO-IMPORT

Auto zum Supermarkt fahren, entsteht das meiste Transport-CO2 der Avocado direkt bei uns im Zielland« – und nicht auf dem Langstreckentransport, solange dieser per Lkw oder Schiff erfolgt. Wer wegen einer vergessenen Avocado extra nochmal ins Auto steigt, verhagelt den CO 2 -Fußabdruck der Avocado komplett. Solange man auf der letzten Meile aber auf solche Sonderfahrten verzichtet, überwiegen die mit dem Anbau verbundenen Emissionen. Wird die Avocado allerdings per Flugzeug transportiert, leistet der Transport bei Weitem den größten Beitrag zum CO2-Fußabdruck einer Avocado.

Rettenmaier verweist auf die Forschung des Ifeu dazu, die in einfach verständlichen Tabellen exemplarisch für ausgewählte gängige Lebensmittel aufbereitet ist – und greift heraus: »Wenn Avocados, Mangos oder Ananas eingeflogen werden, bewegt man sich vom CO 2-Abdruck pro Kilogramm Lebensmittel her schnell in der Größenordnung von Rindfleisch. Das liegt dann fast ausschließlich an

der Wahl des Transportmittels.« Aber wie erkennt man dieses beim Kauf eines Stücks Obst?

BEDEUTET »GENUSSREIF«

ANDERES ALS »REIF«?

Eine Kennzeichnungspflicht von Flugimporten in der EU steht leider bisher nicht einmal bei Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnissen ernsthaft zur Diskussion, bleibt einem nichts anderes, als sich auf Umwegen anzunähern: Rettenmaier erwähnt den Preis als Anhaltspunkt – der müsste »tendenziell eher höher liegen bei Flugware«. Einen Blick auf den Preis empfiehlt zur Einschätzung des Transportmittels auch eine Sprecherin der deutschen Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) – sie nennt hier aber auch den Reifegrad der Früchte als Indikator: »Vorgereifte Früchte kommen häufiger mit dem Flugzeug als unreife«, und weiter: »Da vorgereifte Ware (›genussreif‹) kürzer haltbar ist, wird sie hauptsächlich mit dem Flugzeug nach Deutschland transportiert. Unreife Ware hingegen ist länger lagerfähig und kommt per Schiffscontainer.« Sicher kann man sich aber auch bei Prädikaten wie »genussreif« oder »issreif« nicht sein – teilweise werde auch unreif geerntete Ware per Schiffsfracht transportiert, wie Rettenmaier beschreibt, und dann unterwegs oder in Europa in Reifekammern begast, ähnlich wie auch bei Bananen. »Da kommen auf jeden Fall noch geringe CO2-Emissionen hinzu durch die Behandlung in der Reifekammer«, aber einem Flugtransport sei diese Variante immer noch eindeutig vorzuziehen. Der Forscher verweist aber darauf, dass mit ein wenig Geduld auch unreif gekaufte Avocados im Haushalt nachreifen. Beschleunigen lässt sich dieser Prozess übrigens durch eine gemeinsame Lagerung mit anderem Obst und Gemüse, vor allem wenn man hier jene Sorten wählt, die besonders viel Ethylen emittieren – wie etwa Tomaten, Äpfel oder auch Bananen–, und auch eine Lagerung bei Zimmertemperatur statt im Kühlschrank fördert den Ethylenausstoß vieler Früchte und somit auch wieder den Reifungsprozess.

Außerdem wird der ökologische Nachteil teilweise nach wie vor als positives Merkmal in der Vermarktung genutzt, sprich »von eini-

gen Produzenten im Rahmen ihres Marketings als ›Flugware‹ gekennzeichnet. Auf dem Etikett an der Steige steht dann beispielsweise ›By Air‹«, erinnert die Sprecherin des BLE.

Einfacher machen es den KonsumentInnen in dieser Hinsicht viele Biomärkte – darunter Biokistl-/Ökokistenanbieter genauso wie einzelne Bioläden oder auch so manche Kette: Beim deutschen Biolebensmitteleinzelhändler Alnatura etwa setzt man erstens auf eine Reduktion der Distanz. Zeitweise komme die Ware aus Spanien und/oder Italien«, erklärt Alnatura-Pressesprecherin Constanze Klengel. Im Jahresverlauf werde auch aus Peru, Mexiko und Kenia importiert, dabei gilt zweitens allerdings, stellt Klengel klar: »Sofern die Avocado aus Übersee kommt, wird sie per Schiff transportiert (Flugware ist bei Alnatura grundsätzlich ausgeschlossen), wenn sie aus Italien oder Spanien kommt, wird sie per Lkw transportiert.«

Zum Direkteinkauf von Obst und Gemüse über Vertriebskanäle jenseits des Einzelhandels empfiehlt das BLE, sich über Onlineplattformen über die Anbaubedingungen zu informieren und verweist hierzu auf eine vom deutschen Bundesinformationszentrum Landwirtschaft erstellte Informationsseite.

Für den Bezug von Südfrüchten werden dort die Plattformen von Crowdfarming und Gebana genannt. Beim Pionier für Onlinevermarktung von Bio- und Fairtradeware Gebana allerdings steckt mitten in einer schwierigen Avocadosaison. Just noch vor dem ersten Versand einer neuen Avocadolieferkette aus Kenia – sie ersetzt seit 2024 die bisherige aus Peru – ist die geplante Transportroute weggefallen – und somit auch die Möglichkeit zum Schiffstransport: »Die Reedereien bedienen die Schiffsroute von Kenia durch den Suezkanal nach Europa nicht mehr. Sie haben Angst vor der jemenitischen Huthi-Miliz, die im Roten Meer aktuell wieder Handelsschiffe überfällt«, erklärt Sprecherin Sandra Dütschler. Die lange Schiffsroute rund ums Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas komme nicht infrage, denn bei auf diesem Weg entstehenden Transportdauer von über 40 Tagen würden die Avocados verderben. Vorübergehend setzt man daher auf Flugtransport und eine Fortsetzung der Kooperation mit den 430 Bauernfamilien in Kenia – und eine Mehrfach-Kompensation des beim Flugtransport der Avocados anfallenden CO2. Die Avocados, um die es hier geht, stammen aus kleinstrukturiertem Bioanbau auf durchschnittlich 0,8 Hektar bei komplettem Verzicht auf künstliche Bewässerung. Nils Rettenmaier vom Ifeu ist angesichts dieser Situation hin- und hergerissen: »Ich denke, es ist schon die Frage, ob man die Menschen, mit denen

»Wir essen ungefähr sechs Kilo Butter pro Jahr und diese sechs Kilo Butter sind emissionsmäßig genauso bedeutsam wie das gesamte Gemüse, das wir zu uns nehmen.«

— Nils Rettenmaier

man diese Strukturen aufgebaut hat, hängen lassen will oder nicht. Aus ökologischer Sicht ist es natürlich aufgrund des Flugtransports absurd, erst Bioanbau zu betreiben und die Ware dann einzufliegen. Aber Nachhaltigkeit ist eben mehr als nur CO2 , mehr als auch nur Umweltargumente, sondern es zählen auch soziale Argumente, weshalb man vielleicht für eine Übergangszeit bereit sein könnte, in diesen sauren Apfel zu beißen.« Detailkenntnisse sind jedenfalls wertvoller als Durchschnittsaussagen, betont Rettenmaier: »Wir bilanzieren ja nicht jede einzelne Kooperative, die sich möglicherweise ganz spezielle Bewässerungsmethoden überlegt hat. Das muss man sich immer wieder

vor Augen führen.« Es handle sich bei den veröffentlichten CO2-Fußabdrücken um länderbezogene, typische Werte, die auf Statistiken und Durchschnitten beruhen, und nicht um Best-Case-Szenarien.

Zurück aber zur typischen Einkaufsrealität: Hat man die Flugware erfolgreich gemieden, steht man immer noch vor der einen oder anderen Frage. Die Anbaumethoden haben ökologisch in der Regel größeren Einfluss auf die Ökobilanz einer Avocado als der Transport. Blickt man auf Treibhausgasäquivalente allein, schneidet in einer Vergleichsstudie des Ifeu für in Deutschland verkaufte Ware die spanische Avocado durchschnittlich am besten ab – allerdings hat sie bei Weitem den höchsten Wasserfußabdruck. Welche Gesamtempfehlung Rettenmaier daher abgeben würde? »Man kann natürlich sagen, die spanische Avocado hat die halbe Menge CO2 der peruanischen im Gepäck, aber wenn ich den Wasserfußabdruck hinzuziehe, würde die Avocado aus Peru besser abschneiden, am allerbesten die aus der Dominikanischen Republik. Ich würde persönlich auch zu Bio greifen, nicht wegen CO2 und Wasser, sondern wegen

des Verzichts auf Spritzmittel, da ist eine höhere Biodiversität im Anbau zu erwarten und es ist auch besser für die menschliche Gesundheit. Es gibt viele gute Argumente für Bio« – auch die wahrscheinlichere Bewahrung von Waldflächen gehöre dazu – »denn der Blick allein auf die CO2-Emissionen greift bei der Entscheidung eindeutig zu kurz«.

Für Deutschland wie auch Österreich gilt: Zwei Drittel der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen entstehen durch den Verzehr tierischer Produkte. Allen, die sich von Fleischvergleichen schon gelangweilt oder nicht angesprochen fühlen, sei der Buttervergleich ans Herz gelegt. Rettenmaier stellt folgenden an: »Ich kenne den durchschnittlichen Avocadokonsum zwar nicht auswendig, aber in Deutschland werden ungefähr sechs Kilogramm Butter pro Person und Jahr verzehrt und diese Menge an Butter ist emissionsmäßig genauso bedeutsam wie das gesamte Gemüse, das wir zu uns nehmen.« Die meisten KonsumentInnen können also die größte Veränderung im Bereich Ernährung vornehmen, indem sie ihren Konsum tierischer Lebensmittel reduzieren. fähr sechs Kilo Butter pro Jahr und diese sechs Kilo Butter sind emissionsmäßig genauso bedeutsam wie das gesamte Gemüse, das wir zu uns nehmen.« Die meisten KonsumentInnen können also die größte Veränderung im Bereich Ernährung vornehmen, indem sie ihren Konsum tierischer Lebensmittel reduzieren.

Sobald der Suez-Kanal wieder gefahrenarm passierbar ist, sollen die Avocados für Gebana von Mombasa nach Rotterdam verschifft und von dort per LKW zu den Versandlagern in der Schweiz und in Deutschland gebracht und an die Haushalte verschickt werden.

Schnell und praktisch: Sie verschenken eine Spende und drucken die Urkunde selbst aus!

Wir machen uns für die Tierwelt von Flüssen und Auen stark.

Infos zu allen Patenschaften:

Deutsche Umwelthilfe e.V. | info@duh.de | www.duh.de Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell Tel. 07732 9995-0 | Fax: -77

Spendenkonto:

SozialBank | IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02 BIC: BFSWDE33XXX Lebendige Flüsse für den Fischotter! www.duh.de/spenden/geschenk umwelthilfe

TEXT Ulrike Potmesil

Emissionsfreier Warentransport über die Ozeane wurde wiederentdeckt: Die Frachtsegler sind zurück.

Die Dekarbonisierung der Frachtschiffindustrie ist ihre erklärte Mission, sie liefern ihre Produkte mit Windenergie über den Ozean: Frachtsegel-Transportunternehmen des 21. Jahrhunderts. Ein ambitioniertes Firmenkonzept, das weder realistisch noch wirtschaftlich scheint, aber – auf unterschiedliche Weise – funktioniert.

Die großen Frachtsegler wurden im vergangenen Jahrhundert außer Dienst gestellt, nun

sind wieder welche unterwegs. Eines von ihnen ist das Schiff »Grain de Sail«. Das gleichnamige französische Unternehmen mit Sitz in der Bretagne wurde 2012 als kombiniertes Geschäftsmodell mit einer Firma, die auf Herstellung und Handel von Biokaffee und Bioschokolade spezialisiert ist, und einem maritimen Unternehmen gegründet. 2020 ließ man das erste Frachtsegelschiff vom Stapel.

Das Unternehmen setzt auf moderne Segel-

technologie plus Frachtfunktionalität. »Wir reduzieren den CO 2-Fußabdruck der maritimen Logistik um über 90 Prozent gegenüber den mit Schweröl betriebenen Frachtschiffen«, teilt Marketingdirektor Stefan Gallard mit. Völlig emissionsfrei ist man nicht unterwegs, denn die Segelschiffe sind mit Hilfsmotoren, die bei Hafenmanövern zum Einsatz kommen, ausgestattet. Gallard informiert: »Wir haben einen umfassenden CO2-Redukti-

onsplan, der auch erneuerbare Energien, nämlich Wasserkraft und Solarenergie, für die an Bord benötigte Energieerzeugung beinhaltet.« Grain de Sails Schiffe variieren in Größe und Kapazität. 24 Metern Länge und 50 Tonnen Frachtkapazität wies das erste Schiff auf, »Grain de Sail II« hat das siebenfache Frachtvolumen. Mit der kostenlosen Energiequelle Wind sind die Transportkalkulationen von Ölpreisschwankungen entkoppelt, der entscheidende Faktor für die Transportkosten ist aber das Frachtvolumen. Daher plant man, mit Hilfe von Investoren, 20 Millionen Euro in den

»Wir reduzieren den CO2-Fußabdruck der maritimen

Logistik um über 90 Prozent gegenüber den mit Schweröl betriebenen Frachtschiffen«

— Stefan Gallard, Grain de Sail

Bau des nächsten Schiffs zu stecken. »Grain de Sail III«, die 2027 vom Stapel läuft, transportiert 200 Container, ist 110 Meter lang und ihr Frachtvolumen beträgt 2800 Tonnen. »Mit ihr reduzieren wir die Emissionen auf ein bis zwei Gramm CO 2 pro transportierter Tonne Fracht und zurückgelegtem Kilometer«, berechnet Gallard. Derzeit segelt man auf der Transatlantikroute, weitere Schifffahrtsrouten sind in Planung. Auf der Importroute von Lateinamerika nach Europa transportiert Grain de Sail Bio- und Fair-Trade-zertifizierten Kaffee und Kakao, auf der Exportroute nach Nordamerika liefert man konventionelle, hochpreisige Weine, Kosmetika und Parfüms. Noch sind die Produkte nur in den USA und Frankreich erhältlich, laut Gallard will man das Vertriebsnetz bis 2026 erweitern und auch nach Deutschland expandieren. Wer mitsegeln will, braucht vor allem das Mindset. »Auf unseren zertifizierten Handels-

Grain de Sail wurde von zwei bretonischen Brüdern, Jacques und Olivier Barreau, gegründet. Die beiden sind Fachleute für erneuerbare Energien. graindesail.com/fr

»Die Besatzung fährt für weniger Gehalt als branchenüblich und unsere Freiwilligen bezahlen sogar dafür, dass sie mitmachen dürfen – und auch etwas lernen. Dennoch ist bei diesem Projekt kein Geld zu verdienen.«

—

Cornelius Bockermann, Reederei Timbercoast

Avontuur, ein mehr als 100 Jahre alter Schoner aus den Niederlanden, den die Timbercoast-Crew auf der Elsflether Werft in Niedersachsen restauriert. timbercoast.com/de

schiffen müssen wir Seeleute der Marineakademien und spezialisierte SeglerInnen einstellen, darüber hinaus bieten wir Schulungen für Personen mit wenig Segelerfahrung an«, teilt Gallard mit.

»EIN

Mit einem Schiff von ganz anderem Kaliber ist die deutsche Reederei Timbercoast am Atlantik unterwegs. 104 Jahre hat die »Avontuur« auf dem Buckel. Seit das Schiff vor zehn Jahren für den Frachttransport in Dienst gestellt wurde, überquerte es 22 Mal den Atlantik. Tim-

bercoast arbeitet mit Angestellten und Freiwilligen, den sogenannten Shipmates. Knapp 5000 Euro zahlen letztere für fünf Monate Leben und Arbeiten auf einem Frachtsegler. Auch die »Avontuur« hat einen Dieselmotor an Bord. Laut der Reederei setzt ihn die Crew für ein Prozent der Strecken ein. Dann arbeitet der Bootsmechaniker im Maschinenraum. Viel Arbeit, um ein Signal zu setzen, denn gewinnbringend ist die »Avontuur« nicht. Reeder Cornelius Bockermann erklärt: »Die Besatzung fährt für weniger Gehalt als branchenüblich und unsere Freiwilligen bezahlen sogar dafür, dass sie mitmachen dürfen – und auch etwas lernen. Dennoch ist bei diesem Projekt kein Geld zu verdienen.« Die »Avontuur« transportiert in erster Linie konventionellen Kakao und biofairen Kaffee. So zum Beispiel Bohnen aus Nicaragua, die von ProduzentInnen des Kooperativenverbandes Tierra Nueva stammen. Sie bauen ihren Bio-Arabica-Kaffee in ökologisch wertvollen Mischkulturen an.

DREI PROZENT DER TREIBHAUSEMISSIONEN

Bis zu 90 Prozent aller Waren auf dem Globus werden auf dem Seeweg transportiert –auf über 60.000 Frachtschiffen. Fast alle fah-

ren mit Schweröl, Marinediesel oder Flüssig erdgas und verantworten damit knapp drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Hinzu kommen Belastungen durch Lärm über und unter Wasser, Einträge von Abwässern, Abfällen und aus Beschichtungen. Die weltweite Schifffahrtsindustrie hat 2023 beschlossen, bis 2050 klimaneutral zu werden, was hauptsächlich durch neu entwickelte Kraftstoffe gelingen soll.

Zahlende Gäste, die Shipmates, können mit der Avontuur mitsegeln und müssen dabei ordentlich Hand anlegen.

Radikal modern ist der Ansatz der französischen Transoceanic Wind Transport (TOWT) mit Sitz in Le Havre, die Transporte mit Segelschiffen vermittelt. »Frachtsegeln muss aus der Romantik-Nische heraus, wenn es sich als robuster Wirtschaftszweig etablieren soll«, sagt Generaldirektor Guillaume Le Grand. Man setzt auf Hightech und ließ vor zehn Jahren zwei Frachtsegler mit Aluminiumrumpf und Carbon-Masten bauen. 85 Meter lang ist die »Anemos«, die von Le Havre auf ihre Jungfernfahrt startete, Kurs auf New York, mit 900 Containern Cognac, Champagner und biozertifiziertem Wein an Bord. Von den USA aus steuert »Anemos« Kolumbien an, wo Kaffee an Bord kommt. »Auf der Route von Le Havre nach Südamerika und wieder zurück sparen wir mit einem Schiff 2400 Tonnen CO2-Emissionen«, sagt Diana Mesa, Mitbegründerin und Generaldirektorin von TOWT. Zum Vergleich: Ein mittelgroßes Frachtschiff verbraucht bei voller Ladung 300 Tonnen Schweröl pro Tag. Und TOWT expandiert: Mit weiteren sechs Schiffen werde man in Zukunft nach eigenen Angaben durch den Transport von 200.000 Tonnen Gütern zur Einsparung von 40.000 Tonnen CO2 und damit 95 Prozent gegenüber Frachtschiffen, die mit fossiler Energie betrieben werden, beitragen. Die Diesel-Gene -

ratoren an Bord springen bei sehr wenig Wind zur Unterstützung an. Umgekehrt fungiert das Segelschiff als Kraftwerk: Ab sieben Knoten Fahrt erzeugt man durch die Fahrtbewegung Bordstrom per Hydrogeneration. TOWT untermauert nachhaltiges Konsumbewusstsein mit dem Label: »Produkt umweltfreundlich unter Segeln transportiert«. Jedes Etikett ist mit einer Reisenummer versehen, auf der Webseite findet man Aufschluss über CO 2 -Emissionen und Reiseverlauf des Pro -

Die 80 Meter langen Zweimaster von TOWT können 1100 Tonnen Fracht transportieren. Die größten konventionellen Stückgutfrachter transportieren mehr als 50.000 Tonnen. towt.eu/en/towt-home

Nachhaltig einrichten ohne Plastik mit unseren Büro- und Wohnaccessoires im Stecksystem. 100 % made in Germany.

Gesamtes Sortiment: werkhaus.de/shop WERKHAUS Design + Produktion GmbH | Industriestraße 11 + 13

dukts. Die Waren sind auch in Deutschland und Österreich erhältlich.

Ein Pionier unter den Frachtseglern ist ein österreichisch-niederländisches Trio: Tres Hombres. Im Jahr 2000 hatten sich die Segler Andreas Lackner aus Österreich und die beiden Niederländer Jorne Langenlaan und Arjen van der Veen auf einem Schulschiff kennengelernt, 2010 realisierten sie ihre Vision: Mithilfe von 150 Freiwilligen sanierten sie einen über 60 Jahre alten Kriegsfischkutter, die »Tres Hombres«, und transportieren seit 14 Jahren Produkte unter Segeln aus der Karibik nach Europa. Ihre Absatzmärkte sind unter anderem die Niederlande, Österreich, Deutschland und Schweden. Mit 32 Metern Länge und 35 Tonnen Kapazität gehört sie zu den Zwergen der Frachtschifffahrt, aber den drei Männern geht es nicht um gewinnbringenden Massentransport, sondern darum, ein Zeichen zu set-

Über 90.000 Berufsschiffe sind auf den Weltmeeren unterwegs. Frachtschiffe, Passagierschiffe sowie Serviceschiffe. Fischereischiffe sind in dieser Statistik nicht enthalten.

90 Prozent des Warenverkehrs läuft über die Schifffahrt. Dabei werden jährlich mehr als eine Milliarde Tonnen Kohlenstoffdioxid produziert, das sind fünf Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes.

In der Seeschifffahrt werden überwiegend Schweröle als Kraftstoff eingesetzt. Dabei handelt es sich um die meist zähflüssigen, schadstoffhaltigen Reststoffe aus dem Raffinerieprozess. Um das Schweröl an Bord der Schiffe zu verwenden, muss es energieintensiv aufbereitet werden: Es muss sowohl zur Pumpfähigkeit erhitzt als auch von Feststoffen gesäubert werden. Aus dieser Aufbereitung fallen Rückstandsschlämme an, die im Hafen entsorgt werden müssen. Teilweise werden diese aber immer noch illegal im Meer entsorgt.

zen: »Wir liefern Luxusgüter, Dinge, die kein Mensch zwingend braucht.« Karibischer Rum war ihr erstes Frachtgut, mittlerweile werden vor allem zertifizierter Kaffee und Kakao wie auch Schokolade (alle drei ausschließlich in

Die »Tres Hombres« besitzt keinen Hilfsmotor, ein außergewöhnlicher Zugang zum Segeltransport. Das garantiert allerdings besonders emissionsarmen Transport über den Atlantik.

Tres Hombres wurde 2010 gegründet, seitdem transportiert das Schiff vorwiegend Fairtrade-Produkte über den Atlantik. Es besteht die Möglichkeit, mitzusegeln. fairtransport.eu/de

Bioqualität, der Großteil davon auch Fairtrade-zertifiziert) über den Atlantik nach Europa gebracht. Richtung Westen transportiert die »Tres Hombres« Hilfsgüter in karibische Krisengebiete, auch Turngeräte oder – aktuell – leere Rumfässer. »Gewinn machen wir mit dem Gütertransport Richtung Europa, ein Drittel unseres Einkommens lukrieren wir aus den Zahlungen der Freiwilligen, wir haben Platz für acht MitseglerInnen plus sieben angestellte Crewmitglieder«, teilt Lackner mit. Auch Personen ohne Segelerfahrung dürfen mit auf die dreiwöchige Fahrt in die Karibik, beziehungsweise die gesamte Reise von Den Helder in den Niederlanden über den At-

lantik und wieder retour. Lackner verrät: »Achtzigjährige MitseglerInnen schicken wir nicht auf den Mast, die Trainees, von denen viele aus der Seefahrtschule Enkhuisen kommen, müssen jeden Tag hinauf.« Die »Tres Hombres« besitzt keinen Motor, was die Anlegemanöver herausfordernd gestaltet, aber Kern der Firmenphilosophie ist: Transportemissionen einsparen. Lackner, Langenlaan und van der Veen führen mittlerweile auch die Agentur »Fairtransport«, haben mehrere Partner, darunter Timbercoast, und sind für Organisation, Bemannung und Befrachtung der Schiffe verantwortlich. Die Flotte wird laufend erweitert, neben der Transatlantikroute und der Route Den Helder – Skandinavien, während der karibischen Hurrikansaison, sind weitere Linien in Planung. Für die Fahrt Richtung Indischen Ozean ist die kleine »Tres Hombres« nicht geeignet, andere Partnerfirmen wie die niederländische Eco Clipper planen bereits, größere Schiffe für diese Route zu bauen und wollen in Zukunft auch die Transpazifiklinie und die Weltlinie befahren. Als Konkurrenz sieht Lackner den Mitbewerb nicht, er betont: »Ich bin froh darüber, wir wollen so viele Frachtsegler wie möglich auf die Meere bringen.«

Was verrät der steigende Konsum von exotischen Früchten über unser Einkaufsverhalten?

Die meisten Importzahlen weisen nach oben: Seit Jahren werden in Österreich und Deutschland immer mehr Südfrüchte konsumiert. In Deutschland stieg der Jahresimport von Südfrüchten mit Ausnahme von Zitrusfrüchten zwischen 2010 und 2023 um mehr als 100.000 Tonnen an. Verantwortlich für diese Entwicklung sind nicht mehr nur jene seit Langem eingeführten Früchte wie Bananen. Der Konsum von Exoten, die es bis vor einigen Jahren nur selten gab, steigt ebenfalls stetig an. Kakis und Litschis etwa sind in den Obstregalen der Supermärkte immer öfter zu finden, Avocados haben sich als permanent verfügbare Produkte selbst beim Discounter längst etabliert.

EXOTEN ZUSAMMENGEMIXT

Ein Grund für die stärkere Nachfrage nach exotischen Früchten sind Gesundheitstrends.

Eine schnelle Onlinerecherche nach Smoothie-Rezepten zeigt: Mangos, Litschis, Kiwis, Ananas oder Kakis spielen eine große Rolle bei der Zubereitung der schnellen Shakes. Nicole Berkmann, Sprecherin der österreichischen Spar-Supermarkt-Gruppe, bestätigt einen steigenden Konsum exotischer Früchte. Gekauft werde dabei »alles, was in Richtung gesunde Ernährung geht, wie Gojibeeren oder Avocados« sowie insbesondere die Smoothie-geeigneten Ananas, Mangos und Litschis. »Exotisch« bedeutet zudem nicht immer, dass die Früchte in Mitteleuropa nicht heimisch sind. »Heidelbeeren und Himbeeren sind im Winter hierzulande auch exotische Früchte«, sagt Berkmann über den österreichischen Markt, »und bei diesen ist die Nachfrage enorm in die Höhe geschossen«. In Deutschland ist Ähnliches zu beobachten: Ein Anstieg bei importierten Früchten ist

»Tropische Früchte« sind Früchte, die in den Tropen oder Subtropen angebaut werden. Eine allgemeingültige Definition, was alles dazu zählt, gibt es nicht. Nüsse etwa werden manchmal ebenfalls zu den »tropischen Früchten« gerechnet.

Die fotogene Pitahaya – auch bekannt als Drachenfrucht – wird vor allem in China und Vietnam angebaut. Die wichtigsten Importmärkte Deutschlands für Pitahayas sind Vietnam, Thailand, Kolumbien, Ecuador und Israel.

»Südfrüchte«

ist eine veraltete, aber weiterhin gebräuchliche Bezeichnung für Obstsorten, die außerhalb des deutschsprachigen Raums heimisch sind, hier aber sehr gebräuchlich sind. Zitrusfrüchte sind die verbreitetsten Südfrüchte.

hier am deutlichsten an zwei Sorten ablesbar: Avocados und Heidelbeeren. »Beerenobst wird immer populärer«, sagt Ursula Schockemöhle von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft. Bei vielen Exoten – die Expertin nennt Mangos und Papayas – schwanken die Importzahlen nach Deutschland über die letzten paar Jahre. »Ausnahme sind Avocados – hier steigt die Nachfrage nach wie vor an«, sagt Schockemöhle, »Gleiches gilt für Heidelbeeren«.

Die in modernen Gesellschaften selbstverständliche Präsenz und Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln aus aller Welt trifft auf allgegenwärtige Appelle zu regionalem Konsum. Große Supermarktketten wie auch lokale ProduzentInnen, die ihre Ware auf Märkten anbieten, preisen ihre regional bezogenen Produkte als besonders nachhaltig an. Kurze Transportwege wirken sich positiv auf die Klimabilanz aus, wohingegen exotische Früchte um die halbe Welt reisen, bevor sie in europäischen Drinks und Desserts landen. Über lokale Produkte reden – exotische Produkte einkaufen – lassen sich so Marketing und Konsumverhalten zusammenfassen?

Zunächst müsse man zwischen einem »Trend« und einer »Mode« unterscheiden, sagt Christoph Wegmann, Ökotrophologe an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Während Trends längerfristigen Bestand haben, handle es sich bei Moden um kurz anhaltende Erscheinungen, die heute oft durch Internethypes ausgelöst würden, sagt Wegmann mit Blick auf den erfolgreichen Marketinghype um die »Dubai-Schokolade«. Moden verschwinden nach kurzer Zeit wieder, oft schon nach wenigen Wochen. »Trends hingegen basieren auf Megatrends«, erklärt der Wissenschaftler, »also auf dauerhaften gesellschaftlichen Entwicklungen«. Dem »Megatrend« Regionalität etwa liegen mehrere kleinere Trends zugrunde: Da gebe es den Trend zu gesünderer Ernährung – auch wenn »regional« nicht wirklich unbedingt »gesund« bedeute. Der Trend zu Nachhaltigkeit befördere ebenfalls den »Megatrend« Regionalität. Und schließlich das Label »Regionalität«, hinter dem auch die stark wirksame soziale Norm steckt, »unsere Leute zu unterstützen«, sagt der Experte für Lebensmittelmarketing. Regionalität ist demnach mit Identität verbunden, und diese soziale Norm

sei sehr stark in den Köpfen der meisten Menschen verankert.

URLAUB IM KOPF

Allerdings: »Wir sind nicht konsequent – das wäre ja auch langweilig«, sagt Wegmann. Und deshalb löse jeder Trend einen gegenläufigen Trend aus. Wenn alle von »Regionalität« sprechen, dann könne gerade dies dazu führen, dass sich KonsumentInnen zur Abwechslung etwas »Exotisches« gönnen. Dies bediene auch den Hang zum »Urlaub im Kopf«, also dem Verlangen der Menschen, durch Konsum etwas von der Welt mitzubekommen. Letzteres spiele auch bei vielen als »exotisch« vermarkteten Produkten eine Rolle, so Wegmann, der auf den Bounty-Riegel und dessen Vermarktung mit tropischen Sujets verweist.

Hinsichtlich der Gleichzeitigkeit und Vermischung von scheinbar widersprüchlichen Tendenzen macht Wegmann zudem auf das Phänomen von »Crossover-Trends« aufmerksam. Dabei können sich sehr unterschiedliche Trends vermischen. Bei der Gleichzeitigkeit von regionalem und exotischem Essen etwa ist die Vermischung von Bekanntem und Unbekanntem

wahrzunehmen. Dies bedient sowohl das Bedürfnis, beim Essen auf Vertrautes zurückzugreifen, als auch das entgegengesetzte Bedürfnis nach Abwechslung und Exotik.

SICH WAS GÖNNEN

Neben dem »Urlaub im Kopf« motiviert immer noch das »Besondere« zum Kauf exotischer Früchte. Dabei gibt es auch saisonale Höhepunkte. Spar-Sprecherin Berkmann sagt, dass vor den Weihnachtsfeiertagen die Nachfrage nach exotischen Früchten deutlich steigt. Da werden auch solche Früchte verstärkt gekauft, die bei vielen Menschen das restliche Jahr über nicht im Obstkorb zu finden sind. Gegen Jahresende steige außerdem auch die Nachfrage nach jenen Obstsorten, die zwar heimisch sind, aber keine Saison haben – wie eben Beeren. In der warmen Jahreszeit wiederum werden verstärkt jene Sorten konsumiert, die lange Zeit als »Winterfrüchte« galten, weil die in Europa angebauten Varianten in der kalten Jahreszeit Saison hatten. »Easy Peeler – also Mandarinen, Clementinen oder Satsumas – von der Südhalbkugel sind in der europäischen Off-season immer präsenter«, sagt Ursula Schockemöhle von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft. Eines steht fest: Obst und Gemüse nach Saison zu konsumieren, ist bisher gesamtgesellschaftlich betrachtet noch nicht zum Trend, ja nicht einmal zur Mode geworden.

Als »exotische Früchte« werden meist solche Sorten bezeichnet, die in der Importregion noch nicht so gut eingeführt sind wie andere Sorten. Die Abgrenzung, welche Früchte als gut oder weniger gut eingeführt gelten, ist aber unscharf.

Er hadert mit der Natur und liebt es, erfolgreich zu scheitern.

Kabarettist Berni Wagner im Porträt.

TEXT

Ulrike Potmesil

Ein Kabarettprogramm zum Klimawandel ist womöglich grundsätzlich eine schlechte Idee, ein deprimierendes Thema. »Wir leben in einer Beziehung mit der Natur, aber was ist, wenn die mit uns Schluss macht?« Berni Wagner bringt Klima- und Beziehungskrise gleichermaßen auf den Punkt. Seine skurrile Komik eines Dilemmas beginnt mit seinen ersten Arbeiten an »Galápagos«. Als sein Regisseur sich schließlich durch den Ziegel an Papier durchgewühlt hat – »Ich schreibe die erste Fassung immer viel zu lange« – lautet die vielversprechende Erstkritik: »Du solltest an dem Manifest einer suizidalen Weltuntergangselegie arbeiten, um es dem Publikum zugänglicher zu machen.« Der oberösterreichische Kabarettist nimmt sich die Kritik zu Herzen. 2022 erhält er für »Galápagos« den österreichischen Kabarettpreis.

Wie lustig kann ein Programm rund um Klima, Umweltzerstörung und Naturschutz sein? Ausverkaufte Vorstellungen sprechen für das Komik-Experiment der Kritik am fatalen Lebenswandel des Menschen.

In manchen Kabarettkreisen sind Berni Wagners vegane Bio-Dino-Chicken-Nuggets längst ein Running Gag. »Ich bekomme regelmäßig und ungefragt Tipps und Links zugesandt, damit ich die herstellen kann, sogar einen Polster in Dino-Form hab’ ich von einem Fan.« Die Nuggets stehen als Metapher für hochverarbeitete Lebensmittel, die immer komplizierter werden – veganes Huhn in Dino-Form und Bioqualität als Sinnbild der höchsten Stufe der Komplexität. Zudem spricht der Kabarettist damit das Überangebot von Nahrungsmitteln in Supermärkten, das unseren Lebensraum und unser soziales Umfeld zerstört, an. Die poin-

Berni Wagner, Jahrgang 1991, wuchs in Oberösterreich auf und lebt seit 2010 in Wien. 2013 gewann er den Grazer Kleinkunstvogel und bespielt seither Kabarettbühnen quer durch den deutschen Sprachraum.

tierten Vereinfachungen treibt Wagner mindestens an die Spitze, mitunter darüber hinaus: »Je weniger Artenvielfalt auf der Erde, umso mehr Produkte stehen uns zur Verfügung, Amazonas versus Amazon.« Berni Wagner ist das Thema Klimawandel ehrlich ein Anliegen, behauptet er. Zu missionieren liege ihm fern, ebenso Zynismus, eher stehe er mit dem Wunsch, der Hoffnung auf der Bühne, dass seine Aussage Resonanz findet. Themen, die ihm wichtig sind, schwingen den ganzen Abend mit. »Im besten Fall stimmt mir das Publikum zu«, sagt er.

Ein Stilmittel, ernste Themen in Humor zu verpacken beziehungsweise damit aufzulockern, nennt sich »Comic Relief«. »Ich bringe die Leute verlässlich zum Lachen, dann darf ich ihnen etwas erzählen, das ist der Deal. Bei jeder Show stellt sich mir die Frage, wie weit wollen mir die Leute folgen? Das Publikum wiederum fragt sich: Warum soll ich zuhören? Also muss ich es überzeugen, den Abend im Griff zu haben«, meint er.

Im Griff hat er seine Show auch bezüglich ihrer inhaltlichen Grundlagen: Der 33-Jährige absolvierte an der Universität Wien ein Doktoratsstudium in Biologie. Für Galápagos recherchierte er – wie für jedes seiner Soloprogramme – vorab intensiv Fakten. »Ich will keinen Blödsinn kommunizieren.« Und so streut Dr. Berni Wagner in sein Programm jede Menge Verhaltensbiologie-Wissen ein. »Ein bisschen unsicher war ich an einem Abend, an dem ich für WWF und die Letzte Generation gespielt habe. Werden sie mich hinterher zerpflücken?« Eine Sorge, die sich als unbegründet erwies.

Berni Wagners Klima-Kabarett »Galápagos« ist »ein Spiel auf Leben und Artentod und eine Liebeserklärung an die Menschheit«.

ich als Kabarettist einen Ausweg aus den unbequemen Gedanken zur Klimarettung vermitteln, nämlich dass man an sich arbeiten kann. Das Publikum kommt erleichtert zur Erkenntnis: Wir verhalten uns alle mal blöd und der macht auch nicht alles richtig.«

Für sein Dissertationsthema, die Evolution von Musikalität, beschallte Berni Wagner unter anderem Affen, Sittiche und Ratten mit Musik. Ab Jänner 2025 tourt er mit neuem Programm »Monster« durch Österreich, Deutschland und die Schweiz: berniwagner.at

Als Gegenentwurf zu Klima-Aktivismus und seinen teils radikalen Methoden sieht Wagner sein Kabarettprogramm nicht. »Ich arbeite künstlerisch und habe die Freiheit, das zum Thema zu machen, was mir wichtig ist.« Jedoch glaubt er an den Erfolg positiver Botschaften, daran mit Humor das Publikum niederschwellig und mit wenig Schmerz heranzuführen: »Wenn das Messaging negativ ist, bleibt bei den Menschen das Gefühl übrig, nichts ändern zu können. Oft genug sorgt die spaßbefreite Wortwahl von Aktivisten für prompten Widerspruch. Sie sind permanent in Gefahr, rhetorisch ausgehebelt zu werden. Dagegen kann

Um Schwächen geht es im Kabarett immer: »Es ist die einmalige Gelegenheit, sich selbst lächerlich zu machen, also werde ich auf der Bühne zur Undercover-Umweltsau.« Berni Wagner zielt in seiner Show darauf ab, dem Publikum das Gefühl zu geben, in vielen Belangen gleich zu sein, sei es die mühsame Suche nach dem richtigen Bioprodukt, die Leiden beim Öffi-Fahren oder das problematische Kaufverhalten. Der Kabarettist hinterfragt die Beziehung zwischen Mensch und Natur ebenso wie die Konsumentenethik, egal ob Omnivoren, VeganerInnen oder Bio-Produkt-FanatikerInnen.

»Wurst ist, was die Gestalt einer Wurst hat«

Berni Wagner, Kabarettist

Dabei spielt er die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel nicht herunter. »Lachen ist nicht dasselbe wie lächerlich machen.« Man könne etwas ändern und dabei Vergnügen haben, ist er überzeugt. Er selbst ist das beste Beispiel dafür, ist er doch Vegetarier – seit seinem Programm Galápagos. Die Entscheidung dazu fiel aufgrund des Feedbacks seiner Community, die ihn auch ermunterte, durchzuhalten. Vegane Bio-Dino-Chicken-Nuggets isst er zwar im wahren Leben nicht, aber gegen eine vegane Grillwurst etwa spricht für ihn nichts. »Wurst ist, was die Gestalt einer Wurst hat«, ist sein Beitrag zur Diskussion über Sinn und Unsinn von Fleischersatzprodukten. »Essen hat viel mit Gewohnheiten zu tun, dazu gehört für mich auch ein Wurstbrot. Ich möchte ja auch mit Genuss essen.« Und damit hat er auch für sich selbst die Frage beantwortet, die er auf der Bühne dem Publikum stellt, nämlich: Wenn jemand Vegetarier ist, weil er kein Fleisch mag, ist er dann echter Vegetarier oder nur heikel? Oder sind nur jene echte VegetarierInnen, die beim Verzicht leiden?

Berni Wagner leidet auf der Bühne keine Spur. Scheitern ist die Idee jedes guten Kabarettprogramms und das tut der Jungkabarettist mit Leidenschaft. Die Bühne bezeichnet er als sicheren Raum: »Auf ihr kann nichts passieren, denn das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass keiner lacht. Es ist fast peinlich, das so zu sagen, aber ich stehe so gern auf der Bühne.«

Kabarett ist das Spiel damit, dass etwas wahr sein könnte, was nicht wahr ist, frei nach Mark Twain. »Never let the truth get in the way of a good story.« Ähnlich wie Autofiktion, die in der Literaturwissenschaft einen Text bezeichnet, in dem eine Figur, die eindeutig als der Autor erkennbar ist und in einer offensichtlich als fiktional gekennzeichneten Erzählung auftritt. »Echt sind aber meine Emotionen und Überzeugungen«, versichert Berni Wagner. Und die sind trotz oben genannter Weltuntergangselegie positiv: »Selbsthass ist keine Motivation. Ich bin für Selbstliebe. Und ringe mich letztendlich zu einer Liebeserklärung an mich und das Publikum durch.« Bio, erklärt der Biologe mit Bezug auf die altgriechische Herkunft des Wortes biologisch, »heißt für mich: Berni ist O. K. Ich fühle mich O. K. Mit diesem Gefühl soll auch das Publikum hinausgehen«.

Bei der Suche nach dem optimalen Gesichtsreinigungsprodukt steht am Anfang auch die Frage, wovon die Haut gereinigt werden soll.

Mit Öl nämlich lässt sie sich sehr effektiv reinigen –und gerade deswegen spricht vieles dafür, dabei behutsam vorzugehen, die Anwendung auf abends zu beschränken. Nicht zuletzt durch DIY-Trends bei Kosmetik und Haushaltsreinigungsmitteln haben basale Prinzipien aus Chemie und Physik wieder offensichtlichere Relevanz im Alltag aller Geneigten. Dass Öle als Lösungsmittel von Ölbasiertem fungieren, lässt sich auch auf die Hautreinigung übertragen – Make-up, Sonnenschutz und auch die hauteigenen Fette lassen sich gut mit Öl und mit Reinigern, die eine Wasser-in-Öl-Emulsion bilden, lösen. Wasser kommt auf die eine oder andere Weise immer zum Einsatz. Wenn pure Öle zum Reinigen verwendet werden, bildet die Emulsion sich, indem das Öl nach dem Einmassieren in die Haut mit nassen Händen abgewaschen wird. Bei einigen »Oil Cleansern« sind chemische Emulgatoren schon in der Rezeptur enthalten. Je sensibler und trockener die Haut, desto weniger sollte das nach dem Abwaschen noch auf der Haut verbliebene Öl auch noch durch Waschlappen oder Handtuch entfernt werden.

beruhigend & schützend Wer Gesichtsreinigung mit Öl ausprobieren will, muss nicht unbedingt ein Spezialprodukt erwerben – u. a. wertvolles Mandel- oder Jojobaöl und auch das günstige Sonnenblumenöl sind gut verträgliche Allrounder, die auch ganz andere Einsatzzwecke haben. Bei der Wahl des Öls jedenfalls darauf achten, dass es zum Hauttyp passt und bei der Zugabe von ätherischen Ölen behutsam vorgehen. Primavera bietet alle gängigen Öle in Natrue-zertifizierter Bioqualität an – beim Mandelöl handelt es sich um solches aus spanischen Biomandeln. primaveralife.com

»100 % Organic Bio Active Arbequina Oil« steht vorne auf dem Etikett, das macht neugierig. Bei Müller im Bereich Naturkosmetik einsortiert und von einigen Blogs als solche bezeichnet, handelt es sich hier jedenfalls um keine zertifizierte Naturkosmetik und Bioqualität hat wohl das im Produkt eingesetzte Öl der Arbequina-Oliven – der Liste der Inhaltsstoffe ist dazu aber nichts zu entnehmen, der Website auch nicht. Von anderen Details zur Herkunft der Inhaltsstoffe oder gar der Produktionsweise ganz zu schweigen. Schade, Transparenz schaut anders aus – das teuerste Produkt der Auswahl glänzt in erster Linie durch oberflächliches Storytelling und Marketingaussagen, deren inhaltlicher Kern sich nicht erschließt. Hergestellt in Deutschland. olivetreepeople.com

Das Wichtigste: Auch wasserfestes Augen-Make-up entfernen die zwei Phasen mühelos. Und mühelos heißt ohne Rubbeln, aber auch ohne anschließend einen Ölfilm zu hinterlassen und früher oder später auch auf den Augen

Herbier

Mit der »Herbier«-Linie hat Payot zertifizierte Naturkosmetik ins Sortiment aufgenommen. Das Reinigungsöl basiert auf Sonnenblumenöl, enthält aber auch Emulgatoren und etwa auch Olivenöl – das nicht jede Haut mag. Das Schönste daran ist der Flacon. In Frankreich hergestellte, Ecocert-zertifizierte Biokosmetik. payot.com

Cactus

Vom Hersteller empfohlen als erster Schritt einer Double-Cleansing-Routine, eignet er sich auch ganz gut zur einfachen Reinigung. Es handelt sich beim »Foaming Oil Cleanser« aber schon eher um ein Gel als um ein Öl –der Hersteller spricht auch von einer »öligen Konsistenz«. Die bei Hej online durch Erklärungen ergänzte Liste der Inhaltsstoffe enthält allen voran Wasser und Glycerin und auch Verdickungsmittel. Schäumt fein in der Anwendung, hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl – hat mit Oil Cleansing nicht mehr ganz so viel zu tun. Natrue-zertifizierte Naturkosmetik aus Deutschland. hejorganic.com

zu hinterlassen. Der Rest ist, wie von Hauschka nicht anders zu erwarten: Zurückhaltend im Duft, nach Natrue-Standard zertifizierte Naturkosmetik aus Deutschland. Auf der Produktwebsite (und nicht nur im Nachhaltigkeitsbericht) ist nachzulesen, wo man in Sachen nachhaltigeres Verpackungsdesign steht – und wo man hinwill. hauschka.com

Pure Rose

Sonnenblumenöl, Mandelöl, Neutralöl und sogar ein wenig Wildrosenöl wie auch Emulgatoren, die das Produkt beim Kontakt mit Wasser zu einer Milch verwandeln – bis auf die süße Beduftung und die Verpackung ein überzeugendes Produkt im Einstiegspreissegment. Natrue-zertifizierte Naturkosmetik aus Deutschland. mueller.at

Dinge, die das Leben mit Kindern schöner machen.

NUR MUT

Das kleine Kettergerüst für Zuhause – auf Wunsch mit Theorie.

Emmi Pikler war eine 1902 in Wien geborene Kinderärztin, die nach dem Medizinstudium in Wien einen Großteil ihres Lebens in Budapest lebte und dort 1946 das Säuglingsheim Lóczy gründete. Eine der zentralen Thesen ihrer Arbeit, Forschung und Publikationen ist die zu fördernde Selbsterfahrung des Kindes. Dabei legt sie großen Wert auf die vom Kind gesteuerte Bewegungsentwicklung und die beziehungsvoll verbrachte gemeinsame Zeit mit dem kleinen Kind bei Pflege und Fütterung. Eltern sollen ihre Kinder auch kennenlernen, indem sie diese dabei beobachten, wie sie ohne Anleitung sich selbst erfahren, lernen und Bewegung und Körper einsetzen – und das in ihrem eigenen Rhythmus. Beziehung entsteht für sie auch durch Beobachtung und das gegenseitige Kennenlernen, ohne dabei das Ziel zu verfolgen, etwas zu lehren. Sie ist überzeugt, dass schon kleinste Kinder die Stimmung und situativ emotionale Haltung von Beziehungspersonen mitbekommen und erfahren. Ihre Arbeit wurde unter anderem von der in Berlin lebenden Bewegungspädagogin Elfriede Hengstenberg aufgenommen, die neben anderen Tätigkeiten an einer Montessori-Schule arbeitete und in deren Leben Klettergerüste eine wichtige Rolle spielten. Die pädagogischen Ansätze von Montessori, Pikler und Hengstenberg haben viele

Gemeinsamkeiten. Seit einigen Jahrzehnten gibt es privat organisierte Gruppen, die diese Pädagogik weitergeben und praktizieren. Und eine Reihe an Holzspielgeräten, mit denen Kinder auch in Wohnungen ihren Körper erfahren können. Diese werden von mehreren Anbietern produziert. Für Ältere gibt es etwa Leitern und Balancebretter, die immer wieder neu zusammengebaut werden können. Für Kleine das Holzdreieck – auf Wunsch mit Rutschen oder Hühnerleitern. Das ist auch ohne die ganze Theorie im Hintergrund ein stabiles, kleines Klettergerüst für zu Hause. Erprobterweise ein Garant für viele Stunden Freude.

pikler-hengstenberg.at hengstenberg-pikler.de spielzeugmacher.at

MARTIN MÜHL

MITMACHEN

LERNTURM »FELIX«

Näher an der Augenhöhe in der Küche.

Es soll in den besten Familien vorkommen, dass Küchenarbeiten mit raunzigem Kleinkind im Schlepptau für schlechte Stimmung sorgen. Oft entspannt es die Situation, den Nachwuchs einfach »mithelfen« oder zumindest zuschauen zu lassen. Auf dem Lernturm »Felix« (von Tissi) sind die Kleinen auf Augenhöhe beim Gemüseschneiden, Saftauspres-

Mit drei Schulkindern zu Hause geht es manchmal rund. Denn jedes von ihnen hat, wie ich, seine eigenen Flausen im Kopf und das ist gut so! Es sind die Kinder, die die Entscheidungen von morgen treffen und damit unsere Gesellschaft und den Planeten prägen werden. Aus diesem Grund sollten wir ihnen schon so früh wie möglich die Chance geben, Kreisläufe spielerisch zu entdecken. Es geht darum, gemeinsam mit ihnen raus in die Natur zu gehen. Wer eine Karotte mit den eigenen Händen aus gesundem Boden zieht oder eine Biene dabei beobachtet, wie sie voller Blütenstaub von Blume zu Blume fliegt, lernt, all das zu schätzen und zu schützen. Im SONNENSCHEINCHEN, unserer betrieblichen Kinderbetreuung, ermöglichen wir dem Nachwuchs unserer Mitarbeitenden, im Jahreskreis die Natur zu erleben. Wir haben hier einen Ort geschaffen, an dem Kinder in einer familiären Atmosphäre von herzlichen Bezugspersonen begleitet werden. Mit allen Sinnen wird etwa beim Basteln erlernt, dass weniger auch mehr sein und Altes auch einen neuen Nutzen haben kann. Versorgt wird die Gruppe von unserem Bio-Gasthaus Leibspeis’, das Küchenteam kocht gleich nebenan. Dieses Projekt ist einst als Wunsch unserer Mitarbeitenden bei deren Befragung entstanden – und wird von diesen heute sehr geschätzt. Meine Frau Edith und ich sind stolz, dass wir bereits vor zehn Jahren den Mut hatten, das SONNENSCHEINCHEN ins Leben zu rufen.

www.sonnentor.com/sonnenscheinchen

Aromatherapie in der Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit.

Die Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit einem Neugeborenen sind besondere Phasen voller emotionaler Momente. Das Wunder des Lebens wird spürbar und begleitet Eltern wie Kinder auf einzigartige Weise. In dieser spannenden Zeit können die 100 % naturreinen ätherischen Öle und Pflanzenkräfte von PRIMAVERA wertvolle Unterstützung bieten. Berührungen sind gerade für Neugeborene essenziell, denn sie schenken Geborgenheit und fördern das innige Band zur Bezugsperson. Gestreichelt oder massiert zu werden stärkt das Wohlbefinden und setzen Glückshormone frei. Kaltgepresste Pflanzenöle wie das geruchsneutrale Mandelöl bio sind dabei wunderbare Begleiter für die ganze Familie und eignen sich perfekt als sanfte Basispflege, denn in den ersten Monaten orientiert sich das Baby besonders am vertrauten »Nestduft« der Mutter, der ihm Sicherheit und Vertrauen schenkt. Ab 6 Monaten können auch babytaugliche ätherische Öle wie das Bauchstreichler Kraftkonzentrat (1 Tropfen in 50 ml Mandelöl) oder die beruhigenden Balsame Schlafwohl und Atmewohl wohltuend wirken und die Pflegeroutine bereichern.

sen oder Keksebacken dabei. Dank Kippschutz können sie auch selbst hinauf- und hinunterklettern. Zubehör wie eine Rutschmatte oder geschirrspülfeste Boxen zum Einhängen (für eigene Küchenutensilien) machen den Lernturm noch praktischer. Unbeaufsichtigt dürfen die Kleinen trotzdem nicht mit »Felix« fuhrwerken. Denn dass der Turm praktisch, kompakt und mobil ist, bedeutet auch, dass er sich auf rutschigem Boden zum Fenster oder zum Herd schieben lässt. Entwickelt wurde der Lernturm von einem Vater, der seine Idee mit den eigenen drei Kindern laufend verbessert hat. 2024 wurde »Felix« nun mit dem German Design Award ausgezeichnet. Das Unternehmen hinter Tissi ist ein kleiner Familienbetrieb aus der Moselschleife (Rheinland-Pfalz). Verarbeitet wird Buche (naturbelassen oder lackiert) oder Eichenholz, das jedenfalls FSC-zertifiziert ist. Auch praktisch: Da »Felix« bis 250 Kilo belastbar ist, hilft er auch den Großen, wenn beispielsweise eine Glühbirne gewechselt werden muss.

tissi.de

THOMAS WEBER

Homefarming ohne Garten und zu jeder Jahreszeit.

Als Gemüsebauer finde ich es unglaublich witzig, dass es jetzt Mini-Hochbeete für Kinder gibt – aber ehrlich gesagt: Das Konzept funktioniert! Der Kosmos-Experimentierkasten »Meine erste Farm« zeigt auf simple und spielerische Weise, wie Gemüse wächst, was Pflanzen brauchen und was man selbst tun kann, um etwas Essbares zu ernten.

Ich finde es großartig, dass Kinder so einen leichten Zugang zum Thema bekommen. Schließlich ist Gemüse nicht einfach da – das müssen viele erst einmal verstehen! Dieses Spiel fördert genau das: ein Grundverständnis für Natur, Pflanzen und Lebensmittel. Aus meiner Sicht ist »Meine erste Farm« ein klasse Einstieg für junge Leute in die Welt des Gärtnerns –mit Spaß, Lerneffekt und einer Prise Geduld. Und ja, selbst für mich als Profi ein tolles Ding!.

kosmos.de

Gerade bei Regen bietet es sich an, Kinder näher am Körper und besser geschützt zu tragen.

100 % Polyester sind grundsätzlich nicht das zwingendste Kaufargument für ein neues Kleidungsstück. Dieses jedoch besteht getreu dem Ecoalf-Firmenmotto aus vom Meeresgrund gesammelten PET-Flaschen – »because there is no Planet B« – aus Monomaterial gefertigt bleibt sie außerdem zumindest recycelbar. Das spanische Unternehmen macht seine umfassenden Nachhaltigkeitsbemühungen außerdem durch eine B-Corp-Zertifizierung transparenter. Sauber und robust verarbeitet: Die wasserfesten Reißverschlüsse sind leichtgängig und halten, was sie versprechen. Klettverschlüsse an den Ärmeln bringen die üblichen Vorund Nachteile. Waschbar bei 30 Grad. Hält im Witterungstest sowohl Wind als auch Regen stand, lediglich die integrierte Babykapuze könnte die Kopfbewegungen noch besser mitmachen – beim vier Monate alten Testkind ist sie dank flexiblem Gummizug aber schon halbwegs fixierbar. Auf der Wunschliste: Mit einem elastischen Clip für sich loslösende Babysocken und -schuhe könnte man ein Gadget gegen Kleiderschwund und für Nachhaltigkeit installieren. Was sie besonders macht: Die Kombination aus Unisexprodukt und nachhaltigem Design: Mit Abzippen der Trage und bei hochgeschlossenem Kragen werden die Reflektorstreifen unsichtbar und die »Everest« wird zum universellen und eleganten Alltagsbegleiter, auch ohne Nachwuchs – oder wenn der mit etwa einem Jahr dem Mantel entwachsen ist. NIKOLAUS ZELEWITZ

Welche Arbeit fällt auf einem Biomilchhof an, welche Leistungen erbringt die Ökolandwirtschaft? Elena Ortmann und Philipp Thiel beschäftigt, wie sich das vermitteln lässt.

Frau Ortmann, Sie haben an der Universität Weihenstephan eine Bachelorarbeit über die Verbesserung des Images der Biolandwirtschaft durch die Ökologischen Molkereien Allgäu (ÖMA) geschrieben. Warum brauchen Biobäuerinnen und -bauern überhaupt ein besseres Image?

Ortmann: Die Gesellschaft soll ihre Produkte kaufen und bereit sein, etwas höhere Preise zu zahlen. Für diese Bereitschaft ist es wichtig zu wissen, was wirklich hinter einem Produkt steckt und was Ökolandwirtschaft leistet, damit wir unser Essen bequem am Tisch haben. Wertschätzung für das Produkt geht gemeinsam mit dem Wissen um Landwirtschaft immer mehr verloren, insgesamt, das betrifft natürlich nicht nur ökologische Landwirtschaft. Die Entfremdung der Bevölkerung ist groß.

Einerseits werden billige Produkte verlangt, andererseits wird mehr

Elena

Ortmann, Landwirtschaftsabsolventin der Uni Weihenstephan.

Tierwohl eingefordert. Von der Realität auf einem Biomilchhof hat aber kaum jemand Ahnung. Inwiefern kann die ÖMA hier aufklären?

Ortmann: Das ist eine große Herausforderung. Ein wenig lebt ein Hersteller und Händler ökologisch erzeugter Käsespezialitäten natürlich in der Bio-Bubble; darin darf er es sich aber nicht gemütlich machen. Er muss auch außerhalb der Blase Menschen für Bioprodukte begeistern. Ich bin selbst in einem Alter, in dem Social Media dominiert. Nach viel Recherche und Analyse habe ich festgestellt, dass die »grüne Szene« – also z. B. Biomarken– dort verhältnismäßig schwach vertreten ist. Das ist eine Schwäche. Dabei erreicht man dort von der Hausfrau über Jugendliche längst sehr viele.

Philipp

Thiel, Marketing- und Vertriebsmanager der ÖMA.

Den öffentlichen Diskurs prägen Schlagworte und Slogans. Da steht dem

angeblichen »Klimakiller Kuh« beispielsweise die Artenvielfalt auf Wiesen und Weiden und die CO2-Senke Alp gegenüber. Wie kann sich hier ein Vermarktungsunternehmen wie die ÖMA positionieren?

Ortmann: Gerade die Region Allgäu, wo die ÖMA ihren Sitz hat und auch kleinstrukturierte Käsereien vertritt, muss vermittelt werden – und dass es die von allen geliebte schöne Landschaft gibt, weil hier Kühe weiden. In einer Urlaubsregion hängt ja auch viel mehr dran als nur die Landwirtschaft selber. Dazu braucht es Aufklärungsarbeit. Eine meiner Ideen war es mit Schulen und Kindergärten zusammenzuarbeiten, um die Verbindung zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft aufrecht zu halten oder auch erst einmal wiederherzustellen. Kontakt schafft Verständnis und Wertschätzung.

Wie haben sich denn die Bauernproteste im vergangenen Winter auf das Bild, das die Bevölkerung von den Bäuerinnen und Bauern hat, ausgewirkt?

Ortmann: Ich dachte erst, dass es mehr negative Resonanz geben würde. Aber während meiner Recherche habe ich festgestellt, dass teilweise das Interesse an Landwirtschaft größer wurde, weil man einfach nicht mehr um das plötzlich sehr präsente Thema umhin kam. Ich denke deshalb, dass die Konsequenzen eher positive sind.

Wo ist denn die Ökomilchbranche wirklich nachhaltig?

Thiel: Unsere Landwirte bewahren die Kulturlandschaft, bewirtschaften nachhaltig Grünland, Wälder und Streuobstwiesen und setzen auf Tierwohl mit Weidehaltung. Sie arbeiten nach Kreislaufwirtschaft, erzeugen Futter selbst und nutzen aufbereitete Gülle als Dünger. Zudem engagieren sie sich sozial mit Kinderprogrammen, Hofführungen und Vereinsarbeit.

Was treibt denn die ÖMA, wenn sie sich ums Image Ihrer Lieferanten kümmert? Sind es Sorgen um die Milchbetriebe, ist es Verantwortung für die Region?