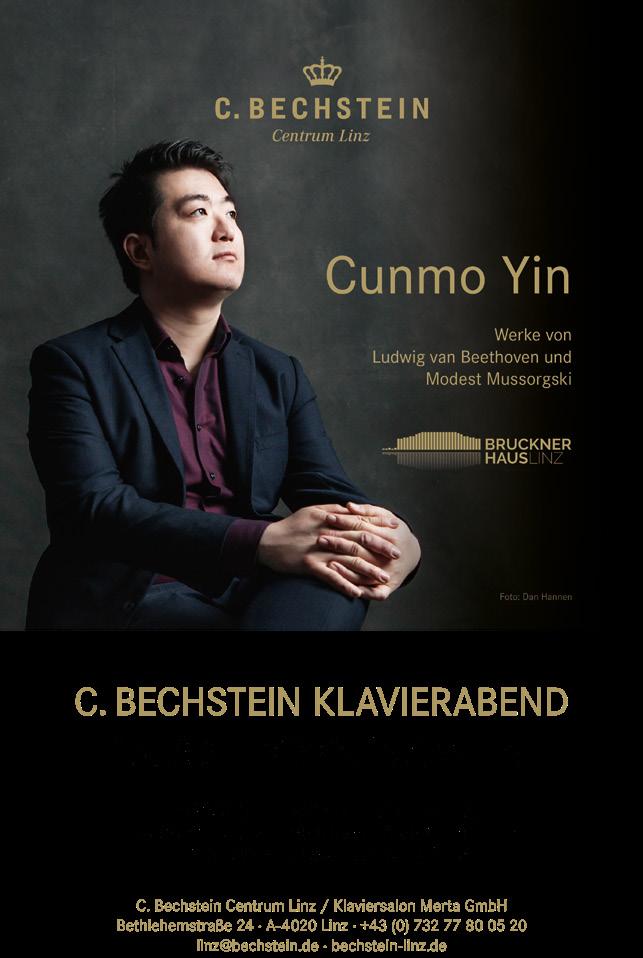

Tastenavantgarde

21. MÄRZ 2023 STARS VON MORGEN VI SAISON 2022/23

Tastenavantgarde

Dienstag, 21. März 2023, 19:30 Uhr

Mittlerer Saal, Brucknerhaus Linz

Saison 2022/23 – Stars von morgen VI 6. von 9 Konzerten im Abonnement

21. MÄRZ 2023 STARS VON MORGEN VI SAISON 2022/23

Tastenavantgarde

Dienstag, 21. März 2023, 19:30 Uhr

Mittlerer Saal, Brucknerhaus Linz

Saison 2022/23 – Stars von morgen VI 6. von 9 Konzerten im Abonnement

Einmanualiges Cembalo nach Johann Christoph Fleischer, Hamburg 1710, erbaut von Jukka Ollikka, Prag 2011

Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Toccata a-moll, HWV deest (ca. 1700–20)

Domenico Scarlatti (1685–1757) oder Giovanni Battista Sammartini (1700/01–1775)

Sonata C-Dur (1742 oder früher)

Polygonales Virginal eines anonymen Erbauers, Norditalien um 1600

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)

Fantasia Crommatica d-moll, SwWV 258 (nach 1600)

Michelangelo Rossi (1601/02–1656)

Settima toccata d-moll & Corrente settima D-Dur, aus: Toccate e Corenti d’Intavolatura d’Organo e Cimbalo (1657)

Pianoforte nach Bartolomeo Cristofori, Florenz 1726, erbaut von Keith Hill, Manchester (Michigan) 2000

Lodovico Giustini (1685–1743)

Suonata VII G-Dur, aus: Sonate Da Cimbalo di piano, e forte detto volgarmente di martelletti, op. 1 (1732)

I Alemanda. Andante

II Corrente. Presto assai

III Siciliana. Affettuoso

IV Gavotta. Presto

– Pause –

Zweimanualiges Cembalo nach Michael Mietke, Berlin um 1710, erbaut von Byron John Will, Ried im Innkreis 1988

Joseph Martin Kraus (1756–1792)

Thema mit Variationen C-Dur, VB 193 (um 1785)

Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)

Fantasia e-moll, Fk 21 (um 1775)

Clavichord eines anonymen Erbauers, Wien um 1700, genannt „Admonter“

Georg Muffat (1653–1704)

Passacaglia g-moll, aus: Apparatus musico-organisticus (1690)

Johann Jacob Froberger (1616–1667)

Partita D-Dur, FbWV 611 (1653)

I Allemande

II Courante

III Sarabande

IV Gigue

Pianoforte nach Bartolomeo Cristofori, Florenz 1726, erbaut von Keith Hill, Manchester (Michigan) 2000

Manuel Blasco de Nebra (1750–1784)

Sonata terza A-Dur, aus: Seis Sonatas para clave y fuerte-piano, op. 1 (1780)

I Adagio

II Allegro molto

Alexander Gergelyfi | Virginal, Clavichord, Cembali & Pianoforte

Konzertende ca. 21:30 Brucknerhaus-Premiere

Auf fünf Instrumenten und insgesamt dreihundertachtundzwanzig Tasten taucht Alexander Gergelyfi in den Klangkosmos der „Claviermusik“ des 17. und 18. Jahrhunderts ein und bringt dabei Saite für Saite aufregend Neues im Alten zum Klingen: von den kühnen polyphonen Chromatizismen Jan Pieterszoon Sweelincks bis zur expressiven, bereits ins 19. Jahrhundert vorausweisenden Tonsprache Manuel Blasco de Nebras; von den kantablen Klängen eines Virginals um 1600 bis hin zur farbenreichen Dynamik eines Pianofortes aus dem Jahr 1726. Andreas Meier hat sich mit Alexander Gergelyfi über dieses in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Programm, die Besonderheiten der einzelnen Instrumente, die Stilistik der zu hörenden Werke und nicht zuletzt über den nicht unbedeutenden Unterschied zwischen Vogelfedern und Raumfahrttechnik unterhalten.

Andreas Meier: Lass uns im historischen Sinne vorne beginnen: Das älteste Instrument, das wir im heutigen Konzert hören werden, ist ein norditalienisches Virginal, das um 1600 gebaut wurde.

Alexander Gergelyfi: Das Instrument ist also rund 400 Jahre alt oder sogar älter, der Bauweise entsprechend könnte es zwischen 1580 und 1630 entstanden sein. Ich habe es aus einer privaten Sammlung in Wien geliehen und vor kurzem instand setzen lassen, weil es zuvor nicht spielbar war. Es wurde also von einem Instrumentenbauer überholt, neu besaitet und klingt wirklich großartig, ich hab es mir nicht so vorgestellt.

„Die ,Schrecksekunde‘ ist der erste Takt“

Interview mit Alexander Gergelyfi

Jan

Pieterszoon

Sweelinck:

Fantasia

Crommatica d-moll

Michelangelo Rossi:

Settima toccata

d-moll & Corrente

settima D-Dur

AM: Nun ist das Virginal, anders als beispielsweise das Cembalo, heutzutage im Konzertsaal nur äußerst selten anzutreffen. Wenn man das Instrument zum ersten Mal sieht, würde man es vielleicht am ehesten als ,kleines Cembalo‘ bezeichnen.

AG: Damit wäre man schon relativ nah dran.

AM: Und trotzdem gibt es natürlich Unterschiede. Was ist für dich das Besondere am Virginal?

AG: Beim Cembalo ist es so, dass die Saiten von vorne nach hinten laufen, also von den Tasten und damit auch vom Spieler wegführen, beim Virginal stehen sie quer zu den Tasten, das heißt, sie laufen von links nach rechts, sodass die einzelnen Springer, durch die beim Drücken der Tasten die Saiten gezupft werden, je nach Lage der Saite an verschiedenen Punkten auf den Tasten stehen. Dadurch ist das Spielgefühl ein anderes, obwohl die Mechanik dieselbe wie beim Cembalo ist. Das Virginal hat, würde ich sagen, einen noch viel konkreteren Klang, eben auch durch diese kompakte Bauweise und auch deshalb, weil man keine Register verstellen kann. Es gibt nur ein 8’-Register. Solche Virginale waren damals Gebrauchsinstrumente. Es gibt Berichte, dass sie etwa beim Barbier und in Kneipen standen. Wenn man also damals auf seinen Friseurtermin gewartet hat …

AM: … ein Gebrauchsinstrument im wahrsten Wortsinn also! Und in klanglicher Hinsicht?

AG: Ich finde, es hat etwas sehr Vokales, wenn man so etwas wie den Sweelinck darauf spielt, das ist ein instrumentales Stück, aber sehr stark vom Madrigal und der Vokalmusik inspiriert oder daran orientiert, dann hört man richtig, wie die Silben rennen, das ist ganz toll. Man merkt sofort, warum diese Sachen so geschrieben sind, das kommt bei manchen Stücken auf dem Cembalo gar nicht so raus. Daher fiel meine Wahl auch auf die Toccata von Rossi. Es stimmt alles, es kommt genau das, was ich mir vorstelle und was ich manchmal beim Cembalo vermisse, weil es etwas zu modern ist für diese Musik.

AM: Das heißt, die Stücke von Sweelinck und Rossi sind auch im Vergleich zu den anderen des Programms solche, die für dich etwas dezidiert Deklamatorisches, Vokales haben?

AG: Absolut. Also die Fantasia von Sweelinck von vorne bis hinten kann man sagen, das ist im Prinzip etwas wie eine Intavolierung …

AM: … eine Übertragung von Vokalmusik auf das Instrument …

AG: … genau. Es ist ein Instrumentalstück, aber man hört eindeutig, dass es manchmal syllabisch, also silbenweise, manchmal melismatisch, also auf einer Silbe, gedacht ist. Und auch bei Rossi hat man solche Stellen, da gibt es mal einen schönen drei- bis vierstimmigen Vokalsatz und dann kommt wieder die Orgel.

AM: Ist es, was die Mechanik und damit einhergehend das Spielgefühl beim Virginal betrifft, im Vergleich zum Cembalo so, dass man stärker differenzieren kann, den Klang vielleicht etwas nuancierter färben kann?

AG: Vielleicht, aber eine Differenzierung würde ich beim Cembalo nicht ausschließen. Ich kann die Saiten bei beiden Instrumenten trotz der sprunghaften Auslösemechanik schon langsamer und schneller touchieren, das macht das Instrument mit. Beim Virginal ist es für mich natürlich toll, dass die Saiten direkt vor mir liegen, dadurch klingt es für mich unmittelbar, während ich beim Cembalo gewissermaßen von mir weg spiele.

AM: Das chronologisch gesehen nächste Instrument ist das Clavichord, das auf etwa 1700 datierbar ist, ein in vielerlei Hinsicht sehr besonderes Instrument.

AG: Ja, das „Admonter“ Clavichord, das ist ein österreichisches Instrument, nicht signiert oder datiert. Aber man kann es sogar einer Werkstatt zuordnen, von der heute noch zwei weitere Instrumente erhalten sind.

AM: Dem Gemälde, das sich auf dem Deckel befindet, verdankt das Instrument seinen Namen, da ist Admont zu sehen, das Stift …

AG: ... das Benediktinerstift Admont, das untere Steirische Ennstal samt Ennsfluss, das Tal, das Gesäuse, die Kirche am Frauenberg und darüber die Frauenberger Madonna.

AM: Vermutlich war das Instrument also im Stift beheimatet.

AG: Ja, das wäre gar nicht so abwegig, ich weiß beispielsweise aus der Geschichte des Stiftes Kremsmünster, dass viele der Padres sich damals sogar mit Clavichord porträtieren haben lassen. Es gibt Berichte darüber, dass die Geistlichen dieses Instrument auf ihren Zimmern spielen durften, anders etwa als Blasinstrumente, die waren zu laut. Aber das Clavichord hat niemanden gestört, das wurde gebilligt. Und im Fall das „Admonter“ Clavichords muss es solch einen monastischen Hintergrund geben, denn man würde sich so ein Deckelgemälde nicht malen lassen, wenn man keinen direkten Bezug dazu hat.

AM: Wie bist du an das Instrument gekommen?

AG: Es wurde mir von einem befreundeten Grazer Ehepaar angeboten, das war schlicht Zufall, Glück. Es war also in Privatbesitz, auch schon davor, und ist nun wieder in Privatbesitz (lacht). Am 27. Jänner 2021, Mozarts Geburtstag, kam es zu mir und dann habe ich ungefähr ein Jahr lang spezielles Repertoire dafür recherchiert …

AM: … und bist nicht zuletzt auf Froberger und Muffat gestoßen.

AG: Das ist auch eine schöne Verbindung zwischen den Stücken mit Virginal und denen mit Clavichord, weil Rossi und Froberger beide in Rom bei Girolamo Frescobaldi studiert haben. Und dann habe ich noch diese Passacaglia von Muffat, die wurde 1690 gedruckt und man benötigt den ganzen Tonumfang, fast alle Tasten des „Admonter“ Clavichords. Es ist also das ideale Instrument. Zudem fällt die Entstehung des Stücks ziemlich genau mit der des Instruments zusammen.

Johann Jacob Froberger: Partita D-Dur

Georg Muffat: Passacaglia g-moll

Interview mit Alexander Gergelyfi

AM: Und auch die geographische Verbindung ist gegeben, da Muffat in dieser Zeit ja in Salzburg und Passau wirkte. Wie sieht es darüber hinaus auf der rein musikalischen Ebene aus, was prädestiniert die Stücke von Muffat und Froberger für das Clavichord?

AG: Bei Froberger handelt es sich um eine Partita zur Krönung von Ferdinand IV.

AM: Das lässt sich schon unübersehbar in den Noten erkennen, wo über der Allemande auf Französisch steht: „Allemande zur Ernennung und Krönung Seiner Majestät, Ferdinand des Vierten, römischer König“ und gleich danach „mit höchster Sensibilität zu spielen“. Eine sensible Festmusik?

AG: Ich stelle mir das so vor: Da gab es natürlich ganz große Huldigungswerke mit Streichern und Trompeten und Schlagwerk und die Froberger-Partita ist wahrscheinlich ein Stück für den Zeitpunkt, wenn alle Feierlichkeiten vorbei sind. Wir sind im Jahr 1653, der Dreißigjährige Krieg ist noch nicht lange vorüber und man ist froh und hofft, dass der Frieden nun bleibt. Das Clavichord ist in diesem Kontext vielleicht das ausdrucksstärkste … Ich weiß, das ist sehr romantisch und subjektiv, aber ich stelle mir vor, wie Froberger das Stück dem König vorgespielt hat, wer weiß …

AM: Und die Passacaglia von Muffat?

AG: Das Stück ist sicherlich für Orgel oder Cembalo geschrieben, aber das Clavichord ist ja auch das Hausinstrument der Organisten. Einfach an die Kirchenorgel zu gehen, um zu üben, war meist nicht möglich, also musste man ein besaitetes Instrument haben. Ein Cembalo war zu teuer, wenn man nicht gerade am Hof tätig war. Daher das Clavichord.

AM: Also ist das Clavichord praktisch die ,Kammerversion‘ der großen Orgel und dahingehend der Versuch, sich in diese Klanglichkeit hineinzufühlen?

AG: Genau.

AM: Rein äußerlich ist das Clavichord ein dem Virginal sehr ähnliches Instrument, der große Unterschied liegt in der Mechanik. Beim Virginal und beim Cembalo gibt es Kiele, mit denen die Saiten angerissen werden, während das beim Clavichord durch schmale Metallplättchen oder stäbe geschieht, sogenannte Tangenten, mit denen man die Saiten anschlägt und zugleich ihre klingende Länge begrenzt, ähnlich wie das etwa der Steg bei Streichinstrumenten tut. Während die Anschlagdynamik beim Cembalo und Virginal durch die Springermechanik nur sehr gering ist – mit welcher Kraft der auf dem Springer befindliche Kiel die Saite anreißt, lässt sich durch den unterschiedlichen Anschlag der Taste nur minimal beeinflussen –, sind beim Clavichord durch die direkte Verbindung zwischen Taste, Tangente und Saite ein dynamisches Spiel und sogar leichte Modifikationen der Tonhöhe möglich, indem man die Taste zum Beispiel etwas stärker nach unten drückt und dadurch die Spannung auf die Saite erhöht.

AG: Ja, das habe ich auch beim „Admonter“ Clavichord schon probiert. Dadurch, dass es ein einchöriges Instrument ist, das heißt, dass es nur jeweils eine Saite pro Taste gibt, kann man die Saite viel leichter „aus der Lage“ bringen und dadurch höher oder tiefer intonieren. Ich habe einmal ein Stück in Es-Dur aufgenommen, da kommt kurz b-Moll vor und das geht, das klingt nicht ,scharf‘, wie das bei der Stimmung eigentlich der Fall wäre.

AM: Nun ist das Clavichord gerade in Anbetracht unserer vom modernen Konzertflügel geprägten Hörgewohnheiten wirklich ein sehr leises Instrument und nicht zuletzt deshalb hört man es, anders als etwa das Cembalo, nur äußerst selten im Konzert. Was ist deine Erfahrung dahingehend?

AG: Ich finde, das ist immer ein schöner Moment, wenn man die ersten Töne am Clavichord spielt und merkt, wie das Publikum nach vorne an die Stuhlkante wandert: Aber es dauert nur etwa zehn Sekunden, bis man sich eingehört hat, dann kann man die Nuancen vom

Pianissimo bis For tissimo innerhalb dieses Rahmens wunderbar wahrnehmen. Die ,Schrecksekunde‘ ist der erste Takt. Gerade die kleinen Instrumente, das Clavichord und das Virginal, werden ja im Zuschauerraum stehen. Wir wandern näher ans Publikum ran.

AM: Und holen das Publikum damit idealerweise in das Resonanzfeld der Instrumente, statt es den Klang nur als Außenstehende wahrnehmen zu lassen.

AG: Ich muss sagen, das Projekt ist wirklich toll, dass das vom Brucknerhaus angeregt wurde, mehrere Instrumente bespielen zu können. Normalerweise wird man ja immer darum gebeten zu reduzieren. Das ist auch für mich etwas Besonderes und daher möchte ich es auch dem Publikum ermöglichen, einen möglichst direkten Zugang erhaschen zu können.

AM: Auf das Clavichord um 1700 folgen zwei Cembali, ein einmanualiges nach Johann Christoph Fleischer und ein zweimanualiges nach Michael Mietke, beides Nachbauten von Instrumenten aus dem Jahr 1710. Wie kann man sich den Prozess des Nachbauens vorstellen?

AG: Der erste Schritt ist, man geht ins Museum und lässt sich inspirieren: Was brauche ich, was hätte ich gern, welchen Klang, welche Ästhetik? Dann besorgt man sich einen Bauplan, den bekommt man meistens, weil die Museen die Instrumente röntgen, die wissen dann, wo stehen welche Streben, welche Spreizen und wie sieht die Berippung des Resonanzbodens aus, denn das sieht man von außen nicht. Oft stellt man dann fest, dass das Holz an bestimmten Stellen ,gewandert‘ ist, sich also bewegt hat, daher versucht man nicht zwingend, den heutigen Zustand der Instrumente zu imitieren, sondern man rekonstruiert gewissermaßen einen Idealzustand, den man dann nachbaut. Dabei versucht man beispielsweise, die gleichen Hölzer zu verwenden, die sind im Idealfall abgelagert, vor allem der Resonanzboden muss gut ausgetrocknet und alt sein, denn der schwingt am stärksten. Beide Cembali und auch das Virginal sind übrigens auch mit Federn bekielt und die Besaitung ist auch historisch.

AM: Das FleischerCembalo hat drei Register und ist einmanualig, das heißt, es besitzt nur eine Klaviatur.

AG: Das ist für Hamburg, wo Fleischer seine Werkstatt hatte, eigentlich ganz üblich. Zwei 8’- und ein 4’-Register, deutlich an den norddeutschen Orgeln orientiert, die waren sehr gravitätisch mit vielen hohen Registern.

AM: Zur Erklärung: 8’ (sprich Achtfuß) entspricht den „normalen“ Tonhöhen, wie sie notiert sind und wie sie auch auf einem modernen Klavier bei gleicher Taste erklingen würden. Ein 4’Register klingt dagegen eine Oktave höher, die angeschlagene Saite ist dementsprechend halb so lang, während etwa ein 16’ um eine Oktave tiefer klingt und man im Instrument eine doppelt so lange Saite benötigen würde. Bei Instrumenten mit mehreren Registern gibt es daher mehrere sogenannte Saitenchöre und dementsprechend am Ende jeder Taste mehrere Springer, die je nach Registrierung die entsprechenden Saiten anspielen.

AG: Der Tonumfang des Fleischer-Instruments beträgt viereinhalb Oktaven, da findet man noch Stücke bis 1750, das ganze Jugendwerk von Johann Sebastian Bach ist darauf spielbar, die frühen HändelSuiten, die ja noch in Hamburg begonnen wurden. Es war sicher ein Instrument für die Oper, die Werkstatt der Gebrüder Fleischer befand sich in Hamburg ja direkt gegenüber der Oper am Gänsemarkt ... und es ist wirklich sehr laut.

AM: Und wie wir schon erwähnt haben, ist ein LeiserSpielen nur bedingt möglich. Sobald der Kiel genügend Druck auf die Saite ausübt, wird sie angerissen. Das bedeutet, ich habe praktisch keine Möglichkeit, dynamisch zu differenzieren, selbst wenn ich die Taste mit zartester Andacht streichle, ist der Effekt minimal, eine Nuance.

AG: Eine Nuance, ja. Man merkt schon, dass der schnelle Anschlag einen etwas lauteren Ton produziert, der schnell verklingt und wenn man langsam anschlägt, ist auch die Ausschwingphase länger ...

AM: … weil das Material ja auch eine gewisse Trägheit hat.

AG: Das machen übrigens die Kiele aus Vogelfedern besser als die heute meist verwendeten Kunststoffe wie Delrin oder Celcon, moderne Plastikarten, die unter anderem auch in der Raumfahrt verwendet werden … aber beim Cembalo sind die Federn einfach besser.

AM: Das zweite Cembalo, das du spielen wirst, ist ein zweimanualiges, ein Nachbau eines Cembalos des Berliner Instrumentenbauers Michael Mietke aus derselben Zeit, also 1710. Mietke ist ja nicht zuletzt mit dem Namen Bach direkt verknüpft.

AG: Mit Johann Sebastian und Carl Philipp vor allem ...

AM: … weshalb du ein Stück von Wilhelm Friedemann Bach spielst.

AG: (lacht) Richtig. Natürlich läge Johann Sebastian auf der Hand, aber ich wollte sehen, was es noch gibt und versuchen, den Tonum-

Georg Friedrich Händel: Toccata a-mollInterview mit Alexander Gergelyfi

Wilhelm Friedemann Bach: Fantasia e-moll Joseph Martin Kraus: Thema mit Variationen C-Dur

fang des Instruments auszureizen und daher ist Wilhelm Friedemann mit einer Fantasia vertreten, der in diesem Stück permanent die beiden Manuale irgendwie miteinander kombinieren möchte, also so liest es sich im Notentext. Und dann noch Kraus, der hat fast identische Lebensdaten wie Mozart, hat von 1756 bis 1792, also ein Jahr länger als Mozart, gelebt. Kraus war ja in Stockholm und ist viel gereist und ich finde es besonders schön und spannend, seine Musik auf diesem Instrument zu erleben, weil es ja auch recht nördlich verortet und in der norddeutschen Klangkultur verhaftet ist. Das Instrument hat ebenfalls drei Register, jeweils ein 8’ auf beiden Manualen und einen zusätzlichen 4’ unten. Auf dem unteren Manual kann man auch alle drei Register koppeln.

AM: Und dann wird’s schwer! Wenn man die drei Register koppelt, liegt auch die mechanische Kraft dreier Springer, dreier Kiele und dreier Saiten jeweils auf einer Taste, die sich dementsprechend schwerer drücken lässt.

AG: Genau.

AM: Wenn du beide Cembali vergleichst, worin würdest du sagen, liegt der große Unterschied?

AG: Das FleischerCembalo ist, wie ich finde, eindeutig am Orgelklang orientiert, während das von Mietke schon in eine sehr empfindsame Richtung geht, es klingt viel galanter, dünner, aber nicht wertend, noch feiner und sanglicher.

AM: Also anders als man der Optik nach zunächst vermuten würde: Das größere Instrument hat den feineren Klang und das kleinere hat die Wucht. Leise und laut. Ein gutes Stichwort, um zum letzten Instrument zu kommen, dem Nachbau eines Pianofortes von Bartolomeo Cristofori aus dem Jahr 1726. Cristofori wird ja auch gerne als „Stammvater des Klaviers“ bezeichnet.

AG: Nicht zu Unrecht. Schon um 1700 wird beschrieben, dass er in

Florenz mit solch einer Mechanik experimentierte, wie wir sie in diesem Instrument finden. Im Prinzip ist es nichts anderes als eine Salterio-Mechanik, also die eines historischen Hackbretts, die er auf Tasten überträgt. Die Bauweise ist eigentlich noch die eines Cembalos, der Korpus und die Besaitung, nur sind die Springer durch kleine Hämmer ersetzt. Es ist eine viel einfachere Mechanik als später beim Wiener Hammerklavier, die ist schon viel komplexer. Aber in sich ist es stimmig, man kann wahnsinnig leise spielen, wirklich zart. Das ist tatsächlich der große Unterschied zum Cembalo. Man denkt immer: Dann kam das Klavier und die Musik wurde lauter. Ich glaube, es war genau umgekehrt.

AM: Bezeichnenderweise wird es ja auch deswegen erst einmal Pianoforte genannt und nicht Fortepiano, also mit dem „Piano“ an erster Stelle. Der große Unterschied im Vergleich zu den anderen Instrumenten ist also: keine Kiele, keine Tangenten, sondern Hämmer, mit denen die Saiten angeschlagen werden, wie wir es in ähnlicher Form vom modernen Klavier kennen. Wenn man die Taste also nun langsam drückt, schlägt der Hammer auch mit weniger Kraft auf die Saite, der Ton ist leise und umgekehrt.

AG: 1732 werden schon die ersten Stücke für dieses Instrument gedruckt, bei denen dann wirklich „piano“ und „forte“ in den Noten steht. Das ist das Geburtsjahr von Haydn, also um einiges früher, als man vielleicht vermuten würde.

AM: Du meinst damit die Sonaten op. 1 von Giustini, auf deren Titelblatt zu lesen ist: „Sonate / Da Cimbalo di piano, e forte / detto volgarmente di martelletti“, also etwas frei übersetzt „Sonaten für ein Cembalo, das laut und leise spielen kann, gemeinhin auch Cembalo mit Hämmerchen genannt“. Ebenfalls anders, als man vielleicht vermuten würde, ist es allerdings nicht so, dass das Pianoforte dem Cembalo den Schneid abkauft.

AG: Man muss sich vor Augen halten, dass beide Instrumente knapp hundert Jahre nebeneinander existierten. Erst ab dem 19. Jahrhundert

Manuel Blasco de Nebra:

Sonata terza

A-Dur

Domenico

Scarlatti oder Giovanni Battista

Sammartini:

Sonata C-Dur

wurde das Cembalo in der Oper nicht mehr gebraucht und im Salon hat man lieber den dynamischen Flügel gespielt.

AM: Das heißt, es gibt auch Repertoire, das gewissermaßen ‚zwischen den Stühlen steht‘. Welche Stücke spielst du auf dem Pianoforte?

AG: Zum einen Giustini, eine der ersten Sonaten, die es für das Instrument gibt, und dann ein spanisches Werk von Blasco de Nebra, das fühlt sich für mich so an wie das Modernste, was man auf dem Instrument noch gut spielen kann. Es gibt ja auch eine Verbindung zur Iberischen Halbinsel, denn dahin hat Cristofori auch geliefert, das heißt, Domenico Scarlatti, der ja unter anderem in Portugal und Spanien wirkte, hatte auch mindestens ein solches Instrument zur Verfügung.

Kurioserweise wissen wir, dass zwei Pianofortes im Besitz der spanischen Königin, in deren Diensten Scarlatti stand, vermutlich wegen technischer Mängel einfach wieder mit Springern versehen wurden …

Hämmer eines Pianofortes von Bartolomeo Cristofori, 1720

AM: … und sich damit wieder in Cembali zurückverwandelt haben! Was ja eindrucksvoll zeigt, wie nah verwandt beide Instrumente waren.

AG: Wenn man das Stück von Blasco de Nebra spielt, dann klingt es auf dem Pianoforte genau so, wie man es erwartet. Sieht man nur die Noten an, denkt man, das könnte man schon auf dem Cembalo spielen, aber es ist so viel sinnvoller auf diesem Instrument.

AM: Ich kann mir das gut vorstellen, denn die Musik von Blasco de Nebra – viel ist ja leider nicht erhalten – ist klanglich auch schwer zu verorten. Polyphon, oft zweistimmig und doch kantabel und expressiv, das ist keine Cembalomusik, da fehlt etwas. Aber es ist in seiner barocken Prägung auch nichts, was auf einem Instrument um 1800 oder später wirklich zu Hause ist.

AG: Ja, vielleicht ist das Cristofori-Pianoforte genau das Richtige.

AM: Damit sind wir am Ende unserer historischen Werk und Werkstattschau angelangt und enden erstaunlicherweise dort, wo für viele heutige Hörer*innen die Klaviermusik erst beginnt. Vereinfacht gesagt, entwickelte sich der Bau der Klavierinstrumente ab dem 19. Jahrhundert ja in Richtung einer Uniformität, die letztlich im ,Schweizer Taschenmesser‘ des modernen Konzertflügels ihren (vorläufigen)

Endpunkt fand: Ein Instrument, auf dem man praktisch alles spielen kann, strenggenommen aber nichts wirklich ,richtig‘. Das ist ja auch eine interessante Parallele zur Stimmung, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und die ja gerade bei der Beschäftigung mit historischen Tasteninstrumenten eine große Rolle spielt. Wie sieht dein Plan für das Programm dahingehend aus?

AG: Da orientiere ich mich an historischen Systemen und natürlich den Tonarten der jeweiligen Stücke. Das Virginal stimme ich streng mitteltönig, zwischen Rossi und Sweelinck stimme ich nur das Dis zum Es um, das Clavichord ist in einer modifizierten Mitteltönigkeit temperiert und beim Hamburger Cembalo nehme ich ein Stimmungssystem nach Andreas Silbermann aus dem Jahr 1710, ähnlich beim anderen Cembalo, vielleicht mit kleinen Abweichungen. Beim Pianoforte nehme ich das, was für Blasco de Nebra tatsächlich am besten passt, nämlich die sogenannte Vallotti-Stimmung, nach Francesco Antonio Vallotti, ein System, das manche heutzutage für alles nehmen, was ich, ehrlich gesagt, nicht aushalten kann, denn es ist nur ein mögliches Beispiel von vielen, wie man stimmen kann und stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ich finde aber, dass es bei Blasco de Nebra wirklich sehr gut klingt und eben auch zeitlich passt.

AM: Um das einmal kurz zu umreißen: Mitteltönigkeit bedeutet allen voran das möglichst reine Stimmen der Terzen, während die Quinten ein wenig verengt werden. Und davon ausgehend wird es dann bei Silbermann oder Vallotti ,aufgelockert‘, das heißt, die Terzen werden vergrößert, unreiner, um mehr Tonarten bespielen zu können. Das ist die große Crux des Stimmens: Man nimmt auf der einen Seite etwas weg und – nolens volens – kommt es auf der anderen Seite wieder dazu.

AG: Richtig, „temperieren“ bedeutet nichts anderes als „ausgleichen“.

AM: Und das ist auch die Analogie zum Instrumentenbau. Wie die Stimmung wurden ja auch die Instrumente über die Jahrhunderte bis in die Gegenwart hin immer mehr normiert. Das heißt, eine Vielzahl von Stimmungssystemen, wie wir sie bis ins 19. Jahrhundert finden, wurde immer mehr in Richtung des heute fast ausschließlich verwendeten gleichstufigen Systems vereinheitlicht, bei dem alle Halbtöne den gleichen Abstand zueinander haben, im Sinne der reinen Stimmung aber praktisch alles ,falsch‘ ist. Das hängt auf der einen Seite natürlich mit der Entwicklung der Musik an sich zusammen, die Tonalität wurde immer weiter ausgereizt, Modulationen, Chromatik, ab einem gewissen Punkt wollte man alle Tonarten mit der gleichen Klangqualität bespielen können.

AG: Ich erkläre mir das aber auch über den Instrumentenbau. Das Virginal etwa ist ganz dünnwandig, da schwingt alles mit, da ist es wunderbar, wenn die Terzen rein sind, während der moderne Flügel ein Riesenapparat ist.

AM: Mit Metall verstärkt …

AG: Ja, damit der schwingt, braucht es eine gewisse Reibung, daher findet man keine reinen Intervalle. Das klingt also gut, weil es so gestimmt ist, während man das Cembalo mit einer solchen Stimmung nie in seine Schwingung versetzen könnte.

AM: Und auch in diesem Sinn ist das heutige Programm ganz wunderbar, weil es die Ohren für Klangfarben, Stimmungen, Spielsysteme, Bauweisen, Materialien abseits dieser Einheitlichkeit öffnet. Die Entwicklung der Tasteninstrumente ist ja nicht zuletzt eine Entwicklung hin zur Lautstärke, vom Clavichord zum Flügel ist es ein langer Weg, auf dem in jedem Fall eine gewisse Farbigkeit des Klanges verloren ging.

AG: Ja, und das betrifft ja auch andere Instrumente. Bei den Streichern

spielte man bis in die 1920er-Jahre noch auf Darmsaiten und es wird wohl nicht mehr lange dauern, dann wird es zumindest nicht unüblich sein, Mahler und Wagner oder auch Richard Strauss wieder auf Darmsaiten zu spielen.

AM: Dahingehend ist die Beschäftigung mit dem historischen Instrumentarium, das bewusste Zurückgehen in die vielleicht ,intimere‘ Klangwelt des Pianofortes, des Cembalos, des Clavichords, des Virginals, ja auch eine wünschenswerte Entwicklung, neben dem Bekannten auch diese Klangräume wieder aufzuschließen oder zu erschließen. Das Programm des heutigen Abends ist vielleicht das beste Beispiel hierfür.

AG: Das hoffe ich (lacht)! So etwas wie „eine“ Musikgeschichte gibt es eben nicht. Deswegen freue ich mich umso mehr darüber, heute gleich mehrere Entwicklungsstränge parallel nachzeichnen zu dürfen.

Die Musik bereichert unser Leben. Sie schenkt uns unvergessliche Momente. Daher unterstützen wir gerne die „Stars von morgen“ im Brucknerhaus Linz.

Der in Linz geborene Alexander Gergelyfi studierte Historische Tasteninstrumente und Aufführungspraxis der Alten Musik in Linz, Graz und Straßburg. Zu seinen Professor*innen zählten August Humer, Brett Leighton, Eva Maria Pollerus, Michael Hell und Aline Zylberajch. Sein Masterstudium absolvierte er bei Menno van Delft an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Gemeinsam mit Gerhart Darmstadt initiierte er das Barocke Kammerorchester der Hochschule. Außerdem hatte er die Organistenstelle an der Kirche St. Nicolaus in Hamburg-Alsterdorf inne.

Alexander Gergelyfi ist festes Mitglied von il Gusto Barocco, einem Stuttgarter Barockorchester, mit dem er unter anderem im Rahmen eines Monteverdi-Zyklus am Nationaltheater Mannheim zu hören war. Mit dem Wiener Ensemble Verbotene Frucht veröffentlichte er 2018 das preisgekrönte Album Morbides mit Charakter. Das Folgewerk Liebe auf den ersten Schluck liegt seit dem vergangenen Jahr vor. Seine erste Solo-CD Sapperlot! ist im November 2022 bei Carpe Diem Records erschienen. Als Solist, Kammerund Orchestermusiker war der vielseitige Künstler in der jüngeren Vergangenheit mit der Neuen Hofkapelle Graz, dem Concentus Musicus Wien, dem L’Orfeo Barockorchester, dem Originalklangorchester Barucco und der Compagnia Transalpina zu erleben. Zahlreiche Audio- und Videoaufnahmen dokumentieren sein künstlerisches Schaffen.

Mit viel Freude und Elan geht Alexander Gergelyfi einer Lehrtätigkeit an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz nach. Ungeahnte Türen und Wege öffneten sich ihm durch die Erforschung und Erschließung österreichischer Tonkunst aus dem 17. und 18. Jahrhundert in Bezug auf sein „Admonter“ Clavichord.

Gemeinsam mit seiner Familie lebt Alexander Gergelyfi in Wien und im Moment.

„DAS EWIG-WEIBLICHE ZIEHT UNS HINAN.“

DO 14 SEP 19:30

MITTLERER SAAL

DO 21 SEP 19:30

MITTLERER SAAL

DI 26 SEP 19:30

MITTLERER SAAL

FR 29 SEP 19:30

MITTLERER SAAL

SA 7 OKT 19:30

MITTLERER SAAL

JULIA HAGEN & ALEXANDER ULLMAN

„Eine Violoncellistin […] –dieß fehlte noch!“

ESFAHANI & MÜNCHENER KAMMERORCHESTER

Das Cembalo ist weiblich!

Musenmusik

SITKOVETSKY TRIO

Klaviertrios von Cécile Chaminade, Elfrida Andrée, Laura Netzel und Clara Schumann

Die Musikmäzenin Elizabeth

Sprague Coolidge

VORSCHAU : Stars von morgen in der

Schubert, der Visionär

Dienstag, 25. April 2023, 19:30 Uhr

Mittlerer Saal, Brucknerhaus Linz

Franz Schubert (1797–1828)

Klaviersonate Nr. 19 cmoll, D 958 (1828)

Klaviersonate Nr. 20 ADur, D 959 (1828)

Klaviersonate Nr. 21 BDur, D 960 (1828)

Olga Zado | Klavier

Karten und Info: +43 (0) 732 77 52 30 | kassa@liva.linz.at | brucknerhaus.at

Herausgeberin: Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

CEO: Mag. Dietmar Kerschbaum, Künstlerischer Vorstandsdirektor LIVA, Intendant Brucknerhaus Linz; Dr. Rainer Stadler, Kaufmännischer Vorstandsdirektor LIVA

Leiter Programmplanung, Dramaturgie und szenische Projekte: Mag. Jan David Schmitz

Redaktion: Andreas Meier | Das von Andreas Meier mit Alexander Gergelyfi geführte Gespräch ist ein Originalbeitrag für dieses Programmheft. | Biographie & Lektorat: Romana Gillesberger | Gestaltung: Anett Lysann Kraml

Abbildungen: F. Bacher (S. 10 & 27), S. Gallois (S. 29 [3. v. o.]), H. Hoffmann (S. 29 [5. v. o.]), V. Ng (S. 29 [4. v. o.]), privat (S. 30), Rijksmuseum, Amsterdam (S. 7), Shutterstock (S. 28), K. Smith (S. 29 [2. v. o.]), Staatliches Institut für Musikforschung – Preußischer Kulturbesitz (S. 16), Staatliches Museum Schwerin (S. 15), The Metropolitan Museum of Art, New York City (S. 20–21), J. Wesely (S. 29 [1. v. o.])

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz