Brahms, Fortschrittliche der

Brahms, der Fortschrittliche

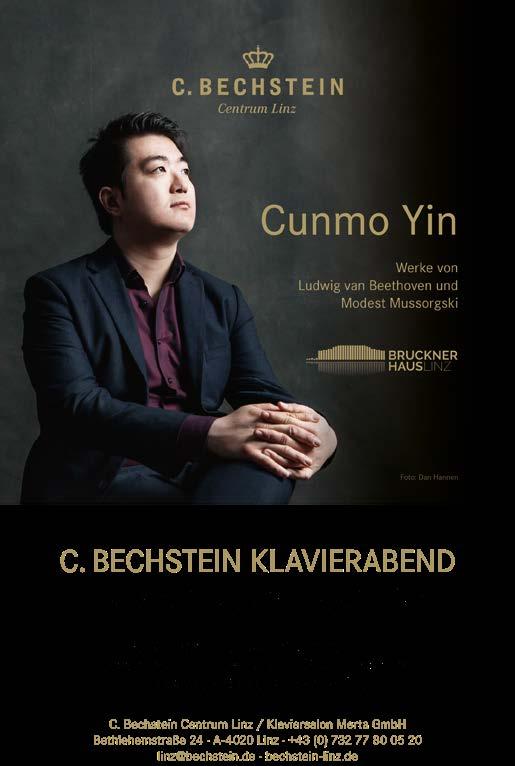

Donnerstag 23. März 2023, 19:30 Uhr Großer Saal, Brucknerhaus Linz

Elisabeth Leonskaja spielt heute Abend auf dem neuen Bösendorfer Konzertflügel 280VC – Vienna Concert –des Brucknerhauses Linz, der mit diesem Konzert offiziell eingeweiht wird.

Saison 2022/23 – Klavierrecitals II

2. von 3 Konzerten im Abonnement

Johannes Brahms (1833–1897)

Fantasien, op. 116 (1892)

Nr. 1 Capriccio. Presto energico d-moll

Nr. 2 Intermezzo. Andante – Non troppo presto – Andante a-moll

Nr. 3 Capriccio. Allegro passionato – Un poco meno Allegro –Tempo I g-moll

Nr. 4 Intermezzo. Adagio E-Dur

Nr. 5 Intermezzo. Andante con grazia ed intimissimo sentimento e-moll

Nr. 6 Intermezzo. Andantino teneramente E-Dur

Nr. 7 Capriccio. Allegro agitato d-moll

Arnold Schönberg (1874–1951)

Sechs kleine Klavierstücke, op. 19 (1911)

Nr. 1 Leicht, zart

Nr. 2 Langsam

Nr. 3 Sehr langsame

Nr. 4 Rasch, aber leicht

Nr. 5 Etwas rasch

Nr. 6 Sehr langsam

Suite für Klavier, op. 25 (1921–23)

I Präludium. Rasch

II Gavotte. Etwas langsam, nicht hastig –

III Musette. Rascher – (Gavotte da capo)

IV Intermezzo

V Menuett. Moderato – Trio

VI Gigue. Rasch

– Pause –

Johannes Brahms

Klaviersonate Nr. 3 f-moll, op. 5 (1853)

I Allegro maestoso – Più animato

II Andante. Andante espressivo – Poco più lento –Andante molto – Adagio

III Scherzo. Allegro energico – Trio

IV Intermezzo (Rückblick). Andante molto

V Finale. Allegro moderato ma rubato – Più mosso –Presto – Tempo I

Konzertende ca. 21:30

Am 26. August 1853 brach der 20-jährige Johannes Brahms von Mainz aus zu einer Fußreise auf, die ihn entlang des Rheintals nach Bonn und schließlich nach Düsseldorf führte, wo seine Begegnung mit dem Ehepaar Clara und Robert Schumann sich in vielerlei Hinsicht als folgenreich erwies: Begeistert vom enormen musikalischen Talent seines Gastes, verfasste Robert Schumann einen Aufsatz, in dem er Brahms als eine Art musikalischen Messias ankündigte, „der den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen berufen wäre“. Am 13. Oktober, noch während der Arbeit an diesem Text, schrieb er an den gemeinsamen Freund Joseph Joachim:

Johannes scheint sehr fleißig; auch hat er seit drei Tagen seine Spielkunst zu steigern gesucht, vielleicht durch meine Frau angespornt. Wir waren gestern erstaunt, ihn zu hören; es war ein ganz anderes. Er ist im Stande, die Erde in wenigen Tagen zu umschiffen. […] Ich habe angefangen, meine Gedanken über den jungen Adler zu sammeln und aufzusetzen; ich wünschte gern, ihm bei seinem ersten Flug über die Welt zur Seite zu stehen. Aber ich fürchte, es ist noch zu viel persönliche Zuneigung vorhanden, um die dunkeln und hellen Farben seines Gefieders ganz klar vor Andere zu bringen. Habe ich sie beendigt, so möchte ich sie seinem Spiel- u[nd] Kampfgenossen, der ihn noch genauer kennt, mittheilen, was vielleicht schon in einigen Tagen sein wird.

[Nachtrag vom 14. Oktober:]

Ich habe den Aufsatz beschloßen und leg’ ihn bei. Ich bitte mir ihn so bald als möglich zurückzusenden […].

Am 28. Oktober veröffentlichte Schumann seinen Aufsatz schließlich unter dem Titel Neue Bahnen in der Neuen Zeitschrift für Musik, nur fünf Tage später spielte Brahms dem Ehepaar Schumann jenes Stück vor, mit dem er erstmals versuchte, den überschwänglichen Lobeshymnen gerecht zu werden: seine Klaviersonate Nr. 3 f-moll op. 5, die er in weiten Teilen während seines Aufenthalts in Düsseldorf komponiert hatte. Einen Tag später reiste er ab. Der junge Adler war flügge geworden.

„Und er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten. Er heißt Johannes Brahms“.

„Verehrter Meister! […] Das öffentliche Lob, das Sie mir spendeten, wird die Erwartung des Publikums auf meine Leistungen so außerordentlich gespannt haben, daß ich nicht weiß, wie ich denselben einigermaaßen gerecht werden kann“, schrieb Brahms am 16. November aus Hannover an Schumann. „Sie werden es natürlich finden, daß ich mit aller Kraft strebe, Ihnen sowenig Schande als möglich zu machen. […] Ferner möchte ich Ihnen erzählen, daß ich meine f moll Sonate aufgeschrieben u[nd] das Finale bedeutend geändert.“ Tatsächlich überarbeitete Brahms das Finale seiner Sonate auch in den folgenden Wochen mehrmals, wobei er neben Schumann auch immer wieder den Geiger und gemeinsamen Freund Joachim um Rat bat, ehe er seinem Verleger Bartholf Senff – dessen Kontakt ihm wiederum Schumann vermittelt hatte – am 26. Dezember mitteilen konnte: „Ich habe sie fein sauber gewaschen, so daß sie sich jetzt wohl vor Leuten sehen lassen darf.“

Selbstbewusst hebt der Kopfsatz mit gravitätisch punktierten, den Geist der barocken französischen Ouvertüre versprühenden Fortissimoakkorden an, deren wuchtiger Gestus von einem wehmutsvoll singenden Nachsatz kontrastiert wird. Aus dem Wechselspiel dieses von treibenden Triolenfiguren untermalten Themenkomplexes mit dem im

weiteren Verlauf stark modulierenden liedhaften Seitenthema speist sich die Dramatik des Satzes, die zuletzt in eine strahlende F-DurApotheose mündet. Das in schlichter dreiteiliger Liedform A–B–A gehaltene Andante verbindet eine in den Rahmenteilen träumerische Nachtmusik mit einer zentralen, an sanfte Harfenklänge gemahnenden Episode. Erst in der Stichvorlage fügte Brahms dem Satz ein Motto hinzu, das er der 1851 erschienenen Gedichtsammlung C. O. Sternaus (i. e. Otto Julius Inkermanns) entnahm, wobei er gegenüber seinem Verleger bemerkte: „Es ist zum Verständnis des Andante vielleicht nötig oder angenehm“:

Der Abend dämmert, das Mondlicht scheint, Da sind zwei Herzen in Liebe vereint Und halten sich selig umfangen.

Weitaus dramatischer beginnt das anschließende Scherzo mit seiner ungebändigten motorischen Energie, voll von chromatischen Rückungen und rhythmischen Vexierspielen, der im Trio eine andächtig choralhafte Stimmung gegenübersteht. Mit Rückblick überschrieb Brahms das an vierter Stelle stehende Intermezzo, das in Form eines kraftvollen Trauermarschs noch einmal das Thema des Andantes, nunmehr allerdings in tristem b-Moll, aufgreift. Das Schicksal der zuvor besungenen „zwei Herzen in Liebe vereint“ scheint kein glückliches Ende genommen zu haben. Vor dem Hintergrund dieser recht deutlich erkennbaren außermusikalischen ,Erzählung‘, erscheint das mit energischem Selbstbewusstsein vorangaloppierende Finale geradezu wie eine Trotzreaktion, ein Eindruck, der durch zwei sehnsuchtsvoll träumende Zwischenepisoden, gewissermaßen der süßen Vergangenheiten gedenkend, noch verstärkt wird.

In seinen letzten Lebensjahren, so wird es in der Retrospektive deutlich, verdichtete Brahms sein kompositorisches Schaffen schließlich von großen, mehrsätzigen Strukturen – 1885 vollendete er seine Sinfonie Nr. 4 e-moll op. 98, 1887 komponierte er mit dem Doppelkonzert a-moll für Violine, Violoncello und Orchester op. 102 sein letztes Orchesterwerk – hin zur komprimierten Einsätzigkeit. Während nicht wenige seiner Kolleg*innen sich im hohen Alter der Schöpfung monumentaler Spätwerke widmeten, zog sich Brahms in die stillen Gefilde kammermusikalischer Intimität zurück, suchte die Intensivierung des Ausdrucks in der formalen Konzentration. Dabei stieß er mit seiner späten Hinwendung zur musikalischen Reduktion keineswegs auf allgemeines Verständnis, wie nicht zuletzt die Reaktion des befreundeten Arztes Theodor Billroth beweist, der im Hinblick auf Brahms’ Fantasien op. 116 sowie dessen Drei Intermezzi für Klavier op. 117 bemerkte, es gäbe in ihnen „kaum eine einzige breite, schön hinströmende Melodie, wie man es doch früher bei Brahms gewohnt war“

und mit Verweis auf das Alter des Komponisten hinzufügte, er möge Sinfonien oder Kantaten schreiben, „aber keine solche kleinen Klavierscherze treiben“. Tatsächlich lag Brahms’ letzte Veröffentlichung auf dem Gebiet der Klaviermusik mehr als zehn Jahre zurück, als er sich 1892, während seines Sommeraufenthalts in Ischl, wo er ein Jahr zuvor bereits sein Testament verfasst hatte, mit der Arbeit an den beiden Opera 116 und 117 beschäftigte. Dass die Gründe hierfür wohl nicht allein künstlerischer Natur waren, zeigt ein Brief an den Biologen Theodor Wilhelm Engelmann vom 14. Juli des Jahres, in dem Brahms als Inspiration unter anderem „hübsche Clavierspielerinnen“

nennt, die „als Modelle sich hergeben“. Gute zwei Wochen vorher hatte er Eusebius Mandyczewski, dem Archivar der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, mit ähnlich launigen Worten bereits um Notenpapier gebeten: „Sie wißen hier giebt’s viel Cl[avier]Spielerinnen u[nd] Sie bedenken daß diese gern den Mund u[nd] die Finger gern voll nehmen. So erschrecken Sie also nicht. 12 Seiten mit 16 Linien könnten Sie beilegen – damit ich die Albumblätter auch hübsch skizzieren kann“. Ende September konnte Brahms zunächst seine Fantasien, wenige Wochen später auch seine Intermezzi an Clara Schumann schicken, die sich begeistert über „die wunderbar originellen Klavierstücke“ äußerte, wobei „originell“ sicherlich die treffendste Bezeichnung für die eigentümlich zwischen dramatisch-virtuosen Capriccios und zärtlich-expressiven Intermezzi wechselnde Sammlung der Fantasien ist.

Geradezu exemplarisch lässt sich hier die Mehrdeutigkeit von Brahms’ späten Klavierschöpfungen und ihre singuläre Stellung innerhalb der Werke seiner Zeitgenoss*innen nachvollziehen, stellen diese Stücke doch, wie die Musikwissenschaftlerin Katrin Eich hervorhebt, „Rückund Ausblick zugleich“ dar, „indem sie – gleichsam im Brennspiegel –das eigene Komponieren mit seinen vielfältigen Bezügen reflektieren und in verschiedener Hinsicht Ansätze bieten, an die die Moderne anknüpfen konnte“. Der sich dabei durch jede der sieben Fantasien ziehende melancholisch-ernste Ton, welcher im deutlichen Kontrast zu den Bezeichnungen als Capriccios und Intermezzi, zwei traditionell eher leichteren ,Gelegenheitswerken‘ vorbehaltenen Gattungen, steht, fiel dabei schon dem Wiener Kritikerpapst Eduard Hanslick auf, der am 7. Februar 1893 anlässlich eines Brahms-Abends des Cellisten Hugo Becker und des Pianisten Ignaz Brüll im Musikverein Wien bemerkte: „Sämmtliche Stücke klingen entweder wild leidenschaftlich oder schmerzlich resignirt – ein Brevier des Pessimismus. Von den zehn Nummern [i. e. op. 116 und op. 117] stehen nur vier in Dur, auch diese bewegen sich langsam, in sanfter Schwermuth. Kein einziges heiteres oder scherzendes Stück. Fast durchwegs spricht Brahms hier eine herbe, harte Sprache, die im Affect auch zu schneidenden Dissonanzen greift. Eine kraftvolle stolze Natur, die theils schroff, unversöhnt, theils tieftraurig, wie von heimlichem Weh benagt, uns gegenübertritt.“

Gerade einmal 19 Jahre liegen zwischen der Komposition der Fantasien op. 116 und der Zeit, als Arnold Schönberg seine Sechs kleinen Klavierstücke op. 19 vollendete und doch scheinen zwischen beiden Werken sprichwörtlich (Klang-)Welten zu liegen. Am 19. Februar 1911, innerhalb nur eines einzigen Tages, brachte Schönberg die ersten fünf seiner Stücke zu Papier – das sechste schrieb er hingegen erst am 17. Juni im Gedenken an den einen Monat zuvor verstorbenen Gustav Mahler –, vor deren aphoristischer Kürze selbst Brahms’ kleindimensionierte Spätwerke geradezu überbordend erscheinen. Gerade einmal 17 Takte umfasst etwa das erste – und längste (!) – Stück, während etwa die Nummern drei und sechs jeweils nur 9 Takte beinhalten. Was auf den ersten Blick wie ein gewaltiger Unterschied zwischen Schönbergs Opus 19 und Brahms’ Opus 116 wirkt, trägt im Kern allerdings dieselbe ästhetische Idee: Wie Brahms versuchte auch Schönberg, das Ausdrucksspektrum seiner Musik durch die Reduzierung der formalen Mittel und die damit einhergehende Potenzierung des verwendeten musikalischen Materials zu intensivieren. An die Stelle der „Weitschweifigkeit“, sollte „Präzision und Kürze“ treten, wie Schönberg in seinem 1933 für eine Radioübertragung zur Hundertjahrfeier von Brahms’ Geburtstag formulierten und später überarbeiteten Aufsatz Brahms, der Fortschrittliche seine Idee einer „Musikalischen Prosa“ umriss.

Trotz des bewussten Verzichts auf Wiederholungen und thematische Arbeit sind die Sechs kleinen Klavierstücke keinesfalls frei von dramatischer Entwicklung, die allerdings eher in der Abfolge musikalischer Augenblicke als in deren horizontaler Verknüpfung begründet liegt. Nicht im Schema der Form oder dem Spannungsverhältnis des klassischen Dur-Moll-Denkens liegt die Faszination dieser Musik, sondern im Gegenteil in der Offenheit ihrer Entwicklung und Unvorhersehbarkeit ihrer klanglichen Dimensionen. Dementsprechend „für sich“ stehen auch die einzelnen Stücke der Sammlung, wie Schönberg auf der ersten Notenseite des 1913 erschienenen Erstdrucks vermerkte: „Nach jedem Stück ausgiebige Pause; die Stücke dürfen nicht ineinander übergehen!“

Ich möchte Gedanken mit Gedanken verbinden. Was auch die Funktion oder Bedeutung eines Gedankens aufs Ganze gesehen sein mag, ganz gleich, ob seine Funktion einleitend, befestigend, variierend, vorbereitend, durchführend, abweichend, entwickelnd, abschließend, unterteilend, untergeordnet oder grundlegend ist, es muß ein Gedanke sein, der diesen Platz in jedem Fall einnehmen muß, auch wenn er nicht diesem Zweck, dieser Bedeutung oder dieser Funktion dienen sollte. Und dieser Gedanke muß von der Konstruktion und vom thematischen Inhalt her so aussehen, als ob er nicht dazu da sei, eine strukturelle Aufgabe zu erfüllen. Mit anderen Worten, eine Überleitung, eine Codetta, eine Durchführung etc. sollte nicht als etwas gelten, das nur um seiner selbst willen da ist. Sie sollte überhaupt nicht erscheinen, wenn sie den Gedanken des Stücks nicht entwickelt, modifiziert, intensiviert, klärt, beleuchtet oder belebt. […]

Dies ist keine Kritik an der klassischen Musik – es stellt für mich lediglich einen persönlichen künstlerischen Ehrenkodex auf, den niemand sonst zu beachten braucht. Aber es scheint mir, daß der Fortschritt, an dem Brahms arbeitete, die Komponisten hätte anregen sollen, Musik für Erwachsene zu schreiben. Reife Menschen denken komplex, und je höher ihre Intelligenz ist, um so größer ist die Anzahl der Komplexeinheiten, mit denen sie vertraut sind. Es ist unbegreiflich, daß Komponisten als „ernste Musik“ bezeichnen, was sie in veraltetem Stil mit einer Weitschweifigkeit schreiben, die dem Inhalt nicht angemessen ist – indem sie drei- bis siebenmal wiederholen, was man sofort versteht. Warum sollte es in der Musik nicht möglich sein, in ganzen Komplexen in gedrängter Form zu sagen, was in den vorausgegangenen Epochen zuerst mehrmals mit geringen Variationen gesagt werden mußte, ehe es ausgeführt werden konnte? Ist es nicht so, als ob ein Schriftsteller, der von „jemandem, der in einem Haus am Fluß wohnt“, erzählen wollte, zuerst erklären müßte, was ein Haus sei, wofür und aus welchem Material es gemacht sei, und danach den Fluß in der gleichen Weise? […]

Auszug aus Arnold Schönbergs Aufsatz Brahms, der Fortschrittliche

(Original: Brahms the Progressive), bei dem es sich um eine Überarbeitung eines Vortrags vom 12. Februar 1933 im Frankfurter Rundfunk anlässlich des hundertsten Geburtstags von Johannes Brahms handelt, 1947

Tagebucheintrag Arnold Schönbergs anlässlich einer Probe der Sechs kleinen Klavierstücke op. 19 mit dem Pianisten Egon Petri am 22. Jänner 1912

„Zu meiner Musik muß man Zeit haben. Die ist nichts für Leute, die anderes zu tun haben.“Arnold Schönberg Sechs kleine Klavierstücke Arnold Schönberg, Fotografie von Alban Berg, 1911

Nachdem sich Schönberg von 1909 bis 1913 im Zuge eines wahren Schaffensrausches, dem die Opera 11 bis 21 entsprangen, von den ,Fesseln‘ der traditionellen Dur-Moll-Tonalität gelöst hatte, stürzte er in den darauffolgenden Jahren in eine veritable Schaffenskrise. Neben äußeren Umständen, so wurde er im Dezember 1915 und, nach kurzzeitiger Rückkehr, im September 1917 erneut zum Kriegsdienst einberufen, war er dabei auch künstlerisch an einem Scheidepunkt angelangt: Mühevoll hatte er sich die Freiheit der Atonalität errungen, nur um festzustellen, dass der ,Zusammenbruch‘ des tonalen Gefüges auf kompositorischer Ebene ebensolche Entbehrungen hervorbrachte, wie es die Folgen des Ersten Weltkriegs, der Abschied von der alten Lebenswelt der kaiserlich-königlichen Monarchie auf persönlicher und politischer Ebene taten: „Sie wissen wohl, daß auch wir einiges hinter uns haben: Hungersnot! Die war recht arg!“, schrieb er dem befreundeten Maler Wassily Kandinsky am 20. Juli 1922 nach Weimar. „Aber vielleicht – denn wir Wiener haben scheinbar viel Geduld –vielleicht war das Ärgste doch die Umstürzung all dessen, woran man früher geglaubt hat. Das war wohl am schmerzhaftesten.“ Auf der Suche nach einer Form, in der er zumindest als Künstler wieder Halt finden und den unbeherrschbaren Freiraum der Atonalität konsolidieren konnte, entwickelte Schönberg schließlich seine „Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“:

Die Methode, mit zwölf Tönen zu komponieren, erwuchs aus einer Notwendigkeit. […]

Das Ohr hatte nach und nach eine Vielzahl von Dissonanzen kennengelernt und so die Furcht vor ihrer „sinnstörenden“ Wirkung verloren. […] Der Ausdruck Emanzipation der Dissonanz bezieht sich auf deren Faßlichkeit, die als gleichwertig mit der Faßlichkeit der Konsonanz angesehen wird. Ein Stil, der auf dieser Voraussetzung beruht, behandelt Dissonanzen genauso wie Konsonanzen und verzichtet auf ein tonales Zentrum. […] Früher hatte die Harmonie nicht nur als Quelle der Schönheit gedient, sondern, was wichtiger war, als Mittel zur Unterscheidung der Formmerkmale. […] Die Erfüllung all dieser Funktionen – ver-

gleichbar der Zeichensetzung im Satz, der Unterteilung in Abschnitte und der Zusammenfassung in Kapiteln – war kaum mit Akkorden zu gewährleisten, deren konstruktive Werte bisher noch nicht erforscht worden waren. […] Nach vielen erfolglosen Versuchen in einem Zeitraum von annähernd zwölf Jahren legte ich den Grund zu einem neuen musikalischen Konstruktionsverfahren, das geeignet schien, jene strukturellen Differenzierungen zu ersetzen, für die früher die tonalen Harmonien gesorgt hatten.

Ich nannte dieses Verfahren Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen

Eines der ersten Werke, denen Schönberg seine neue Zwölftontechnik zugrunde legte, ist die zwischen 1921 und 1923 komponierte Suite für Klavier op. 25. So bezieht sich die von seinem Schüler Josef Rufer überlieferte Aussage Schönbergs, er habe „etwas gefunden, das der deutschen Musik die Vorherrschaft für die nächsten hundert Jahre sichere“, vermutlich auf die im Sommer 1921 erstmals zu Papier gebrachten Sätze Präludium und Intermezzo aus Opus 25. Obwohl der Komponist diese, sicherlich bewusst prätentiös formulierte, Einschätzung im Laufe seines Lebens revidieren oder zumindest relativieren musste, erwies sie sich im Kern als durchaus zutreffend, prägte doch die Zwölftontechnik, direkt oder indirekt, praktisch die gesamte musikalische Avantgarde des 20. Jahrhunderts.

In acht unterschiedlichen Gestalten, beispielsweise in Originalgestalt, als Umkehrung (i. e. mit von oben nach unten und umgekehrt vertauschten Intervallen), Krebs (von hinten nach vorne gelesen) oder Krebsumkehrung (eine Kombination aus beidem), taucht die der Suite zugrunde liegende Zwölftonreihe in den einzelnen Sätzen auf. Während sie im Präludium kunstvoll polyphon verarbeitet wird, nimmt sie in der Gavotte und der unmittelbar darauffolgenden Musette leichtfüßig tänzelnde Züge an. Auf das ruhig singende, nur hie und da von energischen Ausbrüchen belebte Intermezzo folgt im Menuett eine geradezu lehrbuchartige Demonstration der thematischen Möglichkeiten der Zwölftontechnik, wenn im energisch voranpreschenden Trio alle acht verwendeten Reihenvarianten kanonisch miteinander verknüpft werden. Zum Abschluss der Suite erklingt eine ungewöhnlicherweise im 2/2-Takt (statt dem üblichen 6/8-Takt) stehende, vor motorischer Energie schier überbordende Gigue.

Andreas MeierZwölftonreihe: E–F–G–Des–Ges–Es–As–D–H–C–A–B; die ersten vier Töne der Krebsvariante ergeben somit die Chiffre B–A–C–H

Seit vielen Jahrzehnten zählt die in Tiflis (Georgien) geborene Russin Elisabeth Leonskaja zu den großen Pianistinnen unserer Zeit. Bereits als Studentin des Moskauer P.-I.-Tschaikowski-Konservatoriums gewann sie Preise bei internationalen Klavierwettbewerben. Ihre musikalische Entwicklung wurde entscheidend von ihrer Zusammenarbeit und Freundschaft mit Sviatoslav Richter geprägt. 1978 verließ sie die Sowjetunion und machte Wien zu ihrem Wohnsitz. Seither tritt sie als Solistin mit fast allen erstklassigen Orchestern der Welt auf. Sie ist regelmäßig bei den großen Festivals in Wien, Schleswig-Holstein, Schwarzenberg und Hohenems zu erleben. Mit Solorecitals ist sie in den Klavierreihen der musikalischen Zentren von Paris über Wien bis Tokio präsent. Zudem nimmt die Kammermusik einen wichtigen Platz in ihrem Schaffen ein. So trat sie häufig mit dem Belcea, dem Borodin, dem Artemis und dem Jerusalem Quartet(t) auf und pflegte eine enge künstlerische Freundschaft mit dem Alban Berg Quartett.

Zu ihren jüngsten CD-Veröffentlichungen zählt das Album Paris mit Werken von Ravel, Enescu und Debussy, das von der Jury der International Classical Music Awards zur Soloeinspielung des Jahres 2014 erklärt wurde. Saudade, eine Hommage an die russische Kultur mit Werken von Tschaikowski, Schostakowitsch und Rachmaninoff, folgte im November 2017. Eine Gesamtaufnahme der Klaviersonaten von Schubert auf acht CDs liegt seit Mai 2019 vor. Zuletzt erschienen 2020 eine Doppel-CD mit Werken von Robert Schumann sowie 2022 eine Gesamtaufnahme von Mozarts Klaviersonaten.

Elisabeth Leonskaja ist Ehrenmitglied des Wiener Konzerthauses, 2006 wurde ihr das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse verliehen, in Georgien wurde sie 2016 zur „Priesterin der Kunst“ ernannt – bei beidem handelt es sich um die höchste kulturelle Auszeichnung des jeweiligen Landes. 2020 erhielt sie einen International Classical Music Award für ihr Lebenswerk.

„DAS EWIG-WEIBLICHE ZIEHT UNS HINAN.“

DO 14 SEP 19:30 MITTLERER

JULIA HAGEN & ALEXANDER ULLMAN

„Eine Violoncellistin […] –dieß fehlte noch!“

DI 26 SEP 19:30 MITTLERER

Musenmusik

FR 29 SEP

19:30

Klaviertrios von Cécile Chaminade, Elfrida Andrée, Laura Netzel und Clara Schumann

DO 5 OKT 19:30

MITTLERER SAAL

SA 7 OKT

19:30

KIT ARMSTRONG

Von und für Clara

SCHUMANN QUARTETT

Die Musikmäzenin

Elizabeth Sprague Coolidge

VORSCHAU : Klavierrecitals

Schubert, der Visionär

Dienstag, 25. April 2023, 19:30 Uhr

Mittlerer Saal, Brucknerhaus Linz

Franz Schubert (1797–1828)

Klaviersonate Nr. 19 c-moll, D 958 (1828)

Klaviersonate Nr. 20 A-Dur, D 959 (1828)

Klaviersonate Nr. 21 B-Dur, D 960 (1828)

Olga Zado | Klavier

Karten und Info: +43 (0) 732 77 52 30 | kassa@liva.linz.at | brucknerhaus.at

Herausgeberin: Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

CEO: Mag. Dietmar Kerschbaum, Künstlerischer Vorstandsdirektor LIVA, Intendant Brucknerhaus Linz; Dr. Rainer Stadler, Kaufmännischer Vorstandsdirektor LIVA

Leiter Programmplanung, Dramaturgie und szenische Projekte: Mag. Jan David Schmitz

Redaktion: Andreas Meier | Der Text von Andreas Meier ist ein Originalbeitrag für dieses Programmheft.

Biographie & Lektorat: Romana Gillesberger | Gestaltung: Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen: Alban Berg Stiftung, Wien (S. 14), Arnold Schönberg Center, Wien (S. 16), Bergen Offentlige Bibliotek (S. 10), M. Borggreve (S. 19 & 21 [4. v. o.]), Fotoart Wiesner (S. 21 [2. v. o.]), H. Hoffmann (S. 21 [5. v. o.]), V. Ng (S. 21 [3. v. o.]), privat (S. 8 & 22), Shutterstock (S. 20), J. Wesely (S. 21 [1. v. o.])

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz