Bedřich Geburtstag 200. Smetana zum

11. MÄRZ 2024

DAS GROSSE ABONNEMENT VII

SAISON 2023/24

KOMMENDE HIGHLIGHTS

SAISON 2023/24

Bundesjugendballett

DO

14 MAR 19:30

MITTLERER SAAL

MAURICE STEGER AND FRIENDS

Vier herausragende Musiker*innen begeben sich auf eine höchst unterhaltsame Reise durch Die tanzenden Nationen – mit Musik von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann u. a.

SA

16 MAR 19:30

MITTLERER SAAL

MIKHAIL TIMOSHENKO & ELITSA DESSEVA

Mit Mussorgskis Liedern und Tänzen des Todes sowie u. a. mit Zyklen von Ravel und Ibert kehrt der bereits 2022 bejubelte russische Bariton ins Brucknerhaus Linz zurück.

MI

3 APR 19:30

GROSSER SAAL

BUNDESJUGENDBALLETT

In the Blue Garden: Ein Ballett mit einer legendären Choreografie von John Neumeier zur magischen Musik von Maurice Ravels Ma mère l’Oye

DI

9 APR 19:30

GROSSER SAAL

DANIELE RUSTIONI & ULSTER ORCHESTRA

Weberns op. 1, Schostakowitschs 1. Violinkonzert (Solist: Sergey Khachatryan) und Brahms’ 4. Sinfonie –drei Werke, in denen die alte Form der Passacaglia neu belebt wird

Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 | kassa@liva.linz.at | brucknerhaus.at

Bedřich Smetana zum 200. Geburtstag

Montag, 11. März 2024, 19:30 Uhr Großer Saal, Brucknerhaus Linz

Münchner Philharmoniker

Gianandrea Noseda | Dirigent

Saison 2023/24 – Das Große Abonnement VII

7. von 10 Konzerten im Abonnement

Programm

Bedřich Smetana (1824–1884)

Ouvertüre F-Dur zur Oper Die verkaufte Braut JB 1:100 (1863–66, rev. 1868–70)

Vorspiel zum I. Akt und Infernalischer Tanz aus dem III. Akt der Oper Die Teufelswand JB 1:122 (1879–82)

Wallensteins Lager. Sinfonische Dichtung D-Dur op. 14 (1858–59)

– Pause –

Auswahl aus: Má vlast (Mein Vaterland).

Sechs sinfonische Dichtungen JB 1:112

Nr. 1 Vyšehrad Es-Dur (1872–74)

Nr. 4 Aus Böhmens Hain und Flur g-Moll (1875)

Nr. 3 Šárka a-Moll (1875)

Nr. 2 Die Moldau e-Moll (1874)

Konzertende ca. 21:30

alla breve

Das Programm auf einen Blick

Bedřich Smetana befand sich zeit seines Lebens auf der Suche nach Identität, seiner eigenen ebenso wie der seines Heimatlandes. Von seinen Eltern auf den Namen Friedrich getauft, wuchs er zunächst deutschsprachig auf und wurde musikalisch von Richard Wagner und Franz Liszt geprägt. Erst im Erwachsenenalter erlernte er die tschechische Sprache, änderte seinen Vornamen zu Bedřich und schloss sich der tschechischen Nationalbewegung an. In seinen späten Jahren schließlich wurde seine Musik selbst zum Nationalstil und er zum Begründer der tschechischen Nationalmusik erhoben. „Nach den großen Ovationen schließend, die ich wiederholt erhielt, glaube ich, wenigstens den Trost für mich in Anspruch nehmen zu dürfen, daß meine Bemühungen anerkannt und belohnt werden“, schrieb er 1880 an seinen ehemaligen Mitschüler Jan Karel. „Ich war der erste, der sich aufs Kampffeld herausgewagt hat, aber ich bin nicht unterlegen und das ist mein schönster Lohn!“

Die Werke des heutigen Konzerts zeigen die fulminante Bandbreite des Komponisten Smetana, der, wie Anton Bruckner, in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte: von Instrumentalstücken aus seiner berühmtesten (Die verkaufte Braut) und seiner letzten (Die Teufelswand) Oper über die auf Friedrich Schillers gleichnamiges Drama bezugnehmende Sinfonische Dichtung Wallensteins Lager bis hin zu vier Stücken aus seinem monumentalen Meisterwerk Mein Vaterland, einer Sammlung von sechs Sinfonischen Dichtungen, in denen Smetana den Mythen, der Geschichte, der Natur und den Menschen seiner Heimat ein klingendes Denkmal setzte.

„Ich bin zur Genüge mit dem Smetanismus beschäftigt“

DER DEUTSCHE TSCHECHE

Obwohl Bedřich Smetana von vielen spätestens nach dem fulminanten Erfolg seiner 1866 uraufgeführten Oper Die verkaufte Braut als Begründer der tschechischen Nationalmusik verehrt wird und auch in zahlreichen anderen Werken wie etwa den Opern Dalibor und Libusa immer wieder Themen der tschechischen Geschichte sowie der nationalen Mythen- und Sagenwelt aufgreift, sieht er sich vor allem in seinen späten Schaffensjahren den Anfeindungen zahlreicher Kolleg*innen – darunter etwa der junge Leoš Janáček – ausgesetzt. Dabei wird ihm allen voran eine zu starke Orientierung am deutsch-österreichischen Stil vorgeworfen und seine expressive Tonsprache als ‚Wagnerismus‘ kritisiert, was der Komponist nach der Uraufführung seiner Oper Dalibor in einem Brief an den Dirigenten Adolf Čech entschieden zurückweist: „Sie kennen dies schon lange bei mir, aber andere begreifen es nicht und denken, daß ich den Wagnerismus einführe! Ich bin zur Genüge mit dem Smetanismus beschäftigt und dieser Stil genügt mir, wenn er nur ehrlich ist!“ Ein weiterer Grund für die ablehnende Haltung einiger Kolleg*innen scheint darüber hinaus Smetanas gesellschaftliche und musikalische Sozialisation zu sein. Tatsächlich ist der am 2. März 1824 im östlich von Prag gelegenen Litomyšl geborene Komponist von seinen Eltern deutschsprachig erzogen worden und beschließt erst infolge des Prager Pfingstaufstandes im Jahr 1848, seinen Vornamen Friedrich in der tschechischen

Form Bedřich zu verwenden und von nun an hauptsächlich Tschechisch zu sprechen und zu schreiben. Obwohl er sich musikalisch an den Vertretern der Neudeutschen Schule orientiert, unter denen ihm insbesondere Franz Liszt als „unerreichbares Vorbild“ gilt, und er den panslawistischen Strömungen innerhalb der Kunst kritisch gegenübersteht, spürt er doch die kreative Kraft des aufkeimenden Nationalbewusstseins der tschechischsprachigen Bevölkerung Böhmens, deren Suche nach Identität im k. u. k. Vielvölkerstaat mit dem Versuch einer Abkopplung vom Wiener Zentralismus einhergeht. Nachdem Smetana 1872 seine Oper Libusa vollendet hat, in deren Schlussszene die Titelfigur, eine sagenumwobene böhmische Fürstin des frühen Mittelalters, auf der Burg Vyšehrad ihre Vision der Zukunft des tschechischen Volkes und der Gründung Prags beschreibt, beschäftigt er sich mit dem Gedanken, diesen nationalen Mythos losgelöst von literarischen Vorlagen auch sinfonisch umzusetzen; eine Idee, aus der in den folgenden Jahren schließlich die sechs Sinfonischen Dichtungen des Zyklus Má vlast (Mein Vaterland) JB 1:112 hervorgehen.

DAS „GETÖSE IM INNERN“

Mit buchstäblich ,sagenumwebenden‘ Harfenakkorden hebt Vyšehrad, das erste Stück des Zyklus, an und beschreibt damit jene legendäre, am Stadtrand Prags aufragende Festung, die als Schauplatz der Prophezeiung Libusas zum Spiegelbild und Symbol der tschechischen Nation geworden ist. Der harmonische und melodische Reichtum des Beginns erstaunt, bedenkt man, dass Smetana während der Arbeit an diesem Werk schwer erkrankt und infolge einer progressiven Paralyse über den Zeitraum weniger Monate hinweg praktisch vollständig ertaubt: „Glauben Sie mir, daß ich allen Mut und alle Manneskraft aufwenden muß, um nicht der Verzweiflung zu verfallen und meinen Qualen gewaltsam ein Ende zu machen“, schreibt er am 17. Jänner 1880 an einen Freund. „Nur der Gedanke an meine Familie und das Bewußtsein, weiter für mein Volk und Vaterland arbeiten zu müssen, erhält mich am Leben und spornt mich zu neuer Arbeit an! […] Die Taubheit wäre verhältnismäßig noch ein erträglicher Zustand, wenn es dabei im Kopfe still bliebe. Die größte Qual bereitet mir jedoch das fast ununterbrochene Getöse im Innern, das mir im Kopfe braust und sich

bisweilen bis zu einem stürmischen Rasseln steigert. Dieses Dröhnen durchdringt ein Gekreische von Stimmen, das mit einem falschen Pfeifen beginnt und bis zu einem furchtbaren Geschrei ansteigt, als ob Furien und alle bösen Geister mit wütendem Gekreische auf mich losfahren würden. In diesen höllischen Lärm mischt sich dann das Geschmetter falsch gestimmter Trompeten und anderer Instrumente, und das alles übertönt und stört meine eigene Musik, die in mir gerade aufklang oder aufklingt.“

DIE ENTSTEHUNG DES ZYKLUS

Als Smetana im September des Jahres 1874 mit der Arbeit an seiner Sinfonischen Dichtung Vyšehrad beginnt, betrachtet er das Werk noch nicht als Teil eines größeren Zyklus. Gemeinsam mit dem direkt im Anschluss bis zum 8. Dezember desselben Jahres entstandenen Stück Die Moldau (Vltava) bildet Vyšehrad zunächst ein lose zusammenhängendes Paar, das der Komponist im darauffolgenden Jahr mit den ebenfalls als zweiteilige Einheit konzipierten Sinfonischen Dichtungen Šárka und Aus Böhmens Hain und Flur (Z českých luhů a hájů) zu einem vierteiligen Zyklus verbindet, den er mit dem Vermerk „geschaffen als Ganzes“ versieht und dem er den Titel Vlast (Vaterland) gibt. Erst nach dreijähriger Unterbrechung, in der er neben den im bäuerlichen Milieu angesiedelten Opern Der Kuss und Das Geheimnis auch sein erstes Streichquartett mit dem Titel Aus meinem Leben vollendet, komponiert er zwischen Dezember 1878 und März 1879 die beiden Werke Tábor und Blaník, mit denen er den nunmehr Má vlast (Mein Vaterland) genannten Zyklus auf sechs Teile erweitert und damit endgültig abschließt. 1882, im Jahr der ersten Gesamtaufführung von Mein Vaterland, vollendet Smetana seine letzte Oper Die Teufelswand JB 1:122, an der er zuvor drei Jahre lang gearbeitet hat. Der Titel bezieht sich dabei auf eine Felsformation, die der Legende nach die Überreste einer vom Teufel errichteten Wand darstellt, mit der dieser die Moldau aufstauen wollte, um die Einwohner*innen der nahegelegenen Stadt zu ertränken.

„Nun lernten wir die Sinfonischen Dichtungen erst als gewaltiges Ganzes verstehen, als die größte dichterische Schöpfung Smetanas, als die stolzeste Huldigung, die je ein kunstschöpferischer Geist seinem Vaterlande dargebracht hat“, jubelt der Journalist Václav Zelený anlässlich der Gesamtaufführung am 5. November 1882 in Prag. Während Smetana die drei in seiner Zeit als Leiter der Philharmonischen Gesellschaft im schwedischen Göteborg zwischen 1856 bis 1861 entstandenen Werke Richard III. op. 11, Wallensteins Lager op. 14 und Hakon Jarl op. 16 als „wahre Sinfonische Dichtungen“ bezeichnet, die er „direkt unter dem Eindruck […], den auf mich in Weimar die sinfonischen Dichtungen von Liszt ausgeübt haben“, komponiert hat,

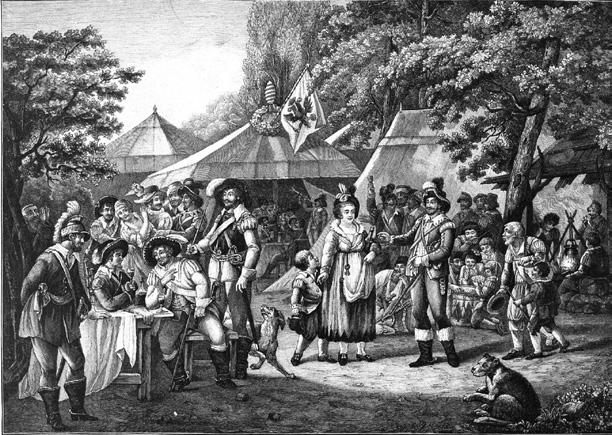

Wallensteins

Lager, Kupferstich von Georg Melchior Kraus, um 1810

betont er, dass es mit den Stücken von Mein Vaterland „eine ganz andere Bewandtnis“ habe: „In diesen erlaubte ich mir eine spezifische, ganz neue Form zu bestimmen; sie haben eigentlich nur den Namen Sinfonische Dichtungen.“ Dennoch verfasst er 1879 einen Kurzen Entwurf des Inhalts der Sinf[onischen] Dichtungen, der später von Václav Zelený ergänzt wird und neben anderen, wohl ebenfalls von Smetana autorisierten Erklärungen Eingang in Programmblätter und Partituren findet.

Má

DIE ZEITGENÖSSISCHEN ERLÄUTERUNGEN

Vyšehrad

Angesichts des majestätischen Felsens von Vyšehrad werden die Erinnerungen des Dichters aus der tiefen Vergangenheit, begleitet vom Klang der Harfe Lumírs [i. e. ein legendärer tschechischer Barde], vermittelt. Inmitten dieser Klänge steigt Vyšehrad in seiner früheren Prächtigkeit auf, gekrönt vom glänzenden goldenen Allerheiligsten und dem stolzen Sitz der Fürsten und Könige von Přemysl, voller kriegerischer Herrlichkeit. Hier in der Burg, beim fröhlichen Fanfarenklang der Trommeln und Trompeten, steigt kühnes Rittertum prunkend zu Pferde. Hier begaben sich die Truppen lärmend hinunter zu ihren siegreichen Schlachten, und ihre Rüstungen strahlen im blendenden Sonnenlicht. Vyšehrad erzittert unter erhabenen Hymnen und Siegesfeiern. Während sich der Dichter nach dem längst vergangenen Ruhm Vyšehrads sehnt, wohnt er seiner Zerstörung bei. Entfesselte Leidenschaften führen in grausamen Schlachten dazu, dass die hohen Türme fallen, das Heiligtum verbrennt und der fürstliche Sitz zerstört wird. Anstatt unter den erhabenen Hymnen und Siegesfeiern, erzittert Vyšehrad nun unter dem wilden Tumult des Krieges. Der fürchterliche Sturm legt sich. Vyšehrad bleibt als verlassener Überrest seines einstigen Ruhms bestehen. Das klagende Echo des langen stillen Gesangs von Lumír hört auf, in den Ruinen widerzuhallen.

Die Moldau

Zeitgenössische Erläuterungen

Šárka

In diesem Werk wird nicht die Landschaft dargestellt, sondern die Handlung, die Legende von dem Mädchen Šárka. Das Werk beginnt mit der Schilderung des wutentbrannten Mädchens, das sich schwört, dass sie sich wegen der Treulosigkeit ihres Liebsten am ganzen männlichen Geschlecht rächen wird. Von weither hört man das Nahen Ctirads [i. e. ein junger Adliger] mit seinen Kriegern, die in der Absicht kommen, die Jungfrauen zu demütigen und zu strafen. Aus der Ferne hören sie den (wenn auch nur vorgetäuschten) Schrei des an einen Baum gefesselten Mädchens. Bei ihrem Anblick bewundert Ctirad ihre Schönheit, leidenschaftliche Gefühle entflammen in ihm, er befreit sie. Mit einem vorab bereiteten Trank versetzt sie Ctirad und seine Soldaten in Stimmung und macht sie betrunken, bis sie einschlafen. Ein vom Horn gegebenes Zeichen ruft die Jungfrauen in der Ferne aus ihren Verstecken hervor, sie stürmen heran, um ihre blutrünstige Tat zu begehen. Der Schrecken des allgemeinen Mordens, der Raserei durch die Erfüllung der Rache Šárkas – das ist das Ende des Werks.

Aus Böhmens Hain und Flur

Das ist die allgemeine Beschreibung der Gefühle beim Anblick der böhmischen Landschaft. Hier erklingen von allen Seiten innig gesungene Lieder, sowohl lustige als auch melancholische, aus Hain und Flur. Die Wälder – in den Soli für die Hörner – und die fröhliche, fruchtbare Gegend im Unterland der Elbe, wie auch anderer Gebiete, all das wird besungen. Jeder kann sich das Werk so ausmalen, wie es ihm gefällt –der Dichter hat ein freies Feld vor sich, muss aber natürlich den Einzelheiten des Werkes folgen. […] Bei ¾: die Schönheit des Waldaufenthaltes im Sommer gegen Mittag, wenn die Sonne direkt über uns steht. Der Wald ist vollkommen in Dämmerung gehüllt, und nur hie und da vermag ein klarer Sonnenstrahl zwischen den Baumwipfeln durchzudringen. Die fortdauernde Phrase [sechs aufsteigende Achtelnoten] bedeutet das Vogelgezwitscher; sie behauptet sich auch während der kontrapunktischen Weiterführung, als über dem Ganzen ein Motiv der Hörner aus FDur auftaucht. Dies ist eine große kontrapunktische Aufgabe, die ich jedoch spielend leicht lösen konnte, da ich mich darin viel geübt habe.

Má

Zeitgenössische Erläuterungen

Tábor

Motto: „Die ihr Gottes Streiter seid!“ Auf diesem Choral baut sich die ganze Komposition auf. Im Hauptlager der Hussiten – in Tábor – erklang dieser Gesang sicherlich am mächtigsten und häufigsten. Das Werk schildert den festen Willen, den siegreichen Kampf, die Standhaftigkeit, Ausdauer und hartnäckige Unnachgiebigkeit, womit die Komposition auch endet. Im Detail lässt sich nicht klar herausstellen, ob es sich im Allgemeinen um Ruhm und Lob der Hussiten handelt oder um die Unzerstörbarkeit der hussitischen Zeit.

Die Wenzelsritter im Berg Blaník, Federzeichnung von Hanuš Schwaiger, 1892

Blaník

Das ist eine Fortsetzung des vorangegangenen Werks Tábor. Nach ihrer Niederlage nahmen die Helden der Hussiten Zuflucht im Blaník und warteten in tiefem Schlaf auf den Augenblick, in dem sie ihrem Land zu Hilfe kommen sollten. So bilden dieselben Motive wie in Tábor auch die Grundlage in Blaník: „Die ihr Gottes Streiter seid!“ Basierend auf dieser Melodie (dem hussitischen Prinzip) werden sich die Auferstehung und das zukünftige Glück und der Ruhm der tschechischen Nation entwickeln! Durch diesen Hymnus, ähnlich einem Marsch, endet das Werk und so die ganze Reihe der Sinfonischen Dichtungen aus Má vlast. Außerdem erklingt ein kleines Intermezzo in diesem Werk, so wie eine sehr kurze Idylle, eine Lageskizze des Berges Blaník: Ein junger Schäfer ruft und spielt, und ein Echo antwortet ihm.