EQUIPO TÉCNICO

Presbítero: José María Moratalla Escudero DIRECTOR GENERAL

Daniel Ernesto Ayala Flores COORDINADORA DE MÚSICA

Gabriela de Coto INSTRUCTOR DE COROS

Daniel Ernesto Ayala Flores INSTRUCTOR DE GUITARRA

Rolando Hernández Paz INSTRUCTOR DE HISTORIA

Luis Enrique Castillo Pérez Adriana Rodríguez Somoza DISEÑO

Fundación Edytra. El Salvador Derechos Reservados. Año 2021

PRESENTACIÓN

“El Desarrollo es el nuevo nombre de la Paz. El verdadero Desarrollo es el Desarrollo integral de todo el ser humano y de todos los seres humanos” (Pablo VI PP).

La UNESCO enfatiza algo tremendamente similar: “Todas las sociedades procuren avanzar por el camino que lleva a una Utopía necesaria en la que no se deje sin explotar ninguno de los talentos que, como un tesoro escondido, yacen en el fondo de cada persona. Basándose en los cuatro pilares de la educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos“ (UNESCO 1996).

Nosotros, uniéndonos a la Iglesia, “experta en humanidad” (Pablo VI) asumimos como eje central y prioritario del arte de la educación el Humanismo. Y éste comprometido con el verdadero Desarrollo integral de toda la persona y de todas las personas.

Cuando ” …una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente “explotados” sino “sobrantes” y “desechables” (Aparecida, 65)”.

Cuando …se vive en un ambiente difícil y duro, donde pareciera que el solo hecho de ser joven, muchacha o muchacho, ya es un delito: la violencia organizada los pelea para hacerlos suyos; la seguridad nacional desconfía de ellos; la sociedad civil no tiene las alternativas ni los medios idóneos para desarrollar sus derechos humanos ni el logro de su autoestima y felicidad.

Cuando …una tercera parte de buenos salvadoreños se han visto forzados a dejar su propio país. A aventurarse por encontrar, en pueblos lejanos y extraños, una oportunidad laboral para su subsistencia y bienestar, a costa de la pérdida paulatina de su idiosincrasia y sus valores y principios ancestrales.

Cuando …el misterio maravilloso del trabajo constituye para la mujer y el hombre, “una de las dimensiones fundamentales de su existencia terrena y de su vocación”(LE 11 y 4). Y, “en cuanto problema del ser humano, ocupa el centro mismo de la “cuestión social” (LE 2), de lo que es como su fundamento, “una clave, quizá la clave esencial” (LE 3). Sin embargo, en la realidad, es insuficiente y no importa tanto el trabajo humano, sino el ser humano en el trabajo (como centro y sujeto).

Cuando “…la sociedad tiene necesidad de artistas, de la misma manera que necesita de científicos, técnicos, trabajadores, especialistas, testigos de la fe, profesores, padres y madres, que garanticen el crecimiento de la persona y el progreso de la comunidad, a través de aquellas formas sublimes de arte que es el “arte de educar” (Juan Pablo II)”. Porque El no es sólo la suma Verdad. El es también la suma Bondad y la suprema Belleza.

“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder?” (Sal 8). El soñó con nosotros desde la eternidad. Su fantasía y coraje, herido el corazón de ternura y bondad, unió sus sueños y los nuestros. Ahora se oyen cantos de bodas, se rompe lo imposible humano y el trampolín de la vida nos lanza a la divinidad.

Pero de lo que se trata ahora no es de la promesa de la paz, sino de su envío; no de la dilatación de su entrega, sino de su realidad; no de su anuncio profético, sino de su presencia. Es como si Dios hubiera vaciado sobre la Tierra un saco lleno de sueños; un saco pequeño, pero lleno, ya que “un niño se nos ha dado” (Is 9,5), pero “en quien habita toda la plenitud de la divinidad” (Col 2,9). “Ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al ser humano” (Tit 2,11). Dios nos manifiesta y comparte su sueño de amor, belleza y paz al añadir a la Humanidad el nombre de Dios.

Porque Dios cambió su nombre por Enmanuel, Dios con nosotros, y porque el ser humano, amando apasionadamente, se trascendió a sí mismo, ahora el camino y el objetivo de ambos son idénticos. El camino y método, el Arte. El objetivo y fin, la Divinidad del Amor.

El Artista Mayor del Universo sembró en cada persona y en cada niño la semilla de creatividad y fantasía. Se ilumina el diario vivir y la gratitud y la alegría. Nacimos en un país coloreado desde su despertar en amaneceres caprichosos, hasta los anocheceres enrojecidos de sangre y fuego. Con cielos azules infinitos, el intenso verde de los cerros, la fuerza de los volcanes, los colores del torogoz y la guacamaya, el inquieto vaivén del mar turquesa convertido en blanca espuma al besar las rocas, la alegre danza del fuego doméstico bajo el comal

transformando el maíz en tortillas, pupusas, riguas, tamales hace de las cipotas y cipotes salvadoreños tierra fértil para la pintura:

Se abrazan sonrientes los colores, Tocando las almas se mezclan las emociones Y el pincel danza en puntillas.

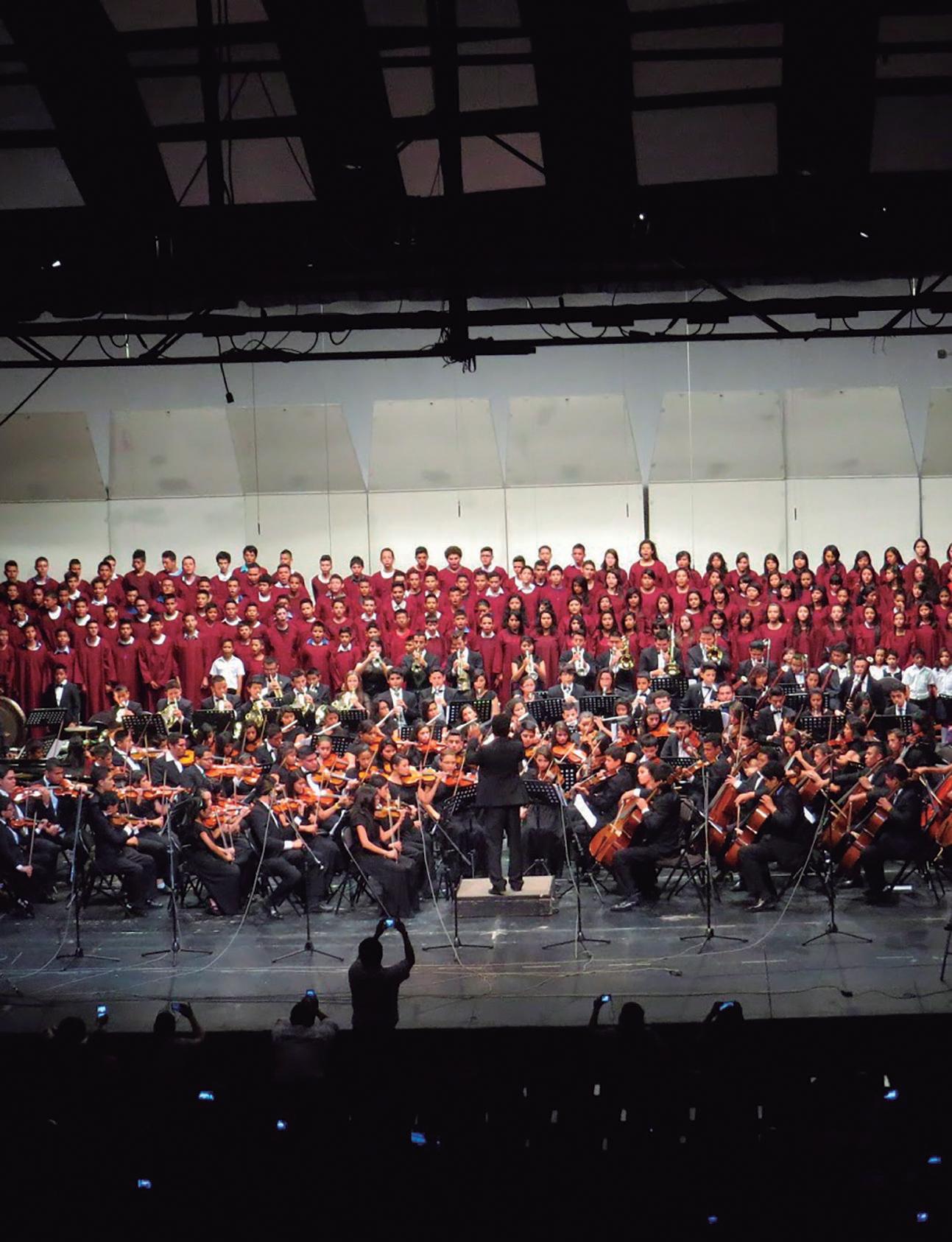

La forma de hablar de los salvadoreños tiene un ritmo infantil. Por eso nos llaman “pipiles” (los que habla como niños), Con el ritmo y la musicalidad del infante abordamos la música y sumergimos a los niños en ella, en su aprendizaje y ejecución. Aceptamos el reto y la aventura de crear con el Mined el Bachillerato Musical y una Orquesta Sinfónica y un Coro de niñas y niños en riesgo de exclusión social. Porque la Música es el lenguaje universal de la Humanidad, la historia de nuestra orquesta comienza con la frase: “Erase una orquesta que contaba historias”:

Notas y sensaciones. Suena recién nacida La música a borbollones.

El Teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana en la diversidad de regiones, culturas y caracteres del alma salvadoreña:

Sobre la madera están: elque enreda y el que remedia, Llanto o risa en el mensaje La lucha entre el mal y el bien.

Ser salvadoreño, ser uno con la vida, significa ser uno con el ahora. Entonces nos damos cuenta de que no vivimos la vida, sino que es ella la que nos vive. La vida es bailarina y nosotros somos la danza:

El espacio se llena de espirales y caracoles: Suaves, ágiles, iracundos Fluyendo sangre y verdad Entre cometas y soles.

Inmersos, así en la Belleza de la Pintura, la Música, el Teatro y la Danza queremos aprender a ser más nosotros mismos, mejores salvadoreños y mejores ciudadanos del mundo comprometidos con el Desarrollo integral de toda la persona y de todas las personas.

Su amigo P. Pepe Moratalla, Salesiano de Don Bosco

Introducción.

La formación de estudiantes en el área de las artes y en especial en la música, luego de más de dos décadas de haber sido interrumpido su enseñanza formal; implican en la actualidad una serie de desafíos.

Particularmente la creación, validación e implementación del Bachillerato en música desde el año 2018, (hecho que obedece a la gestión de la Fundación EDYTRA y a la entera disposición de las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA), requiere de un nuevo paradigma pedagógico, que sea congruente con los desafíos planteados. Este esfuerzo de pasar de la informalidad a la formalidad requiere de una serie de acciones concretas de parte de los actores, que van desde la necesidad de profesionalizar a los encargados de transmitir conocimientos musicales hasta la generación de insumos acordes a esta necesidad.

Y es en respuesta a esta necesidad que la fundación EDYTRA con el apoyo de los instructores del Bachillerato Técnico Vocacional en Música implementado en el Instituto Técnico Obrero Empresarial ITOE que su ves, son instructores de las 16 especialidades instrumentales de El Coro y Orquesta Sinfónica Juvenil Polígono Don Bosco, ambas pertenecientes a la fundación EDYTRA se ha dado a la tarea de realizar los 3 libros correspondientes a los 3 años del Bachillerato en música de cada una de las 16 especialidades ofrecidas por nuestra institución, que incluyen formación coral, historia de la música, lenguaje musical y 13 instrumentos orquestales.

Haciendo un total de 48 libros que conformarán este aporte a la formación de los futuros estudiantes de música en nuestro país. Y es así que tenemos el gusto de presentarles a un miembro de la serie de libros de apoyo al plan de estudios del Bachillerato Técnico Vocacional en Música.

Espero que les sea de mucha ayuda en el aprendizaje del instrumento.

Daniel Ayala Coordinador musicalÍndice

MODULO 1 ELABORACIÓN DEL MARCO HISTÓRICO DE LA MÚSICA UNIVERSAL BTVM1.5 ---------------------------------------------------------------------------- 11 HISTORIA DE LOS PERIODOS MUSICALES - MÚSICA EN LA ANTIGUA GRECIA - MÚSICA EN LA ANTIGUA ROMA

- EL CANTO GREGORIANO - EL MOVIMIENTO TROVADORESCO - EL BARROCO - EL CLASICISMO - EL ROMANTICISMO

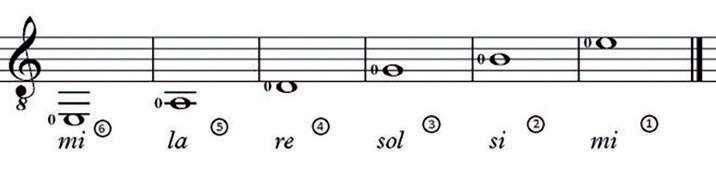

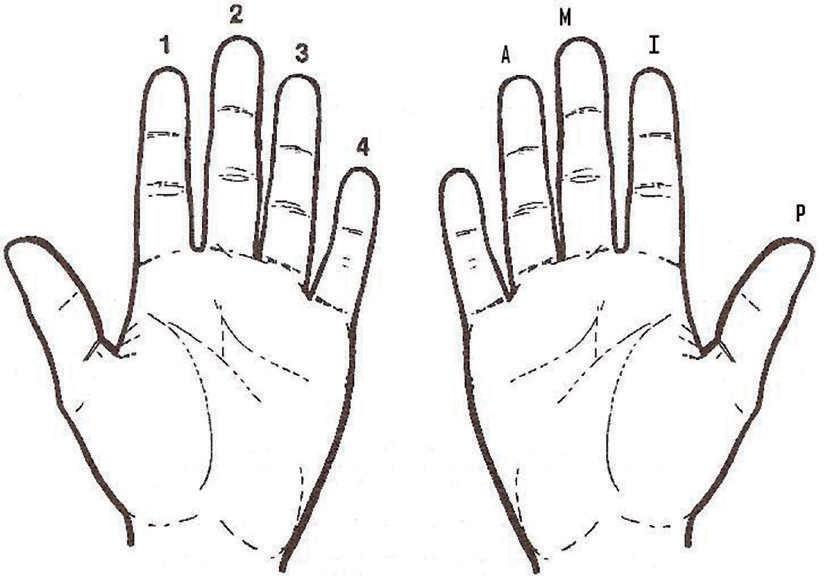

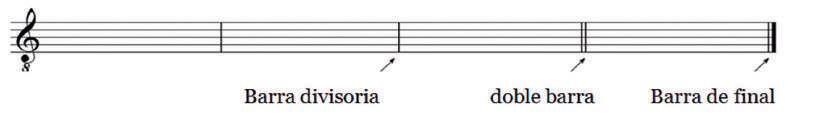

MODULO 2 MÉTODO ELEMENTAL DE GUITARRA MÓDULO 1.2 EJECUCIÓN DE UN INSTRUMENTO MUSICAL ARMÓNICO.-----------------------------------------------------------43 -INTRODUCCIÓN -HISTORIA DE LA GUITARRA -QUIEN INVENTO LA GUITARRA -EVOLUCIÓN DE LA GUITARRA -HISTORIA DE LA GUITARRA ELÉCTRICA -HISTORIA DE LA GUITARRA RESUMEN -CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA GUITARRA -GRANDES GUITARRISTAS DE LA HISTORIA (EUROPA) -FERNANDO SOR -FERNANDO CARRULLI -FRANCISCO TARREGA -LAS PARTES DE LA GUITARRA -FABRICANTES DE GUITARRAS CLÁSICAS -TOMÁS LEAL -GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUITARRA -POSTURA AL EJECUTAR LA GUITARRA CLÁSICA -POSICIÓN DE LAS MANOS -POSICIÓN DE LA GUITARRA FOLK

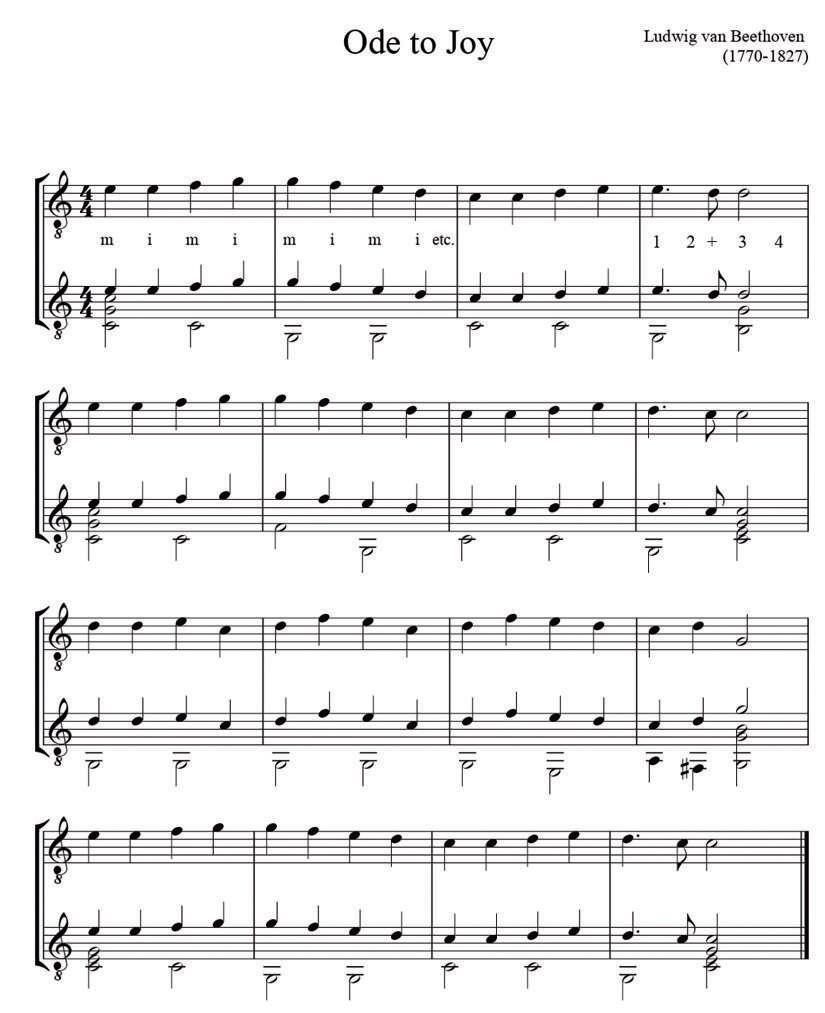

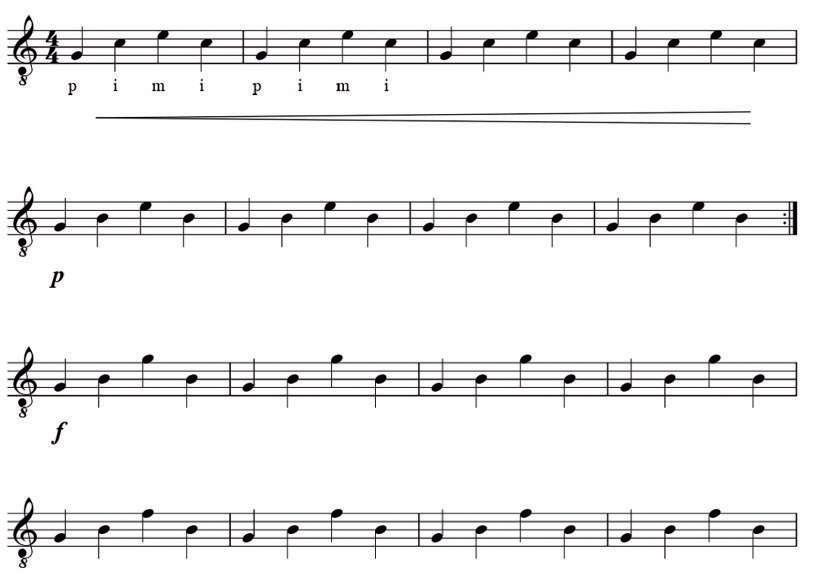

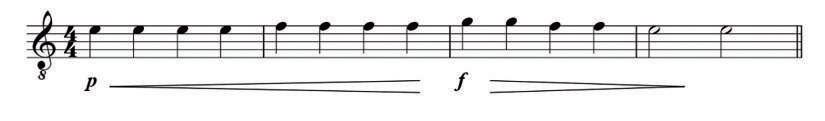

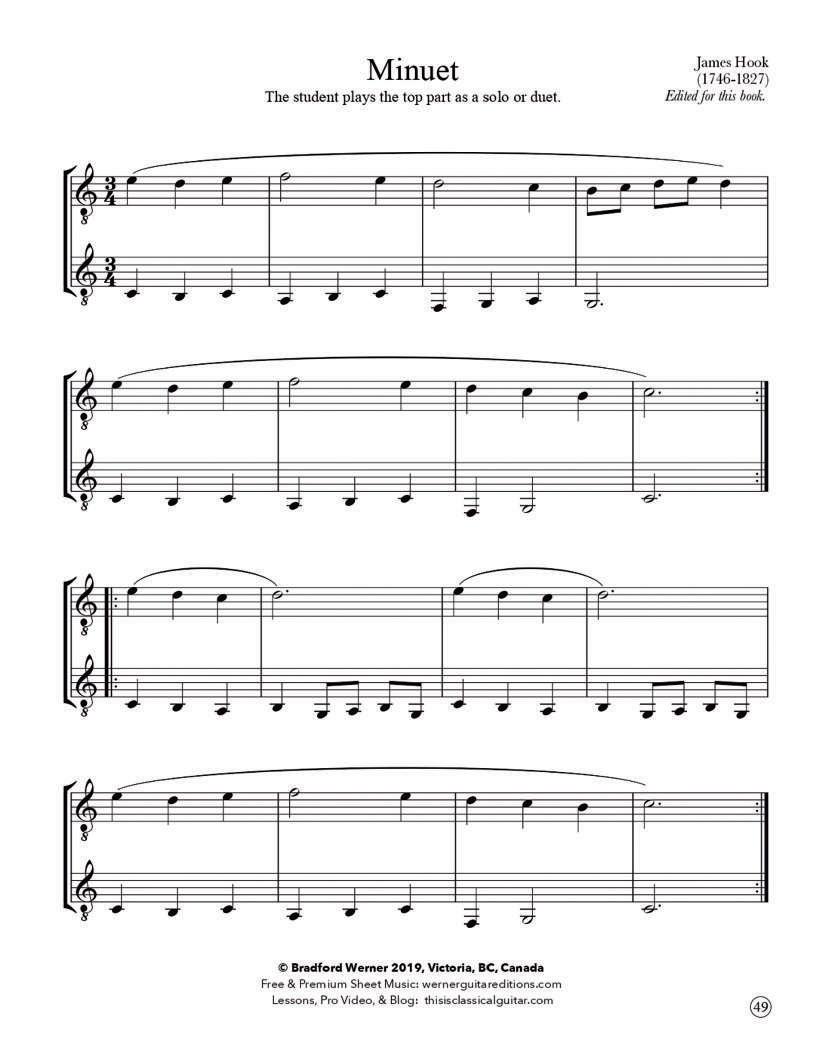

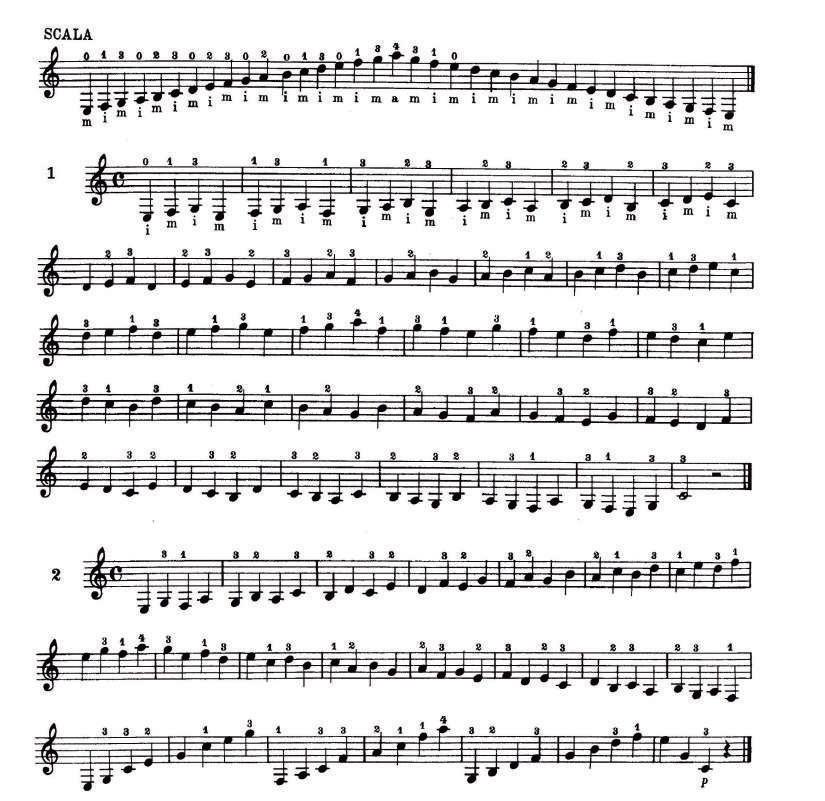

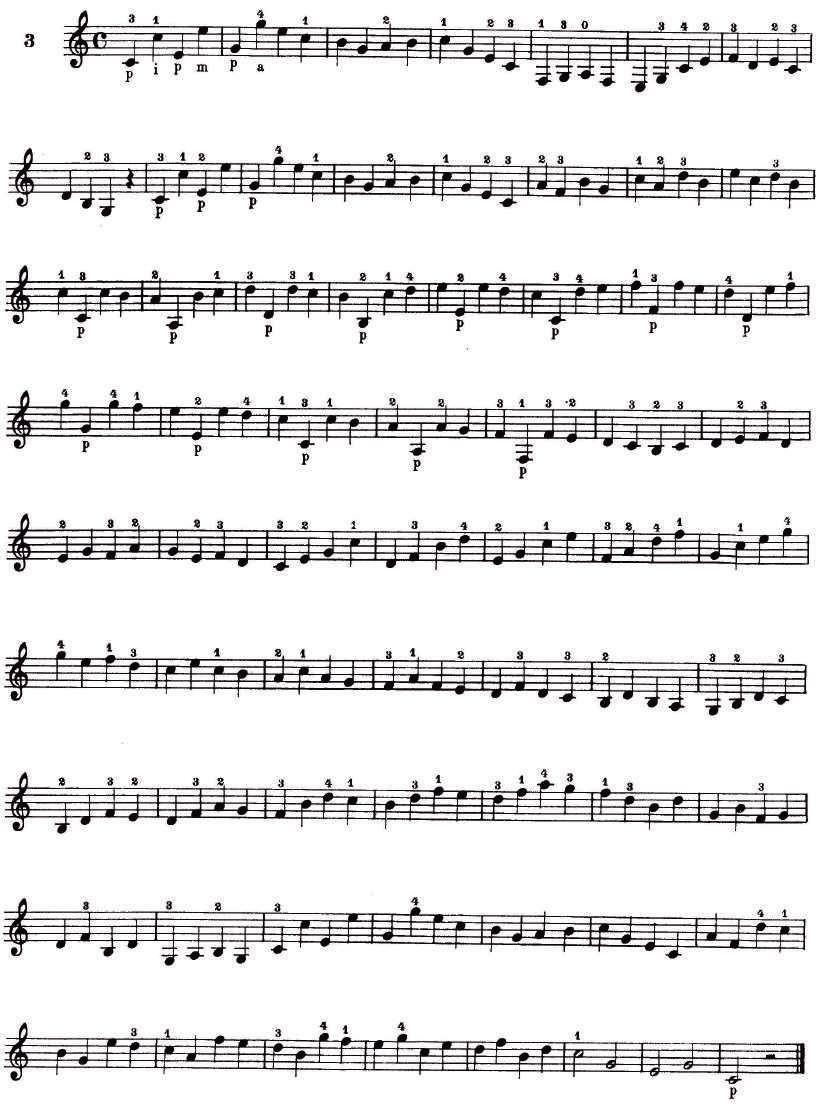

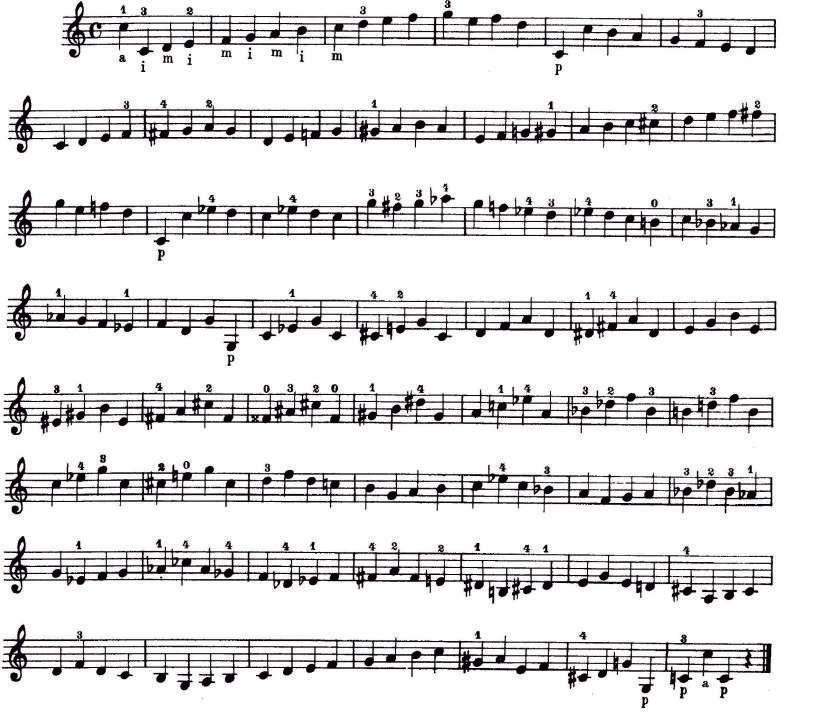

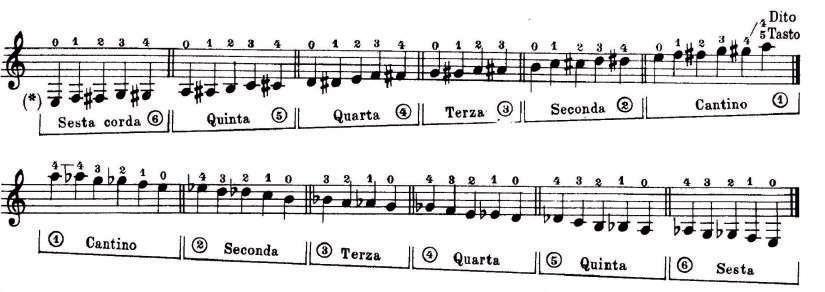

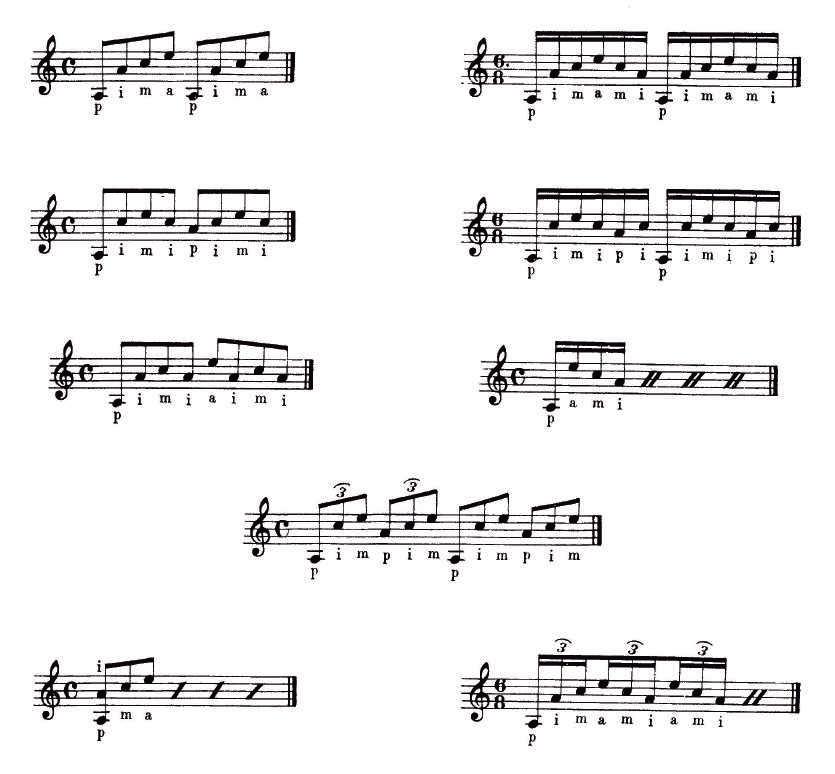

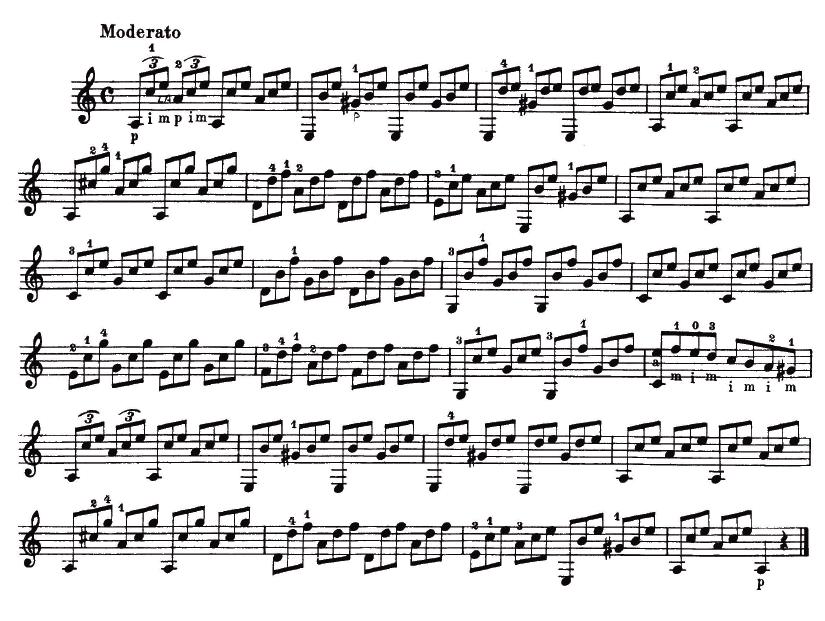

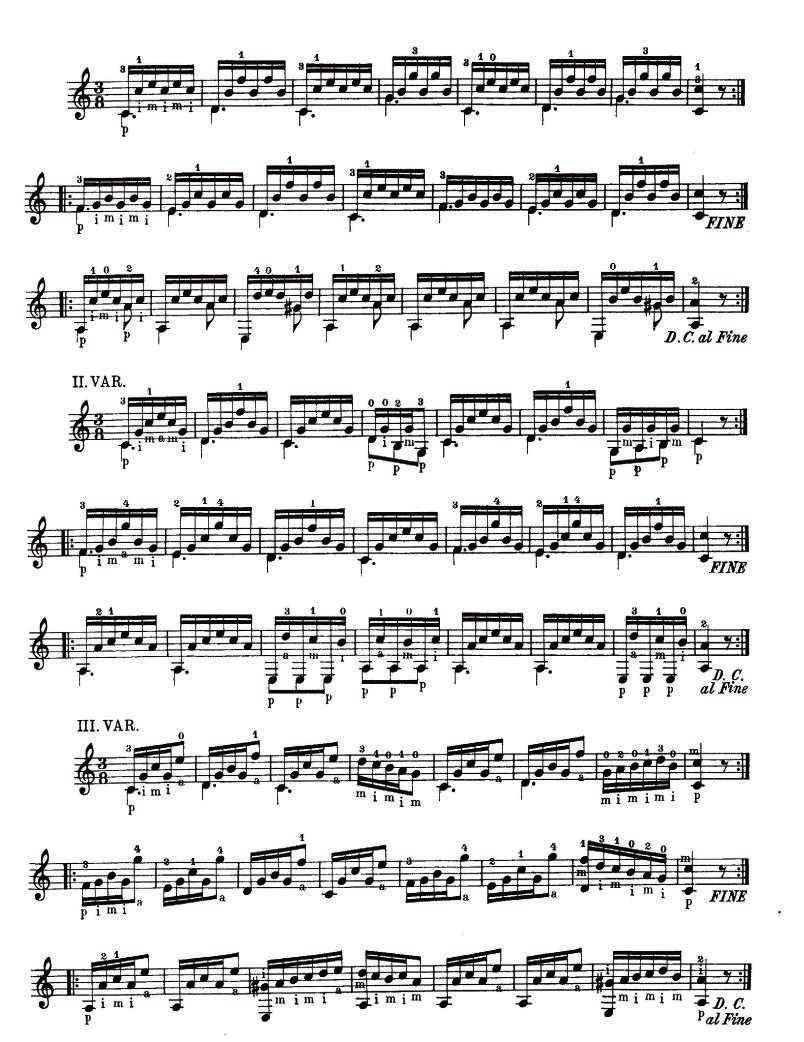

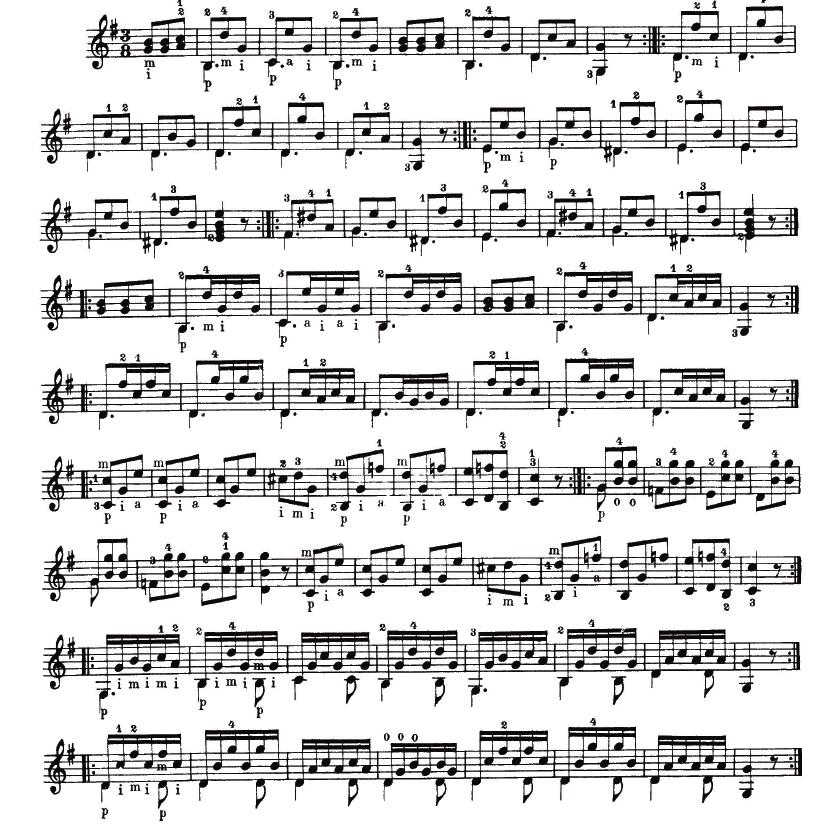

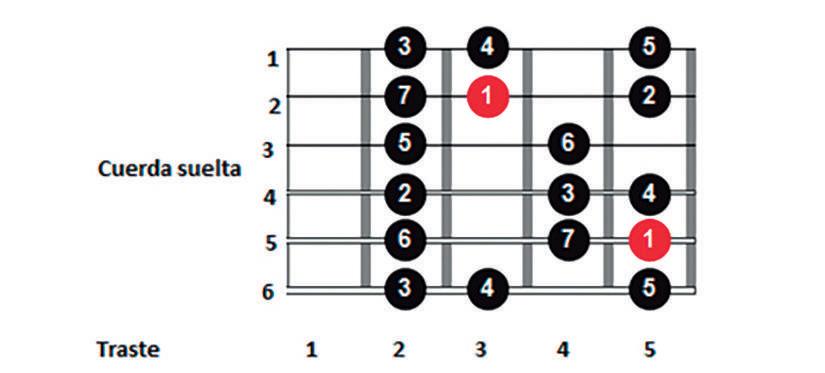

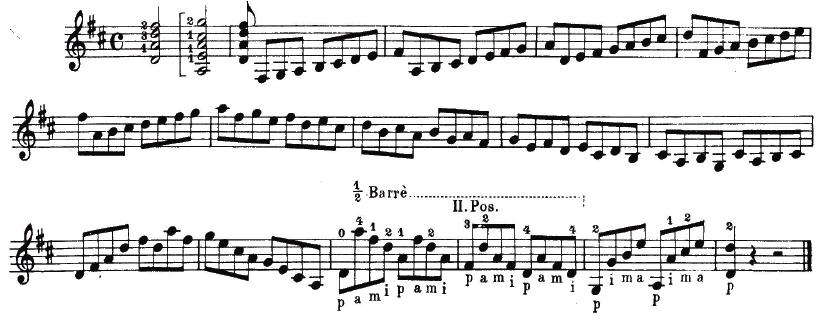

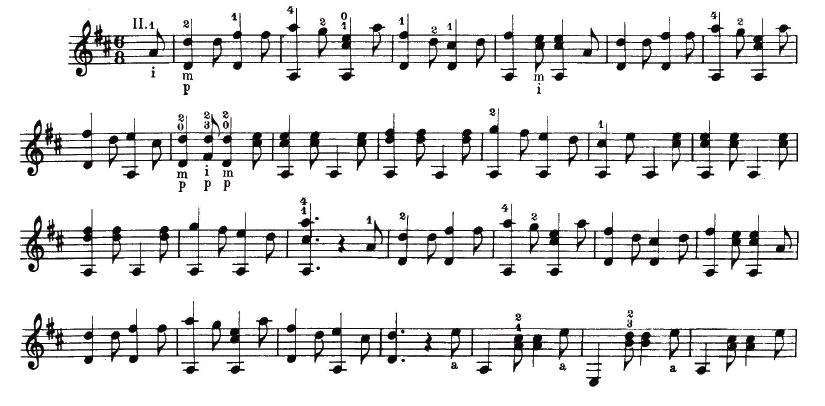

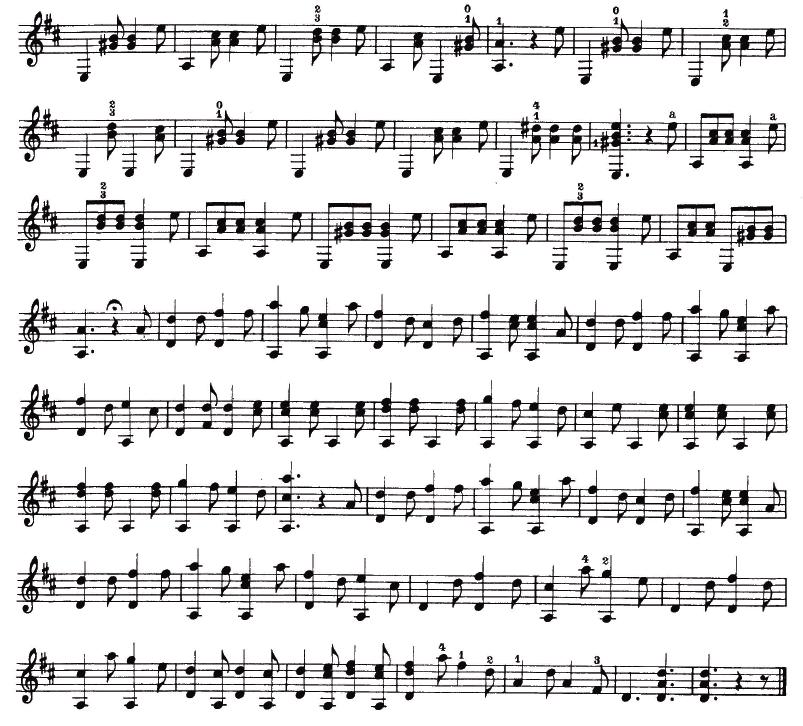

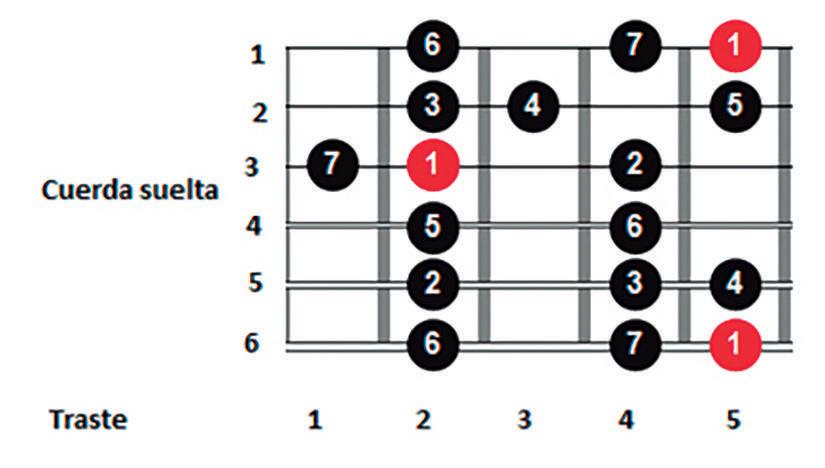

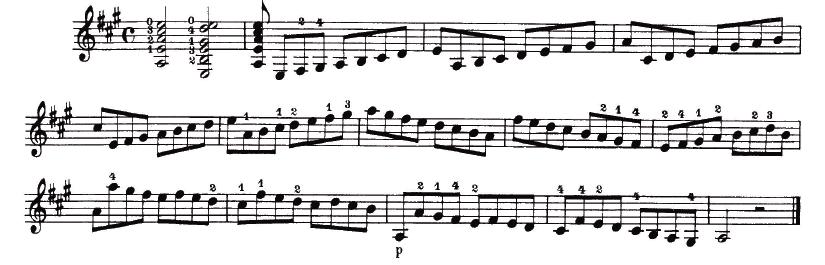

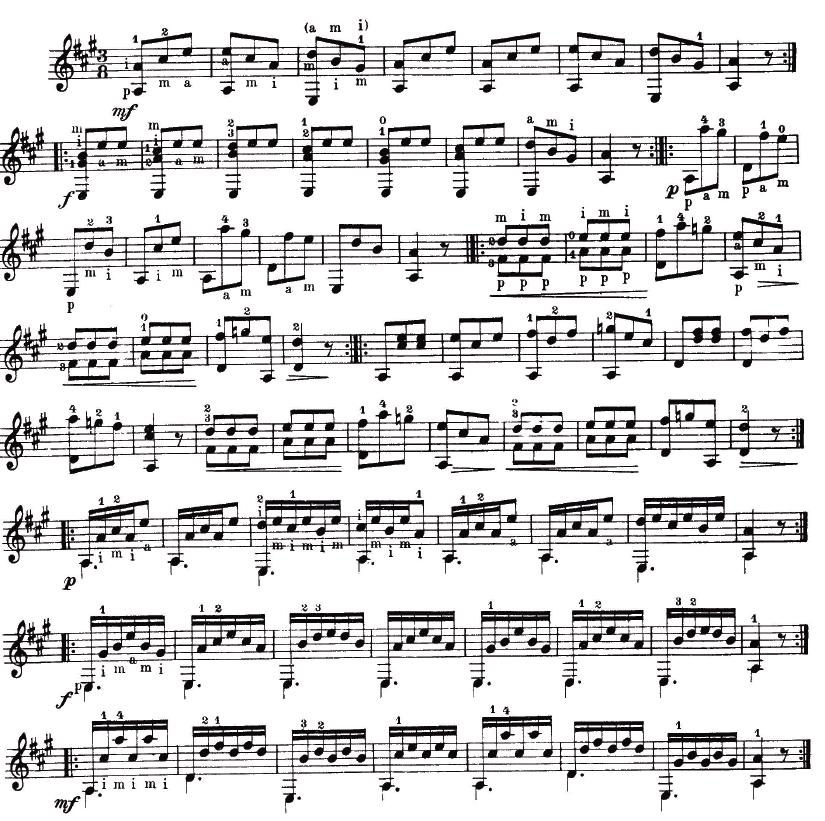

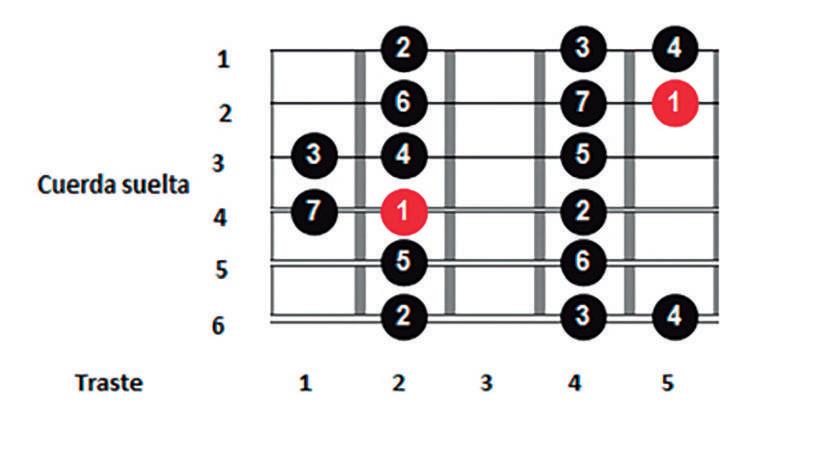

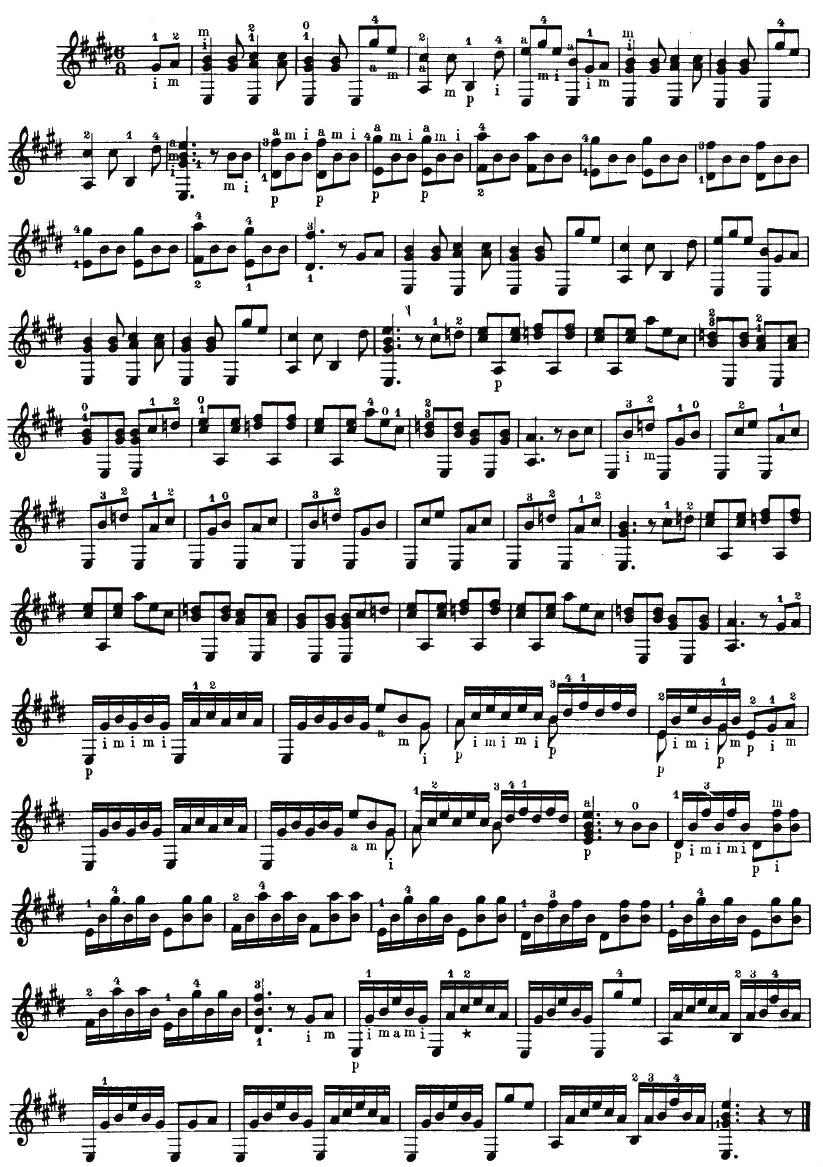

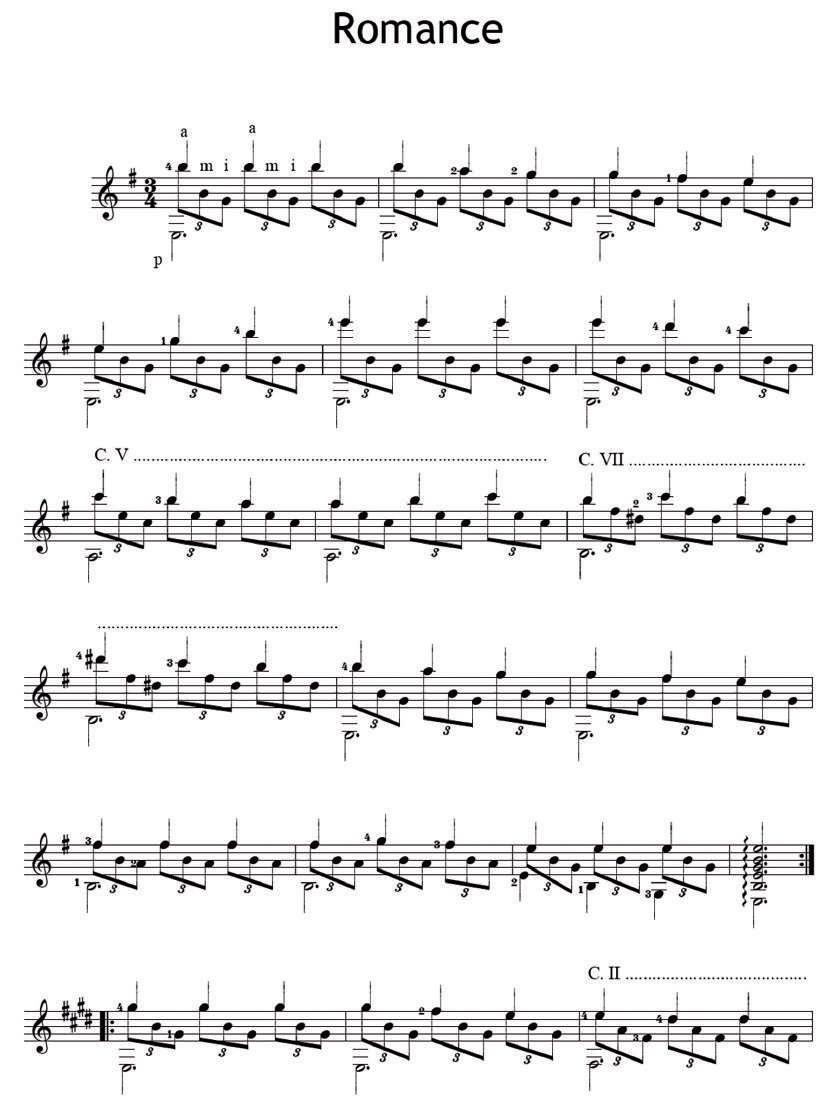

-POSICIÓN DE LA GUITARRA ELÉCTRICA -USO DE LA PÚA O UÑETA -AFINACIÓN -LOS DEDOS EN LA GUITARRA CLÁSICA -SÍMBOLOS MUSICALES BÁSICOS -NOTAS Y VALORES -ESTUDIO N. 1 -ESTUDIO N. 2 -DUETO. NOCTURNO -NOTAS DE LA TERCERA CUERDA -EJERCICIO DE LECTURA -------------------------------------------------------88 -MODERATO -A FAIRY TALE -LAS NOTAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUERDA -CINCO MELODÍAS -HIMNO A LA ALEGRÍA -LECTURA Y DINÁMICA, ESTUDIO N. 3 -ESTUDIO N. 3, ESTUDIO N. 4 -LAS CUERDAS MI, LA Y RE -ESTUDIO N. 5 VALS -ESTUDIO N. 6 -ESTUDIO N. 7 -LAS NOTAS DO, RE, MI Y FA -ESTUDIO N. 8 PRELUDIO -LA ESCALA DE DO MAYOR -LAS CORCHEAS, -ANGELINA, ACORDES DE DO Y SOL MAYOR -MINUET -ESTUDIO N. 9 -MÉTODO FERNANDO CARULLI------------------------------------------------115 -EJERCICIOS DE TODAS LAS NOTAS EN PRIMERA POSICIÓN -ESCALAS CON SOSTENIDOS Y BEMOLES, EJERCICIOS -ARPEGIOS. -EJERCICIOS DE ARPEGIOS -LA ESCALA MAYOR -ESCALA DE SOL MAYOR, EJERCICIOS -VALS EN SOL MAYOR -ESCALA DE RE MAYOR, EJERCICIOS -ESTUDIO EN SI MENOR P.32 -RONDÓ -ESCALA DE LA MAYOR, EJERCICIOS

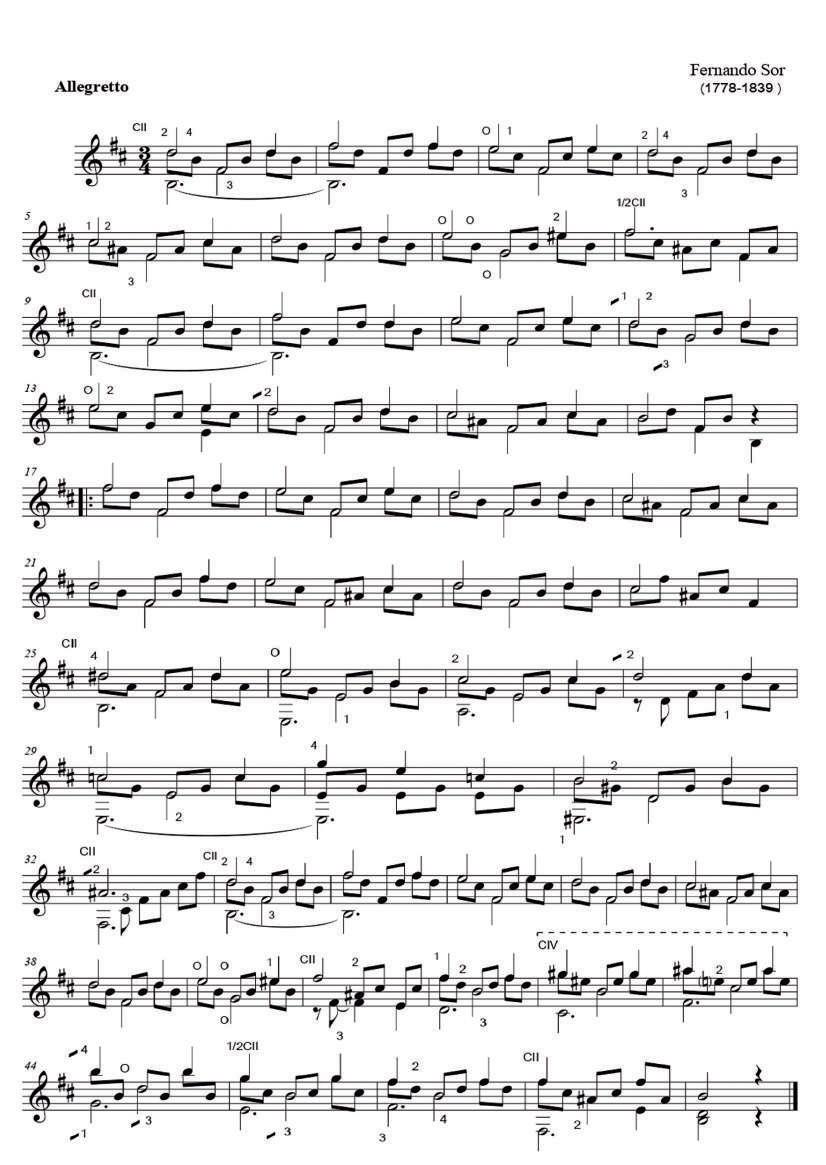

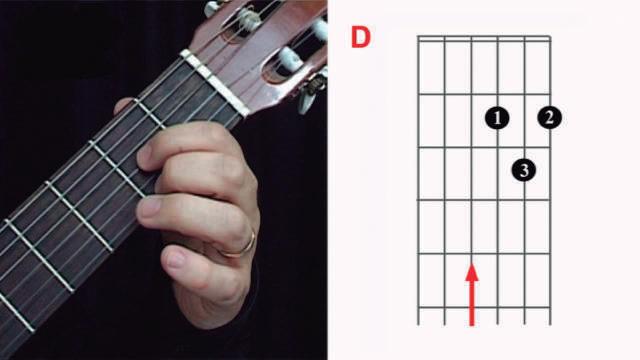

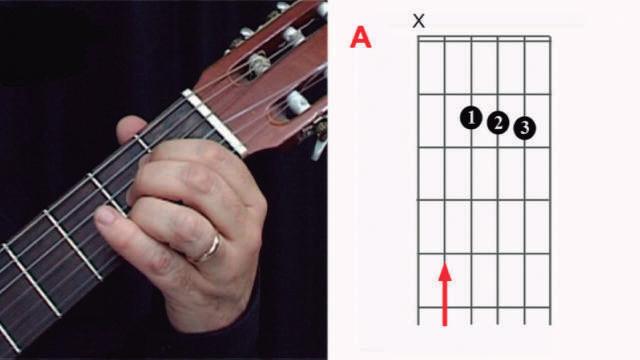

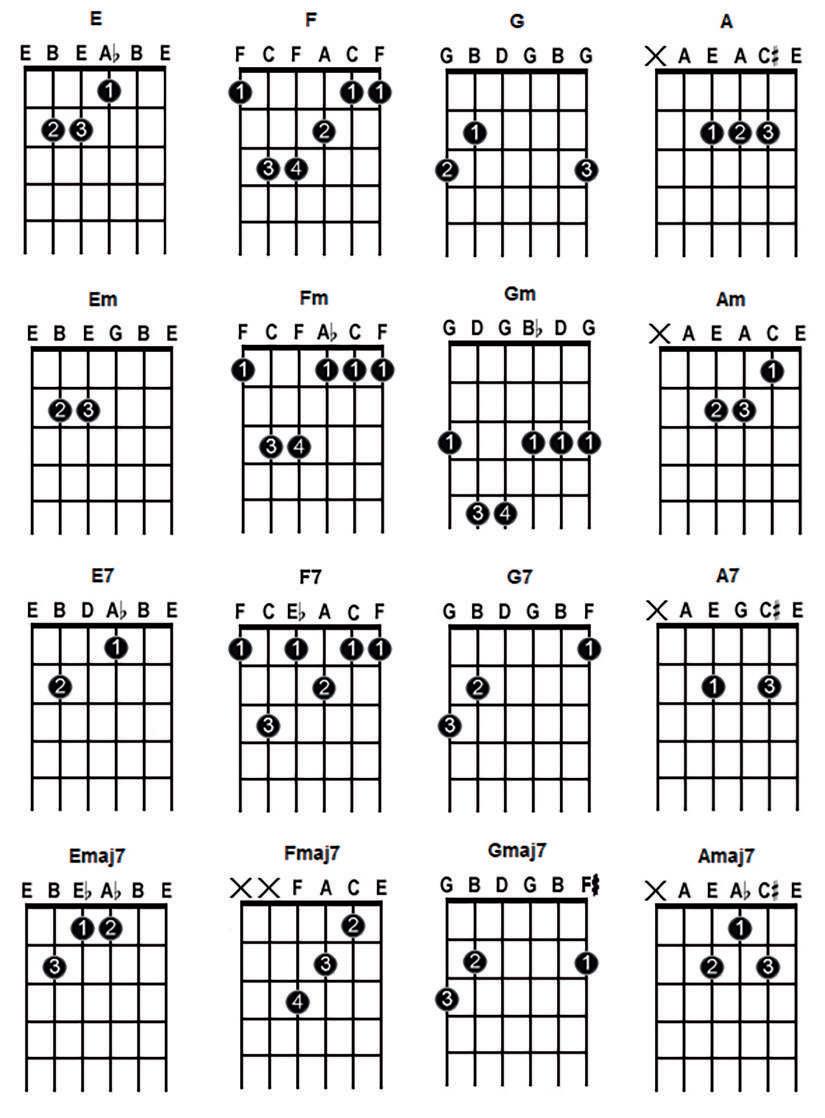

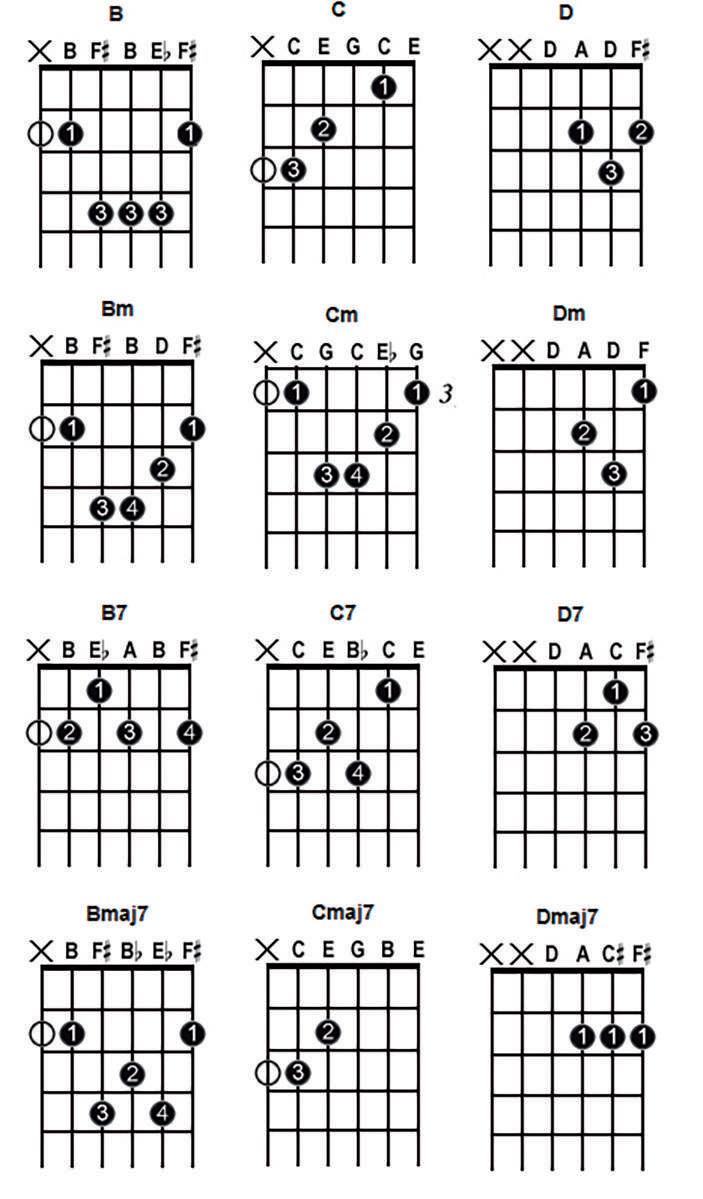

-VALS EN LA MAYOR -ESCALA DE MI MAYOR, EJERCICIOS -ALEGRETO EN MI MAYOR -ROMANCE (ROMANZA GITANA, ANÓNIMA) -OPUS 50 N0 6---------------------------------------------------------------------134 -LÁGRIMA -ESCALA DE FA MAYOR, EJERCICIOS -ALLEGRETTO -ESTUDIO EN FA -LOS ACORDE DE RE MAYOR, LA MAYOR Y MI MAYOR -OPUS 50 N0 1 -INTERVALOS DE LA ESCALA DE DO MAYOR -PARA ELISA -DIGITACIÓN DE LOS ACORDES

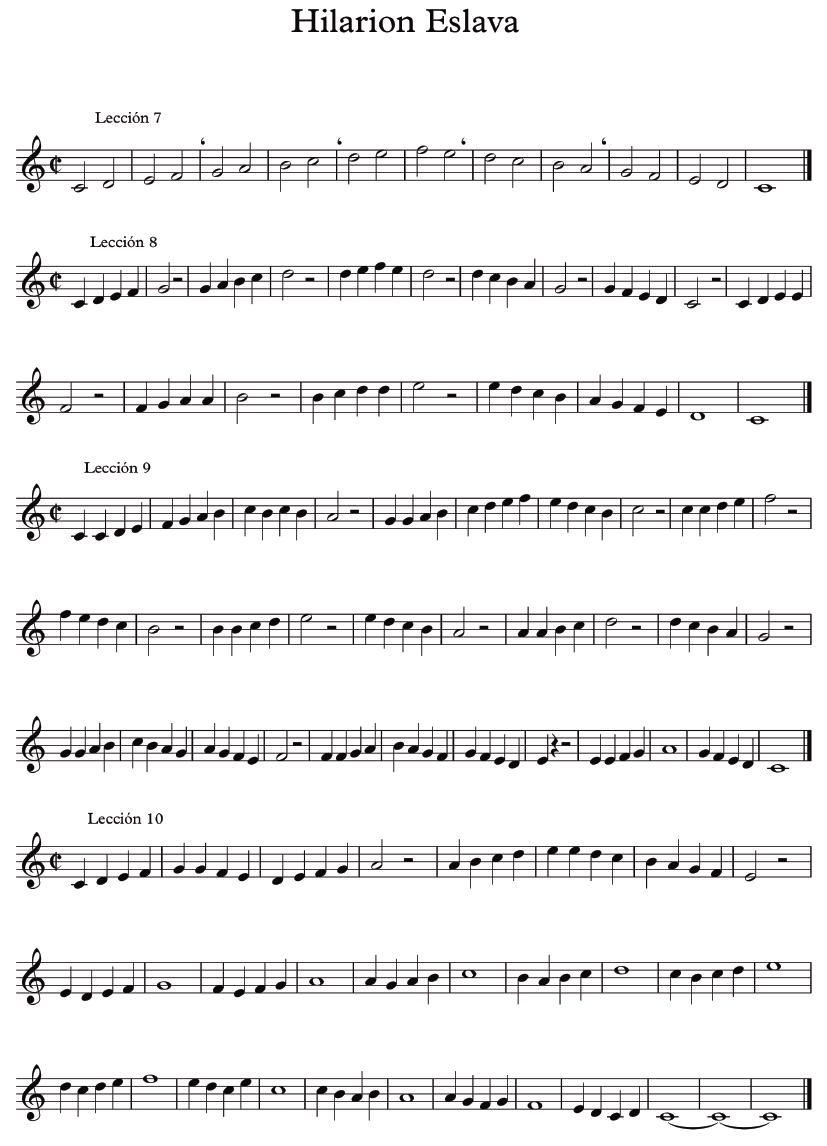

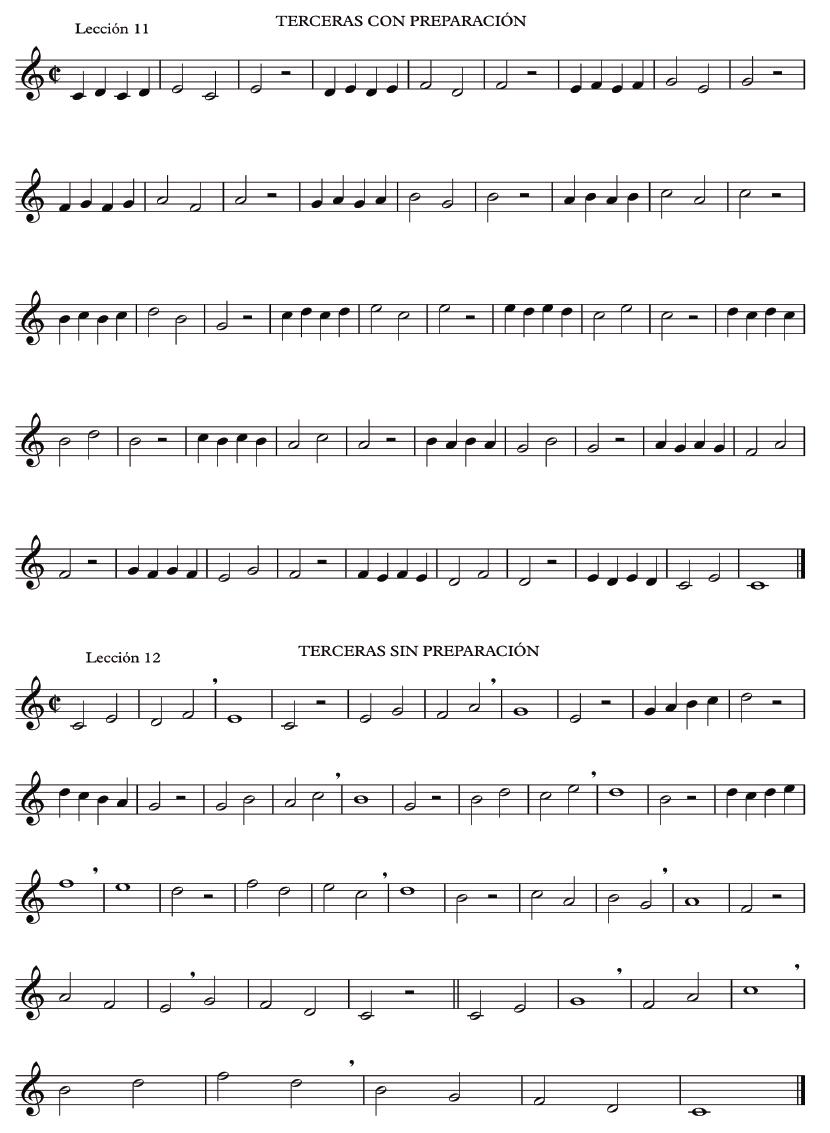

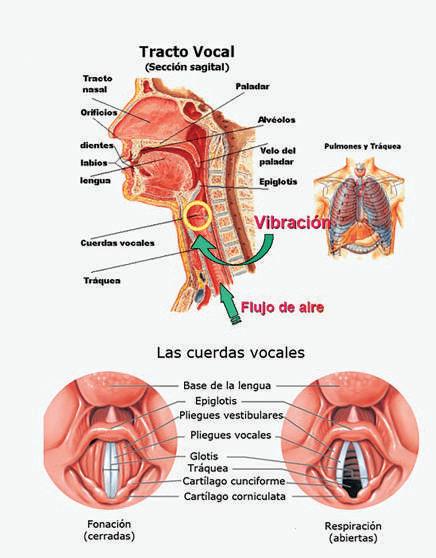

MODULO 3 CANTO A UNA VOZ - BTVM1.2--------------------------------------------------149 PRÁCTICA CORRAL - LECCIÓN 1: PRINCIPIOS BÁSICOS - LECCIÓN 2: PRINCIPIOS BÁSICOS 2 - LECCIÓN 3: PRINCIPIOS BÁSICOS 3 - LECCIÓN 4: LOS TIPOS DE VOCES - LECCIÓN 5: LOS TIPOS DE VOCES 2 - LECCIÓN 6: EL PASSAGGIO - LECCIÓN 7: AFINACIÓN Y ENTONACIÓN - LECCIÓN 8: APOYO VOCAL - LECCIÓN 9: RESPIRACIÓN NASAL VS RESPIRACIÓN BUCAL - LECCIÓN 10: MANTÉN LA POSTURA - LECCIÓN 11: CUIDADO CON TU VOZ - LECCIÓN 12: MITOS SOBRE EL CANTO - LECCIÓN 13: TU PRESENCIA ESCÉNICA - LECCIÓN 14: COMBATE DEL PÁNICO ESCÉNICA - EJERCICIOS Y RECURSOS

MODULO 4

LECTURA Y ESCRITURA DE PEQUEÑAS COMPOSICIONES MUSICALES

- BTVM 1.3 ------------------------------------------------------------------------ 181

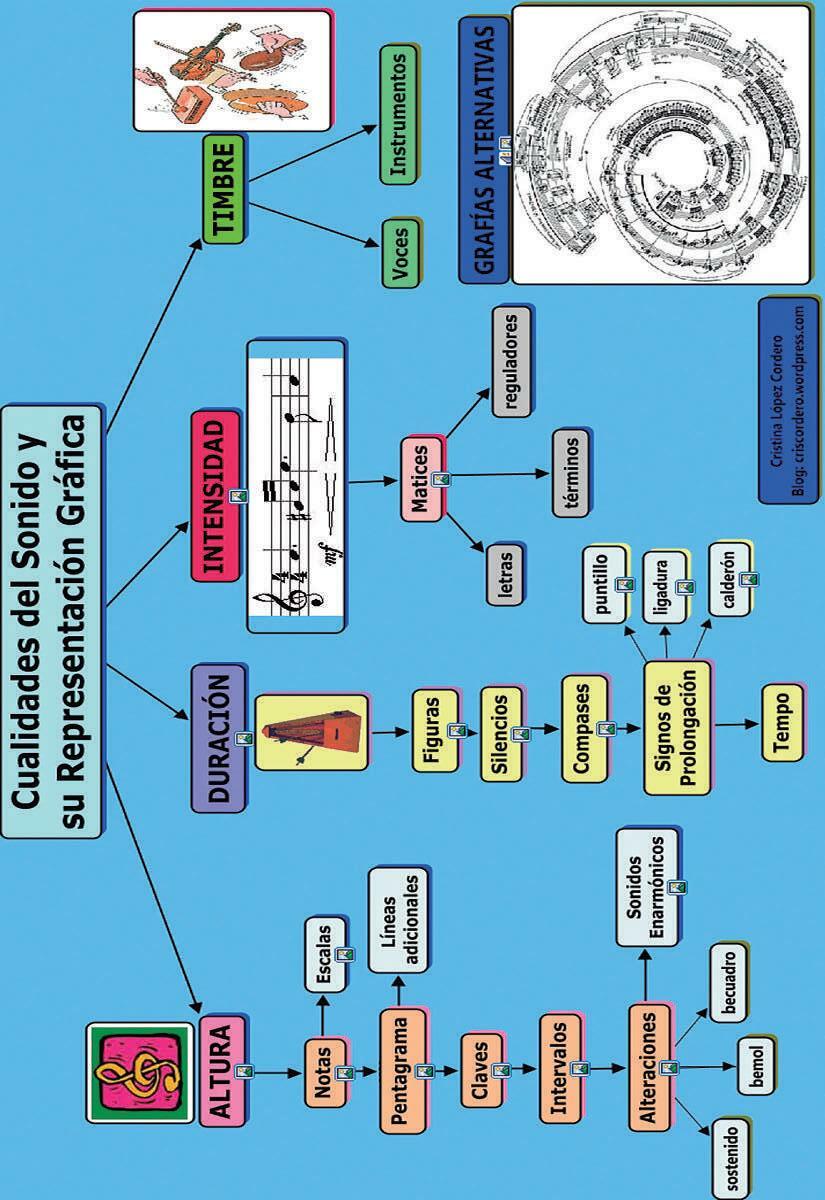

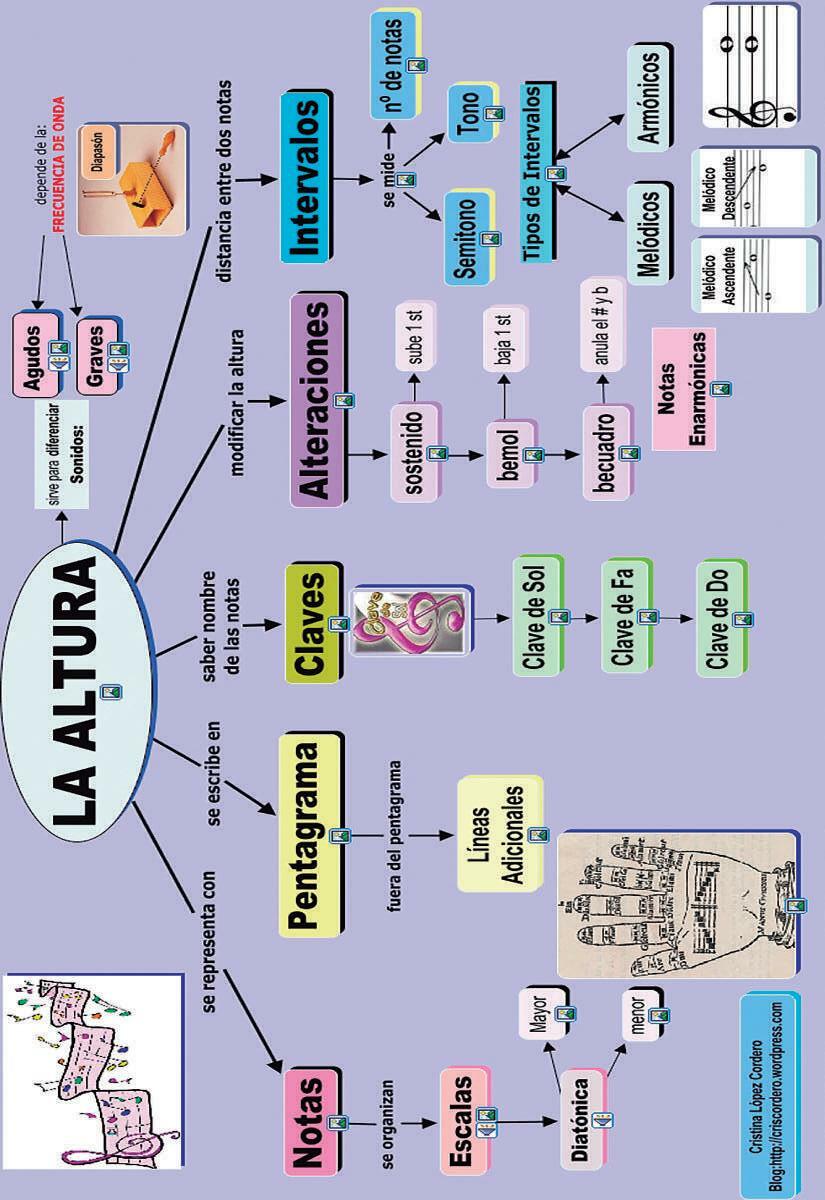

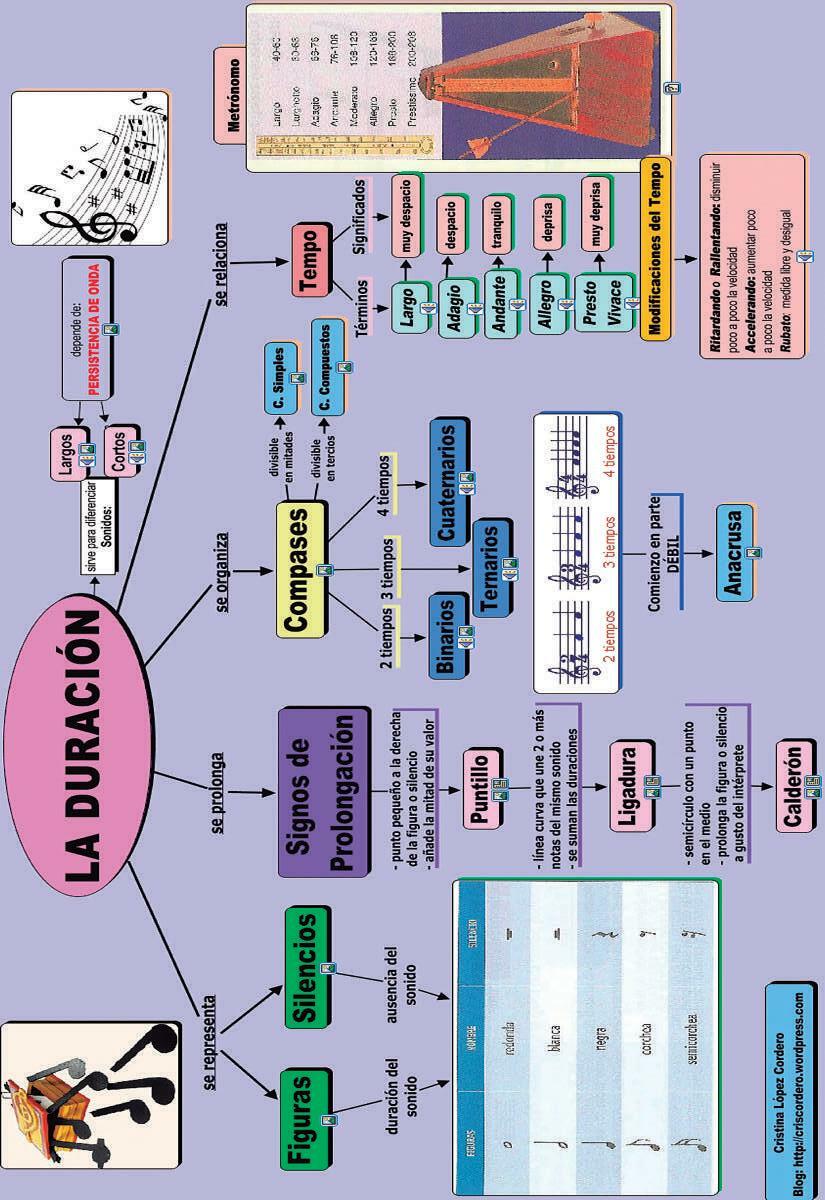

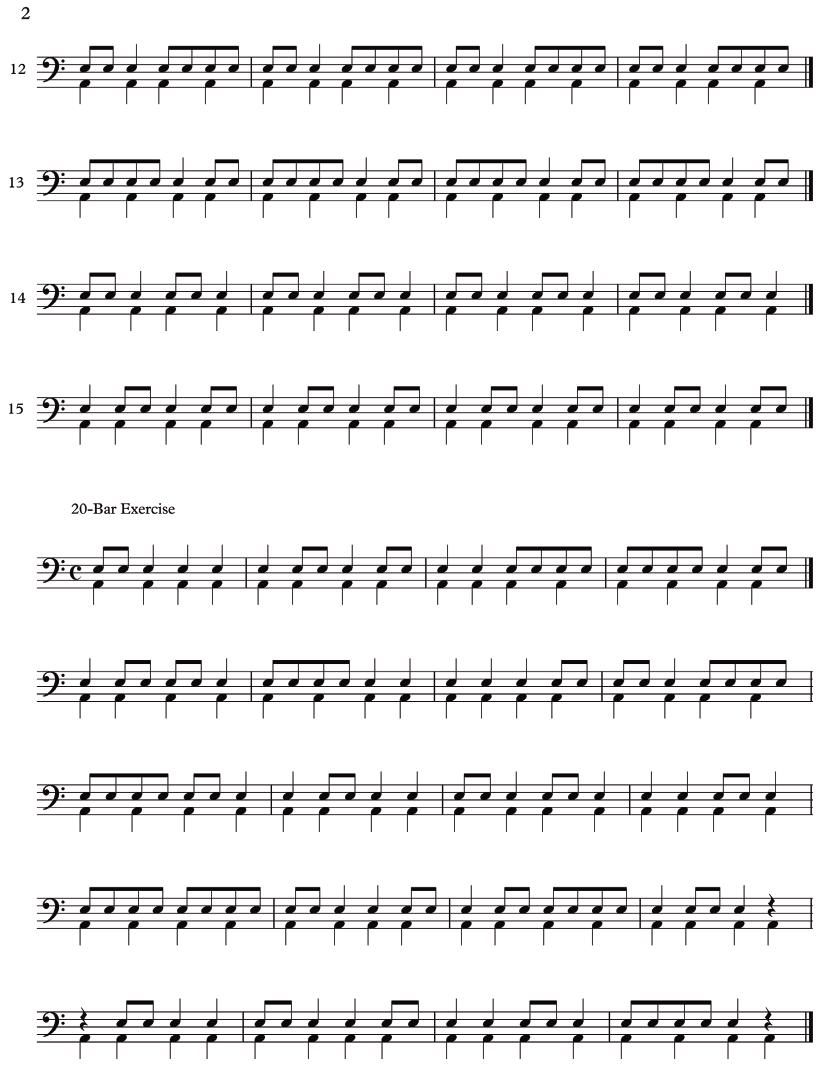

LENGUAJE MUSICAL

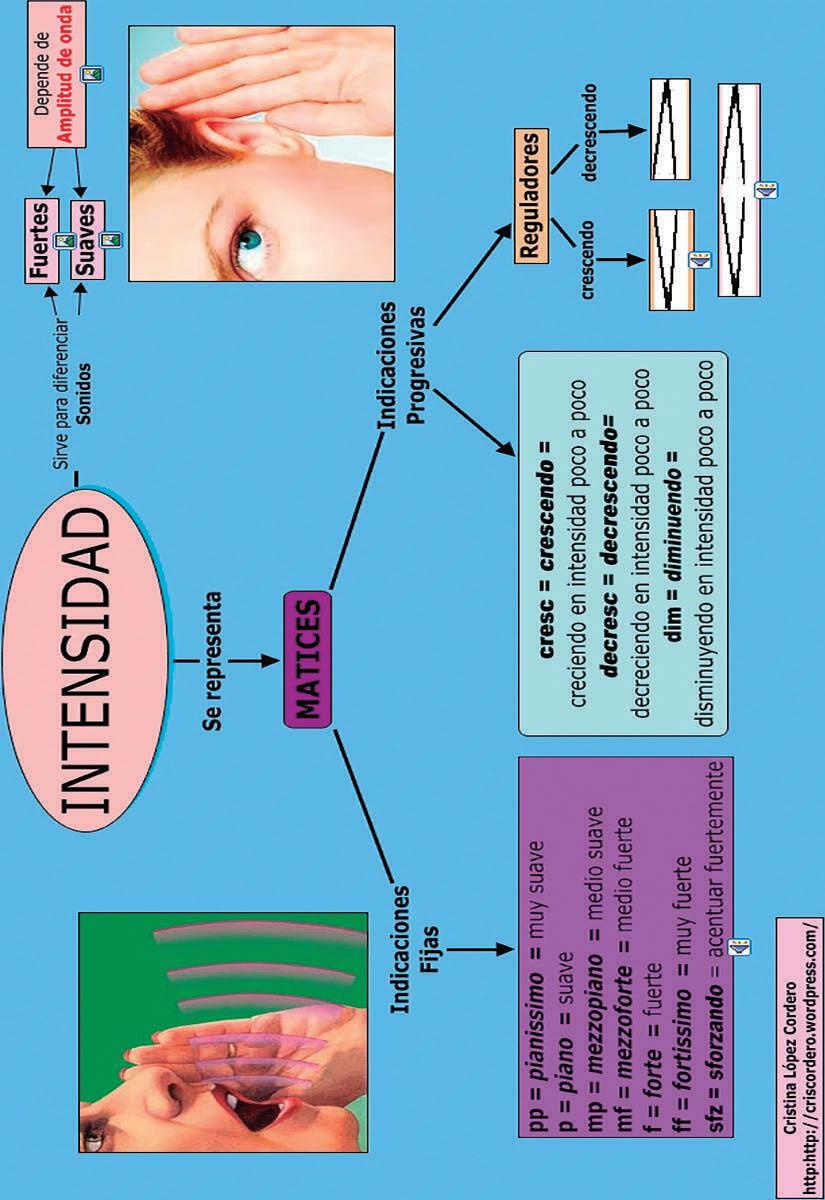

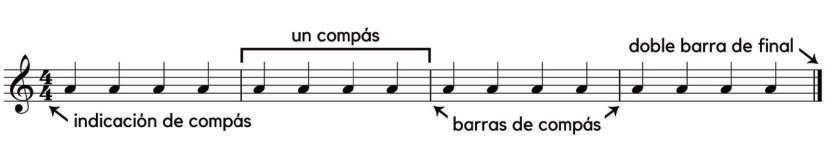

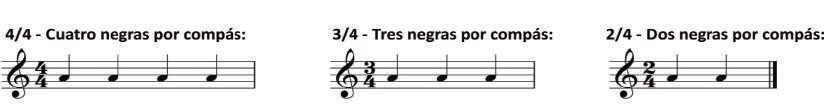

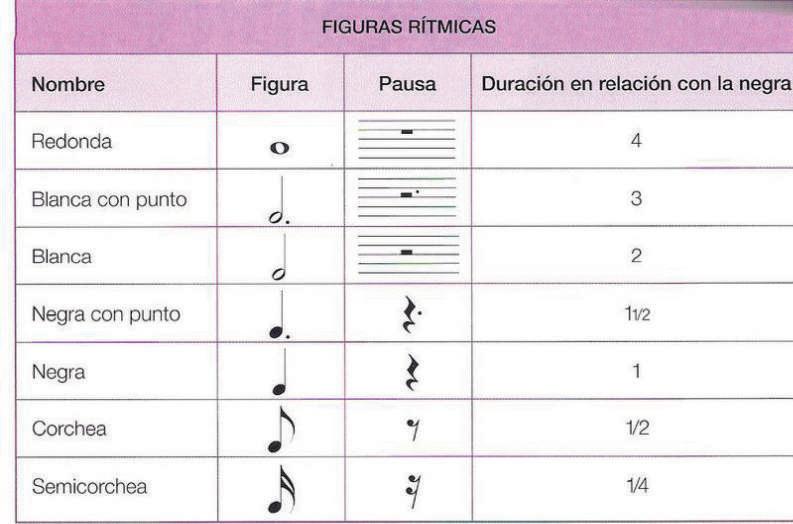

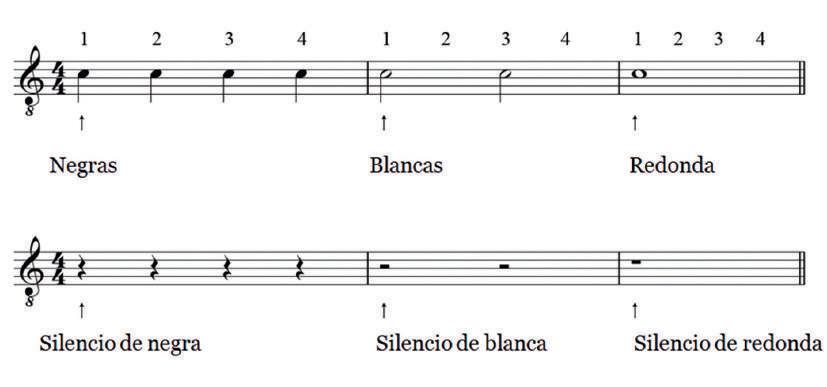

- MÚSICA. PROPIEDADES DEL SONIDO - EL PULSO - LAS FIGURAS MUSICALES

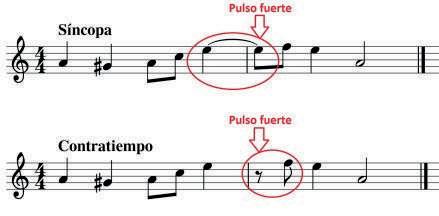

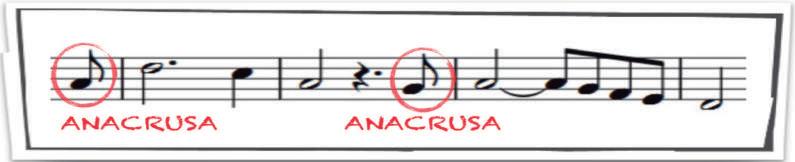

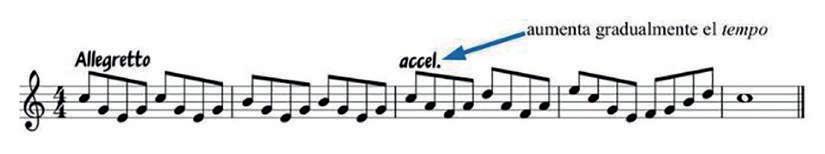

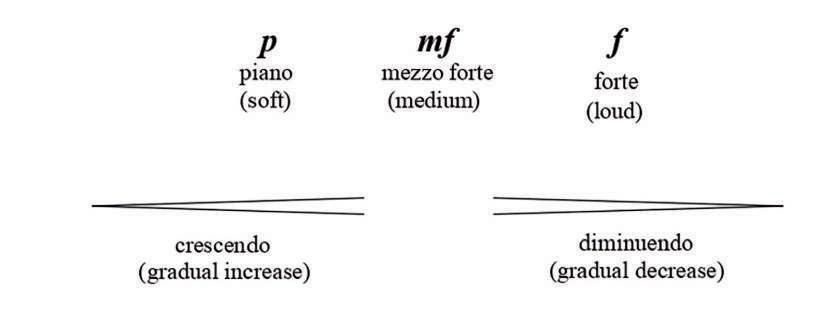

- EL COMPÁS. INDICACIÓN DE COMPÁS - RITMO - LAS CLAVES - EL PUNTILLO - CONTRATIEMPO Y SINCOPA - ANACRUSA - LIGADURAS - CALDERÓN - AGÓGICA - TERMINO DE MATICES - LOS REGULADORES

MODULO 1 ELAVORACIÓN DEL MARCO HISTÓRICO DE LA MÚSICA UNIVERSAL - BTVM1.5

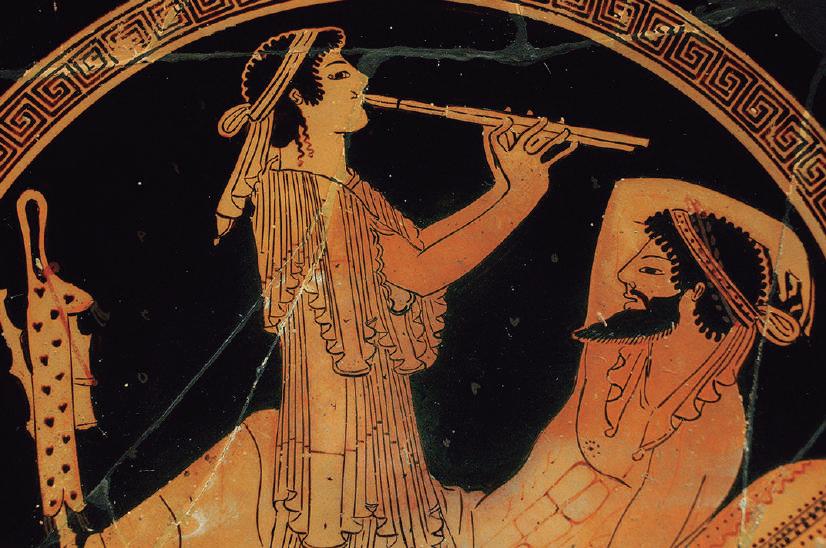

Música en la antigua Grecia

La música jugaba un papel muy importante en prácticamente todos los aspectos de la vida para los antiguos griegos. Se escuchaba en las reuniones públicas y privadas, en las fiestas, en ceremonias, en todos los actos de adoración, en los eventos deportivos, en los teatros, en las escuelas, en los barcos e incluso en los campos de batalla.

Algunas de las razones por las que es importante el conocimiento de la música en la antigua Grecia son: Es la mayor fuente de música en la antigüedad que se conserva hasta ahora.

La teoría musical griega se transmitió a la Edad Media y fue el

origen de la teoría musical medieval; posteriormente determinó las teorías musicales (sobre todo acústicas) del Renacimiento.

En el 1200 a.C Grecia sufrió una importante invasión, por la trascendencia posterior que iba a tener, fue la de los dorios. De este periodo tenemos como testimonio los textos de Homero, La Ilíada y La Odisea, con las narraciones de las gestas de los héroes micénicos. De estos textos sacaron la inspiración los cantores para crear sus canciones, que seguían las melodías tradicionales o nomoi.

Además de estos pseudo cantores profesionales, también existía la música popular y la coral, interpretada por grupos de ciudadanos en sus actuaciones o manifestaciones artísticas o rituales.

La música en la antigua Grecia era materia obligada de estudio, hecho que demuestra la evolucionada cultura del pueblo griego, no sólo en el terreno de otras vertientes artísticas que ya conocemos, sino también en el terreno musical.

En el siglo VII a.C. aparece la poesía lírica, llamada así por acompañar los textos con música interpretada con la lira, término que perdura hasta el día de hoy. Los temas eran básicamente de índole amorosa, aunque también había de otros tipos, como gestas heroicas, etc.

A principios del siglo V, e incluso a finales de VI a.C., Atenas tomó el relevo de Esparta en cuanto a ser el centro cultural predominante en Grecia. Es entonces cuando aparecen el ditirambo y el drama, sumamente importantes ambos, por la trascendencia que tuvieron en la historia universal.

El ditirambo, creado en el culto a Dionisio, consistía en unos bailes y cantos acompañados por el aulos.

Probablemente los dramas griegos se basan en estos ritos antiguos. Los poetas-músicos creaban piezas con música y drama; es decir, que incluían poesía, danza y música. Los dramas se representaban en los anfiteatros por actores que cantaban y bailaban. Los textos se podían expresar tanto declamando como cantando. La danza, se denominaba orchesis, se realizaba delante del escenario a cargo de un coro. Este lugar donde se realizaba la danza se llamó orchestra. Ya podemos ver de qué manera, esas demostraciones musicales de la antigua Grecia han sido importantes e imperecederas en su base.

En el siglo V a.C ya se observa una mayor evolución hacia formas más complejas, y los poetas-músicos se profesionalizaron en la creación de dramas, dejando tal vez, un tanto de lado la raíz popular que tuvieron en un principio.

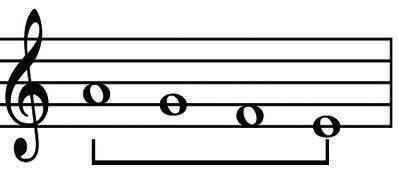

Sistema musical

La música griega es siempre monódica (para una sola voz), tanto la música vocal como la instrumental. El papel de los instrumentos en la música vocal no está claro: podrían doblar la melodía de la voz o variarla, creando así una textura heterofónica. La teoría musical griega se centra por tanto en el estudio del ritmo y de la melodía; el objeto principal de estudio es el intervalo. Existían tres intervalos principales, que correspondían a tres proporciones

matemáticas simples:

— Octava (2:1)

— Quinta (3:2)

— Cuarta (4:3)

El descubrimiento de estas proporciones se atribuye a Pitágoras, en el siglo vi a.C. Estos tres intervalos determinan las unidades principales del sistema griego. La unidad básica es el tetracordo, que consiste en un conjunto de cuatro notas que abarcan una cuarta justa.

Las dos notas internas podían afinarse de diferentes formas, dando lugar así a diversos géneros de tetracordo; los intervalos más amplios están siempre entre las notas más agudas, los más estrechos entre las más graves. Los géneros principales de tetracordo son tres:

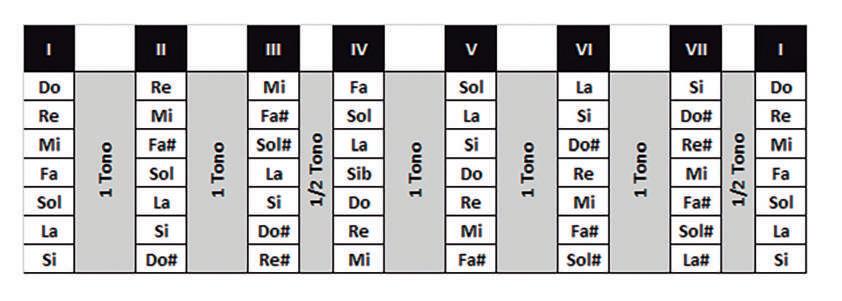

Diatónico: 1 tono - 1 tono - ½ tono

Cromático: 1½ tono - ½ tono - ½ tono

Enarmónico: 2 tonos - ¼ tono - ¼ tono

Los tetracordos se combinaban para construir unidades mayores. La más habitual era la octava, es decir, la unión de dos tetracordos del mismo género.

Los modos griegos

Un modo griego es una organización de sonidos descendentes (que van de un sonido agudo a uno más grave) estableciendo distancias de tono o medio tono entre los siete sonidos que lo conforman. Los modos griegos establecen los fundamentos teóricos de lo que se denomina posteriormente escalas musicales. Para ser más comprensible esta definición, se puede construir un modo o escala si se usan las notas de una escala mayor cambiando el «punto de partida», pero haciéndolos de forma descendente, por ejemplo, de do a do, si a si, completando las siete escalas, una sobre cada sonido.

Los modos griegos son: Modo dórico, Modo locrio, Modo frigio, Modo hipofrigio, Modo lidio, Modo hipolidio y Modo mixolidio.

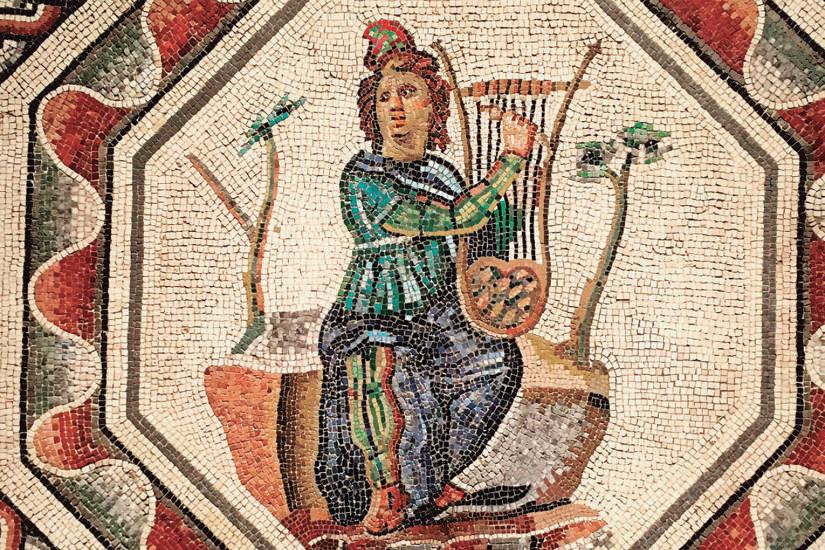

Música en la antigua Roma

La música en la antigua Roma cumplió un papel importante en la vida social, en el trabajo y como no, en el ejército.

Los antiguos romanos asimilaron el legado musical que provenía de Grecia y del pueblo etrusco. Lo usaban en la música religiosa y adoptaron instrumentos musicales de esas culturas: la trompeta etrusca, el syrinx (flauta pastoril), la lira, el tympanon (pandereta), los cymabala (platillos), crotala (sonajas) y el scabillum (sonajas para los pies). Esas últimas se utilizaban sobre todo en las danzas que se realizaban en honor a Cibeles y Baco.

En el S IV a.C. en la antigua Roma ya se realizaban obras teatrales con música que acompañaba los textos, como eran las danzas en forma de pantomima, que se acompañaban de la tibia, instrumento de viento, y el aulos griego que pasó a ser también el instrumento romano por excelencia.

En la antigua Roma se crearon grupos o gremios teatrales. En ellos se encontraban mimos, actores, danzarines, y músicos concocidos como histriones, palabra de origen etrusco que significa danzarín. Éstos hacían adaptaciones de los dramas griegos, y en los escenarios actuaban los coros y los dúos. En Roma también se imitó la poesía griega, Catulo y Horacio fueron

unos de los más importantes poetas, que escribieron piezas para cantantes y coros, que se acompañaban de la lira, el arpa, el laúd o la cítara.

También existía otro tipo de música en la antigua Roma, era la que acompañaba uno de los espectáculos más populares de la ciudad: las luchas entre gladiadores y de otro tipo que se podían ver en los anfiteatros, esta música distaba mucho de ser culta, y evidentemente tenía un caríz mucho más popular.

El imperio romano se expandía y con ello se iban adoptando nuevos instrumentos musicales o se perfeccionaban otros ya existentes, como es el caso del aulos, a raiz del mismo se creó otro llamado tibia bassa, o el calamaulos, de forma cónica que bien podía ser un precursor de la chirimía.

Ya en el siglo I d.C en la antigua Roma se pueden apreciar dos corrientes musicales claramente diferenciadas: la música religiosa, que tanto acompañaba ritos cristianos como paganos y la música profana, que era la que se interpretaba en todo tipo de fiestas o manifestaciones de la importante vida social de la antigua Roma.

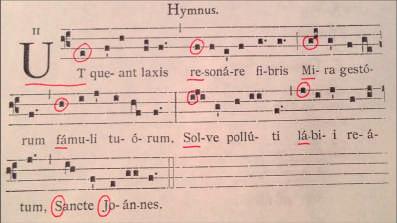

El Canto Gregoriano

Surge a partir del deseo de varios Papas de unificar la liturgia católica, su creación se le atribuye al papa Gregorio Magno (de ahí el apelativo “gregoriano”).

El canto gregoriano, como todo el canto litúrgico medieval, presenta las siguientes características:

— Es un canto monódico, es decir, se utiliza una sola línea melódica tanto para el canto solista como para el canto a coro.

— El ritmo es flexible, dependiendo del texto que se canta; no hay compás ni pulso regular, y tanto el fraseo como la distribución de acentos se ajustan a las necesidades de declamación del texto.

— El ámbito es reducido, no superando normalmente la octava.

— La melodía se construye sobre un complejo sistema modal similar al de otras músicas de la Antigüedad, codificado y modificado posteriormente por los teóricos musicales.

—Las partituras del canto gregoriano están escritas en tetragrama (a partir del trabajo de Guido d’Arezzo).

—Su texto está escrito en latín, exceptuando el Kyrie Eleison («Señor ten

piedad»), sección del ordinario la misa en lengua griega.

Según la relación entre el texto y la melodía, se desarrollan tres estilos de canto:

Silábico. Es el estilo más simple: a cada sílaba del texto le corresponde una nota (a veces dos).

Neumático. Estilo adornado: a cada sílaba le corresponden varias notas (normalmente de dos a seis).

Melismático. Estilo muy adornado: algunas sílabas tienen melismas extensos, a veces de decenas de notas; en el resto suele predominar el estilo neumático.

Habitualmente en un mismo canto se mezclan varios estilos, pero uno de ellos predomina y es el que caracteriza a ese canto.

La notación

A comienzos del siglo VII, Isidoro de Sevilla afirmaba en sus Etimologías: «si los sonidos no se retienen en la memoria, se pierden, pues no se pueden escribir ».

Un par de siglos después nació la notación musical. Las notaciones más antiguas utilizaban unos signos llamados neumas que se escribían sobre las líneas del texto que se debía cantar. Estos neumas «dibujaban » el perfil melódico del canto, pero no pretendían reflejar con precisión la

melodía, que se aprendía de oído y memorizando.

En la primera mitad del siglo XI, el monje italiano Guido d’Arezzo reunió varias técnicas que facilitaban la lectura a primera vista y por tanto el aprendizaje de los cantos, entre ellas el uso de líneas paralelas para indicar la altura de los sonidos. Guido d’Arezz creo los nombres de las notas musicales a partir de un canto en honor a San Juan Bautista (la primera nota en este sistema se llamaba “Ut” pero fue modificada posteriormente por “Do”). El sistema guidoniano tuvo gran éxito y de él derivaron otras notaciones, como la notación cuadrada que nació en el siglo XII y que aún se utiliza en los libros de canto gregoriano.

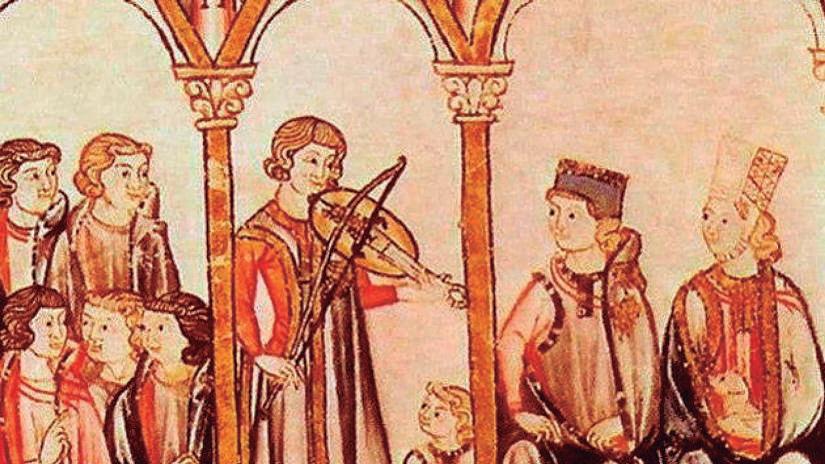

El Movimiento Trovadoresco

El nacimiento de la canción profana en lengua vernácula (no en latín) se asocia normalmente con el movimiento trovadoresco, que floreció en el sur de Francia en los siglos XII y XIII. En esta época, en las cortes aristocráticas de Aquitania y zonas cercanas (incluidas Cataluña y el norte de Italia) se difundió un tipo de canción que alcanzó un gran éxito como forma de ocio; los nobles no solamente escuchaban estas canciones, interpretadas habitualmente por juglares, sino que las componían y mantenían en sus cortes compositores de canciones. Los trovadores componían el texto y la música de sus canciones ajustándose a una serie de géneros musicales pero buscando la originalidad en la combinación de recursos poéticos y musicales. Las canciones más antiguas corresponden a Guilhem de

Peitieu (Guillermo IX de Aquitania), duque de Aquitania, que vivió entre finales del siglo XI y comienzos del XII. El movimiento trovadoresco se desarrolló durante el medio siglo siguiente, alcanzó su apogeo en la segunda mitad del XII y comienzos del XIII y comenzó su decadencia a mediados de este último siglo. El tema principal de las canciones trovadorescas es el amor cortés. Se trata de una concepción muy ritualizada del amor: el trovador se enamora de una dama casada, habitualmente la esposa de su señor, y mantiene con ella una relación similar a la relación feudal de vasallaje. Esta relación evoluciona desde el rechazo inicial de la dama hasta la unión amorosa plena, pasando por una serie de etapas.

Además del trovador y la dama (o la

trovadora y el caballero) suele aparecer el personaje del gilós (celoso), esposo de ella, así como los amigos de los enamorados, que facilitan los encuentros, y los lisonjeros, que espían a los enamorados para notificar sus encuentros al esposo y de ese modo escalar puestos en la corte. Las canciones amorosas pueden así plantear el amor en todos sus aspectos: el amor no correspondido, el amor feliz, el temor al descubrimiento, etc.

La forma es siempre la canción estrófica: el texto se divide en varias estrofas, habitualmente de siete u ocho versos, que utilizan un mismo esquema métrico y se cantan con la misma melodía; una estrofa final más breve, la tornada, repite la estructura de los últimos versos de la estrofa y se canta con la melodía de estos. Las rimas pueden ser las mismas en todo el texto o variar de estrofa en estrofa.

La melodía divide habitualmente la estrofa en dos secciones, con frecuencia repitiendo la primera melodía, con una estructura AAB, conocida como «forma bar», de una palabra alemana que significa ‘canción’. Lo más habitual es que la sección A se aplique a los dos primeros versos y se repita en los dos siguientes, mientras el resto de la estrofa constituye la sección B. Por supuesto, este esquema no es único y el mérito de un trovador estaba en saber encontrar una correlación original entre estructura poética y musical.

Las principales características de las melodías trovadorescas son estas:

• Las melodías utilizan el mismo sistema modal que las gregorianas, pero con algunas diferencias: no existe una nota tenor, por lo que la distinción entre modos auténticos y plagales no es pertinente.

• Los ámbitos son muy diversos, y pueden abarcar desde una cuarta o una quinta hasta una doble octava; lo más habitual es que cada sección de la estrofa se organice sobre un ámbito diferente, y el total abarque en torno a una octava.

• El estilo de canto tiende a lo silábico, aunque también hay melodías muy adornadas.

• El ritmo era probablemente más acompasado y regular que en el canto gregoriano.

• La interpretación se acompañaba con instrumentos, seguramente en textura heterofónica.

Géneros de canciones.

En su momento de esplendor, las canciones trovadorescas se clasificaban en los siguientes géneros:

Cansó: es la canción amorosa, y constituye el modelo de todas las demás. Forman el conjunto principal de la canción trovadoresca.

Alba: es un subgénero de la cansó. Trata el dolor de los amantes al tener que separarse al amanecer, tras haber pasado la noche juntos, para evitar que los sorprendan. Los avisos del amanecer (rayos de sol, cantos de pájaros), que habitualmente son signos de alegría, se convierten aquí en signos de tristeza.

Pastorela: relacionada con la cansó, pero de carácter narrativo y dramático más que lírico. Cuenta habitualmente el encuentro de un caballero con una pastora en el campo; el caballero la requiere de amores y se establece

un diálogo que termina con el rechazo de la pastora al caballero o con la aceptación de la relación amorosa.

Sirventés: trata temas políticos, satíricos o morales. Normalmente imitaban la estructura métrica de una cansó y se cantaban con su melodía.

Tensó: es un debate entre dos trovadores; uno de ellos fija la forma de la estrofa y la melodía, y el otro tiene que continuar sobre el mismo esquema.

Planh: llanto por la muerte de un personaje, o por una situación desgraciada.

Instrumentos medievales.

La iconografía y la literatura presentan multitud de instrumentos que se utilizaban en la música medieval. Algunos de ellos son los siguientes:

Cordófonos. Entre los instrumentos de cuerda pulsada los había con mástil, como el laúd y la guitarra; también sin mástil, como los diversos

tipos de cítaras pulsadas o percutidas, llamadas genéricamente salterios; y una gran variedad de arpas.

Los instrumentos más habituales de cuerda frotada eran las viellas, antecedentes de las violas y violines; el rabel, de origen árabe, se utilizabe en la península Ibérica y en otras zonas de Europa. Un importante instrumento de cuerda frotada era la zanfona (conocida también como organistrum), en la cual las cuerdas se frotan con una rueda que se maneja con una manivela; y en lugar de pisar las cuerdas directamente con los dedos, se utiliza un teclado sencillo.

Aerófonos. Entre los aerófonos de madera había una amplia variedad de flautas, tanto rectas como traveseras; se utilizaban también con frecuencia los aerófonos de lengüeta simple, como el albogue o doble, como las chirimías. Muchos de estos instrumentos se construían en varios tamaños para manejar distintas tesituras.

Los aerófonos de metal eran naturales, es decir, no utilizaban ningún tipo de válvula, con lo que podían realizar solamente los armónicos naturales de su sonido base. Destacan varios tipos de trompetas (rectas) y trompas (curvas o enroscadas). También deben incluirse entre los aerófonos los diversos tipos de órganos; los

más habituales eran los portativos, que se llevaban normalmente colgados y se podían utilizar en desfiles; los había también positivos, más grandes, que se colocaban sobre una mesa u otro soporte.

Membranófonos e idiófonos. Ambos tipos de instrumentos eran muy frecuentes en la música medieval, especialmente en las danzas.

Los membranófonos abarcaban varios tamaños, desde los tambores más pequeños y portátiles hasta los grandes timbales, que normalmente se transportaban a lomos de caballerías; podían ser simples o dobles, abiertos o cerrados, y tener una o dos membranas.

Era habitual la interpretación por un mismo músico de una flauta y un tambor. Se utilizaba también una gran diversidad de idiófonos (campanas y campanillas, sonajas, sistros, etc.).

El Barroco

La música barroca o música del Barroco es el estilo musical europeo, relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del Clasicismo. Caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo, la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera.

• Las principales características de la música de la época barroca son:

•

La polarización de la textura hacia las voces extremas (aguda y grave).

• La presencia obligatoria del bajo continuo.

• El desarrollo de la armonía tonal, en la que el movimiento melódico de las voces queda supeditado a la progresión de acordes funcionales, armados

desde el bajo continuo. El ritmo armónico es rápido (cambio frecuente de acorde).

• El ritmo del propio bajo establece un compás claro y sencillo (sea binario o ternario), muy uniforme, incluso mecánico.

• El desarrollo de un lenguaje instrumental propio diferenciado del vocal, con adaptación de la escritura musical a cada tipo de instrumento (escritura idiomática).

• En los teatros de ópera aparece la orquesta, con predominio de instrumentos de cuerda frotada, base de la actual orquesta sinfónica.

• El amplio espacio dejado a la improvisación, tanto en obras libres como en las ya escritas, en forma de ornamentación.

• Utilización de lo que se ha denominado la dinámica en terrazas. La intensidad del sonido se da de forma brusca, de p a f hacer crescendo y viceversa.

Formas principales de la música instrumental

• Fuga

En la primera mitad del XVII era habitual contraponer los estilos fantástico y contrapuntístico en una misma pieza: se comenzaba imitando las improvisaciones del músico para hacerse con el instrumento, pasando después a utilizar técnicas de contrapunto con mayor rigor. Estas piezas, normalmente con el nombre de toccata o preludio, constaban así de dos secciones casi independientes.

Con el tiempo, esas dos secciones se convierten en movimientos separados, tomando la segunda el nombre de fuga.

Esta consiste en el tratamiento contrapuntístico de un tema o sujeto que entra sucesivamente en las distintas voces (de dos a seis, o incluso más), acompañándose de un contrasujeto y otros temas secundarios. Cuando todas las voces han expuesto el sujeto, se pasa al desarrollo de los temas, utilizando técnicas ya antiguas, como la inversión (convertir los intervalos ascendentes en descendentes y viceversa), la aumentación o disminución (variando la duración de las notas), el estrecho (adelantando la entrada de los temas en varias voces) junto a técnicas nuevas (modulación a tonalidades vecinas o lejanas, desarrollo de motivos).

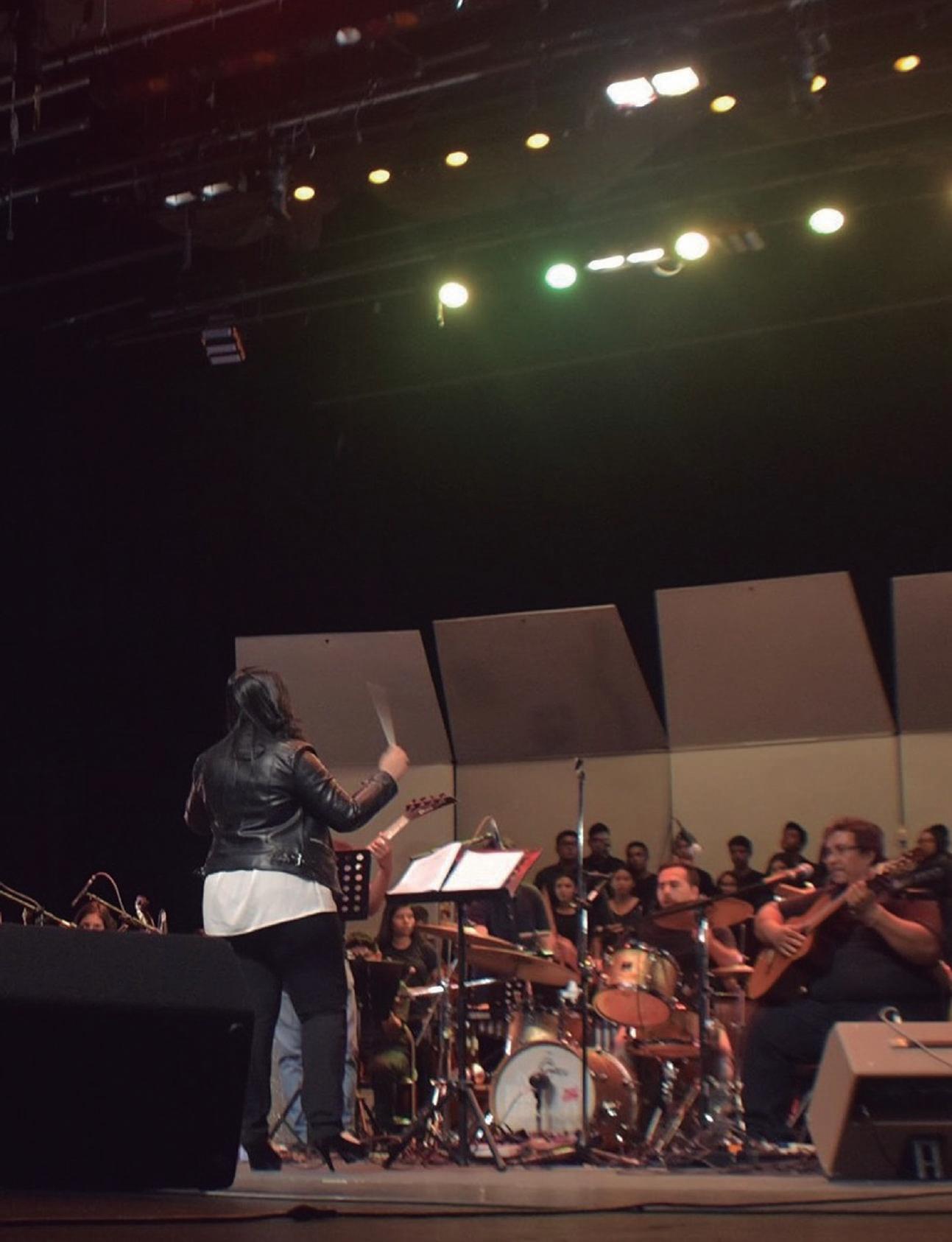

Orquesta Sinfónica Juvenil del Polígono Industrial Don Bosco Teatro Presidente 2014.

Orquesta Sinfónica Juvenil del Polígono Industrial Don Bosco Teatro Presidente 2014.

Finalmente, se reexpone el sujeto de forma rotunda, casi siempre sobre pedales de dominante o tónica.

La suite

La suite consiste en una sucesión de danzas precedidas habitualmente por un preludio en estilo fantástico. Todos los movimientos están en la misma tonalidad y presentan forma binaria AABB con la modulación a la dominante y vuelta a la tónica (excepto el preludio, que tiene forma libre).

Una suite puede incluir cualquier número de danzas y en cualquier orden, aunque el esquema fundamental incluye cuatro: allemande, courante, sarabande y gigue, de origen alemán, francés, hispano y británico respectivamente. Se pueden añadir otras danzas, casi siempre entre las dos últimas, o sustituirlas por otras diferentes, según el gusto de la época, el autor o el lugar en que se ejecutarán.

La sonata

Con el nombre de sonata se designaron en principio las piezas escritas para instrumentos de cuerda o viento, frente a la toccata para tecla o cuerda pulsada y la cantata para voz. Al principio se trataba de composiciones breves que explotaban la capacidad del instrumento, sin una forma fija y definida. Poco a poco evolucionan hasta abarcar varias secciones de carácter contrastante y finalmente se componen de varios movimientos independientes.

El concierto

El término concertado se utiliza desde principios del XVII para referirse al estilo que mezcla partes vocales y partes instrumentales; aparecen así el concierto vocal o el concierto sacro. A finales del siglo, el término concierto se usa también para piezas que incluyen dos o más grupos de instrumentos, frente a la sonata que incluye un solo grupo.

Las formas más habituales de concierto, según su instrumentación, son tres:

• Concerto grosso. Contrapone dos grupos de instrumentos, uno pequeño (concertino) y otro grande (concerto grosso). El primero suele estar compuesto por dos violines solistas y bajo continuo; el segundo, por violines primeros y segundos, violas y bajo continuo. Esta formación puede variar.

• Concierto solista. Contrapone un instrumento solista a un grupo. Este suele tener la misma formación que en el concerto grosso.

•

Concierto de grupo. Las partes solistas se reparten entre los mismos instrumentos que forman el grupo, de modo que todos (o casi todos) son solistas en algún momento.

Al igual que la sonata, el concierto no tenía en principio un número fijo de movimientos ni una estructura particular para estos. Es una especie de sonata concertada, no una forma diferente. En el Barroco tardío se generaliza la forma en tres movimientos, primero y tercero rápidos y segundo lento.

Música Vocal del Barroco

Las cantatas de esta época son sucesiones de movimientos de ambos tipos, en diversas formas, de las que la más frecuente es la forma RARA (Recitativo –Aria - Recitativo - Aria).

Aunque hay diversos tipos de arias, la más utilizada fue la llamada aria da capo, con forma ABA: el texto se divide en dos secciones a las que se aplica diferente música; tras la segunda se repite da capo la primera, momento en el que los cantantes podían ornamentar y variar la melodía para mostrar sus capacidades vocales. En este tipo de cantatas, junto a la voz y al continuo, suelen incluirse otros instrumentos, normalmente dos violines, que dialogan con la voz o marcan el comienzo y el final de las secciones con estribillos instrumentales (ritornelli).

El nacimiento de la ópera

Las técnicas musicales que se desarrollan hacia 1600 en la música vocal son principalmente el bajo continuo, la monodia, el estilo recitativo y el estilo concertado. Estas técnicas iban orientadas a mejorar la comprensión de los textos y conseguir una mayor espectacularidad en la interpretación. Si a todo esto le añadimos la idea «barroca» de unión de las artes (que se ve, por ejemplo, en los retablos), resulta comprensible que el producto musical más claramente barroco sea la ópera.

El nacimiento de la ópera va unido inicialmente a los intentos de recuperar el modo de representación del antiguo teatro griego y romano. En Florencia, estos intentos se concentran en un grupo de artistas e intelectuales conocidos como Camerata. Algunos de sus componentes serían, con el tiempo, los primeros en poner en escena una obra teatral cantada de principio a fin, es decir, lo que ahora llamamos ópera (aunque este nombre no se utiliza hasta muy entrado el siglo XVII).

En sus primeros momentos, la ópera es un espectáculo cortesano, y como tal tiene dos características singulares: el «derroche» de medios económicos para su puesta en escena, y su asociación con acontecimientos importantes (bodas, cumpleaños, etc. ) que hacen que se representen una sola vez, aunque

luego se publiquen los libretos y partituras como «publicidad», sin intención de nuevas representaciones.

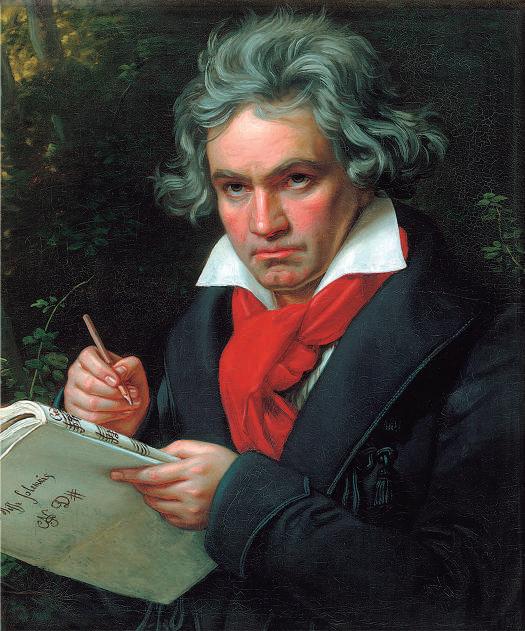

Estrictamente, la historiografía musical considera el Clasicismo como un estilo que dominó la música europea durante medio siglo, entre fines del XVIII y comienzos del XIX. La fecha inicial se suele situar en torno a 1770, cuando Haydn llega a su madurez creativa y Mozart se abre camino como compositor; el final hacia 1820, con las últimas obras de Beethoven (que falleció en 1827).

Características musicales

Entre 1720 y 1770 la música, tanto vocal como instrumental, va abandonando técnicas anteriores en un afán de «racionalizar» la música y lograr una mayor sencillez; se trata en el fondo de «facilitar» la percepción de la música. Entre los nuevos desarrollos están los siguientes:

• La forma musical se regulariza, organizándose en semifrases, frases y períodos, normalmente de 2, 4 y 8 compases; a veces se utilizan otras medidas, pero siempre guardando la simetría entre las partes.

• Esta estructura se puntúa con cadencias frecuentes, estableciendo una jerarquía en éstas: por ejemplo, la primera frase de un período termina en semicadencia y la segunda en cadencia perfecta.

• Se simplifica el ritmo armónico, muchas veces coincidiendo con la estructura formal de frases y períodos, abandonando así los frecuentes cambios armónicos del barroco tardío.

• Frente a la estabilidad armónica se opone la diversidad de afectos, cambiando con frecuencia en una misma obra al modo en que las emociones humanas cambian constantemente.

La música instrumental va a despegar definitivamente, para convertirse a final del siglo en el género más importante; la causa de esto está en gran parte en el desarrollo de los conciertos públicos, centrados en obras orquestales, y en la práctica amateur, orientada a la música de cámara. En la primera mitad del siglo se inventan nuevos instrumentos que serán imprescindibles a partir del clasicismo, como el piano y el clarinete; por el contrario, otros que habían sido importantes decaen definitivamente en este momento, como el laúd, la viola da gamba y el clave. La orquesta moderna se desarrolla ahora, principalmente en ciudades alemanas.

Las obras musicales clásicas constan generalmente de varios movimientos, normalmente tres o cuatro, con formas diversas. Las formas básicas con las que se exponen a continuación.

Forma binaria La antigua forma binaria, propia de las danzas y movimientos de sonata barrocos, continúa siendo importante durante el clasicismo. No es frecuente ya encontrar movimientos completos con esta forma, pero sí secciones importantes de estos movimientos; por otra parte, la principal forma clásica, la forma de sonata, deriva de esta forma binaria.

Forma de sonata

La llamada forma de sonata, que no debe confundirse con la sonata como obra musical, es la forma más utilizada durante el clasicismo y la más representativa de este estilo. Es una derivación de la forma binaria. Al mismo tiempo, se va haciendo más complejo el trabajo armónico: la sección de desarrollo puede modular a tonalidades lejanas, pero también otras secciones modulantes pueden extenderse.

Rondó

El rondó consiste en la alternancia de un estribillo instrumental o refrán con una serie de episodios, secciones que presentan diferente material musical y que en general modulan a otras tonalidades; estas modulaciones provocan a veces que el refrán aparezca en tonalidades diferentes. La estructura de un rondó se puede esquematizar como ABACADA…

Una forma mixta entre rondó y sonata es la llamada rondó-sonata. En esta forma el refrán actúa como tema A y el primer episodio como tema B; el segundo episodio cumple la función de desarrollo y finalmente se repiten tanto el refrán como el primer episodio, al modo de una reexposición. La estructura sería la siguiente:

Minueto (o scherzo) con trío El minueto era una danza cortesana de moda durante el siglo XVIII. Pierde importancia a finales del siglo, especialmente después de la Revolución Francesa y es sustituida en las obras musicales por un scherzo (‘broma’ en italiano).

Formalmente consta de dos secciones en forma binaria AABB. Tras la interpretación de ambas se repite la primera sin repetir sus dos partes:

Las obras en tres movimientos generalmente prescinden del minueto. Existen también otras modificaciones a la forma general, suprimiendo o añadiendo movimientos, alterando su orden… Los conciertos con solista presentan una forma particular debido a la necesidad de alternar pasajes a solo con pasajes del tutti.

Música sinfónica

En el ámbito sinfónico, las dos grandes formas son la sinfonía y el concierto con solista. Ambas provienen de formas instrumentales barrocas y presentan la misma estructura formal que las obras de cámara, con

las adaptaciones necesarias para la orquesta, especialmente en el concierto por el papel relevante del solista.

La sinfonía tiene su origen más directo en la sinfonía italiana que se utilizaba como obertura de las óperas, y que tenía normalmente tres movimientos en forma rápido-lentorápido; otras formas que influyeron en el desarrollo de la sinfonía fueron la obertura orquestal y el concerto di gruppo, una forma de concierto en que no había concertino ni solistas.

La sinfonía clásica suele tener cuatro movimientos siguiendo el esquema general presentado arriba;

el primero a veces va precedido de una introducción lenta. La sinfonía se convierte en el período clásico en la forma instrumental más importante, y la que da muestra de la capacidad de un compositor; progresivamente se hace más extensa y compleja, lo que provoca que su número descienda: de

Otras formas

Junto a las anteriores, existen otras formas que se utilizan frecuentemente en los movimientos de sonatas, sinfonías y otras formas musicales del Clasicismo:

• Tema con variaciones: Exposición de un tema, generalmente con forma binaria, seguido de una serie de variaciones sobre el mismo, con diferente ritmo, compás, modo, etc.

• Forma ternaria: conocida también como «forma lied» o «forma de canción». Es una derivación del aria da capo barroca, con dos secciones contrastantes y repetición final de la primera.

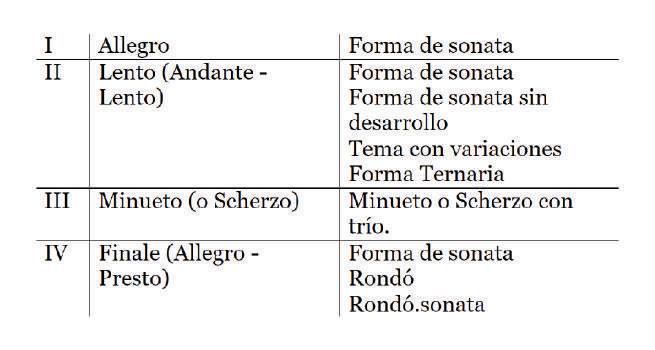

Estructura general de una obra clásica

Las sinfonías, sonatas, tríos, cuartetos, etc., de la música clásica presentan una sucesión de movimientos diferentes. La estructura más habitual es la siguiente:

Las obras en tres movimientos generalmente prescinden del minueto. Existen también otras modificaciones a la forma general, suprimiendo o añadiendo movimientos, alterando su orden… Los conciertos con solista presentan una forma particular debido a la necesidad de alternar pasajes a solo con pasajes del tutti.

Música sinfónica

En el ámbito sinfónico, las dos grandes formas son la sinfonía y el concierto con solista. Ambas provienen de formas instrumentales barrocas y presentan la misma estructura formal que las obras de cámara, con las adaptaciones necesarias para la orquesta, especialmente en el concierto por el papel relevante del solista.

La sinfonía tiene su origen más directo en la sinfonía italiana que se utilizaba como obertura de las óperas, y que tenía normalmente tres movimientos en forma rápido-lentorápido; otras formas que influyeron en el desarrollo de la sinfonía fueron la obertura orquestal y el concerto di gruppo, una forma de concierto en que no había concertino ni solistas.

La sinfonía clásica suele tener cuatro movimientos siguiendo el esquema general presentado arriba; el primero a veces va precedido de una introducción lenta. La sinfonía se convierte en el período clásico en la forma instrumental más importante, y la que da muestra de la capacidad de un compositor; progresivamente se hace más extensa y compleja, lo que provoca que su número descienda: de las 104 sinfonías de Haydn se pasa a las poco más de 50 de Mozart y a las 9 de Beethoven. Estas últimas serán el modelo para los compositores románticos, que colocan a la sinfonía en el lugar más

alto de la composición instrumental.

El concierto con solista tiene una forma parecida a la de la sinfonía y las obras de cámara, pero adaptada a las necesidades de un diálogo entre solista y orquesta. En primer lugar, suele tener solo tres movimientos, prescindiendo del minueto o scherzo. El primero tiene forma de sonata, pero en el formato especial del allegro de concierto; el segundo suele tener forma ternaria, o de tema con variaciones, y el tercero es casi siempre un rondó o rondó-sonata.

El Romanticismo

Frédéric Chopin, uno de los representantes del romanticismo

Durante todo el siglo XIX, la corriente musical dominante en Europa es la prolongación de ese estilo clásico, manteniendo las grandes formas (sinfonía, sonata, concierto…) y haciéndolas cada vez más amplias y complejas. Las nuevas generaciones, desde 1810 aproximadamente, irán desarrollando este estilo «postclásico» que se conoce históricamente como Romanticismo musical. El término romanticismo surge de la literatura de la época y se utiliza en historia cultural para denominar un movimiento ideológico y estético que tiene lugar en el siglo XIX en toda Europa, aunque con diferente ritmo en cada región. Como tal movimiento, el romanticismo fue relativamente efímero; pero el estilo musical que se asocia a esta corriente perdura a lo largo de todo el siglo, e incluso se prolonga hasta muy avanzado el XX. El Romanticismo musical, por tanto, no coincide en su desarrollo histórico con el literario o el filosófico. Al igual que el XVIII es musicalmente un siglo «clásico», se puede considerar el XIX como «romántico».

Características musicales del romanticismo

El romanticismo musical consiste en una prolongación del estilo clásico, llevado hasta los límites de sus posibilidades formales y armónicas. Esto se

puede sintetizar en los siguientes puntos:

• El procedimiento de modulación se amplían y se llevan al límite, permitiendo la modulación a tonalidades lejanas.

• Surgen nuevos acordes que crean sonoridades nuevas: junto a las tríadas y séptimas clásicas, se utilizan todo tipo de acordes de séptima (especialmente la séptima disminuida) y nuevos acordes por acumulación de terceras (novena, undécima…).

• La orquesta se amplía con la inclusión por un lado de instrumentos nuevos (tuba, contrafagot, etc.).

• Ampliación del número de instrumentistas: si en tiempos de Haydn una orquesta estaba formada por unos veinte músicos, a finales del XIX la orquesta habitual supera los cien músicos, y con frecuencia se exigen formaciones mucho mayores.

• El timbre pasa a ser un elemento de gran importancia en la música orquestal y de cámara, por lo que los instrumentos de viento y de percusión aumentan su presencia no solo numérica sino funcional, convirtiéndose en solistas muchas veces.

• Virtuosismo. El auge del concierto público lleva a la moda de los

intérpretes virtuosos, capaces de grandes exhibiciones de enorme dificultad.

• Música absoluta y música programática. La ideología romántica presentaba la música como la más importante de las artes, por su capacidad expresiva abstracta no ligada a ideas o imágenes, sobre todo en el género instrumental. Esto lleva a una utilización de la música de tipo formalista, centrada en sí misma, en sus procedimientos y estructuras, tendencia que se conoce como «música absoluta» Pero al mismo tiempo, el afán romántico de unión de las artes lleva a identificar la música con elementos de la literatura o las artes plásticas, a veces a través de títulos evocadores, pero también con la adición de un «programa» a la obra musical, que habitualmente es un argumento literario, pero puede ser también un poema, una serie de reflexiones, una descripción, etc.

En cuanto a las formas musicales, se siguen utilizando y desarrollando las grandes formas heredadas del clasicismo: sinfonía, sonata, cuarteto de cuerda, ópera, concierto con solista, etc.; pero también aparecen formas nuevas, ligadas a nuevas necesidades musicales o a nuevas concepciones de la música: la pieza breve, la canción o el poema sinfónico.

Características estéticas

Las diferencias entre el estilo clásico y el romántico son más notables en el aspecto estético que en el formal. La música del siglo XIX está profundamente unida a las ideologías que se desarrollan en ese siglo, y que pueden manifestarse tanto en el aspecto «programático» de algunas obras como en elementos puramente formales (melódicos, armónicos, tímbricos, etc.).

La ideología fundamental de la época es el Romanticismo, que surgió en principio como movimiento literario entre ciertos jóvenes alemanes de finales del XVIII, de la generación de Beethoven. El auge del Romanticismo se sitúa en torno a 1830 y, aunque sus aspectos literarios e ideológicos van desapareciendo en la segunda mitad del siglo, el romanticismo musical se mantiene hasta más allá de 1900.

Las características estéticas principales del Romanticismo son estas:

• Individualismo. El sujeto individual Piotr Ilich Chaikovski, representante del romanticismo ruso

se coloca en el centro del pensamiento romántico, lo que conduce a considerar el arte como expresión de la personalidad del autor o intérprete; esta idea, tan habitual ahora, no existía en las épocas artísticas anteriores, en que el artista expresaba grandes ideas colectivas (religión, monarquía…) o trataba de mostrar las creaciones naturales o humanas. A partir del Romanticismo, el compositor y el intérprete utilizarán la música como manifestación de sí mismos.

• Sentimentalismo. Los románticos sitúan las emociones por encima de las ideas, con lo que la expresión artística, concebida tal como se indica en el punto anterior, se centrará sobre todo en trasmitir sentimientos y emociones.

• Exaltación de lo anómalo. Los románticos, a diferencia de los clásicos, prefieren todo aquello que se sale de lo normal: la tormenta frente a la calma, lo irregular frente a lo regular, lo irracional frente a lo racional… En música, esto se refleja en la preferencia por los acordes «ambiguos», la asimetría formal, las modulaciones repentinas, etc.

• Nacionalismo. El nacionalismo romántico es consecuencia de lo expuesto en el punto anterior. Frente a las grandes ideas colectivas, propias de los imperios, los románticos ponen

el acento en lo que hace diferente a una comunidad, lo que la constituye en «nación» distinta de las demás. Al margen de su influencia en los movimientos políticos y las revoluciones de la época (en las que participaron, de forma directa o indirecta, muchos músicos), el nacionalismo se refleja en música en el interés por la canción popular, que se consideraba «esencia del pueblo», y de la que se extraerán melodías y ritmos, pero también procedimientos modales y armónicos.

La guitarra es uno de los instrumentos musicales más versátiles y populares con los que contamos los amantes de la música. Su practicidad y fácil acceso la convierte en el instrumento musical armónico de mayor demanda en el mundo.

Dentro del plan de estudios que desarrollamos en el bachillerato en música, se ha considerado que todos los estudiantes de música deberán de instruirse en la ejecución de un instrumento musical armónico (Piano o Guitarra); ya que es con estas competencias que el estudiante de música entenderá de mejor manera la armonía musical, lo que le enriquecerá su sentido musical, tanto en la ejecución de su instrumento optativo como en la composición y producción musical. Debemos aclarar que este módulo no busca la formación de un “guitarrista” en el sentido estricto de la palabra, sino más bien brindar las competencias necesarias para que el alumno sea capaz de desempeñarse como guitarrista acompañante, que entienda y practique las principales funciones armónicas y de paso sembrar las bases técnicas y teóricas para que continúe con el estudio formal de la guitarra si así lo desea. No obstante en este libro abordaremos el estudio de la guitarra de una manera formal y con mucha seriedad.

Introducción

Introducción

Tendremos un espacio para conocer un poco la historia del instrumento y sus partes, así como algunos de los principales compositores y algunas de sus obras, divididos de la siguiente forma:

Módulo 1, Guitarra Clásica en Europa (El presente libro)

Módulo 2, Guitarra popular en América

Módulo 3, Guitarra Clásica y Popular en El Salvador.

Este orden obedece a la necesidad de llevar una coherencia con los demás módulos del bachillerato, el cual busca mantener una transversalidad temática durante los 3 años de estudio. Comencemos entonces con el estudio de este fascinante instrumento, el cual estamos seguros se convertirá en una de tus más grandes aliadas.

Daniel Ayala Guitarrista y compositorLa historia de la guitarra

Esta se remonta a miles de años en la antigüedad. Ha sufrido multitud de evoluciones, hasta llegar a la forma actual.

La guitarra desciende de la lira que se usaba en la Antigüedad clásica, probablemente inventada por los hititas en torno a 1500 a.C., y utilizada por todos los poetas griegos para acompañar sus versos.

A veces se usaba una púa para tocarla, como en las guitarras. En la India se usaba un instrumento

similar llamado sitar o sitara (que significa “acorde musical” en idioma sánscrito), cuya invención se desconoce, aunque podría tener más de cuatro milenios de antigüedad, con una caja de resonancia hecha con media calabaza

De la India pasó a Persia y de ahí a Grecia con el nombre de khitara, del

que derivó la cítara española, que no tiene nada que ver con la guitarra, pues no tiene mástil todavía.

Fueron los árabes quienes le añadieron el mástil y le llamaron al’ud (que significa “la madera”), que los españoles convirtieron en laúd. No tardó mucho tiempo en enderezarse el mástil quebrado del laúd para dar lugar a la vihuela, que se tocaba en todo el imperio español, en tabernas, capillas y ambientes cortesanos.

De alguna manera, se recuperó el nombre de la cítara para renombrar guitarra a la vihuela, y en 1675 ya tenemos una Instrucción de música sobre la guitarra española y métodos de sus primeros rudimentos hasta tocar con destreza.

Quién inventó la guitarra

Como muchos otros instrumentos musicales, es muy complejo saber realmente quién es el inventor de la guitarra. Existen muchas teorías y “leyendas” al respecto. Pero la que tiene más adeptos es la siguiente:

El inventor de la guitarra fue un árabe nacido en Bagdad que se llamaba Zyryab, que viajó a Córdoba en el siglo VIII. Le añadió una quinta cuerda al laúd, el alud árabe y fundó una escuela de música cuya influencia fue determinante en su evolución.

Aunque parece que históricamente no puede defenderse el origen español de la guitarra, es cierto que los romanos a su llegada llamaban sistro o cítara hispánica a un instrumento que se tañía en Hispania muy parecido a la guitarra renacentista.

Evolución de la guitarra

La guitarra se desarrolla entonces en toda Europa, pero solo en España se convierte en un instrumento popular que toca “todo el mundo” como si fuera un cencerro.

En otros países, al comienzo, solo se enseñaba a tocar la guitarra en ciertas escuelas de música. Y por consiguiente, solo los músicos sabían tocarla.

Llegado el año 1874, el fabricante español lutier (nombre de quienes construyen y reparan instrumentos de cuerda) Antonio Torres Jurado le da la forma actual. Es decir, exactamente tal y como la conocemos en la actualidad.

Pero esto no quedaría aquí, más de 50 años después, la guitarra española sería la base para crear un nuevo instrumento: la guitarra eléctrica.

Historia de la guitarra eléctrica

En los años 1920, el estadounidense Lloyd Loar inventa el primer micrófono adaptado a la guitarra.

Y en 1935, el fabricante americano Rickenbacher fabrica la primera guitarra eléctrica en comercializarse, la Electro Vibróla

Spanish Guitar, con un cuerpo de bakelita.

La primera grabación hecha con una guitarra eléctrica, la llevó a cabo el guitarrista de jazz George Bames, que grabó dos canciones en marzo de 1938, “Sweethearth land” y “It’s a low-down dirty shame”.

Quince días después, Eddie Durham grabó su Kansas city five, que muchos consideran erróneamente anterior.

Eddie introdujo a la primera figura mundial de la guitarra eléctrica, el tejano de color Charlie Christian.

En 1947, Paul Bigsby añade el vibrato y construye la primera guitarra eléctrica moderna a petición del músico Merle Travis. A partir de esta guitarra, el luthier Leo Fender fabrica la Broadcaster y en 1950, la Telecaster, la primera de su clase en ser comercializada de forma masiva.

Historia de la guitarra resumen

Si lo que necesitas es conocer una breve historia de la guitarra resumida, seguidamente te la exponemos en forma de cronología para que no te pierdas ningún hito histórico o acontecimiento importante de este invento:

• Año 3000 a.C.: en la India empieza a usarse el sitar, un instrumento hecho con media calabaza parecido a la guitarra, que habrá de viajar a través de

Persia hasta Grecia para dar lugar a la lira. Los griegos la llamaron kizara y de ahí al latín y al castellano antiguo con la forma de cítara, que no tiene mástil.

• Año 1500 a.C.: los hititas inventan la lira, que los poetas griegos usarán para acompañar sus versos.

• Siglo VIII: una teoría defiende que la guitarra la introduce en España el músico árabe Zyryab, que le añadió la quinta cuerda al laúd.

• Edad Media: en esta época, en España se desarrollan varios instrumentos similares, el laúd árabe, que es la cítara con el mástil añadido mirando hacia atrás, y la vihuela, igual que el laúd pero con el mástil enderezado. También aparece la bandurria, muy parecida a la guitarra, pero de una familia diferente, con el mango más corto y el fondo plano. Empezó con tres cuerdas pero ahora tiene doce y con ella se pueden interpretar numerosos estilos musicales. La bandurria es un instrumento típico de la tuna universitaria.

• Año 1675: se publica el primer libro sobre guitarra, llamado Instrucción de música sobre la

guitarra española, cuyo autor es Gaspar Sanz.

• Año 1874: la guitarra adquiere la forma actual a manos del luthier español Antonio Torres Jurado.

• Año 1920: el estadounidense Lloyd Loar inventa el primer micrófono adaptado especialmente a la guitarra.

• Año 1935: el fabricante americano Rickenbacher fabrica la primera guitarra eléctrica en comercializarse.

• Año 1947: Paul Bigsby añade el vibrato y construye la primera guitarra eléctrica moderna a petición del músico Merle Travis.

Curiosidades de la historia de la guitarra

Una hermosa cortesana de la Corte de la ciudad italiana de Ferrara, que escuchaba embelesada a un juglar, exclamó exultante en pleno Renacimiento: “Harpas, cítaras, guitarras… ¡Oh, la Música…; hermosura del tiempo. Qué placer es vivir…!”

Entre las cosas que debía saber un caballero a finales del siglo XV, según los manuales del buen cortesano, estaba el tañer instrumentos y rasguear la guitarra. Pero ¿qué origen tiene el singular instrumento?. El laúd era oriundo

de Persia, y al parecer de él derivó una gran familia de instrumentos de cuerda hacia el siglo XV. Uno de ellos era la cítara, que se convirtió en guitarra hacia 1500, sustituyendo a la vihuela en España.

No fue instrumento con buena fama, y algunas voces se alzaron contra su implantación. En tiempos de Cervantes se le acusaba de ‘instrumento burdo y ramplón’, haciéndosele culpable de la desaparición de la vihuela, que era la que se tañía en la tradición española. Entonces la guitarra tenía cuatro

cuerdas: le añadió la quinta el poeta y músico malagueño, nacido en Ronda en el siglo XVI, Vicente

Espinel, sin que se sepa quién añadió la sexta a este instrumento.

Pero pocos instrumentos han conocido tantas variaciones, adaptaciones y modalidades. No hay pueblo ni cultura que no tenga su propia versión. Podríamos citar por ejemplo:

La guitarra de amor que se tocaba con arco.

La guitarra de teclado, que es invento inglés.

La guitarra de doce cuerdas.

La guitarra toscana de siete cuerdas.

La guitarra tudesca de cuatro cuerdas.

La delicada guitarra veneciana del siglo XVII.

La guitarra morisca de tres cuerdas llamada arpolira o colachón.

La guitarra española, como hoy la conocemos, empezó a fabricarse en Sevilla en 1874, en el famoso taller de Antonio Torres que las elaboraba atendiendo a los viejos cánones clásicos, según él mismo cuenta.

Grandes Guitarristas de la historia de Europa.

A continuación te presentamos algunos de los más importantes guitarristas de la historia. En este primer módulo conoceremos algunos exponentes de la guitarra clásica en Europa.

Fernando Sor (1778 – 1839)

Fernando Sor o Ferran Sor i Muntades fue un guitarrista y compositor español nacido en Barcelona el 13 de

febrero de 1778 y fallecido en París el 10 de julio de 1839. El musicólogo francés Fétis le llamó el “Beethoven

de la guitarra”. Su obra creativa y didáctica contribuyó a revalorizar la guitarra en la primera mitad del siglo XIX, pero además destacó como autor de música para teatro, ballet y canciones representativa del prerromanticismo europeo.

Biografía

Nació en el seno de una familia bastante acomodada, ya que Sor descendía de una larga línea de militares (su padre era ingeniero de caminos, y su abuelo, nacido en el sur de Francia, lo fue en el ejército Francés). Intentó continuar esa tradición militar, pero se apartó de ella cuando su padre le introdujo en la ópera italiana. Se enamoró de la música y abandonó la carrera militar. Junto a la ópera, su padre también le orientó hacia la guitarra cuando, por entonces, era poco más que un instrumento tocado en tabernas, tenido por inferior a los instrumentos de la orquesta. Sin estudiar solfeo, aprendió de niño la técnica de la guitarra y el violín. Con 10 años ingresó en la escolanía y la orquesta del monasterio de Montserrat bajo la tutela de Anselm Viola, y estudió los fundamentos de la armonía y el contrapunto.

Al morir su padre en 1789, su madre no pudo seguir financiando sus estudios y el abad de Montserrat, Joseph Arredondo, se ofrece a tomar al niño para estudiar gratuitamente en la Escolanía del Monasterio de Montserrat, próximo a Barcelona.

El estudio allí giraba en torno a la música. Fue en este monasterio donde comenzó a escribir sus primeras piezas. Sin embargo sus profesores, sobre todo el padre Viola, no apreciaban la guitarra, y por tanto la formación de Sor para este instrumento es autodidacta, antes y después de su etapa en Montserrat. En 1795 vuelve a Barcelona y empieza su carrera militar como subteniente bajo el General Vives en el ejército de Villafranca. El cargo le permite dar sus primeros conciertos de piano y guitarra y componer. En 1797 tuvo lugar en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona el estreno de su ópera Telémaco en la isla de Calipso.

En 1801 se traslada a Madrid, donde pretende acercarse a los círculos musicales de la Corte de Carlos IV y entrar en la Real Capilla o en la Real Cámara. No es bien acogido allí. Pero la XIII Duquesa de Alba lo acoge y protege en su círculo de artistas. Traba conocimiento con personajes como Isabel Colbrán, Dionisio Aguado, etc. A la muerte de la Duquesa entra al servicio del Duque de Medinaceli, quien le da un cargo de administrador de fincas en Barcelona, donde vuelve en 1802, hasta que en 1804 es nombrado administrador real en Andalucía y se instala en Málaga, ciudad donde desarrolló un activa vida musical. En esos años compuso varios boleros y piezas para guitarra muy difundidas como manuscritos; las primeras ediciones impresas se publicaron en París en 1811 por Salvador de

Castro y Gistau. En Andalucía se encontraba cuando estalló la Guerra de la Independencia; compuso numerosos himnos y canciones patrióticas como Venid vencedores, cantado por el ejército español en su entrada en Madrid el 23 de agosto de 1808. En 1810 Sor juró fidelidad a José Bonaparte por lo que, tres años después marcharía como muchos otros afrancesados, a un exilio en Francia.

En 1826 regresó definitivamente a París dedicándose casi exclusivamente a la guitarra, como profesor, concertista y compositor; fruto de todo ello es un Método de guitarra, cuatro libros de estudios, doce dúos para guitarra y varias

fantasías, variaciones y danzas para ese instrumento. Falleció el 10 de julio de 1839 y fue enterrado dos días después en el cementerio parisino de Montmartre.

El final de su vida es acomodado pese a la leyenda (compartida por muchos artistas románticos) de la muerte en el olvido y la miseria. El último concierto en su beneficio lo da el 24 de abril de 1836 junto con Aguado. Un testimonio sobre el final de su vida lo dan sus amigos Eusebio Font y Moresco y Jaume Batlle i Mir en un artículo de la Opinión Pública de Barcelona de enero de 1850. Sin embargo su hija Carolina, arpista y

pintora, muere el 8 de junio de 1837. Su última obra fue una misa en honor de ella. Esta muerte sumió al ya enfermo Sor en una seria depresión, y murió

el 10 de julio 1839 de cáncer de la lengua.

Fernando Carrulli

Ferdinando Maria Meinrado Francesco Pascale Rosario Carulli fue uno de los más compositores de guitarra clásica, y muchas de sus mas de 400 piezas se usan en la actualidad tanto como ayuda a los principiantes para aprender el instrumento, como por expertos para perfeccionar determinadas técnicas. Se le considera como uno de los mejores profesores de la historia de la guitarra. Se le considera como uno de los mejores profesores de la historia de la guitarra. Nacido en Nápoles el 9 de febrero de 1770, hijo de una familia acomodada, como muchos jóvenes contemporáneos aprendió la teoría musical con un sacerdote músico aficionado, siendo su primer

instrumento el violonchelo. Cuando tuvo 20 años descubrió la guitarra, abandonó el violonchelo y se dedicó por entero a dicho instrumento. Por aquel entonces no existían auténticos profesores de guitarra en Nápoles lo que le obligó a desarrollar su propio estilo y técnica. Con posterioridad él mismo publicaría su método que ha permanecido hasta la actualidad como material didáctico de referencia para la guitarra. Sus conciertos en Nápoles le dieron la suficiente popularidad para empezar las giras por el resto de Europa. Sobre 1801 Carulli se casó con la francesa Marie-Josephine Boyer, y tuvo nació su hijo Gustavo. Luego se trasladó a Milán, donde publicó algunas de sus obras.

Su enorme popularidad hizo que en 1808 se trasladara a París donde permanecería el resto de sus días. Su éxito se basó en que fue el primer guitarrista que creó escuela. Asimismo trabajo con el guitarrero francés Lacote en el perfeccionamiento de la sonoridad del instrumento. Entre sus muchos trabajos el más famoso, y que contiene muchas piezas de fácil ejecución es su método “Armonía Aplicada a la Guitarra”, una serie de piezas aplicadas a la enseñanza que

todavía hoy son vigentes. En este documento abordaremos parte de su método para guitarra.

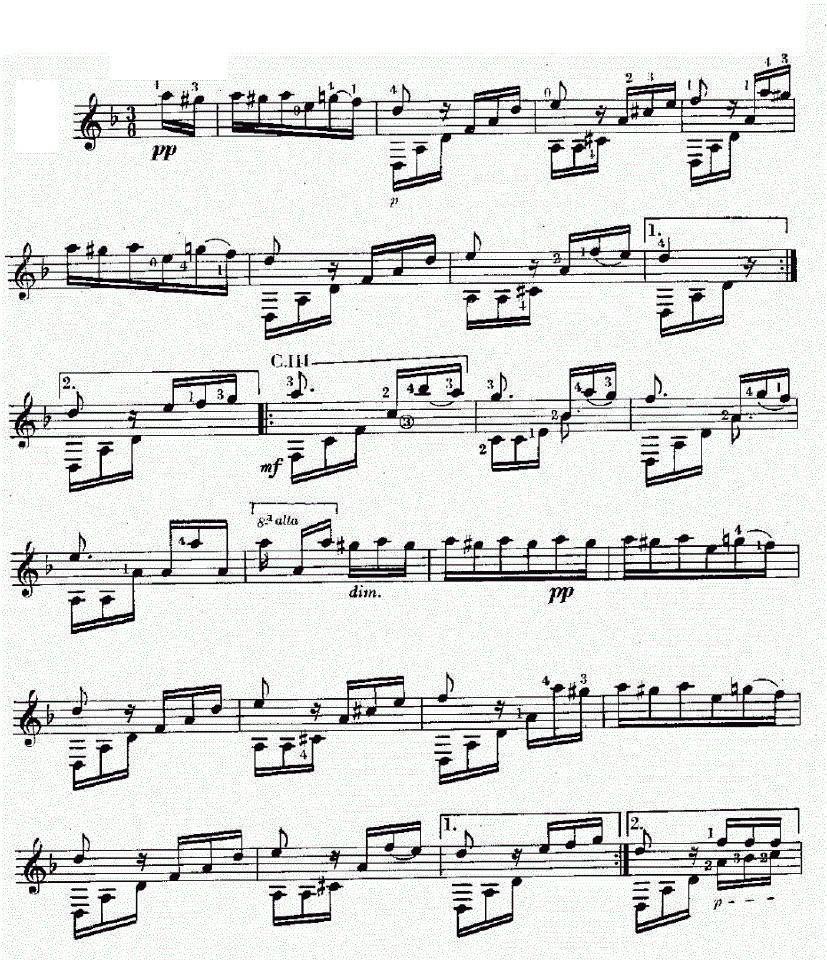

Método Carrulli. Francisco Tarrega

Francisco Tárrega y Eixea nació en tierras valencianas, en la ciudad de Vila-real, provincia de Castellón (España) el 21 de Noviembre de 1852. Fue el hijo mayor de una familia numerosa y humilde. A los 3 años

sufrió un accidente que le afecto la vista para el resto de su vida.

Sus primeras clases de guitarra las recibió de su padre y al poco tiempo, del guitarrista invidente Manuel González, más conocido como «El ciego de la Marina», También se inició en el estudio del piano con Eugenio de Ruiz y del clarinete. A los diez años tiene ocasión de escuchar

al gran guitarrista Julián Arcas en un concierto celebrado en Castellón y a pesar de su corta, edad es invitado a recibir clases en Barcelona por el veterarno artista, debido a las condiciones que ya demostraba el joven Tárrega. Tuvo que regresar pronto debido a la escasez de recursos y las escapadas realizadas sin permiso familiar para actuar en cafés y lugares poco recomendables para un niño de su edad. Su padre logra traerlo de vuelta a casa.

En una de sus visitas a Valencia logra la protección del Conde Parcent, afincado en la misma capital del Turia, donde realiza numerosas audiciones y conciertos. En 1869 actuó como pianista en el Casino de Burriana (Castellón) y fue apadrinado por el industrial Antonio Canesa. Más tarde entró en contacto con el famoso constructor de guitarras Antonio de Torres (Almería 1817-1892) responsable del actual diseño de la guitarra moderna y del que usaría en sus conciertos varios de sus instrumentos.

En 1875, Francisco Tárrega se matriculó en el conservatorio Real de Madrid para realizar estudios de solfeo, armonía, piano y violín. Su fama con la

guitarra le hizo ser invitado a tocar en el Teatro Alhambra con músicos como Isaac Albéniz, Chueca o Chapí. Este hecho supuso el comienzo de una carrera concertística que le llevo a actuar por toda España, Francia, Gran Bretaña e Italia.

Su muerte acaecida el 15 de Diciembre de 1909 en Barcelona da fin al artista más universal de la guitarra. La gran importancia de Francisco Tárrega para la historia de la guitarra es debida a las aportaciones como virtuoso intérprete, compositor de obras imperecederas, y la creación de una escuela de guitarra formada por intérpretes del nivel de Daniel Fortea, Estanislao Marco, Josefina Robledo, Salvador Garcia, Miguel Llobet, Emilio Pujol y todos los descendientes de estos grandes maestros cuyos fruto son el panorama guitarrístico actual. Francisco Tárrega, sin lugar a dudas es el responsable del resurgir de la guitarra como instrumento de concierto en el siglo XX. Composiciones suyas como Veinte estudios de concierto, Capricho

árabe, Recuerdos de la Alhambra y Danza Mora ampliaron las posibilidades técnicas y expresivas de la guitarra española.

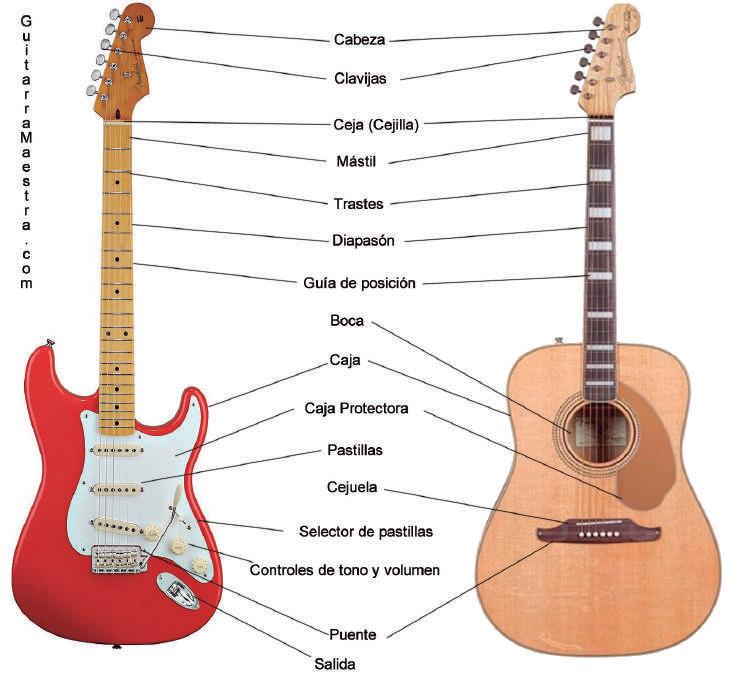

Las partes de la guitarra

Fabricantes de guitarras Clásicas

En España, la palabra luthier no se empieza a utilizar ampliamente hasta el siglo XVIII debido, en gran medida, al afrancesamiento de nuestra sociedad. Hasta entonces, los términos más utilizados para esta profesión habían sido los de «hacedor de instrumentos», «violero» o «guitarrero».

En sus inicios, los lutieres pertenecían al gremio de los carpinteros y ebanistas

En el siglo XVIII, los principales centros de fabricación de instrumentos de cuerda se localizan

en las ciudades de Cremona, Italia, y Mirecourt y París, en Francia. Antonio Stradivarius y las familias Amati y Vuillaume son algunos de los lutieres más famosos de aquella época.

El luthier no solo fabrica instrumentos también estudian métodos de construcción antiguos y modernos, investigan sobre nuevos instrumentos y accesorios, nuevos materiales, etc. Todas estas actividades forman lo que se conoce como ciencia de la «luthería» o «laudería».

El oficio de luthier combina destreza y dotes artísticas, pudiendo su formación alargarse incluso hasta los diez años.

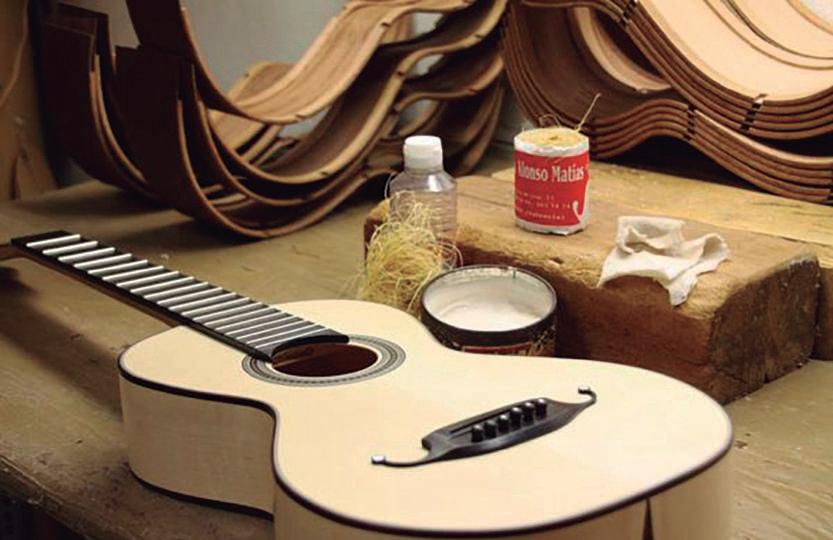

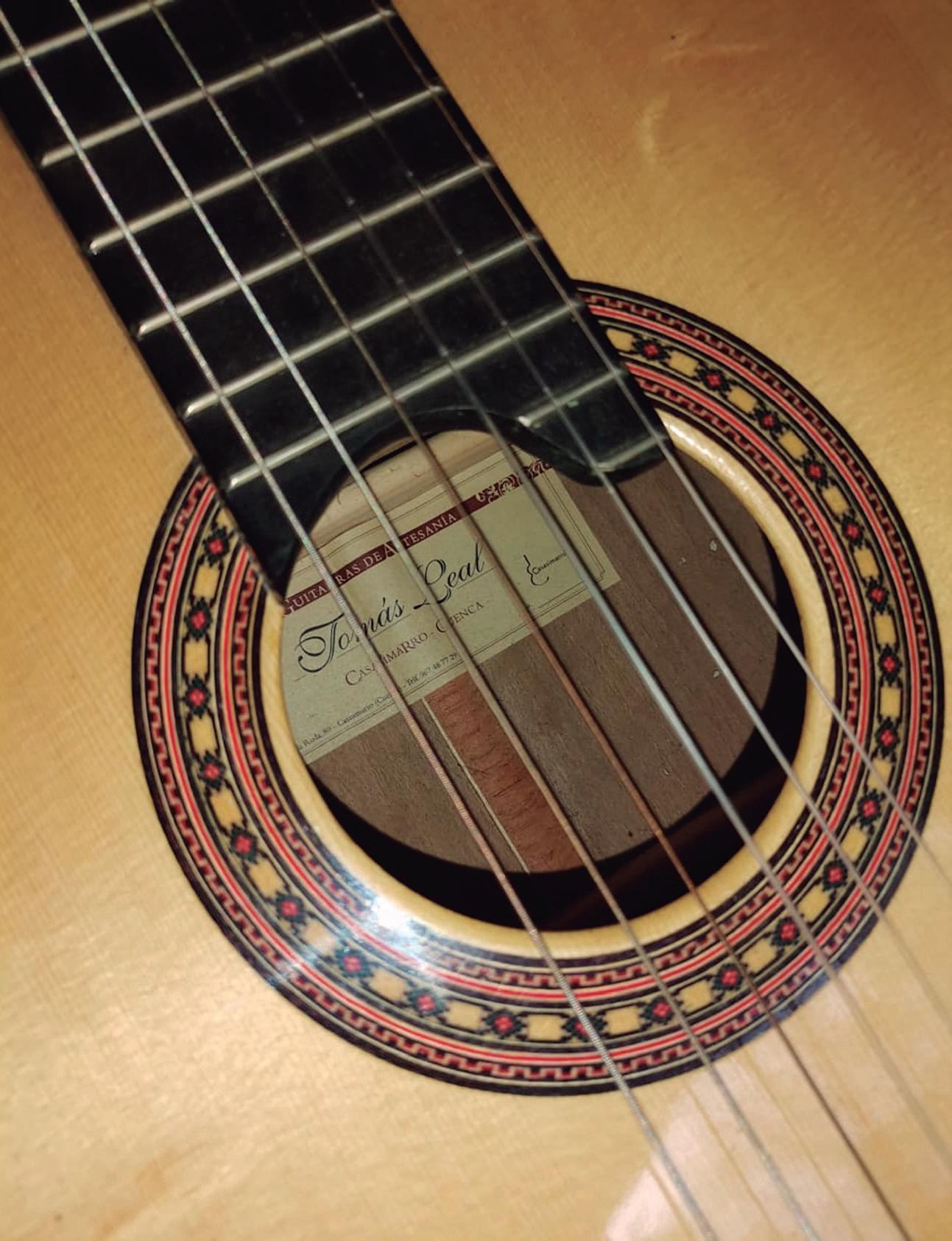

Tomás Leal es un lutier fabricante de algunas de las mejores guitarras artesanales en el mundo, es el continuador de una saga de luthier que empezaron a hacer guitarras en el año 1744 en Casasimarro, Cuenca, provincia de Castilla de la Mancha, España. Su bisabuelo, su abuelo, su padre y, ahora, él se han dedicado a la construcción de estos instrumentos de cuerda. Toda esta experiencia, les ha permitido especializarse en instrumentos de cuerda tradicional como la guitarra, el laúd, el guitarro o la octavilla, que son utilizados para tocar en rondallas y en grupos, aunque también se elaboran estos mismos instrumentos para exposición y para

la ejecución por parte de grandes exponentes de la guitarra clásica en grandes escenarios . El junto a Vicente Carrillo son los dos grandes guitarreros de la región famosa por la calidad de sus instrumentos

En el Museo Internacional de la Música de Arizona en Estados Unidos, donde se encuentran todos los instrumentos representativos de todos los países, también se encuentra una guitarra, un laúd, una bandurria, una octavilla y un guitarro en madera autóctona hecha en el Taller Tomás Leal. También ha hecho un réplica de una Brihuega del siglo XVI para los Estudios Universal en Ginebra (Suiza), hay también una guitarra artesanal a medida “Tomás Leal”

para la Ciudad del Vaticano… Una de esas guitarras también se encuentra en El Salvador.

Guía para el mantenimiento de la guitarra

Una de las cosas que más nos preocupan como guitarristas es como mantener nuestras guitarras en condiciones óptimas, sobre todo cuando se acerca el verano con todo lo que conlleva: desplazamientos por vacaciones o por trabajo sometiendo a nuestra guitarra a cambios bruscos de temperaturas, humedad, etc… Espero que esta guía de mantenimiento de la guitarra pueda aclararte algunas dudas y te resulte útil. No olvides que se trata de una guía básica ya que lo más

recomendable es llevar , al menos dos veces al año, tu guitarra a un luthier para que la revise a fondo. Como todos sabemos la madera es algo vivo que reacciona sensiblemente a los cambios de humedad y temperaturas extremas. Durante el proceso de construcción de la guitarra el puente y otras partes son fijadas con cola y un exceso de humedad podría ablandarla y provocar su desprendimiento. Por otro lado, una humedad relativa por debajo de un 30% puede producir grietas.

Mantenimiento general.

Para evitar que la guitarra sufra con los cambios bruscos de temperatura debemos evitar dejarla cerca de aparatos de calefacción, aires acondicionados, etc. Por supuesto el lugar menos indicado para dejar

sin tocarla, dejarla adaptarse a la nueva temperatura. Mantenimiento del clavijero.

El clavijero es la única parte mecánica de nuestra guitarra. Su

nuestra guitarra durante un largo periodo de tiempo sería el baúl de un auto.

Cuando cambiamos de un lugar a otro con una notable diferencia de temperatura, lo conveniente es sacar la guitarra de su estuche o funda y

mantenimiento es muy sencillo. Es suficiente con engrasarlo una o dos veces al año.

Para engrasarlo puedes usar cualquier aceite para maquinaria

industrial. Limpieza guitarra Mantenimiento del diapasón. Es conveniente hidratar el diapasón cada cierto tiempo, pero siempre después de haberlo limpiado y para

ello existen muchos aceites que se pueden encontrar con facilidad en cualquier tienda de instrumentos. La mejor forma de mantener nuestro diapasón limpio es tocar siempre con las manos limpias y pasar un paño por las cuerdas cada vez que terminemos de tocar, eliminando así los restos de sudor que quedan en las mismas y que terminan depositándose sobre el

Mantenimiento del cuerpo de la guitarra.

diapasón y de paso, alargamos la vida de nuestras cuerdas. existen productos concretos y no hay tanta variedad en el mercado. En caso de producirse alguna grieta en la tapa , aros o fondo, dada la complejidad de la reparación , lo mejor es no jugársela y llevar la guitarra a algún luthier cercano o al taller de la marca para que te solucionen el problema. Ellos tienen los medios y la experiencia necesaria. Una grieta mal reparada puede abrirse con el tiempo y arruinar tu instrumento.

El gran error es usar productos para limpieza de muebles que contienen abrasivos. No todos los productos los contienen pero en su gran mayoría si. Podrás encontrar productos de limpieza específicos para guitarra , de los que no contienen abrasivos, en cualquier tienda de instrumentos. Aún así, uno de los métodos mas eficaces para limpiar cualquier guitarra clásica, acústica o flamenca barnizada con poliuretano es humedecer ligeramente con agua una gamuza y limpiar con cuidado. No usar estos productos si la guitarra está barnizada con nitrocelulosa o con goma laca ya que para estos barnices

Consejos básicos.

Como puedes ver es muy sencillo mantener al día nuestra guitarra. Evita los cambios bruscos de temperatura y humedad, límpiala

regularmente, engrasa cada cierto tiempo los clavijeros…

Si vas a estar un tiempo sin usar la guitarra o si la vas a transportar en avión, para evitar problemas en el mástil producidos por un exceso de tensión, destensa las cuerdas hasta que vayas a usarla.

Y recuerda, siempre es mas seguro transportarla en estuche aunque no siempre sea la opción más cómoda.

Estas son algunas marcas que te pueden ayudar a mantener limpia tu guitarra. Si conoces alguna más estaremos encantados de añadirla:

Music Nomad

D´Addario/Planet Waves

Dr. Duck´s

Jim Dunlop

Espero que nuestra guía para el mantenimiento de la guitarra te haya resultado de utilidad y si conoces algún otro método o truco, no dudes en

contárnoslo.

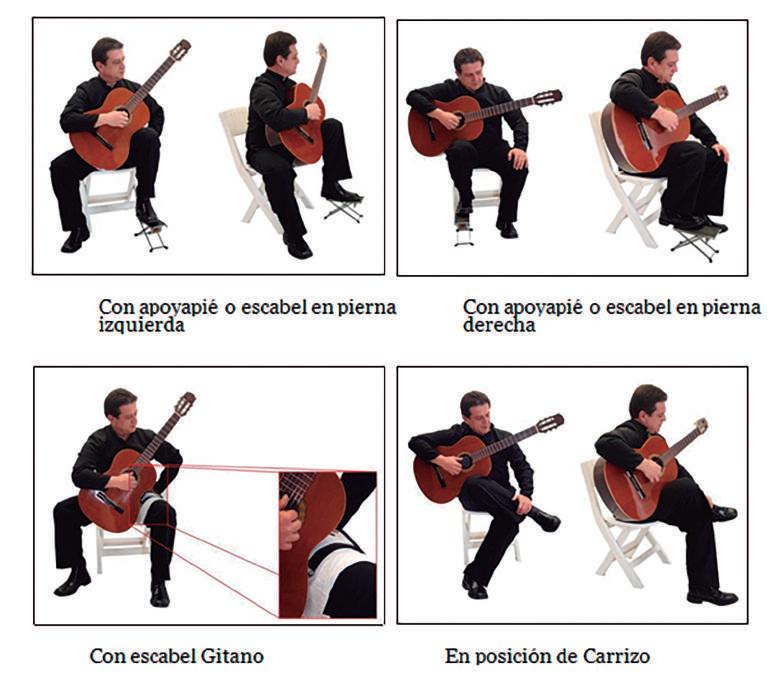

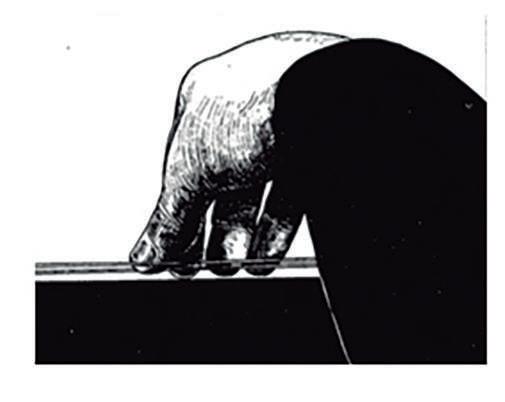

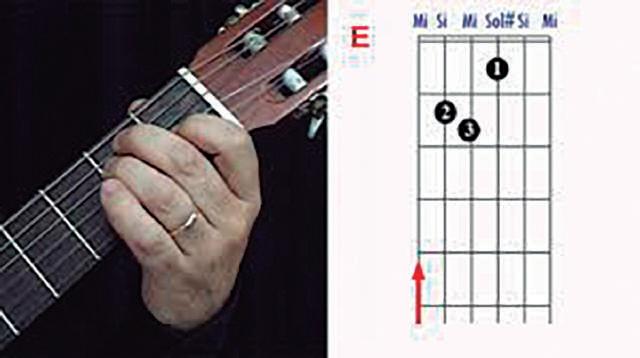

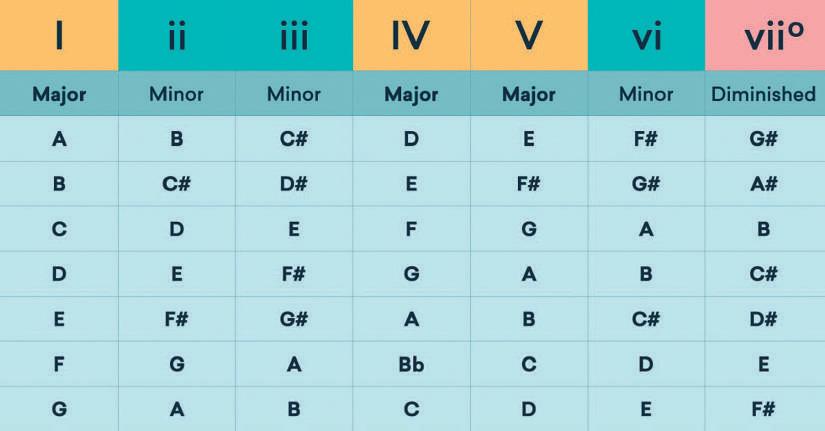

Postura al ejecutar la guitarra clásica