Industrie und Lebensmittelwirtschaft

Modern, digital, nachhaltig

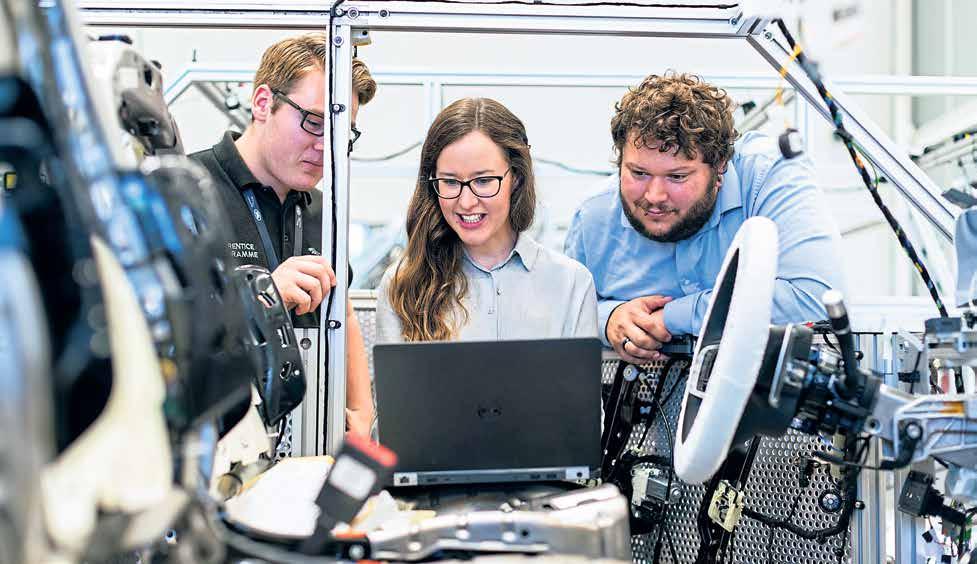

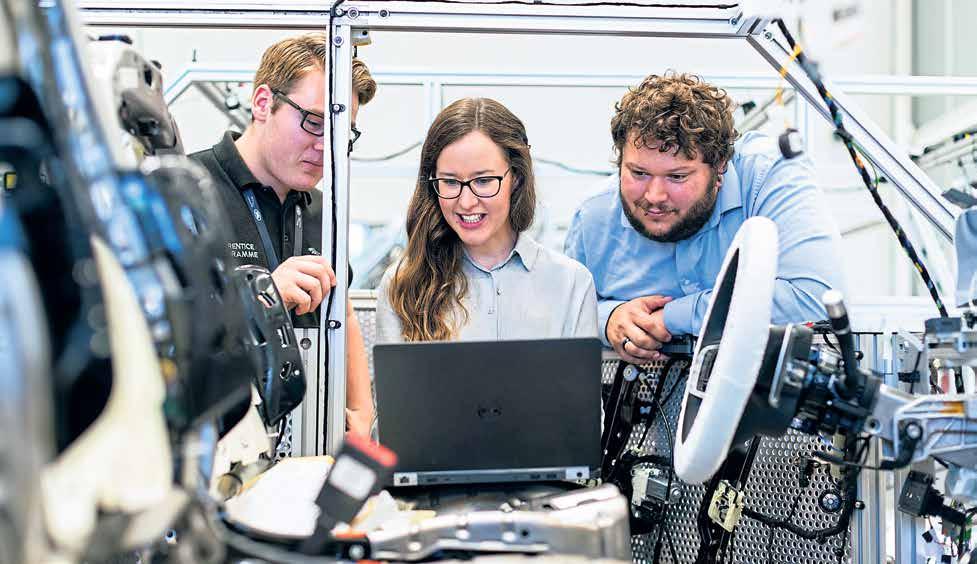

Resilienz durch Digitalisierung

Die Verwendung digitaler Tools hat viele Vorteile.

Dennoch gibt es noch Luft nach oben, sagt Wolfgang Weber, Global Head of Engineering and Industry 4.0 bei Henkel.

Um Produkte effizienter, nachhaltiger und sicherer zu transportieren, bietet CHEP das „Pooling“ an. Durch das Teilen und Wiederverwenden der Ladungsträger unterstützt der Logistik-Experte die Kreislaufwirtschaft.

Künstliche Intelligenz – Industrie 4.0

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gilt als Innovationstreiber, ihre Fähigkeiten eröffnen weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten industrieller Abläufe.

Die Biobranche im Jahr 2022

Peter Röhrig, geschäftsführender Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft, bewertet die aktuelle Situation.

Kann Convenience nachhaltig sein?

Christian Rach im Gespräch über Convenience und Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung mit viel Geschmack und mögliche Zukunftstrends in der Foodbranche.

„Nachhaltigkeit funktioniert nur gemeinsam“

Großes Interview | Wolfgang Weber| Henkel

14 27 16 34 28

Partner Content | CHEP

Eine unabhängige Kampagne von Contentway Welt | Dezember

Lesen Sie weitere interessante Artikel auf contentway.de

2022

Nachhaltige Schokolade: Von der Kakaobohne zur Tafel

Einfach mal vom hektischen Alltag abschalten – viele tun das mit einem Stück zartschmelzender Schokolade. Sie kann süß, fruchtig, salzig oder bitter schmecken – wird pur, aber auch mit allerlei Extras wie Keksstückchen angeboten – und ist mittlerweile die Lieblingssüßigkeit der Deutschen: 33 Prozent verzehren Tafelschokolade mindestens wöchentlich.1 Mit einem Pro-Kopf-Schokoladen-Konsum von 9,1 Kilogramm liegt Deutschland in Europa auf Platz zwei, gleich hinter der Schweiz (11,3 Kilogramm). 2 Schokolade als Genussmittel ist kaum wegzudenken – und damit auch der Kakao, der Grundlage für diese vielseitige Süßigkeit ist. Bis wir ihn in Form von Pralinen und Co. genießen können, hat die Kakaobohne eine lange Reise hinter sich gebracht. Wohl die wenigsten wissen, wo und auf welche Weise die Kakaobohne geerntet wird und vor welchen Herausforderungen der Anbau aktuell steht. Dabei findet dort ein Umbruch statt, der auch Schokoladeliebende hierzulande betrifft.

Schauen wir auf die Westküste Afrikas: Mehr als die Hälfte der weltweiten Kakaoernte stammt von dort. 3 Inmitten des feucht-warmen Klimas gedeihen die Kakaobäume besonders gut. Sie tragen Früchte mit den begehrten Kakaosamen in sich, die ihrer bohnenähnlichen Form ihren Namen verdanken. Allerdings sind die Kakaobäume häufig überaltert und daher nicht mehr so ertragreich. Hinzu kommt, dass die Bewirtschaftung der Plantagen besonders arbeitsintensiv ist und größtenteils noch von Hand erledigt wird. Den Landwirtinnen und Landwirten fehlt oft das Wissen, den Kakaoanbau produktiver und nachhaltiger zu gestalten. So schätzt die nächste Generation der Kakaounternehmerinnen und -unternehmer das Geschäft als nicht lukrativ genug ein und sucht sich anderweitige Beschäftigungen in den Großstädten. Damit sich das ändert, muss der Kakaoanbau attraktiver und vor allem nachhaltiger gestaltet werden. Genau hier setzen sektorweite Initiativen in der Branche an, um die Kakaobäuerinnen und -bauern zu unterstützen.

Cocoa Life:

Nachhaltigere Schokolade für alle Mondelēz International, einer der führenden Snacking-Anbieter mit Marken wie Milka, Oreo, TUC und Philadelphia, arbeitet seit über zehn Jahren daran, die Bedingungen für den Kakaoanbau zu verbessern und ihn nachhaltig zu gestalten. Mit dem Programm Cocoa Life engagiert sich das Unternehmen dafür, dass sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Kakaobäuerinnen und -bauern verbessern und Kakao nachhaltiger angebaut wird.

Zudem zielt das Programm darauf ab, dass Gemeinden ihre Entwicklung selbst in die Hand nehmen können – damit der Kakaoanbau zu einem zukunftsträchtigen Geschäft wird. Bis zum Jahr 2025 hat sich Mondelēz International zum Ziel gesetzt, den Kakao, den das Unternehmen für ihre Schokolade benötigt, zu 100 Prozent über Cocoa Life zu beziehen. Milka ist da bereits einen großen Schritt weiter: Seit 2019 wird für die Alpenmilch-Schokolade ausschließlich Kakao aus diesem Nachhaltigkeits-Programm verwendet.

Kürzlich hat das Unternehmen bekannt gegeben, Cocoa Life bis 2030 mit zusätzlich 600 Millionen US-Dollar zu unterstützen. Damit belaufen sich die Investitionen seit Beginn des Programms auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollar.

Die Schwerpunkte von Cocoa Life Bis 2030 strebt Cocoa Life an, die Zahl der Bauernhaushalte zu erhöhen, die ein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Das Unternehmen hat den weiteren Ausbau von Überwachungs- und Abhilfesysteme von Kinderarbeit zum Ziel und beteiligt sich aktiv an öffentlich-privaten Partnerschaften zur Verbesserung der Bildungsqualität – dem Schlüssel für ein besseres Einkommen. Auch der Schutz des Regenwalds ist eine Priorität von Cocoa Life: Das Programm unterstützt die Stärkung von Überwachungssystemen hinsichtlich Entwaldung, fördert die Agrarforstwirtschaft und steigert der Attraktivität des Waldschutzes.

Frauenförderung als ein Schlüssel zur Veränderung in den Anbaugemeinden

ist eines der Grundprinzipien des Programms. Die Stärkung der Frauen über die örtlichen Frauengruppen, das Angebot zur finanziellen Bildung und das Aufzeigen zusätzlicher Geschäftschancen für Frauen treibt den Wandel voran. Letztlich kommt die Gleichstellung der Geschlechter allen zugute, deshalb ist die Förderung der Selbstbestimmung von Frauen einer der Grundsätze von Cocoa Life. Eine wichtige Rolle spielt dabei Yaa Peprah Amekudzi. Als führende Mitarbeiterin bei Cocoa Life ist die Ghanaerin mit allen Beteiligten des Kakaosektors vernetzt, von Politikerinnen und Politikern bis NGOs. So kann sie den Bedürfnissen der Frauen Gehör verschaffen und einen gerechteren Kakaoanbau fördern. Was sie besonders fasziniert, ist der positive Wandel in den vergangenen zehn Jahren. „Ich bin sehr stolz auf die Frauen des Landes. Ihr Mut, ihre Stimme zu erheben und das Wissen, eine starke Stimme zu haben, sowie die wirtschaftlichen Chancen, die sie für sich finden, sind beeindruckend“, sagt Yaa Peprah Amekudzi.

Bisherige Fortschritte von Cocoa Life

• Die Nettoeinkommen der Bäuerinnen und Bauern sind in Ghana um 15 Prozent und in der Elfenbeinküste um 33 Prozent gestiegen.

• Höhere Kakaoerträge und zweistellige Steigerungsraten bei den Bäuerinnen und Bauern, die ein existenzsicherndes Einkommen erzielen.

• 61 Prozent der Cocoa-Life-Gemeinden in Westafrika sind mit Überwachungsund Abhilfesystemen für Kinderarbeit ausgestattet, mit dem Ziel, bis 2025 100 Prozent zu erreichen.

„Auch wenn bereits Fortschritte und Auswirkungen erzielt wurden, stehen die Kakaobäuerinnen und -bauern und ihre Gemeinden noch immer vor großen Herausforderungen. Wir setzen uns leidenschaftlich für einen dauerhaften Wandel im gesamten Kakaosektor ein und investieren in den integrierten Ansatz von Cocoa Life. Denn wir wissen, dass nur eine langfristige Strategie für den gesamten Sektor, unterstützt durch Maßnahmen aller Akteure der Branche, der Regierungen der Erzeuger- und Verbraucherländer und der Zivilgesellschaft, zu einer dauerhaften Wirkung führen wird“, so Christine Montenegro McGrath, Senior Vice President und Chief Impact and Sustainability Officer von Mondelēz International.

Verbesserung durch Kooperationen Die Herausforderungen lassen sich nicht allein von Unternehmen bewältigen. Deshalb ruft Mondelēz International dazu auf, zusammenzuarbeiten und Partnerschaften im Kakaosektor einzugehen. Dirk Van de Put, Chairman & CEO von Mondelēz International, kommentiert: „Wir freuen uns über die vielversprechenden Ergebnisse unserer Investitionen, aber wir fordern auch mehr sektorweite Bemühungen und Maßnahmen, um eine größere Wirkung zu erzielen, einschließlich neuer öffentlich-privater Partnerschaften. Wir wollen eine umfassende Zusammenarbeit anregen, um Kakao gemeinsam voranzubringen.“ Durch ein gemeinsames Umdenken kann die Zukunft des Kakaos und der Schokolade gesichert werden.

Mondelēz International bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 29 Milliarden US-Dollar und ist ein führender SnackingAnbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, Toblerone und Philadelphia. Mit der Strategie „Snacking Made Right“ bietet das Unternehmen Konsument:innen für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise hergestellt, an. www.mondelezinternational.com

2 LEBENSMITTELWIRTSCHAFT

NACHHALTiGE KAKAOANBAUBETRiEBE ERHALTUNG & WiEDERHERSTELLUNG VON WÄLDERN

Eine unabhängige Kampagne von Contentway MONDELEZ INTERNATIONAL – PARTNER CONTENT

GESTÄRKTE KAKAOGEMEiNSCHAFTEN

1 Statista 2 Statista 3 Cocoa Life

kakaoanbau

kakaoanbau isT keine leichTe aufgabe. deswegen arbeiTen wir miT kakaobäuerinnen und kakaobauern zusammen, um sie dabei zu unTersTÜTzen, ihre landwirTschafTlichen beTriebe besser zu fÜhren.

DOMiNiKANiSCHE REPUBLiK COTE D'IVOiRE INDONESiEN GHANA INDiEN BRASiLiEN w ei T ere InformaT ionen finden sie unTer www.cocoalife.org bis ende 2021 haben wir 209,954 bäuerinnen und bauern erreichT bis ende 2021 wurden welTweiT 75% des kakaovolumens fÜr unsere schokoladenmarken Über cocoa life bezogen bis ende 2021 haben wir 3 mio. gemeindemiTglieder erreichT cocoa life umfassT 6 kakaoproduzierende länder ghana, coTe d’Ivoire, indonesien, indien, die dominikanische republik, brasilien RZ_Aufsteller_A2_Cocoa Life_V07.indd 2 17.11.22 15:36

WEITERE INHALTE

Industrie 4.0 11. Energiepreise 16. Automatisierung 20. Solidarität 24. Künstliche Intelligenz

CONTENTWAY.DE

Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette

Das Siegel von We Care geht über herkömmliche Bio-Siegel hinaus.

CONTENTWAY.DE Qualitätsmerkmal Regionalität Trends und Entwicklungen bei Nahrungsmitteln und Getränken.

CONTENTWAY.DE Zukunft ist schon da In der Logistik-Branche ist die Zukunft Gegenwart.

AUCH IN DIESER AUSGABE:

INDUSTRIE UND LEBENSMITTELWIRTSCHAFT

Die deutsche Industrie ist die Grundlage des gesellschaftlichen Wohlstands und das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg. Auf Grund der aktuellen Krisen muss die innovative und dekarbonisierte Transformation der Industrie in allen Branchen beschleunigt werden. Allerdings stellen sich die Energieabhängigkeit Deutschlands und die gehemmte Digitalisierung als die größten Herausforderungen der deutschen Industrie dar. Hier müssen Alternativen und Lösungen gefunden werden, um energieunabhängig zu werden, aber auch effizienter und nachhaltiger zu produzieren. Mehr denn je ist es nun an der Zeit eine moderne Industrie zu definieren und zu gestalten.

Auch die Lebensmittelwirtschaft durchlebt derzeit einen Wandel, um die

Innovationskraft und das Nachhaltigkeitsengagement dieser Branche hervorzuheben und durch die Manifestation fixer Ziele voranzutreiben. Dabei stellt sich die Frage unter welchen Voraussetzungen eine Ernährungswende herbeigeführt werden kann, die nicht nur den verschiedensten Essgewohnheiten gerecht wird, sondern ebenso nachhaltig, gesund und genussvoll ist.

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie in interessanten Artikeln und spannenden Interviews über die Zukunft der deutschen Wirtschaft und wie sich die Industrie sowie auch die Lebensmittelwirtschaft neu aufstellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Informieren!

Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl, Leiter des Fraunhofer- Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart und des Instituts für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart, IFF

FOLGE UNS! Bleiben Sie mit unseren neuesten Kampagnen auf dem Laufenden auf unseren sozialen Kanälen.

EXKLUSIVE ONLINE INHALTE

Sehen Sie sich exklusive Filme und Videos auf unserer Website an.

Auf unserer Website finden Sie viele weitere interessante Artikel und Interviews.

Im Jahr 2020 gaben 43 Prozent der befragten Industrieunternehmen

Predictive Maintenance als wichtigsten Vorteil der Künstlichen Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0 an.

65 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen bereits spezielle Anwendungen für Industrie 4.0. Im Jahr 2020 waren es noch 59 Prozent.

84 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen Cloud Computing

mit unseren Kunden erstellt und sind Anzeigen.

Für die Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum. Die Formulierungen sprechen alle Geschlechter gleichberechtigt an.

Im Jahr 2021 erzielte die deutsche Robotik- und Automationsbranche im In- und Ausland einen Gesamtumsatz von rund 13,6 Milliarden Euro.

Das Bundesland mit der höchsten Anzahl der Betriebe in der Lebensmittelindustrie ist Bayern.

INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 4

Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer Lebensmittelverband Deutschland

Seite 10 Seite 20

AUSGABE #113 Industrie 4.0 und Lebensmittelwirtschaft

Seite 26

Campaign Manager: Christopher Binder, Aljoscha Sandvoss, Alia Fahda, Nicolas Praeger Geschäftsführung: Nicole Bitkin Head of Content & Production: Aileen Reese Text: Armin Fuhrer, Jakob Bratsch, Thomas Soltau, Dejan Kosmatin, Julia Butz, Chan Sidki-Lundius Coverfoto: shutterstock Distribution&Druck: Die Welt, 2022, Axel Springer SE

mit wertvollen und interessanten Inhalten, die an relevante Zielgruppen verteilt werden. Unser Partner Content und Native Advertising stellt Ihre Geschichte in den Vordergrund. Herausgegeben von: Contentway GmbH Rödingsmarkt 20 DE-20459 Hamburg Tel.: +49 40 87 407 400 E-Mail: info@contentway.com Web: www.contentway.de

Contentway Wir erstellen Online- und Printkampagnen

Die Inhalte des „Partner Content“ in dieser Kampagne wurden in Zusammenarbeit

UND LEBENSMITTELWIRTSCHAFT

28.

32.

34.

Lebensmittelwirtschaft

Biolebensmittel

Veranstaltungen

Convenience-Produkte

Quellen: Statista

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

nachhaltig wirtschaften Unternehmen, die klima- und umweltfreundlich sind und soziale Belange beachten, können auf Dauer wirtschaftlich profitieren.

Text: Armin Fuhrer Foto: Alena Koval/Pexels

Die Zahl der deutschen Unternehmensvorstände, die auf Nachhaltigkeit setzen, wächst. Was zunächst wie eine gute Nachricht wirkt, hat auf den zweiten Blick eine Schattenseite, denn in vielen Fällen geht es weniger um das eigene Unternehmen oder gar um das Klima und die Menschen, sondern schlichtweg ums Marketing. Wie aus einer aktuellen Umfrage der Personalberatung Russell Reynolds hervorgeht, sagen 46 Prozent aller befragten deutschen Vorstände, dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen lediglich aus Marketingerwägungen getroffen werden. Die Intention dahinter ist also klar: Man hofft, sich bei den Kunden und Verbrauchern ein positives Image aufzubauen.

Doch das ist ziemlich kurz gedacht. Tatsächlich lohnen sich Klima- und Umweltbewusstsein nämlich nicht nur für den Planeten, sondern auch für diejenigen Unternehmen, die sich für ein echtes nachhaltiges Wirtschaften entscheiden. Das zeigt eine weitere, von Genpact durchgeführte Untersuchung, die in

diesem Herbst veröffentlicht wurde. Von 510 weltweit befragten Unternehmen –darunter auch viele aus Deutschland –konnten 58 Prozent aller tatsächlich nachhaltig-arbeitenden Unternehmen in den beiden vergangenen Jahren auf eine gute Geschäftsentwicklung zurückblicken – unter allen anderen Unternehmen lag die Zahl nur bei rund 40 Prozent. Circa 70 Prozent entwickelten darüber hinaus neue, ökologische Technologien, wodurch sie sich zusätzlich fit für die Zukunft machten. Das zeigt: Nachhaltiges Agieren kann sehr wohl positive Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben.

Auch das Lieferkettengesetz, das Anfang kommenden Jahres in Kraft gesetzt wird – für viele Unternehmen allerdings einen bürokratischen Mehr-

Tatsächlich lohnen sich Klima- und Umweltbewusstsein nämlich nicht nur für den Planeten, sondern auch für diejenigen Unternehmen, die sich für ein echtes nachhaltiges Wirtschaften entscheiden.

aufwand bedeutet – sollte nicht nur als Belastung gesehen werden, sondern auch als Chance. Zwar betrifft das Gesetz eigentlich nur Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern, doch auch zahlreiche kleine Mittelständler werden die Auswirkungen zu spüren bekommen, weil sie als Zulieferer für Großunternehmen arbeiten und von diesen in die Pflicht genommen werden können. Aber abgesehen von dem unliebsamen zusätzlichen Aufwand, weisen Experten darauf hin, dass gerade in Zeiten unsicherer Lieferketten, unter denen ganze Branche leiden, nachhaltige und somit stabile Lieferketten einen großen Wettbewerbsvorteil darstellen können, da sie Firmen resilienter gegen neue Krisen machen.

Auch die grüne Transformation bedeutet zwar zunächst Investitionen, aber Unternehmen, die zum einen auf Erneuerbare Energien setzen und zum anderen konsequent überprüfen, an welchen Stellen sie zum Teil viel Energie und damit Kosten sparen können, haben langfristig die Nase vorn. Das gilt angesichts der hohen Energiepreise noch mehr als bisher. Und den Vorteil, den sich manche Unternehmen vom Greenwashing erhoffen, nämlich bei den Kunden und Verbrauchern ein positives Image zu haben, erreichen sie auch – aber mit einem guten Gewissen und ohne die ständige Furcht, möglicherweise aufzufliegen.

Auch die grüne Transformation bedeutet zwar zunächst Investitionen, aber Unternehmen, die zum einen auf Erneuerbare Energien setzen und zum anderen konsequent überprüfen, an welchen Stellen sie zum Teil viel Energie und damit Kosten sparen können, haben langfristig die Nase vorn.

fakten Unternehmen können sich Nachhaltigkeit auf drei Wegen bestätigen lassen. Erstens durch eine Zertifizierung nach ISO 14001 oder ISO 45001. Zweitens können sie einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und sich drittens von unabhängigen Anbietern ein Compliance-Profil erstellen lassen.

5 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway

Finden Verbraucher heraus, dass sie von einem Unternehmen getäuscht wurden (Greenwashing), führt dies schnell zu einem Vertrauensverlust.

Transparente und nachhaltige Produktion

einleitung

CO2-Fußabdruck, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft: Um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir nachhaltig und umfassend umdenken. Gerade Deutschland als maßgebender Produktionsstandort muss hier vorangehen und die Maßstäbe setzen.

Einer der zentralen zukünftigen Aspekte ist der Einstieg in eine reale Kreislaufwirtschaft. Produkthersteller müssen Reparaturen und den Austausch verschlissener Komponenten ermöglichen und langlebige Komponenten bei der Herstellung neuer Produkte wiederverwendet werden. Denn gerade in komplexen Produkten werden viele Teile während ihres Lebenszyklus nur wenig benutzt. Wenn sie noch tauglich sind, spricht nichts dagegen, sie erneut zu integrieren. Doch dazu muss die Geschichte eines Produkts und seiner Komponenten von Anfang an dokumentiert sein. Ein Weg dazu kann die digitale Lebenszyklusakte sein, an der wir aktuell arbeiten. Darin wird digital festgehalten, um welches Produkt es sich handelt, welche Teile enthalten sind, welche Materialien verbaut wurden und welche Verarbeitungsschritte genau durchgeführt worden sind. Nur so ist echtes Recycling im Sinne einer Wiederverwertung möglich. Denn derzeit scheitert die Wiederverwertung daran, dass niemand weiß, welche Kunststoffe oder Metallverbindungen ursprünglich verbaut wurden.

Ein weiterer Baustein auf dem Weg der Eindämmung des Klimawandels ist die kontinuierliche Optimierung der Energieeffizienz. Unsere Vision Production Level 4 zeigt auf, wie eine verteilte Produktion, eine Shared Production, aussehen kann. Darin werden Produktionsnetzwerke intelligent, produktindividuell und firmenübergreifend konfiguriert. Konkret stellen wir uns digitale Plattformen vor, über die Maschinen angeboten werden, die zur Fertigung ausgewählt werden können. Bei deren Auswahl können so zukünftig Eigenschaften wie die Energieeffizienz oder ein geringer CO2-Fußabdruck berücksichtigt werden. Durch die Verknüpfung der

Produktionsdaten mit der Lebenszyklusakte kann zudem der Nachweis einer nachhaltigen Fertigung für das einzelne Produkt festgehalten werden.

Auf der Hannover Messe 2023 werden wir erstmals live vorführen, wie der CO2-Fußabdruck eines Produktes exakt ermittelt, dokumentiert und dargestellt werden kann. Technisch ist dieser Schritt machbar, es liegt am politischen Willen, dass er auch umgesetzt wird. Gerade wenn es um die Forschungsförderung geht, sollten diejenigen Projekte besonders berücksichtigt werden, die durch konsequentes Umdenken den Stopp des Klimawandels zum Ziel haben.

Oft wird argumentiert, dass Nachhaltigkeit aufgrund vermeintlich höherer Kosten die Wettbewerbsfähigkeit einschränken würde. Dem möchte ich massiv widersprechen. Vielmehr haben wir in der Vergangenheit durch die Vernachlässigung der ökologischen Folgekosten Kredite auf die Zukunft aufgenommen. Diese Kredite holen uns aktuell ein. Die Folgen der Vernichtung der deutschen Solarindustrie durch eine fehlgeleitete Energiepolitik sind täglich sichtbar. Die Herstellung von wirklich grünem Strom ist unbestritten ein Standortvorteil für Deutschland. Jedoch sind wir immer noch viel zu sehr von fossilen Brennstoffen abhängig und auch die Technologieführerschaft und damit viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Wir könnten heute schon viel weiter sein.

Als Vorstandsvorsitzender der SmartFactory Kaiserslautern weiß ich, dass bei den meisten unserer Mitgliedsunternehmen die Bereitschaft besteht, die Zukunft unseres Planeten ernsthaft positiv mitzugestalten und ressourcenschonende Technologien zu implementieren. Es wäre wünschenswert, wenn sich viele Unternehmen dem wichtigen Ziel verpflichten würden, den Klimawandel zu stoppen. Gemeinsam können wir an einem Strang ziehen. Neben der notwendigen Änderung eingeschliffener Verhaltensweisen können uns neue Technologien, Künstliche Intelligenz und neu gedachte Systeme helfen.

Seien wir mutig und gehen es an. Für uns, unseren Planeten und unsere Kinder!

Im Jahr 2020 verursachten Industrieprozesse in Deutschland Kohlenstoffdioxid-Emissionen in Höhe von rund 42 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent.

Den mit Abstand größten Anteil an den Umsätzen mit Umweltschutzmaßnahmen haben seit jeher dem Klimaschutz zuzurechnende Waren, Bau- und Dienstleistungen.

Im Jahr 2021 wurden in Deutschland rund 44.000 MehrzweckIndustrieroboter produziert.

Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski, Vorstandsvorsitzender der SmartFactory Kaiserslautern

Oft wird argumentiert, dass Nachhaltigkeit aufgrund vermeintlich höherer Kosten die Wettbewerbsfähigkeit einschränken würde. Dem möchte ich massiv widersprechen. Vielmehr haben wir in der Vergangenheit durch die Vernachlässigung der ökologischen Folgekosten Kredite auf die Zukunft aufgenommen.

Im Jahr 2021 setzte die deutsche Automatisierungsbranche rund 53 Milliarden Euro um. Zu den Teilbranchen der Automationsindustrie gehören elektrische Antriebe; Schaltgeräte, Schaltanlagen und Industriesteuerungen sowie Messtechnik und Prozessautomatisierung.

Rund 51,3 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen oder implementieren Machine Learning

INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 6

Foto: Presse

Quellen: Statista

Dr.-Ing. Timo Böhm von Syntax über die zentrale Rolle der Cloud und warum Digitalisierung auch in den Köpfen der Belegschaft stattfinden muss.

Der deutsche Mittelstand gilt als besonders innovativ, wie ist der Stand in Sachen Digitalisierung?

Grundsätzlich ist die digitale Transformation als Thema bei den Verantwortlichen angekommen. Wer sein Unternehmen auch künftig wettbewerbsfähig aufstellen möchte, weiß, dass er sich damit auseinandersetzen und eine Strategie entwickeln muss. Gerade für den industriellen Mittelstand, den Motor für Innovation und Produktivität für die gesamte Wirtschaft, ist die Umsetzung von Industrie 4.0, also einer digitalisierten Produktionsumgebung, erfolgsentscheidend. Als Partner, der Unternehmen auf dieser Reise begleitet und unterstützt, stellen wir von Syntax immer wieder fest, dass es noch größere Unterschiede gibt: Während einige Kunden schon richtig innovative digitalisierte Werke in Betrieb haben – und damit weltweit ganz vorne mitspielen – stehen manche noch in den Startlöchern. Der Mittelstand ist also auf einem guten Weg, es ist aber bei vielen immer noch Luft nach oben.

Was ist eine digitale Fabrik, und wie schaffen mittelständische Fertigungsunternehmen den Schritt dorthin?

In einer digitalen Fabrik sind Maschinen, IT-Systeme und Prozesse intelligent miteinander vernetzt. Ziel ist es, alle Abläufe der gesamten unternehmensinternen Wertschöpfungskette abbilden und steuern zu können. Wer hier auf entsprechende Lösungen von etablierten Anbietern wie SAP – Stichwort: Digital Manufacturing Cloud – setzt, profitiert neben einer hohen Funktionalität auch von der Kompatibilität der einzelnen Lösungen. Das wiederum ist Voraussetzung für ein

Fortschritt aus der Wolke

durchgängiges IT-Konzept, bei dem alle relevanten Systeme verzahnt sind – von der Ressourcenplanung über die Maschinensteuerung bis hin zu Lieferanten und Kunden. Grundsätzlich ist aber wichtig zu verstehen, dass Digitalisierung ein permanenter Prozess ist. Es geht nicht darum, einmal eine digitale Fabrik aufzubauen und sich dann zurückzulehnen. Unternehmen müssen ständig auf dem aktuellen Stand der Technik bleiben.

Gibt es denn bereits eine funktionierende digitale Fabrik? Syntax hat Smart Press Shop, ein Joint Venture von Porsche und Schuler, bei der Planung und Umsetzung einer digitalen Fabrik in Halle/Saale unterstützt – das modernste Presswerk der Welt. Die SAP-Systeme und Maschinenanbindung laufen hier komplett in der Cloud, selbst die IT-Infrastruktur ist Cloud-basiert –und deshalb wird weder ein Rechenzentrum noch ein IT-Team vor Ort benötigt. Nahezu alle Prozesse sind miteinander vernetzt, wo es geht, automatisiert und lassen sich von einer zentralen Plattform aus steuern. Darauf zugreifen können die Werker per Mobile Device, auf dem exakt zugeschnittene Anwendungen installiert sind. Diese Apps wurden gemeinsam mit den Nutzern konzipiert und richten sich folglich genau nach ihren Vorstellungen. Und die Zahlen sprechen für sich: Die Fabrik benötigt im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen 60 Prozent weniger Zeit in der Produktionsvorbereitung, produziert

bis zu 25 Prozent schneller und kann 60 Prozent kleinere Losgrößen wirtschaftlich herstellen. Das spart Lagerkosten und steigert die Time-to-Market um 15 Prozent.

Wieso sollten nicht nur Konzerne, sondern auch der industrielle Mittelstand auf die Cloud setzen? Die Cloud ist die ideale Betriebsumgebung für SAP und damit auch für eine digitale Fabrik – alle Daten sind überall, zu jeder Zeit und auf jedem Device verfügbar. Alle wichtigen Prozesse lassen sich mit geringem Aufwand zentral zusammenführen und managen – das schafft Transparenz. Darüber hinaus ist es mit Hyperscalern möglich, neue Technologien wie künstliche Intelligenz zu nutzen, etwa für Analysen, die aus Daten entscheidungsrelevante Informationen machen. Ohnehin macht es der Fachkräftemangel Hidden Champions & Co. immer schwerer, ein eigenes Rechenzentrum und Softwareentwicklung zu betreiben. Das gilt auch und gerade im Hinblick auf das Thema IT-Security, bei der die Cloud – entgegen landläufigen Meinungen – in der Regel deutlich besser dasteht. Wer sich einen kompetenten IT-Serviceprovider an die Seite holt, kann alle diese Vorteile nutzen, sich mit den freien Kapazitäten auf seine Kernkompetenzen konzentrieren und die Firma weiterentwickeln. Erfolgsentscheidend ist immer, dass sich der Partner nicht nur mit der Technologie auskennt, sondern auch die branchenspezifischen Anforderungen und Prozesse des produzierenden Mittelstands voll und ganz versteht.

Wie schätzen Sie die Rolle der IT für die Zukunft des industriellen Mittelstands ein?

„In einer digitalen Fabrik sind Maschinen, IT-Systeme und Prozesse intelligent miteinander vernetzt.“

Die IT spielt eine sehr große Rolle, gleichzeitig gehört sie rein fachlich natürlich nicht zu den Kernkompetenzen der meisten KMU. Für eine gelungene Digitalisierung ist das allerdings kein Hindernis. Wichtig dabei: Die digitale Transformati-

Syntax ist ein global agierender IT-Service- und Cloud-Provider, der insbesondere Unternehmen aus dem industriellen Mittelstand bei ihren vielfältigen IT-Herausforderungen unterstützt. Neben Cloud Computing, Application Management Services, Digital Manufacturing und Modern Workplace liegt ein Schwerpunkt auf vielfältigen Services rund um SAP: Von der Beratung und Planung, über die Implementierung bis hin zum Betrieb regionaler und global verteilter hybrider SAPLandschaften bietet Syntax ein umfassendes Dienstleistungsspektrum. Syntax weist seinen Kunden den Weg hin zu S/4HANA, hilft ihnen bei der digitalen Transformation durch SAP im Industrial IoT und liefert Beratung zum Betrieb von SAP in der Cloud – egal ob Private, Public oder Hybrid. www.syntax.com/de-de/

Foto:Presse

„Die digitale Transformation muss nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch in den Köpfen der Belegschaft stattfinden.“

on muss nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch in den Köpfen der Belegschaft stattfinden. Ein solches „Digital Mindset“ bedeutet, alte Abläufe durch neue, IT-basierte Prozesse zu ersetzen, in die die langjährige und wertvolle Erfahrung der Werker direkt einfließt. Der Einstieg in diese neue Welt war noch nie so einfach wie heute, denn jedes Projekt, das Dienstleister wie Syntax umsetzen, schafft Best Practices. Die technologischen Vorteile der Cloud mit den individuellen Anforderungen der Kunden zu kombinieren ist eine spannende Aufgabe. Bei uns gestalten motivierte und kreative Köpfe die Digitalisierung und Innovation im Mittelstand – und damit die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland – jeden Tag aktiv mit.

7 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway

SYNTAX – PARTNER CONTENT

«

«

Dr.-Ing. Timo Böhm, Director Manufacturing Advisory & Innovation Leadership bei Syntax Systems GmbH & Co. KG

Turbulente Zeiten für KMU

einblick

Bereits die Folgen der Coronapandemie haben viele Betriebe getroffen. Der lastende Kostendruck hat die Situation enorm verstärkt.

Text: Julia Butz Foto: Jeriden Villegas/unsplash

Der andauernde Krisenmodus stellt eine permanente Belastung für die deutsche Wirtschaft dar, nun quer durch alle Branchen und unabhängig von der Unternehmensgröße. Noch ist völlig unklar, welche Ausmaße die anhaltenden Krisen annehmen werden. Die exorbitant gestiegenen Energiepreise und Risiken in der Energiebeschaffung führen zu existenziellen Sorgen bei Geschäftsführenden und Mitarbeitern. Zudem stehen immer mehr Unternehmen vor der Herausforderung, trotz Versorgungsunsicherheit, Lieferengpässen und Ressourcenknappheit eine kontinuierliche Produktion aufrechterhalten zu müssen.

Konnte man noch im Frühjahr von einigen besonders stark betroffenen Branchen sprechen, wie Chemie, Maschinenbau, Speditionen und Baugewerbe, sind nach der DIHK Konjunkturumfrage von Mai

Die deutsche Wirtschaft kann mit Krisen umgehen, derzeit aber fehle es nach Auskunft des Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) an einer wirklichen Perspektive.

2022 bereits rund 80 % aller Unternehmen von höheren Energiepreisen (Gas, Strom, Kraftstoff und anderes) sowie den gestiegenen Preisen für Rohstoffe, Waren und Vorprodukte betroffen. Viele Betriebe sehen keine andere Möglichkeit, als die gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben. Eine schwierige Abwägung angesichts der Markt- und Wettbewerbssituation oder ohne mögliche langjährige Kundenbeziehungen zu belasten. Aufgrund langfristiger Verträge sind zudem schnelle Kostenanpassungen nicht immer möglich. Eine Schwierigkeit auch für den Export, wenn im internationalen Wettbewerb höhere Preise nur schwer durchzusetzen sind.

Die Kostensteigerungen, gekoppelt mit vielen weiteren Herausforderungen, kann für viele Unternehmen das Aus bedeuten. Wirtschaftsbeobachter befürchten eine drohende Welle der Insolvenzen, gerade im klein- und mittelständischen Segment. Nach Umfrage des Bundesverbandes ‚Der Mittelstand BVMW e. V.‘ leiden über 70 % der kleinen und mittleren Unternehmen unter den explodierenden Energiepreisen, fast die Hälfte sieht sich in ihrer Existenz bedroht *. Auch die Landwirt- und Lebensmittelwirtschaft hat mit den höheren Kosten für Energie, Düngemittel und Futtermitteln zu kämpfen. Arbeitskräftemangel und Mindestlohn lassen zudem die Personalkosten in die Höhe schießen.

Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft im Spätsommer 2022 um fast 40 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aufgrund gestiegener Getreidepreise erhöhte sich auch der Preis für pflanzliche

Produkte um mehr als ein Viertel binnen eines Jahres. Die gestiegenen Kosten für Energie und Futter trieben auch die Preise für tierische Erzeugnisse in die Höhe. Im Oktober errechnete das Statistische Bundesamt Preissteigerungen um fast 50 % innerhalb eines Jahres, Milch verteuerte sich um knapp 60 %, der Preis für Schlachtschweine um über 60 %. Damit legten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um insgesamt 10,4 % zu – der stärkste Anstieg seit etwa 70 Jahren. Im Oktober sind die Erzeugerpreise nach Informationen des Statistischen Bundesamtes** allerdings wieder um 4,2 % gegenüber dem Vormonat gesunken und somit erstmals seit Mai 2020. Verantwortlich seien dafür vor allem die um über 10 % gesunkenen Energiepreise. Experten sehen darin erste Anzeichen, dass der Höhepunkt der Inflation damit überschritten sein könnte, geben aber noch keine Entwarnung.

Internationale Verwerfungen, geopolitische Veränderungen, Herausforderungen, die es immer schon gab, die aber nun aber alle parallel da sind. Die deutsche Wirtschaft kann mit Krisen umgehen, derzeit aber fehle es nach Auskunft des Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) an einer wirklichen Perspektive. Die sogenannte „neue Normalität“ sieht so aus, dass sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen extrem schnell verändern. Um wirtschaftlich überleben zu können, muss schnell reagiert werden können. Wie sich für zukünftige Veränderungen gut rüsten und Resilienz entwickeln? Wie können erste Schritte zur Energie- & Ressourcenkostensenkung konkret aussehen bzw. innerhalb bestehender Prozesse reguliert

werden? Digitalisierung kann dabei für Faktoren wie Effizienz, Geschwindigkeit und Margenverbesserung der Schlüssel sein. Viele der kleinen und mittleren Unternehmen sollten daher gerade jetzt dringend in Digitalisierung, neue Technik und nachhaltige Energiekonzepte investieren. Wo die dazu nötige Liquidität fehlt, riskiert man, im Wettbewerb zurückzufallen. Kaum ein Betrieb kann es sich daher leisten, in den „Krisenmodus zu schalten“. Im Gegenteil: Gerade jetzt muss investiert werden, strategisch gut geplant, nach vorn gedacht und der unternehmerische Geist aufrechterhalten werden.

*von 850 in Deutschland befragten Unternehmen/Umfrage: Der Mittelstand. BVMW ** Umfrage aus November 2022

fakten

So viel mehr kostet aktuell die Herstellung - am Beispiel einer Flasche Bier : Aufwand für Hopfen: + 100 %, für Glas: + 90 %, für Kornkorken: + 70 %, für Kohlensäure: + 60 %, für Etiketten: + 45 %. Die Kosten für Lagerung sind um 50 %, für Versand um 40 %, für Verpackungen um 25 % und Energie um 65 % gestiegen.

INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 8

Gerade jetzt muss investiert werden, strategisch gut geplant, nach vorn gedacht und der unternehmerische Geist aufrechterhalten werden.

Jedes zweite KMU muss sich anpassen und vorausplanen, um sicher durch Krisenzeiten zu kommen.

„Die Krise wird das neue Normal“

Warum Unternehmen immer schnelleren Veränderungen ausgesetzt sind und wie sie darauf reagieren können, erklärt Ute Juschkus vom RKW Kompetenzzentrum

Frau Juschkus, wann spricht man eigentlich von einer Krise?

Während der Pandemie hat das RKW eine Reihe von Unternehmen begleitet und interviewt. Wir begegneten dabei vielen Unternehmen, deren Angebote und Geschäftsmodelle nicht mehr funktionierten, zum Beispiel weil sie überhaupt nicht digital aufgestellt waren. Für andere Unternehmen war die Pandemie zwar auch „ungemütlich“, aber sie haben dennoch profitiert. Einige Firmen bezeichneten sich sogar selbst als „Krisengewinner“, weil sie mit ihren Geschäftsmodellen, zum Beispiel mit Angeboten zur Digitalisierung von mittelständischen Unternehmen genau zur richtigen Zeit am Markt waren.

Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Krisen. Es gibt solche wie die Pandemie oder den Ukraine-Krieg mit der damit verbundenen Energiekrise, bei denen die Destabilisierung von außen kommt. Und es gibt Krisen, die durch Veränderungen im Inneren eines Unternehmens ausgelöst werden. In beiden Fällen sollte man die Dynamik im Innen und im Außen anschauen. Passen sie zueinander oder nicht? In beiden Fällen muss man aber auch schnell gegensteuern und sich bei Bedarf auch Unterstützung suchen.

Worin sehen Sie derzeit das größte Problem bei den vielen sich überlappenden Krisen?

Vielen Unternehmen, vor allem den kleineren, gehen ganz klar die Reserven aus. Etliche Unternehmen kämpfen sogar um ihr Überleben und brauchen Hilfe. War es während der Pandemie in manchen Fällen noch eine Option abzuwarten, von Reserven zu zehren oder auf bewährte Maßnahmen wie Kurzarbeit zurückzugreifen, ist das jetzt meist nicht mehr möglich. Derzeit sind ja vor allem die Energiepreise ein unkalkulierbarer Kostenfaktor geworden, Fachkräftemangel und Lieferkettenengpässe kommen verstärkend hinzu. Besonders energieintensive Unternehmen stehen vor zum Teil existenziellen Problemen, insbesondere, wenn sie die Preissteigerungen nicht einfach an Ihre Kundschaft weitergeben können.

Wie muss ein erfolgreiches akutes Krisenmanagement aussehen?

Mein Rat: Bilden Sie einen Krisenstab und legen Sie alle Karten offen auf den Tisch. Der erste Fokus ist in der Krise dann meist Liquidität sichern, über zusätzliche Bankkredite, Preisverhandlungen mit Lieferanten oder

Über das RKW Kompetenzzentrum

Foto : Pre s s e

Ute Juschkus, Referentin für Digitalisierung und Innovation beim RKW Kompetenzzentrum

«

„Digitalisierung ist ein wichtiges Werkzeug und kann helfen, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken oder auch neue Märkte zu erschließen und Netzwerke aufzubauen.“

Kunden oder Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand. Der zweite Blick gilt den Geschäftsmodellen und Prozessen, einer Bestandaufnahme von Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken und der agilen Entwicklung und Umsetzung von schnellen Lösungsansätzen, um Kosten zu sparen und Umsätze zu generieren.

Allerdings ist nach der Krise vor der Krise. Wie müssen längerfristige Maßnahmen aussehen? Stärken Sie Ihre Krisenbewältigungskompetenz, bauen Sie Resilienz auf. Dazu gehören zum Beispiel gute Beziehungen zur Hausbank, zur regionalen Wirtschaftsförderung, den Lieferanten und der Kundschaft, Reserven u.v.a.m. Dazu gehören aber auch resiliente Mitarbeitende, die in der Krise schnell aber auch überlegt handeln können. Wer auf diese Art von Resilienz zurückgreifen kann, ist in akuten Krisensituationen besser gerüstet.

Sehen Sie Unterschiede zwischen großen und kleineren Unternehmen? Große Unternehmen verfügen über mehr Ressourcen

und sind daher meist resilienter. Durch eine stärkere Differenzierung in der Organisation verfügen Sie über mehr spezifische Kompetenzen auch in der Krise. In den kleineren Unternehmen macht der Chef die Strategie und die Problembewältigung häufig allein. Andererseits sind kleine Unternehmen sehr agil und anpassungsfähig – das ist ein großer Vorteil gerade in Krisenzeiten, wie ja ganz viele Unternehmen in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen haben.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Schaffung von mehr Resilienz?

Digitalisierung ist ein wichtiges Werkzeug und kann helfen, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken oder auch neue Märkte zu erschließen und Netzwerke aufzubauen. Digitalisierung wird allerdings niemals wieder so langsam sein, wie heute. Damit wird das Außen für die Unternehmen immer dynamischer und das führt praktisch zu einer ständigen akuten Krisensituation, wenn die Unternehmen nicht selbst dynamischer werden. Deshalb bezeichnen wir beim RKW auch die Krise als das „neue Normal“.

Was ist mit dem wachsenden Druck, nachhaltig zu wirtschaften?

Nachhaltigkeit geht nicht mehr weg, ebenso wenig wie die Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Deshalb macht es auch hier Sinn, weniger auf die Probleme, und mehr auf die Chancen schauen. Zwei Beispiele: Unternehmen, die bereits auf erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien umgestellt haben, betrifft das Problem der explodierenden Preise heute weniger stark. Unternehmen, die wissen und auch kommunizieren, wie nachhaltig die eigenen Produkte heute schon sind, kommen bei immer mehr Kundinnen und Kunden sehr gut an.

Das RKW existiert seit 101 Jahren. Wie unterstützen Sie Unternehmen?

Das RKW Kompetenzzentrum ist ein gemeinnütziger und neutraler Impuls- und Ratgeber für den deutschen Mittelstand. Unsere Themen sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Unternehmensentwicklung, aber auch Gründungsökosysteme und Personalarbeit.

Umfassende Informationen und viele Tools finden mittelständische Unternehmen auf www.rkw-kompetenzzentrum.de, mehr zur Krise als New Normal auf www.rkw.link/disrupt

Das Angebot des RKW richtet sich an Menschen, die ihr etabliertes Unternehmen weiterentwickeln ebenso wie an jene, die mit eigenen Ideen und Tatkraft ein neues Unternehmen aufbauen wollen. Ziel ihrer Arbeit ist es, kleine und mittelständische Unternehmen für Zukunftsthemen wie Digitalisierung zu sensibilisieren. Das RKW Kompetenzzentrum unterstützt sie dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu entwickeln, zu erhalten und zu steigern, Strukturen und Geschäftsfelder anzupassen und Beschäftigung zu sichern. www.rkw-kompetenzzentrum.de

9 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway

RKW – PARTNER CONTENT

Warum die Matrix punktet

flexible fertigung

Im Interview spricht Prof. Dr. Thomas Bauernhansl vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) über die Vorteile der Matrix in der Fertigung

Text: Jakob Bratsch Foto: Presse

Text: Jakob Bratsch Foto: Presse

durchlaufen nur die jeweils benötigten Prozessmodule und auch die Reihenfolge der Prozesse kann, sofern es das Produkt zulässt, flexibel verändert werden.

Wie ist es zum Begriff Matrix gekommen?

Produktionstechniker verstehen unter einer Matrix eine schachbrettförmige Anordnung von Prozessmodulen: Warenlager, Fertigungsmaschinen, Montagearbeitsplätze arbeiten nicht gebunden an einen gemeinsamen Arbeitstakt und sind über Transportsysteme flexibel miteinander verbunden. Gleichzeitig sind sie cyberphysisch vernetzt: Im virtuellen Raum gibt es einen Digitalen Zwilling, der die Produktionsprozesse und Fertigungs- bzw. Produktionsmodule abbildet. Durch ihn lassen sich die Arbeitsproduktivität, Stoffströme und Maschinenauslastungen optimieren. Mithilfe der Ergebnisse werden dann die realen – physischen – Module gesteuert.

Können Sie uns ein Beispiel aus der Praxis nennen?

Was ist das besondere an Matrixproduktionssystemen?

Matrixproduktionssysteme bieten eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig hoher Produktivität, denn sie arbeiten mit frei anfahrbaren Prozessmodulen. Dabei ist ein Prozessmodul die aus logistischer Sicht kleinste unabhängig beplanbare Produktionsressource, die häufig mittels fahrerlosen Transportsystemen mit Material versorgt werden.

Wie sieht das im Einzelnen aus?

In einem getakteten Fließband ist jede Anpassung an neue Varianten mit enormem Aufwand verbunden. Bei der Matrixproduktion ist das ganz anders. Die Systeme sind adaptiv, Maschinen und Stationen sowie der Auftragsdurchlauf passen sich an neue Stückzahlen und Varianten an. Somit sind die Prozessketten flexibel: Produkte

Ja, der Deutschen Lieblingskind, das Auto, ist ein gutes Beispiel: In einer klassischen Produktionslinie gehen alle Autos über alle verbundenen Stationen eines Fließbands. Die Stationen haben alle die gleiche Zeit zur Verfügung zur Ausführung ihrer Arbeitsinhalte. Je höher die Variantenvielfalt, desto häufiger passt die benötigte Zeit für die Ausführung nicht mehr zu der festen Vorgabe. Das nennt man Taktzeitspreizung. Oft werden auch zusätzliche Arbeitsinhalte zur Herstellung einer spezifischen Variante gebraucht, die dann sehr mühsam auf die vorhandenen Stationen verteilt oder mit einer neuen Station integriert werden müssen. Das alles führt zu hohen Produktivitätseinbußen. In einer Matrixproduktion kann jede Variante einen anderen Weg durch die Stationen nehmen und jede Station kann eine andere

Ausführungszeit zur Verfügung haben. Braucht es mehr Kapazität an einer Station, wird diese mit mehr Personal oder Automatisierung versehen oder die Station wird vervielfältigt. Die Auslastung bzw. Produktivität aller Stationen ist somit sehr hoch, während die Varianten und Kapazitätsflexibilität ebenfalls sehr hoch ist.

Wie wird das Ganze gesteuert?

Eine intelligente Steuerung lastet die Prozessmodule gleichmäßig aus. Weil viele Arbeiten auf mehreren Stationen durchgeführt werden können, werden die Aufträge der Station zugewiesen, die freie Kapazität aufweist. Die Stationen arbeiten also ohne einheitlichen Takt und die Matrixproduktion lastet damit die verfügbaren Ressourcen optimal aus.

Das klingt nach einem fragilen Gleichgewicht, wie robust ist das System denn?

Nein, das ist gar nicht fragil. Denn, weil für einen Prozessschritt oft mehr als ein Prozessmodul zur Verfügung steht, fällt nicht das gesamte System aus, wenn ein Modul, also eine Station, nicht mehr funktionsfähig ist. Eine Linie wäre in einem solchen Fall vollständig blockiert. Ganz anders die Matrixproduktion: Sie ist deutlich weniger störungsanfällig.

Wie sieht es mit der Personalisierung aus?

Gut! Auf unterschiedliche Kundenwünsche und Varianten wird im Rahmen der Matrixproduktion sehr flexibel reagiert, indem Stationen hinzugefügt oder entfernt werden. Bei einer Rekonfiguration bzw. Umplanung verteilen sich Prozesse neu auf die Stationen, die Prozessketten werden fast ohne Aufwand angepasst. Ohne das laufende System zu stören, können neue Produkte oder Technologien im Sinne der Wandlungsfähigkeit integriert und getestet werden.

Das klingt, als ob Matrix das ideale System wäre.

Ist es auch in vielerlei Hinsicht. Immer mehr Unternehmen setzen heute auf Matrixproduktion ohne Takt und Band, weil sie eine hohe Flexibilität bei einer gleichzeitig hohen Produktivität bietet. Die eingesetzten Prozessmodule können produkt-, kapazitäts- und/oder prozessorientiert gestaltet werden.

Insbesondere bei komplexen Montagesystemen mit vielen Prozessschritten hat sich in der Praxis gezeigt, dass der manuelle Entscheidungsaufwand zur Gestaltung dieser Prozessmodule und des Gesamtsystems aufgrund der vielen Freiheitsgrade noch sehr hoch ist. Bei engen Restriktionen bezüglich der verfügbaren Fläche, insbesondere bei Brownfield-Planungen oder großen Produkten, sind der Flexibilität Grenzen gesetzt.

Was sind denn die neusten MatrixEntwicklungen an Ihrem Institut, dem Fraunhofer IPA?

Eine ganz neue Entscheidungsunterstützungsmethode des Fraunhofer IPA reduziert den manuellen Aufwand bei der Gestaltung von Matrixproduktionssystemen. Die Methode stellt sicher, dass insbesondere die Prozesse in eine flexible Struktur gebracht werden, die auch wirklich einen hohen Flexibilitätsbedarf haben. Prozesse mit geringerem oder keinem Flexibilitätsbedarf werden im Kompromiss zur begrenzten Fläche und für eine hohe Produktivität in ein Prozessmodul in klassischer Linienstruktur geplant.

Interroll

Besuchen

INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 10

ANZEIGE

Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl, Leiter des Fraunhofer IPA & des Instituts für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb an der Universität Stuttgart

„Eine intelligente Steuerung lastet die Prozessmodule gleichmäßig aus.“

Sie interroll.com für weitere Informationen

präsentiert seine Sorter Solution Platform. Diese Plattform besteht aus dem Split Tray Sorter, dem Horizontal und dem Vertical Crossbelt Sorter. Außerdem sind Interroll Infeeds, Destinations, Controls und der Global Lifetime Service Bestandteile der Sorter Solution Platform. Was auch immer Ihre Sortieranforderungen sind - Interroll hat die Lösung dafür. Modulare Plattform Höchste Flexibilität: geeignet für verschiedene Güter, Durchsatzleistungen und Branchen Erhältlich mit Interroll Controls Bis zu 50% Energieeinsparung im Vergleich zu elektrischen Sortiersystemen Globaler Lifetime Service für Installations- und Wartungsunterstützung Weltweite Verfügbarkeit

Sorter Solution Platform One platform to sort it all

Interroll

Das Ende der Discountpreise für Energie

energiepreise

Der Strompreis in Deutschland explodiert und scheint kein Limit zu kennen. Das liegt am sogenannten MeritOrder-Prinzip, das kontrovers diskutiert wird.

Text: Thomas Soltau Foto: Michal Pech/unsplash

Wer aktuell auf seine Stromrechnung schaut, bekommt vor Entsetzten schnell graue Haare. Fast täglich steigen die Energiepreise ins Astronomische und viele Verbraucher können die verlangten Summen nicht mehr bezahlen. Dadurch erleidet die Volkswirtschaft einen ökonomischen Schock, der nicht nur durch die weltweiten Krisen zu erklären ist. Klar ist, dass durch den Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine russisches Erdgas zur strategischen Waffe wurde, um die Energiemärkte in Europa zu destabilisieren. Das alleine erklärt aber noch nicht die absurden Strompreise.

Gut 41 Prozent des Stroms in Deutschland im Jahr 2021 kommt laut Bundesumweltamt aus erneuerbaren Quellen, weitere 19 Prozent aus Braunkohle und knapp zwölf Prozent aus Atomkraft. Diese Produzenten könnten eigentlich weiterhin auf unveränderte Preise setzten. Das Problem

liegt beim Erdgas, das durch die Abhängigkeit von russischen Lieferungen extrem teurer wurde. Denn der Preis für den an der Strombörse, dem Spotmarkt, gehandelten Strom ist direkt an den Gaspreis gekoppelt. Deshalb zahlen Privatkunden sowie Unternehmen teils das Zehnfache dessen, was sie 2021 zahlen mussten.

Grund für den hohen Strompreis ist das Merit-Order-Prinzip an der Strombörse. Alle Anbieter rechnen dabei nach dem Preis des teuersten Erzeugers ab – und das sind derzeit die Gaskraftwerke, die ebenfalls zur Stromerzeugung beitragen. Als Merit-Order (Reihenfolge der Vorteilhaftigkeit) bezeichnet man die Einsatzreihenfolgen von Kraftwerken. Schuld an dieser Regelung ist die Öffnung des Energiemarktes auf Druck der EU. Bis 1998 war der Strommarkt in Deutschland strikt reguliert, die Preise unterlagen in der Regel keinen großen Schwankungen. Seit der Öffnung des Marktes ist Strom zur handelbaren Ware geworden. Die Hälfte des Stroms beziehen Großkunden meist über spezialisierte Broker, wobei die Konditionen privat bleiben. Der Rest wird an der Strombörse zu öffentlich einsehbaren Konditionen gehandelt.

Zudem wird großer Teil der Stromkontingente mehrere Jahre im Voraus gekauft. So können etwa Stadtwerke ihre Kosten auf Jahre hinaus planen. Zusätzlich benötigter Strom besorgt man sich von Anbietern kurzfristig am sogenannten Day-Ahead-Markt. Das Problem: Dort erhalten zwar die günstigsten Anbieter den Zuschlag zuerst. Müssen die Energieversorger jedoch kurzfristig ihren Bedarf einkaufen und erhalten nur noch Strom von den teuren Gaskraftwerken, bestimmen sie den Börsenpreis, zu dem alle

Geschäfte abgewickelt werden: das Merit-Order-Prinzip. Unabhängig davon, ob der Strom aus preiswerten Photovoltaikanlagen kommt.

Fast alle Energieversorger gelten als Gewinner in diesem Spiel. Sie verkaufen den billigen Strom teuer an die Verbraucher, die keine anderen Angebote wahrnehmen können. Solange alle Stromerzeuger ähnliche Preise anboten, funktionierte das Prinzip auch für die Kunden. Als der Gaspreis plötzlich kräftig anzog und damit die Produktion von Strom durch Gaskraftwerke extrem teuer wurde, kippte der lange anhaltende Gleichtakt der Preise. Diese neue Schieflage im Preisgefüge betrifft vor allem Energiediscounter, die Strom über kurzfristige Verträge möglichst günstig einkaufen und Kunden mit langfristiger Preisbindung ködern. Zuerst mussten sie massiv die Preise erhöhen und später das Geschäft häufig komplett einstellen. Durch den Wechsel zu Stadtwerken mussten Neukunden teilweise weit über 80 Cent pro Kilowattstunde zahlen.

Besonders regenerative Energie profitiert vom Preisboom. Da weder bei Solar- noch bei Windkraftanlagen vorher klar ist, wie viel Strom sie produzieren, handeln Betreiber ihre Energie am kurzfristigen Spotmarkt. Das bringt momentan viel Profit. So ist der Marktwert des Stroms aus Land-Windkraftanlagen von 2020 um fast das Zehnfache gestiegen. Ein schöner Zufall für die Betreiber, ein Ärgernis für alle Kunden. Die Preisbildung an der Strombörse wird seitdem kontrovers diskutiert. Der ursprüngliche Sinn vom Merit-Order-Prinzip ist nachzuvollziehen, weil es preiswertere Anbieter begünstigt. Der Gedanke: Wer

seine Produktionskosten gering hält, verdient am meisten Geld und spornt weitere Unternehmen an, Billigstrom zu produzieren.

Mittlerweile gerät der gesamte Markt aus den Fugen – mit fatalen Folgen für die Wirtschaft und Privatkunden. Eine zufriedenstellende Lösung lässt jedoch auf sich warten. Das liegt vor allem daran, dass bislang kein Konzept deutliche Einsparungen bieten kann. Robert Habeck plant nun, den Strompreis vom Gaspreis abzukoppeln. Die Richtung ist eindeutig: Zukünftig wollen Bundesregierung und EU-Kommission die Rahmenbedingungen für den Stromhandel reformieren. Alleine die neuen Technologien und der dadurch veränderte Energieerzeugungsmix gelten als Treiber für eine Reform. Dazu gesellt sich die Erkenntnis aus der aktuellen Krise, möglichst unabhängig zu agieren. Doch die Umsetzung von Reformen benötigen viel Zeit. Firmen und Verbraucher können bis dahin nur auf Hilfspakete der Bundesregierung hoffen. Die EU hat etwa beschlossen, die Übergewinne der Stromkonzerne abzuschöpfen. Ihre Einnahmen sollen künftig bei 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt werden. Der daraus entstandene Überschuss soll Bürger entlasten. Die konkrete Umsetzung ist aber längst nicht geklärt. Klar ist aber, dass Energie auch zukünftig ein kostbares Gut bleibt.

11 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway

Seit der Öffnung des Marktes ist Strom zur handelbaren Ware geworden.

Zukünftig wollen Bundesregierung und EU-Kommission die Rahmenbedingungen für den Stromhandel reformieren.

Im ersten Halbjahr 2022 stammten rund 51,4 % des Stroms aus Erneuerbaren Energien, 42,2 % kamen aus fossilen Energieträgern und 6,3 % aus Kernenergie.

Viele Lösungen stehen schon parat

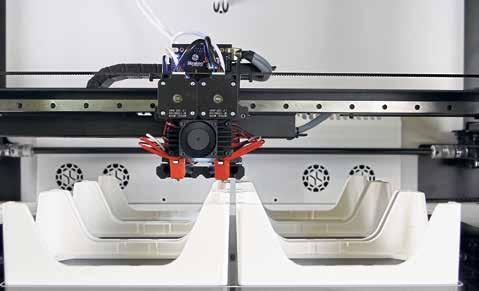

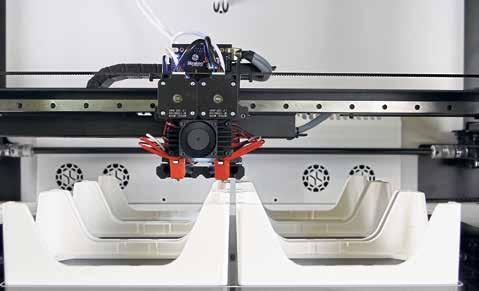

additive fertigung

Das additive Fertigungsverfahren im 3D-Druck steigert die Effektivität und senkt die Kosten. Fachkräfte können an anderen Stellen eingesetzt werden.

Text: Armin Fuhrer Foto: eMotion Tech/unsplash

3D-Drucker sind in der Industrie bereits seit einigen Jahren auf dem Vormarsch und diese Entwicklung scheint unumkehrbar. Inzwischen werden sie auch immer häufiger in der Serienproduktion eingesetzt. Eine Umfrage unter europäischen und US-amerikanischen Nutzern ergab jüngst, dass 40 Prozent der User 3D-Drucker für Klein- und 18 Prozent für Großserien einsetzen. Dabei nutzen 47 Prozent sie für die Herstellung mechanischer Geräte und 28 Prozent für die Herstellung von Konsumgütern. Es existieren eine Reihe verschiedener 3D-Druckverfahren. Welches das Beste ist, muss im jeweiligen Fall individuell entschieden werden.

Durch die zunehmende Verbreitung des 3D-Drucks in der Serienproduktion rückt das Problem in den Vordergrund, dass manche Prozesse, die vor und

nach dem Druckvorgang liegen, länger dauern, als der eigentliche Druckprozess. Um einen Stau oder einen Leerlauf zu vermeiden, muss daher ein Bediener vor Ort für den permanenten Fortgang des Produktionsprozesses sorgen. Daher kann es Sinn ergeben, eine vollständig oder teilautomatisierte additive Prozesskette zu errichten – das sogenannte additive Fertigungsverfahren. Denn wenn Prozesse, die nicht zum eigentlichen Produktionsvorgang zählen, ausgelagert und automatisiert werden, wird automatisch bereits der nächste Druckvorgang gestartet, während diese Prozesse noch laufen. Eine solche automatisierte Prozesskette kann rund um die Uhr, also auch nachts und am Wochenende laufen, ohne dass ein Bediener nötig ist. Das steigert die Produktivität erheblich, senkt die Kosten und ist in Zeiten des Fachkräftemangels auch eine willkommene Möglichkeit, das Personal an anderen Stellen, in denen eine Vollautomatisierung nicht möglich ist, einzusetzen.

Das Angebot an Lösungen ist bereits breit und wächst parallel kontinuierlich. So können Prozesse wie das Sortieren und das Be- und Entladen innerhalb der additiven Fertigung voll- oder auch teilautomatisiert werden, um nur zwei von vielen

Beispielen zu nennen. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Vermeidung gesundheitlicher Risiken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie Verbrennungen oder das permanente Einatmen von schädlichem Pulver, die beim 3D-Druck auftreten. Neben dem gesundheitlichen Aspekt werden durch den Wegfall von Auszeiten überdies Kosten gesenkt.

Ob der Einsatz additiver Verfahren beim 3D-Druck in der Fertigung ökonomisch

sinnvoll sein kann, sollte genau überprüft werden, bevor ein Unternehmen sich dafür entscheidet. Hilfreich ist es, zunächst eine konkrete Anwendung auszuwählen und sie zu testen. Auf Basis bisheriger Erkenntnisse kann eine fundierte Entscheidung über den Sinn einer Einführung getroffen werden. In vielen Fällen können entstehende Fixkosten beim Einsatz additiver Fertigungsverfahren anders als bei den meisten klassischen Prozessen auf unterschiedliche Produkte verteilt werden.

GRENZEBACH GROUP – PARTNER CONTENT

Kosten sparen mit dem 3D-Druckverfahren

Eine automatisierte Prozesskette macht die additive Serienproduktion viel effizienter, erklärt Mario Schafnitzel vom Automatisierungsspezialist Grenzebach.

Herr Schafnitzel, es gibt zahlreiche verschiedene Druckverfahren in 3D. Welches bevorzugen Sie?

Jedes Verfahren hat seine Vorteile, aber unser Favorit als Experten für Automatisierungstechnik ist das pulverbettbasierte Laserschmelzverfahren, bei dem das Pulver Schicht für Schicht aufgetragen und an den notwendigen Stellen mit dem Laser verfestigt wird. Wenn man den Prozess beherrscht, bekommt man damit Bauteile von überragender Qualität. Dieses Verfahren wird derzeit mit Abstand am häufigsten im Metall-3D-Druck eingesetzt. Die Entwicklung geht zurzeit aber noch in sehr schnellem Tempo weiter.

Bei der Serienproduktion tritt oft das Problem auf, dass die Druckzeit eines Bauteils viel länger dauert als die vorund nachgelagerten Prozesse. Wie kann man das ändern?

Die Pre- und Postprocessing-Schritte wie

Über Grenzebach Group

das Entpulvern sind kürzer als der eigentliche Druckvorgang. Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden, ist es sinnvoll, eine vollautomatisierte additive Prozesskette aufzubauen, in der die verschiedenen Prozessschritte vernetzt sind, ohne dass ein Bediener benötigt wird. So können beispielsweise nichtproduktive Vorgänge wie das Abkühlen aus dem Drucker ausgelagert werden, sodass er bereits einen neuen Produktionsvorgang starten kann, während das gerade gedruckte Produkt auskühlt. Dadurch wird die Produktivität des Druckers deutlich gesteigert.

Lassen sich so die Kosten reduzieren?

Die Reduzierung der Kosten steht im Mittelpunkt und sie kann durch die größere Effizienz des Druckers durch Auslagern von nichtproduktiven Schritten gesteigert werden. Daher macht der Aufbau einer (teil)automatisierten additiven Prozesskette auf jeden Fall Sinn. Die notwendigen Investitionskosten sind schnell wieder hereingeholt, zumal es sich für gewöhnlich um serienmäßige Lösungen handelt.

Welches Equipment gibt es?

Es gibt inzwischen ein vielfältiges An-

gebot. Grenzebach beispielsweise bietet Lösungen für den vollautomatischen und sicheren Transport, das automatisierte Be- und Entladen, das Auslagern nichtproduktiver Prozesse, das Entpulvern nach dem Bauprozess und das Sortieren von Bauteilen am Ende der Prozesskette mit Hilfe eines Roboters.

Können auch gesundheitliche Risiken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser eingedämmt werden? Es ist richtig, dass gesundheitliche Gefährdungen beim 3D-Druck auftreten können. Einerseits durch das Arbeiten mit dem gesundheitsschädlichen Pulver, das nicht eingeatmet werden sollte, andererseits durch den Kontakt mit heißen Produktionsteilen. Aber in einem automatisierten Verfahren treten diese Gefahren nicht mehr auf, weil kein Bediener benötigt wird. Das schützt die Menschen und spart nebenbei weitere Kosten für Schutzmaßnahmen ein.

Wie sollte ein Unternehmen, das sich für den 3D-Druck mit additiver Produktionsweise interessiert, vorgehen? Als erstes sollte ein sinnvoller Anwen-

Die Grenzebach Group ist ein international tätiges Familienunternehmen im Bereich Anlagenbau und Automatisierungstechnik. Die ganzheitlichen Automatisierungslösungen beinhalten Beratung, Hardware, Software und Service. Als starker Partner begleitet Grenzebach weltweit Unternehmen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. www.grenzebach.com

dungsfall identifiziert werden. Welche Bauteile kommen in Frage und welche Verfahren könnten dazu passen? Wenn ein Unternehmen sich für die Anschaffung entscheidet, sollte es von Anfang an die möglichen und kostenreduzierenden Automatisierungslösungen einplanen. Grenzebach bietet die notwendige Unterstützung für Potenzialbewertung, Planung, Entwicklung und Umsetzung an.

INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 12

Vom ursprünglichen Prototypenbau zum etablierten Fertigungsverfahren: Die Einsatzgebiete des 3D-Druckers sind mittlerweile vielfältig.

Foto:Presse / G r e n z beGhcapuor

Mario Schafnitzel, Product Manager Additive Manufacturing bei der Grenzebach Group

Schleppende Digitalisierung rächt sich

innovation

Das Bewusstsein über die Auswirkungen von Konsum und Wirtschaft auf Umwelt und Gesellschaft mit globalen Folgen für die Zukunft ist rapide gestiegen.

Text: Dejan Kosmatin Foto: Christin Hume/unsplash

Unternehmen in Deutschland treffen nicht nur auf ein sich veränderndes Konsumverhalten, sondern auch auf strengere Regulierungen und Investorenanforderungen in puncto Nachhaltigkeit. Durch die steigenden Anforderungen von Kunden, Politik und Investoren, kommt der IT bei der Erreichung von mehr Nachhaltigkeit eindeutig eine Schlüsselrolle zu. Sie kann mittels Datenverarbeitung und -analysen

Die IT unterstützt also nicht nur die Umsetzung, sondern ermöglicht diese erst durch den Einsatz und Bereitstellung von neuen Technologien wie Cloud, IoT oder KI.

sowohl Nachhaltigkeitsinitiativen effektiv begleiten als auch die Grundlage für neue innovative Prozesse und Produkte mit positiven Auswirkungen darauf sein. Die IT unterstützt also nicht nur die Umsetzung, sondern ermöglicht diese erst durch den Einsatz und Bereitstellung von neuen Technologien wie Cloud, IoT oder KI.

Die IDC-Studie „IT & Sustainability Deutschland 2022“ zeigt, dass Nachhaltigkeit hauptsächlich durch eine fehlende Transparenz über Prozesse und Daten ausgebremst werden. Zurückzuführen ist das auf einen niedrigen digitalen Reifegrad und der aktuellen Datenerfassung mit Kennzahlen (KPIs), die sich auf interne Prozesse fokussieren. Für ambitionierte Initiativen planen aber viele den Ausbau des gesamten Wertschöpfungssystems. So verschiebt sich der Schwerpunkt bei der Umsetzung von IT-Initiativen für nachhaltige Unternehmensprozesse, in Richtung Lieferketten und Zukunftstechnologien, wie IoT, Big Data & Analytics, RPA und Green Coding. Bis 2030 wollen fast alle befragten Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht haben. 38 Prozent geben an, über einen unternehmensweiten Ansatz zu verfügen und weitere 40 Prozent über einzelne Programme.

Die größten Treiber sind die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten und Angeboten sowie die Verbesserung der Betriebs- bzw. Produktionseffizienz, neben der konsequenten Ausrichtung auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern, die ihre Nachhaltigkeitsziele teilen. Das höchste Potenzial liegt in der eigenen Organisation, zum einen bei der Bereitstellung von ressourceneffizienter IT mit längeren Lebenszyklen. Also entweder ein System mit nachhaltiger Hardware und eine regelmäßige Modernisierung der IT-Infrastruktur und Anwendungsumgebung oder eine nachhaltige Softwareentwicklung und -architektur. Und zum anderen bei der Einbindung und Befähigung der eigenen Beschäftigten, um auf operativer Ebene mit den neuen Systemen und Prozessen umgehen zu können.

In den heutigen stark vernetzten Wertschöpfungssystemen können viele Nachhaltigkeitsinitiativen jedoch erst dann wirklich erfolgreich werden, wenn Betriebe über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus aktiv werden. Ein umfassender und effizienter Datenaustausch mit Partnern in den Lieferketten und Business-Ökosystems ist dafür eine essenzielle Voraussetzung, und umso

Erfolg bringender, je mehr Teilnehmer sich gegenseitig motivieren und fördern. IDC sieht hier vor allem die Anbieter in der Pflicht, sowohl ihr eigenes Business nachhaltig zu transformieren als auch ihr Angebotsportfolio unter diesem Blickwinkel zu überarbeiten und zu ergänzen und vor allem die Kunden bei ihren Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu beraten und zu unterstützen.

fakten IDC hat im Dezember 2021 in Deutschland branchenübergreifend 200 Unternehmen befragt, um detaillierte Einblicke in die Planungen, Herausforderungen und Treiber in Bezug auf Nachhaltigkeitsinitiativen durch und mit IT zu erhalten. Die Pandemie hat der Bedeutung von Nachhaltigkeit bei 80 Prozent der befragten Unternehmen deutlich Schub verliehen.

13 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway

Bis 2030 wollen fast alle befragten Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht haben.

Die IT-Infrastruktur kann die Nachhaltigkeitsentwicklungen eines Unternehmens entscheidend nach vorne bringen.

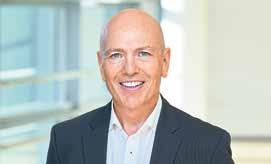

fakten Wolfgang Weber lebt mit seiner Frau und zwei seiner drei Kinder in den Niederlanden. Er liebt Diversität , sowohl im professionellen, als auch im privaten Umfeld. Seine Freizeit verbringt er in der Natur zu Fuß, im Wasser oder auf dem Rad, die hierzu hervorragende Infrastruktur seiner Wahlheimat genießend. Inspiriert durch seine geschäftliche Verantwortung automatisiert er seinen Haushalt mit digitalen Tools und Applikationen.

Wolfgang Weber:

Resilienz durch Digitalisierung

INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 14

großes interview

Die Verwendung digitaler Tools hat viele Vorteile. Dennoch gibt es noch Luft nach oben, sagt Wolfgang Weber, Global Head of Engineering and Industry 4.0 bei Henkel.

Text: Armin Fuhrer Foto: Presse

Herr Weber, wo steht Deutschland mit Blick auf die Digitalisierung?

Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir erst einmal klären, worüber wir eigentlich genau reden. Nach meiner Definition gehört zur Digitalisierung nicht nur der Bereich der Arbeit mit Daten, sondern auch der Bereich der Robotik. Daher fällt mein Bild für beide Bereiche differenziert aus.

Inwiefern?

In Deutschland gibt es immer, wenn es um Daten geht, eine gewisse Grundskepsis in der Bevölkerung, was die Sicherheit betrifft. Das erhöht die Eingangshürde für die Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern. Davon ist besonders der Mittelstand betroffen. Hinzu kommen die Defizite in der öffentlichen Infrastruktur, die wir in Deutschland haben, angefangen mit der Abdeckung mit 5G und WLAN. Bei der Robotik stellt sich die Lage günstiger da. Deutsche Großunternehmen treiben die Entwicklung an dieser Stelle entscheidend mit voran.

Stellen die sich derzeit überlappenden Krisen eine Hemmschwelle bei der weiteren Digitalisierung dar?

Im Gegenteil. Aus unserer Sicht ist es ganz eindeutig so, dass die Digitalisierung ein Instrument zur Bewältigung von Krisen ist. Das hat sich sehr klar in den ersten Wochen der Pandemie gezeigt, denn damals gelang es uns aufgrund der schon vorhandenen digitalen Infrastruktur ziemlich gut, den Überblick zu behalten. Wir konnten vor dem Hintergrund

der unterbrochenen Lieferketten unser Netzwerk sehr schnell so anpassen, dass wir ununterbrochen die Märkte versorgen konnten, weil wir mit unseren digitalen Tools in Echtzeit arbeiten konnten.

Grundsätzlich haben wir eine ganze Reihe von „digitalen Zwillingen“ einzelner Geschäfts- und Prozessbereiche, die wir für die Analyse einer bestimmten Situation nutzen. Auf der Basis dieser Analyse können wir dann eine fundierte Entscheidung treffen. Beispielsweise nutzen wir einen „Digital Twin“ zur Analyse des Marktbedarfs eines bestimmten Artikels und er hilft uns, die Produktionsplanung zu verbessern.

Gibt es beim Entwicklungsstand Unterschiede zwischen der Großindustrie und dem Mittelstand?

Beim Testen digitaler Tools ist der Mittelstand in manchen Punkten dynamischer als Großunternehmen, denn vorhandene Strukturen können in der Regel einfacher aufgebrochen werden. Bei einem großen Unternehmen wie Henkel müssen mehr Abteilungen eingebunden werden, bis ein solches Tool genutzt werden kann. Die Government-Struktur ist bei den Großen aufwendiger. Großunternehmen haben dagegen viel mehr Erfahrungen, verfügen über größere Teams und höhere Finanzierungsmöglichkeiten und haben daher Vorteile bei der Skalierung von neuen digitalen Anwendungen.

Sehen Sie in der Robotik ein Mittel gegen den wachsenden Fachkräftemangel?

Ja, denn die Digitalisierung führt zu einer Steigerung der Effizienz von Anlagen und daneben zu einer Umqualifizierung der Menschen, die an diesen Anlagen arbeiten. Sie sind weiterhin im Unternehmen, arbeiten aber an einer anderen Stelle auf einem höheren Effizienzniveau. Und sie können mit Aufgaben betreut werden, die interessanter und weniger monoton sind.

Wie wichtig ist es, die Angestellten mitzunehmen?

Digitale Applikationen bringen sehr viele Vorteile, aber man muss immer auch vorsichtig damit umgehen, um bei den Angestellten keinen Frust zu erzeugen. Denn wenn sie nicht funktionieren oder die Angestellten damit nicht umgehen können, kann das zu großer Ernüchterung führen. Bei Henkel versuchen wir diesem Problem entgegenzuwirken, indem wir in jeder Produktionsstätte einen sogenannten „Digital Engineer“ einsetzen. Eine Schnittstellenposition, die dem Produktionsleiter den Rücken frei hält, das Funktionieren der Anlagen sicherstellt und zugleich als Botschafter und Ansprechpartner im lokalen Team fungiert. Der Digitalingenieur schult die Mitarbeitenden und gibt der Leitung Feedback darüber, wie das neue digitale Tool angenommen wird.

Neben der Digitalisierung ist auch die Dekarbonisierung ein großes Thema. Sehen sie in beiden gleichzeitigen Entwicklungen eine doppelte Herausforderung?

Im Gegenteil. Bei uns ist es definitiv so, dass die Digitalisierung die Dekarbonisierung unterstützt. Eine permanente Messung der Energiebilanz und klare Ziele zur Umsetzung der Dekarbonisierung sind ein absolutes Muss, um im Markt zu bestehen. Das steht nicht im Widerspruch zum Ziel der Digitalisierung, sondern es gibt im Gegenteil sogar viele Synergien. Die Kombination von nachhaltigen Maßnahmen mit smarten Tools hat sehr viele Vorteile – für die Unternehmen und für das Klima.

Nachhaltigkeit bedeutet in der Logistik nicht nur günstig ökologischen Treibstoff zu finden, sondern auch Wege, um einen der größten Kostenfaktoren zu reduzieren: Leerfahrten.

Grüner Transport

Unternehmen, die früh auf regenerative Energie gesetzt haben, sind in Zeiten, in denen Gas knapp wird, im Vorteil. Für die anderen bietet die Krise, die Russlands Krieg ausgelöst hat, nun Chancen, sich neu aufzustellen.

Text: Christian Litz, Foto: Elevate/unsplash

Lösungen sind dabei nicht einfach: Wir nehmen eine andere Energiequelle. Dazu gehört auch: Wir müssen energiesparender Waren transportieren. Die gute Nachricht: Lösungswege sind bereits angelegt, werden seit Jahren genutzt und immer besser. Die Logistikbranche spürt schon länger öffentlichen Druck, ökologischer zu arbeiten.

Nachhaltigkeit bedeutet in der Logistik nicht nur günstig ökologischen Treibstoff zu finden, sondern auch Wege, um einen der größten Kostenfaktoren zu reduzieren: Leerfahrten. Mit viel Computertechnik und Rechnerleistung wird seit Jahren daran gearbeitet, Leerfahrten zu reduzieren oder wenn möglich, ganz zu vermeiden. Nichts ist unökologischer als leer zurückgelegte Kilometer von Transportkapazitäten...

Lesen Sie den ganzen Artikel online auf: contentway.de

ANZEIGE – ADVERTORIAL

Energiewende für zu Hause – mit der Wärmepumpe!

Die Nachteile fossiler Energieträger werden immer deutlicher. Zum Glück gibt es mit der Wärmepumpe schon heute eine zukunftssichere Heizungsalternative, die 100 % unabhängig von Öl und Gas macht.

Umweltenergie nutzen

Eine Wärmepumpe macht Umweltenergie für Heizung und Warmwasser nutzbar. Dabei braucht sie nur ca. 25 % Antriebsstrom, um bis zu 75 % Energie aus der Umgebung zu generieren. Als Energiequelle hat sich Umgebungsluft durchgesetzt. Wichtig ist ein hocheffizienter, invertergeregelter Verdichter, wie z. B. in den Wärmepumpen von Mitsubishi Electric. Denn er passt die Wärmepumpenleistung dem benötigten Wärmebedarf an und verbessert die Effizienz.

Auch für die Modernisierung Prinzipiell lassen sich die meisten Gebäude mit Öloder Gasheizung auf eine Wärmepumpe umstellen. Das gilt insbesondere, wenn bei gut 20 Jahre alten

Häusern eine neue Heizung ansteht. Denn hier ist die Gebäudehülle entsprechend gedämmt, Fenster sind doppelt verglast, und oft ist eine Fußbodenheizung vorhanden.

Den alten Wärmeerzeuger weiternutzen? Es lohnt sich fast immer, ganz zur Wärmepumpe zu wechseln. Soll die alte Heizung jedoch weitergenutzt werden, bietet ein Luft/Luft-System interessante Möglichkeiten. Es kann mit geringem Aufwand installiert werden und arbeitet unabhängig von der bestehenden Wärmeverteilung. Damit kann man in der Übergangszeit bares Geld sparen, denn die Wärmepumpe erzeugt aus einer Kilowattstunde Strom bis zu 5,2 kWh Wärme.

Förderung beachten und Fachpartner einbinden Noch attraktiver wird der Wechsel durch die aktuellen Fördermöglichkeiten: Der Staat bezuschusst Wärmepumpen mit bis zu 40 %. Förderfähig sind z. B. Kosten für Installation, Optimierung der Wärmeverteilung und Entsorgung von Altanlagen.

Modernisierungswillige sollten sich frühzeitig einen auf Wärmepumpen spezialisierten Fachpartner suchen.

Weiterführende Informationen bietet Mitsubishi Electric unter: mitsubishi-les.com/heiztrend-interaktiv

15 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway

„Digitale Applikationen bringen sehr viele Vorteile, aber man muss immer auch vorsichtig damit umgehen, um bei den Angestellten keinen Frust zu erzeugen.“

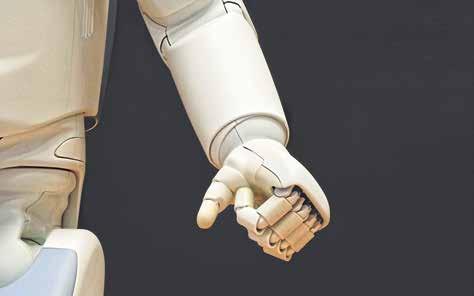

Künstliche Intelligenz – Industrie 4.0

fortschritt

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gilt als Innovationstreiber, ihre Fähigkeiten eröffnen weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten industrieller Abläufe.

Text: Julia Butz

Fotos: DFKI/Jürgen Mai Simon Kadula/unsplash

Zusätzlich wird vordefiniertes Expertenwissen eingebaut. Aus der Kombination von Information und erlernter Regel kann die KI Schlussfolgerungen ziehen und Entscheidungen treffen – in der Automatisierung oder bei der Unterstützung an Handarbeitsplätzen.

Ein Hilfesystem und keine Konkurrenz zum Arbeitsplatz?

Kollege Roboter kann viele Lücken füllen

Wie wird KI bereits eingesetzt?

Künstliche Intelligenz begegnet uns auch im Alltag schon länger, ohne dass es uns aktiv bewusst ist. Ähnlich ist es in der Industrie: Dinge, die man früher von Hand tätigen musste, passieren nun automatisch. Maschinen sind in der Lage Meldungen abzugeben, wenn sie bestimmte Zustände erkennen, wenn es Probleme gibt oder ein Prozess gut funktioniert. Die Maschine lernt aus dem Prozess heraus.

Es besteht das häufige Missverständnis, dass KI die Menschen ersetzen würde. Es geht aber darum, dass der Computer manuelle Arbeitsschritte unterstützt, um die Qualität zu steigern oder Fehler zu erkennen. Viele Unternehmen stehen zudem vor der Herausforderung, dass sie immer weniger Personal zur Verfügung haben. Da stellt sich die Frage: Wie kann ich die Leute, die da sind, möglichst effizient einsetzen?

Was bringt KI in der Zukunft?

Unsere Vision ist eine Shared-Production, bei der die Industrie ihre Ressourcen bündelt und firmenübergreifend über ihre eigenen Anlagen hinaus zusammenarbeitet. Ähnlich wie wir es heute in den Büros in der Cloud bereits tun. Man muss nun schauen, inwieweit man auf dieses Idealbild zuarbeiten wird, auch in Hinblick auf die noch existierenden Datenbarrieren.

automatisierung

Die Robotik ersetzt in mittelständischen Unternehmen kostengünstig fehlende Fachkräfte, erklärt Helmut Schmid vom Deutschen Robotik-Verband.

Text: Armin Fuhrer

Fotos: Presse Possessed Photography/unsplash

dend sind. Das bedeutet, sie ermöglichen es, die Menschen dort einzusetzen, wo ihre Stärken liegen. Die Befürchtung, dass der Roboter den Menschen Arbeitsplätze wegnimmt, ist überflüssig. Im Gegenteil: Er schafft welche.

Für welche Branchen und Wirtschaftsbereiche gilt diese Feststellung?

Nehmen wir nur mal das Beispiel Pflege. Roboter können den Pflegekräften viele Aufgaben abnehmen, sodass wichtige Lücken aufgefüllt werden und die Pflegekräfte sich ihrer eigentlichen Aufgabe, also der Betreuung der Patienten, zuwenden können. Diese Feststellung gilt grundsätzlich für fast alle Segmente, sei es für den Servicebereich, Logistik, Agrarwirtschaft, Gastronomie und natürlich die Industrie.

Haben Sie eine Zielsetzung, wie viele Roboter jährlich neu in den Einsatz kommen könnten?

Herr Schmid, viele Unternehmen und ganze Branchen leiden unter einem Mangel an Fach- und Arbeitskräften. Sehen Sie in der Robotik ein Mittel, dem Problem entgegenzuwirken?