Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang. Modul ini akan membahas mengenai Perpetaan, Pengenalan Alat, dan Cara Penggunaannya, Serta Pembuatan Kontur. Modul ini dimaksudkan sebagai bahan ajar selama berlangsungnya kegitan KELAS HITAM. Pemakai utama modul ini adalah Calon Anggota Muda Himpunan Tambang (HITAM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa modul ini, masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan modul ini. Penulis berharap modul ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat membantu bagi kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kita, Aamiin.

Jakarta, 18 Agustus 2024

Penulis

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Peta dapat diartikan sebagai gambaran dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala dan sistem proyeksi tertentu (Basuki, S. 2011. Ilmu Ukur Tanah Hal 4). Peta adalah suatu penyajian grafis dari seluruh atau sebagian muka bumi pada suatu skala peta dan sistem proyeksi peta tertentu. Peta menyajikan unsur-unsur di muka bumi dengan cara memilih, menyeleksi atau menggeneralisasi sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuatan peta tersebut (Hadwi,2010).. Peta dibuat dengan sejumlah data dan informasi yang diharapkan penyajiannya dapat digunakan dengan baik oleh pengguna peta.

Data dan informasi yang terdapat pada suatu peta merupakan data dan informasi geografis. Pengertian data di sini adalah suatu 'bahan dasar' yang diolah/diproses menjadi suatu informasi (sesuatu yang punya arti). Informasi itu sendiri dapat diproses kembali menjadi bentuk data baru untuk keperluan membuat informasi lain. Oleh karena itu, informasi dapat dianggap memiliki tingkat lebih tinggi dan aktif dibandingkan dengan data.

Data dapat dikumpulkan, disimpan, dan dimanipulasi; adapun sumber data meliputi antara lain hasil survei lapangan (data primer), data statistik dan peta lain (data sekunder). Berdasarkan pengertian diatas, peta merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan di bidang pembangunan. Untuk dapat digunakan sebagai data dan informasi muka bumi, maka suatu peta mempunyai tiga prinsip utama, yaitu:

1)Menyatakan posisi/lokasi suatu tempat padapermukaanbumi. Padapeta dapat dilihat posisi atau lokasi suatu tempat di muka bumi yang dinyatakan dengan koordinat X dan Y, serta ketinggian dari permukaan air laut rata-rata.

2) Memperlihatkan pola distribusi dan pola spasial dari fenomena alam dan buatan manusia. Pada peta dapat dilihat pola distribusi seperti transportasi dalam bentuk jalan, beberapa lokasi kota, topografi suatu tempat dalam bentuk relief, lokasi sungai.

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar

3) Merekam dan menyimpan data dan informasi muka bumi serta memvisualisasikan data dan informasi muka bumi menjadi peta. Semua data dan informasi yang berhubungan dengan muka bumi direkam melalui survei langsung di lapangan, pemotretan udara, kemudian disimpan untuk diolah dan divisualisasikan menjadi sebuah peta.

Selain tiga prinsip utama peta seperti tersebut diatas, peta juga mempunyai karakteristik yang khas, yaitu:

1) Peta disajikan pada bidang datar dalam bentuk dua dimensi (hasil transformasi matematik).

Sebuah peta yang merupakan gambaran dari muka bumi disajikan pada sebuah bidang datar dalam bentuk dua dimensi yang merupakan konversi posisi tiga dimensi dari unsur-unsur muka bumi.

2) Peta merupakan bentuk reduksi dari keadaan sebenarnya.

Sebuah peta merupakan hasil reduksi atau pengecilan dari keadaan sebenarnya di muka bumi melalui sebuah skala peta.

3) Peta dalam penyajiannya mengalami suatu proses generalisasi, sehingga tidak semua informasi perlu disajikan.

Sebuah peta merupakan hasil reduksi, dan pada saat melakukan reduksi dilakukan generalisasi, yaitu suatu pekerjaan untuk mempertahankan, menghilangkan, menyederhanakan bentuk dari beberapa unsur muka bumi yang akan disajikan pada sebuah peta.

4) Peta merupakan suatu bentuk penegasan (enhancement) dari unsur yang terdapat di muka bumi.

Pada sebuah peta ada beberapa unsur yang dilakukan penegasan atau disajikan secara visual, karena unsur-unsur tersebut diperlukan sebagai data dan informasi pada sebuah peta, misalkan garis kontur, disajikan di peta tetapi di lapangan tidak terlihat garis konturnya

Berdasarkan fungsi peta, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan kartografi adalah melakukan seleksi, klasifikasi, penyederhanaan, eksagerasi, simbolisasi semua data dan hasil ukuran dari berbagai pola/unsur muka bumi secara grafis pada skala tertentu menjadi suatu produk peta, sehingga unsur-unsur tersebut dapat dibaca (terlihat dengan jelas, mudahdimengerti ataudipahami)olehpenggunapetadi dalam melakukan interpretasi, dan analisis.

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Sebelum pembuatan sebuah peta, diperlukan survei lapangan untuk mendapatkan unsur-unsur muka bumi yang akan disajikan secara visual. Sebuah peta selalu dibuat dengan menggunakan suatu skala peta tertentu, karena itu pada saat pengolahan data hasil survei, dilakukan seleksi data untuk menentukan dan memilih data muka bumi yang sesuai dengan skala peta yang akan dihasilkan. Selain melakukan seleksi, data survei yang dihasilkan akan diklasifikasi sesuai dengan unsur-unsur muka bumi yang terdapat pada spesifikasi peta yang akan dibuat.

Setelah dilakukan seleksi dan klasifikasi unsur-unsur muka bumi yang akan disajikan, maka tahap berikutnya adalah melakukan penyederhanaan dan eksagerasi unsur-unsur muka bumi sesuai dengan simbol yang terdapat pada spesifikasi peta. Bagi pengguna peta, untuk bisa mengetahui data dan informasi apa saja yang dapat diperoleh pada suatu peta, diperlukan teknik dan pengetahuan membaca peta. Hal tersebut perlu, mengingat kemungkinan adanya perbedaan persepsi antara pembuat peta dan pengguna peta di dalam membaca dan mempelajari unsur-unsur muka bumi yang terdapat pada suatu peta. Untuk mendapatkan data dan informasi yang benar pada suatu peta, pengguna peta juga melakukan interpretasi dengan menggunakan media lain (foto udara, citra satelit). Hasil analisis yang dilakukan terhadap data dan informasi muka bumi pada suatu peta akan sangat berpengaruh pada hasil pengambilan keputusan untuk suatu perencanaan pembangunan.

Pengertian data spasial adalah data yang berdimensi dan bereferensi keruangan yang terukur dan terkait dengan suatu posisi dan/atau lokasi. Peta digunakan untuk visualisasi data keruangan (geospatial), yaitu data yang berhubungan dengan lokasi atau atribut suatu objek atau fenomena alam dan buatan manusia di muka bumi. Peta akan membantu penggunanya untuk dapat memahami hubungangeospasial secaralebihbaik, karena semua data dan informasi muka bumi direkam dan disimpan untuk divisualisasikan menjadi sebuah peta; dari suatu peta, data dan informasi yang berhubungan dengan jarak, arah, dan luasan dapat diperoleh, sehingga akan diketahui pola dan hubungannya, serta dapat juga diketahui ukurannya.

Pada saat ini, peta bukan lagi sebagai hasil akhir seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat luas. Produk akhir peta bisa dalam bentuk kertas hasil

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

cetakan (hard copy), dan juga dalam bentuk digital (soft copy). Peta hasil cetakan dapat diubah menjadi peta dalam bentuk digital melalui tahapan digitasi dengan alat digitizer atau pemindaian dengan alat scanner. Penampilan peta pada layar monitor komputer dan hubungannya dengan basis data geospasial yang dibangun, telah membedakan fungsi peta kertas (hardcopy) dan peta digital (softcopy).

Adanya peta digital pada layar monitor komputer (on screen map) dengan sendirinya akan tersedia basis data geospasial, selain itu memungkinkan juga untuk menghasilkan tampilan peta baru dengan menggunakan aplikasi grafis pada komputer.

Peta dalam bentuk digital memungkinkan masyarakat luas untuk mengakses data geospasial yang telah dibuat dan dikelola melalui internet. Akses untuk mendapatkan data geospasial memerlukan prosedur pencarian yang kompleks termasuk infrastruktur untuk mengakses data geospasial yang cukup besar memory-nya.

Berkaitan dengan data dan informasi muka bumi, data utama pada sebuah peta adalah data bergeoreferensi yang menggambarkan semua objek atau unsur geografis (geographic features) baik yang dibawah, diatas dan di permukaan bumi. Data tersebut diperoleh melalui survei langsung di lapangan dan juga survei tidak langsung. Pada suatu peta yang bergeoreferensi, objek geografis diperlihatkan/digambar dalam bentuk:

1) titik (untuk objek yang memperlihatkan satu lokasi dalam ruang seperti titik kontrol geodesi, titik tinggi, kota, dan sebagainya);

2) garis(untukobjekyangbentuknyaliniersepertisungai,jalan,batasadministrasi, dan sebagainya);

3) luasan (untuk objek yang bentuknya tertutup seperti persil, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya);

4) permukaan (surface) (untuk objek 3 dimensi).

Data geografis sangat terkait dengan keruangan (memiliki posisi/lokasi) dan disebut sebagai data spasial.

Pemetaan adalah suatu proses yang melalui beberapa tahapan kerja (pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data) untuk mendapatkan produk akhir peta. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu survei lapangan (pengukuran koordinat), pemotretan udara, survei data sekunder. Tahap

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

pengolahan data merupakan kegiatan menghitung dan mengolah hasil pengumpulan data sesuai metode pemetaan yang menggunakan suatu sistem referensi dan proyeksi peta tertentu; sedang tahap penyajian data adalah kegiatan untuk menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk peta yang sering disebut sebagai kegiatan kartografi.

Petamempunyai banyak fungsidantampilan,dansetiaporang akanmelihat peta dengan sudut pandang yang berbeda. Suatu peta perkotaan bisa saja disajikan secara detail semua bangunan dan persil yang ada tanpa menyebutkan jenis bangunannya, tetapi bisa juga bangunan-bangunan yang ada dikelompokkan sesuai fungsi bangunan. Untuk membantu mengapresiasi persamaan dan perbedaan mengenai isi peta yang disajikan, jenis peta yang dihasilkan dapat dibedakan atas skala peta yang digunakan, fungsi peta, dan subjek yang disajikan pada peta (Arthur H. Robinson, Joel L. Morrison, 1995).

Jika ditinjau dari skala peta yang digunakan, jenis peta bisa dibedakan atas peta skala besar dan peta skala kecil. Tidak ada konsensus untuk menyatakan batas besaran kuantitatif suatu skala peta. Sejumlah pembuat dan pengguna peta setuju jika yang disebut skala besar adalah peta yang skalanya antara 1:1.000 sampai dengan skala 1:10.000; sedang skala kecil adalah peta yang skalanya 1:500.000 atau lebih kecil.

Jikaditinjaudarifungsipeta,makajenispetadapat dibedakanataspetatopografi yang menyajikan gambaran umum mengenai muka bumi antara lain seperti jalan, sungai, rumah, relief, batas administrasi, vegitasi alami dan nama-nama berbagai objek yang dipetakan; peta tematik yang menyajikan distribusi dari suatu fenomena tertentu. Untuk dapat menyajikan distribusi secara baik, setiap peta tematik memerlukan informasi topografi sebagai peta dasarnya. Ada juga jenis peta yang disebut chart, peta yang khusus didisain untuk memberikan layanan navigasi, contohnya peta navigasi laut (nautical chart) dan peta navigasi udara (aeronautical chart).

Selain ditinjau dari fungsinya, ada jenis peta yang didasarkan pada subjek yang disajikan contohnya antara lain peta Dasar Pendaftaran Tanah, peta Perkotaan, peta Perencanaan. Peta yang berdasarkan subjek ini, isi (data dan informasi) dan kegunaan petanya tergantung pada instansi yang memproduksi peta tersebut. Ada kemungkinan penamaan petanya bisa sama, contoh peta Perkotaan, tapi isinya bisa berbeda sesuai dengan kegunaan dari peta bersangkutan.

Secara tradisi, pengelompokan utama peta adalah peta topografi dan peta tematik. Perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis yang simbol sesuai

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

spesifikasi peta yang ada, serta teks sebagai tambahan informasi untuk pengguna peta.

Membaca peta foto memerlukan pengetahuan interpretasi foto udara, karena pengguna petafotoharusbisamembacasertamembedakanunsur-unsurmukabumiyangdisajikan dalam bentuk citra foto.

Jenis peta

Data dan informasi permukaan bumi yang disajikan pada suatu peta tergantung dari maksud dan tujuan pembuatannya. Secara umum, jenis peta dapat dibedakan atas:

1. peta topografi

2. peta tematik

3. chart

1) Peta topografi

Peta topografi memperlihatkan posisi horisontal serta vertikal dari unsur alam dan unsur buatan manusia dalam suatu bentuk tertentu. Peta topografi dikenal juga sebagai peta yang bersifat umum, karena unsur-unsur yang disajikan adalah unsur yang terdapat di muka bumi sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan peta bersangkutan.

Unsur-unsur apa saja yang disajikan tergantung juga pada skala petanya, makin besar skala petanya semakin banyak unsur yang dapat disajikan, semakin kecil skala petanya semakin berkurang unsur muka bumi yang disajikan. Unsur-unsur muka bumi yang disajikan dalam bentuk simbol, bisa dalam bentuk hitam putih, bisa juga dalam bentuk berwarna.

Jenis peta yang termasuk pada kelompok peta topografi antara lain:

1) Peta planimetrik

Peta yang menyajikan informasi beberapa jenis unsur muka bumi seperi jalan, sungai, rumah, batas administrasi sesuai maksud dan tujuan pembuatan peta; data dan informasi ketinggian (titik tinggi dan kontur) tidak disajikan pada peta ini. Umumnya peta planimetrik mempunyai skala besar.

2) Peta bathimetrik

Peta yang menyajikan kedalaman air dan konfigurasi topografi bawah laut. Umumnya peta bathimetrik mempunyai sistem koordinat yang bereferensi pada sistem koordinat peta topografi.

3) Peta teknik

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Peta yang menyajikan data muka bumi (planimetris dan tinggi) untuk keperluan proyek kerekayasaan (jalan, dam, saluran irigasi), dan juga untuk keperluan estimasi biaya konstruksi. Umumnya skala peta yang digunakan adalah skala besar dan penyajiannya dalam bentuk peta hitam putih.

2) Peta tematik

Petatematik adalahsuatu bentuk petayang menyajikan unsur-unsurtertentu dari permukaanbumi sesuai dengantopikatautemadari petabersangkutan,seperti petaTata Guna Lahan, peta Geologi (Gambar 1.23), peta Kependudukan dan lain sebagainya.

Peta tematik umumnya digunakan sebagai data analisis dari beberapa unsur permukaan bumi di dalam pengambilan suatu keputusan untuk pembangunan. Adanya teknologi

Sistem Informasi Geografis (SIG) mempermudah pembuatan peta tematik, karena produk SIG umumnya dalam bentuk peta tematik.

Jenis peta yang termasuk pada kelompok peta tematik antara lain:

1) Peta diagram

Pada peta diagram, dua atau lebih subjek tematik yang berelasi disajikan dalam bentuk diagram proporsional. Diagram yang disajikan dapat dalam bentuk diagram batang, lingkaran, empat persegi panjang, maupun kurva. Setiap diagram disajikan pada posisi dari suatu lokasi atau di pusat area, yang memberikan informasi tentang keberadaan data yang diberikan pada diagram bersangkutan.

Tinggi rendahnya atau besar kecilnya diagram menyatakan suatu besaran dari data kuantitatif yang diberikan oleh data, sedang warna yang digunakan menyatakan jenis data lain yang berhubungan dengan data bersangkutan. Contoh, Peta Jumlah Penduduk, besar kecilnya diagram lingkaran menyatakan jumlah penduduk di suatu tempat, sedang warna yang digunakan untuk menyatakan jenis penduduk, pria dan wanita.

2) Peta choropleth

Peta tematik yang menyajikan ringkasan distribusi kuantitatif dengan basis deliminasi area. Data kuantitatif yang diberikan merupakan besaran suatu data yang berkaitan dengan deliminasi area tertentu, misalnya batas administrasi. Salah satu contohnya adalah peta Kepadatan Penduduk per km². Pada peta Kepadatan Penduduk, terdapat data dan informasi kepadatan penduduk per km yang disajikan dengan warna;

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

semakin tua/gelap warna yang digunakan berarti kepadatan penduduknya semakin tinggi. Pada setiap area yang berwarna diberikan informasi nama lokasinya.

3) Peta distribusi (dot distribution maps)

Suatu peta tematik yang menggunakan simbol titik kuantitatif untuk menyajikan suatu data yang spesifik, serta mempunyai kuantitas yang pasti dari sejumlah variabel. Satu titik (dalam bentuk simbol) memberikan suatu nilai tertentu, sehingga jika pada suatu area di peta bersangkutan terdapat 10 titik, maka akan menginformasikan bahwa padadaerahtersebut terdapat 10kali nilai darititikbersangkutan.Salahsatu contoh peta distribusi adalah peta Penyebaran Penduduk yang penyajian sebaran titiknya dapat dibedakan atas penyebaran secara administratif dan geografis.

4) Peta dasimetrik

Peta tematik sejenis choropleth, tetapi basisnya bukan pada batas administrasi, melainkan pada batas dari area yang disurvei. Pada peta dasymetrik, penyajian deliminasi area didasarkan pada daerah yang disurvei dan bukan batas administrasi. Hasilnya bisa berbeda dengan peta choropleth khususnya pada areanya; peta sebelah kiri berdasarkan deliminasi administrasi, sedang peta sebelah kanan deliminasi berdasarkan hasil survei.

5) Peta chorochromatik

Peta tematik yang memperlihatkan distribusi kualitatif dari fenomena spesifik dan relasinya; contoh, peta tanah (soil map). Pada peta Tanah ini, semua jenis tanah yang ada pada daerah bersangkutan disajikan berdasarkan areanya dengan menggunakan warna yang berbeda-beda. Warna muda dan warna tua yang digunakan untuk simbol jenis-jenis tidak mempunyai suatu harga tertentu karena sifatnya yang kualitatif.

6) Peta isoline

Petatematik yang memperlihatkanharganumerikuntuk distribusi yang kontinu, dalam bentuk garis-garis yang terhubung pada suatu harga yang sama, atau dengan perkataan lain, setiap garis menghubungkan titik-titik yang mempunyai harga yang sama. Contohnya adalah peta isobar, peta yang menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai tekanan udara yang sama; setiap garis yang menghubungkan daerah yang bertekanan udara sama diberikan sebuah angka.

7) Peta alir (flow maps)

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Peta tematik yang menyajikan informasi dalam bentuk garis tebal atau warna untuk memperlihatkan arah atau frekuensi pergerakan. Contoh, Peta Jalur Penerbangan (peta frekuensi penerbangan dari satu tempat ke tempat lain, setiap garis mempunyai ketebalan berbeda yang menginformasikan banyak sedikitnya frekuensi penerbangan darisatu tempat ketempat yanglain,sedangwarna menginformasikannama perusahaan penerbangan.

3) Chart

Chart adalah peta yang menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan unsur navigasi atau keselamatan perhubungan. Jenis chart yang dikenal adalah: 1) Peta navigasi laut (Nautical Chart)

Chart yang menyajikan unsur-unsur laut dan daratan yang diperlukan untuk navigasi laut. Nautical chart adalah representasi grafis dari wilayah maritim dan wilayah pesisir yang berdekatan.

Tergantung pada skala petanya, nautical chart dapat menunjukkan kedalaman air dan ketinggian daratan (peta topografi), unsur alam, rincian dasar laut dari garis pantai, bahaya navigasi laut, lokasi alat bantu alam dan buatan manusia untuk navigasi, informasi tentang pasang surut dan arus, rincian lokal medan magnet bumi, dan struktur bangunan seperti pelabuhan, jembatan, bangunan. Nautical chart adalah alat penting untuk navigasi laut yang dibutuhkan untuk transportasi terutama komersial di kebanyakan negara.

Nautical chart dapat disajikan dalam bentuk grafis dicetak di atas kertas atau navigasi elektronik. Teknologi yang terbaru telah menjadikan chart yang tersedia dapat dicetak sesuaidenganpermintaansecaraelektronik setiapharinya,sehinggadatapentingseperti peringatan laut dapat ditambahkan ke chart yang ada sebelumnya, dengan demikian nautical chart akan selalu mutakhir pada saat digunakan. Berbeda dengan peta topografi dan peta tematik, laut yang dalam diberi warna putih, karena dianggap aman untuk keperluan navigasi laut, sedang perairan dekat pantai diberi warna agak gelap karena bisa membahayakan pelayaran.

2) Peta navigasi udara (Aero Nautical Chart)

Chart yang menyajikan unsur-unsur daratan dan lautan untuk keperluan keselamatan navigasi udara umumnya aero nautical chart setiap 3 atau 6 bulan sekali diganti dengan versi baru.

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Aeronautical chart adalah peta yang dibuat untuk membantu dalam navigasi pesawat udara, sama halnya seperti nautical chart untuk kapal laut.

Ukuran suatu titik di peta tidak mungkin sama besarnya dengan ukuran suatu titik di permukaan bumi. Oleh sebab itu, diperlukan perbandingan antara ukuran peta dengan ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Perbandingan tersebut, disebut sebagai Skala Peta. Skala peta dapat dinyatakan dalam beberapa cara, sebagai berikut :

a. Angka Perbandingan

Misal 1:1.500.000 menyatakan 1 cm atau 1 inchi dalam peta, sama dengan 1.500.000 cm atau 1.500.000 inchi di permukaan bumi.

b. Perbandingan Nilai

Misal 1 inchi untuk 15 mil, dan 1 cm untuk 2 km.

c. Skala bar atau skala garis

Garis ditempatkan atau digambarkan dalam peta dan dibagi-bagi dalam interval yang sama. Setiap interval menyatakan besaran panjang yang tertentu. Pada ujung yang lain, biasanya satu interval dibagi bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan tujuan agar pembaca peta dapat mengukur panjang dalam peta secara teliti. (Basuki, S. 2011. Ilmu Ukur Tanah Hal 6)

Azimuth adalah sudut arah yang dimulai dari arah utara berputar searah putaran jarum jam. Arah utara yang sebenarnya adalah kutub utara bola bumi atau arah meridian Azimuth diukur dalam derajat (°), dengan rentang antara 0° hingga 360°. Secara umum, utara digunakan sebagai titik acuan, di mana 0° menunjukkan utara, 90° menunjukkan timur, 180° menunjukkan selatan, dan 270° menunjukkan barat. Azimuth dihitung sebagai sudut horizontal antara titik acuan dan proyeksi titik yang diminati pada bidang datar horizontal yang tegak lurus terhadap zenit (titik tertinggi di langit). Dalam beberapa kasus, azimuth juga dapat diukur dalam sistem koordinat polar.

Dalam pekerjaan survey dan pemetaan azimuth digunakan untuk menentukan lokasi titik-titik koordinat di permukaan bumi. Perangkat untuk mengukur Azimuth yaitu Kompas

Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

untuk menunjukkan arah utara magnetik bumi, theodolit atau total station sebagai instrumen

optik presisi yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Serta GPS (Global Positioning System) yang dapat memberikan azimuth berdasarkan koordinat lintang dan bujur (Basuki, S. 2011. Ilmu Ukur Tanah)

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul

Alat-alat ukur yang digunakan dalam pemetaan yaitu:

1. Total Station

Total station adalah pengembangan dari theodolite yang dilengkapi dengan pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan dibantu reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Di samping itu untuk mempermudah proses data dilengkapi jugadengan komputer. Konstruksiutamaseperti rambu pertama, rambu keduadan garis bidik sama dengan theodolite. (Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi, 2011) ( Hal 30).

2. Statif

Statif merupakan alat untuk mendirikan alat di lapangan yang terdiri dari kepala statif dan kaki tiga yang dapat diatur diatur ketinggiannya. statif terbuat dari kayu atau dari metal ataupun aluminium sehingga lebih ringan. Ketinggian statif dapat diatur dengan ketinggian si pengamat. tips untuk alat ini yaitu, saat pemutaran baut statif jangan terlalu keras agar tidak cepat rusak. Kepala statif ada yang datar, melengkung (sferis), ada pula yang menyerupai bonggol (kern) dengan sambungan alat sentering tongkat teleskopik sekaligus untuk mengukur tinggi alat (Basuki, S. 2011. Ilmu Ukur Tanah Hal 55)

3. Prisma

Yaitu suatu target bidikan yang terbuat dari kaca cekung yang mempunyai tanda bidik berupa garis silang dengan guna memantulkan laser dari alat total station dalam pengambilan data. Prisma ini bisa dipakai dengan statif (titik base) maupun tongkat (pole) yang terpasang nivo (Safrel Ispen, dkk. 2020. Petunjuk Praktikum Pengoperasian Alat Total Station Sokkia Green Label).

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

4. Meteran

Alat yang berfungsi untuk menghitung tinggi alat pada total station maupun tinggi prisma “base” / prisma yang didirikan dengan menggunakan statif. Biasanya diperlukan rol meter yang panjangnya 3 – 5 meter (Safrel Ispen, dkk. 2020. Petunjuk Praktikum Pengoperasian Alat Total Station Sokkia Green Label).

5. Tongkat pole prisma (stick pole prism) Yaitu suatu alat bantu prisma yang terbuat dari logam yang mempunyai tanda berupa garis merah putih dan dilengkapi oleh ukuran serta gelembung. Tingkat prisma ada yang ukuran 2 - 5 meter untuk prisma melingkar dan prisma 360, sedangkan ukuran 30 cm untuk mini prisma (Safrel Ispen, dkk. 2020. Petunjuk Praktikum Pengoperasian Alat Total Station Sokkia Green Label).

1. Total Station

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta Modul Kelas

Gambar 2.1 Bagian-Bagian Alat Total Station

1. Handle

Pegangan untuk memindahkan atau mengangkat total station dengan mudah.

2. Tempat Flashdisk

Slot untuk memasukkan flashdisk guna menyimpan atau mentransfer data pengukuran.

3. Tempat Baterai

Wadah untuk menyimpan dan melindungi baterai yang digunakan untuk mengoperasikan total station.

4. Nivo Bulat

Alat untuk memastikan bahwa total station berada dalam posisi yang benar-benar horizontal.

5. Adjustment Screw

Sekrup untuk melakukan penyetelan halus pada posisi instrumen, memastikan kesejajaran dan tingkat yang tepat.

6. Telescope Focusing Knob

Tombol untuk mengatur fokus lensa teleskop agar objek yang dilihat jelas.

7. Telescope Eyepiece

Lensa yang digunakan untuk melihat objek melalui teleskop.

8. Pengunci Vertikal

Mekanisme untuk mengunci gerakan vertikal teleskop pada posisi tertentu.

9. Pengunci Halus Vertikal

Tombol untuk melakukan pengaturan halus pada sudut vertikal setelah dikunci.

10. Visir

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Alat bantu bidik untuk memastikan bahwa teleskop diarahkan tepat ke target sebelum pengamatan.

11. Keypad Panel

tombol untuk memasukkan perintah dan mengoperasikan total station.

12. Penggerak Halus Horizontal

Tombol atau tuas untuk mengatur posisi horizontal secara halus setelah dikunci.

13. Pengunci Horizontal

Mekanisme untuk mengunci gerakan horizontal dari teleskop.

14. Display

Layar untuk menampilkan data pengukuran, status instrumen, dan informasi lainnya.

15. Pengunci Tribach

Pengunci untuk menjaga tribrach (bagian bawah total station) tetap stabil dan aman di tempatnya (Reza. 2018. Materi Pelatihan Kursus Private Surveyor Menggunakan Alat

Total Station Topcon Program Top Basic).

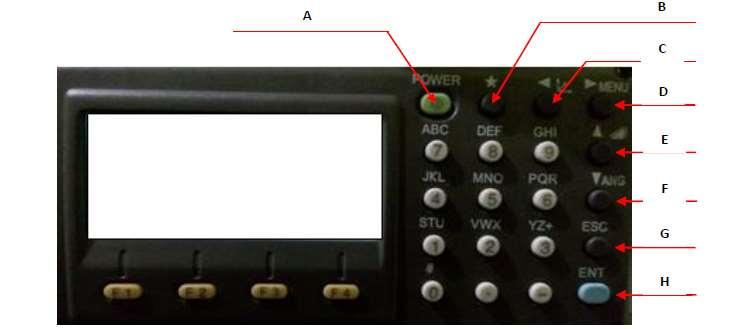

Nama Simbol Nama Tombol Fungsi

A POWER Untuk menyalakan dan mematikan alat

B * / STAR Untuk menghidupkan lampu monitor, mengatur pencahayaan garis bidik alat, mengatur nivo monitor, dan bunyi pada alat.

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul

C COORDINATE MEASURE

D MENU

E DISTANCE MEASURE

F ANG / ANGLE MEASURE

Untuk masuk ke tampilan menghitung data koordinat dan sebagai tombol kursor ke kiri.

Untuk masuk ke tampilan menu utama alat dan sebagai tombol kursor ke kanan.

Untuk masuk ke tampilan menghitung jarak dan sebagai tombol kursor ke atas.

Untuk masuk ke tampilan menghitung sudut dan sebagai tombol kursor ke bawah.

G ESC / Escape Untuk keluar dari setiap menu pilihan.

H ENT/ Enter key Sebagai tombol akhir pada penginputan nilai

1. ALL → Memulai pengukuran jarak dan sudut dan menyimpan nilai-nilai yang sudah terukur

2. DIST → Memulai pengukuran jarak dan sudut tanpa menyimpan nilai-nilai yang telah diukur

3. REC → Menyimpan nilai yang ditampilkan.

4. ENTER → Menghapus nilai yang ada pada tampilan dan siap memasukkan nilai yang baru.

5. BS → masuk ke menu backsight

6. MEAS → Pilihan untuk menghitung titik yang dicari dengan membidik prisma

7. ENH → Membuka mode input koordinat

8. LIST → Menampilkan daftar dari titik-titik yang sudah disimpan

9. FIND → Memulai pencarian titik yang telah dimasukkan

10. EDM → Menampilkan setting EDM

11. - > ABC → Mengganti keypad menjadi alfanumerik

12. - > 123 → Mengganti keypad menjadi numeric

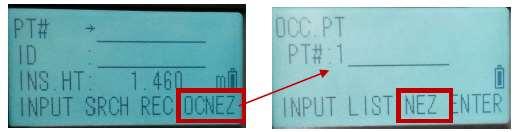

13. 0CNEZ → Menampilkan Pengaturan Koordinat Awal (station)

14. RESET → Untuk reset semua settingan

15. VIEW SEARCH → menampilkan koordinat dan detail job pada point yang dipilih

16. PREV → Kembali pada dialog aktif sebelumnya

17. NEXT → Melanjutkan ke dialog berikutnya

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

18. *NEZ → Melihat Koordinat N (Northing) E (Easting) Z (Elevation)

19. → Ke tingkat softkey yang berikutnya.

20. OK

A. Jika saat entry → Konfirmasi pengukuran atau memasukan nilai dan melanjutkan proses.

B. Jika pada pesan → Konfirmasi pengukuran atau memasukan nilai dan melanjutkan proses (Safrel Ispen, dkk.2020.Petunjuk Praktikum Pengoperasian

Alat Total Station Sokkia Green Label)

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta Modul Kelas

Sebelum menggunakan alat ukur, terdapat “Perlakuan Umum Terhadap Alat”, yang bertujuan untuk memelihara fungsi peralatan ukur tersebut. Hal tersebut, dapat dilakukan dengan :

• Memasukkan peralatan ukur pada kotaknya secara benar dan hati-hati.

• Membuka klem-klem yang ada pada waktu memasukkan peralatan ukur ke dalam kotaknya.

• Mengoperasikan peralatan ukur secara benar dan sesuai prosedur.

• Segera mengeringkan peralatan ukur setelah alat tersebut terkena air.

• Melepaskan peralatan ukur dari kaki tiga penyangga atau statif nya pada saat akan berpindah dari stasiun pengamatan satu ke stasiun pengamatan lainnya. Jangan memindahkan statif dengan peralatan ukur masih terpasang.

• Secara berkala berikan cairan pelumas untuk peralatan ukur pada sekrup-sekrup yang ada secukupnya.

• Memperlakukan peralatan ukur secara hati-hati teliti dan cermat.

(Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi, 2011) (Hal 89)

3.1.1. Mendirikan Statif dan Sentring Alat

Peralatan Total station biasanya digunakan untuk melakukan pengukuran arah, jarak, beda tinggi serta penentuan koordinat secara elektronis. Cara penyetelan atau setting peralatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pasang kaki tiga penyangga/tripod/statif pada tempat yang dikehendaki, biasanya pada titik ikat atau pada titik yang sudah diketahui koordinat dan elevasinya.

2. Pastikan kaki tiga penyangga terpasang secara kuat dan stabil serta posisi plat tempat dudukan alat ukur (tribrach) pada posisi sedatar mungkin.

3. Kencangkan sekrup-sekrup penguat yang ada pada masing-masing kaki secukupnya.

4. Pasang Total station pada dudukan atau statif dan kencangkan sekrupnya.

5. Buatlah patok alat, kemudian arahkan posisi alat agar berada di tengah patok

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

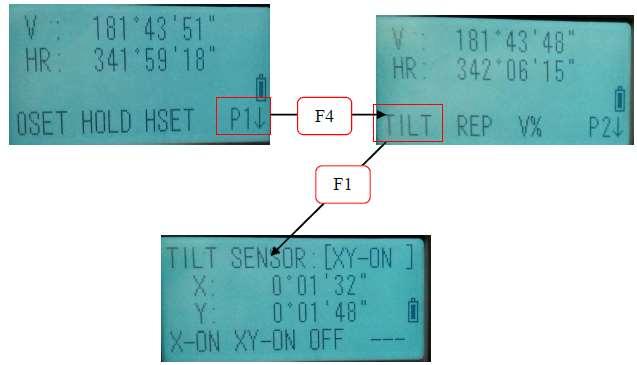

6. Atur statif agar nivo bulat pada ts tepat berada ditengah pada posisi alat datar

7. Setelah alat sudah centring, pasang baterai ts kemudian, tekanlah tombol power untuk menghidupkan alat TS , masuk ke menu tilt untuk akhir centring dari alat ts (tilt) dengan digambarkan seperti skema dibawah ini.

8. Untuk membuat X dan Y masuk kedalam kategori batasan akurasi alat hingga mencapai sudut X = 0 00’ 00” dan Y = 0 00’ 00” dengan cara memutar sekrup ABC, setelah mencapai sudut maka tekanlah tombol ESC.

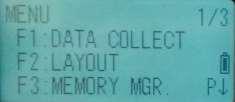

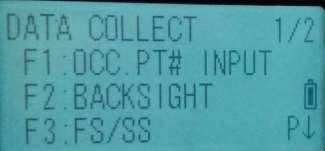

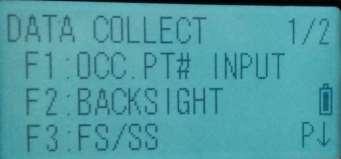

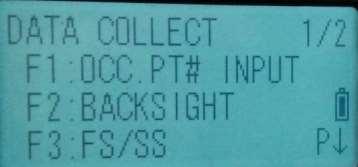

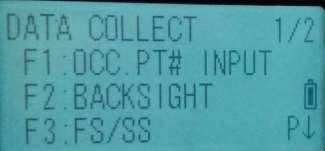

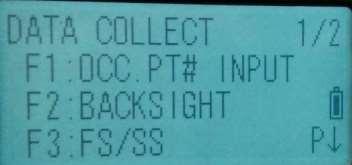

1. Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke menu utama alat, setelah itu pilih menu “data collect” dengan tekan tombol F1.

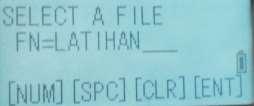

2. Setelah muncul tampilan “SELECT A FILE”, maka buat lah job baru yang tertera di bawahnya “FN : ...............” dengan cara memilih “INPUT” atau tekan tombol F1. Jika ingin mengetik huruf maka ubahlah tampilan “ALP” menjadi “NUM” setelah itu ketiklah nama job baru yang kamu inginkan. Apabila terjadi kesalahan pengetikkan

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

maka pilihlah tampilan “CLR” untuk menghapusnya dengan tekan tombol F3 dan jika ingin memberikan spasi pada nama job pilih tampilan “SPC” dengan tekan tombol F2.

3. Setelah nama job di isi, selanjutnya tekan “ENT” atau F4

3.1.3. Melakukan Pengukuran (Surveying)

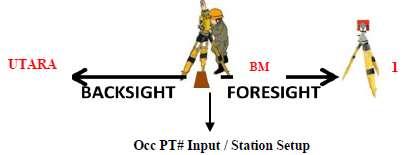

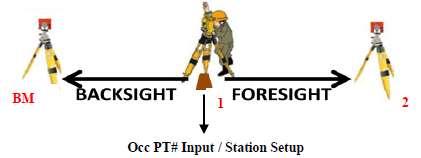

Dalam surveying, terdapat 3 istilah umum yang sering digunakan. Yaitu Benchmark (BM), Backsight (BS), Foresight (FS). Berikut penjelasan dari 3 istilah tersebut :

1. Benchmark (BM)

Benchmark atau titik kontrol yaitu titik yang telah diketahui koordinat dan ketinggiannya. Benchmark ini biasanya dibentuk menjadi tugu kecil atau tanda lain sepertiditandaimenggunakancatuntuktitikkontrolbantu(Marjuki,Bramantiyo.2016 Survei dan Pemetaan Menggunakan GPS).

2. Backsight (BS)

Backsight (BS) adalah pengamatan atau pembacaan pada titik yang sudah diketahui posisinya (misalnya, titik awal) untuk menetapkan arah atau koordinat instrumen pengukur. Backsight merupakan metode dimana 0 alat di-setting pada suatu titik kerangka lain dari titik kerangka tempat melakukan pengukuran. Serta Backsight juga bisa disebut dengan istilah titik pengukuran yang berada di belakang alat terhadap utara (Aris Stiawan. 2017. Modul pemetaan Topografi. Bandung).

3. Foresight (FS)

Foresight (FS) adalah pengamatan atau pembacaan pada titik baru yang posisinya ingin ditentukan. Foresight juga bisa disebut dengan titik pengukuran yang berada di depan alat terhadap arah utara Setelah melakukan pengukuran backsight untuk menetapkan posisi instrumen, foresight digunakan untuk menentukan posisi titik baru berdasarkan sudut dan jarak yang diukur. Metode ini membantu memperluas

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

jaringan titik-titik yang dipetakan (Aris Stiawan. 2017. Modul pemetaan Topografi. Bandung).

3.1.3.1. Alat di titik BM

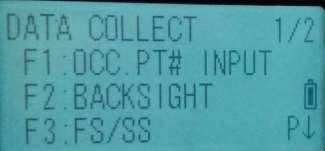

Tahapan pilihan menu “DATA COLLECT”

Gambar 3.1. Alat pada titik BM

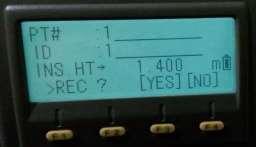

A. Occ PT# Input

1. Masuk ke menu “Occ PT# Input” dengan menekan tombol F1,

setelah itu maka akan muncul :

PT# : (nomor titik)

ID : (titik patokan untuk titik ikat)

INS. HT : (Tinggi Alat TS)

Untuk mengisi keterangan pilihan yang muncul diatas, maka pilih menu “INPUT” dengan menekan tombol F1, Setelah isi “INS HT :” maka akan

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

muncul koordinat XYZ, pilih “NO” untuk tidak memilihnya terlebih dahulu.

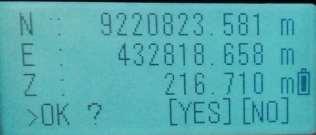

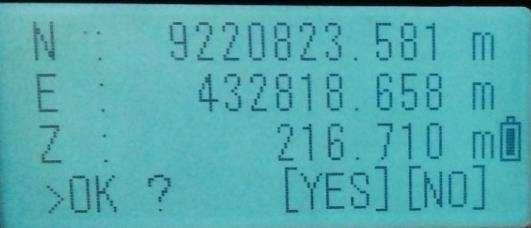

2. Setelah diisi, maka pilih menu “0CNEZ” dengan menekan tombol F4, muncul menu “OCC PT” dengan pilihan PT# :

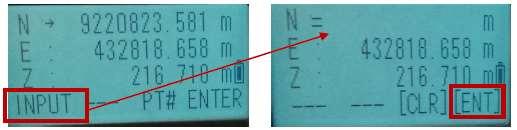

Maka pilihlah “NEZ” dengan menekan tombol F3, setelah itu isilah koordinatnya dengan memilih “INPUT”

N (Northing) / Koordinat Y :

E (easting) / Koordinat X :

Z (elevation) / Elevasi :

Setelah semua diisi maka pilih “ENTER” dengan menekan tombol F4.

3. Setelah “ENTER” maka selanjutnya pilih “REC” dengan menekan tombol F3 dan pilih “YES” dengan menekan tombol F3 untuk merekam semua data yang dimasukkan.

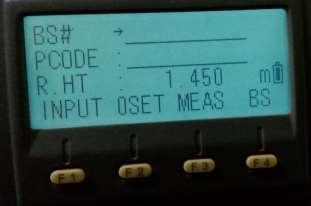

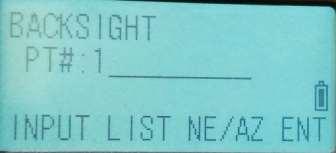

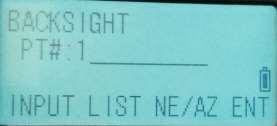

B. Backsight

1. Masuk ke menu “BACKSIGHT” dengan menekan tombol F2,

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

setelah itu maka akan muncul :

BS# : (nomor titik)

PCODE : (titik patokan untuk titik ikat)

R HT : (Tinggi Alat TS)

Untuk mengisi keterangan pilihan yang muncul diatas, maka pilih menu “INPUT” dengan menekan tombol F1.

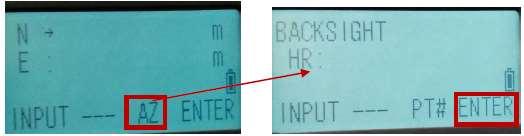

2. Setelah diisi, maka pilih menu “BS” dengan tekan tombol F4, muncul menu “BACKSIGHT” dengan pilihan PT# :

Maka pilihlah “NE/ AZ” dengan menekan tombol F3, setelah itu isilah

koordinatnya dengan memilih “INPUT” Menu “NE”

N (Northing) / Koordinat Y :

E (easting) / Koordinat X :

Menu “AZ”

HR (sudut awal azimuth) : 0

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Setelah semua diisi maka pilih “ENTER” dengan menekan tombol F4.

3. Setelah “ENTER” maka selanjutnya arahkan ke utara dengan menggunakan kompas, setelah utara maka pilih “0SET” dengan menekan tombol F2.

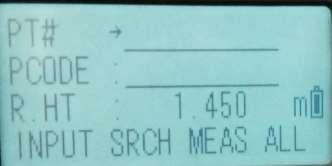

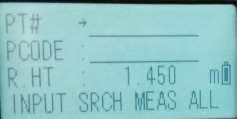

C. Foresight (FS/SS)

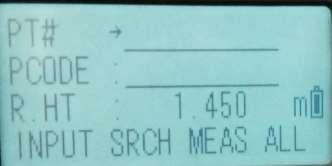

1. Masuk ke menu “FS/SS” dengan menekan tombol F3, setelah itu

maka akan muncul :

PT# : (nomor titik)

PCODE : (keterangan titik)

R HT : (Tinggi Alat TS)

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Untuk mengisi keterangan pilihan yang muncul diatas, maka pilih menu “INPUT” dengan menekan tombol F1.

2. Setelah diisi, maka pilih menu “MEAS” dengan menekan tombol F3, untuk mengambil data selanjutnya yang diinginkan baik itu titik ikat maupun titik detail. Untuk titik ikatselanjutnya sebaiknya dicatat untuk mengontrol datapada saat backsight atau foresight.

3.1.3.2. Alat di titik 1

Tahapan pilihan menu “DATA COLLECT”

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

A. Occ PT# Input

1. Masuk ke menu “Occ PT# Input” dengan menekan tombol F1,

setelah itu maka akan muncul ; PT# : (nomor titik)

ID : (titik patokan untuk titik ikat)

INS HT : (Tinggi Alat TS)

Untuk mengisi keterangan pilihan yang muncul diatas, maka pilih menu “INPUT” dengan menekan tombol F1. Setelah mengisi “INS HT :” maka akan muncul koordinat XYZ, pilih “NO” untuk tidak memilihnya terlebih dahulu.

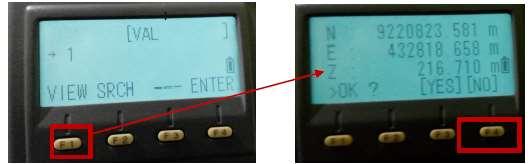

2. Setelahdiisi, makapilih menu“0CNEZ” dengan tekantombol F4,muncul menu “OCC PT” dengan pilihan PT# :

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

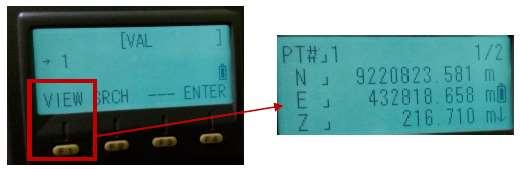

Maka pilihlah “LIST” dengan menekan tombol F2,

setelahitucarilahkoordinatyangdidapatdaritempatberdirinyaalatsebelumnya (FS dari titik BM ketitik 1) dengan memilih “VIEW SRCH” tekan tombol F1. Cek data yang telah didapat sebelumnya untuk titik 1. Tekan tombol ESC untuk keluar dan pilih “ENTER” dengan menekan tombol F4.

3. Setelah “ENTER” maka selanjutnya pilih “REC” dengan tekan tombol F3 dan pilih “YES” dengan tekan tombol F3 untuk merekam semua data yang dimasukkan.

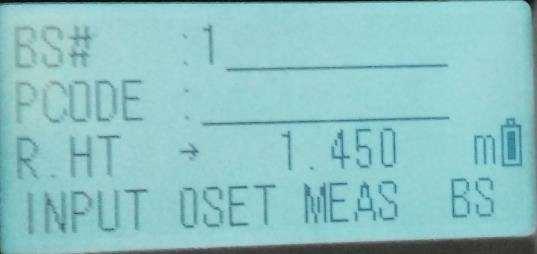

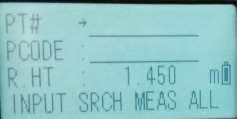

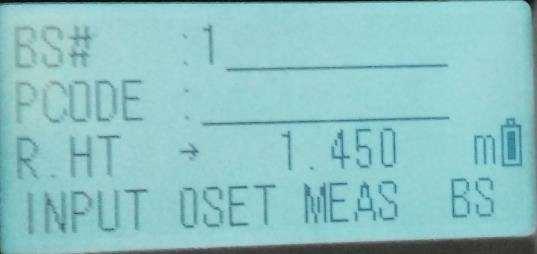

B. BackSight

1. Masuk ke menu “BACKSIGHT” dengan tekan tombol F2,

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

setelah itu maka akan muncul ;

BS# : (nomor titik)

PCODE : (titik patokan untuk titik ikat)

R HT : (Tinggi Alat TS)

Untuk mengisi keterangan pilihan yang muncul diatas, maka pilih menu “INPUT” dengan menekan tombol F1.

2. Setelah diisi, maka pilih menu “BS” dengan tekan tombol F4, muncul menu “BACKSIGHT” dengan pilihan PT# :

Makapilihlah“LIST”dengantekan tombol F2,setelahitudicarikoordinatyangdidapat dari tempat berdirinya alat sebelumnya (titik BM) dengan memilih “VIEW SRCH” tekantombolF1.CekdatayangtelahdidapatsebelumnyauntuktitikBM.Setelahbenar, Tekan tombol ESC untuk keluar dan pilih “ENTER” dengan tekan tombol F4.

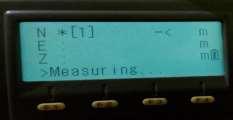

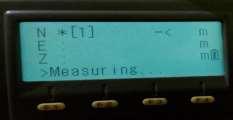

3. Setelah “ENTER” maka selanjutnya arahkan alat ketitik BM yang telah dipasang prisma, setelah tepat maka pilih “MEAS” dengan tekan tombol F3,

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

saat pilihan “MEAS” maka akan muncul tampilan sebagai tampilan berikut :

Catatlah koordinat yang keluar dari “MEASURING” dan bandingkanlah dengan koordinat sebelumnya.

C. Foresight (FS/SS)

1. Masuk ke menu “FS/SS” dengan menekan tombol F3, setelah itu

maka akan muncul ; PT# : (nomor titik)

PCODE : (keterangan titik)

R HT : (Tinggi Alat TS)

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Untuk mengisi keterangan pilihan yang muncul diatas, maka pilih menu “INPUT” dengan menekan tombol F1.

2. Setelah diisi, makapilihmenu“MEAS”dengantekantombol F3,untukmengambil data selanjutnya yang diinginkan baik itu titik ikat maupun titik detail.

3. Untuk titik lainnya ulangi langkah seperti di titik 1 hingga kembali ke titik BM dan saat terakhir di titik BM hanya sampai langkah backsight dan catat selisih (kesalahan pertitik).Perhatikancentring pointtiappindahalatmaupunmengambil datasituasi yang banyak dengan cek nivo tabung dan nivo kotak serta menu “TILT” seberapa besar bergeser centering alat.

3.1.3.3. Tambahan

1. Untuk menghidupkan lampu pada monitor, tekan tombol “* / STAR”setelah itu tekan tombol F1. Dan mematikan tekan tombol F2.

2. Setelah berakhir tekan tombol “POWER”

(Safrel Ispen, dkk. 2020. Petunjuk Praktikum Pengoperasian Alat Total Station Sokkia Green Label).

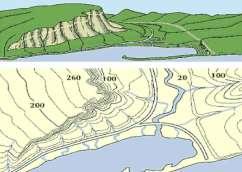

Garis kontur adalah garis khayal di lapangan yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama atau garis kontur adalah garis kontinyu diatas peta yang memperlihatkan titik-titik di atas peta dengan ketinggian yang sama. Nama lain garis kontur adalah garis tranches, garis tinggi dan garis tinggi horizontal. Garis kontur + 25 m, artinya garis kontur ini menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian sama + 25 m terhadap tinggi tertentu. Garis kontur disajikan di atas peta untuk memperlihatkan naik turunnya keadaan permukaan tanah

Interval kontur adalah jarak tegak antara dua garis kontur yang berdekatan. Juga merupakan jarak antara dua bidang mendatar yang berdekatan. Pada suatu peta topografi

interval konturdibuat samadantopografiberbanding terbalikdenganskala peta.Semakin besar skala peta, semakin banyak informasi yang disajikan, sehingga interval kontur semakin kecil. Indeks kontur adalah garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan

interval kontur tertentu, misalnya setiap 10 m atau yang lainnya. Pada penampilan peta di satu halaman, interval kontur ini dibuat sama besar nilainya antara satu kontur dengan kontur lain.

Dalam hal penyajian, semakin besar skala maka informasi pada peta akan semakin banyak (semakin detail), sehingga interval kontur akan semakin kecil.

Aplikasi lebih lanjut dari garis kontur adalah untuk memberikan informasi slope (kemiringantanah rata-rata), irisanprofil memanjangataumelintangpermukaantanahterhadap jalur proyek (bangunan) dan perhitungan galian serta timbunan (cut and fill) permukaan tanah asli terhadap ketinggian vertikal garis atau bangunan. Garis kontur dapat dibentuk dengan membuat proyeksi tegak garis-garis perpotongan bidang mendatar dengan permukaan bumi ke bidang mendatar peta. Karena peta umumnya dibuat dengan skala tertentu, maka untuk garis kontur ini juga akan mengalami pengecilan sesuai skala peta.

Garis-garis kontur merupakan cara yang banyak dilakukan untuk melukiskan bentuk permukaan tanah dan ketinggian pada peta, karena memberikan ketelitian yang lebih baik. Cara lainuntukmelukiskanbentukpermukaantanahyaitudengancarahachuresdanshading.Bentuk garis kontur dalam 3 dimensi.

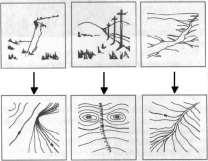

Garis kontur memiliki sifat sebagai berikut :

a. Berbentuk kurva tertutup.

b. Tidak bercabang.

c. Tidak berpotongan.

d. Menjorok ke arah hulu jika melewati sungai.

e. Menjorok ke arah jalan menurun jika melewati permukaan jalan.

f. Tidak tergambar jika melewati bangunan.

g. Garis kontur yang rapat menunjukan keadaan permukaan tanah yang terjal.

h. Garis kontur yang jarang menunjukan keadaan permukaan yang landai

i. Penyajian interval garis kontur tergantung pada skala peta yang disajikan, jika datar maka interval garis kontur tergantung pada skala peta yang disajikan, jika datar maka interval garis konturadalah 1/1000 dikalikandengan nilai skala peta,jikaberbukit makainterval gariskontur adalah 1/500 dikalikan dengan nilai skala peta dan jika bergunung maka interval garis kontur adalah 1/200 dikalikan dengan nilai skala peta.

j. Penyajian indeks garis kontur pada daerah datar adalah setiap selisih 3 garis kontur, pada daerah berbukit setiap selisih 4 garis kontur sedangkan pada daerah bergunung setiap selisih 5 garis kontur.

k. Satu garis kontur mewakili satu ketinggian tertentu..

l. Garis kontur berharga lebih rendah mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi.

m. Rangkaian garis kontur yang berbentuk huruf "U" menandakan punggungan gunung.

n. Rangkaian garis kontur yang berbentuk huruf "V" menandakan suatu lembah/jurang

a. Interval kontur

Hal ini menunjukkan perbedaan elevasi atau sudut ketinggian antar dua garis kontur yang berdekatan. Misalnya, pada penampilan peta di satu halaman, nilai interval kontur dibuat sama besar antar satu kontur dengan kontur yang lainnya. Dengan kata lain,semakinbesarskalanyamakainformasipadapetaakansemakinbanyakataudetail, sehingga interval kontur akan semakin kecil.

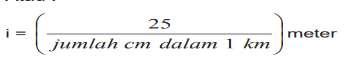

Rumus untuk menentukan interval kontur pada suatu peta topografi adalah :

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Untuk memudahkan penggunaan peta, perbedaan tinggi di permukaan bumi digambarkan secara merata dengan jarak terpisah yang disebut dengan selang kontur atau interval kontur.

Sebagai contoh, jika ada peta disiapkan kontur dengan interval 10 m, maka di peta akan terlihat garis kontur setiap 10 meter (0, 10, 20, 30, 40, 50 meter, dst) dari permukaan air laut rata-rata. Setiap peta dan skala peta yang berbeda, akan menggunakan selang kontur yang berbeda juga. Keadaan topografi juga akan berpengaruh pada pemulihan selang kontur.

b. Indeks kontur

Hal ini menunjukkan adanya garis kontur dengan kelipatan tertentu. Misalnya, setiap kelipatan 1 meter, 5 meter, 10 meter, dan seterusnya. Dalam menentukan indeks kontur ini maka dapat digunakan rumus penentuan indeks kontur sebagai berikut: i = (25/panjang 1 km di peta) meter.

Tabel 4.1 Bentuk Muka Tanah dan Interval Kontur

Skala Bentuk Muka Tanah Interval Kontur

1 : 1000 dan Lebih besar

Datar 0.2 - 0.5 m

Bergelombang 0.5 - 1.0 m

Berbukit 1.0 - 2.0 m

1 : 1 000 s / d 1 : 10 000 Datar 0.5 - 1.5 m

Bergelombang 1.0 - 2.0 m

Berbukit 2.0 - 3.0 m

1 : 10 000 dan lebih kecil

Datar 1.0 - 3.0 m 1.0 - 3.0 m

Bergelombang 2.0 - 5.0 m 2.0 - 5.0 m

Berbukit 5.0 - 10.0 m 5.0 - 10.0 m

Bergunung 0.0 - 50.0 m 0.0 - 50.0 m

Selain menunjukan bentuk ketinggian permukaan tanah, garis kontur juga dapat digunakan untuk:

a. Menentukan profil tanah (profil memanjang, longitudinal sections) antara dua tempat.

b. Menghitung luas daerah genangan dan volume suatu bendungan Garis Kontur, Sifat dan Interpolasinya

c. Menentukan route/trace suatu jalan atau saluran yang mempunyai kemiringan tertentu

d. Menentukan kemungkinan dua titik di lahan sama tinggi dan saling terlihat

4.5 Penentuan dan Pengukuran Titik Detail Untuk Pembuatan

Garis Kontur

Semakin rapat titik detail yang diamati, maka semakin teliti informasi yang disajikan dalam peta. x Dalam batas ketelitian teknis tertentu, kerapatan titik detail ditentukan oleh skala peta dan ketelitian (interval) kontur yang diinginkan. x Pengukuran titik-titik detail untuk penarikan garis kontur suatu peta dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung

4.5.1 Aturan Umum Garis Kontur

1. Garis kontur tidak pernah berpotongan.

2. Perbedaan ketinggian antara garis kontur harus konstan.

3. Daerah yang lebih tinggi selalu berada di sisi yang sama dari garis kontur.

4. Garis kontur selalu membentuk bidang yang tertutup.

5. Garis kontur selalu tegak lurus terhadap garis kelandaian yang paling terjal.

6. Jarak antara garis kontur memberikan gambaran tentang kelandaian daerah yang digambarkan, semakin dekat berarti semakin terjal.

7. Garis kontur berupa lingkaran tertutup dengan pusat yang sama dan semakin tinggi ke arah pusatnya menggambarkan sebuah bukit.

8. Garis kontur berupa lingkaran tertutup dengan pusat yang sama dan semakin rendah ke arah pusatnya menggambarkan sebuah “lubang” atau depresi.

9. Garis yang tidak teratur menunjukkan kelandaian yang tidak merata.

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

10. Garis kontur tidak pernah bercabang.

11. Lembah digambarkan dengan kontur berbentuk V, sedangkan lereng terjal berbentuk U. 12. Bentuk V pada aliran sungai selalu menunjukkan arah hulu.

Kontur yang memiliki jarak lebih jauh menunjukkan tanah yang tidak curam (kemiringan landai). Semakin jauh jarak kontur, ketinggian tidak terlalu berubah. Sedangkan kontur yang memiliki jarak dekat menunjukkan daerah yang CURAM. Ketinggian meningkat tajam

4.1 Representasi permukaan bumi dalam peta topografi

Gambar 4.2 Bentuk permukaan bumi dalam penerapan kontur

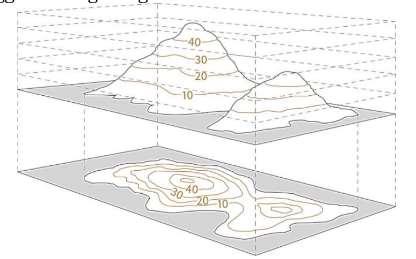

4.5.2 Cara Pembuatan Garis Kontur

Garis kontur dibuat dengan cara memetakan informasi ketinggian suatu objek yang didapat dari survei dunia nyata dan menginterpretasikannya dengan menggunakan garis-garis (Yoyok, 2020).

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta Modul Kelas

Gambar 4.3 Ilustrasi bentuk kontur dalam peta topografi

Dari ilustrasi pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada awalnya, garis kontur berasal dari informasi ketinggian suatu objek. Informasi tersebut kemudian dipetakan menjadi titik-titik yang nantinya akan dihubungkan dengan garis-garis. Garis-garis yang ada menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Garis inilah yang disebut sebagai garis kontur. Disini, dapat juga digambarkan slope atau kelerengan dari bentang alam tersebut dengan jarak antar garis. Semakin renggang garis tersebut maka semakin landai lereng yang ada, sedangkan semakin padat garisnya, semakin terjal lerengnya. Berikut merupakan langkahlangkah dalam pembuatan garis kontur:

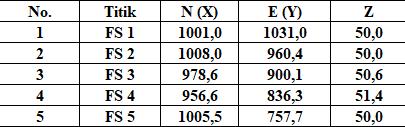

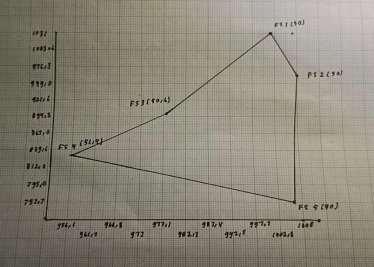

1. Pada saat pembuatan garis kontur, diperlukan data koordinat (X,Y) beserta elevasi atau ketinggiannya. Berikut merupakan data yang sudah didapatkan dari pengukuran menggunakan total station :

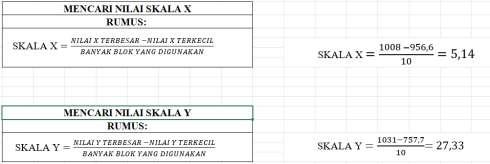

2. Kemudian hitunglah interval dari sumbu x dan y, didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut :

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

3. Setelah didapatkan interval dari sumbu x dan y, kita dapat menentukan skala pada peta ini menggunakan interval yang terbesar dari kedua sumbu tersebut. Sehingga skala pada peta topografi ini yaitu 1 : 27,33

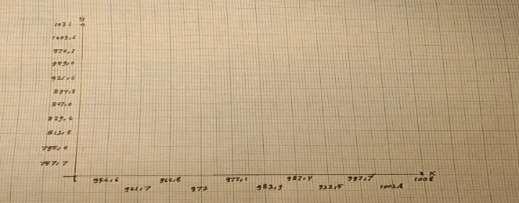

4. Selanjutnya buatlah grid dan tulislah nilai koordinat berdasarkan kelipatan interval yang sudah didapatkan

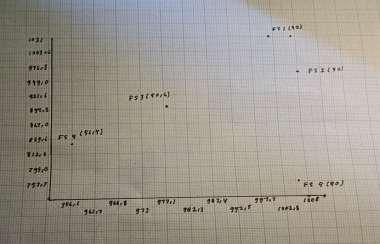

5. Kemudian plotting nilai koordinat beserta elevasinya

6. Selanjutnya buatlah garis dari titik yang sudah diplot, hingga membentuk polygon tertutup

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

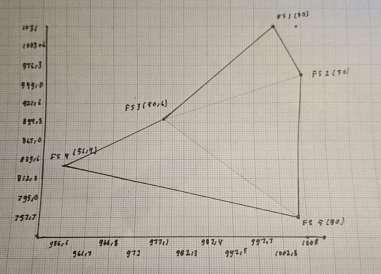

7 Kemudian buatlah garis bantu kontur dari 2 titik hingga polygon membentuk segitiga, dengan catatan selisih elevasi antar 2 titik tersebut, minimal sebesar 0.2. Karena dalam pembelajaran ini menggunakan interval kontur 0,1.

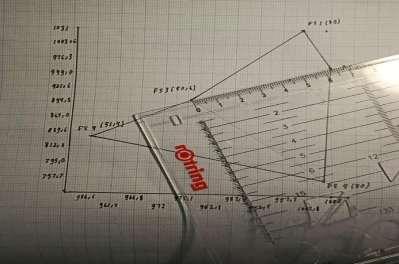

8 Selanjutnya garis bantu yang sudah dibuat diukur, agar didapatkan nilai elevasi dari 2 titik yang memiliki nilai elevasi yang berbeda. (Misalnya pada Titik Fs 2 dengan elevasi 50 dan Fs 3 dengan elevasi 50,6. Terdapat selisih elevasi 0,6, dan jarak sebenarnya antar 2 titik tersebut pada peta yaitu 6,3 cm. Selanjutnya untuk menentukan setiap titik diperlukan pembagian nilai dari jarak antar 2 titik dengan selisih elevasinya, yaitu 6,3 : 6 = 1,05. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa dalam garis bantu tersebut, setiap 1,05 cm terdapat sebuah titik dengan elevasi yang berbeda-beda).

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

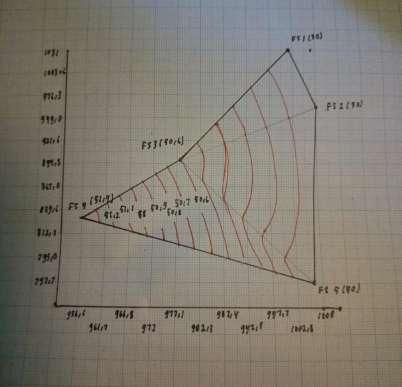

9. Kemudian buatlah garis kontur dengan menghubungkan titik koordinat dengan elevasi yang sama

Divisi Keilmuan Himpunan Tambang UIN Jakarta

Modul Kelas Hitam Perpetaan dan Dasar Ukur Tambang

Aris Stiawan. 2017. Modul Pemetaan Topografi. Bandung

Basuki, S. 2011. Ilmu Ukur Tanah (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hadwi, Akhmad. 2012. KARTOGRAFI. Bandung. Penerbit ITB

Marjuki, Bramantiyo. 2016. Survei dan Pemetaan Menggunakan GPS

Reza. 2018. Materi Pelatihan Kursus Private Surveyor Menggunakan Alat Total Station Topcon Program Top Basic. Tangerang Selatan: PT ALAT UKUR INDOSURTA

Safrel Ispen, dkk. 2020. Petunjuk Praktikum Pengoperasian Alat Total Station Sokkia Green Label. Semarang: LPPM UNNES

Tim Penyusun. 2011. Pedoman Survei dan Pemetaan Konstruksi Jalan dan Bangunan. Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi

Yoyok Rahayu Basuki. 2020. Dasar Survei dan Pemetaan. Malang. Azhar Publisher