MARC RIBOT

Der Gitarrist als Klangbildhauer

VIVA NAPOLI

Brodelnde Musik aus der Stadt am Vesuv

ARNOLD SCHÖNBERG

So viel mehr als »Zwölfton«

ANTOINE TAMESTIT

Ein Gespräch über den Reiz der Bratsche

PRINCIPAL SPONSOR DER

juliusbaer.com

MARC RIBOT

Der Gitarrist als Klangbildhauer

Brodelnde Musik aus der Stadt am Vesuv

ARNOLD SCHÖNBERG

So viel mehr als »Zwölfton«

ANTOINE TAMESTIT

Ein Gespräch über den Reiz der Bratsche

PRINCIPAL SPONSOR DER

juliusbaer.com

Liebe Leserin, lieber Leser, angeblich beginnt Südeuropa für manche Hamburger bereits am Südufer der Elbe – also gegenüber der Elbphilharmonie, dort, wo sich die Weiten des Hamburger Hafens er strecken. Bis nach Neapel aber, der Quintessenz einer südeuropäischen Metropole, sind es noch beinahe 1.500 Kilometer. Dank seiner bewegten zweieinhalbtausendjährigen Geschichte und der strategischen Lage am Mittelmeer ist Neapel ein kultureller Schmelztiegel par excellence, was sich auch in seiner reichen musikalischen Tradition widerspiegelt. Grund genug, im Spätherbst mit dem Festival »Viva Napoli« ein langes Wochenende lang einige der vielen markanten Klänge aus dieser aufregend vielstimmigen Stadt zu zelebrieren, mit Musik aus der Renaissance bis hin zur aktuellen Canzone Neapoletana (Seite 46). Kaum vier Wochen zuvor sind in der Elbphilharmonie einige der wunderbarsten Interpreten der populären Musik Brasiliens zu erleben, die mich seit Jahrzehnten fasziniert und begleitet (Seite 4). Neapel, Brasilien – die grobe Himmelsrichtung für diese beiden verlockenden Ohrenreiseziele lockte uns, den Süden zum Titelwort für diese Ausgabe des »Elbphilharmonie Magazins« zu erheben.

Zwei essayistisch gehaltene Porträts in diesem Heft widmen sich zwei bedeutenden Komponisten aus dem deutschsprachigen Raum, denen die Musikgeschichte ganz unterschiedliche, gleichwohl entscheidende Impulse verdankt: dem Opernerneuerer Christoph Willibald Gluck (Seite 66) und dem streitbaren Musikrevolutionär

Arnold Schönberg (Seite 10), dessen Name allein schon Generationen von Musikfreunden die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Schließlich gilt seine Musik als komplex und allzu abstrakt. Dabei finden sich in seinem vielfältigen Œuvre viele Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, die zu kennen sich unbedingt lohnt. Damit das auch hörbar wird, braucht es allerdings meisterliche Interpretinnen und Interpreten, wie etwa Patricia Kopatchinskaja, PierreLaurent Aimard, Alan Gilbert oder Ingo Metzmacher, die in der Elbphilharmonie anlässlich des 150. Geburtstags des Komponisten einige seiner wichtigsten Werke zur Aufführung bringen.

Wie gewohnt finden Sie auf den folgenden Seiten auch Geschichten, Texte, Interviews, in denen es um exponierte Künstlerinnen und Künstler geht, auf die wir uns in den kommenden Wochen besonders freuen. Zu ihnen zählen der Bratschist Antoine Tamestit, Artist in Residence des NDR Elbphilharmonie Orchesters (Seite 34), der sensible Klangberserker Marc Ribot, der einen »Elbphilharmonie Reflektor« gestaltet (Seite 58), und die französische OscarPreisträgerin Marion Cotillard, die als Sprecherin in Arthur Honeggers bewegendem Werk »Jeanne d’Arc au bûcher« zu erleben ist (Seite 28).

Ich wünsche Ihnen wie stets eine anregende und lehrreiche Lektüre!

Mit herzlichen Grüßen hoch aus dem Norden

Ihr Christoph LiebenSeutter Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle

4

FESTIVAL

BRAZILIAN LEGENDS

Zehn Schlüsselmomente aus der wechselvollen Musikgeschichte Brasiliens

VON STEFAN FRANZEN

18

ESSAY

DIE ENTGRENZER

In der Kammermusik haben Komponisten aller Zeiten besonders viel gewagt.

VON VOLKER HAGEDORN

26

MUSIKLEXIKON

STICHWORT »SÜDEN«

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.

VON CLEMENS MATUSCHEK

28

ORATORIUM

VISION, NATION, EMOTION

Marion Cotillard in Arthur Honeggers »Jeanne d’Arc au bûcher«

VON SIMON CHLOSTA

34

INTERVIEW

»DER RAUM ZWISCHEN KÜNSTLER

UND PUBLIKUM IST SPIRITUELL«

Der Bratschist Antoine Tamestit im Gespräch

VON BJØRN WOLL

38

FOTOSTRECKE

MEHR LICHT!

VON ARAS GÖKTEN

52

POP

SIE IST KÜNSTLERIN, SIE SCHAUT NICHT ZURÜCK

Cat Power spielt ein denkwürdiges BobDylanKonzert eins zu eins nach.

VON JAN PAERSCH

56

ENGAGEMENT

ICH BIN EIN FAN

VON CLAUDIA SCHILLER

64

UMGEHÖRT

SOUTHERN SOUNDTRACK

Eine Frage, sieben Antworten

VON IVANA RAJIC ˇ

66

ALTE MUSIK

RITTER GLÜCK

Das rasante Leben des Opernreformers Christoph Willibald Gluck

VON REGINE MÜLLER

70

GLOSSE

BITTE UMDREHEN!

Warum muss der Süden eigentlich immer unten sein?

VON TILL RAETHER

72

MITARBEITER

DIE TEXTFABRIK

Die Redaktion produziert Information in jedem nur denkbaren Format.

VON HANNO GRAHL

76

REPORTAGE

NEUE HEIMAT NORD

Wie fühlt sich Hamburg als neues Zuhause an?

VON STEPHAN BARTELS

FÖRDERER UND SPONSOREN 82

10

JUBILÄUM

KENNEN SIE SCHÖNBERG?

Vergessen Sie das Schlagwort »Zwölfton«!

Die Vielfalt von Arnold Schönbergs Persönlichkeit und Werk ist schillernd und irritierend.

VON ALBRECHT SELGE

46

NEAPEL ’O SOLE MIO Neapel! Traumstadt für Viele, geheimnisvolles Urlaubsziel, legendenumwittert. Romantik, Morde, Müllskandale. Und großartige Musik.

VON PETER REICHELT

58

JAZZ

DER KLANGBILDHAUER

Marc Ribot vereint in sich die Rohheit des Punk, die Cleverness des Jazz und die Sensibilität eines Künstlers, den das Leben nicht glattzuschleifen vermochte.

VON TOM R. SCHULZ

Zehn Schlüsselmomente aus der wechselvollen

Musikgeschichte Brasiliens.

VON STEFAN FRANZEN

Als ein Spiegel der Vielfalt, so zeigt sich das Musikleben Brasiliens seit mindestens 150 Jahren. Der riesige Staat in Südamerika ist ein ethnisches und topografisches Patchwork mit einer Geschichte, an der eine Menge Völker und Kulturen mitgewirkt haben. Die Musik war und ist dabei eine integrative, solidarisierende Kraft, ein klingender Kitt, der große Teile der Gesellschaft zusammenhält. Sie hat Diktaturen und Militärregimes überstanden, ist gegen Politik aufgetreten, hat sie aber auch selbst mitgestaltet. »Über brasilianische Musik zu sprechen, heißt über Diversität zu sprechen, über Mischungen«, sagt die Sängerin Marisa Monte. »Diese Vielfalt, diesen Mix kann man in der Küche, in der Religion, in den Menschen und der Sprache sehen – und eben auch in der Musik. Dazu kommt: Brasilien ist ein junges Land, das immer noch originale Stile hervorbringt.« Anlässlich des BrasilienFestivals in der Elbphilharmonie: zehn markante Ereignisse aus der Musikhistorie des Landes, die weit über den jeweiligen Tag wirkten und wirken.

RIOS ERSTE SELFMADEFRAU

Mitte des 19. Jahrhunderts bekommen in Rio de Janeiro die Salontänze, die die Kolonialherren mitgebracht haben, einen swingenden Touch. Die mit Flöte und Gitarre gespielten Polkas, Walzer und Mazurken färben sich mit den Rhythmen der verschleppten Afrikaner. Auch Blechbläser und Klarinetten aus den Fabrik und Feuerwehrkapellen finden Eingang in diese Instrumentalmusik, die man bald Choro nennt, ihres oft melancholischen Charakters wegen wohl vom Verb chorar, weinen. Es ist die erste genuin brasilianische Musik. In der neu entstehenden Mittelschicht kommt das Klavierspiel immer mehr in Mode und bereichert diese junge Musik ebenfalls. Eine solche Pianistin aus gutem Hause ist Chiquinha Gonzaga (1847–1935). Sie wird zur ersten Selfmadefrau Rios: Zunächst Mitglied im Ensemble des ChoroPioniers Joaquim Callado, greift sie 1877 selbst zur Feder und schreibt die Komposition »Atraente«. Dann folgt Hit auf Hit, etwa »Corta Jaca«, entworfen für eine burleske Operette. Mit ihrem eigenen Orchester und Revuetheater geht Gonzaga in Brasiliens Geschichte ein und wird von vielen bis heute als Leitbild verehrt – nicht nur als Musikerin, sondern auch als Vorkämpferin für Frauenrechte und die Abschaffung der Sklaverei. Ihre Musik, der Choro, ist bis heute im ganzen Land beliebt, auch bei den Jungen, als spontane Straßenmusik ebenso wie in jazzigen Studioproduktionen.

Mit den Zuwanderern aus der Region Bahia, die Ende des 19. Jahrhunderts im Hafen und in den Straßen von Rio Arbeit suchen, gelangt eine frühe Form des Samba in die damalige Hauptstadt, der Samba de Roda, noch mit Zügen eines afrikanisch geprägten Kreistanzes. In den Tanzhäusern trifft er – wie der Choro – auf europäische Melodien und Harmonien. In frechen und saftigen Texten erzählt er von Saufgelagen, von Herzschmerz, auch vom Katz und Mausspiel mit der Polizei. Ab den 1930ern wird er bei den Paraden des Karnevals mit aufwendigen Choreografien gekoppelt, Sambaschulen sprießen überall aus dem Boden. Auf den Hügeln bleibt er als Samba de Morro eine Musik der Armen; unten in der Stadt hält er Einzug in die Bourgeoisie und ins Radio, wird ein richtiger Wirtschaftszweig. Oft nimmt dieser MittelschichtSamba pathetische Gestalt an, orchestral gewandet und mit schmelzendem Gesang.

Diesen massentauglichen Samba Exaltação weiß auch der Diktator Gétulio Vargas für seine Zwecke zu nutzen. Zum größten Hit des Genres wird »Aquarela do Brasil« aus der Feder von Ary Barroso (1903–1964), veröffentlicht am 18. August 1939. Diese Hymne verherrlicht brasilianische Landschaft, Kultur und Leute in überschwänglichen Versen zu einer nachgerade operntauglichen Melodie. 1942 entdeckt Walt Disney sie für seinen Zeichentrickfilm »Saludos Amigos« und macht das Stück damit

zum ersten brasilianischen Hit in den USA. Unter dem neuen Namen »Brazil« ist sein Siegeszug um die ganze Welt dann Legende, mit Versionen etwa von Django Reinhardt, Frank Sinatra, Santana, Harry Belafonte und Dionne Warwick.

SANFTE REVOLUTION MIT KÜSSCHEN UND FISCHLEIN

Können zwei Minuten Musik (präzise: eine Minute und 58 Sekunden) die Welt verändern? Am 10. Juli 1958 betritt ein Mann mit seiner Gitarre die OdeonStudios in Rio de Janeiro. Seine Stimme ist eine Mischung aus näselndem Fagott und flüsterndem Flügelhorn, sein Zupfen ökonomische Eleganz. Brasilien hat lange Jahre

der Schwülstigkeit erlebt, der pathetische Samba Exaltação beherrschte die Radios. Doch die Jugend sucht jetzt nach leichtfüßigeren, spielerischeren Klängen, und ein junger Bohemien aus Bahia namens João Gilberto (1931–2019) hat das Rezept. Er überträgt die vielen Perkussionsmuster des Samba in raffinierter, sanfter Rhythmik auf seine sechs Saiten. Präzisiert hat er diesen Sound in monatelanger Kleinarbeit auf der Toilette – wegen der schönen HallAkustik dort.

Die Texte für seine Miniaturen liefert ihm der Poet Vinicius de Moraes (1913–1980), die Arrangements der Pianist und Komponist Antônio Carlos »Tom« Jobim (1927–1994). Alle drei zusammen entwickeln das, was sich allmählich unter dem Namen Bossa Nova (»neue Flause«) herauskristallisiert. Das kurze, knackige »Chega de Saudade« (»Schluss mit der Traurigkeit«) ist die Blaupause dafür. Einzigartig sind die Wortspielchen im Text: Da reimen sich »peixinhos« auf »beijinhos«, denn sie soll so viele »Küsschen« bekommen, wie »Fischlein« im Meer schwimmen. Als das Lied im Dezember 1958 erscheint, will plötzlich jeder so Gitarre spielen wie João Gilberto. Für sechs intensive Jahre blüht die Bossa Nova in Brasilien – bis die Militärdiktatur dem unbekümmerten Lebensgefühl 1964 ein Ende setzt. Doch da ist sie längst schon Weltsprache geworden.

Militärputsch 1964

Im März 1964 endet die unbeschwerte

Es folgen 21 finstere Jahre der Militärdiktatur.

Als am Morgen des 1. April 1964 der Gitarrist Roberto Menescal mit einer jungen Sängerin in Rio de Janeiro zum Aufnahmestudio fährt, ist das Gebäude leer. Langsam sickert zu den Musikern durch, was am Vorabend passiert ist: Rio durch einen Putsch der Generäle lahmgelegt, Panzer auf den Straßen – der Auftakt zu einer 21jährigen finsteren Militärdiktatur. Der 31. März markiert somit auch das Ende der unbeschwerten BossaNovaÄra. Schlechtes Timing für die 19jährige Wanda Sá, die gerade am Beginn ihrer Karriere steht und mit ihrem Debütalbum »Vagamente« nun unfreiwillig einen letzten Abschiedsgruß an die BossaÄra sendet.

Menescal und Sá machen aus der Not eine Tugend: Sie nehmen das vorgesehene Stück einfach mit den wenigen Musikern auf, die zum Studio durchgekommen sind, ohne großes Streichorchester, in denkbar intimer Atmosphäre. Und so entsteht eines der schönsten Stücke der späten Bossa, eine grandiose, intensive Zwiesprache zwischen der versonnenen EGitarre und dieser schmachtenden Stimme: »Inútil Paisagem«. Die Melodie ist schmerzlichchromatisch, macht viele unerwartete Wendungen. Tom Jobim greift hier bewundernd auf Impressionisten wie Debussy zurück. Und der Text von Aloysio de Oliveira ist eine Sternstunde der tropischen Romantik.

PROMINENZ HINTER GITTERN

Im Oktober 2023 stand er wieder einmal auf der Bühne der Elbphilharmonie, und mit seinen 81 Jahren zeigte Caetano Veloso noch die Spannkraft und den Charme eines 60Jährigen, wurde frenetisch gefeiert für seine immer noch geschmeidige, androgyne Stimme. 55 Jahre zuvor: der Beginn seiner Karriere in einer explosiven Zeit. Auf die Militärdiktatur reagieren er und seine Mitstreiter, allen voran GilbertoGil, mit dem Tropicalismo.

Das ist ein Amalgam aus Urwaldund Karnevalsklängen, Anleihen bei den Beatles und der Bossa Nova, lautmalerischer und bilderreicher, kritischer Poesie. Das Regime wittert zu viel Zündstoff in diesen seltsamen Soundcollagen, die auf den ersten Alben der beiden jungen Wilden zu finden sind, und in ihrem HippieLook ohnehin.

In der Morgendämmerung des 27. Dezember 1968 werden Veloso und Gil zu Hause verhaftet. Es folgen Monate grausamer Einzelhaft, schließlich schiebt man sie für drei Jahre ins Londoner Exil ab. Ungebrochen schwingen sie sich nach der Rückkehr zu höchster Schaffenskraft auf, haben seitdem brasilianische Popmusik federführend mitgeformt. Sie spielten stets meisterhaft auf der Klaviatur der Stile mit afrikanischen, indigenen, psychedelischen Elementen. Provozierten durch Auflösung des Rollenverständnisses. Und waren immer am Puls der Zeit – Veloso mit elaborierten, philosophischen Texten und seinem großartigen Teamwork mit dem Cellisten Jaques Morelenbaum; Gil seit den Achtzigern auch in der Politik als Grüner und Umweltbewegter, später gar als Kulturminister im Kabinett Lula (2003–2008).

Neben der Tropicália formiert sich in den 1960ern eine zweite künstlerische Bewegung als Antwort auf die zensierende, folternde und mordende Militärdiktatur. Auch sie arbeitet mit einem Patchwork an Stilen, ist aber eher mild als wild, lyrischer und versonnener. Ihre Heimat ist der Bundesstaat Minas Gerais mit seiner Hauptstadt Belo Horizonte. Der Sound dieses »Clube da Esquina« (Club an der Ecke) um den jungen Musiker Milton Nascimento und das Brüderpaar Lô und Márcio Borges ist einzigartig: BossaRhythmen und Progressive Rock à la Genesis werden gepaart mit Farben der klassischen, insbesondere barocken und sakralen Musik, Elementen der afrobrasilianischen Musik, Folklore der Viehhirten und einer starken Vorliebe für das spanische Erbe Lateinamerikas. Der Grundton ist empfindsam, spielerisch, fast kontemplativ. Visionär sind die Verse, die sich mit Metaphern der Traurigkeit und Freiheitssehnsucht gegen die Diktatur wehren.

Auf ihrem ersten Meilenstein, der am im März 1972 erscheint, spürt man förmlich in jedem Stück, wie die sensiblen Künstler dem Korsett eines

menschen und kunstverachtenden Regimes, der täglichen Absurdität spirituelle Leuchtkraft und Trost für die Seele entgegensetzen, und das liegt auch an der unvergleichlichen FalsettStimme von Milton Nascimento. Der Einfluss des Clube kann kaum überschätzt werden: Der psychedelische, meditative Ton von Minas Gerais spiegelt sich seitdem im Werk vieler Künstler wider, etwa in dem des Sängers und Komponisten Vinicius Cantuária, der vom Progressive Rock kommend eine feine introspektive Tonsprache zwischen cooler Bossa Nova und sanfter Elektronik modelliert hat.

Die ganz dunklen Jahre der Militärdiktatur sind überstanden, auch wenn sie sich noch bis Anfang 1985 halten wird. Freier lässt es sich nun über die Verbrechen und über die Verbannten texten. Ein SongwriterPaar, das man getrost als die Lennon/McCartney Brasiliens bezeichnen kann, schafft in diesem Klima eine Hymne für die Zeit der politischen Amnestie. Die Musik stammt von João Bosco, einem der großen Komponisten der 1970er. In vielen seiner Lieder hat er den Samba zu einer neuen lyrischen Popkunst erhoben. »Als Komponist arbeite ich sehr intuitiv und liebe es,

mit den Formen zu spielen«, sagt er. Inspiriert von Charlie Chaplins Tod und dem Thema der Hoffnung in dessen Filmen, schreibt Bosco einen solchen Samba. Das musikalische Thema ist hörbar an Chaplins »Smile« angelehnt, voller ebenso eleganter und raffinierter Harmonien. Sein dichtender Partner Aldir Blanc (1946–2020) setzt dazu bildgewaltige Verse, in denen berühmte Ermordete gewürdigt werden, Oppositionelle und Exilierte auftreten und ihre Rückkehr gefordert wird. »O Bêbado e a Equilibrista« (Der Säufer und der Seiltänzer) wird schnell zu einer Hymne auf den Kundgebungen, rührt sogar die Polizisten. In der berühmten Interpretation der grandiosen Sängerin Elis Regina (1945–1982) auf der am 15. Juni 1979 lancierten Platte »Essa Mulher« findet der politische Hintergrund des Stücks eine perfekte Balance mit der puren Schönheit brasilianischen Melodieflusses.

Star Gilberto Gil ist neben der Samba und Chorogruppe Época de Ouro zu finden, Laurie Anderson hat einen Auftritt, am Produktionspult sitzt der New Yorker Avantgardekünstler Arto Lindsay. Monte covert sogar Velvet Underground. Außerdem arbeitet sie in etlichen Songs mit dem Bahianer Carlinhos Brown, der den Klang des Nordostens, die dortigen Trommeln und musikalischen Bögen beisteuert, und der im Jahr darauf wiederum seinen eigenen Meilenstein »Alfagamabetizado« veröffentlicht. Denn die Neunziger sind auch das Jahrzehnt der afrobrasilianischen Musik: Durch Kooperationen von Paul Simon und Michael Jackson mit der Trommelgruppe Olodum aus Salvador wächst die weltweite Aufmerksamkeit für die afrobrasilianischen Roots. Der Titel von Montes Album bezieht sich übrigens auf das Spektrum an Hautfarben der brasilianischen Einwohner, die alle zu dieser einzigartigen Mischkultur beitragen.

Ist Rio de Janeiro wirklich Brasiliens Musikhauptstadt? Sicher, hier entstanden Choro, der Samba in moderner Form und die Bossa Nova. Dochgenauso gut könnte man eben Salvador da Bahia mit seinem afrobrasilianischen Kosmos zur KlangkulturKapitale küren – oder die Megapolis São Paulo. Hier, in Brasiliens mit Abstand größter Stadt, existieren unzählige Facetten nebeneinander, von SambaSoul bis zum Forró, der Tanzmusik der aus dem Nordosten Eingewanderten. Zu Beginn des Jahrtausends entwickelt sich hier außerdem eine psychedelisch gefärbte IndierockSzene, die mit Namen wie Céu weltweit Furore macht.

Die Neunziger sind die Dekade, in der die Música Popular Brasileira (MPB) in der internationalen Weltmusik und PopSzene kräftig mitmischt. Ein Album setzt dabei Maßstäbe: »CordeRosa e Carvão« ist das dritte Werk der Sängerin Marisa Monte, die aus der Umgebung der Sambaschule Portela kommt und ihre Wurzeln mit Soul und ExperimentalPop auflädt. »Bob Marley, Michael Jackson und Stevie Wonder sind in meinem Inneren in Frieden mit dem Samba«, sagt sie. Ihr Album beherbergt ein grandioses Spektrum an Stilen und Gästen: Der brasilianische

Die alma lírica aber, die lyrische Seele São Paulos, findet man in der Musik einer Frau mit unverwechselbarer Altstimme, die ebenfalls seit ihrem fulminanten Werk »Voadeira«, aufgenommen im August 1999, eine Ausnahmestellung hat: Mônica Salmaso. Sie filtert die Essenzen nahezu sämtlicher Stile des Tropenlandes heraus, macht sich Samba und Choro, die Lieder Bahias und die Rhythmen des Hinterlandes zu eigen, fängt selbst Amazonisches ein. Sie interpretiert die großen Klassiker der MPB wie Milton Nascimento oder Chico Buarque, brilliert im intimen Duo mit Gitarre oder mit großem sinfonischen Orchester. Stets ausgeklügelt und reich instrumentiert sind die Arrangements ihrer Lieder mit den Saxofonen und Flöten ihres Ehemannes Teco Cardoso, mit Klarinetten, Klavier, Akkordeon. Mônica Salmaso hat die brasilianische Musik hin zum Jazz und zur Klassik entgrenzt.

Eine Tugend, die sie mit dem eine Generation älteren Gitarristen, Pianisten und Komponisten Egberto Gismonti teilt, der über Jahrzehnte in beiden Amerikas und in Europa eine spannende, hochvirtuose Tonsprache zwischen FolkFärbungen der verschiedenen Regionen, Improvisation und Kammermusik schuf, auch auf dem deutschen Label ECM.

ten in den 2010ern wieder weg, gipfelnd in der Wahl des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro 2018. Doch schon fünf Jahre zuvor, beginnend mit den Straßenprotesten vom 17. Juni 2013, äußert sich der Unmut über Korruption, nicht eingelöste Reformversprechen, die überteuerte FußballWM und die Zwangsumsiedlung für die Olympischen Spiele. Der Aufruhr im Volk spiegelt sich in der Musik wider, und der HipHop ist auch in Brasilien dafür das Sprachrohr.

BRAZILIAN LEGENDS

MARISA MONTE

Di, 22.10.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

Marisa Monte (Gesang), Davie Moraes (Gitarre), Dadi Carvalho (Bass), Pretinho da Serrinha (Perkussion), Pupillo (Schlagzeug) »Os maiores secessos«

BOSCO & MORELENBAUM

Mi, 23.10.2024 | 20:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

DER SOUNDTRACK DER PROTESTE

Im 21. Jahrhundert hat Brasilien politische Extreme erlebt: Präsident Lula bringt bei der Armutsbekämpfung und im Umweltschutz ab 2003 Einiges auf einen guten Weg, doch bröckeln die Errungenschaf

Es ist aber keine blanke Wut, die der führende RapPoet Emicida auf seinem zweiten und dritten Album an den Tag legt, die zeitgleich mit den Protesten erscheinen. Emicida, aus ärmsten FavelaVerhältnissen in São Paulo stammend, ist geradezu ein Philosoph der Missstände. Mos Def und der WuTang Clan sind seine frühen Vorbilder, und wie seinerzeit die Tropikalisten verknüpft er Samba, afrikanische Töne, Funk und HipHop zu einer fiebrigen Collage, kämpft für die kleinen Leute und gegen Rassismus. Er zitiert die afrobrasilianischen Gottheiten im gleichen Atemzug mit Martin Luther King, baut eine halb mythische, halb politische Gegenwelt zur Sphäre der Weißen auf. Von einem friedlichen Miteinander ist die brasilianische Gesellschaft derzeit weit entfernt, Künstler wie Emicida sind der Stachel im Fleisch der Gleichgültigkeit. »Ein Alligator, der schläft, wird eine Geldbörse«, kommentiert er. Brasilien, das Land der Diversität und Unvereinbarkeit, bleibt weiter in Bewegung –und die Musik wird immer ihren Beitrag dazu leisten.

João Bosco (Gesang, Gitarre), Jaques Morelenbaum (Cello)

VINÍCIUS CANTUÁRIA

Fr, 25.10.2024 | 20:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

Vinícius Cantuária (Gesang, Gitarre), Paolo andriolo (Bass), Roberto Rossi (Schlagzeug) »Psychedelic Rio«

MÔNICA SALMASO

Sa, 26.10.2024 | 20:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

Mônica Salmaso (Gesang), teco Cardoso (Flöte, Klarinette, Saxofon), Nelson ayres (Klavier) »alma lírica Brasileira«

EGBERTO GISMONTI

So, 27.10.2024 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal

Egberto Gismonti (Gitarre, Klavier)

BEGLEITPROGRAMM

Sa, 19.10.2024 | 12:30 Uhr

So, 20.10.2024 | 11 Uhr

Zeise Kinos

Mika Kaurismäki: »Moro no Brasil« (BRa, FiN, D 2002)

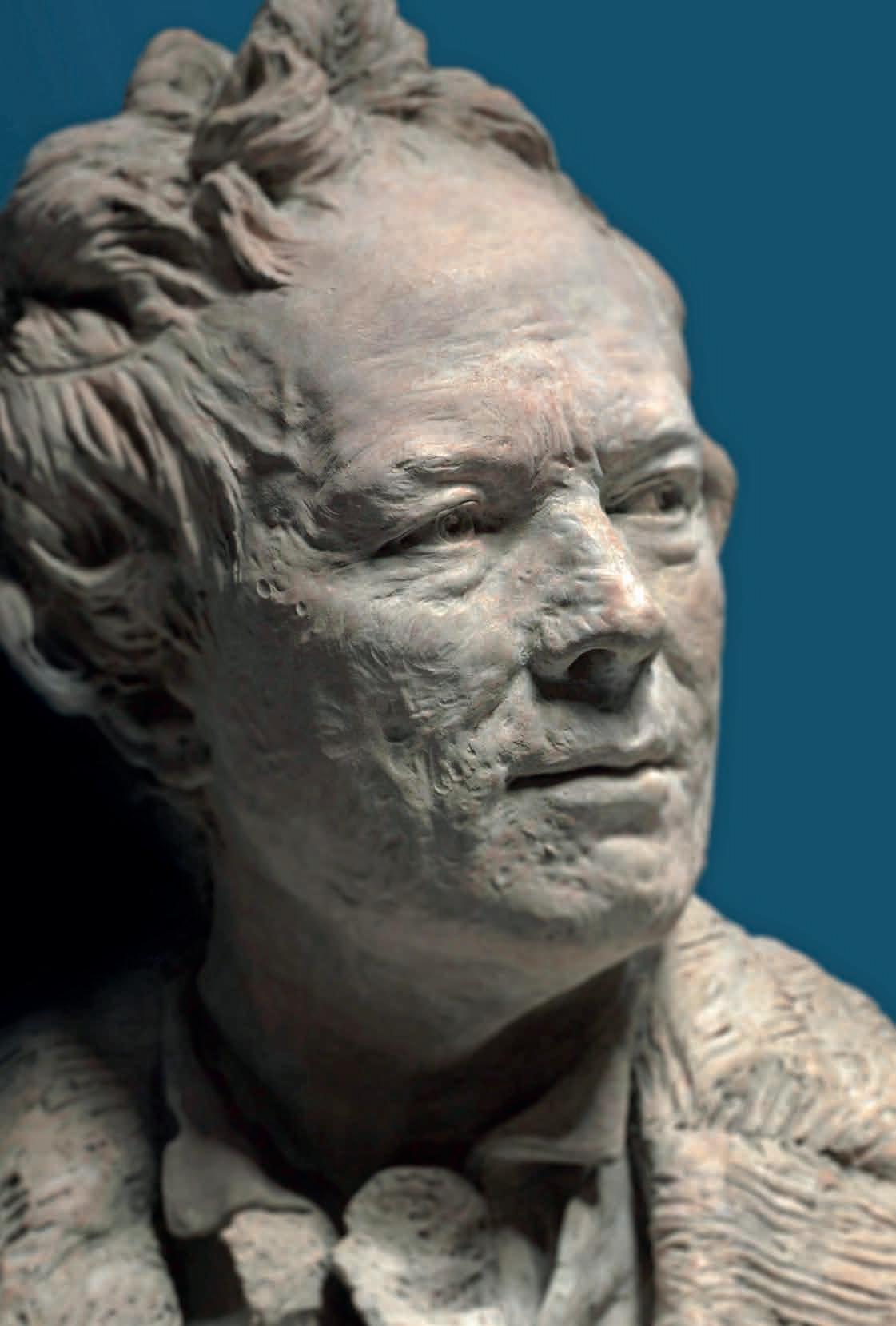

Vergessen Sie das Schlagwort »Zwölfton«! Arnold Schönberg war nicht nur ein musikgeschichtlicher Epochenmacher. Die Vielfalt seiner Persönlichkeit und seines Werkes ist schillernd und irritierend.

VON ALBRECHT SELGE

Daß der Raubmörder einen Lustmörder unbegreiflich findet, ist ebenso einzusehn, wie daß der Geschäftsreisende den Vergnügungsreisenden nicht verstehen kann.« Diese reißerische These ist einer von vierzehn Aphorismen Arnold Schönbergs, die 1911 in »Gutmanns KonzertTaschenbuch« erschienen. Schönbergs kreative Energie war ungemein vielseitig: Er schrieb viel, nicht nur Theoretisches wie die berühmte »Harmonielehre«, sondern gelegentlich auch derart Literarisches. Und als Maler schaffte er es sogar zwischen die erlesenen Almanachdeckel des »Blauen Reiter«; wobei das eine eigene Geschichte wäre, diese Sache mit Schönbergs Karriere in der bildenden Kunst und seiner Freundschaft mit Wassily Kandinsky, die später wegen dessen kolportiertem Antisemitismus zerbrach. Zu welcher Kategorie würde man nun, wenn man selbst mal fragen darf, den weltberühmten Musiker Arnold Schönberg zählen: zu den Raub oder den Lustmördern unter den Komponisten, zu den Geschäftsoder den Vergnügungsreisenden der Musikgeschichte?

Als Argument sowohl fürs eine als auch fürs andere könnte man die Antwort gelten lassen, die der ins k.u.k. Heer eingezogene Komponist 1917 auf die Frage eines Stellungskommissärs gab, ob er der Schönberg sei (welcher kürzlich, so darf man frei ergänzen, durch Einführung der Atonalität die schöne deutsche Musikgeschichte abge

murkst hatte): »Einer hat es sein müssen, keiner hat es sein wollen. Da habe ich mich halt hergegeben.« Schönbergs nicht ganz gerechtfertigter Ruf als großer Verkopfter der klassischen Musik würde eher auf den rational kalkulierenden Raubmörder setzen lassen. Andererseits spräche für den innerlich getriebenen Lustmörder, dass Schönberg immer wieder emphatisch das unbedingte Müssen seines Tuns betonte. Nicht nur in jener Antwort an den habsburgischen Offizier, sondern auch in seiner Umdeutung des geflügelten Wortes »Kunst kommt von Können«, 1910 in seinem Aufsatz »Probleme des Kunstunterrichts«: »Ich glaube: Kunst kommt nicht vom Können, sondern vom Müssen.« Darin wiederum steckt neben Müssen ein zweiter SchönbergSchlüsselbegriff: das Glauben Oder eben: der Glaube. Denn auch die religiöse, gottsucherische Dimension spielt immer eine Rolle bei ihm.

Im Übrigen mag die Frage nach der richtigen Kapitalverbrechenskategorie gar nicht so willkürlich schöngeistig sein, wie es zunächst scheinen könnte. Denn Schönbergs Leben war von mörderischen Ereignissen umgeben, von tatsächlichen, von literarisch fantasierten und von gegen die eigene Person gerichteten. Ein erschütterndes biografisches Erlebnis war 1907 der Suizid des jungen Malers Richard Gerstl, des Liebhabers von Schönbergs erster ›

Frau Mathilde, die soeben von Schönbergs Schüler Anton Webern überredet worden war, zu ihrem angetrauten Gatten zurückzukehren. Gerstl, mit dem Schönberg zu Beginn ihrer Bekanntschaft geistig eng verbunden gewesen war, erhängte sich in seinem Atelier. Dass dann Schönbergs eigene zwischenzeitliche MalerKarriere ausgerechnet in den Jahren nach der GerstlTragödie richtig Fahrt aufnahm, hat vielleicht nicht nur einen überraschend praktischen Grund, den Wilhelm Sinkovicz in seiner gut lesbaren Biografie »Mehr als zwölf Töne« (Zsolnay, 1998) aufzeigt: nämlich dass Schönberg sich durch die erstaunlich hohen Verkaufspreise seiner Porträts eine Lösung akuter Finanzprobleme erhoffte. Vielmehr schreit doch eigentlich der mehrjährige MalerSchwenk nach der Selbstauslöschung des sexuellen Rivalen, die Schönberg heftig mitnahm, nach tiefgründigen Seelenspekulationen im Geiste des Wiener SchönbergZeitgenossen Sigmund Freud … »Schönberg est mort«, sollte dann im Jahr 1951 ein junger Komponist von bemerkenswerter krimineller Energie schreiben, der später auch noch die Opernhäuser in die Luft sprengen wollte. Die Behauptung von Pierre Boulez, dass Schönberg tot sei, war rein faktisch fraglos richtig, denn der Komponist war im Sommer 1951 mit 76 Jahren gestorben. Und zwar an einem Freitag, dem Dreizehnten, was für einen Menschen, der durchaus abergläubisch, gegen Ende seines Lebens angeblich auch paranoid war und jedenfalls sich vor der Zahl 13 fürchtete, selbst dann tragikomischbizarr wäre, wenn dieser Mensch nicht auch noch als »Erfinder der 12TonMusik« weltweit berühmtberüchtigt gewesen wäre.

Aber dass bei Schönberg eben alles komplizierter ist und jede Pointe nochmal um die Ecke geht, zeigt sich auch darin, dass er im Jahr 1874 ebenfalls an einem Dreizehnten geboren worden war, in dem Fall einem Sonntag. Und ein bemerkenswerter Knick ums Eck ist ebenso die ver rufene ZwölftonMethode selbst, also die systematische Reglementierung des zuvor ein paar aufregende Jahre lang anarchistisch freien »atonalen« Komponierens. Denn diese Methode war eher eine kreativwillkürliche Setzung, ja Schöpfung von Schönberg als eine irgendwie historisch zwingende »Entdeckung«.

Boulez ging es beim Verfassen seiner Sterbeurkunde natürlich nicht um physiologische Fakten, sondern darum, den als Übervater der »modernen Musik« geltenden Schönberg abzuservieren. Und zwar aufgrund dessen diverser Rückständigkeiten, etwa dem konservativ scheinenden Beharren auf Inspiration oder Ausdruckswillen, einer bis in Schönbergs Spätwerk spürbaren romantischen Expressivität. Eine Eigenschaft, die heute den meisten Konzertbesuchern nicht unbedingt als Mangel, sondern eher als Vorzug erscheinen wird.

Bei Schönberg ist eben alles komplizierter, jede Pointe geht nochmal um die Ecke.

BÜRGERSCHRECK UND LANGWEILER

Immerhin zeigt das notorische BoulezZitat, dass Arnold Schönberg bei seinem Tod bereits ein Klassiker war, vielleicht sogar (wir denken ans NietzscheZitat!) ein Gott. Nur dann lohnen ja Sockelstürze und Blasphemien. Darüber hinaus verweist die ganze Angelegenheit darauf, dass Schönberg schon früher ein doppeldeutiges Bild abgab. Daran hat sich nichts geändert.

Einerseits ist sein Name gerade für Menschen, die nur sporadisch mit klassischer Musik in Kontakt stehen, der Inbegriff des musikalischen Bürgerschrecks. Lang ist die vom Hörensagen bekannte Liste der seinerzeitigen Skandale. Bereits 1902 kam es bei der Uraufführung des Streichsextetts »Verklärte Nacht« (das uns heute als »noch traditionell schön klingender früher Schönberg« erscheint) zu Unmutsbekundungen von Teilen des Publikums. Und als 1907 das 1. Streichquartett dMoll uraufgeführt wurde (also ebenfalls ein Werk, das bei aller harmonischen Raffinesse noch einen Grundton hatte), notierte der SchönbergSchüler Paul Stefan: »Das Werk schien vielen unmöglich, und sie verließen während des Spiels den Saal; ein besonders witziger sogar durch den Notausgang. Als auch nachher noch vernehmlich gezischt wurde, ging Gustav Mahler, der unter dieser Zuhörerschaft saß, auf einen der Unzufriedenen los und sagte in seiner wunderbar tätigen Ergriffenheit und gleichsam für die entrechtete Kunst aufflammend: ›Sie haben nicht zu zischen!‹ – Der unbekannte, stolz vor Königen des Geistes (vor seinem Hausmeister wäre er zusammengebrochen): ›Ich zische auch bei Ihren Sinfonien!‹«

Zu diesen fast Folklore gewordenen Skandalerzählungen wäre Differenzierendes anzumerken: etwa dass laut einem Rezensenten bei einem weiteren Skandalkonzert 1908 der Großteil des Publikums sich neutral verhalten habe und sich lediglich kleine Gruppen von SchönbergAnhängern und SchönbergGegnern gegenseitig hochgeschaukelt hätten. Die nicht genug zu lobende Konzertgängertugend des EssicheinfachmalAnhörens könnte also schon im Zeitalter der Krawalle verbreiteter gewesen sein, als es heute den Anschein hat.

Wenn heutzutage mehr SchönbergMusik denn je auf den Konzertprogrammen steht, dann liegt dieser alte Witz nahe: »Gott ist tot.« (Nietzsche) – »Nietzsche ist tot.« (Gott) Schönberg hätte es natürlich eleganter oder zumindest umständlicher formuliert als lediglich ein läppisches »Boulez ist tot«. Denn er schrieb ja über sein eigenes Dasein als »Vorläufer« bereits 1923, also zwei Jahre, bevor Boulez überhaupt geboren wurde: »Aber ich bin ohnedies nicht sehr besorgt: meine Nachläufer werden mich bald nicht mehr einholen, da ihnen mein Atem ausgehen wird.« ›

Was den größten Wiener Konzertskandal angeht, das sogenannte Watschenkonzert am 31. März 1913 im Goldenen Saal des Musikvereins, so war es nicht Arnold Schönbergs Kammersinfonie Opus 9, die den Krakeel auslöste (sie hatte ihren eigenen Aufruhr bereits bei ihrer Uraufführung sechs Jahre zuvor gehabt). Vielmehr standen hier, neben Musik von Zemlinsky und Mahler, auch Werke der treuen SchönbergSchüler Anton Webern und Alban Berg auf dem Programm. Während Weberns eröffnende »Sechs Stücke für Orchester« anscheinend noch durchgingen, ließen zwei der »Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg« von

Alban Berg einigen Hörern die Sicherungen durchbrennen. Auslöser war offensichtlich die irritierende Kontrastwirkung, dass der riesige Orchesterapparat nicht etwa die erwarteten Riesenklänge hervorbrachte; Musik also in der Überwältigungsart von Schönbergs »GurreLiedern«, die der Komponist zwar schon kurz nach 1900 entworfen hatte, die aber aufgrund ihrer gewaltigen logistischen Ansprüche erst einige Wochen vor dem »Watschenkonzert« uraufgeführt worden waren. Und zwar mit ganz schönberguntypischem Riesenerfolg!

Die Komposition von Berg hingegen entlockte, im Geist seines Lehrers Schönberg und von diesem dirigiert, dem Riesenorchester zu den verknappten AltenbergSätzen radikal feinstziselierte Klänge in freier (A)Tonalität. Das muss für Teile des überrumpelten Publikums wie ein dreist provozierendes »Hurz!«Erlebnis gewesen sein. Kaum mehr vorstellbar angesichts der betörenden, farbenreichen Schönheit von Bergs Orchesterliedern, die das heutige Ohr (hoffentlich!) wahrnimmt und genießt.

Kaum begreiflich auch, dass ein anderer Avantgardist der 1950erJahre, Olivier Messiaen, aus seiner synästhetischen Klangwahrnehmung die Musik Arnold Schönbergs als »grau« klassifizierte. Und ebenso wenig vorstellbar, dass die Persönlichkeit jenes Mannes im Zentrum so heftiger ästhetischer Stürme dem Zeitgenossen Arthur Schnitzler schlicht langweilig vorkam. Er notierte im November 1913, also dem Herbst des Gurre und Watschenjahres: »Nicht übermäßig gescheidt, aber ein Blender; irgendwie nixenhaft, (wie Olga richtig findet) – seelenlos –«

Aber vielleicht ist selbst das private Langweilertum eine der erstaunlichen Facetten an diesem Umstürzler, der als Mensch von bemerkenswerter Vielseitigkeit war: versierter Tennisspieler, HobbyBastler und Tüftler (der etwa ein Schachspiel für vier Spieler entwickelte), auch humorvoller Geschichtenerzähler für seine Kinder (nach deren Lieblingsgeschichte, »Die Prinzessin«, entstand übrigens 2006 ein hübsches Bilderbuch von Peter Schössow; die zugrunde liegende originale Tonaufnahme des Erzählers Schönberg ist auf der Webseite des Wiener Schönberg Centers, www.schoenberg.at, und auch auf YouTube leicht zu finden).

ANKERPUNKTE UND SCHAFFENSPHASEN

Einige biografische Ankerpunkte: Geboren 1874 in der Wiener Leopoldstadt in eine jüdische Familie, die musikliebend war, aber keineswegs Musikerdynastie (der Vater Schuhmacher, die Mutter immerhin von jüdischen Kantoren abstammend). Dass Arnold Schönbergs musikalische Ausbildung eher erratisch verlief und er auf keinem Instrument ein Meister war wie der etwa gleichaltrige Max Reger als Organist oder der wenige Jahre jüngere George Enescu als Violinvirtuose, mag mitverantwortlich dafür sein, dass sein Zugang zur Musik in erster Linie kompositorisch war, nicht »musikantisch«.

Als Mensch war dieser Umstürzler von bemerkenswerter Vielseitigkeit: versierter Tennisspieler,

Tüftler, humorvoller Erzähler.

Als unbestrittener Lehrer, der sich gar wagnerhaft als »Meister« ansprechen ließ, führte er die sogenannte »Wiener Schule« (manchmal auch als »Zweite« nummeriert, als hätten bereits Haydn, Mozart und Beethoven eine »Schule« gebildet). Obwohl deren Zusammenhalt durchaus sektenhafte Züge trug, inklusive des strikten FreundFeindDenkens, brachte sie charismatische Künstlerpersönlichkeiten wie eben Webern und Berg hervor; in späteren Jahren durchlief auch die Karriere von Hanns Eisler den SchönbergZirkel, und ebenso die von Viktor Ullmann, der später in Auschwitz ermordet wurde. Und dieses Schicksal von Ullmann lässt einem dann auch alle KapitalverbrechensWitzeleien vom Beginn des Essays im Halse steckenbleiben, genau wie das Leid so vieler anderer NaziOpfer in Schönbergs Umfeld, etwa seines jüngeren Bruders Heinrich, eines Operettensängers, den die Gestapo 1941 zu Tode quälte.

Schönbergs Verhältnis zum Judentum ist ein Stoff, der Bücher füllen kann. Nachdem er sich als junger Mann, noch vor der Jahrhundertwende hatte taufen lassen, brachten ihn antisemitische Erfahrungen bereits 1921 dazu, sich ausdrücklich zu seiner jüdischen Herkunft zu bekennen. Auf Kandinskys Wiederannäherungsversuch reagierte er wegen dessen Judenfeindlichkeit kompromisslos abweisend, prophezeite auch eine »neue Bartholomäusnacht«, die aus der Glut des Judenhasses entstehen würde. Und als er 1933 Deutschland verließ, rekonvertierte er in einem bewussten Akt zurück zum Judentum: »Ich bin seit langem entschlossen, Jude zu sein«, schrieb er an Anton Webern. Und half von Amerika aus, wohin er 1934 hatte emigrieren können, mit großem Einsatz zahlreichen Juden bei der Flucht aus NaziDeutschland und Europa. Der grassierende Judenhass war ein besonders scheußliches Ingrediens, das eben auch zum seligen Wienum1900Klischee gehört. Diese FindesiècleWelt ist natürlich die Sphäre, in der sich der musikalische Umwerfer Schönberg »ereignete«. Immer wieder sind naheliegende Parallelen des großen MusikReinigers Schönberg zu umliegenden Phänomenen gezogen worden, etwa zum »Ornament ist Verbrechen«Architekten Adolf Loos oder dem Sprachdenker Karl Kraus, für den die daher geplapperte Phrase eine Straf und Gräueltat war. Oder eben zu Wassily Kandinsky, der auf absoluter Weißheit Farben und Formen quasi vollkommen neu entstehen ließ.

Der Musikwissenschaftler Hermann Danuser hat zu derlei Parallelen allerdings gestreng darauf hingewiesen, dass schon Schönberg selbst »einen KunstMythos der Wiener Moderne nährte, der als Motor seines Schöpferwillens zu respektieren ist, von einer um Distanz bemühten Historiografie aber nicht einfach übernommen werden darf«. In unserem nichtwissenschaftlichen Zusammenhang hier reicht es wohl aus, darauf hinzuweisen, dass es sich bei den genannten Verwandtschaften um ganz freie Assoziationen zu doch sehr unterschiedlichen Dingen handelt. Dem freien Hörer jedoch, der zu keiner Wissenschaftlichkeit verpflichtet ist, kann es durchaus auf die Sprünge helfen. Das Lebenswerk Schönbergs sei hier schließlich, nochmals nach Professor Danuser, in vier orientierende Etappen unterteilt: die »erweiterttonalmoderne Phase bis etwa 1908«, zu der man das Sextett »Verklärte Nacht«, das 1. Streichquartett und den Koloss der »GurreLieder« zählen kann; die »freiatonalexpressionistische Phase bis Anfang der 1920erJahre«, in der ein betörend farbenreiches Werk wie die »Fünf Orchesterstücke« entstand, aber auch das ambitionierte Oratorium »Die Jakobsleiter«, um dessen Gestaltung Schönberg tatsächlich ein Leben lang

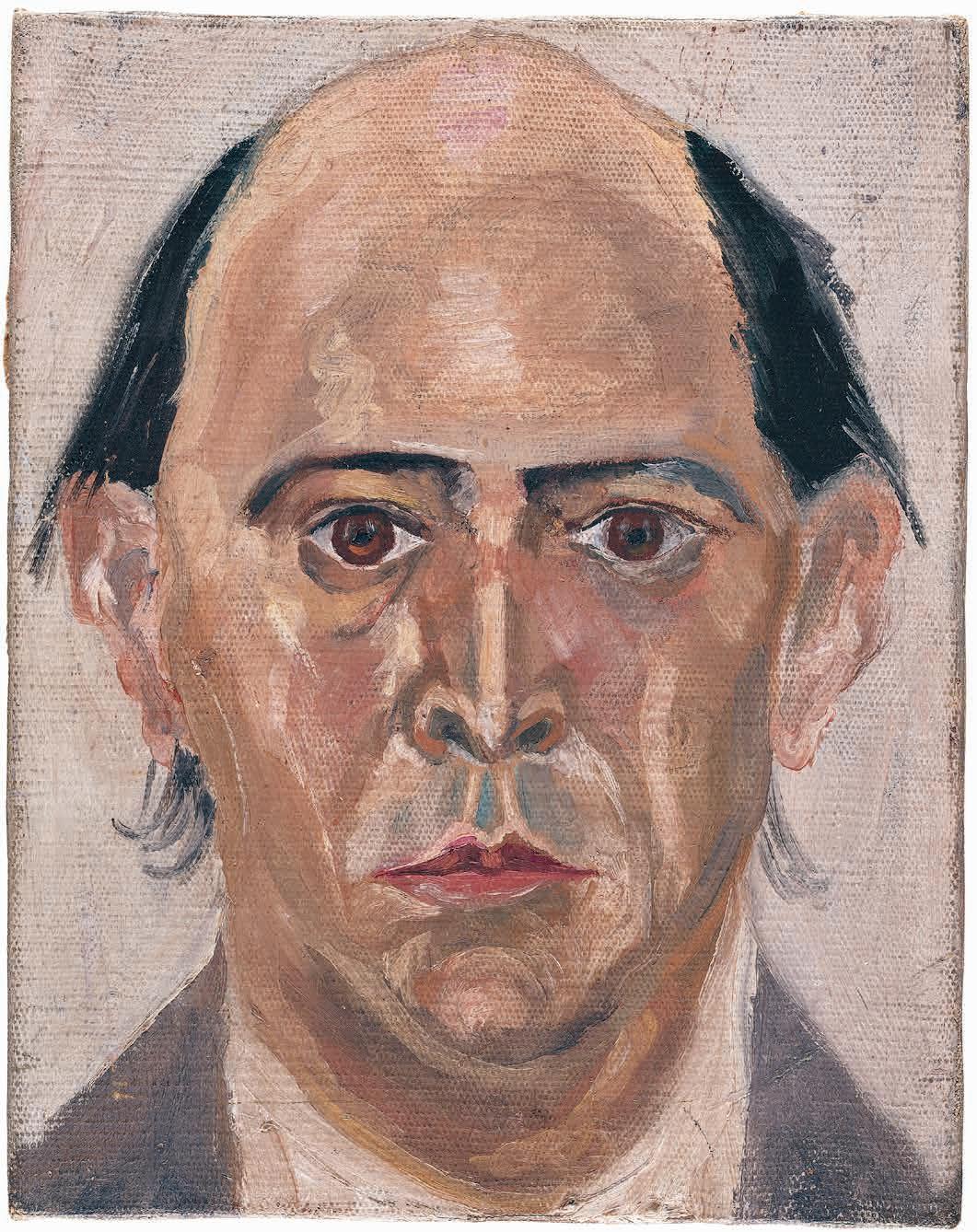

Arnold Schönberg: »Blick« (Öl auf Pappe, um 1910)

rang wie Jakob mit dem Engel (und das vielleicht, da wir außerhalb der biblischen Welt eben keinen Gottesboten niederringen können, Fragment bleiben musste); die »zwölftönigklassizistische Phase bis Anfang der 1930erJahre«, in der Schönberg einigermaßen strikt nach der von ihm »erfundenen« Methode komponierte und die sich, entgegen der ZwölftonDominanz im Schönbergklischee, im Konzertleben eher wenig widerspiegelt; die »zwölftönig wie neotonalengagierte Phase« zuletzt, die vielleicht die ergiebigste SchönbergFundgrube für heutige Hörer ist. Denn obwohl der Komponist hier seiner erfundenen Methode treu blieb, begriff er sie frei und ausdrucksfreudig und auch gelassen gegenüber tonalen Zufällen. Wie viel von dieser Relaxtheit auf das USamerikanische Umfeld zurückgeht, in dem Schönberg sich seit 1934 befand (und wo er sich, nebenbei, mit einem Künstler wie George Gershwin anfreundete), und wie viel auf sein eigenes künstlerisches Temperament, das eben weit mehr als bloß »fortschrittlich« war: egal. Auf jeden Fall gilt für das Violinkonzert von 1936 ebenso wie für das Klavierkonzert von 1942 das, was Schönberg nachdrücklich für all seine Kunst seit den 1920ern in Anspruch nahm – dass sie nämlich keine ZwölftonKompositionen seien, sondern ›

FÜNF ORCHESTERSTÜCKE

Mi, 28.8.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

Gustav Mahler Jugendorchester ingo Metzmacher (leitung)

arnold Schönberg: Fünf Orchesterstücke op. 16 sowie Werke von Beethoven und Schostakowitsch

GURRE-LIEDER

Mi, 11. und Fr, 13.9.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

NDR Elbphilharmonie Orchester und Vokalensemble

Stuart Skelton, Christina Nilsson, Jamie Barton, Michael Nagy, Michael Schade, thomas Quasthoff

alan Gilbert (leitung)

arnold Schönberg: Gurre-lieder für Soli, Chor und Orchester

KLAVIERKONZERT

Do, 26. und Fr, 27.9.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

NDR Elbphilharmonie Orchester

Pierre-laurent aimard (Klavier)

David Robertson (leitung)

arnold Schönberg: Klavierkonzert op. 42

sowie Werke von Debussy, Mahler und Gershwin

VIOLINKONZERT

Sa, 28.9.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Patricia Kopatchinskaja (Violine), Bettina Wild (Flöte)

Pekka Kuusisto (leitung)

arnold Schönberg: Violinkonzert op. 36 sowie Werke von Barber, Varèse und Prokofjew

ZwölftonKompositionen. Die Methode, das Hilfsmittel steht niemals über dem Zweck, der inspirierten Schöpfung eines Kunstwerks.

Die Umständlichkeit der PhasenBenennungen weist allein schon auf die Vielfalt, Komplexität, Widersprüchlichkeit der subsumierten lebendigen Werke hin. Bemerkenswert bleibt bei all dem eines: So omnipräsent der Name Arnold Schönberg als Inbegriff der musikalischen Moderne für Otto und Frieda Normalhörer ist, so wenig konkret haben viele doch seine Musik im Ohr. Das ist ein bezeichnender Unterschied nicht nur zum »Sacre du printemps« von Igor Strawinsky, der oft und durchaus zweifelhaft zu Schönbergs Antipoden stilisiert wurde, sondern auch zur Präsenz seiner wichtigsten Schüler in unserer Klangvorstellung. Bei Berg denken wir an den Knaller »Wozzeck« und das ergreifende Violinkonzert, bei Webern haben wir immerhin oberhalb aller konkreten Werkebene eine fixe Vorstellung seiner Miniaturen: dreimal pling, einmal fieps, vorbei, so ungefähr.

Aber wie ist es bei Schönberg, dem Legendären? Da kann nun eines dieser bisweilen leidigen Jubiläen Gutes bewirken: indem wir endlich die Musik des Mannes kennenlernen, den jeder kennt. Also, vergessen Sie Zwölfton, wenigstens die Betonung darauf, und hören Sie einfach zu.

M MEHR ZU ARNOLD SCHÖNBERG FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

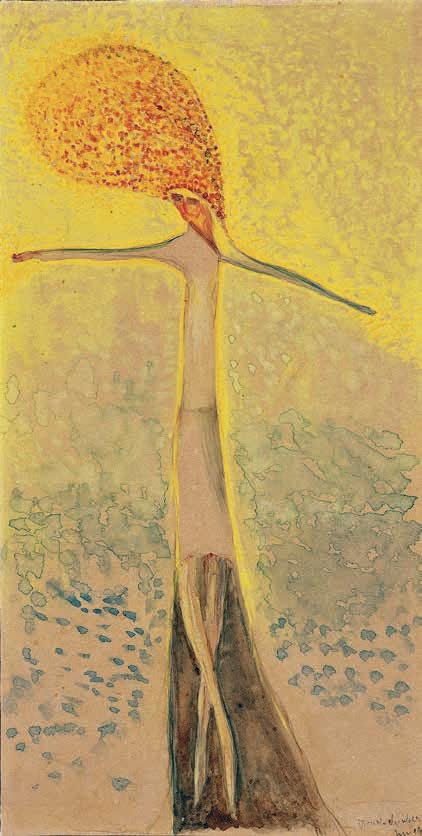

Arnold Schönberg: »Christus-Vision« (Aquarell auf Papier, 1919)

VOLKSLIEDER UND SATIREN

So, 20.10.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

NDR Vokalensemble

Julius Drake (Klavier)

Klaas Stok (leitung)

»Schubertiade – Reise durch die Erste und Zweite Wiener Schule«. ausgewählte Werke von Schönberg und Schubert

DIE JAKOBSLEITER

Sa, 9.11.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal

NDR Elbphilharmonie Orchester und Vokalensemble

Claire de Sévigné, avery amereau, toby Spence, Michael Nagy u. a. ingo Metzmacher (leitung)

arnold Schönberg: Die Jakobsleiter für Soli, Chor und Orchester sowie Bruckners Messer Nr. 1

STREICHQUARTETT

Mi, 27.11.2024 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal tetzlaff Quartett arnold Schönberg: Streichquartett Nr. 1 d-Moll op. 7 sowie Werke von Brahms und Widmann

VERKLÄRTE NACHT

So, 8.12.2024 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal ilya Gringolts (Violine) Franziska Hölscher (Violine) Gregor Sigl (Viola) lily Francis (Viola) Clemens Hagen (Cello) Julia Hagen (Cello) arnold Schönberg: Verklärte Nacht d-Moll op. 4 sowie Werke von Grädener und Brahms

In den kleinen Besetzungen der Kammermusik haben Komponisten aller Zeiten besonders viel gewagt und gesagt.

VON VOLKER HAGEDORN ILLUSTRATIONEN ANSELM M. HIRSCHHÄUSER

PIONIERTATEN AUF SECHZEHN SAITEN

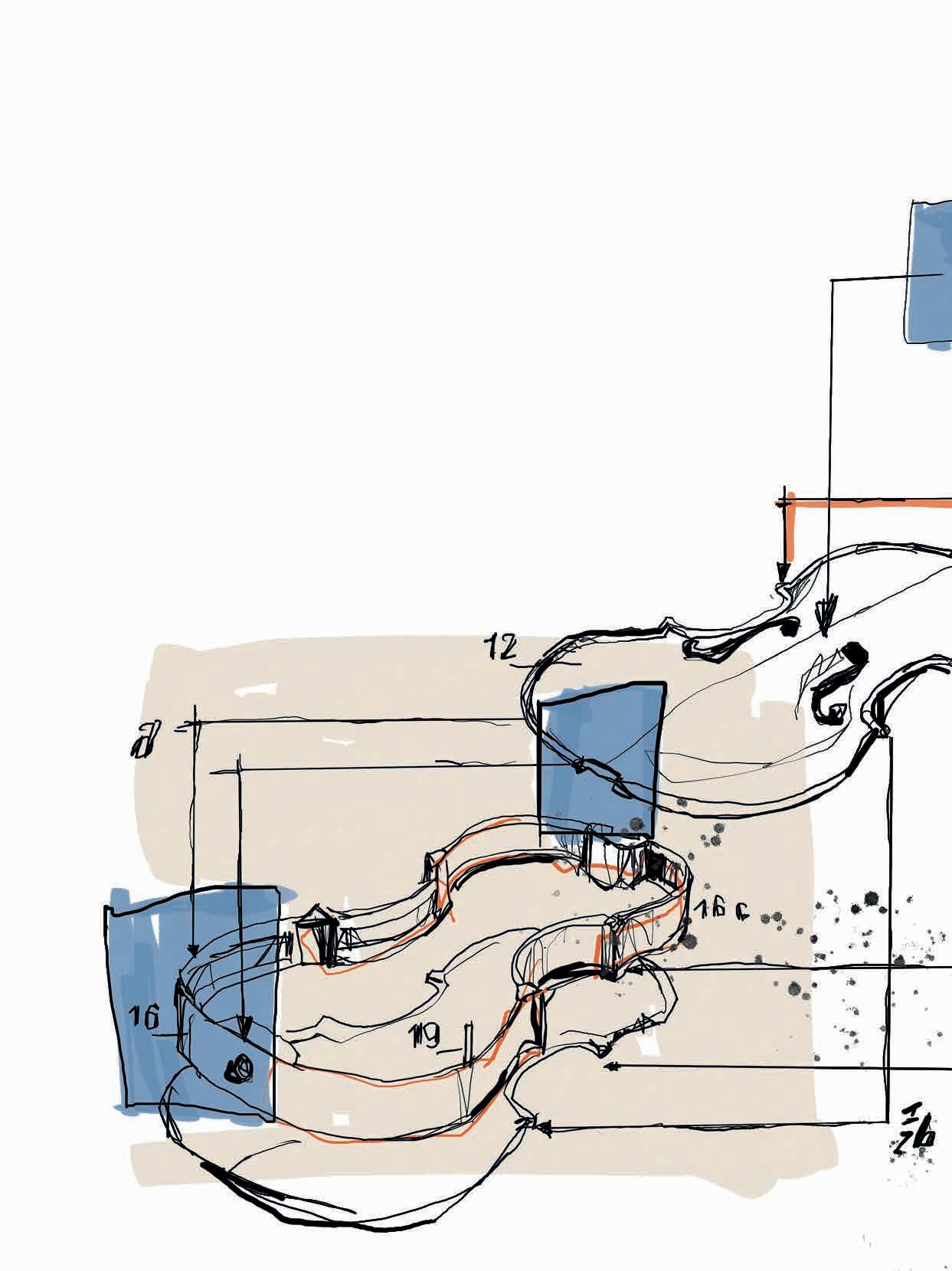

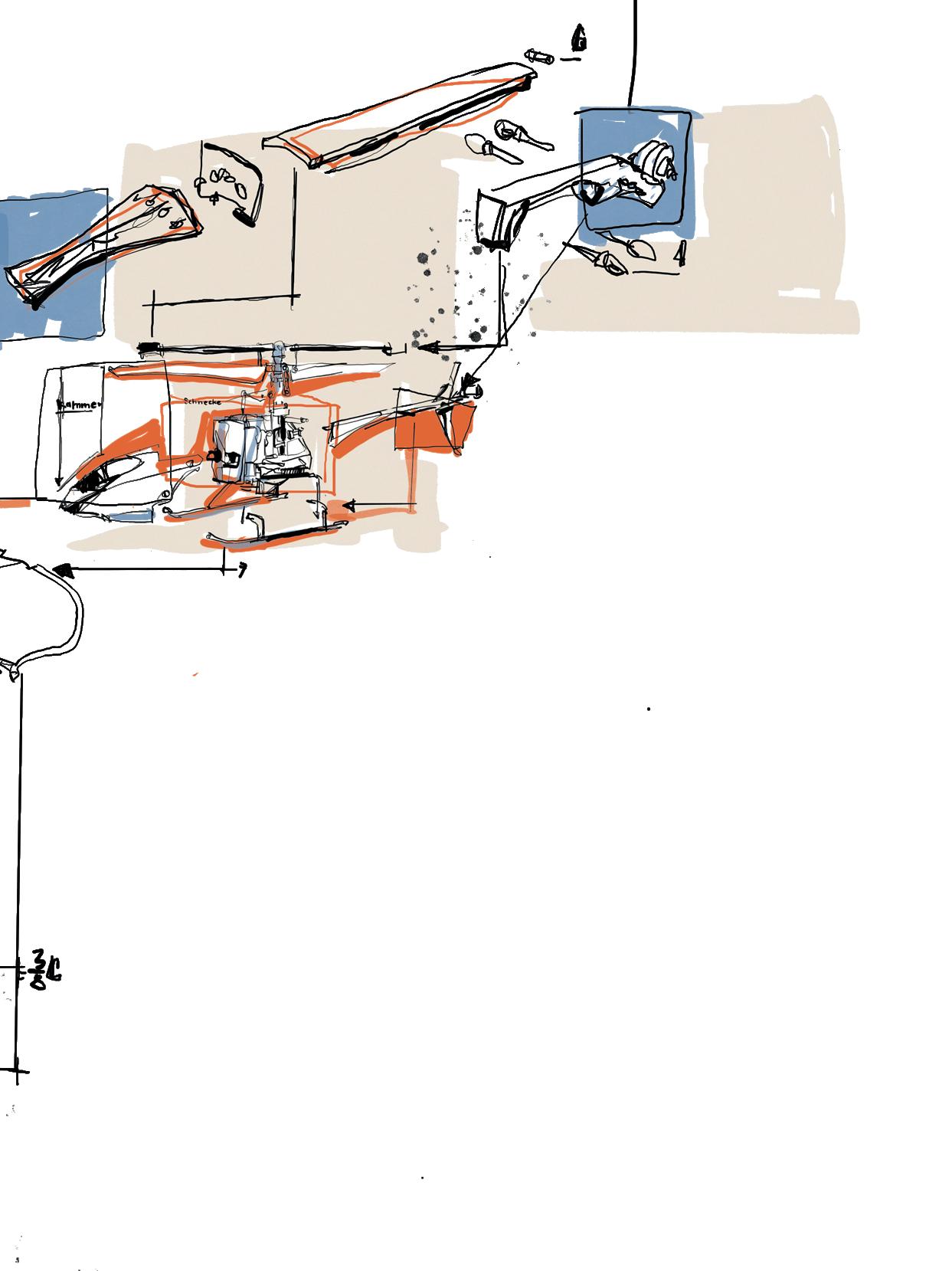

Es ist ein schöner Sommernachmittag, 26. Juni 1995, als im Norden von Amsterdam vier weißrote Helikopter abheben, das Grasshoppers Show Team der niederländischen Luftwaffe, in jeder Maschine ein Pilot und ein Musiker, eine Kamera und diverse Mikros. Unten in der Westergasfabriek, einem ehemaligen Gasbehälter im Stil der Neorenaissance, sitzt der 66jährige Karlheinz Stockhausen mit der Hand am Regler und mischt ab, was das Publikum hier zu den Livebildern aus den Hubschraubern hört. Vertrackte Rhythmen und filigrane Gewebe spielen die Herren vom Arditti String Quartet da oben, jeder mit Headset versehen, und die Töne der auf die Zehntelsekunde genau notierten Partitur verbinden sich mit dem unberechenbaren Lärmen der Rotoren. Die gut 21 Minuten des »HelikopterQuartetts« –Stockhausen hatte die Idee dazu im Traum – werden zur Ikone der Avantgarde des späten 20. Jahrhunderts. Sie machen aus der Kammermusik ihr Gegenteil. Schon das ist eine Tat. Der Begriff »Kammermusik« wird regelrecht in die Luft gejagt. Er hat seine historischen Gründe, wirkt aber tatsächlich viel zu eng gegenüber all den Pioniertaten und Differenzierungen, die in flexiblen kleinen Besetzungen von jeher eher möglich waren als in institutionsabhängigen großen. Stockhausen will immer nur etwas komponieren, »was noch nie gespielt werden konnte«. Und doch bewegt er sich in mehreren Traditionslinien. Zum einen, indem er die Besetzung Streichquartett wählt, die olympische Disziplin der Kammermusik.

Zum andern ist gerade diese Besetzung seit ihrer Etablierung im 18. Jahrhundert für Komponisten das Mittel der Wahl, wenn es um die Spitze der Avantgarde geht. Die nannte sich im Wien der 1780er zwar nicht so, aber der 28jährige Wolfgang Amadeus Mozart wusste genau, dass er Grenzen durchbrach, als er 1785 sein neues CDurQuartett schrieb. Er ließ es mit einer AdagioEinführung beginnen, wie sie bis dahin Sinfonien vorbehalten war, und in diesen 22 Takten drängte er die Linien der vier Instrumente, mit Halbtonschritten und Vorhalten arbeitend, zu einer Harmonik zusammen, die sich bis heute dem unmittelbaren Begreifen entzieht. Legitimiert werden die extremen Dissonanzen vor allem durch die Polyphonie der vier Stimmen. Löst man aber einen Akkord heraus wie hgcisa, ist man schon bei Arnold Schönberg, noch einem Extremisten der Quartettkunst.

Mozarts Zeitgenossen sind überwiegend schockiert, manche Käufer senden die gedruckten Noten zurück, weil sie sie für fehlerhaft halten. Der Spitzname »Dissonanzenquartett« hält sich bis heute, und der Widmungsträger Joseph Haydn braucht sechs Jahre, ehe er wieder die Führung der Avantgarde an sich reißt und in seinem Opus 55 Nr. 6 ein DDurQuartett mit dem einsamen und irreführenden E einer Geige startet. Bei Ludwig van Beethoven wird es dann schwierig zu sagen, wo in seinen sechzehn Streichquartetten eigentlich kein Konventionsbruch, keine Versuchsanordnung, keine Kühnheit zu finden ist. Dem Opus 95 des 39Jährigen kann man noch heute so ratlos (wenn auch begeistert) lauschen, als versuche jemand, einem Laien die Quantenphysik zu erklären. Beethoven verbot öffentliche Aufführungen des Werks, weil er fürchtete, nicht verstanden zu werden. So geht es mit den Experimenten für vier Streicher immer weiter, nicht nur bis zum schon erwähnten Arnold Schönberg, der 1908 in seinem Opus 10 zum Quartett eine Sopranstimme treten lässt und die Bindungen der Tonalität weitgehend ignoriert (s. S. 10).

Natürlich ist auch beim Streichquartett der »Fortschritt« – wertfrei gesagt, die Veränderung der Mittel und Formen – nur ein Aspekt von vielen. Aber im Medium dieser Besetzung gewinnt jedes Statement, jedes Wagnis besondere Verbindlichkeit und Vergleichbarkeit. Nicht zufällig wird es auch zum Medium der Bewusstmachung. ›

Robert Crumb schreibt 1970 »Black Angels« als Reaktion auf den Vietnamkrieg. Einmal kippen die Musiker, elektronisch verstärkt, ihre Instrumente nach unten, Schnecken zwischen die Beine, Bogen auf dem Griffbrett, und zitieren Schuberts Quartett »Der Tod und das Mädchen«. Es klingt, als erinnerten sich halbverschrottete Gamben an die Zeit vor einer Katastrophe. 1988 kombiniert Steve Reich ein Streichquartett mit OTönen vom Band, um sich in »Different Trains« mit dem Holocaust auseinanderzusetzen.

Stockhausen ist als Erneuerer also nicht allein auf weiter Flur, als er die vier Helikopter abheben lässt. Was die Musiker oben über Amsterdam zusammenhält, sind nicht nur die Partitur und ihre Headsets. Es ist das Projekt Streichquartett, an dem die Komponisten seit Jahrhunderten arbeiten.

KLEINE BESETZUNGEN IN GRO � ER LITERATUR

»Und vollends dann das Trio für Geige, Viola und Violoncell, das, kaum spielbar, in der Tat nun von drei Virtuosen allenfalls technisch zu bezwingen, ebenso durch seinen konstruktiven Furor, die Hirnleistung, die es darstellt, wie durch die ungeahnten Klangmischungen in Erstaunen setzt, die ein das Unerhörte begehrendes Ohr, eine kombinatorische Phantasie sondergleichen den drei Instrumenten abgewonnen hat.«

Tja, was für ein Trio? Von wem? Mozarts berühmtes »Divertimento« von 1788 ist nicht gemeint. Es handelt sich um ein fiktives Werk, und es sei hier, zusammen mit einer fiktiven Violinsonate, stellvertretend für den Ozean realer Kammermusik präsentiert, die für die unterschiedlichsten Besetzungen geschrieben wurde. Und die natürlich einfloss in die klein besetzten Stücke, die zwei Große der Weltliteratur in ihren Romanen »komponiert« haben. Beide gehören zur selben Generation: Thomas

Mann, 1875 geboren, und Marcel Proust, Jahrgang 1871. Beide zählen, so diametral verschieden sie sind, zu den wenigen Romanautoren, denen Musik wirklich viel bedeutet. Und beide haben sich einen Komponisten ausgedacht.

Bei Mann ist es Adrian Leverkühn, Held des »Doktor Faustus«, der sein Streichtrio selbst »unmöglich, aber dankbar« findet und uns damit auf die Spur des Vorbilds bringt. Thomas Mann erinnert sich 1949 an den Spätsommer 1946 in Los Angeles und einen Besuch seines Nachbarn Arnold Schönberg, »bei dem er mir von seinem neuen, eben vollendeten Trio und den Lebenserfahrungen erzählte, die er in die Komposition hineingeheimnisst habe …« Schönberg, 71, Exilant wie Mann, hatte eine Herzattacke überlebt und danach das Stück geschrieben. »Übrigens sei die Aufführung äußerst schwierig, ja fast unmöglich, oder nur für drei Spieler von Virtuosenrang möglich, dabei aber sehr dankbar vermöge außerordentlicher Klangwirkungen.« Das genügte dem Schriftsteller, um seinem Helden für das Jahr 1927 rasch noch ein Trio unterzuschieben, das er nie gehört hat, aber sich – und uns – bestens vorstellen konnte.

Bei Marcel Proust ist es anders. Er beschreibt in der »Suche nach der verlorenen Zeit« eine Violinsonate, die Charles Swann in einem Pariser Salon um 1900 hört, ganz offenkundig nach einem eigenen Hörerlebnis, »… als er

unter der zarten, widerständigen, dichten und führenden Linie der Geige plötzlich sah, wie der Klavierpart sich körperhaft zu erheben begann, mit einem flüssigen Plätschern, vielgestaltig, ungeteilt, ineinandergreifende Flächen wie die malvenfarbenen Wellenbewegungen, die der Mondschein bezaubert und besänftigt«. Dann kommt jener Moment, als eine unbestimmbare Wendung, eine Harmonie »ihm die Seele noch weiter öffnete, so wie gewisse Rosendüfte in der feuchten Abendluft uns dazu bringen können, die Nase zu weiten«.

Es ist, so stellt sich bald heraus, das Andante der Violinsonate eines gewissen Vinteuil, eines Komponisten, dessen Vorname nie genannt wird, bei mehr als 300 Erwähnungen im Riesenwerk. Die besondere Wendung in diesem Andante verbindet sich mit Swanns Liebe, mit seinen Erinnerungen, sie wird zur musikalischen Entsprechung jener Madeleine, des Gebäckstücks, dessen Geschmack den Erzähler zu Beginn in seine Kindheit führt. Rund um die »petite phrase« entfaltet sich im Laufe der »Recherche« ein ganzes Œuvre: Der rätselhafte Vinteuil hat auch ein Sextett, ein Septett, sogar eine Sinfonie geschrieben, natürlich auch – wie Leverkühn! – ein Streichquartett.

Doch nur die FisDurViolinsonate wird von Proust über Jahre hinweg immer weiter erschlossen – ein Hybrid aus Eindrücken von Franck, Fauré, auch Wagner, wie der Autor selbst sagt. Fast widerstrebend aber räumt er ein, dass er die früheste Keimzelle einem Komponisten verdankt, »den ich nicht liebe«: Es ist (ganz genau hat es 2021 der Musikwissenschaftler Oliver Huck ermittelt) das kinderliedhafte zweite Thema im ersten Satz der dMollViolinsonate von Camille SaintSaëns (1885), die Marcel Proust zuerst mit dem Geiger Jacques Thibaud hörte. Die fiktive Sonate ist dann die weitaus berühmtere geworden.

EIN KOMPONISTENLEBEN LANG

Trotz zehntausender Duos und Trios – keine Kammermusikform hat eine so ununterbrochene Präsenz bis zum Komponieren im 21. Jahrhundert erreicht wie das Streichquartett. Selbst neben der weitaus älteren Oper ist es in seiner Identität von »Werkgattung« und Besetzung das stabilste Musikformat, das es je gab. Was dazu führt, dass bei einigen Komponisten deren Streichquartette sogar eine eigene klingende Biografie bilden können. Wolfgang Rihm etwa hat, wenn man die frühesten Versuche mitzählt, in

Thomas Mann und Marcel Proust zählen zu den wenigen Autoren, denen Musik wirklich viel bedeutet. Und beide haben in ihren Romanen ein Stück Kammermusik »komponiert.« ›

einem halben Jahrhundert 23 Werke für diese Besetzung geschrieben und sitzt heute, mit 72 Jahren, womöglich an einem weiteren. Doch der erste, der »von früh bis spät« für die sechzehn Saiten schreibt, ist Joseph Haydn, 1732 geboren.

Haydn liefert mit 25 Jahren die erste Streichquartettsammlung überhaupt, und diesem Sechserpack folgen in vier Jahrzehnten mehr als sechzig Werke. Er beginnt als Unterhaltungsmusiker und zählt erst Opus 9, in dem er persönlich und kontrastreich wird, als echte Streichquartettkomposition. Bis zum nächsten großen Schritt folgen schon ein Dutzend Werke, die bis heute im Repertoire sind. Mit knapp fünfzig dann ist Haydn seiner Kunst so sicher, dass er mit Dekonstruktionen Scherze treibt und im Opus 33 die Spieler auch dialogisieren lässt. Die ganze Sammlung, auf »gantz Neu besondere Art« geschrieben, ist eine Herausforderung an alle Kollegen – Mozarts Antwort kennen wir ja schon.

Es kommt Haydns Experimentierlust entgegen, dass er jahrzehntelang eine feste Anstellung beim Fürsten Esterházy hat. Er muss nicht für den Markt schreiben, der ihn gleichwohl feiert. In London kann der seit 1790 Selbstständige seine Stücke in vollen Sälen erleben, er beginnt, »populärer« zu schreiben, aber die Raffinesse gewöhnt er sich nicht ab. Im CDurQuartett von 1793 huldigt Haydn dem verstorbenen Freund Mozart, indem er ein Thema nach dem Finale der »Jupitersinfonie« modelliert und es entlegensten Modulationen unterzieht. Und das Menuett im letzten vollendeten Streichquartett FDur von 1799 gleicht der endgültigen Demontage dieser höfischen Tanzweise. Der Dreiertakt wird sabotiert, die Harmonik getrübt – wie oft bei Haydn so, dass zwischen Melancholie und Ironie kaum zu unterschieden ist. Zur selben Zeit startet Ludwig van Beethoven, keine dreißig Jahre alt, fulminant ins Genre. Sein Opus 18, 1801 erschienen, ist das letzte bedeutende Sixpack für Streichquartett, aufgekratzt an Haydn anknüpfend, ein legendäres Debüt. Beethovens Weg bis zum letzten seiner sechzehn Streichquartette ist der in einen Kosmos des Inneren, in dem größte Freiheit herrscht – anders als im repressiven Wien des Staatskanzlers von Metternich. Das Finale des letzten Quartetts, FDur

In der Kammermusik stacheln Haydn und Mozart einander an, ringt Beethoven um die Freiheit, findet Schostakowitsch zu sich selbst und Rihm zu packender Unmittelbarkeit.

Opus 135, vereint apokalyptische Dissonanzen und triviale Weisen. Zwar hinterlässt Beethoven mit seinen Sinfonien und 32 Klaviersonaten nicht weniger »lebenslange« Werkkomplexe, doch der Kosmos seiner Quartette ist wohl der einzige, an dem auch heute niemand so leicht vorbeikommt, der überhaupt komponiert.

Dmitri Schostakowitsch wagt sich erst mit 32 Jahren ans Streichquartett, nach seiner Jahrhundertoper »Lady Macbeth von Mzensk«, und gibt sich zuerst so ironisch klassizistisch, als wollte er sich die Auseinandersetzung mit Beethoven ersparen. Sie findet 1952 im fünften seiner Quartette statt – einem Entwicklungsroman, unter Stalin unaufführbar. Von da an werden seine Quartette auch zu Tagebüchern, das berühmte achte von 1960 zum existenziellen »Requiem auf mich selbst«. Noch 1968, als in der westlichen Avantgarde das Genre Streichquartett – Inbegriff traditionsgebundenen Komponierens –vor übergehend auf den Sperrmüll kommt, setzt sich Schostakowitsch im 12. Quartett mit der in der Sowjetunion als volksfern verpönten Zwölftonmusik auseinander. In der Nummer 15 aus dem Jahr 1975 weiß der Komponist, schwer krank nach Jahrzehnten zwischen Staatsdoktrin und Wahrhaftigkeit, dass das Ende naht: Das Werk besteht aus sechs Adagios.

Zu der Zeit hat Wolfgang Rihm schon seinen ersten autarken Beitrag für die Besetzung geliefert, mit achtzehn,

ein kleines Wunderwerk. Sein Streichquartett Nr. 1 klingt, als habe er in den eigenen Kopf hineingelauscht und die Bewegung der Gedanken und Gefühle Klang werden lassen. Man wundert sich, dass 1970 schon (wieder) so »selbstverständlich« komponiert werden konnte und dabei so autonom. Rihm folgt dann über Jahrzehnte hinweg immer neuen Wegen und Positionen, alle zusammengehalten durch die Unmittelbarkeit, die ihn so unvergleichlich macht. Er meißelt und schwelgt, kämpft gegen Zwänge, träumt von der Romantik, wechselt zwischen Steinbruch und Horizont. Das bislang letzte nummerierte Streichquartett, Nr. 13 (2011), ein Satz von 23 Minuten, ist ein Meisterwerk von Fläche und Bewegung, minimalistischer Motorik und grenzenlosem Anspielungsreichtum – und spannend wie ein Roadmovie.

RESET: EIN NEUES KLAVIERTRIO ENTSTEHT

Und nun vergessen Sie mal alles, was hier zur überwiegend abendländischen Entwicklung der Kammermusik und epochenübergreifenden Dialogen von Genies gesagt wurde. Gerade da nämlich knüpft Isabel Mundry, 1963 geboren, in München lebend und lehrend, eine der renommiertesten Komponistinnen unserer Zeit, eben nicht an, auch wenn sie derzeit ein Klaviertrio schreibt, also Musik für die nach dem Streichquartett bedeutendste Kammermusikbesetzung der Klassik und Romantik. »Mit diesem Repertoire werde ich mich, ehrlich gesagt, nicht groß beschäftigen. Ich tue so, als ob es eine völlig neue Besetzung wäre.« Das tut Isabel Mundry in dem etwa 15minütigen Auftragswerk für das junge Trio E.T.A. auch deswegen, weil ihr das Paradigma des »Fortschritts«, mit dem sie groß wurde, längst zu eng und zu ausschließlich geworden ist. »Mich interessiert seit Längerem das Phänomen Oralkultur, in der nichts aufgeschrieben ist und es deshalb Formen gibt, die Mündliches aufgreifen und weitertragen, völlig anders als die architektonischen Formen von Klassik und Romantik.« ›

Ein Weg dorthin, weit zurück, im Grunde bis zu Homer, führt für die Komponistin über den gregorianischen Gesang, ein anderer zu den Gesängen Nordafrikas, aber auch zu den gesungenen Phrasen und Gebeten, die sie mitten in München von Geflüchteten aus aller Welt hört, mit denen sie sich einen Innenhof teilt. »Darum interessiere ich mich so für das Thema Hören, Geste, Einfühlen, für das SichEinstimmen, das Ausklingenlassen.« Schon im Trio »Sounds, Archeologies« für Bassetthorn, Cello und Klavier hat Isabel Mundry sich 2017 mit Archetypen von Musik beschäftigt, etwa mit »Responsorialität«, also dem AufeinanderAntworten, und mit Resonanz. Da habe sich für sie eine neue Tür geöffnet, auch die zu den Ressourcen nicht schriftlich fixierter Musik. Dass Mundry ihre Sprache gerade mit einer kleinen Besetzung neu (er) fand, das vereint sie dann doch mit Kollegen aller Zeiten. Im neuen Werk möchte sie Violine und Violoncello »in einer Art DuoKonstellation« aufeinander beziehen. Mit Themen arbeitet sie nicht, aber es gibt »eine Mehrstimmigkeit im Detail«. Das Klavier wird dabei zum »Klangraum«, und für alle Instrumente möchte Mundry Nuancen finden, »die mit der Archaik des Spiels verbunden sind«, vom Bogendruck der Streicher bis zur »Schwere des Körpers« im Klavierklang. »Ich finde es – auch in den Gesängen anderer Kulturen – extrem faszinierend, wie der Beginn und das Ende von Phrasen und Klängen ausdifferenziert sein können. Was heißt es, die Nuance in die Linearität mit hineinzunehmen? Man könnte sagen, dass das Hören selbst strukturbildend wird.«

Da ist Isabel Mundry der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung von Klängen bei Marcel Proust deutlich näher als dem Bestaunen und Beraunen einer »Hirnleistung«

bei Thomas Mann. Von Ehrfurcht vorm Reigen großer Geister hält sie ohnehin wenig: »Der Geniekult ist ein Desaster.« Was keineswegs gegen die Stücke von Schubert und Schumann geht, mit denen das Trio E.T.A. ihre Musik verbindet, sondern gegen das Ausschließen ganz anderer Arten von Musikentstehung, von den enormen Ressourcen so vieler Kulturen. »Meine Musik«, meint sie, »ist weiterhin nicht leicht zu spielen! Aber ich möchte mit ihr im Musizieren selbst einen kleinen sozialen Raum kreieren.«

SAISONERÖFFNUNG

Do, 5.9.2024 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Großer Saal leonidas Kavakos (Violine) yo-yo Ma (Cello) Emanuel ax (Klavier) ludwig van Beethoven: Klaviertrio D-Dur op. 70/1 »Geistertrio«; Sinfonie Nr. 1 (Bearbeitung für Klaviertrio); Klaviertrio Es-Dur op. 70/2

ISABEL MUNDRY

Do, 13.3.2025 | 19:30 Uhr

Elbphilharmonie Kleiner Saal trio E.t a

Joseph Haydn: Klaviertrio Es-Dur Hob. XV:29; isabel Mundry: Klaviertrio (ua); Franz Schubert: Klaviertrio Es-Dur D 929

Weitere KammermusikKonzerte in Elbphilharmonie und Laeiszhalle finden Sie unter: ELPHI.ME/KAMMERMUSIK

M MEHR ZUM THEMA KAMMERMUSIK FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

Wir gestalten Lebensqualität, sodass eine gesunde, lebendige und gerechte Welt für uns alle entsteht. Eine Welt, in der ein ökologisch sinnhaftes Leben und Wirtschaften zur kollektiven Selbstverständlichkeit wird.

www.melitta-group.com

Es

gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.

Diesmal …

VON CLEMENS MATUSCHEK ILLUSTRATIONEN LARS HAMMER

HUGO WOLF: KENNST DU DAS LAND?

»Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n / Im dunkeln Laub die Goldorangen glüh’n …« Beginnend mit diesen Zeilen schuf Goethe nicht nur ein außergewöhnlich schönes Gedicht, sondern ein Synonym für die deutsche ItalienSehnsucht schlechthin. Denn wer damals etwas auf sich hielt, bereiste die Heimat der Römischen Antike und der Renaissance, mithin die Wiege von Kunst und Kultur überhaupt (Griechenland war osmanisch besetzt und daher nicht so zugänglich). Seine Eindrücke überlieferte Goethe im Tagebuch seiner »Italienischen Reise«, doch eine Rolle spielt das Land auch in seinem Bildungsroman »Wilhelm Meister«, in dem er der rätselhaften Mignon –selbst eine Chiffre für die Sehnsucht nach dem Süden –ebendieses Gedicht in den Mund legt. Mehr als hundert Mal wurde es in der Folge vertont, etwa von Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Tschaikowsky – und eben 1888 Hugo Wolf, dessen hochromantischer Stil ein Solitär der Musikgeschichte bleiben sollte.

RENATO CAROSONE: TU VUÒ

Wenn Italien das Land der Musik ist, dann ist Neapel seine HitSchmiede. Schon im Mittelalter entstanden hier zahlreiche Tänze und Lieder im lokalen Dialekt, später Schlager wie »’O sole mio«. Die lange Tradition des »Canta Napoli« führte nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem der schneidige Renato Carosone fort, der die alten Balladen und Instrumente wie Mandoline und Okarina gut gelaunt mit Rock’n’Roll kombinierte. Das Ergebnis sind swingende Songs wie »Du willst einen auf Amerikaner machen«, ein charmanter Spott über einen allzu trendigen Zeitgenossen, der nur noch Camel raucht und Baseball spielt, dem aber von Whisky Soda schlecht wird und der noch immer seiner Mutter auf der Tasche liegt. Immerhin zeigt er, dass offenbar auch Italiener auswärtige Sehnsuchtsländer haben.

ALBERTO GINASTERA: ESTANCIA

In vormals kolonialisierten Erdteilen wie Südamerika standen Komponisten klassischer Musik stets vor derselben Frage: Sollte man sich der europäischen Tradition unterwerfen, um anschluss und aufführungsfähig zu sein? Oder doch lieber den Klang der Heimat pflegen, auf die Gefahr hin, von den Kultureliten der Alten Welt belächelt zu werden? Der Argentinier Alberto Ginastera entschied sich für den goldenen Mittelweg. Seine Werke basieren auf lokalen Themen und Tänzen, allerdings gekleidet in avancierte Klänge wie die seiner Zeitgenossen jenseits des Atlantiks. Sein Ballett »Estancia« von 1941 etwa spielt auf einer Ranch im Milieu der Gauchos, der argentinischen Cowboys. Insbesondere die rohe rhythmische Energie des finalen StampfTanzes »Malambo«, gepaart mit rücksichtslos dissonanter Harmonik, steht Igor Strawinskys »Sacre« in nichts nach.

MIRIAM MAKEBA: PATA PATA

»Wer würde nicht Widerstand leisten, wenn er wegen seiner Hautfarbe in seinem eigenen Land keine Rechte hätte und schon für den Ruf nach Gleichberechtigung bestraft würde? Ich appelliere an alle Länder der Welt, diese Tragödie zu beenden.« Als die gerade 30jährige Sängerin Miriam Makeba diese eindringlichen Worte 1963 an die UNVollversammlung richtete, war sie vor dem brutalen ApartheidRegime ihrer südafrikanischen Heimat bereits ins Exil in die USA geflohen, wo sie unter anderem bei Kennedys 45. Geburtstag auftrat.

Kurz darauf landete sie ihren größten Hit »Pata Pata«, benannt nach einem Tanz aus Johannesburg. Mit seinem gut gelaunten Groove (und trotz der für Europäer und Amerikaner ungewohnten isiXhosaSprache) setzte er sich sofort im Ohr und in den Hitparaden fest und bescherte Makeba den Ehrentitel »Mama Africa«. In ihr Land zurückkehren konnte sie dennoch erst nach dem Ende der Apartheid 1990, auf per sönliche Einladung von Nelson Mandela.

NEIL YOUNG: SOUTHERN MAN

Das muss man auch erstmal schaffen: Mit Akustikklampfe und Mundharmonika als Ikone des sanften CountryFolk zu gelten und gleichzeitig als Wegbereiter des Grunge mit seinen rotzig krachenden EGitarren. Neil Young vereinte in mehr als 60 Jahren und ebenso vielen Alben tatsächlich beide Pole, wobei ihm jede Art von Klassifikation ohnehin wurscht sein dürfte. Der Mann boykottierte ja auch die StreamingPlattform Spotify, warb für EAutos und Bernie Sanders. Mit dem bis heute mehr oder weniger latenten Rassismus der USSüdstaaten – immerhin ein Kernland des FolkRock – rechnete er in seinem Song »Southern Man« von 1970 ab: »Ich sah Baumwolle und Schwarze, weiße Herrenhäuser und Hütten, ich hörte Peitschen knallen und Schreie. Southern Man, wann begleichst Du Deine Schuld?« Woraufhin sich die Band Lynyrd Skynyrd so auf den Schlips getreten fühlte, dass sie zur Ehrenrettung der Südstaaten ihren Hit »Sweet Home Alabama« schrieb.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS:

SINFONIA ANTARTICA

»Am Südpol, denkt man, ist es heiß. Ganz falsch gedacht! Nur Schnee und Eis!« Diese von Elke Heidenreich formulierte Erkenntnis ereilte 1912 offenbar auch den britischen Expeditionsleiter Robert Falcon Scott. Nicht nur musste er sich beim symbolträchtigen Wettlauf zum Südpol dem deutlich besser vorbereiteten Norweger Roald Amundsen geschlagen geben, auf dem Rückweg erfror er zusammen mit seinen Männern. Das Empire verehrte ihn trotzdem als Helden, gipfelnd im Kinofilm »Scott of the Antarctic« (1948). Den Soundtrack steuerte Ralph Vaughan Williams bei, allgemein anerkannt als jener Komponist, der die seit Händels Zeiten währende Vorherrschaft deutscher Tonsetzer auf der Insel brach. Da im Film nur die Hälfte seiner 996 Takte Verwendung fand, legte er gleich noch eine epische SüdpolSinfonie nach, die sowohl die unwirtliche Weite als auch die heroische Dimension der Expedition spiegelt. Sogar Walgesang hört man – in Form von Vokalisen eines Frauenchores.

IDEAL: MONOTONIE

Hach, die Südsee! Allein diese Namen: Bora Bora, Tahiti, Hawaii. Den ganzen Tag bei tropischen Temperaturen in der Hängematte liegen und dösen, wie ungeheuer – öde! So jedenfalls sah es die Band Ideal. Ihr Song »Monotonie« (1982) schaukelt zwar in BeachClubkompatiblem Reggae daher, spießt im Text aber gnadenlos den aufkommenden Pauschaltourismus und die privilegierte Langeweile am Hotelpool auf. Passend dazu singt Frontfrau Annette Humpe dermaßen sediert ins Mikro (bzw. schaut im Video in die Kamera), dass sich jedwedes Fernweh auflöst wie Eiswürfel in einem zu warmen Cocktail. Nicht zuletzt aufgrund dieses Songs avancierte Ideal zu einer der prägenden Bands der Neuen Deutschen Welle – und Humpe zu einer festen Größe im Musikbusiness, die unter anderem für Rio Reiser, Die Prinzen, Udo Lindenberg und das Duo Ich + Ich komponierte und produzierte.

M DIE PLAYLIST ZUM LEXIKON FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/PLAYLIST

Cotillard (2024); Reiterstandbild der Jeanne d’Arc, Place des Pyramides, Paris (Emmanuel Frémiet, 1874)

Mit »Jeanne d’Arc au bûcher« schuf Arthur Honegger ein bewegendes Porträt der französischen Nationalheiligen. Nun ist das Oratorium in der Elbphilharmonie zu erleben –mit Marion Cotillard in der Titelrolle.

VON SIMON CHLOSTA

Frankreich im 15. Jahrhundert: Es tobt der Hundertjährige Krieg, die französische und die englische Krone kämpfen um die Vorherrschaft. Da tritt ein 17jähriges Bauernmädchen auf den Plan und behauptet, göttliche Visionen zu empfangen, die ihr befehlen, ihre Heimat von den Engländern zu befreien. Sie verlangt, beim Thronfolger vorzusprechen, und überzeugt ihn von ihrem gottgegebenen Auftrag. In Männerkleidung und mit einem Schwert bewaffnet stellt sie sich an die Spitze des französischen Heeres – und kann tatsächlich die Engländer aus dem besetzten Orléans vertreiben. Es folgen weitere kleinere Siege, dann kommt es zur Niederlage. Sie wird verletzt und gefangengenommen, der inzwischen zum König gesalbte Thronfolger lässt sie fallen und liefert sie an die Engländer aus. Ihr wird der Prozess gemacht, an dessen Ende sie als Ketzerin verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Was nach der neuesten FantasySerie eines beliebigen StreamingAnbieters klingt, ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Denn natürlich geht es hier um Jeanne d’Arc, im deutschen Sprachraum besser bekannt als Johanna von Orléans. Geboren wurde sie um 1412 in Lothringen, und ihre Geschichte einer Frau aus dem Volk, die das schier Unmögliche schafft, dazu ihr aufsehenerregender Prozess, dessen Akten vollständig erhalten geblieben sind, und vor allem ihre postume Bedeutung als Wegbereiterin eines französischen Nationalstaats machen sie zu einer der spannendsten Figuren des Mittelalters, weit über Frankreich hinaus. Schon bald nach ihrem Tod 1431 wurde Jeanne d’Arc rehabilitiert und das Urteil gegen sie aufgehoben. 1920 spricht Papst Benedikt XV. sie heilig;

bis heute gilt sie als Nationalheilige Frankreichs, jährlich geehrt mit einem eigenen Festival in Orléans. Auch wenn Netflix & Co. noch nicht zugegriffen haben – das in jeder Hinsicht außergewöhnliche Leben der Jeanne d’Arc diente bereits als Vorlage unzähliger Kunstwerke, Filme, Opern und sogar Computerspiele; von William Shakespeare bis Giuseppe Verdi, von Leonard Cohen bis Kate Bush ließen sich Künstler und Künstlerinnen unterschiedlicher Genres von ihrer Geschichte inspirieren.

HISTORISCHE PARALLELEN

Eine der (musikalisch) stärksten Umsetzungen gelang dabei dem Schweizer Komponisten Arthur Honegger (1892–1955) mit seinem Oratorium »Jeanne d’Arc au bûcher« (»Johanna auf dem Scheiterhaufen«). Es zeichnet nicht nur ein anrührendes Porträt der Jeanne d’Arc. Komponiert in Zeiten faschistischer Diktaturen, zieht es auch Parallelen zwischen den Jahrhunderten, erst recht,nachdem das zunächst 1935 vollendete Werk nach der Befreiung Frankreichs 1944 – diesmal von den Deutschen – um einen Prolog erweitert wurde, der Jeanne d’Arc als Retterin Frankreichs preist.

Den Auftrag zur Komposition gab 1934 die wohlhabende russische Tänzerin und Schauspielerin Ida Rubinstein, die mit Komponisten wie Claude Debussy und Igor Strawinsky regelmäßig verkehrte und auch mit Arthur Honegger schon mehrfach zusammengearbeitet hatte. Auf sie geht auch die ungewöhnliche Anlage derKomposition zurück, denn da Rubinstein selbst keine Sängerin war, wünschte sie sich für die Hauptrolle der Jeanne d’Arc eine Sprechpartie. Das hat den schönen Nebeneffekt, dass seit der Uraufführung 1938 in Basel bereits zahlreiche prominente Schauspielerinnen die Titelrolle auf der Bühne verkörperten, darunter Ingrid Bergman, die Jeanne d’Arc auch in gleich zwei Verfilmungen spielte. Wenn nun »Jeanne d’Arc au bûcher« erstmals in der Elbphilharmonie aufgeführt wird, ist Marion Cotillard als Johanna von Orléans zu erleben.

Die französische Schauspielerin, die für ihre Darstellung von Edith Piaf im Film »La vie en rose« 2008 den Oscar erhielt, begleitet diese Rolle schon seit fast zwanzig Jahren. Sie hat sie an der Seite verschiedener Orchester und Dirigenten interpretiert, konzertant und, wie jüngst in Berlin, szenisch aufgeführt, und dabei immer wieder neue Facetten entdeckt. »Vom ersten Moment an hat mich Jeanne d’Arc zutiefst berührt. Sie war eine Frau mit echten Überzeugungen. Sie muss etwas geradezu Magisches ausgestrahlt haben, dass es ihr gelingen konnte, tatsächlich all das zu erreichen, wovon sie überzeugt war«, so Cotillard in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur. ›

Der Clou des Stücks besteht nicht nur in der Sprechpartie als Titelrolle, sondern auch in seiner dramaturgischen Anlage.

Besonders zeigt sich Cotillard von der Partitur zu »Jeanne d’Arc au bûcher« fasziniert: »Musik und Text sind so kraftvoll, wecken so viele Emotionen. Das Tolle ist, dass ich beim Spielen von der Musik begleitet werde. Es gibt Passagen ohne Musik, dann aber auch prosodische Abschnitte, in denen der Rhythmus der Worte sehr präzise gesetzt werden muss. Das muss alles im Moment der Aufführung zusammenpassen. Die Musik ist so genau austariert, so penibel notiert, und jeder Dirigent bringt mit seiner Lesart etwas anderes zum Vorschein. Das überrascht mich immer wieder.«

Ungewöhnlich sei für sie außerdem, bei der Aufführung »wie ein Musikinstrument behandelt zu werden und agieren zu müssen – eine ziemlich seltene Erfahrung«. Und noch einen wesentlichen Unterschied zwischen ihrer Arbeit beim Film und im Konzertsaal ist für sie von Bedeutung: »Wenn man einen Film sieht, dann macht die Musik ja eine Menge aus. Sie soll an bestimmten Stellen bestimmte Emotionen transportieren, eine bestimmte Wirkung erzielen. Aber wir Schauspieler hören die Musik bei den Dreharbeiten nicht, wir haben während der Aufnahmen nicht diese Unterstützung durch die Musik. Und hier ist es ganz anders. Das ist so – um im Bild zu bleiben –, als ob man Dreharbeiten mit der Filmmusik gleichzeitig machen würde. Die Melodie, die Musik ist bereits da und unterstützt alles, was man macht.«

Die Textgrundlage zu »Jeanne d’Arc au bûcher« schuf auf Wunsch des Komponisten der französische Schriftsteller Paul Claudel (1868–1955). Dieser hatte zunächst noch abgelehnt, da er sich der Aufgabe, »die historische Gestalt der Jungfrau von Orléans in einen fiktiven Rahmen zu stellen«, nicht gewachsen sah. Angeblich, so will es die Legende, stimmte Claudel erst eine »mystische Vision« während einer Zugfahrt nach Brüssel um. (Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage muss wohl so unüberprüfbar bleiben wie die Visionen der Jeanne d’Arc selbst.)

Neben der Wahl einer Sprechpartie als Titelrolle besteht der Clou des Oratoriums in seiner dramaturgischen Anlage. Im Libretto erzählt der Dichter die Geschichte nämlich nicht chronologisch. Stattdessen setzt er kurz vor der Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen an und erzählt Jeannes Leben in (teils fiktiven) Rückblenden. Dabei scheut er auch vor surrealen Elementen nicht zurück. So muss Johanna erfahren, dass sie nicht vor ein Menschengericht treten soll, sondern vor Tiere. Das Schwein übernimmt den Vorsitz als Richter, die Schafe fungieren als Beisitzer, und ein Esel bekommt das Amt des Schreibers. Ihr wird erklärt, dass ihre Verurteilung das Resultat eines politischen Kartenspiels sei – die zentrale Szene des Oratoriums. Bei dem Spiel treten die Könige von Frankreich und England sowie der Herzog von Burgund auf, die zugleich die allegorischen Figuren Torheit, Hoffart und Habsucht repräsentieren. Auch der Tod ist mit seiner Gattin, der Wollust, dabei. Am Ende wird Johanna dem Sieger des Spiels, England, ausgeliefert.

Für sein Libretto suchte Claudel eine äußerst vielgestaltige Mischung aus französischen und lateinischen Texten, Bibelzitaten und Volksliedern aus, die die Grundlage für Honeggers Musik bilden. Der Komponist zeigte sich derart begeistert von Claudels Arbeit, dass er ihn später als den eigentlichen Schöpfer des Werkes bezeichnete: »Tatsächlich war Claudels Anteil an ›Jeanne d’Arc au bûcher‹ so groß, dass ich mich nicht als den eigentlichen Autor des Werkes betrachte, sondern nur als einen bescheidenen Mitarbeiter. Der Komponist braucht sich nur führen zu lassen, um all das Klang werden zu lassen. Es genügt, Claudel wieder und wieder seinen Text lesen zu hören. Er tut dies mit einer so plastischen Kraft, dass sich für jeden, der auch nur ein bisschen musikalische Fantasie besitzt, das ganze musikalische Relief daraus ergibt.«

ANRÜHRENDES KINDERLIED

Und so folgte Honegger den Anweisungen des Textdichters denn auch sehr genau. Äußerst plastisch ist etwa das Hundegeheul der ersten Szene durch die lautmalerischen Klänge eines Ondes Martenot dargestellt, eines frühen elektronischen Instruments. In der Flöte erklingt Vogelgesang, und noch weitere Tierstimmen ziehen sich durch die Partitur. Zudem hat Honegger verschiedene musikalische Gattungen und Stile in die Partitur integriert. Anklänge an die Unterhaltungsmusik seiner Zeit finden sich ebenso wie vom Jazz inspirierte Passagen, französische Volkslieder mischen sich mit barocken Tänzen oder mittelalterlichen Kirchengesängen. All das steht aber nicht beiläufig oder gar beliebig nebeneinander; vielmehr werden die Themen und Motive durch Wiederholungen und Variationen ständig miteinander verknüpft. Ein besonders anrührender und eindringlicher Moment ist Honegger gegen Ende des Oratoriums gelungen. Johanna versetzt sich hier zurück in ihre Kindheit in

Arthur Honegger, Ingrid Bergman und Paul Claudel nach einer Aufführung in der Pariser Oper (1954)

der lothringischen Heimat, wo sie erstmals die Stimmen vernommen und mit ihren Spielgefährten das Lied »Trimazô« gesungen hat, das innerhalb des Oratoriums als Symbol für kindliche Geborgenheit steht. Tatsächlich wird die Sprecherin an dieser Stelle, wenn auch nur für einen kurzen Moment, zur Sängerin. Doch dann holt Johanna die Gegenwart ein und ihr versagt die Stimme. Sie steht auf dem Scheiterhaufen, während die laut schreienden Gegner ihren Tod fordern. Ein Priester versucht, sie zum Widerruf ihrer Aussage zu bewegen. Johanna bleibt standhaft. In Flammen aufgehend, fährt sie hinauf in den Himmel und wird von ihren Schutzheiligen empfangen.