SCÉNOGRAPHIES URBAINES

Des dispositifs éphémères pour des changements durables

Elias Kateb

Thèse professionnelle dans le cadre du Mastère Spécialisé Architecture et Scénographies École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville

Tuteur pédagogique: Nicolas André

Tuteur en entreprise: Alphonse Sarthout

Mise en Situation Professionnelle: Ciguë

Mars 2023

Sommaire

4

Entre l’éphémère et le durable

Introduction Scénographie hors les murs Une formation continue Mise en Situation Professionnelle Le spectacle de la ville

ville, lieu d’ordre et de transgressions

logiciel de la ville

scénographie sous plusieurs formes L’espace public en crise Reconquérir l’espace public pendant la révolution

La

Le

Une

potentiel de la scénographie sur

urbaine Imaginer la ville de demain Revendiquer l’échelle humaine Réinventer l’utilisation de l’espace public L’aventure au coin de la rue Permis de rêver Les coulisses de la ville Le scénographe urbain Annexes Ouvertures Bibliographie Remerciements Curriculum Vitae 0.0 0.1 0.2 0.3 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4. 06 07 08 09 10 11 12 13 16 18 20 21 22 24 26 28 30 32 33 34 35 36 37 38

Le

la vie

Introduction

« Living cities, therefore, ones in which people can interact with one another, are always stimulating because they are rich in experiences, […] no matter how many colors and variations of shape in buildings are introduced. »

Jan Gehl, Life between Buildings: Using Public Space, 1971

6

0.0

Scénographie hors les murs

La scénographie, telle que nous la connaissons aujourd’hui, touche à une grande variété de pratiques et de formes spatiales: musées, lieux d’expositions, théâtres, scènes de performances, de concerts, de films, de mode, etc. Elle consiste à une dramaturgie et une transformation éphémère, généralement d’espaces intérieurs, où le spectateur est guidé dans l’expérience imaginée.

Cependant, un des autres lieux de sa manifestation se présente en dehors de l’architecture, entre les bâtiments, dans les espaces publics de la ville, les places, les rues et les trottoirs. Ici, elle prend forme dans différents types d’événements éphémères: festifs, artistiques, sportifs, économiques, politiques, religieux, sociaux, ou autres. Ensemble, toutes ces figures de mise en scène font de la ville un spectacle sans interruption qui se réinvente et s’improvise perpétuellement.

Les « scénographies urbaines », au sens de la mise en scène d’événements éphémères dans la ville, semblent au premier abord sans conséquences sur le paysage urbain. La ville est par essence un phénomène inscrit sur le temps long de l’histoire : celle de l’urbanisme, de l’architecture, mais aussi de la vie sociale. Cependant, l’émergence depuis quelques années d’un champ d’action nouveau - l’urbanisme transitoire, culturel, tactique, etc.laisse penser que l’éphémère a un rôle important à jouer dans l’évolution des villes sur le long terme.

Ce mémoire aborde en ce sens les questions suivantes : Quel est le rôle de la scénographie dans le travail de l’aménagement urbain? Comment la scénographie peut participer à repenser nos espaces publics ainsi que nos usages, nos comportements et nos codes urbains? Et si la scénographie urbaine pouvait imaginer et réinventer l’expérience de la ville de demain?

Ce récit est structuré en trois chapitres: Le premier, « Le spectacle de la ville », vise à disséquer la matière urbaine complexe afin de relever, comprendre et analyser les systèmes de la ville où la scénographie pourrait se manifester et opérer. Le deuxième, « Entre l’éphémère et le durable », examine de plus près le potentiel et l’impact de la scénographie urbaine sur nos vies quotidiennes, ainsi que son rôle de repenser l’espace urbain, d’imaginer et de réinventer l’expérience de la ville de demain à travers quelques exemples. Enfin, dans le troisième chapitre, « L’aventure au coin de la rue », nous explorerons les champs d’imagination de la scénographie urbaine en proposant des hypothèses et des scénarios possibles qui cherchent à définir les enjeux sur lesquels la scénographie a intérêt à se positionner, ainsi que le rôle que peut jouer l’architecte/scénographe dans la conception de la ville de demain.

7 0.1

Entrel’architectureetledesignurbain

Durant ma formation en architecture, j’ai appris à expérimenter en permanence le processus de design à différentes échelles: urbaine, paysagère, architecturale, intérieure ou de meubles. Cependant, je me suis particulièrement intéressé à la ville, cherchant à tisser des liens entre les échelles architecturales et urbaines, et à comprendre l’impact que peut avoir le design urbain sur nos vies quotidiennes. Ma passion pour cette matière m’a incité à la nourrir de différentes expériences complémentaires.

Au niveau professionnel, j’ai rejoint Solidere, la société responsable de la reconstruction et du développement d’après-guerre du centre-ville de Beyrouth. Au sein du département de Design Urbain, j’ai eu l’opportunité de contribuer à des études urbaines qui visent à redéfinir les espaces publics du centre-ville.

Parallèlement, au niveau académique, j’ai intégré l’atelier de Morphologie Urbaine à l’École d’Architecture de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts, en tant qu’assistant puis en tant qu’enseignant. Cet atelier consiste à analyser un quartier de la ville, ses systèmes, ses espaces publics, ses transformations, mais aussi à observer son vécu et les activités de ses habitants, puis à projeter un scénario potentiel d’activation d’un espace public par le biais d’une intervention/installation éphémère.

En explorant et en expérimentant cette matière urbaine, j’ai surtout appris à lire et à penser la ville à son échelle humaine, où le design, quelle que soit sa dimension, est le produit d’une réflexion sur l’expérience spatiale, temporelle et sensorielle offerte à son utilisateur.

Entreledesignurbainetlascénographieurbaine

Durant ces années, un projet personnel a marqué mon parcours et m’a ouvert de nouveaux horizons. Dans une place publique située au centre-ville de Beyrouth, j’ai initié, développé et exécuté une intervention événementielle éphémère qui vise à activer l’utilisation de l’espace urbain et en créer une lieu de rencontre.1

Cependant, durant ces expérimentations, le terme de « scénographie urbaine » m’était encore inconnu. C’est en intégrant le mastère spécialisé en architectures et scénographies à l’ENSA Paris Belleville que j’ai pu mieux définir cette approche et comprendre l’importance de la scénographie dans la réflexion urbaine. Cela a enrichi mon parcours et m’a fait découvrir de nouvelles ouvertures.

Ainsi, mes intérêts pour l’architecture éphémère, la ville et la scénographie se fusionnent dans ce mémoire, où je souhaiterai explorer leurs relations interdépendantes, leurs potentiels et leurs responsabilités pour amélioration nos vies quotidiennes en ville.

1 Livelicity. Urbhang Bey. www.livelicity.com/projects/ urbhang-bey

8 0.2

Une formation continue

À gauche Installation urbaine par Ciguë dans le cadre du réaménagement expérimental du carrefour Croix de Chavaux

Source: Ciguë

À droite

L’installation appropriée durant les manifestations Gilets Jaunes

Mise en Situation Professionnelle

Dans le cadre du mastère et lors du module « scénographie événementielle » consistant à une intervention urbaine dans la ville de Bobigny, j’ai rencontré Alphonse Sarthout, un des fondateurs et associés de Ciguë. Suite à des échanges et à mon intérêt au travail de Ciguë, j’ai intégré l’agence pour la Mise en Situation Professionnelle où j’ai eu l’opportunité d’observer et d’apprendre des méthodologies et des stratégies de travail qui ont enrichi mes réflexions pour ce mémoire.

Les différentes échelles

L’un des aspects les plus remarquables de Ciguë est la suppression de la hiérarchie entre les différentes échelles de conception et la dissolution des frontières entre les différents domaines d’expertise.2 En focalisant sur l’échelle humaine et son expérience sensorielle et esthétique, la conception spatiale devient scénographique quelle que soit sa dimension ou sa programmation, qu’il s’agisse d’un objet, d’une boutique, d’un appartement, d’un hôtel ou d’une intervention urbaine.

Matériaux et fabrication

Travaillant dans un lieu où l’espace de conception, la matériauthèque et l’atelier de fabrication sont unis, Ciguë réconcilie notre façon de vivre le monde avec la façon dont nous le construisons.2 Le rapport à l’authenticité du matériau, la compréhension de ses caractéristiques et les dispositifs de fabrication sont des principes essentiels dans le processus de conception.

Expérimentation,récitetimagination

Tout projet, outre ses contraintes architecturales et techniques, est avant tout porteur d’un récit, un concept, une vision, une narration d’une fiction. Cette réflexion fondamentale invite à l’imagination, à l’expérimentation et à l’exploration de nouvelles façons de vivre.

Tout au long de ce mémoire, nous repérerons comment ces principes peuvent, d’une manière plus ou moins immédiate, s’appliquer subtilement à la scénographique urbaine.

0.3

2 Ciguë. www.cigue.net/fr/ studio/infos/

Le spectacle de la ville

1.0

« Le spectacle du ballet des rues d’une cité n’est jamais le même d’un endroit à un autre et chaque fois, il donne lieu à de nouvelles improvisations. »

Jane Jacobs, Déclin et survie des grandes villes américaines, 1961

La ville, lieu d’ordre et de transgressions

Bien qu’il soit difficile d’aborder le sujet de la ville et de lui donner une définition unique et simplifiée en raison de sa complexité physique et humaine, nous prendrons comme point de départ sa caractéristique primordiale comme lieu de concentration d’une population importante. Au cours de l’histoire de l’humanité, la ville a toujours été un lieu de rassemblement, de rencontre et d’échange.

Cette notion de base implique simultanément la mise en place d’une forme d’ordre public, de règlements et de normes qui régissent la vie des habitants. Dans l’histoire moderne de nos villes occidentales, le XIXe siècle est particulièrement marqué par de fortes tentatives d’ordonnancement de la ville, non seulement dans sa composante physique mais aussi sociale et humaine. La puissance publique de l’État s’exprime alors par une réforme qui vise l’agencement de la morphologie de la ville, l’organisation de ses espaces urbains, ainsi que, par conséquent, la définition des codes de la vie urbaine, du code de la rue, des comportements et des pratiques de l’utilisation des espaces publics.3

Par ailleurs, comme tout organisme vivant dont le fonctionnement est régi par un ensemble de codes et de structures précises, la ville ne peut échapper à des situations de transgressions, d’irrégularités ou de mutations. Ce désordre, dépassement de limites ou renversement des interdits et des barrières sociales, peut prendre différentes formes dans le cadre de la vie urbaine. Il peut être lié à des problèmes politiques, économiques ou sociaux, provoquant des tensions ou des mouvements de protestation et de revendication. Il peut également être lié à des formes de manifestations artistiques, culturelles ou festives qui engendrent des pratiques atypiques non tolérées généralement dans l’espace public. Même si ces transgressions sont souvent organisées ou contrôlées, elles peuvent jouer un rôle important dans l’instauration de nouvelles normes et codifications.

En somme, la ville est paradoxalement et en permanence un lieu d’ordre et de désordre, des états qui assurent d’une part sa stabilité, sa sécurité et son fonctionnement, et de l’autre, son développement, son évolution et son adaptation à l’imaginaire collectif, aux besoins et aux changements perpétuels de la vie humaine.

Dans cette perspective, nous explorerons tout au long des chapitres suivants comment la scénographie participe elle aussi à cet équilibre entre ordre et désordre urbains, dans la mesure où elle est capable d’organiser, d’ordonnancer, de proposer des usages, et de franchir et de repousser les limites.

11 1.1

À gauche Le théâtre en plein air du parc de Belleville

3 Loyer, François. Paris XIXe siècle, L’immeuble et la rue. Hazan, 1987

Le logiciel de la ville

« Tout environnement est considéré comme un système d’interactions entre des caractéristiques physiques et sociales qui interfèrent avec des données culturelles propres à une situation donnée. » 4

Comme évoqué précédemment, il est important de mettre en place des méthodologies d’analyse qui puissent disséquer les différents systèmes de la ville, afin de définir clairement les zones d’étude et d’intervention de la scénographie urbaine. Nous considérons alors que la ville possède à la fois deux dimensions, une dimension physique et une dimension humaine.

Le matériel de la ville, ou son « Hardware », est constitué de l’ensemble des composantes physiques et techniques qui forment l’espace urbain ; ceux sont le système bâti (bâtiments, monuments), le système non-bâti ou le vide (rues, trottoirs, places, parcs, friches), le système viaire qui assure la circulation des flux, ainsi que les systèmes invisibles qui dictent la forme de la ville (système parcellaire, tracés, lois de construction, gabarits, alignements, hauteurs, etc).

Le logiciel de la ville, ou son « Software », est le système d’exploitation (Operating System en anglais) qui permet à la ville de fonctionner. C’est sa dimension humaine et sociale, incluant les activités des gens, leurs usages, leurs modes de vie, leurs vécus, leurs histoires, leurs images de la ville, leurs mémoires et leurs imaginaires individuels et collectifs.

Formes et usages sont étroitement liés. Dans cette relation espace-vie, les interactions spatiales et sociales créent ensemble une mise en scène où les espaces urbains deviennent le cadre des échanges sociaux.5

Ainsi, des configurations et structures spatiales urbaines formant l’aménagement urbain constituent la scène où sont produits des scénarios d’usage quotidiens, des chorégraphies d’utilisateurs.

Pour un corps en mouvement, la ville apparaît comme une configuration d’événements qui influencent son parcours, son rythme, son expérience sensorielle et émotionnelle de la ville. Nous observons donc une forte interdépendance cyclique entre ces deux entités: d’une part, la forme de la ville affecte directement la vie de ses habitants, et corrélativement, le vécu de la ville, ses nouveaux besoins, visions et idéologies peuvent remodeler les espaces publics et donner naissance à de nouvelles formes urbaines.

« We shape cities, then they shape us. » 6

4 Fischer, Gustave-Nicolas. Les domaines de la psychologie sociale: le champ du social. Dunod, 1996

5 Laudati, Patrizia. Perception de l’image de la ville et qualification sémantique des espaces. Thèse de doctorat. Université de Valenciennes, 2000

6 Gehl, Jan. Life between Buildings: Using Public Space. 6th ed., Danish Architectural Press, 2008.

7 Gangloff, Emmanuelle. La scénographie urbaine, émergence d’une fonction, L’Observatoire, vol. 47, no.1, 2016, pp. 48-52.

12 1.2

Une scénographie sous plusieurs formes

Afin de mieux définir ce que nous entendons par « scénographies urbaines », nous focaliserons notre étude sur les événements éphémères qui offrent une forme de transformation, de dramaturgie ou de mise en scène d’un cadre quotidien de l’espace public.

Ainsi, plusieurs types d’événements pouvant être scénographiques sont observés en ville:

Festifs et divertissements : fêtes, carnavals, journées sans voitures ;

Artistiques et culturels : spectacles ou théâtres de rue, « street art », performances de danse, de musique, la fête de la musique, graffitis, expositions photographiques, cinéma en plein-air, la Nuit Blanche ;

Sportifs : marathon, courses cyclistes, compétitions et activités en plein-air, parcours ;

Économique : marchés et brocantes ;

Religieux : processions, traditions et rituels ;

Politiques : défilés militaires et manifestations ;

Juridiques (dans l’histoire) : exécutions publiques et peines de mort ;

Naturels : levers et couchers du soleil, saisons.

À ce titre, avec toutes ses scénographies, son décor et ses acteurs, la ville devient elle-même spectacle. Toutes les activités humaines et sociales mises en scène dans l’espace public peuvent être perçues comme scénographies où la ville se regarde elle-même. Le théâtre de l’espace public est le support pour l’imagination des usagers qui s’approprient les lieux et deviennent à la fois auteurs, acteurs et public du récit urbain dans lequel ils évoluent.7

13 1.3

----

Coupe sur le Théâtre de l’Odéon. La scène intérieure et la place publique, scène urbaine, lieux de scénographie

L’espace public, lieu de manifestation d’art, de culture, de traditions, de jeu, d’échanges, de commerce, d’expression et d’inspiration

14

15 Scénographies

en 2022

urbaines que j’ai capturées à Paris

L’espace public en crise

Par définition, l’espace public désigne l’ensemble des espaces ouverts généralement urbains destinés à l’usage de tous, sans restrictions.8 Tout au long de l’histoire des villes, il représente le lieu de rassemblement, d’échange, de communication, de débat et d’expression. Ainsi, il possède un rôle essentiel dans le développement de multiples aspects de la vie sociale, civique, culturelle et environnementale de nos sociétés : assurer la coexistence et la cohésion sociale, favoriser l’interaction, légitimer l’appartenance à la collectivité, participer au bien-être et au divertissement, offrir l’espace et la flexibilité aux activités, favoriser la créativité et l’expression artistique, contribuer à la protection de l’environnement, etc.

Cependant, plusieurs constats démontrent que l’espace public de nos jours est en crise dans nos villes occidentales.9 Est-ce que l’espace public est « assez public »? Est-ce que l’espace public joue vraiment son rôle?

L’observation et l’analyse de la vie urbaine nous permettent de repérer ces déficiences de plus prêt. Nous déploierons brièvement ces différentes problématiques interdépendantes impactant la qualité de nos espaces publics, et en conséquent celle de nos vies urbaines, dans l’objectif d’explorer dans le chapitre suivant l’impact que peut avoir la scénographie pour consolider ces espaces.

Tensionsetinégalités

« L’espace public aurait perdu sa capacité à mettre harmonieusement en présence les personnes par-delà leur appartenance sociale, sexuelle ou générationnelle. »9

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’espace public n’est pas un lieu neutre en matière d’égalité. Est-il un lieu équitablement invitant à tous? Offre-t-il les mêmes qualités de confort, d’assurance et de légitimé à tous? Quel rôle joue-t-il dans l’inclusion ou l’exclusion d’individus de leurs communautés? Ces inégalités se manifestent à différents niveaux:

Genres

L’observation ainsi que de nombreuses études confirment que les hommes sont les usagers majoritaires des espaces publics, surtout dans le cadre d’activités facultatives, sociales et de divertissement.10 Ces comportements sont les résultantes de multiples facteurs, qu’ils soient d’aspects historiques, hérités de codes de société des siècles précédents, de facteurs d’habitudes, observés dès l’appropriation des garçons de l’espace de jeu dans la cour de l’école, et surtout de facteurs de sécurité et d’assurance en raison harcèlements et de violences sexistes ou sexuelles.

Âges

Les espaces publics peuvent souvent être moins invitant ou mal adaptés à certaines tranches d’âges, surtout aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. L’accessibilité, la sécurité et le repos durant le déplacement sont des facteurs essentiels afin de garantir l’invitation à tous les âges.

Classes sociales

Habituellement, les classes populaires utilisent plus l’espace public comme extension de leurs espaces privés. Néanmoins, dans certains contextes ou certaines régions, ces classes peuvent souvent se sentir moins légitimes ou invitées que les classes aisées qui, paradoxalement, ont plus de facilité à l’occuper. Cela est dû à multiples freins sociaux et culturels, allant de l’histoire de la stigmatisation à la pression économique en passant par la spécialisation, la commercialisation, et la privatisation des espaces urbains.

8 Collectivités Viables. Espace public. www.collectivitesviables.org/ sujets/espace-public

9 Delbaere, Denis. La fabrique de l’espace public. Ville, paysage et démocratie. Ellipses, 2010

10 QUCIT. L’inégalité de genres dans l’espace public. www.qucit.com/fr/news/ gender-inequality-in-the-publicspace

11 Montgomery, Charles. Happy City: Transforming Our Lives through Urban Design. Farrar Straus Giroux, 2014.

16 1.4

1.4.1

--

Moyens de transport

Un autre type d’inégalité est remarquable au niveau de la subdivision de l’espace public en fonction des différents moyens de transport. Dans la plupart des villes modernes, la rue a été conçue pour le déplacement rapide des voitures et des marchandises, positionnant les piétons dans une seconde priorité. Cette question pousse de nos jours nombreuses villes à repenser et adapter leurs espaces publics pour être plus sécurisés, agréables et durables.

Commercialisationetprivatisation

En limitant l’expérience urbaine à des activités payantes, les habitants sont moins encouragés à utiliser l’espace public.

Individualisation

« Cette délicate gymnastique du trottoir semble malgré tout céder la place à des chorégraphies plus rigides, celles des individus qui suivent leurs trajectoires propres en veillant à réduire au strict minimum tout contact, toute séquence, avec les parcours des autres. »9 Malgré le nombre considérable de gens que nous croisons dans l’espace public, l’absence quasi totale d’interactions est souvent probable. Cette réduction de la rue à des lieux de circulation et de passage où les hommes ne font que se croiser, pousse les relations à l’autre dans l’indifférence, voire la méfiance. De nombreuses études démontrent effectivement l’impact néfaste de l’isolation sociale, vérifiant une connexion directe entre notre bien-être et nos relations sociales en communauté, par nos sentiments de confiance et de sécurité dans notre environnement immédiat. Le meilleur prédicteur du bonheur en ville s’avère être la qualité de nos relations avec les autres.11

Cette problématique traite de-même la notion de seuil, les limites et les degrés de transition entre les espaces privés et publics.

Inactivationetfragmentation

Il est fréquent que des habitants décrivent un manque d’espaces publics dans leur quartier. Or, nous observons le plus souvent, non pas un déséquilibre dans la répartition en pourcentage des domaines public-privé, mais une mauvaise gestion du vide urbain. Des espaces publics inactifs mais porteurs de potentialité surtout quand mis en réseau.

D’autre part, des tracés urbains dédiés à la circulation automobile et négligeant l’échelle humaine pourraient fragmenter l’espace public et engendrer des résidus rejetant toute activité humaine.

Spécialisationetzonage

Les vélos, les voitures, les piétons, les aires de jeu pour enfants, les parcs pour skateurs, les places pour s’asseoir, etc. La logique de définir et de séparer les fonctions même dans l’espace public, pour des raisons pratiques évidemment, font que les gens se croisent de moins en moins.

Le zonage de l’espace public se manifeste non seulement au niveau des activités, mais aussi des classes sociales et du communautarisme, pouvant créer des fortes limites d’exclusion.

17

1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5

-

Reconquérir l’espace public pendant la révolution

Mon expérience personnelle au Liban m’a permis d’observer et de mesurer l’importance des enjeux d’occupation éphémère de l’espace public, particulièrement dans le cas des protestations de 2019, un mouvement spontané qui débute dans les rues de Beyrouth pour se répandre en quelques jours dans tout le pays.

Au Liban, depuis la fin de la guerre civile en 1990, le secteur public est de plus en plus affaibli en raison de multiples facteurs dont principalement la corruption politique. La résultante, une forte privatisation et une dégradation jusqu’à une absence quasi totale de tout pouvoir public affectant ainsi plusieurs aspects de la vie des citoyens: transports publics inexistants, niveau éducatif faible et instable des écoles et universités publiques, hospitalisation et retraite non assurée, ressources énergétiques en électricité et eau non gérées par des services publics, système économique instable… allant même à un manque de sécurité menant à une série d’attentats et de terribles explosions. Ce déséquilibre se manifeste évidemment aussi dans l’aménagement de l’espace public. La plupart des régions urbaines souffrent d’un manque important d’espaces publics sociaux et culturels destinés aux rassemblements, aux piétons, à la vie urbaine.

Toutes ces conditions ont mené à une saturation. Le 17 octobre 2019, la grande révolution commence, le peuple en entier se mobilise et descend dans la rue. Une série de manifestations continues qui durent plusieurs mois, jours et nuits, sur l’ensemble du territoire libanais. On occupe tout genre d’espace public : les rues, les places, les ronds points, mais aussi les immenses autoroutes et les ponts et les énormes surfaces de stationnement extérieures.

Alors que la première étape de la réappropriation de l’espace public a été déclenchée par la marche, une activité presque obsolète redécouverte, ce qui a suivi est devenu encore plus représentatif de cet événement. Les territoires occupés offraient un colossal forum d’échanges où les activités sociales sont devenues le vrai moteur de la révolution. Tout devient permis. Des tables rondes de débats et d’échanges sont installées, des scènes sont construites, des tentes sont montées, des lieux de rassemblement intitulés « maison du peuple » au milieu d’autoroutes avec leurs canapés, tapis et frigo. Jour après jour, les loisirs fleurissent : certains jouent aux cartes et aux jeux de société, d’autres apportent leur matériel et pratiquent le yoga. Un terrain de foot est tracé en pleine autoroute. Des concerts gratuits font émerger la scène rap. Les murs se peuplent de graffitis, de caricatures et de slogans. Ainsi, l’art se produit partout. De plus, de nombreuses initiatives sont créées sur place. La révolution a insufflé chez les habitants un sentiment d’appartenance à leurs espaces récupérés, ce qui a entraîné un respect absolu et un besoin de prendre soin et de les protéger. En conséquence, des nettoyages quotidiens ont été organisés chaque matin et de grandes quantités de déchets ont été recyclées. Les gens ont distribué gratuitement de la nourriture et des vêtements aux personnes dans le besoin. Dans le respect de l’environnement, de l’eau a été installée dans des réservoirs afin d’éviter les bouteilles en plastique, des panneaux solaires ont été installés et de la végétation a été ajoutée sous forme de plantes pour pallier le manque de verdure.12

Cette véritable scénographie spontanée a entièrement transformé la ville et a réuni la population entière autour d’un même intérêt. Bien qu’elle était éphémère, elle a gravé durablement la mémoire collective d’un peuple et a instauré de nouvelles visions, ambitions et pratiques urbaines surtout au niveau de la relation des citoyens avec leurs espaces publics.

12 Hammoud, Mariam. Reclaiming public spaces during the revolution. www.beirut-today. com/2019/11/20/reclaimingpublic-space-revolution/

18 1.5

19

Entre l’éphémère et le durable

2.0

« The key message from happiness science is that absolutely nothing matters more than our relationships with other people. »

Charles Montgomery, Happy City: Transforming Our Lives through Urban Design, 2014

Le potentiel de la scénographie sur la vie urbaine

Contrairement au caractéristiques des politiques urbaines classiqueslentes, chères, irréversibles et à faible impact direct - quels sont les atouts et les spécificités qui font de la scénographie urbaine un outil pour initier des changements durables? Quelles sont les caractéristiques de l’éphémère?

Rapide : intervenir rapidement avec de courts délais entre la conception et la mise en œuvre ; Réversible : faire accepter des transgressions pour de courtes durées, expérimenter et tester des idées à petite échelle ; Peu coûteux ; Impactant : établir des changements ciblés, directs et forts ; Unifiant : regrouper les gens autour d’une pensée commune, un même intérêt, un même point focal ; Marquant : marquer durablement la mémoire collective à partir d’une forte expérience définit dans l’espace-temps.

Cependant, tout événement éphémère dans la ville n’est pas forcément positif. Pour qu’une scénographie urbaine soit effective, elle doit avant tout contribuer à consolider le rôle de l’espace public et répondre aux problématiques de sa crise. Ainsi, elle s’avère comme outil de régénération et de revitalisation ciblant les objectifs suivants :

Pacifier les rapports sociaux et atténuer des limites sociales en regroupant les gens de tous genres, âges, cultures ou classes sociales et développant les conditions d’habitude à se sentir légitime d’utiliser confortablement l’espace public ;

Tisser des liaisons sociales entre les habitants en renforçant l’esprit de communauté et développant les sentiments d’appartenance, de confiance et de bien-être social ;

Changer notre vision des espaces publics quotidiens déployant les potentiels de leur utilisation ; Activer, recycler et revitaliser des espaces publics résiduels, des délaissés urbains et des territoires abandonnés ; Revendiquer la rue et inciter l’utilisation de l’espace public à l’échelle humaine et piétonne ; Rendre l’expérience de la ville plus joyeuse, amusante et excitante en introduisant de nouvelles utilisations de l’espace public et en stimuler la créativité et l’imagination de nouvelles possibilités

La scénographie est une force régulatrice et émancipatrice qui veille à un équilibre crucial dans la qualité de vie urbaine, par son pouvoir d’osciller, de régler et de relier des paramètres opposés dans la ville: l’ordre et les transgressions, la réalité et la fiction, le programmé et le spontané, le fonctionnel et le ludique, le pouvoir public et les initiatives collectives, l’individu et la communauté, le privé et le public, la matière physique et la matière humaine, l’éphémère et le durable.

21 2.1

------

À gauche La « Nuit Blanche » une manifestation artistique devenue une tradition mondiale annuelle

Source: Nuit Blanche 2019

Imaginer la ville de demain

Par l’étude de ses composantes morphologiques, la ville peut être principalement divisée en une matière bâtie (immeubles et monuments) et un espace non bâti (à vocation publique ou privée), hérités des tracés et des grands travaux de reconstruction de la ville des siècles passés. Contrairement à la première qui est bien plus ancrée dans le temps, le vide urbain reste une matière flexible qui offre la possibilité de transformations et d’adaptations : nos modes de vie, nos technologies et nos pratiques urbaines sont en constante évolution et produisent des mutations au niveau de la forme et de l’usage des espaces publics. Ainsi, nous sommes constamment invités à repenser la ville, non seulement au niveau de l’aménagement urbain physique de ses espaces publics, mais aussi au niveau de son système d’opération. La ville se réinvente sans arrêt. Quels pourraient être les nouveaux codes d’utilisation de l’espace public dans la ville de demain?

Dans ce processus, la scénographie urbaine joue effectivement un rôle important. Comment la scénographie peut participer à repenser l’espace urbain, remodeler la ville et réinventer l’expérience de la ville de demain? Comment peut-on imaginer la ville autrement à travers la scénographie?

Tout d’abord, par son apport de fiction, d’imprévu, de rêve et d’utopie, la scénographie urbaine peut offrir les conditions d’imagination afin de transformer un espace public et ses modes d’utilisation, lui donnant une nouvelle dimension et créant de nouvelles expériences. Par sa caractéristique primordiale d’être éphémère, et donc réversible, la scénographie se doit expérimentale. Cet atout lui permet d’introduire, de tester, ou de faire accepter de nouveaux usages non conventionnels de l’espace public. Il s’agit donc d’un processus fondé sur l’expérimentation, nécessairement participatif, pouvant donner lieu à des interventions temporaires et transitoires. La démarche consiste à tester, évaluer et ajuster afin de pérenniser de nouvelles pratiques urbaines.

C’est ainsi que la « scénographie urbaine » peut être perçue comme une des formes de manifestation de l’« urbanisme transitoire », aussi communément appelé urbanisme « tactique », « pop-up », « Do-It-Yourself » ou « guérilla ».

L’urbanisme tactique vise une transformation de la ville s’appuyant sur trois principes fondamentaux : à petite échelle, de court terme et avec un petit budget. Il incite des démarches participatives à forte implication citoyenne.13 C’est un outil d’expérimentation et de préfiguration d’aménagements éphémères au service de stratégies urbaines durables.

Nous explorerons dans les pages suivantes deux cas d’études qui illustrent comment la scénographie urbaine - grâce à des interventions architecturales - a permis l’instauration de changements à long terme, de nouvelles pratiques et traditions, oscillant ainsi entre l’éphémère et le durable.

13 A’Urba. L’urbanisme tactique, Aménager par l’expérimentation. www.aurba.org/wp-content/ uploads/2020/10/aurbaAEP_ urbanisme-tactique.pdf

22 2.2

23

Réparation d’intersection

Guérilla gardening Bibliothèque en plein air

Chair Bombing

« Jouez avec la ville », scénographie urbaine à Bobigny Mastère architecture et scénographies Paris-Bellevile

« Faites la place! », Co-construction avec les habitants Malte Martin et YA+K, Paris 19e

Fête de la musique

Revendiquer l’échelle humaine

[ Cas d’étude #1 ] Parklets

À gauche

Premier Parklet à San Francisco en 2005

Source:

Rebar Art & Design Studio

Uneinitiativeindividuelleponctuelle (quelquesheuresd’unejournée)

En 2005, à San Francisco, un groupe d’art et de design nommé Rebar a payé une place de stationnement et y a installé un tapis de gazon, un arbre dans un pot et un banc. Cette simple extension temporaire du trottoir a offert plus d’espace au piéton, un endroit pour s’arrêter, s’asseoir, se reposer, et profiter des activités de la rue.

Elle a surtout permit aussi de remarquer le nombre de personnes et la diversité d’activités que nous pouvons rassembler dans un si petit espace dédié au stationnement d’une seule voiture.

Une fois le ticket expiré, l’installation fut démontée.

Unmouvementmondialannuel (unejournéechaqueannée)

Une photo de ce petit parc simple a été téléchargée en ligne et a commencé à attirer l’attention à travers le monde, incitant les questionnements sur la façon dont l’espace public est utilisé. Cette idée s’est tellement vite répandue qu’elle s’est transformée en un phénomène mondial appelé Park(ing) Day. Chaque année, le troisième vendredi du mois de Septembre, des parklets font leur apparition dans différentes villes du monde, transformant les places de stationnement dans les rues en petits parcs, en lieux d’art, de jeu et d’activisme, en plateformes pour l’imagination d’utilisation des gens. Cette intervention rapide et efficace renforce la vision et les stratégies de revendiquer l’échelle humaine en ville, repenser les espaces publics et créer les conditions pour l’amélioration de la vie urbaine.

« Réduire l’espace que nous allouons dans les villes pour déplacer et stocker les voitures privées va débloquer beaucoup d’espace et d’opportunités dans ce que nous appelons les rues aujourd’hui. »14

14 Bloomberg, CityLab. How Park(ing) Day Went Global. One tiny DIY parklet became a model for reclaiming streets around the world.

www.bloomberg.com/news/ articles/2017-09-15/a-briefhistory-of-park-ing-day

15 Paris. Tout savoir sur les terrasses estivales. www.paris.fr/pages/toutsavoir-sur-les-terrassesestivales-17865

24

2.3

2.3.1 2.3.2

À droite

Park(ing) Day, un événement annuel adopté par des villes globalement invitant les gens à personnaliser leur parklet (living-room, pique-nique, jardinage, cuisine, etc.)

2.3.3

Unmodèleéphémèrepérennisé (plusieursmoisdel’année)

Suite aux effets de la pandémie et au déconfinement de 2021, la Ville de Paris adopte le dispositif du Parklet et permet aux cafés et restaurants l’extension de leurs terrasses sur les places de stationnement. Elle annonce la pérennisation de ce modèle éphémère ; On parle désormais de « terrasses estivales » qui pourront être exploitées chaque année du 1er avril au 31 octobre.15

Outre leur impact sur la revitalisation sociale de l’espace public, cette stratégie a principalement permis une augmentation et un rétablissement de l’activité économique.

Mais ce soulagement pour les restaurateurs induit en contrepartie des manifestations chez un grand nombre de riverains quant aux nuisances sonores intenables.

Entre éphémère et permanent, la Mairie de Paris tente de gérer ces tensions, à la recherche d’un juste équilibre entre attractivité économique et tranquillité publique.

À droite

Les terrasses estivales à Paris, un modèle éphémère perennisé

25

Réinventer l’usage de l’espace public

[ Cas d’étude #2 ] Urbhang

Après l’obtention de mon mastère en architecture, j’ai travaillé pendant cinq ans dans la société chargée de la reconstruction et du développement d’après-guerre du centre-ville de Beyrouth. Les bureaux se situaient en plein centre-ville, dans un quartier vibrant offrant une formidable mixité d’usages. Cette véritable synergie nourrissait continuellement ma passion pour la vie urbaine et pour les espaces publics. Cependant, en passant tellement de temps en ville, j’attendais la fin de semaine pour me diriger vers la montagne, échappant la ville et cherchant un équilibre nécessaire de repos et d’expérience. Là-bas, j’accrochais mon hamac que je gardais toujours en voiture.

De retour au bureau, j’appréciais toujours prendre ma pause déjeuner dans une place publique proche, bien qu’il n’était pas très pratique de se poser pour manger. Et si on disposait de table pour déjeuner en équipe en plein air? Et si j’installais mon hamac entre ces deux arbres pour une petite sieste avant de remonter au travail?

Au centre-ville de Beyrouth, la sécurité et la protection des espaces publics est stricte. C’est là que j’ai commencé à imaginer des installations éphémères suspendues qui touchent à peine le sol.

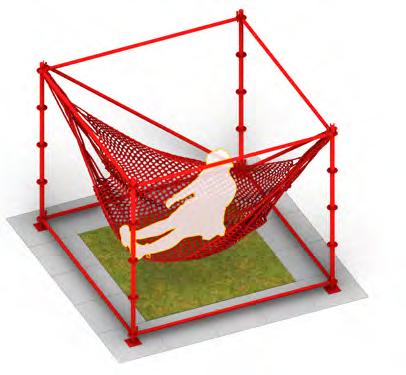

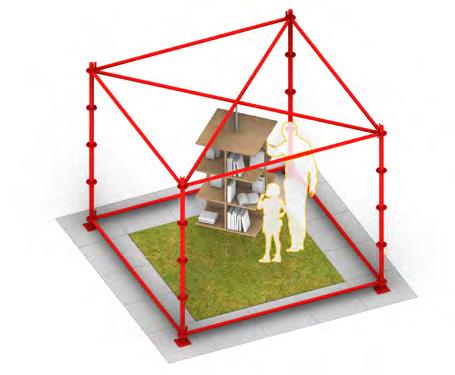

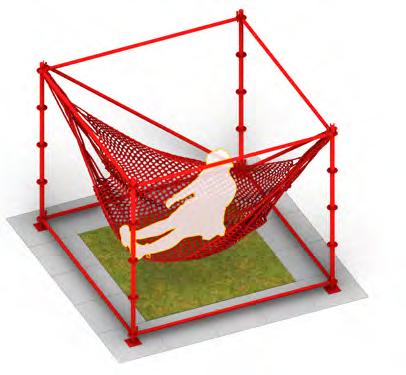

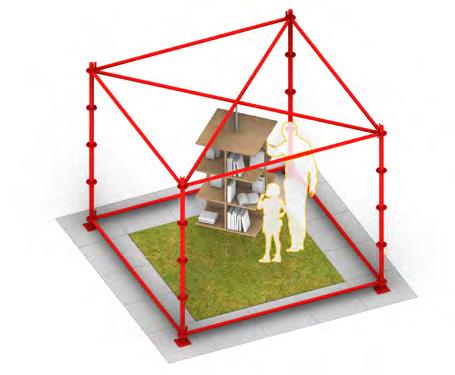

« Urbhang »16 (hanging urban installation for hanging out) est une intervention urbaine qui vise à activer un espace public et le transformer en une expérience vivante en créant un living-room extérieur public où les gens sont invités à s’asseoir, lire, se reposer, travailler, s’amuser et se rencontrer. En assurant une diversité d’activités, les gens passent plus de temps dans l’espace public, un facteur important pour une bonne qualité de vie urbaine.

Après avoir présenté cette initiative aux responsables - avec un dossier complet exposant la vision du projet mais aussi tous les détails techniques d’installation, les devis quantitatifs, le planning et le budget nécessaire (inférieur à 10,000€) - quelques mois plus tard, en juin 2019, l’installation prend place.

Elle consiste en une structure modulaire d’échafaudage formant une extrusion tridimensionnelle de la grille de l’espace public pour créer des supports pouvant accueillir différentes fonctions. La première semaine des hamacs, la deuxième s’ajoute une bibliothèque, puis des tables, des balançoires, et enfin des toiles pour graffiti. En ajoutant de nouveaux modules chaque semaine, les gens sont invités à visiter fréquemment pour découvrir les nouvelles installations. De plus, des événements d’animation sont programmés chaque weekend: musiques, lectures de contes en collaboration avec une librairie du quartier, et séances de graffitis avec des graffeurs locaux, réconciliant la ville avec un art de la rue interdit et créant une interaction unique entre les artistes et les gens.

L’impact de cette expérimentation fut remarquable ; Les gens enlevaient leurs chaussures, s’allongeaient parterre, s’amusaient, se rencontraient, parlaient avec les autres, partageaient leur repas, travaillaient... Initialement planifiée pour deux mois, la durée de l’installation fut prolongée jusqu’à fin septembre, puis démontée. Vu sa modularité, elle pourrait prendre de nouvelles configurations dans d’autres lieux de la ville, et accueillir de nouveaux usages dans l’espace public.

16 Livelicity. Urbhang Bey. www.livelicity.com/projects/ urbhang-bey

26 2.4

27

Semaine 1 Hamacs [ Se reposer ]

Semaine 2 Bibliothèque [ Lire ]

Semaine 3 Tables [ Travailler - Manger ]

Semaine 4 Balançoires [ Jouer ]

Semaine 5 Graffitis [ S’exprimer ]

L’aventure au coin de la rue

À gauche « Paris Plage », une expérience urbaine

Source: Christophe Lehenaff

3.0

Jusqu’à nos jours, la scénographie est le plus souvent associée à ses interventions dans les domaines artistiques, culturels, événementiels et festifs. Néanmoins, elle possède les pouvoirs d’intervenir sur des champs non encore exploités et impacter des enjeux importants de nos vies sociales et urbaines quotidiennes. Au delà du simple divertissement, elle devient un acte politique et social. Ses aspects ne devraient pas être perçus comme finalités en soi, mais comme moyens servant une vision plus globale et impactante ; C’est ainsi que la scénographie urbaine est perçue comme un outil qui participe aux réflexions et aux changements durables de la ville. Comment relier la scénographie sur ces enjeux de l’ordre du social, du bienêtre, et même de l’économie et de l’écologie? Comment la scénographie peut contribuer à agir sur les problématiques de l’espace public : les inégalités et les tensions, l’individualisation, la commercialisation et la privatisation, l’inactivation et la fragmentation, la spécialisation et le zonage?

L’ensemble de l’analyse détaillée ainsi que les différents cas d’études traités précédemment démontrent effectivement l’impact et les potentialités considérables de la scénographie sur nos vies urbaines quotidiennes. Dans cette optique, nous établirons en ce dernier chapitre des réflexions sur des scénarios possibles cherchant à accentuer la vocation de la scénographie dans son contexte urbain et pousser l’imaginaire plus loin. Une hypothèsebasée sur trois composantes interdépendantes - propose des scénarios de fiction de ce que pourrait être une scénographie au coin de la rue, définissant les enjeux urbains et sociaux sur lesquels la scénographie a intérêt à se positionner, ainsi que le rôle que peut jouer l’architecte/scénographe dans la conception de la ville de demain.

Il est important de rappeler avant les objectifs ainsi que les critères qui font que la scénographie urbaine participe véritablement au développement durable d’une ville ou d’un quartier.

Objectifs(pourquoi?)

Social : Rendre la vie et l’expérience en ville plus agréable et détendante ; Écologique : Promouvoir une vie urbaine respectueuse de l’environnement ; Économique : Participer au développement économique de la ville.

Stratégies(comment?)

Amortir les barrières sociales en regroupant les gens de tous genres, âges ou classes sociales ; Renforcer les liens sociaux en créant des potentialités de rencontre entre les habitants ou les usagers d’une même rue ou d’un même quartier ; Offrir à l’individu le sentiment d’appartenance à la communauté, de confiance en son entourage et de bien-être social ; Sensibiliser à l’environnement immédiat et créer une meilleure relation de soin et de respect en découvrant une nouvelle perception des espaces publics ;

Inviter les gens à participer et à s’engager dans les réflexions et les changements de la ville ; Atténuer les limites brutales entre les espaces privés et publics ; Adoucir le zonage des espaces publics en proposant plus de flexibilité quant à leurs usages ;

Activer et recycler des espaces publics non utilisés mais à potentiels forts ; Offrir des expériences urbaines attirantes (gratuites) qui invitent à vouloir découvrir la ville à l’échelle piétonne et réduire notre impact environnemental de transport ; Ramener plus de fiction, d’imagination et de créativité à l’expérience urbaine en expérimentant de nouvelles pratiques de l’espace public.

29

-------

Permis de rêver

Plusieurs recherches ont pointé le phénomène selon lequel les habitants des centres-villes ont une grande propension à se déplacer en dehors de la ville pour leurs loisirs, à la recherche d’échappatoires, de découvertes et d’expériences. Par son apport de fiction, la scénographie urbaine pourrait-elle offrir des expériences exceptionnelles qui inciteraient les habitants à apprécier leurs jours de congé en ville, contribuant ainsi à la réduction de leurs déplacements? De multiples exemples témoignent du succès de cette hypothèse : relaxer sur un hamac en plein centre-ville, s’allonger sur le sable aux berges de Seine, pique-niquer en bas de chez soi dans une place de stationnement véhiculaire, etc.

Quelles autres expériences pourrait-on imaginer? Quels nouveaux usages pourrait-on injecter dans l’espace public? Quelles activités aimeriez-vous pratiquer au bas de votre immeuble? Qu’est ce qui peut faire que des gens de différents âges, genres ou classes sociales se rencontrent?

Telle la Fête de la Musique, la Nuit Blanche ou le Park(ing) Day, beaucoup d’événements restent à proposer : Des initiatives simples qui établissent les règles de jeu puis invitent à la participation et la personnalisation individuelle ou collective, pour devenir potentiellement des rituels, des rendez-vous réguliers autour de nouvelles pratiques urbaines.

La scénographie est ici l’outil qui permet de rendre ces idées possibles, de lancer le mouvement et d’enlever les freins sociaux en rendant le quotidien spectaculaire par le biais d’événements festifs. Nous proposerons ci-dessous des suggestions d’événements éphémères, des expérimentations, des scénarios de fiction, de jeux et de scénographies urbaines.

Scénario1

Jesorsmachaise

L’idée est simple: vous prenez votre chaise, vous descendez dans la rue et vous vous asseyez où vous le souhaitez, seul ou avec des amis. Cette initiative encourage les gens à sortir de chez eux et s’approprier leurs espaces publics immédiats. Elle permet d’activer des lieux potentiels de la ville et de rassembler les habitants d’un immeuble, d’une rue ou d’un quartier, les invitant à se rencontrer, renforçant ainsi les liens sociaux. C’est aussi une invitation à ralentir, prendre le temps de s’asseoir et d’observer notre environnement quotidien.

« Je sors ma chaise » est une initiative simple mais aussi une expérimentation pour observer comment les gens pourraient l’adopter et l’improviser, faisant de la chaise un code social.

Scénario2

Pique-niquetrottoir

Chaque année, le premier dimanche du mois de septembre, vous êtes invités à participer au pique-nique de votre rue. Entre 13h et 15h, apportez votre déjeuner et choisissez un endroit sur votre rue pour étaler votre nappe sur le trottoir et profiter du beau temps. L’échange de plats et d’ingrédients avec vos voisins enrichira sans doute votre expérience culinaire. Enfin, il est sûrement primordial de veiller à la propreté de votre rue et laisser l’emplacement comme vous aimeriez le retrouver le lendemain.

Si vous appréciez cette expérience, n’hésitez pas à organiser votre pique-nique trottoir n’importe quel jour de l’année.

30

3.1

Scénario3 Legrandménage

« Le grand ménage » est une initiative communautaire qui invite les gens à se réunir pour nettoyer leur rue, dans le but de promouvoir un environnement plus propre et plus sain, tout en renforçant le sentiment de communauté entre les voisins. En nettoyant devant chez soi, nous stimulons aussi un sentiment d’appartenance et de respect envers nos espaces publics quotidiens.

Grâce à la scénographie, cette tâche basique est célébrée et transformée en un événement festif qui rend le nettoyage plus amusant, social et gratifiant.

Scénario4

Meublez la rue

Au Québec, le 1er juillet est le jour où la grande majorité des locataires déménage. Pendant cette journée, il est presque impossible de circuler et les trottoirs se remplissent de meubles et d’encombrants. Cette mise en scène qui transforme la ville est devenue un phénomène social, une tradition bien ancrée baptisée même comme fête du déménagement. Cela nous inspire pour notre journée d’échange de meubles, une initiative pour encourager le partage et la réutilisation. Ce jour-là, vous êtes invités à apporter des meubles dont vous n’avez plus besoin pour les partager avec d’autres habitants de votre communauté dans un espace public défini du quartier. En fin de journée, les meubles qui n’ont pas trouvé preneur sont collectés par les organisateurs qui s’occupent de les recycler ou de les donner à des associations caritatives.

Scénario5

Lamémoiredemonquartier

Cet événement invite les habitants à partager les souvenirs et l’histoire de leur quartier, une occasion pour se rassembler, se connecter autour d’un passé commun et récolter la mémoire d’un lieu.

L’objectif de cette initiative est de susciter l’intérêt des habitants pour leur quartier et de favoriser la transmission de la mémoire collective aux générations futures, en encourageant les échanges intergénérationnels et en écoutant des personnes qui ont vécu les transformations du quartier. La mémoire de mon quartier est donc un événement riche en enseignements, qui permet de mieux comprendre l’histoire et la culture de la ville. Il contribue également à renforcer le sentiment d’appartenance des habitants à leur quartier, en leur offrant l’opportunité de partager leur vécu et de construire ensemble leur avenir.

Les scénarios évoqués ne s’affirment en aucun cas comme succès et ne cherchent surtout pas à s’imposer comme rituels. Ils restent des expérimentations à tester et à ajuster tout en observant si les gens les s’approprient. Par contre, ces différentes fictions ne sont que quelques exemples de scénographies urbaines qui pourraient avoir lieu dans l’espace public. Chacun de nous porte en lui des idées et des projections utopiques de ce qu’il aimerait vivre en ville. Serait-il intéressant de récolter et de partager notre imaginaire collectif de la ville?

31

3.2

Les coulisses de la ville Penser et activer ensemble l’espace public

Et si la ville disposait d’une arrière-scène, de coulisses ou d’une régie publique locale?

Comme au théâtre, la ville aura ses coulisses, une entité qui alimente et active sa scène par le déploiement et le repli de scénographies urbaines.

À la manière des mairies et des écoles dans chaque arrondissement, la ville disposerait d’un réseau de laboratoires urbains qui rendent possible la réalisation d’événements éphémères et d’interventions urbaines à sa micro-échelle. La création d’un lieu qui s’ouvre à la communauté invite les gens à s’impliquer et participer dans le processus de réflexion et d’action sur nos espaces publics pour penser et activer ensemble la ville, répondant à la nécessité de territoires d’expression individuelle et collective. Il favorise l’innovation, l’imagination et la créativité collective, dans le cadre des principes du design participatif : de la co-conception jusqu’à la co-construction. Ainsi, cette plateforme gérée collectivement encourage les habitants, les artistes et les associations du quartier à se rencontrer, échanger, collaborer pour fabriquer des projets collectifs et donner vie à des transformations urbaines dans leur quartier. En mettant à leur disposition des outils, des matériaux de récupération, des meubles et du décor, la fabrique recycle non seulement la matière, mais transforme aussi un espace de stockage en un lieu d’échange et de création.

Les ateliers ne nécessitent pas forcément de grandes surfaces et pourraient s’adapter flexiblement aux locaux dédiés. Ils seront organisés principalement en quatre zones interconnectées :

L’espace d’échange

Aménagé flexiblement pour accueillir et favoriser des rencontres, des échanges, des réflexions, des tables rondes, des workshops ou des formations, il offre les supports nécessaires pour l’expression et l’analyse urbaine: grandes tables et murs remplis de cartes, de photographies, de croquis, d’un brainstorming d’écritures, des maquettes interactives, ainsi que des outils technologiques de conception et de collectes de données sur la ville.

L’espace de stockage

À la manière des lieux de stockage des décors de théâtre, cet espace met à la disposition des matériaux et des objets de récupération qui peuvent être utilisés et recyclés pour la création d’une scénographie urbaine : tasseaux, planches et palettes de bois, cartons, textiles, échafaudages, pneus, peintures, meubles, objets, etc. Questionnant la problématique de stockage en ville - ou de déportation à l’extérieur pour des raisons économiques -, cette initiative suggère de petites entités réparties en ville qui sont non seulement des hangars de stockage mais aussi des lieux d’échanges et de réemploi.

L’atelier de conception

C’est là que les idées commencent à prendre forme, pour imaginer et concevoir une scénographie urbaine tout en prenant compte des matériaux présents. L’objectif est aussi de familiariser les gens aux différents outils de représentation, de conception de développement d’un projet : dessins, maquettes, collages, modélisations tridimensionnelles, planning, budget, etc.

L’atelier de fabrication

Suite au processus d’approbation d’une proposition de projet, l’atelier de fabrication met à disposition et initie les participants aux différents outils et machines pour prototyper et assembler le matériel nécessaire à la réalisation de la scénographie urbaine. Le travail manuel et l’exécution du projet suscitent l’engagement et le pouvoir que chacun de nous possède d’agir sur l’espace public, de participer à son aménagement et de transformer un petit coin de la ville.

32

--

À gauche

« Allo, Beyrouth? » Exposition interactive sur la ville de Beyrouth

Le scénographe urbain

La création de ce lieu exige effectivement une gestion étudiée et bien organisée ainsi que des formations professionnelles au niveau de tous ses aspects - conceptuels, techniques, artistiques, sociaux, administratifs, juridiques, économiques, etc.

Atelier d’urbanisme participatif sur l’aménagement des aires de jeux à l’école busionnière de Montmorin

Rendre la création de ce lieu possible, préparer les locaux pour accueillir le public, inviter la communauté, transmettre la vision et les objectifs, organiser et modérer des rencontres, des tables rondes, des workshops et des formations, collaborer avec les associations locales, guider la conception d’une proposition de scénographie urbaine, veiller au respect de l’ordre et de la sécurité publique tout en préservant l’aspect imaginaire et spontané de l’idée, familiariser les participants aux processus de conception et de développement, approvisionner et maintenir l’espace de stockage, assister la manipulation des outils de fabrication, créer les liaisons avec les pouvoirs publics, coordonner avec les différents acteurs concernés, porter le projet aux mairies, garantir le financement, rendre le projet possible, accompagner l’intervention urbaine et événementielle, observer et repérer les résultats de l’expérimentation et étudier son impact sur la vie urbaine, assurer que l’intervention n’est pas ponctuelle mais s’inscrit dans une stratégie globale, etc.

SuperBarrio (IAAC, Barcelone) un outil technologique pour engager la communauté dans la conception des espaces publics

La responsabilité ne s’arrête pas donc à l’organisation événementielle dans l’espace public - fonction qui existe éventuellement au sein des mairies -, mais s’implique aussi dans l’établissement de liens entre les différents acteurs en question : les pouvoirs publics, les initiatives collectives, les associations locales, les artistes et sûrement les habitants du quartier. Elle joue ainsi le rôle de médiateur et de négociateur du fait de sa position intermédiaire qui assure une gestion politique et veille à l’équilibre entre, d’une part, l’ordre et la sécurité, et de l’autre part, la créativité et la fiction.

La Réserve des arts (Paris), Association pour la récupération et la revente de matériel de création

Création d’une scénographie urbaine à l’atelier de bois de l’ENSA Paris-Belleville

Ainsi, tout ce travail nécessite évidemment la constitution d’une équipe pluridisciplinaire et diversifiée. Elle pourrait être formée de gens de parcours assez différents qui contribuent en offrant leur compétence professionnelle et collaborent ensemble pour guider la création de scénographies urbaines : directeur artistique, scénographe, architecte, designer, urbaniste, designer urbain, paysagiste, artiste, illustrateur, éclairagiste, photographe, musicien, ingénieur, économiste, conseiller en environnement, manager stratégique, concepteur de l’expérience utilisateur (UX designer), chargé de communication, gestionnaire de réseaux sociaux, et bien d’autres. Par contre, elle ne se limite pas uniquement à ces apports professionnels, mais s’ouvre aussi à toute personne ou habitant qui désire participer et offrir ses compétences personnelles à la communauté.

Faites la place! (Malte Martin et YA+K) Co-conception et coconstruction avec les habitants du quartier

Dans ce travail, quel est le rôle spécifique de l’architecte/scénographe? Quel apport particulier peut-il offrir à la ville? Avec la spécialisation continue de la scénographie et l’émergence de cette nouvelle discipline qu’on nomme « scénographie urbaine », serait-il inévitable d’institutionnaliser la profession de « scénographe urbain »?

Son rôle pourrait aller au-delà d’accompagner de plus prêt les acteurs locaux dans la conception et la création de scénographies urbaines ; Il pourrait concevoir et développer des outils et des modules prêts à être transmis et mis à la disposition des gens. Par son savoir-faire, il peut créer des formes dans l’espace public qui prennent en compte les besoins et la capacité d’impliquer les futurs usagers.

Ibtasem Playground, (Catalytic Action, Liban) Aire de jeux pour les enfants refugiés dans le contexte d’urgence

33

3.3

Annexes

ORDRE

RÉALITÉ

PROGRAMMÉ

FONCTIONNEL

POUVOIR PUBLIC

TRANSGRESSION

FICTION

SPONTANÉ

PRIVÉ

MATIÈRE PHYSIQUE

INDIVIDU DURABLE

INITIATIVES COLLECTIVES

COMMUNAUTÉ

LUDIQUE PUBLIC

MATIÈRE HUMAINE

ÉPHÉMÈRE

À gauche La scénographie urbaine, une force régulatrice et émancipatrice qui veille à un équilibre crucial dans la qualité de vie urbaine, par son pouvoir d’osciller, de régler et de relier des paramètres opposés dans la ville.

34

4.0

SCÉN O G R A P H I E U R BAINE

Ouvertures

Ce mémoire m’a ouvert les yeux sur de nouveaux aspects de la ville et de la conception architecturale, urbaine et scénographique. Il m’a apporté beaucoup plus de questions et de réflexions que de réponses certaines, et m’a permis d’avoir une vision rétrospective sur mon travail dans l’espace public de la ville.

À la fin de ce mémoire, tous les sujets traités ne peuvent surtout pas finir par un résumé ou une conclusion, mais proposent plutôt une série de questionnements évoqués précédemment qui ouvrent les possibilités aux discussions et invitent aux réflexions collectives. Telles les interventions éphémères qui servent d’expérimentation urbaine, les hypothèses ne prétendent pas apporter des solutions, mais comme toute hypothèse, devraient être testées minutieusement pour être par la suite ajustées et améliorées, tout en ouvrant la voie à de nouvelles pensées et fictions.

Faut-il rendre l’éphémère permanent?

Comment gérer les limites et l’équilibre entre l’éphémère et le permanent? Comment programmer l’événementiel tout en conservant son aspect spontané, flexible et diversifié, sans le figer dans l’espace-temps?

Quel est le rôle de la scénographie dans le travail de l’aménagement urbain?

Comment la scénographie peut participer à repenser l’espace urbain, remodeler la ville et réinventer l’expérience de la ville de demain? Quels nouveaux usages pouvons-nous instaurer dans l’espace public grâce à la scénographie?

Comment la scénographie urbaine devient catalyseur d’interactions sociales et crée des conditions pour que les gens interagissent dans l’espace public?

Comment relier la scénographie sur des enjeux de l’ordre du social, du bienêtre, et même de l’écologie et de l’économie?

Qu’est-ce qui fait de la scénographie urbaine un acte politique et non seulement de divertissement?

Est-ce que la scénographie urbaine doit être une reproduction de la scénographie architecturale?

Serait-il favorable de créer un lieu dédié à la fabrication de scénographies urbaines?

Quel est le rôle de l’architecte/scénographe dans la conception de la ville de demain?

Faut-il institutionnaliser la profession de « scénographe urbain »?

Serait-il véritablement agréable de vivre dans une ville où l’événementiel est constant?

Quel est le rythme qui assure un temps d’appréciation, de digestion et d’attente du moment?

Quelles sont les limites de la société de loisir et de spectacle, où on a accès à tout, tout le temps?

35

4.1----

[ Ouvrages ]

Alexander, Christopher, and etc. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Oxford University Press, 1977.

Delbaere, Denis. La fabrique de l’espace public. Ville, paysage et démocratie. Ellipses, 2010

Frederick, Matthew, and Vikas Mehta. 101 Things I Learned in Urban Design School. Three Rivers Press, 2018.

Fischer, Gustave-Nicolas. Les domaines de la psychologie sociale: le champ du social. Dunod, 1996

Gangloff, Emmanuelle. La scénographie urbaine, émergence d’une fonction, L’Observatoire, vol. 47, no.1, 2016, pp. 48-52.

Gehl, Jan. Life between Buildings: Using Public Space. 6th ed., Danish Architectural Press, 2008.

Jacobs, Jane. Déclin et survie des grandes villes américaines. Parenthèses, 2012.

[ Documents électroniques ]

A’Urba. L’urbanisme tactique, Aménager par l’expérimentation. www.aurba.org/wp-content/ uploads/2020/10/aurbaAEP_urbanisme-tactique. pdf

Agrafmobile . Faites la place! www.agrafmobile. net/espaces-publics/faites-la-place

Bloomberg, CityLab. How Park(ing) Day Went Global. One tiny DIY parklet became a model for reclaiming streets around the world. www. bloomberg.com/news/articles/2017-09-15/abrief-history-of-park-ing-day

Ciguë. Croix de Chavaux. www.cigue.net/fr/ project/croix-de-chavaux/

Collectivités Viables. Espace public. www. collectivitesviables.org/sujets/espace-public

Lacaze, Jean-Paul. Les méthodes de l’urbanisme. Presses Universitaires de France, 2007

Loyer, François. Paris XIXe siècle, L’immeuble et la rue. Hazan, 1987

Lynch, Kevin. L’image de la cité. Dunod, 2020

Mikoleit, Anne, and Moritz Pürckhauer. Urban Code: 100 Lessons for Understanding the City. Edited by E. T. H. Zurich, Gta Verlag, 2011.

Montgomery, Charles. Happy City: Transforming Our Lives through Urban Design. Farrar Straus Giroux, 2014.

Sadik-Khan, Janette and Seth Solomonow. Street Fight: Handbook for an Urban Revolution. Peguin Book, 2017

Sanson, Pascal. Les Arts de La Ville Dans Le Projet Urbain: Débat Public et Médiation. Presses universitaires François-Rabelais, 2011.

Hammoud, Mariam . Reclaiming public spaces during the revolution. www.beirut-today. com/2019/11/20/reclaiming-public-spacerevolution/

Livelicity. Urbhang. www.livelicity.com/projects/ urbhang-bey

Paris. Tout savoir sur les terrasses estivales. www. paris.fr/pages/tout-savoir-sur-les-terrassesestivales-17865

QUCIT. L’inégalité de genres dans l’espace public. www.qucit.com/fr/news/gender-inequality-in-thepublic-space

36

Bibliographie 4.2

À Nicolas André, pour m’avoir encadré durant ce travail et m’avoir constamment incité à élargir les limites de mes réflexions et de mon imagination.

À Alphonse Sarthout, pour m’avoir accueilli au sein de Ciguë et m’avoir éveillé sur des questions essentielles dans ce mémoire.

À Alexis Markovics, pour la richesse des échanges, et pour avoir continuellement nourri mes recherches et ma culture.

À Jean-Dominique Secondi, pour avoir généreusement partagé son savoir-faire et son expérience sur la direction artistique et culturelle en ville.

À Malte Martin, pour ses précieux conseils sur les interventions urbaines et l’approche du design participatif dans l’espace public.

À Bachir Moujaes, pour m’avoir initié à la matière urbaine et m’accompagne toujours dans ces nouvelles explorations.

À mes amis, particulièrement Sami Daccache, Mohamad Atab, Carel Marso et Joseph Melka, pour leur support et pour les passionnantes discussions sur la ville.

À ma famille, ma mère, mes sœurs, mes neveux et mes nièces qui m’apprennent toujours à voir la ville autrement.

Merci.

37 Remerciements 4.3

Curriculum Vitae

38 4.3

Expériences professionnelles

Assistant Chef de Projet

Ciguë

Paris, France

Juillet 2022 - Présent

Chef de Projet MU Architecture

Montréal, Canada

Novembre 2020 - Décembre 2021

Chef de Projet | Design Manager

Solidere | Département de Design Urbain et Master Planning

Beyrouth, Liban

Mars 2015 - Décembre 2016

Décembre 2017 - Octobre 2020

Chef de Projet

BAD | Built by Associative Data

Barcelone, Espagne

Décembre 2016 - Décembre 2017

Chef de Projet

Vicente Guallart Architects

Barcelone, Espagne

Décembre 2016 - Décembre 2017

Architecte

L.E.FT Architects

New-York, États-Unis

Janvier 2014 - Mars 2015

Architecte Junior

SEARCH | Samer Eid Architect

Beyrouth, Liban

Janvier 2012 - Janvier 2014

Éducation

Mastère Spécialisé - Architecture et Scénographies

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville

Paris, France

Janvier 2022 - Présent

Diplôme d’Études Supérieures en Architecture

Académie Libanaise des Beaux-Arts | Université de Balamand

Beyrouth, Liban

Septembre 2007 - Janvier 2014

Baccalauréat général français

Collège des Frères Mont La Salle

Ain Saadé, Liban

1994 - 2007

Expériences Académiques

Enseignant _ École d’Architecture | 4e année

Morphologie Urbaine

Académie Libanaise des Beaux-Arts | Université de Balamand

Beyrouth, Liban

Septembre 2015 - Juin 2020

Enseignant _ École d’Architecture | 2e + 3e année

Modélisation Paramétrique

Académie Libanaise des Beaux-Arts | Université de Balamand

Beyrouth, Liban

Janvier 2020 - Juin 2020

Enseignant _ Mastère en Architecture

Projet pour la ville autosuffisante

IAAC | Institute for Advanced Architecture of Catalonia

Barcelone, Espagne

Novembre 2016 - Juin 2017

Assistant _ École d’Architecture | 1e + 4e année

Croquis + Morphologie Urbaine

Académie Libanaise des Beaux-Arts | Université de Balamand Beyrouth, Liban

Septembre 2011 - Juin 2014

Outils

Modélisation

Rhino

Grasshopper

AutoCAD

SketchUp

Visualisation

Lumion

V-Ray

Photoshop

Illustrator

InDesign

After Effects

Langues

Français | Anglais | Arabe

Intérêts

Croquis

Villes | Nature | Marche | Croquis | Photographie | Piano

Contacts

elias.kateb@gmail.com

+33 7 66 86 67 79

39